Текст

ISSN 0130-5972

ХИМИЯИЖИЗНЬ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

з

1979

химия и жизнь

II Ыи

| к пупярныи журнал Академии на> СССР

.?- 1979

Издается с 1*65 года

О. Ольгин

Ю. А. Овчинников

Г. С. Воронов

Э. И. Федин

B. П. Фишман

В. Т. Омельченко

Д. Осокина, В. Черникова

А. Дмитриев

Н. П. Дядечко

Н. Буланова

. Н. Б. Урьев

Ю. Л. Пирумян

М. Богач и хин

Б. Симкин

Л. Г. Бондарев

А. М. Давыдочкин

А. Холмская

Р. Фурман

C. Кустанович

ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ

12 говорят гости

1 6 60 МИЛЛИОНОВ ГРАДУСОВ В ТОКАМАКЕ

24 ПЕРВЫЙ ВЕК ЭЙНШТЕЙНА

31 ГЕОФОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

36 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛОСОСЕЙ

41 ПУТИНА

45 ты поди, моя селедушка, домой...

46 НА КРАЮ ПОЛЯ

52 ПРАЗДНИК КРАСОК

62 ПРОЧНОСТЬ ЧЕРЕЗ РАЗРУШЕНИЕ

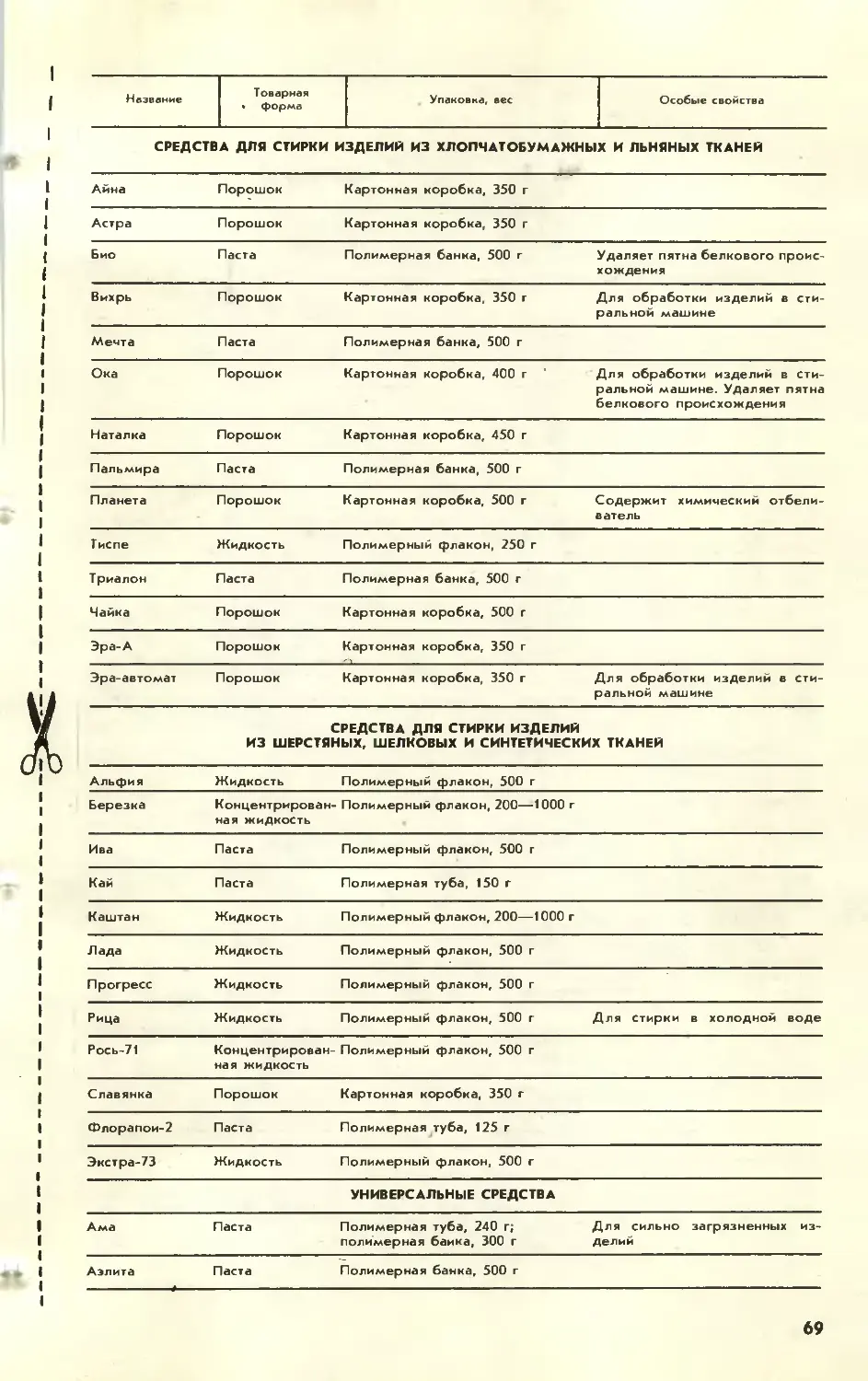

68 СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

71 ЯПОНСКИЙ —ДЛЯ ХИМИКОВ

74 ольха

76 ПОЧЕМУ ЭГИЛЬ УБИЛ ГРИМА?

78 ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ НАСОС?

80 «ПЕРФУЗИОЛОГ, ВКЛЮЧИТЕ АИК!»

84 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

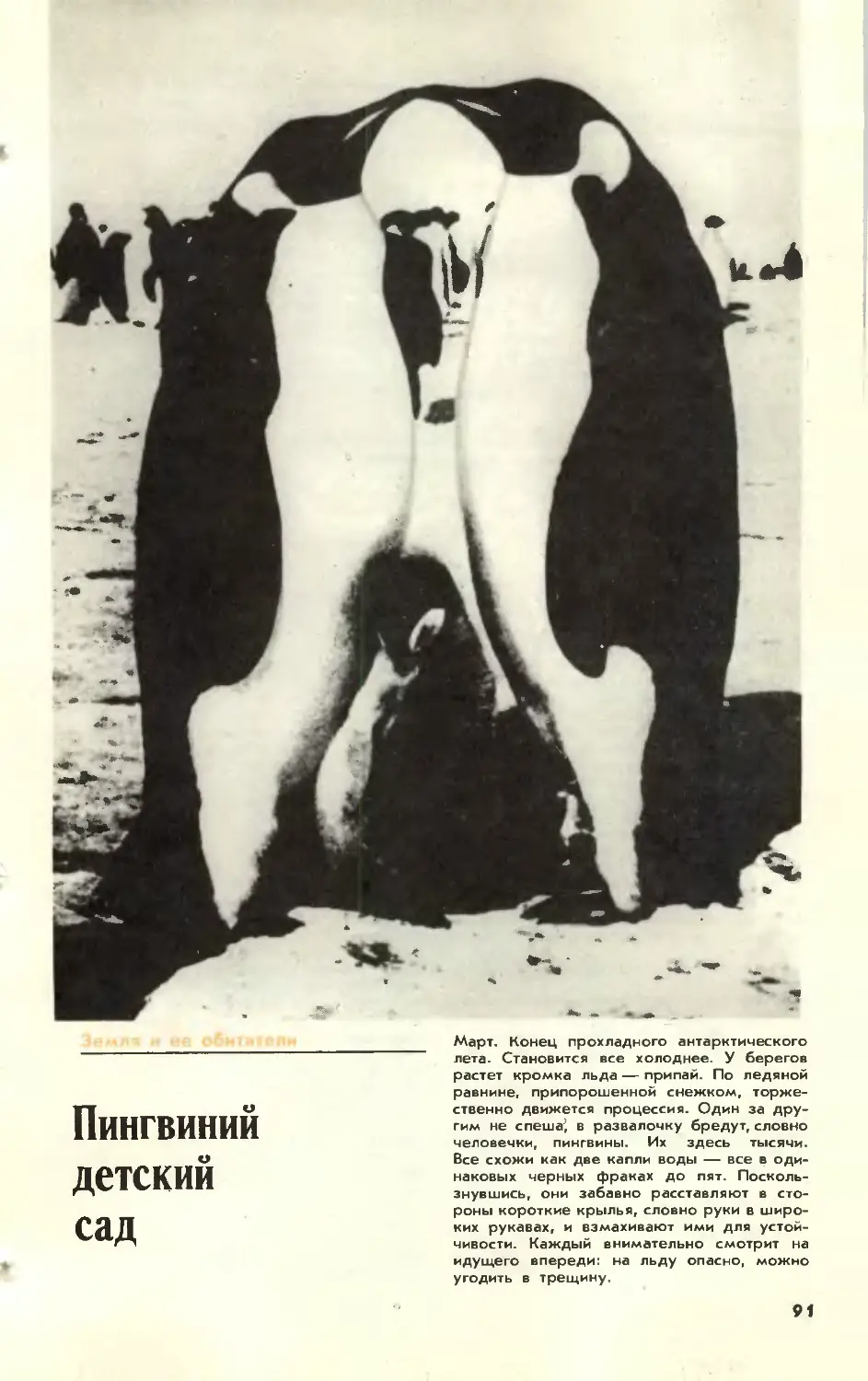

91 ПИНГВИНИЙ ДЕТСКИЙ САД

1 4 ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

51 ФОТОИНФОРМАЦИЯ

54 новости отовсюду

56 информация

57 клуб юный химик

73 консультации

94 короткие заметки

НА ОБЛОЖКЕ — рисунок Е. Суматохини к статье «Чужое

сердце».'НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ — Кришна и

Радха, персонажи индийской мифологии и любимый сюжет

традиционных праздничных росписей, о которых рассказывается

в статье «Праздник красок».

Репортаж.

Триста процентов

Издалека да понаслышке вполне

очевидные вещи мЪгут показаться

невероятными.

Когда по технологическому

регламенту такое-то вещесуво должно пребывать

в таком-то аппарате ровно час, так тому

и быть: сэкономленная минута

обернется браком. И когда аппаратчики или

операторы благодаря точному ведение

процесса дают десять процентов

прибавки к плану, это, безусловно,

достижение.

Однако не одними аппаратчиками м

операторами жива химическая

промышленность. И некоторые из операций,

совершенно необходимых, но по сути

. своей отнюдь не химических, можно,

оказывается, выполнять не на десять

процентов, а вдвое и даже втрое

производительнее, ч$ы. тр положено по .

норме.

...На Бердянском заводе стекловолотс-

на работают около трех тысяч человек.

Много. Но такова специфика

производства: пока сформованная из расплава

стеклянная нить не превратится в

стеклоткань, тут сплошь текстильные

процессы, и оборудование текстильное, и

названия профессий, и терминология —

размотка, крутка, сновка, веретено,

,'А

*3

шпуля, челнок... А текстильное

производство, даже вполне современное, по

уровню автоматизации отстает от

химического. За нитью, будь она из хлопка,

капрона или стекла, нужен глаз да глаз,

и нужны руки, чтобы заправить машину

и снять продукцию, чтобы по ходу

дела устранять те неисправности, которые

глаз заметил. А если так, то и

производительность труда может колебаться

весьма значительно: глаза — разные и

руки — разные.

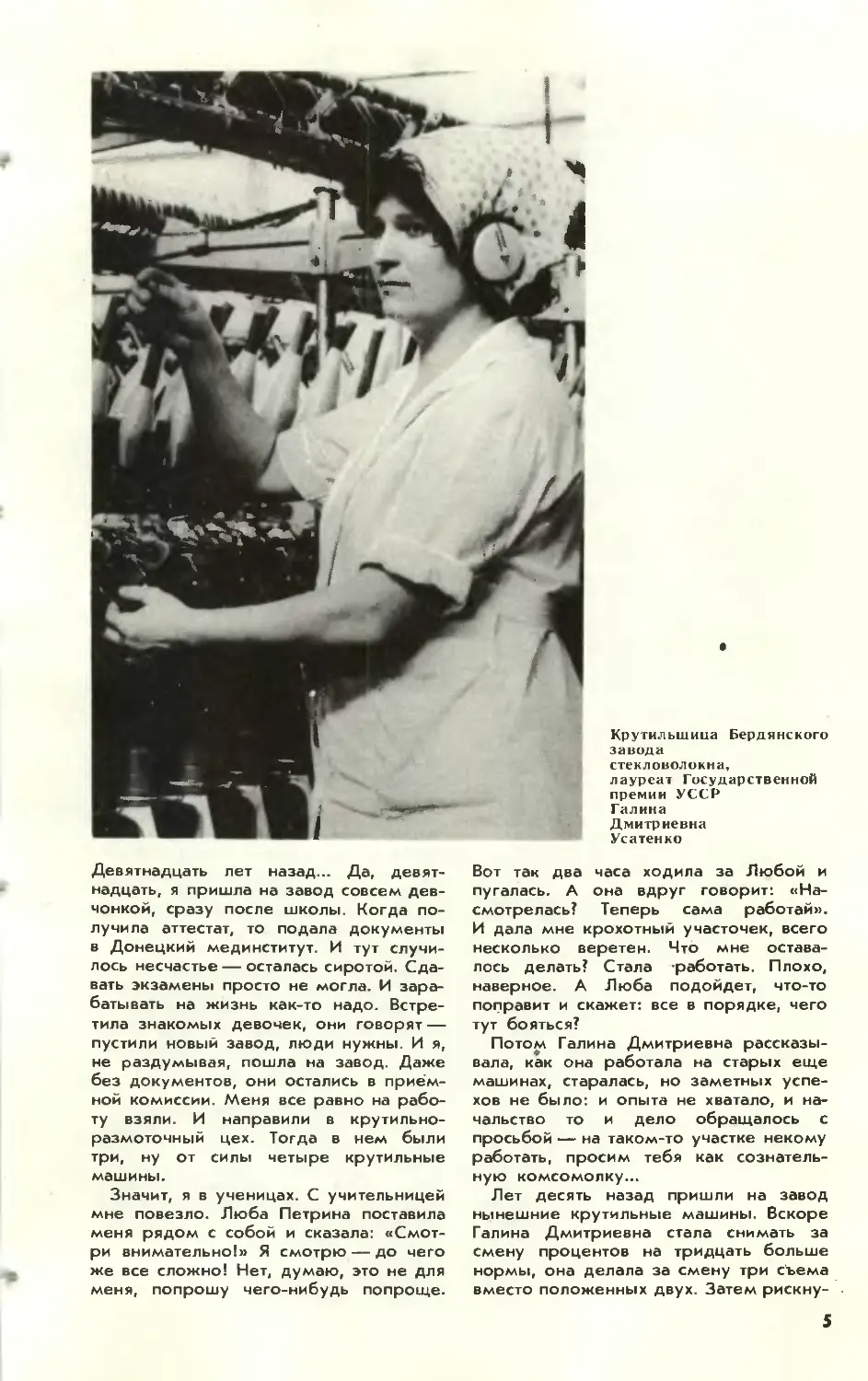

Галина Дмитриевна Усатенко, лучшая

по профессии среди крутильщиц,

делает невероятное: ежесменно, изо дня /А

в день,— три сменных задания.

Крутильщицы выполняют промежу-^J

\.-% %

точную операцию — превращают один

полуфабрикат в другой. С

размоточных машин приходят початки со

стеклянной нитью (к слову сказать, поча-

^jok — не сравнение, а устоявшийся тер-

ин; и впрямь очень похоже). Их ста-

1т на зубья — штыри в верхней части

машины, на так называемой питатель-

- ^§£ ной рамке, проводят концы нитей через

^выпускной механизм и закрепляют на

-<ГЗ|- Патроне, насаженном на веретено. Пат-

'^Х* 1?он вращается на веретене, нить

обегает его и, закручиваясь, образует но-

- 1 початок. На этой машине можно

Дпоновать любую, нить, которая тре-

ткачам.

Узнать о том, что Галина Дмитриевна

работает в крутильно-размоточном

цехе, не составляет труда — над ее

машинами висит скромная табличка:

Здесь работает лауреат Государственной

премии Украинской ССР Усатенко Г. Д.

Личную пятилетку выполнила 29 октября

1977 г. Обязалась до конца 1980 г.

выполнить еще два пятилетних задания.

Однако самой Галины Дмитриевны

в цехе сейчас нет — она только что

отработала ночную смену.

Договорившись с ней о встрече в середине дня,

зайдем, чтобы не терять времени, к

главному технологу, уясним особенности

работы со стеклянным волокном. Таких

особенностей Лидия Андреевна Будний

усматривает несколько. Волокно

излишне хрупкое, склонное к обрывам,

поэтому нормы выработки ниже, чем в

традиционной текстильной

промышленности, и зоны обслуживания поменьше.

И еще: стеклянная нить — абразив, а в

.цехах, куда ни глянь, разного рода

направляющие и проводники, вдоль

которых, по которым и сквозь которые

-несется стеклянная нить. Оборудование

между тем не специальное, для стек-

——•"ГПоволокна, а стандартное, надо

приспосабливать его и приспосабливаться к

чъ нему. Производительность машин по

нынешним меркам невысока, и если бы

не передовики...

Но что может сделать передовая

работница — быстрее заматывать нить?

Главный технолог опровергает это наив-

ное мнение: точно так же, как

аппаратчик не вправе поднять температуру в

реакторе выше положенной, так и

крутильщица не может превысить

заданную скорость веретена. Каким же

образом можно тогда давать ежесменно

две, а то и три нормы?

Одним-единственным — занять места

двух, а то и трех работниц.

ЛИДЕР ПО РАСЧЕТУ

Если заставить легкоатлета бежать

стометровку по лесной тропинке или

прыгать через забор, то нелепо надеяться

на высокий результат. Для спортивного

рекорда, да и вообще для пристойного

результата, нужны специальные

условия, которые и создают спортсменам

по мере сил инженеры, тренеры, врачи,

повара...

В области материального

производства рекорды, поставленные

исключительными личностями в исключительных

условиях, вряд ли имеют общественную

ценность. Так можно добиться почета,

благополучия, даже славы — но не

более того. Производственная

деятельность оценивается по другим меркам,

нежели спортивная.

Предоставим слово людям,

напрямую причастным к рекорду Усатенко.

Начальник цеха Виктор Андреевич КОР-

НЮШИН:

Никаких особых условий для Усатенко

нет и не было: сырье обычное и машины

обычные. Тем не менее Галина

Дмитриевна стала работать на двух зонах, то есть

обслуживать вдвое больше веретен,, чем

положено. Затем присовокупила еще

половину зоны — на паях с ученицей. И

заявила, что сможет работать на трех. Это

феноменально. Директор завода вызвал

меня, просил прикинуть, возможно ли.

Посчитал — не получается. Потом много раз

подсчитывали и пересчитывали, пока не

нашли приемлемый вариант. Тут, знаете,

нужен не рывок, а правильное

распределение сил, как на длинной дистанции...

Технолог цеха Серафима Павловна

ДЕМЧЕНКО:

Все, что мы могли сделать,— выделить

постоянное оборудование, не переводить

с машины на машину. И еще поставить

рядом примерно так же загруженных людей —

удобнее сдавать и принимать смену. Пять

смен — пять человек. Елена Васильевна

Шигарева, Антонина Михайловна Ганчева,

Лидия Игнатьевна Белаш, Евгения

Николаевна Заднеприченко — все они работают на

двух зонах. И Усатенко на трех.

Начальник лаборатории НОТ Анна

Яковлевна НЕХТМАН:

Нельзя сбрасывать со счетов личные

качества, особенно быстроту действий,

которая многим недоступна. Истина не в том,

чтобы все работали, как Усатенко. Но и не

в том, чтобы большинство работало

намного медленнее. Истина, как это часто

бывает, посередине...

Директор завода Валентин Иванович

ВОЛКОВ:

Выполнить два, а тем более три

плановых задания трудно вообще, а на нашем

заводе особенно: на размотке и крутке

у нас самые высокие нормы в отрасли. Но

мы уже числимся в лидерах, а счет, как

известно, идет от достигнутого. Однако

высокой производительности мы добились

в определенном коллективе людей, причем

в молодом коллективе — сам завод молод.

А коллектив не остается одним и тем же,

кто-то уходит на пенсию и приходят

новички. Норму же к старому уровню не

вернешь, скидки не попросишь. Словом, не

будь Усатенко и ее последовательниц, завод

просто не справился бы с планом.

Начальник планового отдела завода Евгений

Николаевич КУПЦОВ:

К концу пятилетки завод должен вырасти

более чем вдвое. К сожалению,

реконструкция затягивается. Можно бы, наверное, и

скорректировать план, но мы сделали

иначе: разбили общий прирост продукции на

все годы пятилетки равномерно. И

ежегодно существенно перевыполняем план,

чтобы к 1980 году выйти на контрольные

цифры. В таких условиях каждая инициатива

рабочих особо ценна. Усатенко и ее

последователи вносят вклад не только в

совершенствование своего дела, но и в развитие

завода в целом.

Добавлю от себя: и не только одного-

своего завода.

ВСТРЕЧА У ФОНТАНА

Сразу за проходной завода, в центре

небольшого сквера, бьет фонтан, особо

привлекательный, надо полагать, в

летнее время. Но он бьет и весной, и

осенью, и даже в дождь, ибо не просто

радует глаз и несет прохладу, а имеет

еще производственную нагрузку:

служит теплообменным устройством для

кондиционеров. Градирня, в отличие

от фонтана, эстетической ценности не

представляет...

Галину Дмитриевну я узнал по

фотографиям, которые видел и на Доске

почета, и в газетах, городской и

областной (один из этих снимков читатель

найдет в журнале). Мы сели на

скамейку у фонтана, с подветренной

стороны, чтобы не попасть под холодные

брызги, и Галина Дмитриевна,

осведомившись, что именно меня интересует,

начала с воспоминаний.

— Не стану утверждать, будто

выбрала завод и профессию осознанно. Так

сложились обстоятельства. Однако я

рада, что обстоятельства сложились так.

4

Девятнадцать лет назад... Да,

девятнадцать, я пришла на завод совсем

девчонкой, сразу после школы. Когда

получила аттестат, то подала документы

в Донецкий мединститут. И тут

случилось несчастье — осталась сиротой.

Сдавать экзамены просто не могла. И

зарабатывать на жизнь как-то надо.

Встретила знакомых девочек, они говорят —

пустили новый завод, люди нужны. И я,

не раздумывая, пошла на завод. Даже

без документов, они остались в

приёмной комиссии. Меня все равно на

работу взяли. И направили в крутильно-

размоточный цех. Тогда в нем были

три, ну от силы четыре крутильные

машины.

Значит, я в ученицах. С учительницей

мне повезло. Люба Петрина поставила

меня рядом с собой и сказала:

«Смотри внимательно!» Я смотрю — до чего

же все сложно! Нет, думаю, это не для

меня, попрошу чего-нибудь попроще.

Крутильщица Бердянского

завода

стекловолокна,

лауреат Государственной

премии УССР

Галина

Дмитриевна

Усатенко

Вот так два часа ходила за Любой и

пугалась. А она вдруг говорит:

«Насмотрелась? Теперь сама работай».

И дала мне крохотный участочек, всего

несколько веретен. Что мне

оставалось делать? Стала -работать. Плохо,

наверное. А Люба подойдет, что-то

поправит и скажет: все в порядке, чего

тут бояться?

Потом Галина Дмитриевна

рассказывала, как она работала на старых еще

машинах, старалась, но заметных

успехов не было: и опыта не хватало, и

начальство то и дело обращалось с

просьбой — на таком-то участке некому

работать, просим тебя как

сознательную комсомолку...

Лет десять назад пришли на завод

нынешние крутильные машины. Вскоре

Галина Дмитриевна стала снимать за

смену процентов на тридцать больше

нормы, она делала за смену три съема

вместо положенных двух. Затем рискну-

5

ла обслуживать две рабочие зоны и на

каждой перевыполняла норму на треть.

Но тут уже мы подошли к новейшей

истории, которая завершилась — на

сегодняшний день — тройной зоной.

Так не будем забегать вперед, тем

более что тогда, у фонтана, Галина

Дмитриевна о недавних событиях почти

не говорила, а предложила зайти

вместе с нею в цех. Мы прошли несколько

десятков шагов, отделяющих фонтан

от входа, и на этом недолгом пути

Галина Дмитриевна не раз сказала

«здравствуй» или «здравствуйте» шедшим

навстречу, а те в свою очередь

здоровались с нею, называя кто как —

Галочка, Галя, Галина Дмитриевна.

— Вот мои три сторонки,— сказала

Усатенко.— Две сторонки одной

машины и еще одна — другой. Норма

обслуживания — одна сторонка, восемьдесят

четыре веретена. Помножить на три —

будет двести пятьдесят два. Вот и вся

арифметика...

Арифметика и впрямь нехитрая.

Только множить на три надо не

отвлеченные числа, а вполне реальные веретена.

Мы прошли вдоль всех трех

сторонок. Одна крутильщица честно

выполняла свою норму, другая — Антонина

Михайловне Ганчева — работала на двух

зонах. Галина Дмитриевна, хотя и была

не в спецодежде, несколько раз

останавливалась у машины, что-то

поправляла, а то просто выключала веретено,

отбрасывая вверх рукоятку привода.

Ганчева улыбалась ей издалека одними

глазами, по той причине, что лицо ее

было закрыто голубеньким

респиратором. Все-таки, что ни говори,—

стеклянное волокно. Впрочем, респиратор —

по желанию, а вот шумозащитные

наушники обязательны.

Мы отправились к промежуточному

складу, куда сдают крученую нить:

там потише. Галина Дмитриевна нашла

свое имя в журнале выработки,

посмотрела, что за нею числится. С двух

зон полагалось снять 146 кг, было

проставлено: 163. Еще с одной зоны —

70 кг, тут значилось 70,5. Почему же

такое незначительное превышение на

одной из сторонок? Я задал вопрос и

осекся: человек и так работает за троих,

а его спрашивают, отчего он еще

лучше не может. Однако Галина

Дмитриевна без всякой обиды объяснила, что

нить пришла с размотки не лучшего

качества, а раз так, то больше опасность

брака. Так пусть уж лучше веретено

простоит некоторое время, пока до

него не дойдут руки, чем гнать брак.

Хорошо, но откуда же небольшой

прибавок к норме, и на таком плохом

сырье?

6

— Я все готовлю заранее,—

объясняет Галина Дмитриевна.— И смену

принимаю на ходу, и не жду, пока

закончится нить, а выставляю свежие

початки загодя. Вот за смену и

набирается прибавок.

Но разве не хватит и трехсот

процентов плана?

— Времени в обрез. Я депутат

областного Совета народных депутатов.

Поехала в Запорожье на сессию — три

дня. Восполнить надо? Вызвали в Москву

на заседание коллегии министерства.

Пять дней. Но я приняла обязательство:

три пятилетки за одну, и если хотя бы

на день опоздаю — все, не выполнила.

И не стану же ссылаться, что, мол, пять

дней была в Москве... А вдруг заболею?

Нет, точь-в-точь три нормы мне давать

нельзя. Нужен запас. А если закончу

пятилетку на несколько дней раньше

обещанного, так за это не взыщут...

Однако, замечаю я, нелегко

выдержать такой темп.

— Конечно, работать на трех зонах

нелегко. Когда я только начинала —

три года назад, то очень нервничала.

Но успевала. Потом успевала

по-прежнему, а нервничала все меньше. Не

люблю, когда меня жалеют, теперешний

ритм для меня нормальный. Несколько

раз я работала на двух сторонках, так

мне казалось, будто я все делаю

замедленно. В конце концов, пришла

работать, так надо работать.

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,

ВО ВТОРУЮ И Т. Д.»

Накануне инженер-социолог (есть на

заводе такая должность) Борис Митро-

фанович Голота имел неосторожность

показать мне одну из анкет, которую

предстояло распространить среди

рабочих. Я выпросил экземпляр, и социолог,

поняв намерение, предупредил, что

мой опрос не будет корректным —

анкетируемый заранее знает цель опроса.

И все же я позволил себе отступление

от строгих правил социологического

обследования: перед тем как

расстаться с Галиной Дмитриевной до утренней

смены, попросил ее заполнить

вопросник. Вот некоторые ответы.

За что, по вашему мнению, вы

получаете ежемесячную премию в первую

очередь, во вторую и т. д. — 1) за

качество продукции (сдача с первого

предъявления), 2) за качество труда,

3) за перевыполнение нормы выработки.

Качество вашей работы колеблется

в течение месяца — нет.

Хорошо ли вы знаете операции,

предшествующие вашей и следующие за

вашей,— знаю частично.

Считаете ли вы, что вашу работу

можно сделать без брака,— да.

Когда вы допускаете брак, как часто

вам приходится выслушивать

порицание руководителя — не всегда, но

бывает.

Когда вы добиваетесь успеха в

работе, как часто вам приходится

выслушивать благодарность руководителя —

не всегда, но бывает.

Всегда ли вы знаете, каких успехов в

работе за смену достигли ваши

товарищи,— интересуюсь время от времени.

Какие обязанности по отношению к

предприятию работники должны

выполнять в первую очередь, во вторую

и т. д.— 1) качественно выполнять

работу, 2) стремиться повышать

квалификацию, 3) давать максимальную

выработку.

Какие потребности рабочих

предприятие должно удовлетворять в первую

очередь, во вторую и т. д.— 1) улучшать

условия труда, 2) обеспечить

материально.

Наверное, прав

профессионал-социолог — не дело корреспондента

заниматься анкетированием; но ответы без

попыток самовосхваления показались

мне достойными внимания. Тем более,

что в некоторых Галина Дмитриевна

кратко изложила свое понимание

обязанностей по отношению к заводу и

обязанностей завода по отношению к

работникам, не упомянув на первом

месте материальное благополучие, но

справедливо отметив и этот фактор.

СМЕНА

На следующее утро, втайне гордясь

своею точностью, я появился в цехе,

когда часы показывали 6.00.

Галина Дмитриевна уже вовсю

работала. На двух сторонках крутились

веретена, увлекая за собой струйки

стеклянных нитей, а третья сторонка,

насколько я понял, вот-вот будет

запущена. Чтобы подготовить рабочее место,

Усатенко, как, впрочем, и многие

другие работницы, приходит в цех

за полчаса до начала смены,

благо автобусы ходят с пяти утра.

Получает на складе нить и, не мешая

сменщице, выставляет початки на

питательную рамку. Пока сдается

продукция предыдущей смены, Галина

Дмитриевна смазывает кольца, по

которым вокруг веретена крутятся

бегунки, увлекающие за собой нить; она

чистит планку с этими кольцами от

пуха и пыли, предупреждая возможный

брак.

— И вообще,— говорит Галина

Дмитриевна,— в смену я стараюсь не

отвлекаться от главного — от выработки-

продукции. Что можно сделать

заранее — я и делаю. Сопроводительные

паспорта заполняю дома, это отнимает

минуты. Клей — вот он, всегда под

рукой. (Флакончик с клеем подвешен к

пуговке белого халата.) Запас

бегунков в кармане, сменить бегунок —

секунды. Попробуйте. (Это была

единственная операция, доверенная мне

Галиной Дмитриевной; для остального

моя квалификация явно не годилась.)

Вот на что не надо жалеть времени —

так это на чистоту. Стеклянная нить

восприимчива к любой грязи, а грязь —

это брак. Несколько раз за смену хожу

мыть руки. (Краны, полочки с мылом

и зеркальца есть в достатке.)

Итак, все 252 веретена пущены,

плавно ходит вверх-вниз кольцевая планка,

неразличимые из-за быстрого

вращения, скользят по кольцам бегунки, как

бы обегая веретена, ведут за собою

белую нить, сливающуюся в

полупрозрачный конус. Галина Дмитриевна ходит

вдоль машин скорым, но не торопливым

шагом. Сколько километров в день —

этого мне выяснить не удалось, замеров

не проводили. Впрочем, рабочие зоны

не так уж велики, зато часто

приходится вмешиваться в процесс, так что

выше ценится быстрота в руках, а не в

ногах...

Работает Галина Дмитриевна

спокойно. Вот обрыв нити. Она выключает

веретено и идет дальше. Почему бы

сразу не склеить?

— Я шла с определенной целью.

Надо ли отвлекаться? Сделаю то, что

наметила, потом вернусь сюда.

Галина Дмитриевна дает пояснения,

а руки тем временем четко,

движениями, отработанными до автоматизма,

снимают с веретена початки,

отматывают неверно намотавшуюся нить,

склеивают, пропускают нить сквозь

проволочные закорюки направляющих.

Система действий поначалу

непонятна. Почему здесь она сразу склеила

нить, а там оставила на потом? Отчего,

продвигаясь вдоль сторонки, вдруг на

несколько секунд отошла к другой

сторонке? Ведь сама же говорила: не

отвлекаться, не суетиться...

— Смотрите: с этим початком я

должна провозиться несколько минут.

Из двух нитей шла только одна, это

называется пропуск. Надо весь брак

отмотать, поставить початок на место,

склеить и заправить нить. А там —

пустяковый обрыв, причем сработала автома- *

тика и отключила веретено. Склеить

можно за секунды. Но пока я три

минуты вожусь с одним початком, оба

веретена простаивают. Если же сделаю

7

секундное дело, то хотя бы одно из

двух веретен будет в работе. И

сколько-то граммов нити успеет намотаться.

А я-то полагал, будто Галина

Дмитриевна действует по наитию —

настолько странными казались ее ходы.

Нет, она действовала по программе,

только алгоритм был мне неизвестен.

Конечно, для выполнения такой

программы нужна хорошая память. И нужен

опыт. Все же девятнадцать лет в одном

цехе...

Поскольку эти заметки не

предназначены служить учебным пособием, не

стану подробно описывать, как Галина

Дмитриевна выполняет те или иные

приемы. Замечу лишь, что на каждой

операции она выгадывает секунды;

скажем, на заправке веретена — около

двух секунд. Каждое веретено

приходится заправлять минимум два раза

за смену, а если помножить на число

веретен...

И еще несколько наблюдений. Может

быть, подмеченные подробности не так

уж важны, однако, когда счет идет на

секунды, именно частности могут

сыграть решающую роль. Скажем, такая

частность: Усатенко почти не тратит

времени на уборку рабочего места.

Эта работа неизбежна, поскольку нить

приходится иногда отрезать или

отматывать, а значит, от моты и срезы

необходимо собрать и вымести. Галина

Дмитриевна очень редко метет пол, просто

потому, что она не сорит. Срезы и от-

моты — сразу в специальный ящик, а

если их немного, то в левый карман

халата. В правом же кармане — ножик

для срезки, сделанный по особому

заказу: крючком и обоюдоострый. Когда

Усатенко идет по проходу вдоль

машины, она изредка наклоняется, подбирает

с пола обрывки нитей. А иногда идет

с веником в руках. Говорит: чтобы не

было холостых проходов.

Мне не хотелось бы, чтоб у читателя

сложилось мнение, будто Усатенко

работает как автомат. Программа ее

действий достаточно гибкая, чтобы

учесть и конкретные условия, и

состояние, и даже настроение. Человек все-

таки не машина.

Галина Дмитриевна чистит патроны —

те, на которых нить подошла к концу.

Надев патроны один на другой, так что

получилась длиннющая пика, она

лезвием срезает над ящиком остатки нити.

А я в это время, помня о секундных

расчетах, показываю Галине

Дмитриевне, что два веретена остановились.

— Ну и пусть. Одно не закончу,

другое сделаю в спешке. Успеется.

Однако порою приходится и спешить.

Вот Галина Дмитриевна выставляет по-

8

чатки, явно торопясь. Говорит, словно

извиняясь:

— Надо бы раньше, а я забегалась.

Нехорошо...

Я хожу за нею, словно тень,

соблюдая, впрочем, некоторую дистанцию,

чтобы не путаться под ногами. Склеив

нить, она направляется в мою сторону, а

потом резко разворачивается:

— Это надо же, не туда пошла...

Мелкие погрешности не умаляют

большой работы, а напротив, как бы

оттеняют ее, делают понятной и

человечной, поскольку ошибаться

свойственно именно человеку.

И еще одно, совсем уж частное

наблюдение. Часа через два после

начала смены в проходе между машинами

появился серо-рыжий кот, ленивый и

чистый. Он хорошенько вылизался,

улегся в проходе и безмятежно заснул

под грохот машин, на что способны,

наверное, только сытые коты. Галина

Дмитриевна улыбнулась и продолжала

работать, а когда ее маршрут пролегал

рядом с пришельцем, она аккуратно

обходила кота, стараясь не

потревожить. Я поинтересовался — знакомое

ли животное? Галина Дмитриевна

ответила, что кот в ее друзьях не состоит,

однако уж коли пришел, так пусть

спит, невелика помеха. Будь на ее

месте автомат, он, не сомневаюсь,

вышвырнул бы кота немедленно,

поскольку в программе наличие на рабочем

месте посторонних котов не

предусмотрено...

За сорок минут до конца смены

Галина Дмитриевна остановила веретена

на одной сторонке. Если сделать это

позже, то до начала следующей смены

ей не успеть снять продукцию:

невозможно за несколько минут снять с

машины, разбраковать и проштемпелевать

личным клеймом 252 початка. Спустя

20 минут были остановлены две другие

сторонки. Усатенко колдовала,

уставляя белоснежными початками тележки

со штырями: что-то наверх, что-то вниз,

что-то на одну тележку, что-то на

другую — сама себе контролер. В ОТК

заметили, что некоторые початки нечетко

проштемпелеваны, и Галина

Дмитриевна, . лидер и передовик, сокрушенно

вздыхая, принялась заново ставить

штампики. Подтолкнула тележки к

весам, вернулась к своим машинам,

перекинулась несколькими фразами со

сменщицей и подошла ко мне.

— Вот и смена закончилась,— сказала

она.— Вы, наверное, устали?

О. ОЛЬГИН,

специальный корреспондент

«Химии и жизни»

Сегодня и завтра

физико-

химической

биологии

Академик Ю. А. ОВЧИННИКОВ,

вице-президент АН СССР

Когда речь заходит о том, какая из всех

естественных наук занимает сейчас

самые передовые позиции, многие

называют биологию. За последние

десятилетия она коренным образом

изменилась и уже сегодня играет заметную

роль не только в познании сущности

мира, но и в практической деятельности

человека.

А из всех направлений биологии

сегодня на первый план вышло то,

которое мы иногда называем биологией

физико-химической и которое возникло

благодаря творческому соединению

идей и методов биологии, физики и

химии.

Первые шаги этого направления были

связаны, пожалуй, больше всего с

физикой; физике обязана своим

возникновением одна из важнейших

дисциплин этого нового направления —

молекулярная биология. Объяснить это

можно разными причинами, и среди них

не последнее место занимает, я бы

сказал, чисто психологическая сторона.

В те годы, два-три десятилетия назад,

физика была, наверное, самой

передовой наукой. Незадолго до этого она

пережила настоящую революцию, и

физики 40—50-х годов были очень

восприимчивы к новым идеям, были,

можно сказать, даже агрессивны в поисках

новых областей приложения своих

методов и понятий.

Такой новой и интересной для них

областью и оказалась биология. Физики,

устремившиеся в нее мощным

потоком, принесли с собой новый подход

к вещам и подняли биологию на

качественно новый уровень. Я не могу

сказать, что все сделанное ими тогда было

правильно и выдержало проверку

временем, но многими совершенно

выдающимися открытиями тех лет мы

обязаны именно влиянию физики.

Химики тогда стояли как бы

немного в стороне от этого нового

направления в биологии. Может быть, опять-

таки по причинам отчасти

психологическим, в силу некоторых особенностей

своей профессии; ведь не случайно еще

Роберт Бойль одно из своих главных

сочинений назвал «Химик-скептик».

Химики привыкли основывать свои

выводы на солидной экспериментальной

базе и только потом -переходить к

широким обобщениям.

Может быть, поэтому некоторые

химики и биохимики встретили новое

направление в штыки. Вот, например,

совсем недавно в журнале «New Scientist»

была напечатана статья известного

американского биохимика Эрвйна Чаргаф-

фа, который, вспоминая о первых шагах

молекулярной биологии, пишет: «Мне

стало ясно, что передо мной некое

новое явление: огромные претензии и

агрессивность, сочетающиеся с почти

полным незнанием химии, с

пренебрежением к химии — этой самой реальной

из всех наук; с пренебрежением,

которое впоследствии не могло не оказать

самого пагубного влияния на развитие

так называемой молекулярной

биологии. Вспоминая о долгих годах

кропотливого труда, потраченного на

получение препаратов нуклеиновых кислот,

о бесчисленных часах, проведенных за

9

их анализом, я не мог не прийти в

недоумение...»

Отрицать роль химического

подхода в биологических исследованиях,

безусловно, нельзя. И хотя так же

неправильно было бы зачеркивать тот вклад,

который внесли и вносят в решение

биологических проблем физики,— это

значило бы вместе с водой выплеснуть и

ребенка,— но и на самом деле в

биологии есть такие вопросы, решить

которые физика сама по себе в принципе

не может. Она, безусловно, первой

объяснила многие стороны

функционирования живой материи. Но с тех пор

новое направление в биологии созрело

и окрепло, и сегодня речь идет уже не

о том, как что-то объяснить, а о том,

как искусственно воспроизвести тот или

иной процесс, явление, функцию.

И дальше—как научиться управлять

ими в живом организме. О том, чтобы

изучать не один какой-то уровень

организации живой материи, а все ее

уровни. И здесь одна физика ничего сделать

не может, здесь нужна помощь химии.

Вот один частный пример, одна

иллюстрация. Многие процессы передачи

и реализации генетической

информации были изучены еще на ранних

этапах развития молекулярной биологии,

и в этом была большая заслуга

физиков. Но теперь мы подошли к

моделированию этих процессов, в том числе

и для того, чтобы научиться на них

воздействовать. Для этого могут

понадобиться, в частности, синтетические

гены — полинуклеотиды заданного

строения, полученные в лаборатории. Первый

такой искусственный ген синтезировал

еще десять лет назад знаменитый

химик X. Г. Корана, и до самого

последнего времени это умели делать только

его ученики. Но Корана после этого

заинтересовался совсем другими

проблемами и синтезом гена уже не

занимается; сотрудники его разъехались по

другим лабораториям и тоже занялись

другими исследованиями. И вот биологам,

которым сейчас понадобились

искусственные гены, пришлось обращаться

к Коране, чтобы он помог им разыскать

тех химиков...

Так или иначе, в последнее

десятилетие, а может быть и немного раньше,

химики тоже стали, по-моему, людьми

достаточно смелыми и тоже

устремились в биологию. Сейчас их вли яние

здесь нарастает очень бурными

темпами. И в первую очередь это касается

биоорганической химии. Выросшая из

прежней химии природных

соединений, науки в значительной мере

описательной, биоорганическая химия изучает

не только структуру, но и динамику

превращении веществ в живых тканях,

конкретную роль этих веществ в

процессах жизнедеятельности,

устанавливает связь между строением того или

иного соединения и его биологической

активностью. Именно поэтому

биоорганическая химия все в большей степени

становится химической основой

биологических наук.

В последние десять-двадцать лет

становятся на прочный

физико-химический фундамент все новые разделы

познания живой материи. Прямое

следствие этого—очень крупные новые

открытия, которые выводят нас на

принципиально иной уровень изучения

живых систем. И мне кажется, что в самое

ближайшее время мы будем

свидетелями настоящей революции на многих

направлениях биологии — и

теоретической, и прикладной.

Впечатляющий эпизод такой

революции, которая происходит на наших

глазах,— бурное развитие генной

инженерии. Каких-нибудь шесть-семь лет

назад даже этого термина еще не

существовало. Правда, в кругах

исследователей уже тогда можно было услышать

достаточно смелые высказывания о

возможности направленного воздействия

на наследственность живых

организмов; давно предпринимались попытки

искусственного синтеза гена. Но такие

работы расценивались тогда скорее как

научный героизм, не более того, и

надежд на успех было мало.

А сейчас уже существуют частные

фирмы, которые используют методы генной

инженерии для производства ценных

продуктов, например гормонов. Уже

можно читать и слышать не

академическое обсуждение перспектив, а

обычную коммерческую рекламу, расчеты

возможной емкости рынка и тому

подобное.

Такие же события назревают и на

других направлениях физико-химической

биологии. Может быть, об этом еще

не узнала широкая публика, но среди

исследователей, знакомых с реальным

положением дел, такие перспективы

уже обсуждаются.

Можно назвать, например,

иммунологию, особенно новую ее область —

иммунохимию. Раньше, лет десять

назад, нам казалось, что иммунная

система организма— это какой-то

таинственный черный ящик, к которому

неизвестно с какой стороны подойти. А

сегодня мы уже хорошо понимаем, как

работают, скажем, иммунорецепторы

клеточной поверхности лимфоцитов —

главных участников иммунных про-

10

цессов. И не только понимаем, но уже

можем в какой-то степени на них

воздействовать. Практическое значение

таких исследований огромно, и я не

сомневаюсь, что в самые ближайшие годы

мы в этом наглядно убедимся.

Очень серьезные достижения

назревают в области воздействия на работу

нервной системы, включая ее святая

святых — мозг.

В самые последние годы были

открыты довольно простые вещества,

которые способны влиять на некоторые

высшие формы поведения, на процессы

памяти, сна, другие проявления высшей

нервной деятельности человека. Эти

работы меня особенно интересуют,

потому что мне удалось в какой-то

степени угадать их направление. В 1965

году на Менделеевском съезде в Киеве

" я высказал предположение о том, что

в деятельности нервной системы

должны участвовать пептиды: в отличие от

нуклеиновых кислот, несущих

наследственную информацию, пептиды могут

оказаться носителями информации

оперативной и в этом качестве выполнять

важные .функции в работе мозга.

И вот теперь установлено, что

пептидные системы, действительно, играют

важнейшую роль в работе мозга. В

мозгу уже открыты так называемые

пептиды сна, пептиды памяти, пептиды

страха, пептиды, действующие подобно

морфину, и так далее. Я убежден, что

в самом близком будущем эти

исследования дадут нам новые мощные

средства направленного воздействия на мозг,

в том числе средства лечения многих

нервно-психических заболеваний.

Такие работы идут сейчас во многих

странах мира, идут они и у нас. Шума

вокруг них пока нет, и это правильно,

потому что шуметь до того, как дело

сделано, вряд ли нужно. Но в

лабораториях об этом уже говорят, а года

через три, я думаю, будет и шум...

Исключительно большие сдвиги

происходят сейчас в области изучения

биологических мембран и воздействия на их

свойства. Уже есть десятки веществ,

которые могут буквально по нашему

желанию в очень широких пределах

регулировать, скажем, проницаемость

мембран для различных соединений,

а это свойство мембран определяет

ход важнейших жизненных процессов.

Такие вещества сегодня широко

используются для решения исследовательских

задач, но они уже начинают находить

и практические применения. Например,

кардиологи с их помощью регулируют

работу сердечной мышцы; эти же

вещества сильно влияют на

жизнедеятельность микроорганизмов, что очень

важно для микробиологической

промышленности; а в Японии по этому

принципу создай совершенно новый тип

препаратов для борьбы с болезнями и

вредителями сельскохозяйственных

культур.

Биологические мембраны играют

огромную роль в энергетических

процессах, происходящих в живом

организме; в сущности, эти процессы и

реализуются благодаря мембранным

системам. Поэтому достижения мембра-

нологии повлекли за собой большие

успехи в области биоэнергетики. Время

поисков и шатаний здесь позади, нам

уже в общем ясны принципиальные

механизмы энергетических процессов

в клетке, и сейчас идет конкретное

изучение реальных систем, которое

каждый день, каждый час приносит новые

интереснейшие результаты.

В качестве примера можно назвать

исследования бактериального

родопсина — белка, с помощью которого

бактерии используют световую

энергию. Оказывается, это в принципе та же

самая машина, какая служит для

восприятия света глазом человека и

животных, и так уж чудесно сработала

эволюция, что эта универсальная машина

работает необычайно эффективно. Если

бы мы научились хотя бы на одну

десятую использовать подобный механизм

для утилизации солнечной энергии в

промышленных целях, то это был бы

переворот в энергетике. АЛы получили

бы неисчерпаемый источник энергии —

доступной, дешевой, чистой и по своим

продуктам, и по своей технологии —

можно сказать, идеальной энергии. Я

верю, что это произойдет, и в не столь

отделенном будущем, потому что

события здесь развиваются быстро...

Перспективы, открытые перед физико-

химической биологией, необозримы.

В таких условиях, естественно, не всегда

легко сориентироваться, правильно

выбрать направление работы. Сразу всем

заниматься невозможно — этого

сегодня не может позволить себе не только

ни один самый сильный институт, но и

ни одна самая мощная страна, даже

такая, как СССР или США. Поэтому

перед каждым ученым и перед каждым

коллективом встает проблема

рационального выбора: верно рассчитать свои

силы, верно определить главное

направление, где можно с осязаемой

вероятностью получить интересные и важные

результаты, и в этом направлении

работать. Это не близорукий практицизм,

и

а просто реальная оценка положения.

А обдумывать такие вещи лучше

всего совместно. Если кто-нибудь

попытается работать изолированно,

отгородившись от остальных непроницаемым

щитом, то он вряд ли сможет открыть

что-нибудь ценное и важное и в конце

концов окажется в мире банальных

истин...

Именно эта мысль и лежала в основе

международной встречи ученых,

состоявшейся прошедшей осенью в

СССР,— симпозиума «Перспективы

биоорганической химии и молекулярной

биологии». На этой встрече не было,

как обычно, множества сообщений об

отдельных экспериментальных

результатах — были только обзорные

доклады по самым широким и интересным

проблемам. Пригласить на симпозиум

было решено только ученых, если

можно так выразиться, самого большого

калибра — не две-три тысячи человек,

как обычно на международных

конгрессах, а всего сто — сто двадцать. Но зато

среди них были ведущие представители

разных дисциплин, разных подходов,

которые смогли подробно обсудить

стоящие перед нами проблемы.

Что можно сказать сейчас о

результатах симпозиума? Конечно, никаких

немедленных, прикладных результатов,

которые можно будет завтра же

применить на практике, от таких научных

встреч ждать нельзя. Один из наших

гостей, американский биохимик Бруно

Виткоп, правильно заметил, что

неспециалист всегда хочет знать, какую

именно болезнь можно будет вылечить в

результате очередного симпозиума

ученых, а на самом деле смысл таких

встреч совсем не в том.

Практические достижения,

несомненно, будут, и очень важные; то

обсуждение принципиальных вопросов, которое

происходило в Москве и в Ташкенте,

наверняка станет важным толчком и в

этом направлении. Но самым важным

было, вероятно, все-таки то, что на

симпозиуме все мы, его участники,

получили возможность окинуть единым

взглядом все разделы этой большой

области науки, обменяться мнениями и

планами на будущее. Теперь мы лучше

представляем себе, что делают другие,

а из того, что делаем мы сами, многое

предстало в ином свете, под новым

углом зрения. И сегодняшнее

положение дел, и перспективы стали теперь

намного яснее.

Впрочем, если говорить о

перспективах, то не надо забывать, что прогнозы

в науке — дело ненадежное: они

обычно не оправдываются. И не

оправдываются, если можно так сказать, в

лучшую сторону — потому что

действительные события в науке чаще всего

опережают наши предположения...

Говорят гости

Специальные

корреспонденты «Химии н жизни»

А. Иорданский, Д. Осокина,

М. Черненко и В. Черникова

побеседовали в Москве и

Ташкенте с многими

участниками симпозиума

«Перспективы биоорганической

химии и молекулярной

биологии». Эти беседы мы

будем печатать в

последующих номерах журнала. А

здесь — несколько

интересных мыслей, высказанных

в ответ на вопросы

корреспондентов представителями

разных стран, разных

поколений, разных научных

отраслей и школ.

В наше время, особенно в

странах Запада, все чаще

раздаются голоса, обвиняющие науку и

ее порождение — технику во

многих неустройствах нынешнего ми-*

ра. Насколько оправдано это

мнение,— в частности,

применительно к современной биологин?

Профессор Роберт ВУД-

ВОРД. Гарвардский

университет (США), лауреат

Нобелевской премии,

иностранный член АН СССР:

Действительно, в последнее

время на Западе возникла

тенденция, которую можно

было бы назвать

антинаучной. Многие люди,

политики, члены правительств

считают, что наука только

создает проблемы, которые

ухудшают жизнь на нашей

планете. Они иногда

говорят: с<Из-за всех этих

проблем, порожденных наукой,

наше время ужасно. Лучше

было бы нам жить в

XVIII веке — тогда не

было никакой науки, и все

было хорошо». Я на это

отвечаю так: «Прежде всего,

в XVIII веке вас уже не было

бы в живых, потому что

средняя продолжительность

жизни тогда была всего

28 лет. А если бы вы

уцелели, то вы бы недоедали, вас

бы терзали самые разные

болезни, ваша жизнь была

бы действительно ужасна —

если только вы не

принадлежали бы к очень

малочисленному

привилегированному меньшинству...»

На самом же деле все

мы, занимаясь своими

исследованиями, сегодня,

сейчас в каком-то смысле

делаем историю, даже если

сами этого не осознаем. Я

приведу один частный

пример — проблему лечения

диабета инсулином. Еще

недавно инсулин можно

было получить только из

природных источников,

из поджелудочных желез

скота. Инсулина, который

добывали таким путем,

хватало лишь на больных,

живущих в развитых странах.

А в третьем мире умирают

от диабета миллионы людей,

потому что на их лечение

инсулина не хватает. И вот

теперь биология добилась

огромного триумфа: сразу

несколько групп

исследователей сумели заставить

бактерии вырабатывать

инсулин. Благодаря этому

12

достижению, которым мы

обязаны в первую очередь

фундаментальной науке,

можно будет в ближайшем

будущем практически

решить проблему диабета во

всем мире...

Политические власти

Советского Союза

заслуживают уважения, в частности,

за то, что они понимают:

проблемы, стоящие перед

обществом, могут быть

решены только с помощью

науки и техники. Наука не

создает проблемы — она

решает проблемы, и опора

на нее — единственная

возможность улучшить условия

жизни для всех людей.

Современная биология ведет

свои исследования широким

фронтом, одновременно во

многих направлениях. На каком

из этих направлений в скором

будущем можно ожидать

наиболее важных теоретических

или практических

результатов?

Профессор Ганс ЦАХАУГ

Мюнхенский университет

(ФРГ):

Работать в науке надо не

только на тех

направлениях, где появился шлягер,

где есть некая сенсация.

Надо много работать в

самых разных направлениях,

и тогда в один прекрасный

день где-то созреет

желанный плод. Вот мы уже

двадцать с лишним лет

работаем с транспортной РНК,

синтетазами и рибосомами.

Здесь множество

серьезных открытых вопросов,

прежде всего проблема

узнавания нуклеиновая

кислота — белок. Я бы не

отважился предсказать, что

через пять, скажем, или

через десять лет проблема

узнавания будет решена,

но тем не менее надо над

ней работать. То же самое

с хроматином, которым мы

занимаемся уже десять

лет. И здесь может

произойти большой прорыв,

но нельзя быть в этом

уверенным.

Главное — чтобы все не

бросались работать туда,

где вдруг появился шлягер,

и не устраивали бы свалку.

Так часто бывает: узенькая

тропка, на которой,

уцепившись друг за друга,

топчутся легионы ученых. Вот

типичный случай. В 1977 году

на симпозиуме в Колд

Спринг Харбор было

сообщение, что при некоторых

условиях рост клеток может

стимулировать масляная

кислота, которая при этом

ацетилирует белки-гистоны,

и что это ужасно интересно

с самых разных точек

зрения. Это было в июле. А уже

в августе не меньше

дюжины лабораторий вовсю

занимались действием

масляной кислоты на клетки и

впопыхах сочиняли статьи,

в «PNAS», чтобы успеть

сдать их в редакцию до

октября и опубликоваться под

1977 годом. Другие, 'у

которых не было надежного

хода в «PNAS», пустились

во все тяжкие по другим

изданиям. И в конце концов

большинству удалось

напечататься. А на

следующий год, на Гордоновской

конференции, стало ясно,

что никакой сенсации тут

нет и не будет...

Так что лучше не кидаться

за всеми, а найти свою

дорожку и идти по ней до

конца...

Что было, на ваш взгляд, самым

интересным и полезным на

прошедшем симпозиуме?

Профессор Дороти ХОДЖ-

КИНГ Кристаллографическая

лаборатория, Оксфорд

(Англия), лауреат Нобелевской

премии, иностранный член

АН СССР:

Наша главная трудность —

в том, что все мы очень

плохо знаем литературу...

А когда приезжаешь на

такой вот симпозиум, то

обнаруживаешь, что идут

гораздо более обширные

исследования, чем ты думал.

Меня, например, очень

заинтересовали новые

данные о белках хлопкового

семени, которые

приводились в одном из докладов.

Когда мы сорок пять лет

назад начинали изучать

белки, в тогдашней

литературе было довольно много

сведений о глобулинах,

содержащихся в семенах

растений; но с тех пор в

этой области делалось очень

мало. И вот вдруг я узнаю,

что здесь, в Ташкенте, уже

расшифрованы

аминокислотные последовательности

трех или четырех таких

белков!...

Профессор Алекс РИЧ,

Массачусетскнй

технологический институт (США):

Этот симпозиум обладал

большой стимулирующей

силой. Во-первых, он дал

возможность ученым,

работающим в этой области,

встретиться друг с другом

и в достаточно

неофициальной обстановке обсудить

многие детали

экспериментов. Такие обсуждения очень

ценны: они позволяют

узнать много такого, что

невозможно понять, просто

читая публикации. В

научных публикациях часто

сообщаются только

результаты, в них нет многих тонких

деталей эксперимента, нет

многих мыслей, лежавших

в основе работы. Все это

можно узнать только в

личном общении.

Во-вторых,

международные встречи ученых очень

важны, потому что наука —

'это такой род человеческой

деятельности, который

выходит за рамки

национальных границ. Наука в

широком смысле слова — это

поиск, попытка понять, как

работает природа. Такая

жажда знания, такое

стремление понять — не

привилегия одной страны или

одного народа, оно присуще

всему человечеству.

Но есть еще одна важная

сторона у тех

международных научных конференций,

в которых принимают

участие американские и

советские ученые. И США и

СССР — в высшей степени

мощные державы; каждая

из них обладает огромными

разрушительными

возможностями. Поэтому

особенно важны контакты между

гражданами этих стран,

контакты мирные и

созидательные, которые позволили

бы им понять, сколь многое

их объединяет. В частности,

много общего у нас и в

области науки. Я думаю, что

встречи советских и

американских ученых ведут к

большему взаимному

пониманию, к стабилизации,

которая нужна нам, чтобы

выжить в сегодняшнем

мире, чтобы полностью

исключить возможность

ядерной войны.

13

последние известия

Отчего цыплята

не следуют

за шаром?

Еспн куриные яйца облучать

в середине

эмо^иож льного развития

Ао^ои выше 25 рентген,

т< у вылупившихся цыплят

..,—падает способность

к нмпрннтин! у.

Всякий нормальный цыпленок, да и

вообще детеныш, способный к

самостоятельному передвижению,

фиксирует в памяти признаки некоторых

объектов (родителей, братьев и

сестер) — это и есть импринтинг, запе-

чатление. Самая изученная его фор-

м-а — реакция следования: куда

родитель, туда и младенец.

Новорожденного можно обмануть, предъявив

ему неживой объект,— он и за ним

будет следовать.

Все это хорошо известно. Не

менее известно и другое:

ионизирующее излучение серьезно

воздействует на живые организмы. Но влияет ли

облучение эмбриона на способность

к запечатлению у детеныша — это до

недавнего времени оставалось

неизвестным.

В Институте физиологии им. И. С.

Бериташвили АН Грузинской ССР

были поставлены такие опыты. Яйца,

собранные в один день, случайным

образом разделили на пять групп по

15 яиц в каждой, поместили в

инкубатор и на 12-й день облучили

рентгеновскими лучами в разных дозах —

от 15 до 300 рентген. Когда цыплятам

пора было вылупиться, яйца

перенесли-в картонные коробки, чтоб у

птенцов не было ненужных внешних

раздражителей. А потом совсем юных

цыплят помещали в так называемый

аппарат Гесса — манеж, по которому

вращается красный шар.

Физическое развитие всех

появившихся на свет птенцов было

нормальным (доза облучения не очень

высока). А вели они себя по-разному.

Если доза была меньше 25 рентген —

то птенцы спустя несколько минут

начинали следовать за шаром, как за

родной матерью. Если же доза была

выше, то они либо проявляли полное

безразличие к шару, либо

откровенно пугались его.

В чем же причина? В середине

эмбрионального развития высшие

отделы центральной нервной

системы уже созревают, в мозгу идет

интенсивный синтез биогенных аминов

и ДНК. А у нервной системы очень

высокая радиочувствительность.

Вероятно, облучение угнетает и нейро-

генез, и синтез аминов, и синтез ДНК.

Но почему же тогда в другой серии

опытов, когда яйца брали на 20-й

день развития, такое же облучение

не только не подавляло импринтинг,

но, напротив, явно стимулировало

его?

В «Сообщениях Академии наук

Грузинской ССР» A978, т. 91,

стр. 133), откуда почерпнуты эти

сведения, однозначного ответа

нет:.проведены только первые опыты. А он

может оказаться очень любопытным.

И, кстати, практически значимым:

ведь радиотерапия сейчас не

редкость, и надо твердо знать, как и в

какой мере она скажется на будущих

детях. Не только на куриных детях,

разумеется.

Г. БОРОДИН

Хромосомы —

в липосомы!

В мышиные f л .

удалось ввести хромосомы и /ювека,

заключив их в липидкую сэ почку.

В результате мышиньи .:летки

начали синтезировать фермента,

специфичные для человеческого

организма

14

Наружная мембрана надежно

защищает клетку от внешней среды. Для

веществ, которые жизненно

необходимы клетке, существуют спе-

4X (

последние известия

циальные переносчики, способные

проникать сквозь мембрану. Для

большинства же других веществ путь

через мембрану заказан. Поэтому,

чтобы ввести в клетку необходимые

исследователю вещества, плохо

проникающие через мембрану,

пришлось создать специальную

методику. Вводимое вещество

заключают в облатку — в крошечные

(в сотни раз меньше клетки) липид-

ные пузырьки-липосомы. Липосомы

либо сливаются с клеточной

мембраной, освобождаясь при этом от своей

начинки, либо целиком

поглощаются клеткой. В обоих случаях

вещество попадает в цитоплазму,

несмотря на мембранный барьер

(см. «Химию и жизнь», 1977, № 9).

Когда в начале семидесятых годов

появился этот метод, возникла идея

приспособить его к нуждам генной

инженерии. Можно было надеяться,

что липосомы облегчат попадание

нового генетического материала

в клеточное ядро. Но хотя сама по

себе идея весьма заманчива,

оставалось неясным, можно ли

заключить в липосомы достаточно большой

фрагмент ДНК, не нарушится- ли

при этом способность ДНК к

транскрипции, доберутся ли гены,

введенные в липосомы, до ядра' клетки

или будут разрушены по дороге.

И, наконец, было неизвестно,

сумеют ли гены, освободившись от

липосом, заработать так, как

работают собственные гены клетки.

Теперь на все эти вопросы можно

ответить утвердительно. В журнале

«Proceedings of the National

Academy of Science of the USA» A978,

т. 75, с 1361) опубликована

совместная работа сотрудников нескольких

американских институтов А. Макхер-

жи, Ш. Орлова, Дж. Батлера, Т. Три-

че, Р. Лалли и Дж. Шульмана. В этой

публикации сообщается об успешном

введении в клетки новых генов,

заключенных в липосомы.

Авторы работы не стали выделять

дл я пересадки отдел ьные гены, а

решили ввести в клетку целые

хромосомы. Это упрощает задачу,

поскольку получить хромосомы

несравненно легче, чем отдельные

гены, а кроме того, известно, что

попав в ядро клетки, чужие

хромосомы начинают работать.

Установлено это было в опытах, когда клетки

инкубировали с суспензией

хромосом. В одном случае из 10—100

миллионов хромосомы попадали-

таки внутрь клеточного ядра и

проявляли активность.

В надежде сделать это событие

более вероятным, исследователи

заключили хромосомы человека

в облатку из липидов, и такие

липосомы с начинкой добавили к

мышиным клеткам. Предварительно,

конечно, надо было удостовериться,

что хромосомы на самом деле

оказались внутри липосом. В этом

убедились несколькими способами:

с помощью флуоресцентной

микроскопии (при определенной окраске

видны красные точки хромосом

внутри зеленых пузырьков липида),

с помощью радиоавтографии и

электронной микроскопии.

Наконец, липосомы (авторы

называют их липохромосомами),

смешали с мышиными клетками.

Вскоре в ядрах этих клеток обнаружили

характерные хромосомы человека.

Для того, чтобы проверить,

работают ли введенные гены, были

выбраны такие мышиные клетки, которые

не умеют синтезировать фермент

гипоксантин - гуанинфосфорибозил-

трансферазу. После введения ли-

похромосом клетки начали

синтезировать этот фермент. Учитывая, что

хромосомы и клетки принадлежат

разным видам, установили видовую

принадлежность фермента.

Оказалось, что он специфичен именно для

человека. И поскольку в геноме

мышиных клеток такой фермент не мог

быть закодирован, то остается

единственный, вывод: хромосомы

человека попали в ядра мышиных клеток

и начали там активно работать.

Механизм проникновения липо-

хромосом в ядро пока неясен, но

липосомы увеличивают частоту

попадания новых генов в ядро в

несколько сот раз. И это вселяет

большие надежды. Итак, хромосомы —

в липосомы!

Кандидат биологических иаук

Л. МАРГОЛИС

ЙИ*

4 , " эй

60 МИЛЛИОНОВ

градусов

в токамаке

Кандидат физико-математических наук

Г. С. ВОРОНОВ

Летом прошлого года в печати

появились сообщения о новом успехе на пути

к управляемому термоядерному

синтезу: на установке токамак удалось

нагреть плазму до рекордной

температуры. В дни, когда шел этот эксперимент,

я находился в Принстоне в научной

командировке. Мне хочется рассказать

здесь о событиях, очевидцем которых

я стал.

НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Очень заманчиво начать рассказ прямо

с событий августа 1978 года, когда прин-

стонский токамак начал выдавать

прямо-таки невероятные результаты. В

памяти еще свежи волнения тех дней,

когда казалось: еще совсем немного, и вот

она — заветная граница УТС.

Но я сознательно отодвигаю описание

«мига торжества». Ведь оценить прорыв

можно, лишь понимая, что ему

предшествовало. А потому вспомним

коротко, как все начиналось.

Проблемой управляемого

термоядерного синтеза физики занимаются уже

28 лет. И еще, как полагали до сих пор,

понадобится примерно столько же,

чтобы довести до практического

воплощения идею, казавшуюся в далеком

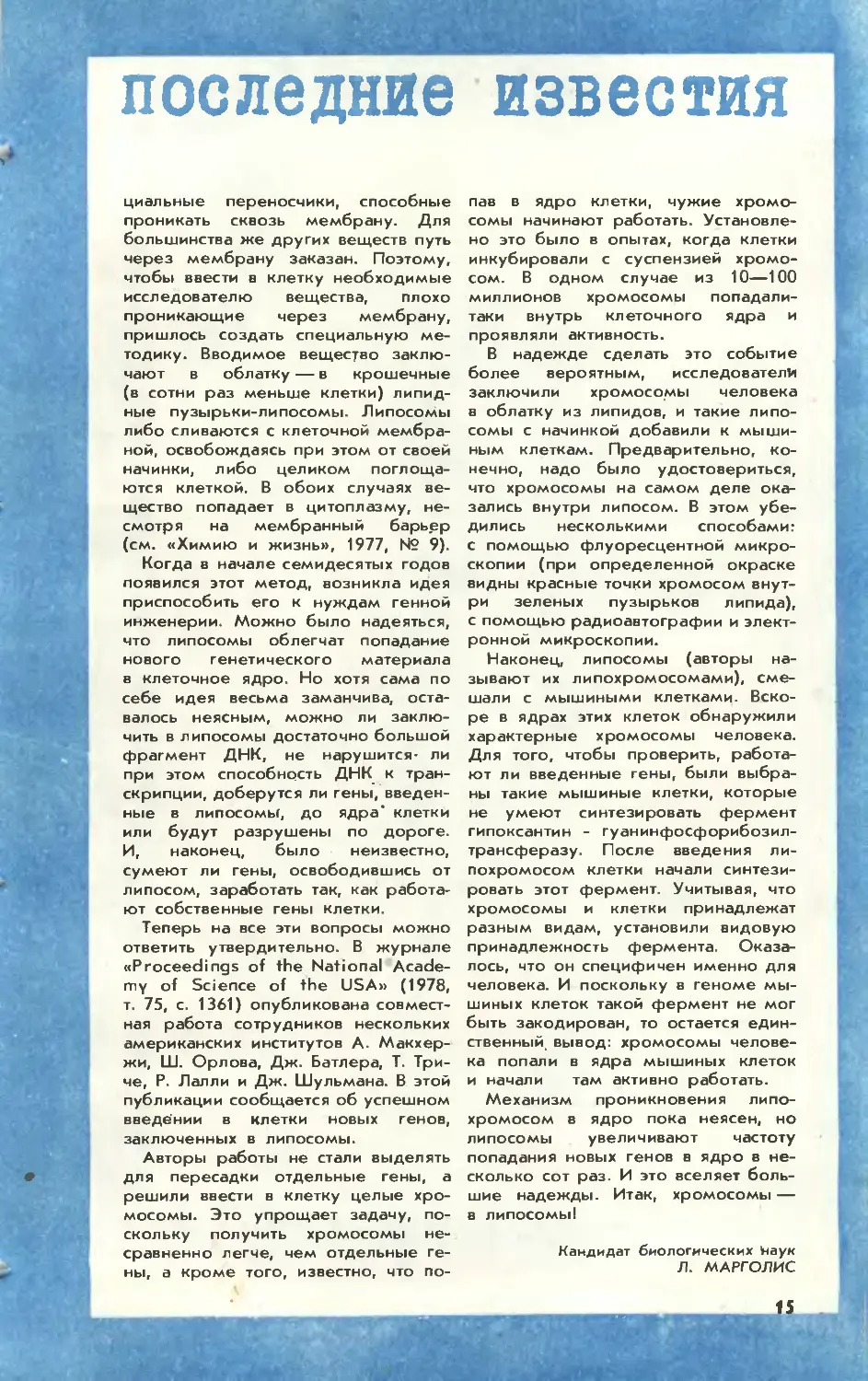

Карта наступления на термоядерную

крепость. В отличие от предыдущих наших

публикаций (см. например, «Химию и

жизнь», 1971, № 5; 1976, № 10) здесь по

вертикали вместо температуры электронов

отложена температура ионов. Очевиден

огромный рывок, достигнутый в

результате эксперимента на токамаке ПЛТ

1951 году так легко осуществимой,—

заставить реакцию синтеза легких ядер

отдавать свою энергию медленно, в

контролируемых условиях.

Особенность термоядерной реакции

состоит в том, что идет она с

достаточно большой скоростью только при

очень высокой температуре — порядка

100 миллионов градусов. Чтобы энергия,

выделившаяся при термоядерной

реакции, превысила затраты на нагревание

исходных веществ, нужно, чтобы

плотность плазмы была достаточно велика.

Кроме того, оба условия — высокая

температура и высокая плотность —

должны выдерживаться достаточно

долгое время. Расчеты показывают, что

для смеси изотопов водорода —

дейтерия и трития— плотность должна

быть не меньше 1014 атомов в

кубическом сантиметре, и эту смесь

необходимо поддерживать при температуре 100

миллионов градусов в течение по

крайней мере одной секунды.

Это чрезвычайно трудная задача. Ведь

никакие обычные стенки такой

температуры не выдержат. Что же удержит

плазму? В 1950—1951 годах была

высказана основная идея решения

термоядерной проблемы: удерживать плазму надо

магнитными полями.

За 28 лет было изобретено множество

магнитных ловушек для плазмы. В самых

совершенных из них — токамаках и стел-

лараторах — плазма живет уже сотые и

даже десятые доли секунды.

Токамак был придуман в СССР —

в Институте атомной энергии им.

И. В. Курчатова. Стеллараторы

изобрели в США. Структура магнитного поля

в обоих этих устройствах, по существу,

одинакова. Ловушки сделаны в виде

тора (бублика). Силовые линии магнитного

поля вьются по спирали вокруг тора

(см. рисунки на следующих страницах).

По замыслу, стелларатор должен

удерживать плазму лучше токамака.

Ведь если с плазмой что-нибудь

случится, то изменение тока в ней

немедленно сказывается на магнитной структуре

токамака, а в стеллараторе структура

магнитного поля от поведения плазмы

не зависит. Зато построить хороший

стелларатор значительно трудней.

ОХ УЖ ЭТА ПЛАЗМА...

До 1967 года в США интенсивно

развивали исследовани я на стел лараторах.

В СССР работа шла одновременно и на

токамаках, и на стеллараторах. В 1967

году на токамаке Т-3 в Институте атомной

энергии им. И. В. Курчатова были

получены сенсационные результаты — тем-

17

пературу электронов плазмы удалось

довести до семи миллионов градусов.

В это сообщение американским

физикам даже трудно было поверить,

потому что на стеллараторах в то

время получали плазму, нагретую лишь до

одного миллиона градусов, а

термоизоляция плазмы с ростом температуры

катастрофически падала. После того,

как группа специалистов из Англии

с помощью собственной аппаратуры

измерила температуру плазмы в токама-

ке Т-3 и подтвердила сообщенный

результат, американская программа

термоядерных исследований была

решительно изменена. Долой стелларатор!

Да здравствует токамак! Все

стеллараторы были ликвидированы, а самый

большой из них переделан в токамак.

К настоящему времени в США работает

около 20 токамаков и строятся все

новые.

В СССР между тем параллельно ис-

следовани ям на токамаках

продолжались работы и на стеллараторах.

Постепенно стала ясной причина плохого

удержания плазмы в американских

установках: оказалось, стеллараторы были

недостаточно точно сделаны. К 1976

году, когда все это было понято, в СССР,

ФРГ и Англии'построили новые

стеллараторы, на которых наконец-то, как и

ожидалось теоретически, время удер-

жани я плазмы оказалось в 2—3 раза

большим, чем в токамаках того же

размера.

Теперь в США начинается эра

возрождения стеллараторов — уже есть

проекты строительства двух огромных

установок и обсуждается возможность

переделки в стеллараторы нескольких

токамаков...

Столь же тяжело давалось решение и

другой проблемы — нагрева плазмы.

Довольно быстро — с помощью тока,

текущего прямо по плазме,— удалось

получить первый миллион градусов.

Этот результат был достигнут уже в

середине 50-х годов. Но дальше

температура росла чрезвычайно медленно.

Дело в том, что плазма нагревается

отнюдь не так просто, как, скажем,

вода в чайнике. Если вы станете нагревать

воду в два раза интенсивнее, то и

температура ее (за то же самое время)

повысится вдвое. А с плазмой все не так.

Как только повышается мощность

нагрева, с нею обязательно происходит

что-то (возникают новые виды

неустойчивости, увеличивается поток примесей

из-стенок), в результате чего тепла

уходит столько, что плазма нагревается

лишь чуть-чуть сильнее, а иногда даже

охлаждается.

Так устроен токамак. Чтобы создать

нужную структуру магнитного поля,

сначала с помощью обычных магнитных

катушек создают магнитное поле, силовые

линии которого просто идут вдоль тора.

А чтобы линии закрутить по спирали,

сквозь плазму пропускается ток

Поэтому, чтобы повысить

температуру плазмы, приходится заботиться не

столько о мощности нагрева, сколько

об улучшении магнитной изоляции и

очистке стенок. Именно так и был

достигнут сенсационный результат на то-

камаке Т-3.

Однако к нынешнему времени путь

этот себя почти исчерпал. С помощью

естественного для токамака способа

нагрева — током, текущим по плазме,—

удается нагреть электронную

компоненту плазмы до 20—25 миллионов

градусов, а ионную — до 10 миллионов.

Но в термоядерных реакциях участвуют

ионы, а значит, важна именно их

температура.

10 миллионов градусов удалось

получить на двух самых больших

токамаках— советском Т-10 и американском

ПЛТ. При этом плотность плазмы

достигла C—5) -10,3 частиц в кубическом

сантиметре, а время удержания — пяти

сотых секунды. Так что до заветной

границы A00 миллионов градусов, 10'4

частиц в 1 см3 и 1 секунда) оставалось

еще немало.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ

Чтобы продвинуться дальше, нужно

было отыскать какие-то иные методы

нагревания плазмы, более мощные, чем

нагревание током. Сейчас известно

несколько подходящих способов:

радиочастотный — на частотах, совпадающих

18

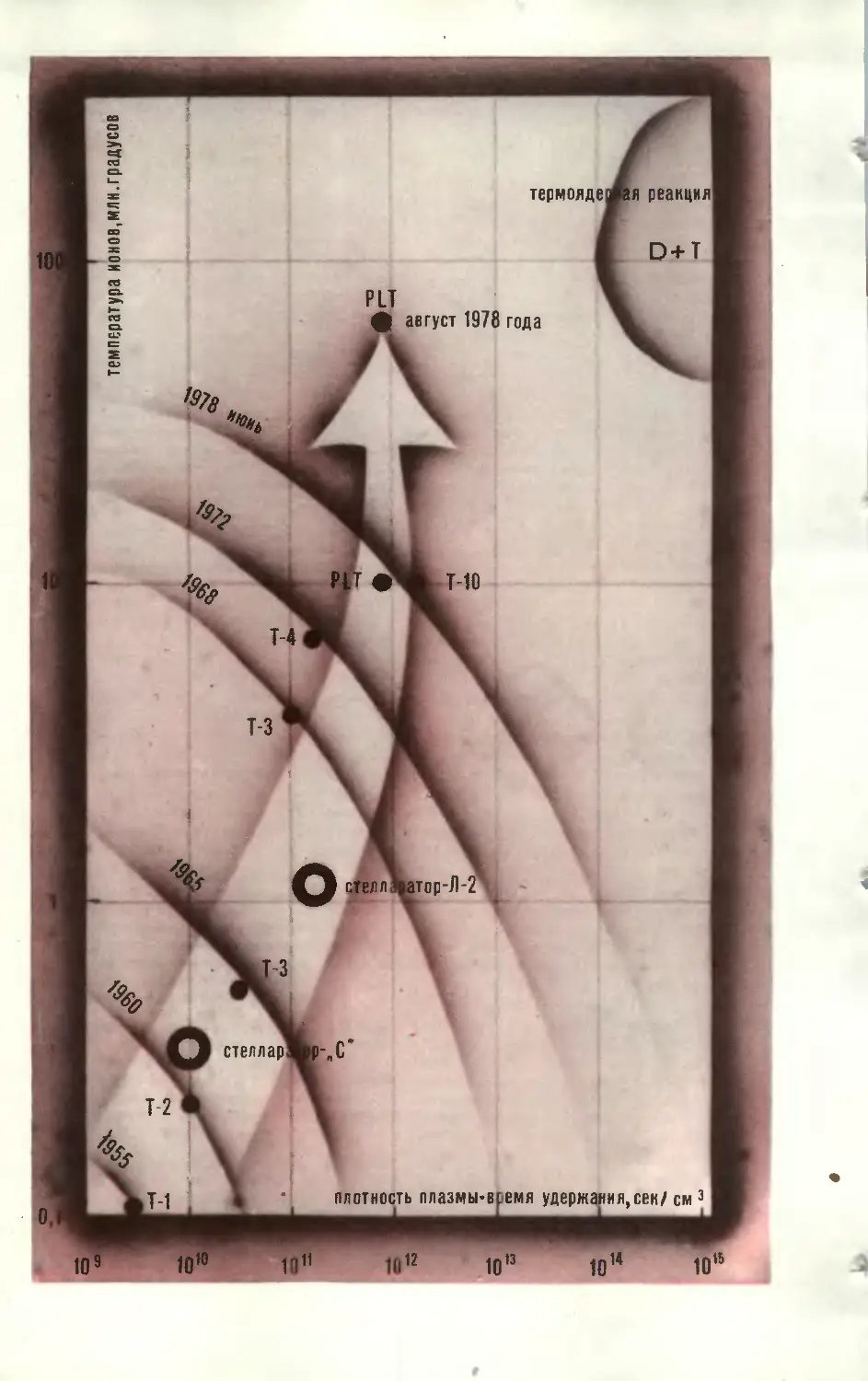

Стелларатор — значительно более сложная

магнитная ловушка,

чем тогамак. В ней для закручивания

силовых линий служит специальная

спиральная обмотка,

по которой течет ток

с частотой вращения электронов или

ионов в магнитном поле; нагрев пучками

быстрых нейтральных атомов; сжатие

плазмы нарастающим магнитным полем.

Чтобы испробовать одновременно все

возможности, были согласованы

программы экспериментов, проводимых

в СССР и США на токамаках Т-10 и ПЛТ.

На Т-10 предстояло исследовать

радиочастотные методы, а на ПЛТ — нагрев

нейтральными пучками. Соглашение

между нашими странами о

сотрудничестве в термоядерных исследовани ях

предусматривает взаимный обмен

учеными. В СССР на токамаке Т-10

несколько месяцев работали американские

специалисты, а двое советских физиков —

автор этой статьи и В. А. Вершков из

Института атомной энергии им. И. В.

Курчатова— отправились в США, чтобы

поставить на токамаке ПЛТ эксперимент

по диффузии примесей. Так получилось,

что я стал очевидцем событий, о

которых пойдет речь дальше.

Токамак ПЛТ находится в Принстон-

ском университете. Поэтому он так и

называется — по первым буквам

«Princeton Large Torus» (Принстонский

большой тор). Эксперимент по нагреву

плазмы на ПЛТ проходил так. Сначала, как

обычно, зажигают плазменный разряд и

плазму нагревают током, текущим в

ней. При этом температура ионов

поднимается до 10 миллионов градусов.

Чтобы нагреть плазму еще сильней,

в нее направляют поток быстрых атомов

водорода. Эти атомы намного

«горячее» плазмы — они летят со скоростью,

соответствующей температуре 400

миллионов градусов.

Нейтральные атомы свободно

проникают сквозь магнитное поле в

ловушку и, столкнувшись с частицами плазмы,

отдают им свою энергию.

ТРУДНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ

В июне и в первой половине июля

прошлого года эксперимент в Принстоне не

ладился. Четыре генератора атомных

пучков редко срабатывали синхронно.

И поэтому мощйость пучков в каждом

импульсе или, как говорят специалисты,

выстреле менялась самым

неожиданным образом. А когда генераторы

срабатывали одновременно, то плазма все

равно не нагревалась. Быстрые частицы,

обрушиваясь на стенки камеры,

выбивали из них атомы примесей: железа,

вольфрама, а также кислорода и

углерода, по-видимому, адсорбированных

на поверхности стенок. Попадая в

плазму, вещества эти начинают ярко

светиться. Тем самым уносится энергия и

охлаждается плазма. Особенно большие

неприятности доставлял вольфрам. Его

ионы, несмотря на сильное магнитное

поле, каким-то таинственным образом

за сотые доли секунды достигали

центра плазменного сгустка и начинали

излучать энергию. Мощность излучения

вольфрама была столь велика, что часто

превышала суммарную мощность

поступающего в плазму тепла от тока и

атомных пучков. Физики невесело

шутили, что можно брать патент на

способ охлаждения плазмы — вдруг когда-

нибудь да понадобится быстро охладить

реактор...

Промучившись около двух недель и

выяснив, что все неприятности в

основном связаны с вольфрамом,

экспериментаторы решили вскрыть установку

и выкинуть все вольфрамовые части. Их

заменили на такие же детали из

нержавеющей стали.

Когда возобновили эксперименты, то

увидели, что доминирующей стала

примесь железа. .Железо тоже очень

быстро добиралось до центра плазмы. Но,

к счастью, в атоме железа не так много

электронов и почти все они оказывались

ободранными прежде, чем ион железа

попадал в центр. Голые ядра железа

ничего не излучают. Поэтому мощность

излучения из центра почти не возросла.

Да и полная мощность излучения всей

плазмы стала меньше, чем

вкладываемая с помощью пучков. В результате

плазма даже немного нагревалась.

После некоторых выстрелов температура

19

ионов возрастала с 10 до 15 или даже

до 20 миллионов градусов.

Успех, естественно, надо было

закрепить, попытавшись заменить материал,

из которого изготовлены детали,

контактирующие с плазмой. Чем меньше

электронов в атоме, тем лучше.

Поэтому обратились к началу таблицы

Менделеева: железо заменили

углеродом, точнее графитом, так как

алмазов размером в десятки сантиметров

не бывает.

С большим нетерпением все ожидали

возобновления экспериментов. Какая же

температура получится теперь?

Вопреки ожиданиям, плазма

нагревалась слабее, чем в предыдущих

опытах. В чем же дело? Спектроскопия

показала, что расчеты были правильными:

углерод полностью ионизируется на

краю плазмы, и все излучение

сосредоточено в этой области. Но только

количество углерода, испаряющегося с

деталей под действием плазмы, оказалось

настолько велико, что полная мощность

излучения практически сравнялась с

мощностью нагрева. Пришлось

вернуться к железу.

ЧТО ЕЩЕ

МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Но была еще одна причина охлаждения

плазмы. Из источников, генерирующих

атомные пучки, поступал холодный

водород.

Дело в том, что для получения

быстрых нейтральных атомов пучок ионов

водорода пропускается через камеру

перезарядки. Эта камера— не что иное,

как бак, наполненный газообразным

водородом. Быстрые ионы водорода,

пролетая через эту камеру, сталкиваются

с атомами водорода. При этом

происходит обмен электронами. Бывший ион

продолжает свой быстрый полет, но

теперь уже в виде атома, а бывший

атом остается в камере в виде иона.

Через то самое отверстие, сквозь

которое быстрые атомы попадают из

камеры перезарядки в плазму, могут

просачиваться и холодные атомы

газообразного водорода.

В результате ионизации этих атомов

образуется плазма, притом холодная.

На нагревание этой лишней плазмы

тратится энергия, и температура всей

плазмы, естественно, снижается. Все

происходит так, как если бы, усиливая

огонь под чайником, мы одновременно

доливали бы в него холодную воду.

Бороться с вредным потоком

холодного газа решили методом распыления

титана. В промежутках между

разрядами в вакуумную камеру стали вводить

титан и осаждать его на стенки.

Свежераспыленный титан адсорбирует любые

вещества, поэтому атомы холодного

водорода стали собираться на стенках,

не попадая в плазму.

Теперь ситуация изменилась

коренным образом. Поток холодного

водорода резко уменьшился.

Сразу же возникла идея вернуться

к углероду. Так и сделали. И

результаты превзошли все ожидания.

Углеродная конструкция при наличии титановой

откачки оказалась гораздо лучше

железной. Мощность излучения плазмы

резко снизилась, и температура пошла

вверх.

ВОТ ЭТО ДА!

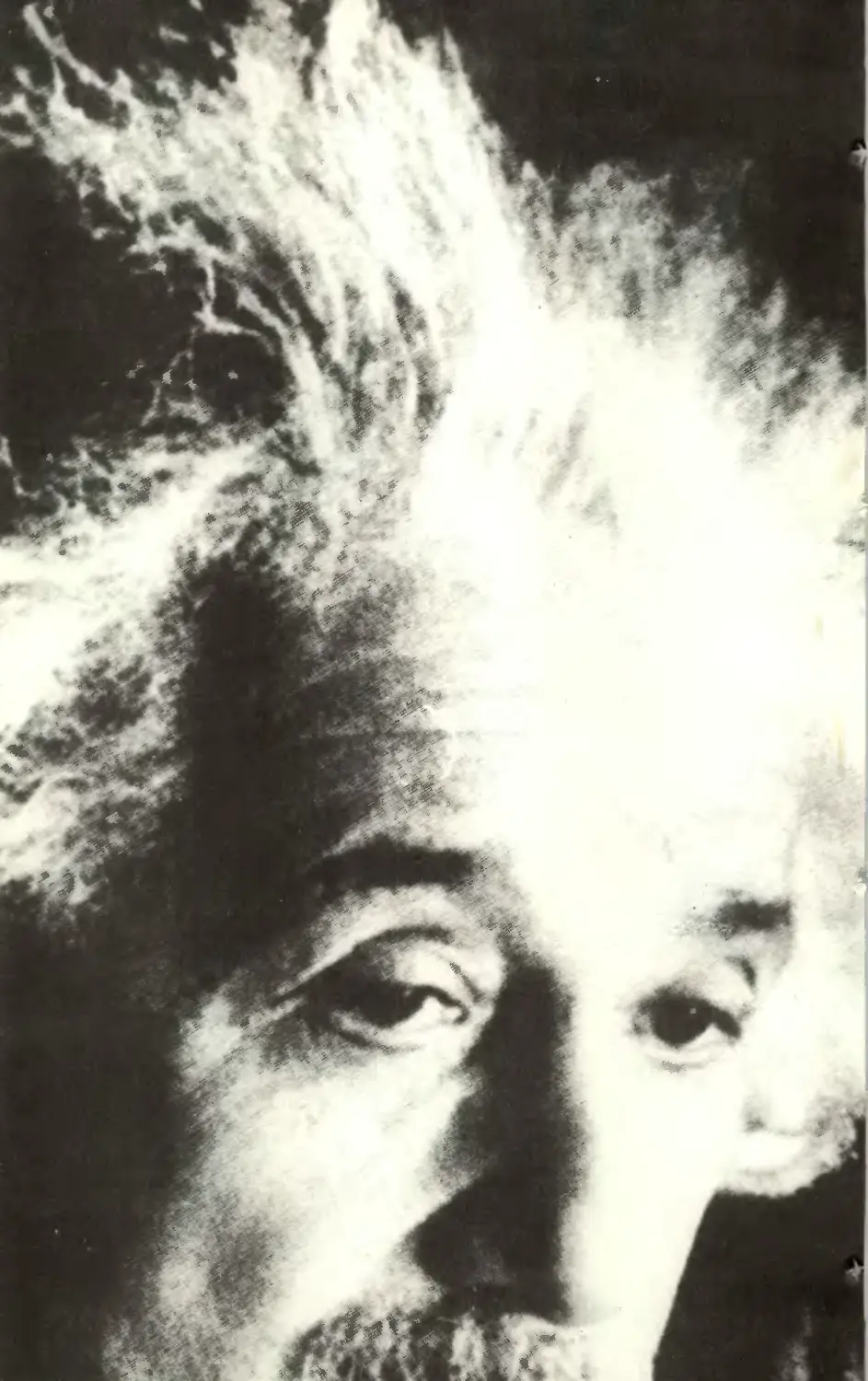

Температура не просто пошла вверх,

а прямо-таки подскочила. В отдельных

выстрелах, когда все четыре пучка

удачно срабатывали, температура плазмы

прямо-таки уходила в бесконечность.

Во всяком случае так это выглядело на

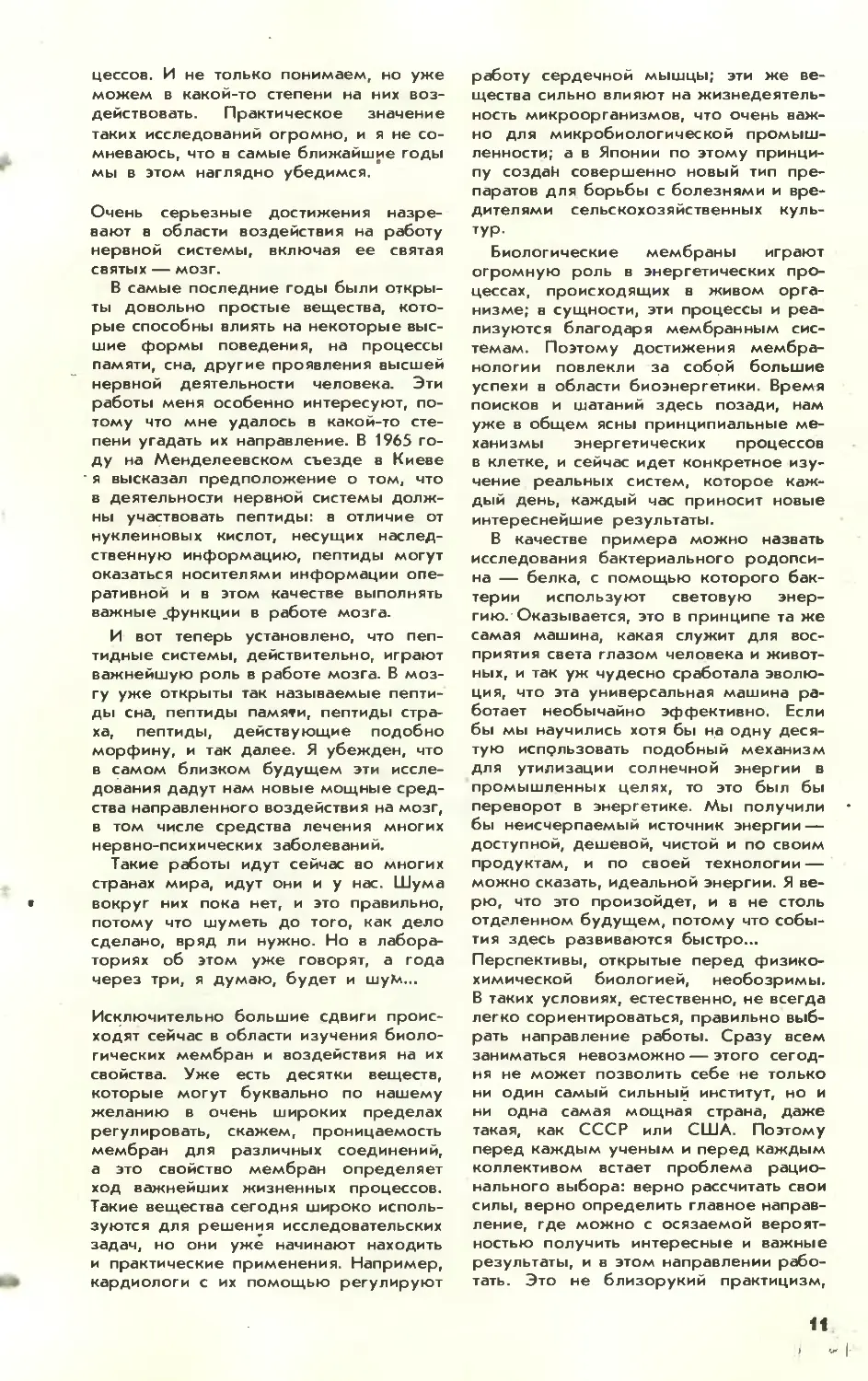

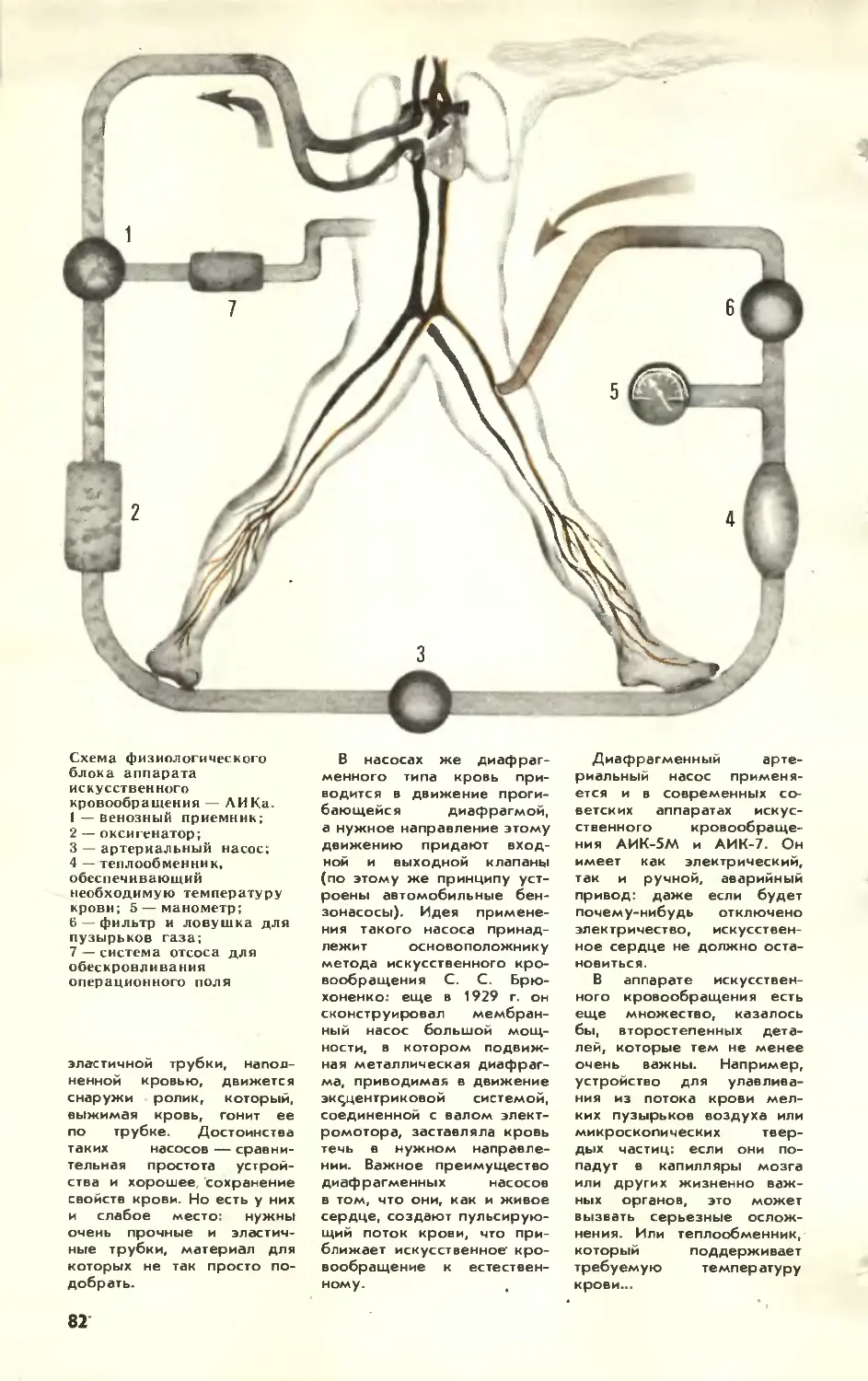

экране компьютера. Здесь вы видите

одну из картинок, которые рисует

компьютер сразу после выстрела. На ней

показана температура ионов,

вычисленная по скорости рождения нейтронов,

то есть прямо по скорости самой

термоядерной реакции. Как уже говорилось

выше, без дополнительного нагрева эта

температура подходит к 10 миллионам

градусов. Ожидали, что при включении

пучков она несколько возрастет.

Программа, заложенная в вычислительную

машину, предусматривала рамку для

этой картинки со шкалой до 20

миллионов градусов. Но при включении пучков

кривая температуры устремлялась

вверх, пересекая рамку и уходя за край

экрана.

Увидев все это, один из физиков

воскликнул: fcC плазмой творится что-то

несусветное!» Последовала короткая

дискуссия, и все сошлись на том, что,

наоборот, плазма в кои-то веки повела

себя нормально. Ее температура

возрастала в соответствии с простейшим

законом — пропорционально

вкладываемой мощности.

В ходе изнурительной возни с

коварной плазмой физики как-то отвыкли

от мысли, что в природе соблюдаются

и такие простые законы. Больше 25 лет

ушло на то, чтобы получить 10

миллионов градусов. И все это время плазма

вела себя по принципу «максимального

свинства». Но вот оказалось, что за

пределами 10 миллионов градусов природа

приготовила нам подарок: плазму

можно нагревать так же просто, как воду

в чайнике!

20

40*00 cm

2

f-

-

0

Temperature ^к€У)

•

*

*

•

t

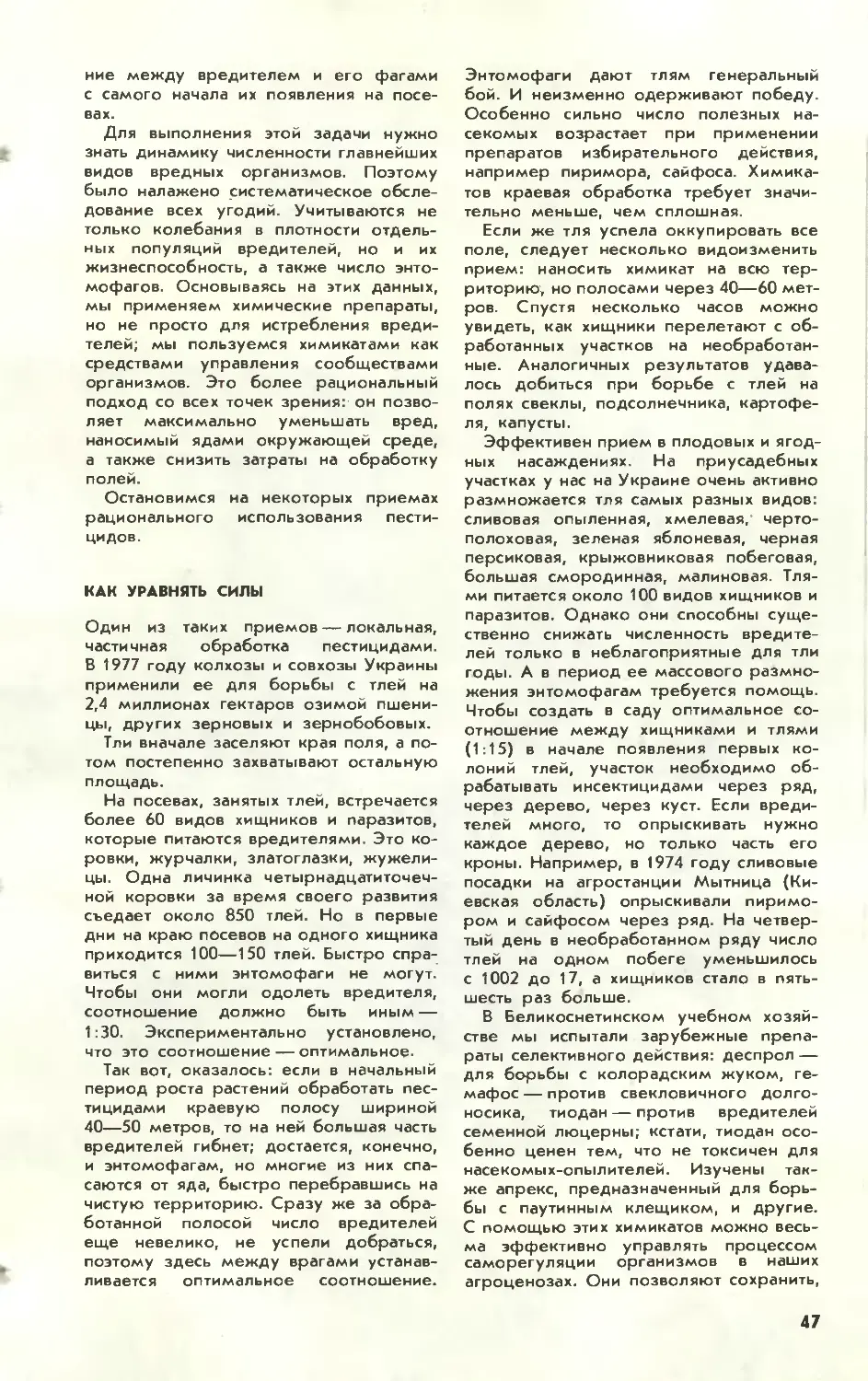

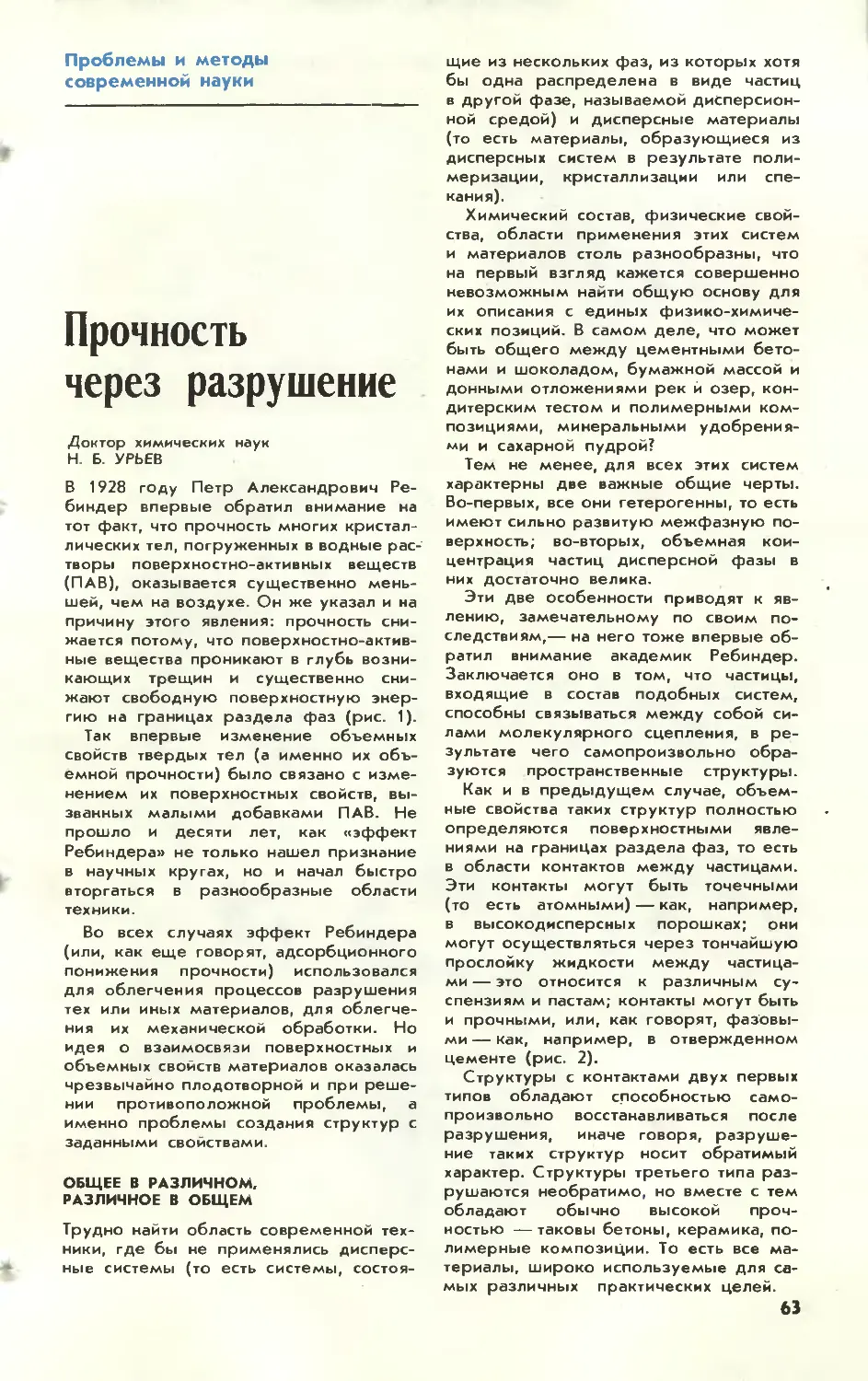

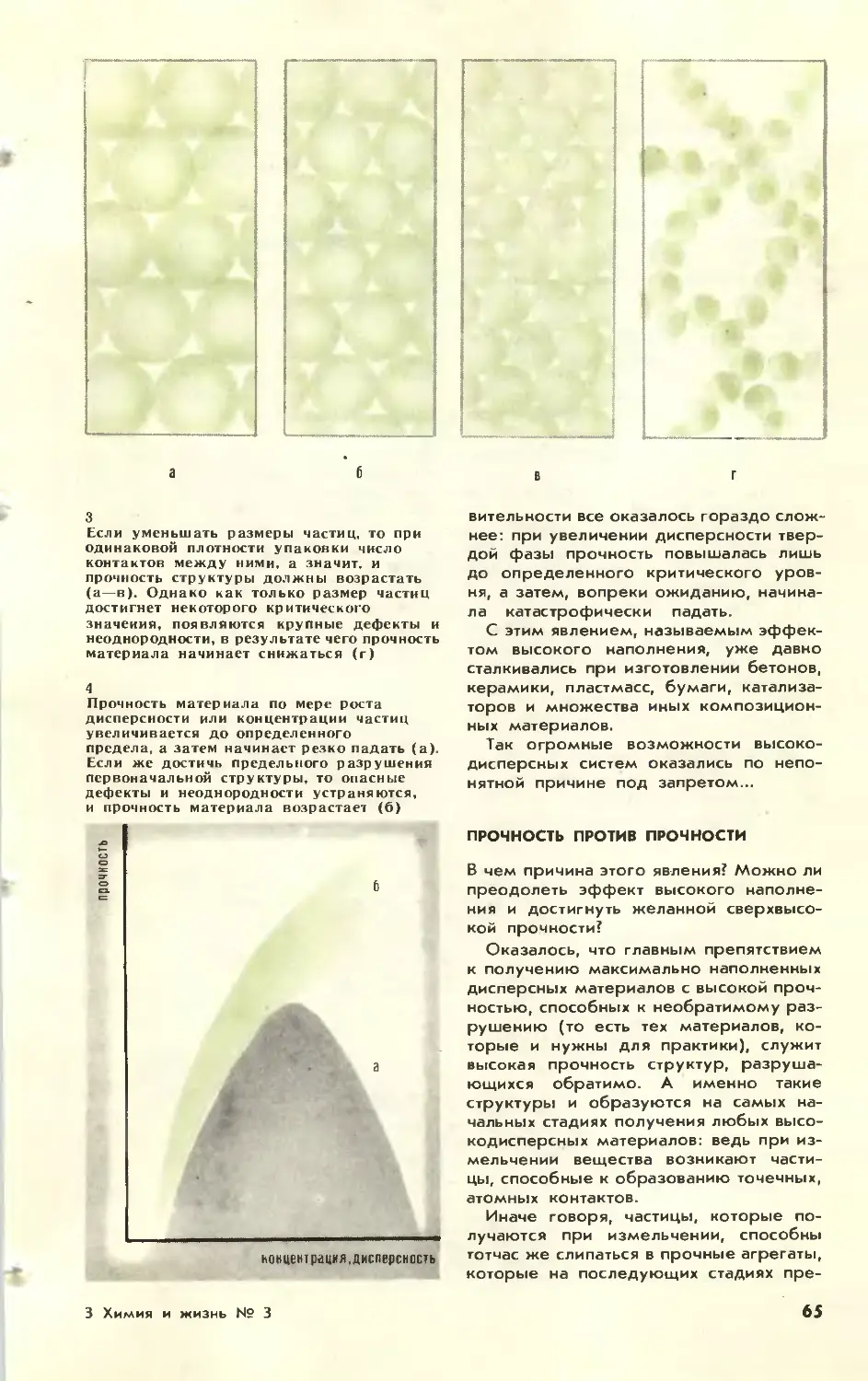

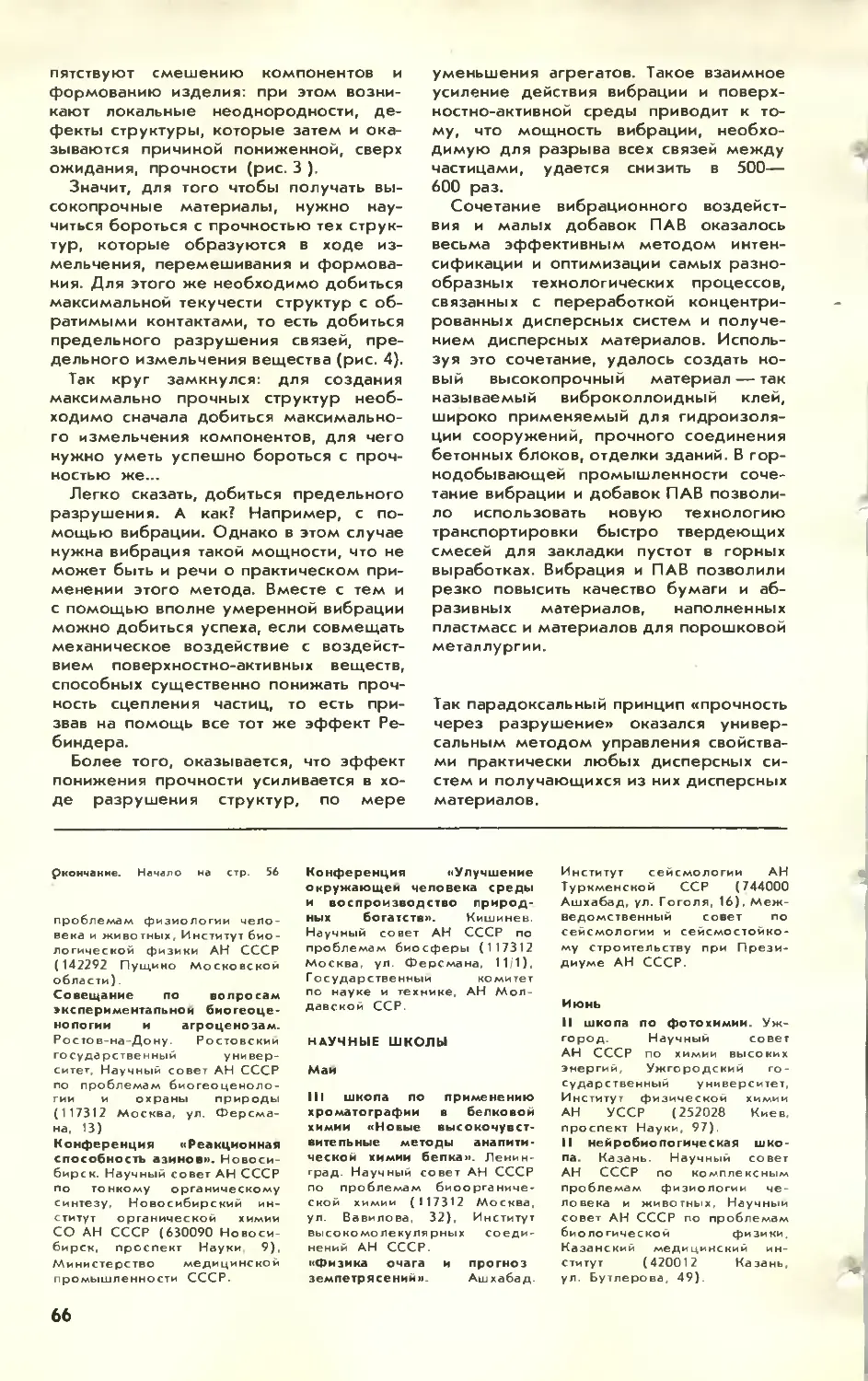

1