Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

■

■

ШИ-

‘.м'У

ГОСУДАРСТВЕННО

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ

КАПИТАЛИЗМ

вяпонии

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

1

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ мировой экономики

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИИ

Я. А. ПЕВЗНЕР

ГОСУДАРСТВЕННО-

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ

КАПИТАЛИЗМ

В ЯПОНИИ

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

войны

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1961

Ответственный редактор

доктор экономических наук

А. Г. МИЛЕЙКОВСКИЙ

ОТ АВТОРА

Современный государственно-монополистический капита¬

лизм охватывает буквально все стороны экономической и поли¬

тической жизни любой из развитых стран капитализма.

Нельзя, следовательно, анализировать государственно-мо¬

нополистический капитализм без рассмотрения других особен¬

ностей современного капитализма. В то же время выяснение

специфики государственно-монополистического капитализма

нельзя смешивать с анализом самих по себе весьма сложных

и требующих специального внимания смежных и переплетаю¬

щихся проблем. Это привело бы к тому, что предмет исследо¬

вания был бы заслонен, а работа разрослась бы до чрезмерно

больших размеров.

Такого рода трудности, возникавшие в процессе работы,

автор старался преодолеть следующим образом: во-первых,

необходимый анализ общих социально-экономических про¬

блем современного монополистического капитализма Японии

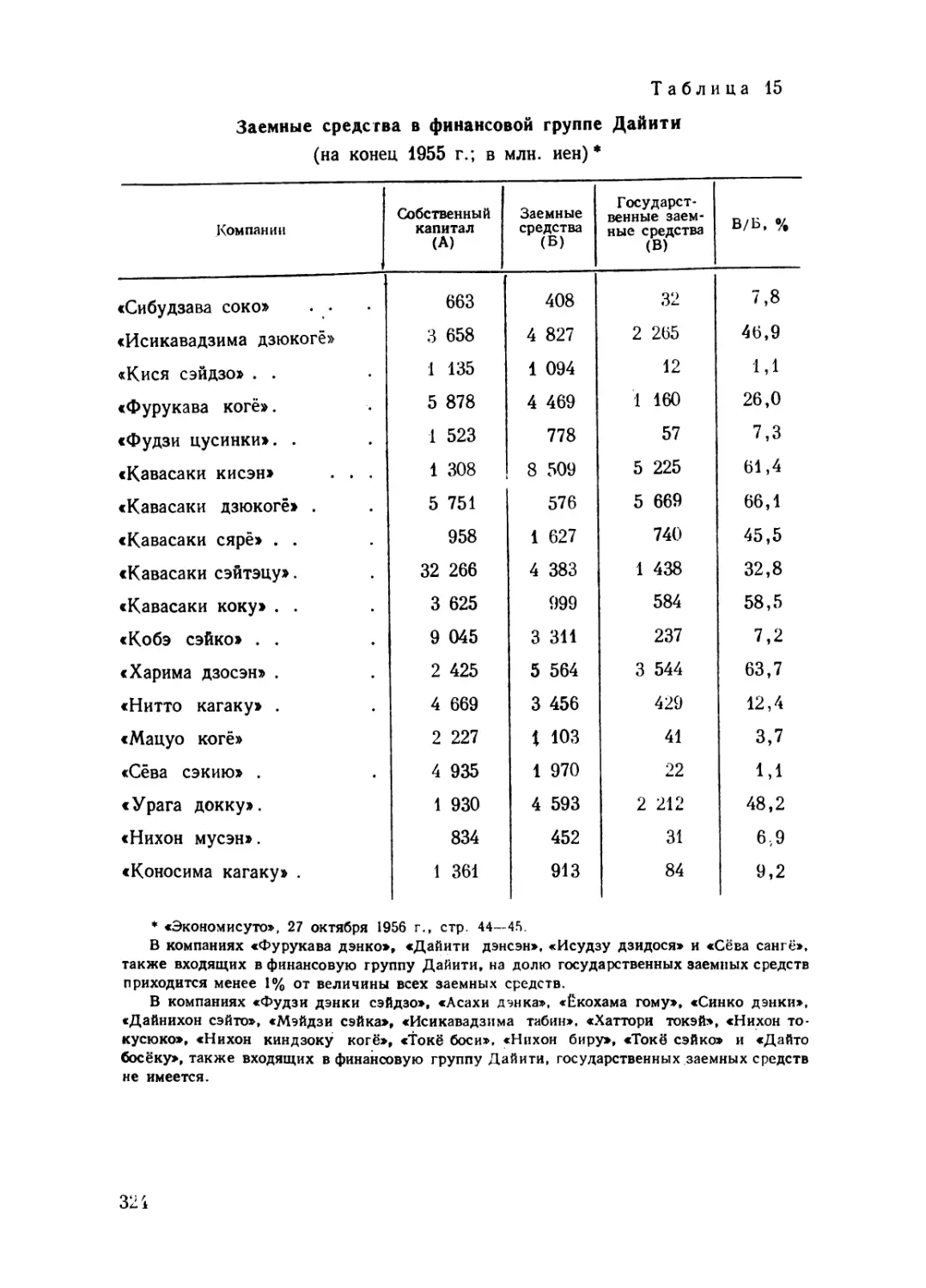

сосредоточен по преимуществу в первых двух главах, а в при¬

ложении помещен ряд таблиц, характеризующих состояние

современной японской экономики; во-вторых, стараясь в той

степени, в какой это возможно, избежать повторений с преж¬

ними работами, мы часто по ряду вопросов отсылаем читате¬

ля к ранее изданным у нас в стране книгам или статьям по

проблемам экономики и политики современной Японии.

Исходя из сказанного выше, работа строится по следующе¬

му плану.

В первых трех главах рассматривается вопрос об объектив¬

ной необходимости возникновения государственно-монополи¬

стического капитализма, вытекающей из противоречия между

общественным характером процесса производства и частным

способом присвоения на современном этапе, из того факта, что

в экономике страны господствуют магнаты дзайбацу и что они

не могут господствовать, не прибегая к помощи государства

3

для преодоления противоречий, возникающих в процессе капи¬

талистического воспроизводства. Здесь же рассматривается во¬

прос о зависимости Японии от американского империализма и

о ремилитаризации как факторах, влияющих на характер госу¬

дарственно-монополистического капитализма в современной

Японии.

В следующих трех главах анализируются содержание госу¬

дарственно-монополистического регулирования (главным об¬

разом в 50-х годах), его влияние на различные стороны эко¬

номики, в особенности на процесс обновления основного ка¬

питала и на развитие экономического цикла.

В последней главе рассматривается противоречивый ха¬

рактер государственно-монополистического капитализма, его

использование монополиями с целью усиления своего господ¬

ства, и классовая борьба, которая разворачивается вокруг го¬

сударственно-монополистического капитализма.

* * *

Данная книга представляет собою одну из работ в серии

монографий о государственно-монополистическом капитализме,

подготовляемых в Институте мировой экономики и междуна¬

родных отношений Академии наук СССР. Работа над всей се¬

рией проходила и проходит при дружеской взаимопомощи ее

участников и при содействии многих других товарищей.

Автор выражает признательность всем товарищам, приняв¬

шим участие в обсуждении данной работы и внесшим предло¬

жения об ее улучшении.

Свою особую благодарность автор выражает научным со¬

трудникам Института В. Б. Рамзесу и Н. К. Куцобиной, ока¬

завшим большую помощь в подборе и анализе материалов и

в подготовке рукописи к печати.

Введение

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВЕННО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Империализм и государственно-

монополистический капитализм

Государственно-монополистические тенденции как одно из

свойств монополистического капитализма начали развиваться

с наступлением империалистической эпохи. Свойство это свя¬

зано с самим существом капиталистической монополии, в ко¬

торой высокое развитие общественного характера производства

соединяется с господством финансовых магнатов. Опираясь на

свое богатство, последние получают возможность выходить да¬

леко за пределы непосредственно контролируемых ими пред¬

приятий и компаний, использовать государственную власть в

качестве органа для регулирования экономики с целью усиле¬

ния эксплуатации трудящихся, расширения сферы эксплуата¬

ции, получения монопольных сверхприбылей.

Выделяя основные характерные черты экономики и политики

эпохи империализма, В. И. Ленин в 1919 г. (в проекте програм¬

мы партии) отметил как одну из таких черт смену «свободной

конкуренции монополистическим капитализмом» !, что озна¬

чает неотделимость государственно-монополистического капи¬

тализма от империализма.

Вместе с тем В. И. Ленин не один раз писал о «перераста¬

нии монополистического капитализма в государственно-монопо¬

листический капитализм»1 2, подчеркивая, что государственно-

монополистический капитализм — явление, постоянно находя¬

щееся в процессе развития, изменяющееся под воздействием

экономических и политических противоречий, характерных для

империализма как высшей и последней стадии капитализма.

С наступлением эпохи общего кризиса капитализма отме¬

ченная выше возможность широкого государственного вмеша¬

тельства в экономику под контролем и в интересах монополий

1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 83.

2 См., напр., В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 382; т. 26, стр. 350

и др.

5

превращается в закономерность. Государственно-монополи-

стический капитализм становится такой же неотъемлемой ча¬

стью общественной жизни империалистических государств, как

эксплуатация рабочего класса, как капиталистические моно¬

полии и конкуренция.

Государственно-монополистический капитализм получил ги¬

гантское развитие в годы первой мировой войны в странах,

участвовавших в войне, особенно в Германии. Уже тогда жизнь

неумолимо поставила перед общественной мыслью вопросы,

требующие ответа: в чем заключается экономическая необхо¬

димость государственно-монополистического капитализма, ка¬

ковы его содержание и классовая сущность? В чем состоят

причины государственного вмешательства в экономику, како¬

вы его характер, направление, средства, существенные черты?

В каком направлении развиваются государственно-монополи¬

стические тенденции, будут ли они усиливаться или ослаблять¬

ся, какова их будущность, историческая роль?

И уже в первые же годы общего кризиса капитализма отве¬

ты на эти вопросы были даны марксистско-ленинской политиче¬

ской экономией, рассматривающей все стороны общественной

жизни с позиций рабочего класса, с позиций диалектического

и исторического материализма.

В своих работах, написанных в период первой мировой вой¬

ны и сразу после нее и посвященных анализу основных проблем

империализма, В. И. Ленин уделял огромное внимание пробле¬

мам государственно-монополистического капитализма. Он

показал, что государственно-монополистический капитализм

возникает на базе монополистического капитализма, на ба¬

зе чрезвычайно высокой концентрации производства и централи¬

зации капитала, породивших в условиях капитализма монопо¬

лии, господство которых определило переход капитализма в им¬

периалистическую стадию. Капиталистические монополии, бу¬

дучи экономической основой современного капитализма, явля¬

ются также и экономической основой капитализма государ¬

ственно-монополистического.

Поскольку сохраняется частная собственность на средства

производства и господство монополий, государственно-монопо¬

листический капитализм не имеет и не может иметь какой-

нибудь иной экономической основы, кроме капиталистиче¬

ской монополии. «Самой распространенной ошибкой,— писал

В. И. Ленин,— является буржуазно-реформистское утвержде¬

ние, будто монополистический или государственно-монополи¬

стический капитализм уже не есть капитализм, уже может

быть назван «государственным социализмом» и тому подоб- *

3 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 25, стр. 414.

6

ное»3. В своих замечаниях на книгу Бухарина «Экономика

переходного периода В. И. Ленин подверг критике опре¬

деление ее автором государственного капитализма, указав

на то, что нельзя определять государственный капитализм

«без акций и трестов», «без монополий»4.

Разумеется, государственно-монополистический капита¬

лизм — это не только господство монополий. С развитием го¬

сударственно-монополистических тенденций капитализм при¬

обретает ряд новых черт, но ни одна из его сторон не может

быть понята и правильно охарактеризована без учета того

обстоятельства, что его экономической основой является гос¬

подство монополий, господство финансового капитала.

Ни одна из сторон государственно-монополистического капи¬

тализма не может быть понята, если не учитывать того, что

современное буржуазное государство подчинено монополисти¬

ческому капиталу, причем с усилением государственно-моно¬

полистических тенденций приобретает большую роль сращи¬

вание государственного аппарата с монополиями как важней¬

шая форма подчинения государства монополиям.

Анализируя быстрое развитие государственно-монополи¬

стического капитализма в годы первой мировой войны,

В. И. Ленин подчеркивал вынужденный характер столь быст¬

рого развития, тот факт, что его колоссальный рост связан с

необходимостью, которую породила война, ее гигантские мас¬

штабы, ее ожесточенность. Ленин писал о том, что война, до¬

ведя до неслыханного напряжения силы народов, заставляет

«делать гигантские шаги вперед по пути государственного ка¬

питализма» 5. Говоря о Германии, Ленин указывал, что здесь

напряжение сил народа для ведения войны «заставило (под¬

черкнуто мной.— Я. П.) перейти к регулированию всей хозяй¬

ственной жизни свыше, чем полусотни миллионов человек из

одного центра», к регулированию «под руководством кучки

юнкеров-дворянчиков в интересах горстки финансовых тузов»6

...«война сделала то, что не было сделано за 25 лет»7,— под¬

черкивал Ленин. «Монополистический капитализм переходит

в государственно-монополистический капитализм, обществен¬

ное регулирование производства и распределения, в силу дав¬

ления обстоятельств, вводится в ряде стран, некоторые из них

переходят к всеобщей трудовой повинности» 8.

В том факте, что «общественное регулирование производства

и распределения» вводилось «в силу давления обстоятельств»,

* «Ленинский сборник», XI, стр. 376.

5 В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 222.

6 Там же, стр. 263.

7 Там же, т. 24, стр. 210.

* Там же, стр. 276 (курсив наш.— Я.П.).

7

проявляется органическая связь между степенью государствен¬

но-монополистического капитализма и действием закона не¬

равномерного развития капитализма в империалистическую

эпоху. В. И. Ленин прямо указывает на это, подчеркивая, что

более высокое развитие государственно-монополистического ка¬

питализма в Германии было связано с тем, что против англо¬

французской группы капиталистических держав «выдвинулась

другая группа капиталистов, еще более хищническая, еще более

разбойничья — группа пришедших к столу капиталистических

яств, когда места были заняты, но внесших в борьбу новые при¬

емы развития капиталистического производства... Группа эта

внесла начала огосударствления капиталистического производ¬

ства, соединения гигантской силы капитализма с гигантской

силой государства в один механизм, ставящий десятки миллио¬

нов людей в одну организацию государственного капита¬

лизма» s.

В. И. Ленин неоднократно указывал, что государственно-

монополистический капитализм в годы войны в той или иной

степени развился во всех империалистических странах, но под¬

черкивал особенно высокую степень его развития в Германии 9 10 11.

Это было связано с особой агрессивностью германского импе¬

риализма, а также с тем, что из всех воевавших государств

Германия вела войну с наибольшим напряжением всех сил.

Говоря о Японии, Ленин в 1916 г. указывал, что здесь моно¬

полия военной силы и особое удобство грабить Китай «отчасти

восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новей¬

шего финансового капитала»и. Это указание В. И. Ленина

чрезвычайно важно потому, что «господство военной силы»

имеет черты, сходные с государственно-монополистическим ка¬

питализмом. и часто составляет одну из его существенных сто¬

рон. В условиях империализма, в условиях ожесточенной конку¬

рентной борьбы империалистов и империалистических войн го¬

сударственно-монополистический капитализм так же, как и

«господство военной силы», может выступать как фактор, ко¬

торый не только «восполняет» господство слаборазвитого фи¬

нансового капитала (как это имело место в Японии и России

в тот период, когда об этом писал Ленин), но и усиливает по¬

зиции империалистов в борьбе против конкурентов и соперни-

ков, в стремлении финансового капитала той или иной страны

9 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 24, стр. 368.

10 В. И. Ленин писал о том, что Германия была ниже Америки «во мно¬

гих отношениях, в отношении техники и производства, в политическом от¬

ношении, но в отношении организованности финансового капитализма,

в отношении превращения монополистического капитализма в государствен¬

но-монополистический капитализм — Германия была выше Америки»

(Б. И. Л е н и н. Сочинения, т. 29, стр. 149).

11 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 23, стр. 104.

8

догнать другие империалистические страны по уровню эконо¬

мического развития, мобилизовать все средства и возможности

для того, чтобы побить конкурентов на внешних рынках, уси¬

лить подготовку к войне или выиграть войну.

Другими словами, развитие государственно-монополистиче¬

ского капитализма в сильнейшей степени связано с обострением

международных противоречий в эпоху империализма, особенно

со времени первой мировой войны, положившей начало общему

кризису капитализма.

Вырастая так же, как и господство монополий, на базе вы¬

сокой степени капиталистического обобществления (концентра¬

ции и централизации капитала), государственно-монополисти¬

ческий капитализм демонстрирует процесс загнивания капита¬

лизма, обнаруживает тот факт, что противоречие между обще¬

ственным характером производства и частным способом при¬

своения дошло до предела, что само развитие производитель¬

ных сил диктует необходимость ликвидации частной собствен¬

ности на средства производства, ставшей оковами их развития.

Самый главный объективный результат развития государ¬

ственно-монополистического капитализма, определяющий его

историческое значение, заключается в том, что государствен¬

но-монополистический капитализм ускоряет создание мате¬

риальных предпосылок социализма, «...социализм,— писал

В. И. Ленин,— есть не что иное, как ближайший шаг вперед от

государственно-капиталистической монополии. Или иначе: со¬

циализм есть не что иное, как государственно-капиталистиче¬

ская монополия, обращенная на пользу всего народа и по¬

стольку переставшая быть капиталистической монополией» 12.

Диалектика развития государственно-монополистического

капитализма такова, что, ускоряя создание материальных

предпосылок социализма, государственно-монополистический

капитализм в то же время направлен против социализма, про¬

тив рабочего класса и всех трудящихся.

Монополистический характер государственного капитализ¬

ма в том и состоит, что, прибегая к широкому государственному

вмешательству в экономику, финансовый капитал любой стра¬

ны придает этому вмешательству реакционный характер. В хо¬

де решения конкретных задач, которые вызвали необходи¬

мость тех или иных мер государственного вмешательства

(гонка вооружений, общественные работы и многие другие),

монополистический капитал добивается усиления своего конт¬

роля над немонополизированным предпринимательством,

усиления эксплуатации трудящихся и увеличения своих прибы¬

лей.

Характеризуя развитие государственно-монополистиче¬

12 В. И. Л с и и н. Сочинения, т. 25, стр. 332.

9

ского капитализма, Ленин писал, что «все эти шаги к большей

монополизации и большему огосударствлению производства

неизбежно сопровождаются усилением эксплуатации трудя¬

щихся масс, усилением гнета, затруднением отпора эксплуата¬

торам, усилением реакции и военного деспотизма и вместе с

тем неизбежно ведут к неимоверному росту прибыли крупных

капиталистов за счет всех остальных слоев населения, к зака¬

балению трудящихся масс на много десятилетий данью капи¬

талистам в виде уплаты миллиардных процентов по займам» 13.

Таким образом, раскрывая сущность и историческую роль

государственно-монополистического капитализма, В. И. Ленин

показал, что он возникает на базе монополистического капита¬

лизма, дальнейшего развития концентрации производства и

централизации капитала; его развитие ускоряется «в силу дав¬

ления обстоятельств», войны, разрухи и т. д.

С развитием государственно-монополистических тенден¬

ций подчинение буржуазного государства монополиям все

чаще выступает в форме сращивания государственного аппара-.

та с аппаратом монополий. Государственно-монополистиче¬

ский капитализм ускоряет обобществление производства и соз¬

дание материальных предпосылок социализма и в то же время

обращен против социализма, против рабочего класса и всех

трудящихся; государственное регулирование используется мо¬

нополиями для усиления эксплуатации и повышения прибылей.

Победа социалистической революции и строительство со¬

циализма в СССР и странах народной демократии, загнивание

капиталистической экономики и развитие государственно-мо¬

нополистического капитализма, как один из факторов загнива¬

ния,— один из показателей того, что капитализм уже давно из¬

жил себя как общественная система; рост и усиление в капи¬

талистических странах общественных сил, борющихся против

капитализма, за социализм,— все это исторические факты,

полностью подтверждающие справедливость и обоснованность

ленинского анализа государственно-монополистического капи¬

тализма.

Против ревизионистских и догматических

извращений в трактовке проблем

государственно-монополистического капитализма

Ленинская теория государственно-монополистического ка¬

питализма побеждала в борьбе против буржуазных и оппор¬

тунистических взглядов, против ревизионизма и догматизма.

Самой характерной чертой буржуазной политической эконо¬

мии в период общего кризиса капитализма является оттесне¬

13 В. И. Л е н и н. Сочинения, г. 24, стр. 276—277.

10

ние на задний план эпигонов «классической» школы, сторон¬

ников невмешательства государства в экономическую жизнь 14

и выход на сцену других, 'более дальновидных идеологов

монополистического капитализма, защищавших его интересы

с иных позиций. Зомбарт и Шпанн в Германии, Чейз и Лорвин

в США, Кейнс в Англии, Парето в Италии, Перру во Франции,

Т. Фукуда в Японии и многие другие видные буржуазные эко¬

номисты и социологи выступали каждый со своей «системой»,

«теорией», анализом. Однако всех их объединяло то, что и до¬

военную практику государственного вмешательства в экономи¬

ку, и опыт первой мировой войны, и сохранявшиеся после вой¬

ны некоторые виды государственного экономического контроля

они рассматривали как «организованный капитализм» или как

путь к нему. Они считали, что «государственное регулирование»

является или должно стать существенным средством обеспече¬

ния максимально благоприятных условий прибыльного пред¬

принимательства капиталистического класса.

Эволюция теоретических взглядов буржуазных апологетов

по вопросам участия государства в экономике происходит под

воздействием растущей необходимости государственного эко¬

номического регулирования.

Объективная действительность эпохи общего кризиса капи¬

тализма — глубина и разрушительность экономических кри¬

зисов, хроническая недогрузка предприятий и массовая хро¬

ническая безработица в странах капитала, с одной стороны, и

успехи социалистического планового хозяйства в Советском

Союзе, с другой,— все это вынудило буржуазную политиче¬

скую экономию пересмотреть многие важные выводы «клас¬

сической» школы.

После мирового экономического кризиса 1929—1933 гг..

совпавшего с успешным выполнением первого пятилетнего пла¬

на в СССР, пальма первенства в буржуазной экономической

науке окончательно перешла к учениям, канонизирующим вме¬

шательство капиталистического государства в экономику, госу¬

дарственное регулирование как необходимую подпорку, без

которой может рухнуть все здание капитализма 15.

14 Их наиболее типичные представители — Дж. Б. Кларк в США,

А. Маршалл в Англии, Ш. Жид во Франции, Л. Мизес в Германии, К- Та-

1 ахаси в Японии и др.

15 В буржуазной экономической науке и сейчас имеются сторонники

псевдоклассической школы, выступающие против государственного вмеша¬

тельства в экономику,— Л. Мизес, Ф. Хайек и др. Но их влияние подорвано;

в идеологическом реквизите современного империализма им принадлежит

столь же небольшое место, как, например, то, которое в политической жиз¬

ни Англии занимает либеральная партия — некогда могущественная пар¬

тия Асквита и Ллойд-Джорджа.

Подробную критику современных взглядов буржуазной политической

11

В одном ряду с открытыми апологетами монополистиче¬

ской буржуазии выступали теоретические лидеры социал-демо¬

кратии— Каутский, Реннер, Гильфердинг, Макдональд, Леон

Блюм и многие другие деятели II Интернационала. В буржу¬

азных теориях «организованного капитализма» они нашли «оп¬

равдание» своей оппортунистической политики, измены делу

борьбы пролетариата за социалистическую революцию. Откры¬

тые защитники капитализма смотрели на государственное вме¬

шательство в экономики как на средство борьбы против социа¬

лизма за сохранение и упрочение капиталистического строя.

Социал-демократические лидеры выдавали такого рода

вмешательство за социализм или шаги к нему, стараясь вопре¬

ки действительности, внушить трудящимся мысль о том, что

социализм вырастает из недр самой капиталистической эконо-

мики и что последняя на основе государственного контроля

постепенно трансформируется в экономику социалистическую.

В период подготовки и ведения второй мировой войны, а

также после ее окончания буржуазные теории «регулируемой

экономики», согласно которым придается большая роль непро¬

изводительному потреблению как фактору стабилизации эко¬

номики, были использованы для оправдания войны и последу¬

ющей новой гонки вооружений.

В послевоенные годы буржуазно-реформистские теории

относительно экономической роли современного капиталисти¬

ческого государства выступают в виде теорий «нового капита¬

лизма», «смешанной (т. е. «социалистическо-капиталистиче¬

ской») экономики», «государства всеобщего благосостояния»

и т. д. и т. п.

«Характерно, — говорил после своего исторического визита

в США Н. С. Хрущев, — что в Америке сейчас многие деятели

не называют существующий там строй капитализмом, а при¬

думывают такие названия, как «народный капитализм», «демо¬

кратический капитализм», «гуманный капитализм». Вот види¬

те, до чего дошло дело — они сами стыдятся называть вещи

своими именами. В самом деле, разве не противоестественно

называть капитализм «народным» или «гуманным»? Кто не

знает, что капитализм живет за счет нещадной эксплуатации

труда миллионов. Великий Маркс дал глубокий научный ана¬

лиз развития общества, а жизнь полностью подтвердила его

теорию» 16

экономии см. в следующих работах: И. Г. Блюмин. Критика современ¬

ной буржуазной политической экономии Англии. М., 1953; его же. Очер¬

ки современной буржуазной политической экономии США. М., 1956;

его же. Кризис современной буржуазной политической экономии

М., 1959.

16 «Правда», 8 октября 1959 г.

12

Открыто отвергая марксизм, современные идеологи правой

социал-демократии (Стрэчи в Англии, Б. Каутский в Австрии),

Олленхауэр в ФРГ, Ги Молле во Франции, Нисио в Японии)

пошли по пути капитуляции перед буржуазным государством

и буржуазной идеологией еще дальше, чем их предшествен¬

ники— оппортунистические вожди II Интернационала.

Условия, сложившиеся в период экономического подъема

1950-х годов, способствовали временному усилению среди тру¬

дящихся и мелкой буржуазии капиталистических стран рефор¬

мистских иллюзий. В этот же период поднял голову междуна¬

родный ревизионизм, на который империалистическая реак¬

ция всегда возлагала большие надежды, как на свою агентуру

внутри рабочего движения.

«На современном этапе, — указывает Декларация Совеща¬

ния представителей коммунистических и рабочих партий со¬

циалистических стран, состоявшегося в Москве 14—16 ноября

1957 г., — важное значение приобретает усиление борьбы про¬

тив оппортунистических течений в рабочем и коммунистиче¬

ском движении. Совещание подчеркивает необходимость ре¬

шительного преодоления ревизионизма и догматизма в рядах

коммунистических и рабочих партий. Ревизионизм и догма¬

тизм в рабочем и коммунистическом движении как в прош¬

лом, так и в настоящее время имеют международный харак¬

тер. Догматизм и сектантство затрудняют развитие теории

марксизма-ленинизма и ее творческое применение в конкрет¬

ных изменяющихся условиях, подменяют изучение конкретной

ситуации цитатами и начетничеством, ведут к отрыву партии

от масс. Партия, замкнувшаяся в сектантстве, оторвавшаяся

от широких масс, ни в коем случае не может принести победы

делу рабочего класса.

Осуждая догматизм, коммунистические партии считают в

современных условиях главной опасностью ревизионизм, ины¬

ми словами, правый оппортунизм, как проявление буржуазной

идеологии, парализующей революционную энергию рабочего

класса, требующей сохранения или восстановления капитализ¬

ма. Однако догматизм и сектантство могут представлять так¬

же основную опасность на отдельных этапах развития той или

иной партии. Каждая компартия определяет, какая опасность

для нее представляет в данное время главную опасность» 17.

Под видом «критики догматизма», «защиты марксизма-ле¬

нинизма», извращая содержание и смысл самокритики в ком¬

мунистических и рабочих партиях, ревизионисты настойчиво

пытаются втащить в мировое коммунистическое движение

17 «Декларация Совещания представителей коммунистических и рабо¬

чих партий социалистических стран, состоявшегося в Москве 14—16 ноября

1957 г. Манифест мира», М., 1957, стр. 15—16.

13

отравленные идеи о постепенной «трансформации капитализ¬

ма», о невозможности иных путей к социализму, кроме мирно¬

го перехода, под которым они понимают путь соглашательства,

отказа от революционных методов борьбы, от руководящей

роли рабочего класса и его партии, т. е. капитуляцию перед

буржуазией.

XX съезд КПСС выдвинул тезис о том, что на основе уже

достигнутых исторических побед социализма возникла возмож¬

ность мирного развития социалистической революции. Вместе

с тем в своем докладе на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев

предупреждал: «...в тех странах, где капитализм еще силен,

где в его руках огромный военно-полицейский аппарат, там

неизбежно серьезное сопротивление реакционных сил. Там пе¬

реход к социализму будет происходить в условиях острой клас¬

совой, революционной борьбы. При всех формах перехода к

социализму непременным и решающим условием является по¬

литическое руководство рабочего класса во главе с его пере¬

довой частью. Без этого невозможен переход к социализму» 18.

Положение марксистско-ленинской теории о возможности

мирного перехода к социализму заключает в себе призыв к

дальнейшему сплочению и укреплению сил социализма, сил

рабочего класса как необходимого условия для реализации

возможностей мирного перехода. А реформистско-ревизионист¬

ская трактовка этого положения предназначается для того,

чтобы ослабить революционные силы рабочего класса и всех

трудящихся, т. е. ослабить любые возможности перехода к

социализму (в том числе и возможности перехода к социа¬

лизму мирным путем).

Ревизионистская трактовка проблем государственно-моно¬

полистического капитализма занимает большое место в про¬

грамме Союза коммунистов Югославии и в выступлениях его

лидеров по вопросам теории. «Растущая волна государственно¬

капиталистических тенденций, — указывается в программе

СКЮ,— в капиталистическом мире, очевиднее всего подтвер¬

ждает, что человечество неудержимо и самыми разнообразны¬

ми путями глубоко входит в эру социализма, когда социализм

все больше становится содержанием повседневной практики

всего человечества...» 19.

Марксистско-ленинская критика программы СКЮ не раз и

с полным основанием подчеркивала ее эклектический характер.

Признавая взятое из арсенала марксизма-ленинизма положе¬

ние о том, что усиление государственного вмешательства в эко¬

18 Н. С. Хрущев. Отчетный доклад Центрального Комитета Ком¬

мунистической партии Советского Союза XX съезду партии. М.. 1956т

стр. 44.

19 «Международная политика». Белград, 1 июня 1958 г., стр. 8.

14

номику происходит на базе общего кризиса капитализма, что

оно объясняется банкротством капитализма как общественной

системы, невозможностью в современных условиях развития

производства без государственного регулирования, югославская

программа в то же время отрицает классовый характер госу¬

дарственного регулирования, его подчиненность монополиям.

Она отрицает тот факт, что, будучи вынужденным прибегать

к государственно-монополистическому регулированию эконо¬

мики, финансовый капитал осуществляет это регулирование в

своих интересах, в интересах укрепления и расширения капи¬

талистической собственности. Югославские же ревизионисты

вообще отказываются от ленинской категории «государствен¬

но-монополистический капитализм» и, применяя термин «госу¬

дарственный капитализм», выхолащивают тем самым классо¬

вое содержание современного государственного экономиче¬

ского регулирования, которое заключается в том, что

это регулирование в конечном счете несет дальнейшее уси¬

ление концентрации производства и централизации капитала

под контролем и в интересах монополий. Не «втягивание в со¬

циализм» является следствием развития государственно-моно¬

полистического капитализма, а усиление гнета монополий, рост

их прибылей, милитаризация экономики и подчинение всей

экономической и политической жизни интересам подготов¬

ки или ведения войны 20.

Капитуляция перед империализмом, отказ от борьбы за

ликвидацию буржуазной диктатуры и за установление власти

рабочего класса как необходимого условия перехода к социа

лизму — таково истинное содержание трактовки проблем госу¬

дарственно-монополистического капитализма югославскими и

всеми другими ревизионистами.

Обращаясь к проблемам государственно-монополистиче¬

ского капитализма, марксистско-ленинская экономическая

мысль в Советском Союзе и в других странах была обращена

прежде всего на всестороннюю разработку ленинского положе¬

ния о монополистическом характере современного государ¬

ственного капитализма, о подчинении буржуазного государства

монополиям 21.

20 Критику современного ревизионизма см. в следующих работах: «Ре¬

визионизм — главная опасность». М., 1958; А. Бутенко. Основные черты

современного ревизионизма. М., 1959; И. Н. Дворкин. Критика экономи¬

ческих теорий правых социалистов (западногерманских и австрийских). М.,

1959^ «Реформизм, Ревизионизм и пР°^лемы современного капитализма».

21 Эти вопросы трактуются во многих работах советских авторов, но

специально в плане развития государственно-монополистического капитализ¬

ма они наиболее подробно рассмотрены в книгах: И. Кузьминов. Го¬

сударственно-монополистический капитализм. М., 1955, и А. И. Шнеер-

с о н. Подчинение буржуазного государства монополиям. М., 1956.

15

Правда, как показали дискуссии и обсуждения, развернув¬

шиеся после XX съезда КПСС, работы советских экономистов

часто страдали тем недостатком, что в них само содержание

государственно-монополистического капитализма целиком сво¬

дилось к «подчинению и использованию буржуазного государ¬

ства монополиями с целью извлечения максимальной прибы¬

ли». Это вело к упрощению проблемы, к игнорированию мно¬

гих, весьма важных, сторон государственно-монополистическо¬

го капитализма22. Но значение указанных выше работ состоит

в том, что в них отстаивается и разрабатывается тезис о подчи¬

нении государства монополиям, что определяет происхождение

государственно-монополистического капитализма, его классо¬

вое содержание и его историческое место. Отражая современ¬

ную капиталистическую действительность, тезис этот направлен

против оппортунизма, против ложных, апологетических утвер¬

ждений о надклассовом характере современного буржуазного

государства, против ревизионистской трактовки государствен¬

ного регулирования экономики в отрыве от монополий как ре¬

шающей силы в экономике современного капитализма.

Выяснение этих вопросов в марксистской литературе, отпор

попыткам ревизионистов пересмотреть ленинские положения о

монополистическом капитализме, о господстве монополий как

об основном факторе, определяющем характер современного

общественного строя в странах капитализма, все его характер¬

ные черты и свойства, в том числе и развитие государственно-

монополистических тенденций, являются необходимым усло¬

вием для дальнейшей позитивной разработки проблем совре¬

менного государственно-монополистического капитализма.

* * *

В ходе разработки указанных проблем, развернувшейся на

основе решений XX съезда КПСС и Совещания представителей

коммунистических и рабочих партий в ноябре 1957 г., преодо-

леваются имевшие место в прошлом недостатки, схематизм и

22 «...Констатируя факт подчинения государства финансовой олигар¬

хии, мы не продвигаемся вперед в области понимания и правильной оцен¬

ки экономической роли современного буржуазного государства, в раскры¬

тии сущности государственно-монополистического капитализма. И раньше

государство было подчинено буржуазии, но оно не играло прежде той эко¬

номической роли, какую играет сейчас. Поэтому нельзя ограничиваться

констатацией факта подчинения государства классу капиталистов. Это по¬

могает лишь раскрыть, какой класс или какая фракция класса являются

господствующими, но не раскрывает в целом содержания государственно-

монополистического капитализма. Анализ должен быть продолжен. Необ¬

ходимо вскрыть, какие объективные процессы вызвали необходимость эко¬

номической деятельности буржуазного государства в интересах финансо¬

вой олигархии и в каких формах эта деятельность осуществляется».

А. Арзуманян. Ленин и государственно-монополистический капитализм.

«Коммунист», 1960, № 7, стр. 27.

16

упрощенство, известный отрыв теории от практической дея¬

тельности организаций рабочего класса и всех трудящихся. Так

же как и ревизионизм, догматизм выступает в разных формах,

но самая важная его сторона заключается в отрицании или

умалении экономической роли капиталистического государ¬

ства, в отрицании реальности государственно-монополистиче¬

ского капитализма как фактора, серьезно влияющего на раз¬

витие экономики.

Между тем, признание реакционности государственно-мо¬

нополистического капитализма, его ограниченности не имеет

ничего общего с мелкобуржуазным анархическим нигилизмом

по отношению к капиталистическому государству, с призна¬

нием его беспомощности или инертности по отношению к эко¬

номике. «... государство,— писал В. И. Ленин,— ни в каком

случае не есть нечто инертное, оно всегда действует и действует

очень энергично, всегда активно: и никогда пассивно...» 23.

Для схоластического подхода к проблемам государственно-

монополистического капитализма характерно то, что его носи¬

тели отвергают любую трактовку этих проблем, кроме ниги¬

листической, отвергают их анализ во всей сложности и много¬

образии. Как уже указывалось, без признания тезиса о под¬

чинении буржуазного государства монополиям невозможен

правильный, объективный анализ государственно-монополи¬

стического капитализма. Но в то же время сведение содер¬

жания государственно-монополистического капитализма к то¬

му, что буржуазное государство подчинено монополиям, иг¬

норирует его специфику как особого явления, «снимает»

вопросы о специфических причинах, породивших государст¬

венно-монополистические тенденции, об их происхождении и

реальном содержании, о перспективах и об особенностях

классовой борьбы в связи с развитием государственно-моно¬

полистического капитализма. Общей основой развития госу¬

дарственно-монополистического капитализма является кон¬

центрация производства и централизация капитала под

контролем монополий. Но зависимость между тем и другим

опосредствована рядом других явлений.

Концентрация производства отнюдь не всегда, отнюдь не

при любых условиях приводит к развитию государственно-мо¬

нополистических тенденций. В истории монополистического

капитализма очень часто бывало так, что рост концентра¬

ции производства происходил одновременно с ослаблением

государственно-монополистического капитализма 24.

23 В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 336.

24 Самым ярким примером является положение в период относитель¬

ной стабилизации капитализма (1923—1929 гг.) — большой рост концен-

2 Я. А. Певзнер

17

Из концентрации производства, из роста общественного ха¬

рактера процесса производства вытекает историческая необхо¬

димость социализма. К развитию же государственно-монопо¬

листических тенденций капитализм приходит только потому, что

рост общественного характера труда происходит в условиях гос¬

подства монополий и сопровождается резким обострением про¬

тиворечий между общественным характером производства и

частным способом присвоения, в условиях, когда монополисти¬

ческая буржуазия еще не свергнута, еще удерживает в своих

руках господство в экономике и политике, но уже не может

осуществлять расширенное воспроизводство без активного го¬

сударственного вмешательства в экономику25.

Общеизвестно, что масштабы современного производства

все чаще не умещаются в рамки даже самых больших монопо¬

лий. Даже в период расцвета капитализма государство неред¬

ко было вынуждено брать на себя строительство таких пред¬

приятий, как железнодорожные магистрали, ибо колоссаль¬

ные размеры необходимых для этого капиталовложений и

некоторый риск в отношении размеров прибыльности ограни¬

чивал приток частного капитала.

Необходимость участия государства в развитии производи¬

тельных сил все более растет по мере развития науки, техники,

размеров предприятий. Это особенно ярко проявилось в связи

с развитием производства атомной энергии: до определенного

момента, до того, как научные исследования и техника произ¬

водства не достигли на основе государственного участия такого

уровня, при котором обеспечивается высокая прибыльность, во

всем капиталистическом мире ни одна из монополий не вложи¬

ла в атомную промышленность ни гроша. Именно социалисти¬

ческий строй, при котором не прибыли, а благосостояние наро¬

трации происходил при одновременном общем ослаблении государственно-

монополистических тенденций по сравнению с военными и первыми после¬

военными годами.

25 «Можно ли,— пишет А. А. Арзуманян,— прямо и непосредственно

из обобществления труда вывести государственно-монополистический ка¬

питализм? Нет, государственно-монополистический капитализм нельзя без

всякого опосредствования выводить из обобществления труда как таково¬

го. Такое механическое сведение государственно-монополистического ка¬

питализма к обобществлению труда исключает из анализа и из определе¬

ния главное — капиталистические монополии, производственные отношения

капитализма на последней стадии его развития...

Государственно-монополистический капитализм представляет собой

империалистическую реакцию на вызванную развитием производительных

сил объективную тенденцию, диктующую необходимость перехода к социа¬

лизму. Государственно-монополистические меры выступают как последние

подпорки прежнего механизма рыночного хозяйства, применяемые в целях

управления производством в интересах монополий. Но подпорки эти

весьма неустойчивы и непрочны». А. Арзуманян. Ленин и государствен¬

но-монополистический капитализм. «Коммунист», 1960 г. № 7, стр. 23—24.

18

да является целью производства, обеспечил приоритет Советское

го Союза в производстве атомной энергии для мирных целей.

Поскольку же такое производство, хотя и с опозданием, все же

развивается и в капиталистических странах, его развитие по¬

всюду происходит при очень большом участии государства.

Аналогичным является положение в крупном гидроэлектро¬

строительстве, в строительстве железных и шоссейных дорог,

которое в ряде стран (США, Канаде, Японии и др.) также осу¬

ществляется при большом государственном участии.

Но если поближе присмотреться к конкретному содержанию

государственно-монополистического капитализма, к его раз¬

личным составным частям, к их происхождению и изменению,

то нетрудно увидеть, что роль концентрации производства,

роль капиталистического обобществления как факторов, из

которых государственное регулирование экономики вырастает

прямо и непосредственно,— относительно невелика.

Решающая же роль в развитии государственно-монополи¬

стических тенденций принадлежит причинам, факторам, связан¬

ным с развитием общественного характера производства не не¬

посредственно, а косвенно, факторам, обусловленным тем, что

при господстве монополий происходит резкое обострение ос¬

новного противоречия капитализма — противоречия между об¬

щественным характером производства и частным способом

присвоения — и всех других его противоречий.

Марксистско-ленинская научная методология требует стро¬

гого различия между прямой причинной связью, когда одни

явления вырастают из других прямо и непосредственно, и

косвенной причинной связью, когда на пути между коренной,

начальной причиной и ее конечными последствиями лежит

ряд опосредствующих звеньев. Нарушение этого требования

марксистско-ленинской науки неизбежно приводит к схема¬

тизации, к упрощенчеству в изучении явлений общественной

жизни 26.

Капиталистическая концентрация производства является

26 Это положение марксистско-ленинской методологии наиболее полно

разработано В. И. Лениным в связи с вопросом о связи между производ¬

ством и потреблением, «...отличие взглядов мелкобуржуазных экономистов

от взглядов Маркса,— писал В. И. Ленин,— состоит не в том, что первые

признавали вообще связь между производством и потреблением в капита¬

листическом обществе, а второй отрицал вообще эту связь (это было бы

абсурдом). Различие состоит в том, что мелкобуржуазные экономисты

считали эту связь между производством и потреблением непосредствен¬

ною, думали, что производство идет за потреблением. Маркс же показал,

что эта связь лишь посредственная, что сказывается она лишь в конечном

счете, ибо в капиталистическом обществе потребление идет за производ¬

ством. Но хотя и посредственная, а все-таки связь есть; потребление

в конечном счете должно идти за производством...» (В. И. Ленин. Со¬

чинения, т. 4, стр. 145—146).

2* .19

основой развития государственно-монополистического капи¬

тализма. Значит ли это, что такие его факторы, как принуди¬

тельное уничтожение посевов сельскохозяйственных культур в

США во время кризиса 1929—1933 гг. и после него, строгий

Государственный контроль над внешней торговлей, карточная

система во время войны и многие другие подобные явления

государственно-монополистического капитализма могут быть

объяснены непосредственно ростом концентрации производ¬

ства? Значит ли это, что огромные различия в степени разви¬

тия государственно-монополистического регулирования в от¬

дельных странах и в разные периоды могут быть объяснены

различиями в уровне концентрации производства?

Ответы на все эти вопросы могут быть только отрицатель¬

ными. Несмотря на то, что основой роста государственно-моно¬

полистического капитализма являются концентрация производ¬

ства и монополии, в большинстве случаев государственно-моно¬

полистические тенденции развиваются не непосредственно на

основе концентрации и других форм капиталистического обоб¬

ществления, а в результате резкого обострения всех противо¬

речий капитализма в эпоху его общего кризиса — империали¬

стических войн, гонки вооружений, экономических и полити¬

ческих кризисов.

Необходимо при этом иметь в виду, что в общественной

жизни не бывает таких явлений, которые наблюдались бы «в

чистом виде». Возьмем, например, такой фактор, как милита¬

ризация, который играет огромную, во многих случаях решаю¬

щую роль в развитии государственно-монополистического ка¬

питализма. Производство современного вооружения требует

создания гигантских предприятий, огромного развития специа¬

лизации и кооперации, централизации управления производ¬

ством и т. п., т. е. оно несет с собой сильнейшее развитие обще¬

ственного характера процесса производства. Вместе с тем пер¬

спектива прибыльности военных предприятий всегда сомни¬

тельна, ибо никто не может точно предвидеть, как долго

продлится война, будет ли в невоенные годы гонка вооруже¬

ний. продолжаться в прежних темпах или произойдет сокра¬

щение военных заказов со стороны государства. Именно рост

военной техники, огромные масштабы военных предприятий

привели к тому, что в современную эпоху, как никогда в про¬

шлом, расширилось участие государства в развитии военной

промышленности, что наиболее наглядно видно опять-таки на

примере производства атомно-водородного оружия, производ¬

ства, созданного в капиталистических странах на государст¬

венный счет.

Но в основе самого процесса милитаризации лежит не не¬

посредственно концентрация производства, а прежде всего аг-

20

рессивная политика империализма и экономическая неустой¬

чивость, стремление использовать милитаризацию как сред¬

ство «поддержания деловой активности», получения монопо¬

лиями сверхприбылей. Ясно, что и то и другое не вытекают из

концентрации производства непосредственно, а порождаются

всей суммой экономических, социальных и международных

противоречий современного монополистического капитализма.

В империалистическую эпоху, особенно в период общего кри¬

зиса капитализма, с установлением господства монополий внут¬

ренние и международные противоречия капитализма обостря¬

ются в такой степени, что монополистическая 'буржуазия не

может обойтись без -широкого государственного вмешатель¬

ства в экономическую жизнь.

Как указывается в Заявлении Совещания представителей

коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в ноябре

1960 г., «Мировая капиталистическая система охвачена глу¬

боким процессом упадка и разложения. Противоречия импе¬

риализма ускорили перерастание монополистического капи¬

тализма в государственно-монополистический капитализм.

Усиливая власть монополий над жизнью нации, государствен¬

но-монополистический капитализм соединяет силу монополий

с силой государства в единый механизм для спасения капита¬

листического строя, для максимального увеличения прибылей

империалистической буржуазии посредством эксплуатации

рабочего класса и ограбления широких слоев населения»

(«Правда», 6 декабря 1960 г.).

В доимпериалистическую эпоху участие буржуазного госу¬

дарства в экономической жизни ограничивалось главным обра¬

зом тем, что оно забирало часть национального дохода для со¬

держания государственного аппарата, армии, полиции и т. п.

В эпоху империализма государство все чаще выступает не

только как потребитель национального дохода, но и как

«совокупный капиталист», как участник процесса воспроиз¬

водства.

Основным методом государственно-монополистическо'го

регулирования экономики является перераспределение в поль¬

зу монополистического капитала национального дохода уже

после того, как произошло его первичное распределение на при¬

быль и заработную плату. Этой цели служат финансово-кредит¬

ная система — налоги, деятельность государственных финансо¬

вых и кредитных органов, через которые производится государ¬

ственное финансирование.

В некоторой степени государственное регулирование распро¬

страняется жакже и на область первичного распределения наци¬

онального дохода — его распределения на прибыль и заработ¬

ную плату. Помимо своих основных, обычных политических

21

функций охраны капиталистического строя, буржуазное госу¬

дарство под прикрытием «арбитража», а иногда и без всякого

прикрытия выступает как орган монополий по ограничению или

понижению зарплаты, по проведению различных мер с целью

интенсификации труда и увеличения нормы эксплуатации.

Государственное регулирование играет важную роль в сфере

обращения — прежде всего и главным образом в области

внешней торговли, валютных операций и экспорта капитала.

На современном этапе общего кризиса капитализма во всех

империалистических странах осуществляются государствен¬

ное лицензирование импорта и экспорта, государственный эк¬

спорт капитала и гарантирование частного экспорта, возра¬

стающую роль приобретают межгосударственные экономиче¬

ские соглашения об экспорте-импорте товаров и капиталов

типа «общего рынка» или «плана Шумана» и т. п.

Что касается непосредственного производства националь¬

ного дохода, то здесь роль государства в невоенные годы огра¬

ничена размерами государственной собственности и сравнитель¬

но невелика. Как правило, доля продукции предприятий,

находящихся в государственной собственности, в валовом на¬

циональном доходе во много раз ниже, чем доля монополий

и других частных предприятий.

Различные методы и средства государственного регулирова¬

ния играют неодинаковую роль в отдельных странах и в разные

периоды времени. Многие из них можно найти и в капиталисти¬

ческой действительности доимпериалистического периода, но

в то время их влияние на экономику было совершенно иным.

В период первоначального накопления капитала государ¬

ству принадлежала очень большая роль как органу, содейство¬

вавшему экономическому прогрессу. В последующий период

свободной конкуренции сложилась определенная система бюд¬

жета, налогов, государственного кредита, система финансиро¬

вания государственного аппарата. И в этот период имело ме¬

сто строительство на государственный счет железных дорог,

создание государственной собственности, участие государства

в эксплуатации колоний, государственный протекционизм.

Тот факт, что государственное регулирование экономики

имело место и на заре капитализма и, в меньших масштабах, в

пору его расцвета, служит одним из доказательств вздорности

реформистского тезиса о перерастании капиталистического го¬

сударственного регулирования в социализм. И в прошлом и

в настоящем капиталисты использовали и используют госу¬

дарство для того, чтобы обеспечивать рост своих богатств на

основе усиления эксплуатации трудящихся, и только враги

трудящихся могут видеть в такого рода государственном регу¬

лировании «рост социализма».

22

Но нельзя вместе с тем не видеть тех новых черт в государ¬

ственном регулировании экономики, которые принесла с собой

эпоха монополистического капитализма. Главное здесь заклю¬

чается в том, что участие государства в процессе воспроизвод¬

ства всего общественного капитала превратилось для капита¬

лизма в необходимость. Государственный протекционизм в пе¬

риод «свободной конкуренции», без сомнения, содействовал раз¬

витию отдельных отраслей экономики, усилению эксплуатации

колоний и т. п., но он не был необходимым элементом процесса

воспроизводства. Последнее могло развиваться и зачастую

действительно развивалось без всякого участия государства.

Поэтому экономические функции занимали в деятельности

государства второстепенное место.

С наступлением империализма, и в особенности с началом

общего кризиса капитализма, эти функции приобрели такое же

значение, как и функции политические и военные. К тому же и

в самих военных функциях буржуазного государства произош¬

ли большие изменения. В современной войне нельзя обходиться

одним лишь повышением налогов, расширением числа под¬

рядчиков армии и строительством нескольких дополнитель¬

ных арсеналов, как это было в войнах XIX в. Современная

война и подготовка к ней требуют мобилизации всех эконо¬

мических ресурсов, перестройки для нужд войны всей эко¬

номики, что немыслимо без ее общегосударственного регули¬

рования. Агрессивный характер монополистического капи¬

тализма обусловливает милитаристскую направленность

государственного регулирования не только в военное, но и в

мирное время, усиливает его паразитический характер.

«Почему же,— пишет О. В. Куусинен,— государственно-мо¬

нополистический капитализм получил такое развитие на протя¬

жении последних десятилетий? Во-первых, потому, что государ¬

ственно-монополистический капитализм оказался для самых

крупных монополий чертовски прибыльным делом, наиболее

эффективным способом обирать все общество, весь народ.

Но это не единственная причина. Другая, и не менее важная,

причина состоит в том, что государственно-монополистиче¬

ский капитализм оказался единственным способом сохране¬

ния пошатнувшегося господства монополий. Первое время

это было своего рода «чрезвычайное» мероприятие, приме¬

нявшееся в периоды войн, наиболее тяжелых экономических

и политических кризисов и свертывавшееся после их оконча¬

ния. Теперь же без государственно-монополистического ка¬

питализма империалистическая буржуазия господствовать

уже не может и в относительно нормальные периоды» 27.

27 «Проблемы мира и социализма», 1960, № 4 (20), стр. 8.

23

Противоречивый характер

государственно-монополистического

капитализма

Необходимость государственно-монополистического регули¬

рования экономики возникла на почве законов капиталисти¬

ческой экономики, приведших в своем развитии к господству

монополий и к колоссальному обострению всех противоречий

современного капитализма. Но диалектика развития государ¬

ственно-монополистического регулирования капитализма та¬

кова, что те же самые законы капитализма, которые привели

к необходимости такого регулирования, ставят границы для

его дальнейшего развития.

Крайняя противоречивость государственного регулирования

капиталистической экономики, его неустойчивость и ограни¬

ченная эффективность, его тяжелые для трудящихся классов

социальные последствия, его милитаристская направлен¬

ность — все эти и многие другие черты государственно-моно¬

полистического капитализма связаны с тем, что историческая

необходимость регулирования экономики из одного центра

прокладывает себе дорогу в условиях, когда такому регулиро¬

ванию противостоит сам капиталистический строй, само гос¬

подство частной собственности на средства производства.

«Государственное регулирование хозяйства и государствен¬

ная собственность,— пишет по этому поводу академик Е. Вар¬

га,— отнюдь не являются идеалом монополистов. Монополи¬

сты идут на это, если капитализму угрожает опасность,— во

время мировых войн и в периоды глубоких кризисов перепро¬

изводства. Иногда они за национализацию, но только за на¬

ционализацию убыточных отраслей хозяйства и при условии

получения выгодной компенсации. Но когда они чувствуют

себя прочно, они требуют и добиваются отмены или измене¬

ния государственного регулирования и осуществления репри¬

ватизации государственных предприятий. Поэтому развитие

государственно-монополистического капитализма идет в этих

направлениях неравномерно»28.

Противоречивость последствий законов капитализма в сов¬

ременную эпоху, возникающая на их почве необходимость го¬

сударственного вмешательства в экономику и в то же время

ограниченная степень этого вмешательства — все это опреде¬

ляет и самый характер государственно-монополистического

капитализма.

Эта противоречивость наиболее наглядно проявляется в

крайней неравномерности государственно-монополистических

мероприятий «во времени и пространстве».

28 «Коммунист», 1959, № 17, стр. 48.

24

Анализ государственно-монополистического капитализма по¬

казывает, что его развитие отнюдь не носит прямолинейного ха¬

рактера. Оно усиливается вместе с резким обострением внут¬

ренних и международных противоречий капитализма (кризис,

подготовка к войне, война и ее последствия) и ослабляется,

когда для капиталистического класса уменьшается необходи¬

мость в государственно-монополистическом регулировании

экономики.

Во всех европейских империалистических странах после пер¬

вой мировой войны, в США после экономического кризиса

1929—1933 гг. и во всех без исключения империалистических

странах в первые годы после второй мировой войны наблюда¬

лось большее или меньшее ослабление государственно-монопо¬

листических тенденций; но, как правило, они не ослабляются

до «исходного уровня». В том и состоит одно из проявлений

общего кризиса капитализма, особенно на его современном

этапе, что необходимость государственного вмешательства

все возрастает и что она остро ощущается даже при относитель¬

ном «благополучии».

Эта общая тенденция роста государственно-монополисти¬

ческого капитализма не должна скрывать специфики его дви¬

жения: его усиление проходит не прямолинейно, а в виде кри¬

вой, которая подымается скачками в периоды экономических и

военно-политических кризисов и падает, когда опасность для

капитализма той или иной страны ослабляется 29.

При этом наблюдается огромная неравномерность в разви¬

тии (в усилении или ослаблении) различных сторон, отдель¬

ных элементов государственно-монополистического регулиро¬

вания экономики. В наибольшей степени ослабляются те на¬

правления государственно-монополистического капитализма,

которые связаны с контролем над непосредственно предпри¬

нимательской деятельностью монополий. Сюда относится

прежде всего контроль над номенклатурой продукции, над

ценами товаров и акций, ограничение размеров дивидендов,

лицензирование инвестиций и т. п. Сюда относится также и

уменьшение налогов на монополии 30.

29 Более подробно этот вопрос рассмотрен нами в статье «Государ¬

ственно-монополистический капитализм в Японии» (см. «Мировая эконо¬

мика и международные отношения», 1958, № 3).

30 В некоторых случаях снижение налогов на монополии не сразу об¬

наруживается: в годы войны наряду с прямыми налогами монополии в

ряде стран вкладывали часть своих капиталов в государственные займы

в принудительном порядке, т. е. займы эти в большей или меньшей степени

носили налоговый характер. После войны принудительность размещения

государственных займов была повсюду ликвидирована, так что даже в тех

случаях, когда видимые размеры налогового обложения остались прежни¬

ми (впрочем, в большинстве случаев последние также были снижены), фак¬

тически произошло снижение налогов на монополии.

25

В меньшей степени снижается участие государства в инве¬

стиционной деятельности, в финансировании различных отрас¬

лей народного хозяйства из государственного и местных бюд¬

жетов и из средств государственных и полугосударственных

кредитных институтов. Это объясняется тем, что капиталисти¬

ческие государства стремятся сосредоточить в своих руках

средства форсирования накопления капитала и воздействия

на ход цикла с той целью, чтобы предотвратить или затормо¬

зить развитие кризиса.

Что касается участия государства в международных эконо¬

мических связях, то после войны это участие не только не осла¬

бевает, но во многих отношениях усиливается. Отчасти это объ¬

ясняется тем, что сами экономические связи между странами

в невоенные годы намного шире, чем во время войны, когда

страны разделены на воюющие лагери, но главная причина в

ином: и в мирные годы эпохи общего кризиса между империали¬

стами усиливается торговая война, война за рынки сбыта то¬

варов и капиталов, за источники сырья и т. д.; и в мирные годы

(особенно после второй мировой войны) ограничение торговли

со странами социалистического лагеря является одним из глав¬

ных элементов агрессивной политики американского империа¬

лизма и его сателлитов. Наконец, одно из важнейших проявле¬

ний общего кризиса капитализма заключается в том, что с раз¬

витием во воем мире революционной борьбы рабочего класса, с

ростом национально-освободительного движения и освобожде¬

нием колоний от империалистического гнета, с постоянной уг¬

розой войн исчезает былая политическая устойчивость капита¬

лизма и вместе с тем резко ослабевают стимулы к частному

экспорту капитала, так как монополии боятся экспортировать

капитал в другие страны без государственной гарантии. Со все¬

ми этими факторами связано возникновение и развитие новых

форм государственно-монополистического капитализма, таких,

как государственный экспорт капитала, «государственная по¬

мощь» слаборазвитым и другим странам, носящая главным об¬

разом военный характер, создание «европейского объединения

угля и стали», «Евратома» и других подобных международных

организаций.

За изменчивостью отдельных форм государственно-монопо¬

листического капитализма нельзя не видеть, что и в целом раз¬

витие государственного вмешательства в экономику постоянно

наталкивается на внутреннее сопротивление, идущее из недр

самой экономики, самих капиталистических производственных

отношений. Монополистический характер современного капита¬

листического государства означает прежде всего то, что госу¬

дарство, будучи органом финансового капитала, стремится

обеспечить максимально благоприятные условия для капитали¬

26

стического воспроизводства, для усиления эксплуатации трудя¬

щихся монополиями и для расширения сферы эксплуатации.

Но у монополистического капитала нет и не может быть

иных средств для достижения этих целей, для решения острей¬

ших внутренних социально-экономических противоречий, кро¬

ме перечисленных выше мер по контролю, учету, регулирова¬

нию, т. е. мер, которые затрагивают коренные принципы ка¬

питалистической экономики.

Монополии всегда стремятся к осуществлению подобного ро.

да мер и поддерживают их в тех случаях, когда они приносят

немедленную и непосредственную выгоду (например, когда идет

речь о прибыльных государственных заказах или о государст¬

венных субсидиях и т. п.).

Но во многих случаях государственные контроль и регули¬

рование, будучи вынужденными и направленными на защиту

коренных интересов монополистической буржуазии, не толь¬

ко не приносят немедленных выгод, а, напротив, сопровожда¬

ются ущербом, который для одних монополий может быть крат¬

ковременным и незначительным, а для других — длительным и

серьезным, а иногда и разорительным. Государство, например,

часто в связи с милитаризацией поддерживает монополии в

военной и тяжелой промышленности в ущерб монополиям в

гражданской и легкой промышленности, поощряет монополии

в экспортных отраслях в ущерб монополиям в отраслях, ра¬

ботающих на внутренний рынок, и т. д.

При наибольшем его развитии, особенно в годы войны, госу¬

дарственно-монополистический капитализм вместе с непосред¬

ственными большими выгодами для одной части монополий

приносит различные ограничения в предпринимательстве дру¬

гой их части (не говоря уже о немонополизированных обла¬

стях капиталистического предпринимательства).

Наиболее ярко это проявляется в отношении регулирования

цен, взимания налогов, принудительных займов и в отношении

государственной собственности.

Нет и не может быть такого капиталистического предприя¬

тия, владельцы которого принимали бы контроль над ценами

«по своей охоте»: капиталисты всегда стараются продавать

товары как можно дороже, что приводит к возникновению

«черного рынка» даже при самом строгом контроле. Только

насущная необходимость, вызванная чрезвычайными обстоя¬

тельствами, заставляет капиталистический класс «смиряться»

с государственным контролем над ценами, ликвидируя этот

контроль, как только прекращается или ослабляется необхо¬

димость в нем.

Как бы ни были в конечном счете выгодны высокие налоги

и принудительные займы для монополий, которые на основе

27

таких налогов и займов получают от государства высокопри¬

быльные заказы и перекладывают бремя налогов на трудящих¬

ся, нет и не может быть такой монополии, которая добровольно

шла бы на повышение налогов на ее собственную прибыль,

что почти всегда происходит при большом усилении государ¬

ственно-монополистического регулирования.

Монополистический капитал при определенных условиях

поддерживает государственное предпринимательство в тех об¬

ластях, где инвестирование связано с большим риском, где перс¬

пективы прибылей неблагоприятны или неясны, но расширение

государственной собственности при капитализме всегда имеет

весьма узкие пределы, определяемые господством частной

собственности на средства производства 31.

При рассмотрении вопроса о взаимоотношениях буржуаз¬

ного государства с монополиями необходимо учитывать также

и специфическую роль буржуазного государственного аппара¬

та. Процесс сращивания буржуазного государства с монополи¬

ями имеет для последних не только положительные, но иногда

и некоторые отрицательные стороны.

Буржуазное государство, являясь органом подавления экс¬

плуатируемых классов в интересах господства финансового

капитала, будучи оторвано от народных масс и направлено

против них, представляет собой бюрократический аппарат со

своей собственной чиновничьей и военной иерархией, аппарат,

31 В работе «Основы марксизма-ленинизма» (М., 1959) указывается

на то, что «несмотря на все выгоды, которые приносит монополиям су¬

ществующая в различных видах государственная собственность, они до¬

пускают ее только при особых обстоятельствах и в ограниченном масшта¬

бе» (стр. 280). «Монополисты решительно сопротивляются всякому расши¬

рению даже капиталистической национализации. Ведь всякая национализация

лишний раз в наглядной форме показывает трудящимся, что обществен¬

ное хозяйство может отлично обходиться без капиталистов. Тем самым

национализация, подрывая «священный принцип» частной собственности,

помогает разрушать иллюзии, в сохранении которых буржуазия очень за¬

интересована. Монополисты знают, кроме того, что, пока предприятия на¬

ходятся в частной собственности, они остаются полными хозяевами этих

предприятий. А после национализации, хотя монополисты в общем и под¬

чиняют государственные органы своей воле, они все-таки не могут застра¬

ховать себя от нежелательного постороннего вмешательства в свои дела,

так как государство стремятся использовать и другие монополисты, кон¬

курирующие с ними. Кроме того, государство иногда вынуждено действо¬

вать в интересах всего господствующего класса, которые не обязательно

во всем совпадают со стремлениями и целями отдельно взятых трестов

и концернов. Поэтому монополисты всегда предпочитают частную форму

собственности. Государственную собственность сни рассматривают лишь

как орудие укрепления своей частномонополистической собственности»

(стр. 286—287). Более подробно о роли государственной собственности в

странах капитализма см. следующие работы: А. И. Ш н е е р с о н. Под¬

чинение буржуазного государства монополиям; С. Далин. Государствен¬

ная собственность и монополии в США. «Мировая экономика и междуна¬

родные отношения», 1957, № 6.

28

обладающий известной самостоятельностью по отношению к

другим группировкам господствующих классов, «...классовый

характер царской монархии,— писал В. И. Ленин,— нисколько

не устраняет громадной независимости и самостоятельности

царской власти и «бюрократии», от Николая II до любого

урядника. Эту ошибку — забвение самодержавия ц монархии,

сведение ее непосредственно к «чистому» господству верхних

классов — делали отзовисты в 1908—1909 году...» 32.

Это, полное глубокого смысла, замечание, должно быть

отнесено и к бюрократическому государственному аппарату

в современных буржуазных республиках 33.

Как бы далеко ни заходил процесс сращивания государ¬

ства с монополистическим капиталом и образования «личной

унии», вмешательство государственного аппарата в непосред¬

ственное предпринимательство (усиление налогового контроля,

необходимость получения лицензий для импорта, экспорта, а

в годы войны и для инвестиций, для получения кредитов и

т. д.), что является атрибутом государственно-монополистиче¬

ского капитализма при его большом развитии, не может не

противоречить интересам монополий, которые в силу самой

своей природы стараются избежать какого бы то ни было

ограничительного контроля.

Немаловажную роль играет и социально-политическая сто¬

рона. Поскольку государственно-монополистический капита¬

лизм уже возник, развился в силу объективной необходимости,

буржуазные апологеты, делая «хорошую мину при плохой иг¬

ре», выдвигают для обмана трудящихся тезис о «смешанной»,

«капиталистическо-социалистической» экономике. Но буржуаз¬

ные классы не могут не видеть, что многие элементы государ¬

ственно-монополистического капитализма, в особенности госу¬

дарственная собственность, наглядно обнаруживают перед

всем обществом тот факт, что частная собственность на сред¬

ства производства себя изжила. Более 80 лет назад Ф. Энгельс

писал: «Если кризисы показали неспособность буржуазии к

дальнейшему управлению современными производительными

силами, то переход крупных производственных предприя¬

тий и средств сообщения в руки акционерных компаний

32 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 322.

33 «Буржуазное государство,— пишет В. Чепраков,— есть организация

господствующего капиталистического класса. Но, разумеется, марксисты

вовсе не смотрят упрощенно на взаимоотношения современного буржуаз¬

ного государства и монополий. Государство — социальный организм, а

вовсе не отдел в канцелярии треста. И, как всякий социальный организм,

оно имеет свои законы движения, свои интересы. Отсюда и возникают

сложные отношения государственного аппарата с монополиями» («Ком¬

мунист», 1957, № 17, стр. 72).

29

(и трестов) и в собственность государства доказывает ненуж¬

ность буржуазии для этой цели»34.

При этом Ф. Энгельс предупреждал против извращенного,

реформистско-оппортунистического толкования факта усиле¬

ния роли капиталистического государства в экономике. «Но ни

переход в руки акционерных обществ (и трестов),— продол¬

жает Энгельс,— ни превращение в государственную собствен¬

ность не уничтожают, однако, капиталистического характера

производительных сил... Современное государство, какова бы

ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистичес¬

кая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный

капиталист. Чем больше производительных сил возьмет оно в

свою собственность, тем полнее будет его превращение в сово¬

купного капиталиста и тем большее число граждан будет

оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочи¬

ми, пролетариями. Капиталистические отношения не уни¬

чтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей

точки» 35.

Сама капиталистическая действительность порождает кон¬

фликт между все возрастающей объективной необходимостью

государственного регулирования экономики и многими из тех

средств, при помощи которых регулирование осуществляется.

Результатом этого конфликта и является неравномерность и

противоречивость развития государственно-монополистичес¬

кого капитализма. Будучи вынужден идти на усиление госу¬

дарственного вмешательства в экономику, монополистический

капитал стремится всемерно ограничить это вмешательство

и ослабить его тогда, когда обстоятельства позволяют. Имен¬

но потому, что инициатива и руководящая роль в осуществле¬

нии государственного регулирования экономики принадлежат

монополиям, которые в силу своей природы не способны ру¬

ководствоваться чем-либо иным, кроме стремления к полу¬

чению наивысших прибылей, государственно-монополистиче¬

ский капитализм не может вырасти в какую-то особую систе¬

му хозяйства.

Для отношения монополий к государственному регулиро¬

ванию экономики весьма характерным является следующее •

заявление председателя Национального комитета француз¬

ских предпринимателей (CNPF) Жоржа Вилье, сделанное им

в январе 1958 г. в декларации, которая была единогласно

одобрена генеральной ассамблеей этого комитета. Трактуя

государственное вмешательство в экономику как «государст¬

венный социализм», Вилье протестует против этого вмеша¬

34 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. 1953, стр. 262—263.

35 Там же.

30

тельства, заявляя о том, что оно «подрывает авторитет главы

предприятия, лишая его настоящей ответственности и разру¬

шая финансовое равновесие в ведении его хозяйства невыно¬

симыми налогами и повинностями». «Частная инициатива и

бережливость или государственный социализм,— говорит

Вилье,— выбор неизбежен».

«Мы,— продолжает он,— не защищаем либерализм теоре¬

тический и доктринерский; мы заняты тем, что стараемся сами

ввести на наших предприятиях наиболее современную техни¬

ку; мы не игнорируем той роли, которую отводит прогресс

экономической науки государству в борьбе против кризисов

средствами, возражать против которых было бы невежеством.

Но, убежденные в ценности свободы и частной инициативы,

мы отказываемся видеть в государстве нечто заменяющее от¬

ветственность глав предприятий в ведении хозяйства. Мы

требуем полного применения нашей ответственности в откры¬

той и законной конкурентной борьбе. На общественной вла¬

сти лежит обязанность создать условия, необходимые для

развития экономики, и при этом CNPF в союзе с организация¬

ми получателей заработной платы (заметьте: рабочие и слу¬