Текст

Государственно -

монополистическое

регулирование

в ЯПОНИИ

Академия наук СССР

Ордена Трудового Красного Знамени

Институт мировой экономики и международных отношений

Государственно -

монополистическое

регулирование

в Японии

8

Издательство «Наука»

Главная редакция восточной литературы

Москва 1985

Г 72

Ответственный редактор

Я. А. ПЕВЗНЕР

Авторский коллектив

Введение и глава вторая — Я. А. Певзнер, глава первая —

В. Я. Росин, глава третья — Н. В. Смородинская, глава чет¬

вертая — Е. А. Пигулевская, И. А. Бонк, глава пятая —

Е. Л. Леонтьева, глава шестая — Б. Н. Добровинский,- глава

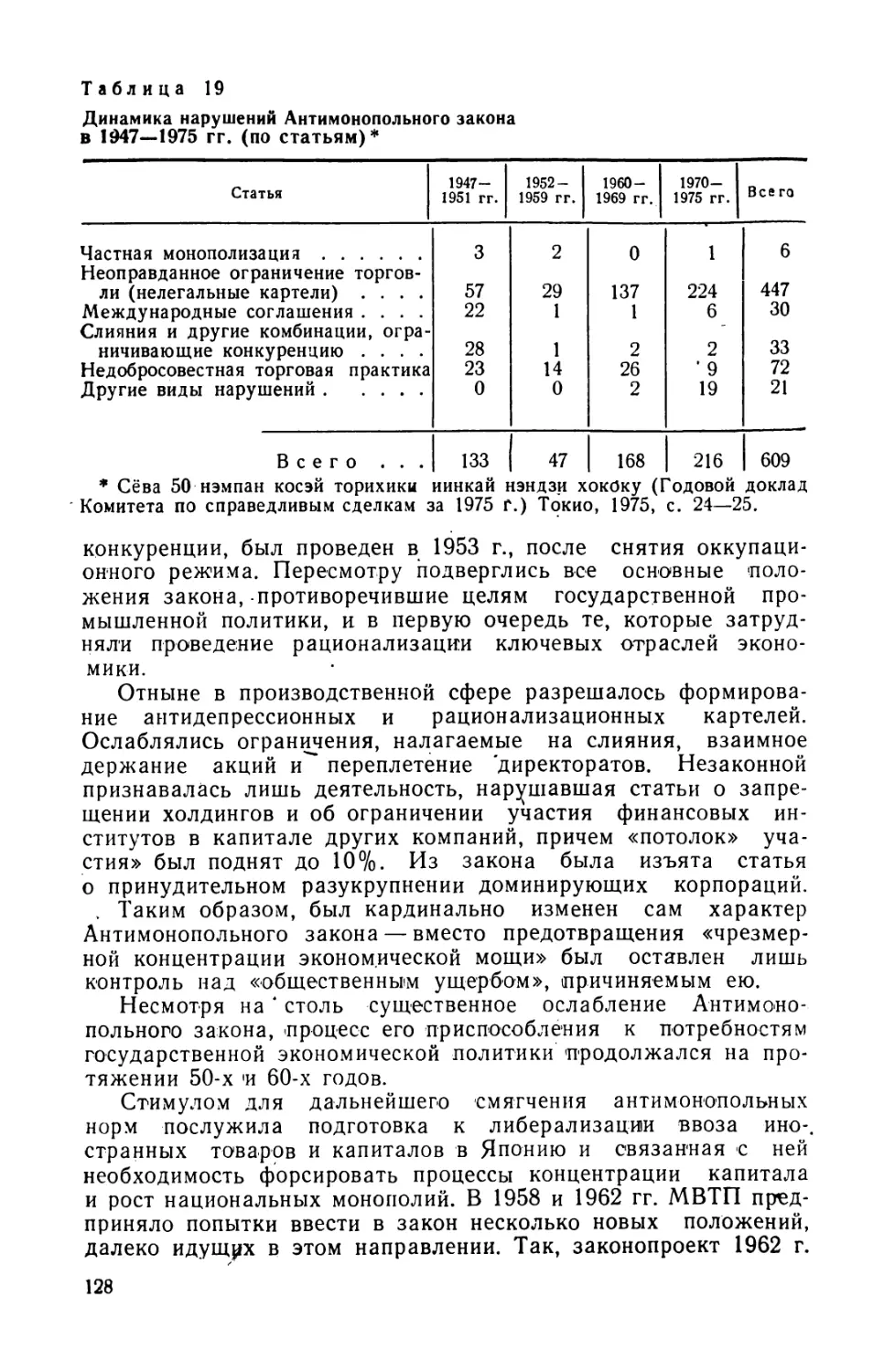

седьмая — И. С. Целищев, глава восьмая — Ю. С. Столяров,

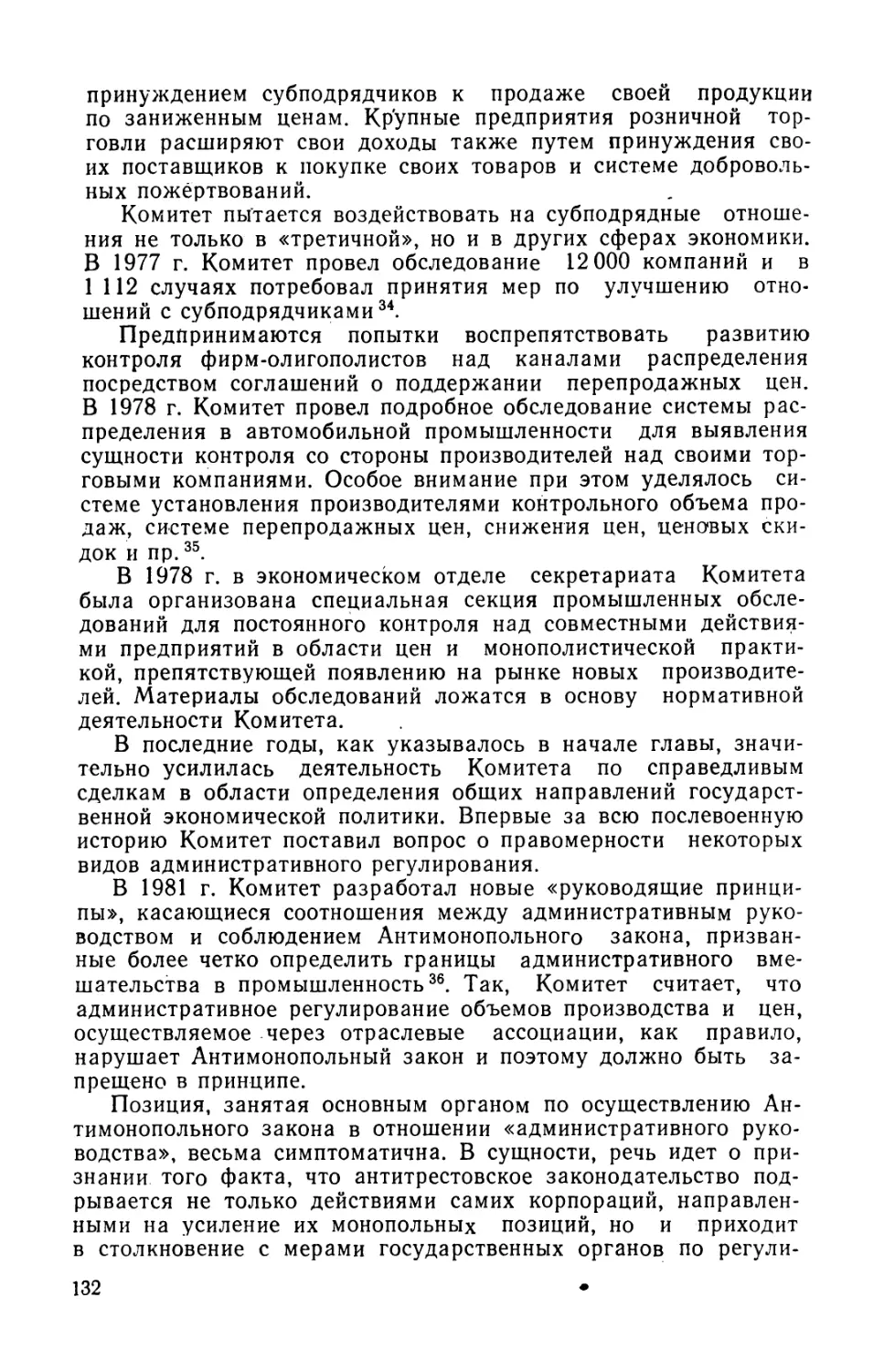

глава девятая — В. Б. Рамзес, глава десятая — В. Н. Хлы-

нов, Т. В. Карягина, глава одиннадцатая — В. Г. Лешке,

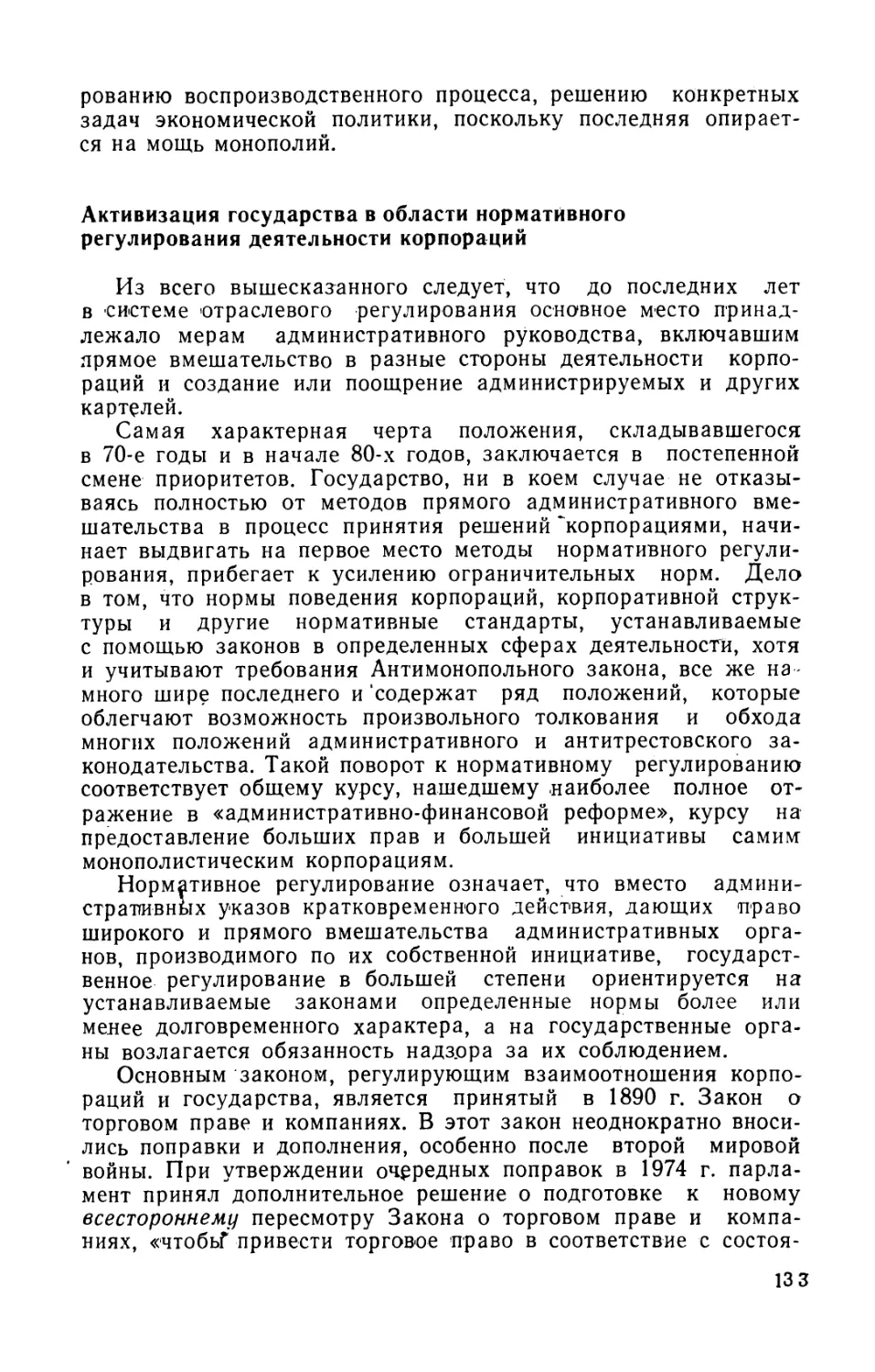

глава двенадцатая — А. И. Сенаторов

Ученый секретарь Т, В. Карягина

В подготовке рукописи принимали участие

Т. Д. Агафонова, И. Д. Бонк, Н. В. Смородинская

В монографии рассматривается широкий круг проблем,

связанных с современным этапом развития государственно-мо¬

нополистического капитализма в Японии. Основное внимание

уделяется новейшим процессам, происходящим в японской эко¬

номике после кризиса 1974—4975 гг., и воздействию государст¬

ва на внутриотраслевую структуру, технико-экономическое и

научно-техническое развитие страны. В связи с этим прослежи¬

вается также эволюция внешнеэкономической стратегии при¬

менительно к внешней торговле и движению инвестиций. За¬

ключительная глава монографии посвящена борьбе левооппози¬

ционных сил за демократическую альтернативу.

0604040000-010

Г 83-84

013(02)-85

© Главная редакция восточной литературы

издательства «Наука», 1985.

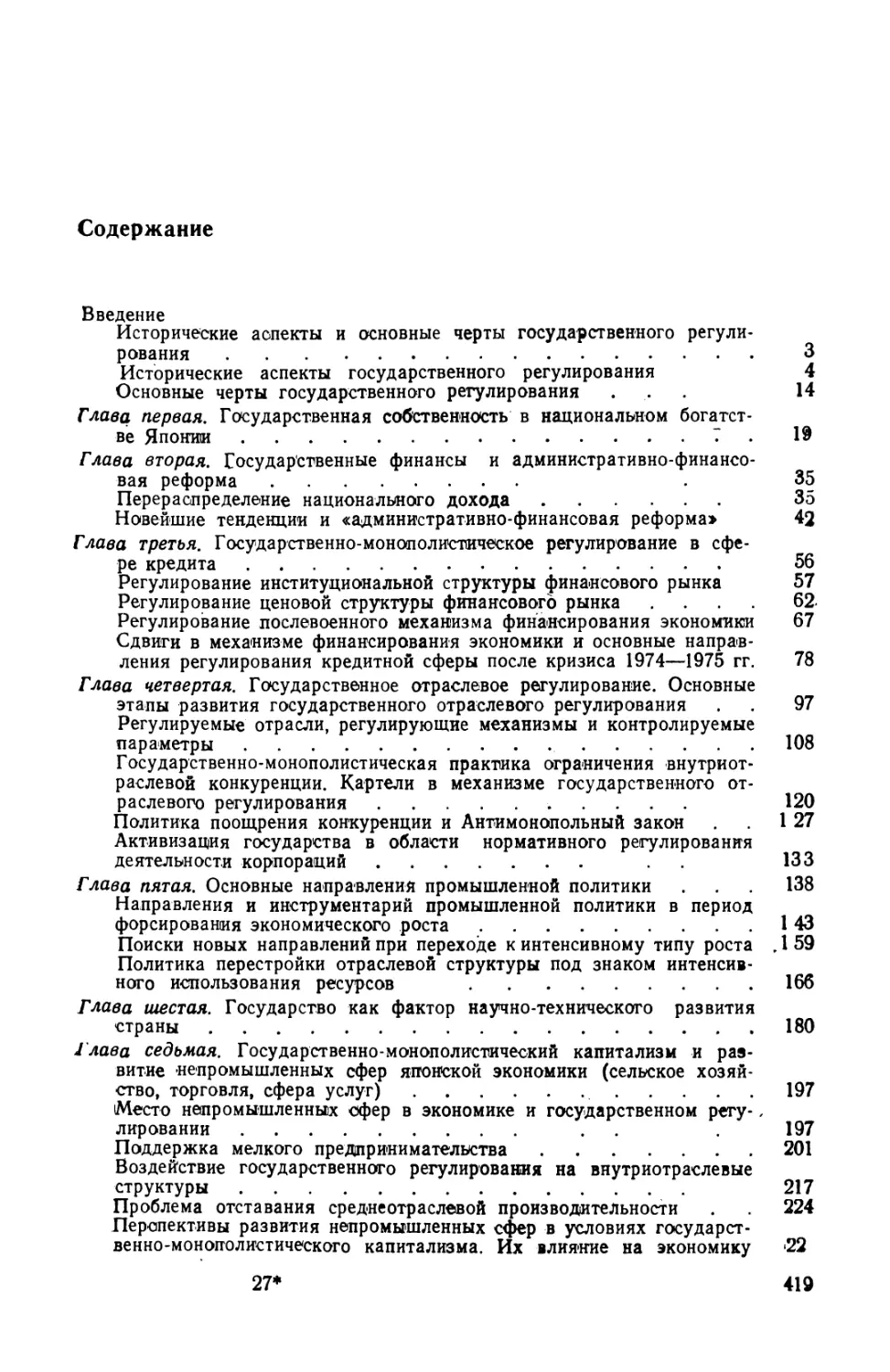

Введение

Исторические аспекты и основные черты

государственного регулирования

В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС

XXVI съезду партии в числе успехов марксистской теоретиче¬

ской мысли отмечалось создание исследований по проблемам

государственно-монополистического капитализма I В работах

60—70 годов марксисты-исследователи перешли от фиксирова¬

ния общих черт и социальной природы государственно-монопо-

листическо'го капитализма, суть которой заключается в сращи¬

вании, переплетении монополий и государства, к анализу роли

государственно-монополистического капитализма в воспроиз¬

водственном процессе, в классовой и политической борьбе,

в действии закона неравномерности экономического и полити¬

ческого развития капитализма.

Государственно-монополистический капитализм представ¬

ляет собой динамическую систему, в которой сложившийся

механизм регулирования экономики и его отдельные элементы

постоянно подвергаются изменениям, порождаемым сдвигами

в экономике и в социально-политической обстановке. В 70-е

годы и в начале 80-х годов имели место ряд перемен и новых

явлений, среди которых . выделяются: новый этап научно-тех¬

нической революции; кризис сложившейся за предыдущие деся¬

тилетия экономической структуры, основанной на нефти как

главном виде энергетического сырья; кризис, связанный с огра¬

ниченностью и сокращением естественных ресурсов и с их

крайне неравномерным распределением между странами-по¬

требителями; настойчивые усилия, направляемые на преодоле¬

ние этого кризиса, на развитие энерго- и материалосберегаю¬

щей технологии с широким применением автоматизации, что

связано с ростом производительности живого труда; кризис

международной валютной системы, сочетающийся с разгулом

инфляции.

Соответственно новым серьезным испытаниям подвергают¬

ся как вся система государственно-монополистического капита¬

лизма в целом, так и ее национальные звенья и те отдельные

элементы, из которых она состоит.

Исторические аспекты государственного регулирования

Исследования государственно-монополистического капита¬

лизма постоянно проводились в тесном сочетании теоретиче¬

ского и странового аспектов — с учетом исторических особен¬

ностей развития отдельных стран. Среди страновых исследова¬

ний важное место занимают работы, посвященные государст¬

венно-монополистическому капитализму в Японии2. Повышен¬

ное внимание к этой стране было связано с такими важными

особенностями ее послевоенного развития, как высокие темпы

роста, на основе которых Япония превратилась в один из

трех центров империалистического соперничества. В Японии

с ее мощным экономическим потенциалом при скудных естест¬

венных ресурсах новые явления, возникшие в системе госу¬

дарственно-монополистического капитализма в 70-х годах, про¬

являются особенно рельефно.

После восстановления в 1953—1954 гг. разрушенного вой¬

ной народного хозяйства экономика Японии росла быстрыми

темпами. За последующие 15 лет (1955—1970) Япония превра¬

тилась из страны среднего уровня развития в высокоиндустри¬

альную страну, выйдя по объему промышленного производства

и валового национального продукта на второе место в капита¬

листическом мире после США. К началу 80-х годов Япония

догнала основные страны Западной Европы также и по объему

ВНП на душу населения и приблизилась по этому важнейшему

показателю к США, Если в 1950 г. доля Японии в валовом

внутреннем продукте капиталистического мира составила 4%,

то в 1979 г. она возросла до 10%. Ее доля в условно чистой

продукции стран ОЭСР возросла с 6,3% в 1960 г. до 15,4%

в 1981 г. Если принимать валовой внутренний продукт на душу

населения в США за 100, то в Японии к концу 70-х годов он

составлял 48. Для стран Западной Европы соответствующий по¬

казатель в 1978 г. также был равен 48, а для стран ЕЭС — 523.

В 1981 г. на долю Японии с ее населением в 119 млн. чело¬

век приходилось 7,5% экспорта всего капиталистического

мира4.

В основе сокращения разрыва в уровнях развития между

Японией и странами Запада был более быстрый рост произво¬

дительности труда. С 1960 по 1980 г. производительность труда

в японской промышленности выросла в 4,75 раза, в то время

как в США —в 2 раза, в ФРГ — в 2,7, в Великобритании —

в 1,8, во Франции — в 2,7 и в Италии —в 2,75 раза5.

В литературе стран Запада столь внушительный, во многом

неожиданный успех Японии вызвал к жизни понятие «японское

экономическое чудо», которое связывалось главным образом

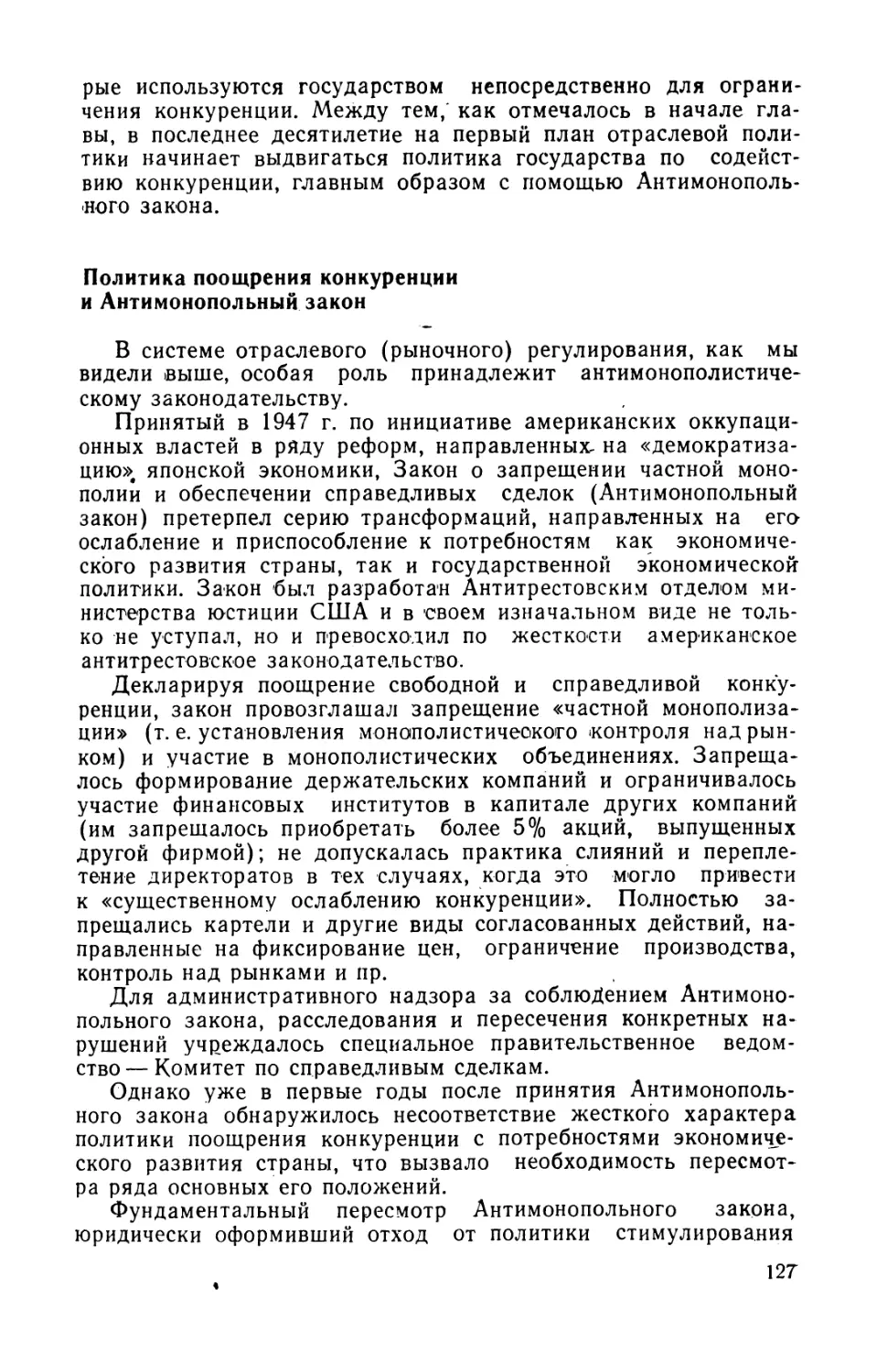

с такими национальными чертами японского народа, как тру¬

долюбие, бережливость и неприхотливость японцев, организо¬

ванность и дисциплина в трудовом процессе, сравнительно вы¬

сокий образовательный уровень и постоянная устремленность

4

к скорейшему использованию успехов и достижений мировой

науки и техники. Важное значение придается также сотруд¬

ничеству между государством и частным предприниматель¬

ством.

При научном анализе японской экономики нельзя отры¬

ваться от этих черт — нет никаких сомнений в том, что богат¬

ство и высокое качество трудовых ресурсов играют в ее эко¬

номическом развитии огромную роль и в определенном смыс¬

ле восполняют нехватку многих видов естественных богатств.

Большую роль играет и государственное регулирование эконо¬

мики. Необходимо, однако, точно очертить границу действия

указанных факторов; их включение в научный 'анализ не име¬

ет ничего общего с признанием «национальной исключительно¬

сти», «чудодейственности» и т. п. Как и любая другая страна,

Япония знала в своей истории периоды упадка, застоя, эконо¬

мических кризисов и медленных темпов роста.

После окончания второй мировой войны Япония была окку¬

пирована войсками США. Перейдя в это время к политике «хо¬

лодной войны» против Советского Союза и других стран, встав¬

ших на социалистический путь развития, империализм США

напряженно искал союзников, и поиски эти сыграли определен¬

ную роль в его курсе по отношению к Японии. США не могли

не считаться с тем, что на последнем этапе войны и после ее

окончания Япония оказалась в чрезвычайно тяжелом экономи¬

ческом положении. Даже в нормальных и благоприятных усло¬

виях ее собственное сельскохозяйственное производство могло

дать не более 80% необходимого для страны продовольствия.

В 1946 г. эта доля резко снизилась, что в условиях развала в

промышленности, разрушенности внешнеэкономических связей

и внутреннего механизма обмена (при одновременной репатриа¬

ции шести миллионов японцев) поставило страну на грань го¬

лода. Предотвратить голод можно было только на основе

некоммерческого ввоза продовольствия и других (предметов пер¬

вой необходимости. Такой ввоз производился США на основе

«программ помощи»6, дополнявшихся системой (рационирован¬

ного распределения.

В эти годььпод давлением международной обстановки и

демократических сил Японии в стране были проведены про¬

грессивные реформы, сыгравшие большую роль в ее последую¬

щем развитии. Важнейшими из них были ликвидация поме¬

щичьего землевладения и передача той части-сельскохозяйствен¬

ной земли, которая принадлежала помещикам (около 25% всей

площади), в собственность арендовавшим ее крестьянам; со-

создание буржуазно-парламентского режима с легализацией де¬

мократических партий, профсоюзов и других организаций.

С точки зрения темы данной работы особый интерес представ¬

ляет реформа, получившая в литературе название «ликвидация

дзайбацу». Ее содержание заключалось в том, что финансово-

поомышленные концерны (дзайбацу), занимавшие монопольное

5

положение в ключевых сферах японской экономики и игравшие

огромную роль в развязывании и ведении агрессивной войны,

были распущены, а стоявшие во главе концернов финансовые

магнаты и большинство менеджеров оттеснены от владения и

управления соответствующими предприятиями — промышленны¬

ми, торговыми и банковскими.

В условиях роспуска старых монополий, тяжелого экономи¬

ческого положения, всеобщего дефицита восстановление осуще¬

ствлялось при жестком государственном контроле, распростра¬

нявшемся на сферы внешней и внутренней торговли, кредита,

деятельности крупных промышленных предприятий. Контроль

осуществлялся в форме обязательных государственных лицен¬

зий, фиксирования цен, рационирования в розничной и (в мень¬

шей мере) в оптовой торговле, путем строгого регулирования

деятельности банков и других кредитных институтов.

Несмотря на его жесткость, в той экономической и социаль¬

но-политической обстановке, которая сложилась после войны,

государственный контроль был сравнительно малоэффективен

(в частности, на его основе не удавалось предотвратить чрезвы¬

чайно быстрый инфляционный рост цен). Все же в течение

3—3,5 лет были достигнуты первые успехи, на основе которых

оккупационные власти, прежде чем начать отход от оператив¬

ного участия в экономической политике, при поддержке япон¬

ского правительства выступили с программой, которая оказала

большое влияние на все последующее развитие. По именам

авторов этой программы — американского банкира Доджа и

чиновника финансового ведомства США Шоупа — эта програм¬

ма известна под названием «линии Доджа — Шоупа». Ее суть

заключалась в «отказе от иждивенчества» — в резком сокра¬

щении дефицитного финансирования, в частности в ослаблении

государственного участия в форме кредитов и субсидий, произ¬

водившихся на основе продажи американских товаров, посту¬

павших в Японию по программам ГАРИОА и ЭРОА, а также

в отказе от рационирования и строгого контроля над ценами.

Большое место в программе отводилось мерам, направленным

против профсоюзов и других демократических организаций,

особенно против любых попыток рабочего контроля над пред¬

приятиями. Одновременно с ослаблением общехозяйственных

мер регулирования программа Доджа — Шоупа провозглашала

государственное приоритетное финансирование ряда отраслей,

избирательное (селективное) поощрение — факт, оказавший не¬

малое влияние на механизм регулирования в последующие

годц.

У «линии Доджа — Шоупа» было вполне определенное со¬

циальное содержание. Речь шла о том, чтобы после ликвида¬

ции дзайбацу взять курс на развитие конкуренции с перспек¬

тивой формирования новых японских монополистических кор¬

пораций в качестве партнеров и союзников империализма

США. Курс этот достиг цели: с 1950 г. началось ускорение про¬

6

цесса восстановления экономики, которое было подхлестнуто

участием Японии в войне 1950—1953 гг. на Корейдком полуост¬

рове в качестве поставщика американских вооруженных сил.

«Специальные заказы» последних не только расширили внеш¬

ний рынок для японских товаров, но и принесли необходимую

для импорта валюту, в которой Япония в то время остро ну¬

ждалась.

Несмотря на американскую помощь и отмеченные выше

меры, послевоенный восстановительный период продолжался

около 10 лет — намного больше, чем в странах Западной Евро¬

пы. Стартовыми площадками последующего роста явились не

только восстановление производства во всех отраслях экономи¬

ки, но и сложившаяся к середине 50-х годов обстановка как

внутри страны, так и в ее международных связях.

Те черты японской общественной жизни, которые в запад¬

ной литературе характеризуются как «неприхотливость япон¬

цев», «пристрастность к работе» («workaholism»), «бережли¬

вость» и т. д., в политико-экономическом плане означали опе¬

режение роста производительности труда по сравнению с ро¬

стом трудовых доходов, т. е. высокую относительно западных

стран норму прибавочной стоимости, низкий уровень затрат

труда на единицу продукции. Факторы эти являются в высшей

’степени противоречивыми: с одной стороны, они лежали в осно¬

ве создания обильных источников накопления, а с другой —

несли с собой угрозу относительно низкого уровня внутреннего

спроса на конечный продукт производства — на товары потре¬

бительского назначения, т. ę. низкую емкость внутреннего рын¬

ка, грозившую кризисами и низкими темпами роста.

Как мы увидим ниже, впоследствии, в 70-х — начале 80-х

годов, эта угроза стала реальной. Но в 50—60-х годах отрица¬

тельные факторы перекрывались другими. В экономическом

плане, т. е. в плане соотношения затрат и результатов (под

последними в условиях капитализма подразумевается прежде

всего норма прибыли), к этому времени во всех индустриаль¬

ных странах, и особенно в Японии, на первый план выдвину¬

лись такие, требующие огромных инвестиций отрасли обраба¬

тывающей промышленности, как черная и цветная металлур¬

гия, нефтепереработка, химия и нефтехимия, судостроение, ав¬

томобилестроение, общее машиностроение и станкостроение,

целлюлозно-бумажная промышленность, производство бытовой

электроники. Проходившая в условиях доступа к источникам

дешевого сырья и топлива в странах, которые еще только на¬

чинали вступать на путь независимого развития, «нефтяная ре¬

волюция» подстегивалась сравнительной дешевизной всех видов

импортируемого сырья, что усиливало конкурентоспособность

японских товаров на внешних рынках. В этом же направлении

действовали и такие факторы, как импорт иностранной (глав¬

ным образом американской) технологии, происходивший в те

годы на благоприятных для Японии условиях, а также выгод¬

7

ный для Японии фиксированный валютный курс7. Японские

корпорации широко использовали «эффект масштабности» —

тот факт, что в конкретных условиях рассматриваемого перио¬

да наибольшую прибыль приносили вновь строившиеся круп¬

ные предприятия тяжелой индустрии с высокой капиталоем¬

костью и материалоемкостью. Огромные размеры инвестиций,

рост 'занятости при перемещении больших масс занятых из

сельского хозяйства в промышленность, рост производительно¬

сти, прибылей и общей массы трудовых доходов —все это рас¬

ширяло внутренний и внешний рынки и создавало высокий ку¬

мулятивный эффект, обеспечивавший быстрый экономический

рост. Несмотря на отмеченную выше «бережливость», служив¬

шую пополнению кредитных ресурсов, и несмотря на . высокую

прибыльность корпораций, спрос на кредитные ресурсы быстро

опережал предложение, в виду чего возникло явление, полу¬

чившее название «кредитный голод» — фактор, сыгравший не¬

маловажную роль в формировании системы государственного

регулирования.

Процессы эти сопровождались резкими изменениями отрас¬

левой структуры производства: довоенная «текстильная», «шел¬

ковая» Япония быстро уходила в прошлое, а на ее месте воз¬

никала Япония с ведущим положением перечисленных выше

отраслей тяжелой промышленности.

По-новому складывались концентрация производства, капи¬

тала и собственности. Ввиду изменений в статистических труп-,

пировках точные сравнения соответствующих показателей край¬

не затруднены или даже невозможны. Но частичные данные

и прикидки не оставляют сомнений в том, что общий уровень

концентрации производства и капитала на предприятиях раз¬

ных размеров не обнаруживает радикальных изменений на про¬

тяжении полувека с начала 30-х годов. Так, на долю крупней¬

ших предприятий обрабатывающей промышленности с числом

занятых ют 1000 и выше в 1935 г. приходилось 18,6% занятых

и 26,0%-продукции, в 1961 г.— соответственно 17,9 и 31,6%,

а в 1976 г.—15,0 и 24,9% 8.

При значительных изменениях внутри группы мелких, сред¬

них и крупных предприятий (с числом занятых от 20 до 1000)

в целом эта группа (а внутри нее мелкие и средние предприя¬

тия) и по своей численности, и по доле в продукции обнаружи¬

вает высокую степень устойчивости. В 1976 г. общее число

предпрятий обрабатывающей промышленности составляло

727 тыс. единиц с 11,2 млн. занятых9. В том же году в Японии

насчитывалось 4891 тыс. крестьянских хозяйств (с числом за¬

нятых 7480 тыс.), 218 тыс. рыболовецких хозяйств (с числом

занятых около 600 тыс.) и 2750 тыс. предприятий в сфере

оптовой и розничной торговли с числом занятых 11,4 млн.10.

Иная картина наблюдалась в области централизации капи¬

тала, процесс которой значительно усилился. В 1973 г. во всех

областях хозяйства насчитывалось 1034 тыс. корпораций (юри¬

В

дических лиц), из которых на долю 1473 корпораций с капита¬

лом свыше 1 млрд, иен приходилось 45,4% совокупных активов,

59,0% всей суммы оплаченного капитала, 36,4% всего объема

продаж11. В 1979 г. 74 японские корпорации находились среди

300 крупнейших неамериканских корпораций, а 6 иа. них вхо¬

дили в состав 50 крупнейших корпораций мира 12. Вместе с об¬

щим прогрессом и как одна из его сторон возрастала специа¬

лизация производства, усиливались кооперирование производст¬

ва и зависимость малых и средних предприятий и компаний от

крупных.

Таким образом, к началу 70-х годов Япония превратилась

в страну высокого индустриального развития с высоким уров¬

нем концентрации производства и централизации капитала при1

наличии обширной социально-экономической инфраструктуры

в виде огромной массы мелких и средних предприятий во всех

отраслях экономики. К этому следует добавить, что ввиду ску¬

дости естественных ресурсов скачок в развитии японской эко¬

номики сопровождался быстрым ростом ее внешнеэкономиче¬

ской зависимости и внешнеэкономических связей, ее участия

в международном разделении труда.

В 70-е годы коренным образом изменились условия разви¬

тия японской экономики. Начало перелома было вызвано фак¬

торами, лежавшими в области внешнеэкономических связей.

В 1971 г. под давлением мер, принятых США с целью защиты

доллара («шок Никсона»), Япония оказалась.вынуждена пойти

сначала на повышение официального курса иены, а затем на

отказ от его фиксирования (т. е. на переход к «плавающему

курсу»). Это означало конец действовавшей в течение 22 лет

системы фиксированного курса, завышенность которого давала

Японии известные преимущества в отношении экспорта. В то

же время само по себе повышение курса японской валюты

улучшало условия импорта. Однако в конце 1973 г. произошло*

событие, коренным образом изменившее положение с импор¬

том в худшую для Японии сторону. В ходе очередной вспыш¬

ки войны на Ближнем Востоке страны ОПЕК произвели четы¬

рехкратное повышение цен на нефть, за которым последовало

резкое повышение цен на ряд других сырьевых и продовольст¬

венных товаров, занимающих большой удельный вес в япон¬

ском импорте.

«Нефтяной шок» явился толчком к экономическому кризису,

охватившему весь капиталистический мир. В Японии кризис

1973—1975 гг. был не только самым глубоким и продолжитель¬

ным за все послевоенные годы, но и отличался большой глуби¬

ной и длительностью по сравнению со всеми другими индуст¬

риальными странами капитализма. В указанные годы падение

промышленного производства от высшей точки к низшей со¬

ставило (в %): в Японии 19,3, в странах Организации эконо¬

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) —12,4, в США —

13,5, в странах Западной Европы — 10,9 и в ФРГ—11,2 13. Эко¬

9

номика Японии вернулась к докризисному уровню позднее, чем

экономика других стран монополистического капитализма.

Предкризисный максимум промышленного производства (но*

ябрь 1973 г.) был пройден только в марте 1978 г. С начала

кризиса до того момента, когда был достигнут докризисный

уровень производства, прошло четыре года и пять месяцев —

примерно вдвое больше, чем в США и странах Западной Евро¬

пы. За первую половину 70-х годов средние темпы роста про¬

мышленного производства составили 2%, ВНП — 5,4% 14. В по¬

следующие годы Япония уже не возвратилась к прежним

«сверхвысоким» темпам. «Конец японского экономического чу¬

да» 15— так назвали японские экономисты перелом, происшед¬

ший в первой половине 70-х годов.

Кризис и депрессия обнаружили резкую диспропорциональ¬

ность прошлого быстрого развития японской экономики: как во

внутреннем плане, так и в плане ее участия в международном

разделении труда. В наихудшем положении оказалась ведущая

отрасль экономики, промышленность, на которой особенно тя¬

жело отразился изначальный фактор кризиса — быстрый рост

издержек производства.

В рамках промышленности и транспорта наибольший удар

испытали отрасли с самой высокой энерго- и материалоем¬

костью, такие, как выплавка алюминия, мартеновской и элект¬

ростали, нефтехимия, общая химия, судостроение, морской

транспорт. Под влиянием конкуренции со стороны индустрии

развивающихся стран пострадали такие отрасли японской

промышленности, как текстильная и швейная, а также произ¬

водство фанеры и картона.

Как показывает экономическая история капитализма, общие

закономерности кризисов и их преодоление всегда проявляются

по-разному в зависимости от конкретных условий. Самая важ¬

ная особенность кризиса 1974—1975 гг. заключалась в том, что

он развернулся задолго до того, как новое оборудование, уста¬

новленное в 60-е годы, было амортизировано в экономическом

смысле, т. е. задолго до того, как оно окупилось, и до того,

как для корпораций стала рентабельной замена старого обо¬

рудования новым, более совершенным. Для периода послекри-

зисного развития была характерна не смена оборудования, а

явление, получившее в японской литературе название «гэнрё

кэцэй», что в вольном переводе означает «режим экономии» —

сдвиг в сторону материале-, энерго- и трудосберегающих ме¬

тодов производства при сохранении ранее сложившейся струк¬

туры с широким применением усовершенствований в виде при¬

ставок, манипуляторов и т. п., улучшений в управлении и орга¬

низации производства. Эти улучшения отличались сравнитель¬

но низкой капиталю- и трудоемкостью — факт, наложивший за¬

метный отпечаток на последующее развитие экономики и госу¬

дарственно-монополистического капитализма. Типичный для

50—60-х и начала 70-х годов «эффект масштабности», который

10

выражался в опережающем росте производства средств про¬

изводства, в крупномасштабном промышленном строительстве,

был потерян, и в производственно-технологическом плане

страна подошла к необходимости новой модели экономическо¬

го роста, получившей в литературе название «реиндустриализа¬

ция». Под этим термином подразумеваются прежде всего

серьезные сдвиги в структуре конечных продуктов производст¬

венного и потребительского назначения. Речь идет о широком

применении электронно-управляющих устройств как в обраба¬

тывающей промышленности, так и во всех других отраслях,

экономики, особенно в сфере услуг. «Технотроника», «мекатро-

ника», «информационизация» — эти понятия, отражающие со¬

временный этап развития, стали доминирующими в практиче¬

ской деятельности корпораций (и в японской экономической

литературе). За ними скрывается первоочередное развитие про¬

изводства и применения промышленных роботов и других про¬

мышленных манипуляторов, станков с числовым программным

управлением, развитие информационной индустрии в двух ее

неразрывно связанных, но в то же время раздельных аспек¬

тах— вещественной основе (hardware), включая создание

больших и сверхбольших интегральных схем, и 'новейшей техно¬

логии ее применения (software). Что касается товаров потреби¬

тельского назначения, то здесь речь идет о быстром развитии

производства видеомагнитофонов (по которым Япония находит¬

ся на первом месте в мире, резко опережая другие страны),

разного рода бытовых электронных устройств, а также о более

широком использовании электронной техники во всех видах

транспорта, включая легковые автомобили. Крупной отраслью

становится фармацевтика, основанная на успехах новейшей

биотехнологии. В связи с удорожанием сырья (особенно энер¬

гетического) и цены труда остается неизменно актуальной за¬

дача перехода на энерго-, материале- и трудосберегающие

производства.

Таким образом, на «микроуровне» и в значительной степени

на уровне отраслей японская экономика обрела большие новые

научно-технические заделы и потенции для дальнейшего эконо¬

мического роста.

Совершенно по-иному обстояло дело в сферах ценообразова¬

ния, инвестиций, финансов и кредита, загрузки и занятости, до¬

ходов, реализации на внутреннем и внешнем рынках — как

факторов, действующих «на макроуровне», т. е. на уровне всей

экономики в целом.

«Нефтяной шок» 1973—1974 гг. произошел в то время, ко¬

гда в результате экологического кризиса, который явился пря¬

мым следствием региональной и отраслевой диспропорциональ¬

ности периода высоких темпов, по необходимости возросли рас¬

ходы на защиту окружающей среды, подстегнувшие рост издер¬

жек производства. Реакцией японской экономики на эти явле¬

ния был резко ускорившийся рост цен, .оптовых и розничных.

11

В 1973 г. последние возросли на 11,8%, в 1974 г.— на 24,3,

в 1975 г.—на 11,9, в 1976 г.—на 9,3, в 1977 г.—на 8,0%.

В 1977 г. новый уровень розничных цен превысил уровень нача¬

ла 70-х годов в 2 раза 16., Как и в других капиталистических

странах, инфляция стала в Японии одной из самых острых

экономических и социально-политических проблем.

Не успела Япония преодолеть последствия кризиса 1974—

1975 гг., как в 1978—1979 гг. произошло новое двукратное по¬

вышение цен на нефть («второй нефтяной шок»), повлекшее за

собой усиление тенденций прежних лет — дальнейшее развитие

энерго-, материало- и трудосберегающей технологии с одновре¬

менным дальнейшим ростом цен и торможением роста занято¬

сти, потребления и инвестиций.

Непрерывный рост цен оказал угнетающее воздействие на

сферу конечного потребления, а также (в связи с особенно бы¬

стрым ростом цен на землю) на жилищное строительство, чему

способствовали рост полной и частичной безработицы, замедле¬

ние роста, а в отдельные годы снижение числа отработанных

часов (см. об этом в гл. девятой и десятой).

Своеобразным отражением падения потребительского спро¬

са был рост личных сбережений; их доля по отношению к сум¬

ме личных доходов возросла с 20,3% в 1970 г. до 24,5% в

среднем за 1974—1976 гг.17. Для создавшегося положения в

высшей степени характерным было то, что в отличие от 60-х

годов, когда сбережения поглощались инвестициями, в рассмат¬

риваемые годы в связи со снижением инвестиционной активно¬

сти рост сбережений был не чем иным, как отражением избыт¬

ка капитала.

Одним из главных показателей ухудшения экономического

положения явился рост недогрузки производственного .аппара¬

та. Если в 60-х годах степень загрузки производственных мощ¬

ностей обрабатывающей промышленности достигала 93%, то

в 1978 г. она снизилась в среднем до 83%, а в таких весьма

крупных по своему удельному весу отраслях, как Металлургия

и металлообработка, составила 72%, химическая промышлен¬

ность— 70%. В выплавке алюминия простаивала треть мощно¬

стей, в судостроении — 60%, в танкерном флоте — 30% 18.

Столь большая недогрузка несла с собой резкое снижение при¬

былей, в результате чего соответствующие отрасли и корпора¬

ции оказались в крайне трудном положении, а число бан¬

кротств мелких и средних корпораций резко увеличилось.

Естественно, что в таких условиях начал «буксовать» и

второй по значению компонент совокупного спроса — частные

инвестиций в машины и оборудование. Если до кризиса 1974—

1975 гг. их ежегодный прирост, как правило, превышал 10%,

то в 1974 г. по сравнению с 1973 г. инвестиции снизились на

6,1 %, в 1975 г —еще на 6,9%, а в последующие два года топ¬

тались на месте. Докризисный уровень такого рода инвестиций

был достигнут лишь в 1979 г. (рост за год на 11,8%), после

12

чего рост снова резко замедлился (в 1980 г.— на 6,5%, в

1981 г.— на 1,6, в 1982 г.— снижение на 2,0%) 19.

Что касается третьего по значению элемента совокупного

спроса — экспорта, то здесь в области внешнеэкономических

связей, после перехода на «плавающую валюту» положение во

многих отношениях осложнилось. С крахом Бреттон-Вудской

системы, которая закрепляла за американским долларом функ¬

цию мировой валюты, с переходом к «многовалютное™» суще¬

ственное влияние на размеры экспорта и импорта начали ока¬

зывать колебания курса японской иены, курса, который в усло¬

виях всеобщего «плавания» валют зависел не только от пла¬

тежного баланса Японии, но и от положения дел с платеж¬

ными балансами и валютами других стран, особенно США.

Дело осложнялось тем, что, несмотря на «либерализацию», кур¬

сы валют повсеместно находились под воздействием специаль¬

ных государственных мер по их регулированию («грязное пла¬

вание»), мер, неразрывно связанных с финансовой и денежной

политикой в соответствующих странах.

Но все же решающим фактором, определяющим высокую

конкурентоспособность японских товаров, как и в прошлом,

остается разрыв в пользу Японии в уровнях издержек на до¬

бавленную стоимость на единицу продукции, разрыв, происте¬

кающий из того, что сближение уровней производительности

труда со странами Запада идет быстрее, чем сближение уров¬

ней часовой заработной платы. Несмотря на то что размер го¬

довой заработной платы в Японии выше, чем в некоторых стра¬

нах Западной Европы, и значительно приблизился к анало¬

гичному показателю США, вследствие более длительной рабо¬

чей недели часовая оплата (играющая в отношении конкурен¬

тоспособности решающую роль) в Японии по-прежнему гораздо

ниже, чем в индустриальных странах Запада. Если принять

индекс часовой оплаты в. обрабатывающей промышленности

Японии в 1977 г. за 100, то в США он составлял 223, в ФРГ —

191, в Англии— 13220.

В то время, когда рост производительности труда сопровож¬

дался внутри Японии резким падением темпов роста занято¬

сти, потребительского спроса и инвестиций, отмеченные выше

факторы в своей совокупности приводили к тому, что экспорт

Японии, несмотря на значительные колебания и острые столк¬

новения со странами-партнерами, продолжал возрастать срав¬

нительно высокими темпами21.

Относительно успешный рост экспорта не мог, однако, пере¬

крыть значение тех отрицательных моментов, которые разви¬

лись в ходе кризиса 1974—1975 гг. и после его окончания.

С того времени, когда было завершено послевоенное восста¬

новление, перелом в развитии экономики, происшедший в 70-х

годах, явился самым серьезным испытанием для всей системы

японского государственно-монополистического капитализма.

13

Основные черты государственного регулирования

При выборе тематики, данной работы мы исходили из степе¬

ни изученности разных сторон проблемы, из того, что вопросы

структуры монополий, их места в экономике более или менее

обстоятельно рассмотрены в ряде -прежних исследований.

К тому же структура частных корпораций, сложившаяся к кон¬

цу 50-х — началу 60-х годов, до начала 80-х годов былач более

или менее стабильна. В то же время, хотя вопросы государст¬

венного участия отнюдь не находились вне поля зрения совет¬

ских исследователей, здесь многое требует дальнейшего анали¬

за, 'в особенности в отношении функциональной стороны и

в связи с теми изменениями, которые произошли со времени

экономического кризиса 1974—1975 гг.

Учитывая сказанное выше, данное исследование имеет сво¬

им объектом главным образом вопросы самого государственно¬

го регулирования, каким оно сложилось в конкретных истори¬

ческих условиях послевоенных десятилетий, в особенности

в 70-х — начале 80-х годов.

Как было уже отмечено, «линия Доджа — Шоупа» заключа¬

лась в резком ослаблении государственного контроля. Это отно¬

силось как к тем формам регламентирования, которые сохрани¬

лись от военного времени, так и к тем, которые возникли

в особо тяжелых условиях, сложившихся после войны. Но, ра¬

зумеется, не могло быть и речи о том, чтобы отказаться от

государственного контроля вообще. Проведение в жизнь * «ли¬

нии Доджа — Шоупа» означало лишь создание новых - форм

контроля, таких, которые оставляли бы широкий простор для

монополистической конкуренции и в то же время удерживали

ее в рамках, определяемых досрочными и текущими интереса¬

ми всего класса капиталистов.

При рассмотрении системы регулирования необходимо преж¬

де всего иметь в виду, что на нынешнем этапе развития про¬

изводительных сил общественный характер производства про¬

является отнюдь не только в разделении труда между отдель¬

ными предприятиями, но и в том, что экономика представляет

собой многозвенную систему с абсолютной зависимостью всей

системы в целом от положения дел в каждом звене и, наобо¬

рот, каждого звена от всей системы. В этих условиях государ¬

ственно-монополистическое регулирование достигло такого

уровня, при котором оно распространяется, прямо или косвен¬

но, в большей или меньшей степени, на все сферы и. все аспек¬

ты экономической жизни — накопление капитала и структуру

предприятий, формирование отраслей и процесс производства

в каждой из них, торговлю и кредит, денежное обращение и це¬

нообразование, занятость, прибыли и трудовые доходы, сферу

конечного потребления.

При анализе системы регулирования, сложившейся после

окончания американской оккупации и восстановления хозяйст¬

14

ва, мы исходим из того, что экономика состоит из трех глав¬

ных «блоков»: 1) национальное богатство и собственность, их

объемы, динамика, воспроизводственная и социальная структу¬

ра, распределенность между государственным и частным вла¬

дением; 2) распределение национального дохода: в воспроиз¬

водственном плане — между накоплением и потреблением; в со¬

циальном— между классами и классовыми прослойками; в ин¬

ституциональном— между частными лицами, частным капита¬

лом и государством; 3) процесс вопроизводства со всеми его

многообразными аспектами — начиная от производства и кон¬

чая потреблением, начиная от объема и структуры ВНП в

каждый данный момент и кончая его динамикой, складываю¬

щейся в ходе монополистической конкуренции под влиянием

техноэкономических и циклических факторов, внутреннего и

внешнего рынков, факторов денежных и валютных.

Что касается средств и методов регулирования, то они

состоят из долго-, средне- и краткосрочных и наряду с посто¬

янно действующими их арсенал часто пополняется новыми или

освобождается от старых, не оправдавших себя или потеряв¬

ших свое значение.

Средства и методы регулирования подразделяются на мате¬

риально-стоимостные, к которым относятся государственная

собственность, участие государства в перераспределении нацио¬

нального дохода, владение или оперирование кредитными ре¬

сурсами; институционально-юридические и административные,

к которым относится весьма широкий набор средств, рассмат¬

риваемых в соответствующих главах данной работы.

Предваряя последующий специальный анализ, уже сейчас

отметим важнейшую черту системы регулирования — низкий

удельный вес государственной собственности в национальном

богатстве. По данным на 1979 г., национальное богатство Япо¬

нии оценивалось в 1160 трлн, иен/из которых на долю общест¬

венного сектора, т. е. правительственных и полуправительствен-

ных предприятий, приходилось 234 трлн., т. е. ^примерно 20%

общей суммы. Подавляющая часть национального богатства

отражается в фиктивном капитале, во всякого рода долговых

обязательствах, начиная от текущих счетов в банках и кончая

страховыми полисами. В 1979 г. эта сумма составляла

1050 трлн. иен. Из нее на долговые обязательства предприятий

общественного сектора приходилось 80 трлн, иен, а на долго¬

вые обязательства правительства — около 100 трлн, иен, всего Л

180 трлн, иен, т. е. примерно 17% общей суммы. При этом го¬

сударственная собственность обретается по преимуществу в

нерентабельных или малорентабельных сферах, в результате

чего ее доля в производстве ВНП в 1979 г. составляла всего

2,1 %, т. е. во много раз меньше, чем в национальном богат¬

стве 23.

Данные эти имеют важнейшее значение для характеристики

социальной природы государственно-монополистического капи-

15

гализма, того факта, что социальной базой последнего является

частная собственность на средства производства и что основ¬

ная социальная функция государственного ’регулирования за¬

ключается в поддержке прибыльности частнокапиталистическо¬

го предпринимательства.

В отличие от материально-стоимостных институционально¬

юридические и административные средства регулирования поч¬

ти не поддаются количественному измерению. Единственный

возможный здесь количественный параметр — доля служащих

и рабочих государственных учреждений и предприятий в общем

числе занятых — отражает действительное положение неаде¬

кватно. В 1976 г. численность государственных служащих на

1000 занятых составляла: в Японии —99, в США — 205, в Анг¬

лии— 239, в ФРГ — 205, во Франции—172. Если исключить

военнослужащих, то соответствующие цифры составят: для

Японии — 93, США—169, ФРГ—179, Франции — 15024.

Если судить по этим данным, то в Японии административ¬

но-управленческие функции государства выглядят сравнитель¬

но слабыми. Однако в странах Запада по отношению к Япо¬

нии применяется термин «Джепен-инкорпорейтед» («Япония —

единое акционерное общество»), которым подчеркивается осо¬

бо высокая роль государственного управления частным пред¬

принимательством. И хотя специальные исследования админи¬

стративно-юридической структуры японского государственно-

монополистического капитализма обнаруживают преувеличен¬

ность такой оценки25, содержащийся в такого рода исследова¬

ниях анализ рисует картину эффективного взаимодействия

государственных органов экономического контроля, поддержи¬

вающих постоянный и тесный контакт с монополистическими

объединениями некоммерческого характера и находящихся в

прямой связи с монополистическими корпорациями во всех

отраслях народного хозяйства. Наиболее важными из государ¬

ственных органов являются министерство внешней торговли и

промышленности (МВТП), министерство финансов и централь¬

ный эмиссионный банк (Японский банк). Среди некоммерче¬

ских объединений ведущее положение занимает Федерация

экономических организации (Кэйданрэн), объединяющая пред¬

ставителей 700 наиболее крупных корпораций. Под руководст¬

вом кабинета министров и Экономического совета при премьер-

министре или в сотрудничестве с ними (а также с Управлени¬

ем экономического планирования и с рядом исследовательских

организаций, государственных и частных) указанные органы

вырабатывают общий курс долго-, средне- и краткосрочной

экономической политики.

В юридическом аспекте государственное регулирование

наиболее отчетливо проявляется в системе постоянно дейст¬

вующих законов, относящихся к сферам предпринимательства,

аграрных и трудовых отношений. Характеризуя изменения,

происшедшие после второй мировой войны, японский эконо¬

16

мист С. Цуцуми пишет: «Триада „антимонополистическое зако¬

нодательство", „аграрное законодательство" и „трудовое зако¬

нодательство" представляет собой систему, совершенно несов¬

местимую с классическим либерализмом, идеями которого и

поныне упрямо руководствуются представители делового

мира»26.

Кроме «триады» (т. е. законов против монополий, об огра¬

ничении размеров земельной площади сельских хозяйств, об

условиях наемного труда и его оплаты) существует громадный

набор законов и правил, относящихся ко всем сферам воспро¬

изводственного процесса и прежде всего к финансовой и кре¬

дитной сферам. «Несовместимость с классическим либерализ¬

мом», о которой пишет С. Цуцуми,— формула, отражающая тот

факт, что, во-первых, нынешняя система регулирования нам-ного

сильней той, которая существовала до второй мировой войны;

во-вторых, что и система в целом и каждое ее звено складыва¬

ются в постоянных столкновениях интересов разных классов и

классовых прослоек, в ходе острой политической борьбы.

Основная функция государственно-монополистического ре¬

гулирования— поддержание государством крупной частной соб¬

ственности как социальной основы капиталистического обще¬

ственного строя — определяет его конкретные цели, направле¬

ния, характер применяемых средств. Регулирование направле¬

но: на предотвращение или смягчение экономических кризи¬

сов, что предполагает прежде всего расширение емкости вну¬

треннего рынка и поддержание прибыльности капиталистиче¬

ского предпринимательства; на создание максимально благо¬

приятных условий для национального капитала в процессе

внешнеэкономических-связей, экспорта и импорта товаров и

капиталов; на обеспечение условий для проведения определяе¬

мого правящими кругами внутри- и внешнеполитического кур¬

са, включая тот или иной уровень милитаризации. #

Несмотря на то что переплетение монополий и государства

в Японии зашло очень далеко, государственное участие не вы¬

водит экономику за пределы действия рыночных законов. Как

и в других капиталистических странах, общий и постоянный

курс регулирования заключается в минимизации государствен¬

ного участия, в обращении к нему только в меру необходимо¬

сти, диктуемой обрисованными выше целями. На практике та¬

кой курс осуществляется путем дифференцированного подхода

к разным сторонам социальной структуры и воспроизводствен¬

ного процесса, к сочетанию косвенных и прямых методов кон¬

троля с преобладанием косвенных. В одних направлениях го¬

сударственные органы ограничиваются установлением для част¬

ного бизнеса определенных рамок его ' деятельности, необхо¬

димых, но достаточно широких для монополистической конку¬

ренции, для инициативы и риска со стороны монополий.

В других речь идет о выработке для частного капитала ориен¬

тации, учитывающей общее состояние производства, распреде¬

2 Зак. 367

17

ления, внутренней и внешней торговли, потребления. И нако¬

нец, государственное участие постоянно включает в себя ме¬

ры по стимулированию или торможению тех или иных элемен¬

тов воспроизводства.

Не государство играет главную роль в формировании струк¬

туры капиталистического предпринимательства, в подавляющем

большинстве случаев инициатива здесь принадлежит частному

капиталу. Вместе с тем причастность государства к институцио¬

нальной стороне монополистического бизнеса весьма существен¬

на: в Японии на основе «антимонополисти^кского законода¬

тельства» и независимо от него любые слияния или. разделения

крупных корпораций производятся под наблюдением государст¬

венных органов, в одних случаях под их контролем, в других

по согласованию с ними. В тех случаях, когда это признается

целесообразным, МВТП не только не поддерживает конкурен¬

цию (ее поддержка является основной целью «антимонополи¬

стического законодательства»), а, напротив, ограничивает ее

путем создания ценовых картелей или объединения конкури¬

рующих корпораций для решения тех или иных задач, имею¬

щих общехозяйственное значение. Одним из элементов' социаль¬

но-структурной политики является государственный протек¬

ционизм в отношении мелких и средних предприятий, который

отнюдь не спасает тысячи из них от разорения, но все же спо¬

собствует тому, что их общая численность не уменьшается, а

в некоторые периоды растет.

Не государство определяет цены товаров, услуг, кредита.

Несмотря на глубокое вмешательство государства в сферу кре¬

дита, цена на кредит, т. е. реальные процентные ставки, скла¬

дывается прежде всего на основе соотношения спроса на кре¬

дитные ресурсы и их предложения27.

В целом, несмотря на постоянное воздействие государства

на воспроизводственный процесс, не воспроизводство следует

за государственной политикой, а, напротив, государственная

политика следует за воспроизводством, основанным на крупной

частной собственности и на монополистической конкуренции.

На июньском (1983 г.) Пленуме Центрального Комитета

КПСС отмечалось, что «все более теряют эффективность мето¬

ды, с помощью которых капитализму удавалось поддерживать

относительную стабильность своего развития в послевоенный

период»28. Как покажет последующий анализ, приведенная ха¬

рактеристика полностью применима и к современной Японии.

Глава первая

Государственная собственность

в национальном богатстве Японии

Как было отмечено ранее, в национальном богатстве Япо¬

нии государственная собственность занимает сравнительно не¬

большое место и концентрируется главным образом в тех сфе¬

рах и отраслях, которые, отличаясь низкой рентабельностью

или убыточностью, необходимы для воспроизводственного про¬

цесса в целом. Такое положение заставляет государство брать

на себя основную долю расходов по их поддержке и развитию,

обеспечивая тем самым благоприятные условия для функцио¬

нирования частного бизнеса. Вспомогательная роль государства

в экономике капитализма характеризуется не только составом

и удельным весом государственной собственности в общем объ¬

еме национального богатства страны, но и целым рядом кон¬

кретных мероприятий, таких, как субсидирование, кредитова¬

ние, налоговые льготы, дифференцированная амортизационная

политика. .Однако положение государства как собственника

является одной из важнейших характеристик государственно¬

го участия в экономической жизни страны. •

Главная задача этого участия заключается в повышении

общей эффективности производства и накопления в частномо¬

нополистическом секторе и, следовательно, в масштабах всей

системы национального хозяйства. Наиболее существенные

черты государственной собственности раскрываются путем ана¬

лиза ее места в национальном богатстве. Для такого анализа

необходимо обратиться к переписям национального богатства,

которые, как пишет профессор К. Абэ, «выступают главными

звеньями в системе национального счетоводства, необходимыми

для изучения результатов экономического развития страны»1.

Первая перепись национального богатства Японии была

проведена в 1905 г. Всего за довоенный период (т. е. до вто¬

рой мировой войны) было выполнено восемь исследований для

определения размеров и состава национального богатства стра¬

ны. После второй мировой войны переписи национального бо¬

гатства проводились в 1955, 1960, 1965, 1970 и 1980 гг.

В 1975 г. в связи с переходом на новую систему национальных

счетов перепись национального богатства не была проведена,

а материалы исследования 1980 г. появятся не раньше- 1984—

2* 19

1985 гг. Поэтому большинство из приводимых в главе данных

относится к 1970 г. Однако, по имеющимся оценкам, можно

утверждать, что основные параметры, характеризуемые отно¬

сительными, прежде всего структурными, показателями прин¬

ципиально не изменились. Что касается невоспроизводимого

богатства, то его анализ построен на основе статистики нацио¬

нальных счетов и относится к концу 1979 г.

Основное отличие между довоенными и послевоенными пе¬

реписями заключается в том, что первые проводились на осно¬

ве так называемой «широкой концепции», т. е. содержали

оценку как воспроизводимых, так и невоспроизводимых ресур¬

сов. Вторые же ограничивались исследованием лишь воспроиз¬

водимой части национального богатства. Это различие -было

обусловлено тем, что до войны-главной целью переписей на¬

ционального богатства была оценка общих наличных ресурсов

страны, а в послевоенный период наиболее актуальной^ стала

задача определения эффективности накопления капитала, кото¬

рая — в аспекте государственной собственности — зависит

прежде всего от его воспроизводимой части.

После перехода с осени 1978 г. к новой системе националь¬

ных счетов оценка национального богатства вновь стала произ¬

водиться на основе «широкой концепции». Кроме того, она

включает баланс национальных финансовых активов и пасси¬

вов, т. е. невещественные элементы богатства, которые принад¬

лежат к категории фиктивного капитала и в строгом смысле

слова не могут быть отнесены к национальному богатству.

В данной главе под национальным богатством будет понимать¬

ся только его вещественная часть, включающая природные ре¬

сурсы (землю, леса, полезные ископаемые2 и рыбные промыс¬

лы), воспроизводимые материальные активы и запасы.'

По данным на конец 1979 г., все вещественное националь¬

ное богатство Японии составило 1161 трлн, иен, в том числе

531 трлн, иен, или 45,7%,— воспроизводимое и 630 трлн, иен,

или 54,3%,— невоспроизводимое богатство3. Размеры вещест¬

венного богатства, находящегося в собственности государства,

в том же году достигли 234 трлн, иен, т. е. 20,2% общей суммы

национального богатства. Из этих 234 трлн, иен на воспроиз¬

водимую часть приходилось 183 трлн. (91,9%), на невоспроиз¬

водимую— 51 трлн, иен (8,1%). Характерной особенностью го¬

сударственного вещественного имущества с точки зрения соот¬

ношения воспроизводимого и невоспроизводимого богатства

является пониженный по сравнению со средненациональным

удельный вес последнего. Более того, за 1969—1979 гг. все вос¬

производимое богатство Японии увеличилось в 4,4 раза4, а го¬

сударственное воспроизводимое богатство — в 5,4 раза, в ре¬

зультате чего доля государства в структуре собственности вос¬

производимой части национального богатства увеличилась за

эти годы с 30,1 до 34,4%. В целом прирост принадлежащего

государству национального богатства за 70-е годы (по стоимо¬

20

сти) на 4/s был обусловлен возрастанием его воспроизводимых

элементов. Государство в Японии, как будет показано ниже, не

являясь крупным собственником ни земельных ресурсов, ни

каких-либо других природных богатств, решает задачу обеспе¬

чения общих условий воспроизводства по линии накопления

материальных активов в «узких местах» национальной эконо¬

мики, что и явилось фактором ускоренного (на фоне средне¬

странового уровня) роста воспроизводимой части государствен¬

ного национального богатства.

* При всей важности характеристики участия государства в

распределении общего богатства такой подход дает неполное

представление о значении и функциях государственной собст¬

венности в экономике. Наиболее рельефно эта роль проявляет¬

ся при изучении позиций принадлежащей государству собст¬

венности в компонентах национального богатства, различаю¬

щихся по своим функциональным признакам. Такими компо¬

нентами являются: во-первых, отдельно воспроизводимая и не¬

воспроизводимая части богатства; во-вторых, выделяемые в

рамках воспроизводимого национального богатства материаль¬

ные активы предпринимательского сектора5; в-третьих, мате¬

риальные активы так называемого блока «производительного

капитала» — комплекса отраслей материального производства,

развитие которых наиболее тесно связано с научно-техниче¬

ским прогрессом^ и блока «социального капитала»; куда отно¬

сятся прежде всего отрасли инфраструктуры — транспорт,

связь, энергетика, коммунальное хозяйство и здравоохранение.

Кроме того, дополнение покомпонентного анализа националь¬

ного богатства с учетом структуры собственности анализом

особенностей отраслевого (по отраслям предпринимательского

сектора) и технологического (по всем воспроизводимым мате¬

риальным активам) состава.государственного имущества по¬

зволяет еще полнее представить его положение в националь¬

ном богатстве страны. Именно в такой последовательности рас¬

сматривается место государственной собственности в нацио¬

нальном богатстве Японии.

Важнейшей с точки зрения понимания экономических про¬

цессов, в которых принимает участие государство, является

воспроизводимая часть национального богатства. На конец

1970 г. на государство приходилось 58 трлн, иен в общей сум¬

ме валового воспроизводимого богатства Японии, или 19,3%,

в том числе 56 трлн, иен (96,8%)—воспроизводимые матери¬

альные активы (остальную часть составляли товары и мате¬

риальные запасы).

Для выяснения функциональной роли государственной соб¬

ственности наиболее важное значение имеют воспроизводимые

материальные активы6. Решающая роль этой части нацио¬

нального богатства определяется, во-первых, тем, что воспроиз¬

водимые активы составляют более 9Ла национального богатства

Японии, во-вторых, будучи материализованным воплощением

21

воспроизводственных процессов, эти активы оказывают сущест¬

венное влияние на ход воспроизводства и на его эффектив¬

ность.

Доля государства в материальных активах Японии, состав¬

лявшая в 1970 г. 20,4% их общего объема, фактически остава¬

лась стабильной на протяжении всего послевоенного периода..

По существующим косвенным подсчетам, она сохранилась на

прежнем «уровне и в начале 80-х годов. Из общей суммы госу¬

дарственных материальных активов (56,0 трлн, иен) 22,0 трлн,

иен (примерно 2/б) представляют собой основной капитал сек¬

тора государственного предпринимательства7. Размеры пред¬

принимательского основного капитала, сосредоточенного в го¬

сударственном секторе экономики, более чем в четыре раза

уступают основным фондам частного предпринимательства

.(размеры последних превышают 90 трлн. иен).

Еще скромнее позиции японского государства в распреде¬

лении так называемого «производительного капитала», кото¬

рый выделяется в Японии в рамках классификации националь¬

ных вопроизводимых материальных активов на три функцио¬

нальных, блока: «производительный капитал», «социальный ка¬

питал» и активы домашних хозяйств. «Производительный капи¬

тал» государства включает основные фонды государственного

предпринимательского сектора, за исключением фондов таких

отраслей, как транспорт и связь, электро-, газо- и водоснабже¬

ние, а также дорог, гаваней и аэропортов. Основной капитал

этих отраслей экономики является частью «социального капи¬

тала». Другими словами, под «производительным капиталом»

подразумеваются фонды тех отраслей экономики, которые не¬

посредственно заняты вещным производством и образуют ядро

национального хозяйства. В этой части воспроизводимых ма¬

териальных активов на государство приходится только

1,7 трлн, иен, т. е. всего 2,2% всего «производительного капи¬

тала» Японии, 3% государственного основного капитала и

0,6% всех воспроизводимых материальных активов.

Целый ряд низкорентабельных отраслей и сфер в Японии,

как и в других капиталистических государствах, могли разви¬

ваться только в границах «социального капитала» (сякай си-

хон, social overhead capital). К этому блоку помимо назван¬

ных выше транспорта, связи, электро-, газо- и водоснабжения,

составляющих группу коммунальных сооружений (коэки кигё

сисан), и дорог, гаваней, аэропортов, образующих ядро так

называемых общественных активов (кокё сисан), относятся

активы правительства (сэйфу-но иотпан сисан), включающие

имущество правительственной администрации, и активы, свя¬

занные с социальными услугами (сякай сабису канрэн сисан),

в которых ведущее положение занимают учебные и медицин¬

ские учреждения, социальное страхование и т. п. Роль «со¬

циального капитала» в настоящее время заметно усилилась,

что связано, во-первых, с необходимостью всестороннего разви-

22

тия отраслей инфраструктурного комплекса, без которых не¬

возможно поступательное движение всей экономической систе¬

мы, и, во-вторых, с повышением значения «человеческого фак¬

тора», что требует развития социальных услуг населению.

В Японии размеры «социального капитала» достигли 83 трлн,

иен, или более 30% всего объема основного капитала. В том

числе на государство приходится около 55 трлн, иен, или почти

2/з всего «социального капитала», и 97% общего объема госу¬

дарственных материальных активов8. Таким образом, вмеша¬

тельство японского государства в экономику с точки зрения

участия в накоплении богатства основано на развитии «обслу¬

живающих» отраслей, не дающих быстрой и прямой отдачи на

вложенные средства. С одной стороны, это обслуживание вы¬

ражается в создании инфраструктуры, без которой невозмож¬

но представить более или менее успешного хода воспроизводст¬

венного процесса; с другой — в крупномасштабных вложениях

в «человеческий капитал», в развитие сферы социальных

услуг населению. Именно этим объясняется повышенная доля

государственной собственности в «социальном капитале» при

ее весьма низком удельном весе в структуре «производительно¬

го капитала».

Перейдем к анализу особенностей отраслевого*и технологи¬

ческого состава государственных материальных активов. Внача¬

ле рассмотрим отраслевую структуру основного капитала го¬

сударственного сектора в сравнении с частным.

Сложившаяся в хозяйстве на определенный момент време¬

ни средненациональная структура материальных активов явля¬

ется объективно обусловленным результатом предшествующих

этапов экономического развития. Однако для двух основных

участников процесса капиталистического воспроизводства — го¬

сударства и частного бизнеса — характерно отличие структур

накопленных материальных активов от их среднестранового

состава, возникающее вследствие неодинаковых мотивов и

функций государственного и частного предпринимательства.

Другими словами, в структуре государственного основного

капитала есть, например, такие отрасли, удельный вес которых

превышает долю тех же отраслей в составе всех материальных

активов Японии. Именно эти отрасли могут быть названы

«специализированными», так как своим развитием они во мно¬

гом обязаны экономической деятельности государства. При

суммировании всех превышений удельных весов «специализиро¬

ванных» отраслей над долями тех же отраслей в общенацио¬

нальной структуре материальных активов получается показа¬

тель («коэффициент специализации»), характеризующий сте¬

пень диверсифицированности состава государственных акти¬

вов относительно структуры всего основного капитала Японии.

Чем больше значение «коэффициента специализации», тем зна¬

чительнее отклонение структуры государственных активов от

средней структуры, т. е. тем более специфичен, более «специа-

23

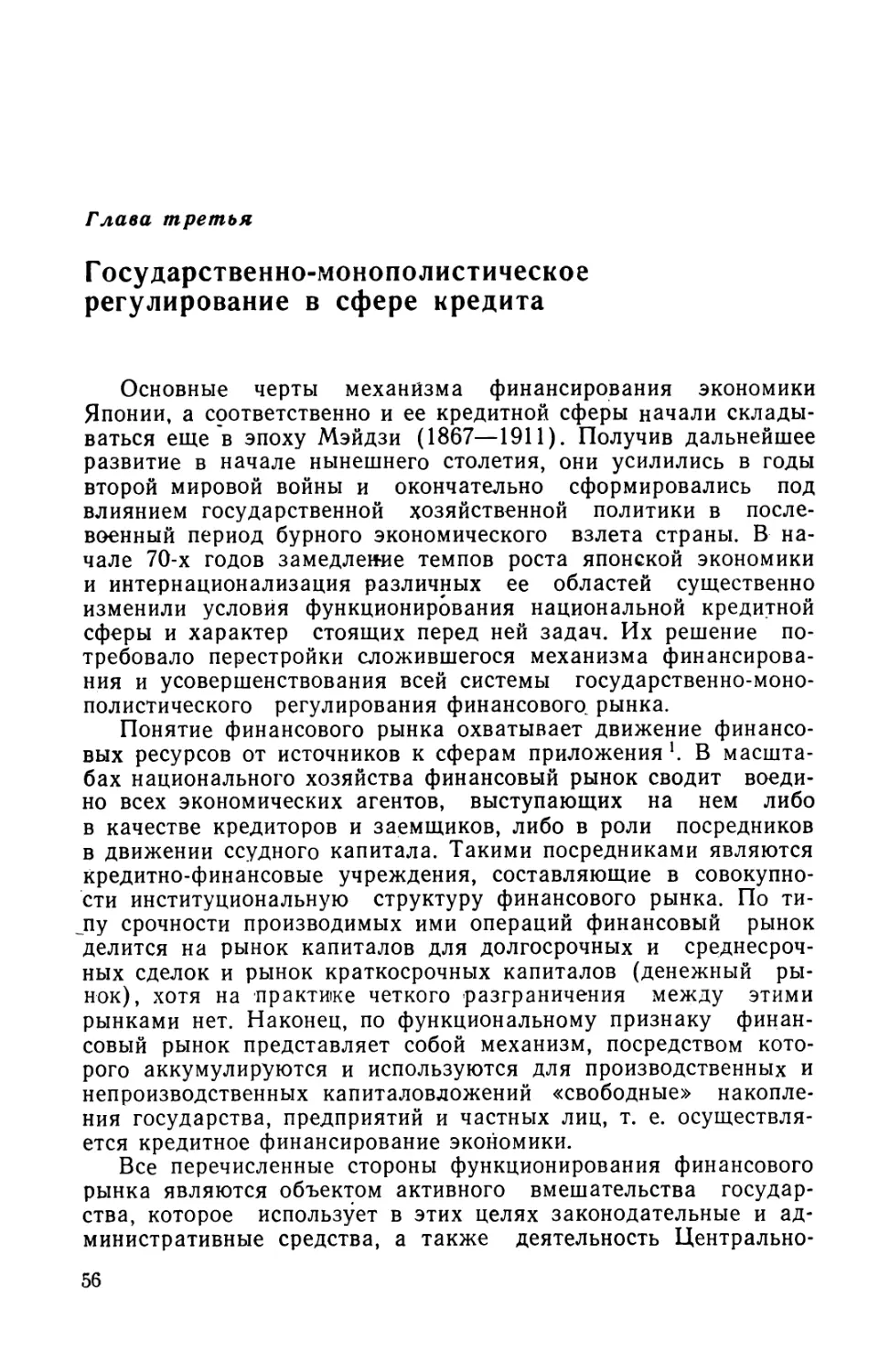

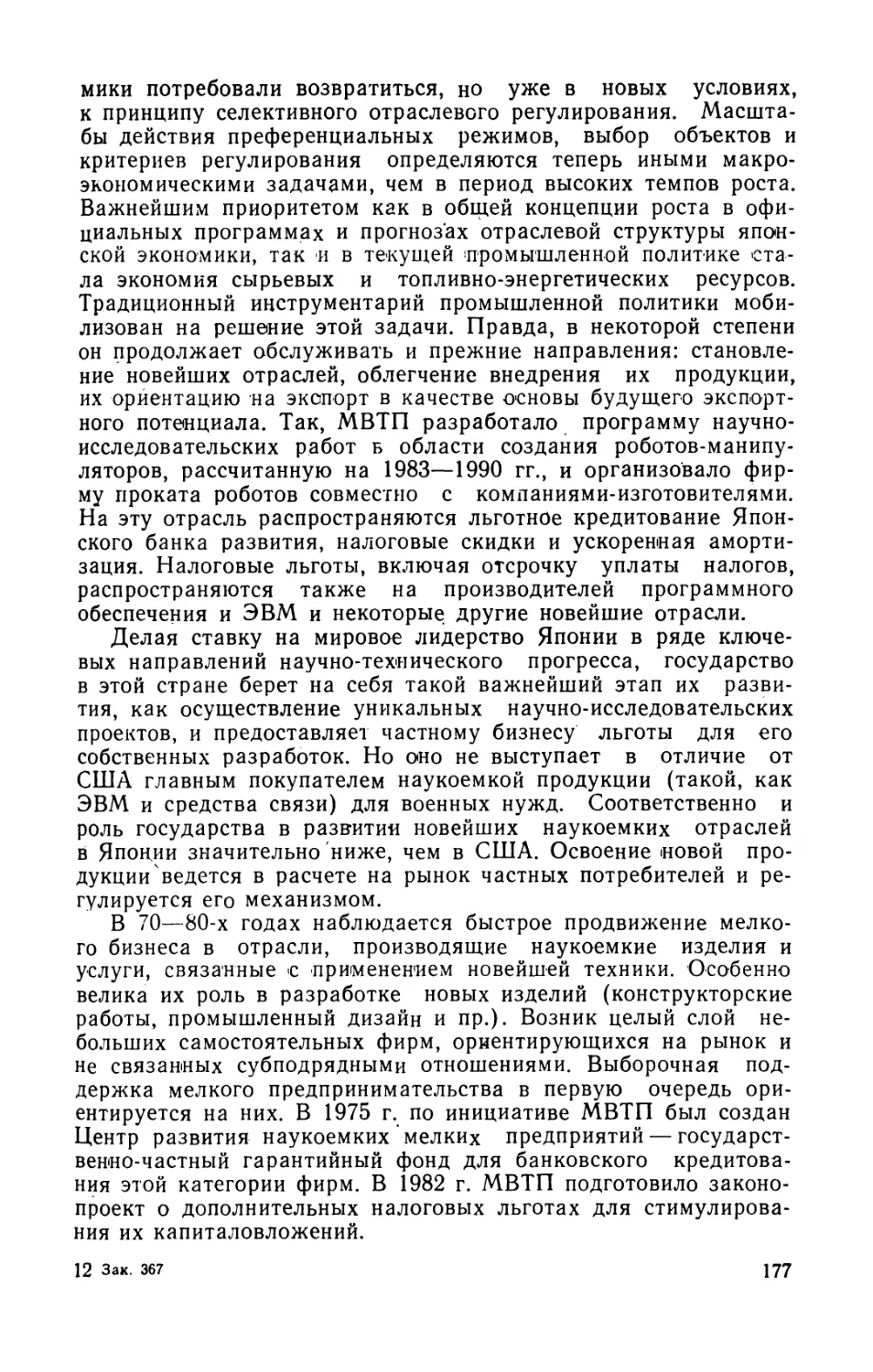

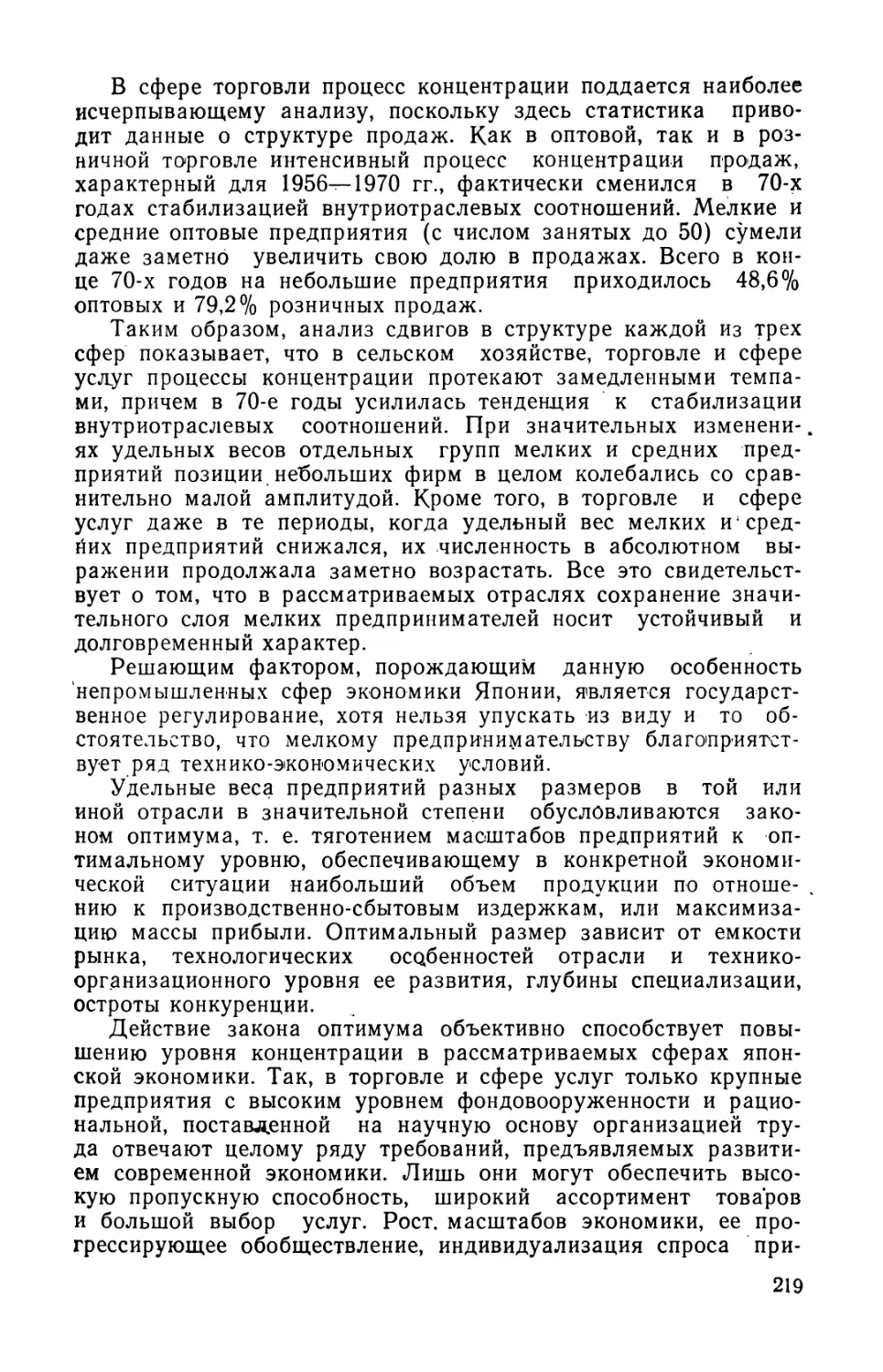

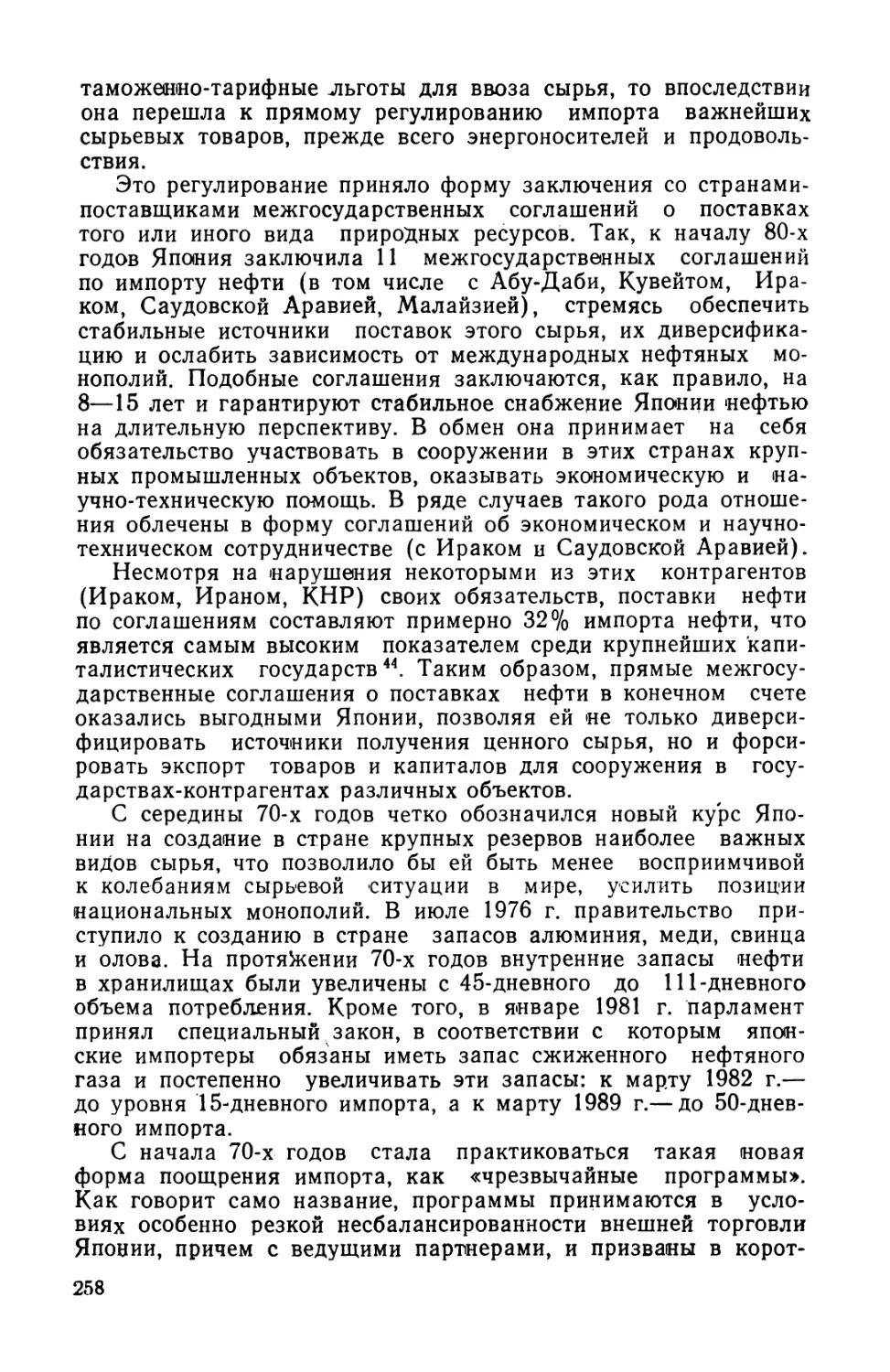

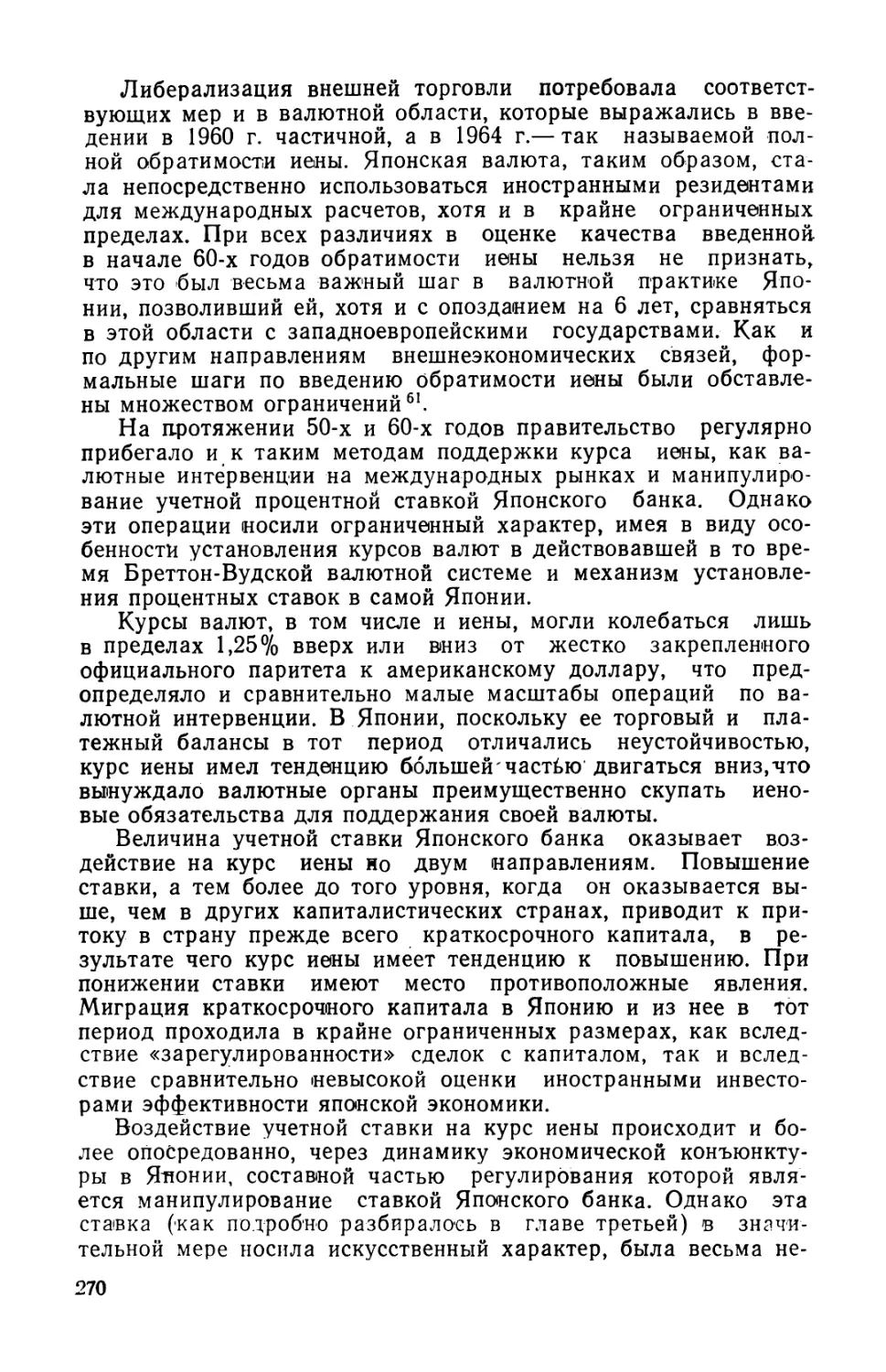

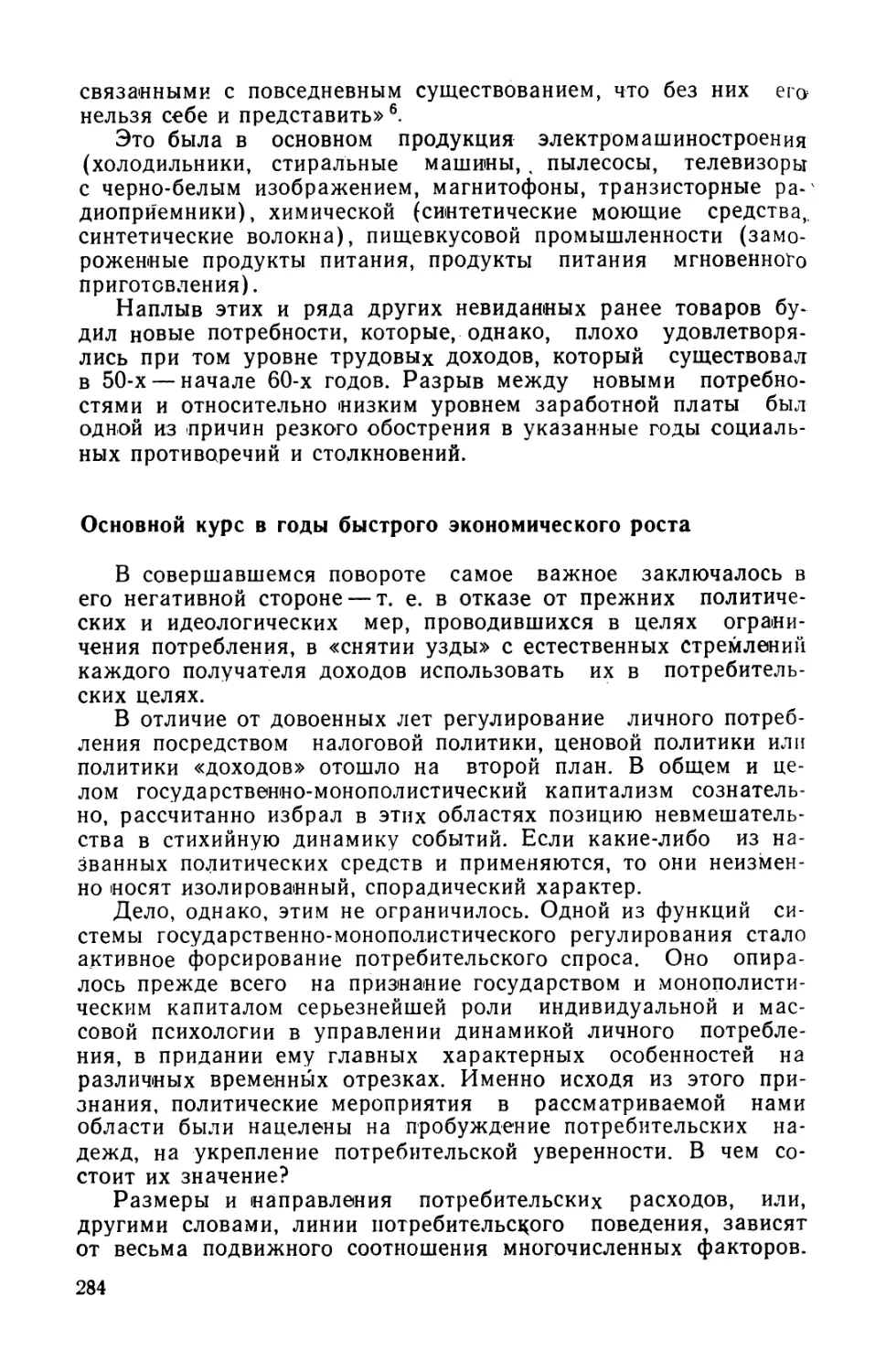

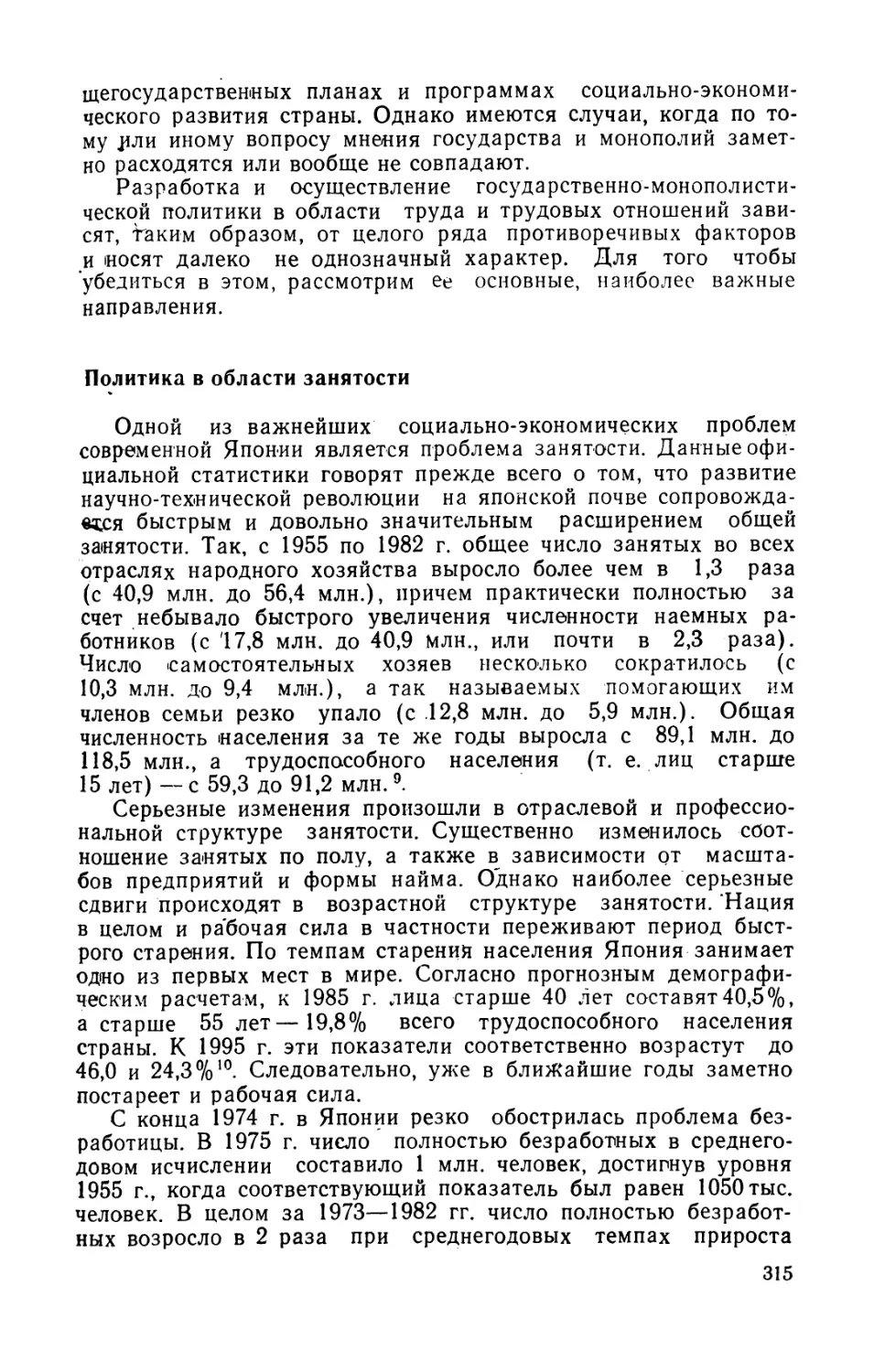

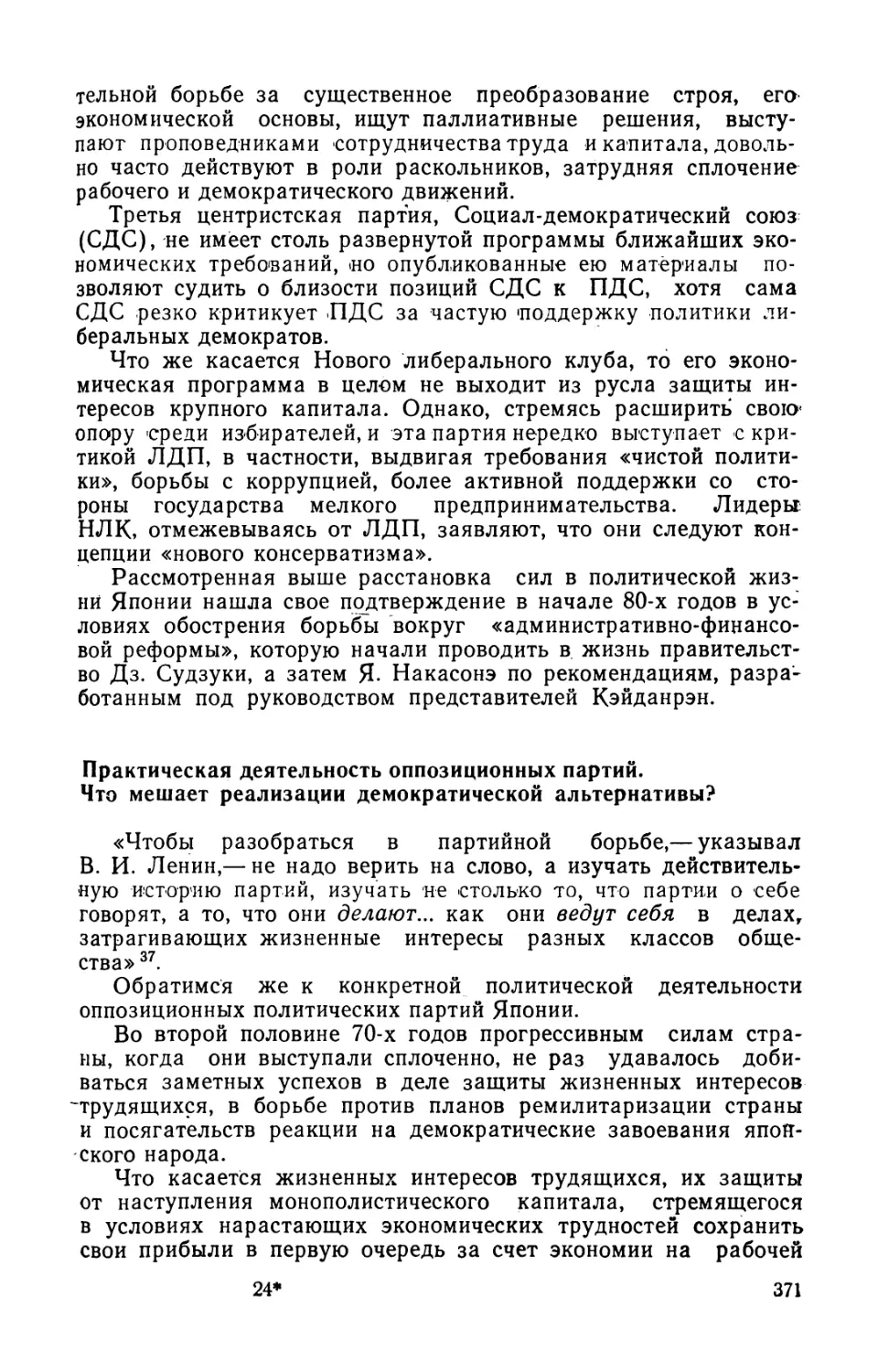

Таблица 1

Отраслевой состав валовых государственных и частных

материальных активов на конец 1970 г.

(в сфере предпринимательской деятельности)*

Отрасли

Государственный

сектор

Частный сектор

трлн, иен

%

трлн, иен

%

Всего

22,0

100,0

90,2

100,0

В том числе:

сельское и лесное хозяйство,

рыболовство

0,4

1,8

12,6

14,0

добывающая промышленность .

—

—

0,9

1,0

строительство

1,3

5,9

2,9

3,2

обрабатывающая промышлен¬

ность

0,3

1,4

39,7

44,0

торговля

—

—

9,2

10,2

финансы, страхование, управ¬

ление недвижимостью

1,1

5,0

5,1

5,7

транспорт и связь •

13,2

60,0

6,2

6,9

электро-, газо- и водоснабжение

5,6

25,5

7,9

8,7

сфера услуг . . / . .

0,1

0,4

5,7

6,3

* Рассчитано по: Нихон кокуфу тёса сото хококу (Перепись национального

богатства Японии. Сводный том). Токио, 1975, с. 78—87.

лизирован» основной капитал государственного предпринима¬

тельства. Выражение указанных превышений удельных весов

«специализированных» отраслей в абсолютных величинах и их

последующее суммирование дает представление об общих раз¬

мерах «специализированных» активов и их структуре9.

Приведенные в табл. 1 и 2 данные показывают, что активы,

принадлежащие государству, главным образом сконцентриро¬

ваны в отраслях инфраструктурного обслуживания. Некото¬

рым исключением, пожалуй, является строительство, но и его

основная функция сводится преимущественно к созданию ин¬

фраструктурных объектов.

Только на три отрасли — строительство, транспорт и связь,

электро-, газо- и водоснабжение — приходится 20,1 трлн, иен,

или более 9/ю всех государственных, основных фондов в сфере

предпринимательской деятельности. Важно иметь в виду, что и

в масштабах всей экономики государству принадлежит сущест¬

венная часть основного капитала этих отраслей. Так, удельный

вес государственной собственности в строительстве достигает

31,6%, в электро-, газо- и водоснабжении — 41,2%, на транс¬

порте и в связи — 68,1%. С 1955 г. значение этих отраслей как

сферы государственного предпринимательства не только не со¬

кратилось, но даже несколько повысилось: в середине 50-х го¬

дов суммарно на них приходилось около 89% всех государст-

24

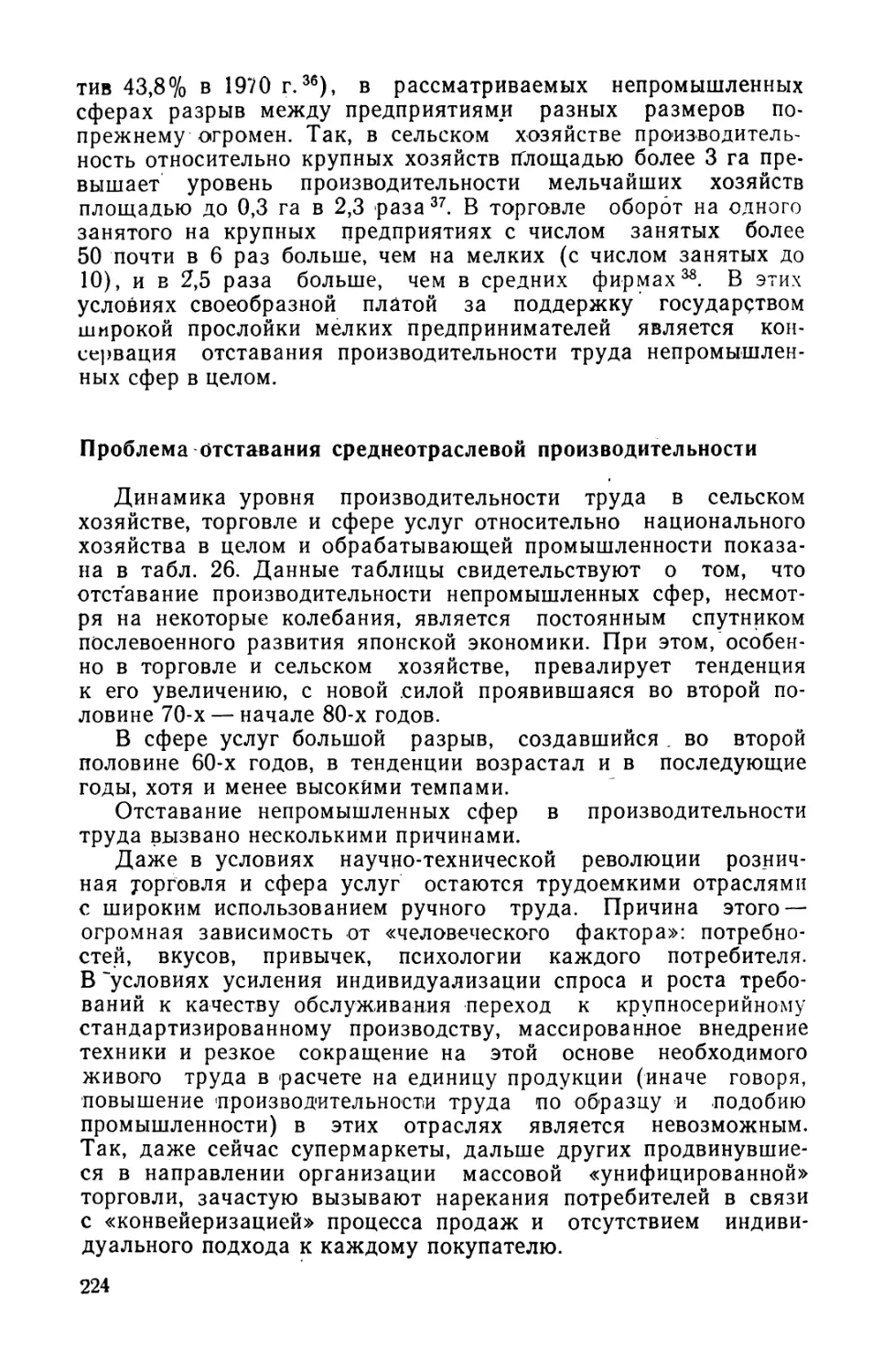

Таблица 2

Отраслевая структура валовых государственных и частных

«специализированных» материальных активов на конец 1970 г-

(в сфере предпринимательской деятельности)*

Отрасли

Государственный

сектор

Частный сектор

трлн, иен

%

трлн, иен

%

Всего...

В том числе:

сельское и лесное хозяйство,

12,8

100,0

12,8

100,0

рыболовство

—

—

2,1

16,9

добывающая промышленность .

—

—

0,2

1,4

строительство

обрабатывающая промышлен¬

0,5

3,9

. —

—

ность

—

—

7,5

58,4

торговля

финансы, страхование, управле¬

—

—•

1,8

14,1

ние недвижимостью

—

—

0,1

0,7

транспорт и связь .......

9,4

73,3

—

—

электро-, газо- и водоснабжение

2,9

22,8

—

—

сфера услуг

—

—

1,1

8,5

«Коэффициент специализации», % .

58,3

14,2

* Рассчитано по: Нихон кокуфу тёса сого хококу, с. 78—87.

венных материальных активов, сосредоточенных в предприни¬

мательстве. За тот же период произошло увеличение доли го¬

сударственной собственности в общем объеме материальных

активов этих трех отраслей с 48,0 до 54,2%, на основании чего

можно говорить о своеобразном размежевании функций между

государственным и частным секторами в аспекте усиления

позиций государства в относительно узкой, но важной области

экономики. Более того, только эти отрасли в, настоящее время

формируют «специализированные» активы государственного

предпринимательства, или, иначе говоря, удельный вес госу¬

дарственного предпринимательского капитала в них выше

средней доли государственной собственности в воспроизводи¬

мой части национального богатства Японии (табл. 2).

Прямо противоположная картина складывается в обрабаты¬

вающей промышленности. Здесь государство^ не занимает

сколько-нибудь весомого положения: материальные активы го¬

сударства в отрасли составляют немногим более 1 % (у част¬

ного бизнеса — 44%, а в частном корпоративном секторе —

55%), а удельный вес государства в общей сумме активов об¬

рабатывающей промышленности еще ниже — 0,7% (остальные

99,3% сосредоточены в частном предпринимательстве, в том

числе 94,9%—в корпоративном). Отметим, что с середины

50-х годов, когда доля обрабатывающей промышленности в от¬

раслевой Структуре основного государственного капитала до¬

стигала 8,7%, а удельный вес государственной собственности

25

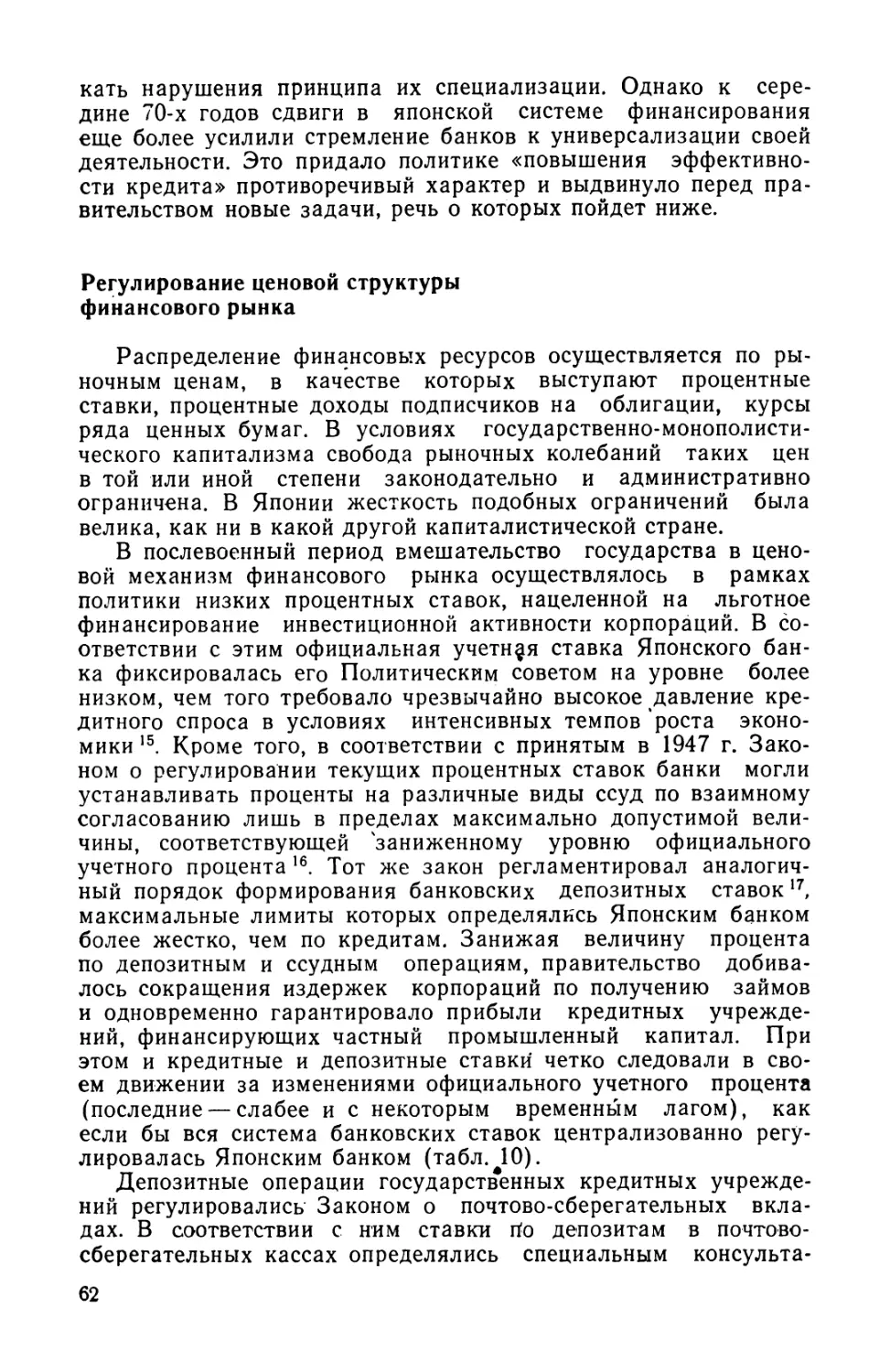

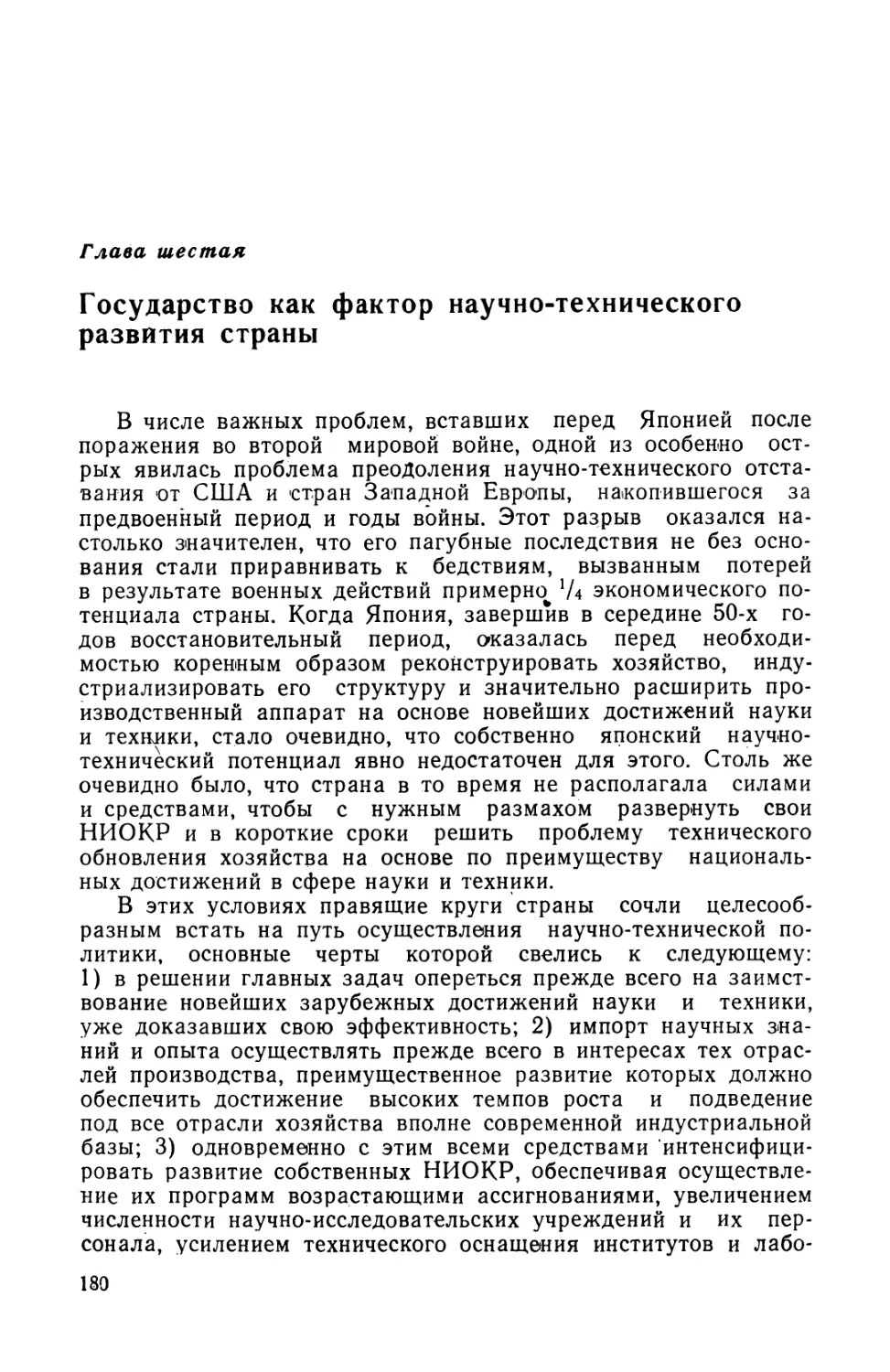

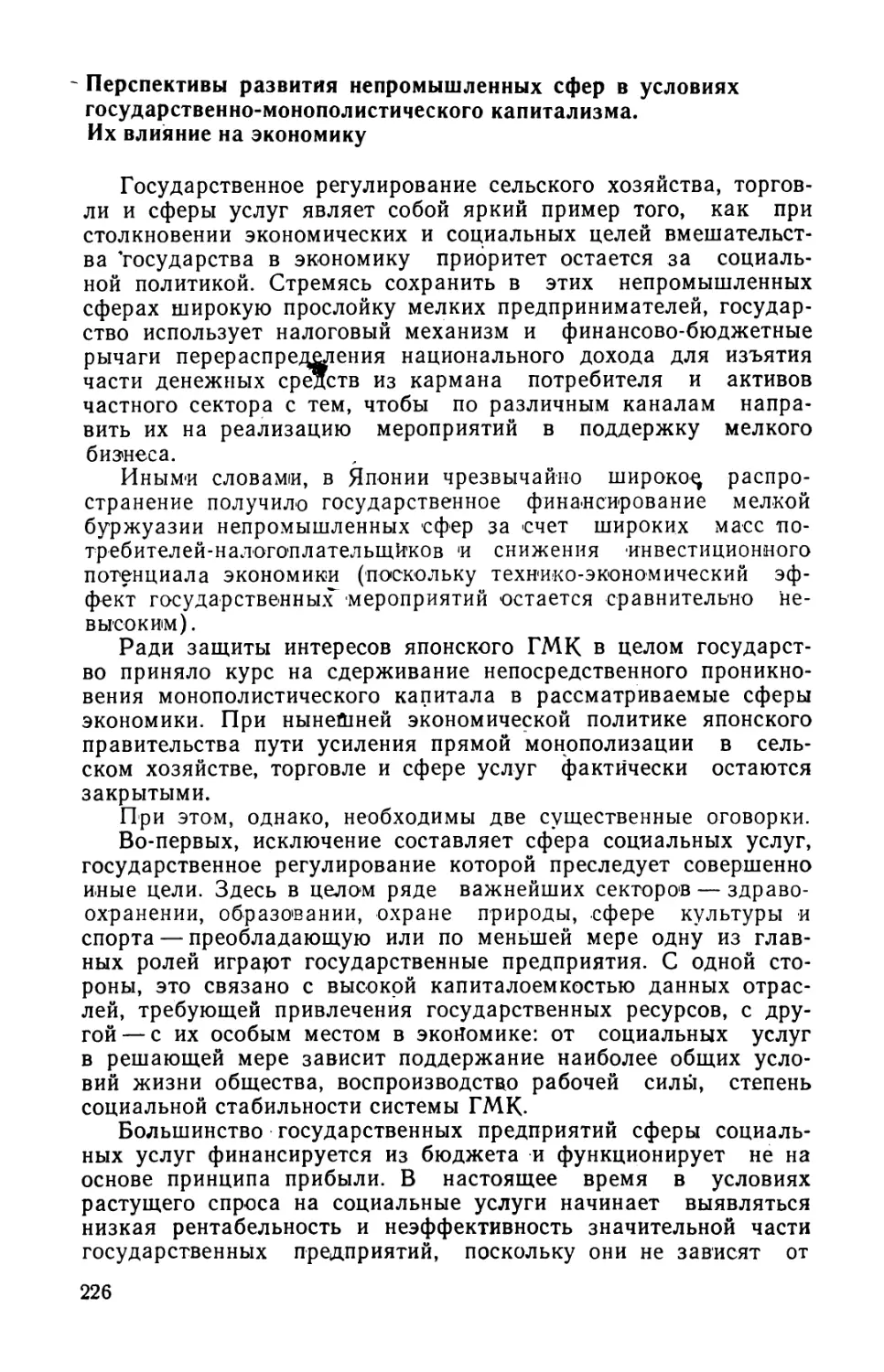

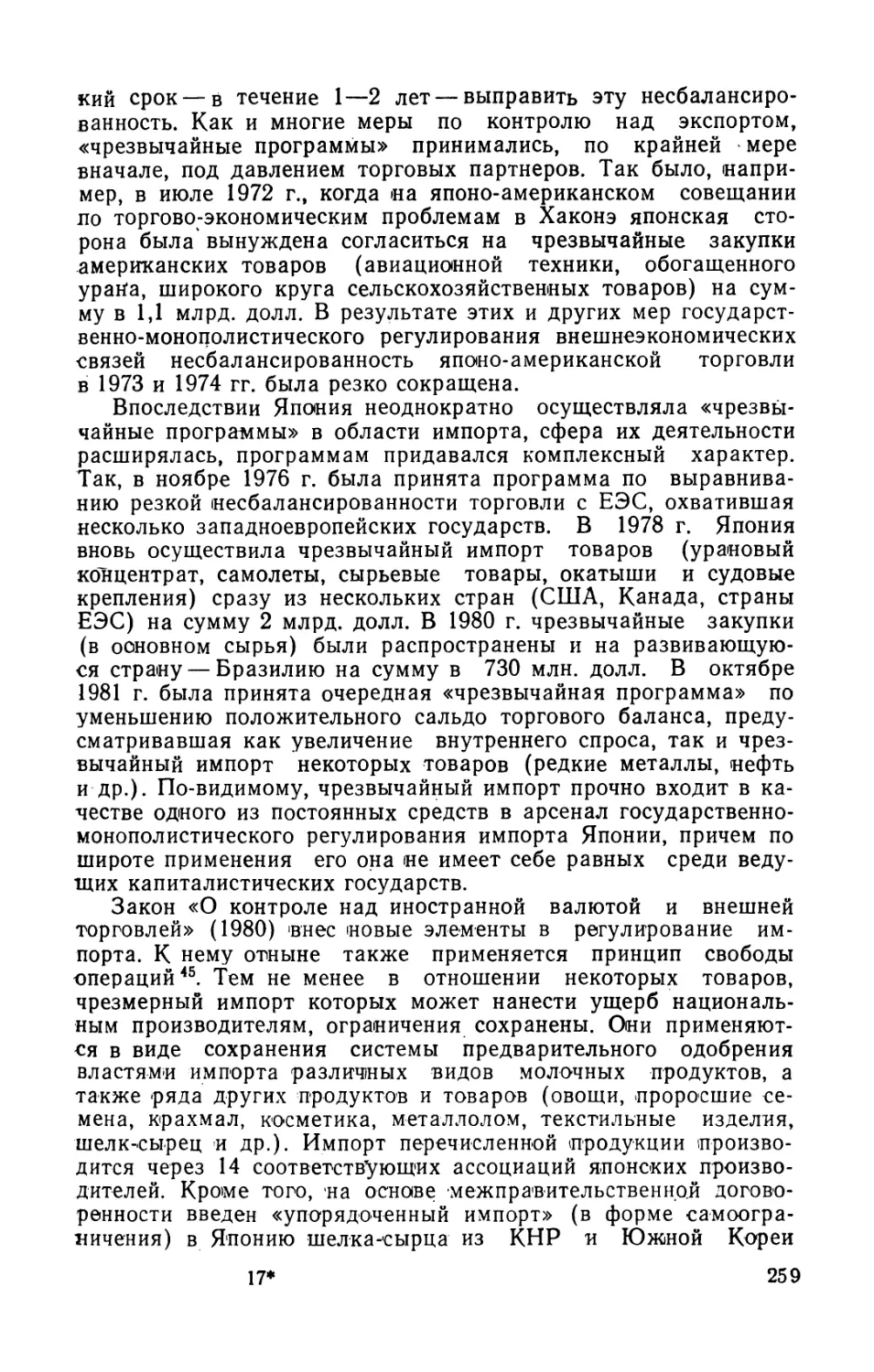

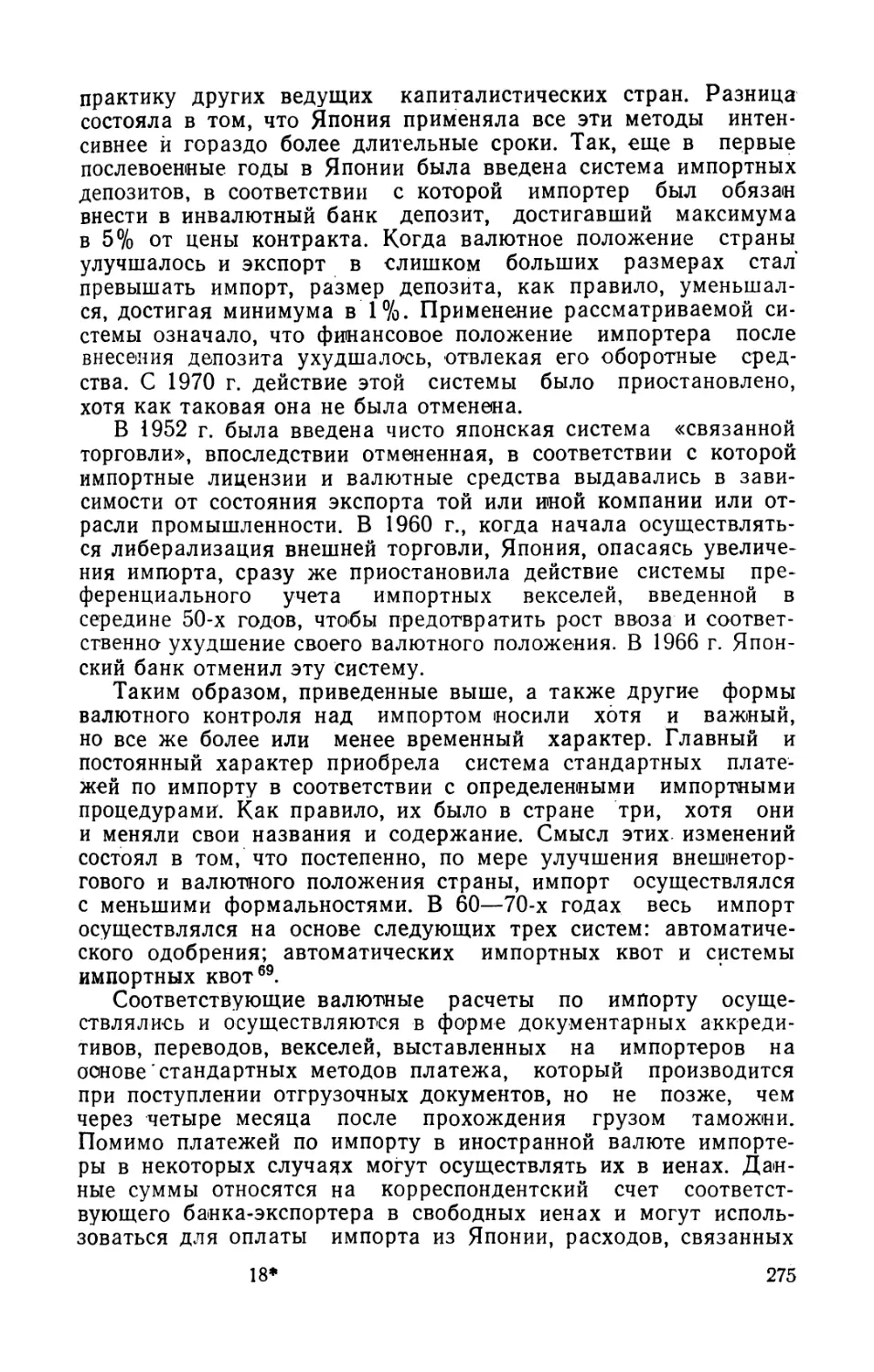

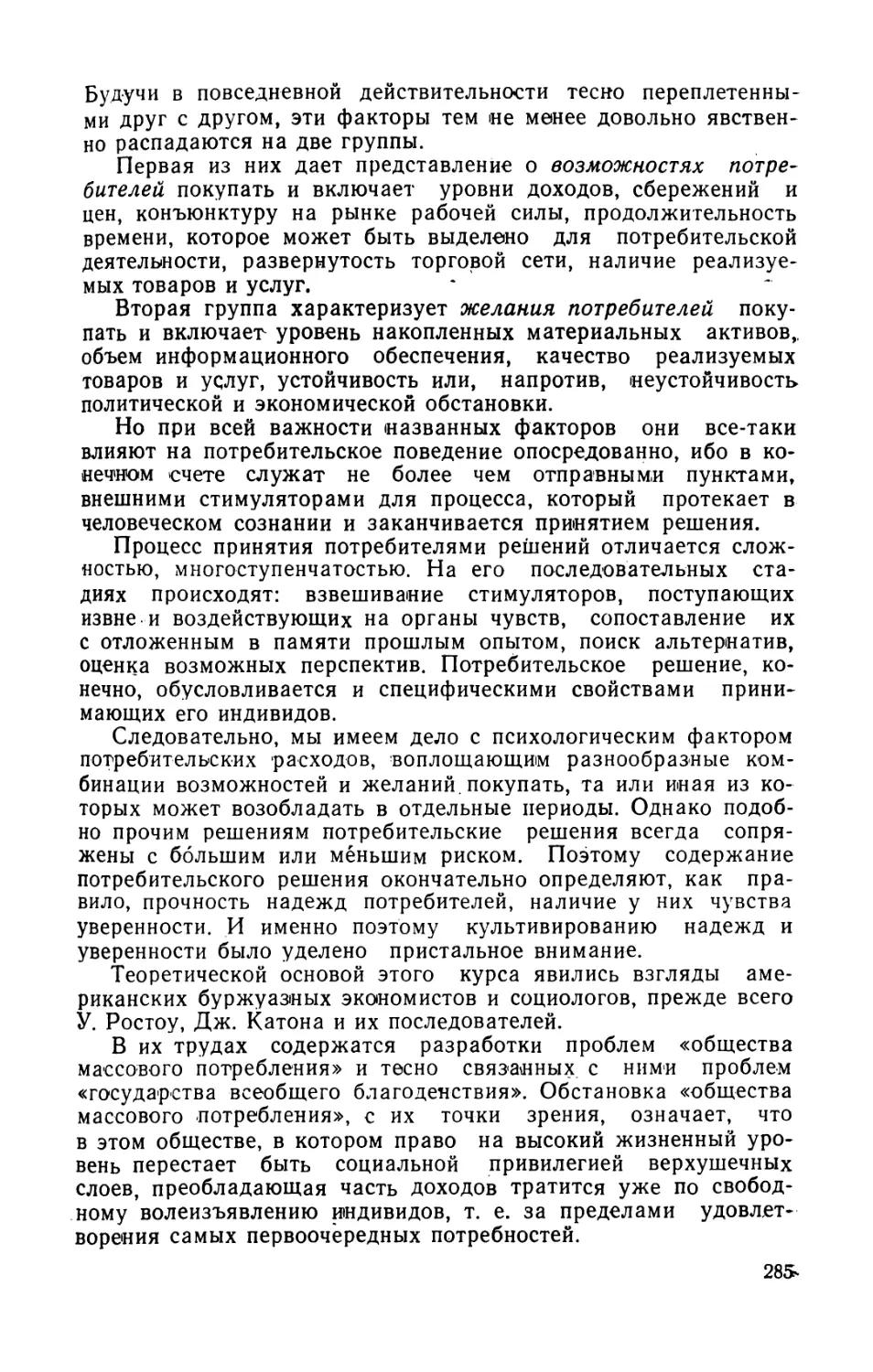

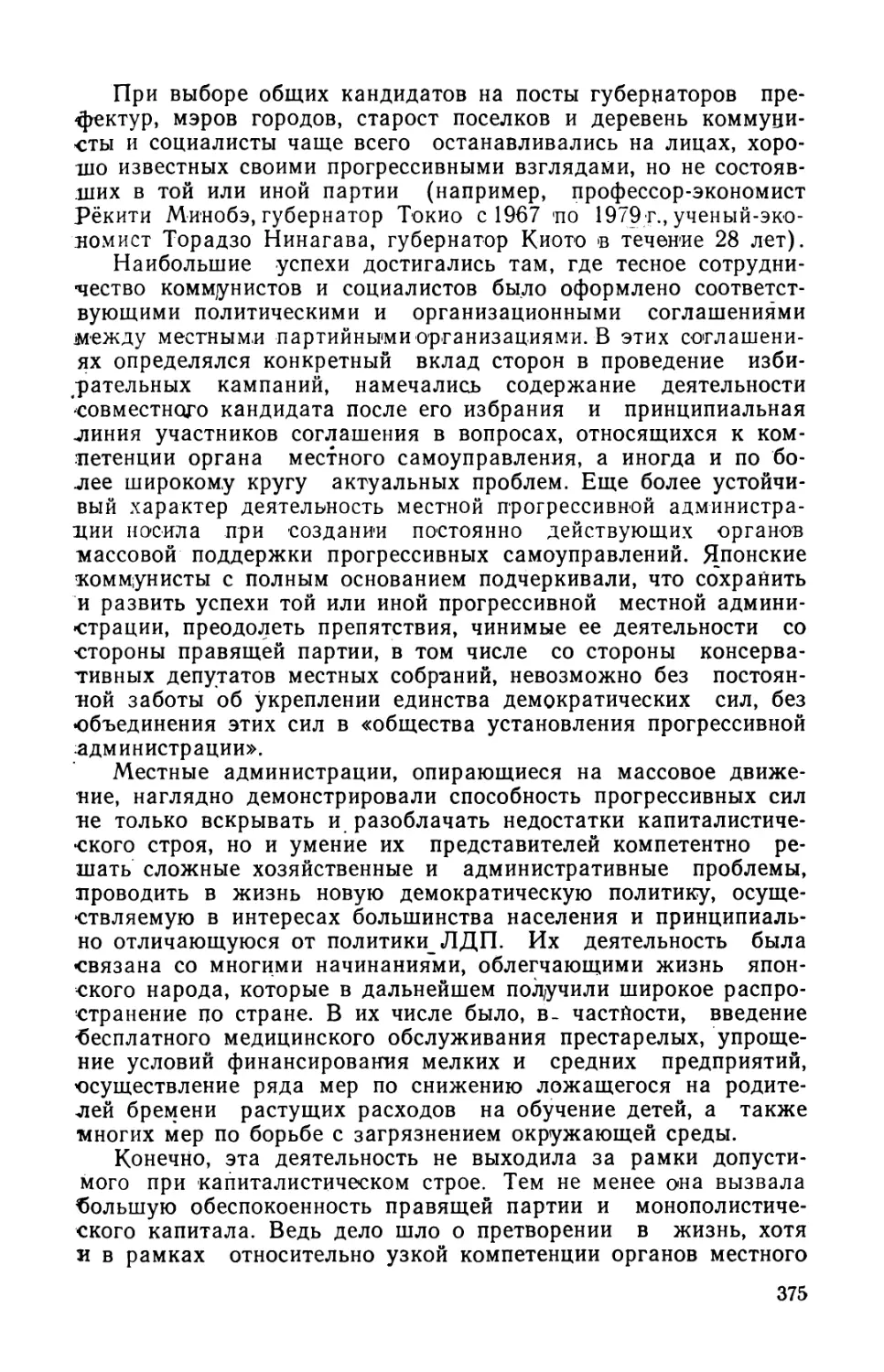

Таблица 3

Технологическая структура валовых государственных

и частных материальных активов на конец 1970 г. *

Элементы технологической структуры

(по стандартной классификации)

Государственный

сектор

Частный сектор

трлн, иен

%

трлн. иен.

/О

Всего

56,0

100,0

218,2

100,0

В том числе:

здания

11,6

20,7

86,2

39,5

сооружения

33,0

59,0

8,5

3,9

машины и оборудование ....

3,8

6,7

30,7

14,1

суда

0,2

0,4

3,6

1,7

транспортные средства

1,6

2,9

5,5

2,5

приборы и инструменты ....

2,6

4,7

7,4

3,4

скот и многолетние растения

о;о

0,0

1,2

0,5

незавершенное строительство

1,7

3,0

2,8 ’

1,3

активы по землеустройству .

1,5

2,6

0,5

0,2

личное домашнее имущество .

—

—

71,9

32,9

♦ Нихон кокуфу тёса сого хококу,

с. 12.

в сумме материальных активов этой отрасли равнялся 4,0%, ее

значение как сферы приложения государственного капитала

неуклонно падало. Эта тенденция сосуществовала параллельно

с самыми высокими в капиталистическом мире темпами роста

производства продукции обрабатывающей промышленности.

В Японии принято считать, что высокие темпы экономического

роста в прошлом (с середины 50-х до экономического кризиса

середины 70-х годов) во многом определялись ролью частных

капиталовложений в оборудование. Действительно, частные

инвестиции сыграли роль весомого фактора в достижении та¬

ких высоких темпов роста, однако не меньшее значение имело

и форсирование государством развития «обслуживающих» от¬

раслей, которые, хотя и не определяют научно-технического

прогресса, все же в большой степени способствуют росту эко¬

номики.

Итак, отраслевая структура государственного основного

капитала характеризуется значительной внутренней концентра¬

цией 10. Учитывая тот факт, что отраслевая структура отража¬

ет функциональные' особенности системы, можно говорить о

сильной лимитированности непосредственных экономических

функций японского государства (в аспекте распределения на¬

ционального богатства) при их значительной сконцентрирован¬

ности в целевом аспекте. Это положение выступает как общее

правило функционирования системы государственно-монополи¬

стического капитализма.

С отраслевой структурой самым тесным образом связана

технологическая структура, так как для каждой отрасли ха-

26

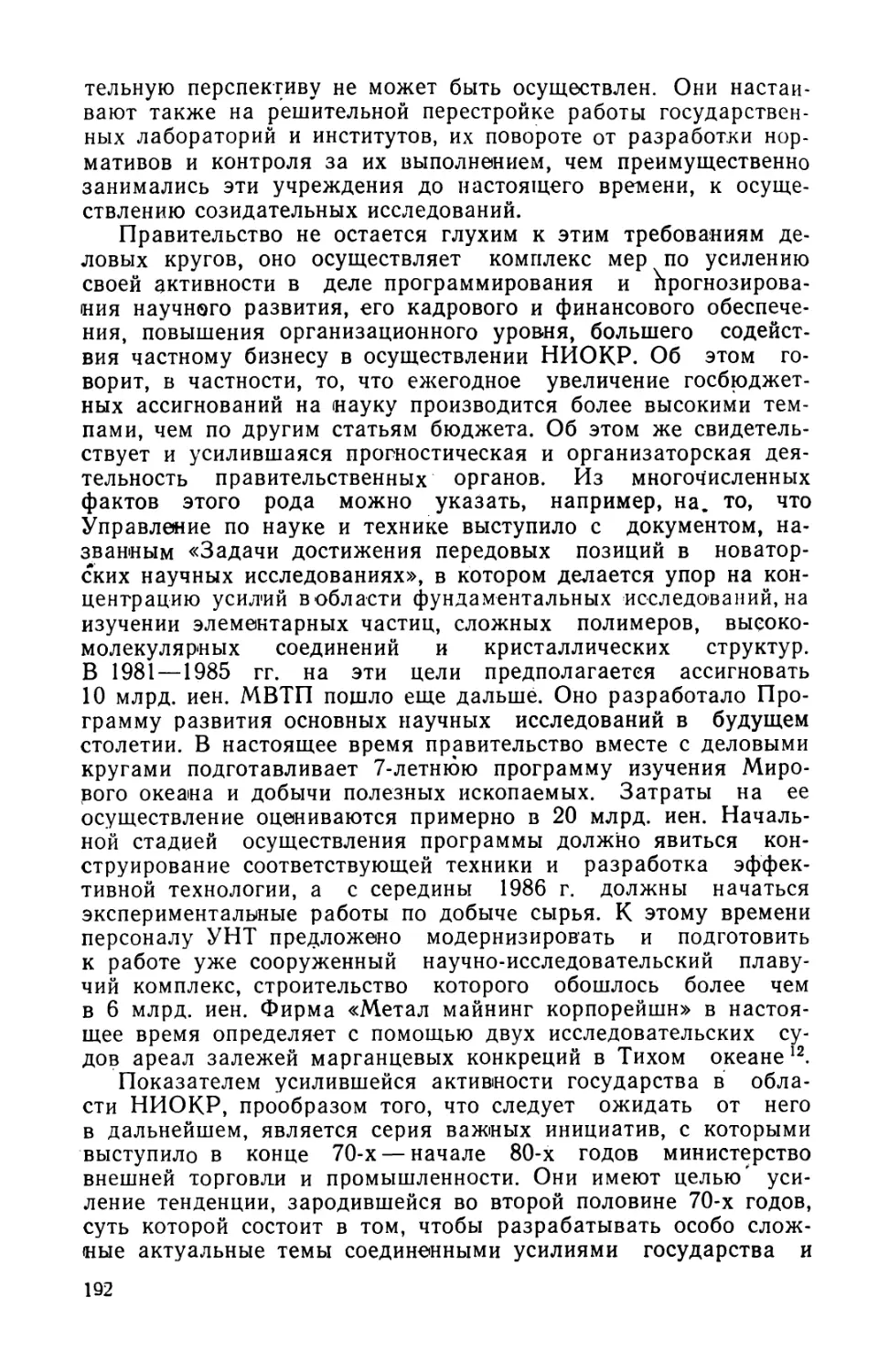

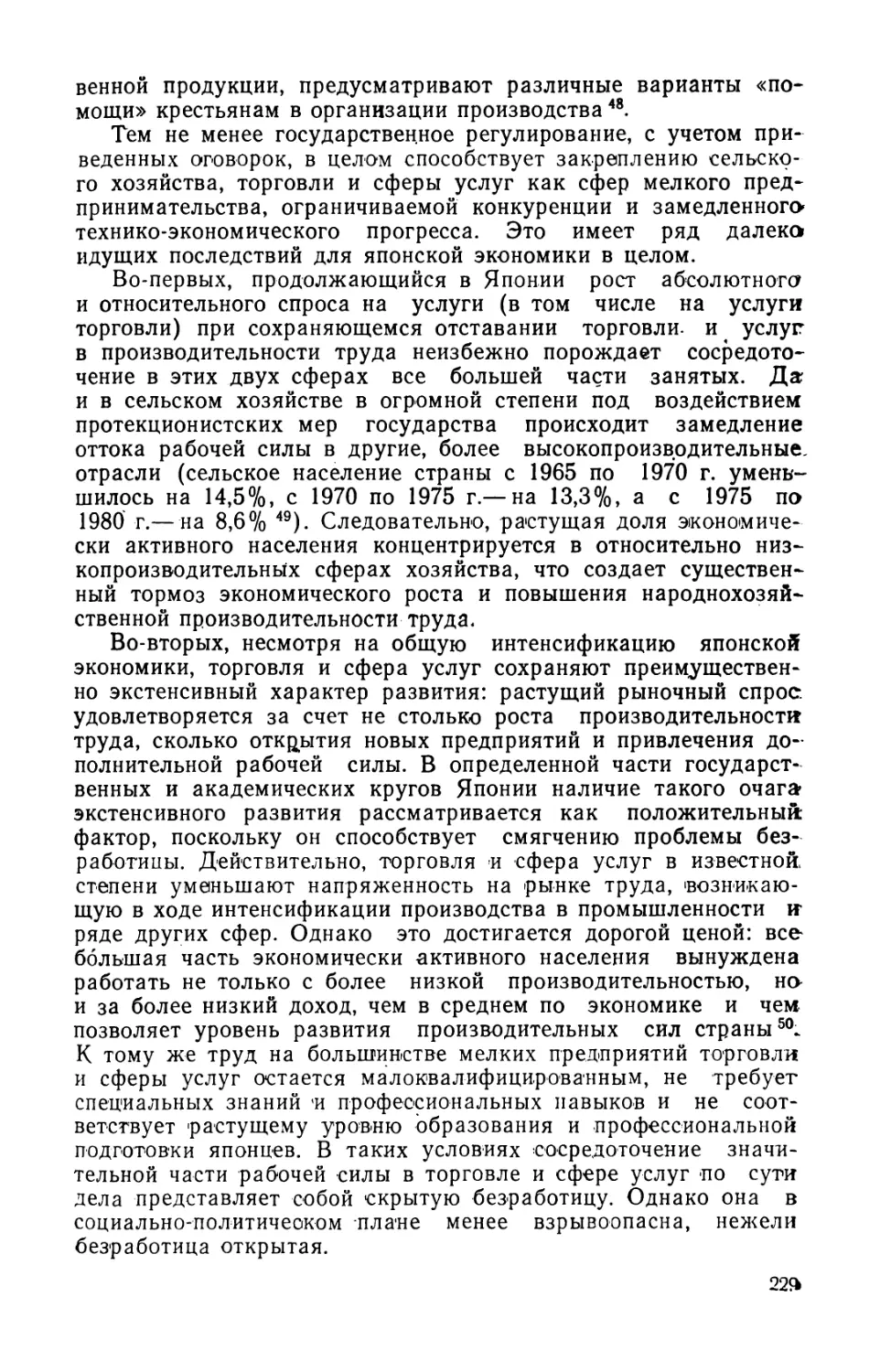

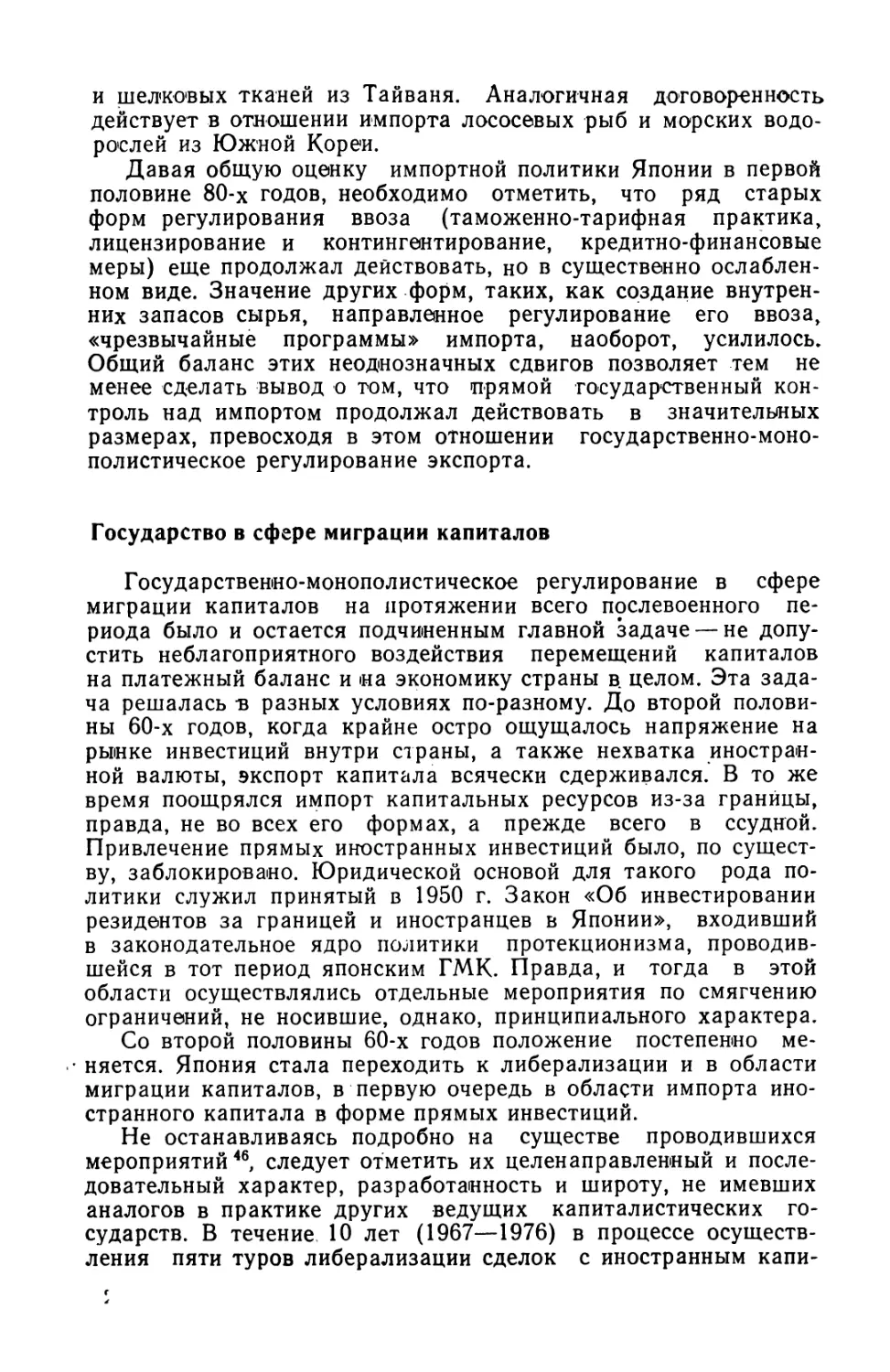

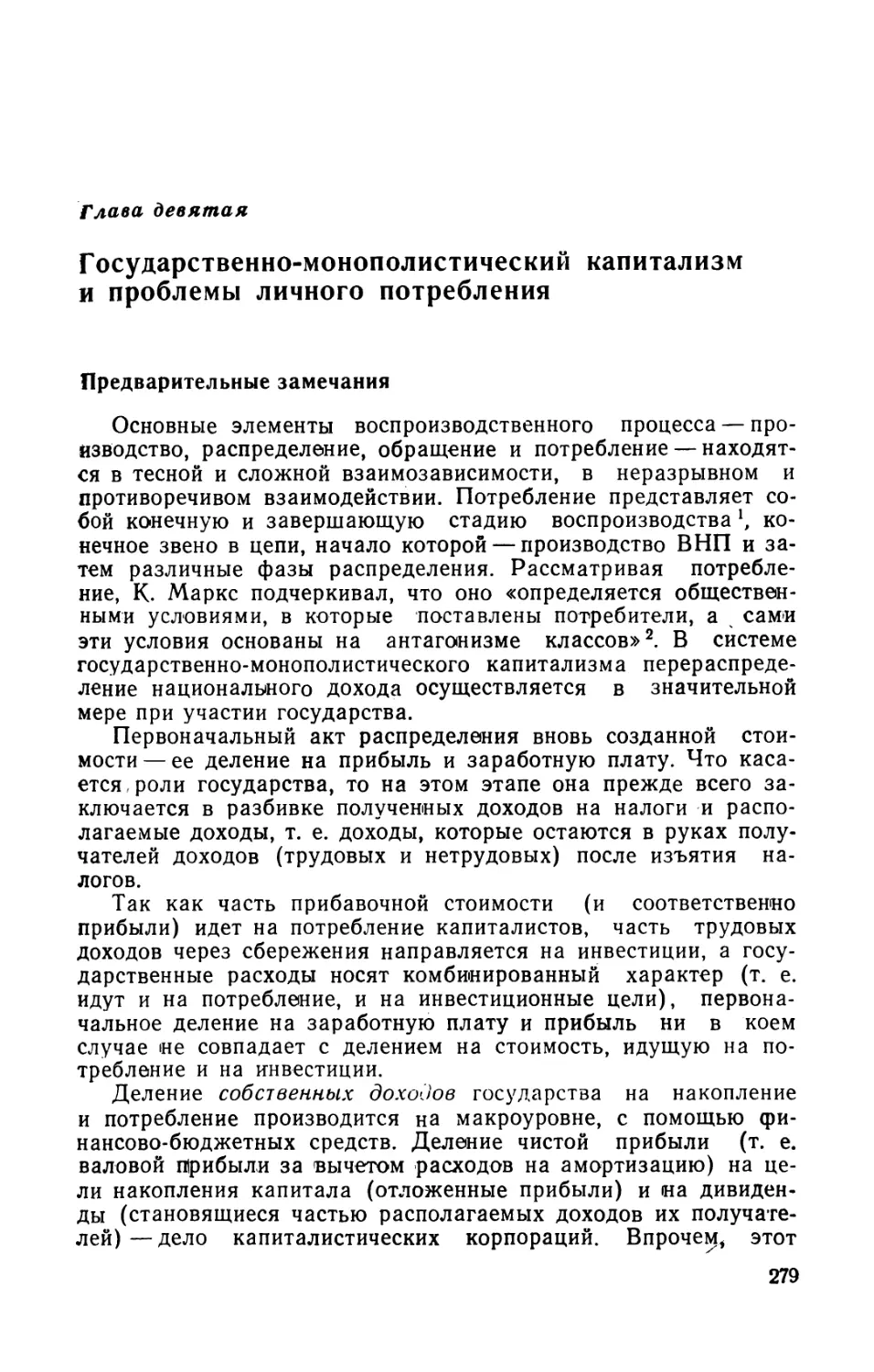

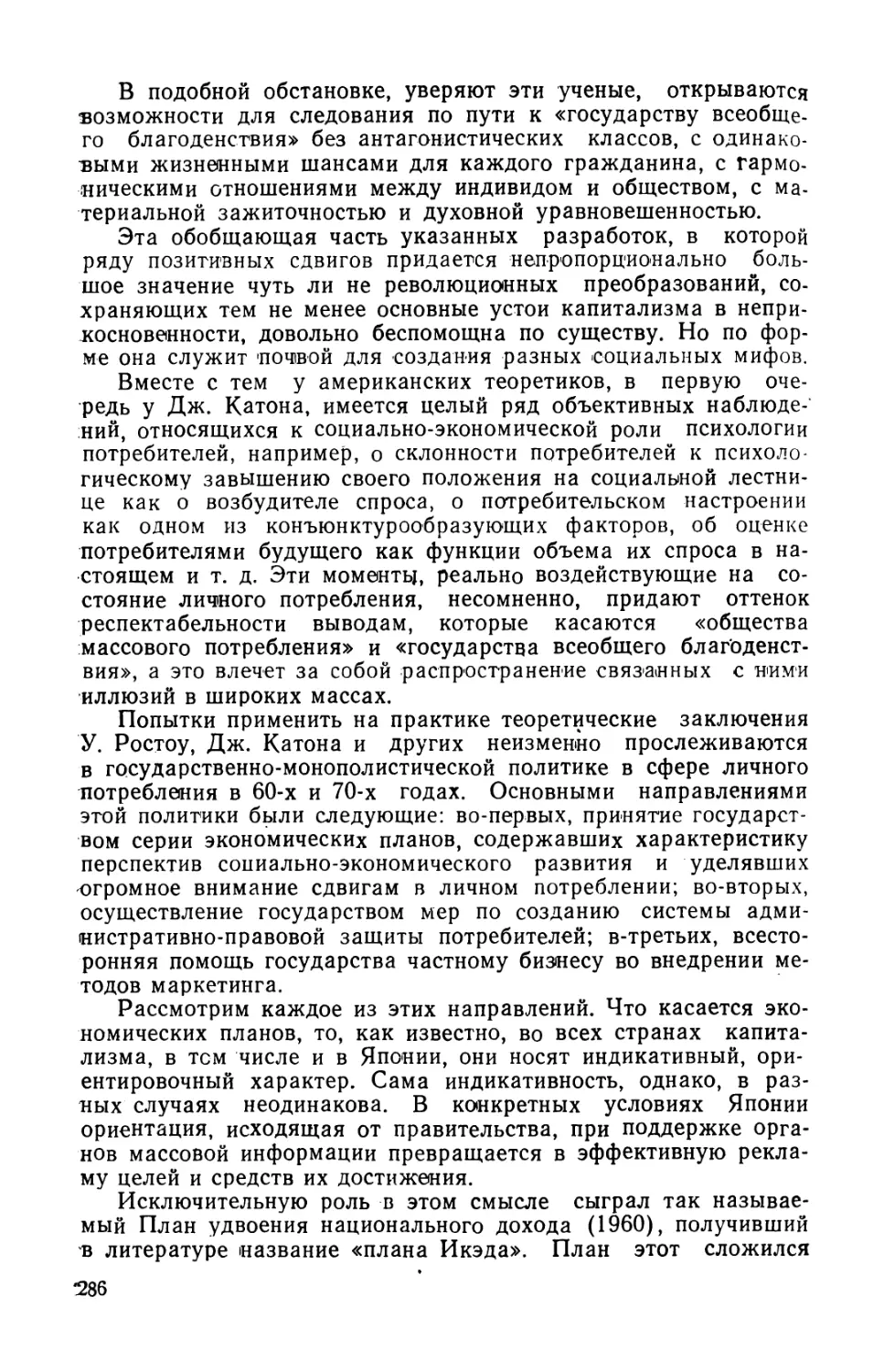

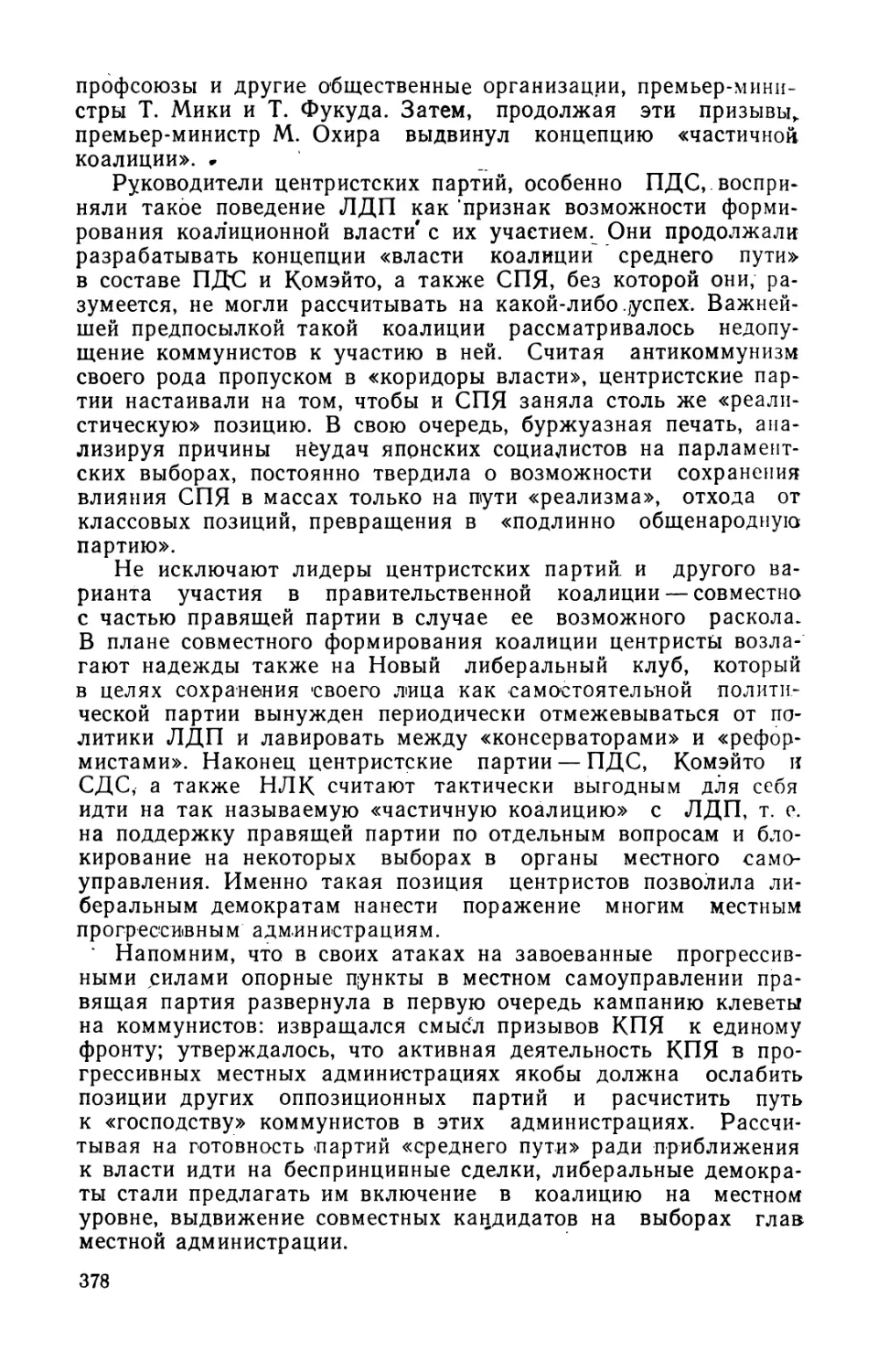

Таблица 4

Технологическая структура валовых государственных

и частных «специализированных» активов на конец 1970 г. *

Государственный

Частный сехтоо

Элементы технологической структуры

сектор

(по стандартной классификации)

трлн, иен

%

трлн.иен

%

Всего

27,2

100,0

27,1

100,0

В том числе:

здания

—

—

8,3

30,6

сооружения

24,6

90,5

—

—

машины и оборудование .

—

—

3,4

12,6

суда

—

—

0,6

2,2

транспортные средства .

0,1

0,6

—

—

приборы и инструменты . . .

0,6

2,1

—

—

скот и многолетние растения .

—

—

0,2

0,7

незавершенное строительство .

0,8

2,9

—

—

активы по землеустройству

Ы

3,9

—

—

личное домашнее имущество .

—

——

14,6

53,9

.«Коэффициент специализации», % .

48,5

12,4

* Рассчитано по: Нихон кокуфу

тёса сото

хококу, с. 12.

рактерен свой состав технологических элементов. Технологиче¬

ская структура материальных активов государственного и ча¬

стного секторов экономики с выделением элементов «специали¬

заций» показана в таблицах 3 и 411.

Около 3/б всего основного капитала, находящегося в собст¬

венности государства, приходится на сооружения, прежде всего

к ним относятся транспортные объекты, удельный вес которых

в общем объеме сооружений составляет 45%, а в общей сумме

материальных активов государства — более V4. Стремясь обес¬

печить производственную базу для достижения высоких тем¬

пов экономического роста, государство форсировало строитель¬

ство дорогостоящих инфраструктурных объектов с длительным

сроком окупаемости, что и явилось причиной повышения доли

сооружений в составе государственных материальных активов.

Так, в 1955 г. доля сооружений была немногим

всех основных фондов государства 12. Кроме того,

перераспределение этого элемента технологической

между частным и государственным секторами

более 50%

произошло

структуры

экономики

в пользу последнего: если в 1955 г. государству принадлежало

69,3% всех сооружений, то в 1970 г. на него приходилось уже

79,6%. Даже если исключить из состава государственных

активов объекты социальной инфраструктуры, которые пол¬

ностью подпадают под категорию «сооружения», а из част¬

ных— личное домашнее имущество, куда не входят какие бы

то ни было сооружения, то доля сооружений в технологической

структуре государственного основного капитала — более 37% —

все равно будет значительно выше аналогичного показателя по

27

частному сектору— 8,2%. К началу 80-х годов сооружения

по-прежнему сохраняют ведущую роль в составе государствен¬

ных материальных активов, главным образом благодаря дея¬

тельности государства по развитию отсталых в промышленном

отношении периферийных районов, где основное бремя расхо¬

дов по созданию объектов производственной инфраструктуры

ложится на государственные компании.

Доминирующее положение сооружений в структуре основно¬

го капитала, находящегося в собственности государственных

органов и учреждений, еще ярче вырисовывается при рассмот¬

рении «специализированных» материальных активов, где

удельный вес этого элемента технологической структуры пре¬

вышает 90% (табл. 4). Другими словами, на 9/ю специфика

состава государственных, активов связана с различного рода

сооружениями, формирующими лицо государственного имущест¬

ва в границах воспроизводимого национального богатства.

Не менее важной особенностью, характеризующей функ¬

циональную роль государственной собственности и ее место

в воспроизводимом богатстве страны, выступает совокупность

фондов в сфере работ по землеустройству, что в условиях

Японии с ее ограниченными природными ресурсами имеет

особо важное значение. Государство практически монопольно

владеет активами, связанными с этим видом деятельности. Хо¬

тя удельный вес материальных активов, накопленных в обла¬

сти землеустройства, включая намывку новых территорий, не

превышает в составе всего воспроизводимого государственно¬

го богатства 3%, он в 13 раз выше аналогичного удельного

веса в структуре частного основного капитала; суммарно госу¬

дарству принадлежит 75% объектов, входящих в названную

группу технологических элементов.

Как собственник машин и оборудования государство, наобо¬

рот, занимает весьма скромное положение. На него приходит¬

ся примерно 10% всех используемых в национальном хозяй¬

стве машин и оборудования, остальные 90% сосредоточены

в руках частных владельцев. Внутренний состав машин и обо¬

рудования, принадлежащих государству, значительно менее

диверсифицирован, чем в частном секторе 13. Достаточно ска¬

зать, что такие важнейшие виды оборудования, как металлур¬

гическое, транспортное, оборудование по выпуску точных при¬

боров и электрооборудование, составляют менее 1% общего

объема государственных материальных активов, образующих

группу «машины и оборудование». В то же время более 96%

приходится на оборудование сферы коммунальных услуг

(электро-, газо- и водоснабжение), транспорта и связи, а также

на очистные сооружения и оборудование для проведения науч¬

но-исследовательских работ. В целом удельный вес государст¬

венной собственности по этим видам оборудования достигает

почти 26%. Особенно нужно отметить очистные сооружения и

оборудование, связанное с проведением НИОКР, т. е. те их

28

виды, которые не приносят непосредственной прибыли или ха¬

рактеризуются ддительным сроком окупаемости, хотя и требу¬

ют огромных единовременных капитальных затрат. Эти об¬

стоятельства делают маловыгодным или даже вовсе невыгод¬

ным приложение частного капитала, однако необходимость

этих затрат с точки зрения общенациональных интересов вы¬

нуждает государство к их осуществлению, что, несомненно, по¬

вышает значение государственной собственности в экономиче¬

ском развитии страны.

Среди «специализированных» технологических элементов в

составе государственных материальных активов особое место

занимают приборы и инструменты, удельный вес которых в об¬

щем объеме активов, подпадающих под эту категорию, превы-.

шает 26%. При этом в структуре государственной собственно¬

сти главную роль играют «приборы» (некоторые виды ЭВМ,

конторское оборудование, контрольные приборы, оптико-меха¬

нические приборы, медицинское оборудование и т. п.), на до¬

лю которых приходится около 95% всех государственных мате¬

риальных активов, образующих группу «приборы и инст¬

рументы». В абсолютном выражении эта цифра достигает

2481,6 млрд, иен, или 30,8% общей стоимости «приборов».

В частном секторе, наоборот, значительно выше доля «инстру¬

ментов» в составе материальных активов этой группы —

1524,1 млрд, иен, или 20,6% всех частных «приборов и инстру¬

ментов», и более 99% всех активов, составляющих разряд