Автор: Руссо Ж.-Ж.

Теги: право юридические науки политика политические науки

ISBN: 978-5-94668-118-6

Год: 2013

Текст

Редакционная коллегия серии:

проф. Брюно Бернарди (Марсель);

д. ю. н. Игорь Исаев (МГЮУ им. О. Е. Кутафина);

д. и. н. Сергей Занин (СГОАН, Самара);

туроф. Жак Берштолъд (Университет Париж-Сорбонна)

Comité editorial de la Collection:

professeur Bruno Bernardi (Marseille);

professeur/ac^es Berchtold (Université Paris-Sorbonne);

professeur Igorlssaev (Université juridique Koutafine);

professeur Sergey Zanin (Académie régionale de Samara)

COLLECTION:

«CLASSIQUES DE LA PENSÉE POLITIQUE»

JEAN-JAQUES ROUSSEAU

ŒUVRES POLITIQUES

EN RUSSE

Édition préparée par Sergey Zanin et Bruno Bernordi

assistés par Vladimir Nekrassov, Ivan Botchkov,

Julia Vilkova, Alla Zlatopolskaya

Rédacteur en chef:

Igor Issaev

СЕРИЯ

«КЛАССИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»

ЖАН-ЖАК РУССО

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

СОЧИНЕНИЯ

Издание подготовили:

б. Бернарди, С. В. Зонин

Ответственный редактор:

И. А. Исаев

Санкт-Петербург

2013

Руссо Жан-Жак

Политические сочинения / Изд. подгот. Б. Бернарди, С. В. Занин;

Отв. ред. И. А. Исаев. СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2013. -

640 с.

ISBN 978-5-94668-118-6

В издание включены основные политические сочинения Ж.-Ж. Руссо.

Оно призвано возможно более всесторонне познакомить читателя с

политическими идеями французского философа. Ряд произведений, в частности

«Письма с Горы», «Соображения об образе правления в Польше», «Начала

права войны», на русском языке публикуются впервые. Трактат «Об

общественном договоре», а также «Рассуждение о политической экономии»

предложены в новых переводах, выполненных на основе критических

изданий оригинала. Тексты предваряются вступительными статьями и содержат

исторический комментарий, касающийся культурного и идейного контекста

их создания, а также традиции их интерпретации.

Книга адресована всем читателям, интересующимся политическими

идеями.

© Б. Бернарди, статья, 2013

© И. И. Бочков, статья, 2013

© С. В. Занин, статьи, перевод с

французского, 2013

© И. А. Исаев, статья, 2013

© В. В. Некрасов, перевод с

французского, 2013

© Б. Бернарди, И. И. Бочков, Ю. С. Вил-

кова, С. В. Занин, А. А. Златопольская,

комментарии, 2013

© ООО «Издательство "Росток"», 2013

Предисловие к публикации

Отечественному читателю, не владеющему французским

языком, политические сочинения Руссо до сих пор были доступны по

изданию «Трактаты» (М., 1969), подготовленному В. С.

Алексеевым-Поповым и А. Д. Хаютиным на основе пятитомного Полного

собрания сочинений французского мыслителя, вышедшего в 1959—

1995 гг. в серии «Плеяда»; политические сочинения составили

третий том этого издания (1964). Главное, с чем сталкивается читатель

этой публикации на русском языке, — его фрагментарность.

Половина «Писем с Горы» (с 1-го по 5-е письмо и 8-е), десять глав

«Соображений об образе правления в Польше» («Польский проект»)

остались непереведенными, хотя в этих частях Руссо касается

важнейших и, подчас, самых спорных вопросов политики, права и

морали, в частности, рассматривая взаимоотношения между

Церковью и государством, организацию центральной власти, разделение

и равновесие властей. С теоретической точки зрения все эти

сюжеты рассмотрены Руссо в трактате «Об общественном договоре»;

«Письма с Горы», написанные непосредственно перед «Польским

проектом» и тесно связанные с ним тематически и логически,

развивают их применительно к политическим реалиям конкретных

государств.

Отметим, что за годы, прошедшие с момента выхода

французского Полного собрания сочинений, зарубежными исследователями

были найдены в архивах малоизученные рукописи мыслителя.

Во-первых, был издан текст статьи «О политической экономии»

на основе чернового автографа, хранящегося в Городской и универ-

5

*\

Предисловие

ситетской библиотеке Нефшателя, тогда как прежние издания

воспроизводили текст по первой прижизненной публикации этого

произведения в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера. Новое

издание, подготовленное хабилитированным доктором политической

философии Брюно Бернарди, одним из соавторов настоящего тома,

существенно отличается от всех предыдущих, включая

академическое издание в серии «Плеяда»1. Восстановлено первоначальное

название этого произведения, а именно: «Рассуждение о

политической экономии», учтены важнейшие варианты, содержащиеся в

рукописи. Таким образом, мы можем проследить процесс

формирования концепции «общей воли» — краеугольного камня политической

концепции мыслителя. Как она возникла? Ответу на этот вопрос

посвящена вступительная статья Брюно Бернарди к «Рассуждению

о политической экономии», которая предваряет новый перевод

этого произведения. Более детальный ответ на поставленный

вопрос содержится в фундаментальной монографии Брюно

Бернарди, выход которой в свет стало заметным явлением в современном

руссоведении2.

Во-вторых, Брюно Бернарди и итальянской исследовательнице

Габриэлле Сильвестрини удалось установить, что два фрагмента

рукописи Руссо, хранившиеся в библиотеках Нефшателя и Женевы

и ранее считавшиеся разрозненными заметками, представляют

собой связный текст, являющийся черновым автографом второй части

знаменитого трактата Руссо «Об общественном договоре». Его

публикация на французском языке — важный этап в изучении

творчества мыслителя. Перевод этого произведения помещен в настоящем

издании и представляет собой его первую публикацию на русском

языке. Полный перевод на русский язык всех политических

сочинений Руссо, в том числе и тех, которые опубликованы лишь

фрагментарно в издании А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова — одна

из задач настоящей публикации.

Следует сказать несколько слов о переводах А. Д. Хаютина

и В. С. Алексеева-Попова, в особенности текста трактата «Об

общественном договоре», и о подходе к переводу, реализованному в на-

1 RousseauJ.-J. Discours sur l'économie politique / Éd. établie par Bruno Bernardi.

Paris: Vrin, 2002.

2 La fabrique des concepts. Recherches sur l'invention conceptuelle chez Rousseau.

Paris: Honoré Champion, 2006.

6

Предисловие

^^>

стоящем издании. В этих устаревших публикациях имеется большое

количество неточностей, явных анахронизмов при подборе

вариантов перевода политической терминологии Руссо, что затрудняет

понимание его произведений. Настоящее издание призвано

исправить имеющиеся недостатки и недосмотры. Но существует и более

веская причина, по которой новый перевод, в частности трактата

«Об общественном договоре», оказался необходим. Дело в том, что

большая часть таких терминов, как «суверенитет», «пакт»,

«конфедерация», «ассоциация», «полиция», вошли в научный, а затем,

в силу понятных исторических обстоятельств, и в обыденный

обиход в нашей стране достаточно поздно, во второй половине XIX —

начале XX в. Явным анахронизмом является перевод этих

терминов путем калькирования. На данное обстоятельство обращал

внимание еще А. Д. Хаютин в своей кандидатской диссертации,

посвященной политической лексике Руссо и проблемам ее передачи на

русский язык, но не сумел в полной мере реализовать этот подход

при переводе политических сочинений мыслителя. А. Д. Хаютин

исходил из того, что политическая терминология Руссо образована из

слов, которые были заимствованы во французский язык из языка

латинского, из лексики римских юристов и «Дигест» Юстиниана.

Между тем, он не учел то обстоятельство, что эти термины Руссо не

являются калькой с латыни. Перевод латинской политической

терминологии мыслителей так называемой «школы естественного

права и прав лиц» (Гуго Гроций, Самюэль Пуфендорф и др.) был

осуществлен на французский язык профессором естественного и

публичного права Женевского университета Жаном Барбейраком в

конце XVII — начале XVIII в. На данное обстоятельство еще в 1952 г., то

есть за 17 лет до появления переводов А. Д. Хаютина и В. С.

Алексеева-Попова, обратил внимание французский исследователь Робер

Дератэ в исследовании, которое ныне считается классикой руссове-

дения3. Но еще более важным представляется то обстоятельство,

что эти латинские термины, которые римские юристы употребляли

для характеристики правоотношений, возникающих в сфере

частного права, юристы «школы» стали использовать для обозначения

институтов права публичного. По сути дела, именно эта важная

теоретическая новация позволила им создать науку публичного пра-

3 Derathé R.J.-J. Rousseau et la science politique de son temps. Seconde édition. Paris:

Vrin, 1992 (первое издание - 1952).

7

*>ч-

Предисловие

ва. Поэтому в настоящем издании политических сочинений Руссо

приходилось иной раз прибегать к смысловому переводу,

отказавшись, к примеру, от передачи термина «pacte social»

заимствованным в русский язык словом «пакт», которым обозначается

институт частного права.

Конечно, могут возразить, что задолго до появления

политических сочинений Руссо в указах Петра Великого можно встретить

такие высказывания, как: «Полиция есть душа государства».

Однако же читатель в наше время, да и в XVIII в. тоже, не всегда ясно

понимал смысл термина «полиция». Рукописи Екатерины II

свидетельствуют: царица отдавала себе отчет в том, что обилие слов

иностранного происхождения в юридических актах Российского

государства сильно затемняет их смысл, делая их текст непонятным для

подданных. И, к примеру, слову «police» она подобрала

эквивалент — «благочиние»: слово, вполне понятное русскому читателю

в XVIII в., да и современному тоже. Очевидно, что и термин

«конфедерация» в языке Руссо имело значение: «'содружество* людей,

образовавших общественный союз». Конечно, совершенно

очевидно, что выражение «Барская конфедерация» пришлось сохранить

неизменным: это — историческая реалия. В широком плане

проблема не только перевода, но и заимствования западноевропейской

политической лексики в русский язык уже в начале XIX в. была

поставлена M. М. Сперанским. В своих заметках, остающихся до

настоящего времени неопубликованными и написанных, очевидно,

под влиянием чтения «Записки о древней и новой России в ее

политическом и гражданском отношении» Карамзина, он указывал на

необходимость создания юридической терминологии в России,

которая основывалась бы на «коренном значении» слов, понятных

жителям России, не владеющим иностранными языками. Как

отмечает M. М. Сперанский, те иностранные термины, которые вошли

в обиход русского языка в XVIII и в начале XIX в. и имели в нем те

же знагения, гто и в европейских языках, следует оставлять без

перевода. Что же касается юридических и политических терминов,

употребляемых в иностранных языках, но не получивших широкого

распространения в России, то он предлагал подыскивать им

эквивалент, используя слова со славянскими корнями. Эти

соображения M. М. Сперанского были учтены авторами переводов,

помещенных в настоящем издании. Конечно, существуют и юридические

термины, использованные в языке Руссо не в том значении, в кото-

8

Предисловие

ром они употреблялись в XVII или XVIII вв. Например, упомянутое

выражение «pacte social» нельзя, не затемняя и не искажая смысла

текста Руссо, передавать термином «общественный пакт», как это,

в частности, сделали В. С. Алексеев-Попов и А. Д. Хаютин. Руссо

имел в виду необходимость предварительного согласия, которое

должно быть достигнуто между людьми, прежде чем они примут

решение заключить общественное соглашение (или общественный

договор — «contrat social») и решат создать на его основе

институты права и государства. До тех пор пока это согласие остается

незыблемым, существует и договор. Более детально ознакомиться с

переводом политической терминологии Руссо на русский язык можно

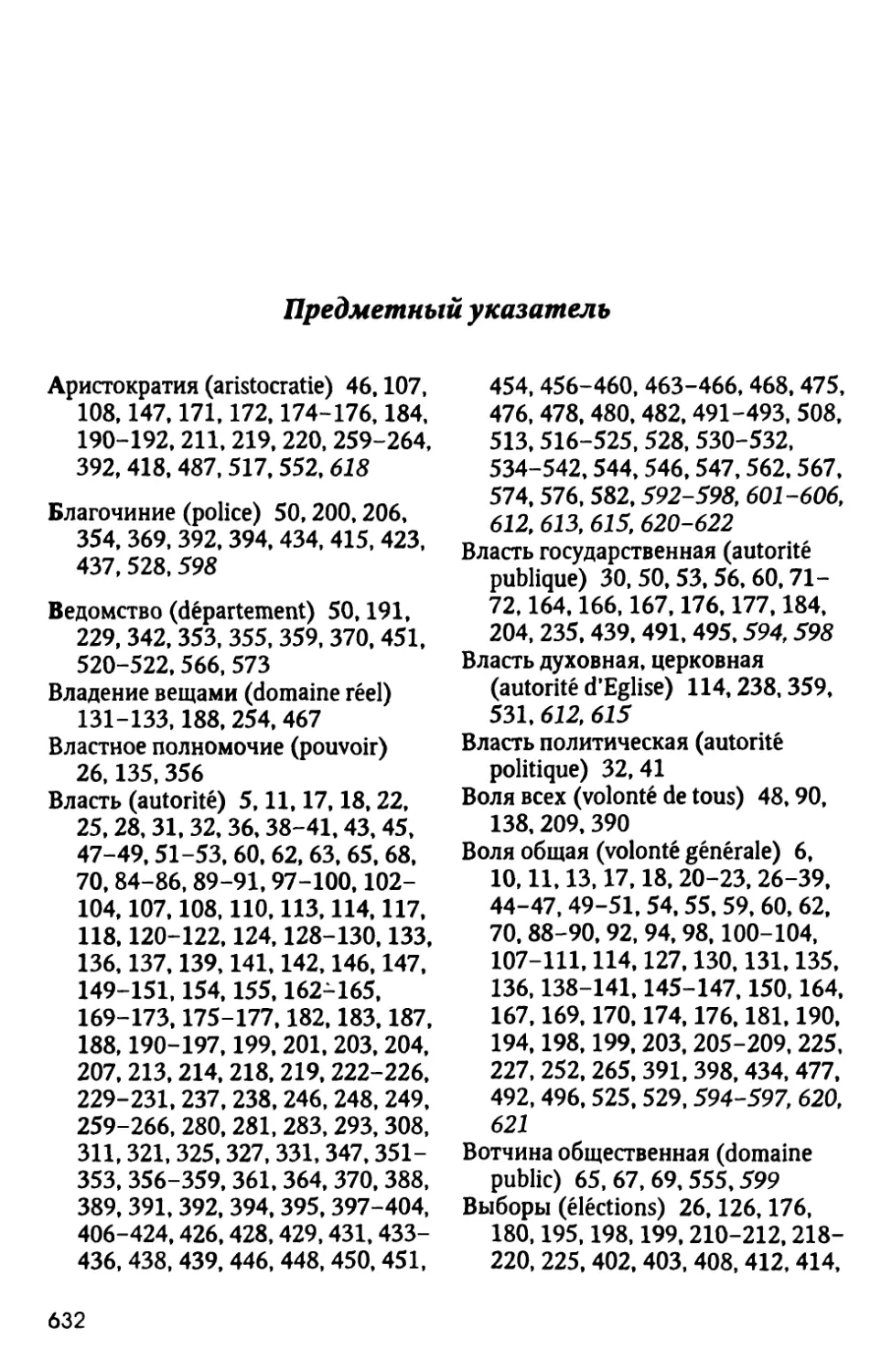

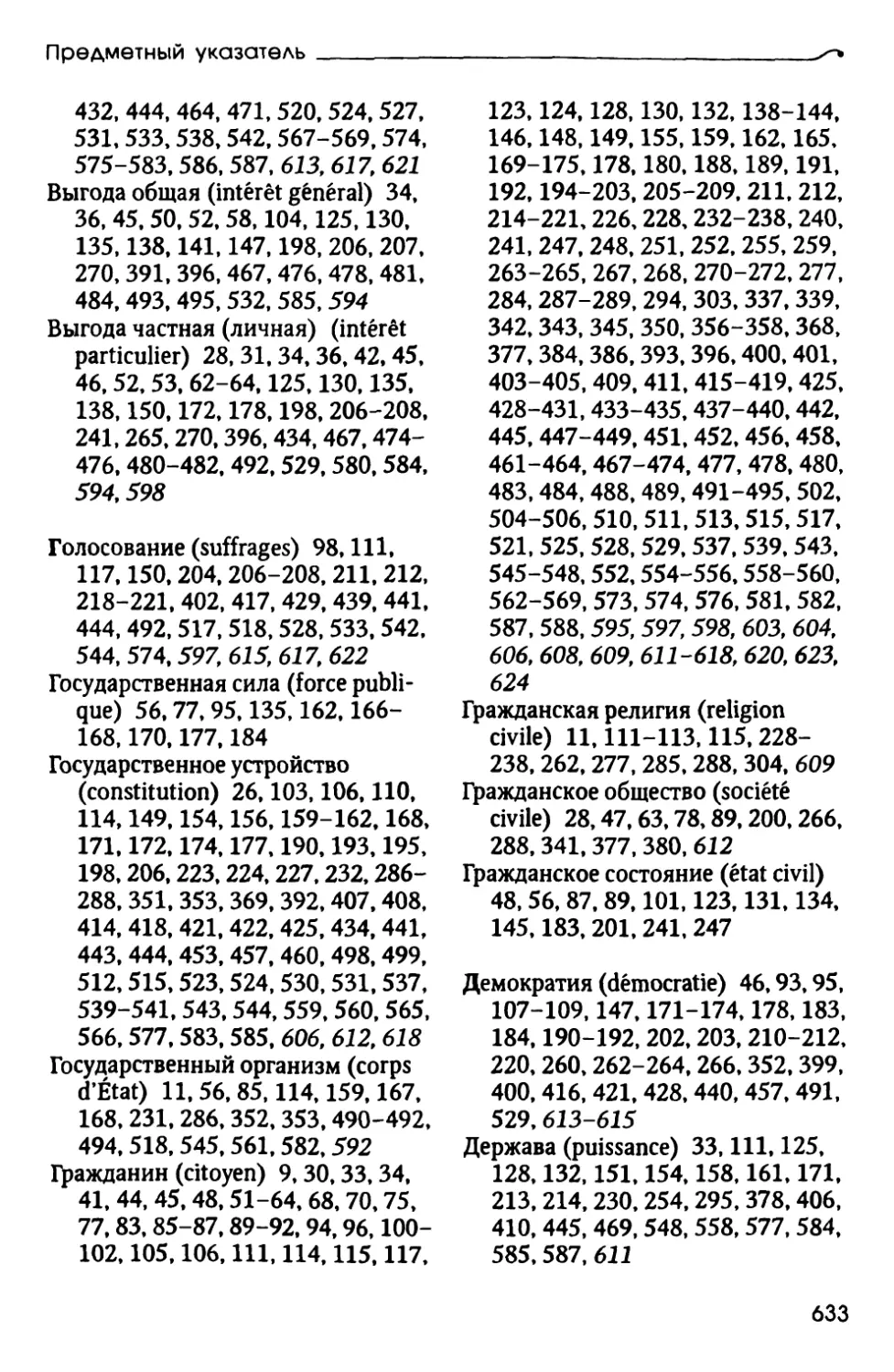

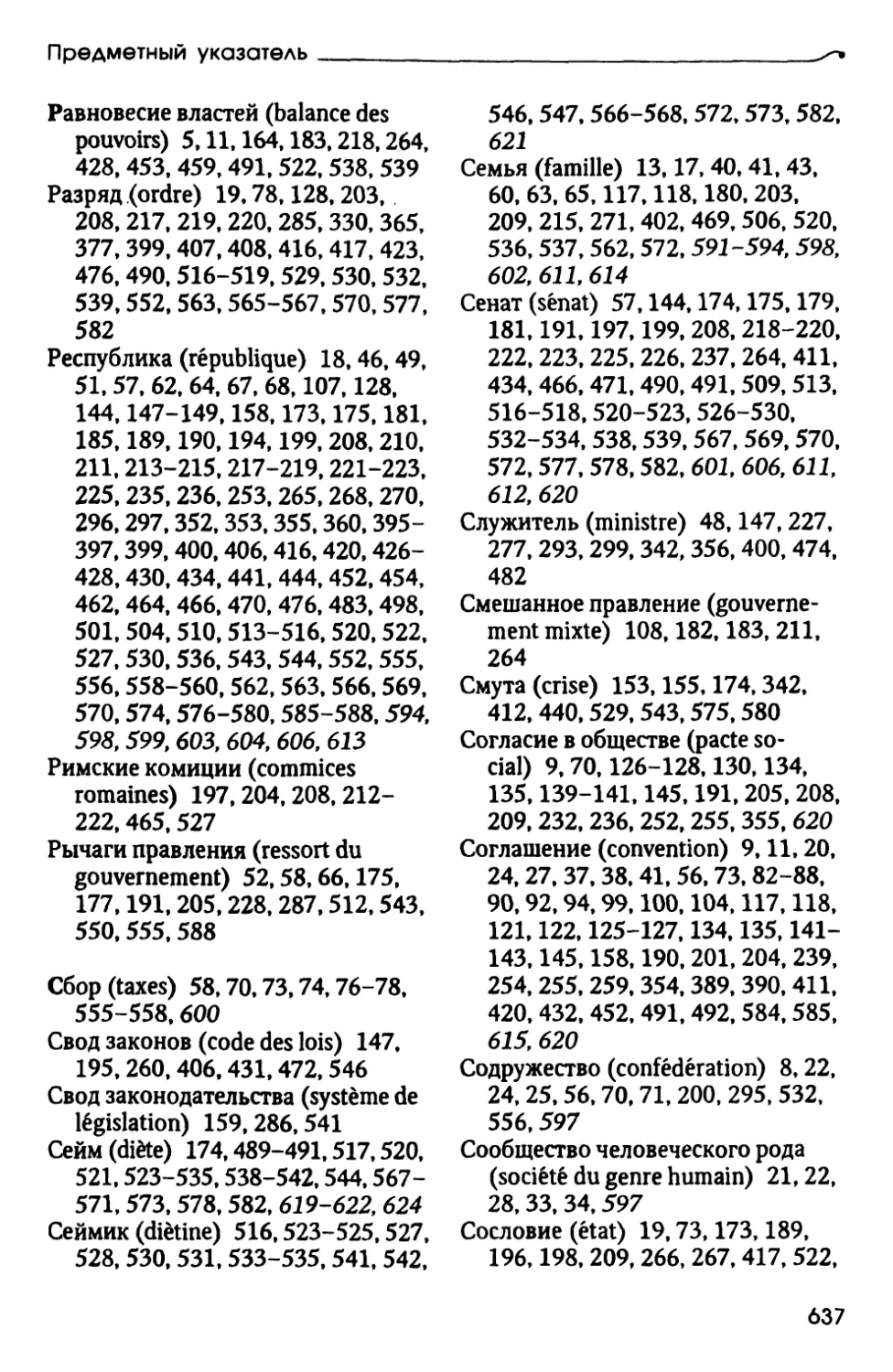

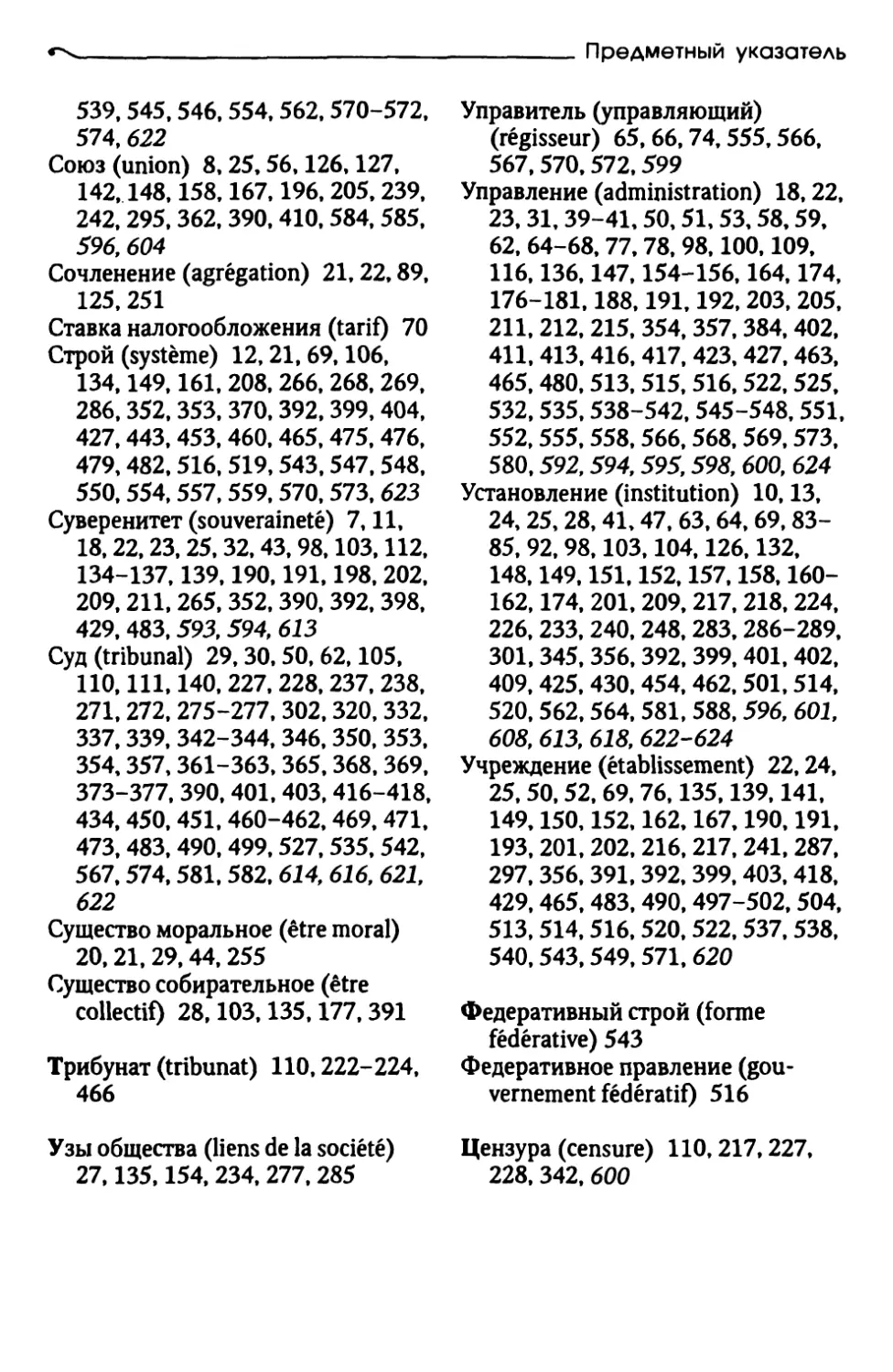

по предметному указателю, помещенному в настоящем издании.

Обратим внимание и на еще одну важную вещь. Важнейший

признак политической культуры любой страны — это возможность ее

совершенствования как в институциональном плане, так и в плане

усвоения новейших политических концепций, появившихся в XX в.

Она в полной мере зависит от уровня знакомства и точного

понимания классического наследия политического рационализма XVII

и XVIII вв. Прежде всего потому, что эти новейшие концепции

создавались благодаря новому прочтению текстов классиков

политической мысли эпохи Нового времени. Диалог Карла Шмитта с

Томасом Гоббсом — тому пример, и он далеко не единственный. Роль,

которую сыграла политическая мысль Руссо в развитии учений

о праве и государстве в XX в., трудно переоценить. С ним спорили

такие разные мыслители, как Бертран Рассел и Жак Маритен. Наше

понимание современной политической философии во многом

зависит от общей характеристики политических идей гражданина

Женевы.

В настоящем издании читатель не найдет вступительной статьи,

содержащей общую характеристику политических идей Руссо.

Тому есть множество причин. Во-первых, в последние годы

зарубежное руссоведение переживает период обновления как тематики, так

и методологии исследований. Именно благодаря тому, что

политический дискурс Руссо ныне рассматривается как процесс

конструирования (выражение Брюно Бернарди) базовых понятий его

политической теории. Если коротко сформулировать то, в чем состоит

отличие восприятия политических идей Руссо в 50—80-х гг.

прошлого столетия от современного взгляда, то можно сказать так:

политический мечтатель, склонный к авторитаризму и даже тоталита-

9

«-^

Предисловие

ризму, уступает место глубокому, последовательному мыслителю,

знатоку текстов выдающихся политических мыслителей эпохи

Нового времени, главной целью которого стало создание теории

публичного права, основанной на анализе правовых и

институциональных гарантий свободы индивида. Этот сложный процесс

обновления руссоведения на современном этапе, постановка новых

исследовательских задач, детальное изучение терминологии

политических сочинений Руссо позволяет говорить о том, что современные

интерпретаторы его творчества вышли (обращаясь к отдельным

сюжетам: «свобода», «общая воля», «договор» и т. д.) на новый

уровень понимания политического учения Руссо в целом. Но, как

представляется, время для обобщений не пришло, во всяком случае,

до тех пор, пока еще недостаточно изучены политические проекты

мыслителя, его размышления о политике в художественных

произведениях. Поэтому написать вступительную статью (не говоря уже

о книге!), содержащую общую характеристику политических идей

Руссо, — рискованная затея. Тот факт, что в последние годы

важнейшие концепции мыслителя стали предметом обсуждения на

круглых столах, на коллоквиумах, материалы которых являются,

по сути, коллективными монографиями, подтверждает

высказанное соображение.

Авторы переводов и комментариев, помещенных в настоящем

томе, даже если бы они и осмелились взять на себя такой труд,

конечно, должны были бы предложить читателям некое, если можно

так быразиться, «промежуточное» решение важнейших вопросов,

которые ставят перед собой исследователи политических идей

Руссо на современном этапе. Однако формату настоящего издания,

поскольку оно является лишь собранием политических сочинений

Руссо, в большей мере соответствует исследовательский

комментарий в статьях, посвященных отдельным произведениям мыслителя.

Какими соображениями руководствовались исследователи,

подготовившие настоящий том, отбирая для перевода сочинения

Руссо? Автор «Общественного договора» унаследовал идеи «школы

естественного права», но, в отличие от них, отказался от написания

обобщающего труда по вопросам политики. Он сам признавался

в «Исповеди» (в начале 9-й книги), что уничтожил черновые

фрагменты такого труда под названием «Политические установления»,

поскольку это предприятие, по его словам, оказалось выше его сил.

Теоретическая часть этого незаконченного трактата была опубли-

10

Предисловие

кована Руссо под заголовком «Об общественном договоре, или

Начала политического права». В дальнейшем Руссо предложил ad hoc

проекты реформ институтов некоторых государств, в частности,

Женевы, Польши, Корсики, в которых были реализованы идеи,

содержащиеся в «Общественном договоре». Поэтому-то не следует

воспринимать его творчество как стремление создать некую «систему».

Но оно непротиворечиво в том смысле, что отмечено стремлением

провести анализ важнейших вопросов, поставленных на повестку

дня реалиями общественной жизни различных государств, с учетом

«начал политического права».

Произведения Руссо, переводы которых включены в настоящий

том, расположены в нем в хронологическом порядке, и, как

представляется, эта последовательность отражает в целом развитие его

политической мысли. «Рассуждение о политической экономии»

является произведением, в котором, за исключением анализа роли

религии в государстве, содержатся практически все «начала

политического права», получившие в дальнейшем теоретическое

обоснование в трактате «Об общественном договоре»: «общая воля»,

«правительство», «суверенитет», система налогообложения. В главном

политическом сочинении мыслителя эти идеи развиваются:

уточняется форма общественного соглашения — это договор «каждого

со всеми и всех с каждым», обосновывается концепция

«гражданской религии», вводится математическая модель организации

правительства. Проблематика, связанная с «гражданской религией»,

развивается в первой части «Писем с Горы» с учетом политической

ситуации, сложившейся на родине Руссо в середине 60-х гг. XVIII в.

Любопытно, что в «Письмах»рассматривается концепция

разделения и «равновесия» властей как равновесия «организмов

государства», контуры которой были намечены в трактате «Об

общественном договоре». В «Соображениях об образе правления в Польше»

Руссо развивает эту концепцию более последовательно, на

конкретном примере. Проект преобразований Польского государства

является, бесспорно, одной из вершин его творчества. Перед нами

единственный политический проект, который мыслитель сумел

завершить, поскольку, к примеру, проект институциональных

преобразований на Корсике представляет собой лишь черновые

наброски. Дело в том, что, став свидетелем подавления повстанческого

движения на острове под руководством Паскаля Паоли, по заказу

которого он и взялся писать это произведение, мыслитель понял,

11

*\

Предисловие

что это произведение не будет востребовано. Что касается плана

реформ в Женеве, основные идеи которого содержатся, в

частности, в VIII письме «Писем с Горы», то он наметил лишь основные

направления его реализации, поскольку сам жанр этого

произведения — полемика с женевской олигархией и защита «родины и моей

чести» — не позволил ему в полной мере изложить свои мысли.

Однако Руссо не скрывал того факта, что, как принято ныне говорить,

эмпирической базой для теоретических обобщений в трактате «Об

общественном договоре» послужил именно общественный строй

Женевы. Поэтому прочтение этого трактата сквозь призму

размышлений, содержащихся в «Письмах с Горы», дает возможность

глубже понять нередко лапидарные и абстрактные формулировки,

использованные в его главном теоретическом сочинении.

Надо надеяться, что предлагаемая публикация позволит

заинтересованному читателю, которому недоступны произведения

великого мыслителя на языке оригинала, увидеть новые грани его

творчества. В нашей стране, в особенности в последние два десятилетия,

произведения Руссо нередко читали сквозь призму интерпретаций,

содержащихся в неолиберальных писаниях Бертрана Рассела и его

единомышленников, возлагавших на мыслителя, которого

преследовал Парижский парламент во Франции и олигархия в Женеве,

ответственность за эксцессы тоталитаризма в XX в. В последние

годы отечественные исследователи, сделавшие для изучения Руссо

«немного и, кажется, совсем ничего», вдруг вспомнили о «вкладе

в науку» и встали грудью на защиту публикаций академиков

В. П. Волгина и А. М. Деборина, а также некоторых исследователей

их поколения. Ничем, кроме недоразумения, подобные

рассуждения, которые уводят нашу науку назад, в прошлое, оставляют ее

на обочине мировой науки, назвать нельзя. Исследования

советских историков и философов, в основном опубликованные в 60-е

и 70-е гг. XX в., бесспорно, являются вехой в развитии

отечественной науки. Вопрос заключается лишь в том, как мы к ним относимся.

Их основной недостаток (помимо требования соблюдать

«идеологическую корректность») — весьма низкая руссоведческая

культура. В частности, авторы поколения В. П. Волгина и А. М. Деборина

пользовались изданиями сочинений Руссо, опубликованными

в XIX в., совершенно не соответствующими уровню

текстологических исследований, который был достигнут в зарубежной науке

уже в 40-е гг. XX в. Они, если можно так выразиться, «прошли ми-

12

Предисловие

мо» исследований зарубежных авторов, вышедших в свет после...

Первой мировой войны! Нечего и говорить, что упомянутая ранее

работа Робера Дератэ, а также исследования Жана Старобэнски,

Поля Траара, Даниэля Морнэ, Жана Гено и других авторов

остались вне поля их зрения. Остается только сожалеть, что вплоть до

настоящего времени публикации отечественных авторов,

датированные 50-ми, 60-ми и 70-ми годами XX в., по-прежнему

рекомендуются студентам гуманитарных факультетов в качестве пособий

для подготовки к семинарским занятиям, а переводы Руссо перепе-

чатываются без сверки с оригиналом и в таком виде попадают на

книжный рынок.

Комментарии к произведениям Руссо, опубликованным в

настоящем томе, разъясняют исторические или идейные реалии времени.

Предлагаемое издание выходит после трехсотлетия со дня

рождения Жан-Жака Руссо и является данью уважения к первоклассному

политическому мыслителю, философу и педагогу, творчество

которого с момента выхода в свет его произведений во Франции стало

неотъемлемой частью отечественной культуры. Продолжить

традиции интерпретации его идей в России, опираясь на достижения

мировой науки, призвана публикация сочинений мыслителя,

включенных в издание, находящееся в руках читателя.

В заключение хотелось бы представить нашего коллегу,

профессора Брюно Бернарди. Он родился в семье крупнейшего

специалиста по византийской патристике и византийской религиозной

философии (в частности, Григория Богослова), заслуженного профессора

Сорбонны Жана Бернарди, закончил Высшую нормальную школу

в Париже, получив предварительно образование в классической

гимназии. Его творчество — одно из самых заметных явлений в

мировом руссоведении за последние два десятилетия. Он впервые

опубликовал многие рукописи Руссо, в частности, «Химические

установления», вторую часть трактата «Об общественном

договоре» и сочинения мыслителя, посвященные международному праву.

Его перу принадлежит фундаментальное исследование концепции

«общей воли» (докторская диссертация) под названием «Фабрика

концепций». Кроме того, он опубликовал ряд книг: «Что такое

политическое решение?» (книга посвящена анализу идей Руссо и критике

«децизионизма» Карла Шмитта), обобщающую работу,

посвященную договорным концепциям происхождения государства и права

в Новое время под названием «Принцип обязанности» (хабилита-

13

r\.

Предисловие

ционная диссертация). Организованная им, как принято ныне

говорить, на «неформальной основе» «Группа Жан-Жака Руссо» (Groupe

Jean-Jacques Rousseau) за последние годы выпустила в свет серию

пространных комментариев к основным произведениям мыслителя,

в частности, к «Рассуждению о политической экономии», к

«Письмам с Горы», а также к «Прогулкам одинокого мечтателя», в

которых не только подводится итог многолетних исследований этих

произведений в мировой науке, но и предлагаются новые

интерпретации текстов, ставших классикой. Сегодня эти комментарии,

учтенные при подготовке предлагаемого издания, являются

важнейшим инструментарием в руках исследователя творчества Руссо.

Светлой памяти Ирины Владимировны Лукьянец, человека,

педагога и ученого, посвящается это издание.

В настоящем издании приняты следующие сокращения:

ОС — Œuvres complètes de J.-J. Rousseau. Paris: Gallimard, 1959—

1995 (in 5 vol.).

CC - Correspondance complète de J.-J. Rousseau établie et annotée

par Ralph A. Leigh. Genève: Institut et Musée de Voltaire,

1963-1999 (in 55 vol.).

К A. Исаев, С. В. Занин

РАССУЖДЕНИЕ

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Брюно Бернарди

СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ВОЛИ

В статье «Политическая экономия» Руссо впервые использует

именно выражение «общая воля». Это обстоятельство порождает

три вопроса: 1) какой необходимости отвечает введение этого

понятия и каким образом оно включается в общую организацию

текста? 2) Как Руссо образовал его, с помощью какого хода мысли?

3) Какое в точности содержание он в него вкладывает и какое

теоретическое положение он в него вводит?

В настоящем исследовании нужно руководствоваться одной

методологической предосторожностью: изучение образования

понятия «общей воли» не должно подчиняться принципу законной

целесообразности, а его определение не должно быть исследовано по

мерке «Общественного договора». Ни с точки зрения наличия

этого понятия в статье, ни с точки зрения того, что это понятие пока

там отсутствует. Только при соблюдении этого условия можно

прочитать статью «Политическая экономия» саму по себе и позволить

себе необходимое сопоставление с более поздним произведением.

Вынужденное изобретение

Преамбула к статье «Политическая экономия» построена в двух

временных разрезах, отчетливо заметных. Ее первая часть

является, так сказать, негативной: в ней показано, что, поскольку семья не

является ни источником, ни образцом для политических обществ,

то отцовская власть не дает возможности помыслить власть

государства. Экономия домашнего хозяйства и экономия политическая

имеют разные основания. Вторая часть, которую мы собираемся

исследовать в настоящей статье, стремится, напротив,

положительно продемонстрировать, что «общая воля» есть «первое основание

общественной экономии».

17

Брюно Бернарди

Аргументация первой части может удивить. Поскольку речь идет

об экономии, то можно было бы ожидать, что будут сравниваться

управление семейным имуществом и управление общественным

имуществом; однако ничего подобного в ней нет. Руссо

противопоставляет отеческую власть власти правительства. Эта уловка с его

стороны становится ясной, если мы обратим внимание на то, что

необходимость этой части, содержащей отрицание, обусловлена лишь

вторым временным разрезом, и она присутствует лишь ради того,

чтобы помочь ввести понятие «общей воли». Однако для того, чтобы

ввести понятие «общей воли», ему следовало установить источник

и выяснить природу власти. Преамбула к статье «Политическая

экономия» посвящена проблематике власти, и это образует единство

текста.

Почему же текст, предметом которого является экономия,

рассматривает теорию власти? Чтобы это понять, следует исходить из

определений, данных самим Руссо: политическая экономия есть то,

что касается общественного управления, а это полномочие

принадлежит правительству. Все выглядит так, как если бы Руссо с самого

начала посчитал допустимым расширение понятия экономии до

понятия управления (управления людьми, которое занимает две

первые части статьи, и управления имуществом, которому он посвятил

третью часть) и сведение понятия «правительства» к понятию

«управления». Однако, хотя эти определения терминов номинально

и сообразуются с традицией \ но они полностью опрокидываются

новым различием, проводимым между понятием «суверенитет»

и понятием «правительство». Когда правительство не является

сувереном, то полномочия, ему принадлежащие, не ясны, если при этом

не подвергнута пересмотру сама концепция власти: тогда пришлось

бы различать власть суверенную, которая распространяется на

политический организм в целом, и власть правительства,

распространяющуюся на частных лиц2. Использование понятия «общая воля»

позволит ему вскоре осознать различие природы этих двух видов

власти и отношение подчинения второй первой.

1 От знаменитого incipit Бодена («Республика есть непосредственное управление

многочисленными семейными хозяйствами») до соответствующих ссылок на

статьи «Администрация» и «Правительство» в Энциклопедии, множество текстов это

подтверждают.

2 Первая редакция различала высшую власть и власть государственную.

18

Создание общей воли

Два отрывка из черновика статьи разъясняют это отношение.

Первый называет три предмета политической экономии (которым

соответствуют три части статьи): «Если я захочу определить, в чем

состоит общественная Экономия, то я обнаружу, что ее назначение

сводится к трем основным вещам: применять законы,

поддерживать гражданскую свободу и заботиться о нуждах государства.

Однако, чтобы проследить связь между этими тремя предметами,

следует мысленно дойти до начала, которое их объединяет». В другом

месте Руссо замечает: «Все основные обязанности правительства

заключаются в небольшом количестве основных пунктов: 1.

Заставлять соблюдать законы. 2. Защищать свободу, 3. Поддерживать

нравы. 4. Заботиться о собственных потребностях. Но какими бы

важными ни казались эти предписания, они оказываются

сведенными к бессмысленным и бесплодным правилам, неосуществимым

в жизни, если их не подкрепит действенное и возвышенное начало,

которое должно их направлять к этой цели. Именно это я и

постараюсь сделать понятным читателю».

Именно с этой целью Руссо прибегает к «общему и не очень

точному сравнению»: «Политический организм в качестве личности

можно рассматривать как живое тело, состоящее из отдельных

частей и похожее на тело человека...». Споры, вызванные этим

сравнением, не важно, касаются ли они отношений с Гоббсом или

пресловутых органицизмов или механизмов у Руссо, не страдают ли тем,

что приняли неверное направление? Анатомия политического

организма откровенно «сляпана» (следы этого сохранил черновик

статьи): если черновик содержит намек на введение к

«Левиафану», то текст не пытается никоим образом его сохранить. Не только

сравнение теряет свою ценность, но и сам предмет сравнения

становится неуместным. Там, где Обинье («Размышление над псалмом

133») старается осмыслить разделение общественного организма

на разряды и сословия, там, где Гоббс в «Левиафане» делает

предметом рассмотрения «мощь и защиту», Руссо старается осмыслить

условия существования индивидуальной и общественной

«субстанции». Здесь проводится сравнение не столько со структурой

организма, сколько с его основной функцией — обеспечить жизнь3.

Он здесь занят не тем, чтобы выявить в деталях устройство полити-

3 Мы увидим, в частности, неожиданный смысл, который приобретает сравнение

общественных финансов с кровью, в третьей части статьи.

19

*\

Брюно Бернарди

ческого организма, придумывая ему составные части, наподобие

«членов» или «органов», но тем, что указывает на его связующее

начало4 — которого точно нет ни в одной из частей. Этот принцип

и есть «общая воля». Таким образом, этот текст ориентирован на

мало комментируемый отрывок, который, однако, образует опору

понятия «общей воли».

Жизнь человека и организма — это «Я», общее со всем целым,

взаимная восприимчивость и внутреннее соответствие всех его

частей. И как только эта связь перестает существовать и внешнее

единство исчезает, разве сообщающиеся части не принадлежат

друг другу лишь в виде частей смежных? В этом случае человек

мертв, а Государство распалось. Политическое тело,

следовательно, также является неким моральным существом, обладающим

и своей волей...5

Чтобы правильно понять ход мысли Руссо, следует начать с

конца: какова логическая связь, оправдывающая это «следовательно»,

употребляемое им, и указывающая на различие между «живым

существом» и «существом моральным»? Тот факт, что «общая воля»

является «Я», общим с целым, взаимной чувствительностью»,

которая необходимо составляет «внутреннее соответствие всех

частей». Именно потому, что он является «существом моральным»,

политический организм находит в принципе морали возмещение

всему тому, что «организм здоровый, живой» обретает в своем

живом единстве.

Уточняя способ выражения размышлений Руссо, не льем ли мы

воду на мельницу «органического» прочтения и при этом его спи-

ритуализируем? Вовсе нет. Прилагательное «моральный» не должно

вводить в заблуждение: здесь оно означает (как выражения

«моральный и политический организм» и «моральное лицо» в

«Общественном договоре») существо, чье бытие основано на соглашении

и, следовательно, является условным. Еще более проясняет дело

сопоставление с Женевской рукописью (первым вариантом

«Общественного договора»), которая прямо перекликается с нашим текс-

4 «Начало, которое их объединяет»; «высшее и действенное начало, которое

должно их вдохновить».

5 Черновой вариант более отчетлив: «Народ в целом не только органическое или

живое тело, он еще и моральное существо...»

20

Создание общей воли

том. В гипотетическом плане Руссо, критикуя Дидро и его статью

«Естественное право», описывает то, чем оказалось бы

«сообщество человеческого рода», если бы оно существовало; он дает тем

самым определение настоящей ассоциации:

Если бы сообщество человеческого рода существовало еще

в каком-нибудь месте, кроме как в философских воззрениях, оно

было бы, как я уже имел случай сказать, моральным существом,

обладающим присущими ему качествами, отличными от качеств

особенных существ, которые его составляют, почти что как

химические соединения, обладающие свойствами, не зависимыми

ни от каких примесей, входящих в их состав: в этом случае

существовал бы всеобщий язык, которому бы природа научила всех

людей и который стал бы первичным инструментом их

взаимного общения; существовал бы некий sensorium commune — общий

строй чувств, служащий для сообщения между всеми частями;

благо и зло для общества не стало бы только суммой блага и зла

частных лиц, как при простом их сочленений, но заключалось

бы в той связи, которая их объединяет; и то и другое стало бы

большим, чем эта сумма, и не столько высшее счастье общества

было бы основано на счастье частных лиц, сколько это высшее

счастье стало бы источником последнего6.

Давайте же бегло проведем сравнение этих двух текстов:

существо моральное = существо моральное; взаимная

чувствительность = sensorium commune; внутреннее соответствие между всеми

частями = соответствие всех частей; общение = взаимная общение;

сообщающиеся части станут друг другом лишь через смежное

положение = простое скопление; внешнее единство = связь, которая их

объединяет... даже термин «распадение» (состояние распада)

значим в этом ряду. Не подлежит сомнению, что второй текст является

развитием первого и его объяснением.

Отсюда вытекают три следствия: 1) в момент, когда Руссо

формулировал принцип «общей воли», его мысль определилась, «общее

сравнение» отпадает, как ненужная оболочка, и, выходя за пределы

колебаний между органицизмом и механицизмом, заимствует в

химии парадигму дискурса; 2) этот текст статьи «Политическая

экономия» есть первое звено цепи, срединной частью которой — мы

ОС. Т. III. Р. 284.

21

*\

Брюно Бернарди

только что это увидели — является глава II Женевской рукописи,

касающейся сообщества человеческого рода, и конечным — глава V

книги I «Общественного договора»; 3) противопоставление модели

«простого сочленения» модели «смешивания/ассоциирования»

указывает на то, что «общая воля» занимает положение

центрального звена, потому что она образует «сущностное», или «тесное»,

соединение политического тела.

Первые трудности, которые мы обнаружили, могут стать

зачином для ответа на этот вопрос. У Руссо вопрос о политической

экономии возникает в тот момент, когда (как это подтверждают

последние страницы «Рассуждения о неравенстве») он вырабатывает

свою теорию политигеского права. В его глазах политическая

экономия относится к теории управления политическим организмом, ее

необходимое дополнение — теория образования политического

организма — станет предметом «Общественного договора». Однако

вторая необходимо предшествует первой. Поскольку логический

порядок развития принципов вступает, таким образом, в конфликт

с порядком их изложения, Руссо вынужден дать обоснование

первой теории. Для начала, уступая желанию замкнуть круг, он

проводит различие между суверенитетом и правительством; однако он

тотчас же вынужден указать на его основание: «общую волю».

Только она может позволить понять, что дает правительству власть над

частными лицами, только она одна может определить природу

и пределы этой власти. «Восходя к истокам политического права, мы

обнаружим, что прежде возникновения правителей имели место

законы. Для учреждения содружества было бы необходимо, чтобы

существовал по крайней мере один закон <...>. Если законы

существуют прежде правительства, то они не зависят от него.

Правительство само зависит от законов, потому что именно из них

проистекает его власть. Правительство — не столько автор или хозяин,

сколько всего лишь хранитель и уполномоченное лицо, а то и

просто их толкователь»7. Без теории образования политического

организма не существует возможной теории управления; «общая воля»

есть название возможного решения.

Такое прочтение организации текста и логики его композиции

совпадает со свидетельством черновиков, которыми мы располагаем:

7 Фигурирует в черновике (R. 16, f°75v°); этот пассаж был изъят из

окончательной редакции.

22

Создание общей воли

-х^>

Руссо одним жестом, a его след остался в рукописи из Нефшателя,

определяет рамки своей статьи: «собираясь рассуждать о

правительстве, а не о суверенитете»8. Именно об управлении политиге-

ским организмом он и будет говорить. Он пишет набросок частей II

и III, описывающих управление людьми, а затем вещами.

Постепенно ему становится ясно, что его конструкция покоится на неявном

основании — «общей воле». Возвращаясь к уже написанным

страницам, он вводит там ссылки на «общую волю» в согласии с уже

написанным. Последние листки его черновика (f°75 à 73)9 являются

началом объяснения его концепции. Преамбула и первая часть

окончательной редакции представляют собой развитие всего этого.

Написание статьи «Экономия» для V тома Энциклопедии

поставило Руссо перед необходимостью предвосхитить развитие своей

собственной мысли. Весь его текст, таким образом, содержит

изобретение: оно является прыжком мысли вперед, но обладает

шаткостью концептуальной основы.

Мы только что увидели, почему в процессе редактирования

своей статьи Руссо оказался перед своего рода необходимостью

обоснования понятия «общей воли» и каким образом эта редакция

этой необходимости отвечает. Но, кажется, это понятие

обнаруживает себя подобно deus ex machina. Как же Руссо образовал это

понятие? Ответ на этот вопрос предполагает сначала обращение к тексту

«Рассуждения о неравенстве», а затем исследование роли, которую

сыграла статья Дидро «Естественное право».

«Общая воля» прежде «общей воли»

Если понятие «общая воля» отсутствует в «Рассуждении о

неравенстве» и в его посвящении, то не является ли там сама эта

концепция уже действующей? Этот вопрос иногда кажется некорректно

поставленным, поскольку он вытекает из логики ретроспективы,

довольно спорной. Но мы присмотримся к самому процессу

образования мысли Руссо.

8 Наоборот, Женевская рукопись выражается ясно: «Здесь речь идет не об

управлении этим организмом, а о его устройстве».

9 Б. Бернарди здесь и в дальнейшем ссылается на рукопись «Рассуждения о

политической экономии», хранящуюся в Нефшательской городской библиотеке под

номером R 16 {Прим. переводгиков).

23

«\

Брюно Бернарди

Напомним логическую цепочку, представленную во втором

разделе (воспользуемся терминологией Виктора Гольдшмидта10)

второй части «Рассуждения». Мы остановились в гипотетическом

повествовании на стадии, когда «нарождающееся общество уступило

место самому ужасному состоянию войны». Жизнь всех

подвергается опасности, собственность богатых — еще в большей степени.

Богатые предлагают политическое установление, которое придаст

им «новые силы». Доказав, что учреждение обществ

предполагает сохранение состояния войны между ними, Руссо обращается

к частным обществам: «Вернемся к созданию их установлений».

Этот термин «установление» — всегда употребляемый Руссо для

связки между фактическим (происхождение) и тем, что относится

к началам (основаниям), — кажется, ведет к удвоению смысла его

рассуждений. Они продолжаются на двух уровнях. На уровне

повествования о событиях он обращается к фактическому неравенству

и рабству, приводящим к «крайнему неравенству». Но Руссо,

одновременно рассуждает и на уровне права, то есть «продолжая

исследовать факты с помощью права». Фактически, два этих уровня

переплетаются. Обсуждение теорий, указывающих, что у истоков

общества существовало право на завоевание, право сильнейшего,

отказ от свободы в пользу безопасности, отмечено этим

переплетением проблематики. Обе последовательные редакции

«Общественного договора», где Руссо решительно встает на точку зрения права,

снимают эту двусмысленность. Но нам важно выявить моменты,

где проблематика политического права, начиная с «Рассуждения

о неравенстве», становится независимой от факта.

1) «Сказать, что правителей избрали, прежде чем было создано

содружество лиц, и что исполнители законов существовали

прежде самих законов, это предположение, которое не должно всерьез

оспаривать». Собирая все воедино, это заявление заключает в себе

определение и разъяснение того, что такое общественное

соглашение, создание законов, образование правительства,

рассматриваемого в качестве выборного должностного лица. Случайно ли то, что

рукопись статьи «О политической экономии» содержит смысловое

развитие этого положения? «Восходя к истокам политического

права, мы обнаружим, что прежде возникновения правителей су-

10 Goldschmidt V. Anthropologie et politique. Principes de système de J.-J. Rousseau.

Paris: Vrin, 1974.

24

Создание общей воли

ществовали законы. Было необходимо, по крайней мере, чтобы имел

место один закон, учреждающий содружество. Нужен был второй

закон, чтобы установить образ правления. А эти два нуждались

в множестве промежуточных, из которых самым торжественным

и самым священным был тот закон, обязывающий соблюдать все

остальные. Если законы существуют прежде правительства, то они

не зависят от него. Правительство само зависит от законов, потому

что именно из них проистекает его власть. Правительство — не

столько автор или хозяин, сколько всего лишь хранитель законов

и уполномоченное лицо, а то и просто их толкователь». Это

концептуальное положение указывает на различие между

суверенитетом и правительством.

2) «Следовательно, является неоспоримым — и это основная

норма всякого политического права — что народы выбрали себе

правителей для того, чтобы те защищали их свободу, а не

превращали их в рабов». Помимо того, что здесь коренится собственно

руссоистская концепция суверенитета, это высказывание замечательно

тем, что содержит понятие «политического права», употребленное

впервые.

3) «Мне кажется несомненным, что не только правления никогда

не происходили от произвольной власти, которая свидетельствует

об их испорченности, является крайностью, в конце концов приводя

к тому, что в них воцаряется закон сильнейшего, средством против

которого эти правления поначалу были; но и даже если они таким

образом возникли, подобные полномочия власти, будучи по своей

природе незаконными, не могли послужить основанием для прав

общества и, следовательно, для неравенства, основанного на

установлении». Здесь очевидно заметное колебание от «возникновения»

к «основанию», от проблематики происхождения наших

«испорченных обществ» к определению начал легитимного общества. Здесь

мы находимся на почве нагал политигеского права.

Вслед за этим параграфом Руссо прибегает к фигуре умолчания.

«Не начиная сегодня исследования, которое еще только

необходимо провести, о природе основополагающего согласия в любом

правлении, я ограничиваюсь тем, что, следуя общему мнению,

рассматриваю учреждение политического организма как подлинный

договор между народом и избранными им правителями, договор,

по которому обе стороны взаимно обязываются соблюдать

предусмотренные в нем законы, создающие узы этого союза. И когда

25

*\

Брюно Бернарди

народ соединяет воедино все воли по поводу общественных

отношений, то все пункты, по которым «общая воля» высказалась,

становятся в равной мере основными законами, налагающими

обязательства на все части государства без исключения, а один из них

устанавливает порядок выборов и полномочия магистратов,

которым вверено следить за исполнением остальных законов. Эти

властные полномочия распространяются на все, что укрепляет

устройство государства, не допуская, однако, его изменения <...>. Со своей

стороны, магистрат обязывается пользоваться вверенными ему

властными полномочиями только согласно намерениям верителей,

сохраняя за каждым мирное пользование тем, что ему

принадлежит, и предпочитая в любом случае благо общее благу частному» п.

Я не буду вдаваться в анализ этого текста, воспользовавшись

основными идеями, предложенными прочтением Гольдшмидта: под

термином «договор» следует понимать поручение, а под временной

уступкой общему мнению — политическую теорию Руссо in statu

nascendi12. Можно, напротив, задаться вопросом о том, что

окажется крайней точкой в ретроспективной интерпретации,

предложенной этим автором13: формулировка «Рассуждения о неравенстве»

(«И когда народ соединяет воедино все воли по поводу

общественных отношений») якобы полностью соответствует понятию «общей

воли». Можно считать эту связь обоснованной, если подразумевать

под ней то, что Руссо указывает в этом фрагменте место, которое

будет занимать «общая воля». Но она пока еще не занимает этого

места. Руссо в этом отношении находится под влиянием Локка

и наследия теоретиков естественного права (такова цена игр с

«общераспространенным мнением»), еще не стоит на твердой почве

в сфере политического права. Впрочем, это причина, по которой,

начиная со следующего параграфа, он возвращается к первой

строке аргументации, прослеживая путем гипотезы генезис обществ,

основанных на подчинении и неравенстве. Чтобы началось

колебание мысли Руссо и сформировалось понятие «общей воли»,

необходима была точка опоры для приложения рычага. Дидро предложил

Руссо эту точку опоры как в положительном, так и в

отрицательном смысле. В статье «Естественное право», правильно поставив

11 Фрагменты «Рассуждения о неравенстве» переведены С. В. Заниным.

12 В состоянии зарождения {лат.).

13 Goldschmidt V. Op. cit. § 167. P. 685.

26

Создание общей воли

проблему, затрагивая вопрос о выгоде от общественного

соглашения, Дидро пришел к ложному решению: «общая воля

человеческого рода».

От долга в форме несогласия...

Когда Руссо прочитал статью «Естественное право»? В процессе

написания своей собственной статьи, точнее, после написания двух

последних основных частей, он ознакомился со статьей Дидро.

Тогда он и ввел в свое повествование понятие «общей воли». Анализ

черновика в точности подтверждает то, о чем свидетельствуют

явные отсылки, которые делает Руссо на статью Дидро в

окончательном тексте.

Начнем же со второй из этих отсылок. В статье «Естественное

право» можно прочитать (§ IX, 4): «Подчинение общей воле есть

узы всех обществ, не исключая тех, которые созданы во имя

преступления. Ах, добродетель столь прекрасна, что даже воры уважают

ее видимость в глубине своих пещер!». Статья «Политическая

экономия» содержит в конце предпоследнего параграфа преамбулы

следующее: «Именно таким образом (как мы заметили в статье

"Право") даже разбойники, которые являются врагами добродетели

в большом обществе, чтут ее видимость в своих пещерах». О том, что

это — скрытая цитата, известно давно. Но Р. Дератэ не указал на то,

что в f°75v° можно обнаружить изолированный текст этой

квазицитаты со всеми признаками примечания, сделанного по ходу

прочтения. Должно быть, в процессе написания своей статьи, после

написания двух первых ее частей, Руссо переписал отрывок Дидро.

Но более того. Если установлено, что заключительная фраза

параграфа, который вводит понятие «общей воли» («Посмотрите

в статье "Право" прямой источник этого великого и ясного

начала»), не присутствует в черновике, то внимательное прочтение

показывает, что ссылка на статью Дидро там уже есть. Следовательно,

Руссо явно, с самого «первого наброска» использует словосочетание

«общая воля». Он, впрочем, колебался немного, употребляя

термины «собирательная воля» и «воля общества», прежде чем выбрать

термин «общая воля»14.

14 Термин «воля общества» остается в статье «Экономия», конкурируя с

термином «общая воля». В «Общественном договоре» он появляется только один раз

(книга III, глава IV).

27

*\.

Брюно Бернарди

По ходу написания статьи «Политическая экономия» и чтения

статьи Дидро Руссо создал свое собственное понятие «общей воли»

и, исходя из него, задумал и написал преамбулу и первую часть

своей статьи. Однако, хотя вопрос и решен чисто номинально, он все

же остается открытым в концептуальном плане: чем обязана

«общая воля» Руссо концепции «общей воли» Дидро?

Этот отправной пункт у Дидро проблематичен: на чем основано

обязательство индивида, свободного от любых уз? Единственной

властью, уважения к которой от него можно требовать, является

власть его разума. Но вымышленный в теории «отчаянный резонер»

использован здесь для того, чтобы это доказать. Только

соображения личной выгоды неспособны породить в его сознании какое бы

то ни было представление об обязательстве. Если и существует путь,

чтобы выйти из этого тупика, так это тот, что индивид является

членом своего вида (или рода: Дидро использует оба этих слова, не

делая различий). «Общая воля» есть воля всего человеческого рода,

присутствующая в каждом из его членов (§ 8: «...общая воля в

каждом индивиде есть решение, принятое согласно незамутненному

рассудку, который размышляет, когда пристрастия молчат»)15, а

также во всех установлениях и нравах (даже испорченных)

человеческих обществ. Жак Пруст это блестяще показал: «Человек, которого

описывает Дидро, находится естественным образом в отношениях

с себе подобными; существует сообщество человеческого рода,

стоящее над гражданскими обществами. Собственный интерес статьи

"Естественное право" заключается в отождествлении этого

сообщества с коллективным существом, принадлежащим этому роду...

Человеческий индивид для этого организма все равно что молекула.

Разум становится, таким образом, средством, с помощью которого

"общая воля" рода вменяется совокупности частных существ, его

составляющих. Он обеспечивает внутреннюю связь и постоянство

существования организма. Присутствуя в элементах,

составляющих организм, он является в каждом индивидуальном сознании

голосом всего человеческого вида. Но это — не голос инстинкта или,

скорее, он не только голос инстинкта; наличие разума

решительным образом отличает человека от животного»16.

15 Б. Бернарди ссылается здесь и далее по тексту на параграфы в статье Дидро

«Естественное право» (Прим. переводгиков).

16 Proust J. Diderot et «l'Encyclopédie». Paris, 1964. P. 387. Пруст добавляет также:

«Кроме того, человеческий род играет у Дидро в точности ту самую роль, которую

28

Создание общей воли

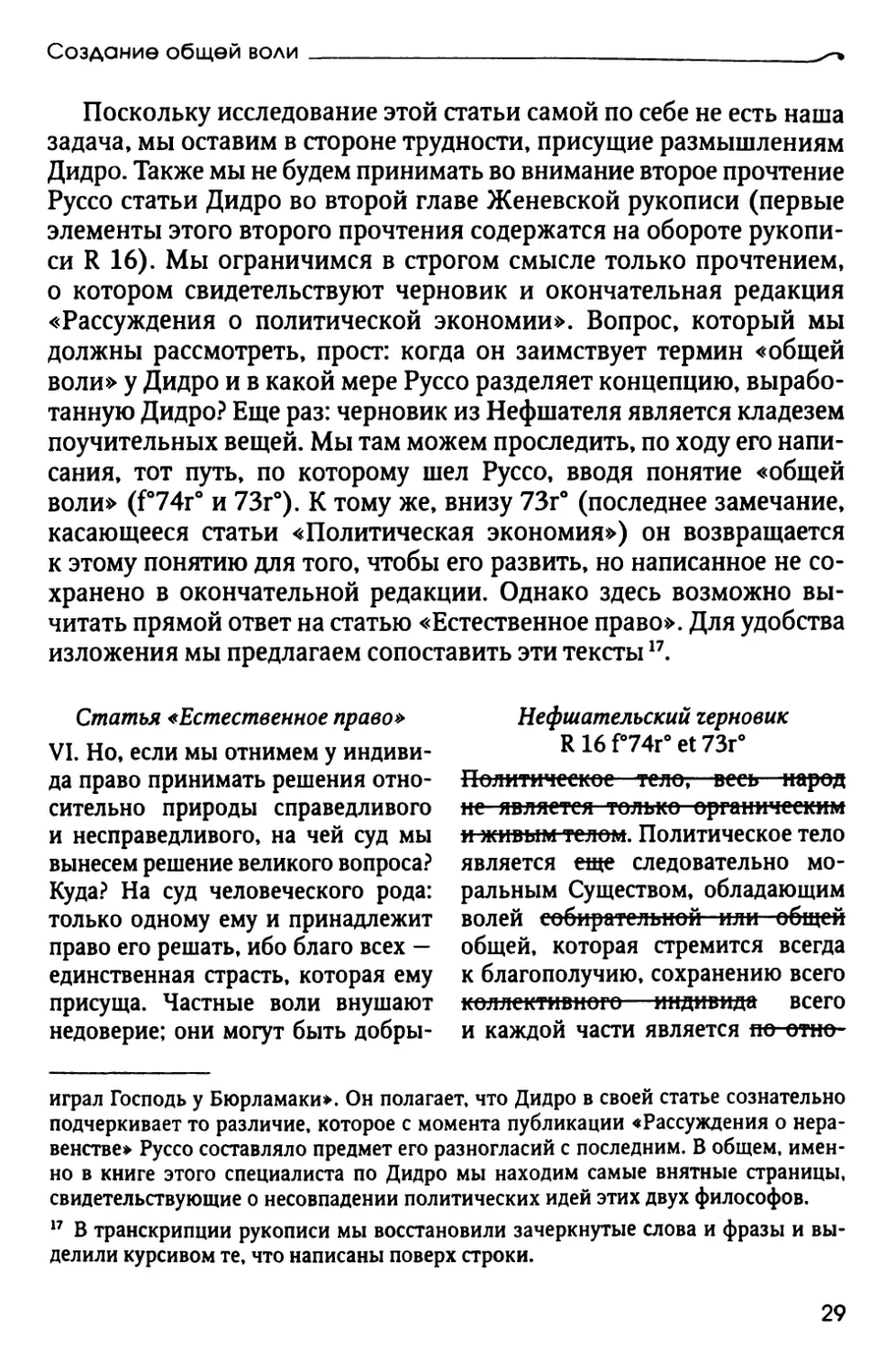

Поскольку исследование этой статьи самой по себе не есть наша

задача, мы оставим в стороне трудности, присущие размышлениям

Дидро. Также мы не будем принимать во внимание второе прочтение

Руссо статьи Дидро во второй главе Женевской рукописи (первые

элементы этого второго прочтения содержатся на обороте

рукописи R 16). Мы ограничимся в строгом смысле только прочтением,

о котором свидетельствуют черновик и окончательная редакция

«Рассуждения о политической экономии». Вопрос, который мы

должны рассмотреть, прост: когда он заимствует термин «общей

воли» у Дидро и в какой мере Руссо разделяет концепцию,

выработанную Дидро? Еще раз: черновик из Нефшателя является кладезем

поучительных вещей. Мы там можем проследить, по ходу его

написания, тот путь, по которому шел Руссо, вводя понятие «общей

воли» (f°74r° и 73г°). К тому же, внизу 73г° (последнее замечание,

касающееся статьи «Политическая экономия») он возвращается

к этому понятию для того, чтобы его развить, но написанное не

сохранено в окончательной редакции. Однако здесь возможно

вычитать прямой ответ на статью «Естественное право». Для удобства

изложения мы предлагаем сопоставить эти тексты17.

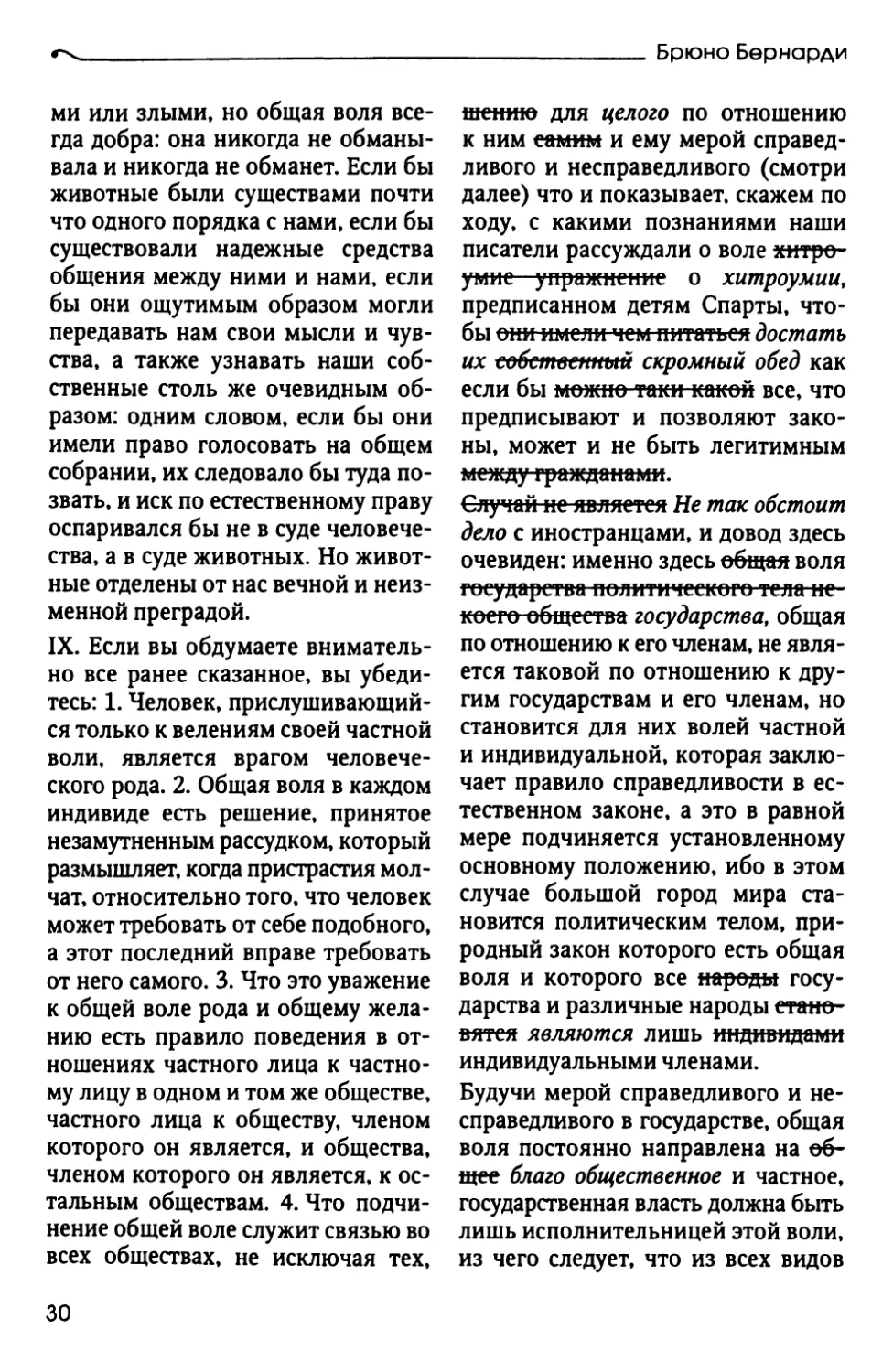

Статья «Естественное право» Нефшательский герновик

VI. Но, если мы отнимем у индиви- ^ 16 f°74r° et 73г°

да право принимать решения отно- Политическое—теле;—вееь—народ

сительно природы справедливого не является только органическим

и несправедливого, на чей суд мы и живым телом. Политическое тело

вынесем решение великого вопроса? является еще следовательно мо-

Куда? На суд человеческого рода: ральным Существом, обладающим

только одному ему и принадлежит волей собирательной или общей

право его решать, ибо благо всех — общей, которая стремится всегда

единственная страсть, которая ему к благополучию, сохранению всего

присуща. Частные воли внушают коллективного—индивида всего

недоверие; они могут быть добры- и каждой части является по отно-

играл Господь у Бюрламаки». Он полагает, что Дидро в своей статье сознательно

подчеркивает то различие, которое с момента публикации «Рассуждения о

неравенстве» Руссо составляло предмет его разногласий с последним. В общем,

именно в книге этого специалиста по Дидро мы находим самые внятные страницы,

свидетельствующие о несовпадении политических идей этих двух философов.

17 В транскрипции рукописи мы восстановили зачеркнутые слова и фразы и

выделили курсивом те, что написаны поверх строки.

29

r\

Брюно Бернарди

ми или злыми, но общая воля

всегда добра: она никогда не

обманывала и никогда не обманет. Если бы

животные были существами почти

что одного порядка с нами, если бы

существовали надежные средства

общения между ними и нами, если

бы они ощутимым образом могли

передавать нам свои мысли и

чувства, а также узнавать наши

собственные столь же очевидным

образом: одним словом, если бы они

имели право голосовать на общем

собрании, их следовало бы туда

позвать, и иск по естественному праву

оспаривался бы не в суде

человечества, а в суде животных. Но

животные отделены от нас вечной и

неизменной преградой.

IX. Если вы обдумаете

внимательно все ранее сказанное, вы

убедитесь: 1. Человек,

прислушивающийся только к велениям своей частной

воли, является врагом

человеческого рода. 2. Общая воля в каждом

индивиде есть решение, принятое

незамутненным рассудком, который

размышляет, когда пристрастия

молчат, относительно того, что человек

может требовать от себе подобного,

а этот последний вправе требовать

от него самого. 3. Что это уважение

к общей воле рода и общему

желанию есть правило поведения в

отношениях частного лица к

частному лицу в одном и том же обществе,

частного лица к обществу, членом

которого он является, и общества,

членом которого он является, к

остальным обществам. 4. Что

подчинение общей воле служит связью во

всех обществах, не исключая тех,

шению для целого по отношению

к ним е&мим и ему мерой

справедливого и несправедливого (смотри

далее) что и показывает, скажем по

ходу, с какими познаниями наши

писатели рассуждали о воле

хитроумие упражнение о хитроумии,

предписанном детям Спарты,

чтобы они имели чем питаться достать

их собственный скромный обед как

если бы можно таки какой все, что

предписывают и позволяют

законы, может и не быть легитимным

между гражданами.

Случай не является Не так обстоит

дело с иностранцами, и довод здесь

очевиден: именно здесь общая воля

государства политического тела не

коего общества государства, общая

по отношению к его членам, не

является таковой по отношению к

другим государствам и его членам, но

становится для них волей частной

и индивидуальной, которая

заключает правило справедливости в

естественном законе, а это в равной

мере подчиняется установленному

основному положению, ибо в этом

случае большой город мира

становится политическим телом,

природный закон которого есть общая

воля и которого все народы

государства и различные народы стано

вятея являются лишь индивидами

индивидуальными членами.

Будучи мерой справедливого и

несправедливого в государстве, общая

воля постоянно направлена на

общее благо общественное и частное,

государственная власть должна быть

лишь исполнительницей этой воли,

из чего следует, что из всех видов

30

Создание общей воли

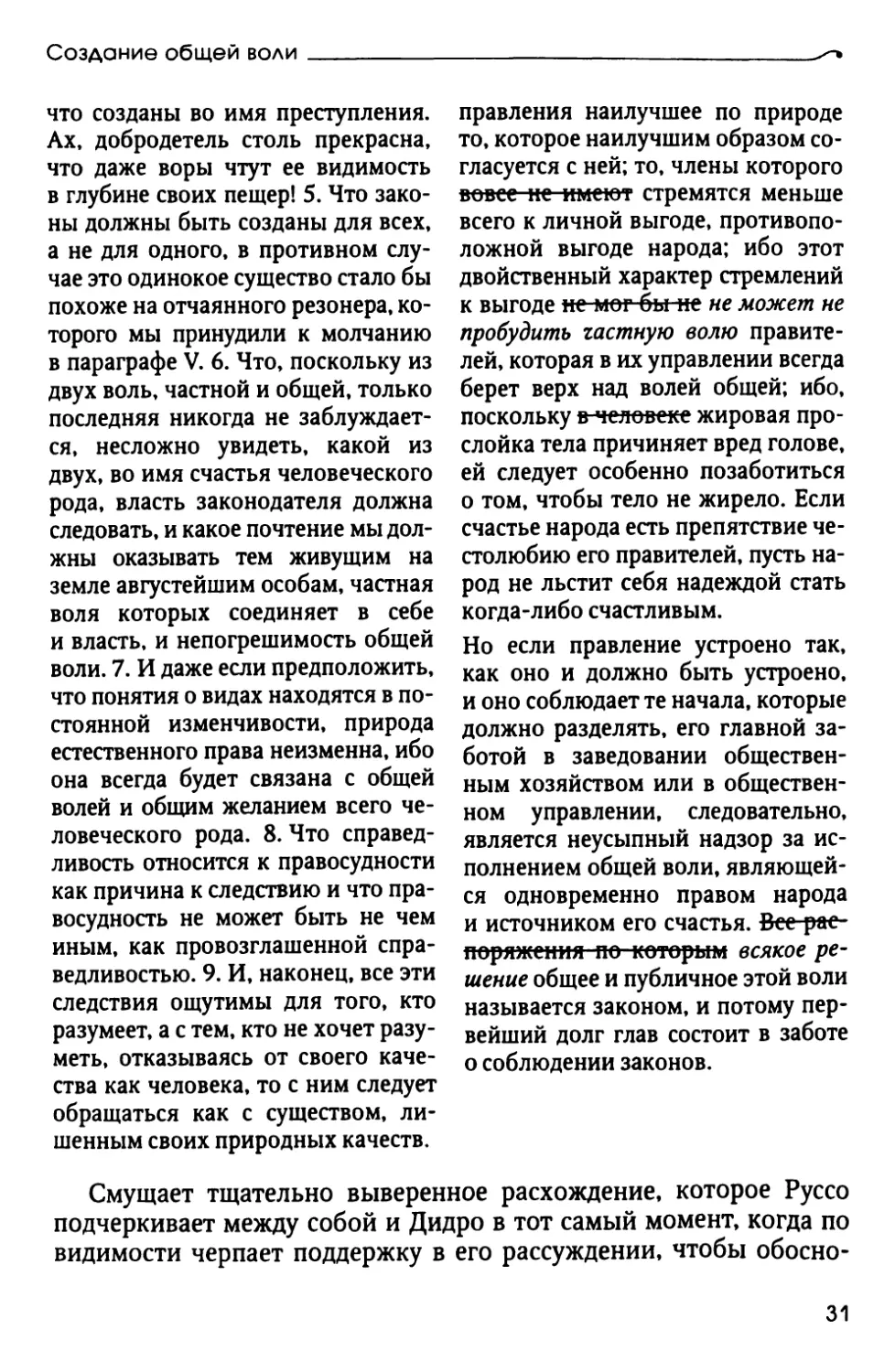

что созданы во имя преступления.

Ах, добродетель столь прекрасна,

что даже воры чтут ее видимость

в глубине своих пещер! 5. Что

законы должны быть созданы для всех,

а не для одного, в противном

случае это одинокое существо стало бы

похоже на отчаянного резонера,

которого мы принудили к молчанию

в параграфе V. 6. Что, поскольку из

двух воль, частной и общей, только

последняя никогда не

заблуждается, несложно увидеть, какой из

двух, во имя счастья человеческого

рода, власть законодателя должна

следовать, и какое почтение мы

должны оказывать тем живущим на

земле августейшим особам, частная

воля которых соединяет в себе

и власть, и непогрешимость общей

воли. 7. И даже если предположить,

что понятия о видах находятся в

постоянной изменчивости, природа

естественного права неизменна, ибо

она всегда будет связана с общей

волей и общим желанием всего

человеческого рода. 8. Что

справедливость относится к правосудности

как причина к следствию и что пра-

восудность не может быть не чем

иным, как провозглашенной

справедливостью. 9. И, наконец, все эти

следствия ощутимы для того, кто

разумеет, а с тем, кто не хочет

разуметь, отказываясь от своего

качества как человека, то с ним следует

обращаться как с существом,

лишенным своих природных качеств.

правления наилучшее по природе

то, которое наилучшим образом

согласуется с ней; то, члены которого

вовсе не имеют стремятся меньше

всего к личной выгоде,

противоположной выгоде народа; ибо этот

двойственный характер стремлений

к выгоде не мог бы не не может не

пробудить гастную волю

правителей, которая в их управлении всегда

берет верх над волей общей; ибо,

поскольку в человеке жировая

прослойка тела причиняет вред голове,

ей следует особенно позаботиться

о том, чтобы тело не жирело. Если

счастье народа есть препятствие

честолюбию его правителей, пусть

народ не льстит себя надеждой стать

когда-либо счастливым.

Но если правление устроено так,

как оно и должно быть устроено,

и оно соблюдает те начала, которые

должно разделять, его главной

заботой в заведовании

общественным хозяйством или в

общественном управлении, следовательно,

является неусыпный надзор за

исполнением общей воли,

являющейся одновременно правом народа

и источником его счастья. Все рас

поряжсния по которым всякое

решение общее и публичное этой воли

называется законом, и потому

первейший долг глав состоит в заботе

о соблюдении законов.

Смущает тщательно выверенное расхождение, которое Руссо

подчеркивает между собой и Дидро в тот самый момент, когда по

видимости черпает поддержку в его рассуждении, чтобы обосно-

31

Брюно Бернарди

вать свое собственное. Мысль Дидро развивается между двух

полюсов: индивид и вид, или род. Руссо с самого начала встает на

совершенно другую почву — государство18. Именно в «государстве»

«общая воля» есть мерило справедливого и несправедливого.

Благодаря двоякому повороту назад в движении мысли понятие власти

меняет свое содержание. У Дидро это понятие означает моральную

власть «общей воли», лежащей в основе обязательства. У Руссо

она есть власть общественная, то есть политическая, подчиненная

«общей воле» (высшей власти), которую эта власть должна

«исполнять». Это смещение проблематики и отражается в уточненных

названиях статей: Мораль у Дидро, Мораль и Политика у Руссо.

Кроме того, возможный конфликт между «общей волей» и волей

частной для начала рассматривается на примере поведения

правящих лиц. Именно их следует в первую очередь обязывать. Первое

предназначение понятия «общей воли» заключается в обосновании

понятия правительства как поверенного «общей воли».

Неудивительно, что понятие «народ» мгновенно появляется в качестве

определения пока еще весьма двусмысленного понятия Государства

в двояким образом уточненном значении: как суверена («общая

воля» есть «его право», она создает право) и как совокупности

подданных (она есть источник «его счастья»)19. Именно благодаря

прочной логической цепочке рассуждений этот отрывок

завершается понятием закона, тогда как отсутствие понятия закона

бросается в глаза в тексте Дидро. Это логично: естественное право есть

у него «внутреннее чувство», «общая воля» есть «решение,

принятое незамутненным рассудком», природным, восходящим к

морали. У Руссо закон представляет собой решение «общей воли»,

которое предполагает коллективное размышление, обсуждение: «Само

правительство зависит от законов, потому что именно из них оно

черпает свою власть. Оно вовсе не является автором или правите-

18 руСС0 пишет в своей рукописи «государство» с маленькой буквы, когда он

употребляет его в техническом смысле. Благодаря унификации типографских

шрифтов, принятой в Энциклопедии, эти различия в написании исчезли.

19 Место народа в «Рассуждении о политической экономии» остается скромным:

этот текст развивает теорию полномочий правительства, а не суверенитета. Но

перемена порядка изложения по отношению к логической связи начал

производит, конечно же, впечатление известной слабости, которой отмечено

развертывание мысли Руссо.

32

Создание общей воли

лем, оно является лишь их поручителем и поверенным и

всего-навсего их исполнителем». Здесь зарождается различие между

законом и постановлением20.

Для Дидро «общая воля» едина, поскольку она является общей

для вида. И тем самым она устанавливает единое мерило

(«Естественное право», § IX, 3). Трудно не заметить, что Руссо будет

методично оспаривать единство этого принципа и тех трех

практических выводов, которые делает Дидро.

Он уже переместил «общую волю», как мы уже убедились, из

вида в политический организм. Это мерило справедливости не для

людей, но для граждан. И если она и может оказаться ошибочной

в отношении иностранцев, то только потому, что она не в

состоянии их обязывать, получая свою силу лишь от политического

организма, который ее образует. Здесь становится очевидным, что Дидро

и Руссо вкладывают ни один и тот же смысл в категорию общности.

Для Дидро общность есть всеобщность рода, в которую каждый

индивид включен в качестве pars Malis21. Для Руссо существует лишь

относительная общность, обобщение, производимое учрежденным

сообществом. Дидро сводит общее к всеобщему с помощью

понятия природы, Руссо, напротив, снова сводит всеобщее к общему

(настолько, что он говорит более или менее часто о всеобщем и

будет утверждать, что общее и всеобщее суть одно и то же)22.

Как же теперь понимать замечание о «законе природы» как

«общей воле» большого города мира? Не претендуя на то, чтобы

целиком разобраться со всеми сложностями, которые возникают при

чтении этого эллиптического по характеру отрывка, начнем с того,

что отбросим невозможное. Следует исключить простой возврат

к концепции «общей воли» Дидро как воли рода. Что означало бы,

что Руссо противоречит самому себе в этой фразе. Это в особенности

невозможно из-за определения большого города мира как

«политического организма». Было бы соблазнительно говорить об

отношениях между державами, будто в них они находятся в «естествен-

20 «Общественный договор», книга II, глава I и VI.

21 части целого (лат.).

22 Об этом вопросе подробнее см. в статьях: BernardiB. 1) Universel, général: l'alté-

rité de Rousseau//La Nature. Ellipse. 2001; 2) L'art de généraliser//Actes du

colloque «Rousseau et la philosophie». Université Paris I et CERPHI, 2002.

2 Зак. 3436

33

Брюно Бернарди

ном состоянии». Вот только тогда понятие «общей воли» стало бы

несостоятельным. Сравнение этих двух отрывков первой части

статьи «Политическая экономия» может разъяснить дело:

1. Действительно, частные общества находятся в зависимости

от тех, в состав которых они входят, и предпочтительнее

подчиняться этим последним, чем другим, а обязанности гражданина

стоят выше обязанностей сенатора, обязанности человека —

выше обязанностей гражданина: но, к несчастью, соображения

личной выгоды находятся в обратном отношении к долгу, и они

усиливаются по мере того, как ассоциация становится менее

многочисленной, а обязательство менее священным; это

неопровержимое доказательство в пользу того, что наиболее общая

воля является и наиболее справедливой, а глас народа и есть и в

самом деле глас Божий.

2. Кажется, будто чувство гуманности ослабевает по мере

удаления от нас людей, живущих на земле; и нас не так трогают

бедствия в Японии, как бедствия народов Европы. Необходимо

в некотором роде ограничить и обуздать участие и сострадание

в постороннем человеке, чтобы они стали более действенными.

Но, поскольку эти наши склонности могут быть полезны только

для тех, с кем мы живем рядом, следует считать благом, если

гуманность, сосредоточенная в среде граждан, проявит себя с

новой силой благодаря свойственной им привычке видеться друг

с другом и общей выгоде, которая их объединяет.

Здесь мы очевидно имеем дело с двумя началами, из которых

одно можно назвать центробежной силой, а другое —

центростремительной. «Общая воля» направлена в обе стороны: в силу

первого из них она направляет свое действие на сообщество человеческого

рода благодаря процессу расширения общества и обобщения воли;

в силу второго начала она сосредотачивает свое действие на

индивиде, имея самое непосредственное отношение к его выгоде.

Политическое сообщество соответствует точке равновесия этих двух

сил. Только обобщение этой воли в сообществе человеческого рода

может привести к совпадению этих разнонаправленных сил. Тогда

естественный и политический закон стали бы одинаковыми,

«сообщество геловегеского рода» стало бы чем-то иным, чем

существом, созданным разумом. Но в этом пункте мысль Руссо стала

вразумительной только в последней главе «Общественного

договора», в этом отношении редко правильно понимаемой. Ее элементы

34

Создание общей воли

присутствуют в статье «Политическая экономия», но они там не

высказаны отчетливо. В этом, как кажется, кроется неясность этих

строк.

...к основополагающему расхождению

Вывод однозначен: Руссо вообще ничего не заимствует у Дидро.

Его мысль сразу развивается в модусе отличия, инверсии

проблематики и принципиально нового обоснования концепции «общей

воли». Все происходит так, как будто бы Дидро ему предложил

осмыслить теоретическую конфигурацию, от которой он

отталкивается, благодаря чему стало возможным создание его

собственной. В этом, и только в этом, Дидро оказал Руссо бесценную услугу:

движение мысли Руссо оказалось вполне зрелым. Отдавал ли Руссо

в этом себе отчет? Вполне. Во всяком случае, методично, почти

неотступно, он будет воспроизводить движение мысли, направленное

на поиск различий в новых аспектах, как это заметно по первым

главам Женевской рукописи. И вот, когда период образования его

мысли принес все необходимые результаты, уже заложенные в нем,

Руссо снимет эти леса, вычеркнет ссылку на Дидро, ставшую

бесполезной, и напишет «Общественный договор».

От черновика до окончательной редакции текст статьи

«Политическая экономия» подвергается изменениям: некоторые отрывки

изымаются, появляются новые добавления. В каком направлении

идут эти изменения?

Хотя некоторые элементы черновика не были сохранены в

окончательной редакции, здесь нельзя видеть шаг назад (был ли этот

шаг связан, как это полагал Филоненко, со стремлением щадить

Дидро, друга и издателя?)23. Напротив, все указывает, что Руссо,

опираясь на завоеванные позиции, как подчеркнул в еще большей

мере свои разногласия с Дидро, так и укрепил свои собственные

позиции.

Развитие отрывка, написанного внизу f°73, как мы только что

убедились, устанавливало начало «общей воли» применительно

к теории правительства с выходом на понятие закона. Это

движение мысли сохранилось. Отправная точка та же. Средняя линия

будет достигнута в конце преамбулы: можно видеть в определении

Philonenko A. Rousseau et la pensée du malheur, Paris: Vrin, 1984. T. I. P. 241 ff.

35

«-\.

Брюно Бернарди

экономии «общественной и народной» как экономии «государства,

где царит между народом и его главами единство пользы и воли»,

отголоски черновика, в котором говорится, что «лучшее по своей

природе правительство — это то <...> члены которого имеют в

меньшей степени соображения личной выгоды, противоречащей выгоде

народа»24. Теория закона будет развита в начале третьей части и

заимствует формулировку, близкую к той, что находится в черновике.

Слова: «Самой насущной выгодой правителя, а также его самым

непреложным долгом является надзор над соблюдением законов,

поверенным которых он становится и на которых основана вся

власть» соответствуют последним словам нашего фрагмента:

«Всякое решение этой воли называется законом, и, как следствие,

первым долгом правителей является надзор за соблюдением законов».

Руссо, следовательно, решил сделать добавления в текст. Но

какая логика побудила его развить свои мысли во фрагментах,

вставленных в текст? Показав, что «общая воля» не является

единственным началом и что, как следствие, она не смогла бы столь легко

регулировать отношения с иностранцами и отношения обществ друг

с другом, Руссо продолжит видоизменять свою концепцию. В самом

политическом обществе мы имеем дело с частичными

проявлениями воли, они являются общими в одном отношении и частными

в другом. Здесь разногласие с Дидро еще раз становится для Руссо

поводом твердо ступить на почву собственной теории, которая

является в основе своей политической. Тот факт, что этот отрывок

был почти буквально взят в «Общественный договор» (книга И,

глава III), говорит о том, что Руссо сознавал, какой прыжок вперед

он совершил. Точно так же и вопрос об интригах и общественных

объединениях (партиях) здесь затронут впервые. Хотя Руссо

впоследствии внесет в него добавления и уточнения, тем не менее,

самое существенное в нем найдено сразу. В «Общественном

договоре» не раз будут использоваться формулировки из статьи

«Политическая экономия».

Так же обстоят дела и с замечаниями о способе, которым можно

избежать подчинения «общей воле» (см., например, «Обществен-

24 Заметим, что стремление к реализму скрывается за исправлениями в

черновике: иллюзия думать, будто соображения выгоды у людей одинаковы. Нужно

считаться с выгодой организма и выгодой лиц. Возможно лишь ограничить влияние

соображений выгоды лиц и организма.

36

Создание общей воли

ный договор», книга IV, глава 1). В силу того что «общая воля»

является не внутренним и врожденным чувством, а предметом

решения и, следовательно, обсуждения, и в силу того, что необходимо,

чтобы она образовалась и заявила о себе, целая пропасть может

возникнуть между «общей волей» и результатом общественного

обсуждения. Это будет, говоря словами Руссо, «в целом

произведением политического искусства» — сделать так, чтобы «общая воля»

могла узнать себя и заявить о себе25.

То обстоятельство, что Руссо испытывает потребность в конце

своего рассуждения снова выказать формальное уважение к Дидро

(это ссылка на грабителей, о которой уже упоминалось), не может

скрыть того факта, что именно в противопоставлении себя Дидро

он обрел собственную почву под ногами: он не может сдержаться

и не забить гвоздь, чтобы еще раз не указать на расхождение между

ними. Задавая себе вопрос (§ VIII): «Но, скажете мне вы, где

находится вместилище этой "общей воли"? Как я смог бы узнать ее

мнение?», Дидро отвечал: «В началах писаного права всех

цивилизованных наций; в общественных деяниях диких и варварских народов;

в молчаливых соглашениях врагов человеческого рода между собой

<...>». Итак, для Дидро, начало общей воли действует в

исторически существующих обществах, поскольку она есть «решение

незамутненного рассудка, который размышляет при молчании страстей».

Завершая свою преамбулу различием между «народной» и

«тиранической» экономией и делая «общую волю» главным основанием

этого различия, Руссо приходит к противоположному заключению:

«Правила ее (тиранической экономии) хранятся в архивах истории

и в сатирах Макиавелли. Прочие (правила народной экономии)

заключены только лишь в произведениях философов, которые

осмеливаются отстаивать права человечности».

В этом последнем параграфе Руссо считает уместным уточнить,

что он «не полагал необходимым серьезно исследовать, являются

ли магистраты принадлежностью народа или же народ частью

магистратуры» и то, что «в общественных делах должны ли мы

действовать во благо государства или во благо его правителей». Эту

формулировку следует прежде всего сопоставить с формулировкой

25 По этому вопросу см. статью В. Bernardi «Souveraineté, citoyenneté, délibération.