Текст

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙИСТПАРТ

И. БОРИСЕНКО

СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1918 ГОДУ

ТОМ II

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИК

ПОД РЕД И лихницкого

Северо-Кавказск. Краевым Методическим

Советом допущено в качестве учебного

пособия для учащих и учащихся ВУЗ'оз.

технихумов и школ повышен, типа Крал.

КН 1 ГО ИЗДАТЕЛЬСТВО „СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

РОСТОВ Н-Д. 1930

№ 453

III. 30

Стф. ОСТ А - 148 , 210

Крайлит № 00242, 237. Яаказ № 3598. ' ираж 2.000 экз.

Типография им. т. А. Лиманского Севкавполиграфтреета, Краснодар, ул. Гоголя, 54.

ТЕРСКАЯ НАРОДНАЯ ССР.

ТЕРЕК—КОЛОНИАЛЬНАЯ ОКРАИНА РОССИИ.

Основные черты колониальной политики самодержавия на Сев. Кавказе. Военная

колонизация и роль казачества Разжигание междуплеменной вражды. Поддержка

привилегированных сословий. Переселение и выселение горцев. Разрушение гор¬

ской культуры, как итог политики царизма. Характеристика бюрократической

системы управления областью и национальный вопрос. Разнообразие хозяйствен¬

ных форм и внедрение капитализма на Тереке. Ленинская характеристика „эконо¬

мического завоевания" Кавказа. Особенности развития промышленности и харак¬

теристика пролетариата. Аграрный вопрос и основные социально-экономические

противоречия — казачество, иногородние и горцы. Роль аренды, как формы коло¬

ниальной эксплоатации и развития сельско-хозяйственной буржуазии. Терек—место

соединения национально-освободительного движения с пролетарской революцией.

Не только на Юго - Востоке России, а пожалуй и на терри¬

тории всей бывшей Российской империи трудно было найти дру

гой район, представлявший такой яркий образчик результатов дли¬

тельного господства „военно-феодального империализма11 самодер¬

жавной России, как бывшая Терская область. Завоевание Кавказа—

это кровавая эпопея борьбы многочисленных горских народов за

отстаивание своей самостоятельности, растянувшаяся на десятки

лет. Терская область включала в себя как-раз ту часть Кавказа,

где покорение его имело наиболее кровавый характер. Именно на

ее территории находились „опаснейшие злодеи чеченцы", составляв¬

шие основную силу государства Шамиля. Трагический для горцев

конец Кавказской войны был торжественно возвещен князем Баря-

тянским 26 августа 1859 г. в приказе по войскам—„Гуниб взят.

Шамиль в плену. Поздравляю Кавказскую армию". Но эта оффи-

циальная дата, означавшая конец войны на восточном Кавказе

(западный был покорен в 1864 г.), не означала замирения Кавказа,—

„усмирять" его после приходилось еще не раз. Горцы не могли

успокоиться вплоть до революции не потому, что они были „ковар¬

ными хищниками" и „мошенниками", каковыми их считали в ста¬

рое время представители русской администрации и историки Кав¬

казской войны (вроде Буткова, генерала Дубровкина), а вследствие

того, что они были так придавлены сапогом завоевателей, что

совершенно не могли „свободно дышать". Мы уже указывали

плоды „культуртрегерской" работы самодержавия на Кавказе, отме¬

чая уход черкесов в Турцию с Черноморского побережья. Этот

район запустел, несмотря на все попытки царизма заселить его

переселенцами и крестьянами. Примерно то же мы видим в ряде

районов и на Тереке. _

6

Четыре принципа лежали в основе политики царизма по вод¬

ворению на Кавказе должного спокойствия и порядка вплоть до

революции 1917 года.

^ .Лори£,-Меликовым, военным начальником и командующим вой¬

сками Терской области 60-х г.г., первый и основной принцип фор¬

мулировался в записке начальнику главного штаба от 16 июня

1864 г. так: „Мы по необходимости прибегли к коренной русской

исторической системе заселения окраин государства казаками.

Сплошная линия казачьих земель от Черного до Каспийского морей,

совершенно обезопасившая новые границы империи от набегов

Кавказских племен, послужила для дальнейших действий по заня¬

тию и колонизации неприятельской страны".1

Пожалуй, нигде так явственно не выступал военно-полицейский

характер казачества, роль его в качестве орудия колониальной

политики, как в бывшей Терской области. Казачьи поселения раски¬

дывались по долинам рек Терека и Сунжи и имели специальную

цель разъединения Кабарды, Ингушетии и Чечни.

--Лучшие плоскостные земли переходили к казачеству и абори¬

гены края загонялись в горы. Военная колонизация вплоть до_

70-х годов была основным методом политики по подчинению и

закреплению Кавказа за победителями. Она создала необычайную

остроту и запутанность аграрных отношений,- именно последние

явились главной экономической основой, на которой развивалось

национально-освободительное и революционное движение на Тереке.^

Когда-то в 1845 г. в обращении к горским народам граф Воронцов

обещал: „религия Ваша, Шариат, Адат, земля Ваша, именья Ваши,

а также все имущество, приобретенное трудом, будет неприкосно¬

венною Вашей собственностью и останется без всякого изменения".

А в 1857 г. князь Барятинский в прокламации к чеченскому на¬

роду заявлял, что все земли, занятые этим народом, останутся за

ним навсегда. Эти декларации воплотились в плоть и кровь ввиде

казачьих поселений, отбиравших у горцев лучшую землю. В резуль¬

тате, из казачества был создан „вооруженный лагерь во вражеском

стане", который, заняв плодородные земли, экономически давил

туземцев и был постоянным врагом, на котором сосредоточивалась

в первую очередь вся ненависть к русским завоевателям со сто¬

роны побежденных горских народов.

• Второй принцип заключался в системе ослабления горцев, путем

разжигания междуплеменной вражды. Еще в конце XVIII века,—

„в то время наблюдаемо было правило древних Римлян, чтоб для

пользы Кавказского края ссорить между собою разных кавказских

народов, дабы они, ослабляя свои силы, оставляли больше нас

в покое. Вследствие сего поссорены от нас разными образами 1 21 Дзагуров. „Переселение горцев". Материалы по истории гор. народов. „Сев-

кавкнига', Ростов-Дон, 1925 г.,стр. 9.

2 „Письменные заявления горского населения и объяснения комиссии"

Владикавказ 1909 г. Цит. по Г. Мартиросьяну „Соц.-эконом. основы революцион¬

ного движения". Владикавказ, 1925 г., стр. 29.

7

чеченские народы с ингушами и в июне 1783 г. сразились, имев

каждая сторона до 1 т. человек. Чеченцы потеряли 20 убитыми и

до 40 человек ранеными, однако получили поверхность и отогнали

у Ингуш до 2 тыс. баранов".1 Этот древний способ „разделяй и

властвуй"—провожает нас через весь XIX и начало XX века,

впдоть до 1917 г., и мы встречаемся с ним и во время революции,

как одним из главных приемов, на котором строилась политика

контр-революции.

Z Третьим китом царской политики, утвердившейся с 40-х г.г.

XIX в., являлась система поддерживания высших сословий, через

которых „изнутри" легче было подчинить себе непокорные народы.

Хотя к периоду завоевания Кавказа русскими горские народы и

были на разных ступенях социально-экономического развития,— от

родового строя (чеченцы) до развитого феодализма и зарождения

торгового капитала (ряд черкесских племен),—но у большинства

были привилегированные сословия, которые держали в экономиче¬

ской и правовой зависимости от себя массы населения. Победи¬

тель Шамиля князь Барятинский значение этого метода в деле

борьбы с горцами прекрасно учитывал —„надобно прежде всего

стремиться к восстановлению высшего сословия там, где сохра-

чяются еще более или менее следы его, и создавать его дейст¬

вующим в Империи порядком там, где оно не существует. Таким

образом, по мере восстановления дворянства, правительство будет

иметь в нем лучшее орудие к ослаблению исламизма".2 Освобож¬

дение низших сословий на Кавказе в 60-х г.г. не обидело горское

дворянство: так, в Карачае из площади в 80.855 дес,. годных для

сенокоса и выгона скота, в частные руки перешло 30.709 дес.,

в Кабарде 144 лицам отведено было 83.550 дес. и т. д. Горское

дворянство после покорения Кавказа превратилось в часть гос-

чодствовавшего класса России и являлось на деле агентом цар¬

ского правительства. Сколько случаев знает история о предатель¬

стве и подлой провокаторской роли, которую играли „привилеги¬

рованные", предавшие свой народ за соответствующую мзду, полу¬

чаемую от царской бюрократии.

Русские завоеватели отдавали себе отчет в том, что вселение

ча горскую землю казачества создает такую аграрную тесноту,

соторая будет постоянным источником волнений в Крае. Уже упо¬

минавшийся нами Лорис-Меликов в письме к начальнику Штаба

кавказской армии от 7 мая 1864 г. сообщал:

...„Поземельные условия, в которых племя это (чеченцы)

чаходится в настоящее время, требуют коренного изменения...

1 „Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г." П. Буткова,

11. С. П. Б., 1869 г., стр. 111.

Цит. по Покровскому. Дипломатия и войны царской России в XIX в. Крас-

1ая Новь, 1924 г., стр. 216. См. также записку о Терской области нач. глав,

атаба от 1864 г. Сборник материалов Дзагурова-„Переселение горцев", стр. 26 — 27.

*• Терский сборник, вып. 7. Иваненков „Горные чеченцы" Владикавказ, 1910 г.,

тр. 178.

8

В этой-то разбросанности казачьего населения и в недостатке земель,

как для казаков, так еще более для местного населения, заклю¬

чается вся трудность и исключительность управления Терской

областью, в сравнении с прочими частями Кавказа... Стесненность

территории, происшедшая от водворения в пределах области сто¬

тысячного казачьего населения, поставила большую часть тузем¬

ных племен в полную невозможность прежних условий хозяйствен¬

ного быта их".1

Отсюда вытекала постоянная забота о том, какими способами

разрядить эту тесноту, не изменяя основным принципам своей коло¬

ниальной политики. И мысль царских сатрапов пошла здесь по

линии наименьшего сопротивления: они взяли курс на выселение

части горцев с их старых, насиженных мест в другие районы, и

одновременно применили еще более радикальное средство — пере¬

селение горцев в Турцию. В этих двух мероприятиях изалкючался

четвертый основной момецдь той системы порабощения туземцев,

которая была применена на Кавказе.

0 фактах выселения можно судить по данным, которые сооб¬

щал полковник Кундухов в рапорте гр. Евдокимову о выселении

карабулаков, галашевцев из гор в 1859 г.: „Все карабулаки, жив¬

шие в ущельях по обеим сторонам Фортанги, сожгли свои хутора,

и со всеми семействами и имуществом переселились в аулы: Бомут,

Аласкино, Ахуборов, Нестеровский, Алхост-ки, Алеус-Али, Пршты

и, частью, в Назрановское общество, в аул Ачалук. Некоторые же

из карабулаков, не желая подчинить себя старшинам, переселились

в Чечню —в чем я им не препятствовал". Далее, после сообщения

о выселении галашевцев Кундухов заключил: „после описанного

переселения в ущельях по Фортанге, Ассе, Сунже и Камбилеевке,

мелких хуторов и жителей никого не осталось, и дело это

к удовольствию моему я считаю совершенно конченным".' В резуль¬

тате этих выселений Лорис-Меликовым в уже цитированном письме

указывалось на отсутствие земель у 1.800 семейств карабулаков.

Но операция с выселением горцев не могла дать больших ре¬

зультатов, т. к. во-первых часто и с новых мест горцы сгонялись

для очищения их под новые казачьи станицы и. во-вторых, горцам

предоставлялись худшие земли. Берже, историк переселения горцев,

отмечает эту неудачу в отношении черкесов : -выселение горцев

к нам состоялось в размере весьма ограниченном и не первосхо-

дило 100 тыс. душ, т. е. одной шестой части всего черкесского

народа". Поэтому, кроме выселения был испробован путь пересе¬

ления горцев в Турцию. Массовый характер это переселение при¬

обрело в первые годы после окончания Кавказской войны 1859,

1861,1864 и 1865 г. г. и кончилось, как известно, трагическим фина¬

лом. Генерал Карцев в 1863 г. в своем письме заявлял, что немно¬

гие горцы согласятся переселиться на степь, а поэтому, „в видах

1 Дзагуров. „Переселение горцев1*, стр. 16.

Цит. по брош. Мартиросьяна „Соц.-эконом. рев. движ. на Тереке", стр. 34 —35.

9

человеколюбия... необходимо открыть им другой выход: переселе¬

ние в Турцию".1

Это относилось к черкесам, которых ушло в Турцию наиболь¬

шее количество—400 тыс. человек (:i,4 всего народа). Затем наи¬

более массовый характер переселение приобрело в Чечне в 1865 г.,

главными героями которого явились Лорис-Меликов и генерал

Кундухов. На этот раз переселялось 23.057 душ обоего пола.

Именно на переселении чеченцев наиболее ярко вскрывается ини¬

циатива и организация переселенческого дела со стороны царских

генералов. По договору с Лорис-Меликовым генерал Кундухов раз¬

вернул целую систему агитации среди чеченцев за переселение и

имел успех, т. к. действительно „горцам некуда было деваться".

Как известно, в Турции из 23 тыс. переселенцев через 5 — 6 лет

осталось в живых около десяти тысяч чеченцев, а остальные пере¬

мерли. Примерно то же получилось и с черкесами. Но когда ушед¬

шие в Турцию чеченцы попытались вернуться обратно, причем

некоторые из них соглашались принять православие, был отдан

приказ прогнать их от границ выстрелами русских и турецких

войск (при помощи даже артиллерии). После такого трагического

конца, массовых переселений после 1865 г. не было. Хотя более

мелкими партиями, горцы текли в Турцию почти все время. Вывод

горцев в Турцию вскрывает перед нами всю наготу колониальной

политики царизма, сопровождавшейся прямым физическим истреб¬

лением горских народов.

Таков букет основных методов, которыми укреплялась власть

Белого орла на предгорьи и в северных горах Кавказа

Итоги этой политики оказались плачевными. Заявления всех

старых исследователей и знатоков Кавказа в один голос свиде¬

тельствуют о разрушении, в ближайшие десятилетия после покоре¬

ния, хозяйства и культуры горцев, на место которой не было соз¬

дано новой.

В 80-е годы Яков Абрамов писал: „Проводя три последние лета

в Терской области, я неоднократно задавал вопрос о причинах сов¬

ременного выселения горцев членам администрации, местным уче¬

ным и просто обывателям. Большинство из них в ответ говорили

о дикости горцев, о том, что по общему историческому закону

при столкновении двух народностей менее культурная должна не¬

минуемо так или иначе погибнуть, о ленности, нерадении и тупости

туземцев и т. п. Но, присматриваясь поближе к делу, я убедился,

что вез приведенные моменты, направленные против горцев, не

имеют решительно никаких оснований в действительности.

Если сравнить то, что сделано на Кавказе туземцами и нами,

русскими, то менее культурной и менее трудолюбимой нацией при¬

дется признать русских... Здесь мне пришлось в волю насмотреться

на то, с каким бесстыдством русские истребляли продукты кабар¬

динской культуры и многолетнего труда. Около самого Нальчика

1 Ах. Цаликов „Кавказ и Поволожье", Москва, 1917 г., стр. 12.

— 10 —

находится так называемый „Атажукин сад", от которого тетерь

остались только жалкие остатки".1 Между прочим, подобная „хо¬

зяйственная" деятельность русских колонизаторов интересно отра¬

зилась в горских песнях. Так, в кабардинской песне „Приход рус¬

ских" мы встречаемся с такими строками: „Эх, русский, с фураж¬

кой на голове, ты нас вытеснил с плоскости; на ней мы раньше

пасли стада и разбивали свои шатры... Среди мусульман ты забро¬

сил мысь о переселении за море... Долину реки Ходзь ты всю

оголил от леса. Без нашего согласия ты нашу рощу вырубил",

и т. д. Многочисленные факты, подтверждающие эту общую харак¬

теристику, читатель может найти в трудах исследователей Север¬

ного Кавказа. Обстоятельством, чрезвычайно способствовавшим раз¬

рушению края и дикой, нелепой, культуртрегерской работе по иско¬

ренению у туземцев „хищических наклонностей", была бюрократи¬

ческая система управления областью, направленная к руссификации

края и самый подбор персональных носителей этой системы, кото¬

рые по выражению Александра II должны были „окончательно

умиротворить Кавказские народы и утвердить над горским населе¬

нием нашу нравственную власть".1 2

Скоро после покорения Кавказа русская администрация пере¬

стала собирать больше народные собрания, которые она сначала

стремилась использовать для установления „нравственной власти".

Начиная от назначенных сверху сельских старшин 3 и участковых

начальников (соответствовали русским становым приставам) и кон¬

чая высшей администрацией, горцами командовал такой цвет цар¬

ских сатрапов, который по невежеству и моральным качествам

представлял несомненно „отбросы военной и чиновной среды".

Даже Воронцов-Дашков в конце коьцов вынужден был признать,

что „посылка на окраины худших элементов, которым нет места

в центральной России, должна быть прекращена, так как они ве¬

дут лишь к падению значения в глазах окраинного населения госу¬

дарственной власти". Уже после революции 1905 г. мы встречаемся,

просматривая прения по так наз. Кавказскому запросу в Государ-

ственной Думе, с такой характеристикой администрации, в устах

даже депутатов-монархистов, перед которой бледнеет своеобразная

тупая наивность и изворотливость гоголевских и щедринских ге¬

роев. Приведем только заявление черносотенца Пуришкевича от

от 10 декабря 1908 г.: „Зиновьев, правитель канцелярии Колюба-

кина (атамана области), фамилия фиктивная, Зиновьев — бег¬

лый преступник... Его деятельность сразу повела к тому, что жа¬

лобам и доносам на него нет конца... Несколько из шайки граби¬

телей было поймано и вот от пойманной шайки нити привели

к Зиновьеву. Оказалось, что сам Зиновьев снабжал оружием, па¬

тронами и информировал ту шайку, которая работала в Тифлисе.

1 ,,Дело“, 1884, № 1, ст. Я. Абрамова „Кавкаские горцы”, стр. 74—75.

Рескрипт Александра II на имя наместника Кавказа от 13 сентября 1871 г.

3 Институт выборных старшин был введен только после революции 1905 г.,

но кое-где назначенство продолжало существовать.

11 —

Как Вам нравится этот человек, который стоит у власти?'4...1 Да¬

лее оратор указывал, что сам Колюбакин имеет крупные злоупо¬

требления и что взяточничество процветает на Кавказе. Если так

говорили монархисты, то можно представить, как заботилась бюро¬

кратия о процветании области. Упомянутый „Кавказский запрос44—

это документ, каждая строка которого вопит о беспредельной наг¬

лости, бесконтрольности и полном забвении царскими чиновниками

национальных интересов горцев. Лучшим афоризмом политической

мудрости правителей Кавказа является следующее изречение из

анекдота, переходившего из уст в уста, об одном „сановном бю¬

рократе44: „Я успокоюсь только тогда, когда в Тифлисском музее

будут показывать чучело армянина, в подтверждение того факта,

что жили когда-то и армяне на Кавказе44. 2 Хотя это было сказано

об армянах, но мы с полным правом можем отнести это к вопросу

об отношении и к горским народам, которых „сановные бюрокра-

ты“ стремились не только свернуть в бараний рог, но держали

курс на их физическое истребление. Даже тогда, когда проявля¬

лись проблески понимания чрезвычайно тяжелого положения гор¬

цев у того или другого представителя этой бюрократии, управляв¬

шей Кавказом,и стремление провести какие-нибудь меры к неко¬

торому урегулированию отношений, они неизменно разбивались о

систему в целом, и предложенные мероприятия сначала застревали,

а затем терялись во Владикавказе, или Тифлисе, или Петербурге.

Взять хотя бы наиболее остро стоявший аргарный вопрос, кото¬

рым мы еше будем заниматься ниже, и все перипетии его разре¬

шения в отношении нагорной полосы в канцеляриях, комиссиях и

комитетах. Начиная с 60-х г г. и до 1917 г., тянулась разработка

вопроса земельного устройства горцев нагорной полосы. В 1861 г.

Александр II при приеме депутации от горцев Кубанской области

счел нужным распорядиться о наделении горцев „достаточным ко¬

личеством земли для хлебопашества и пастбищ44. Для реализации

этого монаршего указания было создано много комиссий и коми¬

тетов, не разрешивших вопроса; с 1887 г. по 1905 г. проводилась

хозяйственно-межевая съемка территории, с 1906 по 1908 г. рабо¬

тала специальная „Абрамовская“ комиссия по исследованию поло¬

жения землепользования и землевладения в нагорной полосе Тер¬

ской области, которая и должна была закончить разработку необ¬

ходимых материалов. 3 Только в 1911 г. наместником Кавказа был

послан в центр проект закона'- о землеустройстве, где он не был

утвержден до самой революции 1917 года. Этот темп разрешения

1 М а р т и р о с ь я н.— „Соц.-экон. основы рев. движения на Тереке", стр. 12,

17 и 18.

Гр. Чалхушьян—„Армян, вопрос и армянские погромы в России0. Ро-

стов-Дон, 1905 г., стр. 89.

■* Абрамов был председ. комиссии, издавшей „Труды комиссии по исследова-

нею соврем, положения землепользования и землевладения в нагорной полосе

Терской обл.“. Владикавказ, 1908 г. Эта работа является одним из основных тру¬

дов, мимо которого не может пройти современный исследователь «аграрных отно¬

шений на Тереке до революции. ‘

— 12 —

самого больного вопроса — лучший показатель того, что из себя

представляла система управления областью. Мы здесь не будем

останавливаться на просветительной политике царизма среди гор

цев — ее открыто руссификаторский характер и микроскопические

цифры о количестве горских школ общеизвестны. Кавказская

бюрократия была классическим представителем колониальной си¬

стемы самодержавной России.

В итоге бегло охарактеризованной нами колониальной поли¬

тики бывшая Терская область к войне и революции представляла

из себя экономически самый маломощный, с чрезвычайно запутан¬

ными социальными отношениями и с крайне резкими проявлениями

межнациональных антагонизмов, район во всем юго-восточном крае.

В то время как промышленный и, в особенности, аграрный капи¬

тализм во всех областях края успел в конце XIX и особенно

в начале XX века уже глубоко проникнуть во все поры хозяй¬

ственной жизни, в Терской области к войне 1914 г. мы имели по

существу только начало широкого проникновения капитализма в

промышленность (исключая Грозненский район) и в сельское хо¬

зяйство. Терек в основном являлся объектом той системы торго¬

во-капиталистической эксплоатации, которая была экономической

основой такой долговечности „закорузлого“ русского самодер¬

жавия.

„Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды и юго-

востоку от Ростова на Дону... идут... пространства, на которых

уместились бы десятки культурных государств. И на всех этих

пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая насто¬

ящая дикость". Так писал Ленин в 1921 г. Невольно вспоминается

этот призыв посмотреть на карту, когда приступаешь к зарисовке

картины социально-экономического положения Терека накануне

войны. Бурно растущий Грозненский нефтяной район, окруженный

еще окончательно не вышедшим из патриархально-родового строя

чеченским народом, — вот два полюса той пестроты хозяйственных

укладов и социально-экономических отношений, которыми был бо¬

гат Терек, занимавший по территории третье место (64,6 тыс. кв.

верст) и по населению четвертое место (1261,2 тыс. чел.) 1 среди

областей, вошедших в С.-К. Край.

Эта пестрота явилась следствием и колонизации Кавказа цар¬

ским самодержавием и русским капитализмом, который, ворвавшись

сюда, конечно, разрушал у горцев патриархальщину и дикость, но

вплоть до войны этот процесс не закончился. Здесь образовалось

то знаменитое сожительство, которое привело, как формулировал

Ленин позже, по отношению уже к Советскому хозяйству, к нали¬

чию пяти хозяйственных укладов.

Если завоевание Кавказа в первой половине XIX в., война

с горцами „непосредственно вытекала из Персидских походов" и

„ее значение было чисто стратегическое, всего менее колониза-

По данным на 1914 год „Стат. справ. Ю.-В. России*, в. II, 1923 г.

1

13 —

ционное",1 то во второй половине XIX века, особенно начиная

с 70-х г.г. (кстати, в 1870 г. была официально разрешена частная

собственность на землю), началось экономическое завоевание Се¬

верного Кавказа вторгшимся сюда русским капитализмом, который

колонизацией окраин ослаблял противоречия внутри метрополии.

Эта роль колонизации была особенно четко подчеркнута Ле¬

ниным в его работе „Развитие капитализма", и представляет из

себя чрезвычайно важную и благодарную проблему для специаль¬

ного исследования, еще не написанного.1 2

Ленин дал блестящую характеристику процесса экономиче¬

ского завоевания Кавказа при анализе проблемы образования внут¬

реннего рынка в России. Русский капитализм, бурно развиваясь

после реформы 61 г., упирался в недостаточную емкость внутрен¬

него рынка в метрополии, где расширение его задерживалось со¬

хранением остатков полукрепостничества. Вместо преодоления этих

задерживающих моментов внутри страны, помещики и буржуазия

стремились искать новых районов, для расширения своего рынка,

каковыми и являлись окраины царской России. Заселявшиеся

в пореформенный период южные окраины, в том числе и Кавказ, и

предоставляли из себя колонии, куда центральная Россия направ¬

ляла предметы фабрично-заводского производства, получая взамен

этого сельско-хозяйственные продукты.

Вот цитата из Ленина, в которой освещается процесс капита¬

лизации Сев. Кавказа, как колониальной страны:

„Еще более приложимо это понятие колонии к другим окраи¬

нам, напр. к Кавказу. Экономическое „завоевание" его Россией

совершилось гораздо позднее, чем политическое, а вполне это эко¬

номическое завоевание не закончено и поныне. В пореформенную

эпоху происходила распашка земли колонистами (особенно в Север¬

ном Кавказе), производившими на продажу пшеницу, табак и пр.

и привлекавшими массы сельских наемных рабочих из России.

С другой стороны, шло вытеснение туземных вековых „кустар

ных“ промыслов, падающих под конкуренцией привозных москов¬

ских фабрикатов Падало старинное производство оружия под

конкуренцией привозных тульских и бельгийских изделий, падала

кустарная выделка железа под конкуренцией привозного русского

продукта, а равно и кустарная обработка меди, золота и серебра,

глины, сала и соды, кож и т. д.; эти продукты производились де¬

шевле на русских фабриках, посылавших на Кавказ свои изделия...

Русский капитализм втягивал, таким образом, Кавказ в миро¬

вое товарное обращение, нивеллировал его местные особенности

остаток старинной, патриархальной замкнутости,— создавал себе

рынок для своих фабрик. Страна, слабо заселенная в начале поре¬

форменного периода, или заселенная горцами, стоявшими в стороне

1 Т. Покровский. — „Дипломатия и войны царской России в XIX ст.“,

стр. 179.

2 Т. III. 2-е издание. Прим, на стр. 465.

— 14

от мирового хозяйства и даже в стороне от истории, превращалась

в страну нефтепромышленников, торговцев вином, фабрикантов

пшеницы и табаку, и господин Купон безжалостно переряживал

гордого горца из его поэтического национального костюма в ко¬

стюм европейского лакея (Гл. Успенский)"...1

Ярким представителем этого „переряженного гордого горца",

превратившегося в лакея европейской буржуазии, и был грознен¬

ский нефтепромышленник чеченец Чермоев, о контр-революцион-

ной роли которого мы будем говорить ниже. Но, повторяем, массы

горцев к войне еще не успели „перерядиться**. Если не считать

Грозненский район,1 2 3 явившийся как бы оазисом среди скотовод¬

ческо-земледельческого плоскостного и нагорного хозяйства, и

серебро-свинцовых предприятий в Осетии, то можно констатиро¬

вать наличие слабой промышленной базы в области, несмотря на

то, что количественное соотношение городского и сельского насе¬

ления к 1914 г. здесь более благоприятно, чем напр. на Кубани,

не говоря уже о Ставрополье. Из 1.261,2 тыс. жит. Терек имел

234,6 городского населения, в то время, как на Кубани из

2,984 тыс. жит. на города падало 245,5 человек. Но это преиму¬

щество стушевывалось, во-первых, гораздо большим разнообразием

хозяйственных форм и, во-вторых, тем, что, исключая Грозный,

в котором на 1913 г. числилось 30.377 жит., и отчасти Владикавказ,

все остальные города представляли из себя, прежде всего, админи¬

стративно-мещанские гнезда, с полуремесленным рабочим классом

и мелкими заводами. Если, напр., взять даже Владикавказ, то мы

найдем в облике этого города много сходного со Ставрополем.

Незначительное количество индустриальных рабочих и в то же

время большая стая бюрократов-чиновников и мелких торговцев—

вот знакомая уже нам картина городов Северного Кавказа. На

Тереке был еще значительно представлен тип курортного города,

социальный облик которого ясно говорит не в пользу революции—

это весь Минераловодческий район. Недаром, если Вы откроете

обширный труд Терской плановой комиссии, посвященный эконо¬

мической характеристике округа, и если вы посмотрите таблицу

состава и состояния промышленности," то установите, что самый

большой удельный вес имеет пищевкусовая промышленность (мель¬

ницы, маслобойные заводы и пр.), которую составители поэтому

подвергли „совершенно самостоятельному и глубокому анализу".

Правда, эти данные относятся к советскому периоду, когда быв.

Терская область была разбита на 4 округа и два самостоятельных

города Грозный и Владикавказ, но, повторяю,— минус Грозненский

1 Там же, стр. 463 — 464.

2 Широкая разработка нефти в этом районе началась только с 90-х годов

XIX в., но она развернулась здесь так бурно, что за период с 1893 г. по 1914 г.

добыча нефти удесятерилась — с 8,0 мил. пуд. до 89,4. (Эконом, география Юго-

Восточ. России, изд. Ю. В* план, комиссии 1924 г., стр. 418).

3 Терский округ. Очерки по истории, экономике и советскому строительству

округа. Изд. Терокрисполкома, ч. I и II. Пятигорск, 1927 г., т. I, стр. 432 — 452.

— 15

район, имевший на 1913 г. 5.991 рабочих и служащих на произ¬

водстве,1— картина и для всего Терека в старых границах в основ¬

ном сохраняется в промышленном отношении та же. Самый старый

серебро-свинцовый Алагирскйй завод на Тереке имел в 1917 году

352 рабочих.

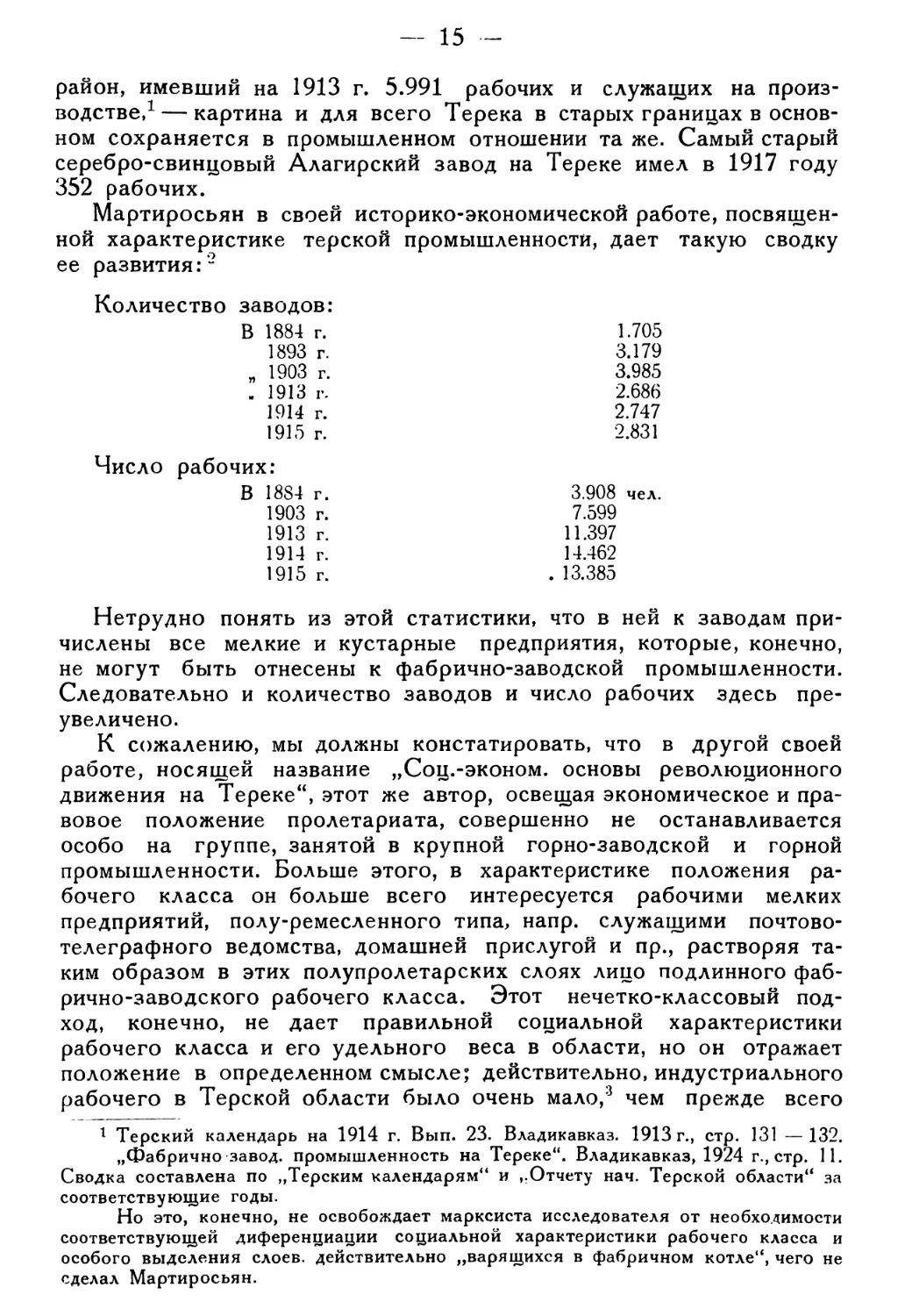

Мартиросьян в своей историко-экономической работе, посвящен¬

ной характеристике терской промышленности, дает такую сводку

ее развития:~

Количество заводов:

В 1884 г.

1893 г.

„ 1903 г.

. 1913 г.

1914 г.

1915 г.

Число рабочих:

В 1884 г.

1903 г.

1913 г.

1914 г.

1915 г.

1.705

3.179

3.985

2.686

2.747

2.831

3.908 чел.

7.599

11.397

14.462

. 13.385

Нетрудно понять из этой статистики, что в ней к заводам при¬

числены все мелкие и кустарные предприятия, которые, конечно,

не могут быть отнесены к фабрично-заводской промышленности.

Следовательно и количество заводов и число рабочих здесь пре¬

увеличено.

К сожалению, мы должны констатировать, что в другой своей

работе, носящей название „Соц.-эконом. основы революционного

движения на Тереке", этот же автор, освещая экономическое и пра¬

вовое положение пролетариата, совершенно не останавливается

особо на группе, занятой в крупной горно-заводской и горной

промышленности. Больше этого, в характеристике положения ра¬

бочего класса он больше всего интересуется рабочими мелких

предприятий, полу-ремесленного типа, напр. служащими почтово¬

телеграфного ведомства, домашней прислугой и пр., растворяя та¬

ким образом в этих полупролетарских слоях лицо подлинного фаб¬

рично-заводского рабочего класса. Этот нечетко-классовый под¬

ход, конечно, не дает правильной социальной характеристики

рабочего класса и его удельного веса в области, но он отражает

положение в определенном смысле; действительно, индустриального

рабочего в Терской области было очень мало,3 чем прежде всего

г Терский календарь на 1914 г. Вып. 23. Владикавказ. 1913 г., стр. 131 —132.

„Фабрично завод, промышленность на Тереке". Владикавказ, 1924 г., стр. 11.

Сводка составлена по „Терским календарям" и „Отчету нач. Терской области" за

соответствующие годы.

Но это, конечно, не освобождает марксиста исследователя от необходимости

соответствующей диференциации социальной характеристики рабочего класса и

особого выделения слоев, действительно „варящихся в фабричном котле", чего не

сделал Мартиросьян.

— 16 -

и объясняется слабость, как мы увидим дальше, местной больше¬

вистской организаций, а также более долгое, чем в других местах,

сожительство ее с меньшевиками в объединенной с.-д. организации

во Владикавказе в 1917 году (конечно, это последнее вытекало и

из национальной обстановки).

Итак, в отношении промышленного развития Терек не выде¬

лялся из большинства областей, разбираемых нами в настоящей

работе. И хотя он по соотношению городского и сельского насе¬

ления занимал третье место в пределах теперешнего Сев.-Кавк.

Края (шел после Черноморской губ. и Донск. обл.), но такого про¬

летарского авангарда, который смог бы легко охватить своим ру¬

ководством трудящиеся массы города и деревни - аула, он нс

имел, особенно если принять во внимание необычайную сложность

переплета здесь национальных, классовых и сословных отношений.

Но даже и при таком состоянии пролетарской базы в областном

масштабе мы должны констатировать, что в развернувшихся рево¬

люционных событиях 1917-18 г. г. терский рабочий, и главным

образом грозненский горняк, явился такой цитаделью революции,

аналогичной которой мы не имели на Кубани.

Основным вопросом, который должна была разрешить здесь

революция, явился, конечно, аграрный вопрос. И национальные анта¬

гонизмы, охарактеризованные выше, своим экономическим стержнем

имели прежде всего земельные отношения как, в первую очередь,

основных трех социальных групп деревенского населения области

казаков, иногородних и горцев между собой, так и отдельных

горских народов, находившихся по отношению друг к другу в раз¬

нообразных условиях.

Из анализа основных принципов колониальной политики царизма

ясно вытекает картина особо привилегированного положения Тер¬

ского казачества.

Эта группа, составлявшая накануне войны около 1 (19,52°/о)

всего населения области—241.161 из 1.235.213 чел.,1—владела 60°/о

из годной для обработки земли, притом же расположенной на

плоскости и наиболее плодородной. Такое громадное преимущество

в пользовании землей еще больше бросается в глаза, когда мы

сравним среднее количество земли, падавшей на одну душу ка¬

зачьего населения и у прочего. На казака Сунженского отдела

наиболее бедного по самым скромным подсчетам падало 8,3 дес.

земли и 1,7 дес. леса, в среднем же по всему войску одна мужская

душа имела 14—16 десятин (по офиц. стат. на 1913 г. —14,4°/,.),

в то время, как у горца было до 4 дес. (если взять и нагорную

полосу и плоскость), а у иногороднего еще меньше—1’о дес.

Именно землеобеспеченность казаков, характер вселения которых

мы описывали выше, помимо прочих политических моментов, делала

их основным объектом национальной ненависти туземцев к русским,

которая здесь проявлялась так резко, как может быть ни на одной

Терский календарь на 1914 г., вып. 23. Владикавказ. 1913 г., стр. 9.

1

17

из прочих окраин России. Как мы уже указывали, военно-полицей¬

ские функции казачества нигде не выступали так ярко и не сохра¬

нились в такой „чистоте", как на Тереке, что накладывало особый

отпечаток на местное казачество, наиболее сохранившее свои со¬

словные черты и замкнутость по отношению к остальному насе¬

лению.

Это обстоятельство и менее благоприятные природные условия

для ведения хозяйства, по сравнению напр. с Кубанью, делали

терца худшим и менее рачительным земледельцем, чем свои „стар¬

шие братья".

„Первое время своей жизни на Тереке казакам мало приходи¬

лось думать о сельско-хозяйственных занятиях. Будучи притес¬

няемы (?!) со стороны горцев, они сами старались больше суще¬

ствовать за их счет, уводя о г последних скот и забирая их жиз¬

ненные припасы, которые собирали они со своих полей"—пишет

П. Бостиков, давший описание Наурской станицы.1

Эта картина, общая для всего казачества, не сохранилось в пол¬

ной неприкосновенности к XX в., но все же вплоть до революции

казаки не обрабатывали значительную часть своих участков, сда¬

вая в аренду иногородним и горцам от 25 до 35° „ всей площади

станичных земель.

Точные данные о распространении арендного пользования зем¬

лями, сдававшимися только станичными обществами, за XX в. дают

такую картину:2

1

i

Годы J

I

Арендная

площадь

1

Проц. ог-

нош. к общ.

I площ. ста-

1 ничн. земли

1 1

Сумма

арендной

платы

1

!

Средняя

плата за

десятину

1

1901

617.564

35,5

300.659

48 к.

1905

392.258

22,5

416.393

1 р. 06 к.

1910

420.266

24,2

696.586

1 р. 66 к.

1915

373.165

21,4

936.391

2 р. 50 к.

Эти данные, свидетельствуя о большом распространении аренд¬

ных отношений, показывают с одной стороны беспрерывный рост

платы, а с другой—сокращение сдаваемой площади с 35° о в 1901 г.

до 21,4" о в 1915 году.

И тот и другой процесс иллюстрируют укрепление экономиче¬

ской зависимости от казаков других групп населения, что, конечно,

1 Цит. по работе Терек. Окр. Планов. Комис. „Терек, округ", п. 1. 1927 г , стр. 82.

Кстати в оправдание казачества стоит заметить, что их расселение, преследуя

исключительно военно-стратегические цели, сильно затрудняло возможности пло¬

дотворной хозяйственной деятельности. Самодержавие cbohmjhuhom. н^шаько

разрушало горскую материальную культуру, но и стави^^яяотИр'фр]в ШХъьия,

которые еще больше способствовали развитию экономщ|£(ж>б|*о'х1МиичестЯг«?крае.

- Там же, стр. 95.

И. Борпсенк . Con. Республики, т. II. { ?

18 —

не могло сглаживать сословно-национальных противоречий. С дру

гой стороны, освещенное нами бегло положение терцев приводилс

к тому, что процесс капитализации сельского хозяйства, неуклоннс

развертывавшийся, и в разбираемой нами области затрагивал здеиг

нее казачество меньше, чем донское и кубанское, вследствие чего

разложение его на основе классовой диференциации имело меньше*

место вплоть до революции, чем в других войсках.

Именно результатом и этого обстоятельства являлась больша»

затяжка на Тереке процесса раскола казачества в революции, нс

зато (нет худа без добра), когда наметился перелом в настроении

то он здесь носил более массовый характер. Таким образом, мы

должны констатировать, что экономическая зависимость от каза¬

чества и горцев и иногородних зиждилась на привилегированном

землеобеспечении первых, использовавших свое преимущество пу¬

тем установления кабальных арендных отношений.

Аренда, как форма колониальной эксплоатации, была наиболее

ярким и бросающимся в глаза фактом, свидетельствовавшим о со¬

хранении сословных преимуществ казаков до самой революции, ибс

положение арендовавших слоев ухудшалось еще тем, что казаки —

плохие хозяева, очень часто землю сдавали через особый ело?

„кровопийцев-мироедов", скупщиков-кулаков. Этот тип был распро¬

странен не только в Ставрополье, но и здесь, и он-то еще больше

завинчивал пресс торгово-капиталистической эксплоатации горцев

Вот факт, показывающий эту систему двойной аренды, относя¬

щийся к периоду первой русской революции:

„В ст. Осинской под давлением кулаков-скупщиков казаки по¬

становили не сдавать землю ингушам, а сдать русским. Таким*

русскими явились сами кулаки, которые, заарендовав землю что-тс

по 4 — 6 руб., передали ее молоканам по 10 руб. за десятину, а эти

в свою очередь, запросили с ингушей по 15 руб. Ингушам, лишен¬

ным земли, грозила смерть. Между ними и молоканами произошло

столкновение, несколько молокан было ранено и убито, в резуль¬

тате — на ингушей был наложен штараф в несколько десяткоЕ

тысяч рублей'...1

В данном факте бросается в глаза та экономическая основа, на

которой все время зиждилась и не угасала национальная ненависть

та знаменитая „туземно-казачья распря", корни которой царские

бюрократы и писатели-чиновники старались видеть в некультур¬

ности и грабительских инстинктах горских племен. Из-за кабаль-

нейших условий сдачи земли в аренду, без которой ингуши не

могли существовать, произошло кровавое столкновение, вызвавшее

штраф, который, конечно, еще больше разжигал вражду и страсти.

1 Цаликов. „Кавказ и Поволжье", стр. 92. Яков Абрамов писал! „Суммы

выплачиваемые туземцами в силу круговой ответственности, превосходят во многс

раз всякие подати и налоги, платимые населением. Круговая ответственность по

ложительно разоряет туземцев" („Дело-* 1884 г. № 1, стр. 95). В силу этой кру

говой ответственности за отдельные случаи убийств и грабежей русских выплачи¬

вали штрафы аулы в целом.

19 —

Недаром ингуши писали в петиции в 1-ю Госуд. Думу сле¬

дующее :1

„В настоящее время ■/:: наших земель, насильственно оторван¬

ных, перешли в руки казаков, и мы, ингуши, доведены до того со¬

стояния, что для того, чтобы жить, должны арендовать землю у

тех же казаков. В среднем ингушское племя платит ежегодно каза¬

кам слишком 300.000 руб. арендной платы. Эго не что иное, как

налог в пользу казаков, налог тем более возмутительный, что мы,

ингуши, платим его за пользование землей, принадлежащей нам

тысячелетиями. Но, к нашему несчастью, казаки не довольствуются

этим. Они повидимому окончательно решили истребить наше племя

и выжить его. Казаки пользуются всяким случаем, чтобы при¬

драться к нам, взыскивать штрафы, убивать, а областной началь¬

ник, будучи в то же время атаманом Терского казачьего войска,

не только ничего не предпринимает против них, но поощрял их

в этом направлении"

Этот документ — неопровержимый аргумент против обвинения

горцев в природной склонности к грабежу, что осмелился утверждать

образованный генерал, вождь южно - русской контр-революции,

Деникин в своих „Очерках русской смуты", являющихся, с позво¬

ления сказать, обобщением опыта гражданской войны 1918-20 г.:

„Моральный его (ингушского народа. И. Б.) облик определен был

давно уже учебниками географии: „главный род занятий — ското¬

водство и грабежи..." Последнее занятие здесь достигло особен¬

ного исскусства. Политические стремления исходили из той же

тенденции".2

В лице Деникина колонизаторская психология полукрепостни-

ческого самодержавия дожила до наших дней,— она была вскорм¬

лена столетиями господства „военно-феодального империализма"

в России. Злую шутку сыграл этот „империализм" с казачеством,

этим орудием колониальной политики царизма. Оно в первую оче¬

редь должно было расплачиваться за „пагубную идею русифика¬

ции Края", как назвали суть этой политики ингуши в свой

петиции.

Если взять другую часть русских, которые „нас вытеснили

с плоскости" (из горской песни) — иногородних земледельцев, то

нужно констатировать, что они не играли в Терской области в це¬

лом такой роли, как на Дону и Кубани, ибо и по численности и

по экономической роли они здесь имели гораздо меньший удель¬

ный вес.

Переселенческий поток „вольной*4 колонизации, устремившийся

на Терек гораздо позже, не достиг здесь такой мощности, как

в соседних областях и губерниях. До 70-х г.г. иногородним не

разрешалось селиться на казачьих землях, которые находились

1 ,,1905 год на Сев. Кавказе". Сборник материалов и документов. Секавкнига.

1926 г., стр. 309.

„Очерки Русской Смуты" т. 4. Берлин. 1925 г., стр. 97.

2*

— 20 —

в общинном владении. „Никакая часть земли и никакие угодья,

в черте станичного юрта заключающиеся, не могут выходить из

владения станичного общества в чью-либо личную собственность"—

гласил закон 1869 г., определявший порядок землепользования.

Вследствие этого до 70-х годов переселенцы крестьяне были

представлены здесь в небольшом количестве и занимались земле¬

делием только на арендованной земле, или же батричили и шли на

работу в города.

К 70 м годам относится разрешение помещикам и офицерству

распоряжаться своими имениями и участками на началах частной

собственности, а также предоставление прав неказачьему населению

покупать в собственность усадебные места у казачества. С этого

времени переселенческая волна, обусловившаяся характером разви¬

тия пореформенного хозяйства России, начинает усиливаться, осо¬

бенно высоко заметнувшись в период 1897—1902 г., когда в год

переселялось от 200 до 800 семей, вместо 229 семейств, как мак¬

симальной цифры в год за предыдущие два десятилетия.

В 1902 г. крестьяне-переселенцы составляли 6,4 "о земледельче¬

ского населения всей области при 23,2% казаков и 70% горцев,1

а в 1912 г. из 1.235.223 ж. на крестьянство падало 183.757, или

около 15% " всего населения области.

Следующие цифры дают представление о соотношении войско¬

вого и невойскового населения на Тереке (без городов), в период

между двумя революциями:

ВоЙС]

ковое

Невойсковое

Годы

1

Всего

Абсолютные

в

Абсолютные

В

1905

206.021

66

108.068

34

314.089

1911

229.6-0

64

129.635

36

359.255

1916

255.068

I 62.5

152.711

37,5

407.779

Эти данные относятся к 4 казачьим отделам, между которыми

мы имеем следующую разницу в соотношении интересующих нас

групп в процентах на 1916 г.:

Войсковое

Невойсковое

Кизлярский

48

52

Пятигорский.

58,5

41,5

Моздокский

68

32

Сунженский.

86,5

13,5 з

1 Л. Успенский. К вопросу об аграрном движении в Осетии в 1905 году. Вла¬

дикавказ, 1928 г., стр. 1.

- Терский календарь на 1914 г., стр. 10. Данные о сословном составе населе¬

ния Терской области.

1 „Терский округ'*, ч. I, стр. 35.

— 21

Как видим, больше всего иногородних было в Кизлярском и

Пятигорском отделах, что соответствующим образом отразилось

на политической географии Терской революции в 1917—18 г.г.

В целом по области приток иногородних неуклонно увеличи¬

вался и удельный вес казачества падал.

И хотя иногородние на Тереке вплоть до революции были

меньше численно представлены, чем на Кубани и на Дону, но про¬

цесс развертывался в направлении все большего закручивания про¬

тиворечий между казачеством и ими. Положение массы иногород¬

них крестьян здесь было еще хуже, чем в соседних, областях, так

как они находились между двух огней — казачеством и горцами, в

огромной массе землей обеспечены не были и являлись или мел¬

кими арендаторами, или батраками.

Приведенные выше цифры о сдаче в аренду земель только ста¬

ничными обществами (без отдельных хозяйств) показали нам чрез¬

вычайно большой рост арендной платы за десятину — с 47 коп. в

1901 г. до 2 р. 50 к. в 1915 г.— и значительное неуклонное со¬

кращение арендной площади, в то время, как количество иногород¬

них все увеличивалось.

Следовательно, этот основной показатель дает нам картину все

ухудшавшегося положения иногородних-земледельцев, так как

аренда являлась для них основным средством жизни. С другой

стороны, этот же процесс повышения арендной платы и уменьше¬

ния арендной площади увеличивал противоречие не только между

казачеством и иногородними, но и между последними и горцами,

ибо эти группы, являясь конкурентами на аренду земель, есте¬

ственно сталкивались лбами друг с другом и в этой области эко¬

номических отношений.

Перейдем теперь к характеристике положения аграрного вопроса

у горских народов, представлявших вместе с степняками пеструю

мозаику племен и наречий.

Вот численное соотношение этих племен на 1913 год:

Степняки

Чеченцы

245.538

Осетины

139.784

Кабардинцы

101.189

Ингуши

56.367

Кумыки

34 242

\ Ногайцы

35.152

\ Калмыки

1.792

Представляя из себя большую половину всего населения обла¬

сти (из 1.135.223 ж. в 1913 г. на горцев—„туземцев сельского со¬

словия"—падало 636.013, а если изъять городское население, то на

горские округа приходилось — 647.811 ч., а на казачьи отделы —

379.511 чел.), они владели даже в абсолютной цифре меньшим ко¬

личеством земли, чем русское население: в 1913 г. казачьи отделы

имели 3.519.783 дес., а городские округа — 3.065.829 дес., не го¬

воря уже о качестве ее и степени пригодности для ведения хозяй¬

ства.

— 22

Согнанные в своем большинстве с плоскости в горы, туземные

племена попали в такие условия, которые совершенно не обеспе¬

чивали им возможности дажз прожиточного минимума. Вся разница

в землеобеспеченности между горцами и казачеством выступает

перед нами, когда мы сравним суммарные цифры приходившейся

удобной земли на одну муж. душу в 1913 г.: в казачьих отделах—

13,57 дес. и горских округах—6,05 дес.1. Картина становится еще

мрачнее, если мы посмотрим обеспеченность землей внутри самих

горских обществ, так как тогда перед нами вырисовывается во

всей наготе то бедственное положение, в котором находились горцы

нагорной полосы, даже по сравнению с плоскостниками-однопле-

менниками. О горце недаром говорилось, что он на своем клочке

земли „делает хлеб из камня" и весь свой участок земли может

поместить под буркой. В то время, как на плоскости в 1906 г.

средний надел горца равнялся 5,5 дес. удобной земли, житель на¬

горной полосы имел на муж. душу в среднем 6,9 дес., составляв¬

шейся из 0,8 дес. пахотной земли, 1,5 д. сенокосной и 4,1 дес. вы¬

гонной и пастбищной. Если принять во внимание, что десятина в

горах в среднем дает 'урожай вдвое меньше, чем на равнине, то

нужно сделать вывод, что „для такой же жизни, какую ведут пло¬

скостные туземцы, жителям нагорной полосы необходимо бы доба¬

вить пахотной и плоскостной земли в два и три раза больше, чем

они имеют ее в настоящее время... населению надо бы добавить на

душу по 1,2 д. пахотной земли, по 3,6 % покосной и соответствующее

количество пастбищ и выгонов“. -

Приведем здесь сводную таблицу землеобеспеченности горцев

из данной работы (стр. 177—178), которая дает представление по

этому предмету о каждом племени в отдельности (см. стр. 23).

Эти данные не учитывают положения только карачаевцев, жив¬

ших в нагорной полосе, в границах Кубанской области (34.975 ч.

на 1908 г.). Но и там по материалам Абрамовской комиссии в

основном было то же—„цифровые данные указывают, что в одном

только селении пахотной земли, вместе с усадьбами, приходится на

одну мужскую душу около I1'- дес., в большинстве же селений—от

0,1 до 0,2 дес., а в одном пашен совсем нет... Собранного хлеба

на месте с своих полей в трех селениях хватает не более, как от

1 до 21/з м., в двух от 6 - 8 м.“1 * 3, только жители одного Джегу-

тинского селения обеспечены хлебом. Не спасало от бедственного

положения этот народ и главное занятие вообще всех горцев нагор¬

ной полосы— скотоводство, по причинам, которые мы разберем ниже.

В свете этих цифр мы не можем признать большим преувели¬

чением следующий вывод горского публициста Г. Цаголова: „на

каждые пять душ наличного населения мужского пола за убогим

1 Терский календарь на 1914 год, стр. 8—9, 19.

Терский сборник, вып. 7. И. С. Иваненков. Горные чеченцы. Владикавказ,

1910 г, стр. 180—181.

3 „Труды ком. по исслед. совр. пол. земл. и землевлад. Карач. народа Кубан¬

ской обл. ‘. Владикавказ, 1908 г., стр. 167.

Туземные племе-

Земли, |

удобной

Ближайшие к ним

племена Нагорной

полосы, земле- (

устройство кото¬

рых ныне рассма¬

тривается

Земли,

годной

В том числе в процентном отно¬

шении

1

В ведении 1

на, наделенные

на плоскости зе¬

млею в конце

60-х годов

для вся¬

кого хо¬

зяйства

на душу

м. пола

1906 г.

не для

всякого

хозяйства

на душу

1906 г.

Пахотной

Сено¬

косной

Выгонной

и паст¬

бищной

Виноград¬

ники и леса

уйр. Госуд.

имущ, со¬

стоит

Лезгины

(Салатовское об-

18,4

20,3

59,7

Виноградн.

щество)

3,8

1,1 % и 0,5 %

15.774 или

Кумыки

Чеченцы

7,6

Чеченцы

леса

28.11'

восточной части

и Ауховское об-

общество

3,0

41,0

27,3

31,7

Нет

1187.247 или

Чеченцы

10,0

[ 43,1%

западной части

7,5

30,7

59,3

Нет

Ингуши

4,3

Ингуши

5,8

5,8

18,8

75,4

Нет

22.796

Осетины

4,5

Осетины

(без владельче¬

ских участков)

6,5

6,7

22,3

62,0

Лес 9,0%

102.949 или

38,9%

Кабардинцы

12,2

Тюрки или

пять горских об¬

ществ (без вла¬

дельческих уча¬

стков)

17,5

1.4

27,3

56,6

Лес 14,7 %

Нет

Неудоб¬

ной зе¬

мли при¬

читается

на душу

0.5 д.

> 0,6

3,4 ,

4,9

13,7

Средние вели¬

чины для всех

площадей

5,5

Средние вели¬

чины для всей

нагорной полосы.

6,9

I

10,8

22,6 I 59,4

7,2

328.166 или

41,4%

кэ

— 24 -

столом природы имеется прибор только для одного человека, а

остальные четыре должны встать из-за стола. Другими словами, в

нагорной полосе земли хватает только для одной пятой части на¬

селения, а остальные 80% являются лишними ртами".1

Такова общая картина обеспеченности землей горцев, в то вре¬

мя, как у казаков в 1906 г. была удобная для обработки избыточ¬

ная земля на каждую мужскую душу, при рабочей норме в 11 дес.,

в среднем 2,4 дес. 1 2

Конечно, приведенные данные рисуют суммарную картину, из

которой мы видели основное различие внутри самих горцев, между

нагорниками и плоскостниками. Если взять отдельные народы и

посмотреть их положение, сравнительно друг к другу, то и здесь

будет значительная градация, причем на флангах окажутся кабар¬

динцы, находившиеся в самых благоприятных условиях, и чеченцы

с ингушами, наиболее обездоленные хищничеством царизма. При¬

мите во внимание, что в ведении казны находилось 41,4% земель

нагорной полосы и часть земель была роздана в частную собствен¬

ность горским привилегированным сословиям—и вы поймете всю

тяжесть того положения, в которое были загнаны туземцы Север¬

ного Кавказа.

При создавшихся условиях совершенно ясно, что горцы не могли

жить без аренды земли, которая, как мы уже указывали, была очень

распространена на Тереке.

Общеизвестно то явление, что горское скотоводство и овце¬

водство с конца XIX в. постепенно падало,— „уже при сплошном

обследовании в конце 1889 г. оказалось, что из 4.320 хозяев на¬

горной полосы (Осетии—И. Б.) вовсе не имели овец 1.009 хозяев,

т.-е. 24%. Затем число таких хозяйств все увеличивается и спустя

30 лет оно достигает 44%.

И земледелие, и скотоводство горцев упиралось в аренду зе

мель, за которую в 1912 г. они уплачивали: Кабарда 54.570 руб.,

осетины—230.628 р., ингуши—49.943 р., чеченцы—400.000 р., сала-

тавцы—30 938 р. Осетинское сел. Ардон в 1863 г. уплатило ст. Зе¬

ленской за аренду 352 р., а в 1895 г. более 1122 руб.; арендная

плата в конце XIX в. за десятину земли под пшеницу выражалась

в 4-7 р„ а в 1910 г.—20-35 руб. При таких условиях и ското¬

водство, требующее больших земельных просторов, должно было

падать.

„Скотоводство, процветавшее прежде в Карачае, значительно

уменьшилось в настоящее время и на развитие его кроме факто¬

ров, действующих случайно—всевозможные заболевания и бескор¬

мица,—несомненно решающее значение имел недостаток в земле и

1 Ах. Цаликов ,.Кавказ и Поволжье1-, стр. 42. Недаром в то время, как все

население Сев. Кавказа с 18S6 г. по 1897 г. возросла с 2.600 т. до 3.725 т, т.-е.

на 44%, туземное население не увеличилось (там же, стр. 45).

2 Иваненков, цит. соч., стр. 167.

Стат. Рклицкого „Главные моменты в экон. Сев. Осетии1'. Жур. „Известия

осетин, инст. краев.", в. И, 1926 г., стр. 192.

25

отсутствие арендных земель"; в 1908 г. карачаевцы расходовали

„на покупку хлеба 503.533 руб. и на аренду земель 791.781 р., а

весь расход определится в сумме 1.295.314 р. Такая колоссальная

сумма, ежегодно затрачиваемая населением для удовлетворения

продовольственных потребностей и на кормовые средства для скота,

свидетельствует, насколько обострилась нужда в земле"—такой вы¬

вод сделала Абрамовская комиссия в своих „Трудах". 1

Мы просим читателя сейчас вспомнить про инцидент ингушей

с казаками 1906 г. —петиция в Г ос. Думу характеризует положение

не только этого маленького народа.

Вот на каком экономическом корне развернулось в 1905—06 г. г.

рев.-освободительное движение горцев, напугавшее царских бюро¬

кратов настолько, что они, наконец, решили форсировать разреше¬

ние аграрного вопроса.

В докладе командующему войсками нач. окр. штаба ген. Беляв¬

ский писал в 1905 г.: „Вопрос о поземельном устройстве жителей

нагорной полосы, занимающей около V;t Терской области, настолько

уже назрел, а увеличивающиеся с каждым годом земельные недо¬

разумения между населением достигли таких пределов, что всякое

промедление в разрешении этого вопроса представляется более, чем

нежелательным" В результате была учреждена неоднократно уже

упоминавшаяся нами Абрамовская комиссия, итоги работы которой

выразились только в выпуске „трудов". Так до самой революции

землеустройство горцев и не было урегулировано. Царила нераз¬

бериха, запутанность, бесконечные земельные споры, произвол и

хищничество бюрократов, и все это наконец „регулировалось" вне¬

дрявшимся капитализмом настолько стройно, что переплетавшиеся

элементы сословно-феодальной и капиталистической эксплоатации,

чем дальше, тем все больше и больше сжимали хозяйство горца в

железные тиски, вырваться из которых возможно было только пу¬

тем революционного взрыва. Процесс внедрения капитализма на

Кавказе был именно связан с развертыванием колониальной экс¬

плоатации его по тому пути, ленинская характеристика которого

была нами приведена выше. Этот путь означал не радикальную

ломку старых отношений, а их постепенное, очень медленное и

болезненное изживание и приспособление к новым условиям. Не

развитие местной промышленности, а уничтожение ее (кустарной)

и превращение Терека в район для сбыта фабрикатов Российской

промышленности и высасывания из него сырья, путем торгово¬

капиталистической эксплоатации—вот генеральная линия, от кото¬

рой конечно были отклонения, и чем ближе к революции, тем

больше, но в основном она осталась генеральной до самой рево¬

люции.

Насколько сильны были на Тереке вплоть до революции соци¬

альные отношения, имевшие своей базой распределение земли на

основе не капиталистической, а сословно-феодальной собственно-

1 Стр. 29-32.

— 26

сти, свидетельствуют данные о формах землепользования накануне

революции в пределах теперешнего Терского округа, т.-е. в быв.

казачьих отделах Терской области и части Ставропольской губ.:

земли трудового пользования составляли 70,4%, из которых хутора

и отруба имели 10,1%, остальные 89,9%—общего пользования;

земли нетрудового пользования — 29,6%, из которых казенные —

51,5%, частно-владельческие — 34,7%, дополнит, наделы 13,8%.1

В горских округах процент частно-владельческой земли был еще

меньше, казенной еще больше (41,4 % всей земли нагорной полосы)

и общинное пользование было основной формой владения в аулах

и гор. селениях.

Развитие рыночных отношений с 70-х г.г. XIX века, означав¬

ших внедрение капитализма в сельское хозяйство в обстановке

сохранения старой системы распределения земли, исторически

сложившейся на базе колониального захвата и грабежа, породило

здесь тот тип земельного ростовщика и скупщика-посредника, о

котором мы упоминали, касаясь конфликта ингушей с казаками

в 1906 г., и который являлся чрезвычайно показательным и ярким

спутником капитализации этой колонии.

Хищнический торговый капитал получал наибольшие выгоды от

укрепления связи с рынком хозяйства Терской области. Колоссаль¬

ную роль в развитии этого процесса сыграло проведение Влади¬

кавказской ж. д., чрезвычайно облегчившей выкачку отсюда хлеба

и др. сырья. Именно потребности рынка вызвали, напр., в сев. Осе¬

тии вытеснение посевов озимой пшеницы кукурузой. За 25 лет с

1886 г. по 1916 г.—посевы кукурузы с 9,6 т. д. достигают 36 т. д„

„составляя 71% всех посевов и вытесняя посевы озимой пшеницы,

занимавшей в начале 36% всей посевной площади, а потом сокра¬

тившейся до 5%; в вывозе хлеба из сев. Осетии за 1913 и

1914 г.г. кукуруза составила 9,2 мил. пуд. из 9,4 м. пуд. всех

хлебных грузов'*.'1 2 Процесс укрепления связи с рынком может ил¬

люстрироваться расширением посевной площади по всей области,

означавшим вытеснение скотоводства зерновым хозяйством и рас¬

ширение казачеством своих запашек: в 1877-91 г.г.—в среднем

за год 213 тыс. дес ; в 1898-1902 г.г.— 475 тыс. дес.; в 1913-

1914 г.г.—991 тыс. дес.

На Тереке этот процесс не сопровождался таким размахом ма¬

шинизации, как в других областях Края, хотя в самую „рыночную**

часть области, вместе с южной частью Ставрополья, в теперешний

Терский округ в 1912 г. было ввезено 33% всех машин, ввезен¬

ных через Новороссийск для всего Края.3 Но зато рос спрос на

рабочие руки, означавший усиление эксплоатации иногородних и

1 -Терский округ*, стр. 97.

2 Рклицкий „Глав, моменты в эконом, сев. Осетии*—жур. „Известия Осет.

инстит. краев.*, в. II, стр. 186 и 188. Конечно, вытеснение кукурузой пшеницы

связано и с большей приспособленностью ее к местным почвенным и климатиче¬

ским условиям.

„Терский округ", г. I, стр. 87.

27 —

ухудшение положения горцев, которым труднее было арендовать

землю. В периоды сбора урожаев на Тереке, особенно в казачьи

отделы, устремлялся большой поток сельск.-хоз. рабочих с севера.

Конечно, и на Тереке должен был появиться тип сел.-хоз. пред¬

принимателя, приобретавшего землю в частную собственность. Он

выростал, прежде всего, на казачьем дворянском землевладений,

которое образовалось здесь в 70-х г.г., а в 1880 г.г. уже уплыло

из дворянских рук в количестве 38,9% всей земли, отведенной

им в частную собственность. Этот процент (38,140 д.) попал

конечно в руки нарождавшейся здесь буржуазии, главным обра¬

зом из известных уже нам „тавричан“, которая представляла

из себя уже социальный тип капиталистического землевладельца.

Его деятельность углубляла классовое расслоение на селе и

имела место, главным образом, в казачьих отделах, смежных со

Ставропольем.

Но основным итогом процесса, усилившавшего классовую дифе-

ренциацию сел.-хоз. населения, была массовая пролетаризация гор¬

ского населения и нарождение упоминавшегося нами слоя сел.-хоз.

буржуазии, процветавшей здесь.

„Над населением витал дух крупного скупщика-капиталиста,

эксплоатировавшего все социальные группы сельского населения.

Соц.-экономическая роль этого скупщика резко сказывалась в раз¬

нице цен. В отдельных местностях лучшая пшеница стоила 2 р. 50 к.

за четверть, по этой цене крестьяне вынуждены были продавать

свой хлеб скупщику-посреднику. Этот самый хлеб на станции ж. д.

ценился до 8—10 руб. за четверть'4.1

Понятно, что две „фракции" этого количественно небольшого,

но чрезвычайно цепкого слоя эксплоататоров — скупщик и земель¬

ный ростовщик — наиболее сильно „пили кровь" из горцев и ино¬

городних.

Вот факты для иллюстрации. В Осетии из частного землевла¬

дения в 1915 17 г.г. отдельные лица владели 59% (из 47.052 д.),

причем сами владельцы хозяйства не вели, а сдавали свои земли в

аренду лицам, которые затем от себя переарендовывали ее мелки¬

ми участками, т.-е. играли роль посредников-спекулянтов. В Кара-

чае „способ сдачи казенных земель в аренду отличается ненор¬

мальностью; так, казной сдаются земли не потребителям, а промы¬

шленникам, которые за более возвышенную цену передают ее от

себя карачаевцам".2

Эта спекуляция отразилась и на насаждении здесь сел.-хоз. про¬

мышленности. „Предприятия по переработке сельско-хозяйственной

продукции возникали здесь без всякой связи с земледелием. За¬

воды строились.. часто случайными людьми, преследовавшими только

спекулятивную цель"...

1 Там же, стр. 92.

„Труды", стр. 29.

„Терский округ1*, ч. 1, стр. 90.

28 —

Все это свидетельствует об одном: хотя капитализация Терека,

развернув грозненскую нефтяную промышленность, приведя к за¬

рождению фермерского типа хозяйств в северных казачьих отде¬

лах, конечно, усилила товарность сельского хозяйства и связала

его с обще-русским и мировым рынком, но она не сопровождалась

общим неуклонным подъемом производительных сил, так как и этот

процесс получил здесь печать той хищнической эксплоатации, кото¬

рая неизбежно вытекала из всей колониальной системы царизма,

остававшегося до конца политической организацией двух социаль¬

ных сил, находившихся в весьма давнем союзе: крупный земель¬

ный собственник-помещик и крупный купеческий капитал.

Эти силы эксплоатировали Северный Кавказ, взяв себе под

руку гэрское дворянство и местную торговую и ростовщическую

буржуазию. Нельзя сказать, чтобы горская буржуазия являлась со¬

вершенно послушным и безгласным дополнением к русским капи¬

талистам и помещикам. Элементы оппозиционных настроений, окра¬

шивавшихся националистическими чувствами, неизбежно выростав-

шими в условиях руссификаторской политики самодержавия и эко¬

номической конкуренции с „иностранцами-русскими“, имелись и у

горской буржуазии. Эти настроения, например, в Чечне, особенно

должны были расти после 1905 г., когда в этой области опреде¬

лился значительный рост чеченского торгового капитала, сосредо¬

точившего в своих руках значительную часть торговли в городе

Грозном и начавшего даже пролезать в нефтяную промышленность:

„нефтяная заявочная лихорадка 1911 г. охватила всю торговую

буржуазию Чечни и тот или иной торговец, коряво делая подписи

на векселях, все же отлично справлялся со сложными махинациями

биржевых сделок и биржевой игры'*...1

Эта молодая буржуазия вырастала на плечах туземного ро ;тов-

щического капитала, имевшегося в той же Чечне еще в XIX веке

и сращенного тогда с чеченским духовенством, крепко державшим

в руках массы, путем цементирующего влияния мусульманской ре¬

лигии. Докладчик от духовной секции на пленуме Первого Гор¬

ского съезда в мае 1917 г. Гасанов имел некоторое основание за¬

явить с точки зрения политики туземной буржуазии и духовен¬

ства: „Оставаясь различными по языку, по темпераменту и харак¬

теру, горцы сливаются почти в одну нацию по бытовым воззре¬

ниям, традициям и обычаям, именно благодаря Исламу, который,

таким образом, является для нас объединяющей и цементирующей

наш союз силой".2 Исламизм через Шариат держал массы под

огромным идейным влиянием духовенства: шейхи и муллы занима¬

лись ростовщичеством и торговлей (например, шейх Шаптукаев

был организатором общества „Старо-Юртовская нефть"; претендо¬

вавший на роль имама, приемника Шамиля, известный Нажмудин

1 Ошаев „Очерк начала рев. движения в Чечне", стр. 9.

Первый Горский съезд 1-го мая 1917 года (отчет). Составил Б. Долгат,

стр. 88.

Гоцинский был крупным скотоводом), и горская буржуазия, будучи

связана с духовенством, пыталась быть выразителем национально-

освободительных стремлений горских племен по знаменем исла¬

мизма.

Эти националистические тенденции горская буржуазия связы¬

вала через Ислам с единоверной Турцией, которая противопостав¬

лялась „гяурам “—русским. Во время мировой войны были случаи,

когда некоторые чеченцы называли своих детей Германом, Авст-

рием, Индарбеком (Энвер-Бей), что свидетельствовало об их турец¬

кой ориентации. Но это туркофильство нельзя считать твердо¬

устойчивым политическим настроением всех верхов горского

общества. Даже в Чечне, где они были наиболее сильны, мы имеем

значительные колебания в ориентации. В основном эта неопреде¬

ленность объясняется экономической несамостоятельностью тузем¬

ной буржуазии, не успевшей до революции вполне оформиться и

в то же время стремившейся возглавить национально освободи¬

тельное движение, которое ясно не могло итти под флагом союза

с российской буржуазией. Очень ярко эта неопределенность демон¬

стрировалась „Союзом горских народов4', организованным после

Февральской революции и поставившим в своей программе задачу

тесной связи с „их родной Россией44, о чем заявляли на 1-м гор¬

ском съезде представители даже чеченской буржуазии, сменившей

потом, когда российский пролетариат совершил Октябрьский пере¬

ворот, эту ориентацию снова на мусульманскую Турцию и даже

Англию. Словом, несмотря на все потуги возглавить национально-

освободительное движение, горская буржуазия, даже в союзе с духо¬

венством, не могла быть его гегемоном, ибо экономическая неса¬

мостоятельность и боязнь за потерю своих классовых позиций

делала оппозицию верхов горского общества непоследовательной

и в конце-концов „лойяльной44 к буржуазно-помещичьей России.

Моментом, еще больше усложнявшим переплет противоречий в быв¬

шей Терской области, было внедрение сюда иностранного капи¬

тала, стремившегося подчинить себе все социальные силы, эксплоа-

тировавшие горские массы. Как известно, он протягивал свою лапу

и на Терек, участвуя в разработке Грозненских промыслов, серебро

свинцовых предприятий и пр.'

Таков сложнейший переплет национальных, сословных и клас¬

совых противоречий в б. Терской области, перед войной и рево¬

люцией, осложнявшийся еще здесь иноземными—турецким, англий¬

ским—влияниями.

Из нашего самого беглого анализа соц.-экономических предпо¬

сылок революции на Тереке вытекает, что этот район является

чрезвычайно интересным местом для конкретного изучения про¬

цесса соединения пролетарской революции с тем буржуазно-демо¬

кратическим освободительным движением угнетенных народов, 11 Этот процесс требует специального исследования под углом зрения изуче¬

ния особенностей русского империализма и на Сев.-Кавказ, материале.

30 —

которое является колоссальной силы союзником и резервом социа¬

листической революции в мировом масштабе.

Проблема смычки мирового города с мировой деревней была

осуществлена в масштабе бывшей России Октябрьской революцией,

и Терек явился одним из самых характерных районов, на терри¬

тории которого этот союз воплотился в плоть и кровь.

Только учтя то обстоятельство, что революция на Тереке должна

была уничтожить наиболее типичный участок господства „военно¬

феодального империализма" России, должна была протекать в об¬

становке еще неизжитых родовых и феодальных отношений

(вспомните власть Адата и Шариата!), в условиях большого раз¬

нообразия и между горскими племенами (отсталая Чечня с одной

стороны, и наиболее развитая Осетия—с другой), что, наконец, она

неизбежно сталкивалась здесь с перекрещивающимися влиян 'чми

Турции и Англии,— можно будет правильно понять сущность

кровавого, пестрого и запутанного калейдоскопа событий 1917-18 г.,

в котором, по мнению идеологов белого движения, нельзя разо¬

браться без привлечения старых песен о „мошеничестве" и склон¬

ности к грабежу горцев.

Основным социальным содержанием этих событий было, ко¬

нечно, буржуазно - демократическое освободительно-национальное

движение горских трудящихся массе, которое в соединении с про¬

летарской революцией и под ее руководством должно было пройти

ряд таких специфических „ступеней и переходов", без которых

пролетариат не мог здесь руководить национально-демократической

революцией, сохраняя свою гегемонию.

ФЕВРАЛЬ НА ТЕРЕКЕ.

Февраль на Тереке. 111-й запасный полк. Спровоцированные иногородние. Первая

ошибка грозненских рабочих. Февраль в горах. „Горские интересы". Панисла¬

мизм. Горские съезды. Степные народы. Калмыки Нагайцы. Кара-нагайцы. Турк¬

мены. Юго-восточный союз народов.

07 Гзвестие о Февральской революции во Владикавказе было

получено 1-го марта, но умышленно задерживалось наказным атама¬

ном, генералом Флейшером, и только 4-го марта общественность

Владикавказа узнала о том, что произошел переворот.

5-го марта собрались представители различных организаций на

совещание, где был создан Гражданский Комитет, к которому и

перешло с этого времени управление городом. В Гражданском

Комитете было представительство чиновничества, офицерства, бур¬

жуазии, духовенства и мещан, но не было, конечно, представите¬

лей рабочих и солдат. Словом, во Владикавказе, как и везде после

свержения самодержавия, был создан „штатный" Гражданский

Комитет.

8-го марта организовался Владикавказский Совет Рабочих Де¬

путатов из рабочих ж.-д. мастерских и Алагирского завода, окраин¬

ных крестьян, солдат и представителей политических партий соц.-

рев., меньшевиков и большевиков. Председателем был избран эсер

Гамалея, которому Е. Полякова дала такую характеристику в своем

воспоминании: „хитрый, как лиса, он умел во-время ввернуть слово

о земле и воле и был популярен среди солдат и мелких служа¬

щих. Рабочие же его не любили".1

Гамалей скоро был заменен меньшевиком Скрипниковым, кото¬

рый проводил ту же политику. Соглашательская роль Совета может

быть ясна из такого факта. В начале марта на нем обсуждался

вопрос о 8-мичасовом рабочем дне и меньшевики с эсерами -про¬

тив большевиков провели такое постановление: „Не возражать

в принципе, но на время войны считать преждевременным".'-

Выделенная комиссия для проработки вопроса ничего не сделала.

Фактом, характеризующим слабую организованность пролетариата

после Февраля, является состояние профессионального движения.

Самым устойчивым и мощным оказался Терский медицинский союз,

1 Сборник „Владикавказ в Октябрьские дни*-, издание Владикавказского Ист-

парта, стр. 30.

- Там же.

— 32

лицо которого видно из воззвания фельдшеров: „С нами Бог и

лучшие представители народа, которые, не щадя своей жизни,

готовы принести на алтарь светлого будущего все самое дорогое";

фельдшера постановляют послать своих представите/ей в „родной

нам по труду11 Совет Рабочих Депутатов.1

Эти-то слои служащих (медики, писаря, конторские служащие

и пр ), оказавшиеся наиболее организованными, и были базой, на