Автор: Плампер Я. Шахадат Ш. Эли М.

Теги: развитие и способности психики сравнительная психология биологические науки в целом психология наций (этническая психология) философия историческая литература

ISBN: 978-5-86793-785-0

Год: 2010

Научное приложение. Вып. LXXXIII

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук

Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou

Германский исторический институт

Deutsches Historisches

Institut Moskau

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ

Подходы к культурной истории эмоций

Под редакцией

Яна Плампера, Шаммы Шахадат и Марка Эли

Москва

Новое литературное обозрение 2010

УДК 159.922.4(470+571)

ББК 88.58(2)

Р76

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. LXXXIV

Издание осуществлено при поддержке:

Р 76 Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций.

Сб. статей / Под ред. Яна Плампера, Шаммы Шахадат и Марка Эли. М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 512 с.: ил.

Этот сборник впервые на русском языке рассматривает российскую культурную историю под углом зрения наметившегося в общественных и гуманитарных науках во всем мире «эмоционального поворота». На чем зиждется расхожее мнение, что одни народы — в частности, русские — эмоциональнее других? Как вообще историку, литературоведу, антропологу работать с эмоциями — описывать, учитывать, анализировать их? Каким образом рождаются групповые эмоции? Что способно воздействовать на них? Кто может возложить на себя миссию коллективного «воспитания чувств»? Верно ли, что история шла по линии нарастания контроля над эмоциями? Какими способами политические режимы используют и трансформируют эмоции своих подданных и граждан? Ответы на эти ключевые вопросы вы найдете в двадцати исследованиях (и двух методологических введениях), принадлежащих известным российским и иностранным специалистам по русской истории и культуре.

ISBN 978-5-86793-785-0

УДК 159.922.4(470+571)

ББК 88.58(2)

© Авторы статей, 2010

© «Новое литературное обозрение», 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эмоции стали в последние годы предметом пристального внимания гуманитарных и общественных наук (не говоря уже о естественных)1. «Эмоциональный бум» достиг теперь, кажется, и исследований о России2. Удивительно, что это происходит только сейчас. Ведь представление об особой эмоциональности Востока (включая Россию) является на Западе давним расхожим представлением, подкрепляемым, впрочем, и автостереотипом россиян.

«Разбудить» гуманитарные исследования об эмоциях в России было целью московской конференции «Эмоции в русской истории и культуре», организованной Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук (Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou) и Германским историческим институтом (Deutsches Historisches Institut Moskau), проходившей в Москве с 3 по 5 апреля 2008 года. Эта первая в России конференция, посвященная эмоциям, вызвала живой интерес, о чем свидетельствует уже количество — свыше 130 — предложений, присланных в ответ на Call for Papers. Материалы конференции и составили настоящий сборник3.

1 «Эмоциональный поворот» затронул философию, литературоведение, искусствоведение, музыковедение, гендерные исследования, cultural studies, социологию, культурную антропологию... Об «emotional turn» в литературоведении см., напр., Th. Anz, «Emotional Turn? Beobachtungen zur Gefiihlsforschung» (2006, www.literaturkntik.de/public/rezension.php?rezid= 10267). Об «аффективном повороте» в социальных науках см. The Affective Тит: Theorizing the Social, ed. P. Clough, Durham: Duke UP, 2007.

2 Среди конференций, посвященных эмоциям в российской истории и культуре, следует упомянуть Workshop «History of Emotions in Russia» в Чикагском университете (24 ноября 2003 г.), в котором приняли участие Ш. Фицпатрик (организатор конференции), К. Келли, А. Людтке, У. Редди, Б. Розен-вейн; круглый стол «Thinking about Feelings: Emotions in Russian/Soviet History and Culture», AAASS, Boston (5 декабря 2004 г.) при участии Р. Суни (председатель секции), И. Паперно, Я. Плампера, М. Рольфа, Ш. Фицпатрик, В. Фреде. Наконец, в июне 2008 г. в Иллинойском университете (Urbana-Champaign) М. Стейнберг и В. Соболь организовали конференцию «Interpreting Emotion in Eastern Europe, Russia, and Eurasia».

3 Конференция была финансирована на паритетных началах обеими институциями. Организаторами выступили Ян Плампер, Шамма Шахадат и Марк

6

Предисловие

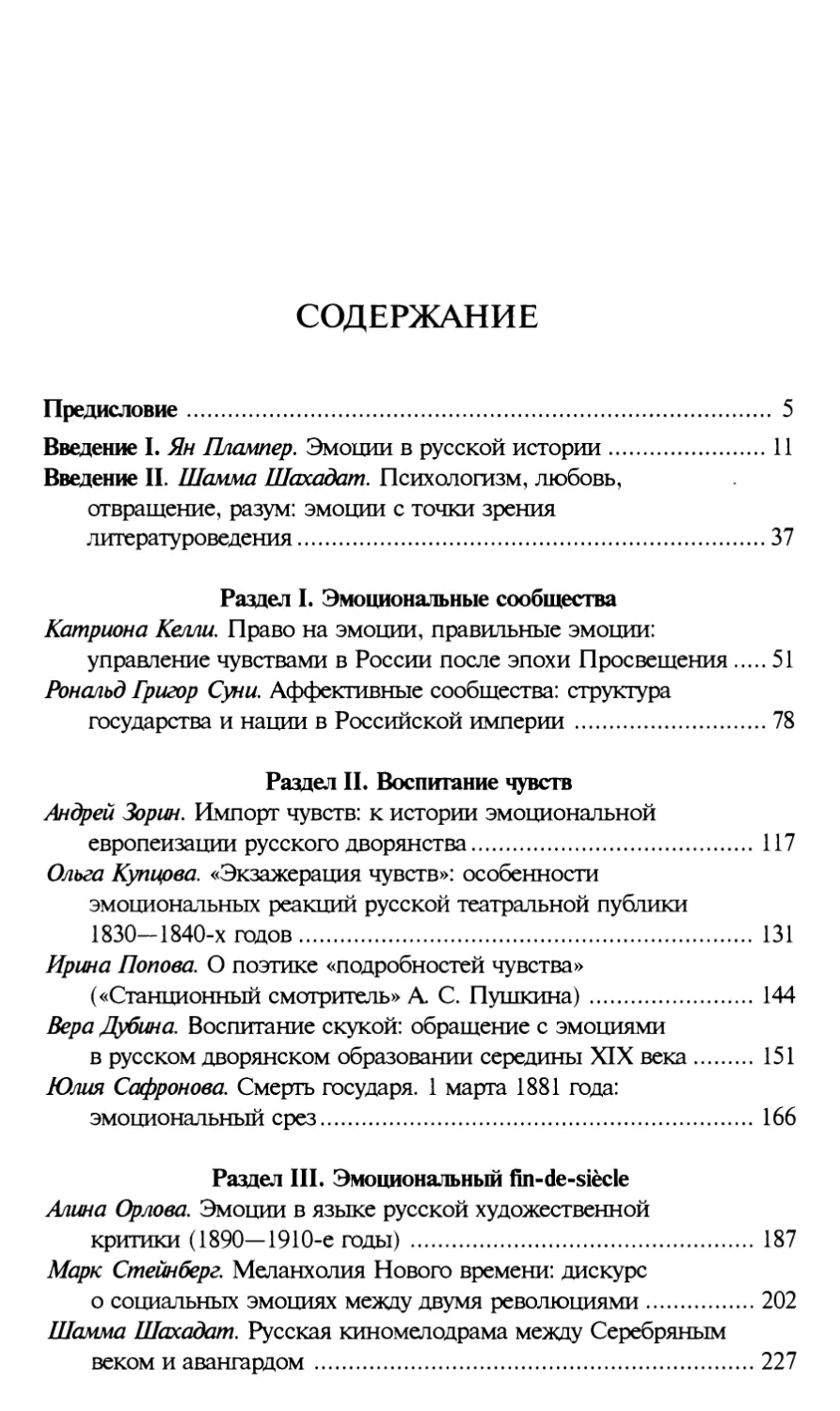

Сборник предваряется двумя вводными статьями. В первой, «Эмоции в русской истории», Ян Плампер (Jan Plamper, Берлин) показывает процесс возникновения исследовательского поля «история эмоций», затем предлагает обзор трудов, посвященных непосредственно России, и, наконец, обсуждает будущие направления исследований в этом поле4. Во второй вводной статье, «Психологизм, любовь, отвращение, разум: эмоции с точки зрения литературоведения», Шамма Шахадат (Schamma Schahadat, Тюбинген) обращается к теме эмоций в русской культуре. Рассмотрев место эмоций в теоретической мысли ключевых деятелей русского театра, кино и литературы, она более подробно останавливается на трактовке эмоций в формализме, риторике, психоанализе и, наконец, западных cultural studies. В заключение, она касается сложного диалога между гуманитарными и естественными науками вокруг эмоций.

Теперь о самом сборнике. В начале первого раздела, «Эмоциональные сообщества», литературовед и историк культуры Катриона Келли (Catriona Kelly, Оксфорд) предложит читателю обширный обзор эмоциональных норм, начиная с XVIII века. Келли отвергает модель Н. Элиаса о линейном процессе возрастающего эмоционального контроля. Она показывает, что авгостереотип об особой эмоциональной несдержанности россиян был менее распространен, чем это часто утверждается. Опираясь в основном на воспитательную и художественную литературу, Келли выделяет три периода существенных изменений эмоциональных норм: конец XVII, конец XVIII и конец ХЕК века.

В своей статье историк и политолог Рональд Суни (Ronald Suny, Энн Арбор) обращается — с не менее впечатляющей широтой кругозора — к эмоциональному заряду триады «государство—империя—нация» и анализирует соотношение между эмоциональным и национальным вопросами. Суни начинает с обзора естественнонаучной и политологической литературы по эмоциям, затем опре

Эли. В конференции участвовали кроме авторов настоящего сборника Валерий Мильдон и Александр Рожков.

4 См. также обзоры на других языках: A. Pinch, «Emotion and History», Comparative Studies in Society and History 1 (1995); U. Frevert, «Angst vor Gefuhlen? Die Geschichtsmachtigkeit der Emotionen im 20. Jahrhundert», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte, M. Hettling, F.-M. Kuhlemann, H.-W. Schmuhl, Munchen: Beck, 2000; B. Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», American Historical Review 3 (2002); J. Bourke, «Fear and Anxiety: Writing About Emotion in Modern History», History Workshop Journal 1 (2003); M. Kessel, «Gefuhle und Gesc hie htswissensc haft», Emotionen und Sozialtheorie: Disziplinare Ansatze, ed. R. Schiitzeichel, Fr.a.M.: Campus, 2006; J. Plamper, Geschichte und Gefiihl: Grundlagen der Emotionsgeschichte, Munchen: Siedler, 2011 (в печати).

Предисловие

7

деляет роль эмоций у теоретиков нации от Гердера до Бенедикта Андерсона и заканчивает анализом причин краха царизма, заключая, что он рухнул в том числе и потому, что ему не удалось построить функционирующее национальное эмоциональное сообщество.

Во втором разделе, «Воспитание чувств», литературовед Андрей Зорин (Оксфорд/Москва) рассматривает эмоциональное воспитание дворянина-литератора Николая Карамзина, полученное во время поездки по Европе в 1790 году, где он учился у Лоренса Стерна, Гёте и Шиллера чувствовать по-европейски, а позже в своих «Письмах русского путешественника» учил других русских чувствовать по-европейско-карамзински, как это показывают, в частности, дневники Андрея Тургенева. Статья Зорина является применением к эмоциям известной модели «life imitates art imitates life...».

Сходную модель анализирует театровед Ольга Купцова (Москва), чья статья посвящена показу зрительских эмоций в театре 1830—1840-х годов. После того как Белинский описал идеальные эмоциональные реакции публики на игру таких звезд, как П. С. Мочалов, зрители Воронежа и Одессы в своих реакциях на игру великого актера стали вскоре равняться на выдвинутый Белинским перечень идеальных эмоций.

Литературовед Ирина Попова (Москва) отталкивается от мнения литератора, выступающего в функции критика, — а именно Льва Толстого, об эмоциональной скупости пушкинских «Повестей Белкина». На примере одной повести, «Станционный смотритель», Попова показывает, что «Повести» на самом деле богаты эмоциями, но поставленными в другие жанровые рамки, чем в век реализма Толстого.

Историк Вера Дубина (Москва/Майнц) на основе воспоминаний, дневников и писем воспитанников закрытого учебного заведения Императорского училища правоведения показывает эмоциональную разорванность учеников между скукой образования и представлением о веселой жизни за стенами училища, которую они часто пытались преодолеть сочинением стихов. Статья Дубиной иллюстрирует потенциал микроистории эмоций применительно к маленькому «эмоциональному сообществу» (Б. Розенвейн) учеников в определенную эпоху, а именно в середине XIX века, когда еще действовали дворянские нормы и уже — нормы государственной службы.

Историк Юлия Сафронова (Санкт-Петербург) обращается к «эмоциональному режиму» (У. Редди) во время убийства царя Александра II в 1881 году. Каким именно образом верноподданным следовало скорбеть, когда их монарх уходил из жизни? И каким образом они должны были ужасаться и возмущаться преступлением

8

Предисловие

революционеров? Отдавая себе полный отчет в методологической сложности такого предприятия, Сафронова не только описывает эмоции, переживание которых ожидалось от народа, но и пытается раскрыть, как люди реагировали «на самом деле». Таким образом, в этом разделе мы знакомимся с четырьмя примерами истории эмоциональных норм конца XVIII — конца XIX века.

Искусствовед Алина Орлова (Лос-Анджелес) открывает третий раздел, «Эмоциональный fin-de-siecle», анализом роли эмоций в различных теориях искусства и эстетического восприятия конца XIX — начала XX века.

Историк Марк Стейнберг (Mark Steinberg, Урбана-Шампэйн) поднимает тему меланхолии, охватившей широкие слои русского общества в последние два-три десятилетия существования Российской империи. Стейнберг прослеживает проявления меланхолии во множестве культурных текстов, от стихов рабочих до философских текстов Розанова, и объясняет эпидемиию меланхолии разочарованием в современности как таковой и сомнениями в историческом прогрессе, как в него принято было верить со времен Ньютона и Декарта, иначе говоря, кризисом самого восприятия времени.

Литературовед Шамма Шахадат обращается к русской немой киномелодраме: выявляет теоретические основы и исторических предшественников киномелодрамы, ее место в культуре модернизма, обращая внимание, в частности, на гендерный дискурс в связи с эмоциональностью и с (экономической) логикой обмена.

В четвертом разделе, «Упоение — и не только в бою», историки Игорь Нарский и Юлия Хмелевская (Челябинск) останавливаются на феномене, при анализе которого чаще всего принято руководствоваться антропологическими константами и выносить его за рамки истории и культуры: это насилие и связанные с ним эмоции. Речь идет о разгромах винных складов во время Октябрьской революции 1917 года.

Если Нарский и Хмелевская сосредотачиваются на стихийном характере экстаза, то историк науки Ирина Сироткина (Москва) изучает именно антистихийный, даже планомерный его вариант в своем анализе «пляски-экстаза» от Вагнера и Ницше до русского Серебряного века, останавливаясь на философско-танцевальной программе Айседоры Дункан 1920-х годов. Сироткина ставит эту программу в многочисленные, порой неожиданные контексты, от дискуссий с участием Л. Толстого о сильном эмоциональном воздействии музыки до гипнотизма и рефлексологии Бехтерева.

Статья историка Роберта Эдельмана (Robert Edelman, Сан-Диего) посвящена эмоциональному сообществу футбольных болельщиков московского «Спартака», которое не чуждалось и ненависти (к бериевскому «Динамо», например), но отличалось, скорее, эк

Предисловие

9

стазом (по случаю побед над тем же «Динамо») — бесспорно, ключевым элементом эмоциональной сущности советского футбола. Футбольный экстаз наряду с опьянением и пляской и по сей день считается воплощением безоговорочной эмоциональности («иррациональности») .

Открывая пятый раздел, «Оскорбление в лучших чувствах», историк Ольга Глаголева (Торонто) возвращает нас в XVIII век. На примере одной «(микро)истории с поросенком» автор реконструирует эмоциональную жизнь русского провинциального дворянства XVIII века. Глаголева ставит эту историю в различные правовые, исторические, региональные, гендерные и другие контексты и дает наглядное представление об ином, отличном от нашего, понятии чести в конце XVIII века.

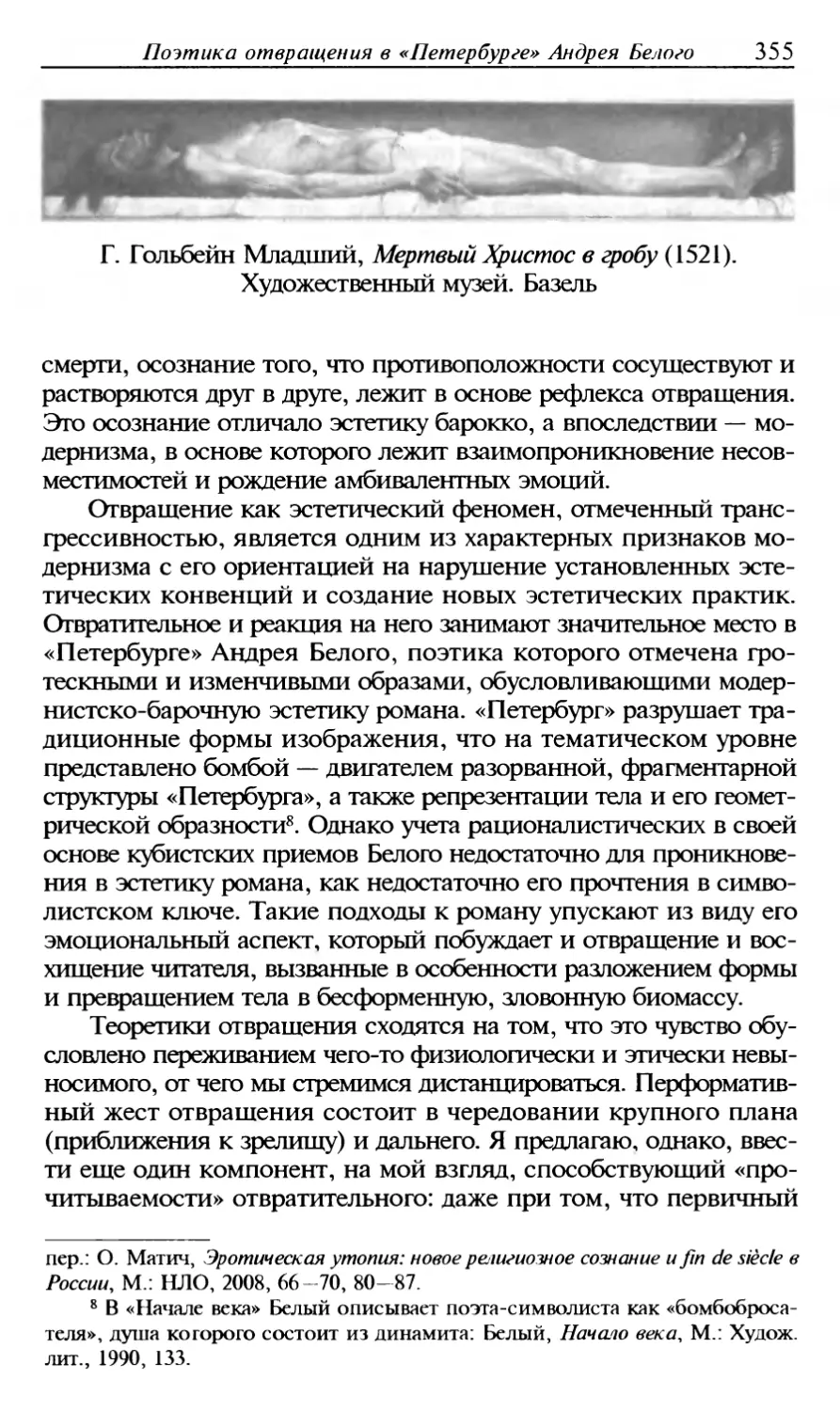

Литературовед Ольга Матич (Olga Matich, Беркли) проделывает опыт прочтения «Петербурга» Андрея Белого сквозь призму эмоций, особенно отвращения. Отвращение, по крайней мере со времен барокко, является двусмысленной эмоцией, которую характеризует не только отталкивание, но и притягивание.

Та же амбивалентность эмоции отвращения прослеживается и в мемуарах узников ГУЛАГа, анализируемых этнографом культуры Ади Кунцман (Adi Kuntsman, Манчестер). Зэки-гомосексуалисты и гомосексуальные практики в лагере и притягивают, и отталкивают мемуаристов. И Матич, и Кунцман бросают радикально новый взгляд на, казалось бы, хорошо известные тексты.

Шестой раздел, «Эмоции на грани», историк Ян Плампер открывает реконструкцией места страха в военно-психологической мысли конца XIX — начала XX века. В мемуаристике Отечественной войны 1812 года никто не писал о солдатском страхе, а в мемуарах Первой мировой страх присутствует повсеместно. Как стал возможен такой сдвиг?

Историк Магали Делалой (Magali Delaloye, Берн) спускается в недра Лубянки и читает сквозь призму эмоций переписку Николая Бухарина со Сталиным. Перед расстрелом Бухарин из тюремной камеры неоднократно письменно обращался к своему старому товарищу Сталину, употребляя эмоционально насыщенный язык, который Делалой расшифровывает с помощью новейшего инструментария эмоциональной и гендерно-маскулинной истории.

Гленнис Янг (Glennys Young, Сиэтл) показывает на примере восприятия новочеркасской трагедии в перестроечное время, как возникла новая культура коллективных эмоций, сочувствующая жертвам расстрела.

Историк Екатерина Емельянцева (Бангор/Уэльс, Цюрих) изучает солдатский страх в еще более закрытом пространстве, чем это делает Плампер, а именно в советской подводной лодке 1960—

10

Предисловие

1980-х годов. Несмотря на господствовавшие нормы безэмоциональности и бесстрашия, страх оставил множество следов в биографической прозе и фольклоре подводников.

Таким образом, читатель держит в руках сборник статей, основанных на подробных эмпирических исследованиях. Сборник завершит тематическая библиография. Нам остается выразить благодарность Франко-российскому центру и Германскому историческому институту, особенно их директорам Валери Познер и Бернду Бонвечу за финансирование конференции, Евгении Самошни-ковой, Коринне Кур-Королевой и Бригитте Циль — за постоянное организационное содействие и Михаилу Маяцкому — за редакционную правку. Мы особенно признательны Konstanzer Exzellenz-cluster EXC 16 «Kultuielle Grundlagen der Integration» за финансовую помощь и Ирине Прохоровой — за всемерную поддержку в издании настоящего сборника.

Ян Плампер, Шамма Шахадат, Марк Эли

Введение I

Ян Плампер

ЭМОЦИИ В РУССКОЙ ИСТОРИИ1

1. История истории эмоций

Принято считать, что первым, кто призвал историческую науку изучать эмоции, был Люсьен Февр. В июне 1938 года Февр участвовал в конференции «Чувствительность в человеке и природе», организованной Анри Берром. Свой доклад он опубликовал в 1941 году в журнале «Annales d’histoiie cconomique et sociale» под названием «Чувствительность и история» (1941)2. В этой статье он на примере различных исторических феноменов показал, что эмоции должны находиться в самом центре внимания историков. В изучении эмоций он предлагал опираться на концепции, выработанные в психологии. Помимо настойчивого предложения изучать изображение эмоций, к примеру в живописи, Февр требовал применить к эмоциям то, что сегодня назвали бы Begriffsgeschichte: «Никакая работа со словарем не позволит восстановить во всей ее целостности эволюцию системы чувств в данном обществе и в данную эпоху»3. До сих пор остается актуальной его концепция одновременного сосуществования разных, а то и противоположных чувств в человеке, «фактор амбивалентности чувств»4. В пользу необходимости изучения эмоций историками, по мнению Февра, говорит то, что историки и без того уже оперируют психологическими кате

1 Автор благодарит Юдит Девлин, Андрея Зорина, Ивана Соколовского, Марка Стейнберга и Шамму Шахадат за высказанные ими ценные замечания к тексту.

2 L. Febvre, «La sensibilite et 1’histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois»; Л. Февр, «Чувствительность и история». Он же, Бои за историю, М.: Наука, 1991. Текст доклада Февра был опубликован в 1943 г. уже после переработки версии для Анналов'. L. Febvre, «La sensibilite dans 1’histoire: les “courants” collectifs de pensee et d’action», La sensibilitd dans I’homme et dans la nature, ed. H. Berr, Paris: PUF, 1943. Об истории написания см. Р. Schottler, «Lucien Febvre, die Renaissance und eine schreibende Frau» (Nachwort) in Febvre, Margarete von Navarra: Eine Konigin der Renaissance zyvischen Macht, Liebe und Religion, Fr.a.M.: Campus-Verlag, 1998, 361—362, 377—378, n. 63.

3 Февр, «Чувствительность и история», 118.

4 Там же, 116.

12

Ян Плампер

гориями, только делают это неосознанно и примитивно, перенося психологию своего собственного времени на исследуемую эпоху. Они, например, используют выражения вроде «Наполеоном овладел приступ ярости» или «Наполеон испытал чувство живейшего удовольствия», апеллируя к вечному и всеобщему «здравому смыслу» (common sense)5.

В самом начале своей статьи Февр отметил: «Чувствительность и История — новая тема. Я не знаю книги, в которой бы она обсуждалась»6. Трудно не согласиться с этим замечанием, хотя Февр сам ссылается на — пусть и немногочисленных — предшественников, так или иначе затронувших тему эмоций (в их числе на Йохана Хейзингу с его «Осенью Средневековья», 1919)7. О том, насколько необычным казался тогда подход Февра, можно судить по взглядам британского историка Робина Дж. Коллингвуда, высказанным еще через пять лет после Февра, что-де «иррациональные элементы», то есть «ощущения, а не мысли, чувство, а не концепции» являются «предметом психологии... а не частью исторического процесса»8.

Считать ли случайностью, что статья Февра была напечатана в 1941 году?9 Несомненно, на Февра оказали сильное и продолжительное влияние труды французских этнографов 20-х годов, такие как «Первобытное мышление» Люсьена Леви-Брюля («La Mentalite primitive», 1922) и «Введение в коллективную психологию» Шарля Блонделя («Introduction a la psychologie collective», 1929)10. Но, конечно, главным образом на характер статьи повлияла ситуация в Европе, отмеченная набирающим силы фашизмом. Для такого вывода есть несколько оснований. Во-первых, Февр излагает концепцию эмоций как сугубо интерсубъективного феномена, где эмо

5 Февр, «Чувствительность и история», 111.

6 Там же, 109.

7 Статья Февра вышла спустя два десятилетия после обращения «анналистов» Марка Блока, самого Февра и голландца Хейзинги к проблемам психологии в истории. О предыстории статьи Февра см. J. Corrigan, «Introduction», Religion and Emotion: Approaches and Interpretations, ed. J. Corrigan, N.Y.: Oxford UP, 2004, 28-29, n. 20.

8 R. Collingwood, «Human Nature and Human History», Id., The Idea of History, Oxford: Oxford UP, 1946, 231.

9 Речь не может идти, как часто ошибочно указывается, о влиянии опыта Виши, поскольку вариант для Анналов был написан к коллоквиуму, организованному Анри Берром в июне 1938 г. (см. выше сн. 2). Я приношу благодарность указавшему мне на это Н. Шетлеру.

10 На связь этих работ со статьей Февра указывает A. Corbin, «А History and Anthropology of the Senses», Id., Time, Desire and Honor: Towards a History of the Senses, Cambridge: Polity Press, 1995, 181.

Введение I. Эмоции в русской истории

13

ции одного человека вызывают и определяют эмоции других. Февр использует при этом термин «заражение», который указывает на влияние Густава Ле Бона и др.11 Однако трудно не разглядеть лицо нацистского молоха за такими фразами: «А что касается истории ненависти и страха, истории жестокости и любви, то, ради бога, перестаньте нам докучать всей этой пошлой литературщиной! Этой пошлой литературщиной, чуждой всякой науке, но грозящей тем не менее сегодня-завтра окончательно превратить наш мир в смрадную бойню»12. Во-вторых, согласно февровскому историческому нарративу, если раньше люди открыто выказывали свои чувства, то сегодня они переносят их в сферу научной деятельности и искусства. Разумеется, здесь трудно не услышать обертоны фрейдовской сублимации13. Иными словами, «речь идет о более или менее постепенном подавлении эмоций активностью интеллекта»14. И опять-таки дыхание нацизма ощутимо за следующими словами: «Приступая к чтению данной статьи, иные, возможно, задавались вопросом: “Куда ведет весь этот психологический разбор?’’. Теперь, надеюсь, им стало ясно: он ведет к истории. К самой древней и самой актуальной из историй. К истории первобытных чувств, проявляющихся сейчас...»15. Таким образом, у истоков истории эмоций стояли Гитлер и Февр.

Следует еще раз подчеркнуть, что хотя Февр и является первым историком, потребовавшим выделения истории эмоций в отдельную исследовательскую область, это не означает, что никто до него не затрагивал темы эмоций в истории. Напротив, и раньше авторы приписывали действующим лицам истории эмоциональную мотивацию или даже описывали целые эпохи через призму присущих им чувств. Так, писали о «страхе» чумы в 1348 году, о «Великом страхе» («La Grande Реиг»), последовавшем за Французской революцией, и т.д.16 Однако эмоции в этих исследованиях не явля

11 «Эмоции заразительны», см. Февр, «Чувствительность и история», 111. Кроме того, подчеркивание коллективных эмоций является аргументом против тех потенциальных критиков, которые могли бы возразить, что история эмоций индивидуальна и нерепрезентативна. См. там же, 112. На влияние Ле Бона указывает и Corbin, «А History and Anthropology of the Senses», 181.

12 Февр, «Чувствительность и история», 125.

13 Февр описывает, например, литературное творчество как «наилучший способ душевного обезболивания для многих художников», там же, 113. Однако этот феномен вернее характеризовать не как сублимацию в смысле фрейдизма, а как субституцию, подмену.

14 Там же, 113.

15 Там же, 125.

16 Как верно отметил Д. Смейл: «Дело в том, что историки всё равно мыслят психологически. Мы склонны делать непродуманные допущения о психологическом состоянии людей, о которых сообщают наши источники», D. Smail, On Deep History and the Brain, Berkeley: Univ. California Press, 2008, 159.

14

Ян Плампер

лись собственно объектом анализа. Скорее, они представлялись либо неким побудителем поступков исторических «акторов», будь то отдельные личности или целые сообщества, либо центральной характеристикой духа описываемой эпохи. Каким именно образом при этом происходила трансляция концепций эмоций, обусловленных временем и культурой самих историков, можно проследить на примере Василия Ключевского, у которого «Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, теперь, теряя эту политическую цельность, впервые начала чувствовать себя цельным народным или земским составом. Последующие поколения вспоминали о Киевской Руси как о колыбели русской народности». Здесь ясно просматривается представление XIX века о современной нации как эмоционально сплоченном сообществе17. К эмоциональной действительности Киевской Руси, особенно к широким слоям ее населения, это представление времен Ключевского имеет мало отношения. Другим таким примером может служить Стивен Уитфилд, автор известной книги о культуре эпохи «холодной войны», утверждавший, что «американская политическая система» испытывала «фобическую гиперреакцию [overreaction] в конце 1940-х — 1950-х годах» на Американскую коммунистическую партию18. Обратим внимание: психологическая концепция «гиперреакции» основана на диспропорциональной логике, когда реакция несоразмерна с силой стимула (источника опасности), а значительно превосходит ее. Другие, более расхожие концепции страха основываются на пропорциональности реакции силе стимула, когда интенсивность реакции возрастает с увеличением силы стимула.

За два года до статьи-призыва Февра малоизвестный, не замеченный Февром историк-социолог Норберт Элиас издал в Швейцарии труд «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования», написанный в Париже и Лондоне после эмиграции из Германии в 1933 году. В этой книге, нашедшей отклик в немецкоязычной научной среде лишь после переиздания в 1969 году, а в англоязычной — только в 1978 году, когда вышел

17 В. Ключевский, Сочинения, в 9 т., М.: Мысль, 1987, т. 1, 212. Ср. также с последующим разделом «Общеземское чувство» его XII лекции из Курса русской истории, М., 1912.

18 S. Whitfield, The Culture of the Cold War, Baltimore: Johns Hopkins UP, 1991, 3. Также см. некритически принимающую позицию Уитфилда статью К. Филиппса, который писал о сенаторе Джо Маккарти: «Он задел оголенный нерв встревоженной нации и довел тревогу до невроза», ibid., 38.

Введение I. Эмоции в русской истории

15

ее перевод19, Элиас представил читателю сложный, но все же линеарный процесс становления Нового времени как процесс постепенно усиливающегося контроля за эмоциями20. Он охарактеризовал современного человека как личность, сдерживающую свои эмоции, будь то слезы, безграничная радость или открытая ненависть. Сама концепция эмоций у Элиаса поразительно гибка для своего времени. Эмоции у него выступают продуктом и «человеческой природа», и «истории». Более того, эмоции зависят от «отношений с другими людьми»21. Иначе говоря, элиасовской концепции эмоций присущи как элементы эссенциализма и социал-конструкгивизма, так и основы интерсубъективизма. Его концепция, во-первых, рассматривает чувства отдельной личности как результат взаимного и культурно варьирующегося влияния эмоционального выражения индивидов. Во-вторых, эмоциональное поле целого коллектива расценивается как результат эмоционального воздействия членов этого коллектива друг на друга, а не анализируется по аналогии с индивидуальным.

Однако эта очень современная концепция, на полвека опередившая синтетическую универсально-социальную концепцию эмоций 1990-х годов, не нашла последователей среди историков. Те из них, кто затрагивал тему эмоций, исходили из антиисторических концепций. Так, например, Жан Делюмо, автор многотомника о страхе в Европе в Средние века и раннее Новое время, первый том которого вышел под названием «Страх на Западе»22, составил опись вещей и событий, вызывавших в те времена чувство страха, одна

19 N. Elias, Uber den Proze/3 der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Basel: Haus zum Falken, 1939; Bern: Francke, 1969; Id., The Civilizing Process, tr. E. Jephcott, N.Y.: Urizen Books, 1978.

20 Эта концепция подвергается критике на основе эмпирических данных в Н-Р. Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsproz^, Bd. 1: Nacktheit und Scham, Fr.a.M.: Suhrkamp, 1988. Последующие три тома вышли в 1990, 1993 и 1997 гг.

21 См. напр., в нем. оригинале: «Sicherlich ist die Moglichkeit, Angst zu empfinden, genau wie die Moglichkeit, Lust zu empfinden, eine unwandelbare Mitgift der Menschennatur. Aber die Starke, die Art und Struktur der Angste, die in dem Einzelnen schwehlen oder aufflammen, sie hangen niemals allein von seiner Natur ab, und, zum mindesten in differenzierten Gesellschaften, auch niemals von der Natur, in deren Mitte er lebt; sie werden letzten Endes immer durch die Geschichte und den aktuellen Aufbau seiner Beziehungen zu anderen Menschen, durch die Struktur seiner Gesellschaft bestimmt; und sie wandeln sich mit diesen*, Elias, Uber den Proztf der Zivilisation, Bd. 2. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1997, 457.

22 J. Delumeau, La Peur en Occident, XIV — XVIIP siecles. Une cite assiegee, Paris: Fayard, 1978. См. на русском: Ж. Делюмо, Греки и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада XIII—XVIII веков, Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2003.

16

Ян Плампер

ко не исследовал страх как категорию, обладающую свойством меняться с течением времени.

Иной подход был избран Теодором Зельдином, автором четырехтомника по французской истории 1848—1945 годов, посвященного «шести чувствам: честолюбию, любви, гневу, гордости, вкусу и тревоге»23. Остановимся на первом чувстве — честолюбии, которое Зельдин определил следующим образом: «Анализ честолюбия — как и анализ надежды и зависти, страсти и фрустрации, самоуверенности, жадности и подражания — ставит классовую борьбу, вирус, который считается виновным в большом количестве общественных недугов, в центр внимания, кладет честолюбие как бы под микроскоп»24. Иными словами, Зельдин взглянул на экономическую и рабочую историю с другой, очень необычной точки зрения, заявив о намерении исследовать как общественную (к примеру, политическую), так и частную (семейную и т.п.) жизнь сквозь призму эмоций. Но на практике у него преобладают аспекты частной жизни. Наибольшая же часть многотомника посвящена поиску человеком смысла жизни в век индивидуализма, когда пошатнулись традиционные основы общества — религия и микросообщество (семья, сельская община). Точнее, в центре исследования оказался процесс создания медицинских терминов для описания — а в конечном счете и создания — болезней индивидуализма, конкретнее, для описания, в частности, патологического состояния тревожности и истерии и для выработки языка психиатрии и фрейдизма в целом25.

Что касается теоретических взглядов Зельдина, то он был убежден, что человеческое «поведение запуганно и неясно», — и это в 1973 году, когда большинство историков признавало превосходство количественной социальной истории и занималось поисками «глубинных структур» и «объективных» процессов, и за 15 лет до пост-струкгуралистского отказа от идеи автономного субъекта, ответ

23 Th. Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1: Ambition, Love, Oxford: Oxford UP, 21979, vii. Приведенное выражение является цитатой из предисловия ко второму изданию книги, отсутствующего в первом издании: vol. 1: Ambition, Love, Politics, Oxford: Clarendon Press, 1973. О многотомнике Зельдина см. Т. Зельдин, «Социальная история как история всеобъемлющая», Thesis I, 1 (1993). Также см. Zeldin, An Intimate History of Humanity, N.Y.: HarperCollins, 1994.

24 Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1: Ambition, Love, vii.

25 Ibid., vol. 2: Intellect, Taste, Anxiety, Oxford: Clarendon Press, 1977, особенно 17-я глава «Worry, Boredom and Hysteria». См. также 16-ю главу («Individualism and the Emotions»), где Зельдин рассматривает проблему поиска смысла и связанные с ним эмоциональные переживания у писателей от романтиков до Пруста.

Введение I. Эмоции в русской истории

17

ственного за единство мысли, языка и действия, и переосмысления индивида как неоднозначного и фрагментированного26. К тому же Зельдин обратил внимание на пестрое разнообразие человеческой деятельности («каждый род деятельности вращается вокруг своей оси, каждый род деятельности отделен от других и поглощен собой»). Его подход был поэтому близок к социологии Пьера Бурдье и Никласа Луманна, для которых «поле», или «система» и «подсистема», действуют, руководствуясь только своей логикой и темпом27, в то время как большинство историков исповедовало либо теории «модернизации», либо один из видов марксизма, утверждавших, что все «поля/системы», будь то культура, наука или спорт, зависят от логики социально-экономического «поля/системы»28. Наконец, Зельдин был, пожалуй, первым историком, напомнившим, что и историки являются людьми, которым присущи различные чувства, что их отношение к своему предмету окрашено эмоционально и часто формируется на основе эмоций. По словам Зельдина, например, Жан Делюмо «начал свое исследование, потому что ему хотелось понять чувство ужаса, которое он испытывал в возрасте 10 лет, когда неожиданно умер его друг; это чувство было настолько сильно, что он три месяца не ходил в школу; проблема страха всегда преследовала его; его жизнь была поиском покоя через принятие неизбежного; поэтому его книга в высшей степени отражает его личный опыт»29. Как в свое время Элиас и Февр, Зельдин так и не стал «пророком в своем отечестве», и лишь сегодня, на волне растущего интереса к истории эмоций, его труды постепенно переосмысляются30.

Независимо от Февра и его единомышленников, в 1970-х годах «психоистория» Питера Гея, Ллойда ДеМоса и Питера Ловенбер-га начала проявлять интерес к эмоциям31. Критика, высказывав

26 Zeldin, France, 1848—1945, vol. 1, vii.

27 См., напр., П. Бурдье, Начала, ч. 1: Маршрут, М.: Socio-Logos, 1994; Н. Луман, Социальные системы. Очерк общей теории, под ред. Н. Головина, пер. И. Газиева, СПб.: Наука, 2007.

28 Краткое изложение этой проблемы можно найти у G. Steinmetz, «German Exceptionalism and the Origins of Nazism: The Career of a Concept», Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison, ed. I. Kershaw, M. Lewin, Cambridge: Cambridge UP, 1997, 269-271.

29 Zeldin, «Personal History and the History of Emotions», Journal of Social History 3 (1982), 345.

30 Необходимо, однако, отметить, что одна ученица Зельдина с конца 1970-х годов исследовала суеверия в популярной культуре Франции XIX в. и связанные с ними эмоции: J. Devlin, The Superstitious Mind: French Peasants and the Supernatural in the 19th Century, New Haven: Yale UP, 1987.

31 См., напр., описание детских страхов как реакции на нелюбовь родителей (и реакции на расхожую практику пеленать младенцев) у L. deMause, «The

18

Ян Плампер

шаяся в адрес психоистории, приложима и к подходу психоисториков к эмоциям: для него характерно антиисторическое применение психоаналитических понятий к другим временам и культурам, без учета того факта, что, например, Фрейд, простите за банальность, свои теории сформулировал на основе наблюдений за венскими горожанами конца XIX века. В результате злоба Нерона, агрессия Чингисхана или страх Людовика XVI представлялись как последствия сексуальных переживаний раннего детства — зависти к пенису, эдипову комплексу и т.д.

Отдельное исследовательское поле для истории чувств появилось только в 1980-е годы, то есть сорок лет после публикации статьи Февра. Питер Стернс, создатель и главный редактор влиятельного «Журнала социальной истории» (Journal of Social History), предложил предпринять исследование эмоциональных норм и стандартов, называя его, вслед за психологами Полом и Анн Клей-нгинна, «эмоционологией»32. Издательство New York University Press выпустило целую серию книг по истории эмоций (The History of Emotions Series) под редакцией самого Стернса и Жана Льюиса, в которой выходили преимущественно работы, посвященные эмо-ционологии. После нескольких активных лет, однако, наступило затишье. В других странах и языках этот термин не был воспринят. Создавалось впечатление, что изучение эмоций, не связанное со Стернсом, следовало по параллельным ему орбитам33. Только в конце 1990-х годов, когда международное исследование эмоций в разных отраслях науки, в том числе и исторической, достигло таких масштабов, что стало уместно говорить об «эмоциональном повороте», критики, обращаясь к истокам истории эмоций, стали упрекать Стернса в том, что он основывал свои работы почти ис

Evolution of Childhood», The History of Childhood, ed. L. deMause, N.Y.: Psychohistory Press, 1974, 49—50. См. также P. Gay, The Bourgeois Experience: Victoria to Freud, in 5 vols, N.Y.: Oxford UP, 1984—1998; P. Loewenberg, «Emotion und Subjektivitat. Desiderata der gegenwartigen Geschiehtswissenschaft aus psychoana-lytischer Perspektive», Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, ed. P. Nolte et al., Munchen: C.H. Beck, 2000.

32 См. особенно P. Stearns with C. Stearns, «Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards», American Historical Review 4 (1985), а также C. Stearns, P. Stearns, Anger: The Struggle for Emotional Control in America ’s History, Univ, of Chicago Press, 1986; P. Stearns, American Cool: Constructing a Twentieth-Century Emotional Style, N.Y.: NYU Press, 1994; An Emotional History of the United States, ed. P. Stearns, J. Lewis, N.Y.: NYU Press, 1998.

33 См., налр., подход немецкой исторической антропологии: Emotionen und materielle Interessen. Sozialanthropologische und historische Beitrage zur Familien-forschung, ed. H. Medick, D. Sabean, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984.

Введение I. Эмоции в русской истории

19

ключительно на книгах по этикету, обращенных к среднему классу, и в том, что он исходил из предположения однородности социальных и иных групп, которой в действительности никогда не существовало34.

Оставим на некоторое время проблемы институционального развития истории эмоций и обратимся к вопросу о концептуальных подходах. Если говорить об обобщающих абстракциях, можно выделить три парадигмы. До 1980-х годов историки, изучающие эмоции, исходили из метаисторических и метакультурных концепций чувств, принимая эмоции за постоянную величину (Элиас в этом плане оказался лишь заметным исключением, подтверждающим правило). Эту парадигму можно назвать фазой универсализма. В конце 1980-х стали появляться историки, рассматривавшие эмоции как культурно и исторически обусловленные величины. Эту парадигму можно назвать фазой социального конструктивизма. Ее наступление было обусловлено постструктуралистскими, антиэс-сенциалистскими изменениями в гуманитарных науках в целом, в особенности же новыми англо-американскими исследованиями по этнографии эмоций. Так, Клиффорд Гирц писал уже в 1962 году: «Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции»35. Лила Абу-Лугод в своем исследовании североафриканских бедуинов отметила, что чувства, выраженные в женской устной поэзии, связаны со спецификой бедуинской культуры чести36. А Катрин Луц в 1988 году, изучая ифалуков, живущих на атолле в Микронезии, пришла к выводу, что «эмоциональный опыт является феноменом не надкультурным, а принципиально культурным»37. Так была достигнута вершина в развитии фазы социального конструктивизма. В это же время первые из историков уже начали прислушиваться к естественным наукам, таким как нейробиология, когнитивная психология или эволюционная биология, указавшим

34 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», 824—825.

35 К. Гирц, Интерпретация культур, M.: РОССПЭН, 2004, 96. В оригинале: «Not only ideas, but emotions too, are cultural artifacts in man», C. Geertz, «The Growth of Culture and the Evolution of Mind», Id., The Interpretation of Cultures, N.Y.: Basic, 1973, 81. Впервые опубликовано в: Theories of the Mind, ed. J. Scher, Glencoe: Free Press, 1962.

36 L. Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society, Berkeley: Univ, of California Press, 1986, 204—207. Абу-Лугод сознательно пользуется термином «сантименты» вместо «эмоции» или «аффекты», чтобы подчеркнуть лирическое, литературное качество своих «данных» — устной поэзии. См. ibid., 34.

37 С. Lutz, Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll and their Challenge to Western Theory, Univ, of Chicago Press, 1988, 5.

20

Ян Плампер

на присущие эмоциям универсальные элементы38. Эта тенденция усилилась в 1990-е годы, когда постструктурализм был уже на исходе, а гуманитарные науки начали все чаще обращаться к естественным, так что к началу тысячелетия стало возможным говорить о некоем синтезе универсалистских и культурно обусловленных подходов к эмоциям. Эго обусловило восприятие эмоций как состоящих из какой-то неизменной основы и некой культурной оболочки39. Если же не принимать синтетическую тенденцию всерьез, то можно утверждать, что вся социальная наука об эмоциях колеблется между этими двумя полюсами — социального конструктивизма и универсализма40. Итак, в результате получаются три парадигмы: 1. универсализм (1940—1980), 2. социальный конструктивизм (1980—1995) и 3. синтез универсализма и социального конструктивизма (с середины 1990-х).

Важным событием 1990-х годов стала большая конференция, посвященная историчности эмоций («The Historicity of Emotions», Иерусалим, 1998). Среди прочих с докладами здесь выступили Натали 3. Дэвис (N. Z. Davies), Энтони Графтон (A. Grafton) и Гади Альгази (G. Algazi)41. Но, пожалуй, еще большее значение для исторического цеха имели исследования медиевистки Барбары Розенвейн и этнографа-историка, специалиста по Французской революции, Уильяма Редди, занимавшихся соответственно гневом в Средние века42 и честью и любовью на рубеже XVIII—XIX веков43. В начале 2000-х годов и Розенвейн и Редди перешли к более обобщающим исследованиям. Уже цитировавшаяся статья Розенвейн мгновенно стала классической, и введенное в ней понятие «гидравлической модели» (hydraulic model) сразу получило широкое рас

38 Знаковой в этом отношении была статья W. Reddy, «Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions», Current Anthropology 3 (1997).

39 См. один из примеров синтеза: D. Smail, On Deep History and the Brain.

40 Как верно отметил Александер Хинтон, «к сожалению, дискуссия об эмоциях нередко остается в плену оппозиции натура/культура (nature/nur-ture)», A. Hinton, «Introduction: Developing a Biocultural Approach to the Emotions», Biocultural Approaches to the Emotions, ed. A. Hinton, Cambridge: Cambridge UP, 1999, 1.

41 Я благодарю Михаля Альтбауэра-Рудника за предоставление информации об этой конференции.

42 Anger’s past: The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, ed. B. Rosenwein. Ithaca, NY: Cornell UP, 1998.

43 W. Reddy, The Invisible Code: Honor and Sentiment in Postrevolutionary France, 1814—1848, Berkeley: Univ, of California Press, 1997; Id., «Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution», Journal of Modern History 1 (2000). См. также: J. Plamper, «The History of Emotions: An Interview with William Reddy, Barbara Rozenwein, and Peter St earn», History and Theory 49 (2010).

Введение I. Эмоции в русской истории

21

пространение44. Согласно этой модели, эмоции «похожи на жидкости внутри человека, которые, поднимаясь и пенясь, стремятся наружу»45. По мнению Розенвейн, эта модель, восходящая к средневековому медицинскому понятию гуморальных жидкостей, объединяет Хейзингу, Февра, Блока и Элиаса, что не мешает ей быть глубоко ошибочной, в первую очередь, в силу своего универсализма, находящего повсюду одинаковое понятие эмоции. Из теоретических заслуг самой Розенвейн стоит особо выделить понятие «эмоционального сообщества» (emotional community) и идею о том, что человек может принадлежать одновременно к нескольким эмоциональным сообществам, которым свойственны различные и даже противоречащие друг другу эмоциональные нормы46. Эго понятие важно не только само по себе, но и в силу своего отличия от концептов социальной психологии, где зачастую одна эмоция приписывается одному коллективу, который таким образом расценивается как эквивалент индивида.

Исследования Редди увенчались книгой «Навигация чувства: основы истории эмоций»47. В этой работе Редди сначала анализирует антиэссенциалистскую этнографию эмоций и ее недостатки, затем подвергает критическому разбору универсалистскую когнитивную психологию, а затем предлагает свою синтетическую теорию истории эмоций, показывая в заключение, как можно применить ее к эмпирическому материалу. Эго редкое по своей оригинальности и смелости исследование уверенно оперирует данными как общественных и гуманитарных, так и естественных наук. Автор не довольствуется заимствованиями у «естественников-популяризаторов» типа Антонио Дамасио, но знакомится с фундаментальными исследованиями из первых рук. Ряд ключевых концептуальных терминов, предложенных Редди, уже прочно вошли в обиход исследователей эмоций. Среди них — так называемый «эмотив» (emotive), фиксирующий тот экспериментально подтвержденный естественными науками факт, что высказывание вслух эмоционально-описательного слова или выражения (скажем, «я боюсь») не просто описывает реальное эмоциональное состояние, но и усиливает или даже вызывает его вплоть до физиологических последствий (при чувстве страха это — потливость, дрожь и т.д.). Редди создал этот неологизм, опираясь на работы аналитического философа Джона Остина и в первую очередь на его теорию рече

44 Эта модель позаимствована автором у: R. Solomon, The Passions, Garden City: Doubleday, 1976, 139-150.

45 Rosenwein, «Worrying about Emotions in History», 834.

46 Ibid., 842—845 и Id., Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca, NY: Cornell UP, 2006.

47 The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambridge UP, 2001.

22

Ян Плампер

вых актов (speech act theory). Включенная в эту теорию концепция «перформативов» (performatives) определяет слово как величину не только миметическую или констатирующую, но и воздействующую на говорящего или слушающего48. Под термином «эмоциональный режим» (emotional regime) Редди подразумевает тот комплекс эмоций, который служит интеграции и созданию Gemeinschaft (в смысле социолога Ф. Тённиса): «Набор нормативных эмоций и официальных ритуалов, практик и эмотивов, которые их выражают и внедряют; необходимый фундамент любого стабильного политического режима»49 *. Концепт же «когмоции» (cogmotion) выражает невозможность отделить эмоцию от когнитивных процессов, чувства от разума, emotio от ratio™.

«Навигация чувств» вышла в издательстве Кембриджского университета 10 сентября 2001 года51, накануне события, вошедшего в историю как «9/11». Совпадение этих двух дат, конечно, случайно, но в нем можно усмотреть и некую закономерность. Террористические акты 11 сентября 2001 года среди многочисленных своих последствий дали сильнейший толчок историческим исследованиям в области эмоций. Во-первых, теракты послужили наглядным примером того, как фанатические чувства могут двигать людьми, и указали на необходимость их изучения и по мере возможности понимания. Во-вторых, 9/11 подтолкнул гуманитариев к естественным наукам, завершил «прощание с постструктурализмом», оказавшим на историческую науку столь сильное влияние. Произошел «поворот от лингвистического поворота», ибо в 2001 году стало ясно, что постструктурализм с трудом справлялся с тем, что воспринималось как малодискурсивные, физические феномены, в частности с эмоциями. Другой, этико-эстетический, аспект усиливал ощущение фальши постструктурализма: иронический стиль постструктуралистской историографии вдруг оказался неуместным, неэтичным. Наступил период «ироноборчества», продлившийся, правда, недолго, так как в скором времени иронические нотки зазвучали снова. Стремительно восходящие life sciences стали задавать тон повсеместно. Так называемая биологическая революция бурно вторглась в экономику (биотехнология) и переместила обсуждение самых насущных проблем conditio humana из сферы гума

48 См. краткое определение ibid., 128.

49 Ibid., 129.

30 Ibid., 15. Термин cogmotion предложен в: D. Barnett, Н. Ratner, «Introduction: The Organization and Integration of Cognition and Emotion in Development», Journal of Developmental Child Psychology 67 (1997).

31 Cm. http://www.amazon.com/Navigation-Feeling-Framework-History-E mot ions/dp/05 21004721/ref=sr_ 1 _ 1 ?ie=UT F8@s=books&qid= 1216212175&sr= 1 — 1 [16 июля 2008 г.].

Введение I. Эмоции в русской истории

23

нитарных в сферу естественных наук. Снова разгорелась дискуссия о свободе воли: является ли преступник таковым, если повинуется своей генетической программе и гормональным и нейрохимическим процессам? Сходное движение затронуло культуру и искусство: в романе Мишеля Уэльбека любые любовно-сексуальные отношения сводятся к эволюционно-биологической борьбе человека за выживание собственного генофонда; его роман разрушил не одну европейскую пару, дотоле верившую в романтическую любовь52.

После событий 2001 года история эмоций переживает настоящий бум. Об этом свидетельствует множество конференций, публикаций и прочих признаков профессионализации этого, еще недавно маргинального, исследовательского поля53. Этот процесс сопровождался и общей модой на эмоции. На это указывает не только избыток слов «эмоция» и «эмоциональный», к примеру, в рекламе или спорте, но и введение в популярную психологию понятия «EQ» (эмоциональная компетентность) Даниэля Гоулмэна (D. Goleman), основание немецкого глянцевого журнала Emotion и т.д. Среди важных научно-исторических публикаций этого периода следует прежде всего назвать книгу Джоанны Бурк «Страх: культурная история»54, в которой анализируются не только различные естественно-научные, психиатрические и прочие подходы к состоянию страха в разные эпохи, но и широкий спектр объектов, в разное время вызывавших страх. В книге наглядно показано, каким именно образом можно прослеживать эмоции на протяжении длительного времени и какие отличия становятся при этом очевидными. Кто помнит, например, распространенный в конце XIX века страх быть похороненными заживо, вследствие которого многие англичане в своих завещаниях требовали, чтобы им перерезали

52 М. Houellebecq, Les particules elementaires, Paris: Flammarion, 1998; M. Уэльбек, Элементарные частицы, пер. И. Васюченко, Г. Зингера, М.: Иностранка, 2001.

53 См. конференции «Representing Emotions: Evidence, Arousal, Analysis» (University of Manchester, май 2001) с участием Питера Бурка (P. Burke), Отни-эль Дрора (О. Dror) и др.; «Emotions in Early Modern Europe and Colonial North America» (German Historical Institute, Washington, D.C., ноябрь 2002); три конференции Arbeitskreis Geschichte+Theorie (AG+T): «Medien und Emotionen: Zur Geschichte ihrer Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert» (Бохум, февраль 2005), «Rationalisierungen des Gefuhls: Zum Verhaltnis von Wissenschaft und Emotionalitat, 1880—1930» (Берлин, октябрь 2006), «Die Prasenz der Gefuhle: Mannlichkeit und Emotion in der Moderne» (Берлин, сентябрь 2007); «Interpreting Emotion in Eastern Europe, Russia, and Eurasia» (University of Illinois, Urbana-Champaign, июнь 2008). Ср. также Institute for the Study of Emotion Флоридского госуни-ве pc иг era под руководством теолога и специалиста по эмоциям Джон Корригана (J. Corrigan). У. Редди, П. Стернс и др. читали лекции по случаю его основания в 2002 г.

54 J. Bourke, Fear: A Cultural History, London: Virago, 2005.

24

Ян Плампер

горло или снабдили гробы, в которых их похоронят, колокольчиками и дыхательными трубками?55 Таким образом, книга Бурк указала на важный факт в истории эмоций: изменения культурной обусловленности эмоций становятся ясными при сравнении между культурами и (довольно продолжительными) отрезками времени.

2. Русская история эмоций

Этот раздел, как нам представляется, стоит начать не с исследований по русской истории эмоций, а с психологии до и после революции, оказавшей большое влияние на теорию эмоций в западной науке. Так, концепция условного рефлекса И. П. Павлова повлияла на развитие теории эмоций Эрика Кендела в 1980-е и Жозефа Ле Ду в 1990-е годы. Кецдел работал над состояниями тревожности и панического страха, оперируя павловскими понятиями рефлексов. Он утверждал, что тревожность и паника являются условными рефлексами, выражающимися чрезмерно, то есть срабатывающими даже при отсутствии опасного стимула56. Ле Ду, со своей стороны, как бы расширил павловскую теорию рефлексов до нейрохимического уровня. Он выявил два способа проявления страха при появлении визуального стимула опасности (например, змеи) и первой отработки этого стимула в таламусе. Первый, быстрый путь (high road) ведет прямо к миндалине, которая активирует метаболическую и моторную системы для реализации физических реакций (например, контрактация мышц и усиление сердцебиения для бегства). Второй, медленный путь (low road) проходит через визуальный корковый слой, отвечающий кроме прочего за сравнение реального изображения с изображениями, сохраненными в памяти (действительно ли это змея? не игрушечная ли она? или, быть может, это лишь похожая на змею ветка?). Второй путь напоминает расширенный и обновленный вариант условного рефлекса Павлова57. Критики новейших теорий эмоций также ссылаются

55 J. Bourke, Fear: A Cultural History, London: Virago, 2005, 34- 43.

36 «Приступы паники, наступающие внезапно и без заметного провоцирующего события, не подчиняются явному стимульному контролю, тогда как предваряющая и хроническая тревожность в какой-то мере ему подчиняется», Е. Kandel, «From Metapsychology to Molecular Biology: Explorations Into the Nature of Anxiety», American Journal of Psychiatry 10 (1983), 127— 128. Там же ссылки и обширные цитаты из Павлова. Я благодарю Ренату Лахман за идею связи между российско-советской психологией и западными теориями эмоций.

5/ J. LeDoux, The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life, N.Y.: Simon & Schuster, 1998, 164, 166. О Павлове см. особенно ibid., 142— 148. Кроме Павлова Ле Ду ссылается на Александра Лурия, Higher Cortical Functions in Man, N.Y.: Basic Books, 1966. Cm. ibid., 356.

Введение I. Эмоции в русской истории

25

на русских психологов. Джером Каган, например, критикует Ле Ду как раз за то, что тот называет эмоцией сложный процесс, происходящий на нейрохимическом уровне, тогда как сам Павлов говорил только о рефлексах: «Иван Павлов... не считал, что выделение слюны у собаки... отражает состояние голода»58. По Кагану, «эмоция» — нечто гораздо большее.

На исследования советских историков в области эмоциональной жизни в хрущевский период повлияли советский психолог Л. С. Выготский и его ученики А. Лурия и А. Леонтьев59. В секторе методологии истории Института всеобщей истории при АН СССР, созданном в 1964 году и возглавляемом Михаилом Геф-тером, был организован семинар по социальной истории под руководством социолога-медиевиста Бориса Поршнева. Под редакцией Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анциферовой в 1971 году был издан сборник «История и психология», в который вошли не только статьи об «Идее времени в средневековой Европе» А. Я. Гуревича и «Национальном характере» И. С. Кона, но и статья самого Александра Лурия «Психология и историческая наука»60. Наверное, для того, чтобы отвлечь внимание от имен запрещенных психологов, авторы сборника приложили большие усилия для акцентирования внимания на преемственности «добрых» традиций. Они сослались на В. О. Ключевского, который в их трактовке превратился в основоположника дисциплины социальной психологии времен «оттепели»61. Еще откровеннее историки и социальные психологи использовали традицию языка чувств самого Ленина. Так, по Пор-шневу, «настроение» становится чуть ли не центральной марксистско-ленинской категорией:

нельзя не упомянуть используемые Лениным понятия «чутье», «чувства», «энергия», «страсть», «энтузиазм», а также «усталость»,

58 J. Kagan, What Is Emotion ? History, Measures, and Meaning, New Haven: Yale UP, 2007, 15.

39 Имелись и другие предшественники, а именно петербургско-ленинградская филологически ориентированная школа начала XX в. и А. Я. Пресняков, чей ученик Б. А. Романов еще в 1947 г. опубликовал единственный во времена Сталина труд, который можно классифицировать как изучение частной и ментальной жизни и который вполне закономерно подвергся жесточайшей критике: Люди и нравы Древней Руси. Историко-бытовые очерки XI XIII вв., Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1947. См. R. Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev: From Social Psychology to Mentalites», Russian Review 2 (2006), 284-285.

60 История и психология, под ред. Б. Поршнева и Л. Анциферовой, М.: Наука, 1971. См. Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 286 288.

61 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 288.

26

Ян Плампер

«гнев», «ненависть», «апатия» и другие подобные. [...] Настроение находит свое выражение, как правило, не опосредствованно — через культуру, обычаи, воспроизводящие жизненные порядки, а непосредственно — в виде определенных эмоций, сдвигов сознания62.

Сектор методологии истории Гефтера был закрыт при Брежневе в 1969 году, а в 1972-м умер Поршнев. Новые веяния частично переместились в подполье. Кроме старой исторической школы можно выделить три интеллектуальных течения, повлиявших на группу историков вокруг А. Я. Гуревича (большинство из них занимались историей допетровской Руси, областью традиционно более свободной, чем история царской империи и особенно Советского Союза). Эго были идеи Михаила Бахтина, московско-тартуской школы и французской школы Анналов. Влияние первого шло исключительно через книги, точнее книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», и в особенности разработанную в ней бахтинскую категорию «мироощущения», тогда как московско-тартуская школа и школа Анналов воздействовали как через книги, так и посредством личных встреч и обсуждений: Гуревич с конца 1960-х годов участвовал в Тартуских встречах, а начиная с 1958 года анналисты под руководством Фернана Броделя раз в два года встречались с советскими историками на регулярном Франко-советском симпозиуме63. В 1969 году в журнале «Коммунист» министр образования А. И. Данилов обрушился на коллег Гуревича Ю. Л. Бессмертного, М. А. Барга и Л. В. Данилову за скептическое отношение к тезису о первостепенности социально-экономической сферы в докапиталистических обществах. А. Я. Гуревич ответил на критику Данилова, что «антимарксистские положения высказывает он, а не я», и в защиту своей позиции привел аргумент, что «антропологический подход, учитывающий человека и его эмоциональный мир, не был чужд Марксу, во всяком случае, на ранних стадиях его творчества»64. Гуревич расценивал выдвижение в 1961 году Жоржем Дюби концепции mentalites как «коперниканскую революцию»65. Mentalite, ментали

62 Б. Поршнев, Социальная психология и история, М.: Наука, 1966, 63—64, 111.

63 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 293—296. Необходимо также упомянуть о поездке Гуревича в Польшу в 1967 г. и о посредничестве Б. Геремека и других польских историков между школой Анналов и Россией: ibid., 296. Гуревич опубликовал с собственным предисловием книгу М. Блока: Апология истории, или Ремесло историка, М.: Наука, 1973.

64 А. Гуревич, История историка, М.: РОССПЭН, 2004, 140—141.

65 Markwick, «Cultural History under Khrushchev and Brezhnev», 296.

Введение I. Эмоции в русской истории

27

тет, ментальность оставалась в центре интересов Гуревича и его коллег и в перестроечные, и в постсоветские годы, когда направление было уже переименовано из «социальной психологии» в «историческую антропологию»66.

Итак, истоки этой историографической традиции периода «оттепели» следует искать, во-первых, в дореволюционной филологически ориентированной петербургской исторической школе, в идеях Бахтина — во-вторых, в московско-тартуской семиотике — в-третьих, и, наконец, в концепции mentalites школы Анналов — в-четвертых. Именно в контексте возрождения этой традиции следует рассматривать сборник «Человек в мире чувств» (2000)67. В этом сборнике история эмоций трактуется в рамках истории семьи, сексуальности и частной жизни вообще. Н. Пушкарева пишет здесь о мире чувств и сексуальности русской дворянки конца XVIII — начала XIX века, Ю. Бессмертный — о том, как скорбели по ближним в Англии и Франции XII—XIII веков, Н. Усков — о чувствах, сопровождавших обращение в монашество в XI веке68. На Западе в 1990-е годы специалисты по Московской Руси и XVIII веку, такие как Нэнси Коллман и Ангела Рустемайер, также начали писать об эмоциях в широком смысле слова69. В центре их внимания — понятие чести, при этом они опираются на западные работы по Средневековью и раннему Новому времени.

Одним из первых на Западе, кто рассмотрел тему, взятую из русской истории, сквозь призму новейшей истории эмоций Уильяма Редди, Дэвида Сабина и других был Марк Стейнберг70 (см. так

66 Ibid., 300—301. Работу Е. Сенявской, Фронтовое поколение: 1941—1945: историко-психологическое исследование, М.: Институт русской истории РАН, 1995, можно рассматривать как возвращение к социальной психологии Поршне ва в стенах сектора методологии истории Гефтера.

67 Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени, под ред. Ю. Бессмертного, М.: РГГУ, 2000. Для контекстуализации Юрия Бессмертного и его подхода к средневековым эмоциям см. М. Кром, Д. Сэбиан, Г. Альгази, «История и антропология: путь к диалогу», История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX—XXI веков, СПб.: Европейский ун-т, Алетейя, 2006, 28-29.

68 Человек в мире чувств. По словам Н. Пушкаревой, «одной из главных черт душевного мира русской женщины “на пороге Нового времени” — как и человека вообще — была и оставалась в XVI—XVII вв. повышенная эмоциональность», Н. Пушкарева, Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X— начало ХЕХ века), М.: Ладомир, 1997, 101.

69 N. Kollmann, By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia, Ithaca, NY: Cornell UP, 1999; A. Riistemeyer, Dissens und Ehre: Majestatsverbrechen in Russland (1600—1800), Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

70 M. Steinberg, Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910—1925, Ithaca, NY: Cornell UP, 2002. Но уже за два года до этой публика

28

Ян Плампер

же в настоящем сборнике). В своей книге о «пролетарском воображении» он исследовал малоизвестные тексты рабочих поэтов и писателей 1910—1925 годов и выявил преобладание эмоционально заряженного языка, «лексикон духовного бедствия» (a vocabulary of spiritual affliction): «грусть, печаль, скорбь, горе, угрызения, мука, жертвенность, страдание, тоска, меланхолия, томление»71. «В метафорическом храме правды и любви Сергея Ганьшина алтарь был освещен “огнем чувства”», а Федор Калинин в 1912 году утверждал, что интеллигенты буржуазного происхождения не умеют «чувствовать», как рабочий класс, и что рабочему классу нужны писатели и мыслители пролетарского происхождения и с пролетарским «мироощущением»72. Стейнберг не только выявил чувства в языке своих героев — рабочих поэтов, но и сделал эмоции, какими бы труднодоступными они ни были, целью всего анализа, указав на «очевидный факт, что опыт и действия человека состоят из эмоций и рационального восприятия, из моральных чувств и этических убеждений»73. Раньше многих других Стейнберг заметил возможность рассмотрения материала через аналитическую оптику эмоций. Однако, в отличие от Редди, эмоции у Стейнберга остаются антиподами разума, близкими скорее к сакральному и мистическому74.

Возможно, сама тема и характер источников (еще в большей степени, чем в случае Стейнберга) подтолкнули Катриону Келли к изучению эмоций, изначально не находившихся в центре ее интересов. В ее книге о воспитательной литературе конца ХУШ — конца XX века речь идет об управлении (management) эмоциями, а именно о том, как ими следует управлять или как их (например, злобу) можно подавлять, а также о состоянии тревожности, возникающем в случаях, когда подстроить эмоции под социальные нормы оказывается слишком сложно75. Говоря об Императорском лицее времен Пушкина, например, Келли указывает на «интересное противоречие между просвещенческой установкой на контроль страстей и “культивированием” эмоциональной выразительности, восходящей к культу чувствительности позднего ХУШ века»76. Кроме того,

ции Дейл Песман описала этнографические характеристики города Омска, используя аналитический топос «души»: D. Pesman, Russia and Soul: An Exploration, Ithaca, NY: Cornell UP, 2000.

71 M. Steinberg, Proletarian Imagination, 2002, 232.

72 Ibid., 244, 279.

73 Ibid., 15.

74 Ibid., 224-225, 230, 245, 283.

75 C. Kelly, Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin, Oxford: Oxford UP, 2001.

76 Ibid., 42.

Введение I. Эмоции в русской истории

29

много внимания она уделяет эмоциональной стороне взаимоотношений супругов-родителей и детей внутри семьи. Господствующий нарратив, с которым Келли как будто стремится бороться, — это процесс эмоционального контроля, или цивилизационный процесс Н. Элиаса77. Однако, несмотря на то что Келли предлагает заменить эту единую линеарную концепцию множеством «civilizing processes», она, так же как и Элиас, прослеживает некий единый, всеохватывающий процесс, а именно:

другую, прямо противоположную, динамику, которую можно наблюдать в русской культуре после 1700 года: подъем идеологии, требующей самоконтроля вместо самовыражения и скорее подчеркнутого подавления чувств, нежели их выражения или культивирования. Считались подозрительными не только гнев или брутальные эмоции, как можно было ожидать по Элиасу...; подозрительной считалась любая эмоция крайности: скорбь, веселье, романтическая любовь, плотская страсть78.

Под впечатлением той чрезмерной эмоциональности бунтующих народных масс, которую им явно продемонстрировала Французская революция, российские консерваторы начала XIX века стали требовать от соотечественников эмоциональной сдержанности79. Келли считает возможным говорить о диалектических отношениях между требованиями эмоционального контроля, выдвигаемыми воспитательной литературой с начала XVIII века, и транслируемыми через художественную литературу требованиями эмоциональной выразительности, например, в эпоху сентиментализма или в период революции 1905 года80.

В 2004 году Шейла Фицпатрик выступила со статьей о счастье и тоске в довоенном СССР81. В частных документах и художественной литературе 1930-х годов («Счастливая Москва» Андрея Платонова и др.) Фицпатрик обнаружила интересную связь между личной бедой и тоской, с одной стороны, и общественным, коллективным счастьем — с другой. Выход из индивидуальной тоски предлагался один: он был в счастье эпохи, когда «жить стало лучше, жить стало веселее».

77 Ibid., XXV—xxxii.

78 Ibidem. См. Kelly, «Regulating Emotion: Gender and Sensibility in Russian Conduct Literature, 1760—1820» (текст доклада для Workshop «History of Emotions in Russia», University of Chicago, 24 ноября 2003 г.), 3, а также статью в настоящем сборнике.

79 Kelly, «Regulating Emotion», 5.

80 Ibid., 11-12.

81 Sh. Fitzpatrick, «Happiness and Toska'. An Essay in the History of Emotions in Pre-war Soviet Russia», Australian Journal of Politics and History 3 (2004).

30

Ян Плампер

В 2007 году Гленнис Янг напечатала статью, которая была одновременно обзором литературы по истории эмоций, экскурсом в политологическую теорию эмоций и case study о новочеркасских событиях 1962 года82. Этот последний аспект она существенно расширила в статье для настоящего сборника. По мнению Янг, политологам — специалистам по «contentious politics» (бунты, массовые беспорядки) и эмоциям есть чему поучиться у историков массовых беспорядков в русской истории, а историкам массовых беспорядков в русской истории — у политологов-конфликтологов, специалистов по эмоциональному аспекту конфликтов.

Среди других ученых, так или иначе обращавшихся к теме эмоций, можно назвать организаторов Гарвардского проекта (Harvard Interview Project), которые, интервьюируя в 1940—1950-е годы эмигрантов из СССР, касались и вопроса об эмоциях83; Анну Крылову, выдвинувшую тезис об эмоциональном кодировании концепции «стихийности» и «сознательности» в ленинском «Что делать?»84; Мальте Рольфа и Арпада фон Климо, которые выявили разницу между нацистским «Rausch» и «энтузиазмом» сталинской эпохи: если первая эмоция была направлена на крайности, на выход за рамки и в конечном счете оказывалась бесцельной, то смысл второй заключался в достижении конкретной цели85; Гольфо Алек-сопулос, показавшую, что идеальный советский гражданин должен был воплощать идеальные эмоции86; Ингрид Ширле, изучающую понятие «любовь к отечеству» с точки зрения истории эмоций87; специалистов по «senses», изучающих, вслед за Февром, Блоком и в особенности Аленом Корбеном, запахи и звуки (например, в Санкт-Петербурге)88; и, наконец, политологов и социологов, как,

82 G. Young, «Emotions, Contentious Politics, and Empire: Some Thoughts about the Soviet Case», Ab Imperio 2 (2007).

83 M. Edele, «Soviet Society, Social Structure, and Everyday Life: Major Frameworks Reconsidered», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 2 (2007) 353—354; Fitzpatrick, «Happiness and Toska», 369, n. 63.

84 A. Krylova, «Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: “Class Instinct” as a Promising Category of Historical Analysis», Slavic Review 1 (2003).

85 A. von Klimo, M. Rolf, «Rausch und Diktatun>, Zeitschrift fur Geschichtswis-senschaft 10 (2003); Id., «Rausch und Diktatur: Emotionen, Erfahrungen und Inszenierungen totalitarer Herrschaft», Rausch und Diktatur: Inszenierung, Mobilisie-rung und Kontrolle in totaliiaren Systemen, ed. von Klimo, Rolf, Fr.a.M.: Campus, 2006.

86 G. Alexopoulos, «Soviet Citizenship, More or Less: Rights, Emotions, and States of Civic Belonging», Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 3 (2006).

87 I. Schierle, «Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia», Ab Imperio 3 (2009).

88 В. Лапин, Петербург: Запахи и звуки, СПб.: Европейский Дом, 2007; А. Martin, «Sewage and the City: Filth, Smell, and Representations of Urban Life in

Введение I. Эмоции в русской истории

31

например, Владимир Шляпентох, занимающихся страхами россиян в постсоветский период89.

3. Проблемы и перспективы истории эмоций

Как уже указывалось, готовность гуманитариев обращаться к естественным наукам за теоретическим вдохновением в последнее время очень выросла. Однако историкам эмоций не следует бездумно заимствовать методы у естественных наук. И для критического отношения к естественным наукам существует целый ряд причин.

Во-первых, в настоящий момент сложно определить, на какой стадии изучения эмоций находятся естественные науки. Вполне возможно, что они находятся лишь в начале пути, и то, что у них может быть позаимствовано сегодня, завтра ими самими же будет признано неверным90. Историки, еще помнящие печальный опыт таких псевдонаук, как френология в XIX веке или евгеника во времена нацизма, должны были бы выработать определенный иммунитет к такого рода заимствованиям. У историков России, которые к тому же помнят увлечение материалистов-нигилистов «Силой и материей» (1855) Бюхнера во времена Достоевского, иммунитет ко всякого рода «биореволюциям» и прочим упрощенным заимствованиям у естественных наук должен быть особенно высок91.

Во-вторых, не стоит забывать принципиальные отличия между дисциплинарными конвенциями естественных и исторических наук. Достаточно сказать, что естественники, специализирующиеся на эмоциях, в большинстве своем проводят эксперименты над

Moscow, 1770—1880», Russian Review 1 (2008); A. Corbin, Time, Desire and Horror: Towards a History of the Senses, Cambridge: Polity, 1995.

89 V. Shlapentokh, Fear in the Post Communist World, Washington, D.C.: NCEER, 2000; С. Матвеева, В. Шляпентох, Страхи в России в прошлом и настоящем, Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000; В. Шляпентох, «Fears in Postcommunist Society: A Comparative Perspective», ed. Shlapentokh, E. Shiraev, Basingstoke: Palgrave, 2002; Id., Страхи и дружба в нашем тоталитарном прошлом, СПб.: Красная звезда, 2003; Id., An Autobiographical Narration of the Role of Fear and Friendship in the Soviet Union, Lewiston: Edwin Mellon Press, 2004; Id., Fear in Contemporary Society: Its Negative and Positive Effects, Basingstoke: Palgrave, 2006.

90 Дж. Каган указывает на «незрелое состояние теории и данных», Kagan, What Is Emotion?, 2007, 45.

91 К сожалению, у некоторых ученых этот иммунитет явно мало развит. Например, недавно ушедший от нас Ричард Хелли описывает Московскую Русь как неграмотную «right-brained civilization», из чего якобы следует ее деспотизм, милитаризм и пр. вплоть до наших дней, в то время как на Западе будто бы преобладала грамотная «left-brain civilization», со своим рационализмом, демократичностью и относительно низкой степенью насилия: R. Hellie, «Late Medieval and Early Modern Russian Civilization and Modern Neuroscience», Culture and Identity in Muscovy, 1359—1584, ed. A. Kleimola, G. Lenhoff, Москва: ITZ-Garant, 1997.

32

Ян Плампер

подопытными животными (большей частью крысами), а с людьми работают по аналогии. Эго возможно только при установке на дарвиновскую теорию эволюции, согласно которой нейробиология эмоций крысы является более ранней стадией нейробиологии эмоций homo sapiens sapiens92. Более того, естественники проводят аналогии между животными и людьми, не делая различий по возрасту, полу, этничности и т.д. При постановке опытов с людьми они имеют дело с людьми живыми, специфика же наших исследований заключается, если можно так выразиться, в работе с умершими. Одним словом, эпистемология гуманитарных наук принципиально отличается от эпистемологии естественных наук.

В-третьих, за очень редким исключением, сами историки не знакомятся с исследованиями естественников из первых рук93. Но даже если бы они их читали, то вряд ли могли бы — в силу нехватки естественно-научного образования — судить об их качестве. Как правило, историки получают знания об исследованиях эмоций в естественных науках от «переводчиков-популяризаторов», естественников, занимающихся обобщением результатов исследований на языке, доступном для непрофессионалов. Однако нельзя забывать, что не бывает нейтральных «переводчиков», и каждый из них зачастую выдает свою точку зрения за общепринятую. В Америке к таким переводчикам можно причислить прежде всего Антонио Дамасио, а также Жозефа Ле Ду, Пола Экмана и Яка Панксеппа94,

92 J. LeDoux, The Emotional Brain, 106 112. См. критику такого эволюционизма у Дж. Кагана: «Итак, дарвиновская гипотеза о психобиологической преемственности животного и человека, двойная убежденность Фрейда в том, что отрицательный опыт порождает тревожность и что тревожность является первичной причиной неврозов, и, с другой стороны, отчет об айовских экспериментах исходят из того, что понимание причин реакций животных на условия, которые им спонтанно кажутся неприятными, поможет нам в понимании всего разнообразия человеческой тревожности. Эго допущение, прелестное по своей простоте, широте применения и возможности использовать крыс и мышей для прояснения человеческих эмоций, увы, парит высоко над фактами», Kagan, What is Emotion?, 16 -17.

93 Исключения составляют кроме уже упомянутого У. Редди многие историки науки. См., напр., критику теории эмоций С. Томкинса, П. Екман и К. Изард в R. Leys, From Guilt to Shame: Auschwitz and After, Princeton UP, 2007.

94 A. Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, N.Y.: Putnam, 1994; Id., The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, N.Y.: Harcourt Brace, 1999; Id., Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Orlando: Harcourt, 2003; The Nature of Emotion: Fundamental Questions, ed. P. Ekman, R. Davidson, N.Y.: Oxford UP, 1994; Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life, N.Y.: Times Books, 2003; J. Panksepp, Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, N.Y.: Oxford UP, 1998.

Введение I. Эмоции в русской истории

33

в Германии — Вольфа Зингера и Герхарда Рота93 * 95. Концепция эмоций будет варьироваться в зависимости от популяризатора, на которого опирается гуманитарий.

В-четвертых, сколь бы велика ни была жажда «объективной реальности» после 9/11 и «поворота от лингвистического поворота», естественные науки вряд ли смогут ее утолить. Дело в том, что социальные, политические и им подобные факторы влияют и на естественные науки. Когда, например, естественник-невролог Джон Хаглингс Джексон в конце XIX века решил найти место в мозгу, отвечающее за эмоции, он, не задумываясь, принялся искать его исключительно в низкой части мозга, исходя из культурно обусловленной пространственной иерархии emotio—ratio как низкого— высокого. Для Джексона было ясно, что повреждение переднего коркового слоя мозга равносильно революционному путчу, повергающему массы в пучину анархии96. Уже слышны первые призывы естественников прислушиваться к философским представлениям об эмоциях от древних греков до наших дней и к историческим исследованиям для концептуального расширения их знаний97.

В-пятых и в-последних, даже если допустить существование каких-то универсальных аспектов в эмоциях, которые можно было бы позаимствовать у естественных наук, любое дальнейшее исследование эмоций потеряло бы смысл после их единоразового описания. Нас же, гуманитариев, a priori интересует культурная вариативность. Нас интересует непосредственно тот факт (если, для примера, еще раз обратиться к исследованию Джоанны Бурк), что в конце XIX века британцы были охвачены эпидемией страха быть похороненными заживо и заказывали гробы с трубами и колокольчиками, а тридцать лег спустя, в 1914 году, резко потеряли к этому всякий интерес. Из чего следует, что историку при каждом упоминании миндалины или гипоталамуса стоит задуматься над тем, какой аналитической выгоды он может от них ожидать.

Каковы же перспективы истории эмоций, в каком направлении, на наш взгляд, должна она двигаться? Одно из таких направлений — это история понятий (Begriffsgeschichte), обозначающих эмоции. Для многих ключевых понятий западноевропейской поли

93 G. Roth, Fiihlen, Den ken, Handeln: Wie das Gehirn unser Verhalten steuert,

Fr.a.M.: Suhrkamp, 2005; W. Singer, Der Beobachter im Gehirn: Essays zur Himfor-

schung, Fr.a.M.: Suhrkamp, 2002.

96 A. Heinz, «Irre Liiste und lustloses Irren. Konstruktionen von Lust und Begierde im 20. Jahrhundert», Philosophic der Freude, ed. D. Schottker, Leipzig: Reclam, 2003, 176- 177.

97 Kagan, What is Emotion ? Но отчетливее всего подчеркивается значение древней философии для современной естественной науки об эмоциях в D. Gross, The Secret History of Emotion: From Aristotle s «Rhetoric» to Modem Brain Science, Univ, of Chicago Press, 2006.

34

Ян Плампер