Автор: Голуб В.Б. Цуриков М.Н. Прокин А.А.

Теги: insecta hexapoda насекомые энтомология зоология систематика животных специальные зоологические науки

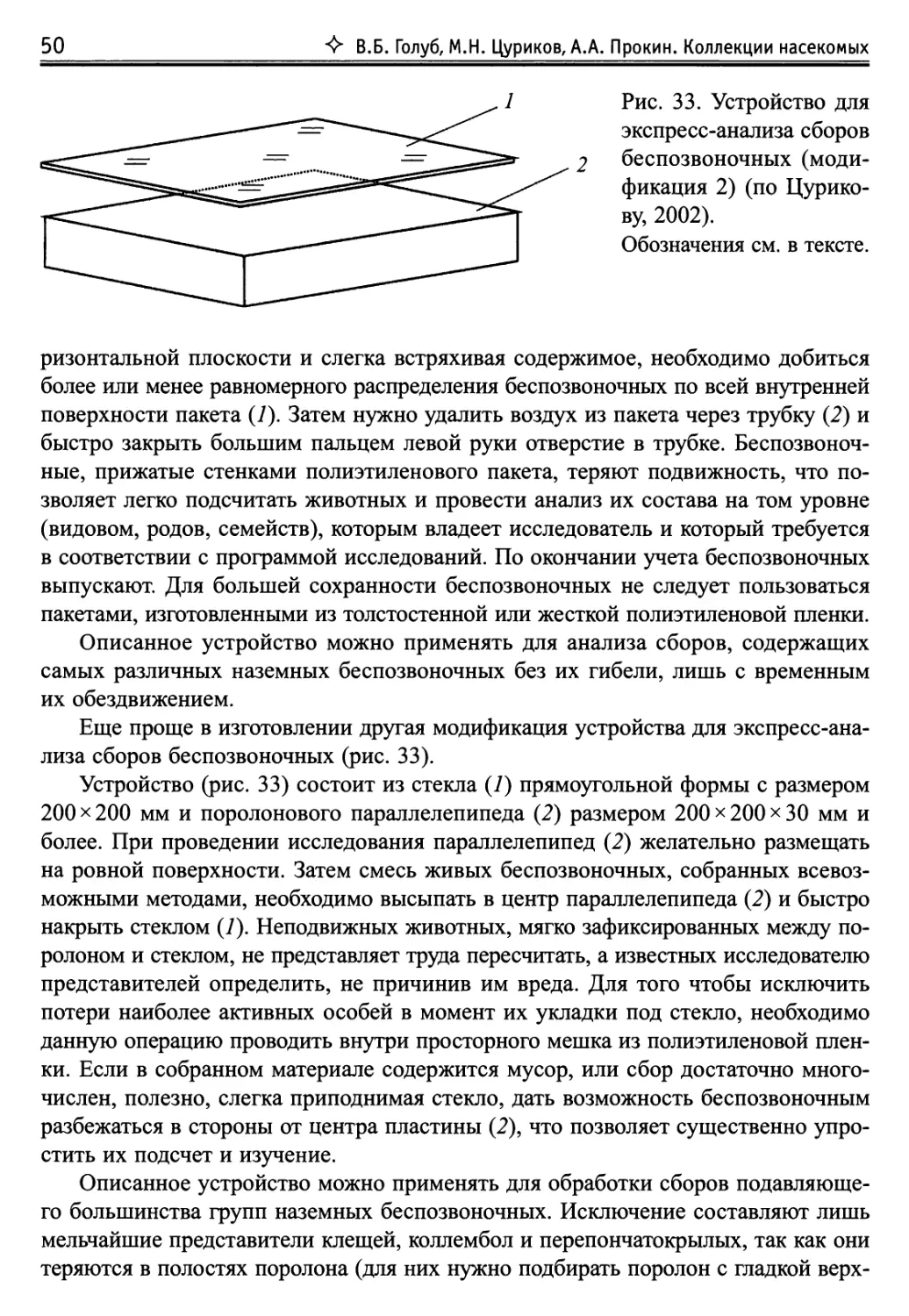

ISBN: 978-5-87317-826-1

Год: 2012

В.Б. Голуб, М.Н. Иуриков, А.А. Прокин

КОААЕКИИИ НАСЕКОМЫХ: сбор, обработка и хранение материала

В.Б. Голуб, М.Н. Иуриков, А.А. Прокин

КОЛЛЕКЦИИ НАСЕКОМЫХ:

сбор, обработка

и хранение материала

В.Б. Голуб, М.Н. Нуриков, А.А. Прокин

КОЛЛЕКЦИИ НАСЕКОМЫХ:

сбор, обработка

и хранение материала

Товарищество научных издании КМК

Москва ❖ 2012

УДК 595.7+59.082.11

ББК 28.691.89с8

Г62

Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А.

Г62 Коллекции насекомых: сбор, обработка и хранение материала. — М.: Товарище-

ство научных изданий КМК. — 339 с., 224 ил.

В книге последовательно излагается весь процесс составления энтомологических

коллекций. Описываются различные приспособления, в том числе оригинальные, для

сбора наземных, амфибиотических и водных насекомых и приемы работы с ними.

Особое внимание при этом обращается на щадящие методы их отлова. Описываются

способы монтирования насекомых на энтомологические булавки, расправления бабо-

чек и других насекомых, консервирования в жидкостях. Приводятся правила этике-

тирования коллекционного материала. Дается ряд методик приготовления макро- и

микропрепаратов насекомых. Уделяется внимание способам и приемам постановки и

оформления коллекций различного назначения, правилам их хранения и пересылки.

Книга рассчитана на научных работников, связанных по роду своей деятельности

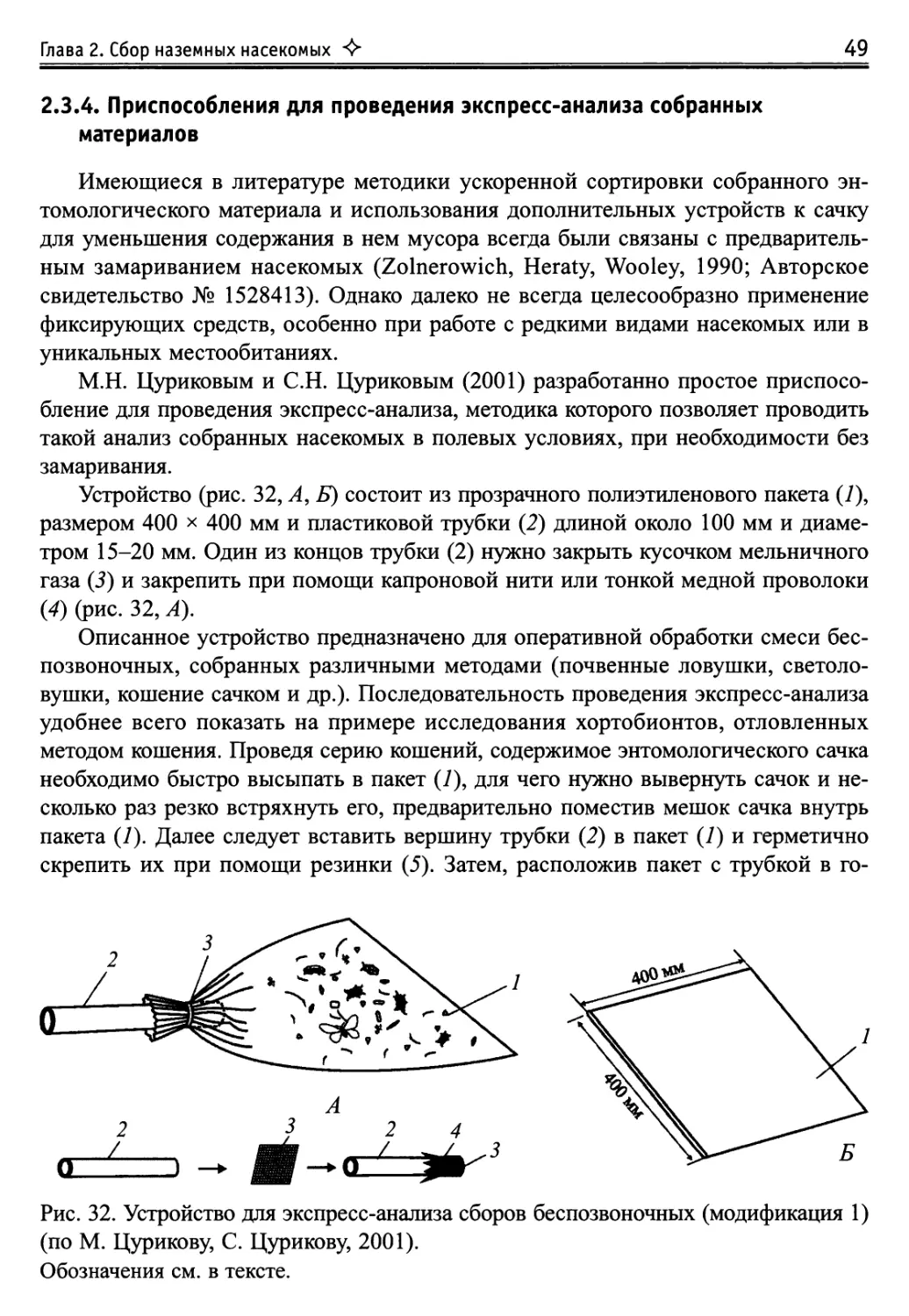

с коллекциями насекомых, специалистов, преподавателей и студентов вузов биоло-

гических специальностей, по защите сельскохозяйственных растений и лесозащите,

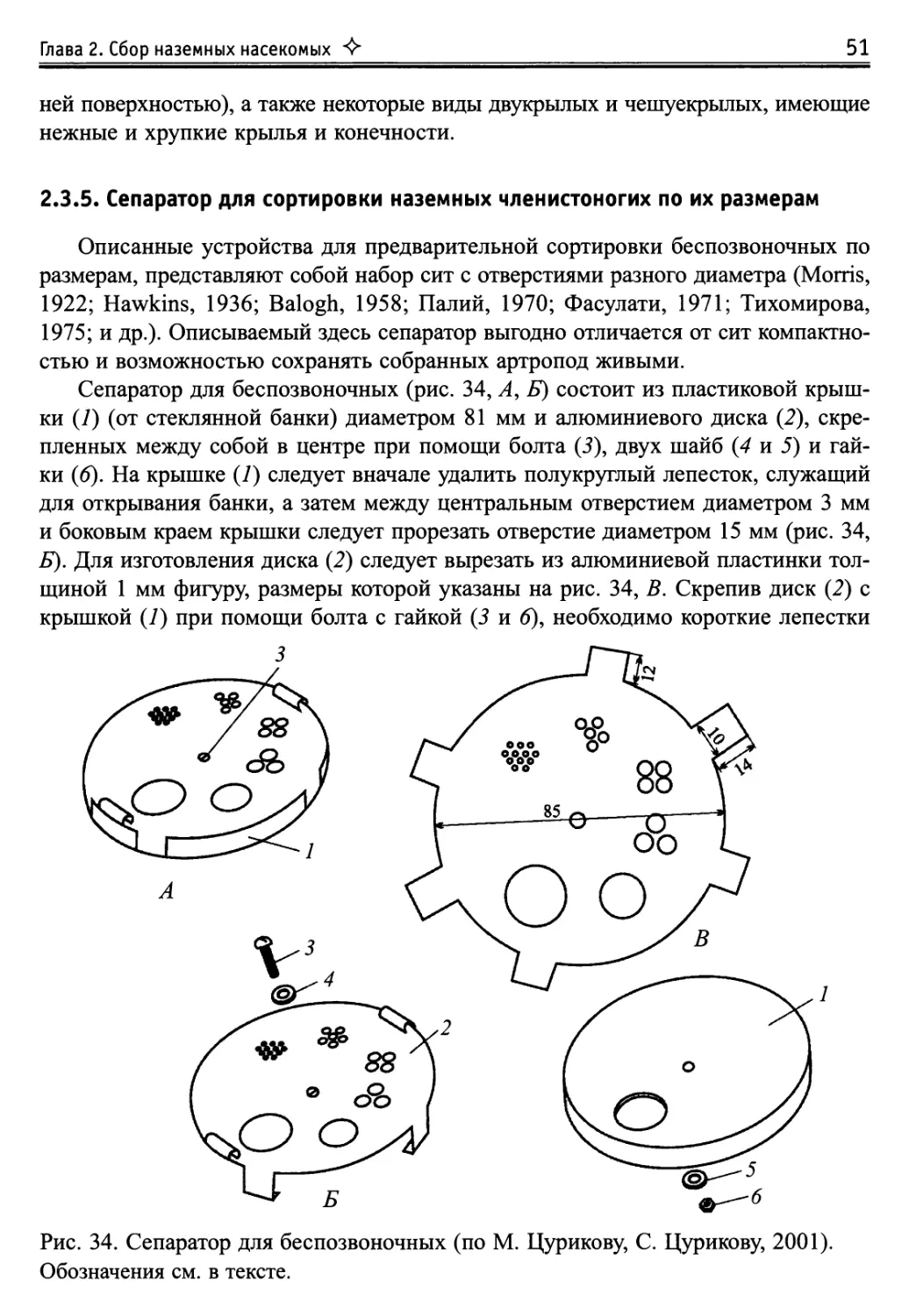

учителей средних школ, сотрудников особо охраняемых природных территорий, уч-

реждений детского и юношеского творчества, краеведческих музеев, широкого круга

энтомологов-любителей.

ISBN 978-5-87317-826-1

© В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин, 2012

© Т-во научных изданий КМК, издание 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Биологические, в том числе энтомологические, коллекции широко использу-

ются в учебном процессе, при выполнении фундаментальных и прикладных ис-

следований, в дизайне помещений, в работе по природоохранному и эстетическому

воспитанию детей. В таких областях науки, как систематика, фаунистика, зоогео-

графия, морфология насекомых, они являются основным рабочим материалом.

Без коллекций животных, включая насекомых, невозможно глубокое усвое-

ние материала студентами биологических специальностей в вузах. Во все более

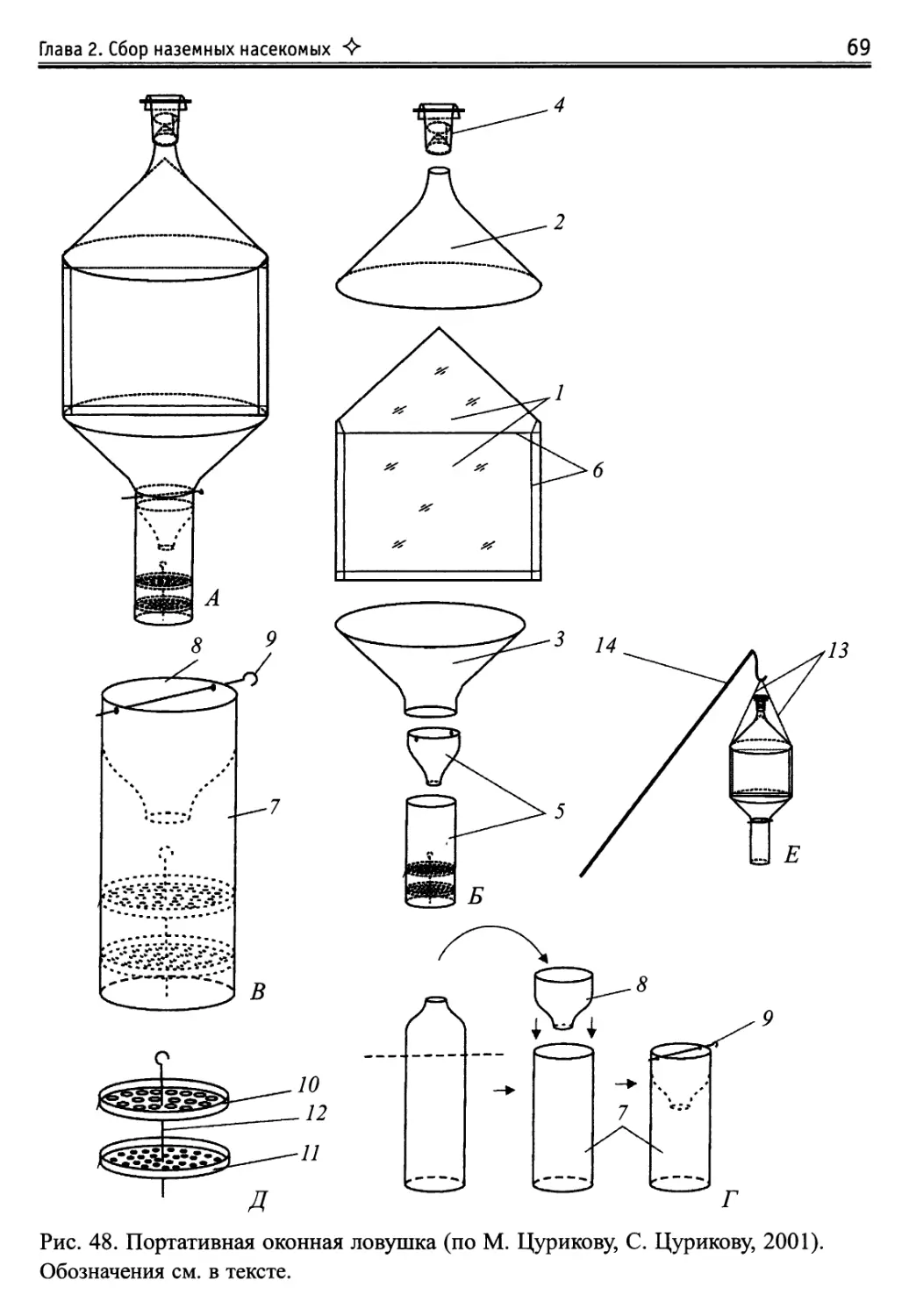

расширяющейся сети особо охраняемых природных территорий России (запо-

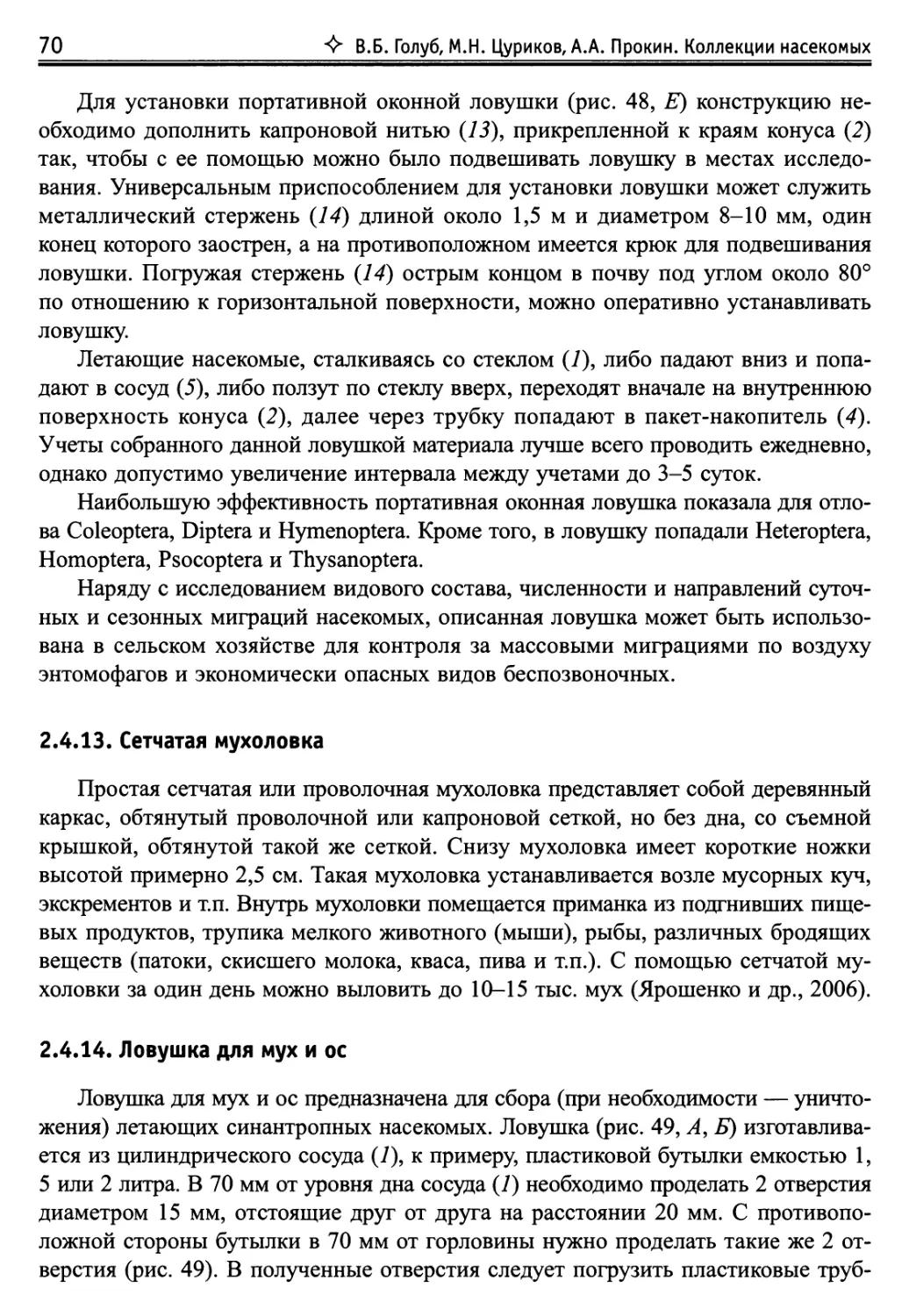

ведниках, национальных парках, заказниках) инвентаризационные и кадастровые

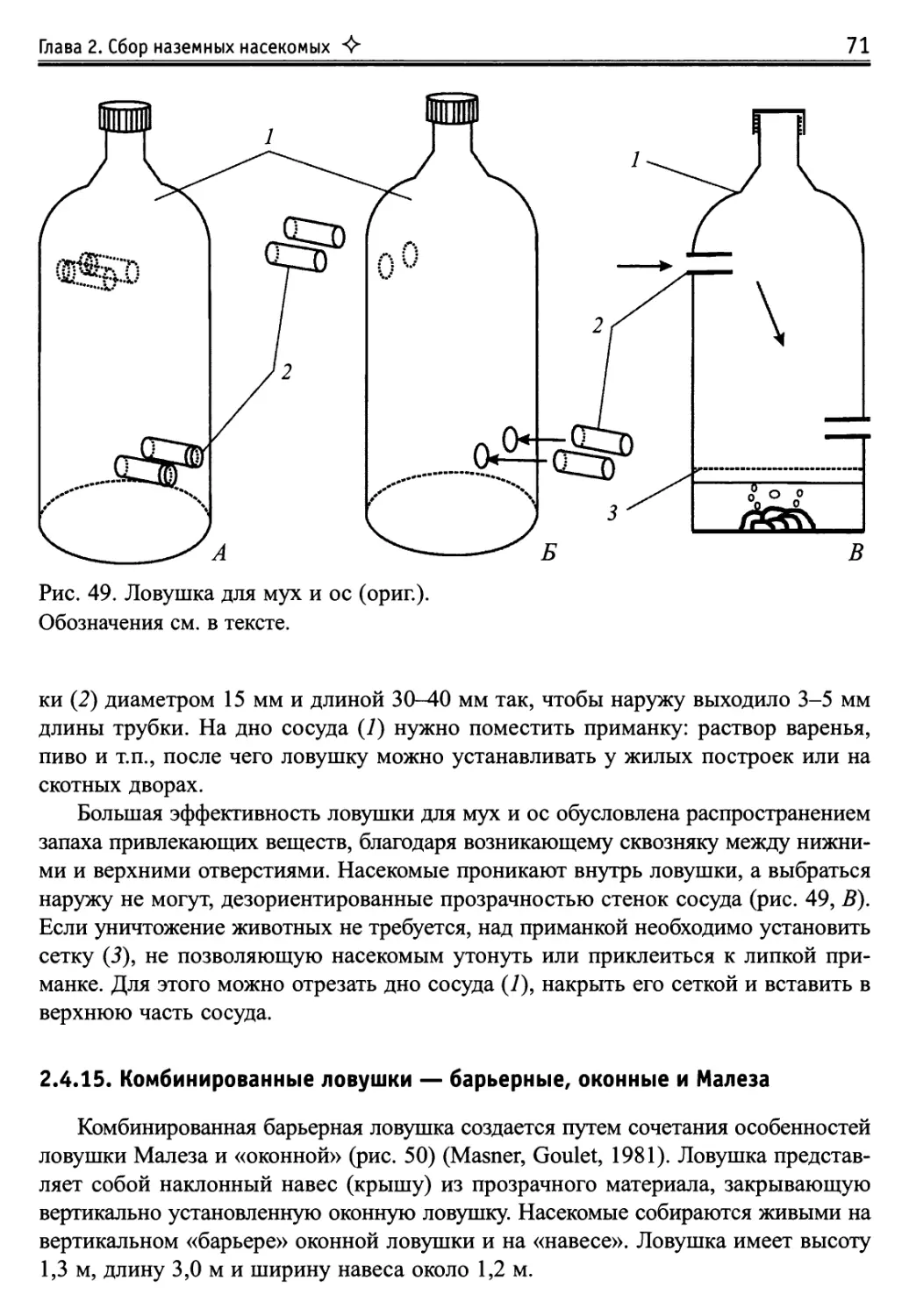

исследования растительного и животного мира неразрывно связаны с постановкой

и оформлением коллекций и их длительным хранением. Используются коллекции

в школах на уроках биологии и во внеклассной работе, на юннатских станциях, в

домах и дворцах молодежи, где они помогают расширять у детей круг знаний о

природе, воспитывать к ней любовь и бережное отношение. В важнейшей отрасли

сельскохозяйственной науки и практики — защите растений — все исследования и

мероприятия начинаются с опознания вредных и полезных организмов. Особенно

возрастают объем определений и требования к их точности при разработке про-

грамм интегрированной борьбы с вредителями и болезнями, когда приходится

иметь дело с очень большим числом видов, входящих в сложно организованные

системы. Кропотливая и трудная, требующая специальных знаний и опыта рабо-

та по установлению видовой принадлежности, в значительной мере облегчается,

если у специалиста по защите растений имеются под рукой справочные и учебные

коллекции насекомых, хозяйственно важных объектов.

Готовые энтомологические коллекции, имеющие научную, практическую,

культурно-просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность,

представляют собой итог большой и кропотливой работы, принципы и методы

которой вырабатывались в течение двух сотен лет. Как показывает опыт, для овла-

дения этими методами требуются соответствующие руководства, подготовленные

профессионалами, с описанием методов .создания и хранения коллекций. Таких

руководств в отечественной литературе очень мало, а в последние два десятилетия

они почти не выпускались.

4

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Предлагаемое пособие подготовлено на основе ранее опубликованных отече-

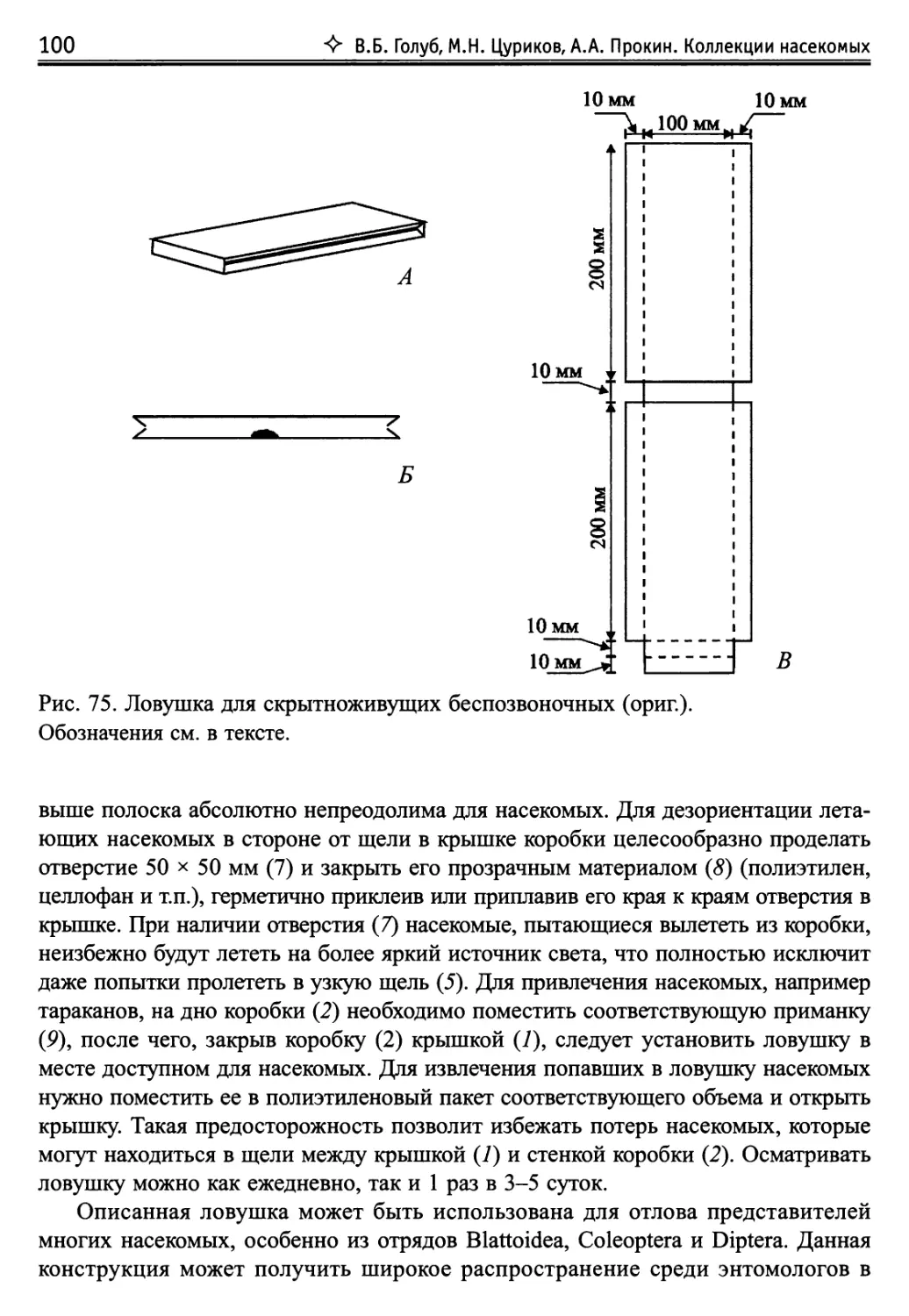

ственных и зарубежных материалов, а также собственного многолетнего опыта

авторов. Тридцать лет назад В.Б. Голубом, Д.А. Колесовой, Ю.Б. Шуровенковым,

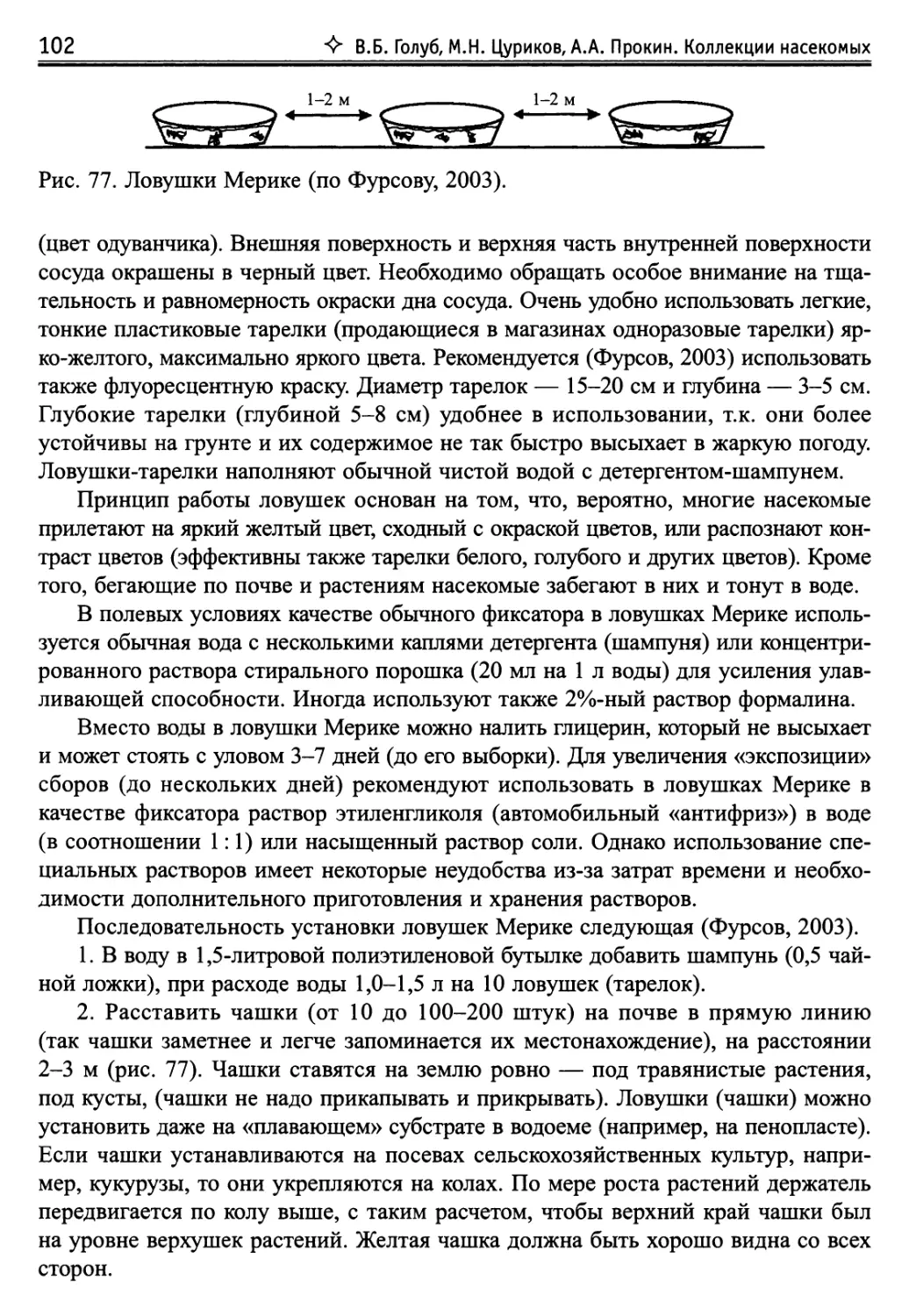

А.А. Эльчибаевым было опубликовано пособие «Энтомологические и фитопатоло-

гические коллекции, их составление и хранение» (1980), которое давно уже стала

библиографической редкостью. Десять лет назад вышла книга М.Н. Цурикова

и С.Н. Цурикова «Природосберегающие методы исследования беспозвоночных

животных в заповедниках России» (2001), содержащая описания большого числа

оригинальных конструкций ловушек, в основе которых лежит принцип максималь-

ного сохранения насекомых в живом состоянии. Именно материалы этих двух

книг положены в основу настоящего руководства, с многочисленными дополнени-

ями. В него вошли описания совершенно новых, оригинальных приспособлений

авторов настоящего пособия для сбора и обработки энтомологического материала

и приемов работы с ними. Включен и ряд технических разработок и методик,

появившихся в публикациях отечественных и зарубежных авторов в последнее

время. Включен новый, довольно обширный раздел, в котором рассматриваются

различные приспособления для сбора насекомых-амфибионтов и гидробионтов и

методы работы с ними.

Разумеется, авторы смогли включить в книгу лишь малую толику существую-

щих методик и конструкций для сбора насекомых и других беспозвоночных жи-

вотных. В пособии описано много относительно простых и широко используемых

приемов сбора, обработки материала и составления коллекций. К ним относятся, в

основном, те, которые уже были апробированы многими энтомологами и авторами

книги. Все оригинальные конструкции М.Н. Цурикова и С.Н. Цурикова, которые

включены в книгу, были неоднократно использованы ими и их соавторами в про-

цессе длительных полевых исследований, связанных со сбором энтомологического

материала. Методы монтирования и этикетирования материала, приготовления пре-

паратов, составления коллекций освоены авторами за много лет работы (первым

автором — за 40 лет работы с фондовыми коллекциями Зоологического института

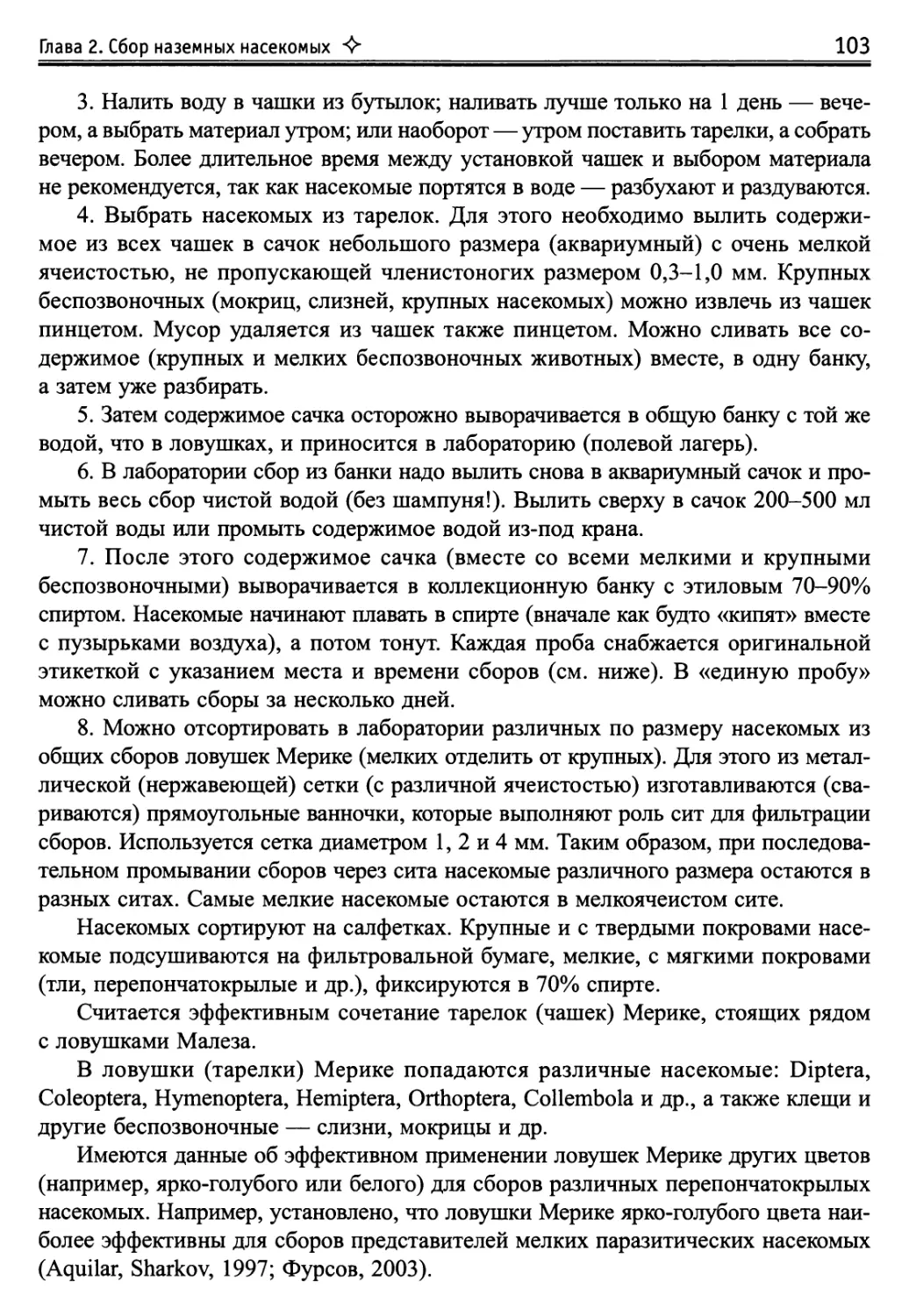

РАН).

Для более глубокого изучения методов сбора и обработки коллекционного ма-

териала различных систематических групп необходимо обращаться к специальным

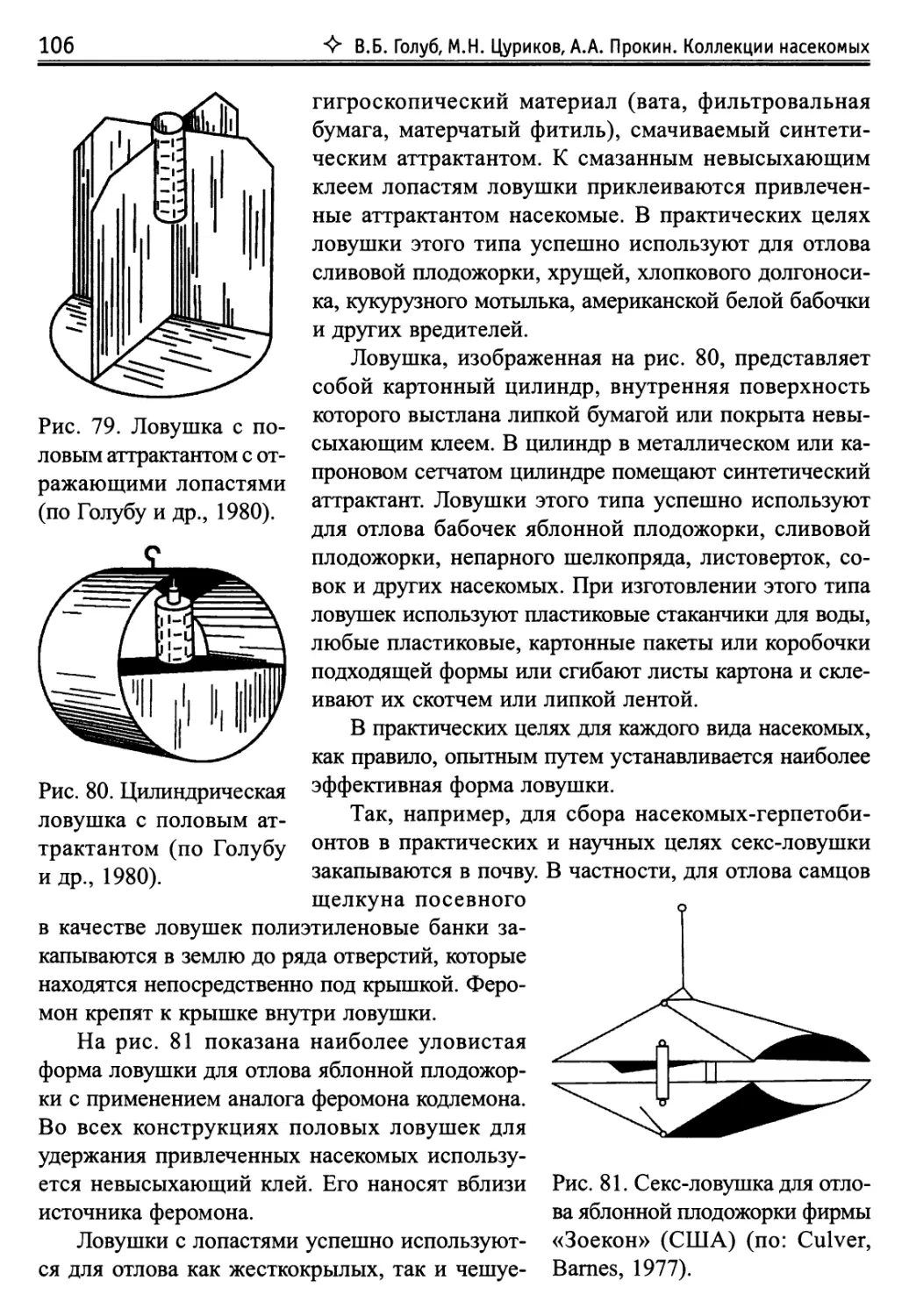

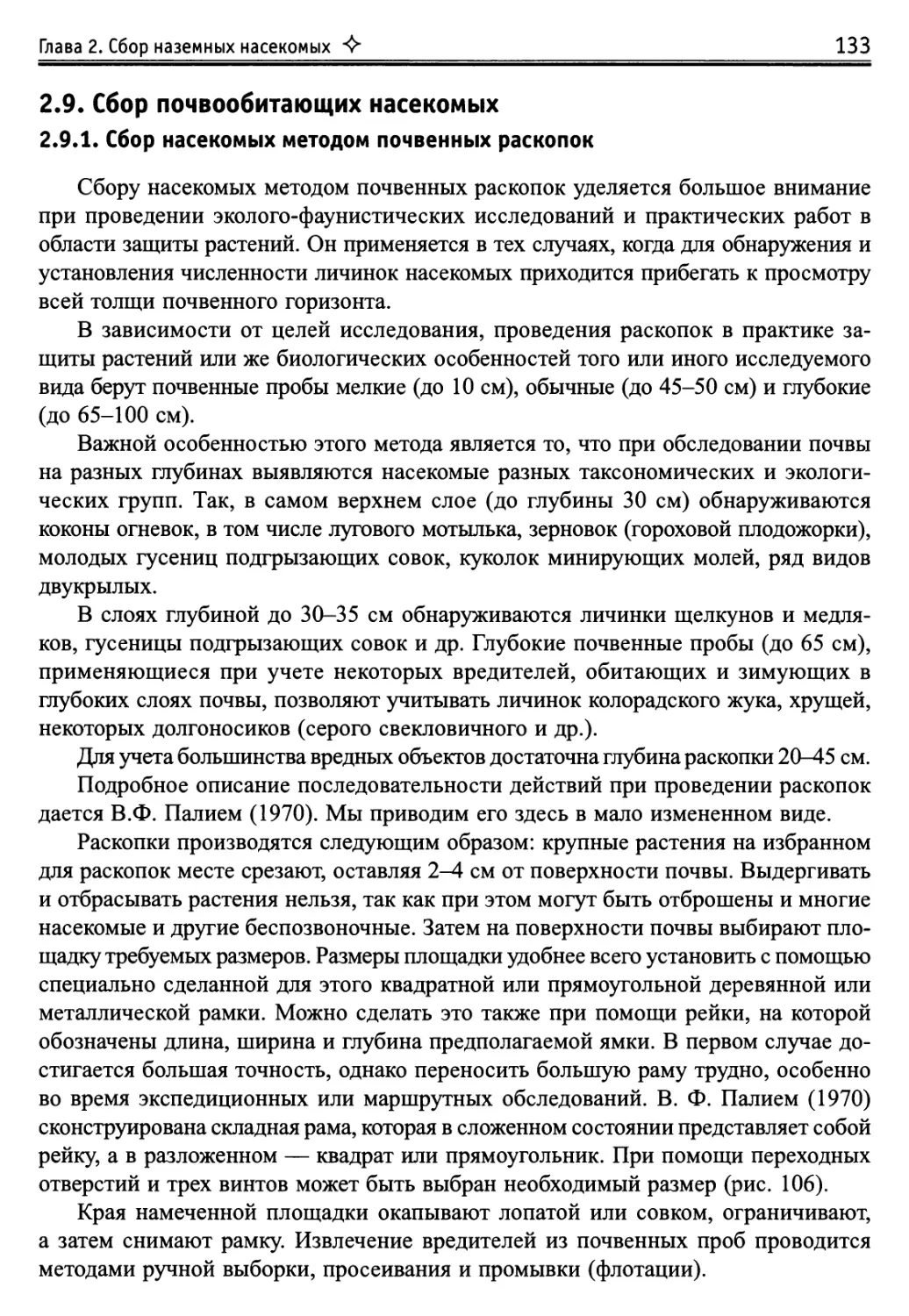

работам, частично приведенным в списке литературы в конце книги. Авторы будут

чрезвычайно благодарны читателям за пожелания и критические замечания, кото-

рые они обязательно учтут в том случае, если возникнет необходимость и будет

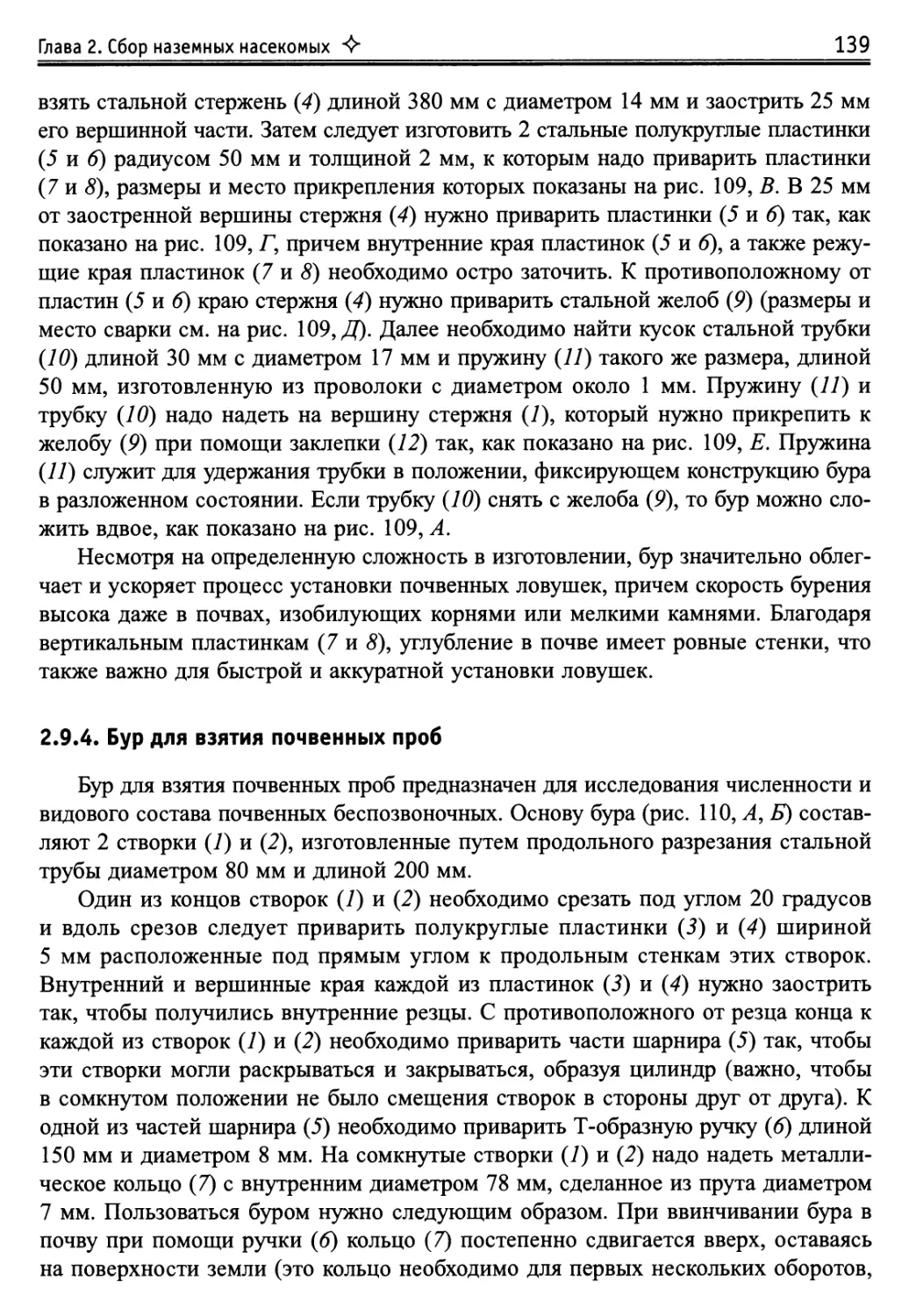

возможность для переиздания этого практического пособия.

Авторы выражают глубокую благодарность коллегам, оказавшим помощь сове-

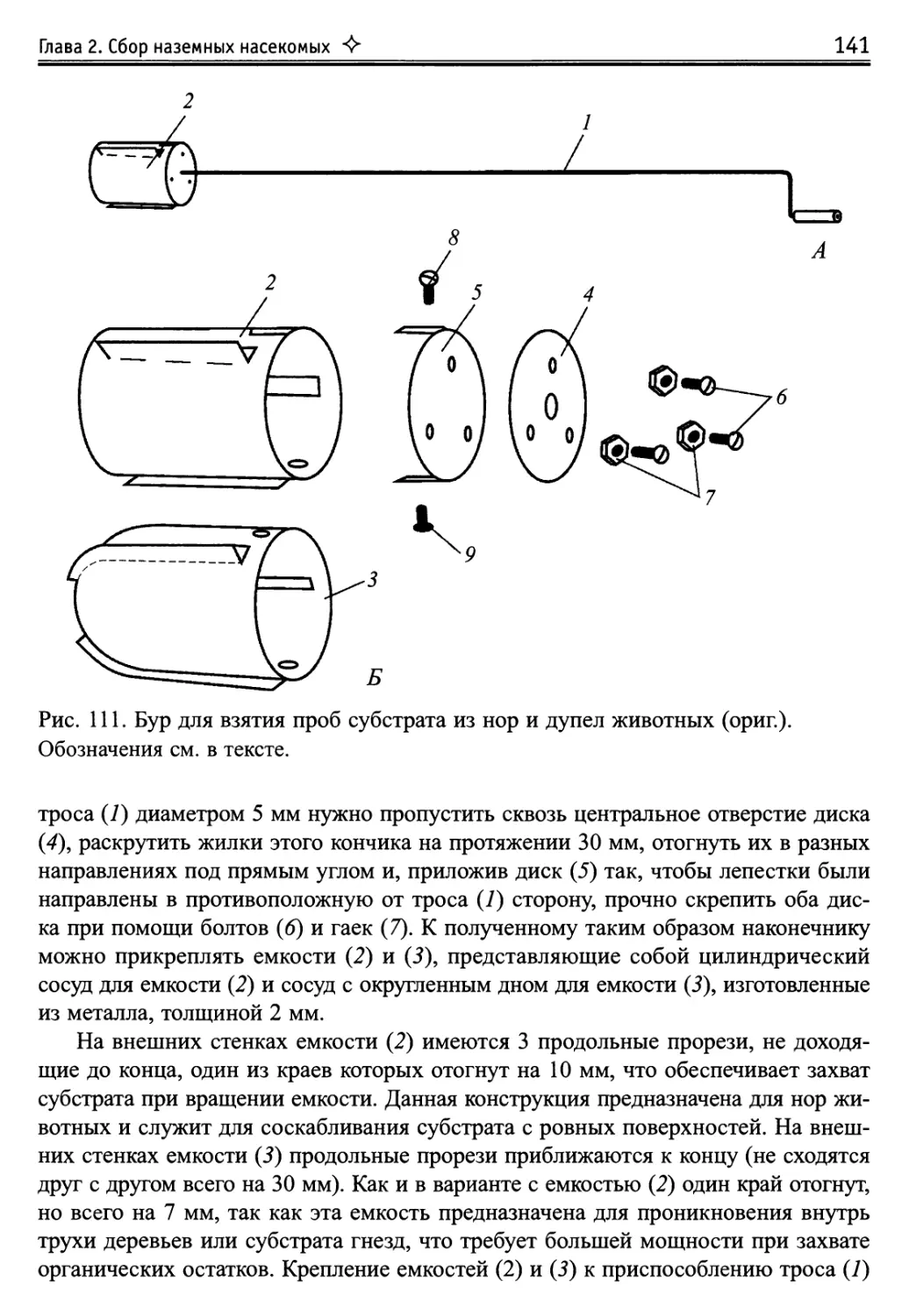

тами, рекомендациями и материалами в процессе подготовки книги: С.Ю. Синеву,

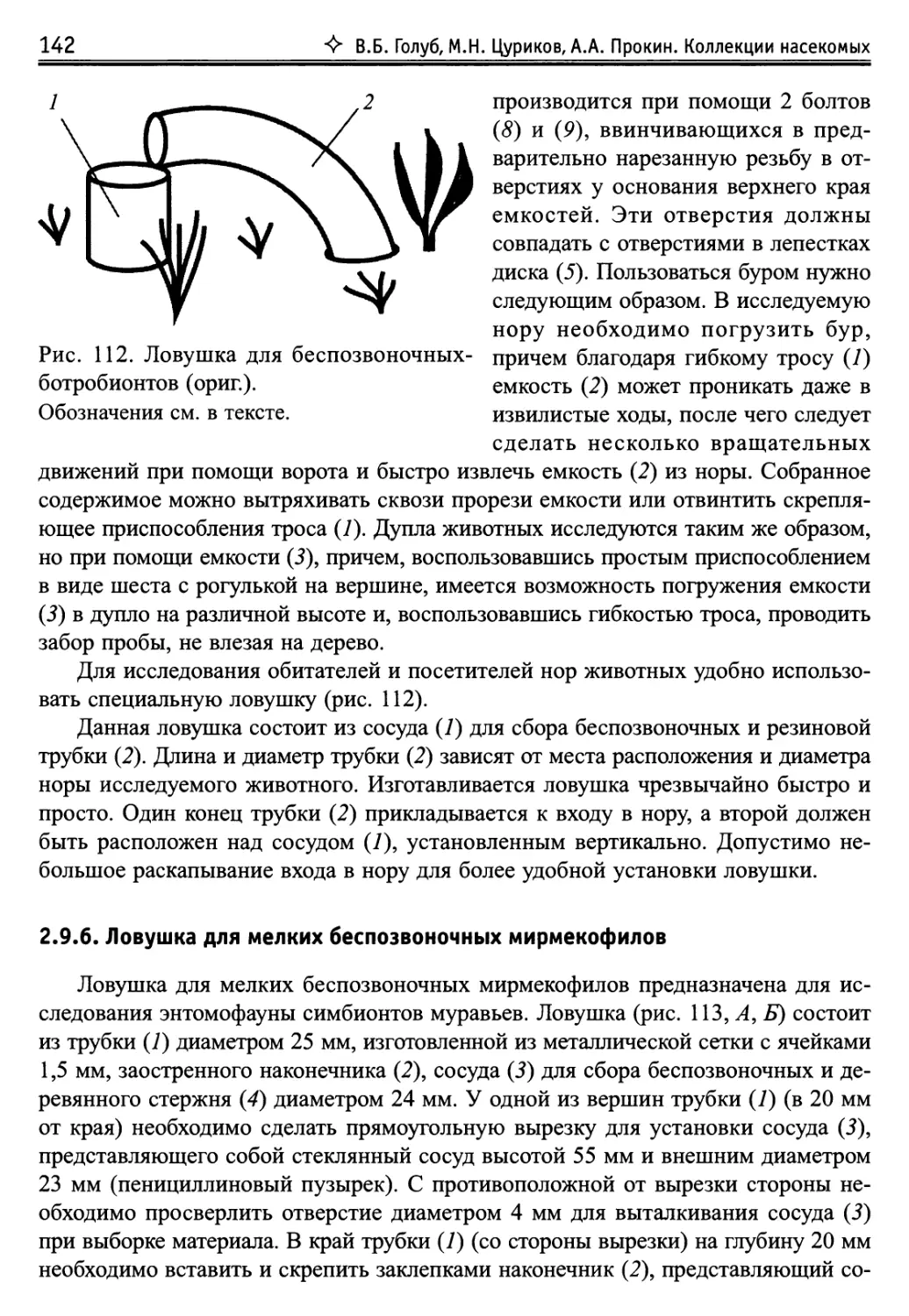

Д.А. Гапону (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург), В.Я. Фету (универ-

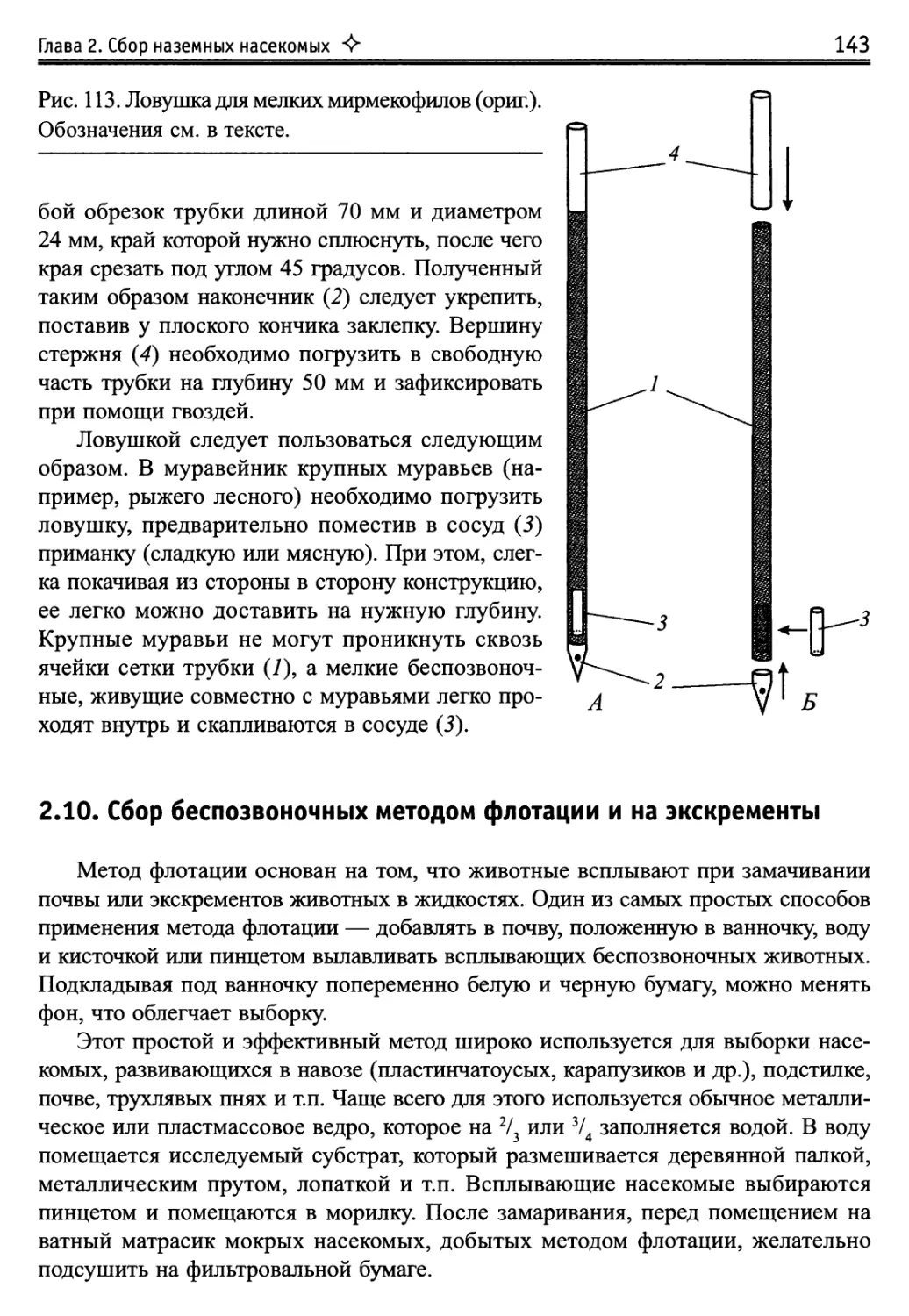

ситет Маршалла, Хантингтон, Западная Виргиния, США), В.Н. Фурсову (Институт

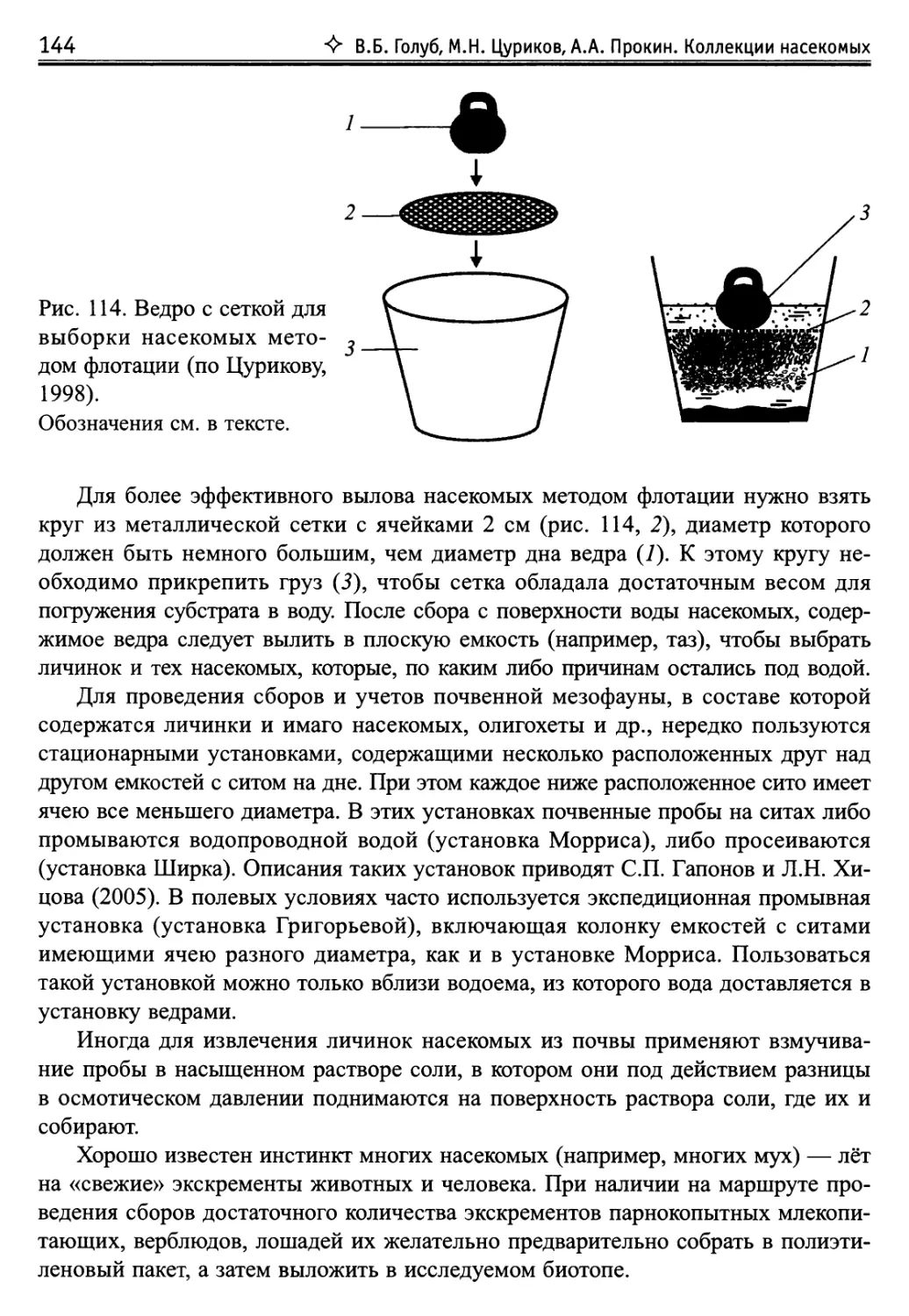

Зоологии Национальной академии наук Украины, Киев), М.Ю. Мандельштаму

(Институт экспериментальной медицины РАМН), Н.Н. Жгаревой, Г.Х. Щербине

Предисловие Ф

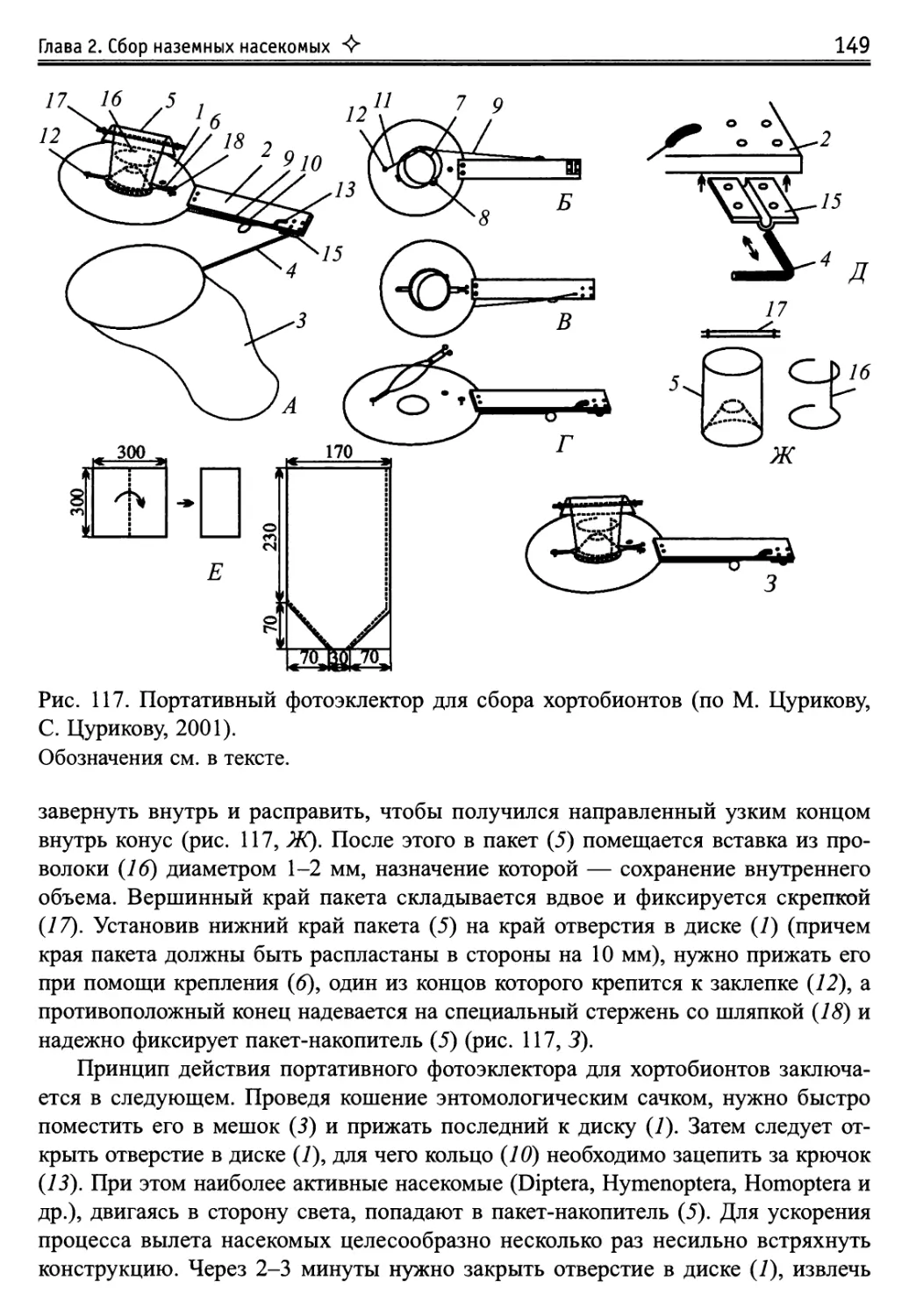

5

(Институт биологии внутренних вод РАН, Борок), Н.Ю. Клюге, В.Д. Иванову

(Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург), И.А. Ба-

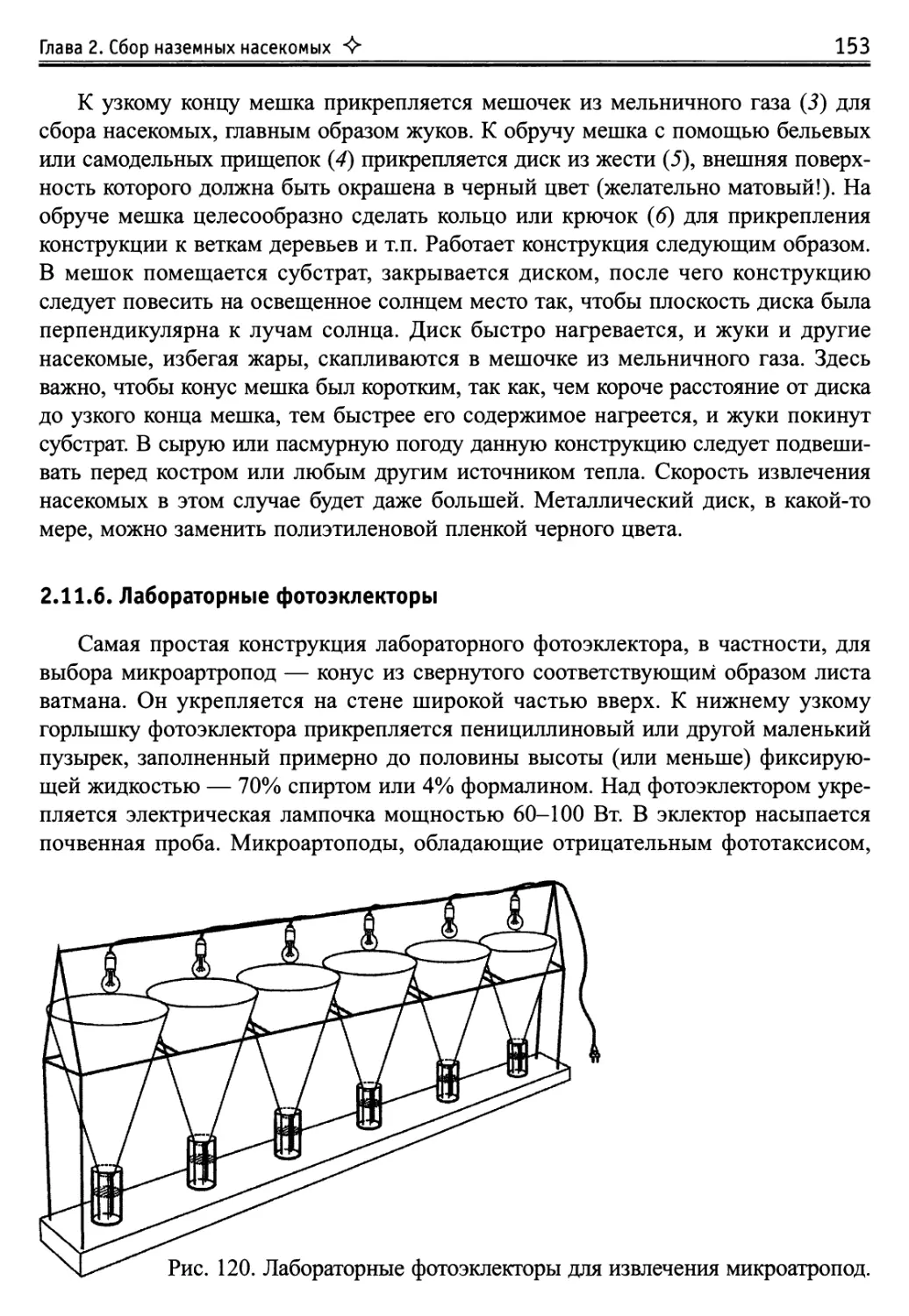

рышеву (Институт биологии Карельского Научного Центра РАН, Петрозаводск),

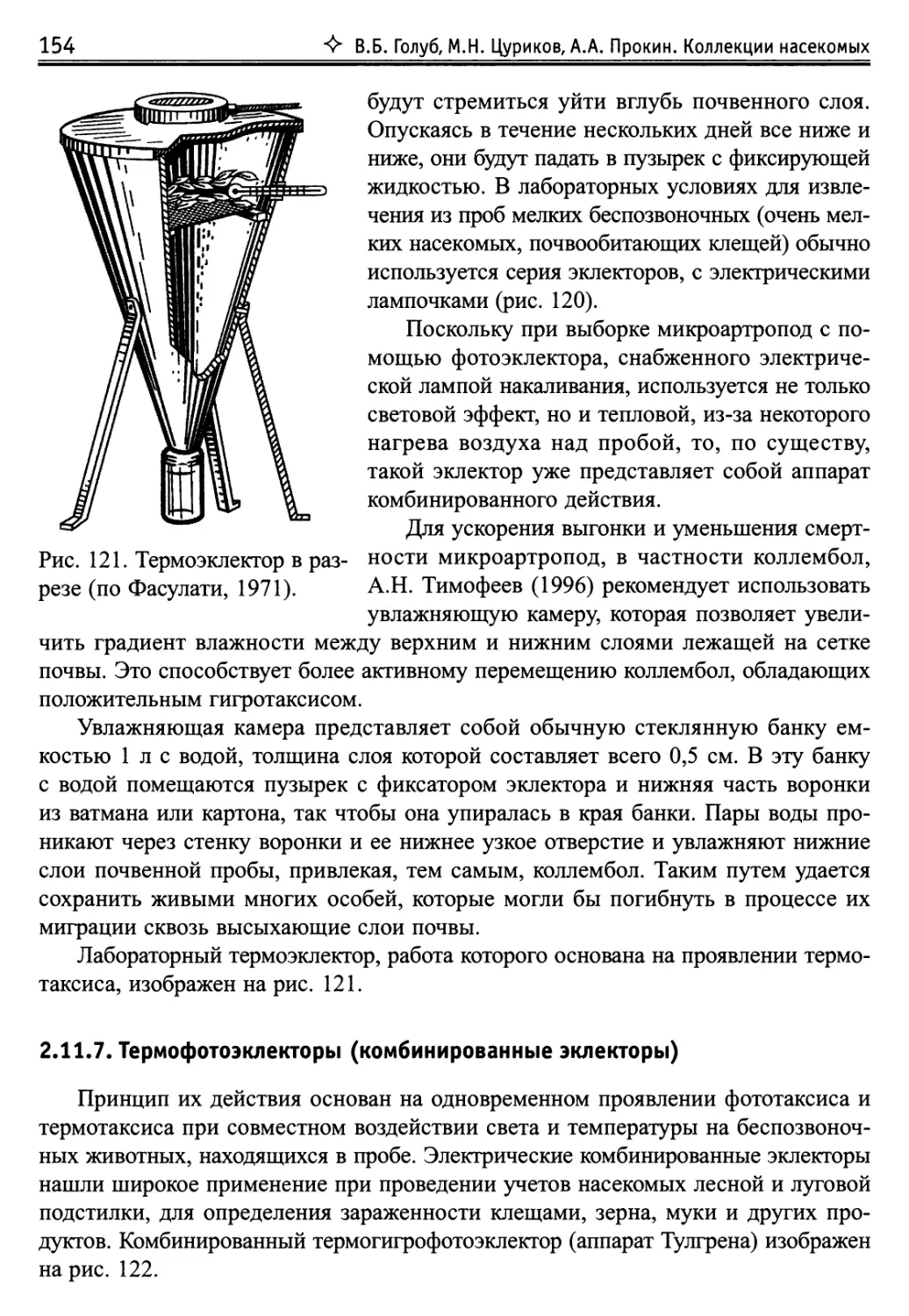

Н.Е. Николаевой (Тверской государственный университет, Тверь), О.П. Негробову,

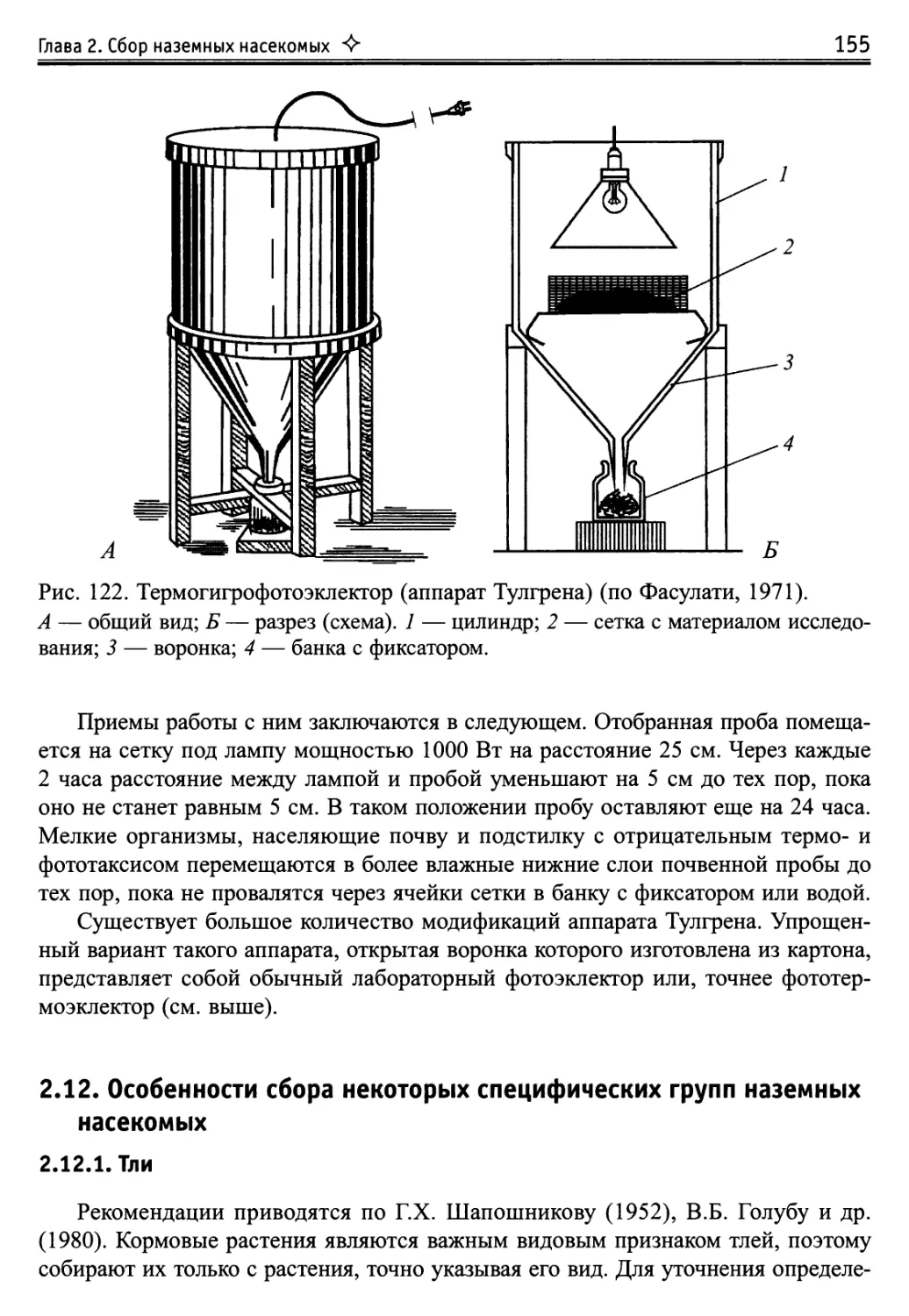

С.О. Негробову В.Д., Логвиновскому, и В.А. Соболевой (Воронежский государ-

ственный университет, Воронеж), А.Е. Силиной (заповедник «Белогорье», Белго-

родская область), Ю.И. Черненко (Воронежский государственный педагогический

университет, Воронеж), А.В. Суркову (Борисоглебский государственный педагоги-

ческий институт, Борисоглебск), всем, кто поделился своим практическим опытом

и мыслями, касающимися формирования энтомологических коллекций.

В.Б. Голуб чрезвычайно благодарен своему учителю, И.М. Кержнеру, который

в течение многих лет своим примером и помощью способствовал формированию

глубоко научного подхода ко всем видам деятельности, связанным с постановкой

и хранением коллекций насекомых. М.Н. Цуриков адресует искреннюю призна-

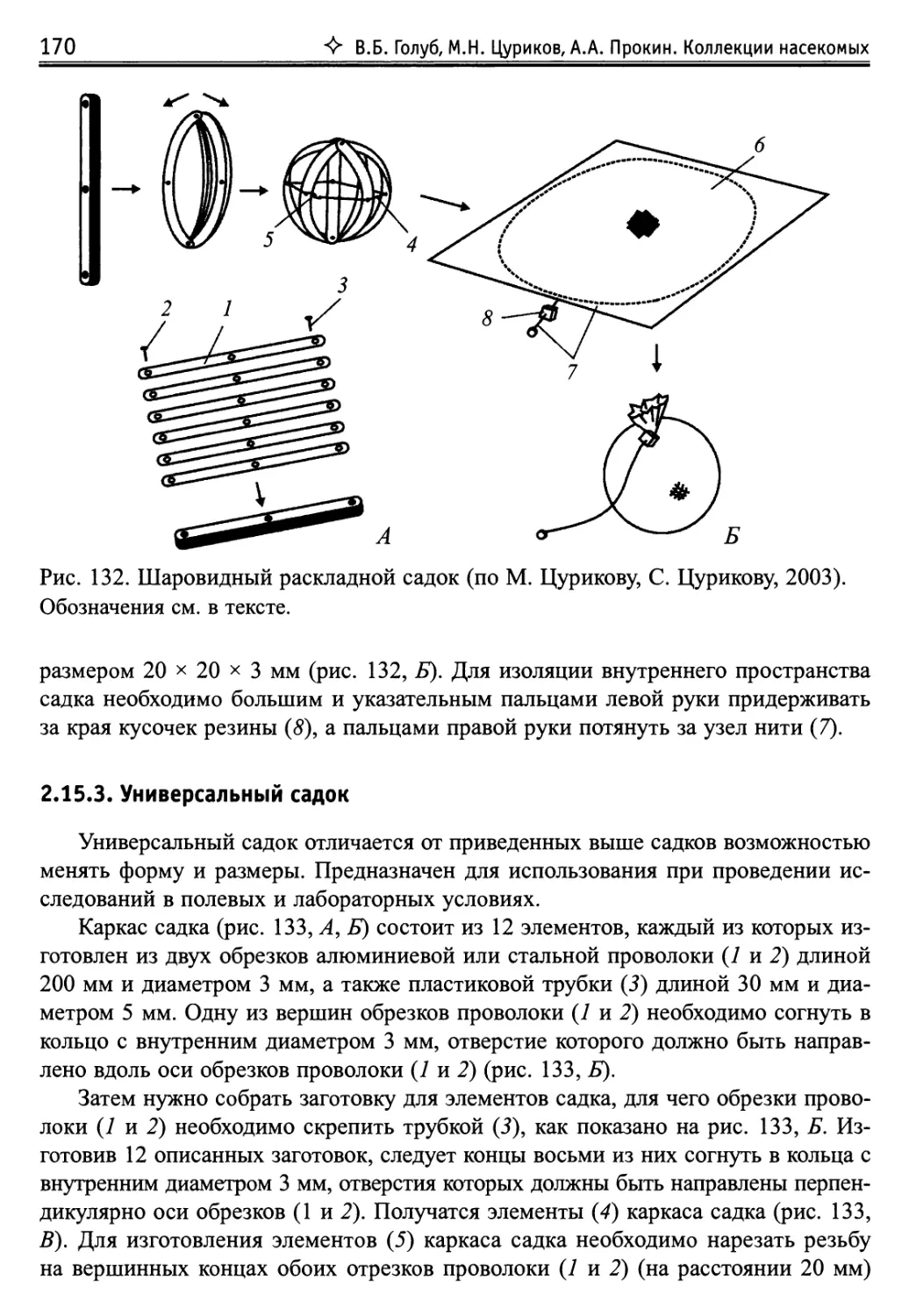

тельность своему брату, С.Н. Цурикову, постоянно оказывающему неоценимую

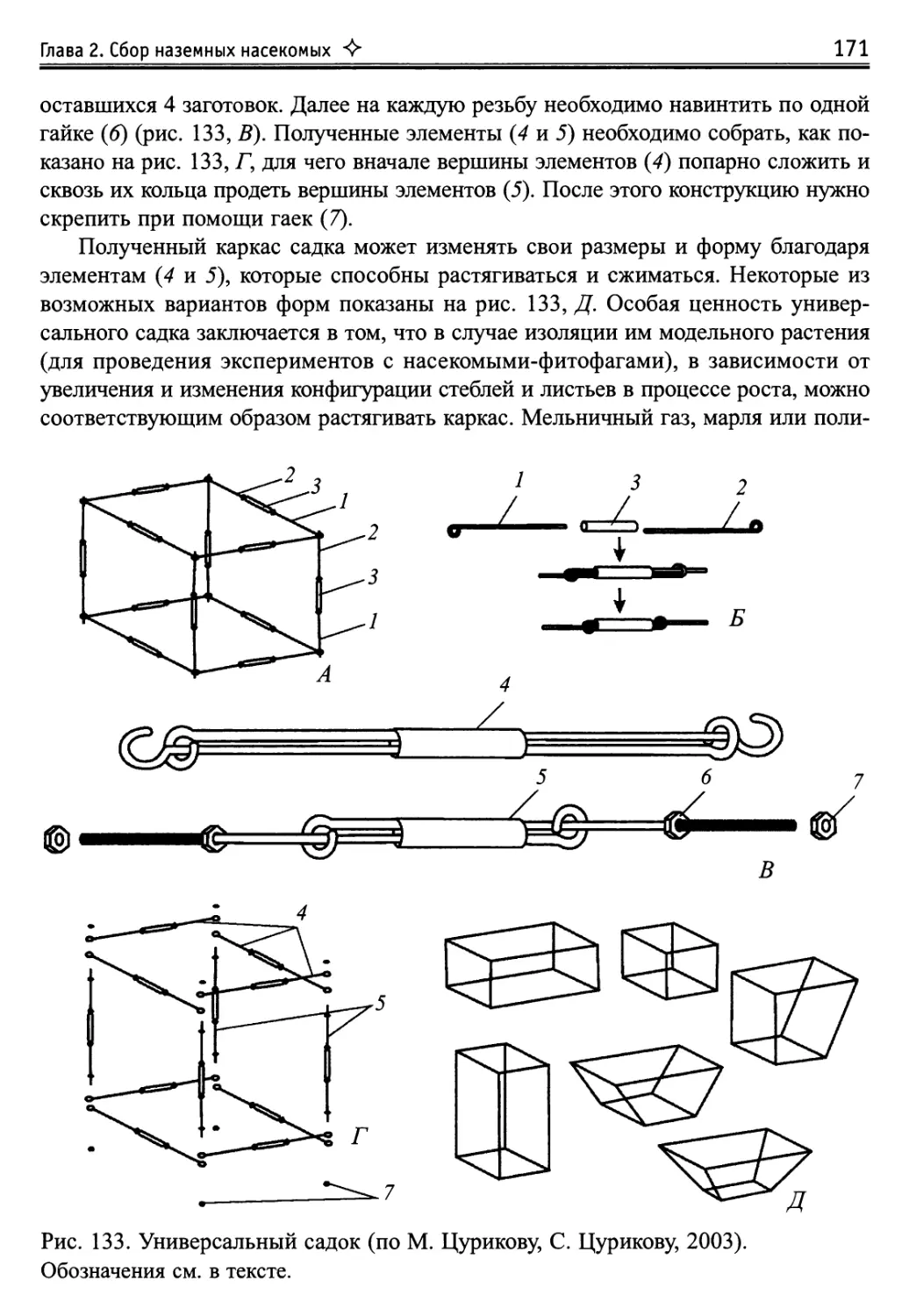

помощь в разработке новых методов исследования. А.А. Прокин выражает глубо-

кую благодарность своему отцу, доценту химического факультета Воронежского

государственного университета, А.Н. Прокину, который в течение всей жизни

воспитывал стремление подходить к методике проведения эксперимента с ве-

личайшей тщательностью, обеспечивая максимальную точность его повторения

другими исследователями.

Полевые и лабораторные исследования, в процессе которых отрабатывались

методики сбора и обработки энтомологического и гидробиологического матери-

ала, проводились, в основном, на базе биологического учебно-научного центра

«Веневитиново» Воронежского государственного университета и заповедника

«Галичья Гора».

Глава 1.ТИПЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИИ

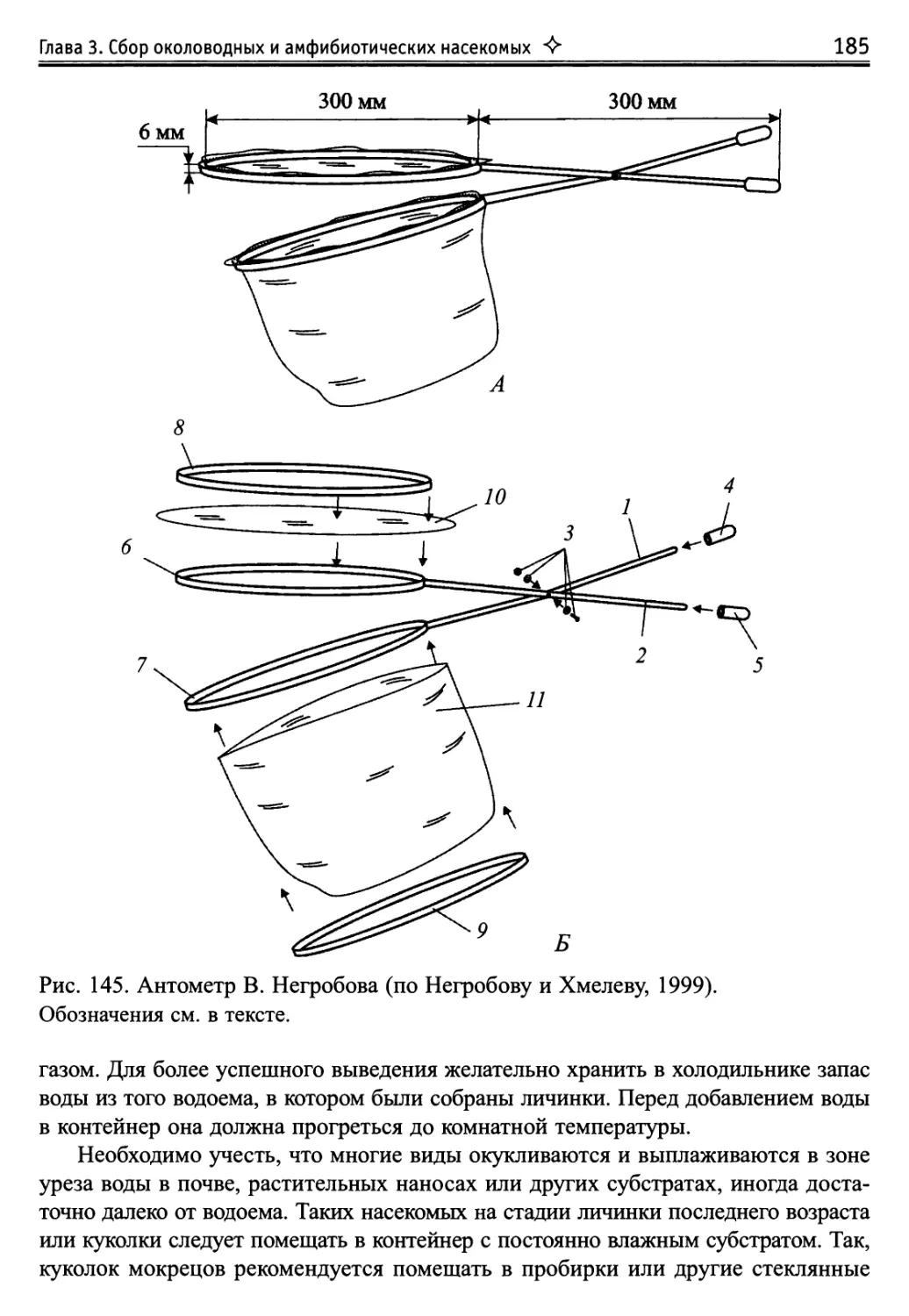

В зависимости от назначения можно выделить следующие основные типы

зоологических коллекций, которыми, разумеется, не исчерпывается все их много-

образие (Голуб и др., 1980).

1. Научно-исследовательские коллекции создаются для того, чтобы иметь

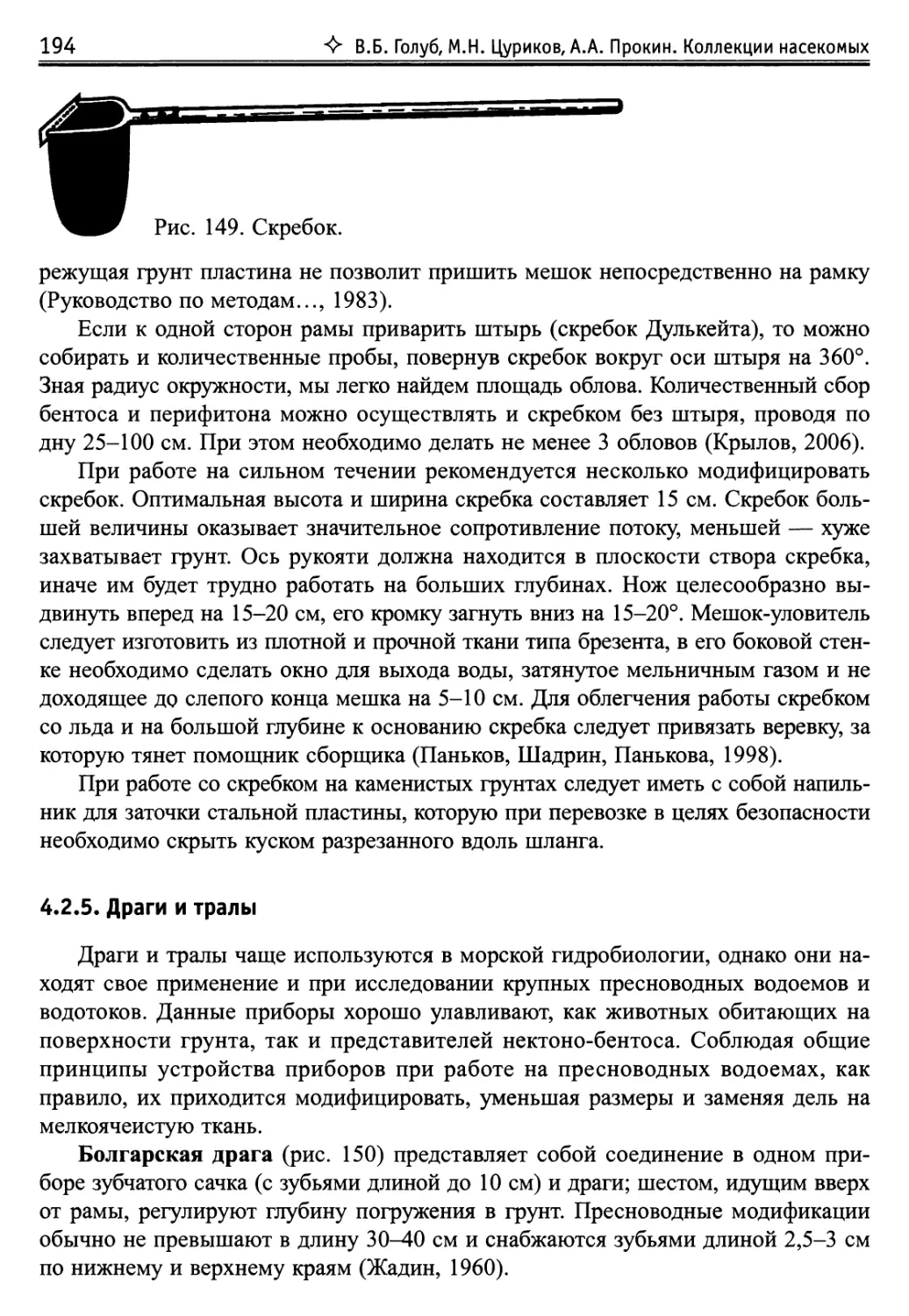

исчерпывающий материал, пригодный для проведения оригинальных таксономи-

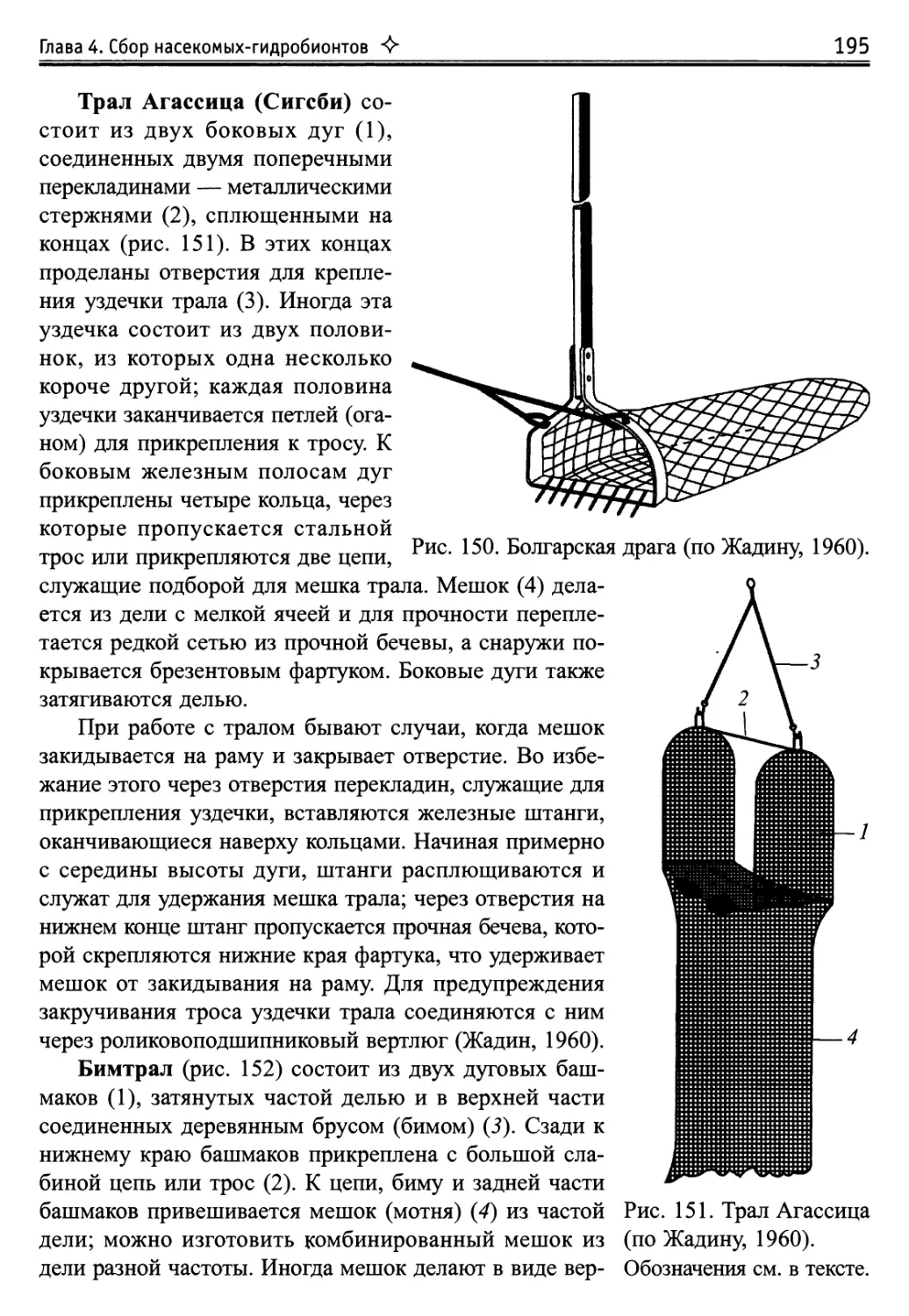

ческих исследований. Материал в таких коллекциях располагается в соответствии

с существующей классификацией и современными представлениями о систематике

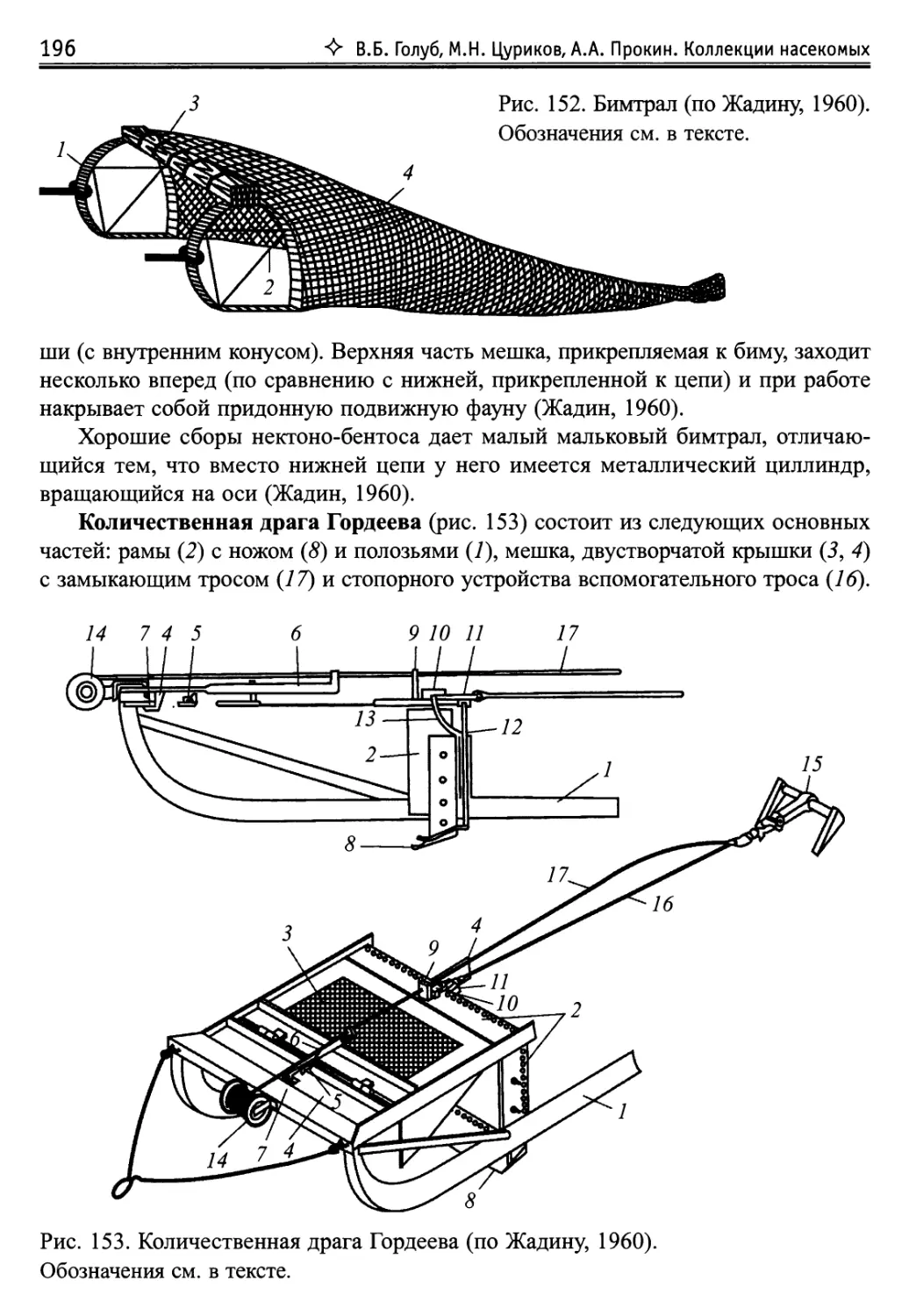

каждого таксона. Это высший тип научных коллекций. Помимо своего главного

назначения, они являются основой для формирования и могут выполнять многие

функции всех других типов коллекций.

Обширные систематические коллекции, называемые часто фондовыми, нахо-

дятся в зоологических учреждениях Российской академии наук и академий других

стран, в крупных институтах защиты растений, в музеях ряда учебных заведений

и т.д. В учреждениях, в которых нет необходимости создания больших система-

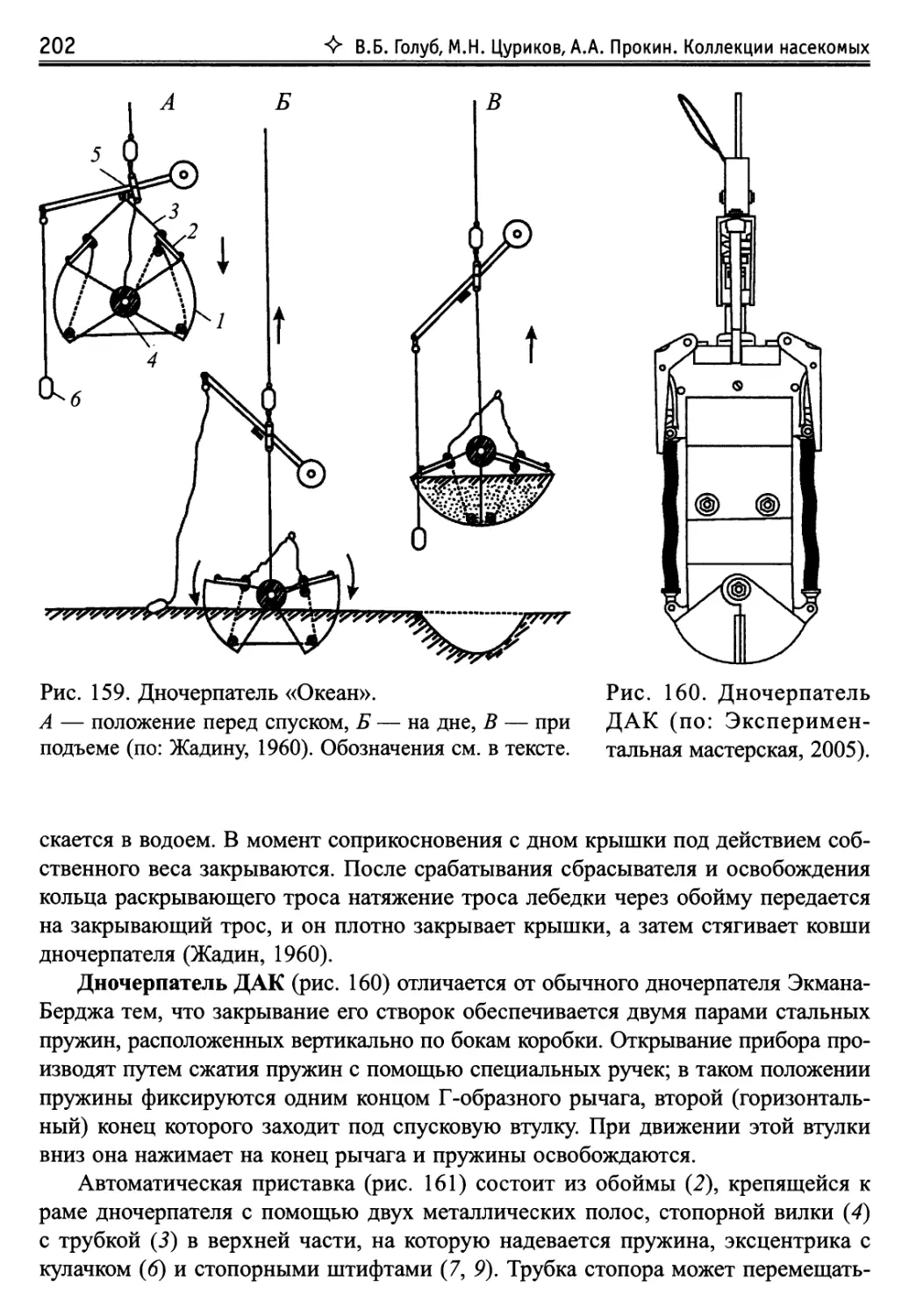

тических коллекций, охватывающих многие или большинство высших таксонов,

формируются специальные, или тематические, научно-исследовательские коллек-

ции по отдельным группам организмов, представляющих интерес для данного

учреждения (лаборатории, кафедры). Такие коллекции создаются в отраслевых

научно-исследовательских институтах, в вузах и т.п. Материал в этих коллекциях

также должен быть достаточно большим по каждому таксону. Он должен быть

представлен из различных частей ареала, а из каждого пункта сборов — жела-

тельно серией для анализа внутривидовой и внутрипопуляционной изменчивости.

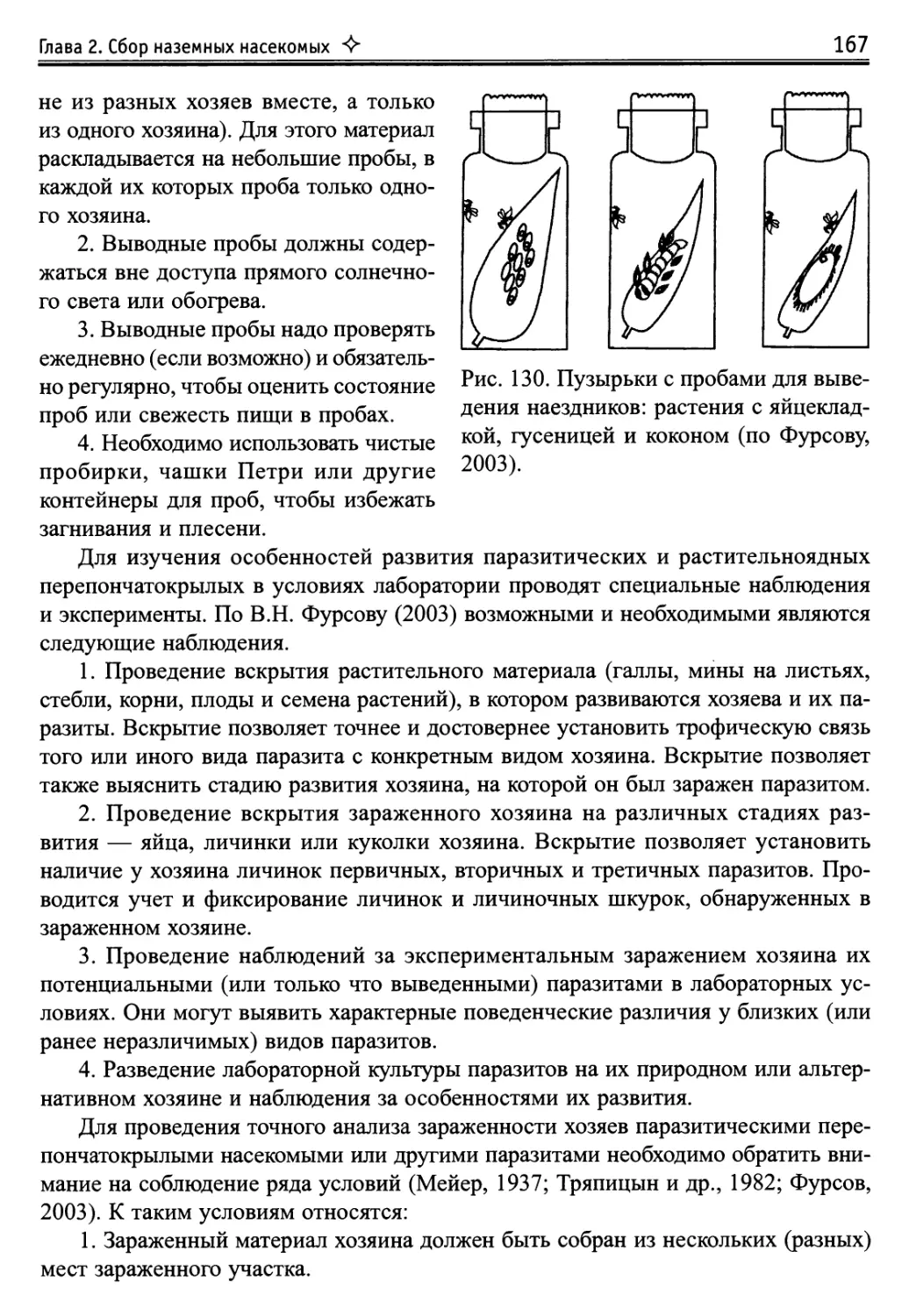

К научно-исследовательским коллекциям относятся биологические (в узком

смысле слова), предназначенные для изучения морфологических и биологических

особенностей различных стадий развития видов, взаимоотношений «хозяин-пара-

зит», «хищник-жертва» и др.

2. Справочные (сравнительные) коллекции создаются по отдельным сис-

тематическим или хозяйственно важным группам организмов. Во втором случае

коллекции могут включать, например, насекомых — вредителей каких-либо куль-

тур, энтомофагов одного или нескольких близких видов вредителей, комплекс

видов (полезных и вредных), связанных с какой-либо культурой, и т.д. Справочные

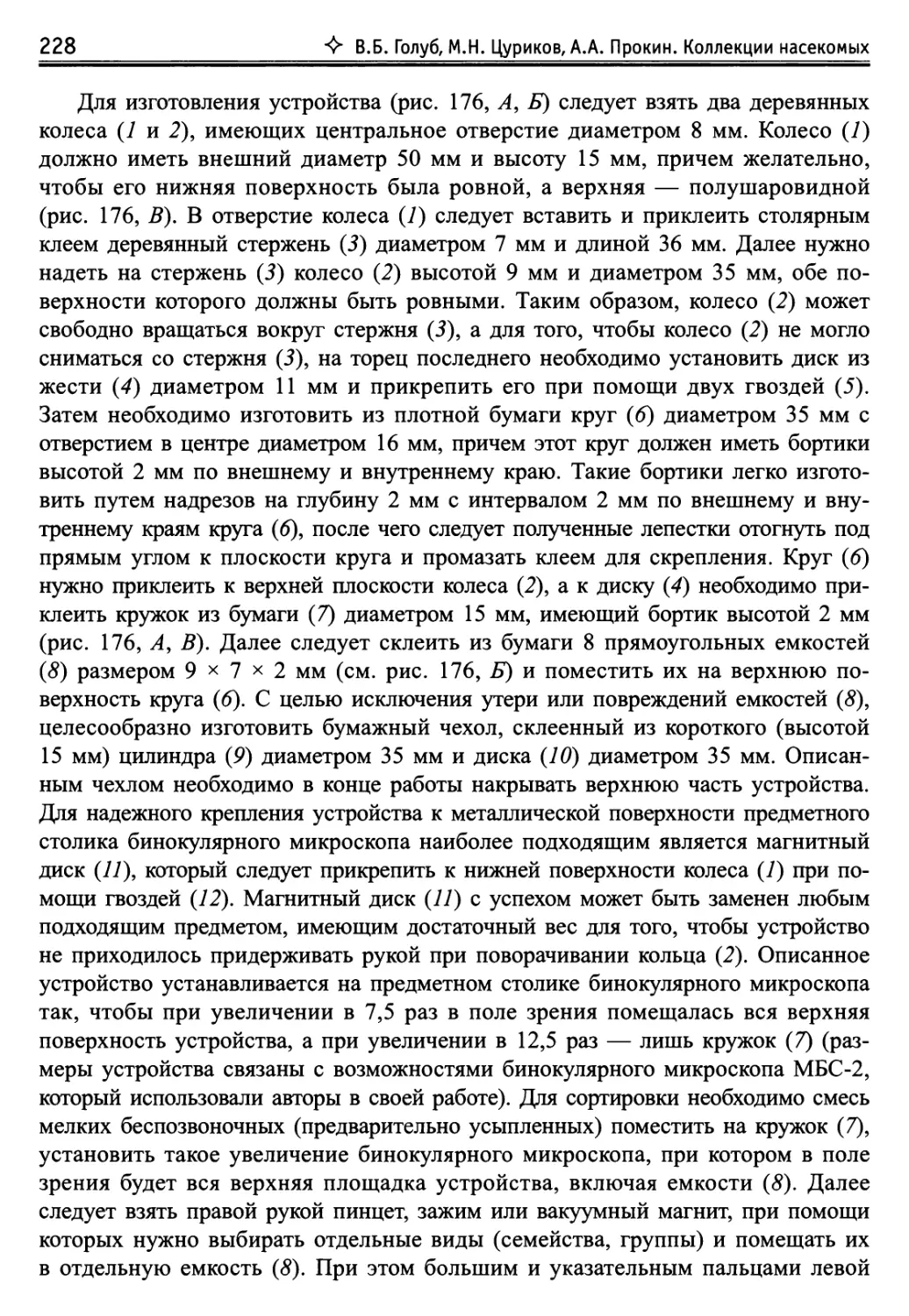

коллекции можно формировать на основе сочетания систематического принципа

и принципа хозяйственной значимости. В коллекциях этого типа не требуется

значительного материала по каждому таксону: очень часто его объем может быть

ограничен всего двумя экземплярами, включающими самца и самку.

К этому же типу коллекций относятся биологические, отражающие цикл раз-

вития данного вида и его биоценотические связи, а также коллекции образцов по-

вреждений и поражений, причиняемых вредными организмами и абиотическими

факторами. Такие коллекции предназначены для сравнения объекта исследований

Глава 1. Типы биологических коллекций Ф

7

с достоверно определенными образцами, особенно при проведении прикладных

работ. Справочные коллекции необходимы, а в ряде случаев являются основными

и даже единственными на особо охраняемых территориях (в заповедниках, при-

родных парках и т.д., где в первую очередь должно проводиться щадящее изъятие

животных из природы), в отраслевых научно-исследовательских институтах, на

станциях защиты растений, пунктах сигнализации и прогноза, в карантинных ин-

спекциях, школах, в дворцах творчества молодежи, на юннатских станциях и т.д.

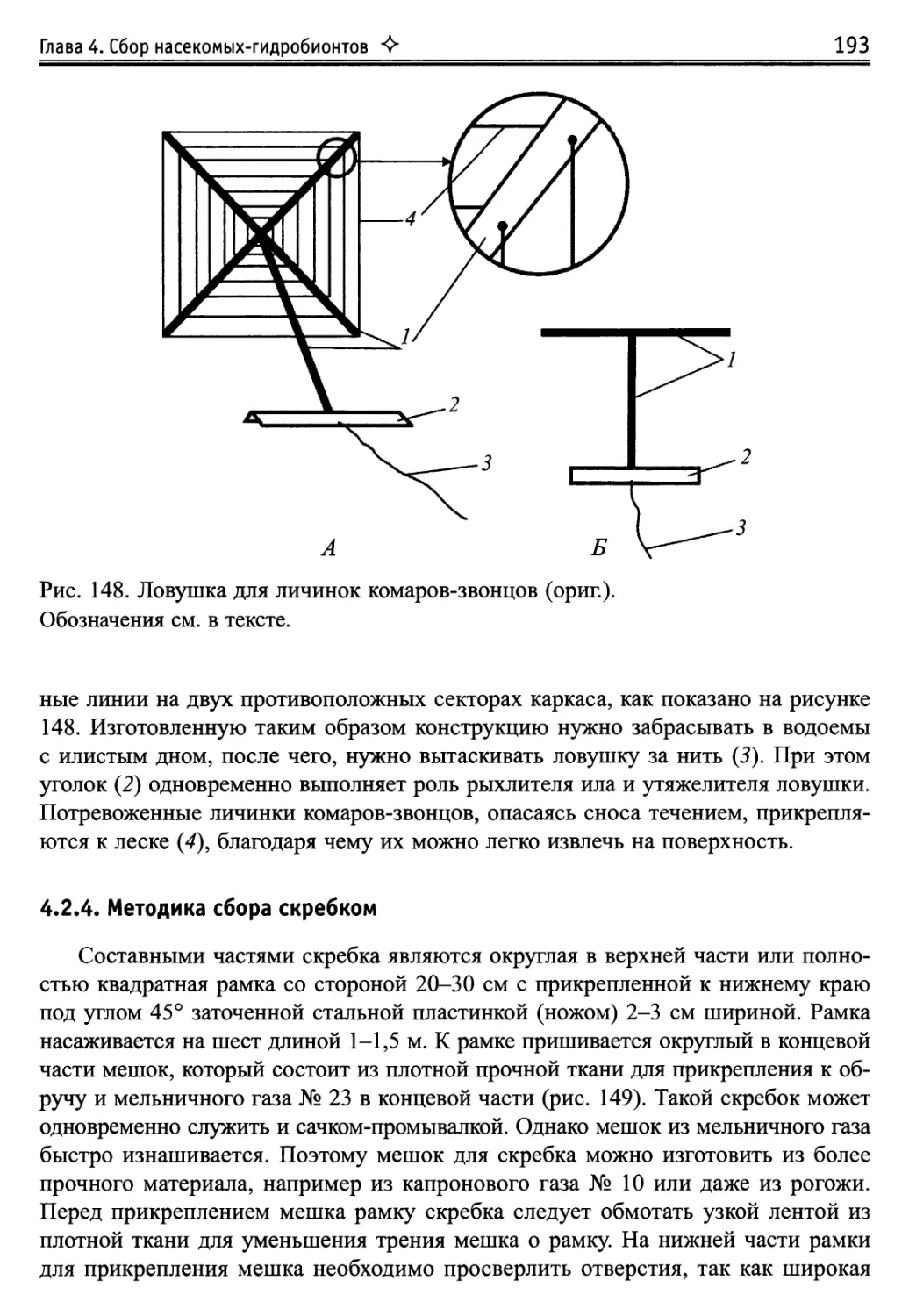

3. Демонстрационные коллекции являются атрибутом музеев, используются

в качестве учебных и наглядных пособий, средств пропаганды достижений и пере-

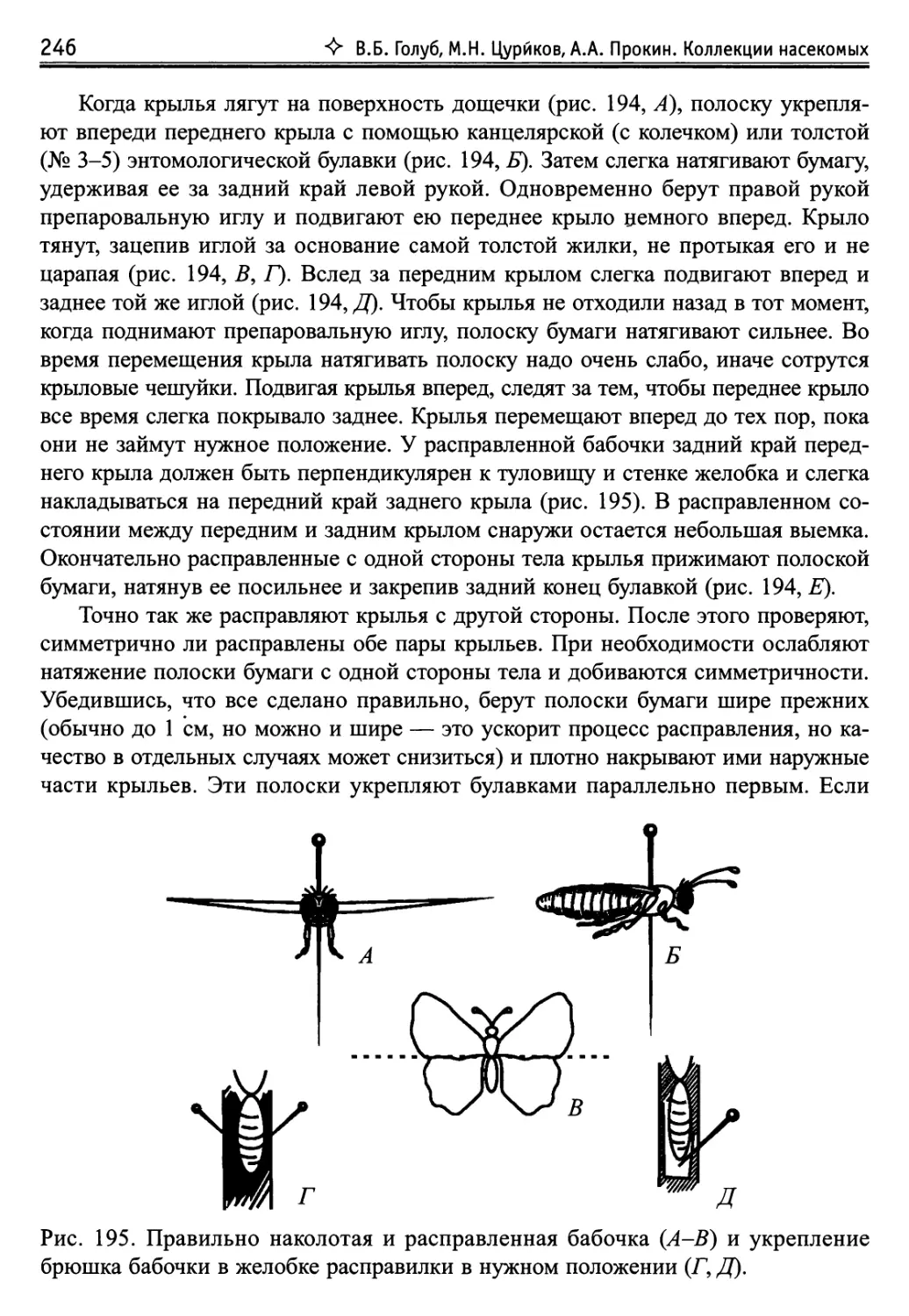

дового опыта и т.д. Демонстрационные коллекции могут быть систематическими,

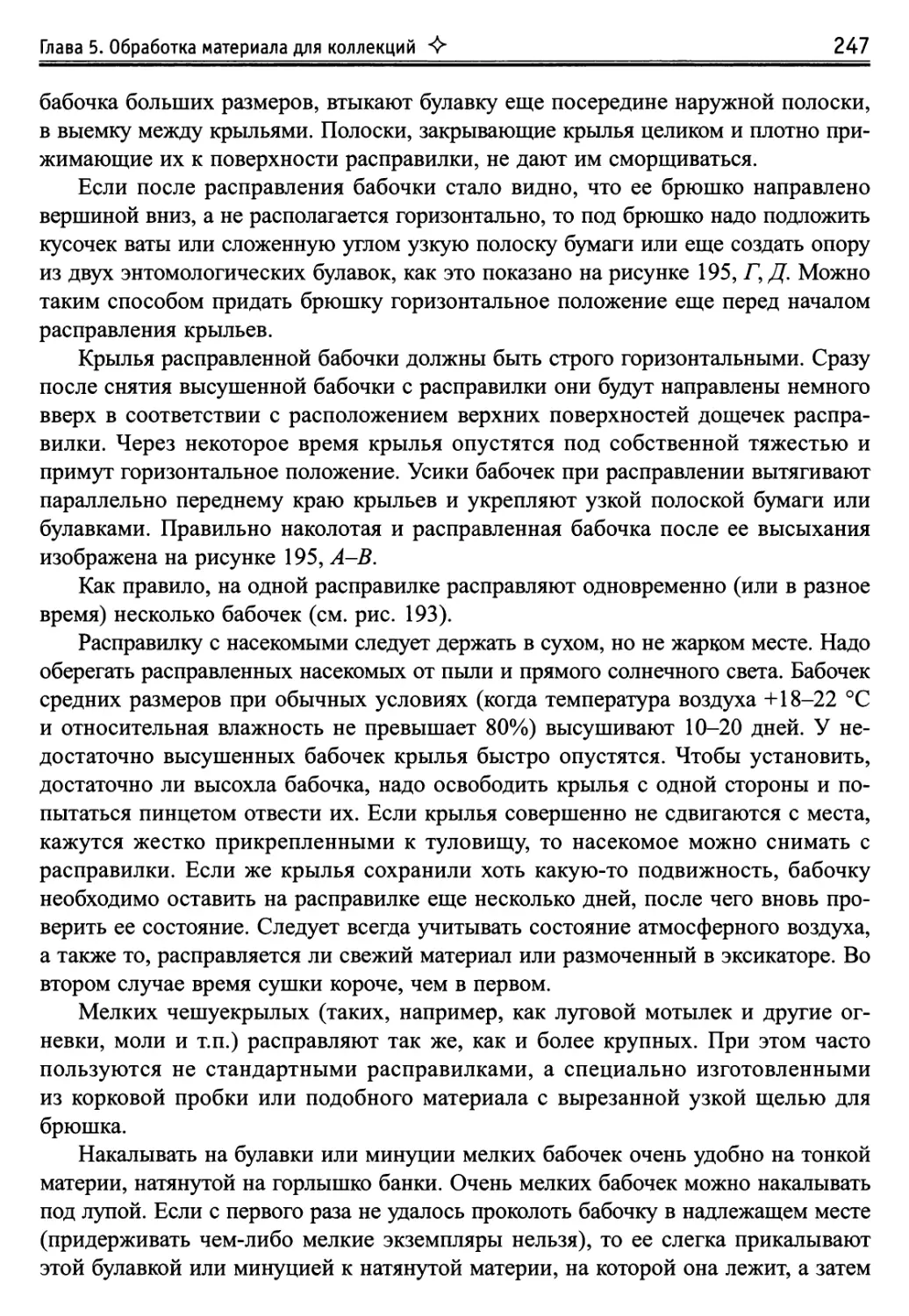

биологическими, содержать образцы повреждений и поражений и т.д.

Глава 2. СБОР НАЗЕМНЫХ НАСЕКОМЫХ

2.1. Необходимое оборудование для сбора наземных насекомых

и методы работы с ним

При сборе насекомых в полевых условиях исследователь всегда должен иметь

при себе комплект оборудования. Ниже приводим краткое описание основных

предметов полевого энтомологического снаряжения.

2.1.1. Различные типы и конструкции сачков

Конструкция и изготовление традиционного нескладного сачка

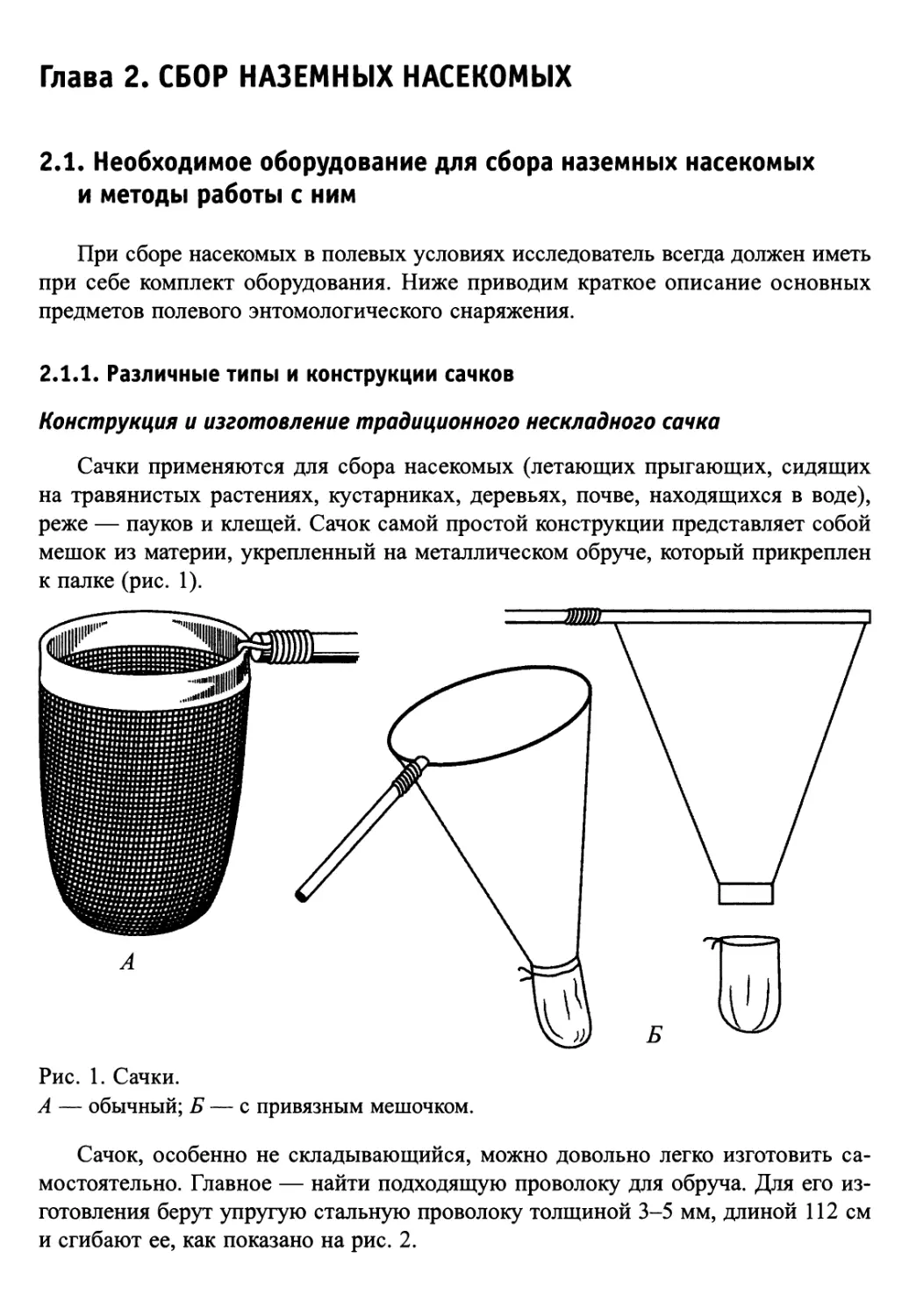

Сачки применяются для сбора насекомых (летающих прыгающих, сидящих

на травянистых растениях, кустарниках, деревьях, почве, находящихся в воде),

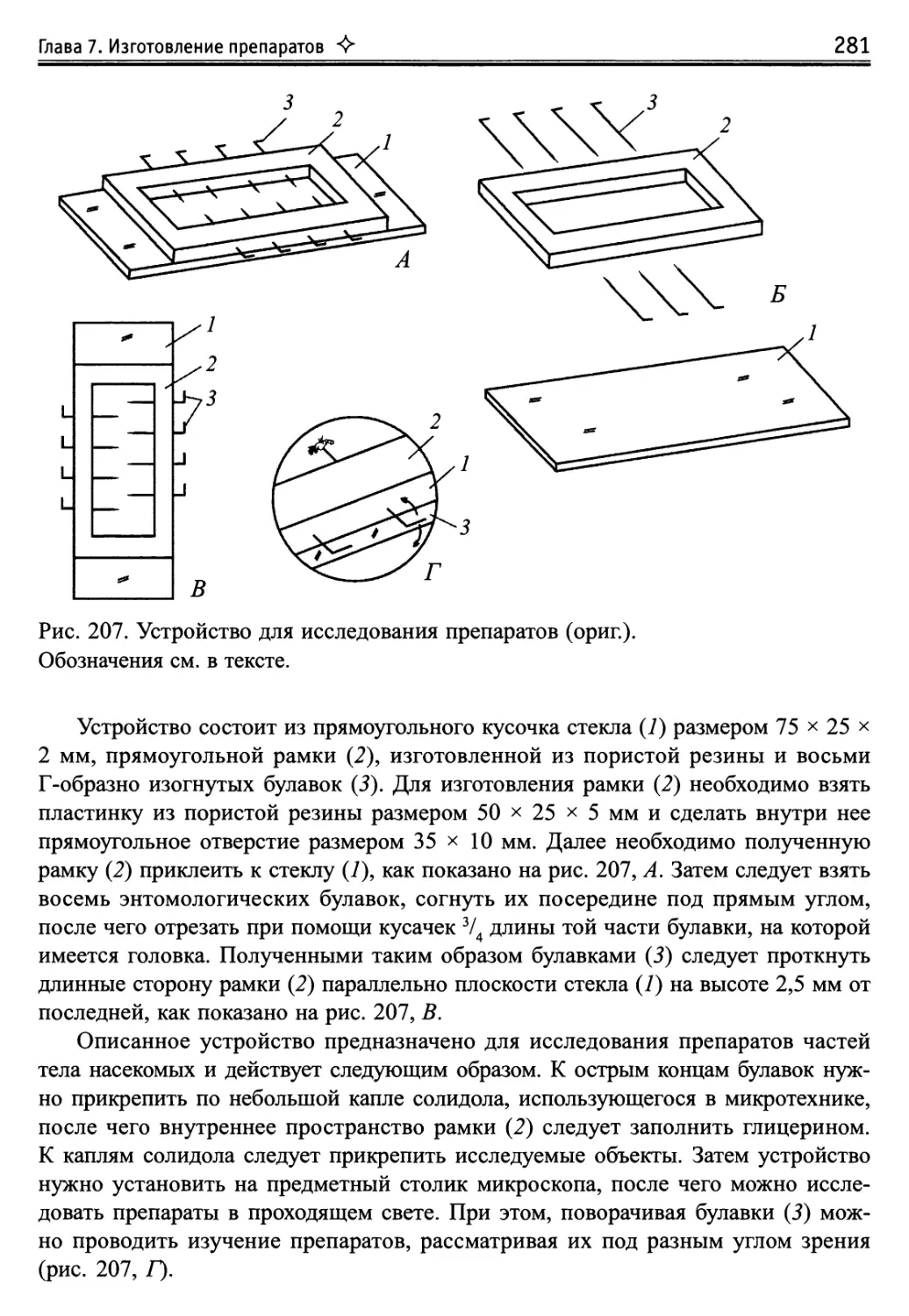

реже — пауков и клещей. Сачок самой простой конструкции представляет собой

мешок из материи, укрепленный на металлическом обруче, который прикреплен

к палке (рис. 1).

Рис. 1. Сачки.

А — обычный; Б — с привязным мешочком.

Сачок, особенно не складывающийся, можно довольно легко изготовить са-

мостоятельно. Главное — найти подходящую проволоку для обруча. Для его из-

готовления берут упругую стальную проволоку толщиной 3-5 мм, длиной 112 см

и сгибают ее, как показано на рис. 2.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

9

112 см

7 см

94 см

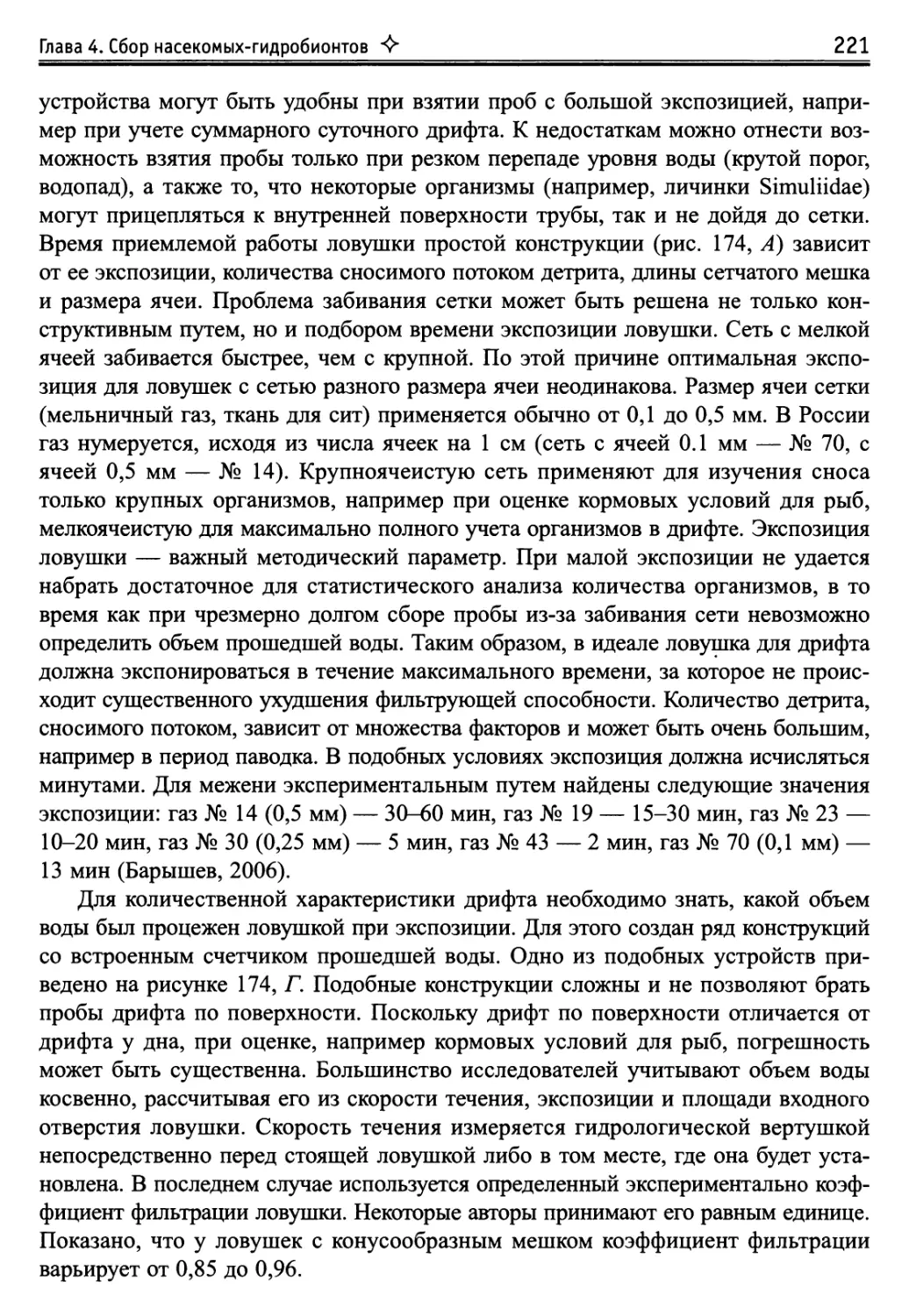

11 сМ

Рис. 2. Изготовление обруча энтомологического сачка.

А-В — заготовка обруча из отрезка проволоки; Г, Д — сгибание обруча.

Концы проволоки (7 см — с одной стороны и 11 см — с другой) сгибают под

прямым углом. Это удобно делать с помощью молотка, положив проволоку на

край наковальни, стальной балки, рельса и т.п. На концах проволоку загибают

внутрь опять под прямым углом (небольшой участок — около 1 см). Загнутые

сантиметровые участки расплющивают молотком и заостряют напильником.

В результате получится фигура, напоминающая очень широкую букву П. Затем

проволоку сгибают в виде круга. Круг должен быть совершенно ровным, поэтому

гнуть проволоку лучше всего на ровной трубе или даже бревне, диаметр которых

должен составлять около 36 см. Для облегчения изготовления обруча из толстой

стальной проволоки можно использовать простую конструкцию, используемую как

болванку (устное сообщение А.В. Суркова; г. Борисоглебск): к кругу из 6-слойной

фанеры с диаметром, равным диаметру сачка, с двух сторон прибивается еще по

кругу, диаметр которых больше диаметра срединного круга на удвоенную толщину

диаметра проволоки будущего обруча. Суть изготовления обруча в этом случае

10

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

состоит в обжиме проволоки с помощью молотка срединного круга; при этом

боковые фанерные круги служат бортами, не дающими соскользнуть проволоке

во время обжима.

Мешок для стандартного сачка шьют цилиндрической формы, на вершине

округлый. На рис. 3 дана выкройка для сачка. Ее вычерчивают в натуральную

Рис. 3. Способы крепления обруча сачка к рукоятке и выкройка мешка энтомоло-

гического сачка стандартных размеров.

Глава 2. Сбор наземных насекомых

11

Рис. 4. Прикрепление мешка воздушного сачка к обручу (по Павловичу, 1947).

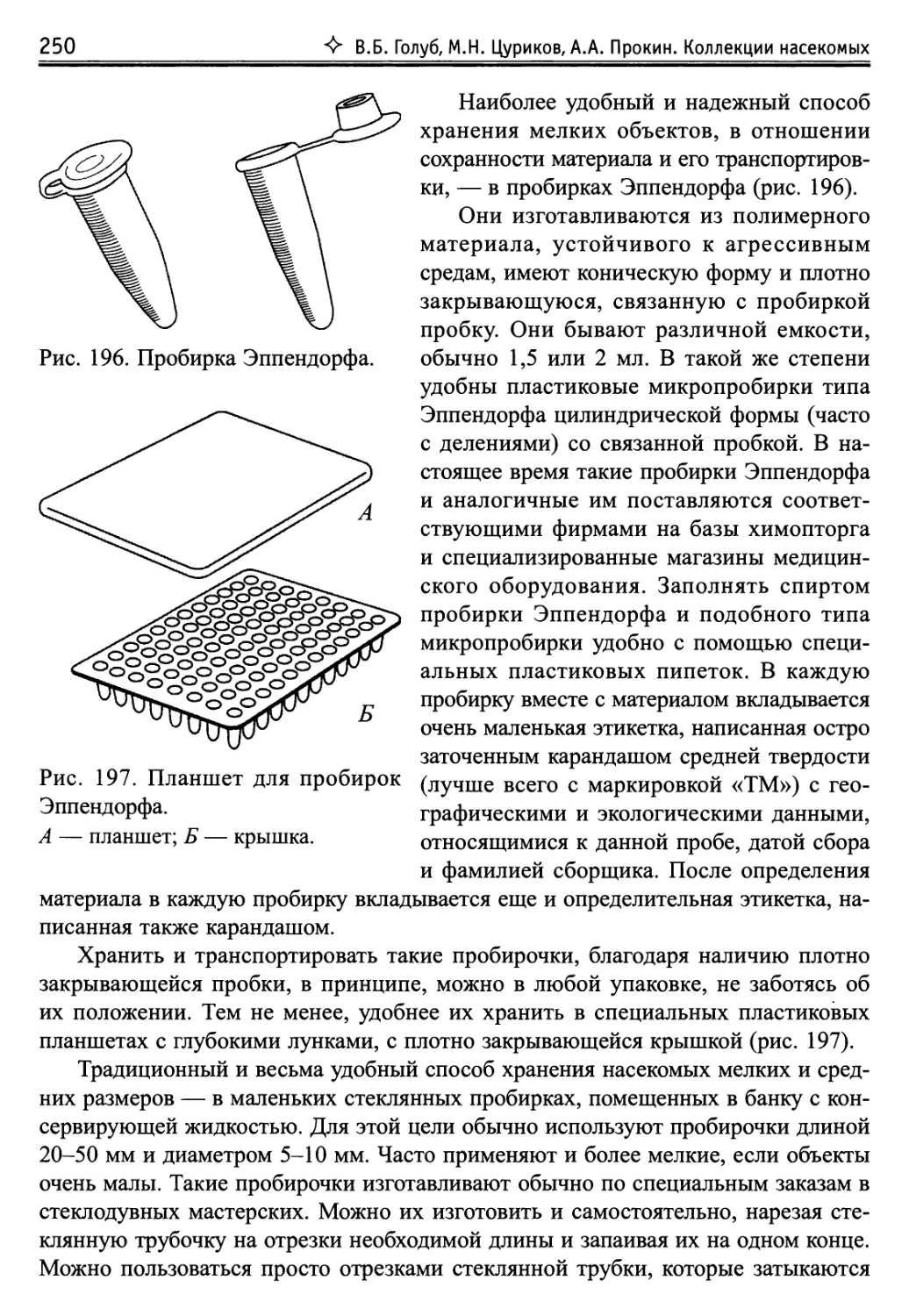

величину и вырезают из бумаги, а затем переносят на материал. Сшивают мешок

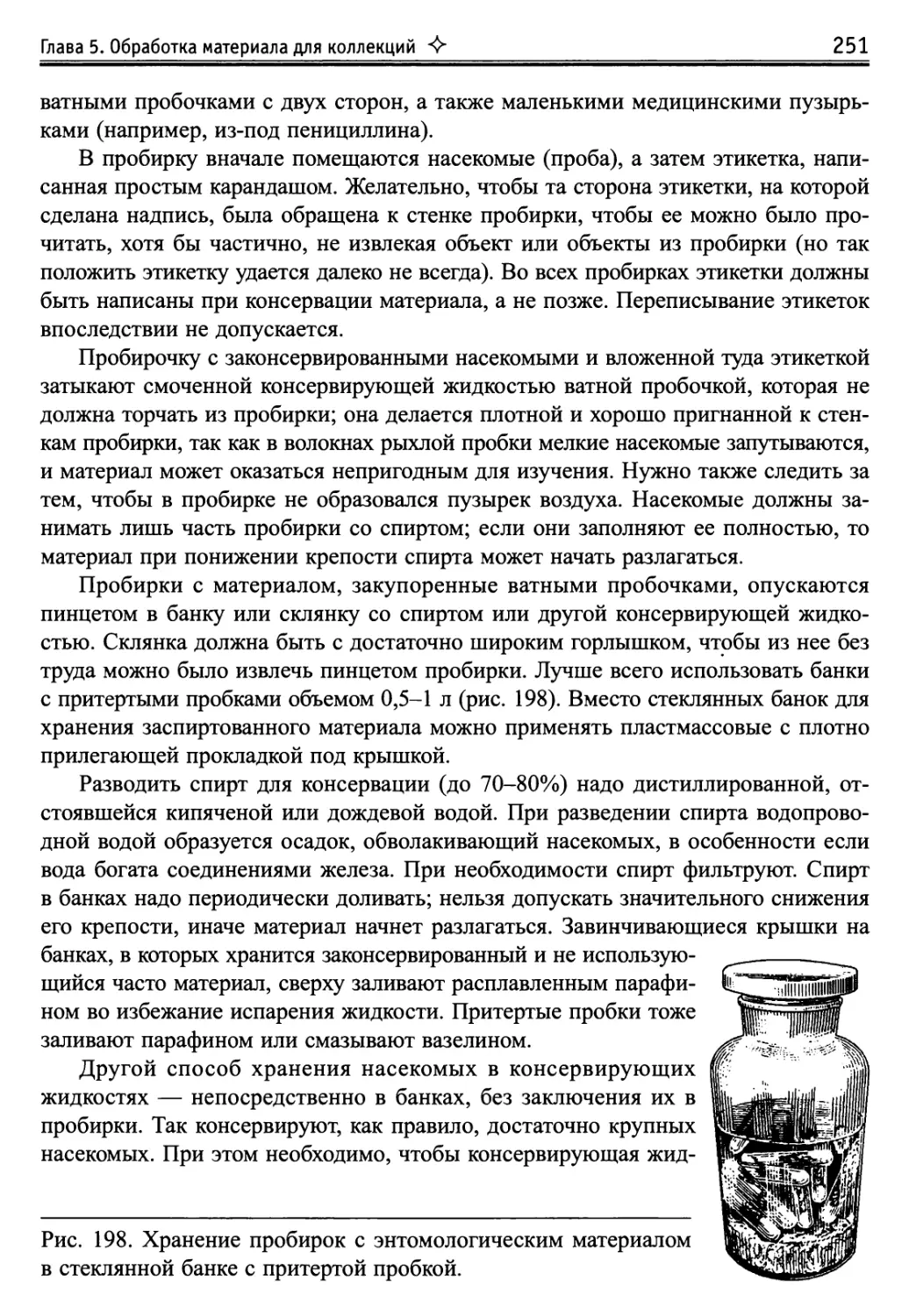

двойным «бельевым» швом. Если используют марлю, то для прочности пришива-

ют ее тем же швом к сложенной бязевой полоске. Соединив таким образом марлю

и бязь, сшивают сам мешок. Чтобы мешок легко надевался на обруч, в одном

месте делают неглубокий вырез, для чего края бязевой полоски не сшиваются

(рис. 4).

При изготовлении сачка выбор материала для палки (рукоятки), мешочка и

обруча зависит от его назначения. Для отлова насекомых в воздухе, воде, в рас-

тительном покрове необходимы различные сачки.

Воздушный сачок

Его используют для отлова многих насекомых, которые значительную часть

времени проводят в воздухе. Они очень осторожны, легко взлетают при при-

ближении человека. Этих насекомых (бабочек, стрекоз, ручейников, многих

мух, перепончатокрылых, прямокрылых и др.) удобнее всего ловить воздушным

сачком. Он должен быть легким и удобным, свободно фильтровать воздух, не

создавая впереди себя воздушной волны. Его изготавливают из мельничного газа

(капроновой сетки) или, в худшем случае, из марли. Мешок в этом случае следует

пришить к полосе плотного холста или бязи шириною 10 см, которая служит для

прикрепления мешка к обручу. Обруч из тонкой стальной проволоки сечением не

более 1,5 см прикрепляется к тонкой сухой прямой палке из легкого дерева или

из бамбуковой трости, удочки и т.п.

При обнаружении сидящей особи насекомого на растении, почве, камне и т.п.

незаметно подходят и резким взмахом сачка подсекают. После поимки насекомого

сачок переворачивают на 180 градусов, «захлестывают» насекомое, и оно оказы-

12

"у" В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

вается в мешке сачка, откуда его легко можно извлечь. Нередко насекомое долго

не садится, и его надо научиться ловить на лету. Резким точным взмахом сачка

ловят насекомое сбоку (не накрывают сверху!), захлестывают его и, перевернув

сачок, изолируют в мешке.

Как только дневная бабочка крупных или средних размеров окажется в сачке,

ей следует слегка сжать грудной отдел с боков и несколько секунд выдержать. Это

травмирует их мускулатуру, и они уже не могут улететь. Стрекоз, мух, ручейников,

перепончатокрылых, мелких бабочек сдавливать не следует. Слегка приоткрывая

сачок, вводят туда руку с морилкой или пробиркой и помещают в нее пойманные

экземпляры. Всех остальных достаточно крупных насекомых, кроме жалящих

перепончатокрылых, можно поймать в сачке рукой и поместить потом в морилку.

Мелкие насекомые извлекаются из сачка с помощью эксгаустера (см. ниже).

Сачок для энтомологического кошения

Он служит для сильного обмахивания травянистых и древесных (по тонким

веткам) растений, на которых насекомые питаются или прячутся. Этот метод явля-

ется эффективным при сборе многих насекомых. Мешок для сачка изготавливается

из плотной материи (толстой капроновой сетки или, лучше, бязи), насаживается

на толстый (до 3-4 мм) проволочный обруч и крепится к прочной орешниковой,

березовой, бамбуковой или металлической, например, лыжной палке. Длина палки

сачка для кошения должна быть на 20 см меньше роста сборщика. В этом случае

сборщику будет легко забраться с головой в сачок при выборке насекомых, не вы-

пуская их из сачка. Сбор насекомых методом энтомологического кошения проводят

следующим образом: сачок берут в одну руку так, чтобы конец палки доходил,

по крайней мере, до локтя. Обруч сачка размещают примерно перпендикулярно к

поверхности земли или кроне куста или дерева. Затем сачком быстро проводят по

растению. Лучшие результаты от кошения получают в том случае, если при ударе

по растению оно нагибается обручем, и находящиеся на них насекомые и другие

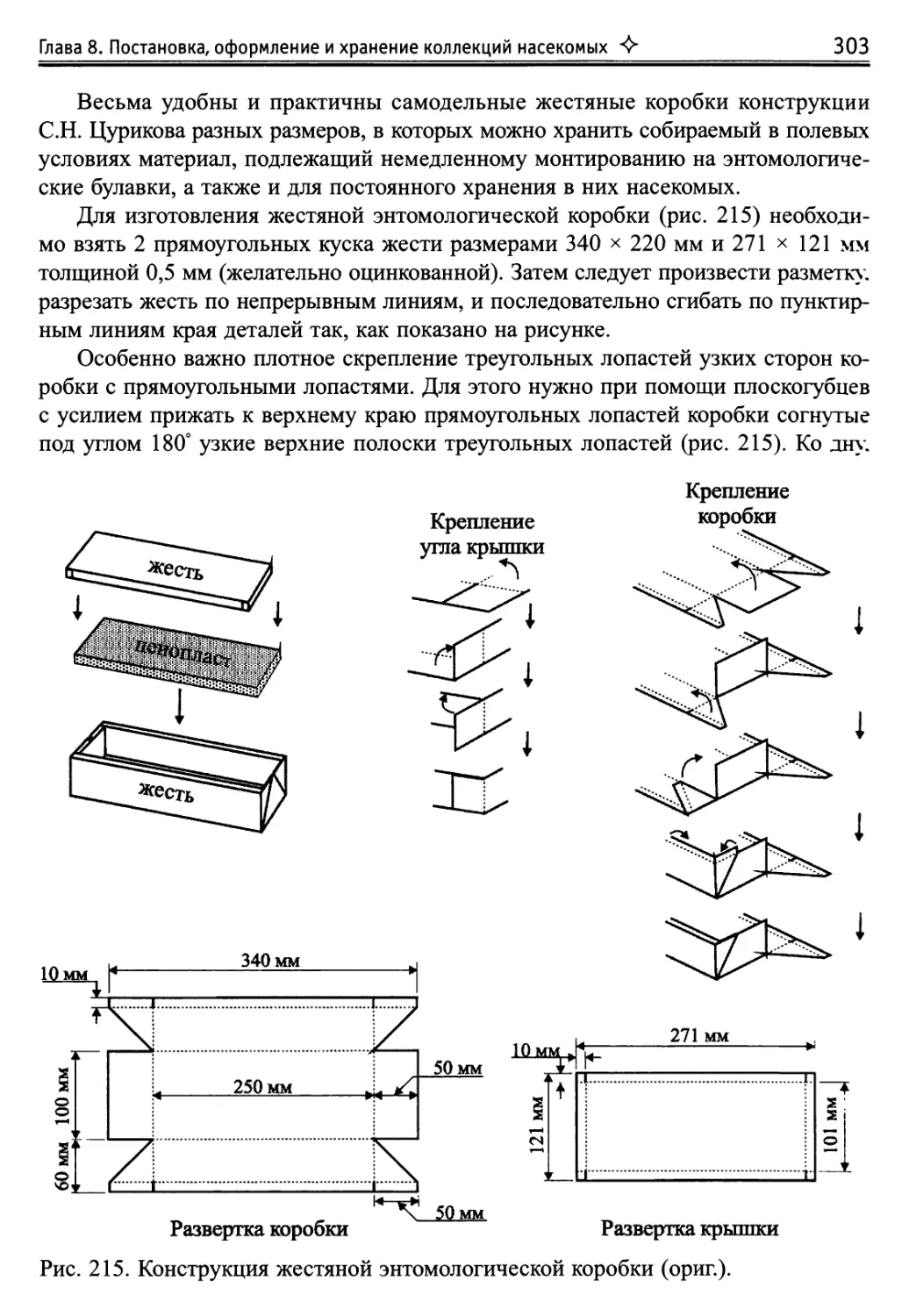

мелкие беспозвоночные животные стряхиваются в мешок сачка. Следовательно,

сачок нужно вести так, чтобы нижняя часть рамы ударяла по растениям, а верхняя

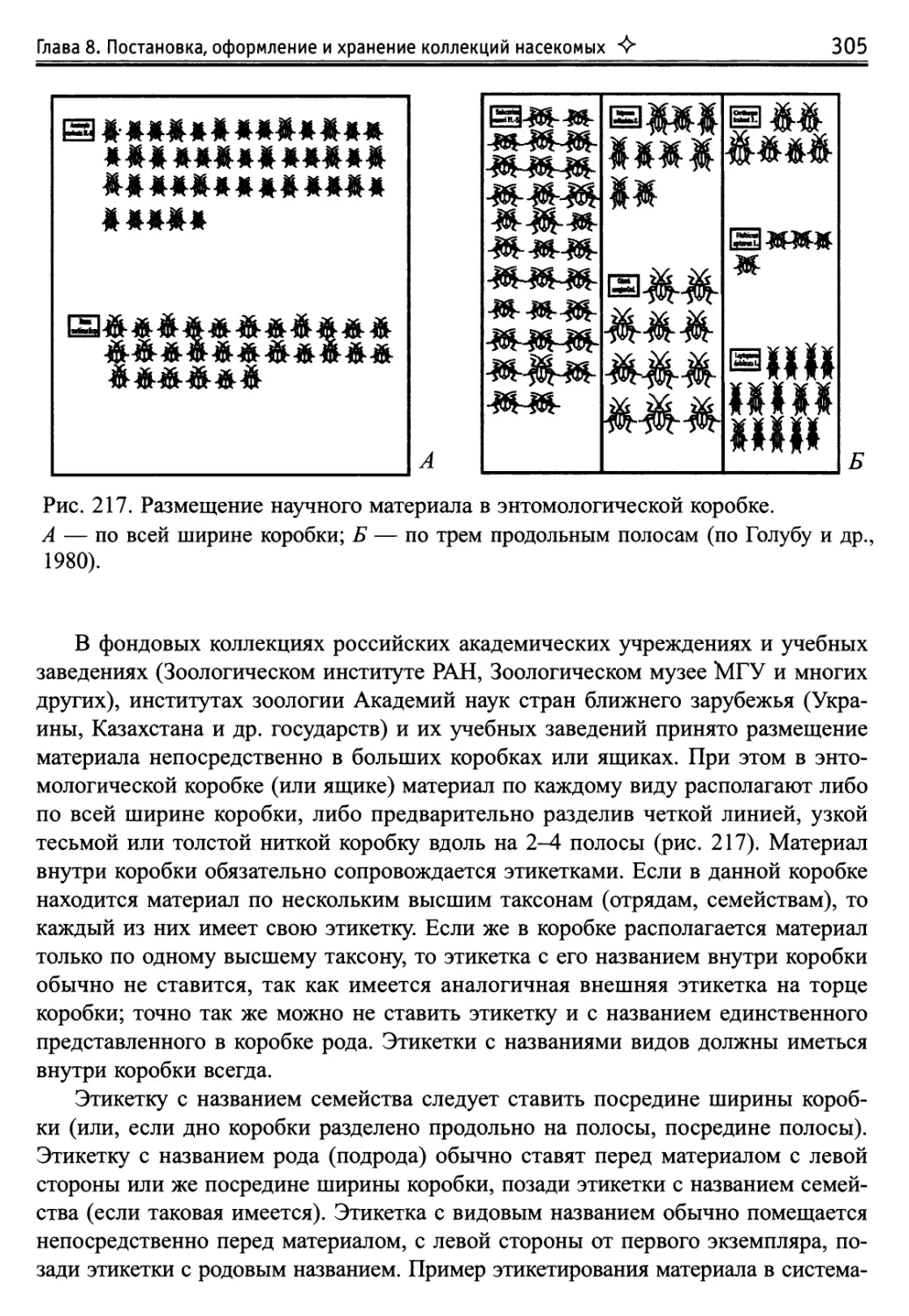

проходила над ними. Нельзя вести сачок по самой поверхности почвы, так как

в этом случае в него набираются комья земли, и выборка насекомых становится

невозможной; кроме того, значительная часть насекомых при этом сильно трав-

мируется.

Большое значение при этом имеет сила удара сачка по растениям. При мед-

ленном ведении сачка подбивающий удар не получается, и насекомые успевают

свалиться на землю. Наоборот, при слишком сильном ударе вместе с насекомыми

в сачок попадут сбитые части растений, которые мешают выборке насекомых.

Следует эмпирически подбирать среднюю силу удара (как говорится, «достига-

ется упражнением»). При этом надо иметь в виду, что чем тверже растение, тем

сильнее по нему надо ударять.

Глава 2. Сбор наземных насекомых

13

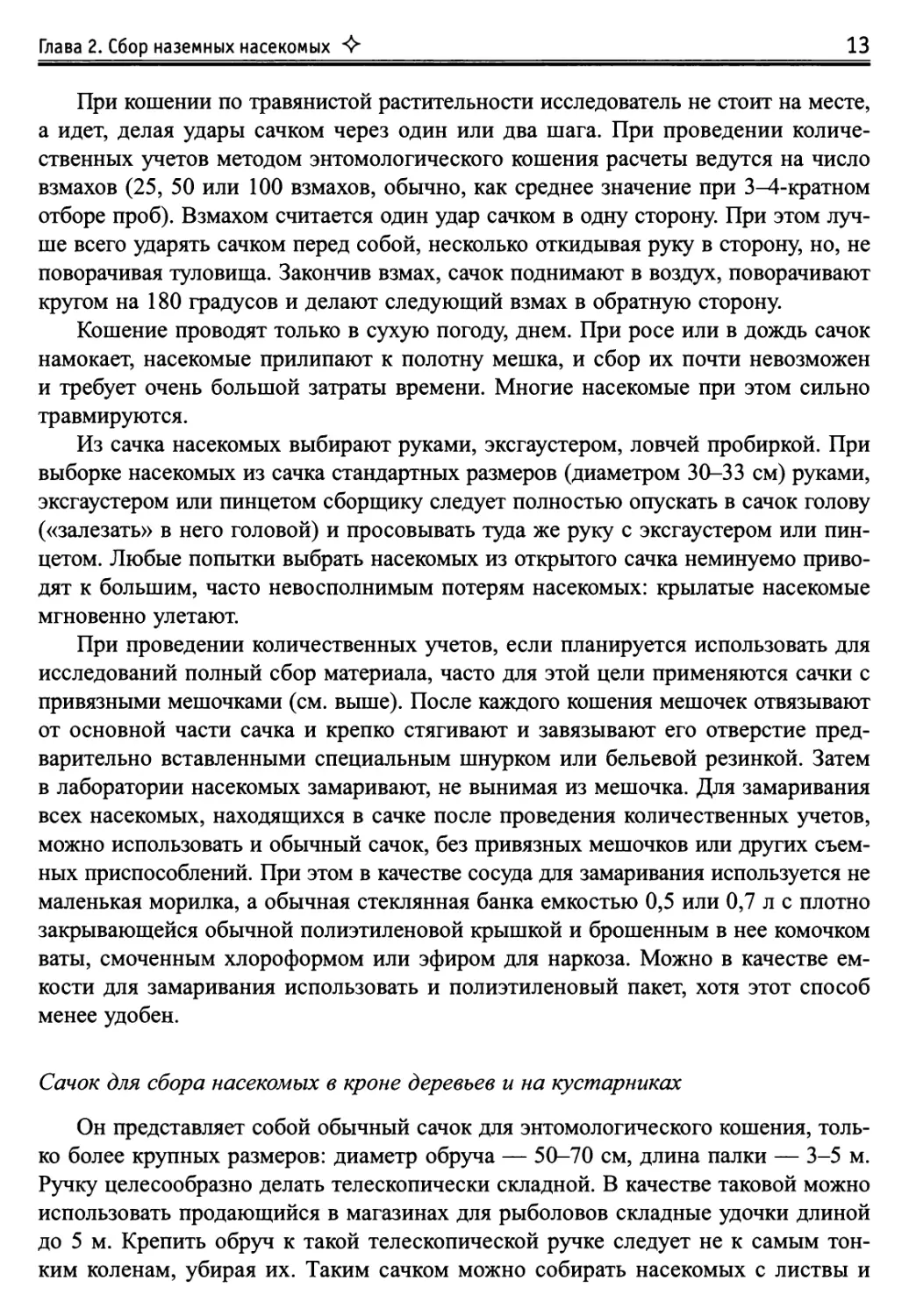

При кошении по травянистой растительности исследователь не стоит на месте,

а идет, делая удары сачком через один или два шага. При проведении количе-

ственных учетов методом энтомологического кошения расчеты ведутся на число

взмахов (25, 50 или 100 взмахов, обычно, как среднее значение при 3^4-кратном

отборе проб). Взмахом считается один удар сачком в одну сторону. При этом луч-

ше всего ударять сачком перед собой, несколько откидывая руку в сторону, но, не

поворачивая туловища. Закончив взмах, сачок поднимают в воздух, поворачивают

кругом на 180 градусов и делают следующий взмах в обратную сторону.

Кошение проводят только в сухую погоду, днем. При росе или в дождь сачок

намокает, насекомые прилипают к полотну мешка, и сбор их почти невозможен

и требует очень большой затраты времени. Многие насекомые при этом сильно

травмируются.

Из сачка насекомых выбирают руками, эксгаустером, ловчей пробиркой. При

выборке насекомых из сачка стандартных размеров (диаметром 30-33 см) руками,

эксгаустером или пинцетом сборщику следует полностью опускать в сачок голову

(«залезать» в него головой) и просовывать туда же руку с эксгаустером или пин-

цетом. Любые попытки выбрать насекомых из открытого сачка неминуемо приво-

дят к большим, часто невосполнимым потерям насекомых: крылатые насекомые

мгновенно улетают.

При проведении количественных учетов, если планируется использовать для

исследований полный сбор материала, часто для этой цели применяются сачки с

привязными мешочками (см. выше). После каждого кошения мешочек отвязывают

от основной части сачка и крепко стягивают и завязывают его отверстие пред-

варительно вставленными специальным шнурком или бельевой резинкой. Затем

в лаборатории насекомых замаривают, не вынимая из мешочка. Для замаривания

всех насекомых, находящихся в сачке после проведения количественных учетов,

можно использовать и обычный сачок, без привязных мешочков или других съем-

ных приспособлений. При этом в качестве сосуда для замаривания используется не

маленькая морилка, а обычная стеклянная банка емкостью 0,5 или 0,7 л с плотно

закрывающейся обычной полиэтиленовой крышкой и брошенным в нее комочком

ваты, смоченным хлороформом или эфиром для наркоза. Можно в качестве ем-

кости для замаривания использовать и полиэтиленовый пакет, хотя этот способ

менее удобен.

Сачок для сбора насекомых в кроне деревьев и на кустарниках

Он представляет собой обычный сачок для энтомологического кошения, толь-

ко более крупных размеров: диаметр обруча — 50-70 см, длина палки — 3-5 м.

Ручку целесообразно делать телескопически складной. В качестве таковой можно

использовать продающийся в магазинах для рыболовов складные удочки длиной

до 5 м. Крепить обруч к такой телескопической ручке следует не к самым тон-

ким коленам, убирая их. Таким сачком можно собирать насекомых с листвы и

14

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Црокин. Коллекции насекомых

ветвей, охватывая при этом сразу большую площадь кроны. В.Н. Фурсов (2003)

рекомендует использовать сачок, имеющийся в широкой продаже под названием

обычного рыболовного «подсака» для рыбы. У него складная ручка и складной

обруч. Преимуществом данного сачка является возможность быстро изменить

его длину для сборов материала на растительности разной высоты. Кроме того,

складной обруч сачка очень удобен при его транспортировке. Данный сачок имеет

несколько больший диаметр (40 см), чем у стандартного энтомологического сачка,

что делает его весьма удобным для сбора насекомых с деревьев и кустарников.

В соответствии с таким диаметром изготавливается отдельная выкройка из мель-

ничного газа.

П.А. Положенцевым (1979) рекомендуется к вершине конусовидного дна меш-

ка сачка для сбора насекомых с деревьев привязывать длинный шнур. Сачок такой

конструкции надевается на ветку дерева, которая затем встряхивается обручем

сачка. Находящиеся на листьях, почках, цветках и побегах насекомые оказываются

в мешке сачка. При снятии его с ветки шнур натягивается, что препятствует мешку

вывернуться наизнанку.

При сборе насекомых с кустов и деревьев кошение ведут, захватывая с каждым

взмахом новые зоны крон растений. При этом сачок надо стараться держать так,

чтобы воображаемая плоскость его круга располагалась примерно под 45 граду-

сов к горизонтальной поверхности: так меньше насекомых падает мимо сачка и

улетает не достигнув мешка.

Приведенные рекомендации сбора наземных насекомых, разумеется, носят са-

мый общий характер. Очень многие приемы работы с сачком весьма специфичны

и постигаются в процессе «упражнений». Например, при окашивании пустынных

кустарников с жесткими ветвями и почти без листьев надо бить по ним с доста-

точно большой силой, как говорят энтомологи — «выбивать» насекомых. Точно

также, приходится «выбивать» насекомых, например, цикадовых, держащихся в

основании степных злаков с плотными узлами кущений. Напротив, при кошении

по сочной травянистой луговой растительности сильные удары сачком приводят к

быстрому его забиванию сбитой травой, что мешает выборке из сачка собранных

насекомых и их травмированию.

Сачки с привязными (съемными) мешочками

При проведении количественных учетов методом энтомологического коше-

ния довольно часто применяют сачки с привязными мешочками (Палий, 1970;

Фасулати, 1971; Голуб и др., 1980). В самом простом случае (см. рис. 1, Б) такой

сачок представляет собой усеченный конус, в узкое вершинное отверстие которого

вшито кольцо. Размеры сачка: диаметр основной рамы — 30 см, нижней — 5 см,

глубина конуса — 30 см. К сачку готовят мешочки диаметром 6-7 см и глубиной

15 см, вдевают в них шнурок. Мешочек надевают на вершинное кольцо, слегка

затягивают, и сачок готов к работе.

Глава 2. Сбор наземных насекомых

15

Палка для сачка, если она деревянная, должна быть хорошо выстругана и от-

полирована наждачной бумагой. Чтобы прикрепить к палке обруч, надо вбить в

нее загнутые и заостренные концы проволоки, а чтобы палка не лопнула, можно

предварительно высверлить в ней маленькие отверстия в тех местах, где потом

будут вбиты концы обруча. Место прикрепления обруча к палке надо обмотать

прочной суровой ниткой, шпагатом или мягкой проволокой (см. рис. 3). При этом

следует наматывать виток к витку как можно плотнее.

Усовершенствованный сачок со съемными мешочками

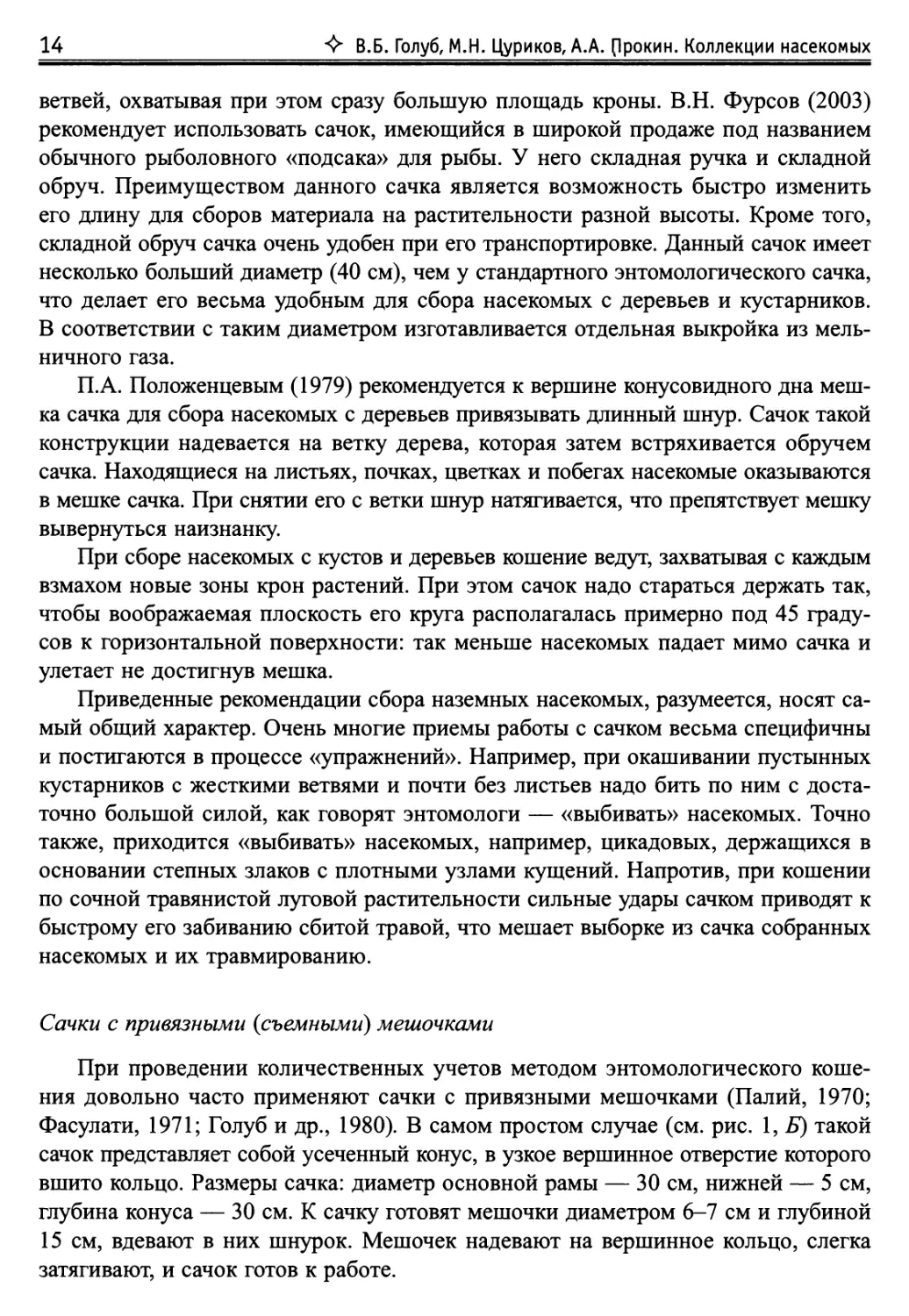

Сачок (7) должен иметь конический мешок с отрезанной вершиной. К краю

среза нужно пришить приспособление (3) цилиндрической формы, изготовленное

из пластика и имеющее круговую бороздку, глубина которой составляет 3-5 мм, а

ширина — 5-8 мм (рис. 5, Б). Лучше всего для этой цели использовать верхнюю

часть пластиковой банки для хранения моющих средств. Диаметр приспособления

должен составлять примерно 60-80 мм.

Съемный мешочек (2) можно изготовить из мельничного газа, капрона и т.п.,

причем диаметр его горловины должен быть немного больше диаметра приспо-

собления, а длина — около 150 мм. В 40 мм от горловины мешочка параллельно

его краю необходимо вшить большими стежками капроновую нить (4), как по-

казано на рис. 5, Б. Затем оба конца нити (4) нужно протянуть сквозь маленькое

отверстие в кусочке резины (5) (15 х 15x3 мм), после чего их следует завязать

в большой узел. На вершину мешка сачка (7) рядом с приспособлением (3) не-

обходимо поместить резиновое кольцо (6) диаметром 50 мм и шириной 5-8 мм.

Крепление мешочка (2) с приспособлением производится следующим образом.

Мешочек необходимо надеть на приспособление так, чтобы круговая бороздка

Рис. 5. Усовершенствованный сачок со съемными мешочками (ориг.).

Обозначения см. в тексте.

16

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

последнего оказалась в 10 мм от края горловины мешочка, после чего мешочек

(2) прикрепляется резиновым кольцом (6) на уровне круговой бороздки (рис. 5, Б),

После проведения кошений резиновое кольцо необходимо стянуть в сторону об-

руча сачка, а на освободившемся мешочке затянуть горловину, для чего большим

и указательным пальцами левой руки следует придерживать кусочек резины (5) за

его края, а пальцами правой руки нужно потянуть за узел нити (4). В результате

горловина мешочка будет надежно перекрыта.

Складные сачки

Складные сачки очень удобны в поездках и экспедициях, совершаемых «сво-

им ходом», т.е. не на экспедиционной машине. Даже в личном автотранспорте

уложить полутораметровый нескладывающийся сачок — определенная проблема.

Вырезать же наскоро пригодную палку для сачка в ходе поездки удается не всегда.

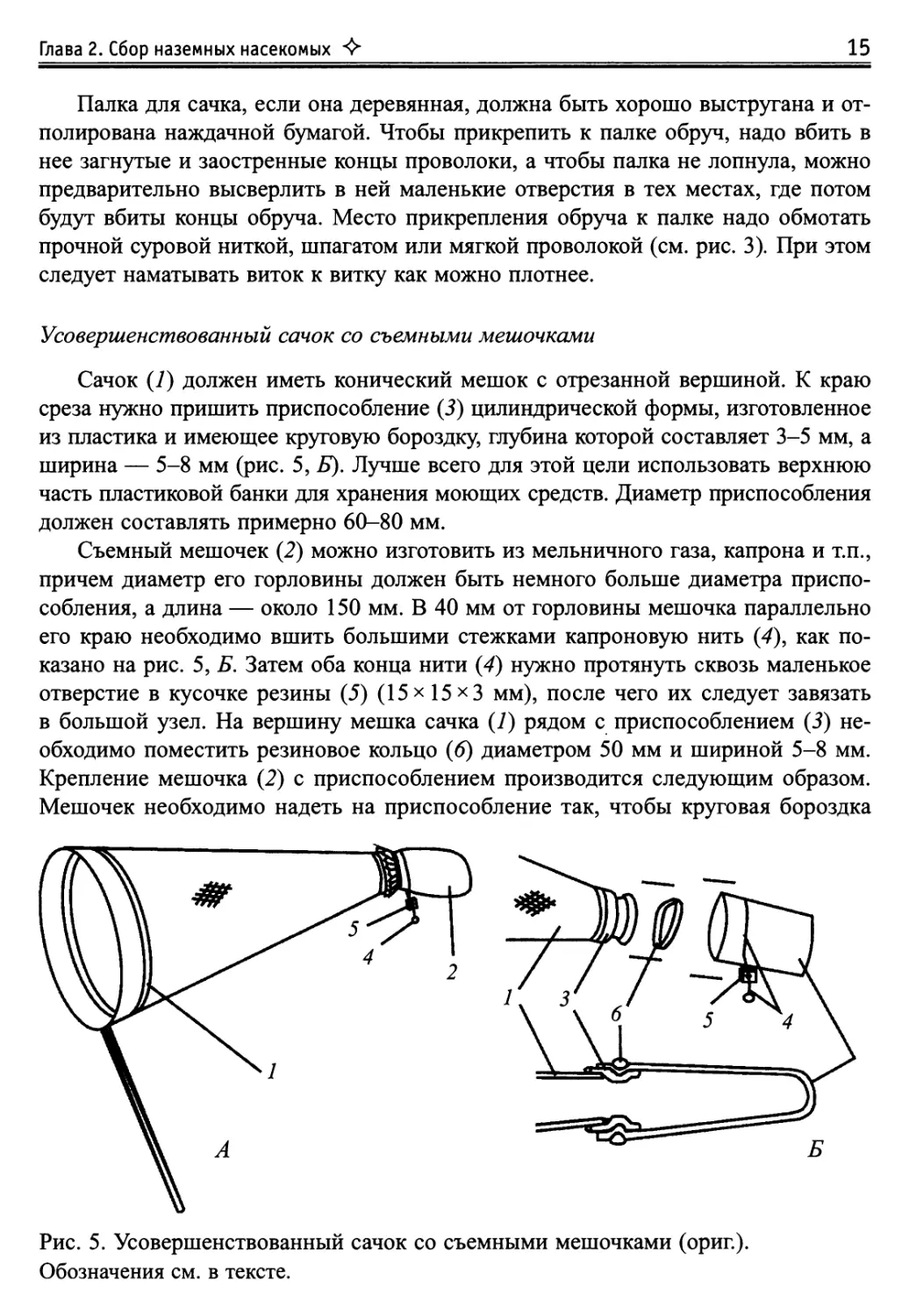

Традиционные конструкции складных сачков. Авторами (Фасулати, 1961;

Горностаев, 1970; Голуб и др., 1980; Koch, 1984; и др.) описаны различные кон-

струкции складных сачков. Еще большее количество их конструкций можно встре-

тить у энтомологов-любителей. Однако надо иметь в виду тот факт, что прочность

складывающихся сачков значительно ниже, чем у не складывающихся. Некоторые

конструкции простых складных сачков показаны на рис. 6, 7, 8.

Одна из конструкций сачка со складывающейся металлической рукояткой,

изготовленной из лыжной палки, и складным обручем представлена на рис. 8

(авторство конструкции установить не удалось, поэтому нами она описана и

представлена в виде чертежей на основе уже готового сачка). Эта конструкция

складного сачка широко используется специалистами по защите растений.

Рис. 6. Простая конструкция складного сачка.

Глава 2. Сбор наземных насекомых

12

Сачок состоит из складывающегося обруча (7) и двух сегментов рукоятки

(2 и 3). Обруч (7) изготовлен из дюралюминиевой проволоки диаметром 6 мм и

состоит из 3 частей, подвижно скрепленных заклепками (форма деталей и принцип

крепления показаны на рисунке). Вершинный сегмент рукоятки (2) изготовлен из

дюралюминиевой трубки (лыжной палки) длиной 410 мм и внешним диаметром

12 мм, к обоим концам которой прикреплены детали (4) длиной 52 мм и диа-

метром в самом широком месте 20 мм, имеющим в средней части резьбу (форма

детали (4) показана на рисунке). В средней части вершинного сегмента рукоятки

(2) на нее надеты два цилиндра (5), у каждого из которых имеется внутренняя

резьба у внутреннего края и рифленая продольно внешняя поверхность для того,

чтобы рука не скользила во время навинчивания цилиндров на основание обруча

сачка и на резьбу базального сегмента рукоятки (см. рисунок). При этом внутрен-

няя резьба цилиндра (5) навинчивается на внешнюю резьбу детали (4). Базальный

сегмент рукоятки (3) изготовлен из такого же материала и имеет те же размеры,

что и сегмент (2), но имеет только одну деталь (4) и один цилиндр (5). На противо-

положном от детали (4) конце трубки базального сегмента рукоятки имеется ручка

из пластмассы или резины (рукоятка лыжной палки).

Крепление сегментов (2 и 3) происходит следующим образом. В отверстие в

детали (4) базального сегмента рукоятки (3) вставляется специальная деталь (б)

по форме напоминающая звено цепи, разрезанное вдоль и подвижно соединенное

при помощи заклепки на одном из краев. Далее, приложив друг к другу концы сег-

ментов (2 и 3), следует сложить деталь (б) так, чтобы ее вершинные изгибы погру-

зились в отверстие детали (4) сегмента (2), после чего с обоих концов сегментов

следует навинтить цилиндры (5) до упора друг в друга, что обеспечит надежное

18

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Рис. 8. Сачок со складными рукояткой и обручем.

Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых

19

крепление. Обруч (7) прикрепляется к рукоятке сачка так же, как и сегменты (2 и

3), но здесь в отверстия детали (4) вершинного сегмента (2) вставляются изгибы

основания сачка, после чего при помощи цилиндра (5) путем навинчивания на де-

таль (4) происходит скрепление рукоятки и обруча. Конструкцией предусмотрено

проведение сборов с использованием лишь одного сегмента, в тех случаях, когда

не требуется длинная рукоятка сачка.

Ниже приведено описание еще нескольких складных сачков оригинальных

конструкций М.Н. Цурикова.

Сачок со съемным обручем из двух стальных лент. Каркас сачка (рис. 9, А)

состоит из обруча (7) и рукоятки (2), изготовленной из орехового ствола диаме-

тром 25 мм. Обруч (7) состоит из двух стальных лент длиной 52 мм, шириной

15 мм и толщиной 1 мм, имеющих в 10 мм от каждого конца отверстие диамет-

ром 3 мм. Вершины лент скрепляются при помощи заклепок (3 и 4) так, чтобы,

слегка растягивая в стороны и проворачивая ленты вокруг своих продольных осей

(одну — по, другую — против часовой стрелки!), получался обруч (7) (рис. 9, Б).

Обруч (7) прикрепляется к рукоятке (2) следующим образом. На вершине рукоятки

(2), на одной из сторон, необходимо сделать продольный срез на глубину 5 мм и

длиной 40 мм. Затем к торцу рукоятки нужно прикрепить две стальные пластины

Рис. 9. Сачок со съемным обручем из двух стальных лент (ориг.).

Обозначения см. в тексте.

20

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Рис. 10. Складывающийся сачок с обручем из двух стальных параллельных полос

(ориг.). Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

21

(5) (20 х 20 мм) при помощи гвоздей (6), как показано на рис. 9, В. Далее в щель

между пластинами (5) следует поместить участок обруча (7) с заклепкой (3), обе

вершины которой предварительно нужно сточить при помощи напильника (чтобы

торцевые поверхности заклепки были ровными). Фиксация обруча (7) произво-

дится при помощи металлической щеколды (7) с изогнутым верхним краем для

большей надежности крепления. Щеколда (7) прикрепляется к рукоятке (2) при

помощи гвоздя (5). После того, как к обручу будет пришит мешок из мельничного

газа или капрона, сачок можно будет использовать для кошения по наземной или

водной растительности, а также для проведения индивидуальных сборов насекомых.

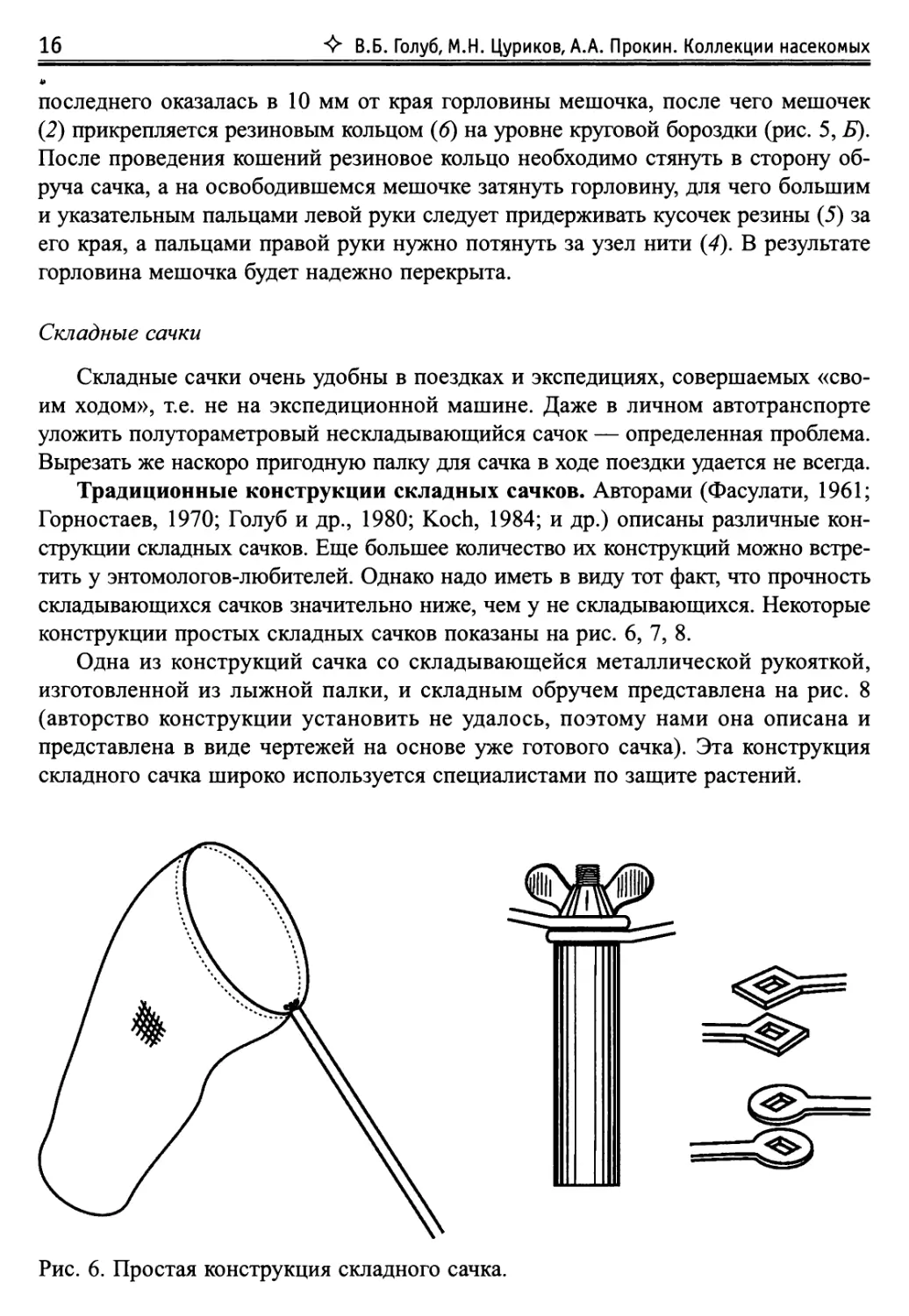

Складывающийся сачок из двух стальных параллельных полос. Каркас

сачка (рис. 10, А, Б) состоит из обруча, изготовленного из двух стальных полос (7 и

2), между вершинами которых натянута капроновая нить (3), деревянной рукоятки

(#), а также механизма для складывания сачка, состоящего из стального остова (5),

изогнутой стальной пластинки (6), пластикового параллелепипеда (7) и фиксатора

(5), сделанного из стальной проволоки. Форма и размеры стальных полос (7 и 2),

а также всех основных деталей механизма для складывания сачка {5-8) показаны

на рис. 10, Б. Полосы (7 и 2) крепятся к изогнутой пластинке (6) так, что полоса

(2) может разворачиваться вокруг заклепки (9) на 180° (рис. 10, В). Далее к полу-

ченному устройству необходимо приложить параллелепипед (7) и прикрепить эти

детали к остову (5) при помощи заклепки (70) как показано на рис. 10, Г. При этом

заклепка (70) должна пройти сквозь отверстие, отмеченное на рисунке звездочкой,

а второе отверстие параллелепипеда должно совпадать с отверстием остова (5)

(помечено крестиком). К полученной конструкции необходимо добавить фиксатор

(5), для чего последний следует вставить длинным отрезком в отверстие остова,

помеченное на рис. 10, Д крестиком, а короткий отрезок с резьбой должен войти в

отверстие, помеченное треугольником. Внутрь остова (5) на отрезок фиксатора (8) с

резьбой следует надеть пружину (77) и прижать ее при помощи гайки (72), как по-

казано на рис. 10, Е. Таким образом, после нажатия на длинный отрезок фиксатора

(кнопку) отрезок с резьбой выходит из отверстия в остове (5). Далее необходимо

пластинку (6) развернуть вокруг заклепки (70), совместить отверстия в остове (5)

и в пластинке (6), после чего пружина (77) возвращает фиксатор в исходное по-

ложение и фиксирует обруч сачка. Для изготовления обруча необходимо согнуть

полосы (7 и 2) по направлению друг к другу и связать их капроновой нитью (3),

как показано на рис. 10, Л. Рукоятка {4) крепится при помощи гвоздей, для чего

имеются соответствующие отверстия в остове (5). Этапы раскладывания каркаса

сачка показаны на рис. 10, Ж. Нажав на кнопку фиксатора, необходимо повернуть

пластинку (6) на 90°. Затем полосу (2) следует развернуть на 180° относительно

заклепки (9), в результате чего обе полосы (7 и 2) компактно складываются и рас-

полагаются вдоль рукоятки {4). Описанную операцию можно производить и после

того, как на обруч будет нашит мешок из мельничного газа или капрона.

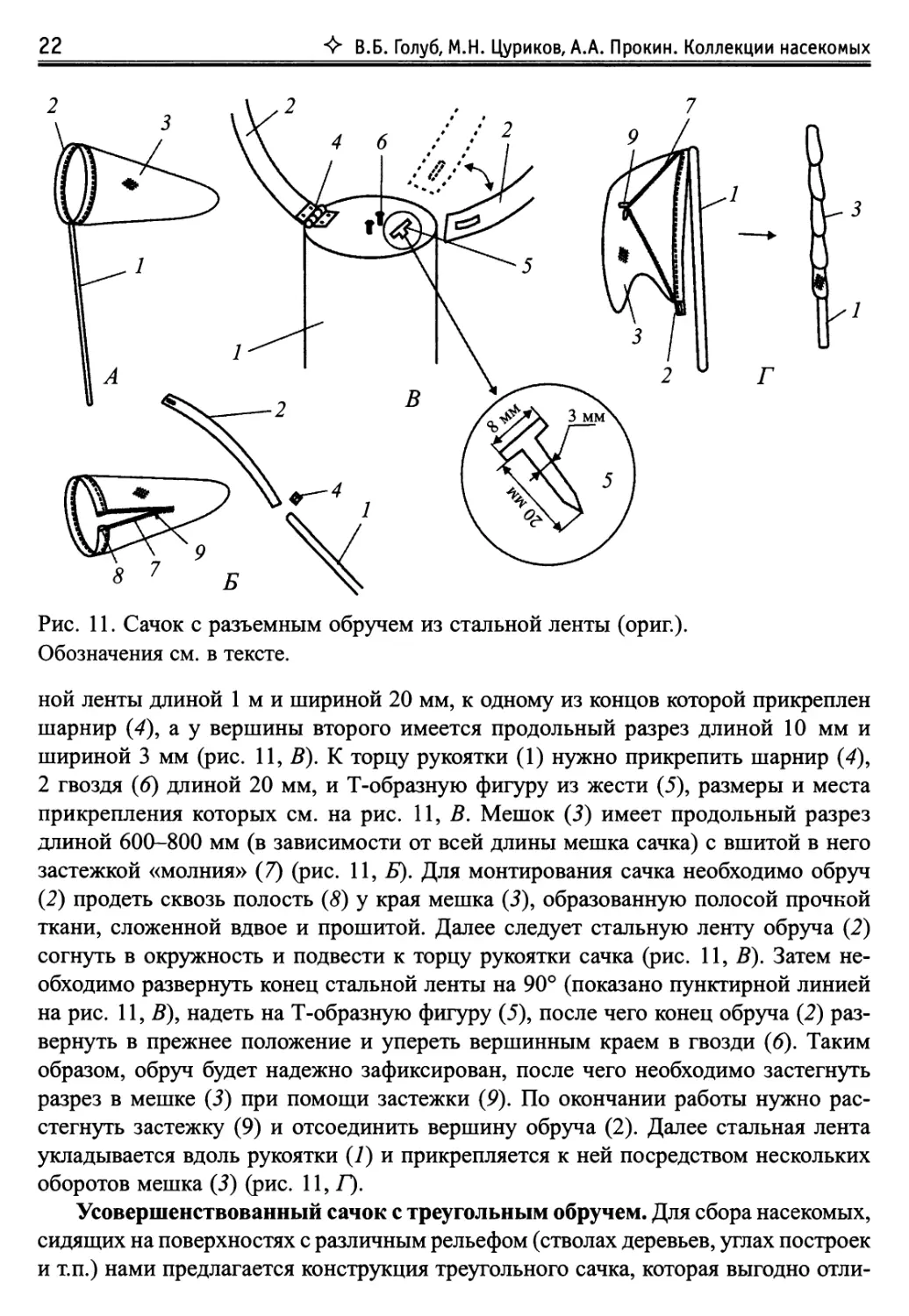

Сачок с разъемным обручем из стальной ленты. Сачок (рис. 11, А) состоит

из деревянной рукоятки (7), обруча (2) и мешка (3). Обруч (2) изготовлен из сталь-

22

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Рис. 11. Сачок с разъемным обручем из стальной ленты (ориг.).

Обозначения см. в тексте.

ной ленты длиной 1 м и шириной 20 мм, к одному из концов которой прикреплен

шарнир (4), а у вершины второго имеется продольный разрез длиной 10 мм и

шириной 3 мм (рис. 11, В). К торцу рукоятки (1) нужно прикрепить шарнир (4),

2 гвоздя (6) длиной 20 мм, и Т-образную фигуру из жести (5), размеры и места

прикрепления которых см. на рис. 11, В. Мешок (3) имеет продольный разрез

длиной 600-800 мм (в зависимости от всей длины мешка сачка) с вшитой в него

застежкой «молния» (7) (рис. 11, Б). Для монтирования сачка необходимо обруч

(2) продеть сквозь полость (3) у края мешка (3), образованную полосой прочной

ткани, сложенной вдвое и прошитой. Далее следует стальную ленту обруча (2)

согнуть в окружность и подвести к торцу рукоятки сачка (рис. 11, В). Затем не-

обходимо развернуть конец стальной ленты на 90° (показано пунктирной линией

на рис. 11, В), надеть на Т-образную фигуру (5), после чего конец обруча (2) раз-

вернуть в прежнее положение и упереть вершинным краем в гвозди (6). Таким

образом, обруч будет надежно зафиксирован, после чего необходимо застегнуть

разрез в мешке (3) при помощи застежки (9). По окончании работы нужно рас-

стегнуть застежку (9) и отсоединить вершину обруча (2). Далее стальная лента

укладывается вдоль рукоятки (7) и прикрепляется к ней посредством нескольких

оборотов мешка (3) (рис. 11, Г).

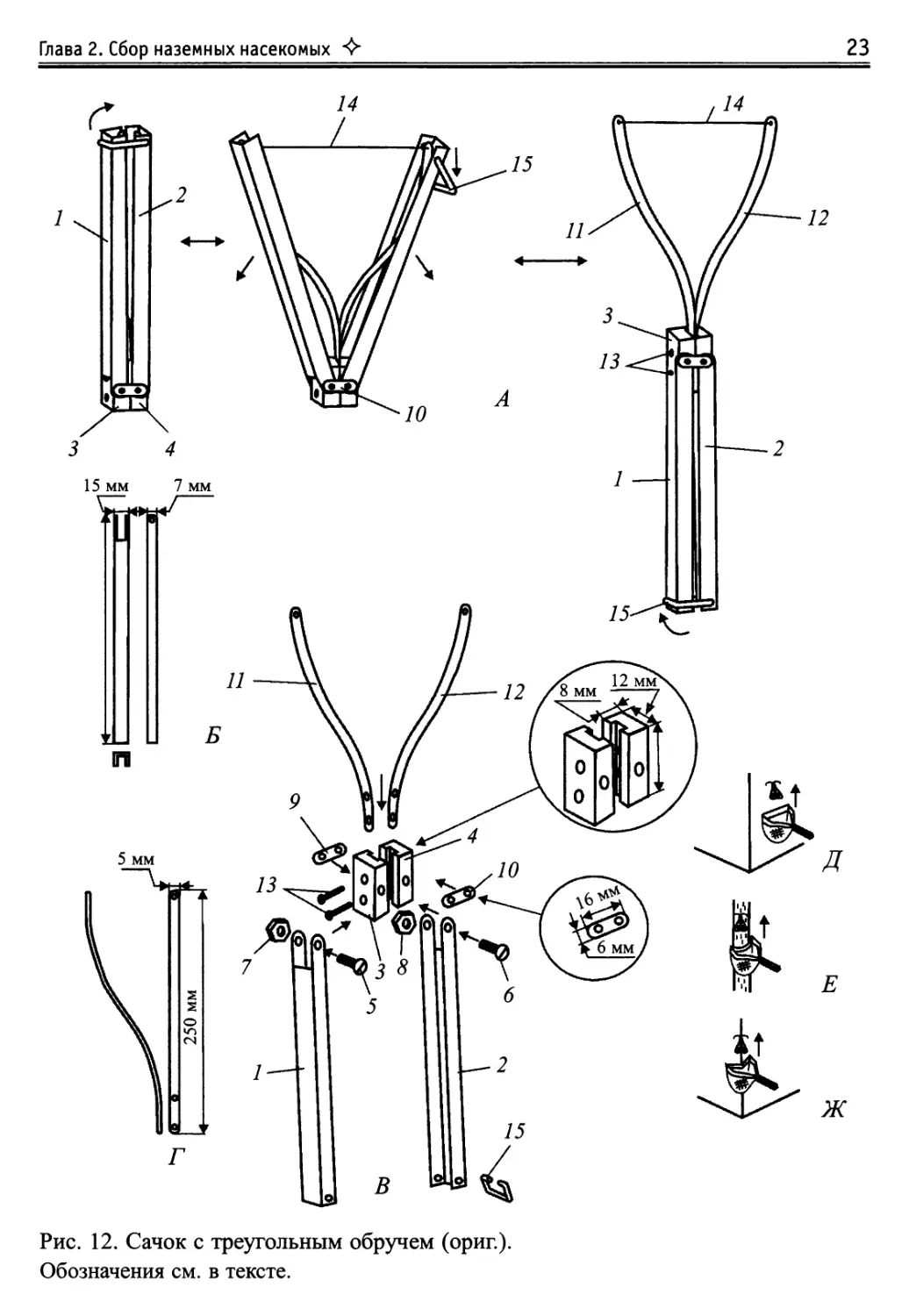

Усовершенствованный сачок с треугольным обручем. Для сбора насекомых,

сидящих на поверхностях с различным рельефом (стволах деревьев, углах построек

и т.п.) нами предлагается конструкция треугольного сачка, которая выгодно отли-

Рис. 12. Сачок с треугольным обручем (ориг.).

Обозначения см. в тексте.

24

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

чается от других конструкций удобством снятия сидящих насекомых и скоростью

складывания сачка (рис. 12). Каркас сачка (рис. 12, А) состоит из рукоятки и треу-

гольного обруча. Рукоятка изготовлена из двух стальных швеллерных балок (7 и 2)

размеры и форма которых показана на 12, Б. Швеллерные балки (7 и 2) крепятся

друг к другу и к двум пластиковым призмам (3 и 4) неправильной формы болтами

(5 и 6) с гайками (7 и 8) при помощи пластинок (9 и 10) с двумя отверстиями (рис.

12, В). Призмы (3 и 4) имеют на соприкасающихся гранях продольные вырезки,

в которые вставляются концы двух узких изогнутых стальных полос (77 и 72) и

крепятся при помощи заклепок (73) (размеры и форму полос (77 и 72) см. на рис.

12, Г). Между вершинами стальных полос (77 и 72) необходимо натянуть капро-

новую нить (14), а к швеллерной балке (2) прикрепить скобку (75), служащую для

фиксации рукоятки. Полученный таким образом каркас сачка с треугольным входом

может компактно складываться, для чего сначала необходимо повернуть скобку (75)

и освободить швеллерные балки (7 и 2), которые поворачиваются вокруг болтов (5

и 6), охватывают стальные полосы (77 и 72) и прижимают их друг к другу. Далее

скобка (75) фиксирует конструкцию, как показано на рис. 12, А. После того, как к

обручу будет пришита полоса из крепкой ткани, а к ней — мешок из мельничного

газа, сачок можно будет использовать для сбора беспозвоночных. Приемы работы

с сачком, имеющим треугольный обруч, показаны на рис. 12, Д-Ж.

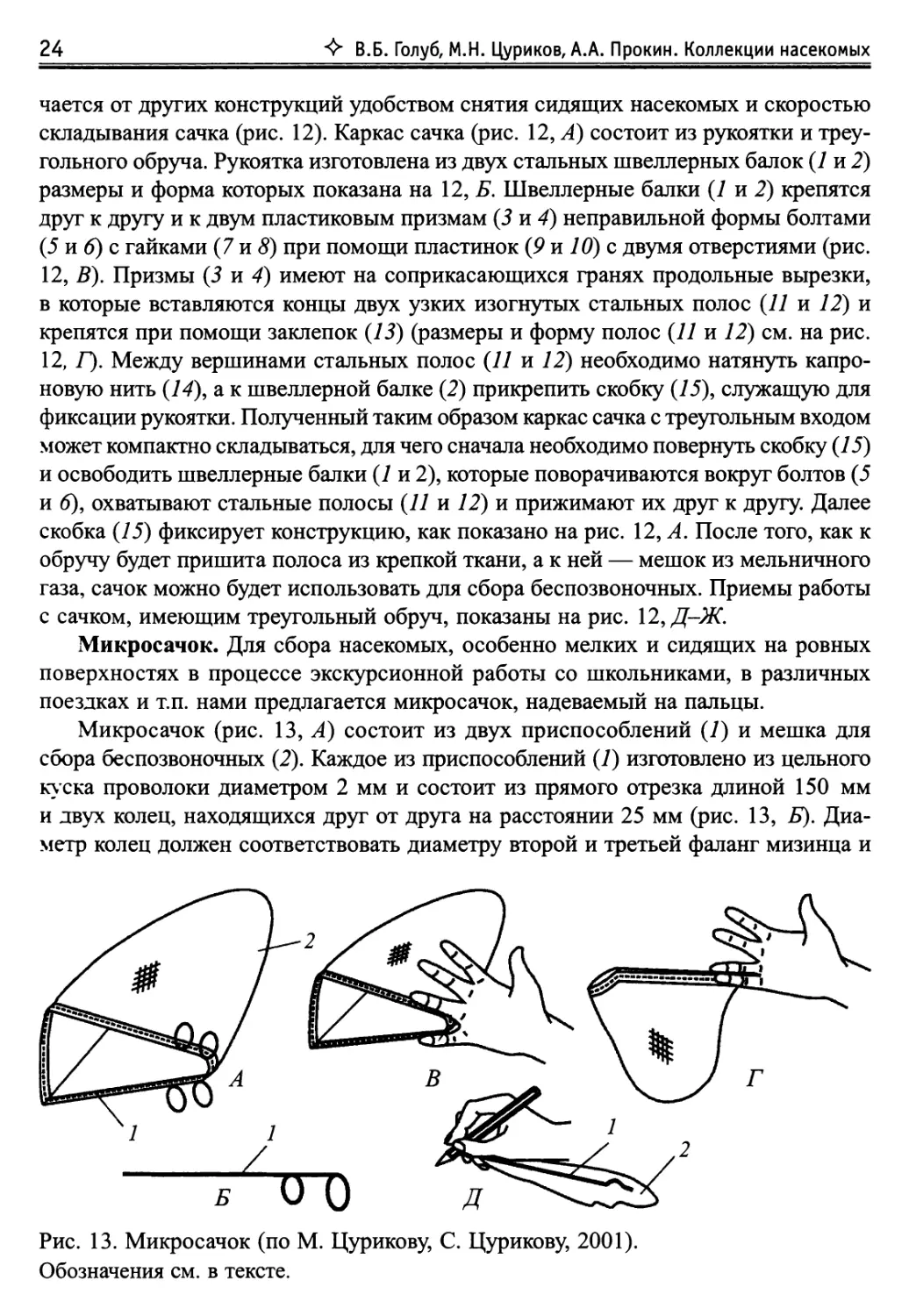

Микросачок. Для сбора насекомых, особенно мелких и сидящих на ровных

поверхностях в процессе экскурсионной работы со школьниками, в различных

поездках и т.п. нами предлагается микросачок, надеваемый на пальцы.

Микросачок (рис. 13, А) состоит из двух приспособлений (7) и мешка для

сбора беспозвоночных (2). Каждое из приспособлений (7) изготовлено из цельного

куска проволоки диаметром 2 мм и состоит из прямого отрезка длиной 150 мм

и двух колец, находящихся друг от друга на расстоянии 25 мм (рис. 13, Б). Диа-

метр колец должен соответствовать диаметру второй и третьей фаланг мизинца и

Рис. 13. Микросачок (по М. Цурикову, С. Цурикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

25

безымянного пальца правой руки исследователя, так как приспособление должно

надеваться на эти пальцы, как показано на рис. 13, В, Г). Мешок (2), изготовлен-

ный из мельничного газа, должен быть глубиной 200-250 мм, а ширина горловины

определяется размером руки исследователя. Для этого нужно надеть приспособле-

ния (7) на пальцы и максимально расставить их друг относительно друга. Затем в

таком положении нужно измерить расстояние между вершинными и между основ-

ными концами приспособлений (7). Сложив эти длины и прибавив к ним общую

длину обоих приспособлений, можно получить размеры периметра горловины

мешка (2). Описанный микросачок служит для оперативного отлова летающих и

сидящих на растениях или предметах с ровными поверхностями насекомых. Не

снимая с пальцев сачок, можно даже вести записи в полевом дневнике (рис. 13, Д),

что бывает очень удобно при проведении учетов. Кроме того, поймав насекомое,

можно быстро закрыть вход в мешок.

2.1.2. Выборка насекомых из сачка. Различные конструкции эксгаустеров

Насекомые крупных и средних размеров при известной практике легко из-

влекаются из сачка рукой. Начинающие энтомологи, студенты часто не берут

насекомых руками из-за боязни быть ужаленными или укушенными. В таких

случаях руководителю экскурсии надо предварительно объяснить или напомнить

экскурсантам признаки жалящих перепончатокрылых. В отношении же «укусов»

беспокоиться не следует вообще: нелегко поместить кончик пальца между верх-

ними челюстями какого-либо жука для того, чтобы он укусил. Стоит опасаться

контактов волосистых гусениц бабочек с открытой кожей, особенно лица и шеи:

содержащиеся в волосках ядовитые вещества при обламывании могут вызвать

сильное раздражение и опухоль.

Бабочек извлекать из сачка надо очень осторожно, так как даже при легком

прикасании пальцами к крыльям последние теряют чешуйки, а такая бабочка,

следовательно, — свою научную и эстетическую ценность. Поэтому брать бабочек

пальцами надо только за грудной отдел, стараясь это сделать так, чтобы крылья

были направлены вверх, после чего для умерщвления бабочки грудной отдел

сдавливается с боков, как об этом уже было сказано выше.

Крупных мух (саркофагид, мусцид, каллифорид, тахин и др.), пойманных ме-

тодом индивидуального отлова с помощью прозрачного сачка, удобно извлекать

пальцами следующим образом: после перегиба мешка сачка непосредственно

под обручем (чтобы пойманная муха не улетела) сачок просматривается на про-

свет, найденная муха захватывается большим и указательным пальцами левой

руки (человека-правши, разумеется) с наружной стороны сачка, который затем

выворачивается наизнанку (с одновременным удерживанием мухи), и насекомое

бросается в открытую остальными пальцами левой руки и правой рукой морилку.

Мелких насекомых извлекают из сачка, как правило, с помощью эксгаустера,

или всасывателя той или иной конструкции. Выборка насекомых с помощью экс-

26

В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

гаустера имеет ряд преимуществ, по сравнению с извлечением их пальцами или

пинцетом: насекомые не теряются, не повреждаются, сборы из разных биотопов и

стаций можно легко дифференцировать, меняя пробирки эксгаустера и т.д. Эксга-

устеры применяются и при сборе мелких насекомых непосредственно с растений,

в подстилке и т.п.

Описано много разных конструкций эксгаустеров (Богданов-Катьков, 1947;

Плавильщиков, Кузнецов, 1952; Палий, 1970; Фасулати, 1971; Lheritier, 1955;

Nelson, Chamberlain, 1955; Голуб и др., 1980; Farr, 1989; Цуриков М., Цуриков С.,

2001; и др.).

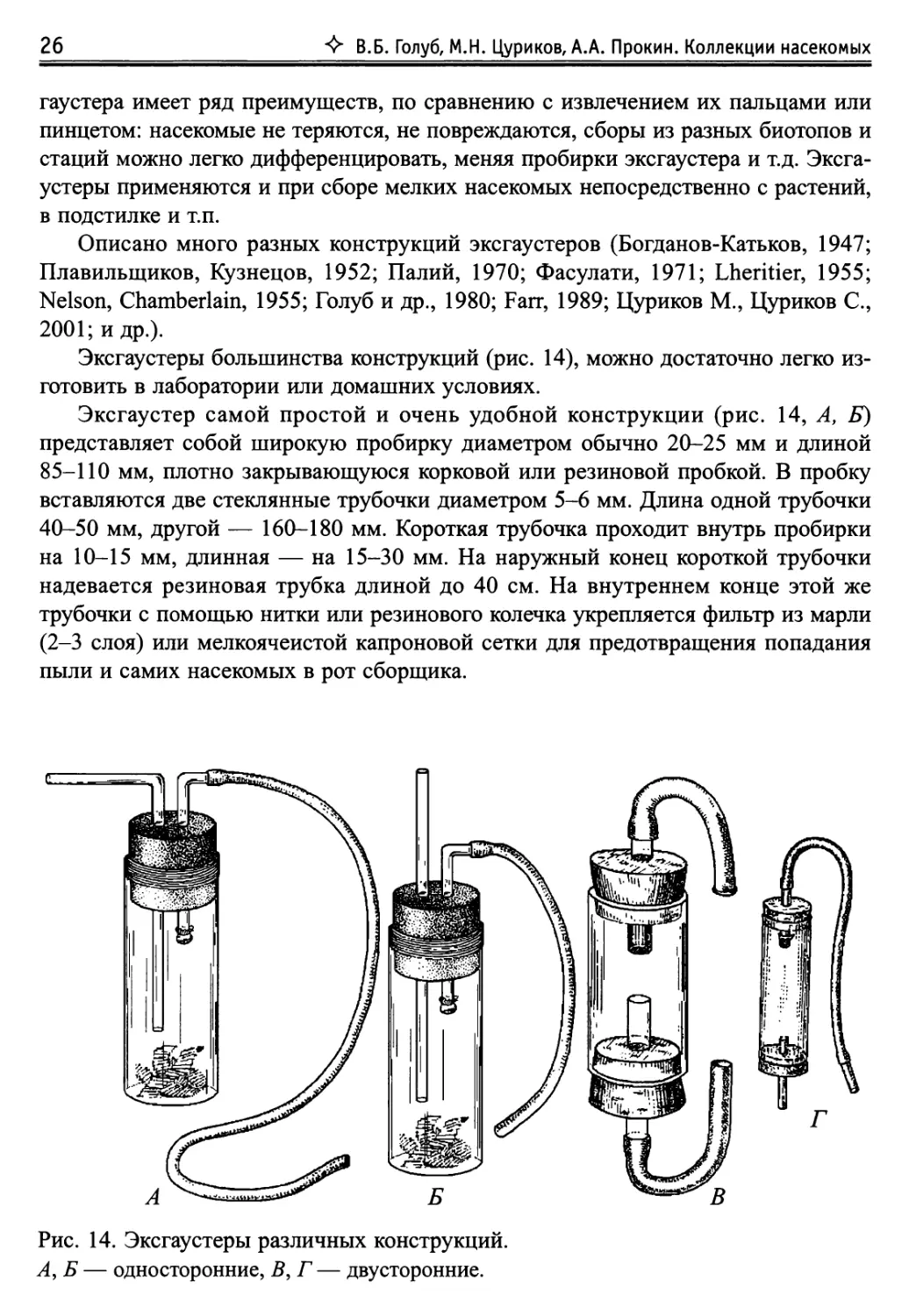

Эксгаустеры большинства конструкций (рис. 14), можно достаточно легко из-

готовить в лаборатории или домашних условиях.

Эксгаустер самой простой и очень удобной конструкции (рис. 14, А, Б)

представляет собой широкую пробирку диаметром обычно 20-25 мм и длиной

85-110 мм, плотно закрывающуюся корковой или резиновой пробкой. В пробку

вставляются две стеклянные трубочки диаметром 5-6 мм. Длина одной трубочки

40-50 мм, другой — 160-180 мм. Короткая трубочка проходит внутрь пробирки

на 10-15 мм, длинная — на 15-30 мм. На наружный конец короткой трубочки

надевается резиновая трубка длиной до 40 см. На внутреннем конце этой же

трубочки с помощью нитки или резинового колечка укрепляется фильтр из марли

(2-3 слоя) или мелкоячеистой капроновой сетки для предотвращения попадания

пыли и самих насекомых в рот сборщика.

Рис. 14. Эксгаустеры различных конструкций.

А, Б — односторонние, В, Г— двусторонние.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

27

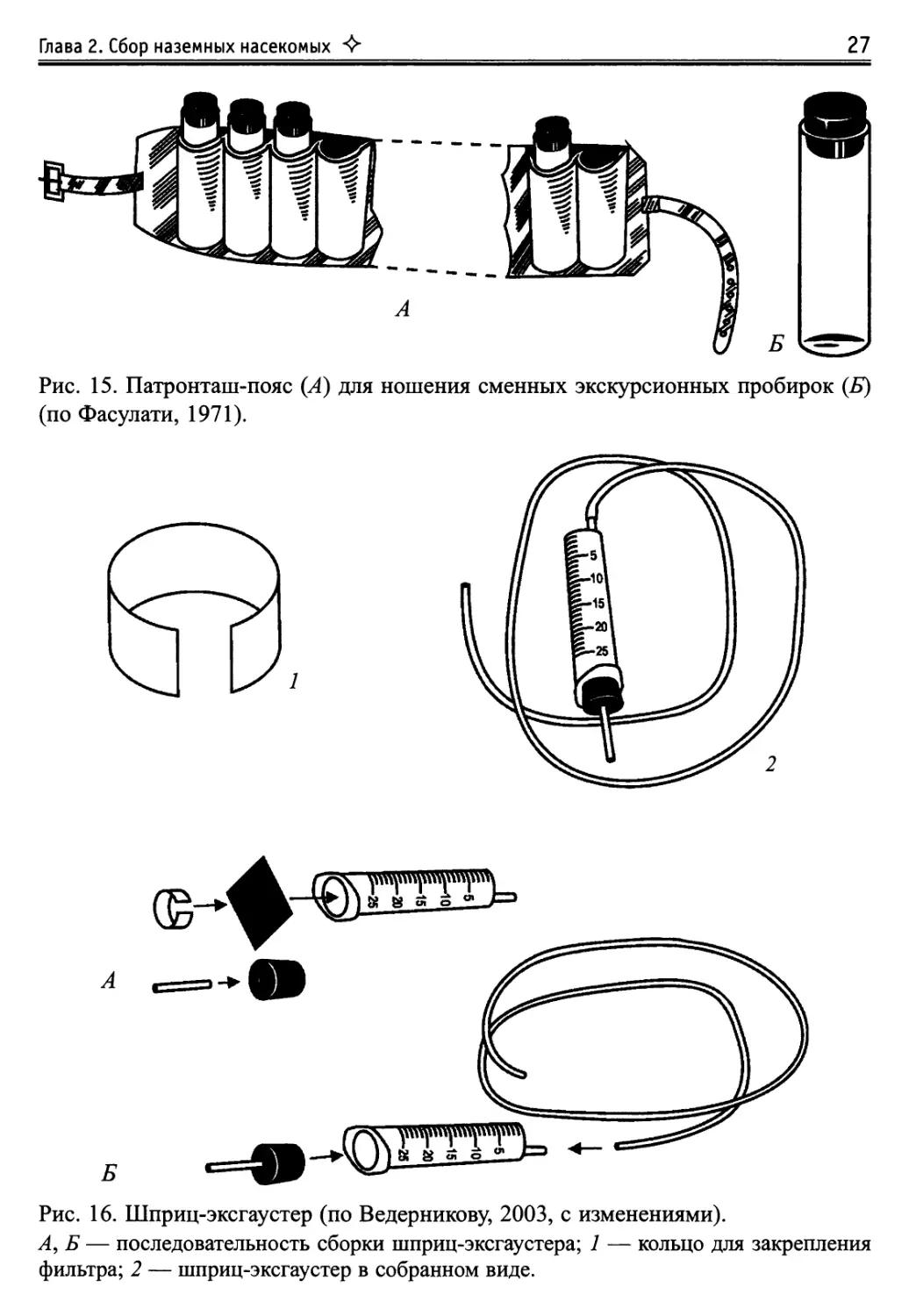

Рис. 15. Патронташ-пояс (А) для ношения сменных экскурсионных пробирок (Б)

(по Фасулати, 1971).

Рис. 16. Шприц-эксгаустер (по Ведерникову, 2003, с изменениями).

А, Б — последовательность сборки шприц-эксгаустера; 1 — кольцо для закрепления

фильтра; 2 — шприц-эксгаустер в собранном виде.

28

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Для удобства пользования эксгаустером длинную стеклянную трубочку делать

изогнутой под углом, хотя в большинстве случаев прямая трубочка оказывается

практичнее и удобнее. Вместо стеклянных можно применять достаточно жесткие

полиэтиленовые трубочки и даже обрезки трубок капельницы (последние менее

удобно из-за их гибкости). Вместо широкой стеклянной пробирки в качестве ем-

кости эксгаустера можно успешно использовать различные стеклянные пузырьки

(например, из-под туши) с достаточно широким горлышком для того, чтобы в него

можно было вставить пробку с системой трубочек для всасывания насекомых.

Перед экскурсией в емкость эксгаустера обязательно помещают сложенную

гармошкой полоску фильтровальной или туалетной бумаги для впитывания па-

ров воды, выделяемых замариваемыми насекомыми и предотвращения их порчи.

Фильтровальную бумагу просушивают на воздухе во время извлечения насекомых

из эксгаустера и их разборки.

Эксгаустером пользуются следующим образом: резиновую трубку берут в

рот, а конец стеклянной близко подносят к насекомому, сидящему в сачке или на

субстрате, с которого производится сбор насекомых (растение, поверхность почвы

и т.п.). При втягивании воздуха в себя сильный ток его подхватывает насекомое и

уносит внутрь пробирки.

При проведении сборов в разных биотопах во время одной экскурсии для экс-

гаустера надо иметь сменные пробирки. Их носят либо в полевой сумке, либо в

патронташе — охотничьем или самодельном (рис. 15, А, Б).

Для мелких объектов можно использовать шприц-эксгаустер, сделанный из

одноразового шприца, конструкция которого предложенная В.Е. Ведерниковым

(2003). Конструкция шприц-эксгаустера, использованная нами на практике, изо-

бражена на рис. 16.

Многоемкостный эксгаустер

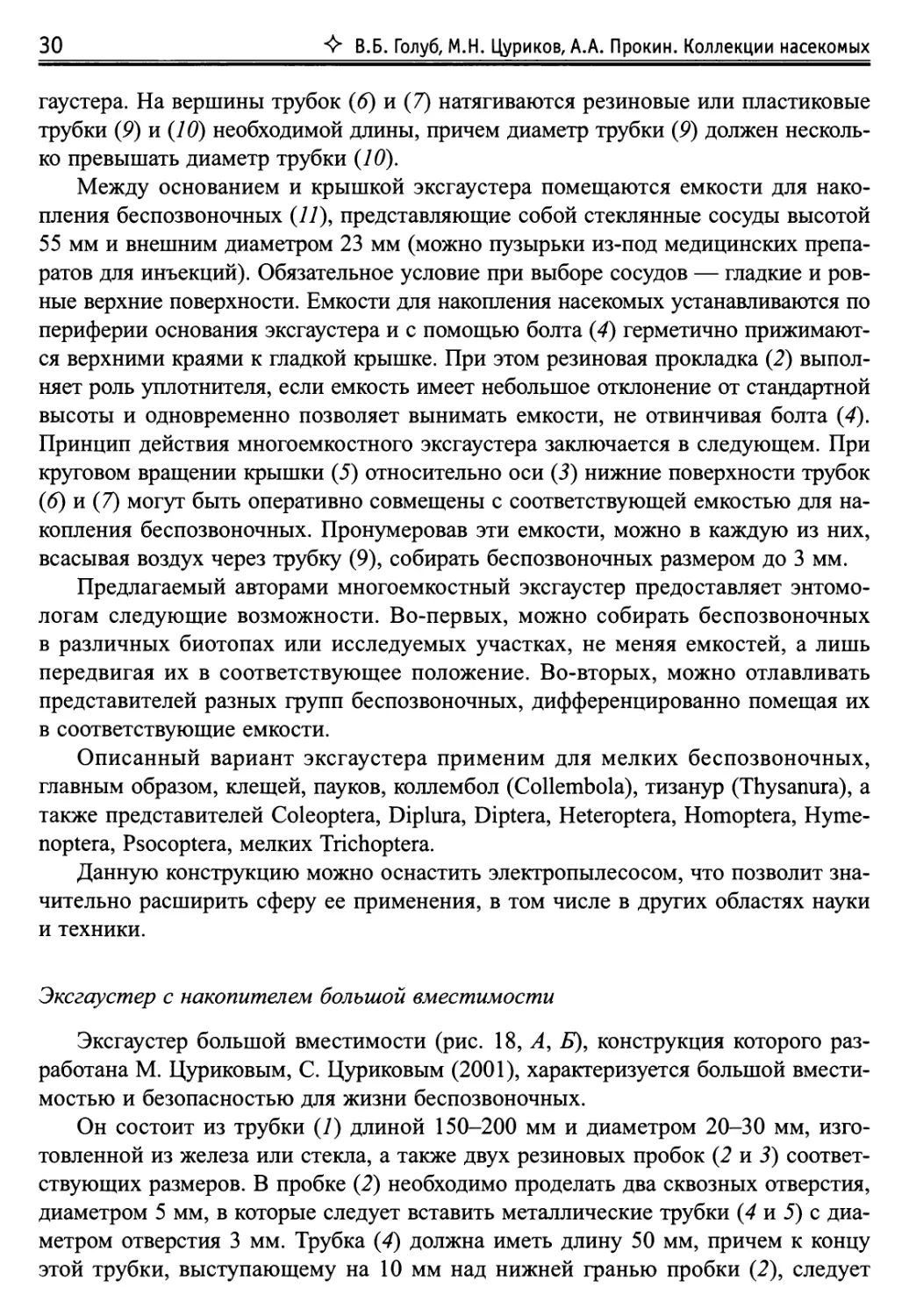

Многоемкостный эксгаустер (рис. 17) состоит из основания (У), представ-

ляющего собой металлический диск диаметром 90 мм с отверстием диаметром

6 мм в центре. Края диска приподняты перпендикулярно поверхности на 10 мм и

образуют бортик. В пространство между краями диска вкладывается прокладка,

толщиной 5 мм из мягкой пористой резины (2), в центре которой прорезано отвер-

стие диаметром 6 мм. Снизу в центральное отверстие основания вставляется ось

(3) длиной 60 мм и толщиной 6 мм, имеющая на нижнем конце ограничительное

расширение, а на верхнем — продольное отверстие с резьбой на глубину до 15 мм

и диаметром 3,5 мм. При помощи болта (4) перпендикулярно оси (3) крепится

крышка (5), представляющая собой металлический диск диаметром 90 мм и

толщиной 1 мм, имеющий в центре отверстие диаметром 4 мм. На верхней по-

верхности диска в 5 мм от края имеется овальное отверстие, размером 5><10 мм,

в которое герметично вставляются своими краями две медные трубки (6) и (7)

диаметром 5 мм и длиной 15 мм так, чтобы нижние их концы соприкасались друг

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

29

Рис. 17. Многоемкостный эксгаустер (по М. Цурикову, С. Цурикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

с другом, а верхние расходились. При этом нижние края этих трубок располага-

ются вровень с нижней поверхностью крышки. В трубку (6) вставляется сетка из

мельничного газа (5) так, чтобы она находилась рядом с нижней поверхностью

крышки. Эту операцию легче всего проделать следующим образом. Необходимо

подобрать трубку из мягкой пластмассы, которая может входить в трубку (6) с не-

большим усилием и отрезать от ее конца цилиндр длиной 5 мм. Затем на верхние

края трубки (6) нужно положить кусочек мельничного газа, сверху поместить

пластиковое кольцо и погрузить его внутрь медной трубки. Таким образом, кольцо

будет удерживать мельничный газ недалеко от нижней поверхности крышки экс-

30

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

гаустера. На вершины трубок (6) и (7) натягиваются резиновые или пластиковые

трубки (9) и (70) необходимой длины, причем диаметр трубки (9) должен несколь-

ко превышать диаметр трубки (70).

Между основанием и крышкой эксгаустера помещаются емкости для нако-

пления беспозвоночных (77), представляющие собой стеклянные сосуды высотой

55 мм и внешним диаметром 23 мм (можно пузырьки из-под медицинских препа-

ратов для инъекций). Обязательное условие при выборе сосудов — гладкие и ров-

ные верхние поверхности. Емкости для накопления насекомых устанавливаются по

периферии основания эксгаустера и с помощью болта (4) герметично прижимают-

ся верхними краями к гладкой крышке. При этом резиновая прокладка (2) выпол-

няет роль уплотнителя, если емкость имеет небольшое отклонение от стандартной

высоты и одновременно позволяет вынимать емкости, не отвинчивая болта (4).

Принцип действия многоемкостного эксгаустера заключается в следующем. При

круговом вращении крышки (5) относительно оси (3) нижние поверхности трубок

(6) и (7) могут быть оперативно совмещены с соответствующей емкостью для на-

копления беспозвоночных. Пронумеровав эти емкости, можно в каждую из них,

всасывая воздух через трубку (9), собирать беспозвоночных размером до 3 мм.

Предлагаемый авторами многоемкостный эксгаустер предоставляет энтомо-

логам следующие возможности. Во-первых, можно собирать беспозвоночных

в различных биотопах или исследуемых участках, не меняя емкостей, а лишь

передвигая их в соответствующее положение. Во-вторых, можно отлавливать

представителей разных групп беспозвоночных, дифференцированно помещая их

в соответствующие емкости.

Описанный вариант эксгаустера применим для мелких беспозвоночных,

главным образом, клещей, пауков, коллембол (Collembola), тизанур (Thysanura), а

также представителей Coleoptera, Diplura, Diptera, Heteroptera, Homoptera, Hyme-

noptera, Psocoptera, мелких Trichoptera.

Данную конструкцию можно оснастить электропылесосом, что позволит зна-

чительно расширить сферу ее применения, в том числе в других областях науки

и техники.

Эксгаустер с накопителем большой вместимости

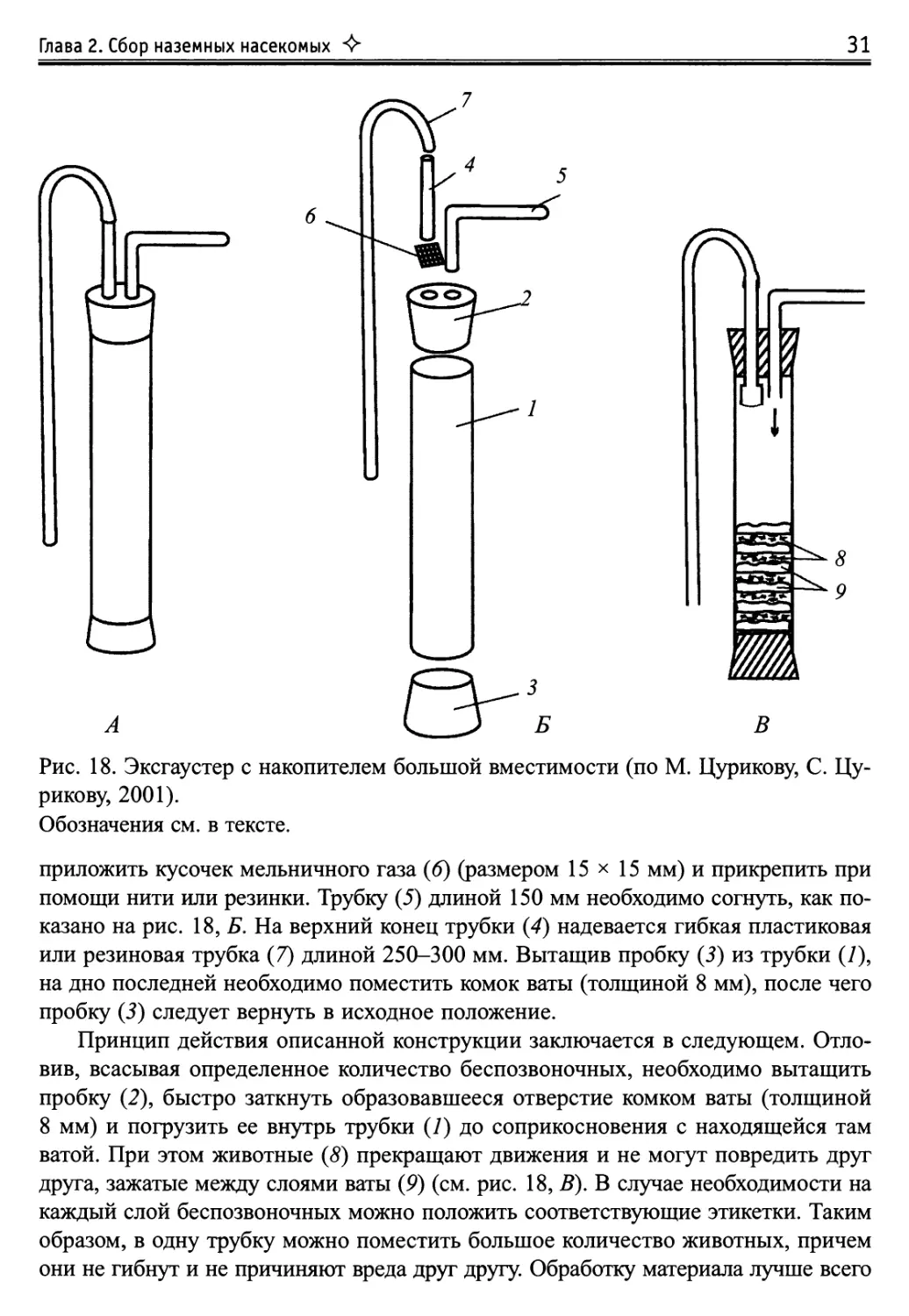

Эксгаустер большой вместимости (рис. 18, А, Б), конструкция которого раз-

работана М. Цуриковым, С. Цуриковым (2001), характеризуется большой вмести-

мостью и безопасностью для жизни беспозвоночных.

Он состоит из трубки (7) длиной 150-200 мм и диаметром 20-30 мм, изго-

товленной из железа или стекла, а также двух резиновых пробок (2 и 3) соответ-

ствующих размеров. В пробке (2) необходимо проделать два сквозных отверстия,

диаметром 5 мм, в которые следует вставить металлические трубки (4 и 5) с диа-

метром отверстия 3 мм. Трубка (4) должна иметь длину 50 мм, причем к концу

этой трубки, выступающему на 10 мм над нижней гранью пробки (2), следует

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

31

Рис. 18. Эксгаустер с накопителем большой вместимости (по М. Цурикову, С. Цу-

рикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

приложить кусочек мельничного газа (6) (размером 15x15 мм) и прикрепить при

помощи нити или резинки. Трубку (5) длиной 150 мм необходимо согнуть, как по-

казано на рис. 18, Б. На верхний конец трубки (4) надевается гибкая пластиковая

или резиновая трубка (7) длиной 250-300 мм. Вытащив пробку (3) из трубки (/),

на дно последней необходимо поместить комок ваты (толщиной 8 мм), после чего

пробку (3) следует вернуть в исходное положение.

Принцип действия описанной конструкции заключается в следующем. Отло-

вив, всасывая определенное количество беспозвоночных, необходимо вытащить

пробку (2), быстро заткнуть образовавшееся отверстие комком ваты (толщиной

8 мм) и погрузить ее внутрь трубки (?) до соприкосновения с находящейся там

ватой. При этом животные (3) прекращают движения и не могут повредить друг

друга, зажатые между слоями ваты (9) (см. рис. 18, В). В случае необходимости на

каждый слой беспозвоночных можно положить соответствующие этикетки. Таким

образом, в одну трубку можно поместить большое количество животных, причем

они не гибнут и не причиняют вреда друг другу. Обработку материала лучше всего

32

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

проводить при помощи полиэтиленового пакета. Для этого следует нижнюю часть

трубки (7) поместить в полиэтиленовый пакет, дно которого должно быть направ-

лено к источнику света. Затем нужно вытащить пробку (3) и осторожно извлечь

первый комок ваты. Собранные беспозвоночные, двигаясь к свету, выползают из

трубки и скапливаются в углах пакета, что способствует их легкому отлову. Про-

ведя учет первой группы беспозвоночных, их необходимо отпустить, после чего

следует извлечь из трубки очередной комок ваты. Изготовив несколько трубок (7)

с пробками (3), можно их менять по мере заполнения, что позволяет отлавливать

большое количество беспозвоночных, используя одну и ту же пробку (2).

Описанная конструкция может применяться для отлова мелких представителей

подавляющего большинства отрядов наземных беспозвоночных, за исключением

Collembola, Lepidoptera, отдельных Diptera, а также некоторых других отрядов,

виды которых имеют нежные и хрупкие конечности или крылья.

Использование эксгаустера с накопителем большой вместимости позволит

исключить гибель большого количества беспозвоночных, в том числе редких и

полезных.

Эксгаустер для насекомых с нежными покровами

Эксгаустер (рис. 19, А, Б) состоит из металлической или стеклянной трубки (7)

длиной 150 мм и диаметром 20-30 мм и двух резиновых пробок (2 и 3), соответ-

ствующего диаметра длиной 20 мм. В пробке (2) необходимо проделать сквозное

отверстие диаметром 7 мм, в которое следует вставить трубку (4) диаметром 7 мм

Рис. 19. Эксгаустер для насекомых с нежными покровами (по М. Цурикову, С. Цу-

рикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

33

и длиной 40 мм, к внешнему концу которой нужно прикрепить резиновую или

пластиковую трубку (5) соответствующего диаметра длиной 25-30 мм. В проб-

ке (3) следует проделать сквозное отверстие диаметром 6 мм, в которое необ-

ходимо вставить металлическую трубку (б) с внутренним диаметром отверстия

4-5 мм. Вытащив пробку (2) из трубки (/), на край последней нужно поместить

рыхлый комок ваты толщиной около 7 мм, после чего пробку (2) следует вернуть

в исходное положение.

Описанная конструкция разработана авторами специально для сбора беспо-

звоночных с нежными покровами: Collembola, Diptera, мелких Lepidoptera и т.п.

После отлова при помощи всасывания определенного количества животных не-

обходимо вытащить пробку (3) и осторожно погрузить внутрь трубки (?) рыхлый

комок ваты (7), причем между комками ваты должно оставаться расстояние около

10 мм, чтобы исключить повреждение животных (3) (рис. 19, В). В трубку (?) мож-

но поместить 5-7 рыхлых комков ваты без потерь для эффективного всасывания

беспозвоночных. Обработку материала лучше всего проводить, как и при работе

с накопителем большой вместимости.

Эксгаустер данной конструкции выгодно отличается от эксгаустеров обыч-

ных конструкций возможностью сбора большого количества беспозвоночных с

нежными покровами с минимальными их повреждениями, исключить гибель

большого количества животных, в том числе редких и полезных. Он может при-

меняться для отлова мелких представителей подавляющего большинства отрядов

наземных беспозвоночных, в том числе Collembola, Lepidoptera, Diptera и др.,

виды которых имеют нежные и хрупкие конечности и крылья.

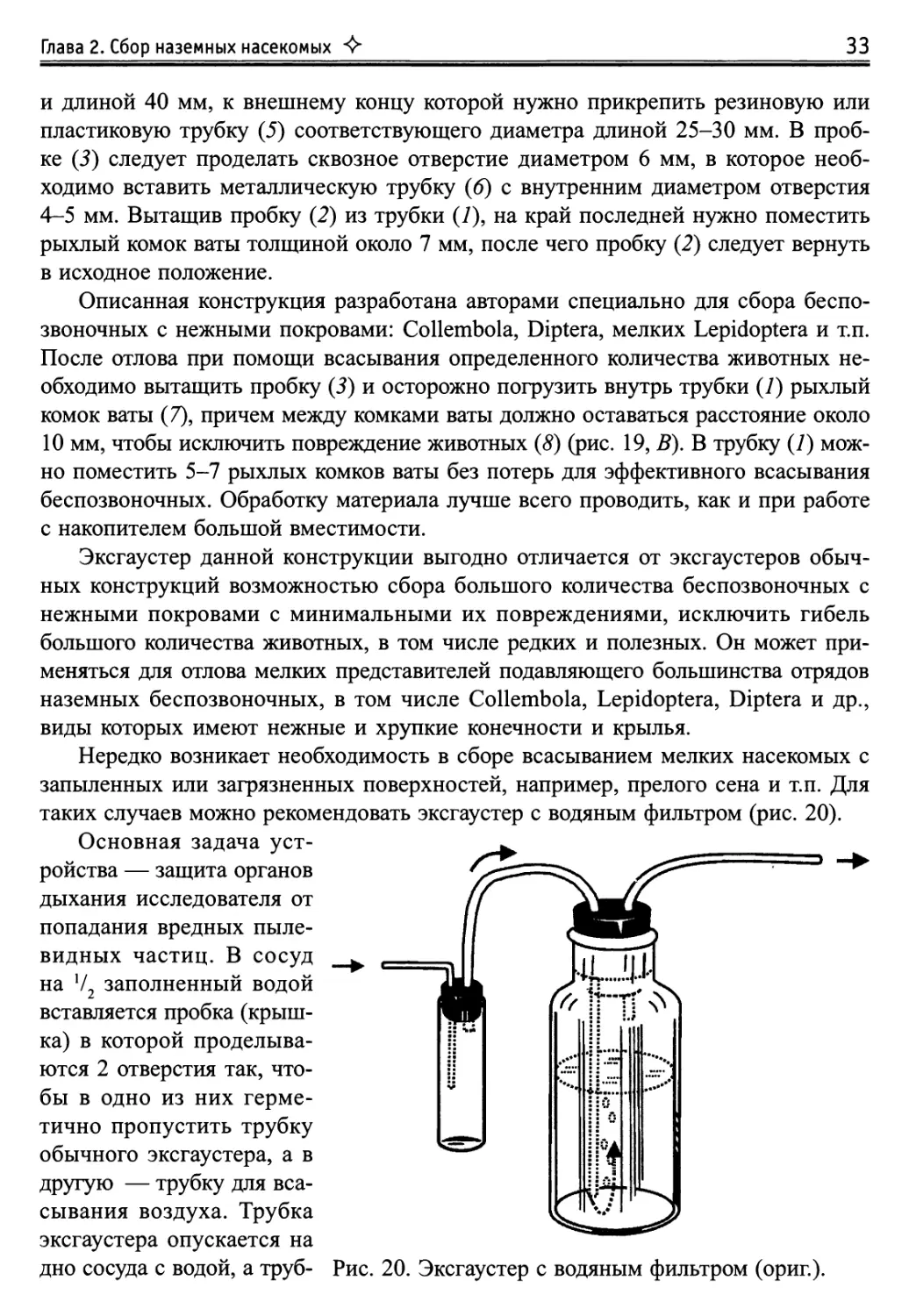

Нередко возникает необходимость в сборе всасыванием мелких насекомых с

запыленных или загрязненных поверхностей, например, прелого сена и т.п. Для

таких случаев можно рекомендовать эксгаустер с водяным фильтром (рис. 20).

Основная задача уст-

ройства — защита органов

дыхания исследователя от

попадания вредных пыле-

видных частиц. В сосуд

на V2 заполненный водой

вставляется пробка (крыш-

ка) в которой проделыва-

ются 2 отверстия так, что-

бы в одно из них герме-

тично пропустить трубку

обычного эксгаустера, а в

другую — трубку для вса-

сывания воздуха. Трубка

эксгаустера опускается на

дно сосуда с водой, а труб- Рис. 20. Эксгаустер с водяным фильтром (ориг.).

34

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

ка для всасывания не должна быть погружена в воду. Таким образом, во время

работы воздух проходит сквозь толщу воды, в которой задерживается пыль.

2.1.3. Ловчие пробирки и другие приспособления для сбора насекомых

Ловчие пробирки

Вместо эксгаустера иногда удобно (особенно при сборе прыгающих насеко-

мых — цикадок, листоблошек и др.) использовать ловчую пробирку, т.е. пробирку

с коническим дном с отверстием, вдающимся в середину (рис. 21).

Вакуумный «магнит»

При захвате мелких беспозвоночных пинцетом для дальнейших манипуляций

с живыми объектами существует большая вероятность их разрушения. При ис-

пользовании всасывающих устройств многие особи повреждаются от удара о дно

накопителя. При сборе ловчими пробирками насекомые также нередко поврежда-

ются. Применение спирта ведет к гибели всех отлавливаемых животных. В связи с

этим нами разработана конструкция приспособления, позволяющего присасывать

(«примагничивать») мелких насекомых к капроновой сетке (Цуриков М., Цуриков

С., 2001), откуда их можно переносить в абсолютно неповрежденном состоянии

в любую емкость. Это устройство условно названо нами вакуумным «магнитом».

Вакуумный «магнит» (рис. 22, Л, Б) состоит из резиновой трубки (?) длиной

350-400 мм и диаметром отверстия 2,8 мм, тонкостенной пластиковой трубки

Рис. 21. Ловчая пробирка с

коническим дном с отвер-

стием (по Фасулати, 1971).

(2) длиной 25 мм и наружным диаметром отверстия

3 мм, кусочка мельничного газа (3) (10 х 10 мм) и

пластикового цилиндра (4) высотой 3 мм и диамет-

ром отверстия 3 мм. Для изготовления вакуумного

«магнита» необходимо вставить трубку (2) на глу-

бину 10 мм в трубку (7). Затем кусочек мельнично-

го газа (3) следует приложить к наружному концу

трубки (2) и надеть на нее цилиндр (4) так, чтобы его

внешний край был вровень с поверхностью сетки из

мельничного газа (3) (рис. 22, В). Описанное устрой-

ство предназначено для мягкого захвата мелких бес-

позвоночных и проведения различных манипуляций

с ними. Принцип действия вакуумного «магнита»

заключается в создании исследователем (при помощи

всасывания воздуха) пониженного давления в трубке

(7). Если в этот момент к сидящему насекомому под-

нести конец трубки (2), то это животное притягива-

ется к сетке («примагничивается»). Таким образом

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

35

Рис. 22. Вакуумный «магнит» (по М. Цурикову, С. Цурикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

можно «примагничивать» одновременно по нескольку экземпляров мелких бес-

позвоночных, что позволяет значительно сократить время на их отлов.

Вакуумный «магнит» использовался нами для сбора мелких беспозвоночных,

главным образом, клещей (Acari), Opiliones, Pseudoscorpiones, Collembola, Thysa-

nura а также мелких насекомых из отрядов Coleoptera, Diptera, Heteroptera, Homo-

ptera, Hymenoptera, Microcoryphia, Neuroptera, Phthiraptera, Psocoptera, Trichoptera.

Данную конструкцию можно увеличить и оснастить электропылесосом, что

позволит значительно расширить сферу ее применения.

2.1.4. Замаривание насекомых. Морилки

В целях подготовки энтомологической коллекции и для изучения морфологи-

ческих и анатомических структур насекомые должны быть тем или иным образом

умерщвлены (или, как часто говорят в процессе работы с детьми, — «усыпле-

ны»). Для умерщвления наземных насекомых используются морилки различных

конструкций. Самая простая из них представляет собой банку (рис. 23, Л, Б),

лучше широкогорлую, цилиндрическую с хорошо пригнанной корковой проб-

кой; последнюю желательно пропитать парафином. В банку помещают ленточки

фильтровальной бумаги для поглощения влаги, выделяемой насекомыми. Пробка

желательно прочно привязать к горлышку банки (рис. 23, Б). В качестве анестези-

рующих веществ в морилке чаще всего применяют этилацетат (свободно продается

в магазинах и на базах химопторга), хлороформ, серный эфир или, хуже, ацетон.

В самом крайнем случае годится 25% нашатырный спирт (раствор аммиака).

Указанными жидкими веществами (не цианистым калием) пропитывают вату

или, лучше, резину и помещают в морилку на дно или укрепляют в пробке. Если

36

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Рис. 23. Морилки (А, Б, В) и пробки к ним (Г, Д).

пропитанный хлороформом субстрат (резина, вата) помещается на дно морилки,

то его надо фиксировать с помощью хорошо подогнанного по диаметру морилки

кружка из картона или ватмана. Иногда для зарядки морилки в пробку вставляют

стеклянную трубку с ватой. С наружной стороны трубка должна иметь пробку.

Перед использованием морилки в трубку наливают отравляющую жидкость.

При отсутствии под рукой корковой пробки ее можно заменить полиэтиленовой

крышкой для стеклянной банки емкостью 0,2, 0,25 или 0,5 л. Более крупные банки

использовать в качестве морилки не следует из-за их непрактичности. Какие-либо

емкости, изготовленные из пластмассы, использовать в качестве морилок нельзя,

т.к. хлороформ, эфир, ацетон или другое усыпляющее вещество легко растворяют

пластмассу. Точно так же нельзя использовать для морилок крышки из пластмас-

сы, а при использовании в качестве анестезирующего вещества хлороформа или

эфира, также и из резины.

При замаривании насекомых морилку нельзя чрезмерно заполнять ими, по-

этому на длительных экскурсиях надо иметь несколько морилок, в экспедиции —

обязательно. Насекомых в морилке содержат от 1-2 минут до 6-8 часов, в зависи-

мости от их устойчивости к тому или иному анестезирующему веществу. Время

замаривания устанавливается чаще всего эмпирически.

Ряд насекомых, например большинство дневных бабочек, лучше не помещать

в морилку, а умерщвлять легким сдавливанием грудки, а крупных ночных бабо-

чек — уколом в нервные центры, вводя через иглу хлороформ, эфир или крепкий

настой табака. После умерщвления бабочек сдавливанием грудного отдела ее по-

мещают не в морилку, а в заранее заготовленный бумажный треугольный конвер-

тик, изготовленный из кальки или другой гладкой бумаги (см ниже).

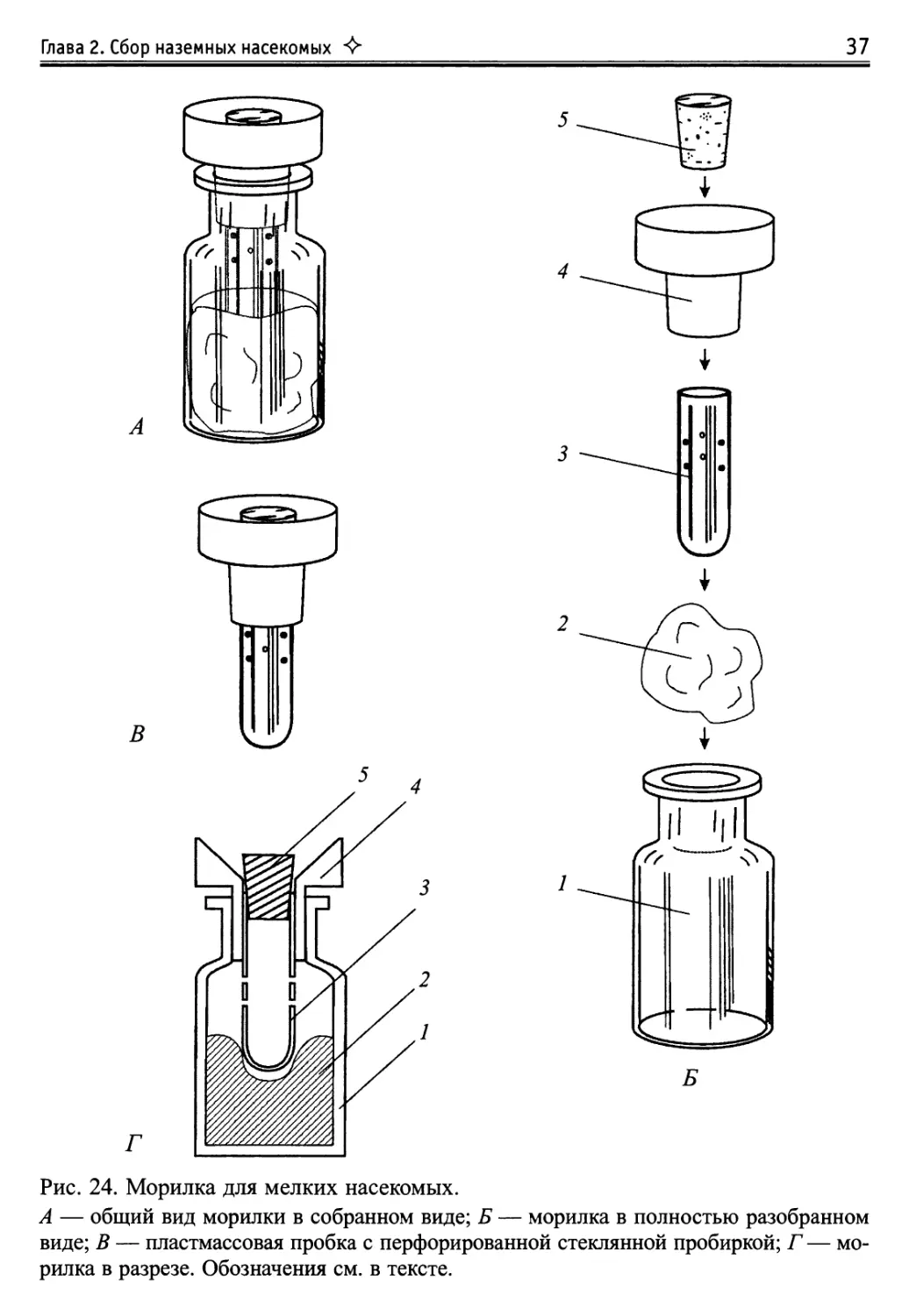

Для умерщвления мелких и очень мелких насекомых разработан ряд специ-

альных конструкций морилок, которые обеспечивают хорошую сохранность со-

бранных насекомых. Одна из конструкций, широко использующаяся в Европе,

изображена на рис. 24 (авторство конструкции не установлено).

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

37

Рис. 24. Морилка для мелких насекомых.

А — общий вид морилки в собранном виде; Б — морилка в полностью разобранном

виде; В — пластмассовая пробка с перфорированной стеклянной пробиркой; Г — мо-

рилка в разрезе. Обозначения см. в тексте.

38

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Основу морилки составляет пузырек емкостью примерно 150 мл (7). На ее дно

помещается достаточно большой кусок ваты (2), который при зарядке морилки

смачивается хлороформом, серным эфиром или этилацетатом. Пузырек герметично

закрывается хорошо подогнанной пластмассовой пробкой с отверстием (4). Снизу

в отверстие плотно вставляется стеклянная пробирка (3) с рядом мелких отвер-

стий на стенке, через которые пары хлороформа проникают в полость пробирки.

Сверху отверстие пластмассовой пробки плотно закрывается корковой пробкой

(5). В целом, вся система, пузырек, пробки и пробирка, должна быть герметичной.

После отсасывания мелких насекомых в эксгаустер они высыпаются в про-

бирку с отверстиями, которая быстро закупоривается сверху корковой пробкой.

После замаривания насекомые пересыпаются в пробирки, которые тут же, в поле,

снабжаются оригинальной (полевой) этикеткой.

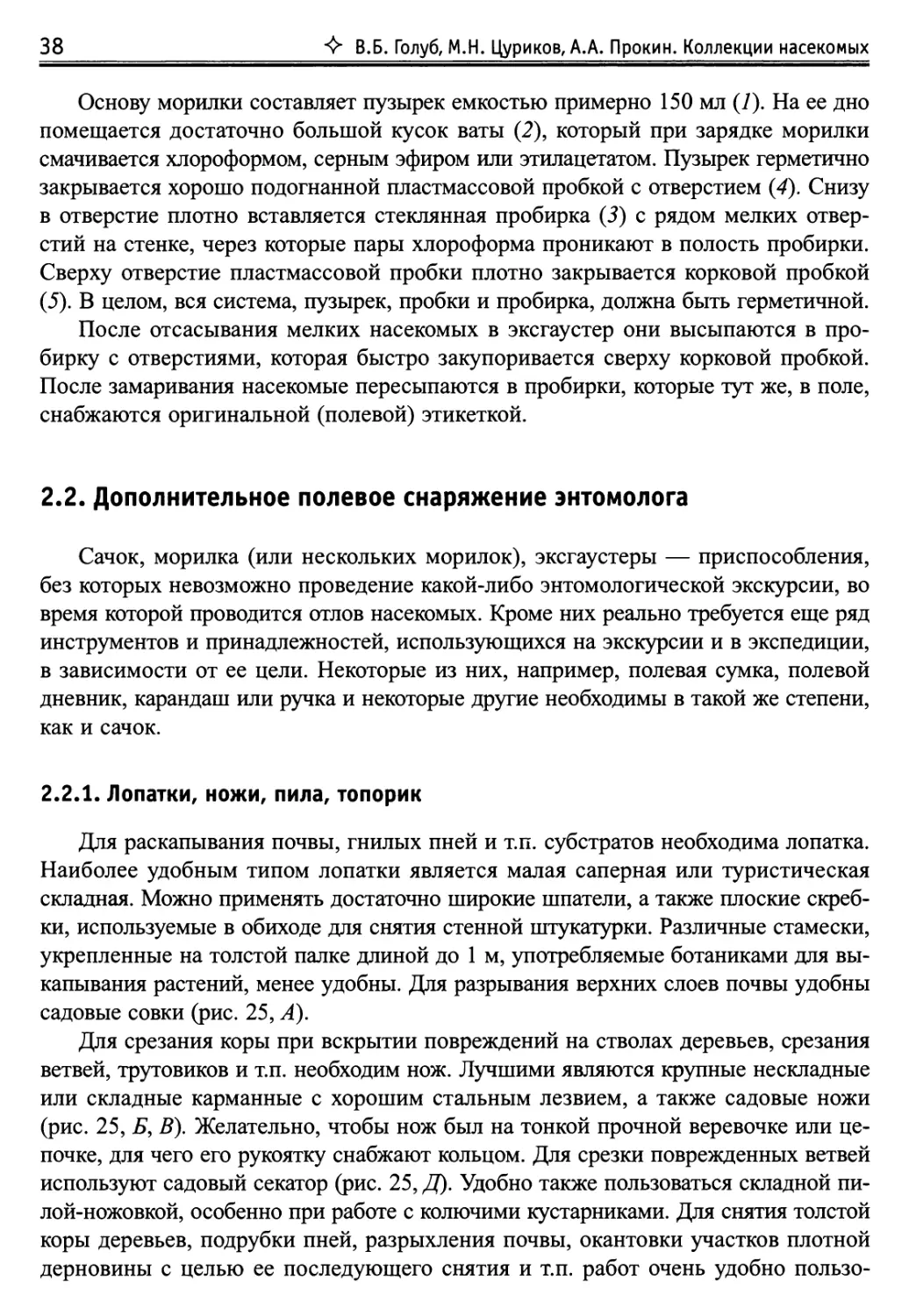

2.2. Дополнительное полевое снаряжение энтомолога

Сачок, морилка (или нескольких морилок), эксгаустеры — приспособления,

без которых невозможно проведение какой-либо энтомологической экскурсии, во

время которой проводится отлов насекомых. Кроме них реально требуется еще ряд

инструментов и принадлежностей, использующихся на экскурсии и в экспедиции,

в зависимости от ее цели. Некоторые из них, например, полевая сумка, полевой

дневник, карандаш или ручка и некоторые другие необходимы в такой же степени,

как и сачок.

2.2.1. Лопатки, ножи, пила, топорик

Для раскапывания почвы, гнилых пней и т.п. субстратов необходима лопатка.

Наиболее удобным типом лопатки является малая саперная или туристическая

складная. Можно применять достаточно широкие шпатели, а также плоские скреб-

ки, используемые в обиходе для снятия стенной штукатурки. Различные стамески,

укрепленные на толстой палке длиной до 1 м, употребляемые ботаниками для вы-

капывания растений, менее удобны. Для разрывания верхних слоев почвы удобны

садовые совки (рис. 25, А).

Для срезания коры при вскрытии повреждений на стволах деревьев, срезания

ветвей, трутовиков и т.п. необходим нож. Лучшими являются крупные нескладные

или складные карманные с хорошим стальным лезвием, а также садовые ножи

(рис. 25, Б, В). Желательно, чтобы нож был на тонкой прочной веревочке или це-

почке, для чего его рукоятку снабжают кольцом. Для срезки поврежденных ветвей

используют садовый секатор (рис. 25, Д). Удобно также пользоваться складной пи-

лой-ножовкой, особенно при работе с колючими кустарниками. Для снятия толстой

коры деревьев, подрубки пней, разрыхления почвы, окантовки участков плотной

дерновины с целью ее последующего снятия и т.п. работ очень удобно пользо-

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

39

Рис. 25. Инвентарь для сбора насекомых и поврежденных ими частей растений.

А — совок, Б, В — перочинные ножи; Г— грабельки, Д— секатор.

ваться туристическим топориком. Его недостатки — достаточно большая масса и

неудобство при ношении на экскурсии. Для сгребания листьев и подстилки вместе

с ее обитателями удобно пользоваться маленькими грабельками и садовыми раз-

рыхрытелями почвы, продающимися в магазинах для садоводов (рис. 25, Г).

2.2.2. Пинцеты, лупа

Из имеющихся в продаже в магазинах медицинской техники мелких пинцетов

нужно выбирать самые мягкие, с концами с поперечной насечкой, прямыми или

изогнутыми. Пинцеты можно изготовить из очень тонких пластинок упругой ста-

ли, соединив их двумя заклепками на одном конце и вырезав в виде закругленных

узких концов — на другом. Пинцеты применяются для извлечения насекомых из

щелей в коре, навоза и т.д., а также для ловли жалящих насекомых. Полезно иметь

при себе несколько разных пинцетов (например, более крупный и жесткий и очень

40

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

мягкий, маленький), и на экскурсиях, чтобы не потерять их, следует привязывать

тонкими шнурками к полевой сумке. Для этого лучше просверливать узкое отвер-

стие (диаметром до 2 мм) в рукоятке пинцетов.

Вместе с пинцетом полезно иметь лупу (6- или 10-кратную), которая на экс-

курсии также должна быть привязана к полевой сумке.

Энтомологами по-разному решаются вопросы хранения сборов беспозво-

ночных. Наряду с хранением собранных и заморенных насекомых на ватных ма-

трасиках (см. ниже), широко распространено применение различных пузырьков,

пробирок или банок (Якобсон, 1921; Богданов-Катьков, 1947; Павлович, 1947;

Фасулати, 1971; Koch, 1984; и др.), которые заполняются материалом непосред-

ственно на экскурсии.

2.2.3. Приспособления для мягкого захвата и удержания беспозвоночных

При захвате беспозвоночных пинцетом существует большая вероятность их

повреждения или даже разрушения. При этом возникает опасность безвозвратной

утраты ценного экземпляра для исследования или коллекции. Можно изготавли-

вать самим очень мягкий пинцет (см. выше) из тонкой упругой стали (Голуб и

др., 1980). Кроме того, ниже приводятся описания двух простых самодельных

приспособлений, при использовании которых опасность повреждений насекомых,

даже с нежными покровами, практически исчезает.

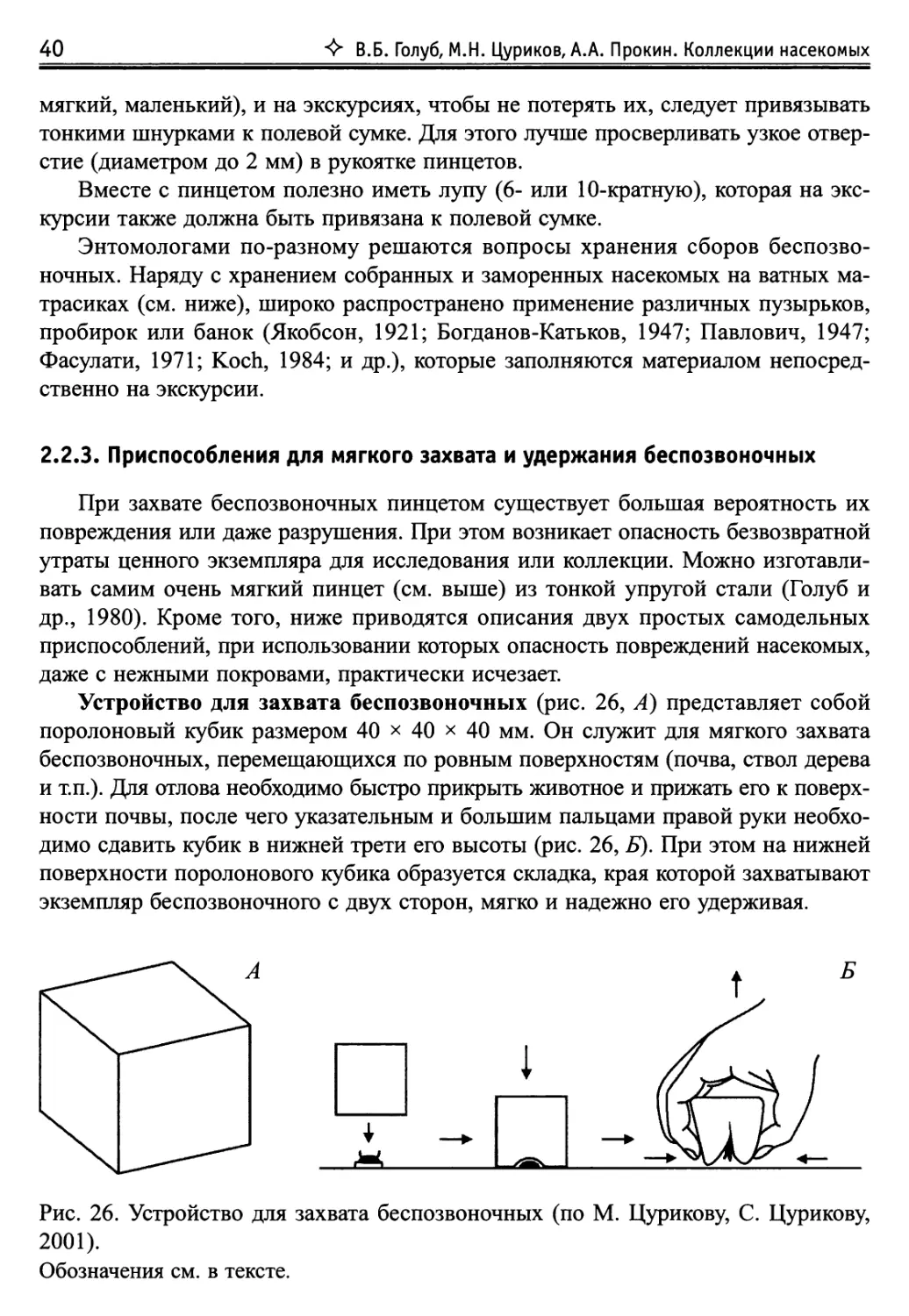

Устройство для захвата беспозвоночных (рис. 26, А) представляет собой

поролоновый кубик размером 40 х 40 х 40 мм. Он служит для мягкого захвата

беспозвоночных, перемещающихся по ровным поверхностям (почва, ствол дерева

и т.п.). Для отлова необходимо быстро прикрыть животное и прижать его к поверх-

ности почвы, после чего указательным и большим пальцами правой руки необхо-

димо сдавить кубик в нижней трети его высоты (рис. 26, Б). При этом на нижней

поверхности поролонового кубика образуется складка, края которой захватывают

экземпляр беспозвоночного с двух сторон, мягко и надежно его удерживая.

Рис. 26. Устройство для захвата беспозвоночных (по М. Цурикову, С. Цурикову,

2001).

Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

41

Рис. 27. Зажим для мягкого захвата и удержания беспозвоночных (по М. Цурикову,

С. Цурикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

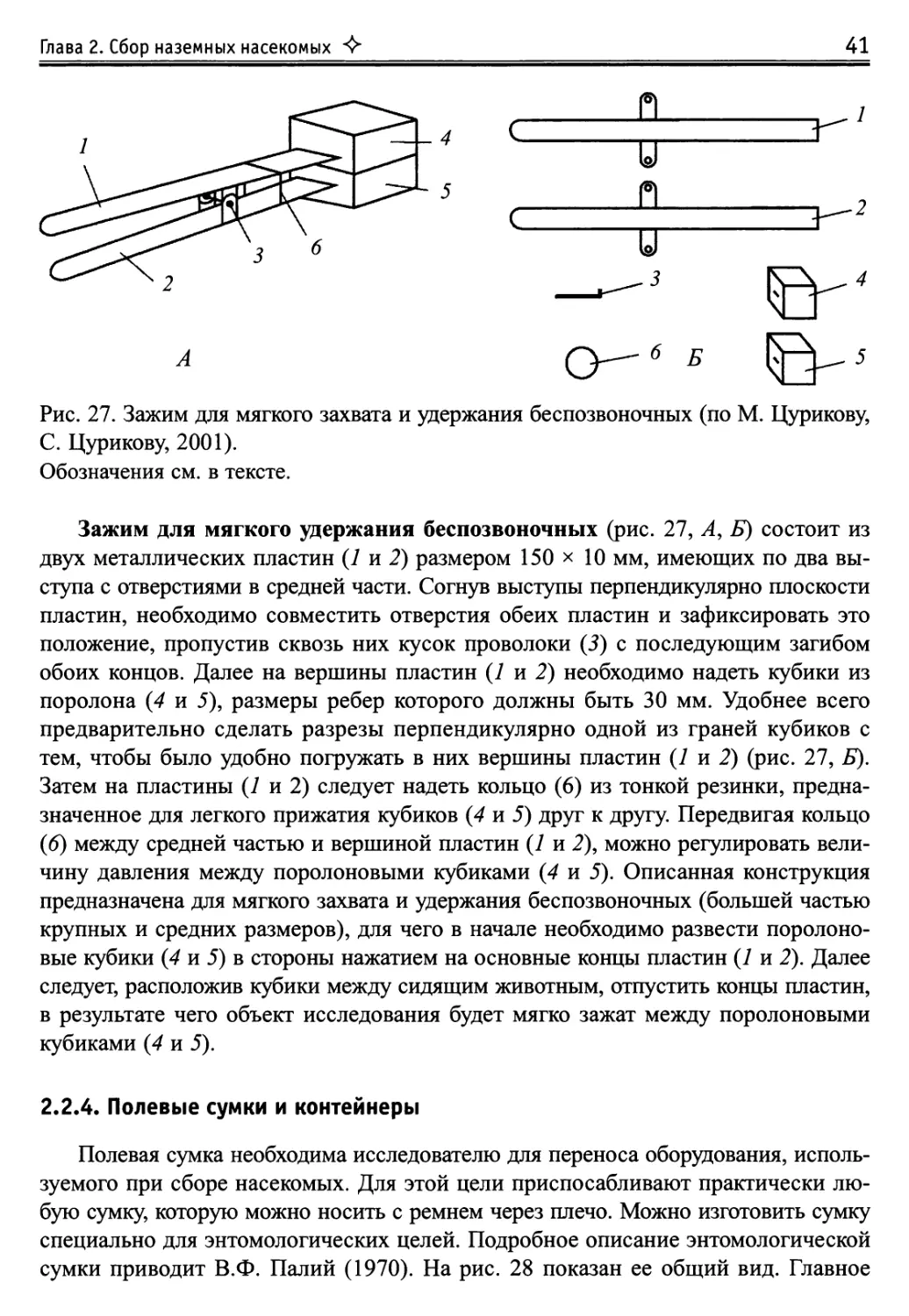

Зажим для мягкого удержания беспозвоночных (рис. 27, Л, Б) состоит из

двух металлических пластин (1 и 2) размером 150 * 10 мм, имеющих по два вы-

ступа с отверстиями в средней части. Согнув выступы перпендикулярно плоскости

пластин, необходимо совместить отверстия обеих пластин и зафиксировать это

положение, пропустив сквозь них кусок проволоки (3) с последующим загибом

обоих концов. Далее на вершины пластин (1 и 2) необходимо надеть кубики из

поролона (4 и 5), размеры ребер которого должны быть 30 мм. Удобнее всего

предварительно сделать разрезы перпендикулярно одной из граней кубиков с

тем, чтобы было удобно погружать в них вершины пластин (1 и 2) (рис. 27, Б).

Затем на пластины (1 и 2) следует надеть кольцо (6) из тонкой резинки, предна-

значенное для легкого прижатия кубиков (4 и 5) друг к другу. Передвигая кольцо

(6) между средней частью и вершиной пластин (1 и 2), можно регулировать вели-

чину давления между поролоновыми кубиками (4 и 5). Описанная конструкция

предназначена для мягкого захвата и удержания беспозвоночных (большей частью

крупных и средних размеров), для чего в начале необходимо развести поролоно-

вые кубики (4 и 5) в стороны нажатием на основные концы пластин (1 и 2). Далее

следует, расположив кубики между сидящим животным, отпустить концы пластин,

в результате чего объект исследования будет мягко зажат между поролоновыми

кубиками (4 и 5).

2.2.4. Полевые сумки и контейнеры

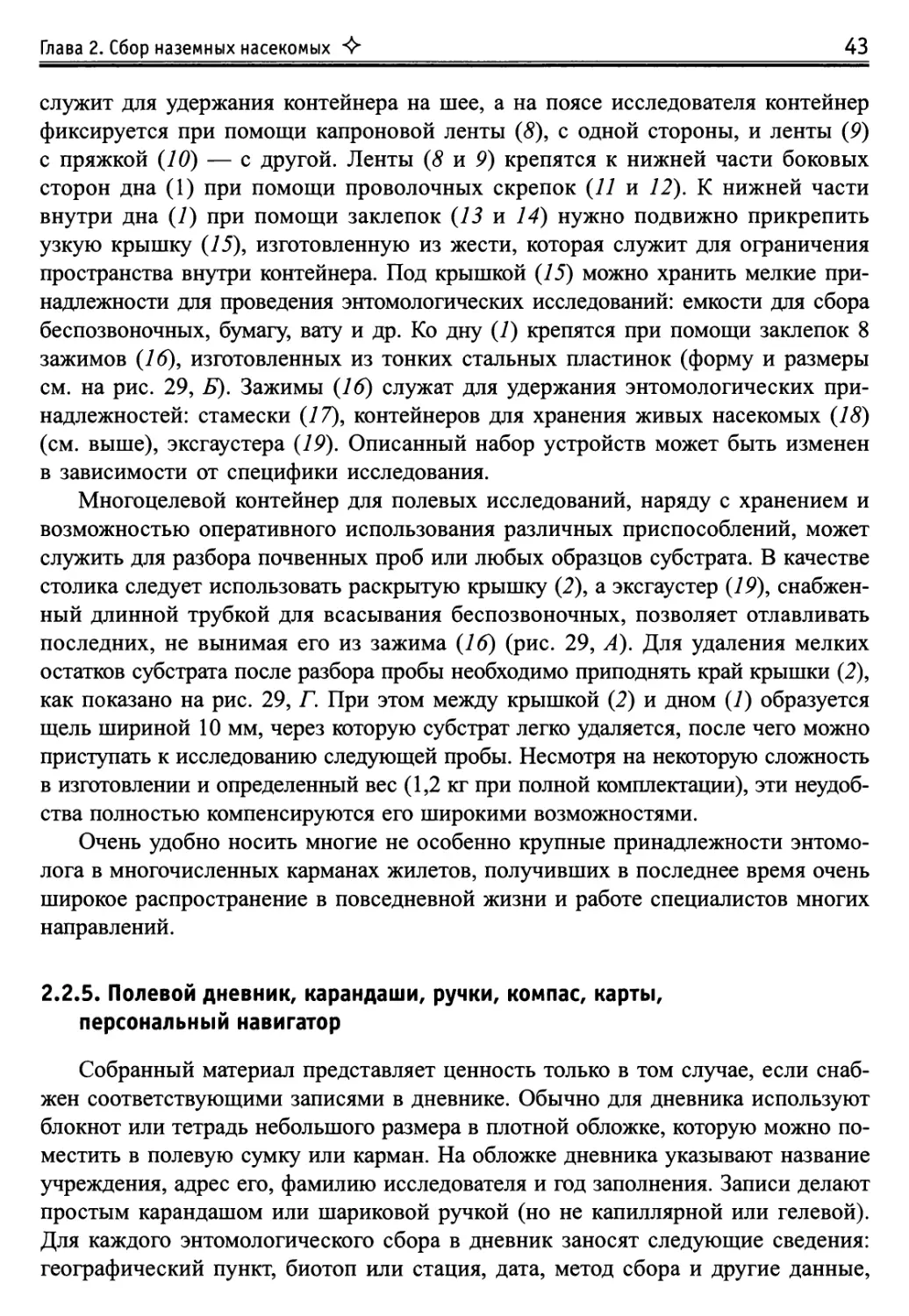

Полевая сумка необходима исследователю для переноса оборудования, исполь-

зуемого при сборе насекомых. Для этой цели приспосабливают практически лю-

бую сумку, которую можно носить с ремнем через плечо. Можно изготовить сумку

специально для энтомологических целей. Подробное описание энтомологической

сумки приводит В.Ф. Палий (1970). На рис. 28 показан ее общий вид. Главное

42

Ф В.Б. Голуб, М.Н. Цуриков, А.А. Прокин. Коллекции насекомых

Рис. 28. Энтомологическая сумка

(по Палию, 1970).

в ее конструкции, а также других конструкций

самодельных полевых сумок, заключается в

наличии нескольких карманов для различных

полевых приспособлений.

Ниже приводятся описание и рисунок много-

целевого жестяного контейнера для проведения

полевых исследований конструкции М.Н. Цу-

рикова и С.Н. Цурикова (2001) (рис. 29).

Остов жестяного контейнера (рис. 29, А,

Б) состоит из дна (У) и крышки (2), подвиж-

но скрепленных при помощи заклепок (3 и

4). В закрытом положении контейнер имеет

размеры 250 х 200 х 45 мм, причем боковые

стенки дна (У) имеют пятиугольную форму, а

боковые стенки крышки — форму трапеции

(рис. 29, Б).

Для фиксации контейнера в закрытом по-

ложении в верхней части дна (У) крепятся две

защелки (5 и 6), изготовленные из проволоки

диаметром 1,5 мм (рис. 29, В). Крепление контейнера на груди исследователя

проводится при помощи широкой (30 мм) капроновой ленты (7), концы кото-

рой пришиваются к защелкам (5 и 6), как показано на рис. 29, А, В. Лента (7)

Рис. 29. Многоцелевой контейнер для проведения полевых исследований (по

М. Цурикову, С. Цурикову, 2001).

Обозначения см. в тексте.

Глава 2. Сбор наземных насекомых Ф

43

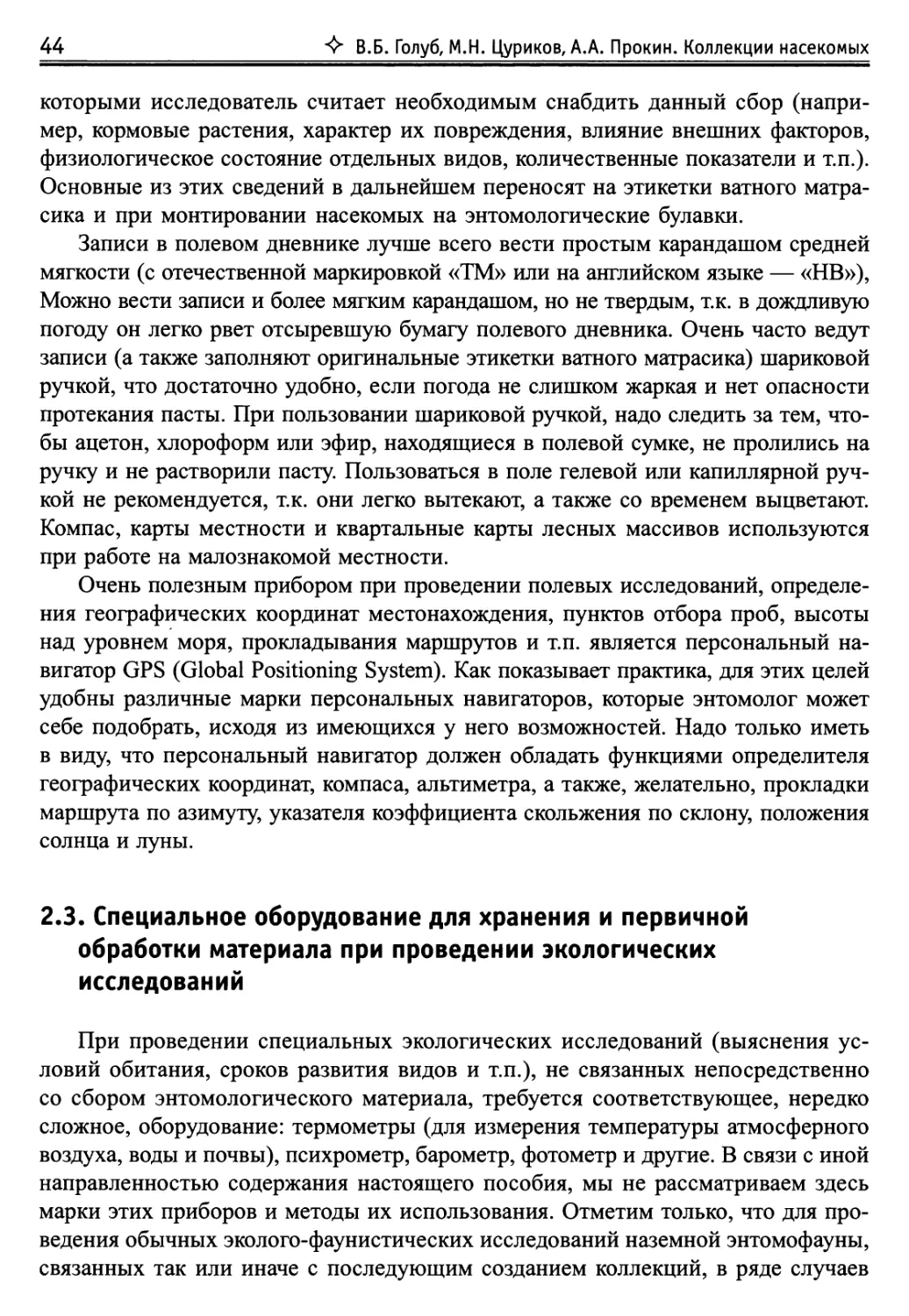

служит для удержания контейнера на шее, а на поясе исследователя контейнер

фиксируется при помощи капроновой ленты (8), с одной стороны, и ленты (9)

с пряжкой (10) — с другой. Ленты (8 и 9) крепятся к нижней части боковых

сторон дна (1) при помощи проволочных скрепок (11 и 12). К нижней части

внутри дна (1) при помощи заклепок (13 и 14) нужно подвижно прикрепить

узкую крышку (15), изготовленную из жести, которая служит для ограничения

пространства внутри контейнера. Под крышкой (15) можно хранить мелкие при-

надлежности для проведения энтомологических исследований: емкости для сбора

беспозвоночных, бумагу, вату и др. Ко дну (1) крепятся при помощи заклепок 8

зажимов (16), изготовленных из тонких стальных пластинок (форму и размеры

см. на рис. 29, Б). Зажимы (16) служат для удержания энтомологических при-

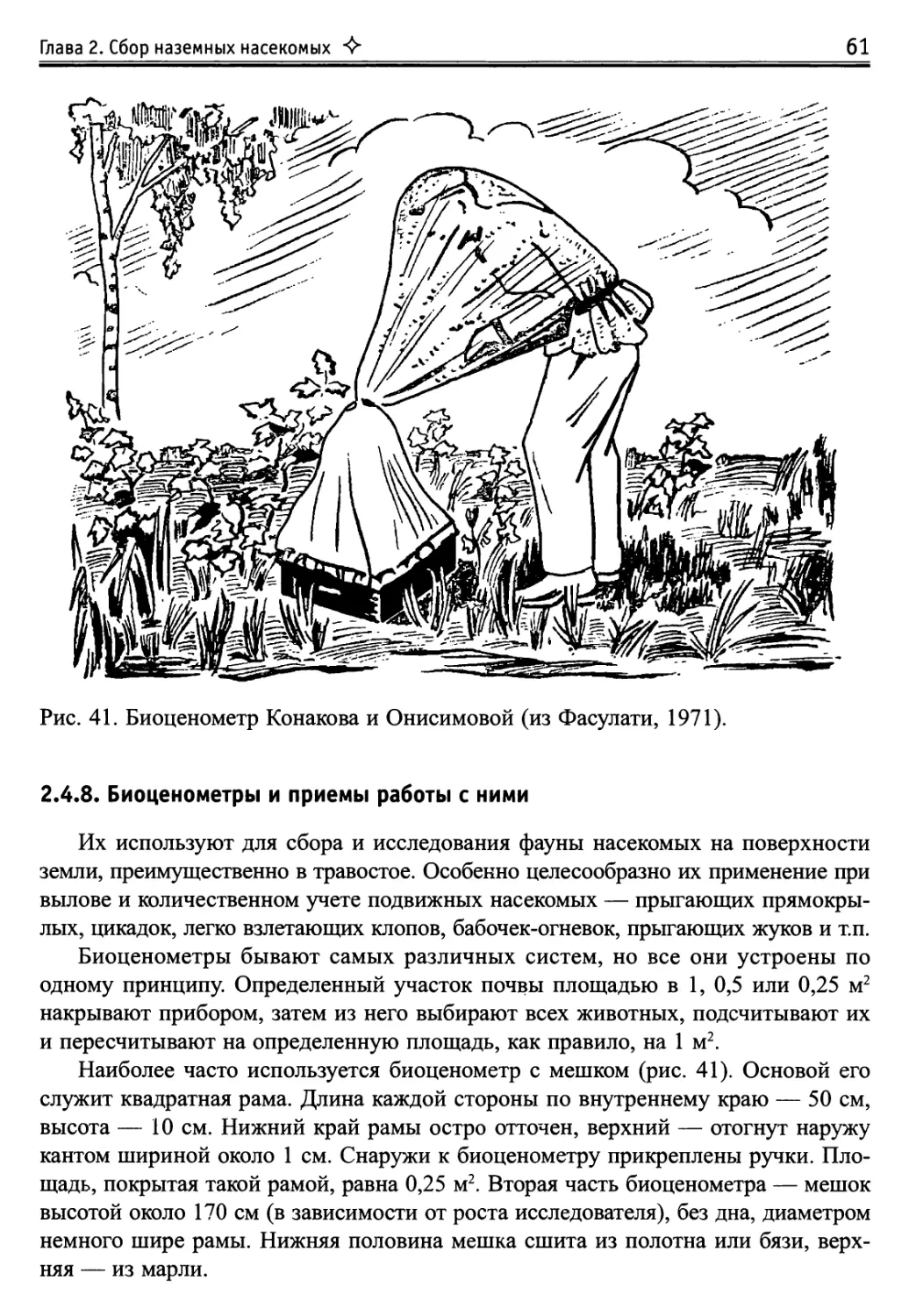

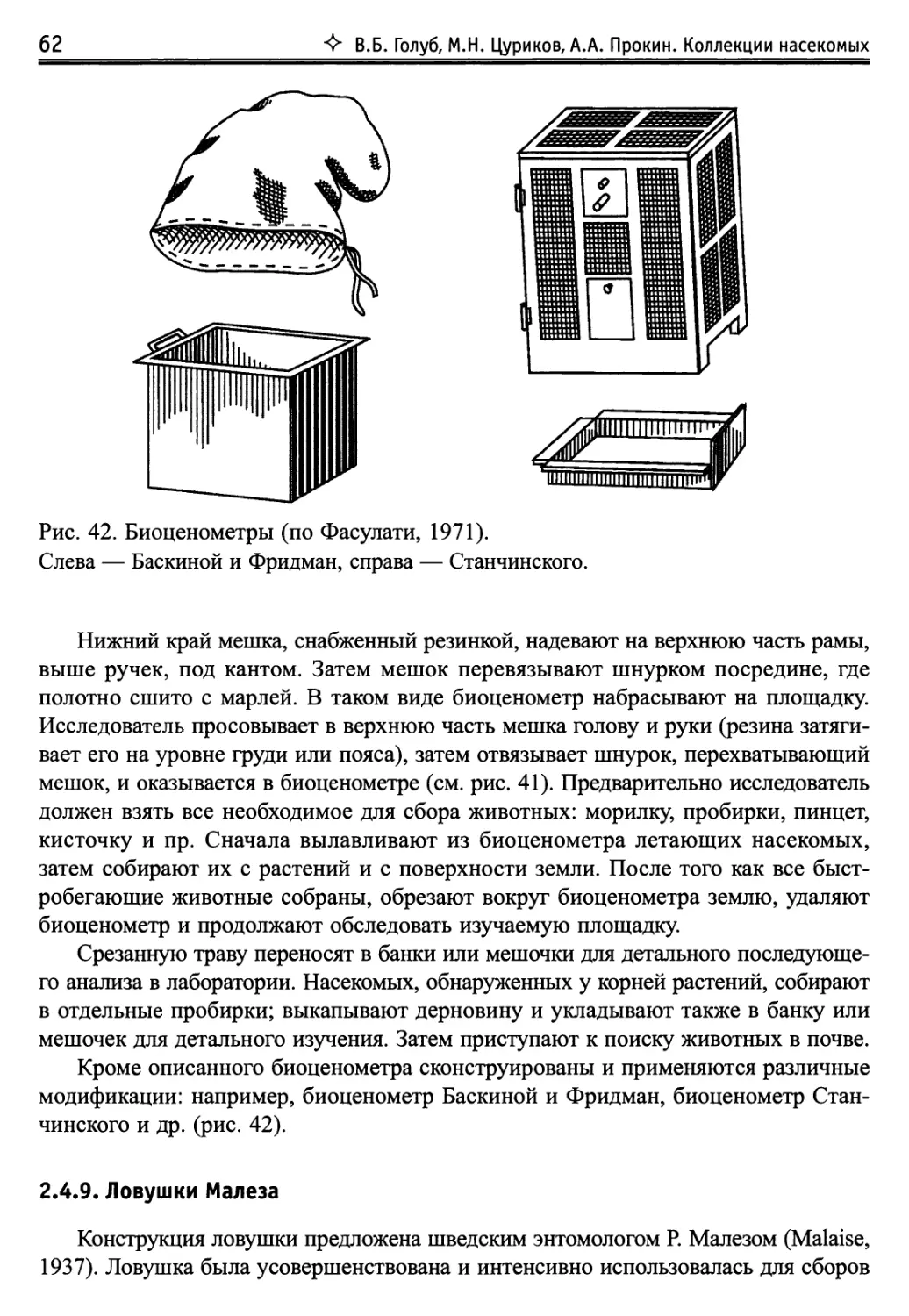

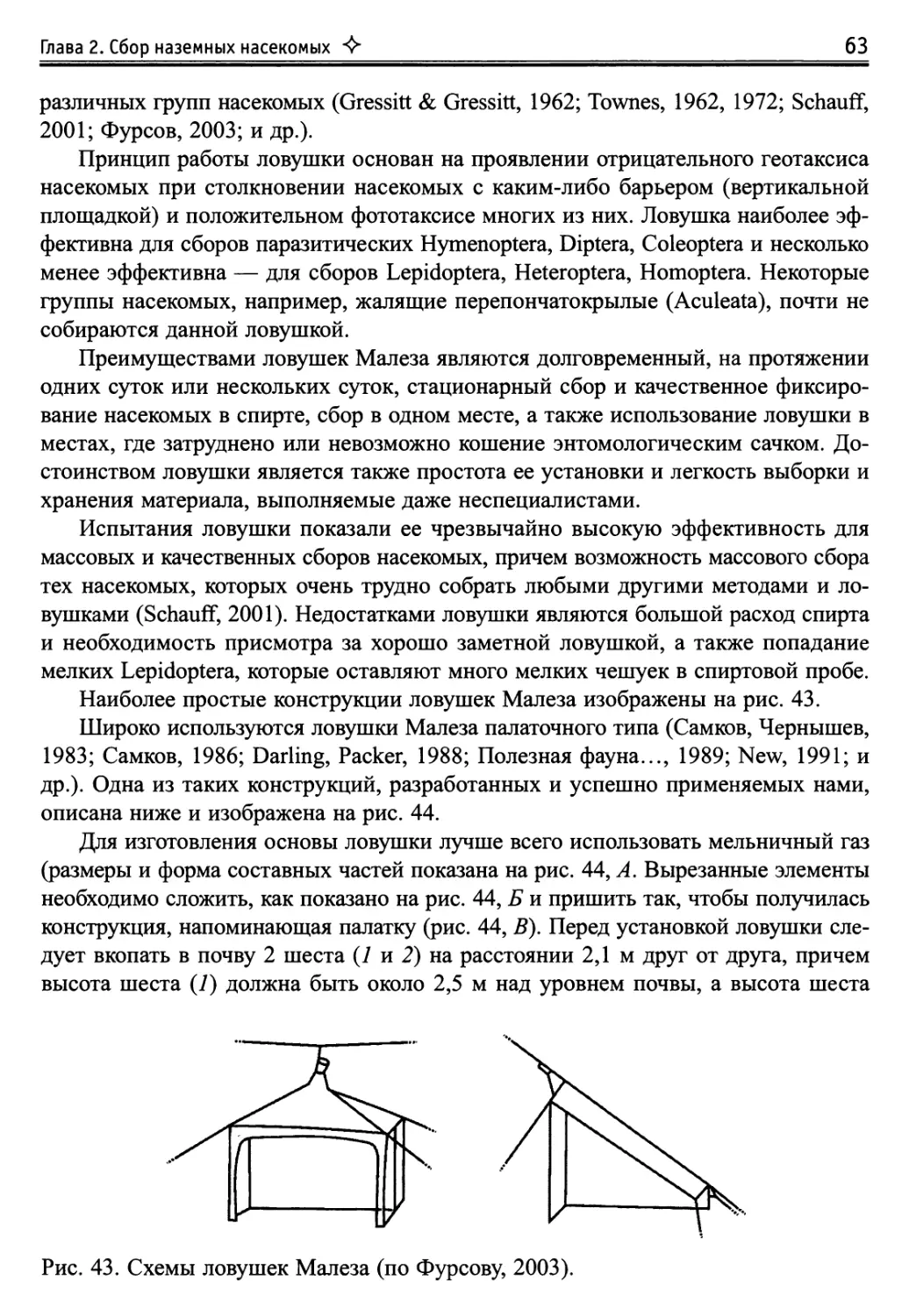

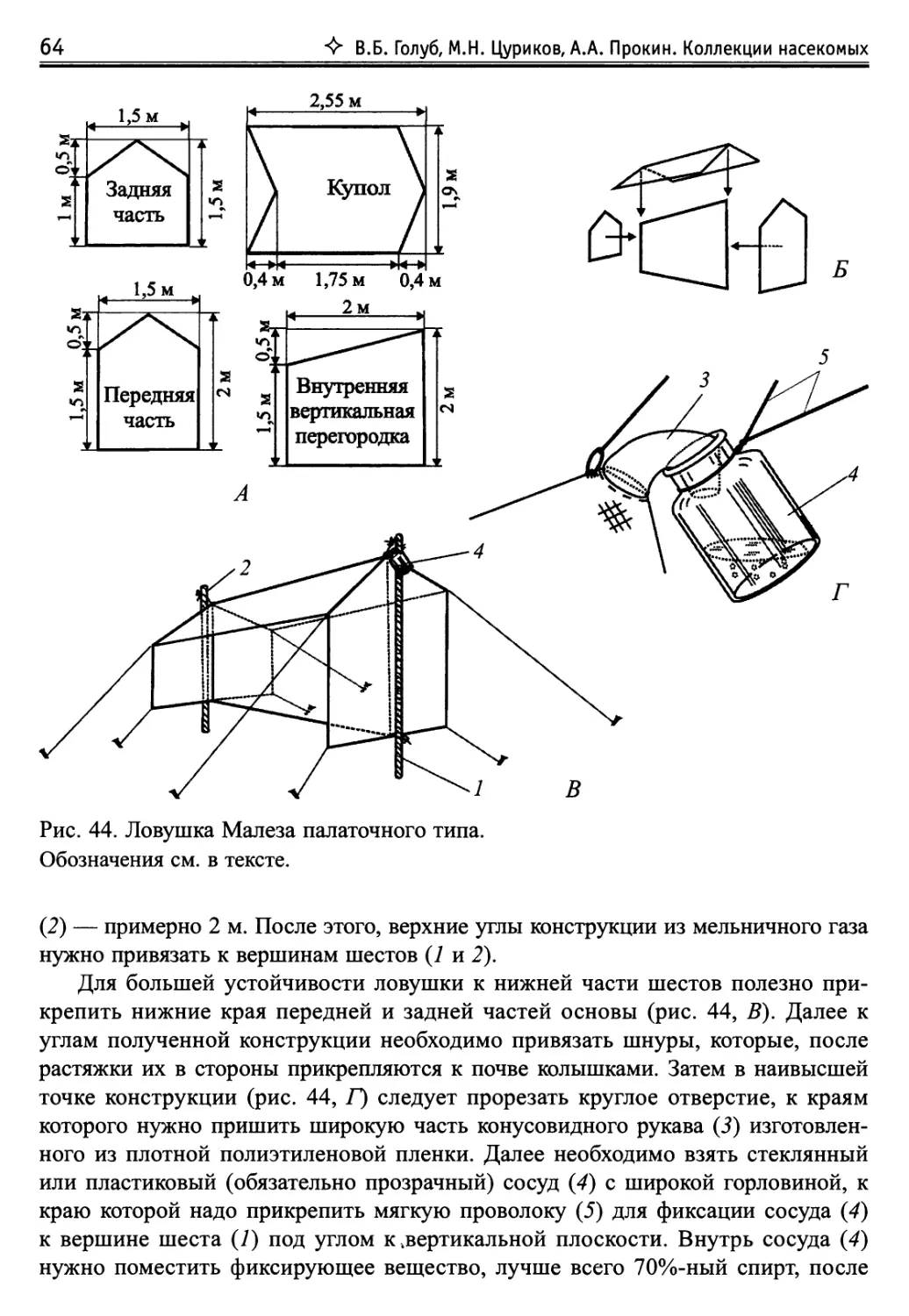

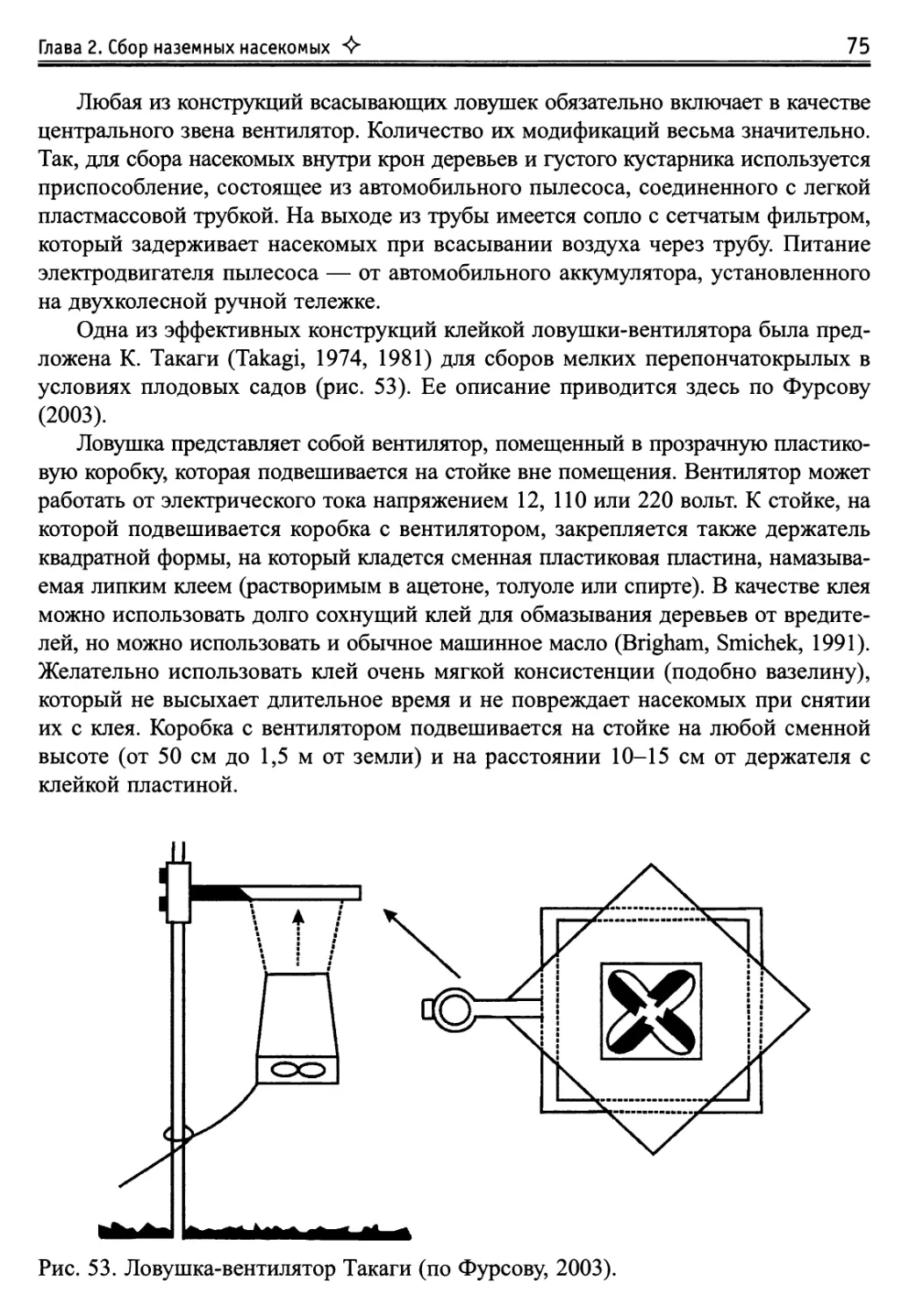

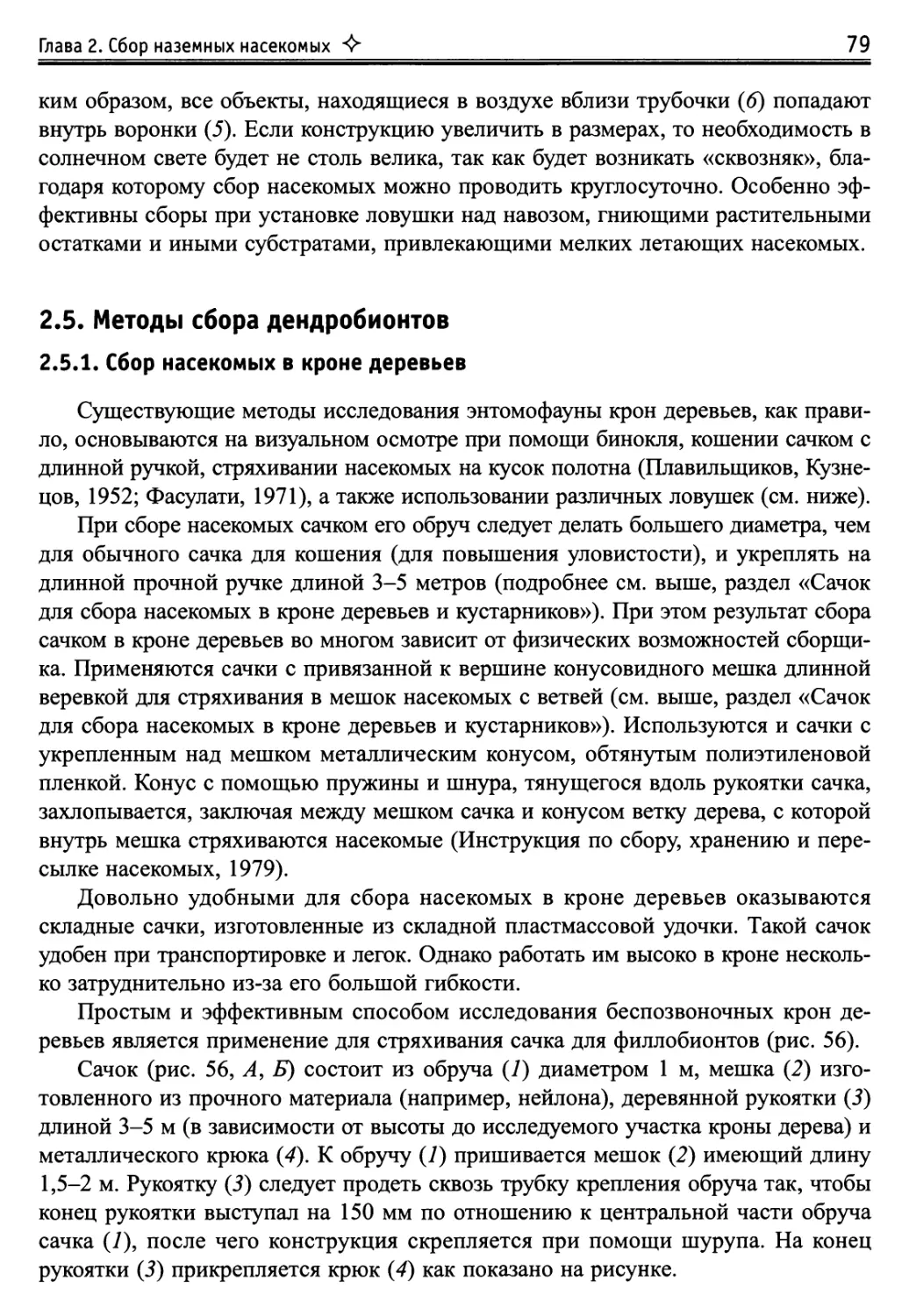

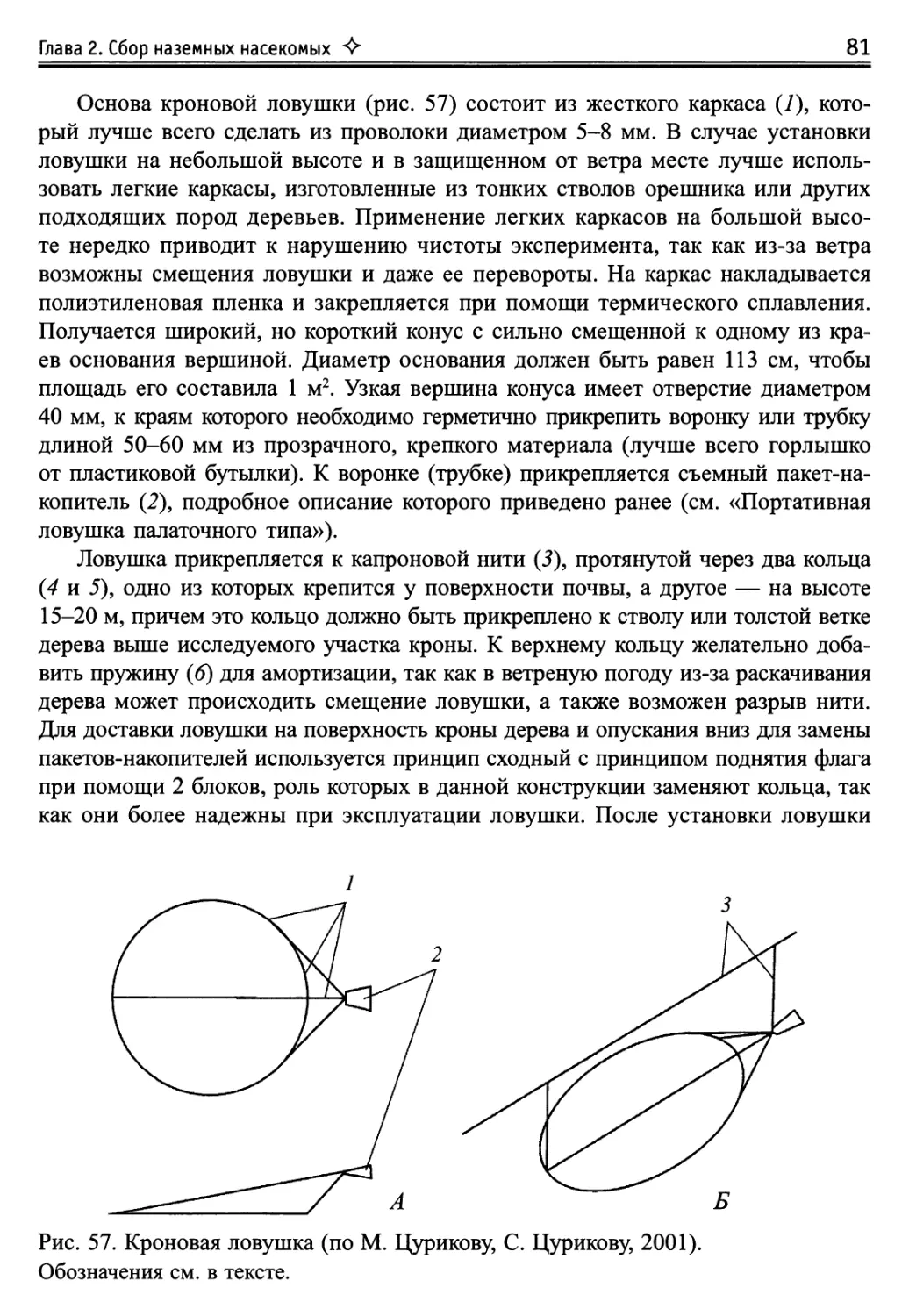

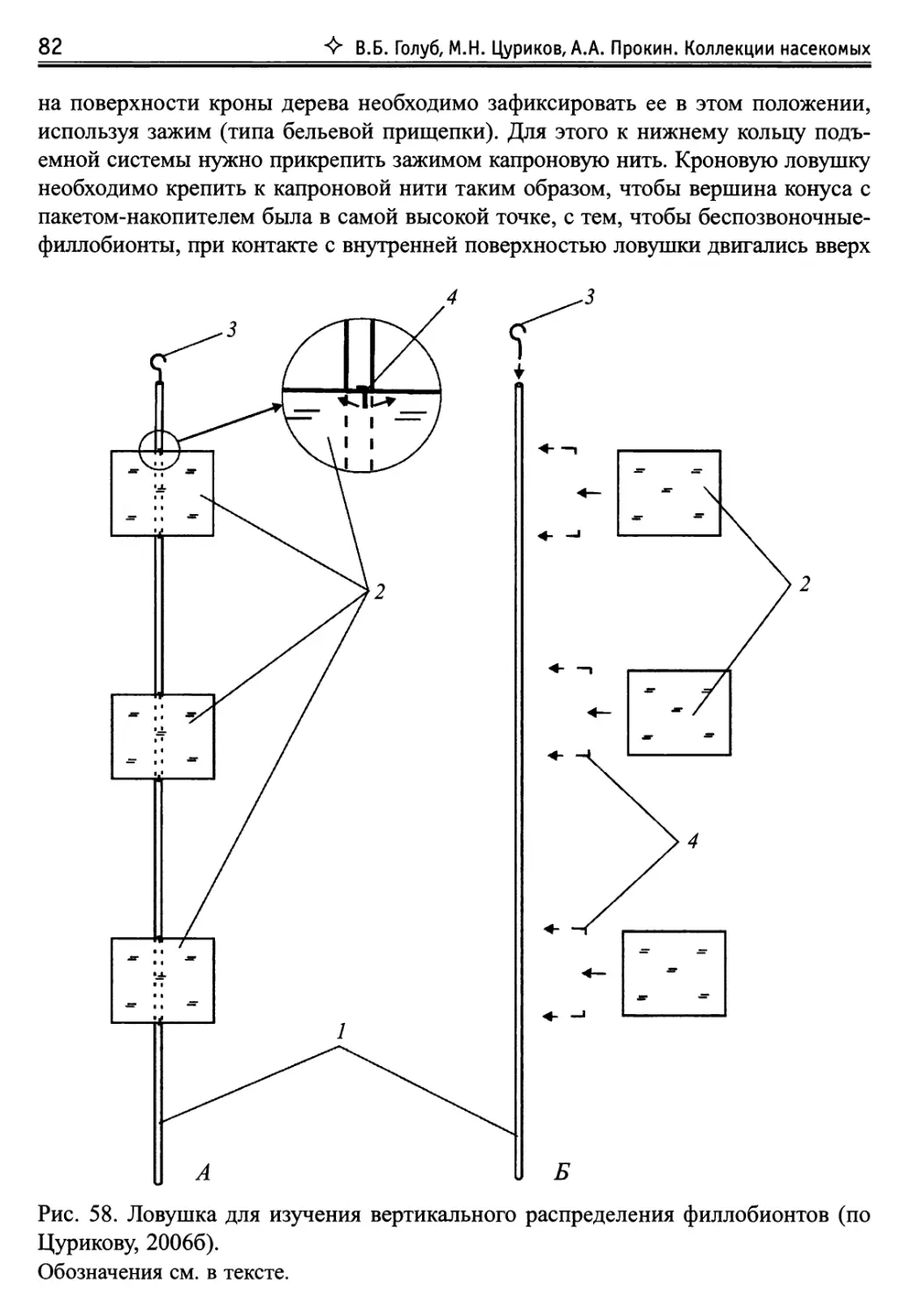

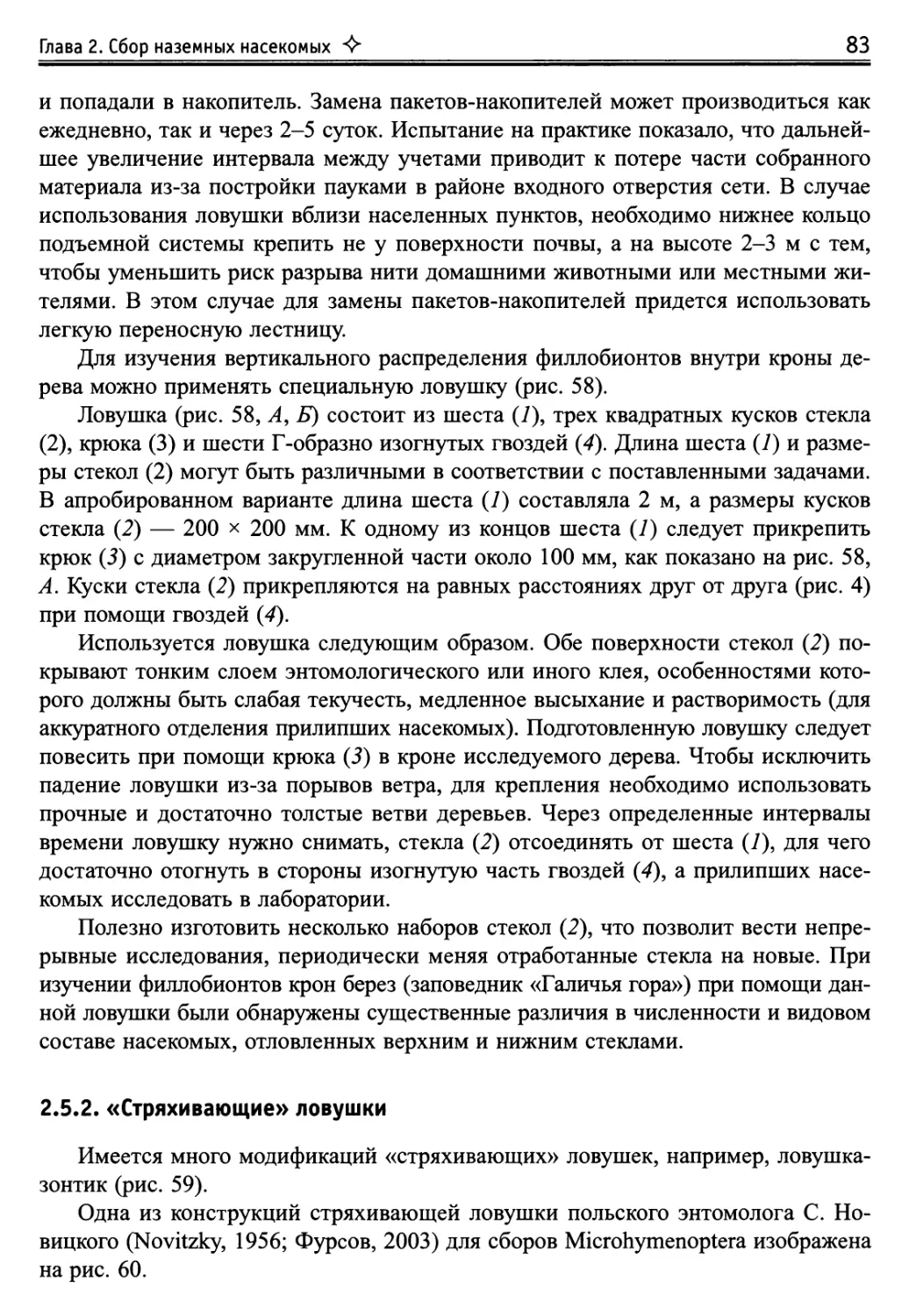

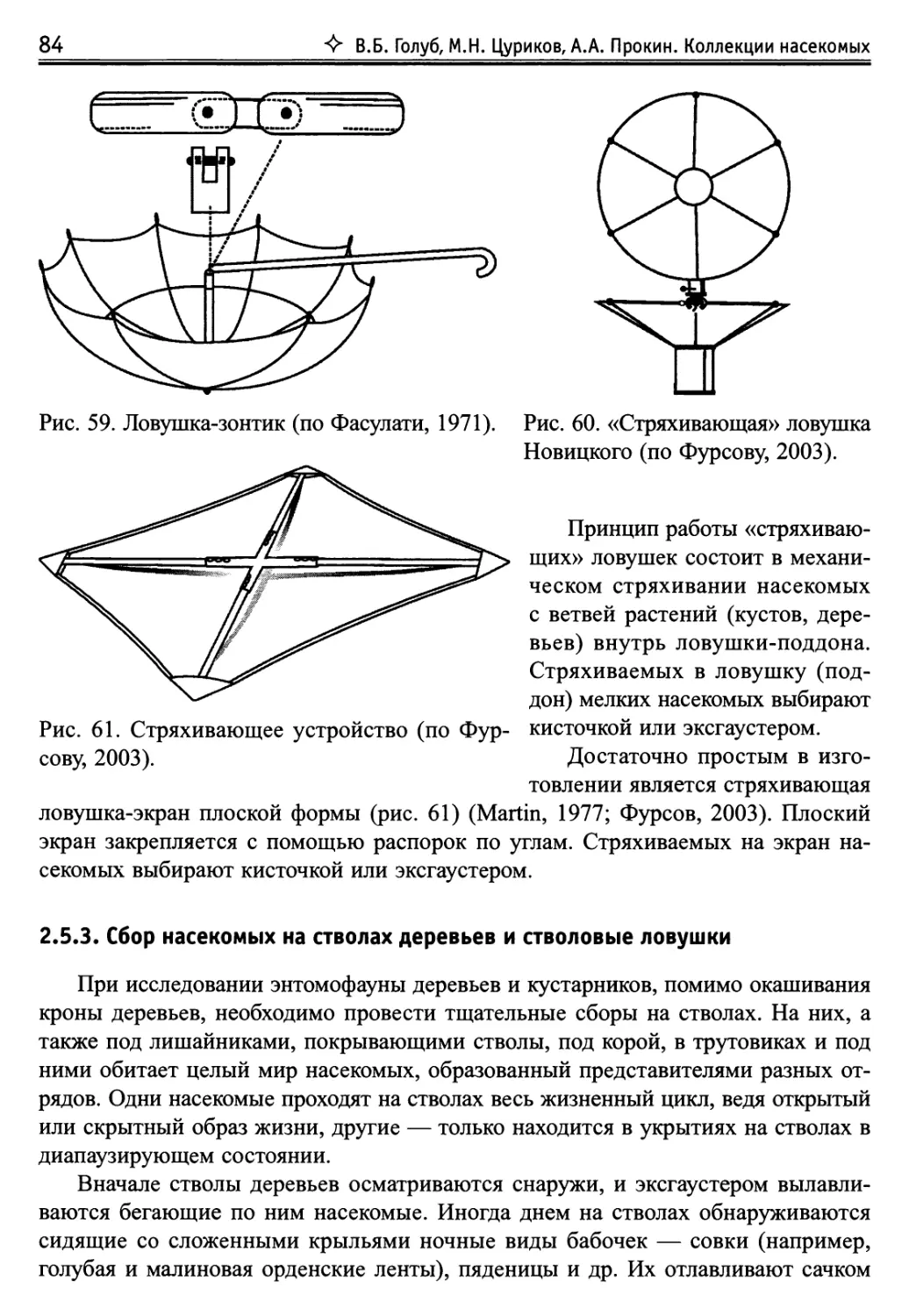

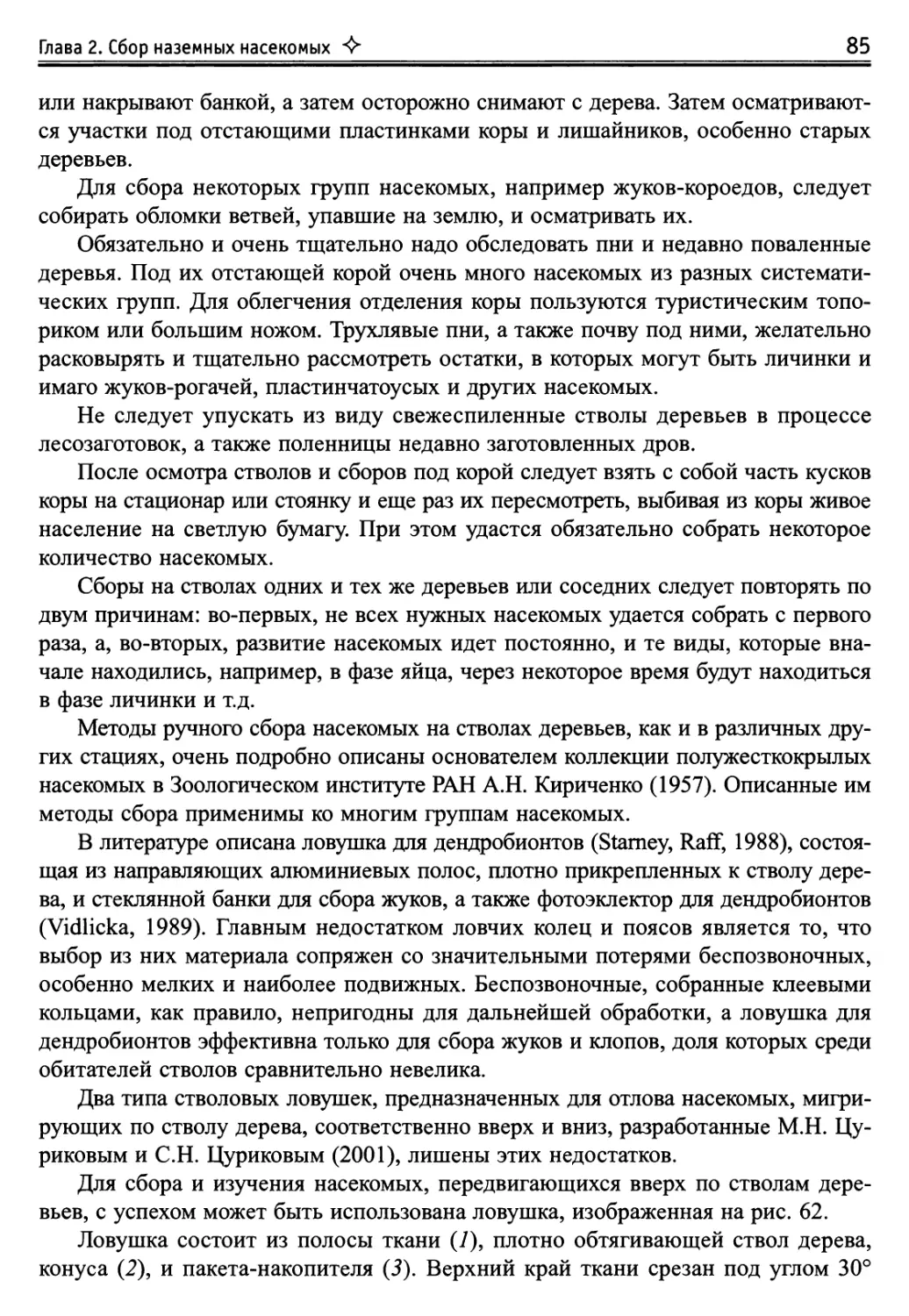

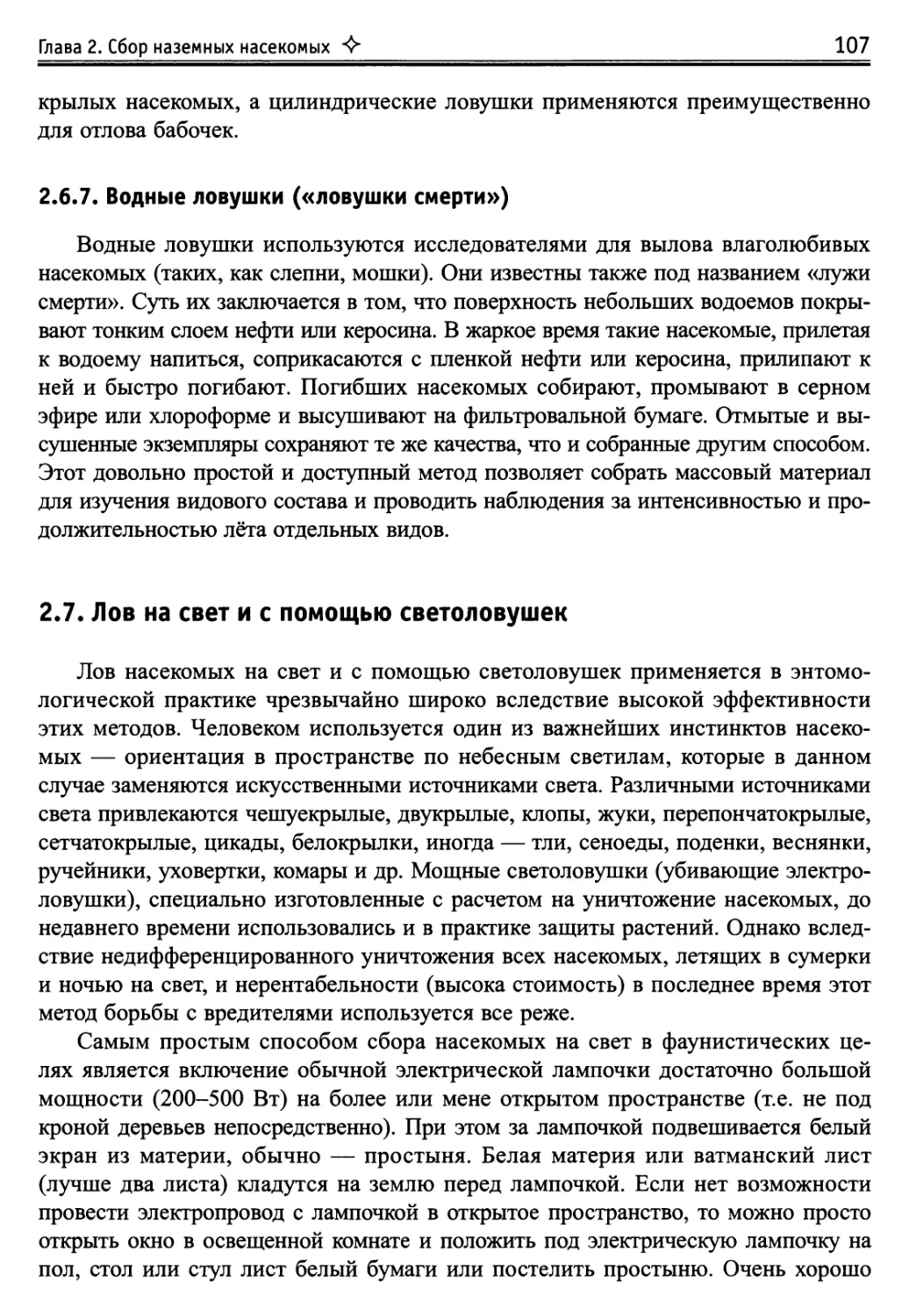

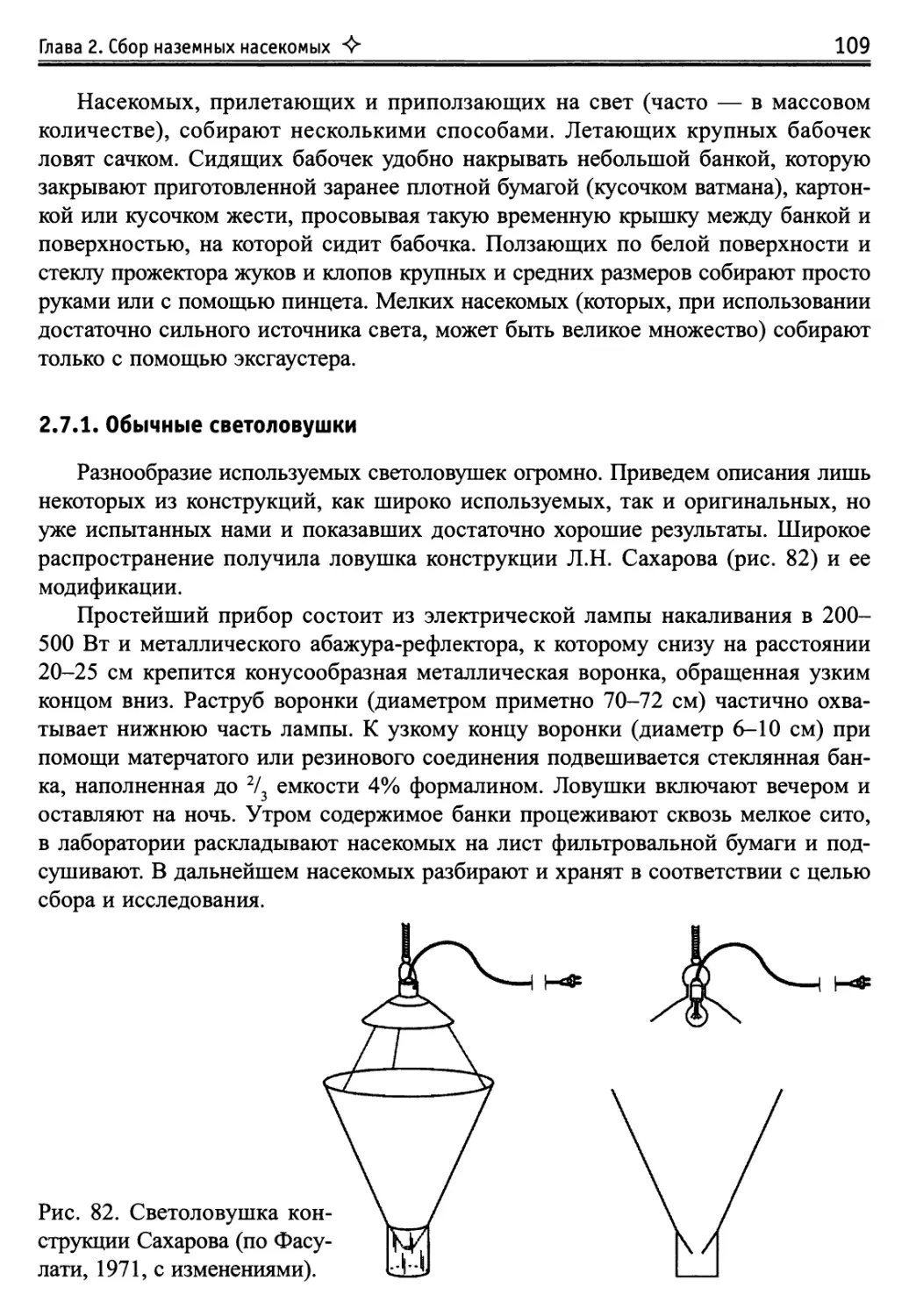

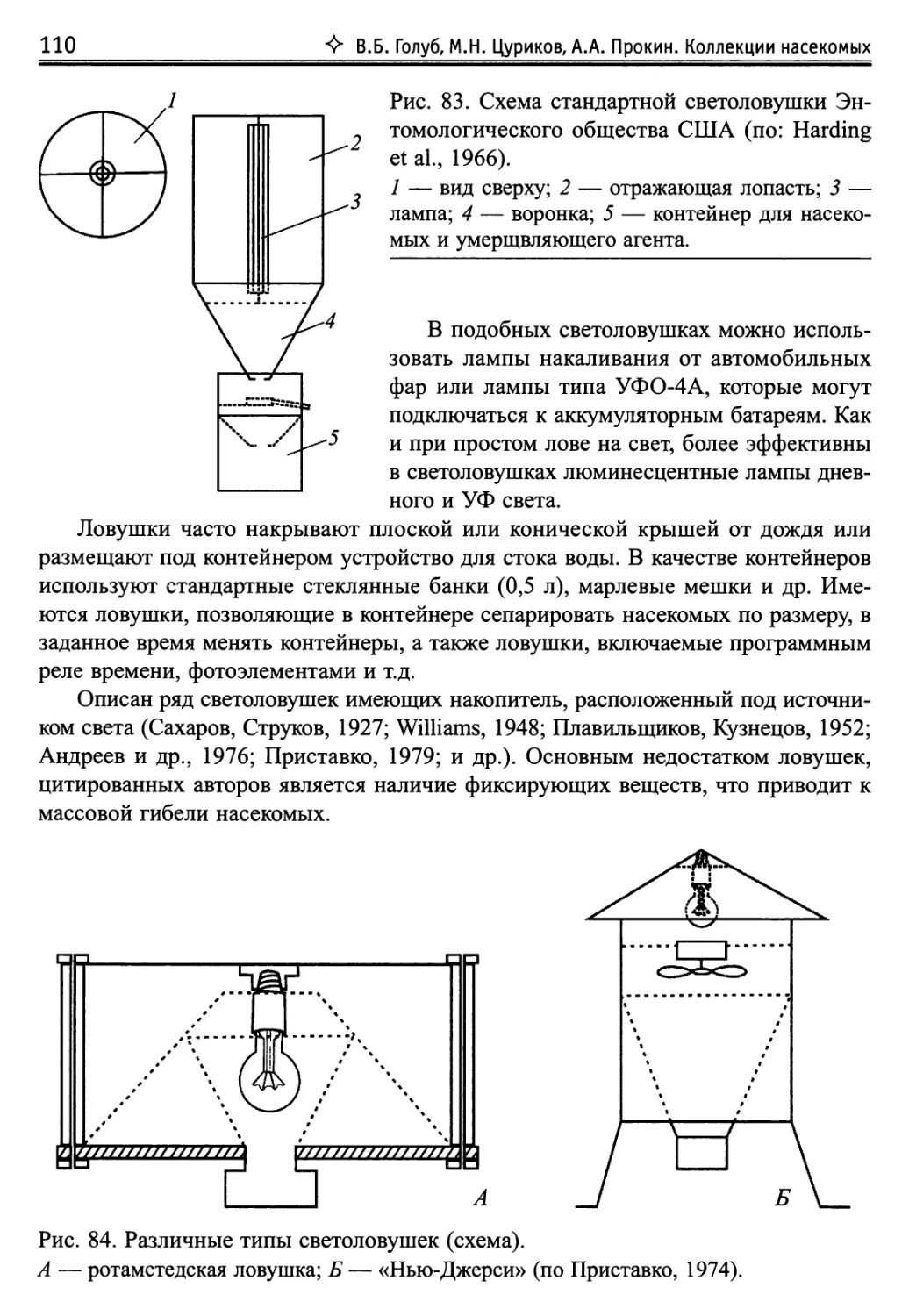

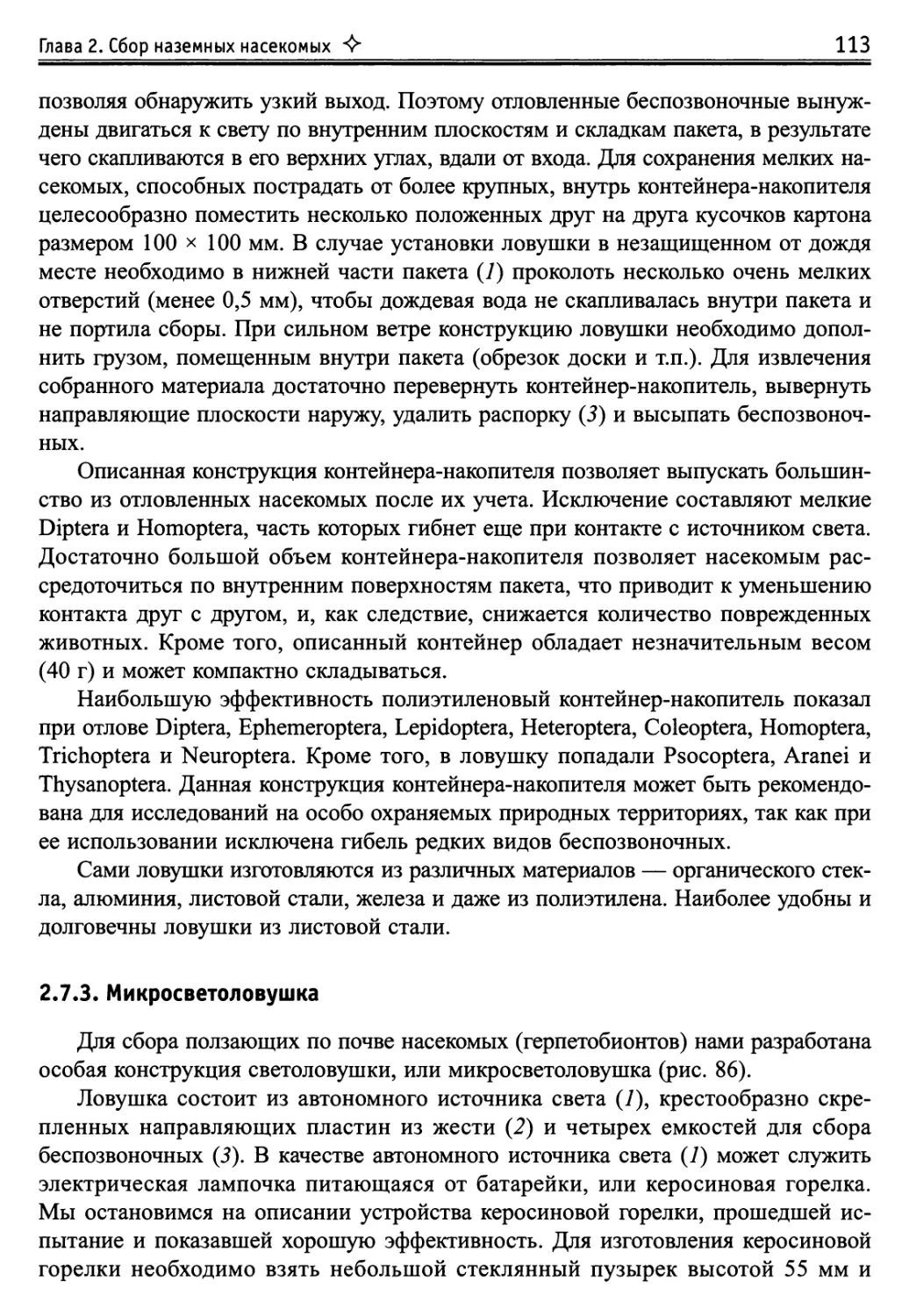

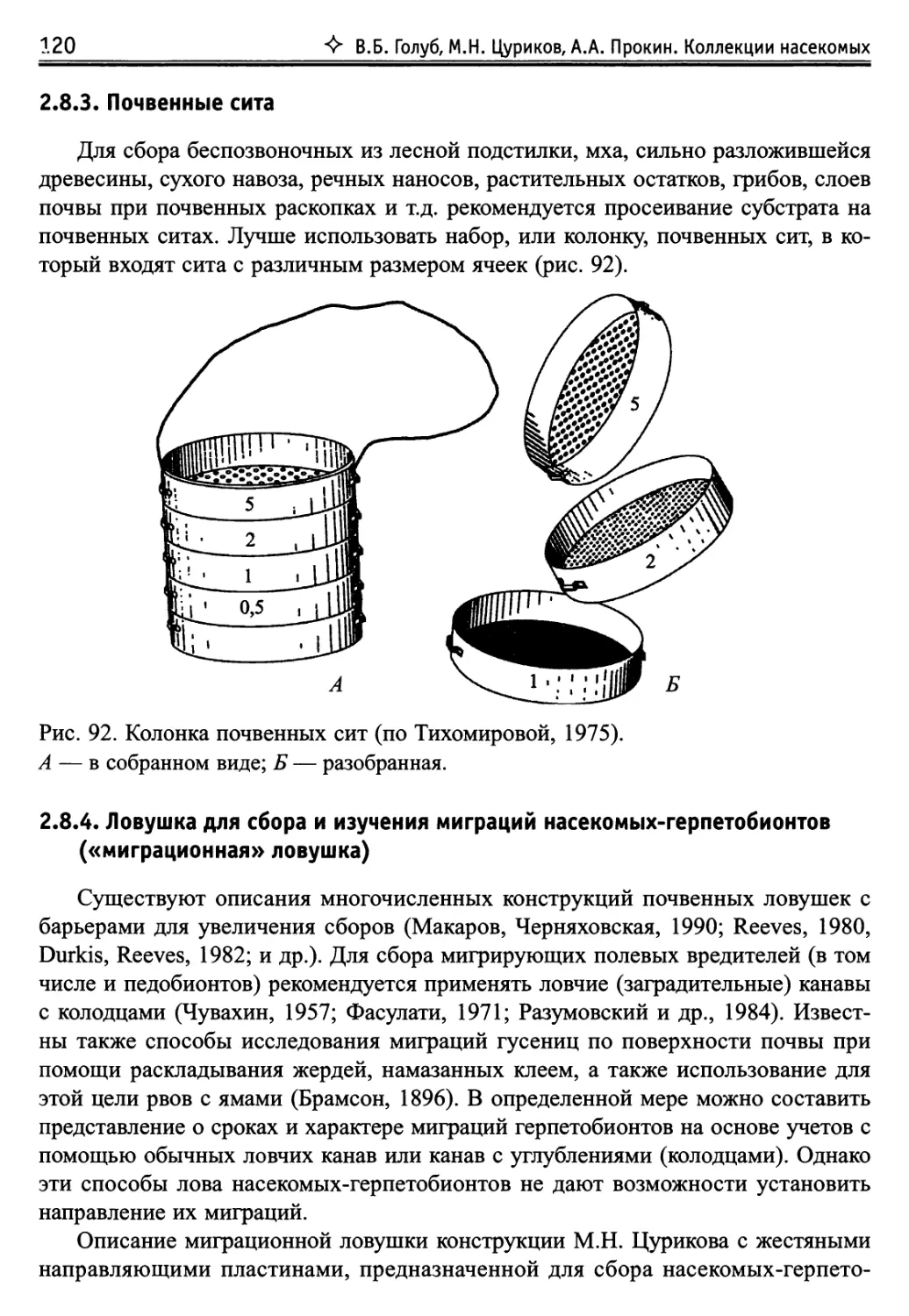

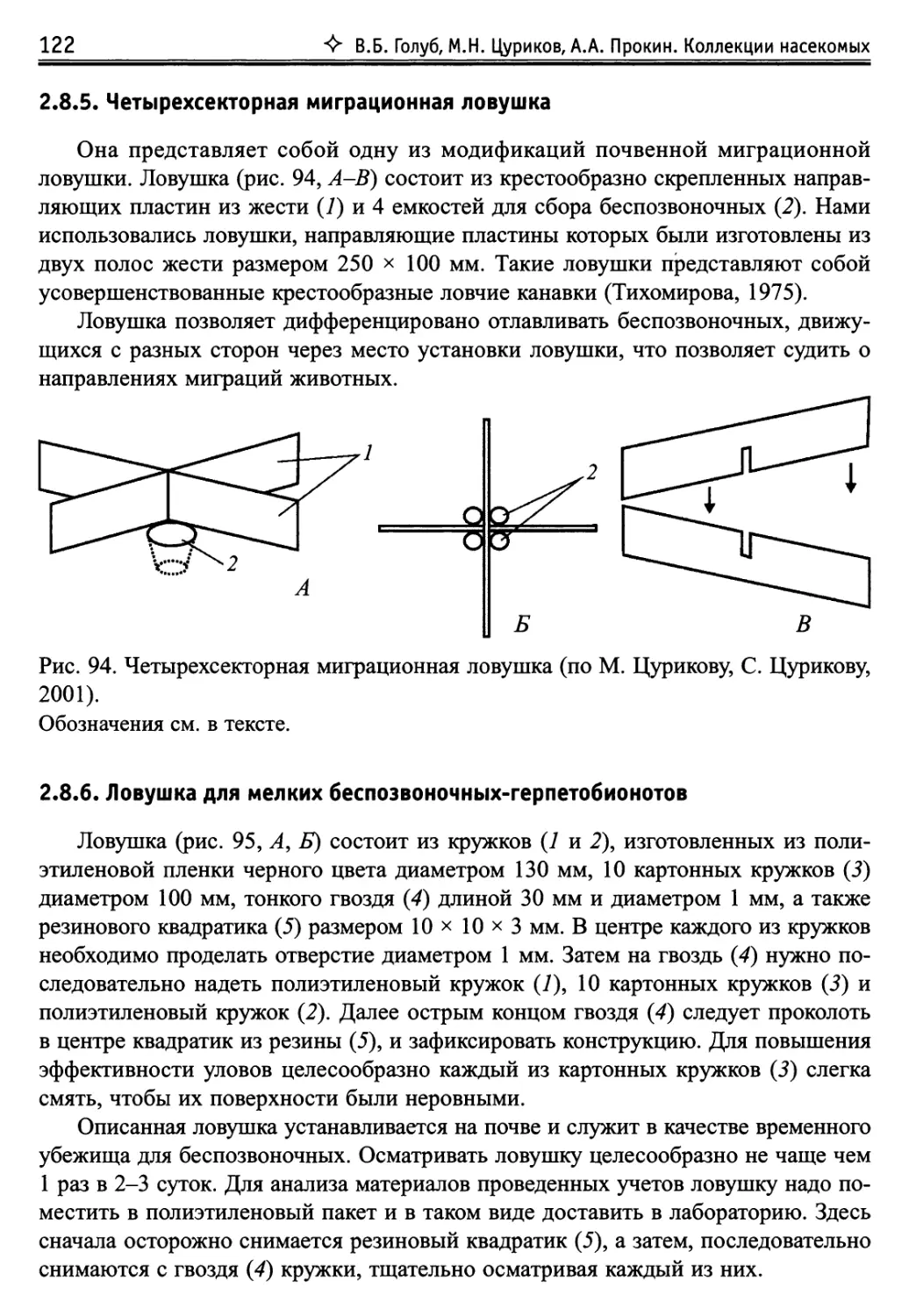

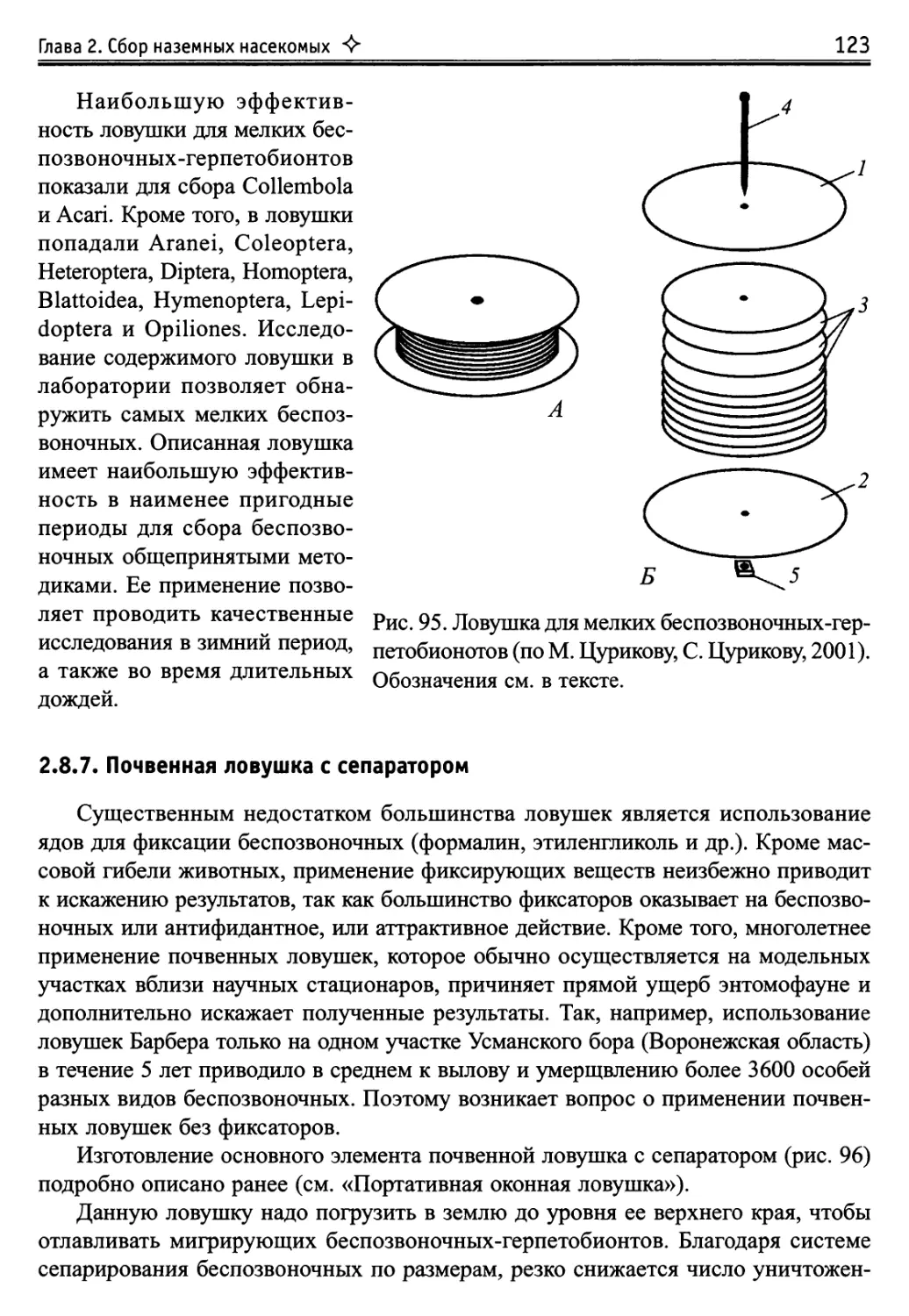

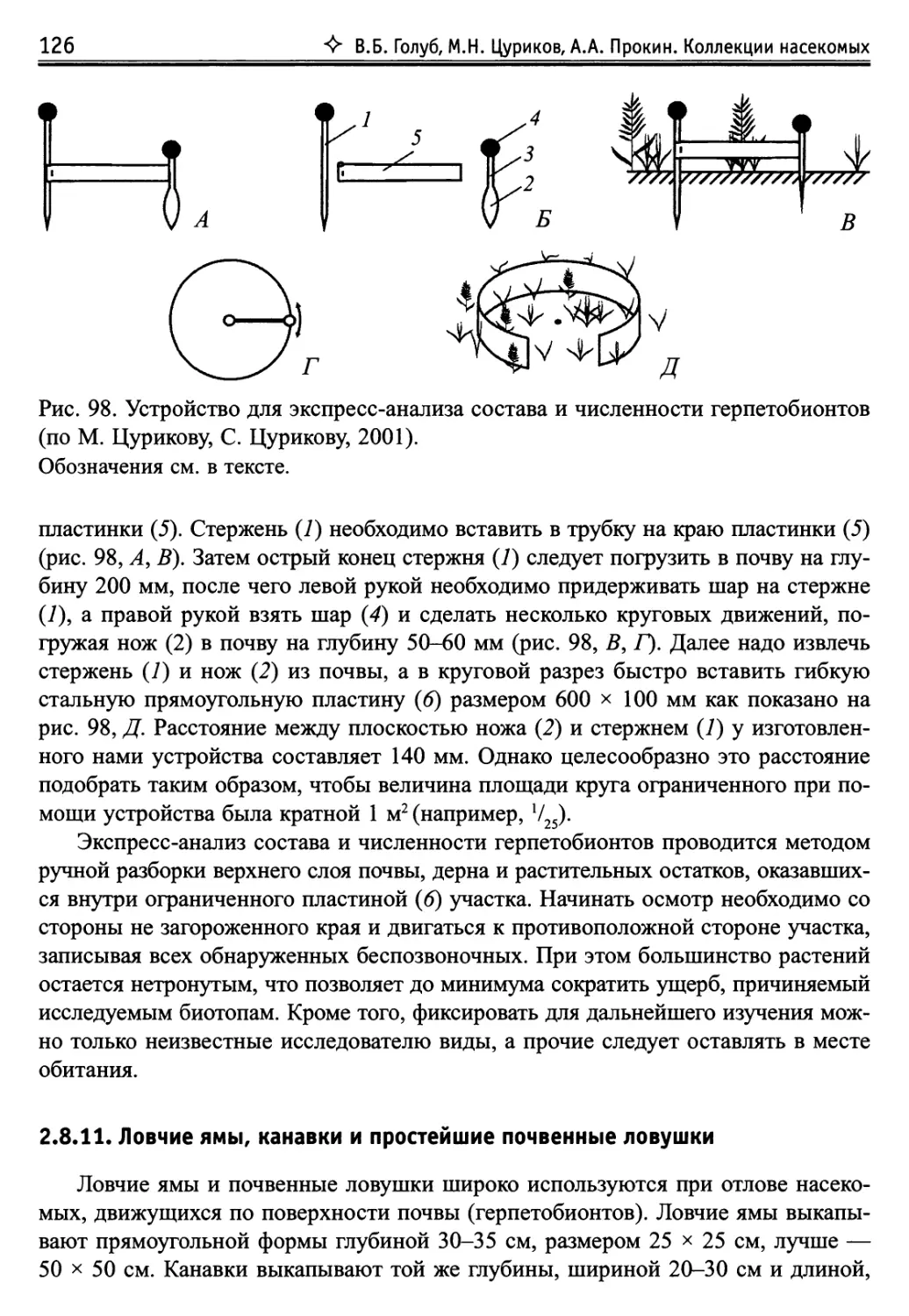

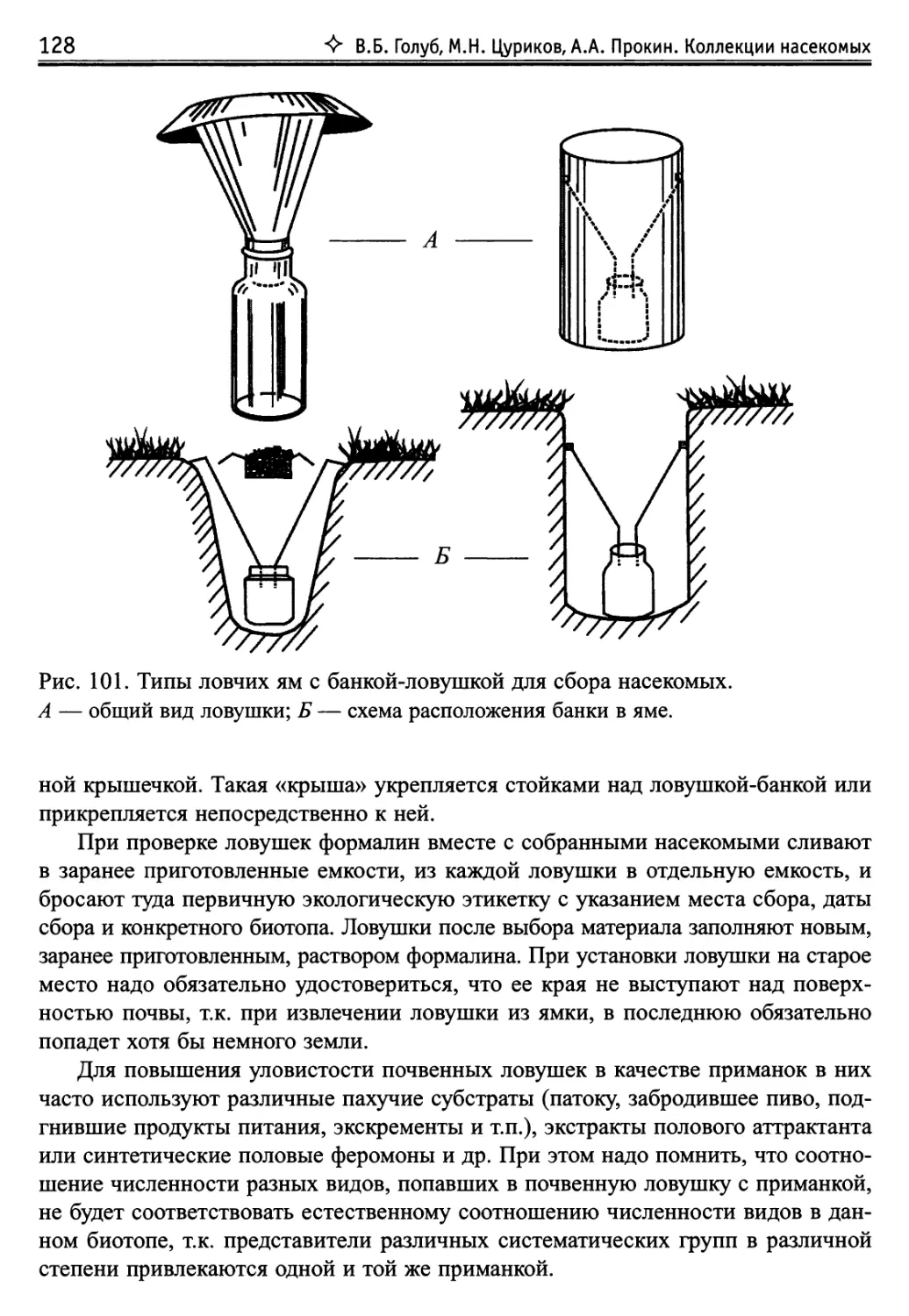

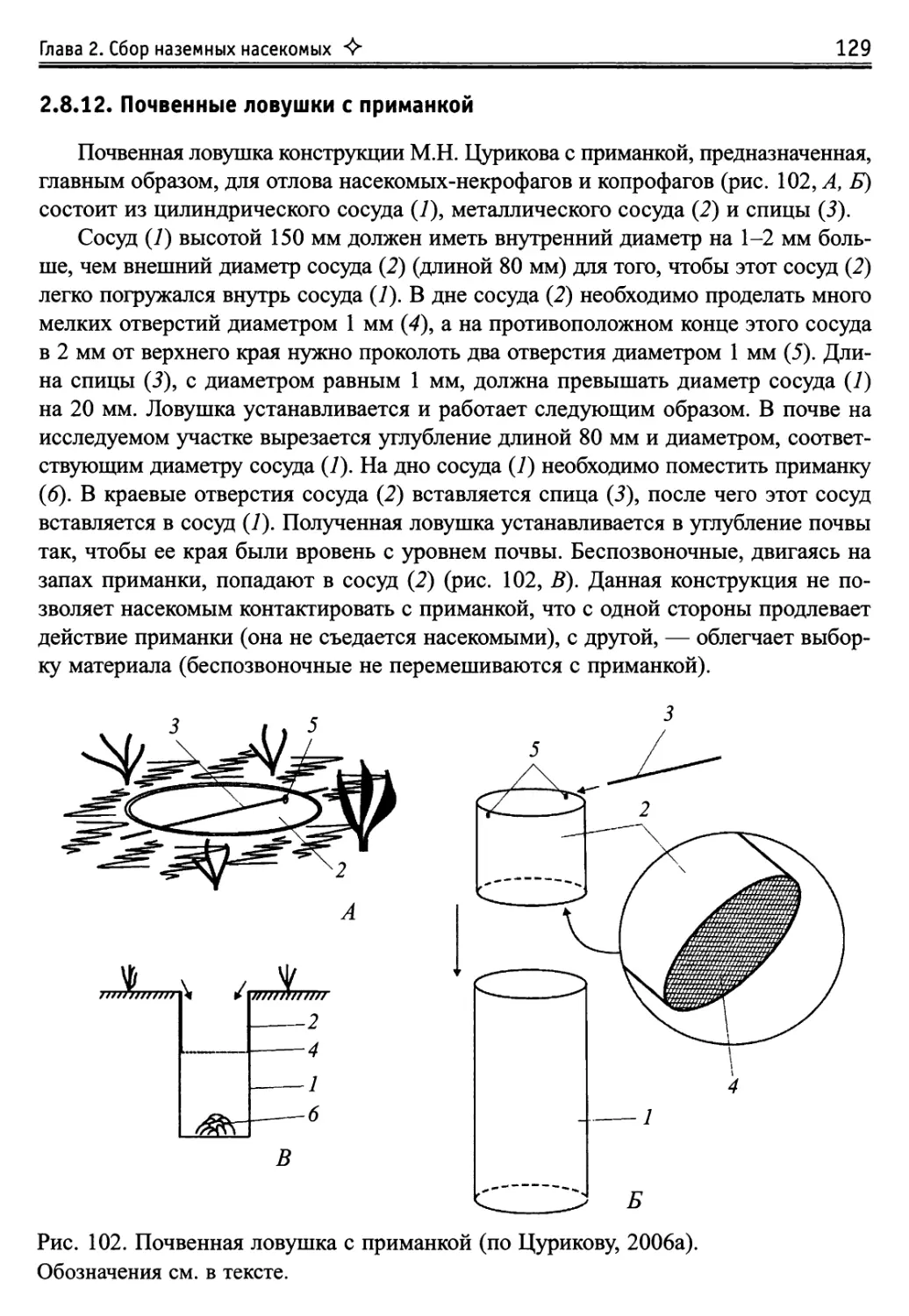

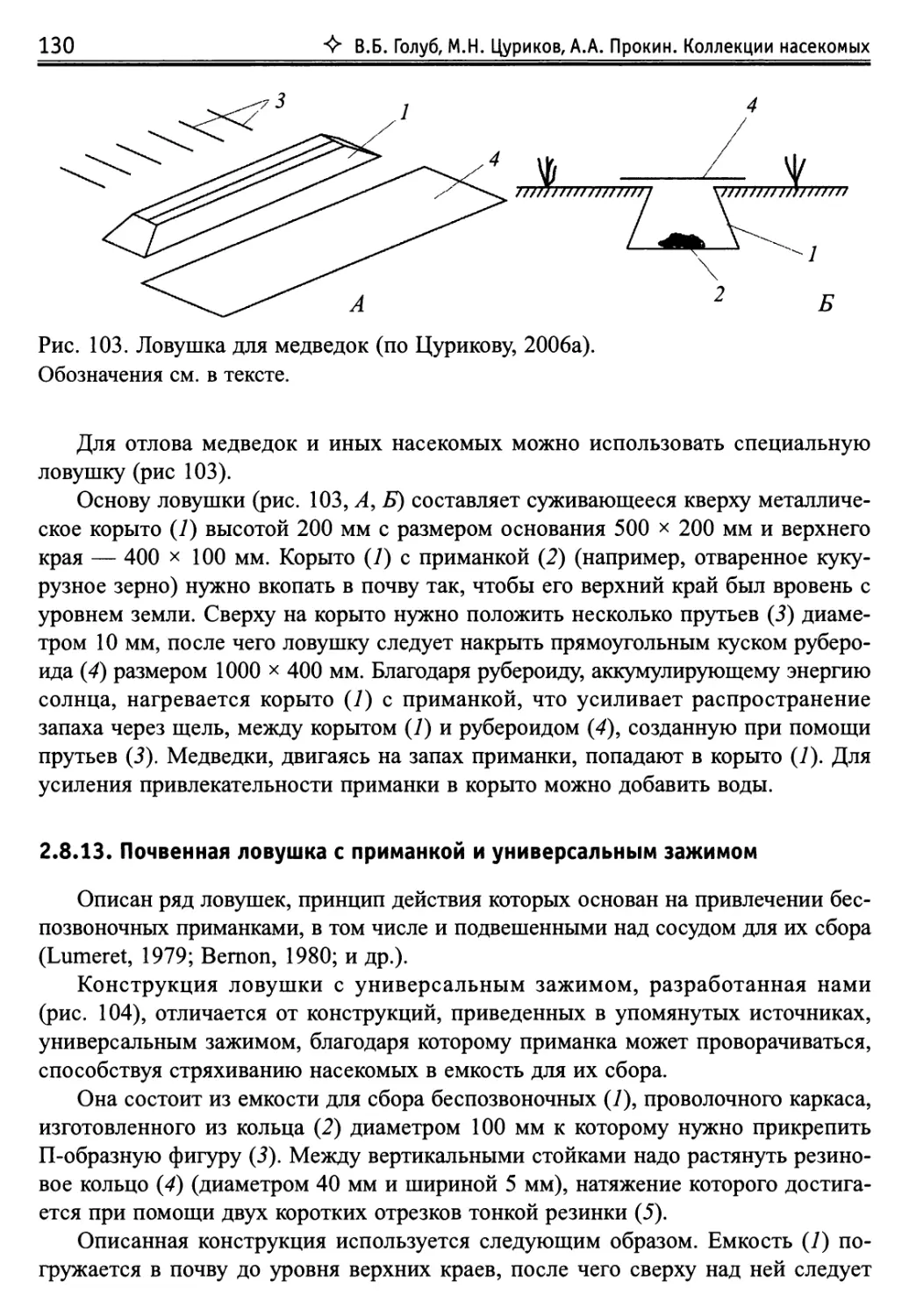

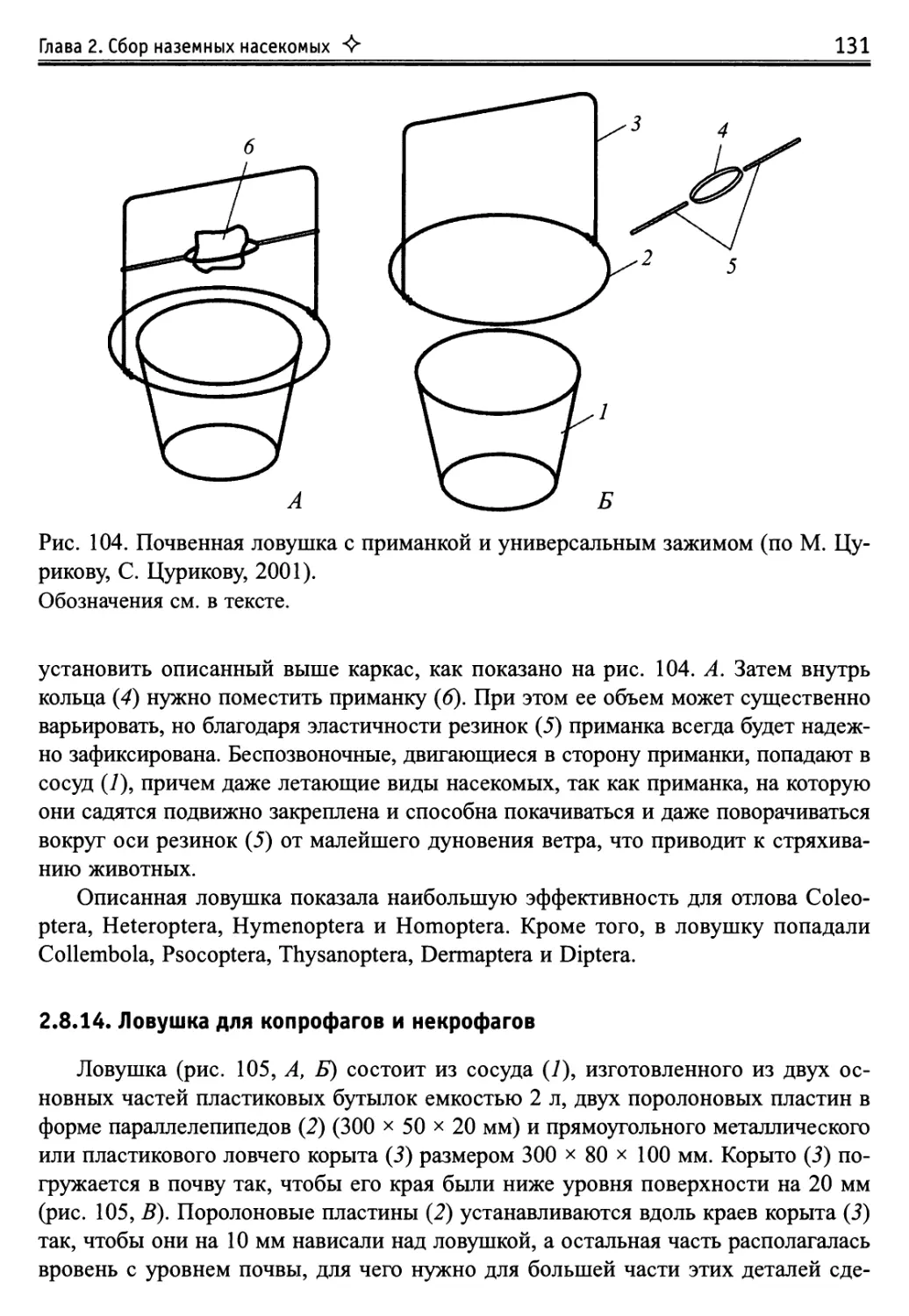

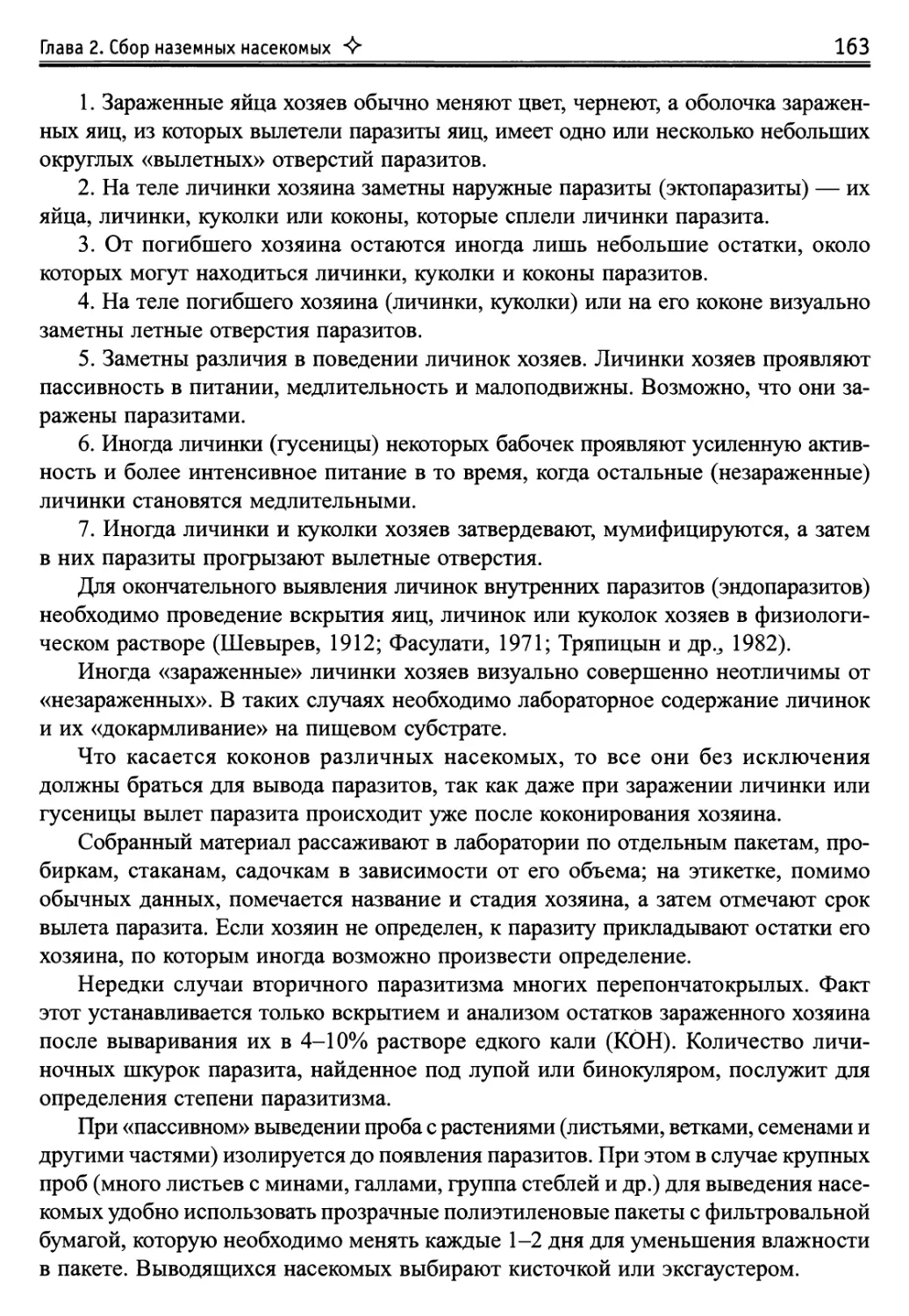

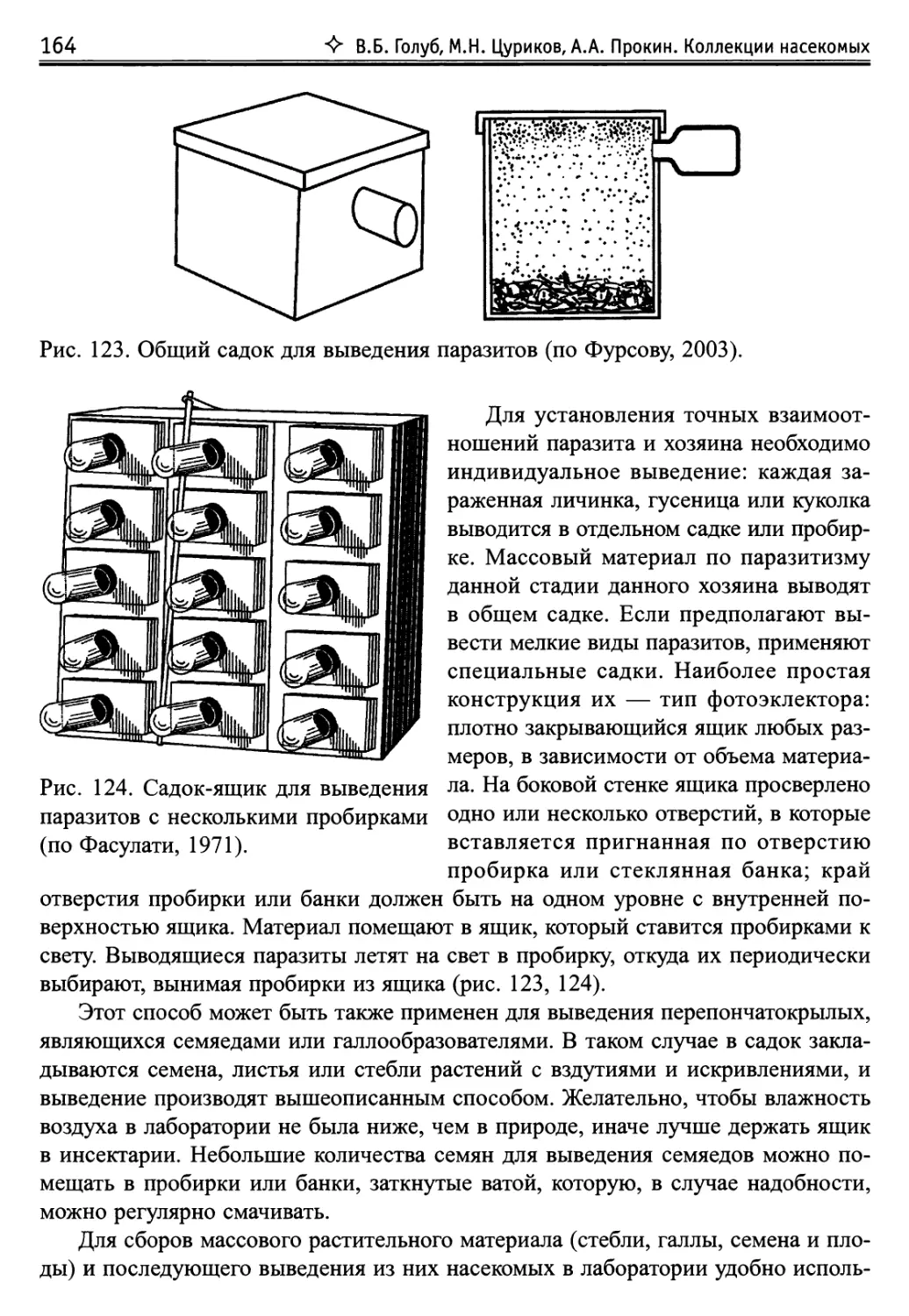

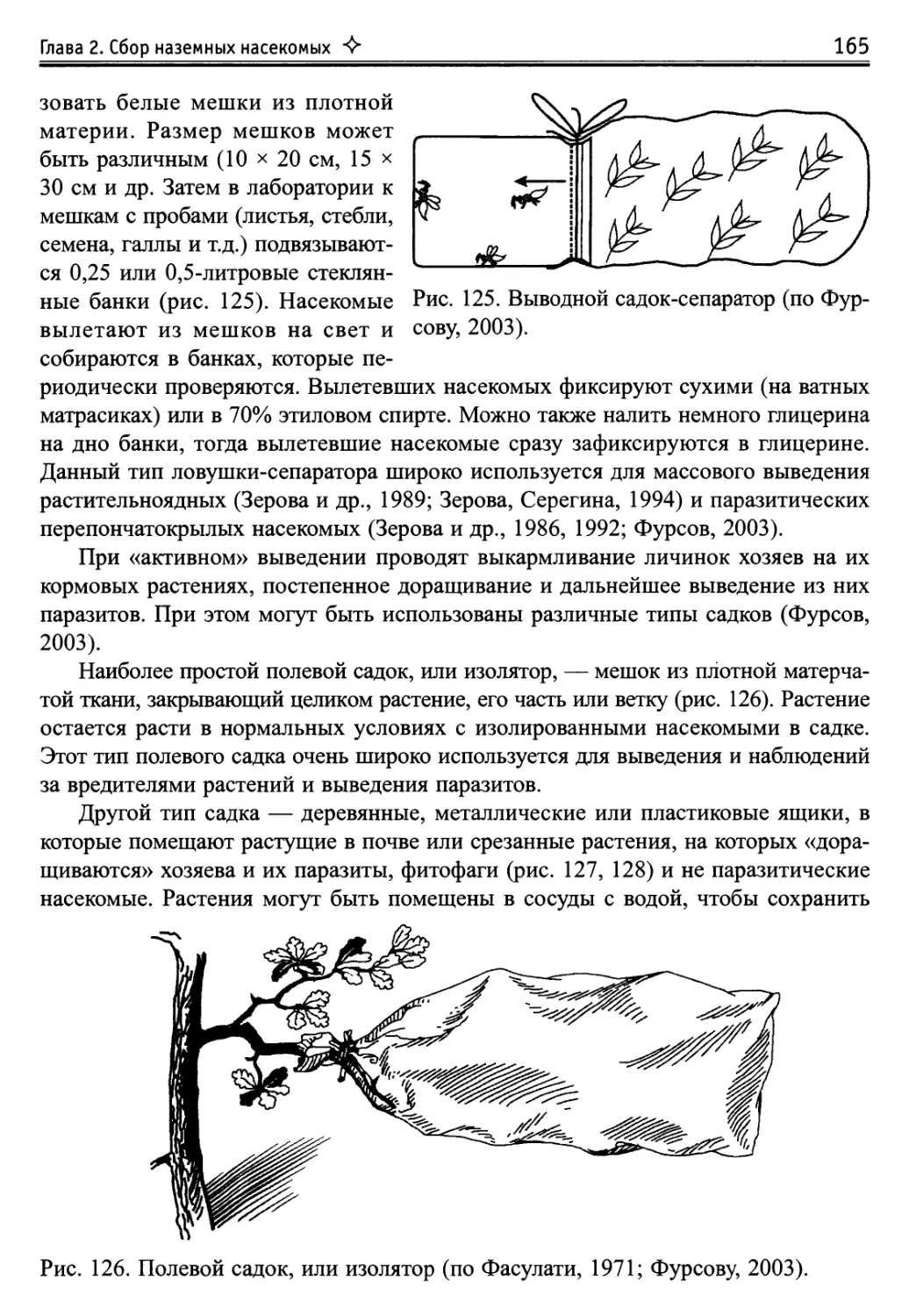

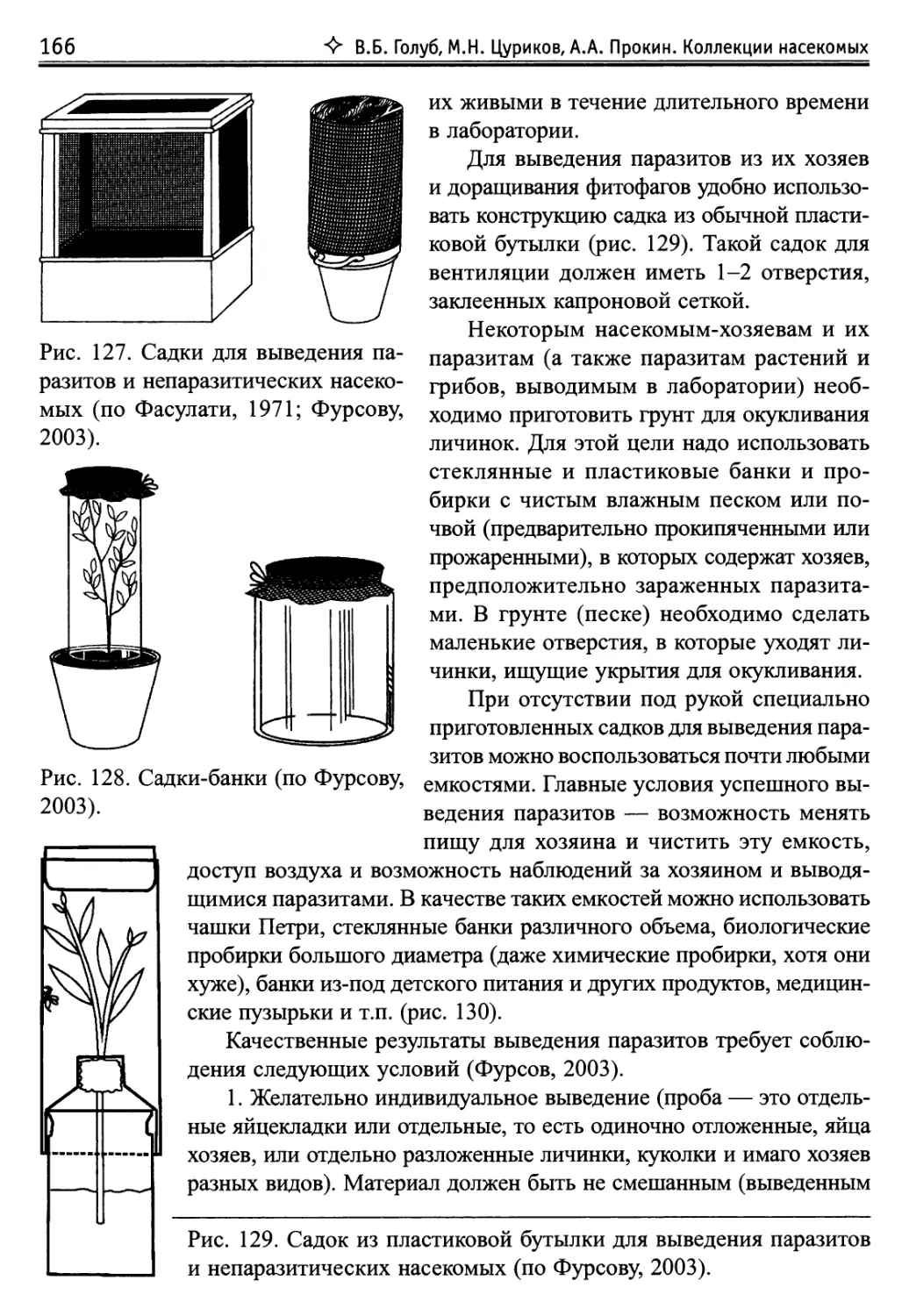

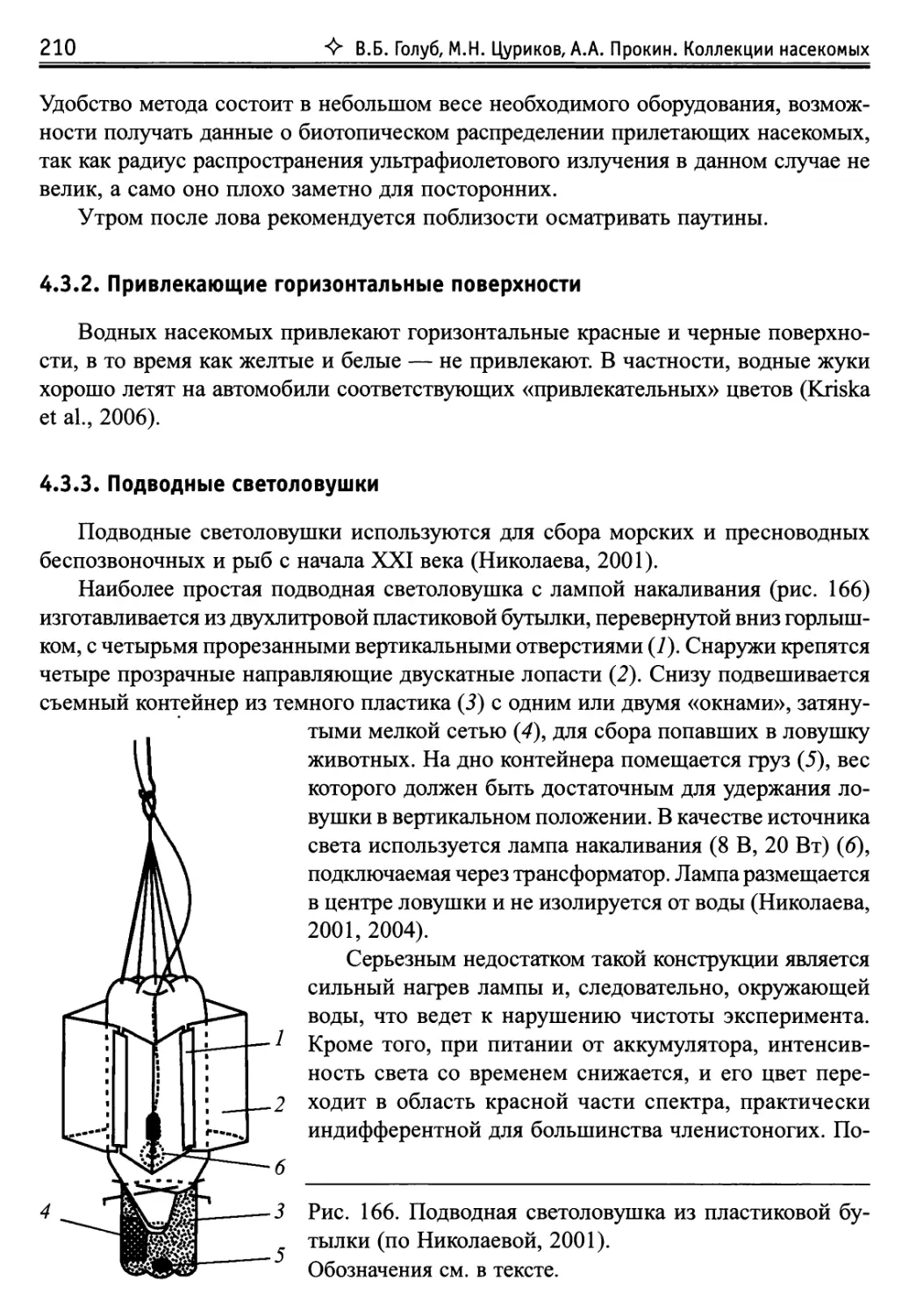

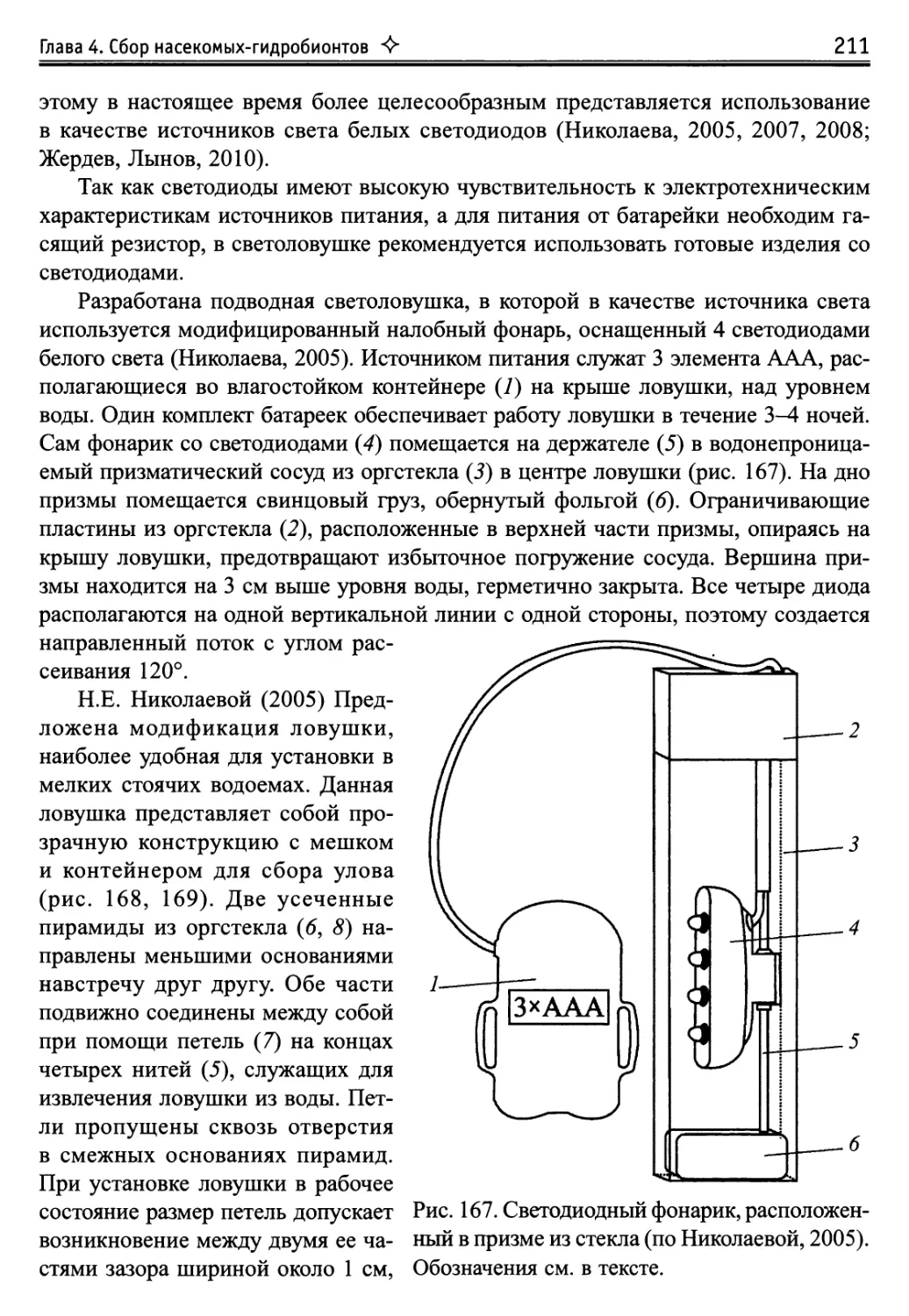

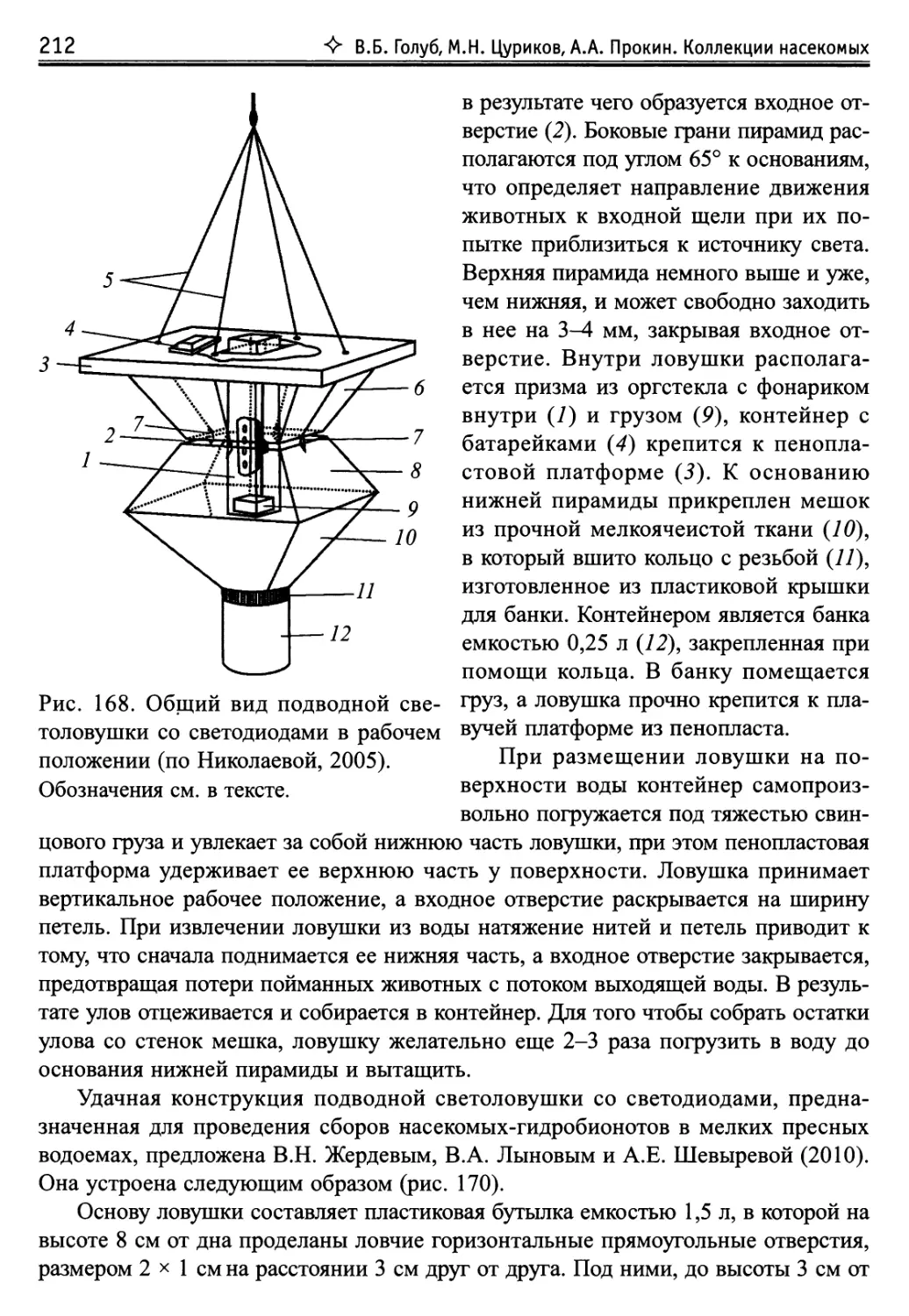

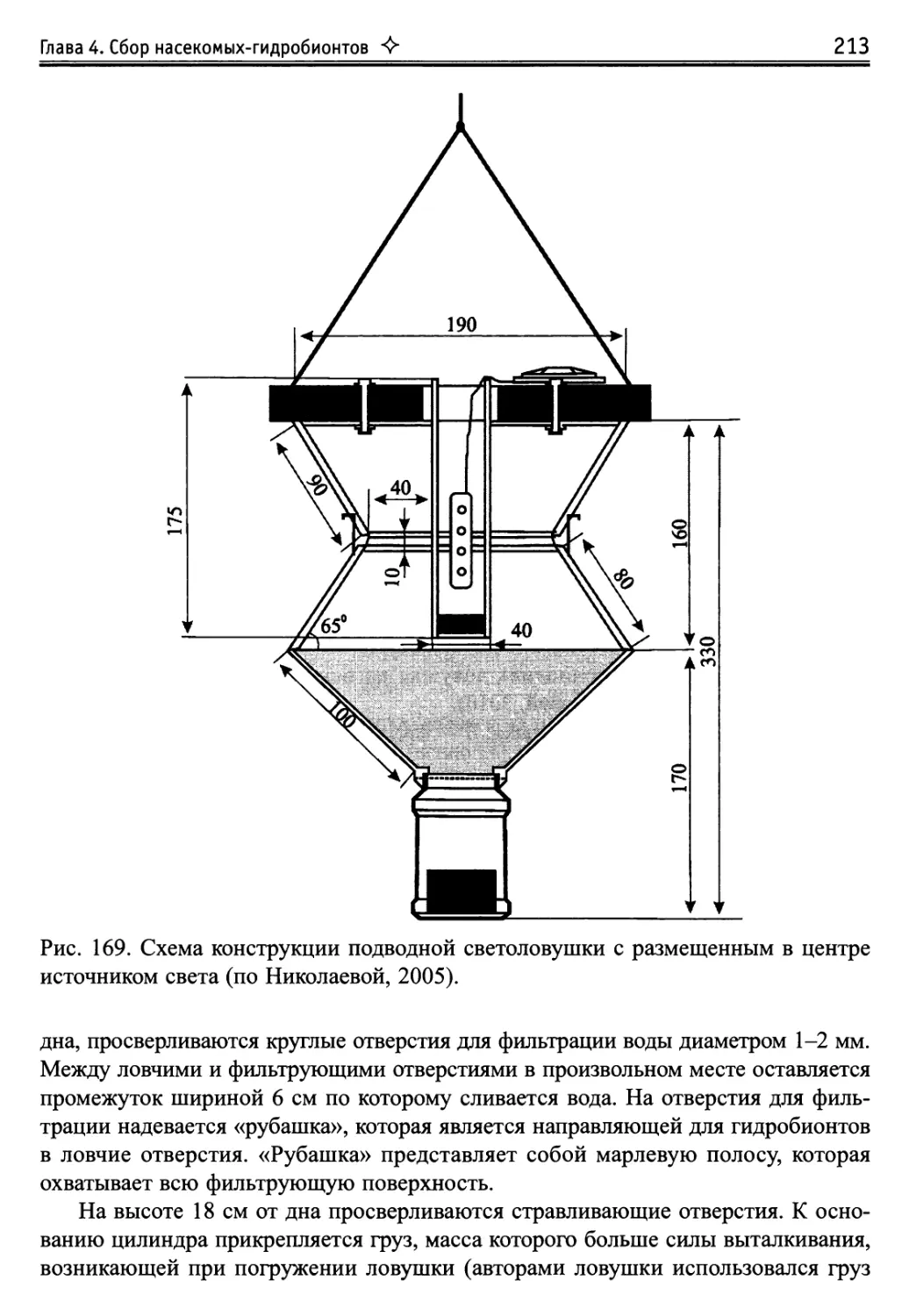

надлежностей: стамески (17), контейнеров для хранения живых насекомых (18)