Текст

^irtWlWJWni

япитвпмш

A Textbook of Entomology

Herbert H. Ross

Late Professor of Entomology

University of Georgia

Charles A. Ross

Western Washington University

June R. P Ross

Western Washington University

Fourth edition

John Wiley & Sons

New York Chichester Brisbane Toronto

Singapore

Г Росс, Ч. Росс, Д.Росс

Энтомология

Перевод с английского

В. В. Белова и

канд. биол. наук Б. Я. Виленкина

под редакцией

проф. Г А. Мазохина-Поршнякова

Москва «Мир» 1985

ББК 28.691.89

Р76

УДК 595.70

Росс Г. и др.

Р76 Энтомология Пер. с англ./Росс Г., Росс Ч.,

Росс Д.-М. Мир, 1985.-576 с., ил.

Пособие по энтомологии американских авторов, выдержавшее в США уже четыре

издания. В книге приведены современные данные по развитию энтомологии в США,

эволюции, морфологии, физиологии и поведению насекомых, рассмотрены жизненные

циклы некоторых особенно интересных видов, рост и размножение, а также вопросы

экологии и борьбы с вредными насекомыми. Книгу можно использовать в качестве

справочника по насекомым.

Предназначена для энтомологов, специалистов сельского хозяйства, для студентов-

биологов.

2005000000-236 t

04Ц01>-81 ’

ББК 28.691.89

592

Редакция литературы по биологии

© 1948, 1956, 1965, 1982, by John Wiley

& Sons, Inc.

© перевод на русский язык, «Мир»,

1985

Предисловие

редактора перевода

Создание руководства по той

или иной научной дисциплине - де-

ло сложное, требующее не только

отличного знания предмета изло-

жения, но и немалой смелости.

Смелость нужна для того, чтобы

решиться на описание в обобщен-

ной форме широкого многообра-

зия явлений. Энтомология как раз

и представляет собой ту науку, в

которой накоплено громадное ко-

личество фактов, обобщить ко-

торые в ограниченном объеме

учебного пособия особенно трудно.

Знакомясь с данной книгой, лег-

ко убедиться, что ее авторы вполне

справились с поставленной зада-

чей. Предлагаемая вниманию со-

ветского читателя книга является

переводом 4-го издания «Энтомо-

логии», написанного в 1948 г. из-

вестным американским энтомоло-

гом проф. Гербертом Россом, ныне

переработанное и дополненное

профессорами Университета шт.

Вашингтон Чарлзом Россом

и Джун Росс. Им удалось в лако-

ничной, четкой форме осветить

множество явлений и понятий, со-

ставляющих содержание современ-

ной энтомологии. Затронуты по су-

ществу все вопросы общей энтомо-

логии. от происхождения, строе-

ния тела и устройства систем жиз-

необеспечения насекомых до обзо-

ра их видового разнообразия,

форм связи с внешней средой, друг

с другом и человеком, кроме того,

изложены основы прикладной эн-

томологии : медико-ветеринарной,

сельскохозяйственной, лесной; дан

обзор полезных и вредных насе-

комых и главных мер борьбы с по-

следними. В описании насекомых

чувствуется сильное влияние зна-

менитого соотечественника авто-

ров морфолога Р. Снодграсса-

большое внимание уделяется эво-

люционной преемственности ча-

стей тела насекомого и их при-

датков. Вместе с тем всегда разъ-

яснено назначение и физиологи-

ческие механизмы действия орга-

нов, и здесь авторы следуют вку-

сам другого корифея энтомоло-

гии-В. Вигглесворса. Иначе гово-

ря, использован комплексный под-

ход, при котором насекомое вос-

принимается как живой организм,

а не просто как объект для сравни-

тельно-морфологических или физи-

ологических изысканий, как это бы-

вает в иных монографиях. Наряду с

общими энтомологическими про-

блемами широко обсуждаются и

региональные, менее известные со-

ветским читателям, но в большин-

стве своем интересные и поучи-

тельные. Приводимых общих све-

дений, пожалуй, ровно столько,

сколько обязан знать энтомолог с

университетским образованием.

Натуралисту же придутся по душе

эмоциональные описания образа

6

Предисловие редактора перевода

жизни примечательных видов.

В охвате материала чувствуется

разумная пропорция, хотя такт не

всегда соблюден раздел иско-

паемых насекомых с подробной си-

стемой вымерших таксонов, палео-

географией да еще с анализом тек-

тоники континентальных плат-

форм - «гипертрофирован». Может

быть поэтому упомянуты в книге

из всех русских и советских энтомо-

логов только палеонтологи

Б. Б. Родендорф и А. Г Шаров?

Помимо традиционных сведе-

ний в книге излагаются новейшие

представления, касающиеся эволю-

ции, систематики, физиологии,

образа жизни и поведения насе-

комых. Описание экологии и пове-

дения сопровождает анализ, воз-

можно чересчур скрупулезный, фи-

зических факторов среды, воздей-

ствующих на насекомых. Интерес-

на своей энциклопедичностью за-

ключительная глава о вредных на-

секомых и борьбе с ними. Текст

подробно рубрицирован, снабжен

большим количеством рисунков,

схем и фотографий, а также списка-

ми (по главам) основных литера-

турных источников. Все это обес-

печивает удобство пользования

книгой-одним из лучших руко-

водств по общей энтомологии.

Можно надеяться, что оно бу-

дет полезно нашим биологам и

в своем прямом назначении и как

современный справочник по эн-

томологии, необходимый не толь-

ко студентам.

Проф. Г. А. Мазохин-Поршняков

Предисловие

Энтомология-непрерывно раз-

вивающаяся наука, постоянно обо-

гащающаяся новыми данными и

новыми идеями и расширяющая

свои перспективы. За 15 лет, про-

шедшие после выхода в свет треть-

его издания настоящего руковод-

ства, энтомология сделала

огромный шаг вперед в понимании

многих аспектов экологии, физио-

логии, поведения и взаимоотноше-

ний насекомых. Новые данные ста-

вят новые, быть может еще более

серьезные, вопросы, требующие

проведения новых исследований,

решения этих вопросов и проверки

возникающих в связи с ними идей.

Таким образом, следует ожидать,

что в недалеком будущем неко-

торые современные представления

и теории претерпят существенные

изменения, и это приблизит успеш-

ное решение практических задач.

Настоящее руководство служит

введением в энтомологию и дает

общее представление об этой науке

и ее основных аспектах. В этом из-

дании мы старались сохранить за-

мысел и структуру предыдущих из-

даний, сделав, однако, более

сильный акцент на вопросах, ка-

сающихся взаимоотношений ме-

жду группами насекомых и между

насекомыми и окружающей сре-

дой. Этот последний вопрос под-

робно рассматривается в главах,

посвященных жизнедеятельности,

поведению, происхождению, эко-

логии, полезным и вредным насе-

комым. Для того чтобы отразить

все то новое, что произошло в эн-

томологии за последние годы, од-

ни главы пришлось написать зано-

во, а другие-переписать почти

полностью. В некоторых главах

также были переписаны значи-

тельные части текста, а глава, ка-

сающаяся отрядов насекомых, бы-

ла перестроена таким образом,

чтобы как можно более точно

представить вероятные эволю-

ционные связи между отдельными

группами.

Эволюционным связям, как и

прежде, уделено основное внима-

ние. Для наглядности при описа-

нии этих связей в книге приведены

филогенетические стволы наиболее

распространенных семейств неко-

торых отрядов. Становится все бо-

лее очевидным, что известные нам

данные, касающиеся сравнитель-

ной биохимии, поведения, анато-

мии и т. д., нельзя полностью

осмыслить до тех пор, пока полу-

ченные факты не найдут своего ме-

ста в эволюционных системах. В

главе о происхождении насекомых,

переработанной в значительной

своей части, дается геологический

фон эволюции насекомых и описы-

ваются факторы, влияющие на нее.

В заключение хотелось бы вы-

разить благодарность всем тем,

8

Предисловие

кто помогал нам в подготовке и на-

писании нескольких изданий этого

руководства. Особенно мы благо-

дарны за поддержку, предложения

и критические замечания, относя-

щиеся к настоящему изданию. Д-ра

Д. Эшдаун (D. Ashdown) из Техно-

логического университета шт Те-

хас, Ф. Карпентер (F. М. Carpen-

ter) из Гарвардского университета,

Р Дик (R. W Dicke) из Вискон-

синского университета, Я. Кукало-

ва-Пек (J Kukalova-Peck) из Уни-

верситета в Карлтоне, Дж. Лэттин

(J Lattin) из Университета шт

Орегон, Ф. Лоусон (F A. Lawson)

из Университета шт Вайоминг,

У Мак-Кафферти (W. Р McCaf-

ferty) из Университета Пардю,

Р Мэттьюз (R. W Matthews) и

Я. Мэттьюз (J. R. Matthews) из

Университета Джорджии, Т. Пе-

терс (Т М. Peters) из Массачусет-

ского университета и Р Торп

(R. W Thorp) из Калифорнийского

университета в Девисе прочитали

полностью или частично рукопись

этого издания, сделав много

ценных и глубоких замечаний и

внеся ряд предложений. Особая

благодарность Д. Крейгу

(D. A. Craig) из Университета

пров. Альберта, А. Дитцу

(A. Dietz) из Университета Джорд-

жии, К. Гамильтону (К. G. A. Ha-

milton) из Agriculture Canada,

П. Хантеру (Р Hunter) из Универ-

ситета Джорджии, А. Ли (A. Lea)

из Университета Джорджии и изда-

телям John Wiley and Sons за их по-

мощь и внимание к нашей работе.

Новый материал для переиздания

был подготовлен с помощью г-жи

Джун Росс. Мы благодарны также

многим организациям и лицам,

давшим разрешение на использо-

вание их материалов в качестве ил-

люстраций в нашей книге; все они

названы в подписях под рисунка-

ми. Мы бесконечно обязаны Па-

триции Комбс, г-же Крис М о де-

ленд и г-же Джоан Роули из Уни-

верситета шт Вашингтон за тща-

тельность, с которой они печатали

главы нашей рукописи.

Чарлз А. Росс

Джун Р. П. Росс

1

Развитие энтомологии

в Северной Америке

Насекомые и близкие к ним беспозвоночные, представляющие собой объект

энтомологии, являются удивительной группой животных. Среди всех живых ор-

ганизмов, населяющих землю, насекомым принадлежит первое место как по числу

видов, так и по численности. Число экологических ниш, занимаемых насекомыми,

огромно: здесь и обитание на других насекомых, и питание на живых или мерт-

вых растениях, и обитание на теле или во внутренних органах высших живот-

ных. Нередко вид имеет свою узкоспецифическую экологическую нишу Строение

тела насекомых, их тканей и органов часто по-своему не менее сложно, чем

у высших позвоночных, хотя размер тела многих взрослых насекомых достигает

всего лишь 1-2 мм. Большинство насекомых обладают огромным репродуктив-

ным потенциалом. Поскольку насекомые используют в пищу те же естествен-

ные продукты, что и люди, и поскольку многие из них разными способами

наносят вред нашему здоровью, их можно считать наиболее серьезными кон-

курентами человека за пищу и промышленное сырье. Порой казалось, что насе-

комые почти одолели человека в этой конкурентной борьбе, однако сейчас

нам все-таки удалось установить сложное равновесие в отношениях с этими кро-

шечными, но многочисленными противниками. В наши дни стоимость поддержа-

ния этого равновесия и цена наших побед над насекомыми постоянно растут.

Человек всегда страдал от насекомых. Первобытных людей беспокоили блохи

и вши, кусали комары, им досаждали мухи. В тот ранний период, когда челове-

ческие популяции были рассеяны и разобщены, борьба за существование состояла

в том, чтобы день за днем находить пищу и избегать нападения хищников. Ко-

нечно, насекомые и вызываемые ими болезни не могли быть тогда столь опас-

ными для людей, как другие, враждебные для них факторы среды. Насекомые

были даже в какой-то степени полезны, поскольку термитов, кузнечиков и личинок

некоторых насекомых можно было сравнительно легко найти и съесть в тех слу-

чаях, когда не было иной пищи.

Начиная с первобытной эпохи, прогресс человеческого общества основы-

вался на изменении условий окружающей среды. Естественно, что человек изме-

нял среду с целью сделать ее более благоприятной для своего собственного выжи-

вания и увеличения численности популяции. Однако любое изменение, полезное

для людей, было полезным и для насекомых-вредителей. Постепенно, по мере

того как наиболее страшные враги первобытного человека, такие, как леопарды

и тигры, становились все менее опасными для него, росло значение насекомых

как одного из факторов внешней среды, мешающих дальнейшему развитию циви-

лизации.

Прежде всего за увеличением численности популяций человека последовало

увеличение численности эктопаразитов - вшей и блох. Это было вызвано появле-

10

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

нием большего числа хозяев и созданием благоприятных условий для распростра-

нения и размножения насекомых. Эти же факторы способствовали распростране-

нию эпидемий, в том числе и болезней, переносимых насекомыми. Возникавшие

большие города не раз опустошались страшными эпидемиями, как это случилось,

например, с Римом во II в. н. э. во время эпидемии бубонной чумы.

Насекомые начали угрожать не только здоровью человека. Когда люди стали

делать запасы продуктов, это привлекло множество дотоле безвредных насекомых,

уничтожавших и портивших продукты питания. В наше время, когда создаваемые

запасы чрезвычайно велики, насекомые-вредители ежегодно уничтожают миллионы

тонн продуктов, несмотря на проведение обширных и дорогостоящих истреби-

тельных мероприятий.

Когда численность населения возросла настолько, что люди уже не могли

удовлетворяться природными источниками пищи, началось одомашнивание живот-

ных. Увеличение численности животных привело к увеличению числа эктопарази-

тов и болезней, которые отчасти делали бесполезными попытки увеличить коли-

чество продуктов питания. С появлением и развитием земледелия в корне измени-

лись условия жизни насекомых. Монокультуры способствовали возникновению

огромнейших популяций насекомых-вредителей. Египетский писатель времен Рам-

зеса II (1400 г до н. э.), выражая сочувствие крестьянам, писал, что «черви уничто-

жили половину урожая пшеницы, а гиппопотамы съели оставшуюся; поля кишат

крысами и кузнечиками». Позднее новые высокоурожайные сорта растений оказы-

вались более привлекательными для ряда насекомых, чем дикие растения, что

приводило к увеличению числа видов, наносящих вред культурным растениям.

Ситуация осложнилась с развитием связей между различными частями света.

Насекомые попадали на новые для них континенты, где находили благоприятный

для себя климат и хозяев и где не было их естественных врагов, контролиро-

вавших численность на родине. Иногда результаты принимали характер бедствия,

как, например, в случае с завозом стеблевого мотылька и японского жука

в Северную Америку. Оба этих вида не имели большого хозяйственного значе-

ния в районах своего распространения в Евразии, но в США причиненный ими

ущерб оценивался миллионами долларов в год.

В Северной Америке вред, причиняемый насекомыми, был особенно велик, что

явилось непосредственным результатом возделывания многих завезенных в эту стра-

ну растений, интродукции разнообразных новых вредителей и внедрения ряда агро-

технических приемов, которые оказались благоприятными для многих эндемичных

видов. В 1974 г. вред, причиненный насекомыми продуктам сельского хозяйства, был

оценен более чем в 25 млрд, долларов, и вместе с 5 млрд, долларов, затраченными на

истребительные мероприятия, это составило сумму в 30 млрд, долларов. Сюда не

входят потери от вредителей леса, от болезней и гибели людей от инфекций, переда-

ваемых насекомыми, или от снижения производительности труда, вызванного напа-

дением кровососов, эти потери трудно оценивать, но они составляют около 15 млрд,

долларов. Таким образом, общий годовой счет, который мы можем предъявить насе-

комым, составляет 45 млрд, долларов.

Если трудно зримо представить себе вред от насекомых, выраженный в миллиар-

дах долларов, то можно сделать это иначе. В 1974 г каждый человек в США в сред-

нем «платил» насекомым 225 долларов. Для семьи из 4 человек это составляло 900

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

11

долларов. Часть этих денег расходовалась на инсектициды, часть - на возмещение по-

врежденных продуктов, но основная доля затрат была связана с увеличением стоимо-

сти предметов потребления растительного и животного происхождения - строи-

тельных материалов, одежды, продуктов питания.

Перечисление бед, вызываемых насекомыми, может создать весьма неблагоприят-

ное впечатление обо всей этой группе животных, однако поговорка «Нет худа без до-

бра» оправдывается и здесь. Многие насекомые очень полезны. Вредители на самом

деле составляют менее 10% всех известных видов насекомых. Примером чрезвычайно

полезных насекомых могут служить пчелы, не только создающие для нас прекрасный

дорогостоящий продукт, но и опыляющие многие ценные виды растений. Урожай

большей части наших фруктов и овощей зависит от насекомых-опылителей, таких,

как пчелы, бабочки, мухи, жуки. Без них у нас не было бы яблок, груш, гороха, тыквы,

кабачков и плодов многих других растений, опыляемых насекомыми.

Еще одна группа полезных с хозяйственной точки зрения насекомых состоит из

большого числа хищников и паразитов других насекомых. Сюда относятся наездни-

ки, паразитические осы, паразитические мухи и божьи коровки. Взрослые особи или

личинки этих видов являются хищниками или паразитами многих важных вредите-

лей, и в некоторых случаях их успешно используют для борьбы с вредителями. На-

пример, божья коровка родолия используется в качестве наиболее эффективного

средства подавления австралийского желобчатого червеца - вредителя цитрусовых в

Калифорнии.

Интегрированный метод борьбы с вредителями включает уничтожение вредных

видов и улучшение условий для развития полезных. Во многих отношениях эта

область близка к той отрасли медицины, которая занимается борьбой с болезнями и

инфекциями. В Северной Америке на интегрированный метод борьбы тратятся боль-

шие суммы денег Прежде всего тысячи людей заняты изучением насекомых, имею-

щих хозяйственное значение, и разработкой мер борьбы с вредителями. Хотя первей-

шей задачей борьбы является снижение вреда, причиняемого вредителями, давно

известно, что эффективная борьба требует серьезного научного фундамента. В связи с

этим проводятся исследования в самых различных направлениях. Некоторые из них,

казавшиеся маловажными при своем возникновении, в дальнейшем принесли огром-

ную пользу для решения проблем, связанных с контролем численности вредных

насекомых.

ИСТОКИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ

Можно было бы предположить, что т<

насекомые, будучи столь многочис- н

ленными, играли важную роль в исследо- к

ваниях, заложивших основы современ- и

ной биологии. Однако против этого сви- ф

детельствуют малые размеры больший- д

ства насекомых. Для изучения анатомии ж

и физиологии насекомых необходимы д

тонкие методы препаровки, а для изуче-

ния систематики почти всех групп насе-

комых-достаточно мощные оптические

приборы. Поэтому объектами ранних

фундаментальных биологических иссле-

дований были, чаще всего, более крупные

животные. Появившись в качестве от-

дельной отрасли биологии, энтомология

12

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

использовала вначале методы и прин-

ципы, разработанные в смежных обла-

стях.

Чтобы получить правильное предста-

вление о развитии энтомологии в Новом

Свете, полезно остановиться прежде на

возникновении и развитии науки, кото-

рой энтомология Нового Света обязана

своим рождением,-современной биоло-

гии, возникшей в Старом Свете, а имен-

но в Европе.

Открытие Америки испанцами совпа-

ло с «веком авторитетов» - эпохой, пре-

пятствовавшей прогрессу мировой на-

уки. В научной литературе того времени

велись, например, жаркие споры по та-

кой проблеме, как число зубов у лошади;

при этом широко приводились цитаты

известных «ученых мужей», но никому,

по-видимому, не приходило в голову

просто сосчитать зубы у лошади.

В последующие XVI и XVII вв., когда

шло освоение и колонизация Америки,

началось постепенное развенчивание ав-

торитетов и ученые вернулись к наблю-

дениям и экспериментам. Освоение

страны и научный прогресс уходили

своими корнями в одну почву. В эпоху,

последовавшую за Ренессансом, у людей

вновь появилось желание наблюдать и

осмысливать окружающую действитель-

ность.

В биологии толчком к возобновле-

нию наблюдений послужила работа Ве-

залия (1543) по анатомии человека, а на-

чало экспериментальной биологии поло-

жила работа Гарвея (1628), доказавшего

наличие артериального и венозного то-

ков крови у человека. Наблюдение и экс-

перимент, по словам Лоуси (Locy),

«стоят у истоков биологической науки

после эпохи Ренессанса». С появлением

микроскопа в XVII в. связаны микроана-

томические исследования Мальпиги

(Malpighi) и Сваммердама (Swammer-

dam), а также открытие микроорганиз-

мов Левенгуком (Leeuwenhoek), которое

потрясло научный мир.

Начало развития энтомологии отно-

сится к XVII в. Датой ее рождения могут

считаться 1667 и 1668 гг., поскольку в

1667 г. Реди (Redi) использовал насе-

комых для проверки теории самозаро-

ждения. Он помещал мясо в банки, одну

из которых закрывал пергаментом, дру-

гую - густой металлической сеткой,

а третью не закрывал совсем. Испорчен-

ное мясо привлекало мух, откладывав-

ших на него яйца, из которых вылупля-

лись личинки. В банке, закрытой перга-

ментом, яиц не было, до мяса, лежавше-

го в банке, закрытой металлической сет-

кой, мухи добраться не могли, но их

привлекал запах мяса и они откладывали

яйца на сетку. Вылупившиеся личинки

так и оставались на сетке и их не было на

мясе. Отсюда Реди сделал вывод, что

«черви», которые встречаются на испор-

ченном мясе, на самом деле вылупляют-

ся из яиц, откладываемых насекомыми, а

не самозарождаются, как предполагали

до этого.

В 1668 г Мальпиги опубликовал ре-

зультаты исследования по анатомии

шелкопряда; кроме того, были опубли-

кованы первые энтомологические ра-

боты Сваммердама. Эти два ученых про-

вели тщательные аналитические исследо-

вания, снабдив свои работы подробными

иллюстрациями, демонстрирующими

строение мельчайших структур и органов

(рис. 1.1). Эти работы послужили стиму-

лом для последующих исследований по

анатомии насекомых.

Одновременно с развитием этих на-

правлений биология подходила к новому

важному этапу своей истории. Наблюде-

ния, проводимые в природе, пробудили

интерес к естественной истории, и начали

появляться книги, посвященные свя-

занным с ней проблемам. Ранние трак-

таты Уоттона (Wotton, 1552) и Геснера

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

13

Рис. 1.1. Вскрытая нимфа поденки-рисунок, сделанный Сваммердамом.

Одна из самых первых работ, посвященных изучению насекомых,

опубликованная около 1675 г. (Из Essig, 1942. College entomology.)

14

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.2. Знаменитый музей шведа Олауса Ворма. Рисунок сделан его основателем;

опубликован в 1655 г (Репродукция предоставлена Waldo Shumway.)

(Gesner, 1551-1556) содержали лишь на-

чатки биологических знаний, носили об-

щий характер, и в них авторы не пыта-

лись провести границы между различны-

ми группами животных. Даже животные,

персонажи народных сказок, былин,

преданий, рассматривались авторами

как реально существующие. Более позд-

ние работы Рея (Ray), относящиеся к

концу XVII в., имели уже более прочную

основу, и в них было дано ясное предста-

вление о видах, близкое к современному.

Появились музеи естественной истории

(рис. 1.2.), где были выставлены удиви-

тельные и незнакомые животные, приво-

зимые в Европу путешественниками и

мореплавателями. Многие из этих му-

зеев были открыты на средства богатых

меценатов и явились предшественниками

многочисленных частных коллекций, сы-

гравших в дальнейшем важную роль в

развитии систематики.

РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В XVIII В.

По мнению историков, в XVIII в. до-

стиг своей кульминации бунт против ав-

торитетов, когда деспотизму авторитар-

ному и церковному было противопоста-

влено стремление отдельных ученых

утвердить право на самостоятельное ре-

шение сложных проблем. Историческим

выражением этих настроений явились

Американская и Французская револю-

I. Развитие энтомологии в Северной Америке

15

ции. В США одним из последствий рево-

люции был подъем общественного и

частного образования.

Тенденция к проявлению личной ини-

циативы в XVIII в., несомненно, нашла

свое отражение в новом подъеме в разви-

тии биологических наук в Европе. Осо-

бенно много талантливых исследовате-

лей привлекла энтомология. Голландцу

Лайонету (Lyonet, 1750) принадлежит

весьма тщательное анатомическое иссле-

дование гусеницы зимней пяденицы, эта

работа была первой и лучшей публика-

цией ученого. Примерно в то же время

вышли в свет очень важные с точки зре-

ния интересов общества того периода об-

ширные работы немецкого ученого Росе-

ля (Roesel), французского исследователя

Реомюра (Reaumur) и шведского ученого

де Геера (De Geer). Им принадлежат под-

робные, прекрасно иллюстрированные

наблюдения по развитию, поведению и

отличительным признакам многих насе-

комых.

К середине XVIII в. относится начало

движения, имевшего огромное значение

для всех естественных наук. Мы уже

упоминали о том, что Джон Рей впервые

четко сформулировал понятие вида. Од-

нако названия видов (по-латыни) пред-

ставляли собой, по существу, описания-

длинные (часто в несколько строк), гро-

моздкие и допускающие различные тол-

кования. В большинстве случаев первое

слово было существительным и соответ-

ствовало родовому названию в нашем

понимании, остальная часть наименова-

ния была определением и указывала на

вариации внутри этого родового назва-

ния. Например, во времена Джона Рея

одна из бабочек именовалась Papilio me-

dia, alis pronis, praefertim interioribus, ma-

culis oblongis argenteis perbelle depictis, a

другая - Papilio parva nigra duplici in alis

exterioribus macula alba insignis. Первым

словом в каждом названии было суще-

ствительное Papilio, остальная часть

представляла собой сложное определе-

ние, содержащее развернутое описание

вида. Студенты, изучавшие виды в при-

роде и определявшие по таким описа-

ниям растения и животных, были, безус-

ловно, первыми, кто попытался сокра-

тить эти наименования. Постепенно они

были сокращены до названий Papilio me-

dia и Papilio parva, состоящих из суще-

ствительного и только одного прилага-

тельного, относящегося к какому-то ха-

рактерному признаку данного вида. Та-

кая форма наименований известна как

биноминальная номенклатура.

Этот период ознаменовался появле-

нием первой исчерпывающей классифи-

кации растений и животных, известных к

тому времени, создателем этой класси-

фикации был Линней (Linnaeus,

рис. 1.3). В 1758 г вышло в свет десятое

издание его труда “Systema Naturae”, в

котором впервые биноминальная систе-

ма наименований была использована

единообразно в пределах большой, насы-

щенной материалом книги. Система ока-

залась настолько удобной, что ученые

различных специальностей стали немед-

ленно пользоваться ею. Влияние Линнея

на ученый мир было столь велико, что

выход десятого издания его “Systema Na-

turae” был официально признан от-

правным моментом в деле создания зоо-

логической номенклатуры. Хотя латин-

ский язык не является теперь общепри-

нятым научным языком, как это было до

конца XVII в., латинские названия живых

организмов сохранились и поныне и ис-

пользуются в качестве научных названий

во всем мире.

Сохранение биноминальной номен-

клатуры имело колоссальное преимуще-

ство по двум основным причинам. Во-

первых, такая система давала легкий

способ обозначения видов, не допускаю-

щий двусмысленного толкования, так

16

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.3. Карл Линней (1707-1778) в возрасте

40 лет. (По Schull.)

что исследователям, работающим в раз-

личных областях науки и в разных стра-

нах, стало легче идентифицировать виды,

с которыми работали их коллеги. Это

имело решающее значение для дальней-ч

шего развития сравнительной анатомии,

физиологии и других биологических дис-

циплин. Во-вторых, она открыла неогра-

ниченные возможности для обозначения

простым способом новых родов и видов.

Насколько необходимо было введение

биноминальной номенклатуры для раз-

вития науки, показывают следующие

цифры Линней описал около 4500 видов

животных, включая 2000 видов насе-

комых, на сегодняшний день описано

1 250 000 видов животных, из них пример-

но 900 000-насекомые.

Таким образом, систематикам после-

линнеевского времени предстояло опи-

сать и дать названия множеству видов во

всех частях света. Многие из ранних ра-

бот не отличались глубиной и подверга-

лись критике ряда ученых, однако в ко-

нечном счете они подготовили почву для

создания теории эволюции и появления

таких отраслей биологии, как экология й

лимнология.

Старая система обозначения видов

более всего тормозила развитие таксоно-

мии насекомых. После появления лин-

неевской системы она начала преобра-

зовываться в специальную дисциплину.

Первым выдающимся систематиком на-

секомых был Фабрициус (Fabricius), гол-

ландец по происхождению, ученик Лин-

нея. Его первая работа “Systema Entomo-

logica” вышла в свет в 1775 г., последую-

щие работы были напечатаны

в 1782-1804 гг. Фабрициус в своих трудах

обращался к фауне насекомых всего ми-

ра. В конце его научной деятельности

стало очевидным, что изучение мировой

фауны не под силу одному человеку По-

этому последователи Фабрициуса, рабо-

тавшие в области систематики в первой

половине XIX в., занимались изучением

либо одной группы насекомых, либо

фауны одной страны.

Исследования Реомюра, Линнея, Де

Геера и Фабрициуса послужили стиму-

лом для бурного развития систематики

насекомых в Европе и дали толчок для

развития энтомологии в Северной Аме-

рике.

РАЗВИТИЕ ЭНТОМОЛОГИИ

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

Рождение американской энтомологи-

ческой науки следует отнести к началу

XIX в. В течение первых двух третей это-

го века она развивалась медленно и ха-

рактеризовалась появлением отдельных

интересных работ, которые постепенно

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

17

составляли основу для дальнейшего на-

учного прогресса. После Гражданской

войны, однако, создались условия для

более интенсивного развития энтомоло-

гии в США. Потребность в энтомологи-

ческих исследованиях привлекла талант-

ливых и энергичных ученых, и уже к

концу XIX в. энтомология в Америке

превратилась в стройную науку с боль-

шим теоретическим и практическим ба-

гажом.

Энтомологические исследования

до начала XIX в.

До начала XIX в. о насекомых Север-

ной Америки было известно очень мало.

Впервые изображения' североамерикан-

ских насекомых появились на страницах

книги американского натуралиста Марка

Кейтсби (Catesby, 1679-1749) «Естествен-

ная история Каролины, Флориды и Ба-

гамских островов с рисунками птиц, зве-

рей, рыб, насекомых и растений». Фабри-

циус дал названия некоторым насе-

комым по экземплярам, присланным ему

различными американскими коллекцио-

нерами или имевшимся в частных евро-

пейских коллекциях. Джон Абботт (Ab-

bott), англичанин, живший в штате

Джорджия, собрал в течение 1780 г.

огромный материал для европейских

коллекционеров и сделал много рисунков

насекомых. Экономические потери, свя-

занные с деятельностью насекомых и

особенно вред, причиняемый ими запа-

сам зерна, вызвали в 1782 г. серьезное

беспокойство президента США Томаса

Джефферсона. Он дал ряд рекомендаций

по борьбе с насекомыми-вредителями и

указал на необходимость проведения

специальных исследований. Однако поч-

ти до конца XVIII в. американские спе-

циалисты еще не объединили свои усилия

для изучения фауны насекомых своей

страны.

Подготовительный период

(примерно 1800-1866)

Работы американских ученых, касаю-

щиеся американских насекомых, начали

появляться на рубеже XVIII и XIX вв.

Одними из первых были опубликованы

многочисленные статьи У Д. Пека

(W D. Peck), в которых рассматрива-

лись насекомые-вредители в штатах Но-

вой Англии. Эти статьи появились в

1795-1819 гг в различных сельскохозяй-

ственных журналах. Первой фундамен-

тальной энтомологической работой в Се-

верной Америке был «Каталог насе-

комых Пенсильвании» Ф. В. Мелсхайме-

ра (F V Melsheimer), опубликованный в

1806 г Основная роль этой небольшой в

60 страниц книги состояла в том, что она

послужила своего рода стимулом, вы-

звавшим появление новых энтомологи-

ческих работ Сам автор, его коллекция и

его связь с более поздними исследовате-

лями оказали неоценимую помощь в ста-

новлении и развертывании энтомологи-

ческих исследований. Энтомологическая

коллекция Мелсхаймера была первой

крупной коллекцией в Северной Америке

и много лет спустя ее приобрел Гарвард-

ский музей сравнительной зоологии.

В 1812 г. группа энтузиастов органи-

зовала Академию естественных наук в

Филадельфии. Эта группа сыграла веду-

щую роль в зарождении серьезного опи-

сательного направления во многих обла-

стях биологии в Америке, в том числе

и в энтомологии. Среди членов группы

был выдающийся энтомолог Томас Сей

(Say) (рис. 1.4), которому принадлежит

первый классический труд-иллюстриро-

ванный трехтомник «Американская энто-

мология, или описание насекомых Север-

ной Америки» (1817-1828). Исключи-

тельно высокое качество этой работы, а

также других его статей о насекомых

принесли Сею заслуженный титул «отца

18

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.4. Томас Сей (1787-1834)-отец

американской энтомологии. (По Howard,

1930, с разрешения министерства сельского

хозяйства США.)

американской энтомологии». Сей умер в

Нью-Гермоне, шт. Индиана, в 1834 г.

В 1823г доктор Т У Гаррис

(Т W Harris) (рис. 1.5) из штата Масса-

чусетс опубликовал первую статью из

последовавшей затем серии работ о жиз-

ненных циклах и хозяйственном значении

ряда насекомых. Гаррис окончил Гар-

вардский университет в 1815 г., где учил-

ся у Пека, читавшего курс естественной

истории. Всю жизнь Гаррис собирал и

изучал насекомых, и размах его научных

работ был огромен. Его основной труд

«О вреде, приносимом насекомыми рас-

тениям» появился в 1841 г и был дважды

переиздан (последний раз в 1852 г.). Гар-

рис получил 175 долларов от админи-

страции штата Массачусетс на свои ис-

следования-это была первая энтомоло-

гическая работа в Северной Америке, по-

лучившая финансовую поддержку влас-

тей. Труд Гарриса был также первым

учебником по прикладной энтомологии,

и Гаррис по праву считается основателем

этой отрасли науки в Америке.

Работы Сея и Гарриса немедленно пу-

стили корни. В течение нескольких лет

были опубликованы десятки работ о жиз-

ненных циклах, поведении, хищниках

вредных насекомых и мерах борьбы с

этими насекомыми.

Интересно, какими же средствами

пользовались в те времена для борьбы с

насекомыми. Напомним, что соединения

мышьяка, пиретрум, ДДТ, фосфорорга-

нические соединения, карбаматы и мно-

гие другие эффективные инсектициды

еще не были известны на Западе, хотя со-

единения мышьяка и пиретрум уже в те-

чение многих столетий применялись для

борьбы с насекомыми в некоторых стра-

нах Востока. Как следует из книги Гарри-

са, средства для борьбы с насекомыми в

Америке включали «сбор насекомых ру-

ками, стряхивание их в тазы, опрыскива-

ние растений известковыми белилами и

клеем, обработка серой и шотландским

табаком, окуривание табаком под пере-

носным тентом, поливка раствором мы-

ла из ворвани, мыльной и табачной во-

дой», а также ряд рекомендаций санитар-

но-гигиенического характера. Можно ви-

деть, что среди перечисленных мер

борьбы были многие предшественники

современных методов.

Развитие сельского хозяйства приве-

ло к созданию в 1853 г нового Бюро по

сельскому хозяйству при федеральном

правительстве. Энтомологом и экспер-

том этого бюро был назначен Т Главер

(Т Glover). В его обязанности наряду с

прочими входило изготовление экспона-

тов семян, растений, плодов, а также на-

секомых. Кроме того, он проводил боль-

шую исследовательскую работу, в том

Развитие энтомологии в Северной Америке

19

Рис. 1.5. Таддеус Уильям Гаррис

1 “*95—1856) - основатель прикладной

энтомологии в Америке. (Из Howard, 1930, с

разрешения министерства сельского

хозяйства США.)

числе по насекомым-вредителям апель-

синовых деревьев и хлопчатника. Главер

считал, что изображение насекомого

имеет большую ценность, чем препарат.

Он потратил много времени и сил на из-

готовление гравюр на меди с изображе-

нием насекомых Северной Америки.

Убытки фермерских хозяйств, прино-

симые насекомыми, привлекали все

больше и больше внимания. В 1854 г в

штате Нью-Йорк было ассигновано 1000

долларов для изучения насекомых, осо-

бенно вредителей растений. Эти исследо-

вания с 1854 по 1872 г проводил доктор

Аза Фитч (А. Fitch) (рис. 1.6). Он напи-

сал 14 отличных отчетов, включавших

результаты тщательных оригинальных

наблюдений и касавшихся жизненных ци-

клов многих видов насекомых. После ра-

бот Гарриса эти отчеты послужили

новым стимулом для дальнейшего раз-

вития энтомологических исследований в

США. Фитча обычно называли главным

энтомологом штата, хотя официально он

не имел этого титула. Но его деятель-

ность вполне этому соответствовала, и

он был первым энтомологом такого зна-

чения в США.

В период расцвета деятельности Фит-

ча появился еще ряд энтомологов -

Б. Д. Уолш (В. D. Walsh) и К. В. Райли

(С. V Riley) в Иллинойсе, Е. Т Крессон

(Э. Т Cresson) и А. Р Гроут (A. R.

Grote) в Филадельфии. Основная работа

Уолша, не носившая прикладного харак-

тера, была выполнена в 1860-1864 гг., а

его вклад в прикладную энтомологию

относится к последней трети XIX столе-

тия. Работы Райли, Крессона и Гроута

также относятся к этому более позднему

периоду.

Гражданская война, завершившая

рассматриваемый период, незначительно

повлияла на развитие энтомологии, по-

скольку большинство энтомологических

исследований проводилось севернее

арены военных действий. Ее влияние, од-

нако, проявилось уже в первые после-

военные годы.

Европейская наука в этот период. В то

время когда в Америке работали Сей,

Гаррис, Фитч и Уолш, заложившие ос-

новы американской энтомологии, в Ев-

ропе происходили важные события, ко-

торые хотя и не получили в то время

отклика в Америке, имели очень боль-

шое значение для развития энтомологии

на следующем историческом этапе.

Прежде всего европейские системати-

ки делали определенные успехи в пере-

20

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.6. Аза Фитч (1809-1878)-первый

энтомолог на службе штата. (Из Howard,

1930, с разрешения министерства сельского

хозяйства США.)

смотре таксономических принципов, осо-

бенно в пересмотре семейств и родов,

для того чтобы упорядочить огромное

число видов насекомых, описанных в раз-

ных частях мира. Все крупные отряды на-

секомых были подвергнуты ревизии и

созданы классификации, имевшие боль-

шое практическое значение. Европейские

энтомологи пользовались библиотеками

и коллекциями, равных которым в Аме-

рике тогда не было. Многие определи-

тельные таблицы и иллюстрированные

систематические сводки европейских ав-

торов впоследствии использовались аме-

риканскими систематиками для опреде-

ления американских видов насекомых.

Второе обстоятельство имело отно-

шение ко всем биологическим наукам. В

этот период (1800-1866) получили разви-

тие идеи, революционизировавшие био-

логическое мировоззрение в целом. До

этого времени биология была по преиму-

ществу описательной наукой, не имею-

щей по существу фундаментальной тео-

ретической базы. Теперь биологические

законы открывались один за другим.

Оуэн (Owen) выдвинул идею об аналогии-

и гомологии частей тела, Кювье (Cuvier)

и Ламарк (Lamarck) заложили основы

сравнительной анатомии, Милн Эдвардс

(М. Edwards) выдвинул идею разделения

функций; Мюллер (МйПег) показал взаи-

мосвязь анатомии и физиологии, Шванн

(Schwann) и Шлейден (Schleiden) предло-

жили клеточную теорию, Биша (Bichat)

заложил основы гистологии, а фон Бэр

(Von Baer)-основы современной эм-

бриологии; Шульце (Schultze) дал опре-

деление протоплазмы. Апогеем явилась

теория органической эволюции Дарвина

(Darwin) и Уоллеса (Wallace).

То, что все эти открытия были сде-

ланы в такой короткий срок, неудиви-

тельно. Эти идеи буквально «носились» в

воздухе уже в течение многих лет, и одно

важное открытие служило толчком к по-

явлению следующего, уже отчасти ожи-

даемого. Наряду с генетикой и бактерио-

логией, появившимися позднее, эти от-

крытия наметили в общих чертах все

известные ныне биологические законы.

Естественно, что все это сыграло такую

же важную роль в изучении насекомых,

как и в изучении других групп живых

существ.

Начало изучения энтомологии в амери-

канских колледжах. На ранней стадии

подготовительного периода в развитии

американской энтомологии в различных

колледжах Северной Америки начали чи-

таться курсы естественной истории, но

до середины XIX в. они были нерегут

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

21

парными и в основном теоретическими.

Эти курсы давались в форме лекций,

иногда сопровождаемых демонстрация-

ми. но лабораторные или полевые заня-

тия чаще отсутствовали или их было

очень мало. В значительной степени это

относилось также к курсам физики и хи-

мии. Первым преподавателем зоологии,

который ввел лабораторные методы

в преподавание, был Луи Агассиц

iL. Agassiz) из Гарвардского универ-

ситета. Сильнейшим стимулом для вве-

дения лабораторных методов в обучение

послужил бурный всплеск биологических

исследований после опубликования

в 1859 г «Происхождения видов» Дарви-

на. Примерно к этому же времени отно-

сится и усиление преподавания научных

дисциплин в новых университетах - Кор-

неллском и Джона Гопкинса. Это совпа-

ло и с организацией в 1862 г. феде-

ральных колледжей на специально выде-

ленных для них участках в соответствии с

решением конгресса США, известного

под названием Закона Моррилла (Mor-

rill), о подготовке специалистов в обла-

сти сельского хозяйства, техники и есте-

ственных наук. Энтомология была вклю-

чена в курс биологии лишь как одна из ее

частей, но уже закладывались основы для

последующего развития ее как самостоя-

тельной дисциплины.

ПЕРИОД БУРНОГО РАЗВИТИЯ

АМЕРИКИ (ПРИМЕРНО 1867-1900)

В течение двух или трех десятилетий

после Гражданской войны энтомология в

Америке заметно продвинулась вперед.

Этому способствовал ряд событий, на-

иболее важными из которых были сле-

дующие :

1. В результате миграции тысяч лю-

дей на запад после Гражданской войны

на Среднем Западе и Тихоокеанском по-

бережье начало бурно развиваться сель-

ское хозяйство. В связи с периодически-

ми вспышками численности насекомых-

вредителей фермеры нуждались в квали-

фицированной помощи энтомологов.

Это послужило причиной организации в

короткий срок государственных учрежде-

ний и учреждений в отдельных штатах,

занимающихся вопросами прикладной

энтомологии.

2. Постепенное расширение и систе-

матизация энтомологических коллекций

и комплектование библиотек доступной

европейской литературой расширило

возможности и улучшило качество работ

по описанию американских видов насе-

комых. Недавнее открытие основных

биологических законов способствовало

развитию различных направлений

в изучении насекомых.

3. Потребность в квалифициро-

ванных энтомологах привела к созданию

специальных курсов по энтомологии в

колледжах и университетах.

Сельскохозяйственная

энтомология

До начала этого периода

(1867-1900 гг.) шт. Нью-Йорк благодаря

деятельности Азы Фитча был един-

ственным штатом, где проводились ак-

тивные энтомологические исследования.

В 1866 г. учредили должность энтомоло-

га штата в шт Иллинойс (хотя деятель-

ность его началась только в 1867 г.), а в

1868 г.-в шт. Миссури. В Иллинойсе эта

должность была предложена Б. Д. Уол-

шу (W D. Walsh), написавшему несколь-

ко прекрасных статей по систематике и

прикладной энтомологии. Уолш

(рис. 1 7) погиб в результате несчастного

случая в 1869 г., однако до своей трагиче-

ской гибели написал как энтомолог шта-

та три отчета. После него этот пост в те-

чение 5 лет занимал Уильям Ле Барон

(W. LeBaron), затем с 1875 по 1882 г-

22

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.7. Бенджамин Дан Уолш

(1808-1869)-автор интересных работ по

различным проблемам энтомологии, первым

занявший должность энтомолога штата

Иллинойс. (По Forbes.)

Сайрес Томас (С. Thomas) и после него-

С. А. Форбс (S. A. Forbes). В штате

Миссури на эту должность был назначен

К. В. Райли, который работал с 1868 по

1876 г Его годовые отчеты были блестя-

щими как с точки зрения их научного со-

держания, так и иллюстраций, и служили

сильным стимулом для деятельности

других исследователей.

В период с 1874 по 1876 г. в несколь-

ких штатах, где интенсивно возделыва-

лись зерновые культуры, появилась пере-

летная саранча. Райли, который зани-

мался изучением причин этого бедствия,

считал, что против саранчи необходимо

применить меры в масштабе всей

страны. Его усилия по созданию нацио-

нального законодательства убедили кон-

гресс учредить Комиссию Соединенных

Штатов по энтомологии. Впервые при-

кладная энтомология была объявлена во

всеуслышание делом государственной

важности, а ее проблемы - выходящими

за рамки компетенции отдельных шта-

тов. Председателем комиссии стал Рай-

ли, ее членами-А. С. Пакард-младший

(A. S. Packard) и Сайрес Томас. Деятель-

ность комиссии продолжалась всего 3 го-

да, но она проделала большую работу и

опубликовала несколько очень полезных

отчетов и бюллетеней, касающихся не

только перелетной саранчи, но также и

многих других насекомых, имеющих хо-

зяйственное значение.

Очень короткий период времени в

1878 г. Райли (рис. 1.8) был преемником

Главера на посту энтомолога федераль-

ного министерства сельского хозяйст-

ва. В течение двух последующих лет

этот пост занимал Дж. Г. Комсток

(J. Н. Comstock), а затем в течение 15 лет

вновь Райли. При нем проблемами энто-

мологии занимался вновь созданный спе-

циальный отдел министерства, который

вскоре превратился в большую действен-

ную организацию, имевшую в своем рас-

поряжении полевые станции во многих

районах страны.

Примерно в то же время начали по-

являться интересные публикации не-

скольких талантливых канадских энто-

мологов, касающиеся насекомых этой

страны. Наиболее выдающимися из этих

публикаций были работы преподобного

С. Дж. С. Бетьюна (С. J. S. Bethune),

первая из которых относится к 1867 г., и

доктора Уильяма Саундерса (W Saun-

ders), чья первая работа появилась в сле-

дующем году. Усилия этих и других

ученых завершились созданием Энтомо-

логического общества в Онтарио

в 1870 г. и учреждением в 1884 г. должно-

сти почетного энтомолога (неоплачивае-

мой) при министерстве сельского хозяй-

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

23

Рис. 1.8. К. В. Райли (1843-1895)-автор

прекрасных изображений насекомых,

основатель федерального энтомологического

бюро. (Из Howard, 1930, с разрешения

министерства сельского хозяйства США.)

ства Канады. Этот пост был предостав-

лен Джеймсу Флетчеру (J. Fletcher), ко-

торый затем в 1887 г. перешел на работу

в Центральную сельскохозяйственную

экспериментальную станцию в качестве

энтомолога и ботаника. У Флетчера бы-

ло мало помощников и огромная терри-

тория, которую он должен был держать

под наблюдением. Его прекрасное долго-

летнее служение энтомологическим нуж-

дам сельского хозяйства Канады гово-

рит о его способностях и трудолю-

бии. Он умер в 1908 г. после опера-

ции.

До 1887 г. организованная работа по

прикладной энтомологии в США прово-

дилась только федеральным правитель-

ством и в шт. Нью-Йорк, Иллинойс и

Миссури. В других штатах от Мэна до

Калифорнии лишь отдельные исследова-

тели выполняли такую работу. Однако в

1887 г в ответ на потребности развиваю-

щегося сельского хозяйства и в соответ-

ствии с Законом Хэтча (Hatch) были ор-

ганизованы экспериментальные сельско-

хозяйственные станции во всех штатах. С

момента их образования изучение

вредных насекомых было интенсифици-

ровано, и потребности в квалифици-

рованных энтомологах скоро дале-

ко превзошли имеющиеся возмож-

ности.

К концу последнего десятилетия

XIX в. прикладная энтомология превра-

тилась в важную отрасль науки, имею-

щую большой выход в практику. Огром-

ную работу проводили сотрудники феде-

рального отдела энтомологии, особенно

Л. О. Говард (L. О. Howard), который в

1894 г. заменил Райли на посту руково-

дителя отдела. Учреждения, находящие-^

ся в ведении штатов, часто были связаны

с экспериментальными сельскохозяй-

ственными станциями, в этих учрежде-

ниях работало несколько блестящих спе-

циалистов. Упомянем некоторых из них:

С. А. Форбс в Иллинойсе, Джон

Б. Смит (J. В. Smith) в Нью-Джерси и

Э. П. Фельт (Е. Р Felt) в Нью-Йорке,

сделавшие много оригинальных работ и

напечатавшие ценнейшие отчеты.

В последнюю треть XIX в. на энтомо-

логическую мысль и энтомологические

исследования оказали большое влияние

два события. Примерно в 1869 г. было

установлено, что парижская зелень

является эффективным инсектицидом, и

успешное применение этого препарата

открыло возможности для использова-

ния в борьбе с насекомыми большого

числа «кишечных ядов». Второе событие

было связано с австралийским желоб-

чатым червецом, завезенным в Калифор-

нию примерно в 1870 г. В 80-е годы он

24

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

стал столь массовым и серьезным вреди-

телем цитрусовых деревьев, что это при-

вело к упадку целой отрасли, занимав-

шейся выращиванием цитрусовых в за-

падных штатах. Известные инсектициды

оказались бессильны против этого вреди-

теля. Наконец, из Австралии были вве-

зены естественные враги червеца. Один

из них, божья коровка родолия, уничто-

жал вредителя столь эффективно, что в

течение нескольких лет проблема была

разрешена. Этот удивительный успех по-

казал, сколь большое значение могут

иметь биологические средства борьбы с

вредными насекомыми.

Систематика и морфология

насекомых

Основы классификации насекомых

Северной Америки были заложены в те-

чение последней трети XIX в. трудами

многих ученых, в том числе Дж. Л. Ле

Конта (J. L. LeConte) и Г. Г. Горна

(G. Н. Horn) по Coleoptera; А. С. Па-

карда, Генри Эдвардса (Н. Edwards) и

А. Р. Гроута (A. R. Grote) по Lepi-

doptera; Э. Т. Крессона (Е. Т. Cres-

son), Эдварда Нортона (Е. Norton)

и Л. О. Говарда по Hymenoptera;

С. У Уиллистона (S. W. Williston), Ос-

тена Сакена (О. Sacken) и Д. У. Ко-

кийе (D. W. Coquillet) по Diptera;

С. Г. Скаддера (S. Н. Scudder) по Ог-

thoptera; П. Р. Улера (Р. R. Uhler) и

О. Хейдеманна (О. Heidemann) по Не-

miptera; Дж. Г Комстока (рис. 1.9) по

Coccidae; Герберта Осборна (Н. Osborn)

по эктопаразитам и Homoptera. В Канаде

выдающийся вклад в систематику внес

аббат Л. Прованше (L. Provancher), осо-

бенно своими работами по Hymenoptera.

Это лишь некоторые ученые из

плеяды «старых мастеров», впервые опи-

савших значительную часть североаме-

риканской энтомофауны и создавших

Рис. 1.9. Джон Генри Комсток

(1849-1931)-один из «старых мастеров»

преподавания энтомологии в Америке. (Из

Howard, 1930, с разрешения министерства

сельского хозяйства США.)

первые определительные таблицы. Боль-

шой вклад в изучение насекомых Север-

ной Америки и создание руководств по

систематике внесли некоторые выдаю-

щиеся европейские энтомологи. Очень

важно отметить, что многие крупные

систематики этого и следующего перио-

дов были энтомологами-любителями,

для которых их огромный труд на по-

прище энтомологии носил характер хоб-

би, и они не получали за него никако-

го вознаграждения. Можно упомянуть

только немногих из них: Ле Конт и Горн

были практикующими врачами, Эд-

вардс-актером, Нортон и Крессон

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

25

бизнесменами, Уиллистон-геологом и

Прованше - служителем церкви.

После введения линнеевской биноми-

нальной номенклатуры появились раз-

личные точки зрения на многие аспекты

ее приложения. Коль скоро появились

подобные разногласия, преимущества

биноминальной номенклатуры оказа-

лись под угрозой сведения к нулю из-за

отсутствия единообразия в ее примене-

нии. Специалисты, занимавшиеся раз-

личными группами животных, искали

способы унификации методов системати-

ки. Наконец, в 1901 г. на Зоологическом

конгрессе в Берлине были приняты

Международные правила зоологической

номенклатуры и создана Комиссия по

зоологической номенклатуре. Именно на

этом историческом конгрессе десятое из-

дание “Systema Naturae” Линнея было

принято в качестве отправного пункта

для создания зоологических наименова-

ний.

Параллельно с развитием системати-

ки росло число крупных научных коллек-

ций. Почти до 1865 г энтомологические

коллекции в Северной Америке были

сравнительно небольшими, не более чем

из нескольких тысяч экземпляров. При-

кладная и теоретическая систематика ну-

ждалась в более полных коллекциях.

Кроме того, уже давно стало очевидным,

что без точного определения системати-

ческой принадлежности невозможны

серьезные исследования во всех областях

энтомологии и правильные рекоменда-

ции для борьбы с вредными насекомыми.

В США первые серьезные шаги в этом

направлении были предприняты по ини-

циативе Луи Агассица, который поручил

Герману А. Хагену (Н. A. Hagen) со-

брать коллекцию насекомых для Музея

сравнительной зоологии при Гарвард-

ском университете. Впоследствии во

многих институтах, академиях наук, уни-

верситетах и других федеральных учреж-

дениях и учреждениях отдельных штатов

были созданы большие коллекции насе-

комых. Многие ученые имели со-

бственные обширные коллекции.

Преподавание энтомологии

До 1867 г. энтомология была частью

курсов по биологии или естественной ис-

тории, читавшихся во многих американ-

ских колледжах. В 1866 г. Б. Ф. Мадж

(В. F. Mudge) в Сельскохозяйственном

колледже штата Канзас прочел курс,

называвшийся «Насекомые, вредящие

растениям»; в 1867 г. А. Дж. Кук (A. J.

Cook) читал курс энтомологии в Мичи-

ганском сельскохозяйственном коллед-

же; в 1870 г. Хаген (Hagen) читал

факультативные курсы по энтомологии в

Гарварде; в 1872 г. С. Г. Фернальд

(С. Н. Fernaid) начал преподавать энто-

мологию в Колледже шт. Мэн, в 1873 г.-

Комсток в Корнеллском университете, а

в 1879 г.-Герберт Осборн в Сельскохо-

зяйственном колледже шт. Айова. Эти

ученые заложили основы преподавания

энтомологии в США. В их распоряжении

не было отлаженных методов преподава-

ния, не было необходимой литературы, и

они, по словам Осборна, «ощупью отыс-

кивали пути, по которым вели препода-

вание,-это касалось и содержания, и

методов».

Задача, стоявшая перед этими учены-

ми, была огромной: собрать исчерпы-

вающую информацию (путем изучения

литературы или проведения собственных

исследований) о многих сторонах биоло-

гии насекомых, включая жизненные

циклы, морфологию, развитие и класси-

фикацию, и осмыслить эту информацию,

используя новые для того времени кон-

цепции общей физиологии, эмбриологии,

филогении и эволюции. Блестящие и до-

ступные для понимания курсы, со-

зданные в результате переработки всего

26

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Рис. 1.10. А. С. Пакард (1839-1905)-автор

первых учебников по энтомологии. (Из

Howard, 1930, с разрешения министерства

сельского хозяйства США.)

этого материала, были величайшими до-

стижениями этих пионеров в преподава-

нии энтомологии. Специального упоми-

нания заслуживают первые учебники, на-

писанные А. С. Пакардом (рис. 1.10),

который поистине явился первопроход-

цем в деле создания учебной литературы.

Организованные в 1888 г экспери-

ментальные сельскохозяйственные стан-

ции нуждались в квалифицированных

энтомологах, и это еще более стимулиро-

вало преподавание этой науки. К концу

столетия курсы энтомологии читались в

большинстве ведущих университетов и

колледжей с естественнонаучным укло-

ном, в частности в федеральных коллед-

жах, организованных в соответствии с

Законом Моррилла. В тот ранний период

усилиями таких выдающихся ученых, как

С. А. Форбс в Иллинойсе, Г. А. Дин

(G. A. Dean) в Канзасе и М. В. Слингер-

ленд (М. V. Slingerland) в Корнелле бы-

ли созданы первые соответствующие

тогдашнему уровню знаний курсы при-

кладной энтомологии, в которых гармо-

нично сочетались теоретические и прак-

тические аспекты этой науки.

РАЗВИТИЕ ЭНТОМОЛОГИИ В XX В.

Выдающиеся открытия конца XIX и

начала XX вв. позволили понять значе-

ние насекомых как переносчиков болез-

ней человека и животных. В 1879 г Па-

трик Мэнсон (Р. Manson), работавший в

южном Китае, доказал, что комары

являются переносчиками филярий.

В конце 90-х годов Рональд Росс

(R. Ross), работая в Индии, установил,

что заболеваемость малярией связана с

комарами Anopheles. В 1900 г. Уолтер

Рид (W Reed) с сотрудниками выявили

роль комаров Aedes aegypti в переносе

возбудителя желтой лихорадки. Эти от-

крытия разрешили загадки, связанные с

распространением тяжелейших заболева-

ний, и показали, какую серьезную опас-

ность представляют насекомые и другие

членистоногие для здоровья людей. Так

возникла медицинская энтомология. В

дальнейшем было установлено, что насе-

комые и клещи переносят целый ряд за-

болеваний, в том числе бубонную чуму,

лихорадку денге, сыпной тиф, окопную

лихорадку, пятнистую лихорадку Ска-

листых гор, африканскую сонную бо-

лезнь. В большинстве случаев борьба с

этими болезнями проводилась путем

уничтожения переносчиков, поскольку

методы иммунизации были еще не-

известны.

Другая волна исследований была вы-

звана тем, что ряд насекомых, заве-

зенных из других стран и адаптировав-

шихся в США и Канаде, начали при-

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

27

носить огромный вред сельскому хозяй-

ству. С 1889 г. непарный шелкопряд стал

угрозой для плодовых и других деревьев

в штатах Новой Англии. К 1900 г. выя-

вился колоссальный урон, приносимый

плодовым деревьям калифорнийской

щитовкой. В период с 1895 по 1920 г.

хлопковый долгоносик поразил все рай-

оны хлопкового пояса США. В начале

30-х годов посевы кукурузы на Среднем

Западе сильно страдали от стеблевого ку-

курузного мотылька. В 30-е годы среди-

земноморская плодовая мушка угрожала

подорвать производство цитрусовых во

Флориде. Еще и сейчас мы встречаемся

со случаями интродукции вредителей, на-

пример люцерновой тли, листоеда-пья-

ницы, капрового жука.

Одним из наиболее драматических со-

бытий в истории борьбы с насекомы-

ми-вредителями следует считать начало

промышленного производства нового

синтетического инсектицида ДДТ

в 1945-1946 гг. Раньше применение ин-

сектицидов было дорогостоящим делом,

поскольку применяемые дозировки были

высокими, а получаемый эффект-низ-

ким. В отличие от всех ранее существо-

вавших инсектицидов ДДТ (относящийся

к группе хлорированных углеводородов)

был очень эффективен при чрезвычайно

низких дозировках, отличался высокой

устойчивостью, в результате чего стои-

мость истребительных мероприятий ре-

зко снизилась. Другие синтетические хло-

рированные углеводороды - гексахлоран

(ГХЦГ), альдрин и дильдрин-также да-

вали хорошие результаты при примене-

нии их в самых различных условиях. Эти

химические соединения, казалось, откры-

ли неограниченные возможности для ши-

рокого использования инсектицидов на

угодьях с низкой урожайностью на еди-

ницу площади или с низкой годовой про-

дуктивностью, например на посевах не-

которых полевых культур, на пастбищах,

лугах и в лесах. Медицина уже почти по-

дошла к реальной возможности значи-

тельного снижения заболеваемости и да-

же искоренения таких инфекций, как ма-

лярия и бубонная чума за счет пода-

вления их переносчиков. Казалось, что

остается совсем немного до того дня,

когда эти «волшебные» инсектициды по-

могут нам полностью уничтожить насе-

комых, конкурирующих с нами за пищу и

промышленное сырье и наносящих вред

нашему здоровью.

Однако уже через несколько лет эти

оптимистические взгляды начали подвер-

гать сомнениям. Появились линии насе-

комых-вредителей, которые приобретали

устойчивость к ДДТ и другим инсектици-

дам. Чтобы преодолеть эту устойчивость

и получить необходимые результаты, на-

чали применять все возрастающие коли-

чества инсектицидов. В то же время было

обнаружено, что инсектициды воздей-

ствуют на многие живые организмы,

уничтожая не только вредителей, но так-

же и их хищников и паразитов. Вредите-

ли, приобретшие устойчивость к ДДТ,

лишились, таким образом, части своих

естественных врагов и получили возмож-

ность увеличивать свою численность.

Многие виды насекомых и клещей, чис-

ленность которых держалась прежде на

низком уровне и которые не могли по-

этому приносить заметного вреда, стали

теперь размножаться более интенсивно и

превратились в новых серьезных вреди-

телей, что в свою очередь потребовало

более частого применения инсектицидов

в еще более высоких дозировках.

Хлорированные углеводороды оказа-

лись чрезвычайно устойчивыми в есте-

ственных условиях; период их полурас-

пада составлял несколько лет. Это вело к

их накоплению в среде и быстрому вклю-

чению в цепи питания, а затем-к нако-

плению в тканях наземных и водных по-

звоночных животных, в том числе и

28

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

человека, для которого высокие концен-

трации этих инсектицидов были также

токсичны. Экономическое влияние этих

событий было таково, что, например, к

концу 60-х годов продажа рыбы, выла-

вливаемой в озере Мичиган, была запре-

щена из-за накопления в тканях рыб хло-

рированных углеводородов.

Птицы оказались чрезвычайно чув-

ствительными к токсическому действию

хлорированных углеводородов. У мно-

гих птиц масса съедаемой ежедневно пи-

щи примерно равна их весу, и эта пища у

большого числа птиц состоит из насе-

комых. Поэтому инсектициды, содержа-

щиеся в теле насекомых или на их покро-

вах, очень легко попадали в организм

птиц. Это было причиной огромного

снижения во второй половине 50-х годов

численности птиц, особенно насеко-

моядных. Беспокойство людей, вызван-

ное такой ситуацией, получило отраже-

ние в известной книге Рейчел Карсон

«Безмолвная весна», вышедшей в 1962 г.

Затем последовал ряд законов в масшта-

бе всей страны и отдельных штатов,

предусматривавших контроль, ограниче-

ние и даже запрещение применения ДДТ

и других хлорированных углеводородов.

Перед человеком со всей очевид-

ностью возникла следующая дилемма.

Существовали и существуют множество

насекомых, являющихся серьезными вре-

дителями, с которыми следует вести

борьбу. Вместе с тем показавшиеся пона-

чалу «магическими», хлорированные

углеводороды оказались отнюдь не пана-

цеей, и их неограниченное применение в

течение нескольких лет привело к возник-

новению еще более важных проблем, чем

само существование вредителей. Нужны

были новые подходы к проблемам

борьбы с вредными насекомыми. Задача

состояла в том, чтобы организация ис-

требительных мероприятий не сопрово-

ждалась уничтожением существующих в

природе механизмов, регулирующих

естественную численность вредных насе-

комых. Среди путей решения этой задачи

были следующие:

1. Основанное на исчерпывающем

знании жизненных циклов поддержание

численности популяций вредителей на

экономически приемлемом низком уров-

не с тем, чтобы численность популяций

их хищников не снижалась до критиче-

ского уровня.

2. Поиски и изучение бактериальных,

вирусных и других возбудителей болез-

ней насекомых.

3. Использование половых аттрак-

тантов для привлечения и сбора вредных

насекомых.

4. Использование гормонов с целью

вмешательства в репродуктивный про-

цесс и жизненные циклы вредных насе-

комых.

Помимо этого, получили распростра-

нение новые менее устойчивые инсекти-

циды, причем частота их использования

была доведена до минимума-только

против тех стадий развития насекомых,

которые чувствительны к этим инсекти-

цидам, и только тогда, когда это относи-

тельно безопасно для их естественных

врагов. Против некоторых насекомых

достаточно эффективной мерой борьбы

может быть простое изменение сроков

выращивания культурных растений. Ге-

нетики растений создали ряд сортов

сельскохозяйственных культур, высоко-

устойчивых к вредителям. Каждый из

перечисленных методов следует оцени-

вать с точки зрения конкретной ситуации

и путем сочетания нескольких методов

должна быть создана интегрированная

программа. Термин интегрированный ме-

тод борьбы с вредителями кажется нам

очень точным; он означает комбинацию

всех возможных способов и средств для

решения конкретных проблем борьбы с

вредными насекомыми.

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

29

В XX в. многократно наблюдалось

оживление энтомологических исследова-

нии как в связи с необходимостью реше-

ния практических задач, вызванных дея-

тельностью вредных насекомых, так и со

стремлением отдельных исследователей

к углублению знаний о насекомых. Раз-

маху энтомологических работ способ-

ствовало не только усовершенствование

традиционных средств исследования, та-

ких, как световой микроскоп, но и по-

явление новых технических средств, та-

ких, как просвечивающий и сканирую-

щий электронные микроскопы, средства

химического микроанализа, сложные

электронные измерительные приборы,

компьютеры для обработки биологиче-

ской и химической информации. Успехам

систематики и смежных областей, безус-

ловно, способствовали и прокладка от-

личных современных дорог, и развитие

воздушного сообщения, позволившие

проводить сбор насекомых по всей

огромной территории земного шара.

Благодаря всему этому при изучении на-

секомых было получено огромное коли-

чество данных, имеющих общебиологи-

ческий интерес, особенно в области био-

химии, физиологии, поведения, эколо-

гии, биогеографии и эволюционного уче-

ния.

Источники получения энтомологиче-

ской информации. С развитием энтомоло-

гических исследований возрастал

и объем энтомологической лтературы.

Энтомологические статьи печатаются во

множестве различных изданий. Новые

данные обычно печатаются в периодиче-

ских изданиях-журналах, бюллетенях,

материалах симпозиумов, выпускаемых

региональными, национальными и ме-

ждународными энтомологическими ор-

ганизациями. Например, Американское

энтомологическое общество (Entomolo-

gical Society of America) выпускает ряд

журналов, в том числе Bulletin и Annals,

Journal of Economic Entomology и много-

численные книги по различным разделам

энтомологии. Лондонское королевское

энтомологическое общество (Royal Ento-

mological Society of London) также публи-

кует различные серии энтомологических

работ Энтомологические общества

имеются во многих странах1 Некоторые

отрасли энтомологии получили столь

сильное развитие, что появились воз-

можность и необходимость в издании

специальных журналов, например Jour-

nal of Insect Physiology, Journal of Applied

Entomology, Environmental Entomology,

Mosquito News.

Значительное число энтомологиче-

ских изданий выпускается федеральным

правительством и властями отдельных

штатов. Министерства сельского хозяй-

ства США и Канады выпускают множе-

ство публикаций о насекомых, имеющих

значение для всех отраслей сельского хо-

зяйства, а также переводы с других язы-

ков по этим проблемам. Кроме того, ад-

министрация штатов издает многочис-

ленные отчеты об энтомологических ис-

следованиях.

Статьи по энтомологии публикуются

в таких периодических изданиях, как

American Midland Naturalist, Canadian

Journal of Zoology, Hilgardia, Journal of

Animal Ecology, Journal of Experimental

Zoology, Nature, Oecologia, Parasitology,

Science, Scientific American и многих дру-

гих. Кроме того, имеется несколько изда-

ний, печатающих обзоры по энтомологи-

ческим проблемам,-Review of Applied

1 В нашей стране энтомологическое об-

щество, ныне Всесоюзное энтомологическое

общество,-одно из старейших в мире. Оно су-

ществует с 1859 г. и выпускает «Труды Все-

союзного энтомологического общества»

(«Horae Societatis Entomologicae Rossicae») с

1861 г. и «Энтомологическое обозрение»

(«Русское энтомологическое обозрение») с

1901 v.-Прим. ред.

30

1. Развитие энтомологии в Северной Америке

Entomology, Annual Review of Entomo-

logy, Quarterly Review of Biology

Многочисленные музеи, универси-

теты и другие научные учреждения часто

публикуют монографии по специальным

ЛИТЕРАТУРА

Cloudsley-Thompson J L. Insects and history.

St. Martin’s Press, New York, 242 pp., 1976.

Decker G. C. The past is prologue, Ent. Soc.

Amer. Bull., 10 (1), 8-15 (1964).

Dupuis C. Pierre Andre Latreille (1762-1833):

The foremost entomologist of his time, Annu.

Rev. Entomol., 19, 1-14 (1974).

Essig E. O. A history of entomology. Macmil-

lan, New York, 1029 pp., 1931.

Essig E. O. College entomology. Macmillan,

New York, 900 pp., 1942.

Gilbert P. A compendium of the biographic liter-

ature of deceased entomologists, Brit. Mus.

Nat. Hist. Publ. XIV, No. 786, 455 pp.,

1977.

Gill T Systematic zoology: Its progress and pur-

pose, Smithsonian Inst. Rep. for 1907, 449-472

(1908).

Howard L. O. A history of applied entomology

(somewhat anecdotal), Smithsonian Misc. Col-

lections, 84, 1-564 (1930).

Leftwich A. W A dictionary of entomology.

Constable, London, 360 pp., 1976.

проблемам, касающимся насекомых. Би-

блиографическая информация содержит-

ся в таких изданиях, как Biological Abs-

tracts, Abstracts of Entomology, Science

Citation Index, Zoological Record.

Locy W. A. Biology and its makers. Henry Holt

& Co., New York, 477 pp., 1910.

Mallis A. American entomologists. Rutgers

Univ. Press, New Brunswick N. J., 549 pp.,

1971.

Mickel С. E. John Ray Indefatigable student of

nature, Annu. Rev. Entomol., 18, 1-16 (1973).

Osborn H. Fragments of entomological history.

Columbus, Ohio, 1937 (издание автора).

Russell L. M. Leland Ossian Howard. A histori-

cal review, Annu. Rev. Entomol., 23, 1-15

(1978).

Smith E. H. The Comstocks and Cornell: In

the people’s service, Annu. Rev. Entomol., 21,

1-26 (1976).

Smith R. F., Mittler T. E., Smith C. N. (Eds.)

History of entomology. Annual Reviews, Inc.,

Palto Alto, 517 pp., 1973.

Spencer G. J. A century of entomology in

Canada, Can. Entomol., 96, 33-59 (1964).

Weiss H. B. The pioneer century of American

entomology. New Brunswick, N. J., 1936

(издание автдра).

2

Arthropoda: насекомые

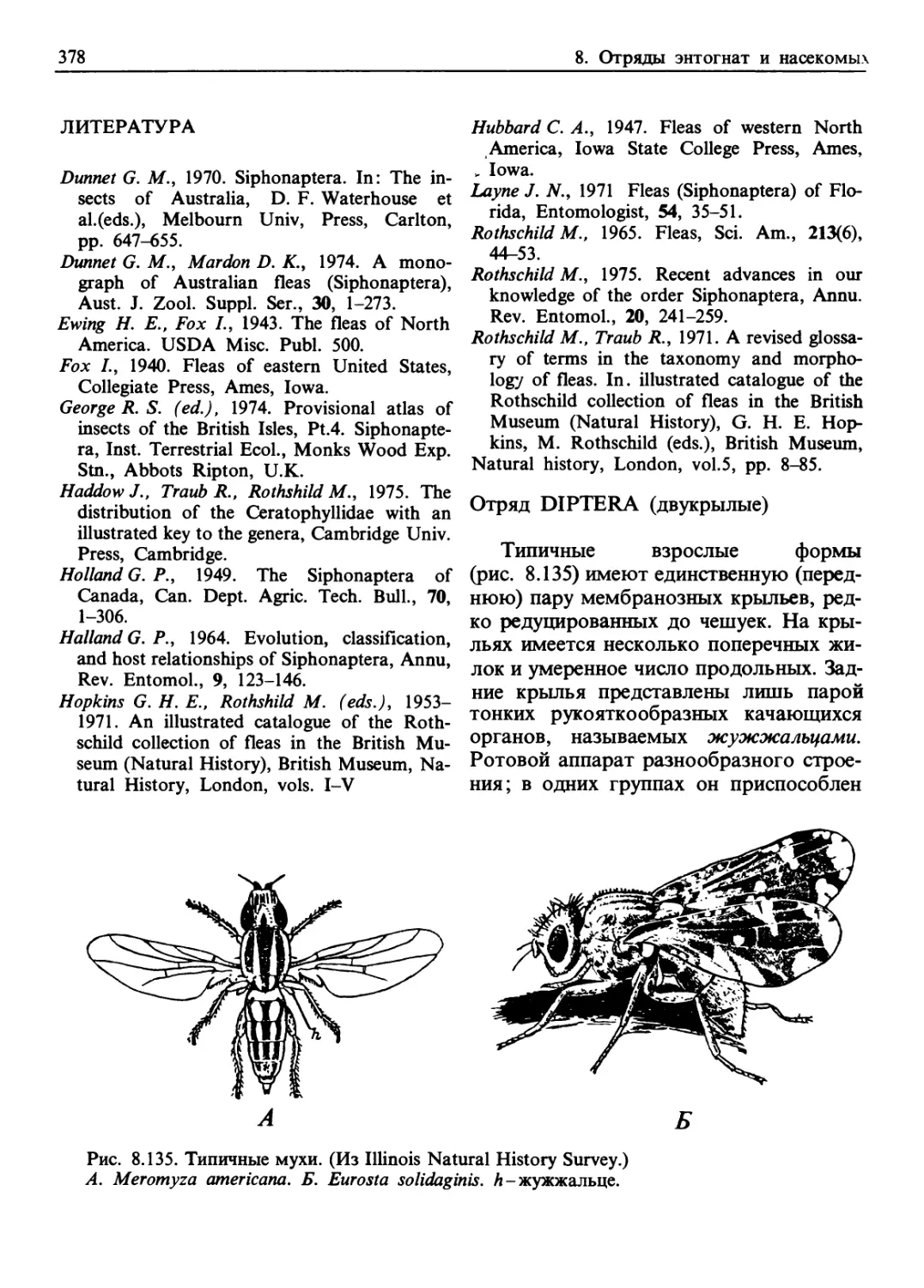

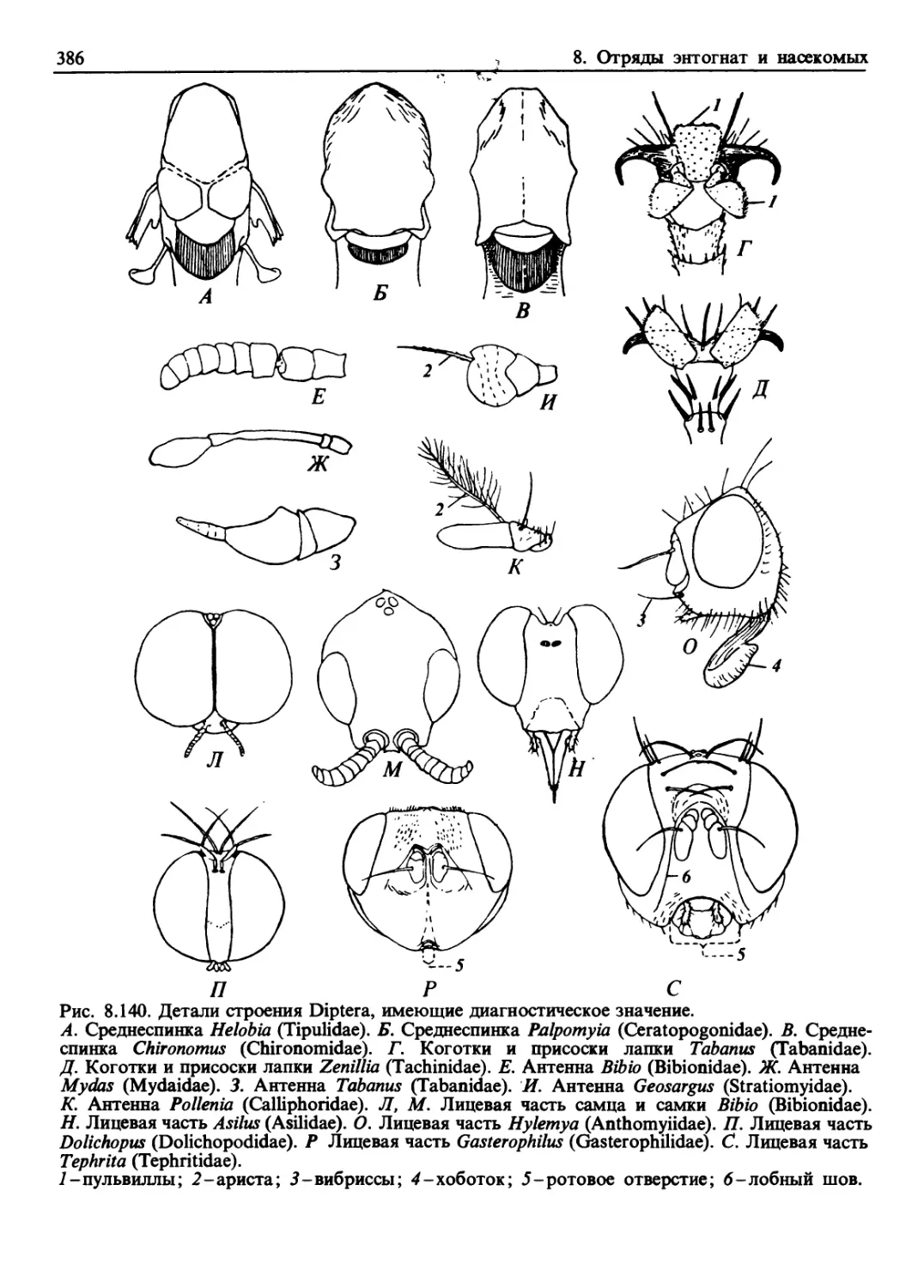

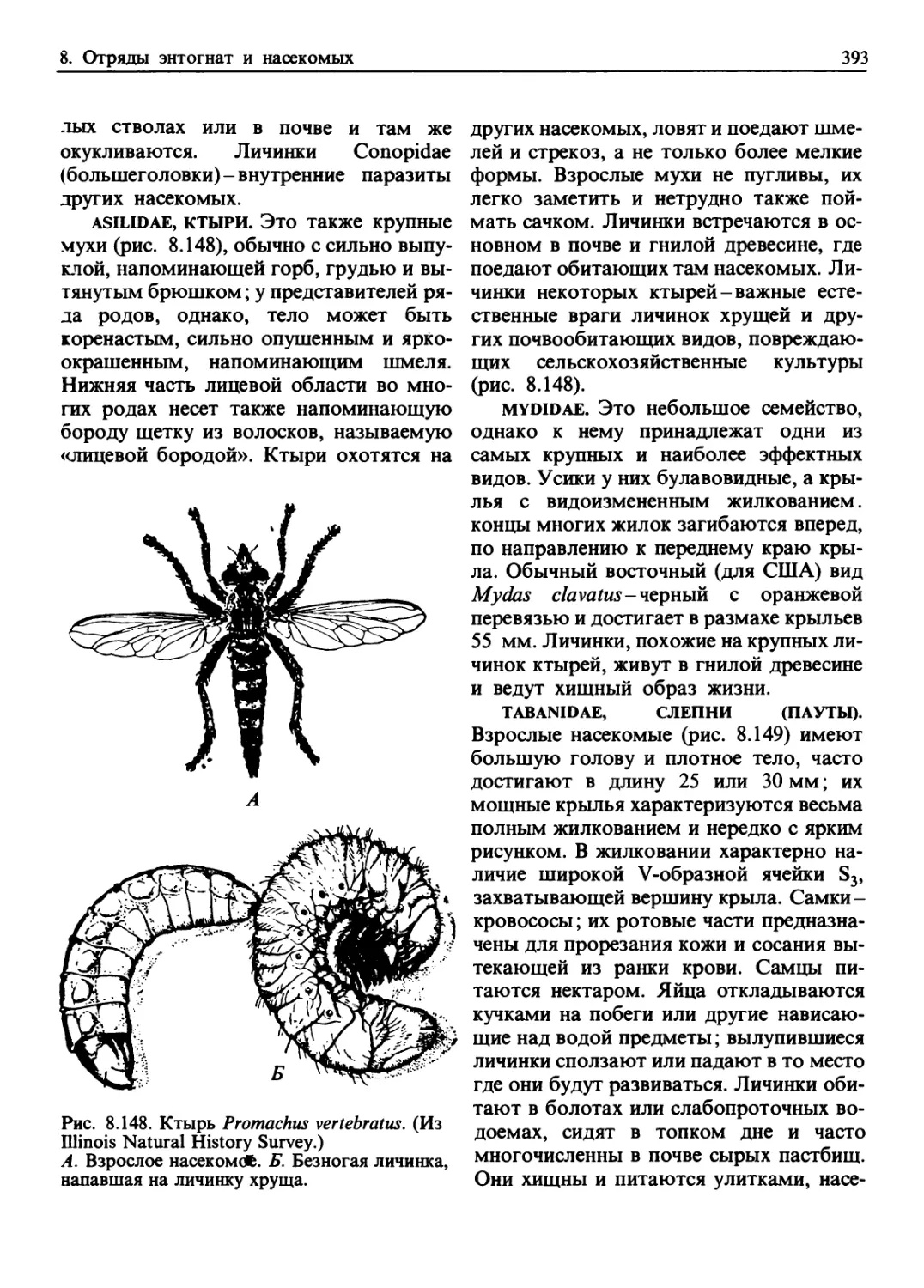

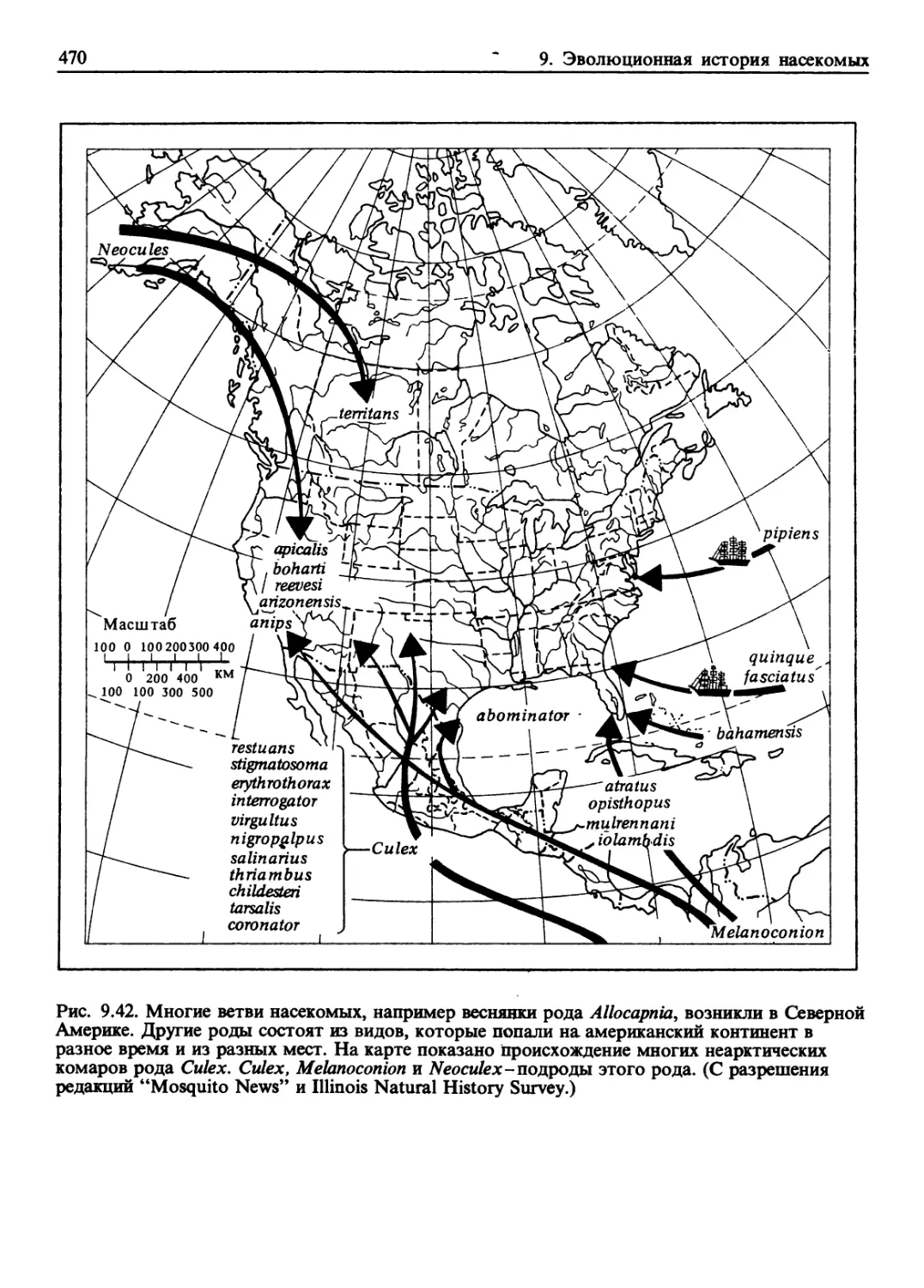

и близкие к ним группы