Автор: Гинзбург М. Бохановский Б. Кочешков С. Ромм Е. Тюльпанов С.

Теги: политика ссср политическая экономика

Год: 1931

Текст

Экономическая

ПОЛИТИКА

• 1

СССР

С0ВП.АРТШ КО Л И л к

МАРКСИСТСКО-

ЕНИНСКИХ

Р У Ж К О В

СОСТАВЛЕН БРИГАДОЙ: БОХАНОВСКИЙ Б., ГИНЗБУРГ М„ КОЧЕШКОВ С. РиММ Е., ТЮЛЬПАНОВ С.

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Б. БОХАНОВСКОГО

О Г и 3

ПРИБОЙ

Ответственный редактор Еф. Берлов и ч

Технический редактор Ю. С л е п я н

Сдано в набор 24 июля 1931 г.

Подписано к печати 12 августа 1931 г.

МП—Б2. Огиз Xs 816/л.

Ленинградский Областлит № 16147. Тираж 159.000 —23 п. л. Заказ № 1097.

20-я типография ОГИЗ’а им. Евгении Соколовой. Ленинград, пр. Красных Командиров, 29.

Предисловие

Настоящий учебник предназначен для совпартшкол и марксистско-ленинских кружков.

В основу учебника положен проект программы культпропа ЦК В-КП(б) по экономической политике для СПШ. Изменения, которые мы внесли в программу, идут лишь по линии развертывания ее установок. Мы дополнили программу очерком «Мировая система капитализма, ее развитие и неизбежная гибель» (гл. 1), ввели тему «СССР и капиталистический мир», выделив в ней раздел о задачах обороны СССР. Тема «Политика партии в области труда» дополнена освещением вопросов борьбы за культуру. Значительно расширено и выделено в отдельную тему освещение вопросов планирования экономики СССР. Основные проблемы экономической политики поставлены не только для всего СССР, но и в национальном разрезе.

Бригада в своей работе последовательно' осуществила принцип коллективного труда. Каждая статья, каждый параграф учебника являются продуктом работы коллектива, хотя в основном и написаны отдельными авторами. Только при этом условии можно было в минимальный срок решить стоявшую перед бригадой задачу: всесторонне обосновать генеральную линию партии, генеральную линию развернутого социалистического наступления в борьбе на два фронта и с примиренчеством и разоблачить контрреволюционные буржуазно-вредительские установки в вопросах советской экономики. <

няются заголовками подразделов. Не удалось также полностью добиться единстга стиля статей. Мы не могли задерживать издание учебника для выправления этих очевидных для нас недостатков. • Трудности нашей работы усугублялись тем, что мы должны были во что бы то ни стало, йе уменьшая программы и не снижая теоретического уровня учебника, уложиться в ограниченное количество листов.

Мы ждем товарищеской критики и особенно указаний со стороны тех товарищей, которые на опыте своей учебы будут проверять качество нашей работы. Все указания просьба направлять: Ленинград, Огиз, «Прибой».

В составлении двух глав учебника принимали участие не входившие бригаду тт. Иппа М. и Свердлин С. Первый составил I и II разделы в главе «План — орудие борьбы за социализм», второй—,1 и III разделы главы «Политика партии в области .финансов».

Авторы

Глава I □

ПЕРИОД ПЕРЕХОДНЫЙ ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

ъ

I. МИРОВАЯ СИСТЕМА КАПИТАЛИЗМА, ЕЕ РАЗВИТИЕ И НЕИЗБЕЖНАЯ ГИБЕЛЬ

Современный мировой экономический кризис, развивающийся на базе общего кризиса капитализма, рост социализма в СССР, завершение в СССР построения фундамента социалистической экономики блестяще подтверждают учение Маркса, Энгельса, Ленина о капитализме, империализме и неизбежной гибели всей капиталистической системы.

Империалистическая война, порожденная монополистическим капитализмом, потрясла до основания всю мировую капиталистическую систему. Капитализм -вступил в период своего общего кризиса. Вместе с этим еще больше обострились и обнажились все капиталистические противоречия. Началась открытая война между пролетариатом и буржуазией, колониальными народами и империалистическими метрополиями.

Фронт империализма был прорван в наиболее его слабом звене — в России — победоносной пролетарской революцией, которая положила начало международной революции пролетариата. Таким образом, была порвана мировая система капитализма, как единственная и всеохватывающая система мирового хозяйства.

На основе потрясения капиталистической системы, обострения классовой борьбы и под непосредственным влиянием Октябрьской революции произошел ряд революций и революционных восстаний в империалистических странах и колониях.

Благодаря предательству социал-демократии II Интернационала и слабости коммунистических партий в ряде важнейших стран, мировому капитализму удалось отбить -первые атаки рево-

люции и путем усиления эксплоатации рабочих масс и колониальных народов, путем резкого ухудшения их жизненных условий достигнуть временной частичной стабилизации.

Начался второй этап общего кризиса капитализма.

Частичная стабилизация не уничтожила общего кризиса капитализма, а, наоборот, усилила и обострила капиталистические противоречия, оставаясь гнилой стабилизацией на базе непрекра- щающегося общего кризиса.

После частичной стабилизации общий непрекращающийся кризис 'капитализма вступил в третий период, противоречия которого сейчас выражаются в мировом экономическом кризисе, по силе и глубине превосходящем «все предшествовавшие ему мировые экономические кризисы.

Экономический кризис, еще больше обострив все противоречия капитализма, усиливает общий кризис капитализма и ускоряет гибель капиталистической системы. Неизбежная ее гибель вытекает из всей предшествующей истории капитализма, являясь ее заключительной главой.

Развитие капитализма

Развитие капитализма шло путем разорения массы мелких товаропроизводителей и концентрации средств производства в руках немногих.

«Менее чем во сто лет своего господства буржуазия создала более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения вместе взятые».1

Но на ряду с ростом производительных сил росли и противоречия, свойственные капиталистическому способу производства.

Прежде всего углублялось и обострялось основное противоречие капитализма — противоречие между общественным, характером «производства и частным характером присвоения.

Сущность этого решающего противоречия капитализма за- ключае.ся в том, что средства производства и продукты по существу стали общественными, а кучка капиталистов;, в силу частной собственности на средства производства, распоряжается всеми результатами общественного труда, направляя их не на удовлетворение общественных потребностей, что соответствовало бы общественному характеру производства, а не свое личное обогащение, на увеличение и накопление прибыли. Это проти-

1 Маркс и Энгельс. Коммунистический манифест, стр. 77, Гиз. 1Р23 г.

6

воречие приводит капитализм к кризисам перепроизводства, периодически повторяющимся.

Кризисы в первую очередь ударяют по рабочим массам, обрекая их на голод и безработицу, и толкают их на путь революционной борьбы с буржуазией. В результате кризиса происходит еще более массовое и быстрое разорение мелкой и средней буржуазии и рост концентрации производства.

В погоне за новыми рынками сбыта и сырья капиталистические страны, окружая свои внутренние рынки высокими стенами таможенных охранительных пошлин, устремляются на международную арену в поисках колоний и сфер влияния.

Империализм как последний этап капитализма

На рубеже XIX и XX вв. капитализм вступает^ новую стадию своего развития — в стадию империализма.

Империализм не есть что-то отличное от капитализма, как это думают и пытаются доказывать меньшевики из II Интернационала. Империализм есть последняя стадия капитализма, монополистическая его стадия, когда капитализм превращается в капитализм паразитический, загнивающий, умирающий.

Глубочайшей' основой империализма является монополия, выросшая на основе конкуренции и концентрации производства.

С конца XIX в. концентрация производства усиливается в результате объединений -крупных капиталистов в тресты, синдикаты, картели. Эти капиталистические объединения образуются в ожесточенной конкурентной борьбе между крупными капиталистами. Конкуренция между ними чрезвычайно разрушительна. В ней применяются всякие средства — и подкуп, и плата отступного, и мошенничества, и шантаж. Эта борьба приводит, с одной стороны, к поглощению одними капиталистами других, к превращению победителей в крупных монополистов в той или иной отрасли народного хозяйства, с другой — к соглашениям и объединениям, конкурирующих капиталистов.

Капиталистические монопольные объединения не уничтожают конкуренции, не уничтожают ожесточенной борьбы за прибыль, а, наоборот, — усиливают эту борьбу. Во-первых, внутри монополий происходит и усиливается борьба между капитали- стами за удельный вес в монополии, за долю прибыли, за господство в монополистическом объединении. Во-вторых, конкуренция отдельных предприятий заменяется более упорной и разрушительной конкуренцией между монополиями гигантских размеров. В-третьих, усиливается конкуренция между монополистами и так

7

называемыми «дикйми»;—т. е. не входящими в монопольные объединения предприятиями.1

Эта монополия есть монополия капиталистическая. Она выросла и находится в общей обстановке капитализма, в условиях конкуренции и товарного производства. Она находится в постоянном и безысходном противоречии с этой обстановкой.

Но тем не менее, монополия неизбежно приводит к застою и загниванию, так как монопольные цены, обеспечивают высокую прибыль классу капиталистов и тем самым задерживают до известной степени причины, толкающие вперед развитие производительных сил. Получение высокой прибыли на основе монопольных цен дает экономическую возможность искусственно задерживать технический прогресс.

Однако было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает рост капитализма. Несмотря на то, что в отдельных странах и в отдельных отраслях народного хозяйства тенденция к застою и загниванию берет верх, «в целом, — говорит Ленин, — капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде,' растет, но этот рост не только становится вообще все более неравномерным, ню неравномерность проявляется также в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия)».2 Покровительственные таможенные тарифы, политика демпинга, применяющаяся всеми империалистическими странами, усиливает тенденцию к застою и загниванию империализма.

Концентрации производства «и росту капиталистических объединений способствует акционерная форма капитала и влияние банков, которые при империализме играют особо важную

1 Современная конкуренция между монополиями принимает разнообразные виды. Происходит борьба, за бюджет потребителя. Даже Монополии, производящие различные товары, ведут между собой усиленную борьбу. Так, например, если монополисты производства тканей будут в рекламах убеждать потребителя в необходимости хорошо одеваться и большую часть бюджета тратить на одежду, то монополисты пищевых продуктов будут не менее усиленно доказывать, что большую часть бюджета потребитель должен тратить на питание.

Можно указать также на конкуренцию между известной фирмой Круппа и монопольным объединением трубопрокатных заводов в Германии. Это объединение решило построить сталелитейный завод и самостоятельно производить сталь. Крупп стал протестовать, а потом и угрожать: если будет построен сталелитейный завод и у него перестанут покупать сталь, то он построит трубопрокатные заводы и будет из своей стали делать трубы и конкурировать с монопольным объединением трубопрокатных заводов. Такие примеры можно было бы УМНОЖИТЬ.

2 Ленин. Собр. соч., т. XIX, стр. 172. (Везде, где нет оговорки, сочинения Ленина цитируются по 2-му изданию).

»

роль. Банки являются хозяйственными штабами' буржуазии. В них пересекаются все нити хозяйственной деятельности, и через текущие счета и разнообразные финансовые операции кучка банковских монополистов имеет возможность контролировать отдельные предприятия, влиять на них путем, расширения или сужения, облегчения или затруднения кредита и целым рядом других мер подчинять их себе и всецело определять их дальнейшее развитие и существование.

Новая роль банков особенно ярко сказывается в их непосредственной тесной связи с промышленными предприятиями, крупные банкиры владеют акциями трестов и других монопольных объединений, входят в правления последних и, наоборот, крупнейшие монополисты промышленности владеют банковским капиталом и входят в правления крупнейших банковских объединений. Таким образом, происходит слияние или сращение банковского капитала с промышленным в финансовый капитал.

На основе этого сращения происходит выделение господствующей кучки финансовой олигархии.

Свойственное капитализму вообще отделение собственности на капитал от приложения капитала к производству npfl империализме значительно усиливается. Происходит быстрый рост паразитического слоя рантье — лиц, живущих «стрижкой купонов» и не несущих никаких общественный функций. Их общественная функция — праздность и потребление. Если кризисы показывают, что буржуазия не может управлять общественным производством, то рост группы рантье является одним из показате* лей ненужности буржуазии, загнивания и паразитизма капиталистического строя.

Не только отдельные капиталисты, но и целые государства превращаются в государства-рантье, живущие за счет эксплоатации колоний.

Капитализм, — пишет Ленин, — перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью «передовых» стран гигантского большинства населения земли».1 Если в эпоху домонополистического капитализма типичным являлся вывоз товаров, то в эпоху империализма наиболее характерным является вывоз капитала. Капитал устремляется в колониальные страны, где капиталов мало, где заработная плата низка, где, вследствие отсталости и слабой организованности трудящихся, возможна их сверхэксплоатация, где возможна сверхприбыль.

«Вывоз капитала, — пишет Ленин,—одна из самвд суще- 1 Ленин. Собр. соч., т. XIX, стр. 74,

I

стеенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплоатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний». 1

Получение сверхприбылей за счет сверхэксплоатации колоний приводит в паразитических странах-рантье к выделению и росту за .счет производительного пролетариата громадной армии Слуг для обслуживания «утонченных» потребностей праздности и к громадному росту армий чиновников и полиции для подавления возмущений революционизирующихся рабочих масс. Эти же сверхприбыли дают капиталистам экономическую возможность подкупать отдельные прослойки рабочих с целью привлечения их на сторону буржуазии.

Господство империалистов в колониальных странах задерживает их индустриальное развитие и связано с нечеловеческой эксплоатацией трудящихся и с массовым разорением мелких товаропроизводителей, кустарей^ремесленников, крестьян, обреченных миллионами на голодное вымирание. Поэтому совершенно понятно, что колонии все больше и больше революционизируются и превращаются в арену вооруженных битв против- империализма. Эта борьба является одним из важнейших факторов краха империализма. Вот почему со всей жестокостью империализм старается душить революцию в Китае, Индии, Марокко и других колониальных странах. Империалисты поддерживают в колониях старые, средневековые порядки, в«се реакционные силы, чтобы только задушить революцию. Единственный выход для колоний— это революция, это борьба под руководством Коминтерна за свержение империализма.

На почве борьбы за рынки вывоза капитала и источники сырья создаются международные капиталистические объединения и группировки капиталистических государств для борьбы за новый передел мировой территории, раздел которой был уже в основном закончен к началу XX века. Непрекращающаяся постоянная борьба за новый передел мира вытекает из неравномерности развития империализма.

Закон неравномерности развития при империализме

Еще в 1915 г. Ленин открыл и обосновал закон неравномерности развития -при империализме.

До Ленина и Маркс писал о том-, что капитализм развивается 1 Ленин. Собр. соч., т. XIX, стр. 152.

!0

неравномерно и что капиталистическое производство иначе развиваться не может.

Внутри отдельных капиталистических стран неравномерность развития различных отраслей народного хозяйства и различных отраслей промышленности вытекает из анархичности капиталистического производства, из противоречия между общественным характером, производства и частным характером присвоения.

Особенно ярко неравномерность развития выражается в создании и углублении пропасти между городом и деревней.

Различные страны не в одинаковое время становились на путь капиталистического развития и развивались разными темпами, догоняя и перегоняя друг друга. Однако неравномерность развития отдельных стран в эпоху домонополистического капитализма и в эпоху империализма различна.

Супу ю'сть неравном ерности капита лмстического развития в домонополистическую эпоху т. Сталин характеризует так:

«Тогда развитие капитализма шло более или менее плавно, более или менее эволюционно, и одни страны опережали другие в продолжение долгого периода времени без скачков и без обязательных военных столкновений мирового мае лаба».х

В эпоху империализма неравномерность капиталистического развития усиливается и обостряется.

Во-первых, усиливается и обостряется неравномерность развития между различными отраслями народного хозяйства внутри отдельных -капиталистических стран. Это вытекает из господства монополий, которые, как мы видели выше, приводят к тому, что либо тенденция к загниванию, либо тенденция к росту берет верх на том или ином участке в тот или иной отрезок времени.

Во-вторых, усиливается и обостряется неравномерность развития различных капиталистических стран гв отношении друг друга.

«Закон неравномерности развитая в период -империализма,— говорит т. Сталин, — означает скачкообразное развитие одних стран в отношении других, быстрое оттеснение с мирового рынка одних стран другими, периодические переделы уже поделенного мира в порядке военных столкновений и военных катастроф, углубление и обострение конфликтов в лагере империализма, ослабление фронта мирового капитализма...2

Скачкообразное развитие стран, развитие путем военных

1 Сталин. Еще раз о социал-демократическом уклоне, стр. 129. • Сталин. Там же.

11

столкновений и катастроф при империализме вытекает из* самой сущности империализма.

Страна, которая становится на путь индустриального развития позднее, имеет возможность развиваться быстрее старых стран, если это развитие не будет парализовано подчинением ее какой-нибудь крупной капиталистической стране. Таким странам не нужно проделывать всего исторического опыта других стран. Их развитие может начинаться с последних достижений науки и техники, между тем как старые капиталистические страны обременены старой техникой. Так, например, Япония стала на путь капиталистического развития позднее Англии, но сделала такой гигантский скачок, что быстро выдвинулась в разряд так называемых великих держав. Соединенные штаты Америки догнали и перегнали Англию и Европу.

Таким образом, меняется соотношение сил между империалистическими странами. И это изменившееся соотношение сил каждый раз наталкивается на уже разделенную территорию мира, на такое распределение колоний, которое соответствовало п-режшму соотношению сил и не соответствует вновь установленному.

Отсюда вытекает необходимость периодических переделов мира путем империалистических .войн, которые в свою очередь вноеь резко меняют соотношение сил и неизбежно ведут к назреванию новых конфликтов и новых вооруженных столкновений.

Постоянная угроза войны, висящая над капиталистическим миром, неуверенность в завтрашнем дне, стремление кучки финансовых тузоз к господству над миром- приводят к реакции по всей линии, к национальному и политическому гнету, — характерным политическим особенностям империализма.

В эпоху империализма значительно возрастает роль буржуазного государства, как приказчика кучки капиталистов, которому последние доверяют не только подготовку и организацию войны для захвата новых рынков, но и некоторые хозяйственные функции. Для рабочих масс это означает усиление гнета, усиление эксплоатации, ибо к экономическому порабощению силой голода прибавляется сила полиции, «правосудия» и тюрем.

Сила давления буржуазного государства колоссально увеличивается вследствие сращения с ним социал-фашистских партий

11 Интернационала и предательских реформистских профсоюзов, которые являются в системе буржуазной диктатуры агентурой капиталистов в рядах пролетариата и школой подготовки наиболее тонких угнетателей рабочего класса.

12

Гибель капитализма^

Громадных размеров концентрация средств производства, рост монополий', отделение владения средствами производства от непосредственного управления ими, рост международных объединений показывают, -что обобществление производства уже пере росло национальные рамки.

Однако совершенно неверно думать, что единая плановая организация пг сиззодительных <ил в мировом масштабе возможна в условиях капитализма.

Усиление неравноморноста капиталистического развития делает невозможным сколько-нибудь длительные и прочные объединения капиталистических государств. Усиление конкуренции увеличивает конфликты и обостряет противоречия ме^ду империалистическими странами, придавая всяким капиталистическим столкновениям, международный характер. Ожесточенная борьба за мировое господство усиливает милитаризм, увеличивает тяжесть военных налогов, падающих на плечи широких трудящихся масс и колониальных народов, втягивает в империалистические войны все страны мира.

Колоссально выросшие производительные силы и массы произведенных товаров не могут быть полностью использованы для развития общества вследствие того, что общественное производство подчиняется частно-собственническим интересам получения прибыли. Основное противоречие капиталистического строя требует своего разрешения.

СССР, прорвавший фронт империализма, своим существованием, своим ростом, завершением построения фундамента социалистической экономики разоблачает весь обман и утопичность планов объединения мира кучкой капиталистов и указывает единственно правильный путь объединения мирового хозяйства на коммунистических началах.

Переросшие национальные рамки производительные силы общества требуют международного объединения. Они могут быть и будут объединены только диктатурой пролетариата, насильственно разрушающей капиталистический строй.

X II. КОММУНИЗМ И ЕГО ФАЗЫ

Низшая фаза коммунизма

Историческая роль и задача пролетариата заключаются не только в том, чтобы разрушить капитализм. Пролетариат должен разрушить капитализм для того, чтобы построить новое коммунистическое общество.

13

Маркс различал две фазьг коммунистического общества — низшую фазу, или социализм, и высшую фазу» — полный коммунизм.

Социализм можно было бы коротко охарактеризовать как общество, где нет частной собственности на средства производства, где средства производства обобществлены, где нет следовательно классов и нет эксплоатации человека человеком.

Для организации социалистического общества пролетариат должен прежде всего свергнут^» капиталистов и помещиков и установить свою диктатуру. Подавляя враждебные рабочему классу капиталистические элементы, привлекая на свою сторону непролетарские массы трудящихся, диктатура пролетариату приступает к организации коммунистического общества.

Первая фаза коммунизма, или социалистическое общество, «только выходит из капиталистического общества, выходит по- ' крытым, 'во всех отношениях—•экономическом, нравственном, умственном — родимыми пятнами старого общества, из лона которого оно рождается».1

В первой фазе коммунизм экономически еще незрел и «не свободен от традиций или следов капитализма» (Ленин), еще не уничтожена окончательно противоположность между городом и деревней, противоположность между умственным и физическим трудом.

Хотя классы уничтожены, но остатки старого деления общества на классы еще сохраняются, поэтому сохраняется и государство и необходимость принуждения, необходимость права.

Еще полностью не -исчезает буржуазное право в области распределения продуктов и труда между членами общества.

При социализме распределение продуктов будет происходить по труду. Общество дает больше тому, кто больше дает обществу. Собственно ко всем применяется одинаковое право — право каждого получить столько от общества, сколько он дал обществу, за вычетом того количества труда, которое идет в общественный фонд. Но это право есть еще «буржуазное право», так как к неравным1 людям применяется одинаковая мерка. Но все же неравенство при социализме резко отличается от неравенства при капитализме. При капитализме неравенство вытекает из частной собственности на средства производства и из деления общества на классы, а при социализме неравенство обусловливается недостаточным еще уровнем развития обобществленных 1 Программа и устав Коммунистического Интернационала, стр. 31.

Гиз. 1930 г

производительных сил и еще остающейся на этой ступени необ-< ходимостью материального стимула к труду.

Равенство социализм осуществляет только в той мере, в какой уничтожена частная собственность на средства производства и стало быть уничтожена возможность эксплоатац./и.

Социализм создается не сразу во всех странах, а побеждает сначала в одной или нескольких странах. Поэтому, находясь в капиталистическом окружении, социалистические страны должны иметь армию, должны быть вооружены, должны тратить еще средства на оборону.

Высшая фаза коммунизма

Низшая фаза коммунизма, — писал Ленин, — является «только ступенькой, необходимой для радикальной чистки общества от гнусности и мерзостей капиталистической эксплоата- ции и для дальнейшего движения вперед.1

Низшая фаза коммунизма постепенно перерастает в высшую фазу, когда осуществляется полный коммунизм, полное равенство. В основном это происходит потому, что освобожденные от капиталистических пут и сознательно направляемые обществом производительные силы быстро развиваются, растет невиданными темпами производительность общественного труда. В хоАе развития социалистического общества, в процессе его строительства, люди переделывают свою собственную природу, освобождаются от целого ряда предрассудков и навыков, унаследованных от капиталистического общества.

Высокий уровень развития производительных сил при коммунизме максимально сокращает время, необходимое для материального производства, и дает возможность остальное время использовать для культурного развития. На этой стадии окончательно ликвидируются различия между промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом, устраняется деление на профессии, и все люди превращаются во всесторонне развитых членов общества.

Люди в коммунистическом обществе работают без принуждения. Труд превращается в первую жизненную потребность.

Каждый добровольно будет трудиться по своим способностям в интересах всего общества и будет свободно брать столько продуктов, сколько ему нужно для удовлетворения своих потребностей. Не нужно, конечно, думать, что удовлетворение по потребностям может быть осуществлено сразу. Этот принцип бу-

* Ленин, Собр. соч., т. XXI, стр. 440. 15

дет вводиться постепенно, в меру роста производительности об-' щественного труда.

«Когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства «польются полным потоком, — лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: „каждый по способностям, каждому по потребностям^».1

Коммунизм в своей высшей фазе может победить только во всем мире.

Уже при социализме, а тем более при коммунизме люди под-1 чиняются не стихийно, слепо действующим законам общественного развития, а сознательно- творят свою историю. Поэтому все, что предшествует социализму, Энгельс называл предисторией человечества и указывал, что только с периода социализма начинается настоящая история человечества.

Человек будет все больше и больше подчинять себе природу. Поэтому отпадет боязнь перед природой. Люди будут развиты настолько, что отбросят всякие верования в сверхъестественные силы, отбросят всякую религию как давно уже устаревший хлам.

В коммунистическом обществе нет классов и в помине, а поэтому нет и права, нет и государства.

Государство отмерло.

III. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ОТ КАПИТАЛИЗМА К СОЦИАЛИЗМУ

Меньшевики для спасения капитализма стараются доказать рабочим массам, что сейчас еще в капитализме не созрели условия для перехода к социализму. Обман здесь заключается в том, что меньшевики совсем не хотят свергать капитализм. Они утверждают, что при капитализме должны и «могут быть созданы такие условия, которые позволят сразу без революции перейти непосредственно к социализму, и что переход к социализму происходит в рамках капитализма.

На самом деле при капитализме могут быть и уже созданы только такие условия, которые делают возможным и необходимым захват власти рабочим! классом, установление диктатуры пролетариата и революционное преобразование капитализма в социализм.

Только пролетариат, свергнув капиталистов, может организовать производство на коммунистических началах. Материальные предпосылки для этого дает гигантская концентрация капи-

ж Маркс. Критика Готской программы.

16

тализмом производительных сил. Производительные 'силы не могут больше мириться с частным их управлением, а буржуазия неспособна обеспечить их дальнейшее развитие путем плановой организации. Только объединение производительных сил общества под руководством диктатуры пролетариата, направляющей производство в интересах всех трудящихся, может открыть' эпоху невиданно-быстрого развития человеческого общества.

Необходимость насильственного свержения буржуазии.

Для каждого сознательного рабочего совершенно ясно, что буржуазия не уступит своей власти без насилия. Маркс писал, что «насилие есть повивальная бабка всякого нарождающегося общественного строя».

Меньшевики же всех стран утверждают обратное. Они стараются спасти буржуазную диктатуру и сознательно обманывают рабочих.

«Теоретический» вождь меньшевизма |Каутский пытается доказывать рабочим, что насилие и революция необходимы были только до диктатуры буржуазии, до установления буржуазной демократии. Буржуазная демократия, говорит Каутский, есть орган власти большинства над меньшинством, и если все же рабочий класс подавляется буржуазией, то виноват в этом сам рабочий класс. Пролетариат, в силу своего невежества и несамостоятельности, утверждает Каутский, не умеет пользоваться буржуазной демократией. Это говорится © то время, когда рабочие демонстрации, собрания, митинги на улице расстреливаются полицейскими отрядами под руководством социал-демократов.

Только издевательством’ над Марксом, подлейшей ложью, вырождением меньшевиков в’ злейших врагов рабочего класса можно объяснить, что они пытаются выдавать эти теории за марксистские. Меньшевики давно отказались от Маркса. Революционное учение пролетариата они заменили полицейскими науками подавления трудящихся.

Весь «теоретический» социал-фашистский обман меньшевиков вполне понятен. Меньшевики из кожи лезут вон, чтобы спасти буржуазное государство — аппарат подавления рабочих, в котором меньшевики, сросшиеся с буржуазной диктатурой, играют не последнюю роль. 54

Одной из новейших теорий, служащих для обмана рабочих, является меньшевистское учение о тане наз. социальном государстве. Суть этого учения сводится к тому, что меныи сетки стараются представить буржуазное государство как государство над-

2 Экономическая Подводка СССР

классовое, якобы защищающее 'интересы всего общества. Меньшевики всеми способами стараются убедить пролетариат Запада, чТо никакой непримиримости между его интересами и интересами капиталистов нет. Поэтому, утверждают меньшевики, интересы национального целого, интересы отечества должны стоять выше всего. При этом они ссылаются на то, что государство помогает безработным, осуществляет социальное страхование и пр.

То®. Молотов © докладе на VI съезде советов привел характерную фразу -прожженного английского буржуазного политика Ллойд-Джорджа, раскрывающую смысл социального страхования:

«Если бы мы не имели страховых пособий для безработных, то в этой стране произошла бы уже революция ... Вы не будете держать собаку в помещении, если не имеете возможности дать ей кость».

Так заявил с парламентской трибуны Ллойд-Джордж.

Страх перед революцией вынуждает буржуазию бросать время от времени кость со своего обильного стола изголодавшимся и отчаявшимся безработным массами Только под нажи-! мом революционного пролетариата буржуазия вынуждена осуществлять некоторые функции социального страхования, но и они проводятся за счет снижения уровня заработной платы работающих и увеличения налогов на трудящихся.

Современный кризис капитализма обрекает на голодную смерть десятки миллионов безработных, на полуголодное существование остальную массу трудящихся, на вымирание миллионные массы трудящихся колоний и полуколоний, толкая их на путь революционной борьбы.

Ход развития капитализма ежедневно убеждает рабочих, что избавиться от голода, от угнетения можно только путем свержения капитализма.

Вопреки утверждениям меньшевиков, троцкистов и правых капитализм погибнет не «самотеком», не автоматически, а в результате революционной борьбы рабочего класса. Ленин всегда подчеркивал ту мысль, что вопрос гибели капитализма решается борьбой, что гибель капитализма зависит от активности, дисциплинированности и готовности рабочего класса к борьбе.

Капитализм в своем развитии создает только возможность революционного преобразования капитализма в социализм, и рабочий класс использует эту возможность. Но использовать эту возможность пролетариат может только в ожесточенной борьбе с капитализмом, в борьбе со всякого рода шатаниями и уклонами от правильной революционной, большевистской линии в своих рядах и в рядах своей партии и в борьбе со всякого рода меньшевистскими контрреволюционными теориями.

18

Необходимость длительного периода для построения социалистического общества

«Первое, что установлено вполне точно, — пишет Ленин в своей -книге «Государство и революция», — осей теорией развития, всей наукой ©обще, — и что забывали утописты, что забывают нынешние оппортунисты, боящиеся социалистической -революции, — это то обстоятельство, что Исторически несомненно должна быть особая стадия или особый этап перехода от капитализма к коммунизму».1

Необходимость этого переходного периода обусловливается теми задачами, которые нужно решить для того, чтобы преобразовать капиталистическое общество в коммунистическое. Решение этих задач и является содержанием пролетарской революции.

Буржуазная революция сводится к тому, что она только освобождает от феодальных, экономических и политических пут уже созревшие в недрах феодального строя капиталистические отношения. Поэтому захватом буржуазией власти и уничтожением остатков феодальных производственных отношений, что соответствует уже имеющейся в наличности буржуазной экономике, обычно и завершается буржуазная революция, если она доводится до конца.

Для пролетарской же революции захват власти является только ее началом.

После установления своей диктатуры пролетариат в процессе строительства социализма должен преодолеть сопротивление свергнутой, но не уничтоженной буржуазии, пытающейся в своей борьбе протез диктатуры пролетариата опереться на мелкое производство и использоват? колебания мелкой буржуазии.

Основной задачей пролетарской диктатуры является построение социалистического общества, уничтожение классов. Для этого нужно в первую очередь построить фундамент социалистической экономики. Построить фундамент социалистической экономики — это значит перевести основные массы мелкого товарного производства на рельсы крупного обобществленного хозяйства и сомкнуть его с крупной городской' индустрией в одно целостное хозяйство.

Рабочий класс должен оторвать от буржуазии массу мелких товаропроизводителей, привлечь да на свою сторону, должен их переделать, перевоспитать, если он «хочет,—говорит т. Сталин,— выполнить свою основную задачу... построения, новой социа-

1 Ленин. Собр. соч., т. XXI, стр. 428. 2*

19

диетической экономики». Экспроприировать мелких -производи^ телей нельзя. Примитивность их орудий производства, их навыки, исторически сложившиеся под влиянием капитализма, делают невозможным непосредственное обобществление мелкого производства. Эта задача решаемся пролетариихом >.а притяжении лет по мере упрочения командных высот пролетарской диктадуры.

Взяв власть, рабочий класс должен орта: изевать учет и контроль над крупнейшими предприятиями, он должен весь хозяйственный организм построить так, чтобы миллионные массы трудящихся руководствовались и работали по единому плану. Эта задача, говорит Ленин, «никоим образом не допускала решения на «ура», того решения, которым нам удавалось преодолеть за-* дачи гражданской войны».1

Сами производительные силы, достаточно развитые капитализмом для того, чтобы служить базой социалистическому строительству, носят отпечаток капиталистического общества, не на всех участках равномерно развиты и не приспособлены для удовлетворения потребностей социалистического общества.

Перед пролетариатом стоит задача не только поднять быстрейшими темпами уровень производительных сил, но и изменить их структуру, привести их в соответствие с новыми обще-; ственными потребностями.

Решение этих задач требует умения, знания, навыков, которые рабочий класс приобретает в борьбе. Сразу решить эти задачи рабочий класс не может, ибо при капитализме он не может научиться управлять производством. Управлять производством, овладеть техникой -в широком ее смысле рабочий класс может только после установления своей диктатуры в процессе решения задач социалистического строительства.

IV. ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА

Итак, «между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного переустройства одного в другое. Ему соответствует и политический переходный период, государством которого может быть только революционная диктатура пролетариата».2

Диктатура пролетариата необходима не только для разруч шения капитализма, но для созидательной, творческой деятельности, для построения социализма. Поэтому пролетариат, сверти 1 Ленин. Собр. соч., т. XXII, стр. 316.

2 Маркс. Критика Готской программы, стр. 35—36. По сборнику ♦Маркс и Энгельс о программе и тактике соц.-дем.>. Сост. Г. Дункер. «Пр z* о ой». 1930 г.

20

нув буржуазию, разбив буржуазное государство, должен упрочить свою диктатуру, без которой он не сможет построить социалистического общества.. Только через свою диктатуру рабочий класс создает такую экономику, в условиях которой невозможно будет рождение классов.

Классы и классовая борьбИ в переходный период.

Хозяйство переходного периода в любой стране после установления диктатуры пролетариата представляет собою совокупность и борьбу различных хозяйственных укладов.

Экспроприировав крупную собственность, пролетариат на основе ее создает крупные государственные социалистические предприятия. Этим кладется начало нового социалистического уклада. Но, как мы .видели ’выше, остается и мелкотоварное хозяйство, которое экспроприировано быть не может. Остаются также и капиталистические формы хозяйства, питательной средой для которых является 'мелкотоварное производство.

Таким образом, основными формами хозяйства в переходный период являются: социализм, капитализм и мелкое товарное производство.

Совершенно понятно, что этим различным формам хозяйства соответствуют и различные общественные классы — пролетариат, буржуазия и неоднородная масса мелкой буржуазии (главным образом крестьянства).

Совершенно понятно также, что борьба между этими классами не может быть прекращена. Классы остаются в течение всего периода диктатуры пролетариата, но их сила, удельный вес каждого из них в обществе, их взаимоотношения изменяются на различных этапах переходного периода. Классовая борьба не уничтожается, а принимает только другие формы, становится более жестокой, более острой.

«Диктатура пролетариата, — говорит Ленин, — не есть окончание классовой борьбы, а есть продолжение ее в новых формах. Диктатура пролетариата есть классовая борьба победившего и взявшего в свои руки политическую власть пролетариата против побежденной, но не уничтоженной, не исчезнувшей, не переставшей оказывать сопротивление, но напротив усилившей свое сопротивление буржуазии».1

Господствующим, руководящим классом в переходный период является пролетариат.

Свергнув буржуазию и установив свою диктатуру, пролета1 Ленин. Собр. соч., изд. I, т. XVI, стр. 240,

21

риат ставит новьге задачи в области классовой борьбы, которых раньше он ставить не мог. Держа в своих руках командные высоты народного хозяйства, пролетариат подавляет усиливших сопротивление эксплоататоров, привлекает на свою сторону колеблющиеся непролетарские трудящиеся массы и ведет политику уничтожения классов.

Класс эксплоататоров, господствовавших при капитализме и свергнутых пролетариатом, уничтожен сразу быть не может. Эксплоататоры не хотят, и было бы смешно думать, что они захотят, добровольно уйти со сцены. Они усиливают свое сопротивление, свою энергию для свержения диктатуры пролетариата. «Энергия сопротивления их, — говорит Ленин, — возросла именно ■вследствие их поражения, в сотни и тысячи раз».

Сила эксплоататорских классов на первых этапах переходного периода очень велика. Их сила в первую очередь заключается в наличии массы мелких товаропроизводителей, стихийно и в массовом, масштабе выделяющих капитализм. Мелкое товарное «производство является базой капитализма, в нем капитализм имеет глубочайшие корни. Сила капиталистических элементов заключается также в их международной базе, в международном капитализме, который идет им на помощь, оказывает поддержку в борьбе с диктатурой пролетариата и пытается их использовать как свою контрреволюционную базу внутри пролетарского государства. Сила капиталистов заключается в их громадных общественных связях, в знании техники управления, организации, которые они монополизировали в течение своего господства.

Наконец, у капиталистических элементов осталась часть средств производства и денег.

Отношение пролетариата к капиталистическим элементам должно быть непримиримо-враждебное. Пролетариат должен подавлять самым жестоким образом всякие контрреволюционные попытки эксплоататорских элементов. Подавляя, ограничивая, ,вытесняя на первых этапах переходного периода капиталистические элементы, пролетариат целым рядом мероприятий обеспечивает рост социалистического сектора в ущерб капиталистическому, обеспечивает переход мелкого производства на путь социалистического строительства и тем самым сужает базу капитализма. Ликвидация капиталистических элементов возможна только на основе сплошной коллективизации, когда основная масса мелких товарные производителей стала бесповоротно на путь социалистического строительства и в массовом масштабе переходит на коллективные формы хозяйства.

Совершенно другое отношение устанавливает пролетариат к крестьянству.

22

Крестьянство представляет собою значительную неоднород-^ ную массу в большинстве капиталистических стран.

Наиболее близкой пролетариату группой крестьян является беднота. Бедняк по своему положению при капитализме является полукрестьянином, полупролетарием. Беднота является прочной опорой пролетариата в установлении и упрочении его диктатуры с первых же дней революции. Заботы о бедноте путем оказания ей всяческой помощи и организации ее для борьбы с эсплоа- таторскими элементами являются важнейшими задачами пролетарской диктатуры.

Собственно крестьянство как класс — это среднее крестьянство. Кулаки, эксплоататорская верхушка деревни — это капиталисты в земледелии, и отношение пролетариата к ним, как мы уже говорили, должно быть враждебное и непримиримое.

Ленин говорил, что основным содержанием переходного периода является решение вопроса «кто кого»: либо пролетариат оторвет от капиталистов основную массу мелких товаропроизводителей, главным образом крестьянства (середняков), и поведет их за собой по социалистическому пути и потом, на основе переделки их в социалистических работников, уничтожит классы, либо их поведут за собой капиталисты по пути капиталистическому и восстановят капитализм. В этом суть классовой борьбы в переходный период.

Для решения этой задачи пролетариат должен строго разграничивать различные классы и социальные группы в деревне — кулаков, середняков и сельскохозяйственный пролетариат и полупролетариат.

«В этом разграничении, — говорил Ленин, — суть социализма».

Середняцкая масса крестьянства это, с одной стороны —» труженики, которые в своем большинстве эксплоатируются, разоряются и нищают под гнетом» капитализма, но с другой стороны — это собственники, обособленные мелкие хозяева с капиталистическими навыками и традициями. Поэтому они неустойчивы, неуверены, колеблются в выборе между пролетариатом и буржуазией.

Если в бедноте пролетариат находит прочную опору с первых же дней революции, то середняк из нейтрального превращается в союзника только после упрочения диктатуры пролетариата.

их от самого болезненного для них процесса обнищания и направляет их на путь роста и развития на социалистических началах.

В этом и заключается основа союза рабочего класса и крестьянства.

Аналогичную политику привлечения на свою сторону и социалистической переделки пролетариат ведет и в отношении городской мелкой буржуазии — ремесленников и кустарей, не эксплоа- тирующих чужого труда. Промысловая кооперация под руководством социалистического сектора явл'яется формой переделки их в социалистических работников.

Очень важной социальной группой при капитализме, которая остается и в течение переходного периода, является техническая и другая интеллигенция. На начальных этапах переходного периода большинство интеллигенции враждебно рабочему классу. Только в процессе социалистического строительства, по мере укрепления диктатуры пролетариата, значительная часть трудовой интеллигенции переходит на сторону революции.

Пролетариат должен строго разготничивать различные группы интеллигенции, которая представ-? г собою очень разнородную социальную прослойку. Опыт СССР (процесс «Промпар- тии, Шахтинский процесс и др.) показывает, что часть интеллигенции, развращенная капитализмом, сросшаяся с эксплоатато- рами, воспитанная в буржуазных традициях, остается до конца враждебной рабочему классу. Эту часть интеллигенции пролетариат должен подавлять самым жестоким образом, как непримиримых врагов рабочего класса. Ту часть интеллигенции, которая становится на сторону рабочего класса и помогает своими знаниями строить социализм, пролетарская диктатура должна поощрять, обеспечивать ей нормальные условия работы, подчинять ее своему идейному влиянию и перевоспитывать.

Мероприятия диктатуры пролетариата

Необходимость и значение диктатуры пролетариата для переходного периода ярко выступают в свете тех мероприятий, которые должен осуществлять пролетариат в течение переходного периода.

нематографы, типографии, газетное и издательское дело и другие виды крупной собственности.

Национализированная крупная собственность, монополия внешней торговли, государственная власть в руках пролетариата являются исходными и опорными пунктами социалистического преобразования общества. На основе экспроприированной 'крупной собственности пролетариат создает социалистические производственные отношения, социалистический сектор, который является ведущим началом в народном хозяйстве и в социалистическом строительстве.

Наиболее трудной задачей, которая может быть решена только в течение длительного периода, является задача переделки мелкого производителя — крестьянина путам коллективизации в социалистического работника.

Она требует для своего решения упорного осуществления целого ряда мероприятий экономических, политических и культурных.

Кооперативный план Ленина, рассчитанный на переделку мелкого крестьянского хозяйства, обязательно требует руководства им и помощи ему со стороны пролетарского государства и социа- стического сектора. Государство обязательно должно организовать в сельском хозяйстве крупные социалистические предприятия — совхозы, машино-тракторный станции, которые показом и реальной помощью крестьянам убеждают последних в преимуществах крупного социалистического хозяйства.

Наличие частной собственности мелких товаропроизводителей, унаследованные рт капиталистического общества старые навыки и традиции делают необходимым сохранение в течение переходного периода рынка и денег. Однако рынок должен быть поставлен в определенные рамки плановым руководством и должен быть подчинен ведущей роли социалистического сектора.

Рынок в* условиях пролетарской диктатуры принципиально отличен поэтому от капиталистического рынка.

Только после ликвидации классов рынок может быть окончательно преодолен, уступив место социалистическому распределению. »

Пролетарская диктатура, всеми своими политическими и экономическими мероприятиями обеспечивая ведущую роль социалистического сектора, его максимальный рост и опираясь на него, ведет политику вытеснения и ограничения капиталистических элементов, а затем и их ликвидации.

окружении, должна являться задача укрепления обороноспособности страны.

Все мероприятия, направленные на построение социалистического общества, диктатура пролетариата сможет выполнить только при правильной, ленинской политике.

Единственно правильной экономической политикой диктатуры пролетариата в переходный период, как это точно проверено на опыте СССР, является нэп.

Нэп есть метод построения социализма. Этот метод должен будет применять пролетариат всех стран после установления своей диктатуры. В случае нападения империалистических стран на вновь возникшее пролетарское государство может появиться надобность в военно-коммунистической политике, направленной на защиту пролетарской диктатуры. Но эта политика не может считаться политикой, отвечающей задачам хозяйственного строительства.

Опыт диктатуры пролетариата в СССР показал, что наиболее соответствующей задачам пролетарской революции формой государственной -власти пролетариата является форма советов.

Советы являются высшей формой демократии — демократией пролетарской, противоположной демократии буржуазной. Подавляя эксплоататоров, лишая их общеполитических прав, опираясь на массовые организации трудящихся, советы осуществляют действительную демократию для трудящихся, демократию для громадного большинства населения, в то время как буржуазная демократия является властью кучки капиталистов над большинством населения. Советское государство обеспечивает за трудящимися массами дворцы, общественные здания, типографии и пр. и таким образом создает материальную базу для осуществления прав трудящихся, в то время как в капиталистических странах все4материальные средства находятся в руках капиталистов. Советы являются всеохватывающей формой объединения и организации масс трудящихся -под руководством -пролетаоиата, потому что они на практике вовлекают массы в дело управления государством.

Вовлечение трудящихся масс в дело управления государством, орабочение» государственного аппарата, внедрение самокритики, чистка советского аппарата от чуждых рабочему классу элементов являются важнейшими факторами преодоления бюрократизма, унаследованного от капитализма, и максимального приближения советского аппарата к нуждам трудящихся масс населения. |

правке полов, потому что советское государство не ограничивается изданием законов о равноправии, а целой системой мероприятий обеспечивает возможность пользоваться этими законами. Организацией общественного питания, яслей, детских домов, вовлечением женщин в 'производство, выдвижением их на руководящую работу в советских органах и др. мероприятиями советское государство раскрепощает женщину и делает ее ражоправным членом общества.

Индустриализируя окраины, развивая хозяйство отсталых районов, поднимая отсталые национальности на более высокий культурный и политический уровень, советское государство создает условия для действительного равноправия всех национальностей.

Обеспечивая широчайшие возможности рабочему классу и остальным массам трудящихся овладевать науками вплоть до высшей школы, советское государство уничтожает буржуазную монополию на образование, обеспечивает подготовку специалистов из среды рабочего класса и дает возможность пролетариату овла- деь..гь техникой в широком- смысле слова.

Национализируя, организуя и развивая быстрыми темпами газетное и издательское дело, типографии, библиотеки, театры, дома культуры, кино, спортивные клубы, советское государство использует их для задач культурной революции, общего и политического просвещения трудящихся и строительства новой социалистической культуры. u

Отмирание диктатуры пролетариата

Всякое государство является результатом деления общества на 'классы.

Для того чтобы уничтожить государство, нужно уничтожить классы. Классы могут быть уничтожены только организованным в государственную власть пролетариатом, который заинтересован в уничтожении классов. *

Пролетарское государство, которое является аппаратом господства и подавления эксплоататоров в интересах трудящегося больш’инства народа, с момента своей организации уже является государством отмирающим. Ленин считал, что диктатура пролетариата — «это уже не государство в собственном смысле», йба оно является в руках рабочего класса орудием уничтожения классов, стало быть и всякого государства.

потому что оно должно подготовить все необходимые условия для своего полного и окончательного отмирания. До тех пор пока будут существовать хотя бы какие-нибудь остатки классового деления общества, пролетарское государство не может отмереть.

Государство окончательно отмирает только в высшей фазе коммунистического общества. Экономической основой полного отмирания государства является такое гигантское развитие производительных сил общества, когда окончательно ликвидируется различие между физическим и умственным трудом, когда общество сможет осуществить принцип: «каждый <по способностям, каждому по потребностям».

Государство отомрет окончательно тогда, когда будут уничтожены без следа все навыки и традиции старого капиталистического общества, когда будет уничтожен мелкобуржуазный инди- „ видуализм, когда общество достигнет такой высокой ступени развития, что труд превратится в необходимейшую потребность каждого.

Процесс окончательного отмирания государства будет происходить в меру , перерастания низшей фазы коммунизма в высшую.

V. МЕНЬШЕВИСТСКИЕ, ПРАВООППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ И ТРОЦКИСТСКИЕ ТЕОРИИ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ

Основная суть меньшевистских «теорий» — в попытках спасти капитализм

Процесс меньшевиков в СССР вскрыл с очевидностью связь меньшевиков и II Интернационала с «П-ромшартеей» со всеми контрреволюционными силами, готовящими войну против СССР.

II социал-фашистский Интернационал меньшевиков является самым тонким, а потому и самым опасным врагом пролетариата, пролетарской'революции и социализма.1

Меньшевики, как мы уже видели, стараются обмануть рабочие массы своими утверждениями о том, что при капитализме в результате его исторического развития создаются условия, обеспечивающие мирный непосредственный переход к социализму. Рабочий класс должен поэтому, утверждают они, приспосабливаться к капитализму, не мешать насильственными методами его 1 Социал-демократические партии II Интернационала срослись с диктатурой буржуазии и вытеснение буржуазной демократии фашизмом приводит, к перерождению социал-демократических партий в социал-фашистские. Поэтому точнее сейчас говорить о меньшевистских партиях не как о социал-демократических, а как о 'социал-фашистских.

28

историческому развитию и ждать, 1Вка не созреют такие услотя.- Так как такие условия (никогда не создадутся, то этим самым эти слуги капитала думают навеки приспособить рабочих к капитализму и к интересам капиталистов.

Выслужившись перед буржуазией в роли защитников капитализма и душителей революционного рабочего движения, мень- шезики допущены капиталистами к осуществлению буржуазной диктатуры в качестве членов правительства. Стоя у власти, меньшевики стараются теперь убеждать рабочих в необходимости сознательно помогать развитию капитализма, указывая, что как «наследник буржуазии», рабочий класс прямо заинтересован в этом. Чем быстрее будет происходить рост производительных сил капитализма, стараются уверить рабочих меньшевики, тем быстрее капитализм врастет в социализм.

Меньшевики отрицают марксистскую теорию неизбежности революционного переходного периода, стараясь навязать рабочим оппортунистическую «теорию» врастания капитализма в социализм.

Основная суть «теории» врастания капитализма в социализм, как и всех «теоретических» построений меньшевиков, заключается в попытках спасти гибнущий капитализм за счет еще большего угнетения рабочего класса.

Меньшевистская теория «организованного» капитализма и врастания капитализма в социализм

Меньшевики утверждают, что капитализм мог бы погибнуть только тогда, когда он абсолютно не был бы способен развивать производительные силы. Это — исходный пункт меньшевистских «теорий».

Современный же капитализм, безнадежно доказывают они, прочнее, чем когда бы то ни было, и способен к дальнейшему развитию. Они пытаются доказать, что послевоенный капитализм принципиально отличается от довоенного, что этот капитализм преодолел анархию производства, кризисы, что капитализм свободной конкуренции заменился особым капитализмом — «организованным». Финансовый капитал, уверяет (вождь меньшевизма Гильфердинг,. приводит к замене конкуренции монополией, а монополии преодолевают на капиталистической основе анархию производства и устраняют все трудности для развития капитализма.

социалистическим гтринципом^ланомерного производства». Единственное отличие, которое меньшевики видят между современным капитализмом и социализмом, заключается в том, что «теперешнее хозяйство хотя и организованное, но организованное иерархически, в антагонистической форме». И задача рабочего-класса, утверждают они, заключается в том, чтобы мирным, путем постепенно заменить антагонистическую форму «организованного» капитализма демократической его формой, т. е. сознательным регулированием всего народного хозяйства обществом в интересах не только капиталистов, но и всего общества в целом.

Таким образом, меньшевики революционную теорию классовой борьбы Маркса подменили своей предательской «теорией» классового сотрудничества, классового мира, «теорией» возможности организации хозяйства и в интересах капиталистов и в интересах рабочих одновременно. Эта теория нужна меньшевикам для того, чтобы парализовать революционную активность пролетариата и вывести из-под ударов революции дряхлеющий капитализм.

Возможность планомерного производства на ряду с частной собственностью на средства производств^ меньшевики пытаются еще доказать тем, что современное государство все больше и больше подчиняет своему влиянию и регулированию частно-капиталистическое хозяйство. Так как современное буржуазное государство меньшевики пытаются изобразить в виде надклассового демократического государства, выражающего не , только интересы капиталистов, но и интересы большинства трудящихся, то последние якобы своим влиянием на государство и могут мирно преобразовать капитализм в социализм.

Но мы уже видели, что буржуазная демократия, в особенности при так называемой «рабочей» власти меньшевиков, есть лишь более тонкая форма угнетения рабочих масс.

До тех пор, пока существует частная собственность на средства производства, разумеется, невозможна планомерная организация народного хозяйства, невозможна социалистическая его организация. Планомерное производство возможно только тогда, когда производство организуется для удовлетворения общественных потребностей, а не с целью получения прибыли. Но это возможно только после свержения капитализма.

Другой составной частью «теории» организованного капитализма и врастания капитализма в социализм является учение о так называемой хозяйственной демократии.

водстве народным хозяйством, приобретают все большее влияние на капиталистические предприятия и совместно с капиталистами руководят всей хозяйственной жизнью страны.

В действительности же это означает лишь более тонко замаскированное предательство интересов пролетариата реформистскими вождями, усиление нажима на рабочих и укрепление диктатуры капитала.

Предательские профсоюзы узаконяются буржуазной диктатурой и всякие соглашения капитала с профсоюзом объявляются обязательными для всех рабочих. Профсоюзы (конечно желтые) являются «законными» представителями рабочих в принудительных •г>р1и.м1и'р1итель.ньгх камерах, где решаются (конфликты между рабочими и предпринимателями, в судебных органах, в самоуправлениях и т. п. Так как в этих профсоюзах сидят меньшевики, предающие интересы рабочих, то понятно, что государству капиталистов легче подавлять рабочих. Профсоюзы сращиваются с буржуазным государством, как сращиваются; с ним и социал- фашистские партии, и превращаются в аппарат, через который буржуазное государство проводит свое влияние на рабочий класс.

Вот для чего нужна «хозяйственная демократия».

Правые о переходном периоде

Настоящих революционных марксистов-ленинцев от оппортунистов всегда глубокой пропастью разделял вопрос о классовой борьбе. Если Маркс и Ленин учили о непримиримости классовых интересов между пролетариатом и буржуазией, то оппортунисты всех стран вслед за капиталистами говорят о классовом мире, о классовом сотрудничестве, о гармонии классовых интересов.

Основная ошибка правых в вопросах о переходном периоде как раз и коренится в неверной теории классовой борьбы, в скатывании их к меньшевистским «теориям».

Правые отрицают неизбежность обострения классовой борьбы в переходный период, утверждая, что отмирание классов происходит путем затухания классовой борьбы. В действительности же процесс уничтожения классов есть сложный процесс обостренной классовой борьбы.

Иость и объективно помогают усилившим свое сопротивление капиталистическим элементам.

Отрицание резкой непримиримости классовых интересов приводит правых к «теории» врастания кулака в социализм.

Бухарин писал (в своей книге «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз»), что кулакам некуда будет податься и что «кулацкие кооперативные гнезда» будут врастать в социализм. . <

Неверная теория классовой борьбы приводит правых к неверной теории гибели капитализма. Бухарин, скатываясь к меньшевистским теориям, утверждал, что современный капитализм превращается в организованный капитализм, что монополия заменила конкуренцию и что «самые больные, самые кровоточащие раны капитализма», т. е. кризисы, конкуренция, анархия, переносятся на международную арену. Внутри капиталистических стран вместо, анархии наступает организованность.

Соотношение классовых сил, классовые противоречия внутри современных капиталистических стран правые объясняют усилением и обострением противоречий между странами. Нарастание классовых боев, непосредственной революционной ситуации, победоносной пролетарской революции у них ставится в зависимость от столкновений между империалистами.

Революция, таким образом, у; правых является результатом военного (наиболее острого) столкновения между странами.

Эта теория, конечно, неверная и вредная.

В действительности происходит как раз наоборот: противоречия между странами являются результатом роста противоречий внутри каждой отдельной капиталистической страны. Именно концентрация капитала внутри капиталистических стран, рост монополий, финансового капитала увеличивают и обостряют противоречия капитализма. Выход из этих противоречий капиталисты ищут на международной арене. Отсюда и вытекает империалистическая политика финансового капитала. Отсюда и вытекают противоречия между странами.

Устранить противоречия и классовую борьбу при капитализме нельзя.

«Устранение кризисов картелями, — писал Ленин, — есть сказка буржуазных экономистов, прикрашивающих капитализм во что бы то ни стало».1

В период величайшего обострения классовой борьбы, нарастания решительных боев за окончательную победу пролетариата, правые в Коминтерне стараются примирить классовые ин-

1 Ленин. Собр. соч., т. XIX, стр. 92.

32

тересы, парализуют волю и активность международного пролетариата и скатываются к социал-фашистским «теоретикам» организованного капитализма. В этом их опасность. Поэтому правая опасность есть главная опасность на данном этапе.

Являясь скрытой формой оппортунизма, примиренчество к оппортунистическим «теориям», (как правым, так и левым, есть не меньшее преступление перед международным пролетариатом, чем защита этих теорий.

Троцкизм о переходном периоде

На меньшевистских позициях в вопросе о переходном периоде стоял всегда Троцкий* и троцкизм, как разновидность меньшевизма.

Корни троцкистской теории переходного периода заключаются в отрицании возможности построения социализма в одной стране, в неверии в силы пролетариата, в отрицании возможности союза рабочего класса и крестьянства, в отрицании возможности направить крестьянство по пути социалистического строительства.

Отрицание Ленинского закона неравномерности развития при империализме и неверная теория движущих сил революции приводит троцкизм к утверждению, что революция может победить только во всем мире одновременно.

Троцкий, вместе с меньшевиками, утверждает, что победивший в одной стране пролетариат не сможет построить социалистическое общество, находясь в капиталистическом окружении, ибо он будет раздавлен, с одной стороны, капиталистическими странами, а с другой — контрреволюцией неизбежно восстающего против диктатуры пролетариата крестьянства1.

Троцкий вместе с меньшевиками считал, что социалистическая революция возможна только тогда, когда капитализм абсолютно не развивает производительных сил, когда абсолютно невозможен технический прогресс. Иначе социалистическую революцию Троцкий считает несвоевременной.

Мы уже видели, что загнивание капитализма не означает абсолютной невозможности развития производительных сил. Ждать такого состояния капитализма значит ждать невозможного, значит отрицать возможность пролетарской революции. Поэтому троцкизм в своей основе контрреволюционен.

Именно потому, что при империализме происходит еще более быстрый рост техники, усиливается неравномерность капиталистического развития, обостряются еще больше капиталистические противоречия, создаются еще более тяжелые условия

для дальнейшего развития производительных сил, еще более ярко' выступают паразитизм и загнивание капитализма.

«В Соединенных Штатах, писал Ленин, экономическое развитие за последние десятилетия шло еще быстрее, чем в Германии, и как раз благодаря этому паразитические черты новейшего американского капитализма выступили особенно яяко». 1

VI. КОМИНТЕРН О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ В СТРАНАХ РАЗНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА *

Мировая система капитализма развивалась неравномерно во всех странах, котррые, в силу этого, достигли различного уровня и различной ступени зрелости для, перехода к социализму. Неравномерно происходит и ее распад, ее гибель, ее загнивание.

Отсюда возникают разные задачи перед пролетариатом разных стран до захвата им власти, отсюда вытекает и разнообразие форм и темпов строительства социализма в этих странах после установления пролетарской диктатуры.

Тов. Сталин, характеризуя программу Коминтерна, говорит, что Коминтерн дает «программу не для тех или иных отдельных национальных компартий, а для всех компартий, вместе взятых, схватывая общее и основное для них. Отсюда ее принципиально-теоретический характер». 2 3 *

Но вместе с тем т. Сталин подчеркивает и другую особенность программы. «Раньше, — говорит т. Сталин, — обычно давали программу для «цивилизованных» наций». Программа же Коминтерна «имеет в виду все нации мира, и белых, и черных, и метрополии, и колонии. Отсюда ее всеобъемлющий, глубоко ин- тераациональный характер».

Специфические особенности переходного периода в разных странах можно схематически свести к трем основным типам.

Первый тип переходной экономики — это переход от капитализма к социализму в странах с высоким уровнем развития капитализма (Соединенные штаты Америки, Германия, Англия и т. д.), «с относительно малым значением мелкого хозяйства, с давно уже сложившимся буржуазно-демократическим политическим строем», 8

В этих странах сразу осуществляется диктатура пролетариата.

«В области экономической наиболее характерны: экспроприация всего крупного производства; организация значитель1 Ленин. Собр. соч., т. XIX, стр. 172.

8 Вопросы ленинизма, стр. 467. Изд. 7-ое. Гиз. 1931.

3 Программа Коммунистического Интернационала, стр. 55. Гиз.

1930 г.

34

но-го количества государственных советских хозяйств и, наоборот, передача сравнительно незначительней доли земель крестьянству; сравнительно малый объем стихийнорыночных отношений; быстрый темп социалистического развития вообще и коллективизация крестьянского хозяйства, в частности...» 1

Второй тип переходной экономики — это переход к социализму в странах «со средним уровнем развития капитализма (Испания, Португалия, Польша, Венгрия, балканские страны и т. д.) с имеющимися налицо значительными остатками полуфеодальных отношений в сельском хозяйстве, с известным минимумом материальных предпосылок, необходимым для социалистического строительства». 2

Установление и укрепление диктатуры пролетариата в этих странах возможно в процессе завершения буржуазно-демократического преобразования и перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

В этих странах огромное значение среди других задач приобретает задача кооперирования крестьянского хозяйства, перевода его на рельсы крупного коллективного производства.

Объем рыночных отношений должен быть здесь вначале значительным и преодолеваются они в ходе дальнейшего успешного строительства. Темп развития к социализму в этих странах медленнее и переходный период продолжительнее, чем в высоко развитых странах.

И, наконец, третий тип—это переходный период в колониальных и полуколониальных странах (Китай, Индия и т. д.) и странах зависимых (Аргентина, Бразилия и пр.).

В этих странах имеются зачатки промышленного развития, а в некоторых и значительно развитая индустрия, но недостаточная для «самостоятельного социалистического строительства».

В этих странах преобладают феодально-средневековые отношения как в экономике страны, так и в ее политической надстройке».

Важнейшие промышленные, торговые, банковые предприятия, средства сообщения, земля здесь находятся в руках империалистов.

Переход к диктатуре пролетариата здесь возможен только Через ряд переходных ступеней. Самостоятельное социалистическое строительство в этих странах невозможно в большинстве 1 Программа Коммунистического Интернационала, стр. 56. Гиз.

1930 г. .

2 Там же, стр. 56«

^3*

35

случаев. Но оно делается возможным при прямой поддержке со стороны стран, где уже установлена диктатура пролетариата.

Еще более отсталые страны, waiX мер некоторые части Африки, где почти нет еще национальной буржуазии, где живут в условиях племенного быта, где сохранились первобытнородовые формы, могут миновать этапы капиталистического развития вообще и стать прямо на путь социалистического развития. Но это возможно только тогда, когда им; «будет на деле оказана могущественная помощь странами пролетарской диктат туры». 1

1 Программа Коммунистического Интернационала, стр. 58. Гиз. 1930 г.

Iлава II

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА И СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР

!. ОСНОВЫ ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О ПОСТРОЕНИИ СОЦИАЛИЗМА В СССР

Возможность построения социализма в СССР 4

Развитие и обострение противоречий капитализма,’ его загнивание происходит неравномерно на отдельных участках мировой капиталистической системы. Неравномерно слабеют звенья империалистической цепи. Неравномерно создаются условия победоносной пролетарской революции. Неравномерно создается непосредственная революционная ситуация в разных странах.

Поэтому возможен прорыв империализма и победа пролетариата в отдельных странах и даже в отдельно взятой стране.

«Победивший пролетариат этой страны», — писал Ленин еще в 1915 г., — «экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран». 1

Здесь Ленин указывает, что пролетариат не только может свергнуть буржуазию в одной стране, но может и организовать социалистическое производство.

Построить социализм в одной стране это значит — внутренними силами, опираясь на поддержку трудящихся всего мира, преодолеть собственную буржуазию, превратить мелкого товаропроизводителя в социалистического работника, выкорчевать корни капитализма, уничтожить классы и закрыть всякие возможности для их образования/

Победа социализма в одной стране не есть еще окончательная победа социализма, поскольку победившей стране угрожает .

1 Ленин. Собр. соч., т. XVIII, стр. 232—233.

37

возможность’ интервенции со стороны капиталистических стран, а стало быть, и возможность реставрации старых поряг^в. Для полной гарантии от попыток интервенции и от реставрации, т. е. для окончательной победы социализма необходима победа пролетариата хотя бы в нескольких странах.

Наша страна является «ударной бригадой» международного пролетариата, идущей в авангарде революционных сил, борющихся против мирового империализма. Чем быстрее мы строим) социализм, чем мы больше укрепляем наши позиции, тем слабее1 становится вся капиталистическая система, тем сильнее становится международный пролетариат, тем ближе окончательная победа социализма в мировом масштабе.

Гигантские, невиданные в истории победы, одержанные нашей страной на фронте социалистического строительства под ленинским руководством партии, являются лучшим доказательством возможности построения социализма в одной стране. Теперь даже буржуазные политики вынуждены признать, что коммунизм становится реальностью.

Еще в 1923 г. в брошюре «О кооперации» Ленин указал основные условия, которые являются необходимыми и достаточными для построения полного социалистического общества.

«В самом деле, — писал Ленин, — власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д. — разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую и которую с известной стороны имеем право третировать теперь при нэпе так же, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества?» 1

Нужно отметить также и наличие производственной и естественной базы для успешного социалистического строительства.

Мы обладаем громадными разнообразными естественными богатствами. В нашей стране возможно благоприятное сочетание развития промышленности и сельского хозяйства. Наша страна отсталая, но не самая отсталая, ибо в России имелась значительная высоко концентрированная промышленность.

Успешное использование условий для победоносного социалистического строительства в нашей стране возможно потому, что в России сложился значительный пролетариат, не зараженный оппортунизмом и руководимый в революционной борьбе за 1 Ленин. Собр. соч., т. XVII, стр. 392.

38

победу социализма мощной большевистской партией, выкованной под руководством Ленина.

Для того, чтобы из имеющихся в наличности всех необходимых и достаточных условий в нашей стране построить полное социалистическое общество, пролетариат должен вести правильную экономическую политику.

Особенности строительства социализма в СССР

Построение социализма в любой стране является трудной задачей, требующей длительного периода коренного революционного преобразования старого общества в социалистическое.

В нашей стране эти трудности возрастают в силу того исторического наследства, которое получил пролетариат от капитализма. Ленин поэтому говорил, что в нашей стране легче завоевать власть, чем в передовых странах капитализма, но зато труднее будет строить.

Самодержавие, господство дворян, помещиков, наличие средневековых феодальных пережитков тормозили развитие и усиливали неравномерность капитализма в России. Всесилие помещика в деревне приводило к варварской эксплоатации и обнищанию крестьянства, задавленного непомерными налогами и выкупными платежами. Разорение крестьянства суживало внутренний рынок и тормозило развитие промышленности. Масса чрезвычайно дешевого труда, доставлявшегося разоренным крестьянством, делала невыгодным для капиталистов введение машинного производства как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Техника развивалась слабо, и Россия представляла собою отсталую страну.

Технический прогресс тормозился также зависимостью России от иностранного капитала.

Полицейский режим подавлял ‘всякую свободу мысли, и над Россией тяжелым кошмаром тяготела некультурность, дикость, азиатчина. Своей национальной и колонизаторской .политикой самодержавие угнетало и искусственно задерживало развитие от-, сталых и слабых национальностей наших окраий.

Благодаря этим условиям народное хозяйство России пред-; ставляло собою совокупность самых разнообразных укладов и, несмотря на то, что Россия вступила с начала XX века в стадию империализма, численно преобладающим укладом в народном хозяйстве являлось отсталое мелкое товарное производство.

Империалистическая война, затем гражданская война подорвали слабые и без того производительные силы страны и еще более усилили трудности социалистического строительства.

39

Наконец к трудностям1 социалистического строительства нужно отнести также и то, что наша страна — первая и единственная страна строящегося социализма.

Ленин неоднократно указывал на нашу техническую отсталость, некультурность, на громадные трудности, которые возникают в связи с этим на пути социалистического строительства, но вместе с тем Ленин указывал, что героическими усилиями мы сможем внутренними силами преодолеть эти трудности и нашу отсталость.

Ленинское учение об укладах и классах в СССР.

Итак, основной особенностью социалистического строительства в СССР, которой Ленин придавал огромное значение для понимания и установления правильных путей и методов экономической политики, является разнообразие в нем общественных форм хозяйства или хозяйственных укладов.

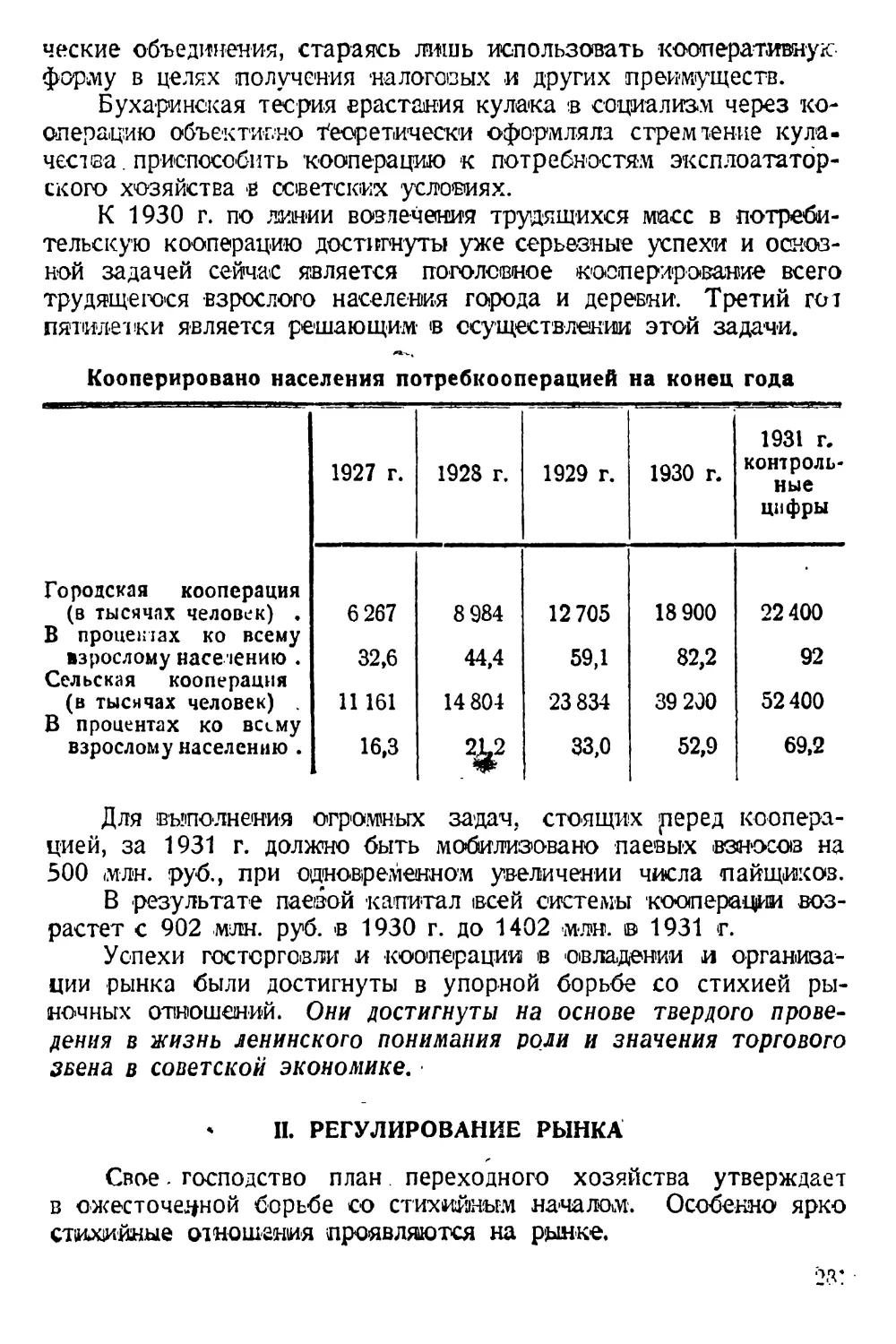

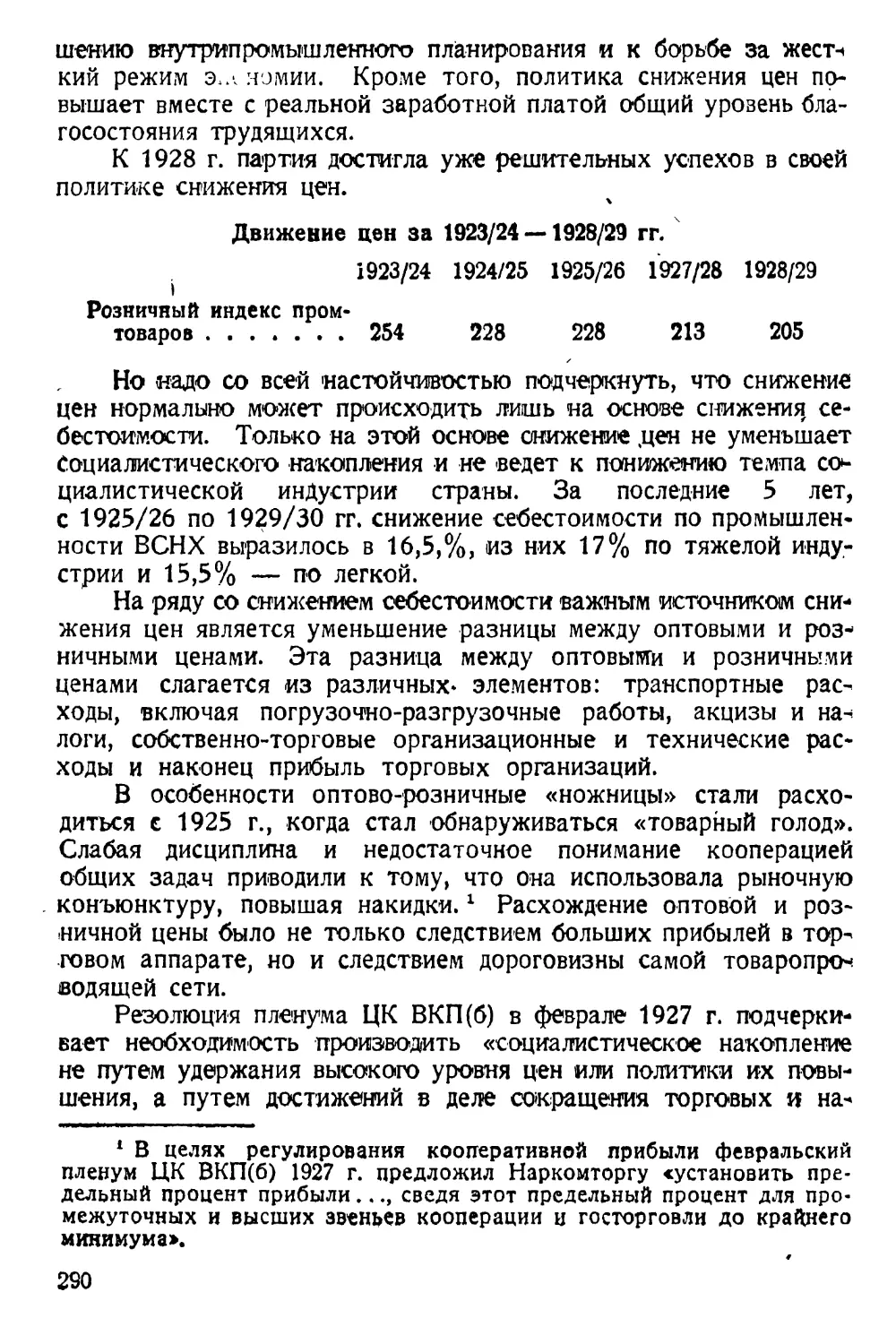

В брошюре «О левом ребячестве и мелкобуржуазности», в 1918 г. Ленин установил следующие элементы общественно-экономических укладов в нашей стране: