Автор: Песков В.

Теги: страноведение краеведение география фотография этнография фотоальбом

ISBN: 5-235-00113-3

Год: 1988

Текст

Пятнадцать лет назад в нашем издательстве вышла книга Василия Михайловича Пескова «Отечество». Книга с благодарностью была встречена читателями, выдержала несколько изданий, переведена на несколько языков Она положила начало издательской серии «Отечество». «Проселки» — очередной рассказ о нашей Родине. Для Василия Пескова это как бы продолжение начатого им путешествия. В «Отечестве» мы посетили наиболее приметные точки страны — от Красной площади и Ясной Поляны до Магнитки и камчатских вулканов. На этот раз автор приглашает нас к неспешному хождению по проселкам — по дорогам деревенской России.

ПРОСЕЛКИ

©«тав©

СТАРОЕ

НОВОЕ

ВЕЧНОЕ

ФОТОГРАФИИ АВТОРА

МОСКВА МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1988

ассмотрим удивительный снимок.

Ребенку известно, что Земля — шар. Но, я думаю, и седые академики с волнением разглядывали этот подлинный, «во весь рост» портрет планеты Земля.

Все тут уменьшено расстоянием. Деталей не видно — небольшой, покрытый голубой дымкой шар.

Себя со стороны человек увидел в изначальные времена, заглянув в тихую воду. Свой дом мы видим, оглянувшись с дороги. Город мы можем увидеть, поднявшись на самолете. Землю со стороны увидеть было нельзя. Жил человек муравьем на огромном арбузе и считал арбуз плоским. Последние полтысячи лет мы знаем, что Земля — шар. Знаем благодаря множеству доказательств. Знаем настолько хорошо, что создали точную модель Земли — глобус и нанесли на него все черточки и морщины планеты.

И все-таки в обыденной жизни трудно представить, что мы плаваем, ходим и ездим по шару. На снимках, сделанных космонавтами, проглядывала округлость Земли, но только теперь мы отчетливо видим: Земля — это шар.

Все, как на глобусе. Проглядывают очертания суши. Видны моря — Черное и Средиземное. Виден сомалийский «рог» Африки. Облака мешают разглядеть другие подробности планеты. Но интересно и расположение облаков. Даже непосвященному человеку можно судить о погоде на земном шаре в минуту, когда делался снимок.

В Азии, у побережья Каспия ясно. И можно представить, как жарко в эту минуту в пустынных песках. А над Европой облачно. Видны завихренья циклона. Осенняя погода над материком. Люди в городах и поселках идут под зонтами. Мокнет сено в стогах. Раскисают дороги... А там, где облака похожи 4 на пряди волос, гудят ураганные ветры.

Живая планета... Облака. Песок пустынь. Воды морей и рек. Горы. Ледяные поля. Вспаханные человеком земли. Все мчится в темном пространстве Вселенной с огромной скоростью. И ничего Земля не расплескает, не потеряет в движении.

Если бы чей-нибудь неземной глаз увидел планету издалека вот таким шаром, он не обо всем мог бы догадаться. Ему надо было бы опуститься под облака, чтобы узнать: Земля полна шорохов, криков, музыки, запахов Растут на Земле леса и цветы. В воде плещется рыба. Изрыта Земля норами, испещрена следами зверей. И живет на Земле Человек.

Невообразимо маленьким и незаметным кажется на таком шаре человек со своими страстями, войнами, мечтами и огорчениями. Но как велик человек, если он сумел в точности предсказать очертания своей планеты, сумел найти средства глянуть на Землю со стороны так же, как мы глядим на свой дом, обернувшись с убегающей вдаль дороги.

Этот снимок сделан советской космической станцией «Зонд-5» 21 сентября 1968 года в 12 часов 08 минут по московскому времени на пути от Луны к Земле. Расстояние до Земли в этот момент было 90 000 километров.

С более близкого к Земле расстояния космонавты видят огни городов, следы кораблей на морях. Видят даже большие асфальтированные дороги. Но сколько ни напрягай зрение, не способен человеческий глаз разглядеть на Земле самые поэтичные из дорог — проселки. Невидимой паутиной они покрывают всю Землю, соединяя людей, живущих на фермах, на хуторах, в деревнях, змеятся по холмам, обтекают лесные опушки, бегут по скрипучим мостам.

Это самые древние из дорог. И самые поэтичные.

С Издательство « Молодая гвардия», 1988 г.

роселок, по Далю, — это «расстоянье и пути между селеньями в стороне от городов и больших дорог». Это глухая, не очень ухоженная дорога. Ее всегда поругивали. «Ехать проселком — дома не ночевать». И верно. Застрять на проселке — обычное дело. Колеса телеги после дождей увязают по ступицы, а на нынешних «Жигулях» на проселок лучше и не заглядывать.

С хозяйственной стороны поглядеть — погибель эти дороги. Всю быструю жизнь тормозят. Овощ, не увезенный вовремя с грядок, вянет, хлеб мокнет, яблоко-слива гниют. Иное дело шоссе: утром — в Москве, вечером — в Конотопе. Быстрота и всему экономия, времени в первую очередь. Радость большая, когда проселок превращается в асфальтированную дорогу. Жизнь, ставшая на резиновые колеса, требует и дорог подобающих.

Но для странствия, для хождения по земле с котомкой, теперь называемой рюкзаком, и для небыстрой езды на надежной машине что за чудо эти плохие дороги — проселки! Тут дорога тебя ведет не спеша, ко всем подробностям жизни. Всего ты можешь коснуться, ко всему как следует приглядеться. Радости и печали тут живут обнаженными рядом с дорогой. Все крупное на земле соединил сегодня асфальт. А деревеньку в четыре двора ты увидишь только тут, у проселка. Из ключа, текущего у шоссе, кто из нас решится напиться? А проселок может привести тебя к роднику, и ты изведаешь вкус первородной воды, ничем не сдобренной и здоровой. Скрипучий мосток. Проезжая его, прощаешься мысленно с жизнью. Однако ничего, переехали. Стоишь, наблюдаешь, как в омутке играют резвые красноперки. Чья-то пасека возле старинных лип, оставшихся после усадьбы. Чьей? Тебе называют по книгам знакомое имя, и ты стоишь пораженный: вот тут Он ходил, под этой липой, возможно, сидел, наблюдая за облаками, за этой дорогой, убегающей в перелески... На проселке ты можешь остановиться, изумленный полоской неизвестных, скорее всего каких-то заморских растений. Батюшки, да это же конопля, которую сеяли ранее всюду. Теперь ее посеяла только эта вот сидящая на завалинке бабка. «Зачем же теперь конопля?» «А блох выводить!» — простодушно отвечает старуха.

Дорога от крайнего дома, где растет конопля, спускается к лугу, потом, огибая ржаное поле, углубляется в лес. За лесом ты опять уже видишь на синеющем взгорье светлый шнурочек — дорога пошла к другой, незнакомой тебе деревне. Ничто любопытного человека не дразнит так сильно, как эти проселки по древним российским землям. Запахи трав. Звоны кузнечиков. Урчание лягушек в болотце. Следит за тобою с сухого дерева птица. Пастух притронулся к козырьку, отвечая на приветствие проходящего. На проселке версты не бывает, чтобы с кем-то не перекинулся словом, а то завяжется разговор — не хочется расставаться...

Лет двадцать назад возникла плодотворная ветвь на древе литературы и журналистики — краеведческие писания. Начало всему положил Владимир Алексеевич Солоухин своей замечательной книгой «Владимирские проселки». В девятнадцатом веке литераторы говорили: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Нынешние талантливые писатели-деревенщики могли бы сказать: «Все мы гуляли на Яшинской «Вологодской свадьбе». А краеведы, в последние годы немало сделавшие для познанья родной земли, справедливо чтут Солоухина: «Все мы ходили «Владимирскими проселками». 5

ПРОСЕЛКИ

ПОКЛОН ЗЕМЛЕ

ключи от ВОЛГИ

““ Ну вот и пришли. Запоминайте минуту...

Мы оглянулись. На горке виднелась деревня, мимо которой мы только что шли. За нею — дорога по освещенным солнцем холмам, и еще одна кроткая деревенька с названием Вороново, а далее лес — хранитель здешнего таинства, зарожденья великой реки.

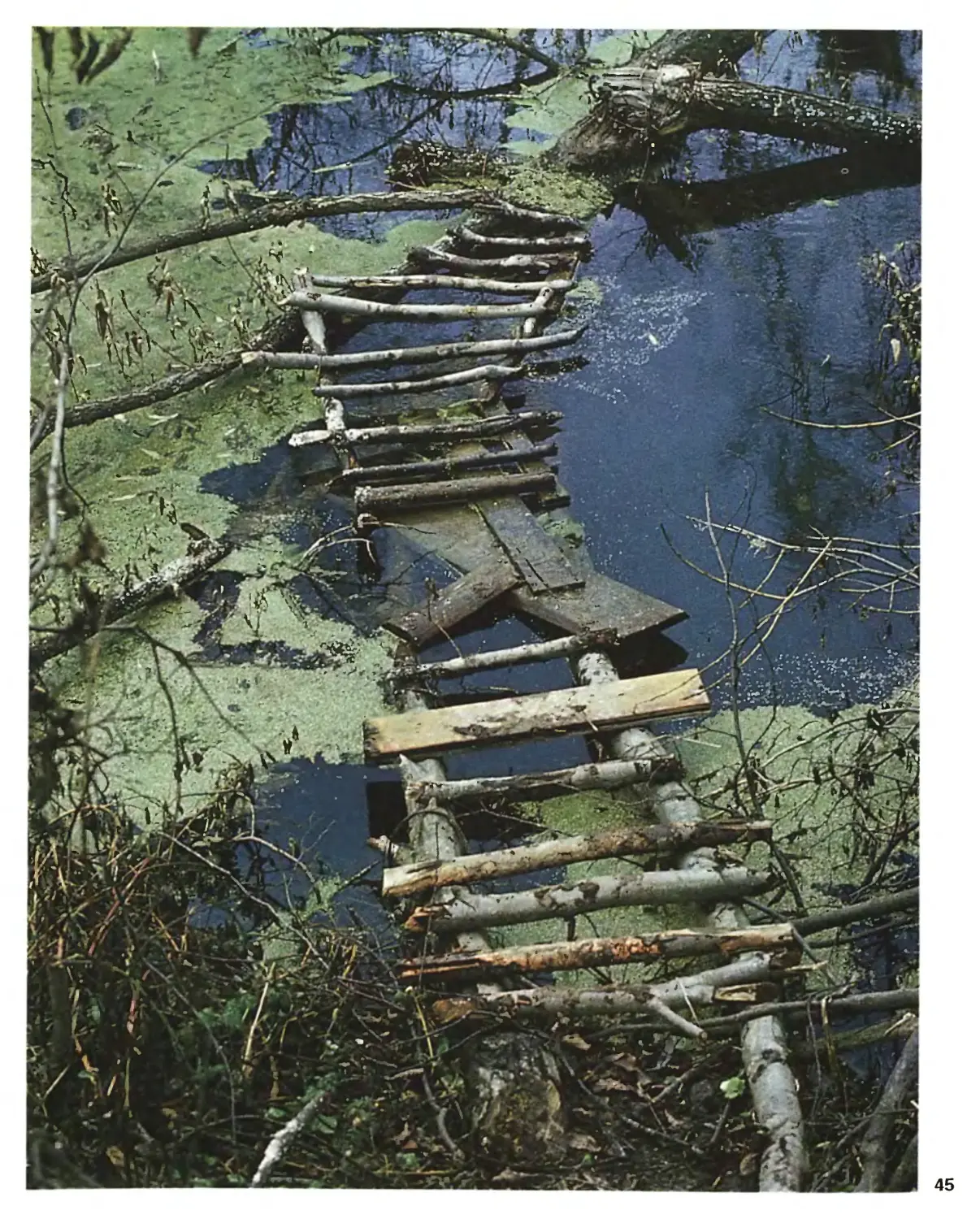

Лес вековой в полном смысле этого слова. Топор его не касался. Прорубили только дорогу, по которой когда-то ездили на телегах, но теперь дорога доступна лишь пешему. Она почти скрыта пологом елей, огромных дуплистых осин, темнотой черемухи и ольхи. Лужи на этой дороге не высыхают все лето. И все кругом пронизано влагой. Шаг в сторону от дороги — под ногою, как губка, сочится мох, упавшее дерево мокро и скользко, грибы тоже какие-то водянистые, и даже позеленевший камень, кажется, будет сочиться, если как следует сжать его в кулаке.

Шумно хлопая крыльями, улетают с дороги не очень пугливые тут глухари. Часто видишь на мягкой глине четкий след лося. Отпечаток собачьего следа? Нет, это волки прошли за лосем Леший если и водится, то, несомненно, в таких вот лесах, сырых, непролазных и старых, как сам Валдай.

Пеший путь — километров десять- двенадцать — посильное испытание всякому, кто хочет видеть, как зарождается Волга. Сама ее колыбелька, освещенная солнцем, лежит у холмов, поросших ромашками, и приходящего к ней встречают оркестры кузнечиков. Однако дорога лесом напоминает: места глухие, удаленные от сует, веками лежат они в тишине и покое. Человеку надлежит прийти сюда поклониться и тихо вернуться к шумным своим дорогам.

Размышление это, возникающее у всех, кто приходит к истоку Волги, прервем сообщением: строят сюда шоссе. Новость эта, конечно, должна быть приятна для тех, кто привык уже видеть землю свою из окошка автомобиля. Однако будем уповать на мудрость тех, кто дорогу наметил: ее ни в коем случае не следует вести до истока. Владельца автомобиля надо заста- 8 вить из него выйти и понудить хотя бы

два-три километра идти пешком Только в этом случае в душе его шевельнется волнение от встречи. И сам исток великой реки не потонет в бензиновой гари, в конфетных и сигаретных обертках.

Минуту, когда мы скинули рюкзаки и сели на них — оглядеться, вспоминаешь сейчас, как зарубку на прожитом. Важная эта минута, когда видишь то, о чем много раз думал, старался себе представить, к чему стремился давно и только на пятом десятке годов дошел вот сюда.

Маленький ручеек. Вода немного коричневатая Она не течет, а сочится из мхов, от подножия невысоких березок, ив, ольхи и болотной травы. Летают стрекозы, снуют по воде жуки-водомерки, окунек размером с мизинец полосатым тельцем жмется к тонкому стеблю водяной травки. Вода прозрачная и кажется неподвижной. Но вот ты кинул ольховый листок, и вода его медленно потянула в проход между стенками таволги и осоки. Течение есть. И течет это Волга Хотя странно называть Волгой ключик, который можно перешагнуть, над которым челноком, охотясь на комаров, порхает резвая трясогузка, в который издалека, снизу заплывают шальные щурята и обна¬

руживают: пути дальше нет, тут начало реки.

Река-младенец. Через три десятка шагов пересечет ее первый деревянный мосток. Немного дальше встретит она подругу, такую же малую, как и сама, Персянку. И потечет с нею вместе.

Потом еще приток, потом озера, вытянутые по течению воды. А дальше — первые лодки, паромы, мосты, водопои, причалы и пристани, катера, теплоходы, водокачки, плотины, каналы. Отразятся в воде селения большие и малые, огромные города, шалаши рыбаков, обрывы, леса, степное небо, речные огни Почти четыре тысячи километров пути у реки-красавицы и работ-

— Кощунством кажется даже умыться в этой воде...

— Да, — соглашается парень, — родник. .. А между прочим, мыли в нем тут сапоги. Сейчас я вам покажу.

Он уносит ведерко в дом на горе и, вернувшись, достает из кармана погнутый черный патрон от немецкой винтовки.

— Тут, под березой, нашел. Дошли сюда. На этом месте как раз снимались — «Мы у истока Волги». Дед мне рассказывал: гоготали, мыли в этой воде свои добротные сапоги. Страшно подумать, что стало бы с нами со всеми, если бы там, ниже по Волге, их бы не повернули...

дающий начало Волге. Петр Великий, не слишком благоволивший к монастырям, этот жаловал и вниманием, и средствами, и богослужебными книгами. Однако глушь, удаленность от дорог и бедность местного люда не дали окрепнуть монастырю. Он захирел, и деревянные постройки за год до сметри Петра сгорели. От огня уцелела только часовенка над истоком. Паломники продолжали сюда идти, и часовенку подновляли, а когда она сильно ветшала, «на деньги, собранные в кружку», ставили новую. Нынешний домик с остроконечной крышей повторяет своими чертами традиционность постройки. На многочисленных снимках именно этот

ницы. А тут, в колыбельных лесах, забот у нее никаких. Полуденный сон, тихие детские шалости в камышах...

С горки от старой церкви спускается парень с ведерком.

— Для самовара?

— Для него. Заходите на чай...

Заметив колебание — можно ли пить прямо тут из ключа? — парень откинул волосы и, нагнувшись, припал к воде.

— Пейте. Чистая и здоровая. Пили ее всегда. Монахи раньше считали даже целебной.

Вода слегка отдает настоем травы, но холодная, на вкус приятная.

Все, что стало великим — человеческая жизнь, река, событие, путь, творение, — всегда привлекает людей своим началом, истоком: откуда и как пошло? Если хотите узнать поэта, побывайте у него на родине, говорил Гёте.

Исток Волги люди знали давно, хотя научно географы подтвердили его только в конце минувшего века. И, надо думать, величие Волги, а не свойство воды, заставляло христиан-богомольцев совершать паломничество в эти глухие места, «к святому ручью».

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича основан был монастырь, святыней которого был этот ключ, домик известен как символ начала Волги.

Домик закрыт на ключ. И эта мера оправдана. Люди бывают тут разные, и место общего поклонения должо быть в покое. Однако всякий, кто пожелает увидеть круг темной воды в полу на сваях стоящего теремка, легко может ключ получить.

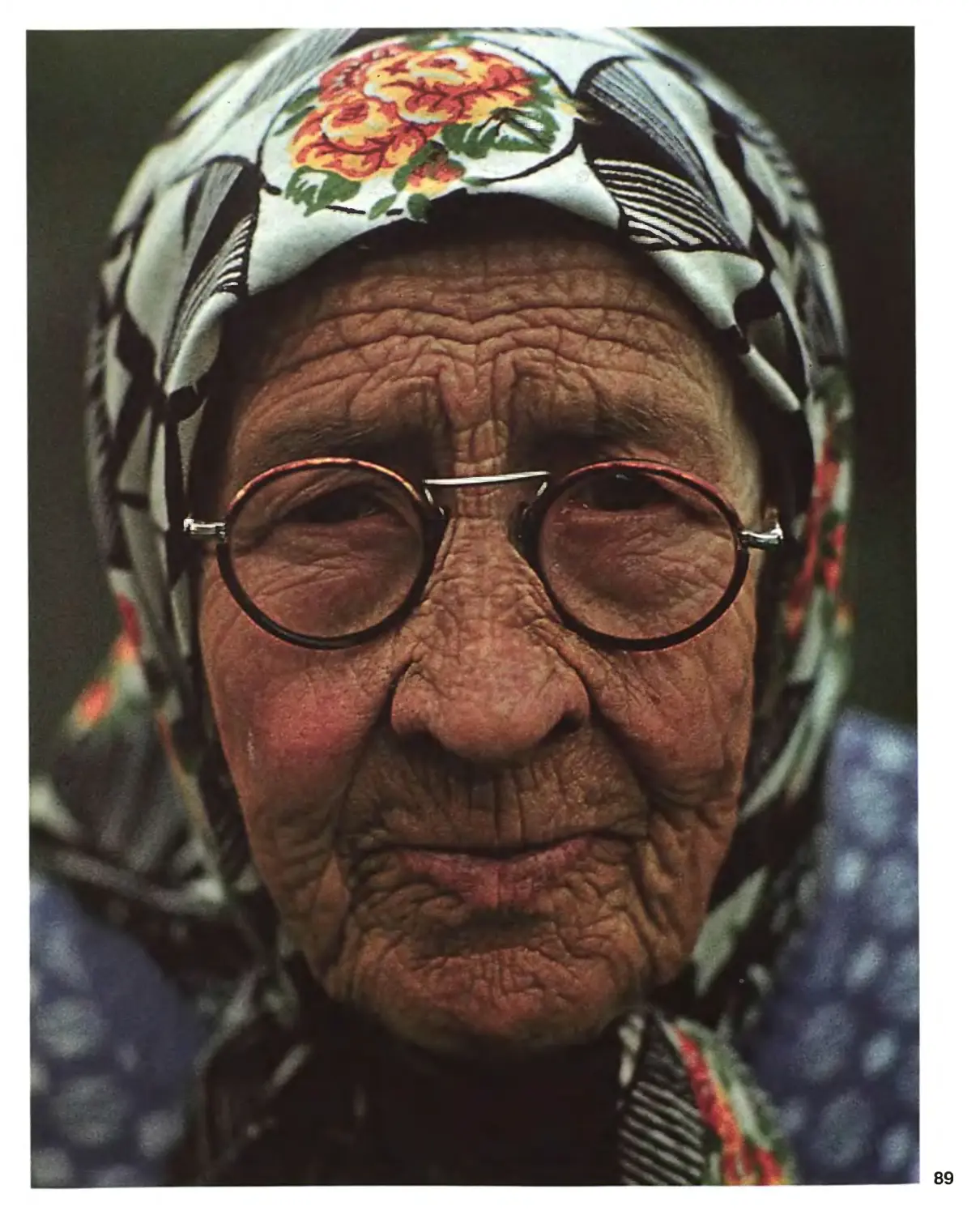

«В Волго-Верховье разыщите Нину Андреевну Полякову. Ключи от домика у нее», — сказали провожавшие нас в Осташкове.

Найти старушку проще простого — в Волго-Верховье всего двенадцать домов, а Нина Андреевна — единственное «должностное лицо» в деревне. Зимой 9

И вот уже появляются на реке моторные лодки, плоты, быстроходные «Метеоры», а далее — теплоходы, танкеры, баржи. И уже до самого Каспия держит их рюка у себя на плечах.

она расчищает дорожку к истоку, а летом, когда идет сюда много людей, ее дело — присматривать за порядком.

Нина Андреевна сгребала сено за огородом и издали нам покричала:

— Ключи от Волги (так и сказала: «от Волги») — на гвоздике возле двери. Открывайте, а я приду.

Ключ оказался на месте, и минут через пять мы стояли в домишке с непокрытыми головами.

Стены, обитые тесом, полосы света через окошки, запах воды и смолы. И вот он у ног, символический круг-коло- дец, означающий: в этой точке начинается Волга. Аккуратный — метр в поперечнике — круг. Вода таинственнотемная. Движение родниковых струй незаметно, однако оно тут есть. В окошко видно: вода из-под домика утекает.

— Ну, помолчали? — улыбается на пороге Нина Андреевна. — Не вы первые, не вы последние. Идут и идут. На горе, слышишь, погомонят, а тут как- то все утихают. Вот так всегда стоят и молчат.

Старуха запирает домик на ключ, черпает из ручья два ведерка воды и. охотно отдав нести их до дому одному из «паломников», продолжает рассказ- размышление:

— Разные люди. И, скажу вам, едут со всего света. Германцы недавно на 10 кино тут Волгу снимали. Попросили цветной платочек надеть. Молодые совсем ребята, обходительные. Японцы тоже снимали. Небольшие росточком, шустрые, головы у всех черные. Тоже не дурные люди...

— Нина Андреевна, вы сами-то Волгу в ином каком месте видали? — спрашиваю я напоследок.

Нет, в другом месте Волгу Нина Андреевна не видала. Шестьдесят девять лет живет она тут безвыездно у истока. Схоронила умершего от ран мужа, взрастила трех сыновей.

— Виктор шофером в Нелидове, Николай в Мурманске большие электрические столбы подымает, Алексей в Баку водолазом. И я вот тоже при должности. Соберусь умирать, скажу, чтобы тут, на горке, и положили.

На прощание мы постояли возле дороги на теплом песчаном холме. Вечернее солнце золотило в низине верхушки леса, удивленно и радостно глядел на мир белобровый домик над родником. Одеялом тумана накрылось узкое руслице Волги.

— Люди вот умирают, а она течет и течет... Ну, с богом. Если еще приедете — ключ на гвоздике возле двери.

Раза два мы еще оглянулись помахать старушке рукой. Она недвижно стояла возле воды. Маленькая собачка бегала рядом. Подошел с ведерком парень-турист. Анна Николаевна что-то негромко стала ему объяснять. Заметив, что мы остановились на горке и ждем ее взгляда, она встрепенулась, радостно помахала. И мы уже скоро двинулись к лесу...

Шли потом уже в темноте с фонарем. Опять лужи, хлопанье крыльев невидимых птиц. Ярко свитились, попадая в луч фонаря, соцветья таволги у дороги. Усталость скрыла на время яркие впечатления дня. Вместо них в голове почему-то всплыли и обозначились древней таинственной связью три слова: Волга, иволга, таволга. В такт шагам они повторялись, следуя друг за другом, несчетное число раз: Волга — иволга — таволга. . Под музыку этих слов я, помню, и шел до ночлега.

1979 г.

□

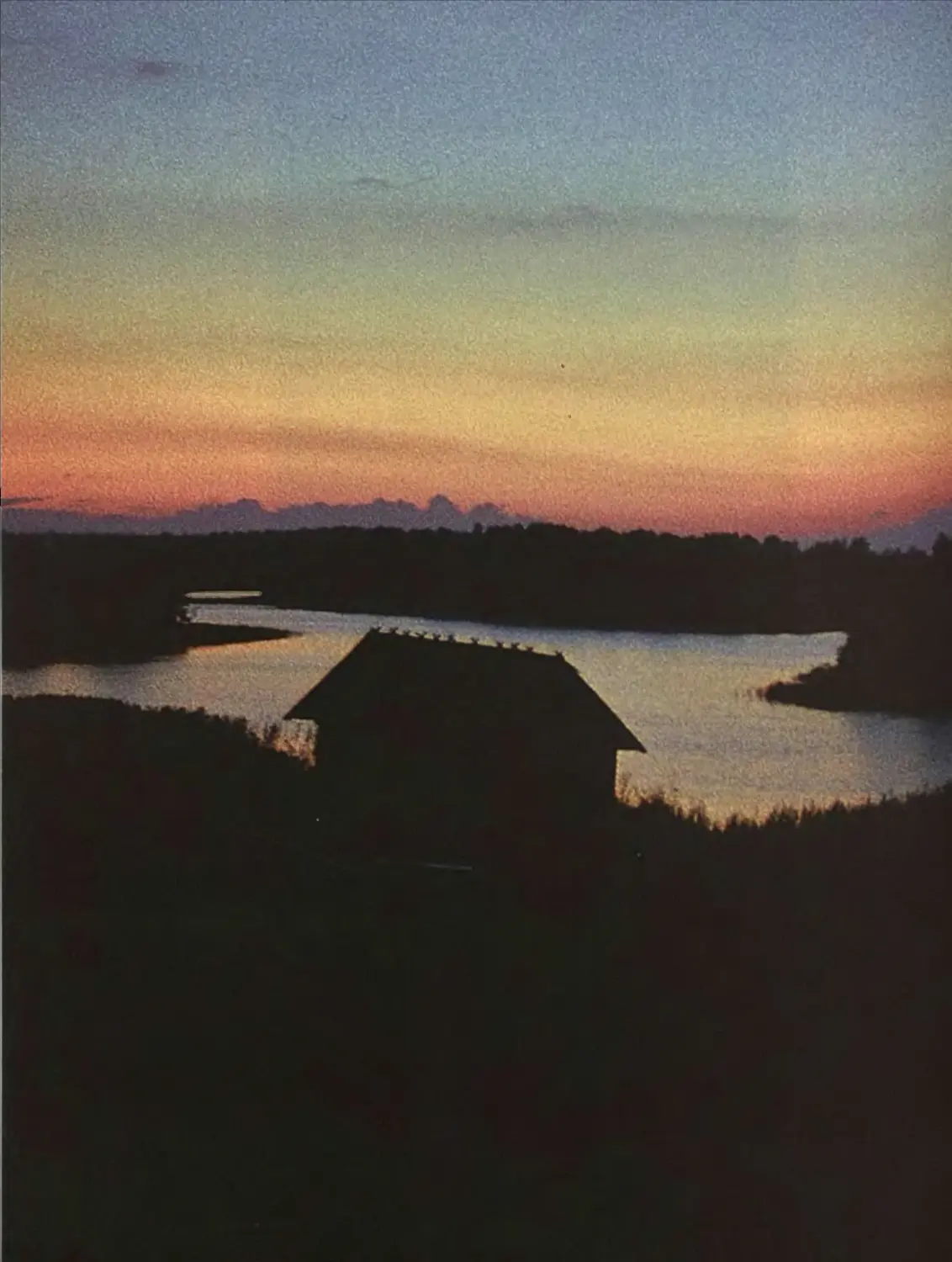

СЕЛИГЕР

Ну а Селигер, бывали, конечно?

Когда говоришь «не бывал» — удивленье. Объяснение — «берегу про запас» — встречается с пониманием: у каждого есть заветное место, которое хочется видеть не мимоходом И все же встреча эта была короткой. Дорога лежала у Селигера. И мы завернули. Сразу после ржаного поля увидели много тихой воды. Однако не сплошь водяная гладь, а полосы темной осоки, острова с кудряшками леса, за которыми снова сверкала вода. Садилось солнце. И все кругом как будто оцепенело в прощании со светилом. Дым от костра на синеющем вдалеке берегу подымался кверху светлым столбом. Стрекоза сидела на цветке таволги возле воды, и блики заката играли на слюдяных крыльях. Мы зачерпнули воды в ладони, сполоснули пыльные лица.

— Здравствуйте, Селигер Сели- герыч...

— Первый раз приехали? — понимающе отозвался натиравший песочком кастрюлю явно нездешний загорелый рыбак. — Я тоже, помню, так же под вечер увидел все это. И теперь вот в плену, восемнадцатый раз приехал. Откуда? Не поверите, из Сухуми..

У большинства наших больших озер мужское имя. Каспий, Арал, Балхаш, Байкал, Сенеж. И это — Селигер Сели- герыч. На карте, где восточное чудо — Байкал синеет внушительной полосой, Селигер почти незаметен — в лупу я разглядел лишь подсиненную неясного очертания слёзку. И только тут, вдыхая запах воды, одолевая взглядом уходящие друг за друга гребешки прибрежного леса, понимаешь, как много всего скрывала от глаза мелкомасштабная карта

Озеро очень большое. И все же его размеры разом определить невозможно. С моторной лодки одновременно видишь два берега. Они то расходятся, то сужаются, так что даже не слишком смелый пловец вполне одолеет протоку. Но лодка идет полчаса, час, два часа, и озеро все не кончается. На коленях измятая карта, где крупно помечена каждая из морщинок земли, заполненная водой. Лишь этот крупномасштабный рисунок дает представление о водяном кружеве. Длина озера — сто, ширина — пятьдесят километров. По нему не плывешь — путешествуешь!

Иные озера похожи на огромную залу под куполом, Селигер же вызывает в памяти лабиринт Эрмитажа — сотни причудливых «помещений», переходящих одно в другое — протоки, заливы, тайные устья речек, плесы, мыски, острова. И все это в зелени трав и подступающих к самой воде лесов. Одних островов тут насчитано сто шестьдесят. Есть малютки, сверху глянуть — мыши одолевают воду, и есть большие, есть один с деревеньками у воды, с непроходимым лесом, большим и малым зверьем, с озерами, на которых — свои острова и тоже с озерами.

Отцом озера был ледник, отступавший с Валдая, как считают, двадцать пять тысяч лет назад. Получив изначально талую воду утомленного ледника, озеро пополняется теперь постоянным стоком сотен маленьких речек Избыток же вод Селигер, подобно Байкалу, отдает в одном месте, одним только руслом, впадающим в Волгу.

Исток Волги лежит по соседству, в девятнадцати километрах от озера. Взглянув на подробную карту, можно увидеть: очень близко от колыбели Волги резвятся еще две маленькие речки. Приглядимся, проследим их пути — Днепр, Западная Двина... Вспомним Днипро у Киева, Даугаву у Риги, на российских просторах матушку Волгу— могучие реки! А тут, в Валдайских лесах, — они еще босоногие ребятишки. Не познакомившись даже, они разбегаются в разные стороны из непролазной чащи их общего детского сада Они мало чем отличимы от десятков таких же ма-

леньких речек. В этих местах главный держатель вод — Селигер. Богат, красив и заметен. «Европейский Байкал» зовут Селигер любители странствий.

Человеческая история у этой воды теряется в дымке времен. Никто не знает, когда впервые появились тут люди. Но кремневые молотки, скребки и долота, отрытые в городищах на берегу, говорят о том, что в каменном веке Селигер уже был приютом для человека. Череда веков, именуемая «до нашей эры», тут тоже оставила память. А в XIII веке берега Селигера уже густо заселены славянскими племенами криви- недавно совсем, в 41-м году, в Селигер уперлась, забуксовала машина фашистского наступления. Обойдя природную крепость с юга и с севера, Селигер фашисты все же не одолели. Проплывая сейчас по озеру, видишь на западном берегу памятник — пушку на постаменте. Надпись — «Отсюда люди гнали прочь войну...» — имеет в виду наступление 42-го года, однако смысл ее глубже: с берегов Селигера поворачивали вспять многие силы, сюда подступавшие.

Можно перечислить здешних людей- героев из разных времен. Двое из них хорошо нам известны — Лиза Чайкина и Константин Заслонов.

чей. Деревушки, видимые сейчас с воды и скрытые за лесами, нередко имеют глубокие корни во времени. Сотни лет назад выглядели они, конечно, иначе, но в названиях деревенек сохранились звуки минувшего, ощущения пространств и преград, разделявших людей. Заречье, Залучье, Заплавье, Забо- лотье, Заборье, Замошье, Задубье, Селище, Свапуща, Кравотынь...

Селение Кравотынь, дразнящее путника белой церковью и сиреневой россыпью деревянных домов, название получило, как считают, из-за резни, устроенной тут Батыем. С юго-востока до Селигера в 1238 году докатились конные орды завоевателей. Воображенье Батыя, покорившего многие земли, возбуждали теперь Псков и Новгород. «Посекая людей яко траву», двигалось войско к желанной цели «селигерским путем». И осталось до Новгорода всего несколько переходов, когда «озеро вскрылось». Это надо считать легендой. Озеро вряд ли так рано вскрывалось. Но текущие в него речки набухли водой, опасными стали оттаявшие болота. Войско Батыя, боясь распутицы, повернуло на юг. Предвесенние воды и глухие леса без дорог загородили, прикрыли Новгород.

Позже этот природный щит прикрывал россиян и с другой стороны, с запада, при походах сюда литовцев. Служил он также амортизатором в ме- 12 ждоусобных стычках русских князей. И

Это все Селигер — его столица, город Осташков, деревеньки и села на берегах, простор воды и тихие заводи, следы зверей, шорохи крыльев...

Мирная жизнь искони держалась на Селигере рыболовством, лесными промыслами, ремеслами и торговлей (Селигерский путь «из варяг в греки» и выгодное торговое положение позже). У каждой из приютившихся на берегах деревенек поныне свой норов. Звоном кузнечиков и дремотною тишиной встретило нас Залучье. Кажется, даже собаки лаять тут не обучены и вся деревенька создана для любования ею. На взгорке между водою и лесом как будто чья-то большая рука рассыпала деревянные домики, а по соседству та же рука насыпала холм, с которого видишь эту деревню, леса, уходящие за горизонт, а глянешь в сторону Селигера — что в самом деле занесло тебя в некий северный Голливуд — смешенье строительных стилей, красок, форм и объемов. Все покоряюще необычно, как детский рисунок, наивно и ярко — не деревня, а дымковская игрушка! «Как будто специально для туристов построено», — говорит кто-то идущий сзади тебя. Однако большому туризму в этих краях лет двадцать от роду, а деревенька — старожил Селигера. Не замечая множества любопытных глаз, она живет своей накатанной жизнью. Во дворе за малиново-красным забором слышно — доят корову, на улице перед стайкой туристов посторонились овцы, ходят три лошади около бани. На лод-

В среде уездных городков России конца XVIII — начала XIX века Осташков слыл знаменитостью. О нем охотно и много писали в столичных газетах. Много людей шло и ехало сюда на богомолье, просто «взглянуть на славный Осташков» и даже, как сейчас бы сказали, «за опытом». И было чему подивиться тут ходокам из уездной России. «На грани столетий, — читаем мы у историков, — в Осташкове были: больница, народные и духовные училища, библиотека, театр, бульвары, воспитательный дом, училище для девиц, городской сад и духовой оркестр, мощенные булыжником улицы, первая в России добровольная общественная пожарная ко-

кудрявые косы и островки, лес и вода полосами. «Кто в Залучье не бывал — Селигера не видал», — пишет путеводитель.

Тот же путеводитель очень советует заглянуть и в Заплавье. «Вы знаете — Голливуд, Голливуд!» — прокричал нам со встречной моторки знакомый «киношник» из Ленинграда. Мы заглянули в Заплавье минут на двадцать, а пробыли там пять часов, хотя деревня эта, как все другие на Селигере, совсем небольшая.

Очарование Заплавья начинается с пристани. Видишь какую-то ярмарку лодок — рабочих и праздных туристских, с парусами, без парусов. Дощатые мостики, баньки, деревянные склады и щегольской магазинчик, толчея людей, приезжих и местных, собаки и кошки — завсегдатаи причала, ребятишки- удильщики, местный юродивый. И тут же — рыбацкие сети на кольях, копенки сена, одноглазые баньки под крышами из щепы. И, обрамляя все, глядит на воду прибрежная улица Дома пестрые и необычные — то крепость из бревен, то деревянное кружево от низа до конька кровли. И более всего неожиданно — много домов тут каменных, но построенных и украшенных так, как будто трудился плотник. Так, видно, и было. На одном из крахмально-белых строений читаешь вдруг надпись: «Строил плотник Александр Митриев».

Углубляясь в деревню, чувствуешь, ках привезли сено. Молодая мамаша катит младенца в ярко-желтой коляске. Двое соседей через забор выясняют давние отношения. До пояса голый старик варит в огромном котле смолу, а по краю деревни (субботний день!) курятся баньки и сохнут сети.

Заплавье жило всегда и теперь живет рыболовством. Здешние рыбаки — возможно, лучшие на Селигере, а весь край славен и рыбой, и уменьем ее ловить. Рыба отсюда издавна шла в Петербург и в Москву. А слава о рыбаках расходилась и того дальше. В 1724 году шведский король обратился к царю Петру с просьбой прислать в королевство двух рыбаков для обучения шведов рыбному промыслу. Понятное дело, царь приказал разыскать лучших. И выбор пал на рыбаков с Селигера. И нисколько не удивляешься, когда на гербе столицы здешнего края — града Осташкова — видишь три серебряные рыбы.

Город Осташков, как и все здешние поселения. — дитя Селигера. Он жил тоже рыбой, кузнечным и кожевенным ремеслом, славен был знаменитыми богомазами, сапожниками, чеканщиками и оборотистыми купцами, подарил Отечеству двух математиков — Леонтия Магницкого (по его учебнику постигал азы арифметики Ломоносов) и Семена Лобанова, читавшего лекции в Московском университете.

манда, в городе почти все были грамотны, жители брили бороды и называли себя гражданами». Немало для уездного городка! И осташи всем этим, конечно, гордились. Был тут даже и собственный гимн с такими вот строчками:

От конца в конец России

Ты отмечен уж молвой:

Из уездных городов России Ты слывешь передовой.

Образцово-показательная провинция!

Но нам интересно сейчас, что все это было и дошло до нас не слишком поврежденное временем. Бурное течение нашего века уездный Осташков не подмяло, не затопило. Что строилось — строилось в стороне, не разрушая облика городка. Он хорошо сохранился, уездный Осташков. И (диалектика времени!) «уездность» эта с памятниками архитектуры и старины стала его богатством. Он снова — столица озерного края. На этот раз столица туристского Селигера.

Сегодня не надо доказывать, что селигерский край разумней всего использовать для отдыха и радостей путешествия. Это, кажется, все уже понимают. Досадно, однако, что оснащение удобствами и утверждение этого края «национальным парком» (или местом отдыха с иным каким статусом) движется медленно. Слишком медленно, ибо стихийные, без разумного регулирования потоки людей могут повредить 13

уникальное на земле место, да и удобства, хотя бы самые небольшие, в путешествиях людям нынче необходимы.

Потоки людей сюда остановить уже невозможно. Наиболее неприхотливые, запасаясь едою и всем, что надо для жизни две-три недели в лесах у воды, едут сюда зимою и летом. Люди находят тут ценности, в других местах поглощенные городами и громадами производства. Тишина. Чистый здоровый воздух. Чистые воды. Рыбная ловля. Лес со всеми его богатствами. Своеобразие жизни на берегах. Следы истории. Все это, объединенное символом «Селигер», стоит ныне в ряду самых больших человеческих ценностей. Дело только за тем, чтобы богатством этим разумно распоряжаться.

Прощай, Селигер... Мы стоим на пристани Свапущи, готовые двинуться к пограничной новгородской земле, к деревенькам, откуда повернули вспять орды Батыя. Белый пароход выплыл из-за полоски леса, помаячил на синей воде и снова скрылся за поворотом.

— Мама, мама, я поймал окуня! — кричит шестилетний рыбак.

— Он маленький. Отпусти его. Лови большого, — отвечает женщина, перебирающая грибы у мостка.

Мальчик с сожалением разжимает в воде ладошку, смотрит, что стало с рыбкой, и снова забрасывает удочку.

Застыли на воде лодки рыболовов серьезных. Неподвижно стоят над озером облачка. Оцепенели леса над гладью. Стрекоза слюдяными крыльями блестит на тростинке, взлетает, делает в воздухе круг и садится на старое место, отражаясь в воде.

— Эх, искупаться, что ли, в последний разок, — говорит шофер И мы решаем именно так попрощаться со стариком Селигером...

Об озере много написано. Так же много, как о Байкале. В одной книжке я подчеркнул строчку: «Осмотреть селиге- ровские владения не хватит никакого отпуска». Верно. Два дня же — это так, мимолетность. И все-таки в памяти что- то осталось. Так при коротком знакомстве запоминаешь лицо хорошего человека и думаешь: мы еще встретимся.

1979 г

ОЗЕРНЫЕ НОЧИ

Не помню, где прочитал: «В Карелии сорок две тысячи озер...» С тех пор, как только услышу слово Карелия сразу же вспоминаю «сорок две тысячи...». Глянешь на карту — кажется, и того больше: голубые льдинки озер тянутся с северо-запада на юго-восток, и нет им счету. И не все, конечно, уместились они на карте, потому что, кроме озер больших, есть еще маленькие. Зовут их по-местному ламбы, или еще красивее: ламбушки. И дивишься людям, которые все озера, все ламбы и ламбушки обошли, исходили все берега, измерили глубину светлой воды, нарисовали все на карте и дали название: Айталамба, Кучозеро, Юстозеро, Шуро- зеро, Янгозеро, Л индозеро... Сорок две тысячи. У нас пять свободных дней. Какое озеро выбрать? Закрыли глаза, ткнули карандашом в карту. Справа внизу — город Медвежьегорск. Сверху синеет огромное, величиной с ноготь — Сегозеро. У нашего озера названия нет. Тем лучше, на месте выясним, а пока назовем его озером № 42000, и скорей за билетами

В мире нет звуков. Только скрипят уключины. От лодки к темному берегу лениво бежит волна. Удар весел — волна. Удар весел — волна. Друг за другом бегут по спящей воде стеклянные волны и вдалеке неслышно припадают к каменному берегу. В берестяном коробе трепыхается рыба. Хозяин лодки, обрусевший карел Петро Егорович Яковлев, сидит на корме, тихонько правит веслом:

— Стоп.

Сушим весла. Лодка сбавляет ход. Петро Егорович находит глазами выступающий в воду валун, чуть правее замечает сухую березу, ведет по воде две воображаемые линии. Там, где линии сходятся, он говорит:

— Бросай.

Бросаем в теплую, как молоко в подойнике, воду камень на длинной ве- 14 ревке. Кидаем удочки. Столбики по-

плавкое сразу идут косо вниз. Небольших, в ладонь, окуней, подержав, отпускаем. Лодка стоит над лудой — подводной грядой камней Тут прошлой осенью. Петро Егорович опустил на дно пушистые верхушки елок. Окуни любят такие места. Мы знаем: вслед за мелким пойдет окунь крупный. Надо только посерьезнее делать наживку... Согнулось удилище Невидимая сила стремительно уводит лесу под лодку. Дзинь! — одно удилище в руке Попробуй угадай, кто там ушел с твоим синеватым крючком в губе. Минутное дело привязать новую леску. Пока возимся, приятель кричит:

— Подсак!

И вот в берестяной коробке бьет хво-

15

стом окунище в килограмм весом. А у тебя леса звенит струной, и тоже кричишь:

— Подсак!

Настоящий разбой. Клев идет на червя и на живую рыбку, на рыбий хвост, на рыбий глаз, на блесну, на рыбьи кишки, и даже голый крючок поднимаешь, а на нем окунь.

Почти в каждом из нас живет первобытный охотник. Родился этот охотник давным-давно в погонях за зверем, у древних костров, на озерах и реках. Давно уже человек вышел из леса, стал пленником городов. Но в каждом из нас не умер и древний обитатель лесов. Оттого так целебен для глаза зеленый цвет листьев, оттого нам приносят душевное равновесие пение птиц, плеск волны и шорохи леса. И почти в каждом из нас живет охотник. Давно нет мамонтов, и даже зайцы становятся редкостью, в иной реке и ершей не осталось, но древний дух, пробудившись однажды, зовет нас из города. И мы в морозный день, вызывая насмешки, сидим где-нибудь на Москве-реке, ловим рыбок размером с мизинец или, получив отпуск, едем за тридевять земель половить окуней покрупнее. Мы жаждем чистого неба, светлой воды, душистых цветов, первобытной еды, сваренной на дымном костре, тишины. Живущим в каменных городских клетках это необходимо хотя бы летом, хотя бы в году один раз...

Как усы, от лодки к двум берегам уходят тихие волны. На минуту перестаем грести.

— Петро Егорыч, а в город не тянет? Ваши вон все подались...

— Подались, подались, — грустно соглашается лодочник. — Всех тянет... И то сказать — все тебе удовольствия, а тут что же, тут на любителя...

Лодка проходит в узком, поросшем осокой месте. Вечером вдоль берега кто-то выставил жерлицы. Почти на каждую попалась щука. Заслышав лодку, щуки подняли возню, одна ухитрилась высигнуть из воды, мелькнула белым матовым брюхом, затрясла удилище.

— Пожалуй, с пол пуда будет, — равнодушно сказал Егорыч. — Учитель приехал. Любит эту глупую снасть. Поставит, а сам у костра...

И правда, за поворотом мелькнул огонек. Белесый дым от костра стлался низко, над самой водой, щекотал ноздри.

— Это ты, Егорыч? — послышалось с берега.

— А кто же кроме... Другой бы к огню пригласил, — тихо ворчит Егорыч. — Плохой человек, все думает, его щук с жерлиц снимают...

Полночь. Мы кидаем на берег удочки, ставим берестяной короб с неуснувшими окунями. Егорыч, подтянув лодку на камни, глядит на синевато-белое небо.

— Юпитер, — говорит он протяжно не то с грустью, не то с сожалением. — Ну вот, можно считать, и окончились бе- 16 лые ночи.

Кончились белые ночи Сегодня рядом с ярким Юпитером на светлом небе мы разглядели еще две маленькие звездочки. В белые ночи звезду не увидишь, а сегодня звезды можно хорошо разглядеть даже в тихой воде И все-таки очень светло. Солнце часа на два опустилось за лес. Следы от солнца, как перья подбитой птицы, плавают над деревьями, отражаются в озере, а чуть правее по горизонту уже появился румянец восхода. Середина неба, лес, озеро залиты матовым серебряным светом — ночь и не ночь. Спать не хочется, хотя все над озером спит. В трех шагах от тропинки спит на сучке, положив под крыло голову, серая птица. Не слышно чаек. Только белая лошадь тихо ходит по берегу. Два молодых зайца пасутся у нее под ногами

Зайцы еще не знают людей. Подходим, а они чуть в сторону из-под ног лошади и продолжают обкусывать стебелек высокой травы. Озеро, синее при солнечном свете, сейчас как будто наполнено молоком. На холодных, обросших голубоватым лишайником валунах выступила роса. По гулким скрипучим мосткам идем к бревенчатой бане на сваях Садимся, опускаем босые ноги в теплую озерную воду, чистим рыбу. Если минут через двадцать подойти к этому месту и нагнуть с мостков голову, увидишь, как в лунного света воде кормятся раки. Раки терзают рыбьи головы и кишки. Сняв рубаху, наклоняешься, запускаешь в воду руку по самые плечи... Хвать! — кидаешь на берег первого рака

Разговариваем вполголоса — то ли потому, что устали, то ли нельзя иначе в такую ночь. Плещется рыба в молочном озере... Где-то я уже видел этот серебряно-матовый свет. Это было, кажется, в детстве при затмении солнца Было так же тихо и непривычно тревожно. Белая ночь. Слышно, как хрустит трава на зубах белой лошади. У берега на сваях забрели в воду десять бревенчатых бань. Когда-то десять хозяев жили на озере. Десять больших бревенчатых домов глядят в воду потускневшими окнами. Но только в одном доме загорается свет, когда кончаются белые ночи, кончается лето и наступают длинные белые зимы. В девяти домах нет хозяев. Сначала в город и в селения, что покрупнее, ушла молодежь, а за ними, пожив в одиночестве зиму-другую, ушли старики. Один Петро Егорыч остался, и то, наверное, потому только, что выправили ему в Петрозаводске должность егеря - присматривать за рыбой и зверем в этих краях.

Мы живем в большом чуть похили- вшемся доме с резным крыльцом, подпольем. с гулким сухим чердаком, заваленным обрывками сетей старыми удочками, обломками прялки и мотоцикла, граблями, ухватами В доме пахнет глиной давно не топленной печи, старым деревом и старым сеном Хозяева бросили дом два года назад Но домовой, живущий, по поверью, на чердаке возле борова, должно быть, остался

в доме и без хозяев Под утро, похлебав холодной вчерашней ухи и пожевав хлеба с черникой, мы ложимся на сено» но долго не можем заснуть. На чердаке кто-то шуршит, громыхает. Потом скребется в сенях Тихо идем к двери, чтобы застать врасплох Домового, распахиваем — никого нет. Но утром видим: лески на удочках спутаны так. что легче оторвать и привязать новые, опрокинута деревянная чашка с рыбой, из мыльницы на крыльце украдено мыло

— Да не иначе как Домовой, — смеется Петро Егорыч Он стоит у крыльца с веслами, с берестяным коробом и самодельным спиннингом, блесны для которого он делает из старинных николаевских пятаков

Чтобы стряхнуть сон, бросаемся в синюю холодную при солнце озерную воду. Пьем чай — и опять в лодку.

В середине дня обязательно вылезаем на берег, варим уху, лежим на теплом песке. Потом, распугав в ельнике косачей, собираем горстями сизую, прогретую солнцем чернику. В одном месте, прыгая с кочки на кочку, добираемся к зарослям дикой малины. Прислушались: кроме нас, кто-то еще бродит по зарослям Петро Егорыч сразу смекнул: с этим любителем ягоды лучше бы не встречаться. И точно — на сыром песке возле болотца встречаем следы огромной медвежьей лапы. Скорее в лодку!..

Последнюю ночь не спали совсем. Была ночь прощального ужина и прощального разговора. Вспомнили рекордного веса щуку с утенком в желудке, вспомнили Домового. Мыло, оказалось, украла ворона, она и ко второму куску пригляделась, да сама едва не попала на зубы хозяйской собаке. А лески ночами путал хорек... На прощальном столе — редкая рыба ряпушка, какую хозяин ездил ловить далеко на край озера. В тарелках грибы, карельские лепешки — калитки. Подавались уха и жареный окунь, черника. Хозяин рассказывал:

— ...И осталось нас двое. Федя и я. Феде было тринадцать. Говорю генералу: так, мол, и так, разрешите поехать — будет сынишка в полку воспитанником... Весь взвод пришел просить генерала: шинель сошьем, сапоги справим, одним словом, будем воспитывать. Ладно, говорит генерал (хороший был человек), езжай, говорит, только чтоб быстро. И поехал я в сорок третьем с фронта за сыном. Привез, в десять дней обернулся. Полюбили Федю в полку: шапку, шинель, сапоги, приварок — все чин чином. И дошел он в сапогах солдатских со мной в самую Австрию, до города Вены. У меня пригоршня медалей, и у него столько же. Сейчас тут по соседству работает. Лесоруб — в день три нормы дает. И еще сына имею. Этот мальчишка еще. Сейчас в город уехал гостить. Боюсь, как бы там не застрял. А я нет. Прирос. И теперь уж до конца дней. Вон ушли люди, дома побросали — молодые еще туда-сюда, а старые приезжают и плачут. А как не плакать — приволья, красоты такой где найдешь? До Вены дошел — такого нет...

В окошко видно Юпитер, молочного цвета воду, темные бани на сваях, тонкие струны уснувшего камыша.

Так и стоит в памяти эта летняя ночь на озерах.

□

Рыбалка в этих местах надежна для птицы, для зверя и для людей...

Дремлет лодка на привязи, горит полуночный костер. Заря вечерняя, не угаснув, сменяется утренней.

17

ДОН В КОЛЫБЕЛИ

Скажи-ка, Лена, где течет Дон?

— В Ростовской области, там, где Шолохов, — сказала, минуту подумав, девятиклассница...

При слове Дон мы все представляем себе широкую реку с казачьими станицами по берегам и с жизнью, знакомой по «Тихому Дону». Литературный образ реки стирает школьные знания географии, и нам кажется: Дон течет только в «донском, казачьем краю», он всегда тихий и от рожденья большой. Ростовчане, живущие в самом низовье реки, места у Вешенской называют Верхним Доном. Между тем Вешенская — это среднее течение Дона. Взгляните на карту — хвостик реки мелькает почти в Подмосковье, на тульских холмах, и до первых казачьих станиц путь Дона лежит по землям тульским, липецким и воронежским.

Проезжая недавно на Куликово поле, я был поражен, увидев у тощей степной речушки дорожную надпись Дон. По речке плавали гуси, мальчишки, стоя в воде по колено, удили пескарей. Я сразу вспомнил низовье реки, где, подобно гусям, плывут по тихой воде белые пароходы, где лишь хороший пловец решится одолеть реку. То был «хрестоматийный», прославленный Дон, на рисунках изображаемый в образе казака в шароварах с лампасами и с усами из пшеничных колосьев. Тут же, на тульской земле, я видел худощавого мальчика, которому предстояло одолеть тысячу верст пространства, прежде чем стать казаком.

Нашим предкам времен Куликовской битвы нижний Дон был почти что неведом. Верховье Дона было для них границей, отделявшей обжитую землю от «дикого Поля». Беды и разоренья, подобно пожарам, шли на Русь из-за Дона. В верховьях реки состоялась решающая историческая схватка со степняками, однако долго еще и после княженья Дмитрия Донского река оставалась пограничьем Руси. И сословие казаки тут зарождалось из храбро-отчаянных хлебопашцев, «державших одной рукой соху, а другою — ружье». По Дону к Азову плыл построенный на Воронеже изначальный российский флот. На памяти нынешних поколений донская вода каналом соединялась с волжской...

У переправы на тульской земле я бросил в реку спичечный коробок и представил путь его до Азова. Тысяча девятьсот километров! И почти всюду эта дорога была по степям. Всюду река открыта ветрам и солнцу. Притоки в верховьях водой небогаты, и силу река набирает с трудом и не сразу. Теченье, в верховьях достаточно резвое (наши предки называли Дон «быстрым»), постепенно становится медленным и уже в липецких землях Дон равниною укрощен. Слово тихий к нему подходит вполне.

У Лисок (нынешнее название городка — Георгиу-Деж), помню, появлялась на Дону первая пристань. И далее вниз шли уже пароходы. От Лисок до Вешенской Дон может хвастаться красотою. Тут он течет то в меловых кручах, то в дубовых густо-зеленых лесах, выходящих к нему из степи, то в лесах пойменных, непролазных и непроглядных. Я, помню, плыл осенью в этих местах. Ветерок с берега приносил запах хмеля, запах диких лежалых груш, опавших дубовых листьев. Это был запах Дона, знакомый по знаменитой книге.

Ниже река впечатляет уже не красою, а силой. Большая вода неспешно течет степями к столице Дона, к Ростову. А там рукой подать уже до Азова, до устья, где в камышовых дебрях не сразу поймешь, где река, а где уже море. Тут, петляя на лодке по тихим пространствам воды, невольно думаешь о начале ее, о месте, где река зачиналась...

Исток у Дона не окружен тайной. Иные реки берут начало в непрохо-

Так начинается Дон — сначала потное место со ржавой водицей, потом жиденький ручеек, теченье с мостками и деревянными переходами. И вот уже не ручей, уже река течет по равнине...

18

димых болотах, в малодоступных замшелых лесах, в ледяных расщелинах гор. Колыбелька реки почти всегда, как будто нарочно, упрятана, увидеть ее дано не каждому. С Доном все обстоит иначе. Его исток мы нашли в шумном промышленном городе. Нашли в полном смысле под ногами людей.

Город Новомосковск — заметная точка на карте. И синяя жилка реки именно тут появляется.

— Можно ль увидеть, где начинается Дон? — спросили мы с другом парня, чинившего возле дороги автомобильное колесо.

— О, это просто! Езжайте автобусом...

Не менее часа мы колесили по городу, пока кондуктор назвал остановку: «Березовая роща! Кто спрашивал про исток Дона, выходите!»

Мы вышли и увидели городской парк — река людей, скамейки, деревянные терема для детишек, киоски с мороженым... Под дубами, возле дорожки, покрытой асфальтом, затейливый столбик нес наверху надпись: «Исток реки Дон». Все основательно — столб металлический, буквы резаны из металла... Но где же река? Под ногами сухо — асфальт, в ста шагах за забором — городская шумная площадь. Ищем хотя бы след от воды... Вот он! — трава, непохожая на растущую в парке зелень, узенькой лентой тянется от асфальта. Пониженье — и видим осоку, сначала робкие кустики, потом грива осоки, потом уже космы водолюбивой травы. Но воды еще нет. Тропа-переход через травы сухая. Еще полсотни шагов — чувствуем запах сырого места. И вот они, первые блестки — вода! Она еще не течет. Она робко сочится из потного русла. Ржавый кружочек воды. Упавший лист дуба почти целиком его накрывает. Но солнце уже отразилось в крошечном зеркальце, зяблик, присевший возле травы, может напиться из водяной лунки.

И вот уже не отдельные блестки, а полоска воды показалась из трав. Теченье еще незаметно, ширина — один шаг, даже старушка, опираясь на палку, одолела преграду... А вот уже и дощечка положена через воду, вот первый мосток, явно великоватый для тощего ручейка, — точь-в-точь шапка взрослого человека на мальчике. А дальше — запруда, и сколько ни есть воды в ручейке с названием Дон, перед запрудой она выглядит озерцом. И в озерце отражаются двенадцать из бревен тесанных казаков в латах, с копьями и секирами, глядятся чугунные пушки и горки ядер. Так город Новомосковск обозначил свою принадлежность к великой реке. Суждено было вырасти городу на самом ее истоке. И потому колыбель Дона у всех на виду, освещена электричеством, над ней постоянно слышны голоса и шаги, музыка из приемников, молодой смех и стариковские вздохи. Такое у Дона начало.

Из Новомосковска река пускается в древний путь до Азова. Чего только нет на ее берегах! Угольные шахты (сразу у Новомосковска и ниже в Донбассе); поля хлебов на всем пути от истока до устья; места сражений полузабытых и недавних совсем, от которых болят еще раны; атомная станция стоит на Дону под Воронежем; Цимлянским морем разливается Дон, соседствуя с Волгой; в меловых кручах у Белогорья увидишь пещеры; у Костёнок — мирового значенья раскопки древнейшего поселения человека. Сотни речек, ручьев и немаленьких рек принимает Дон на пути к морю. Тысячи деревень, сел, хуторов и станиц приютили его берега. И жил у Дона преданный ему человек, воспевший реку и большие страсти людей на Дону...

Нельзя перечислить всего, что помнит и видит река на пути к морю. И потому с волнением смотришь на ключик воды, дающий всему начало.

□

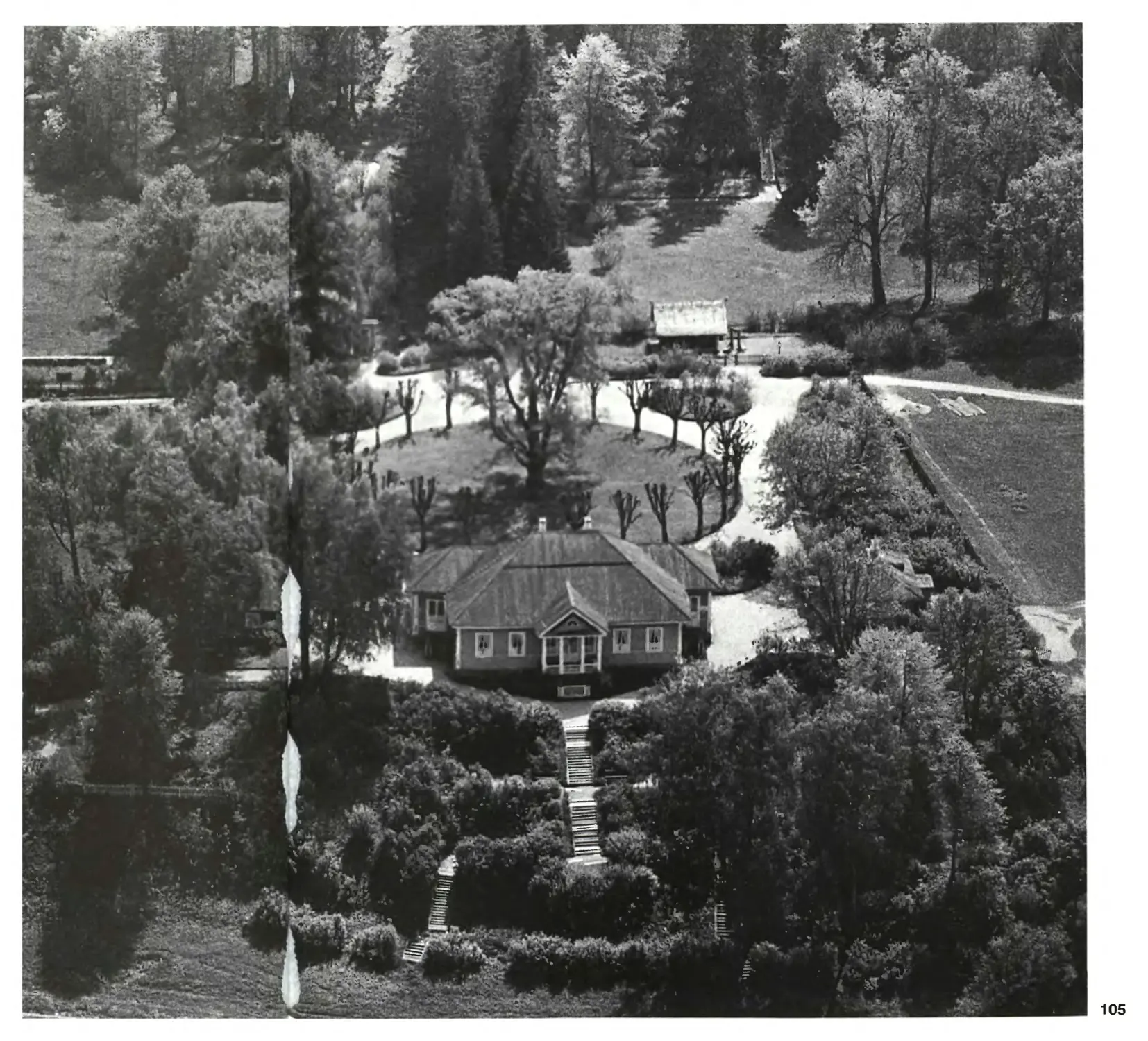

ПЛЁС

Летом 1888 года еще мало известный молодой пейзажист Исаак Левитан плыл по Волге из Нижнего Новгорода в поисках «источника сильных впечатлений». Художник был грустен, даже уныл — Волга, вопреки ожиданию, душу не задевала. И вдруг за Кинешмой взгляд живописца и его спутницы привлек маленький городок, убегавший от воды круто в гору, в зелень берез и елок. На бугре стояла бревенчатая церковка, кругом темнел отражавшийся в Волге лес. Левитан побежал к капитану.

— Что за место?

— Городок Плёс, — равнодушно сказал капитан, — точнее сказать, городишко...

Но художник уже не слушал. Городок приближался. И было в нем что-то заставлявшее поспешить.

— Сходим! — художник побежал в каюту за мольбертом и саквояжами.

Так случайно Левитан встретился с Плёсом.

Теперь, спустя без малого сотню лет, пассажиры на теплоходах заранее выходят на палубы и с нетерпением ждут... Со времен Левитана облик города мало в чем изменился. И в этом его привлекательность. Случается, два, даже три громадных теплохода борт к борту стоят у Плёса. Местные жители растворяются в потоке приезжих. По делу прибывают сюда немногие. Главное — навестить городок, самому убедиться: справедлива ль о нем молва?

История Плёса не бездонна, но глубока. Основан он был в год Грюнвальд- ской битвы (1410) с назначением: оберегать границы Руси от набегов с востока. Место для рубленой крепости посланцы московского князя Василия (сына Дмитрия Донского) выбрали не случайно. На Верхней Волге это самая высокая точка. Крутизна берегов обрывалась возле воды, и с двух сторон крепость обрамляли овраги. Неприступной стояла она на мысу. Это не помешало, однако, молодому казанскому хану Махмуту Хази «сжечь Плёсо» (так изначально назван был город). Но то был всего лишь набег. Плёсо восстановился. Служил позже сборным пунктом для войска против казанских ханов. Беспокойство с востока сменилось потом нашествием с запада — в Смутное время просочилось сюда шляхетское войско... А в 1812 году город был тылом, куда эвакуировались воспитанники и педагоги Московского театрального училища. Приютивший беженцев заштатный патриархальный Плёс обескуражен был ученьем резвых «ахте- рок». Особо богопротивными показались плесянам балетные танцы. Балетмейстер тех лет Глушковский записал реплики собиравшихся поглазеть на ученье: «Ах, матки мои, как их вертит нечистая сила, как она их подымает!» Кто знает, быть может, отзвук далекой той встречи с Плёсом побудил именно 20 тут организовать дом отдыха театрального общества. И нынешний Плёс видит на своих улочках «ахтерок», хорошо им знакомых по телевидению и кино.

Звездный час малого городка приходится на вторую половину минувшего века. Плёс поставлял в это время рыбу в Москву, славился кузнецами и оборотистыми извозчиками, портняжничал и сапожничал, поставлял на волжский путь бурлаков, но главное — сделался важной торговой точкой речной дороги. Тут с барж на телеги переваливали хлеб, шедший с юга, сюда свозились товары из Иваново-Шуйской промышленной зоны. На ручьях и речках, впадающих в Волгу, вертелись мельничные колеса, на открытых ветру буграх шевелили крыльями ветряки. Появилось несколько маленьких ткацких фабрик. Город бурлил. Население его достигло двух с половиной тысяч. Дома росли как грибы. Наверху места уже не хватало, заняли низ у самой воды. И по буграм, вырезая на склонах площадки, рубили дома. Так сложился облик городка, бегущего вверх по откосу.

В летнюю навигацию население Плёса возрастало в несколько раз. В ночлежных домах обитали портовые грузчики. Ненадолго находили приют под крышами города бурлаки, проходившие «бечевою» вдоль Волги до тридцати километров в день. Набережная белела двухэтажными домами купцов. Торговали в Плёсе разным товаром На удивленье много было тут книжных лавок — двенадцать.

Рельсовый путь Иваново-Вознесенск — Кинешма сделал невыгодным вывоз хлеба из Плёса гужевым транспортом. И городок быстро утих. Тишина была уже главной его примечательностью, когда Левитан первый раз сошел с парохода на пристань.

В Плёсе художник нашел то, что искала его душа. Поселившись в домике с окнами на реку, он обрел житейский покой и жадную страсть работать. Исчезли мнительность, неуверенность в своих силах. Его зонт над этюдником видели то у воды, то на кручах над речным плесом, то в окрестных деревнях.

Тихая жизнь городка, мир простых радостей, близость к природе пробудили все лучшее, чем была богата эта натура. Плёс оказался для Левитана тем же, что и сельцо Михайловское для Пушкина. Жилось и работалось радостно. Расширился жизненный горизонт. Молодой еще человек, видевший в Москве главным образом приказчиков, коридорных, половых, извозчиков, увидел тут, на Волге, основы жизни, начал понимать историческую силу народа. И хотя полотна Левитана «безлюдны», мироощущение человека, писавшего их, явственно проявляется. Чехов, увидев холсты, привезенные другом из Плёса, сказал: «...на твоих картинах появилась улыбка».

В Плёсе состоялось открытие Левитаном Волги. Волжских пейзажей до него написано было много. Левитан в своих наблюдениях и переживаниях постиг душу великой реки. Он почувствовал здесь просторы России, волжский плес, в котором отражался маленький городок, подарил художнику острые ощущения переменчивой красоты. Картины «Вечер. Золотой плес», «После дождя. Плёс», «Свежий ветер. Волга»,

глубоко волнующие нас сегодня, — результат и громадного мастерства, и особого строя души, способной остановить волнующие мгновения жизни.

Плёс подарил живописцу много таких мгновений. Полотна, привезенные с Волги, сразу поставили Левитана в ряд великих художников. Всеобщее любопытство вызвал и маленький городок. Сюда устремились художники. Перебывало их, начинающих и маститых, в городке много, и каждый увозил на холстах «свой Плёс». Но имя Левитана для Плёса — то же самое, что имя Толстого для Ясной Поляны, Тургенева — для Спасского-Лутовинова, Чехова — для Мелихова. Левитан ездил сюда три лета подряд. Написал много больших полотен и полсотни этюдов. Мотив знаменитой картины «Над вечным покоем» подсказан был обликом деревянной церквушки, стоявшей над плесом.

Волжский маленький городок пробудил талант Левитана. И сам он навечно прославлен художником. По знакомым картинам мы знаем с детства: есть где- то Плёс, хорошо бы там побывать... Левитан сохранил сердечную благодарность местечку на Волге. Незадолго до смерти, вспоминая лучшее, что увидел, о Плёсе сказал: «Никогда не забуду...»

Сто лет почти минуло с той поры, когда по желтым дорожкам в гору ходил Левитан. За сотню лет сколько воды унесла в море Волга! Выросли, переменились города на ее берегах. А Плёс остался Плёсом. И это его старинное постоянство обернулось сегодня ценностью. Возможно, овраги и кручи помешали его застроить на современный лад.

Овраги в Плёсе громадные. Из-за них городок недоступен автомобилям. Тут царствует пешеход. Глиняные дорожки змейками убегают на кручи мимо таинственных, непролазно-зеленых каньонов. Весной овраги пенятся белым цветом черемух и служат приютом для соловьев. Летом тут пахнет нагретыми лопухами, ежевикой, жасмином. Внизу, в потемках, журчат ручейки, вверху, на припеке, гремят кузнечики. Осенью по оврагам шуршат дрозды, как детские самолетики из бумаги, скользят над желтеющим миром сороки. В пахучем царстве зарослей тут хочется заблудиться. Но невозможно. Дорожки выводят тебя на вершину откоса под полог громадных старых берез. Отсюда Волга — как на ладони.

На лодке переправиться можно на левый берег (из Ивановской в Костромскую область). Через реку, как бы со стороны, городок виден весь целиком. Видна внизу слева бывшая рыбачья слобода, виден в ней домик, где жил Левитан. И в мелких подробностях видны уступы кружевной зелени леса, уступы домов, садов, паутина желтых дорожек, освещенные солнцем полянки и темные русла оврагов, плешины на круче, вытоптанные туристами. Светел, зелен, радостен городок! А у ног его — зеркало Волги. Город похож на большой многопалубный пароход, приставший тут и не желающий уплывать — так ему хорошо. Как мачты, белеют церквушки. Нижняя палуба — самая оживленная. Плотно друг к другу стоят дома. Почти что все двухэтажные, низ — каменный, верх — деревянный. Заборы. Наличники. Двери с коваными запорами. В окнах — герань. У заборов — скамейки с обязательными старушками. Девятнадцатый век! Кажется, вот сейчас выйдет купчина в поддевке и проследует, оглядевшись, к лабазам у церкви. В огородах возле домов пахнет укропом, нагретой ботвой помидоров. Пахнет яблоками, колотыми дровами, вяленой рыбой, дымком. Куда-то в зеленые джунгли склона чешуйчатой змейкой уползает дорожка, мощенная камнем.. .

Таким видит Плёс человек, сошедший на два-три часа с теплохода.

В зелени своей Плёс прячет маленькую местную промышленность, сельскохозяйственный техникум, санаторий, дома отдыха, пансионаты, туристскую базу и памятник основателю города князю Василию. Не великое число жителей — как раз то, что надо для городка. И зимою Плёс становится тихим- тихим. Но как и прежде, вскроется Волга — число людей в Плёсе немедленно возрастает в четыре-пять раз. Через Плёс за летние месяцы проходит полмиллиона людей. Останавливаются теплоходы. И прибрежная улица превращается — не знаешь уж как и сказать — в Невский проспект, в Бродвей? Одежда — под стать маскараду: от купальных костюмов до цветных ярких шалей. В толпе я увидел даже чалму. Думал, индус путешествует, оказалось — москвич. Жена его с собачкой на поводке важно представила мужа: «Парапсихолог... Интересуется йогой...»

Какой-то веселый малый, возбужденный жарой и пестрой этой толпою, в дверях магазинчика, где продается кое- что, припасенное для туристов, озорно крикнул:

— Кольты в продаже есть?!

— Нет! — машинально ответила продавщица.

— А парабеллумы?!

— Нету...

— Ну и слава богу, что нету...

Хохот.

Плёс охлаждает сюда прибывающих. Дорожки вверх по откосу, стояние под березами на буграх, откуда белые теплоходы кажутся небольшими игрушками, посещение дома, где жил Левитан, возвращают людей в состояние, которое их самих удивляет и радует. «Ты знаешь, как будто душу в чистой воде сполоснул», — сказал мне сосед по каюте, когда мы на палубе утром заговорили о Плёсе.

Есть у маленьких глубынь-городков свои «жрецы», ревнители красоты. Плёсу особенно повезло. Тут никогда не забывали, что живут в местечке исключительной привлекательности. А когда в начале 60-х годов народ повалил сюда валом, сочли это вполне естественным. Сразу нашлись добровольцы встречать теплоходы и группами провожать экскурсантов по городу. В числе их была библиотекарь Алла Павловна Вавилова. Те, кто в Плёсе бывал, читая эти заметки, сразу вспомнят гостеприимного человека, сердечно и хорошо рассказавшего им о родном городке, о Левитане, о других людях, оставивших в Плёсе хорошую по себе память. Этой женщине принадлежит идея создать тут картинную галерею. Потом она стала бороться за музей Левитана. С преодолением множества трудностей музей был создан. И хороший музей! — с подлинниками работ художника, с вещами, каких касалась его рука. Алла Павловна сама на пороге встречает гостей и вводит их в мир Левитана... Слушатели не догадываются, сколько иных, самых разных забот лежит на плечах этой женщины. Плёс (во многом стараниями Аллы Павловны Вавиловой) объявлен историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Намечено сделать Плёс «вторым Суздалем». Цель хорошая, мудрая. Но дело, вопреки стараниям местных энтузиастов, движется пока медленно, слишком медленно. И, главное, в сохранении ценностей Плёса не учтена пока важная ценность — природа.

После прогулки по Плёсу Алла Павловна пригласила в дом к себе — ужинать. Ели громадного, не уместившегося на одной сковородке леща. Хозяйка дома по привычке экскурсовода рассказывала: «Рыба — традиционное угощение в Плёсе. Когда-то к домам, стоящим на склоне, из бегущих сверху ручьев отводили воду в садки, и в них с приходом гостя сачками ловили стерлядь. Левитан, несомненно, не раз едал стерляжью уху...»

Сидели за ужином долго. В открытое окно залетали на свет августовские бабочки. Были слышны густые гудки теплоходов на Волге. А в темноте сада гулко падали с веток перезревшие яблоки.

1985 г.

«■ им стоит на семи холмах, Касимов - на семи оврагах...» — говорящий это на виду городка не рискует, что местное изречение будет воспринято как насмешка.

Касимов, стоящий на высоком речном берегу, от воды ступенями поднимается вверх. И по всей панораме вдоль берега плывут пологие волны понижений и возвышений. На гребнях — церкви и белые пятна новых строений. Одноэтажные, главным образом давней постройки жилые дома, сбегая по склонам, вместе с крышами тонут в кудрявой овражной зелени, всплывают и опять — вниз. Природа была тут верным союзником поселенцев. В сочетании с рекой, с лесами, по которым на север уходит знаменитый Муромский тракт, Касимов с пристани и с проплывающих теплоходов дразнит глаза своей живописностью.

Город принадлежит к числу поселений с богатой историей и некогда шумной деловой жизнью. (Вспоминаю Ростов Великий, Рыльск, Боровск, Осташков.) Но появились иные, более скорые пути сообщений, и знаменитые города по рекам и сухопутным торговым трактам оказались в стороне от больших обновлений, превратились в «районные городки». Иным, например, Суздалю и Ростову, посчастливилось оказаться на больших туристских дорогах, и старину в них держат в порядке. Касимов и тут обойден. С дороги от пристани, идущей мимо церквей и приземистых с толстенными колоннами старых торговых строений, город встречает тебя, не стыдясь обветшалых одежд, — принимай, какой есть!

И он интересен, этот город, названный по имени татарского царя Касима. Он стоит над самой Окой, глядит в нее,

ГЛУБЫНЬ-ГОРОДОК

Старинный тихий Касимов с шумным базаром по воскресеньям, с пристанью на Оке, с полуразрушенными церквами, с резными наличниками на окнах, мощеными улицами и дорожками с кручи к реке. как в зеркало. Пыльные дороги, где асфальтированные, где мощеные, а где и просто утоптанные ногами, ведут тебя мимо строений, ныне горячо любимых режиссерами фильмов о прошлом веке.

Покосившийся домик с геранью в окошке... Глухие ворота с запором кузнечной работы... Забор, горбящийся над оврагом... Давней кирпичной кладки подвал с решеткой на окнах столь мощной, что можно подумать: именно тут хранилась городская казна. Опять домишки в один и в два этажа с садами и палисадами, из коих яблоки грозятся падать прохожим на головы... Кое-что из строений скособочилось и подперто, на что-то махнули рукой, что-то сменили современной постройкой, что-то собрались подправить, но дело ограничилось пока лишь кучей битого кирпича...

Дорога между тем приводит к «татарской горе», и по долгой деревянной лестнице (со скамейками — отдохнуть!) ты подымаешься к белому мусульманскому минарету, которому... э-ге-ге — пятьсот с лишним лет!

Странно видеть эту постройку в самом центре России. Однако было время, когда Касимов с названием Го- родец-Мещерский стоял на самом краю Московского государства. Основан он был Юрием Долгоруким и всего лишь пятью годами позже Москвы. Из бревен рубленый городок считался столицей Мещеры и был поставлен для береже- ния Русской земли от татар, но волею судеб надолго сделался центром «татарского царства».

В пору, когда татарское ханство слабело, а Московское государство крепло, к великому князю Василию Темному перебежал из Казани (середина XV

века), опасаясь за свою жизнь, сын хана Улу-Махмета Касим. Московский князь отечески принял беглеца с войском, дал ему «на кормление» Городец- Мещерский с прилежащими землями по Оке. И стали татары союзниками русских князей в борьбе с татарами же, с литовцами, с Польшей и новгородцами, не хотевшими стать «под высокую руку Москвы».

Касимовское царство (историк чуть округляет цифры) «простояло 200 лет и простиралось на 200 верст». Правители его, получившие титул «царей», были достаточно автономны (в здешних местах поселилось много татар, выходцев из Казанского царства), но, конечно, все они верно служили Москве. (Касимовский царь Шах-Али, например, вместе с Иваном Грозным брал штурмом Казань.)

За двести лет пестрая череда мусульманских фамилий причудливой вязью помечает свиток российской истории. В Касимове правили выходцы из Казани, из Астрахани, правили отпрыски крымской династии ханов, правил царевич Арслан — внук сибирского хана Ку- чума. При нем жил и умер в Касимове племянник того же Кучума, взятый в плен Ермаком. Прах татарских царевичей и царевен покоится под сводами мавзолеев, поставленных на горе. А башня мечети, сложенная из белого здешнего камня еще при Касиме, помнит все страсти, кипевшие тут на Оке.

Постепенно «касимовское царство» из окраинного сделалось серединным. И Петр I, как говорят, весьма удивился, увидев, проплывая Окой, минарет: «Что за невидаль в здешних местах?» Ему сказали. «А ну пальнем!» — будто бы решил позабавиться царь. Но ядро пролетело мимо постройки. Не повредили ее и поздние бурные времена...

В мечети сейчас музей. Не богатый, но и не бедный для районного городка. Когда вопросы мои вышли за круг вопросов привычных, миловидная и внимательная провожатая по музею простодушно призналась: «Этого я не знаю. Провожу вас к Ахмету Мартыновичу...»

Так я познакомился с потомком подданных царя Касима, ныне пенсионером, заслуженным учителем школы РСФСР и страстным краеведом Ахметом Муртазиновичем Ишимбаевым.

Люди, подобные Ахмету Мартыновичу (так его называют и так он просил называть), сами постепенно становятся примечательностью таких городков, как Касимов. Из музея к нему бегут за справкой, школы приглашают его рассказать об истории города, к нему приезжают и пишут из других городов. И на все старик отзывается. Остаток жизни его украшен делом благородным и интересным.

Дед краеведа торговал луком. И возил его обозами на санях не близко, не далеко — а в Сибирь, за реку Ишим. Туда — лук, оттуда — меха. Не бедный был человек... Отец Ахмета 24 промышлял изготовлением мошны — кожаных кисетов для бурлаков. Сам же Ахмет стал народным учителем и сорок лет учил ребятишек по селам окрест Касимова. Он воевал. Отличился в боях под Тихвином и у Волхова. Вместе с «учительской медалью» в деревянной коробке хранит шесть медалей военных.

Живет Ахмет Мартынович в деревянном высоком доме на кирпичной подклети. Дом построен отцом для матери. Она болела чахоткой, и земский врач посоветовал: «Муртаза, жена проживет еще пять годов, если построишь здоровый сосновый дом». Отец все бросил и немедленно взялся строить. Ровно пять лет мать и жила в этом доме.

Отец умер позже. В 1929 году, когда сын заимел самодельный приемник, отец, до крайности озадаченный музыкой из наушников, имел еще силы полезть на крышу, ощупать руками антенну...

Ахмет, учительствуя, в отцовском доме почти не жил. Вернулся в него пенсионером. И живет сейчас с сестрой, уже совсем древней и неподвижной. Ахмет Мартынович трогательно о ней заботится. Несколько раз во время беседы он говорил «извините...» и нес в соседнюю комнату то чай, то яблоко...

Есть в доме реликвия — часы, которым без малого двести лет. Причудливое сооружение с большими медными гирями и сонным хрипом в высоком футляре имеет «звуковые окошки».

Через каждую четверть часа поет перепелка, и время от времени по дому разносится голос кукушки, такой натуральный, что можно подумать: залетела в окошко из сада.

— Равнодушная штука — часы, — говорит старик, подымая помятые гири. — Родился — прокуковали, умрешь — прокукуют. А жизнь... Славная штука жизнь! Тут у нас над Окой много кукушек и соловьев. Соловьи, замечаю, к городу льнут...

Разговор принимает направление краеведческое. Сообща выясняем, почему соловьи «льнут к Касимову», почему славятся голосами соловьи курские и «любят ли соловьев в других государствах...».

Краеведение — это страсть, но побогаче, чем любое коллекционирование. И потому неприятным и чужим словом хобби эту страсть не хочется называть. Краеведение — это естественная потребность человека узнавать вокруг себя мир. И сколько я знал краеведов — это были всегда счастливые люди, очарованные странники, для которых посещенье мест, где еще не бывал, — праздник, а узнавание подробностей всего, что лежит в пределах их досягаемости, — сама радость жизни.

Ахмет Мартынович смолоду был таким, таким и остался на восьмом десятке лет жизни. Конечно, прежней крепости — «одолеть сорок верст за день!» — давно уже нет, да и моторный велосипед, облегчающий странствия по району, уже не часто тарахтит от дома под гору — к пристани и к мосту.

— Я вроде аккумулятора — был все время под током, а теперь ко мне проводок подключают: посвети-ка, Ахмет Мартынович! — Старик добродушно смеется. И чувствуешь: хорошо прожитая жизнь скопила радость на окончанье ее.

Ахмет Мартынович не ждет, когда к нему «подключатся», он сам подключается, появляясь перед взрослыми и детьми как проповедник с аршинной папкой наглядных пособий, сделанных из любительских фотографий. Он страстный фотограф и проводит ночи при красном свете — готовит снимки для намеченной где-то беседы. Это могут быть портреты героев войны, снимки старинных построек, памятных мест, интересных людей. Он и открытки к праздникам делает сам из фотографий по истории города...

Беседуя с краеведом, всегда узнаешь больше, чем написано в книжках о тех же местах. Под песню кукушки и хрип старинного механизма часов я узнал, где в лесах под Касимовом надо искать грибоварню, на карте в деревне Анань- ино за Окой была помечена водяная мельница — «проверьте, давно там не был...». (Проверили. И действительно, обнаружили исправную водяную старушку, возможно, последнюю на Рязанщине.) Узнал я, в какой деревне плетут для туристов и для театров лапти. Помечены в памяти краеведа места, где варят на зиму «смоквы» (фрукто¬

вые «хлебы» из яблок, смородины и малины), и, конечно, на счету у Мартыныча села, где еще делают конскую колбасу, где перед домом непременно стоит кирпичный амбар — убежище от пожара, где плетутся корзины из хвороста и где держат коз исключительно ради пуха. («Оренбургский платок-то, он раньше вязался из здешнего пуха, пудами шел из касимовских сел’») Разумеется, хорошо знает Мартыныч, чего и сколько производит сейчас Касимов. («Морские сети, точила, утюги, мясорубки, ветеринарное оборудование, дубленые полушубки...») Но это все на виду, это можно пойти посмотреть. А вот ушедшее и забытое — это знает лишь краевед.

Ему ведомо, кто и когда посетил го? род, как о нем отозвался, что приключилось тут с человеком... Царь Алексей Михайлович, желая обновить родовую кровь, решил жениться на девушке из глубинной России. Выбор пал на касимовскую красавицу Фиму, дочь небогатого дворянина. Дело дошло до венчанья, но в церкви, стоя рядом с царем, Фима упала без чувств. . Драматическую коллизию расстроенного замужества Мартыныч советует прочитать в романе В.Соловьева «Царская невеста». У краеведа же в записях значится еще один брак, со счастливым исходом. Отбывая в Касимове царскую ссылку, азербайджанец Бабаев женился на местной девушке. От этого брака родился Петя Бабаев, ставший знаменитым революционером. (Мартыныч перебирает свои документы, достает коробку из-под конфет. «Вот посмотрите: «Москва, кондитерская фабрика имени Бабаева».)

Что еще ведомо краеведу? Много всего. Вспоминается грамота Грозного здешней ямской слободе. («Хранилась у старосты триста лет!») Вспоминается мальчик Волченков Саша. С комиссарским пакетом мальчишка обошел дозоры мятежников и на реке криком остановил пароход, спешивший в Касимов из Мурома — подмога избежала засады на пристани. (Мартыныч достает собственноручно вычерченную карту с условными знаками. На ней — путь мальчика через город к реке, и тут же портрет с пометкой: 1918 год.)

Пошел разговор об Оке — потянулась длинная цепь интересных подробностей жизни на ней. Мартыныч знал многих бакенщиков, зажигавших когда-то «керосиновый свет». На его глазах поэтическая профессия умерла — появились бакены-автоматы с электрической лампой. Помечено у Мартыныча лето, когда в Касимов впервые пришла «Ракета». И год — 1858-й, когда по Оке из Касимова на Рязань в первый раз прошел пароход. А заглянули глубже в историю, обнаружилось: первым кораблем на Руси был вовсе не ботик Петра на Плещеевом озере, а корабль «Орел», построенный в здешнем краю при отце царя-флотоводца, Алексее Михайловиче. Корабль дошел до Каспия, но был сожжен вольницей Стеньки Разина...

На вопрос: кого Мартыныч считает образцом для себя в делах краеведения? — старик лукаво сощурился:

— В музее нашем висит картина: Юрий Долгорукий на коне у Оки и рядом — старик проводник. Так вот этого русского князя можно считать замечательным краеведом. Все время был на коне. И был умен, любознателен. Землю свою, по всему судя, знал весьма хорошо. Ведь какое удачное выбрал для Москвы место! И наш городок посадил на Оке тоже без всякой промашки...

У многих краеведов я замечал забавную слабость: место, которое исходили, изведали, в рассуждениях об Отечестве они непременно в строку поставят вслед за столицей. И это легко понять. Отечество для каждого из нас — большая страна и еще уголки в ней, исхоженные, изведанные и вследствие этого всегда любимые. Для Ахмета Муртазиновича Ишимбаева таким местом является земля на Оке и старинный глубынь-городок.

1979 г.

□

СТАРАЯ РЯЗАНЬ

Каждый год, принимаясь за огород, тетя Шура кладет на меже тряпицу и носит в нее все, что блеснет под лопатой: бусину, черепок, костяную пуговицу, наконечник стрелы, обломки стеклянных браслетов. Кажется, эти вещицы на огороде растут. «Копаешь весной — попадаются, осенью дергаешь лук и копаешь картошку — снова пригоршня!» И так каждый год.

В июне, когда в село съезжаются археологи и главный из них поселяется в домике тети Шуры, старуха несет из закути узелок, и ученый немедля надевает очки и садится к столу: «Ну-ка, ну- ка...» Тетя Шура чуть улыбается, наблюдая детскую радость взрослого человека. «Сплошь тринадцатый век! Тебя, тетя Шура, пора уже в штат зачислить...»

Лет тридцать назад тетя Шура не сомневалась, что приезжие люди только для виду интересуются черепками, на самом же деле ищут тут золото. Но каждый год, слушая разговоры и споры под своей крышей и будучи от природы человеком любознательным, она стала вполне разбираться в находках. Отдавая тряпицу, она теперь говорит: «Тринадцатый век... А это из позднего кое- что...»

В этом году раскопки Старой Рязани не проводились, и Владислав Петрович, всегда жаждущий видеть сокровища из земли, прямо после приветствия тете Шуре сказал: «Ну скорее хвались...» Узелок на столе появился сию же минуту. Электричества в этот вечер Старой Рязани почему-то не дали. Находки ученый разбирал при свете тонкой церковной свечки, хвалил тетю Шуру, а мне, новичку, объяснял: «Это бусина из Хорезма... Это пряслице здешнее... Осколок браслета — тоже местной рязанской работы. Все — тринадцатый век...»

В последние годы «тринадцатый век» тетя Шура находит не только на огороде. «Постоянно гляжу под ноги. И каждый раз что-нибудь попадается. Особенно после дождика, смотришь, блестит...»

Огород тети Шуры в Старой Рязани - это, конечно, лишь место случайных находок. Черепки древней посуды, изделия из стекла, из железа, из меди (из золота и серебра тоже!) тут специально ищут. Ищут многие годы. О находках в Старой Рязани написаны книги. Некоторые из находок зачислены в фонд мировых сокровищ искусства. Но главное состоит в том, что эти находки помогают восстановить облик древнего города, понять его жизнь — его связи с миром, его место в старой Руси и трагедию, им пережитую в начале зимы 1237 года.

Нынешняя многолюдная промышленная Рязань имя свое унаследовала от древней столицы Рязанского княжества, стоявшей в полста километрах вниз по Оке, на изгибе реки, где южные степи ближе всего подходили к Русской земле. Города нет давно, но след его явственно сохранился, не затоптан поздним строительством и не стерт ни сохою, ни плугом, хотя древнее городище многие лета пахалось.

Старая Рязань сегодня — это обветшавшая деревенька с горсткой домов, церковью, ценной как памятник, с посадками лука и хрена, древним кладбищем, перевозом через Оку. Деревня стоит на подоле, где и в давние времена вот так же, если поглядеть сверху, пестрели бы огороды, дома, сады, стежки.

Сам город стоял на круче, окруженный громадным насыпным валом и рвом. Это земляное зеленое ожерелье и по нынешний день производит сильное впечатление. Такую же древнюю насыпь я видел лишь в Переславле-За- лесском. Но там городище совсем небольшое, в Рязани же вал тянется больше чем на два километра, и он лишь

немного оплыл, потерял крутизну. По- прежнему на него непросто взобраться, по-прежнему ров возле вала ливневый дождь наполняет водой. Легко представляешь стену из дуба с башнями и воротами на валу. Но дерево не могло сохраниться, а земляная основа крепости сохранилась. Как стенные курганы, она увита и скреплена травами — донником, пижмой, полынью и пахучей, тревожащей душу тимьян-травою. Вал будоражит память, пробуждает желание узнать: а что же было за этой громадной насыпью, возведенной людьми?

С Владиславом Петровичем мы обошли вал по гребню, пролетели над городищем на вертолете, потом, выбрав погожий час, посидели на самой высокой точке возле Оки. «Ну как, представляете город?» Я улыбнулся: что можно представить по месту, где многие годы сеяли рожь и сажали картошку?

В 1822 году крепостной крестьянин Ефимов, пахавший зябь в городище, увидел, как под сохою что-то блеснуло. Оказалось, раскопан золотой клад княжеских драгоценностей, зарытый неглубоко, как видно, в спешке, как видно, в ту роковую зиму. Клад отослали царю. Крепостной получил вольную и порядочно денег в награду. А находка (она хранится сейчас в Оружейной палате Кремля под названьем «Рязанские бармы») наделала много шуму. Встрепенулась совсем молодая тогда наука археология, оживились собиратели древностей, стали зорче глядеть под соху крестьяне в Старой Рязани.

И находки пошли одна за другой. Серебро, золото попадались нечасто, но с интересом встречалось и покупалось- перекупалось все, извлеченное тут из земли. Для некоторых жителей Старой Рязани кладоискательство сделалось промыслом и, говорят, неплохо кормило.

Нынешние археологи недобрым словом поминают кладоискателей, нанесших «культурному слою» непоправимый урон. Археологи прошлого века поначалу вели работы тоже почти любительски. И тоже с нынешней точки зрения принесли вреда больше, чем пользы. Но их раскопки впервые позволили глянуть за пелену времени. Город, о котором было известно только по упоминаниям в летописях и поэтической «Повести о разорении Рязани Батыем», стал обретать для историков реальные очертания.

Строго научные и тщательные раскопки в 40-х годах и долго после войны в Старой Рязани вел археолог Александр Львович Монгайт, передавший дело всей своей жизни наиболее прилежному из последователей — Владиславу Петровичу Даркевичу.

За годы раскопок тут найдены тысячи древних вещей, всего нельзя перечесть — остатки мечей, лопат, серпов, остатки посуды, стальные кресала и кремни для добывания огня, кузнечные инструменты, топоры, молотки, литейные формы, дужки ведер, наконечники стрел и копий. Обычны среди находок игрушки детей, украшения женщин, поясные накладки и накладки на конской сбруе, резьба по камню, по кости. И конечно, много на городище могил — ритуальные погребения мирного времени и могилы, где рядом и друг над другом лежат останки десятков людей — взрослые, дети. В том же временном слое обгоревшие зерна ржи и пшеницы, пепел спаленного дерева и соломы. Это декабрь 1237 года.

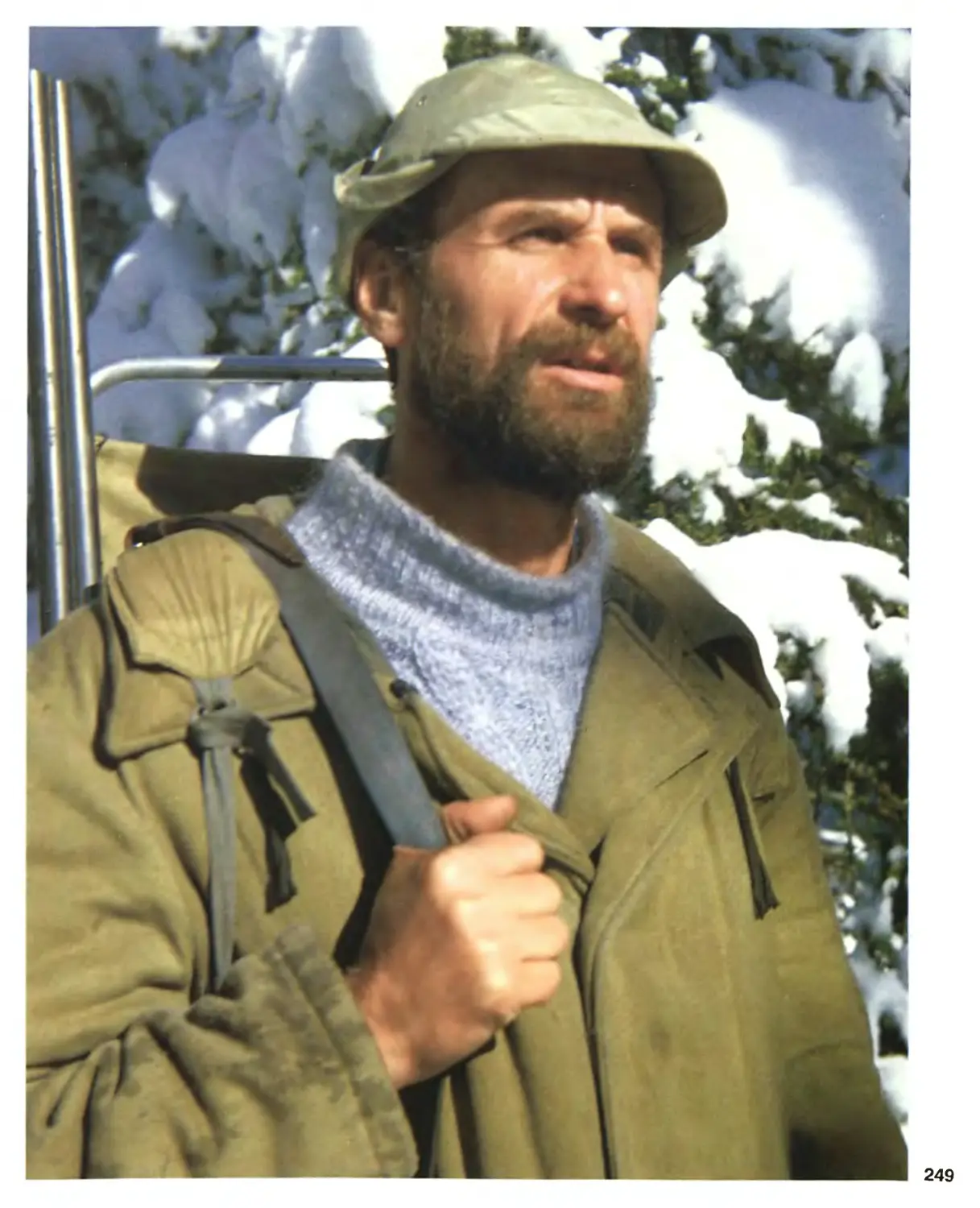

Все тут найдено не в год, не в два, не в тот час, как захотелось найти. («Хотя бывало и много счастливых случайностей!») Кропотливая работа по строгому плану, «работа не столько лопатой, Такими видишь валы Старой Рязани, когда пролетаешь на вертолете... Уже многие годы ведет тут раскопки Владислав Петрович Даркевич.

сколько ножом и кистью», возобновляется каждое лето. В находках многое повторяется, но были тут и сенсации.