Текст

ф

о

X

о

X

о

с

СК

Ф

о

X

О

ф

х

О

о

ей

с;

х

о

СО

О

о

>ч

X

о

X

В. Е. Бродский

Японское

классическое

искусство

Живопись

Г рафика

’X

х

X

о

<=С

О

CL

Ш

Ш

со

Издательство

Искусство

Японское

классическое

искусство

В. Е. Бродский

Японское

классическое

искусство

Очерки

Живопись

Графика

Издательство

Искусство11

Москва

1969

7И

Б 88

8-1-2

195-69

Предисловие

Настоящая работа посвящена вопросам эволюции японской классической

живописи и графики. Классический период развития японского искусства почти

полностью приходится на эпоху феодализма, ставшую для Японии, так же как и

для многих стран Востока, в частности для ее ближайших соседей — Кореи и

Китая, временем создания национального искусства. Феодальный период в исто-

рии Японии занимает около двенадцати веков, с VII по середину XIX. За эти две-

надцать столетий мы наблюдаем в Японии не только развитие религиозного

искусства, но и создание светского, одним из важнейших видов которого яви-

лась живопись, а затем гравюра на дереве.

Главные достижения японской живописи, как религиозной, так и в основном

светской, относятся к раннему (VII—XII вв.) и зрелому (XIII—XVI вв.) периодам

японского средневековья, расцвет гравюры на дереве приходится на его позд-

ний период и совпадает с кризисом феодальной системы1.

Развитие японского классического искусства, проходившее в течение дли-

тельного времени в условиях феодальной формации, характеризуется, однако,

не медленным и постепенным преобразованием однажды созданных идеалов и

художественных форм, а, напротив, предстает перед нами в смене различных,

часто противоположных художественных направлений, порой в драматическом

крушении одних идеалов и выдвижении новых, в смене самих художественных

форм и жанров.

В средневековом искусстве Японии мы находим и совершенно особое и

в отдельные периоды его существования различное художественное вопло-

щение одной из основных мировоззренческих проблем разных исторических

эпох, но, пожалуй, с такой определенностью впервые поставленной в средние

века,— проблемы соотношения человека и мира, то есть его осознания себя

в мыслимой картине мироздания, осознания своего места в ней, своего предна-

значения, своей роли. Японское средневековое искусство раскрывает перед

нами особый круг гуманистических идей, отразившихся в особенностях его худо-

жественных форм, в характере его эволюции.

Естественно, что японское средневековое искусство ни в коей мере не может

быть рассмотрено в отрыве от общего процесса развития искусства дальнево-

сточных стран, и прежде всего искусства Китая, которое выступало иногда как

основа и стимул его собственного развития. Однако при всем значении для Япо-

нии искусства Китая, при всей близости и порой единстве решаемых художе-

ственных задач эволюция японского классического искусства отличается рядом

принципиальных особенностей, о чем свидетельствует хотя бы такое заверша-

ющее эту эволюцию явление, как гравюра на дереве XVII— первой половины

XIX века, явление глубоко местное, теснейшим образом связанное с предшест-

вующей историей японского искусства и не знающее аналогий в искусстве дру-

гих стран Дальнего Востока.

। В японской исторической науке

принята следующая периодиза-

ция (наименование периодов

дается по названиям столиц и

резиденций правителей):

Асука (552—645), Нара (645—794),

Хэйан (794—1185), Камакура

(1185-1333), Муромати (1333-1573),

Момояма (1573—1614), Эдо

(1614-1868).

Предисловие

Выявление основных направлений, определяющих собой картину развития

японской классической живописи и графики, определение природы и характера

выдвигаемых этими направлениями художественных идеалов, выступающих

порой как результат сложного взаимопроникновения религиозного и светского

сознания, определение тех широко народных источников, которые каждый раз

в конечном итоге являлись той силой, которая преобразовывала и претворяла

воспринятые Японией элементы иноземной культуры в явления национального

японского искусства, — вот основные вопросы, вставшие перед автором

настоящей работы.

Ранние памятники буддийской живописи

VII — первой половины X века в Японии

и местные художественные представления

Начальный период истории японской живописи представляет несколько до-

шедших до наших дней буддийских алтарных и стенных росписей, датируемых

VII— началом VIII века.

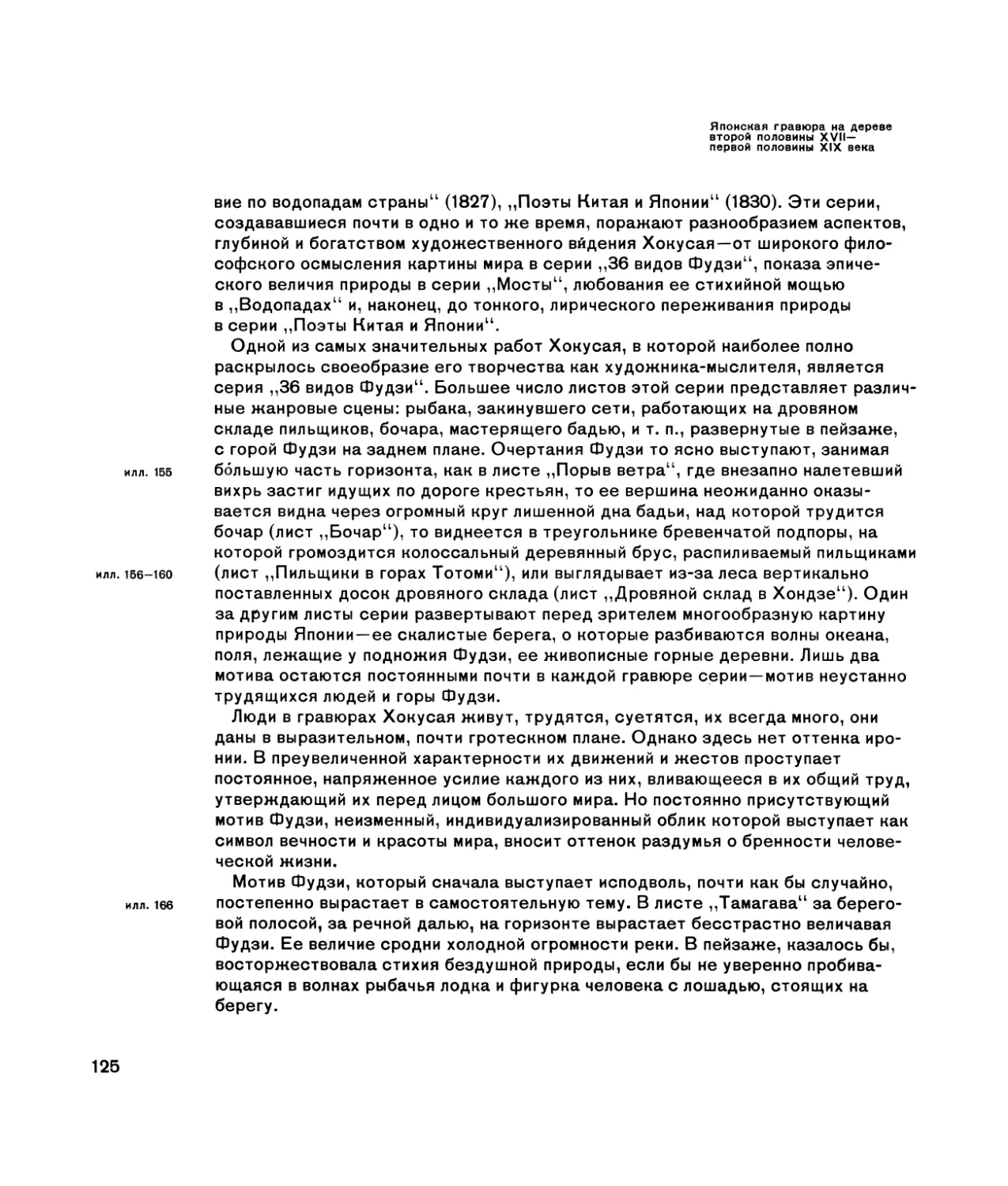

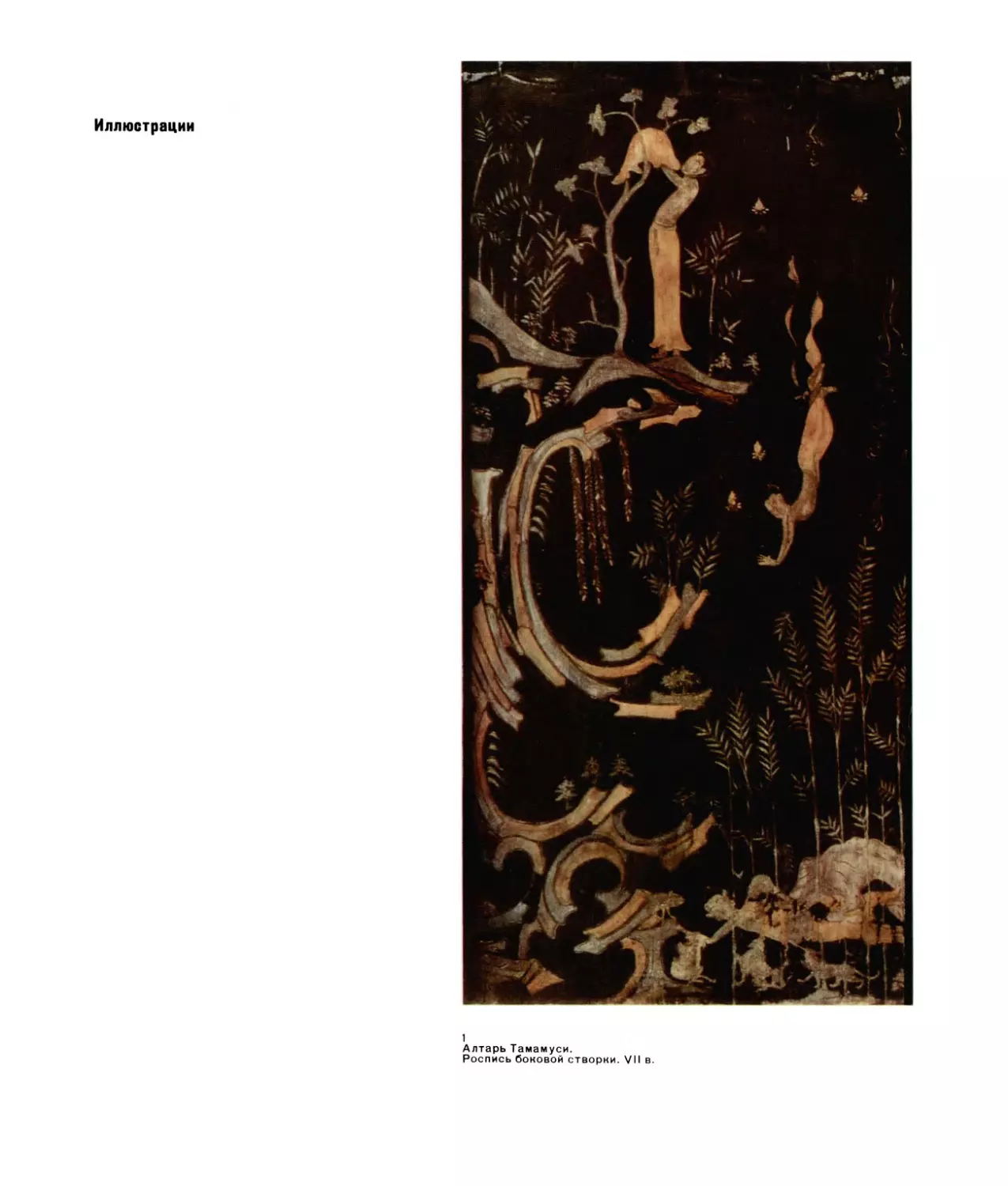

нал. 1 Наиболее ранняя из них — роспись алтаря Тамамуси (первая половина VII в.) из

сокровищницы монастыря Хорюдзи, несколько позже была исполнена роспись

алтаря Татибана (670—680-е гг.) из того же собрания, дошедшая до нас во

фрагментарном состоянии; к началу VIII века относится самый значительный

иял. 2 памятник этого периода — росписи главного храма монастыря Хорюдзи — Кондо

(„Золотой храм11)J.

Названные памятники, составляя начальный период истории японской живопи-

си, определяя ее исходный момент, вместе с тем никак не могут быть отнесены

к первым опытам только возникшего и складывающегося искусства. В самом

раннем из них — алтаре Тамамуси — мы находим уже весьма совершенную форму

живописи, изощренную технику исполнения2 и свободное использование слож-

ной буддийской иконографии. Роспись алтаря Тамамуси представляет ряд от-

дельных композиций, расположенных на стенках алтаря, состоящего из пьеде-

стала и возвышающейся на нем маленькой модели храма. Темой росписи

являются различные эпизоды из жизни Будды, сцены религиозных обрядов, изо-

бражения буддийских божеств. Так, сюжетом росписи одной из стенок пьедес-

тала послужила легенда о том, как добродетель Будды в бытность его монахом

подверглась испытанию богом Индрой, явившимся в облике демона. Услышав

первую часть священной строфы, произнесенной Индрой: „Все преходяще.

Смысл закона в рождении и смерти11, желая услышать и вторую часть строфы,

Будда обещал отдать за это демону на растерзание свое тело. Тогда Индра

открыл Будде следующие строки: „За пределами рождения и смерти лишь про-

светленный11. Будда высек услышанные слова на скале и с высокого дерева бро-

сился вниз. На другой створке изображен Будда, отдающий себя на растерза-

ние голодной тигрице, и т. д.

Все разновременные эпизоды, из которых состоит избранный художником

сюжет, он объединяет в целостную композицию. Связующими моментами в ней

выступают цвет и ритмическое расположение изображенных предметов и чело-

веческих фигур, стилизованных и плоскостных, но обладающих подчеркнуто пла-

стичной формой.

На покрытых черным лаком стенках алтаря художник пишет красным, желтым

и зеленым цветом, используя и яркость насыщенного цветового пятна и его пла-

стическую выразительность. Скалы, деревья, растения трактуются художни-

ком в орнаментальном плане. Он удлиняет пропорции человеческих фигур и

включает их в общий декоративный строй росписи. Отдельные фигуры божеств

или целый сюжет претворяются здесь в ритмизированную орнаментально-деко-

ративную композицию.

Росписи храма Кондо монастыря

Хорюдзи почти полностью погиб-

ли при пожаре 1949 г.

а

Некоторые исследователи пола-

гают, что росписи исполнены

цветным лаком. Однако сущест-

вует мнение, что здесь была при-

менена техника мицуда-со — осо-

бый род живописи маслом, изве-

стный в Китае с VII в.

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

Созданная во второй половине VII века роспись алтаря Татибана характери-

зуется уже иными стилистическими чертами. Свободно нанесенное цветовое

пятно уступает место четкой контурной линии. Используя главным образом

линию, а не цвет, художник более дифференцированно и тщательно прорабаты-

вает лица и фигуры божеств. Условная манера живописи алтаря Тамамуси сме-

няется здесь более приближенной к реальности художественной формой. Эта

тенденция нашла свое продолжение в обширном цикле росписей Кондо

Хорюдзи. Росписи Кондо занимали четыре большие стены (примерно три метра

на два с половиной), с изображением сцен рая, и восемь — меньшего размера

(примерно три метра на полтора), с изображением бодисатв, архатов, летящих

апсар. Имена мастеров, исполнявших росписи, неизвестны1. Не установилось

также определенного мнения об иконографии живописи больших стен. Лишь

сюжет западной стены большинством исследователей толкуется как рай Будды

Амиды. В росписях Хорюдзи мы находим как чрезвычайно развитое графическое

начало (сильную контурную линию, сложный рисунок одежды и различных архи-

тектурных деталей), так и широкое использование цвета, его формообразующих

и декоративных возможностей. Чередованием светлых и темных красок, подобно

чередованию света и тени, сообщается объемность изображенным фигурам

божеств. Частично сохранявшиеся до пожара 1949 года краски — желтая, крас-

ная, коричневая, зеленая, синяя и другие — свидетельствовали о первоначальной

многокрасочности всей росписи. Сочетание тонкой, четкой и жесткой линии

контура (красная контурная линия, используемая в росписях Хорюдзи, получила

название ,,железной проволоки11) с игрой светлых и темных красок придавало

живописной форме особую скульптурную законченность, округлость и плот-

ность. Художественные особенности росписи наиболее ярко проявились в жи-

вописи западной стены. В центре композиции изображены Будда Амида и симмет-

рично по обе стороны от него бодисатвы. Будда изображен сидящим на лотосо-

илл. з вом троне. Его руки сложены в один из канонических жестов, символизирующий

основной закон буддийского учения о причинной связи („колесо бытия11). Рису-

нок, круглясь и очерчивая формы его тела, выявляет их объемность, наполнен-

ность и плотность. При всей каноничности образа и черт лица Будды, бесстраст-

ных и отчужденных, материальность живописной формы сообщает его облику ту

степень конкретности, которая переводит его из плана отвлеченно-символиче-

ского, воспринимаемого рационально, в план, доступный непосредственно чувст-

венному восприятию. Особенно характерен с этой точки зрения образ левого

илл. в бодисатвы Канон — божества милосердия. Изогнутая линия бровей, полуприкры-

тые веками глаза, полные губы, широкие ноздри делают лицо бодисатвы почти

чувственным.

Отвлеченная религиозная идея в росписях Хорюдзи материализуется в кон-

кретных, приближенных к реальности художественных образах. Охарактеризо-

Существует старинная запись,

называющая автором росписи

корейского мастера Донтё, эмиг-

рировавшего в Японию в 610 г.

Однако достоверность этой

записи была опровергнута.

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

ванные в своих основных чертах росписи алтаря Тамамуси, Татибана и Кондо

Хорюдзи являются наиболее важными памятниками японской живописи VII —

начала VIII века. До этого времени известно лишь небольшое число стенных рос-

писей, украшавших погребения и представлявших главным образом геометриче-

ские фигуры. Местный древний японский культ синто не знал никаких религиоз-

ных изображений. Появление живописи в Японии было связано с распростране-

нием в стране буддизма, начавшего проникать в Японию с материка уже в IV веке

^получившего в 552 году официальное признание. Попытка проследить все источ-

ники японской живописи VII— начала VIII века увела бы нас с японских островов

на материк, в Корею и Китай, а затем еще дальше — в Центральную Азию и

Индию. В манере изображения человеческих фигур и предметов росписи алтаря

Тамамуси многие исследователи видят сходство с китайской живописью Дунь

Хуана1 периода шести династий (221—589). Достаточно ясно выступает также

общность стиля росписи алтаря Тамамуси и японской деревянной скульптуры

этого времени, очень близкой корейским и китайским образцам. Росписи Хорю-

дзи обычно сравнивают с индийской живописью в пещерах Аджанты и вместе

с тем отмечают их близость идеалу китайского искусства эпохи Тан (618—907).

Объемно-пластический тип индийской живописи становится в росписях Хорюдзи

более линеарным и статичным, что в целом характерно для тех изменений, кото-

рые претерпевают образы индийского искусства на китайской почве.

Дошедшие до наших дней памятники японской буддийской живописи VII —

начала VIII века создавались в период наибольшей активности буддизма, сыг-

равшего исключительную роль в истории искусств стран Дальнего Востока.

К этому времени буддизм, давно распространившийся за пределы своей перво-

начальной родины — Индии, становится важнейшим фактом в жизни народов

Центральной Азии, Китая, Кореи, оказывает глубокое влияние почти на все сто-

роны их культуры, и, наконец, в VI веке через Корейский полуостров начинается

его активное проникновение в Японию. В Японию проникает именно та форма

буддизма, которая получила широкое распространение в Китае, — северный

буддизм (махаяна). В отличие от южного буддизма (хинаяны), более раннего и

более близкого к первоначальному учению Будды, северный (махаяна) в своем

развитии разрабатывал главным образом те стороны буддизма и выдвигал такие

идеалы, которые были наиболее притягательны для самых широких слоев на-

селения.

Центральную часть ученияТаутамы Будды составляют так называемые

„четыре благородные истины11: признание того, что жизнь — это бесконечный

путь трагических противоречий, путь страдания; существование причин страда-

ния; утверждение возможности прекращения страдания; указание пути к избав-

лению от страдания. В качестве идеала в хинаяне выдвигался архат, отшельник,

отрекшийся от мирской суеты, от всех земных привязанностей и желаний, и в

См: Н. Munsterberg, The art of Japan,

Tokyo, 1957, p. 30.

Японская буддийская живопись

VIII — первой половины X века

этом свободном состоянии постигший сущность и природу бытия. Сам мировой

процесс бытия рассматривался как безначальный и безличный, вечно меняю-

щийся и развивающийся в гранях, обусловленных законом причины и следствия.

Закону причины и следствия подчиняется и жизнь каждого человека. В беско-

нечном круге рождения и смерти нынешняя жизнь индивидуума является след-

ствием прошлой, так же как последующая — следствием настоящей. В этом

состоит закон Кармы, или моральной ответственности.

В этом круге сохраняется каждый шаг, пройденный индивидуумом по пути

совершенствования, и в этом залог его будущего спасения. Каждый, полагаясь

на свои силы, должен совершенствоваться, продвигаясь по благородному

восьмеричному пути, указанному Буддой, и таким образом приближая будущее

спасение. Причем момент совершенствования заключался не в улучшении чело-

веческого типа и даже не в развитии заложенного в нем доброго начала. Идея

совершенствования исходит прежде всего из признания того, что ,,уровень

человеческого остается всегда одним и тем же. Возможно преодоление этого

типа, но не улучшение его111. Существо очистившееся, освободившееся от не-

счастий жизни, так же как от счастья и радости, равно суетных, перестает быть

человеком.

В северном буддизме по мере его развития историческая личность Гаутамы

Будды постепенно была вытеснена божественным ликом вечного и бессмертного

Будды. Кроме того, появляется ряд новых будд. Так, например, в Японии в пер-

вый период проникновения буддизма кроме Будды Сакья-муни, то есть обоже-

ствленного образа Будды исторического, были популярны Будда Якуси (Будда

Врачеватель) и Будда Мироку — божество, которое должно стать в будущем

Буддой. Идеал архата преобразуется в бодисатву, в существо, прошедшее

через многочисленные жизни, достигшее просветления, но движимое состра-

данием, не уходящее из этой жизни, а помогающее всем страждущим найти

путь спасения.

В махаяне сформировался грандиозный пантеон богов, который благодаря

исключительной способности буддизма к ассимиляции и его терпимости по отно-

шению к другим религиозным учениям включил в себя большое число божеств из

религий и культов различных народов, принявших буддизм. При всем пафосе и

широте своей миссионерской деятельности буддизм никогда не объявлял себя

единственно правильным вероучением, а все другие ересями. Это открывало

широкую возможность контакта с местными религиозными институтами и культу-

рой в целом, свободного с ними сосуществования и взаимодействия. Так, буддий-

ская религия, философия, литература, искусство, проникнув в Китай, влившись

в его культуру, стимулировали развитие в ней новых тенденций и вместе с тем,

развиваясь с ней в органической взаимосвязи, видоизменились под ее воздей-

ствием, приобрели специфически местные черты и формы.

См: О. О. Розенберг, О миросо-

зерцании современного буддизма

на Дальнем Востоке. Пг., 1919.

стр. 35.

8

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

Буддизм, проникший в Японию, обладал уже всеми особенностями китаизиро-

ванной формы. Сложная буддийская иконография, сформировавшаяся в Индии

и нашедшая там свое первое воплощение в искусстве, проникла в Японию

в основном уже в китайском обличье и принесла с собой образы индийской буд-

дийской живописи уже в их китайском варианте. Из Китая, а также и из Кореи

приходит в Японию и развитая живописная техника. „Стоя перед смутно про-

ступающими фигурами росписи на стенах Хорюдзи, — пишет Б. Роуленд, — чув-

ствуешь себя во власти богов Индии111. В своей истории китайского искусства

О. Сирен пишет о фресках Хорюдзи: „Ни один из исследователей не может

утверждать их исключительно японский или китайский характер. Скорее, это

комбинация элементов стиля Дальнего Востока и Центральной Азии112.

Таким образом, особенность начального периода истории японской живописи

заключается в том, что на ее заре были созданы памятники, явившиеся резуль-

татом взаимодействия различных более развитых культур континентальных

стран, стоявших тогда и на более высокой, чем Япония, ступени экономиче-

ского, социального и политического развития, и среди них — такой памятник, как

роспись Хорюдзи, художественные достоинства которой позволяют отнести ее

к лучшим образцам дальневосточной буддийской живописи. Однако появление

подобных памятников в Японии в VII—начале VIII века, последовательность их

смены и, наконец, создание такого памятника, как росписи Хорюдзи, с совер-

шенно определенной направленностью стилистического типа, не было чем-то

случайным и изолированным в жизни Японии того времени, а, напротив, находи-

лось в тесной связи с самой сутью переживаемого ею исторического момента.

К началу VII века Япония находилась на стадии завершения процесса форми-

рования раннефеодального государства. В 607 году к китайскому двору прибыло

японское посольство, впервые представительствовавшее от всей Японии.

Письмо, переданное посольством китайскому императору, было от имени импе-

ратора „Страны восходящего солнца11. Образцом для всех сил в Японии, стре-

мящихся к созданию единого государства, становится Китай.

Китай, в 618 году объединившись под властью Танской династии, превра-

щается в самое мощное на Востоке феодальное централизованное государство.

Грандиозность территории Китая, обширность его связей с другими народами —

Индии, Тибета, Персии, арабского Востока и др. — не могли не поражать япон-

цев, а разработанность государственно-административной системы, разнооб-

разная и напряженная жизнь столицы Чанъани, роскошь быта ее дворцов, высо-

кие достижения литературы и искусства не могли не вызывать стремления к под-

ражанию. Разумеется, это не было первым знакомством японцев с Китаем.

История Японии развивалась в постоянном контакте со странами Восточной

Азии. Еще в I веке н. э. на японские острова через Корею ^проникает влияние

китайской культуры эпохи Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Позднее Япония

*

В. Rowland, The frescoes of Horyuji in

their relation to Indian and Central

Asien Painting and religion. — В кн.:

Naito Toichiro, The Wall-painting of

Horyuji, Baltimore, 1943.

O. Siren, Chinese Painting. Leading

masters and principles, vol. I, London,

1958. p. 85.

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

все более вовлекалась в сферу влияния Китая. В 405 году Япония, не имевшая

своей письменности, в качестве официального языка признает китайский. Это

значительно ускорило усвоение различных аспектов китайской культуры и

облегчило распространение буддизма, чьи священные книги попадали в Японию

уже в китайских переводах. В VII веке между Японией и Китаем устанавли-

вается прочная связь. В Китай посылаются в качестве студентов многие японцы,

в Японию приезжают китайские, а также корейские архитекторы, скульпторы,

живописцы, ремесленники, которые находят широкое применение своей деятель-

ности при постройках многочисленных буддийских монастырей. Только в конце

VI и первой половине VII века было воздвигнуто более сорока храмов и монасты-

рей и в том числе Хорюдзи. Приезжим художникам начинают покровительство-

вать двор и знать.

Если до VII века Япония выступает в качестве страны, во многом пассивно

воспринимающей элементы более высокой китайской культуры, как, например,

культуру ханьского Китая, достигшую Японии, когда та находилась на стадии

патриархального общества, то начиная с VII века Япония сознательно и активно

содействует перенесению культуры Китая, определяет отбор ее элементов и

приспосабливает их к местным условиям. В это время Япония как по своему

социально-политическому укладу, так и по религиозной идеологии оказывается

в одном ряду со странами Дальнего Востока, со своими ближайшими соседями —

Кореей и Китаем.

В 618 году в Японии создается документ — ,,17 статей принца Сётоку-тайси“,

выражающий представление об идеальном типе управления страной и свидетель-

ствующий об органичном восприятии китайской философии конфуцианства и

философии буддизма, претворенных в идее полновластного и мудрого государя.

Этот документ предшествовал так называемому „перевороту Тайка“, происшед-

шему в 645 году и окончательно установившему в стране феодальные отноше-

ния. Вся земля объявляется собственностью государства; устанавливается

надельная система. Многие интересы феодальной Японии находились теперь

в той же сфере и на том же уровне политических задач и культурных устремле-

ний, что и интересы Китая. Однако если государственная власть в Китае в этот

период прочно стабилизировалась, то в Японии она находилась в процессе ста-

новления и укрепления. Идее государственности подчиняются в это время все

стороны жизни Японии.

В религии и философии господствующий класс в это время искал главным

образом поддержку’и обоснование своим социальным и политическим преобра-

зованиям. Покровительствуя буддизму, устанавливающаяся абсолютная монар-

хия в единстве верховного божества и иерархической организации буддийской

церкви видела аналогию своим светским установлениям. Эта характерная черта

идеологии японского общества того времени не могла не оказать своего влияния

10

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

на все то, что под воздействием иноземной культуры создавалось теперь в Япо-

нии, и особенно на такой общественный тип искусства, как росписи буддийских

храмов, где происходили не только религиозные, но и политические диспуты.

Ко времени создания росписей алтаря Татибана и Хорюдзи в искусстве Япо-

нии достаточно прочно устанавливается определенный стилистический тип. Его

отличительными чертами в буддийской скульптуре были монументальность рели-

гиозного образа, проникнутого суровым и возвышенным духом веры, и вместе

с тем тенденция к его индивидуализации, к конкретизации его характеристики.

В архитектуре ему соответствовала строгость, торжественность и величе-

ственность обширных храмовых ансамблей. Идеалом, выдвигаемым эпохой, был

не отвлеченный, зашифрованный в сложных символах образ, а, напротив, образ,

воспринимаемый непосредственно в своей материально-конкретной форме

и ясном эмоциональном строе. Умонастроения японского общества того времени,

целеустремленность идеи государственности, преломляясь в аспекте религиоз-

ном и эстетическом, находили свое выражение в требовании доступности, про-

стоты религиозной концепции и материально-конкретной убедительности ее

художественного воплощения.

Именно такому роду художественных представлений был подчинен образный

строй живописи храма Кондо в Хорюдзи. Идеальность образов росписей Хо-

рюдзи, их величественный и возвышенный характер и вместе с тем приближенная

к реальности художественная форма как нельзя лучше выражали требования

времени.

Несколько сохранившихся до наших дней памятников японской буддийской

живописи VII — начала VIII века не позволяют проследить путь последователь-

ных изменений от росписей алтаря Тамамуси до Хорюдзи, раскрыть в полной

мере характер взаимодействия этой живописи с местными художественными

требованиями. Однако в смене отвлеченного, условно-декоративного типа изоб-

ражений алтаря Тамамуси несравненно более реальным и конкретным — в алтаре

Татибана и росписи Хорюдзи можно видеть не только результат различных и

разновременных влияний материкового искусства, но и проявление местной

тенденции. При всем многообразии иноземных источников первые памятники буд-

дийской живописи в Японии органично входят в историю ее искусства. Росписи

Хорюдзи вместе со скульптурой, располагавшейся в обширном интерьере глав-

ного храма, и его архитектурой образуют единый стилистический комплекс,

определивший основные черты японского искусства вплоть до начала IX века.

Однако для более глубокого уяснения причин, способствовавших утверждению

в искусстве Японии VIII века идеала, воплощенного в росписях Хорюдзи, для

рассмотрения дальнейшего развития японской живописи кроме социально-поли-

тических преобразований и стимулируемой ими художественной тенденции,

кроме факторов, существенным образом влиявших на ход истории Японии, но

11

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

проникавших извне, исключительно важным представляется выяснение той мест*

ной культурной традиции, тех местных художественных представлений, которые

сложились задолго до появления в Японии буддийского искусства и продолжали

существовать и развиваться и тогда, когда в стране начали строиться многочис-

ленные буддийские храмы, создаваться буддийская скульптура и живопись, рас-

пространяться китайская культура.

До последнего времени большинство искусствоведов почти не касалось во-

проса о связи добуддийского, древнейшего периода культуры Японии с более

поздними явлениями в ее искусстве. Однако нам представляется, что раскрытие

этой связи могло бы дать ключ к пониманию многих особенностей японского

искусства как на ранних, так и на более поздних стадиях его развития. Несмо-

тря на всю силу влияния и огромное значение китайской культуры и буддизма,

нельзя не отметить, что новая культура и религия к концу VII века охватили еще

только верхние слои японского общества. Страна в целом, по существу, жила

прежними, давно установившимися представлениями и традициями.

Наиболее обширный материал, позволяющий судить о своеобразии творче-

ского интеллекта древних японцев, о присущих им особенностях художествен-

ного мышления, дает древняя японская мифология. Мифы древней Японии дошли

до нас в известном письменном памятнике VIII века ,,Кодзики“(,,Записки древно-

сти“). Многие мифы и сказания, собранные в ,,Кодзики“, восходят к древнейшим

религиозным представлениям японцев, к периоду первобытнообщинного строя,

с его анимистическим природным культом, который явился ранней формой рели-

гии, много позднее ставшей называться синто (путь богов). Объектами поклоне-

ния этого древнего культа были солнце (религия древней Японии определяется

так же как форма солнечного культа), луна, различные проявления природных

стихий; поклонялись также деревьям, цветам, источникам и т. п. В представ-

лении древних японцев мир был населен несметным числом самых различных

духов, они присутствовали во всем, с чем приходилось сталкиваться человеку.

Многочисленные духи гор, рек, дождя, ветра, деревьев, незримо присутствуя,

принимали участие в жизни людей. Древние хроники рассказывают о деревьях,

траве, скалах и источниках, которые могли говорить. Однако в политеизме ран-

него синто отношение человека к миру выступает скорее в форме простой и

даже грубоватой в своем непосредственном общении с невидимыми потусторон-

ними силами, в своем чувственном изобилии обожествляемых объектов, чем

в ощущении пугающей таинственности бытия вселенной. Как одну из особен-

ностей, характеризующих мировосприятие древних японцев, историки отмечают

отсутствие в их мифологии самостоятельного мифа о боге землетрясения, хотя

его создание в стране, где частые землетрясения приносили много бедствий,

казалось бы естественным. В этой связи интересен характер имен, которыми в

мифах японцы называли свою страну: ,,Страна плодородных тростниковых рав-

12

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

нин44 ,,свежих рисовых колосьев11, ,,Страна тысячи осеней14. В. Астон в своей

книге, посвященной истории синтоизма, характеризует древнюю религию япон-

цев как „религию благодарности и любви скорее, чем страха411.

Большая часть религиозных обрядов в этом обращенном к природе культе

была связана с благодарственными молитвами созидательным силам природы.

Другая — с обрядами очищения от скверны, причем в понятие скверны входили

главным образом смерть и то, что ей предшествовало,— увядание, разрушение,

болезнь. Таким образом, в самой направленности обоих типов обрядов можно

видеть определенное проявление жизнеутверждающего восприятия окружаю-

щего человека мира. Эта характерная черта восприятия, улавливаемая в особен-

ностях древнего мифотворчества, в различных обрядах раннего синтоизма, для

уяснения своеобразия местных художественных представлений имеет весьма

существенный интерес. Именно такого рода ощущение действительности можно

поставить в прямую связь с возникновением антропоморфической тенденции

в японской мифологии, приведшей к созданию ряда космогонических мифов

с явно выраженным антропоморфическим характером. Божество солнца посте-

пенно превращается из чисто природного объекта в божество антропоморфиче-

ского характера— владычицу небес с двором и советом богов. Подобные изме-

нения претерпел и бог земли Оку Нидама и др.

Историки японской культуры начало развития антропоморфической концепции

относят к древнейшим временам, отмечая вместе с тем неясность и смутность

ее выражения, богатство образной стороны мифов, но неопределенность харак-

тера богов и их сил. В этой неясности пантеона, а также неоднородности самой

религии, включавшей многочисленные родовые верования, многие историки видят

основные причины отсутствия каких-либо религиозных изображений в синто-

изме.

Однако при всей нечеткой внутренней оформленности антропоморфической

концепции в мифах древних японцев раскрываются те черты, которыми было про-

никнуто земное, реальное существование народа. Его жизненная активность,

яркость и сила темперамента, „стихийная жизнерадостность4 42 нашли свое

воплощение в героях легенд и сказаний, в самом характере описываемых собы-

тий, в точке зрения, с какой эти события рассматриваются. В одном из цент-

ральных мифов, повествующем о боге Идзанаги и богине Идзанами, создателях

Страны восьми больших островов, то есть Японии, и всего существующего на

земле, весьма характерен спор между богом Идзанаги и его супругой богиней

Идзанами3.

В споре бог Идзанаги выступает как воплощение сил созидательных, добра и

света; богиня же Идзанами, удалившаяся в страну Мрака, олицетворяет силы

разрушительные, силы смерти и тления. Идзанаги, побуждаемый желанием вер-

нуть свою супругу, так как созданная им страна „еще не устроена44, нарушает

1 » л

W.G. Aston, Shinto, London, 1905, р. 5. См.: О. О. Розенберг, Проблемы Изложение мифа дается у Пину-

буддийской философии, ч. 2, Пг., са. См.: Е. М. Пинус, Древние

191о, стр. 17. мифы японского народа. — В сб.

„Китай. Япония1*, М., 1961, стр.

220-228.

Этот миф составляет второй этап

в повествовании ,,Кодзики“ —

о происхождении и истории ми-

13

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

ее запрет и проникает в страну Мрака. Но пораженный всей „скверной11 загроб-

ного мира и увидев рождающую чудовищ Идзанами, он произносит слова, растор-

гающие их брачный союз. „Мой возлюбленный супруг, — говорит ему Идзанами,—

если ты изволишь так поступить, я задушу в один день тысячу человек из этой

людской поросли в твоей стране11 (то есть в наземном царстве). „Моя возлюб-

ленная супруга, — отвечает ей Идзанаги, — если ты изволишь так поступить,

я сооружу в один день тысячу пятьсот убуя44 (то есть домиков для рожениц).

В конкретности и простоте слов могущественного бога Идзанаги неожиданно

проявляется земное, человеческое начало. В своей естественности ответ Идза-

наги снимает на мгновение божественность, иррациональность мифа и низводит

действие в сферу человеческих деяний. Примечательно также отношение к за-

гробному царству, которое рассматривается в мифе только как мир скверны.

Из дальнейшего повествования мы узнаем, что первой заботой вернувшегося

из страны Мрака бога Идзанаги было совершить обряд очищения. Во время омо-

вения в море от Идзанаги произошло много божеств, в том числе бог луны Цуку-

ёми, великая богиня солнца Аматэрасу и неистовый бог водной стихии и бури

Сусаноо. С последними двумя связаны мифы следующего цикла. Один из наибо-

лее известных среди них — миф, рассказывающий о распре между Аматэрасу и

Сусаноо1.

Сусаноо, недовольный тем, что ему во владения бог Идзанаги дал „равнину

моря11, в то время как Цукуёми стал властителем ночи, а Аматэрасу — прави-

тельницей „высокого неба равнины41, захотел удалиться в страну покойной

матери. Узнав об этом, бог Идзанаги в гневе изгоняет Сусаноо. Однако, прежде

чем уйти в изгнание, Сусаноо пожелал проститься с богиней Аматэрасу. Коле-

бание гор, целых стран и рек предупредило Аматэрасу о приближении Сусаноо.

Подозревая его в недобром умысле, богиня уложила свои волосы в мужскую при-

ческу и надела наряд воина. „Тысячестрелый колчан повесила за спину, пятисот

еще стрелый колчан к нему прибавила, потом громкозвучный взяла налокотник,

одела, лук подняла и по твердой земле двора так сильно ступала, что погружа-

лась до ляжек, и землю она попирала, как снежную пену44. Уверив богиню, что

нет у него недобрых мыслей, Сусаноо проникает в ее царство. Он разрушает

плотины, на возделанных богиней Аматэрасу рисовых полях засыпает ороситель-

ные каналы, оскверняет дворец, в котором богиня пировала в дни праздников

первых плодов, оскверняет священную комнату, где ткали одежды богов. Удру-

ченная бесчинствами Сусаноо, Аматэрасу „дверь жилища в гроте небесном за

собой затворила, закрыла ее на запор и там осталась44. В тот же миг вся вселен-

ная погрузилась во мрак вечной ночи. „Шум злых божеств, наполнивших все, был

схож с жужжанием мух во время посадки риса весной, и всевозможные беды

явились44. Тогда все восемь мириад божеств собрались на совет. Хитрость, кото-

рую они придумали, должна была помочь им выманить богиню из ее убежища:

1Л. ра. Первая часть „Кодзики“ по*

священа описанию изначального

состояния мира, состояния хаоса

и отделения неба от земли. Этот

начальный этап связан с первой

троицей божеств, пребывавших

в сокрытом состоянии.

Все последующие мифы даются

по кн.: Н. И. Конрад, Японская

литература в образах и очерках,

Л., 1927, стр. 75-84.

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

перед гротом, в котором укрылась Аматэрасу, поставили зеркало, посмотрев-

шись в которое богиня солнца могла бы решить, что появилось новое, столь же

прекрасное, как она, божество. Между тем одна из богинь, Амэ-но-удзумэ, укра-

сившись венком из листьев и ,,делая вид, что нашло на нее восхищение духа11,

сбросив одежды, в бурном танце предстала перед взорами богов. И тогда сотря-

слись небеса от хохота восьми мириад богов. Томимая любопытством, Аматэрасу

приоткрыла дверь небесного грота, а удивленная увиденным в зеркале своим

отражением и залюбовавшаяся им, совсем вышла из своего убежища. Все вновь

осветилось солнечным сиянием, а боги поспешили преградить богине солнца

дорогу обратно в грот. Сусаноо же был осужден на изгнание.

В этом мифе с особенной отчетливостью проступает характерное для древних

японцев сознание господства в мире сил, им благоприятствующих. Это прояви-

лось не только в очевидном превосходстве сил жизни, олицетворяемых Аматэ-

расу, перед силами разрушения Сусаноо. Другим его следствием было ощущение

устойчивости бытия человека в общем порядке мироздания, ощущение, позволив-

шее с такой легкостью наделять богов, творцов вселенной, дающих миру жизнь и

творящих в нем свою волю, различными человеческими свойствами и чертами.

Обреченность Сусаноо в борьбе с Аматэрасу выступает во всей недостойности

его поведения — непристойность его поступков скорее под стать смертному,

слабому, злому и мстительному, чем богу — властителю морей. Величественной

богине-воительнице, какой выступает Аматэрасу в начале мифа, в дальнейшем

оказываются свойственны и чувство обиды и любопытства, и черты мягкой жен-

ственности. Эпизод, в котором боги встречают хохотом обнажившуюся богицю

Амэ-но-удзумэ, обладает той непосредственностью полнокровных чувств и гру-

боватого юмора, которые вводят нас в атмосферу реальной сцены из жизни

древнего племени.

В следующих мифах, собранных в ,,Кодзики“, действие переносится с небес

на землю. Боги, обладающие чудесной силой и властью, в остальном же похожие

на смертных, входят в общение с земными жителями, принимают участие в их

делах, берут в жены земных женщин. Так, Сусаноо, оправившись после своего

изгнания на землю и представленный уже в новом обличье благородного героя,

женится на земной девушке после того, как он убивает восьмиглавого змея и

спасает свою будущую супругу. Дела людей, в сущности, становятся основной

заботой небожителей. Они оказываются объединенными с людьми родственными

узами. Так, от брака Сусаноо с земной девушкой рождается сын, который ста-

новится правителем страны Идзумо. Все это невольно напоминает древнегрече-

ские мифы с их единством божественной и человеческой природы. Разумеется,

в плане мироосознания между древнегреческой и древнеяпонской мифологией

вряд ли можно было бы провести какие-либо прямые аналогии. Определяющую

для греческой мифологии тенденцию рассматривать мир прежде всего как арену

15

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

человеческих деяний, в которых мир обретает свой подлинный смысл и значение,

где человек-герой почти равен богу-творцу, естественно, мы не найдем в мифах

древней Японии. И все же сознание значительности человеческого бытия, неко-

торое рационалистическое начало, вносимое в иррациональность мифа, что ска-

залось хотя бы в той человечески-практической точке зрения, с какой рассмат-

риваются некоторые эпизоды, ощущение известной соразмерности человека и

окружающей его среды делают момент сходства между древнеяпонской и древ-

негреческой мифологией более серьезным, чем только формальным.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что все эти черты характеризуют лишь

одну сторону мировоззрения древних японцев, основное место в котором при-

надлежит анимизму и культу природы. Единство в осознании человека и окру-

жающего его мира, почти недифференцированный взгляд на одушевленную и

неодушевленную природу, свойственные анимистическому природному культу

древней Японии, сыграли во многом определяющую роль в формировании мест-

ных художественных взглядов. Можно предположить, что именно здесь коре-

нятся истоки того расположения и восприимчивости к китайской культуре, кото-

рые видят в культуре древней Японии некоторые исследователи1.

Нерасторжимая связь и взаимопроникнутость этих различных сторон мировос-

приятия древних японцев и составляют специфику их художественных представ-

лений, сообщают неповторимое своеобразие их искусству. Каковы же были эти

представления, в какой форме нашли они свое выражение в искусстве?

Важнейшим свидетельством художественной культуры древней Японии

наряду с мифологией является архитектура синтоистских храмов. О синтоист-

ской архитектуре мы можем судить по такому совершенному ее типу, как храмо-

вый ансамбль в Исэ, посвященный богине солнца Аматэрасу и дошедший до

наших дней благодаря установившемуся обычаю реконструировать его каждые

двадцать лет, точно повторяя при этом ранний образец. Первоначальная пост-

ройка храма в Исэ относится к III—IV векам н. э. Самым значительным сооруже-

нием всего комплекса в Исэ является главное святилище, в котором наиболее

отчетливо проявились стилистические черты, свойственные каждой из построек

ансамбля.

Главное святилище представляет деревянное прямоугольное в плане здание,

поднятое над землей на столбах и крытое двускатной соломенной крышей

с большим выносом. Храм окружен открытой галереей, на которую с южной сто-

роны ведет лестница. За исключением входной двери, стены храма не имеют

никаких других проемов. Большой столб, проходящий по всей торцовой стороне,

поддерживает коньковую балку перекрытия. Ясность прямых линий конструкции,

никак не скрытой и свободно обозреваемой зрителем, очевидность логической

оправданности каждой архитектурной детали, естественная красота материала

(храм выстроен из японского кипариса — хиноки, имеющего желтый цвет), обре-

ig См.: О. О. Розенберг, Проблемы

буддийской философии, ч. 2, Пг.,

1918, стр. 17.

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

тающая особую выразительность в строгой архитектурной организации зда-

ния,— вот те черты, которые определяют художественный облик храма в Исэ.

Ни в плане здания храма, ни в его размере, ни в самой архитектуре нет ничего,

что подчеркивало бы его особенное мистическое назначение, что сообщало бы

ему особую таинственность, поражавшую бы верующих своим скрытым смы-

слом. Архитектурный облик главного святилища, которое мыслилось как жилище

бога, прост и классически ясен. Казалось бы, здесь полностью преобладает

рационалистическое начало. Однако считать рационализм определяющим факто-

ром в художественной концепции храма Исэ было бы неверно. Конструктивность

и целесообразность его архитектуры имеют иное содержание. В этой связи

интересно отметить то, как в ансамбле в Исэ переосмысляется древний опыт

свайных построек, на который опиралось строительство синтоистских храмов.

Предметом архитектурной и художественной разработки становится именно то,

что в более ранних постройках мыслилось как естественная, опытом утвержден-

ная необходимость. Сваи, поддерживающие здание над землей и имевшие глав-

ным образом утилитарное значение, как, например, в храме в Идзумо, где они

могли бы быть и скрыты, существенно не изменяя при этом облика постройки,

в храме в Исэ превращаются в искусно обработанные столбы, где их свободно

просматриваемый ритмический ряд, несущий горизонтальные балки галереи, ока-

зывается одним из главных элементов, формирующих художественный облик

здания. Их регулярность, четкость ритма, продуманность пропорций, артистизм

обработки материала преобразуют момент строительной целесообразности

в художественный.

То же самое можно сказать и о ряде брусков, уложенных поперек конько-

вой балки, первоначально также игравших чисто техническую роль. Их четкий

горизонтальный ряд, перекликаясь с рядом поддерживающих столбов, подчерки-

вает цельность и единство архитектурного замысла. Важным элементом в худо-

жественном облике здания становится также и крыша: особое внимание уде-

ляется приданию геометрической четкости ее обширным плоскостям, ровности

их поверхности, ясности линии среза. В этом стремлении к единству, к совмеще-

нию конструктивного и художественного начала, в самом способе переосмысле-

ния предшествующего строительного опыта раскрывается тот внутренний ход

развития, который привел к совершенно особому, установленному ансамблем

в Исэ соотношению архитектуры и природной среды и, если брать еще шире,

к утверждению определенных эстетических принципов.

Анимистические воззрения древнего природного культа, наделявшие особой

скрытой жизнью предметный мир, в своем художественном переосмыслении,

в его наиболее простом варианте, нашли выражение в особом отношении к мате-

риалу, в признании прежде всего его особых эстетических природных свойств.

Так, например, деревянная конструкция храма в Исэ почти не покрыта краской.

17

2 ~Я поисков классическое искусство

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

Выявление естественной красоты материала было основной целью его художест-

венной обработки. Сама по себе отшлифованная поверхность дерева, его цвет,

фактура утверждаются как художественно ценные. Такой подход к материалу,

в данном случае дереву, подвергнутому соответствующим преобразованиям,

отвечающим целям архитектурного построения, был обусловлен желанием не

только сохранить, казалось бы, прерванную связь используемого материала

с миром природных вещей, но и открыть в нем новые качества, которые в более

общем, глубоком плане определяют его причастность к’миру обожествленной

природы. Раскрытие природных свойств материала, выявление их специфических

достоинств делается своего рода художественным каноном и становится в даль-

нейшем характерной чертой различных видов японского национального искусства.

Развитие такого рода эстетических представлений привело в конечном итоге

к формированию имеющей самостоятельное значение художественной концеп-

ции, одним из проявлений которой явилась оценка конструкции как основной

носительницы художественной идеи. Конструкция здания рассматривалась как

глубоко естественное, определенное самой природой вещей начало. В логике

построения конструкции, в ее целесообразности, качестве, лежащем и в основе

природных вещей, видели ее связь с закономерностями общего порядка. Собст-

венно эта связь, или, иными словами, образно выраженная сопричастность худо-

жественного произведения внешнему миру, его пространственным ритмам, его

порядку, становится критерием художественных достоинств.

Такое понимание искусства находит свое выражение в сформулированном

в архитектуре храма Исэ и ставшем столь характерным для всего последующего

японского искусства принципе простоты, или, точнее, естественности художест-

венного образа. Проявление этого принципа можно видеть в элементах свобод-

ной планировки ансамбля в Исэ. Так, например, первые входные ворота располо-

жены в стороне от центральной оси ансамбля, что разбивает строгую последова-

тельность их ряда. Этому принципу подчинена и вся архитектурная организация

здания храма. Так, при всей его конструктивности в нем чрезвычайно слабо

выражено тектоническое начало. Более того, внешние проявления тектоники

всячески преодолеваются: поддерживающие столбы лишены баз, а благодаря

обходной галерее нарушается ясное представление о соотношении несущих и

несомых частей.

Однако понятие естественности художественного образа не предполагало

пассивного или лишь внешнего объединения с окружающим пространством. Глав-

ное святилище расположено не в естественной среде окружающего его леса.

Храм возвышается на ровной, покрытой белым гравием площади, огражденной

сплошной деревянной оградой, образующей четкий прямоугольник. Динамика

этого принципиально иного, отличного от всего естественного окружения, орга-

низованного пространства площади как бы подготовляет и заостряет восприятие

18

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

линейных ритмов здания храма, так же как асимметричность планировки, апелли-

рующих к внешнему неограниченному пространству и находящих в нем свое

дополнение и продолжение. Принцип естественности художественного образа

был выражением глубокого ощущения взаимосвязи вещей, требующим активного

проникновения и выявления их внутренней структуры. Вместе с тем ощущение

стихии природы как главного всеобщего начала определило особенности понима-

ния характера и типа этой связи.

Вся активность динамического строя здания храма в Исэ, его ритмов направ-

лена во внешний мир, к всеобщей, всеобъединяющей стихии природы. В этой

художественной концепции, своими корнями уходящей в мировоззрение раннего

синтоизма, человеку не было отведено какой-либо исключительной роли. Он

выступал как одно из явлений мироздания, подобно остальным, находящимся

с ним в нерасторжимом единстве. Храм в Исэ в силу своей архитектурной орга-

низации никак не соотносится с человеком. Его пропорции не утверждают, не

возвеличивают человека, но и не подавляют его.

В художественно-философском плане в архитектурном облике храма хотели

видеть некую как бы материализовавшуюся грань, некую идею мироздания,

подобно тому как в аспекте религиозном храм воспринимался как жилище богини

солнца Аматэрасу.

Вот те местные художественные представления, та местная художественная

среда, в которую были перенесены синкретические по своему характеру памят-

ники буддийской живописи VII — начала VIII века, среда, которая должна была

вступить в контакт и взаимодействие с проникающим в Японию искусством кон-

тинентальных стран.

В 710 году город Нара, выстроенный по правилам китайского градостроитель-

ства и явившийся, по существу, первым городом Японии, был объявлен столицей

японского государства. Наряду с синтоизмом, ставшим государственной рели-

гией, призванной как исконно японская религия поддержать авторитет импера-

торской власти, все большее распространение получает буддизм.

Для росписей буддийских храмов и создания свитков религиозного содержа-

ния, в большом числе требующихся для буддийской службы, а также для пе-

реписки и иллюстрирования священных сутр учреждается специальное прави-

тельственное ведомство, объединившее художников в особый цех и ведающее

всеми живописными работами. В VIII веке уже существовало весьма значитель-

ное число потомственных мастеров, ведущих свое происхождение от художни-

ков-иммигрантов, еще в VI—VII веках переселившихся в Японию и обосновав-

шихся в различных провинциях. Хотя, как можно предполагать, в VIII веке было

создано немало буддийских росписей и свитков, судить о живописи этого вре-

мени мы можем лишь по небольшой и весьма разнородной по своему составу

группе сохранившихся до наших дней произведений. Прежде всего из этой

19

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

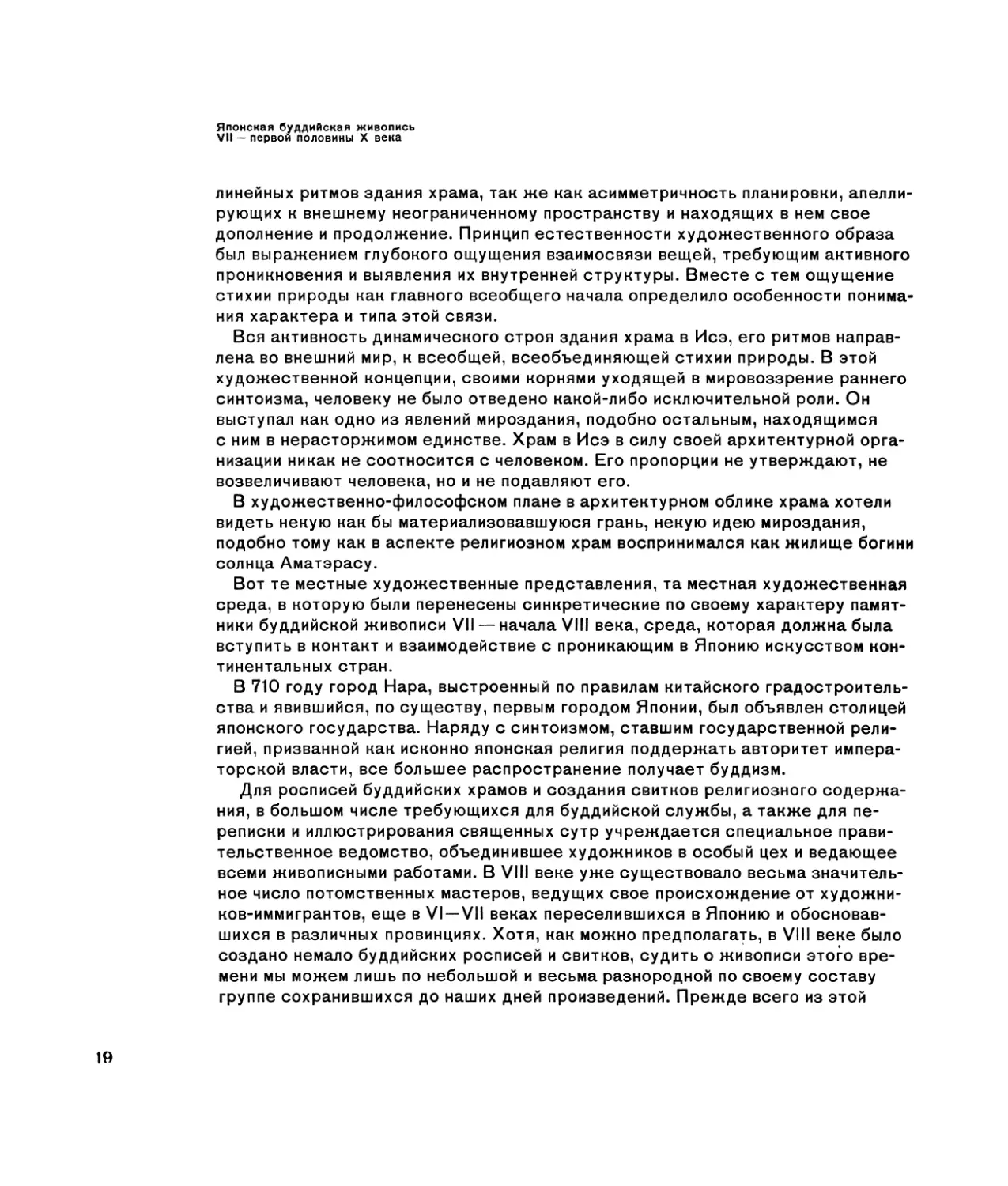

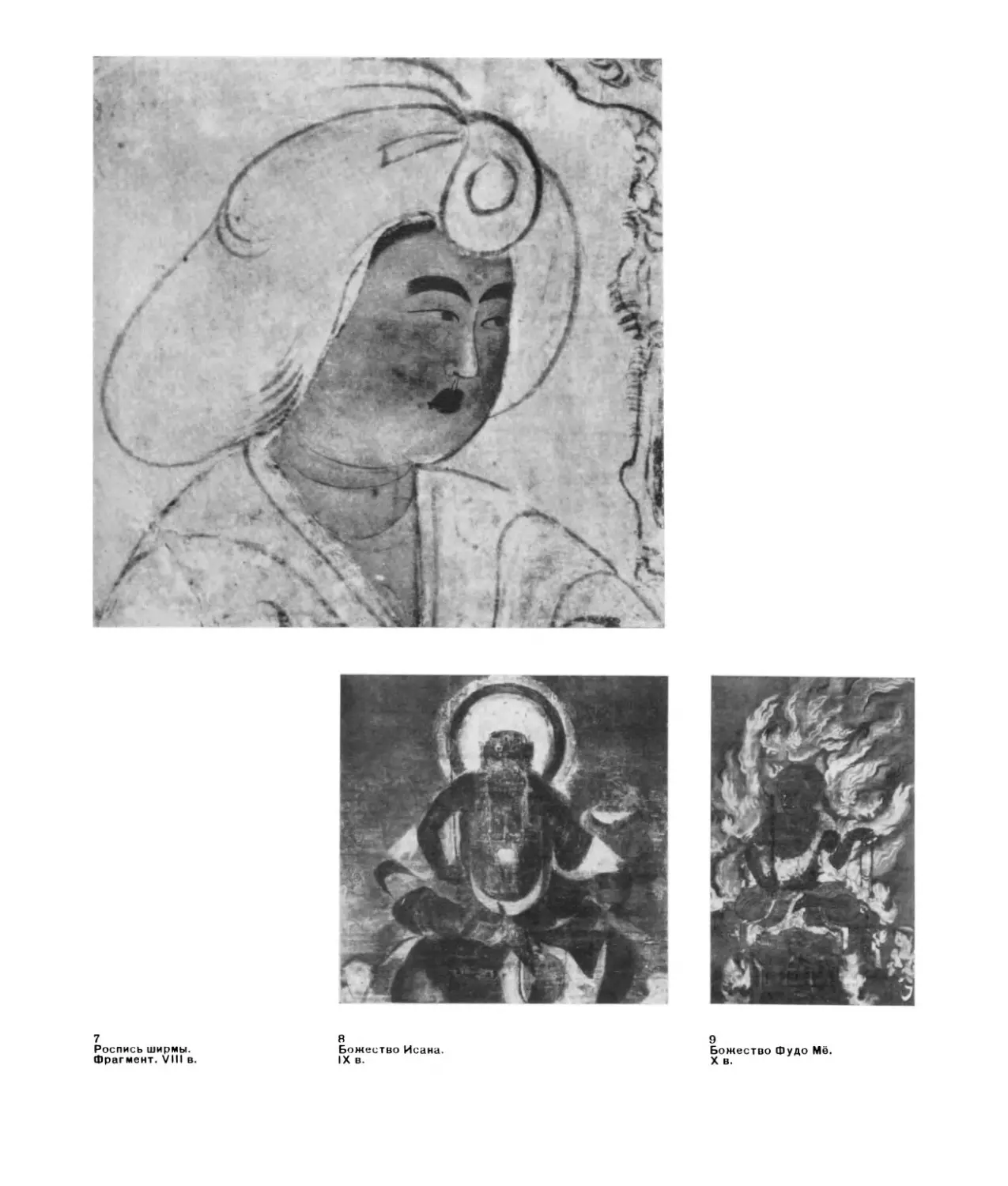

группы следует выделить три близкие по своим художественным особенностям

илл. ю, и работы: ,,Богиня фортуны11 (живопись на холсте) из храма Якусидзи в Нара,

получившая в Японии имя Китидзё-тэн и почитавшаяся как милосердное и щед-

илл. 7 рое божество, приносящее пищу и богатство; роспись ширмы с изображением

сидящей под деревом женщины и исполненное тушью на холсте изображение

илл. 4 бодисатвы на облаке из Сёсоин, сокровищницы монастыря Тодайдзи в Нара.

Все эти произведения могут быть рассмотрены как наиболее яркое воплощение

черт, отмеченных нами в росписях Хорюдзи. Так же как росписи Хорюдзи, они

были созданы под непосредственным влиянием танского искусства. Вместе с тем

они обнаруживают и совершенно определенную направленность в разработке

того иконографического типа, который мы находим в росписях Хорюдзи. Мате-

риальная, чувственная форма, в которую облечены образы божеств в росписях

Хорюдзи, оказалась созвучна не только новым эстетическим требованиям япон-

ского общества этого времени.

Характерное для танской буддийской живописи привнесение в религиозный

образ конкретности и полноты жизненных ощущений нашло отклик и в более глу-

боких слоях японской культуры, в самой специфике ее характера и склада. Буд-

дийское божество, Богиня фортуны, предстает перед нами в облике нарской

придворной дамы. И хотя развевающиеся одежды пышного придворного наряда

богини делают ее скользящую в пространстве фигуру легкой, почти невесомой,

ее объемно переданные полные плечи, полные румяные щеки и яркие губы сооб-

щают облику богини столь земной и чувственный характер, какой вряд ли мы

найдем в каком-либо из известных произведений дальневосточной буддийской

живописи этого времени.

Именно такого рода художественное осмысление религиозного образа прояви-

лось уже однажды в японской мифологии. Образ Богини фортуны свидетельст-

вует о почти прямом перенесении в сферу религиозного искусства господствую-

щего в это время идеала женской красоты. В сохранившемся изображении сидя-

щей под деревом женщины, на упомянутой уже росписи ширмы, мы видим те же

округлые формы массивных полных плеч и нарумяненного лица, материальность и

грубоватую полнокровность всего облика, которые и сообщают этой работе, при

всей ее близости подобным произведениям из Турфана (Центральная Азия) и

Китая, известный местный колорит.

Те же черты присущи и ,,Бодисатве на облаке11. Но, в отличие от двух первых

работ, она выполнена тушью, и весь момент материальной, чувственной характе-

ристики концентрируется здесь в насыщенной цветом, пластически выразитель-

ной, сильной и динамической линии.

Сама популярность в Японии VIII века культа благожелательной и щедрой

Богини фортуны представляется фактом весьма симптоматичным. Образ дароно-

сительницы, щедро одаривающей земными благами верующих, был, пожалуй, наи-

20

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

более близок тем религиозным представлениям, которые сложились в синтоизме.

В этом выборе сюжета, в его художественной интерпретации можно видеть одно

из проявлений процесса взаимодействия буддизма и японского древнего культа,

местной культуры в целом.

По мере того как развитая религиозная и философская система буддизма все

более поглощала синтоизм (боги синто начинают истолковываться как часть буд-

дийского пантеона), в различных проявлениях буддизма, и прежде всего в его

искусстве, все явственнее проступали новые черты, отражавшие особенности

местного понимания его идей, местные художественные представления. Буддий-

ское искусство Японии конца VIII века в известной мере позволяет говорить уже

не только о все более глубоком внедрении и усвоении Японией континентального

искусства, но и о начинающемся процессе его трансформации, процессе, кото-

рый в X—XII веках привел к созданию его своеобразного японского варианта.

И именно здесь, в религиозном искусстве, начинают складываться то новое пони-

мание художественного образа и те отчасти художественные средства, которые

затем, в XI веке, легли в основу японской светской живописи.

Однако прежде чем найти свое подлинно новое выражение, буддийская жи-

вопись в Японии прошла весьма сложную эволюцию. Это не был прямой путь

постепенного преобладания наиболее устойчивых местных образных представле-

ний в усвоенном буддийском искусстве континентальных стран, то есть то, что

было характерно для первого этапа его существования в Японии. Японская буд-

дийская живопись рождалась из сложной взаимопроникнутости старых и новых

представлений, она формировалась в процессе все более глубокой трансформа-

ции всех сторон континентального искусства, процессе, в ходе которого видоиз-

менялись, преобразовывались и усложнялись художественные взгляды самого

японского общества. Художественный идеал, господствовавший в буддийской

живописи Японии VIII века, в IX веке уже не получает своего прямого непосред-

ственного развития. В живописи IX века происходит не только смена преобла-

давших прежде религиозных сюжетов, но и изменяется сама художественная

интерпретация религиозного образа. Если для буддийской живописи VIII века

было характерно вовлечение в религиозную сферу реальных представлений, если

религиозный образ воплощал в себе светский идеал, то есть сама область боже-

ственного уподоблялась явлению реальной жизни, но в своем совершенном и

идеальном аспекте, то в искусстве IX века преобладающим становится стремле-

ние к отвлеченной, символической трактовке образа божества, к подчеркиванию

его иррациональной, мистической природы.

Особенности нового этапа освоения буддизма (в это время в Японии получает

распространение эзотерическая форма буддизма, то есть доступного лишь

посвященным) и его искусства были тесно связаны с теми историческими пре-

образованиями, которые претерпевает в это время Япония. В IX веке Япония

21

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

вступает в новую фазу феодализма, характеризующуюся переходом государст-

венной собственности на землю в собственность отдельных феодалов — процесс,

завершившийся в Японии к середине X века. Система централизованного управ-

ления государством, обретшая к середине VIII века свою наибольшую силу,

в IX веке становится во многом формальным фактором. Рост феодальных владе-

ний, их экономического и политического влияния ограничивали практические воз-

можности императорской власти, все больше получавшей символическое и

терявшей реальное значение.

В середине IX века политическая власть полностью переходит в руки аристо-

кратического сословия. Фудзивара Ёсифуса — представитель наиболее влия-

тельного и владетельного аристократического рода Фудзивара — становится

регентом и таким образом фактическим главой государства. С этого времени и

до середины XII века, то есть на протяжении почти трех столетий, Фудзивара

в качестве регентов при малолетних императорах и канцлеров — при царствую-

щих управляют страной.

Меняются и взаимоотношения буддийской церкви и государства. Если в VII—

VIII веках государство, вовлекая буддизм в практику своей политической

борьбы, видело для себя пример в организационной сплоченности буддийской

церкви, то теперь в буддизме искали совсем иные стороны, стремились отвести

ему иную роль. Уже не находили своего практического воплощения идеалы госу-

дарственности, в которых в полном единстве выступали религиозные и светские

установления и которые нашли свое выражение в начале VII века в ,,17 статьях11

Сётоку-тайси, где за призывом к почитанию „трех драгоценностей Будды, свя-

щенного закона и монахов11 следовало утверждение: „государь это небо, под-

данные это земля... когда государь говорит, подданные слушают; когда наверху

действуют, внизу склоняются111.

Отношения между государством и церковью осложнялись также ростом цер-

ковных необлагаемых налогом земель, что давно уже стало наносить большой

ущерб государственной казне, и активным участием влиятельного и чрезвы-

чайно многочисленного столичного духовенства во всех политических делах и

придворных интригах.

В 782 году было принято решение перенести столицу. В 794 году постройка

новой столицы, города Хэйана (современного Киото), находившегося во владе-

ниях Фудзивара, была закончена. Вскоре в Хэйан, не уступавший великолепием и

роскошью своих дворцов столице танского Китая Чанъани, переехали двор и

император. Практика перенесения дворца и столицы вела свое происхождение

от древних представлений об оскверненное™ старого дома смертью. Однако

теперь это объяснялось главным образом различными политическими соображе-

ниями. Перенесение столицы отвечало интересам феодальной аристократии

в лице рода Фудзивара, занявшей господствующее положение в стране, и

Цит. по кн.: Н. И. Конрад, Лекции

по истории Японии, ч. I (Древняя

Япония), М., 1937, стр. 88—89.

22

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

стремлению центральной власти ослабить влияние церкви, оградить себя от

контроля нарского духовенства.

В начале IX века в Японии появляются две секты1 эзотерического буддизма

Тэндай и Сингон2. Свои монастыри новые секты основывали в уединенных

местах, главным образом в горах, отчего в литературе японский эзотерический

буддизм иногда именуется ,,горным буддизмом11. Обрядность, введенная сек-

тами эзотерического буддизма, с ее большим числом ритуалов, религиозных

изображений и великолепием храмовой обстановки, где непосредственность,

цельность религиозного чувства и ясность религиозной идеи уступили место

неопределенности мистического ощущения Вечного Будды, явилась как бы сво-

его рода продолжением сложного церемониала, установленного при хэйанском

дворе, церемониала, в котором растворялось реальное значение императорской

власти, получавшей символический или даже иррациональный смысл, и который

создавал подобие государственной деятельности для многочисленных министров

и сановных лиц, по существу не занятых более управлением государства, а по-

глощенных вопросами дворцовой политики. Сложная система тщательно разра-

ботанных обрядов, введенная сектами Тэндай и Сингон, выступала как путь,

ведущий верующего к спасению, как средство, которое раскрывало человеку

его причастность ко вселенной, давала возможность ощутить свое родство и

единство с ней, вступить в мистический союз с Буддой, приобщиться к его

состоянию.

Центральное место в учении новых сект занимало учение о вселенной. Вся

вселенная рассматривалась как проявление духовной и материальной субстан-

ции Будды Вайрочаны (японское Даинити). Изобразительное выражение этой

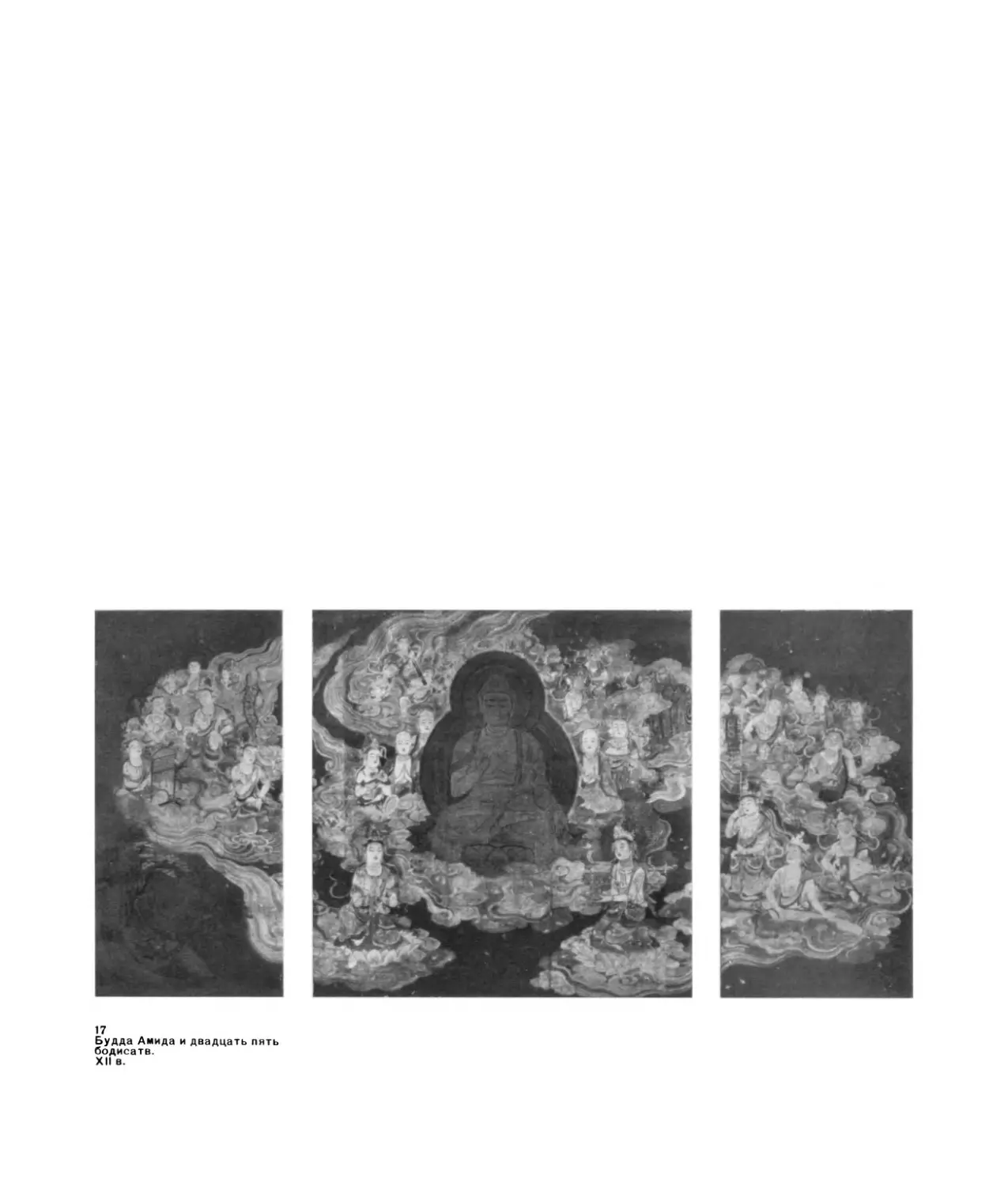

илл. в космологической системы, получившее название „мандала11 (японское — „Ман-

дара11) и представляющее диаграмму, в которой в определенном порядке распо-

лагалась иерархия божеств, становится популярной темой японской буддийской

живописи этого времени.

Первые мандалы были завезены в Японию из Китая в начале IX века. Долгое

время они служили образцами для копирования. Воспроизведение мандал, осо-

бенно тех, которые были исполнены тушью, копирование их сложного рисунка

стало для японских художников школой, в которой формировалось и совершен-

ствовалось их собственное графическое мастерство. Уже первые известные

нам мандалы, созданные японскими мастерами, отличаются высоким качеством

рисунка.

Самая ранняя японская мандала „Двух миров“, принадлежащая храму Дзин-

годзи, датируется 821 годом. Вслед за ней была создана другая, хранящаяся

в храме Кодзимадэра, дошедшая до наших дней в значительно лучшем состоя-

нии. Особенно высоким графическим мастерством отличается ее часть, символи-

зирующая „Мир духовный11. Композиция этой части состоит из девяти квадратов

Понятие секты в буддизме, в от-

личие от христианства,имеет

значение религиозного направ-

ления, школы, существующей

в рамках установившейся церков-

ной организации.

Свое происхождение секта Син-

гон ведет от тантристского буд-

дизма Центральной Азии. Тен-

дай — буддийская секта, осно-

ванная в Китае в VII в. и связан-

ная с доктринами эзотерического

буддизма.

23

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

с расположенным в них множеством божеств. Ее центральным образом, так же

как и других диаграмм такого рода, является Будда Вайрочана. На шелке глубо-

кого темно-синего тона золотые и серебряные контурные линии, мягко круглясь,

обрисовывают фигуры божеств. Их бессчетное число и мотив бесконечно круг-

лящихся линий образуют сложное орнаментальное построение. Во время службы

мандала помещалась рядом с алтарем. Непостижимая в своей бесконечной мно-

жественности божеств, в их скрытой взаимосвязи, таинственная в самой слож-

ности своего мерцающего узора, она могла быть истолкована лишь посвященным.

Таким образом, если прежде простота и ясность образа божества предполагали

почти непосредственное с ним общение, то теперь лишь сложный ритуал раскры-

вал его смысл, приобщал верующего к богу. Влиянию сект Тэндай и Сингон чрез-

вычайно способствовала проповедь идеи о проявлении вселенной, как ее матери-

ального начала, так и космической души, в каждой мельчайшей частице. Присут-

ствие Будды признавалось во всем. Подобный взгляд во многом совпадал с пред-

ставлениями синтоизма о скрытой жизни в каждом предмете видимого мира, и

с этой стороны учение новых сект выступало как своего рода монистический

пантеизм Ч

С этой стороной эзотерического буддизма были связаны его магическая прак-

тика, вера в духов, вера в силы природы. В этой части своего учения буддизм

новых сект был наиболее близок религиозной практике и представлениям синто-

изма, его пантеистическим взглядам на мир. Здесь почти сошлись представления

о мире древнего культа Японии и религиозные идеи буддизма. Эта общность при-

дала особый характер обрядности новых сект, включившей некоторые элементы

синтоизма. В сферу буддийской обрядности вовлекается множество новых

объектов. Предметом службы могло стать любое жизненное явление. Специаль-

ные обряды посвящались тому, чтобы вовремя пошел дождь, тому, как избежать

опасности, и т. п.

В проповеди буддийской церковью IX века взглядов, по своему содержанию

близких к пантеистическим представлениям синтоизма, в характере обрядов

обнаруживает себя тот сложный процесс ассимиляции буддизмом местной рели-

гии и культуры, который вместе с тем являлся процессом их взаимодействия и

взаимопроникновения. Этот процесс, первые ощутимые проявления которого мы

отмечали в живописи VIII века, в IX веке, с одной стороны, привел ко все более

широкому толкованию синтоистских богов в буддийском смысле и созданию

затем так называемого ,,Рёбо-синто“ (то есть „двухчастного синто“, синтоизма,

истолкованного с точки зрения двухчленной мандалы, где богиня солнца Аматэ-

расу была приравнена к Будде Вайрочане) и, с другой стороны, ко все более глу-

бокой японизации всех практических проявлений буддизма2, ко все более замет-

ным изменениям характера буддийского искусства, к появлению ряда черт,

которые лягут затем в основу его японского варианта.

См.: 6. В. Sansom, Japan. A Short Cul-

tural History, New York, 1943.

Интересно отметить, что с воз-

никновением „Р6бо-синто“ появ-

ляются мандалы с изображе-

нием пейзажа, который символи-

зировал район, где почиталось

то или иное синтоистское боже-

ство.

24

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

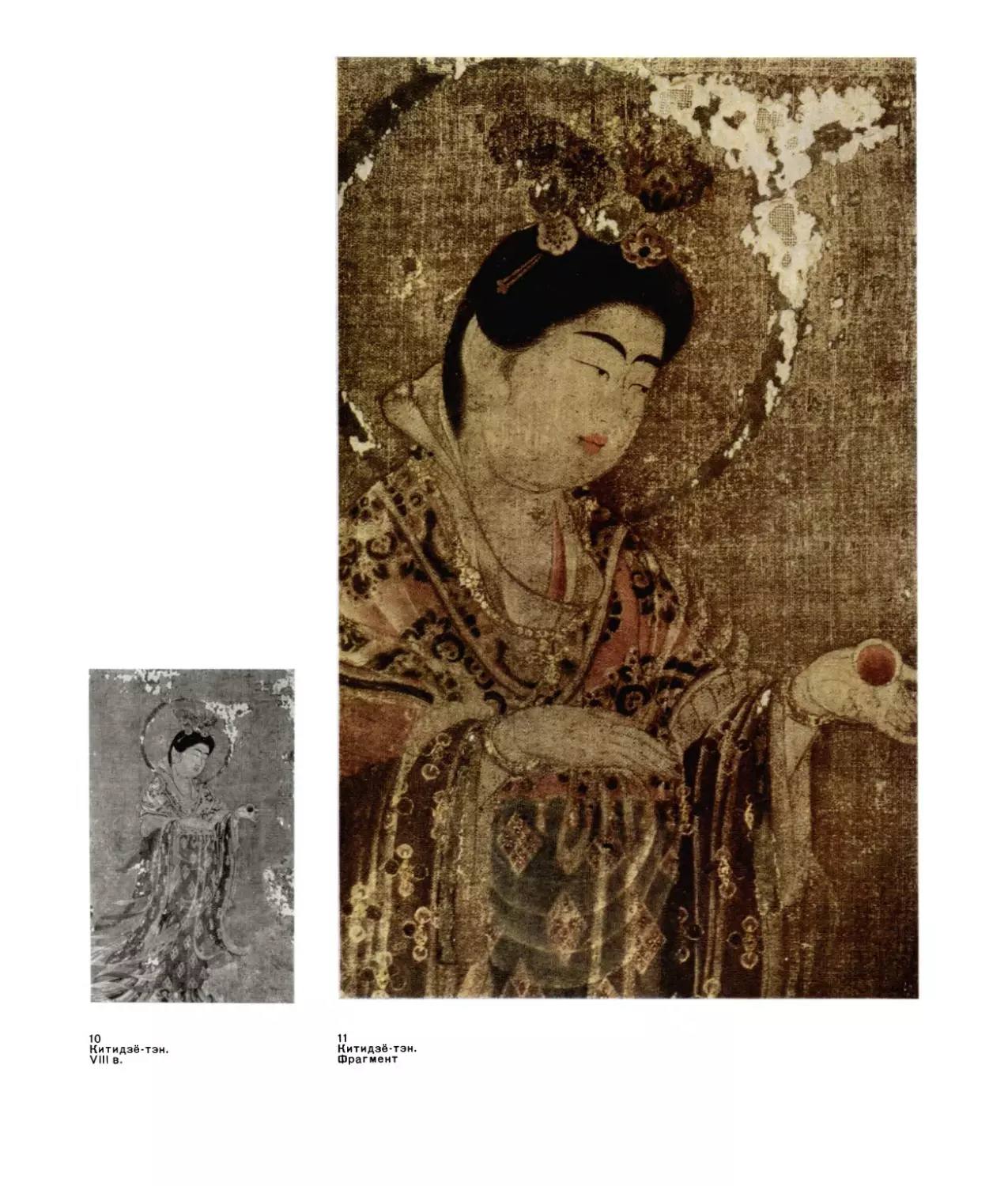

В этой связи следует указать еще на одну тему, также занявшую большое

место в японской буддийской живописи IX—X веков,—тему божеств, охранителей

веры, так называемых „просвещенных гениев11, и „Двенадцати божеств-стра-

жей11. С этими божествами были связаны многие обряды, и их изображения стали

служить самостоятельным объектом поклонения. Пришедшие в буддизм главным

образом из индуизма божества-стражи изображались обычно в фантастиче-

ском и устрашающем облике полулюдей, получудовищ. В IX веке они часто изо-

илл. 8 бражались сидящими на животных, как, например, божество Исана1, восседаю-

щее на быке (одно из двенадцати божеств-стражей), из монастыря Саидаидзи,

являющееся наиболее ранним примером живописи такого типа.

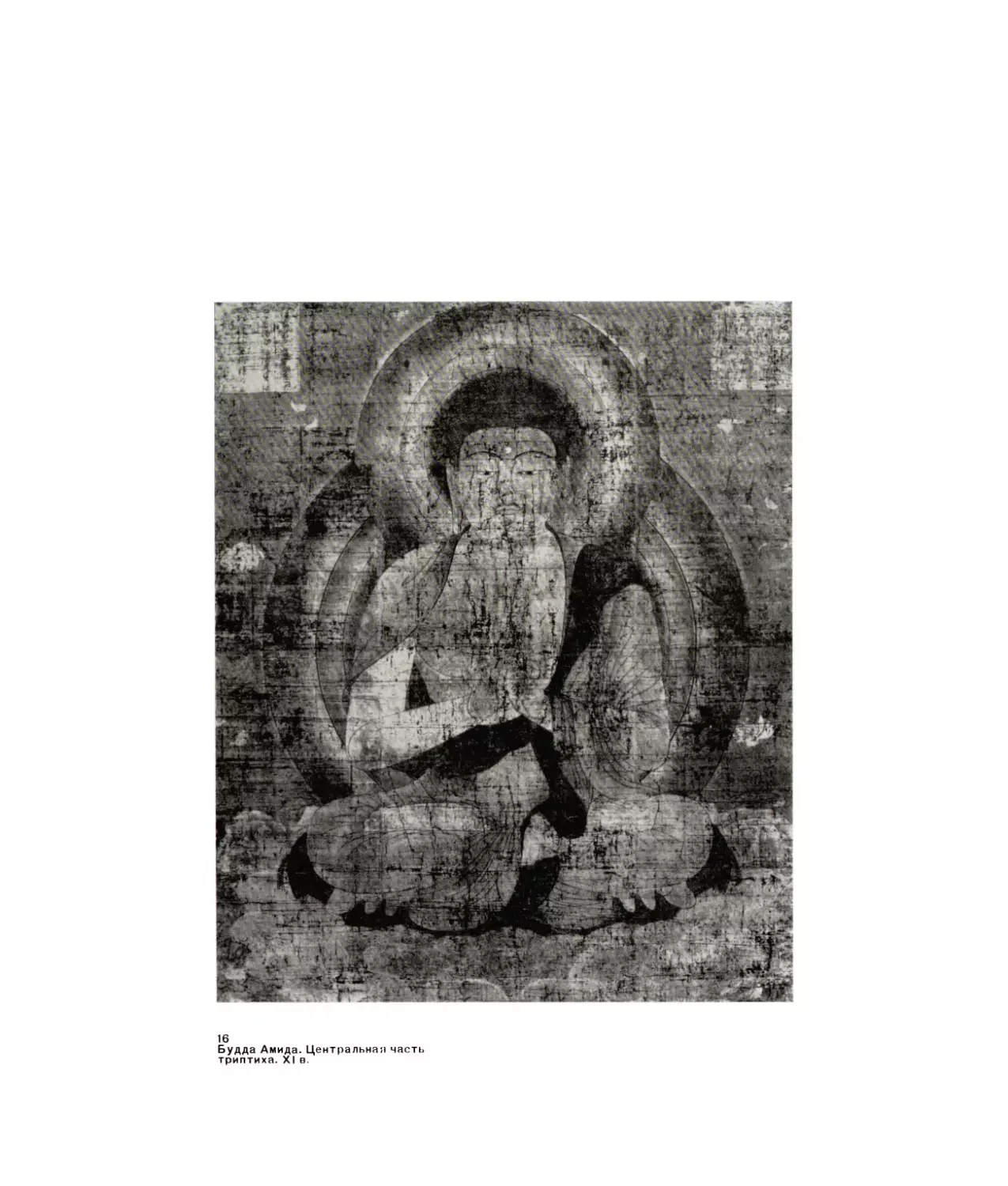

Наиболее известным в живописи этого времени является изображение боже-

ства Фудо Мё2, центрального божества из пяти „просвещенных гениев11, осо-

бенно почитавшихся эзотерическим буддизмом. Одно из самых ранних изобра-

жений такого рода — это так называемый „Желтый Фудо11 из храма Ондзодзи

илл. э в Сига, относящийся к IX веку. К X веку относят изображение Фудо Мё из храма

Мёин в префектуре Вакаяма, так называемого „Красного Фудо“, и „Синего

Фудо11 из храма Сорэнин в Киото, приписываемого художнику-монаху Гэнтю,

работавшему во второй половине X века. Во всех трех изображениях прежде

всего подчеркивается их мистический, иррациональный характер. Лики их

с огромными сверкающими глазами и острыми клыками, их физическая мощь

устрашающи. Фигуры Красного и Синего Фудо окружает бушующее пламя. Их

непременными атрибутами были меч, сжимаемый в правой руке, и веревка

в левой. Божества-стражи выступают как олицетворение потусторонних таинст-

венных сил, во власти которых находится человек. Мир, в котором существуют

эти силы, проявление их воли недоступны пониманию человека, они требуют при-

ношений и обрядов, таинственный смысл которых понятен лишь священнослужи-

телям. Вместе с тем следует отметить, что большинство божеств-стражей при

всей грозности своего облика и мистичности характера наделялись главным

образом доброй властью; к ним обращались для достижения успеха часто

в самых обычных мирских делах. Следует указать также на сильный декоратив-

ный элемент, присутствующий в общем художественном решении божеств-стра-

жей. Красочность, цветовая звучность контрастов золотого, ярко-красного,

синего цветов создавали чисто декоративный эффект, смягчавший и снижавший

их устрашающий характер и связывавший их с общей декоративностью и велико-

лепием храмовой обстановки. В этом известном преобразовании религиозного

образа, в стремлении перевести его в иную сферу эмоционального воздействия,

из устрашающей, религиозно-мистической в декоративную, можно видеть прояв-

ление определенной тенденции, еще существенно не изменявшей канонические

образы эзотерического буддизма, но достаточно ясно обнаруживавшей свет-

скую направленность, то есть именно то, что станет определяющим фактором

Исана — буддийская версия Ши-

вы, верховного индуистского бо-

жества.

Фудо Мё — санскрит. Акаланат-

ха — одно иа проявлений Будды

Вайрочаны.

25

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

в развитии японской буддийской живописи XI—XII веков. Буддизм в это время

в целом также приобретает более мирскую направленность, что отвечало тому

светскому по своему характеру мироощущению, которое складывалось в этот

период, и тем требованиям, которые теперь предъявлялись религии.

Феодальная аристократия, добившись полного политического господства,

лишив императора реальной власти, вместе с тем сохранила весь государствен-

ный порядок, централизованное административное устройство, установленные

в предшествующий период. Однако если тогда японским обществом владели

общегосударственные идеи, то теперь в центральной власти видели прежде

всего способ возвышения своего рода. И если прежде объединение страны было

действительным и реальным, то теперь оно, становясь все более непрочным,

сохраняло лишь видимость целостной организации. И все же в период правления

Фудзивара престиж центральной власти был еще весьма велик и пусть во многом

формально, но целостность государства еще сохранялась. Эта двойствен-

ность — с одной стороны, унаследованное от предшествующего периода извест-

ное равновесие общественных сил, позволяющее, казалось бы, пришедшему

к власти аристократическому сословию существовать в атмосфере умиротворе-

ния, и, с другой стороны, ощутимая зыбкость, хрупкость этого равновесия, тая-

щего в себе тревогу и угрозу — эти так близко сходящиеся и исключающие друг

друга явления реальной жизни, эта явственная непрочность земных установле-

ний явились существенным моментом, под влиянием которых складывалось миро-

воззрение эпохи Хэйан. Хэйан означает „мир и покой11, Хэйан-кё — „город мира

и покоя11. Но как далеко было хэйанское общество от сознания подлинной устой-

чивости своей силы, сколько горечи и разочарования несло соприкосновение

с действительностью, как велико было стремление продлить существование

изменчивых и недолговечных явлений реальности, перенося их в мир поэтических

образов, не подвластный закону времени, как велико было желание полноты

обладания и наслаждения земными благами!

Этим настроениям аристократического сословия более всего была созвучна

идея махаянистского буддизма о единстве абсолютного бытия, то есть бытия, не

знающего факта рождения и смерти, с эмпирическим, чувственным. Утвержде-

ние этого единства позволяло рассматривать мир как некое гармоническое соот-

ношение духовного и материального начала, смягчало контраст между земным

существованием и его спасительной конечной целью — нирваной, перекидывало

непосредственно между ними мост и давало возможность представить земную

жизнь в более значительном плане и в более жизнерадостном аспекте. В свете

учения о единстве абсолютного и эмпирического бытия, разума и материи, духов-

ного и физического начала, человек, совершенство его разума и физической

организации, отождествлялся с представлениями о строении и жизни вселенной.

Подобно тому как мандала являлась видимым символическим выражением кос-

26

Японская буддийская живопись

VII — первой половины X века

моса, человек рассматривался как его наиболее совершенное, конкретизировав-

шееся воплощение1. В этом учении находили поддержку рожденные сознанием

быстротечности жизни гедонистические настроения хэйанского общества, нахо-

дил обоснование интерес к существованию человеческой личности, привлекав-

шей теперь внимание не своим историческим и общественным значением, не

в своем героическом обличье, а в естественности своего частного, единичного

существования черпало силу стремление хэйанской аристократии к толкованию

реальности как проявления всеобщей гармонии и равновесия.

Как мы видели, в IX веке существенным образом видоизменяется установив-

шийся до этого тип буддийской живописи. В условиях нового исторического

этапа, в который Япония вступила в IX веке, заимствованная из континенталь-

ного искусства и предложенная сектами эзотерического буддизма интерпрета-

ция религиозного образа оказалась более близкой духу времени, чем та, которая

утвердилась в предшествующий период. Если сопоставить в самых общих чертах

живопись VIII и IX веков, то, собственно, перед нами два различных типа буддий-

ской живописи, сложившихся вне Японии и в разное время проникнувших из

Китая. Однако как первый, так и второй тип, перенесенные на японскую почву,

обнаруживают совершенно определенные тенденции в своем развитии. В первом

случае мы наблюдаем тенденцию к полнокровным, чувственным образам, во вто-

ром — к красочно ярким декоративным решениям. Обе эти тенденции сходны

в своем привнесении мажорного момента в религиозное искусство, в них ощу-

щаются общие корни, уходящие к единому источнику, к тем глубинным слоям

художественного мировосприятия народа, под воздействием которых трансфор-

мировалось искусство, проникавшее в Японию с континента. Они явились прояв-

лением единого, объединяющего их процесса — процесса формирования собст-

венно японского художественного идеала и нашли свое дальнейшее развитие

в живописи X—XII веков, ставших временем создания и расцвета японской

школы живописи.

Конец IX века был отмечен весьма примечательным для Японии того времени

событием — в 894 году правительство отменяет посылку официальной миссии

в Китай. После нескольких столетий интенсивного общения связь с Китаем пре-

кращается. С этого времени до конца эпохи Хэйан, то есть около двух с полови-