Текст

ИСТОРИЯ

ЭСТЕТИКИ

В ПАМЯТНИКАХ

И ДОКУМЕНТАХ

ДЖУЗЕППЕ

МАЦЦИНИ

ЭСТЕТИКА

И

КРИТИКА

ИЗБРАННЫЕ

СТАТЬИ

МОСКВА

«ИСКУССТВО»

1976

7

Μ 36

Редакционная

коллегия

Председатель

м. Ф. ОВСЯННИКОВ

А. А. АНИКСТ

В. Ф. АСМУС

к. м. ДОЛГОВ

А. Я. ЗИСЬ

М. А. ЛИФШИЦ

А. Ф. ЛОСЕВ

В. П. ШЕСТАКОВ

Составление,

вступительная статья,

перевод

с итальянского

и комментарии

В. В. БИБИХИНА

10507-028

т 025(01)-76 8’75

© Издательство «Иокусство», 1976 г.

© Скан и обработка: glarus63

СОДЕРЖАНИЕ

В. В. Бибихин

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

7

ЭСТЕТИКА И КРИТИКА

39

ИЗ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК»

[ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ]

41

О ЛЮБВИ ДАНТЕ К ОТЕЧЕСТВУ

45

«ПЕРТСКАЯ КРАСАВИЦА»,

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ВАЛЬТЕРА СКОТТА

59

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, ИЛИ ЖИЗНЬ ИГРОКА»

62

«БИТВА ПРИ БЕНЕВЕНТО»

66

КАРЛО БОТТА И РОМАНТИКИ

74

«ФАУСТ», ТРАГЕДИЯ ГНТЕ

77

О ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

95

ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЕ

129

МЫСЛИ О ПОЭТАХ XIX ВЕКА

183

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА БОГЕМИИ

201

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К ИТАЛЬЯНСКОМУ ПЕРЕВОДУ

«ЧАТТЕРТОНА» АЛЬФРЕДА ДЕ ВИНЬИ

203

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ЖУРНАЛУ

«ИТАЛЬЯНО»

211

ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ

229

О РОКЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ ДРАМЫ

265

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИТАЛИИ

290

поэзия. — ИСКУССТВО

316

ОТРЫВОК НЕИЗДАННОЙ КНИГИ

ПОД НАЗВАНИЕМ

«ДВА ЗАСЕДАНИЯ АКАДЕМИКОВ-ПИФАГОРЕЙЦЕВ»

321

БАЙРОН И ГЁТЕ

337

ДАНТЕ

357

КОММЕНТАРИЙ ФОСКОЛО

К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ

367

МАКИАВЕЛЛИ

372

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

377

МАЛЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДАНТЕ

401

ИЗ ПИСЕМ

429

КОММЕНТАРИИ

438

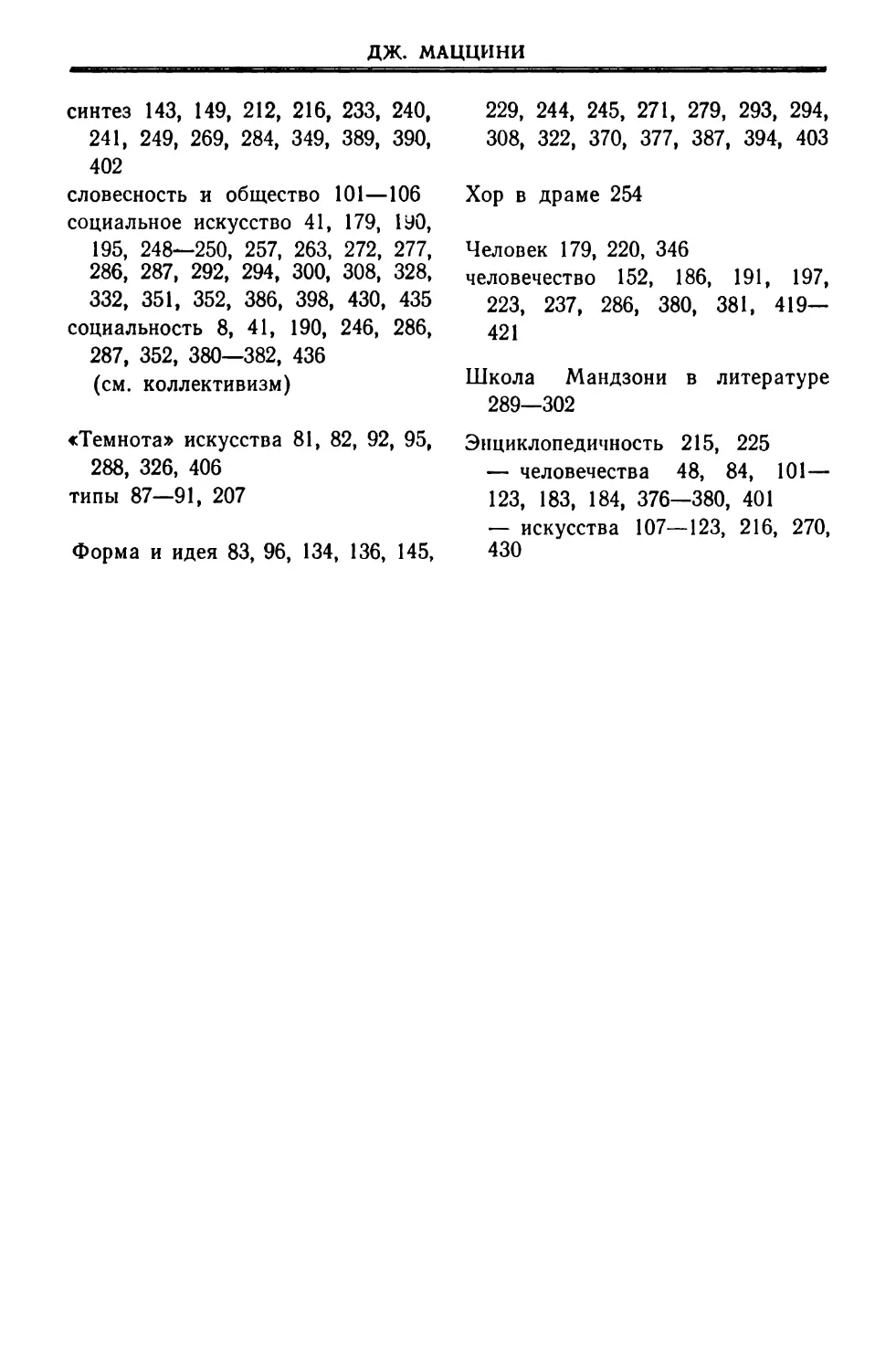

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

470

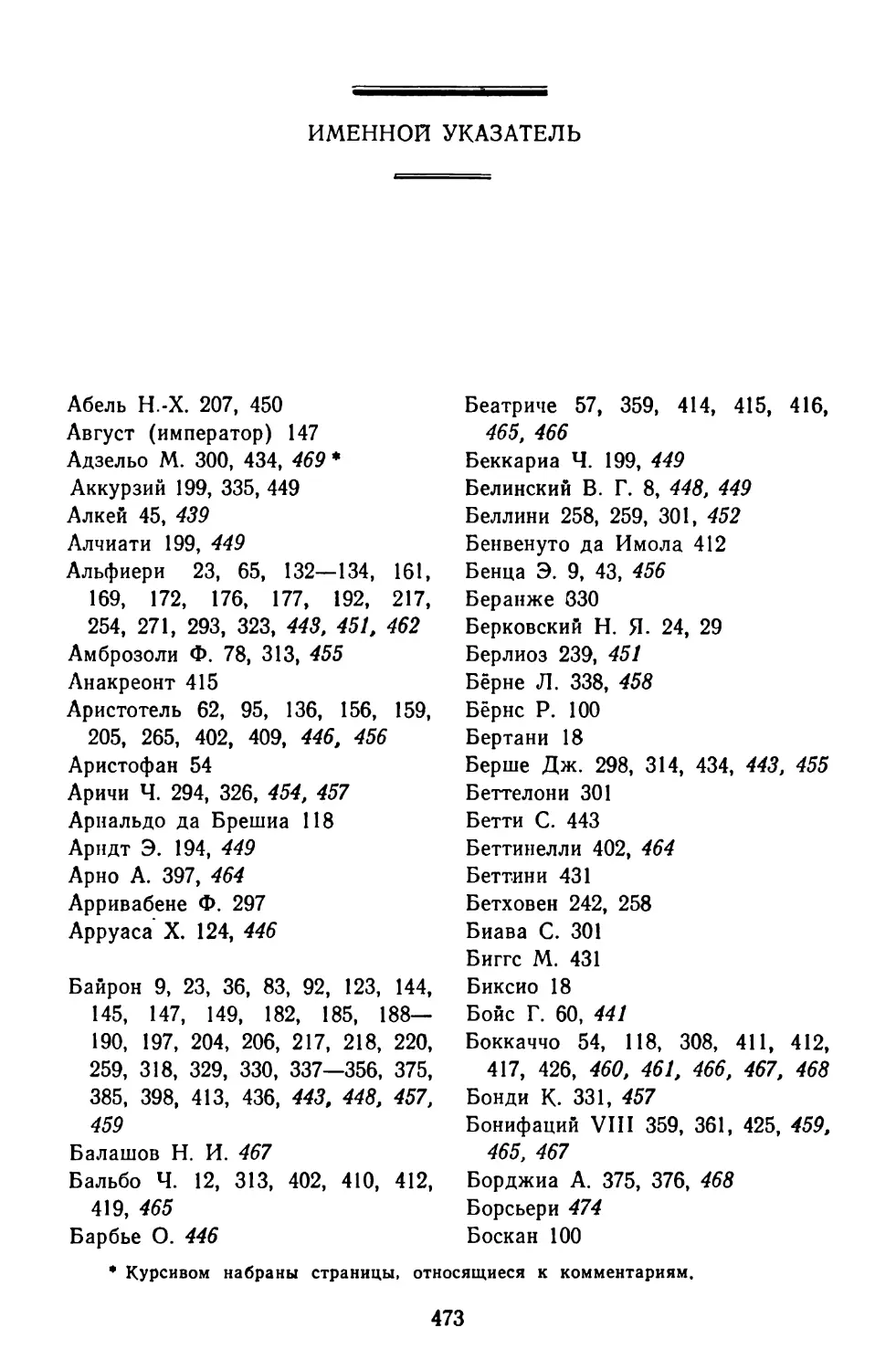

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

472

ЗА СОЦИАЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

За социальное искусство... Этот ло¬

зунг выражает существо литературно-эстетических работ Джузеппе

Маццини * , великого итальянского революционера и патриота. Историк

эстетики, возможно, остановится перед ними в недоумении. Они плохо

вписываются в линию развития европейской эстетической мысли. За¬

держиваться на их теоретическом содержании трудно уже потому, что

сам их автор сознательно ставил себе отнюдь не теоретические задачи.

От обычных критических работ, даже свободных философствующих

эссе, вращающихся все же всегда в сфере чистой мысли, они очень

далеки. Читатель сразу понимает: это не научные трактаты, это про¬

поведь. Маццини проповедует социальное искусство.

Какое дело нам до проповеди, посвященной почти полтора века

назад злободневным нуждам освободительной борьбы? Живая актуаль¬

ность жарких призывов Маццини для нас, по-видимому, утрачена. Они

вряд ли смогут теперь заражать нас тем энтузиазмом, каким заражали не¬

когда кипевших жаждой свободы и социальных преобразований италь¬

янских патриотов раннего Рисорджименто. Дело даже не только в

разнице эпох. Уже и в Италии конца 20-х и начала 30-х годов про¬

шлого века многих, в первую очередь людей академического склада,

предлагавшиеся Маццини планы «литературной реформы» оставляли

вполне равнодушными. Стоило ли поднимать сейчас эти старые статьи?

Но у Маццини мы находим не только забытую романтическую фра¬

зеологию и кажущиеся нам теперь уже немного наивными воззрения,

в которых много еще от эпохи Просвещения. Маццини — это и непо¬

средственно понятое человеческое чувство, которое помогает осмыс¬

лить линию романтического протеста в европейской культуре XIX века.

Формула «социальное искусство», многократно варьирующаяся на

страницах Маццини и часто им самим подчеркиваемая, кажется вна¬

чале невразумительной. В самом деле, под ней можно понимать и ис-

* Также Мадэини и Иосиф Мадзини. Мы придерживаемся более точной транс¬

литерации, введенной Герценом, Чернышевским, Добролюбовым.

7

ДЖ. МАЦЦИНИ

кусство как социальное служение, и социум как искусство — две со¬

всем разные вещи. Что имеет в виду Маццини: искусство ли должно

проникнуться идеалами общественности или социальное устроение

должно стать само искусством? В текстах Маццини сколько угодно

подтверждений и первому и второму пониманию, что на первый взгляд

только увеличивает наше замешательство. Однако двойственность ис¬

чезает и непонятная расплывчатость формулы превращается в ясную

цельность, если, вчитываясь в Маццини, мы поймем, что ее смысл —

в единстве обоих пониманий. Маццини предвидит и призывает такой

мир, в котором все общество причастно творчеству, и оно творит при

этом само себя как произведение искусства.

«Социальность, социальность — или смерть!» Этот вопль нашего

Белинского, уставшего мириться с «расейскою действительностью»,

невольно приходит здесь на память. Белинский писал эти слова

(В. П. Боткину, 8 сентября 1841 г.) как раз тогда, когда Маццини за¬

канчивал свои последние литературные статьи, решив целиком посвя¬

тить себя революционной борьбе. Русский критик грезил о «золотом

веке», когда осуществится «любимая (и разумная) мечта — возвести до

действительности всю нашу жизнь» *, то есть сознательную жизнь гор¬

стки передовых людей России. Но в силу специфических условий «ра-

сейской действительности» Белинский не имел возможности даже вы¬

сказать в печати свои взгляды. В предреволюционной Италии голос

Маццини громко и широко звучал в многочисленных нелегальных

изданиях. Мало того, идеал единства романтико-поэтического мироощу¬

щения и общественной практики нашел у него не только подробное

литературное выражение; он самоотверженно попытался воплотить его.

Чтобы понять эстетику Маццини не просто как очередную «систе¬

му», пассивный предмет анализа и классификации, чтобы проникнуть в

ее живое содержание, нужно вспомнить о том, как его убеждения пре¬

творялись в «поэзию действия»; точно так же как для того, чтобы

лучше понять пределы и последние выводы воззрений Маццини на

искусство, нужно проследить, к чему он в этом действии пришел.

Джузеппе Маццини родился в Генуе 22 июня 1805 года. Его отец,

профессор анатомии в Генуэзском университете и известный в городе

врач, был умеренным либералом и антиклерикалом — обычное сочета¬

ние для эпохи наполеоновских войн и для Пьемонта, территориально

и культурно близкого к Франции. Огромное влияние на Маццини ока¬

зала мать, Мария Маццини Драго, пылкая религиозная натура, янсе-

нистка. Она рано уверовала в высокое призвание сына и до конца

*В. Г. Белинский, Избранные философские сочинения, т. 1, 1948, стр. 585.

8

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

жизни (умерла она в 1852 г.) оказывала ему беззаветную нравствен¬

ную и материальную поддержку. По признанию Маццини, он воспри¬

нял от родителей культ духовной свободы, неприятие католической

догматики, убеждение в равенстве всех людей, «лишь бы они были

честными и порядочными», идею общественного служения «и, главное,

веру в идеал добра».

Маццини получил юридическое образование в Генуэзском универ¬

ситете. Однако большее значение, чем университетские лекции, имело

для него интенсивное чтение. Судя по сохранившимся (весьма обшир¬

ным) выпискам из книг и библиографическим пометкам, первым увле¬

чением Джузеппе были Руссо, Дидро, Вольтер, Рейналь, Робине, а так¬

же Кондорсе и найденная в библиотеке отца кипа французских газет

1793 года. Позднее, после того незабываемого переживания, каким ста¬

ло для Маццини поражение революции 1821 года в Пьемонте, когда

волна разгромленных повстанцев прокатилась через Геную на пути в

Испанию, он открывает для себя итальянского патриота, страдальца и

изгнанника Уго Фосколо. «Среди бурной и суматошной студенческой

жизни я был мрачным, сосредоточенным, как бы прежде времени по¬

старевшим,— вспоминал Маццини в 1861 году. — «Ортис»* попался мне

тогда в руки и сделал меня фанатиком; я выучил его наизусть» **. Че¬

рез Фосколо Маццини пришел к нравственно-патриотическому понима¬

нию Данте. Впоследствии он испытал сильнейшее влияние Ф. Ламенне

и французской социально-утопической литературы; затем наступило ув¬

лечение Шиллером, В. Скоттом, Байроном и другими романтиками.

В университете вокруг Маццини сложился кружок способных и

деятельных молодых людей: Якопо Руффини, «первый и лучший», му¬

ченически погибший в 1833 году; его брат Джованни Руффини (1807—

1881), впоследствии писатель и общественный деятель; Дж. Э. Бенца

(1802—1890), будущий журналист, политик-демократ, ближайший со¬

ратник Маццини, и другие ***. Энтузиастическая атмосфера прекрасно¬

душия, восторженной гражданственности, сложившаяся среди генуэз¬

ской республиканской молодежи, навсегда определила и литературный и

жизненный стиль Маццини. Он во всем как бы исходит из презумпции

* Роман У. Фосколо «Последние письма Якопо Ортиса» (1802).

** G. Mazzini, Note autobiografiche, Firenze, 1944, p. 5—6.

*** В романе «Лоренцо Бенони» Дж. Руффини под именем Фантазио так опи¬

сал молодого Маццини: «Фантазио прекрасно знал историю и литературу не

только своей страны, но и других народов. Шекспир, Байрон, Гёте, Шиллер бы¬

ли ему столь же близки, как Данте и Альфиери. Слабый и хрупкий телом, он

имел неутомимо деятельный дух, писал много и хорошо как в стихах, так и в

прозе, и не было литературного жанра, в котором он не испытал бы своих сил:

исторические очерки, литературная критика, трагедия... Он был влюблен во вся¬

кую форму свободы, и его гордая натура дышала неукротимым духом бунта про¬

тив тирании и угнетения» (G. R u f f i n i, Lorenzo Benoni, Leipzig, 1861, p. 116).

9

ДЖ. МАЦЦИНИ

чистой непоколебимой юношеской веры в торжество добра, предпола¬

гая эту веру или хотя бы способность к ней в своем читателе *.

В мае 1828 года кружок получил возможность выступать в еже¬

недельной коммерческой газете «Индикаторе дженовезе». Начав с но¬

востей книжной торговли, литературный отдел скоро сделался главным

в газете. В те годы, вспоминал позднее Маццини, «бушевала ожесто¬

ченная война между «классицистами» и романтиками, между старыми

приверженцами литературного деспотизма, опиравшегося на авторитет

двухтысячелетней давности, и теми, кто хотел независимости во имя

свободного вдохновения. Мы, молодые, были все романтиками» **. Ос¬

нованный в 1818 году журнал ранних итальянских романтиков, милан¬

ский «Кончилиаторе», с его девизом «Отечество, совершенствова¬

ние, цивилизация», был закрыт австрийскими властями уже через

год. Флорентийская «Антология», средоточие прогрессивного в италь¬

янской литературе, просуществовала с января 1821-го по март 1833 го¬

да благодаря осторожности и умеренности своей позиции. Во всей

Италии только генуэзский «Индикаторе» открыто проповедовал со¬

циальный прогресс, совершенствование человека, свободу литературы

и искусства от классицистских канонов. Однако уже тогда Маццини

видел в романтической раскованности не самоцель, а лишь начало

грядущего обновления мира. Миссию передовых умов он понимал как

пробуждение народа к новой жизни, литературу — как служение нацио¬

нальному и культурному возрождению.

«Индикаторе дженовезе» был закрыт за «расхождение со взгляда¬

ми правительства» в декабре 1828 года, после того как Маццини объ¬

явил в программе на следующий год, что газета превращается цели¬

ком в литературно-критический орган и начинает выходить вдвое

чаще. Так или иначе были пресечены и другие попытки Маццини вы¬

сказываться в подцензурной прессе. Вскоре в его жизни наступил пе¬

релом.

С марта 1827 года Маццини работал в бесплатной адвокатуре для

бедных. Около того же 1827 года он стал карбонарием. В условиях

монархического произвола карбонаризм казался знаменем всего пере¬

дового и, не в пример беспомощному прекраснодушию либералов, дея¬

тельного в Италии. Однако уже на обряде посвящения Маццини по¬

* «Многие из его произведений (особенно если знакомишься с ними в пере¬

воде) поражают нас сегодня как искусственные, высокопарные и — смею ли ска¬

зать? — немножко странные; но это не вина Маццини, это наша вина. Это наш

недостаток исторического воображения, мешающий нам подняться на ту же вы¬

соту, что и он. Его отправной пункт легко понять: это сотрудничество всех лю¬

дей доброй воли»(Р. W. Pick, Mazzini e il mondo moderno.— In: O. Spinelli,

Mazzini e la cooperazione, Pisa, 1956, p. 42).

** G. Mazzini, Note autobfografiche, p. 6.

10

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

разило, что текст клятвы не содержал ни слова о целях организации,

а был лишь формулой беспрекословного повиновения. Отталкивала

Маццини и сложная символическая обрядность карбонариев. Он полу¬

чил вскоре право посвящения новых членов; в 1829 году им была

организована вендетта карбонариев в Ливорно. Великий магистр Рай-

мондо Дориа, глава генуэзских карбонариев, оказался авантюристом

и шпионом *. В ноябре 1830 года Маццини был арестован как член

запрещенной организации и после двух месяцев тюремного заключе¬

ния поставлен перед выбором: поселиться в деревне без права выезда

или отправиться в эмиграцию.

Меж тем началась революция в Центре Италии. Это повлияло на

выбор Маццини, который надеялся через Францию попасть в восстав¬

шую Романью. Так в феврале 1831 года началось первое, семнадца¬

тилетнее изгнание Маццини. Он отправился сначала в Женеву с ре¬

комендательным письмом к Сисмонди, затем в Лион и Марсель, где

сотни итальянских эмигрантов кипели жаждой дела и строили один

за другим проекты вооруженного вторжения на родину. Однако не¬

слаженность затянула экспедицию до того дня, когда пришло известие

о поражении восставших. Австрийские войска оккупировали Парму,

Модену, Реджо. Вместо того чтобы объединиться, другие города, счи¬

тавшие себя самостоятельными государствами, придерживались «ней¬

тралитета». «События в Модене не касаются нас,— заявило 6 марта

временное правительство Болоньи, — невмешательство есть закон для

нас, равно как и для наших соседей, и никто не должен вмешиваться

в спор между двумя пограничными государствами»** (то есть между

Моденой и Австрией). Семьсот «иностранцев», армия Модены, были

остановлены и разоружены на границе Болоньи. В середине марта ав¬

стрийцы захватили и Болонью; части революционной армии, не поже¬

лавшие сдаться, были разбиты в Римини.

Маццини откликнулся на события в Центре Италии своим первым

политическим произведением, «Ночь в Римини», нарисовав зловещую

картину поля боя, усеянного телами борцов за свободу, преданных

* Сохранилась характеристика Маццини, написанная Р. Дориа для сардин¬

ской тайной полиции. «Я познакомился с ним в 1828 году, и если, отдавая ему

должное, я говорю, с одной стороны, что его нравственный характер безупречен,

следует заявить, с другой, что он — один из опаснейших и влиятельнейших чле¬

нов секты. Когда возбуждены его политические страсти, нет ничего, перед чем он

остановился бы, как это явствует из его планов убить его величество императо¬

ра Австрии и принца Меттерниха. Поскольку он также и весьма замечательный

писатель, его связи с людьми пера в разных странах Европы очень широки, а

его энергия такова, что все близкие к нему подпадают под его влияние»

(E. E. Y. Hales, Mazzini and the secret societies, London, 1956, p. 47).

** G. Mazzini, Note autobiografiche, p. 59.

11

ДЖ. МАЦЦИНИ

дипломатами и нерешительными вождями *. В апреле на трон Сар¬

динского королевства (Пьемонта) вступает Карл Альберт, бывший кар¬

бонарий, участник революции 1821 года, и Маццини пишет свое изве¬

стное «Письмо Карлу Альберту», призывая короля провозгласить «един¬

ство, свободу, независимость» и начать своим правлением «новую эру,

эру будущего» **. Конечно, сам Маццини мало надеялся на успех свое¬

го призыва. Столь же мало надеялся он на успех и впоследствии, об¬

ращаясь к римскому папе, к преемнику Карла Альберта, к Наполео¬

ну III. И все же дело здесь было не только в желании получить ши¬

рокую политическую трибуну. Сказывалась неистребимая утопическая

вера Маццини в преображение человеческого сознания, даже сознания

короля или папы, под воздействием несомненной истины; и он был

уверен, что эта истина открыта всем, кто с доброй волей к ней стре¬

мится.

В том же 1830 году Маццини организует, пока среди итальянских

изгнанников во Франции и Швейцарии, тайное общество «Молодая

Италия». Оно что-то заимствовало от карбонаризма: обряд посвяще¬

ния, трехступенную иерархию членства, условные жесты, пароль («Те¬

перь и навеки»), тайные имена (для чего брались имена героев италь¬

янской истории). Но если у карбонариев не было политической прог¬

раммы, то в уставе «Молодой Италии» было уже записано: исходя из

веры в бесконечный прогресс человечества по пути свободного и гар¬

монического развития всех его способностей и сознавая миссию че¬

ловечества во вселенной, организация ставит целью объединение Ита¬

лии, установление Республики, возрождение страны, а затем всемирное,

во главе с Италией, обновление человечества на началах духовного

братства! Даже простое объединение Италии крупный либеральный

политик и историк Ч. Бальбо называл в начале 1840-х годов «ребя¬

чеством, грезами учеников риторики»***, а граф Кавур в 1856 году —

«глупой шуткой» ****. Маццини оказался единственным безусловным

* «...И тогда невнятный гул пронесся по полю, через рвы, среди павших,—

писал Маццини. — Это были голоса, обессиленные смертной мукой, бессвязные

возгласы боли, крики ярости, судорожные моления. Были видны лица бледные,

как лица привидений; они поднимались здесь и там от земли, чтобы бросить

свое последнее проклятие; были видны окровавленные пальцы, изуродованные ру¬

ки, вздымающиеся в жесте угрозы и вновь упадающие. Умирающие и мертвые

проклинают вас!»

♦♦Guiseppe Mazzini, Scritti editi ed Inediti. Edizione nazionale, vol.

1—101, Imola, 1906—1951, vol. 2, pp. 33—36. Далее сочинения Маццини цитируются

в тексте по этому изданию. Цифры в скобках указывают: первая —том, вто¬

рая — страницу. Исключения оговорены.

*** См.: E. Serra, Italiano prima del tempo.— ”11 messageno", 1972, marzo,

Nr 12, p. 3.

**** Cm.: L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, Firenze, 1961,

p. 336. От падения Римской империи в 476 году до 1861 года Италия дроби-

12

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

сторонником, а также активнейшим проповедником итальянского един¬

ства вплоть до его провозглашения в 1860 году, тогда как «умеренные»

почти до этого самого времени колебались и сомневались.

Но как раз отсюда особенно ясно, что максимализм Маццини, ко¬

торый шел даже еще гораздо дальше единства, вытекал не столько

из трезвого учета политических условий, сколько из утопической меч¬

ты, был властным вторжением поэзии и романтизма в социальную прак¬

тику. А. И. Герцен справедливо характеризовал учение Маццини как

«революционный романтизм, идеально-восторженное воззрение на судь¬

бы народов», в котором «бездна поэзии, напоминающей нам нашу

юность» *. Маццини был, по существу, не политиком, а реформатором

идеологии, и его сила была не в реалистической оценке ситуации, а

в проповеди, апеллирующей к идеалам романтического гуманизма.

Для многих современников осталось неясным, что, даже говоря о един¬

стве Италии, Маццини мыслил отнюдь не административное объеди¬

нение, а то возвышенное «единство всех и братство со всеми», которое

он предвидел в статье «О единой европейской литературе».

Годы 1831—1833 были наполнены для Маццини и итальянской ре¬

волюционной хунты в Марселе лихорадочной, тревожной, но и радо¬

стной деятельностью. В 1833 году речь шла уже о 60 тысячах членов

«Молодой Италии», рассыпанных по всей стране. Маццини влекло,

увлекая за ним и окружавших, «инстинктивное предчувствие всеоб¬

щего кризиса, который нарастает с невероятной быстротой» (4, 348);

ему казалось, что он слышит «глухой шум, который производит вре¬

мя, пожирая свою добычу: целая эпоха обрушивается кусками, облом¬

ками, как разлагающийся труп» (6, 117). «Будущее — вот что нужно

изучать, рассчитывая основания организаций,— писал он.— Встать

между настоящим и будущим, раскрыть это будущее, направить к нему

волю и усилия всех и таким путем смягчить резкий и опасный пере¬

ход, который совершился бы по одной логике вещей, если бы умы не

были подготовлены к изменению — вот роль организаций, как мы их

себе представляем» (4, 38). Человечество недаром в течение тысячеле¬

тий накапливало уроки, проходя одну за другой ступени историческо¬

го развития; теперь наконец оно готово было вступить в эпоху зри-

лась на несколько государств. Единства не дал ей и Наполеон. По решению Вен¬

ского конгресса (9/VI 1815 г.) она разделялась на семь государств: Ломбардско-

Венетское королевство (под эгидой Австрии), королевство Сардинии, обеих Сици-

лий (все эти три — абсолютные монархии), Папское государство, герцогство Мо¬

дена, Парма и эрцгерцогство Тосканское. Модена зависела от Австрии, держав¬

шей под своим влиянием и другие государства полуострова и препятствовавшей,

в частности, превращению Сардинского королевства в конституционную монар¬

хию. В Неаполе и Парме правили Бурбоны, Папское государство опиралось на

военную помощь Франции.

* А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 14, стр. 33.

13

ДЖ. МАЦЦИНИ

мого, окончательного воплощения своих нравственно-эстетических

откровений.

«Всеитальянская революция» была назначена на август 1833 года.

Весной этого года в Пьемонте два интендантских сержанта в пьяном

споре проговорились о своей принадлежности к «Молодой Италии»,

были схвачены и допрошены; обнаружилась широкая тайная сеть в

армии и среди населения. Расправа Карла Альберта была неслыханно

жестокой по тем временам: десять военных и двое штатских расстре¬

ляны, многие арестованы. Обманутый следователем, якобы преданный

друзьями, Якопо Руффини вскрыл себе в камере вену выдернутым из

дверного косяка гвоздем. Маццини был заочно приговорен к смертной

казни.

С удвоенной энергией он продолжает готовить восстание. Пресле¬

дования французских властей сделали невозможным его пребывание в

Марселе; он уезжает в Женеву, бросив в гневных статьях обвинение

Луи-Филиппу и его правительству, предавшим революционные прин¬

ципы 1830 года. Летом 1833 года всеитальянское восстание считается

подготовленным; предписания разосланы, приказ дан. Тянутся дни

ожидания, проходят все сроки прибытия итальянской почты в Женеву.

Ни в одном городе никто не двинулся с места.

Маццини наполняет отчаянная решимость: нужно показать, как

умирают за Италию. Он организует в Швейцарии добровольческий от¬

ряд из итальянских, немецких и польских изгнанников, командовать ко¬

торыми приглашен эмигрант генерал Раморино, ветеран русской кам¬

пании Наполеона, сражавшийся в Польше в 1830 году; ему в Париж

посланы последние деньги революционного фонда и обещаны в Женеве

семьсот человек. Выступление назначается на конец декабря; Рамори¬

но прибывает лишь 31 января 1834 года, без денег и без оружия; на

место сбора приходит около двухсот человек. Отряд идет вдоль гра¬

ницы Сардинского государства; Маццини умоляет Раморино немед¬

ленно направиться в глубь страны, развернув знамена, на которых

начертано: «Бог и народ», «Свобода, Равенство, Человечество». С ме¬

фистофелевской улыбкой Раморино советует ему не торопиться. Отряд

захватывает пограничный пост и арестовывает таможенную кассу; по¬

граничники разбегаются без сопротивления. Собравшийся народ очень

настороженно встречает призыв пополнить боевые ряды. У революцио¬

неров нет теплой одежды, ими овладевает сомнение, сам Маццини в

жару и лихорадке, он давно не спал. Задремав на минуту ночью, он

слышит выстрел. Наконец-то! Схватив ружье, он выбегает, чтобы

сразиться в долгожданном бою, но ему говорят, что часовой поднял

ложную тревогу. Маццини падает без чувств и приходит в себя на

руках у друзей, которые сурово спрашивают у него: «Что ты принял?»

Они подозревают ампулу с ядом, приготовленную на случай пленения.

14

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Маццини кажется, будто его спрашивают, что он взял у врагов револю¬

ции, чтобы предать товарищей, и он снова теряет сознание. Меж тем

Раморино спешно объявляет о роспуске отряда и уезжает в Париж.

11 февраля в Генуе молодой военный моряк и поэт Джузеппе Гари¬

бальди, принятый в Марселе в «Молодую Италию», покинув корабль,

приходит на площадь Сарцано, откуда должно начаться нападение на

казармы в целях поддержки экспедиции Маццини, и не встречает в

условленном месте ни души. Чудом избежав ареста, он пробирается за

границу и оттуда в Южную Америку; правительство заочно пригова¬

ривает его к смертной казни.

История этой савойской экспедиции — прообраз всех будущих

больших и малых вооруженных выступлений и «конспираций» Мацци¬

ни, которых уже в 1858 году было на его счету не менее двадцати

(61, 7). Полным нежеланием учитывать реальную обстановку, надеждой

лишь на возвышенный энтузиазм Маццини в конце концов настроил

против себя всех сколько-нибудь «реальных» революционеров, даже

Гарибальди, ссора с которым отравила последние годы его жизни. Но

самого Маццини практический неуспех не мог поколебать; напротив, он

гордился тем, что чистота его идеала не запятнана никаким практи¬

ческим расчетом! После каждого поражения еще более страстными и

убежденными становились его призывы; именно публицистика Мацци¬

ни, разбудив не одно поколение революционеров и демократов, и обус¬

ловила его роль в итальянском Рисорджименто. «Как бы различны ни

были мнения людей о личности римского триумвира,— писал К. Маркс

по поводу опубликования в Италии манифеста Маццини «Война» в

1859 году,— никто не станет отрицать, что в течение почти тридцати¬

летнего периода итальянская революция связана с его именем» *.

В Швейцарии (1833 — конец 1836 г.) Маццини издает журнал, вы¬

ступает в швейцарской и французской печати; вокруг него группиру¬

ются около двадцати немецких, польских эмигрантов и швейцарских

радикалов, и в 1834 году возникают «Молодая Польша», «Молодая

Германия», «Молодая Швейцария», наконец, «Молодая Европа» — ор¬

ганизации, призванные «конституировать» Человечество таким образом,

чтобы оно могло как можно быстрее приблизиться, идя путем непре¬

рывного прогресса, к открытию и осуществлению управляющего им

Закона» (4, 9). В Швейцарии написана книга «Вера и будущее» (1835),

которую Маццини считал своим лучшим произведением. Он вновь об¬

ращается к литературе и искусству, задумывает издание «Библиотеки

мировой драмы», переводит. Под давлением австрийской, русской и

итальянской дипломатии швейцарское правительство высылает его из

страны. С января 1837 года Маццини — в Англии.

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 13, стр. 381.

15

ДЖ. МАЦЦИНИ

Нужна была целеустремленность Маццини, чтобы не пасть духом

без средств и без работы в незнакомой стране. Благодаря журналист¬

скому таланту и редкой трудоспособности Маццини становится лон¬

донским корреспондентом парижской «Монд» и уже в конце 1837 года

помещает первые политические и литературные статьи в английских

журналах. Англия вскоре становится его второй родиной. Среди его

друзей и знакомых здесь были Т. Карлейль, позднее А. Герцен, Дж.

Ст. Милль, романистка Элизабет Гэскелл, Р. Браунинг, Ч. Диккенс.

Маццини приобретает здесь также учеников и последователей *.

Большую роль сыграла для Маццини близость к итальянским тру¬

дящимся в Лондоне. «Чтобы доказать Вам, что у неграмотных, у

«бедных духом» больше хорошего, чем у интеллигенции,— писал Мац¬

цини матери в 1840 году,— скажу, что некоторые итальянские рабочие,

присутствовавшие на польском собрании, где я сказал несколько слов,

договорились на следующий день с другими и решили заняться на¬

циональным воспитанием своего класса, здесь, в Англии, довольно зна¬

чительного; поэтому они послали ко мне двоих своих товарищей про¬

сить указаний, советов и проч., предлагая помесячно складываться,

чтобы можно было перепечатывать или печатать что-либо для них»

(19, 25). На эти взносы был основан журнал «Апостолато пополаре»,

выходивший с ноября 1840-го по сентябрь 1843 года. Маццини орга¬

низовал в Лондоне «Союз итальянских рабочих», бесплатную школу

(аналогичные школы для рабочих открылись затем в Нью-Йорке и Бос¬

тоне). «В первый период нашей жизни мы работали для народа, но

не с народом,— пишет Маццини в мае 1840 года.— Нужно сделать

это теперь... Поэтому я пытаюсь обратиться к многочисленному и здесь

классу, которым до сих пор пренебрегали: классу наших рабочих» (19,

119). Это не значит, что Маццини перешел на пролетарские позиции.

Он всегда призывал рабочих уважать частную собственность; в улуч¬

шении их экономического положения он не шел дальше кооперации и

ассоциации **. Установка на сознательность и жертву помимо всяких

экономических факторов и привела его впоследствии к известной по¬

лемике с Марксом по вопросу Интернационала и Парижской коммуны.

В 1837—1843 годах Маццини пишет крупные критические статьи

о Гюго, Ламартине, Ж. Санд, Карлейле, итальянской живописи, статьи

«Байрон и Гёте», «Малые произведения Данте», в 1842—1843-х издает

в Лондоне «Божественную комедию» Данте. Но литературная дея¬

тельность все менее удовлетворяет Маццини. В нем крепнет уверенность,

• Известности Маццини в Англии способствовало, в частности, разоблачение

им в 1844 году министра почт Грехема в связи с перлюстрацией писем на лон¬

донском почтамте (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 27, стр. 227).

** К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 17, стр. 396.

16

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

что шествие нации и всего человечества к жизни в идеале не¬

возможно без некоего «сотрясения сознания», которое решительно сме¬

стило бы «ось мышления» людей. «В Италии нужны теперь ружья,

а не стихи. Рабов не перевоспитать, не сделав их прежде свободны¬

ми»,— говорит Маццини в 1843 году (24, 76). От 1844 года он ждет

«великих событий» (там же). Он предпочитает теперь воздействовать

на сознание людей непосредственно, через конспирацию.

Маццини строго отличает конспирацию от заговора. Заговор —

это презренная хитрость рабов. Конспирация, «соустремление» едино¬

мышленников— это решительный прорыв человеческой воли из давя¬

щего мрака косной действительности в светлое и живительное буду¬

щее, реальное начало подлинной истории человечества, создание пер¬

вого очага истины и единства: единства мысли и действия, традиции

и будущего, земли и неба. Так и только так понимает отныне Мац¬

цини «воспитание». Для него остается лишь одно дело на земле: «Ита¬

лия должна восстать; этот долг не подлежит обсуждению, его надо

чувствовать, и жалок итальянец, не понимающий этого» *.

Революционная борьба окончательно вытесняет литературу. «Мац¬

цини, теряя сегодня друзей, деньги, едва ускользая от цепей и виселицы,

становится завтра настойчивее и упорнее, собирает новые деньги, ищет

новых друзей, отказывает себе во всем, даже в сне и пище, обдумы¬

вает целые ночи новые средства и действительно всякий раз создает

их, бросается снова в бой и, снова разбитый, опять принимается за

дело с судорожной горячностью» **. Среди неустанных «конспираций»

и попыток восстания Маццини пишет и выступает, издает газеты и

журналы, выпускает отдельными оттисками обращения и воззвания к

итальянской молодежи, рабочим, солдатам, организует сборы,

подписки, займы, общества, союзы, комитеты, кооперативы, профсоюзы,

и все это вместе образует ту школу идейного республиканства и ради¬

кализма, через которую прошли так или иначе все деятели Рисорджи-

менто.

Революционные бури 1848—1849 годов ожидались Маццини с не¬

терпением. Его влияние на народные настроения было уже весьма ве¬

лико, все политические партии так или иначе стремились использо¬

вать его авторитет. Но чем вернее верх берет буржуазный практи¬

цизм, тем тягостнее предвидит Маццини неосуществимость своей

* Из призыва к национальной подписке на 10 тысяч ружей, которые должны

быть вручены первой восставшей провинции (57, 3).

♦* А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 10, стр. 69. С этим

портретом Маццини у Герцена перекликаются восторженные строки об «упругой

человечьей энергии, неуклонном стремлении к цели», написанные под влиянием

чтения Маццини А. М. Горьким (М. Горький, Собрание сочинений в 30-ти то¬

мах, т. 28, стр. 263—264).

17

ДЖ. МАЦЦИНИ

мечты. Его письма свидетельствуют о тяжелейшей душевной

драме. «Я грустен, расслаблен, разбит, не знаю, что во мне происхо¬

дит,— пишет он Жорж Санд (37, 331).— Надежда, по крайней мере

в том, что касается нас, умерла... Мы мечтали: вы — о народной рево¬

люции для Франции, о днях братства; я для Италии — о приходе На¬

циональности, какою она должна быть, о коллективной личности, вно¬

сящей свой вклад в великое дело Человечества. Мы приняли судороги

за пробуждение. Мы ошиблись. Буржуазия еще не столь прогнила во

Франции, вера еще не имеет достаточных корней в Италии» (37, 42).

Шовинистический антиавстрийский пыл восставших горожан и осмот¬

рительная «умеренность» их революционной программы были чужды

Маццини. «Последнее переживание, испытанное мною,— признавался

он,— было в Альпах среди снегов Сен-Готаррд; источником его было не

отечество, а нечто иное. В Италии, среди знаков симпатии, сопровождав¬

ших мой приезд, я ни на минуту не переставал чувствовать себя из¬

гнанником» (37, 42). Но забота о будущем Италии превозмогает и

нравственную усталость и колебания. «Я действую и буду действо¬

вать,— решает Маццини,— гальванизируя себя самого, как мертвую ля¬

гушку, просто потому, что нет никого, кто энергично взялся бы за де¬

ло» (57, 157)—за дело, которое отвечало бы высоте «итальянской

миссии», а не сводилось к простому политическому лавированию меж¬

ду Австрией, папой, Францией и пьемонтским королем.

В Италии возникло несколько революционных республик. Сбросив¬

ший австрийское владычество Милан обратился за помощью к пье¬

монтской короне, вопреки призывам Маццини к объединению всех ре¬

спубликанских сил страны. Когда после разгрома пьемонтских войск

австрийцами под Новарой в марте 1849 года стала ясна неизбежность

войны с Австрией, а следовательно, отказа от позиции умеренного ли¬

берализма, Римская республика передала исполнительную власть три¬

умвирам Карло Армеллини, Аурелио Саффи и Маццини; последний

стал фактическим главой государства. Цвет революционной Италии со¬

брался тогда в Риме — будущие полководцы Рисорджименто Дж. Ме¬

дичи, Биксио, Бертани, вождь восстания Пяти дней в Милане Л. Ма-

нара, поэт Гоффредо Мамели (умерший от ран в последние дни обо¬

роны города), популярный прогрессивный священник Уго Басси, гене¬

рал Джузеппе Гарибальди.

Казалось, Маццини как никогда близок к осуществлению своей

мечты. Однако все три с небольшим месяца жизни Римской республи¬

ки она была занята вооруженной обороной против неаполитанского

короля, французского экспедиционного корпуса, Австрии. Те немногие

мероприятия триумвира, которые не были продиктованы настоятельны¬

ми нуждами текущего момента, вызвали горькие упреки в непрак¬

тичности, неумелости, в нереальности политической программы. Упреки

18

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

исходили от Гарибальди. Маццини возражал, что Гарибальди, на¬

против, слишком увлекается материальной стороной дела, забывая о

нравственной, думает «больше о теле Италии, чем о ее душе».

В последующие годы крепнущие политические партии Италии по¬

степенно отмежевываются от романтического радикализма Маццини,

хотя почти все их деятели в свое время так или иначе прошли

через его школу. За дело объединения берется министр пьемонтского

короля Виктора-Эммануила граф Камилло Кавур, крутой и расчетливый

дипломат европейского размаха. Кавур ненавидел демократию и респуб¬

лику, обещал Луи-Наполеону «приложить все силы, чтобы национальное

движение не превратилось в революционное» *; его целью было лишь

присоединить остальные государства Италии к пьемонтской короне, и,

конечно, он всего менее был готов вникать в идеи Маццини, в котором

видел лишь злостного заговорщика и агитатора. Маццини объявил

партии Кавура беспощадную ^ойну и тем вызвал новые недоумения

среди своих бывших последователей. Разве Кавур не за то самое един¬

ство Италии, о котором всегда твердил Маццини?

Но Маццини остался непоколебим. Когда в 1859—1860 годах про¬

ходило политическое объединение Италии (кроме Рима и Венеции),

Маццини играл в нем очень оригинальную роль. С одной стороны, все

правительства, партии, группировки, начиная от Наполеона III и кон¬

чая Гарибальди, держались практицизма, имевшего очень мало общего

с романтическими лозунгами Маццини; с другой стороны, немалое

воздействие его проповеди на широкие массы направлялось по мере

возможности этими же правительствами, партиями и группировками

в интересах своего дела. Для нажима на Наполеона III Кавур успешно

применял угрозу «спустить с цепи» республиканца Маццини. Благода¬

ря агитации последнего началось восстание в Сицилии; но когда

Гарибальди, опять-таки с помощью Маццини и по его настоянию,

начал знаменитый сицилийский поход, Маццини намеренно отстранил¬

ся, чтобы не лишать Гарибальди поддержки монархистов, католиков

и федералистов, которых было много в числе гарибальдийской Тысячи.

Маццини жил в Италии в «двойной эмиграции». Его присутствие во

Флоренции терпели, но взяли с него слово, что он не объявит о нем

публично. В Неаполе временное правительство предложило ему поки¬

нуть страну: «Даже не желая того, вы разъединяете нас» (66, 253).

Потребовалось личное вмешательство Гарибальди, чтобы разогнать тол¬

пу возле дома Маццини, требовавшую его смерти.

Объединение страны под эгидой пьемонтского короля при торже¬

стве буржуазной партии «умеренных» Маццини пережил как круше¬

ние лучших надежд. «А где же Италия,— писал он,— моя Италия, ка¬

* L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, p. 337,

19

ДЖ. МАЦЦИНИ

кую я проповедовал? Италия нашей мечты? Италия, великая, пре¬

красная, нравственная Италия моей души? Я думал, что зову к жизни

душу Италии, а вижу перед собой лишь труп» *. Он еще всеми силами

пытается «рассеять, если возможно, это наваждение, нависшее над

Италией и сузившее народное движение до герцогств и дипломати¬

ческих миссий» (65, 195). Ненавистен был ему и итальянский нацио¬

нализм, наметившийся в ходе итало-австрийской войны. Как писал

Б. Кроче, «национальная идея сама по себе и в классической форме,

которую она приняла от Маццини, была общечеловечна и космополи¬

тична, а потому противоположна тому национализму, который прев¬

ратился в «активизм» и описал параболическую дугу, уже давно пред¬

сказанную Грильпарцером в его формуле: «Гуманизм, помноженный на

национализм, есть зверство» **.

Маццини не только отказался от места в парламенте, но и не при¬

нял амнистии от короля, оставаясь теоретически под угрозой смертного

приговора, вынесенного ему дважды, в 1833-м и 1857 годах. Он обра¬

щается теперь прямо к «народным множествам»: рабочим, ремеслен¬

никам, изредка — к крестьянам. В апреле 1869-го и в марте 1870-го он

организует неудачные «конспирации» в Милане. В 1871-м при попытке

поднять республиканское восстание в Сицилии его арестовывают и за¬

ключают на два месяца в тюрьму в Гаэта. Снова, как сорок один год

назад, одиночная камера в башне на вершине скалы, над морем...

По-видимому, Маццини перестает уже удовлетворять кого бы то

ни было. «Я стал теперь отступником,— с горечью восклицает он,—

попом, реакционером, подзуживателем версальской клики; наконец, я

весь во власти своей амбиции, у меня старческие предрассудки и так

далее» ***. «Я отчаиваюсь, хотя еще действую по долгу и чувству

борьбы; но это ненадолго»,— признается он в письмах (65, 309). «Эта

жизнь машины, которая пишет и пишет и пишет в течение тридцати

пяти лет, начинает странным образом тяготить меня» ***♦. Чувствуя

приближение конца, он посещает могилу матери в Генуе, гробницу Фос¬

коло во Флоренции, куда незадолго перед тем был перенесен прах пи¬

сателя из Лондона. Маццини умер 12 марта 1872 года в Пизе, где

последние недели жил под чужим именем. Его похороны вылились в

огромную республиканскую демонстрацию. Но это было уже событием

второй жизни Маццини, жизни его образа в сознании современников.

* L. Salvatorelli, Spiriti e figure del Risorgimento, p. 335.

** B. Croce, Storia d’Europa nel secolo XIX, Bari, 1956, p. 299.

*** N. Rosselli, Mazzini e Bakounln, Torino, 1927, p. 332.

·*** Bolton King, The life of Mazzini, London, 1956, p. 220.

20

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

* * *

В чем же существо этико-эстетического идеала, который Маццини

столь безуспешно пытался осуществить в общественной практике? Об¬

ратившись к его прямым формулировкам, мы не обнаруживаем здесь

какой-то исключительной оригинальности идей. Средоточием своей мыс¬

ли Маццини называет бога (понимаемого как вселенский закон), пред¬

ставление о человечестве как едином организме и о его непрерывном прог¬

рессе. Подобные идеи в эпоху Маццини носились в воздухе.

Так, учением о воспитании человека, класса, нации и всего чело¬

вечества как первом требовании прогресса Маццини мог быть обязан

Лессингу, согласно которому человечество непрестанно испытывает не¬

кое божественное воспитующее воздействие, которое хотя не привносит

от себя ничего такого, что не было бы уже заложено в природе самого

человека, но ускоренно и уверенно развертывает скрытые в нем потен¬

ции совершенствования. Кажущийся противоречивым и круговым путь

на деле кратчайшим образом приведет человечество через узкие пред¬

ставления его младенчества (библейская религия) и отрочества (хри¬

стианство) к совершенству возмужания, когда оно поднимется наконец

над всеми частными откровениями и познает «новое вечное евангелие» *.

Определение новой эпохи у Лессинга чисто формально: будет достиг¬

нута цель полного развития человечества. У Маццини все эти воззрения

налицо, хотя религиозно-профитическая окраска стирается.

Подобно тому как Лессинг называет своим идейным предтечей

«средневекового мечтателя» Иоахима Флорского (XII—XIII вв.), Мац¬

цини обращается к итальянцу Данте и у него находит пророчества

новой эпохи, идею прогресса и прозрение в человечестве организма

высшего порядка, а не простой совокупности индивидов, связанных

между собой, например, общественным договором. По Данте, всякий

частный социум (семья, селение, город, страна) есть член единого

тела, лишь в своей полноте развивающего ту качественно высшую

жизнедеятельность, которая доступна «монархии» всего человечества.

Под «монархией» Данте понимает, исходя из этимологии слова, тор¬

жество «единого начала» **. И вот именно XIX век, согласно Мацци¬

ни, есть та угаданная Данте эпоха, когда орудие (то есть человече¬

ство как единый организм) налажено, и «мы ищем закон его действия

и присущее ему назначение» (см. ниже, стр. 379). Однако если Дан¬

те рядом со светским началом сохраняет религиозное, то для Мац¬

цини духовный авторитет должен полностью внедриться в обществен¬

* G. E. Lessfng, Die Erziehung des Menschengeschlechts, § 9!.—Gesam¬

melte Werke, Bd 8, Berlin, 1956, S. 613.

** Д а h T e, О монархии, I, 2, 1; 4, 7—8.

21

ДЖ. МАЦЦИНИ

ную организацию, вследствие чего «прекратится абсурдный раскол меж¬

ду духовной и светской властью» *. Что именно светское начало пре¬

обладает у Маццини над религиозным, сомневаться, по-видимому, не

приходится. В определении религии у Маццини на первом месте не

бог, а человечество, его коллективный труд и идеальное стремление к

прогрессу (см. ниже, стр. 192, 385).

В понимании бога, как и во многом другом, Маццини следует за

Сен-Симоном (отчасти через его учеников П. Леру, Ж. Рейно), по ко¬

торому бог есть «тот, который есть все, что есть; который живет и

ощущается живущим во всем, что есть; который бесконечен как по

своему сознанию, так и по своей сущности» **. Вера в бога неотличима

здесь от непосредственного жизненного чувства. Если это жизненное

чувство ослабло в обществе, если над полнотой ощущения начинают

преобладать разлад, анализ, дисгармония, то это значит, по Сен-Симо¬

ну и Маццини, что прежняя религия обессилела и устарела и необхо¬

димы новые символы новой веры, упование на которую в свою очередь

становится религией, «религией прогресса». Осознание современности

как «критического момента»; идея перехода от «пустоты в душах»,

оставленной прошлым, к «новой вере» (общие выражения Сен-Симона

и Маццини); идея закономерности и стадиального исторического раз¬

вития; различение «критических» и «органических» эпох; требование

единства социальной организации, веры, науки; «позитивность» соци¬

ального творчества (Сен-Симон) или «единство мысли и действия»

(Маццини); ассоциация; равнодушие к конкретной форме правления

при условии осуществления предыдущих принципов; предпочтение «со-

фократии» при равенстве прочих условий и презрение к диплома¬

тии и традиционной политической кухне; проект «энциклопедии XIX ве¬

ка»— все эти ключевые понятия и ориентиры одинаковы у Маццини и

Сен-Симона. Но индустриалистский пафос Сен-Симона, его установка

на материальное процветание общества, техницизм, превознесение пред¬

приимчивости, изобретательства начисто отсутствуют у Маццини, ко¬

торый знает лишь одно общественное благо и одно истинно ценное

«национальное достояние»: осознание нацией своего призвания и ее

жертвенное служение духовному прогрессу.

«Набросок исторической картины прогресса человеческого духа»

Кондорсе Маццини прочел впервые в возрасте семнадцати лет, и его

влияние несомненно сказывается в тех описаниях восхождения чело¬

веческой культуры по ступеням зрелости, которые Маццини дает, на¬

пример, в статье «Об исторической драме», приходя к тем же опти¬

мистическим выводам, что и французский философ. В Джордано Бру¬

* Из письма Маццини к Пию IX, 1847 г.

** Saint-Simon, Oeuvres, 8-me vol., Paris, 1875, p. VI.

22

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

но и Кампанелле Маццини ценил единство мысли и действия; у своего

«духовного отца» Уго Фосколо он учился непримиримости в борьбе за

освобождение родины; призыв Байрона завоевать свободу Италии

(в служении этой цели Байрон видел «истинную поэзию политики» *)

прозвучал для Маццини как программа действий; у Ламенне он ценил

социальную активность при уважении к традиции; Альфиери, Гер-

дер, Мандзони, Мицкевич, Гёте — все эти «лучшие умы человечества»

оставили заметный след в сознании и фразеологии Маццини.

Но если сила Маццини не в теоретической новизне, а, как мы ви¬

дели, она также и не в трезвой опоре на материальную действитель¬

ность, то, спрашивается, в чем жизненность его воззрений? Представ¬

ляется, что если не упираться в терминологические и стилистические

особенности его фразеологии, он раскроется как яркий выразитель в

основном двух тенденций весьма глубоко сказавшихся и до сих пор

продолжающих сказываться в истории западноевропейской культуры.

Это, во-первых, пафос отрицания и протеста. Возвышенное него¬

дование, поднимающееся из глубины души бурное и очистительное

возмущение, беспощадная и бескомпромиссная критика даже не обя¬

зательно направлены у Маццини на конкретные возмутительные яв¬

ления. Протест определяет первое движение его мысли. Ничто в

существующем не должно быть принято так, как оно есть, все за¬

пятнано, несовершенно или обречено. Прислушавшись к Маццини, мы

убедимся, что таких вещей, которые вполне избегали бы его кри¬

тики, пока еще нет и, более того, они вообще плохо представимы

в земной действительности. По сути дела, Маццини отвергает «мир

сей» во имя начал, которые всегда окажутся выше своего вопло¬

щения. Подоплека протеста обнаруживается у него в самых, казалось

бы, позитивных постулатах. Так построено едва ли не центральное

для Маццини учение о долге, обязанности. Оно наполняется смыслом

лишь в качестве отрицания доктрины личного права, развязавшей,

по Маццини, анархический индивидуализм. Эгоистическое утверждение

прав личности, указывает Маццини, ввергло европейские народы в

пучину бедствий; значит, надо обратиться к противоположной идее,

к «религии долга» **. «В войне, которая идет в мире между Добром

и Злом, вы должны отдать свое имя знамени Добра и неослабно

противостоять Злу»,— пишет Маццини в своем знаменитом этическом

кодексе «Об обязанностях человека» ***. Ясно, что здесь отвергается

не столько зло во имя добра, сколько реально существующий, слишком

* Запись Байрона в дневнике 26 января 1821 г.

** И. Маццини, Обязанности человека. Перевод Нины Вейцлер, под ред.

В. Тотомианца, М., 1917. Введение.

*** G. Mazzini, Dei doveri dell’uomo, Milano, 1965, p. 18.

23

ДЖ. МАЦЦИНИ

своевольный человек во имя будущего, идеального. Далее, существо¬

вание бога, по Маццини, столь несомненно, что доказывать его уже

богохульство *. Принудительная, подгоняемая угрозой греха вера пи¬

тается здесь максималистским протестом против колеблющейся и не¬

стойкой человеческой природы самой по себе. Даже всеобщая «ассо¬

циация» Маццини, представляющая личность, вобравшую в себя целый

мир («мессией будет целый народ, свободный, великий и сплоченный

единой любовью»**), наполняется жизненным пафосом прежде всего

за счет энергичного отрицания индивидуализма с его вопиющим не¬

совершенством и невыносимым для Маццини духом особности.

Другой основой Маццини был романтический пафос чувства и

предчувствия. Мы встречаем у него настоящий культ переживания,

когда в неразличенное единство сливаются мысль и порыв к действию,

ощущение и рассудок, этические и эстетические эмоции. Это «святое»,

возвышенное переживание, в котором снимается всякий дуализм, Мац¬

цини именует «чувством единства жизни», «действительной поэзией»,

ощущением гармонии вселенной (59, 39), «поэзией действия» (89, 128).

«Настойчивое, систематическое, как его называют, единство принци¬

пов,— читаем мы в одном письме 1840 года,— обнаруживается помимо

моей воли во всем, что бы я ни писал. В самом деле, ощущение един¬

ства жизни — вот мое постоянное и самое сильное чувство. Это единст¬

во...— для меня главный источник уверенности в своей правоте» (19,

237).

Культ чувства, энтузиастическую углубленность в некую таинствен¬

ную, но дружественную бесконечность надо интерпретировать, безуслов¬

но, в связи с главными чертами европейского романтизма ***. Правда,

Маццини уже в ранних литературных выступлениях 1827—1830 годов

не был вполне романтиком. Он считал, что эпоха романтизма завер¬

шилась, и ожидал новых, более позитивных, откровений. Но, не будучи

романтиком по системе своей мысли, он остается им по ее пафосу ****.

Его построения могут быть классическими, просвещенческими, в какой-

то мере уже позитивистскими, но поэтическое стремление к пережива¬

нию глубин жизни навсегда сохраняет у него романтическую окраску.

Правда сердца противостоит здесь лжи человеческого общества, пере¬

кликаясь с дружественным миром природы.

Попытки анализировать источник «чувства единства жизни» вы¬

зывают у Маццини столь же энергичный протест, как и желание до-

* G. Mazzini, Dei doveri dell'uomo, pp. 32, 34.

** G. Salvemini, Mazzini, London, 1956, p. 37.

*** H. Я. Берковский, О романтизме и его первоосновах.— «Проблемы

романтизма». Сборник статей. Вып. 2, М., 1971, стр. 7 и сл.

**** В. Croce, Problemi di estetica, Bari, 1966, p. 296.

24

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

называть существование бога. Поэтому его мысль во многом остается

нечеткой; завершение ее Маццини оставляет будущему. Он не знает

сейчас, какой облик примет творчество ожидаемого поэта-мессии. О

соответствии искусства своему назначению можно будет говорить, лишь

когда явится великий гений, способный объять разумом все чаяния

человечества, привести к единству и гармонии все нити, из которых не¬

зримо сплетается человеческая история, и в радостной и жизнеутверж¬

дающей поэзии явить людям смысл и цель их борьбы. Общество, ко¬

торое будет в состоянии принять это грядущее откровение, избавится

от анархического брожения, губящего сейчас его лучшие силы, и

сплотится вокруг гения так, что тесный круг наиболее одаренных мы¬

слителей объяснит смысл его пророчеств и сделает доступным более

широкому слою писателей, а те в свою очередь донесут его в дейст¬

венной форме до народа и человечества. Опять-таки, идеал всеобщей

гармонии и упорядоченности отнесен здесь к будущему, а для настоя¬

щего оставлено лишь стремление и упование. Недаром Маццини так

восстает против созерцательности. Грубо говоря, в настоящем для

Маццини просто нечего созерцать: «живо лишь будущее» (см. ниже,

стр. 186), за которое и нужно бороться. «Чувство единства жизни»

подлежит не анализу, а прямому воплощению в жизненном творче¬

стве, по мере того как гений и его предтечи указывают пути бу¬

дущего; и пока будущее не сбылось, чувство остается нераскрытым.

Искусство, поэзия, по Маццини, есть не только выражение чувст¬

ва единства, но и само это чувство. Неотличение широкого понимания

слов «поэзия», «музыка», «вдохновение» (поэзия революции, музыка

души, вдохновение любви) от искусствоведческого может озадачить

историка эстетики, но для Маццини вдохновение поэта и воодушевле¬

ние народа, подвигнутого на социальное созидание,— действительно од¬

но и то же. Больше того, как раз в отделении поэтического творче¬

ства от социального заключался для него главный порок буржу¬

азной современности. Искусство, которое не горит жаждой обновле¬

ния всей жизни, становится «убежищем ничтожной праздности», пре¬

вращается в пустую игру внешних форм. Поэзия в своей сущности

прежде всего «вера, душевный жар, готовность самопожертвования,

словом — жизнь».

Представление о художнике как носителе какого-то особенного

дара — фикция, созданная эгоистическим обществом для того, чтобы

оградить себя от глубоких и потрясающих переживаний (см. ниже,

стр. 205). Препоручив художнику вдохновение, самозабвенное творче¬

ство, любовное участие ко всему в мире, такое общество освободило

себя от труда всерьез волноваться этими составляющими человече¬

скую сущность переживаниями. Именно ввиду такой существенности

искусства Маццини не может отвести ему обособленной сферы. Ведь

25

ДЖ. МАЦЦИНИ

тогда цельность человеческой жизни распадется, «простые люди» ока¬

жутся ущербными, художники — единственными носителями подлинной

человечности. Всякий, кто служит высокой альтруистической любви, для

Маццини тоже поэт, «поэт перед богом, перед своей совестью, перед

совестью любимого существа».

Таким образом, профессиональная поэзия, например писание сти¬

хов, не привносит само по себе ничего существенного в общежизнен¬

ную поэзию. Просто человек, который умеет «видеть, чувствовать,

любить и действовать лучше, чем другие» (см. ниже, стр. 208), на¬

чинает от полноты своего чувства сообщать его другим. Эстетическая

форма — единство, гармония, порядок — создается поэтом не в силу

профессионализма; она привносится в содержание еще на том уровне,

который присущ или по крайней мере доступен всякому человеку.

Если же предметом искусства является природа, то и здесь оно не

вырабатывает красоту и цельность в самом себе, а лишь являет гар¬

монию, существующую во вселенной. Эстетическое оформление содер¬

жания достигается не техническими средствами искусства, а гораздо

глубже, в жизненном творчестве, доступном каждому человеку. На¬

оборот, только когда переживание достигает в самом себе гармонии,

единства и порядка, становится возможным и профессиональное твор¬

чество. Обретаемое в недрах жизненного чувства единство восприятия

мира и есть настоящее искусство. Когда оно достигнуто, обнаруже¬

ние во внешних формах происходит чуть ли не само собой: «И жизнь,

и искусство, и гений согласно расцветут, когда в наше сознание все¬

лится идея и единство, а в сердце — энтузиазм» (см. ниже, стр. 225).

Такую трактовку внешнего выражения мы с полным правом счи¬

таем однобокой. Выковывание цельности, гармоничности, стройности

совершается, по-видимому, во взаимодействии формы и жизненного по¬

рыва. Если Маццини отдает безусловное предпочтение второму, это

объясняется, конечно, реакцией на «аркадскую» поэзию позднего клас¬

сицизма, на увлечение внешними данными в итальянской опере начала

прошлого века, вообще на свойственное искусству несвободной страны

преобладание формы над сутью.Однако причина теоретического невни¬

мания Маццини к форме может лежать и глубже. На практике ему

была присуща отчетливая, хотя, возможно, и не во всем осознанная

установка на внешнюю выраженность. Она сказывается в стиле Мац¬

цини, современников она поражала в его поведении, а главное, о ней

свидетельствует знаменитая формула Маццини «мысль и действие»:

мыслительное содержание должно сразу же и непосредственно вопло¬

щаться в реальности. Не скрывается ли здесь у самого Маццини тот

самый «материализм формы», против засилия которого в современном

ему обществе он с такой страстью восстает? Если это действительно

так, то от Маццини позволительно вести линию к позднейшей пози¬

26

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

тивистской эстетике и критике искусства (например, отчасти у Писа¬

рева), которая принижала художественную форму во имя осязатель¬

ности художественного воздействия, то есть... во имя все той же фор¬

мы, только недостаточно осмысленной.

Однако хотя Маццини призывал к непосредственности жизненного

переживания, искусство вовсе не было для него беспорядочным вы¬

плескиванием эмоционального содержания. Напротив, возможно, ни од¬

но явление в художественном творчестве он не осуждал с большей

убежденностью, чем безвольное отражение душевного произвола. Де

Санктису не случайно в стиле Маццини чудилась лапидарность ран¬

него средневековья; действительно, все у него тяготеет к замкнутому

кругу отстоявшейся и упорядоченной символики. Очень существенно

замечание Маццини, что живущий в глубинах человеческой души источ¬

ник высшей красоты нельзя понять или выразить, если прежде не

переменить свою натуру и не найти способа «выразить бесконечное —

конечным языком» (см. ниже, стр. 81).

Однако подробного развития этой мысли мы у него не находим.

Имеются лишь отдельные замечания о том, что стилю гениального

писателя присущи краткость, сила и некоторая содержательная тем¬

нота (см. ниже, стр. 95), что ключ к пониманию деталей произведе¬

ния — в единой скрепляющей его идее, что существуют законы на¬

родной символики, которым следует истинный поэт. Едва коснувшись

природы художественного выражения, Маццини переходит от этой не

подлежащей для него анализу сферы к социальной роли искусства.

Отсюда его понимание критики как философии.

Если искусство не развлечение, не избыточный и произвольный

элемент цивилизации, а живое дыхание человечества и условие его

существования, то задача критики — не разыскание любыми средства¬

ми секретов и тайн искусства, а сначала его культивирование, береж¬

ное взращивание. Маццини боится, что очарование искусства рассеет¬

ся, если приблизиться к нему с холодным разбором. Наше невольное,

но оттого не менее правомерное чувство при встрече с художествен¬

ным произведением — восхищение, а не попытка в нем разобраться.

Форма талантливого произведения искусства, по Маццини, не забота

критики; форму и норму творчества «давно пора предоставить усмот¬

рению личности и суду гения». Разымать художественную форму, а тем

более предписывать законы искусству — нелепое и ненужное занятие.

Критика должна восходить от формы к мысли, мерить художественное

произведение критерием всеобщих принципов, управляющих прогрессом

цивилизации. В органическую «правильную» эпоху критика сопутствует

свободно развивающемуся искусству как его высокое философское

обобщение. Не так обстоит дело в ущербное время распыленности и

анархии.

27

ДЖ. МАЦЦИНИ

С одной стороны, Маццини как романтик выступает сначала за сво¬

боду и суверенность творчества. Но он видит, что предоставление ис¬

кусства самому себе на практике чревато опасностью. Искусство зави¬

симо от способности людей впечатляться им. Поскольку художествен¬

ное творчество несет истину в чувственной форме, эта истина чувства¬

ми и воспринимается, и если чувства эти искажены, притуплены, ху¬

дожник вынужден заострять выразительную форму в ущерб содержа¬

нию. Маццини печально констатирует, что в истории итальянской ли¬

тературы и искусства почти никому, за редчайшими исключениями, не

удалось вполне избежать чувственного искажения своего искусства

ради остроты непосредственного воздействия. Тем более в буржуазной

Европе XIX века, погрязшей в индивидуализме и материальных инте¬

ресах, степень нравственного падения уже такова, что подлинное твор¬

чество возможно лишь случайными вспышками. Принцип суверенности

и свободы творчества Маццини из-за этого не отвергает, но осущест¬

вление его отодвигается в ожидаемое будущее, а для настоящего «пе¬

реходного времени» вступает в силу совершенно иное соотношение ве¬

щей. Все должно служить борьбе нового со старым, все должно под¬

чиниться «социальной цели, более высокой и полезной, чем искусство

само по себе» (см. ниже, стр. 292).

Так социальное искусство, единое в будущем, не избегает в на¬

стоящем расслоения на социальное действие и служащее его целям

профессиональное искусство. Как мы видели, жизнь, борьба, социаль¬

ное служение для Маццини — тоже поэзия, бессмертная и непреодоли¬

мая, не могущая знать упадка, но она еще не может произнести за¬

вершительного и примиряющего слова. Пока не открыта заветная зем¬

ля преображения, уделом борца остается высокая, но как бы еще

немотствующая и несовершенная поэзия упования и действия. Посвя¬

щая себя делу создания «органического» общества, поэт-борец во из¬

бежание двойственности должен сознательно преодолеть в себе поры¬

вы к художественной игре. «Нам приходится оттеснять поэзию к ее

источникам»,—говорит Маццини, то есть, посвящая все силы борьбе, от¬

казываться от специфических художественных манифестаций и возвра¬

щаться к неразличенному единству жизни, где искусство еще тож¬

дественно с общежизненным творчеством. В мучительно неясный пе¬

риод перехода от старого к новому, от анархии к гармонии Маццини

не может предложить иного пути к жизненной цельности, кроме та¬

кого опрощения.

Соответственно меняется задача критики. Она должна теперь го¬

товить сознание людей к принятию истины, а для этого надо снача¬

ла «сотрясти оцепеневший разум людских множеств». Словом, крити¬

ка тоже должна включиться в социально-революционное действие. А

поскольку в условиях несвободы, экономического и военного принуж¬

28

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

дения воспитание словом невозможно, то единственным способом вос¬

питания остается уже известная нам «конспирация». «Романтики,— пи¬

шет Н. Я. Берковский,— хотели найти историческую реальность, ко¬

торая вмещала бы без оговорок красоту бесконечной жизни, индиви¬

дуальной свободы, вечной новизны» *. Маццини не только искал; оп¬

рокинув казавшееся ему условным разделение искусства и действитель¬

ности, он с безоглядной решимостью шагнул в романтическую мечту...

По достижении своей социальной цели Маццини, конечно, не захо-

чет вернуться к традиционному искусству «символического выражения

идеала». Еще в многообещающем начале «Молодой Италии» он зая¬

вил, что «век символов завершился» (1, 318) и должно начаться реаль¬

ное воплощение идеала. Здесь вспоминаются законодатели Платона,

изгоняющие трагедию из своего идеального государства тоже во имя

прямого социального творчества. «Мы и сами,— говорят они,— творцы

трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Весь наш

государственный строй представляет собой выражение самой прекрас¬

ной и наилучшей жизни» **. Правда, платоновское государство скорее

художественный образ, чем реальная программа общественного уст¬

ройства. Но это не ослабляет параллели с Маццини, и вот почему.

Если искусство у Маццини подчинялось нуждам социальной борь¬

бы, то социальная действительность в свою очередь была оформлена

у него поэтическими и художественными представлениями. Мы виде¬

ли, что всего меньше в своей революционной практике он хотел быть

материалистом. Политическое мышление Маццини совершалось в худо¬

жественных образах. На высшем месте здесь стояло человечество, но

не как совокупность реальных племен и народов земного шара, а как

исполненное благодати, всеобъемлющее, бесконечно благое, разумное и

могучее существо, с которым должен в конечном итоге слиться каж¬

дый народ и, через свой народ, каждый человек. Далее шел образ

Италии, но опять-таки не реальной страны в ее конкретных социально¬

исторических условиях, а некоего живого единства неисчерпаемых воз¬

можностей, бесконечной красоты и великой судьбы — женственной сущ¬

ности, которая призвана сбросить теснящие ее вот уже триста лет

оковы сонного бессилия и, воспрянув, соединиться в обновляющем

слиянии с ожидающим ее человечеством. Человеческие существа, или,

но обычному выражению Маццини, «умы» или «души», занимают роли

в развертывающейся таким образом мировой драме смотря по тому,

принадлежит ли их сознание индивидуалистическому и не знающему

«откровения человечества» прошлому, борющемуся и ищущему настоя¬

щему или предвидимому и угадываемому великому будущему.

* Н. Я. Берковский, указ. соч., стр. 14.

••Платон, Законы VI 817Ь; ср. «Государство» III 395с; 399а; X 595а.

29

ДЖ. МАЦЦИНИ

Такая картина мира обладала для Маццини высшей достоверно¬

стью, которую не только не надо было проверять, но в которой ему

казалось безнравственным даже сомневаться. Совсем напротив, каж¬

дый действительный факт получал осмысление лишь в терминах опи¬

санной вселенской драмы; она делалась тем самым прообразом всякой

реальности. Маццини очень скоро должен был убедиться, что реальное

человечество, реальная нация, реальный человек мало соответствуют

его идеальной картине. Но тогда он поставил под сомнение не идею,

а реальность.

Нотки досады на людей появляются в письмах Маццини уже по¬

сле неудачи 1833 года (9, 278; 67, 137; 80, 335 и мн. др.). Из верности

романтическому образу человека, отвечавшему его собственному внут¬

реннему опыту, Маццини готов был отвергнуть реального человека. Но

действительность, изгнанная в дверь, проникала в окно. На пути осу¬

ществления своих идеалов Маццини пришлось столкнуться с препят¬

ствиями, которые он не мог преодолеть уже просто потому, что не

учитывал их. Так, финансовые потребности революционной печати, не¬

легальных организаций ложились тяжелым бременем на идеалистиче¬

скую проповедь Маццини. Он был лишен возможности продумать до

конца свои идеи, о чем всю жизнь мечтал. Тоска по ученому досугу

выражается в его письмах с навязчивым упорством (27, 305; 59,

94; 70, 60; 74, 264 и др.).

Однако тот факт, что Маццини попытался вполне соединить тео¬

рию и социальную активность в романтико-художественной «поэзии

действия», представляет его эстетическую мысль в совершенно новом

свете. Она становится для нас не столько еще одним теоретическим

построением, сколько весомым человеческим документом, живым сло¬

вом личности, органически неприемлющей роль пассивного созерцания.

Не случайно главная часть наследия Маццини — это десятки томов

его писем, развертывающих сорокалетний захватывающий роман борь¬

бы, любви, веры, отчаяния, а главное, неустанной деятельности в гуще

людей и в самом центре великих общественных движений. Неудача

Маццини, разоблачившая беспочвенность его гуманизма, это одновре¬

менно торжество его непреклонной воли, которая не поддалась соб¬

лазну компромиссного половинчатого осуществления идеала и тем са¬

мым провела четкую разграничительную линию между романтической

утопией, которой в логически завершенном виде суждено было остать¬

ся более или менее красивой отвлеченной мечтой, и социальной дейст¬

вительностью, предъявившей гораздо более высокие требования к по¬

пыткам сознательного овладения ею, чем это оказалось возможным для

Маццини. Мысль его восполняется тем, что она не плод кабинетной

учености, а подкрепленное подвигом жизни утверждение действенности

искусства.

30

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

* * *

В ранних статьях генуэзского периода Маццини еще держится

некоторой условной литературности, хотя уже угадываются его не¬

примиримость к «искусству прошлого» и социальный размах тезиса

«нового искусства». Во все более острой полемике с риторикой и

отвлеченностью позднего классицизма он отвергает здесь представление

об искусстве как развлечении, забаве, отдушине жизни или надмирном

полете чистого ума и вырабатывает свое понимание искусства как ра¬

бочего орудия человечества в труде по претворению в жизнь его высших

идеалов. Маццини весь еще погружен здесь в грандиозные историко-куль¬

турные построения, на первом плане у него, вполне в духе его вре¬

мени, стоит идея стадиальности человеческой истории, с помощью ко¬

торой он обосновывает «фатальную необходимость» прогресса, неиз¬

бежность грядущего преображения общества. Отчетливо прослежива¬

ется желание найти общий язык для всех людей, «верующих в про¬

гресс», приемлемую для всех литературную теорию.

После изгнания стиль Маццини резко меняется. Он бросает вызов

обществу, которое враждебно истинному искусству. Маццини утверж¬

дает, что современное буржуазное общество духовно мертво. Оно мерт¬

во не потому, что в нем иссякли источники поэзии; наоборот, они, воз¬

можно, сильны в нем, как никогда. Но они не могут развиться, пото¬

му что европейская действительность не признает поэзию жизненно

важным делом, ища опору в том, что, по Маццини, уже мертво и

мертвяще: в чувственно осязаемом, низменно ощутимом, опытно фик¬

сируемом. Болезнь Европы в том, что она пока еще не умеет опереть¬

ся во всех сторонах своей жизни на пророческую поэзию. Живитель¬

ному синтезу она предпочитает разлагающий анализ, человеческая лич¬

ность распадается на бездушную механическую силу и бессильный дух.

Избавление Маццини видит в изменении сознательной установки об¬

щества и возвращении искусству ведущей воспитательной и направ¬

ляющей роли.

Та же тема упадка искусства в современной Европе, в первую оче¬

редь во Франции, разрабатывается и в лондонских статьях 1837—

1844 годов. В работах о В. Гюго, А. Ламартине Маццини признает,

что буржуазное общество позволяет художнику любую степень искус¬

ности и эффектности. Казалось бы, перед искусством раскрываются

необъятные возможности, оно может достичь необыкновенной тон¬

кости, богатства и разнообразия,— но для чего все это, спрашивает

Маццини, если те, кому это искусство предназначено, поглотив любую

èro дозу и тут же обратив его в свою собственность, лишь еще боль¬

ше замыкаются в оболочке эгоизма? Проблема не в том, чтобы от¬

крывать в искусстве новые формы, а в том, чтобы вернуть жизненную

31

дж. млцципи

силу источникам искусства в человеческой душе, воспитать в каждом

творческую способность. В последних статьях лондонского периода

можно видеть, как мысль Маццини окончательно выходит за рамки ли¬

тературно-эстетических проблем.

В зарубежных оценках эстетики и литературной критики Маццини

бросается в глаза наличие противоположных точек зрения. Разумеет¬

ся, нравственное величие Маццини при этом не подвергается сомне¬

нию. Иногда можно видеть, как из уважения к патриотическим заслу¬

гам великого демократа некоторые биографы и исследователи проявля¬

ют «снисхождение» к Маццини — фантазеру, «нереальному политику»,

беспочвенному мечтателю. Действительно ли это необходимо?

Ф. Де Санктис не считает Маццини «настоящим философом» *.

Дж. Джентиле приводило в раздражение, что под внешне блестящей

формой у Маццини он не видел ничего, кроме беспочвенности **.

Г. Сальвемини, давший превосходную сводку философских и полити¬

ческих воззрений Маццини, считал его весьма недалеким теоретиком

литературы, который «измеряет ценность произведения искусства сте¬

пенью его соответствия своим собственным социальным, политическим

и религиозным идеалам, совершенно пренебрегая эстетической фор¬

мой» ***.

Напротив, один из лучших биографов Маццини, Болтон Кинг, осо¬

бенно хорошо изучивший его литературную деятельность в Англии,

считает, что «если бы в бурной жизни Маццини осталось больше вре¬

мени для литературных занятий, он стал бы, возможно, одним из

величайших критиков столетия; возможно, он и теперь может числить¬

ся среди таковых» ****. Э. Ненчони, литературовед конца прошлого века,

находил, что по сравнению с произведениями Маццини «немногие про¬

изведения итальянской критики содержат столь же большое количест¬

во идей, замечательных по своей истинности, новизне и разнообразию,

по глубине анализа и плодотворности синтеза» *****. Тот же Г. Сальве¬

мини, отвергая «утилитаризм» теории искусства у Маццини, признает

его «от природы хороший вкус» ******.

Высоко оценивает музыкальную эстетику Маццини А. Луальди,

обстоятельно исследовавший его «Философию музыки» *******. Обоз¬

* F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana nel secolo XIX. III.

Mazzini e la scuola democratica, Milano, 1958, pp. 24—72.

** G. Gentile, Albori della nuova Italia, p. 1, Firenze, 1969, pp. 204—205.

*** G. Salvemini, Mazzini, London, 1956, p. 96.

**** Bolton King, ibid., p. 312.

***** E. Nencioni, Gli scritti letterari di G. Mazzini, Roma, 1884, p. 3.

****** G. Salvemini, ibid., p. 96.

******* G. Mazzini, Filosofia della musica, Roma — Milano, 1954. (Преди¬

словие).

32

В. БИБИХИН. ЗА СОЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ревая историю итальянской критики гётевского «Фауста», В. Сантоли *

убедился, что посвященная «Фаусту» работа Маццини была не только

первым в Италии, но и, возможно, лучшим во всей Европе эпохи Рес¬

таврации разбором этого произведения.

Наиболее обстоятельным литературоведческим исследованием о

Маццини продолжает считаться курс лекций Ф. Де Санктиса «Мацци¬

ни и демократическая школа», прочитанный в 1874 году. По Де Санк-

тису, Маццини отличает единство и цельность принципов, теорий,

поступков, всей жизни. В литературе, как и в политике, философии,

религии, основой его мышления является «коллективность»: признание

за всяким многообразием единого источника («абсолютная истина»,