Текст

Посвящается Нине Александровне ЖИРМУНСКОЙ

МОСКВА

1993

ALEXANDRE

DUMAS

IMPRESSION

DE

VOYAGE

•

EN RUSSIE

MOSCOU

AAEKCAHDP

DK3MA

Ф

СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ

МОСКВА

19 9 3

АЛЕ KCAH DP

DïOMA

Ф

СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

ёШптвьп:

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

в России

ллдомн^

МОСКВА

ББК 84.4 Фр Д 96

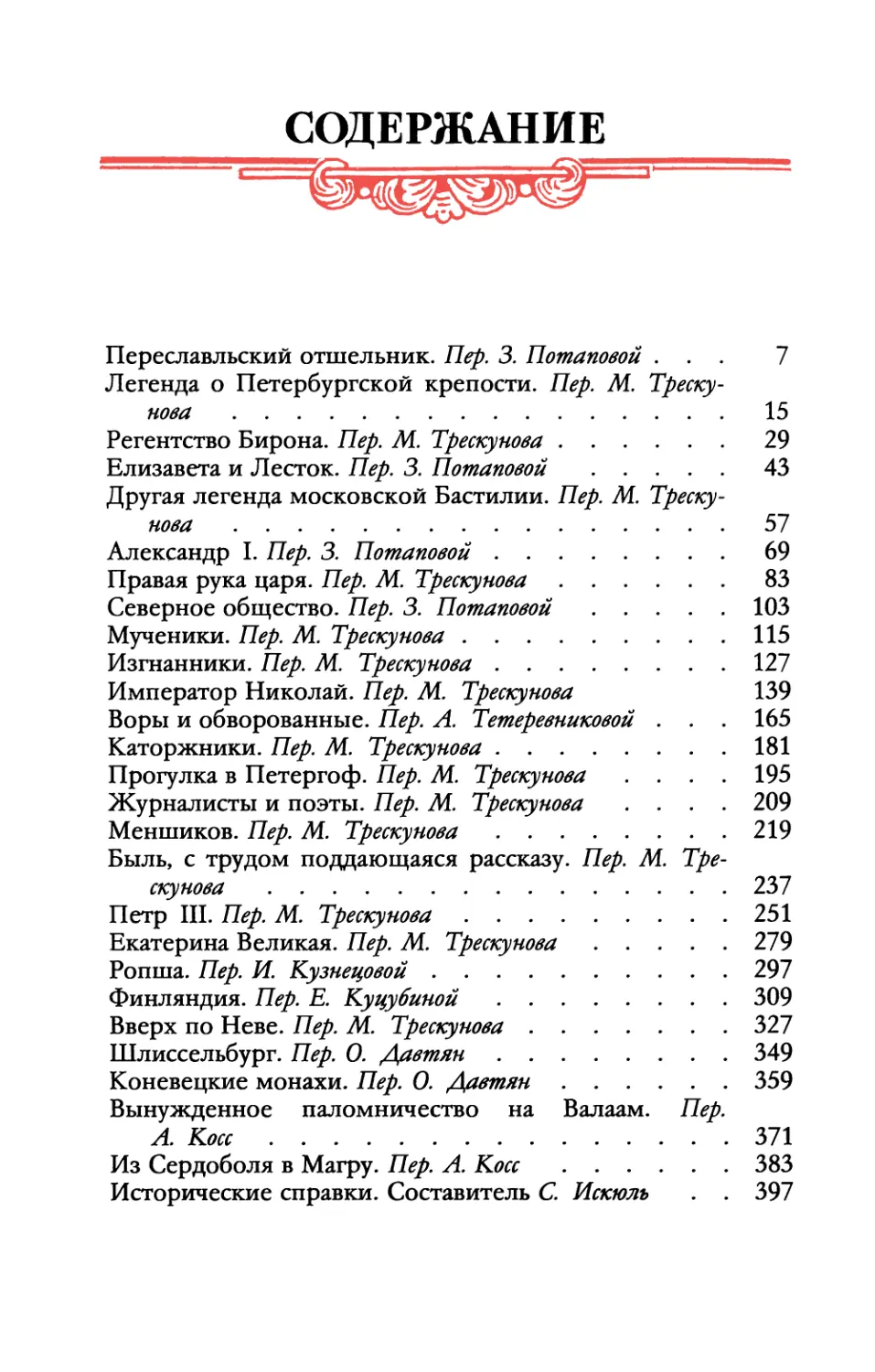

Переводы с французского

Исторические справки С. Искюля

Редакторы

Н. Жирмунская, А. Миролюбова

Состав иллюстраций А. Таманцевой

Оформление Д. Шимилиса

4703000000-013 Д 593(03)-93

Без объявл.

© Коллектив авторов (см. содержание), 1993. © Д Б. Шимилис. Оформление, 1993.

ISBN 5-86218-040-0 (т. 2) © Научно-издательский центр «Ладомир»,

ISBN 5-86218-038-9 1993.

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается

утра пораньше я взял дрожки; один из моих друзей согласился служить мне переводчиком, и я отправился осматривать три достопримечательности: самую старинную церковь Санкт-Петербурга, домик царя Петра и Петропавловскую крепость. Все они расположены в старой части города, на правом берегу Невы. Но когда едешь по этой, правой, стороне реки, то через шесть верст приходится переезжать на другой берег, так как дальше набережная обрывается, потом, примерно через версту,—переправа обратно, и тогда уже и видишь перед собой, вернее — справа, первую, самую старую петербургскую церковь и домик Петра, а слева — крепость.

Церковь не имеет никакой художественной ценности, но там была отслужена первая обедня во славу Господа, пропето первое «Те Deum»* во славу царя Петра. Пока Муане делал набросок церкви, я отправился в домик Петра. Это — первый приют, который царь обрел на берегах Невы, ему пришлось построить себе жилище собственными руками. Это настоящий голландский домик, деревянный, но выкрашенный в красное, под кирпич; тут ощуща-

* Тебя, Господи, хвалим (лат.).

7

ется царственный плотник, прошедший выучку в Саардаме.

Чтобы возможно дольше сохранить домик, его поместили в своего рода ларец из дерева и стекла; на этот футляр льется дождь, сыплет град, налетает ветер, а маленький дом, аккуратный, заботливо покрашенный и ухоженный, защищен от летнего солнца и снежной зимы.

Есть нечто глубоко трогательное в том, как русские оберегают каждый предмет, который может засвидетельствовать потомкам гениальность основателя их империи. В этом благоговении к прошлому — великое будущее.

Внутри домик Петра состоит из четырех комнат: передней, гостиной, столовой и спальни. В гостиной, ставшей теперь мемориальной выставкой, находится рабочее кресло Петра, его скамья и парус его корабля. Столовую превратили в часовню, где на почетном месте стоит икона, которую Петр считал чудотворной и повсюду возил с собою. Спальня служит ризницей. Сюда приходят помолиться толпы людей, главным образом матросы; быть может, они смешивают Петра Великого со святым Петром. Мы, не путая одного с другим, признаемся, что ставим героя по меньшей мере в тот же ряд, что и святого.

К стене дома прислонился ботик, который Петр нашел в Измайлове: тот самый, построенный Брандтом, на котором царевич плавал по Яузе. Хотя, быть может, эта генеалогия не точна и здесь стоит шлюпка, на которой Петр ходил, навещая своего друга Василия, на остров, получивший потом его имя — Васильевский, остров, который этот Василий обустроил и возделал.

Во всяком случае, перед нами судно, которое народ с добродушной признательностью называет «дедушкой русского флота»1.

Гуу

i

l|&-

8

Вокруг домика в футляре — огороженный участок, где высятся чудесные липы в цвету. Всюду вьются мириады пчел, которые торопятся наполнить свой улей; пчелы знают, что время их отмерено, что липы цветут поздно, а зима приходит рано. В тени деревьев два-три мужика спят спокойным, беззаботным сном людей; у которых нет ничего, кроме веры в Бога.

Мы присели на скамейке в этом садике. О многом невольно размышляешь здесь, на этой скамейке, в тени дерева, посаженного, быть может, самим Петром, в то самое время, когда он насаждал Петербург на другом берегу реки. Город и липы с тех пор изрядно разрослись. Пчелы слетаются собирать мед с липового цвета; суда, столь же многочисленные, как пчелы, приходят в порт за товарами. И надо всем этим парит душа Петра.

Страшно подумать, какой стала бы Россия, если бы наследники Петра разделяли прогрессивные идеи этого гениального человека, который строил, воздвигал, создавал одновременно города, порты, крепости, флот, законы, армии, пушечные мастерские, дороги, церкви и религию. Не говоря уже о том, что ему приходилось разрушать — а это подчас было тяжелее, чем основывать заново. Я просидел там более часа. Муане срисовывал домик, а я пытался мысленно представить себе великого человека. Когда рисунок был окончен, мы простились с колыбелью и пошли поздороваться с тюрьмой.

Петропавловская крепость построена, как все прочие крепости, чтобы быть зримым сим волом антагонизма между народом и сувере ном. Она, несомненно, защищает город, но еще более угрожает ему; она, конечно, была построена, чтобы отражать шведов, но послу-

II

Ч

(Ь)

&

€

№

9

жила тому, чтобы заточать русских. Это Бастилия Санкт-Петербурга; как и Бастилия Сент-Антуанского предместья, она прежде всего держала в заточении мысль. Ужасной историей была бы летопись этой крепости. Все она слышала, всякое повидала, только еще ничего не раскрыла.

Настанет день — и она разверзнет свое чрево, как Бастилия, и устрашит глубиной, сыростью и мглою своих темниц; настанет день — и она заговорит, как замок Иф. В этот день Россия обретет историю; пока у нее есть только легенды. Одну из таких легенд я вам сейчас расскажу.

В сентябре 1855 года мой друг охотился в ста верстах от Москвы в окрестностях Перес- лавля. Охота завела его слишком далеко, чтобы он смог в тот же день вернуться к себе. Он оказался близ небольшого дома, где жил старый дворянин, владевший усадьбою уже 57 лет. Этот дворянин поселился здесь двадцати лет от роду, причем никто не знал, как он приобрел имение, откуда взялся и кто он такой. С того дня он ни разу не покидал своих владений, даже не ездил в Москву. В первые десять лет он ни с кем не встречался, ни с кем не познакомился по соседству и разговаривал только в случае крайней необходимости. Он так и не женился, хотя его имение между Троицей и Переславлем в две тысячи десятин и пятьсот душ крестьян приносило четыре-пять тысяч рублей серебром годового дохода.

Хотя этот дворянин не пользовался репутацией гостеприимца, однако охотник не поколебался попросить у него приюта на ночь, место на скамье и долю ужина. Русский крестьянин никогда не откажет путнику в тепле своего очага, тем более дворянин — согражданину, то

1

есть соотечественнику. В России существуют/ пока только соотечественники. При Алек-| сандре II появятся сограждане. 1

Было семь часов вечера, смеркалось, и поднялся холодный ветер, возвещающий за три недели о приходе русской зимы, когда охотник постучался в двери «палат». Так в России называют жилище этого типа: нечто меньшее, чем замок, но большее, чем обычный дом.

На стук вышел старый слуга и, выслушав просьбу, отправился передать ее помещику, предложив охотнику немного подождать в прихожей. Через пять минут слуга вернулся; помещик приглашал моего друга войти. Тот вошел и увидел хозяина за столом вместе с гостем, в котором узнал деревенского соседа своего отца. Таким образом охотник обрел заступника на тот случай, если предполагаемый мизантроп вздумает изменить свое решение. Но заступничества не потребовалось. Помещик встал и пошел навстречу, приглашая нового гостя к столу. Это был красивый старик лет семидесяти пяти, с живым, чуть беспокойным взглядом, крепкого здоровья; его пышные седые волосы и красивая седая борода отнюдь не уменьшали впечатления мощи, которое исходило от его внешности. Он был одет строго по-русски: сапоги по самое колено, сборчатые бархатные панталоны, сюртук серого сукна, шапка, отороченная каракулем.

Сотрапезники уже отужинали и сидели, покуривая, за чашкой чаю. Старик, извинившись за слишком скромный, по его мнению, прием, приказал принести на стол блюда с остатками ужина. Впрочем, эти остатки были настолько обильны, что утолили бы аппетит самого npQ- голодавшегося охотника. Мой друг быстро расправился с едой и присоединился к старым

друзьям, распивавшим уже пятую или шестую чашку чаю и курившим вторую или третью сигару.

Разумеется, гость старика и мой друг обменялись вежливыми приветствиями, так что помещик увидел, что они знакомы. Завязалась беседа о текущих событиях; говорили с вольностью, особенно приятной после тридцати лет немоты. В минувшем феврале скончался император Николай I, а Александр II начал со слов и действий, открывавших для России будущее, на которое она давно перестала надеяться.

Старик, не в пример людям его возраста, вечно сожалеющим о прошлом, казалось, был счастлив переменой режима и вздохнул полной грудью. Он походил на человека, долго томившегося под сводами темницы, а теперь выпущенного на свободу, которой жадно наслаждался. Разговор чрезвычайно заинтересовал моего друга. Старик, сохранивший прекрасную память, говорил о самых отдаленных временах, словно о вчерашних событиях. Он вспоминал Екатерину Вторую, Потемкина, Орловых, Зубовых, этих героев прошлого века, которые кажутся нашему поколению призраками отжившей эпохи.

Значит, до того, как попасть в свое имение, он жил в Петербурге; значит, бывал при дворе и встречался с вельможами, прежде чем отправиться в глушь к своим крестьянам. Разговорчивость хозяина дома особенно удивляла нашего охотника еще и потому, что, как мы говорили, старый дворянин отнюдь не имел репутации болтуна.

Несомненно, охота поговорить обуяла его именно в силу долгого молчания. И он с удовольствием отвечал на расспросы молодого человека. Но тот, удерживаемый некоторой

Sr*

4M

w

Vi

5s

осмотрительностью, не осмеливался задать вопрос, более всего интересовавший его:

«Почему столь достойный человек, как вы, покинул Санкт-Петербург в восемнадцать лет, чтобы на пятьдесят семь зарыться в провинциальной глуши?»

Однако, когда старец ненадолго вышел из комнаты, мой приятель приступил к другу своего отца.

— Я знаю об этом не более вашего,— ответил тот,— хотя уже тридцать с лишним лет знаком с моим таинственным соседом. Но мне кажется, что именно сегодня он открылся бы мне, если бы не появился посторонний. Он уже собирался рассказывать, и я впервые видел его в таком расположении духа.

Старик вернулся.

После сказанного со стороны нашего охотника было бы неделикатностью оставаться долее вместе со старыми друзьями. Он поднялся и попросил хозяина указать отведенную ему комнату. Старик сам проводил его в соседнюю горницу. От столовой ее отделяла простая перегородка; мало того,— как будто чтобы еще больше подстрекнуть любопытство гостя, хозяин, уходя, оставил дверь открытой.

Наш охотник с испугом убедился, что ему будет слышно каждое слово, произнесенное в столовой. Поистине, искушение Господне! Однако надо отдать должное моему другу: он приложил все усилия, чтобы заснуть и ничего не услышать. Но напрасно охотник ворочался на своем диване, жмурил глаза и натягивал на голову одеяло. Сон не шел к нему с тем же упорством, с каким он его призывал. В тот решающий момент, когда гость было уже задремывал, когда мысли его мешались и сквозь смежившиеся веки мерещилцсь крылатые виде-

13

ния, то мышь начинала грызть половицу, то собака стучала хвостом по полу; и он просыпался, широко открыв глаза, и, невольно напрягая слух, поворачивался к той полуотворенной двери, откуда доходили до его комнаты свет и голоса.

Тогда мой друг счел долгом напомнить хозяину о своем присутствии, вернее, о своем соседстве. Он кашлял, плевал, чихал. При каждом звуке разговор действительно прекращался, но снова возобновлялся, как только наступала тишина.

Мой друг имел неосторожность притихнуть минут на пять и попытался отвлечься такими мыслями, которые обычно вытесняли все другие. Но на этот раз они не возымели перевеса, и, услышав в наступившей тишине первые слова той истории, которую ему так хотелось узнать, он уже не мог удержаться и выслушал все до конца.

О ПЕТЕРБУРГСКОЙ КРЕПОСТИ

не исполнилось восемнадцать лет; уже два года я служил прапорщиком в Павловском полку1.

Полк был расквартирован на Марсовом поле, в огромном здании, напротив Летнего сада.

Император Павел царствовал уже три года и проживал в только что отстроенном Красном замке2.

Однажды ночью, когда из-за какой-то провинности мне отказали в увольнительной, я, вместо того чтобы провести время с друзьями, оставался в казарме почти единственным из офицеров моего чина. Вдруг кто-то, чье дыхание я почувствовал на лице, разбудил меня и сказал на ухо:

— Дмитрий Александрович, проснитесь и следуйте за мной.

Я открыл глаза: стоящий передо мной человек повторил приглашение.

— Следовать за вами? — спросил я.— А куда же?

— Не могу вам сказать, но имейте в виду — это повеление императора.

Я был потрясен.

15

Повеление императора! Что ему нужно от меня, бедного прапорщика, из семьи хоть и благородной, но слишком отдаленной от царского трона, чтобы мое имя стало известно ему.

Вспомнилась мрачная русская пословица, возникшая во времена Иоанна Грозного: «Подле царя — рядом со смертью».

Но колебаться не приходилось; я вскочил с постели и быстро оделся.

Затем внимательно посмотрел на человека, разбудившего меня: он был весь закутан в меховую шубу, но мне показалось, что я узнаю в нем турецкого невольника, сначала исполнявшего должность цирюльника, а затем ставшего фаворитом императора3.

Но рассматривал я его недолго, медлить, возможно, было бы опасно. Через пять минут, крепко сжав эфес шпаги, я объявил:

— Готов идти за вами.

Волнение мое усилилось, когда сопровождающий меня человек пошел не к выходу из казармы, а начал спускаться по винтовой лесенке в подвальный этаж этого огромного здания; он сам освещал наш путь потайным фонарем.

После нескольких поворотов я очутился перед дверью, которую увидал впервые в жизни.

В течение всего пути мы не встретили ни одной души; казалось, в казарме вообще никого не было.

Мне, правда, почудилось, что мимо прошмыгнули какие-то неуловимые тени, но они исчезли или, вернее, растаяли во мраке.

Дверь, к которой мы подошли, была закрыта; мой спутник особым способом постучался в нее; она открылась: несомненно, кто-то ожидал нас.

И действительно, когда мы проследовали вперед, я, несмотря на потемки, ясно увидел человека, закрывавшего эту дверь, он же по-

шел за нами по довольно узкому подземному коридору, выложенные кирпичом стены которого сочились сыростью.

Пройдя приблизительно пятьсот шагов, мы увидели, что подземный переход перекрыт решеткой.

Мой спутник вынул ключ из кармана, открыл дверь решетки и, едва мы прошли, закрыл эту дверь с другой стороны.

Мы молча продолжали путь.

И вдруг я вспомнил ходячую молву, что существует подземный ход от Красного замка к Павловским казармам гренадеров.

Теперь я понял — мы идем по этому проходу, и раз вышли из казармы, то должны прийти в замок.

Наконец мы достигли двери, такой же, как та, через которую нам удалось проникнуть в подземный ход. Проводник постучал таким же способом, как ранее; дверь открыл человек, стоявший с другой стороны.

Перед нами возникла лестница, по которой мы поднялись в нижние апартаменты, здесь ощущалась атмосфера тщательно натопленного жилого помещения. По мере того, как мы шли, комнаты все больше становились похожими на дворцовые залы.

Тогда все сомнения рассеялись: меня привели к императору, самому царю, пославшему слугу разыскать меня, ничтожного человека, затерявшегося в рядах гвардейцев самого низшего звания.

Я знал одного молодого прапорщика, которого император встретил на улице, подозвал к своей карете и в течение нескольких минут последовательно произвел в поручики, капитаны, майоры, полковники и генералы.

Но я не мог надеяться, что император вызывает меня для этой же цели.

Однако, как бы там ни было, мы подошли к последней двери, перед которой расхаживал часовой.

Проводник положил мне руку на плечо и сказал: «Держите себя достойно, вы предстанете перед императором!»

Затем он тихим голосом сказал что-то часовому, последний посторонился, и проводник открыл дверь не ключом, а каким-то секретным способом.

Небольшого роста человек, одетый на прусский лад, в высоких сапогах, обернулся, когда мы вошли. Несмотря на то, что он находился у себя дома, на голове у него красовалась огромная треуголка, и он был в парадной форме, хотя уже наступила полночь.

Я узнал императора. Это было нетрудно. Он ежедневно приходил на смотр нашего полка.

Я вспомнил, что как раз накануне он остановил взгляд на мне, подозвал моего капитана и, продолжая глядеть на меня, тихо о чем-то расспрашивал, затем повелительным тоном обратился к одному из офицеров своей свиты.

Все это весьма меня встревожило.

— Ваше Величество,— произнес, кланяясь, мой проводник,—вот тот офицер, с которым вы пожелали говорить.

Император приблизился ко мне и, так как он был невысокого роста, приподнялся на носках, чтобы разглядеть меня. Несомненно, он признал того, с кем захотел иметь дело: одобрительно кивнув головой, повернулся и произнес: «Идите!» Проводник поклонился и оставил меня наедине с императором.

Должен признаться, я охотнее остался бы наедине со львом в железной клетке.

Вначале император не обращал на меня никакого внимания; он маршировал взад и впе-

я

ред, останавливался перед зеркальным окном, открывал форточку, чтобы подышать воздухом, возвращался к столу, на котором лежала табакерка, и брал из нее понюшку табака.

Это было окно его спальни, именно то, подле которого он был убит и которое, говорят, ни разу не открывалось после его смерти.

У меня было достаточно времени рассмотреть все, что находилось в этой спальне: расположение мебели, места кресел и стульев.

Подле одного из окон стояло бюро, на котором лежал раскрытый документ.

Наконец император, заметив мое присутствие, подошел ко мне. Его лицо казалось грозным, хотя скорее всего оно нервно подергивалось:

Он остановился напротив меня.

— Пыль,— сказал он мне,— пыль, ты знаешь, что ты всего лишь пыль, а вот я всемогущ.

Не знаю, откуда у меня взялись силы ему ответить.

— Вы избранник Божий, судия человеческих судеб.

— Вот как,— проговорил он.

И, повернувшись ко мне спиной, вновь стал маршировать, открывать окно, нюхать табак и лишь затем опять подошел ко мне:

— Так, значит, тебе известно, что, когда я приказываю, нужно повиноваться беспрекословно, ни о чем не спрашивая, не требуя никаких объяснений?

— Так же, как повинуются Богу, да, Ваше Величество, я это знаю.

Он пронзительно посмотрел на меня.

И взгляд этот был столь странным, что я не смог выдержать, отвел глаза и отвернулся.

Император, казалось, был удовлетворен, что произвел такой эффект: он счел это благогове-

нием, на самом же деле я не испытывал ничего, кроме презрения.

Царь приблизился к бюро, взял документ, перечитал его, свернул, положил в конверт и запечатал — не императорской печатью, а кольцом, которое носил на пальце.

Затем вернулся ко мне.

— Запомни, я тебя избрал среди тысяч для того, чтобы ты исполнил мои приказания: мне кажется, что ты, именно ты, сможешь точно все исполнить.

— Я твердо знаю, что обязан повиноваться своему императору,—ответил я.

— Ладно! Так! Помни, что ты лишь пыль, но что я всемогущ!

— Жду приказаний Вашего Величества.

— Возьми это письмо, отвези его коменданту крепости, сопровождай его туда, куда он тебя поведет, присутствуй при всех его делах и, когда вновь придешь ко мне, скажешь: «Я видел».

Взяв пакет, я поклонился.

— «Я видел», ты понял? «Я видел».

— Да, Ваше Величество.

— Иди!

Закрывая за мной дверь, император повторял*.

— Пыль, пыль, пыль.

Пораженный этими словами, я остановился на пороге.

— Идемте,— сказал мой проводник.

И мы пошли, но по другому пути, ведущему ко внешней стороне замка. Во дворе поджидали сани, и мы уселись в них.

Вброта замка, расположенные напротив моста через Фонтанку, открылись, и тройка лошадей, запряженная в сани, побежала рысью. Мы промчались через площадь и подъехали к берегу Невы. Наши рысаки пронеслись по льду

и пересекли реку напротив колокольни Петропавловской церкви. Стояла темная ночь, мрачно и страшно завывал ветер.

Я едва заметил, как мы поднялись на берег и достигли ворот крепости.

Солдат выслушал пароль и пропустил нас. Мы въехали в крепость, и сани остановились у дома коменданта.

Повторив пароль, мы вошли к коменданту. Он спал, его заставили встать, объявив: «По повелениюимператора!» Комендант был взволнован, хотя и улыбался.

При таком властелине, как Павел, существовала одинаковая опасность и для тюремщиков и для заключенных, для палачей и для их жертв.

Комендант взглянул на нас, мой проводник дал понять, что следует иметь дела со мной.

Тогда комендант внимательнее присмотрелся ко мне, не решаясь, однако, заговорить. Его, конечно, удивила моя молодость.

Чтоб успокоить его, я молча передал приказ императора.

Он подошел к свече, внимательно рассмотрел пакет, узнал личную печать императора, его секретный шифр, почти незаметно перекрестился и вскрыл письмо.

Прочитав приказ, посмотрел на меня, вновь прочитал и тогда обратился ко мне:

— Вы должны видеть?

— Да, я должен видеть.

— Что вы должны видеть?

— Вам это известно.

— Но сами-то вы знаете?

— Нет.

На мгновение он задумался.

— Вы прибыли на санях?

— Да.

— Сколько человек могут на них поместиться?

— Трое.

— А господин поедет? — спросил начальник, указывая на проводника.

Я колебался, не зная, что ответить.

— Нет,—ответил проводник.— Я буду ждать.

— Где?

— Здесь.

— Ждать чего?

— Окончания дела.

— Хорошо. Приготовьте вторые сани, выберите четырех солдат, пусть один из них возьмет лом, другой —- молот, а еще двое пусть захватят топоры.

Человек, к которому обратился комендант, тотчас удалился.

Затем он повернулся ко мне:

— Идемте, и вы увидите.

Он вышел первым, указывая мне дорогу, я двигался за ним, следом шел сторож с ключами.

Так мы дошли до самой тюрьмы.

Комендант указал тюремщику на дверь, которую следовало открыть.

Сторож открыл ее и, первым войдя в каземат, зажег фонарь и посветил нам.

Мы спустились на десять ступенек и очутились у первого ряда камер, но, не задерживаясь, спустились еще на десять ступенек и затем, пройдя вниз еще пять, остановились.

Дверь каждой камеры имела свой номер. Комендант остановился у карцера под номером 11. Молча подал знак. Можно было подумать, что среди этих могил, где обитали мертвецы, живые теряли способность говорить.

Снаружи стоял двадцатиградусный мороз, а в глубинах каземата, где мы находились, хо-

лод сочетался с сыростью, пронизывал до костей, я дрожал от стужи и в то же время вытирал пот со лба.

Открылась дверь, мы спустились еще на шесть крутых и липких ступеней и очутились в карцере площадью восемь квадратных футов.

При свете фонаря мне показалось, что я увидел в глубине шевелящуюся человеческую фигуру.

Слышался странный глухой шум. Я огляделся и увидел узкую амбразуру длиной в фут и шириной в четыре дюйма. Ветер проникал в эту щель и вызывал сильный сквозняк в камере.

Теперь я понял, откуда возникал этот глухой шум: Нева набрасывалась на стены крепости, камера находилась ниже уровня реки.

— Встаньте и оденьтесь,— сказал комендант.

Я полюбопытствовал, к кому же обращен этот приказ.

— Посвети,— сказал я тюремщику.

Тюремщик направил фонарь в глубину карцера.

Тогда я увидел поднявшегося старика, худого и бледного, с седыми космами и белой бородой. Несомненно, он попал в этот каземат в одежде, в которой был арестован, но со временем эта одежда распалась на куски, и ныне он предстал облаченным в лохмотья.

Сквозь эти лохмоться можно было увидеть голое, дрожащее от холода костлявое тело.

Быть может, это тело когда-то было покрыто роскошной одеждой, быть может, самые почетные ордена украшали эту изможденную грудь. Н*ыне то был живой скелет, лишенный достоинства, звания, лишенный даже имени, имевший лишь номер 11.

Он поднялся, молча закутался в. остатки шубы. Тело его было согбенным, надломленным казематом, сыростью, временем, мраком, быть может, голодом, но взгляд был гордый, почти угрожающий.

— Все в порядке,— сказал комендант,— идемте.

Он вышел первым.

Узник в последний раз окинул взором свою камеру, каменное сиденье, кувшин с водой, посмотрел также на прогнившую солому постели. Тяжело вздохнул.

Однако же было немыслимо сожалеть обо всем этом убожестве!

Следуя за комендантом, старик прошел мимо меня. Я никогда не забуду, как он на меня посмотрел, с каким упреком. Такой молодой, казалось, говорил он мне, и уже на службе у тирании.

Я отвел глаза: его взор пронзил мое сердце, словно кинжалом.

Я отступил, чтобы узник, проходя, не прикоснулся ко мне.

Он перешагнул порог карцера. Когда же он туда вошел? Быть может, бедняга и сам уже не помнил.

Он, вероятно, потерял счет дням и ночам в глубине этой пропасти.

Я вышел за ним, тюремщик — следом, тщательно заперев карцер.

Может быть, его освобождали только потому, что камера нужна для другого?

У дверей коменданта стояли двое саней.

Узника посадили в те, которые привезли нас; сели мы: комендант рядом с ним, я— на передней скамейке.

На вторых санях ехали четыре солдата.

Куда мы направлялись, я не знал. Что будем делать? Тоже не знал. Действие меня не .каса-

лось. Вы помните: я должен был видеть, вот и все.

Я ошибся, мне оставалось сделать еще что-то— надо было сказать: «Я видел».

Мы отправились.

Я сидел таким образом, что ноги старика касались моих колен, и я чувствовал, как они дрожат.

На коменданте была шуба, на мне — военная шинель, но холод пробирал нас до костей. Старик был наг или почти наг, а комендант ничего ему не предложил надеть на себя.

У меня возникла мысль уступить старику свою шинель, комендант угадал мое намерение.

— Не стоит,—сказал он.

И я остался в шинели.

Мы продолжили свой путь и вновь достигли Невы.

Выехав на середину, направились в сторону Кронштадта.

Ветер с неистовой силой дул со стороны Балтики, град бил по лицу, готовилась та страшная метель, какая бывает лишь в Финском заливе.

Хотя глаза и привыкли к темноте, мы могли различать предметы лишь на расстоянии десяти шагов.

Едва мы проехали косу, началась метель.

Вы не имеете представления, друг мой, что такое порыв ледяного ветра в низкой болотистой местности, где нет ни одного дерева, которое оказало бы сопротивление его стремительности.

Воздух вокруг пришел в движение, но хлопья снега валились так плотно, что готовы были задушить нас сплошной стеной. Лошади ржали, фыркали, останавливались. Кучер заста-

влял их бежать, подгоняя кнутом. Лошадей заносило к берегу, где мы могли расшибиться.

Ценой неслыханных усилий удавалось держаться середины реки.

Я знаю, бывали случаи, когда среди бела дня сани, лошади, экипажи, люди погружались под тонкий лед в местах, где вода никогда не замерзает. Мы могли также попасть в такую дыру и все утонуть в ней.

Какая ночь, друг мой, что за страшная ночь!

А этот старик, колени которого, прикасаясь к моим, дрожали все сильнее!

Наконец остановились на расстоянии около лье от Санкт-Петербурга.

Комендант поднялся и направился ко вторым саням. Солдаты уже стояли подле них, держа в руках взятые с собой инструменты.

— Сделайте прорубь во льду,— сказал комендант.

У меня вырвался крик ужаса. Я начинал понимать.

— Ах, вот что,— пробормотал старик скрежещущим голосом, подобным смеху мертвеца,— значит, императрица вспомнила меня! Я полагал, она меня забыла.

О какой императрице говорил несчастный? Три императрицы следовали одна за другой: Анна, Елизавета, Екатерина.

Очевидно, бедняге казалось, что он живет во времена одной из них — он не знал даже имя того, кто обрек его на смерть.

Что была темнота этой ночи рядом с мраком его темницы?

Солдаты принялись за работу. Они проламывали лед молотами. Топорами рубили его на куски и, поддевая ломом, вытаскивали из воды.

Вдруг они отскочили назад, лед проломился, выступила вода.

— Выходите,— обратился комендант к старику.

Приказ был излишним. Старик и сам уже вылез из саней.

Став на льду на колени, он молился.

Комендант шепотом отдал приказ солдатам, затем возвратился и сел рядом со мной. Я не выходил из саней.

Через минуту старик поднялся.

— Я готов,—сказал он.

Солдаты ринулись к нему.

Я отвел глаза в сторону, но если и не видел, то все слышал. Слышал, как тело старика упало в бездну.

И тут я невольно повернулся.

Старик исчез.

Совсем забыв, что не мне здесь распоряжаться, я невольно обратился к кучеру:

— Пошел! Пошел!

— Стой! — крикнул комендант.

Сани остановились.

— Еще не все кончено,— по-французски сказал мне комендант.

— Что мы должны еще сделать? — спросил я.

— Ждать,— ответил он.

Мы простояли полчаса.

— Ваше превосходительство, прорубь затянуло льдом,— сообщил солдат.

— Ты уверен?

Комендант постучал по покрытой льдом пропасти. Лед казался прочным.

— Едемте,— распорядился он.

Лошади поскакали галопом, словно их преследовал демон бури.

Через десять минут мы возвратились в крепость.

Я присоединился к моему проводнику.

— В Красный замок,—сказал он кучеру.

у Л-

4Ь

w

1

(I

Ж.

VA

Пять минут спустя дверь императорских апартаментов открылась передо мной.

Император был на ногах и в полной форме, как и при первом приеме. Он приблизился ко мне.

• Ну что? — спросил он.

• Я видел.

- Ты видел, видел, видел?

- Ваше Величество, взгляните на меня и вы убедитесь.

Находясь перед зеркалом, я видел свое отражение. Бледный, с искаженными чертами лица, я едва узнавал себя.

Император посмотрел на меня и, не говоря ни слова, направился к бюро, где ранее был секретный пакет, а теперь лежал новый документ.

— Я дарю тебе,— сказал он,—поместье между Троицким и Переславлем и пятьсот крестьян. Уезжай сегодня же ночью и никогда не появляйся в Санкт-Петербурге. Будешь болтать— знаешь, как я умею наказывать! Иди!

Я уехал и никогда больше не видел Москвы; вы — единственный человек, которому я все рассказал.

Вот одна из тысяч легенд о крепости.

Вскоре я поведаю другую, более короткую, но не менее страшную.

ЕГЕНТСТВО БИРОНА

нашем этюде о Петре I мы упомянули о рождении двух его дочерей— Анны и Елизаветы.

Анна вышла замуж за принца Голш- тейн-Готорпского, имела от него сына, ставшего впоследствии Петром III. Елизавета же, вторая дочь Петра, являлась, как и Анна, дважды незаконнорожденной: ведь Екатерина родила обеих в то время, когда Петр I был женат на Евдокии Лопухиной, а она сама была замужем за храбрым драбантом, который хоть и исчез, но остался в живых.

Тетка Елизаветы, Анна Иоанновна, дочь слабоумного Иоанна, который правил страной совместно с царем Петром и умер в 1696 году, в силу присвоенного царями и императрицами права самим избирать себе наследников, отстранила Елизавету от престола и предпочла ей малолетнего Иоанна Антоновича, своего внучатого племянника, внука той сестры, что вышла замуж за принца Мекленбургского1.

От этого брака родилась Анна Мекленбургская. Она вышла замуж за принца Антона Брауншвейгского и родила Иоанна Антоновича за три месяца до смерти импера-

29

трицы, словно для того, чтобы облегчить ей трудную задачу — выбрать наследника престола.

Причиной того, что внука дочери Иоанна предпочли дочери Петра, явилось одно обстоятельство: принцесса Елизавета в тридцать один год могла царствовать самостоятельно, а при младенце Иоанне, в возрасте трех месяцев, все права переходили регенту.

Иоанн царствовал восемь месяцев и за это недолгое царствование поплатился двадцатидвухлетним заточением и мученической смертью.

Его регентом был назначен Бирон, внук конюха герцога Курляндского Якова III.

Глава этой семьи имел двух сыновей, один находился на службе в Польше, другой оставался в Курляндии.

Этот последний был оруженосцем у сына правителя, который был убит при осаде Буды. По возвращении, в благодарность за преданность, ему присвоили звание командира роты. Его старший сын Иоганн-Эрнест добился расположения Бестужева, великого канцлера при дворе герцогини Курляндской, стал любовником герцогини и с тех пор начал утверждать, что происходит из рода Биронов, известного во Франции2.

Когда герцогиня Курляндская стала русской императрицей, Бирон получил титул герцога Курляндского3.

В России его глубоко ненавидели, прежде всего как курляндца — русские питают неискоренимую ненависть к инородцам,— а затем как фаворита императрицы. Но и Бирон тоже питал ненависть к русским, он не хотел изучать их язык, чтобы не читать прошений и хода-

I"

ß

iS

4

jVi

ffêj)

4\

Jij 0

&

Mi

тайств о помиловании, адресованных императрице подданными. Фаворит был мрачным и свирепым деспотом, в его безмолвной жестокости таилось даже какое-то величие. При нем не существовало ни судебных процессов, ни каких-либо следов юстиции. Не понравился ему человек, он переодевал четырех полицейских в простую одежду; они набрасывались на указанное им лицо, вталкивали в закрытый фургон; фургон направлялся в Сибирь и оттуда возвращался пустым. Что стало с жертвой произвола? Родственники даже не осмеливались спросить. Его никогда больше не увидят и никогда не будут говорить о нем.

За десять лет пребывания у власти этого грозного фаворита были убиты, казнены либо сосланы двадцать пять тысяч человек. После Фалариса, Нерона, Людовика IX трудно было найти новый способ пытки. А Бирон во время страшных морозов, доходящих в России до 25—30 градусов, приказывал обливать жертву водой до тех пор, пока человек не превращался в ледяную статую.

Некий господин Вонитцын принял иудейскую веру, так регент приказал сжечь отступника живым вместе с тем, кто убедил его пере менить религию.

При жизни императрицы Анны ничто не угрожало Бирону, его защищала царская любовь. Но императрица умерла и унесла любовь в могилу, осталась только ненависть русских, которая поползла за фаворитом, словно змея по траве.

Бирон был ослеплен, он не знал об озлоблении русских. Этот безумец мнил себя популярным. Он относился с презрением к матери

'))

ш

императора, внучке Иоанна, и однажды дошел до того, что объявил ей:

— Представьте себе, мадам, что я могу отправить вас и вашего Ъ1ужа в Германию — ведь на свете есть герцог Голштинский, которого можно вызвать в Россию. Если меня принудят, я так и сделаю.

Этот герцог Голштинский — Петр Голштинский, сын Анны, старшей дочери Петра Великого, о котором мы упомянули в начале этой главы и который впоследствии стал императором Петром III. В свое время он действительно появится тут, вызванный, правда, не Бироном, а Елизаветой, чтобы осуществить другую месть. Он царствовал столь же непродолжительно, как Иоанн, прожил столь же мало и умер так же трагически.

История императоров России XVIII и даже XIX столетий выглядит весьма мрачной.

После произнесенной регентом угрозы отношения между Бироном и родственниками царя наладились.

В то время в России при дворе служил старый немецкий генерал, беспощадный к себе и к окружающим. Он участвовал в войне за испанское наследство вместе с принцем Евгением, который называл его любимым учеником; затем перешел на службу к Петру Великому, поручившему ему строительство Ладожского канала. После смерти Петра II Анна Иоанновна разделила свою благосклонность между ним и вице-канцлером Остерманом, другим талантливым человеком из низов: он был приговорен к казни, но затем помилован и отправлен в ссылку.

Анна Иоанновна присвоила старому немецкому генералу звание фельдмаршала и тайного

советника. Его звали Кристофер Бурхард, граф Миних. Будучи в этом звании, он одержал победу над поляками и турками, взял Перекоп, Очаков, Шекзим. Бирон, страшась влияния Ми- ниха, отправлял его воевать в далекие страны, а сам продолжал спокойно управлять государством. Каждому свое: Миниху — слава, фавориту — ненависть.

Одна из таких войн, возникшая вследствие подозрений Бирона, обошлась стране в сто тысяч убитых, оказалась губительной, однако же Миних, несмотря на поражение, был еще более возвеличен, насколько это представлялось возможным. Во время самых тяжких походов он постоянно шел во главе войск и суровыми мерами поддерживал дисциплину.

Смертельно усталые офицеры и генералы не могли сделать привал без приказа неутомимого Миниха. В течение длительных переходов они тащили за собой орудия, а когда выбивались из сил, падали и волочились по земле. Страшась песчаной пустыни, разделявшей две империи, солдаты притворялись больными, чтобы не идти дальше. Миних опубликовал приказ, в котором предупреждал солдат, что если среди них окажутся больные, они будут погребены заживо. И действительно, три солдата, уличенные в членовредительстве, были погребены живыми перед всей армией, что прошла по могилам несчастных, которые, быть может, еще дышали. После этого все чувствовали себя хорошо.

При осаде Очакова от попавшей в город бомбы возник пожар, и горожане никак не могли погасить его. Миних воспользовался этим и приказал штурмовать город. Пожар распространился до крепостных стен, которые

2 А. Дюма, т 2

33

надо было форсировать, поэтому солдатам приходилось сражаться не только с противником, но и с огнем. Русские отступали. Миних приказал установить перед отступающими отрядами пушки, так что солдаты могли спастись только за крепостным валом. Взорвались три пороховые склада, накрыв обломками и осаждающих, и обороняющихся; смерть угрожала с обеих сторон, русским пришлось избрать наименее опасную для жизни сторону. Город был взят. Любой другой потерпел бы здесь поражение, но не Миних. Благодаря победам он стал первым министром.

Однажды, когда Миних принес матери императора одно из малоприятных посланий Бирона, на которые тот не скупился, принцесса сказала:

— Господин Миних, выполните мое поручение, обратитесь к его светлости с просьбой разрешить мне возвратиться в Германию с мужем и сыном.

—■ Это почему? — спросил Миних.

— Потому что это единственный способ,— ответила она,— избежать ожидающей нас печальной участи.

— И у вас нет никакой другой надежды?—спросил Миних, пристально взглянув на нее.

— Нет. Одно время, правда, я надеялась, что найдется мужественный человек, который поймет мое положение и поможет мне.

— Вы уже выбрали для себя этого мужественного человека?

— Я жду, что он сам предложит свои услуги.

— Вы ни с кем не говорили о том, что сообщили мне сейчас?

— Ни с одной душой.

— Отлично, — сказал Миних, — мужественный человек есть. Я все возьму при условии, что сделаю это сам, лично, так, как считаю нужным.

— Я всецело доверяюсь вашей чести, генерал.

— Доверьтесь мне.

— И когда вы приступите к делу?

— Сегодня ночью.

Анна Мекленбургская испугалась и хотела что-то возразить.

— Сегодня или никогда, мадам,— сказал Миних.

Анна, поразмыслив, решительно заявила:

— Действуйте!

Миних удалился.

Это было 23 октября 1740 года.

Миних обедал и ужинал вместе с регентом. Во время обеда Бирон был мрачен и задумчив. Миних спросил, что его беспокоит.

— Странно,— ответил тот,—сегодня я выезжал и заметил, что на улицах очень мало людей, да и те, как мне показалось, какие-то печальные, подавленные, встревоженные.

— Это потому,— сказал Миних,—что люди не одобряют поведения герцога Брауншвейгского. Ведь он не выразил вашей светлости должной благодарности.

— Да, возможно,— ответил Бирон, всегда склонный заблуждаться.

Тем не менее в течение всего обеда он оставался задумчивым и молчаливым.

После обеда Миних зашел к принцессе Анне.

— Ваше Высочество, не соизволите ли вы

дать какие-либо новые приказания? — спросил он.

— Стало быть, этой ночью?

— Все как решили.

— Скажите мне хотя бы, как вы намерены взяться за это?

— Не спрашивайте: если я вам расскажу, вы станете соучастницей. Лишь не пугайтесь, если я разбужу Ваше Высочество и попрошу встать с постели в три часа ночи.

Принцесса кивнула.

— Решено,—сказала она,— вручаю вам судьбу сына и мужа, да и мою собственную судьбу.

Выйдя от принцессы, Миних встретил графа Левенвольда и вместе с ним направился к герцогу Курляндскому, от которого оба получили приглашение на ужин. Герцог по-прежнему был встревожен, жаловался на удрученное состояние, на какую-то тяжесть, которой ранее никогда не испытывал. Он лежал одетый на постели. Оба заверили его, что недомогание временное и пройдет после крепкого сна. Миних, чтобы поддержать не клеившуюся беседу, заговорил о походах и различных военных операциях, какие ему довелось осуществлять за время сорокалетней службы. Вдруг Левенвольд спросил:

— Господин маршал, в ваших военных походах не случалось ли совершать что-либо по ночам?

Вопрос был задан настолько в точку, что Миних даже вздрогнул, но, не подавая виду, спокойно ответил:

— Не припомню каких-либо исключительных акций, предпринятых мною ночью; однако мой основной принцип — неукоснительно ис-

Гу>

«Si

Щ

%

J

XI

*

ш

0

%*

€

\\\

т

36

пользовать все благоприятные обстоятельства,— и, отвечая таким образом, бросил взгляд в сторону герцога Курляндского.

Герцог немного приподнялся на локте, когда Левенвольд задал вопрос, оперся головой на руку и оставался в такой позе, пока Миних отвечал, затем, вздохнув, вновь упал на постель.

В десять часов вечера все разошлись. Миних пошел к себе и, как обычно, лег в кровать, но сам потом признавался, что не мог сомкнуть глаз. В два часа ночи он поднялся и приказал позвать своего адъютанта Манштейна; тот получил приказания, и оба отправились во дворец принцессы Анны. Миних собрал в приемной офицеров из своей личной охраны, затем прошел к принцессе и вскоре возвратился вместе с ней.

— Господа,—сказал генерал,—Ее Высочество не может больше переносить оскорблений, наносимых регентом, она обращается к вашему патриотическому чувству и призывает выступить против чужеземца под моим началом. Готовы ли вы арестовать герцога Курляндского?

— Это не приказ Миниха, господа, это я вас прошу,—сказала принцесса, протягивая офицерам руки для поцелуя.

Офицеры ринулись к принцессе, упали на колени. Раздался возглас негодования, герцога ненавидела вся гвардия. Охрана состояла из ста сорока гвардейцев, сорок человек остались во дворце. Миних, его адъютант и офицеры отправились в Летний дворец, где проживал Бирон. Отряд остановился в двухстах шагах от дворца, затем маршал отправил Манштейна к офицерам гвардии, составлявшим охрану регента, дабы объяснить им, что происходит. Эти

CST>

последние так же, как их товарищи, ненавидели Бирона, они не только присоединились к гвардейцам, но и предложили свою помощь, чтобы арестовать герцога.

Манштейн доложил Миниху об этих благоприятных обстоятельствах.

— О, тогда,— сказал маршал,— это будет еще легче, чем я предполагал.

— Вы вместе с офицером и двадцатью солдатами войдете во дворец, арестуете герцога, а если он будет сопротивляться, убьете его как собаку.

Манштейн повиновался. Он прошел в спальную герцога. Бирон и его супруга так крепко спали, что не проснулись даже, когда затрещала дверь, которую пришлось взломать. Они не шевельнулись, и Манштейн направился прямо к кровати. Раздвинув занавески, он произнес:

— Господин герцог, проснитесь!

Супруги пробудились, увидели, что их ложе

окружено вооруженными людьми, и сначала стали звать на помощь.

Потом герцог соскользнул на пол и попытался спрятаться под кроватью, но Манштейн вытащил его оттуда; солдаты рванулись к Бирону, заткнули ему рот кляпом, связали руки шарфом, завернули мужа и жену в сдернутые с кровати одеяла и потащили обоих в кордегардию.

Когда герцогиня узнала, что Миних лично руководил этой операцией, она сказала:

— Я скорее бы поверила, что всемогущий Бог может умереть, нежели в то, что маршал может повести себя так со мною.

Бирона и его жену выслали в Сибирь. Принц Ульрих Брауншвейгский, отец импера-

§

i

«у}

J

*

Si })\

О

№

IV

Щл % lïtô

тора, был объявлен генералиссимусом, а Ми- них — премьер-министром; эта должность почти полностью .сводила на нет былое значение Остермана.

В результате Остерману три месяца спустя удалось доказать регентше и ее мужу, ставшему теперь сорегентом, что раз уж они не способны достойным образом отблагодарить человека, которому обязаны всем, самое лучшее— это ответить ему неблагодарностью.

Такие советы столь привлекательны для монархов, что большей частью регенты им следуют.

Через три месяца Миних подал прошение об отставке и оно было принято. Однако старый маршал не покинул столицу, самим своим присутствием досаждая недругам.

Неизвестно почему, монархи, принимая на себя обязанности регента, придают большое значение приносимой им присяге на верность. Герцогиня Анна не пренебрегла этой довольно незначительной формальностью.

Среди приносивших присягу была принцесса Елизавета, хотя она, дочь Петра I, имела такое же право на престол, как и дочь Иоанна и правнук Петра.

Однако же царевна очень легко принесла присягу; впрочем, ей сказали, и она запомнила это, что большинство солдат, которые под командованием Миниха арестовывали герцога Курляндского, были уверены, что действуют по ее приказу и ради ее интересов.

К тому же за судьбу Елизаветы не очень тревожились: то была красивая чувственная особа, которая, чтобы быть свободной, не связанной с кем-либо сердцем и чувством, не пожелала выйти замуж; она не раз говорила, что

'4*

if .

f

3\

I

79

$

счастлива, только когда влюблена. Она обожа- * ла пышный стол, роскошь и наслаждения, и ре- ' гентша была убеждена, что, если предоставить (5 Елизавете достаточно денег, ее не придется с опасаться. к

И действительно, Елизавета вела веселую > жизнь и совершенно не интересовалась поли- J такой. У

Впрочем, еще со времен царствования Ан- \ ны для Елизаветы были созданы исключитель- ж но благоприятные условия. ^

Перед нами депеша французского посла , в России господина де Рондо от 28 мая 1730 го- ^ да. Депеша написана за десять лет до событий, ( о которых идет речь. Елизавете был тогда два- ft дцать один год. В этом послании читаем: s

«Некоторое время принцесса Елизавета больна или притворяется больной, одни объяс- г няют недомогание тем, что ей предпочли царицу Анну, другие полагают, что болезнь — повод с не присутствовать при коронации, так как есть ч подозрение, что принцесса беременна от грена- (с дера, в которого влюблена; она не может пред- , стать в парадном одеянии, ибо это обнаружит л ее беременность». \

Верно это или нет, я не могу утверждать, > но Елизавета, несомненно, ведет беспорядоч- / ный образ жизни; царица, кажется, довольна \ тем, что принцесса теряет авторитет в общест- ^ ве, ибо вместо того, чтобы изгнать любимого л гренадера (он, правда, дворянин), Ее Величе- ^ ство освободила его от всех обязанностей, что- ^ бы он был всецело в распоряжении принцессы. I Вы согласитесь, дорогие читатели, что им- L ператрица поступила исключительно благород- у но. В самом деле, имея в своем распоряжении ji огромную армию, могла же она поступиться .

40

одним гренадером, как бы он ни был красив, и послать его в услужение своей кузине. К несчастью, такое положение длилось недолго. Герцога Курляндского беспокоил этот гренадер, и он возымел намерение заменить его своим братом — майором Бироном. В результате бедный гренадер в одно прекрасное утро был пробужден от счастливого сна, лишен всего, что ему подарила принцесса, и отправлен в Сибирь с такими почестями, будто был знатным вельможей.

«Это вызвало сильное неудовольствие старшей сестры, Елизаветы, герцогини Мекленбургской,— сообщает нам наш посол Рондо,— она встревожена потому, что, если Елизавета станет любовницей майора Бирона, она, Анна, лишится расположения царицы. Впрочем,— замечает неутомимый наблюдатель,— герцогиня Мекленбургская все еще сильно больна, и полагают, что ей нелегко будет оправиться от этой болезни, происходящей от непомерного количества водки, выпитой за последние годы».

Да, водки, дорогие читательницы, именно так! Можно кое-что и простить старшей дочери Петра Великого и Екатерины I.

Славная герцогиня Мекленбургская в минуты просветления тревожилась совершенно напрасно. Принцесса Елизавета, женщина капризная, решительно отказывалась приблизить к себе майора Бирона, а потому после смерти императрицы Анны юный Иоанн, внук предусмотрительной герцогини Мекленбургской, выпившей столько вина, что это стало причиной ее смерти, был предпочтен дочери Петра. Но принцесса Елизавета отказала майору Бирону не потому, разумеется, что посвятила себя культу богини Весты.

Mvf

Понаблюдаем за тем, что происходило днем и ночью в апартаментах доброй принцессы, которую русские называют Елизаветой Милостивой, потому что она не позволила в течение всего своего правления совершить ни одной казни4.

Это был поразительный контраст царствованию Анны, в течение которого одиннадцать тысяч человек погибли от разного рода пыток, и, как мы уже поведали, изощренных пыток. Никогда не следует упрекать принцесс за то, что они любят мужчин: любовь к мужчинам учит их любви к человечеству.

ы, кажется, остановились на ссылке красавца гренадера.

Это был мужчина таких достоинств, что его невозможно было заместить лишь одним преемником, и царевне поневоле пришлось приискать двоих. Ими стали Алексей Разумовский и Михаил Воронцов. Расскажем об этих людях, сыгравших столь большую роль в царствование Елизаветы.

Малороссийский крестьянин Григорий Разумовский имел двух сыновей: Алексея и Кирилла. Алексей отличался прекрасным голосом. Он начал петь в хоре маленького городка своей губернии, а потом ему удалось стать певчим императорской капеллы. Царевна Елизавета приметила сначала голос, потом — его обладателя, и поскольку это был отнюдь не из тех подозрительных теноров, какие распевают «Miserere»* в Сикстинской капелле у папы, а прекрасный мужской бас, она взяла его в свою личную капеллу.

Что до Воронцова, он происходил из хорошей фамилии, но не из тех Воронцовых, которые прославились в XV и XVI веках. Тот боярский род уже угас в 1576 году,

Смилуйся (лат.).

43

что и отмечено в Бархатной книге. Первый доподлинный предок вторых Воронцовых, ставших теперь знаменитее прежних, погиб в 1678 году при осаде Чигирина в Малороссии. У его сына Иллариона Воронцова было трое отпрысков: Роман, Михаил и Иван. Михаила-то и присоединила Елизавета к Разумовскому — не как певчего своей капеллы, а как дитя сердечных струн.

И в самом деле: Разумовский родился в 1709 году, то есть был ровесником царевны, а Михаилу Воронцову было двадцать три или двадцать четыре года1.

К двум фаворитам присоединился третий, но этот в счет не идет, так как он был лейб-медиком доброй царевны. Звали его Герман Ле- сток. Да вы же его знаете! Мой собрат господин Скриб сочинил о нем, со всей присущей ему точностью в освещении исторических фактов, комическую оперу, имевшую большой успех. Однако, быть может, не стоит судить о Лестоке только по опере господина Скриба2. Лучше положиться на донесения иностранных послов, находившихся при русском дворе, когда произошел переворот 1741 года.

Отец Лестока был цирюльником. В те времена сыновья цирюльников рождались с ланцетом в руке. Если умеешь пускать кровь, ты уже скорее хирург, нежели брадобрей. Лесток сделался хирургом, уехал в Санкт-Петербург и стал вхож в дом царевны Елизаветы. Право, это был хороший дом, куда хотелось попасть каждому. Едва Лесток утвердился там, как задумал сделать царевну императрицей.

Совершить это не составляло труда. Царевна олицетворяла старую русскую партию; а регентша и ее муж находились между собой

в полнейшем разладе. Фаворитка Менгден была всемогуща, и столь чрезмерная привязанность регентши Анны к женщине либо казалась необъяснимой, либо объяснялась весьма и весьма странной причиной.

Миних, единственная опора колеблющегося трона, был отстранен. Остерман, который бы должен был служить его бдительным оком, страдал подагрой и чаще всего руководил политикой со своего одра.

К тому же регентша, столь ревниво оберегавшая свой авторитет, что не уступала даже мужу ни малейшей доли его, была бы не прочь, отдалив Миниха, прогнать и Остермана. Разве мадемуазель Менгден, столь успешно замещавшая мужа, не могла заменить также первого министра и канцлера?

Отрывок из донесения английского посланника господина Финча дает представление о чувствах русской партии — чувствах, оставшихся неизменными и ныне, сто двадцать лет спустя:

«Дворянство, которому есть что терять, в большинстве своем довольно существующим положением и плывет по течению. Многие из них —исконно русские люди, и только сила и принуждение мешают им вернуться к стародавним нравам и обычаям. Буквально каждый из них желает Санкт-Петербургу провалиться на дно морское и готов послать к черту все завоеванные провинции, лишь бы вернуться в Москву, где поблизости от своих вотчин они жили бы в роскоши и с меньшими расходами. Они не желают иметь ничего общего с Европой, ненавидят иностранцев; самое большее, они хотели бы использовать их на войне, а потом от них избавиться. Они испытывают такое же отвращение к морским вояжам и предпоч-

ли бы отправиться в самые отдаленные и мрачные места Сибири, нежели оказаться на борту корабля. Духовенство обладает большим влиянием и, судя по некоторым признакам, может причинить нынешнему правительству беспокойство и неприятности».

Такова политическая оценка английского посланника Финча. Хотите знать его моральную оценку? Она лаконична и недвусмысленна. «Я не знаю здесь никого, кто в любой другой стране мог бы считаться человеком хотя бы средней порядочности».

И достойный пуританин подписался под этим. Вот это самое общество и собирался оперировать хирург Лесток.

Вообще-то царевны с таким характером, как у Елизаветы, народу нравятся; царевнам извиняют женские слабости. У Елизаветы были друзья среди офицерства и даже среди солдат, которых она всегда встречала с улыбкой на лице и одаривала щедрой рукой. Лесток весьма поощрял эту популярность среди военных. Кроме того, он имел частые встречи с нашим посланником господином де ла Шетарди3. Об этих встречах доносил своему правительству достойный господин Финч, который поистине играл в Санкт-Петербурге роль Диогена и, несмотря на свой дипломатический фонарь, не мог там сыскать ни одного честного человека. 21 июня 1741 года, то есть почти накануне катастрофы, низвергнувшей регентшу, ее мужа и маленького императора, он писал:

«Я неоднократно представлял графу Остер- ману сообщения касательно посланцев Франции и Швеции. Он сделал вид, что ничего не знает. Его манера поведения — выжидать в трудных обстоятельствах; так, например, у него была подагра в правой руке, когда после

смерти Петра II он должен был подписать документ, ограничивающий власть его преемника. Это лоцман для хорошей погоды, который во время бури прячется в трюм. Он всегда отходит в сторонку, едва правительство начинает шататься».

Господин Финч поделился своим беспокойством с принцем Брауншвейгским. Тот и сам знал, что французский посол часто посещает Елизавету по ночам, переодетый. Регент твердо вознамерился заключить царевну в монастырь, если ее поведение станет еще более подозрительным.

«Это,—писал все тот же рассудительный господин Финч,— может оказаться опасным средством, ибо царевна не имеет никакой склонности к монашеству и пользуется большой любовью и популярностью».

Лесток, разузнав о намерениях принца, решил, что настало время действовать. Лесток был наделен многими талантами: не только занимался медициной и политикой, но еще и рисовал на досуге. Он принес Елизавете большой, прекрасно выполненный рисунок. Он был парный: на одной стороне Лесток представил царевну на троне русских императоров со скипетром в руке и царской короной на голове, а себя— на ступенях трона с лентой ордена Андрея Первозванного через плечо. На другой принцесса была изображена с обритой головой, а сам он — на пыточном колесе. Внизу он сделал надпись: «Сегодня — одно, завтра — другое».

Как видите, в те времена политические деятели выражались лаконично.

Елизавета решилась: исполнение великого замысла было назначено на следующую ночь, то есть в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года.

В полночь царевна, став на колени, помолилась перед образом Пресвятой 'Девы. Потом она надела на шею орден Святой Екатерины4, учрежденный Петром Первым по случаю чудесного вызволения его армии, окруженной турками. Лесток и Михаил Воронцов встали на запятки саней, и все помчались в казарму гвардейского Преображенского полка. Вы помните: это был первый регулярный полк, основанный царем Петром.

Там друзья Елизаветы быстро привлекли на ее сторону три сотни гренадеров.

— Друзья,—сказала им Елизавета,—вы знаете, чья я дочь. Следуйте за мной.

— Мы готовы,—ответили те.—Мы их всех перебьем.

Об этом-то Елизавета и не просила. Она посоветовала, наоборот, никого не убивать и поехала к Зимнему дворцу. Триста гренадеров маршировали за царевной с заряженными ружьями и примкнутыми штыками. У первого караула барабанщик забил тревогу, но кожу его барабана тут же проткнули ударом ножа.

Кто нанес сей удачный удар? Елизавета? Или Лесток? Оба приписывали заслугу себе.

Мы склонны думать, что это сделал Лесток, умевший пользоваться скальпелем и ланцетом. Да к тому же откуда у Елизаветы тогда взялся нож?

Барабан смолк, кордегардия была захвачена, солдаты присоединились к сотоварищам, и все они вошли во дворец, не встретив никакого сопротивления. Лишь у комнаты маленького императора часовой выставил штык против заговорщиков.

— Несчастный,— крикнул ему Лесток,— что ты делаешь? Проси прощения у императрицы!

Часовой упал на колени.

Герцога и герцогиню Брауншвейгских схватили в постели, точно так же, как герцога и герцогиню Курляндских, которых они сами некогда приказали арестовать.

Маленький Иоанн, внезапно разбуженный в своей императорской колыбели, увидев вокруг себя солдат, расплакался.

Бедный мученик, его страданиям предстояло длиться двадцать один год!

Кормилица схватила младенца на руки, но ее материнские ласки не могли успокоить малыша. Отца, мать и ребенка отправили во дворец Елизаветы. В ту же ночь арестовали Мини- ха, Остермана и кое-кого из тех, кто способствовал свержению Бирона и возвышению маленького Иоанна.

Три дня спустя Елизавета объявила, что ни принцесса Анна, ни ее муж, ни их сын не имеют никакого права на русский трон и будут отправлены в Германию. На первых порах всех троих заключили в рижскую крепость, потом перевезли в форт Дюнамюнде, потом — в Хол- могоры и в Шлиссельбург, куда ребенок приехал осиротевшим. В переездах Анна скончалась, а герцога Брауншвейгского, которого по его неспособности нечего было опасаться, освободили— или почти освободили.

Лесток получил годовой пенсион в семь тысяч рублей (двадцать восемь тысяч франков!), удостоился титула графа, был назначен личным советником Елизаветы, остался ее постоянным врачом и был награжден драгоценным портретом той, кого он сделал императрицей. Рамочка, усыпанная бриллиантами, стоила восемьдесят тысяч франков5. Воронцов получил титул графа и вошел в кабинет министров. Разумовского возвели в графское достоинство, он

49

получил орден Андрея Первозванного, стал обер-егермейстером, а позднее фельдмаршалом6. Его брат Григорий в двадцать два года был назначен казачьим гетманом7. Г-н де ла Шетарди стал направлять политику и направлял ее в пользу Франции. Немецкого музыканта Шварца, сопровождавшего императрицу в ее ночной экспедиции, наградили деньгами. Триста гренадеров составили роту личной охраны императрицы; простые солдаты получили чин поручика, а капралы и сержанты стали капитанами и майорами. Шесть офицеров, которые завербовали всех остальных, были произведены в подполковники. Сама императрица пожелала стать капитаном этой роты и в некоторых случаях надевала надлежащий мундир.

Как мы говорили, Елизавета представляла старую русскую партию, первым требованием которой явилось изгнание иноземцев. Этими иноземцами были: образование, науки, искусство, война.

Состоялся суд над Минихом — одним из самых выдающихся генералов того времени; судили также Остермана, одного из крупнейших политических деятелей. Их обоих приговорили к четвертованию.

Восемнадцатого февраля 1742 года осужденных повели на эшафот8. Это были Остер- ман, Миних, Головкин, Менгден и Левенвольд. Последних троих предстояло просто обезглавить. В десять часов утра их привезли на место казни. Всем остригли бороды; а Миниха напудрили и завили как обычно. С самого начала процесса он не выказывал ни малейшего страха и по дороге из крепости к эшафоту все время шутил со стражей.

Остермана принесли на стуле. Идти он не мог. Именно его императрица больше всех ненавидела. Он это знал и не надеялся ни на какую милость. Однако, посмотрев на эшафот, увидел там лишь одну плаху, возле которой ожидал палач.

Остерману прочли обвинительный акт, и он огромным усилием воли выслушал его стоя, со вниманием и твердостью. Как мы уже сказали, он был приговорен к колесованию, но императрица милостиво заменила эту пытку отсечением головы. Он кивнул и спокойно сказал:

— Поблагодарите от меня императрицу.

Солдаты поволокли его на плаху. Палач

снял с Остермана колпак и парик, сорвал с плеч халат и расстегнул ворот рубахи.

— Станьте на колени и положите голову на плаху,— приказал он.

Остерман повиновался.

Палач занес саблю, но, вместо того чтобы обрушить удар, задержал клинок над головой осужденного.

В этот момент секретарь суда возвестил, что Ее Величество дарует Остерману жизнь, приговаривая его лишь к вечной ссылке. Остерман кивнул головой, поднялся и сказал палачу:

— Тогда, прошу вас, верните мне парик и колпак.

Затем надел то и другое на голову, застегнулся, молча натянул халат и спустился с эшафота со столь же спокойным лицом, как и поднимался туда.

Приговор Миниху и трем остальным осужденным был также смягчен до пожизненной ссылки. Миниха отправили в Сибирь, в Петим, в тот самый дом, который по его собственному плану был построен для Бирона. Остермана поселили в Березове, где умер Меншиков и где

он сам скончался через 7 лет после суда, в 1747 году.

Красавца гренадера Шубина9 разыскивали повсюду. Не так-то легко было найти человека, затерявшегося где-то за 700 лье от столицы. Но все-таки, после двухлетних стараний, люди, отправленные на поиски, случайно натолкнулись на него. Своей любви Елизавета ему не вернула, но зачислила в гвардию и дала звание генерал-майора. При всем желании у императрицы, как мы это сейчас увидим, не нашлось бы для Шубина места подле себя. А может быть, красавец гренадер, избавившись от амбиций после трех- или четырехлетнего пребывания в Сибири, особенно и не настаивал — ведь если бы настаивал, то добрая императрица, по велению сердца или, скорее, тела, не имела бы силы устоять.

Она не устояла перед Разумовским, который, как бывший церковный певчий, имел некоторые нравственные устои и потребовал, чтоб их связь была узаконена браком. Императрица, которая, будучи еще царевной, отказывалась от замужества, желая оставаться свободной, какое-то время сопротивлялась нажиму. Но в конце концов, чтоб не слишком огорчать Разумовского, которого нежно любила и продолжала любить всю жизнь,— согласилась. Но, как императрица, поставила свои условия.

Мы не располагаем текстом тайного договора, где запечатлены эти условия, но дальнейшее царствование Елизаветы и вольности, которые она себе разрешала, позволяют догадываться, какие привилегии она для себя оговорила. А в остальном все было сделано открыто, на виду у публики. Свадьба состоялась в церкви в Перово, близ Москвы10. У Елизаветы было

f4

à

Ê

ly

vfl

il

*

jl

/p)

%1

€

№

\\\

¥

52

только от этого брака пятеро детей, из которых ни один не выжил.

Мы сказали: только от этого брака, ибо вне брака у нее родилось еще четверо детей, которых добрая императрица не скрывала, равно и тех, которые могли считаться законными.

Что же касается Разумовского, то, вместо того чтобы злоупотреблять своим положением, как это делал Бирон, он из скромности или беззаботности всегда держался подальше от власти, предоставляя Ивану Шувалову и Бестужеву заниматься политикой как им заблагорассудится11. Более того. Много времени спустя после смерти Елизаветы Григорий Орлов, чьи угрызения совести — если он их испытывал — должны были быть не столь невинными, как у Разумовского, изводил Екатерину просьбами последовать примеру Елизаветы. Екатерина, уставшая сопротивляться, согласилась, и некоего законника послали просить у Разумовского документы, закрепляющие брачный союз с Елизаветой, дабы на тех же условиях и в той же форме сочетать Екатерину с Григорием Орловым.

Законник пошел к старику Разумовскому и изложил цель своего посещения. Разумовский призадумался; потом, не говоря ни слова, поднялся, подошел к секретеру, открыл его, достал шкатулку, полную бумаг, вынул их, все так же молча бросил в камин и не сводил с них глаз, пока они не превратились в пепел. Только когда от бумаг остался лишь черный пласт, по которому причудливо пробегали затухающие искорки да расплывалась струйка прозрачного дыма, он обернулся к посланцу Екатерины или, вернее, Орлова и произнес:

— Я не знаю, что вы хотите сказать, требуя бумаги относительно моего брака с императри-

цей Елизаветой. Я никогда не имел чести быть супругом Ее Императорского Величества.

Екатерина поняла совет и осталась вдовой.

Теперь, чтобы больше не возвращаться к этому, расскажем, что сталось с человеком, совершившим переворот.

Сначала Лесток разделял с нашим послом, г-ном де ла Шетарди, всю политическую власть и давал императрице прекрасные советы. Именно он изменил кабинет министров и поставил Бестужева на место Остермана. Это и послужило причиной его гибели.

Бестужев принадлежал к числу людей, которые применяют на практике каждый раз, когда представляется случай, великий принцип одного из наших философов нового времени: «Неблагодарность есть независимость сердца».

Скажем несколько слов об этом человеке, который в течение трех царствований играл заметную политическую роль при дворе русских государей.

Бестужев родился в Москве в 1693 году; в 1712 году он поступил на службу к курфюрсту Ганноверскому, который, став королем Англии, назначил его послом в Санкт-Петербург. В 1716 году он вернулся на русскую службу, и Петр поручил ему сопровождать в Митаву свою племянницу — ту самую, которая потом стала императрицей и вышла замуж за герцога Курляндского. Бестужева назначили посланником в Копенгаген, но Бирон призвал его к себе, чтобы заменить Волынского. Бестужев сильно помог герцогу Курляндскому стать регентом, но после падения Бирона сделал крутой поворот и стал главным свидетелем обвинения против свергнутого фаворита. Бирон, который в этих страшных обстоятельствах оказался на голову выше тех, кто решал его судь-

бу, держался по отношению к Бестужеву с большим достоинством и благородством. На очной ставке с ним герцог заявил, что готов сознаться во всем, в чем его обвиняет старый друг, если Бестужев осмелится повторить ему в лицо свои показания. Он произнес эти слова столь торжественно и устремил на Бестужева столь уверенный взгляд, что тот, съежившись под этим взглядом, упал на колени перед герцогом и сказал, что молит у Бога прощения, ибо в его признаниях все было ложью.

Именно этого человека Лесток по ошибке призвал к власти. Едва получив ее, Бестужев приложил все силы, чтобы погубить своего покровителя. Первым ударом для Лестока был отъезд господина де ла Шетарди из Санкт-Петербурга. Он вернулся во Францию с миллионом, который ему подарила Елизавета.

Спустя полтора года после того, как Лесток сделал Елизавету императрицей, его обвинили в измене, передали в руки Тайной канцелярии, трижды подвергали пытке и, совершенно сломленного, сослали сначала в маленький городок Углич на Волге, а потом, поскольку это было слишком близко от Петербурга, отправили в Великий Устюг близ Архангельска12.

Что касается бедняжки императрицы, слабохарактерной и чувственной, ее жизнь проходила в самозабвенных наслаждениях. Каждый вечер в ее покоях происходила оргия; императрице трудно было решить, чему отдать предпочтение: усладам желудка или любовным утехам. Чтобы одно не мешало другому, ужинали обычно в спальне Елизаветы, которая для дополнительного удобства без корсета, в платьях, сметанных на живую нитку, усаживалась возле очередного фаворита, поскольку у превосход-

ного Разумовского хватало сообразительности никогда не затевать ссоры*.

Установился обычай, вернее, был приказ, до наступления дня никогда не оставлять императрицу в одиночестве. Как только Елизавета оказывалась ночью одна, она начинала дрожать и кричать от ужаса. Она по опыту знала, что именно ночами затеваются заговоры и свергают с трона русских государей.

Она повелела разыскивать по всей России человека, который бы вообще не спал или дремал бы так чутко, что просыпался бы от полета мошки. К счастью, такой человек сыскался, да к тому же был так уродлив, что мог, не вызывая злоязычия, оставаться днем и ночью в комнате императрицы.

А теперь, после двух исторических глав, которые, признаюсь вам, у меня не хватило мужества вычеркнуть, перейдем ко второй легенде о крепости.

* Дабы вы, дорогие читатели, не подумали, что я отклоняюсь от истины в своем рассказе об императрице, позвольте мне привести здесь отрывок из донесения господина де Сваарта, посланника Соединенных провинций в 1757 году. Нет необходимости говорить, что честный голландец был возмущен:

«Русское общество представляет собой ужасающую картину распущенности, хаоса и распада всех связей цивилизованного общества. Императрица видит и слышит одного Шувалова, ни о чем не заботится и продолжает свой привычный образ жизни; она в буквальном смысле слова отдала империю на разграбление. Никогда еще положение вещей в России не было столь беспорядочным, опасным и плачевным. Не осталось ни малейшего следа добросовестности, чести, стыда и справедливости». (Примеч. А. Дюма.)

МОСКОВСКОЙ БАСТИЛИИ

анее мы поведали о том, что, кроме пяти детей от Разумовского, у императрицы Елизаветы было еще четверо.

Одной из них была княжна Тараканова1. Не улыбайтесь, услыхав столь странную фамилию. Узнав о трагической судьбе оедной княжны, вы пожалеете об этом. Ей исполнилось двадцать лет, она была красива, независима, наслаждалась обеспеченной жизнью. Еще совсем юной ее увезли из Санкт-Петербурга во Флоренцию, там она росла, этот несчастный цветок, благородное северное растение, пересаженное под благословенное небо Микеланджело и Рафаэля.

Она была царицей балов Флоренции, Пизы и Ливорно.

Ничего определенного никт*о о ней не знал; поговаривали о ее царском происхождении, и тайна, которая окружала девушку, еще более увеличивала ее очарование, подобно тому как облако скрывает античных богинь, когда они не хотят показываться смертным в своем истинном обличье.

Тайну разгадали два человека: один — из честолюбия, Другой — из ненависти. Это были Карл Радзивилл и Григорий Орлов.

57

м

w

Карл Радзивилл, палатин Вильны, злейший враг русских, соперник Чарторыского, назначенный в 1762 году Августом III Саксонским править Литвой, был соперником Понятовско- го на польский трон. Впрочем, его претензии простирались гораздо дальше.

Радзивилл помнил о прежнем величии Польши, когда она поставляла королей для Богемии и Венгрии и, получив половину западной Пруссии, а также права сюзерена восточной Пруссии, присоединила к ним Курляндию, затем Ливонию и, наконец, овладела Москвой. Это было в 1611 году. Можно попытаться овладеть Москвой также в 1764 или 1768 году: тогда Радзивилл возложил бы на свою голову корону Мономахов и Ягеллонов.

То был, как видите, великий план: но поскольку Карл Радзивилл был не только великим полководцем, но и великим политиком, он мечтал о другом: завоевать сердце княжны Таракановой, стать ее мужем, взяв Москву, раскрыть тайну ее рождения и, опираясь на союз с дочерью Елизаветы, установить свою власть над Россией.

Бедная княжна не подозревала об этих честолюбивых проектах. Она видела в Радзивил- ле лишь знаменитого палатина, еще молодого, красивого, элегантного и принимала его поклонение; но, в отличие от своей матери, была поведения очень строгого. Вскоре распространился слух, что Карл Радзивилл, палатин Вильны, собирается жениться на княжне Таракановой, побочной дочери Елизаветы. Этот слух дошел и до русского двора.

Екатерина испугалась — она разгадала план князя Карла Радзивилла. Стоило ей устранить одно препятствие, как возникало другое.

Не так давно она велела задушить Петра III, убить юного Иоанна, а вот теперь судьба посылает ей в Италии еще одну претендентку на трон, о которой Екатерина никогда и не помышляла.

Пусть бы то было в России, в Ропше или Шлиссельбурге, куда она могла дотянуться рукой, но в Италии, во Флоренции, в государстве великого герцога! И Екатерина доверилась своим добрым друзьям Орловым, которые никогда ничего не страшились.

Екатерина начала осуществлять свой план. Она намекнула о намерении провозгласить королем Польши Станислава Понятовского; эта версия заставила Карла Радзивилла выехать в Варшаву, и прекрасная княжна осталась без его защиты. Орлов же снарядил три корабля и отправился в Италию якобы затем, чтобы закупить картины, статуи, драгоценности и пригласить художников.

Истинная причина путешествия раскроется сама собою в нужное время.

Орлов отплыл; его корабль был нагружен золотом.

Плавание было счастливым, корабль обошел беспрепятственно мыс Финистер, пересек Гасконский залив, Гибралтарский пролив и бросил якорь в порту Ливорно.

Был месяц июль; элегантные аристократы и модные красавицы съехались в Ливорно подышать воздухом Средиземного моря и покупаться. Но Бог рассудил по-иному.

Прибытие Григория Орлова, человека, игравшего важную роль в перевороте 1762 года, признанного любовника Екатерины II, воз-

будило естественное любопытство. Само имя носило на себе следы ропшинской крови, хотя это был Алексей Орлов, а не тот, который затеял пьяную ссору с Петром III, плохо кончившуюся для бедного императора. Кроме того, преступление, увенчавшееся успехом, не считается преступлением. Если Бог позволил, то почему людям не простить? Наконец, художники нам скажут, что красное пятно лишь украшает пейзаж. А в пейзаже Григория Орлова было красное пятно, вот и все.

Орлова принимали, лелеяли, ласкали, оказывали ему почести. Он был красив, статен, молод, силен. Он сгибал, как Портос, железные прутья, скручивал, как Август Саксонский, серебряные подносы, разбрасывал пригоршнями золото, как Букингем. У флорентийских дам он пользовался большим успехом.

Но Григорий ухаживал не за флорентийскими дамами, он ухаживал за прекрасной соотечественницей— княжной Таракановой; взоры, знаки внимания, предупредительность, заботы были направлены только на нее.

Вскоре разнесся слух, что фаворит императрицы Екатерины склонен изменить своей царственной любви ради любви, столь же царственной.

В это должна была поверить княжна Тараканова. Орлов попросил свидания, она согласилась, но, вместо того чтобы говорить о любви, стал говорить о политике. Он открыл глаза бедной княжны на вещи, которых она не знала, рассказал тайну ее рождения; хотя оно и было незаконным, но в глазах истинных русских могло значить гораздо больше, чем брак Екатерины с Петром III, к тому же столь насильственно прекращенный. В конце концов кто такая Екатерина? Принцесса Ан-

хальт-Цербстская, немка, у которой в жилах нет и капли крови Романовых.

Был, правда, молодой Павел I, но не знали, как к нему относиться, а что еще хуже, как относиться к его рождению.

Наиболее вероятным было отцовство Салтыкова, но тогда и Павел I, как и княжна, незаконнорожденный .

А сама Елизавета, разве и она не была незаконнорожденной? Поэтому, чтобы возвести княжну на престол, требуется только достаточно сильная рука. А сила Григория Орлова была известна. В его руках прелестная княжна Тараканова — не более чем перышко. А взор Орлова был столь нежен, когда он говорил о политике, что, несомненно, нежность эта относилась не только к политике, но и к самой княжне Таракановой. Впрочем, Орлов не скрывал своих претензий. Он горько жаловался на императрицу Екатерину. Он служил ей достаточно хорошо, чтобы иметь право требовать публичной награды.

По крайней мере она могла бы сделать для него то, что императрица Елизавета сделала для Разумовского. В конце концов капитан гвардии стоит церковного хориста.

Бедная княжна не была честолюбива, но она была кокетлива. Среди вещей Орлова нашлась императорская корона. Как эта корона очутилась у Григория Орлова, когда она должна пребывать в московских хранилищах? На этот вопрос трудно ответить. Но если уж корона у Орлова очутилась, не имело значения, как она к нему попала.

Словно играя, он примерил корону на голову княжны, а корона оказалась ей впору, как будто была сделана для нее. Княжна представила себя в костюме императрицы. Корону

ей обещал князь Радзивилл. Но какие возможности были у него? Сначала его должны выбрать королем Польши, затем он должен победить русских, и победа будет полной лишь тогда, когда перед ним откроются ворота Москвы.

Необходимо тройное чудо, но времена, когда Господь совершал чудеса для Польши, прошли.

Княжна сначала слушала Орлова с улыбкой сомнения, но постепенно сомнение сменилось мечтами, полными надежды.

Соблазнитель Орлов оставил ей императорскую корону, сверкающую действительность при дневном свете и призрачный соблазн ночью.

Все совершалось среди балов, празднеств, сияния солнца, упоений роскоши, чудес природы, шедевров искусства. Орлов стал героем этого великолепия.

Все черные итальянские глаза были устремлены на него, одни — с любопытством, другие—с любовью, третьи — с вожделением.

Но ему были дороги лишь взоры прекрасной княжны.

Вскоре стало известно, что Орлов, благодарный за оказанный прием, собирается устроить блестящее празднество — в ответ на празднества, устроенные в его честь.