Текст

AAEKCAHDP

ЭЮМА

ф.

СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ

ЛАДОМН^

МОСКВА

19 9 3

AAEKCAHDP

DïOMA

Ф

СОЧИНЕНИЕ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

еЖтквык

ВПЕЧАТЛЕНИЯ В (^ОССИИ

ЛАДМИНр

МОСКВА

19 9 3

ББК 84. 4Фр. Д 96

Переводы с французского

Предисловие М. Треску нова

Исторические справки С. Искюля

Редакторы

Н. Жирмунская, А. Миролюбова

Состав иллюстраций А. Таманцевой

Оформление Д. Шимилиса

д

4703000000-012 593(03)-93

Без объявл.

© Коллектив авторов (см. содержание), 1993. © Д Б. Шимилис. Оформление, 1993.

ISBN 5-86218-039-7 (т. 1) © Научно-издательский центр «Ладомир»,

ISBN 5-86218-038-9 1993.

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается

О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА ДЮМА „ ПУТЕВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.

В РОССИИ "

i

«В наш век никто не пользовался такой популярностью, как Александр Дюма; его успех — больше чем успех —это триумф. Его слава гремит подобно трубным звукам фанфар. Александр Дюма —имя не только французское, но и европейское; более того —это имя мировое».

Виктор Гюго

«Удивительное явление: Дюма и до сих пор считается у положительных людей и у серьезных литераторов легкомысленным, бульварным писателем, о котором можно говорить лишь с немного пренебрежительной, немного снисходительной улыбкой, а между тем его романы, несмотря на почти столетний возраст, живут, вопреки законам времени и забвения, с прежней неувядаемой силой и с прежним добрым очарованием, как сказки Андерсена, как «Хижина дяди Тома», и еще многим, многим дадут в будущем тихие и светлые минуты».

А. И. Куприн

7

Да, действительно, оба писателя — и современник и потомок, отдаленный во времени и в пространстве,— совершенно правы: Дюма не только не был обойден славой при жизни, но и впоследствии интерес к его творчеству не иссяк. Велик он и в настоящее время, когда прошло уже 190 лет со дня рождения писателя. Весь мир отдает должное мастерству романиста, но в нашей стране к нему относятся с особенной теплотой. В России было выпущено два собрания сочинений Дюма — в 1913 и в 1974 году. Сейчас выходят еще два — в издательстве «Пресса» и в приложении к журналу «Огонек». А бесчисленное множество отдельных произведений, увидевших свет не только на русском, но и на украинском, белорусском, грузинском, латышском, литовском языках, просто невозможно поименовать.

Однако иная грань творчества Дюма — путевые этюды, описания многочисленных путешествий — остается фактически неизвестной современному читателю.

Правда, в 1839 году в Санкт-Петербурге появились его «Путевые впечатления» от поездки по Швейцарии в переводе Дмитрия Журавского, но следующая книга этого жанра — «Путешествие в Египет» — вышла в издательстве «Наука» лишь в 1988 году в переводе М. Е. Таймановой. Следует также назвать книгу «Кавказ» — перевод П. Н. Роборовского (1861), второе издание которой вышло в свет в 1988 году под редакцией М. И. Буянова (редактор написал к этому изданию статью и пространные комментарии).

Но, как это ни парадоксально, книга, представляющая, быть может, наибольший интерес для нас, россиян,— «Путевые впечатления. В России»,— выходит в свет впервые. Полное издание, несомненно, углубит не только наше представление о творческом наследии Дюма, но и наше знание о самих себе, о прошлом России, к которому сейчас, в эти смутные времена, мы обращаемся так часто.

Вилле-Котре — ничем когда-то не примечательный город близ Парижа. Здесь 24 июля 1802 года у генерала Тома-Александра Дюма и Марии-Луизы Лабуре родился сын Александр.

8

Юные годы Александр провел в родном городе. Окончив коллеж, он в 1824 году направился в Париж и первое время был вынужден жить на весьма и весьма скудные средства. Правда, скоро, при содействии друзей он получил должность секретаря в канцелярии герцога Орлеанского. Но служба мало интересовала молодого человека. Увлеченный литературой и театром, юноша с особой энергией предается чтению великих драматургов — Шекспира, Шиллера, Мольера, историков Баранта и Тьерри, становится постоянным посетителем театра «Комеди Франсез», общается с видными деятелями нового романтического искусства — В. Гюго, Ш. Нодье, А. Мюссе, всецело воспринимая их эстетику.

Александр Дюма начал литературную деятельность в эпоху Реставрации, когда видную роль в идеологической борьбе с дворянской и клерикальной реакцией сыграл ряд научных трудов, освещавших в либеральном духе бурные события конца XVIII столетия. В то время историческая наука во Франции переживала расцвет. Известные историки пытались философски осмыслить важные этапы прошлых эпох, уловить существенную особенность длительного пути человечества от «мрака» к «свету», от «необходимости» к «свободе», то есть от древних времен, теократии феодального строя к венчавшей этот длительный путь развития человечества Великой французской революции 1789—1794 годов.

Формирование Дюма как писателя историко-приключенческого жанра проходило под знаком постоянного обращения к трудам современных ему историков, что и сказалось не только в его романном творчестве, но и — впоследствии — во многих сочинениях жанра «путешествий».

Однако в начале писательской карьеры блистательный талант романтика е особой силой сказался в исторической драме «Генрих III и его двор», поставленной на сцене театра «Комеди Франсез» 11 февраля 1829 года. То было первое обращение драматурга к XVI столетию Франции, исполненному волнующих событий. О значении этой драмы Андре Моруа писал: «Была ли его пьеса исторической? Не больше и не меньше, чем романы Вальтера Скотта. История полна тайн. У Дюма все оказалось ясным и определенным. Екатерина Медичи держала в руках нити всех интриг. Генрих III расстраивал планы герцога де

9

Гиза. Дюма и сам отлично понимал, что в действительности все эти приключения были куда более сложными. Но какое это имело для него значение? Он хотел лишь одного— бурного действия. Эпоха Генриха III с ее дуэлями, заговорами, оргиями, с разгулом политических страстей напоминала ему наполеоновскую эпоху. История в обработке Дюма была такой, какой ее хотели видеть французы: веселой, красочной, построенной на контрастах, где Добро было по одну сторону, Зло —по другую. Публика 1829 года, наполнявшая партер, состояла из тех самых людей, которые совершили великую революцию и сражались в войсках империи. Ей нравилось, когда королей и их дела представляли в «картинах героических, полных драматизма и поэтому им знакомых». Вслед за «Генрихом III» Дюма создает ряд известных драм и комедий, пользовавшихся в свое время громкой славой. К ним относятся «Христина», «Антони», «Кин, гений и беспутство», «Нельская башня».

Сложившаяся во Франции в 30-х годах общественная обстановка оказала благотворное воздействие на творчество драматурга, к тому же он не был сторонним наблюдателем происшедшей в июле 1830 года революции: тогдашние газеты с похвалой отметили смелые действия молодого литератора — при захвате в Суассоне склада пороха и оружия, столь необходимого новым властям для упрочения будущего буржуазного королевства.

С участием Дюма происходило и республиканское восстание 1832 года, после которого по совету обеспокоенных друзей, опасавшихся его ареста, он направился в Швейцарию, где не только наблюдал живописные ландшафты, но и с увлечением готовил обширный очерк «Галлия и Франция». То было одно из первых сочинений, в котором автор демонстрировал свое мастерство исторического публициста.

Книга «Галлия и Франция» свидетельствовала об осведомленности автора в вопросах национальной старины. Рассказывая о ранней эпохе становления галльского племени, борьбе галлов с франками, Дюма цитирует труды Огюстена Тьерри, Шатобриана и многих других исследователей. В заключительной главе дается критическая оценка правления Луи-Филиппа — короля крупных фабрикантов, землевладельцев, финансистов, и предсказыва-

10

ется, что во Франции в будущем возникнет Республика как форма широкого народного представительства.

Положительный отзыв об этом произведении самого Тьерри окрылил автора, и он с еще большим усердием принялся за изучение многих капитальных исследований, хроник, мемуаров.

Став известным драматургом, пьесы которого успешно ставились во Франции и в других странах, Александр Дюма увлекся особым литературным жанром — «историческими сценами». То был вид романа, повести, новеллы, в которых построенное на историческом материале повествование перемежалось живым, динамичным диалогом, а описательный элемент сводился до минимума, с тем чтобы с первых же страниц книги ввести вереницу лиц в стремительно развивающееся действие. Этот метод был применен в посвященных XV столетию романе «Изабелла Баварская» (1835) и повести «Правая рука кавалера де Жиака» (1838).

Поразительно плодотворными для Дюма были сороковые годы, когда он создал знаменитую трилогию «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Виконт де Бражелон» (1848—1850), а также «роман века» «Граф Монте-Кристо» (1844—1845). Вслед за XV веком он обращается к блистательному и вместе с тем кровопролитному XVI столетию. Прологом к изображению этой эпохи послужила уже упоминавшаяся драма «Генрих III и его двор», положительно воспринятая французскими историками и зрителями. Гигантский сериал, рисующий времена позднего Возрождения Франции, включает в себя романы «Асканио» (1843), «Две Дианы» (1846), трилогию «Королева Марго» (1845), «Графиня де Монсоро» (1846), «Сорок пять» (1848). К тому же именитый драматург в 1846 году основал «Исторический театр», где с успехом исполнялись драматические инсценировки его романов.

Кроме того, еще находясь в Швейцарии, он готовил материалы для трехтомного сочинения «Путевые впечатления» (1834) — своего первого опыта в популярном в то время жанре «путешествий».

И

Поэтика «путевого» сочинения не укладывается в какую-либо строгую систему эстетических принципов; любой писатель, посещая чужую страну, стремился прежде всего запечатлеть увиденное — «Choses vus», воссоздать «картину с натуры», не ограничивая полета воображения и не замыкаясь в рамки определенной эпохи. Это импонировало Дюма, который писал: «Если читатель, с неизменной снисходительностью сопровождавший нас в наших частых странствиях по старой Франции, согласится и на этот раз перенестись в далекое прошлое, мы окажемся в нескольких лье от Авранша». Вслед за тем очеркист в своем воображении переносится в XV столетие и воссоздает батальную сцену — бретонская армия, осаждающая замок Сен-Джемс. В «Путевых впечатлениях» представала пестрая вереница лиц легендарных и исторических — от мало кому известного русского путешественника и ученого Иосифа Христиановича Ганеля (1788—1861) до императора Наполеона. Какой бы город или кантон Швейцарии ни посетил Дюма, он напрямую обратится к читателю и превратит диалог в завершенный этюд о веках минувших и днях недавних. Например, драматург рассказывает, как и почему он принял участие в известном восстании 1832 года, о парижской хронике, сообщившей о его аресте и расстреле, а потом, будто красноречивый чичероне, вспоминает, что находится в Монтро, городе, где в разные века произошли события, в которых Иоанн Бесстрашный и Наполеон играли главнейшие роли.

Дюма постоянно придерживается литературного приема, позволяющего ему, художнику-романтику, пренебрегая бегом времени, изображать зримые картины современности в свободном сочетании с обстоятельствами минувших эпох. Трудное восхождение на Монблан, которое пытался совершить писатель, постоянно прерывается обращением ко все новым и новым лицам, и каким лицам— Жан-Жаку Руссо, Байрону... Каждое из этих имен говорит о многом, внушает поклонение. Рассказывая историю Женевы, путешественник упоминает имена Берте- лье и Боннивара. Один кончил жизнь на эшафоте. Другой для освобождения отечества пожертвовал свободой и пробыл шесть лет в заточении в Шильонском замке («С тех пор тюрьма мученика превратилась в храм, а гранитный столб, к которому цепями был привязан Боннивар,—

12

в алтарь»). И далее история узников завершается эпизодом, воскрешающим образ великого поэта:

«В 1816 году, в одну из тех ночей, которые, казалось, Бог создал для одной только Швейцарии, по озеру тихо плыла лодка, оставляя за собою искристую полосу раздробленных лучей месяца; она направляла путь к белеющим стенам замка Шильона и пристала к берегу тихо, не колыхнувшись, как переплывает лебедь; из лодки вышел бледный мужчина с острым взглядом, с челом открытым и надменным, он был закутан в широкий черный плащ, однако заметно было, что он прихрамывал. Он спросил тюрьму Боннивара и пробыл в ней долго, наедине с воспоминаниями. После него нашли в подземелье, на столбе, к которому был прикован мученик, новое имя: Byron»*.

Посетив в Люцерне Шатобриана, своего великого современника, Дюма не только набросал его портрет как политического деятеля, но главное внимание уделил повседневной жизни знаменитого писателя. Дюма со страстью выискивал что-то особенное, что характеризовало бы человека в домашней обстановке. И вот после разговора на политическую тему, после рассуждений о высоких материях автор «Гения христианства» пригласил любопытствующего путешественника к озеру,— и для чего бы вы думали? — чтобы покормить крошками хлеба прирученных водоплавающих курочек. Эта реалия из личной жизни великого романтика и послужила темой очерка «Куры господина Шатобриана»**.

В другой главе возникает образ Наполеона в момент сражения при Ватерлоо. Перед читателем предстает грандиозная битва. Наполеону уже кажется, что он победитель Европы. Император объявляет: «Теперь я ближе к Вене, чем они к Парижу», погружаясь в воспоминания прежних побед и надеясь, что враг повержен. И вдруг приходит адъютант с донесением, что неприятель уже в десяти лье от Парижа. Император выслушал эту весть, ни один мускул не дрогнул на его лице, а затем распорядился, чтоб ему подвели коня, и направился в Фонтенбло.

* Дюма А. Путевые впечатления. Часть 1. Санкт-Петербург, 1838, с. 127—128.

** Oeuvres de Alex. Dumas. Bruxelles, т. 1, 1838, p. 348. (В Санкт-Петербургском издании 1838 года эта глава исключена.)

13

Так совсем не в эпических тонах предстает поражение великой армии.

Путешествие по Швейцарии весьма плодотворно сказалось на формировании писателя, на его литературной деятельности; из посещения соседнего государства он извлек обширные исторические знания, зародилась и мысль о будущих романах. Метод труда над книгой о Швейцарии был применен и в других сочинениях жанра путевых записок, таких, как «Путешествие в Египет» (1839), «Новые впечатления о Южной Франции» (1840), «Из Парижа в Кадис» (1847) и, конечно же, в четырехтомном произведении, посвященном России.

Невозможно назвать всех известных писателей, ученых, архитекторов, композиторов, живописцев Франции, посетивших Россию в XVIII—XIX столетиях.

Каждый из них оставил после себя мемуары, журнальные статьи, очерки о культурной и политической жизни Российской империи.

В недавно вышедшей во Франции фундаментальной антологии «Путешествие в Россию», составленной Клодом де Грэвом*, включены литературные этюды Бернар- дена де Сен-Пьера и Дидро, Сегюра и госпожи де Сталь, д’Арленкура и Ксавье Мармье, Бальзака и де Кюстина.

Писатели, совершавшие поездки по различным странам мира, «увиденное» запечатлевали в различных литературных формах: дневниках, письмах, очерках. Каждый из них отличался оригинальной манерой изложения, каждый выбирал те объекты, которые были ему по душе, находил те выразительные средства, которые в наибольшей степени отвечали его творческой натуре; потому установить какие-то каноны жанра едва ли возможно и, конечно же, стиль и содержание книги ПГ. Готье о России не обладает сходством с многотомным сочинением А. Дюма на ту же тему, так же как суждения Бальзака о жизни крестьян в России отличаются от того, что писал о них А. де Кюстин, К. Мармье.

* Grève. Claude de. Le voyage en Russie. Anthologie des voyageurs français aux. XVIII-e et XIX-е S. P., R. Laffont, 1990.

14

Клод де Грэв особое место отводит в антологии Теофилю Готье и Александру Дюма, блистательно представившим жанр «путешествий». «Благодаря этим двум писателям, хорошо известным нашей публике, Россия сблизилась с читателями Франции. Она предстала со своими памятниками, проспектами, бульварами, живописными пейзажами»,— пишет составитель.

Александр Дюма многие годы лелеял мысль о поездке в Россию: ему было известно, что его драмы идут в русских театрах и что «Генриха III» и «Кина» исполняет в своем переводе великий трагик Василий Андреевич Каратыгин. В 1845 году чета Каратыгиных находилась в Париже. Состоялась их встреча с любимым драматургом. А. М. Каратыгина запечатлела эту встречу в своих «Воспоминаниях»: «Со свойственной ему любознательностью расспрашивая нас о России, Дюма высказывал давнишнее свое желание посетить нашу родину, взглянуть на обе столицы, на окрестности Москвы, на поле Полтавы, но в особенности желал взглянуть на нашего императора. Он припомнил при этом о недавней поездке Бальзака в Россию, сказав: «И я очень желал бы сделать то же, если только позволит ваш батюшка» (под словом «батюшка» он подразумевал государя Николая Павловича).

Мы отвечали, что за исключением завзятых республиканцев и вообще лиц, находящихся на дурном счету у нашего правительства, въезд иностранцев в Россию не воспрещен; если же наш двор не с прежним радушием приглашает приезжающих в Петербург именитых или чем-либо особенно замечательных французских подданных, причиной тому гнусная неблагодарность маркиза де Кюстина. К поступку Кюстина Дюма отнесся с негодованием» *.

История, связанная с именем Астольфа де Кюстина, вкратце сводится к следующему. Маркиз де Кюстин, известный путешественник и писатель, принадлежавший к аристократической семье, которая пострадала в период Великой французской революции, посетил Россию в 1839 году и был ласково принят при дворе Николая I: никто не сомневался, что маркиз напишет книгу о России и что эта книга будет доброжелательной. Однако в Петербурге

* Каратыгина А. М. Воспоминания.— В кн.: Караты -

г и н В. А. Записки, т. 2. Л., 1930, с. 229.

15

ошиблись: «Кюстин действительно описал свое путешествие, но записки его стали не апологией, а памфлетом. После появления этого сочинения, названного «Николаевская Россия» («Россия в 1839 г.»), сторонники монархии яростно ополчились на автора книги, пытаясь опровергнуть его критические рассуждения. С этой целью за границей на французском, немецком и английском языках публиковались статьи русских журналистов, содержавшие «беззубую критику Кюстина и холопскую лесть императору Николаю».

Ф. И. Тютчев отверг доводы «так называемых заступников России», заявив, что они представляются ему «людьми, которые, в избытке усердия, в состоянии поспешно поднять свой зонтик, чтобы предохранить от дневного зноя вершину Монблана»*.

Как бы то ни было, но из разговора с Каратыгиными писатель понял, что в данное время его поездка в Россию неосуществима. Он, как и Астольф де Кюстин, доставил много неприятностей императору Николаю I.

В 1848 году во Франции произошла буржуазно-демократическая революция. Писатель отрицательно относился к монархии Луи-Филиппа, и весть о крушении королевского трона встретил с воодушевлением. В то тревожное время он основал журнал «Ежемесячное обозрение» («Le Mois») и опубликовал в нем ряд статей в защиту республиканского строя. Но Республика просуществовала недолго. В декабре 1851 года президент Луи-Бона- парт — племянник Наполеона I —произвел государственный переворот. Законодательное собрание было распущено, конституция отменена, а через год во Франции была провозглашена империя, которую возглавил Наполеон III.

Вслед за Виктором Гюго Дюма уехал в Брюссель, где начал писать «Мемуары», которые по своим художественным достоинствам не уступают его лучшим беллетристическим сочинениям, а возвратившись в Париж в 1853 го¬

* Тютчев Ф. И. Россия и Германия.—Русский архив, 1873, nTq 10, с. 1195. Цит. по кн.: Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990, с. 21.

16

ду, основал собственную газету «Мушкетер», в которой пытался оставаться независимым по отношению к новому режиму.

В 1857 году Дюма предпринимает издание нового журнала («Монте-Кристо») и становится его основным автором и редактором-составителем. В первых же номерах началась публикация романа «Граф Монте-Кристо», печатались в этом издании очерки, стихотворения и романы иностранных писателей. Журнал пользовался большой популярностью и аккуратно выходил каждую неделю. Но какой огромной энергией надо было обладать, чтобы издание не потерпело крах. Божественный дар романиста и обозревателя — единственное, что обеспечивало успех журнала. Вот восторженный отзыв поэта А. Ламартина об издательской деятельности его друга: «Вы спрашиваете, что я думаю о вашем журнале? У меня есть определенное мнение о вещах, созданных обыкновенным человеком, но о чудесах у меня не сложилось мнение. Вы совершили нечто сверхчеловеческое. Мое мнение — это восклицательный знак! Люди искали вечный двигатель, вы нашли нечто лучшее — искусство вечно изумлять! Прощайте. Живите, то есть пишите. Вы всегда найдете во мне восторженного читателя».

Чувство восхищения трудом своего собрата выразил и Виктор Гюго. В письме с острова Джерси он сообщал: «Дорогой Дюма, читаю ваш журнал. Вы вернули нам Вольтера. Это огромное утешение для униженной Франции».

Надо было оправдывать доверие друзей, многочисленных подписчиков, и редактору «Монте-Кристо» приходилось постоянно искать материалы для выпусков популярного журнала. Дюма уже было собрался в очередное путешествие по Средиземному морю, с тем чтобы отразить увиденное в «Монте-Кристо», но «Господин великий случай» распорядился по-иному.

Проживал в 1858 году в Париже известный литератор, меценат Г. А. Кушелев-Безбородко. Именно он, поразительно общительный и радушный, пригласил жаждавшего посетить Россию писателя к себе в гости, а затем пообещал показать Петербург и любые другие русские горо¬

17

да, ведь при Александре И, возвратившем декабристов из Сибири, создались более благоприятные условия для такой поездки.

Давняя мечта прозаика осуществилась. Прибыв в Петербург 23 июня, он остановился у Кушелевых, здесь же свел знакомство с Д. В. Григоровичем, А. К. Толстым, Л. А. Меем. Григорович познакомил гостя с Н. А. Некрасовым и супругами Панаевыми.

Пребывание прославленного литератора в Петербурге — это не только визиты к друзьям и знакомым, посещение дворцов и музеев. Большую часть дня писатель проводил за письменным столом. Он обязан был вести размеренный трудовой образ жизни, чтобы сдержать слово, данное читателям «Монте-Кристо»,— еженедельно оповещать их о всех увиденных достопримечательностях России. Вот еще одно свидетельство И. И. Панаева о том, как был заполнен день именитого француза: «Деятельность, подвижность и энергия г. Дюма изумительны. В этом случае он не уступает никакому молодому человеку, несмотря на то, что ему 58 лет. Мы приехали в Ораниенбаум в 11 часов вечера — и в 12 часов он уже был с пером в руках за работой и писал до двух часов; от 7 до 11 утра он также работал, потом осматривал ораниенбаумские дворцы; после осмотра их он снова принялся за перо и писал до половины шестого, то есть до самого обеда. Г. Дюма хочет передать своим соотечественникам роман г. Лажечникова «Ледяной дом», с помощью одного из известных наших литераторов, и я уже видел первые полчасти этого романа, переведенные и написанные его рукой».

«Известный литератор» — не кто иной, как Дмитрий Васильевич Григорович, о котором Панаев отзывается с величайшим восхищением как о «лучшем путеводителе Петербурга, знатоке Эрмитажа и всех замечательных частных галерей Петербурга, одном из самых известных наших литераторов по таланту, по живости, по остроумию»*.

В первом же очерке, отправленном в Париж в редакцию «Монте-Кристо», Дюма, не мудрствуя лукаво, хотя и не столь изысканно и филигранно, как Теофиль Готье,

* Панаев И. И. Петербургская жизнь.— В кн.: Григоро - вич Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928, с. 491.

18

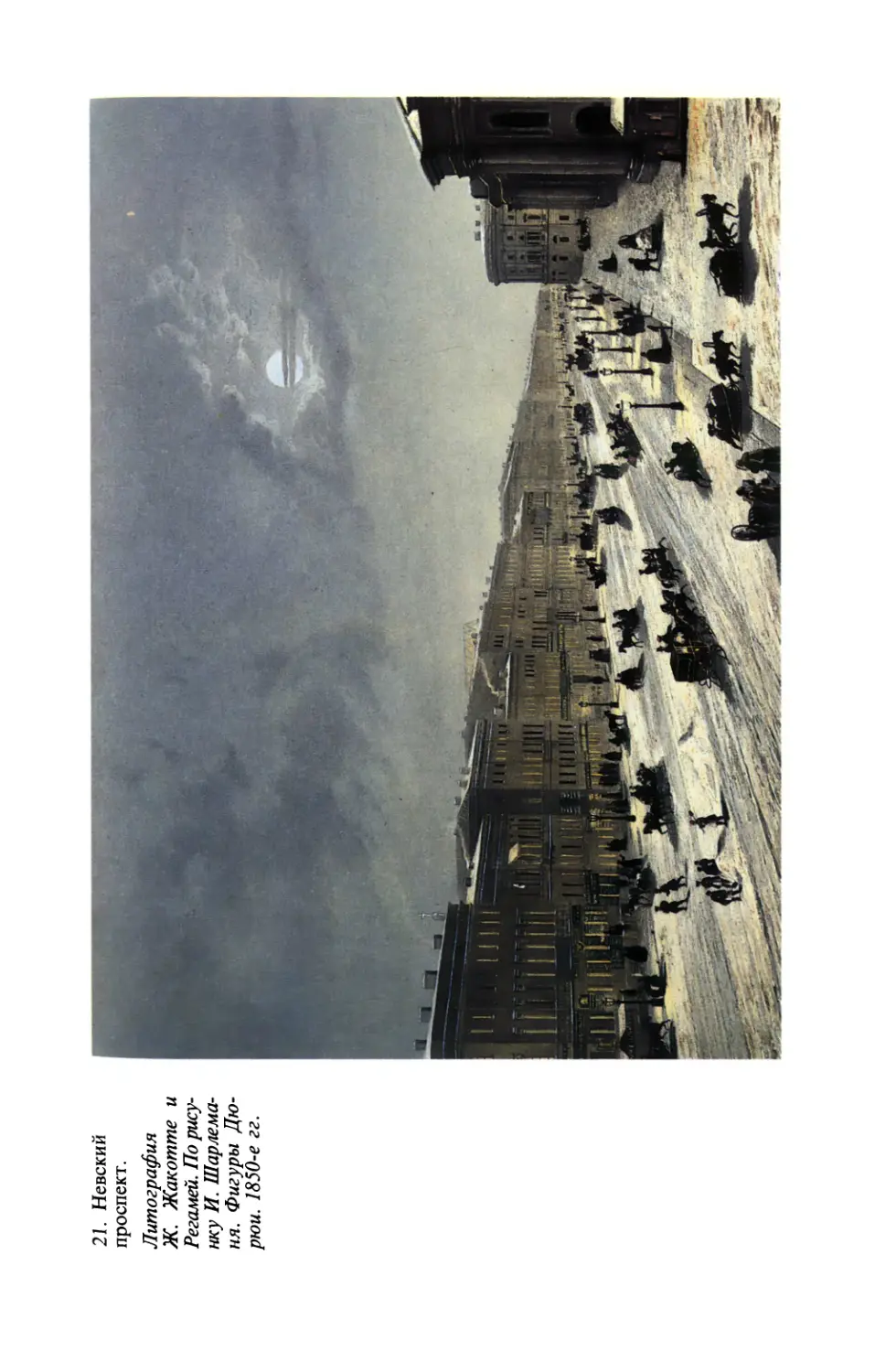

рассказал парижанам о поразившем его чуде — граде Петра. Французский гость был очарован видом Исаакиевско- го собора, да и другие соборы — Казанский, Троицкий— произвели на него сильное впечатление.

Проходя по набережной Невы, писатель с любопытством взглянул на Летний сад и на его знаменитую решетку, ведь ради одной этой решетки некий англичанин совершил путешествие в Петербург.

Продолжая свой путь через Троицкий мост, путешественник рассмотрел Петропавловскую крепость, колокольню собора, но особенно поразила его Нева: «Благодаря этой великолепной реке в немногих столицах есть такие грандиозные пейзажи, как в Санкт-Петербурге».

Понравился нашему гостю и Таврический дворец, словно «построенный руками волшебников».

В Петербурге Дюма провел полтора месяца, затем направился в Москву. Далее предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только в марте 1859 года возвратился во Францию.

Вот график поездки А. Дюма по России:

15 июня 1858 года — отъезд из Парижа; 16—18 июня —Берлин; 19 июня — Штеттин; 19—21 —из Штеттина в Кронштадт и Санкт-Петербург; 22 июня —3 августа— пребывание в Петербурге, поездка на Валаам, окрестности города; 4 августа — 18 сентября — прибытие в Москву, посещение Троице-Сергиевой лавры; 20—30 сентября — пребывание в Елпатьевске; 1 октября — Каля- зино; 3—6 октября — Нижний Новгород; 7 октября — Казань; 12 октября — Астрахань; 15—24 октября — Саратов, экскурсия к соленым озерам, Царицын; 25 октября— Астрахань: в гостях у князя Тюменя; 3 но¬

ября— отъезд на Кавказ; 6—7 ноября — Кизляр; 8—23 ноября — посещение Дербента и Баку; январь 1859 г.—Тифлис; 4—13 февраля — Поти; 16 февраля— Трапезунд; отъезд во Францию на пароходе «Сюлли»; 2 марта — прибытие в Марсель.

В результате поездки по России Александр Дюма создал обширный цикл очерков и исторических рассказов. По завершенности, образности, драматическому напряжению они напоминают главы-фельетоны, из которых составлялись знаменитые романы: «Три мушкетера», «Короле¬

19

ва Марго» и другие, которые тоже регулярно появлялись из номера в номер.

Книга о России создавалась на протяжении ряда лет. Вначале автор опубликовал в «Монте-Кристо» сорок три очерка. Публикация была завершена в апреле 1859 года. Этот состав глав-очерков уже в 1859 году появился в Саксонии под названием «Впечатления о путешествии по России». Тот же состав книги, но под названием «От Парижа до Астрахани», запрещенный, видимо, по дипломатическим соображениям, к публикации во Франции, был издан в Бельгии. Вслед за тем в 1860 году выходит третье издание «От Парижа до Астрахани», также далеко не полное. Автор, проживая в Неаполе, трудясь над «Историей итальянских Бурбонов», готовил одновременно материалы о посещении Валаама, Москвы, волжских городов. Только в 1861 году (в журнале «Constitutionnel», сентябрь— октябрь) были напечатаны по формуле «продолжение следует» ряд литературных этюдов, в том числе и глава впечатлений об Астрахани, но это еще не окончательный состав книги.

В марте — августе 1862 года вновь в «Монте-Кристо» продолжалась публикация следующих этюдов под общим названием «В Калмыкии»: «Армяне и татары в Калмыкии», «Праздник у князя Тюменя», «Продолжение праздника», «Дикие лошади», «Степи».

Полный текст книги «Путевые впечатления. В России» вышел в свет в четырех томах в издательстве Кальмана Леви в 1865 году. Это издание было дополнено довольно объемным исследованием «Письма о крепостном праве в России».

«Путевые впечатления» еще в прошлом веке были переведены на испанский, итальянский, немецкий языки, опубликованы в США.

Сравнительно недавно во Франции увидело свет новое издание этой книги под названием «Путешествие по России» (Dumas A. Voyage en Russie. P., 1960.) с предисловиями Андре Моруа и Жака Сюффеля.

II

«...Во время Ваших ночных бдений дайте себе труд прочесть то, чего Вы, вероятно, никогда еще не читали:

20

«Путешествие по России и Кавказу». Это чудесно! Вы проделаете три тысячи лье по стране и по ее истории, не переводя дыхания и не утомляясь...»

Александр Дюма-сын. Из письма к Жорж Санд от 19 апреля 1871 года.

Литературные этюды, относящиеся к различным периодам русской истории, а также те очерки, в которых была отражена повседневная жизнь городов и деревень, обрели различное стилистическое выражение. В «Путевых впечатлениях» каждому рассказу, очерку придана своеобразная тональность, соответствующая излагаемому сюжету. Так в прозе писателя создается сплав различных жанров: исторический сказ, легенда, картины семейной жизни, интимная драма. К тому же редактор «Монте-Кристо» заполняет страницы своего журнала письмами к друзьям, к сыну, переводами поэзии и прозы. При описании последних дней жизни А. С. Пушкина Дюма почти дословно переводит некоторые фрагменты из известного письма В. А. Жуковского к отцу поэта — С. Л. Пушкину.

Обширный цикл глав-очерков посвящен русской истории. Среди них: «Романовы», «Стрелецкий бунт», «Жена драбанта», «Петр I и Карл XII», «Царь и царица». Эти главы, получившие нумерацию при повторных изданиях «От Парижа до Астрахани», были включены в том первый «Путевых впечатлений». Во второй том вошли: «Заговор Палена», «Регентство Бирона», «Елизавета и Лесток», «Другая легенда московской Бастилии», «Меншиков», «Александр I», «Правая рука царя», «Северное общество», «Мученики», «Изгнанники». Все это составило целую панораму драматических и трагических событий, в которых отразилась 250-летняя история Российского государства.

В исторических очерках выделяются фигуры властителей— Ивана Грозного, Петра Великого, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II.

Портреты царственных мужей в своеобразном очертании Дюма характеризуют не только их государственную значимость, но и дают представление о том, как вели себя венценосцы в обыденной жизни. Внимательно читая «Историю империи России времен Петра» Вольтера, беллетрист несомненно позаимствовал что-то из солидного

21

труда французского просветителя. Так, отголоски суждений Вольтера явно наличествуют в главах «Петр I и Карл XII», «Стрелецкий бунт». Но тем не менее автор «Путевых впечатлений» развенчивает методологию предшественника, исключавшего из портретов самодержцев черты их личной жизни. «Эта история содержит государственную жизнь царя, которая была полезной, а не его частную жизнь», заявлял Вольтер, не желая описывать «страшный эпизод» смерти царевича Алексея. Не одобряя и недоумевая, Дюма отвергает посылку историка: «Не надо,— говорит Вольтер,— рассказывать потомкам вещи, недостойные их». Но кто вам скажет, что их достойно, а что недостойно?! Верить, что потомки увидят вещи с вашей точки зрения—это крайняя гордыня.

Расскажите все, потомки сделают свой выбор.

Современные исследования, прекрасные работы Си- монда де Сисмонди, Огюстена Тьерри и Мишле показали нам историю совсем иначе, чем ее представляли в XVIII веке. Сегодня мы хотим прочесть не только о событиях какого-нибудь царствования, узнать не только о падении империи, но еще и о подоплеке этих событий, о причинах этих катастроф» («Романовы»).

И далее исторический обозреватель ничтоже сумня- шеся говорит о том, что он представит, и добрые и дурные деяния тиранов или пастырей народов, «и пусть те, кто уже держит ответ перед Богом, пославшим их на эту землю, договариваются с потомками как смогут» («Романовы»).

Не следует искать в книге точного изложения событий. Дюма никогда такой цели перед собой не ставил, а если бы и поставил, то не смог бы ее осуществить при свойственном ему динамичном методе труда, а главное, при той исторической концепции, которой придерживался.

Сопоставляя путевые очерки Виктора Гюго с работами Адольфа Тьера, наш автор отдает явное предпочтение книге Гюго «Рейн», заявляя, что господин Тьер «считался с историей меньше всех остальных историков. Какими замечательными историками стали бы поэты, пожелай они сделаться учеными». Доказательством тому А. Ламартин и его «История жирондистов», имевшая огромный успех во Франции. Успех, по мнению Дюма, был предопределен тем обстоятельством, что поэт в своем сочинении не

22

только представил реальные факты французской революции, но и применил принципы романного искусства, стал «настоящим писателем-романистом».

Андре Моруа уточнил правомерность этого творческого метода: «Нельзя сказать, что Дюма поднял роман до уровня истории — этого не хотел бы ни он сам, ни его читатели,—но он вывел на народную сцену историю и роман, воплотив их в незыблемых образах, сделал достоянием самой широкой публики, которая только и является настоящей публикой, и под лучами его прожекторов история и роман зажили новой жизнью, к великой радости всех времен и народов»*.

Итак, художник-романтик обрисовал силуэты венценосцев самодержавного государства в присущей его творческой манере технике контрастов, но с той долей объективности, которая отложилась в сознании путешественника, внимательно изучавшего русскую историографию и работы французских историков, посвященные России. Не следует забывать, что непревзойденный классический труд H. М. Карамзина «История государства Российского» получил широкое отражение в сочинениях французских ученых, и это опосредованно сказалось на «Путевых впечатлениях». В частности, очерки об Иоанне Грозном, Бироне, Меншикове, Екатерине II составляют в некотором роде параллель к историческому материалу, изложенному H. М. Карамзиным либо пересказанному другими русскими учеными. В многотомном издании «Мои мемуары» (1852) Дюма признавал, что «основные сведения о главных событиях русской империи» он извлек из творений H. М. Карамзина, притом выражал сожаление о том, что великий историк не довел свое исследование до XIX века**, о котором идет речь у французского писателя.

Важное значение для труда над задуманной книгой о России приобрело и публицистическое сочинение Жюля Мишле — «Польша и Россия», впервые опубликованное в 1854 году, в затем включенное в однотомник «Северные демократические легенды»***. Ряд мотивов из этого издания перекочевал в некоторые эпизоды, изложенные Дю¬

* Моруа А. Три Дюма. М., 1962, с. 214.

^** Dumas A. Mes mémoires. T. IV. P., 1852, p, 177.

*** Michelet J. Légendes démocratiques du Nord. P., p. 46.

23

ма; в частности, сцена допроса декабристов императором Николаем I приведена и в книге Жюля Мишле.

Естественно, эти исторические мотивы и образы воспроизводились Дюма в его манере: с изрядной долей фантазии, вымысла, беллетризации — правомерными художественными средствами романиста историко-приключенческого жанра. К тому же автор «Королевы Марго» поучал: «История завещала нам факты, они наши по праву наследования, они неопровержимы, они принадлежат поэту: он поднимает из могил людей прошлого, одевает их в разнообразные одежды, наделяет свойственными им страстями, усиливая или ослабляя накал этих страстей в зависимости от желательной ему степени драматизма».

Взгляд на историю у автора «Трех мушкетеров» можно сопоставить с известным суждением Ф. М. Достоевского, который утверждал: «Верностью поэтической правде несравненно более можно передать об истории нашей, чем верностью только истории».

Несомненен дух историзма во многих исполненных драматизма картинах и эпизодах, представленных французским романтиком.

Об Александре Дюма нельзя сказать то, что Герцен сказал об авторе «Николаевской России» — Астольфе де Кюстине: «Взгляд его оскорбительно много видит». Страницы «Путевых впечатлений» в большинстве своем проникнуты чувством душевного уважения к людям, о которых Дюма стремился дать представление французскому обществу. Вот в главе «Петр I и Карл XII» перед нами предстают знаменитые государи Швеции и России перед Полтавской битвой 8 июля 1709 года:

«Первый раздавал государства, венчал и свергал королей; второй с большим трудом сделался императором и начинал приобщать свою империю к цивилизации.

Один — любитель опасности ради опасности, обладающий львиной храбростью, сражающийся ради удовольствия, второй — осторожный политик, сражающийся только в интересах своего народа... Если бы был убит Петр I, то погиб бы не только человек, но и цивилизация, империя потерпела бы крушение».

Совсем иное отношение выразил наш гость к царствованию Иоанна IV, обличив в этюде «Иван Грозный» безумие, кошмар злодеяний, совершенных лютым деспотом; а в очерке «Александр I» для характеристики личности

24

Николая I Дюма привел автограф императора, выставленный в Эрмитаже на видном месте и датированный 17 марта 1808 года: «Царь Иоанн Васильевич был строг и буен, из-за чего его и прозвали «Грозным». Но при этом он был справедлив, храбр, щедр к своим подданным и стране принес особое благополучие и процветание. Николай».

В очерках «Заговор Палена», «Александр I», прежде чем поведать читателям «Монте-Кристо» о деятельности декабристов, Александр Дюма, как романист исторического жанра, передает колорит александровской эпохи, выявляет приметы времени, уродливые стороны крепостнического строя.

Чтобы охарактеризовать миросозерцание Александра I, французский писатель цитирует письмо будущего императора к другу, русскому послу в Константинополе В. П. Кочубею от 10 мая 1796 года. В этом письме цесаревич сознавался, что не рожден для высокого сана, который предопределен ему в будущем и от которого он дал себе клятву отказаться под тем или иным предлогом. Наследник престола критически отзывался о состоянии страны и доказывал, что даже выдающийся ум не может один успешно управлять такой огромной державой, как Россия.

«Мне представляется, — пишет Александр,—что по всей империи порядок изгнан раз и навсегда, крайне плачевно состояние государственных дел, повсеместное грабительство, губернии плохо управляемы».

Далее, осуждая всю придворную знать, великий князь откровенно признается, что страдает на приемах, когда видит, как унижаются высокопоставленные чиновники, чтобы добиться внимания какого-нибудь вельможи, за которого* «он не дал бы и трех грошей».

Но вслед за тем «путешественник по русской истории» подчеркивает контраст между либеральными декларациями Александра I и деспотическим характером его правления. С одной стороны, он обещал выработать конституцию, а с другой — наделил всей полнотой власти Аракчеева.

В очерке «Правая рука царя» Дюма рассказал об Аракчееве, о том, какой это был свирепый человек, о созданных им военных поселениях, где солдаты терпели всяческие унижения, непрерывную муштру. Этот сановник не считался с авторитетом даже заслуженных генералов.

25

Герой Бородинского сражения генерал Ермолов, которого декабристы предполагали ввести в состав Временного правительства, попытался возражать Аракчееву и был подвергнут опале, на чем едва не закончилась его карьера. Писатель недоумевает, как могло произойти, что во имя блажи временщика чуть не пожертвовали Ермоловым, одержавшим победу над маршалом Коленкуром, Ермоловым, захватившим главный редут Бородинского поля. А могло это произойти потому, что Александр I всецело перешел на охранительные позиции — волна революций, прокатившаяся в европейских странах, напугала императора, и Аракчеев стал «его правой рукой». Именно при Александре I была запрещена легальная деятельность масонских лож и других союзов, преследовавших цель нравственного воспитания людей. Тогда возникли тайные организации революционеров — Южное общество, во главе с Пестелем, и Северное, руководимое вначале Никитой Муравьевым, а затем Рылеевым.

Дюма, фиксируя различные направления правительственного курса, решительно осуждал реакционные мероприятия, связанные с внешней политикой Александра I, и рассматривал Священный союз как «Союз монархов против народов».

Совсем с другим чувством описывал он деятельность русских революционеров.

Она нашла отражение в творчестве поэтов и писателей ряда стран —к декабристам обращались Мицкевич и Словацкий в Польше, Шамиссо в Германии, Стендаль, де Виньи, Гюго во Франции — таков далеко не полный перечень известных имен, в той или иной мере запечатлевших героическую борьбу демократов, посягнувших на основы монархического государства.

Александр Дюма, опубликовав несколько романов на сюжеты национальной истории, уже в ранний период творчества проявил интерес к России. В 1840 году он издал «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге». Свод суждений, образы этого романа тематически связаны с очерками «Северное общество», «Мученики», «Изгнанники», «Нижний Новгород», вошедшими в наше издание.

Читателю предстоит встреча с декабристами в ряде глав настоящей книги, и, быть может, в знак внимания к тому, кто вдохновил Дюма написать этот роман — а

26

именно к Огюстену Гризье,— следует сказать о нем несколько слов. Огюстен Гризье — преподаватель фехтования в петербургском Высшем военно-инженерном училище— был знаком со многими декабристами, находился в дружеских отношениях с И. А. Анненковым, А. Н. Муравьевым, С. П. Трубецким. Будучи человеком гуманным, француз не одобрял произвола судебных властей. В присутствии одного из членов царской семьи он открыто высказался против ссылки участников восстания в Сибирь.

Возвратившись во Францию, Гризье основал в Париже школу фехтования, преподавал в столичных учебных заведениях и в 1847 году опубликовал большой труд «Фехтование и дуэль». В этой книге среди учеников французского преподавателя назван и А. С. Пушкин.

Гризье любил общество литераторов и художников. Его парижский дом стал литературным салоном, где бывали Александр Дюма, Эжен Сю, Жюль Жанен, живописец Орас Верне, поэт-романтик Эмиль Дешан.

По словам самого Дюма, он получил от Гризье рукопись под названием «Записки учителя фехтования, или Полтора года в Санкт-Петербурге».

О том, что французское издание «Учителя фехтования» было знакомо декабристам, свидетельствует письмо И. И. Пущина к Н. Д. Фонвизиной (от 23 апреля 1841 г., г. Туринск)*.

Русский перевод романа появился липи* в 1925 году, в Ленинграде, к столетию со дня восстания декабристов.

Несомненно, «Записки» Гризье были одним из важных, но не единственным источником этой книги для воссоздания колорита эпохи. Дюма использовал и другие исторические материалы. При оценке «Учителя фехтования» и, в частности, степени его исторической правдивости следует учитывать ряд обстоятельств. Прежде всего мы не вправе забывать, что Александр Дюма одним из первых написал роман о русских революционерах, причем в эпоху, когда тенденциозная ложь придворных историков выдавалась за научно-достоверное истолкование событий истории России.

* Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1988,

с. 162-163.

27

Известный литературовед С. Дурылин весьма объективно и содержательно охарактеризовал значение книги французского писателя: «Роман Дюма был повествованием о декабристе, основанном не на вымысле, а на исторической правде, и повествованию этому, вышедшему из-под пера популярнейшего писателя современности, был обеспечен успех и внимание широкого европейского читателя. Для Николая I это не могло не быть весьма неприятным сюрпризом. Роман Дюма привлекал внимание— и сочувственное внимание — широкой европейской аудитории к людям, самое имя которых для Николая I было ненавистно. Присуждая декабристов к каторжному молчанию сибирских пустынь, Николай хотел казнить их жестокой казнью полного забвения. Дюма своим романом отменял этот приговор для одного из декабристов и тем самым привлекал внимание к судьбе всех остальных. Эти остальные героическими тенями проходят в романе»*. И действительно, стоит прочесть описание событий, происходивших 14 декабря на Сенатской площади, и можно убедиться, что Дюма всецело на стороне храбрых солдат и офицеров, принявших участие в памятном восстании.

Лекоторые мотивы и образы «Учителя фехтования» будут развиты и художественно обогащены в таких главах, как «Фавориты Павла Первого», «Заговор Палена», «Екатерина Великая». Но особенного внимания заслуживает очерк «Нижний Новгород», в котором двадцать лет спустя вновь возникают главные герои «Учителя фехтования».

Это —Иван Александрович Анненков и француженка Полина Гебль, принявшая имя Прасковьи Егоровны Анненковой, запечатлевшая пребывание на каторге в книге воспоминаний.

В Сибири Прасковья Егоровна и Иван Александрович прожили тридцать лет. В 1854 году их навестил находившийся в ссылке Ф. М. Достоевский, хорошо знавший, сколько вытерпели они горя. Несколько позднее он писал В. И. Анненковой: «Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь Вы и все превосходное семейство Ваше брали во мне и в товарищах моих по несча¬

* Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия.—В кн.: Литературное наследство. М., 1937, N3 31-32, с. 513.

28

стью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду»*.

В 1856 году декабрист с супругой переехали на постоянное жительство в Нижний Новгород. Здесь Анненков служил в губернском управлении, состоял членом комитета по улучшению быта крестьян, был избран почетным мировым судьей, принимал деятельное участие в проведении крестьянской реформы.

Романист посвятил свое раннее произведение реальным лицам, которых лично не знал. Каковы же были его изумление и радость, когда через двадцать лет он встретил воочию героев «Учителя фехтования»!

Как же это произошло?

В Нижнем Новгороде Дюма ждал декабрист Александр Иванович Муравьев (1792—1863), ставший после возвращения из ссылки (1856) городским главой (до 1861). Муравьев устроил в честь гостя прием, заранее предупредив, что готовится сюрприз. Прибыв в 10 часов вечера в губернаторский дом, наш путешественник среди гостей увидел княгиню Шаховскую и сына H. М. Карамзина.

Вот что пишет Дюма об этой ошеломительной встрече с реальными лицами, художественные образы которых были воссозданы им двадцать лет тому назад.

«Как только я занял свое место в кружке, невольно думая о сюрпризе, который, по словам генерала, должен был быть приятным, как дверь отворилась и объявили:

— Граф и графиня Анненковы**.

Я встал, трепеща от неясных воспоминаний.

Генерал взял меня за руку и подвел к вновь прибывшим.

— Господин Александр Дюма.

Затем, обратившись ко мне:

* Цит. по кн.: Анненкова П. Е. Воспоминания. Красноярск, 1977,+ с. 26.

Анненков Иван Александрович, служивший с 1839 года в'Сибири по гражданской части, был восстановлен в правах по манифесту 26 августа 1856 года и, по ходатайству Муравьева А. Н., в 1857 году был назначен состоять при нем чиновником особых поручений. Анненков пробыл в этой должности до 1861 года, когда был избран нижегородским уездным предводителем дворянства. Графом Иван Александрович никогда не был.

29

— Граф и графиня Анненковы, герой и героиня вашего романа «Учитель фехтования».

Я вскрикнул от удивления и очутился в объятиях мужа и жены.

Это были те Алексей и Полина, приключения которых мне рассказал Гризье и о которых я написал роман».

«Самое большое счастье за время этого путешествия,— замечает А. Моруа,— доставило Дюма открытие, что образованные русские знают Ламартина, Виктора Гюго, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и его самого так же хорошо, как парижане. В Финляндии он встретил игуменью, которая зачитывалась «Монте-Кристо».

Писатель гордился таким явным свидетельством всемирной славы — и своей, и своих соотечественников,—но его щедрой натуре, отзывчивой и впечатлительной, был чужд высокомерный шовинизм де Кюстина, который считал, что «самый воздух этой страны враждебен искусству».

Редактор «Монте-Кристо», напротив, проявил живейший интерес к русской литературе, тогда еще мало известной в Европе.

Большая заслуга Дюма как раз и состояла в том, что он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России и тем самым содействовал сближению культур, упрочению дружеских связей двух народов. Не зная русского языка, по подстрочнику беллетрист создал поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова; он также перевел ряд повестей Бестужева (Марлинского), «Ледяной дом» Лажечникова.

Привлекали его и биографии поэтов, чей жизненный путь был отмечен высоким трагизмом.

«Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэт ли, гражданин, мыслитель — всех их неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или реестр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, едва распустившись, погибают, спеша покинуть жизнь» — так говорил Герцен.

В этом смысле судьба Рылеева не имеет себе равных.

Представив Кондратия Федоровича своим соотечественникам в качестве «политического вождя» восстания

30

14 декабря, автор включил в книгу «Впечатлений» известные шедевры гражданской лирики из поэм «Войнаровс- кий» и «Наливайко», подвергнутых в России строжайшему запрету.

В очерке «Мученики», отдав должное революционному поэту, восставшему против ‘«утеснителей народа», Дюма и в других сказах развивает некоторые тираноборческие мотивы Рылеева. Так, стихи из сатиры «К временщику»:

Надменный временщик, и подлый и коварный,

Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,

Неистовый тиран родной страны своей,

Взнесенный в важный сан пронырствами злодей! —

напрашиваются на сопоставление с повествованием «Правая рука царя», где очерчен реальный образ Аракчеева — «злого гения» России.

Пушкину, «солнцу русской поэзии», Дюма посвящает отдельный рассказ, а в других главах цитирует образцы его лирики. «Обращает на себя внимание,— пишет академик М. П. Алексеев по поводу перевода «Во глубине сибирских руд»,—то, что Дюма в лирике Пушкина в особенности привлекают свободолюбивые стихотворения и, в частности, такие, какие еще не были известны в русской печати и обращались в рукописных списках; тексты подобных списков предоставлялись Дюма его русскими переводчиками, например, Д. В. Григоровичем»*.

Объективно рассматривая переводческий труд Дюма, представившего читателям Франции шедевры русской прозы и поэзии, при всех огрехах, в которых сам переводчик признавался, все же следует признать огромную значимость этого рода деятельности великого романиста. Будем помнить, что стихи А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд» впервые обрели печатную форму во Франции. Е. Ростопчина сообщает Дюма в письме от 30 октября 1858 года: «Вот вам на десерт стихотворение Пушкина, которое не было и нигде не сможет быть напечатано на русском языке: придя однажды в дом друга, он узнал, что там пишется письмо к изгнанникам в Сибирь, к тем, кого мы зовем декабристами: он взял перо и экспромтом написал следующие стихи: «К изгнанникам»**.

+* Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972, с. 415

Ростопчина Е. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1986,

с. 384.

31

Французский писатель опубликовал в своем переводе и ряд поэтических произведений М. Ю. Лермонтова, в том числе «Демон» и «Утес».

Любопытна встреча царя и поэта, как ее изобразил Дюма:

«Лермонтов служил в гвардии, когда написал свои первые стихи. Император вызвал его к себе.

— Мне докладывали, сударь, что вы пишете стихи?

— В самом деле, Ваше Величество, иногда случается.

— На это есть особые лица, милостивый государь. Моим офицерам незачем заниматься поэзией. Вы поедете воевать на Кавказ — это дело более вас достойно.

Лермонтов только об этом и мечтал. Он поклонился, уехал на Кавказ и там, глядя на величественную горную гряду, где был прикован Прометей, написал свои лучшие стихи».

Импровизируя диалог царя и поэта, Дюма придерживался реальных фактов из жизни поэта, о которых узнал от той же графини Ростопчиной, подготовившей подстрочник «Послания в Сибирь».

Определяя место Лермонтова в русской литературе, Дюма говорит: «После Пушкина он первый поэт России. Сосланный на Кавказ за стихи, написанные после смерти Пушкина, убитого на дуэли, он и сам погиб здесь на поединке».

Написанная Е. П. Ростопчиной биография поэта была переведена Дюма на французский и включена в книгу «Кавказ».

Характеризуя в кратких словах творения Лермонтова, издатель «Монте-Кристо» сообщал: «Теперь дадим читателю представление об одаренности человека, физический и нравственный портрет которого начертало живописное перо бедной графини Ростопчиной... Мы не будем долго выбирать, а просто возьмем наудачу из стихотворений Лермонтова некоторые, сожалея, что не можем познакомить наших читателей с его крупной поэмой «Демон», как познакомили их с его лучшим романом «Печорин», но гений его проявляется везде, и он может быть оценен лучше благодаря переменчивости, которой он может подвергнуться, и формам, которые он может принять.

Вот стихотворение «Дума»: «Печально я гляжу на наше поколенье...» Это плач, где, Лермонтов, может быть,

32

весьма мизантропически оценивает поколение, к которому принадлежит сам.

Оставьте в стороне слабость перевода и увидите, что Байрон и де Мюссе не написали ничего более горького».

В той же книге «Кавказ» французский писатель уделил внимание Бестужеву-Марлинскому, вначале приговоренному к пятнадцати годам каторжных работ в Якутске, а затем служившему солдатом в действующей армии на Кавказе.

Александр Александрович стал в те годы признанным писателем, его романтические повести, изображенные в них герои, исполненные неистовых страстей, вызывали восхищение читателей. Некоторые его вещи хвалил Белинский. Николай I не дорожил талантом известного прозаика и поэта, некогда написавшего вместе с Рылеевым агитационные песни; Бестужев был вынужден нести тяжелую солдатскую службу и 7 июня 1837 года погиб в сражении на мысе Адлер.

Дюма не остался равнодушным к судьбе талантливого декабриста. На страницах «Монте-Кристо» появились повести Марлинского «Аммалат-Бек», «У кавказской стены».

А что произошло с Полежаевым, автором сатирической поэмы «Сашка», после того как Николай I вызвал поэта к себе во дворец?

В «Былом и думах» А. И. Герцен изобразил эту известную встречу: «Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на вошедшего испытывающий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

— Ты ли,— спросил он,—сочинил эти стихи?

— Я,— отвечал Полежаев.

— Читай эту тетрадь вслух,— прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодното,_.оловянного взгляда.

— Я не могу,— сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель»*.

* Герцен А. И. Собрание сочинений, т. VIII. М., 1956,

с. 165-166.

2. А. Дюма. т. 1

33

Вслед за тем по повелению императора попавший в опалу стихотворец был отдан в солдаты.

«В России это делается очень быстро,— замечает Дюма,— Полежаева отвели в полицейский участок, посадили на табурет, обрили голову, ударили в лоб, надели серую шинель, и все было кончено». Но прежде чем покинуть пересыльную тьюрьму, поэт успел написать стихи:

О ты, который возведен Погибшей вольности на трон Иль, просто говоря,

Особа русского царя,

Поймешь ли ты, как мудрено Сказать в душе: все решено!

Как тяжело сказать уму:

«Прости мой ум, иди во тьму».

И как легко черкнуть перу:

«Царь Николай. Быть посему!»

Дюма точно передал средствами французской поэтической речи высокую и благородную мысль этого стихотворения, а вот повеление «Быть посему!» включил в строфу на русском языке.

III

«Я не из тех путешественников, которые высказывают притворный восторг, любуются тем, чем проводник рекомендует им любоваться, и делают вид, оудто испытали при виде людей и зданий, которыми принято восхищаться, чувство, на самом деле отсутствующее в их сердце. Нет, я перебрал, продумал свои впечатления и описал их для тех, кто прочтет эти строки; быть может, сделано это плохо, но я не описывал ничего такого, чего бы не пережил».

А. Дюма

Конечно, автор популярнейших исторических романов не мог пройти мимо богатого драматического материала, какой предоставила ему история России — и древняя и современная. Дюма вступал под своды палат, которые помнили московских государей, входил в домик Петра I, хранящий следы обыденной жизни великого ре¬

34

форматора, глядел на Петропавловскую крепость, овеянную и множеством мрачных легенд. Это оживляло факты, почерпнутые из исторических трудов, превращало их в образы, исполненные жизни. Надо признать, что знаменитый беллетрист, при его богатейшем воображении и умении работать с источниками, нарисовал картины, столь же яркие и не менее достоверные, как и в ряде глав «Учителя фехтования».

Нельзя согласиться с С. Дурылиным, утверждавшим, что «Дюма любит описывать, как люди едят и пьют, его мало интересует их экономический быт, их правовой уклад. До Дюма словно не доносится ни одного всплеска, ни одной волны из огромного народного моря, глухо шумящего повсюду на его пути. Крепостной крестьянин, городской ремесленник, волжский бурлак, простой солдат, далее: чиновник, учитель, студент, профессор,— их нет на размашистых страницах, словно их не было в русской жизни»*.

В журнальных публикациях основателя «Монте-Кри- сто» приведено немало фактов, характеризующих нестерпимый гнет, дикий произвол помещиков, бремя оброка— все то, что приходилось претерпевать российскому крестьянству накануне «освобождения сорока миллионов рабов». Проводя аналогию между Россией и Францией, писатель сожалеет, что в России на протяжении последних трех веков не произошло радикального изменения форм государственного устройства, после которого «были бы разорваны последние цепи рабства и отменены последние привилегии дворянства».

Узнать в России истину о том, чем живет крестьянская деревня, было не так-то легко.

С. Дурылин справедливо замечает: «Прервать это историческое путешествие Дюма было не во власти русского правительства: оно совершалось в Париже, на страницах «Монте-Кристо». Правительство Александра II понимало, что времена Николая I отошли в вечность, поэтому оно не прервало и географического путешествия Дюма и даже не вставляло палок в колеса его экипажа, направлявшегося из Петербурга в Москву, в Нижний Новгород, в Астрахань и Тифлис. Но правительство ни на минуту не

* Дурылин С. Александр Дюма и Россия. Литературное наследство, т. 31-32. М., 1937, с. 531.

35

упускало путешественника Дюма из-под контроля и учредило над ним тайный полицейский надзор, настолько секретный, что сам Дюма никогда не узнал о нем, как не узнали этого и все биографы писателя».

Почти в каждый город направлялись приказы полицейского управления оо установлении надзора за поведением прибывшего французского гостя. Так, на имя шефа жандармов генерал-адъютанта Долгорукова было направлено послание:

«Имею честь почтительнейше донести Вашему сиятельству, что известный писатель Александр Дюма-отец, пробыв в ПереяславскомЗалесском уезде, в имении тамошнего помещика Дмитрия Павловича Нарышкина, в селе Елпатьеве, несколько дней, отправился с ним вместе в Нижний Новгород, о чем сообщено мною тамошнему штаб-офицеру; во время пребывания его во Владимирской губернии ничего предосудительного за ним не замечено. Полковник Богданов (штаб-офицер корпуса жандармов во Владимирской губернии)».

Однако Дюма, общительнейшего человека, жадного наблюдателя, вдумчивого историка, не так-то легко было ввести в заблуждение.

Многие его описания основаны на печатных источниках, указах, отчетах о судебных процессах, повестях русских писателей, устных рассказах. Исключительно богатый материал предоставил Григорович, изобразивший в своих произведениях целую галерею крестьян-«горе- мык». Не без его помощи Дюма удалось проникнуть в одну из тюрем Петербурга, поговорить там с обреченными на каторжные работы и в беллетристической форме воссоздать образы «без вины виноватых» («Каторжники»).

Знакомясь с запечатленными сценами, рисующими быт, нравы, общественное устройство страны, непредубежденный читатель не обнаружит в лице путешественника бесстрастного наблюдателя, человека, добру и злу внимавшего равнодушно. Нет! Это была удивительно отзывчивая натура. Посещая петербургские тюрьмы, он глубоко сочувствовал безвинно осужденным на каторгу крестьянам, а очерчивая силуэты декабристов, с болью в душе переживал их трагическую участь.

Не испытывал наш гость и равнодушия, когда раскрывал тайну каземата Петропавловской крепости, в котором

36

долгие, долгие годы томился одинокий согбенный узник («Легенда о Петербургской крепости»).

В живописных полотнах французского романтика, овеянных душевной теплотой, представала Русь и «великая и убогая».

В мире образов, общественных явлений, изображенных на страницах «Путевых впечатлений», «убожество» обличено и отвергнуто, «Величие» воспето.

Уезжая из России, великий француз не скрывал своих мыслей и искренних желаний. Вот что он хотел бы услышать из уст Александра II:

«Народ мой! В предыдущие царствования и господа и крестьяне были рабами. Моим предшественникам требовались тюрьмы. Мне это не нужно. В мое царствование все свободны — и господа и крестьяне!» Тогда, Ваше Величество, вы услышали бы возгласы не просто радости, но восторга; они раздались бы на берегах Невы и имели бы отклик во всех четырех сторонах света».

Тем не менее уже первые «русские» публикации в «Монте-Кристо» вызвали серьезное недовольство императора и правительственных кругов.

В письме к жене (6 августа 1858 г.) великий поэт и в то же время председатель Комитета цензуры иностранной Ф. И. Тютчев сообщал: «Я грубо прерван приходом курьера, посланного ко мне министром Ковалевским* с очень спешным письмом, в котором он просит меня убедиться, наш ли цензурный комитет пропустил некий номер журнала, издаваемого Дюма и называемого «Монте-Кристо» **.

Как раз я вчера узнал случайно в Петергофе от княгини Салтыковой* * о существовании этого номера, содержащего, по-видимому, довольно нескромные подробности о русском дворе, так что добрейшая княгиня, очень

* Ковалевский Евграф Петрович (1790—1886) — с 23 марта 1858 года по 21 июня 1861 года был министром народного просвещения, в ведении которого находилась цензура.

До тревоги, поднятой Александром II, по поводу писем А. Дюма о Павле I, «Монте-Кристо» был по мнению Комитета цензуры иностранной журналом благонадежным.

Салтыкова Е. В. (родилась в 1791 г.) — гофмейстерина при Дворе Александра И.

37

наслаждавшаяся их чтением, не могла скрыть от меня своего удивления, что подобные вещи допускаются в печати. К счастью, наш бедный комитет неповинен в столь преступной снисходительности, по крайней мере как целый комитет, и надо полагать, что один из цензоров, на свою личную ответственность, пропустил этот злополучный номер. Пока, так как мы по высочайшему повелению будем делать расследование, что сильно затруднено тем, что сегодня праздник, ты можешь себе представить, в какую лужу мы сели, и потому моя голова недостаточно свободна, чтобы написать такое пространное письмо, как я хотел»*.

Это вызвало соответствующую реакцию в прессе.

Вот какую заметку опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости» (1859, 11 января) в связи с пребыванием в России Теофиля Готье и Александра Дюма:

«...Для народов существуют общие характеристики; французов называют ветрениками, англичан — себялюбивыми, русских — терпеливыми и т. д., но, Боже мой, сколько каждый из нас встречал глубокомысленных французов, самоотверженных англичан и крайне нетерпеливых русских... Это отступление внушено нам двумя французскими писателями, из которых один недавно гостил в Петербурге, а другой и до сих пор живет среди нас, гг. Александр Дюма и Теофиль Готье. Оба они французы, оба писатели, оба, приехав к нам, не знали ни России, ни русских, оба пишут и о русских, и о России, а какая огромная между ними разница! Один нашумел, накричал, написал о нас чуть не целые тома, в которых исказил нашу историю, осмеял гостеприимство, наговорил на нас с три короба самых невероятных небылиц; другой приехал без шума, живет скромно, более нежели скромно, знакомится с нами исподволь и пишет только

э|сэйс

о том, что успел изучить основательно...»

Действительно, запечатленные французскими писателями картины резко отличались по манере письма, по избранным объектам, по характерам суждений, так же как отличается роман Готье «Капитан Фракасс» от «Трех муш¬

* Цит. по статье: Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия. Литературное наследство. М., 1937, с. 528.

* Цит. по кн.: Готье Т. Путешествие в Россию. М., 1988, с. 15.

38

кетеров» Дюма, от «Шуанов» Бальзака. Иначе и быть не могло.

К тому же мы не вправе забывать о целях, которые ставили перед собой Готье и Дюма, направляясь в Россию.

Выдающийся поэт-романтик, Готье был еще и уче- ным-искусствоведом, автором книг «Изящные искусства в Европе», «Современное искусство», «История драматического искусства во Франции за последние двадцать пять лет» (1858—1859). Он приехал в Россию для того, чтобы собрать сведения и иллюстративный материал для серии альбомов «Художественные сокровища древней и новой России».

Научная цель поездки, предпринятой поэтом, во многом определила содержание его подлинного шедевра в жанре путешествий. Конечно же, после сверкающего, озаренного всеми цветами радуги стиля поэта Готье поток речений Дюма, проникнутых вольной манерой сказа, добродушным юмором, может показаться несколько необузданным. Самодеянный летописец не мог переделать себя, изменить Богом данному ему дару — дару злато- уста-рассказчика.

И все же для современного читателя более существенно суждение наших современников, обладающих исторической дистанцией, нежели информативная, на злобу дня, заметка давних «Санкт-Петербургских ведомостей».

Вот что говорит автор вступительной статьи к книге Теофиля Готье «Путешествие в Россию» А. Михайлов: «Иной предстала Россия в многословных и во многом недостоверных описаниях Дюма-отца. Его книга «Из Парижа в Астрахань» (1858) была, однако, пронизана искренней симпатией к России. Это следовало бы подчеркнуть, ведь книга появилась вскоре после окончания Крымской войны, когда во Франции еще не улеглись антирусские настроения»*.

Несомненно, в этом многотомном повествовании обнаруживаются многие несуразности, различного рода ошибки в хронологии и географии, названии имен и местностей. Все это так. Наша справочная литература, исторические исследования помогут установить истинный

* Готье Т. Путешествие в Россию, с. 12.

39

ход событий, которым автор дал личное истолкование. Мы не вправе забывать, что книгу создавал художник-романтик, иностранец. Но определяющий в этом смысле фактор —труды как русских ученых, так и зарубежных, свидетельства известных деятелей литературы.

Современные исследователи отвергли небрежный нигилизм журналиста «Петербургских ведомостей». Подготовляя к изданию сочинения Дюма, они проявили должную меру объективного критицизма: не умаляя погрешностей исторического сказа, вместе с тем отметили, что в описаниях любознательного француза много жизненной правды, истинно реальных картин, отражавших нравы, культуру, устройство быта знатных и незнатных людей России.

Впрочем^ вы и сами можете убедиться в наблюдательности великого прозаика, прочитав рассказ об отшельнике из Переяславля и совершив прогулку по улицам и набережным Петербурга. Правда, иной усомнится, впадет в недоумение, когда не обнаружит старинную церковь, расположенную поодаль домика Петра, о которой упоминает французский путешественник. Не спешите осуждать в очередной раз очеркиста. Он, словно топограф, представил вам правый берег Невы, где расположена Петропавловская крепость, домик Петра и «старая петербургская церковь».

Дело объясняется очень просто. В июне 1858 года Дюма, пройдя пешком через Троицкий мост, повернул направо в сторону Троицкой площади, где стояла деревянная Троицкая церковь. Она сгорела в конце XIX века.

Любой читатель, посетив домик Петра, сможет убедиться, насколько точно очертил Дюма этот мемориал и насколько он был проницателен, сказав: «Есть нечто глубоко трогательное в том, как русские оберегают каждый предмет, который может засвидетельствовать потомкам гениальность основателя империи. В этом благоговении к прошлому — великое будущее».

Теперь последуем за странствующим французом и послушаем, что он поведает о Петропавловской крепости, блистательно запечатленной в цитированном очерке:

«Петропавловская крепость — это Бастилия Санкт-Петербурга; как и Бастилия Сент-Антуанского предместья, она прежде всего держала в заточении мысль. Ужасной

40

историей была бы летопись этой крепости. Все она слышала, всякое повидала, только еще ничего не раскрыла.

Настанет день —и она разверзнет свое чрево, как Бастилия, и устрашит глубиной, сыростью и мглою своих темниц; настанет день — и она заговорит, как замок Иф. В этот день Россия обретет Историю; пока у нее есть только легенды».

Можно сослаться и на критический отзыв ученого Н. Эйдельмана об очерке «Мученики».

«Казалось бы, что нового может сказать о русском движении французский беллетрист? Оказывается, может. Дело в том, что во время путешествия по России и в переписке с русскими литераторами он много спрашивал и многое узнал. Не так давно академик М. П. Алексеев опубликовал интересный вариант пушкинского послания в Сибирь. Французский писатель получил этот вариант из России примерно в то время, когда писался данный очерк.

«Мученики» тоже содержат немало живых, интересных подробностей, в том числе личные воспоминания автора о встрече с отцом декабристов Иваном Муравье- вым-Апостолом. В очерке есть ряд ошибок и неточностей (неверно представлен возраст некоторых декабристов, многие их речи явно беллетризованы). И все же заметим: для того времени ошибок очень мало. Привлекает относительная точность многих деталей и характеристик, явно полученных от осведомленных современников. Даже иные неточности интересны как отражение ходивших слухов. Наконец, нас не может не привлекать явное сочувствие французского писателя русским революционерам. Эта публикация лишний раз подчеркивает, какой резонанс в Европе имело выступление декабристов против самодержавия» *.

Журнал «Вокруг света» опубликовал в 1991 году один из очерков Дюма под названием «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию» в переводе Вл. Ишечкина (No VI—VIII). Доктор исторических наук А. Жуковская завершила данную публикацию весьма примечательным выводом: «Заканчивая комментарий

к путешествию А. Дюма по Волге, хочется обратить вни¬

* Дюма А. Учитель фехтования. Черный тюльпан. М., 1981, с.

41

мание не только на занимательность изложения, остроумные пассажи — тех, кто читал романы А. Дюма, этим не удивишь,— но на достаточно высокую точность в описании этнографических деталей быта тех народов, у которых он побывал во время своего путешествия, и разных социальных групп этих народов»*.

После поездки в Россию автор «Путевых впечатлений» остался верен своему характеру и убеждениям — и в жизни и в творчестве.

Наступает 1860 год, вызвавший в энергичной натуре писателя прилив новых сил. Он по-прежнему по горло погружен в литературные дела, по-прежнему увлечен происходящими в мире важными событиями. Дюма был лично знаком с Джузеппе Гарибальди и написал о его легендарной «тысяче» повесть «Гарибальдийцы» (1862), перевел на французский язык его мемуары.

Весной 1860 года Гарибальди со своим отрядом высадился на острове Сицилия, чтобы помочь восставшим патриотам. Вслед за освобождением острова полководец перенес борьбу на материк, занял Неаполь и изгнал неаполитанских Бурбонов. Правое дело легендарного героя, боровшегося за единую Италию, поддерживали Виктор Гюго и Жорж Санд. Дюма пожертвовал на покупку оружия для гарибальдийцев пятьдесят тысяч франков. В сентябре 1860 года он направился в Неаполь, где Гарибальди назначил его директором национальных музеев. Писатель руководил раскопками Помпеи и основал газету «L’Jndepen- dant», выходившую на итальянском и французском языках, для которой сам писал статьи и рассказы.

В 1866 году неутомимый француз вновь посетил Неаполь и Флоренцию, а затем побывал в Пруссии и в Австрии, между которыми в то время шла война. С фронта он шлет в парижские газеты обзоры военных действий и одновременно работает над новым романом — «Прусский террор» (1867), в котором под именем графа Безеверка рисует портрет прусского канцлера Бисмарка.

Весной 1870 года великий труженик уезжает на юг Франции, чтобы подготовить к изданию ряд книг. Однако

* «Вокруг света», 1991, № 8, с. 29.

42

франко-прусская война, в которой Франция терпела поражение за поражением, и седанская катастрофа произвели на писателя тяжкое впечатление, его здоровье резко ухудшилось. Он умер 6 декабря 1870 года и был похоронен в Вилле-Котре.

Дюма прожил большую и яркую жизнь, он был другом великих людей и очевидцем великих событий. А еще он был великим волшебником. Коснулось его перо французской истории — и та заиграла причудливыми красками, исполнилась драматизма и смелых контрастов. Теперь под этим же самым пером предстанут в неожиданном ракурсе с детства известные нам события русской истории, в ином свете явятся наши, отечественные, венценосцы, мятежники, поэты.

«Путешествовать,— писал Дюма,— это жить в полном смысле слова; это забыть о прошлом и будущем во имя настоящего; это дышать полной грудью, наслаждаться всем, овладевать творением как чем-то тебе принадлежащим, это искать в земле никем не открытые золотые рудники, в воздухе — чудеса, которых никто не видел; это пройти следом за толпой и собрать под травой жемчуг и алмазы, которые она, несведущая и беззаботная, принимала за хлопья снега или за капли росы. Многие прошли до меня там, где прошел я, и не увидели того, что увидел я, и не услышали тех рассказов, которые были рассказаны мне, и возвращались они, не наполнив своих рук тысячами поэтических сувениров, освобожденных, порой с большим трудом, от пыли прошедших столетий».

Так последуем за Дюма в это удивительное путешествие. Счастливого пути!

М. Трескунов

Ш-

РЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ w РАЗЪЯСНЕНИЯ

е знаю, дорогие читатели, помните ли вы, что в один прекрасный день — тому уж двадцать четыре года —я сказал, что совершу путешествие вокруг Средиземного моря, опишу это путешествие и воссоздам историю древнего мира, которая есть не что иное, как история цивилизации.

Все долго веселились и всячески подсмеивались надо мной; человек, который заработал на мне миллион, отплатил за него прелестной шуткой.

Он сказал:

— Вы знаете: Дюма открыл Средиземное море!

И с той минуты счел, что мы квиты. Шутка эта чего-то да стоила — но стоила ли она миллиона? Стоила ли она «Христины», «Ричарда Дарлингтона», «Карла VII», «Нельской башни», «Анжелы»— всех тех пьес, что я ему предоставил?1

Сомневаюсь.

Путешествие, вернее, ряд задуманных путешествий, было трудно осуществить без помощи властей на скромные средства литератора, но милостью Божьей все устроилось.

Я выехал в 1834 году и посетил для начала весь юг

45

Франции, от Сета до Тулона: Эгморт, Арль, Тараскон, Бо- кер, Ним, Марсель, Авиньон, Воклюз.

Затем, спустя год, снова собрался в путь и провел в дороге уже два года.

Осмотрел Йер, Канн, Жуанский залив, Грас, Ниццу, Ла-Корниш, Геную, Флоренцию, Пизу, Ливорно, Турин, Милан, Пистойю, Перуджу, Рим, Неаполь, Мессину, Палермо, Агридженто, Катанию, взошел на Этну и Стром- боли, побывал на Липарских островах, вплоть до Лампедузы, вернулся в Реджо, прошел пешком всю Калабрию до Постума. Первый раз меня задержали в Неаполе по воле его величества Фердинанда; я уже собирался возвращаться через Венецию, когда в Фолиньо по воле его святейшества Григория XVI был задержан вторично, препровожден карабинерами к Тразимендскому озеру и оставлен там с предписанием как можно скорее выехать во Францию.

И я это сделал.

А в 1842 году, не отступаясь от задуманного, нанял лодку в Ливорнском порту, и на этой лодке, рискуя десять раз пойти ко дну, достиг все-таки островов Эльба, Пьяноса, Горгона, Монте-Кристо и Корсика.

В 1846 году отправился в Мадрид, посетил Барселону, Малагу, Гранаду, Кордову, Севилью, Кадис; перешагнул через пролив, проследовал в Танжер, из Танжера в Тету- ан, из Тетуана в Гибралтар, из Гибралтара в Мелилью, из Мелильи в Газавет, из Газавета в Оран, из Орана в Алжир.

В Алжире я сделал передышку: в глубине материка мне хотелось посмотреть Блиду, ущелье Мусайя, Мили- ану.

Потом вновь отправился в путь, останавливаясь в Джиджелли, в Колло, в Сторе, в Филипвиле; проехал до Константины и вернулся в Стору, морем приплыл в Тунис и на острова Керкенна, посетил римский амфитеатр в Джемджеме.

За время первого путешествия, в пределах Франции, я потратил 6 тысяч франков, за время второго путешествия, по Италии,— 18 тысяч, за время третьего — 4 тысячи, наконец, за время последнего — 33 тысячи. Из этого следует вычесть десять тысяч, полученные от министерства просвещения. Итого: 51 тысяча франков.

46

Но мой замысел оказался пусть наполовину, да осуществленным— и какая разница, во что это обошлось? В итоге появились на свет «Путешествие на юг Франции», «Год во Флоренции», «Вилла Пальмьери», «Сперонар», «Капитан Арена», «Коррикола», «Из Парижа в Кадис», «Быстрый».

Так вот, теперь, чтобы завершить задуманное, осталось посмотреть Венецию,- Иллирию, Ионические острова, Грецию, Константинополь, побережье Малой Азии, Сирию, Палестину, Египет, Киренаику, Триполи.

Прежде чем продолжить свои разъяснения, не могу не поблагодарить администрацию имперских почтовых перевозок, которая предложила мне и моему секретарю — совершенно бесплатно и без всякой мзды — проезд на почтовых кораблях.

Все было бы замечательно, если бы.:.

Если бы поплыть на почтовом корабле — не значило пристать на Мальте, на Сиросе, в Александрии, в Бейруте, в Смирне и в Константинополе, увидеть то же, что видят все, и рассказать об этих местах лучше или хуже других, но неизбежно после других.

Я же хочу предпринять путешествие, какого до меня еще никто не предпринимал,—выйти в открытое море на надежном собственном корабле, с осадкой не более полутора метров, и, не боясь мелководья, заходить во все порты Греческого архипелага, во все бухточки Азиатского побережья.

Такой корабль когда-нибудь у меня будет, и, надеюсь, не в столь уж отдаленном будущем.

А пока что — принимаю приглашение друга отправиться в Санкт-Петербург и быть шафером на свадьбе его свояченицы, а также присутствовать при великом деянии— освобождении 45 миллионов крепостных.

Я не собираюсь ограничиваться Санкт-Петербургом.

После того, как я выдам замуж сестру моего друга, увижу Невский проспект, Эрмитаж, Французский театр, Таврический дворец, Петропавловский собор, Елагин остров, Большую Миллионную, Казанский собор, памятник Петру I; после того, как проведу на берегах Невы несколько из тех пленительных прозрачных ночей, когда возможно разбирать почерк любимой женщины, каким бы он ни был бисерным, отправлюсь в Москву.

47