Текст

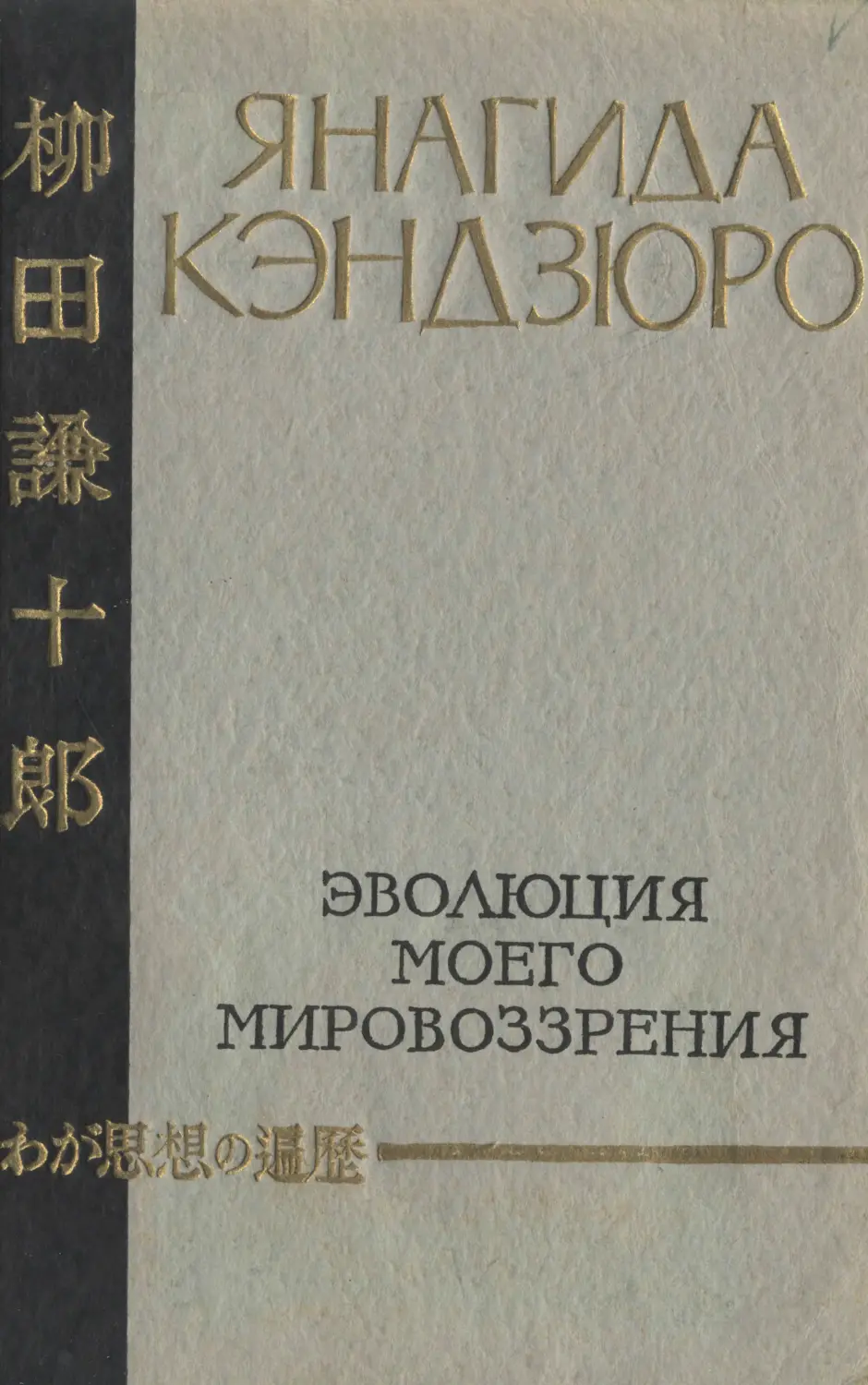

ЯНЛГИАЛ

КЭНДЗЮРО

эволюция

МОЕГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ

МОСКВА

Государственное cJljôaтелбство

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

'957

В книге «Эволюция моего мировоззрения»1 видный

японский философ Кэндзюро Янагида рассказывает

историю своей жизни, полной борьбы и исканий. Автор, в

прошлом последователь реакционной идеалистической

философской системы Нисида, в послевоенные годы под

влиянием демократического движения в Японии перешел на

позиции диалектического и исторического материализма.

Искренняя, взволнованная повесть «Эволюция моего

мировоззрения» дает яркие картины жизни японской

интеллигенции.

Книга выходит под общей редакцией

В. В. КОВЫЖЕНКО.

Перевод осуществлен

В. П. ЛАВРЕНТЬЕВЫМ и Л. Ш. ШАХНАЗАРОВОЙ.

«Он не вторгался в политику,

но политика пришла и вторглась

в него».

Ромен Роллан

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ книги

«ЭВОЛЮЦИЯ МОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ*

Эта книга написана для японской молодежи, все еще

страдающей от социальных противоречий последней

стадии капитализма, но не для людей страны, где уже

победила революция. Автор не рассчитывал на такую радость,

что книга его будет переведена для широкого круга

читателей Советского Союза, для читателей страны, которая

стоит в первом ряду социалистических государств мира.

Издание этой книги на русском языке он рассматривает

как величайшую честь для себя.

В качестве члена японской делегации мира я посетил

Советский Союз в июне — июле 1954 года и до сих пор не

могу вспоминать об этом без глубокого волнения. Может

быть, у меня не будет больше возможности еще раз

побывать в Вашей стране, но я не могу передать, каким

ярким лучом надежды для трудящихся Японии является

прогресс Вашей страны из года в год. Если эта книга

послужит нитью, связывающей народы Вашей страны и

народ Японии, то для автора это будет высшей радостью.

От всего сердца благодарю Б. П. Лаврентьева и

Л. Ш. Шахназарову, взявших на себя труд перевода

книги.

Кэндзюро Янагида

11 сентября 1956 года.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Может показаться крайне претенциозным, что, не имея

ни прошлого, ни настоящего, о котором стоило бы

говорить, я пишу автобиографию. Однако цель моей книги не

в том, чтобы, рассказывая о своем прошлом, поучать

людей. Несколько десятков лет я был идеалистом и

теперь, в преклонных годах, полностью рассчитался со

своим прошлым и вступил в новую полосу своей идейной

жизни. Это не просто вопрос моего личного вкуса или

настроения. Это факт, с неизбежностью вызванный к жизни

самой социально-исторической действительностью

Японии, и можно сказать, что в качестве такового он имеет

социальный, общественный смысл. Как могло случиться,

что скрытный, чуждающийся политики

нелюдим-отшельник, уединявшийся в кабинете, вдруг стал таким активным

борцом, участником национального движения? Рассказать

японской молодежи о том, как это произошло, имеет,

возможно, гораздо больший исторический смысл, чем

написать посредственную научную работу.

С тех пор как я примкнул к направлению, к которому

принадлежу сейчас, и стал действовать с сознанием своего

места в историческом процессе, меня покинула большая

часть людей, называвших себя моими друзьями в те

времена, когда я был занят философией Нисида. Все они

люди добросовестные, но им недостает общественного

сознания, они на все смотрят с субъективной,

индивидуальной точки зрения, за рамки которой подняться неспособны.

В обстановке, когда под угрозу поставлена независимость

нации, когда углубляется кризис человечества, они вес

6

еще боятся властей и не могут подняться против них. Что

может означать нынешняя «покорность» нашей нации, в то

время как народы Азии, бывшие жертвами агрессии

европейских и американских империалистов,

подвергавшиеся эксплуатации и несшие бремя колониализма,

пришли к ясному осознанию пролетарского демократизма и

стремительно идут по пути общенационального движения

сопротивления, ведя борьбу не на жизнь, а на смерть?

Означает ли она, что совершенно беспрецедентная в

истории других народов идеология феодального рабства,

воспитывавшая в течение долгих лет господства японской

монархической системы безусловное подчинение властям,

вошла в нашу плоть и кровь? Или, может быть, такова

судьба всякого народа, обреченного на исчезновение?

Однако мы не являемся таким народом. Я глубоко

убежден в том, что стоит нам приобщиться к мировому

разуму, как наш народ ощутит в себе прилив неодолимой

энергии, не меньшей, чем у любой другой нации. И это

не просто пустые мечты о будущем. Эта энергия уже

вспыхнула в нашей среде и стремительно движется

вперед, как огонь в горящем бикфордовом шнуре. Я убежден,

что именно в этом процессе кристаллизуется совесть

нашей нации. Если эта небольшая книжка поможет рожде*

нию хотя бы одного человека, который восстал бы из этого

кризиса нации и пошел бы вместе со мной вперед, я мог

бы сказать, что историческая цель ее написания

достигнута.

Эта книга рассказывает о моем прошлом. Но она

написана не из чувства любви к старине. У меня нет ни

малейшего намерения пополнить еще одним произведением

мемуарную литературу. Я не чувствую в себе ни капли

старческой склонности к тому, чтобы, скорбя об ушедшей

жизни, вновь переживать былые радости и огорчения.

Здоровье у меня слабое, и вряд ли мне осталось долго

жить. Но я не печалюсь об этом. Мой идеал — не в том,

чтобы прожить возможно большее число дней, а в том,

чтобы идти вперед, вперед до самого последнего момента,

до самого последнего горения жизни. Я не собираюсь

спокойно закончить свою жизнь в тыловом госпитале. Я живу

лишь тогда, когда нахожусь на передовой позиции. Но

это не значит, что я хочу стать генералом, я скорее хочу

быть рядовым. Я остаюсь по-прежнему сторонником

простого народа, пролетарским демократом. Для меня нет

6

ничего более хлопотного, чем быть главой или

начальником. В этом смысле я очень люблю слово «товарищ».

Я хотел бы, чтобы мы все как товарищи протянули друг

другу руки и посвятили наши жизни освобождению

японской нации. Даже такой слабохарактерный, уступчивый

идеалист, каким был я, может стать бойцом

национального фронта, если в нем проснется самосознание. Мне

хотелось бы, чтобы именно эта мысль дошла до читателя.

Как бы ни был слаб человек, если он раз решится и

встанет на борьбу, он уже перестает быть рабом своей

слабости. Я посвящаю эту книгу тем многим добросовестным

людям, которые до сих пор ошибочно ищут спасения в

философии Нисида и религии.

Автор

Август, 1951 год.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДНИ ОТРОЧЕСТВА

Моя родина — префектура Канагава. На расстоянии

примерно четырех ри1 на север от станции Хирацука

Токайдосской дороги по реке Сагами есть городок Ацуги,

прославившийся после войны своим аэродромом. Деревня,

в которой я родился, отдалена примерно на одно ри на

запад от городка. Сейчас там проходит линия электрички на

Одавара и построена даже небольшая станция, но во

времена моего детства во всей области вы не нашли бы ни

одного рельса и, для того чтобы сесть на поезд,

приходилось пешком добираться до станции Хирацука. Правда,

между станцией Хирацука и городом Ацуги несколько раз

в день курсировал старый дилижанс, который мог подвезти

путника за каких-нибудь двадцать сен 2, но бедные

крестьяне предпочитали приберечь и эту незначительную

сумму и в большинстве случаев отправлялись на станцию

пешком, взвалив свою ношу на спину. Половину

обрабатываемой земли составляли сухие поля, другую

половину — поливные рисовые поля. Северную часть поселка

пересекала речка Тамагава. Между речкой и

возвышенностью, расположенной южнее и используемой под

огороды, было разбросано несколько десятков домиков.

Впоследствии, во время большого землетрясения в 1923 году,

дома эти развалились и большая часть семей, спасаясь от

наводнений (речка разливалась два раза в год),

переселилась на равнинный южный берег реки. Однако мой отец

почему-то не захотел покинуть прежние места, и, продав

1 1 ри = 3.93 км. [Это и все последующие примечания даются

от редакции.]

3 1 сена = 0,01 иены.

S

то, что осталось от дома после землетрясения, он построил

себе поблизости новое жилье, в котором, как на одиноком

островке, провел остаток своей безрадостной жизни.

На запад от деревни высилась гора Ояма (называемая

также Афурияма), вершина которой врезалась в тучи,

как острый угол равнобедренного треугольника. Дожди и

снегопады на этой горе всегда были в центре внимания

жителей деревни. Если на горе выпадал снег, считалось,

что это к перемене погоды. Если вершина горы

покрывалась снежной шапкой, все спешили с зимними

приготовлениями. На горе был расположен храм, куда

направлялись паломники, молившие бога избавить их от военной

службы. Мой сосед М. ожидал медосмотра перед

призывом в армию, и поэтому он ежедневно вставал затемно и

шесть раз бежал по утреннему инею до храма и обратно,

позвякивая колокольчиком паломника. Не знаю, дошла ли

его молитва до бога, но он был призван в дополнительный

набор и покинул деревню с грустным лицом. Надо

сказать, что жители деревни, независимо от того, была ли у

них какая-нибудь конкретная цель паломничества, один-

два раза в году непременно отправлялись в храм на

поклон. От избытка ли населения или по какой-либо другой

причине, но крестьяне префектуры Канагава были бедны

и считались людьми недоброго нрава. Похоже, что наша

деревушка была особенно бедной. У нас было

несколько семей, занимавшихся в качестве отхожего

промысла исполнением так называемых «кагура», то есть

синтоистских танцев и песнопений. В нашей префектуре

так уж повелось, что во время осенних празднеств

исполнителями «кагура» были жители из нашей деревни.

Пахотной земли было так мало, что без такого

своеобразного промысла они, по-видимому, не могли добыть себе

достаточных средств к существованию. Они собирались в

группы по десяти или более человек, изготовляли костюмы

и маски и подряжались танцевать весь вечер за 5—10 иен.

Думается, что выручка на каждого была совершенно

ничтожной, но даже и она как будто несколько превышала

ежедневный доход крестьянина.

Наша семья имела одно те и несколько танов 1

собственной земли, которую мы обрабатывали своими силами.

Мы принадлежали к числу семей среднего достатка.

ι I тё = 0,99 га, 1 тан = 0,1 те

9

Несмотря на это, отец мой часто либо избирался в члены

деревенского собрания, либо выполнял работу помощника

старосты, поэтому и при своем незначительном имуществе

он имел большой авторитет, так что простые крестьяне не

смели поднимать перед ним голову. Происходил отец из

простой семьи, был молчалив и немногословен, но стоило

ему выпить (вообще он был воздержан, но при случае два-

три раза в году напивался пьяным), как он становился

необыкновенно заносчивым. Он начинал пространно

толковать о том, что лишь благодаря личным его качествам ему

удалось при незначительном имуществе стать на короткую

ногу с деревенскими заправилами. В то время я чисто по-

детски в душе восхищался отцом и мечтал стать, когда

вырасту, по крайней мере членом сельского собрания,

хотя и боялся, что не смогу стать достойным преемником

отца, не обладая его способностями. К тому же отец умел

подходить к людям, и его постоянно привлекали для

всякого рода переговоров и поручений. Этой способностью я

не обладаю даже сейчас.

Вообще я с детских лет отличался слабостью здоровья

и характера.

В деревне было много озорных мальчишек, и нередко

случались такие происшествия, как исчезновение за ночь

журавлей со всех деревенских колодцев. Я никогда не

принимал участия в подобных проделках. По соседству с

нашим домом жил мальчуган по имени Канкотян. Он был на

три-четыре года моложе меня, но его боялись все

мальчишки в деревне. Я тоже его очень боялся и помню, как,

завидя его на дороге, старался укрыться куда-нибудь

подальше. Другой мальчуган, мой сверстник, по имени Ара-

сан, с которым мы часто вместе ходили в школу, тоже

нередко мучил меня, пользуясь моей бесхарактерностью.

Как-то раз мы поспорили с ним на 30 тысяч иен, и я

проспорил. Понятно, что я не мог заплатить такую

невероятную сумму и дело бы на том и кончилось, но дня через

два Арасан пришел и заявил, что согласен сократить мой

долг до 3 сен, и отнял у меня эти деньги. Поблизости жила

также девочка Ойттян, и — не знаю почему — ей иногда

тоже доставалось от других детей. Помнится, я, когда был

не то в первом, не то во втором классе начальной школы,

возвращаясь из школы, увидел, как пять-шесть сорванцов,

подстерегавшие Ойттян, раздели ее и, привязав к тутовому

дереву, разбежались с торжествующими криками. Я не

10

участвовал в этой злой шутке, но на следующий день,

когда учитель допросил меня, я не сумел, как другие,

ответить, что ничего об этом не знаю, и в конце концов на

меня пала вся вина. В наказание я долго простоял в углу,

ходил к родителям Ойттян просить прощения и, таким

образом, претерпел все дурные последствия чужой проделки.

Итак, я был слаб характером, безответен, и, хотя меня

мучили многие, сам я не мог мучить никого, а если

оказывался в компании сильных мальчишек, то в конце

концов пожинал лишь наихудшие конечные неприятности,

вытекавшие из их поступков, и снова оказывался в числе

слабых. Такой опыт впоследствии постепенно сделал меня

сторонником слабых. Может быть, поэтому я и сейчас как-

то инстинктивно не переношу сильных и не могу не

защищать слабых. Я никак не могу сочувствовать

самодовольству процветающих личностей, но, когда я вижу, что из-

за этого самодовольства страдают слабые, забываю обо

всем и чувствую решительную потребность бороться на

стороне обиженных. Ничто не вызывает во мне такого

сильного возмущения; как надругательство над слабыми.

Как-то раз, когда война уже близилась к концу, в

окрестностях города Урава, где я тогда жил, разбился

американский самолет, а летчик, совсем еще мальчишка, попал

в плен. Я видел, с каким криком окружила его толпа

японцев, как его били руками и ногами, как ругали,

какому жестокому обращению он подвергся. Никогда я не

чувствовал такого гнева против своих соотечественников

и вместе с тем такого сожаления к ним. «Что за

презренная нация мы, японцы,— думал я,— совершенные дикари.

Такая нация не может выиграть войну. Если мы и

одержим временную победу, то никакой Великой Азии все

равно никогда не построим».

И сейчас, вспоминая об этом, я не могу избавиться от

чувства горечи. Я читал в газете, что недавно генерал

Макартур, вернувшись из Японии в США, сказал о

японцах что-то вроде того, что «японский народ пресмыкается

перед сильной властью и презирает слабых». Какой позор

для нашей страны, что нам нечем возразить на это! Перед

сильной властью мы совершенно стушевываемся и

способны даже на бесстыдную и лживую лесть, но как мы

издеваемся над теми, кто попал в беду, как нагло мы

наскакиваем на них, не давая им даже возможности

защищаться!

11

В последнее время, каждый день читая пресмыкатель-

ские статьи и заметки в крупных газетах, я не могу

отделаться от этого чувства горечи и стыда.

Я невольно уклонился от темы. Итак, я был с детских

лет слабохарактерным, это не позволяло мне попирать

чужие интересы и настаивать на своем. По этой же

причине мне недоставало детской живости, я редко бывал

решителен в осуществлении своих желаний и поэтому,

возможно, не походил на ребенка.

Я был, несомненно, послушным ребенком, но взрослые

не находили во мне милой непосредственности. Я не мог

не ощущать сострадания и сочувствия к слабым и

обиженным.

В глубине моей сегодняшней решимости встать на

сторону пролетариата, бесспорно, кроется этот же

неистребимый дух, который выработался у меня с детских лет и жив

по сей час. Именно поэтому я не питал ни

доброжелательности, ни сочувствия к тем, кто объявил себя сторонником

пролетариата в первые годы после войны, когда

пролетариат окреп и усилился и когда каждый, кому не лень,

громко объявлял себя пролетарием. В то время я порой

даже чувствовал что-то вроде сострадания к отдельным

разорившимся капиталистам и помещикам, лишенным

земли. Однако в последнее время, когда буржуазия

оправилась и стала зверски эксплуатировать пролетариат,

а вся нация оказалась под господством иностранной

державы, я органически не могу этого переносить. Многие

люди из конъюнктурных соображений стремятся стать на

сторону тех, кто процветает. Я же, напротив, не могу не

выступать сторонником обиженных. «Невыгодный

характер»,— могут сказать мне; я с этим согласен, но это уж

моя прирожденная черта, с которой приходится мириться.

Во время войны Япония была одной из великих держав

мира и господствующим государством Азии. Я никак не

мог доброжелательно относиться к господствующей власти

агрессивного государства, каким была Япония. В то время

армия пользовалась большим влиянием, чем флот, и

совершала больше произвола. В душе я глубоко ненавидел

армию. Однако после войны Япония стала слабым

государством и угнетаемой нацией. В этих условиях, когда

Япония находится в бедственном положении, я снова

чувствую безграничную привязанность к нашей ослабленной

нации. Нужно как-то вдохнуть в нее стремление к свободе

12

и независимости, воспитать и закалить в ней дух стойкого

сопротивления.

Когда я думаю об этом, во мне вскипает гордое чувство

патриотизма. Меня немало возмущает тот факт, что в то

время, как вся нация повергнута в жалкое положение,

когда она связана, лишена свободы и независимости и

угнетена, среди тех же японцев, к тому же среди японцев,

принадлежащих к господствующему классу страны,

имеется много людей, использующих бедственное

положение страны против пролетарских масс и толкающих страну

к тому, чтобы она все более и более превращалась в

колонию. Я не могу тем более не возмущаться теми, кто,

принадлежа к нашему же классу пролетариев, к числу

людей эксплуатируемых, заискивает перед власть

имущими и в наши дни не находит в себе храбрости, чтобы

примкнуть хотя бы к движению за мир, кто, предав своих

друзей, заботится лишь о своем сегодняшнем

благополучии и безопасности.

Я, конечно, слабый человек. Но именно поэтому я не

могу не бороться за освобождение, за свободу, не могу не

бороться на стороне слабых против сильных. И теперь мой

характер становится удивительно стойким.

Такая сила свойственна только слабым — она встает

из глубин души. Слабохарактерность, которая была мне

присуща в годы, когда меня называли детским именем

Кэнтян, теперь проявляется в совсем иной форме.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ ИНТЕРЕС К НАУКЕ

Я родился в ноябре 1893 года и должен был бы пойти

в школу в возрасте восьми лет, в число которых

включается год рождения \ но отец был в то время членом

сельской управы и отдал меня в школу раньше

положенного срока, семи лет от роду. Однако из этого в конце

концов ничего хорошего не получилось. Слушая объяснения

учителя, я тайком приоткрывал крышку парты и

принюхивался к запаху завтрака, принесенного с собой из дому.

Больше двух-трех часов я не выдерживал, уходил из

школы в сельскую управу и совсем не занимался.

1 В Японии ребенку при рождении засчитывается один год.

13

Возвращаясь домой, я помню, иногда даже сосал

Материнскую грудь. Наконец, учитель не выдержал и

положил всему этому конец, сказав, что начать учебу лучше

будет все же с будущего года, и после двух-трех месяцев

я был освобожден от занятий.

Вообще мое умственное развитие шло медленно,

усваивал я все с опозданием. В университет поступил тридцати

лет, философией Нисида заинтересовался, когда

перевалило за сорок, по-настоящему подошел к изучению

марксизма, когда перевалило далеко за пятьдесят. Похоже,

что неудача, постигшая меня при раннем поступлении в

школу, в семилетнем возрасте, была не случайной. Во

всяком случае, разница в один год оказалась очень

существенной, и, поступая в школу в следующем году, я был вполне

понятливым и дисциплинированным ребенком.

О других предметах не помню, но по чистописанию я

всегда был первым и имел отличные отметки, хорошо

рассказывал и даже как-то раз в присутствии директора с

успехом продекламировал рассказ о Кумадзава Бандзан !,

страшно растрогал этим своего учителя и получил

благодарность от директора в присутствии всех учеников школы.

Мне все же недоставало темперамента, мозг мой

развивался медленно, и в начальной школе я ничем не

выделялся среди своих товарищей. Правда, первые три года

начальной школы я был по отметкам среди первых, но

затем перешел в число вторых и третьих и учился ни плохо,

ни хорошо.

Рассказы учителя были избитые, неинтересные, и я

почти не слушал их. Лишь в старших классах начальной

школы (в то время начальная школа имела четыре

младших и четыре старших класса, причем в среднюю школу

можно было поступить со второго старшего класса)

учитель Сайто рассказывал нам много интересного, когда у

нас было свободное время или когда из-за дождя

отменялись уроки физкультуры (школа не имела крытого

физкультурного зала). Наибольшее впечатление на меня

произвело пересказывание учителем «Воспоминаний» Току-

томи Рока 2. Учитель обычно держал эту книгу в одной

1 Кумадзава Бандзан (1619—1691)—известный философ

феодальной Японии, последователь Конфуция и Ван Ян-мина.

2 Току том и Рока (1868—1927)—видный писатель, один из

классиков японской литературы.

14

руке и пересказывал ее, зачитывая самые важные места.

Мы слушали его в течение нескольких месяцев, как читают

роман с продолжением. Я был страшно увлечен этим

рассказом, мне казалось недостаточным слушать его один

раз.

Вернувшись домой, я выпросил у отца 65 сен, купил

себе эту книжку и зачитывался ею каждый день и каждый

вечер.

Дело было перед русско-японской войной, с деньгами

у крестьян было очень плохо, поденщикам платили от

18 до 20 сен, журнал «Начальная школа» стоил 3 сены

5 рин !, но покупать его каждый месяц не мог ни один

ученик нашего класса. Издательство «Хакубункан»

издавало сравнительно толстый журнал «Мир юношества», но

он стоил 10 сен, хотя в нем не было цветных

иллюстраций. Из всего этого можно видеть, что книга была очень

дорогой, особенно если принять во внимание

материальное положение нашей семьи, но я был, видимо, так

настойчив, что сумел добиться своего.

В те времена из произведений Рока наибольшей

известностью пользовался роман «Хототогису» («Кукушка»),

который вместе с «Кондзики-Яся» заставлял плакать

провинциальных девиц, но его «Воспоминания»,

повествовавшие о трудных годах учения и борьбы, были мне гораздо

ближе и интереснее, чем любовные романы. Перечитывая

эту книгу много раз, я стал чувствовать себя ее героем Ки-

кути Синтаро, и мне захотелось непременно пойти по

такому же пути. В дни отрочества всему отдаешься целиком,

этим объясняется то, что мне захотелось абсолютно во

всем подражать Синтаро.

Прочитав, что Синтаро вступил в монастырскую школу

для того, чтобы научиться свободно читать камбун2, я

тотчас возгорел желанием читать книги на китайском языке

и приступил к чтению «Кокусиряку» и «Нихон-Гайси» 3.

Следуя примеру Синтаро, который поступил в Общество

изучения английского языка и брал уроки у профессора

Комаи, я решил, что должен любыми средствами изучить

английский язык (в то время ни английский язык, ни тем

1 Рин — мелкая монета, 0,1 сены.

2 Старокитайский язык, который применялся в феодальной

Японии в качестве книжного языка.

3 Известные исторические произведения японского историка

феодального периода Рай Санйо (1780—1832).

15

более старокитайский в начальной школе не

преподавали) . Меня поставило в тупик то обстоятельство, что Син-

таро, живя в доме дяди, сблизился с одной из его дочерей,

Судзуэ, с которой он однажды соревновался в том, кто

съест больше груш. Вокруг меня не было ни одной

девушки, которая бы соответствовала этому персонажу. Не

находя выхода, я остановился на нашей служанке, но это

было совсем не то.

Теперь вспоминая о тех днях, я вижу, как невероятно

наивен и несмышлен был я, но в то время все это делалось

с величайшей серьезностью.

Пока я витал в мечтах, в моей жизни произошло

событие, имевшее для меня очень важное значение,— смерть

матери.

После моего рождения мать болела так долго, что с

тех пор, как я стал понимать окружающее, я не помню,

чтобы она выходила на прогулку. Это не значит, что она

все время лежала в постели. Обычно, кое-как перебираясь

от места к месту, она выполняла домашнюю работу и по

собственной инициативе взяла на себя все хлопоты по

разведению шелковичных червей. Похоже, что в семье

были неприятности, отношения между матерью и отцом

были сложны, но дети обо всем этом ничего не знали,

а мать заботилась о нас, будучи доброй матерью нам и

хорошей супругой отцу.

Нас было четверо — две сестры, я и младший брат.

Младшая сестра была очень слаба и болезненна,

несколько раз она была близка к смерти. Каждый раз, когда

сестра заболевала, мать, забывая о своей болезни, одна

брала на себя весь уход за дочкой. Только теперь я могу

полностью осознать всю меру ее подвига — совершенно

разбитая недугом и потерявшая способность

передвигаться на ногах, она заботилась о тяжело больной дочери.

Но настал последний период ее болезни. Я был не в

состоянии слушать ее стоны, и однажды осенью, когда мне

исполнилось 11 лет, я выбежал в морозный вечер к

колодцу, несколько раз окатил себя холодной водой и, упав

на колени перед божком в гостиной, молил о

выздоровлении матери. Однако ее болезнь становилась все более и

более тяжелой, и 7 апреля следующего года (мне было

тогда 12 лет) она заснула вечным сном.

Я и сейчас слышу глубоко врезавшиеся в мою память

громкие рыдания соседок, сбежавшихся к нам в тот день.

16

Собрались именно те, кого нищета преследовала

особенно жестоко. Моя мать при жизни, хотя и сама была

инвалидом, старалась по возможности помочь им:

раздавала старые гета \ к которым пришивала новые шнурки,

шила для детей платья из обрезков и т. п. Даже в нашем

поселке, где из-за бедности человеческие чувства

охладели, как вода, участие матери к судьбе бедных оставило

о себе особенно чистое и теплое воспоминание. Крестьяне

были народ грубый, они обманывали друг друга без

зазрения совести, видимо, считая, что ложь естественна и

необходима, для того чтобы жить на этом свете. Однако,

когда умерла моя мать, многие пришли к нам, и плач их

был искренний. Это меня глубоко тронуло. Отец был

характера холодного и рассудочного, его достоинством был

здравый смысл. Мать же была женщиной отзывчивой.

В моей крови текут, перекрещиваясь, эти два

противоречивых потока. Холодность и горячность и поныне во мне

сменяют друг друга. Эти две черты нередко накладывают

отпечаток на мои поступки. Похоже, что моя

приверженность к логичности марксизма и неуклонное стремление к

гуманизму связаны с органическими чертами характера,

унаследованными от отца и матери.

Пережив смерть матери, я впервые понял, что такое

горе и тоска в человеческой жизни. Кончились похороны.

Разошлись соседи. Отец и сестра (старшая сестра к тому

времени вышла замуж) были подавлены и молчаливы,

я растерян, а в доме стало невыносимо пусто. Во время

обеда мы ели, опустив головы, каждый думая о своем,

было тихо, и только мяуканье котенка нарушало иной раз

тишину.

Возвращаясь из школы, я никого дома не находил.

В просторной двенадцатиметровой гостиной было пусто —

хоть шаром покати. Открываю дверцу шкафа — к чаю

ничего нет. Впервые я узнал, как велика роль матери в семье.

С тех пор я незаметно стал превращаться в одинокого

мечтателя. Помогал ли я отцу выпалывать траву в поле,

отдыхал ли в поле, лежа на земле, я думал о

разных вещах, любил мечтать. Я — сын крестьянина. И

понятно, что тоже буду крестьянином, думал я. Земли у нас

одно те и несколько тан — так что самому обрабатывать

хватит. Но всю жизнь жить в темноте, копаясь и ползая

Гета — деревянные сандалии.

2 Янагнда Кэндзюро

17

в грязи, обидно. Я по пальцам пересчитал соседей и не

нашел ни одного, о ком мог бы сказать: «Его жизнь

интересна и полна смысла. Я хотел бы жить так же, как он».

А не хочешь ли быть Кикути Синтаро? У него ведь

имущества не было ни на грош. Даже в общежитие

английского колледжа он попал по протекции дяди. И, несмотря

на все, он поставил перед собой свою собственную цель и

боролся за самостоятельность. Если и в будущем все

будет, как сейчас, то мне нет иного пути, кроме того, чтобы

прожить жизнь наследника крестьянского хозяйства, а это,

что ни говори, занятие бессмысленное... Мужчина должен

решиться покинуть родные места и не возвращаться туда

до смерти, если он хочет обучиться наукам... Да, я

должен так же, как Кикути Синтаро, уехать из родной

деревни! Поеду в Токио или Иокогама, буду там

разносчиком молока или почтальоном, авось как-нибудь и

проживу. Синтаро ехал с острова Кюсю, а мой путь

значительно короче (я тогда не думал о том, что Синтаро —

это вымышленный персонаж).

Дело было летним вечером. Тайком от отца я собрался

уже накануне, завернул две-три книги в узел (я еще не

додумался до того, чтобы взять хотя бы смену белья) и,

положив в кошелек карманные деньги — 4 иены с чем-то,

ждал наступления рассвета. Часа в три или четыре утра,

прислушиваясь к храпу отца, спавшего в соседней

комнате, я приоткрыл дверь и выскочил на улицу. Я

стремглав пробежал около половины ри, затем отдышался и

бодро за один переход прошел 4 ри до станции по дороге

к Ацуги. «Человека везде ждут зеленые горы, и не только

на родине найдется земля, чтобы похоронить его кости»,—

думал я словами моего героя, и мое настроение

двенадцатилетнего подростка было весьма бодрым. Все было

хорошо до тех пор, пока я не пришел на станцию. Когда же

пришло время покупать билет, я не мог решиться, куда

мне ехать. Конечно, меня очень тянуло в Токио, но там

мне негде было даже переночевать. В Иокогама же у меня

есть родственники. Они могли бы принять меня на неделю

или больше, пока я устроюсь на работу и сниму комнату.

Другого выхода не было — я решился купить билет до

Иокогама. В то время поезд от Хйрацука до Иокогама

шел полтора часа, но для мальчишки, самостоятельно

отправившегося в странствие, это было долгое путешествие.

Я чувствовал себя путешественником, отправившимся в

18

дальние страны в поисках приключений. Наконец, я

добрался до дома родственников, прогулялся по городу и

стал подыскивать себе место для работы, спрашивая

дорогу у полицейских. Но оказалось, что никто всерьез и

говорить-то не хотел с мальчишкой, за которого некому

было поручиться. Я узнал, что снять угол можно за

7—8 иен, а это означало, что за все мои наличные деньги

я не мог бы прожить и полмесяца. Так ни с чем и вернулся

я в дом родственников. У них я прожил с неделю, а затем

приехал человек из деревни, который отвез меня к отцу,

задавшему мне основательную взбучку. Поистине

плачевно оборвалась нить карьеры новоявленного Кикути

Синтаро.

Однако этот эпизод не остался без последствий. Если

раньше отец твердо стоял на том, что я должен пойти по

его стопам и по окончании школы заняться хозяйством,

то теперь он почувствовал, что не может безжалостно

растоптать стремление сына к учебе и через год стал

поговаривать о том, что если меня устроит педучилище, то он

даст мне денег на ученье. Несколько лет назад в Кама-

кура было основано префектуральное педагогическое

училище. Поступив в училище, я мог бы ездить туда из дому

и таким образом сэкономить на жилье. Хотя лично я

предпочитал среднюю общеобразовательную школу, это,

видимо, не соответствовало планам отца. Если бы я окончил

среднюю школу, то не смог бы потом устроиться на

работу, а если бы я вздумал поступить еще в высшее

специальное учебное заведение, это обошлось бы в солидную

сумму, причем я уже не вернулся бы домой. Отец никак

не мог примириться с тем, чтобы потратить так много

денег и потерять наследника. Учебу же в педучилище можно

было оплатить, продав часть земли. Окончив училище,

я мог бы, по его расчетам, сносно жить наполовину

хозяйством, наполовину на заработок сельского учителя.

К тому же выпускникам педучилищ тогда

предоставлялось освобождение от военной службы и после

шестинедельных сборов их зачисляли в народное ополчение.

В обычных же случаях работника отрывали от хозяйства

на три года и, кроме того, зачислив в запас или ополчение

второго разряда, могли вновь призвать в любое время.

Учитывая все это, отец считал возможным отдать меня на

пять лет в педучилище. Таков был расчет, определивший

его волю.

2*

19

Мне не очень хотелось поступать в педучилище. Я

хотел поступить в общеобразовательную среднюю школу,

даже независимо от того, что это открывало перспективу

в будущем поступить в университет. Отец об этом и

слышать не хотел, и я примирился. Педучилище было все же

лучше, чем заниматься хозяйством. Так в конце концов по

воле отца я пошел сдавать приемные экзамены в

педучилище. Конкурс был очень большой (не то, что теперь)

и значительно труднее, чем при поступлении в среднюю

школу. Принимали одного из 7—10 человек. Поэтому тот,

кто не верил в свои силы, устремлялся в среднюю школу,

а в педучилище собирались скорее наиболее способные со

всей префектуры. Хотя я был принят только на

подготовительное отделение, впервые открытое в тот год,

известие о приеме принесло мне большую радость.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

От нашей деревни до города Камакура, где находилось

педучилище, примерно семь ри пути. Ехать туда можно

было либо омнибусом, либо поездом, но отец и не подумал

использовать эти средства передвижения, заявив, что мы

пойдем пешком. Надо полагать, что он исходил из доброго

побуждения, желая экономить насколько возможно, чтобы

плата за учебу не подорвала нашего состояния. Я и не

думал обижаться на него. И вот в незабываемый день

22 апреля 1909 года затемно мы вышли из дому. Отец

взвалил на плечи коромысло с корзинами (ему тогда

пошел шестой десяток), и, кроме того, я нес в руках

провизию на несколько завтраков. Насколько я помню, проезд

от станции Хирацука до Камакура стоил тогда около

14 сен, и для того, чтобы сэкономить эту сумму, мы

должны были тащиться с тяжелым грузом на спине семь ри

по проселочной дороге. Вспоминая об этом, я теперь

особенно ясно чувствую, как нелегко было отцу решиться

послать меня на учебу.

Мне, бедному деревенскому парнишке, было

невыразимо грустно поступать в школу на чужбине и поселяться

в общежитии вместе с незнакомыми людьми.

Окончилась церемония открытия учебного года, и отец

в тот же день отправился в обратный путь, а я остался

20

один, не имея ни одного знакомого ни среди учеников, ни

среди учителей. Все мои одноклассники оказались старше

меня, и никто из них не принимал меня всерьез.

Кончилось тем, что я взбежал на второй этаж, где была спальня

и, зарыв лицо в одеяло, расплакался.

Подготовительное отделение было открыто в то время

впервые, а до тех пор учениками педучилища становились

юноши уже довольно взрослые, и я, четырнадцатилетний

юнец, не окрепший, с ломающимся голосом, производил

на всех странное впечатление. К тому же, я родился в

самом конце года и даже среди многочисленной компании

учеников, живущих в общежитии, выделялся своей

неопытностью. Более всего стыдился я того, что у меня еще

не росли волосы в некоторых местах, как у взрослых

юношей, и во время купанья я тщательно обвязывался

полотенцем, чтобы никто этого не заметил, в то время, как

другие без всякого стеснения раздевались и расхаживали с

гордым и независимым видом. Я им очень завидовал и

искренне желал стать поскорее таким же великолепным,

как они. Я с величайшей заботливостью отнесся к первым

волоскам, появившимся на моем теле, и всячески

оберегал их.

Даже такие моменты, следовательно, давали себя

знать. Но мой «комплекс неполноценности» проявлялся

тогда в различных областях. Когда я готовился к

поступлению в школу, мне приготовили главным образом

японскую национальную одежду, а европейской одежды у меня

было мало. До введения новой формы нам разрешалось

ходить кто в чем хочет, но так получилось, что уже с

самого начала обувь почти у всех оказалась европейская.

У меня же кожаных туфель не было. Правда, дешевые

туфли в то время можно было приобрести примерно за три

иены, но и этой суммы я не мог решиться просить у отца.

В обычное время это меня нисколько не волновало, но на

уроках физкультуры, когда весь класс выстраивался и

бодро вышагивал в туфлях, мне, замыкавшему строй (я и

ростом-то был меньше других), было трудно идти в ногу,

а звук моих деревянных сандалий нарушал стройность

марша и вызывал на моем лице краску стыда. Вначале

я не был одиноким в своих страданиях, и это меня

несколько утешало, но вскоре другой студент, тоже

ходивший в гета,— Кикути (так звали этого

миловидного паренька) получил новенькую пару туфель. Остав-

21

шись в одиночестве, на уроках физкультуры я замирал

от страха.

Я был необщителен и товарищей имел мало. Дружил

пять лет с В. и К-, но ни тот, ни другой среди студентов

нашего класса авторитетом не пользовались. Из моего

класса вышло большое число известных людей, что

необычно для педучилища. Фумио Ниикура — теперь

директор автомобильной компании Тайва, Усабуро Найто —

ректор Института наук и искусств в префектуре Айти,

Macao Фукуда — поэт, правда, в последнее время уже

забытый, и многие другие способные юноши по странной

случайности оказались сведены в одну группу. В идейном

отношении впереди всех был тогда Фукуда. Учителя

считали его никчемным парнем, угнетали его, но он жадно

ловил дух приближающейся новой эпохи, читал Уитмена,

на лекции не обращал ни малейшего внимания и все время

писал стихи. Мое сознание было тогда настолько

отсталым, что я с благоговением слушал проповеди

преподавателя этики о том, что «просвещение — это призвание»,

а настроения Фукуда мне были совершенно непонятны.

Найто был типичный вундеркинд — учителя не могли

найти у него никаких недостатков, директор,

преподаватели и мы, его товарищи, преклонялись перед ним. Его

считали самым талантливым учеником училища со дня

его основания, средний балл его достигал 96—97 \ так что

никто с ним и сравниться не мог. Он успевал по всем

наукам — и по гуманитарным, и по естественным, и по

предметам художественного воспитания, поэтому учителя

приходили в восторг от одного лишь упоминания фамилии

Найто. Но, пожалуй, по-настоящему одарен был не

Найто, а Ниикура. Только он совсем не занимался,

надеясь на свои способности. «Все это глупости, можно ли

этим всерьез заниматься» — было написано на его лице,

в аудитории он обычно дремал. Поэтому и средний балл

у него так же, как и у Фукуда, колебался, насколько я

помню, между 80 и 85 баллами.

Среди таких одноклассников я был самым

примитивным по своему мировоззрению, целиком умещавшемуся в

рамках абсолютизма периода Мэйдзи2 и выходившему за

1 В некоторых учебных заведениях Японии высшая оценка

успеваемости — 100 баллов.

2 Период царствования (1867—1912) императора Муцухито

(Мэйдзи).

22

его пределы только в части гуманизма, влечение к

которому я почувствовал под влиянием двух-трех литераторов.

Токутоми Рока полностью завладел моим воображением

после того, как я прочитал его «Воспоминания». Его

произведения «Природа и человек», «Сборник молодого

Рока» и другие (несколько позже я прочитал «Бормотание

земляного червячка») я перечитывал по нескольку раз с

неослабевающим интересом и всегда находил в них

очарование. В то время студенчество увлекалось

«Наставлениями студенту» Кэйгэцу Омати х и «Размышлениями о

жизни» Токутоми Сохо 2, но особенно глубоко проник в

наши души романтизм Такаяма Тёгю 3. Его «Впечатления

о Хэйке» я почти целиком выучил наизусть, а когда

узнал, что «Бонза Такигути» было написано им в

студенческие годы, я пришел в крайнее изумление перед его

талантом. В то время уже вышли в свет стихи Тосон

Симадзаки4 и «Я —кот» Сосэки 5, но влияние их

сказалось несколько позже. Зарубежную мысль я тогда был

еще неспособен воспринять непосредственно, сказывалась

ограниченность лингвистических познаний.

Все описываемое происходило в Японии 1910 года, где

и рабочее движение и социализм находились еще в

младенческом возрасте. Процесс Котоку6 потряс общество, но

формы, в которых прошло это потрясение, были

совершенно реакционными; все задавались вопросами, откуда

берутся такие ужасные люди и как возможны такие

страшные события. Преподаватель старокитайского

языка — камбуна — очень резко поносил Котоку с

кафедры. Но я ко всему отнесся равнодушно, как к делу

постороннему, и даже не задумался, почему возникают

подобные события.

В то время для меня самой насущной и мучительной

проблемой были не думы о социальных противоречиях

1 Кэйгэцу Омати (1869—1925) —японский поэт и беллетрист.

2 Сохо Токутоми — журналист, историк, в последние годы член

парламента (брат известного писателя Токутоми Рока).

8 Тёгю Такаяма (1871—1902)—литературный критик,

националист и ницшеанец, имевший влияние на молодежь.

4 Тосон Симадзаки (1872—1943)—японский писатель,

представитель романтизма и противник феодальной идеологии.

5 Сосэки Нацумэ (1867—1916) —японский писатель.

6 Котоку (1871—1911) —видный деятель японского рабочего

движения раннего периода, казнен в 1911 г.

23

или о судьбах Японии, а вопрос о том, как дальше жить

мне, маленькому одинокому человеку. Мои глаза не

видели тогда общественных событий. Не было для меня

ничего более чуждого, постороннего, неинтересного, чем

вопросы политики и экономики. Лишь изредка я

задумывался о своей судьбе. Педучилище, как место подготовки

учителей начальной школы, предопределяло дальнейшую

судьбу своих воспитанников и всеми средствами

препятствовало всяким отклонениям в какую-либо сторону. Но я

поступил в педучилище совсем не из побуждения стать

учителем, а для того, чтобы получить хоть бы

какое-нибудь образование. Отец мне сказал: «В среднюю школу

не пущу — в педучилище можешь поступить» — вот я и

поступил. Но, придя сюда, я увидел, что судьба стать

учителем нависла надо мной, как какой-то категорический

императив.

Нам говорили: «Воспитание — это призвание», и это

звучало красиво. Но за этими словами скрывался еще и

иной смысл, а именно: «Поэтому вы обязаны отдать этому

призванию всю жизнь». Но для меня лично учительство

могло и не быть призванием. Ведь и сельское хозяйство,

и промышленность также необходимы нашему обществу.

Было бы очень странно считать, что священным является

только учительство, а все другие занятия низки и

незначительны. Учитель этики прожужжал нам уши словами о

том, что «неведомы тому назначение и миссия учеников

педучилища, кто питает непомерные материальные

вожделения и завидует другим». Он поучал нас, говоря, что

учитель должен быть горд своей честной бедностью и должен

быть готов к неблагодарности со стороны окружающих.

Но у всякого своя индивидуальность и всякому хочется

заниматься любимым делом. Сколько бы ни была свята

профессия учителя, не может же быть, чтобы все были именно

учителями. И те же материальные вожделения, если они

не к лицу учителю, то не к лицу они и всякому другому,

а если это не так, то почему бы их не иметь учителю?

Я понимаю, что быть учителем — святое дело, но раз это

так, то почему бы не обеспечить учителю спокойную жизнь,

дав ему достойное материальное обеспечение? Мне

казалось очень нелогичным, что именно из-за святости своего

занятия учитель должен бедствовать и гордиться своей

бедностью. Я стал думать, что в этом кроется какой-то

обман.

24

Так или иначе, я не мог приучить себя к мысли, что

всю жизнь буду учителем начальной школы. Не то, чтобы

я считал это неподходящим занятием, но когда мне

говорили: «Будь горд, что ты учитель, не уклоняйся с этого

пути — это ересь», во мне зарождалось смутное

сопротивление. Вы все толкуете о святости профессии учителя, но

укажите мне, кто из нынешних воспитателей ведет святой

образ жизни? В других областях — не знаю, из-за денег

или из-за славы — все борются изо всех сил, и только у

нас, в школе, нет этого напряжения, нет этого пульса

жизни, все вялы, как выдохшееся пиво, смотрят тусклым

взглядом, одежда на всех грязного цвета, мятая. Да и

разве мог привлечь молодую и горячую душу вид

директоров деревенских школ, партиями приезжавших в

училище на несколько месяцев для слушания курса лекций с

целью повышения квалификации, когда они, вытаращив

глаза и моргая, слушали лекции молодых выпускников

пединститута. Было просто нестерпимо думать, что и твое

будущее будет таким серым. Нет, не хочу. Ни в коем

случае я не буду учителем в начальной школе. Должна же

быть для меня другая работа, которой я мог бы отдать

всю жизнь.

Думая об этом, я никак не мог заставить себя

заниматься. В общежитии вечерние часы были объявлены

временем самоподготовки и чтения, и даже беседы

запрещались.

Когда такая тоска сдавливает грудь, становится

невозможным оставаться с глазу на глаз со своими книгами.

Сколько раз по ночам, мучимый тоской, я покидал свое

место в комнате и, делая вид, что иду в туалет, поднимался

на второй этаж, чтобы там из окна смотреть на луну в ка-

макурском небе. Иногда я уходил на песчаные холмы

Юигахама или взбирался на гору за школой, позади

храма Цуругаока Хатиман, усаживался под сосной и

думал свои думы. Когда дум накопилось слишком много,

я просидел целую ночь над пространным письмом отцу и

просил его позволить мне сдать экзамены в пединститут.

Отец не отозвался даже открыткой.

Все эти размышления и недовольство сказались на мне,

и я уже не был вполне послушным учеником. Директором

училища был г. Утибори, окончивший токийский

пединститут и пользовавшийся доверием как со стороны учителей,

так и со стороны учеников. Именно поэтому при нем ни-

25

кто не оставался бездеятельным и велась всякого рода

работа. Выпускали ежемесячный журнал, посылали

учеников в токийское спортивное общество на розыгрыш

чемпионатов и иногда выигрывали (чемпионом был,

например, мой одноклассник Кумасава), устраивали

соревнования по бегу на тринадцать ри, в которых принимало

участие по нескольку сот юношей, изо всех сил боровшихся

за первенство,— весь год мы были непрерывно заняты

каким-либо делом. Одним словом, лучшего директора мы

и желать не могли, он был наделен характером,

отличавшимся, я бы сказал, восточным благородством. Готовясь

к занятиям по этике, он составлял прекрасные конспекты

на свитках и подавлял нас блестящими (по тому времени)

лекциями. Он очень сильно реагировал на проявление

добра и зла, и если кто-либо оказывался им осужден, то

расположение его вернуть было почти невозможно. Всем

же, кто приходил к нему с искренней просьбой, помогал,

не жалея сил. Однако, считая, что школа — превыше всего

и что для укрепления авторитета школы каждый должен

забыть свои корыстные интересы, он иногда приносил

неприятности тем, кто хотел развивать свои индивидуальные

задатки и думал о личной свободе больше, чем об

интересах коллектива. И не случайно, что даже помимо его воли

в школе стало осуществляться бессмысленное

принуждение и насилие. Я тоже в общем уважал директора, но

многое мне было в нем непонятно. В особенности я никак не

мог согласиться с принципом «школа — превыше всего»

в том виде, в каком нам преподносил его директор.

Не могли не относиться критически к этому принципу

и другие ученики. Я помню, что и Фукуда и Ниикура по

этому вопросу придерживались одного мнения со мной,

что вызвало неприязненное отношение к нам со стороны

ряда преподавателей. Особенно недобро посматривал на

меня старший преподаватель К., который не изменил

своего недоброжелательного отношения ко мне и

впоследствии, когда я уже окончил училище.

В этой обстановке меня всячески поддерживал учитель

географии Сибуя. Он стал учителем, сдав государственные

экзамены на эту должность, был олицетворением

честности. Занимая пост надзирателя общежития, своими

постоянными замечаниями он вызывал недовольство

учеников, но для меня он всегда останется в памяти как

благодетель. Впоследствии Сибуя надолго уезжал в Мань-

26

чжурию, вернулся в Иокогама уже в преклонном возрасте

и в последние годы был директором женского колледжа

Фудзимигаока. Мой однокурсник Одзаки и сейчас

работает в этом колледже заведующим учебной частью.

Память о Сибуя сохранится и после его смерти. Восприятие

ученика обладает особой достоверностью, и поэтому, как

бы ни были блестящи лекции преподавателя, каким бы

временным успехом он ни пользовался, его подлинная

сущность будет разгадана, хотя бы и через долгие годы. Нет

силы, которая трогала бы чувства человека больше, чем

добросовестность,— этому меня научил прежде всего

учитель Сибуя. В этом смысле он остается моим

благодетелем на всю жизнь. Горько думать о том, что несколько лет

тому назад он скончался. Кроме него, мне запомнился

учитель истории Савада Тодзю, также безвременно умерший.

Из учителей педучилища, которые запомнились мне на всю

жизнь, я могу назвать только двух-трех педагогов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Несмотря на то что мои успехи в учебе были не такие

уж плохие, по окончании училища меня направили в

глухую деревушку. Она расположена в 20 километрах на

север от моей родины и в пределах префектуры Канагава

считалась, пожалуй, самой отсталой горной деревушкой.

Я лично не имел особенного недовольства по этому

поводу и, поскольку отроду привык к деревенской

обстановке, направился на место службы с большим

удовольствием, чем если бы ехал в какой-либо шумный город

вроде Иокогама или Иокосука. Если от приморского

городка Хирацука проехать 10 километров на север по

дороге на Ацуги вдоль реки Сагами, Ήepeceκaющeй

центральную часть префектуры Канагава по направлению с

севера на юг, а от городка Ацуги пройти 10 с лишним

километров вверх по крутому горному пути, то в конце

его и расположена эта деревушка, называемая Такаминэ.

Здесь находилась школа, имевшая шесть классов

нормального обязательного обучения и один класс

повышенной начальной школы, всего рассчитанная на семь лет

обучения. Сюда-то я и был впервые направлен, когда

27

получил диплом учителя начальной школы. Мне было

девятнадцать лет — подумать только, что я был когда-то

в таком возрасте,— и я имел при себе документ, в

котором было сказано: «Настоящим направляется в

начальную школу уезда Айко префектуры Канагава, однако

может быть привлечен к службе и в старших классах,

служащий восьмой категории». Это означало, что я буду

получать в месяц 18 иен, что в переводе на день

составляло 60 сен, то есть примерно столько же, сколько

получали рабочие. В то время сельский учитель был

олицетворением низкооплачиваемых работников, он принадлежал

к самой низшей категории служащих. Тем не менее

одинокому на эту зарплату можно было жить, не испытывая

особой стесненности в мелких расходах. Меня поместили

в комнату, предназначавшуюся для дежурства, а также

для занятий по кройке и шитью. Примерно 7 иен с чем-то

я платил за стол кухарке, а остальные 10 иен тратил на

гета, книги и журналы. После всего этого у меня еще

оставалось немного денег. Получив диплом, я купил себе

полный костюм из синего шевиота, он был из чистой

шерсти, и заплатил я за него 17 иен, так что у меня еще

осталась одна иена из месячной зарплаты. За 4—5 иен

я купил очень хорошие ботинки, но надевал их только

во время гимнастических упражнений, а в обычное время

обходился одними гета. В то время я при желании мог бы

откладывать 5—7 иен ежемесячно, но я об этом

совершенно не задумывался, был беззаботен, и деньги куда-то

уходили, так что в кармане у меня всегда было пусто.

Директором школы был Адатибара, уроженец нашей

префектуры, человек настолько добрый, что, казалось,

в мире нет более безобидного существа. Но фактически

власть в школе взяли в свои руки два старых

преподавателя — г. Кодзима и г. Нумада. Им обоим было за

пятьдесят, и они очень любили выпить. Особенной властью

пользовался Кодзима, один из боссов этой деревни,

человек крутой, так что сам директор его побаивался. В

деревне не было абсолютно никаких развлечений, и эти люди

каждую неделю выискивали предлог, чтобы организовать

выпивку, и, напившись, издевались над директором.

Закусывали обычно вареной свининой с луком и бобами и

густо приправленной бобовым же соусом. Учителей было

всего восемь, и, что бы ни затевалось, собраться было

недолго. Никто из нас не толковал назойливо о демократии

28

и социализме, и для двух ветеранов кругом была удобная

тишь да благодать. Занятий было не много, зимой дни

становились короткими и ученики запаздывали. Учителя

собирались вокруг жаровни и покидали ее очень неохотно.—

«Эй, сторож, погоди со звонком!» Проходит десять,

пятнадцать минут — учеников все еще маловато. Проходит

полчаса, а теперь и вовсе нет смысла начинать урок, так

как до следующего звонка осталось совсем немного

времени. Что там возиться — начнем со следующего урока.

Ученики к этому привыкли, и достаточно было небольшого

дождя или малейшего ветерка, как многие задерживались.

Ученики знали, что, явись они и вовремя, к 9 часам,

занятия все равно задержатся. Особенные трудности

возникали после снегопада. Многим детям и вправду было

трудно добраться до школы, когда выпадал глубокий

снег. Ведь почти никто из них не имел ботинок, а идти

приходилось по большей части горной дорогой, холмами — тут

в гета не пройдешь. В такие дни опаздывали уже не

столько ученики, сколько сами учителя.

Директор задерживался в таких случаях надолго, так

как его дом находился в соседней деревне, в горах.

Через час после него появлялся Кодзима и говорил:

«Сегодня заниматься невозможно, поднимем лучше флаг».

Дело в том, что по религиозным и национальным

праздникам на воротах школы вывешивался государственный

флаг, и все знали, что если выставлен флаг, то занятий

в школе не будет. «Эй, сторож, выставляй флаг!» —

приказывает кто-нибудь бодрым голосом. И вот высоко в

воздухе, среди мелких снежинок, появляется флаг с

изображением восходящего солнца. Вышедшие из дому ученики

замечают его издали и кричат: «Флаг вывешен, флаг!» —

и довольные бегут обратно. Хоть это и являлось

нарушением, но опасности прихода окружного инспектора не

было никакой. Собравшиеся в школе учителя садились

вокруг жаровни, толковали о том, о сем, а затем посылали

сторожа за рисовой водкой и мясом. Начинался обычный

банкет. Поистине тишь, гладь да божья благодать.

Деревенские ребятишки, понятно, были сопливые,

одеты грязно. Средняя школа была для них чем-то уже

вроде храма науки, почти никто из них и не думал в

дальнейшем поступать в среднюю школу или институт. И

поскольку они не заботились об отметках, то и не прилагали

особых усилий на экзаменах, относясь к ним в высшей

29

степени равнодушно. Несмотря на это, в процессе

ежедневных занятий и развлечений в течение годичного

общения углублялось чувство привязанности между учениками

и учителем. Мне были дороги и успевающие, и

неуспевающие. Поскольку в обращении со мной даже дети,

считавшиеся совершенно безнадежными сорванцами,

становились добры и послушны, я не имел оснований жаловаться

на свою жизнь сельского учителя и счастья иного не

представлял себе.

В лесу за школой весной вырастал папоротник,

а осенью созревали каштаны. Урвав некоторое время от

занятий, мы без труда могли вместе с учениками пойти в

лес за папоротником или собирать каштаны. За

каких-нибудь полчаса можно было шутя собрать 4—5 кан 1

каштанов. Почти у каждого ученика дома было каштановое

дерево, и никто из них поэтому не стремился непременно

унести каштаны домой. «Это вам, учитель»,— говорили

они, собрав в кучу свою добычу. Папоротника было так

много, что, собрав, мы не знали, куда его девать, разве

только на удобрение. Я и в последующие годы не смог

сойти с пути учителя и долгое время оставался

преподавателем, но, пожалуй, за все эти годы работы в начальной

и высшей школе я никогда не был так счастлив, как в

течение двух лет в деревне Такаминэ.

С тех пор, по моим подсчетам, прошло тридцать с

лишним лет. Тогдашним моим ученикам теперь уже около

пятидесяти, с некоторыми я и по сей день переписываюсь,

другие даже посещают меня раз-два в году. Ни один из

них не возвысился и не прославился, но для меня это и

не важно — я их люблю так же, как и раньше. В

последние годы я по какому-то поводу (кажется, был митинг в

связи с окончанием войны) ездил в эту деревню и провел

целый вечер за разговорами с прежними моими учениками,

принесшими самодельные домашние угощения — бобовый

творог, сладкий картофель, рисовое желе и т. п. Никогда я

не ощущал счастья быть школьным учителем так, как в тот

вечер. Как я понял по рассказам моих собеседников, когда

я работал в деревне, далеко не все жители

придерживались обо мне хорошего мнения. Встречаясь с ними на

улице, я не спешил кланяться первым, не льстил членам

сельской управы и мог показаться всем заносчивым желто-

ротым юнцом. Были за мной и другие грехи — стоило по-

1 1 кан = 3,75 кг.

30

пасть мне в руки интересной книге, я зачитывался ею

настолько, что на уроке чистописания предоставлял ученикам

самостоятельно выводить иероглифы, а сам погружался

в чтение. Но, вероятно, самую неблагоприятную память

оставил о себе мой роман с учительницей.

Деревенские юноши и девушки следили за каждым

шагом молодого учителя. Невидимые глаза их

преследовали меня повсюду. Нельзя сказать, чтобы я не заметил,

как девушки, возвращаясь с деревенских праздников,

забирались в школьный сад и подглядывали в окошко —

сплю я или нет. К любви я был сравнительно холоден,

сказывалась также крепость моральных устоев, привитых нам

в педучилище,— во всяком случае я не заигрывал и почти

не шутил с девушками. У меня дома жила молодая

прислуга, которая иногда летом, когда я возвращался из

школы, делала мне прозрачные намеки, но я оставался

тверд и ничем ей не отвечал. Поэтому я оставался юношей

вплоть до женитьбы и не знал никакой иной женщины,

кроме жены. Мои товарищи Н. и С, довольно часто

посещавшие публичный дом, своими рассказами пытались

втянуть и меня в свои похождения, но, сколько я их ни

слушал, у меня не возникало побуждения последовать их

совету.

Это, конечно, не значит, что я был совершенно

равнодушен к прекрасному полу. Я не смотрел на женщин как

на объект чувственных вожделений, но красивые женщины

мне не казались безобразными, особенно молодые

девушки, чистые и наивные, и я часто рисовал в своем

воображении картины задушевных бесед при лунном свете.

Иначе говоря, я не стремился к женскому телу, а искал

платонических чувств, романтики.

В нашей школе была учительница К-, приехавшая туда

раньше меня и преподававшая кройку и шитье. Она

приехала не из педучилища, а получила образование в Токио

и в эту глухую деревню была направлена временно, на

короткий срок. Она была девушкой вполне современной,

и мне, усвоившему в педучилище жесткую национальную

мораль, казалась даже несколько легкомысленной. Она

совершенно спокойно, как нечто вполне естественное,

читала считавшийся тогда передовым женский журнал «Мир

женщины», где печатались статьи Райте Хирацука 1 и ее

1 Хирацука Акико (Райтё)—одна из старейших

руководительниц женского движения в Японии.

31

сподвижниц из среды «синих чулок» К Если, разговаривая

с директором, с Кодзима или Нумада, я скучал, теряя

ощущение современности, то беседуя с ней, чувствовал,

напротив, что-то новое, свежее. В деревне не с кем было

поговорить, и понятно, что скучными вечерами мне было

очень интересно беседовать с такой девушкой о нашей

действительности, о жизни.

Среди моих коллег по школе был еще один

сравнительно интересный собеседник—инспектор Иосикава,

человек лет тридцати, приехавший в деревню вместе с

супругой, тоже учительницей. Они были очень добры ко мне,

и я часто обращался к ним за советом по всякого рода

делам. Среди массы людей, занятых мелочными интересами,

лишь они, казалось, были выше всяких расчетов, и я порой

навещал их по вечерам и ужинал вместе с ними.

Единственным утешением в безрадостной жизни сельского

учителя были беседы с этими людьми. Таковы обстоятельства,

приведшие к тому, что примерно через полгода после

моего приезда в деревню мы с К. оказались в любовных

отношениях. Я долго жил в общежитии, совершенно не

встречался с женщинами, был неопытен и слишком

прямолинеен. У меня, разумеется, не было и мысли о том, чтобы

наслаждаться мимолетной любовью, я не мыслил себе

иного пути в дальнейшем, кроме вступления в брак. Через

г. Иосикава я обратился к родителям К. (они жили в

городе Цутиура префектуры Ибараки, где занимались

производством соевого соуса), а затем, получив согласие

отца, на следующий год, 7 января, справил свадьбу. Я не

видел в этом ничего дурного, скорее даже считал это

естественным, но людям старого толка, какими были

жители деревни, казалось недопустимым, чтобы учитель

женился на учительнице, работающей в той же школе.

Было решено, что мы подали исключительно дурной

пример ученикам, а наш брак был расценен как

непозволительное и постыдное действие, как новая выходка

учителей, начавших заключать свободные браки, или браки

по любви. Так или иначе, моя репутация учителя

оказалась в деревне далеко не блестящей. Поэтому в тот год я

получил премию размером только в одну золотую иену.

Не знаю, сколько получили другие, но я как будто полу-

1 «Синие чулки» — литературное объединение

женщин-писательниц.

32

чил меньше всех — это было заметно, несмотря на

тогдашнюю дешевизну. Однако я был совершенно спокоен и даже

радовался, купив на эти деньги шляпу. Женившись, я

решил оставить общежитие, вернуться к себе в деревню и

оттуда ездить в школу на велосипеде. Несмотря на .мою

молодость и выносливость, мне нелегко было ездить 20

километров туда и обратно, на что уходило 4 часа в день. Но

и это мне не было в тягость. Хоть и трудно зимой вставать

в пять часов утра и мчаться по горному пути, то

преодолевая подъем, то съезжая под гору, борясь с дождем, с

ветром, я почти ни разу не опоздал и не пропустил занятий

в школе. Трудности, с которыми я столкнулся после

женитьбы, состояли не в тяжелом физическом труде, а в

сложной моральной обстановке, сложившейся внутри

семьи. После смерти моей матери отец так и не женился,

оставаясь до конца вдовцом, а я не позаботился о нем в

достаточной мере. В доме у нас была старушка,

выполнявшая после смерти матери домашнюю работу, и она по

каким-то непонятным причинам очень не взлюбила мою

жену. Она нашептывала отцу и пыталась испортить

отношения между ним и невесткой. Молодую девушку,

выросшую в городе, привыкшую к сравнительно обеспеченной

жизни, ездившую в вагоне второго класса, окончившую

женский колледж, вдруг, без всякой подготовки, ввести в

простую крестьянскую семью было безрассудно,

опрометчиво. Она совершенно не знала жизни крестьянской семьи.

Она не имела ни малейшего представления о том, какими

феодальными традициями была связана жизнь невестки

в крестьянском доме. А я вдобавок отнесся ко всему

этому бездумно и безучастно, что, конечно, не могло

привести к созданию спокойной обстановки в семье. Я просто

терялся, наблюдая всякого рода неполадки. Прежде всего

я жалел свою молодую жену. Я все время искал какого-то

выхода из этого положения, но мое необдуманное

вмешательство еще более ухудшало его и, в конечном итоге,

отражалось на жене. Я плакал. Каждый день,

направляясь на велосипеде в школу, я раздумывал и плакал,

раздумывал и плакал. Что за несчастье, что за беда, думал я,

и жил, проливая слезы.

Так продолжалось до тех пор, пока жену не подкосила

болезнь. Резкая перемена обстановки, непосильное

физическое и духовное напряжение подорвали ее здоровье.

Заболев, она не могла получить сносного ухода. Мне

3 Янагида Кэндзюро

33

приходилось самому готовить ей пищу, так как никто

другой не заботился о ней. Это было уже совершенно

нестерпимо. Оставить ее в таком положении — значило бы

лишить ее жизни. Я чувствовал свою ответственность, как

муж, и не мог оставаться равнодушным. После долгих и

мучительных раздумий я решился принять предложение

завуча главной школы (филиалом которой была наша

деревенская школа) и уехать из деревни. Бросить отца

одного и уехать из дому с молодой женой было

нарушением сыновнего долга и безжалостным поступком, но в

тот момент иным путем спасти жизнь жены было

невозможно. Отцу это, разумеется, не понравилось,

родственники также выразили серьезное недовольство, были и

такие, которые прямо поносили меня, говоря, что «молодежь

в последнее время распустилась» и т. п. Однако у меня

не было выбора, и я отправился в путь на новое место

работы.

Два узла белья, один комод, стол, книги, две-три

корзины — все это было погружено на повозку и отправлено

в Камакура, а мы с женой, как обычно, пешком за 4 ри

отправились на станцию Хирацука, а так как после

болезни жена очень ослабла, то добирались мы до станции

целый день. В пути нам захотелось пить, и я зашел в лавку

купить мандарины, но, помню, купил дешевые, почти

сухие, так что мы морщились, когда ели их. С этого

времени началась наша бедная жизнь. В городе Камакура

мы сняли домик за педучилищем Нисигомон. Это был один

из бараков при большом доме, он примыкал к воротам,

так что мы жили совсем как в сторожке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЭКЗАМЕН НА ЗВАНИЕ УЧИТЕЛЯ

ГИМНАЗИИ

Была еще одна причина, побудившая меня покинуть

отчий дом и поселиться отдельно. Дело в том, что, делая

ежедневно 10 ри до школы и обратно, я совершенно не

имел времени заниматься. Отец вообще никогда не был

склонен одобрять мою страсть к чтению. В обычные дни я

возвращался из школы поздно, а отправлялся утром рано

и времени для систематических занятий не имел. Я пытался

читать хотя бы по воскресеньям, но вызвал этим его край-

34

нее недовольство. Отец считал, что наследник

крестьянского хозяйства обязан хотя бы по воскресеньям выходить

в поле и помогать по хозяйству. Применительно к

деревенской семье это было вполне закономерное мнение, но

я очень тяготился этой обязанностью. Ведь я никогда не

намеревался посвятить всю свою жизнь наполовину

сельскому хозяйству и наполовину преподаванию. Может

быть, это и обеспечило бы мое существование, но я был

молод, и такой образ жизни был для меня нестерпим. Мне

хотелось жить более цельно, всем своим существом

бороться за что-нибудь не на жизнь, а на смерть. Мне было

просто невыносимо и думать о сером существовании, об

отказе от осуществления своих стремлений, о том, чтобы

всю жизнь только тем и заниматься, что подсчитывать

доходы.

Однако, поскольку я не имел права поступить в

высшую школу, мне не оставалось ничего другого, как

поставить себе целью получение диплома учителя гимназии.

Это был чрезвычайно тернистый путь, ведь и по сей день

выпускники педучилищ по нескольку раз пытаются

получить этот диплом, но большей частью терпят неудачу.

Чтобы подготовиться по одному предмету, требовалось

обычно три, а то и пять лет, и сдать экзамен удавалось

очень немногим. И все же вскоре после женитьбы, в

праздник Кигэнсэцу, 11 февраля я решил вступить на этот

трудный путь. Планы мои затем развивались стремительно,

в том же году я решил за полгода подготовиться и

получить диплом по этике. С этой целью я решил отобрать

строго ограниченное число пособий и несколько раз

тщательно их проработать. Наконец, были отобраны

следующие книги: «Основы науки этики» Сэйти Иосида, «Десять

лекций по этике» Рикидзо Накадзима, «Лекции по

истории китайской философии» Тэцудзин Уно, «Философия

японских последователей Чжу си», «Философия японских

последователей Ван Ян-мина», «Философия древних

японских мыслителей» Тэцудзиро Иноуэ и другие, всего

более десяти книг. Однако в то время мне было очень

нелегко прочитать и усвоить все эти книги в свободное от

занятий время. То случатся какие-нибудь раздоры дома,

то нужно присмотреть за больной женой, так что я с

самого начала сознавал, какая трудная задача стоит

передо мной. Несмотря на все это, я решил во что бы то

ни стало осуществить свой план, в чем теперь усматри-

3·

35

ваю особый задор, присущий молодости. Зная, что отец не

одобряет моей затеи, я, стиснув з»убы, продолжал

заниматься в ледяной атмосфере недоброжелательства.

Экзамены проводились в здании префектурального

управления в городе Иокогама в августе, во время летних

каникул. Приехав туда, я увидел среди экзаменующихся

одних только пожилых учителей, и ни одного такого, как я

(мне было тогда двадцать лет). Нам было дано шесть

вопросов, и все трудные. Я писал ответы без перерыва в

течение четырех часов, исписал более десятка листов, сдал

их и, выйдя из помещения, пообедал в соседней

закусочной. Я чувствовал, как у меня все еще дрожали руки.

Результаты экзаменов подлежали опубликованию в

«Правительственных известиях» в октябре, и мне было тяжело

готовиться к последующим, основным экзаменам, со дня на

день ожидая опубликования этих результатов. Не знаю,

чем это объяснить, но каким-то чудом я сдал первый

экзамен благополучно. Известие о том, что я за полгода смог

подготовиться и успешно сдать экзамен, устраиваемый

министерством просвещения, удивило не только меня, но

и всполошило всех моих коллег в префектуре, которые

много толковали по этому поводу. Самым трудным,

однако, считался основной устный экзамен, и, когда я

впервые в жизни явился в министерство просвещения и

увидел таких крупных известных ученых, как Иноуэ и

Иосида, я ощутил свое ничтожество, и язык перестал

повиноваться мне. «Ты еще молод, и если, положим, и сдашь

экзамен, вряд ли сразу станешь преподавателем этики»,—

сказал мне профессор Накадзима.

Услышав это, я решил, что мой провал уже неизбежен,

и пал духом. Но и основной экзамен я кое-как все же сдал

и, получая диплом учителя гимназии по этике, я в душе

возгордился, принимая поздравления коллег, отмечавших,

что я получил диплом раньше тех, кто учился в

пединституте.

Диплом по этике поднял мое настроение, придал мне

бодрости, и я решил сдавать по одному предмету

ежегодно, избрав на второй год педагогику. К педагогике я

чувствовал меньше юггереса, чем к этике, но поскольку

одной этики считалось недостаточно для получения звания

учителя гимназии, то педагогика показалась мне наиболее

подходящим предметом, так как из других наук она была

все же ближе к этике.

36

Я перешел на новое место штатного преподавателя

как раз в разгар моей подготовки к экзамену по

педагогике. В новой школе я был очень загружен, так как мне

поручили и руководство практикантами и проведение

показательных уроков, но и в этой обстановке я старался

выкроить время для своих занятий, подчас в ущерб своему

здоровью. У меня выработалась привычка рано ложиться

спать, и, что бы ни случилось, часам к 9 вечера я

непременно укладывался. В противном случае на другой день

моя голова была бы неспособна к занятиям. Поэтому,

какие бы мне ни предстояли экзамены, я не мог перед ними

заниматься ночью, как бы это ввиду недостаточной

подготовки ни было необходимо. И впоследствии, когда я

поступил в университет, когда я сдавал выпускные экзамены

в пединституте, несмотря на то, что в день приходилось

сдавать два-три предмета (всего их было девятнадцать),

я ни разу не ложился позже обычного времени. Зато

утром поднимался рано. Чуть-чуть забрезжит рассвет, и я

не мог больше оставаться в постели. Вставал независимо

от того, хорошо ли спал или плохо, достаточно или

недостаточно. И сейчас время до первого завтрака является

для меня самым продуктивным, в эти утренние часы я

занимаюсь самыми важными делами. Ведь даже теперь,

когда меня посещают многие, никто не приходит утром,

до завтрака. Это дает возможность делать намеченную

работу, совершенно не беспокоясь, что тебе помешают.

Привычка рано ложиться и рано вставать соответствует, как

мне кажется, требованиям моего организма и, хотя она и

несет с собой некоторые неудобства, в целом кажется мне

положительной.

Возвращаясь к прерванному повествованию, я должен

сказать, что, переехав на новое место, где уже не слышал

упреков отца, не взлюбившего мою учебу, и освободился

от семейных скандалов, я мог спокойно и вдосталь

заниматься своим любимым делом. Мне казалось, что я

достиг наивысшего счастья.

Но, как говорят, нет добра без горя. То ли я

совершенно перестал следить за собой и переутомился, то ли

сказалось резкое изменение режима после ежедневных

поездок за 10 ри — одним словом, причина мне

неизвестна, но после экзаменов по педагогике я почувствовал

себя нездоровым: после прогулок пешком стал чувствовать

боль в правой части груди, потерял аппетит, поднялась

37

температура. Когда я обратился к врачу, оказалось, что

у меня температура 39 градусов. Врач нашел у меня

плеврит. И надо же было заболеть в тот момент, когда

жена ждала первого ребенка. К счастью, мы смогли

вызвать ее мать, чтобы она присмотрела за беременной