Текст

RAYMOND ARON

PAIX et GUERRE

entre les nations

CALMANN-LÉVY

RAYMOND ARON

PAIX et GUERRE

entre les nations

CALMANN-LÉVY

РАЙМОН АРОН

МИР И ВОЙНА между народами перевод с французского

под общей редакцией В. И. Даниленко

NOTA BENE

Переводчики:

докт. филос. наук Школенко Ю. А., Воронов А. Б., канд. эконом, наук Павлов Б. Б.,

канд. филолог, наук Чуршуков Г. В., Соколов Е. А.,

Арон Р.

Мир и война между народами. / Под общей ред. канд. полит, наук

Даниленко В. И. — M.: NOTA BENE, 2000. — 880 с. с илл.

ISBN 5-8188-0020-2

"Сможет ли человечество продолжать свое существование, если оно останется

разрозненным, расчлененным на суверенные государства, которые сами

идентифицируют себя, исходя из возможности войны?

Этот вопрос владеет моими мыслями в течение многих лет, и поэтому я

предпринял всестороний, как я надеюсь, анализ того загадочного феномена, описание которого

наполняет хронику веков, — войны. Я попытался рассмотреть в единой системе

различные подходы к ней."

РаймонАрон

©CALMANN-LÉVY, 1962, 1984

ISBN 5-8188-0020-2 ©NOTABENE, 2000

Содержание

АВТОРСКИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

Предисловие к восьмому изданию

Международное сообщество

Межгосударственная система и система экономическая

Предисловие к четвертому изданию

ИНТРОДУКЦИЯ

Концептуальный уровень понимания

ЧАСТЬ I

ТЕОРИЯ • КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ

ГЛАВА I

Стратегия и дипломатия, или

О единстве внешней политики

1. Война абсолютная и реальные войны

2. Стратегия и цель войны

3. Выиграть или не проиграть

4. Ведение боевых операций и стратегия

5. Дипломатия и военные средства

ГЛАВА II

Могущество и сила, или

Средства внешней политики

1. Сила, могущество, власть

2. Элементы могущества ;

3. Мощь и могущество в мирное и в военное время ]

4. Неопределенности в измерении могущества '

ГЛАВА III

Могущество, слава и идея, или

Цели внешней политики 1

1. Вечные цели ]

2. Исторические цели 129

3. Наступление и оборона 134

4. Неопределенность дипломатико-стратегического поведения 140

ГЛАВА IV

Международные системы 146

1. Конфигурация соотношения сил 147

2. Однородные и разнородные системы 152

3. Транснациональное сообщество и международная система 158

4. Узаконить войну или поставить ее вне закона? 165

5. Экивоки признания и агрессии 172

ГЛАВА V

Многополюсные и двухполюсные системы iso

1. Политика равновесия 180

2. Политика многополюсного равновесия 183

3. Политика двухполюсного равновесия 192

4. Двухполюсная система греческих городов 197

ГЛАВА VI

Диалектика мира и войны 206

1. Типы мирного состояния и типы войн 207

2. Ставки в войнах и принципы мира 211

3. Воинственный мир 220

4. Диалектика антагонизма 226

ЧАСТЬ II

СОЦИОЛОГИЯ • ДЕТЕРМИНАНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 235

Введение 237

ГЛАВА VII

О территории 240

1. О географической среде 241

2. Схемы Маккиндера 253

3. От географического схематизма к идеологическим концепциям 259

4. Пространство в век науки 266

6

Раймон Арон • Мир и война между народами

ГЛАВА VIII

О численности 272

1. Сомнения в оценках численности 273

2. Идеал стабильности. Демографическая и политическая

нестабильность 277

3. Французский опыт 284

4. Перенаселение и война 293

5. От нефти к атому и электронике 300

ГЛАВА IX

О ресурсах 304

1. Четыре доктрины 306

2. Историческая интерпретация доктрин 314

3. Империализм и колонизация 321

4. Капитализм и империализм 329

5. Капитализм и социализм 337

ГЛАВА X

Народы и режимы 340

1. Политические режимы 340

2. Национальные константы 346

3. Нации и национализмы 354

4. Военные организации и режимы 362

ГЛАВА XI

В поисках порядка становления 370

1. Судьба народов 372

2. Судьба цивилизаций 381

3. Количественный метод исследования 390

4. Смысл и направление человеческой истории 398

ГЛАВА XII

Истоки воинственных институции 403

1. Биологические и психологические истоки 405

2. Социальные истоки 409

3. Социальные типы войн 415

4. Оптимистические и пессимистические мифы 421

Мир и война между народами • Раймон Арон

7

ЧАСТЬ III

ИСТОРИЯ • МИРОВАЯ СИСТЕМА

В ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЕК 435

Введение 437

ГЛАВА XIII

Завершенный мир, или

Разнородность мировой системы 440

1. Общность и разнородность 442

2. Европейские блоки и азиатские союзы 449

3. Система и подсистемы 457

4. Судьба национального территориального государства 463

ГЛАВА XIV

О стратегии сдерживания 472

1. Три модели 476

2. Значение понятий “больше” и “меньше” 482

3. Этапы диалектики сдерживания 489

4. Действие политики сдерживания 496

5. Невозможность точного расчета 503

ГЛАВА XV

“Большие братья”, или

Дипломатия внутри блоков 509

1. Атлантический блок 510

2. Советский блок 516

3. Экономическая организация 522

4. Внутриблоковые конфликты 533

5. Конфликты между партнерами вне зоны блока 540

ГЛАВА XVI

Ничейная партия в Европе, или

Дипломатические отношения

между блоками 545

1. От одностороннего сдерживания к равновесию страха 547

2. Национальные или общие силы сдерживания ? 556

8

Раймон Арон • Мир и война между народами

3. Классические вооружения и тактическое атомное оружие 563

4. Военный подход 570

ГЛАВА XVII

Пропаганда и подрывная деятельность, или

Блоки и неприсоединивпшеся страны 577

1. Неприсоединение, нейтралитет, нейтрализм 578

2. Дипломатия доллара и дипломатия рубля 584

3. Диалектика подрывных действий 594

4. Диалектика нейтралитета 601

ГЛАВА XVIII

Братья — враги 607

1. Диалог двух держав и остальные страны 607

2. Вражда и братство 614

3. Организация Объединенных Наций 625

4. Конфликты и примирение 631

ЧАСТЬ IV

ПРАКСИОЛОГИЯ • ПРОТИВОРЕЧИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ 643

Введение 645

ГЛАВА XIX

В поисках морали:

I. Идеализм и реализм 648

1. Идеалистические иллюзии благоразумия 649

2. Идеализм и политика силы 655

3. От “Machtpolitik” к “power politics” 661

4. Прудон и право силы 671

ГЛАВА XX

В поисках морали:

II. Убеждение и ответственность 681

1. Атомное оружие и мораль 681

2. Два пути и приостановка ядерных испытаний 688

Мир и война между народами • Раймон Арон

9

3. Выбор государств «второго эшелона» 694

4. Выбор великих держав 699

ГЛАВА XXI

В поисках стратегии:

I. Вооружаться или разоружаться? 705

1. Мир, основанный на страхе 706

2. Мир через разоружение 712

3. В поисках стабильности 720

4. Пределы соглашения между противниками 730

ГЛАВА XXII

В поисках стратегии:

II. Выжить — означает победить 739

1. Ставка в борьбе 739

2. Цель 746

3. Мера опасности 753

4. Стратегия мира 764

ГЛАВА XXIII

По ту сторону политики могущества:

I. Мир в рамках закона 781

1. Виды пацифизма 781

2. Устав Лиги Наций и Устав Организации Объединенных Наций 787

3. Главное несовершенство международного права 796

4. Война межгосударственная и война внутригосударственная 805

5. Прогресс или упадок международого права 811

ГЛАВА XXIV

По ту сторону политики могущества:

II. Мир в рамках империи 818

1. Двусмысленности суверенитета 819

2. Суверенитет и его передача 825

3. Нации и федерация 831

4. Федерация и империя 841

ФИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Рациональная стратегия и разумная политика 855

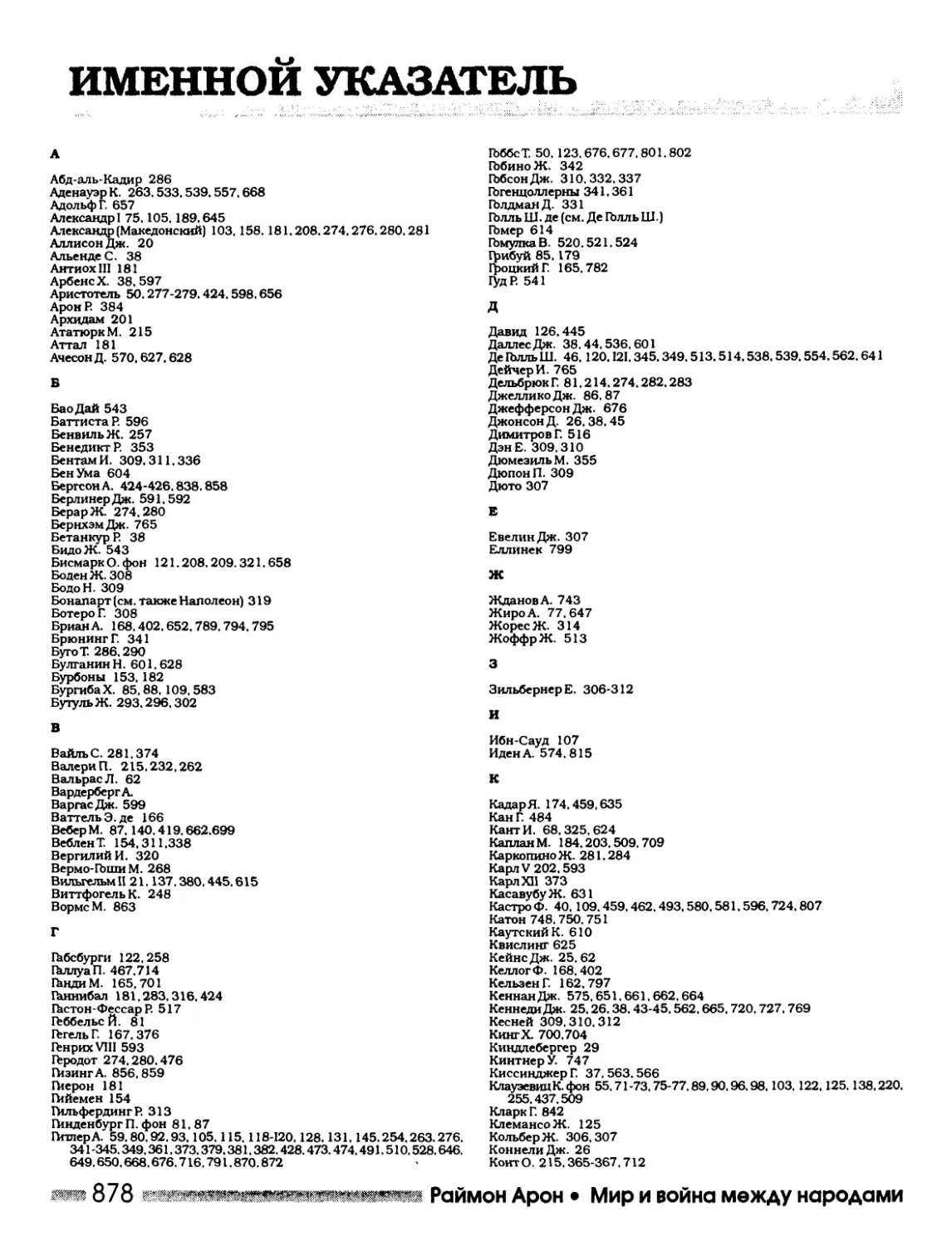

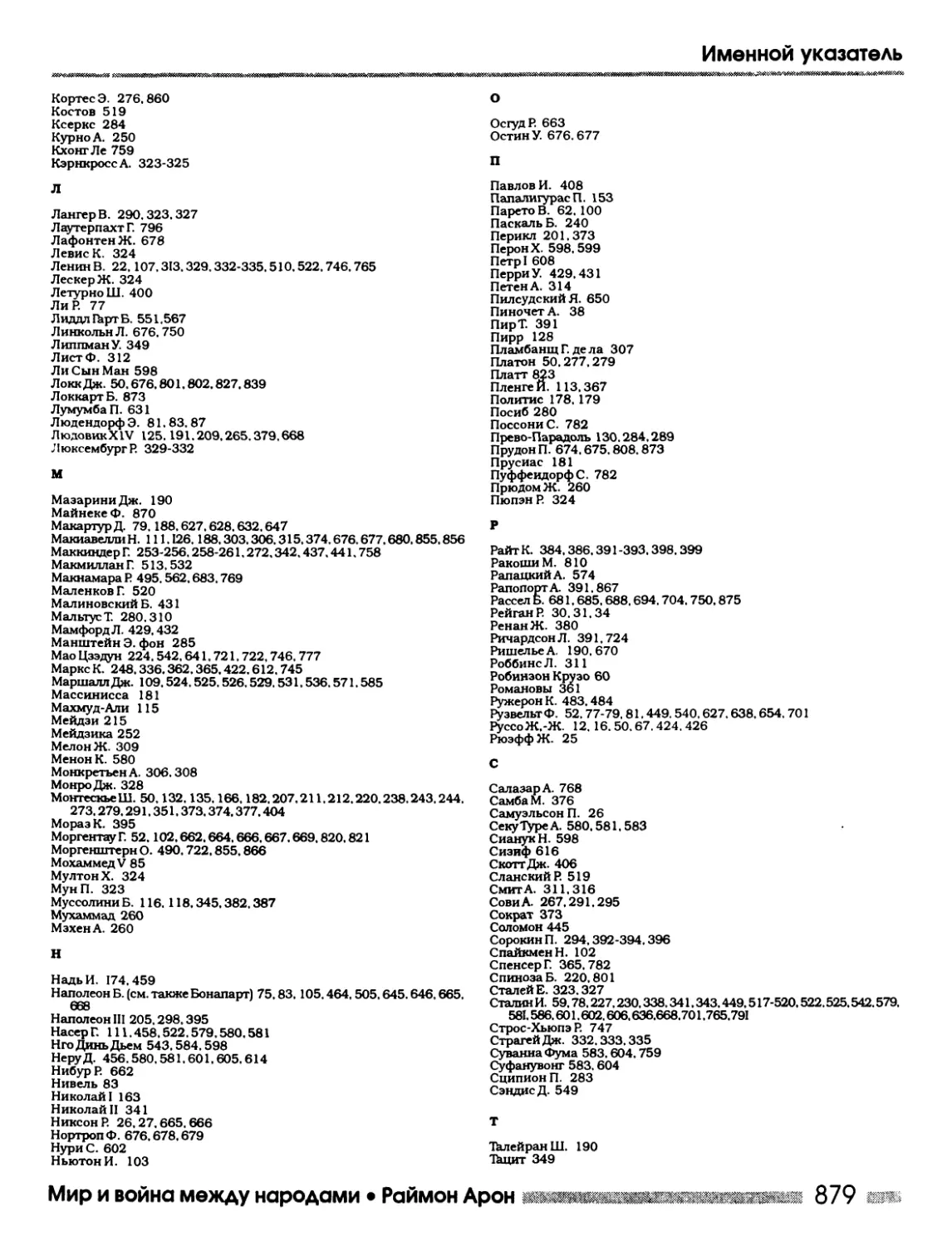

Именной указатель 878

Предисловие к восьмому

изданию1

Международное

сообщество

"Первая вещь, которую я замечаю,

рассматривая состояние рода

человеческого, это — явное противоречие его

устройства, делающее его положение

всегда шатким. Мы, каждый человек,

живем в гражданском состоянии и

подчиняемся законам; народы же, каждый,

полъзуютсяестественнойсвободой; это,

по существу, еще больше ухудшает

наше положение, чем если бы мы не

знали о таких различиях. Ибо, живя

одновременно в общественном порядке и в

естественном состоянии, мы

испытываем на себе неудобства того и другого,

не находя надежной опоры ни в одном из

них. Правда, совершенство

общественного порядка заключается во взаимной

поддержке силы и закона; но для этого

нужно, чтобы закон управлял силой;

однако, согласно идеям абсолютной

независимости государей, такая

единственная сила, выступающая перед

гражданами в виде закона, а перед иноземцами

в виде государственного интереса,

лишает последних возможности, а первых

желания сопротивляться, так что само

имя справедливости служит повсюду

лишь для сохранения насилия.

Что же касается того, что

обычно называют правом народов, то ясно,

что его законы при отсутствии

наказания за их нарушение, суть химеры, в

существование которых

просто-напросто верят больше, чем в закон

природы. Но последний, по крайней мере, что-

то говорит сердцам людей, тогда как

право народов не имеет другого

гаранта, кроме извлечения выгоды для того,

кто решил ему следовать, и

соответствующие решения выполняются лишь

постольку, поскольку они отвечают его

интересам. В такой разнородной

обстановке, в которой мы живем, какую

бы систему мы ни предпочли, сделали

бы слишком много или слишком мало,

1 Это предисловие взято из рукописи, над которой Раймон Арон работал непосредственно перед

смертью в октябре 1983 г. На одной из страниц рукописи ясно сказано о его двуедином замысле:

"Небольшая книжка или обстоятельное введение, которую (или которое) я собираюсь написать, исходит из двух

намерений: подготовить переиздание "Мира и войны между народами", обогатив критическим

предисловием текст 1962 г.; написать очерк, который я задумал, когда закончил свои "Мемуары", очерк, сравнимый с

"Годами решения" Освальда Шпенглера..." Здесь как раз и представлено "критическое предисловие к

тексту 1962 года". Автор отвечает на возражения по поводу теоретических рамок, разработанных им для

изучения международного сообщества, и показывает, как его основные концепции выдержали испытание

фактами.

Авторские предисловия

мы все равно не сделали ничего и поставили себя в самое худшее положение, в которое только могли себя поставить”1.

Я взял эту страничку из одного фрагмента Жан-Жака Руссо, относящегося к теме войны. В “Мире и войне между народами” я принял как исходный пункт классический тезис: естественное состояние (или состояние потенциальной войны) между государствами по сути своей отличается от гражданского состояния внутри государств. Граждане подчиняются закону, даже если он выражает и одновременно прикрывает собой силу. Книга трактует, следовательно, проблемы межгосударственной системы: системы, в которую интегрируются государства и в которой каждое из них бдительно следит за другими, с тем, чтобы обеспечивать свою безопасность; понятие государственная употреблено, поскольку война представляет собой не отношение между индивидами, а отношение между государствами. “Война совершенно не есть отношение человека к человеку, она есть отношение государства к государству, где частные лица оказываются врагами лишь случайно и притом не как обыкновенные люди и даже не как граждане, а как солдаты; они выступают не как составные частицы отечества, а как его защитники”1 2.

Эта философская теория может также быть истолкована как схема идеального типа. Войны чисто межгосударственные служат и социологической моделью, и быть может, неким знаковым явлением до тех пор, пока “естественное состояние” не будет преодолено и не уступит места состоянию мира (или гражданскому состоянию уже в отношениях между государствами).

Обрекает ли книгу на анахронизм использование и трактовка в ней правовых и философских фикций? Обращена ли она всецело к прошлому? Не выражает ли она узкое и устаревшее представление о международном поло жении? Некоторые упрекали меня в том, что я придерживаюсь традиционного понимания войны, более или менее отражающего практику европейского “концерта”, сообществ. Я считаю такую критику несправедливой. Разумеется, я мог бы написать другую работу, но я дал этой книге название “Мир и война между народами” (под последними имея в виду государства). Я понимал под войной то, что всегда под ней понимали: вооруженное столкновение между государствами, а также проба сил между более или менее организованными войсками государств. Ни убийства, ни терроризм, ни экономическое состязание не образуют войны в том смысле, в каком я рассматриваю само это понятие.

Я всегда подчеркивал своеобразие характеристик межгосударственной системы в конце XX века — системы общепланетной, воинственной даже в периоды внешне видимого мира. Межгосударственную систему не надо путать с международным сообществом. Она представляет собой особый и, по-моему важнейший аспект такого сообщества. Я старался не упустить и другие аспекты, но не рассматривал их столь же обстоятельно. Я хотел бы задаться вопросом, оправдан ли был такой мой выбор или он скорее обрек меня на воспоми-

1 Rousseau J.-J. Écrits sur Г Abbé de Saint-Pierre. In ceuvres Complètes, vol. 111. “La Pléiade", Gallimard, 1970, p. 610.

2 Rousseau J.-J. Le Contrat social, I, 4, Ibid., p 357.

12 ' Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

х Х >^«^>>х х^ х-^ S у тл Ш>\ /л Л'Ч> *z Ш ■х-.-х-' й^й> x-x-z-5 X'iWm.WxW -.-Л 4*WS*z^Sx*xbxx

нание о прошлом, чем на предчувствие и предсказание будущего.

Я не так часто пользовался понятием экономической системы, хотя и анализировал мировой капиталистический рынок. Само собой разумеется, что национальные экономики принадлежат той или иной системе или прочно входят в нее, если придавать самому термину “система” значение некоей совокупности, различные элементы которой взаимосвязаны посредством взаимовлияния. В конце концов изменение одного из ее элементов так или иначе меняет положение и условия для всех остальных. Конечно, взаимные влияния элементарных сообществ, или единиц, не симметричны. Даже в тех системах, которые не подчиняются какому-либо центральному аппарату контроля и регулирования, некоторые сообщества, ввиду своих размеров и своего могущества, фактически властвуют над всей системой.

В настоящее время понятие мировой экономической системы заменяет собой понятие межгосударственной системы в тех институтах, которые занимаются “изучением мирного состояния” (peace research) и предпочитают именно это понятие терминам международные отношения или межгосударственная система. Экономическая система делится на центр и периферию: промышленно развитые страны располагаются в центре, а страны слаборазвитые или развивающиеся размещаются по периферии. Центр включает в себя Соединенные Штаты и другие индустриальные страны. Причем США эксплуатируют промышленно развитые страны, а те и другие эксплуатируют периферию. Ничто не мешает усмотреть такую же двойственность внутри каждой станы: богатые государства оставляют на своей периферии небольшую долю излишка от доходов, которые они там получили. В слаборазвитых странах тоже формируются свой центр, привилегированные слои, местная буржуазия, которые тесно связаны с иностранным капиталом—тем самым, который образует центр экономической системы.

Совершенно очевидно, что такое представление подсказано марксистскими идеями. Всякое богатство создается трудом и умножается в результате создания прибавочной стоимости, которую эксплуататоры изымают у трудящихся своей собственной страны и у трудящихся периферии. Между внутригосударственной и межгосударственной структурами возникает аналогия. Такой теоретический вывод лишь подразумевается, но не выражен прямо ни у Маркса, ни даже у Ленина в “Империализме, как высшей стадии капитализма”, но он напрямую следует из их взглядов. В этой теории остаются под знаком умолчания собственно межгосударственные конфликты и проявления соперничества. Она весь мир целиком подгоняет под свой анализ классовой борьбы в обществах, где господствует капитализм.

Межгосударственная и экономическая системы связаны между собой многочисленными отношениями, изучить которые у меня надеюсь, будет случай. Но нужно ли начинать с того или с другого, с требований независимости и суверенитета государств или с неэгалитарной структуры обществ и отношений между ними? На этот счет я по-прежнему верен главным идеям “Мира и войны”. В течение многих веков соперничество и вооруженные конфликты между территориальными коллективами, подчиненными своей центральной влаМир и война между народами • Раймон Арон

13

Авторские предисловия

сти, составляли обычный ход истории. Великие люди, герои, вели в битвы армии и правили народами. Хотя и можно допустить, что сегодня покорители народов и дарители законов остались лишь на лубочных картинках из Эпиналя и в школьных учебниках по истории, следует все же закрепить в памяти классическое представление о торговле между государствами и не выбрасывать за борт идею и факт противоречий между гражданским состоянием подданных или граждан внутри государств и состоянием войны между государствами. И если такие противоречия должны в конце концов исчезнуть, то надо прежде всего напомнить о них, с тем чтобы осветить те феномены, которые могут смягчить их, а то и возвыситься над ними.

Пойдем дальше. Приоритет экономической системы, основанной на неравенстве центра и периферии, был бы оправдан лишь господством — возникшим не без причины — социальных отношений над отношениями межгосударственными. Но на деле получается не так. Советский Союз не принадлежит ни к центру, ни к периферии. Ирак и Иран ведут между собой войну, которую тщетно было бы пытаться привязать к экономической системе. Большие послевоенные события — раздел Европы на две зоны, деколонизация — прошли, быть может, при поощрении или были ускорены действиями мирового центра, а именно — Соединенных Штатов; возможно также, что эти события, есть политическое выражение эволюции экономической системы; но, в первую очередь, и при первом приближении они выступают как перипетии борьбы между собственно государствами или между государствами и населением, подчиненным иностранной власти. Лучше исходить из феноменов видимых и наблюдаемых без предвзятостей, а уж потом добираться, да и то если получится, до их глубинной сути.

Другое возражение против примата межгосударственной системы касается обесценения, девалоризации границ и самосдерживания сверхдержав, которые запрещают самим себе использовать все средства убийства и разрушения, находящиеся в их распоряжении. Имеется немало аргументов в защиту тезиса о закате национальных государств и стирании границ. Сегодня военная граница всех европейских демократий располагается лишь между ГДР и ФРГ. В случае войны в боевые действия будут втянуты целиком оба блока, и именно они станут субъектами соответствующих действий. Только нейтральные и хорошо вооруженные государства Швейцария и Швеция, имеют шанс сохранить политическую автономию. Воздушное пространство, столь ревностно охраняемое и защищаемое против иностранных самолетов, становится доступным для орбитальных спутников. Все эти факты несомненны, но какие выводы из них следуют?

В некоторых частях мира, прежде всего в Европе, национальные государства как бы понижены в ранге военной мощью Советского Союза и его господством над странами Восточной Европы. С одной стороны — военная империя, с другой — военный альянс, сохраняющийся и поддерживаемый в мирное время. Тем не менее национальные государства в общем-то не исчезают ни к востоку, ни к западу от демаркационной линии. Если, по какому-нибудь счастливому совпадению обстоятельств, советская армия вернется к себе домой и . 14

• Раймон Арон» Мир и война между народами

Авторские предисловия

Кремль даст свободу своим союзникам, то последние вновь обретут собственное лицо и станут теми, кем были раньше и кем, между прочим, по сути так и остались. Чехи, поляки, венгры не затеряются в некоем ансамбле, в котором могла бы исчезнуть их национальная идентичность. Самое большее, они постараются, как это сделали западноевропейцы, создать общий рынок. А такой рынок не ликвидирует границ, а лишь упрощает пограничные формальности, чтобы облегчить обмен товарами и услугами.

Само собой разумеется, что живучесть национальных государств в Европе находит свой эквивалент и на других континентах. В Африке государства жаждут приблизиться к европейскому образцу, притом не только путем утверждения суверенитета, который был бы общепризнан, но также и путем создания гражданского общества, сознающего свою национальную, государственную принадлежность. Для государств, выкроенных по колониальным границам, национальное государство представляет собой цель, которой стремится там достичь правящее меньшинство. Примерно такие же соображения можно высказать и по поводу стран Латинской Америки и Азии. Теперь и отныне государство оказывает столь сильное влияние на повседневную жизнь людей, что они выходят из своей замкнутой жизни и хотят быть подданными своего государства, чтобы иметь в нем свою личную долю участия.

Мне могут возразить также, что национальное государство разъедается и разлагается снизу и что нации-страны, даже в Европе, сотрясаются инфра- и микронациональными мятежами (например, корсиканцы, баски, бретонцы во Франции). В африканских странах государство скорее оттеснило, нежели преодолело межплеменные распри. Больше того, некоторые страны буквально раздираются революционерами, которые приняли иностранную идеологию и опираются на иностранную мощь. Все эти замечания и наблюдения вполне естественны, и я анализирую в книге1 то, что можно назвать кризисом национального государства вследствие либо разнородности системы, в которую оно входит, либо разнородности самого населения, оказавшегося в границах, очерченных колонизаторами. Эти так называемые кризисные феномены начинают просматриваться и приобретать значение лишь в сравнении с идеальным типом национального государства. В самой Европе такой идеальный тип не реализован, а на других континентах население, входящее в те или иные государства, чаще всего не образует нацию ни в объективном, ни в субъективном смысле (блистательное исключение составляет Япония, где разнородное население подчинено единому суверенитету государства). Так что из всех этих хорошо известных фактов вовсе не следует, что было бы неправомерным придерживаться классической теории межгосударственных отношений в качестве исторической модели, дающей, пусть и упрощенное, но все-таки определенное представление о мире, связанном международными отношениями.

Различие между распрями внутри политических сообществ и конфликтами между ними представляется мне совершенно ясным на протяжении истории, хотя гражданские войны и были 1 См , в частности, гл. X, § 3 и гл XXIV, § 3

Мир и война между народами • Раймон Арон

15

Авторские предисловия

наверное, столь же многочисленными, что и войны межгосударственные. Даже в обществах, еще не знавших письменности, где границы четко не определялись, а правящие группы тоже были довольно размытыми, этнологи различают споры, которые решались взаимными объяснениями и компромиссами, и споры, а также ссоры, когда исход решался применением насилия.

Короче говоря, несколько отвлеченный тип мироустройства, суть которого изложена в тексте Руссо, не отражает действительности; напротив, он имеет своим предназначением выявить и продемонстрировать несовершенство межгосударственной системы из-за чрезвычайной разнородности составных элементов как внутри сообществ, именующих себя суверенными, так и в отношениях между ними. Вместе с тем по поводу “Мира и войны” можно задать вопрос: достаточно ли я обращал внимания на феномены, которые не входят как составные части в межгосударственную систему, но воздействуют на нее и испытывают влияние с ее стороны?

Я провожу разницу между феноменами транснациональными, интернациональными (международными) и наднациональными (сверхнациональными). Первые, так сказать, пересекают границы, ускользая в какой-то степени от власти и контроля со стороны государств. Там где власти открыли границы и отменили таможенные пошлины, индивиды обмениваются товарами и услугами в основном без вмешательства государств, гражданами которых они являются. Так называемые мультинациональные общества — национальные общества, имеющие филиалы в некотором числе стран, — образуют транснациональную сеть, контролируемую материнским обществом. Руководители последнего не могут не учитывать того, как реагируют на их решения иностранные правительства — например, когда государство материнского общества накладывает эмбарго на филиалы, которые выступают как французское, германское или английское общество, оставаясь филиалами материнского общества.

Во многих отношениях экономическая система не совпадает и не смыкается с межгосударственной системой. Вернее сказать, что своей политикой государства содействуют формированию экономической системы, которая, определяемая государствами не равным образом, а в зависимости от реального веса каждого из них, образует иную систему, нежели межгосударственная, и ее лучше называть транснациональной, а не межгосударственной и даже не международной.

С неменьшей силой транснациональные реальности проявляются и в неэкономических областях. Верования, убеждения, идеологии, научные открытия не знают границ. Даже католическая церковь, эта формально иерархическая наднациональная организация, не лишает национальные католические церкви их самобытного характера, хотя все или почти все они бывают охвачены одними и теми же волнами, которые влекут их то вправо, то влево. По своей структуре католическая церковь транснациональна, даже если она не всегда и не во всем преуспевает в таком качестве.

Третий Интернационал1, хотя и считает, что по определению имеет именно интернациональный характер, но 1 Имеется в виду международное коммунистическое движение (прим. ред.).

16 •- .'•“■V Раймон Арон • Мир и война между народами

фактически он представляет собой одновременно межгосударственную и транснациональную организацию. Прежде всего он включает в свой состав партии-государства, которые, будучи победителями, представляют ту или иную страну. Ввиду этого к ним относятся в этой организации с уважением, равным их успеху. Однако они расшатывают иерархическую структуру, желательную для советской партии, поскольку провозглашают равенство братских партий. Марксистско-ленинское движение держится на нескольких основах: на транснациональной религии, вере, руководимой и направляемой центральной властью в этом движении; на наднациональной идеологии, распространяемой по всему миру и воплощенной в каждой стране своей национальной партией: на международном сообществе, созданном и поддерживаемом отношениями и связями между индивидами и группами из разных стран.

Наднациональные феномены принадлежат к другой категории, хотя порою они очень слабо вычленяются из межгосударственных или международных отношений. Так, Международный суд в Гааге определяется преимущественно как наднациональный. Судьи назначаются национальными, государственными властями, но исполняют свои функции как толкователи законов, признаваемых всеми государствами (или, по меньшей мере, теми, которые назначают судей в Международный суд). Иначе обстоит дело с ООН — организацией, созданной государствами и в принципе занимающейся урегулированием конфликтов и решением задач по поддержанию мира. Фактически же все государства входящие в ООН, практикуют свою обычную политику, политику as usual.

Авторские предисловия

Резолюции и решения, принимаемые Генеральной Ассамблеей путем голосования, выражают убеждения или интересы по тому или иному вопросу складывающегося большинства государств. Однако подобные резолюции редко выражают искренние чувства всего международного сообщества. Право вето, которым пользуются в Совете Безопасности пять его постоянных членов, препятствует всякому эффективному действию, как только в каком-нибудь конфликте оказываются так или иначе замешанными обе сверхдержавы.

Наверное, можно назвать между народным сообществом или всемирным сообществом ту совокупность, которая охватывает и межгосударственную систему, и мировую экономику (или мировой рынок, или же мировую экономическую систему), и транснациональные и наднациональные феномены, причем прилагательное “международный” (“интернациональный”) применимо ко всем аспектам, которые я сейчас выделил. Назовем, просто ради удобства, международным сообществом совокупность всех тех отношений между государствами и между частными лицами, которые позволяют надеяться на единство рода человеческого в будущем. Я не думаю, что выражение “международное сообщество” или, предпочтительнее “всемирное сообщество” образует истинное понятие. Оно обозначает, не давая описания, все то, что включает в себя межгосударственную систему, экономическую систему, транснациональные движения и различные формы обмена (торговли в широком понимании, присущем XVIII веку) от одних гражданских обществ к другим гражданским обществам, а также наднациональные институты. Но можно ли назвать соМир и война между народами • Раймон Арон

17

Авторские предисловия

обществом или обществом, такого рода тотальность, которая не сохраняет почти никакой характерной черты собственно общества, каково бы оно ни было? Можно ли говорить о международной системе, включающей в себя все формы международной жизни? Я в этом сомневаюсь.

Отношения между государствами должны анализироваться в их совокупности. Они составляют систему, но не в строгом смысле этого понятия. Государства поддерживают между собой более или менее регулярные отношения. В одну и ту же систему входят государства, сознающие риск быть втянутыми во всеобщую войну. Сегодня все государства так или иначе принадлежат к межгосударственной системе — хотя бы в связи со своим участием в ООН или ввиду, так сказать, вездесущести обеих сверхдержав. Всемирная система подразделяется на субсистемы, где те или иные сообщества чувствуют себя защищенными от внешних вмешательств в свою зону либо потому, что по отношению к ним сверхдержавы нейтрализуют друг друга, либо потому, что большие расстояния и незначительность ставок в возможной игре с их судьбами обеспечивают им относительную автономию. Система и субсистема вполне заслуживают такого наименования, поскольку любое сколько-нибудь важное событие во внутренней жизни одного из субъектов системы получает отзвук во всей данной совокупности.

Я использовал также термин “система” для обозначения мировой экономики. В крайнем случае ее можно подразделить на две мировые экономики — капиталистическую и социалистическую — причем, первая центрирована на Соединенные Штаты, вторая на Советский Союз. В самом деле, существует некий набросок — или эскиз, проба, попытка — социалистической системы, но она в общем-то не выходит за пределы Восточной Европы; самое большее, еще Вьетнам и Куба составляют неотъемлемую часть этой системы, которая сама привязана к другой системе: доллар и цены в долларах часто служат единицей измерения в торговле между социалистическими странами; Польша, Венгрия, Румыния взяли в долг у Запада значительные суммы. Некоторые из народных демократий входят или хотят войти в Международный валютный фонд. Единственной экономической системой, которую можно назвать подлинно всемирной, остается система капиталистическая, из которой большинство государств советского типа сами исключили себя.

Критики могли бы спросить, какое место межгосударственная система занимает в международном сообществе. Надо ли мыслить себе мир XX века, вышедший из двух войн, в свете схем, обрисованных в XVIII и XIX веках, в эпоху европейского “концерта” и господства Европы во всем мире? Дискуссия по этому поводу еще не закрыта, но за годы, истекшие со времени крушения Третьего рейха преобладала альтернатива: мир или война. В исследовании, посвященном международным отношениям мне представлялось, да и сегодня еще представляется, необходимым и неизбежным выдвинуть на первый план межгосударственную систему.

Такой примат межгосударственной системы априорно исключает преобладание экономической системы как причинной основы. Больше того, в том, что касается оценки послевоенных лет, марксистско-ленинское или просто ленинское толкование войн не подтверждаетм * 18 ,

Раймон Арон • Мир и война между народами

ся. Ленин склонялся к мысли, что войны между капиталистическими государствами проистекают из экономического соперничества. Однако на сей раз экономическое соперничество развертывается внутри Атлантического союза и японо-американского союза. Мне вспоминается одна советская брошюра, написанная, кажется, в конце или сразу после войны, где автор констатирует, что основное противоречие в тогдашнем мире — это противоречие между Соединенными Штатами и Великобританией, но оно выражает себя в тесном союзе этих двух стран.

Экономическое соперничество происходит между промышленно развитыми государствами, и оно усугубляется замедлением роста. Некоторые называют такое соперничество войной. Однако до сих пор враждебные отношения между блоками и между режимами берут верх над экономическим соперничеством. Мне, наверное, надо было в третьей части книги (“История”) проанализировать исходные, первоначальные соотношения межгосударственной системы и системы экономической. В 1961 г. соперничество смягчалось успешным развитием мировой экономики; политические союзники прощали друг другу отход от своих принципов, а от них отходили все. Но и сегодня “экономическая война” не разрывает на части Атлантический союз. Основания и резоны межгосударственной системы оказываются выше претензий и недовольства, вызываемых экономическими причинами.

Виновен ли я в некоем холизме, философии целостности, рассматривая государства как “действующих лиц”, а межгосударственную систему как состоящую из таких лиц. Этим выбором я запретил себе применять обычные методы Авторские предисловия

социологии. Я писал так, как будто свои решения принимает само государство, а не один или несколько человек. А между тем всякий раз, когда проникаешь вглубь до микрорешений, до физических, во плоти, действующих лиц, то находишь там — и это вполне естественно, это само собой разумеется — диспуты и споры, разногласия, индивидуальные инициативы, которые приводят к пустым фразам вроде: “Австро-Венгрия направила ультиматум Сербии” или “Австрийские пушки обстреляли Белград”. Каждый дипломатический кризис требует расшифровки, чем и занимались историки, изучавшие период июля—августа 1914 г. Американские социологи потом будут заниматься тем же самым по поводу кубинского кризиса. Надо ли делать отсюда вывод, что фикция государства как целого, идентифицируемого с действующим лицом, правомерна или неправомерна и что она служит или не служит изучению и пониманию событий?

Социологи, а тем более историки никогда не игнорировали того обстоятельства, что принимающий решения монарх, глава государства или правительства жили и живут в окружении советников, придворных, министров и что они ничего не решали и не решают единолично, всецело сами от себя. Люди и всякого рода службы передают им информацию, другие люди и службы проводят или не проводят в жизнь их решения и распоряжения. Несколько веков назад вдохновителями действий государя часто считались фаворитки (или фавориты), и тем не менее историки, не колеблясь, говорили о политике “Франции” или “Англии”, как если бы эти сообщества походили на личностей и действовали как личности. Однако столь Мир и война между народами • Раймон Арон *

19

Авторские предисловия

явное, на первый взгляд, противоречие решается само по себе, если только об этом хорошенько подумать.

Государства — действующие лица межгосударственной системы — управляются разными способами, от постоянного американского диалога между Белым домом и конгрессом до гипнотического абсолютизма Гитлера. Но сам фюрер был обязан своим знанием внешнего мира другим людям; на других он возлагал и ответственность за исполнение его воли. Президент Соединенных Штатов, невзирая не свои собственные колебания, на трудные обсуждения с советниками и сотрудниками, на сопротивление конгресса, все-таки послал миллионы людей в Европу в 1917—1918 гг., а в 1965 г. направил во Вьетнам экспедиционный корпус численностью свыше полумиллиона человек. Структура организованного государства такова, что решения принимаемые наверху, развязывают серию эффектов, чаще всего не предусмотренных ответственными лицами, если последних вообще можно идентифицировать с какими-то конкретными личностями.

В наше время лица, принимающие решения, будь то президент Соединенных Штатов или кремлевское Политбюро зависят не столько от тех или иных индивидов (советников или фаворитов), сколько от соответственных бюрократий или, если предпочтительнее выразиться иначе, от сложных организаций, каждая из которых имеет собственные интересы и соперничает с другими. Блестящая книга Дж. А. Аллисона а кубинском кризисе высвечивает роль, которую играют эти организации и их шефы, личные советники президента1. Ответы, данные комитетом трех начальников штабов на вопросы Дж. Ф. Кеннеди определили его окончательное решение. Быть может, такие же обсуждения проходили в то время и в Москве. Само собой разумеется, что социологи должны анализировать условия, в которых один или несколько человек определяют судьбу миллионов себе подобных. Оборотная сторона внешних акций государств, каковы бы ни были режимы в них, относится к ведению социологи. Но значение этих действий, их результаты — война или мир. Историки еще не знают наверняка, не развязал ли войну в 1914 г. какой-нибудь “человек, принимающий решения”. Рассказы о событиях того времени свидетельствуют лишь об объявлении войны основными воюющими сторонами и затем о самих боевых операциях.

Научная дисциплина, занимающаяся межгосударственными отношениями, может, как и всякая другая общественная наука, терпимо и уважительно относиться к методологическому индивидуализму, принимать авторский подход. Когда мы говорим о Советском Союзе, Политбюро или президенте Соединенных Штатов, мы имеем в виду инстанции, определяющие внешнюю политику рассматриваемых государств, каков бы ни был способ функционирования этих инстанций и каковы бы ни были методы их изучения.

Во второй части “Мира и войны” (“Социология”) я не рассматривал — а, быть может, должен был это сделать — различные институции, которые влияют на дипломатию или учреждены для ее осуществления. Я намеревался пройти мимо общих положений, касающихся режимов и народов (наций, стран). 1 Allison G A Essence of Decision Boston Little Brown 1971

■ 20 ■ Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

Насчет констант внешней политики, функционально определяемых географическим положением или каким-либо постоянным фактором, я высказал свое сомнение, которое предполагает, что государство, или действующее лицо, не может быть изучено, если абстрагироваться от того, что я назвал оборотной стороной внешней политики. Или, когда я хотел подняться на уровень теории, то никогда не упускал из виду мысленного диалога между Клаузевицем и Лениным. Первый не ставил под сомнение понятие блага сообщества (или национального интереса на сегодняшнем языке), причем выразителем и судьей этого блага должно выступать разумное персонифицированное государство, а именно — его политика. По мнению Клаузевица, существует общее благо, олицетворяемое монархом. Ленин возражал Клаузевицу — которым, кстати сказать, восхищался, — что в классовом государстве не может быть общего блага. Внешняя политика государства выражает волю того или иного класса. События, наступившие после революции 1917 г. опровергают, как мне кажется, все теории, в которых выражены крайние точки зрения: Советский Союз не действует вовне, как действовал или как действовал бы царский режим, но и не выбрасывает'за борт традиции и все виды практики, которые были свойственны империи Романовых.

Я не думаю поэтому, что при рассмотрении межгосударственных отношений использование понятия “действующего лица”, действующего в той или иной мере рационально, предполагает некий холизм или же либо анимистское, либо чисто рационалистическое видение хода истории. Мы знаем и повторяем, что историю делают люди, но они не знают, какую историю творят. Любой рассказ о какой-нибудь баталии не может подробно передать все оттенки индивидуального поведения, однако при этом не отрицается важность таких-то и таких-то поступков. Исход баталии чаще всего имеет глобальный характер, но это не означает принятия холистской концепции. Социологи охотно используют выражение “порочные эффекты”. Совокупность, набор индивидуальных актов противоречит намерениям индивидов: каждый предприниматель заменяет работников машинами; этому обязывает его конкуренция но, снижая норму прибыли, предприниматели получают результат, обратный интересам их всех, хотя каждый вполне рационально обеспечивал свой интерес. Порочные эффекты, вызванные совокупностью поведения индивидуумов, характеризуют один из аспектов функционирования общества. Понятие порочного эффекта хорошо выражают знаменитые слова Вильгельма II: “Я этого не хотел”.

Межгосударственная система, в отличие от внутригосударственных систем, не подчинена какой-либо центральной власти или центральной контролирующей инстанции. И в мирное, и в военное время на международной арене каждое действующее лицо играет определенную роль и должно полагаться лишь на самое себя, отстаивая свое существование и обеспечивая свои интересы. Если руководящие деятели принимают решения в малоизвестной сфере, то нельзя точно определить продолжительность их неизменных отношений со своими союзниками и противниками. Отсюда следует, что историк склонен сочетать описание действий и поступков индивидов с глобальными результатами какой-либо войны или эпохи, приМир и война между народами • Раймон Арон ч *

21

Авторские предисловия

чем такими результатами, которых никто не ожидал. Этим же объясняется два типа толкования грандиозных исторических событий, например развязывания войны в 1914 г.: с одной стороны большинство историков пересказывают то, что произошло в каждой из европейских столиц в период между австрийским ультиматумом Сербии и объявлениями войны; с другой стороны — Ленин и марксисты пытались объяснить эту войну причинами соизмеримыми с причинами громадой катастрофы. Иногда историки предваряют свои описания конкретных событий вводной главой о неких глубинных силах, но тем не менее не обнаруживают и не излагают связей между этими силами и микро-событиями.

Быть может, в третьей части “Мира и войны” (“История”) я проявил склонность переоценивать логику событий и не всегда заметную на поверхности рациональность “действующих лиц” и недооценивать “изнанку” международных отношений, а также экономические, социальные, психологические перемены, происходившие независимо от деятелей, принимавших решения. Я назвал “Историей” часть, которая сначала была у меня второй и посвящена положению мирового сообщества, зафиксированному в определенное время. Парадоксальным образом, чего я и не скрывал от самого себя, часть, названная “Историей” оказалась синхронической. Если бы я стал внимательно рассматривать мир 1983 г., то есть двадцать лет спустя, то невольно уловил бы динамику эволюции, но не стал бы на этот раз недооценивать “изнанку” внешней политики и тех изменений, которые произошли под влиянием транснациональных феноменов.

Сегодняшнее международное положение вполне можно сравнить с положением в 1961 г., потому что оно, так сказать, узнаваемо. Мировая система остается двухполюсной; границы между обеими частями Европы не передвинулись ни на пядь; государственные деятели и комментаторы продолжают дискутировать по поводу роли ядерного оружия в обороне Европы и риска ядерной войны; военные пропорции между обеими сверхдержавами изменились в пользу Советского Союза; европейцы, а еще и Япония преодолели свое экономическое отставание от Соединенных Штатов. Последние утратили способность и решимость нести на себе всю тяжесть имперского груза.

Межгосударственная система и система экономическая

В “Мире и войне” я рассмотрел ленинский тезис об империализме и проанализировал различные аспекты дипломатическо-военных и экономических отношений.

Ленин четко не отграничивал экономические и колониальные конфликты от конфликтов собственно политических и военных. Война 1914 г. была порождена, по его мнению, распрей между капиталистическими государствами (или их банкирами и предпринимателями), неспособными мирно разделить между собой богатства мира, который все они грабят. Опровергнуть этот тезис, предварительно обозначив его общими чертами, не составляло особого труда. Последняя фаза “европейского империализма”, — раздел Черной Африки, была отчасти субпродуктом класси22 Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

ческого соперничества между европейскими великими державами, отчасти делом авантюристов, отчасти выражением воли государств к могуществу. Некоторые политические деятели искренне верили, что национальная торговля зависит от владения базами и территориями по всему миру. Во Франции приверженцы империализма, например Жюль Ферри, оправдывали завоевания необходимостью продавать вовне товары и получать извне сырье для заводов. Каков бы ни был образ мышления правящих и деловых кругов мира, чья бы ни была ответственность за заморские конфликты среди европейских государств, война 1914 г. началась на Балканах. Там сталкивались интересы славян и немцев, если говорить гиперболически, а если говорить проще, то там Австро-Венгрия сталкивалась со славянскими странами, которые поддерживали ирредентизм славян против дуалистской империи. Эльзас-Лотарингия питала франко-германскую враждебность больше, чем марокканская проблема. Великобритания больше опасалась германского флота в открытом море, чем конкуренции товаров made in Germany.

Сегодня мы знаем, что обе войны ускорили распад европейских заморских империй, положили конец веку колоний и господству старого континента, стремительно привели великие европейские державы к закату и упадку. Разумеется, люди никогда не понимающие историю, которую сами творят, не ведают и о последствиях своих действий. Но нужно приписать банкирам, промышленникам, государственным деятелям необыкновенную слепоту, чтобы допустить, что они хотели решить силой оружия второстепенные конфликты по поводу африканских или азиатских территорий, откуда они почти ничего не извлекали.

Мировой капиталистический рынок до 1914 г. находился под господством Британской империи с центром в Лондоне, где были сосредоточены крупнейшие торгово-промышленные учреждения. С последней четверти XIX в. Англия утратила свою роль промышленного первопроходца: в ключевых отраслях промышленности — в электротехнической и химической — на первое место вышла вильгельмовская Германия. Немецкий экспорт рос быстрее английского, но последний все еще сохранял количественное превосходство. Кроме того, германская экспансия была по-прежнему направлена скорее на Европу, чем на заморские земли. Ориентация английского экспорта была противоположной.

Экономическая система — или капиталистический рынок, — созданная в XIX веке Великобританией, не мешала другим государствам развиваться быстрее, чем само доминирующее государство. Валютная система вращалась вокруг золота или фунта стерлингов, обеспеченного золотом; долговременные смещения цен вверх и вниз не потрясали систему. Соединенное Королевство, благодаря так называемым невидимым выручкам (проценты с капиталовложений за пределами страны, фрахт, страховки) с лихвой покрывало дефицит своего торгового баланса. Оно продолжало давать взаймы вовне часть излишков своего платежного баланса.

Период с конца XIX в. и до войны 1914 г., учитывая залежи золота в Южной Африке, характеризовался быстрой экспансией европейских государств и процветанием, беспрецедентными для того времени. Ревизионисты из числа социал-демократов учитывали такую Мир и война между народами • Раймон Арон

23

Авторские предисловия

эволюцию, которая шла вразрез с некоторыми предсказаниями Маркса (или теми, которые ему приписывались): уровень жизни “пролетариев” поднимался вместе с обогащением страны в целом. Ленин объяснял грабежом колоний появление “рабочей аристократии”, которая предала дело пролетариата, обольщенная “подачками” капитализма.

В последней фазе британского века только единственной стране, Японии, удалось собственными усилиями войти в тесный клуб великих держав. Она приняла правила поведения европейских государств, членов клуба, установив колониальный империализм на Формозе (1895) и в Корее (1905). Этот империализм не был необходим для роста японской экономики, как не отвечала нуждам французской экономики Западная или Экваториальная Африка. После первой мировой войны Япония продолжала действовать в том же духе, создала Маньчжоу-го в 1931 г., потом затеяла войну против Китая в 1937 г., совершила агрессию против Соединенных Штатов и Великобритании в 1941 г. и в конце концов была разгромлена в 1945 г. После чего Япония при отсутствии собственных вооруженных сил стала процветать на капиталистическом рынке, где господствуют Соединенные Штаты.

Мировой рынок с центром в деловой части Лондона в начале XX века во многих отношениях отличался от мирового рынка после 1945 г., сложившегося вокруг Соединенных Штатов. Тогда, в первом случае, идеологии экономического роста еще не существовало, хотя, конечно, капиталистическая экономика как-то воодушевлялась самим динамизмом роста. До 1914 г. экономисты подсчитывали и рассчитывали национальный продукт. Государственные деятели смутно представляли себе, как прогрессирует то или иное государство, они видели не дальше собственного носа и не учитывали факторы неравномерного роста и уровни богатства больших и малых стран. Эти деятели не ставили себе приоритетной целью повышение темпов роста, о которых они мало что знали, их больше заботила стабильность курса валют и цен. К тому же огромные территории подчиненные правительствам Лондона и Парижа, лишенные собственной автономии, очень медленно выходили на промышленный уровень развития. Конечно, в Индии британские правители создали инфраструктуру современного общества. В XX в. они уже не придерживались формулы, высказанной в Вестминстере в XIX веке: “Мы находимся в Индии в наших собственных интересах”. Но несмотря на все это британский мировой рынок так и не успел просуществовать в некотором подобии тому, чем стал американский рынок после 1945 г.

Одновременно с исчезновением колоний родился социалистический рынок. Но этот рынок не может, собственно говоря, считаться соперником капиталистического рынка. Масштабы этих двух рынков слишком неравны, и малый в определенной степени всегда зависит от большого.

В экономической системе наипервейшие правила игры определяет валютная система. С 1945 г. последовательно получали преобладание две различные валютные системы: первая была определена в Бреттон-Вудсе в 1945 г.; вторая — в 1973 г., когда был установлен режим плавающих курсов, что, быть может, равнозначно отсутствию всякого режима.

Бреттон-вудская система запрещала плавающие курсы и установила не24

• Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

обходимость выражения различных валют в золоте и одновременно в долларе. Специальным письмом в Международный валютный фонд правительство Соединенных Штатов обязалось поддерживать конвертируемость доллара в золото.

Бретгон-вудская система давала, на первый взгляд, привилегию доллару, которую европейцы, особенно французы, не признавали именно как привилегию: доллар просто становился эквивалентом золота; будучи транснациональной и одновременно национальной валютой конвертируемой повсюду, в любой саране, доллар позволял (и до сих пор позволяет) американцам покупать любой товар на собственные деньги. Соединенные Штаты стали единствен ным политическим сообществом, которое сохраняло за собой свободу не принимать ограничительных мер в случае дефицита баланса внешних платежей.

Большинство положений соглашения, заключенного в Бреттон-Вудсе, не соответствовали ни какой-то единой концепции, ни какому-то определенному интересу Соединенных Штатов. Великобритания устами лорда Кейнса гоже высказала желание иметь другою систему, учредить нечто вроде центрального всемирного банка. Однако стабильность курсов, не позволявшая проводить состязательные девальвации, представлялась тогда весьма желательной огромному большинству экономистов и государственных деятелей. Как это обычно бывает, ответственные лица двигались в будущее пятками вперед. Они не хотели повторения ситуации тридцатых годов. Тогда крушение режима, основанного на золотом эталоне, повлекло за собой валютную анархию, в которой все способы действий оказывались законными и когда в конце концов проиграли все.

Была ли бреттон-вудская система заранее обречена на неудачу из-за внутренне присущих ей изъянов? Одна из научных школ, где самым постоянным и наиболее красноречивым интерпретатором был Жак Рюэфф, высказалась о непрочности и неустойчивости всей этой конструкции: золотой эталон обменных курсов устанавливал равноценность золота и доллара, и центральные банки разных стран использовали в качестве своих резервов одновременно и желтый металл, и те или иные валюты, в частности доллар, но также и фунт стерлингов. Что же касается самих Соединенных Штатов, то, поскольку доллары идентифицировались с валютными резервами. дефицит баланса внешних платежей США давал возможность предоставлять в распоряжение центральных банков других стран (в частности, Федеративной Республики Германии и Японии) избыточную валюту, которую они помещали в боны американского казначейства. Ввиду этого дедлщит платежей не оказывал никакого влияния на то, чтобы нейтрализовать причины самого этого дефицита. По мнению Жака Рюэффа., золотой обменный эталон с самого начала был обречен на исчезновение. потому что он создавал и поддерживал инфляцию и дефицит внешних платежей Соединенных Штатов.

Фактически на всем протяжении 50-х годов дефицит внешних платежей Соединенных Штатов незначительно колебался вокруг одного миллиарда долларов в год: он вызывал перераспределение золота в полном соответствии с целями вашингтонского правительства. Президент Дж.Ф. Кеннеди первый отнесся по-серьезному к такому дефициту и Мир и война между народами • Раймон Арон < 25

Авторские предисловия

потребовал доклады от лучших экономистов. Большинство из них, в частности П.А. Самуэльсон, поставили диагноз: оценка доллара завышена, во всяком случае по отношению к валютам основных конкурентов по международной торговле — ФРГ, Японии и т. д. Я не знаю, рекомендовал ли П.А. Самуэльсон девальвировать доллар или же он счел, как большинство его коллег, что ведущая валюта не может быть девальвирована, поскольку выправлять диспаритет должны сами заниженные валюты и это обязаны делать центральные банки, куда стекаются нежелательные доллары.

В 60-е годы президенты-демократы Дж.Ф. Кеннеди и Л.Б. Джонсон умножили разного рода частные, адресные меры по сокращению закупок вне страны и ограничению доступа иностранцев к рынку капитала Соединенных Штатов. Эти меры, как легко было предвидеть, оказались совершенно неэффективными. Затем, с 1965 г. Л.Б. Джонсон начал открытую войну во Вьетнаме и, чтобы эта экспедиция была безболезненной для большинства американцев, не ввел дополнительных налогов для ее финансирования. Но в США сразу началась инфляция и возрос внешней дефицит. В 1971 г. президент Р. Никсон вынудил европейцев примириться с девальвацией доллара. Он, так сказать, даровал президенту Помпиду частичную девальвацию доллара по отношению к золоту (или, если сказать яснее, цена за унцию золота поднялась с 35 до 42 долларов). Однако такая девальвация оказалась недостаточной, чтобы восстановить международное равновесие на финансовом рынке.

За 20 лет умонастроения правящих кругов Вашингтона переменились. Дж.Ф. Кеннеди истолковывал американский дефицит как поражение или как унижение страны. Мало-помалу американские экономисты внедрили и распространили простую мысль, что все валюты вращаются вокруг американской оси. Зачем американцам беспокоиться по поводу накопления долларов в центральном банке ФРГ или Японии? На валютный кризис пусть реагируют правительства тех стран, где находятся эти банки; иными словами, именно им надлежит переоценить курс своих валют. Что же касается американцев, то они просто проявят к этому делу добродушное безразличие, benign neglect.

В 1971 г. Ричард Никсон, через посредство Джона Коннели, вынудил европейцев подчиниться девальвации доллара, но соглашение 1972 г., заключенное осенью того года, который последовал за встречей американского и французского президентов на Азорских островах, не возымело действия. Вспоминаю, как я написал тогда статью под заглавием “Царство доллара без короны”. Несмотря на девальвацию, американская валюта сохраняла свою транснациональную роль валюты для счетов, для операций и даже для резервов, причем это было не по империалистской воле Вашингтона, а по требованию экономической системы. Золото, конечно, не обесценилось полностью но с 1969 г. центральные банки больше не контролировали рынок золота. Желтый металл плавал на рынке, как плавали цены любого другого металла. В противоположность тому, чем оно было раньше, золото стало предметом спекуляций — по крайней мере, на краткосрочный период (можно ожидать, что в долгосрочной перспективе стоимость золота возрастет, по меньшей мере, в соответствующей пропорции к эрозии основных валют).

26 \ «VРаймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

В 1973 г. американские власти завершили свой замысел. Двумя годами ранее Р. Никсон принял новую цену доллара в золотом выражении и — в той степени, в какой другие валюты определялись через золото — был установлен также фиксированный курс обмена доллара по отношению к марке, иене, франку. В течение двух лет доллар оставался стержнем, центром системы, и странам, получавшим доллары в избытке, оставалось лишь переоценивать обменные курсы своих валют. Ответственные лица в Вашингтоне более, чем когда-либо, проявляли benign neglect

Тем не менее эти деятели сожалели, что Р. Никсон якобы уступил нажиму европейцев. Он ограничился девальвацией на 10% по отношению ко всем более или менее важным валютам — девальвацией, вероятно, недостаточной, тем более, что в 1971 г. в предвидении выборов Р. Никсон открыл шлюзы для кредитов и развязал новую инфляцию. В 1973 г. ответственные лица, собственной властью и без консультаций с кем бы то ни было, ввели, нарушая принципы Бреттон-Вудса, плавающие курсы: рынок теперь должен был определять стоимость валют, привязывая ее к стоимости золота.

Таким образом, на следующий день после войны Соединенные Штаты учредили валютную систему, основанную на стабильности обменных курсов, а примерно через 25 лет ввели радикально иную

систему: отсутствие твердых курсов. И раз они приняли эти решения — точнее, установили первый режим путем переговоров, а второй просто навязали, — то чем они руководствовались, своими интересами или своей доктриной? Выбор между этими двумя словами, интерес или доктрина, довольно затруднителен. поскольку доктрины очень часто ограничиваются всего-навсего тем, что рационализируют интерес.

В 1944—1945 гг., когда обсуждались статьи соглашения в Бреттон-Вудсе, американцы опасались конкурентных девальваций, повторения битв тридцатых годов, когда одни страны старались взвалить на плечи других груз безработицы, изменяя обменные курсы. Ввиду мощи своей экономики и своих финансов американцы рисковали оказаться первыми жертвами такой анархии, но подобные же опасения должны были испытывать все. Большинство экономистов всех стран сочли, что установленный режим — наилучший из всех возможных в политических условиях того времени. Однако какой-либо другой режим, более близкий к наднациональной организации и созданный по образцу организаций национальных, не мог, несмотря на заверения лорда Кейнса, обольстить американцев. Одни боялись, что будут парализованы правилами центрального банка; другие, противясь всемогуществу великих держав, и конкретно одной из них, тоже опасались последствий появления на свет такой организации.

Благоприятствовал ли бреттон-вудский режим американцам в ущерб их конкурентам? Период между 1947 и 1973 годами позволил европейцам сократить разницу между их уровнем жизни и американским и познать самую славную фазу в своей экономической истории. А между тем европейцы обязаны своим славным 30-летием не кому-нибудь, а американцам. Завышение курса доллара помогало японскому и немецкому экспорту. Экспансия европейских стран была в некотором роде инициирована и поддержана продажами вовне. Кроме Мир и война между народами • Раймон Арон < - и-

27

Авторские предисловия

того, завышение курса доллара поощряло американские общества делать капиталовложения в Европе. Проявляя национализм, французские министры время от времени резко выступали против американских инвестиций. Американцы брали из европейских фондов краткосрочные ссуды, а вкладывали инвестиции в Европу на долгий срок, скупая там обанкротившиеся предприятия и создавая свои филиалы. Если абстрагироваться от всякой политики, то американские капиталовложения способствовали европейской экспансии и процветанию. Они увеличивали общий объем инвестиций, привлекали новую технику и технологию производства и управления, побуждали национальные предприятия к прогрессу благодаря создаваемой ими конкуренции. Завышенная оценка доллара помогла и европейским инвестициям: когда доллар потом упал до четырех франков, поток капиталов изменил направление; европейские инвестиции в Соединенных Штатах увеличились, а американские в Европе уменьшились.

Я всегда полагал, что валютный режим, длившийся до 1973 г., был наилучшим из всех возможных для нас, французов и европейцев вообще, в том мире, который я не назвал бы наихудшим из миров, но который так или иначе находился тогда под господством доллара.

Для того, кто интересуется прежде всего межгосударственной системой, возникает вопрос: каково соотношение и связь между ею и валютным режимом. Не определила ли эта система, по меньшей мере частично, финансовый климат и, особенно, не позволила ли она американским властям эксплуатировать в свою пользу правила, установленные в Бреттон-Вудсе?

Первоначально, когда обсуждались положения бреттон-вудского соглашения, Соединенные Штаты, не претерпевшие разрушений войны, обогащенные мобилизацией своего промышленного комплекса, обладали экономическим и финансовым сверхмогуществом. Они получили почти неограниченную власть в Международном валютном фонде. Но при всем при том, поскольку они так или иначе соблюдали регламентацию, которую в значительной части сами продиктовали, США воспользовались ею в меньшей степени, чем их конкуренты.

Иначе дело пошло с 1973 г. В результате десятилетнего опыта стало ясно, что рынок то повышает, то снижает курс доллара. Такие поочередные колебания ведут к тому, что курс доллара никогда точно не устанавливается на уровне его покупательной способности. Доллар со всей очевидностью продолжает пользоваться преимуществами, которые обеспечиваются его транснациональным характером: он дает возможность покупать иностранные товары и вместе с тем позволяет правящим кругам Вашингтона без тревоги воспринимать дефициты платежного баланса. В периоды занижения его курса, как и в периоды завышения, держатели долларов получают определенные преимущества, но и испытывают кое-какие неудобства, касающиеся как иностранцев, так и американцев.

Когда доллар находился в свободном падении, европейцы жаловались на то, что Соединенные Штаты возвращают по низкому курсу долги, взятые по высокому курсу, и что они занимаются незаконной конкуренцией на рынках третьих стран. Когда цена доллара за три года выросла с четырех до восьми лш 28 Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

франков, европейцы, в частности французы, жаловались на то, что нефть и некоторые другие товары, добытые и произведенные за доллары, стоят дороже для всех, кроме американцев. Правда, в качестве некоего противовеса, торговый дефицит Соединенных Штатов давал дополнительные шансы экспортерам других стран. Для большинства государств, для развивающихся стран, для Франции не существует точного соответствия между сверхценой и сверхэкспортом.

Так как же, не по причине ли своей военной мощи Соединенные Штаты заставили центральные банки других стран аккумулировать доллары, а затем превращать их в боны американского казначейства? Надо ли думать, как писал Киндлебергер, что немцы и все европейцы накопили долларов, с которыми не знали что делать, но это потому, что в качестве эквивалента они пользовались американской защитой, благодаря чему оплачивали лишь частично стоимость своей собственной обороны? Так что, не высказываясь на этот счет ни устно, ни письменно, европейцы якобы финансировали какую-то долю защиты, которую им обеспечивали Соединенные Штаты.

Конечно, европейцы уделяли внимание дипломатическо-стратегическим факторам, при обсуждении с американцами вопросов торговли и валюты. Однако последствия крутого поворота в 1973 г. финансовой политики вызывают, задним числом, сомнения относительно подобного хода дела. Разве бреттон-вудский режим с его переоценками валютного курса для стран, с переизбытком набиравших себе доллары, не был гораздо лучшим режимом для всех, за исключением самих Соединенных Штатов, чем плавающие курсы обмена? Французы жаловались и гневались по поводу американских капиталовложений, лишь выступая как государственное сообщество. А вот мэры крупных городов без колебаний обеспечивали американским фирмам выгодные условия для строительства какого-нибудь завода, хотя те же мэры, приехав в Париж, обличали на разного рода идеологических диспутах империализм доллара. Если бы правящие круги Бонна предвидели последствия плавающих курсов, они, быть может, выступили бы за сохранение долларового режима, существовавшего до 1973 г., причем сделали бы это из экономического интереса, а не потому, что считали США своим защитником.

В настоящее время политика Рональда Рейгана раздражает или даже возмущает большинство руководителей ведущих стран (исключая Японию). Эта политика состоит в комбинировании весьма значительного бюджетного дефицита (100 миллиардов долл., или примерно 6% валового внутреннего продукта) с валютными ограничениями (вплоть до августа 1983 г.). Валютные ограничения вызывают существенное снижение инфляции и повышение процентных ставок. В начальной фазе экономического цикла ставки более высоки, чем когда-либо бывали именно в этой фазе. Высокие проценты привлекают иностранные капиталы и поднимают стоимость доллара на рынках. Однако оживление в экономике рискует быстро затормозиться: чтобы избежать возобновления инфляции в условиях продолжения под ъема деловой активности. Федеральный резервный банк время от времени бывает вынужден принимать валютно-ограничительные меры.

Мир и война между народами • Раймон Арон *

29 г '

Авторские предисловия

По этому поводу отметим следующее. Соединенные Штаты опять извлекают выгоду из своего уникального положения. Никакое другое государство не может привлекать капиталы невзирая на очень большой бюджетный дефицит (даже если дефицит платежного баланса частично компенсируется процентами от внешних капиталовложений). Никакое другое государство не может позволить себе подобный бюджетный дефицит и вместе с тем эффективно бороться против инфляции, используя исключительно, так сказать, валютное оружие. Напомним, что Япония, когда бывала в том нужда, терпела еще более значительный бюджетный дефицит, но японцы всегда сохраняли такой высокий процент на вкладываемые доходы (примерно 32%), что индивидуальные сбережения заполняли бюджетный дефицит без всякого инфляционного эффекта.

А не проводит ли Р. Рейган свою политику лишь благодаря военной мощи США? Формула такого рода, как мне представляется, лишена всякого основания. Разумеется, военная сила составляет часть той совокупности, которая именуется “Соединенные Штаты Америки”. Я вообще не знаю можно ли дать сколько-нибудь вразумительный ответ на вопрос: “Могли бы Соединенные Штаты вести себя так же, если бы не обладали могуществом на земле, на море, в воздушном и надвоздушном пространстве?” Всякое ирреальное предположение кажется мне слишком невероятным, чтобы давать прямой ответ “да” ли “нет”. Важен лишь сам факт, как я думаю, что Соединенные Штаты управляют транснациональной валютой так, как если бы она была именно их национальной валютой. США полны решимости победить инфляцию, но они не в состоянии уменьшить государственные расходы, ибо решили перевооружаться, и президент обязал управляющего Федеральным резервным банком замедлить рост цен, которому в этом деле помогала уникальная ситуация Соединенных Штатов. Их транснациональная валюта выполняет свою, транснациональную функцию, каково бы ни было состояние государственных финансов или платежного баланса.

Конечно, был период, когда Картер оказался вынужден вмешаться в деятельность рынков, чтобы поддержать курс доллара. Рано или поздно доллар должен был свалиться с вершины, на которую взобрался. Ну и что? Не все иностранные капиталы идут туда, где высоки ставки, они также бегут в страны-убежища, то есть опять-таки прежде всего в США, чья экономика, несмотря ни на что, остается самой богатой и, по-видимому, самой динамичной в мире.

Обстояло бы дело иначе, если бы, европейцы не зависели в том, что касается их безопасности, от Соединенных Штатов? Быть может, да, но по-настоящему экономический пейзаж изменился бы лишь в результате достижения подлинного единства Европы. Если Европейское сообщество превратится в эквивалент Соединенных Штатов Америки то трансатлантические переговоры примут другое направление. Валюта Соединенных Штатов Европы, возможно, лишит доллар его монопольного положения, статута транснациональной счетной единицы; ни немецкая, ни британская экономика, взятые в отдельности, не обладают масштабностью, достаточной для того, чтобы служить опорой транснациональной валюты.

Можно ли говорить о валютном им-

30

Раймон Арон • Мир и война между народами

Авторские предисловия

* ЪЫ&ЮЬЛ «: X <№^SW4<SSf-?«$ ХФ->*4>Л Х5Я?»Я.

периализме? Не извлекают ли Соединенные Штаты неправомерную и как бы незаконную выгоду из той роли, какую играет доллар? Идеология рынка обеспечивает ответственным деятелям Вашингтона чистую совесть: никто и ничто не может сопротивляться глубинным движениям рынка. Доллару надо было упасть слишком низко, чтобы Дж. Картер решился вмешаться. Вот сейчас, когда я пишу эти сроки, доллар стоит больше восьми франков, и Р. Рейган возвращается к benign neglect, хотя и в другой форме. Страны-должники, заключившие долгосрочные соглашения на поставки нефти и газа по фиксированной цене, дорого платят за бродяжничество доллара.

Заинтересованы ли Соединенные Штаты в том, чтобы их валюта прыгала то выше, то ниже равновесной стоимости, то есть стоимости, которая паритетна покупательной способности? Ответ тут не появляется сам собой. Завышенный доллар вызывает дефицит торгового баланса (в период кризиса государства скорее хотят, чтобы он был занижен, как это было в 30-е годы); заниженный доллар в 1978—1979 гг. способствовал американскому экспорту и облегчал положение должников банков и казначейства США. Если же обменный курс близок к паритету покупательных способностей, то служит ли такая ситуация одновременно и самим Соединенным Штатам, и мировой экономической системе в целом?

Лично я в этом не сомневаюсь, но не питаю иллюзий, что смогу убедить в подобных выводах советников или ответственных лиц в Вашингтоне. Те и другие помнят 60-е годы — период паралича экономики. Доллар, привязанный к золоту, не мог двигаться самостоятельно; он колебался лишь через колебания других валют. Когда в 1971 г. США потребовали вполне правомерной и законной девальвации, то натолкнулись на сопротивление своих союзников, как конкурентов. С тех пор в США отвергается всякая форма закостенелости, негибкости. И они охотно соглашаются с той мыслью, что валютный рынок всегда прав. Распространение рыночных законов на сферу валютных операций ведет к своего рода общей относительности экономических явлений. Валюта больше не воплощается в каком-то реальном благе или богатстве, она не привязывается, в зависимости от того или иного предпочтения, ни к какому товару. Доллар, как и другие валюты, стоит ровно столько, сколько покупатели готовы истратить на его приобретение, платя франками, марками или иенами.

Сколько еще времени Соединенные Штаты будут навязывать другим странам плавающий обменный курс? Никто не рискнет угадать. Возможно, что такой режим длится из-за того, что у стран Запада нет согласия в вопросе о том, каким режимом его заменить. Восстановление золотого эталона и эталона, заменяющего золото (когда те или иные валюты добавляются к золоту, составляя резерв), предполагает обращение в новую веру американских экспертов, а такая вера пока что лишь изредка обнаруживает себя то здесь, то там. Среди экономистов и в правящих кругах стран Запада преобладает убежденность в том, что надо сохранять верность отказу от прежней костности и поэтому смириться с сегодняшними флуктуациями курса доллара. Коме того, всякая реформа ограничивает свободу действий правящих кругов внутри своих стран. Президент Р. Рейган хочет увеМир и война между народами • Раймон Арон

31

Авторские предисловия

личить оборонный бюджет, сократить налоги на доходы и одолеть инфляцию. Политика Федерального резервного банка дополняет и примиряет между собой эти намерения, внешне действующие в разных направлениях или даже взаимно противоречивые. В результате следуют повышение процентных ставок и новое восхождение курса доллара.

На это многие заатлантические эксперты возражают, что европейские капиталы текут в Соединенные Штаты не столько из-за привлекательности процентных ставок, сколько ввиду качеств самой американской экономики, готовой сегодня к новому взлету, тогда как экономики всех европейских государств, по-видимому, где-то и в чем-то увязли и, в разной степени, обездвижились. Возможно, что теперь повторяется ситуация первых послевоенных лет, когда старый континент еще не обрел веры в самого себя, как и веры со стороны всего остального мира.

Никто не может измерить весовое соотношение этих двух факторов — процентных ставок и поиска убежища (или привлекательности ожидаемого процветания). В данном случае я больше всего боюсь всяческих экстраполяций. С 1973 по 1982 г. двукратное повышение цен на гидроводородное топливо доминировало над всяческой игрой — дипломатической, экономической и валютной. “Семерка главных”, не стала сопротивляться воле стран-производителей: лишенные собственности на скважины, они остались хозяевами распределения. Прибыли этих стран, пропорциональные ценам на сырую нефть, дали им возможность инвестировать капиталы в разработку других источников энергии. Американские банки получили наибольшую часть излишков доходов, которым страны-производители не могли найти другое применение. С 1982 г. нефтяной рынок потерял равновесие. Несмотря на иракско-иранскую войну и на снижение производства в этих двух воюющих странах, предложение сырой нефти непрерывно превышало спрос. Он уменьшился по нескольким причинам: были открыты новые места нефтедобычи за пределами стран ОПЕК, возросло использование энергозаменителей, более экономично стали потребляться подорожавшие виды топлива. Для Соединенных Штатов повышение цен на гидроводородное топливо не создавало никаких особых проблем, связанных с инфляцией или с внешним дефицитом. Япония и Федеративная Республика Германия после нефтяного шока довольно легко и быстро восстановили равновесие своих внешних платежей. Однако наиболее передовые страны третьего мира, например Бразилия, все-таки влезли в долги. Две из нефтедобывающих стран, Венесуэла и Мексика, настолько плохо распорядились черным “золотом”, дарованным им природой и случайностью, что в 1982 г. обе оказались вынуждены прибегнуть к политике дефляции, чтобы восстановить равновесие своих внешних платежей и сократить свои долги.

Два нефтяных удара не произвели впечатления на вашингтонских руководителей и не пролили свет на суть и направление их интересов. Они просто умножили число мер по предотвращению разного рода катастроф у себя дома и вне его. Но в Вашингтоне не было никакого общего и целостного плана. Развивающиеся страны могли брать взаймы доллары, происходящие от нефтедолларов. Влезая в долги, чтобы поддерживать свой привычный уровень и об32

Раймон Арон • Мир и война между народами

раз жизни, они через несколько лет оказывались не в состоянии выплачивать проценты по займам, а тем более возвращать сами займы. Быть может, некий воображаемый план, сравнимый с планом Маршалла, был невозможен? Ведь и в самом деле, быстро развивающиеся государства Азии — Южная Корея, Тайвань, Сингапур — выкрутились из передряги самостоятельно, собственными усилиями. Правда, Южная Корея буквально обросла долгами, но рост ее экономики остается достаточно значительным, и она умеет отдавать долги. Но такие нефтедобывающие страны, как Венесуэла и Мексика повели себя столь легкомысленно, что Соединенным Штатам пришлось бы с огромным трудом призвать их к дисциплине, необходимой для всякого общего и целостного проекта. Во всяком случае, в глобальном масштабе, стран-производителей нефти, в числе которых страны ОПЕК, не так уж много. Проблема, унаследованная от предыдущей фазы экономического цикла, — это проблема общей задолженности государств, внутренней и внешней, а также долгов предприятий. Сами Соединенные Штаты не составляют исключения, но поскольку держатели фондов доверяют им, то США увеличивают свои долги, одновременно получая капиталы из заграницы. Собственные долги их не беспокоят, потому что доллар по-прежнему притягивает в США капиталы со всего мира. Будучи сами заимодавцами в тяжелейших или безвыходных для других стран положениях, американские банки аккумулируют, если приходится это делать, необходимые суммы транснациональной валюты, в которой могут нуждаться должники, чтобы избежать своего полного банкротства.

Авторские предисловия