Текст

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2010

статьи

очерки

письма

Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии

Т. В. Савиной

Предисловие Джанкарло Баффо

Шперк Ф.

Как печально, что во мне так много ненависти... Статьи, очерки,

письма / науч. ред. А. Н. Николюкин; вступ. ст., сост., подгот. текста

и коммент. Т. В. Савиной. — СПб. : Алетейя, 2010. — 312 с, илл.

ISBN 978-5-91419-381-9

В книгу включены статьи и философские произведения Федора

Эдуардовича Шперка (\&72-\&97}, русского литературного критика, философа

и публициста, журналиста газеты «Новое Время», друга В. В. Розанова.

В работах оригинально осмысливается состояние и развитие русской

литературы, культуры и философской мысли на рубеже XIX-XX вв.

Издание подготовлено по инициативе и на личные средства

Куприкова Юрия Евгеньевича

© Шперк Ф., 2010

© Савина Т.В., вступ. ст., коммент., 2010

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010

© «Алетейя. Историческая книга», 2010

Джанкарло Баффо

Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк

В своем фундаментальном жизнеописании Василия Розанова

Валерий Фатеев упоминает весьма образную характеристику, данную

Розановым своему безвестному молодому другу с использованием

понятий, которые в рамках розановской философии имеют известный

и показательный резонанс: исполненной таланта "силе рождения"

немецко-русского критика и мыслителя, собеседника Розанова в

первые годы его петербургской жизни, недоставало столь же мощной

"силы ращения", то есть интеллектуального развития, способного

дать адекватное выражение того врожденного дара проникать в

«корень вещей», которым, по мнению Розанова, был столь щедро одарен

этот уникальный интеллектуал «нерусского покроя» .

Более того, как добавляет сам Фатеев, если бы не знаменитый

«нюх» Розанова на «потенциальность» (то есть, его способность

угадывать на эмбриональном уровне талант в людях, составлявших

его окружение) никто бы, вероятно, и не вспомнил сегодня о

вкладе, внесенном Ф.Э.Шперком за свой недолгий век. Представляемая

ныне вниманию читателей антология восполняет, таким образом,

значительный пробел в историографии русской философской мысли

конца девятнадцатого века, о котором хорошо известно розанове-

дам и специалистам по культуре Серебряного века. Этот пробел был

особенно болезнен для тех, кто живет за пределами России и кому

до сих пор был фактически заказан доступ к творческому наследию

этой уникальной фигуры русской философии - фигуры, и это следует

сразу же отметить, мимо которой невозможно пройти при любой

попытке аналитической реконструкции (свободной от

историографических стереотипов, в течение многих десятилетий препятствовавших

раскрытию эпохальной значимости розановской философии) ранних

этапов формирования философской мысли Розанова. Без

реконструкции этих этапов, зачастую драматических и противоречивых, наши

знания и о его более поздних трудах, зрелых и широко известных, не

могут претендовать на полноту.

В упомянутой выше книге В. Фатеев предупреждает о неизбежном

разочаровании тех из своих читателей, кто, заинтересовавшись

наследием Шперка, устремится на поиск в собраниях российских

библиотек его разрозненных брошюрок, на издание которых тот

растратил все наследство своего отца - знаменитого врача и директора

одного из первых научно-исследовательских институтов в России.

С гипертрофированной самооценкой Шперка (полагавшего, что до

6

«Как печально, что во мне так много ненависти...»

него философии не было, поскольку только он впервые постиг не что

иное., как саму природу мира!) никак не вяжется, судя по

опубликованным при жизни трактатам, полное отсутствие в них какой-либо

оригинальности, при том, что лучшее из написанного им - как считал

и Розанов - это ряд «коротеньких, но очень содержательных»

критических заметок, опубликованных им в "Новом времени" с 1896 по

1897 год. П.П.Перцов высказал убеждение, что причину переоценки

Шперка Розановым следует искать в том обстоятельстве, что Шперк

был одним из первых почитателей Розанова накануне вступления

последнего в "высший свет" петербургской интеллигенции, и таким

образом отношения между ними, mutatis mutandis, воспроизводили

схему знакомства Ницше и Брандеса - хотя, как признает Перцов, верно

и то, что Розанов ценил Шперка и «потому, что в те смутные для него

самого, и внутренне, и внешне, 90-е годы в одном этом юноше находил

В.В. устремления, отвечавшие его собственным, еще неясным

мыслям и впечатлениям, угадывал интересы, которые едва пробуждались

в нем самом» . Таким образом, В. Фатеев приходит к признанию того

факта, что "настоящий" Розанов, которому суждено было вскоре

занять одно из ключевых мест в мире русской культуры, в разработке

тем, ставших характерными для его философского творчества, и,

в первую очередь, тем пола и религии, по-видимому, не проделал бы

того мыслительного пути, по которому мы его сегодня легко узнаем,

без участливой и сочувственной поддержки его юного друга, с которым

он мог «говорить обо всем» и который рассказывал ему, без всякого

стеснения, «о случаях из половой жизни». Читая названия некоторых

из упоминаемых В. Фатеевым статей Шперка, публиковавшихся на

страницах "Школьного образования" начиная с 1894 года, нельзя не

заметить аналогий с тематикой розановского творчества, причем в

самых существенных аспектах его последующей рефлексии: от

"вопроса о половой аномалии" и "психологии еврея" (как известно, Шперк

был евреем со стороны матери) до космического "семени жизни".

Таким образом, вполне очевидно, что при всей герменевтической

предосторожности, диктуемой нам более пристальным анализом

взаимоотношений Шперка и Розанова (знавших свои этапы разногласий

и противоречий, как блестяще и аргументировано доказано Татьяной

Савиной во введении к настоящей книге), публикация в столь

обширном объеме корпуса сочинений Шперка имеет для современного

читателя исключительное значение: в русле розановского ренессанса,

который за последние пятнадцать лет обрел всемирный характер,

осмыслить философский дебют автора, который, будучи разочарован

Professorenphilosophie русской академической науки, станет

критиком par excellence всей дореволюционной культуры, никогда,

впрочем, не забывая о кратковременной дани, отданной систематической

Джанкарло Баффо. Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк 7

и «профессиональной» философии. Идея бытия как живущей

тотальности, несводимой к мысли, как «космос» , развивающийся из

абсолюта подобно тому, как жизнь развивается из семени, в котором

«разум и истина (...) подчинены высшему принципу реального, как сумма

живущей данности, которое развивается во всепоглощающем

процессе жизни и достигает интуиции в сознании» - уже была дана

Розановым в его монументальном и незамеченном современниками трактате

1886 года «О понимании». В упомянутом трактате, говоря о разуме,

понимаемом не как детерминирующая способность по отношению

к реальности, а скорее как простое "потенциальное существование",

Розанов писал: «Несомненно, что в семени растение еще не имеет

реального существования, но также несомненно, что оно уже

существует в нем потенциально со всеми своим будущими формами и

отличительными признаками, родовыми и видовыми. Наконец, этот центр

понимания есть потенция простая» . В одном из последних

опубликованных Шперком философских трактатов под названием

«Диалектика бытия» (1897), мы находим определение абсолюта и космического

процесса, которое полностью совпадает с идеей бытия, характерной

для «раннего» Розанова, но выражено с большей определенностью

натурфилософского типа (и в значительной степени романтической),

которая станет определяющей для «зрелого» Розанова: «Мировой

процесс (или эволюция космоса) аналогичен органическому процессу

(или эволюции микрокосма). Организм вырастает из

организма-элемента; мир развивается из мира-элемента. То, что соединяет в себе

признаки организма и начала, мы называем семенем; то, что

соединяет в себе признаки мира или всего, т.е. признак универсальности

и признак начала, мы называем абсолютом. Абсолют есть всеначало

или универсальное начало. И насколько организм развивается из

семени, настолько космос развивается из абсолюта» . Так, не без

влияния Шперка, «семя», как образ проявления абсолюта через

бесконечный жизнеутверждающий процесс (который, вопреки В. Соловьеву,

не требовал ни для Шперка, ни для Розанова какого бы то ни было

«оправдания») «стало [для Розанова] своего рода ключевым словом,

определяющим и ведущим символом, столь рельефно проявившимся

визуально в его последующих эротико-космических спекуляциях» ,

неся в себе также идею безграничной материально-женственной

потенции, которая станет в дальнейшем в равной степени важной в ро-

зановской рецепции эпохального мотива «вечно женственного» и в

его критике учения о Софии, восходящего к православной традиции

и переработанного мыслителями «русского религиозного

возрождения». Как убедительно показал А.Н. Николюкин, после трактате «О

понимании» Розанов намеревался написать столь же обширный трактат

под названием «О потенциальности и роли ее в мире физическом

8

«Как печально, что во мне так много ненависти...»

и человеческом» , однако этому труду не было суждено увидеть свет,

как из-за провала «О понимании», так и по причине множества забот,

связанных со скитаниями по российской провинции в поисках места

службы. Если в своем опубликованном труде Розанов занимался

миром реальным, «видимым» и «сущим», и условиями его «познания»,

то в задуманном трактате молодой философ намеревался дать

систематическое изложение учения о «потенции» как «невидимой и ...

несущей форме», которая сосуществует с видимой реальностью:

«Изучение переходов из потенциального мира в реальный, законов этого

перехода и условий этого перехода, вообще всего, что в стадии

перехода проявляется, наполняло мою мысль и воображение » . Если же

учесть - как было проницательно замечено - что на протяжении всей

жизни «Спиноза оставался для Розанова одним из самых

авторитетных философов» и при этом воспринимался им в качестве

«квинтэссенции иудаистской мысли» , то сам собой напрашивается вывод, что

и спинозианский фундаментальный монизм, столь характерный

в дальнейшем для розановской "религии пола", возник не без влияния

его юного друга, который в 1893 году опубликовал брошюру под

названием «Система Спинозы» , и в своих дальнейших философских

эссе дополнил соловьевскую метафизику всеединства и

славянофильское стремление к соборности «пафосом единения и слияния» ,

сформировав с опорой на категорию целостности своеобразное

мировоззрение, в котором «церковная общность», восходящая к славянофильской

традиции, приносится в жертву чистому измерению «веры», некоему

внеконфессиональному объединительному мистицизму, который в

конечном итоге разворачивает ницшеанский императив в сторону веры,

и "Стань тем, кто ты есть!" превращается в "Реализуйся!", в чем, по

Шперку, и заключен "смысл творчества". Что же касается проблемы

творения и, еще шире, искусства как личной самореализации и

парадоксального «искания Бога» во вполне современных рамках

секуляризированного мира, впечатляет данная Шперком в его эстетике

последовательность «мировых эпох»: ось Тургенев (прошлое) - Толстой

(настоящее) - Достоевский (будущее) представляет собой

поразительный аналог последующему прочтению Розановым на протяжении

всего своего творческого пути великой русской культуры, начиная

с «Легенды о Великом инквизиторе», в которой Тургенев предстанет

как самый архаичный и библейский из поэтов, Толстой - как провидец

формы, исполненной тотального реализма и лишенной всякой

потенциальности, а Достоевский будет трактоваться как диагност

стремительного органического становления жизни, непокорной форме,

и пророк «бесформенности», в которой, по Розанову, и заключена

тайна всего сущего и священного. Безусловно, концепция Шперка

о "христианском стиле" искусства и культуры претерпела бы вскоре

Джанкарло Баффо. Семя бытия: Федор Эдуардович Шперк 9

с наступлением эпохи модерна настоящий шок, как в точности и

произошло в середине 90-х годов с творчеством Розанова, когда

подобный синтез в свете интенсивных размышлений о христианстве, в

конце концов, представился ему невозможным в силу непоправимости

раздирающего его дуализма. Несмотря на это, учение Шперка о

неразрывной связи культуры и религии, священного и изобразительных

форм, будет по-прежнему удивлять своей новизной, будучи

предвестником «генеалогической» эволюции различных фундаментальных

этапов современной западной мысли.

перевод с итальянского Юрия Куприкова

«ЧЕЛОВЕК НЕ РУССКОГО ПОКРОЯ...»

«Образ мыслей его трудно подвести под какую-нибудь

готовую категорию; но всего правильнее было бы

видеть в нем человека, типичный образец человека

не русского покроя, но проникнувшегося духом

истинно русской культуры и по свободному убеждению

преклонившегося перед ее высшими началами»».

Василий Розанов.1

Особенный интерес к культурному наследию России дооктябрьского

периода побуждает обратить внимание на работы тех мыслителей конца

XIX века, которых отечественная история литературы и философии до

недавнего времени игнорировала. «Литературные изгнанники», они искали

иные пути прочтения русской классики и предлагали новые основы для

интерпретации литературного текста.

Среди имен, в последнее время вернувшихся в исследовательское поле

историков русской литературы, вызывает интерес творчество

литературного критика и философа Федора Эдуардовича Шперка (1872-1897).

«Человек не русского покроя», как писал о нем В. В. Розанов, Федор

Шперк по рождению был шведско-немецкого происхождения, но

воспитанный в традициях русского подвижничества, имея перед собой

характерный пример деятельности представителей своей семьи. Его деду,

Фридриху Шперку и трем его сыновьям посвящены биографические справки

в Словаре Брокгауза и Ефрона. Старшему, Францу Шперку (1835-1903),

как врачу и участнику русско-турецкой войны, Эдуарду Шперку (1837-

1894) — как врачу-венерологу и первому директору Института

Экспериментальной медицины, Густаву Шперку (1845-1870) — как известному

биологу, доценту Харьковского университета. Сам Федор Эдуардович

Шперк упомянут в словаре как философ и литературный критик2.

Род Шперков связан с Россией более двухсот лет. Они были выходцами

из Швеции, осевшими в России в конце XVIII века. Первые достоверные

сведения о семье Шперк относятся к 1836 году, когда

вольнопрактикующий врач Фридрих Андреевич Шперк ( 1808 — 1858) представил прошение

об определении на должность врача в Нежинские богоугодные заведения3.

Позже Фридрих Шперк стал почетным членом Штетинского

энтомологического общества и Московского общества естествоиспытателей, а также

членом-корреспондентом Политико-экономического общества.

1 Розанов В. В. Ф.Э. Шперк // Исторический Вестник. 1897. № 12. С. 56.

2 Словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 78. С. 828.

3 Государственный архив Черниговской области, ф.128, оп.1, д.3825. Л. 15.

«Человек не русского покроя...»

П

Один из его сыновей, Эдуард Фридрихович Шперк, окончил

Харьковский императорский университет, медицинский факультет по стипендии

Министерства внутренних дел. По окончании учебы он был направлен

назначением МВД в Якутию, а позже — в Приамурский край, где проработал

10 лет, исследуя медико-топографические и социальные причины

возникновения инфекционных эпидемий. Работы доктора Шперка были первыми

в истории России исследованиями Приморья и Амурского края. За эти

исследования он был удостоен степени доктора медицины4. Подобную работу

в Якутии проводил в то же время его брат, Франц Фридрихович Шперк.

Э. Ф. Шперк активно участвовал в работе Общества охранения народного

здравия во главе с принцем А. П. Ольденбургским. В 1891 году Э.Ф. Шперк

был назначен директором института Экспериментальной медицины.

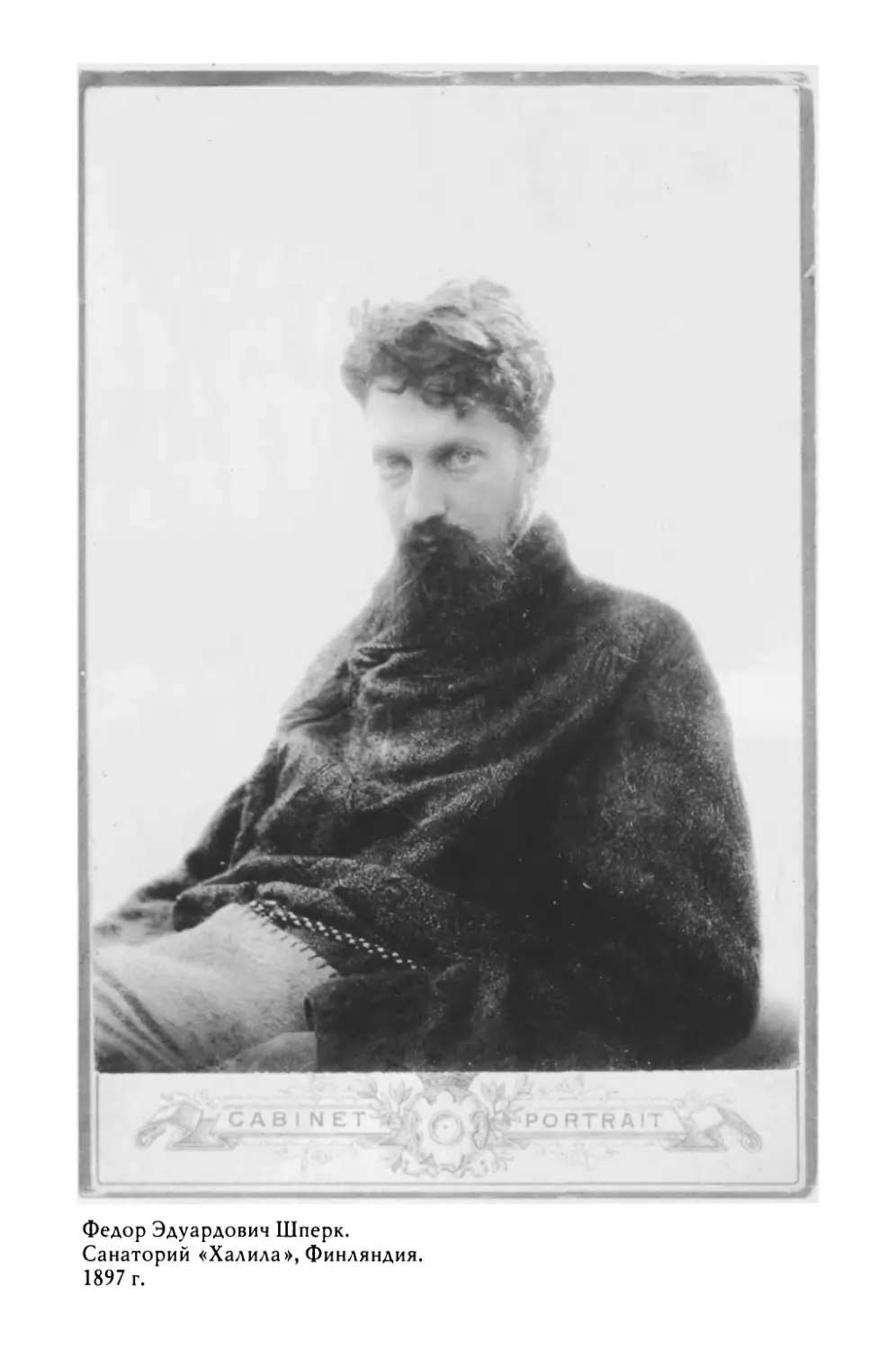

Федор (Фридрих) Шперк родился 10 (22) апреля 1872 г. в

Санкт-Петербурге, получил традиционное для выходца из лютеранской семьи

образование. В 1889 году он окончил Петришуле и, по настоянию родителей,

поступил в Петербургский университет, на юридический факультет,

который оставил несколько лет спустя. Ко времени выхода из университета

Шперк уже серьезно и подробно занимался философией и литературой,

интересовался славянофильством как течением, наиболее близком к

народу и «всему народному», искал «жизненность» в любом явлении

литературы и искусства.

Автор ряда брошюр, в которых были сформулированы основные

принципы его философской системы, Ф.Э. Шперк стал в 1895 г. сотрудником

газеты «Новое Время», самого популярного и массового издания в России.

Попасть на страницы «Нового Времени» было большой удачей для

начинающего автора: успех газеты у читателей предопределял если не такой

же успех, то внимание к автору статьи. Шперка привлекала возможность

высказать свои мысли перед широкой аудиторией и получить на них

отклик. По свидетельству В. В. Розанова, «Шперк ... говаривал: «Пока я не

печатаюсь в «Новом Времени», я считаю, что я нигде не печатаюсь. Да

и как иначе: все читают, все понимают, вся Россия слушает каждое мое

слово, всякую мою мысль»5.

В течение недолгого (всего около двух лет) периода сотрудничества

в газете «Новое Время» Ф. Шперк сумел пройти путь от начинающего

журналиста до ведущего сотрудника критико-библиографического

отдела. Начиная работать в рубрике «Книги за неделю» и

«Библиографические новости», уже через год он получил и вел собственную рубрику «Из

литературного дневника».

4 Формулярный список о службе директора Императорского института экс-

перимен-тальной Медицины, доктора медицины, действительного статского

советника Эдуарда Фридриховича Шперка от 5 июля 1899 г.

5 Розанов В. В. В Сахарне // Розанов В. В. Сахарна. Собр. соч. под ред.

А.Н. Николюкина М., 2001. С. 232.

12 «Как печально, что во мне так много ненависти...»

Первые публикации Шперка в «Новом Времени» представляли собой

небольшие по объему рецензии в постоянном отделе критики и

библиографии. Жанр рецензии позволял критику не только сообщить

библиографические сведения о книге, но и дать ей краткую характеристику. При этом

рецензии Шперка нередко граничили с критической статьей, поскольку

касались не только предмета рецензии, но и затрагивали более широкие

и достаточно злободневные литературные вопросы. Практически

еженедельно в «Новом Времени» появлялись литературно-критические обзоры

современной русской литературы и рецензии Ф.Э. Шперка, подписанные

псевдонимами Апокриф, Ор, Ф.Ш. В круг рецензируемой литературы

входили поэтические сборники В. Соловьёва, Д. Мережковского, Н. Минского,

К. Фофанова, Л. Афанасьева, проза Ф. Сологуба, М. Крестовской,

В.Немировича-Данченко, а так же характеристика целых течений и направлений,

например, женской беллетристики, декадентской литературы,

философских течений русской поэзии.

На 1895 — 1897 гг. приходится пик творчества Федора Шперка. Но

свои последние работы он писал уже тяжело больным туберкулезом. 8

(20) октября 1897 г. в возрасте 25 лет Ф.Э. Шперк умер. Несмотря на

то, что за несколько недель до смерти он крестился и принял

православие, Федор Шперк был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище

в Санкт-Петербурге.

В современном литературоведении имя Федора Шперка прочно

связано с личностью В. В. Розанова как образ-воспоминание, постоянно

возникающее на страницах розановских книг «Уединенное», «Опавшие

листья», «Сахарна», «Мимолетное», «Когда начальство ушло...»,

«Смертное», «Литературные изгнанники» и «Из старых писем. Письма В. Серг.

Соловьёва». Как о самостоятельной фигуре философской и литературной

жизни Петербурга конца XIX века, специальных исследований о Федоре

Шперке нет. Это объясняется его ранней смертью, что привело к тому,

что как критик он не успел стать известным широкому кругу читателей и,

соответственно, исследователям истории русской литературы

Краткий биографический очерк о Федоре Шперке (и самый

подробный) появился в виде некролога в «Русском Обозрении», подписанного

В. Розановым6. В Словаре Брокгауза и Эфрона имеется небольшая, в пять

строчек, справка о Федоре Шперке, а справочные-издания советского

времени сведений о критике уже не предлагают.

Однако существует ряд работ, в которых в той или иной степени

затрагивается ряд аспектов творчества Ф.Э. Шперка, но не как

самостоятельной фигуры. В исследованиях, посвященных философии B.C. Соловьёва,

6 В. В. Розанов написал три некролога на смерть Ф. Шперка. См.:

Исторический Вестник. СПб., 1897. № 12; Русское Обозрение. СПб., 1897. Т. 48; Новое

Время. 1897. №7769.

«Человек не русского покроя...*

13

Ф.Э. Шперк, несмотря на явное созвучие его идей идеям философии

всеединства, получил репутацию соловьевского недоброжелателя и чуть ли не

противника. В комментариях к двухтомному собранию сочинений B.C.

Соловьёва, рецензия Ф.Э. Шперка на книгу «Оправдание добра»

бездоказательно рассматривается как пасквиль, написанный в «фельетонном» стиле7.

Ряд современных исследователей истории философии (К. Г. Исупов,

A.B. Демичев) причисляет Ф.Э. Шперка, наряду с Н.Ф. Фёдоровым,

Л. П. Карсавиным, С.Н. Булгаковым, к представителям русской

философской танатологии, имея в виду его работу «О страхе смерти и

принципе жизни» (1894). Это одна из немногих попыток определить место

Ф.Э. Шперка в духовной и литературной жизни конца XIX века, хотя

и без анализа основных положений его мировоззренческой позиции8.

Лишь в последнее десятилетие, в связи с усиленным вниманием

к творчеству В.В. Розанова, имя Ф.Э. Шперка, как литератора розанов-

ского окружения и сотрудника газеты «Новое Время», стало появляться

в исследованиях9. В начале 1990-х годов сложился круг литературоведов,

занимающихся жизнеописанием, литературным и философским

наследием В. В. Розанова: И. А. Едошина, А.Н. Николюкин, В. Г. Сукач, В. А.

Фатеев, СР. Федякин и др. Но большинство исследователей не обращается

к наследию самого Ф.Э. Шперка, ограничиваясь изучением его

отношений с В. В. Розановым.

Определенную попытку анализа философско-эстетических взглядов

Ф.Э. Шперка как важной фигуры первого петербургского периода жизни

В. В. Розанова предпринял В. А. Фатеев10. Автор рассматривает личность

Ф. Э. Шперка в контексте жизни и творчества В. В. Розанова, как

человека, определенным образом повлиявшего на развитие некоторых розанов-

ских идей, таких как интерес к теме пола и связи пола и религии.

В. Г. Сукач в комментариях к «Уединенному»11 также пишет о Ф. Э. Шпер-

ке только как о младшем друге В. В. Розанова, сообщая малоизвестные

факты из жизни Ф.Э. Шперка и подробности его отношений с семьей

В. В. Розанова. Нужно отдать должное В. Г. Сукачу, который одним из

7 Соловьёв В. Сочинения. В 2-х томах. Примечания С.Л. Кравца и H.A. Кор-

мина. М., 1988. Т. 1.С. 834.

8 Фигуры Танатоса: Искусство умирания. Сб. ст. под ред. A.B. Демичева,

М.С. Уварова. СПб., 1998. С. 51-57.

9 См., например, Розановская энциклопедия. Под ред. А.Н. Николюкина. М.

2008. С. 1188-1191; Русская философия. Энциклопедия. Под ред. М. А. Маслина.

М. 2007. С. 701-702; Савина Т. В. «Душа есть страсть...» Метафизика пола в

философии В.В. Розанова и Ф.Э. Шперка. // Вопросы философии. 2007, № 12,

С. 114-123.

10 Фатеев. В. А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова.

СПб. — Кострома, 2002.

11 Розанов В. Уединенное. Подготовка текста и комментарии В. Г. Сукача. М. 2002.

14 «Как печально, что во мне так много ненависти...»

первых исследователей вводит в научный оборот до сих пор не

исследованную переписку Василия Розанова и Федора Шперка12.

В исследовании А.Н. Николюкина Ф. Шперк, как часто

упоминаемое имя из «Уединенного», больше интересен автору в качестве примера

собственно розановской меры отсчета таланта других писателей, которая

не укладывалась в общепринятую13, поэтому вопрос о взаимовлиянии

B. В. Розанова и Ф.Э. Шперка исследователем не затрагивается.

В ряде других современных исследований наследия В. В. Розанова

Ф.Э. Шперк упоминается либо просто как фигура розановского

окружения, либо как посредник при личном знакомстве В. В. Розанова с В. С.

Соловьёвым и Д.М. Мережковским и З.Н. Гиппиус14.

В совершенно особом ракурсе Ф.Э. Шперк рассматривается в

работах В. Б. Шкловского15 и А. Д. Синявского16, но он интересовал

исследователей не как философ или литературный критик розановского окружения,

а как «образ^троп» (у В. Б. Шкловского) и как образ-символ (у А. Д.

Синявского) в «Уединенном» и «Опавших листьях».

Говоря о создании В. В. Розановым в «Уединенном»

«образов-тропов», В. Б. Шкловский в качестве примера описывает механизм введения

в текст «темы Шперка» и ее дальнейшее функционирование в качестве

образа. В рамках формалистической школы, В. Б. Шкловский не видел за

созданием «образов-тропов» ничего, кроме приема. А. Д. Синявский,

который также писал о Шперке не как о реально-историческом лице, а как

об «образе-символе» в «Уединенном» и «Опавших листьях», в отличие

от В. Б. Шкловского, интерпретировал образ Шперка не как просто

прием, но оформленную тему смерти и бессмертия в розановских текстах.

Таким образом, хотя изучение творчества Ф.Э. Шперка специально

не осуществлялось, в результате в научный оборот введены сведения

преимущественно биографические характера, что позволяет сделать вывод об

исследовании Ф.Э. Шперка как фигуры только розановского окружения,

зачастую на основании случайных и разрозненных источников. Вне поля

зрения исследователей остались почти все ключевые вопросы творчества

Ф. Э. Шперка как критика философско-религиозного направления, в

первую очередь его новаторская концепция «христианского стиля» русской

литературы, а изучение Ф.Э. Шперка в «конвое» В.В. Розанова не

ставило вопрос о механизме создания и функционирования в розановских

12 Сукач В. Г. Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» //

Москва. 1992. №2-4. С. 126.

13 Николюкин А.Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998. С. 173.

14 См., например, сб. статей «Василий Розанов в контексте культуры».

Кострома, 2000.

15 Шкловский В. Б. Розанов. // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990.

C. 120-139.

16 Синявский А. Д. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж, 1982. С. 202-246.

«Человек не русского покроя...*

15

текстах четко оформленной темы Шперка, имеющей особое значение для

понимания природы розановского субъективизма.

В 2001 г. в издательстве Новосибирского государственного

университета был опубликован небольшой сборник работ Ф. Э. Шперка, содержавший

преимущественно его литературно-критические статьи17. Настоящая

книга представляет собой кардинально переработанное и существенно

дополненное издание, включающее практически все литературно-критические

статьи, философские сочинения и сохранившуюся переписку Ф.Э.

Шперка. В отличие от традиционной публикации первоисточников книга

разделена на главы, состоящие из аналитического предисловия и собственно

документальной части. В дополнение к публикациям Ф. Э. Шперка в

сборник включены полемические отклики В.В. Розанова, B.C. Соловьева,

A.C. Суворина, П. П. Перцова, Э. Голлербаха, В. Я. Брюсова и др., что дает

возможность рассматривать творчество Ф.Э. Шперка в общем контексте

литературы конца XIX в.

Составитель признателен всем друзьям и коллегам, оказавшим

помощь при подготовке этой книги:

Александру Николаевичу Николюкину за многолетнюю поддержку

и участие;

Виктору Григорьевичу Сукачу, Валерию Александровичу Фатееву,

Сергею Романовичу Федякину и Валерию Владимировичу Мароши за

ценные советы и авторитетные консультации.

Особенная благодарность внучке Ф.Э. Шперка — Флоре

Венедиктовне Костроминой и Сергею Костромину за предоставленные редкие

фотографии и документы из семейного архива.

Отдельное спасибо Юрию Куприкову за его бескорыстную помощь.

17 Федор Эдуардович Шперк. Литературная критика / Сост. Т. В. Савина.

Новосибирск, 2001.

«ВАШ ЖДУЩИЙ ОТВЕТА ФЕДОР ШПЕРК...»

Ф. Э. ШПЕРК И В. В. РОЗАНОВ: ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ

Единственный вид литературы, который я

признавать стал — это ПИСЬМА. Даже в «Дневнике»

автор принимает позу. Письмо же пишется столь

спешно и в такой усталости, что не до поз в нем.

Это единственный искренний вид писаний.

Священник Павел Флоренский

(из частного письма ко мне).

Василий Розанов1

Когда в конце 1980-х — начале 1990-х годов читающей публике вновь

стали, доступны произведения В. В. Розанова, написанные в «интимном

жанре полухудожественной афористической прозы»2, в первую очередь

«Уединенное», «Опавшие листья», «Сахарна», «Мимолетное», «Смертное»,

и, в некоторой степени, «Литературные изгнанники» и «Из старых писем.

Письма Влад. Серг. Соловьёва», за Федором Шперком прочно утвердилась

репутация «младшего друга Розанова». Высказывания Розанова содержат

крайне высокую оценку Шперка как критика и мыслителя: «гениальный

Шперк», «мальчишка-гений», «проницательный до гениальности»,

«только одно он давал впечатление: сила, сила идет». В часто цитируемом

отрывке из «Уединенного» Розанов ставил Шперка, как мыслителя, даже

«выше себя», отмечая его даровитость и самобытность. Розанов создал

Шперку репутацию мыслителя, если не равного себе по значению, то, по

крайней мере, близкого по духу единомышленника.

Между тем, вопрос взаимоотношений и взаимовлияния Василия

Розанова и Федора Шперка представляет значительный интерес не только с

точки зрения описания и оценки реально существовавших отношений, но и как

«тема Шперка», определенно присутствующая в розановских записях

интимно-дневникового жанра. Эта тема имеет вполне оформленный характер

и может быть описана как составляющий мотив темы бессмертия,

настойчиво звучащей в творчестве В. В. Розанова. Для описания этого

«двухуровневого» восприятия личности Федора Шперка важны как биографические

факты и документальные свидетельства, так и тексты В. В. Розанова,

несущие на себе печать всей специфики жанра «уединенного».

1 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М. 2000. С. 6.

2 Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика. // В. В. Розанов:

pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских

мыслителей и исследователей. Антология. СПб. 1995. Книга I. С. 15.

Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы

17

Знакомство, сначала заочное, Василия Розанова и Федора Шперка,

началось в 1890 г., когда Шперк, студент юридического факультета

Петербургского университета, прочел работу «Место христианства в

истории цивилизации» и написал ее автору, тогда провинциальному учителю,

письмо3. Позже, после переезда Розановых в Петербург, знакомство

переросло в дружбу семьями: Варвара Дмитриевна Бутягина-Розанова

дружила с Анной Лавровной Шперк и была крестной матерью их старшего сына.

После неожиданной и скоропостижной смерти Федора Шперка в 1897 г.,

Розанов устраивал «подписку» в пользу вдовы и семьи, хотя и

признавался в письме к O.A. Фрибес: «На подписку в пользу Шперка я потерял

надежду»4. Розанов также хлопотал о вспомоществовании вдове и семье,

обращаясь с прошением в Комиссию помощи нуждающимся женщинам5.

Розанов был также автором всех трех некрологов, появившихся в

печати на смерть Ф.Э. Шперка: в «Новом Времени», «Историческом

Вестнике» и «Русском Обозрении». Странно, что некролог в газете, где больше

и плодотворнее всего печатался Федор Шперк — в «Новом Времени», —

был самым кратким и формальным. Дело объясняется тем, что в первом

варианте А. А. Суворину (сыну А. С. Суворина, главного редактора газеты

«Новое Время») не понравился тон, в котором Розанов писал о покойном

друге: «Очень трудно говорить о Шперке, так как знали его все-таки очень

не многие, и фамилия его была не Пушкин, каковая фамилия сама по себе

достаточно мотивирует самый длинный фельетон»6.

Розанов переделывать некролог не стал, вместо этого полностью

напечатав его в «Русском Обозрении». Действительно, он написал о Шперке

не в тоне «давнего литератора» о заинтересовавшем его «юноше», а

именно как о сомышленнике, который «шел или пытался идти именно по тем

путям и к тем духовным целям, к которым пролегла потом дорога и самого

Розанова»7.

С 1892 по 1897 гг. Шперк, один из первых критиков, опубликовал в

газетах «Гражданин», «Школьное Обозрение» и «Новое Время» несколько

положительных откликов на работы Розанова: статья «В. В. Розанов. Опыт

характеристики»; рецензия на книгу «Красота в природе и ее смысл»;

статья в «Новом Времени» под рубрикой «Современные заметки» —

размышления по поводу розановских «Сумерек просвещения». После

выхода в свет публикаций Розанова о Гоголе («Несколько слов о Гоголе»

и «Как произошел тип Акакия Акакиевича»), Шперк откликнулся статьей

на гоголевские темы «О характере гоголевского творчества. (К вопросу

3 Письмо Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову от 21 марта 1890 г.

4 Письма В.В. Розанова к O.A. Фрибес. РГАЛИ. Ф. 2168. Оп. 1, д. 35. Л. 3.

5 Письма А.Л. Шперк к В.В. Розанову. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1, д. 708. Л. 1.

6 Письма A.A. Суворина к В.В. Розанову. НИОР РГБ. Ф. 249. M 3822, д. 6.

Л. 14-15.

7 Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М., 2002. С. 261.

18

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

о творческой психике)». Помимо них, Шперк написал несколько статей,

не касавшихся Розанова непосредственно, но содержавших

принципиальные оценки его творчества, например, рецензия на «Философский

Ежегодник» Я.Н. Колубовского в «Новом Времени», в которой много говорил

о «философах-профессионалах» и «философах-самородках», упоминая

при этом работу В. В. Розанова «О понимании».

Шперк знал Розанова и дружил с ним до того, как тот пережил

несколько идейных поворотов. В 1890-х годах Розанов был достаточно

последователен в своих взглядах, еще не заслужив репутацию «разноликого».

Всячески приветствуя и подчеркивая «психологизм» розановских сочинений,

Шперк понимал его как истолкование «настроений, пережитых

человечеством и осознанных им этических идей». Познание человеческой

природы, по мнению Шперка, было сердцевиной всего розановского творчества,

позволяя сводить к единой основе изучение различных эпох и культур.

Подобная основа мышления была близка Шперку тем, что именно в ней

он видел «жизненность» философии в целом. Шперк настаивал на

практической пользе как философии, так и всего литературного творчества,

которое рассматривал как «дело христианской любви». Он находил у

Розанова подтверждение своей мысли о том, что именно литература есть

«деятельно просвещающая сила в нашей стране».

В личных отношениях и переписке Розанов не был щедр на

комплименты Шперку, как он это делал полтора десятилетия спустя, скорее

напротив. Время от времени он напоминал Шперку «о необходимой скромности»

с его стороны, о своем энтузиазме по отношению к Шперку, «который

может выдохнуться»8. Шперк постоянно обращался к Розанову с просьбами

свести его с нужными людьми: издателями, журналистами, литераторами.

При этом очень часто письма Шперка звучали не в том тоне, которого

требовали отношения уже известного литератора и начинающего

критика. Более того, одна из настойчивых просьб Шперка (вторично написать

рекомендательное письмо к А. А. Александрову) повлекла за собой ссору.

Шперк стремился сотрудничать в «Русском Слове» и считал, что Розанову

будет нетрудно составить ему протекцию, но при этом для публикации он

предлагал Александрову статью о А. Волынском, одну из самых

скандальных и грубых своих рецензий. В письме Шперк наставлял Розанова:

«Напишите ему (A.A. Александрову — Т.С), чтобы он ответственно отнесся

к этим вещам [статья о Волынском и рецензии]; сотрудничество в Русском

Слове было бы для меня великой вещью»9.

Розанов помочь отказался, обвинив Шперка в лукавстве и «царедворс-

тве». Шперк ответил Розанову резким письмом, объявив дальнейшее

знакомство невозможным. Розанов и сам признавался позднее, что крайний

8 Письмо Ф. Э. Шперка к В. В. Розанову от 13 августа 1895 г.

9 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 8 апреля 1896 г.

Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 19

консерватизм и резкость статей Шперка ему не нравились, несколько раз

он говорил Шперку, что «между нами все кончено», что «раз человек не

признает никаких моральных законов, — что же с ним делать», «что я не

хочу его ни видеть, ни говорить», но кончал тем, что ни с кем не говорил

так безустанно, как с ним»10.

В литературных полемиках тех лет сказалась вся противоречивость

частных, личных, и публичных отношений между Розановым и Шперком. Внешне

Розанов нередко выступал против Шперка, как, например, в дискуссии о

книге В. Соловьёва «Оправдание добра» и в полемике вокруг книги А.

Волынского «Русские критики», но в позднейших комментариями Розанову удавалось

несколькими фразами прояснить свое истинное отношение к сути вопроса.

Розанов несколько раз цитировал суждение Шперка, касающееся

личности В. Соловьёва: «Соловьёв в высшей степени эстетическая (т.е. все

в нем красиво) натура, но совершенно не этическая», и соглашался с

такой оценкой Соловьёва, сопровождая ее одобрительным комментарием11.

Именно поэтому представляется достаточно странной реакция Розанова

на рецензию Шперка на книгу В. Соловьёва «Оправдание добра». Розанов

негодовал на Шперка, устроил ему «экзекуцию», и позже высказывался

в том смысле, что «не только я, но вся моя семья разразилась

негодованием на Шперка, изумляясь непостижимой и неожиданной его выходке»12.

Между тем, ничего неожиданного для Розанова в рецензии Шперка

быть не могло, поскольку вся она была лишь развернутым комментарием

к высказыванию о Соловьёве, как явлении «эстетическом, но совершенно

не этическом»: «Выводы в книге г. Влад. Соловьёва, те, которые

согласуются с духом христианской истины — прекрасны и заслуживают всякого

сочувствия; но доводы, но аргументация, которые подкрепляют и

оправдывают эти прекрасные истины — и слабы, и несостоятельны»13. Более того,

эта реплика в сторону Соловьёва, была напрямую связана с одинаковым

отношением и Шперка, и Розанова к «философии университетских кафедр»,

отягощенной излишним теоретизированием. Исключительное

полемическое заострение этих положений и определений в рецензии Шперка на

книгу В. Соловьёва «Оправдание добра» сыграло печальную и роковую роль,

принеся ему сомнительную славу «духовного разбойника».

В 1897 г., за два месяца до смерти Шперка, Розанов опубликовал в

«Новом Времени», под названием «Две философии», рецензию на одну из его

10 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. // Розанов

B. В. Русская мысль. М., 2006. С. 458.

11 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.

C. 102.

12 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. / / Розанов

В. В. Русская мысль. М., 2006. С. 477.

13 См. статью: Шперк Ф. Об «оправдании добра» (Ответ A.C. Суворину) в

настоящем издании.

20

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

последних философских брошюр «Диалектика бытия. Аргументы и выводы

моей философии» (СПб. 1897). Одной из целей этой статьи было желание

Розанова как-то помочь умирающему другу, подбодрить и поддержать его.

В своей статье Розанов отнес философские размышления Шперка

к «неофициальной ветви» русской философии, которая «не имея

научного декорума и часто даже плана, в высшей степени полна «жизненного

пороха», и к которой, по сути, принадлежал сам Розанов по этой силе

«взрывчатости, самогорения, порыва мысли». Это суждение выражает

сущность отношения Розанова к философскому мировоззрению Шперка.

Розанов не вдавался в подробный анализ или критику философских

положений, ограничиваясь замечаниями общего характера. Более всего,

судя по репликам Шперка в письмах, Розанов не понимал и, вероятнее

всего, не читал философских статей и брошюрок своего младшего друга

(да он и сам в этом признавался)14. Отвечая Розанову по поводу той

грубости, которую позволил себе критик в статье против Волынского, Шперк

замечал: ««Вы, мой милый друг, говорили обо мне как писателе вещи

гораздо более жестокие и несправедливые, которые и теперь больны для

меня (о моей непонятной для Вас «философии»), и я все же никогда не

обижался на это»15. Однако, общность идей, вернее, настроений и

тенденций конца века, которую чутко улавливали и тот, и другой, позволяли

Розанову считать Шперка единомышленником и соратником. Справедливо

упрекая Шперка в отсутствии у него традиционных навыков письменного

изложения, Розанов, тем не менее, видел в его работах «книгу, как живое

и целое явление, несущее на себе печать лица»16, т.е. частное и

глубоколичное осмысление отношений личности с космосом.

Розанов, много раз упоминавший Шперка в корреспонденции 1890-х

годов, последний раз говорит о нем в письме к протоирею А. П.

Устьинскому в 1900 г., обсуждая с ним книгу «Пути спасения в браке»: «Это года

3 назад, когда умирал Шперк и очень меня просил начать писать о браке

(его интересовали мои мысли о нем), я сказал: боюсь ужасно этой мысли,

ибо тут — мучительное что-то...»17. Дальше — перерыв почти в полтора

десятилетия, до тех пор, когда в «Уединенном» возникает имя Шперка, но

уже в другом качестве и на другом уровне.

Прежде всего, важен жанр тех книг Розанова, в которых упоминается

Шперк: записи в «Уединенном», «Опавших листьях», «Сахарне»,

«Мимолетном», «Литературных изгнанниках», объединенных единством тем и сюжетов.

14 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. // Розанов

В. В. Русская мысль. М., 2006. С. 476.

15 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 24 апреля 1897 г.

16 См. статью: Розанов В. Две философии. Критическая заметка в настоящем

издании.

17 Письма В. В. Розанова к прот. А. П. Устьинскому. РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. д.

315. Л. 42-43.

Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 21

B. Б. Шкловский, например, считал «Уединенное» и оба короба «Опавших

листьев» «трилогией», связанной общими темами и единством приема —

«романы без мотивировки» 18. Если оставить в стороне крайности формализма,

то В. Б. Шкловский по сути прав в своем стремлении «обнажить прием»

построения образов в розановских текстах, поскольку единый прием

обусловливает композиционное единство. Но при этом Шкловский восклицает: «Этот

прием здесь и важен, а не мысли. «Мысли бывают разные»19. Однако

вопреки мнению Шкловского, за «обнажением приема», безусловно, стоит мысль:

переплетение разнообразных тем и образов в конечном итоге дают единую

тему — я сам, Василий Розанов как таковой. Все-таки мемуарами или

дневником их назвать трудно, и, следовательно, характер упоминаний многих имен

в розановских записях не мемуарный, не дневниковый, хотя и носит

некоторый отпечаток документальности, но тем не менее не всегда достоверен.

«Синтез мысли, факта и образа», на котором, по мысли В. А. Фатеева, основывается

созданный Розановым жанр «уединенного»20, определил основной механизм

создания образа Федора Шперка.

Факты жизни и литературного творчества Федора Шперка и реальные

отношения Василия Розанова и Федора Шперка на протяжении 1890-х

годов не совсем соотносятся с тем образом Шперка, который возникает

на страницах розановских книг. Высокая оценка Розановым Шперка как

мыслителя, данная в «Уединенном»21 уже в 1912 г., не совпадает с его же

ранними высказываниями о Шперке и «его писаниях». Однако речь здесь

может идти не о том, что Розанов лукавил или заблуждался относительно

ума и дарования Шперка. Скорее можно говорить о том, что спустя

полтора десятилетия после смерти своего младшего друга, он в своих книгах

создал сквозной образ, персонаж единого художественного текста, в

котором Шперк существует как некий знак, обозначающий своим

присутствием звучание определенной «розановской» темы: смерть и бессмертие.

«Душа моя» — называл свои записи Розанов, и как во всякой

человеческой душе, здесь нашлось место всему: вопросы религии и болезнь жены,

политика и купленные детям пряники, философия и ворох корректур. С одной

стороны — «мелочное», «мимолетное», «паутинки быта», «невидимые

движения души», с другой — почти документальное фиксирование мест, дат, имен.

И рефреном повторяется один и тот же вопрос: «Один раз, один раз, один раз

18 Шкловский В. Б. Розанов // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990.

C. 120-139.

19 Там же. С. 136.

20 Фатеев В. А. Публицист с душой метафизика и мистика. // В. В. Розанов:

pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских

мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. Книга I. С. 15.

21 Чаще всего цитируется, но не комментируется отрывок: «Трех людей

я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя...».

Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 71.

22

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...*

живет человек на свете.... Один раз приходит он на землю. Кто может вынести

эту мысль. «Вошел в мир»... И когда «отойду» — никогда больше не вернусь

в него. Никогда. Никогда. Никогда. Кто может это вынести?»22

Постоянный предмет философской рефлексии, смерть переживалась

Розановым как естественный финал земного пути любого человека, но

более всего его интересовало, что будет после. Причем это «после»

мыслилось им не как «Царствие Небесное» и не «загробная жизнь», а как

материально-предметный мир, который все равно существует и после его

смерти. Этот ужас собственного отсутствия там, где другие продолжают

жить, постоянно мучил Розанова: «Вот равнина... поле... ничего нет,

никого нет... И этот горбик земли, под которым зарыт человек»23. Именно

поэтому Розанов так часто описывал собственное физическое присутствие

на своих похоронах: то папироску кому-нибудь из провожающих

«подсунет», то колено из савана «выставит»24. Розанов, конечно, ерничал, но за

всем внешним цинизмом подобных заявлений скрывался не столько страх

смерти, сколько страх забвения, страх «прожить жизнь так, как бы ее

и не существовало»25. Поэтому и смерть других людей, близких или даже

незнакомых ему, мучила Розанова не меньше: «Но «человек умер», и мы

даже не знаем — кто: это до того ужасно, слезно, отчаянно, что вся

цивилизация в уме точно перевертывается»26.

Не столько смерти боялся Розанов, своей или чужой, сколько

неизбежного расставания, «отсутствия» близких рядом, а спасение от этого страха

видел в простой человеческой памяти: «Все мы под старость «поминаем

покойников»... Что это? Какая таинственная связь? Отчего она так жива

и дорога? «Что-то веет оттуда... Откуда? Что веет?» Руками не умеешь

схватить, а сердце чувствует... И страшно, и радостно»27.

Собственно, многие розановские записи, собранные им в книги, можно

было бы назвать «воспоминаниями». Не мемуарного толка, конечно, а как

неопределенные «мыслечувства»28, приходящие в голову мимолетно,

случайно. Наряду со многими великими, известными именами, Розанов с

пристальным вниманием, и далеко не случайно, вспоминал и «незнаменитых»,

из числа, что называется, «неудачников», «отвергнутых», «забытых».

22 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Миниатюры. М.,

2004. С. 379-380.

23 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 81.

24 Там же. С. 82-83.

25 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый. // Розанов В. Уединенное.

М., 1990. С. 127.

26 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 82.

27 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.

С. 221.

28 Этот термин обширно используется в розановедении, напр. в работах Гаче-

ва Г. Д., Фатеева В. А., Федякина С. Р. и др.

Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 23

К тому периоду, когда создавались «Уединенное» и другие, написанные

в том же жанре, книги Розанова (1912-1915 гг.), Федор Шперк уже давно

умер и, как фигура литературной жизни 1890-х годов, всеми был прочно

забыт. Именно поэтому для Розанова Шперк важен и значителен прежде всего

именно тем, что практически «не был», как бы и «не жил», ни в чем не

состоялся: литературный неуспех, короткая жизнь, стремительное забвение.

В «литературной» судьбе Шперка Розанов угадывал некоторым

образом свою собственную возможную судьбу как литератора: ведь вполне

возможно, что и его могли бы не печатать, а после смерти забыть, не

вспоминать. «Не симпатичный, угрюмый учитель (гимназии), написавший

огромную книгу («О понимании»), немного сумасшедший»29 — так

вспоминал об отношении к себе коллег Розанов периода своего учительства

в Ельце середины 1880-х годов. Это перекликается с отзывами о

«начинающем критике Ф. Шперке»: «чудак, непонятный философ» — писал

П. П. Перцов30. В. Я. Брюсов в год смерти Шперка записал в дневнике:

«Как его осмеивали и гнали при жизни! Неужели надо умереть, чтобы

добиться серьезного отношения?»31.

Также можно заметить практически текстуальные совпадения в оценке

ранних философских работ Розанова и Шперка. Аноним из журнала

«Русское Богатство» в рецензии на книгу И. Тэна «Об уме и познании»

философские работы и Розанова, и Шперка объединил определением «ваньки-

на литература», высказавшись следующим образом: «Нашелся какой-то г.

Розанов, который написал несколько безнадежно-плоских пошлостей»32.

Даже сам Розанов, говоря о постоянной нестандартности своих взглядов,

в силу чего он никогда не мог определенно примкнуть к тому или иному

направлению, себя и Шперка объединяет в «нашу партию», называя

малосимпатичным словом «выродки»33.

Таким образом, мысль Розанова в отношении творческой судьбы Шперка

и своей собственной прочитывается весьма отчетливо: как литераторы, они

начинали в одинаковых условиях, двигались в одном направлении, одинаково

сначала были не поняты и не приняты. Отсюда горечь Розанова, вызванная не

только ранней смертью Шперка, но и его забвением. «Сравнительно с «Рцы»

и Шперком как обширно развернулась моя литературная деятельность,

сколько уже издано книг», — чуть ли не с удивлением отмечает Розанов.

«Но какова судьба литературы: отчего же они так не знамениты, отвергнуты,

29 Письмо В. Розанова к П. Флоренскому от 20 сентября 1910 г. Цитируется

по: Розанов В. Смертное. Комментарии В. Г. Сукача. М., 2004. С. 144.

30 Перцов П. П. Литературные воспоминания. 1890-1902. М., 2002. С. 262.

31 Брюсов В.Я. Дневники. М., 1927. С. 31.

32 Русское богатство. Рецензия на кн.: Ипполит Тэн. Об уме и познании (2-е

изд. Пер. H.H. Страхова). 1895. №3. С. 60-61. Без подписи.

33 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Когда начальство

Ушло... Собр. соч. под общей редакцией А.Н. Николюкина. М., 2005. С. 584.

24

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

забыты?»34 При этом акцент делается не на том, что он — «знаменит»

(«Известность» иногда радовала меня, — чисто поросячьим удовольствием. Но

всегда это бывало недолго»)35, а на том, что они — «забыты».

Если согласиться с такой точкой зрения, что Розанов угадывал в

судьбе Шперка свою, возможную при других обстоятельствах, судьбу, то

многие розановские записи о Шперке приобретают значение

автобиографических. При этом, постоянно в некоторых оценках ссылаясь на Шперка,

Розанов апеллирует не столько к мнению молодого критика, а, скорее,

к своим собственным взглядам, устоявшимся или, наоборот,

изменившимся во временной дистанции в пятнадцать лет.

Почти все цитируемые Розановым высказывания Шперка,

представляют собой суждения молодого критика о Розанове как о личности или

оценку тех или иных его работ. Например, Розанов, ссылаясь на Шперка, что

тот не любил книгу «О понимании» (1886), умудряется буквально в

одном предложении продемонстрировать, насколько он и его

мировоззрение с тех пор изменились: «Я и до сих пор думаю, что книга («О

понимании») совершенно серьезна. Шперк, впрочем, ее тоже не любил и называл

«Географией ума человеческого» (что удивительно метко), предпочитая

для себя «странствовать», чем «ездить по географии». Отчасти я скоро

перешел тоже в «странствия», но это — дело влечения, а «по логике»

книга все-таки основательна»36.

Но из письма за 1891 г. видно, что Шперк высказывался о работе «О

понимании» немного иначе: «Вообще, я гляжу на трактат «О понимании»

как на труд влечения (а мы стремимся только к тому, чего у нас в себе

нет), а вовсе не как на труд внутреннего средоточия, жизни и таланта».

В примечании 1913-го года к одному из писем H.H. Страхова, в котором

шла речь об этой книге, Розанов превратил высказывание Шперка в

собственную чеканную формулировку, в которой смог уже с полной

определенностью констатировать ту роль в его мировоззренческих поворотах,

которую сыграла книга «О понимании», наполненная, с одной стороны,

отвлеченной схоластикой («географией ума человеческого»), а с другой —

уже содержавшая идеи «потенциальности бытия», важные для

дальнейших розановских мистических «странствий» по тайнам пола и рождения.

Также представляется важным замечание Шперка, цитируемое

Розановым о статье «Красота в природе и ее смысл» (1895), которая

нравилась Шперку и который написал о ней рецензию в «Новом Времени».

В комментариях 1913-го года Розанов пишет, что Шперк считал

основные положения, высказанные в статье, прекрасными, «потому что это

34 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 71.

35 Там же. С. 50

36 Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.

С. 93.

Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы

25

приводит прямо к Богу; Бог стоит заключением ко всей природе, которую

Вы рассматриваете»37, т.е. Розанов стремился подчеркнуть свое неизменное

убеждение в божественной природе красоты. Однако, в рецензии, написанной

самим Шперком, тот факт, что розановская статья касалась, в общем-то,

проблем эстетики, не был затронут, и критик сосредоточился в основном на

освещении психологических вопросов и больше всего хвалил автора именно за

это: «Не вполне удовлетворяемые в своих чисто философских ожиданиях мы,

однако, с чувством глубочайшего душевного удовлетворения прочитываем

небольшую книжку В. Розанова, писателя именно обладающего этим искренним

и действительно вдохновенным чувством, которое, проникая в средоточие

вещей, извлекает их жизненный нерв, их общий психологический смысл»38.

Довольно часто в исследовательской литературе, касающейся

творчества Розанова, цитируется известный пассаж из «Уединенного» о

«психопатах» и «декадентах» как о «новых словах», появившихся в течение последних

десятилетий XIX века. Розанов заявляет, что он и Шперк были

«декадентами» еще до появления самих декадентов: «Это было раньше, чем мы оба

услышали о Брюсове, а Белый не рождался»39. Однако, Шперк никак не мог

говорить о себе: «Я, батенька, декадент». Он постоянно выступал против

«декадентов», со страстью отстаивая принципы классической литературы.

Рецензии Шперка на книгу А. Волынского «Русские критики», а также

на его же статьи о Лескове, помещенные в «Северном Вестнике», были

.направлены преимущественно против метода «декадентской» критики.

В статьях «Таланты последней формации», «Один из последних романов»,

«Современные герои» Шперк буквально обрушивается на «новейших»

писателей-декадентов с сокрушительной критикой: «Вместо «героев»

теперешние беллетристы дают нам каких-то «чучел» и «чучелок». Вместо

душевных отношений — какой-то невообразимый сумбур, вместо

жизни — какие-то высокопарные фразы»40.

Сам Розанов периода 1890-х годов тоже был противником декадентства,

грубовато называя всех представителей «новой литературы» «какими-то

онанистами-гадами»41. Но на дистанции из 1912 г., если вспомнить при

этом о неосознанных проявлениях декадентского мироощущения у самого

Розанова, о его сближении с Мережковскими, А. Волынским, то эта запись

выглядит достаточно убедительной и апеллирующей никак не к мнению

37 Там же. С. 148.

38 Шперк Ф. «Красота в природе и ее смысл» В. Розанова / / Новое Время.

1897. 8 января.

39 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 43.

40 Шперк Ф. Таланты последней формации // Новое Время. 1896. 22 июня;

Женская беллетристика. Один из последних романов // Новое Время. 1896. 6

сентября; Современные герои // Новое Время. 1896. 11 октября.

41 Письма В. В. Розанова к П. П. Перцову. // Розанов В. В. Сочинения. М.,

1990. С. 493.

26

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

Шперка, а к процессу осознания самим Розановым грандиозных изменений,

произошедших в его мировоззрении. Более того, по наблюдению В. А.

Фатеева, ряд действительно проницательных обобщений Ф. Шперка,

цитируемых Розановым, «о сути декадентства поразительно подходит для

характеристики самого Розанова более позднего периода»42, т.е. 1900-х годов.

Не случайно во многих розановских записях Шперк и Розанов

существуют парой, как бы собирательно: «я и наши», «мы со Шперком», «наша

партия». Описывая пунктиром свою творческую биографию, движение от

одного мировоззрения к другому, Розанов выстроил цепочку. Сначала

славянофил «в некоторые поры жизни», потом — консерватор, «был

народником, русским, «с Сусаниным». После переезда в Петербург — «примыкаю

к декадентам», «окончательно перехожу к язычеству и жидам», «религия

гроба», «ужас гроба». «Ничего не вижу». «Не понимаю ничего»43.

Для Шперка у Розанова пунктир получился короче — «славянофил-

декадент». Шперк, также как и Розанов, ощущал приближение грядущей

смены эпох, зарождение нового направления. Недаром он, при всей своей

нелюбви к декадентам, в общем-то, приветствовал общую

психологическую направленность, особенно симпатичную ему в творчестве Ф.

Сологуба. Видимо, Шперк также ощущал возможность определенных подвижек

в своем мировоззрении в сторону декадентства, и некоторые его печатные

выступления дают основания так считать. Например, статью «Таланты

последней формации», в целом негативную, Шперк закончил признанием того,

что «никто так глубоко не заглянул в «распавшийся» дух человека, никто

не извлек оттуда столько поучительного, существенного, драгоценного как

эти люди — больные атависты духа и неудачные новаторы творчества»44.

Розанов много раз повторял, что Шперк не просто считал его другом, но

и любил его. Не только со слов Розанова, а также и из писем к нему Шперка,

видно, что их действительно связывали самые теплые отношения. Несмотря

на происходившие размолвки, Шперк всегда обращался к Розанову

уважительно и даже одно из самых своих резких писем начал с обращения:

«Дорогой Василий Васильевич!»45 Поэтому фраза Розанова о том, что Шперк

как в человеке находил в нем «что-то мутное в организации или крови»,

какую-то нечистую примесь46, звучит не совсем в стиле Шперка. Напротив,

«что-то мутное», «нечистое» — это уже скорее из лексикона самого

Розанова, определения, к которым он частенько прибегал в описании самого себя,

своих внутренних настроений. В одном из писем к H.H. Страхову Розанов

42 Фатеев в. Жизнеописание Василия Розанова. С русской бездной в душе.

СПб. — Кострома. 2002. С. 188.

43 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год. // Розанов В. В. Когда начальство

ушло... С. 504.

44 Шперк Ф. Таланты последней формации // Новое Время. 1896. 22 июня.

45 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову от 30 декабря 1896 г.

46 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 57.

Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы

27

признавался: «всегда был с примесью сумасшествия»47. Поэтому

высказывание о «нечистой примеси» выглядит скорее как авто-характеристика, чем

как реальное отношение со стороны Шперка.

Вообще, о Розанове в свое время говорили много для него обидного:

«двуликий Янус», «инквизиторский кликуша», «юродивый». «Иудушка

Головлев», прозвучавший из уст B.C. Соловьёва, повторился потом

несчетное количество раз, вплоть до статей В. И. Ленина. Но Розанов

всегда имел что противопоставить своим критикам: «Позвольте. Это слова.

Почему я на них обижусь. Да ничуточки. ... Приставляй слово к слову —

выйдет речь, выйдет «газетная статья». И даже автор получит 3 рубля

(«среди газет») на обед. Что же мне-то до этого. Да я даже рад, что столько

обедают по поводу "Розанов — сволочь"»48. Поэтому весьма

примечательным является то, что все высказывания и суждения Шперка, цитируемые

Розановым, принимаются им безоговорочно; так можно доверять

только собственному суждению о себе. Розанов не спорит и практически не

комментирует их: «Он [Шперк] был проницателен, знал «корни вещей».

И если это сказал, значит, это верно»49.

Однако, как было показано выше, реальные печатные высказывания

Шперка в интерпретации Розанова претерпевали существенные

изменения и их авторство может быть в равной степени отнесено и к нему

самому, Василию Розанову. Это становится почти приемом: ссылаясь на

постороннее мнение (в данном случае — Федора Шперка), Розанов зачастую

полностью переформулирует его в нужном для себя смысле и контексте.

Более того, обращает на себя внимание тот факт, что все высказывания

Шперка Розанов не пересказывает описательно, а дает в виде прямой

речи, что превращает их чуть ли не в цитату.

В результате, в книгах, в которых ведущими являются субъективные

впечатления и мысли, он добивается ощущения определенной

объективности в оценке самого себя — не «Розанов о Розанове», а некий взгляд

со стороны, независимое суждение независимого критика Федора Шперка

(причем временная дистанция в пятнадцать лет придает этому суждению

устойчивость). При этом достаточно определенно, хотя в узких рамках и на

ограниченном материале, можно проследить изменение творческих и

идейных позиций Василия Розанова на протяжении нескольких десятилетий.

Реальные факты биографии Шперка под рукой Розанова превратились

в определенные элементы, составляющие личность собственно самого

Розанова в перспективе 90-х годов XIX века: философ-самоучка как

представитель «неофициальной ветви» русской философии; литератор, не приемлющий

47 Письма В.В. Розанова к H.H. Страхову // Российский

литературоведческий журнаЛ. 1994. № 5-6. С. 221.

48 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство

ушло... Собр. соч. под общей ред. А.Н. Николюкина. М., 2005. С. 205.

49 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 57.

28

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

устоявшихся оценок и шаблона; постоянная рефлексия даже в бытовых

мелочах; мыслитель, ищущий новых путей самовыражения и «новых тем».

В силу этого закономерно то, что Розанов, описывая Шперка уже в

частной, личной жизни, упоминает и подчеркивает только те обстоятельства,

которые были важны и значительны для него самого, как, например, жизнь

в семье. Для Розанова, который был буквально «заворожен» семейной

темой и темой брака, эта сторона жизни любого из попадающих в его поле

зрения людей была интересна особенно. Не только в опубликованных

текстах, но и в таких личных записях, как пометы к письмам своих

корреспондентов, Розанов обязательно записывал несколько замечаний по поводу их

семейных дел. Например, на письмах А. Г. Достоевской есть лаконичная

пометка: «Конечно, лучшего он не мог сделать, как женясь на ней», а на

письме ординарного профессора Московской духовной академии H.A. За-

озерского надпись: «Сбежала жена и теперь он за развод (сказали мне)»50.

Описанию семейного счастья Шперка Розанов посвящает большую запись

в «Опавших листьях»51 и целую страницу в «Литературных изгнанниках»52.

Собственные семейные обстоятельства, в частности — несчастливая первая

женитьба и непризнанный официальной церковью второй брак с В. Д. Бутя-

гиной, заставляли Розанова с пристальным вниманием всматриваться в

семейные отношения людей, близких ему. Несомненно, он был знаком с

трагическими обстоятельствами и женитьбы Шперка: его мать, в доме которой

А. Л. Шперк до замужества служила экономкой, выгнала сына после

«неравного» брака, полностью отказав в финансовой поддержке.

Интересно, что воспоминания Розанова о том, «как Шперк любил свою

Анну Лавровну» предваряется пассажем о двух «немцах, с большим

положением, женатых на русских». Однако то, что Шперк по матери был

евреем, а по отцу имел шведско-немецкие корни, совершенно для Розанова не

важно. На этот счет у него есть только одна оговорка — «человек не

русского покроя», сделанная в некрологе на смерть Шперка и спустя

пятнадцать лет совершенно потерявшая значение. Для Розанова Шперк в своей

семейной жизни притягателен прежде всего этим «отречением от себя», «от

эгоизма», от гордости и самолюбия», что было для самого Розанова одним

из краеугольных камней, заложенных в основание семьи и брака.

Поэтому другая сторона этого процесса — «собственно Шперк глазами

Розанова» — получила в розановских записях,иное развитие. Розанов,

спустя полтора десятилетия после смерти Федора Шперка, практически

50 Розанов В. В. О ближних и дальних (Пометы к письмам корреспондентов)

Вступительная статья, публикация и комментарии A.B. Ломоносова //

Литературоведческий журнал. № 13-14. 2000. Часть 1. С. 80, 103.

51 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй и последний // Розанов

В.В. Уединенное. М., 1990. С. 365-366.

52 Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.

С. 245.

Ф.Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы 29

не интересовался ни подробностями литературных полемик, ни

деталями его официальной биографии. Совершенно не важным оказалось, был

ли Шперк литератором или, скажем, врачом или инженером. Постоянно

упоминая свои собственные статьи и работы и оценку их Шперком,

Розанов не говорит ни об одной из статей самого Шперка, не дает никаких

оценок, кроме «проницательный» и «гениальный», что в контексте,

например, «Уединенного», оценкой считать нельзя. Выдвинутая Шперком в

литературно-критических статьях теория «христианского стиля» русской

литературы, трактовавшая любое художественное творчество с позиции

«как художник выражает и понимает Божеское», Розановым никак не

обсуждается, не комментируется и не вспоминается.

Единственным исключением можно считать большой отрывок из «Из

старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва», в котором Розанов

описывает участие Шперка в полемике вокруг книги Соловьёва «Оправдание

добра»53. Однако, поскольку этот отрывок представляет собой комментарии

Розанова к письмам В. С. Соловьёва и связан с определенной и достоверной

ситуацией, подтвержденной документально: с одной стороны — рецензией

Шперка и опубликованным в «Руси» ответом Соловьёва, а с другой —

письмами Соловьёва, то Розанов вынужден сделать оговорку в том смысле, что

во многих своих статьях Шперк выступал «духовным разбойником», но, тем

не менее, в лице Шперка в литературу входила мощная сила.

Иного характера комментарии Розанова к переписке с H.H.

Страховым в «Литературных изгнанниках». Упоминания имени Шперка не

связаны ни с его отношениями со Страховым, ни с литературными событиями,

в которые он был вовлечен. Здесь образ Шперка вполне сопоставим с

образом из «Уединенного» и «Опавших листьев» именно на основании того,

что характер упоминаний имени Шперка в «Литературных изгнанниках»

напрямую связан с основной темой этой книги. В отношении Шперка как

обыкновенного человека, но слишком рано ушедшего, для автора

«Уединенного» самым главным было стремление воссоздать просто жизнь,

которая «в миниатюрных и будничных чертах не беднее, в сущности, и вовсе

не хуже самого высокого творчества»54. Образ Шперка оказался несущей

конструкцией мощного потока рефлексии на тему бессмертия: «Сказать,

что Шперка теперь совсем нет на свете — невозможно. ... И не то,

чтобы «душа Шперка — бессмертна: а его бороденка рыжая не могла

умереть. «Вызов» его (такой приятель был) дожидается у ворот, и сам он на

конке направляется ко мне на Павловскую. Все как было. А «душа» его

«бессмертна» ли: и — не знаю, и — не интересуюсь»55.

53 Розанов В. В. Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва // Розанов

В. В. Русская мысль. Составитель А.Н. Николюкин. С. 457-459.

54 Розанов В.В. Ф.Э. Шперк // Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. С. 229.

55 Розанов В. В. Уединенное. М., 1990. С. 93.

30

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

Бессмертие Шперка состоит для Розанова в том, что он запомнил и

потом воссоздал «все как было». Он буквально «воскресил» Шперка, наполнив

текст подробным описанием его внешности («бороденка рыжая»,

«дырочка в сапоге»), вспомнив имя его жены и фамилию друга, которого никогда

в жизни не видел56, брата Шперка, сырую квартиру, в которой тот жил,

и квартирного хозяина57. Все эти мелочи, несущественные для

официальной биографии, в своей совокупности воссоздали абсолютно реального

и живого человека. Но не того Федора Шперка, каким он был на самом деле,

а самого Василия Розанова, который помнит именно «такого» Шперка.

Об этой «функции» образа Шперка в текстах Розанова впервые

заговорил А. Д. Синявский: «Конечно, Розанов понимает, что больше всего здесь

он запечатлел самого себя, увековечил пуще египетских фараонов — но

опять-таки не в величии и самовознесении, а в мелком и интимном, как

живую личность, мимолетную в истории и вместе с тем закрепленную на

бумаге в этой своей мимолетности»58. Шперк становится неотделим от Розанова,

который, вспоминая и говоря о Шперке, вспоминает и говорит о себе самом.

Пристальное внимание к «миниатюрным чертам жизни» позволило

Розанову найти такую точку, такой ракурс, с которого можно увидеть рядом

и давно умершего Шперка, и самого себя в перспективе десятилетия. Это

явление, уже в наше время, заметил исследователь розановского

творчества А. Н. Николюкин, который особенно подчеркнул наступающий в

определенной точке момент «слияния прошлого и настоящего» как прием,

широко использованный в «Уединенном»59.

Считается, что Шперк поддержал увлечение новой для Розанова темой

пола, связи пола и религии. Источником этого мнения является, в

первую очередь, сам Розанов, «навязавший» позднее такой взгляд и

современному розановедению. Например, В. А. Фатеев пишет: «В этот ранний

период открытия Розановым новых тем, пожалуй, только молодой Шперк

открыто приветствовал его погружение в таинственные глубины мистики

пола, в древние языческие религии, иудаизм. Розанов вспоминал позже,

что Шперк говорил ему тогда: «Только об этом одном и пишите»60. Ссылка

на Розанова в данном случае кажется убедительной, однако нуждается

в некоторых комментариях и дополнениях.

56 Розанов В. В. Опавшие листья. Короб первый /'/ Розанов В. В. Уединенное.

М., 1990. СС. 136,365.

57 Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.

С. 245.

58 Синявский А. Д. С носовым платком в Царствие Небесное. // В. В.

Розанов: pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских

мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 1995. Книга И. С. 473.

59 Николюкин А.Н. Голгофа Василия Розанова. М., 1998. С. 174.

60 Фатеев. В. А. Жизнеописание Василия Розанова. С русской бездной в душе.

СПб. — Кострома. 2002. С. 202.

Ф. Э. Шперк и В. В. Розанов: история дружбы

31

В 1895 г. Шперк спрашивал Розанова: «Какого держитесь мнения

о Смысле Любви В. Соловьёва? Мне думается, недалеко время, когда всем

будет совершенно очевидно, что психическая категория Плоти есть

основа и корень всей индивидуальной психики. [...] Вообще, познание души

оттого должно иметь всестороннее изучение Полового Вопроса или тоже

категории Плоти. Ваших мыслей об этих важных сторонах я вовсе не знаю

и даже в Легенде о Великом Инквизиторе, т. е. в критике Достоевского не

встречал. А по [...] способности можно бы ожидать своеобразного понятия

у Вас на этот счет»61. Таким образом получается, что до 1895 г. ни Шперк,

ни Розанов в своих разговорах тему пола не затрагивали и не обсуждали.

Напротив, Шперк считал, что для Розанова самой важной темой

являлась философия истории и психология. В 1892 г., давая в письме частный

отзыв на статью Розанова «Идея рационального естествознания»,

помещенную в «Русском Вестнике»62, он писал: «Мое глубочайшее убеждение

состоит в том, как знаете, что предмет, наиболее идущий к Вашим

способностям: раскрытие исторических идей и психология рас»63. Как известно,

именно эта тема была основной в работе «Месте христианства в истории

цивилизации», которая вызвала интерес у Шперка и была причиной его

первого письма к В. В. Розанову.

Переход Розанова к другим темам, наметившийся в середине 1890-х

годов, не только не приветствовался, но беспокоил Шперка: «Почему Вы

совсем бросили историю» — спрашивал он в письмах. Постоянно обращая

внимание на «психологизм» розановских сочинений, Шперк

настоятельно возвращался к вопросу исследования Розановым истории философии

(или, как выражался Шперк, «психологии истории»). «Обращая на

философскую историю Ваше внимание, я имел именно в виду положительные

творческие данные в природе Вашего мышления — богатство и силу

самосознания, так сказать живое общение с психологическим своим миром.

Психологический элемент есть источник самого дорого мне в статьях

Ваших — этой юной и цветущей жизненности, правильной и неправильной,

но всегда своеобразной»64.

Таким образом, вопреки утверждениям Розанова о том, что Шперк

призывал его писать на тему пола, он поддерживал розановхжие

изыскания в ином направлении. Именно по поводу философии истории в

освещении Розановым Шперк мог высказаться как «только об этом и

пишите». Однако и здесь сказался тот же самый прием, которым пользовался

Розанов, цитируя суждения Шперка о своих критических статьях. Если

61 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1895 г., без даты].

62 Розанов В. В. Идея рационального естествознания // Русский Вестник.

1892. №8. С. 196-221.

63 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1895 г., без даты).

64 Письмо Ф.Э. Шперка к В. В. Розанову [1891 г., без даты, сохранился только

отрывок письма].

32

«Ваш ждущий ответа Федор Шперк...»

иметь в виду, что тема пола как раз и выросла из увлечения Розановым

«психологией рас», то поддержка Шперком розановских исканий в этом

направлении ощущалась Розановым как потенциальное единомыслие и в

изучении темы пола.

С другой стороны, заявление Розанова о том, что Шперк поддерживал

и сочувствовал его увлечению этой темой все же имеет некоторые

основания. Еще до того, как сам Розанов осознал свой интерес и тяготение к

познанию и анализу сферы полового чувства, Шперк уже говорил о

«космическом семени жизни» в своих философских построениях. Этот интерес

был вызван отнюдь не Розановым с его разговорами («Мы с ним о всем

говорили, — и между прочим он много рассказывал мне о своей половой

жизни [...] Ни малейшей застенчивости при рассказах ни он, ни я не

испытывали» — записывал он позже, уже в 1913 г.65), а общим стремлением

русской философской мысли конца XIX — начала XX в. к обновлению

церковной действительности, к пониманию и истолкованию «смысла любви»,