Автор: Сапрыков В.Н.

Теги: международные отношения внешняя политика дипломатия политика экономика милитаризм

Год: 1984

Текст

МИЛИТАРИЗМ:

политические проявления

и социально-экономические

последствия

ИМПЕРИАЛИЗМ

События

Факты

Документы

В.Н. Сапрыков

МИЛИТАРИЗМ:

политические проявления

и социально-экономические

последствия

Москва

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ», 1984

Рецензенты:

доктор экономических наук И. Д. Иванов,

доктор философских наук С. А. Тюшкевич

Сапрыков В. Н.

Милитаризм: политические проявления и со-

циально-экономические последствия. — М.: Меж-

дунар. отношения, 1984. —128 с. — (Империа-

лизм: события, факты, документы).

В книге вскрывается агрессивная сущность милитаризма, подвергаются кри-

тике буржуазные доктрины, призванные оправдать гонку вооружений с ис-

пользованием политических и экономических аргументов. Показывается, что

рост военных расходов капиталистических стран влечет за собой тяжелые

экономические и социальные последствия, отвлекая средства от социальных

программ, приводит к росту инфляции, безработицы, ухудшению положения

трудящихся.

Для широкого круга читателей.

На обложке: американские солдаты на Гренаде,

На второй стороне обложки: бездомные под одним из железнодо-

рожных мостов английской столицы.

©

«Международные отношения», 1984

Введение

Слово «милитаризация» имеет давнюю историю, оно

происходит от латинского militaris, что означает воен-

ный. В широком смысле трактуется марксизмом-лени-

низмом как наращивание военного могущества эксплуа-

таторским государством с целью осуществления полити-

ки захватнических войн и подавления сопротивления

трудящихся масс внутри страны. К сожалению, в наше

время слово «милитаризация» получило исключительно

широкое распространение. Его часто используют в выс-

туплениях руководители партий, государств, прави-

тельств. Оно не сходит со страниц газет и журналов,

ежедневно произносится в теле- и радиопередачах. О ми-

литаризме написано немало книг и брошюр как в нашей

стране, так и за рубежом.

Столь необычная «популярность», разумеется, не слу-

чайна. Как отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС

К. У. Черненко в речи перед избирателями Куйбышев-

ского избирательного округа Москвы 2 марта 1984 года,

«...последние годы были отмечены резкой активизацией

политики наиболее агрессивных сил американского им-

периализма — политики откровенного милитаризма,

претензий на мировое господство, сопротивления про-

грессу, нарушения прав и свободы народов»1. Примеров

тому много. Это — и размещение американских ракет

средней дальности в Европе, нацеленных на СССР и его

союзников, и качественное совершенствование Соединен-

ными Штатами арсенала стратегического оружия, и ми-

литаризация космоса, и накапливание ими химического

оружия, и вторжение в Ливан, и оккупация Гренады, и

необъявленная война против Никарагуа.

Особую опасность для судеб человечества представ-

ляет наращивание стратегического оружия, применение

которого в век ядерных средств ведения войны и сверх-

точных ракет создает опасность существованию самой

цивилизации на Земле. По данным президента Все-

мирной федерации научных работников французского

5

6

Введение

профессора Ж.-М. Леге, на каждого землянина уже при-

ходится примерно по 15 т взрывчатки (в пересчете на

тротиловый эквивалент). Это значит, что все живое на

нашей планете можно уничтожить многократно. Вот

почему сохранение и упрочение мира стало самой на-

сущной проблемой всех народов. Вокруг нее ведется

острая политическая и идеологическая борьба.

Что касается Советского государства, то оно по самой

своей природе является страстным поборником мира,

неустанно борется за него. И теперь борьба за ограни-

чение и прекращение гонки вооружений, за разоруже-

ние составляет одно из главных направлений внешне-

политической деятельности Коммунистической партии

и Советского государства. Война в наше время не явля-

ется фатальной неизбежностью. Советский Союз твердо

убежден, что можно уменьшить, а затем и полностью

устранить угрозу войны. Тов. К. У. Черненко на встрече

с рабочими московского металлургического завода

«Серп и молот» заявил: «Советские люди глубоко убеж-

дены, что мир можно сохранить. Можно повернуть раз-

витие событий от конфронтации к разрядке»2.

Исходя из этого, наша Родина, братские социалис-

тические страны выдвигают многочисленные конструк-

тивные предложения по разоружению. Они охватывают

широкий спектр, начиная от ограничения и запрещения

отдельных видов вооружений, оружия и кончая всеоб-

щим и полным разоружением. Эти меры одобряют и

поддерживают миролюбивые люди всех стран нашей

планеты. Вместе с тем наше государство настойчиво

разоблачает идеологические и политические концепции

современного милитаризма, показывает его опасность

для дела всеобщего мира.

Милитаристский курс империалистических госу-

дарств уже и сейчас в процессе нагнетания с их сторо-

ны ракетно-ядерной опасности, безудержной гонки во-

оружений резко ухудшает политический климат в мире,

ведет к бессмысленной растрате материальных и духов-

ных богатств, тяжелым бременем ложится на плечи

трудящихся.

И хотя различные стороны милитаризма в послед-

нее время освещались в нашей печати3, тем не менее

исключительная актуальность темы побуждает вновь

рассмотреть некоторые из них, дать новые фактические

и цифровые данные.

Глава I.

Милитаризм —

порождение

эксплуататорского

строя

Милитаризм:

что это такое?

Социально-классовые корни милитаризма были вскры-

ты марксистско-ленинской наукой. Милитаризм возник

и получил развитие в связи с возникновением частной

собственности на средства производства, государства.

Эксплуататоры, составляющие меньшинство об-

щества, не в состоянии сохранять свое господство лишь

экономическими, правовыми средствами, мерами духов-

ного подавления. В периоды обострения классовой борь-

бы, когда создается угроза их власти, в качестве ос-

новного средства выступает армия. Господствующий

в эксплуататорском обществе класс, писал В. И. Ленин,

создает особые группы людей, имеющие «...в своих ру-

ках аппарат физического принуждения, аппарат наси-

лия, того вооружения» которое соответствовало техни-

ческому уровню каждой эпохи»1. Иначе говоря, мили-

таризм представляет собой ту силу, которая в конечном

счете позволяет эксплуататорам сохранять отношения

господства и подчинения, удерживать в повиновении

угнетенные массы. Это, говорил В. И. Ленин в лекции

«О государстве», в равной мере относится к любому эк-

сплуататорскому обществу независимо от того, посред-

ством какого типа оружия насилие над людьми осу-

ществляется — будь то самое простое или основанное на

последних достижениях техники2. Меняются лишь при-

емы насилия, но само насилие остается. «Милита-

ризм, — писал В. И. Ленин, — есть главное орудие клас-

сового угнетения»3.

Этот вывод вбирает в себя и опыт развития капи-

талистического общества. Буржуазия держит в повино-

вении эксплуатируемое большинство, осуществляет над

ним насилие различными средствами: политическими,

социально-экономическими, идеологическими. Это и бур-

жуазное право, и антидемократизм выборов в предста-

вительные органы власти, и национальная и расовая

7

8

Глава I

дискриминация, и тактика уступок трудящимся в не-

главном (тактика частичных реформ), и подкуп опреде-

ленной их части (так называемая рабочая аристокра-

тия), и духовное закабаление широких слоев народа с

помощью средств массовой информации (на деле дезин-

формации)... Но в критические, а тем более решающие

моменты классовой борьбы буржуазия бросает против

рабочих армию, вводит военное положение, чтобы со-

хранить свое классовое господство. В буржуазном об-

ществе, таким образом, армия выполняет полицейские

функции независимо от того, идет ли речь о государ-

ствах с откровенно тоталитарными, военно-фашистски-

ми диктатурами или буржуазно-демократическими режи-

мами.

Итак, внутренняя направленность милитаризма

служит упрочению экономических и политических ус-

ловий господства эксплуататорских классов, обеспече-

нию условий производства, основанных на эксплуата-

ции человека человеком.

Милитаризм имеет и внешнюю направленность.

Смысл ее в том, чтобы отстаивать экспансионистские

интересы господствующего класса на международной

арене, в межгосударственных отношениях. В этих целях

вооруженные силы эксплуататорского государства ис-

пользуются для захвата чужих территорий, закабале-

ния и подчинения других народов, подавления нацио-

нально-освободительной борьбы. И при капитализме

внешняя направленность милитаризма проявляется в

ведении агрессивных, захватнических войн, в осущест-

влении экспорта контрреволюции.

Внешняя форма милитаризма выражается в расши-

рении эксплуататорскими классами зоны своего господ-

ства, объекта эксплуатации; ослаблении своих соперни-

ков, конкурентов на международной арене; вооружен-

ной борьбе против классовых противников за пределами

своих стран.

В статье «Воинствующий милитаризм и антимили-

таристская тактика социал-демократии» В. И. Ленин

дал определение милитаризма. Воспроизведем его:

«Современный милитаризм есть результат капитализ-

ма. В обеих своих формах он — «жизненное проявле-

ние» капитализма: как военная сила, употребляемая

капиталистическими государствами при их внешних

столкновениях («Militarismus nach aussen», как выра-

Милитаризм — порождение эксплуататорского строя

9

жаются немцы) и как оружие, служащее в руках гос-

подствующих классов для подавления всякого рода

(экономических и политических) движений пролетари-

ата («Militarismus nach innen»)»4.

И внутренняя и внешняя формы милитаризма по-

рождены и постоянно воспроизводятся эксплуататор-

скими классами, служат их коренным интересам, более

того, являются условиями самого существования этих

классов. Следовательно, милитаризм, вооруженное на-

силие, наиболее жесткие формы правления, несправед-

ливые, захватнические войны внутренне присущи самой

природе любого эксплуататорского, в том числе буржу-

азного общества. По подсчетам швейцарского ученого

Жан-Жака Бабеля, за 5500 лет на Земле было

14 513 войн, которые унесли 3 млрд. 640 млн. чело-

веческих жизней. Отпадут социально-классовые причи-

ны милитаризма — не будет и самого милитаризма.

В. И. Ленин писал: «Полное устранение милитаризма

мыслимо и осуществимо только в связи с устранением

капитализма»5, имея в виду, что капитализм — по-

следний эксплуататорский строй, на смену которому

придет социалистический строй, в котором нет социаль-

но-классовых причин для милитаризма.

Милитаризм становится все

более жестким

Особенно высокого уровня развития милитаризм дости-

гает с перерастанием капитализма в империалистичес-

кую стадию, что объясняется возникновением новых как

экономических, так и социально-политических его осо-

бенностей.

Новые экономические особенности капитализма ха-

рактеризуются образованием монополистического капи-

тала, установлением его господства в производстве

буржуазных стран, экономическим разделом мира меж-

дународными монополиями. Последнее непосредствен-

но подвело к территориальному разделу мира и впо-

следствии к борьбе за его передел. Это было обусловле-

но необходимостью вывоза избыточного капитала, пос-

тоянным увеличением потребности в различных видах

сырья в связи с возникновением новых и расширением

традиционных видов производства, стремлением заполу-

чить территории, так сказать, про запас, в которых

10

Глава I

впоследствии могут быть обнаружены месторождения

полезных ископаемых. Колониальные захваты были

вызваны также открывающейся возможностью напра-

вить в колонии из метрополий часть «избыточного» на-

селения, дабы ослабить классовые противоречия, а сле-

довательно, борьбу трудящихся за свои права.

Действительно, к концу XIX века завершился терри-

ториальный раздел мира империалистическими держа-

вами. В 1881 году Франция захватила Тунис, в следую-

щем году Англия оккупировала Египет, в 1884 году

Германия поработила Юго-Западную Африку. В 1885

году Франция аннексировала Аннам и Тонкин, Англия

захватила Бирму, Германия — северо-восточную часть

Новой Гвинеи, Маршалловы острова. В 1890 году Ан-

глия и Германия договорились о разделе восточной Тро-

пической Африки. Многие территории были захвачены

Испанией, Португалией, Голландией, Бельгией. Самой

крупной колониальной державой стала Англия.

Заметно усиливавшаяся неравномерность экономи-

ческого и политического развития капиталистических

стран вызвала изменение в соотношении сил между ни-

ми и как следствие этого обострилось их соперничество

за рынки сбыта, сферы приложения капитала, влияния.

Отсюда стремление одних империалистических госу-

дарств, которых устраивал уже сложившийся раздел

мира, его сохранить и желание других, недовольных

таким положением, к его переделу. Таким образом,

обострение борьбы империалистических стран за пере-

дел уже поделенного мира обусловливает политику

подготовки и развязывания мировых войн.

При империализме причины войн своими корнями

уходят в его экономику. Отмечая эту особенность,

В.И.Ленин писал: «...домонополистический капита-

лизм... отличался, в силу экономических его коренных

свойств, ...наибольшим сравнительно миролюбием...

А империализм, т. е. монополистический капитализм..,

по экономическим его коренным свойствам, отличается

наименьшим миролюбием и свободолюбием, наиболь-

шим и повсеместным развитием военщины»6.

Империалистические державы развязали сначала пер-

вую, а через два десятилетия после нее — вторую миро-

вую войны. Характерно, что фашистская Германия дви-

нула свои войска сначала против буржуазных про-

мышленно развитых стран Европы.

Милитаризм — порождение эксплуататорского строя

11

В связи с усилившейся неравномерностью развития

после первой мировой войны в капиталистическом мире

складывалось новое соотношение экономических потен-

циалов. В Германии и особенно Японии быстрее росло

производство по сравнению с США, Англией и Франци-

ей. В последних трех даже в 1935 году объем производ-

ства в тяжелой промышленности был ниже, чем до кри-

зиса 1929—1933 годов. Германия же довольно быстро

преодолела последствия этого кризиса7.

Новое соотношение экономических потенциалов в

капиталистическом мире все менее соответствовало рас-

пределению колониальных владений. Ведь после первой

мировой войны Германия была лишена всех колоний,

тогда как колониальная империя Англии значительно

выросла.

Естественно, борьба на внешних рынках еще более

обострилась. Причин тому несколько. Существенно су-

зилась сфера эксплуатации в результате победы социа-

листической революции в России, заметно активизиро-

валась национально-освободительная борьба. Далее.

Это — нехватка рынков сбыта, кризисы перепроизвод-

ства, возрастание значения многих видов колониально-

го сырья и топлива.

В результате перед капиталистическими странами

снова вставал вопрос о коренном переделе мира в соот-

ветствии со сложившимся соотношением сил «великих»

держав. Решить этот вопрос они намеревались только

вооруженным путем.

В условиях монополистического капитализма во

внешней форме милитаризм стал выступать как сред-

ство разрешения межимпериалистических противоре-

чий. А это значит, что при безраздельном господстве

капитализма основное назначение внешней формы ми-

литаризма стало сводиться к созданию военного превос-

ходства той или иной капиталистической страны над

другой, а также одной группы союзнических стран над

другой.

Капитализм на империалистической стадии, законо-

мерно перерастая в государственно-монополистический

капитализм, создает материальные предпосылки социа-

лизма и вместе с тем и силу, способную осуществить

социальную революцию. Материальные предпосылки

находят свое выражение в гигантском и быстром обоб-

ществлении производства, требующем установления со-

12

Глава I

циалистических производственных отношений. В ре-

зультате углубляется основное противоречие капита-

лизма — между общественным характером производ-

ства и частнокапиталистической формой присвоения.

Усиливается также антагонизм между трудом и капи-

талом, что выражается в ухудшении социально-эконо-

мического положения рабочего класса и увеличении бо-

гатства монополистической буржуазии.

На новую ступень поднимается рабочее движение,

значительно повышается уровень организованности про-

летариата, вырастает его численность, во всех капита-

листических странах создаются его самостоятельные по-

литические партии. Революционная борьба рабочего

класса становится целеустремленной, более боевой.

В ответ эксплуататорский класс усиливает борьбу с ре-

волюционным движением трудящихся, в том числе и за

счет роста репрессивного аппарата, полиции и армии.

Назначение внутренней формы милитаризма на им-

периалистической стадии капитализма уже не ограни-

чивается борьбой с выступлениями отдельных отрядов

рабочего класса, трудящихся за улучшение ими своего

положения в рамках буржуазного строя. Это назначе-

ние уже в подлинном смысле слова преследует сохра-

нение самих основ эксплуататорского общества, подав-

ление политических выступлений масс, любых высту-

плений, способных вызвать цепную реакцию подъема

рабочего движения в целых отраслях экономики, все-

общих действий трудящихся. С точки зрения внутрен-

них условий милитаризм становится более коварным,

жестоким, беспощадным.

XX век дает тому множество примеров.

В первый день первой русской революции, 9 января

1905 г., 140 тыс. рабочих, их жен и детей направились

к Зимнему дворцу. Среди участников мирного шествия

было немало и женщин-работниц. Зная о предстоящей

манифестации, царское правительство создало специ-

альный штаб во главе с дядей царя великим князем

Владимиром для приведения в исполнение плана кро-

вавой расправы с рабочими. И реализовало его. Демон-

странтов расстреливали, рубили шашками, кололи

штыками, топтали лошадьми. По далеко не полным

подсчетам, число убитых и раненых составило около

4600 человек8. 9 января вошло в историю как Кровавое

воскресенье.

Милитаризм — порождение эксплуататорского строя

13

Минуло семь с небольшим лет... Доведенные до отча-

яния сверхэксплуатацией и произволом хозяев в марте

1912 года забастовали рабочие всех приисков «Лензо-

лота». Заметим, что в число акционеров «Ленского зо-

лотопромышленного товарищества» — одного из круп-

нейших в мире производителей золота — входили

мать Николая II — императрица Мария Федоровна,

граф Витте, министр Тимашев и другие сановники.

Правительство для расправы со стачечниками направи-

ло войска. Солдаты хладнокровно открыли огонь по

трехтысячной толпе рабочих, просивших освободить

арестованных. Итог расправы: 270 человек убиты, 250

ранены. В ответ на требование рабочих наказать винов-

ников расстрела министр внутренних дел Макаров зая-

вил в Государственной думе: «Так было и будет

впредь»9.

Царизм и впоследствии пускал в ход огонь и меч

против рабочих, народных масс, поднявшихся на борь-

бу против самодержавия, господства эксплуататоров.

Послеоктябрьский период. С возникновением первого

в мире социалистического государства, ознаменовавше-

го начало новой эпохи, эпохи перехода от капитализма

к социализму во всемирном масштабе, внутренняя фор-

ма милитаризма обрела еще более воинствующий харак-

тер. Вот лишь некоторые факты.

За 1925—1934 годы в капиталистических странах

было арестовано, ранено, приговорено к тюремному за-

ключению и смертной казни, убито 9 510 033 челове-

ка10. Особенно широкий размах принял террор с прихо-

дом фашистов к власти в Италии и Германии. Именно

тогда стали возникать концентрационные лагеря, при-

способленные и оборудованные для массового уничтоже-

ния людей. Установление фашистских режимов, осущест-

вление насилия в таких громадных масштабах возмож-

ны лишь с помощью милитаристских средств.

В США — стране, руководители которой выдают ее

за образец демократии, военщина тоже широко исполь-

зуется в борьбе против выступлений народных масс.

С 1900 по 1960 год армия Соединенных Штатов, по под-

счетам американского военного историка Ю. Мэтвина,

участвовала «более чем в 500 операциях по подавле-

нию бунтов и эксцессов внутри страны»11. Лишь в

1965—1967 годах американская армия участвовала в

подавлении около 100 крупных выступлений трудя-

14

Глава I

щихся. При этом, по официальным, явно заниженным

данным, было убито 130 человек, свыше 3600 получили

ранения и увечья12. Большая практика у американских

войск и в подавлении антивоенных выступлений масс.

Полицейские функции американской армии преду-

смотрены даже уставными документами. Сошлемся

только на некоторые из них, имеющие весьма характер-

ные названия. Это «Особенности проведения операций

по подавлению бунта в населенном пункте», «Примене-

ние химических веществ в операциях против бунтовщи-

ков»13 и др. Наставление «FM 19—15» указывает:

«Огонь из стрелкового оружия представляет собой наи-

более эффективную форму воздействия на бунтовщи-

ков. После принятия решения об открытии огня необ-

ходимо действовать решительно и беспощадно. Не следует

выдавать войскам холостые боеприпасы. Холостой огонь

и стрельба поверх голов бунтовщиков малоэффективны, и

поэтому применять их нецелесообразно. Стрелять надо так,

чтобы не ранить, а убивать...»14. Иначе говоря, жандарм-

ско-полицейские функции на армию США возложены в

правовом порядке.

В соответствующих учебных центрах, школах, лабо-

раториях США идет подготовка войск для выполнения

этих задач. Военнослужащие учатся использовать бое-

вую технику, химические средства «для разгона тол-

пы» 15 . Насколько серьезное значение придает амери-

канский капитализм внутренней форме милитаризма,

говорит и функционирующий в стране «Центр по коор-

динации операций по борьбе с гражданскими беспоряд-

ками», вероятно, не случайно расположенный под зда-

нием Пентагона. Его назначение — повседневно коорди-

нировать действия армии, флота и морской пехоты по

«подавлению бунтов», контролировать политическую

обстановку в стране, вести наблюдение за крупными за-

бастовками, демонстрациями. В случае необходимости

немедленно объявлять «угрожаемое положение» в том

или ином районе, бросать туда войска.

5 апреля 1984 г. Белый дом, как сообщил амери-

канский еженедельник «Спотлайт», издал совершенно

секретную директиву о создании и укомплектовании

десяти гигантских концентрационных лагерей для за-

ключенных в главных военных округах США. Ежене-

дельник располагает сведениями о том, что начинается

подготовка к беспрецедентной волне арестов иммигран-

Милитаризм — порождение эксплуататорского строя

15

тов и «ненадежных». Главная цель этой операции под

кодовым названием «Рекс-84» — задерживать и высы-

лать нелегальных иммигрантов. Вместе с тем «Рекс-84»

имеет другую, еще строже охраняемую задачу: приме-

нить так называемые меры «К энд К» («кэпчер энд кас-

теди» — «поимка и заключение») к политическим про-

тивникам, а также лицам, открыто критикующим пра-

вительство, которых администрация считает «опасны-

ми». О масштабах операции «Рекс-84» говорит тот

факт, что лишь в каждом из четырех главных концла-

герей для гражданских лиц в Форт-Чэффи (Арканзас),

Форт-Драм (Нью-Йорк), Форт-Индиана Гэп (Пенсильва-

ния) и др. предусмотрено под охраной американских

войск поместить до 25 тыс. заключенных16.

Особенно жестокие методы насилия армия, кара-

тельные органы применяют в странах, где они являют-

ся орудием профашистских переворотов, обеспечивают

господство военно-фашистских, диктаторских режимов,

выступают против прогрессивных, демократических сил,

поднявшихся на борьбу за демократию.

Фашизм и милитаризм постоянно сопутствуют друг

другу. Фашистское правление не может держаться без

массового террора и является детищем милитаризма.

Что это так, еще раз доказали события в Чили. Гене-

ральный секретарь Компартии Чили Л. Корвалан в этой

связи отмечает: «В стране, где народ уже вступил на

путь глубоких антиимпериалистических и антиолигар-

хических преобразований с социалистической перспек-

тивой, реакция может навязать народу лишь режим фа-

шистского типа»17.

В Чили военно-фашистская хунта, пришедшая к

власти 11 сентября 1973 г. в результате свержения кон-

ституционного правительства Народного единства, дер-

жится на массовых репрессиях и терроре. Пытки, ис-

чезновения, физическое уничтожение людей стали по-

вседневным явлением. По всей стране созданы концен-

трационные лагеря. За 10 лет правления хунты Пино-

чета свыше 30 тыс. человек были убиты18. Сотни ты-

сяч чилийцев насильно высланы за рубеж или сами вы-

нуждены были эмигрировать19.

Главари фашистского режима в Чили нашли даже

теоретическое оправдание массового уничтожения лю-

дей. Они взяли на вооружение доктрину национальной

безопасности, порожденную нацизмом. Суть ее в том,

16

Глава I

что врагом страны в конечном счете является ее соб-

ственный народ. Именно в таком духе воспитано боль-

шинство чилийского офицерства, а также некоторых

других государств. Внутренняя форма милитаризма в

ее самом жестоком, варварском виде получает, таким

образом, идеологическое обоснование. Так, армиям стран

с фашистскими режимами развязываются руки для ве-

дения войны против собственных народов, массового

уничтожения своих граждан. Более того, эти злодеяния,

согласно чудовищной доктрине, выглядят как вполне

нормальные явления, рассматриваются как патриоти-

ческие действия.

В Сальвадоре, где демократические и патриотичес-

кие силы поднялись на борьбу за национальное и соци-

альное освобождение, правящая в стране олигархия

бросила против народа разветвленный аппарат подавле-

ния. В его составе регулярная армия, корпус нацио-

нальной гвардии, органы безопасности, сельская и на-

циональная полиция, таможенная полиция, милитари-

зованные неофициальные террористические организа-

ции вроде «эскадронов смерти», «Белая рука», «Орга-

низация освобождения от коммунизма», «Армия спасе-

ния Сальвадора» и др. Этот репрессивный аппарат не

только действует против повстанческой армии, парти-

занских отрядов и народной милиции, входящих во

Фронт национального освобождения имени Фарабундо

Марти (ФНОФМ), но и в широких масштабах осущест-

вляет террористические акции против гражданского на-

селения. Лишь за последние годы реакционеры по поли-

тическим мотивам убили более 45 тыс. человек20. И это

в стране с населением всего 5 млн. Вот лишь один из

актов геноцида. Обученные американскими инструкто-

рами головорезы учинили кровавую расправу над кре-

стьянами кантона Кольчапан в 40 км к северу от столи-

цы. На берегу реки Кетсалапа каратели расстреляли из

пулеметов около 400 мирных жителей, включая жен-

щин и детей.

Жизнь убеждает, что в современную эпоху милита-

ризм в своей внутренней форме может выступать и как

военная сила, направленная против всего народа той

или иной капиталистической страны.

Внешняя же форма милитаризма в новейшее время

претерпела столь большие изменения, что требует спе-

циального рассмотрения.

Глава II.

Антисоветизм —

основа

современного

милитаризма

Победа Великого Октября положила конец безраздель-

ному господству капитализма, привела к образованию

государств с противоположными общественными систе-

мами. Возникновение мировой социалистической систе-

мы еще более сузило сферу господства капитализма.

Положение в мире коренным образом изменилось.

Почему антисоветизм?

В условиях углубляющегося общего кризиса капита-

лизма империалистические круги не стремятся разре-

шать межимпериалистические противоречия военным

путем, создавать военные союзы, направленные друг

против друга. Как заявил Генеральный секретарь Ком-

партии США Г. Холл на международном Совещании

коммунистических и рабочих партий в 1969 году, «им-

периалисты всячески пытаются избежать войн между

собой»1. Они боятся ослабить себя и стремятся консоли-

дировать свои силы для борьбы с Советским Союзом,

другими социалистическими странами. Нынешняя

американская администрация предпринимает различ-

ные меры для сколачивания единого антисоветского,

антикоммунистического фронта.

Однако межимпериалистические противоречия не

только не смягчаются, но даже обостряются, что в зна-

чительной мере вызвано ростом экономических потен-

циалов стран Западной Европы и Японии. Ныне сопер-

ничество между тремя основными центрами империа-

лизма стало еще более острым. И именно США, остава-

ясь крупнейшей экономической силой мирового капита-

листического хозяйства, взяли на себя задачу военной

консолидации системы империализма. Это находит свое

выражение в создании и развитии милитаристских бло-

ков и экономических союзов. Американский империа-

лизм преследует при этом три главные цели. Во-пер-

17

18

Глава IT

вых, проведение всеми империалистическими государ-

ствами «глобальной антикоммунистической политики».

Во-вторых, стремление и впредь сохранить за собой

роль политического и экономического лидера капита-

листической части мира. И, в-третьих, ослабление эконо-

мики и конкурентных позиций своих соперников на ми-

ровых рынках.

Таким образом, коренные изменения в мире оказа-

ли существенное влияние на обе тенденции в отношени-

ях империалистических стран — центростремитель-

ную и центробежную. В целом возобладала первая из

них, причем на антикоммунистической, преимуществен-

но антисоветской основе.

Возникновение в мире государств с противополож-

ными социальными системами сразу же породило новое

противоречие мирового порядка между социализмом и

капитализмом. Оно проявляется во всех сферах общест-

венной жизни: в экономике, политике, идеологии. Охва-

тывая два общественных антипода, гибнущую и давно

уже ставшую реакционной капиталистическую обще-

ственно-экономическую формацию и все основательнее

утверждающую себя прогрессивную коммунистическую

формацию, новое противоречие выражает основное со-

держание современной эпохи. От хода и результатов

борьбы сил социализма и капитализма зависят ныне

судьбы мира. Уже в первые годы своего существования

Советское государство явилось центром притяжения

всех передовых социальных сил — рабочего движения

в странах капитала, национально-освободительного

движения колониальных и зависимых народов.

Поэтому противоречие между социализмом и капи-

тализмом в решающей степени определяет все общест-

венное развитие. «Взаимные отношения народов, вся

мировая система государств, — отмечал В. И. Ленин, —

определяются борьбой небольшой группы империалист-

ских наций против советского движения и советских

государств, во главе которых стоит Советская Россия.

Если мы упустим это из виду, то не сможем поставить

правильно ни одного национального или колониально-

го вопроса, хотя бы речь шла о самом отдаленном угол-

ке мира. Только исходя из этой точки зрения, полити-

ческие вопросы могут быть правильно поставлены и

разрешены коммунистическими партиями как в циви-

лизованных, так и в отсталых странах»2.

Антисоветизм — основа современного милитаризма

19

С образованием и упрочением мировой социалисти-

ческой системы она во все большей степени превраща-

ется в решающий фактор мирового развития. Усилива-

ется ее революционизирующее влияние на судьбы дру-

гих стран и народов. Вывод В. И. Ленина о значении

нового противоречия получает не только свое истори-

ческое подтверждение, но и звучит сегодня еще сильнее.

Воздействие социалистической системы на мировое

развитие становится все более глубоким и всесторон-

ним. Она продемонстрировала человечеству, что можно

строить жизнь без эксплуатации человека человеком,

расового и национального гнета, на основе подлинной,

социалистической демократии, планомерно повышать

уровень материального благосостояния и культуры

масс. Народы, борющиеся против всех видов колони-

ального и неоколониального гнета, на примере стран

мировой социалистической системы увидели, что меж-

государственные отношения можно строить на основе

равенства, уважения независимости, неприкосновен-

ности территории, суверенитета. Более того. Социалис-

тические страны всесторонне поддерживают борющиеся

за свободу страны, молодые государства. Хозяйствен-

ные успехи, достижения социалистических стран в со-

циальной сфере дискредитируют капитализм как об-

щественный строй, оказывают огромное революциони-

зирующее воздействие на борьбу народных масс капи-

талистических государств. Социализм воочию показал

человечеству, что он утверждает мир на Земле.

Вот почему империалистические государства уже с

момента возникновения Страны Советов взяли курс на

ее уничтожение. Они организовали против нее военную

интервенцию. То была первая попытка удушить новый

строй. Вторую попытку предприняла фашистская Гер-

мания. Однако и на этот раз новый общественный строй

доказал великую жизненную силу социализма. Именно

СССР внес решающий вклад в разгром ударной для то-

го времени силы мирового империализма.

Возникновение Советского государства, образование

мировой социалистической системы обусловили появле-

ние нового направления внешней формы милитариз-

ма — антисоветизма, которое распространяется и на

другие социалистические страны. Империализм не от-

казался от планов решить исторический спор между со-

циализмом и капитализмом военным путем. Антисо-

20

Глава II

ветизм имеет на деле глобальную направленность. Ведь

сам факт существования такого могучего государства,

каким является Советский Союз, сдерживает импери-

алистические устремления вернуть мир к временам,

когда он был разделен на сравнительно небольшую

группу империалистических государств и большое чис-

ло колоний и зависимых от метрополий стран. Иначе

говоря, социализм лишает империализм возможности

восстановить свое былое безраздельное господство в

мире.

Атомная дубинка заокеанских

стратегов

После второй мировой войны главную роль в борьбе

против Советского Союза взяли на себя Соединенные

Штаты Америки. Если до второй мировой войны цен-

тром милитаризма была гитлеровская Германия, то за-

тем он переместился в США. Империализм США стал

мировым жандармом, врагом социализма, любого осво-

бодительного движения народов.

Говоря об антисоветской направленности современного

милитаризма, надо иметь в виду и то, что на протяже-

нии всего послевоенного периода империалистические

круги разных стран стремились консолидировать свои

силы, что нашло выражение в создании военно-полити-

ческих блоков для борьбы против Советского Союза,

других стран социалистического содружества, а также

национально-освободительного движения. Внешняя

форма империализма приняла ярко выраженный

контрреволюционный характер. Империалисты стара-

ются не только возвести шлагбаум на пути объективно-

го исторического процесса революционного преобразо-

вания мира, но и повернуть его развитие вспять. Имен-

но такой курс определял и определяет основное содер-

жание внешней политики империалистических стран,

и в первую очередь США, по отношению к СССР, дру-

гим социалистическим странам.

Этим объясняется неудержимое стремление амери-

канских империалистов добиться военного превосход-

ства над СССР, что позволило бы им проводить по от-

ношению к социалистическим государствам политику

«с позиции силы», диктовать свои условия. В соответ-

ствии с такой установкой они в беспрецедентных мас-

Антисоветизм — основа современного милитаризма

21

штабах развернули гонку вооружений, в которой ныне

наиболее зримо проявляется милитаристский курс аг-

рессивных империалистических кругов. При этом со-

временный милитаризм базируется на последних дости-

жениях науки и техники, на значительно возросшем

экономическом потенциале капиталистических стран,

на создании самого разрушительного оружия — ору-

жия массового поражения. В результате милитаризм

стал наиболее опасным для судеб мира, для человечес-

кой цивилизации.

Еще до окончания второй мировой войны, в 1945 го-

ду, в Соединенных Штатах было создано атомное ору-

жие. Безо всякой на то военной необходимости атомные

бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и

Нагасаки. Убедившись в эффективности такого оружия,

Объединенный комитет военного планирования 14 дека-

бря того же года утвердил план № 432/D, в котором

предусматривалось сбросить на основные промышлен-

ные центры Советского Союза 196 атомных бомб — в то

время весь наличный запас. А в 1949 году Пентагон по

указанию президента Г. Трумэна разработал план атом-

ной войны против СССР под кодовым названием «Дроп-

шот». Заокеанские стратеги намеревались начать ее

1 января 1957 г. Причем количество атомных бомб,

предназначавшихся для применения по плану, было

увеличено до 300. На использовании первыми атомного

оружия основана и военная доктрина агрессивного бло-

ка Организации Североатлантического договора (НАТО),

созданной Соединенными Штатами в 1949 году. Нес-

колько позже Трумэн подчеркивал: «Хочу уточнить,

что я рассматривал бомбу как военное оружие и не ис-

пытывал ни малейшего сомнения относительно того,

что она должна быть применена»3.

Однако создание в СССР в 1949 году атомной бомбы

перечеркнуло тогда замыслы империалистов.

Тем не менее стремление к военному превосходству

западных держав над СССР определяло их политику и

в последующие годы. Делая ставку на военную силу,

США неизменно выступали инициаторами создания по-

давляющего большинства систем современного оружия.

В ноябре 1952 года в США испытывается термоядерное

устройство. Менее чем через год, в августе 1953 года, в

нашей стране был произведен взрыв водородной бомбы.

Монополия врагов социализма на новое, еще более

22 Глава II

разрушительное оружие тоже была ликвидирована.

О том, что зловещая для судеб мира инициатива со-

здания оружия массового поражения исходит от США,

подтверждают и американские источники, в частности

журнал «Дефенс монитор». Воспроизведем приведен-

ные им в этой связи данные.

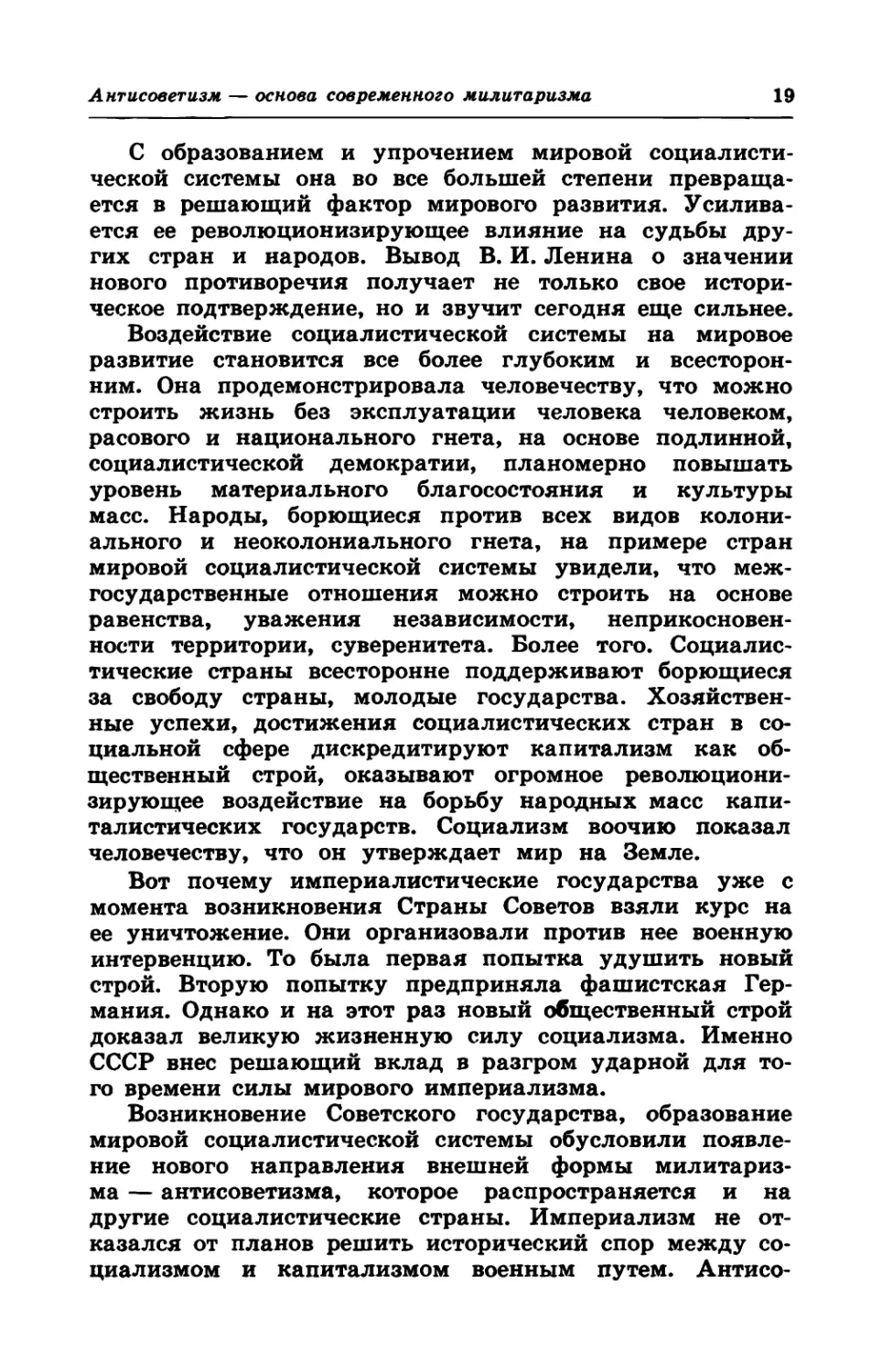

Создание стратегических систем оружия (годы)4

США СССР

Атомная бомба 1945 1949

Межконтинентальный стратегичес-

кий бомбардировщик 1948 1954—1955

Атомная подводная лодка с ядер-

ными ракетами на борту 1960 1968

Межконтинентальная ракета с

разделяющейся головной частью 1964 1973

Не будем уточнять те или иные даты, содержащие-

ся в журнале. Отметим лишь одно — тенденция в них

выражена верно.

Из 25 созданных к началу 70-х годов систем оружия

США были инициаторами в создании 23 5 . В последу-

ющем к ним добавились крылатые ракеты, нейтронное

оружие, бинарные заряды — новый вид химического

оружия.

С приходом в США к власти администрации Р. Рей-

гана подобные зловещие инициативы посыпались как

из рога изобилия. Нынешний президент выдвинул за-

дачу добиться военного превосходства над СССР, стра-

нами Варшавского Договора и в соответствии с этим

представил свою «стратегическую программу» на 80-е

годы, в которой намечено оснащение американских

вооруженных сил новыми системами оружия.

Полным ходом идет реализация плана развертыва-

ния межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)

«MX». На каждой из них устанавливается 10 боеголо-

вок индивидуального наведения мощностью по 600 кт

с точностью попадания 90 м. Одновременно Рейган утвер-

дил программу создания новой МБР «Миджитмэн» мощ-

ностью 500 кт.

В ноябре 1981 года ВМС США получили первую

атомную ракетную подводную лодку «Огайо» (системы

«Трайдент»), вооруженную 24 ракетами «Трайдент-1».

Эта гигантская подводная лодка по боевым возмож-

ностям превосходит 10 атомных подводных лодок си-

Антисоветизм — основа современного милитаризма

23

стемы «Поларис». Всего программой «Трайдент» преду-

смотрено к 2000 году построить не менее 20 подводных

лодок. Начиная с 1989 года лодки-ракетоносцы типа

«Огайо» начнут оснащаться значительно более мощной

и эффективной, чем «Трайдент-1» (С-4), баллистичес-

кой ракетой «Трайдент-2» (Д-5). Эта ракета будет об-

ладать такими же боевыми возможностями, что и МБР

«MX». Пентагоном предусмотрено и ту и другую раке-

ты использовать как средство первого, то есть «обезоружи-

вающего» удара.

Завершено строительство первого серийного бомбарди-

ровщика — носителя крылатых ракет «В-1В». До 1989 го-

да планируется ввести в боевой состав 100 таких самоле-

тов, каждый из которых способен нести до 30 крылатых

ракет.

Одновременно разрабатывается принципиально но-

вый бомбардировщик «Стелт» («крадущийся»), кото-

рый, как полагают в Пентагоне, не смогут обнаружить

современные средства ПВО, и потому предполагается

использовать его для нанесения внезапного ядерного уда-

ра. Намечено в 90-х годах построить более 300 таких бом-

бардировщиков.

Программы Пентагона по развертыванию крылатых

ракет воздушного базирования, новых стратегических

бомбардировщиков, МБР «MX», лодок-ракетоносцев и

ракет системы «Трайдент» нацелены на то, чтобы уже

в текущем десятилетии увеличить не менее чем в пол-

тора раза возможности американских стратегических

сил по доставке ядерных боеприпасов в одном пуске/

вылете, резко повысить ударную мощь стратегических

наступательных сил.

Стремясь добиться военного превосходства над

СССР, социалистическим содружеством в целом, США

развернули широкую программу мер по милитаризации

космического пространства, создали даже так называ-

емое космическое командование для подготовки войны

в космосе. Идут работы по созданию и размещению ра-

кетного, лазерного и пучкового оружия в космосе, кото-

рое может быть использовано для нанесения ударов по

объектам в космосе, в воздушном пространстве, на море

и на земле. Этим целям служат космические корабли

многоразового использования «Шаттл». Планируется

также с их помощью размещать космические военные

базы с противоспутниковым оружием, противоспутни-

24

Глава II

ковые мины, создавать крупные системы противоракет-

ной обороны космического базирования, орбитальные

постоянно действующие военные станции. Милитариза-

ция космоса — это не просто создание нового канала

гонки вооружений, но и путь подрыва возможности ее

прекращения вообще.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что в соответствии

с решением НАТО от 12 декабря 1979 г. администра-

ция Рейгана проводила курс на быстрейшее размеще-

ние в Западной Европе новых ракет средней дальности:

108 ракет «Першинг-2» и 464 крылатых ракет наземно-

го базирования GLCM. И с конца 1983 года началось их

размещение. Дальность действия этих ракет — 2500 км,

они обладают высокой точностью. Первые из них могут

наносить удары по объектам Советского Союза уже че-

рез 5—6 мин. после пуска. Таким образом, новые раке-

ты средней дальности в количественном и качествен-

ном отношениях приводят к наращиванию мощи систе-

мы передового базирования Соединенных Штатов в

Европе. Эта система по существу является еще одним

стратегическим потенциалом США, но расположенным

недалеко от нашей страны.

«Першинги-2» и крылатые ракеты, по замыслам

вашингтонских политиков, должны нанести по СССР

первый, «обезоруживающий» удар. Что же касается

ответного удара, то он, дескать, будет парализован раз-

ветвленной системой противоракетной обороны. 6 ре-

зультате третья мировая война не только начнется в

Европе, но, что самое главное, не выйдет за ее границы.

В целях создания такого щита прикрытия США от

баллистических ракет Рейган в марте 1983 года объя-

вил программу развертывания широкомасштабной си-

стемы противоракетной обороны (ПРО), которая выда-

ется за оборонительную. Однако создание этой системы

преследует совсем иные цели. Ведь под ее прикрытием

рассчитывают нанести первый удар, следовательно,

разветвленная система ПРО является составной частью

агрессивного курса на достижение военного превосход-

ства.

Уместно напомнить, что СССР и США в соответ-

ствии с заключенным в 1972 году Договором об ограни-

чении систем ПРО пришли к соглашению о запрещении

создания систем противоракетной обороны территории

каждой из двух стран, а также создания основ для та-

Антисоветизм — основа современного милитаризма

25

кой обороны. Это решение преследует сдерживание на-

ращивания ядерного вооружения по всем направлени-

ям, предотвращение подрыва стратегической стабиль-

ности, усиления военной опасности. Договор не позволя-

ет нынешней администрации Вашингтона в полной ме-

ре проводить курс на достижение военного превосход-

ства над СССР. Советский Союз, безусловно, даст соот-

ветствующий ответ на эти милитаристские приготовле-

ния США. Военного превосходства американские агрес-

сивные круги не приобретут и в том случае, если выйдут

со своими новыми вооружениями в космос.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что

США всегда выступали инициаторами создания и раз-

вертывания новых крупных систем оружия. Так, лауре-

ат Нобелевской премии, руководитель «манхэттенского

проекта» по созданию первой атомной бомбы Г. Бете и

глава организации «Союз обеспокоенных ученых»

К. Готфрид отмечают: «С 1945 года все крупные си-

стемы оружия были первыми приняты на вооружение

в США»6. А вот заявление известного историка и дипло-

мата Дж. Кеннана: «Именно мы, американцы, на каж-

дом шагу шли первыми в разработке ядерного ору-

жия»7. Были «первыми» в создании самого страшного,

варварского оружия уничтожения.

Военно-стратегический паритет

В течение приблизительно двух десятилетий после

окончания второй мировой войны Соединенные Штаты

имели стратегическое ядерное превосходство над Со-

ветским Союзом. Но к середине 70-х годов этому пре-

восходству был положен конец и между двумя держа-

вами, а также между НАТО и ОВД установилось при-

мерное военно-стратегическое равновесие. Значение это-

го факта трудно переоценить. Как отмечалось на XXV

съезде КПСС, переход от «холодной войны», от взрыво-

опасной конфронтации двух миров к разрядке напря-

женности был связан прежде всего с изменением соот-

ношения сил на мировой арене. Разумеется, большое

значение имела последовательная, целеустремленная

миролюбивая политика Советского Союза, других стран

социалистического содружества на международной

арене. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что руководи-

тели крупнейших империалистических государств,

26

Глава II

прежде всего Соединенных Штатов, проявили тогда

чувство реализма, здравого смысла. Все это содейство-

вало оздоровлению международного климата в целом,

в том числе и в Европе. В 70-е годы была подписана

целая система советско-американских договоров, согла-

шений и других документов. В августе 1975 года в

Хельсинки руководители 33 государств Европы, а так-

же США и Канады подписали Заключительный акт

общеевропейского совещания, буквой и духом отвечаю-

щий требованиям мирного сосуществования.

Все это — убедительное свидетельство того, что раз-

рядка, мирное сосуществование государств с различ-

ным социальным строем возможны, несмотря на то,

что милитаризм внутренне присущ империализму.

И сегодня военно-стратегическое равновесие между

социализмом и империализмом объективно способству-

ет миру, мирному сосуществованию. Министр обороны

СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, отве-

чая 21 мая 1984 г. на вопросы корреспондента ТАСС,

сказал: «Ныне, в условиях бесповоротно изменившего-

ся в пользу социализма соотношения сил на междуна-

родной арене, империализм тем более не имеет никаких

шансов добиться своих классовых целей военными сред-

ствами»8. И если в последнее время обстановка в мире

заметно изменилась к худшему, то это — результат во-

зобладания в империалистических кругах, среди руково-

дящих деятелей Запада наиболее реакционных, воинст-

венно настроенных сил. Известно, что на Западе дале-

ко не все представители правящего класса, политики,

влиятельные политические партии одобряют авантю-

ристический курс администрации США.

Что же касается военно-стратегического паритета,

то к 80-м годам у Советского Союза было 2500 носите-

лей, несущих 7000 ядерных зарядов, у Соединенных

Штатов — соответственно 2300 носителей и 10 000 за-

рядов. У СССР имелось некоторое превосходство по но-

сителям, у США — по зарядам.

При этом у СССР примерно 70% стратегического

оборонного потенциала составляют МБР (т. е. ракеты

наземного базирования). У США более 80% боезарядов

размещено на баллистических ракетах подводных ло-

док (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиках, остальные —

на наземных МБР. Такое отличие в типах вооружений

объясняется спецификой строительства вооруженных

Антисоветизм — основа современного милитаризма

27

сил двух держав, особенностями их географического

положения.

Теперь о соотношении ядерных средств средней

дальности в Европе до начала американо-натовского

«довооружения». Здесь у СССР имелось 938 носителей

средней дальности, в том числе 465 бомбардировщиков

и 473 ракеты, из которых более половины — старые.

Заметим, что, заменяя отслужившие свой срок ракеты СС-4

и СС-5 более совершенной СС-20, Советский Союз при

установке новой снимает одну-две старые ракеты. Ес-

тественно, суммарная мощность ракет не увеличивает-

ся, а даже несколько уменьшается. По этой причине и

потому, что мощность трех боеголовок ракеты СС-20

меньше, чем у одной старой, сокращается общая мощ-

ность советских ядерных сил средней дальности.

Что же касается блока НАТО, то он располагал

857 носителями, в число которых входили 162 ракеты

Англии и Франции и 695 бомбардировщиков.

У СССР было несколько больше носителей, у НАТО

больше ядерных зарядов (3056 против 2153 наших).

В целом же существовало примерное равенство.

Равновесие между СССР и США в области страте-

гических вооружений было тщательно выверено в ре-

зультате почти семилетних переговоров сторон при под-

готовке Договора между СССР и США об ограничении

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2)

и подтверждено главами государств при его подписании

в Вене 18 июля 1979 г. В совместном советско-амери-

канском коммюнике об итогах венской встречи прямо

говорится: «Каждая сторона заявила, что она не стре-

мится и не будет впредь стремиться к военному превос-

ходству, поскольку это могло бы привести лишь к опас-

ной нестабильности, порождая более высокий уровень

вооружений и не содействуя безопасности ни одной из

сторон»9.

Договор ОСВ-2 явился дальнейшим развитием ком-

плекса договоренностей 1972 года об ограничении стра-

тегических вооружений (ОСВ-1) и документа «Основы

взаимоотношений между СССР и США», подписанного

в том же году. В этом документе сказано: «Обе стороны

признают, что попытки получения односторонних

преимуществ, прямо или косвенно, за счет другой сто-

роны несовместимы с этими целями. Необходимыми

предпосылками для поддержания и укрепления между

28

Глава II

СССР и США отношений мира являются признание

интересов безопасности сторон, основывающейся на

принципе равенства, и отказ от применения силы или

угрозы ее применения»10.

Таким образом, во всех указанных документах за-

фиксированы, во-первых, принцип равной безопасности

и, во-вторых, отказ от курса на достижение военно-

стратегического превосходства, то есть отказ от нару-

шения этого равенства. Сохранялся паритет и после

подписания документов. Так, министр обороны СССР

Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов в ответах на

вопросы корреспонденту ТАСС заявил: «В настоящее

время в соотношении стратегических ядерных сил Со-

ветского Союза и стратегических наступательных сил

США имеет место примерное равенство»11.

Администрация же Рейгана, как было показано, во

что бы то ни стало старается торпедировать это равно-

весие сил. Свидетельство тому появление на европей-

ском континенте «Першингов-2» и крылатых ракет.

Естественно, Советский Союз и его союзники приняли

меры, чтобы не позволить США и НАТО в целом сло-

мать в Европе существующее примерное равновесие

сил. Среди этих мер следующие:

Советский Союз отменил мораторий на развертыва-

ние своих ядерных средств средней дальности в евро-

пейской части страны. С возрастанием американского

ракетно-ядерного потенциала в Европе СССР будет соот-

ветственно увеличивать количество ракет СС-20 в ев-

ропейской части страны;

по согласованию с правительствами ГДР и ЧССР

с декабря 1983 года начато размещение на территориях

этих стран оперативно-тактических ракет повышенной

дальности;

поскольку путем размещения своих ракет в Европе

США повышают ядерную угрозу для Советского Союза,

соответствующие советские средства будут разверты-

ваться с учетом этого обстоятельства в океанских рай-

онах и морях. Эти средства по своим характеристикам

будут адекватны той угрозе, которую создают для нас

и наших союзников американские ракеты, размещае-

мые в Европе.

При этом советское руководство неоднократно заявля-

ло, что наша страна не стремится к военному превосход-

ству. Ответные меры с советской стороны будут выдер-

Антисоветизм — основа современного милитаризма

29

живаться строго в тех пределах, которые диктуются дей-

ствиями стран НАТО, чтобы военное равновесие не было

нарушено12.

Если США и их партнеры по НАТО проявят готов-

ность вернуться к положению, существовавшему до на-

чала размещения в Европе американских ракет средней

дальности, Советский Союз будет также готов сделать

это. Иначе говоря, прекращение размещения американ-

ских ракет и удаление из Европы уже развернутых устра-

нили бы необходимость в ответных мерах. Их также

можно было бы отменить, что позволило бы снизить уро-

вень напряженности в Европе и мире, укрепить между-

народную безопасность.

Такой подход к проблеме соотношения сил в полной

мере отвечает линии нашей партии в вопросах внешней

политики. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду

партии говорится: «Мы не добивались и не добиваемся

военного превосходства над другой стороной. Это не наша

политика. Но мы и не позволим создать такое превосход-

ство над нами. Подобные попытки, а также разговоры с

нами с позиции силы абсолютно бесперспективны!»13. Эта

уверенность имеет под собой серьезные основания.

В послевоенное время экономический и научный потен-

циалы социалистических стран существенным образом

выросли. Если в 1950 году, то есть вскоре после приня-

тия плана «Дропшот», доля социалистических стран в

мировой промышленной продукции составляла примерно

20%, то в 1980 году превысила 40%. За 30 лет доля

социалистических стран в мировом промышленном про-

изводстве возросла в два раза. Удельный вес продукции ин-

дустрии в СССР увеличился по отношению к этой же про-

дукции в США с менее чем 30% до более чем 80%. Показа-

тельно, что темпы экономического роста социалисти-

ческих стран являются более высокими и устойчивыми,

а это значит, что «скорость» их экономического разви-

тия выше «скорости» такого же развития в капиталисти-

ческих странах. Среднегодовые темпы прироста про-

мышленной продукции за 1951 —1983 годы составили в со-

циалистических странах 8,8%, а в развитых капиталис-

тических странах — 4,2%, в том числе в СССР — 8,2%,

США — 3,7%. А мощная динамичная индустрия — ос-

нова основ надежной обороноспособности страны. Что

же касается научного потенциала, то о нем можно су-

дить по такой цифре: в 1983 году на нашу страну при-

30

Глава II

ходилась четвертая часть всех научных работников

мира14.

Разумеется, наш экономический и научно-техничес-

кий потенциал имеет главной целью строительство

коммунизма, рост материального благосостояния и

культурного уровня народа. Тов. К. У. Черненко отме-

чал, что наш экономический потенциал, новые техни-

ческие средства позволяют повышать эффективность

обороны, вместе с тем последовательно осуществлять и

намеченные социально-экономические программы раз-

вития страны и повышения жизненного уровня совет-

ских людей15.

О том, что задача добиться военного превосходства

над СССР путем наращивания американского страте-

гического потенциала нереальна, понимают и здраво-

мыслящие политики на Западе. В частности, видный

американский дипломат и ученый М. Шульман, зани-

мавший ответственные посты в предыдущих админи-

страциях США, а ныне возглавляющий гарриманов-

ский институт перспективного изучения Советского Со-

юза при Колумбийском университете, такую задачу на-

звал «бесперспективной». В настоящее время между

США и СССР существует военное равновесие, конста-

тирует он. И Советский Союз никогда не пойдет на од-

носторонние уступки за столом переговоров и, как и в

прошлом, найдет ответ на любую новую американскую

военную программу16. Верно, именно «ответ», как это

было и в прошлом.

В свете всего сказанного, правомерно ли, говоря о

гонке вооружений, считать ее участником и Советский

Союз?

Сам термин «гонка вооружений» своим происхождени-

ем обязан вовсе не последним десятилетиям. Ф. Энгельс в

статье «Внешняя политика русского царизма» (написана в

декабре 1889—феврале 1890 г.), разоблачая милитаризм,

захватническую политику европейских держав, пока-

зывая рост опасности мировой войны, употребляет тер-

мин «безумная гонка вооружений»17. А ведь в то время

социалистических стран еще не было. Гонка вооруже-

ний — это проявление милитаризма, а последний явля-

ется порождением эксплуататорского общества.

В социалистическом обществе нет социальных клас-

сов и групп, заинтересованных в захвате чужих терри-

торий, порабощении других народов. Уже поэтому здесь

Антисоветизм — основа современного милитаризма

31

отсутствуют причины для милитаризма. Так, ст. 29

Конституции СССР гласит: «Отношения СССР с други-

ми государствами строятся на основе соблюдения прин-

ципов суверенного равенства; взаимного отказа от при-

менения силы или угрозы силой; нерушимости границ;

территориальной целостности государств; мирного уре-

гулирования споров; невмешательства во внутренние

дела; уважения прав человека и основных свобод;

равноправия и права народов распоряжаться своей

судьбой; сотрудничества между государствами; добро-

совестного выполнения обязательств, вытекающих из

общепризнанных принципов и норм международного

права, из заключенных СССР международных догово-

ров». Проведение такой политики и милитаризм исклю-

чают друг друга.

Мир нужен Советскому Союзу, другим социалисти-

ческим странам для решения основной внутренней

задачи их народов — построения коммунизма. И одна

из главных функций внешнеполитической деятель-

ности нашего государства и состоит в том, чтобы

обеспечить благоприятные международные условия для

такого строительства. Бывший федеральный канцлер

ФРГ Г. Шмидт, касаясь советских интересов во внешней

политике, в интервью еженедельнику «Штерн» заявил:

«Основополагающим интересом Советского Союза оста-

ется поддержание мира. У меня нет сомнения в том,

что любое советское руководство будет готово к пере-

говорам о сокращении вооружений»18. Добавим, чест-

ным переговорам и чтобы они не были бы прикрытием

наращивания вооружений и подрыва безопасности в том

или ином регионе и в мире в целом. Именно в послед-

них целях использовали США переговоры в Женеве

по ядерным вооружениям в Европе, в силу чего Совет-

ский Союз счел невозможным свое дальнейшее участие

в них. Не только в интересах собственной безопасности,

но и в интересах всеобщего мира.

Советское государство с самого начала последова-

тельно проводит политику мира, которая противодей-

ствует агрессивной внешней политике империализма

и его постоянному спутнику — милитаризму. Миролю-

бивая политика социалистических стран демонстрирует

всему человечеству гуманизм нового строя, показывает,

что можно жить без войн, более того, что именно он

утверждает на Земле мир. А в наше время эта полити-

32

Глава II

ка является необходимым условием сохранения челове-

ческой цивилизации как таковой. Поэтому ныне еще

сильнее звучат слова В. И. Ленина о том, что политика

мира дает «увеличение во сто крат пропагандистской

силы нашей революции»19.

Вместе с тем объективной закономерностью совре-

менной эпохи является напряженная борьба между

двумя системами — капиталистической и социалисти-

ческой. Империалистические круги с момента возник-

новения первого в мире социалистического государства

хотели решить исход этой борьбы военным путем. Не

вышло. Не отказались они от подготовки к войне про-

тив социалистических стран и в настоящее время. Во-

круг вопросов сохранения и упрочения мира идет ост-

рое противоборство социалистических и капиталисти-

ческих стран. Советский Союз ведет эту борьбу ради

самых высоких целей.

КПСС и Советское государство исходят из того, что

основным полем борьбы стран с противоположными си-

стемами является экономика. Прежде всего наши хо-

зяйственные показатели позволяют демонстрировать

всему человечеству безграничные возможности нового

строя, неуклонно повышать жизненный уровень трудя-

щихся. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду

партии отмечается: «Известно, что решающий фронт

соревнования с капитализмом проходит в сфере эконо-

мики, хозяйственной политики»20.

Противоборство социалистических и капиталисти-

ческих стран в экономической сфере характеризуется

многими показателями. Среди них: объем производ-

ства промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции, темпы его роста, производительность труда. Стра-

тегически важной проблемой дальнейшего развития

народного хозяйства является повышение его эффек-

тивности, ключ к решению которой — быстрейшее ис-

пользование возможностей научно-технической рево-

люции. Тов. К. У. Черненко на внеочередном февраль-

ском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркнул: «Ин-

тенсификация, ускоренное внедрение в производство

достижений науки и техники, осуществление крупных

комплексных программ — все это в конечном счете дол-

жно поднять на качественно новый уровень произво-

дительные силы нашего общества»21. На решение этого

Антисоветизм — основа современного милитаризма

33

и направляет партия творческие усилия и созидатель-

ную деятельность нашего народа.

Успехи Советского Союза, других социалистических

стран в экономическом соревновании с капиталистичес-

кими, достигнутые на основе наивысшей производи-

тельности труда, обеспечивают неуклонный рост доли

первых в мировом производстве и в конечном счете

ее превышение над долей капиталистических стран.

Это будет величайшим успехом социализма в противо-

борстве двух систем. Значение его далеко выходит за

пределы экономической сферы. С самого начала эконо-

мическое соревнование имело большое политическое

значение. Достижения социалистических стран в хозяй-

ственной сфере в значительной степени определяют дей-

ственность их внешней политики в различных ее аспек-

тах: и в борьбе за мир, и в интернациональной под-

держке всех отрядов мирового революционного движе-

ния, и в острой идеологической борьбе, и в наглядном

показе преимуществ социализма над капитализмом.

Мирное экономическое соревнование социализма с

капитализмом отвечает, следовательно, интересам всех

народов, ни в коей мере не ущемляя ни одного из них.

Во имя сохранения и укрепления мира КПСС и Со-

ветское государство проводят политику, стремящуюся

к расширению сотрудничества со всеми странами соци-

ализма, в том числе и в такой важной сфере, как эко-

номическая. Разностороннее экономическое сотрудни-

чество стран социалистического содружества существен-

но укрепляет их хозяйственные потенциалы. Благода-

ря неоспоримым преимуществам нового общественного

строя, всестороннему сотрудничеству «...социалистичес-

кое содружество, — отмечалось на XXV съезде

КПСС, — стало теперь самой динамичной экономичес-

кой силой в мире»22. Братские социалистические страны

консолидируют ныне свои усилия на развитии науки и

техники и внедрении их достижений в производство

каждой страны. Ведь сфера научно-технической рево-

люции представляет один из основных участков сорев-

нования социализма и капитализма.

Коммунистическая партия и Советское государство

всегда подчеркивали и бескомпромиссный характер

идеологической борьбы — борьбы за умы и души лю-

дей. Буржуазная пропаганда использует в этой борьбе

всевозможные, в том числе нечестные, приемы — ложь,

34

Глава II

фальсификацию, инсинуацию, чтобы дискредитировать

социализм, возвысить капитализм. Делается это с одной

целью — побудить массы отказаться от революционной

борьбы, а трудящихся социалистических стран — от

поддержки нового строя. Известный антисоветчик, в

недавнем прошлом помощник президента по нацио-

нальной безопасности 3. Бжезинский отмечал, что в

борьбе за перерождение социализма он делает ставку

на «эрозию наиболее воинственных аспектов марксиз-

ма-ленинизма... Идеологические изменения помогут осу-

ществиться изменениям политическим»23. И ныне импе-

риалистические круги преследуют в идеологической

борьбе ту же цель, переводя эту борьбу в русло психо-

логической войны.

Психологическая война по своим средствам, мето-

дам, формам существенно отличается от идеологичес-

кой борьбы. Главным методом последней является

убеждение, тогда как психологическая война основы-

вается на методах внушения и «заражения». В ее ар-

сенале психологические диверсии, распространение слу-

хов, подлоги, дезинформация, угрозы, демонстрация

военной силы и т. д. Сторонники психологической вой-

ны стремятся подобными средствами, методами поли-

тически дезориентировать граждан социалистических

стран; расшатать морально-политическое единство на-

родов братских стран; запугать народы капиталисти-

ческих и развивающихся государств «советской военной

угрозой»; побудить население западных государств по-

верить в американские доктрины «ограниченной» и

«глобальной», «кратковременной» и «затяжной» ядер-

ных войн и в конечном счете в то, что такая война

возможна и победа в ней реальна.

Организаторы психологической войны стараются

«размыть» коммунистическое мировоззрение у граждан

социалистических стран, внедрить в их сознание такие

духовные «ценности» «свободного мира», как полити-

ческий цинизм, нигилизм, социальный эгоизм, индиви-

дуализм.

Психологическая война — это система действий наи-

более реакционных, милитаристских кругов империа-

лизма. Естественно, Коммунистическая партия, Совет-

ское государство по соображениям принципиального

характера не прибегают к ней. Они ведут бескомпро-

миссную, наступательную, основанную на марксизме-

Антисоветизм — основа современного милитаризма

35

ленинизме идеологическую борьбу, защищают, пропа-

гандируют идеалы социализма и коммунизма, несут

людям правду о них.

Наша марксистско-ленинская идеология подчинена

задачам формирования человека нового мира, его

идейно-нравственного роста. Именно под этим углом

зрения были рассмотрены вопросы идеологической,

массово-политической работы на июньском (1983 г.)

Пленуме ЦК КПСС. Высокую идейную зрелость, спо-

собность не поддаваться тлетворному влиянию враж-

дебной пропаганды советский человек демонстрировал

не один раз. В своей же внешнеполитической деятель-

ности наша пропаганда несет народам правду о совет-

ском образе жизни, внутренней и международной по-

литике КПСС и Советского государства.

Итак, признавая борьбу социализма и капитализма

в экономической и идеологической сферах, наша партия

и Советское государство выступают против соперни-

чества с империалистическими странами в военной

сфере. «Мы, — заявил тов. К. У. Черненко, — против

состязания в наращивании ядерных арсеналов. Мы бы-

ли и остаемся сторонниками запрещения и уничтоже-

ния всех видов этого оружия»24.

Такое соперничество противоречит самым высоким

идеалам, глубокому гуманизму нового общественного

строя. Оно отвлекает громадные средства, которые со-

ветское общество могло бы направить на решение важ-

ных созидательных задач. Тот факт, что империалис-

тические круги стремятся решить исторический спор

между капитализмом и социализмом военными сред-

ствами, говорит о том, что эти круги не надеются выиг-

рать его на путях мира и созидания, обеспечения лучшей

жизни народам.

Естественно, что советское общенародное государство

в этих условиях надежно защищает социалистические

завоевания, государственные интересы СССР, а также

стран социалистического содружества против внешних

врагов. Отсюда — и необходимость в вооруженных си-

лах. Однако ни Коммунистическая партия, ни Совет-

ское государство не ставили перед армией задачи пре-

взойти по своей мощи вооруженные силы империалис-

тических государств. Поскольку наши вооруженные

силы служат целям защиты мира, Отечества, социа-

листического содружества, то находящееся в их рас-

36

Глава II

поряжении вооружение тоже служит мирным целям.

Еще в древности лук и копье могли быть в руках

человека оружием охоты на диких животных, защиты

от них и от внешних врагов, но могли быть и оружием

нападения, агрессии. Функция, которую выполняли лук

и копье, определялась характером их использования,

в одном случае необходимостью добычи пищи и защиты

от нападения, в другом — агрессией против различных

племен, народов.

И в наше время функция армии и вооружений

зависит от их социально-политического назначения и

использования. Армии империалистических государств

являются армиями агрессии, экспорта контрреволюции,

что вытекает из самой природы империализма. Этим

же целям служит и вооружение таких армий. Другое

дело вооруженные силы социалистических государств,

которые имеют оборонительные функции. И вооруже-

ние их подчинено этим же функциям.

Известно, что в соперничестве, в какой бы области

оно ни происходило, каждая из сторон стремится опе-

редить другую, взять, так сказать, над ней верх. Но

СССР, последовательно выступая против состязания в

военной сфере, особенно в наращивании ядерных арсе-

налов, был и остается сторонником запрещения и уни-

чтожения всех видов этого оружия. Поэтому-то он не

является соперником Соединенных Штатов, не угрожа-

ет им, а следовательно, не является и участником гонки

вооружений. По нашему мнению, в гонке вооружений

как в одном из проявлений милитаризма участвуют

лишь агрессивные по самой своей сущности государ-

ства. К социалистическим же странам термин «гонка

вооружений» в собственном смысле слова едва ли при-

меним.

Что это так, начинают понимать и на Западе: «Аме-

риканская программа крылатых ракет, — писала ан-

глийская газета «Гардиан», — представляет собой

крупнейшую одностороннюю количественную и качест-

венную эскалацию гонки вооружений (подчеркнуто

мной.—Авт.) в истории человечества». Именно «од-

ностороннюю». Создание в США всех типов и видов

ядерного оружия и средств его доставки представляет

собой, говоря словами английской газеты, многочис-

ленные акты «односторонней» «эскалации гонки воору-

жений».

Антисоветизм — основа современного милитаризма

37

Смысл гонки вооружений, которую развернули

США в послевоенное время, заключался в том, чтобы

сначала поддерживать военное превосходство, а затем,

когда был достигнут паритет, сломать примерное ра-

венство, как бы «убежать», «оторваться» от этого ра-

венства ради достижения военного превосходства. Упо-

требляя терминологию администрации Вашингтона,

можно с полным основанием сказать, что именно Со-

ветскому Союзу приходится «довооружаться», довоору-

жаться до уровня примерного равенства с Соединенны-

ми Штатами.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на

то, что разрядка международной напряженности стала

возможной в период установления примерного военно-

стратегического равновесия. Это понимают и многие

трезвомыслящие политики на Западе. Так, редактор

журнала «Штерн» X. Бремер в одной из статей под-

черкивал: «Тот, кто хочет освободить Западную Европу

от новой напряженности в отношениях Восток — За-

пад, должен противодействовать воле США в любом

случае оставаться «сильнейшей военной державой».

Ибо это угрожает разрядке, которая возможна лишь

при военном равновесии, и провоцирует безостановоч-

ную гонку вооружений, повышающую еще больше

военную опасность»25.

Автор этого заявления отдает себе отчет в том, что

военное равновесие создает важнейшее объективное ус-

ловие для разрядки как наиболее благоприятному для

всех народов и государств типу международных отно-

шений. Он отмечает, что США, а не кто-либо другой,

стремятся быть «сильнейшей военной державой», поэ-

тому они и подстегивают гонку вооружений, повышая

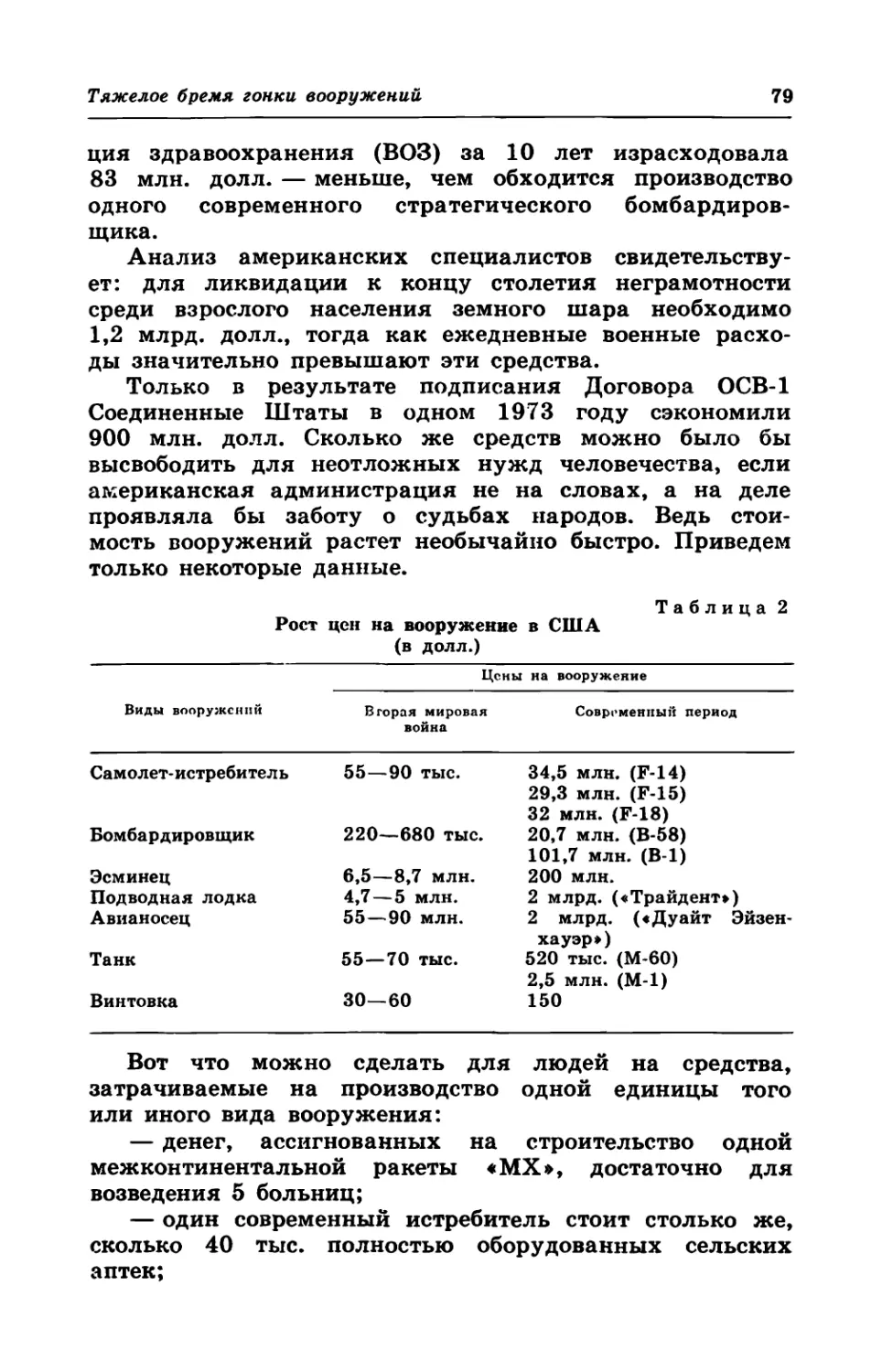

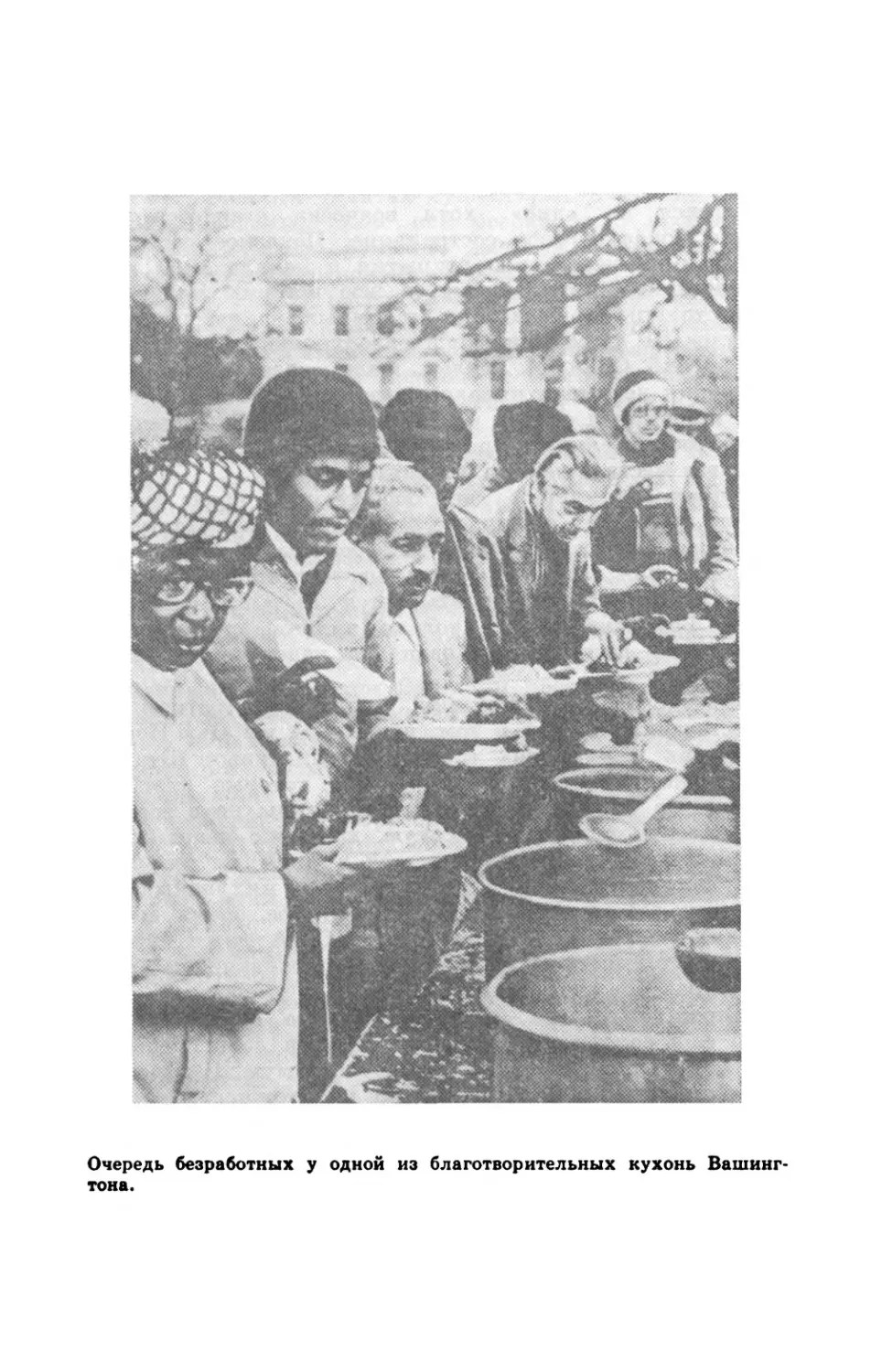

тем самым военную угрозу.