Текст

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРДЕНА ЛЕНИНА

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗНАНИЕ»

Издается с сентября 1959 года

Главный редактор

В. Ф. ПРАВОТОРОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. Ш. А Л И С К Е Р О В.

А. В. Б Е Л О В,

В. И. Г А Р А Д Ж А,

М. М. Д А Н И Л О В А,

И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ

(ответственный секретарь],

А. С. И В А Н О В,

Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,

Э. И. Л И С А В Ц Е В,

Б. М. МАРЬЯНОВ

(зам. главного редактора),

В. П. М А С Л И Н,

С. И. Н И К И Ш О В,

М- П. Н О В И К О В,

И. К. П А Н Т И Н,

В. Е. Р О Ж Н О В.

РЕДАКЦИЯ:

И. У. А ч и л ь д и е в,

И. Я. Б а л л о д,

О. Т. Брушлинская,

Э. В. Геворкян,

М. М. Данило । а,

В. Б. Евсеев,

Г. В. Иванова,

М. А. Ковальчук,

В. С. Колесникова,

Ю. М. Кузьмина,

Т. Л. Легостаева,

В. К. Лобачев,

В. А. М а з о х и н,

В. П. П а з и л о в а,

М. И. Пискунова,

А. А. Романов.

В. Л. X а р а 3 о в.

Художественный редактор

С. И. Мартемьянова.

Технический редактор

Ю. А. Викулова.

Корректор

Г. Л. К о к о с о в а.

Зав. редакцией

Я Г. Березкина.

Первая страница обложки

художников

Б. А с р и е в а,

М. Дорохова.

На второй

странице обложки:

коллаж О. Г раче в а

«Факел знания».

Медаль имени С. И. Вавилова — первого председателя правления Всесоюзного

общества «Знание». Она присуждается ежегодно за заслуги в пропаганде поли-

тических и научных знаний.

G0

«ПРАВДЕ» —

_75 ЛЕТ __ _ _2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

(С Журнал

«Наука и религия», 198

Адрес редакции:

109004, Москва, Ж-4

Ульяновская, 43, корп. 4.

Телефоны:

297-02-51, 297-10-89.

75 ЛЕТ 2

К 70-ЛЕТИЮ X. БОКОВ Уроки истории 3

ОКТЯБРЯ Хроника семи десятилетий 11

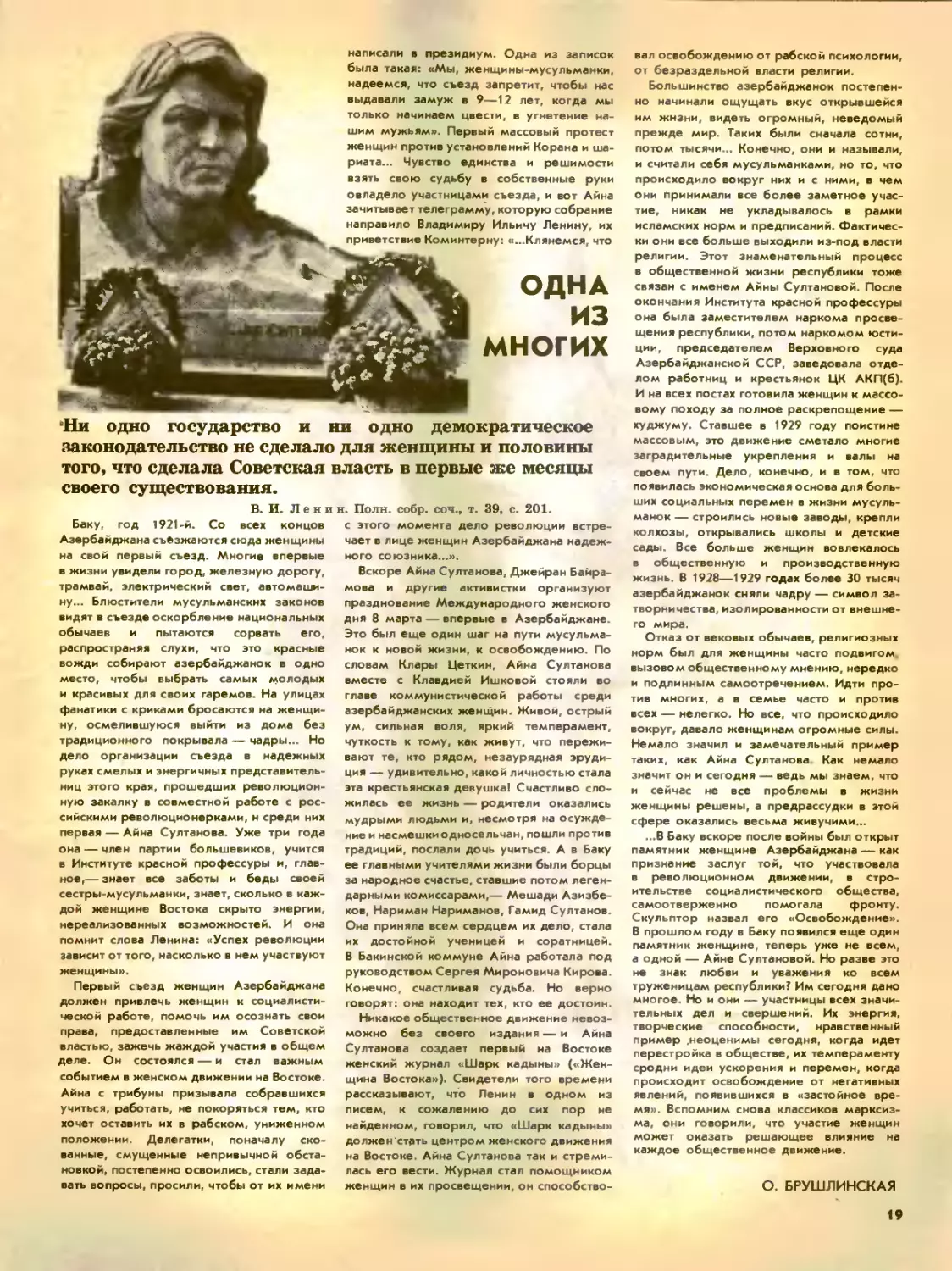

Одна из многих 19

Е. БЕРЕСТОВ Мечеть и аэроплан 20

ВСЕСОЮЗНО- Ю. БАБАНСКИЙ Учить мыслям или учить

МУ ОБЩЕСТВУ мыслить?.. 7

«ЗНАНИЕ» — В. ГОЛЬДАНСКИЙ Правда полная, без прикрас

40 ЛЕТ И иллюзий «Политехнический — моя 8

Россия...» 9

У НАС А. БАЙБУРИН Этика и этикет народов Вос-

В ГОСТЯХ тока 13

«АЗИЯ И А. ШМЕЛЕВ «Город цветов», или Кто

АФРИКА такие гейши 13

СЕГОДНЯ» М. КРУТИХИН Танец живота: аэробика Вос- тока? 14

А. БУКАЛОВ «Берег дельный» 15

В. ОВСЯННИКОВА Корейская национальная кухня 15

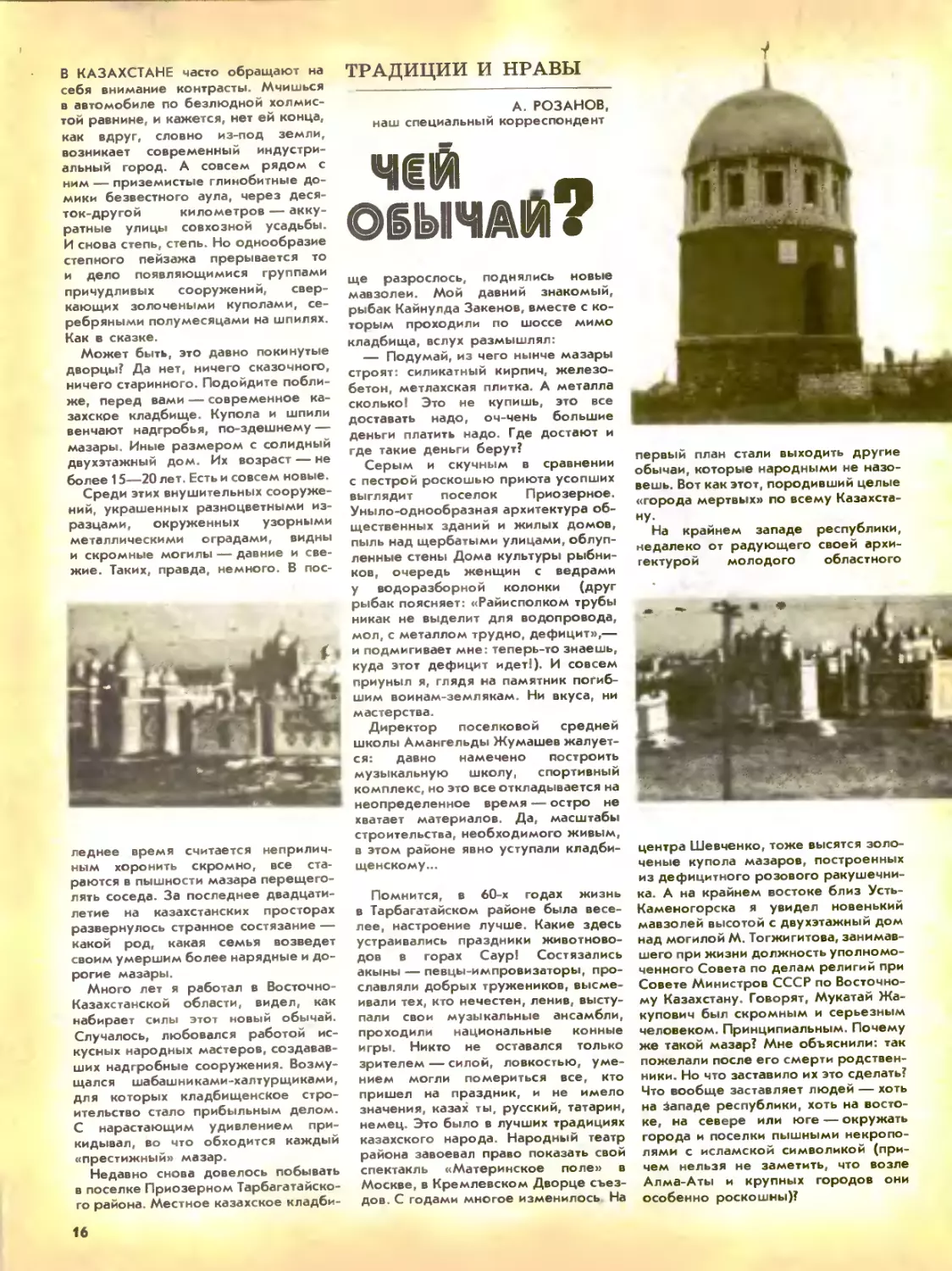

ТРАДИЦИИ А. РОЗАНОВ Чей обычай? 16

И НРАВЫ

ПРАКТИКА: М. МИРРАХИМОВ Цена наших ошибок 22

ОПЫТ, М. ПОЛЯЧЕК «Вглядись в это зеркало...» 41

ПРОБЛЕМЫ

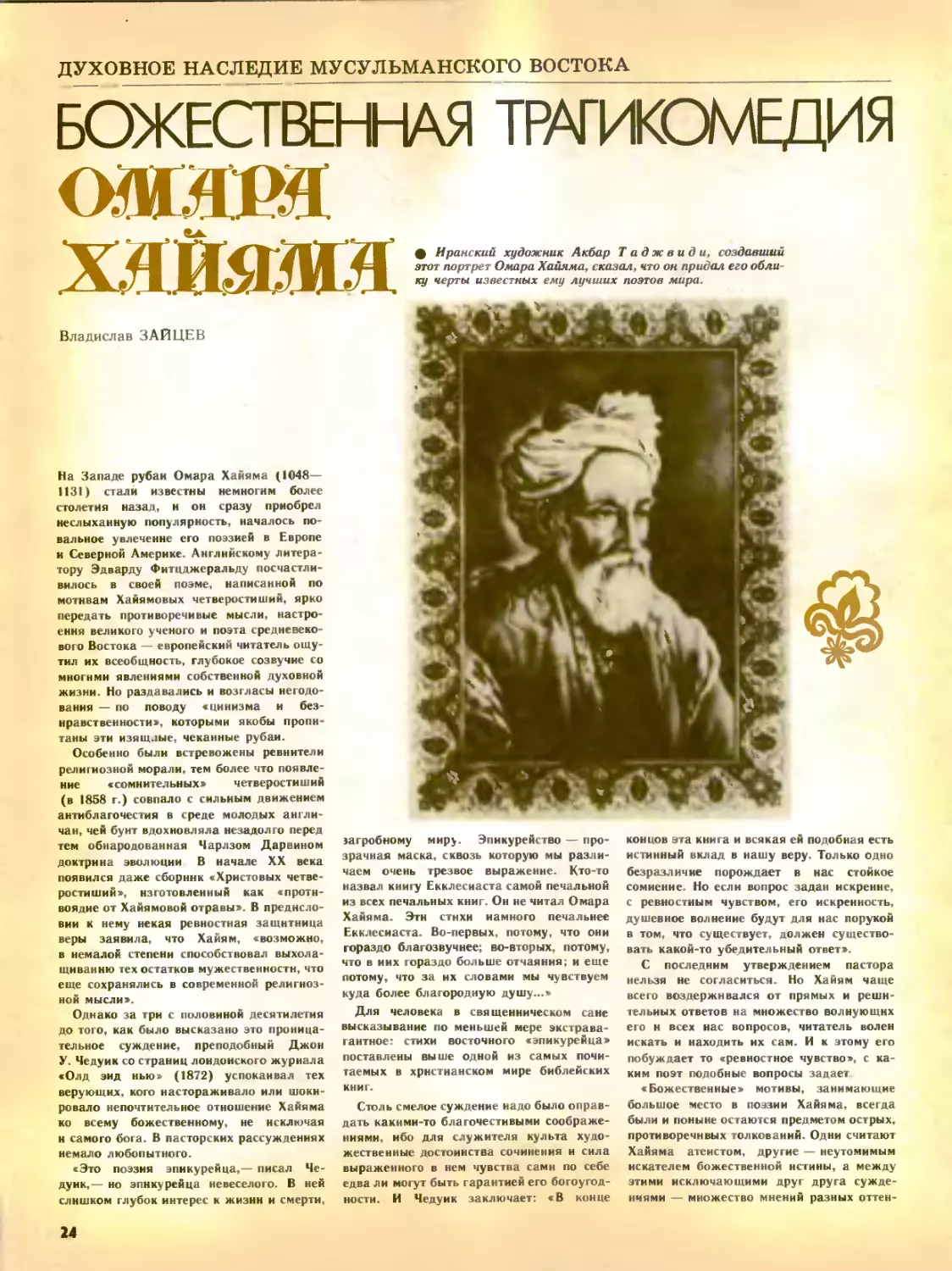

ДУХОВНОЕ В. ЗА ИЦЕ Г Божественная трагикомедия

НАСЛЕДИЕ Омара Хайяма 24

МУСУЛЬМАНС- КОГО ВОСТО- Спросим у Насреддина 63

КА

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ, В. БЕКЯШЕВ Первая в столице империи 30

СОВЕТУЕТ,

СПРАШИВАЕТ

ЛИТЕРАТУРА, Т. УСПЕНСКАЯ Шаман 32

ИСКУССТВО Вл. ТРАВИ НСКИЙ Азиатские сказки 40

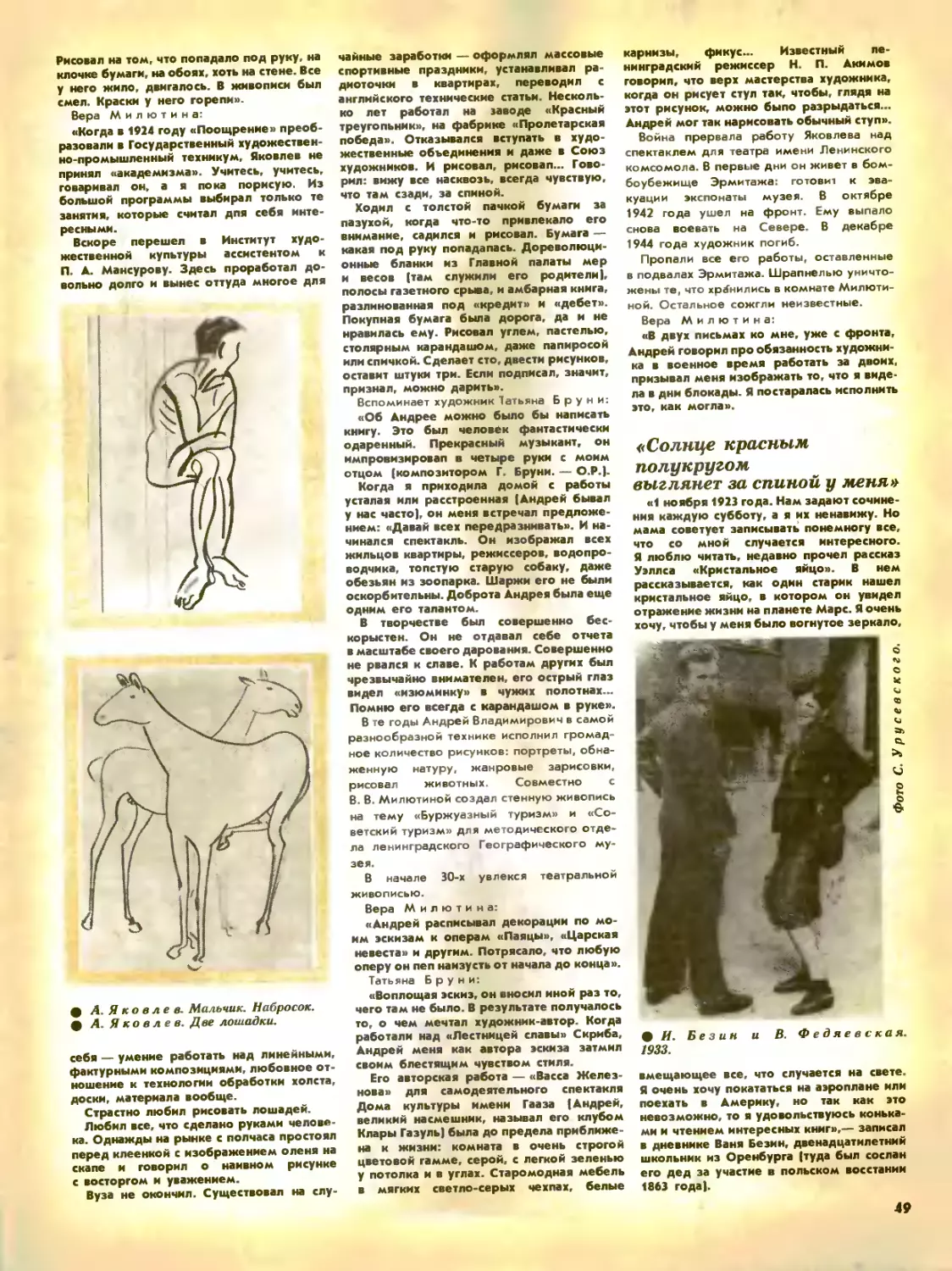

О. РОИТЕНБЕРГ Каждый третий 18

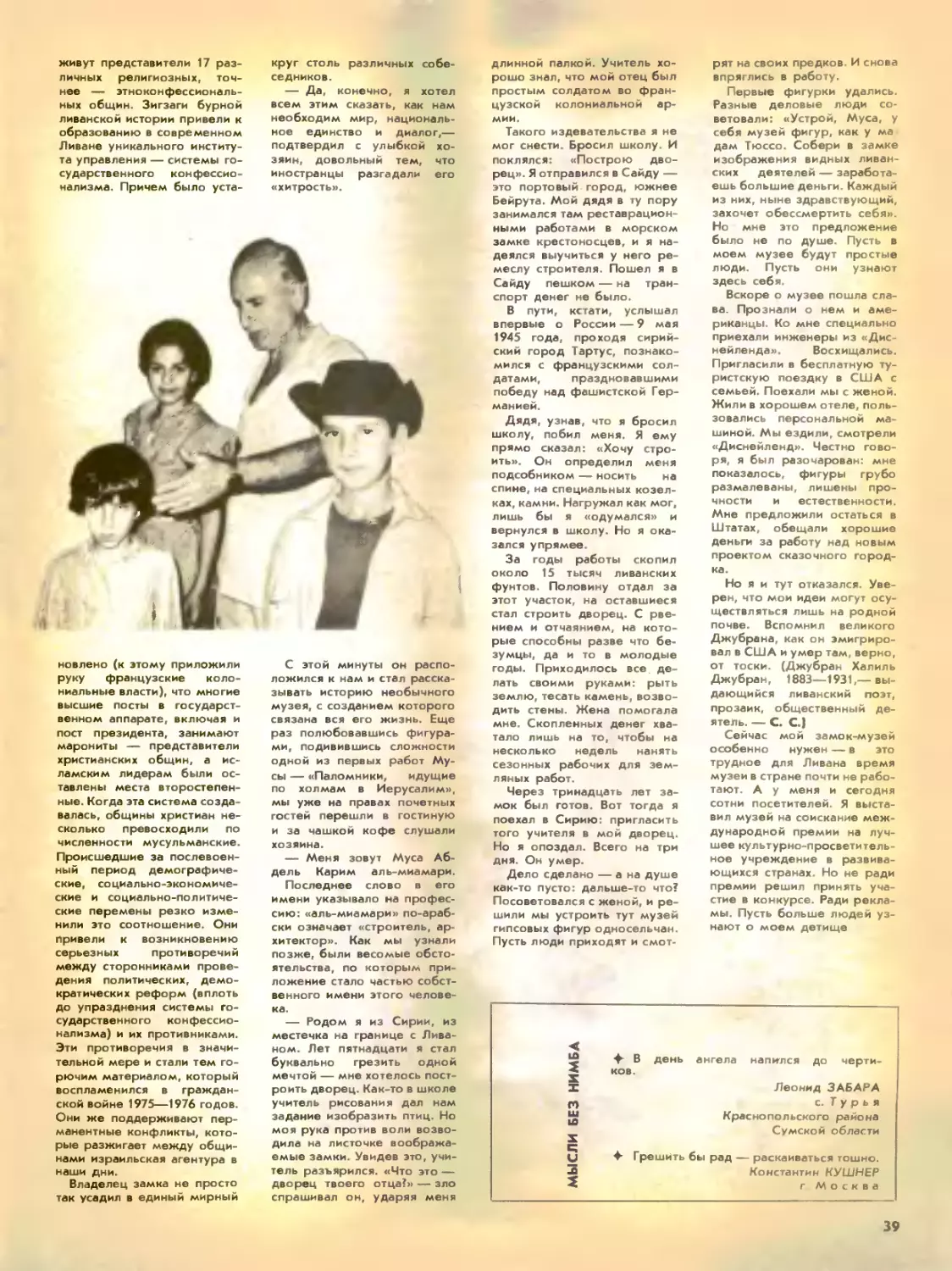

ЗА РУБЕЖОМ С. СТОКЛИЦКИЙ Дворец Мусы Абдель Карима 38

С. АГАЕВ Живь е бомбы 44

В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТО-

РИЯХ 52

РЕЛИГИОЗНЫЙ Б. ЗУДЕРМАН Исповедь христианина веры

ЭКСТРЕМИЗМ евангельской 54

ГЛАЗАМИ ВЕРУЮЩЕГО Э. ФИЛИМОНОВ Взгляд изнутри 57

ФИЛОСОФ- Н. ПОКРОВСКИЙ Лабиринты одиночества 59

СКИЕ ЧТЕНИЯ

..ПРАВДЕ" 75 Т

В МАЕ 1987 года исполняется 75 лет

газете «Правда». Центральный орган

печати ленинской партии всегда являл

собой подлинный образец больше-

вистского отношения к вопросам,

волнующим широкие массы трудя-

щихся, она решительно выступала

в защиту их интересов, учила само-

стоятельно разбираться в самых

острых и сложных проблемах, была

коллективным пропагандистом и ор-

ганизатором масс.

Особый интерес для нас представ-

ляет сейчас «Правда» ленинских вре-

мен, ее отношение к вопросам атеиз-

ма и религии, умение работать с ве-

рующими во имя достижения общей

цели — построения общества соци-

альной справедливости.

Вот некоторые из официальных

сообщений того времени.

УПРАЗДНЕНИЕ

ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА

Приказом Народного Комиссариата

по военным делам все священнослу-

жители всех вероисповеданий, нахо-

дящиеся на службе военного ве-

домства, увольняются. Все управле-

ния военного духовенства подлежат

расформированию.

По желанию войсковых частей уп-

равления и учреждения священнослу-

жителей могут быть оставлены, при-

чем содержание последних опреде-

ляется комитетами самих частей.

ПРЕКРАЩЕНИЕ

ВЫДАЧИ СРЕДСТВ

НА СОДЕРЖАНИЕ ЦЕРКВЕЙ

И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Комиссия Государственного При-

зрения считает, что каждая копейка,

ассигнуемая Советом Народных Ко-

миссаров на нужды Государственного

Призрения, должна идти исключи-

те тьио на облегчение участи наиболее

обездоленных капиталистическим об-

ществом. В виду этого Нар. Ком.

постановил немедленно прекратить

выдачу средств на содержание

церквей, часовен и совершения цер-

ковных обрядов. Выдача содержания

священнослужителям и законоучите-

лям прекращается с 1 -го марта с выда-

чей им 4-х недельного заработка

вперед. Безработному причту при же-

лании будет предоставлена работа

в Комиссии Государственного Призре-

ния.

При возбуждении ходатайства кол-

лективами верующих церковные

службы и требы могут продолжаться

при условии принятия на себя коллек-

тивами ремонта и содержания поме-

щений, инвентаря и служащих.

«П р а в д а», 2 февраля 1918 г.

Такие меры понятны. В Петрограде

голод, нет хлеба, вводится режим

строжайшей экономии. Новая власть

урезает содержание множества ста-

рорежимных ведомств. Однако она

хочет, чтобы ее поняли правильно

И на следующий день газета сооб-

щает:

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ

КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ

ГОРОДА ПЕТРОГРАДА

...Правительство Народных Комис-

саров давно уже оповестило всех, что

оно признает полную свободу вероис-

поведания, почему все слухи, будто

крестные ходы будут запрещены,

являются самой отвратительной

ложью...

Комиссариатам города Петрограда,

красногвардейцам, патрулям, обхо-

дам и отрядам предписывается всюду

поддерживать самый строгий поря (ок

в городе и немедленно арестовывать

всех тех, кто обнаружит намерение

мешать крестным ходам, н таких лиц

сейчас же доставлять в Смольный,

в комнату № 75, для немедленного

выяснения личности этих провокато-

ров и предания их революционному

суду. „

Председатель

Чрезвычайной Комиссии

по охране города Петрограда

Владимир БОНЧ-БРУЕВИЧ.

«Правда», 3 февраля 1918 г.

1921 год. Народ воюет вот уже семь

лет. Неурожай на юге России. Голо-

дают густонаселенные области По-

волжья, погибают миллионы людей.

Правительство принимает все воз-

можные меры — перераспределяет

продовольствие, объявляет сбор до-

бровольных пожертвований в пользу

голодающих, организует лотереи,

эвакуирует беженцев и больных из

голодающих губерний. Субботники

в пользу голодающих Арестанты и

больные отчисляют добровольно

часть от своих пайков в пользу голо-

дающих... Организуется Всерос-

сийский комитет помощи голо-

дающим под эгидой Красного Креста

Но всего этого недостаточно К началу

1922 года положение делается крити-

ческим. Не стоит в стороне от общих

забот и церковь.

ИЗ ПОСЛАНИЯ

АРХИЕПИСКОПА

НОВГОРОДСКОГО

ЕВДОКИМА

Стыдно в настоящее время на себе

носить золото и бриллианты, когда

каждая частица их сможет не только

стереть слезы страдающих людей, но

и спасти от смерти человека. И если бы

потребовалось принести на алтарь

любви к ближнему и то, что представ-

ляет для нас святыню — церковное

имущество, несите его по примеру

наших предков, в тяжелую годину

явивших образы великих христи-

анских святителей и подвижников...

жертвовавших для своих ближних

в годину испытании всем церковным

достоянием. Дайте же взаймы Богу!

Сообщения с мест

Макарьев монастырь Нижего-

родской губернии вынес решение по-

жертвовать ценности в пользу голо-

дающих.

Оханскнй монастырь той же губер-

нии сдает свое серебро.

«Правда», суббота, 11 февраля

1922 г.

Ежедневно «Правда» выходит с

передовицей «На помощь голо-

дающим», она публикует и воззвание

Саратовского епископа Досифея,

призывающего сдавать золотую и се-

ребряную утварь.

В Саратове протоиерей кафедраль-

ного собора Русанов заявил, что все

лишнее нз драгоценных вещей —

предметов религиозного культа — до-

лжно быть отдано на святое дело

помощи голодающим. — «Что нам ук-

рашения на иконах и в церкви, когда

люди умирают?» — заявил... священ-

ник Русанов.

«Правд а >, суббота, 11 февраля

1922 г.

Однако многие деятели церкви

пошли против своего народа, и «Прав-

да» публикует иные заметки.

КОЩЕИ НА СУНДУКЕ

...Те драгоценности, что можно

взять без прямого ущерба религиозно-

му культу, нужно немедленно изъять

и превратить в хлеб и жизнь для

обреченных на смерть. И начать нуж-

но с богатейших храмов и мо-

настырей... Четыре минувших года

Советская власть не имела крайней

нужды и не трогала церковной роско-

ши. Теперь весь мир видит — преступ-

но медлить.

«П р а в д а», воскресенье, 5 февраля

1922 г.

Ввиду противодействия церкви об-

щенародным интересам, 23 февраля

1922 года Президиум Всероссийского

Центрального Исполнительного Ко-

митета решает немедленно присту-

пить к изъятию ценностей из храмов

всех вероисповеданий и обратить их

на покупку продовольствия для голо-

дающих...

Мы привели лишь несколько выдер-

жек из номеров «Правды» той ранней

поры, когда только начиналась новая

эпоха. Сегодня, в славную годовщину,

мы желаем сотрудникам «Правды»,

ее корреспондентскому активу креп-

кого молодого пера, высокой комму-

нистической идейности и успехов

в работе!

2

К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

УРОКИ ИСТОРИИ

Ц Много сегодня ведется у нас разговоров об «отчем

доме», «земле отцов», «могилах предков», «наших

обычаях», «национальных особенностях». Это радует.

Интерес и уважение к прошлому — признак духовного

здоровья общества, «черта, отделяющая образованность

от дикости». Но всегда ли мы правильно оцениваем свою

историю, находим в ней то истинно национальное,

народное, что надо сохранить и передать новым поколе-

ниям?

Как-то несколько молодых людей — выпускники уни-

верситета рассказывали друг другу свои родословные,

эпизоды из биографий отцов и дедов. Один поведал, как

его дядя умыкнул девушку и она вынуждена была стать его

женой: ведь украденную девушку кто возьмет замуж?

И как потом откупался от ее семьи, для чего приходилось

всеми правдами и неправдами доставать деньги. Другой

восторгался отчаянной храбростью прадеда — тот был

любимым мюридом Шамиля, потому что метко и без

раздумий стрелял в того, на кого указывал вождь,

а однажды по его приказу готов был броситься в пропасть,

но имам удержал его — оказывается, он просто испытывал

верность слуги. Дед третьего дважды посетил Мекку,

после этого никогда не работал, но все в округе его

почитали. Четвертый хвалился, что его дед крал скот

у казаков, да и вообще умел нагнать страху на «неверных».

И все в таком роде. При этом они повторяли: вот, мол,

были настоящие чеченцы, ингуши, словом, истинные

горцы.

Эти семейные предания вызвали у меня горечь,

заставили снова о многом задуматься. В истории горских

народов немало ярких страниц, свидетельствующих о силе

национального духа, высокой нравственности, о присущем

им чувстве собственного достоинства и стремлении

отстаивать справедливость. Есть в ней и печальные

страницы. Но неужели эти образованные ребята не могли

найти в биографиях своих предков что-то действительно

героическое и доброе, чем можно всегда гордиться —

и в кругу чеченцев, ингушей, и в кругу своих товарищей —

украинцев, русских, армян, осетин, представителей других

народов, всех тех, с кем вот уже столько лет бок о бок

живут, трудятся их отцы, братья, они сами?

Мне вспоминаются бесценные уроки революции

и гражданской войны, когда трудовой народ Чечни

и Ингушетии включился в начатую российским пролета-

риатом борьбу с угнетателями.

Вот один эпизод того сурового времени. 1921 год.

Деникинцы шли на захват революционного Владикавказа.

Им надо было пройти через селение Долаково, где укрылись

большевики. Долаковские старики отказались пропустить

через свою землю деникинцев, а на их требование выдать

большевиков ответили: «Мы все здесь большевики». Это

было не только по закону гостеприимства, требующему

охранять неприкосновенность пришедшего в твой дом

человека. Долаковцы приняли бой вместе с большевика-

ми — и это было уже по закону справедливости, живущему

в сердце горца. Когда кончилась суровая схватка, старики

велели похоронить погибших русских и украинцев вместе

с ингушами, в братской могиле, на мусульманском

кладбище, оставив в стороне строгий запрет шариата,

согласно которому прах мусульманина будет осквернен,

если рядом похоронить иноверца. Тогда, у братской

могилы, один из аксакалов сказал о красноармейцах:

X. БОКОВ,

Председатель Президиума

Верховного Совета Чечено-Ингушск и АССР,

кандидат исторических наук

— Они как братья вместе с нами бились с врагом.

Кровью своей скрепили братство. И земля наша принимает

их как кровных братьев.

Этот эпизод нашей истории мне хочется напомнить не

только еще не окрепшей духом молодежи, но и иным

зрелым, образованным людям, которые произносят при-

мерно такие речи: «Без религии, без ислама — нет нации.

Если откажемся от мусульманских обычаев, чем же тогда

чеченцы, ингуши будут отличаться от других народов?»

Из истории известно, что народ, поднимаясь против

угнетателей, нередко выражал свой протест и свои идеалы

языком религии. Известны выступления за национальное

достоинство и под лозунгами ислама. Но на законы

религии часто опирались и те, кто жестоко расправлялся

с народом. И. обращаясь к истории, нельзя замалчивать

это.

К сожалению, наши ученые порой неохотно берутся за

разработку сложных исторических периодов. Остаются

пока без глубокого марксистского анализа, например,

проблемы классов и классовой борьбы в горском об-

ществе накануне Октябрьской революции, в первые

послеоктябрьские годы, в период коллективизации.

События гражданской войны порой излагаются упрощен-

но, обходятся, скажем, такие эпизоды, как активное

3

участие чечено-ингушской белогвардейщины в дени-

кинской армии. Нет обстоятельного анализа тех несколь-

ких лет после гражданской войны, когда против участников

социалистического строительства в Чечено-Ингушетии

развернулся жестокий террор. Эти события нашей истории

получили точное определение — политический банди-

тизм. Здесь рельефно обнажилась реакционная роль

верхушки мусульманского духовенства, попытки использо-

вать религию против интернационального союза трудя-

щихся в борьбе за социальное освобождение, против сил

контрреволюции.

Не случайно в годы революции и гражданской войны

появилась теория «единого потока» в истории, утверждав-

шая, что в горском народе никогда не было классового

расслоения, что у него своя, отличная от других народов

судьба, и главный ее признак — принадлежность к исламу.

Словом, с революцией горцам не по пути.

Против этой теории решительно выступал убежденный

интернационалист и мыслитель, вождь городской бедноты

Асланбек Шерипов. Он писал в ноябре 1918 года в обра-

щении «Ко всем честным чеченцам»: «Шейхи и муллы

в тысячу раз хуже князей. Разве не вашими трудами живут

они? Разве они не говорят вам, что они властители Чечни,

и разве вы смеете выбирать себе в главари кого-нибудь

другого кроме шейхов и мулл и их ставленников?..

И вместе с шейхами и муллами всегда шли и взаимно

поддерживали купцы, подрядчики, спекулянты и маро-

деры». В политическом плане революция может осно-

вываться только на борьбе с институтом шейхов и

мулл,— говорил Асланбек Шерипов, тогда комиссар по

национальным делам Терской республики. И если следо-

вать правде истории — а переделывание ее дорого

обходится нам,— то можно с достаточным основанием

предположить, что идея политического бандитизма роди-

лась в среде высшего мусульманского духовенства.

В Чечне и Ингушетии тогда было шесть тысяч шейхов

и мулл, и большинство их поддержали и освятили эту

идею. Они разжигали у горцев ненависть к «неверным»,

проповедовали национальное обособление, а тысячи

мюридов полностью им подчинялись — фактически была

объявлена война Советам.

Правда истории заключается в том, что главы

мюридских братств яростно сопротивлялись социальному

обновлению горского края, которое несла власть Со-

ветов: просвещению (напомню, что в то время среди

чеченцев и ингушей было всего 2 процента грамотных),

раскрепощению женщины, развитию экономических свя-

зей с другими республиками и областями страны. Террор

был направлен и против советских и партийных работни-

ков, и против активистов из среды горцев, и против

приехавших сюда помогать строительству новой жизни

учителей, врачей, инженеров из России.

И опять-таки — эти расправы чинились под прикрытием

религии и национализма: дескать, социалистические пре-

образования — это посягательство на обычаи и веру

предков

В конечном счете жизнь, разумеется, брала свое —

трудящиеся горцы на собственном опыте начинали

понимать, что дает им Советская власть и чего хотят их

лишить «защитники национальных традиций». Замыслы

тех, кому принадлежала идея политического бандитизма,

провалились.

С тех пор немало минуло лет, но и сегодня приходится

слышать примерно такое: как же, деникинскую армию

разгромили за полтора-два года, а с бандитизмом на

Северном Кавказе не могли справиться долгих четыре, а то

и пять лет? Может быть, эти бандиты представляли собой

достаточно крупную и хорошо организованную армию

и пользовались широкой поддержкой народа? В этом, мол,

все дело? Я на подобные вопросы отвечаю так. Да, этот

вооруженный мятеж был не стихийным, а хорошо

организованным и управляемым выступлением. Но банди-

тизм есть бандитизм: он не имел ни передовой, ни линии

фронта, ни районов расположения отрядов. И главное —

здесь нужна была не военная победа (для нее много

времени не потребовалось бы), а политическая. Важно

было, чтобы сами горские народы поняли суть политичес-

кого бандитизма, чтобы сами труженики поднялись на

активную борьбу с ним, чтобы само горское население

осознало степень вины и тех, кто был вдохновителями этой

акции, и тех, кого вовлекли в банды обманом, угрозами,

привычным требованием подчиняться шейху, мюридскому

наставнику.

В процессе борьбы с уголовно-политическим бандитиз-

мом формировалось и крепло классовое сознание

бедноты, горские народы учились управлять госу-

дарством, защищать завоевания революции, утверждать

власть народа, за которую сражались и отдавали жизни их

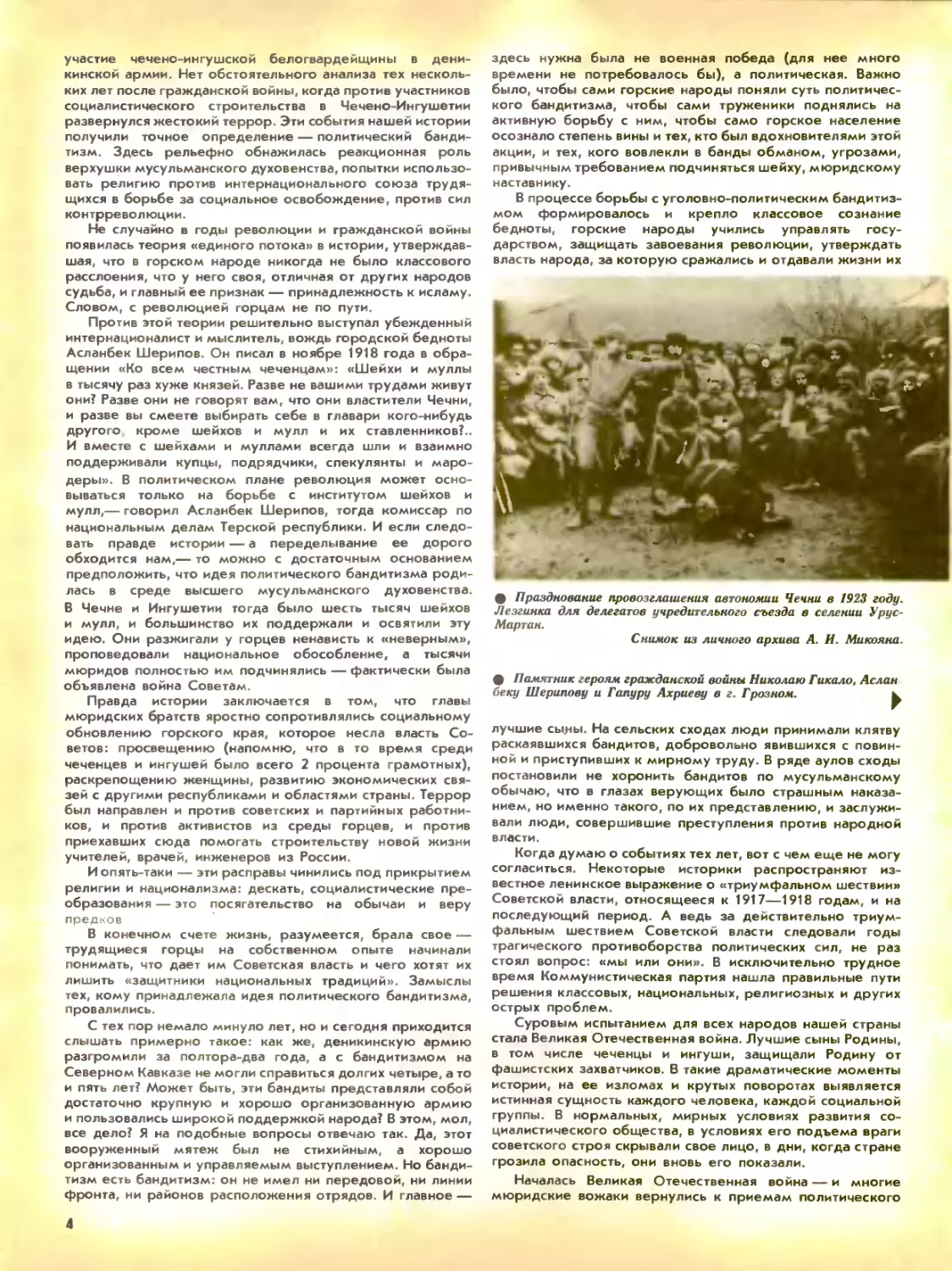

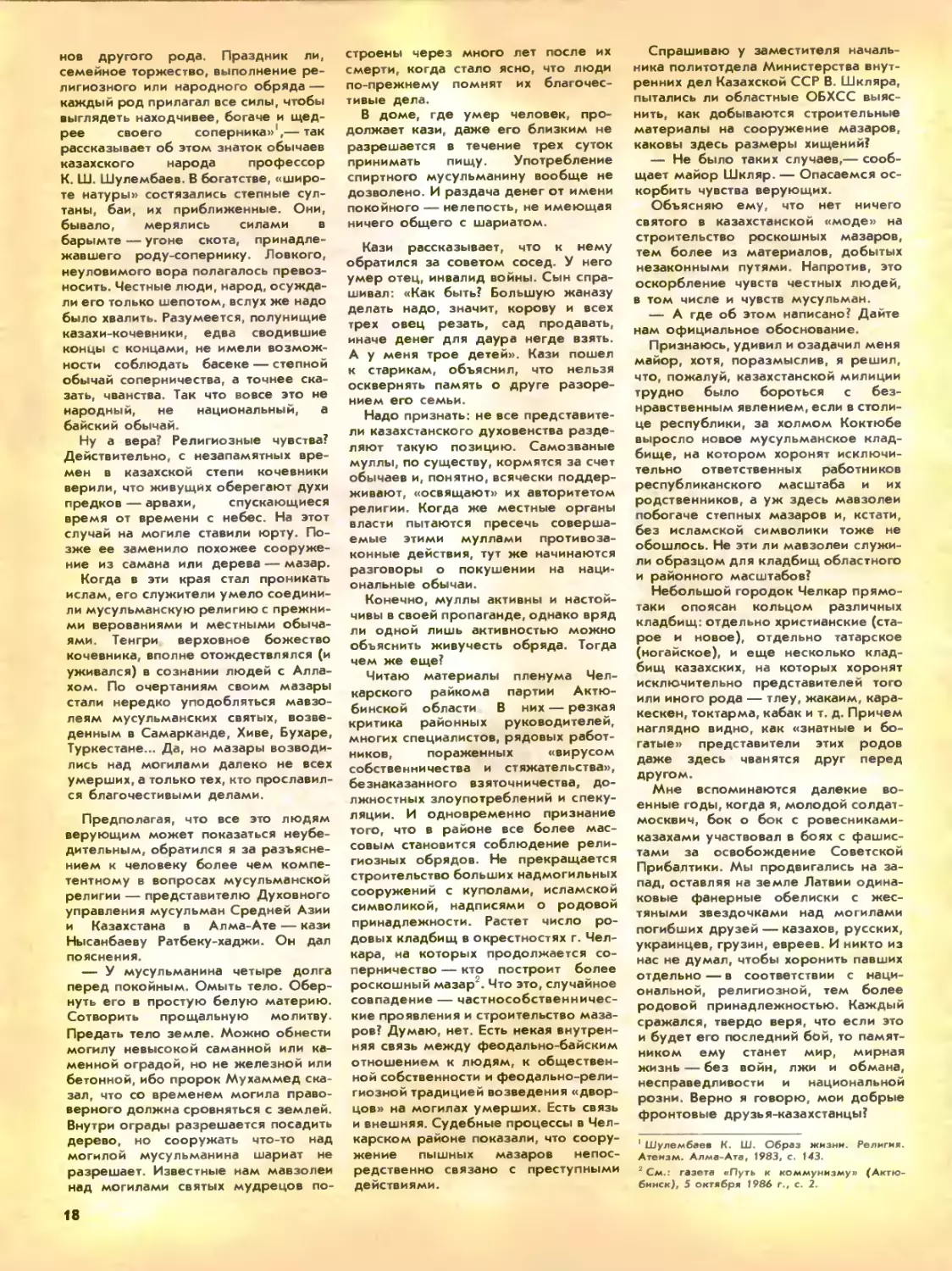

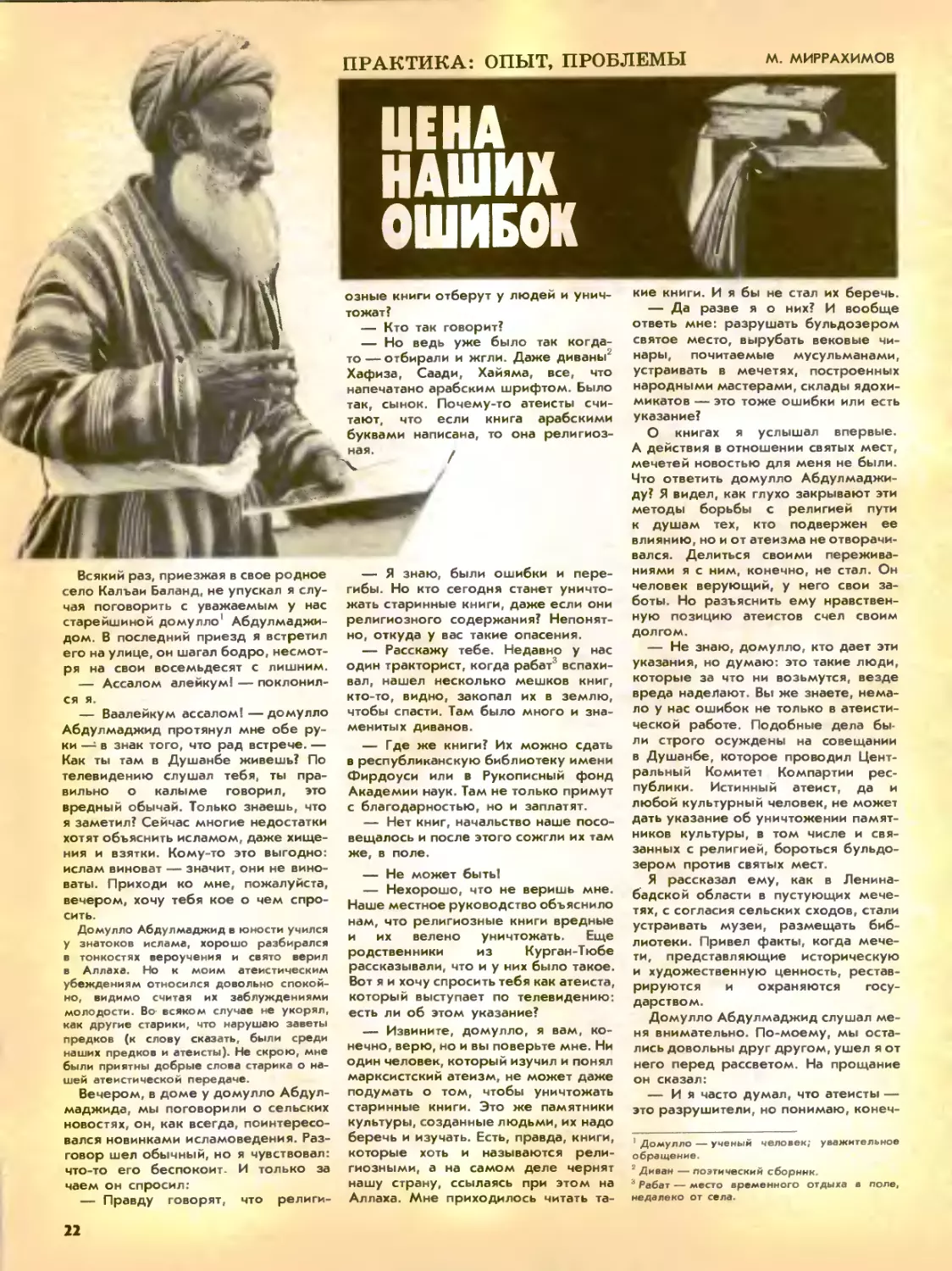

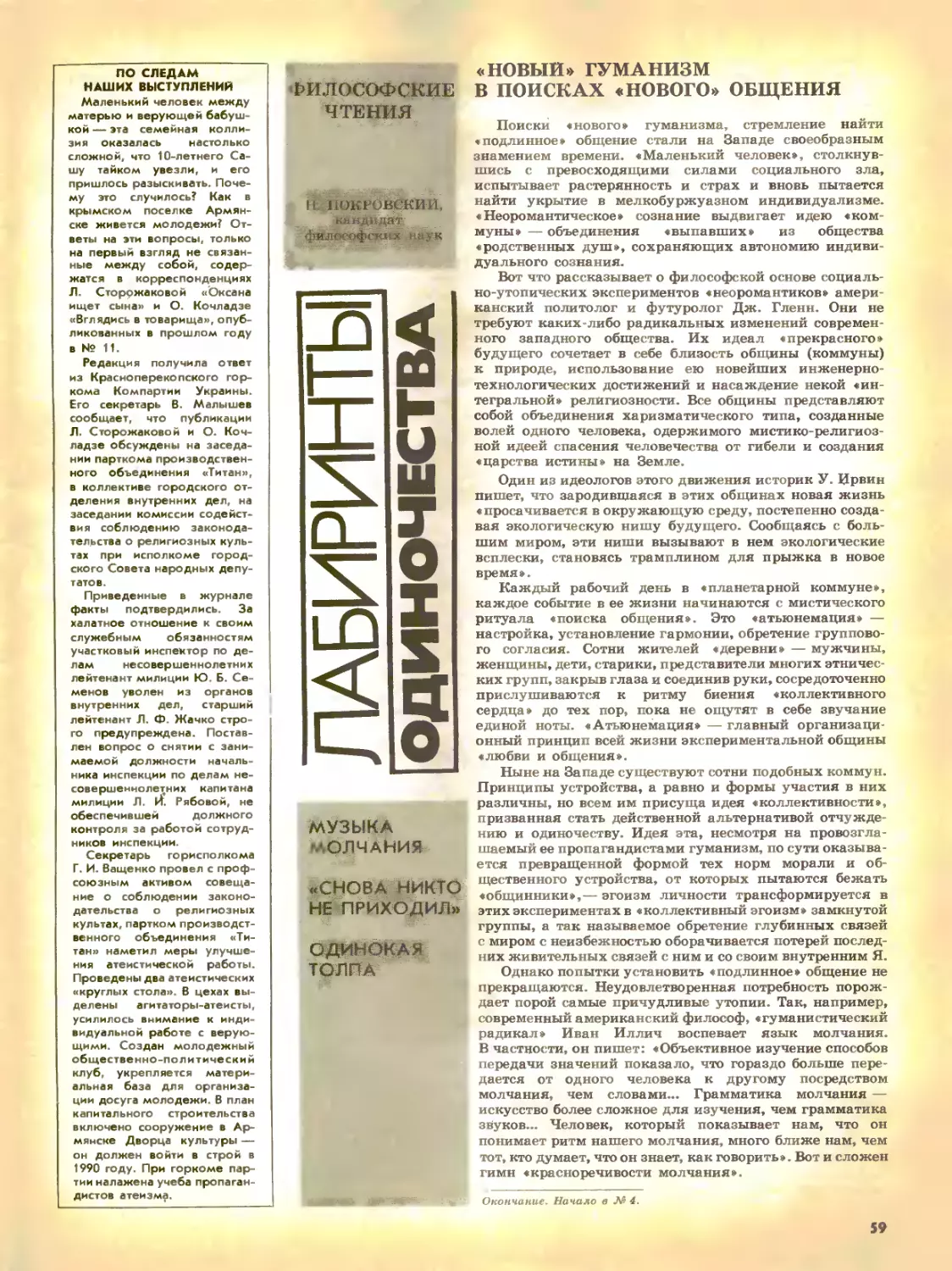

• Празднование провозглашения автономии Чечни в 1923 году.

Лезгинка для делегатов учредительного съезда в селении Урус-

Мартан.

Снимок из личного архива А. И. Микояна.

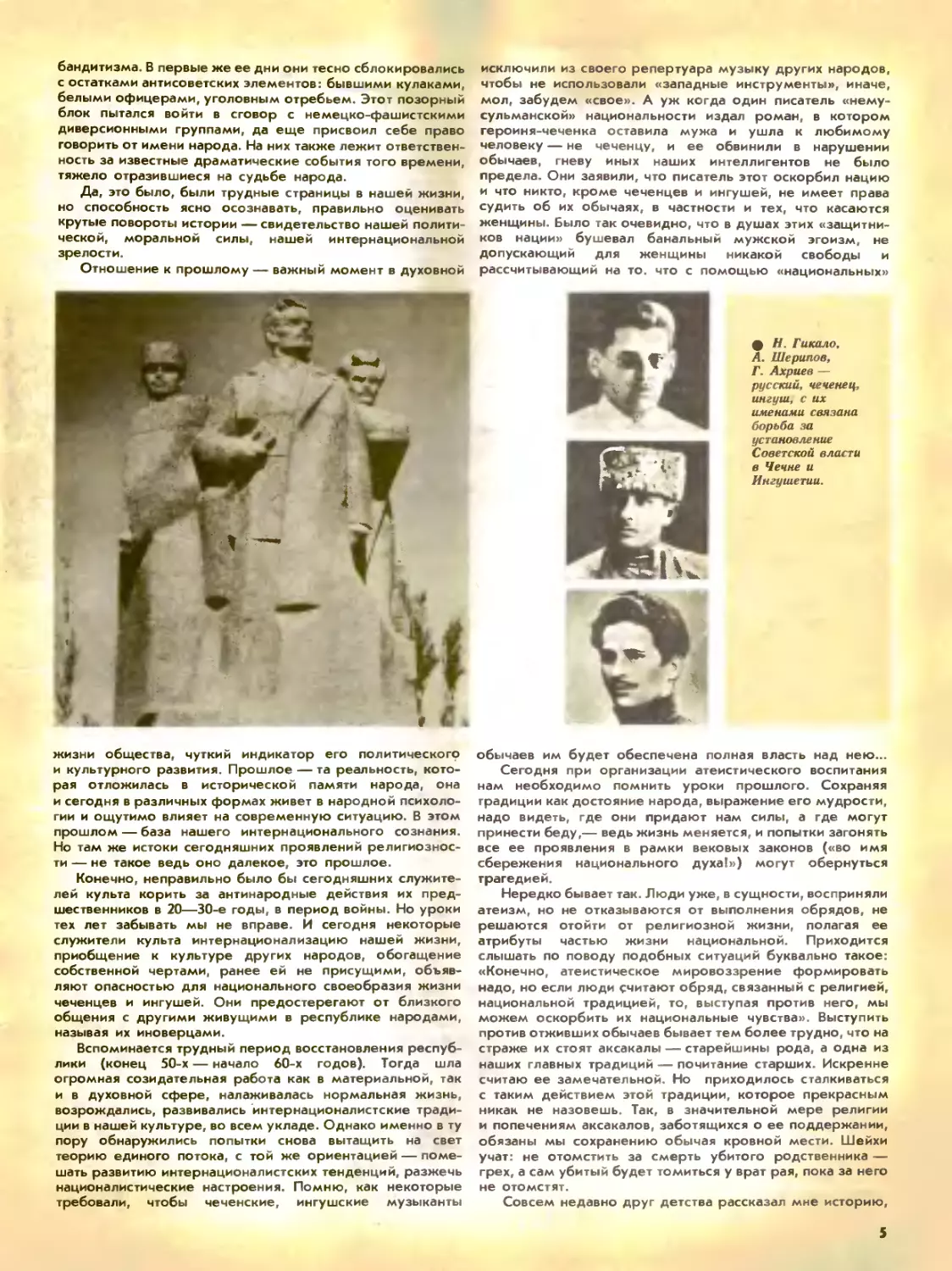

• Памятник героям гражданской войны Николаю Гикало, Ас ган

беку Шерипову и Гапуру Ахриеву в г. Грозном.

лучшие сыны. На сельских сходах люди принимали клятву

раскаявшихся бандитов, добровольно явившихся с повин-

ной и приступивших к мирному труду. В ряде аулов сходы

постановили не хоронить бандитов по мусульманскому

обычаю, что в глазах верующих было страшным наказа-

нием, но именно такого, по их представлению, и заслужи-

вали люди, совершившие преступления против народной

власти.

Когда думаю о событиях тех лет, вот с чем еще не могу

согласиться. Некоторые историки распространяют из-

вестное ленинское выражение о «триумфальном шествии»

Советской власти, относящееся к 1917—1918 годам, и на

последующий период. А ведь за действительно триум-

фальным шествием Советской власти следовали годы

трагического противоборства политических сил, не раз

стоял вопрос: «мы или они». В исключительно трудное

время Коммунистическая партия нашла правильные пути

решения классовых, национальных, религиозных и других

острых проблем.

Суровым испытанием для всех народов нашей страны

стала Великая Отечественная война. Лучшие сыны Родины,

в том числе чеченцы и ингуши, защищали Родину от

фашистских захватчиков. В такие драматические моменты

истории, на ее изломах и крутых поворотах выявляется

истинная сущность каждого человека, каждой социальной

группы. В нормальных, мирных условиях развития со-

циалистического общества, в условиях его подъема враги

советского строя скрывали свое лицо, в дни, когда стране

грозила опасность, они вновь его показали.

Началась Великая Отечественная война — и многие

мюридские вожаки вернулись к приемам политического

4

бандитизма. В первые же ее дни они тесно сблокировались

с остатками антисоветских элементов: бывшими кулаками,

белыми офицерами, уголовным отребьем. Этот позорный

блок пытался войти в сговор с немецко-фашистскими

диверсионными группами, да еще присвоил себе право

говорить от имени народа. На них также лежит ответствен-

ность за известные драматические события того времени,

тяжело отразившиеся на судьбе народа.

Да, это было, были трудные страницы в нашей жизни,

но способность ясно осознавать, правильно оценивать

крутые повороты истории — свидетельство нашей полити-

ческой, моральной силы, нашей интернациональной

зрелости.

Отношение к прошлому — важный момент в духовной

исключили из своего репертуара музыку других народов,

чтобы не использовали «западные инструменты», иначе,

мол, забудем «свое». А уж когда один писатель «нему-

сульманской» национальности издал роман, в котором

героиня-чеченка оставила мужа и ушла к любимому

человеку — не чеченцу, и ее обвинили в нарушении

обычаев, гневу иных наших интеллигентов не было

предела. Они заявили, что писатель этот оскорбил нацию

и что никто, кроме чеченцев и ингушей, не имеет права

судить об их обычаях, в частности и тех, что касаются

женщины. Было так очевидно, что в душах этих «защитни-

ков нации» бушевал банальный мужской эгоизм, не

допускающий для женщины никакой свободы и

рассчитывающий на то. что с помощью «национальных»

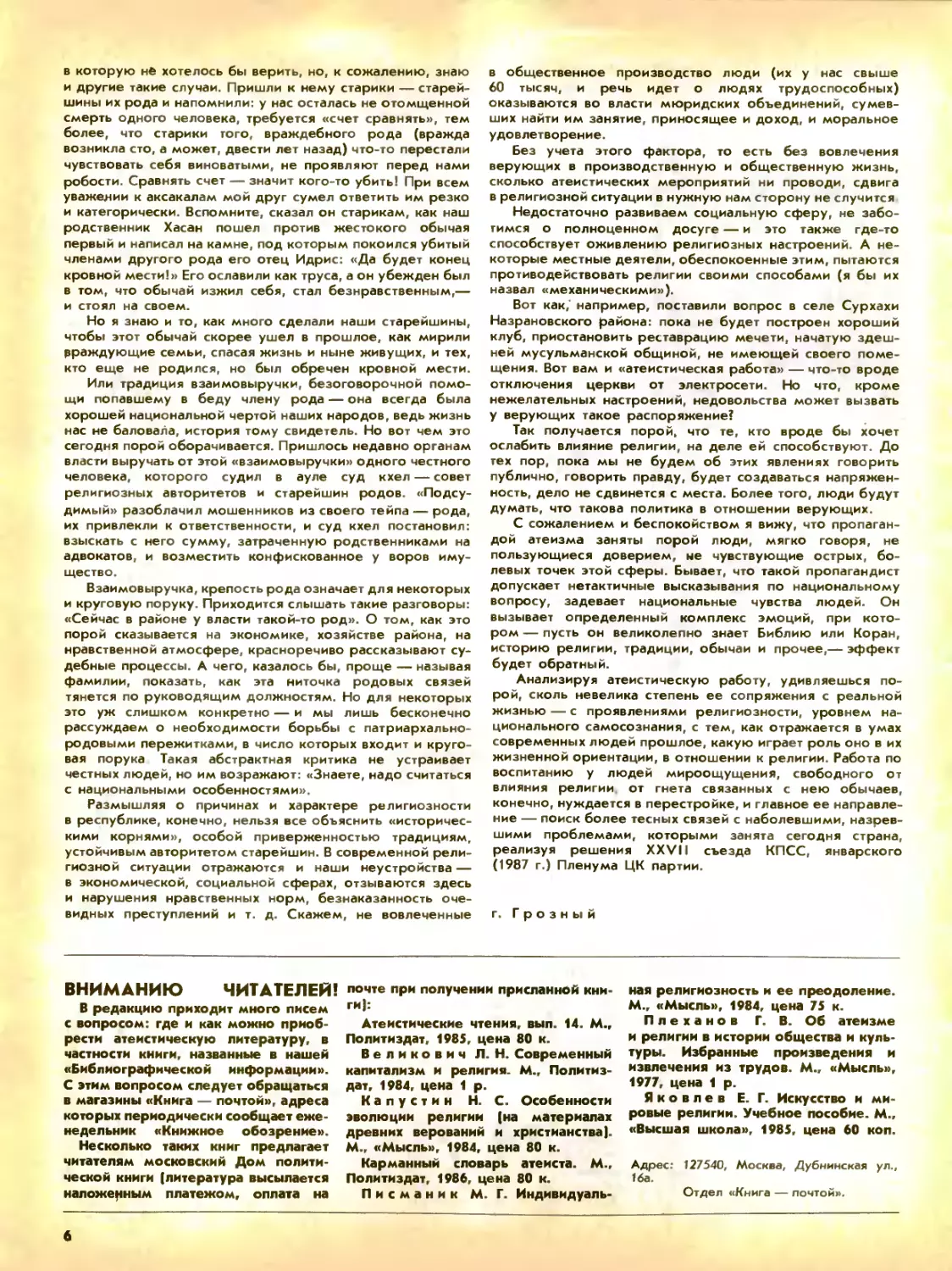

• Н. Гикало,

А. Шерипов,

Г. Ахриев —

русский, чеченец,

ингуш, с их

именами связана

борьба за

установление

Советской власти

в Чечне и

Ингушетии.

жизни общества, чуткий индикатор его политического

и культурного развития. Прошлое — та реальность, кото-

рая отложилась в исторической памяти народа, она

и сегодня в различных формах живет в народной психоло-

гии и ощутимо влияет на современную ситуацию. В этом

прошлом — база нашего интернационального сознания.

Но там же истоки сегодняшних проявлений религиознос-

ти — не такое ведь оно далекое, это прошлое.

Конечно, неправильно было бы сегодняшних служите-

лей культа корить за антинародные действия их пред-

шественников в 20—30-е годы, в период войны. Но уроки

тех лет забывать мы не вправе. И сегодня некоторые

служители культа интернационализацию нашей жизни,

приобщение к культуре других народов, обогащение

собственной чертами, ранее ей не присущими, объяв-

ляют опасностью для национального своеобразия жизни

чеченцев и ингушей. Они предостерегают от близкого

общения с другими живущими в республике народами,

называя их иноверцами.

Вспоминается трудный период восстановления респуб-

лики (конец 50-х — начало 60-х годов). Тогда шла

огромная созидательная работа как в материальной, так

и в духовной сфере, налаживалась нормальная жизнь,

возрождались, развивались интернационалистские тради-

ции в нашей культуре, во всем укладе. Однако именно в ту

пору обнаружились попытки снова вытащить на свет

теорию единого потока, с той же ориентацией — поме-

шать развитию интернационалистских тенденций, разжечь

националистические настроения. Помню, как некоторые

требовали, чтобы чеченские, ингушские музыканты

обычаев им будет обеспечена полная власть над нею...

Сегодня при организации атеистического воспитания

нам необходимо помнить уроки прошлого. Сохраняя

традиции как достояние народа, выражение его мудрости,

надо видеть, где они придают нам силы, а где могут

принести беду,— ведь жизнь меняется, и попытки загонять

все ее проявления в рамки вековых законов («во имя

сбережения национального духа!») могут обернуться

трагедией.

Нередко бывает так. Люди уже, в сущности, восприняли

атеизм, но не отказываются от выполнения обрядов, не

решаются отойти от религиозной жизни, полагая ее

атрибуты частью жизни национальной. Приходится

слышать по поводу подобных ситуаций буквально такое:

«Конечно, атеистическое мировоззрение формировать

надо, но если люди считают обряд, связанный с религией,

национальной традицией, то, выступая против него, мы

можем оскорбить их национальные чувства». Выступить

против отживших обычаев бывает тем более трудно, что на

страже их стоят аксакалы — старейшины рода, а одна из

наших главных традиций — почитание старших. Искренне

считаю ее замечательной. Но приходилось сталкиваться

с таким действием этой традиции, которое прекрасным

никак не назовешь. Так, в значительной мере религии

и попечениям аксакалов, заботящихся о ее поддержании,

обязаны мы сохранению обычая кровной мести. Шейхи

учат: не отомстить за смерть убитого родственника —

грех, а сам убитый будет томиться у врат рая, пока за него

не отомстят.

Совсем недавно друг детства рассказал мне историю,

5

в которую нё хотелось бы верить, но, к сожалению, знаю

и другие такие случаи. Пришли к нему старики — старей-

шины их рода и напомнили: у нас осталась не отомщенной

смерть одного человека, требуется «счет сравнять», тем

более, что старики того, враждебного рода (вражда

возникла сто, а может, двести лет назад) что-то перестали

чувствовать себя виноватыми, не проявляют перед нами

робости. Сравнять счет — значит кого-то убить! При всем

уважении к аксакалам мой друг сумел ответить им резко

и категорически. Вспомните, сказал он старикам, как наш

родственник Хасан пошел против жестокого обычая

первый и написал на камне, под которым покоился убитый

членами другого рода его отец Идрис: «Да будет конец

кровной мести!» Его ославили как труса, а он убежден был

в том, что обычай изжил себя, стал безнравственным,—

и стоял на своем.

Но я знаю и то, как много сделали наши старейшины,

чтобы этот обычай скорее ушел в прошлое, как мирили

враждующие семьи, спасая жизнь и ныне живущих, и тех,

кто еще не родился, но был обречен кровной мести.

Или традиция взаимовыручки, безоговорочной помо-

щи попавшему в беду члену рода — она всегда была

хорошей национальной чертой наших народов, ведь жизнь

нас не баловала, история тому свидетель. Но вот чем это

сегодня порой оборачивается. Пришлось недавно органам

власти выручать от этой «взаимовыручки» одного честного

человека, которого судил в ауле суд кхел — совет

религиозных авторитетов и старейшин родов. «Подсу-

димый» разоблачил мошенников из своего тейпа — рода,

их привлекли к ответственности, и суд кхел постановил:

взыскать с него сумму, затраченную родственниками на

адвокатов, и возместить конфискованное у воров иму-

щество.

Взаимовыручка, крепость рода означает для некоторых

и круговую поруку. Приходится слышать такие разговоры:

«Сейчас в районе у власти такой-то род». О том, как это

порой сказывается на экономике, хозяйстве района, на

нравственной атмосфере, красноречиво рассказывают су-

дебные процессы. А чего, казалось бы, проще — называя

фамилии, показать, как эта ниточка родовых связей

тянется по руководящим должностям. Но для некоторых

это уж слишком конкретно — и мы лишь бесконечно

рассуждаем о необходимости борьбы с патриархально-

родовыми пережитками, в число которых входит и круго-

вая порука Такая абстрактная критика не устраивает

честных людей, но им возражают: «Знаете, надо считаться

с национальными особенностями».

Размышляя о причинах и характере религиозности

в республике, конечно, нельзя все объяснить «историчес-

кими корнями», особой приверженностью традициям,

устойчивым авторитетом старейшин. В современной рели-

гиозной ситуации отражаются и наши неустройства —

в экономической, социальной сферах, отзываются здесь

и нарушения нравственных норм, безнаказанность оче-

видных преступлений и т. д. Скажем, не вовлеченные

в общественное производство люди (их у нас свыше

60 тысяч, и речь идет о людях трудоспособных)

оказываются во власти мюридских объединений, сумев-

ших найти им занятие, приносящее и доход, и моральное

удовлетворение.

Без учета этого фактора, то есть без вовлечения

верующих в производственную и общественную жизнь,

сколько атеистических мероприятий ни проводи, сдвига

в религиозной ситуации в нужную нам сторону не случится

Недостаточно развиваем социальную сферу, не забо-

тимся о полноценном досуге — и это также где-то

способствует оживлению религиозных настроений. А не-

которые местные деятели, обеспокоенные этим, пытаются

противодействовать религии своими способами (я бы их

назвал «механическими»).

Вот как,' например, поставили вопрос в селе Сурхахи

Назрановского района: пока не будет построен хороший

клуб, приостановить реставрацию мечети, начатую здеш-

ней мусульманской общиной, не имеющей своего поме-

щения. Вот вам и «атеистическая работа» — что-то вроде

отключения церкви от электросети. Но что, кроме

нежелательных настроений, недовольства может вызвать

у верующих такое распоряжение?

Так получается порой, что те, кто вроде бы хочет

ослабить влияние религии, на деле ей способствуют. До

тех пор, пока мы не будем об этих явлениях говорить

публично, говорить правду, будет создаваться напряжен-

ность, дело не сдвинется с места. Более того, люди будут

думать, что такова политика в отношении верующих.

С сожалением и беспокойством я вижу, что пропаган-

дой атеизма заняты порой люди, мягко говоря, не

пользующиеся доверием, не чувствующие острых, бо-

левых точек этой сферы. Бывает, что такой пропагандист

допускает нетактичные высказывания по национальному

вопросу, задевает национальные чувства людей. Он

вызывает определенный комплекс эмоций, при кото-

ром — пусть он великолепно знает Библию или Коран,

историю религии, традиции, обычаи и прочее,— эффект

будет обратный.

Анализируя атеистическую работу, удивляешься по-

рой, сколь невелика степень ее сопряжения с реальной

жизнью — с проявлениями религиозности, уровнем на-

ционального самосознания, с тем, как отражается в умах

современных людей прошлое, какую играет роль оно в их

жизненной эриентации, в отношении к религии. Работа по

воспитанию у людей мироощущения, свободного от

влияния религии от гнета связанных с нею обычаев,

конечно, нуждается в перестройке, и главное ее направле-

ние — поиск более тесных связей с наболевшими, назрев-

шими проблемами, которыми занята сегодня страна,

реализуя решения XXVII съезда КПСС, январского

(1987 г.) Пленума ЦК партии.

г. Грозный

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В редакцию приходит много писем

с вопросом: где и как можно приоб-

рести атеистическую литературу, в

частности книги, названные в нашей

«Библиографической информации».

С этим вопросом следует обращаться

в магазины «Книга — почтой», адреса

которых периодически сообщает еже-

недельник «Книжное обозрение».

Несколько таких книг предлагает

читателям московский Дом полити-

ческой книги [литература высылается

наложенным платежом, оплата на

почте при получении присланной кни-

ги):

Атеистические чтения, выл. 14. М.,

Политиздат, 1985, цена 80 к.

Великович Л. Н. Современный

капитализм и религия. М., Политиз-

дат, 1984, цена 1 р.

Капустин Н. С. Особенности

эволюции религии [на материалах

древних верований и христианства).

М., «Мысль». 1984, цена 80 к

Карманный словарь атеиста. М.,

Политиздат, 1986, цена 80 к.

Писманик М. Г. Индивидуаль-

ная религиозность и ее преодоление.

М., «Мысль», 1984, цена 75 к.

Плеханов Г. В. Об атеизме

и религии в истории общества и куль-

туры. Избранные произведения и

извлечения из трудов. М., «Мысль»,

1977, цена 1 р.

Яковлев Е. Г. Искусство и ми-

ровые религии. Учебное пособие. М.,

«Высшая школа», 1985, цена 60 коп.

Адрес: 127540, Москва, Дубнинская ул.,

16а.

Отдел «Книга — почтой».

6

ВСЕСОЮЗНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЗНАНИЕ» — 40 ЛЕТ

Ю. К. БАБАНСКИЙ

УЧИТЬ МЫСЛЯМ или

УЧИТЬ МЫСЛИТЬ?..

Всесоюзное общество «Знание»

т объединяет более трех миллионов

лекторов, пропагандистов, работников

средств массовой информации, сфера его

деятельности охватывает все аспекты на-

учных знаний. Как перестроить работу,

чтобы наши лекции и выступления по-

настоящему волновали аудиторию, помо-

гали бы, вместо того чтобы оставаться

«галочками» в отчетах?

Вопрос, в общем-то, вечный, может

показаться даже риторическим. Нужна

содержательность, необходима и яркая,

доступная форма. А все это в конечном

счете замыкается на лектора. Поэтому

перестройка лекционной работы и нача-

лась с пересмотра состава лекторов,

состава наших секций — и по ес-

тественным, и по общественным наукам.

После аттестации лекторского состава око-

ло 20 процентов лекторов общества «Зна-

ние» были лишены права читать лекции

и вынуждены будут «переучиваться». Од-

новременно мы будем активнее привле-

кать известных и популярных людей

в науке, литературе, искусстве. Диплом,

ученая степень — еще не гарантия для

выступлений по линии Общества. Только

личные способности, талант, умение кон-

тактировать с аудиторией, живость, нешаб-

лонность, оперативность — вот что отныне

становится решающим.

Мы часто недооцениваем условия, в ко-

торых проходят лекции. Сейчас проведена

аттестация — пусть это не прозвучит

странно!—самих лекционных аудиторий.

Речь идет о том, чтобы лектории, залы, ка-

Весна 1947 года. Всего два

года прошли с окончания

кровоиролитнекщей войны,

еще не зарубцевались нанесен

ные еж» раны, а ведущие

щдтели науки и культуры

опубликовали Обращение к .да

детской интеллигенции. В нем

в частности, говорилось:

<Мы предлагаем создать всеео

юзиое общество по распро-

странению политический; и на

умных знаний. ЭД ы уверены, чтс

наш почин найдет самый горя

чип «тклик, одобрениеjn.

поддержкэ со стороны всех

деятелей советской науки,

культуры, которые всегда еду

жили своему народу и черпали

в мем свои творческие силы».

Сегодня пер д Всесоюзным

обществом «Знание» ставятся

новые .гадами Корреспондент

журнала М. К овал ьчу н

обратился к заместителям

рредсе щтеля правления Общее

гва Н- вине-президенту Академии

педагогических наук,

академику АПН

Юрию Константиновичу

БАБАНСКОМУ

и академику

Виталию Иосифовичу

ГОЛЬДАНСКОМУ

е просьбой рассказать, в каких

направлениях, по их мнению,

должна происходить nepeci «

ройка .юну пяризапии и про-

чаганды научных знаний.

бинеты были оснащены новейшими ауди-

овизуальными средствами, аппаратурой

для магнитной записи, а в перспективе —

видеотехникой Рассматривается вопрос

и о снабжении крупнейших лекториев

компьютерными системами сбора опера-

тивной информации. Хотелось бы верить,

что карикатурный образ «лектора из об-

щества по распространению», выведенный

еще в «Карнавальной ночи»,— портфель

с конспектом, скучный, в академическом

духе монолог и быстро свернутые (якобы

из-за недостатка времени) ответы на воп-

росы — окончательно уходит в прошлое.

Еще не гак давно лекции больше

напоминали учебные занятия: лектор ста-

рался охватить все аспекты, обрушивая на

слушателя лавину трудно усваиваемой

информации. Но и сегодня, хотя содержа-

ние лекционной пропаганды за последние

два года существенно изменилось, таких

лекций еще немало. Как переломить эту

тенденцию? Мы сделали акцент на актуаль-

ной, я бы даже подчеркнул — злободнев-

ной и острой тематике. Это относится

и к экономике, и к культуре, словом,

к любой стороне общественной жизни.

Разрыв между лекционной проблематикой

И реальными проблемами, с которыми

слушатели повседневно сталкиваются, за-

метно сократился. Его надо свести к мини-

муму. Думаю, не ошибусь, сказав, что это

и ваша, работников атеистического журна-

ла, проблема, причем еще далекая от

разрешения.

Ищем мы и новые формы, новые методы

научной пропаганды. И поиск этот должен

идти на крепкой научной же базе. Одной

интуиции мало. Помогает нам созданный"

в обществе «Знание» несколько лет назад

специальный отдел, занятый методикой

и психолого-педагогическим совер-

шенствованием лекционной пропаганды

как таковой. Главное — идти от жизни,

размышлять над новыми задачами по-

ново му. От ме хани ческо го заломи на ни я

к продумыванию, от монолога к диалогу,

от сухо-академичного изложения к «эмо-

циональной интеллектуальности» — вот те

важные направления, по которым мы

намерены строить работу

И снова о лекторе. Только при наличии

мыслящих — подчеркиваю, мыслящих! —

лекторов удастся сформировать и мысля-

щую аудиторию. Мы будем широко внед-

рять практику «круглого стола», не про-

возглашать истину в последней инстанции,

а вести живой, жаркий спор, обмен мне-

ниями, в который должны втягиваться

и сидящие в зале. Нужна творческая

дискуссия, которая, к сожалению, почти

исчезла из нашей практики.

Немного о специфике журнальной про-

паганды и популяризации научных знаний

(хотя все, о чем я говорил выше, относится,

разумеется, и к журналам в том числе).

Насколько я могу судить, и в научно-

популярных журналах многие проблемы

подаются как учебные лекции; часто встре-

чаешь заголовки, способные только отпуг-

нуть читателя. Преобладают «монумен-

тальные» — к сожалению, только внеш-

не— статьи, мало столкновений раз-

личных точек зрения, дискуссий.

Кто именно должен заниматься популя-

ризацией науки? Однозначного ответа, на

мой взгляд, нет. Хотелось бы, чтобы

авторитетный ученый обладал и даром

популяризатора. Но в жизни такое бывает

не часто. Реальнее идея союза ученого

и журналиста. Запомнился положительный

пример, близкий моим профессиональным

интересам,— серия издательства «Педаго-

гика» под названием «Ученые — школьни-

кам». Оказывается, для старшеклассников

психологически чрезвычайно важно полу-

чить первую информацию о той или иной

науке из рук ведущего в этой области

специалиста, автора научного открытия.

Одним словом — первооткрывателя. В се-

рии опубликованы выступления и Н. Г. Ба-

сова, и Ю. А. Овчинникова, и Е. И. Чазова.

По обрабатывали материал, осуществляли

его литературную запись, конечно, про-

фессионалы — писатели и журналисты.

7

А результат этого творческого союза —

яркие, запоминающиеся книжки... Но таких

примеров, на мой взгляд, маловато.

Вот еще важный вопрос: что, собствен-

но, популяризировать? Сами знания —

устоявшиеся, непоколебимые, фундамен-

тальные? Или формировать научное

мышление? Это отголосок извечного спора

в педагогике: учить мыслям или учить

мыслить... Мне представляется, что ис-

комый путь — в диалектическом сочета-

нии того и другого. С одной стороны, мы

все время говорим о воспитании активной,

творческой личности, самостоятельно ду-

мающей, умеющей принимать нестан-

дартные решения, с другой же — все

пытаемся «впихнуть» в юную голову по-

больше знаний «из программы», почти не

оставляя подростку времени думать. Вмес-

те с тем известно классическое положе-

ние: «пустая голова размышлять не мо-

жет».

Итак, генеральный курс — на развитие

прежде всего навыков мышления при

опоре на тщательно выбранные, наиболее

существенные элементы фактического

знания.

В. И. ГОЛЬДАНСКИИ

ПРАВДА ПОЛНАЯ,

БЕЗ ПРИКРАС

И ИЛЛЮЗИЙ

± Прежде всего хочу отметить, в

наши дни на популяризаторов

науки ложится задача более сложная,

ответственная и благородная, чем доход-

чивое разъяснение читателям научных

истин. Возникла необходимость защищать

науку от участившихся несправедливых

упреков, а то и просто злобных нападок

Массовое обыденное сознание (с горечью

отмечаю, что у него на поводу пошла

и часть интеллигенции) словно шарахну-

лось из одной крайности в другую. С тем

же слепым азартом, с каким еще недавно

пели осанну науке, славили ее всемогу-

щество и обещали ее именем всевоз-

можные блага, сегодня чуть ли не предают

науку анафеме, высказывают сомнение

в ее благотворном влиянии на жизнь

общества и ее же именем сулят всяческие

несчастья... Все это хотя и объяснимо, но

подчас просто печально и дико

Мало того, судя по отдельным выступле-

ниям на съездах творческих работников,

в печати, по телевидению и радио, во всех

наших бедах, оказывается, виноваты имен-

но ученые! И будто не существует иного

выхода, как повернуть прогресс вспять

и снова вернуться в «беспроблемное»

патриархальное прошлое... Но разберемся

спокойно, без запальчивости — о чем го-

ворит недавнее решение Политбюро ЦК по

такому, казалось бы, «узкоспециальному»

вопросу, как проект переброски северных

рек — о недоверии к науке? Как раз

наоборот: о том, что при оценке проектов

глобального характера необходимо внима-

тельно прислушиваться к мнению раз-

личных групп ученых, а не одной-

единственной. Я бы сказал так: к оши-

бочным решениям (типа проекта пере-

броски рек) приводит не наука, а игнори

рование ее или же монополизация. Ведь

и аргументация, на основе которой пороч-

ное решение было приостановлено, стро-

илась на научной базе.

Наука, конечно, не свободна от ошибок,

но зато она раньше других может разоб-

раться в них, выработать рецепты их

предотвращения. Объективно писать про

все эти стороны жизни науки и ученых —

вот, по-моему, одна из главных задач

популяризаторов. Подлинная наука всегда

отмечена печатью благородства (я говорю

о науке как о форме общественного

сознания, а не как о системе и иерархичес-

кой лестнице научных коллективов), а все

благородное нуждается в защите.

Мне кажется, есть нечто общее между

поношением науки и самыми дикими

примерами современного обскурантизма,

прикрывающегося, как ни парадоксально,

именем науки. Конечно, это явления раз-

ного порядка, но все же... Когда я,

к примеру, читаю в газете, смотрю по

телевизору материалы о деле Абая Бору-

баева и других «экстрасенсов», в основе

которого лежит лженаука, достигшая

уровня преступности, то не могу отделать-

ся от впечатления: передо мной звенья

одной цепи. Что-то ооднит тех, кто не

задумываясь поносит науку, приписывая ей

все беды и напасти (причем внешне

благородный гнев доходит подчас до

прямого натравливания, я бы сказал да-

же — науськивания), с теми, кто прикрыва-

ется ее именем для совершения самых

варварских злодеяний.

Кто должен говорить и писать для

широкой аудитории о науке?.. Я не считаю,

что так уж важно, будет ли под фамилией

автора красоваться титул — кандидат, до-

ктор, академик Важно, чтобы высту-

пающий от имени науки был действительно

ее творцом (если нужно, в помощь ему

следует привлекать профессионального

журналиста, писателя). Именно талантли-

вая молодежь горит своим делом и могла

бы рассказать о нем поистине за-

хватывающе! К сожалению, ее пока мало

привлекают к делу популяризации. Среди

молодых исследователей это занятие счи-

тается «несолидным» (академикам-де про-

ще, им уже все равно, что о них скажут

коллеги!), а жаль. Ученые часто стесняются

возможных упреков в несерьезности, а в

результате иные публикации в научно-

популярных изданиях оказываются столь

«серьезны», что могут быть рекомендо-

ваны в качестве снотворного...

Очень важной представляется мне сле-

дующая задача: показать «положи-

тельный» выход той или иной научной

идеи, взятой в историческом срезе. От

того момента, когда никто не мог сказать,

к чему приведет открытие,— до его осу-

ществления и повсеместного применения.

И вот что хотелось бы посоветовать.

У нас еще силен дух «кампанейщины», как

мы с ним ни боремся. И в Академии наук

периодически проводятся кампании по

прогнозированию науки: на 10 лет, на

20 лет и так далее. Но, насколько я помню,

не бывало так, чтобы с течением времени

прогноз сверяли с реальным развитием

событий в науке за истекший период. Такой

анализ был бы весьма поучителен. С ог-

ромным интересом прочел бы об этом

в научно-популярном журнале, да и не

только я, конечно.

Ученые ищут истину. Но им вовсе не

безразлично, как ею распорядиться.

Самый яркий пример последних лет —

поляризация позиций ученых в проблеме

гонки вооружений, перенесения ее в кос-

мос.

Академик А. Н. Несмеянов как-то дал

такое яркое сравнение история каждой

науки напоминает бой за овладение зда-

нием, когда любая новая ступень

складывается из двух этапов: прорыва на

новый этаж, а затем — распространения по

этажу. Прорыв на новый этаж — это

событие обычно непредсказуемое, напри-

мер фундаментальное научное открытие.

А вот последующая детализация природы

открытого явления или закономерности,

всестороннее его исследование, выход

в технику и народное хозяйство на его

основе — это уже распространение по

этажу. Популяризатор, на мой взгляд,

должен воздерживаться от утверждений

типа «всякое научное открытие дает чело-

вечеству непосредственное благо». Но,

с другой стороны, важно показать, как

в конечном итоге — рано или поздно —

всякое подлинное крупное научное

открытие может быть поставлено на служ-

бу человечеству. А ученые... Что ж, они

люди, и ошибки совершают, и на опыте

печальном учатся.

Вот обо всем этом, мне кажется, и нужно

сегодня писать для широкой аудитории.

Смело, остро, разносторонне. Тем более

что в самой науке, во взаимоотношениях

ученых и их отношениях с обществом все,

конечно, далеко от благостной идиллии.

Впрочем, вопрос о соотношении

нравственности и науки — тема отдельно-

го разговора.

В заключение хочу обратить внимание на

еще одну, особенно важную в наши дни

тему, требующую самой широкой популя-

8

ризации Речь иде о распространении

знаний о возможных последствиях ядер-

но й войны. О «ядерной зиме», о том, что

в такой войне не будет победителей

и побежденных. Об этом говорят и пишут

много, в том числе и научно-популярные

журналы. И тут встает проблема правды —

правды полной, без прикрас и иллюзий.

Как воспримут ее’ Как ясное осознание

того, что никто не принесет избавления,

кроме тебя самого? Или как бессилие

конкретного человека перед огромной

разрушительной силой современной тех-

ники?

Что говорить, писать, да просто кричать

об этом надо — сомнений нет Здесь

уместно вспомнить «Письма мертвого че-

ловека» — фильм, где, по-моему, выдер-

жано идеальное соотношение смелости

и сдержанности, необходимых в столь

трудном деле. Мы начали разговор с упо-

минания о горьких и несправедливых

упреках в адрес науки, обвинения ее

в «соучастии» в подготовке всемирной

катастрофы. Но не будь исследований

ученых по прогнозам последствий глобаль-

ной ядерной войны — не смог бы появить-

ся и такой фильм. Представления о «ядер-

ной зиме» пришли в обыденное сознание

из науки — над этим тоже следует заду-

маться...

В ядерной войне не будет победите-

лей — это первыми поняли и проанализи-

ровали ученые. А сейчас это — одна из

основ нового мышления, которым должно

овладеть человечество, если оно хочет

выжить... Большой путь прошла эта

мысль — о невозможности победить в

ядерной войне. От манифеста Рассела —

Эйнштейна до конкретных политических

инициатив, к которым прислушивается все

больше людей во всех странах мира.

Ныне реальность (и в осознании ее —

заслуга опять-таки науки!) такова, что

агрессору в будущей войне в каком-то

смысле даже хуже, чем его жертве: та

погибнет мгновенно, агрессору же пред-

стоит долгая предсмертная агония в усло-

виях им же вызванной и неотвратимой

«ядерной зимы»... Горькая шутка, что

и говорить.

У одних она вызывает отчаяние, у дру-

гих— наоборот, росток надежды. И по-

следних становится все больше. Пред-

отвратить катастрофу может только чело-

веческий разум. В конечном счете именно

вера в могущество человеческого разума,

как этот разум ни трактовать: как высшую

ли ступень в эволюции мироздания, или

как дар небес человеку, созданному по

образу и подобию божию,— объединяет

в мощном антивоенном движении атеистов

и верующих, деятелей церкви и коммунис-

тов.

Отчаяиие — удел убежденных в том, что

катастрофа фатальна, неудержима. Ядер-

ную катастрофу мы можем предотвратить.

Можем потому, что уверены в победе ра-

зума над безумием, в том, что победа эта

зависит только от самих людей. Пока есть

такая уверенность, будет жить и надежда,

не давая места безысходному отчаянию,

не позволяя нам опустить в бессилии руки

и положиться на волю судьбы.

«и

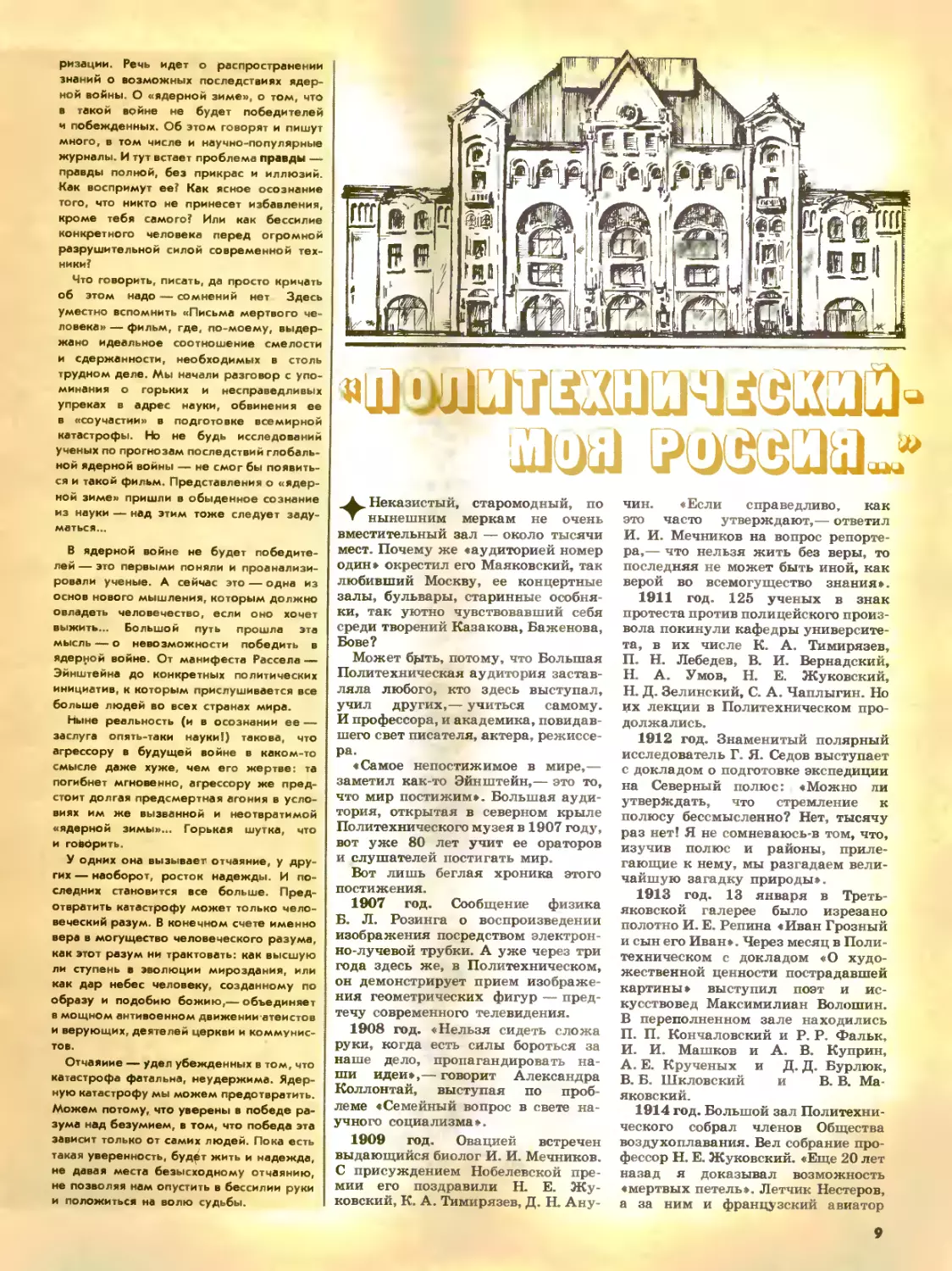

Неказистый, старомодный, по

нынешним меркам не очень

вместительный зал — около тысячи

мест. Почему же «аудиторией номер

один» окрестил его Маяковский, так

любивший Москву, ее концертные

залы, бульвары, старинные особня-

ки, так уютно чувствовавший себя

среди творений Казакова, Баженова,

Бове?

Может бр!ть, потому, что Большая

Политехническая аудитория застав

ляла любого, кто здесь выступал,

учил других,— учиться самому.

И профессора, и академика, повидав-

шего свет писателя, актера, режиссе-

ра.

«Самое непостижимое в мире,—

заметил как-то Эйнштейн,— это то,

что мир постижим». Большая ауди-

тория, открытая в северном крыле

Политехнического музея в 1907 году,

вот уже 80 лет учит ее ораторов

и слушателей постигать мир.

Вот лишь беглая хроника этого

постижения.

1907 год. Сообщение физика

Б. Л. Розинга о воспроизведении

изображения посредством электрон-

но-лучевой трубки. А уже через три

года здесь же, в Политехническом,

он демонстрирует прием изображе-

ния геометрических фигур — пред-

течу современного телевидения.

1908 год. «Нельзя сидеть сложа

руки, когда есть силы бороться за

наше дело, пропагандировать на-

ши идеи»,— говорит Александра

Коллонтай, выступая по проб-

леме «Семейный вопрос в свете на-

учного социализма».

1909 год. Овацией встречен

выдающийся биолог И. И. Мечников.

С присуждением Нобелевской пре-

мии его поздравили Н. Е. Жу-

ковский, К. А. Тимирязев, Д. Н. Ану-

чин. «Если справедливо, как

это часто утверждают,— ответил

И. И. Мечников на вопрос репорте-

ра,— что нельзя жить без веры, то

последняя не может быть иной, как

верой во всемогущество знания».

1911 год. 125 ученых в знак

протеста против полицейского произ-

вола покинули кафедры университе-

та, в их числе К. А. Тимирязев,

П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский,

Н. А. Умов, Н. Е. Жуковский,

Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин. Но

их лекции в Политехническом про-

должались.

1912 год. Знаменитый полярный

исследователь Г. Я. Седов выступает

с докладом о подготовке экспедиции

на Северный полюс: «Можно ли

утверждать, что стремление к

полюсу бессмысленно? Нет, тысячу

раз нет! Я не сомневаюсь-в том, что,

изучив полюс и районы, приле-

гающие к нему, мы разгадаем вели-

чайшую загадку природы».

1913 год. 13 января в Треть-

яковской галерее было изрезано

полотно И. Е. Репина «Иван Грозный

и сын его Иван». Через месяц в Поли-

техническом с докладом «О худо-

жественной ценности пострадавшей

картины» выступил поэт и ис-

кусствовед Максимилиан Волошин.

В переполненном зале находились

П. П. Кончаловский и Р. Р. Фальк.

И. И. Машков и А. В. Куприн,

А. Е. Крученых и Д. Д. Бурлюк,

В. Б. Шкловский и В. В. Ма-

яковский.

1914 год. Большой зал Политехни-

ческого собрал членов Общества

воздухоплавания. Вел собрание про-

фессор Н. Е. Жуковский. «Еще 20 лет

назад я доказывал возможность

«мертвых петель». Летчик Нестеров,

а за ним и французский авиатор

9

Пегу подтвердили...» На вечере при-

сутствовали оба летчика.

— Пусть падает в провал кровавый

Строенье шаткое веков,—

В неверном озареньи славы

Грядущий мир да будет нов!

— читает В. Я. Брюсов. На этом

же вечере выступил со своими стиха-

ми Маяковский.

1915 год. С. В. Рахманинов играет

сочинения А. Н. Скрябина — в па-

мять о замечательном композиторе.

Последнее московское выступле-

ние И А Бунина. Сборы от

музыкального и литературного вече-

ров поступили в фонд помощи

жертвам войны.

1916 год. Снова на сцене Ма-

яковский. Звучит поэма «Облако

в штанах». «Долой вашу любовь!»,

«Долой ваше искусство!», «Долой

ваш строй!», «Долой вашу рели-

гию!»,— гремит голос поэта.

1917 год. В апреле Большая ауди-

тория принимает 400 делегатов пер-

вой легальной партийной конферен-

ции московских большевиков.

В сентябре проходят партвыборы

исполкома — Московский Совет

возглавили большевики. И спустя

пять дней здесь звучит голос Ма-

яковского:

Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее

«Прежде».

Сегодня пересматривается

миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова.

1918 год. 12 марта в Большой

аудитории выступает В. И. Ленин:

«Товарищи! Годовщину русской

революции нам приходится справ-

лять в такую минуту, когда ре-

волюция переживает тяжелые дни,

когда многие готовы впасть в уныние

и разочарование. Но если мы посмот-

рим на окружающее, если мы вспом-

ним, что сделала революция за этот

год и как складывается международ-

ное положение, то ни у кого из нас,

я уверен, не останется места ни для

отчаяния, ни для уныния».

1920 год. По Москве расклеены

афиши: «Политехнический музей.

Поэт Александр Александрович

Блок, приезжающий из Петрограда,

прочтет свои новые произведения...».

Доклад «Поэзия и революция»

делает В. Я. Брюсов: «Истинное

искусство всегда революционно. Ис-

тинный поэт всегда в рядах ре-

волюции в широком смысле слова».

«19 декабря 1920 года в Политех

ническом музее, аудитория № 1,

в 3 часа дня состоится диспут на те-

му «Поэзия — обрабатывающая

промышленность». Докладчик —

Владимир Маяковский, оппонент —

А. В. Луначарский».

1921 год. VIII Всероссийский

электротехнический съезд. I Всерос-

сийская конференция по краеведе-

нию, открытая А. В. Луначарским.

Литературная композиция о Данте

Алигьери. Вечер к 100-летию со дня

рождения Н. А. Некрасова.

1923 год. Свои стихи читает Сергей

Есенин.

1924 год. Лекции и диспуты о

межпланетных сообщениях Я. И. Пе-

рельмана, В. П. Ветчинкина,

Ф. А. Цандера.

Вечер В. В. Маяковского «Творчес-

кий отчет за 1923—1924 годы».

I Всесоюзная конференция по

изучению производительных сил

страны; выступают Г. М Кржижа-

новский, В. В. Куйбышев, В. П. Но-

гин, Г. К. Орджоникидзе.

1925 год. «Сегодня состоится дис-

пут «Религия и социализм*. Док-

ладчик — нарком просвещения

А. В. Луначарский. Оппонент —

митрополит А. И. Введенский».

1926 год. Диспут для молодежи

«О хулиганстве». Вместе с наркомом

здравоохранения Н. А. Семашко

и наркомом юстиции Н. В. Крыленко

выступал В. В. Маяковский.

Доклад ученого-изобретателя

А. Н. Шелеста «Тепловоз и его

будущее».

1927 год. Е. М. Ярославский ведет

вечер революционеров-народоволь-

цев В Н. Фигнер, просидевшей

в «одиночке» Шлиссельбургской

крепости более 20 лет, и Н. А. Моро-

зова, который провел там же, в дру-

гой «одиночке» 29 лет. Поэт, пере-

водчик, историк, он занимался и

геофизикой и воздухоплаванием, ма-

тематикой и философией, химией

и метеорологией.

1928 год. Выступление приехавше-

го из Италии А. М. Горького перед

краеведами: «Прекрасные люди жи-

вут в России, прекрасные люди вы...»

Выступление знаменитого фран-

цузского архитектора Ле Корбюзье:

«Москва — это фабрика планов, обе-

тованная земля для специалистов...

Только русская художественная ду-

ша допустила чудо — устремление

к огромной общей мечте».

1934 год. О строении атомного

ядра рассказывает знаменитый

Нильс Бор. Через четверть века он

даст интервью корреспонденту жур-

нала «Наука и религия».

Встреча с челюскинцами. Рассказ

О. Ю. Шмидта о героических похо-

дах ледоколов «Челюскин». «Седов»,

«Сибиряков».

1937 год. 100-летие со дня гибели

А. С. Пушкина. С циклом лекций,

изданных потом книгой «Пушкин

в жизни», выступил В. В. Вересаев.

1938 год. Яркое антифашистское

выступление Лиона Фейхтвангера.

1945 год. Президент Академии

наук СССР С. И. Вавилов, предло-

живший возродить Ломоносовские

чтения, делает доклад «Ломоносов

и русская наука».

1947 год. Обращение видных со-

ветских ученых во главе с С. И. Вави-

ловым с предложением создать Все-

союзное Общество по распростране-

нию политических и научных зна-

ний.

«Политехнический музей,— под-

черкнул С. И. Вавилов, призывая

тружеников науки к коллективному

сотрудничеству,— имеет большое ис-

торическое прошлое в развитии на-

учно-технической мысли в России

и в настоящее время является

крупным центром распространения

достижений науки и техники».

Вот послевоенная хроника от-

дельных выдающихся событий в

жизни общества «Знание» и Боль-

шой Политехнической аудитории

Академик О. Ю. Шмидт читает

лекции о космогонической теории,

выдвигает свою гипотезу о проис-

хождении планет.

Выступления академика А. И.

Опарина «Современные пред-

ставления о проблеме происхожде-

ния жизни». Выдающийся

ученый-биохимик выступил и на

страницах нашего журнала.

Лекции замечательного математи-

ка А. Н, Колмогорова. «Я принадле-

жу к тем крайне отчаянным киберне-

тикам,— говорил академик,— ко-

торые не видят никаких принци-

пиальных ограничений в кибернети-

ческом подходе к проблеме жизни

и полагают, что можно анализиро-

вать жизнь во всей ее полноте, в том

числе и человеческое сознание со

Всей его сложностью, методами ки-

бернетики».

Академик А. И. Берг, бывший

многие годы членом редколлегии

журнала «Наука и религия», вел

тему «Предмет и задачи кибернети

ки». Подлинными вехами в развитии

кибернетики стали выступления

В. В. Парина «Кибернетика и биоло-

гия», А . В. Напалкова «Кибернетика

и нервная система», П К. Анохина

«Кибернетика и нейрохирургия».

Сенсацией явилось появление в

«аудитории номер один» знаменито-

го американского ученого Норберта

Винера. «Можно сказать, что живые

организмы сами себя организуют,—

подчеркнул основатель кибернети-

ки. — Как уже было показано в

моих работах, о которых я

рассказывал на докладе в Политех-

ническом музее в Москве, такие

явления самоорганизации имеют

место и в технических устройствах...

Человек в настоящее время уже

в состоянии конструировать такие

самоорганизующиеся машины».

4 октября 1957 года — начало

космической эры, полет первого ис-

кусственного спутника Земли. Сегод-

ня, спустя 30 лет, номера спутников,

выведенных на орбиту, подходят

к 2000-й отметке.

12 апреля 1961 года — веха в ис-

тории цивилизации. Ю. А. Гагарин,

10

Г. С. Титов, П. И. Беляев, А. А. Ле-

онов и другие космонавты, в свое

время дававшие интервью коррес-

понденту «Науки и религии», высту-

пали в Большой Политехнической.

«Изучение космоса, проникнове-

ние в глубины Вселенной подрывает

религиозное мировоззрение,— гово-

рил Г. С. Титов,— способствует необ-

ратимому процессу великого

шествия человечества от незнаний,

от ошибочных, фантастических

представлений к научному знанию

явлений природы и общества».

Немецкий ученый-математик

Л. Кронекер в конце прошлого века

высказал мысль, что бог создал

лишь целые числа, все остальное —

дело рук человеческих. Он и предпо-

ложить не мог, что пройдут лишь

десятилетия — и человек откроет

ядерную энергию, обуздает ее, сту-

пит на Луну, пошлет автоматические

аппараты на Марс и Венеру, научит-

ся летать быстрее звука, создаст

искусственные белок и сердце. Бег

современной науки настолько стре-

мителен, что за время подготовки

к печати одной книги накапливается

новая информация, исследования,

открытия — для другой.

Открытие — венец непрестанного

поиска, хода мысли, тщательного

анализа, отбора, синтез трудолюбия

и таланта, каждодневного труда,

многократного эксперимента и ге-

ниального озарения. Открытие —

всегда простор, выход человека на

новую ступень.

Атеизм, заметил однажды

выдающийся советский ученый ака-

демик В. В. Парин, нередко пони-

мают как нечто обособленное. Лично

я считаю, что атеизм нужно рассмат-

ривать не только в связи со всей

культурой человечества, но и как

одно из высших проявлений куль-

туры. Для меня, представителя ме-

дицины, атеизм является плотью от

плоти гуманнейшей из наук. В свое

время,— пояснил академик данную

мысль,— я был глубоко потрясен

экспериментом французского врача

Алена Бомбара, который в одиночку

на надувной резиновой лодке «Ере-

тик» пересек Атлантику. Экспери-

мент беспрецедентный. Впервые

ученый добровольно, без запасов еды

и питья, без каких бы то ни было

приборов оказался один на один

с океаном. Питаясь в пути планкто-

ном, отжимая сок из рыбы, Бомбар

испытал прочность человеческого

организма в условиях полного оди-

ночества. После этого путешествия

корабельные спасательные службы

многих стран были модернизиро-

ваны. Когда плавание «Еретика»

окончилось, Бомбар ответил рели-

гиозным догматикам, всем, не веря-

щим в силу разума, книгой «За

бортом по своей воле»: «Теперь

я буду бороться за то, чтобы моя

«ересь» была понята и стала хрис-

тианской верой для всех, кто в буду-

щем может потерпеть кораблекруше-

ние».

Ни Бомбар, ни Линдеманн, совер-

шивший аналогичное путешествие,

не представляли себе, что заготавли-

вают бесценный багаж фактов для

космических психологов и медиков.

Их материалы помогли, пояснил

В. В. Парин, не только тем, кого

интересовала психологическая про-

блема «человек, потерпевший кораб-

лекрушение», но и тем, кто годы

спустя занялся другой проблемой —

«одиночества в космосе». В науке

часто так бывает, что приложение,

какое в будущем получат изученные

факты, в момент наблюдения не

известно. Исследователь ставит себе

цель, а благодаря его исканиям

достигается другая, часто даже не

одна.

Как снова не вспомнить слов

Эйнштейна о неспостижимости того,

что мир — постижим!

ХРОНИКА

СЕМИ

ДЕСЯТИЛЕТИИ

1924. 31 мая. XIII съезд РКП(б) в ре-

золюции «О работе в деревне» подчерки-

вает: «Необходимо решительно ликвиди-

ровать какие бы го ни было попытки

борьбы с религиозными предрассудками

мерами административными, вроде

закрытия церквей, мечетей, синагог, мо-

литвенных домов, костелов и т. п... Особо

внимательно необходимо следить за тем,

чтобы не оскорблять религиозного чувства

верующего...».

1924. 25 августа. При председателе ВЦИК

учрежден Секретариат по делам культов

(действовал до 1929 г.), занимавшийся

в основном рассмотрением подаваемых во

ВЦИК заявлений и жалоб по делам рели-

гиозных организаций.

1925 Март. Выходит первый номер

журнала «Безбожник» (издавался до нача-

ла Великой Отечественной войны).

1925. 19—26 апреля. В Москве проходит

съезд корреспондентов и друзей газеты

«Безбожник». Он принял решение о созда-

нии массовой антирелигиозной организа-

ции — Союза безбожников СССР (с июня

1929 г. — Союз воинствующих безбожни-

ков)

1925. 7 апреля. Умер патриарх Тихон.

В своем завещании он призвал «не питать

надежд на возвращение монархического

строя и убедиться в том, что Советская

власть — действительно народная, рабо-

чая и крестьянская власть и потому

прочная и непоколебимая».

1925. Сентябрь. Выходит первый номер

антирелигиозного журнала на татарском

языке «Фен-хэм-дин» («Наука и религия»),

1925. 20—21 сентября. В Ленинграде

проходят публичные диспуты наркома

просвещения А. В. Луначарского с митро-

политом А. И. Введенским: «Христианство

или коммунизм» и «Идеализм или мате-

риализм».

1925. Октябрь. Советский Союз посе-

щает аббат д'Эрбиньи, председатель Вос-

точного института иезуитов в Риме. В своей

книге «Религиозный облик Москвы» он

свидетельствует: «Вполне достаточно са-

мого краткого пребывания в Москве,

чтобы убедиться в свободе религии в

СССР, в прекрасной сохранности многих

храмов, имеющих историческое и культур-

ное значение, в высоком уровне реставра-

ционных работ».

1926 год. Союз безбожников СССР

вступает в Интернационал пролетарских

свободомыслящих, устанавливает связи со

многими зарубежными организациями

атеистов и свободомыслящих.

1927 год. В районах распространения

ислама начинается массовое движение за

раскрепощение женщин, получившее на-

звание «худжум». Оно встретило ожесто-

ченное сопротивление феодально-байских

сил, религиозных фанатиков. Только в Уз-

бекистане за год было совершено более

200.террористических актов против акти

висток и женщин, снявших паранджу.

1927. 29 июля. Глава русской православ

ной церкви митрополит Сергий и шесть

членов синода выступают с «Посланием

к пастырям и пастве». В нем говорится:

«Мы, церковные деятели, не с врагами

нашего Советского государства и не с бе-

зумными орудиями их интриг, а с нашим

народом и нашим правительством...» Боль-

шинство духовенства с одобрением встре-

тило это послание.

1928. Март. Союз воинствующих без-

божников начал выпускать журнал «Дере-

венский безбожник». Селькоры сообщали,

что журнал «до основания ходит из рук

в руки, пока не превратится в одни

клочья»

1928—1929 годы. Создаются рабочие

антирелигиозные университеты в Москве,

Ленинграде, Саратове, Николаеве, Орле,

Тифлисе и других городах

1928—1930 годы. Выходит капитальный

5-томный труд И. П. Вороницына «История

атеизма».

В НАУЧНЫХ

ЛАБОРАТОРИЯХ

И В ЖАРУ, И В ХОЛОД

Ткань, способную регулировать тепло

согрева гь в холодную погоду и пони-

жать температуру, Kor.ua жарко,-

создали в США. Как показали лабора-

торные испытания, одежда из такой

ткани выдерживав г экстремальные

температуры. Свойства, природой не

предусмотренные, рукотворная ткань

получает при обработке :е.е. следи-

альныммсоставами.

11

У нас

в гостях

«АЗИЯ и АФРИКА

сегодня»

В ЭТОМ ГОДУ исполняется 30 лет

журналу «Азия и Африка сегодня»,

который издается Советским комите-

том солидарности стран Азии и Аф-

рики, Институтом востоковедения

и Институтом Африки АН СССР. Он

выходит ежемесячно на шести

языках: кроме русского на англий-

ском, арабском, дари, португаль-

ском, французском. В некоторых

странах Азии и Африки работают

его собственные корреспонденты.

Много внимания уделяет журнал

воздействию на общественное разви-

тие и внешнюю политику афро-

азиатских стран религиозного фак-

тора, в частности ислама. Среди

материалов на эту тему наше внима-

ние привлекли статьи В. Киселева

«Ислам в международных отноше-

ниях стран Азии и Африки» (1986,

№ 11), А. Арабаджяна «Иранская

революция. причины и уроки»

(1986, X 3, 4), А. Васильева «Ис

ламский фундаментализм и Египет»

(1986, № 1) и другие. Авторы убеди-

тельно показывают, что «исламский

фактор» отнюдь не действует само-

стоятельно, но лишь в сочетании

с другими социально-экономически-

ми и политическими факторами,

характерными для той или иной

страны. Оттого столь различны про-

явления «исламского феномена»,

скажем, в Ливии и Иране, Пакистане

или Египте. В то же время «очевид-

но,— пишет В. Киселев в упомяну-

той статье,— что ислам и в ближай-

шие годы останется одним из

важных импульсов роста национа-

лизма на локальном и региональном

уровнях». Ислам будет и дальше

способствовать политизации масс,

ибо происходящие в афро-азиатских

странах события прямо или косвенно

затрагивают интересы и религи-

озные чувства масс,— таким обра-

зом, можно прогнозировать усиление

антиимпериалистических тенденций

в исламском движении. Однако, как

подчеркивают авторы журнала, в от-

дельных странах, где интересы опре-

деляющей их политику мусуль-

манской элиты отнюдь не идентичны

интересам основной массы трудя-

щихся, растут и антидемократичес-

кие, антисоциалистические тенден-

ции.

Судьбы исламского движения в

Азии и Африке, разумеется, будут

зависеть и от того, как в этом регионе

решаются социально-экономические

проблемы. Пока в так называемом

«третьем мире» растет число голо-'

дающих и безработных. Например,

десять лет назад в Африке было

200 миллионов человек, страдающих

от голода или недоедания, а сегодня

их 400 миллионов. Из года в год

снижается самообеспеченность раз-

вивающихся стран продовольствием.

Скажем, Египет в 1960 году сам

удовлетворял свою потребность в

пшенице на 69,8 процента, а к

1980 году — лишь на 24,8.

О проблемах Африканского конти-

нента рассказывает статья доктора

экономических наук М. Волкова «Ре-

альные проблемы и сомнительные

рецепты» (1986, № 11). Одну из

них — энергетический кризис он

называет острейшей в «третьем ми-

ре» Население Африки удовлетво-

ряет свои потребности в энергии на

85 процентов за счет дров и хвороста.

Но этот источник иссякает, и дрова

в очаге стбят зачастую дороже со-

держимого висящей над ним ка-

стрюли. Унаследованная от коло-

ниализма техническая отсталость

столь велика, что 80 процентов афри-

канских крестьян не применяют

иных орудий труда, кроме ручных.

Катастрофически растет внешний

долг афро-азиатских стран. По неко-

торым оценкам, к середине текущего

десятилетия он достиг триллиона

долларов, а всего 15 лет назад,

в 1970 году, был равен 70 миллиар-

дам. Этой проблеме посвящена

статья С. Былиняка и Я. Мелкумова

(1986, № 9). Как отмечалось в Поли-

тическом докладе XXVII съезду

КПСС, бедственное положение раз-

вивающихся стран — крупнейшая

общемировая проблема. В этом, а не

в чем-то другом — подлинные исто-

ки многих конфликтов в Азии,

Африке, Латинской Америке. Во-

пиющее противоречие заключается

в том, что молодые страны вынуж-

дены тратить средства, в том числе

и полученные займы, на непо-

сильные для их экономики военные

расходы: империализм, стремясь

сохранить освободившиеся госу-

дарства в сфере своих интересов,

вовлекает их в гонку вооружений,

в военные блоки, провоцирует и

поддерживает региональные кон-

фликты. Силы империализма и реак-

ции используют для проведения сво-

ей политики в этом регионе так

называемый «воинствующий ис-

лам», реакционные элементы му-

сульманского движения.

Отвергая западную капиталисти-

ческую модель развития, но не

принимая социализм, многие поли-

тические, религиозные деятели ищут

свой, особый, третий путь, который

они и называют исламским. Разра-

батываемые его вариации различны,

неоднозначны — Коран и Сунна, ко-

торые берутся в них «за основу»,

получают не только отличные друг

от друга, но и взаимоисключающие

толкования.

Журнал «Азия и Африка сегод-

ня», уделяя большое внимание со-

циально-экономическим проблемам

развивающихся стран, не ограничи-

вается ими. С его страниц предстает

разнообразный, увлекательный, яр-

кий и многокрасочный, так не похо-

жий на европейский, мир Востока,

где далекое прошлое живет в на-

стоящем, где сказочное и невероят-

ное сплетается с реальностью, где

свято хранятся традиции, где растет

и новая культура...

Мы составили небольшую подбор-

ку выдержек из разных очерков,

статей, заметок, которая, надеемся,

даст представление о богатстве и раз-

нообразии тематики и направлений,

освещаемых журналом.