Автор: Анисимов Е.В.

Теги: всеобщая история история российского государства история история россии

ISBN: 978-5-496-00068-0

Год: 13

Текст

Евгений Викторович Анисимов

История России от Рюрика до Путина

Люди. События. Даты

4-е издание, дополненное

Заведующая редакцией

М. Трофимова

Ведущий редактор

Е. Власова

Выпускающий редактор

А. Шляго

Литературный редактор

Б. Файзуллин

Художественный редактор

С. Маликова

Дизайн макета

Е. Морозов

Корректор

Н. Викторова

Верстка

И. Смарышева, А. Шляго

ББК 63.3(2)

УДК 94(47)

Анисимов Е.

А67 История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. 4 -е изд., доп. —

СПб.: Питер, 2013. — 592 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00068-0

Вы не найдете в этой книге сухих фактов и безликих исторических персонажей. И неудивительно —

ведь она написана Е. В. Анисимовым, известным историком и писателем, лауреатом Анциферовской

премии, автором более тридцати книг по истории России! Книга имеет весьма оригинальную струк-

туру — наряду с последовательным, хронологическим изложением истории в ней выделены рубрики

«Люди», «События», «Даты». Причем каждая страница книги посвящена определенному историческо-

му событию, известной личности или знаменательной дате. Читать книгу можно практически с любо-

го места. Скучать вам явно не придется! Перед вами предстанут живые люди в водовороте событий!

ISBN 978-5 -496-00068 -0

© ООО Издательство «Питер», 2013

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без пись-

менного разрешения владельцев авторских прав.

ООО «Питер Пресс», 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д. Волкова), д. 3, литер А, пом. 7Н.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Подписано в печать 14.09.12. Формат 70х100/16. Усл. п . л . 47,730. Тираж 3000. Заказ

Отпечатано с готовых диапозитивов в ИПК ООО «Ленинградское издательство».

194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 9.

Ñîäåðæàíèå

Ïðåäèñëîâèå ...............................14

ÄÐÅÂÍßß ÐÓÑÜ (IX–XIIIââ.) .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .16

Êèåâñêàÿ Ðóñü (IX–XII ââ.)

......................17

Первоепоявлениеславянвмировойистории . . . . . . . . . . 17

862 — Приглашение варяжских князей. Начало династии

Рюриковичей.............................19

Рюрикиегобратья...........................20

ВозникновениеКиевскогокняжества...............21

882—ОбъединениесевераиюгаРуси...............22

ВещийОлег................................22

ПравлениеИгоряСтарого......................24

КнягиняОльга..............................25

КняжениеСвятославаИгоревича..................27

972—ГибелькнязяСвятослава....................28

ПерваяусобицанаРуси........................29

980 — Захват власти Владимиром Святославичем . . . . . . . . 30

ПравлениенаРусиВладимира....................31

988—КрещениекняземВладимиромРуси . . . . . . . . . . . . 32

ВладимирКрасноСолнышко.....................35

1015—УбийствокнязейБорисаиГлеба..............36

ПравлениеЯрославаМудрого....................37

Ярослав Мудрый и его недружные сыновья и внуки . . . . . . . 40

1097—Любечскийсъезд........................43

КнязьОлегГориславич........................44

ВладимирМономахнаКиевскомзлатостоле . . . . . . . . . . . 45

1113—Появление«Повестивременныхлет» . . . . . . . . . . . 46

ВладимирМономах...........................47

Преемники Мономаха у власти. Начало распада

ДревнейРуси.............................48

Усиление Владимиро Суздальского и Галицко Волынского

княжеств................................50

1147—ПервоеупоминаниеМосквы.................52

СудьбаГориславичей..........................53

3

Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêàÿ Ðóñü (1155–1238) .............55

1155 — Основание Владимиро Суздальского княжества . . . . 55

КнязьАндрейБоголюбский.....................56

Правление во Владимире Всеволода Большое Гнездо . . . . . 57

1216—СражениеприЛипицеиегопоследствия . . . . . . . . 58

Возвышение и могущество Великого Новгорода . . . . . . . . . 60

Новгородцыиихвече.........................62

1951 — Открытие новгородских берестяных грамот . . . . . . 64

МонголотатарскоенашествиенаРусь...............65

1237—ГибельСевероВосточнойРуси...............67

КрушениеКиевскогозлатостола ..................69

1243—Началомонголотатарскогоига...............71

АлександрНевскийиегобратья...................73

15июля1240—Невскаябитва....................74

5апреля1242—Ледовоепобоище..................74

СмертьАлександраНевского ....................76

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÐÓÑÜ (1262–1538) ....................78

Усобица преемников Александра Невского . . . . . . . . . . . . 79

КнязьДаниилАлександрович....................80

БорьбаМосквысТверью.......................80

1325—ПереездмитрополитаПетравМоскву . . . . . . . . . .83

ИванКалита...............................84

ПравлениеСеменаГордого......................85

1350е—Нашествие«чернойсмерти»наРусь . . . . . . . . . . 87

ИванIIКрасныйимитрополитАлексий .............87

1392—СмертьСергияРадонежского................88

ПравлениеДмитрияДонского....................89

МитрополитАлексий..........................92

1380—Куликовскаябитва.......................93

КнязьОлегРязанский.........................95

1382—НабегТохтамышаиразорениеМосквы. . . . . . . . . . 96

ДмитрийДонской............................97

ПравлениеВасилияIДмитриевича.................99

ВитовтиСофья ............................100

1395—НашествиеТамерлана....................101

ВасилийиЕдигей...........................102

1410—ПодвигпопаПатрикея...................104

Начало гражданской войны на Московской Руси . . . . . . . . 105

1432—СсоранасвадебномпируВасилия . . . . . . . . . . . . 106

4

Содержание

ПравлениеЮрияДмитриевича..................108

Шемякаиегобратья.........................108

Ок. 1360 — ок. 1430 — Творчество Андрея Рублёва . . . . . . . 109

ЦерковнаясамостоятельностьМосквы. . . . . . . . . . . . . . 110

Окончаниегражданскойвойны..................111

ВасилийIIиДмитрийШемяка...................113

28мая1453—ПадениеКонстантинополя . . . . . . . . . . . . 114

Внешняя политика: Казань и Великий Новгород . . . . . . . . 115

1462—СмертьВасилияТемного..................116

ИванIIIВасильевич..........................117

ПрисоединениеВеликогоНовгорода...............118

Свержениемонголотатарскогоига................119

1480—СтояниенарекеУгре....................120

ПрисоединениеТвери........................123

СофьяПалеолог............................123

1485 — Начало строительства итальянцами соборов

вМоскве................................124

ИванIIIкакпервыйсамодержец..................125

ИванIIIицерковники........................127

1505—СмертьИванаIII.......................129

ПравлениеВасилияIII........................130

МаксимГрекиегокруг........................132

1514—ВзятиеСмоленска.......................132

ВасилийIII,СоломонияиЕленаГлинская. . . . . . . . . . . . 134

1521—Набегмонголотатар.....................135

Рождение Ивана Грозного и смерть Василия III . . . . . . . . 136

ПравительницаЕленаГлинская..................138

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ (1547–1689) .................140

Ýïîõà Èâàíà Ãðîçíîãî ........................141

ЮныйИванIVипридворнаяборьба...............141

Провозглашениецарства......................142

1550е—ЗавоеваниеПоволжья...................143

МитрополитМакарий........................145

РеформыИзбраннойрады .....................145

3декабря1564—Началоопричнины...............146

МитрополитФилипп.........................150

1570—РазгромВеликогоНовгорода...............151

Ливонскаявойнаинабегитатар..................152

1572—Отменаопричнины.....................154

5

Содержание

ЖеныИванаГрозного........................155

ЗавоеваниеСибири..........................157

17марта1584—СмертьцаряИванаГрозного. . . . . . . . . . 158

Áîðèñ Ãîäóíîâ è Ñìóòà ........................160

ЦарьФедориБорисГодунов....................160

1595—Мирсошведами........................161

УчреждениепатриаршествавРоссии...............162

1591—ПоследнийнабегтатарнаМоскву . . . . . . . . . . . .163

СмертьцаревичаДмитрияиБорисГодунов . . . . . . . . . . 163

1598—ИзбраниецаряБорисаФедоровича . . . . . . . . . . . 164

ЦарьБорисГодунов..........................165

13апреля1605—СмертьцаряБориса...............167

ПравлениеЛжедмитрияI......................169

ЦарьДмитрийИванович(ЛжедмитрийI). .. .. .. . .. ..171

17мая1606—СвержениеЛжедмитрияI . . . . . . . . . . . . .172

ПравлениецаряВасилияШуйского................175

Тушинскийвор,илиЛжедмитрийII................177

17июля1610—СвержениецаряВасилия . . . . . . . . . . . . 179

Семибоярщина, избрание царем Владислава . . . . . . . . . . 181

Две судьбы: царь Василий Шуйский и патриарх

Гермоген...............................184

25 июля 1611 — Захват Великого Новгорода шведами . . . . . 185

Образование Первого ополчения. Поход на Москву . . . . . 186

22июля1611—УбийствоПрокопияЛяпунова . . . . . . . . . 187

Гражданский подвиг Козьмы Минина и Второе

ополчение..............................188

26 октября 1612 — Сдача польского гарнизона Кремля . . . . 189

Ïåðâûå öàðè äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ ................191

Избрание Михаила Романова царем и его первые шаги . . . 191

ИванСусанин:быллиподвиг?...................192

Царь Михаил и патриарх Филарет — отец и сын у власти . . 193

ЗавершениеСмуты,царскиесвадьбы...............194

РоссиявозвращаетсявЕвропу...................195

Русское самодержавие XVII в.: царь с Боярской думой . . . . 196

1648—ПоходСеменаДежнёва...................197

ПравлениецаряАлексеяМихайловича. . . . . . . . . . . . . .198

Сподвижники царя Алексея: Борис Морозов и Афанасий

ОрдинНащокин...........................200

Войны с Польшей и Швецией. Присоединение Украины . . . 201

6

Содержание

1657 — Осада шведами Псково Печерского монастыря . . . . 202

Окончаниевойнысполякамиишведами ............203

6июня1671—КазньСтенькиРазина...............204

НикониАввакум—отцыРаскола.................206

1658 — Основание Новоиерусалимского Воскресенского

монастыря..............................210

СемьяцаряАлексея..........................210

ПравлениецаряФедора.......................211

1677–1678—Чигиринскиепоходы.................213

Öàðåâíà Ñîôüÿ è þíûé Ïåòð ....................214

Стрелецкийбунт1682г.иегопоследствия . . . . . . . . . . . 214

ЦаревнаСофья.............................215

ПравлениецаревныСофьи.....................216

КнязьВасилийГолицын.......................218

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß (1721–1917) ................220

Ýïîõà Ïåòðà Âåëèêîãî ........................221

ЮностьПетраIвПреображенском................221

8августа1689—СвержениеСофьи................222

Петрииностранцы..........................223

Азовские походы и основание русского флота . . . . . . . . . 224

1697–1698 — Великое посольство. Петр в Голландии . . . . . 225

Подавление Стрелецкого бунта. Расправа с Софьей . . . . . . 226

Петр,Евдокия,АннаМонс......................227

СеверныйсоюзиначалоСевернойвойны. . . . . . . . . . . . 228

Созданиеновойармииифлота...................229

Первые завоевания, основание Санкт Петербурга . . . . . . . 230

Война в Польше, отступление в Белоруссию

инаУкраину.............................232

БулавиниМазепа...........................233

27 июня 1709 — Полтавское сражение и его последствия . . . 234

ВойнасТурцией.Прутскийпоход.................235

30августа1721—Ништадтскиймир................237

ГосударственнаяреформаПетраI.................237

Созданиерусскойпромышленности...............240

22 октября 1721 — Провозглашение Петра

императором.............................241

ИмперскоенаступлениеРоссии..................241

25 января 1721 — Создание Священного Синода . . . . . . . . 243

Русскиелюдииновыйбыт......................244

7

Содержание

27июля1718—КазньцаревичаАлексея . . . . . . . . . . . . . 246

ПетриЕкатерина...........................248

28января1725—СмертьПетраВеликого . . . . . . . . . . . . 249

Ýïîõà äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ (1725–1762) ...........251

ЕкатеринаIиА.Д

.Меншиков...................251

Новыйкурсправительства .....................251

6мая1727—СмертьЕкатериныI .................252

ТриумфикрушениеМеншикова..................253

ПетрIIикнязьяДолгорукие....................254

19января1730—СмертьПетраII.................255

«Затейка»верховников........................256

ИмператрицаАннаИоанновна...................257

ВойнысПольшейиТурцией....................257

27июня1740—КазньАртемияВолынского . . . . . . . . . . . 259

Биронибироновщина........................259

17октября1740—СмертьАнныИоанновны . . . . . . . . . . 260

Царствование Ивана VI Антоновича и регентство

Бирона................................261

БирониМиних.............................262

23 августа 1740 — Победа русской армии

приВильманстранде........................263

Дворцовый переворот Елизаветы Петровны . . . . . . . . . . 264

Алексей Разумовский — тайный муж императрицы . . . . . . 265

7марта1746—СмертьАнныЛеопольдовны. . . . . . . . . . . 267

Салтычиха—«уродродачеловеческого» . . . . . . . . . . . . . 268

РасцветкультурыбарокковРоссии................269

Елизавета и ее последний фаворит Иван Шувалов . . . . . . . 269

ДвевойнывременЕлизаветы....................271

25 декабря 1761 — Смерть Елизаветы Петровны . . . . . . . . . 272

ПравлениеПетраIII.........................272

18 февраля 1762 — Манифест о «даровании вольности

и свободы всему российскому дворянству» . . . . . . . . . . 274

Заговор и переворот императрицы Екатерины

Алексеевны..............................275

Ýïîõà Åêàòåðèíû II. Ïàâåë I ....................276

6июля1762—УбийствоПетраIII.................276

ЦарствованиеЕкатериныII.....................277

1766—НаказЕкатериныII......................278

ИванАнтоновичиегоубийство..................279

ПобедныевойнынаЮге.......................280

8

Содержание

Фельдмаршал Румянцев и его происхождение . . . . . . . . . 281

26июня1770—ПобедарусскогофлотаприЧесме . . . . . . . 282

АлександрСуворов..........................282

Пугачевскийбунт...........................283

ГригорийПотемкин..........................284

1785 — Жалованные грамоты дворянству и городам . . . . . . 285

РасцветискусстваприЕкатеринеII................286

ГавриилДержавин ..........................287

1764—ОткрытиеСмольногоинститута . . . . . . . . . . . . .287

ЕкатеринаIIвконцежизни.....................288

5ноября1796—СмертьЕкатериныII...............289

ПавелI..................................290

НовыйпорядокприПавлеI.....................291

5апреля1797—Указопрестолонаследии . . . . . . . . . . . . 293

ИмперскиевойныПавла ......................294

11марта1801—ЗаговориубийствоПавла.. .. .. .. .. ..295

Ðîññèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â. .................296

НачалоцарствованияАлександраI................296

1812—СсылкаМ.М.Сперанского.................297

АлександрI...............................298

1801—ПрисоединениеГрузиикРоссии . . . . . . . . . . . . . 299

ВойнысНаполеоном.........................300

Матьисестрыимператора.....................301

Отечественнаявойна1812г.....................304

24–26 августа 1812 — Бородинское сражение . . . . . . . . . . 305

ПожарМосквы,отступлениефранцузов . . . . . . . . . . . . . 307

19 марта 1814 — Вступление Александра I в Париж . . . . . . 308

Аракчеевивоенныепоселения...................310

19ноября1825—СмертьилиуходАлександра . . . . . . . . . 311

Ноябрь–декабрь 1825 — Междуцарствие и восстание

декабристов.............................313

13июля1826—Казньдекабристов.................315

ОхранительноецарствованиеНиколаяI. . . . . . . . . . . . .316

Императрица Александра Федоровна и ее дети . . . . . . . . . 318

1830–1831—ВосстаниевПольше.................319

ПетрЧаадаевиего«сумасшествие»................321

ВойнынаВостоке...........................322

ЕрмоловиШамиль..........................323

Крымскаявойна............................325

18февраля1855—СмертьНиколаяI ...............325

9

Содержание

Âåëèêèå ðåôîðìû Àëåêñàíäðà II .................327

НачалоВеликихреформ.......................327

АлександрIIиегобратКонстантин................328

19 февраля 1861 — Отмена крепостного права и другие

реформы...............................329

КанцлерГорчаков...........................331

26 августа 1859 — Взятие Гуниба. Пленение Шамиля . . . . . 332

ИмперскоедвижениеРоссиинаВостоке. . . . . . . . . . . . .333

1867 — Продажа Аляски североамериканским Штатам . . . . 334

ВойнасТурцией.ОсвобождениеБолгарии . . . . . . . . . . . 335

М.Т.ЛорисМеликов.........................336

Революционерыипокушениянацаря ..............337

КнягиняЮрьевская..........................338

1марта1881—УбийствоАлександраII..............338

«Íàðîäíîå ñàìîäåðæàâèå» Àëåêñàíäðà III è Íèêîëàÿ II ...340

АлександрIIIиегожена.......................340

Начало эпохи «народного самодержавия» . . . . . . . . . . . . 341

1891—СоюзсФранцией.......................344

АлександрIIIиегосмерть......................345

ЛичностьНиколаяII.........................346

17мая1896—ТрагедиянаХодынке................347

ВиттеиПлеве..............................348

1896—Создание«Союзаборьбы».................349

Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ â ýïîõó âîéí è ðåâîëþöèé XX â. ....350

Русскояпонскаявойна........................350

9января1905—Кровавоевоскресенье ..............351

НиколайиАлександра........................351

1906–1911 — Правительство П. А. Столыпина . . . . . . . . . . 353

Экономический подъем и начало Первой мировой

войны.................................354

ГригорийРаспутин..........................355

Февральская революция 1917 г. Свержение царизма . . . . . 356

Временное правительство и Петроградский совет . . . . . . 359

4апреля—«Апрельскиетезисы»Ленина ............360

Керенский,КорниловиЛенин...................362

ÐÎÑÑÈß Â ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ (1917–1991)............364

Îáðàçîâàíèå Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà .....365

Революция25октября1917г.....................365

7декабря1917—СозданиеЧК...................367

10

Содержание

Политика большевиков в отношении рабочих и крестьян . . 368

Лишенцы—новыйклассРоссии..................370

5января1918—Учредительноесобрание . . . . . . . . . . . . 371

«Красныйтеррор»...........................372

В.И.Ленин...............................374

17июля1918—Расстрелцарскойсемьи . . . . . . . . . . . . . 375

Установлениепартийноймонополии...............377

3марта1918—Брестский«похабный»мир . . . . . . . . . . .378

НачалоГражданскойвойны.....................379

10 марта 1918 — Отъезд правительства Ленина

изПетроградавМоскву......................380

«Белые»,«красные»и«зеленые»изуверы ............381

Май1918—Мятежчехословаков.................383

ЛевТроцкий..............................384

1919—ПереломвГражданскойвойне .. .. .. .. .. .. ..386

ПобедакрасныхвГражданскойвойне . .. . .. .. .. .. ..387

ГригорийКотовский.........................390

Март1921—Кронштадтскоевосстание..............392

Íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà (1921–1929) ..........394

Повороткновойэкономическойполитике . . . . . . . . . . .394

Ленинирусскаяинтеллигенция..................396

1922—Расправасцерковью.....................399

ОбразованиеСССР..........................402

БолезньЛенинаиборьбаегосподвижников . . . . . . . . . . 404

21 января 1924 — Смерть Ленина и обострение

внутрипартийнойборьбы.....................407

Сталин в борьбе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым . . . 408

1927 — XV съезд ВКП(б), курс на индустриализацию . . . . . 411

НиколайБухарин...........................412

ВнешняяполитикаСССРв1920е—нач.1930х. . . . . . . . . 414

1924 — «Полоса признаний» СССР и «экспорт

революции».............................415

Ñòàëèíñêàÿ ýïîõà — äîâîåííûé ïåðèîä (1929–1939) ......419

Сталинскаяиндустриализация...................419

7 ноября 1929 — Выход статьи Сталина «Год великого

перелома»...............................421

Судьба русского крестьянства в эпоху коллективизации . . . 423

ПавликМорозов............................426

1933—ГолоднаУкраине.......................427

11

Содержание

КультличностиСталина.......................428

Январь1934—«Съездпобедителей»................429

МаксимГорький............................430

Начало«Большоготеррора»....................431

Тухачевскийидругиевоенные...................434

1936–1938—«Московскиепроцессы»...............436

Массовыерепрессии.........................437

НиколайЕжов.............................439

СозданиеГУЛАГа...........................440

5декабря1936—Сталинскаяконституция . . . . . . . . . . . . 442

Советскоеобщество..........................443

ÑÑÑÐ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå (1939–1945) ..........447

23 августа 1939 — Пакт Молотова–Риббентропа . . . . . . . . . 447

ЖертвыипалачиКатыни......................450

АннексияПрибалтикии«зимняявойна». . . . . . . . . . . . . 450

СталиниГитлер............................452

22 июня 1941 — Начало Великой Отечественной войны . . . 456

Сталинвначалевойны........................457

ОтступлениеибитваподМосквой.................458

28июля1942—ПриказNo227....................461

Переломввойне—Сталинградскаябитва . .. .. ... .. ..463

Лето1943—БитваподКурском ..................464

Обществопообестороныфронта.................466

Военные действия второй половины 1943 — весны 1945 . . . . 470

4февраля1945—Ялтинскаяконференция . . . . . . . . . . . 471

ГенералВласов.............................472

КапитуляцияГермании........................473

Ñîâåòñêèé Ñîþç â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä (1945–1953) ....475

5 марта 1946 — Фултонская речь У. Черчилля. Начало

холоднойвойны...........................475

Восстановлениехозяйства......................477

Советскоеобществопослевойны.................479

Август 1946 — Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах

“Звезда”и“Ленинград”»......................480

«Ленинградское»идругиедела...................482

21декабря1949—70летнийюбилейСталина . . . . . . . . . . 483

СмертьСталина............................484

Õðóùåâñêèé ïåðèîä ñîâåòñêîé èñòîðèè (1953–1964) .....486

Борьбапреемниковза«мундирСталина» . . . . . . . . . . . . 486

12

Содержание

ЛаврентийБерия...........................487

Февраль1956—XXсъездКПСС..................489

НикитаХрущев.............................490

Сельскохозяйственная политика Хрущева . . . . . . . . . . . . 492

4октября1957—ПервыйспутникЗемли. . . . . . . . . . . . . 494

Кубинский кризис и политика Хрущева по отношению

кВенгрии...............................496

ИнтеллигенцияиХрущев......................498

Октябрь1964—ОтставкаХрущева.................501

Áðåæíåâñêîå ïðàâëåíèå. Çàñòîé (1964–1985) ..........503

Брежневи«коллективноеруководство» . . . . . . . . . . . . . 503

Началозастоявэкономике.....................504

Диссидентыивласть.........................505

ВторжениевЧехословакию.....................508

27декабря1979—ВторжениевАфганистан . . . . . . . . . . . 510

Власть«геронтократов».......................511

АндроповиЧерненко ........................513

Ýïîõà Ãîðáà÷åâà — êîíåö ÑÑÑÐ (1985–1991) ...........515

МихаилГорбачев...........................515

Перестройка..............................517

Крушениесоцлагеря.........................518

19августа1991—ПутчГКЧП....................519

Горбачевипутчисты.........................521

РаспадСССР..............................522

ÍÎÂÀß ÐÎÑÑÈß (ñ1991) ........................524

Ïðàâëåíèå Åëüöèíà (1991–1999) ..................525

«Рыночный штурм», или гайдаровские реформы . . . . . . . . 525

Реформаторыиобщество......................526

4октября1993—Расстрелпарламента ..............528

Ельцин—«ПрезидентвсеяРуси»..................531

ВтороепрезидентствоЕльцина..................534

Â. Â. Ïóòèí ó âëàñòè ..........................537

ВозвышениеПутина .........................537

31декабря1999—ОтставкаЕльцина...............538

ДесятилетиеправленияПутина..................539

ÕÐÎÍÎËÎÃÈß ..............................548

Содержание

Ïðåäèñëîâèå

Что остается в нашей памяти от прошлого? Вспом

ним свою собственную жизнь: исторические со

бытия, которые от нас не зависят, но порой кар

динально меняют нашу жизнь; даты, которые па

мятны всему человечеству или которые помним

только мы и наши близкие, и, наконец, люди. Од

ни где то высоко от нас, но они решают нашу судь

бу, другие всегда рядом с нами, а сколько еще слу

чайных встреч, порой роковых или символических.

По большому счету, история состоит из историй

отдельных людей, которые переплетаются в пест

рую ткань истории города, народа, государства,

мира. История заключается в непрерывном движе

нии и вечной смене событий, дат, людей. Подоб

но волнам прибоя, события истории, рождаемые

как морские волны в неведомой толще океана,

идут непрерывной вереницей — одно за другим,

одно за другим. Они набегают на берег, где стоим

мы, беззащитные и слабые перед их силой, и ду

маем: «Только бы это не девятый вал, только бы

не волна убийца цунами, которая сметет нас с бе

рега!» Войны, репрессии, реформы, правления

добрых и злых правителей, эпидемии, урожайные

и голодные годы, землетрясения, битвы, а потом

снова войны, репрессии, реформы, правления,

эпидемии — и так непрерывно, как волны, одна

за другой.

Мне кажется, что выделение этих трех пози

ций — событий, дат и людей — поможет отойти от

принятого в учебниках и пособиях скучного, одно

образного и порой даже занудного линейного из

ложения российской истории. Это придаст расска

зу об истории нашей страны от Рюрика до Путина

то естественное разнообразие, которое всегда при

сутствует в нашей жизни и которое позволит пе

ренести внимание с крупного, судьбоносного со

бытия, явления, процесса на интересную, важную

14

дату, на историческую личность или группу людей.

Конечно, восприятие индивидуально, и кому то из

читателей могут показаться произвольными мои

градации. Однако я исходил из своих многолет

них исследований и размышлений над историей

нашей страны и из того, что в изучении истории

порой нужно «перебегать от телескопа к микро

скопу» — видеть звездное небо и ничтожный по

размеру микроб. Я старался писать просто, но не

примитивно, стремился охватить важнейшие со

бытия и даты, но не превратить при этом историю

в каталог или хронологическую таблицу. Я счи

таю, что людям всегда интересны люди, и поэтому

ни один период не обходится без новеллы о кон

кретном человеке. Но и здесь я не хотел создать

подобие биографического словаря — их и так из

дается много. Под рубрикой «Люди» я стремился

показать человека на переломе его жизни, в са

мые важные моменты истории или оценить его

роль в грандиозных событиях его эпохи. И ста

рался не забывать (насколько позволяло опреде

ленное не мною пространство книги) об интерес

ных фактах, мелочах (в которых, как известно,

кроется дьявол), по возможности старался кос

нуться спорных вопросов, слухов и сплетен, ко

торые всегда, как шлейф, тянутся за событиями,

датами и людьми. В конце книги я поместил до

вольно подробную хронологическую таблицу, ко

торая поможет читателю восполнить что то про

пущенное мной, связать ниточку разорвавшихся

событий, найти какой то факт, имя или дату. И то

гда, стоя на берегу океана времени, мы сможем

иногда, не глядя на приближающиеся волны, не

считая их, поднять глаза и спокойно обозреть, как

писал Пушкин, «грядущего волнуемое море», уте

шаясь мыслью, что не мы первые и не мы послед

ние стоим на этом берегу...

Е. Анисимов

Санкт Петербург, 2006

15

ÄÐÅÂÍßß ÐÓÑÜ

(IX–XIII ÂÂ.)

Êèåâñêàÿ Ðóñü (IX–XII ââ.)

Ïåðâîå ïîÿâëåíèå ñëàâÿí â ìèðîâîé èñòîðèè

В «Повести временных лет» — основном нашем ис

точнике по начальной истории Руси — рассказано

продолжение знаменитой библейской истории о Ва

вилонской башне, когда единый человеческий род

рассеялся по всей земле. В «Повести» сказано, в частности, что

племя Иоафета, включавшее в себя 72 народа, двинулось на запад и

на север. От этого племени и произошли «так называемые норики,

которые и есть славяне». «Спустя много времени, — продолжает ле

тописец, — сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская

и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозва

лись именами своими от мест, на которых сели. Так, одни, придя,

сели на реке Морава и прозвались морава, а другие назвались че

хи... Когда... славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались

ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи — лутичи, иные —

мазовшане, иные — поморяне». А вот что сообщает летопись о пле

менах, составивших впоследствии русский народ: «...славяне при

шли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие древлянами,

потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною

и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полоча

нами по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота... Те же сла

вяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим име

нем — славяне и построили город, и назвали его Новгород. А дру

гие сели на Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами.

И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назва

лась славянской».

Легендарная история изучается не одно столетие, и о происхож

дении славян в науке нет единого мнения. Многие историки ду

мают, что славяне начали движение по земле не с берегов Тигра

и Евфрата, а с побережья Балтийского моря, откуда их начали

вытеснять воинственные племена германцев. Славяне двинулись

17

в Восточную Европу, постепенно осваивая ее пространства к вос

току и к югу, пока не столкнулись на Дунае с византийцами, кото

рым они и стали известны под своим именем — «славяне». Это про

изошло не ранее VI в. Встретив сопротивление на Дунае, часть

славянских племен осела на границах Византии, а часть сдвинулась

к северо западу и северо востоку. Так произошел распад единой

массы славян на южных, западных и восточных. Неудивительно,

что отзвуки этого распада слышны и в «Повести временных лет».

Археологи, изучив сохранившиеся в земле свидетельства жизни

славян той эпохи, пришли к выводу, что на огромной равнине от

современной Праги до берегов Днепра и от среднего течения Оде

ра до Нижнего Дуная в VI–VII вв. н . э. существовала единая славян

ская культура, которую условно назвали «пражской». Это видно по

характерным для славян типам жилища, домашней утвари, украше

ниям женщин, по видам захоронений. Все эти дошедшие до нас

следы свидетельствуют о единстве материальной, духовной куль

туры, а также общности языка и самосознания славян на огром

ном пространстве. Здесь и однотипные небольшие, неукреплен

ные поселки, состоящие из деревянных полуземлянок с печью в углу

(а не в центре, как у германцев). Тут находили остатки лепной гру

бой посуды. По форме этой керамики славяне отчетливо принадле

жат к племенам «горшочников», в отличие от германцев — «мисоч

ников». Горшок всегда оставался главным «орудием» славянской,

а потом и русской хозяйки. В праславянском языке слово «миса» —

германского происхождения, тогда как «горшок» — исконно сла

вянское слово. Единство заметно и в женских украшениях, мода на

которые была общей для славянских женщин на всем пространстве

распространения «пражской культуры». Единым был и похорон

ный обряд: покойника сжигали и обязательно над его прахом насы

пали курган.

У разных славянских племен, образовавших впоследствии рус

ский народ, был свой путь в истории. Установлено, что поляне,

северяне и древляне пришли на Среднее Поднепровье, Припять,

Десну с берегов Дуная; вятичи, радимичи и дреговичи двинулись

на восток к местам своих расселений из земли «ляхов», т. е. из рай

она Польши и Белоруссии (там до сих пор есть названия рек Вяча,

Вятка, Ветка). Полочане и новгородские словене шли с юго запа

да через Белоруссию и Литву. У славян на северо востоке складыва

ются устойчивые, повторяющиеся типы захоронений, точнее, два

18

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

основных — так называемая «культура длинных курганов» и «куль

тура новгородских сопок». «Длинные курганы» — вид захоронений

псковских, смоленских и полоцких кривичей. Когда умирал чело

век, над ним насыпали курган, который примыкал к уже существо

вавшему старому погребальному кургану. Так из слившихся курга

нов возникала насыпь, порой достигавшая в длину сотен метров.

Новгородские словене хоронили своих покойников иначе: их кур

ганы росли не в длину, а вверх. Прах очередного покойника хоро

нили на верхушке старого кургана и насыпали над новым захороне

нием землю. Так курган вырастал в высокую, 10 метровую сопку.

Все это происходило не ранее VI в. и продолжалось до X в., когда

у славян возникла государственность.

Часть переселенцев (кривичи) осела на Восточно Европейской

возвышенности, откуда вытекают Днепр, Москва река, Ока, Ве

ликая, а также Ловать. Переселение это совершилось не раньше

VII в. Первые славянские поселенцы в районе будущей Москвы

появились с запада не ранее IX в. Археологи находят в местах рас

селения славян лепную грубую керамику и следы низких, углублен

ных в землю деревянных домов. Обычно пришедшее славянское

племя устраивало большое поселение, от которого по окрестно

стям «отпочковывались» небольшие поселки. У главного племен

ного поселения возвышался курганный могильник, а также городи

ще убежище на холме, в излучине реки или у впадения одной реки

в другую. В этом городище могло быть и капище славянских богов.

По мере освоения новых земель славяне потеснили, подчинили

себе или ассимилировали жившие здесь балтские и угро финские

племена, бывшие, как и славяне, язычниками.

862 — Ïðèãëàøåíèå âàðÿæñêèõ êíÿçåé.

Íà÷àëî äèíàñòèè Ðþðèêîâè÷åé

О том, где и когда возникло древнерусское государ

ство, идут споры и до сих пор. Согласно преданию,

в середине IX в. в земле ильменских словен и уг

ро финских племен (чудь, меря и др.) начались междоусобицы,

«встал род на род». Устав от распрей, местные вожди в 862 г. реши

ли пригласить к себе правителей — конунгов из Скандинавии Рёри

ка (Рюрика) и его братьев: Синеуса и Трувора. Как сказано в летопи

си, вожди обратились к братьям со словами: «Земля наша велика

19

Киевская Русь (IX–XII вв.)

и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами».

В таком приглашении для местных племен не было ничего обидно

го или унизительного — многие народы тогда, да и позже, звали на

свой престол знатных чужеземцев, не связанных с местной племен

ной знатью и не знающих традиций клановой борьбы. Люди надея

лись, что такой князь встанет над враждующими местными вождя

ми и тем самым обеспечит мир и покой в стране. С варягами был

заключен договор — «ряд». Передача им верховной власти («владе

ние») сопровождалась условием судить «по праву», т. е . по местным

обычаям. «Ряд» оговаривал также условия содержания и обеспече

ния князя и его дружины.

Ðþðèê è åãî áðàòüÿ

Конунг Рюрик и его братья (или более дальние род

ственники) согласились на условия славянских вож

дей, и вскоре Рюрик прибыл в Ладогу — первый из

вестный город на Руси, и «сел» в ней «владеть».

Синеус устроился на севере, в Белоозере, а Трувор — на западе,

в Изборске, где до сих пор сохранился холм — «Труворово городи

ще». После смерти младших братьев Рюрик стал «владеть» всеми

землями один. Принято считать, что Рюрик (Рёрик) был мелким

датским конунгом (князем) с берегов Северного моря, одним из

многих викингов завоевателей, которые на своих стремительных

кораблях — дракарах совершали набеги на страны Европы. Целью

их была добыча, но при случае викинги могли захватить и власть —

так произошло в Англии, Нормандии. Славяне, торговавшие с ви

кингами (варягами), знали, что Рюрик — опытный воин, но не очень

богатый владетель и что его землям постоянно угрожают сильные

скандинавские соседи. Неудивительно, что он охотно откликнулся

на заманчивое предложение послов. Обосновавшись в Ладоге (ны

не Старая Ладога), Рюрик затем поднялся по Волхову к озеру Иль

мень и заложил новый город — Новгород, завладев всеми окрест

ными землями. Вместе с Рюриком и варягами к славянам пришло

слово «русь», первое значение которого — воин гребец на сканди

навской ладье. Потом так стали называть дружинников варягов,

служивших у конунгов князей. Затем имя варяжской «руси» было

перенесено сначала на Нижнее Поднепровье (Киев, Чернигов,

Переяславль), где обосновались варяги. Еще долго жители Новго

20

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

рода, Смоленска или Ростова говорили, отправляясь в Киев: «По

иду на Русь». А затем, уже после того, как варяги «растворились»

в славянском окружении, Русью стали называть восточных сла

вян, их земли и созданное на них государство. Так, в договоре

с греками в 945 г. владения потомков Рюрика были впервые назва

ны «Русской землей».

Âîçíèêíîâåíèå Êèåâñêîãî êíÿæåñòâà

Славянское племя полян жило на Днепре в IX в. Их

столицей был небольшой город Киев, получивший

(по одной из версий) имя предводителя местного

племени Кия, который правил в нем с братьями Ще

ком и Хоривом. Киев стоял в очень удобном месте, на пересечении

дорог. Здесь, на берегу полноводного Днепра, возник торг, где по

купали или обменивали зерно, скот, оружие, рабов, украшения,

ткани — обычные трофеи вернувшихся из набегов вождей и их дру

жин. В 864 г. два скандинава варяга, Аскольд и Дир, захватили Киев

и стали там править. Проходя по Днепру, они, согласно летописи,

заметили небольшое поселение и спросили у местных жителей:

«Чей это городок?» А им ответили: «Да ничей! Построили его три

брата — Кий, Щек и Хорив, куда то сгинули, а дань мы платим ха

зарам». Тогда варяги захватили «беспризорный» Киев и обоснова

лись там. При этом они не подчинялись правившему на севере

Рюрику. Что же произошло на самом деле? По видимому, жившие

в этих местах поляне были достаточно слабым племенем, осколком

от некогда единого, пришедшего из Польши племени, известного

из византийских источников как «лендзяне», т. е. «ляхи». Это пле

мя, притесняемое могучим племенем кривичей, стало распадаться.

В этот момент на Днепре и появились конунги Дир и Аскольд, под

чинив себе полян и основав свое княжество. Из этой легенды о за

воевании полян Диром и Аскольдом видно, что Киев уже существо

вал как поселение. Его происхождение покрыто глубокой тайной,

и никто не может точно сказать, когда же он возник. Одни истори

ки считают, что это произошло в V в., другие убеждены, что Киев

«младше» Ладоги, появившейся в VIII в. После отделения Украины

от России эта проблема сразу же приобрела политическую окра

ску — российские власти хотели бы видеть столицу Руси не в Кие

ве, а в Ладоге или Новгороде. Употреблять прежде популярный

21

Киевская Русь (IX–XII вв.)

в советское время термин «Киевская Русь» теперь уже немодно. Ина

че считают в самом Киеве, повторяя известную по летописям форму

лу: «Киев — мати городов русских». На самом деле в середине IX в.

ни Киев, ни Ладога, ни Новгород не были столицами древнерусско

го княжества, потому что само это княжество еще не сложилось.

882 — Îáúåäèíåíèå ñåâåðà è þãà Ðóñè

После смерти Рюрика в 879 г. власть в Новгороде пе

решла не к его малолетнему сыну Игорю, а к родст

веннику Рюрика Олегу, который жил до этого в Ла

доге. Впрочем, может быть, Игорь и не был сыном

Рюрика. Родство Рюрика и Игоря могли придумать позднейшие

летописцы, которые старались возвести династию к наиболее

древнему прародителю и связать воедино всех первых правителей

в одну династию Рюриковичей. Как бы то ни было, в 882 г. Олег

с дружиной подошел к Киеву. Под видом варяга купца, прибывшего

на кораблях с верхнего течения реки, он предстал перед Асколь

дом и Диром на берегу Днепра. Внезапно укрытые среди товаров

воины Олега выскочили из причаливших к берегу судов и убили ки

евских владетелей. Киев, а потом и его близлежащие земли подчи

нились Олегу. Так в 882 г. земли восточных славян от Ладоги до

Киева впервые оказались объединены под властью одного князя.

Образовалось некое подобие варяжско славянского государства —

Древняя Русь. Оно было архаичным и аморфным, в нем отсутство

вали многие черты современного государства. Первые властители

защищали признанные «своими» земли от внешнего противника,

они собирали с подвластных племен «урок» — дань, которая была

скорее платой за безопасность подчинившихся племен варяжским

князьям, чем налогом.

Âåùèé Îëåã

Князь Олег (скандинавский Хельг) во многом следо

вал политике Рюрика и присоединял к образовав

шемуся государству все новые и новые земли. Олега

можно назвать князем градостроителем, ибо в при

соединенных землях он, по словам летописца, сразу же «нача горо

ды ставить». Это были деревянные крепости, которые становились

22

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

центрами отдельных земель и позволяли успешно отбиваться за их

стенами от кочевников. Первыми «гостями», с кем столкнулся Олег,

были тюрки из Хазарского каганата. Это были грозные соседи. Ка

ганат — иудейское по вере государство — находился в Нижнем По

волжье и в Причерноморье. Византийцы, обеспокоенные набегами

хазар на свои владения, подкупили Олега дарами, и он совершил

внезапное и успешное нападение на хазарскую крепость Таматарху

(Тмутаракань) на берегу Керченского пролива. Там Олег и оставал

ся до тех пор, пока не заключил с хазарами мир и не двинулся на

Византию. В этом и других случаях он действовал так, как поступа

ли многие варяжские конунги, готовые встать на любую сторону,

если им хорошо заплатят.

Знаменитым деянием Олега стал поход 907 г. на Царьград (Кон

стантинополь) — столицу Византии. Его многочисленный отряд,

состоявший из варягов (в их числе был и конунг Игорь), а также

славян, на легких судах неожиданно появился у стен Царьграда.

Не подготовленные к обороне греки, видя, как пришедшие с севе

ра варвары грабят и жгут в окрестностях города церкви, убивают

и берут в плен местных жителей, пошли на переговоры с Олегом.

Вскоре император Лев VI заключил с русами соглашение, заплатил

Олегу выкуп, а также пообещал бесплатно содержать русских по

слов и приходивших в Царьград с Руси купцов. Перед отъездом

из под Константинополя Олег в знак победы якобы повесил свой

щит на ворота города. Дома, в Киеве, люди были поражены бога

тейшей добычей, с которой вернулся Олег, и дали князю прозвище

Вещий, т. е . мудрый, кудесник.

Вообще то кудесники, волхвы были языческими жрецами, очень

влиятельными в среде своих соплеменников до принятия христиан

ства. Они оспаривали власть над народом у пришлых князей. Воз

можно, этот конфликт отразился в известной всем со школьных

лет легенде о смерти Вещего Олега «от коня своего», что ему будто

бы предсказал волхв. Больше следует доверять сообщению, что бес

покойный воин конунг Олег погиб в одном из своих обычных за

воевательных походов, на этот раз на Каспий, куда он отправился

в 943 г. Олегу удалось завоевать богатый прикаспийский город Бер

даа в устье Куры. Тут он и решил обосноваться окончательно, осно

вав варяжское княжество. Известно, что подобным образом варяги

действовали и в других землях. Но местные властители разбили ма

лочисленную варяжскую дружину Олега, не получившую вовремя

23

Киевская Русь (IX–XII вв.)

подмоги из Скандинавии. В этом сражении погиб и Олег. Поэтому

во время очередного похода викингов на Византию в 944 г. мир

с византийцами заключал уже пришедший на смену Олегу Игорь.

Ïðàâëåíèå Èãîðÿ Ñòàðîãî

Преемником Олега стал Игорь (Ингвар) по прозви

щу Старый. Он с ранних лет жил в Киеве, который

стал для него родным домом. О личности Игоря мы

знаем мало. Это был, подобно Олегу Хельгу, воин,

суровый варяг. Он почти не слезал с коня, покоряя племена славян

и облагая их данью. Как и Олег, Игорь совершал набеги на Визан

тию. Первый его поход вместе с Олегом в 941 г. провалился. Греки

сожгли русские суда так называемым «греческим огнем» — снаря

дами с горящей нефтью. Более удачным оказался второй поход

в 944 г. На этот раз греки решили откупиться от скандинава доро

гими тканями и золотом. Именно этого Игорь и добивался — он

тотчас повернул домой. При Игоре из степи на смену хазарам при

шли новые противники — печенеги. Их первое появление отмече

но в 915 г. С тех пор опасность набегов кочевников с юга и востока

постоянно усиливалась.

Русь была еще не сложившимся государством. Она протянулась

с юга на север вдоль единственных коммуникаций — водных путей,

и их то как раз контролировали князья варяги. Вообще летописи

навязывают нам представление о Рюрике, Олеге, Игоре как о пол

новластных правителях из княжеской династии Рюриковичей. На

самом же деле князья варяги такими правителями не были. Конун

ги были лишь предводителями варяжских дружин и зачастую, от

правляясь в походы, действовали в союзе с другими конунгами,

а потом от них откалывались: либо уезжали в Скандинавию, либо

устраивались — «садились» на завоеванных ими землях, как про

изошло с Олегом в Киеве. Вся сила варяжских конунгов состояла

в их могучих дружинах, постоянно пополняемых все новыми бой

цами из Скандинавии. Только эта сила и объединяла удаленные

друг от друга земли Русского государства от Ладоги до Киева.

При этом конунг князь в Киеве разделял владения между род

ственниками и союзными конунгами для их «кормления». Так,

Игорь Ингвар отдал Новгород сыну Святославу, Вышгород — жене

Ольге, а древлянские земли — конунгу Свенельду. Каждую зиму, как

24

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

только замерзали реки и болота, конунги отправлялись в «полю

дье» — они объезжали свои земли (совершали «кружение»), судили,

разбирали споры, собирали «урок». Так поступали конунгиивСкан

динавии во время подобных объездов. Как сообщает летописец,

еще в XII в. во Пскове хранились сани, на которых княгиня Ольга

ездила в полюдье; но, видно, в Пскове ее застала весна и сани при

шлось там бросить. Они же наказывали «отложившиеся» за лето

племена: отношения с местной славянской племенной элитой у ва

рягов были долгое время непростыми, пока верхушка ее не нача

ла сливаться со скандинавскими дружинниками. Принято считать,

что процесс слияния славянской и варяжской верхушки произо

шел не ранее начала XI в., когда сменилось пять поколений вла

стителей, уже родившихся на Руси. Точно такой же процесс асси

миляции происходил в других завоеванных викингами землях —

во Франции (Нормандия), Ирландии.

Игорь погиб во время обычного по тем временам полюдья в 945 г.,

когда, собрав в земле древлян дань, он не удовлетворился ею и вер

нулся за добавкой. По другой версии, Древлянская земля была во вла

сти конунга Свенельда. Когда он и его люди появились в Киеве в бо

гатых нарядах, взятых у древлян, дружину Игоря охватила зависть.

Игорь отправился в столицу древлян — город Искоростень, чтобы

взять дань и для себя. Жители Искоростени возмутились этим без

законием, схватили князя, привязали его за ноги к двум согнутым

могучим деревьям и отпустили их. Так бесславно погиб Игорь.

Êíÿãèíÿ Îëüãà

Неожиданная гибель Игоря привела к тому, что его

жена княгиня Ольга (Хельга, или Елга) взяла власть

в Киеве в свои руки. Ей помогали (или делили с ней

власть) конунги — сподвижники Игоря Асмуд и Све

нельд. Сама Ольга была скандинавкой и до брака с Игорем жила во

Пскове. После гибели Игоря она объехала свои владения и всюду

установила четкие размеры «урока». При ней возникли админист

ративные центры округи — «погосты», где сосредоточивалась дань.

В легендах Ольга прославилась своей мудростью, хитростью и энер

гией. Она была первой правительницей, понявшей значение хри

стианства для своей страны. Об Ольге известно, что она первая из

русских властителей принимала в Киеве иностранных послов, при

25

Киевская Русь (IX–XII вв.)

бывших от германского императора Оттона I. Страшная гибель му

жа в Искоростени повлекла за собой не менее ужасающую месть

Ольги древлянам. Когда они направили к ней послов для перегово

ров (древляне хотели, согласно племенным обычаям, покончить

распрю женитьбой своего князя на Ольге вдове), княгиня приказа

ла закопать их в землю живыми.

Через год Ольга хитроумным способом сожгла древлянскую сто

лицу Искоростень. Она собрала с горожан легкую дань в виде жи

вых голубей и воробьев, а потом приказала привязать к их лапкам

тлеющие труты. Выпущенные на волю птицы вернулись в город

и подожгли его со всех сторон. Воинам княгини оставалось только

брать в рабство спасавшихся от грандиозного пожара горожан. Ле

тописец сообщает нам, как Ольга обманом расправилась с древлян

скими послами, прибывшими в Киев с миром. Она предложила им

перед началом переговоров помыться в бане. Пока послы наслаж

дались парилкой, воины Ольги завалили двери бани и погубили

врагов в банном жаре.

Это не первое упоминание бани в русской летописи. В Никонов

ской летописи рассказывается о приходе святого апостола Андрея

на Русь. Потом, вернувшись в Рим, он с удивлением рассказывал

о странном действе в русской земле: «Видел бани деревянные, и на

топят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом ко

жевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами,

и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются

водою студеною, и только так оживут. И творят так постоянно, ни

кем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовение себе,

а не мучение». После этого сенсационная тема необыкновенной

русской бани с березовым веником станет непременным атрибу

том множества путевых заметок иностранцев на многие века, со

средневековых времен и до наших дней.

Ольга совершала и дальние путешествия. Она дважды побывала

в Константинополе. Во второй раз, в 955 г., ее, как знатную языч

ницу, принимал император Константин VII Багрянородный. Ольга

стремилась найти в лице императора Византии союзника, хотела

заручиться поддержкой греков. Было ясно, что без принятия хри

стианства сделать это непросто. Княгиня издавна была знакома

с христианами в Киеве и разделяла их веру. Но окончательно она

решилась, когда увидела святыни Царьграда, оценила могущество

этого великого христианского города. Там Ольга крестилась и ста

26

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

ла Еленой, причем просила самого императора Константина быть

ее крестным отцом. Впрочем, по одной из версий, она поступила

так, чтобы отбить у императора охоту ухаживать за красивой севе

рянкой, — ведь крестный отец считался родственником.

Êíÿæåíèå Ñâÿòîñëàâà Èãîðåâè÷à

В 957 г. сын Игоря и Ольги Святослав (Сфендис

лейф) достиг 16 летнего возраста, и мать, княгиня

Ольга, уступила ему власть. Он правил Русью, как

и его отец Игорь, с коня: почти непрерывно воевал,

совершая со своей дружиной набеги на соседей, нередко весьма

дальних. Сначала он воевал с Хазарией, подчинил (как сказано

в летописи — «налез») платившее хазарам дань славянское племя

вятичей, потом разбил волжских булгар, обложил их данью. Затем

Святослав двинулся на уже ослабевший к тому времени Хазарский

каганат и в 965 г. овладел его главным городом Саркелом. Через

3 года, дождавшись большой помощи из Скандинавии, Святослав

вновь напал на хазар и окончательно разгромил каганат. Он подчи

нил себе также и Тмутаракань в Приазовье, которая стала одним из

удаленных от Киева русских княжеств, что породило известную

присказку про «езду в Тмутаракань» как про поездку в дальнюю,

глухую сторону.

Во второй половине 960 х гг. Святослав перебрался на Балканы.

Его, как раньше отца и других скандинавских конунгов, греки ис

пользовали в качестве наемника для завоевания ослабевшей к это

му времени славянской державы — Болгарии. После захвата части

Болгарского царства в 968 г. Святослав, по примеру своего отца

Игоря, обосновавшегося сначала в Тмутаракани, а потом на Тере

ке, решил остаться на Балканах, поселиться в Переяславце на Ду

нае и вести оттуда набеги, торговать товарами из Руси — мехами,

медом, воском, рабами. Но возникшая вдруг угроза Киеву со сторо

ны печенегов вынудила его на время уехать на Русь. Вскоре он вер

нулся на Балканы, снова взял у болгар так понравившийся ему Пе

реяславец. На этот раз против зарвавшегося Святослава выступил

византийский император Иоанн Цимисхий. Война шла долго с пе

ременным успехом. К Святославу подходили все новые скандинав

ские отряды, они одерживали победы и расширяли свои владения,

дойдя до Филипполя (Пловдива). Любопытно, что в той завоева

27

Киевская Русь (IX–XII вв.)

тельной войне вдали от родины Святослав произнес перед боем

ставшую позже крылатой фразу русского патриота: «Не посрамим

земли Русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут». Но

войска Святослава и других конунгов таяли в сражениях, и в конце

концов, окруженный в 971 г. в Доростоле, Святослав согласился за

ключить мир с византийцами и уйти из Болгарии.

972 — Ãèáåëü êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà

Походы Святослава современники князя сравнива

ли с прыжками барса: стремительными, бесшумными

и разящими. По свидетельству тех же современни

ков, Святослав был голубоглазым, пышноусым чело

веком среднего роста, он брил голову наголо, оставляя на макушке

длинный клок волос — оселедец (такой позже носили запорожцы).

Со стороны отличить его от подобных ему воинов помогала только

более чистая рубашка, которая была на князе. В ухе Святослава

висела серьга с драгоценными камнями, хотя больше украшений

князь воин любил отличное оружие. Свой воинственный дух он про

явил уже в детстве, когда дружина его отца Игоря пошла мстить

древлянам за убийство князя. Легенда гласит, что маленький Свя

тослав метнул в сторону врага копье и оно упало у ног его же коня.

Плотный, крепкий, Святослав славился неутомимостью в походах,

его войско не имело обоза, и князь с воинами обходился пищей ко

чевников — вяленым мясом. Всю свою жизнь он оставался язычни

ком и многоженцем. Согласившись на мир с греками, Святослав ре

шил вернуться в Киев. К тому времени уже не было его матери —

Ольга умерла в 969 г. На прощание Святослав познакомился со сво

им главным противником — императором Иоанном Цимисхием.

Он приплыл к нему на встречу в челне, без охраны, причем сам си

дел на веслах. Благодаря этому визиту нам и известно от греков из

свиты Иоанна, как выглядел Святослав.

Заключив мир, Святослав в 972 г. без радости отправился на

ладьях вверх по Днепру, возвращаясь в Киев. Еще раньше он гово

рил матери и киевским боярам: «Не любо мне в Киеве, хочу жить

в Переяславце на Дунае — там средина земли моей». Завоеванные

мечом на Дунае земли он считал своим собственным, теперь уже

потерянным владением. Воинов у него было немного — большая

часть конунгов с дружинами на своих ладьях откололись от его

28

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

войска и отправились грабить берега Испании. Опытный конунг

Свенельд, плывший со Святославом, советовал ему обойти посуху

опасные для плавания днепровские пороги, где могла его поджи

дать печенежская засада. Но Святослав не послушался совета и по

гиб в сражении с кочевниками у днепровского порога со зловещим

названием Ненасытненский. Летопись повествует, что из черепа

убитого русского князя печенежский князь Куря сделал украшен

ный золотом кубок для вина и пил из него в пиршественном засто

лье. В наше время там, где погиб Святослав, были найдены два

меча середины X в. Возможно, такой меч былиупогибшего на

днепровских порогах великого воина.

Ïåðâàÿ óñîáèöà íà Ðóñè

Перед отъездом из Киева на Дунай Святослав рас

порядился о судьбе трех своих сыновей. Старшего,

Ярополка, он оставил в Киеве; среднего, Олега, от

правил княжить в землю древлян, а младшего, Вла

димира (Вольдемара), посадил в Новгороде. Итак, у власти в Киеве

оказался Ярополк Святославич. Но вскоре между братьями нача

лась усобица. В 977 г. Ярополк по совету Свенельда напал на Олега

Древлянского,ивбоюугорода Овруч тот погиб — был сброшен

с моста в ров и там задавлен своими падавшими сверху конными

воинами. Младший же, малолетний брат Владимир, узнав о выступ

лении Ярополка против Олега и опасаясь за свою жизнь, бежал

в Скандинавию.

Это было время еще тесных связей правивших Русью варяж

ских конунгов с родиной предков. В научной литературе XX в. стре

мились как можно раньше «ославянить» викингов, объединить их

с местной славянской знатью. Этот процесс, конечно, шел, но зна

чительно медленнее, чем того хотелось бы некоторым историкам.

Еще долго русская элита была двуязычной — отсюда и двойные сла

вянско скандинавские имена: Олег — Хельг, Игорь — Ингвар, Свя

тослав — Сфендислейф, Малуша — Малфред. Еще долго приходив

шие из Скандинавии варяги находили в Киеве пристанище перед

своими набегами на Византию и другие южные страны. Не раз и не

два русские князья, отказавшиеся от скандинавского названия «ха

кан», бежали на родину предков—вСкандинавию, где находили

помощь и поддержку среди родичей и друзей.

29

Киевская Русь (IX–XII вв.)

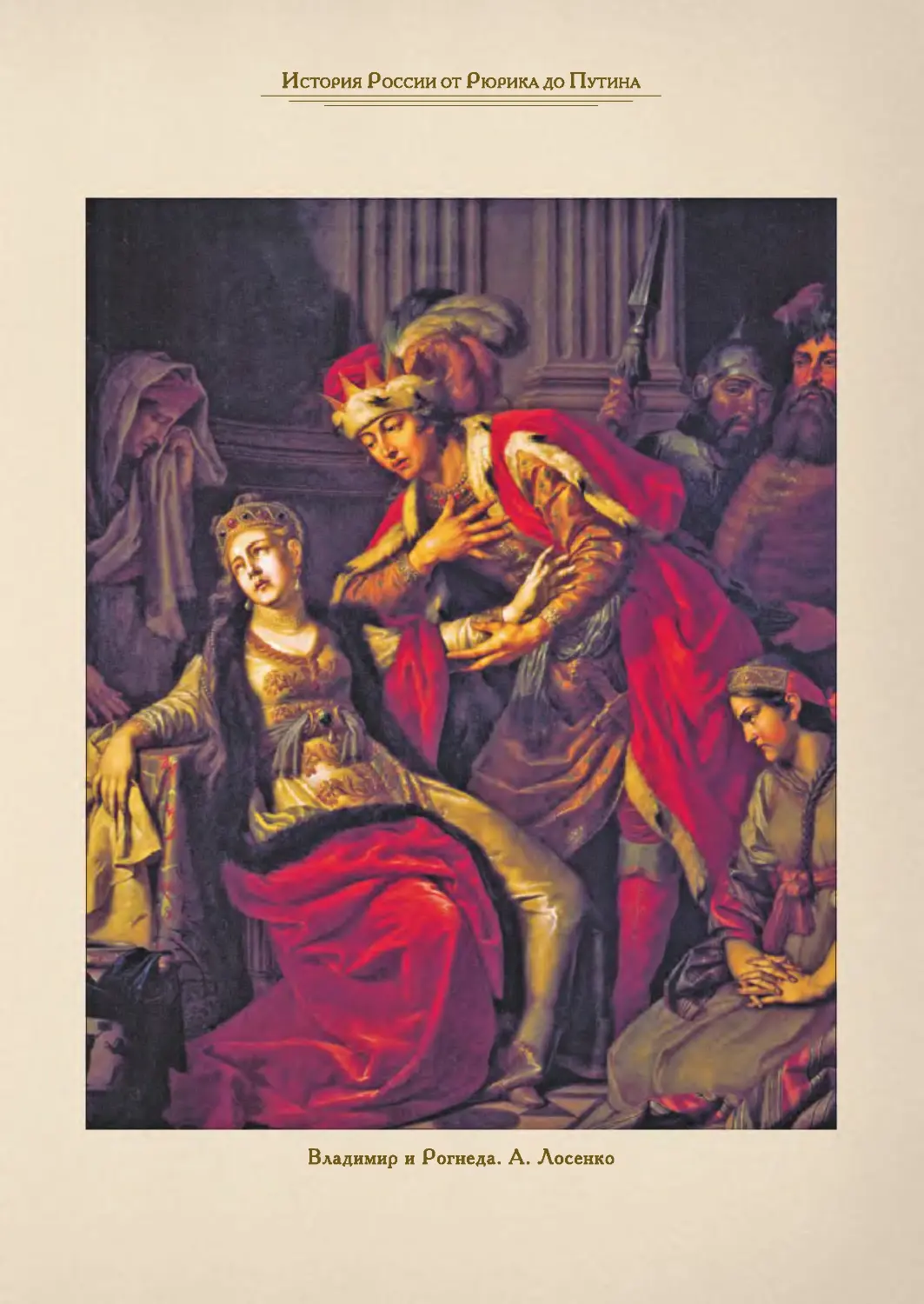

980 — Çàõâàò âëàñòè Âëàäèìèðîì

Ñâÿòîñëàâè÷åì

Недолго пробыл беглый Владимир в Скандинавии.

С нанятой там варяжской дружиной в 980 г. он дви

нулся на Киев, послав вперед вестника, который

передал Ярополку: «Владимир идет на тебя, готовься с ним бить

ся!» Таков был тогдашний благородный обычай объявления вой

ны. Предварительно Владимир хотел заполучить в союзники По

лоцк, где правил тогда варяг Рогволод. Для этого Владимир решил

породниться с ним, женившись на дочери Рогволода Рогнеде, ко

торая, впрочем, считалась уже невестой князя Ярополка. Послам

Владимира Рогнеда гордо отвечала, что за сына рабыни (Владимир

действительно родился от рабыни княгини Ольги, ключницы Ма

луши) она никогда не пойдет. Мстя за это унижение, Владимир на

пал на Полоцк, убил Рогволода и двух его сыновей и взял Рогнеду

в жены силой. Она стала одной из многих жен Владимира, имевше

го большой гарем. Летописец утверждает, что в гареме Владими

ра было 800 женщин, при этом князь отличался безмерной блуд

ливостью: хватал чужих жен и растлевал девиц. Но на Рогнеде он

женился по политическим мотивам. Согласно легенде, впоследст

вии Рогнеда, оскорбленная многолетним невниманием к ней Вла

димира, хотела убить князя, но тот успел выхватить занесенный

над ним нож.

Вскоре Владимир во главе могучей варяжской дружины легко за

хватил Киев. Ярополк же оказался неопытен в делах, став игруш

кой в руках своих советников. Один из них, по имени Блуд, преда

тельски насоветовал князю бежать из укрепленного Киева, а потом

сдаться на милость победителя, что тот и сделал. Другой советник

князя, по имени Варяжко, уговаривал его не верить Владимиру

и бежать к печенегам. Но князь не прислушался к совету Варяжко,

за что и поплатился: «И пришел Ярополк ко Владимиру, когда же

входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазухи», как

отмечает летописец. А коварный Блуд в это время придерживал

дверь, чтобы свита Ярополка не помешала братоубийству. С похо

да Ярополка на Олега Древлянского и Владимира на Ярополка на

чинается долгая история братоубийств на Руси, когда жажда вла

сти и безмерное честолюбие заглушали зов родной крови и голос

милосердия.

30

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

Ïðàâëåíèå íà Ðóñè Âëàäèìèðà

Итак, Владимир Святославич стал княжить в Киеве.

Множество проблем навалилось на него. С большим

трудом ему удалось уговорить пришедших с ним ва

рягов не грабить Киев. Он постарался их выпрово

дить из Киева в набег на Византию, предварительно щедро награ

див. За время усобицы некоторые славянские племена отпали от

Руси, и Владимиру пришлось усмирять их «вооруженной рукой».

Для этого он ходил походом на вятичей и радимичей. Потом нуж

но было «успокоить» соседей — Владимир начал поход против Волж

ской Булгарии, а в 981 г. повернул на запад и отвоевывал Волынь

у польского короля Мешко I. Там он основал свой главный опор

ный пункт — город Владимир Волынский.

Войны с южными соседями — печенегами — стали тяжелым испы

танием для Владимира. Эти дикие, жестокие кочевники вызыва

ли всеобщий страх. Известна история о противостоянии киевлян

и печенегов на реке Трубеж в 992 г., когда два дня Владимир не мог

найти среди своего войска удальца, готового выйти на поединок

с печенегом,—втевременасражения обычно начинались поедин

ком богатырей. Наконец честь русского оружия спас могучий коже

мяка Никита, который без всяких борцовских приемов и ухищре

ний схватил противника — печенежского богатыря — и попросту

задушил его своими огромными ручищами, привыкшими не мечом

махать, а мять толстые воловьи шкуры. На месте победы русского

богатыря Владимир основал город Переяславль.

В возведении городов в стратегически важных местах князь ви

дел самое надежное средство защиты Киева от внезапных и опас

ных набегов кочевников. Он якобы сказал: «Нехорошо, что мало

городов около Киева», и стал быстро исправлять положение. При

нем возвели крепости по Десне, Трубежу, Суле, Стугне и другим ре

кам. Первопоселенцев («насельников») для новых городов не хва

тало, и Владимир приглашал людей с севера Руси переехать к нему.

Среди них было немало молодцов смельчаков вроде легендарного

Ильи Муромца, которым была интересна опасная, рискованная

служба на границе. Знаменитая картина Васнецова «Три богатыря»

не лишена исторической основы: так, утомившись от мирной жиз

ни или нагулявшись до отвращения на пирах, богатыри отправля

лись в степь — подышать вольным воздухом, «руку правую поте

31

Киевская Русь (IX–XII вв.)

шить», сразиться с половцами, а если подвернется случай — то и по

грабить заезжих купцов.

Владимир, как и его бабка, княгиня Ольга, понимал необходи

мость реформ в делах веры. Вообще же легкость, с какой варяги

взяли власть в землях славян, объясняется еще и сходством веры —

и славяне, и варяги были язычниками многобожниками. Они почи

тали духов воды, лесов, домовых, леших, были у них главные и вто

ростепенные боги и богини. Один из самых главных славянских

богов, повелитель грома и молний Перун, весьма походил на скан

динавского верховного бога Тора, символ которого — бронзовый

молоточек—археологичастонаходятивславянских погребениях.

У изображения Перуна в виде идола скульптуры была серебряная

голова и золотые усы.

Поклонялись славяне также Сварогу — богу огня, хозяину Вселен

ной, приносящему удачу богу солнца Дажьбогу, а также богу земли

Сварожичу. Весьма уважали они бога скота Велеса и богиню Мо

кошь. Она была единственным женским божеством в пантеоне сла

вян и на нее смотрели как на мать сыру землю. Два бога славян —

Хорс и Симаргл — носили иранские имена. Имя первого близко

слову «хороший» и означает «солнце», имя второго перекликается

с именем волшебной птицы древних персов Симург. Скульптурные

изображения богов ставили на холмах, священные капища обноси

ли высокой оградой. Боги славян, как и всех других язычников,

были очень суровы, даже свирепы. Они требовали от людей почита

ния и частых подношений. Наверх, к богам, дары поднимались в ви

де дыма от сжигаемых жертв: еды, убитых животных и даже людей.

Поначалу Владимир попытался объединить все языческие культы,

сделать грозного Перуна главным богом, чтобы поклоняться толь

ко ему. Нововведение не прижилось, язычество приходило в упа

док, наступала новая эпоха единобожия. Соприкоснувшись с миром

христианства по всей Европе, от Британии до Византии и Сици

лии, варяги крестились.

988 — Êðåùåíèå êíÿçåì Âëàäèìèðîì Ðóñè

Великие мировые религии убеждали язычников, что

вечная жизнь и даже вечное блаженство на небе есть

и что они доступны, нужно лишь принять их веру.

Вот тут то и возникала проблема выбора. Согласно

32

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

легенде, Владимир выслушивал разных священников, присланных

соседями, и раздумывал: у каждого своя вера и своя правда! Хазары

стали иудеями, скандинавы и поляки — христианами, подчиненны

ми Риму, болгары же взяли себе византийскую (греческую) веру.

Мусульманский рай с его гуриями нравился чувственному Владими

ру, но он не желал обрезания, да и не мог отказаться от свинины

и вина: «Руси есть веселие пити, не может быть без того!» Суровая

вера евреев, которых бог Яхве за грехи разогнал по свету, также

его не устраивала. «Как же вы иных учите, — вопрошал он равви

на,—асамиотвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас

и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или

и нам того же хотите?» Римскую веру он тоже отверг, хотя причи

ны неприятия ее Владимиром в летописи не объяснены. Может

быть, Владимиру казался трудным обязательный для богослужения

латинский язык. Греческая же вера была вроде известнее Владими

ру. Связи с Византией были тесны, часть варягов, живших в Кие

ве, давно исповедовали христианство в византийской редакции —

в Киеве для них даже построили церковь Святого Илии. Глаза

язычника радовала и особая красочность (под влиянием Востока)

службы по греческому обряду. «Нет на земле, — говорил Влади

мир, — такого зрелища и красоты такой». Наконец, бояре шептали

на ухо Владимиру: «Если бы был плох закон греческий, то не при

няла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех лю

дей». Бабку же свою Владимир уважал. Словом, Владимир выбрал

греческую (православную) веру, тем более что богослужение пред

полагалось вести не на греческом, а на славянском языке.

Но, выбрав веру, Владимир не спешил креститься. «Подожду еще

немного», — говорил он. Действительно, легко ли ему было отречь

ся от вольной жизни язычника и расстаться с любимым гаремом

в Берестове и еще двумя — в Вышгороде да в Белгороде? Ясно, что

крещение Владимира было прежде всего делом политическим, обу

словленным соображениями прагматической выгоды закоренело

го язычника, а не следствием некоего божественного просветления.

Дело в том, что накануне этих событий византийский император

Василий II нанял Владимира с войском для подавления мятежа,

вспыхнувшего в Малой Азии. Владимир поставил условие — он по

может императору, если за него выдадут сестру императора Анну.

Сначала император согласился. Русы помогли византийцам пода

вить мятеж, но слово, данное Владимиру, Василий II нарушил

33

Киевская Русь (IX–XII вв.)

и сестру христианку за него не выдал. Тогда Владимир захватил

богатый византийский город в Крыму — Херсонес и вновь посва

тался к Анне, предлагая город уже как выкуп за невесту. Император

на это согласился, однако потребовал, чтобы сам князь крестился.

Во время крещения князя в 987 г. в храме Херсонеса якобы произо

шлочудо—уВладимира исчезла начавшаяся до этого слепота.

В этом прозрении все увидели знак Божий, подтверждение пра

вильности выбора. В 989 г. прибыла Анна, Владимир с ней обвен

чался и с богатой добычей отправился в Киев.

Он привез с собой не только жену гречанку, но и священные

мощи, и попов из Корсуня (Херсонеса). Владимир вначале окрестил

своих сыновей, близких и слуг. Потом он взялся за народ. Всех идо

лов скинули с капищ, сожгли, порубили, а Перуна, протащив по го

роду, бросили в Днепр. Киевляне, глядя на поругание святынь, пла

кали. По улицам ходили греческие священники и убеждали людей

принять крещение. Одни киевляне делали это с радостью, другим

было все равно, третьи же не хотели отрекаться от веры отцов.

И тогда Владимир понял, что добром веры новой здесь не примут,

и прибег к насилию. Он приказал огласить в Киеве указ, чтобы все

язычники завтра же явились для крещения на берег реки, а кто не

явится, будет считаться врагом князя. Утром раздетых киевлян за

гнали в воду и скопом окрестили. Насколько истинно подобное об

ращение, никого не интересовало. В оправдание своей слабости лю

ди говорили, что негодную веру вряд ли приняли бы сами бояре

и князь — ведь плохого они себе никогда не пожелают! Тем не ме

нее позже в городе вспыхнуло восстание недовольных новой верой.

На месте капищ сразу же стали строить церкви, чтобы, как издав

на говорили на Руси, свято место пустым не оставалось. На капище

Перуна возвели церковь Св. Василия — ведь сам Владимир принял

при крещении христианское имя Василий. Все церкви были дере

вянными, только главный храм — Успенский собор — греческие

мастера построили из камня. Владимир пожертвовал на Успенский

собор десятую долю от своих доходов. Поэтому церковь называ

лась Десятинной. Она погибла в 1240 г. вместе с городом, взятым

монголо татарами. Первым митрополитом был грек Фиофилакт.

Ему наследовал митрополит Иоанн I, от времени которого сохра

нилась печать с надписью «Иоанн, митрополит Руси».

Крещение населения других городов и земель также сопровож

далось насилием. На Западе чаще было не так. Под воздействием

34

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

первых христиан народы, поклонявшиеся ранее языческим богам,

крестились в массовом порядке по доброй воле, а их правители за

частую последними принимали широко распространенную в наро

де христианскую веру. На Руси христианином стал вначале прави

тель, а потом уже упорствующий в своем язычестве народ. Когда

в Новгород в 989 г. прибыл боярин князя Владимира Добрыня

с епископом Иоакимом Корсунянином, то ни уговоры, ни угрозы

не помогали. Новгородцы во главе с волхвом Соловьем твердо стоя

лизастарыхбоговивярости даже уничтожили уже давно постро

енную единственную церковь. Только после неудачного сражения

с дружиной Путяты — подручного Добрыни — и угрозы поджечь го

род новгородцы одумались: полезли в Волхов креститься. Упрямых

же волокли в воду силой и потом проверяли, носят ли они кресты.

Впоследствии родилась пословица: «Путята крестил мечом, а Доб

рыня — огнем». Каменного Перуна утопили в Волхове, но веру в мо

гущество старых богов тем самым не уничтожили. Им втайне моли

лись, приносили жертвы, и еще много веков спустя после прихода

киевских «крестителей», садясь в лодку, новгородец бросал в воду

монетку — жертву Перуну, чтоб часом не утопил.

Но постепенно христианство внедрялось на Руси. Этому в нема

лой степени способствовали болгары — славяне, принявшие хри

стианство раньше. Болгарские священники и книжники приезжа

ли на Русь и несли с собой христианство на понятном славянском

языке. Так Болгария стала неким мостиком между греческой, ви

зантийской и русско славянской культурой. Из Болгарии на Русь

пришла русская письменность, усовершенствованная Кириллом

и Мефодием. Благодаря им на Руси появились первые книги, заро

дилась русская книжная культура.

Âëàäèìèð Êðàñíî Ñîëíûøêî

То обстоятельство, что Владимир был сыном рабы

ни, ставило его с самого детства в неравное положе

ние с братьями — ведь они то происходили от знат

ных, свободных матерей. Сознание своей неполно

ценности пробуждало у юноши желание утвердить себя в глазах

людей силой, умом, решительными поступками, которые бы все за

помнили. Примечательно, что самым верным человеком князя, как

тень сопровождавшим Владимира в походах, был его дядя, родной

35

Киевская Русь (IX–XII вв.)

брат Малуши, Добрыня, ставший в русском фольклоре знамени

тым былинным героем. При этом, борясь с кочевниками, совершая

походы на соседей, сам Владимир не выказывал особой удали и не

слыл таким воинственным и грозным витязем, как его отец или

дед. Во время одного из сражений с печенегами Владимир бежал

с поля боя и, спасая свою жизнь, залез под мост. Трудно предста

вить себе в столь унизительном положении его деда — покорителя

Царьграда князя Игоря или отца — Святослава барса.

Долго правил Владимир христианской Русью. Летописи создают

образ князя как закоренелого язычника, который, приняв христи

анство, сразу же стал образцовым христианином. В язычестве он

был развратен, бесчестен, став же православным, резко изменился,

принялся творить добро. В целом в фольклоре он не запомнился

как грозный, фанатичный и жестокий крестоносец. Видимо, сам

бывший жизнелюбивый язычник особенно не упорствовал в рас

пространении веры, и люди любили Владимира, прозвали его Крас

ным Солнышком. Как правитель он славился щедростью, был незло

памятным, покладистым, правил гуманно, умело обороняя страну

от врагов. Любил князь и свою дружину, советы (дума) с которой за

частыми и обильными пирами были у него в обычае. Как то раз,

услышав ропот пирующих дружинников, что едят они не серебря

ными, а деревянными ложками, Владимир тотчас приказал наде

лать для них серебряных ложек. При этом он не тужил о потере

своего серебряного запаса: «Серебром и золотом не найду себе дру

жины, а с дружиной добуду золото и серебро».

Владимир умер в своем подгородном замке Берестове 15 июля

1015 г., и, узнав об этом, толпы народа устремились к церкви опла

кивать доброго князя, своего заступника. Тело Владимира перевез

ли в Киев и похоронили в мраморном гробу. При этом киевляне

были встревожены — после Владимира осталось в живых 12 из его

16 сыновей, и борьба между ними для всех казалась неизбежной.

1015 — Óáèéñòâî êíÿçåé Áîðèñà è Ãëåáà

Уже при жизни Владимира братья, посаженные от

цом по основным русским землям, жили недружно,

а Ярослав, сын Рогнеды, сидевший в Новгороде, даже

отказался везти в Киев обычную дань. Владимир хо

тел наказать отступника, собрался в поход на Новго

36

Древняя Русь (IX–XIII вв.)

род. Ярослав же для сопротивления отцу срочно нанял варяжскую

дружину. Но тут Владимир умер—ипоходнаНовгород не состоял

ся. Сразу же после смерти Владимира власть в Киеве взял его стар

ший сын — Святополк Владимирович. Почему то его не любили

киевляне, свое сердце они отдавали другому сыну Владимира — Бо

рису. Его матерью была болгарка,акмоменту смерти Владимира