Текст

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРДЕНА ЛЕНИНА

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗНАНИЕ»

ИЮЛЬ 1987

Издается с сентября 1959 года

ГИЯ

Главный редактор

В. Ф. ПРАВОТОРОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. Ш. А Л И С К Е Р О В,

А. В. Б Е Л О В,

В. И. Г А Р А Д Ж А,

М. М. ДАНИЛОВА,

И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ

[ответственный секретарь!,

А. С. И В А Н О В,

Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,

Э. И. Л И С А В Ц Е В,

Б. М. МАРЬЯНОВ

(зам. главного редактора),

В. П. М А С Л И Н,

С. И. Н И К И Ш О В,

М. П. Н О В И К О В,

И. К. П А Н Т И Н,

В. Е. Р О Ж Н О В.

РЕДАКЦИЯ:

И. У. А ч и л ь д и е в,

И. Я. Б а л л о д,

О. Т. Брушлинская,

Э. В. Геворкян,

М. М. Данилова,

В. Б. Евсеев,

Г. В. Иванова,

М. А. Ковальчук,

В. С. Колесникова,

Ю М. Кузьмина,

Т. Л Легостаева,

В. К. Лобачев,

В, П. Пазилова,

М. И. Пискунова,

А. А. Романов,

О. Ю. Тверитина,

В. Л. X а р а з о в.

Художественный редактор

С. И. Мартемьянова.

Технический редактор

Ю. А. Викулова.

Корректор

Г Л. Кокосов а.

Зав. редакцией

Л. Г. Березкина.

Первая страница обложки

художников

Б. А с р и е в а,

М. Дорохова.

Этнографический мотив.

Рисунок

И. Ваграмовой.

(Читайте статью

секретаря Бурятского

обкома КПСС

К. ШОМОЕВА).

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

© Журнал

«Наука и религия», 1987.

Адрес редакции

109004 Москва, Ж-4,

Ульяновская, 43, норп. 4.

Телефоны:

297-02-51 297-10-89.

К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ Л. НЕМИРА К. ШОМОЕВ Трасса дружбы Преодоление 2 7

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ В. ТЕНДРЯКОВ Нравственность и религия 9

ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ РОССИИ А. LUAMAPO В. КУЧКИН «Мои бриллиантики» Свидание перед походом на Дон или на Вожу? 12 50

ПРАКТИКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ М. ПИСМАНИК Верующий глазами социолога 15

СОВРЕМЕННЫЙ МИСТИЦИЗМ В. ХАРАЗОВ Здесь и сейчас... 16

ЗА РУБЕЖОМ В. ГАРАДЖА Я. СЕГАЛЬ В развитие диалога СПИД — кара божья? 20 30

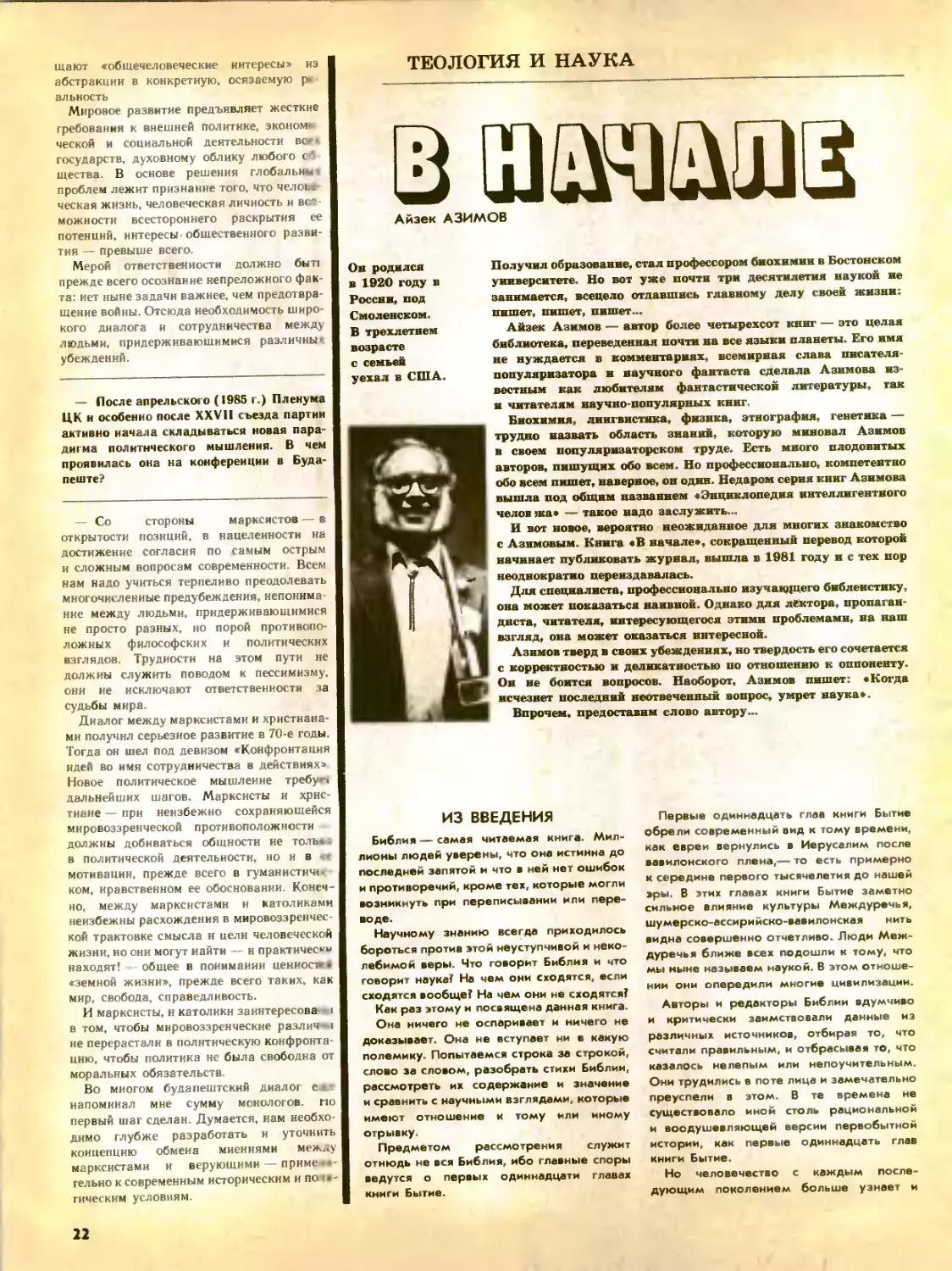

ТЕОЛОГИЯ И НАУКА А*. АЗИМОВ В начале 22

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕН- НОСТЬ М. БУЯНОВ Жизнь как роман 26

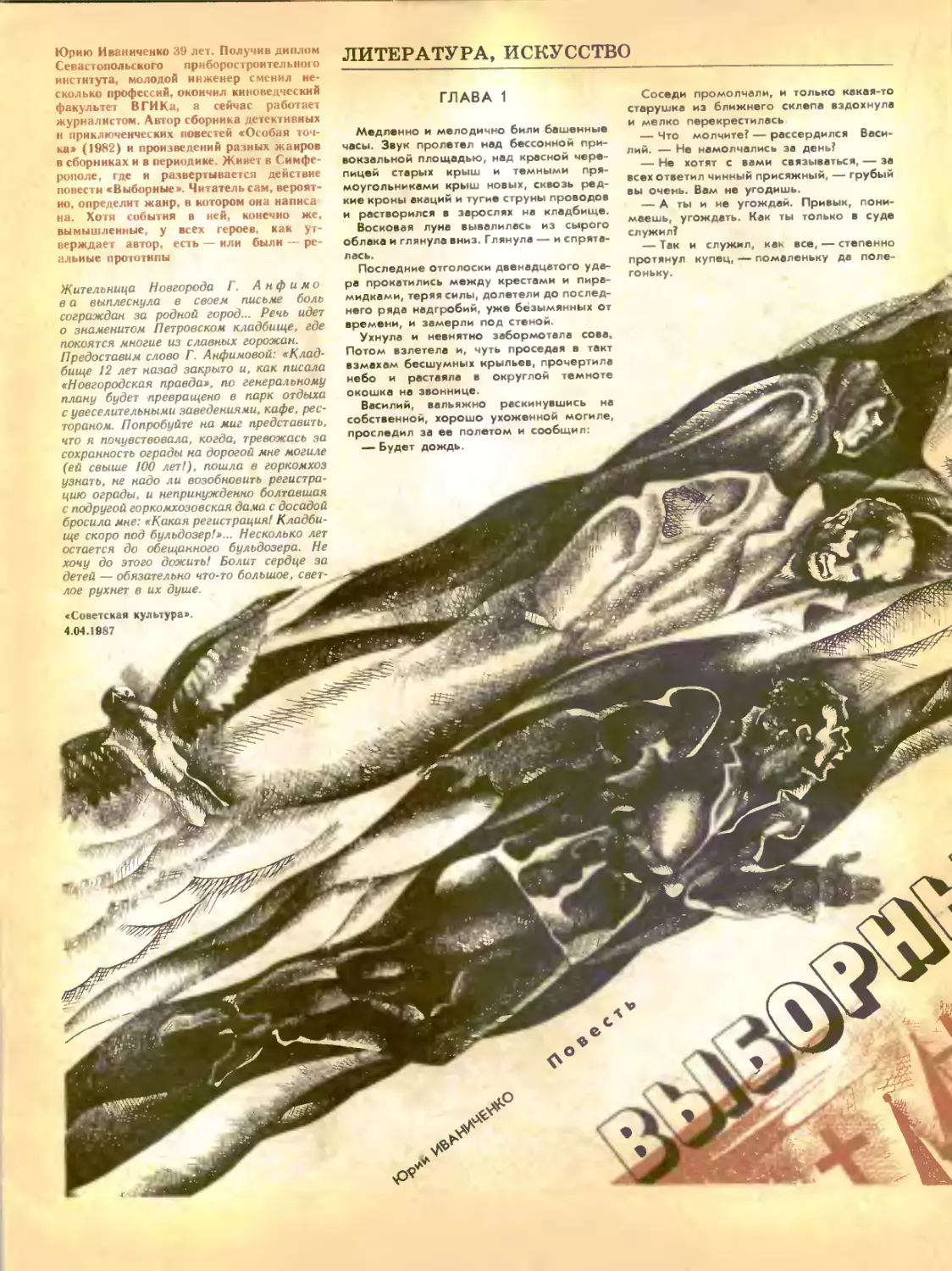

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО Ю. ИВАНИЧЕНКО Выборные 32

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Ю. БАРАБАШ И. МОЖЕЙКО «Тайная любовь» Гоголя? Хозяин замка Аламут и его наследники 38 59

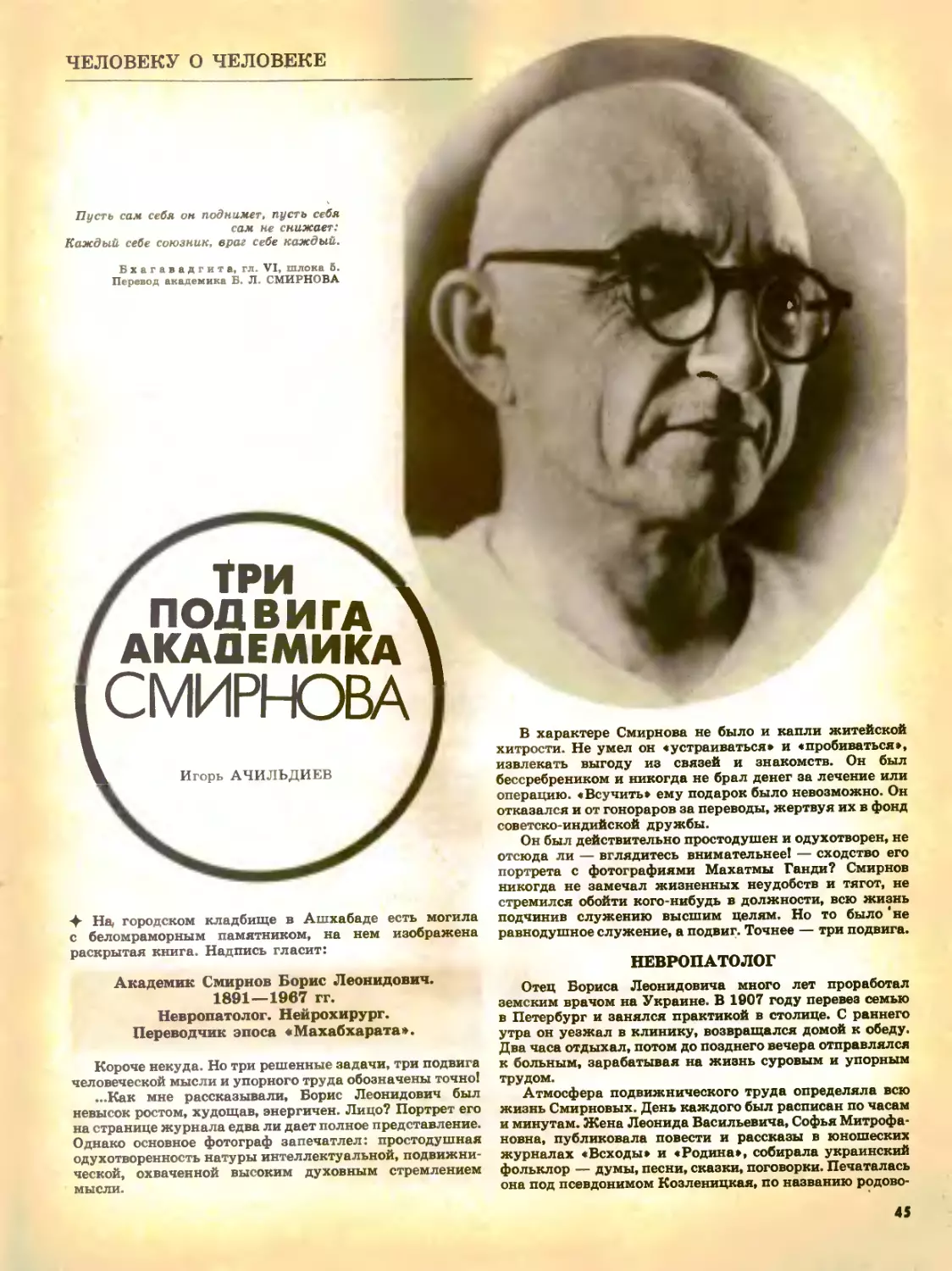

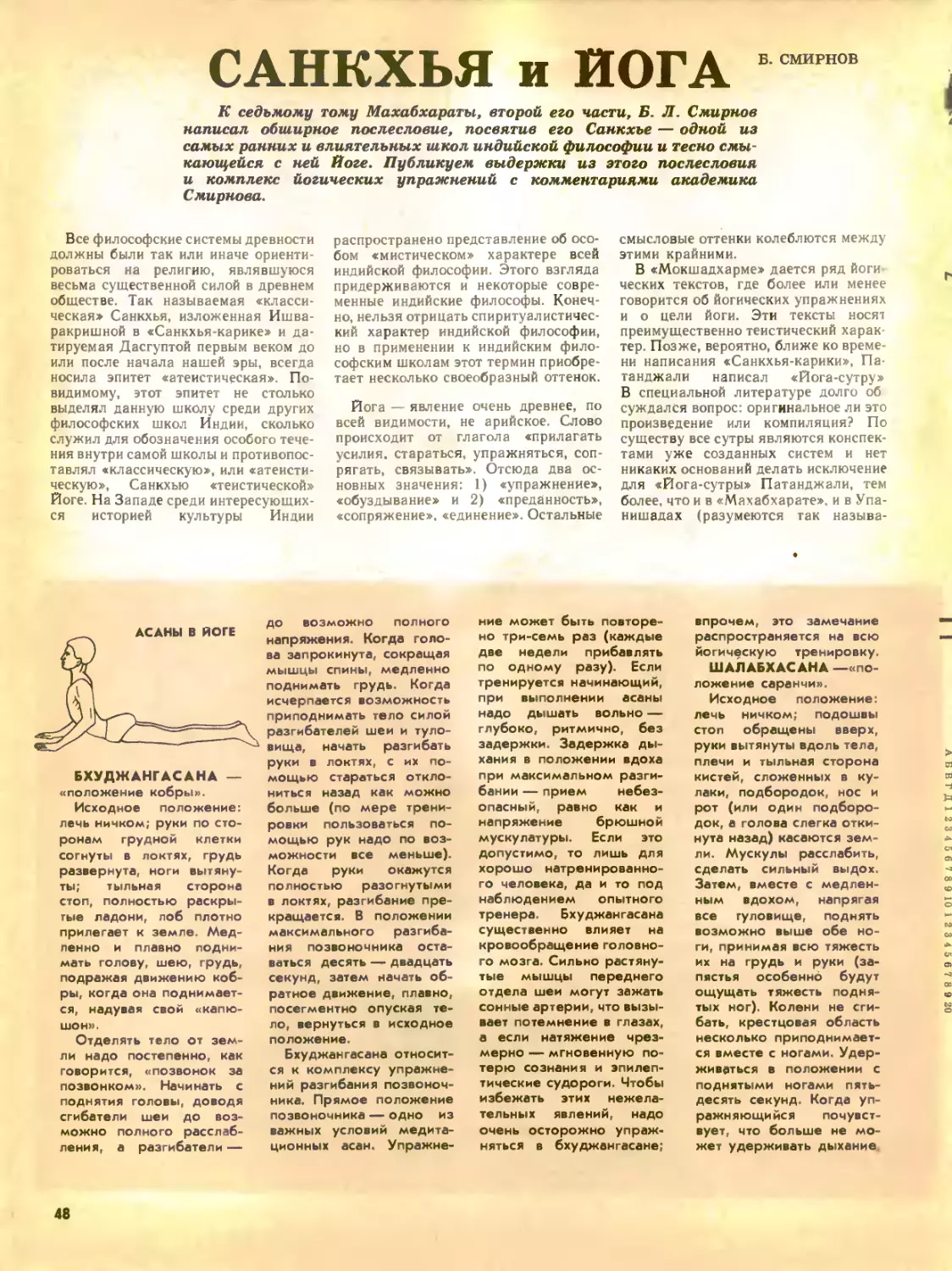

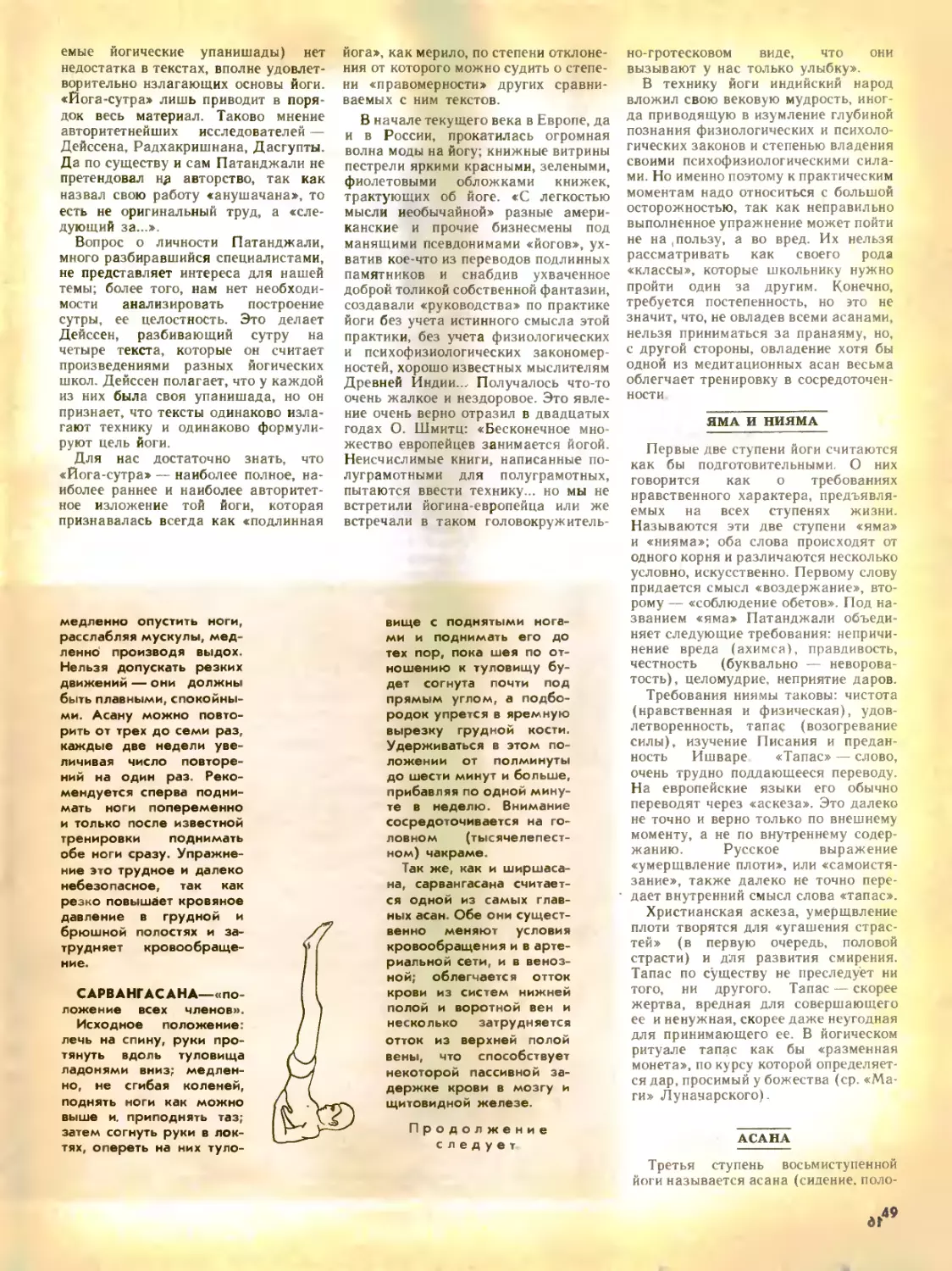

ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ И. АЧИЛЬДИЕВ Б. СМИРНОВ Три подвига академика Смирнова Санкхья и йога 45 48

СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ Я. ДРЕКСЛЕРОВА «Служить и помогать» 54

СЕКРЕТЫ МОНАСТЫР- СКОЙ КУХНИ Н. КОВАЛЕВ Каша 56

В НАУЧНЫХ ЛАБОРАТО- РИЯХ 58

К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Л. НЕМИРА

ТРАССА

ДРУЖБЫ

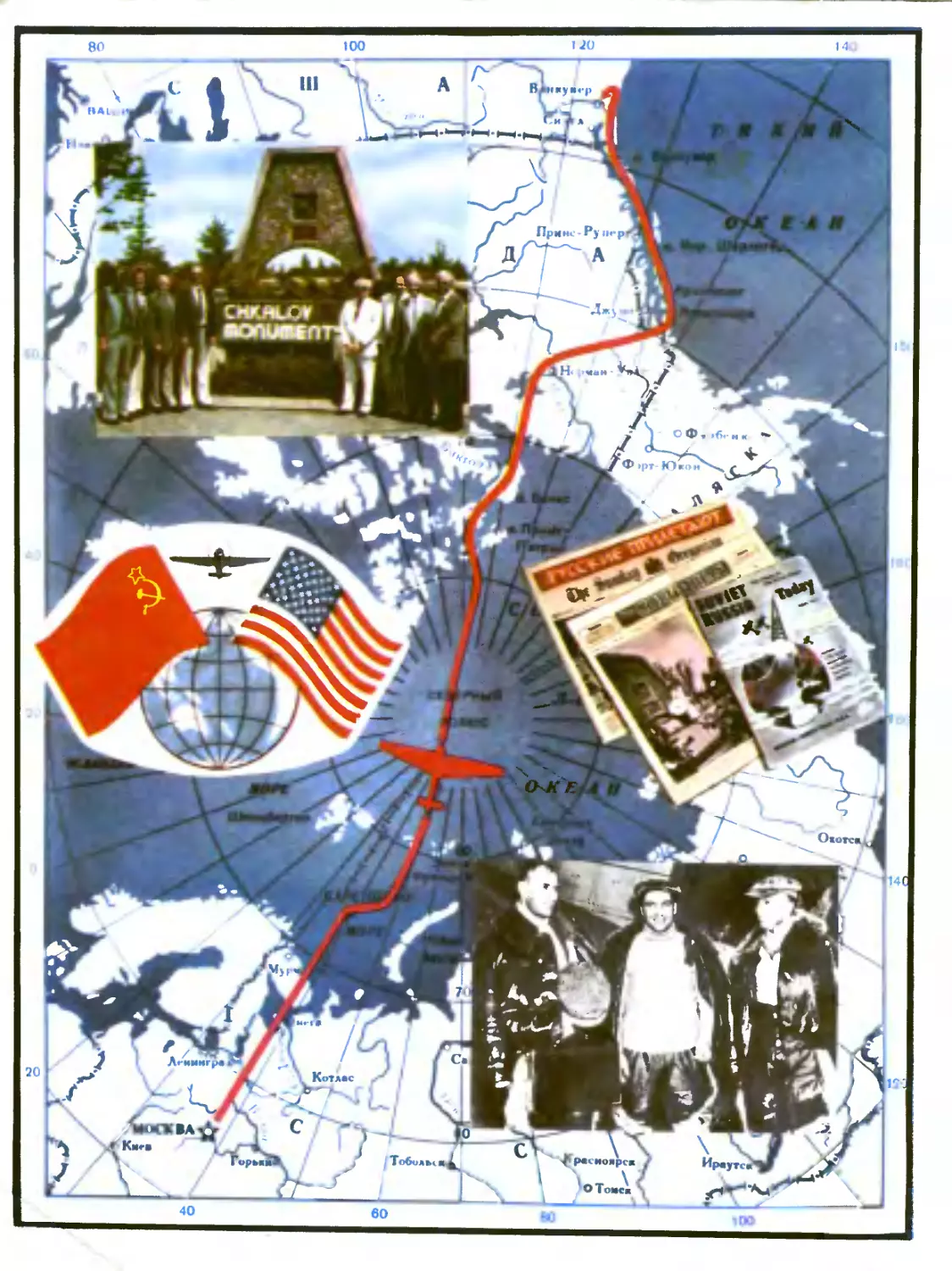

Минуло полвека с тех дней, когда экипаж советских летчиков

во главе с В. П. Чкаловым совершил беспосадочный

перелет через Северный полюс в Америку. Но интерес

к этому событию, довольно отдаленному по меркам стреми-

тельного XX века, не ослабевает. Более того — внимание

к нему нарастает.

И это понятно. Человечество сегодня с особой остротой

осознало потребность в мирном сосуществовании,

в сотрудничестве государств и народов. «У нашего общего

стремления к миру,— говорил М. С. Горбачев

в Обращении к народу Соединенных Штатов Америки,—

есть прошлое, а значит, есть и исторический опыт сотруд-

ничества, способный сегодня вдохновить нашу совместную

работу во имя будущего». Чкаловский перелет, проложивший

трассу мирного сотрудничества между двумя великими

державами,— драгоценная частица этого опыта.

«Русские вошли

в Белый дом»

— Господин президент, русские вошли

в Белый дом.

Он заволновался:

— Дик, помогите мне встать!

— Что с вами, сэр?

— Поднимите меня скорее! Я должен

встретить русских героев стоя!

— Сколько помню, сэр, вы никогда ни

перед кем не вставали!.

Возможно, именно такой разговор со-

стоялся в Овальном кабинете Белого дома.

Во всяком случае достоверно известно, что

Франклин Делано Рузвельт — 32-й прези-

дент Соединенных Штатов,— несмотря на

парализованные ноги, Стоя приветствовал

чкаловский экипаж. Это был мудрый,

дальновидный политик, первым добивший-

ся официального признания Советского

Союза правительством Соединенных Шта-

тов Америки.

В беседе с одним из американских

специалистов, работавших в СССР, Руз-

вельт заявил: «Если кто-либо хочет вести

дело с людьми, он должен впустить их

через переднюю дверь» Так 50 лет назад

через «переднюю дверь» Овального каби-

нета вошли три советских летчика —

участники беспосадочного перелета

Москва — Северный полюс — Америка:

Валерий Чкалов. Георгий Байдуков, Алек-

сандр Беляков

Впервые идею перелета высказал в нача-

ле 1935 года известный советский летчик,

герой челюскинской эпопеи С. А. Лева-

невский на встрече со Сталиным в Кремле

Поначалу все складывалось удачно: проект

перелета был одобрен. Совет Труда и Обо-

роны утвердил состав экипажа во главе

с Левачевгким. Но полет пришлось пре-

рвать: в первые часы забарахлил мотор.

И все же идея должна была осуществиться.

Авиационная промышленность Страны

Советов стремительно выходила на пере-

довые рубежи. Конструкторские коллек-

тивы А. Н. Туполева, Н. Н. Поликарпо-

ва, С. В Ильюшина, С. А. Лавочкина,

А. С. Яковлева создавали самолеты, за-

явившие о себе на крупных междуна-

родных выставках. К тому времени на

50 лет

первому

перелету

Москва —

Северный

полюс —

Америка

«АНТ-25» уже был установлен рекорд

дальности полета по замкнутой кривой.

С политической точки зрения, перелет

прокладывал трассу регулярных контактов

двух великих держав после установления

между ними дипломатических отношений.

Кратчайший путь лежал через Северный

полюс. Самый короткий, но и самый

трудный.

В такой ситуации особая ответственность

2

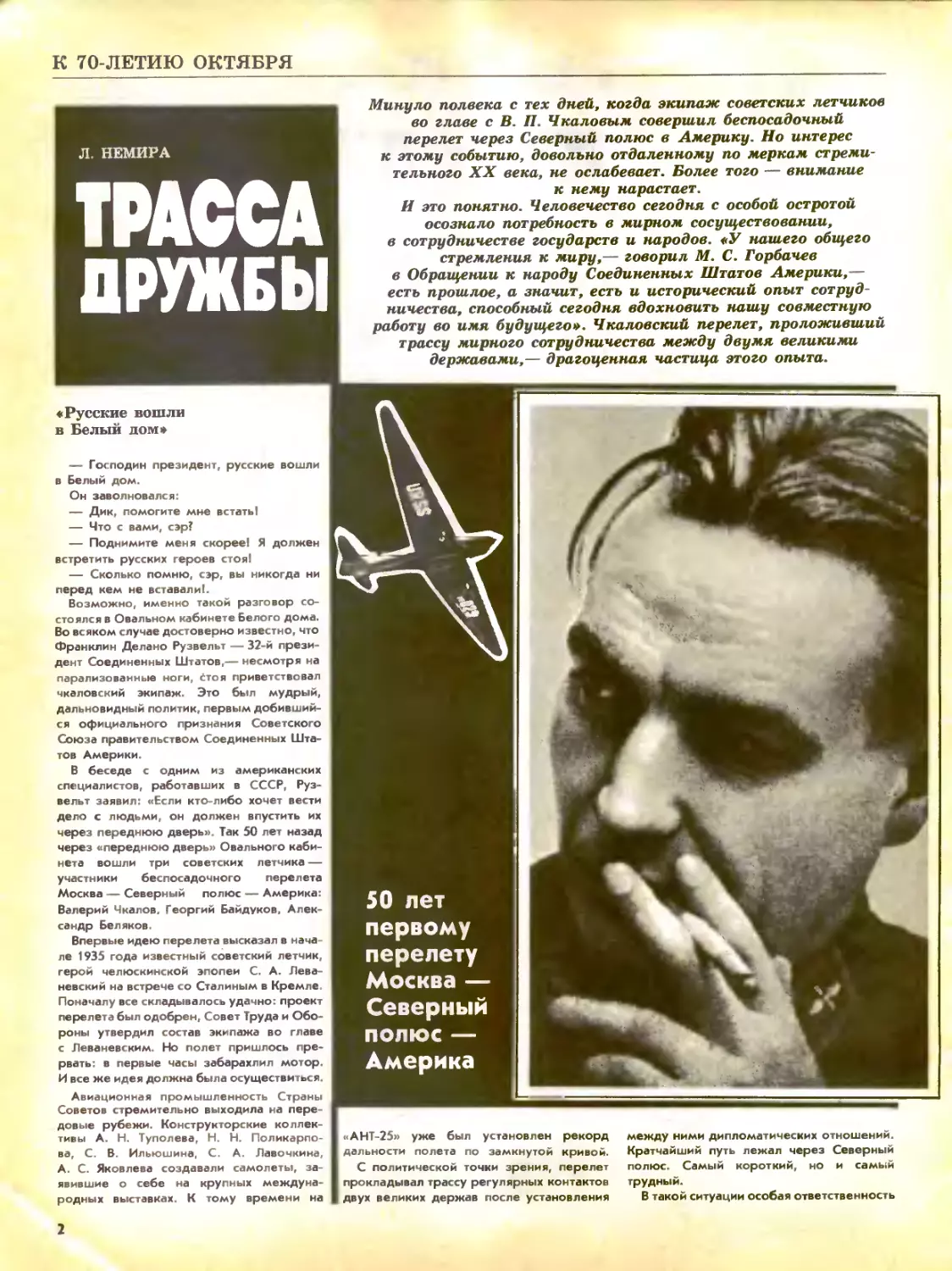

ложилась на руководителя полета. Была

предложена кандидатура Чкалова. К тому

времени он уже стал признанным автори-

тетом в отечественной авиации, хотя

далось это ему не просто. А бывает ли

легким путь к признанию личности не-

заурядной, талантливой, настойчиво иду-

щей к поставленной цели?

Перед нами две характеристики одного

и того же человека. «Он был не только

непревзойденным летчиком, выдающимся

мастером своего дела, но и создателем

школы высшего пилотажа и школы испыта-

ния новых самолетов, автором тактики

истребительной авиации и творцом новей-

ших фигур высшего пилотажа»,— так

отзывался о Чкалове главнокомандующий

ВВС маршал авиации К. А. Вершинин.

А вот строки из «Аттестации командира

корабля 3-го Н/О 1-й эскадрильи Бригады

НИИ ВВС РККА Чкалова Валерия Павлови-

ча» (23.IV.1933). «Общее развитие хоро-

шее, политразвитие недостаточное, харак-

тер спокойный, твердый, настойчивый, но

зачастую настойчивость переходит в уп-

рямство и грубость, любит часто вступать

в пререкания. В общественной работе

участие принимает, но тогда, когда ему это

хочется, а не когда на него возлагается

нагрузка по общественной работе, в воен-

но-тактических вопросах развит недоста-

точно, боеподготовка удовлетворитель-

ная.

Дисциплина на земле удовлетворитель-

ная, в воздухе недостаточная. Нередко

нарушал наставления на летной службе,

а также и аэродромный летный распоря-

док В воздухе выкидывал номера, грани-

чащие с хулиганством... Как летчик поль-

зуется большим авторитетом среди летно-

го состава, как командир — недостаточно,

политико-моральное состояние удовлетво-

рительное, к себе и подчиненным требова-

телен недостаточно, требует постоянного

наблюдения и твердого руководства. За

особо ударную и хорошо выполненную

работу имеет благодарность и награжде-

ние радиоприемником. В настоящее время

тов. Чкалов находится на исправ- сборах

при школе спецслужбы...»

Жизнь показала, что за «упрямством»,

«пререканиями», «нарушением летного

распорядка» стояли поиски нестандартно-

го решения, выхода из сложнейших,

казалось бы тупиковых ситуаций, с ко-

торыми так часто встречается летчик.

Именно эти качества сумели разглядеть

в Чкалове организаторы трансатлантичес-

кого перелета, выбирая командира кораб-

ля

В конце мая 1937 года получено офи-

циальное разрешение на перелет, а

18 июня в 1 час 5 минут по гринвичскому

времени самолет взял старт.

— Ну вот, Егорушка, и полетели...

Теперь все от нас зависит,— улыбнулся

Чкалов

«Не верьте слухам,

что русские разбились»

Последняя запись в бортовом журна-

ле, сделанная штурманом Беляковым:

«20 июня 1937 года. 16.20 по гринвичскому

среднему времени посадка в Ванкувере.

Всего пробыли в воздухе 63 часа 16 минут».

Обычные, деловые слова и цифры. А что

за ними!

Почти трое суток летчики, превозмогая

усталость, побеждали стихию, заставляли

технику превзойти ее возможности и несо-

вершенства.

Первый и главный враг — обледенение

Тяжелеют крылья стекло кабины словно

залито молоком — слепой полет.

— Набирай, дорогуша, высоту, царапай-

ся, но лезь выше! — командует Чкалов.

Сквозь ледяную белизну облаков самолет

пробивается к солнцу.

Снижение высоты — снова обледе-

нение. Кончилась антиобледенительная

жидкость винта. Даже при полной мощнос-

ти мотора «АНТ-25» буквально «скребет»

высоту — метр за метром. Лучи солнца

жгут, от них некуда скрыться. Хорошо, что

глаза защищены светофильтровыми очка-

ми. А справа уже очередной циклон...

Штурман долго возится у рации: она

исправна, но приема нет. Больше суток нет

связи, а значит и сводок погоды. Летят по

секстанту, таблицам, выручает опыт штур-

мана.

Кабина негерметична. Невелик запас

кислорода, приходится экономить. За-

мерзла трубка, отводящая пар водяной

системы охлаждения мотора: вот-вот он

остановится или разлетится на куски. .

Байдуков вспоминает: «В такие минуты

смертельной опасности за внешним спо-

койствием Чкалова особенно чувствова-

лась его огромная внутренняя сила. Трезво

оценив обстановку, он мгновенно прини-

мал нужное решение и при этом держался

хладнокровно, уверенно». И у всех появля-

лась уверенность: выход есть, и он будет

найден.

Третьи сутки полета. Наконец показался

берег Америки. Но командир мрачнеет —

бензин на исходе, по-прежнему нет связи.

Действуя на свой страх и риск, прилагая все

усилия, экипаж совершает посадку на

маленьком аэродроме Пирсон-Филд.

Через несколько часов заголовки

экстренных выпусков американских газет

кричали: «Русские на земле. Счастливы. Не

верьте слухам, что русские разбились!».

«Ур-рей, рашен флайерс!»

Байдуков вспоминает: «Отворачивая от

моста вправо в сторону Портленда, я на

высоте метров пятьдесят подхожу к аэро-

порту с бетонной полосой... Но откуда

тысячи людей, махающих руками и шляпа-

ми? Неужели о нас они что-либо знают?

— Ягор! Не надо садиться сюда! Распот-

рошат самолет на сувениры,— кричит

командир. — Пойдем на другой берег!»

«С момента, когда были получены

первые известия об их полете,— писала

американская журналистка Джессика

Смит,— тысячи людей ждали всю ночь

в аэропорту Окленд их приземления; вся

Америка ликовала и была готова оказать

им свой национальный прием. Президент

Рузвельт и госсекретарь Хэлл, верховные

главнокомандующие армией и военно-

морским флотом, управляющий торговой

палатой, Клуб исследователей, бесчис

ленные научные и авиационные общества

профсоюзные организации рабочих,

простые граждане крупных городов и ма

леньких, мальчики и девочки везде прини-

мали участие во встрече советских летчи-

ков Это был один из самых больших

приемов, который Америка устроила по-

сланцам другой страны».

«Вся Америка» — конечно, преувеличе-

ние журналистки. Были и недоброжелате-

ли. Херстовская печать, к примеру, немало

поусердствовала, чтобы убедить амери-

канцев в неспособности Советов осу-

ществить перелет на советском одномо-

торном самолете. Иное дело, если бы он

был американским или английским... Вот

почему изумление вызвал не только сам

факт беспрецедентного по тому времени

события, но и то, что перелет был

совершен на машине, полностью сделан-

ной в СССР.

На приеме в торговой палате Портленда,

который транслировался по всей Америке,

командир «АНТ-25» подчеркнул: в нашей

стране уважают американскую делови-

тость, высокое мастерство рабочих, высо-

кокачественную технику, учатся всему

этому в первую очередь у американцев.

— Но мы даем слово не только вас

догнать в соревновании за развитие техни-

ки, но и перегнать. — И закончил речь

с присущим ему чувством юмора: —

Просим извинить, что через полюс к вам

перебрались мы, советские летчики,

первыми.

Зал дружными аплодисментами ответил

на эти слова

Байдуков вспоминает: «Нам сопутствова-

ли крики, свист, возгласы «урей, рашен

флайерс!», жесты, благословляющие Чка-

лова, и улыбки, улыбки, улыбки».

На одной из встреч в Нью-Йорке,

показывая на карте возможные воздушные

пути между СССР и Америкой, Чкалов

высказал неожиданное по тем временам

опасение: «Не дай бог, если этими корот-

кими путями вперед гражданской восполь-

зуется военная авиация».

Рассказ о всех встречах на американской

земле не вместился бы и в солидную книгу.

Приведем лишь выдержки из стенограммы

встречи с Клубом исследователей и

Русско-американским институтом куль-

турных связей.

30 июня 1937 года в огромном зале

нью-йоркского отеля «Уолдорф-Астория»

собрались люди, имена которых хорошо

знали в Советской стране и во всем мире:

Вильямур Стифансон, президент Клуба

исследователей, одним из немногих чле-

нов которого состоял наш Отто Юльевич

Шмидт, летчики Хетти и Маттерн, летав-

шие через СССР; негр Матью Хэнсон,

участник экспедиции Пири к Северному

полюсу; участник экспедиции Элсуорта

в Антарктику летчик Кенион и многие

другие. На знаменитом глобусе Клуба

исследователей, над полоской нового

маршрута Чкалов, Байдуков и Беляков

написали свои имена.

Стенограмма публикуется впервые

СТИФАНСОН: Дамы и господа!

3

Разрешите приветствовать вас по случаю

знаменательного события и дважды при-

ветствовать тех, кто сделал это событие

знаменательным — трех великих летчи-

ков из Советского Союза... Мы отдаем

дань глубокого уважения Стране Советов

за всестороннюю помощь и поддержку

во всех сферах научно-исследователь-

ской работы.

Клуб является организацией, достой-

ной того, чтобы с этой трибуны говорить

о признательности и уважении. У нас

большая история. Одним из основателей

клуба был адмирал Пири, который

первым достиг Северного полюса. Его

дочь прислала длинную телеграмму, но

за неимением времени зачту лишь сле-

дующее: «Мой отец предсказывал, что

люди, которые достигнут Северного

полюса вслед за ними, сделают это на

самолете, ио даже он не мог предвидеть

подобного бесстрашного подвига, совер-

шенного этими молодыми людьми. Пожа-

луйста, передайте им мои искренние

поздравления; уверена, что душа моего

отца сегодня отдает им честь».

Сейчас у меня в руках телеграммы от

человека, который первым достиг Север-

ного полюса по воздуху и оставался

единственным до полета профессора

Шмидта,— от адмирала Ричарда Бёрда:

«Передайте мои сердечные поздравления

русским пилотам. Я уверен, что этот

полет будет навечно вписан золотыми

буквами в летопись истории, что он во

многом улучшил отношения между на-

шими странами, и я верю в то, что он

послужит основой дальнейшего плодо-

творного сотрудничества и взаимопони-

мания».

У меня в руках телеграмма от сэра

Губерта Уилкинса, находящегося в

Англии. Он был первым человеком, ко-

торый пересек Арктику на самолете, и до

недавнего времени единственным: «Пере-

дайте мои сердечные поздравления трем

пилотам. Их исторический перелет поло-

жил начало открытию новых неисчер-

паемых возможностей в области аэронав-

тики».

Из Европы позвонил Линкольн Элсу-

орт, в свое время совершивший беспоса-

дочный перелет через Антарктиду:

«Я приветствую трех великих авиаторов.

Арктический маршрут стал фактом, как

и их смелость и мужество».

Около меня за столом сидят атланти-

ческие и тихоокеанские летчики, а также

главнокомандующий ВВС, генерал-майор

Оскар Вестовер.

ВЕСТОВЕР: Я поистине счастлив

быть сегодня с вами. Разрешите от имени

всех ВВС выразить дань уважения

русским летчикам... Каждый из этих

летчиков полон молодости, энергии,

силы, стойкости. Естественно, что все эти

качества послужили основой для успеш-

ного выполнения полета.

Я верю, что сердце каждого из этих

людей переполнено чувством патриотиз-

ма, любви к своей стране, которая

выступает в роли зачинателя сближения

наших двух стран, так далеко располо-

женных друг от друга, располагающих

такими огромными людскими и мате-

риальными ресурсами, как никакие дру-

гие великие державы.

Мы считаем, что этот исследова-

тельский полет — начало новой эры в

авиации. Но кроме всего прочего мы

видим в этом полете дружеский жест,

совсем как в старые добрые времена

«протянутые друг другу через море дру-

жеские руки». Это начало более тесных

контактов, лучшего понимания и сотруд-

ничества, которых еще не знала история.

Я хочу поздравить летчиков и заверить

их, что ВВС относит их подвиг к разряду

выдающихся в наше время. Это подвиг,

равного которому не будет, возможно,

долгие годы...

Место председательствующего занима-

ет вице-президент клуба Лоуэлл Томас.

ТОМАС: Предоставляю слово друго-

му джентльмену из Вашингтона, помощ-

нику секретаря по воздушной торговле

полковнику Монроку Джонсону.

ДЖОНСОН: Господин председа-

тельствующий, ваше превосходительство

посол Трояновский и все ваши полярные

летчики!.. Американцы, все как один,

восхищены вашим мастерством, реши-

тельностью, стойкостью, вашей безгра-

ничной преданностью работе, которая

и привела вас на нашу землю.

У меня есть все основания заверить вас

в том, что все американцы с величайшим

интересом следили за вашим полетом, как

вы мужественно проходили через все

ожидаемые и неожиданные испытания,

встретившиеся вам над необъятными

полярными просторами. Все мы вздохну-

ли с облегчением, когда узнали, что вы

приземлились целыми и невредимыми.

Мы с огромным энтузиазмом приветству-

ем вас и отдаем дань глубокого уважения

вашему бесстрашию... Такие историчес-

кие полеты, как ваш, могут служить

путеводной звездой в ускорении прогрес-

са...

...И сегодня мы считаем за честь

находиться с вами в этом зале, так как

для нас вы служите символом, по-

казывающим путь к достижению мира

и к победам в науке.

ТОМАС: Даю слово представителю

авиационной науки. Майор Лестер

Гарднер.

ГАРДНЕР: Уважаемые гости, дамы

и господа! Для того, кто следил за

большой работой, проводимой в Со-

ветском Союзе по развитию аэронавтики,

последний перелет наших почетных гос-

тей не был неожиданностью, по крайней

мере большой неожиданностью, какой он

показался всем. Теперь я вижу огромный

шаг, сделанный в научно-техническом

развитии аэронавтики...

Ученые и специалисты Института аэро-

навтики поздравляют пилотов и штурма-

на с успешным полетом и надеются стать

свидетелями других выдающихся дости-

жений авиации в России.

Т О М А С: Он правит воздушной импе-

рией. Его имя известно почти везде,

где есть воздух. Он — глава Панамери-

канских воздушных линий, Джуан Трип-

пе.

ТРИППЕ: Уважаемые полярные

летчики, господин посол, уважаемые гос-

ти! Вот уже несколько десятков лет люди

стремятся внести новое в развитие, усо-

вершенствование самолетов, чтобы лучше

узнать мир, в котором мы живем. И этот

полет открыл новый горизонт в развитии

связей между народами, внес свою лепту

в преодоление трудностей в этом отно-

шении и, я бы сказал, в преодоление

пространства и времени.

Совершив этот магический перелет на

«мягких» крыльях вашего самолета, вы

в какой-то степени заставили людей по-

иному воспринять размеры нашей пла-

неты.

Культурный обмен, торговля, преодо-

ление старых барьеров времени и про-

странства жизненно необходимы всему

человечеству. Шаг за шагом мечта всех

людей доброй воли приобретает опреде-

ленную форму.

ТОМАС: В течение нескольких лет

одним из самых известных ораторов

в стране считался уважаемый редактор

«Таймс» в Нью-Йорке доктор Джон Фин-

ли.

ФИНЛИ: Маршрут вашего полета

будет отмечен на глобусе, как и ваши

имена, рядом с именами Линдберга,

Бёрда, Чемберлена, Амундсена, Элсуор-

та, Стифансона, французских и немецких

летчиков, Эрика Ниелсона, мисс Иархарт,

Ноллинсона, господина Екнера, Кинга-

форда-Шмитта н других. От имени Аме-

риканского географического общества

сердечно поздравляю вас. Отныне все вы

являетесь членами нашего общества...

ЧКАЛОВ: Летя из Москвы через

Северный полюс в вашу великую страну,

мы принесли на крыльях нашего самоле-

та дружеский привет от 170 миллионов

граждан нашей страны народу Соеди-

ненных Штатов. ...Никакие циклоны,

никакое обледенение крыльев самолета

не могли остановить нас, так как мы

знали, что выполняем желание всего

нашего народа передать его дружеское

отношение к народу Америки.

Даже сегодня моя страна вам плохо

известна. За границей так много вы-

мыслов и клеветы о ней. Точно так же,

как мы боролись с циклонами и обледене-

нием самолета, наша страна пройде г

через все испытания, непонимания и кле-

вету, и все люди на планете увидят ее

истинное лицо...

ТОМАС: Думаю, все вы согласитесь,

что встреча наша получилась на славу,

а сейчас я возвращаю «штурвал управле-

ния» президенту Клуба исследователей

господину Стифансону.

СТИФ А НС О Н: Я сегодня уже

говорил о том, что мне трудно подыскать

слова, чтобы полностью выразить мое

восхищение, как и восхищение всех чле-

нов нашего клуба, полетом этих великих

людей, находящихся вместе с нами в за-

ле...

Вместе с нами находятся ведущие

ученые и исследователи всех областей

науки, связанных с авиацией. А те, кто по

какой-либо причине отсутствуют, присла-

ли такое количество телеграмм и писем,

что наш секретарь не успевает даже их

прочесть, так как это займет у него

столько времени, что все вы будете уже

дома.

Мы хотели бы попросить штурмана

экспедиции сделать то, что не в состоянии

сделать ни один чертежник Амери-

канского географического общества,—

нарисовать маршрут полета, так как он не

был соответствующим образом напечатан

в американской прессе. Наши сотрудники

потрудились и нарисовали карту прямо

на стене. Поэтому, господин Беляков,

я попрошу взять красный мел и с возмож-

но допустимой точностью нарисовать

маршрут вашего полета, начиная со

взлета в Москве и до штата Орегон. Да,

они долетели до Орегона, но должны

были возвратиться на посадку в Ванку-

вер.

...Беляков рисует маршрут на карте,

и на этом церемония заканчивается.

«Русские прилетают!»

Вскоре после знаменитого перелета

в Ванкувере решили на месте посадки

4

«АНТ-25» поставить памятник. Для этого

был создан Чкаловский комитет. Его орга-

низаторы думали и о будущем. Высказыва-

лись надежды, что место исторического

приземления в недалеком времени станет

конечным пунктом авиалинии «Москва —

Северный полюс — Америка».

Однако жизнь отодвинула осуществле-

ние этих планов без малого на четыре

десятилетия. Через два года началась

вторая мировая война. СССР и США

вместе сражались против общих врагов —

германского фашизма и японского милита-

ризма.

Надо сказать, что в те суровые годы

чкаловская трасса вновь заявила о себе как

трасса дружбы, трасса союзнических кон-

тактов. В 1941 году по заданию Сталина

в Америку по маршруту, близкому к чка-

ловскому, вылетели два советских самоле-

та. Одним командовал Г. Ф Байдуков,

другим — М. М. Громов. Целью полета

была личная встреча с Ф. Рузвельтом для

обсуждения возможности поставок амери-

канской авиационной техники нашему

фронту, о чем не удалось договориться по

дипломатическим каналам.

Победа принесла долгожданный мир,

и, казалось, создаются все условия для

углубления дружбы и сотрудничества

между американским и советским народа-

ми. Но после скоропостижной смерти

Ф. Рузвельта последовали годы «холод-

ной войны», организаторы которой поста-

рались плотной завесой лжи и клеветы

скрыть правду о Стране Советов, посеять

семена недоверия и ненависти к советско-

му народу. И все же благородный замысел

Чкаловского комитета не был забыт.

Середина семидесятых годов — полоса

разрядки международной напряженности.

В Ванкувере вновь заговорили о сооруже-

нии монумента. Его открытие было при-

урочено к 150-летию города и 38-й годов-

щине перелета — 20 июня 1975 года.

Правда, для этого пришлось практически

заново создать Чкаловский комитет. В него

вошли люди, разные по социальному

положению и взглядам, но всех объедини-

ла идея расширения контактов, сотрудни-

чества между нашими народами, воплоще-

ние которой они видели в чкаловском

перелете

Проект монумента был разработан и

выполнен гражданами городов района

Ванкувер — Портленд. Деньги на соору-

жение памятника вносили частные лица,

некоторые фирмы, деловые круги этого

региона. Был там и вклад известной

авиационной фирмы «Боинг». Члены коми-

тета, их семьи и многие горожане сотни

часов трудились на строительстве памятни-

ка и парка вокруг него.

Еще при разработке проекта монумента

члены комитета обратились к руководите-

лям нашей страны с просьбой принять

символическое участие Так в основании

монумента появились три бронзовые

плиты, изготовленные в Москве. На двух

был текст из «Известий» и «Правды»,

рассказывающий об успешном заверше-

нии полета, а на третьей — барельеф

летящего над Северным полюсом

«АНТ-25».

Вскоре последовало приглашение

Г. Ф Байдукову, А. В Белякову и И. В. Чка-

лову (полковнику авиации, сыну Валерия

Павловича) принять участие в торжест-

вах по случаю открытия монумента

и улицы Чкалова. Накануне газета «Санди

Орегон иен» вышла с сенсационным заго-

ловком: «Русские прилетают!».

Встреча на земле Ванкувера показала,

как бережно хранят здесь память о Чкало-

ве. 38 лет назад, после того как русские

летчики раздали встречавшим их амери-

канцам свой аварийный паек, упакованный

в перкалевые мешки, американские газеты

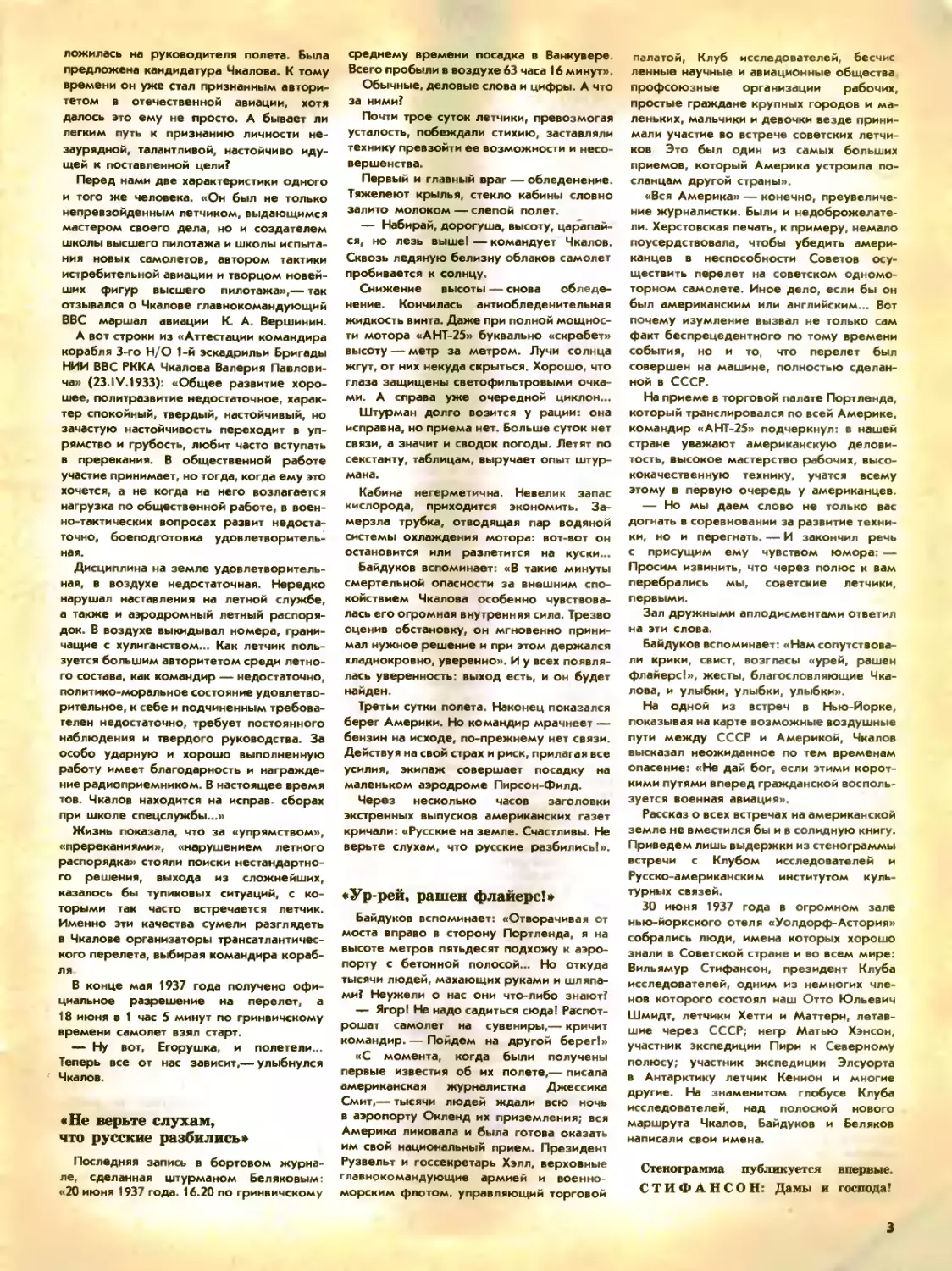

• Семья В П. Чкалова: сын Игорь

Валерьевич (во втором ряду второй слева);

дочери Валерия Валерьевна (в первом

ряду первая справа) и Ольга Валерьевна

(во втором ряду первая справа); внуки

Валерий (во втором ряду первый слева),

Елена и Мария (во втором ряду вторая и

третья справа); в центре — жена Ольга

Эразмовна с правнучкой Екатериной.

Москва, 1983 г.

не скрывали удивления: странные эти

русские, раздают даром то, на чем можно

заработать. А теперь ..

— Ко мне подошел средних лет амери-

канец и протянул красного цвета, заметно

выцветшую от времени, пачку папирос,—

рассказывает Игорь Валерьевич Чкалов. —

На ней рядом с автографами Чкалова,

Байдукова, Белякова стояла дата: 20 июня

1937 года. Я с волнением взял пачку,

открыл ее. Она была почти полной —

недоставало только двух папирос.

Данн Греко, готовивший «АНТ-25» к

отправке из Ванкувера в Нью-Йорк, как

самую дорогую реликвию показывал от-

вертку, подаренную Чкаловым. Авиаци-

онный техник Роберт Лоу — сбереженную

пачку галет из аварийного пайка чка-

ловского экипажа.. Здесь были газеты

и фотографии тех незабываемых дней.

Приносили и самые неожиданные вещи —

перкалевые мешки из под провизии, кон-

сервные банки...

К церемонии открытия памятника был

подготовлен буклет-программа, начинав-

шийся словами: «Сегодня мы открываем

первый монумент в Соединенных Штатах,

сооруженный в честь достижений Со-

ветского Союза».

Выступая на открытии монумента,

А. Ф. Добрынин, тогда советский посол

в США, подчеркнул, что памятник этот

будет служить прочным свидетельством

дружбы и высокого взаимного уважения

между нашими народами Эту же мысль

высказал в письме А. В. Белякову прези-

дент США Джералд Р. Форд: «Мне

доставило удовольствие участвовать в

праздновании годовщины исторического

перелета через полюс, совершенного ва-

ми, генералом Байдуковым и отцом пол-

ковника Чкалова из Москвы в Ванкувер

в 1937 году... Ваш недавний визит в Соеди-

ненные Штаты предоставил американско-

му народу возможность вновь подтвер-

дить свое желание работать вместе с дру-

гими народами для содействия миру

и прогрессу всего человечества».

На следующий день после открытия

монумента и улицы Чкалова газета «Ко-

лу мбиан» сообщала: «Не было никакой

охраны, русские и американцы слились

в одну большую толпу. Были объятия,

поздравления, улыбки. Дети собрали по-

левые цветы и с огромными букетами

в руках с нетерпением ждали момента,

когда можно будет подарить цветы

русским. Семилетняя Джеми Нортон сияла

от счастья, вручая свой букет знаменитому

Александру Белякову., »

Снова через «переднюю дверь» в Белый

дом вошли два знаменитых летчика и сын

их легендарного командира. Их при-

ветствовал Джералд Форд. Спустя 38 лет

их принимал 38-й президент Соединенных

Штатов.

...Мы сидим в квартире Игоря Валерь-

евича Чкалова, слушаем рассказ о Чка

ловском комитете. Его представители

здесь частые гости. И каждый приезд — не

только встреча старых друзей, но и обсуж-

дение новых планов сотрудничества.

В одну из таких поездок корреспондент

газеты «Колумбией» Стив Смолл собрал

материал о положении религии в СССР

и опубликовал его в США. Это был рассказ,

разоблачавший миф «о преследовании за

веру в атеистическом государстве». Он

вызвал немедленную реакцию — злобные

нападки на автора, а затем и угрозы.

Спасло лишь заступничество американско-

го духовенства. Вообще, члены комите-

та — люди разных взглядов и вероиспове-

даний. Стив Смут, к примеру,— представи

тель американской секты мормонов

И религия не мешает общению и сотрудни-

честву.

У комитета обширная программа де-

ятельности: подготовка публикаций и

фильма о Чкалове, организация поле-

тов по историческому маршруту между

Сиэтлом—Портлендом и Москвой с учас-

тием Аэрофлота и одной из авиакомпа-

ний США, содействие взаимовыгодной

торговле между двумя странами. Комитет

добивается, чтобы монумент чкаловцам

в Ванкувере был занесен в число истори-

ческих памятников США

Перед нами письмо руководителей

Чкаловского комитета, подписанное Алле-

ном Коулом и Стивом Смутом. Оно

заканчивается словами: «К счастью,

искра, зажженная жизнью Чкалова, являет-

ся для нас великим стимулом. И с этой

искрой мы надеемся помочь расцвету

советско-американских отношений».

|О ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ

ЖИЗНИ

В трагический день 1S декабря 1938 го-

да в нагрудном кармане летной куртки

В. П. Чкалова лежали три письма, а в

них — самые неотложные его заботы.

Вот эти письма.

Генеральному секретарю

Центрального Комитета ВКП(б)

Иосифу Виссарионовичу Сталину

Мы помним Ваше обещание разрешить

нам перелет в 1939 году за пределы СССР

До 1939 года осталось время не так уж

много, и поэтому мы решились Вас про-

сить конкретно о следующем:

1) Построить самолет системы инженера

Чижевского с дальностью 15 20 ты-

сяч километров, с дизельным мото-

ром и с рабочей высотностью маши-

ны 8—10 тысяч метров.

2) Разрешить подготовку к перелету, как

только самолет будет готов, начиная

с его испытания.

3) Дать установку Наркому Оборонной

промышленности о всех мероприя-

тиях, связанных с указанной прось-

бой (постройка нескольких экземпля-

ров машин и дизелей и ускоренное

их испытание с нашим участием)

Очень просим удовлетворить нашу

просьбу

Экипаж: летчик В. ЧКАЛОВ

летчик Г. БАЙДУКОВ

штурман А БЕЛЯКОВ

Список

мягкого инвентаря, необходимого

для оборудования детсада завода

им. Ульянова-Ленина на 150 детей

1. Простынного полотна на простыни

150 шт. 200 метров

2. Простынного полотна или мадаполаму

для пододеяльников 180 штук

270 метров

1. Мадаполаму на наволочки для поду-

шек — 150 шт. 150 метров

4. Полотна на халаты для персонала —

20 шт - 80 метров

5. Белого полотна для скатертей 40

шт 100 метров

6. Ситцу разного на детские платья —

150 шт. — 300 метров

7 Ситцу синего Для детских халатиков -

150 шт. — 300 метров

8. Полотна для полотенец — 150 шт -

40 метров

Директор завода

им Ульянова-Ленина ШЕМАГИН

Зав. детским садом БУДОВА

В третьем письме — просьба председа-

теля Чкаловского райисполкома И. Плетни-

кова оказать содействие коопартели «Вод-

гужкооптранс» в получении грузовых ма-

шин.

Три письма... Дерзкие планы освоения

новых воздушных трасс — перелет через

Южный полюс и, казалось бы, будничные,

незамысловатые заботы о детском саде

и коопартели. Но для Чкалова все они были

важными, государственными.

Выступая перед избирателями, В. П. Чка-

лов обещал «приложить все свои силы

чтобы не запятнать высокого . шия депу-

тата Верховного Совета Союза ССР,

никогда не «финтить», не свертывать

с правильного ленинского пути, не

забывать о своей зависимости от народа,

от избирателей...» До последней минуты

жизни он оставался верен этим словам.

ПЛАНЕТА № 2692

В почтенной космической дали, среди

Орбит Земли, Марса, Юпитера проходит

небесная дорога малой планеты Чкалов.

История ее такова.

16 декабря 1976 года сотрудники

Крымской астрофизической обсервато-

рии — супруги Л. И и Н. С. Черных

и Л. В. Журавлева открыли новую малую

планету и решили назвать ее именем

великого советского летчика.

Институт теоретической астрономии АН

ССС°, возглавляющий в нашей стране

работы по малым планетам, сообщение

о крымской находке послал в центр по

малым планетам — Смитсоновскую астро-

физическую обсерваторию США. После

проверки, уточнений советские астрофизи-

ки получили официальное сообщение об

утверждении названия. В нем говорится:

«Планета названа в честь В. П. Чкалова,

который впервые в истории совершил

перелет из Москвы через Северный полюс

в США в 1937 году».

В мировом каталоге малых небесных тел

у планеты Чкалова № 2692.

пожалуйста, не нападаит

НА АМЕРИКУ..

...Мы так боимся вас! — этими словами

учащиеся одной из школ Лос-Анджелеса

встретили Ролана Быкова и Людмилу

Чурсину. Советские актеры стояли посреди

класса растерянные, даже ошеломленные

столь непредвиденной реакцией.

При всей парадоксальности, нелепости

этой сцены, которую наблюдали миллионы

американских телезрителей, у нее есть

вполне реальное объяснение. «Ведь все

представления о русских,— рассказывает

глава компании по производству кино-

и телефильмов «Медиэйторс продакшнз»

Майкл Герзон,— до самого последнего

времени еще заимствуются в Америке из

фильмов типа «Роки IV» или «Красный

восход», где действуют не люди, а ли-

шенные каких-либо человеческих свойств

схемы, представляющие собой воплоще-

ние зла».

6

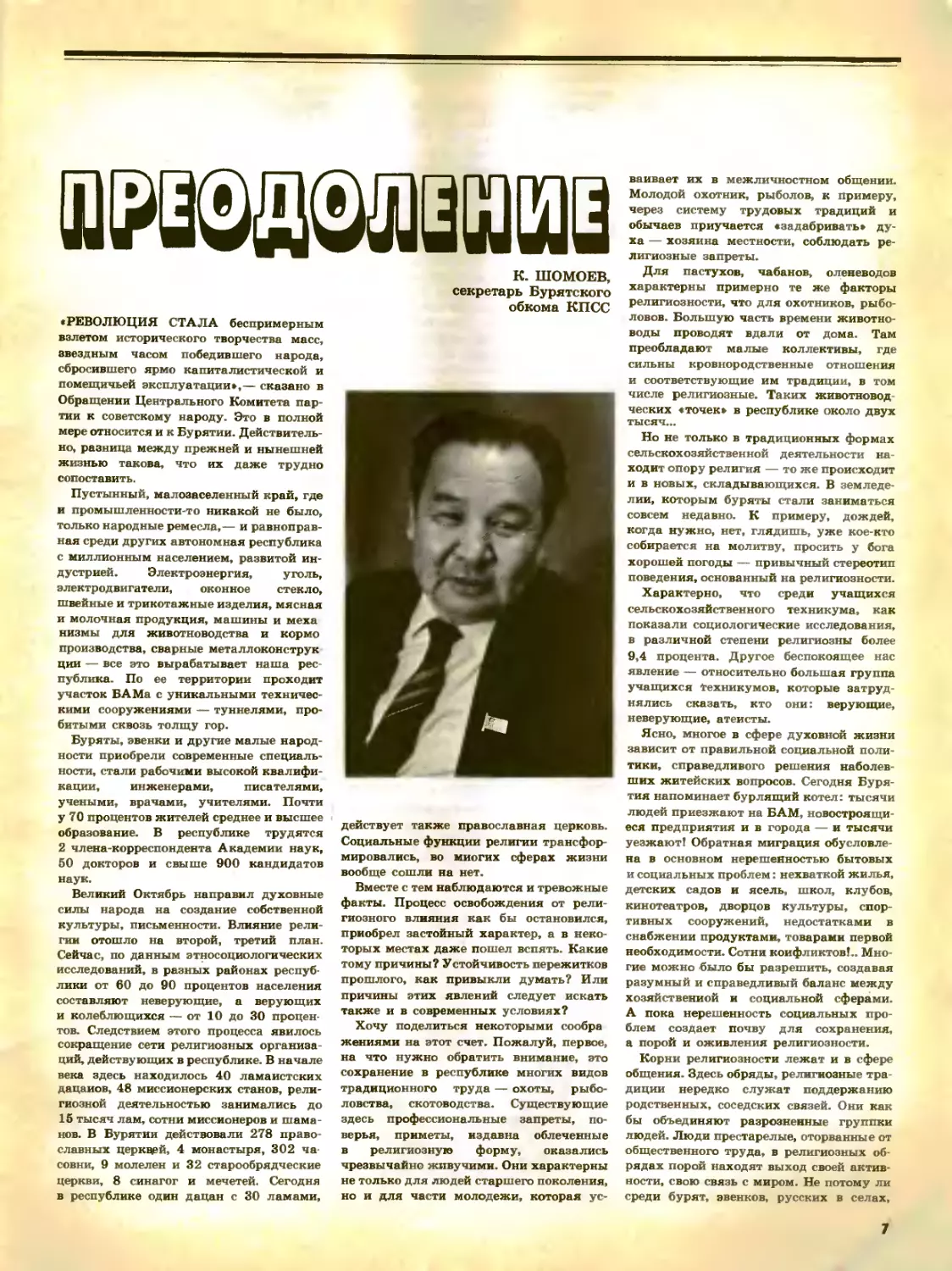

ираааэшшв

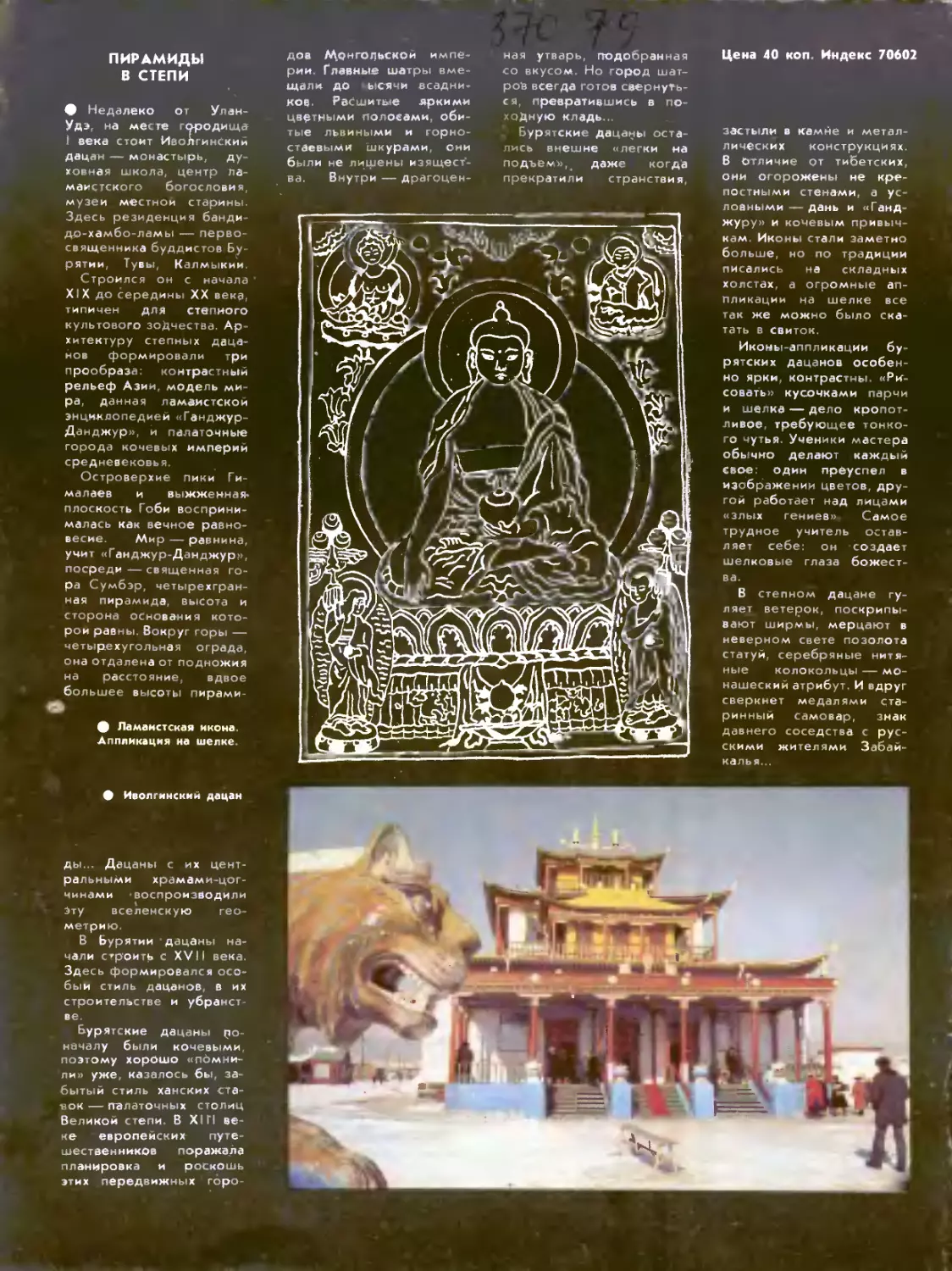

К. 1ПОМОЕВ,

секретарь Бурятского

обкома КПСС

«РЕВОЛЮЦИЯ СТАЛА беспримерным

взлетом исторического творчества масс,

звездным часом победившего народа,

сбросившего ярмо капиталистической и

помещичьей эксплуатации»,— сказано в

Обращении Центрального Комитета пар-

тии к советскому народу. Это в полной

мере относится и к Бурятии. Действитель-

но, разница между прежней и нынешней

жизнью такова, что их даже трудно

сопоставить.

Пустынный, малозаселенный край, где

и промышленности-то никакой не было,

только народные ремесла,— и равноправ-

ная среди других автономная республика

с миллионным населением, развитой ин

дустрией. Электроэнергия, уголь,

электродвигатели, оконное стекло,

швейные и трикотажные изделия, мясная

и молочная продукция, машины и меха

низмы для животноводства и кормо

производства, сварные металлоконструк

ции — все это вырабатывает наша рес-

публика. По ее территории проходит

участок БАМа с уникальными техничес-

кими сооружениями — туннелями, про-

битыми сквозь толщу гор.

Буряты, эвенки и другие малые народ-

ности приобрели современные специаль-

ности, стали рабочими высокой квалифи-

кации, инженерами, писателями,

учеными, врачами, учителями. Почти

у 70 процентов жителей среднее и высшее

образование. В республике трудятся

2 члена-корреспондента Академии наук,

50 докторов и свыше 900 кандидатов

наук.

Великий Октябрь направил духовные

силы народа на создание собственной

культуры, письменности. Влияние рели-

гии отошло на второй, третий план.

Сейчас, по данным этносоциологических

исследований, в разных районах респуб-

лики от 60 до 90 процентов населения

составляют неверующие, а верующих

и колеблющихся — от 10 до 30 процен-

тов. Следствием этого процесса явилось

сокращение сети религиозных организа

ций, действующих в республике. В начале

века здесь находилось 40 ламаистских

дацаиов, 48 миссионерских станов, рели-

гиозной деятельностью занимались до

15 тысяч лам, сотни миссионеров и шама

нов. В Бурятии действовали 278 право-

славных церквей, 4 монастыря, 302 ча-

совни, 9 молелен и 32 старообрядческие

церкви, 8 синагог и мечетей. Сегодня

в республике один дацан с 30 ламами,

действует также православная церковь.

Социальные функции религии трансфор-

мировались, во многих сферах жизни

вообще сошли на нет.

Вместе с тем наблюдаются и тревожные

факты. Процесс освобождения от рели-

гиозного влияния как бы остановился,

приобрел застойный характер, а в неко-

торых местах даже пошел вспять. Какие

тому причины? Устойчивость пережитков

прошлого, как привыкли думать? Или

причины этих явлений следует искать

также и в современных условиях?

Хочу поделиться некоторыми сообра

жениями на этот счет. Пожалуй, первое,

на что нужно обратить внимание, это

сохранение в республике многих видов

традиционного труда — охоты, рыбо-

ловства, скотоводства. Существующие

здесь профессиональные запреты, по-

верья, приметы, издавна облеченные

в религиозную форму, оказались

чрезвычайно живучими. Они характерны

не только для людей старшего поколения,

но и для части молодежи, которая ус-

ваивает их в межличностном общении.

Молодой охотник, рыболов, к примеру,

через систему трудовых традиций и

обычаев приучается «задабривать» ду-

ха — хозяина местности, соблюдать ре-

лигиозные запреты.

Для пастухов, чабанов, оленеводов

характерны примерно те же факторы

религиозности, что для охотников, рыбо-

ловов. Большую часть времени животно-

воды проводят вдали от дома. Там

преобладают малые коллективы, где

сильны кровнородственные отношения

и соответствующие им традиции, в том

числе религиозные. Таких животновод-

ческих «точек» в республике около двух

тысяч...

Но не только в традиционных формах

сельскохозяйственной деятельности на-

ходит опору религия — то же происходит

и в новых, складывающихся. В земледе-

лии, которым буряты стали заниматься

совсем недавно. К примеру, дождей,

когда нужно, нет, глядишь, уже кое-кто

собирается на молитву, просить у бога

хорошей погоды — привычный стереотип

поведения, основанный на религиозности.

Характерно, что среди учащихся

сельскохозяйственного техникума, как

показали социологические исследования,

в различной степени религиозны более

9,4 процента. Другое беспокоящее нас

явление — относительно большая группа

учащихся Техникумов, которые затруд-

нялись сказать, кто они: верующие,

неверующие, атеисты.

Ясно, многое в сфере духовной жизни

зависит от правильной социальной поли-

тики, справедливого решения наболев-

ших житейских вопросов. Сегодня Буря-

тия напоминает бурлящий котел: тысячи

людей приезжают на БАМ, новостроящи-

еся предприятия и в города — и тысячи

уезжают! Обратная миграция обусловле-

на в основном нерешенностью бытовых

и социальных проблем: нехваткой жилья,

детских садов и ясель, школ, клубов,

кинотеатров, дворцов культуры, спор-

тивных сооружений, недостатками в

снабжении продуктами, товарами первой

необходимости. Сотни конфликтов!.. Мно-

гие можно было бы разрешить, создавая

разумный и справедливый баланс между

хозяйственной и социальной сферами.

А пока нерешенность социальных про-

блем создает почву для сохранения,

а порой и оживления религиозности.

Корни религиозности лежат и в сфере

общения. Здесь обряды, религиозные тра-

диции нередко служат поддержанию

родственных, соседских связей. Они как

бы объединяют разрозненные группки

людей. Люди престарелые, оторванные от

общественного труда, в религиозных об-

рядах порой находят выход своей актив-

ности, свою связь с миром. Не потому ли

среди бурят, эвенков, русских в селах.

7

особенно отдаленных от городов, от

центров культуры, встречаются бывшие

активисты, руководители ферм и бригад,

работники культпросветучреждений,

школ, которые, уйдя иа заслуженный

покой, включаются в культовые дела.

Нельзя умалять консервативную силу

привычки. «Так принято» — этой форму-

ле явно или открыто подчинена жизнь

многих. Одиако внимательный взгляд

увидит здесь и неполное удовлетворение

культурных, художественно-эстетичес-

ких, духовно-нравственных запросов, и

остатки фактического неравенства в быту

женщины и мужчины, былой отсталости

края в культурном отношении. Все это

сильнее проступает в отдаленных селах,

где еще немало людей с невысоким

уровнем образования.

Учтем при этом еще один важный

момент: в буддизме, шаманизме немало

таких обрядов и их элементов, которые не

несут в себе религиозной нагрузки, ио

связаны с художественно-эстетическим

началом, с положительными эмоциями.

Характерны в этом отношении разные

летние обо-тахилы. Многих вообще не

интересует их религиозная сторона, соби-

раются, чтобы отдохнуть в субботний или

воскресный день, развлечься.

Разумеется, деятельность церковных

организаций содействует сохранению ре-

лигиозных взглядов, особенно в ламаиз-

ме, старообрядчестве. В бурятских улусах

живет немало бывших лам, они нередко

возобновляют свою деятельность, нару

шая при этом законодательство о куль

тах. Есть и такие, кто к религиозной

деятельности приходят через изучение

старомонгольской или тибетской пись-

менности, осуществляя определенные

связи между дацаном и верующими.

Различные формы оживления рели-

гиозности наблюдаются не только в буд-

дизме. В некоторых районах, чаще всего

отдаленных: Тункинском, Закаменском,

Курумканском, Кабане ком,— стихийно

выдвигаются шаманы. У старообрядцев

появляются самозваные уставщики и на

четчики.

Следует сказать и о недостатках атеис-

тической работы, она порой формальна.

Так, в Бурятской организации общества

«Знание» республиканского звена 26 лек-

торов-атеистов, некоторые читают до

100 лекций в год и больше. Но вот

факт, проливающий свет на истинную

эффективность этой бурной деятельнос-

ти: всего пятеро читают лекции на

бурятском языке. В лекциях почти не

используются наглядные пособия, киио

и другие современные технические

средства, в Улан-Удэ нет кинолектория

научно-атеистических знаний. Методи-

ческие- разработки, предложенные рес-

публиканским советом, пылятся порой

в шкафах районных правлений общества

•Знание». Короче говоря, в сложившейся

ситуации и наших огрехов, недостатков

немало.

Остается вопрос, о котором необходимо

Сказать,— я имею в виду тибетскую

<8

и народную медицину. Разговоры вокруг

нее в последние годы получили обще-

союзное звучание.

Лечебная практика лам была основана

на тибетской медицине, которая ни в ме-

тодах диагностики, ни в лечебных

средствах, основанных главным образом

на травах, не совпадает с общепринятой

в современной науке.

В середине 30-х годов заслуженным

деятелем науки М. П Кончаловским и

ученым медицинским советом Нар

комздрава РСФСР тибетская медицина

была объявлена чуть ли не шарла-

танством, а все ее достижения и на ход

ки — корыстным занятием религиозных

дельцов. Эта официально принятая уста-

новка сослужила плохую службу.

С 1935 по 1975 год, когда нормальный

цикл смены поколений, знавших секреты

тибетской медицины, прервался, она ста-

ла похожа на свод забытых текстов

алхимиков. Многие тексты были уничто-

жены или просто исчезли из обихода.

К середине 70-х годов сложилась си-

туация, которая потребовала от нас

определенных действий. Тогда Сибир-

ское отделение АН СССР и создало

лабораторию (сначала — отдел) биологи

чески активных веществ — для введения

в научный оборот ценных трактатов

тибетской медицины, поиска перспек-

тивных видов сырья для новых ле-

карственных препаратов.

Сегодня уже переведены на русский

язык и опубликованы разделы по ле-

карствоведению из трактатов «Вайдурья-

онбо», «Дзейцхар-Мигчжан», сданы в из-

дательство первый, второй и четвертый

тома «Чжуд-ши», а также «Атлас ти-

бетской медицины» По материалам пере-

водов и исследований лабораторией опуб

ликованы работы «Очерки тибетской

медицины», «Слово о тибетской медици-

не», «Лангтхабы и их корригирование»

(последняя монография в 1982 году

переиздана в Индии на английском

языке), ряд тематических сборников.

Установлены научные эквиваленты бо-

лее 400 видов лекарственного сырья

тибетской медицины. Разработан и уже

разрешен для клинического испытания

комплексный препарат полифитохол,

предназначенный для лечения заболева-

ний печени и желчевыводящих путей. На

стадии испытаний находятся противояз-

венный препарат тетрафит и антигепато-

токсический чай.

Надо признать: ведь до недавнего

времени во многих научных источниках

тибетская медицина всегда бралась в

кавычки, ее рассматривали лишь как

средство для поддержания авторитета

лам среди верующих. Это наносило ог-

ромный вред и науке, и атеистической

работе. Вместо того чтобы перенять ис-

кусство врачевания у лам, дать ему

материалистическое истолкование и сде-

лать достоянием общества, мы пошли

иным путем. Думается, ту же ошибку

повторяем сегодня, с пренебрежением

относясь к некоторым методам народной

медицины, пульсодиагностике и траволе-

чению. У нас в Улан-Удэ остался

замечательный травник Галдан Линхо-

боев, который мог бы передать свой

знания, секреты пульсодиагностики и

траволечения специальной комиссии вра

чей и ученых, что ои, кстати, не раз

предлагал. Но Минздрав относится к это-

му скептически.

Сегодня, оставаясь в руках лам, рели

гиозно настроенных людей, тех, кто

склонен к мистическому объяснению воз-

можностей траволечения и т. п.,— все это

становится одним из источников рели

гиозного поклонения. «Если бурятский

бог дает здоровье, почему бы ему не

помолиться»,— говорят некоторые.

Вообще мы нередко поспешаем с заире

щениями вместо того, чтобы задуматься:

нельзя ли многое из того, что делалось

и делается народом, взять на службу

современному обществу, очистив от рели-

гиозных наслоений. Вот пример. Бурятия

богата минеральными источниками —

аршанами, многие обладают целебными

свойствами. Из 350 лишь 12 входят

в курортную сферу, остальные исполь-

зуются стихийно, привлекая в курортно-

летний сезон тысячи людей. Как правило,

каждый аршан имеет свое культовое

место, где капают или брызжут вином,

приносят жертвы, привязывают к кустам

ленточки, бросают деньги. Мы боремся

с религиозным пониманием аршанов,

запрещая их,— вместо того чтобы ис-

пользовать «на полную мощность» в ку-

рортном деле.

Массовый характер носит цагалган —

новогодний праздник скотоводов, отме-

чаемый обычно в феврале. Он был

запрещен еще в 20-х годах... Новый дух

времени обязывает со всей серьезностью

отнестись к тому, что живет в народе, чем

он дышит, что любит, к чему тянется.

Настала пора подумать и о цагалгане

в его исконном народном виде. Время

голословных отрицаний, необоснованных

запретов и бездоказательных осуждений

прошло и, надо думать, не вернется.

Многое из ранее запрещенного следует

решительно перенимать, делать союзни-

ком в борьбе за построение нового

общества.

Я затронул лишь незначительную

часть проблем, которыми живет сегодня

атеистический актив Бурятии. Решение

их во многом связано с перестройкой —

в ней нуждаются сферы экономики, со-

циальной политики, идеологии, собствен-

но атеистической работы. Надо честно

признать: сознание людей меняется мед-

леннее, чем хотелось бы. Преодолеть

трудности можно только терпеливым и

кропотливым трудом. Ломка закоснелых

форм, методов, привычек дается нелегко,

поэтому за перестройку надо активно бо-

роться, ее надо защищать. Здесь нам тре-

буется и характер, и самоотверженность,

и мужество в признании собственных

ошибок. Только такой подход принесет

победу в наших справедливых начина-

ниях.

Записал

И. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

НРАВСТВЕННОСТЬ и РЕЛИГИЯ

В. ТЕНДРЯКОВ

Без бога и без догм

Религия начиная с XVII века сдает

позиции, чем дальше, тем больше.

И казалось, XX век, век революци-

онных преобразований в естествозна-

нии, должен бы похоронить ее окон-

чательно. Но тут происходят странные

явления. Величайший из ученых наше-

го столетия Альберт Эйнштейн вдруг

заговорил о... религиозном чувстве.

Нет, его заявление не имело ничего

общего с декларациями Коперника,

Кеплера, Дарвина и других ученых,

которые не отвергали бога, но остава-

лись проницательными материалиста-

ми. Эйнштейн никогда ни в чем не

соприкасался с религией, и его

странные высказывания никак нельзя

объяснить какими-то внешними вли-

яниями, скажем, рабским подчине-

нием сильному авторитету. К рассуж-

дениям о религиозности он пришел

через наблюдения и размышления

над тем предметом, которым столь

блистательно занимался.

Он отмечает, что «наши представ-

ления о физической реальности ни-

когда не могут быть окончательными.

Мы всегда должны быть готовы изме-

нить эти представления...». А значит,

продолжает Эйнштейн, «я не могу

доказать, что научную истину следует

считать истинной, справедливой, неза-

висимой от человечества, но в этом

я твердо убежден». Убежден бездо-

казательно, то есть — верует.

Великий ученый признает веру как

неотъемлемую часть научного подхо-

да. Однако это не та творческая вера,

которая является исходным момен-

том в процессе мышления. Эйнштейн

готов видеть в ней проявление особой

«научной религиозности». «Основой

всей научной работы,— говорит он,—

служит убеждение, что мир представ-

ляет собой упорядоченную и позна-

ваемую сущность. Это убеждение

зиждется на религиозном чувстве».

И что ж получается. Вл. Соловьев,

ставивший веру «вне области теорети-

ческого познания и ясного сознания»,

выходит, не так уж не прав? Эйнштейн

смыкается с ним?..

Известный советский физик

Е. Л. Фейнберг пишет:

«Эйнштейн различает три стадии

религиозного чувства вообще. Пер-

вобытную, когда это чувство основано

на страхе перед непознанными зако-

нами природы. Оно ослабевает по

Окончание Начало № 2—4, 6.

мере углубления познания внешнего

мира. Более развитую, когда рели-

гиозное чувство составляет основу

моральных норм. Но и оно теряет

свое значение по мере развития

общества как совокупности созна-

тельных и развитых личностей. И,

наконец, ту стадию, которая выра-

жается собственным его пониманием

«религиозности». Он называет его

«космическим религиозным чувст-

вом», «не ведающим ни догм, ни

бога».

Фейнберг делает оговорку: «...Это

сказано не вполне точно, без бога

и с единственной догмой, гласящей,

что мир объективно существует вне

познающего субъекта, и этот мир

закономерен, упорядочен и позна-

ваем».

Тут мне хотелось бы, в свою

очередь, возразить Фейнбергу- а до-

гма ли это? Коль мы постоянно

говорим о догмах, то давайте разбе-

ремся подробнее в их природе.

Догма в религии — не столько то,

что невозможно опровергнуть, сколь-

ко то, чего не следует опровергать.

Это запрещено моральными, этичес-

кими, религиозными нормами. Поло-

жение, не подлежащее запрету, кото-

рое опровергнуть невозможно, уже

не догма, а аксиома.

Если опровержение догм — своего

рода крушение религии, то опровер-

жение аксиом — торжество науки.

Как это и было с опровержением

пятого постулата Евклида.

Осмысляй, критикуй, опровергай,

если сможешь, утверждение, что мир

объективно существует, закономерен,

упорядочен и познаваем. Другой раз-

говор, что такой возможности челове-

чество не имеет и неизвестно, сможет

ли критически осмыслить это ут-

верждение. Его никак нельзя назвать

догмой — это аксиома в полном

смысле слова.

Догма не выводится из опыта

жизни, не согласуется с действитель-

ностью, напротив, она может противо-

речить им, и верующего это ни в коей

мере не должно смущать. Что бог

триедин, никто не видел, не осязал, ни

один факт ни прямо, ни косвенно не

подтверждает этого.

Аксиома же рождается из опыта, из

наблюдений того, что постоянно

встречается в нашей жизни. Через

две точки можно провести одну,

и только одну, прямую — это очевид-

нейший факт, справедливость которо-

го мы всегда можем проверить

опытным путем. Доказать его. вывес-

ти из каких-то посылок нельзя по

причине очевидности.

Вот тут-то вернемся к В. Соловьеву

и Эйнштейну, посмотрим, насколько

их взгляды отличаются друг от друга.

Для Соловьева вера превышает

силу фактических и формально-логи-

ческих доказательств. Фактических —

обратите внимание! Соловьевская ве-

ра превышает силу фактов, она сама

по себе якобы «факт первона-

чальный».

Для Эйнштейна вера вовсе не

первоначальный факт, наоборот —

она порождена очевидными жиз-

ненными фактами. Мир упорядочен

и познаваем — хочешь не хочешь,

а верь: опыт науки и всего челове-

чества в этом наглядно убеждает.

Если б опыт не подтверждал, если

б факты жизни говорили иное,

Эйнштейну и в голову бы не пришло

в это верить.

Эйнштейн рад бы доказать то, во

что жизнь вынуждает верить, найти

причины, объяснить почему, рад

бы — да не может докопаться до

причин. Само положение — мир упо-

рядочен и познаваем — как бы пер-

вопричина всему, чем занимается

наука, то есть основополагающая ак-

сиома.

Заявление Соловьева, что вера

сильней знаний и мышления, ибо

«первоначальней» их, для Эйнштейна

должно казаться бессмыслицей. Вера

Эйнштейна является «основой всей

научной работы», конечный результат

которой — знания. Основа дома —

фундамент чем-то сильней (или важ-

ней) расположенных над ним квар-

тир — абсурдное утверждение. Фун-

дамент закладывается ради квартир,

а не наоборот. Эйнштейн и не заводил

бы разговор о вере, если бы она не

приводила к знаниям.

Для Владимира Соловьева вера —

самоцель.

Для Альберта Эйнштейна цель —

знания.

Вера Эйнштейна по нашей класси-

фикации больше всего напоминает

бытовую веру. Мы бездоказательно

принимаем что-то, верим чему-то. По

сути, так же бездоказательно прини-

мает и Эйнштейн: мир упорядочен

и познаваем. Мы можем отказаться от

веры во что-то, если ей станут проти-

воречить жизненные факты и наш

чувственный опыт. Несомненно, зако-

лебался бы в своей вере и Эйнштейн,

если б вдруг обнаружилось: какие-то

факты противоречат ей. Наша вера не

самоцельна, не абсолютна, вера

Эйнштейна тоже. Разница не в харак-

тере веры, а в ее предмете. Мы верим

в некие бытовые частности (вроде:

«худые вести не лежат на месте»),

Эйнштейн верит в характерную для

всего мироздания особенность.

Е. Л. Фейнберг не прав, говоря, что

«это сказано не вполне точно», терми-

нологическая неточность допущена

Эйнштейном в другом — он называет

религиозным го, что по существу

таковым быть не может. Религиоз-

ность, не ведающая догм, а значит,

допускающая сомнения, ставящая ве-

ру под контроль разума,— чем такая

религиозность отличается от научного

подхода?

Но все-таки Эйнштейн не случайно

употреблял выражение «космическое

религиозное чувство». Чувство!.. Речь

идет об эмоциональном состоянии.

Наука не доверяет им. Строгий

ученый Эйнштейн изменяет тут

принципам объективной науки, обра-

щается к тому, что всегда являлось

чисто субъективной категорией. Поче-

му?

Сама наука эмоциям чужда, но

источником их, причем ярких,

сильных, она быть может. «Космичес-

кое чувство» Эйнштейна, которое он

называет религиозным, есть ни более

ни менее как его личная реакция на

особое свойство природы. «Самое

непостижимое в этом мире то, что он

постижим!» — вот чисто эмоциональ-

ная формула Эйнштейна. И действи-

тельно, как тут оставаться равно-

душным, если беспредельный мир

столь покладист перед существами,

обитающими на затерянной планетке.

Из века в век за религией признавался

приоритет на возвышенные чувства.

Эйнштейн прибегает к привычному

термину — религиозное да еще вкупе

с космическим означает для него

нечто предельно высокое, все-

объемлющее. Высокое, все-

объемлющее, но вполне реальное

чувство, которым, по его мнению,

должно проникнуться в будущем все

человечество.

Но, воспользовавшись старым

привычным понятием, Эйнштейн

отбрасывает его старое содержание:

религия, «не ведающая ни догм, ни

бога». Без бога — куда ни шло. Бог

всего-навсего одна из догм, ее могут

заменить другие. Но религия совсем

без догм — такая же бессмыслица,

как наука без знания.

Против безумства

и страстей человеческих

Вл. Соловьев считал: «Сила веры

зависит от особого самостоятельного

психического акта, не определяемого

всецело эмпирическими и логически-

ми основаниями».

Религиозный философ искренне

убежден, что такая вера несет в себе

нравственное оздоровление. Альберт

Эйнштейн знал цену психическим

актам, не определяемым эмпиричес-

кими и логическими основаниями.

«Разум,— говорил он с фило-

софской горечью,— несомненно ка-

жется слабым, когда мы думаем

о стоящих перед нами задачах;

действительно слабым, когда мы его

противопоставляем безумству и

страстям человеческим, которые,

надо признать, руководят почти по-

лностью судьбами человеческими как

в малом, так и в большом».

Эти слова он произнес в 1927 году,

когда в Германии уже прорывались те

«психические акты», которые впос-

ледствии привели к победе фашизма.

«Теория относительности — не не-

мецкая теория!», «Низкая научная

сплетня!»,— адресовали великому

ученому.

Изгнание Эйнштейна из Германии,

залитая кровью Европа, печи Бухен-

вальда и Освенцима — вот результат

торжества веры в догматы расовой

неполноценности, веры, стоящей «вне

области сознания», сила которой зави-

сит от «особого самостоятельного

психического акта». «Безумство и

страсти» руководили полностью судь-

бами человеческими!

Вл. Соловьев в жизни был неприми-

римый противник насилия. 28 марта

1881 года он во всеуслышание воззвал

к царскому правительству — не до-

пустить смертной казни народоволь-

цев, убивших Александра II. Он

мечтал с помощью веры «осу-

ществить на земле, в данном мире...

царство правды». С помощью веры,

чья сила зависит от психических про-

явлений, не подвластных разуму.

Наш разговор начался с того, что

нормализовать человеческие отноше-

ния не в состоянии ни наука, ни

культура, ни даже экономическое

благополучие. И не случайно кое-кто

снова с надеждой обращается к рели-

гии. Увы, она, требующая веры в

нравственные трафареты — люби, не

убивай, не лги, не укради и др.,— не

способна «осуществить на земле...

царство правды», напротив, мешает

верующему понять жизнь, ставит его

в ложные положения, толкает на

опрометчивые поступки.

Я опрометчиво поступил по отноше-

нию к вам, значит, нанес какой-то

ущерб — материальный или мо-

ральный, не учел ваших интересов,

оскорбил чувства, не отнесся с

должным вниманием к вашим привя-

занностям. И вам нужно сделать над

собой усилие, чтобы не ответить мне

тем же — невниманием на невнима-

ние, оскорблением на оскорбление

Я — религиозно верующий чело-

век, моя религия требует от меня не

просто верить в нравственные трафа-

реты, а верить безоговорочно, не

считаясь ни с чем — ни с очевидными

фактами, ни с логически обосно-

ванными убеждениями. Переубедить

меня невозможно, я всегда буду

считать себя правым. И каким бы вы

терпимым человеком ни были, но

в конце концов терпение ваше

должно лопнуть, рано или поздно вы

должны вознегодовать.

Я, верующий, свою веру могу

проявить лишь «особым самосто-

ятельным психическим актом, не

определяемым всецело эмпирически-

ми (опытными) и логическими (ра-

зумными) основаниями», то есть про-

явления моей психики столь же слепы,

как и моя вера. Но религия обращает-

ся со своими требованиями не ко мне

одному, а к неким массам. Мы в одно

верим, одним заповедям подчиняем-

ся, обязаны одинаково и вести себ;.

Мы духовно объединены, и наша

слепая, не определяемая разумом

психика может стать грозной силой

в обществе. И вот безумство и страсти

руководят судьбами человеческими...

На религию нельзя рассчитывать,

а на что можно? В самом этом

вопросе — на что? — мне кажется,

содержится опять же наивная, опять

же ничем не оправданная вера в не-

кий универсальный спасительный ре-

цепт. Стоит, мол, только найти какое-

то одно средство, как нравственность

восстановится, бесконечно сложные

человеческие отношения с неисчис-

лимыми причинами, плодящими не

поддающиеся учету следствия, бу-

дут разом решены и нормализованы.

Одним универсальным средством!

Право, это уже не утопия, это из

области детских волшебных сказок.

Скорей всего;- нужны длительные,

напряженные усилия всего челове-

чества во всех областях его деятель-

ности, чтоб добиться тех взаимоотно-

шений, которые мы могли бы с

полным основанием назвать

нравственными. Не только наука, не

только высокая культура, не только

материальное благополучие, а все

вкупе и помимо этого, наверное, еще

что-то, нам пока не известное, но что

предстоит открыть...

Открыть... Любые усилия не прине-

сут успеха, если мы станем действо-

вать не творчески. Постоянно, с упор-

ной настойчивостью говорят о науч-

ном творчестве, однако применитель-

но к нравственности творчество

обычно не упоминается. Нравствен-

ность кажется столь простой и очевид-

ной, заведомо всем известной, что ни

о каких творческих открытиях в ней

или творческом подходе речи быть не

может.

При этом сложные и острейшие

нравственные задачи решают не толь-

ко литературные герои — скажем,

Анна Каренина или Раскольников,-—

но и мы с вами. Нередки случаи

в истории, когда нравственные за-

блуждения становились массовыми.

Хотя бы знаменитое дело Дрейфуса

во Франции, где клевету на безвинно-

го человека подхватила едва ли не

большая часть населения, а защитни-

кам нравственности, вроде Эмиля

10

Золя, пришлось на время бежать из

страны.

Что именно нравственно, а что

безнравственно — нельзя опреде-

лить, не поняв общественных отноше-

ний. А над пониманием их бьются

лучшие умы человечества.

Каждый из нас ежедневно решает

на практике большие и малые про-

блемы нравственности. Каждый, в об-

щем-то, прекрасно понимает, что нет

ничего опасней, как предаться при

этом «безумству и страстям»,— где

страсти, там уже нельзя говорить

о каких-либо нормальных отноше-

ниях. Люди, не обуздывающие страс-

тей, считаются опасными для об-

щества.

Казалось бы, ревнители религии

с давних времен исступленно тверди-

ли о необходимости обуздывать

страсти, вплоть до самоистязаний. Но

они поощряли и культивировали

страсть к вере, безграничной, безого-

ворочной, слепой, воистину безумной.

Поощрялось и культивировалось без-

умие.

Пусть вы далеки от общепринятых

религиозных верований, но это еще не

означает, что религиозность вообще

чужда вашему сознанию. Как часто

каждый из нас бездумно верит тому,

что противоречит нашей жизни, по-

ртит наши взаимоотношения.

Было бы глупо после всех этих

рассуждений делать для себя катего-

рические выводы; долой всякую веру,

не верь никому и ничему, все без

исключения подвергай сомнению и

критике. Если б мы перестали брать

что бы то ни было на веру, все ставили

под сомнение, каждому положению

искали подтверждающие факты и до-

казательства, нам просто бы некогда

стало жить, все время и силы уходили

бы на перепроверку. Человеку

свойственно верить, «как бегать —

лошади», но бытовая вера, к которой

человек постоянно прибегает, не до-

лжна перерастать в веру религиоз-

ную. Любой противоречащий нашей

вере факт, любые логические несоот-

ветствия должны замечаться, настора-

живать нас, толкать на пересмотр

того, чему мы только что верили.

Приверженность к вере, покорность

ей — недостаток. Достоинством же

является чуткость восприятия окруже-

ния, той изменчивой действительнос-

ти, в которой мы живем, понимание

сложных связей в мире сем, посиль-

ное понимание! В том числе и

сложных людских взаимоотношений.

Не отвергай чужое мнение, но не

будь рабом его — вот правило, на

котором строится личность. Религия,

навязывающая всем единые догматы,

требующая одинакового — по не-

сложным трафаретам! — поведения,

обезличивала человека, убивала в нем

личность. Истинно верующий с него-

дованием должен был бы оттолкнуть

все, что я написал: на то он и ве-

рующий, чтоб оберегать свою веру,

не соглашаясь ни с фактами, ни

с аргументированными доводами. Ве-

рующих людей не убедила сама

история, показавшая, что челове-

чество бурно развивалось во всем,

кроме нравственности, которая на

протяжении тысячелетий была отдана

на откуп религии. Я и не рассчитываю,

что такие люди согласятся со мной.

Есть еще люди, кто «верит и не

отрицает», питает какие-то смутные

надежды на религию — а вдруг, чем

черт не шутит! Они не держатся

мертвой хваткой за догматы, при-

знают силу фактов, признают логику,

не утратили способности мыслить

самостоятельно. К ним-то я и обра-

щаюсь: вдумаемся, сопоставим, да-

дим волю сомнениям, но не станем

отмахиваться, постараемся понять

друг друга и будем помнить, что

с этого обоюдного понимания и начи-

наются те отношения, которые

называются нравственными.

Публикация Н. ТЕНДРЯКОВОЙ-АСМОЛОВОЙ.

ХРОНИКА

СЕМИ

ДЕСЯТИЛЕТИИ

1930. 14 марта. ЦК ВКП(б) принимает

постановление «О борьбе с искривле-

ниями партлинии в колхозном движении».

В нем, в частности, говорится: «...ЦК

считает необходимым отметить совершен-

но недопустимые искривления партийной

линии в области борьбы с религиозными

предрассудками... Мы имеем в виду адми-

нистративное закрытие церквей без согла-

сия подавляющего большинства села,

ведущее обычно к усилению религиозных

предрассудков... Не может быть сомнения,

что такая практика... не имеет ничего

общего с политикой нашей партии»

1930. Декабрь. Проходит всесоюзное

совещание, в котором принимают участие

представители 28 антирелигиозных отде-

лений научно-исследовательских учрежде-

ний страны. Намечены основные направле-

ния разработки теории и истории атеизма,

утвержден единый план исследова-

тельской работы.

1932. 13 ноября. В Ленинграде, в Ка-

занском соборе, состоялось торжествен-

ное открытие Музея истории религии.

Сейчас в музее свыше 150 тысяч экспона-

тов.

1933. 10 августа. ВЦИК и Совнарком

РСФСР принимают постановление «Об

охране исторических памятников». Коми-

тет по охране памятников революции,

искусства, культуры при Президиуме ВЦИК

составил список памятников, находящихся

под государственной охраной.

1934 год. В г. Орша (Белоруссия)

проходит съезд православного духо-

венства. Председатель Могилевского

епархиального управления выступает с та-

ким признанием: «Атеизм практически

и теоретически глубоко проник в среду

простого народа, растет быстро, разви-

вается молниеносно, крепнет поразитель-

но, овладевает все большим и большим

числом людей, проникает всюду».

1936. 3 декабря. Чрезвычайный VIII

съезд Советов принимает Конституцию

СССР. Статья 124 гласит: «В целях обеспе-

чения за гражданами свободы совести

церковь в СССР отделена от государства

и школа от церкви. Свобода отправления

религиозных культов и свобода антирели-

гиозной пропаганды признается за всеми

гражданами».

1937. Данные проведенных исследова-

ний показали: в сельской местности в сред-

нем свыше одной трети трудящихся порва-

ли с религией, а в городах неверующие

составляют около двух третей взрослого

населения.

подписчик

НЕ ДОЛЖЕН ЖДАТЬ!

Тревожный факт: за последнее время

авторы многих писем в редакцию все чаще

жалуются на плохую доставку журнала.

Очередной его номер подписчики дожи-

даются по месяцу, а то и больше. Редакция

обратилась в Министерство связи СССР

с просьбой разобраться в сложившемся

положении, его причинах.

Мы получили ответ за подписью замести-

теля начальника Главного управления

почтовой связи Министерства связи СССР

тов. Бутенко Б. П., где сообщается

о принятых в каждом конкретном случае

мерах и говорится, в частности, следующее:

«За нарушение порядка приема периоди-

ческих изданий в отделениях связи и недо-

статочный контроль за их доставкой

предупреждены: начальник Горьковского

почтамта т. Бутков А. М., начальник

городского узла связи г. Лермонтова и за-

меститель начальника отдела доставки

544 отделения связи г. Москвы т. Дяткова

Указанные нарушения обсуждены во всех

перечисленных в письме (редакции «Науки

и религии». — Р е д.) предприятиях связи,

за прохождением журнала установлен

контроль».

Ответ обнадеживает. Надеемся, что

контроль будет действительно серьезным.

А это легко проверяется по письмам

и звонкам наших читателей.

Вот они, на моих ладо-

нях, эти бриллиантики,

плотно-плотно уложенные

в миниатюрную шкатул-

ку ..

Хоанятся они не в мас-

сивном банковском сей-

фе, за толстой стальной

дверью, а в особом биб-

лиотечном шкафу — в

Отделе редких книг и

рукописей Государствен-

ной публичной историче-

ской библиотеки РСФСР

в Москве, в Старосад-

ском переулке. И не в

шкатулке (слово это

употреблено мною ино-

сказательно), а в ста-

ринной, с золотым обре-

зом записной книжечке

крохотного формата, об-

тянутой сильно потрепан-

ным черным шелком.

Это — заветная и пота-

енная записная книжка

Василия Осиповича Клю-

чевского... В старину та-

кие книжки называли

Vademecum, что в перево-

де с латинского значит

«Иди со мною». Записи

в этой книжечке, прежде

всего те, которые сагл

Ключевский помечал зна-

ком плюс, по воспомина-

ниям близких, он называл

«мои бриллиантики».

Все 136 страничек испи-

саны самым экономным

образом, бе? пробелов,

остро отточенным каран-

дашом, ювелирно-четким,

бисерным почерком. И —

что удивительно — без

поправок, без помарок,

будто Ключевский не за-

писывал только что про-

мелькнувшую мысль, а

списывал чью-то чужую и

при том безупречно от-

шлифованную фразу. На-

верное, он заносил на эти

странички то, что уже