Текст

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРДЕНА ЛЕНИНА

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗНАНИЕ»

Издается с сентября 1959 года

Главный редактор

В. Ф. ПРАВОТОРОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. Ш. А Л И С К Е Р О В,

А. В. Б Е Л О В,

В. И. Г А Р А Д Ж А,

И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ

(ответственный секретарь),

А. С. И В А Н О В,

Н. А. КОВАЛЬСКИЙ,

Э. И. Л И С А В Ц Е В,

Б. М. МАРЬЯНОВ

(зам. главного редактора),

В. П. М А С Л И Н,

С. И. Н И К И Ш О В,

М. П. Н О В И К О В,

И. К. П А Н Т И Н,

В. Е. Р О Ж Н О В.

РЕДАКЦИЯ:

И. У. А ч и л ь д и е в,

О. Т. Брушлинская,

Э. В. Геворкян,

Г. В. Иванова,

М. А. Ковальчук,

Ю. М. Кузьмина,

В. К. Лобачев,

К. А. Мели к-С и м о н я н,

Л. А. Н е м и р а,

В. П. П а з и л о в а,

М. И. Пискунова,

А. А. Романов,

О. М. С т е п о в а я,

О. Ю. Т в е р и т и н а,

В. Л. X а р а з о в.

Художественный редактор

С. И. Мартемьянова

Технический редактор

Ю. А. Викулова.

Корректор

Г. Л. К о к о с о в а.

Зав. редакцией

Э. Н. Волкова.

Первая страница обложки

художника-фотографа

Б. А с р и е в а.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

(С Журнал

«Наука и религия», 1988.

На второй странице

обложки:

Новое космическое окру-

жение расширит возмож-

ности восприятия челове-

ка, обогатит все его органы

чувств — об этом интервью

с архитектором Д. Пюр-

в е е в ы м.

Адрес редакции:

109004, Москва, Ж-4,

Ульяновская, 43, корп. 4.

Телефоны:

297-02-51. 297-10-89.

ГИЯ

АПРЕЛЬ 1988

• Поставление Илариона

на Киевскую митрополию.

Миниатюра из Радзивил-

ловской летописи (XV в.).

!•<»«. . I , «e.ir yxl»* мптыкын

Исключительное значение имеет «Слово о законе и благодати»

митрополита Илариона. Это произведение по теме своей обращено

к будущему Руси, а по совершенству формы и в самом деле как бы

предвосхищает это будущее.

Академик Д. С. ЛИХАЧЕВ

КУРСОМ XXVII СЪЕЗДА КПСС О. БОГОМОЛОВ Экономика социализма: уроки и перспективы 2

Г. ЧИЧЕРИН Молодежь должна учиться у Ленина 5

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА П. ДЕМЧЕНКО Ливанский узел 6

БУДУЩЕЕ: Д. ПЮРВЕЕВ Домик на Луне 8

ПРОРОЧЕСТВО,

ФАНТАЗИЯ,

ПРОГНОЗ

ПЕРЕСТРОЙКА: О. ЮРЬЕВА Есть ли время на раскачку? 10

ПОИСК, РЕШЕНИЯ

О ОДИНОЧЕСТВО, И. БОГАЧЕВ Скитаясь тихо по России... 12

КАК ТВОЙ ХА- В. КОРОБЕЙНИКОВ В плену иллюзий 15

РАКТЕР КРУТ!.. Г. ЛАЕВСКИЙ Человек за бортом 15

РЕЛИГИЯ, Ю. КУЗЬМИНА Перед богом и людьми 16

ЦЕРКОВЬ, ВЕРУЮЩИЙ В. ЛЕБЕДЕВ Изгнание бесов 24

ПРАВОСЛАВИЕ А. УЖАНКОВ Писатели земли древнерусской.

В ИСТОРИИ Иларион 19

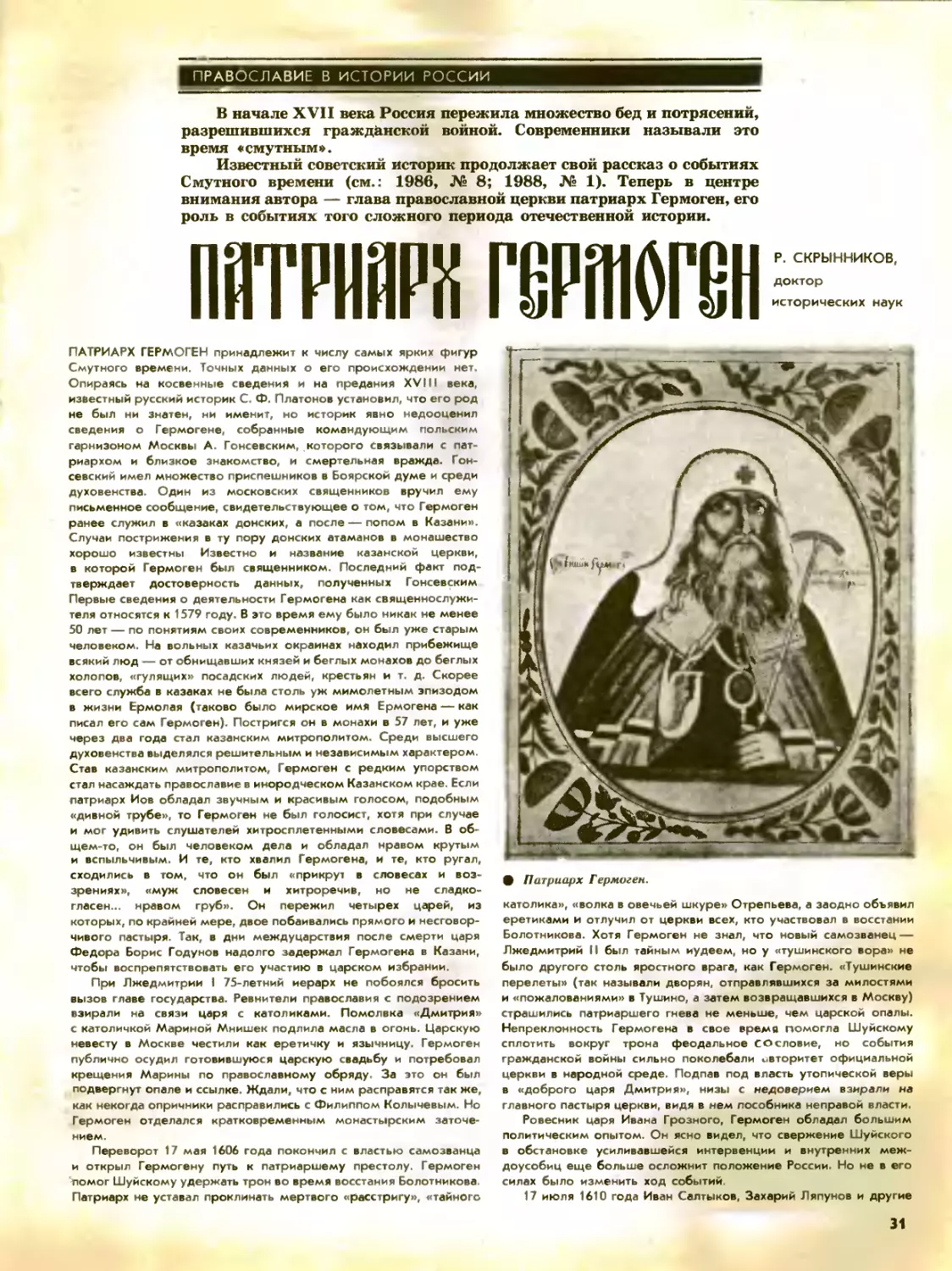

РОССИИ Р. СКРЫННИКОВ Патриарх Гермоген 31

ЧЕЛОВЕКУ О В. КАЗНАЧЕЕВ Пройти свою экстрему 28

ЧЕЛОВЕКЕ

ФИЛОСОФСКИЕ Ю. БАРАБАШ Богослов? Мистик? Атеист? 36

ЧТЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ Э. ВАРДИМАН Вечная тайна — женщина 39

КНИГУ

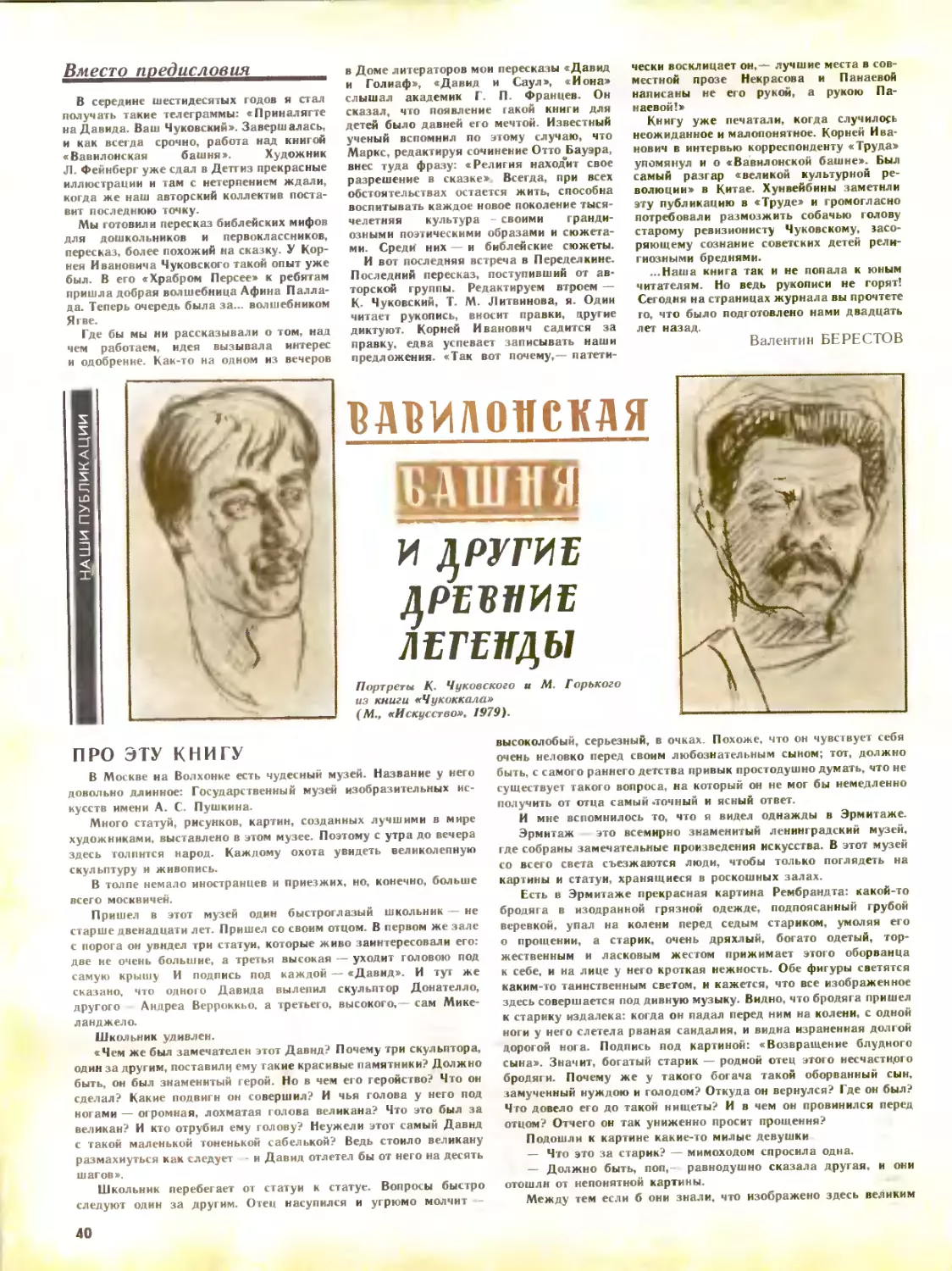

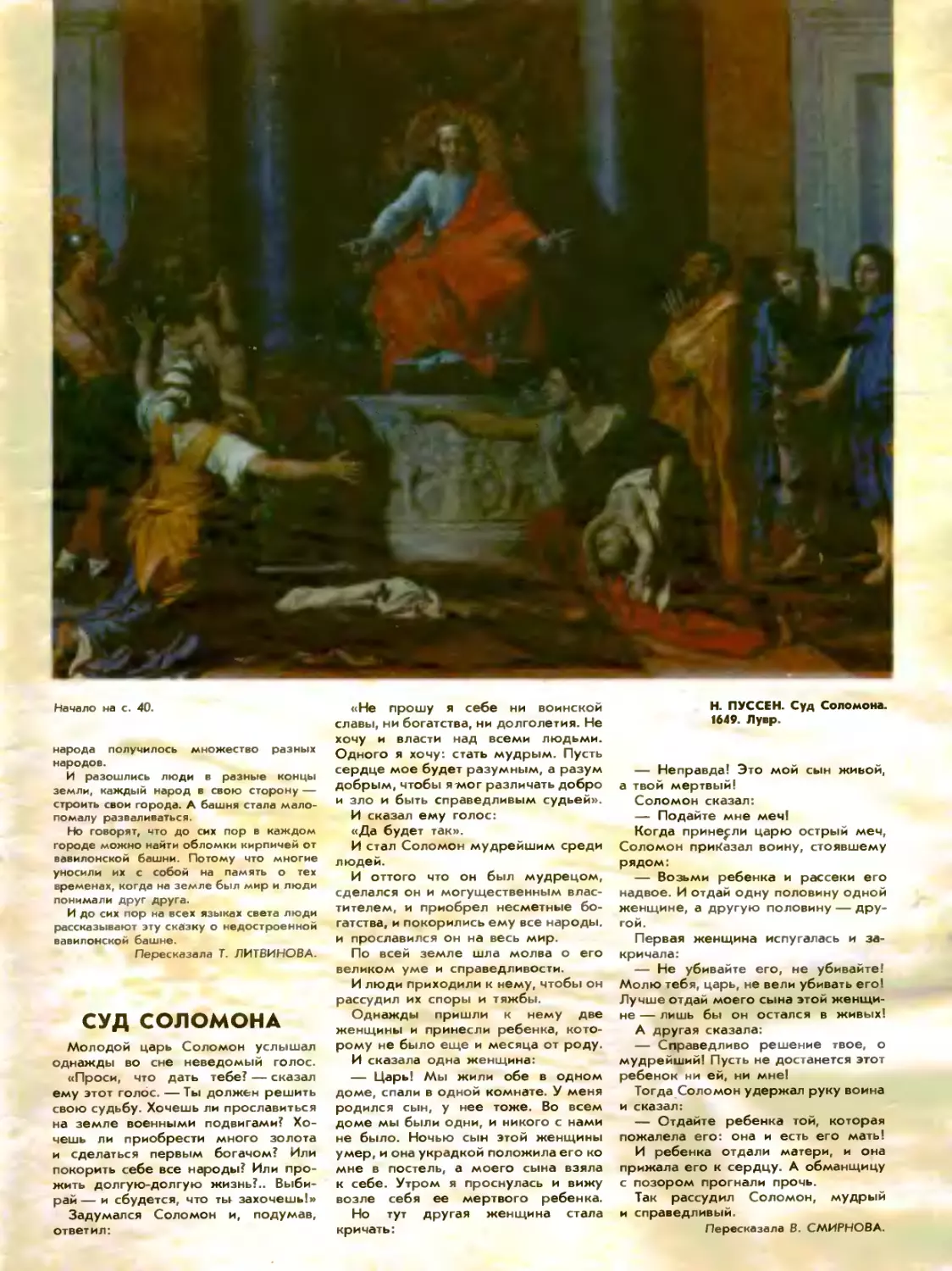

НАШИ Вавилонская башня и другие

ПУБЛИКАЦИИ древние легенды 40

ИСТОРИЯ И Л. НЕМИРА Отчего сталась плакун-трава? 42

СОВРЕМЕННОСТЬ

EX LIBRIS Н. САМВЕЛЯН Единственного объяснения чело-

«НАУКИ И веку мало 45

РЕЛИГИИ» Г. ПАНАС Евангелие от Иуды 46

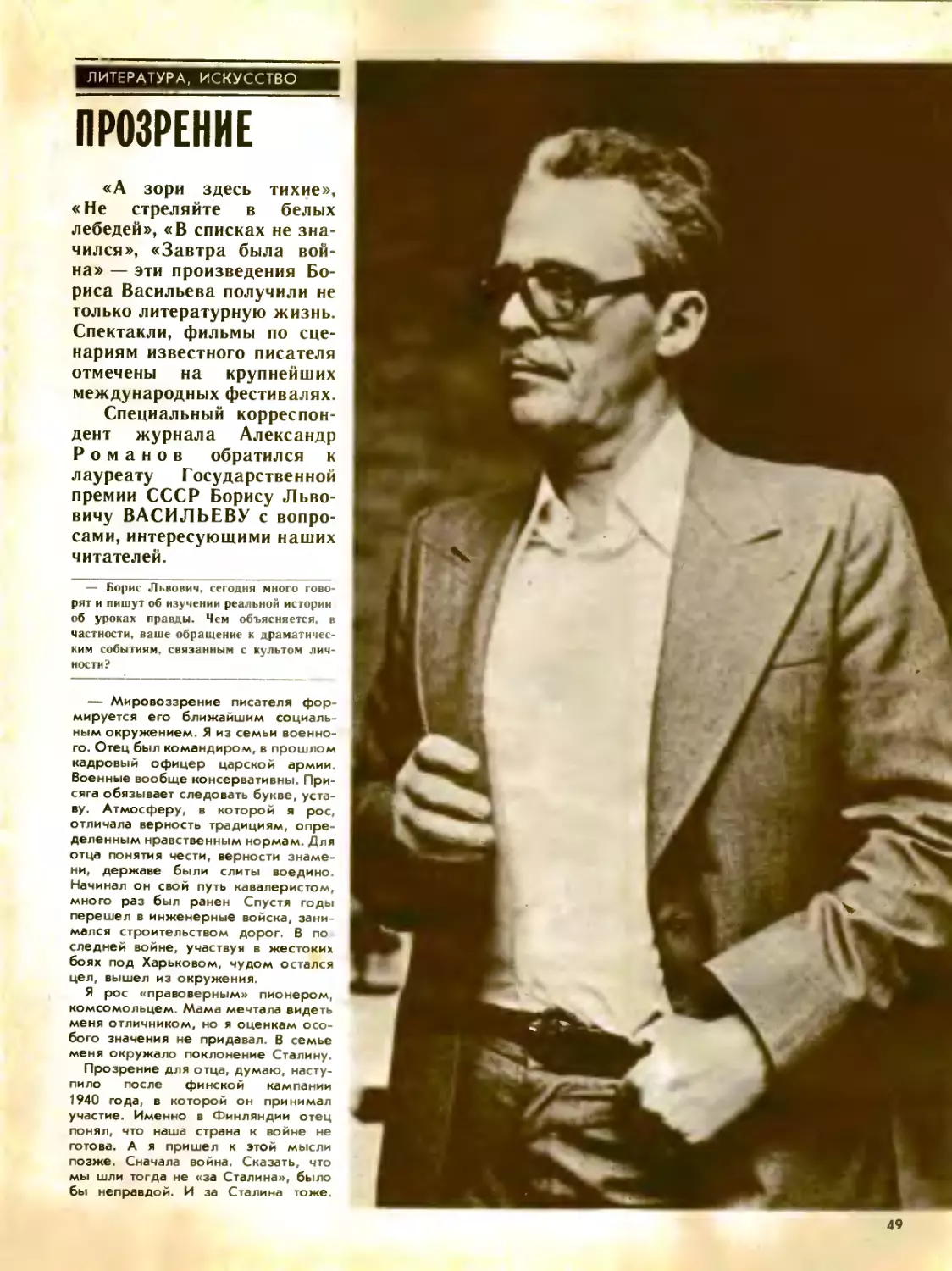

ЛИТЕРАТУРА, Б. ВАСИЛЬЕВ Прозрение 49

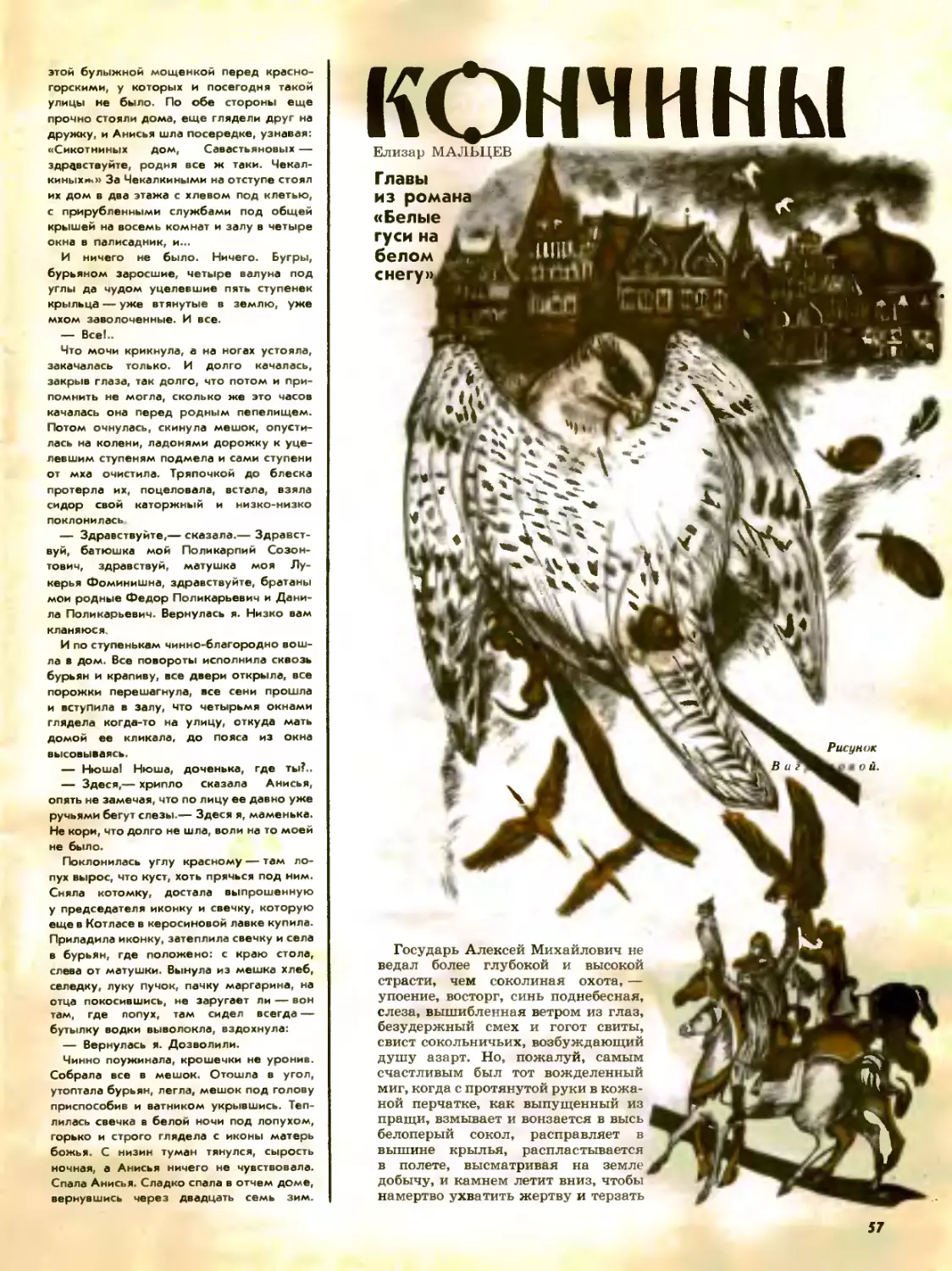

ИСКУССТВО Б. ВАСИЛЬЕВ Длинные версты Красногорья 52

Е. МАЛЬЦЕВ Кончины 57

БЫТ И НРАВЫ К. МЕЛИК- Танцующие на острие меча 62

НАРОДОВ СИМОНЯН

CONTENTS Содержание на английском языке 64

и

о

с

i:

<

m

ш

Д’

U

X

X

$

О

и

О-

>

ЭКОНОМИКА

С0Ц1Ш113И;

УРОКИ II

ПЕРСПЕКТИВЫ

На XXVII съезде КПСС было под-

черкнуто: «Сегодня судьбы мира и

социального прогресса теснее, чем

когда-либо, связаны с динамизмом

экономического и политического раз-

вития мировой системы социализма».

О Перес тройке экономики стран со-

циализма, перспективах и трудностях

этого процесса рассказывает директор

Института мировой социалистической

системы АН СССР академик О. Т. БО-

ГОМОЛОВ.

— Олег Тимофе< вич! Наш журнал чи-

тают и атеисты, и верующие. В принци-

пиальных мировоззренческих вопросах у

них разные позиции, но в историческом

споре противоположных общественных си-

стем и те и другие — на стороне социализ-

ма. И тех и других интересуют причины

замедления экономического развития со-

циалистических стран, наблюдающегося с

конца 70-х годов. В какой мере сказались

тут трудности советской экономики?

— Действительно, в прошлом десяти-

летии, особенно на рубеже 70-х и ВО-х

годов, в ряде социалистических стран тем-

пы экономического роста снизились —

где более, а где менее заметно. Поскольку

эти государства активно сотрудничают

друг с другом и их народные хозяйства

тесно между собой переплетены, сбои,

возникающие в одном из них, особенно

таком огромном, как советское, не могут

не отразиться на других. Однако нельзя

объяснить феномен замедления в целой

группе стран одними только трудностями

нашей экономики. Дело, скорее всего, в

том, что перед всеми входящими в СЭВ

государствами почти одновременно воз-

никли схожие проблемы, которые, к со-

жалению, своевременно не решались.

Просчеты в экономической стратегии,

недостаточная гибкость хозяйственных

механизмов, замедленно реагировавших

на новые условия, в частности на общее

ухудшение конъюнктуры мирового рын-

ка,— таковы в общих чертах первопричи-

ны падения темпов роста Многие социа-

листические страны болезненно перенес-

ли ухудшение условий внешней торговли:

рост цен на их экспортную продукцию

отставал от цен импорта.

Это, правда, не относится к Советскому

Союзу. На рубеже последних десятилетий

он находился в привилегированном поло-

жении, ибо тогда цена на нефть шла не-

уклонно вверх (ее стремительное падение

произошло лишь в последние годы). Поч-

ти десять лет пользовались мы этим преи-

муществом. и, как ни жаль, оно успело нас

избаловать. Полагая, что рост цен на

нефть и в будущем все покроет, мы не

улучшали, как следовало бы, работу про-

мышленности, слишком медленно совер-

шенствовали технику и технологию, не

заботились всерьез о качестве экспорт-

ной продукции

К перечисленным причинам замедления

надо добавить также гонку вооружений

и обострение других глобальных проблем,

ограничивающих возможности социаль-

ного и экономического прогресса.

— Следовательно, необходимость рыв-

ка, ускорения развития социалистической

экономики диктуется ие только внутрен-

ними нуждами стран — членов СЭВ, ио

и процессами, Идущими в современном ми-

ре. Время бросило нам вызов.

— И мы его приняли. Об этом свиде

тельствуют решения XXVII съезда КПСС,

последних съездов и пленумов ЦК брат-

ских партий, выдвинувших задачи тех-

нической реконструкции народных хо-

зяйств, прогрессивных сдвигов их отрас-

левой структуры, устранения возникших

диспропорций.

— Стратегия, принятая ХХУП съездом

КПСС, рассчитана на длительный период.

Воздействует ли она уже сегодня на мир-

ное соперничество социализма с капита-

лизмом?

— Стратегия ускорения — долгосроч-

ное направление, дать результаты сразу

она не может. Как правило, любая пере-

стройка, всякие глубокие перемены усто-

явшихся форм и методов экономической

деятельности на первых порах сопряжены

с издержками Перестраивается, напри-

мер, завод. Старое производство прихо-

дится притормозить, а то и вовсе остано-

вить, чтобы некоторое время спустя во-

зобновить уже на ином техническом уров-

не, с ббльшим эффектом. Примерно то

же происходит и в масштабах народного

хозяйства. Перелом, переживаемый сегод-

ня социалистическими странами,— дей-

ствительно крутая ломка, и она порой от-

рицательно сказывается на текущих эко-

номических показателях. Ускорение мо-

жет наступить только в итоге существен-

ных изменений, а очи еще только-только

начинают развертываться. Мы лишь пере-

ступаем порог радикальных, революцион-

ных по своему значению перемен.

— Можно ли считать, что процессы хо-

зяйственной перестройки, начавшиеся в

других социалистических странах, анало-

гичны нашим?

— Многие из проблем, которые нам

предстоит решить, уже ставились в брат-

ских странах. Поэтому неправильно было

бы ожидать единообразной реакции на

нашу перестройку, тем более некритич-

ного ее копирования, о каждом социалис-

тическом государстве накоплен собствен-

ный опыт, подходы к хозяйственным пре-

образованиям специфичны. В этом много-

2

образии я вижу не порок, а как раз, на-

против, сильную сторону развития. Снова

оказался прав Ленин, утверждавший, что

зрелые формы социализма возникнут

лишь из ряда попыток: пусть каждая из

них, взятая в отдельности, будет неполной

или односторонней, но синтез, слияние

всего лучшего укажет нам новую модель

современного социалистического об-

щества. Ее поиск идет сейчас, надо ска-

зать. весьма интенсивно.

Поскольку отдельные страны развива-

ются в неодинаковых условиях, предла-

гаемые подходы к решению назревших

проблем по необходимости тоже раз-

личны. Но вместе с тем отчетливо выри-

совываются и общие черты. Например,

в хозяйственной сфере это переход от

командно-приказных методов руководства

к экономическим, а еще точнее — уве-

личение роли и значения последних. Ра-

зумеется реальная практика выглядит

многообразно.

Заводы и фабрики Венгрии, Югославии,

Болгарии и Китая обладают очень боль-

шой самостоятельностью: им никто не

впоаве «спустить» задание, которое они

были бы обязаны выполнить любой ценой,

пусть даже в убыток себе Их деятельность

определяют теперь экономические со-

ображения и расчеты, что расширяет воз-

можность выбора оптимальных решений.

Государство регулирует цены, устанавли-

вает для хозяйственных единиц основные

экономические и юридические правила их

деятельности, в том числе нормативы рас-

пределения прибыли, размеры налогов

и т. д., банки предоставляют необходимые

кредиты. На этой основе предприятия

имеют право по собственному усмотре-

нию определять структуру производства,

при необходимости без бюрократичес-

кой волокиты менять ассортимент про-

дукции.

В Германской Демократической Рес-

публике процесс совершенствования хо-

зяйственного механизма тоже идет, но

управление экономической жизнью стра-

ны централизовано значительно сильнее,

чем, скажем, в Венгрии или Китае Тем не

менее хозяйство республики развивается

динамично и уверенно. Национальный до-

ход, к примеру, увеличивался здесь в

1981—1986 годах в среднем на 4,5 про-

цента в год.

Довольно пестрая картина характерна

не только для промышленности, но и для

других сфер материального производства

социалистических стран. Сельское хо-

зяйство Венгрии, ГДР и Чехословакии вы-

сокопродуктивно; существенно сократила

импорт основных видов продовольствия

Польша. В СССР же и у некоторых других

наших партнеров по Совету Экономичес-

кой Взаимопомощи сельское хозяйство и

перерабатывающая промышленность от-

стают, не удовлетворяют пока спроса на-

селения. Заметные различия сохраняются

и в материальном благосостоянии насе-

ления, насыщении внутренних рынков про-

довольственными и промышленными то-

варами.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее

об опыте Венгрии, где уже довольно давно

началась перестройка экономики. Что дала

реформа обществу, как сказалась на жиз-

ни трудящихся?

— С того момента, когда вслед за Юго-

славией ВНР сделала ставку на экономи-

ческие методы хозяйственного управле-

ния и ограничила поле действия сковыва-

ющих инициативу директив опыт этой

страны не выходит из сферы пристально-

го внимания ученых, публицистов и поли-

тиков Одна из самых сильных сторон вен-

герской реформы — снабжение населения

потребительскими товарами. Внутренний

рынок сравнительно хорошо уравнове-

шен. Денежная и товарная масса, напри-

мер, лучше соответствуют друг другу, чем

в нашей стране

Начало экономической реформы в Вен-

грии обычно датируется 1968 годом. На

самом же деле перестройка восходит к

преобразованиям, последовавшим за дра-

матическими событиями 1956 года. Уже

тогда были приняты далеко идущие меры,

коренным образом изменены методы

управления сельским хозяйством: решено

было полностью отказаться от обязатель-

ных поставок продукции и перейти к за-

купкам ее на добровольных началах.

— Как осуществлялся этот принцип иа

практике?

— Раньше закон предписывал крестья-

нину сдавать большую часть произведен-

ной продукции государству по твердой,

заранее фиксированной цене. Со второй

половины 50-х годов крестьяне, а затем и

возникшие на селе кооперативы получили

возможность руководствоваться экономи-

ческим интересом, распоряжаться своей

продукцией в соответствии с тем, на-

сколько выгодными оказывались для них

цены и другие экономические условия.

Многие тогда опасались, сможет ли стра-

на с помощью новых методов обеспечить

себе достаток продовольствия. Но руко-

водство ВСРП видело в реформе един-

ственную реальную возможность создать

действенные стимулы развития сельского

хозяйства Жизнь развеяла сомнения в

правильности сделанных шагов. Сейчас

эту отрасль можно с полным основанием

отнести к числу наиболее эффективных не

только в странах социализма, но и во всем

мире. На душу населения Венгрия произ-

водит более 150 кг мяса (СССР — около

62, США — почти 110 кг). Значительную

часть сельскохозяйственной продукции

Венгрия экспортирует. Показательно, что

резкий рывок был сделан всего лишь за

десятилетие — значит, продуманная ре-

форма может дать ощутимый эффект в

довольно короткий срок.

— Однако с конца 70-х годов, несмотря

на реформу, темпы экономического роста

в Венгрии замедлились... В каком состоя-

нии сейчас народное хозяйство страны?

— Оно испытывает серьезные труднос-

ти, которые не удастся преодолеть без

применения довольно жестких мер. Но

было бы неправильным относить возник-

шие проблемы только на счет недостат-

ков в управлении экономикой. Венгрия,

как, пожалуй, ни одна другая социалисти-

ческая страна, тяжко пострадала от изме-

нившегося в первой половине 70-х годов

соотношения экспортных и импортных цен.

В то время как нефть и другие виды топ-

лива и сырья резко вздорожали (я уже

упоминал об этом), экспортируемые Вен-

грией сельскохозяйственные продукты

либо подешевели, либо их цена подня-

лась совсем незначительно. Вот и полу-

чилось, что за то же количество импорта

(своего топлива и сырья у ВНР прак-

тически нет) приходилось расплачиваться

большей массой отечественных товаров.

Это обходилось стране примерно в 1—2

процента годового национального дохода,

что, естественно, заметно вывело народ-

ное хозяйство из равновесия.

Сейчас Венгрии приходится нелегко, но

она наверняка столкнулась бы с еще бо-

лее сложными проблемами, если бы не

создала гибкого хозяйственного механиз-

ма, который способен довольно четко и

быстро реагировать на изменение

конъюнктуры, учитывать спрос и пред-

ложение мирового рынка

— А опыт Югославии? Сейчас, в усло-

виях перестройки, ои тоже, наверное, пред-

ставляет для нас интерес.

— Конечно, причем не только пози-

тивные достижения страны, но и допущен-

ные просчеты и ошибки Это, впрочем,

относится к опыту всех государств нашего

содружества.

Как известно, в Югославии удалось на-

полнить внутренний потребительский ры-

нок довольно высококачественными това-

рами. Но страна уже давно страдает от

сильного роста цен и инфляции.

С живым интересом следим мы за глу-

бокими преобразованиями, совершающи-

мися в последние годы в Китае. Эконо-

мическая реформа, начатая в деревне и

позже распространенная на городскую

промышленность и другие сферы народ-

ного хозяйства, уже принесла разитель-

ные результаты. В 1981—1985 годах на-

циональный доход увеличивался в сред-

нем на 9,7 процента в год, промышленная

продукция — на 10,8, а сельскохозяй-

ственное производство — на 11,4 процен-

та. Это самые высокие темпы экономи-

ческого роста в социалистическом мире.

И хотя уровень хозяйственного развития

страны пока еще очень низок, его пер-

спективы вселяют оптимизм. Можно рас-

считывать, что до конца столетия нацио-

нальный доход удвоится или даже утроит-

ся. Конечно, и в Китае не все идет гладко:

отмечены нездоровые инфляционные тен-

денции, заметно усиливается дифферен-

циация доходов, отстает топливно-сырье-

вая база промышленности, платежный ба-

ланс страны сводится с дефицитом Од-

нако китайское руководство уделяет этим

процессам самое серьезное внимание и,

как показывают решения последнего

съезда КПК, стремится удержать их под

контролем.

— Много разноречивых суждений при-

ходится слышать по поводу примятого в

3

Венгрии закона о банкротстве социалисти-

ческого предприятия...

— Венгрия тут не исключение. Анало-

гичные законы приняты в Болгарии и Поль-

ше. Закрытие убыточных предприятий

практикуется и в Югославии. Думаю, со

временем эта процедура станет нормаль-

ной для социалистической экономики, ведь

такие предприятия фактически «съедают»

национальный доход страны

— Однако закрытие фабрики или заво-

да создает социальные проблемы — необ-

ходимость трудоустройства, переквалифи-

кации работников.

— Тем не менее подобные процессы

идут по всему миру; производительность

труда растет, а численность занятых в ма-

териальном производстве сокращается.

В отличие от капиталистических стран мы

можем этот процесс контролировать. В

Венгрии, например, нерентабельные пред-

приятия поначалу стараются оздоровить,

реконструировать, омолодить. Иногда

оказывается достаточным сменить дирек-

тора, но порой требуются и капитало-

вложения. Если и они не спасают положе-

ния, государство продает основные фонды

предприятия. Уволенным работникам

подыскивают новые места. Я не вижу в

таком перемещении ничего противореча-

щего основам нашего строя; без мобиль-

ности рабочей силы вообще трудно нала-

дить равномерное развитие производи-

тельных сил.

— За время, ушедшее на трудоустрой-

ство, работникам закрытого предприятия,

вероятно, выплачивается денежное по-

собие?___

— Подобная практика существует ведь

и в Советском Союзе. Например, тем, кто

был сокращен при создании Агропрома

и слиянии ряда министерств, в течение

трех месяцев сохраняется заработная пла-

та. Занятость должна быть эффектив-

ной — как в социальном, так и экономи-

ческом плане. Огромный дефицит рабочих

рук снижает дисциплину труда, и ее не

укрепишь по-настоящему, пока не будет

достигнуто равновесие между спросом и

предложением. Вообще, это упрощение —

представлять себе отсутствие безработи-

цы таким образом, что в каждый данный

момент все поголовно имеют работу. Ведь

всегда кто-то учится, повышает квалифи-

кацию или приобретает новую, переез-

жает из города в город, переходит с од-

ной работы на другую. Таково нормаль-

ное состояние общества.

— В какой мере внешняя торговля мо-

жет помочь решению наших внутренних

экономических проблем?

— По опыту ряда социалистических

стран мы знаем, что импорт товаров мо-

жет ощутимо улучшить положение на

внутреннем рынке — прежде всего за

счет закупок предметов широкого потреб-

ления, более качественных, модных и при-

влекательных, чем отечественные. Конеч-

но, тут многое зависит от размера валют-

ных фондов страны, но и от умения тор-

говать, Мы пока плохо используем этот

канал. Импорт может играть роль альтер-

нативы собственному производству. Осо-

бенно справедливо это по отношению к

малым странам, которым просто не под

силу производить все нужное для насе-

ления. Венгрия, например, не выпускает

собственных автомобилей, но на ее рынке

выбор различных марок гораздо шире,

чем на нашем.

— Наверное, такая состязательность

идет на пользу хозяйственной жизни?

— Большая состязательность между от-

дельными производителями, или конку-

ренция (слово в нашем лексиконе непри-

вычное), действует как фактор экономи-

ческого прогресса. Ведь всякая монопо-

лия неизбежно ведет к техническому за-

стою и в итоге наносит ущерб потребите-

лю, вынужденному брать то, что ему пред-

лагают. Перестройка в Советском Союзе

и других социалистических странах как

раз предполагает расширение возможнос-

тей выбора, состязательность не только во

внутренней, но и во внешней торговле

— Но тут возникает вопрос: не усилит

ли конкуренция социальную дифференциа-

цию в обществе, социальное неравенство?

Как скажется это иа социальной справед-

ливости, уверенности в будущем?

— Социальная справедливость — это

прежде всего справедливая оплата труда.

Между тем у нас социалистический прин-

цип распределения нередко искажается.

Очень прочно укоренилась уравниловка,

а главное — не выработаны критерии со-

измерения квалифицированного и неква-

лифицированного труда. «Потолки» опла-

ты расхолаживают людей, которые хотят

и могли бы получать больше, работая ин-

тенсивнее и добросовестнее. Пяти- или

десятипроцентная прибавка, как показала

практика, не дает достаточно сильного

стимула к резкому повышению произво-

дительности труда. Поэтому путь к уста-

новлению большей справедливости лежит

через решительный отказ от уравнитель-

ности при оплате труда.

— Все это так. Но вот ликвидируем мы

«потолки», заработки тех, кто умеет и мо-

жет хорошо трудиться, поползут вверх.

Однако ведь есть многодетные семьи, ин-

валиды, люди, которые в силу ие завися-

щих от них обстоятельств ие получили до-

статочно образования, да и просто мало-

способные Их жизненный уровень неиз-

бежно начнет снижаться. Как отнесутся к

этому «обойденные»? Да и справедливо ли

это?

— Полное равенство — по потребнос-

тям — будет достигнуто, как известно,

только при коммунизме. Если взять много-

детные семьи, то государство может

смягчить разницу в их положении по срав-

нению с бездетными. Что же касается

различных способностей и физической си-

лы, то они обязательно должны отражать-

ся на материальном и социальном положе-

нии людей. Отказавшись от такого прин-

ципа, мы станем на путь утопического,

мелкобуржуазного социализма.

— Почувствуем ли мы первые итоги

перестройки советской экономики уже в

этом году?

— Я не слишком оптимистичен на этот

счет. Переход к новым формам управле-

ния требует времени. Кроме того, пока не

решена проблема цен. Многие социалис-

тические страны достигли равновесия на

потребительских рынках и повысили ка-

чество продукции, сильно изменив цено-

вые пропорции: подорожание многих то-

варов довольно резко ограничило поку-

пательную способность населения. Де-

фициты исчезли, но при этом одни группы

населения выиграли, а другие проиграли.

Смягчить подобные эффекты за счет рез-

кого повышения доходов нельзя: такое

решение только подхлестнуло бы инфля-

цию в стране. Учитывая все это, думаю, что

неразумным было бы настраиваться на

излишне оптимистический лад.

Мы знаем о расширении хозяйствен-

ного сотрудничества стран социализма, об

углублении социалистической экономичес-

кой интеграции. Как идут эти процессы в

изменившихся условиях?

— Экономическое сотрудничество на-

бирает силу. Сейчас на рынке СЭВ стои-

мость обмениваемых товаров и услуг со-

ставляет примерно пятую часть совокуп-

ного национального дохода государств,

входящих в наше содружество. Оно обла-

дает рядом преимуществ по сравнению

с такой мощной организацией, как ЕЭС

Одно из них в том, что мы на 90—95 про-

центов обеспечены собственным топли-

вом, основными видами сырья и, следо-

вательно, не зависим в этом отношении

от других стран. Но гак как дальнейшее

наращивание экспорта топлива и сырья

из Советского Союза уже невозможно,

идет поиск новых направлений сотрудни-

чества. Наиболее перспективно развитие

международной специализации и коопе-

рации производства, причем не только

готовой продукции, но и узлов, деталей,

что позволит намного расширить экспорт-

ные возможности всех партнеров.

Важную роль призвана сыграть приня-

тая странами — членами СЭВ в конце

1985 года Комплексная программа науч-

но-технического прогресса до 2000 года.

По данным статистики, в 70—80-е годы

доля продукции, отвечающей мировым

стандартам, во взаимном обмене не по-

вышалась, а удельный вес продовольст-

вия и товаров народного потребления

даже сокращался. Намечено поднять ка-

чество, технический уровень взаимопо-

ставляемой продукции, усилить ее кон-

курентоспособность на мировом рынке.

Признано необходимым смелее вовлекать

во внешнеэкономическую деятельность

хозяйственные единицы, организовывать

совместные предприятия. Неплохие ре-

зультаты может дать и создание смешан-

ных обществ с участием западного капи-

тала; такого рода опыт уже есть у Венгрии,

Польши, Румынии, Югославии. Совет-

ский Союз тоже подписал первые контрак-

ты о действии таких обществ на нашей

территории.

Беседу вела И. Николаева.

4

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА

УЧИТЬСЯ

Г. В. ЧИЧЕРИН

Георгий Васильевич Чи-

черин (1872—1936) — член

РСДРП с 1905 года, видный

советский государственный

деятель ленинской школы,

с 1918 по 1930 год — народ-

ный комиссар иностранных

дел. Его статью, написанную

3 февраля 1924 года, мы

воспроизводим с некоторыми

сокращениями

Владимир Ильич был в пол-

ном смысле слова учителем.

Общение с ним играло пря-

мо-таки воспитательную роль.

Он учил своим примером,

своими указаниями, своим ру-

ководством, всем обликом

своей личности.

Несколько разрозненных

черт его личности я хотел бы

в немногих словах зафиксиро-

вать, чтобы обратить на них

внимание молодых читателей.

Они не имели счастья учить-

ся непосредственно у Ленина,

но, может быть, эти разроз-

ненные указания помогут им

понять, чему следует учиться

у Владимира Ильича.

Прежде всего Владимир

Ильич отличался абсолютной

точностью во всякой своей ра-

боте и настаивал на такой

же абсолютной точности со

стороны всякого работавшего

вместе с ним... Для точного

утверждения требуются име-

на, перечисления, цифры, ци-

таты, вообще строго прове-

ренные конкретные данные

Лучше сработать меньше, но

сработать со всей необходи-

мой отчетливостью и обосно-

ванностью, лучше ничего не

говорить, чем приводить не-

обоснованные утверждения.

Особенно характерны были те

вопросы, которые Владимир

Ильич по поводу каких-либо

возникавших тем посылал в

своих записочках. Эти вопро-

сы содержали в сущности

точный анализ затронутой те-

мы и определяли рамки, в пре-

делах которых тема должна

была быть разработана.

Пусть всякий, кто хочет

учиться у Ленина, запомнит:

никаких поспешных заклю-

чений! Никаких непроверен-

у ЛЕНИНА

ных утверждений! Никаких

скороспелых фраз, не являю-

щихся точным выводом из

строго проверенных данных!

Этому соответствовала и

точность самой мысли Влади-

мира Ильича.. В И. Ленин

постоянно вышучивал со сво-

им неподражаемым юмором

всякую расплывчатую, неяс-

ную и недодуманную мысль.

Его собеседник учился у него

тому, что всякая человеческая

мысль должна быть добросо-

вестной работой, а не без-

ответственным самоуслажде-

нием или блефом. Пусть вся-

кий учится у Владимира

Ильича тому, что мысль есть

нечто гораздо большее, чем

настроение и инстинкт. Она

должна быть логически дове-

дена до конца.

Третье, чему научался у

Владимира Ильича тот, кто

с ннм работал,— это необхо-

димости прежде всего ясно

видеть реальные факты. Ког-

да собеседник Владимира

Ильича пускался в теорети-

ческие рассуждения или про-

являл склонность к дедуктив-

ному мышлению, столь у нас

распространенному, Влади-

мир Ильич всегда ставил

перед его глазами точные,

определенные реальные фак-

ты живой действительности.

Это именно свойство его так

ярко проявилось во время об-

суждения вопроса о подпи-

сании Брестского мира. Бес-

конечным теоретическим рас-

суждениям Владимир Ильич

противополагал голые факты

во всей их безжалостности.

Когда дипломатия иностран-

ных государств со свойствен-

ным ей мастерством, вырабо-

танным столетиями, маскиро-

вала действительное положе-

ние дел и свои действитель-

ные стремления под громад-

нейшим ворохом хороших

слов, чувств или приятных

утверждений, Владимир

Ильич немногими словами

превращал все это в кучу му-

сора, ставя перед глазами

своего собеседника голые

реальные факты живой дейст-

вительности...

В-четвертых, работа с Вла-

димиром Ильичем означала

точное выполнение получен-

ных директив, основанных на

реальных фактах н пред-

ставляющих из себя отчетли-

вые и доработанные до конца

мысли... Владимир Ильич

больше всего ценил тех испол-

нителей, которые умели ви-

деть обстановку во всей ее

реальности, умели понять, что

в этой обстановке должно

быть сделано, и с полнейшей

точностью, несмотря ни иа ка-

кие препятствия, умели это

сделать. Я помню, например,

его разговор по прямому про-

воду с товарищем, который

после отъезда антантовских

послов из Вологды, бывшей

настоящим убежищем и гнез-

дом белогвардейщины, про-

водил в Вологде необходимые

меры по ликвидации этого

притона. Его сообщения ука-

зывали, что он ясно и точно

видит, что кругом делается,

ясно и точно об этом сообща-

ет. И когда ему давались ди-

рективы, он со всей необходи-

мой энергией, ни пред чем не

останавливаясь, сразу делал

нужное. Я помню, как по пря-

мому проводу Владимир Иль-

ич его благодарил... Надо

учиться и этому у Владимира

Ильича: относись с полной

серьезностью к самому мелко-

му делу, выполняй его со всей

добросовестностью и со всей

аккуратностью.

Чему трудно было научить-

ся у Владимира Ильича —

настолько он в этом превосхо-

дил всех своих собеседни-

ков,— это его умению во всем,

до последних мелочей, прово-

дить полнейшую систематич-

ность...

Все должно быть строго

целесообразно, эта целесо-

образность должна господст-

вовать над настроениями и

над инстинктом — вот чему

учились у него те, кто с ним

работал.

Деловые соображения

должны господствовать над

личными, всякий личный мо-

мент должен отступать перед

интересами дела — этим

принципом Владимир Ильич

был настолько весь проник-

нут, что в разговорах с ним

просто неловко было ссылать-

ся иа какие-либо личные со-

ображения, когда речь’шла

об интересах дела, собеседник

Владимира Ильича невольно

чувствовал, что, когда гово-

ришь о деле, стыдно думать о

каких-либо личных соображе-

ниях. Я никогда не видел Вла-

димира Ильича более раздра-

женным, чем в те моменты

когда личная склока привно-

силась в деловую работу, ког-

да деловые аргументы заме-

нялись личными нападками

и склокой, когда вместо того,

чтобы говорить о деле, гово-

рили о личных обидах или о

личных качествах тех или дру-

гих участников дела. В такие

моменты у Владимира Ильича

вырывались наиболее резкие

реплики или наиболее резко

составленные записки... Вме-

сте с тем он отличался самой

тонкой деликатностью по от-

ношению к своим сотрудни-

кам, он умел даже неприятное

облечь в такую мягкую н так-

тичную форму, которая совер-

шенно обезоруживала собе-

седника. И от тех, кто с ним

работал, ои требовал такой

же деликатности и тактичного

отношения к окружающим...

Высшим же его качеством

в его деловой работе надо

признать его сознательное

подчинение коллективу даже

в тех случаях, когда коллек-

тив, по его мнению, ошибал-

ся... Его подчинение органи-

зации было полным и безого-

ворочным. Он никогда ие дей-

ствовал голым авторитетом,

а только аргументами и убеж-

дениями, и он никогда не

пускал в ход факта своего

беспримерного влияния, что-

бы преодолевать сопротивле-

ние инакомыслящих, а всегда

аргументировал, убеждал и

не успокаивался, пока ие убе-

дит других. Я получал от него

несколько последовательных

записок с новыми аргумента-

ми, когда он старался меня в

чем-ннбудь убедить. Я помню

его спор по одному больному

личному внутрипартийному

вопросу с очень видным това-

рищем. Изложив свои аргу-

менты, Владимир Ильич ска-

зал: «Я убежден, что пред

всяким партийным собранием

я докажу, что вы неправы, и

что всякое партийное собра-

ние с этим согласится*. Он

ннкак не мыслил иначе побе-

ду над инакомыслящим, кро-

ме как в форме победы своей

аргументации в пределах ор-

ганизации.

Пусть подрастающая моло-

дежь учится на его живом

примере. В лице Владимира

Ильича мы имеем действи-

тельно неподражаемый обра-

зец представителя пролетар-

ской культуры, культуры, ос-

нованной на точности знания,

иа рациональности всей чело-

веческой работы, одним сло-

вом, на господстве разума над

природой и общественно уре-

гулированного производст-

ва — над слепой стихией.

5

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

78SUJ

П. ДЕМЧЕНКО

виде Национального пакта, который

стал таким же обязательным, как и

конституция. Было определено, что

президентом страны может стать

только маронит, избираемый на один

шестилетний срок, премьер-минист-

ром — суннит, председателем парла-

мента — шиит, а его заместителем —

православный. Кроме того, друзам,

православным и униатам отводилось,

как правило, по одному министерско-

му посту. В парламент на каждых

6 христианских депутатов решили

избирать 5 мусульманских, причем

было точно определено коли-

чество представителей от каждой

общины. И хотя численность парла-

мента с годами менялась, составляя

44, 55, 77, а в последнее время 99

человек, но всегда это число было

кратно одиннадцати.

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ отвели Ли-

вану особое место на Ближнем Восто-

ке. Он издавна стал перекрестком,

перевалочной базой на пути между

Востоком и Западом, был свидете-

лем подъемов и крушений многих

великих империй и династий древно-

сти, видел воинов знаменитых завое-

вателей, а в наши дни — солдат более

десятка стран.

Израильские войска, вторгшиеся в

Ливан летом 1982 года, до сих пор

контролируют его южную часть. Чи-

нят там насилие и произвол, взрыва-

ют дома, мосты, вооружают груп-

пировки, готовые с ними сотрудни-

чать. Это вмешательство вряд ли было

бы столь бесцеремонным и зачастую

безнаказанным, если бы не внутрен-

ние противоречия, которые расколо-

ли ливанское общество и создали

для его врагов благоприятную почву.

Исторически сложилось так, что на

той маленькой территории, которую

занимает Ливан, живут приверженцы

более полутора десятков церквей,

религиозных направлений, сект — как

мусульманских, так и христианских.

Такое многообразие религиозной

структуры привело к возникновению

уникальной государственной систе-

мы: с момента предоставления неза-

висимости Ливану в 1943 году орга-

ны власти строились там на основе

конфессионализма, то есть по рели-

гиозному принципу. И, как показали

события, система эта оказалась весь-

ма хрупкой.

Истоки конфессионализма

Распространение христианства в

Ливане началось, судя по всему, во

II веке, и в эпоху византийского гос-

подства оно превратилось, выра-

жаясь современным языком, в офи-

циальную религию. Арабские завое-

вания VII века привнесли в Ливан

ислам. Население арабизировалось,

и Библия была переведена на араб-

ский.

Разногласия, вспыхнувшие среди

приверженцев ислама вскоре после

смерти в 632 году пророка Мухам-

меда, привели к тому, что в непри-

ступные ливанские горы в поисках

спасения потянулись гонимые за веру.

Там скрывались преследуемые сун-

нитами шииты; в XI веке туда бежали

представители одной из шиитско-

исмаилитских сект друзы.

В результате расколов в христиан-

ской церкви, а затем и крестовых по-

ходов в Ливане сложилась влиятель-

ная община маронитов — привержен-

цев самобытной восточной христиан-

ской церкви, заключившей в XVI веке

унию с Ватиканом. Появились также

общины греко-католиков, армяно-ка-

толиков, сиро-католиков, протестан-

тов и т. д.

Когда ездишь по Ливану, поража-

ешься обилию в этой маленькой стра-

не монастырей, церквей, мечетей,

молельных домов. Стоят они, как пра-

вило, либо уединенно высоко в горах,

либо наоборот — в наиболее людных

городских районах. Это тоже отраже-

ние истории, своего рода показатель

положения в стране той или иной

общины.

Перепись 1932 года показала, что

в Ливане примерно 51 процент хри-

стиан и 49 процентов мусульман.

Причем больше всего маронитов —

28,8 процента населения, далее

шли сунниты — 22 процента и шии-

ты — около 20 процентов, затем

православные и друзы. Таким обра-

зом, ни одна из общин не имела

абсолютного большинства. Однако

наиболее сильные позиции в админи-

стративном аппарате, торгово-эконо-

мической сфере занимали марониты

и сунниты. Представители крупных

буржуазно-феодальных кланов этих

двух общин после длительной поли-

тической борьбы и торга, в ходе ко-

торых сыграла свою роль и француз-

ская колониальная администрация, по

существу и определили, каким будет

характер будущей республики. В ос-

новном они-то и поделили власть

между собой, оформив договор в

Формирование государственного

аппарата, офицерского корпуса,

расходование бюджета — все было

подчинено требованиям конфессио-

нализма. Марониты сохранили за

собой ключевые посты команду-

ющего армией и управляющего цент-

ральным банком. Они имели большие

возможности получить высшее обра-

зование, что сулило им немалые пре-

имущества. Благодаря такой системе,

верхушка религиозных общин, укреп-

ляя свое имущественное и политиче-

ское положение, через механизм

конфессионального представительст-

ва управляла делами государства.

Таким образом, в условиях Ливана

религия плотно переплелась с поли-

тикой. И не только с внутренней, но

и с внешней: христианские общины,

особенно марониты, стали ориенти-

роваться на Запад, мусульманские —

на соседние арабские страны

Все это не только привело к усиле-

нию клановости в ливанском общест-

ве, но и зачастую давало возмож-

ность маскировать нарастающее со-

циальное неравенство населения,

переводя классовую борьбу на рель-

сы религиозной розни. В стране

создавалась промышленность, рос

пролетариат, возникли профсоюзы,

несколько десятков политических

партий. Некоторые подобно Нацио-

нально-либеральной, Катаиб, пред-

ставляют маронитов, организация

«Амаль» — шиитов, существует не-

сколько армянских партий.

Наряду с этим есть партии и орга-

низации, которые действуют на вне-

религиозной основе. К ним относят-

ся, например, компартия, Партия

арабского социалистического возрож-

дения. Возникшая сначала как чисто

друзская, Прогрессивно-социалисти-

ческая партия (ПСП) постепенно наш-

ла сторонников и среди других

групп населения. Большинство об-

щин и партий обзавелись своими

вооруженными отрядами, которым

суждено было вскоре вступить в за-

тяжные бои.

6

Время потрясений

С начала 70-х годов страна попала

в полосу жестокого социального кри-

зиса, вызванного усилившимся клас-

совым расслоением общества. Все

острее становилась критика конфес-

сионализма. Он подвергся атакам

как со стороны левых партий, так и

некоторых мусульманских группиро-

вок. Одни требовали его ликвидиро-

вать, другие только пересмотреть

пропорции представительства в орга-

нах власти. Дело в том, что числен-

ное соотношение между различными

общинами со временем изменилось,

а структура органов управления оста-

лась той же, что и в 1943 году. Пра-

вительство тщательно избегало пуб-

ликовать данные о религиозном

составе населения, а перепись 1932

года так и осталась последней в исто-

рии страны.

Эти события совпали с появлением

на ливанской территории помимо па-

лестинских беженцев, находившихся

там с момента создания в 1948 году

Израиля, также руководящих цент-

ров и боевых отрядов Организации

освобождения Палестины (ООП).

Левые партии и ряд мусульманских

группировок установили с ней тесные

отношения и поддержали борьбу

палестинцев за создание на оккупи-

рованных Израилем землях независи-

мого палестинского государства.

Партия Катаиб и ее союзники заняли

иную позицию. Их испугало, что на-

плыв большого числа палестинцев

может резко изменить соотношение

сил в стране в пользу мусульман,

особенно суннитов, они предвидели

также усиление влияния левых орга-

низаций, которые благодаря союзу с

палестинцами получат определенные

преимущества.

Весной 1975 года обстановка резко

обострилась — вспыхнула граждан-

ская война, в ходе которой социаль-

ные антагонизмы общества перепле-

лись с религиозными. Создавались и

рассыпались различные комбинации

партийных блоков, союзов, фронтов,

опиравшихся то на одних, то на других

зарубежных покровителей. Общим

знаменателем таких альянсов зачас-

тую становилось отношение к палес-

тинцам — поддержка или, наоборот,

ограничение их деятельности в Ли-

ване.

К тому же и в самом палестинском

движении отсутствовало единство,

что осложняло обстановку.

В целом борьба носила ожесточен-

ный, кровавый характер, напоминая

средневековые вандеи. Регулярная

ливанская армия развалилась, и во-

оруженные отряды ООП, а также раз-

личных партий и общин превратились

в главные противоборствующие силы.

Партия Катаиб, убедившись, что не

может одержать верх, пошла на сго-

вор с США, Францией, Израилем и

практически изолировала контроли-

руемую ею территорию (Восточный

Бейрут и еще около 800 кв. км к се-

веру от него) от остального Ливана,

изгнав оттуда все мусульманское

население, в первую очередь пале-

стинцев Так в Ливане образовался

маронитский анклав. Ввод в Ливан

сирийских войск, имевший целью при-

мирить стороны, не смог ликвидиро-

вать раскол страны, отдельные части

которой оказались под влиянием той

или иной общины, отказывающейся

подчиняться центральной власти.

Такой была обстановка, когда из-

раильская армия после ряда локаль-

ных рейдов в июне 1982 года вторг-

лась в Ливан и на некоторое время

оккупировала западную часть Бейру-

та После почти 80-дневной обороны

руководящие центры и боевые отря-

ды ООП были вынуждены покинуть

ливанскую столицу. Сирийская броне-

танковая бригада также ушла из

Бейрута. Лагеря палестинских бежен-

цев остались по существу беззащит-

ными, что привело к массовым рас-

правам над палестинцами. Следует

упомянуть, что в дальнейшем «для

поддержания мира» в Бейруте вы-

саживались подразделения амери-

канских, французских, британских

морских пехотинцев, которые, одна-

ко, были вынуждены убраться оттуда,

понеся немалые потери.

Шииты выходят вперед

Еще одно обстоятельство оказало

немалое влияние на расстановку сил

в Ливане. Израильская агрессия уско-

рила выход на авангардные полити-

ческие позиции общины шиитов.

Еще 10—15 лет назад ни в поли-

тике, ни в экономике они не зани-

мали заметного места. В соответствии

с Национальным пактом, шиитская

община по своей численности была

определена как третья и в парла-

менте получила соответствующую

долю депутатских мандатов. К тому

же она отличалась замкнутостью,

жила как бы по своим внутренним за-

конам. Образовательный и имущест-

венный ценз у шиитов считался са-

мым низким в стране.

И вот теперь, когда сотни тысяч

шиитов, спасаясь от произвола изра-

ильтян, устремились на север, в ос-

новном в Бейрут, а на самом юге

разгорелся пожар освободительной

борьбы против израильских оккупан-

тов, стало особенно наглядным, что

демографический состав ливанского

общества существенно изменился.

Шиитов сейчас что-то около или чуть

больше миллиона, то есть примерно

треть всех жителей страны. Понятно,

что они потребовали изменения си-

стемы управления, большего участия

в органах власти. Шииты установили

контроль над некоторыми секторами

столицы и рядом районов Ливана к

югу от Бейрута.

Шиизм как направление в исламе

возник в VII веке. Шииты утверж-

дают, что пророк Мухаммед назна-

чил халифа Али (по преданию, зя-

тя Мухаммеда) и его семью в качестве

потомственных руководителей всех

мусульман. Добиваясь осуществления

этого права, Али в 656 году стал

во главе мусульман, но пять лет

спустя был убит. Тогда на власть

стал претендовать его сын Хусейн.

В битве при Кербеле, на территории

нынешнего Ирака, он потерпел пора-

жение и был убит вместе с большин-

ством членов семьи Прежде чем

обезглавить внука пророка, его под-

вергли страшным пыткам.

Для шиитов трагически окончив-

шаяся попытка Хусейна утвердить

свою власть стала символом само-

пожертвования ради веры. Преда-

ваясь самоистязаниям, идя на само-

пожертвование, шииты как бы сле-

дуют примеру своего канонизирован-

ного героя и таким образом изби-

рают самую короткую и почетную

дорогу в рай.

Этим объясняется поведение иран-

ских камикадзе в войне с Ираком и

фанатизм ливанских юношей, врезав-

шихся на автомашинах, начиненных

взрывчаткой, в американские и

израильские штабы.

В политическом отношении шиизм

в Ливане неоднороден. Наиболее

массовым является движение

«Амаль», которое возникло как про-

тест обездоленных масс против

израильского произвола на ливан-

ском Юге. Лидер движения Н. Берри

проявляет умеренность, порой идет

на компромисс с другими силами.

Он не раз заявлял, что его цель

«единство, территориальная целост-

ность, независимость и суверенитет

Ливана», а также ликвидация конфес-

сионализма. От этого движения от-

почковались несколько организаций

явно экстремистского толка Среди

них наиболее влиятельные — «Хизб

алла» (Партия аллаха) и «Аль-Джихад

аль-исламий» (Священная война ис-

лама), ориентирующиеся на Иран

и призывающие к созданию в Ливане

исламской республики. Именно эти

организации применяют такой метод

действий, как захват заложников,

считая это формой борьбы с импе-

риализмом. Одновременно они не

скрывают своего антикоммунизма.

Вместе с тем отмечено и такое явле-

ние, как стремление передовой

шиитской молодежи и интеллиген-

ции вступать в компартию, ПСП, дру-

гие прогрессивные организации.

Борьба в Ливане продолжается,

страна расколота. В ходе борьбы

растет самосознание народных масс,

происходит дальнейшая классовая

дифференциация общества. Все

больше людей приходят к вывод ,

что для сохранения Ливана в качест-

ве единого государства необходимо

разрушить узкие рамки конфессиона-

лизма.

7

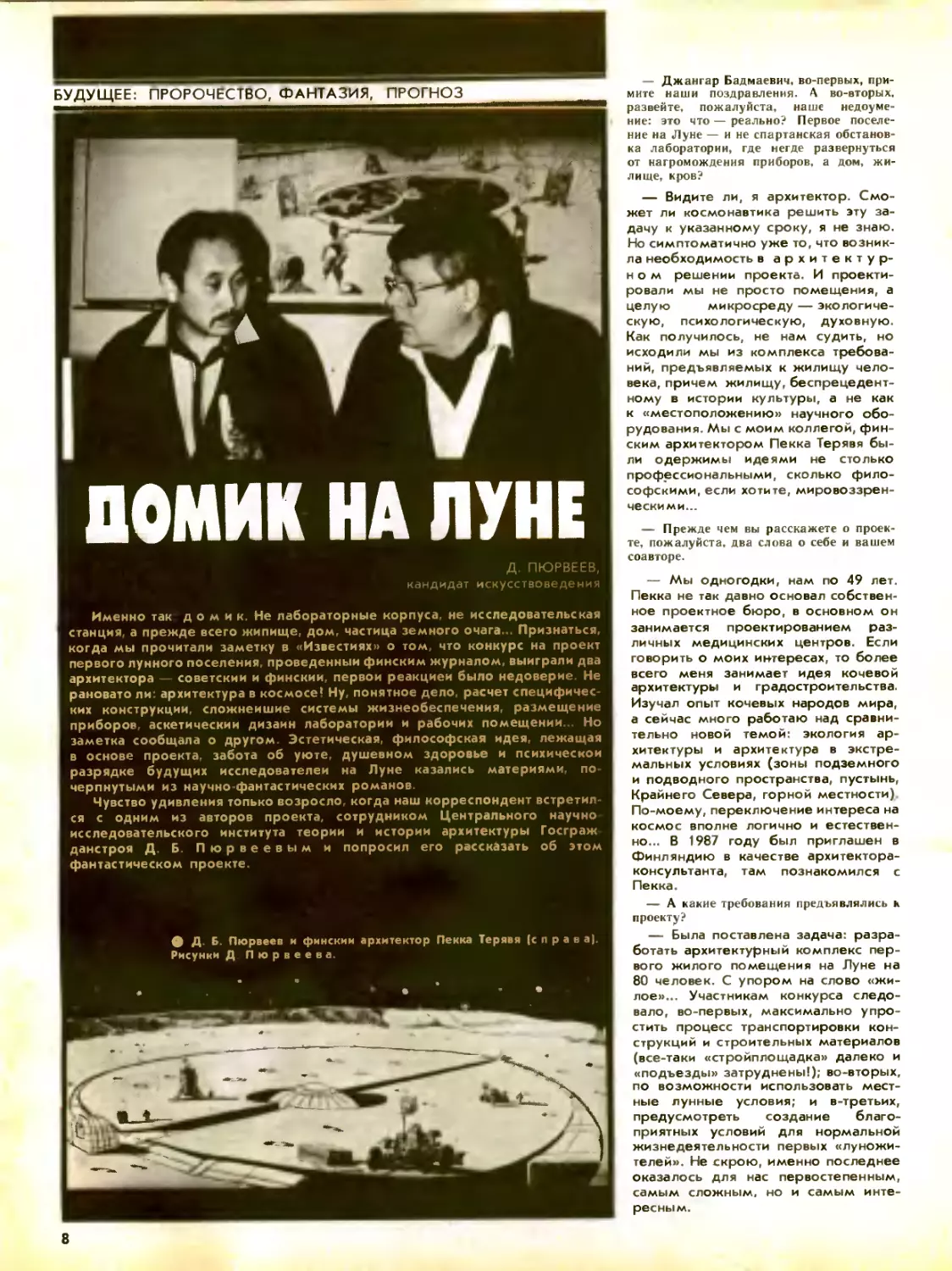

ДОМИК НА ЛУНЕ

Д. ПЮРВЕЕВ,

кандидат искусствоведения

Именно так д о м и к. Не лабораторные корпуса, не исследовательская

станция, а прежде всего жипище дом, частица земного очага . Признаться,

когда мы прочитали заметку в «Известиях» о том, что конкурс на проект

первого лунного поселения, проведенный финским журналом, выиграли два

архитектора — советский и финскии, первой реакцией было недоверие. Не

рановато ли. архитектура в космосе! Ну, понятное дело, расчет специфичес-

ких конструкции, сложнейшие системы жизнеобеспечения, размещение

приборов аскетический дизайн лаборатории и рабочих помещении Но

заметка сообщала о другом Эстетическая, философская идея, лежащая

в основе проекта, забота об уюте, душевном здоровье и психической

разрядке будущих исследователей на Луне казались материями, по-

черпнутыми из научно-фантастических романов

Чувство удивления только возросло когда наш корреспондент встретил-

ся с одним из авторов проекта, сотрудником Центрального научно

исследовательского института теории и истории архитектуры Госграж

данстроя Д Б. Пюрвеевым и попросил его рассказать об этом

фантастическом проекте.

9 Д Б. Пюрвеев и финскии архитектор Пекка Терявя (справа).

Рисунки Д Пюрвеев а.

— Джангар Бадмаевич, во-первых, при-

мите наши поздравления. А во-вторых,

развейте, пожалуйста, наше недоуме-

ние: это что — реально? Первое поселе-

ние на Луне — и не спартанская обстанов-

ка лаборатории, где негде развернуться

от нагромождения приборов, а дом, жи-

лище, кров?

— Видите ли, я архитектор. Смо-

жет ли космонавтика решить эту за-

дачу к указанному сроку, я не знаю.

Но симптоматично уже то, что возник-

ла необходимость в архитектур-

ном решении проекта. И проекти-

ровали мы не просто помещения, а

целую микросреду — экологиче-

скую, психологическую, духовную.

Как получилось, не нам судить, но

исходили мы из комплекса требова-

ний, предъявляемых к жилищу чело-

века, причем жилищу, беспрецедент-

ному в истории культуры, а не как

к «местоположению» научного обо-

рудования. Мы с моим коллегой, фин-

ским архитектором Пекка Терявя бы-

ли одержимы идеями не столько

профессиональными, сколько фило-

софскими, если хотите, мировоззрен-

ческими...

— Прежде чем вы расскажете о проек-

те, пожалуйста, два слова о себе и вашем

соавторе.

— Мы одногодки, нам по 49 лет.

Пекка не так давно основал собствен-

ное проектное бюро, в основном он

занимается проектированием раз-

личных медицинских центров. Если

говорить о моих интересах, то более

всего меня занимает идея кочевой

архитектуры и градостроительства.

Изучал опыт кочевых народов мира,

а сейчас много работаю над сравни-

тельно новой темой: экология ар-

хитектуры и архитектура в экстре-

мальных условиях (зоны подземного

и подводного пространства, пустынь,

Крайнего Севера, горной местности)

По-моему, переключение интереса на

космос вполне логично и естествен-

но... В 1987 году был приглашен в

Финляндию в качестве архитектора-

консультанта, там познакомился с

Пекка.

— А какие требования предъявлялись к

проекту?

— Была поставлена задача- разра-

ботать архитектурный комплекс пер-

вого жилого помещения на Луне на

80 человек. С упором на слово «жи-

лое»... Участникам конкурса следо-

вало, во-первых, максимально упро-

стить процесс транспортировки кон-

струкций и строительных материалов

(все-таки «стройплощадка» далеко и

«подъезды» затруднены!); во-вторых,

по возможности использовать мест-

ные лунные условия; и в-третьих,

предусмотреть создание благо-

приятных условий для нормальной

жизнедеятельности первых «луножи-

телей». Не скрою, именно последнее

оказалось для нас первостепенным,

самым сложным, но и самым инте-

ресным.

8

— Давайте сначала разберемся с «пер-

вым» и «вторым», а «третье», как положе-

но, оставим на десерт.

— Какие технические идеи легли в

основу проекта? Пожалуйста. Мысль

использовать пневматические (то есть

«надуваемые» после доставки на

место) сборно-разборные конструк-

ции пришла в голову не нам одним.

Далее мы предложили произвести

серию направленных взрывов на по-

верхности Луны, а в образовавшиеся

траншеи заложить уже собранные —

там же, на Луне — «галереи», «ком-

наты» и «залы». В них подается воз-

дух, сверху они засыпаются грунтом

и особым лунобетоном, и помеще-

ние готово.

Помещение — но еще не жилище.

Потому что кроме проведения техно-

логических процессов требовалось

учесть еще жилые, спортивные, куль-

турные и, самое главное, трениро-

вочно-адаптационные и природно-

экологические помещения. Только в

совокупности это, по нашему мне-

адаптации его к новому, на наш

взгляд, существованию в неземных

условиях — неубедительны хотя бы

потому, что космическое окружение

человека неизбежно. Никуда от

него не скрыться, тем более не спасут

эмоциональные «протесты». Негодо-

вать по этому поводу, пытаться «за-

щитить» человека от космоса все рав-

но что защитить его от окружаю-

щей природы, от смены дня и ночи,

от стихий. От его будущего...

— ...и в конечном счете от него самого?

— Именно. Выход в космос мы

полагаем неизбежным и вопрос

для нас стоит не в том, жить нам

в космосе или нет. Проблема в дру-

гом: как организовать истинно чело-

веческое, не ущемляющее все богат-

ство его внутреннего мира существо-

вание в неприветливых, совсем «не

предполагавших» его приход в кос-

мос, условиях.

Иногда это мыслится слишком пря-

молинейно: киборгизация (то есть

сти. Влияние космогонических пред-

ставлений различных культур на

архитектуру — интереснейший мате-

риал, еще ждущий своего исследо-

вателя!

А во-вторых, человек — по крайней

мере на ранних этапах обживания

космоса — должен будет к космосу

адаптироваться, ничего не поделаешь,

но адаптироваться так, чтобы не рас-

терять свое человеческое. А, возмож-

но, и приобрести что-то новое.

— Зачатки космического мышления?

— А почему нет? Где же его

приобретать, как не в процессе обжи-

вания нового космического дома.

Кроме того, часто задачу понимают

односторонне: адаптацию человека к

неземному окружению. Для нас не

менее важна обратная проблема —

реабилитации, то есть возвра-

щения человека в нормальное состоя-

ние, новое привыкание его к Земле.

Только в такой диалектической

связи — приобретая новое, не терять

нию, составит подлинный дом. Дом

на Луне.

— Что такое адаптационно-реабилита-

ционный центр? В проекте ему уделена

немалая роль.

— Это архитектурный «акцент»

жилого комплекса. Место системной

организации досуга в специфических

лунных условиях — спорт, еда, куль-

турный отдых, прогулка. Нам пока-

залось не просто любопытным — ар-

хиважным воздействовать на все пять

органов чувств человека с целью

максимально стимулировать пока еще

непознанное «шестое»: интуицию,

творческую активность...

Понимаете, все эти разговоры о

враждебности космоса человеку, о

якобы нерешенной в принципе задаче

сращивание биологических и техниче-

ских «органов», люди-машины, при-

способленные для жизни в непривыч-

ном природном окружении), «естест-

венный» отказ от всего богатства

духовного мира ради утилитарно

понимаемых «исследовательских» це-

лей.

Мы исходили из другого. Во-пер-

вых, космос, вся система мироздания

(в которой не только человек, но и

его земное природное окружение,

сама планета — не более чем пес-

чинка) уже оказывает влияние

на наш духовный мир, на наш быт,

на все наши органы чувств. И всег-

да — только сегодня мы начинаем

это понимать — оказывал. Например,

обратимся к моей узкой специально-

старого — мы видим идеальное ре-

шение проблемы.

— И для этого вы такую мощную смыс-

ловую нагрузку возлагаете на адаптацион-

но-реабилитационный центр?

— Да. Формализуя задачу, можно

поставить ее так: адаптировать или

реабилитировать (в зависимости от

того, прилетел сотрудник на лунную

базу или возвращается домой, на

Землю) пять основных органов чувств

для создания нового космического

мышления или для воспроизводства

земного.

В начале своей работы на Луне

каждый прилетевший с Земли про-

йдет специальный тренировочный

курс, составленный по особой физи-

ко-биологической и философско-

9

психологической программе. Трени-

ровать он будет органы чувств, ибо

в принципиально новых условиях

все они подвергнутся серьезным

испытаниям. Мы идем именно от на-

чала начал всякого мыслительного

процесса: от непосредственных ощу-

щений. Не позаботившись о них

об исходных элементах процесса,

вряд ли разумно строить проекты,

касающиеся его результата. Новое

космическое мышление просто так —

у человека, органы чувств которого

будут упорно «цепляться» за привыч-

ные земные мерки и ориентиры,—

не возникнет.

— А вы не боитесь, что «луножители»...

лунными жителями и останутся? Не

захотят — или, что ужаснее, физически и

психологически не смогут — вернуться

на Землю?

— Тут мы вторгаемся в область

догадок и весьма туманных гипотез.

Когда-то в далеком будущем, если

исходить из взглядов таких мыслите-

лей, как Циолковский и Вернадский,

человек, возможно, действительно

порвет пуповину материнского —

земного — чрева. Но в обозримые

сроки он все же останется челове-

ком Земли, выходящим в космос

на работу или на экскурсию, но непре-

менно возвращающимся домой.

Поэтому в комплексе мы обяза-

тельно предполагали и обратный про-

цесс — реабилитационный. После

окончания работы на Луне человеку

нужно будет возвратить временно

утраченное, все пять чувств — по

строгой системе и в строгой после-

довательности.

— Вы уже конкретно думали над раз-

работкой этой системы?

— Я только архитектор. Как спе-

циалист-искусствовед, я могу пореко-

мендовать кое-что, думаю, и обла-

дающий специфическим «медицин-

ским» опытом Пекка Терявя (напом-

ню, он проектировал здания и комп-

лексы, связанные как раз с задачей

восстановления, реабилитации) мо-

жет принести конкретную помощь.

Но главное, конечно, за специали-

стами других областей знания — ме-

диками, психиатрами, психологами,

физиологами, дизайнерами

— Вы видите перспективу вторже-

ния духовных, эстетических факторов в

область, казалось бы, подчиненную стро-

гому рационализму? Вот н известный жур-

налист и писатель Ярослав Голованов на-

писал книгу об архитектуре в невесомости.

Постановщики дорогих и весьма эффек-

тных в зрелищном отношении американ-

ских научно-фантастических фильмов спе-

циально поручают профессионалам —

дизайнерам и архитекторам — разраба-

тывать интерьеры и внешний вид «кос-

мических» сооружений.

— Сегодня уже пора задумывать-

ся над этим. Строго регламентиро-

ванная — прежде всего соображе-

ниями экономическими — программа

полетов человека в космос практи-

чески не оставляет времени на раз-

мышления, отвлеченное осмысление

увиденного и услышанного. Сегодня

еще каждая минута пребывания в

космосе жестко связана с прибора-

ми, экспериментами, решением тех

или иных технических и научных за-

дач. Даже отдых пока — экспери-

мент, за ходом которого напря-

женно следят медики, психологи, фи-

зиологи. На Луне, при длительном

проживании и работе (тоже, конеч-

но, интенсивной) все-таки придется

учитывать другие факторы. Человеку

просто необходимо будет оставаться

какое-то время наедине с самим со-

бой. Чтобы остаться самим с о-

б о й...

Кстати, Mbi не исключаем (и это

нашло отражение в проекте) исполь-

зования накопленного в различных

культурах позитивного опыта — ме-

дитационной техники, различных на-

родных гимнастик, не говоря уже о

новейших достижениях аутотренин-

га и тому подобного.

Согласен, что все, о чем мы говорили

с архитектором, не пустяки, не «цве-

точки-бабочки», как думают некоторые.

Эффект игнорирования в неземных усло-

виях подобных факторов тоже можно

перевести на язык материальных убыт-

ков. Все равно самым ценным — правиль-

нее сказать бесценным — «прибором»

остается человек; если его рассматривать

только как придаток к лабораторному

оборудованию, то и износ его произойдет

гораздо быстрее. А чем это грозит, можно

себе представить: стресс, потеря работо-

способности, апатия, сенсорный голод,

если не безумие...

Беседа навела на простую ассоциацию.

В космос мы выйдем не для того, чтобы

стать «космическими». Космос — мето-

дом, который в математике называется

«доказательством от противного» — по-

новому научит нас любить, культивировать

и развивать то, что дала нам Земля.

Пять земных органов чувств, посредст-

вом которых мы воспринимаем окружаю-

щий мир

Но верно и обратное. Никуда нам от

космоса, от его неумолимого присутст-

вия в потаенных уголках сознания каждо

го из нас, в нашем быте, идеалах и повсе-

дневной «эстетике», ие деться. Мой собе-

седник разработал на этот счет весьма

оригинальную теорию, с которой мы по-

знакомим читателей журнала.

Беседовал М Ковальчук.

Окончание следует

ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ?

Заметки по поводу

пленумов общества «Знание»

О. ЮРЬЕВА

Перестройка, процесс об-

новления затронул все сферы

нашей жизни Могла ли

остаться в стороне от этого

общенародного дела гумани-

тарная, научно-техническая

интеллигенция? Конечно нет.

Всесоюзное общество «Зна-

ние», объединяющее в своих

рядах ученых, инженеров,

деятелей культуры, вынесло

на обсуждение очередно-

го пленума своего правле-

ния проблемы перестройки.

Как помочь специалистам,

трудовым коллективам в ре-

шении коренных экономиче-

ских, социальных проблем,

модернизации производства,

углубления демократии?

Когда вопрос ставится та-

ким образом, когда главным

критерием оценки труда ста-

новится реальный, конкрет-

ный результат, тогда особен-

но ясно, сколь вредны такие

пороки лекционной пропаган-

ды, как пустословие, обилие

общих фраз, уход от наболев-

ших проблем и волнующих

вопросов. Потому разговор

на пленуме шел прежде всего

о том, как связать лекцион-

ную работу с интересами че-

ловека труда, потребностями

производственных коллекти-

вов, теми глубокими и дина-

мичными преобразованиями,

которыми живет сегодня об-

щество.

Бесспорна роль научно-тех-

нической,- экономической про-

паганды в ускорении темпов

нашего развития. Переоце-

нить ее трудно, а вот недо-

оценить, оказывается, можно.

О чем и свидетельствуют

тревожные цифры: лекций по

этой тематике всего 8—9 про-

центов от общего их числа.

Здесь перестройка, к сожа-

лению, как говорится, пробук-

совывает.

Впрочем, дело не только в

процентах, важно и качество

лекций. Не вызывают многие

из них живого интереса слу-

шателей, не ощущается по-

требности в них со стороны

трудовых коллективов. Люди

стали активней, требователь-

ней, они сегодня сами вы-

ставляют оценки за выступле-

ния. Как же стать нужными

людям?

Прежде всего, необходимо

глубоко изучать реальные

процессы в экономической, со-

циальной сферах, вниматель-

нее учитывать многообразие

интересов и запросов конк-

ретных трудовых коллекти-

вов, своевременно откликать-

ся на них живой, умной, убе-

дительной пропагандой. Не-

редко утверждают, что рас-

пространять надо те знания,

что уже сложились в науч-

ные концепции, строгие тео-

ретические системы А если

наука отстает от практики?

Перестройка, как отмечал

член Политбюро, секретарь

ЦК КПСС А. Н. Яковлев, за-

ставила ощутить, сколь силь-

но не хватает действенной,

практической отдачи общест-

венных наук — надо ли

ждать, пока теоретическая

мысль подготовит аргументи-

рованные ответы? Позиция

ожидания сегодня не может

удовлетворить никого, лек-

ционная пропаганда должна

настойчиво ставить актуаль-

ные проблемы перед учеными,

направлять теоретическую

мысль в русло злободневных

для практики проблем. К при-

меру, разве мало среди лек-

торов ученых-обществоведов?

Надо, чтобы оии шли в мас-

совые аудитории, не ограни-

чивались обтекаемыми фра-

зами, абстрактными призыва-

ми и там, где нет еще готовых

ответов, вместе с аудито-

рией вели коллективные раз-

мышления над нерешенными

проблемами, совместно иска-

10

ли пути их осуществления.

Прошло время агитировать

за перестройку, надо помо-

гать людям учиться работать

по-новому, не только увле-

кать заманчивыми перспек-

тивами, но и обнажать труд-

ности, говорить о средствах

и методах их преодоления.

Всем нам необходимо глубо-

ко осознать личную ответст-

венность за судьбы пере-

стройки, судьбы социализ-

ма — и лекционной пропаган-

де здесь принадлежит не по-

следнее место.

Ведущими должны стать

такие активные формы дву-

сторонней связи с аудито-

рией, как дискуссия, диспут,

«круглый стол>, вечер вопро-

сов и ответов. Время нынче

такое, когда одинаково нуж-

ны и предельно конкретные

ответы, и общие философские

размышления о коренных

проблемах бытия, перспекти-

вах развития нашего обще-

ства. И тут незаменимы фило-

софские чтения, беседы, ди-

скуссии.

Не подвергая сомнению ре-

шающее значение содержа-

ния лекций, нельзя забывать о

формах, отвечающих духу

времени, уровню подготовлен-

ности аудитории. Выбор

должны диктовать спрос, ини-

циатива. здравый смысл.

Всесоюзное общество «Зна-

ние» — широко разветвлен-

ная система организаций,

методических советов, народ-

ных университетов, лекто-

риев, домов знаний. Как вся-

кая система, она нуждается

в хорошо поставленном

управлении, перестройку ко-

торого обсуждали участни-

ки пленума. Здесь также вы-

ступают на первый план та-

кие факторы, как практич-

ность, деловитость, рацио-

нальность.

Убрать лишние звенья,

сократить количество заседа-

ний, бумаг, бюрократических

барьеров, исключить дубли-

рование, шире развивать де-

мократические начала — обо

всем этом шел откровенный,

принципиальный разговор.

Ясно, что успех дела в ко-

нечном счете решают люди,

кадры лекторов. Как лучше

их подбирать, учить, инфор-

мировать? Как стимулиро-

вать их работу, повышать

общественный авторитет? И

об этом немало говорилось

на пленуме.

Сама жизнь подсказывает

новые формы работы, но надо

помнить, что завтра новое

может оказался уже уста-

ревшим. Надо быть оператив-

ными, гибкими, динамичными,

чутко откликаться на требо-

вания жизни, подмечать все

новое, передовое — только на

этом пути лекционная пропа-

ганда будет современной, не-

обходимой людям

Пожалуй, одними из самых

острых, дискуссионных стали

ныне вопросы отношения к

религии и атеизму. Публика-

ция в периодической печа-

ти — газетах и журналах,

столкновение разных, порой

прямо противоположных то-

чек зрения, художественные

произведения крупных совет-

ских писателей, вызывающие

бурю откликов, споров и об-

суждений,— такова сегодня

реальность в этой сфере ду-

ховной жизни нашего обще-

ства. В сущности, речь здесь

идет о вечных вопросах бы-

тия: что есть добро зло,

нравственность в нашем не-

простом мире? Как относить-

ся к прошлому народа, стра-

ны? Свежие ветры обновле-

ния словно прорвали плоти-

ну, десятилетия сдерживав-

шую мысли, чувства людей.

Что делать в такой ситуа-

ции атеистам-практикам, по

долгу службы или по призва-

нию работающим в этой обла-

сти нашей пропаганды? Как

вести ее перестройку? Об этом

шла речь на пленуме правле-

ния общества «Знание» Ук-

раинской ССР.

Кажется, никого уже не

нужно убеждать в том, что

атеизм как простое отрица-

ние религии исторически ис-

черпал себя. Точно так же ни

для кого не секрет, что ны-

нешняя наша атеистическая

пропаганда зачастую серьез-

ного влияния на верующих не

оказывает. Как же преодолеть

этот барьер отчужденности?

Прежде всего нужно выхо-

дить на новый уровень про-

фессионализма. Некомпе-

тентность вредна в любой

сфере. Здесь же, пожалуй,

особенно — в вопросах, кото-

рые касаются человека, его

духовных устремлений, иска-

ний, примитивный подход

крайне опасен. Как представ-

ляли (представляют еще и

сейчас) некоторые лекторы

религию? Пережиток, прими-

тивное суеверие, не достойное

внимания современного куль-

турного человека. Эта обыва-

тельская, иначе не скажешь,

точка зрения не имеет ниче-

го общего с тем сложнейшим,

тончайшим и противоречивым

феноменом, который пред-

ставляет собой религия в сов-

ременном обществе.

В религиозных доктринах и

религиозной деятельности

всегда было много нерелиги-

озного — философские, эти-

ческие, эстетические, право-

вые взгляды, идеи и пред-

ставления. А сегодня это и

миротворческая, патриотиче-

ская деятельность церкви,

участие в охране окружаю-

щей среды, памятников куль-

туры и т. д. Можно ли не за-

мечать, игнорировать переме-

ны в религиозном сознании

людей? Не принимать во вни-

мание нового типа верую-

щего? Перед нашими учены-

ми — естественниками, исто-

риками, филологами, филосо-

фами, социологами — стоит

сегодня важнейшая задача

широкого, междисциплинар-

ного анализа религии как ми-

ровоззрения, как явления

культуры.

На повестку дня встала и

проблема общения — ведь

многие недоразумения между

верующими и неверующими

происходят по той причине,

что верующие имеют искаже-

нные представления об атеиз-

ме, а неверующие — о рели-

гии. Потому и напоминают

некоторые диалоги между

ними разговоры двух глухих.

В то же время нельзя забы-

вать о том, что западная про-

паганда не оставляет попы-

ток психологически воздей-

ствовать иа определенные

круги нашего общества,

сформировать на религиоз-

ной основе оппозицию социа-

листическому строю. Техниче-

ские средства у нее нема-

лые — только протестант-

ские радиостанции ведут на

русском и украинском языках

более 200 программ. Все тре-

Хроника, информация

Уроки зональных семинаров

Как вести атеистическую работу в условиях перестройки

и демократизации? Как сегодня должны освещаться на страницах

газет, журналов, в передачах радио и телевидения проблемы,

связанные с религией? Эти вопросы обсуждались на двух зо-

нальных семинарах, проведенных в конце прошлого года Союзом

журналистов СССР в Махачкале (совместно с обществом

«Знание» РСФСР) н Самарканде.

Ученые-религиоведы, историки, специалисты в области научно-

го атеизма, международных отношений в своих докладах

и сообщениях осветили некоторые характерные черты современно-

го ислама, его роли в жизни районов традиционного распростране

ния этой религии в СССР, ее влияния на события за рубежом.

Наиболее интересно, активно прошли дискуссии по темам

«Перестройка атеистической работы и задачи средств массовой

информации», «Религия и нравственность», «Ислам и проблемы

национальной истории н культуры». Выступавшие отмечали, что

атеистическая пропаганда еще нередко ведется прежними метода-

ми, в ней много формализма. Средства массовой информации чаще

ограничивались высмеиванием служителей культа и обходили

стороной такие серьезные проблемы, как причины воспроизводства

ислама, рост интереса к нему в разных слоях населения, стойкость

мусульманских традиций в быту, в семье. Допускались (а кое-где

н сегодня допускаются) оскорбления религиозных чувств.

Перестройка атеистической работы и освещения этих проблем

средствами массовой информации необходима — с этим было

согласно абсолютное большинство участников семинаров.

И заключаться она должна прежде всего в максимальном

приближении к жизни, к нуждам людей, внимательном отношении

к тем их интересам, которые они пытаются удовлетворить с по-

мощью религии.

Дискуссии затронули такие насущные проблемы современной

общественной жизни, как восстановление исторической правды