Автор: Сафронова Ю.А.

Теги: история как наука теория и философия истории структура и морфология истории общественные науки в целом история историческая память историческая политика

ISBN: 978-5-94380-272-0

Год: 2019

Текст

учебное пособие

цог

память

введение

Ю. А. Сафронова

Санкт-Петербург 2019

УЧЕЕ НИКИ

ЕВРОПЕЙСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

УДК 930.1

ББК 60.032

С 217

Утверждено к печати Ученым советом

Европейского университета в Санкт-Петербурге

Рецензенты: Е. Махотина (PhD in History)

Е. А. Мельникова (канд. ист. наук)

Сафронова, Ю. А.

С 217 Историческая память: введение : учебное пособие / Ю. А. Саф¬

ронова. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге, 2019. — 220 с.

ISBN 978-5-94380-272-0

Изучение исторической памяти — одно из самых динамично развива¬

ющихся исследовательских полей, существующих на стыке различных

социальных и гуманитарных дисциплин. Учебное пособие представляет

собой вводный курс, позволяющий сориентироваться в этой сложной

и многообразной области. В первой части книги разбираются идеи

и работы авторов, заложивших фундамент исследований историче¬

ской памяти: Э. Ренана, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, П. Нора. Каждый

автор рассматривается в широком историческом и дисциплинарном

контексте. Во второй части обсуждаются отдельные темы внутри

исследований памяти, такие как травма, ностальгия, забвение, ме¬

дийная память, историческая политика и т. д. После каждой главы

читателям даются задания и список литературы, цель которых — не

только глубже понять излагаемый материал, но и сформулировать

свою собственную исследовательскую программу в рамках одного

из предложенных подходов.

Книга предназначена студентам-историкам, но может быть полезна

и специалистам по другим социальным и гуманитарным наукам,

а также широкой аудитории, интересующейся проблематикой

современных общественных наук.

УДК 930.1

ББК 60.032

Исследование выполнено при финансовой поддержке

Российского научного фонда, грант № 17-18-01589,

в рамках проекта, осуществляемого в Институте научной информации

по общественным наукам РАН

© Ю. А. Сафронова, 2019

© Европейский университет

ISBN 978-5-94380-272-0 в Санкт-Петербурге, 2019

Оглавление

Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием 9

Глава 1

MEMORY STUDIES КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ 13

Что такое память? 13

«Мемориальный бум» 21

Институциональное развитие memory studies и кризис направления . 26

Основные черты (коллективной) памяти 32

Глава 2

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ. МОРИС ХАЛЬБВАКС И «СОЦИАЛЬНЫЕ

РАМКИ ПАМЯТИ» 36

Отец-основатель? 36

«Социальные рамки памяти»: что читать начинающему ученому? ... 40

«Легендарная топография...» и «Коллективная память»: поздний Морис

Хальбвакс 50

Морис Хальбвакс и memory studies: ритуальная цитата или фундамент

для исследования? 55

Глава 3

«МЕСТА ПАМЯТИ» ФРАНЦИИ. ПЬЕР НОРА 59

Карьера французского интеллектуала 59

Проект «Места памяти Франции» (1984-1993) 61

Что такое lieux de memoire? 68

«Места памяти» на других языках 75

Глава 4

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ.ЯН И АЛЕЙДААССМАН 80

Гейдельбергская школа культурологии 80

Ян Ассман читает Юрия Лотмана и Мориса Хальбвакса 83

Коммуникативная и коллективная память 90

Алейда Ассман: три уровня памяти 94

Глава 5

«ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА» И «ИЗОБРЕТЕННЫЕ

ТРАДИЦИИ»: НАЦИЯ И ПАМЯТЬ 102

Эрнест Ренан: у истоков проблематики национальной памяти 102

Бенедикт Андерсон читает «Что такое нация?» 106

«Изобретение традиции»: Эрик Хобсбаум и Хью Тревор-Ропер 111

Глава 6

КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 122

Что такое травма? 122

Зигмунд Фрейд и Пьер Жане: читать ли историку психоаналитиков? 126

Свидетель и проблема свидетельства 131

Культурная травма 133

Trauma studies: перспективное направление или «впечатляющая

ошибка»? 139

Глава 7

НОСТАЛЬГИЯ.ЗАБВЕНИЕ.ПОСТПАМЯТЬ 145

Ностальгия 145

Как писать историю забвения? 150

Типы забвения: позитивное, негативное, амбивалентное 155

Постпамять 161

Глава 8

МЕДИА И ПАМЯТЬ: ИНСТИТУТЫ, ФОРМЫ И ПРАКТИКИ 167

Media and memory / Media memory: есть ли исследовательское

поле?

167

Memory vs Media 174

Проблематика media and memory 178

Медиация, ремедиация и гипермедиация: динамика культурной

памяти 183

Глава 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОШЛОГО: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 190

Как использовать прошлое? 190

Политика памяти 194

Историческая политика 199

Публичная история 202

Прикладная история 207

Библиография 211

Памяти моего деда Михаила Васильевича Солнцева

Несколько слов читателям, или

Как работать с учебным

пособием

Учебное пособие предназначено для студентов, которые делают

первые шаги в сложном поле исследований исторической памяти,

планируют начать собственную работу и ищут хорошие образцы

для подражания. Пособие ни в коем случае не заменит чтение тек¬

стов, о которых в нем идет речь. Скорее оно может служить путе¬

водителем, сверяясь с которым читатели все же должны прокла¬

дывать свои собственные маршруты. Для того чтобы облегчить эту

задачу во всех возможных случаях, в пособии, кроме ссылки на

опубликованный текст, приведена ссылка на электронную версию.

Интернет-адреса позволят исключить сложный сёрфинг по про¬

сторам сети и приблизить желанное знакомство, но нельзя гаран¬

тировать, что со временем они не перестанут быть актуальными.

Это же касается вопросов, предложенных для обсуждения после

каждой главы, а также заданий, включающих чтение текстов, про¬

смотр сайтов, поиск фотографий и т. д.

Сегодня публикации по темам, объединенным понятием «па¬

мять», составляют постоянно увеличивающийся массив, за которым

сложно уследить самому дотошному читателю. Предлагая неболь¬

шой список литературы после каждой главы, я не стремлюсь дать

самые важные или единственно правильные статьи / отрывки из

книг. Предложенные к прочтению тексты служат двум целям. С од¬

ной стороны, они должны вводить в поле академической дискуссии

по какой-то важной проблеме внутри исследований исторической

памяти и будить полемический задор. С другой стороны, они могут

представлять собой примеры хороших исследовательских работ,

способных послужить источником вдохновения.

В тексте наравне с русскими понятиями употребляются англо¬

язычные, поскольку терминологический аппарат исследований

10

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

памяти до сих пор не имеет устойчивых переводов на русский язык.

Так, я использую понятие memory studies для обозначения исследо¬

вательского поля или даже самостоятельной дисциплины, как ут¬

верждают некоторые ученые (Roediger, Wertsch 2008; Olick 2009),

так как до сих пор в русском языке не выработано какого-то одного

термина для обозначения сферы научных исследований, связанных

с проблематикой памяти. Вместо этого существует целый спектр

прилагательных, с помощью которых образуются разнообразные

словосочетания со словом «память»: коллективная память, соци¬

альная память, культурная память, историческая память. Поскольку

за каждым из них в действительности стоит выбор определенной

теоретической традиции, набора ключевых авторов и методов ис¬

следования, ни одно из них не подходит для обозначения рассма¬

триваемой в учебном пособии области в целом.

Также в первой главе я буду использовать понятие «коллектив¬

ная память» для того, чтобы отличать область коллективных пред¬

ставлений о прошлом от «памяти» вообще, которая является объ¬

ектом изучения нейробиологов, психологов, практиков различных

мнемотехик и т. п., поскольку в ней такое разграничение необхо¬

димо. Во всех последующих главах понятие «память» будет ис¬

пользовано в узком смысле — так, как его понимают социальные

и гуманитарные науки.

В главах 2-5 учебного пособия во всех случаях, когда речь идет

о важных текстах, лежащих в основе теоретического осмысления

феномена памяти, приведена справка об их авторах. Я хочу обра¬

тить на это особое внимание читателей, поскольку на первых за¬

нятиях всегда сталкиваюсь с тем, что, руководствуясь концепцией

смерти автора, многие студенты предпочитают пропускать био¬

графические детали из жизни авторов, чьи тексты они изучают.

Возможно, превратившись в изобретенную академическую тради¬

цию и признак хорошего тона, биографические справки стали ча¬

стью ритуала (о традиции, ритуале и памяти см. главу 5), а потому

их истинный смысл оказался затемнен для молодых исследовате¬

лей. Между тем, если видеть в любом научном тексте реплику бес¬

конечного диалога ученых, а не вещь в себе, без биографической

справки не обойтись. На ее основе складывается самое первое пред¬

ставление о том, с кем читаемый автор ведет диалог: спорит ли он

Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием Ц

со своими учителями, отвечает ли на критику коллег или защища¬

ется от нападок молодого поколения; почему он выбирает те, а не

иные аргументы, на каком языке он пишет и кого воображает своим

читателем. Поскольку и культурные, и академические традиции

в разных странах и в разные времена различны, надо обращать

внимание и на такие подробности: где читаемый автор родился,

в каких учебных заведениях учился, где работал и с кем, какие

работы были самыми важными в его время, и не только в истории,

но и в других науках, наконец, в каких издательствах он публико¬

вался и кто был его редактором. Вооружившись таким опросником,

читатель гораздо лучше поймет, что он читает и почему текст таков,

каков он есть, почему одни темы были для автора важны, а другие

оказались за пределами внимания.

В главах 6-9 учебного пособия биографических справок нет, но

читатели без труда смогут найти ответы на вопросы, воспользо¬

вавшись личными страницами авторов на сайтах их университетов,

поскольку большинство из них ныне здравствуют, ведут активную

исследовательскую работу и, возможно, к моменту попадания учеб¬

ного пособия в руки читателя успели поменять точку зрения на

предмет своих ученых штудий.

Наконец, процесс обучения неразрывно связан с пополнением

словарного запаса, так же как процесс исследования подчас сопро¬

вождается изобретением новых понятий. В связи с этим некоторые

термины (например, «пейоративный») намеренно оставлены в тек¬

сте без объяснений. Надеюсь, читатель, если вдруг ему встретится

незнакомое слово, не станет отмахиваться от него, как от досадной

помехи, а найдет минуту для того, чтобы заглянуть в словарь или

хотя бы прочитать статью в Википедии.

Если читатели будут последовательно выполнять задания, пред¬

ложенные после каждой главы, в их распоряжении окажется не¬

сколько десятков идей возможных исследовательских проектов.

После выбора темы и объекта исследования перед каждым из них

встанет вопрос о теоретических основаниях работы. Разумеется,

одну и ту же тему можно исследовать в рамках разных исследова¬

тельских подходов. Важно, однако, понимать, что нельзя в одном

исследовании воспользоваться всеми существующими теориями.

Конечно, в работе может присутствовать методологическая

12

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

эклектика, но только в том случае, если она оправдана поставлен¬

ными исследовательскими задачами. Разумеется, у некоторых чи¬

тателей может возникнуть искушение продемонстрировать во

введении свою эрудицию и упомянуть всех авторов, перечисленных

на страницах этого пособия, а также тех, кто в него не вошел. В этом

случае я отсылаю их к размышлениям Сары Женсбуржер о риту¬

альном цитировании работ Мориса Хальбвакса, подробнее пред¬

ставленных в главе 2. Надеюсь, что знакомство с учебным пособием

сделает выбор теоретической рамки исследования более осознан¬

ным, а сам процесс собственных научных изысканий — увлекатель¬

ным и плодотворным.

С пожеланиями вдохновения и хороших тем для исследования,

Юлия Сафронова

Глава 1

Memory studies как

исследовательское поле

Что такое память?

Память составляет часть нашей обыденной жизни: мы живем

с нею, но сама по себе она не является просто частью нашего ума

или тела. Современному человеку проще всего вообразить себе

память как документальный фильм, в котором пережитые им со¬

бытия вчерашнего дня или раннего детства запечатлены с разной

степенью детальности и достоверности. Мы привыкли доверять

нашей памяти, хотя иногда она подводит нас. Между тем само по¬

нятие «память» исторично, а разные способы обращения с нею

далеко не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.

Например, Мэри Каррутерс, профессор литературы Нью-Йоркского

университета, показывает, что в Средние века под памятью по¬

нимали то, что мы сегодня назвали бы воображением или творче¬

ством (Carruthers 2008). Английский историк Френсис Йейтс, об¬

ращаясь к искусству памяти эпохи Возрождения, обнаружила, что

в некоторых философских системах того времени память рассма¬

тривалась как магический метод раскрытия тайной гармонии зем¬

ной и трансцендентальной сфер (Йейтс 1997).

От того, где мы помещаем память — в человеческом мозге или

в психике, зависит выбор дисциплины, к которой следует обращаться

с вопросом, что такое память. В первом случае мы будем иметь дело

с нейрологией и нейробиологией, во втором — с психологией, ког¬

нитивной психологией и т. д. С другой стороны, если мы, локализуя

индивидуальную память, остановимся только на «голове», мы до¬

вольно быстро обнаружим, что упускаем такие важные аспекты

памяти, как телесность или органы чувств. Не стоит также забывать

о внешних триггерах, способных запускать процесс воспоминания, —

звуках, запахах, изображениях и словах, с которыми человек

14

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

сталкивается в повседневной жизни (Garde-Hansen 2011: 14-15).

Именно в последней точке понимание феномена памяти естествен¬

ными науками сближается с тем, что интересует гуманитарное зна¬

ние. Сегодня, в отличие от первой половины XX в., уже никто не

оспаривает тезис о том, что память является подходящим объектом

исследования для историков, социологов, антропологов или что

память может быть понята отдельно от своих источников, которые

находятся за пределами человеческого мозга.

Сходство между различными дисциплинами, исследующими

память, к какой бы области знания они ни принадлежали, заклю¬

чается в разнообразии и неопределенности толкований изучаемого

феномена. Количество понятий, связанных с памятью, в естествен¬

ных науках, как и в гуманитарных, исчисляется сотнями. Эндель

Тулвинг, канадский экспериментальный психолог и нейрофизиолог,

специализирующийся на исследованиях памяти, в 2007 г. составил

список из 256 типов памяти, включив туда и созданные историками

понятия культурной памяти, политической памяти, архивной па¬

мяти и т. д. Его работа содержала немалую долю иронии по этому

поводу (Tulving 2007).

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

15

Во всем многообразии социальных и гуманитарных исследо¬

ваний, авторы которых работают с понятием «память», подразуме¬

вая при этом совершенно разные вещи, можно обнаружить нечто

общее. Память — это способ конструирования людьми своего про¬

шлого. С одной стороны, она может изучаться как память-свиде¬

тельство людей, переживших некий опыт, например выживших

в Холокосте. С другой стороны, это понятие используют для изуче¬

ния репрезентаций прошлого и его конструирования через медиа

памяти — книги, фильмы, монументы, церемонии и т. д.

Коллекгпи в НОЯ

Когда в 1920-х гг. французский социолог Морис Хальбвакс,

к идеям которого многие из современных ученых возводят интел¬

лектуальную генеалогию memory studies, впервые предложил по¬

нятие «коллективная память», другой отец-основатель (на этот раз

школы «Анналов») Марк Блок указал ему, что это понятие метафо¬

рично, а потому бессмысленно (Bloch 1925). В самом себе оно со¬

держит допущение, что коллектив обладает памятью подобно тому,

как ею обладает отдельный человек.

Современный немецкий культуролог Алейда Ассман в книге

«Новое недовольство мемориальной культурой» цитирует страст¬

ную речь немецкого историка Райнхарта Козеллека, семьдесят во¬

семь лет спустя вторившего аргументам Блока:

16

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

Мой тезис гласит: я могу вспомнить лишь то, что пережил

сам. Воспоминания привязаны к личному опыту. У меня нет

воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже

сказал, что каждый человек имеет право на собственные вос¬

поминания. Это право на собственную биографию и собственное

прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на

коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или

ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное,

нежели то, что является частью официальной коммеморации

немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица

советскими войсками (Ассман А. 2016: 16-17).

О том, что Хальбвакс никогда не утверждал, что коллектив об¬

ладает собственной памятью, читайте следующую главу. В критике

Блока, однако, есть своя доля истины: понятие «память» действи¬

тельно метафорично, а потому обладает всеми достоинствами и не¬

достатками, свойственными метафорам. С одной стороны, оно

будит воображение, позволяет дать имя многообразию сложно

сопоставимых, а иногда и сложно уловимых процессов и таким

образом дает исследователям новые предметы познания или новые

инструменты для работы со старыми. С другой стороны, любая

метафора ничем не ограничена в производстве смыслов. Воору¬

жившись ею, как знаменем, можно изучать практически что угодно,

а на любую критику отвечать, что автор использует понятие мета¬

форически.

Метафоричность основного понятия memory studies создает

особое поле напряжения, поскольку содержит в себе искушение

психологией и психоанализом. Между тем признанный предста¬

вителями естественных наук факт, что изучение индивидуальной

памяти невозможно без рассмотрения социального контекста ее

бытования, вовсе не означает обратного. Совсем не обязательно

разбираться в том, какие именно зоны головного мозга отвечают

за процесс воспоминания, чтобы изучать память о Первой мировой

войне в Великобритании или Жанну д’Арк как французское «место

памяти». Наоборот, экскурсы в нейробиологию или психоанализ

скорее осложнят процесс познания, затемнив его предмет, нежели

помогут ему. Американский историк, специалист по памяти

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

17

о Холокосте в послевоенной Европе Вульф Канстайнер, выступая

в 2002 г. с методологической критикой memory studies, настаивал

на необходимости разделять различные типы «социальной памяти»:

автобиографической памяти, с одной стороны, и коллективной

памяти, с другой. «Из-за отсутствия такого различения многие ис¬

следователи коллективной памяти совершают соблазнительную,

но потенциально смертельную методологическую ошибку, вос¬

принимая и концептуализируя коллективную память в терминах

психологии и эмоциональной динамики индивидуального вос¬

поминания» (Kansteiner 2002: 185).

Проведение аналогий между индивидуальной памятью как

свойством человеческой психики и памятью коллективной способно

завести исследователей на зыбкую почву: переход от «коллективной

памяти» к «коллективной психике» совершается довольно легко,

но его результаты всегда сомнительны. Самый яркий пример

здесь — это понятие коллективной исторической травмы, еще бо¬

лее зыбкое и метафоричное, а потому вызывающее гораздо больше

споров (см. главу 6).

С другой стороны, нельзя утверждать, что обращение историков

к работам нейробиологов или психологов одинаково бесполезно

во всех случаях. Напротив, в рамках memory studies историки регу¬

лярно сталкиваются с необходимостью интерпретации автобио¬

графической памяти, памяти-свидетельства. Отправляясь с опрос¬

ником «в поле» брать интервью в качестве устного историка или

работая с мемуарами, исследователь будет чувствовать себя уве¬

реннее, если известная историкам шутка «все мемуаристы врут»

найдет рациональные основания благодаря чтению работ, объяс¬

няющих механизмы разнообразных аберраций памяти. В этом

случае он будет лучше понимать, что хотя все мемуаристы врут,

некоторые из них искренне полагают, что говорят чистую правду.

Примером работы, где результаты исследований когнитивных

психологов служат для объяснения особенностей памяти о Холо¬

косте в послевоенной Германии, является статья немецкого исто¬

рика Харальда Вельцера «История, память и современность про¬

шлого. Память как арена политической борьбы». Статья начинается

с впечатляющего примера конфликта между историком и свиде¬

телем. Дрезденцы, пережившие разрушительные бомбардировки

18

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

города союзнической авиацией 13-14 февраля 1945 г., твердо убеж¬

дены, что после самой бомбежки самолеты летали над улицами

Дрездена и охотились на людей. В 2000 г. историк Хельмут Шнатц

сделал доклад, в котором на основании полетных заданий и борт¬

журналов британских военно-воздушных подразделений, а также

анализа технологических особенностей американских самолетов

(они не могли низко летать над горящим после бомбардировки

городом из-за высокой темпаратуры) доказал, что история про

охоту на людей — миф. Его выступление вызвало скандал: при¬

сутствовавшие на докладе свидетели восприняли слова историка

как посягательство на их личные воспоминания. Они точно пом¬

нили летящие на бреющем полете самолеты и спасавшихся бегством

людей, которых видели собственными глазами.

Объяснения этому, а также многим другим случаям аберраций

памяти Вельцер находит у неврологов и когнитивных психологов,

работающих с феноменом «забвения источника», когда человек

помнит само событие правильно, но путает источник, из которого

получено воспоминание о нем. Целый ряд исследований доказы¬

вает: «...человек может встраивать в историю своей жизни сведения,

эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его

собственного опыта, а из совершенно иных источников — напри¬

мер, из рассказов других людей, из романов, из документальных

и художественных фильмов, а также из снов, грез и фантазий. <...>

В ложных воспоминаниях или в тех, которые заимствованы из дру¬

гих источников, особенно раздражает то, что события могут бук¬

вально “стоять перед глазами” у человека, как у тех пожилых дрез¬

денцев, — “так, словно все было вчера”. Именно визуальная

репрезентация прошедшего события субъективно более всего

убеждает человека в том, что он вспоминает то, что было в самом

деле и было именно так, как он видит это своим мысленным взором.

Дело, однако, не в том, что это событие сначала отразилось у него

на сетчатке и потом врезалось в память, а в том, что нейрональные

системы переработки визуальных восприятий и образов, порож¬

денных воображением, частично совпадают друг с другом, так что

даже события, представляющие собой исключительно плод фан¬

тазии человека, могут “стоять у него перед глазами” и казаться

живыми и объемными воспоминаниями», — пишет немецкий

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

19

историк. Одно из основных посланий статьи Вельцера заключается

в том, что память и история имеют мало отношения друг к другу,

поскольку «автобиографическая память представляет собой функ¬

циональную систему, задача которой — помогать человеку справ¬

ляться с жизнью в настоящем» (Вельцер 2005).

Статья Вельцера, на мой взгляд, служит удачным примером

работы, где выводы коллег из другого цеха, изложенные к тому

же доступным языком, помогают автору прояснить его основной

тезис. В то же время историку вовсе не обязательно цитировать

нейробиологов во всех случаях, когда он работает с автобиогра¬

фической памятью. Итальянский устный историк Алессандро

Портелли, изучивший не менее впечатляющий пример ложных

воспоминаний у жителей Рима в связи с массовыми казнями в Ар-

деатинских пещерах в 1944 г., к когнитивной психологии не об¬

ращался вовсе. В его работе анализируется очередной конфликт

между свидетелем, убежденным, что знает причины массовых

казней, и историком. Информанты Портелли твердо убеждены,

что в казнях виноваты партизаны: «...[партизаны] бросили бомбу,

а потом попрятались. А немцы их искали. Помню, весь город был

увешан листовками: “Если виновные сами сдадутся властям, мы

не станем применять репрессалии. Если же они не объявятся, мы

уничтожим за каждого убитого немца десять итальянцев”» Пор¬

телли 2005). Между тем исследователю точно известно, что ника¬

ких листовок вообще не было.

Портелли не ищет объяснений этому противоречию в процес¬

сах, протекающих в коре головного мозга свидетеля. Его интер¬

претация ложных воспоминаний строится на изучении четырех

взаимосвязанных составляющих памяти об Ардеатинских пещерах:

истории, мифа, ритуала и символа. Мифологическая версия этого

события, с точки зрения Портелли, столь сильна именно потому,

что связана с множеством до сих пор неразрешенных вопросов

о прошлом: «Италия — единственная страна, где через пол века

после трагедии все еще не утихают споры о том, кем же были борцы

за свободу — героями или преступниками; единственная страна,

где обсуждается вопрос, преступление это или нет — бросать бомбу

в марширующую колонну связанных с СС полицейских войск вра¬

жеской оккупационной армии», — пишет Портелли (Портелли 2005).

20

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

На примере работ Вельцера и Портелли хорошо видно, как

авторы, работающие со схожими сюжетами, включающими в себя

феномен ложного воспоминания, с одним и тем же видом источ¬

ников — интервью свидетелей, по-разному решают вопрос,

нуждается ли функционирование автобиографической памяти

в объяснениях нейробиологов, или историку достаточно тех ин¬

струментов, которые способна предложить ему его собственная

дисциплина. Этот выбор двух исследователей возвращает нас к во¬

просу о том, в какой мере понятие «память» является для историка

«просто метафорой». Ответ на него не может быть однозначным

или данным раз и навсегда. Выносить суждение о пользе или вреде

нейробиологии, психологии и т. п. дисциплин для исторической

работы можно только исходя из поставленного в каждом конкрет¬

ном случае исследовательского вопроса. Делая выбор в пользу того

или иного подхода, важно лишь помнить, что чем дальше иссле¬

дование уходит от изучения памяти-свидетельства к изучению

разных форм коллективной памяти, тем больше опасность, о ко¬

торой предупреждал Канстайнер: перенести объяснения, предла¬

гаемые специалистами по индивидуальной памяти, в сферу кол¬

лективных представлений о прошлом.

Сам Канстайнер писал: «...хотя коллективная память не имеет

органической основы и не существует в буквальном смысле, хотя

она и включает индивидуальную агентность, понятие “коллектив¬

ная память” не просто метафора. Коллективная память проистекает

из разделенной коммуникации о значении прошлого, закреплен¬

ном в жизненном мире индивидов, которые принимают участие

в общественной жизни соответствующего коллектива» (Kansteiner

2002: 185).

Понятие «коллективная память», переоткрытое вместе с рабо¬

тами Хальбвакса в 1980-х, довольно быстро перестало устраивать

большинство исследователей вследствие своего антииндивидуа¬

лизма. Как последовательный дюркгеймианец Хальбвакс понимал

под коллективной памятью коллективно разделяемые репрезента¬

ции прошлого, но при этом настаивал на том, что индивидуальная

память полностью социально детерминирована, а потому отдельный

человек не имеет значения для истории коллективной памяти. Пы¬

таясь преодолеть этот крайний социологизм, историки принялись

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

21

изобретать собственные альтернативные понятия: «историческая

память», «культурная память», «социальная память», «публичная

память» и даже «постпамять». Такая неопределенность основного

понятия, а также многообразие конкурирующих интерпретаций

при отсутствии собственного метода служат одним из главных ос¬

нований критики memory studies (Kansteiner 2002). С другой стороны,

раздаются голоса, утверждающие, что понятие «память» не способно

добавить в исторические исследования ничего нового по сравнению

с такими классическими понятиями, как «миф», «обычай», «тради¬

ция» и «историческое сознание» (Gedi, Elam 1996).

Делая первые шаги в сложном поле изучения памяти, начина¬

ющий исследователь, таким образом, сразу же сталкивается с про¬

блемой выбора между десятком уточняющих прилагательных к су¬

ществительному «память». В следующих главах будет подробно

рассказано о таких наиболее влиятельных концепциях, как «кол¬

лективная память» и «культурная память», и вскользь — о многих

других. Пока же следует подчеркнуть, что, хотя без выбора не обой¬

тись, не следует делать его механически или торопиться с ним.

Выбирая между обаянием классической «коллективной памяти»,

овеянной славой почти вековой традиции, «культурной памятью»,

с немецкой основательностью снабженной супругами Ассман слож¬

ными теоретическими обоснованиями, или, скажем, ни к чему не

обязывающей «исторической памятью», следует помнить, что вы

выбираете себе не просто знамя, но предмет исследования, инстру¬

менты, а также союзников и противников.

«Мемориальный бум»

Начиная с 1980-х гг. понятие «память» оказалось в центре вни¬

мания различных социальных и гуманитарных дисциплин. Волне

исследований в этой сфере положили начало два литературных

события: книга американского историка Йозефа Ерушалми «Захор:

еврейская память и еврейская история» (1982) и предисловие

французского историка Пьера Нора «Между памятью и историей»

к антологии «Места памяти» (1984). Оба автора противопоставляли

память истории как принципиально иной способ обращения

22

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

с прошлым. Десять лет спустя, в 1992 г. немецкий египтолог Ян

Ассман в книге «Культурная память. Письмо, память о прошлом

и политическая идентичность в высоких культурах древности»

мог уже довольно уверенно утверждать: «По всем признакам по¬

хоже, что вокруг понятия воспоминания складывается новая па¬

радигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие

феномены и области культуры — искусство, литература, политика

и общество, религия и право — предстают в новом контексте»

(Ассман Я. 2004: 11).

Выйдя за пределы академического мира, память превратилась

в повод и орудие для конфликтов как в рамках локальных сооб¬

ществ, так и за их пределами — внутри обществ, государств, на

арене международной политики и т. д. В 2002 г. Нора, один из

интеллектуалов, несущих ответственность за «мемориальный

бум» в гуманитарных науках, констатировал наступление эпохи

«всемирного торжества памяти». Приметами времени для него

стали:

• критика официальных версий истории и возвращение на

поверхность вытесненных составляющих исторического

процесса;

• возвращение репрессированной памяти сообществ, народов

и отдельных индивидов, чья история игнорировалась, скры¬

валась или уничтожалась;

• развитие генеалогических изысканий и семейных историй;

• активная организация всяческих мемориальных меропри¬

ятий;

• юридическое сведение счетов с прошлым;

• рост числа разнообразнейших музеев;

• бурное развитие «индустрии наследия»;

• повышенная чувствительность к созданию архивов и от¬

крытию доступа к документам;

• повышенное внимание к темам травмы, горя, эмоций,

аффектов, терапии и т. д. (Нора 2005).

Размышляя о причинах популярности исследований памяти,

ученые предлагают очень разные, иногда диаметрально противо¬

положные объяснения. Как правило, говорят не об одном каком-то

факторе, а о сочетании причин как минимум трех уровней:

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

23

• дисциплинарных, относящихся к ситуации внутри акаде¬

мического мира, общему состоянию гуманитарных наук

и вызовам постмодерна;

• социальных, связанных с радикальными изменениями

структуры общества эпохи глобализации и постколониа¬

лизма;

• медийных, коль скоро технический прогресс создал иллю¬

зию всеобщего доступа к памяти и опротестовал положение

историков как единственных экспертов по прошлому.

Дисциплинарные объяснения популярности memory studies,

исходящие из развития гуманитарного знания, связаны с основ¬

ными вызовами и кризисами второй половины XX в. Появление

понятия «память» в повестке гуманитарных дисциплин можно

рассматривать в качестве реакции на разрушительную критику

истории как способа постижения прошлого в его тотальности со

стороны структурализма, постструктурализма, постмодернизма,

деконструктивизма и постистории. Появление памяти как одного

из ключевых концептов нового историцизма совпадает со станов¬

лением новой культурной истории, ставшей ответом на разно¬

образные вызовы постмодерна (Klein 2000). Алон Конфино в 1997 г.

в статье «Коллективная память и культурная история: проблемы

метода» прямо утверждал, что «понятие “память” заняло место

главного термина, в последнее время, возможно, самого важного

термина в культурной истории». Размышляя об истоках такого по¬

ворота, он сравнивал интеллектуальную моду на память с модой

1970-х на исследования ментальностей, находя между ними много

общего (Confino 1997).

Американский историк Патрик Хаттон считает эту взаимосвязь

еще более явной. С его точки зрения, интерес историков к проблеме

памяти берет свое начало именно в работах по истории коллек¬

тивных ментальностей. Занимаясь исследованиями народной куль¬

туры, местных нравов и обычаев, структурой мышления и повсед¬

невности, историки, вследствие связи всех этих тем «с инертной

силой прошлого», так или иначе подходили к «вопросу о характере

и ресурсах коллективной памяти» (Хаттон 2003: 34).

Немецкая исследовательница Алейда Ассман предлагает другую

генеалогию memory studies. Возникновение и быстрый рост

24

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

популярности категории коллективной памяти она интерпретирует

как ответ на критику идеологий 1960-1970-х гг., рассматривавшую

использование образов и репрезентаций (в том числе, образов

прошлого) исключительно в негативном ключе как средство вну¬

шения «ложного сознания». Смена парадигм, связанная с новыми

категориями — «социальное воображаемое» (Жак Лакан), «вооб¬

ражаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон) и «коллективная па¬

мять», привела к нормализации этих явлений. «Вместо критиче¬

ского отношения к образам как преимущественно средствам

манипуляции, — пишет Ассман, — пришло сознание необходимости

для человека обращаться к образам и коллективной символике.

Ментальные, материальные и медиальные образы выполняют важ¬

ную функцию, когда сообщество хочет выработать некое пред¬

ставление о самом себе» (Ассман А. 2014: 27-28).

Ассман специально подчеркивает, что предпосылкой для смены

парадигм был отнюдь не постмодернистский релятивизм с его

«отказом от презумпции рациональности и моральной ответствен¬

ности» (Ассман А. 2014:28). Канстайнер, напротив, утверждает, что

концепция памяти стала ответом немногим оставшимся постмо¬

дернистским критикам, поскольку на конкретных примерах по¬

казывает, как именно работают репрезентации и чем может быть

объяснена их власть. Его собственное объяснение популярности

понятия «память» среди исследователей включает также социаль¬

ную значимость этой сферы: выступая в качестве «экспертов по

памяти», ученые наконец-то могут ощутить себя гражданами, раз¬

деляющими с другими ношу современного кризиса коллективной

памяти (Kansteiner 2002:179-180).

«Решающей причиной» популярности memory studies социаль¬

ного порядка Ян Ассман, автор одного из самых влиятельных

исследований о культурной памяти, назвал уход поколения оче¬

видцев «тяжелейших в анналах человеческой истории преступле¬

ний и катастроф». «Экзистенциальная суть» повального увлечения

темой памяти и воспоминания, с его точки зрения, заключается

в том, что, переходя естественный рубеж, когда живое воспомина¬

ние свидетеля оказывается под угрозой исчезновения, общество

сталкивается с потребностью выработки «культурных форм памяти

о прошлом» (Ассман Я. 2004: 11-12).

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

25

О социальных причинах «мемориального бума» рубежа 1980-

1990-х гг. можно говорить в самом широком смысле. Так, интерес

к прошлому можно связать с тремя широкими социальными дви¬

жениями: студенческими волнениями 1960-х гг., когда молодежь

разных стран начала задавать вопросы о «неудобном» прошлом

своих отцов; подъемом антиколониальной борьбы, которая бросила

вызов господствующим нарративам, и возрождением подавленных

националистических движений по обе стороны железного занавеса

(Verovsek 2016:1-2).

Нора связывал «мемориальный бум» с двумя общемировыми

процессами — «ускорением истории» (Даниэл Галеви) и деколо¬

низацией. Потеряв представления о телеологии истории (во всех

трех возможных ее вариантах: будущем как реставрации про¬

шлого, как прогрессе или как революции), эпоха постмодерна, по

мнению Нора, потеряла знание о том, что из прошлого должно

сохраняться в настоящем. Результатом этой неопределенности

стало навязчивое желание «благоговейно и неразборчиво» со¬

хранять «любые видимые знаки и материальные следы, которым

предстоит (может быть) стать свидетельствами того, что мы есть

или чем мы были». Ощущение утраты привело к доминированию

памяти над историей, экстенсивному расширению смысла самого

понятия памяти при параллельном практически неконтролиру¬

емом увеличении количества институтов, отвечающих за нее, —

музеев, архивов, библиотек, коллекций и банков данных (Нора

2005).

Перечисляя приметы утраты (послевоенная индустриализация

и урбанизация «смели в ураганном порыве целый набор традиций,

пейзажей, ремесел, обычаев, жизненных укладов»), французский

историк не переходил к обобщениям. Его объяснения остаются

галлоцентричными и вращаются вокруг переживаемых Францией

с 1975 г. последствий «экономического кризиса, постголлизма

и исчерпанности революционной идеи» (Нора 2005). Между тем

другие исследователи говорят о популярности памяти в связи

с концом культурной традиции модерна. Я. Ассман так пишет об

этом: «...на нашу собственную культурную традицию нередко смо¬

трят теперь с позиций “посткультуры” (Джорж Стайнер), где нечто

завершившееся — это то, что Никлас Луман называет “старой

26

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

Европой”, — продолжает жить лишь как предмет воспоминания

и комментирующей обработки» (Ассман Я. 2004: 11).

Деколонизация, выразившаяся в освобождении народов, этно¬

сов, групп и отдельного человека, вызвала к жизни потребность

в утверждении собственной идентичности через обращение к про¬

шлому. Возникающая в самых разных формах память меньшинств

приходит в противоречие с памятью наций и даже ставит под со¬

мнение возможность «коллективной памяти». Память, в отличие

от истории, всегда принадлежавшей власть имущим, по мнению

Нора, «обладает новым престижем демократичности и протеста»

(Нора 2005). Социолог Барри Шварц также объяснял интерес к со¬

циальному конструированию прошлого кризисом историописания:

в рамках идей мультикультурализма историческая наука стала

восприниматься как инструмент доминирования господствующих

классов, потому ее понимание прошлого было поставлено под со¬

мнение во имя интересов репрессированных групп (Schwartz 1996).

Наконец, исследователи говорят о влиянии технической рево¬

люции, связанной с появлением новых средств электронной фик¬

сации, хранения и воспроизводства информации, а следовательно

искусственной памяти, на «мемориальный бум». Любое событие

в настоящем сегодня оценивается как «будущее прошлое», достой¬

ное фиксации, точно так же как история жизни любого человека.

Все это сопровождается развитием масс-медиа, электронных медиа

и социальных сетей. Уже в 1988 г. французский историк, предста¬

витель школы «Анналов» Жак Ле Гофф в книге «История и память»

писал о «революции памяти», произошедшей после 1950-х гг., в ко¬

торой появление компьютера и электронной памяти лишь одно из

явлений, хотя и «наиболее впечатляющее» (Ле Гофф 2013:124).

Институциональное развитие memory studies

и кризис направления

Успех любого направления исследований можно измерить уров¬

нем его институционализации: появлением специализированных

журналов, университетских курсов, ассоциаций исследователей

и т. п. Современный уровень институционализации memory studies

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

27

свидетельствует о несомненном триумфе этой области исследова¬

ний в качестве отдельной научной дисциплины. В интересе к ней

сходятся историки, социологи, искусствоведы и литературоведы,

философы, психологи и нейрофизиологи. Описывая состояние этого

исследовательского поля в 2009 г., американский социолог Джеффри

Олик иронизировал по поводу «библиографической мегаломании»:

если десять лет назад, будучи молодым доцентом, он покупал все

книги, так или иначе имевшие отношение к коллективной памяти,

то теперь такой образ действий разорит самого высокооплачива¬

емого профессора (Olick 2008).

Важным знаком становления memory studies стало основание

в 1989 г. журнала “History and memory” Тель-Авивского универси¬

тета. Интерес редакции в основном сосредоточен на исследованиях

памяти о Холокосте, нацизме, расизме, апартеиде, войнах и со¬

циальных конфликтах. В журнале в первую очередь представлены

исследования конкретных кейсов, преимущественно относящихся

к истории XX в., при минимальном внимании к самой дисциплине

memory studies и ее теоретическим основаниям.

28

Голосов Г. В. Сравнительная политология: учебник

Огромное количество публикаций под знаменем memory studies,

авторы которых обращались к самым разным предметам, исполь¬

зуя всевозможные подходы и методы, не спасло это направление

от нараставшей волны критики, вылившейся в начале 2000-х в при¬

знание кризисного состояния дисциплины. Этот «критический»

период, начавшийся в середине 1990-х и продолжающийся до сих

пор, некоторые исследователи выделяют в качестве третьей волны

memory studies (Feindt et al. 2014). В отличие от первой волны 1920-

1940-х гг., связанной с именами Мориса Хальбвакса, Аби Варбурга,

Вальтера Беньямина и Фредерика Бартлетта, а также немногих их

последователей (Erll 2011:4-5), и второй волны 1980-х гг., для тре¬

тьей волны характерно внимание к теоретическому осмыслению

проблематики памяти, сопровождающемуся бурным институцио¬

нальным развитием дисциплины.

Уже в 1995 г. исследовательница современной американской

памяти Барби Зелизер в статье с характерным названием «Читая

прошлое против шерсти: положение исследований памяти» зада¬

валась вопросом о будущем концепции коллективной памяти. С ее

точки зрения, это исследовательское поле выросло слишком быстро

и стало слишком большим, включив в себя «все мысли, чувства

и действия по поводу прошлого, которые не изучает традиционная

история». Она писала о «трудностях двух видов»: неопределен¬

ности предмета и отсутствии ясной концепции. По ее мнению,

у исследователей до сих пор нет позитивного определения коллек¬

тивной памяти, позволяющего судить о природе изучаемого явле¬

ния. Коллективная память описывается через противопоставление

памяти индивидуальной, следовательно, ученые выносят суждения

лишь о том, чем такая память не является, а не о том, что она такое

(Zelizer 1995: 234-235).

Одним из наиболее часто цитируемых критических текстов

рубежа 1990-2000-х гг. является статья Конфино «Коллективная

память и культурная история: проблемы метода» (1997). Амери¬

канский историк перечислял темы недавних исследований своих

коллег («Монументы. Фильмы. Музеи. Микки Маус. Память амери¬

канского Юга. Холокост. Французская революция. Память о недав¬

них событиях. Память о текущих происшествиях. Непосредствен¬

ное воспоминание о вчерашних новостях»), чтобы констатировать

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

29

фрагментарность исследовательского поля, не имеющего «ни цен¬

тра, ни связи между темами» (Confino 1997: 1388). Отсутствие

сколько-нибудь общего понимания, что следует подразумевать под

понятием «память», а также отсутствие собственной методологии,

с его точки зрения, делают результаты исследований этой области

описательными и предсказуемыми. Историки, увлекаясь описанием

процесса конструирования памяти, упускают из виду общество,

в котором эта память существует. Они либо описывают многооб¬

разие конкурирующих версий одного и того же события (А. Руссо

«Синдром Виши: история и память во Франции после 1944 года»),

не объясняя того, каким образом конфликт репрезентаций про¬

шлого не раскалывает общество, либо, напротив, рассматривают

память как нечто гомогенное, игнорируя составляющие ее проти¬

воречивые суждения о прошлом (Й. Зарубавель «Восстановленные

корни: коллективная память и создание национальной традиции

Израиля»).

Год спустя Джеффри Олик и Джойс Роббинс в статье «Социаль¬

ные исследования памяти: от “коллективной памяти” к историче¬

ской социологии мнемоники» не менее критично утверждали, что

эта область исследований непарадигматична, междисциплинарна

(что в данном случае не было комплиментом) и к тому же не имеет

центра. В статье под сомнение было поставлено само существова¬

ние memory studies как специфического исследовательского поля

(Olick, Robbins 1998). Через одиннадцать лет, повторяя свои аргу¬

менты в статье с симптоматичным названием «Между хаосом и раз¬

нообразием: являются ли исследования памяти полем?», Олик

сформулировал ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя

из понимания исследовательского поля. С его точки зрения, ис¬

следовательское поле включает в себя такие сложные составляющие,

как уровень, метод, объект анализа, а также институциональная

структура, способная этот анализ организовать, и критерии оценки

результатов. Оценивая уровень развития memory studies, Олик спра¬

ведливо удивлялся тому факту, что исследователи-гуманитарии

по-прежнему считают необходимым доказывать свое право на

изучение памяти, апеллируя к трудам Хальбвакса. В отличие от

этого кажущегося методологического единства, множество объ¬

ектов исследования, а также применение большого числа самых

30

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

разных концепцией, подходов, многообразие вопросов, которые

можно изучать под знаменем «памяти», являются для Олика «сиг¬

налами неустойчивости поля». Особенно это заметно, когда пред¬

меты и практики, формы и функции памяти изучаются изолиро¬

ванно друг от друга, без попыток понять их взаимосвязи.

Размышления Олика по поводу институционального уровня

развития memory studies приводят его к закономерному вопросу

о том, почему вообще необходимо объявлять какую-то интересную

тему исследования или слабо связанные между собой вопросы «на¬

правлением». В его интерпретации, это желание в той же мере

связано с устройством академии, сколько с потребностями самих

исследователей. Направление нуждается в институциональной

и организационной структуре для своего развития. За пределами

конференций, симпозиумов и социальных связей, на уровне уни¬

верситета ученые все еще нуждаются в «более значительных ин¬

теллектуальных основаниях, чем простое желание воображаемого

сообщества», чтобы «отважиться» просить декана факультета об

отдельной программе или «набраться наглости» и прийти к ректору

с идеей создания отдельного «факультета исследований памяти»

(Olick 2009).

Канстайнер, пытаясь найти «смысл» в исследованиях памяти,

обратил внимание на игнорирование многими исследователями

медийной составляющей этого феномена. Поскольку речь идет

о поиске смысла прошлого, помещенного в определенный куль¬

турный контекст, коллективная память по природе своей всегда

опосредованна, она представляет собой «мультимедийный коллаж».

Историки, обращаясь к изучению монументов, текстов, изображе¬

ний, коммеморативных практик или ландшафтов, фокусируются,

как правило, на одной медийной составляющей процесса воспо¬

минания, игнорируя прочие. Другая проблема, с его точки зрения,

заключается в том, что, сосредоточившись на репрезентациях про¬

шлого, исследователи упускают из вида центральную роль человека

в истории как создателя репрезентаций. «Формальные и семанти¬

ческие качества исторических репрезентаций могут иметь мало

общего с намерениями их авторов, и ни предмет исследования, ни

его автор не могут быть хорошими индикаторами последующего

процесса рецепции», — пишет он (Kansteiner 2002: 180).

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

31

Ответом на сомнения в существовании memory studies как само¬

стоятельного исследовательского поля, а также на явно обозначив¬

шийся методологический кризис стало основание в 2008 г. журнала

“Memory studies”. В его редакционный совет вошли многие из тех,

кто высказывал свое недовольство состоянием исследований: Эн¬

дрю Хоскинс, Вульф Канстайнер, Джон Саттон и др. В редакционной

статье первого номера журнала они подчеркнули, что главной своей

задачей видят облегчение «диалога или дебатов о теоретических,

эмпирических и методологических задачах, ключевых для совмест¬

ного понимания памяти сегодня» (Hoskins, Bamier, Kansteiner, Sut¬

ton 2008: 5).

Продолжением процесса институционализации memory studies

является учреждение в декабре 2016 г. Ассоциации исследований

памяти (The Memory Studies Association). В статье, посвященной

этому событию, Джеффри Олик, Алина Сирп и Дженни Вюстенберг

напомнили читателям о том, что при создании журнала “Memory

studies” в 2008 г. эта область исследований все еще была новой,

тогда как сегодня она «больше не новичок, но, к счастью, пока еще

недовольна собой». С их точки зрения, давние обвинения в «не-

парадигматичности» сегодня едва ли справедливы с интеллекту¬

альной точки зрения, но все еще основательны, если говорить об

институциональном аспекте существования memory studies как

самостоятельного поля. Хотя за последние 20 лет неоднократно

предпринимались попытки создания различных ассоциаций и се¬

тей, все они были фрагментарны, замкнуты на отдельных регионах,

к тому же многие из них прекратили свое существование, про¬

державшись лишь несколько лет. Новая ассоциация ставит своей

целью объединить существующие сети и группы, а также создать

площадку для практически ориентированных исследователей и по¬

литиков.

Достижение этой цели включает в себя следующие задачи:

• выход за рамки евро- и американоцентризма, расширение

географии исследований памяти, для чего предполагается

проводить конференции в разных частях мира, а также обе¬

спечить открытый онлайн-доступ к ресурсам ассоциации;

• выход за рамки академии, привлечение политиков, худож¬

ников и практиков;

32

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

• выход за дисциплинарные границы, взаимодействие с пред¬

ставителями естественных наук;

• привлечение ученых из «родственных» полей, таких как

исследования исторического наследия, устная история,

транснациональная юстиция, архивоведение и т. д.;

• представление интересов memory studies как профессио¬

нального сообщества, включая создание возможностей для

карьерного продвижения и поддержку начинающих ис¬

следователей;

• увеличение видимости исследовательского поля для спон¬

соров, как государственных, так и частных;

• участие в качестве экспертов в политических дискуссиях

сегодняшнего дня (Olick et al. 2017).

Вопреки давним опасениям Олика, многие университеты не

расценивают претензии на создание специальных программ по

memory studies как «наглость». Простой поиск в Google сегодня дает

по запросу “memory studies program” несколько сотен результатов,

правда и в этом случае в названиях программ «культурная память»

соседствует с «социальной памятью» и т. д. Вопрос о том, станет ли

возможен когда-нибудь отдельный факультет исследований па¬

мяти, — это в первую очередь вопрос к читателям этого учебного

пособия, выбирающим (или не выбирающим) memory studies в ка¬

честве предмета для своего исследования. Для того чтобы ответить

на вопрос, преодолен ли кризис в исследованиях памяти, конста¬

тированный многими критиками этого направления, необходимо

выполнить задания 4-6.

Основные черты (коллективной) памяти

Следующие главы учебника посвящены подробному разбору

основных концепций памяти, важных книг и больших исследова¬

тельских вопросов. Для того чтобы читатель не потерялся в много¬

образии определений и интерпретаций, следует сформулировать

несколько основных тезисов о природе (коллективной) памяти,

которые в дальнейшем могут послужить ориентирами в океане

литературы, посвященной рассматриваемой проблематике. Нельзя

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

33

сказать, что все они являются бесспорными, но, по крайней мере,

большинство исследователей согласно с тем, что:

• (Коллективная) память является социокультурной конструк¬

цией. Это значит, что она сохраняет не аутентичное прошлое,

а только его версию, принятую сообществом и служащую

средством достижения определенных целей, например

создания идентичности;

• (Коллективная) память функциональна. Социальные группы

сохраняют память о прошлом, преследуя различные цели.

Как правило, речь идет о том, чтобы определить границы

сообщества, сформировать представление о себе по кон¬

трасту с «другими» и заново утвердить существующий со¬

циальный порядок;

• Создание (коллективной) памяти — это постоянный, раз¬

нонаправленный процесс. (Коллективная) память не суще¬

ствует в раз и навсегда застывшем виде, она постоянно

подвергается трансформациям. Изменения (коллективной)

памяти нелинейны, нерациональны и далеко не всегда под¬

чинены какой-то логике. Новые события и идеи влияют на

восприятие прошлого, а схемы интерпретации прошлого

определяют понимание настоящего;

• Изучение (коллективной) памяти должно быть конкрети¬

зировано. (Коллективная) память — это концепция, имею¬

щая дело с довольно абстрактными идеями. Для того чтобы

она стала функциональной, необходимо выбрать конкрет¬

ный объект анализа и поставить такие исследовательские

вопросы, для ответа на которые эта концепция действительно

будет полезна.

34

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

Задания и вопросы для обсуждения:

1. Перечитайте еще раз отрывок из выступления R Козеллека о его не¬

приятии концепции коллективной памяти. Приведите аргументы в под¬

держку его мнения и против него. Комментарий к этому выступлению

А.Ассман можно найти в ее книге «Новое недовольство мемориальной

культурой» (Ассман А. 2016:17-24).

2. Прочитайте статьи X. Вельцера и А. Портелли. Можно ли использовать

аргументы одного для интерпретации кейса второго? Придумайте три

темы исследования, в которых заимствования из психологии и нейроби¬

ологии будут оправданны, и три, где понятие «память» будет выступать

исключительно в роли метафоры.

3. Среди аргументов, с помощью которых А. Портелли объясняет ложные

воспоминания, есть утверждение об уникальности опыта Италии, «где

через полвека после трагедии все еще не утихают споры о том, кем

же были борцы за свободу - героями или преступниками». Согласны

ли вы с ним? Можете ли вы привести свои аргументы за и против

этого мнения? Если вы затрудняетесь с примерами, прочитайте статью

Ж. Корминой и С. Штыркова «Никто не забыт, ничто не забыто. История

оккупации в устных свидетельствах».

4. Продолжается ли до сих пор «эра коммеморации»? Приведите несколько

примеров событий, произошедших за последний год в стране / в вашем

городе, которые можно интерпретировать как приметы «мемориального

бума».

5. Посетите сайты журналов “History and Memory" (www.jstor.org/journal/

histmemo) и “Memory Studies” (http://journals.sagepub.com/home/mssa).

Выскажите суждение о том, как за последнее десятилетие изменилась

повестка memory studies.

6. Посетите сайт ассоциации исследователей памяти “Mnemonics” (www.

mnemonics.ugent.be), ознакомьтесь с темами всех проведенных летних

школ. Придумайте пять тем исследований, с которыми можно поехать

на встречу следующего года.

7. Преодолен ли кризис memory studies, констатированный исследователями

на рубеже 1990-2000-х гг.? Приведите аргументы за и против. Напишите

короткое эссе о том, является ли кризис «нормальным» состоянием

современного гуманитарного знания, используя в качестве примера

любое исследовательское поле.

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

35

8. Прочитайте статью Б. Зелизер «Читая прошлое против шерсти: со¬

стояние исследований памяти», чтобы продолжить список основных

черт (коллективной) памяти. Какие из выделенных ею пунктов кажутся

вам наиболее важными? Какие можно пропустить?

9. Посетите сайт “The Memory Studies Association” (https;//www.memorystud-

iesassociation.org/). О чем свидетельствует создание такой организации?

Посмотрите полный список состоящих в ассоциации центров и ис¬

следовательских групп. Можно ли по их географии и названиям судить

о современном состоянии memory studies как исследовательского поля?

Для чтения:

Вельцер X. (2005). История, память и современность прошлого. Память

как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. № 2-3 (40-41).

URL: http;//magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html; дата доступа 07.09.2018.

Кормина Ж., Штырков С. (2005). Никто не забыт, ничто не забыто. История

оккупации в устных свидетельствах// Неприкосновенный запас. № 2-3

(40-41). URL: http//magazines.russ.ru/nz/2005/2Aorml5.html; дата доступа

07.09.2018.

Портелли А. (2005). Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история,

миф, ритуал, символ // Неприкосновенный запас. № 2-3 (40-41). URL:

http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/po27.html; дата доступа 07.09.2018.

KansteinerW. (2002). Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique

of Collective Memory Studies // History and Theory. Vol. 41. No. 2. P. 179-197.

Radstone S. (2008). Memory studies: For and against // Memory Studies.

Vol. 1.No. 1. P.31-39.

Zelizer B. (1995). Reading the Past Against the Grain: The Shape of Memory

Studies//Critical Studies in Mass Communication. Vol. 12. No 2. P. 215-239.

Глава 2

Коллективная память.

Морис Хальбвакс и «социальные

рамки памяти»

Отец-основатель?

В недавней статье «Исследования Хальбвакса в коллективной

памяти: текст-основание для современных исследований памяти?»

французский социолог Сара Женсбуржер приводит впечатляющую

статистику самых цитируемых авторов по запросу “memory studies”

в поисковой системе Google Scholar на 20 августа 2015 г. (Gensburger

2016: 398).

Первое ключевое слово

Второе ключевое

слово

Результат

memory studies

-

24 000

memory studies

Halbwachs

3 160

memory studies

Nora

2 780

memory studies

Olick

2 050

memory studies

Bartlett

1 370

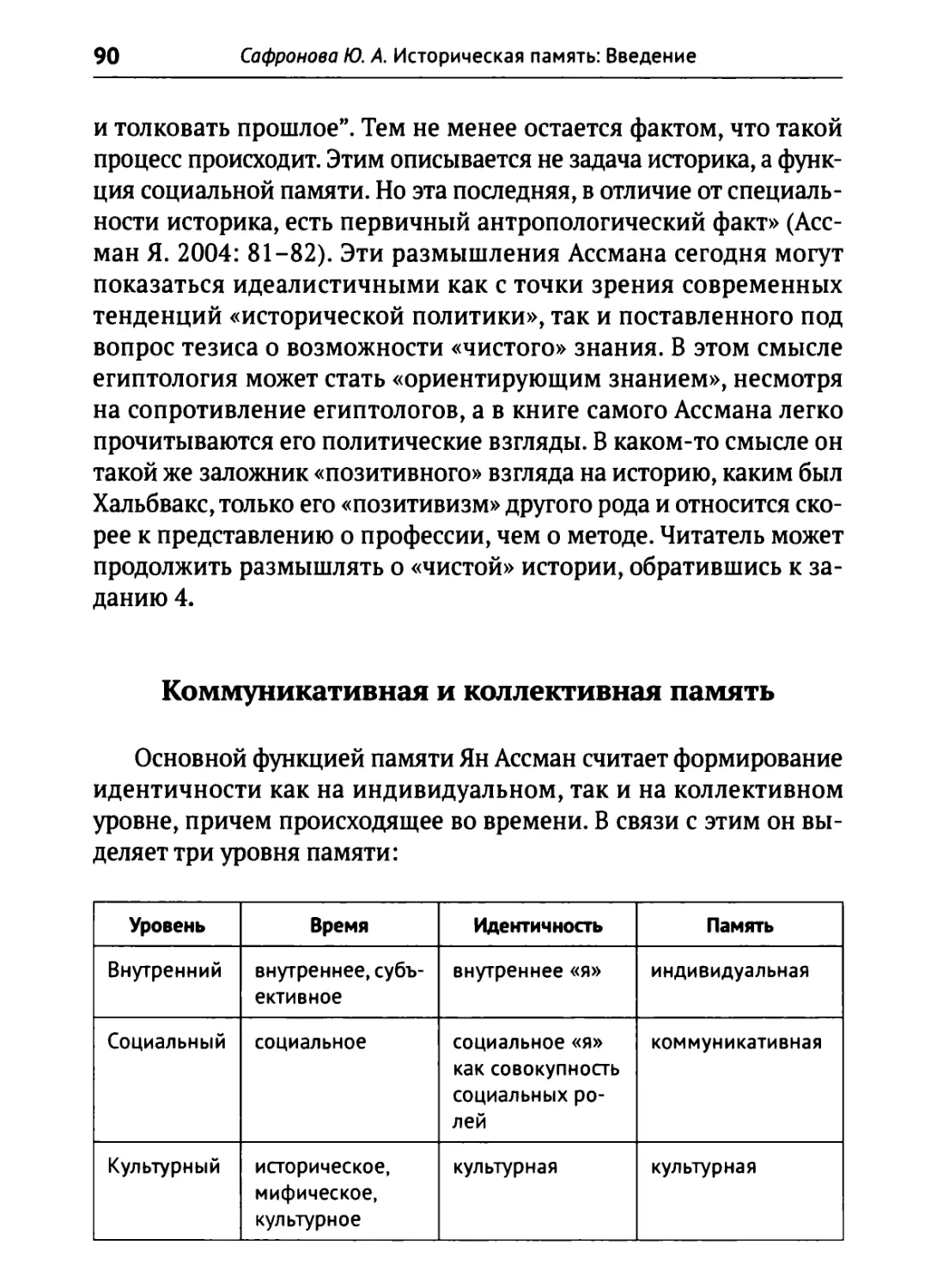

memory studies

Ricoeur

1070

memory studies

Kansteiner

993

memory studies

Sutton

974

memory studies

Assmann

870

memory studies

Stevens

745

memory studies

Hutton

551

Глава 2. Коллективная память

37

Большинство упомянутых в таблице авторов мы уже встречали

и главе 1, а о французском историке Пьере Нора и немецких куль¬

турологах Яне и Алейде Ассман специально поговорим в отдельных

главах. Показательно однако, с каким отрывом лидирует Морис

Хальбвакс, написавший свою самую цитируемую работу почти сто

лет назад.

Морис Хальбвакс родился в 1877 г. в Реймсе в семье эльзасско-

немецкого происхождения. Он закончил Высшую нормальную

школу в Париже (Ecole Normale Superieure), учебное заведение,

выпустившее целую плеяду ученых, определявших повестку дня

гуманитарных наук на протяжении целого столетия. На интерес

Хальбвакса к коллективной психологии оказали наибольшее вли¬

яние, хотя и по-разному, философ Анри Бергсон и социолог Эмиль

Дюркгейм. Первый был его учителем философии в старших классах

в лицее Генриха IV в Париже. Позднее Хальбвакс дистанцировался

от Бергсона. Его первая значительная работа о коллективной памяти

«Социальные рамки памяти» (“Les cadres sociaux de la memoire”,

1925) полностью построена на критике идей, высказанных его быв¬

шим учителем в книге «Материя и память» (“Matiere et memoire”,

1896).

В 1904 г. Хальбвакс познакомился с идеями Дюркгейма и при¬

соединился к группе, сложившейся вокруг журнала «Социологиче¬

ский ежегодник» (“L’Annee Sociologique”). Этот ученый входит

в число представителей французской социологической школы,

поставившей в центр своих исследований «коллективные пред¬

ставления» (термин, предложенный Дюркгеймом), т. е. коллектив¬

ные чувства и идеи, которые обеспечивают единство и сплоченность

социальной группы и создают социальную солидарность. В период

между двумя мировыми войнами Хальбвакс был интеллектуальным

лидером кружка французских ученых, унаследовав место главы

французской социологической школы после смерти Дюркгейма

в 1917 г. В своих политических взглядах он был последовательным

социалистом и поклонником идей Жана Жореса.

В 1919 г. Хальбвакс стал профессором социологии в Страсбурге,

в новом университете, оказавшем огромное влияние на француз¬

скую интеллектуальную мысль XX в. Одновременно с Хальбваксом

там работали Марк Блок и Люсьен Февр, в 1929 г. был издан первый

38

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

номер знаменитого журнала «Анналы экономической и социальной

истории» (“Annales d’histoire economique et sociale”), на долгие годы

определившего лицо исторической науки. Хальбвакс был членом

первой редколлегии «Анналов», представляя в ней социологов,

и опубликовал несколько статей и рецензий. Интеллектуальный

проект Блока и Февра, стремившихся расширить предмет истори¬

ческого познания и взглянуть на него поверх междисциплинарных

границ, в том числе используя достижения современной им со¬

циальной психологии, был близок к тем вопросам, которые зани¬

мали в это время самого Хальбвакса. Несмотря на близость к исто¬

рикам, по праву считающимся отцами-основателями исторической

науки нового типа, сам Хальбвакс был очень консервативен в по¬

нимании истории. Его взгляды на исторический процесс были

близки к позитивистской историографии второй половины XIX в.

с ее тяготением к большим нарративам.

С его точки зрения, история занимается только событиями,

ушедшими в прошлое, потерявшими живое свидетельство очевидца.

Она стремится к универсальности и эрудиции, теряя за описанием

процессов многие частности, сохраняемые памятью. «Мир истории

подобен океану, в который впадают все частные истории. Неуди¬

вительно, что в период возникновения исторической науки, и даже

во все периоды ее развития, было написано столько универсальных

историй. Такова естественная ориентация духа истории», — писал

он (Хальбвакс 2005). Объясняя это желание Хальбвакса разграничить

историю и память, Патрик Хаттон высказал гипотезу о дисципли¬

нарном соперничестве в страсбургском научном центре. Ученик

Дюркгейма, Хальбвакс разделял его представление о главенстве

социологии среди гуманитарных дисциплин. Настаивая на огра¬

ничении исследовательского поля исторической науки, он тем са¬

мым пытался сохранить близкие ему исследовательские вопросы

в качестве вотчины социологов. «Несмотря на предвидение им

многих проблем, на которые только через два поколения историков

будет обращено внимание, его собственное восприятие историче¬

ского метода оставалось основанным на анахронизмах Огюста

Конта», — пишет американский историк (Хаттон 2003: 196).

В 1937 г. Хальбвакс был приглашен в Париж, где стал профес¬

сором в Сорбонне. В 1944 г. он был избран профессором Коллеж

Глава 2. Коллективная память

39

Л с Франс по кафедре коллективной психологии. 26 июля 1944 г.

ученый был арестован гестапо за связь с Сопротивлением, заклю¬

чен в Бухенвальд, где умер 16 марта 1945 г.

Работы Хальбвакса были «переоткрыты» одновременно соци¬

ологами и историками в эпоху «коммеморативного бума». В 1980 г.

английская исследовательница Мэри Дуглас обратила внимание

па его последнюю книгу «Коллективная память», изданную по¬

смертно в 1950 г., и опубликовала ее перевод на английский язык.

Вскоре после этого социологи начали использовать предложенную

Хальбваксом теорию в качестве основы для своих собственных

работ по исследованию обрядов коммеморации (Zerubavel 1986;

Schwartz 1990 и др.).

Историки заново стали открывать для себя работы Хальбвакса

как автора, писавшего о бытовании памяти в устной традиции

и методах анализа форм устной коммуникации (Wachtel 1986;

Thompson 1988). Сегодня в рамках memory studies он известен как

автор понятия «коллективная память», а также первооткрыватель

политики памяти — благодаря его книге «Легендарная топография

Евангелий на Святой Земле, исследование коллективной памяти»

(“La Topographie legendaire des Evangiles en Terre Sainte; etude de

memoire collective”, 1941), новаторскому исследованию о станов¬

лении коммеморативного проекта, известного как «Святая Земля».

Несмотря на обильное цитирование работ французского со¬

циолога, все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение фигуру

Хальбвакса в роли отца-основателя дисциплинарного поля memory

studies. Например, Женсбуржер настаивает: хотя множество текстов,

посвященных памяти, сегодня начинается с упоминания Хальбвакса,

эти ссылки в действительности остаются формальными. «Едва ли

какая-нибудь современная работа, отдающая свой долг Хальбваксу,

в действительности цитирует его или эффективно использует его

тексты для дальнейшего эмпирического исследования. Этот фор¬

мализм чистой воды можно обнаружить по всему миру и во всех

дисциплинах, обращающихся к исследованиям памяти» (Gensburger

2016: 399). Для того чтобы ответить на вопрос, должен ли исследо¬

ватель, подобно множеству коллег, критикуемых Женсбуржер, на¬

чинать свою работу ссылкой на «Социальные рамки памяти», не¬

обходимо поближе познакомиться с идеями французского социолога.

40

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

«Социальные рамки памяти»: что читать

начинающему ученому?

Идеи Хальбвакса о «коллективной памяти» следует рассматри¬

вать на фоне интеллектуальных поисков его времени. На рубеже

XIX-XX вв. проблематика больших социальных групп оказалась

одним из главных вопросов гуманитарных наук, начиная с первых

работ Гюстава Лебона и Жана Габриэля Тарда о психологии масс

(«толп»). К терминам, которые использовались для обозначения

массовых психических феноменов уже во второй половине XIX —

начале XX в., таким как «формы общественного сознания»

(К. Маркс), «психология народов» (Г. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Вайц,

B. Вундт, А. Фуйе), «психология масс» и «психология толп» (Ж. Г. Тард,

C. Сигеле, Г. Лебон), «коллективные представления» (Э. Дюркгейм,

М. Мосс, А. Юбер), в первой трети XX в. добавляются «ментальность»

(Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель), «общественное мнение» (Ж. Г. Тард,

У. Липпман, Ф. Теннис), «групповое сознание» (У. Мак-Дугалл), «кол¬

лективное бессознательное» (К. Юнг) и т. д. (Савельева, Полетаев

2005: 170-220).

Определяющей для размышлений Хальбвакса стала статья

Дюркгейма 1898 г. «Индивидуальные и коллективные представле¬

ния». В ней основатель французской социологической школы также

обращался к феномену памяти, которая служила для него доказа¬

тельством существования «коллективных представлений». Отвер¬

гая исключительно физиологическую природу памяти как «орга¬

нического факта», он относил ее к области психической жизни.

Собственно, вопрос о «психической памяти» занимал его не сам

по себе, но как свидетельство существования индивидуальных

представлений. Для Дюркгейма важно было доказать, что пред¬

ставления способны сохраняться в сознании, а не возникают каж¬

дый раз заново, но при этом в определенной мере независимы от

него, поскольку зачастую остаются в области бессознательного.

Перенеся свои рассуждения об индивидуальных представлениях

в социальную сферу, Дюркгейм смог постулировать существование

коллективных представлений: «...коллективные представления,

порожденные действиями и противодействиями между элемен¬

тарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не

Глава 2. Коллективная память

41

нытекают из последних и, следовательно, выходят за их пределы».

Статья заканчивалась призывом создать новую отрасль социологии,

изучающую «законы коллективного существования идей» — кол¬

лективную психологию (Дюркгейм 1995).

Ответом на призыв стала работа Хальбвакса 1918 г. «Доктрина

Эмиля Дюркгейма», где он, реагируя на научный проект Дюркгейма,

продолжил развивать идею коллективной психологии, основанной

на изучении коллективного сознания. С его точки зрения, коллек¬

тивная психология способна объяснить, как мотивы, стремления

и эмоции соединяются в коллективные представления, хранящиеся

в памяти, которая является центральной точкой высших способ¬

ностей разума. В отличие от Дюркгейма, относившего социальную

память к области бессознательного, Хальбвакс постулировал три

основных тезиса:

• индивидуальная память социально сконструирована;

• существование коллективной памяти опосредовано группами

(семьей и социальными классами);

• существование «большой» коллективной памяти просле¬

живается на уровне обществ и цивилизаций.

Одна из самых известных работ Хальбвакса «Социальные рамки

памяти» начата им в 1921 г. и опубликована в 1925 г. Эта книга

переведена на русский язык в 2007 г. и вот уже более десяти лет

остается самой цитируемой работой Хальбвакса на русском языке.

Между тем неискушенный читатель, впервые берущий ее в руки

в надежде разобраться с тем, что такое «коллективная память» (и,

возможно, процитировать ее во введении к своей работе), будет

в немалой степени озадачен и смущен.

Во-первых, он не найдет определения основным категориям,

ради которых начинается подобное чтение, — ни памяти, ни кол¬

лективной памяти, ни социальным рамкам. Вместо этого ему будет

предложен текст, мало походящий на то, что мы сегодня предпо¬

лагаем встретить, открывая научную работу. Хальбвакс, в отличие

от тех работ, где он обращался к исследованию экономических

вопросов, выбирал для своих рассуждений о природе памяти язык,

полный метафор и недомолвок. Достаточно привести один пример,

чтобы подготовить читателя к тому, что его ожидает. В главе IV

«Локализация воспоминаний» он писал: «Чтобы воспоминания

42

Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение

поднимались, словно дичь перед охотником, лучший способ — бро¬

дить по горам и долам, по дорогам прошлого, то есть обследовать

целые периоды времени, углубляться в прошлое год за годом, ме¬

сяц за месяцем, день за днем и восстанавливать в памяти час за

часом все, что мы делали в такой-то день» (Хальбвакс 2007: 157).

Этот пример — один из многих, в которых яснее всего мысль автора

передается с помощью метафоры. Однако вообразить эту цитату

во введении к исследовательской работе молодого ученого довольно

трудно, разве что в качестве эпиграфа.

Во-вторых, память для Хальбвакса отнюдь не метафора (тут

надо вспомнить первую главу этого пособия). Его действительно

интересует работа человеческой памяти, он пишет о психомотор¬

ных состояниях и т. п., а также цитирует работы психологов своего

времени. Другое дело, что он переворачивает представления о при¬

роде воспоминаний, утверждая, что индивидуальной памяти не

существует. Человек не может вспомнить ничего без опоры на кон¬

текст, в основе которого лежит язык. «...Словесные конвенции об¬

разуют одновременно и самую элементарную, и самую устойчивую

рамку коллективной памяти», — писал он (Хальбвакс 2007: 118).

Глава 2. Коллективная память

43

Воспоминания обусловлены коммуникацией, т. е. могут формиро¬

ваться и закрепляться только через общение с другими людьми.

Коллективы не «обладают» памятью, но обусловливают память

своих членов. Поскольку большинство историков чаще используют

понятие «память» метафорически, возникает неразрешимое про¬

тиворечие между намерениями автора и тем, как хотят использо¬

вать его работу приверженцы концепции коллективной памяти.

Наконец в-третьих, молодому ученому будет совершенно не¬

доступен метод Хальбвакса. Книга, работа над которой продолжа¬

лась в течение четырех лет, в основном представляет собой резуль¬

тат самонаблюдения, фиксации своих снов и различных аберраций

памяти, а также рассуждений об особенностях работы памяти детей,

стариков и солдат Первой мировой войны, страдающих афазией.

Несколько дней назад в Форарльбергской долине я смотрел

на массив Фаллула около 6 часов вечера; зубчатые гребни гор

вырисовывались на фоне необыкновенно яркого неба, где

висели две-три розовые тучи. Внезапно я стал думать о гор¬

ном пейзаже, виденном в другой день, когда я возвращался

один с прогулки. Какое-то время я не мог связать этот пейзаж

с определенным местом, а потом представил себе, как наблюдаю

закатное небо такого же оттенка в Сен-Жерве, недалеко от

Бьонассейского перевала; я вспомнил, что несколько раз про¬

ходил через то место, и т. д. У меня было впечатление образа,

на миг повисшего в пустоте и почти в точности совпадавшего

с картиной, которая развертывалась теперь передо мной. Все

произошло так, словно воспоминание возникло у меня в душе,

не поддержанное никакими обстоятельствами времени, места,

среды; и мне понадобилось больше минуты, чтобы мысленно

перебрать места и моменты времени, где оно могло помещаться,

и вспомнить его рамку (Хальбвакс 2007: 155-156).

Все эти предупреждения отнюдь не означают, что «Социальные

рамки памяти» не следует читать пытливому начинающему уче¬