Текст

ISSN 0134-9236

МОРСКОЙ

СБОРНИК

НА СТРАЖЕ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ'

28 ИЮЛЯ ДЕНЬ ВМФ

Фото Ю. ПАХОМОВА

ВРЕМЯ И ФЛОТ

НОВАЯ ДУМА О ФЛОТЕ

Два года назад наш журнал получил возможность задать некоторые во-

просы, касающиеся проблем Военно-Морского Флота, лидерам фракций Го-

сударственной Думы. Тогда на эти вопросы ответы дали руководители всех

десяти фракций. Ныне из них в прежнем качестве остались только трое, и

они вновь согласились ответить на вопросы редакции, что и было опублико-

вано в апрельском и майском номерах журнала. Однако в Думе нынешнего

созыва появилась и новая влиятельная фракция, в которую входят предста-

вители Общественного объединения "Наш дом - Россия”. К лидеру этой фрак-

ции С. Беляеву, а также к председателю Комитета Государственной Думы по

геополитике А. Митрофанову в канун Дня ВМФ обратился наш корреспондент

с вопросами об их оценке нынешнего состояния и перспектив развития Во-

енно-Морского Флота государства.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО

РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ

РЕФОРМИРОВАНИЕ ФЛОТА

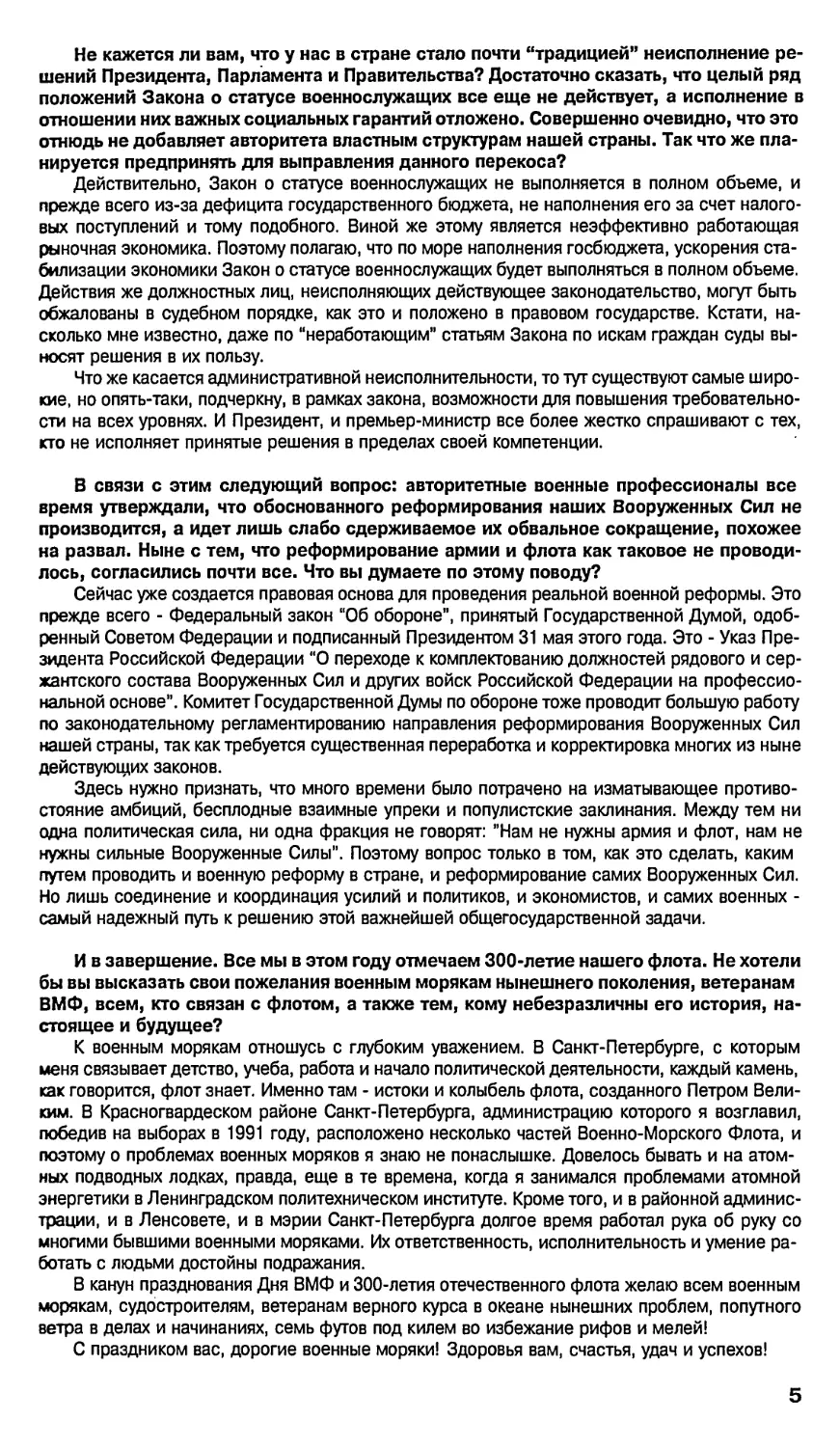

Сергей Георгиевич, формально фракция НДР не Сергей Беляев

несет ответственности за неисполнение в отношении

ВМФ тех “обещаний”, который давала прежняя Дума.

Однако в прессе ваше Общественное объединение не-

редко называют “Партией власти”, и к тому же боль-

шинство членов вашей фракции либо были депутата-

ми Думы прошлого созыва, либо занимали высокое

положение во властных структурах государства. По-

этому хотелось бы услышать от вас самый общий ана-

лиз причин, по которым наш флот оказался в столь

кризисном положении.

Действительно, в ряде средств массовой информа-

ции общественно-политическое движение “Наш дом - Рос-

сия" называют партией власти. Однако сам характер по-

литической деятельности движения (обращаю внимание,

- не партии, а именно движения) уже сегодня убедительно

говорит о том, что оно далеко выходит за рамки только

структур исполнительной власти.

Во фракцию “Наш дом - Россия” входят депутаты не

только в прошлом представлявшие власть, но и крупные

ученые, творческие работники, директоры предприятий, офицеры, в общем - профессиона-

лы своего дела. С другой же стороны, представительство во фракции депутатов, имеющих

опыт работы в исполнительных органах власти, оказывает неоценимую помощь в повышении

эффективности законотворческого процесса.

Что же касается состояния Военно-Морского Флота Российской Федерации, то оно, так

же как и Вооруженных Сил в целом, зависит от экономического положения в стране. Это

относится как к эксплуатации и поддержанию технической готовности находящихся в строю

кораблей и подводных лодок, так и к созданию новых образцов морских вооружений, а также

к решению социальных вопросов военнослужащих. Только на базе развитой рыночной эконо-

мики возможно нормальное содержание Вооруженных Сил. Между тем именно игнорирова-

ние действующих законов рынка, торжество принципа уравниловки и распределения в конеч-

ном счете и привело к тому непростому положению, в котором оказались Вооруженные Силы

нашего государства и Военно-Морской Флот, в частности. Идеологические схемы, лежавшие

ранее в основе принятия решений о строительстве и развитии флота тоже предопределили

изначально весьма затратную систему вложений в них. Практически мы во всем, в том числе

3

и в вопросах обороны, только-только научились считать по схеме “эффективность-стоимость”.

Такого бремени, при столь малоэффективном вложении средств, не выдержала бы ни одна

экономика. И сегодня груз этих проблем продолжает давить. Но уже, как мне кажется, нижняя

точка кризисного состояния пройдена. Об этом можно судить хотя бы по таким фактам, как

первый поход в Атлантику и Средиземное море первого настоящего российского авианосца

“Адмирал Кузнецов” и достройка на принципиально новой основе, когда именно Военно-Мор-

ской Флот и Министерство обороны выступают реальными заказчиками, атомного ракетного

крейсера “Петр Великий”.

Подчеркну еще раз: состояние флота неотделимо от экономики, уровня ее развития. Чем

быстрее и эффективнее произойдет ее структурная перестройка, изменение формы собст-

венности при неукоснительном соблюдении объемов финансирования госзаказов, тем быст-

рее у России будет достойный ее Военно-Морской Флот, способный решить все поставлен-

ные перед ним задачи по защите национальных интересов на морях и в океанах.

Учитывая, что ваша фракция впервые выступает на страницах старейшего журна-

ла России, нашим читателям небезынтересно было бы знать вашу позицию по вопро-

су: нужен ли вообще России Военно-Морской Флот, и если да, то какой - океанский

или прибрежный?

России нужен Военно-Морской Флот, способный обеспечить ее оборону с морских на-

правлений в случае угрозы, а также защитить наши национальные интересы в Мировом оке-

ане и выполнять миротворческие миссии под эгидой ООН. Однако при этом считаю, что флот

должен быть сбалансированным и необременительным для экономики. Полагаю также, что

роль ВМФ России, как великой морской державы, должна быть более четко сформулирована

и в военной доктрине государства.

Значение ВМФ России в вопросах ядерного сдерживания переоценить трудно, но мне

хотелось бы подчеркнуть и такой аспект, как обеспечение безопасности экономической

деятельности государства - защита морских коммуникаций, в том числе и от пиратства, добы-

чи полезных ископаемых, рыболовства и так далее. Уверен, что по мере экономического

подъема, который неизбежен при последовательном проведении реформ, Россия займет

соответствующее место на мировых рынках. И в этой связи роль ВМФ будет все более повы-

шаться, особенно в плане выполнения такой функции, как демонстрация флага и обеспече-

ние политического влияния.

XXI век станет веком интенсивного освоения природных ресурсов Мирового океана на

основе новейших технологий. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы обеспечить здесь наши

национальные интересы? В этом плане перспективными станут серьезные финансовые вло-

жения в развитие Военно-Морского Флота, как одного из эффективных инструментов внеш-

ней политики.

В продолжение предыдущего вопроса, хотелось бы услышать о планах вашей фрак-

ции в деле законодательного обеспечения развития ВМФ, исправления нынешнего

положения и перевода данной работы в плоскость конкретных мероприятий, отвечаю-

щих реальным потребностям флота для обеспечения гарантированной защиты наших

национальных интересов на морях и океанах и безопасности государства с этих на-

правлений.

Во время своих предвыборных выступлений Президент России Борис Николаевич Ель-

цин подчеркнул, что с 1997 года финансирование Военно-Морского Флота будет проходить

отдельной строкой. При обсуждении бюджета, в том числе и расходов на оборону, наша

фракция будет занимать позицию в соответствии с этими предвыборными заявлениями Пре-

зидента. Конечно, финансирование нашего ВМФ должно быть достойным его, но в рамках

утвержденных бюджетных ассигнований, государственного заказа. Вместе с тем, как во всех

Вооруженных Силах государства, на флоте должен идти процесс реформирования. Комитет

Государственной Думы по обороне возглавляет уважаемый в войсках генерал-лейтенант Лев

Рохлин, ставший депутатом по спискам движения “Наш дом - Россия”. В этой связи фракция

будет активно участвовать в подготовке всех законодательных инициатив и обсуждении зако-

нов, которые будут способствовать развитию и укреплению обороноспособности наших Во-

оруженных Сил, и реализовывать утвержденные направления военной реформы, которая

несомненно должна быть общегосударственным делом.

Законодательное же обеспечение деятельности Военно-Морского Флота, на мой взгляд,

нужно рассматривать в комплексе вопросов обеспечения безопасности страны, в том числе

в плане гарантированной защиты наших национальных интересов на морях и в океанах.

4

Не кажется ли вам, что у нас в стране стало почти “традицией” неисполнение ре-

шений Президента, Парламента и Правительства? Достаточно сказать, что целый ряд

положений Закона о статусе военнослужащих все еще не действует, а исполнение в

отношении них важных социальных гарантий отложено. Совершенно очевидно, что это

отнюдь не добавляет авторитета властным структурам нашей страны. Так что же пла-

нируется предпринять для выправления данного перекоса?

Действительно, Закон о статусе военнослужащих не выполняется в полном объеме, и

прежде всего из-за дефицита государственного бюджета, не наполнения его за счет налого-

вых поступлений и тому подобного. Виной же этому является неэффективно работающая

рыночная экономика. Поэтому полагаю, что по море наполнения госбюджета, ускорения ста-

билизации экономики Закон о статусе военнослужащих будет выполняться в полном объеме.

Действия же должностных лиц, неисполняющих действующее законодательство, могут быть

обжалованы в судебном порядке, как это и положено в правовом государстве. Кстати, на-

сколько мне известно, даже по “неработающим” статьям Закона по искам граждан суды вы-

носят решения в их пользу.

Что же касается административной неисполнительности, то туг существуют самые широ-

кие, но опять-таки, подчеркну, в рамках закона, возможности для повышения требовательно-

сти на всех уровнях. И Президент, и премьер-министр все более жестко спрашивают с тех,

кто не исполняет принятые решения в пределах своей компетенции.

В связи с этим следующий вопрос: авторитетные военные профессионалы все

время утверждали, что обоснованного реформирования наших Вооруженных Сил не

производится, а идет лишь слабо сдерживаемое их обвальное сокращение, похожее

на развал. Ныне с тем, что реформирование армии и флота как таковое не проводи-

лось, согласились почти все. Что вы думаете по этому поводу?

Сейчас уже создается правовая основа для проведения реальной военной реформы. Это

прежде всего - Федеральный закон “Об обороне”, принятый Государственной Думой, одоб-

ренный Советом Федерации и подписанный Президентом 31 мая этого года. Это - Указ Пре-

зидента Российской Федерации “О переходе к комплектованию должностей рядового и сер-

жантского состава Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации на профессио-

нальной основе”. Комитет Государственной Думы по обороне тоже проводит большую работу

по законодательному регламентированию направления реформирования Вооруженных Сил

нашей страны, так как требуется существенная переработка и корректировка многих из ныне

действующих законов.

Здесь нужно признать, что много времени было потрачено на изматывающее противо-

стояние амбиций, бесплодные взаимные упреки и популистские заклинания. Между тем ни

одна политическая сила, ни одна фракция не говорят: ’’Нам не нужны армия и флот, нам не

нужны сильные Вооруженные Силы". Поэтому вопрос только в том, как это сделать, каким

путем проводить и военную реформу в стране, и реформирование самих Вооруженных Сил.

Но лишь соединение и координация усилий и политиков, и экономистов, и самих военных -

самый надежный путь к решению этой важнейшей общегосударственной задачи.

И в завершение. Все мы в этом году отмечаем 300-летие нашего флота. Не хотели

бы вы высказать свои пожелания военным морякам нынешнего поколения, ветеранам

ВМФ, всем, кто связан с флотом, а также тем, кому небезразличны его история, на-

стоящее и будущее?

К военным морякам отношусь с глубоким уважением. В Санкт-Петербурге, с которым

меня связывает детство, учеба, работа и начало политической деятельности, каждый камень,

как говорится, флот знает. Именно там - истоки и колыбель флота, созданного Петром Вели-

ким. В Красногвардеском районе Санкт-Петербурга, администрацию которого я возглавил,

победив на выборах в 1991 году, расположено несколько частей Военно-Морского Флота, и

поэтому о проблемах военных моряков я знаю не понаслышке. Довелось бывать и на атом-

ных подводных лодках, правда, еще в те времена, когда я занимался проблемами атомной

энергетики в Ленинградском политехническом институте. Кроме того, и в районной админис-

трации, и в Ленсовете, и в мэрии Санкт-Петербурга долгое время работал рука об руку со

многими бывшими военными моряками. Их ответственность, исполнительность и умение ра-

ботать с людьми достойны подражания.

В канун празднования Дня ВМФ и 300-летия отечественного флота желаю всем военным

морякам, судостроителям, ветеранам верного курса в океане нынешних проблем, попутного

ветра в делах и начинаниях, семь футов под килем во избежание рифов и мелей!

С праздником вас, дорогие военные моряки! Здоровья вам, счастья, удач и успехов!

5

РЕФОРМИРОВАНИЕ АРМИИ И ФЛОТА

- ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОГО

РУКОВОДСТВА

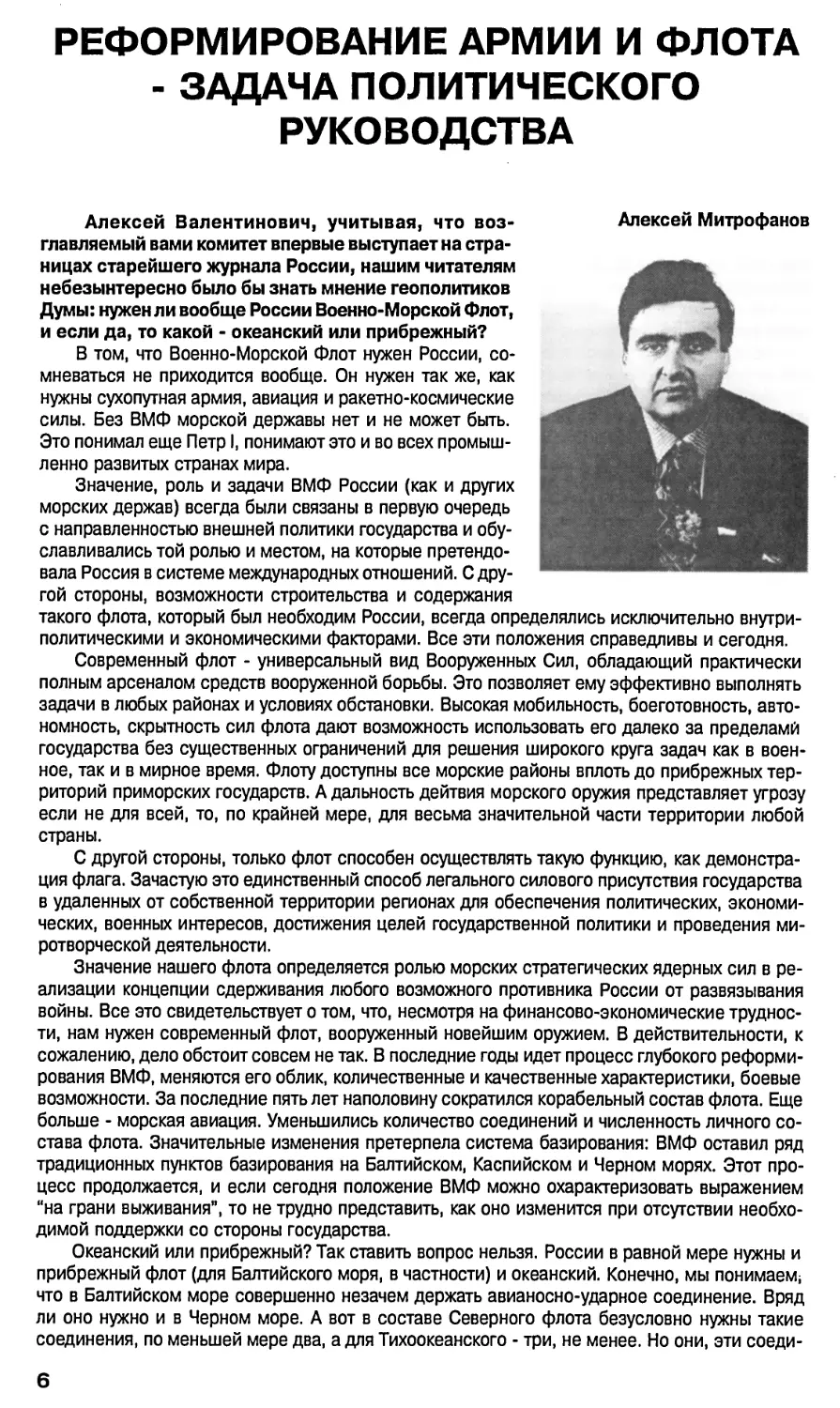

Алексей Валентинович, учитывая, что воз-

главляемый вами комитет впервые выступает на стра-

ницах старейшего журнала России, нашим читателям

небезынтересно было бы знать мнение геополитиков

Думы: нужен ли вообще России Военно-Морской Флот,

и если да, то какой - океанский или прибрежный?

В том, что Военно-Морской Флот нужен России, со-

мневаться не приходится вообще. Он нужен так же, как

нужны сухопутная армия, авиация и ракетно-космические

силы. Без ВМФ морской державы нет и не может быть.

Это понимал еще Петр I, понимают это и во всех промыш-

ленно развитых странах мира.

Значение, роль и задачи ВМФ России (как и других

морских держав) всегда были связаны в первую очередь

с направленностью внешней политики государства и обу-

славливались той ролью и местом, на которые претендо-

вала Россия в системе международных отношений. С дру-

Алексей Митрофанов

гой стороны, возможности строительства и содержания

такого флота, который был необходим России, всегда определялись исключительно внутри-

политическими и экономическими факторами. Все эти положения справедливы и сегодня.

Современный флот - универсальный вид Вооруженных Сил, обладающий практически

полным арсеналом средств вооруженной борьбы. Это позволяет ему эффективно выполнять

задачи в любых районах и условиях обстановки. Высокая мобильность, боеготовность, авто-

номность, скрытность сил флота дают возможность использовать его далеко за пределамй

государства без существенных ограничений для решения широкого круга задач как в воен-

ное, так и в мирное время. Флоту доступны все морские районы вплоть до прибрежных тер-

риторий приморских государств. А дальность дейтвия морского оружия представляет угрозу

если не для всей, то, по крайней мере, для весьма значительной части территории любой

страны.

С другой стороны, только флот способен осуществлять такую функцию, как демонстра-

ция флага. Зачастую это единственный способ легального силового присутствия государства

в удаленных от собственной территории регионах для обеспечения политических, экономи-

ческих, военных интересов, достижения целей государственной политики и проведения ми-

ротворческой деятельности.

Значение нашего флота определяется ролью морских стратегических ядерных сил в ре-

ализации концепции сдерживания любого возможного противника России от развязывания

войны. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на финансово-экономические труднос-

ти, нам нужен современный флот, вооруженный новейшим оружием. В действительности, к

сожалению, дело обстоит совсем не так. В последние годы идет процесс глубокого реформи-

рования ВМФ, меняются его облик, количественные и качественные характеристики, боевые

возможности. За последние пять лет наполовину сократился корабельный состав флота. Еще

больше - морская авиация. Уменьшились количество соединений и численность личного со-

става флота. Значительные изменения претерпела система базирования: ВМФ оставил ряд

традиционных пунктов базирования на Балтийском, Каспийском и Черном морях. Этот про-

цесс продолжается, и если сегодня положение ВМФ можно охарактеризовать выражением

"на грани выживания”, то не трудно представить, как оно изменится при отсутствии необхо-

димой поддержки со стороны государства.

Океанский или прибрежный? Так ставить вопрос нельзя. России в равной мере нужны и

прибрежный флот (для Балтийского моря, в частности) и океанский. Конечно, мы понимаем;

что в Балтийском море совершенно незачем держать авианосно-ударное соединение. Вряд

ли оно нужно и в Черном море. А вот в составе Северного флота безусловно нужны такие

соединения, по меньшей мере два, а для Тихоокеанского - три, не менее. Но они, эти соеди-

6

нения, должны отвечать всем мировым стандартам. Они должны быть нисколько не хуже

таких же американских соединений. Иными словами, в составе такого соединения должен

быть ударный авианосец с ядерной силовой установкой, крейсер с ЯЭУ, три-четыре БПК

(большие противолодочные корабли), а также 3 - 4 противолодочные подводные лодки с ЯЭУ.

В этом отношении прекрасный образец дают ВМС США, и их полувековой опыт только под-

тверждает правоту наших слов.

А что мы имеем сейчас? Один авианосец на Северном флоте, который практически является

мишенью, ибо он не способен в полной мере выполнять стоящие перед ним задачи из-за

отсутствия необходимого количества самолетов, а также полноценного противолодочного ох-

ранения и современного оружия. Готовится к ходовым испытаниям крейсер с ЯЭУ "Петр Ве-

ликий”, но он может остаться единственным боеспособным кораблем в своем подклассе и к

тому же, как и ранее, будет скорее всего принят с заводскими недоработками, с отступле-

ниями от первоначальных заданий, и все это в полном соответствии с действующими в на-

шей стране правилами, когда передача кораблей в боевой состав флота осуществляется сов-

местным решением руководства судостроительной промышленности и ВМФ. Так действова-

ли в прежние времена министры судостроительной промышленности Маслюков Ю.Д. (став-

ший затем Председателем Госплана СССР, а ныне - председатель Комитета Государствен-

ной Думы по экономике), Белоусов И.С. и главком ВМФ Чернавин В.Н. На флоты шел “метал-

лолом", подводные лодки, практически являлись мишенями для противолодочников вероятного

противника, так как были в 6 - 60 раз хуже по шумности, чем их американские аналоги. К

сожалению, на сегодняшний день эта практика почти не изменилась.

Большинство членов комитета и раньше либо были депутатами Думы прежнего

созыва, либо занимали высокое положение в тех или иных структурах. Поэтому хоте-

лось бы услышать от вас самый общий анализ причин, по которым наш флот, не-

смотря на все “обещания” и решения бывшей Думы, оказался в столь кризисном по-

ложении.

Нельзя согласиться с утверждением о том, что ВМФ оказался в кризисном положении из-

за отсутствия надлежащего финансирования, из-за развала СССР. Конечно, развал экономи-

ки, как и развал СССР и потеря военно-морских баз на Черном море и на Балтике несомненно

оказали свое отрицательное воздействие. Но это уже вторичные факторы. Флот начал терять

свою боеспособность еще задолго до развала СССР. Как уже сказано выше, Минсудпром

навязывал руководству ВМФ свою волю, он поставлял на флот корабли и подводные лодки,

которые уже на стапелях не отвечали наивысшим мировым стандартам. Затем корабли года-

ми “возили” на борту целые заводские бригады, но считались в боевом составе. Не хватало

новейшего эффективного оружия, корабли отличались высокой шумностью, которая на под-

водных лодках сводила к нулю их боевую эффективность. Наши хваленые “Тайфуны” просто

нельзя ремонтировать, легче и дешевле построить новую подводную лодку, чем отремонти-

ровать старую. Не секрет, что не так много лет назад построенные у нас авианесущие крей-

сера кроме одного уже выведены из состава флота и ржавеют, в то время как в США и

Францииавианосцы плавают десятилетиями. Поэтому до тех пор, пока руководство судостро-

ительной промышленности будет диктовать свою волю командованию ВМФ, до тех пор, пока

командование ВМФ будет идти на поводу у него в приемке небоеспособных кораблей, до тех

пор мы будем иметь небоеспособный флот. Это одна из главных причин.

Есть и другие причины. Среди них отсутствие комплексного подхода к решению задач по

обесшуливанию подводных лодок. Нужен качественно новый подход к их строительству, по

которому идут США, строя однокорпусные подводных лодок с современным обесшумливани-

ем механизмов и корпусных систем. Кроме этого у нас отсутствуют единые требования по

комплексному выполнению всех спецификационных заданий во времени. К моменту завер-

шения строительства корпуса корабля, должны поставляться оружие и боевая техника, пол-

ностью отвечающие предназначению корабля. Наконец, отсутствует военная доктрина. Нельзя

же всерьез считать, что для России в качестве основ военной доктрины нужна линия на пол-

ное разрушение ВМФ, что мы имеем сейчас. А это является следствием отсутствия концеп-

ции национальной безопасности России. А ведь именно политики должны решить, какой флот

нужен России, и каким количественным составом он должен располагать. Конечно, нет нужды

гнаться за ВМС США по этому параметру, но и наш ВМФ должен быть эффективным и высо-

кого качества.

Все вышесказанное, усугубленное тяжелым положением в стране, и привело к тому, что

наш ВМФ в настоящее время находится в критическом положении.

Однако именно ваш комитет работает над вопросами геополитики. Какие же зако-

7

нодательные инициативы можно ожидать от комитета в плане исправления нынешне-

го положения дел в перечисленных вами направлениях?

Мы планируем в достаточно короткие сроки добиться:

утверждения Федеральным Собранием России концепции национальной безопасности и

военной доктрины;

финансирования ВМФ отдельной защищенной строкой с утверждением Федеральным

Собранием кораблестроительной программы России и строгого контроля законодателей за

целевым использованием выделяемых финансовых средств;

выведения госприемки кораблей, военной техники и вооружения из ведения соответству-

ющих ведомств и подчинение ее непосредственно Верховному главнокомандующему Воору-

женными Силами России - Президенту страны, что позволит устранить ее зависимость как от

поставщика, так и от заказчика;

перехода к строительству качественно новых боевых кораблей и подводных лодок, отве-

чающих наивысшим мировым стандартам, новых образцов эффективного оружия и военной

техники (могут же наши конструкторы и заводы строить самые лучшие самолеты в мире,

которые покупают иностранные государства; могут они строить и для ВМФ самые лучшие

корабли);

комплектования всех военных кораблей и подводных лодок личным составом исключи-

тельно на контрактной основе с хорошим, достойным человека, денежным содержанием, с

полным обеспечением жильем их семей, ибо только такой подход позволит восстановить

стремление молодежи служить на флоте, сохранить кадры ВМФ, сохранить морской офицер-

ский корпус.

Но от принятия даже весьма правильных и своевременных решений до их реали-

зации требуется много усилий, а зачастую и пореодоления противодействия консер-

вативных сил. Как исправить сложившееся положение?

Ответ ясен. Бывший министр обороны П.Грачев и его Генштаб не были заинтересованы

в подлинной и настоящей реформе в Армии и на Флоте. Генералитет вел борьбу только за

свое выживание. Более того, СССР распался, а количество генералов и адмиралов в России

не только не уменьшилось, а наоборот, увеличилось и далеко превышает количество генера-

лов и адмиралов НАТО.

Для выправления сложившегося положения нужны следующие меры: иметь утвержден-

ную концепцию национальной безопасности и утвержденную военную доктрину, реформиро-

вать Вооруженные Силы, перевести их на контрактную основу; ввести альтернативную служ-

бу, но не карательную, а именно альтернативную; сократить управленческий аппарат в Во-

оруженных Силах; ликвидировать военно-строительные формирования в гражданских минис-

терствах и ведомствах; отойти от территориального подхода к размещению вооруженных

сил, создать высокомобильные военные формирования быстрого реагирования, с сосредо-

точением их в хорошо обеспеченных военных городках и созданием складов тяжелого воору-

жения в заранее выбранных местах; материально заинтересовать офицерский, сержантский

(старшинский) и рядовой состав в военной службе, с привлечением к военной службе женщин

в специфических военных формированиях (радисты, связисты, ПВО, РВСН и др.) и др.

О реформировании нашей армии и флота говорят уже далеко не один год, а оказы-

вается, что его как такового не проводилось. Что вы думаете по этому поводу?

Можно сказать, что реформирование Армии и Флота - это задача не Министерства обо-

роны, а только политического руководства. Само Министерство обороны никогда не рефор-

мирует себя. Наш печальный опыт это уже доказал. Реформировать Вооруженные Силы должны

не военные, а политики. Это единственно приемлемый путь.

И в завершение наше традиционное предложение. Не хотели бы вы высказать

пожелания военным морякам нынешнего поколения, ветеранам ВМФ, всем, кто связан

с флотом и кому небезразличны его история, настоящее и будущее в связи с прибли-

жением 300-летия нашего флота?

Флот у России должен быть, это однозначно. И он должен соответствовать героическим

традициям русской морской славы. Патриоты флота с горечью воспринимают его бедствен-

ное положение. Такое состояние дел нетерпимо. Я уверен, что наша страна будет иметь

ВМФ, достойный великой державы. Хочется пожелать военным морякам, офицерам запаса и

в отставке, хорошего здоровья, успехов в службе, надежд, что все вместе мы выведем флот

из прорыва, и наш народ еще будет гордиться своим Военно-Морским Флотом.

Интервью подготовил А. КОСТИН

8

НАША МОРСКАЯ АВИАЦИЯ

Генерал-полковник В.ДЕЙНЕКА

Морская авиация является одним из самых молодых родов сил Российского флота,

300-летие которого отмечается в текущем году. Однако ее 80-летняя история богата

событиями и фактами большой важности. Немаловажен и тот факт, что в России не

только морская, но и вся военная авиация своим рождением обязана Военно-Мор-

скому Флоту. Именно моряки первыми усмотрели в летательных аппаратах новое

важное боевое средство и приложили максимум усилий для его внедрения на флоте,

подготовки авиационных кадров и организации отечественного самолетостроения.

Не будем забывать и того, что создателем первого самолета являлся наш мор-

ской офицер - капитан 1 ранга (позже контр-адмирал) Александр Федорович Мо-

жайский, и первые в мире предложения, в которых обосновывались принципы взаи-

модействия корабля и летательного аппарата, родились в Морском ведомстве Рос-

сии. Их автором был капитан корпуса инженеров флота Лев Макарович Мациевич. В

своей докладной записке в Главный Морской штаб он предсказал будущее кора-

бельной авиации, предложил приступить к строительству авианосца, гидросамолета

и катапульты, как устройства для его запуска с палубы корабля. Чисто же морская

авиация - гидроавиация - в России стала зарождаться в 1911 г.

Сначала гидросамолеты закупались за границей, но вскоре российские инжене-

ры Лебедев и Григорович создали несколько моделей летающих лодок, что позволи-

ло Морскому ведомству в1912-1914гг. в основном на базе отечественных гидроса-

молетов сформировать первые авиационные подразделения в составе Балтийского

и Черноморского флотов. При этом летающие лодки конструкции Григоровича по

своим характеристикам превосходили зарубежные образцы аналогичного класса.

Первоначально морская авиация использовалась как средство обеспечения бое-

вой деятельности флота, главным образом для ведения воздушной разведки. Одна-

ко уже в первые месяцы начавшейся первой мировой войны опыт ее применения

показал, что боевые возможности авиации выходят далеко за рамки разведки. Гид-

росамолеты стали привлекаться для бомбардировки и обстрела с воздуха объектов

военно-морских баз и портов, а также кораблей и судов в море. На нашем первом

переоборудованном в авиаматку судне базировались гидросамолеты, имевшие для

этого пулеметы и способные нести бомбы.

Имеются документальные свидетельства того, что 4 июля 1916 г. четыре самоле-

та с этой авиаматки провели первое воздушное сражение над морем с четырьмя

кайзеровскими самолетами. Воздушный бой закончился победой российских мор-

ских летчиков: два самолета противника были сбиты, а два других обратились в

бегство. Наши же летчики вернулись к своей авиаматке без потерь. Этот день - день

первой победы российских морских летчиков на отечественных гидросамолетах, ба-

зировавшихся на первом отечественном авианесущем судне, в воздушном бою над

морем и принят как День рождения нашей Морской авиации.

К середине 1917 г.- года рубежного в истории России - появились явные пред-

посылки превращения авиации в одну из основных сил флота, что и стало основани-

ем для учреждения в Морском ведомстве специального органа - Управления мор-

ской авиации и воздухоплавания. Небезынтересно подчеркнуть весьма важный факт,

что со дня своего рождения Морская авиация входила в состав флота и подчинялась

Морскому ведомству, причем к октябрю 1917 г. она имела в своем составе две воз-

душные дивизии: одну на Балтике и одну на Черноморском флоте.

Однако последовавшие в новом советском государстве организационные пере-

мены отрицательно сказались на дальнейшем состоянии Морской авиации. Уже в

декабре 1917 г. последовало объединение остатков сухопутной и морской авиации,

оказавшихся, как и другие части вооруженных сил, по обе стороны баррикад, в еди-

ное так называемое Управление Воздушного Флота Республики. Против такого объ-

единения категорически возражали Морской Генеральный штаб и Реввоенсовет Бал-

тийского флота, так как резко снижались возможности применения авиации по пла-

нам флота. Вскоре в этом убедилось и высшее военное руководство страны, и в мае

1918 г. Управление авиации возвратили Морскому ведомству. Но после окончания

гражданской войны под лозунгом сокращения управленческого аппарата снова про-

изошло слияние сухопутной и морской авиации.

9

Этот реформаторский зигзаг, длившийся 17 лет, для Морской авиации обер-

нулся застоем в темпах развития, в совершенствовании ее техники и вооружения и,

естественно, в разработке теории и тактики ее применения в войне на море. В двад-

цатые и особенно в тридцатые годы руководство страны и военного ведомства ос-

новные усилия и средства, конструкторскую мысль и производственную базу ориен-

тировали на создание авиации, способной обеспечить поддержку войск в наступле-

нии, прикрыть их и объекты тыла с воздуха, а также на то, чтобы пресечь проникно-

вение авиационной разведки противника в воздушное пространство страны. Соот-

ветственно этому шла разработка тактико-технических требований на производство

самолетов и вооружения. На это была направлена оперативно-тактическая подго-

товка руководящих военных кадров и боевая подготовка всей военной авиации.

Морской авиации в общей структуре ВВС в то время отводилась второстепенная

роль. Поэтому в те годы ее самолетный парк пополнялся в основном гидросамолета-

ми, предназначенными для воздушной разведки в море. Летные кадры для нее гото-

вились только в Ейской школе морских летчиков и летнабов, то есть воздушных на-

блюдателей. И это положение к лучшему изменилось только после переподчинения

Морской авиации образованному в 1937 г. наркомату Военно-Морского Флота. Пер-

вым начальником Управления Морской авиации был назначен С.Ф.Жаворонков - в

последствии маршал авиации. Лишь после этого в интересах Морской авиации це-

ленаправленно заработали летно-испытательный институт ВМФ, конструкторские

бюро, авиационные и другие предприятия, ориентированные на производство бое-

вой техники и вооружения для Военно-Морского Флота. Кроме того, с передачей

ВМФ авиационных учебных заведений стала более целенаправленной система под-

готовки кадров для Морской авиации. Был открыт авиационный факультет в Военно-

морской академии, при ней же организовались курсы повышения квалификации ру-

ководящего состава авиации флотов.

В результате Морская авиация в течение трех предвоенных лет окрепла, вырос-

ла количественно и качественно, хотя в ее структурном составе по-прежнему преоб-

ладали истребители и разведчики, в основном, устаревших типов. И только неболь-

шая часть бомбардировщиков типа ДБ-ЗФ была на промышленной основе переобо-

рудована для применения минного и торпедного оружия. И только уже в ходе войны,

когда авиастроительные предприятия после эвакуации вглубь страны восстановили

свой производственный потенциал, Морская авиация стала получать и к окончанию

войны получила 14 типов новых боевых самолетов, которые по своим тактико-техни-

ческим характеристикам вышли на уровень зарубежных, а по ряду важных показате-

лей даже превосходили его.

К тому же на флоты, начиная с 1942 г., из США и Великобритании по ленд-лизу

стали поступать самолеты-истребители типа “Харрикейн”, “Киттихаук”, “Аэрокобра”

и “Спитфайр”, бомбардировщики “Бостон-А-20ж” и самолеты-амфибии “Каталина”.

Поступление этих самолетов и освоение их, несмотря на то, что их количество со-

ставляло не более 13% от числа самолетов, полученных от нашей промышленности,

позволило обеспечить наращивание усилий для разгрома противника. Свою лепту в

эту борьбу внесли и английские летчики, которые участвовали в прикрытии с возду-

ха конвоев, прибывающих в порты Архангельск и Мурманск.

В годы Великой Отечественной войны наиболее полно проявились своеобразие

и специфика Морской авиации, ее роль и место в решении боевых задач, стоящих

перед флотами. И хотя в обстановке первого периода войны Морская авиация ин-

тенсивно использовалась на сухопутье, в том числе и в известных всему миру дерз-

ких налетах экипажей группы полковника Преображенского на столицу Германии

Берлин, а также при обороне Ленинграда, Одессы, Севастополя, Заполярья и Се-

верного Кавказа, при освобождении Крыма и Прибалтики, она же наиболее резуль-

тативной проявила себя при действиях по кораблям и судам в море. Морская авиа-

ция потопила две трети боевых кораблей и судов противника от общего количества

потопленных силами ВМФ. И это не было случайностью, ибо именно авиация, являлась

наиболее мобильным и высокоманевренным родом сил, способным быстрее всех

реагировать на изменения обстановки. Морская авиация вышла из войны значитель-

но окрепшей и утвердившейся в качестве одной из основных сил Военно-Морского

Флота.

Родина высоко оценила ее боевую деятельность. 57 государственных наград ук-

расили знамена ее полков и дивизий, 260 морских авиаторов удостоены звания Ге-

роя Советского Союза, а пятеро из них - дважды. Это: Борис Феоктистович Сафо-

10

нов, получивший это звание в годы Великой Отечественной войны первым в стране,

Алексей Ефимович Мазуренко, Василий Иванович Раков, Нельсон Георгиевич Сте-

панян и Николай Васильевич Челноков. Среди морских летчиков были и герои, по-

вторившие подвиг Маресьева. На Балтике - это Леонид Белоусов, на Черном море -

Иван Любимов, на Северном флоте - Захар Сорокин и другие. Морские летчики за

годы Великой Отечественной войны совершили 38 таранов в воздухе и многократно

повторили бессмертный подвиг Гастелло.

Вполне естественно, что полученный боевой опыт лег в основу разработки не

только новых принципов и способов применения авиации в войне на море, но и

основных направлений ее послевоенного развития. При этом возросшая уже в ходе

войны угроза со стороны подводных лодок потребовала создания специальной про-

тиволодочной авиации. Все это при очередном сокращении численности вооружен-

ных сил и даже при слиянии двух военных ведомств в единое Министерство оборо-

ны, показало необходимость оставления Морской авиации в структуре ВМФ, хотя ее

собственные военные учебные заведения были переданы в ведение ВВС.

Сохранение морской авиации в составе флота в значительной мере способство-

вало ее целенаправленному послевоенному развитию и подготовке к действиям по

своему основному предназначению. Положительным было и то, что этот процесс

возглавили наиболее опытные военачальники, лично участвовавшие в боевых дейст-

виях, пережившие в годы войны сначала горечь неудач, а затем радость побед над

сильным и хорошо оснащенным противником, а потому глубоко знавшие потребнос-

ти флотов и особенности условий ведения боевых действий на морском направле-

нии. Среди них: прославленные авиационные военачальники Евгений Николаевич

Преображенский, Иван Иванович Борзов, Михаил Иванович Самохин, Василий Васи-

льевич Ермаченков, Николай Александрович Наумов, Александр Алексеевич Миро-

ненко, Георгий Андреевич Кузнецов, Сергей Арсентьевич Гуляев, Александр Никола-

евич Томашевский, Владимир Иванович Воронов, Иван Трофимович Карпенко, Ва-

силий Поликарпович Стрельников и Василий Иванович Минаков. Их идеи, замыслы и

начинания, в части, касающейся перспектив развития Морской авиации и совер-

шенствования способов ее оперативно-тактического применения в войне на море,

находили понимание и поддержку у руководства Военно-Морского Флота, воз-

главляемого выдающимися флотоводцами - Адмиралами Флота Советского Союза

Николаем Герасимовичем Кузнецовым, а затем Сергеем Георгиевичем Горшковым.

Общеизвестно, что именно они выступили с программами строительства боль-

шого океанского флота, способного защитить интересы нашего государства в Миро-

вом океане, и всеми доступными мерами отстаивали их перед руководством госу-

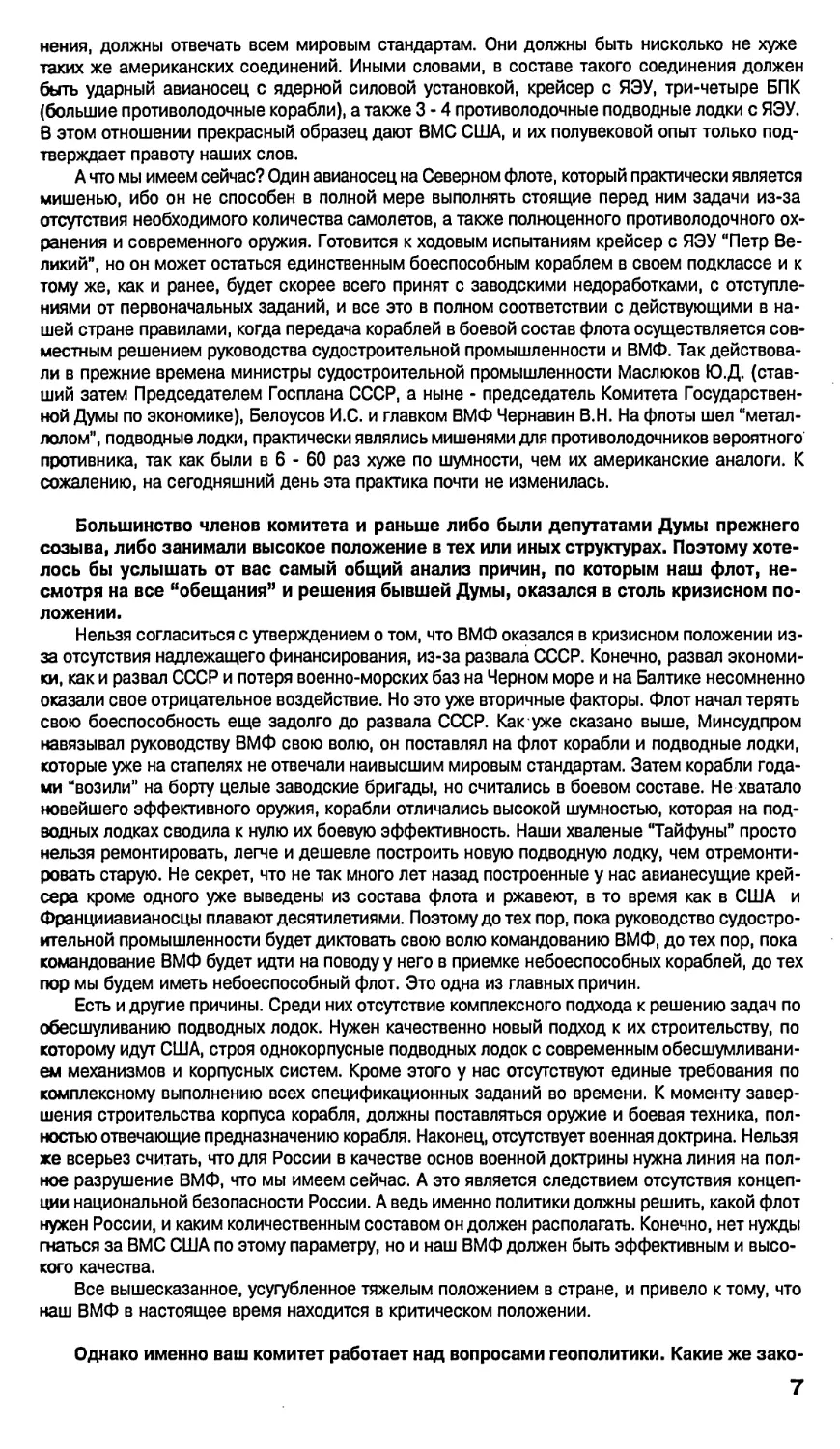

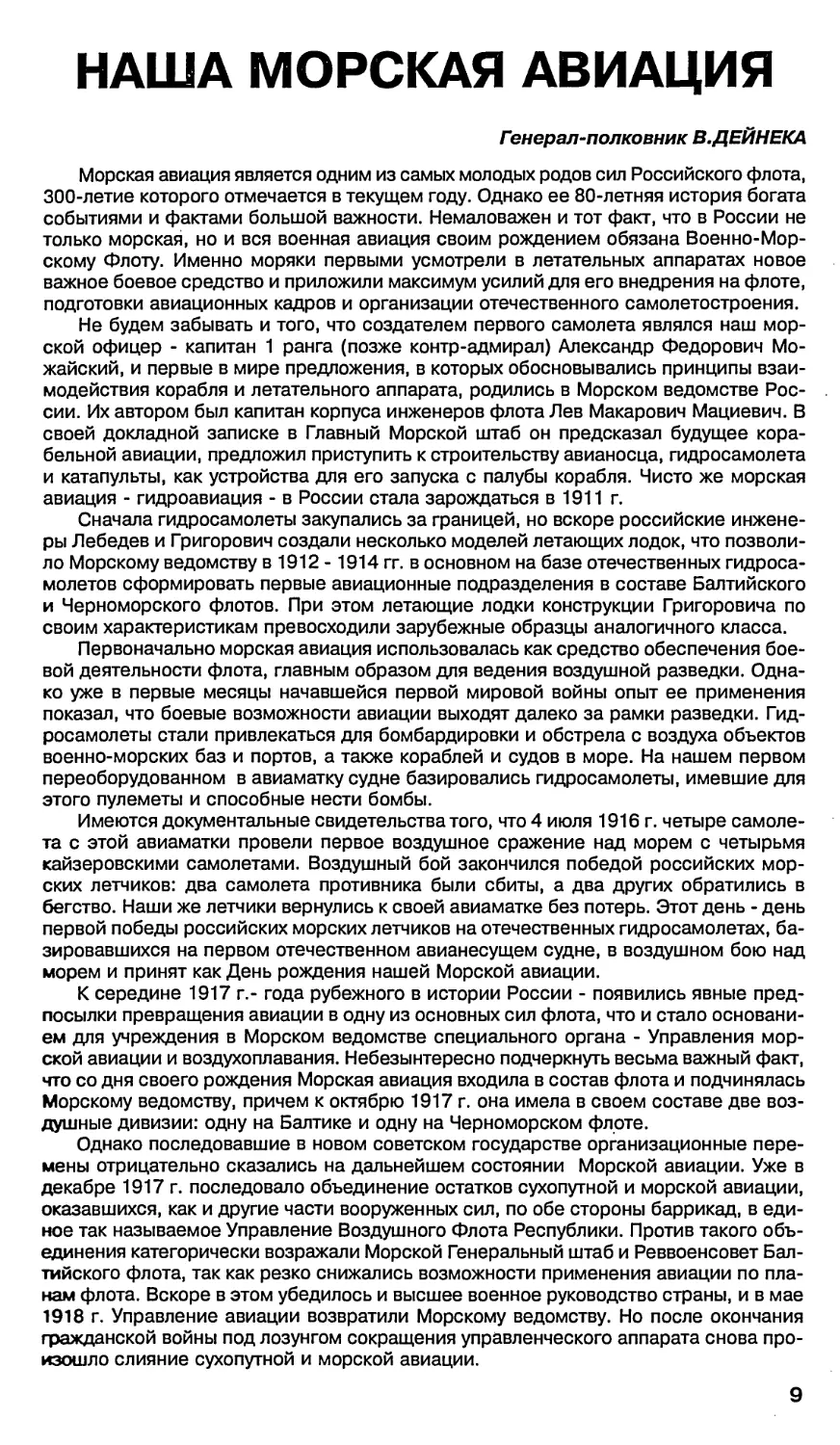

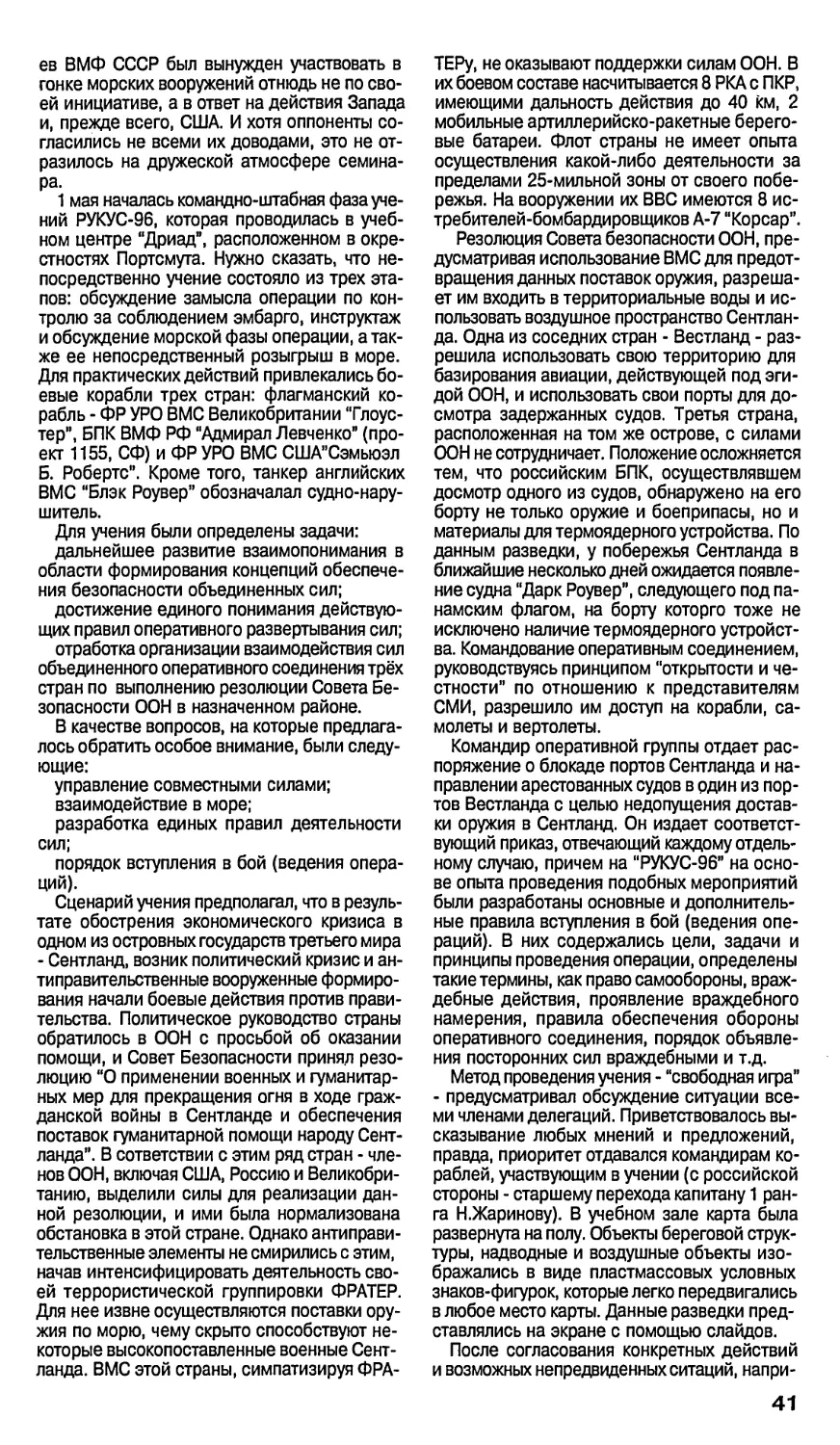

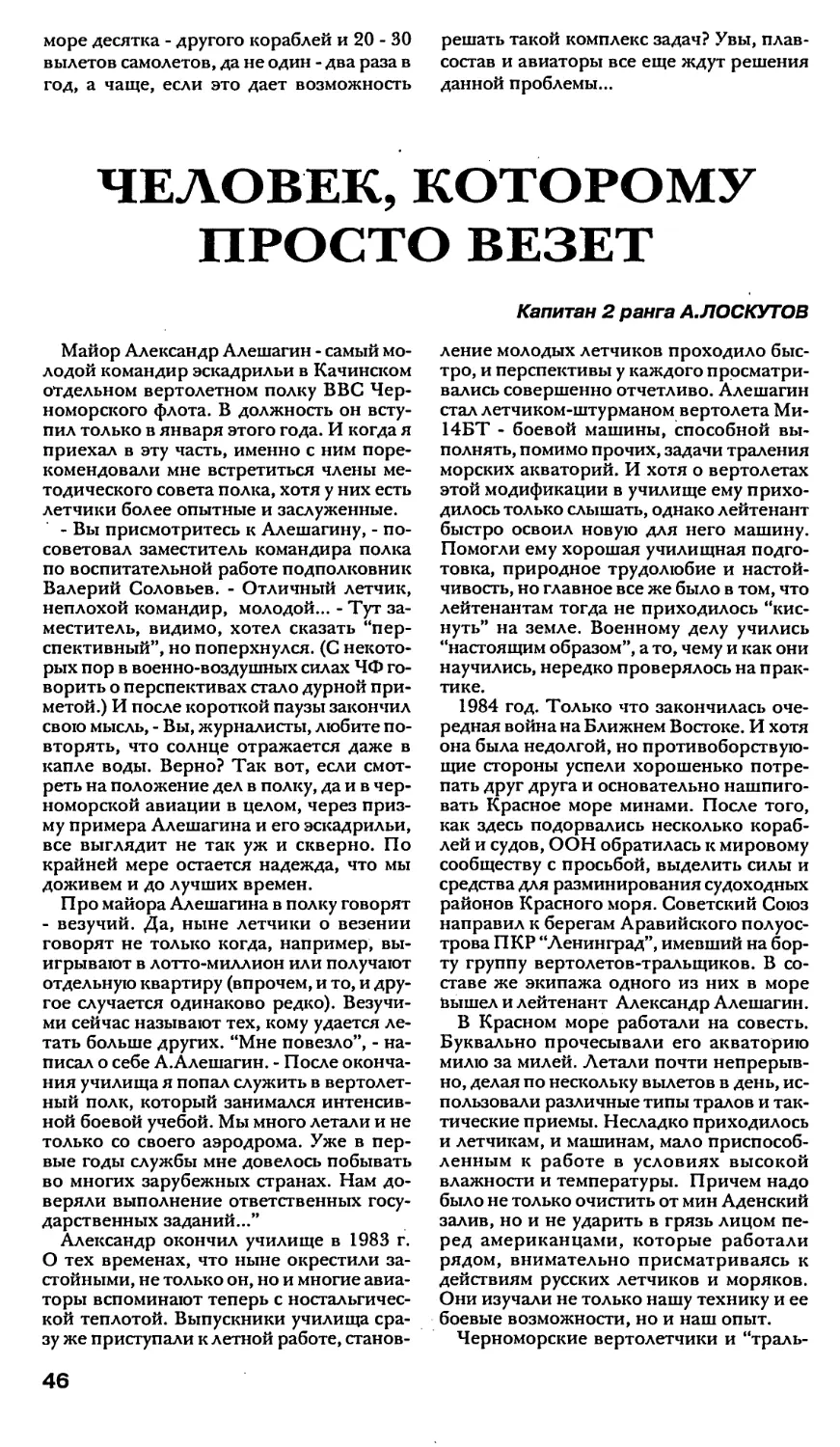

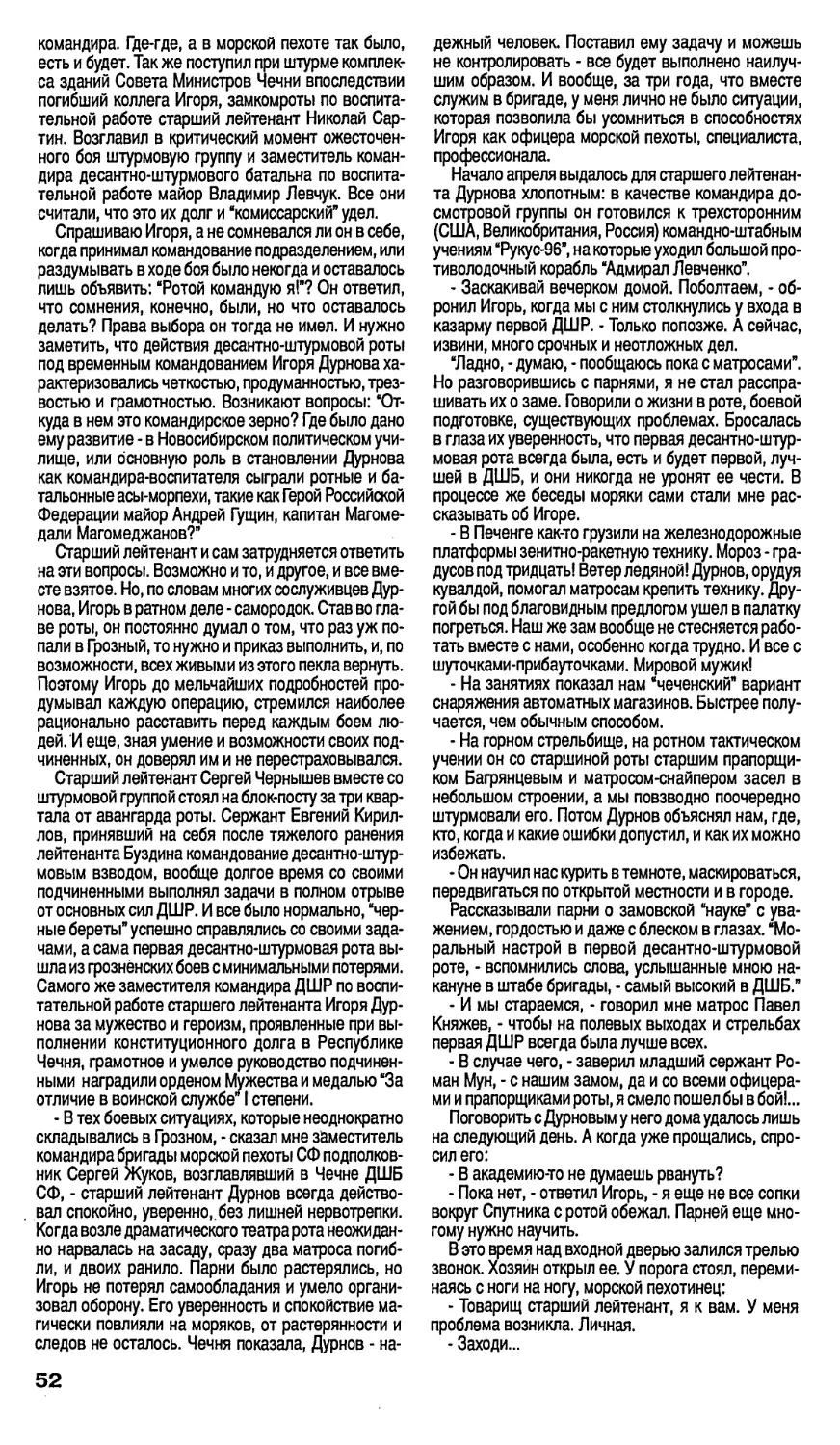

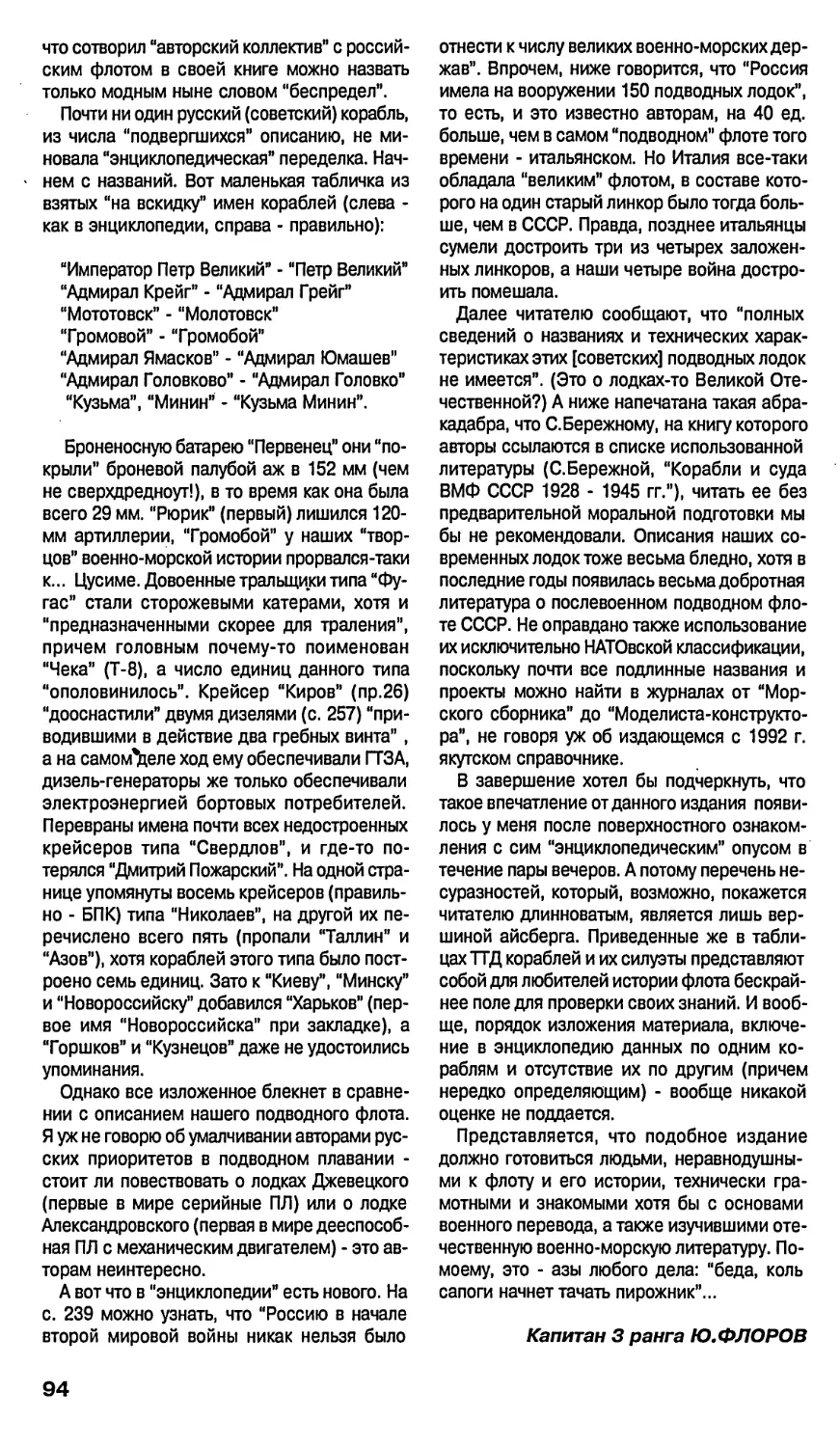

В учебном классе ЦБП и ПЛС морской авиации (слева направо: генерал-

майор авиации В.С.Бадеев, генерал-полковник авиации Г.А.Кузнецов,

Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков, полковник Г.С.Володин,

генерал-лейтенант авиации И.А.Портянченко)

11

дарства, в том числе и по вопросам развития Морской авиации. В целом, послево-

енную историю Морской авиации можно условно разделить на три периода (четвер-

тый протекает в настоящее время, и мы все ему свидетели и участники).

Первый период (до 1960 г.) характеризовался ее массовым перевооружением на

новую, в основном, реактивную технику с более широкими возможностями по удар-

ной мощи и дальности воздействия, оснащением самолетов радиоэлектронной ап-

паратурой и средствами радиоэлектронного противодействия, автоматизацией ос-

новных процессов управления полетом и применением оружия. Минно-торпедная

авиация перевооружилась на реактивные торпедоносцы, оборудованные для приме-

нения более совершенных, в том числе и реактивных торпед, бомб и мин крупного

калибра. Для решения задач борьбы с подводными лодками был создан и поставлен

на флоты гидросамолет Бе-6 конструкции Бериева, вооруженный средствами поис-

ка и поражения подводных лодок в подводном положении. Такими же средствами

были вооружены серийные базовые вертолеты Ми-4 конструкции Миля и специаль-

но созданный для флота в КБ Камова корабельный вертолет Ка-15. С этого и нача-

лось в ВМФ зарождение и формирование частей противолодочной и корабельной

авиации.

К середине 50-х годов относится и зарождение морской ракетоносной авиации,

хотя организационно оформление ее как рода авиации состоялось в 1961 г., кстати,

одновременно с противолодочной. Сначала в качестве носителя авиационных кры-

латых ракет использовался серийный бомбардировщик Ту-4, а с марта 1958 г. стали

поступать и реактивные самолеты типа Ту-16, летная эксплуатация которых состави-

ла целую эпоху в морской ракетоносной авиации. Особую настойчивость и профес-

сионализм в создании и вооружении авиации флотов ракетными комплексами “КС”

и "К-10” проявил тогда первый заместитель командующего авиацией ВМФ Герой

Советского Союза генерал-лейтенант авиации И.И.Борзов. Основную работу по ор-

ганизации и выполнению программ государственных и войсковых испытаний этих

комплексов он фактически взял на себя и обеспечил их проведение эксперимен-

тальными полетами экипажей ВВС ЧФ и Центра боевого применения и переучива-

ния летного состава Морской авиации.

Забегая вперед, отметим, что позже появились и другие авиационные ракетные

комплексы, предназначенные для поражения надводных целей. Это сопровождалось

интенсивными работами исследовательских отделов и экипажей того же Центра в

целях увеличения дальности отцепки ракет и снижения высоты их полета к цели, а

также улучшения помехозащищенности для повышения гарантии прорыва ПВО ко-

рабельных группировок противника. А с 1976 г. началась поставка на флоты и осво-

ение нового сверхзвукового ракетного комплекса, созданного на базе самолета-но-

сителя с изменяемой геометрией крыла типа Ту-22М. В нем нашли воплощение по-

следние достижения науки и производства авиационной техники, радиоэлектроники

и ракетостроения. Комплекс предназначен для действий в оперативной и ближней

стратегической глубине с задачей поражения как подвижных морских целей, так и

стационарных военных объектов противника крылатыми ракетами, минами, обычны-

ми и специальными авиабомбами. Имея высокие технические и тактические харак-

теристики, он сделал морскую ракетоносную авиацию сверхзвуковой, многоцелевой

и всепогодной, способной вести борьбу с авианосными группировками противника.

Таким образом, в целом Морская авиация к концу первого послевоенного пери-

ода представляла собой довольно внушительную силу. Однако к шестидесятым го-

дам, когда с появлением ракет произошло переосмысление значения и роли видов

Вооруженных сил СССР, посчитали, что пилотируемая авиация свое значение утра-

тила, а, следовательно, подлежит сокращению. Это время мы относим ко второму

периоду ее послевоенной истории. Тогда на всех флотах были полностью расфор-

мированы минно-торпедные части и соединения, расформирована и частично пере-

дана в ПВО страны вся истребительная авиация, значительно урезаны противоло-

дочные и разведывательные части, уцелела лишь зарождавшаяся морская ракето-

носная авиация. И только после известного карибского кризиса взгляд на роль и

значение пилотируемой авиации стал более реалистичным, что вновь привело к по-

вышению внимания к Морской авиации. Так наступил новый, третий период в ее

послевоенном развитии.

С его началом на флоты стали поступать новые разведывательные, противоло-

дочные и ракетные авиационные комплексы. В составе ВВС Северного и Тихоокеан-

ского флотов появились тяжелые многоместные самолеты-разведчики с автомати-

12

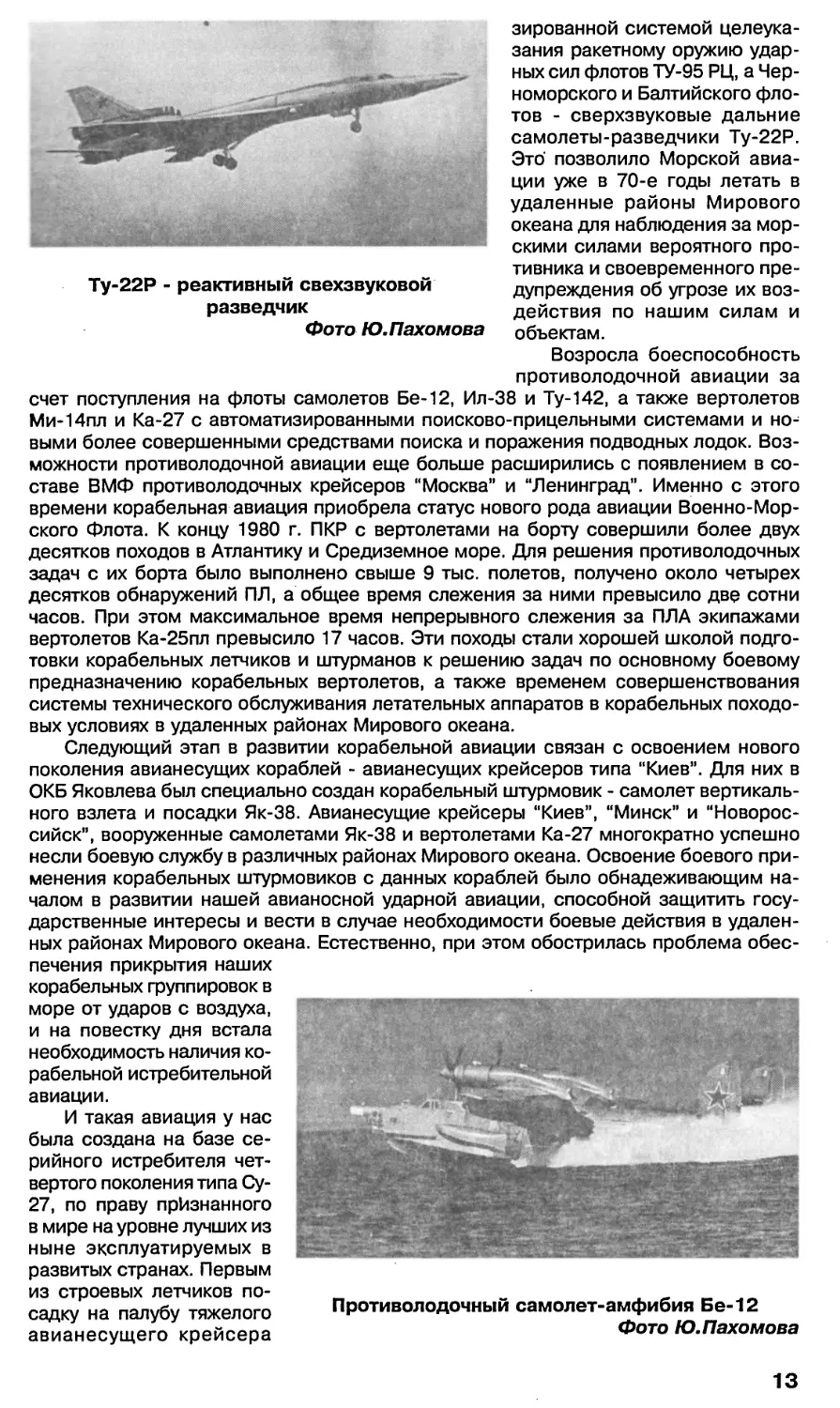

зированной системой целеука-

зания ракетному оружию удар-

ных сил флотов ТУ-95 РЦ, а Чер-

номорского и Балтийского фло-

тов - сверхзвуковые дальние

самолеты-разведчики Ту-22Р.

Это позволило Морской авиа-

ции уже в 70-е годы летать в

удаленные районы Мирового

океана для наблюдения за мор-

скими силами вероятного про-

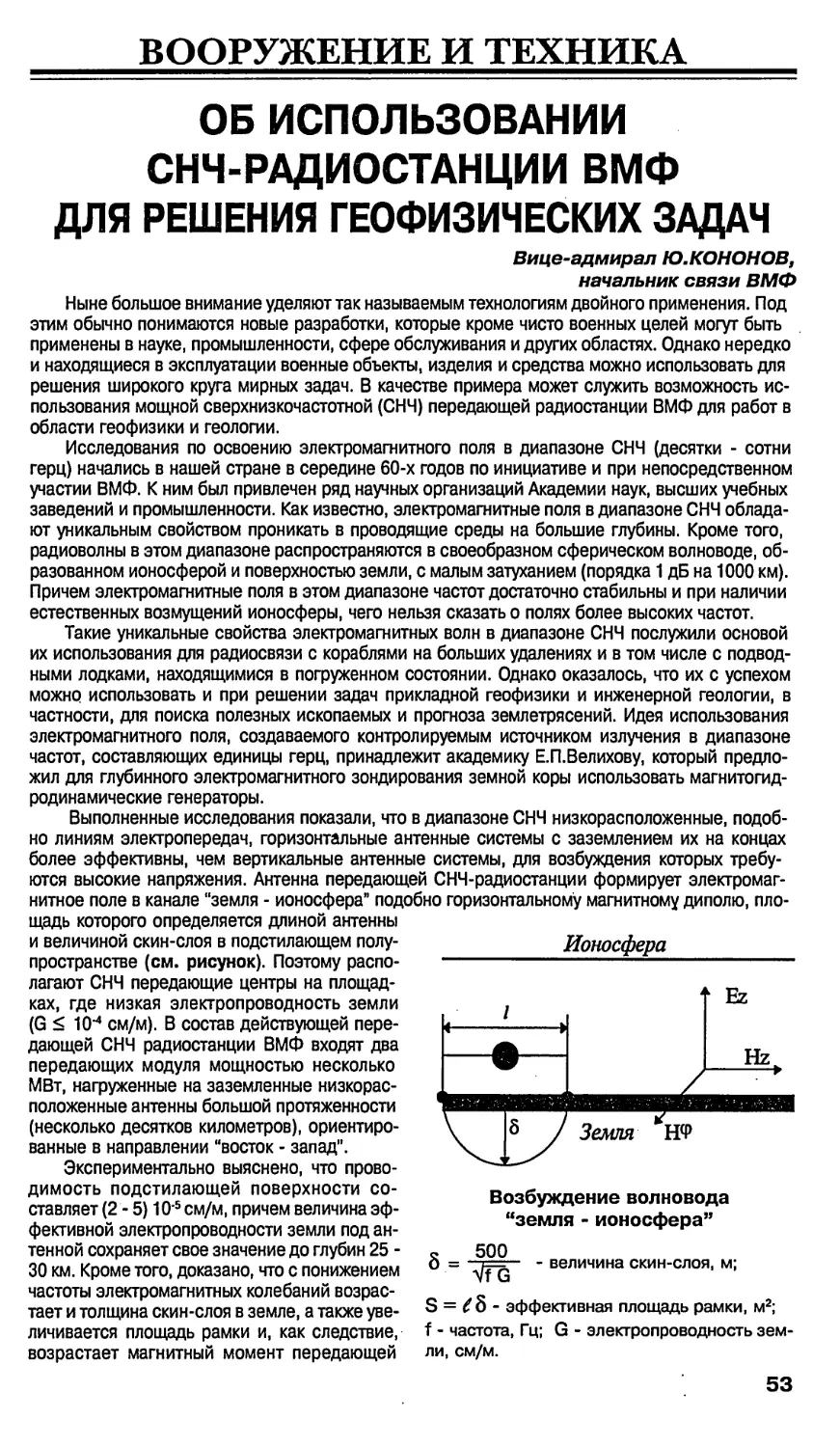

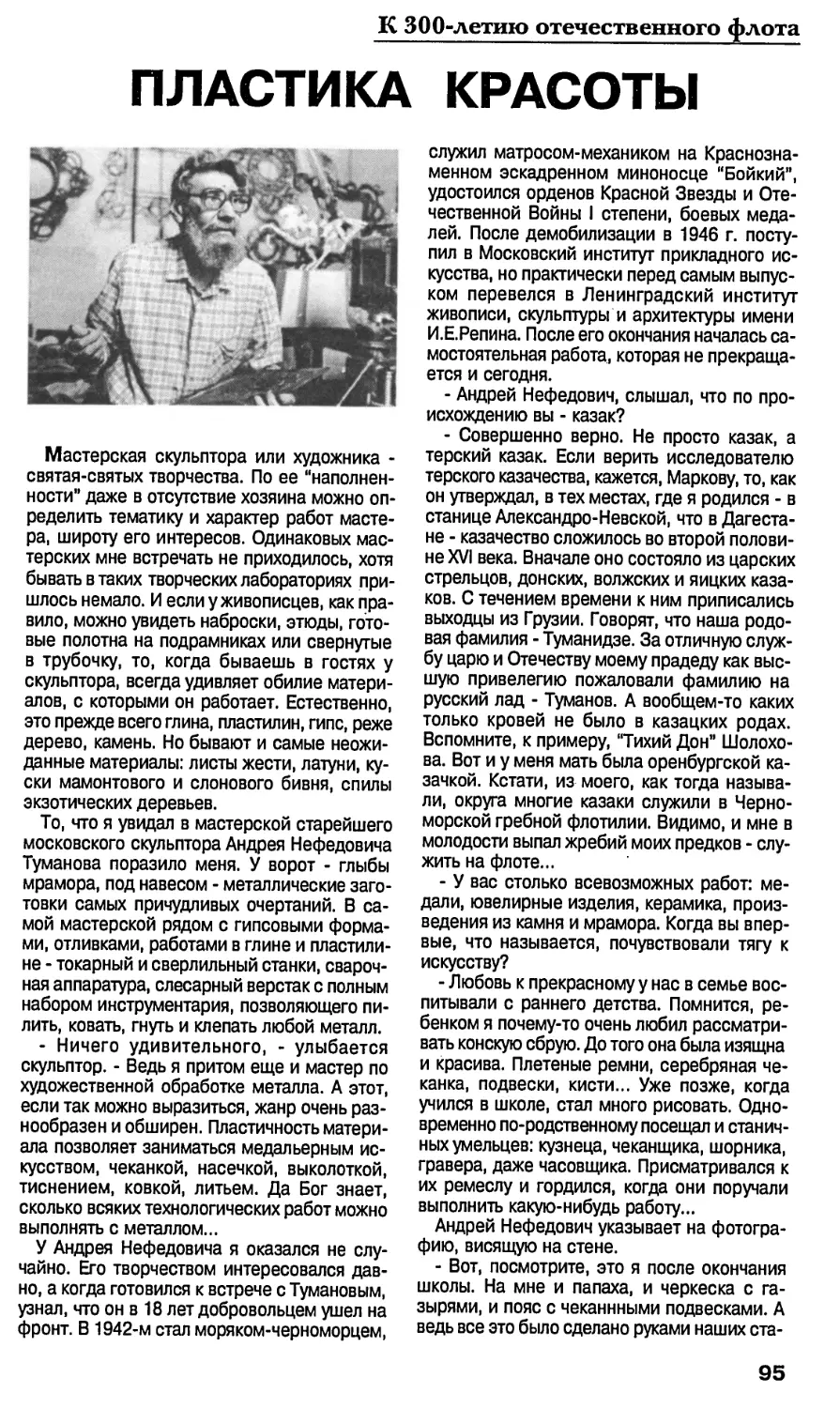

Ту-22Р - реактивный свехзвуковой

разведчик

Фото Ю. Пахомова

тивника и своевременного пре-

дупреждения об угрозе их воз-

действия по нашим силам и

объектам.

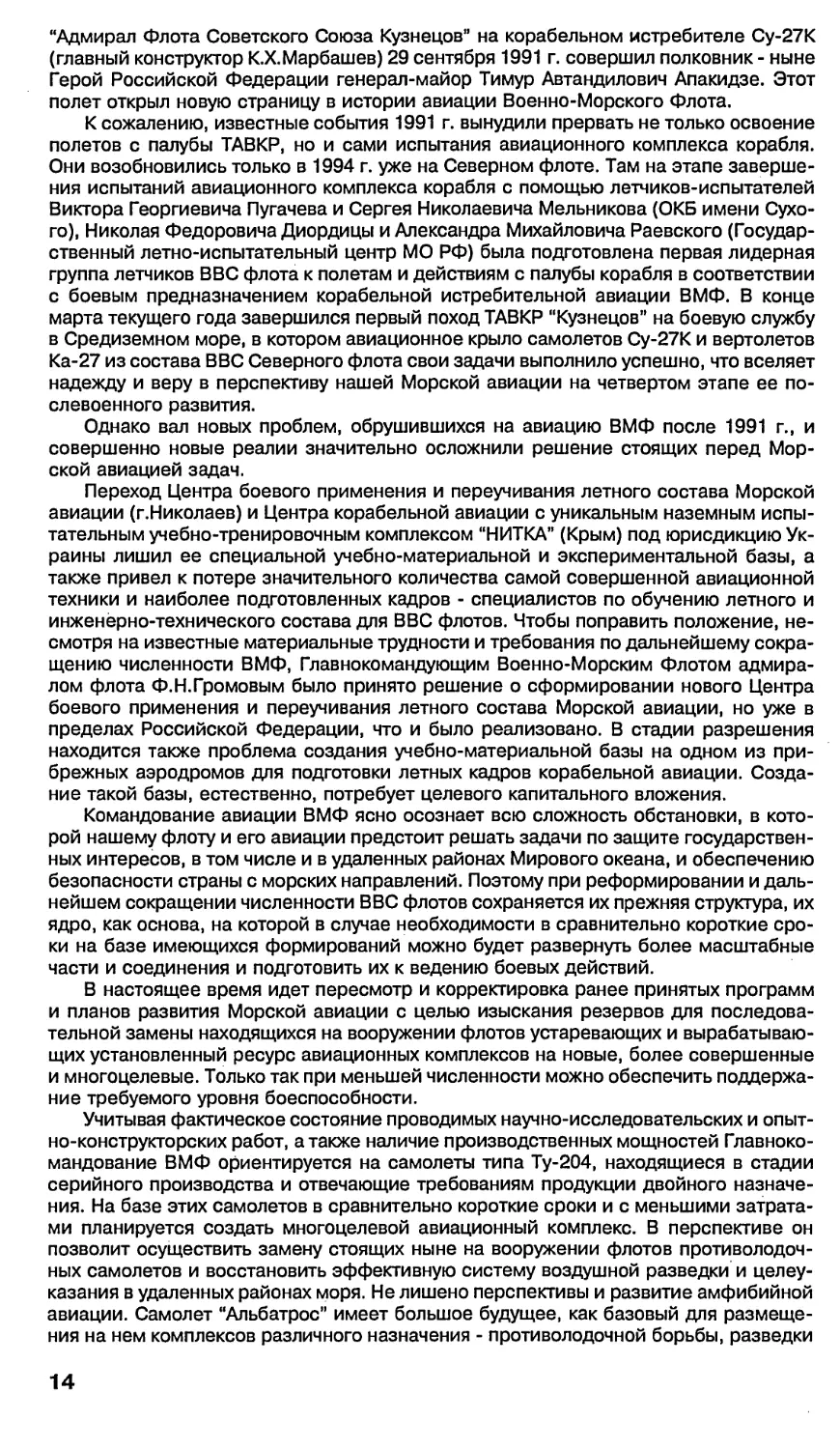

Возросла боеспособность

противолодочной авиации за

счет поступления на флоты самолетов Бе-12, Ил-38 и Ту-142, а также вертолетов

Ми-14пл и Ка-27 с автоматизированными поисково-прицельными системами и но-

выми более совершенными средствами поиска и поражения подводных лодок. Воз-

можности противолодочной авиации еще больше расширились с появлением в со-

ставе ВМФ противолодочных крейсеров "Москва” и “Ленинград”. Именно с этого

времени корабельная авиация приобрела статус нового рода авиации Военно-Мор-

ского Флота. К концу 1980 г. ПКР с вертолетами на борту совершили более двух

десятков походов в Атлантику и Средиземное море. Для решения противолодочных

задач с их борта было выполнено свыше 9 тыс. полетов, получено около четырех

десятков обнаружений ПЛ, а общее время слежения за ними превысило две сотни

часов. При этом максимальное время непрерывного слежения за ПЛА экипажами

вертолетов Ка-25пл превысило 17 часов. Эти походы стали хорошей школой подго-

товки корабельных летчиков и штурманов к решению задач по основному боевому

предназначению корабельных вертолетов, а также временем совершенствования

системы технического обслуживания летательных аппаратов в корабельных походо-

вых условиях в удаленных районах Мирового океана.

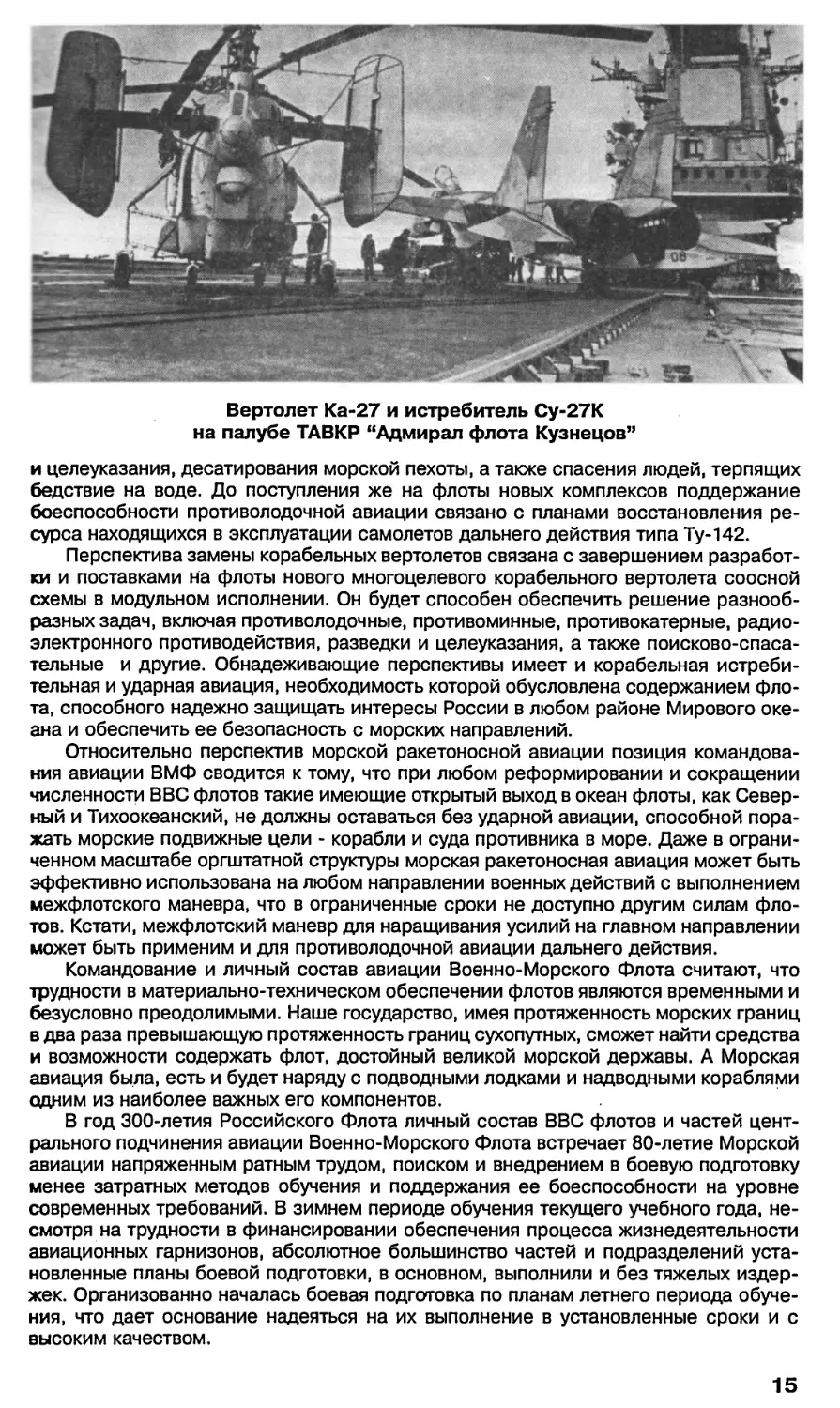

Следующий этап в развитии корабельной авиации связан с освоением нового

поколения авианесущих кораблей - авианесущих крейсеров типа “Киев”. Для них в

ОКБ Яковлева был специально создан корабельный штурмовик - самолет вертикаль-

ного взлета и посадки Як-38. Авианесущие крейсеры “Киев”, “Минск” и “Новорос-

сийск”, вооруженные самолетами Як-38 и вертолетами Ка-27 многократно успешно

несли боевую службу в различных районах Мирового океана. Освоение боевого при-

менения корабельных штурмовиков с данных кораблей было обнадеживающим на-

чалом в развитии нашей авианосной ударной авиации, способной защитить госу-

дарственные интересы и вести в случае необходимости боевые действия в удален-

ных районах Мирового океана. Естественно, при этом обострилась проблема обес-

печения прикрытия наших

корабельных группировок в

море от ударов с воздуха,

и на повестку дня встала

необходимость наличия ко-

рабельной истребительной

авиации.

И такая авиация у нас

была создана на базе се-

рийного истребителя чет-

вертого поколения типа Су-

27, по праву признанного

в мире на уровне лучших из

ныне эксплуатируемых в

развитых странах. Первым

из строевых летчиков по-

садку на палубу тяжелого

авианесущего крейсера

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12

Фото Ю.Пахомова

13

“Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" на корабельном истребителе Су-27К

(главный конструктор К.Х.Марбашев) 29 сентября 1991 г. совершил полковник - ныне

Герой Российской Федерации генерал-майор Тимур Автандилович Апакидзе. Этот

полет открыл новую страницу в истории авиации Военно-Морского Флота.

К сожалению, известные события 1991 г. вынудили прервать не только освоение

полетов с палубы ТАВКР, но и сами испытания авиационного комплекса корабля.

Они возобновились только в 1994 г. уже на Северном флоте. Там на этапе заверше-

ния испытаний авиационного комплекса корабля с помощью летчиков-испытателей

Виктора Георгиевича Пугачева и Сергея Николаевича Мельникова (ОКБ имени Сухо-

го), Николая Федоровича Диордицы и Александра Михайловича Раевского (Государ-

ственный летно-испытательный центр МО РФ) была подготовлена первая лидерная

группа летчиков ВВС флота к полетам и действиям с палубы корабля в соответствии

с боевым предназначением корабельной истребительной авиации ВМФ. В конце

марта текущего года завершился первый поход ТАВКР “Кузнецов” на боевую службу

в Средиземном море, в котором авиационное крыло самолетов Су-27К и вертолетов

Ка-27 из состава ВВС Северного флота свои задачи выполнило успешно, что вселяет

надежду и веру в перспективу нашей Морской авиации на четвертом этапе ее по-

слевоенного развития.

Однако вал новых проблем, обрушившихся на авиацию ВМФ после 1991 г., и

совершенно новые реалии значительно осложнили решение стоящих перед Мор-

ской авиацией задач.

Переход Центра боевого применения и переучивания летного состава Морской

авиации (г.Николаев) и Центра корабельной авиации с уникальным наземным испы-

тательным учебно-тренировочным комплексом “НИТКА” (Крым) под юрисдикцию Ук-

раины лишил ее специальной учебно-материальной и экспериментальной базы, а

также привел к потере значительного количества самой совершенной авиационной

техники и наиболее подготовленных кадров - специалистов по обучению летного и

инженерно-технического состава для ВВС флотов. Чтобы поправить положение, не-

смотря на известные материальные трудности и требования по дальнейшему сокра-

щению численности ВМФ, Главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмира-

лом флота Ф.Н.Громовым было принято решение о сформировании нового Центра

боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации, но уже в

пределах Российской Федерации, что и было реализовано. В стадии разрешения

находится также проблема создания учебно-материальной базы на одном из при-

брежных аэродромов для подготовки летных кадров корабельной авиации. Созда-

ние такой базы, естественно, потребует целевого капитального вложения.

Командование авиации ВМФ ясно осознает всю сложность обстановки, в кото-

рой нашему флоту и его авиации предстоит решать задачи по защите государствен-

ных интересов, в том числе и в удаленных районах Мирового океана, и обеспечению

безопасности страны с морских направлений. Поэтому при реформировании и даль-

нейшем сокращении численности ВВС флотов сохраняется их прежняя структура, их

ядро, как основа, на которой в случае необходимости в сравнительно короткие сро-

ки на базе имеющихся формирований можно будет развернуть более масштабные

части и соединения и подготовить их к ведению боевых действий.

В настоящее время идет пересмотр и корректировка ранее принятых программ

и планов развития Морской авиации с целью изыскания резервов для последова-

тельной замены находящихся на вооружении флотов устаревающих и вырабатываю-

щих установленный ресурс авиационных комплексов на новые, более совершенные

и многоцелевые. Только так при меньшей численности можно обеспечить поддержа-

ние требуемого уровня боеспособности.

Учитывая фактическое состояние проводимых научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, а также наличие производственных мощностей Главноко-

мандование ВМФ ориентируется на самолеты типа Ту-204, находящиеся в стадии

серийного производства и отвечающие требованиям продукции двойного назначе-

ния. На базе этих самолетов в сравнительно короткие сроки и с меньшими затрата-

ми планируется создать многоцелевой авиационный комплекс. В перспективе он

позволит осуществить замену стоящих ныне на вооружении флотов противолодоч-

ных самолетов и восстановить эффективную систему воздушной разведки и целеу-

казания в удаленных районах моря. Не лишено перспективы и развитие амфибийной

авиации. Самолет “Альбатрос” имеет большое будущее, как базовый для размеще-

ния на нем комплексов различного назначения - противолодочной борьбы, разведки

14

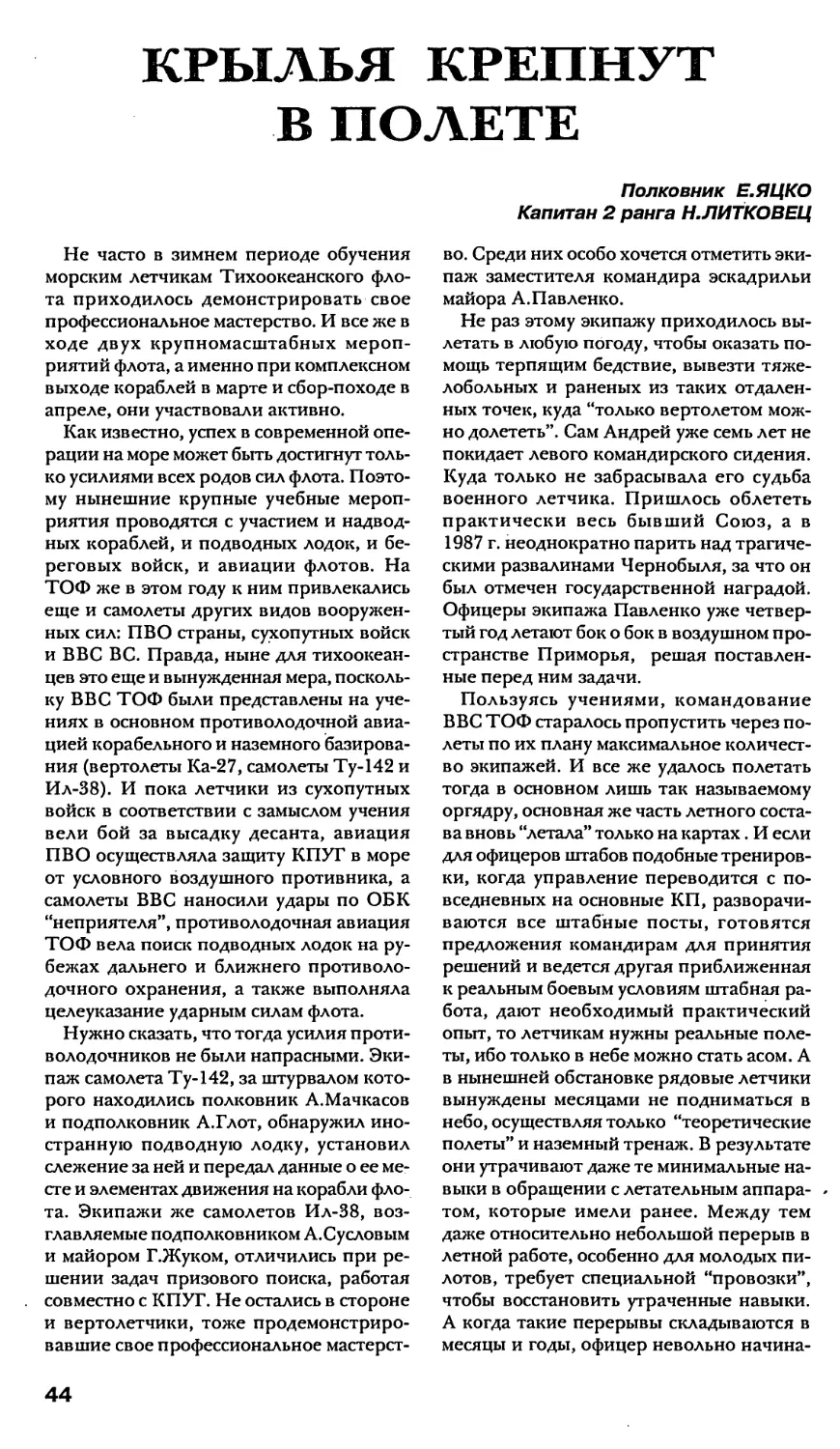

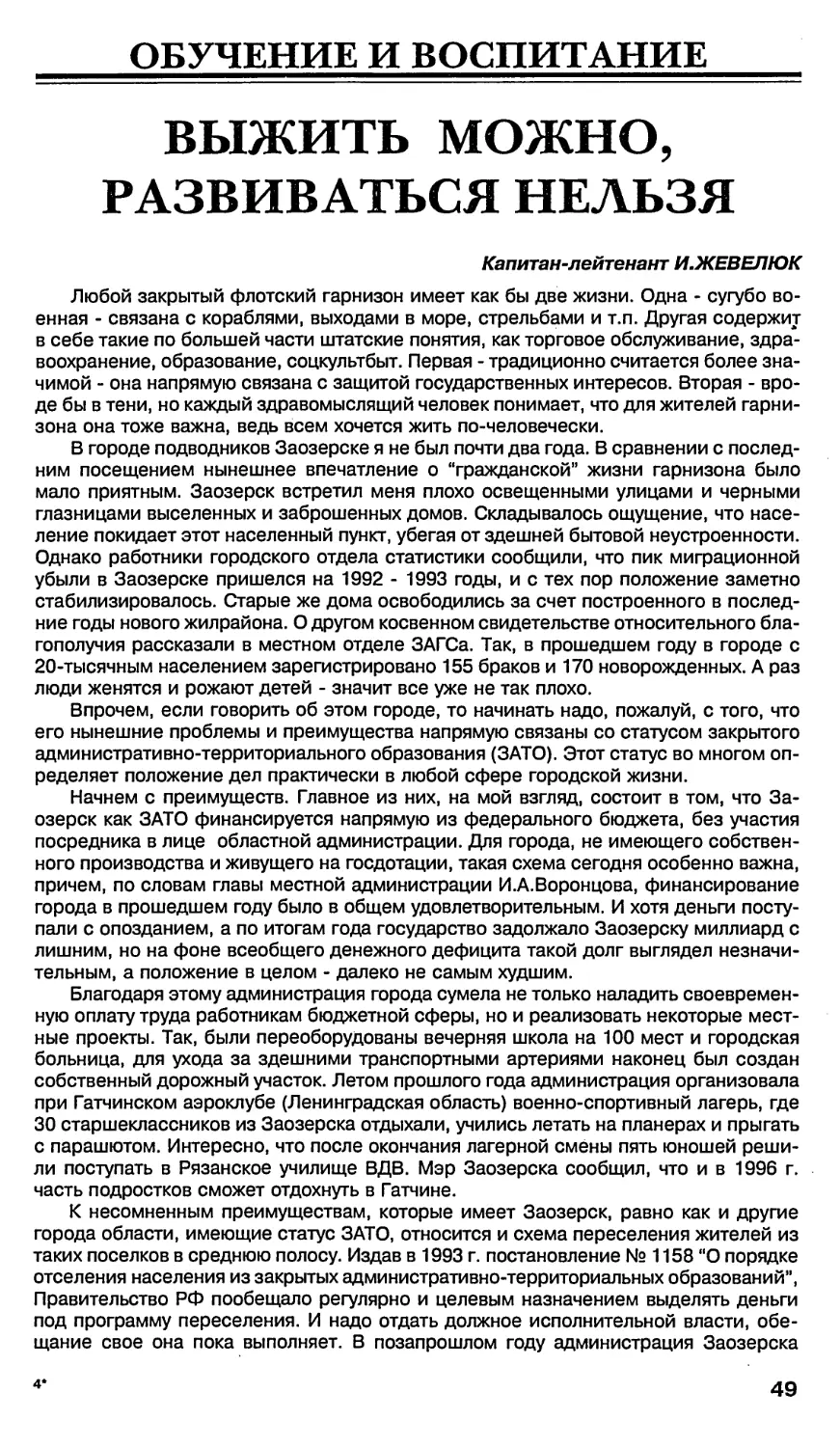

Вертолет Ка-27 и истребитель Су-27К

на палубе ТАВКР “Адмирал флота Кузнецов”

и целеуказания, десатирования морской пехоты, а также спасения людей, терпящих

бедствие на воде. До поступления же на флоты новых комплексов поддержание

боеспособности противолодочной авиации связано с планами восстановления ре-

сурса находящихся в эксплуатации самолетов дальнего действия типа Ту-142.

Перспектива замены корабельных вертолетов связана с завершением разработ-

ки и поставками на флоты нового многоцелевого корабельного вертолета соосной

схемы в модульном исполнении. Он будет способен обеспечить решение разнооб-

разных задач, включая противолодочные, противоминные, противокатерные, радио-

электронного противодействия, разведки и целеуказания, а также поисково-спаса-

тельные и другие. Обнадеживающие перспективы имеет и корабельная истреби-

тельная и ударная авиация, необходимость которой обусловлена содержанием фло-

та, способного надежно защищать интересы России в любом районе Мирового оке-

ана и обеспечить ее безопасность с морских направлений.

Относительно перспектив морской ракетоносной авиации позиция командова-

ния авиации ВМФ сводится к тому, что при любом реформировании и сокращении

численности ВВС флотов такие имеющие открытый выход в океан флоты, как Север-

ный и Тихоокеанский, не должны оставаться без ударной авиации, способной пора-

жать морские подвижные цели - корабли и суда противника в море. Даже в ограни-

ченном масштабе оргштатной структуры морская ракетоносная авиация может быть

эффективно использована на любом направлении военных действий с выполнением

межфлотского маневра, что в ограниченные сроки не доступно другим силам фло-

тов. Кстати, межфлотский маневр для наращивания усилий на главном направлении

может быть применим и для противолодочной авиации дальнего действия.

Командование и личный состав авиации Военно-Морского Флота считают, что

трудности в материально-техническом обеспечении флотов являются временными и

безусловно преодолимыми. Наше государство, имея протяженность морских границ

в два раза превышающую протяженность границ сухопутных, сможет найти средства

и возможности содержать флот, достойный великой морской державы. А Морская

авиация была, есть и будет наряду с подводными лодками и надводными кораблями

одним из наиболее важных его компонентов.

В год 300-летия Российского Флота личный состав ВВС флотов и частей цент-

рального подчинения авиации Военно-Морского Флота встречает 80-летие Морской

авиации напряженным ратным трудом, поиском и внедрением в боевую подготовку

менее затратных методов обучения и поддержания ее боеспособности на уровне

современных требований. В зимнем периоде обучения текущего учебного года, не-

смотря на трудности в финансировании обеспечения процесса жизнедеятельности

авиационных гарнизонов, абсолютное большинство частей и подразделений уста-

новленные планы боевой подготовки, в основном, выполнили и без тяжелых издер-

жек. Организованно началась боевая подготовка по планам летнего периода обуче-

ния, что дает основание надеяться на их выполнение в установленные сроки и с

высоким качеством.

15

НЫНЕШНИЕ ЗАБОТЫ

ВОЕННЫХ

КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ

Сегодня о сотрудниках ФСБ, в отличие

от недавнего времени, говорят и пишут мало,

хотя нет-нет да и появляются публикации,

связанные чаще с сомнениями в правомоч-

ности и обоснованности их действий в от-

ношении отдельных лиц. В связи с этим на-

значенный недавно на должность постоянно-

го корреспондента журнала по СФ капитан

3 ранга П.Лысенко встретился с начальни-

ком управления федеральной службы безо-

пасности по Северному флоту контр-адми-

ралом Н.Хоменко и задал ему ряд вопросов.

Товарищ контр-адмирал, сегодня, несмотря на заметно большую откры-

тость органов военной контрразведки, многие читатели имеют все же доволь-

но смутное представление о сути реформ в вашем ведомстве. Поэтому рас-

скажите, пожалуйста, какие реальные изменения, кроме неоднократной сме-

ны “вывески”, здесь произошли?

Действительно, с 1992 года органы безопасности неоднократно и серьезно ре-

формировались. Это сопровождалось и сменой их названия. Причем такая смена во

многом была связана с изменением функций и рамок нашей компетенции, которые,

в свою очередь, определялись соответствующими законами Российской Федера-

ции. О том, что реформирование бывшего КГБ было кардинальным, говорит тот

факт, что сейчас образовался целый ряд самостоятельных федеральных служб и

управлений: Федеральная служба безопасности, Главное управление охраны, Служ-

ба безопасности президента РФ, Служба внешней разведки, Федеральная погра-

ничная служба и т.д.

Приоритетной задачей органов ФСБ по-прежнему остается борьба со шпиона-

жем и изменой Родине во всех ее формах. Кроме того, в последнее время, в связи

с известными обстоятельствами, прежде всего с событиями в Чечне, особую остро-

ту и актуальность приобрела борьба с терроризмом и экстремизмом. С учетом этого

в ФСБ создан Антитеррористический центр и соответствующие региональные под-

разделения, призванные существенным образом повысить эффективность борьбы с

этими проявлениями.

Вместе с тем в ходе реформирования нашего ведомства не удалось избежать и

ошибок. Так, расформирование в 1992 году следственных подразделений привело к

резкому ухудшению качества ведения следствия по уголовным делам, отнесенным к

компетенции органов безопасности. Следователи прокуратуры, и без того перегру-

женные работой, просто не справлялись с расследованием нарастающего с каждым

годом вала преступлений. Кроме того, с сокращением следственных аппаратов из

органов безопасности ушли опытнейшие следователи и криминалисты. Поэтому

принятое в конце прошлого года решение вновь возвратить в органы ФСБ следст-

венные подразделения можно только приветствовать.

Николай Серафимович, а насколько совершенна правовая основа деятель-

ности военной контрразведки, заложенная в соответствующих законах Рос-

сийской Федерации и в “Положении об органах государственной безопаснос-

ти в Вооруженных Силах РФ”?

Правовую основу нашей деятельности составляют Конституция Российской Фе-

дерации, федеральные законы "Об органах Федеральной службы безопасности в

Вооруженных Силах РФ”, “Об оперативно-розыскной деятельности в РФ”, а также

16

другие законы и правовые нормативные акты федеральных органов государствен-

ной власти. Кроме того, для органов безопасности в войсках издано утвержденное

Президентом России “Положение об органах госбезопасности в ВС РФ и иных воин-

ских формированиях” (военная контрразведка). Наряду с этим, по отдельным на-

правлениям органы ФСБ осуществляют свою деятельность в рамках международных

правовых актов.

Таким образом, перечисленные законы и правовые акты определяют ФСБ как

орган исполнительной власти Российского государства, обеспечивающий в соответ-

ствии с предоставленными полномочиями безопасность личности, общества и госу-

дарства. На мой взгляд, существующая правовая основа деятельности ФСБ соответ-

ствует социально-политической обстановке в стране и в целом обеспечивает реше-

ние стоящих перед нами задач.

Как вы оцениваете активность иностранных спецслужб на Кольском полу-

острове в последние годы?

В современных условиях для Северного флота, как и для Вооруженных Сил Рос-

сии в целом, характерно расширение международных связей. Объекты флота все

чаще посещают иностранные граждане в составе военных делегаций, инспекций по

соблюдению договорных обязательств в области контроля за вооружениями, групп,

работающих по линии гуманитарных связей, конверсии, а также представители за-

рубежных средств массовой информации, бизнеса, туризма. В этих условиях иност-

ранным спецслужбам, представляются широкие возможности для ведения разведы-

вательной деятельности, скажем так, с легальных позиций, которые безусловно, ими

используются.

Нами выявлен ряд представителей различных зарубежных организаций и воен-

ных ведомств, проявляющих целенаправленный интерес к широкому спектру воен-

ных вопросов, к информации экономического и социально-политического характе-

ра.

Что, на ваш взгляд, необходимо прежде всего, чтобы в условиях беспре-

цедентного расширения международных связей России в целом и Кольского

полуострова в частности максимально сократить утечку секретов?

Во-первых, совместно с заинтересованными ведомствами принять дополнитель-

ные организационно-режимные меры по упорядочению приема иностранных деле-

гаций на военных объектах РФ и усилению ответственности должностных лиц за

допуск иностранцев в районы с регламентированным для них посещением. Не сек-

рет, что одним из следствий нерешенности этой проблемы в настоящее время

является то, что командование воинских частей под давлением представителей об-

ластной и городских администраций, сопровождающих иностранные делегации, идет

на смягчение режима пребывания и расширение рамок посещения военных объек-

тов и закрытых районов в ущерб интересам флота.

Во-вторых, необходимо ввести режим пребывания членов иностранных инспек-

ционных групп на объектах флота, который был бы адекватен условиям выполнения

аналогичных функций представителями российской стороны за рубежом. Нужно ска-

зать, что в настоящее время иностранные инспектора имеют у нас значительно боль-

шую свободу перемещения в пункте въезда и реальные возможности провоза на

режимные объекты устройств, не предусмотренных протоколом, нежели те, что оп-

ределены за рубежом для наших специалистов.

Уже более двух лет в военной контрразведке флота существует подразде-

ление по борьбе с контрабандой и коррупцией. Каковы результаты его рабо-

ты?

Да, такое подразделение в структуре управления ФСБ РФ по Северному флоту

создано в июне 1992 года. Оно предназначено для организации и проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий для своевременного вскрытия и пресечения анти-

конституционной деятельности, терроризма, коррупции, незаконного оборота ору-

жия и наркотических средств в частях и соединениях флота и их непосредственном

окружении. В августе 1995 года это подразделение преобразовали в отдел, что было

вызвано, в первую очередь, обострением криминальной обстановки как в частях и

соединениях флота, так и в регионе. Данный отдел работает в тесном взаимодейст-

вии с территориальными подразделениями ФСБ и МВД России, а также органами

военной прокуратуры, налоговой полиции и таможни.

2 “Морской сборник” № 7

17

К примеру, в конце 1994 года отдел реализовал материалы розыска некоего

анонима, который угрожал совершить террористический акт на одном из судоре-

монтных заводов флота. Шантажиста установили и привлекли к уголовной ответст-

венности. В Заозерске в сентябре 1994 года совместно с органами милиции и ко-

мандованием гарнизона военные контрразведчики пресекли попытку группы лиц -

уроженцев Кавказа - организовать захват заложников из состава караула воинской

части, чтобы затем обменять их на земляков, арестованных за вымогательство. Во-

обще же, исполняя Указ Президента Российской Федерации 1994 года № 1226 о

борьбе с организованной преступностью и бандитизмом, наши сотрудники совмест-

но с органами внутренних дел и военной прокуратуры взяли с поличным шесть групп

вымогателей общей численностью 18 человек. Возбуждено восемь уголовных дел.

Кроме того, как известно, на Северном флоте имеется большое число кораблей

с ядерными энергетическими установками и несколько ядерно-технических частей,

поэтому одной из главных задач военных контрразведчиков является вскрытие и

предупреждение возможных экстремистских действий и незаконного использова-

ния радиоактивных материалов. Так, в ноябре 1993 года группа офицеров СФ похи-

тила некоторое количество ядерного топлива для атомных реакторов подводных ло-

док, содержащее около 4,5 кг обогащенного урана. Последствия этого могли быть

самыми печальными, но наши работники совместно с сотрудниками военной проку-

ратуры провели комплекс оперативно-розыскных и специальных мероприятий, в

результате которых ядерное топливо было найдено, а преступники изобличены, аре-

стованы и осуждены военным судом Североморского гарнизона.

В 1994 - 1995 годах по информации военных контрразведчиков и при их непо-

средственном участии было обнаружено и изъято значительное количество похи-

щенного и незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. В том числе: два пулеме-

та, автомат и три винтовки, четыре авиационные пушки калибра 23 мм, одиннадцать

пистолетов, четыре переносных зенитно-ракетных комплекса “Стрела” и двадцать

ракет к ним, свыше двух сотен гранат различных систем, более 400 кг взрывчатых

веществ, около 200 электродетонаторов, свыше 25 тыс. патронов к боевому стрел-

ковому оружию, четыре подствольных гранатомета, восемь охотничьих ружей. Во

второй половине 1995 года органами безопасности на СФ совместно с подразделе-

ниями МВД были изобличены и арестованы две преступные группы, занимавшиеся

хищением боеприпасов, взрывчатых веществ и военного имущества для последую-

щей их продажи криминальным структурам. Уже в этом году был арестован офицер

запаса при попытке продажи взрывчатых веществ. Во всех случаях возбуждены уго-

ловные дела, ведется следствие.

Наше управление также организовало и проводит комплекс мероприятий, на-

правленных на предупреждение поставок наркотических веществ на объекты флота.

Так, совместно с органами милиции в городах Североморске, Полярном, Остров-

ном, Заозерске и Мурманске пресечена противоправная деятельность восьми воен-

нослужащих и ряда лиц из их окружения, занимавшихся поставками, хранением и

сбытом наркотических средств.

Следует отметить, что в последнее время на флоте увеличилось количество слу-

чаев, когда должностные лица совершают противоправные деяния, используют слу-

жебное положение в целях личного обогащения. Если в 1994 году мы занимались

проверкой двух эпизодов с признаками, определяемыми как “коррупция в органах

государственной власти и управления”, то в 1995 году проверяли уже 11 материа-

лов, в том числе 5 - с признаками групповых преступлений. В частности, проведен-

ные оперативно-розыскные мероприятия позволили вскрыть факты хищений ГСМ в

особо крупных размерах на Кольской флотилии. По итогам ревизии, проведенной в

рамках уголовного дела, ущерб государству составил свыше 10 млрд рублей. И, к

сожалению, подобные примеры не единичны. Так, бывший начальник управления

вспомогательных плавсредств Северовоенморстроя капитан 2 ранга Щупак в 1993

году заключил ряд договоров с коммерческими структурами из Санкт-Петербурга на

передачу в аренду четырех судов вспомогательного флота. Причем, сделал это та-

ким образом, что коммерсанты получили право передать суда в субаренду, то есть,

по сути, возможность отчуждения собственности флота. Установлено, что в настоящее

время эти суда находятся в Сингапуре. Флоту нанесен ущерб в 20 млрд рублей, и

теперь флот и военная прокуратура принимают меры, чтобы возвратить суда из-за

границы.

В октябре прошлого года сотрудникам нашего управления, совместно с УФСБ

РФ по Мурманской области, при содействии российской и норвежской таможни,

18

удалось пресечь попытку контрабандного вывоза за границу на теплоходе “Тулома"

цветных металлов, полученных от разделки военной техники, на сумму свыше 400

тыс. долларов США. Однако, необходимо отметить, что мероприятия по борьбе с

коррупцией, проводимые органами ФСБ, осуществляются практически вне правово-

го поля, которое позволяло бы активно воздействовать на ситуацию. Уголовный ко-

декс РФ был принят в 1961 году и явно не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Поэтому законодателям необходимо создать такие условия, при которых правоохра-

нительные органы могли бы эффективно использовать свои возможности для пресе-

чения деятельности мошенников и жуликов в рамках закона. И пока не будут приняты

основные законодательные акты, ограждающие государство и его Вооруженные Силы

от всеобщей растащиловки, регламентирующие нашу деятельность в этом направ-

лении, ждать улучшения ситуации не приходится.

Серьезную угрозу боеготовности флота представляют непрекращающиеся хи-

щения с кораблей и береговых объектов изделий, содержащих драгоценные метал-

лы: золото, платину, палладий, серебро... Так, в мае 1994 года за хищение акку-

муляторных батарей, содержащих серебро, был арестован и осужден капитан 1 ран-

га Маркус. В октябре того же года была разоблачена и арестована группа военно-

служащих и гражданских лиц, во время задержания которой было изъято 3,5 кг золо-

та, 25 кг серебра, 3,5 кг палладия и значительное количество похищенных с объек-

тов флота изделий, содержащих драгметаллы. Извлекаемые в подпольной лабора-

тории из этих изделий драгметаллы преступники переправляли в страны Балтии и

Калининградскую область. В настоящее время материалы уголовного дела находятся

на рассмотрении в военном суде.

В январе сего года нами завершена проверка оперативных материалов в отно-

шении помощника флагманского специалиста одного из соединений атомных под-

водных лодок капитана 2 ранга Я., который, используя служебное положение и войдя

в преступный сговор с начальником склада ракетного ЗИП, похитил с целью после-

дующей продажи 40 блоков, содержащих драгметаллы на 8 тыс. долларов США.

В заключение хочу подчеркнуть, что анализ имеющихся у нас в производстве

материалов, а также результатов борьбы в последние годы с антиконституционной

деятельностью, терроризмом, коррупцией, контрабандой, незаконными валютными

операциями позволяет сделать вывод, что в условиях сокращения флота, продолжа-

ющегося роста безработицы, падения уровня жизни населения нашего региона сле-

дует и в дальнейшем ожидать роста количества преступлений, совершаемых с коры-

стными целями.

Товарищ контр-адмирал, а развиваются ли контакты вашего управления

со спецслужбами других государств в целях совместной борьбы с наиболее

опасными видами преступности?

В соответствии с международными соглашениями о взаимодействии и сотруд-

ничестве органы безопасности России поддерживают постоянные контакты со спец-

службами и правоохранительными органами других стран. Эти контакты в большей

степени связаны с необходимостью пресечения такого рода преступлений, как кон-

трабанда оружия, наркотиков, драгоценных металлов и т.п. Согласно установленно-

му порядку непосредственную связь со спецслужбами других государств осу-

ществляют соответствующие подразделения центрального аппарата ФСБ РФ. Наше

же управление непосредственных контактов с иностранными спецслужбами не под-

держивает.

Николай Серафимович, не секрет, что в так называемые застойные годы

сотрудники вашего ведомства, мягко говоря, брали на заметку военнослужа-

щих, склонных к критике руководства страны и “идеологически вредных” вы-

сказываний. Те времена прошли, но в мозаике нынешних политических тече-

ний встречаются и крайне экстремистские, сторонники которых тоже могут

носить погоны. Как вы относитесь к этой проблеме?

Какую-либо работу в политических партиях и блоках мы не проводим, и вообще

такая задача перед нами не стоит. Однако, если к нам поступит информация, что

военнослужащие - представители того или иного политического течения - намерены

прибегнуть к антиконституционным, диверсионно-террористическим действиям, то

военные контрразведчики, разумеется, не останутся в стороне.

Беседу вел капитан 3 ранга П.ЛЫСЕНКО

2*

19

В СЕВАСТОПОЛЕ ЕГО

ВСЕГДА ЖДУТ С НАДЕЖДОЙ

Капитан 2 ранга В.ДАНДЫКИН

НОВОЕ ДЕЛО

Осенью прошлого, 1995 г., к Борису Кузне-

цову, ведущему адвокату и главе первого в

России частного адвокатского бюро “Кузне-

цов и партнеры”, обратились представители

комитета Государственной Думы по связям

с соотечественниками за рубежом с прось-

бой защищать интересы Российской общи-

ны Севастополя (РОС) на судебном процес-

се, где истцом выступил прокурор Севасто-

поля И.Вернидубов. Община обвинялась в

инициировании отторжения Севастополя от

Украины и в разжигании межнациональной

розни. Как видим, обвинение было весьма

серьезным, и касалось оно общественной ор-

ганизации, объединявшей тысячи севасто-

польцев - людей разных национальностей,

считающих свой город - городом русской

морской славы.

У Бориса Аврамовича тогда, впрочем, как и

всегда, каждый день был расписан на не-

сколько недель вперед. Но что-то уж слиш-

ком тревожно было у него на душе, и всегда-

то бывшей неравнодушной к морю, флоту и

морякам. А Севастополь - это ведь морская

святыня России, наша гордость, слава и боль.

Город, два с лишним столетия являвшийся

морской твердыней юга России, и в одноча-

сье ставший украинским, хотя Россия никог-

да его в законодательном порядке не пере-

давала. Город - где и поныне служит России

Черноморский флот, ставший головной болью

и киевских, и московских политиков. Да и

как не выручить из беды людей, привыкших

сверять свою жизнь по московскому време-

ни? Ведь в отличие от большинства других

украинских городов Севастополь - сугубо

флотский город, по многим линиям связан-

ный неразрывными узами с Россией. И Куз-

нецов согласился защищать Общину в суде,

причем совершенно безвозмездно, о чем те-

леграммой и уведомил председателя РОС

Раису Телятникову.

Но для подготовки к процессу Борису Аб-

рамовичу требовалось время, а украинское

правосудие торопилось прекратить деятель-

ность данной организации. К тому времени

уже был отстранен отдел всенародно избран-

ный президент Крыма и практически разо-

гнаны все ориентированные на Россию об-

щественные организации. Лишь РОС не без

помощи Черноморского флота и поддержки

правительства Москвы держалась, по-преж-

нему постоянно заявляя о себе при всех ви-

зитах в Севастополь руководства Украины.

Кузнецов к началу слушаний не успевал, а

Раиса Телятникова и ее коллеги по общине

не рассчитывали на справедливость ни в рай-

онном, ни в городском, ни даже в Верховном

суде Украины.

- Зато мы победим в международном, -

невесело пошутила Раиса Федоровна. - Жаль,

что Кузнецов не смог еще приехать из Моск-

вы. А из нас какие юристы?

Действительно, напористость обвинения на

первом же заседании для РОС ничего хоро-

шего не обещала.

- Где же этот знаменитый Кузнецов? - спра-

шивали друг друга севастопольцы.

А Кузнецов работал. С каждым днем на-

полнялись материалами две объемистые пап-

ки. Бориса Аврамовича интересовало все:

правовые, международные, исторические

аспекты проблемы Крыма и Севастополя;

публикации с антироссийским душком в ук-

раинской прессе (ведь РОС обвинялась в раз-

У главы адвокатского бюро

И.Кузнецова каждый день расписан

на несколько недель вперед

20

хмгании межнациональной розни на страни-

цах своей газеты). На свет были извлечены

десятки и сотни документов от “времен Оча-

кова и покорения Крыма” до самых послед-

них из новейшей истории отношений Украи-

ны и России. На первый взгляд могло пока-

заться, что многие из этих документов даже

не имеют отношения к данному процессу. Но

Борис Абрамович считал, что он должен знать

все о Крыме и Севастополе, чтобы достойно

противостоять украинскому правосудию, у ко-

торого на своем “игровом поле” было гораз-

до больше возможностей выиграть процесс

и запретить РОС. Кроме того, Кузнецов в сво-

ей адвокатской практике всегда рассчитывал

на сильного соперника и понимал, что может

проиграть в первой инстанции, а значить спор

за справедливость придется переносить в

более высокие.

Нужно заметить, что, готовясь защищать

РОС, Борис Абрамович вспоминал свою пер-

вую профессиональную работу в Крыму, ког-

да он защищал военного летчика 1-го класса

подполковника Юрия Степановича Корсуна,

обвиненного в клевете на командование час-

ти. Корсун обратился за правдой в Москву

весной 1991 г., когда развал Советского Со-

юза вступал в решающую стадию. Летчик на-

шел Бориса Абрамовича в гостинице “Моск-

ва", где тот тогда жил. Они долго говорили о

правде и совести, об офицерской чести. И

ДЕЛО I

История эта началась поздней весной 1991

г. Подполковник Корсун служил честно и до-

бросовестно, как служат десятки тысяч офи-

церов в больших и малых гарнизонах, часто

переезжая с места на место, и в его семье

росло четверо детей. В Сакском гарнизоне

он столкнулся с вопиющей, как он полагал,

несправедливостью при распределении жил-

площади. Офицер предъявил по этому пово-

ду претензию, а когда она не возымела дей-

ствия, пожаловался вышестоящему командо-

ванию. Непринятие никаких мер, хотя, как

считал Корсун, к тому имелись реальные воз-

можности, заставило его обратиться с пись-

мом о злоупотреблениях командования гар-

кизона в самые высокие инстанции. Это делу

тоже не помогло, но в результате этого Кор-

сун из хорошего офицера превратился в очень

плохого - в клеветника и кляузника.

На заседании трибунала гарнизона Кузне-

цов, используя документы и показания сви-

детелей, убедительно доказал, что обвине-

ния в адрес Корсуна беспочвенны, однако

приговор, видимо, обговорили еще до суда.