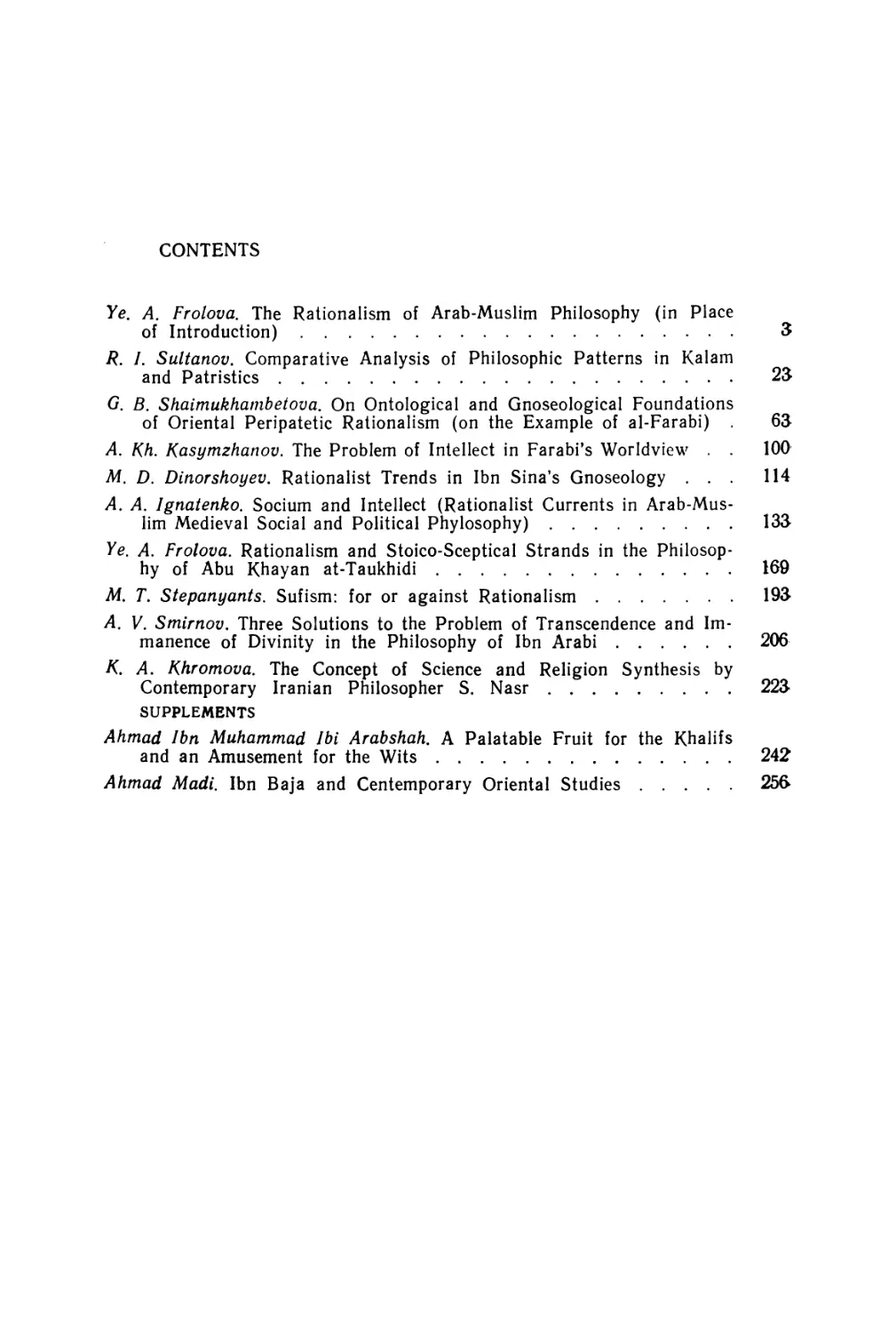

Автор: Фролова Е.А. Степаняц М.Т.

Теги: философия стран азии философия стран востока философия академия наук ссср издательство наука рационализм

ISBN: 5-02-016516-6

Год: 1990

Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Рационалистическая

традиция

и современность

БЛИЖНИЙ

И СРЕДНИЙ

ВОСТОК

Москва

«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы

1990

ББК 87.3(5)

Р27

Руководитель авторского коллектива серии

М. Т. СТЕПАНЯНЦ

Ответственный редактор тома

Е. А. ФРОЛОВА

Рецензенты

В. В. ЛАЗАРЕВ, H. С. МУДРАГЕИ, К. М. ТРУЕВЦЕВ

Утверждено к печати

Институтом философии АН СССР

Рационалистическая традиция и современность:

Р27 Ближний и Средний Восток.— М.: Наука. Главная

редакция восточной литературы, 1990.— 280 с.

ISBN 5-02-016516-6

Вторая книга четырехтомного издания посвящена истории

рационалистической мысли на арабо-мусульманском Востоке..

В отдельных разделах рассматриваются элементы рационализ¬

ма в философском наследии ал-Фараби, Ибн Сины, ат-Таухи-

ди, Ибн Баджи, Ибн Араби, а также в учении современного

иранского философа С. X. Насра.

0302010000-069

Р КБ-8-65-90

013(02)-90

ISBN 5-02-016516-6

ББК 87.3(5>

Æ) Институт философии.

АН СССР, 1990

Е. А. Фролова

РАЦИОНАЛИЗМ В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

(вместо введения)

Предметом своего анализа авторы предлагаемой вниманию

читателя книги взяли тему, которая определяла развитие фило¬

софской мысли и в целом культуры арабо-мусульманского сред¬

невековья IX—XII вв. Но если в последующие столетия культ

разума и рационального знания и стал ослабевать, едва ли

можно говорить об угасании его «светильника»: то там, то здесь

юн вспыхивал вновь. В XIX в. разум начинает успешно восста¬

навливать свои позиции во всех сферах общественного созна¬

ния.

Современный Арабский Восток — мир, преобразующий свою

экономику и социальные структуры, меняющий культурные, ми¬

ровоззренческие ориентиры, ищущий формы общественной жиз¬

ни, которые способны решить многочисленные проблемы, порож¬

денные отсталостью, вывести мусульманские страны в разряд

развитых. Все это делает важным вопрос о месте и роли науч¬

ного мировоззрения, научной методологии, вопрос о внедрении

науки в качестве существенного компонента культуры и эконо¬

мики данных стран. Отсюда вытекает необходимость историче¬

ского анализа сложившегося типа миропонимания, необходи¬

мость выявления в культуре, в знании элементов, ставших наи¬

более эффективными в предшествующей истории и помогаю¬

щих в наши дни преодолевать стереотипы сознания, несовмес¬

тимые с наукой. Ориентированная на научность и рациональ¬

ность современная философия в странах арабо-мусульманского

Востока пытается заново воссоздать историю культуры народов

региона, акцентируя внимание на тех традициях, которые поз¬

воляют им учесть требования эпохи и интенсивно включиться

в научно-технический прогресс и социальные преобразования.

В немалой степени это относится к уяснению сущности средне¬

векового рационализма и его культурно-исторической роли.

Некоторые арабские философы под влиянием распространен¬

ных сейчас идей исламизма, а также ведущейся на Западе ата¬

ки на дух технизации, под влиянием тенденции к гуманизации

науки и знания, критики сциентизма и рационализма переносят

эти веяния в свои доктрины. Однако, как справедливо полагает

© Е. А. Фролова, 1990

3

известный философ Хасан Ханафи, арабское общество находит¬

ся еще на той стадии развития, когда задачей его является куль¬

тивирование специализации, рационализма, духа научности.

В его культуре до сих пор превалировал гуманитарный дух, дух

универсализма знания. То же относится к критике идей техни¬

цизма, науки, рационализма в пользу идей интуитивизма, ирра¬

ционализма и т. п. Арабские страны, по убеждению Ханафиг

страдают не от тирании техники, а от недостатка ее: «Напад¬

кам на технику у нас нет никакого оправдания, наша действи¬

тельность требует обожествления техники»1. Что касается кри¬

тики разума, то она, считает Ханафи, исходит от Запада, пре¬

сыщенного рационализмом и достигшего крайних его пределов.

Арабское же общество идет пока еще путями, далекими от ра¬

зума; оно страдает от недостатка рациональности, а не от за¬

силья ее. Арабам нужно не сокрушать разум, а утверждать его,

строить жизнь на основе разума, видя в культуре реальную ис¬

торическую связь ее элементов, уяснив логику ее развития,

т. е. обратившись к ее истории.

Хотя в данном издании тема рационализма в средневековой

арабо-мусульманской философии анализируется как сама собой

разумеющаяся сущность ее, вряд ли можно сказать, что харак¬

тер этого рационализма и все его аспекты поняты до конца*

Возникают вопросы, был ли рационализм только в гносеологии

«фальсафа» или в онтологии тоже? Если он затрагивал и онто¬

логию, то как совмещался с пантеизмом, который, по мнению

многих исследователей, свойствен фальсафа? Какую роль в раз¬

витии рационализма сыграли помимо фальсафа другие формы

мысли, формы также философские или околофилософские, на¬

пример калам, суфизм, адаб и т. д.?

Для того чтобы ответить на эти достаточно конкретные воп¬

росы, следует определить наш подход к проблеме рационализма

вообще как проблеме методологическо-теоретической и исто¬

рико-философской. Что такое рационализм в нашем понимании?

Какие философские концепции допустимо обозначать этим тер¬

мином?

Разумеется, такая постановка вопроса может удивить, ибо,

казалось бы, уже само понятие «философия» предполагает на¬

личие рационализма. Философия появляется тогда, когда концеп¬

ции получают теоретическое оформление с помощью разрабо¬

танного понятийного аппарата. Не согласиться с этим нельзя*

И все же если мы отождествим философию и рационализм, то

философского статуса сразу же лишаются направления мысли,

которые своей методологией провозглашают эмпиризм, интуи¬

тивизм; в философской значимости будет отказано мистической

философии, иррационализму, религиозной философии.

Возможен и другой вывод. Поскольку все названные направ¬

ления демонстрируют концептуализацию учений, при которой

используется логико-понятийный аппарат, они получают право

называться философскими и уже тем самым в определенном

4

смысле и рационалистическими. Вероятно, допустимо и так

посмотреть на историческое движение человеческой мысли, ибо

в разных идейных течениях, в их борьбе друг с другом форми¬

ровался и оттачивался тот способ объяснения мира и челове¬

ка, который сегодня считается научным. А поскольку главным

орудием, с помощью которого человек создает и отстаивает на¬

учное видение, служит разум, постольку способ объяснения,

методологию и теорию, опирающуюся на разум, можно назвать

рационалистическими.

И все же остается неудовлетворенность такого рода опреде¬

лением рационализма ка,к историко-философского феномена:

слишком широкий круг течений охватывается данным понятием,

слишком релятивным, относительным оно становится. Поэтому,

употребляя его, исследователь должен прояснить вкладываемый

в данное понятие смысл — идет ли речь об исторических пер¬

спективах, подходах, ведущих к современной научности, ее ме¬

тодологических зачатках или же о достаточно узкоограниченном

историко-философском способе вйдения и объяснения мира.

В нашем случае под рационализмом подразумевается стро¬

го определенный тип философствования, решительно ориентиро¬

ванный на рациональное знание и концептуализирующий эту

ориентацию. Для него характерны неколебимая вера в разум,

в его безграничные возможности, в способность его — и только

его — постичь и решить все проблемы, разгадать все загадки,

открыть все законы, управляющие миром (и законы эти также

рациональны и тождественны Разуму). Мудрый правитель, на¬

род могут создать общество, в котором будут царить разум и

благодаря ему благоденствие — на этой идее основаны утопии

о «добродетельном городе». Благодаря разуму человек возвы¬

шается над животным, над недостоверностью чувств и, воору¬

женный системой логики, идет к постижению истины.

Впрочем, одно простое использование логики не является до¬

казательством рационализма доктрины. Логика может быть од¬

ним из способов постижения наряду с другими — чувственно-эс¬

тетическим, интуитивным, экстатическим, быть подспорьем в

в целом иррационалистического учения, служить обоснованию

его конечных задач, разъяснению его содержания.

Иными словами, даже расширяя рамки рационализма как

направления, утверждавшего веру в разум, в его могущество,

веру, которая имеет онтологические основания (разумность ми¬

ра), т. е. описывая его как метод познания, мы не вправе по¬

лагать, что любая философская система, уже в силу того что

она философская (организованная как теория, оперирующая

системой понятий, в структуре понятий), есть рационализм. Ес¬

тественно, благодаря теоретичности философия рационалистич¬

на, а именно: заключает в себе рациональность как компонент,

пусть непременный, но все же компонент, играющий в ней

большую или меньшую роль. И лишь когда он начинает опре¬

делять суть конкретного учения, начинает доминировать и обос-

5

новывает это доминирование, учение можно рассматривать как

рационализм.

Наиболее последовательно рационалистической будет докт¬

рина, которая проводит данный принцип не только в гносеоло¬

гии, но и в онтологии, т. е. делает разум (Бог, Закон, Разум)

началом бытия, мироздания. Здесь рассматриваемое нами фи¬

лософское направление выступает в качестве разновидности

идеализма.

Как свидетельствует история философии, чистых видов ра¬

ционализма человеческая мысль не дала или почти не дала.

Посмотрим под этим углом зрения на доктрины арабо- и пер¬

соязычных народов.

Возникновение ислама, появление новой религии уже само

по себе означало введение нового типа знания, новой рацио¬

нальности, которая противостояла прежнему, включенному в

магию мистических верований типу знания, апеллируя к рас¬

судку людей, их разумению, хотя последнее понималось доста¬

точно утилитарно — как способное внушить и утвердить веру в

ислам, в учение пророка. Новый тип знания — это знание поли¬

тическое, правовое, выраженное на языке религии и сочетающее

установку на разумность, рациональность с авторитарным тре¬

бованием слепого подчинения носителю более высокого знания,

с 'верой в верховное провидение. Само 'возникновение философии

как рационалистического направления мысли связывается мно¬

гими исследователями с идейными движениями в богословии,

в фикхе (с постановкой вопросов об ответственности человека за

свои поступки, свободе его воли, предопределении и детерми¬

нированности происходящего, вопросов о вмешательстве бога

в дела мира и — как итог всего — о сотворенности, а потому

и подсудности Писания человеку). В трудах мутазилитов со¬

держится обширно и глубоко разработанная эпистемология,

базирующаяся на логике.

Тем не менее, хотя между каламом и фальсафа существо¬

вала определенная идейная связь и общность, «философия»

формировалась как светский, антисхоластический вариант ре¬

шения общемировоззренческих проблем, .как способ объяснения

мира, основывающийся на научных представлениях, унаследо¬

ванных от перипатетизма и античного естествознания. Фаласифа

дали разработанную теорию души, разума, интеллекта, знания,

пытались объяснить идеальную суть мышления. Существует,

считали ал-Фараби и Ибн Сина, особым образом организован¬

ная материя — зеркало, которое запечатлевает кусочек целост¬

ного мира в его внешнем выражении. Человеческий мозг, суб¬

страт разумной души,— также не что иное, как высшая сту¬

пень организации материи, уподобляющейся зеркалу, но только

особого рода, способному воспроизводить не только внешний

облик мира, но и его внутренние связи, его единство, выражаю¬

щееся в причинной зависимости вещей2. Содержание сознания,

являющееся результатом соприкосновения двух материальных

G

рядов, само уже не материально. Оно — свойство, итог взаимо¬

действия материальных субстратов, выявляющее их глубинную,

онтическую сущность.

Фаласифа проделали колоссальную работу по возвеличе¬

нию рационализма в форме учения логики и введения логиче¬

ских методов определения истинности знания. Светская наука

должна была выработать внутренне согласованную систему дос¬

товерных концептов, которая могла бы, с одной стороны, про¬

тивостоять притязаниям религиозной догматики и, с другой —

обосновать правильность выводов, утверждений уже внутри са¬

мой науки. Логика и через нее разум выступали верховными

судьями истины; они помогли выкристаллизоваться научно цен¬

ным, существенным знаниям, вокруг которых складывались ос¬

тальные элементы науки.

Развиваемая учеными-исследователями философия была свя¬

зана с выводами из их обширной опытно-практической деятель¬

ности. Но преобладающим стилем мышления было умозрение.

Попытки найти главный, определяющий принцип организации

мира, выражающийся в единстве, вычленить это единое как ис¬

ходную точку, причину сущего, содержащую в потенции все

многообразие мира, получали воплощение в логике, в абсолю¬

тизации значения исходных посылок, из которых выводилось

все знание3. Особое место в данной концепции приобретал ме¬

тодологический поиск «среднего члена», который соединяет

предмет с известной уже общей идеей. Познавательные усилия

человека направляются в значительной мере на то, чтобы под¬

вести единичное под всегда уже сознаваемое человеком общее4.

И все-таки можно ли говорить без оговорок о «восточном

перипатетизме» как о чистом рационализме?

В качестве философского направления последний означает

не просто возвеличивание роли разума, но и полагание его в

качестве основного принципа системы бытия и знания. Яв¬

ляется ли таковой онтология восточного перипатетизма? Анализ

учения о бытии, проделанный современными исследователями

применительно к фальсафа, вряд ли позволяет сделать такой

общий вывод. Употребляя термин «рационализм» в отношении

к прошлому, мы придаем ему нередко современную окраску.

Имеющиеся в литературе классификации восточноперипатети¬

ческой онтологии как дуализма, деизма или пантеизма, в ко¬

торых материя и дух изначально извечны, сразу вносят извест¬

ное ограничение в попытки толковать эту онтологию как просто

рационалистическую. Только, пожалуй, у теоретиков исмаилиз-

ма разум откровенно делался основополагающим началом, близ¬

ким богу. В других концепциях он занимал важное, но не

верховное место.

Своеобразен характер рационализма фальсафа и в области

гносеологии. В отличие от античной философии и философии

нового времени, где рационализм в немалой мере выступал как

оппозиция сенсуализму и эмпиризму, на мусульманском Вос-

7

токе он был связан с противостоянием доктринам, ориентиро¬

вавшим мысль на признание приоритета веры. Поэтому, не ума¬

ляя роли чувств и чувственных данных, философы стремились

возвысить значение рационального знания, противостоящего

знанию веровательному, рационализирующему веру, утверждаю¬

щему веру как знание, выдающему веру за знание. И это выдви¬

жение разума в качестве главного критерия истины дает осно¬

вание относить их к рационалистам.

О трудностях понимания рационализма говорит и характе¬

ристика под этим углом зрения ряда религиозно-философских

течений в исламе — калама в целом и мутазилизма особенно.

Мутазилизм возник и развивался как попытка рационалис¬

тическим способом решить многие религиозные проблемы, соз¬

дать философски обоснованную и ориентированную на разумное

знание теологию. В конце XIX в. развернулось и продолжается

в наши дни движение за модернизацию ислама; идеологи этого

движения настаивают на необходимости признать права науч¬

ного знания, опираться в решении спорных вопросов на компе¬

тенцию разума, на ограничении сферы влияния религии. Есть

ли все это рационализм? Конечно. Хотя надлежит учитывать, что

его исходные принципы, связанные здесь религиозными целями

или же облаченные в религиозные формы, теряют первоначаль¬

ную силу, окрашиваются в другие менее эффективные для раз¬

витой мысли и искажающие ее тона: рационализм переплетает¬

ся с веровательными установками.

Чтобы точнее выразить содержание рационализма как исто¬

рико-философского явления и выявить его своеобразие в ара¬

бо-мусульманской философии, целесообразно, вероятно, сопо¬

ставить его типы, возникавшие в разных культурах, скажем,

в Индии и Китае, тем более что эта проблема образует тему

предложенной серии книг. Вопрос этот вовсе не ординарен. Об¬

ратимся к одному из течений индийской религиозно-философ¬

ской мысли — буддизму. Вряд ли можно применить к нему тер¬

мин «рационализм». Центральная онтологическая концепция

раннего буддизма заключается во взгляде на мир как на ми¬

раж. Нагарджуна позднее назовет это «относительной (пустой)

иллюзией»5. Мир предстает в виде потока отдельных элемен¬

тов6. Реальность, лежащая за ним, не доступна сознанию.

«...Между сознанием и объектом имеется особое отношение, ко¬

торое может быть названо „координация“»7,— поясняет

Ф. И. Щербатской и приводит часть диалога из «Абхидхарма-

коши»:

«Вопрос. Мы читаем в Писании: „Сознание воспринимает“.

Что здесь понимается под сознанием?

Ответ. Абсолютно ничего...

Вопрос. Что подразумевается под „координацией“ (между

сознанием и его объективным элементом)?

Ответ. Соответствие между ними... Сознание воспринимает

подобно пути, по которому движется свет.

8

Вопрос. А как движется свет?

Ответ. Свет лампы — это обычное образное выражение не¬

прерывного образования серии вспышек огня...»8.

Коль скоро нет реального мира и мир — иллюзия или коль

скоро мир и сознание — лишь параллельные процессы, кото¬

рые связывает только соответствие, и, следовательно, не су¬

ществует реальных закономерностей либо мы ничего о них не

способны сказать, то не может быть и рационалистического ме¬

тода познания. «Реальность невыразима» — так называется один

из параграфов работы Ф. И. Щербатского «Концепция буддий¬

ской нирваны»9. В главе «Буддийской логики», посвященной

теории мгновенности бытия, он пишет: но если мир каждый

миг творится заново, каждый миг в нем появляются новые воз¬

можности и он открыт для их реализации, тогда действия лю¬

дей определяются уже не «познанными законами», а практи¬

ческими решениями, выбором, обусловленным ситуациями.

«Вследствие этого все логические конструкции... признаются со¬

вершенно негодными как ложные и противоречивые. Единст¬

венным источником истинного знания является мистическая ин¬

туиция...» 10. И хотя кашмирская школа комментаторов видела

в Будде персонификацию абсолютного бытия и абсолютного

знания, тождественного чистой логике, это, по мнению Щер¬

батского, «не более чем условное выражение чувства преклоне¬

ния; сам стих не имеет теоретического значения» и. И к позна¬

нию такого абсолюта логика, по сути дела, никакого отношения

не имеет.

Использование ее ограничивалось критическими функция¬

ми— умением вести диспуты. Опровергая доводы оппонентов,

мадхьямик не предлагал собственной метафизической концепции.

«Я не выдвигаю тезиса и именно потому не ошибаюсь»,— гово¬

рил Нагарджуна 12. Не доказать что-то позитивное, а добиться

осознания относительности любого тезиса, выдвигаемого про¬

тивником, т. е. диалектически опровергнуть его,— такова его

цель.

Существование рационализма в индийской философии наи¬

более убедительно аргументируется пониманием самой филосо¬

фии как системы особых конструкций, требующих аналитиче¬

ской, рациональной деятельности. Но этот довод представляется

недостаточным, поскольку философская мысль вообще, как из¬

вестно, предполагает разработанный понятийный аппарат, об¬

служивающий концепцию. Содержанием же концепции может

быть не только рационалистическая методология, но и убеждение

в том, что единственно достоверным способом познания и ис¬

тинным знанием является интуиция, непосредственное усмотре¬

ние. И с этой точки зрения философскую мысль древней и

средневековой Индии точнее было бы определять не как ра¬

ционализм, а как некоего рода рациональность, которая подра¬

зумевает наличие рационалистических структур, но не предпо¬

лагает обязательного концептуального выдвижения их в качест-

9

ве доминирующих, характеризующих суть, основную направлен¬

ность доктрины.

Вряд ли правомерно рассматривать логические системы, ко¬

торые создавались и разрабатывались и в буддизме, и в индуист¬

ских даршанах, особенно в санкхье, во-первых, как определяю¬

щие их содержание и, во-вторых, как выражение их рационализ¬

ма. В связи с этим было бы интересно проанализировать, что

собой представляет логика в даршанах.

«Большая часть сутр ньяи,— пишет Ф. И. Щербатской,— по¬

священа описанию различных методов ведения публичных диспу¬

тов... И только в реформированной новой брахманистской ло¬

гике, в логике, которая возникла в борьбе с буддизмом... тео¬

рия силлогизма начала играть главную роль*13. В. 1C Шохин

в подтверждение тезиса о рационализме ньяи ссылается на ха¬

рактеристику учения этой школы Ватсьяяной (V—VI вв.) в ком¬

ментарии к «Ньяя-сутрам»: «Эта наука (ньяи) означает дея¬

тельность [трех видов] : номинация, дефиниция и исследование.

При этом номинация — это только указание предмета через его

наименование; дефиниция — свойство, посредством которого наз¬

ванное отделяется от других предметов; исследование — уста¬

новление с помощью инструментов/источников познания, соот¬

ветствует ли определение определяемому»14.

Эта цитата, безусловно, свидетельствует о внимании к логи¬

ческому знанию, о разработке системы логического инструмен¬

тария и логических операций, используемых в философской

деятельности, но, пожалуй, ни о чем больше. Кстати, в «Ньяя-

сутрах» Готамы (примерно III в.) логический вывод упоми¬

нается наряду с тремя другими праманами: восприятием, срав¬

нением и словом авторитета. И хотя ньяя дает детальную клас¬

сификацию источников достоверного знания, разрабатывая тео¬

рию вывода, а навья ньяя начиная с XIII в. разрабатывает

абстрактную формальную логику, нельзя игнорировать и тот

факт, что умозаключение — один из четырех видов праман и

что важным источником знания остается авторитет. Носителем

же религиозной истины является «знаток 25 начал». Таковым он

признается потому, что «в его менталитете преобладает благая

гуна саттва, несущая в себе добродетель, знание, устраненное™

и „сверхспособность“» 15.

Познание истины в санкхье начинается с интеллектуальной

работы с категориями (и это можно отнести к рационалистиче¬

ской деятельности), продолжается в виде медитации и завер¬

шается «истинным познанием». Оно достигается, таким обра¬

зом, через совершенствование «внутреннего знания», позволяю¬

щее прийти к полной «устраненное™» и подвести индивида к

спасению. В эпическом предании о Панчашикхе («Мокшадхар-

ма») говорится, что он — «лучший знаток дхармы и вед»; он счи¬

тает, что «достигший „устраненное™“ индивид недоступен стра¬

ху смерти и „возлежит с шрути, авторитетами, преданием и

благословениями“»1в.

10

Рамануджа писал: «Изречения упанишад предписывают зна-

ние — обозначаемое такими понятиями, как „сосредоточенное

размышление“, „почитание“ и др.,— которое есть нечто иное,

чем простое понимание смысла этих изречений. Именно так

[утверждают] тексты шрути: „...Атмана, дорогой, следует со¬

зерцать, об Атмане слушать разъяснения, о Нем напряженно

размышлять, Его непрестанно припоминать“» 17. В этом процес¬

се созерцания, размышления, припоминания большое место за¬

нимал, по В. С. Семенцову, «ментальный ритуал», выражаемый

формулой «кто так знает» и означающий «длящееся знание»,

знание как перманентное состояние, как постоянное воспроиз¬

ведение исходной ритуальной формулы. «...Рецитировать фор¬

мулу „Я есмь Брахман“ хотя бы в течение одного дня и при

этом постоянно помнить, что такое Брахман и что „я есмь“

именно это. Между тем продолжительность такого рода „зна¬

ния“ должна была быть растянута в конечном счете на всю

жизнь» 18. Целью и идеалом подобного знания, поясняет иссле¬

дователь, является истина, понимаемая не как «что», но как

«кто», как живое единство личности и знания. В результате

достаточно долгого повторения текст отпечатывается в памяти

человека и наконец «наступит такой момент, когда... ритуальный

синтез действия—слова—образа произойдет сам собой...»19.

Здесь подмечены важные моменты формирования исходных

знаний, пути возникновения абстрактных представлений из ри¬

туальной практики и слитность знания с индивидом, его лич¬

ностью. Но приведенные выдержки из учений найяиков и санк-

хьяиков позволяют прийти к заключению, что рационализм в

них был не теоретическим, идейным, мировоззренческим, а прак¬

тическим, житейским, прагматическим. Его можно описать как

методику, систему упражнений, наставлений, нужных для на¬

хождения пути к истинному знанию, завершающемуся «деструк¬

цией всех привязанностей»20, как «„устраненность“, полное пре¬

кращение реальных связей „познающего поле“ с любыми

проявлениями „поля“»21, т. е. эти философские концепции пра¬

вильнее определить не как рационализм, а как гносис22. То же

отмечает и Ф. И. Щербатской: «...совершенно неожиданно об¬

наружить семейное сходство, возникающее само по себе между

сознанием (cit, purusa) школы санкхьи и его буддийским двой¬

ником (vidjnäna). Оба совершенно неактивны, без всякого содер¬

жания, знание без объекта, знание „ничего“, чистое ощущение...

Будучи чистым светом, знание „стоит рядом“ с явлением, осве¬

щает его, отражает его без схватывания и не будучи затронуто

им» (курсив мой.— Е. Ф.)23.

Еще одним важным аспектом концепции знания в индийской

философии является связанность его с субъектом, концентри¬

рованность его на субъекте. «Для образованного человека совре¬

менной европейской культуры,— считает А. М. Пятигорский,—

знание всегда есть н е ч то внешнее по отношению к чело¬

веку, который знает нечто искомое, достигаемое, обнаружи-

П

ваемое, словом — любым образом получаемое извне»24. Для

человека европейской культуры, таким образом, знание всегда

объективно. В индийской же мысли «знание получается изнутри

человека... не будучи ни в какой степени обусловлено ситуа¬

циями»25. Объективность оно допускает «лишь в качестве част¬

ного случая или особого технического приема»2в.

Рационализм, вера в разум есть уверенность в возможность

посредством интеллекта познать абсолют, »который образует мир

вещей, связанных воедино общими законами, аналогичными ра¬

зумным. Если же суть мироздания — радикальная плюральность,

если оно каждый момент становится другим, новым, то не мо¬

жет быть знания как чего-то устойчивого и люди в своих дей¬

ствиях руководствуются практическими решениями. Индийские

материалисты (чарваки) отрицали существование какой бы то

ни было духовной субстанции; они не допускали иного источни¬

ка знания, кроме чувственного восприятия. Они также отрицали

наличие порядка во вселенной, сводя его к игре случая27. Но

рациональность практическая, позитивная не нуждается в вере

в разум. Она строит систему рациональных (логических) отно¬

шений соответственно реальным взаимоотношениям отдельных

фактов в данный момент. Логика при этом выступает логикой

операциональной, не инструментом познания истины мира, а спо¬

собом организации знания, традиции, т. е. комментирования и

дискуссии.

Многие исследователи индийской философии, индийских ло¬

гических учений отмечают их детальную разработанность и

сходство в ряде параметров с современной логикой, в частности

с логикой предикатов, где важное место занимает сложная сет¬

ка классификации высказываний, операций. Отмечается возмож¬

ность параллелей между логикой индийских философов и кон-

депцией логического атомизма, выдвинутой Расселом и Витген¬

штейном и представляющей мир совокупностью атомарных фак¬

тов, а процесс познания — бесконечным их описанием28. Воз¬

можно, такие аналогии уместны. Но анализ индийской логики

допускает и иное объяснение — сложность и детализированность

ее есть не результат высокого развития (методологии и отчетли¬

вого понимания недостаточности системы, ограничивающей се¬

бя общими законами и стремящейся свести их к некоторому

минимуму, а, напротив, продукт недостаточной развитости, не¬

изжитого эмпиризма знания. Иначе говоря, в своей детализиро-

ванности логика индийцев выступает свидетельством неприятия

общих законов и в силу того логикой прецедентов, «на каждый

случай», логикой «этого», фактического (фактового) мира. «Ис¬

тинному знанию» в «Бхагавадгите», например, противопоставле¬

но «как простое знание факта, предельно приближенное к

понятиям „память“... так и „различительное знание“, специаль¬

но фиксирующее разнообразие фактов и событий»29.

Подводя итоги сказанному, сошлюсь на мнение Е. П. Остров¬

ской, которое представляется весьма убедительным: «В Индии

12

вплоть до XIX в. не сложилось такое философское направление,

которое можно было бы без известных натяжек оценить как

гомолого-диалогическую параллель европейскому рационализ¬

му»30. Очевидно, сознавая своеобразие традиционной философии,

многие современные индийские философы настаивают на це¬

лесообразности отказаться от нее и решительно принять ин¬

теллектуальные достижения Запада.

Тем не менее даже при возможном скептическом взгляде на

прошлую мысль Индии с точки зрения наличия в ней разви¬

того рационализма нельзя, думается, отказываться от попыток

реконструировать элементы рациональности, которая уже в

классический период складывается в рамках религиозно-фило¬

софских систем. И хотя речь здесь может идти не о рациона¬

лизме и тем более не о сложившемся направлении, а именно

об одном из типов рациональности, о некоторых тенденциях к

рационализму, о них допустимо и нужно говорить.

Развитие индийской культуры в новое и новейшее время

требует, чтобы был серьезно обсужден вопрос и о тенденциях

к рационализму в древней и средневековой мысли. Такой ракурс

проблемы обязывает по достоинству оценить (попытки рациона¬

листических подходов индийских философов при создании он¬

тологических и эпистемологических систем: внутри них содер¬

жатся разработки концепции знания, имеющие непосредственное

отношение к научному знанию наших дней, к нашему взгляду

на сознание, человека и человеческие возможности. Опыт куль¬

турного строительства в любом обществе показывает, что наи¬

более конструктивны те элементы наследия, которые в большей

мере опираются на созвучные сегодняшним потребностям ду¬

ховные традиции,— в данном случае рационалистические.

Другой культурный континент, с которым напрашивается со¬

поставление,— Китай; там издревле существовала философская

мысль, независимая от религии, от буддизма, привнесенного из¬

вне и так и оставшегося отделенным от исходно китайской

традиции. Чем же характеризовалась исконная китайская фи¬

лософия? Первое, что ей свойственно, это прагматика, цен¬

ностно-нормативное содержание—связь с объяснением и обос¬

нованием структуры китайского общества. Она представляла

собой «моральную метафизику» с преобладанием моральной

проблематики31. Второй особенностью древней китайской фило¬

софии, по мнению А. И. Кобзева (на работы которого я в своем

анализе и опиралась), является натурализм. Отсутствие поня¬

тия идеального, противопоставленного материальному, обусло¬

вило невыработанность идеалистических концепций и господство

натурализма, типологически сходного с досократовской фило¬

софией. Третьей важной чертой А. И. Кобзев считает отсутствие

развитой системы формальной логики, наличие, а позже и утра¬

ту протологической тенденции и оперирование системой «нуме¬

рологии».

Следствием устойчивой ограниченности проблем, составляв-

13

ших предмет китайской философии и соответственно категорий,,

была возможность вписать их все в некие системы связей. В од-

ной системе термин «ци», например, был связан с одними по¬

нятиями и обретал смысл «материи», в другой системе он был

связан с другими понятиями и получал противоположный смысл

и т. д., т. е. в каждом конкретном случае функционировала опре¬

деленная система, рождающая соответствующие ассоциации.

Процедура обобщения в ней была сопряжена не с абстрагиро¬

ванием, получением отвлеченной идеи, а с выделением конкрет¬

ного индивида, который становился представителем множества

подобных.

Таким образом, в древней китайской философии присутст¬

вовали элементы рационалистического осмысления мироустрой¬

ства и построения миропорядка. Но это был не рационализм,,

а скорее, как и в Индии, некоторый тип рациональности, хотя

и в большей степени связанный с наукой, с ориентацией на

реальный мир и жизнь в этом мире. Несмотря на неразвитость-

логики, рационализма, древние китайцы смогли добиться очень-

серьезных успехов в области науки. Дело в том, что нумероло¬

гические системы, таблицы давали для этого основания, пусть

ограниченные.

Современные исследования в области психологии и физиоло¬

гии высшей нервной деятельности обнаружили ее биполяр¬

ность— взаимосвязь и взаимодополняемость логико-понятийной

и образно-ассоциативной деятельности. Этот феномен демонст¬

рирует, что обе эти формы важны для человека, для познания.

Нередко, ограничиваясь только логической работой, ум человека

заходит в тупик. Чтобы выйти на новый уровень, он должен

отступить от установившихся, сложившихся конструкций. Про¬

исходит возврат сознания к первоначальному, может быть-

смутному, нерасчлененному образу предмета. И освободившее¬

ся от привычной схемы логических связей, оно через ассоциации,,

новое вйдение образа обнаруживает новые связи, раздвигает

рамки прежнего понимания, а возможно, и переворачивает,

опровергает его. Нумерологические таблицы, наполняющие их

символы позволяют сознанию постоянно проделывать подобную'

работу, достигать результатов, сходных с результатами дея¬

тельности ума, вооруженного логикой.

Эта тема подводит к еще одному аспекту проблемы — к воп¬

росу об историческом развитии самого рационализма. Неверно

было бы представлять его как раз и навсегда данную, завер¬

шенную и безукоризненную доктрину. Он, подобно другим ти¬

пам философствования, являет собой направление мысли, под

воздействием критики постоянно совершенствующейся, умеющей:

сознавать свои исторические изъяны. Уяснение этого вопроса

важно для понимания того, какие обстоятельства толкали к

разработке разных сторон теории знания, заставляли обращать

внимание на познавательную функцию разных пластов психики:

рациональное и чувственное постижение, логическое и интуи-

14

-гивное познание. Оно важно и для понимания роли в склады¬

вании научной картины мира и научной методологии таких

идейных течений, которые, казалось бы, далеки от науки (на¬

пример, мистическая философия).

В развитии рационализма как способа объяснения мира в

.арабо-мусульманской культуре прослеживаются два значимых

момента и в какой-то мере этапа. Первый касается утверждения

принципа рационализма как такового, концепции разума —

орудия постижения истины, рационалистического знания в про¬

тивоположность чувственному, интуитивному или опирающему¬

ся на традицию, авторитет, т. е. знанию «веровательному». Соз¬

дание учения о разуме как высшей способности человека и

мериле истины было огромным достижением арабо- и персо¬

язычной философии. Но вслед за этим возникает проблема ха¬

рактера, содержания рационального знания в плане различения

рационализма догматического и критического.

Утвердившийся почти во всех сферах общественного созна¬

ния и выявивший многие потенции рационализм обнаружил уже

в средние века и свои слабости. Почти все религиозные течения,

школы, обосновывая притязания на «истинность», опирались на

«доводы» разума. Прагматически настроенные религиозные идео¬

логи использовали для убеждения людей рационализм, его сис¬

тему аргументации. Таким образом, он становился средством

не выражения истины, а некоего изображения ее, субъективного

ее видения, которое подменяло предмет доказательства — квази¬

рационально обосновывалась веровательная позиция. Исполь¬

зование рационализма в подобных целях приводило к тому, что

с его помощью утверждались прямо противоположные тезисы,

и разум в качестве средства постижения истины дискредити¬

ровался.

Однако для развития мысли важнее, наверно, была конста¬

тация не идеологической, а реальной ограниченности мировоз¬

зрения, ориентированного на всесилие разума в решении всех

проблем — житейских, научных, религиозных. На втором этапе

эволюции средневековой философии ярко обозначилась труд¬

ность, с которой столкнулась средневековая философия,— абсо¬

лютизация мысли как сугубо формально логической структуры,

которая в чистом виде, свободная от «примесей», способна и

должна привести к достоверному знанию. Безразличие форма¬

лизма логики к содержанию исходных посылок приводило к

тому, что с ее помощью могло доказываться как то, что мир —

творение бога, так и то, что бога нет, а мир — извечная мате¬

рия. Рационализм, замкнутый на себе, нацеленный только на

организацию «умопостигаемых объектов», «объектов интеллек-

ции», оказывался бессильным предложить единственную непро¬

тиворечивую и достоверную систему знания, останавливался пе¬

ред возможностью дать множество или по крайней мере несколь¬

ко равно вероятных и правдоподобных объяснений какого-то яв¬

ления. Одни аргументы разума разбивались другими. «Дока-

15

зательство,— скажет позже Роджер Бэкон,— приводит нас к:

заключению, но оно не подтверждает и не устраняет сомнения

так, чтобы дух успокоился в созерцании истины, если к истине

не приведет нас путь опыта... Доводов недостаточно, необхо¬

дим опыт»32. Так создавалась почва для критического взгляда

на самодостаточность разума, характерную для средневекового

рационализма. Этот скепсис можно увидеть уже у некоторых

философов и ученых той эпохи33. Однако он свидетельствовал не

только об обнаружившихся изъянах рационализма, но и о его

способности к преодолению их и дальнейшему развитию, что

показало учение Ибн Рушда.

* * #

Весь комплекс вопросов, на которые современные исследо¬

ватели пока не дали удовлетворительного однозначного ответа,,

стоял и перед авторами настоящего издания. Каждый из них

предложил свое понимание проблемы, какой-то ее аспект на выб¬

ранном им материале. Во многом они выражают сходное мне¬

ние— убежденность в рационалистическом характере арабо-му¬

сульманской фальсафа, в подходе к ней как наследнице антич¬

ной философской и научной мысли и в признании несомненной

самостоятельности «восточного перипатетизма», рожденного в

иной культуре, в иное время и решающего иные идейные за¬

дачи.

В то же время есть и некоторые отличия в понимании

отдельных сторон арабо-мусульманской философии. Авторы не

считали возможным и нужным полностью унифицировать точки

зрения: последние отражают общее состояние исследований,

поиски адекватного объяснения и определения богатого, слож¬

ного феномена, развившегося в непростых условиях идейных

столкновений, связанного часто с оппозиционными власти по¬

литическими течениями и потому прекровенно выражавшего свою

суть. Анализируя проблемы, участники сборника сознательно

отказались от окончательных, категорических оценок и отнес¬

лись к своим выводам как к тем итогам, которые допустимо

предложить на данной стадии изучения предмета.

Книгу открывает статья Р. И. Султанова, освещающая са-

мые ранние шаги становления рационализма, тот этап, когда

предшественники мутазилитов — кадариты, обсуждая теологи¬

ческую проблему свободы воли, обнаружили потребность в тео¬

ретическом аргументировании своей позиции, в создании поня¬

тий, которыми можно было бы оперировать для подкрепления

верности этой позиции. Выработка категориального аппарата

ознаменовала проникновение в культуру ислама философского

рационализма, ставшего на первых порах средством решения

религиозных споров, за коими скрывались политические, пра¬

вовые и этические проблемы.

В немногочисленных исследованиях мутазилизма, имеющихся

16

на сей день в советской литературе *, проблема свободы воли*

берется фактически как проблема внутриисламская. Р. И. Сул¬

танов в работе, представленной в книге, останавливается на ее

теоретических внеисламских истоках. Сопоставление полемики

между кадаритами и джабаритами с аналогичным спором о

предопределении в христианской теологии позволяет не только

точнее увидеть направление, по которому шло формирование

своеобразного, отличного от христианского, толкования пробле¬

мы (т. е. уже в самом начале выделить особенность арабо-му¬

сульманской философии), но и наметить содержательную связь

первых в арабской мысли философских категорий с конкретной

проблематикой. И это тоже может пролить свет на понимание

последующих этапов развития калама и фальсафа.

Авторы попытались найти для рационализма как гносеоло¬

гической концепции онтологические основания — объяснить уче¬

ние о бытии в плане соответствия его рационалистической тео¬

рии познания (см. статьи Г. Б. Шаймухамбетовой, А. X. Ка-

-сымжано1ва, М. Д. Диноршоева). Наиболее спорен вопрос об

онтологическом основании. Что такое первосущее, необходимо-

сущее? Некоторые исследователи приравнивают его к богу. Но

ведь бог, даже обладающий божественным разумом, не обяза¬

тельно тождествен последнему: он нечто неопределенное, неоп¬

ределимое. Другие считают, что данные понятия не раскрывают

субстанциальную сущность первоначала и употребляются лишь

для обозначения причинно-логической последовательности.

Г. Б. Шаймухамбетова рассматривает философскую систе¬

му ал-Фараби как развивающую аристотелевскую систему, ко¬

торая была воспринята без посредства неоплатонизма: нахож¬

дение в учении восточного перипатетика налета идей Плотина*

является, по мнению автора статьи, результатом поверхностного»

знакомства с соответствующими трудами Аристотеля, неверного-

их прочтения. Обращаясь вновь к работам Стагирита, она ста¬

рается показать, что многие утверждения, воспринимающиеся

как неоплатонические, восходят к Аристотелю, у которого, од¬

нако, они имеют иную, чем у Плотина, направленность. Именно*

этот (а не трансформированный неоплатонизмом) смысл, но>

вместе с тем модифицируя его по-своему, воспроизводит ал-Фа¬

раби. Таким образом, Шаймухамбетова снимает с философию

последнего непременно сопровождающий ее — в дополнение к.

аристотелизму — ярлык неоплатонизма, в наличии которого

обычно усматривается особенность восточного перипатетизма.

Исследуя творчество ал-Фараби, Г. Б. Шаймухамбетова ар¬

гументирует тезис о том, что в раннее средневековье на арабо-

мусульманском Востоке рационализм как уверенность в позна-

* Например: Ибрагим Т. К. Атомистика калама и ее место в средневеко¬

вой арабо-мусульманской философии. М., 1978 (канд. дис.) ; он же. Философия

калама. VIII—XV вв. М., 1984 (докт. дис.); Аляви А. А. Философская доктри¬

на мутазилитов. М., 1975 (канд. дис.); Султанов Р. И. Роль дискуссий о сво¬

боде воли в оформлении теологической этики мутазилитов. VIII—IX вв. М.,.

1984 (канд. дис.).

2 Зак. 635

17

вательных возможностях человеческого разума и стремление

познавать не божественное, а именно природное и социальное

бытие, для представителей фальсафа был общепринятой концеп¬

цией. Однако научная деятельность ал-Фараби позволяет гово¬

рить не только о сохранении достижений античного перипате¬

тизма, но и о развитии им рационалистической традиции, о соз¬

нательном выборе мировоззренческой установки, ориентирован¬

ной на научное постижение мира. Опираясь на концепции гре¬

ческих философов, продолжая линию Аристотеля и противопос¬

тавляя свою философскую позицию неоплатонической, он ба¬

зирует учение о едином и целостном бытии на понимании пер¬

вопричины как сверхчувственной сущности, как мышлении о

мышлении. Он устраняет дуализм формы и материи, бога и

мира на путях идеалистического монизма.

Созвучны тезисам Шаймухамбетовой рассуждения А. X. Ка-

сымжанова. Сопоставляя понятие «разум» у ал-Фараби с соот¬

ветствующими концепциями античных и средневековых филосо¬

фов Европы и даже философов нового времени, он полагает,

что учение ал-Фараби о разуме логически переплетается с идеа¬

лизмом, с признанием тождества мышления и бытия и продол¬

жает тем .самым платоновско-аристотелевскую традицию, пред¬

восхищая панлогизм Гегеля. Постижимость мира, сходство дея¬

тельности разума с внутренней организацией постигаемого объ¬

екта ведет к признанию «разумности мира».

Для понимания онтологических аспектов рационализма сред¬

невековой философии народов Ближнего и Среднего Востока

важное значение имеет раскрытие смысла категории «разум»

и особенно «Деятельный разум». Может быть, это некая, гово¬

ря современным языком, ноосфера, концентрирующая, объеди¬

няющая способность интеллектуальной деятельности, активизи¬

рующая ее? Может быть, это зафиксированная в культуре, в ее

продуктах общеродовая человеческая мысль, вошедшая через

культуру в плоть и кровь каждого, мысль, с которой соединяет¬

ся индивидуальный разум и которая не всегда осознанно для

человека воздействует на него, формирует его ментальность?

Может быть, это активность сознания, его интенциональность,

предуготовленность к восприятию, любознательность? А может

быть, следует признать, что фаласифа принимали в самом прос¬

том, непереносном смысле божественную либо околобожествен-

ную субстанцию или силу, которая превращает аморфную пра-

материю в обладающее законами развития, структурированное

мироздание, силу, благодаря которой мы можем говорить не

просто о бытии как таковом, но о мире вещей, о природе?

Впрочем, любое из этих выдвинутых в виде вопросов ут¬

верждений нелегко обосновать как единственно верное. Каж¬

дому из них допустимо, опираясь на труды философов, проти¬

вопоставить несогласующиеся с ним высказывания. Не исклю¬

чено, что наше видение противоречий в концепции того или

иного философа — результат недостаточно полного проникно-

18

вения в нее. Фиксация этих противоречий знаменует наличие

проблемы, требующей дальнейшего обдумывания, размышления

над текстами, причем оригинальными, ибо здесь нужна точ¬

ность терминологии, которая не всегда достигается переводами.

Трудно однозначно передать -суть учения ал-Фараби. Не ме¬

нее сложно определить в этом плане сущность философии тако¬

го мыслителя, как Ибн Сина. Едва ли можно отвергать рацио¬

нализм как содержание его методологии. Вместе с тем твор¬

чество этого мыслителя наглядно свидетельствует, что рацио¬

налистические установки вполне органично сочетаются с по¬

ниманием важности или даже исходного характера чувственно¬

го познания, опоры на опытно-практическую деятельность че¬

ловека. И хотя исследователь философии Ибн Сины М. Д. Ди-

норшоев на этом основании делает вывод, что мы не вправе

оценивать учение Ибн Сины в целом как рационалистическое,

он сохраняет это определение применительно к главной тенден¬

ции его гносеологии.

Фальсафа демонстрирует многоплановость и многомерность

средневекового рационализма. Восточные перипатетики делают

его важным принципом построения социальных связей, объясне¬

ния социального бытия. Эту тему А. А. Игнатенко раскрывает

через анализ этического и политического учения Ибн Баджи.

В качестве близких к фальсафа форм разумного освоения со¬

циальной действительности предстают воззрения приверженцев

«прагматического рационализма» (так квалифицируется их по¬

зиция, изложенная в сочинениях жанра «поучения владыкам»)

и адептов «реалистического рационализма», к которым автор-

относит Ибн Халдуна и его последователей. Рассмотрение ма¬

лоизвестных нам теорий Ибн ал-Азрака, ал-Макризи, ал-Мавар-

ди будет, несомненно, интересным читателю.

Характеристику арабо-исламской философии нельзя считать-

полной, если удовлетвориться констатацией только ее успехов.

Необходимым предполагается и вйдение того, насколько восточ¬

ный перипатетизм смог осознать или по крайней мере ощу¬

тить свои изъяны, ограниченность представленного им типа ра¬

циональности.

Вариантом критического переосмысления рационализма яв¬

ляется рассмотренное в статье Е. А. Фроловой творчество араб¬

ского философа X—XI вв., одного из великих арабских ерети¬

ков, Абу Хайяна ат-Таухиди, трагически переживавшего падение*

веры во всесилие человеческого разума и своеобразно выразив¬

шего мятежность своего сознания. Чувство полного и непопра¬

вимого разрыва между разумом и реальностью, наукой и таинст¬

вом, беспомощностью человека перед самим собой и природой

сублимировались в неодолимую потребность в божестве. И мыс*

литель переходит от рационального препарирования действи¬

тельности к воспеванию мистической любви. Так, в цельной

философской системе могут естественно соединяться рациона¬

лизм и нерационализм, воспевание разума и его критика.

2

19-

«Критическую» тенденцию представляет и философия суфиз¬

ма (статьи М. Т. Степанянц и А. В. Смирнова), постоянного

оппонента средневековой фальсафа, оказавшего на нее извест¬

ное влияние. Во многом благодаря суфизму наметился более

определенный поворот философии от мира к субъекту, от при¬

роды к человеку, от проблем космологических, онтологических

к проблемам антропологическим. Рационализм развил аналити¬

ческое, дискурсивное знание, обосновал его научную значи¬

мость. Мистическая философия была попыткой разработать

другую модель сознания и познания, подчеркивающую значе¬

ние образного и через него интуитивного. Рационализм был на¬

правлен «а коммуникативность, «общественность» знания; мис¬

тицизм апеллировал к знанию личному. Рационализм опирался

на знание, четко выраженное и логически обоснованное, знание

в итоге однозначное; мистицизм базировался на знании, не осоз¬

нанном полностью, до конца, знании множественном. Рациона¬

лизм упорядочивал знание; мистицизм оставлял простор для

разных вариантов его выявления и пользования им.

Завершается анализ занимающей нас темы статьей К. А. Хро¬

мовой, в которой разбирается концепция науки и религии, соз¬

данная современным иранским философом С. X. Наером. Мы

остановились на этой концепции (из многих других) потому, что

она концентрирует сейчас суть споров между рационализмом,

ориентированным на науку, и попытками решить современные

проблемы посредством синтеза традиции (мистицизма, суфизма)

и современного мышления, утилитарного подхода к новой науке

и поисков в прошлом философских, мировоззренческих систем,

имитирующих ответы на запросы сегодняшнего времени.

В приложении к книге помещен перевод отрывка из произ¬

ведения арабского историка XV в. Ибн Арабшаха, выполненный

А. А. Игнатенко. Хотелось бы также обратить внимание чита¬

теля на статью доктора философии Ахмада Мади из Иорданско¬

го университета в Аммане, которая посвящена интересному для

советских исследователей вопросу — оценке их взглядов на фи¬

лософию Ибн Баджи. Хотя эта оценка ограничивается изложе¬

нием самых общих положений его учения в советских работах,

она позволяет тем самым зафиксировать и выявить уровень изу¬

ченности данной философии в СССР. Критический взгляд на

наши т.руды со стороны, тем более со стороны авторов, духов¬

ная культура которых стала предметом внимания наших иссле¬

дователей, думается, вызовет ответный интерес. К тому же,

и это необходимо отметить особо, статья снабжена обширным

источниковедческим комментарием, освещением литературы,

вышедшей на Западе и в арабских странах.

Собранные в едином издании, все эти статьи призваны были

показать мощь движения за рационализацию общественной

мысли, общественного сознания, движения, захватившего поми¬

мо фальсафа также теологию, литературу и определившего рас¬

цвет культуры народов Ближнего и Среднего Востока, взлет

20

его науки в то время, когда Европа переживала этап духовного

застоя. Экскурс в средневековую философию арабо-мусульман¬

ского региона свидетельствует, что здесь наметилась .серьезная

тенденция, выводящая мысль на новый щтъ. Философы при¬

соединили к философскому мышлению теоретическую и опыт¬

ную практику, касающуюся природы. Она давала ищущему

достоверные основы сознанию опору. Помимо интеллектуально¬

интуитивно найденных очевидностей сознание обрело еще мето¬

дологическое оружие, усиливавшее возможности разума. Опыт

заострял действенность таких средств познания, как наглядное

восприятие и рациональное мышление. В «ем разум находил

дополнительные средства, подспорье в своих поисках истинного,

достоверного знания. И хотя во времена творчества великих

арабо-мусульманских философов прорыва разума из умозритель¬

ной системы не произошло, обозначились, и именно благодаря

их деятельности, пути выхода к новой мыслительной парадигме,

новой науке, новой рациональности.

1 Ханафи Хасан. Сакафатуна ал-муасыра бейна-л-асала ва-т-таклид (На¬

ша современная культура между самобытностью и подражанием).— Ал-Адаб.

Бейрут, 1970, № 5, с. 150.

2 См.: Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного горо¬

да.— Аль-Фараби. Философские трактаты. А.-А., 1970, с. 36, 283; Ибн Сина.

Книга знания.— Избранные философские произведения. М., 1980, с. 216; он

же. О душе.— Избранные философские произведения, с. 488 и др.

3 Ибн Сина. Книга знания, с. 95, 145, 222; он же. О душе.— Избранные

произведения мыслителей Ближнего и Среднего Востока. М., 1961, с. 269.

4 Ибн Сина. Книга знания, с. 216—217.

5 Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. М., 1988, с. 164.

6 Там же, с. 56—60.

7 Там же, с. 156.

8 Там же, с. 157.

9 Там же, с. 276.

10 Там же, с. 63.

11 Там же с. 93.

12 Цит. по: Андросов В. П. Диалектика рассудочного познания в творче¬

стве Нагарджуны.— Рационалистическая традиция и современность. Индия.

М., 1988, с. 50.

13 См.: Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 80.

14 Цит. по: Шохин В. К. Древнеиндийский рационализм как предмет ис¬

торико-философской науки (проблемы периодизации истории древнеиндийской

мысли).— Рационалистическая традиция и современность, с. 39.

15 Шохин В. К. Рационализм классической санкхьи: история и типоло¬

гия.— Рационалистическая традиция и современность, с. 192—193.

16 Там же, с. 189.

17 Цит. по: Семенцов В. С. Бхагавадгита в традиции и в современной

научной критике. М., 1985, с. 117.

18 Там же, с. 61.

19 Там же, с. 65—66.

20 Шохин В. К. Рационализм классической санкхьи, с. 190.

21 Там же, с. 189—190.

22 Там же, с. 185. / ' \

23 Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 162.'

24 Пятигорский А. М. «Знание» как «знак личности» в духовной куль-

21

туре древней Индии.— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Труды по востоко¬

ведению. II. Тарту, 1973, с. 217.

25 Там же, с. 219.

26 Там же, с. 220.

27 См.: Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму, с. 68.

28 Логический атомизм.— Философский энциклопедический словарь. М.,.

1983.

29 Пятигорский А. М. «Знание» как «знак личности», с. 221.

30 Островская Е. П. О месте и роли рационального познания в системе

поздней синкретической ньяя-вайшешики.— Рационалистическая традиция и

современность, с. 103.

31 См.: «Восток—Запад» в мировом историко-философском процессе (ма¬

териалы «круглого стола». М., 1987).— Философские науки. 1988, № 7, с. 106.

32 Антология мировой философии. Т. 1,ч. 2, М., 1969, с. 872—873.

33 См.: Ибн Сина. Книга знания, с. 227—228; он же. О душе, с. 506—507.

Р. И. Султанов

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

КАЛАМА И ПАТРИСТИКИ

С середины V в. 'В течение полустолетия основной теорети¬

ческой проблемой латинской патристики было соотношение сво¬

бодной воли человека и предопределяющей воли бога. Бурные

дискуссии, вызванные полемическим противостоянием Пелагия

и Августина, продолжались вплоть до собора в Оронте (529),

осудившего крайне волюнтаристские импликации учения Пе¬

лагия, но отнюдь не само положение, что воля человека сво¬

бодна 1.

Восточная патристика оказалась подверженной подобным

дискуссиям в гораздо меньшей степени. Но это не значит, что

деятели восточных церквей были равнодушны к проблеме соот¬

ношения воли человека и воли бога. Они вполне основательно

занимались ею, предложили более или менее последовательные

решения. В частности, тонким защитником воззрений, схожих

с пелагианскими, был Федор Мопсуэтский и ряд теологов-

несториан. Благодаря Руфину Сирийскому позицию, во многом

совпадающую с пелагианской, заняла антиохийская школа. Не¬

удивительно, что Пелагий осел в Палестине, найдя широкую

поддержку местных церковных иерархов.

В начале VII в. вспыхнула борьба между защитниками сво¬

боды воли и предестинационистами в несторианской церкви. Она

развернулась после выступления Бабая Рабы (ум. в 628 г.) про¬

тив Хенаны Адиабенского (ум. в 610 г.), главы Нисибийской

школы2. Их противостояние во многих деталях повторило ход

полемики между Пелагием и Августином и втянуло в ожесто¬

ченные теологические прения значительное число верующих.

Развитие мусульманской теологии (калам) также сопровож¬

далось размежеванием защитников свободы воли и предестина-

ционистов. Судя по источникам, дающим представление о ду¬

ховных исканиях мусульман на рубеже VII—VIII вв. и об

идейно-политических разногласиях в раннеисламской общине,

главными объектами дискуссий были проблемы, обозначенные

понятиями «ал-кабаир» («большие грехи») и «ал-када ва-л-ка-

дар» («приговор и решение»). В целом мыслительные усилия

© Р. И. Султанов, 1990

23

деятелей раннего калама направлялись на решение двух воп¬

росов: об отношении к членам общины, совершившим те или

иные греховные деяния, и о соотношении божьего предопределе¬

ния и воли человека. Многие средневековые авторы отмечают

крайнюю интенсивность этих дискуссий. Они не ослабевали

вплоть до X в., когда, по словам теолога Ибн Хазма (ум. в

1064 г.), «уже лишь немногих занимали -проблемы предопре¬

деления и греха»3.

Лагерь крайних провиденциалистов мусульманские историки:

и ересиографы именуют джабаритским (от «джабр» — «сила,,

власть, принуждение»), а лагерь их противников — кадаритским

(от «кадар» — «способность действовать», «могущество», а так¬

же— «судьба», «неодолимое решение»). К первым относят при¬

верженцев Джахма ибн Сафвана (ум. в 745 г.), главным обра¬

зом выходцев из Хорасана (Северо-Восточный Иран) 4. Када-

ритами именуют, в частности, сторонников Абу Марвана Гай-

лана ад-Димашки (ум. в 742 г.), выходцев из Сирии5.

По поводу употребления терминов «джабарит» и «надарите

необходимо сделать одну оговорку. Поскольку в сложных пере¬

плетениях интересов различных религиозно-политических груп¬

пировок джабаритские или, напротив, кадаритские суждения не

могли быть равно приемлемыми для всех и не получили ста¬

туса общепризнанного догматического определения, названные

термины к середине VIII в. стали ругательными, уничижитель¬

ными обозначениями—в основном лиц, которые смели выска¬

зывать нетривиальные мысли. Очевидно, именно с этим обстоя¬

тельством связано то, что последовательные защитники свободы

воли вовсе не были склонны принимать название «кадариты»

и переадресовывали его своим оппонентам 6.

Численно и в плане массовой поддержки джабариты имели

неоспоримое преимущество перед кадаритами, так как их по¬

зиция «суммировала» суждения большинства мусульман. Джа¬

бариты переносили на Аллаха языческие представления о не¬

умолимом безжалостном провидении, грозном роке, делали бога

свершителем приговора Судьбы, «того, что суждено», «записано

в небесной книге». Они повторяли расхожую идею низовой ре¬

лигиозности, согласно которой греховность и праведность не за¬

висят от индивидуальной воли, а навязываются ей извне. По¬

казательны, например, сетования Гайлана ад-Димашки на то,

что в Сирии простонародье верит, будто дурные, как и хорошие,

дела совершаются по воле Аллаха.

Положение кадаритов было осложнено тем, что в Коране

сплошь и рядом употребляются термины, несущие буквальные

фаталистические значения. Само их наличие и высокий сакраль¬

ный статус препятствовали убедительной критике джабаритских

воззрений. Были и другие препятствия идеологического и эмо¬

ционально-психологического характера. Ссылки на предопреде¬

ление арабы использовали для утверждения своей власти: ло¬

зунг «борьбы за веру» оправдывал их грабительские походы,

24

^ обещание предуготовленного места в райских садах стимули¬

ровало усердие новоявленных «борцов» в ее насаждении.

С образованием религиозно-политических группировок ссыл¬

ки на предопределение заметно участились: враждующие сто¬

роны прибегали к ним для оправдания своих действий. Вожди

всех группировок вдохновляли собственных сторонников прежде

всего убежденностью в твердом знании и неуклонном следо¬

вании божественной воле.

Можно сказать, что предестинационизм был эпохальным яв¬

лением. Он зрел в атмосфере политических смут, роста ощуще¬

ния нестабильности социальных устоев. Его подпитывали не

•только захватнические амбиции арабов, но и мессианские упо¬

вания покоренных ими народов. Представление о принадлеж¬

ности пришельцев к «божьему уделу», включение их в сакраль¬

ную историю как «потомства Авраама и Агари» и -соответствен¬

но признание их «прирожденных прав» на Палестину, землю

‘Обетованную, куда арабы совершают «исход» из Аравийской

пустыни, были существенной чертой восприятия арабского на¬

шествия ближневосточными евреями и христианами7. Не слу¬

чайно во многих греческих « сирийских источниках середины

"VII в. арабы называются беглецами, возвращающимися на ро¬

дину предков. Осмысление слова «мухаджир» («изгнанник»,

греч. magaritai, арам, mahgraye) которое стало самоназванием

последователей Мухаммада, переселившихся вместе с ним в

*622 г. из Мекки в Медину, а затем арабов-мусульман, покинув¬

ших пределы Аравии, показывает, чем было вызвано массовое

обращение в ислам большого числа евреев и христиан.

В годы арабского нашествия появляются сочинения христи¬

анских и еврейских авторов с грозными прорицаниями «конца

времен», с призывами к очищению и покаянию в ожидании Ан¬

тихриста, Лжемессии («Князя лжи») и последующего пришест¬

вия истинного Спасителя. Об отношении к арабам как к мсти¬

телям за многолетнее «унижение Израиля», об исступленно-тре¬

вожном ожидании «второго царя, народившегося от Измаила»,

который будет «возлюбленным Израиля, залатает его прорехи

и бреши его храма», свидетельствует трактат «Тайны рабби Си¬

мона бен Иохаи», созданный в середине VIII в. на основе таргу-

мического источника предшествующего столетия8. Действующие

.лица этого псевдоэпиграфического сочинения — живший во II в.

знаменитый мудрец Симон бен Иохаи, которому приписывается

авторство каббалистического трактата «Зогар», и его собесед¬

ник мудрец Метатрон — усматривают в нашествии арабов-из-

маильтян осуществление давних пророчеств о входе Спасителя

в Сион (Иерусалим).

«Узрев наступающее царство Измаила, он (рабби Симон.—

P. С.) начал вопрошать: „Разве не хватило того, что грешное

царство Эдома (здесь: римляне, византийцы.— P. С.) содеяло

нам и мы должны обрести царство Измаила?“ Метатрон, вла¬

дыка спокойствия, тут же ответил [ему], сказав: „Не страшись,

25

сын человеческий, ибо Бог, хвала Ему, самолично ниспослал

царство Измаила, дабы спасти вас от злодейства. Он поставил

над ними пророка, который следует Его воле, и земля будет

завоевана ими, и придут они, и восстановят ее в величии, и бу¬

дет затем ужасная сеча между ними и потомством Исава“. Раб*

би Симон спросил: „Как же мы узнаем, что в них наше спасе¬

ние?“ Он (Метатрон) ответил: „Разве не сказано пророком

Исайей так: „И увидел он едущих попарно всадников“... и далее?

Почему он поставил всадников на ослах впереди всадников на

верблюдах, когда надобно было лишь сказать: всадники на

верблюдах и всадники на ослах? Но когда всадник на верблю¬

де прошествует, за ним грядет царство всадника на осле“»9.

Упомянутый здесь всадник на верблюде (Исаия 21, 7) —это,

несомненно, мусульманский вождь, возвещающий пришествие

истинного спасителя Израиля, который, согласно Писанию, не¬

пременно должен быть всадником на осле (Зах. 9, 9).

К столь убедительной легитимации их владычества арабы

не могли остаться равнодушными. Так, в «Истории пророков и

царей» Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (ум. в 923 г.) уже

дано описание взятия арабами Иерусалима, которое информатор

летописца увязывает с исполнением древнего предсказания. Там

же сообщается, явно- вопреки реальным событиям, о приезде

халифа Омара в Палестину последовательно на коне, на вер¬

блюде и на осле.

Сюжетная канва сообщения о взятии Иерусалима такова.

Командующий арабскими отрядами под Иерусалимом, именуе¬

мым Табари Илия (от Aelia Capitolina — названия города со

времени правления римского императора Адриана), Амр ибн

ал-Ас якобы потребовал от византийского военачальника Арта-

буна, который защищал город, сдачи последнего. Артабун отка¬

зался, ибо знал, что город должен взять другой человек — по

имени Омар. Посол вернулся к Амру ибн ал-Асу и объяснил

причину отказа. Арабский военачальник понял, что речь идет

о халифе Омаре и написал ему. Омар сообразил, что Амр гово¬

рит неспроста, «и кликнул клич людям, вышел во главе их

и остановился в ал-Джабии» (в 150 км к северо-западу от Иеру¬

салима). Всего, согласно Табари, Омар был в Сирии четыре

раза: «Что касается первого раза, то он был на коне, что ка¬

сается второго раза, то он был на верблюде; что касается

третьего раза, то его удержало от вступления в Сирию то об¬

стоятельство, что там свирепствовала чума; что касается четвер¬

того раза, то он вступил в Сирию на осле» 10.

Далее, ссылаясь на Салима ибн Абдаллаха (ум. в 724 г.)г

внука халифа Омара, Табари сообщает: «Когда Омар прибыл

в ал-Джабию, один еврей сказал ему: „Повелитель верующих,,

ты не вернешься в твою страну, пока Бог не откроет тебе Илии“..

В то время как Омар находился .в ал-Джабии, он неожиданна

увидел приближавшийся отряд конников. Подъехав к нему по¬

ближе, они обнажили мечи. Тогда Омар сказал: „Эти люди:

2G

просят амана (пощады—P. С.), обещайте им аман!“ Они приб¬

лизились, оказались жителями Илии, заключили с Омаром мир

на условии уплаты поголовной подати и сдали ему Илию. Ког¬

да она была сдана ему, он позвал того еврея, и ему было заяв¬

лено, что он (еврей.— P. С.) действительно человек знающий.

Омар спросил его об ад-Даджжале (Антихристе.— P. С.), о ко¬

тором он (вообще) много расспрашивал. Еврей ответил: „И что

же ты спрашиваешь о нем, о повелитель верующих? Ведь вы,

арабы, клянусь Богом, убьете его в 13—19 локтях от ворот

Лудда“» и.

В описании деталей пребывания халифа Омара в 639 г. в

Иерусалиме у Табари в качестве выразителя мессианских упо¬

ваний евреев фигурирует вполне реальное историческое лицо —

;Ка‘б ал-Ахбар (ум. в 652 или 654 г.), иудей, чуть ранее в том

же году принявший ислам и сопровождавший халифа в поезд¬

ке12. «Со слов Раджа ибн Хейва (ум. в 730 г.— P. С.), слышав¬

шего от очевидцев: когда Омар отправился из ал-Джабии в

Илию и приблизился к мечети (Давидовой), он сказал: „Оты¬

щите мне Ка‘ба!“ Когда же прошел через ворота, то сказал:

„Вот я перед Тобою, Боже мой! Приношу Тебе то, что Тебе

приятнее всего“. Затем он пошел к михрабу Давидову — а это

было ночью — и помолился там. Не успел он помолиться, как

появилась заря. Тогда он приказал муэззину провозгласить ика-

му (вторичный призыв на молитву.— P. С.), выступил вперед,

совершил с народом молитву, прочитал суру Сад (38-ю главу

Корана.— P. С.) и простерся при этом ниц. Затем он встал, про¬

читал еще начало суры Израильтян (сура 17 — „Перенес

ночью“.—P. С.) и совершил ракат (коленопреклонение). Затем

он удалился и сказал: „Подавайте мне Ка‘ба!“ Его привели,

и Омар сказал: „Где ты советуешь нам устроить место для

молитвы?“ Тот ответил: „Лицом к ac-Сахре“. Омар сказал:

„Клянусь Богом, ты еврействуешь, Ка‘б, я уже заметил, что ты

снял сандалии“. Тот ответил: „Я желал попрать это место своей

ступней...“ Затем от того места, где он (Омар) молился, он

подошел к сорной куче, где румы во времена израильтян зарыли

храм Иерусалимский; когда Иерусалим перешел в руки изра¬

ильтян, они сняли часть кучи и оставили часть ее. И сказал

Омар: „Люди, делайте, как я!“, и он стал на колени у под¬

ножья кучи, набросал сора в одну из складок своего плаща и

в это время услышал сзади такбир (речение „Аллах акбар“ —

„Бог велик“.—P. С.). Омар терпеть не мог, чтобы его в чем

бы то ни было прерывали; он сказал: „Что это?“ Ему ответили:

„Ка‘б произнес такбир, и люди повторили его“. Омар сказал:

„Подавайте мне Ка‘ба!“ Его привели, и он сказал: „Повелитель

верующих, один пророк 500 лет назад предсказал то, что ты

сделал сегодня“. „Как так?“—спросил Омар. „Румы,— ответил

Ка‘б,— сделали нападение на израильтян, победили их и зары¬

ли храм, затем счастье улыбнулось израильтянам; но не успели

«они найти времени для храма, как на них напали персы; и они

27

притеснили израильтян. Затем счастье улыбнулось румам про¬

тив персов, пока ты не стал правителем. И посла л Бог пророка

на эту кучу сора, и он сказал: „Радуйся, Ури Шалам (Иеруса¬

лим)! у тебя будет ал-Фарук („Отделитель“), который очистит

тебя от того, что в тебе“. И был послан другой пророк в Кон¬

стантинополь, и встал на холме его, и сказал: „Константино¬

поль! что сделал твой народ с Моим домом? они опустошили его,

а тебя уподобили Моему престолу и перетолковали Мои слова,

вследствие чего я постановил о тебе решение, что сделаю тебя

однажды лысым, так что никто не будет искать у тебя приюта

•и не укроется в твоей тени, [и ты будешь развеян], подобно

потомству ал-Казира, Сабы и Ваддана“. И не наступил вечер,

как от кучи ничего не осталось.

Рабби Сириец передает то же самое, прибавляя (к словам

Ка‘ба ал-Ахбара об ал-Фаруке.— P. С.): „Придет к тебе ал-

Фарук во главе моего послушного войска, и они отомстят за

тебя румам“, и относительно Константинополя: „Я оставляю

тебя лысым, выставленным на солнце; никто не будет искать

у тебя приюта, и никого ты не осенишь“»13.

Многие исследователи отмечают сходство аргументации ка-

даритов и их преемников — мутазилитов с аргументацией хри¬

стианских теологов и считают возможным говорить о значитель¬

ном воздействии мыслительных схем патристики на калам. Пра¬

вомерно задать вопрос, что служит убедительным свидетельст¬

вом христианского влияния на ход кадаритско-джабаритской

полемики и соответственно каким образом это влияние осу¬

ществлялось?

Мусульманские ересиографы подчеркивают, что кадариты в

большинстве своем были мувалладами, т. е. «новорожденными»

мусульманами. Это позволяет утверждать, что первоначально с

доводами христианских теологов мусульмане ознакомились в ос¬

новном благодаря принятию значительной массой ближневосточ¬

ных христиан веры новых господ. Многие новообращенные име¬

ли устоявшиеся догматические представления. Среди них попа¬

дались даже священники и образованные миряне, обладавшие

опытом решения спорных вопросов догматики. Когда процессы

общественно-политического и идейного развития поставили му¬

сульман перед проблемой рационального обоснования вероиспо¬

ведных истин и необходимостью «оправдания» бога, вчерашним

христианам было легче исходить из привычных описаний бога

как абсолютно благого существа, а человека как существа изна¬

чально греховного, несущего полную ответственность за твори¬

мые им злые деяния.

Но участие мувалладов в кадаритско-джабаритской полеми¬

ке и их влияние на ее ход не следует преувеличивать. Во-пер¬

вых, грамотных мувалладов было мало. Как и арабы, в массе

своей они были людьми необразованными. Во-вторых, даже от¬

носительно грамотная часть новообращенных вряд ли осмыс¬

ливала проблему соотношения предопределения и свободы воли*

28

парадоксы морального выбора и ответственности человека столь

#се глубоко, как закаленные в догматических прениях отцы

церкви. О последовательной теодицее здесь не может быть и

речи, ибо она требует достаточно высокой культуры мысли. На

всем протяжении средневековья ее демонстрировали лишь не¬

многие искушенные в теологии и философии лица.

На наш взгляд, если влияние христианской теологии и могло

сказаться на кадаритско-джабаритской полемике, то поначалу

не в виде предложенных христианами зрелых теологических

идей и готовых схем, а в виде порыва к умозрению, осознан¬

ного побуждения к постановке и разрешению мыслительных

проблем.

Вдумчивый описатель истории калама аш-Шахрастани (ум. в

1153 г.) так характеризует кадаритов: «Сущность кадаритов —

в желании найти причину всякой вещи, а это [пошло] от сущ¬

ности первопроклятого (дьявола.— P. С.), так как он искал,,

во-первых, причину сотворения, во-вторых, мудрость в религиоз¬

ной обязанности, в-третьих, пользу в обязанности поклоняться

Адаму...»14. Люди следом за дьяволом «противопоставляют соб¬

ственное мнение божественному указанию, предпочитают собст¬

венные желания божественному повелению»15. Первое дьяволь¬

ское сомнение в справедливости и правоте решений бога поро¬

дило людские сомнения, что выразилось в распространении ере¬

тических и ошибочных учений, в том числе и учения кадаритов.

Дьявол, считает Шахрастани, поставил проблему теодицеи в

таких вопросах:

«Первый -из них. До того как сотворить меня, он уже знал,,

что из меня выйдет и что из меня получится. Так почему же

он сотворил меня первым? Какова же мудрость в том, что он

сотворил меня?

Второй [вопрос]. Раз он сотворил меня по своей воле и же¬