Автор: Липский Б.И.

Теги: метафизика в целом общая метафизика учение о бытии онтология естественные науки философия

ISBN: 978-5-534-09674-3

Год: 2022

Текст

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ том 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ Под общей редакцией Б. И. Липского 2-е издание, исправленное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям

Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru, а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Москва • Юрайт • 2022

УДК 111(075.8)

ББК 21я73

0-59

Общий редактор:

Липский Борис Иванович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, председатель секции «Логика и теория познания» Головного Совета по философии, председатель секции «Философия образования» Дома ученых Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук.

Рецензенты:

Карпунин В. А. — доктор философских наук, профессор;

Слинин Я. А. — доктор философских наук, профессор.

Онтология и теория познания. В 2 томах. Т. 2. Основы теории

0-59 познания : учебник для вузов / С. С. Гусев [и др.] ; под общей редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). —Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-09674-3 (т. 2)

ISBN 978-5-534-04429-4

Настоящий учебник посвящен вопросам онтологии и теории познания. Книга состоит из двух томов. В первом томе рассмотрена история становления и развития основных онтологических учений, проанализированы онтологические концепции, а также представлены новые трактовки бытия, формирующиеся в результате «онтологического поворота».

Второй том охватывает основные принципы и понятия, характеризующие главные закономерности осуществления познавательной деятельности. В нем проанализировано понятие «знание», аспекты чувственного восприятия и логического мышления, рассмотрены основные стратегии осуществления познавательной деятельности, а также показаны связи познавательной и практической деятельности.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям.

УДК 111(075.8)

ББК 21я73

Разыскиваем правообладателей и наследников Шилкова Ю. М.: https: //www.urait.ru/inform

Пожалуйста, обратитесь в Отдел договорной работы: +7 (495) 744-00-12; e-mail: expert@urait.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-09674-3 (т. 2)

ISBN 978-5-534-04429-4

© Коллектив авторов, 2000

© Коллектив авторов, 2017, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2022

Оглавление

Авторский коллектив...................................4

Предисловие...........................................5

Введение..............................................7

Глава 1. Феномен знания..............................11

§ 1. Обыденное и научное познание.................11

§ 2. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности................29

§ 3. Интуитивное и дискурсивное познание..........46

Глава 2. Логико-психологические основы познания......64

§ 1. Психология чувственного восприятия...........64

§ 2. Психология мышления..........................90

§ 3. Эмпирический опыт и формы его концептуализации.108

Глава 3. Познавательное отношение и цель познания......131

§ 1. Субъект познания............................131

§ 2. Объект познания.............................147

§ 3. Истина как цель познания....................160

Глава 4. Главные познавательные «стратегии».........180

§ 1. Знание и понимание..........................180

§ 2. Знание: сущность и рациональность...........201

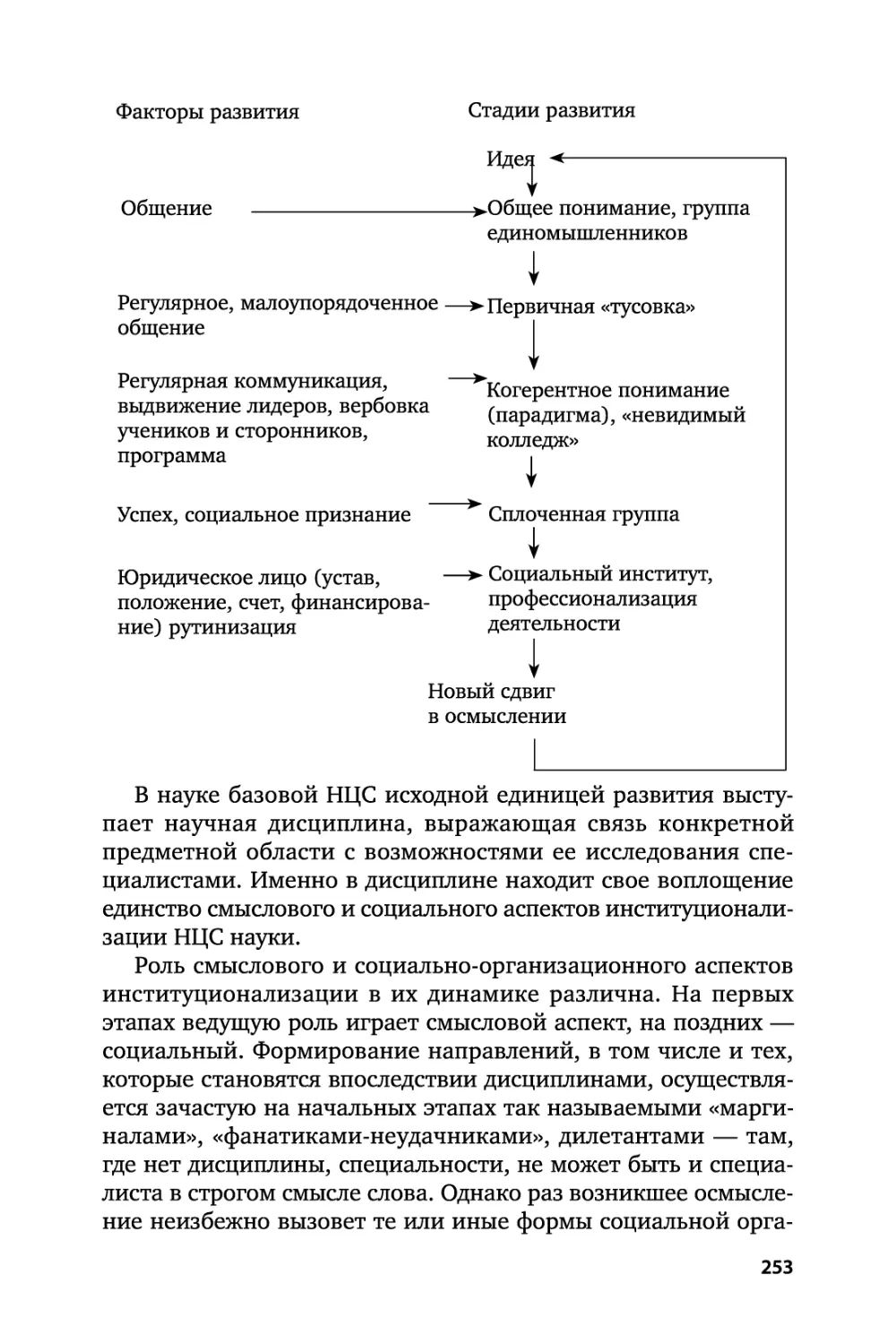

§ 3. Динамика осмысленного знания................235

Глава 5. Познание и жизнь...........................255

§ 1. Познание и практика (познание как общение)..257

§ 2. Ценность знания и познание ценности.........277

§ 3. Рациональное знание и «искусство жизни».....289

Рекомендуемая литература............................309

Новые издания по дисциплине «Онтология и теория познания» и смежным дисциплинам.....................312

Авторский коллектив

Гусев Станислав Сергеевич — профессор, доктор философских наук, профессор СПбАУ РАН (гл. 1);

Липский Борис Иванович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Института философии СПбГУ, председатель секции «Логика и теория познания» Головного Совета по философии, председатель секции «Философия образования» Дома ученых СПб отделения РАН (предисловие, введение, гл. 3: § 1, 2; § 3 (в соавт. с Б. В. Марковым));

Марков Борис Васильевич — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой философской антропологии Института философии, почетный профессор СПбГУ (гл. 3: § 3 (в соавт. с Б. И. Липским), гл. 5);

Тульчинский Григорий Львович — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Департамента прикладной политологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ, профессор кафедры музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена (гл. 4);

Шилков Юрий Михайлович — доктор философских наук, профессор (гл. 2).

Предисловие

Настоящее учебник представляет собой второй том книги «Онтология и теория познания. В 2 томах». Он предназначен для студентов высших учебных заведений философских и общегуманитарных направлений, получающих высшее образование уровня «бакалавр» и (или) «специалист» на дневных, вечерних и заочных отделениях высших учебных заведений. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, а рассматриваемые темы охватывают весь спектр части курса, касающейся теории познания.

В ходе изучения данной части курса студент получит представление о наиболее существенных аспектах природы человеческого интеллекта и основных закономерностях познавательной деятельности, выступающей как средство достижения истинны, цель и результат познавательного процесса и составляющей рациональную основу организации практической деятельности, направленной на преобразование мира в соответствии с целями и потребностями человека. В результате освоения материала данного раздела студент должен:

знать

• основные гносеологические концепции в их историческом развитии и в современном состоянии;

уметь

• применять полученные знания как в самостоятельных исследованиях теоретико-познавательных проблем, так и в качестве концептуальной и методологической базы при подготовке специалистов;

владеть

• навыками межкультурного диалога, а также толерантностью, трудолюбием, устремленностью к интеллектуальному и культурному самосовершенствованию.

Содержание данного тома разбито на пять глав, охватывающих основные принципы и понятия, характеризующие главные закономерности осуществления познавательной деятельности.

Первая глава посвящена анализу самого понятия «знание» и выявлению различий между знанием обыденным и научным, отличающимся целенаправленным и системным характером (§ 1). Здесь же проводится сравнительный анализ основных гносеологических концепций, представляющих познание либо как «отражение», либо как «конструирование» действительности (§ 2), и проясняется различие между познанием интуитивным и дискурсивным (§ 3).

Во второй главе анализируются психологические аспекты чувственного восприятия (§ 1) и логического мышления (§ 2), а также проблемы, связанные с анализом форм и способов концептуализации чувственного опыта (§ 3).

Третья глава посвящена анализу основных трактовок познавательного отношения и его сторон: субъекта (§ 1) и объекта (§ 2) познания. Здесь же рассматриваются основные концепции истины как цели и результата познавательной деятельности (§ 3).

В четвертой главе рассматриваются основные стратегии осуществления познавательной деятельности, направленные на достижение познания или понимания исследуемых проблем (§ 1), анализируются сущностные характеристики рационального знания (§ 2), прослеживается динамика роста и развития осмысленного знания (§ 3).

Материал пятой главы ориентирован на раскрытие связи познавательной и практической деятельности (§ 1), выявление ценностного значения теоретического знания (§ 2) и его практической роли в организации и совершенствовании «искусства жизни» (§ 3).

К каждой главе прилагается перечень дополнительной литературы для более глубокого самостоятельного изучения вопросов, представляющихся студенту наиболее важными и интересными.

Введение

Человек не природное существо. Предметы и способы его деятельности не заданы человеку самой природой. Его действия не предопределяются и не подкрепляются непосредственной естественно-биологической стимуляцией. В отличие от животного он не имеет генетически заданного набора инстинктивных форм поведения в той культурной среде, в которой он начинает свою жизнь. У него нет предопределенного ответа на вопрос о том, что делать ему с тем или иным предметом. Поэтому он беспомощен перед предметом, пока не получит «знания» о нем.

Теория познания неотделима от теории жизни, поскольку без определения места и роли знания в общем развитии жизни невозможно объяснить ни как и «для чего» образовалось мышление, ни каким образом оно помогает бесконечно усложнять способы нашей деятельности, постоянно выводя нас за пределы биологической предопределенности. Знание, опираясь на которое мы оперируем с внешним объектом, становится содержанием нашего сознания, а потому выступает как часть нас самих, как неотъемлемая принадлежность нашего Я. Не только знание живет в нас, мы сами начинаем жить в нашем знании, используя его как «продолжение» наших естественных воспринимающих и рабочих органов. Благодаря знанию мы обретаем способность осуществлять формы жизнедеятельности, далеко выходящие за пределы физиологических и генетических «программ».

Начиная с античности проблемы познания становятся предметом пристального внимания. Античные философы различают два рода познания: теоретическое, направленное на постижение истинной сущности вещи, какова она есть сама по себе, и практическое, ориентированное на изменение, преобразование вещи, что, в свою очередь, предполагает ее постижение в отношении к другим вещам. При этом знание первого рода, состоящее в созерцании божественной гармонии Кос

моса, предпочитается практическому знанию, направленному на решение бытовых, повседневных задач.

Гуманистические интенции эпохи Возрождения предопределяют формирование иных познавательных установок. Френсис Бэкон полагал, что главная ценность знания состоит не в созерцании истины, а «изобретениях и открытиях», целью которых является прежде всего практическая польза, умножение власти человека над природой. Господствующей тенденцией становится оценка знания по результату его практического применения: что в действии наиболее полезно, то в знании наиболее истинно. Теоретическое знание рассматривается уже не как самоцель, а как своеобразный набор «лекал», необходимых для составления наиболее эффективных технических «проектов». Рассмотрение познаваемого с точки зрения его предполагаемого технического использования создает новую перспективу, в которой центр внимания переносится с сущности объекта на его причину, точнее, на определение причины, через которую выявляется сущность.

Отождествление знания сущности со знанием причины порождает сначала малозаметную, но впоследствии обнаруживающуюся все более явно тенденцию к признанию того, что человек способен по-настоящему знать лишь то, ближайшей причиной чего был он сам, т. е. то, что он сам же и сделал. Но если познание замыкается в сфере создаваемого, а сам его объект понимается как некая теоретическая «конструкция», то все, существующее «само по себе», безотносительно к нашей теоретической и практической деятельности, оказывается непознаваемым. Именно это и утверждается в известном положении Канта о непознаваемости «вещи в себе», как она существует до и независимо от нашего познавательного контакта с ней.

Но ведь само познавательное отношение не является исходным, первичным отношением человека к миру. Так, Киркегор высказывает мысль о том, что сам наш познавательный интерес возникает лишь в контексте более широкого, более фундаментального отношения человека к тому, что прямо связано с ним самим, с его жизненным миром, с его бытием как человека определенной культуры. Познавательное отношение к миру всегда опосредовано конкретной культурной ситуацией. Но сама эта культурная ситуация никак не может стать предметом познания, поскольку она дана непосредственно только

в форме чистой субъективности, т. е. в форме сознания, каким оно стало под влиянием событий предшествующей истории.

В результате очередного «поворота» в центре нашего внимания оказывается уже не объективный мир, а содержание человеческой субъективности. Но это содержание не может стать предметом познания в традиционном смысле этого слова. Ведь события предшествующей истории не порождают субъективность как причина — следствие, а в лучшем случае лишь стимулируют ее собственную самодеятельность. Поэтому субъективность невозможно познать, ее можно только понять, ответив на вопрос какова она, а не почему она стала такой. Так открывается новая перспектива, в которой на передний план выходит стратегия понимания, т. е. такого познавательного отношения субъекта к миру объектов, которое предполагает изначально заключенную в них вполне определенную субъективность их создателей.

Стратегия понимания формируется прежде всего в сфере истории, однако значение ее выходит далеко за пределы не только гуманитарных исследований, но и научного познания вообще, поскольку именно понимание составляет основу любого, в том числе и неспециализированного знания. Понимание, в самом широком смысле, представляет собой структурно-смысловое расчленение опыта, которое опирается не на формальные правила, а на многообразие непосредственного культурного и жизненного опыта человека, выражающегося в традиционных формах деятельности и общения людей, в привычных системах ценностных ориентаций, в языке и др. Таким образом, формирование новой познавательной стратегии оказывается связанным с реабилитацией неспециализированного знания, того самого «здравого смысла», который в новоевропейской гносеологической традиции постоянно третировался как нечто вульгарное, самоочевидное и поверхностное.

Действительно, определения здравого смысла не образуют четко выраженной концептуальной структуры. Но вместе с тем нечеткость его построений позволяет в максимальной степени использовать богатство и гибкость естественного языка, что придает здравому смыслу широту, недоступную специализированному знанию, опирающемуся преимущественно на искусственные, формализованные языки. И если достоинствами специализированного знания являются точность и глубина,

то к несомненным достоинствам опирающегося на здравый смысл обыденного знания следует отнести универсальность, которая обеспечивает его применимость в самых разнообразных жизненных ситуациях.

Человеческое познание существует не в изоляции от жизненного мира человека. Оно есть не что иное, как способность активно строить и перестраивать структуры деятельности сообразно, с одной стороны, с целевыми и ценностными установками человека, а с другой — соответственно реальному стечению обстоятельств. Мысль есть плоть от плоти (точнее, дух от плоти) реального мира. Познающее мышление возникает в мире, обусловлено им, скроено по его мерке и лишь благодаря этому само становится способным осуществлять функции идеальной меры в теоретическом осмыслении и практическом освоении мира.

Вот в основном тот круг вопросов, которые рассматриваются в данном учебном пособии. Авторы не ставили перед собой задачу ни подробного анализа какой-то одной гносеологической концепции, ни полномасштабного обзора всех существующих теорий. В работе представлены лишь основные идеи наиболее важных познавательных стратегий, развивавшихся в общем русле европейской философской традиции.

Глава 1 ФЕНОМЕН ЗНАНИЯ

§ 1. Обыденное и научное познание

Для большинства людей познание отождествляется с научно-исследовательской деятельностью, связано обязательно со сложными приборами и хитроумными экспериментами. На самом деле люди могут приобретать знания об окружающей действительности, даже не подозревая о существовании особого вида социальной деятельности, получившего название «познание».

Не случайно при детальном рассмотрении этого вида человеческой активности приходится использовать уточняющие определения и говорить о «научном», «художественном» и других специализированных формах познания. Но существующие параллельно друг с другом, иногда пересекающиеся и вступающие в весьма сложные взаимоотношения, эти формы возникают на некой общей основе, которая обеспечивает наиболее фундаментальную и в то же время наименее осознаваемую систему представлений человека о характере и свойствах того мира, с которым ему приходится иметь дело каждый день.

Такой основой является обыденное познание. Его особенность — в том, что этот вид познания не существует в виде самостоятельной сущности, будучи одним из аспектов повседневной практической деятельности людей, направленной на удовлетворение их природных и социокультурных потребностей. Решая утилитарные задачи, связанные с производством и воспроизводством собственной жизни, люди неявно для себя (хотя со временем это может осознаваться) получают и накапливают сведения о природной среде, социальном окружении и своем умении взаимодействовать и с тем и с другим.

Само по себе познавательное отношение человека к действительности не является врожденным. Хотя биологи и выделяют в поведении животных нечто вроде познавательного инстинкта, однако человеческая активность всегда целенаправленна и предполагает явное противопоставление индивида и тех фрагментов реальности, на которые направлено его внимание. Такое отношение складывается не сразу, и лишь осознав себя в качестве одного из источников возмущений, воздействующих на природу, человек начинает задумываться над тем, как наиболее эффективно достигать своих целей. А это, в свою очередь, требует сознательного, избирательно-целенаправленного изучения среды, выделения в ней полезных и вредных (опасных) свойств и т. д.

Подобная потребность формировалась на протяжении многих тысячелетий существования человека. Длительное время создание поведенческих программ, определяющих повседневную жизнь каждого члена сообщества (древние люди во многих поколениях являлись носителями коллективного сознания, в котором не существовало четко выделенного представления об индивидуальности), имело полуинстинктивный характер. Но постепенный переход от потребления «готовых предметов среды» к производству необходимых людям вещей привел к необходимости создавать какие-то образы мира, с помощью которых можно было бы направленно корректировать совместные действия.

Первые варианты таких образных систем, сначала дополнявших, а затем и вытеснявших чисто инстинктивное отношение к собственному бытию, составили содержание особого типа сознания, получившего впоследствии название «мифологический». Это — древнейшая форма мировоззрения, на основе которой древний человек организовывал свою социальную жизнь. Определяя и регулируя эту жизнь на протяжении огромного ряда поколений, мифологическое сознание продолжает влиять и на последующие фазы общественного бытия.

Миф как некоторое описание действительности, выражающее в концентрированной форме накопленный данным сообществом опыт поведения в окружающей среде (а потому имеющий для всех членов этого сообщества одинаковую обязательность), определял и одинаковые мировосприятие и мироощущение. Тем самым закладывались основы того отношения к миру и своим действиям в нем, которое потом стало обы

денным сознанием людей, сформировавшим обыденное, т. е. неспециализированное, нецеленаправленное познание этого мира. Причем познавательная деятельность складывалась во многом как продолжение и развитие тенденций, определявших и функционирование мифологического сознания.

Множество исследователей, занимающихся анализом мифологии, подчеркивают прежде всего особенности той «логики», которая определяет отношение носителей мифа ко всему, с чем им приходится сталкиваться в процессе своей жизнедеятельности. Такие особенности обусловлены как раз нечетким разделением человека и мира, отсутствием дифференциации между рациональной сферой мышления, в которой формировались соответствующие образы мира, и эмоционально-чувственной, из которой черпался материал для создания таких образов.

Перенося на мир, на природные объекты собственные черты, приписывая им свои желания и потребности, древние люди и в себе обнаруживали проявления стихийных космических сил, что способствовало своеобразному отождествлению человека и природного окружения. Нерасчлененность архаичного сознания проявлялась в смешении субъекта и объекта, объекта и его признаков, признаков существенных и второстепенных, предмета и знака, предмета и его имени и т. д.

Но и обыденное познание во многом сохраняет подобную ориентацию. В знаниях, формирующихся на этом уровне, сходные характеристики действительности часто воспринимаются как тождественные, обобщения могут строиться на основе сходства вторичных, несущественных признаков (это проявляется, например, в различного рода приметах — погодных, поведенческих и пр., — выполнявших в древности функцию регуляторов человеческих действий, а иногда и до сих пор сохраняющих это свое значение).

Такое совпадение во многом обусловлено тем, что и мифологическое, и обыденное сознание ориентированы на непосредственно наглядное выражение своего содержания. Познавательная деятельность как архаичных сообществ, так и современного человека (в той его части, которая связана с повседневными утилитарными целями) всегда тяготеет к максимальной конкретности в постановке задач, подборе необходимых средств для их решения и оценке полученных результатов. И такая конкретность определяет способ восприятия объектов, с которыми практически действующие люди имеют дело.

Поскольку обыденное познание представляет собой один из аспектов предметно-практического воздействия на природную среду, постольку мера понимания человеком своего отношения к миру во многом определяется тем, насколько удается преодолеть сопротивление этой среды. Разрывая в процессе взаимодействия с предметами, вовлеченными в человеческую деятельность, естественные связи и отношения, существующие в природном мире, люди постоянно накапливали знания о том, как действовать наиболее эффективным образом.

Прежде всего это относилось к превращению готовых предметов среды в средство достижения человеческих целей. Преобразуя исходный естественный материал в орудия труда, древний человек получал возможность наглядно, овеществленно увидеть присущие ему способности воздействовать на все, с чем ему приходится иметь дело. Созданные орудия труда в дальнейшем непосредственно определяли технологию как своего изготовления, так и использования. А поскольку деятельностные акты, связанные с производством орудий труда, занимали важнейшее место в поведенческих программах архаичных сообществ, постольку освоение такой технологии существенно определяло и осознание членами этих сообществ своих действий в мире и отношение к нему.

С этой точки зрения орудия труда играли двойственную роль. Они оказывались тем барьером, который препятствовал прямому контакту человека с природной средой. С другой стороны, именно орудийные средства человеческой практики давали возможность осуществлять саму эту практику. Через них люди могли воздействовать на природу, осуществляя в ней те изменения, которые, как им казалось, обеспечивали наиболее эффективное обеспечение человеческих потребностей.

Это обстоятельство и привело в конечном счете к осмысленному противопоставлению субъекта и объекта как различных элементов единого деятельностного акта. Но это же обусловило и оформление сознательно-познавательного отношения людей к своему окружению. Раз природная среда является материалом и целью человеческих действий, то человек должен познавать ее важнейшие свойства и особенности для того, чтобы иметь возможность оценить степень успешности своих усилий.

Кроме того, существующие потребности порождали такие задачи, решение которых требовало длительных усилий боль

шого количества людей. В случае значительного интервала между целью и продвижением к ней возникала необходимость в соответствующей корректировке поведения, когда оказывалось, что предпринятые действия удаляют от этой цели, являются ошибочными.

Сами потребности подобного рода не были прямо обусловлены непосредственной «технологией» производственной деятельности, но без их учета она становилась чрезмерно сложной, а иногда просто невозможной. Поэтому обыденное познание, не выходя за рамки утилитарно-практических интересов человека, тем не менее становилось существенно важным элементом его активности, приобретало относительную самостоятельность.

Специфику обыденного познания определяет и то обстоятельство, что оно всегда ориентировано на сохранение уже апробированных методов действия, ставших традиционными, поскольку они оказывались неизменно эффективными на протяжении многих предшествующих поколений. Новые способы воздействия на мир на самом деле появляются быстрее, чем происходит их интеллектуальное фиксирование.

Действие опережает осмысление этого действия. Это происходит даже в тех случаях, когда люди осуществляют заранее заготовленные технологические рецепты.

В самом деле, как бы тщательно ни воспроизводил тот или иной конкретный индивид предписания, имеющиеся в его распоряжении, какие-то (пусть мельчайшие) отклонения всегда возникают. При достаточно массовом и достаточно длительном использовании такого рода предписаний отклонения могут суммироваться, нарастать, что и приводит рано или поздно к неожиданным результатам. И чрезвычайно важно уметь увидеть подобные отклонения, оценить их значимость и либо включить в новые технологические рецепты, либо изменить существующие предписания таким образом, чтобы избежать ненужных или опасных результатов.

Конечно, обыденное познание осуществляет решение этих задач в основном неявным образом. В процессе повседневной практики люди нацелены главным образом на ожидаемый результат, их действия в достаточной мере автоматизированы и неосознаны. Но и неосознаваемые знания, возникающие в такой деятельности, могут фиксироваться в нервной системе

человека, создавая основу будущего осознания новых результатов.

В рамках обыденного познания регулятором упорядоченности и эффективности формирующихся знаний становится так называемый «здравый смысл». Этим термином обычно обозначают стихийно сложившуюся в процессе коллективной деятельности и не оформленную явным образом совокупность представлений определенной группы людей о сущности вещей и явлений, с которыми они взаимодействуют, и о наиболее оптимальных способах своих действий. Здравый смысл всегда отражает конкретный опыт и потому может изменяться вместе с изменением условий, в которых существует то или иное общество. Тем не менее, в отличие от простых предрассудков, он менее подвержен воздействию случайных обстоятельств и выражен в рациональных формах (рецептах, запретах и т. д.), хотя и не систематизирован и не связан с явным и надежным обоснованием. В роли его обоснования выступают чаще всего ссылки на традицию.

Этим обусловлена одна из наиболее характерных особенностей обыденного познания — отсутствие интереса к отдаленному будущему. Конкретность практических задач ограничивает знания, возникающие в процессе их решения, поскольку обыденная практика ориентирована на получение уже известных заранее результатов, хотя на самом деле, как уже отмечалось, ожидания могут быть ошибочными.

В этом же и причины недостаточной эффективности здравого смысла как регулятора человеческого поведения при резких изменениях условий жизни. Ведь любая деятельность ориентирована на результат, который может возникнуть лишь в некотором будущем. И чем выше уровень развития общества, чем мощнее используемые им средства и способы, тем больше отдаленных и не всегда предвидимых последствий эта деятельность может вызвать. А здравый смысл по своей природе обращен в прошлое. Накопленный опыт, как известно, сохраняет те деятельностные программы, которые когда-то оказались успешными. Но с течением времени их адекватность реально существующим обстоятельствам может превращаться в иллюзию. И это тем более опасно, что подобная иллюзорность долгое время не осознается. В этом случае неожиданные результаты человеческих действий становятся источником возможных опасностей и угрожают самому существованию человечества.

Постепенное осознание этого обстоятельства создало предпосылки для возникновения качественно иной формы познания — науки. Новое всегда возникает в рамках уже существующего, преобразуя его, в чем-то разрушая, в чем-то подчиняя себе. Наука также складывалась на основе обыденного познания и испытывала поначалу влияние традиционных, давно сложившихся норм и регулятивов, определявших процессы возникновения и функционирования обыденных знаний. Поэтому, прежде чем рассмотреть особенности научно-исследовательского поиска, связанного с новым уровнем общественной практики в целом, необходимо в обобщенной форме представить наиболее характерные черты обыденного познания.

Прежде всего эта форма познавательной деятельности не имеет самостоятельного существования, представляя собой одну из сторон повседневного практического взаимодействия людей с непосредственно данной средой. Поэтому объекты, знания о которых формируются в рамках обыденного познания, есть фрагменты этой среды и включаются во взаимодействие с человеком в своем естественном виде. Хотя они и преобразуются в процессе такого взаимодействия, однако их сущностная природа остается той же, какой она была и вне контекста человеческой активности.

Кроме того, повседневная практика всегда связана с достижением результатов уже известных, ожидаемых. Следовательно, новое знание, производимое в рамках обыденного познания, появляется как некоторое отклонение и не сразу может фиксироваться. Обыденное познание включает в сферу своего внимания объекты, уже освоенные традиционными производственными средствами. В результате новизна обыденного знания обусловлена не тем, что непосредственным образом обнаруживаются какие-то, ранее неизвестные, свойства предметов или сами предметы, не охваченные существующими поведенческими программами, распространенными в данном обществе. Новое знание появляется, скорее, в результате постепенного совершенствования привычных деятельностных навыков и приемов.

Причем сама по себе задача разработки новых способов взаимодействия с окружающим миром в обыденном познании чаще всего просто не возникает. Поэтому и наработанные навыки используются «автоматизированно». Никто специально не анализирует их особенности и не старается найти

максимально эффективную форму привычных действий. Тем не менее именно в силу массовости использования имеющихся приемов, в силу того, что разные индивиды приспосабливают их к особенностям своего личностного воздействия на предметы среды — эти навыки и способы постепенно изменяются и в конце концов их усовершенствование осознается и превращается в новый канон, который становится обязательным для следующих поколений.

Отсутствие в обыденном познании специальной проблемы метода исследований обусловливает несистематизированность как процесса становления знаний, так и их организации.

Представления о свойствах объектов, с которыми имеет дело повседневная практика, рецепты воздействия на эти объекты обычно выражены неявно, в виде ссылок на прошлый опыт. «Надо делать так, потому что всегда раньше делали так и получали нужный результат». Это одна из самых распространенных форм передачи обыденных знаний.

Следует отметить и то, что огромный массив обыденных знаний нередко вообще скрыт от самого носителя этих знаний. Человек осуществляет какие-то действия, не только не задумываясь над тем, как он это делает, но может даже не подозревать, что он делает это. Автоматизм и неосознанность практических приемов и навыков порождают деятельностную ориентацию не на выявление общих законов, определяющих функционирование предметов и явлений окружающего мира, а на чисто внешние их характеристики, во многом обусловленные конкретными условиями сиюминутной деятельности. Это обстоятельство также обусловливает несистематизированность средств, используемых обыденным познанием, и фрагментарность его результатов.

С этим связана еще одна особенность данной формы познания — неспециализированность языка, на котором оформляется обыденное знание. Поскольку повседневная практическая деятельность протекает в сфере тех поведенческих программ, которые осваиваются и выражаются с помощью естественного разговорного языка данного общества, постольку и стереотипы действий и рационально-интеллектуальные средства организации и передачи знаний используют тот же уровень языка. Если и возникают какие-то формы, предполагающие языковую обособленность группы, то они либо носят характер жаргонных выражений, либо обусловлены включенностью в них профес

сиональных названий инструментов, технологических особенностей их использования и т. д. Так, например, шахтеры традиционно произносят слово «добыча» с ударением на первом слоге, а моряки делают ударение на втором, говоря «компас».

Использование естественного языка в рамках обыденного познания, с одной стороны, позволяет включать в повседневную практику и соответствующие ей формы познавательной деятельности широкий круг людей, не связывая их специальным образованием. Но, с другой стороны, неопределенность естественного языка порождает множество затруднений при передаче имеющихся навыков и знаний, ориентирует на обязательный показ некоторых приемов деятельности и подражание ученика учителю, что существенно затрудняет рациональное освоение и осмысление знаний обыденного слоя.

Кроме того, естественные языки, как известно, не могут гарантировать высокий уровень точности производимой и используемой информации, а потому довольно часто оказываются причиной различного рода ошибок. В результате рано или поздно начинает осознаваться ограниченность и малоэффективное^ такой формы, как обыденное познание. Постепенно все более четкой становится потребность в более надежных средствах выявления важнейших особенностей окружающего мира и создания успешных программ человеческого взаимодействия с ним.

Таким средством и стала наука. Ее оформление связано с отделением отношений между вещами от взаимодействия людей с этими вещами. В практической деятельности на первое место в интеллектуальных схемах, с помощью которых люди отражали свое воздействие на окружающую предметную среду, стали выдвигаться инструментальные факторы. То обстоятельство, что любой деятельностный акт орудийно обусловлен, породило представления о том, что причина преобразований предмета труда заключается в действии на него тех средств, которые человек использует как орудия труда.

Таким образом сам действующий человек как бы выносился «за скобки» и переставал восприниматься сознанием при построении рациональных схем, выражающих накапливаемый опыт взаимодействия индивида и объекта. Поэтому познавательный поиск все более начинал смещаться в сторону описания «объективных законов» бытия мира, «как он есть сам по себе». Изучение основных свойств и особенностей предме

тов, с которыми люди имели дело, позволяло строить прогнозы относительно возможных результатов воздействия на эти предметы. И чем более общие характеристики удавалось выявить, тем более удаленные во времени результаты можно было предвидеть.

Однако такой подход требовал создания специальных способов и средств представления изучаемых объектов в системах производимого знания. Естественный язык и неосознаваемые рецептурные схемы больше не могли соответствовать новым познавательным целям. Объекты, с которыми имел дело исследователь, отличались от предметов практического интереса людей тем, что они включались в структуру знаний через указание на те их признаки, которые считались существенно важными с точки зрения распространенных в обществе деятельностных схем. Таким образом, наглядный образ объекта постепенно замещался его абстрактной «копией».

Тем самым расширялось число возможных деятельностных контекстов, в которые включался представленный в такой форме фрагмент действительного мира. Но смещение интереса в сторону возможных действий обусловило необходимость прогнозировать все более удаленные результаты взаимодействия человека с предметной сферой, хотя бы и только предполагаемого. Поэтому новая форма познавательной деятельности все более ориентировалась на выявление не столько конкретных особенностей взаимодействия различных предметов и явлений, с которыми люди вступают в практическое общение «здесь-теперь», сколько неких общих (а в идеале универсальных) законов, определяющих функционирование мира «самого по себе».

Абстрактный характер производимого в рамках науки знания требовал создания специального языка, на котором строились бы описания не отдельных событий, а целых классов, объединяющих и обобщающих множество различных фактов, между которыми обнаруживаются общие связи, сходные характеристики и т. д. В таком случае познание оказывалось уже не способом конструирования частных рецептов практического воздействия на какие-то отдельные вещи и явления, а средством описания сущностных свойств мира в целом. Создание его обобщенных моделей давало возможность вырабатывать и такие деятельностные программы, которые не могли быть реализованы при существующем уровне технической

оснащенности общества и потому становились стимулом нового направления познавательного поиска, задавая цели исследовательской активности.

В отличие от обыденного познания, наука имеет, таким образом, дело с так называемыми «идеальными объектами», не существующими в непосредственной данности. Такие объекты создаются в специализированных языках, используемых конкретными дисциплинами. Язык задает и систему отношений между терминами соответствующей области познания, фиксирующими идеальные объекты и их свойства. В результате появляется возможность строить новые теоретические модели действительности и получать новое знание о мире, не прибегая к эмпирическим приемам и методам, используя лишь средства теории.

Это порождает проблему соотношения различных уровней научного познания и обусловливает осознание качественного отличия науки от обыденного познания. В самом деле, впле-тенность второго в акты непосредственного взаимодействия с предметами, на которые направлена повседневная практика человека, маскирует специфику познавательного отношения людей к окружающей действительности, оставляя производимые знания «одномерными». Переход к новой форме познавательной деятельности обусловил обнаружение их многомерности.

Недостаточность повседневной практики, привязанной к сиюминутным ситуациям, заставила исследователей специально создавать особые формы взаимодействия с интересующими их объектами. Эти формы стали содержанием экспериментального уровня исследования. Различные авторы, описывающие становление науки, не раз отмечали отношение создателей классического естествознания к эксперименту как средству насилия над природой, с помощью чего у нее можно было, по их представлениям, «вырвать» те тайны, которые она скрывала от человека.

Эта мысль неоднократно встречается в текстах Ф. Бэкона, Р. Гука и многих других. Возможно, что на формирование подобной установки подействовала практика палачей. Не следует забывать, что многие из представителей этого сословия были известны и как естествоиспытатели — врачи, химики и пр. Но сам факт распространения такого отношения к миру свидетельствовал об изменениях, происходивших в культурном

фоне европейского общества нового времени, в рамках которого и складывалось экспериментальное естествознание, связанное с современным смыслом понятия «наука». Не вдаваясь в существо споров о так называемой «древней науке», отметим, что период становления собственно научного познания (как оно понимается сегодня) большинство авторов относит к концу эпохи Возрождения и началу нового времени.

Именно в это время начинает формироваться и представление о том, что изучение природных закономерностей, связанное с использованием экспериментальных методов, требует создания особых инструментов, приборов и прочих средств материального воздействия на изучаемые объекты, с помощью которых можно создавать специальные условия, в которых скрытые особенности взаимодействия предметов и явлений окружающей действительности открывались бы познающему человеку. Инструментальная «вооруженность» исследователя не только существенно отличала новый уровень познавательной деятельности от традиционных форм, но и предполагала особый слой предметно-практической активности людей, поскольку необходимые приборы приходилось изобретать и специально изготавливать. По сути дела, возникла новая сфера человеческого труда, обслуживающая потребности общественного познания.

В свою очередь, это обусловило растущее различие между такими уровнями познания, как эмпирическое исследование и теоретическая обработка полученных данных. Научное знание, как уже отмечалось, принципиально многопланово. В его состав входят как фиксированные результаты непосредственного взаимодействия с изучаемыми объектами, так и различного рода частные обобщения (эмпирические обобщения, связанные с первичным упорядочением накапливаемых сведений о внешних характеристиках соответствующих явлений). Кроме того, оно включает в себя гипотетические утверждения, теоретические конструкты (объекты, не обнаруженные пока в природном мире, но необходимые для систематизации моделей реальности, используемых в практике научного исследования), а также теоретические системы разного уровня и типа.

Соответственно этим компонентам различаются и такие уровни познавательной деятельности, как эмпирический и теоретический. Специфика первого обусловлена тем, что здесь человек вступает в непосредственный контакт с изучаемыми им объектами действительности. Однако при этом данный уро

вень не может сводиться ни к чисто чувственному восприятию воздействий внешнего мира на сенсорные каналы, ни к практической переработке предметов труда. Формы этого уровня представляют собой сложный комплекс результатов восприятия и их рационального осмысления, представленности объективных характеристик в системе человеческого знания.

В первую очередь это относится к языковой оформленно-сти результатов эмпирического исследования. Уже само описание таких результатов представляет собой конструирование особых — идеальных объектов, существующих только в контексте самого описания. Это не означает того, что исследователь просто «придумывает» свойства и характеристики тех фрагментов действительности, которые связаны с его познавательным интересом. Каждая из таких характеристик может (и должна) фиксироваться любым другим ученым при использовании методики, разработанной тем, кто оповестил научное сообщество о полученном им новом результате. Этого требует один из наиболее устойчивых и фундаментальных принципов науки — принцип воспроизводимости того, что стало научным фактом.

Данное обстоятельство определяет и особенность методов исследования, которые применяются на эмпирическом уровне. Поскольку важнейшая задача этого уровня — дать как можно более исчерпывающее описание изучаемого фрагмента реальности, постольку основные методы, составляющие содержание опытного исследования — наблюдение и эксперимент — предполагают возможность их стандартизированной представленности в системе деятельности, существующей в каждой конкретно-исторической фазе развития науки. Этим обеспечивается интерсубъективный характер как познавательной стратегии, так и получаемых результатов.

Указанная особенность эмпирических методов обусловливает их отличие от способов и средств, применяемых в рамках обыденного познания, поскольку там целенаправленный характер человеческой деятельности проявляется существенно по-другому. Научный поиск характеризуется оформлением цели, связанной именно с необходимостью выявления тех свойств и сторон изучаемых объектов, которые заранее определены ученым в качестве существенных, релевантных и т. д.

Эта особенность характерна для обеих форм эмпирического исследования, но чистое наблюдение отличается от экспери

мента тем, что при его использовании ученые стараются избегать явного вмешательства в изучаемые процессы, фиксировать их протекание в естественных условиях, как если бы наблюдатель отсутствовал. Разумеется, это никогда почти не достигается в полной мере (хотя в астрономической практике или некоторых сферах биологии иногда и удается достичь цели), но сама подобная ориентация является существенной для наблюдения как одной из форм эмпирического исследования.

Эксперимент, по сути, тоже представляет собой наблюдение, но его применение требует создания особых искусственных условий, при которых интересующие ученого характеристики выступают в наиболее наглядной форме. В этом случае получаемый результат включает в себя знание не только о свойствах самого изучаемого объекта, но и о способах воздействия на него исследователя. Конечно, как уже отмечалось, процедура наблюдения также не реализуется в абсолютно естественных условиях, но там средства и способы организации наблюдения влияют на характер производимого знания в гораздо меньшей степени.

Таким образом, обе основные формы эмпирического познания выявляют не просто законы бытия природы «самой по себе», но и схемы управления естественными процессами со стороны взаимодействующих с ними людей. Однако для самих ученых эмпирическое познание направлено на установление повторяющихся зависимостей между явлениями действительности, на фиксирование непосредственных результатов воздействия объектов исследования на органы чувств человека. При этом то обстоятельство, что эти объекты достаточно часто специально сконструированы и могут существовать только в лабораторных условиях, обычно явно не учитывается.

Конечным результатом эмпирического познания является так называемый «факт науки». Он не должен отождествляться с простой фиксацией проявления каких-то свойств изучаемого объекта, поскольку последняя представляет собой конкретную форму связи существенных и второстепенных обстоятельств, возникающих в каждом отдельном акте исследования. Для тога, чтобы некоторый определенный набор данных приобрел статус факта, необходима специальная обработка этого набора, связанная с выведением за пределы знания различных субъективных элементов, обусловленных ошибками людей, помехами

в действии приборов, воздействием факторов, не относящихся к условиям собственно исследовательских процедур.

То, что обычно имеется в виду под фактом науки, оказывается, скорее, эмпирическим обобщением и включает в себя такие моменты рационального мышления, как статистическую обработку данных (что позволяет выделить инвариантные характеристики исследуемой предметной области) и интерпретацию полученных результатов, без которой полученные данные не могут вообще иметь никакого смысла. Распространенное представление о том, что ученый смотрит на мир, стараясь избежать каких-либо предварительных мнений о том, что он в нем видит, является одним из наиболее устойчивых мифов, существующих вокруг научной деятельности. Сегодня достаточно хорошо известно, что любые эмпирические результаты в той или иной мере «нагружены» теоретическим содержанием.

В этом смысле очень показательна история открытия позитрона — частицы с массой электрона и положительным зарядом. Как известно, экспериментаторы на протяжении нескольких лет просто выбрасывали фотографии со следами «странной» частицы, поскольку исходили из представлений о том, что в мире существуют два вида электричества — положительное и отрицательное — и им соответствуют частицы «протон» и «электрон». Новая частица не укладывалась в привычные схемы и потому не могла восприниматься в качестве реальной (хотя математическая модель, предложенная Дираком, допускала возможность существования подобной экзотической частицы). Лишь отказ от исходной теоретической установки привел К включению позитрона в структуру реального микромира.

Подобные примеры обнаруживают неразрывную связь эмпирического познания с другой формой научного исследования — теоретической. Специфика этого уровня обусловлена тем, что в данном случае непосредственный контакт с какими-то фрагментами объективного мира отсутствует. Наблюдение и эксперимент заменяются их мысленными вариантами, а вместо эмпирически фиксируемых характеристик объекта используются абстрактные модели, которым могут приписываться свойства, принципиально не фиксируемые в реальности. Такие модели называют теоретическими кон

структами. Идеальные газы, абсолютно черное тело и прочие абстракции подобного же рода являются такими конструктами.

Теоретическая форма познания ориентирована на представление сущностной природы изучаемой реальности в наиболее явном виде. Поэтому здесь речь уже идет не о построении описаний действительности, но о создании системы законов, определяющих функционирование этой действительности. Это еще больше повышает роль языка, который используется на уровне теоретического исследования, поскольку и конструкты и законы их взаимодействия существуют только в специализированных языках науки и составляющих ее структуру дисциплин. В связи с этим особое значение приобретают и чисто формальные способы описания создаваемых учеными моделей и логические средства анализа языка науки, обеспечивающие корректность использования соответствующих формализмов.

Одним из фундаментальных методов теоретического уровня является идеализация, т. е. конструирование модели из сущностных (с точки зрения какого-то конкретного подхода) и наиболее релевантных характеристик интересующей ученого предметной области. Идеализация позволяет представить изучаемый объект «в чистом виде», отвлекаясь от тех его особенностей, которые не расцениваются в качестве «сущностных». Тогда и законы, формулируемые относительно подобных абстрактных моделей, также выступают в роли непосредственного проявления фундаментальных связей и отношений между сущностями, не заслоняясь различными частными и случайными факторами.

В структуру теоретического знания входят, таким образом, помимо идеализированных объектов, схемы мысленного оперирования ими, что понимается как описание мысленного эксперимента. Последний также представляет собой результат отвлечения от реально-конкретных форм взаимодействия исследователя с какими-то фрагментами природной реальности и использует либо образы таких фрагментов, либо формальные схемы этих образов.

Следовательно, теоретический уровень научного познания отличается от эмпирического прежде всего тем, что задает способы построения тех объектов, с которыми в дальнейшем оперирует исследователь. Мысленный эксперимент также представляет собой образ или схему тех действий, которые

мог бы осуществить ученый, если бы предмет его внимания существовал в чувственно воспринимаемом мире.

Кроме того, стратегия теоретического познания определяет способы формулировки проблем, выступающих в роли целей исследования, а также критерии эффективности гипотетических моделей, предлагаемых в качестве ответа на вопросы, содержащиеся в проблеме. Из этого следует, что теоретический уровень познания в большей степени, чем обыденный или эмпирический, ориентирован на самообоснование. Данное обстоятельство способствует тому, что в сознании ученых начинает формироваться представление о возможности науки как замкнутой сферы человеческой деятельности, изолированной от остальных.

Подобные представления обусловили появление в методологической практике программ, обосновывающих независимость научного исследования от каких-либо внешних факторов. Интерналистские подходы к истории науки некоторое время претендовали на доминирующее положение в этой области, но в конце концов оказались неэффективными, так же как кумулятивистские, видевшие в научном познании процесс постоянного накопления знаний и полагавшие цель науки в построении полного исчерпывающего знания об основных характеристиках мира, с которым взаимодействует человечество.

Сегодня отчетливо видна ограниченность подобных программ. И обыденное, и научное, и другие виды познания сосуществуют и взаимодополняют друг друга, обеспечивая людям возможность постоянной корректировки собственного поведения в окружающей реальности и блокировки опасных последствий своего воздействия на мир. Стратегии, складывающиеся в рамках научного познания, позволяют достигать желаемых результатов с максимально доступной степенью осознанности, и потому этот вид познания постоянно находится в центре внимания. Не случайно различные аспекты осмысления практики и результатов научного познания составили одно из наиболее влиятельных течений современной философии, названного «философией науки».

Перечислим основные особенности научного познания, отличающие его от уровня обыденного познания.

Во-первых, это «сконструированность» самих объектов, на которые направлены исследовательские процедуры. Хотя

степень сконструированное™ может быть различной, но объекты, с которыми имеет дело наука, никогда не тождественны предметам, включенным в практическую повседневную деятельность людей.

Во-вторых, научное познание ориентировано на выявление законов поведения предметов и явлений действительности с целью формирования наиболее эффективных и оптимальных способов изменения этого поведения в направлении, соответствующем интересам и потребностям человека. Это обстоятельство порождает и потребность в надежных способах прогнозирования возможных будущих результатов деятельности людей.

В-третьих, решение задач прогнозирования требует использования особых специализированных языков, на которых строится описание моделей соответствующих фрагментов реальности, формулируются задачи, определяются средства их решения и критерии успешности этого решения. Четвертая особенность науки — потребность в специальных инструментах и приборах, без которых воздействие на изучаемую действительность становится существенно затруднительным, а иногда и просто невозможным.

Научный инструментарий (подобно орудиям труда повседневной практики) в вещественной форме выражает достигнутый на каждый данный момент уровень знаний и сложившиеся навыки взаимодействия с окружающей средой, задавая тем самым не только «технологию исследования», но и направление дальнейшего поиска.

В свою очередь, наличие специализированного языка и соответствующего набора инструментов и способов их использования предполагает необходимость профессиональной подготовки ученого. Таким образом, наука, в отличие от обеденного познания, представляет собой специализированный тип социальной деятельности, что во многом и обусловливает ее растущее значение для самых различных областей общественной жизни. Профессионализация науки — это ее пятая особенность.

Шестая связана с тем, что сам процесс образования требует особой организации производимых учеными знаний, их систематизации, обоснованности, интерпретируемости и т. д. Причем научное знание отличается от обыденного еще и тем, что его интерпретация должна быть как можно более интерсубъ

ективной. Поэтому наука чем дальше, тем больше использует в своих языках различного рода формализмы, стремясь, в идеале, вообще перейти к однозначно определенным способам представленности производимых знаний. Конечно, подобная тенденция приводит к увеличению дифференциации научных дисциплин, к растущей узкой специализированное™ отдельных разделов и направлений исследования, но пока обладает определенной эвристичностью.

Наконец, еще одна важная черта, характеризующая современную стадию развития науки. Это появление особого слоя знания в наиболее развитых областях познания, получившего название «метанаучного» уровня. Чем большей зрелости достигает та или иная дисциплина, тем больше усилий и времени она начинает затрачивать на анализ уже не предметной области, с которой было связано ее оформление, а на собственное устройство, пути своего развития и пр. «Наука о науке» — не результат методологического давления со стороны философии, а потребность самой науки.

В рамках метанаучного знания как раз и преодолевается тот разрыв между различными сферами исследования, который вызван узкой специализацией. Преодоление разрыва способствует развитию познавательной деятельности в целом.

§ 2. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности

В предыдущем параграфе рассматривалось соотношение различных форм производства знаний человека об окружающем мире и степень эффективности этих форм. Но круг познавательных проблем включает в себя и вопрос об отношении имеющейся системы знаний к тем фрагментам действительности, которые они описывают. Причем, помимо оценки истинности или ложности различных элементов этой системы, возникает необходимость понять, какую роль играют конструируемые людьми представления об окружающей действительности в их практическом взаимодействии с этой действительностью.

С одной стороны, человеческие знания представляют собой результат воздействия предметов и явлений окружающей среды на органы чувств людей и содержат в преобразованной

форме основные характеристики как внешних по отношению к человеку факторов, так и самих индивидуальных восприятий подобных воздействий. Эта сторона знаний традиционно рассматривается в рамках понятия «отражение». С другой — производимые знания направляют и регулируют разнообразные формы взаимодействия людей с действительностью. В этом случае система знаний выступает в качестве программы человеческой деятельности.

Знания определяют и характер выдвигаемых задач, и направленность поиска, связанного с попытками решить эти задачи, и способ оценки эффективности решений, их надежности, перспективности и пр. В этом смысле знание является проектом будущего состояния мира, обусловленного действиями человека в этом мире. Следовательно, можно говорить о своеобразном конструировании окружающей действительности в системе представлений о ней.

Подобная двойственная природа знаний делает необходимым обсуждение вопроса и о том, как соотносятся между собой эти аспекты познавательной деятельности. Является ли отражение простым фиксированием следов воздействия предметов и явлений окружающей среды на органы чувств человека или преобразование энергии внешних раздражений в формы субъективного ощущения и восприятия тоже представляет собой процесс конструирования образов? Не менее важно оценить и степень участия процессов отражения, следов разнообразных воздействий мира на человека в построении образов цели, программы будущих действий и т. д.

Проблема отражения имеет длинную историю. Начиная с Демокрита, видевшего в актах индивидуального восприятия вещей и явлений результат буквального впечатывания внешних форм этих вещей в воспринимающие органы людей, порождающего в уме человека образы этих вещей, до современного подхода к решению проблемы идеального — можно говорить о различных вариантах толкования природы отражения и способов его проявления.

Если для античных мыслителей (во всяком случае, в традиции атомистов) «эйделя» представлялась материальным образованием и «эйдос» — образ предмета — отождествлялся с простым отпечатком вещи на пластичной поверхности других вещей (и, в частности, органов чувств людей), то чем дальше, тем больше отражение как след воздействия отделя

лось от непосредственного контакта предметов друг с другом и смещалось в область «идеального». Однако подобное смещение никогда не ставило под сомнение фундаментальное положение о том, что отражение является одним из моментов, одной из сторон взаимодействия, включающего такие уровни, как взаимодействие самих вещей между собой, вне сферы человеческих действий, взаимодействие людей с миром вещей, взаимодействие людей между собой.

В современной гносеологии под отражением понимается всеобщее свойство материальных систем реагировать на внешнее воздействие, изменяясь таким образом, что характер изменений в большей или меньшей степени соответствует особенностям воздействующего фактора, вследствие чего структура или состояние изменившейся системы представляют след, отпечаток воздействия. Поэтому говорят об отражении, имея в виду, что в особенностях организации и функционирования вещей и явлений, испытавших воздействие, отражается как в своеобразном зеркале то, что вызвало соответствующие изменения.

При этом важнейшими характеристиками самого отражения оказываются его содержание и форма. Под содержанием обычно имеются в виду как раз особенности воздействующих факторов, тогда как понятие формы выражает структуру изменений, происходящих в системах, испытавших воздействие. Рассмотрение человеческих знаний как результатов отражения (и соответственно познания как процесса взаимодействия человека и окружающей действительности, вызывающего появление знаний) предполагает специальный анализ соотношения содержания знаний и формы их представленности в мышлении, языке и схемах практической деятельности людей.

Познавательная деятельность представляет собой один из моментов активного отношения субъекта к объекту. Возникающие в результате этого представления и образы реальности определяют направленность и характер дальнейших усилий человека, способствуя как формулировке целей, так и разработке способов достижения этих целей. Причем если для предметов неорганического мира след воздействующего на них агента чаще всего не становится причиной пробуждения собственной активности, то уже на уровне простейшего психического (и даже физиологического) реагирования отра

жение может играть роль стимула, порождающего качественно новые формы поведения организмов.

Понятно, что там, где речь идет о целенаправленном взаимодействии познающего человека и объектов его интереса и внимания, данная особенность проявляется наиболее прямо и наглядно. Накопление следов воздействия среды приводит к изменениям знаний о ее важнейших характеристиках и может вызвать существенную перестройку поведенческой стратегии человека, заставить его вносить соответствующие коррективы в свои планы и устремления. Поэтому отражение, возникающее в процессах познавательной деятельности, можно характеризовать как «информационный тип», имея в виду под информацией средства, повышающие степень адаптации людей к условиям, в которых им приходится действовать.

В современной познавательной практике понятие информации играет существенно важную роль, но при этом используется в весьма различных контекстах. Чаще всего с этим термином связано представление о каком-то сообщении, способном изменять отношение человека к некоторой ситуации и его поведение в ней. Полученные сведения отражают соответствующие воздействия среды на взаимодействующего с ней индивида и либо уточняют его представления о происходящих событиях, либо увеличивают степень неопределенности в этих представлениях, что ведет к появлению ошибок, нежелательных результатов и пр. и может стать стимулом новых познавательных актов.

Хотя сегодня понятие информации во многом лишилось антропоморфной окраски и превратилось в достаточно формализованную характеристику способов передачи сигналов по каналу связи в процессах управления, тем не менее ее понимание как меры упорядоченности системы, состояние которой выражается в особенностях формы и содержания сигнала, позволяет по-прежнему видеть в ней некое сообщение. Действительно, если человеческие знания трактовать как определенную форму отражения того порядка, который задает качественное отличие изучаемого объекта от других элементов мира, то получение новых сведений об этом объекте (или уточнение уже имеющихся) повышает степень организованности наших знаний в соответствии с мерой упорядоченности самого объекта.

В этом случае информация, содержащаяся в полученном сообщении (определяющая меру организации знаний), и информация как мера порядка соответствующего предмета или явления оказываются связанными друг с другом как образ и прообраз. Тогда обыденно бытовой смысл слова «информация», используемый в контекстах типа: «я получил важную информацию», «хорошо информированный источник сообщает» и т. д., не так уж существенно оторван от формальнотеоретического понимания информации как меры порядка или меры снятой неопределенности.

Следует подчеркнуть, однако, что информационное отражение не воздействует прямо и непосредственно на само поведение, а лишь стимулирует возникновение новой мыслительной последовательности (образной или понятийной) шагов деятельностной схемы. Сама же эта схема может остаться предметно не реализованной, если, например, обнаруживается ее неэкономичность, неэффективность в существующих условиях. Тогда деятельность переносится в интеллектуальную сферу до тех пор, пока не будет создан образ наиболее оптимального для практической реализации варианта.

В этом случае характер и интенсивность отражения существенно определяются особенностями отражающей системы, поскольку хотя воспринимающий индивид изменяет организацию своих знаний под воздействием извне, но само изменение встречает «сопротивление» со стороны уже сложившихся представлений, и потому результат носит суммарный, комплексный характер. Данное обстоятельство делает понятным, почему не очень сильное воздействие может иногда вызывать эффект кардинального изменения всей системы человеческого поведения.

Усиливающий эффект обусловлен, кроме того, и тем, что не все воздействия окружающей среды и не все реакции на них входят в поле сознания индивида. Огромное число следов, порожденных взаимодействием познающего субъекта с изучаемыми им объектами, остается неосознанным, составляя массив так называемого «неявного», «скрытого» знания. Слой таких знаний не участвует в процессах интеллектуальной переработки представлений о мире и соответствующих деятельностных схем прямо и непосредственно, однако он является основой разнообразных мыслительных актов, в том числе существенно определяет проявление интуитивных шагов, без

которых никакие творческие процессы (в том числе и в сфере познания) просто невозможны.

Информационный тип отражения связан с выделением из общего комплекса воздействующих факторов таких составляющих, которые могут обеспечивать повышение степени организации знаний о фрагментах объективной реальности, включенных в познавательный контекст человеческой деятельности. Ведь исследователь фиксирует в результатах предпринятого им поиска не любые характеристики изучаемых предметов и явлений, а только те, которые имеют для него «сигнальное» значение, т. е. оказываются важными с точки зрения его целей и интересов. При этом он постоянно стремится повышать точность своих представлений о связях между различными объектами реальности и связях между своими воздействиями на эти объекты и получаемыми результатами.

Оценка существенности и важности свойств и сторон природного мира фундаментального обусловлена социальными потребностями и интересами, но в реальной исследовательской практике она осуществляется конкретными индивидами, выражающими в своих ориентациях осознание ими неких групповых установок, в которых проявляется социальная потребность общества в целом. Выделяемые характеристики входят в структуру нормативно-ценностных систем, регулирующих как поведенческую стратегию отдельных социальных слоев и индивидов, так и всего данного сообщества в самых различных сферах его деятельности.

Ценностные ориентации в познании наиболее явно выражены как раз через информационный тип отражения и позволяют отчетливо увидеть связь между двумя указанными аспектами исследовательской практики. Действительно, повышение соответствия между образом, конструируемым ученым, и внешними реалиями, играющими роль прообраза, способствует не только повышению адекватности следов, возникающих в человеческом сознании при воздействии среды, но и обеспечивает оптимизацию использования производимых знаний в предметно-практической деятельности людей. Поэтому информационное отражение оказывается определенным синтезом отражения и конструирования.

Еще наглядней такая связь проявляется в другом типе отражения, получившем название «опережающего». Данное название носит отчетливо метафорический характер, что

существенно затрудняет понимание его сущности. Ведь взаимодействовать (а значит, и отражать) человек может лишь с тем, что уже существует и реально воздействует на воспринимающие рецепторы людей. С этой точки зрения будущее не может быть отражаемым, поскольку имеет только потенциальный характер.

Однако сегодня достаточно ясно, что отражение, определяющее чувственно-интеллектуальную деятельность людей, не аналог простой фиксации и накопления следов воздействия. Человек не зеркало. Он активно преобразует поступающие в его нервные каналы сигналы и конструирует такие системы образов действительности, которые включают в число своих характеристик нечто, отсутствующее в самой реальности, но обусловленное природой и устройством воспринимающего эти сигналы сознания.

Понимание данного факта предполагает выделение форм отражения, соответствующих различным уровням познавательной деятельности, поскольку «опережающее отражение» представляет собой элемент рационального уровня, хотя и базируется на тех данных, которые составляют содержание чувственно-эмпирического познания. Опережающее отражение ориентировано на создание некоторых моделей возможного будущего, сконструированных из деталей, полученных в результате уже осуществленных актов познания. Тем самым задается образ желаемой цели, какой она могла бы быть при успешном разворачивании деятельностной программы.

Создание моделей возможного будущего — всегда одна из важнейших функций науки. Но в наше время она приобретает особое значение, поскольку масштаб человеческого воздействия на окружающий мир достиг такого уровня, когда любое усилие может вызвать непредсказуемый, а часто и нежелательный результат, а то и поставить под угрозу само существование человечества. Поэтому «опережающее отражение», лежащее в основе прогностической функции науки, приобретает все большее значение в современной исследовательской практике. Разумеется, при этом речь идет не о каком-то мистическом проникновении в скрытые тайны времени, а о необходимости осмысливать информацию, получаемую сегодня.

Создаваемые людьми системы знаний явно или неявно предназначены для их практического применения, а значит, ориентированы на порождаемые ими следствия, т. е. события,

которые только произойдут через некоторый интервал времени после осуществленного действия. Следовательно, в каждый конкретный момент нашего взаимодействия с окружающим миром мы заинтересованы в оценке будущих результатов, чтобы устранить такие формы собственной активности, которые способны вызвать опасные последствия. Прогностические модели играют, таким образом, роль фильтра, блокирующего проявление шагов деятельностной схемы, обнаруживающих при рационально-теоретическом анализе свою неэффективность или неплодотворность.

Сам подобный анализ становится возможным именно потому, что люди отражают не отдельные стороны и свойства объектов, с которыми вступают во взаимодействие, но, скорее, объективные тенденции, проявляющиеся в этих актах взаимодействия. Накапливая и обобщая отдельные разрозненные данные о проявлении особенностей предметов реального мира, мы создаем идеальные образы действительности, в том числе и действительности потенциальной, строим так называемые «возможные миры», в которых проявляется и наше представление о том, какой сиюминутная реальность должна стать.

При этом все прогнозы описывают возможное изменение мира не «самого по себе», а с учетом человеческого воздействия на него. Будущее обязательно включает в свою структуру и особенности понимания людьми их способности действовать, преобразуя фрагменты объективной реальности в направлении, обусловленном интересами и потребностями самих людей. В этом смысле особенности «опережающего отражения» связаны с тем, что оно фиксирует не только актуальные формы проявления закономерностей природной среды, но и является саморефлексией, самоотражением человеком своих свойств и особенностей.

Комплексный характер «опережающего отражения», совмещающего в своей структуре элементы различной природы, делает эту форму неким промежуточным звеном как между эмпирическим и теоретическим уровнями познания (и соответствующими им формами отражения), так и между «отражательным» и «конструирующим» аспектами познавательных процессов.

Понимание познания как своеобразного способа создания новой действительности предполагает выделение двух различных, хотя и связанных друг с другом сторон: конструирование

моделей будущего, определяющих поведенческую стратегию людей, и конструирование деятельностных схем, реализующих эту стратегию. Но и само построение знаний о некоторой данной реальности, как уже отмечалось, включает в себя не только описание свойств и сторон, фиксируемых в реальном взаимодействии с природной средой, но и своеобразное приписывание ее объектам характеристик, необходимость которых диктуется соответствующими теориями. Так, существующая система знаний становится средством организации вновь возникающих ее фрагментов, влияя на их отбор и оценку существенности.

Все это позволяет говорить о том, что познавательные процессы имеют в качестве своего результата не только приращение знаний, простой рост их массива, но и изменение способов организации производимой информации, включая и взаимную адаптацию старого и нового знания. Следовательно, помимо взаимоупорядочения эмпирического и теоретического уровней познавательной деятельности, исследовательский поиск предполагает и совмещение, состыковку фрагментов знания разной природы и происхождения. Это во многом обусловливает использование в научной практике различных мыслительных и языковых приемов и средств, квалифицируемых как «научные метафоры».

Необходимость подобных средств, кроме прочего, обусловлена и тем, что в структуру научных теорий, в качестве ее существенных и неустранимых элементов, входят и результаты «опережающего отражения», т. е. фрагменты, порожденные прогностическим моделированием. Мыслительные и языковые метафоры обеспечивают возможность конструировать целостные системы знаний из качественно разнородных средств, погружая их в некую общую систему языка.

В этом смысле метафоры играют роль объединяющего начала и потому оказываются регулятивом, задающим интерпретацию и понимание как отдельных утверждений теории, так и всей ее системы в целом. Естественно, что в данном случае речь идет не о прямом логическом следовании одних утверждений из других, а о своеобразной «когерентности» уже используемых языковых средств и тех, которые только вводятся в систему знаний. Каждое слово или выражение нагружено определенными ассоциативными связями и потому, попадая в сферу действия определенного комплекса знаний, они могут

изменять свои связи в соответствии с контекстом данного комплекса. Те понятия и выражения, для которых подобная адаптация оказывается затруднительной, обычно элиминируются из научного употребления.

Постепенно метафорический контекст становится привычным и начинает восприниматься как достаточно стандартный. Тем не менее неявное (чаще всего неосознаваемое исследователем) воздействие исходного метафорического смысла может сохраняться достаточно долго, задавая глубинные регулятивы и нормы исследовательского поиска. Именно поэтому ученые вынуждены использовать при описании реально существующих объектов гипотетические характеристики, обусловленные теоретическим контекстом, что и вносит в акты познания конструктивный оттенок.

Повышение уровня теоретичности знаний усиливает этот оттенок, делая его ведущим в дисциплинах, достигающих стадии «зрелости», что обычно связывается со степенью само-рефлексивности данной дисциплины. Впрочем, это относится и к науке в целом. Современные формы исследовательской деятельности характеризуются к тому же и тем, что все большую часть своих усилий обращают на самоорганизацию, порождая соответствующие слои «метазнания». И постоянный рост значимости этих слоев свидетельствует о том, что возрастает интерес к совершенствованию способов, с помощью которых реализуется другая сторона конструктивного аспекта познания — разработка деятельностных схем, позволяющих включать производимое знание в структуру общественной практики.

В этом случае выдвигаемые нормы и правила определяют не то, как организовать систему описания интересующей нас предметной области, а то, как реализовать программу действий, содержащуюся в имеющемся знании, как превратить последовательность описания свойств и сторон соответствующего фрагмента реальности в последовательность операций, направленных на порождение новой реальности. При этом понятия, с помощью которых строилась теоретическая модель описываемого явления, замещаются командами, порождающими конкретные деятельностные акты.

Последнее становится возможным в силу того, что и само описание представляет собой по своей сути комплекс операций с абстрактными заместителями реальных свойств и сто

рон объекта. Чем большей зрелости достигает отдельная дисциплина или наука в целом, тем отдаленней и опосредованней связи между свойствами некоторого предмета и им самим. Так называемые «идеальные объекты» являются объединением не столько реально присущих им свойств, сколько выражают человеческие представления о возможных закономерностях взаимодействия с ними.

Поэтому идеальные объекты организованы гораздо эффективней, чем их реальные прообразы, и современное познание неявно ориентирует исследователей на оценку выявляемых характеристик природного мира как недостаточно совершенных способов упорядочения действительности, предполагающих их оптимизацию в соответствии с канонами теории. Отождествление создаваемых наукой моделей с непосредственной действительностью приводит к технологизации познания, к абсолютизации роли инструментов и орудий, используемых учеными в процессах воздействия на природную среду. Но тогда эта среда начинает пониматься как объект, на который направлена человеческая активность и само существование которого полностью определяется этой активностью.

В этом случае важнейшей задачей научного познания становится создание более совершенных орудий, технических средств, через которые люди могут исправлять недостатки природной среды. Возникновение особого вида познавательной деятельности — целого комплекса «технических наук» — свидетельствует не только о растущей активности общества в его отношениях с окружающим миром, но и о смене фундаментальных установок, определяющих характер познавательного поиска. Сегодня отчетливо различимы тенденции превращения науки в разновидность технологического знания, непосредственно направленного на переконструирование мира. Подобный подход заставляет исследователя даже на природные феномены смотреть с точки зрения их «сделанности», «скон-струиров анности».