Текст

' ^ui;Iil«::S::is

Mii'^zSttt1 •

■•:•;

°Tm«im:::!!!!:*iB2;:!

,.•••••<

ИСКУССТВО И БОРЬБА ИДЕОЛОГИЙ

■■I.*...•..<,

:;;u.

ПШЭДёГ:

■ l|IUi«»«e»ta««

«*::•=

-:;:;#M...-;.

..r..;;a::::

V»?

:;;■

111 ■•*••«••*••

T;if?n:::fii

:i:::»:lis?ee

i*::?Jr 1

CK CCTBO

ТЕОР Я

I

ПРКТИК

ВАНГАР1 ИСТСКИХ

ВИЖЕНИЙ

.,\ i i i IHitl

~—:s:::ie:s:«s:

!SnS!SIS.M..

:i 1

(Ui I* 1 ■

|Г" 1TJ.+4. Ш-

l "

■trrec

- -t-ftr

. 1 ■ U

s

-1

ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ СССР

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

i

i

. witHHtfiftft,>"tr!HTfnw"HJHttMmiiiHHWMHiii m

В.А.КРЮЧКОВА

АНТИИСКУССТВО

ТЕОРИЯ

И

ПРАКТИКА

АВАНГАРДИСТСКИХ

ДВИЖЕНИЙ

МОСКВА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1985

ББК 87.8

К 85

Рецензенты: доктор философских наук, профессор А. Я. ЗИСЬ

кандидат филологических наук П. В. ПАЛИЕВСКИИ

х, 4901000000-128 - Q. ~ лл т* ,

024(01)-85— Издательство «Изобразительное искусство». 1985

Па протяжении нынешнего столетия в западной культуре на-

р;|гтпли тенденции, означавшие радикальное отречение от идеалов,

которые формировались в эпоху подъема буржуазии и

утверждении капиталистического строя. Это направление в эволюции бур-

жу.тиюго мировоззрения возникло еще в середине XIX века и в

последующие десятилетия набирало силу, что было вызвано

Критом капиталистической системы, особенно обострившимся в

нюху империализма, подъема массовых движений и пролетарских

революций.

Новейшие ориентации на антиценности, одержавшие в XX веке

крупные победы, неизменно выступали под лозунгами

«революционною переворота в сознании», «критической переоценки ценно-

< i u'W, «разоблачения лживости буржуазных идеалов»,

«культурною бунта» и т. п. На деле же они означали лишь выворачивание

и.ш.шанку абстрактно-метафизических истин и былых символов

игры буржуазной демократии. Вместо стремления к объективной

in-nine— крайний релятивизм и субъективизм конвенционалист-

■ кп\ концепций; вместо идеалов добра и справедливости — упоение

имморализмом индивидуалистической личности; вместо веры во

in ('могущество человеческого разума-—культ иррационального.

Подобные явления в буржуазной идеологии, сомкнувшись в на-

'i.i.w нашего века с политической реакцией, дали основание Лени-

н\ ч.1я следующего резкого, но справедливого суждения: «В циви-

III нш.'шной и передовой Европе, с ее блестящей, развитой техни-

i.tni, с се богатой, всесторонней культурой и конституцией,

наступи, i гпкой исторический момент, когда командующая буржуазия,

in i-ipnxa перед растущим и крепнущим пролетариатом, поддер-

ыиигт все отсталое, отмирающее, средневековое»1.

I'Y.'iii классическое миропонимание (при всех неизбежных мо-

ип|»|||\.'|Ц11ях, обусловленных историческим развитием) в целом

• >|мкч11 провалось на человека и на высшие возможности его нрав-

t i питого, интеллектуального и эстетического развития, в

новейших концепциях человека и общества ведущими оказываются силы

\.|(ц\|, жестокой борьбы эгоистических интересов, темные сферы

оггсо.шптельного, энтропия незакономерного или, напротив, жест-

\\\\\\ организованность знаковых систем и машиноподобных обще-

< i питых конструкций. В биологизации человека, с одной стороны,

п п юхппцпстских представлениях об обществе, с другой, вырази-

иш., хотя и не всегда в явной форме, антигуманистические тен-

-iciiiiiiii новейших учений. В них человек, зажатый между

собствен имм иррациональным «естеством» и отчужденным от него

1 .'Icnim И. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.

5

На протяжении нынешнего столетия в западной культуре

нарастали тенденции, означавшие радикальное отречение от идеалов,

которые формировались в эпоху подъема буржуазии и

утверждения капиталистического строя. Это направление в эволюции

буржуазного мировоззрения возникло еще в середине XIX века и в

последующие десятилетия набирало силу, что было вызвано

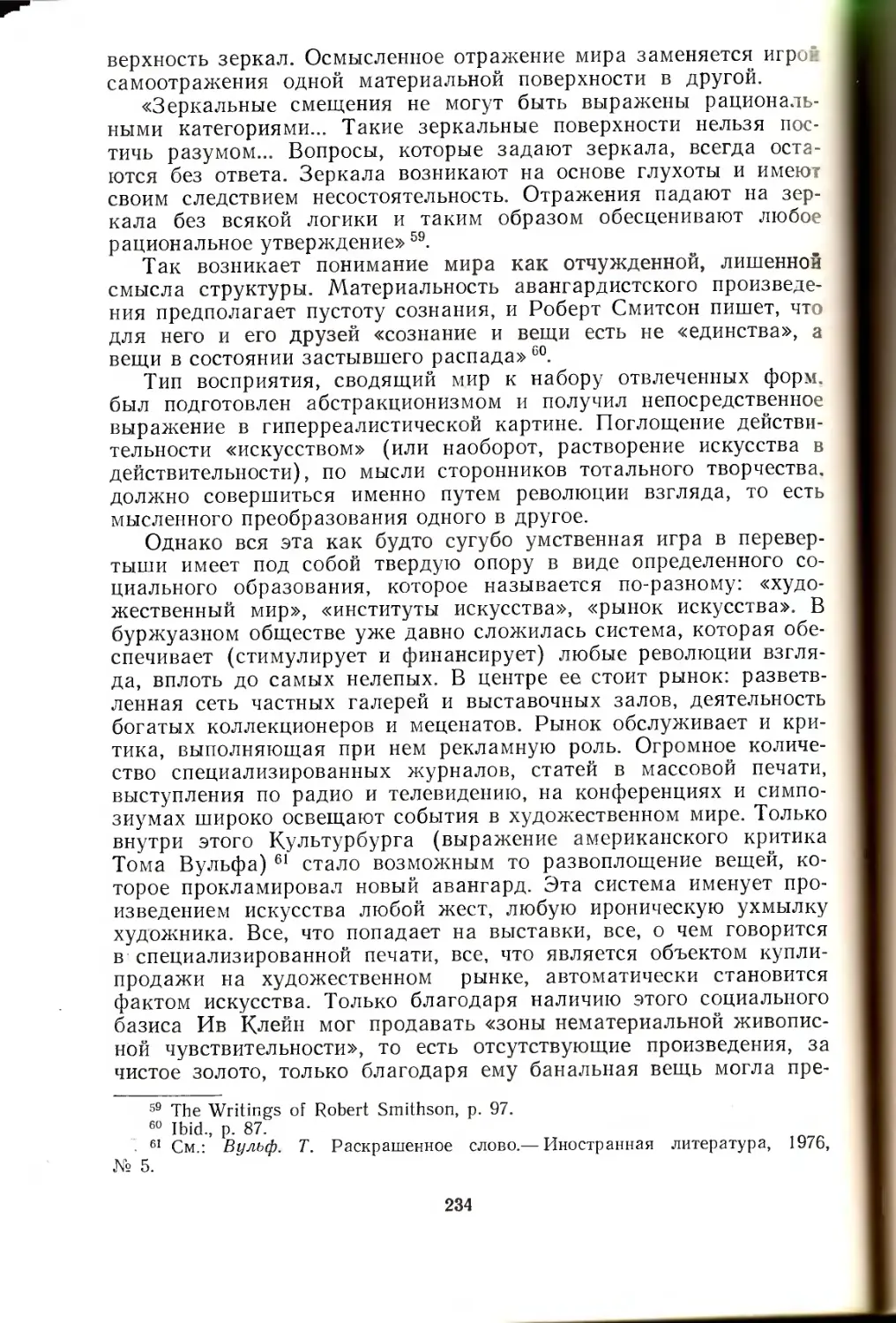

кризисом капиталистической системы, особенно обострившимся в

эпоху империализма, подъема массовых движений и пролетарских

революций.

Новейшие ориентации на антиценности, одержавшие в XX веке

крупные победы, неизменно выступали под лозунгами

«революционного переворота в сознании», «критической переоценки

ценностей», «разоблачения лживости буржуазных идеалов»,

«культурного бунта» и т. п. На деле же они означали лишь выворачивание

наизнанку абстрактно-метафизических истин и былых символов

зеры буржуазной демократии. Вместо стремления к объективной

истине— крайний релятивизм и субъективизм конвенционалист-

ских концепций; вместо идеалов добра и справедливости — упоение

имморализмом индивидуалистической личности; вместо веры во

всемогущество человеческого разума — культ иррационального.

Подобные явления в буржуазной идеологии, сомкнувшись в

начале нашего века с политической реакцией, дали основание

Ленину для следующего резкого, но справедливого суждения: «В

цивилизованной и передовой Европе, с ее блестящей, развитой

техникой, с ее богатой, всесторонней культурой и конституцией,

наступил такой исторический момент, когда командующая буржуазия,

из страха перед растущим и крепнущим пролетариатом,

поддерживает все отсталое, отмирающее, средневековое» К

Если классическое миропонимание (при всех неизбежных

модификациях, обусловленных историческим развитием) в целом

ориентировалось на человека и на высшие возможности его

нравственного, интеллектуального и эстетического развития, в

новейших концепциях человека и общества ведущими оказываются силы

хаоса, жестокой борьбы эгоистических интересов, темные сферы

бессознательного, энтропия незакономерного или, напротив,

жесткая организованность знаковых систем и машиноподобных

общественных конструкций. В биологизации человека, с одной стороны,

и в техницистских представлениях об обществе, с другой,

выразились, хотя и не всегда в явной форме, антигуманистические

тенденции новейших учений. В них человек, зажатый между

собственным иррациональным «естеством» и отчужденным от него

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 166.

5

« m p\p.iniим1.1.1uiu \i пори чком, предстает игрушкой слепых сил,

шпп-миым гп(к(М)пог I и к обьектпвиому знанию, к проявлению соб-

rnicMinMi поли, к целеустремленному действию. Отсюда —

неизбежное гм>.и,жеппе к мистике п агностицизму.

i)iречение or гуманистических идеалов прошлого развернулось

широким фронтом и различных сферах культуры современного

.!.1п;|д;|. Философии п социология, история и эстетика, психология

и ;ш фонологии, искусствознание и литературоведение развивали

p;i i.'iH4iii»ie варианты этих идей.

\*> художественном творчестве обратная направленность

сознании породила множество направлений, известных под общим на-

шннпем модернизма. Отказ от классической традиции — наиболее

очевидная объединяющая их черта. Однако дело не только в том,

что новоизобретенные художественные системы противопоставили

себя «исторически ограниченной» системе классики. «Революция в

художественном сознании» вовсе не привела к искусству, которое

можно было бы поставить в один ряд с неклассическими,

например, первобытными или средневековыми формами (как нас

пытаются и том уверить релятивистские концепции буржуазного

искусствознания). Модернистская перестройка не имела прецедентов в

истории, ибо в результате ее был создан не новый стиль, а

искусство самоотрицания, в котором последовательно уничтожались все

признаки и аспекты художественного творчества.

Это явление заслуживает внимания как раз фактом своей

негативности. Разрушительная работа модернизма небезразлична для

принципов, утверждаемых марксистской теорией искусства.

В данной работе, разумеется, не ставилась задача

всестороннего и исчерпывающего освещения теории и практики модернизма.

Однако выбор отдельных фигур и направлений сделан с учетом

той роли, которую они сыграли. Внимание сосредоточено на

явлениях, составлявших передний край, или так называемый авангард,

модернизма. Книга представляет собой серию очерков, в которых

эстетические концепции и практика движений рассматриваются

в единстве. Особое внимание уделено авангардизму 60 — начала

70-х годов.

Первые удары модернизма были нанесены по принципу

изображения, сердцевине реалистического искусства. В поднятом в

начале XX века бунте против «устарелой» системы изображение

третировалось как фикция, ложная иллюзия. Позднее к этим

воззрениям присоединились теории, в которых реалистический образ

представлялся как пассивный слепок с реальности,

препятствующий выражению активной позиции по отношению к бытию. Не

меньшее распространение получили концепции, трактующие

классическую систему как условную конструкцию сознания, как

выражение определенного, исторически ограниченного мировйдения,

отмененного социальным опытом XX века.

Ввиду того, что вопрос об изображении был таким образом

крайне запутан, необходимо вкратце остановиться на нем.

ЗРЕНИЕ

И

ИЗОБРАЖЕНИЕ.

О ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ

ХАРАКТЕРЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ОБРАЗА

Реалистическое изобразительное искусство воссоздает действи-

uvibiiocTb, основываясь прежде всего на данных зрения. В

современной психологии принято рассматривать акт зрительного

восприятия как простейший познавательный акт. Ученые видят в нем

своего рода прототип и модель любого когнитивного процесса, ибо

по пшкновение зрительного образа подчиняется тем же

закономерностям, которые управляют более сложной познавательной дея-

ЮЛЫЮСТЬЮ.

Зрительный аппарат человека — едва ли не основное средст-

|к> отражения действительности, а значит -— и познания ее

(напомним, что в марксистской философии эти термины используются

h.'iu синонимы). Через зрение человек получает наибольшее

количество информации об окружающем его мире. Эта информация,

K.ik п сообщения, поступающие от других органов чувств, харак-

ц-ртустся своей непосредственностью: материальный мир «отпе-

■1.11минет» в психике свой образ, или, как писал Ленин, «материя

копируется, фотографируется, отображается нашими

ощущениями» 1.

прение и слух отличаются от прочих чувств своей дистанци-

«ншостыо. Здесь информация от внешнего мира поступает не путем

прямого контакта объекта с воспринимающим органом, а посред-

• том волн. Дистанционный характер зрения обеспечивает

человеку по только широкий охват познаваемого материала, но и боль-

|ц\ю свободу по отношению к нему, а значит, и большую объек-

i пппость в его отображении. Рассматривая объекты, человек не

пси hiтывает на себе эффектов их прямого воздействия. В зри-

i с'и.пом восприятии объект отделен от перцепции, благодаря

чему оно и поднимается на уровень созерцания, наблюдения, яв-

ivivici. источником и своего рода протоформой всякого познания.

("оиременная психология выявила большую роль мозга в

возникновении зрительного образа. Правда, различные психологиче-

■ кис школы объясняют эту роль по-разному.

Г.чк, очень влиятельное на Западе направление гештальт-пси-

\<>.юти выдвинуло концепцию встроенных в сознание оперативных

ми-юлой, с помощью которых человек осваивает мир как в пер-

1И-Н1 пнтлч, так и в более сложных познавательных процессах. Од-

п,1 ко т.чкоо представление об априорных формах сознания, орга-

МН1М01Щ1Х человеческий опыт на всех уровнях, от восприятия до

• о i/i;iiiii4 научных концепций, не раз подвергалось критике не

и» п.ко в советской, но и в зарубежной психологической науке.

Hani шлее уязвимое место этой теории — толкование нейрофизиологи-

1 Лгпип П. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 131.

9

ческого аспекта зрительного восприятия: мозг представляется как

некая бесструктурная масса, в которой возникают электрические

ноля, принимающие форму рассматриваемых объектов. Гешталь-

тпсты объясняли рациональность зрения тем, что мозговые «поля»

выстраиваются по принципу наибольшей экономии энергии и,

таким образом, организуют и структурируют ретинальное

изображение. Психические гештальты (целостные формы) преобразуются

по споим собственным законам, безотносительно к реальной

предметной деятельности человека. Априорные схемы накладываются

сознанием на воспринимаемый мир и управляют работой всех

этапов отображения. Понятно, что такое представление об активности

сознания ведет к игнорированию роли прошлого опыта, обучения,

иамягп. В этом упрекает гештальт-теорию, например, известный

английский психолог Грегори, назвавший эпоху ее господства

«темным иском психологии»2.

Гораздо более убедительное объяснение роли сознания в

зрительном восприятии дают те ученые, которые показывают ведущую

роль в перцептивных процессах широко понимаемого

человеческого опыта, различных форм практического освоения

действительности. Из такого представления исходит и Грегори, который

считает, что «наши предварительные знания об объектах

воздействуют даже на элементарные ощущения и восприятия», «информация,

полученная в прошлом опыте, «оживает» в актуальной перцепции»

и «настоящее считывается в терминах прошлого»3.

Действительно, акт зрительного восприятия нельзя

рассматривать как акт изолированный, независимый от предшествующего

обучения, которое проходит человек в процессе многосторонних

контактов с окружающим его миром. И обобщающая опыт

теоретизирующая работа мозга играет здесь существенную, если не

сказать ведущую, роль.

В чем она состоит? Известно, что изображение на ретине

глаза, являющееся своеобразным отпечатком расположенных в поле

зрения форм, подвергается затем перекодированию и в виде

электрических сигналов передается по нервным путям в зрительные

центры мозга. На основании информации, полученной от глаза,

мозг создает образ, причем создает его именно как образ внешний,

развертывающийся вне сознания воспринимающего субъекта.

Изображение на сетчатке (паттерн), по существу, представляет

собой лишь набор цветовых пятен определенной конфигурации.

Однако мы видим объекты. Сознание выводит из сенсорных дан-

пых объективную реальность. При этом в действие включается

категориальное мышление, способность мозга строить гипотезы и

апробировать их.

В обычных условиях, поскольку мы имеем дело с хорошо

известными нам классами предметов и явлений, эти процессы про-

2 См.: Illusion in Nature and Art. Ed. by R. L. Gregory and E. H. Gombrich.

Loudon, 1973, p. 53.

:i Ibid., p. 60, 53.

10

i

текают мгновенно и потому не осознаются. Однако в условиях

затрудненного восприятия (например, в полумраке, в тумане, на

значительном удалении от объекта или в случае, если его

наиболее существенные части скрыты от глаза), когда опознание

протекает медленно, по стадиям, со всей отчетливостью обнаруживается

разумность видения.

Допустим, что во мраке человек с трудом различает некоторую

смутную конфигурацию. В первую очередь он стремится понять,

что это такое. Сознание выдвигает одну из наиболее вероятных в

данных обстоятельствах гипотезу. Например, человек решает, что

это куст. Если в дальнейшем, при приближении к объекту и более

пристальном рассматривании его, какие-то детали противоречат

этому предположению, возникает другая интерпретация

воспринимаемой формы, и так до тех пор, пока концепция объекта не

совпадет полностью с данными зрения. В этом случае гипотеза

оправдана и подтверждена — возникает осознанное видение, видение

в точном смысле этого слова.

Важно обратить внимание на то, что при смене таких гипотез

одни и те же видимые детали всякий раз воспринимаются

по-разному, тем же очертаниям придается различная интерпретация,

отвечающая данному определению объекта. Происходит

переструктурирование зримых форм, которые получают предметное

истолкование в рамках принятой гипотезы4. Таким образом, только при

активном участии исследующего мир сознания из запечатленного

на сетчатке паттерна извлекается объект.

Это положение неоднократно подтверждалось

экспериментально. Так, в одном из опытов Грегори испытуемым предъявлялась

проекция вращающейся изогнутой проволоки. Только в тех

случаях, когда люди знали об этом, зрение верно понимало

изображение на экране. В остальных — возникала иллюзия

извивающейся линии.

Роль понятийных определений в зрительном восприятии можно

показать и с помощью игровых картинок-загадок. В схематическом

рисунке, легко воспроизводимом и нетренированной рукой,

опущены мелкие детали, а наиболее существенные части изображаемого

перекрыты другими элементами. Перед играющими ставится

задача угадать, что это. "Достаточно верно назвать объект

изображения, как все его детали, на первый взгляд бессмысленные,

организуются в образ — мы видим слона, медведя, мексиканца на

велосипеде (см. с. 12).

В этом нетрудно заметить сходство с другими

познавательными процессами. Так, при решении математических задач важно

прежде всего внимательно ознакомиться с исходными данными,

затем мысленно организовать их в некоторую структуру, найти

4 Зависимость восприятия конфигурации от ее истолкования наглядно ил-

.тюстрнруется известными опытами, в которых различные испытуемые

проецировали на случайное пятно различные образы и соответственно им по-разному

видели детали очертаний.

11

>

г

Купающийся слон

>£

Медведь,

карабкаю

щийся по

стволу

Мексиканец на велосипеде

такие связи между объектами, которые приведут к верному

решению. Это особенно ясно на примере решения геометрических задач.

Аналогичным путем создается и научная теория.

Экспериментально найденные факты побуждают к работе теоретическую мысль

ученых, которые выдвигают определенную систему понятий,

устанавливают отношения между ними, то есть создают концепцию,

в рамках которой все опытные данные получают объяснение. Если

вновь открытые данные противоречат существующей теории,

выдвигается новая концепция, которая может быть основана на иной

понятийной системе. Эта более широкая теория должна охватить и

новый экспериментальный материал. То есть происходит

переструктурирование исходных данных. Таким же образом

протекают и другие эвристические процессы (например, техническое

изобретательство, поиски выхода в проблемной ситуации): от анализа

исходных данных к их синтезированию в объясняющей схеме,

ведущей к верному решению.

Очевидно, такая изоморфность зрительного восприятия и

познавательных процессов более высокого уровня не случайна. Она

указывает на эвристическую природу человеческого видения, в

котором реализуется активное отношение субъекта к

окружающему его миру. Тщательно проведенные эксперименты приводят

различных ученых к этому выводу.

«Мы теперь понимаем восприятие как процесс активного

построения и апробирования гипотез»5, — пишет Грегори.

Дж. Брунер подчеркивает, что акт категоризации, одна из

главных характеристик восприятия, является свойством познания

вообще6.

Американский психолог и искусствовед Рудольф Арнхейм

утверждает, что «познавательные операции, называемые мышлением,

не являются привилегией только умственных процессов,

протекающих над и по ту сторону перцепции, они — существенные

составляющие самой перцепции... Они являются методом, с помощью

5 Грегори Р. Л. Разумный глаз. М., 1972, с. 173.

(i См.: Ипунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной ин-

фгфмнщш. ЛС 1977, с. 13.

12

которого сознание человека и животного на любом уровне

обрабатывает познавательный материал»7.

Рациональность нашего зрения, его тесная связь с мышлением,

по-своему отражена в языке. В русском, например, существует

множество слов и устойчивых словосочетаний, обозначающих

зрительные феномены, но относящихся к мышлению: мировоззрение,

кругозор, предвидение, прозорливость, предусматривать, видеть

сущность, точка зрения, научные взгляды, рассмотрение проблем,

зоркая мысль, видны противоречия, смотреть в корень и другие.

Точно так же во французском и английском языках глаголы «voir»

и «to see» имеют помимо исходного значения «видеть», также и

переносное — «понимать».

Доказанная психологией активность сознания в зрительном

восприятии не означает субъективного произвола. Напротив,

деятельность мозга как раз способствует объективации ощущений —

предмет высвобождается из дорефлективной, «слепой»

чувственности. Происходит это потому, что, создавая объект-гипотезы

(термин Грегори), мозг опирается на хранящуюся в памяти

информацию о прошлом опыте. Человек прежде неоднократно

рассматривал предметы, осязал их, оперировал ими, использовал в своей

практической деятельности. Познав на опыте истинные размеры

предметов и расстояния между ними, он верно оценивает

перспективные сокращения; по этой же причине чисто визуальная

информация дает возможность делать верные заключения о весе,

плотности объектов, их пространственном положении.

Зрение опирается на знание и, в свою очередь, ведет к новому

знанию. Зрение не только помнит, но и предвидит, определяет

будущие действия человека. Как пишет Брунер, «категоризация

объекта при восприятии служит основой для соответствующей

организации действий, направленных на этот объект»8.

Зрительное восприятие, протекая внутри широко понимаемого

человеческого опыта, само постоянно подвергается апробированию и

корректированию со стороны практики. «Акт исследования может

исправить ошибку восприятия, хотя чисто интеллектуальное

знание не позволяет этого. Чтобы перцептивное и интеллектуальное

знание совпали, необходимо действие»9. Так, в ходе

практического освоения мира человек одновременно учится видеть его.

Определенная ограниченность западной психологии состоит в

том, что ход зрительной перцепции рассматривается ею как

процесс, замкнутый в индивидуальном сознании и изолированный от

исторического становления человеческой чувственности. Между

тем обобщенные образы, которые возникают в сознании индивида

при созерцании внешнего мира (как бы мы их ни называли —

«концепциями», «гипотезами» или «категориями»), являются лишь

частным случаем проявления идеального, которое формируется в

7 Arnheim R. Visual Thinking. Berkley and Los Angeles, 1969, p. 13.

8 Брунер Дж. Психология познания, с. 18.

9 Грегори Р. Л. Разумный глаз, с. 29.

13

результате действенного освоения мира природы человеческим

обществом. Маркс и Энгельс показали, что «существеннейшей и

ближайшей основой человеческого мышления является как раз

изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум

человека развивался соответственно тому, как человек научался

изменять природу» 10.

Разъясняя обусловленность индивидуального познания

универсальной общественно-исторической практикой, советский философ

Э. 1*. 11льенков писал: «Между тем все без исключения общие

образы рождаются не из всеобщих схем работы мышления и

возникают вовсе не в акте пассивного созерцания нетронутой

человеком природы, а формируются в процессе практически-предметного

ее преобразования человеком, обществом. Они возникают и

функционируют как формы общественно-человеческой детерминации

целенаправленной воли отдельного лица, т. е. как формы активной

деятельности. Причем общие образы откристаллизовываются в

составе духовной культуры совершенно непреднамеренно и

независимо от воли и сознания отдельных людей, хотя и посредством их

деятельности. В созерцании же они выступают именно как формы

вещей, созданных человеческой деятельностью, или как «печати»,

наложенные на естественно-природный материал активной

деятельностью человека, как отчужденные во внешнем веществе

формы целенаправленной воли»11.

Поэтому в работе человеческой перцепции находят себе

отражение более универсальные закономерности деятельности

сознания, вскрытые марксистской философией.

«Идеальное и есть не что иное, как совокупность осознанных

индивидом всеобщих форм человеческой деятельности,

определяющих как цель и закон волю и способность индивидов к деянию.

Само собой понятно, что индивидуальная реализация идеального

образа всегда связана с тем или иным отклонением, или, точнее,

с конкретизацией этого образа, с его корректировкой в

соответствии с конкретными условиями, новыми общественными

потребностями, особенностями материала и т. п. А значит, предполагает

способность сознательно сопоставлять идеальный образ с

реальной действительностью, еще не идеализованной» 12.

Сфера идеального формируется, с одной стороны, в общении

с другими людьми, ведущем к усвоению социального опыта, а с

другой-—в целесообразном действии, в трудовом акте, то есть в

результате подключения индивида к социальной практике.

Марксистская психология убедительно показала это наблюдениями за

развитием детской психики, исследованиями процессов обучения.

Маленький ребенок, например, не способен к мысленным

операциям с объектами — даже при счете ему необходимо прикасаться

рукой к предметам. Только в результате практического решения

10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 545.

11 Ильенков Э. В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. М.,

1974, с. 186.

12 Там же, с. 186.

14

разнообразных задач, возникающих в процессе освоения мира,

происходит становление идеального, его эмансипация от

физических манипуляций с предметами. Праксеологическая трактовка

восприятия подтверждается экспериментами советских психологов,

выявивших роль перцептивных действий в формировании

зрительного образа 13.

Идеальный образ возникает прежде всего как цель, как

мысленный план действия. Опережающее отражение действительности

человеком проявляется в построении идеальных гипотетических

моделей, предвидении результатов, в преобразовании прошлого

(фонд памяти) в будущее (цель). Общие закономерности

формирования идеального управляют и человеческим зрением, которое

также включает в себя прогноз, осуществляется как своего рода

умозрение.

В свете вышеизложенного становится особенно очевидной

глубокая правота Маркса, отмечавшего, что «чувства

непосредственно в своей практике стали теоретиками. Они имеют отношение к

вещи ради вещи, но сама эта вещь есть предметное человеческое

отношение к самой себе и к человеку...» 14. Видный советский

психолог С. Л. Рубинштейн в связи с этим писал: «Это замечание

Маркса в краткой формуле выражает основной и самый

значительный факт, вскрываемый наиболее глубокими современными

исследованиями об историческом развитии восприятия: высвобождение

восприятия из поглощенности действием, превращение

ситуационных объектов действий в константные предметы и высших форм

человеческого восприятия — особенно зрительного, осязательного —

в формы предметного, «категориального», теоретического сознания,

являющиеся и результатом, и предпосылкой более совершенных

форм человеческой деятельности» 15.

Таким образом, практика, содержание материалистически

понимаемого опыта (индивидуального и социального), является

исходным и завершающим звеном в процессе человеческого

постижения действительности, идет ли речь о чувственности или о

мышлении. Процесс зрительного восприятия проходит, хотя и в

сокращенном виде, те этапы, которые были определены Лениным как

ступени диалектического познания истины: «От живого созерцания

к абстрактному мышлению и от него к практике»^. Это дает

основание рассматривать человеческое видение и как исходную ступень

познания, и как собственно познавательный акт в точном смысле

этого понятия.

Познание действительности посредством зрения лежит в

основе реалистического изображения. Представление о том, что

художник-реалист пассивно копирует действительность, не имеет под

собой серьезных оснований.

13 См.: Зинченко В. П. и Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного

образа. Исследование деятельности зрительной системы. М., 1969.

14 Маркс К-, Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 592.

15 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976, с. 35.

16 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 152—153.

15

Г><) мерных, процесс рисования с натуры не может сводиться

к мроги>м\ копированию хотя бы потому, что художник воспро-

п iiifi-in i" ее своими средствами, которые, строго говоря, имеют мало

нищего е самом натурой. Даже в тех случаях, когда художник

пани г перед собой единственную задачу — создать максимальное

шмпоиг видимого, он должен проанализировать свои зрительные

<мц\чцеини, обособить от физического объекта его чисто

визуальные характеристики, а затем найти в средствах графики или жи-

поинеи точный эквивалент реальных соотношений форм и цветов.

IIIIыVIи словами, иллюзорное изображение — воссоздание

видимого, его реконструкция в ином материале, и возможно это только

и результате абстрагирующей деятельности сознания, в результате

отвлечения от предмета его кажимости, исследования

закономерностей формирования зрительного образа.

Во-вторых, в процедуре создания реалистического изображения

повторяется в развернутом виде тот процесс, который мгновенно

осуществляется в зрительном восприятии. Этот очень интересный

аспект проблемы подробно освещен в основательной работе

английского искусствоведа Эрнста Гомбриха «Искусство и

иллюзия» 17.

Гомбрих в целом исходит из вышеизложенной психологической

теории и развивает мысль о том, что результат наблюдения

натуры первоначально фиксируется в виде некоторой концептуальной

схемы, «диаграммы» (являющейся аналогом объект-гипотезы в

зрительном акте), а затем путем ряда последовательных сличений

этой пробной модели с действительным образом внешнего мира

схема корректируется, шаг за шагом приближаясь ко все более

точному воспроизведению визуальных характеристик реальности.

Динамику становления реалистического (по терминологии

автора книги, «иллюзионистического») изображения Гомбрих

прослеживает в двух направлениях — индивидуальном

(возникновение отдельного произведения) и историческом (формирование

новоевропейской изобразительной системы в период от

проторенессанса до импрессионизма) —и выявляет структурные соответствия

этих процессов. Выглядит это следующим образом.

Создавая изображение, художник начинает с построения его

приблизительной схемы: намечает распределение основных масс,

устанавливает пропорциональные соотношения, оперируя при этом

геометризированными формами, отвлеченными от

воспринимаемого объекта. Затем путем последовательного сопоставления этой

конструктивной гипотезы с натурой он движется ко все большему

ее уточнению. Так интеллектуальная схема предварительного

замысла постепенно наполняется плотью живого образа. Такой

метод был выработан в ходе развития новоевропейской

художественной культуры; позднее он был закреплен в академиях, принят

как норма в преподавании изобразительной грамоты. В нем исход-

17 См.: Gombrich E. H. Art and Illusion. A Study in the Psychology of

Pictorial Representation. Washington, 1960.

16

ная модель подвергается дальнейшему испытанию реальностью,

аналогично тому, как научная гипотеза проверяется рядом

экспериментов. Преодоление схемы в окончательном индивидуальном

образе, передающем наиболее тонкие эффекты и градации натуры,

лишь подтверждает ее оперативную действенность. Если формула

развертывается в живой образ, значит она истинна.

Аналогичную последовательность видит Гомбрих и в процессе

исторического развития иллюзионистической изобразительной

системы. Здесь роль предварительной концептуальной конструкции

берет на себя стиль. В нем воплощен предшествующий опыт

изобразительной деятельности и ее итог — схема, подлежащая

дальнейшему корректированию. Художник всегда работает в

соответствии со сложившейся до него традицией, однако художник

новоевропейской формации лишь исходит из ее норм, но не подчиняется

им полностью. Ему присуще стремление превзойти выработанный

канон, оттолкнувшись от него, приблизиться к более верному

отображению мира, скорректировать зафиксированную в стиле схему.

Таким путем он находит более тонкие способы передачи натуры,

и его находки включаются в общий свод художественного опыта,

который, в свою очередь, служит отправной точкой для других

поколений художников. Так движется история

иллюзионистического изображения, постепенно овладевающего все более сложными

методами воспроизведения видимого. Это процесс безусловно

прогрессирующий, как и любой процесс накопления и развития

знания. Гомбрих видит прогресс в искусстве не в повышении

художественного качества, а в нарастающем преодолении схематической

условности, в познании объективных закономерностей визуальных

феноменов, в непрерывном совершенствовании средств на пути к

достоверной имитации натуры.

Стилевая традиция выполняет в этом процессе функцию

направляющей конструктивной гипотезы, которая, как и в

зрительной перцепции, складывается на основе предшествующего опыта и

затем апробируется художником в его собственной деятельности.

Способ такого апробирования также аналогичен протеканию

индивидуального видения: от конструирования модели — к ее

сравнению с реальной формой, от гипотезы — к испытанию ее верности

в практике. Стиль, в котором обобщен исторический опыт,

является, следовательно, коррелятом, с одной стороны, индивидуальной

памяти, а с другой — профессионального обучения художника.

Таким образом, один и тот же процесс воспроизводится в трех

сферах: зрительного восприятия, индивидуального творчества и

исторической эволюции изобразительного искусства. Структурное

подобие здесь не случайно, ибо все три процесса являются

эвристическими по своей сути: в них проявляются закономерности,

свойственные движению познания вообще. Во всех трех сферах —

онтогенеза изображения (его индивидуального становления),

филогенеза (его исторического развития) и их протоформы

(зрительного восприятия)—происходит постоянное открытие нового,

причем каждое такое открытие ассимилируется в предшествующем

17

/

опыте, обогащая и уточняя его. То, что происходит в

индивидуальном сознании человека, исследующего мир при помощи зрения,

моделируется затем в искусстве. Свернутый во времени,

мгновенный психический процесс анализируется и воссоздается и в

отдельном акте художественного творчества, и в истории

изобразительной деятельности многих поколений.

В результате выдвигаются концепции, все более полно

отражающие объективную реальность, то есть осуществляется процесс

познания ее. Поколения художников-реалистов действительно

изучили механизм возникновения зрительного образа и сумели

воспроизвести его на холсте и бумаге. То, что цветовые пятна и

очертания форм в классической живописи организуются для зрителя

в непротиворечивое подобие реальности, — доказательство

истинности совершенных ими открытий.

Указанные процессы не просто симметричны и изоморфны. Они

взаимосвязаны. Если отдельное изображение — результат

исторического развития, то индивидуальное развертывание

изобразительной деятельности протекает как накапливание изменений,

эффективно функционирующих открытий. С другой стороны, направление

этого движения не просто подобно работе человеческой перцепции,

а обусловлено ею. Прогностический характер нашего видения

определяет необходимость концептуальных моделей в искусстве.

Здесь не просто структурное подобие, а единая логика развития

взаимосвязанных явлений.

Теперь сделаем одно замечание, касающееся степени

конвенциональное™ изобразительных средств. Обычно результаты познания

фиксируются с помощью знаковых систем — естественного языка

или так называемых искусственных языков науки. Такие

семиотические системы содержат в себе конечный набор знаков и правила

их аранжировки. Словарь и грамматика обусловливают

возможность речевых высказываний и литературного творчества. На

основе языка могут быть созданы разнообразные тексты, но сам язык

в целом остается независимым от них.

В изобразительном искусстве ситуация иная. Художник

оперирует такими материальными элементами (поверхность, красочное

пятно, линия), которые сами по себе не являются значащими

единицами. Они не могут быть ими хотя бы потому, что не обладают

свойством дискретности, необходимым для знаковых образований:

поверхность холста или бумаги непрерывна, цвет имеет

бесконечные градации оттенков, линия может двигаться в неограниченном

числе направлений. Если знак всегда имеет твердо установленное

значение или, по крайней мере, фиксированную область таких

значений, то исходный материал художника не наделен

предпосланным смыслом. Означивание средств изображения возникает

только в контексте самого изображения.

Хорошей иллюстрацией к этому могут послужить

последовательно создаваемые игровые рисунки, где добавление каждого

нового элемента полностью меняет смысл предыдущего. Например:

18

Булка Замок Кошелек

Кошка

Как видим, сам изобразительный текст наделяет значениями его

составляющие, и его трансформация влечет за собой и изменение

этих значений.

Французский языковед Бенвенист пишет, что «художник творит

:вою собственную семиотику: в расположении мазков на холсте

:н создает свои оппозиции, которые он сам делает значимыми в

пределах их собственного яруса, он не получает готового и

признанного набора знаков и не устанавливает его сам». И далее:

Отношения означивания в «языке» искусства следует искать

знутри данной композиции. Искусство здесь всегда предстает как

отдельное произведение искусства, в пределах которого его

создатель свободно устанавливает оппозиции и значимости,

самовластно распоряжается их игрой, не ожидая заранее ни «ответа», ни

противоречий, которые ему придется устранять, а руководствуясь

только внутренним видением» 18.

С этим суждением французского лингвиста можно согласиться

тишь частично. Он прав в том, что семантизация материала

происходит внутри отдельного произведения, но не прав в том, что

его автор может «свободно устанавливать оппозиции и

значимости». Однозначно считываемый смысл рождается только в рамках

изобразительной системы и, строго говоря, системы реалистиче- \

ской. Только в реалистической картине каждая ее точка имеет

определенный референт, может быть соотнесена с

соответствующей точкой действительной или воображаемой реальности. Здесь

исходные художественные средства подвергаются определенной

идеализации, материальность красочного мазка или штриха

преодолевается в изображении, «вещество» живописи, графики

становится полностью прозрачным для смысла. Каждый материальный

элемент картины выступает одновременно и в качестве элемента

воображаемого, недвусмысленно отсылая к миру природных

феноменов.

О том, как трактуется материал в абстрактной картине, речь

пойдет ниже. Здесь важно только подчеркнуть, что

изобразительное искусство, не обладая предпосланным словарем, формирует

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 83.

19

смысл посредством создания образа. В противоположность

языковому высказыванию, здесь сам «текст» творит «слово», «лексика»

создается изображением и не существует вне его.

Конечно, искусство как форму познания действительности

нельзя свести к изображению. В выдающихся произведениях

искусства заключено глубокое психологическое и социальное

содержание, они отражают свойственное данной эпохе и творческой

личности миропонимание. Реалистическое произведение, как правило,

не ограничивается теми значениями, которые непосредственно

даны в изображении: на их основе оно создает последовательность

содержаний более высокого уровня. Однако в этой системе взаи-

мосоотносимых смыслов изображению все же принадлежит

направляющая роль.

В структуре произведения оно занимает самый низкий,

базисный, семантический уровень. Ниже его лежит слой еще не

подвергшегося семантизации материала. Именно поэтому только на

основе изображения возможны высказывания более высокого

уровня. Изображение, будучи идеальным образом реальности,

отвлечением от нее, открывает путь для дальнейших идеализации и

обобщений.

Очевидно, в искусстве переход к более высоким ступеням

абстрагирования может осуществляться в двух направлениях.

Первое из них — это движение в сторону понятийного

мышления, иногда с опорой на заключенную в изображении символику;

в других случаях — путем его интерпретации в более широком

контексте действительности и идей времени.

Приведем несколько примеров.

В средневековой живописи изображение-символ восходит к

слову, а через него — к тем представлениям о мире, которые

сложились в общественном сознании. Зритель дешифрует

изображение, раскрывает заключенные в нем понятия христианского

вероучения и, опираясь на них, восстанавливает средневековую

картину мироздания.

В искусстве Возрождения возникают образно-понятийные

структуры более свободного типа. В них миросозерцание

выражается не посредством символов, с присущей им строгой

однозначностью отношения образ — смысл, а путем отсылок к

литературным произведениям, неканоническим трактовкам священных

текстов, к метафорам и сравнениям, содержащимся в философских

учениях, путем широкого использования мифов и изобразительных

традиций, в том числе и тех, что складывались вне сферы

христианской культуры. Собственно символизм, в котором были

закреплены универсальные, единые для всего общества идеи и категории,

сменяется аллегорическим мышлением, со свойственной ему

индивидуальной трактовкой образного содержания и широким

спектром ассоциаций. Именно широтой, раскованностью и

многомерностью аллегорического искусства обусловлены трудности в

понимании идейного замысла художника, которые возникают перед

современным зрителем. Перевод образной системы аллегорической

20

композиции в систему понятий требует немалых знаний и

интеллектуальных усилий. Но возникающие из-за временной дистанции

грепятствия вполне преодолимы, что подтверждается успехами

:*:конологической школы, сумевшей в лучших своих исследованиях

гаскрыть глубокое философское содержание, заключенное в

творениях европейских мастеров XV—XVII веков.

В ходе дальнейшей эволюции стремление сделать искусство

более демократичным, а его содержание общедоступным приводит

:-; отказу от аллегоризма, к исключению из тематической картины

литературных тропов и метафизических символов. Общепонятный

:южет оказывается глубоко погруженным в реальность,

современную или историческую. Так, тематика передвижников уже не

является некой идеографией, обеспечивающей переход от

непосредственно созерцаемого к мыслимому. Здесь живопись предлагает

прямое высказывание о мире, опираясь исключительно на свой

:южет, социальную и психологическую характеристику

персонажей, на описание окружающей среды. Однако при этом не

происходит замыкания живописного текста в себе, отключения его от

7 ф

слова, понятийного обобщения. Ибо как раз отсутствие в сюжете

j-собой смысловой надстройки обеспечивает его прямой выход в

действительность, а значит — и в обширное пространство

существующих в ней идей, общественных проблем, столкновения

взглядов и мировоззренческих позиций. Отталкиваясь от изображенного

ьлизода, зритель мысленно расширяет его содержание, подключая

>: его истолкованию свои собственные знания о реальности,

размышления о ней, разнообразные ассоциации, почерпнутые из

личного опыта и знакомства с актуальными идеями эпохи.

Так на разных этапах исторического развития по-разному

осуществляется процесс восхождения от образа к понятию: художе-

:гвенная концепция развертывается в миропонимание, зримый об-

газ побуждает к работе воображение и категориальное мышление.

Зосприятие картины проходит обычный для человеческого

познания путь от наблюдения к умозаключению.

В произведении искусства заключена и другая возможность

перехода от частного к общему: отправляясь от изображения, мы

восходим к закономерностям построения картины, в котором

визуальные формы синтезируются в определенную систему. Логика

гормы также является способом обобщения многообразных

зрительных феноменов, представленных в живописном полотне. Такие

тзлечения от изображения, как композиция, колорит, ритм, также

несут в себе общий смысл, хотя он и с большим трудом поддает-

: = переводу на язык понятий.

Р. Арнхейм в книге «Визуальное мышление» показал роль не-

-.нметических зрительных образов при решении задач, создании

нзучных концепций, поисках выхода в проблемных ситуациях —

5 j всех тех случаях, когда мышление оперирует не

непосредственными образами объектов, а визуальными абстракциями. Здесь

человек прибегает к помощи пространственных форм, мысленно

выкраивая из них структуру, отвечающую структуре исследуемого

21

объекта. Это — своего рода перцептивное понятие, зрительный

аналог явления, не поддающегося прямому. наблюдению. Такие

воображаемые конструкции могут быть реализованы в виде

наглядной схемы какого-либо процесса, в виде диаграммы, чертежа.

Тогда они являются итогом, результатом мысленной работы и

способом передачи добытого знания другим людям. В творческом

мышлении роль таких генерализованных образов очень велика, о

чем свидетельствуют высказывания многих выдающихся ученых,

конструкторов, изобретателей.

Видимо, на этой особенности познавательной деятельности

основывается и то, что в искусствознании определяется как

формальный строй произведения: его композиция, линейный ритм,

распределение цветовых масс, характер живописной фактуры.

Форма несет в себе обобщающий смысл, выражает то, что нельзя

показать прямо.

В ней зафиксирован переход от наблюдения к эстетическому

осмыслению, от факта к художественной концепции.

Закономерности формы — зримый аналог сущностных закономерностей

действительности, модель миропонимания художника.

Известно, например, что такие особенности иконописи, как

бестелесность уплощенных фигур, самостоятельная красота

гибкого подвижного контура, преимущественно вертикальное

развертывание композиции, ее строгая симметричность, отражают в общих

чертах тип средневекового миросозерцания. Точно так же

формальные особенности ренессансной картины — схождение

перспективных линий в зрительном центре, ясное членение объемов,

устойчивость и гармоническая уравновешенность композиции,

расположение человеческих фигур в центре полотна — воссоздают

свойственные этой эпохе представления о мировом порядке.

Меняющиеся условия действительности выдвигают новые способы

концептуальной организации зрительных феноменов, и драматическое

мироощущение XVII века находит себе выражение в резких

смещениях композиционных масс, в столкновениях пересекающихся

диагоналей, в напряженности светотеневых контрастов, в энергии

колористических решений, в динамике красочных мазков. Форма

и в самом деле подобна упорядочивающей схеме, концепции,

организующей и объясняющей внешние явления.

Отсюда видно, что в художественном познании по-своему

отражается диалектика единичного и общего. По словам Арнхейма,

«произведение искусства — взаимодействие видения и мысли.

Индивидуальность отдельного существования и обобщение

типического объединены в образе. Перцепт и концепт, оживляя и

проясняя друг друга, раскрываются как два аспекта одного и того же

опыта» 19.

Поэтому произведение искусства представляет собой систему

сложных взаимодействий материального и идеального,

объективного и субъективного, чувственного и понятийного. Специфичность

Arnheim R. Visual Thinking, p. 273.

22

художественного отражения проявляется как динамика

непрерывных переходов от зрительного к умозрительному, от

непосредственно данного к подразумеваемому, от внешнего представления к

5Н\'треннему смыслу: материальные средства формируют образ,

который в дальнейшем подлежит интерпретации на более высоком

-. эовне идеального. Можно сказать, что художественный образ

метафоричен в своей основе, если принять исходное значение сло-

Е2 «метафора» — перенос.

В структуре этих переплетающихся взаимосвязей изображение

занимает центральное место. Только на его основе мы можем по-

тичь идейное содержание и по-настоящему оценить достоинства

гормы. Обратимся, например, к таким последовательностям: кра-

::чное пятно — локальный цвет — колорит картины, линия — рису-

:-: :-к фигур — ритмическая организация композиции, мазок —

поверхность воссоздаваемых предметов — фактурный строй живопи-

::•:. Среднее звено в этих цепочках относится к изобразительному

гяду. Движение от первичного материала к изображению и от

него — к целостной зрительной организации обусловливает

одухотворенность, эстетическую наполненность формы. Выключение это-

г> звена разрушит сложную диалектику (метафоричность)

художественной системы, основанной на непрерывных превращениях

-лоскости в пространство, поверхности — в иллюзорный объем,

геальной фигуры —в идеальный образ.

Оба типа обобщений в искусстве (понятийный и визуальный)

:сходят из изображения и возвращаются к нему. Изображение,

:змо являясь итогом познания одного из аспектов реальности (ее

зримых свойств), выступает опорой для более высоких уровней

тражения. Изображение при этом — не только исходный пункт

1Г.ч различных генерализаций и умозаключений, но и критерий их

::тинности. Будучи непосредственным образом реальности, оно

:*:зк бы замещает ее внутри познавательной системы

произведения, выступает от ее имени. Поэтому зритель, стремясь постичь

~~чее глубокий смысл картины, должен постоянно сверять свои

ьь^воды с тем, что прямо показано в ней. Так, чтобы символическая

• или аллегорическая) интерпретация не завела слишком далеко

- не исказила замысла художника, необходимо постоянно

обратиться к изобразительному слою, о чем, в частности, предупреж-

iir. такой мастер иконологических штудий, как Гомбрих20. Точно

-1к же, истолковывая, например, форму барочной картины как

™:дель свойственного эпохе миропонимания, нельзя забывать, что

запечатленная в композиционных диагоналях и линейных ритмах

1 нзмика свой первоначальный импульс получает от динамичности

:+:лета н стремительного движения фигур. Изображение, являясь

-тедставителем реальности в картине, призвано корректировать

з ыдзпгаемые мыслительные схемы — и искусствоведческие пост-

т-~ення. и зрительские толкования.

См.: Gornbrich E. H. Symbolic Images. Studies in the Art of the Renais-

London, 1972.

23

/

Д; ;i*i ivuiHii, конечно, не претендует на всестороннее

раскрытие сущности искусства как формы познания. Цель гораздо более

у.чк.ч и функциональна: показать ключевую роль изображения в

i к mi u нательной системе реалистического искусства. Это

необходимо было сделать потому, что авангардистские течения уже в

начале XX века повели атаку на «устарелую» традицию, третируя

«ретинальную» образность как пассивную копию поверхности

окружающего мира. Модернизм нанес удар в первую очередь по

изображению, тем самым разрушив основу реалистической

системы.

О том, как это произошло, будет рассказано в следующей

главе.

КАРТИНА-

КОНСТРУКЦИЯ

И

КАРТИНА-

ДЕЙСТВИЕ

1. Кубизм

Историю «революционного переворота», приведшего к

низвержению «ретинальной» традиции, принято начинать с кубизма.

Действительно, хотя деятельности художников-кубистов

предшествовал процесс постепенного отхода от иллюзионистической

образности в символизме, постимпрессионизме и фовизме, наиболее

радикальная ломка была осуществлена этим направлением.

Усилия кубизма были направлены не на создание новой

художественной концепции действительности (перевороты такого рода

случались ранее неоднократно), а на разложение изобразительной

системы как таковой, на конфликтное противопоставление

живописного материала и образной формы.

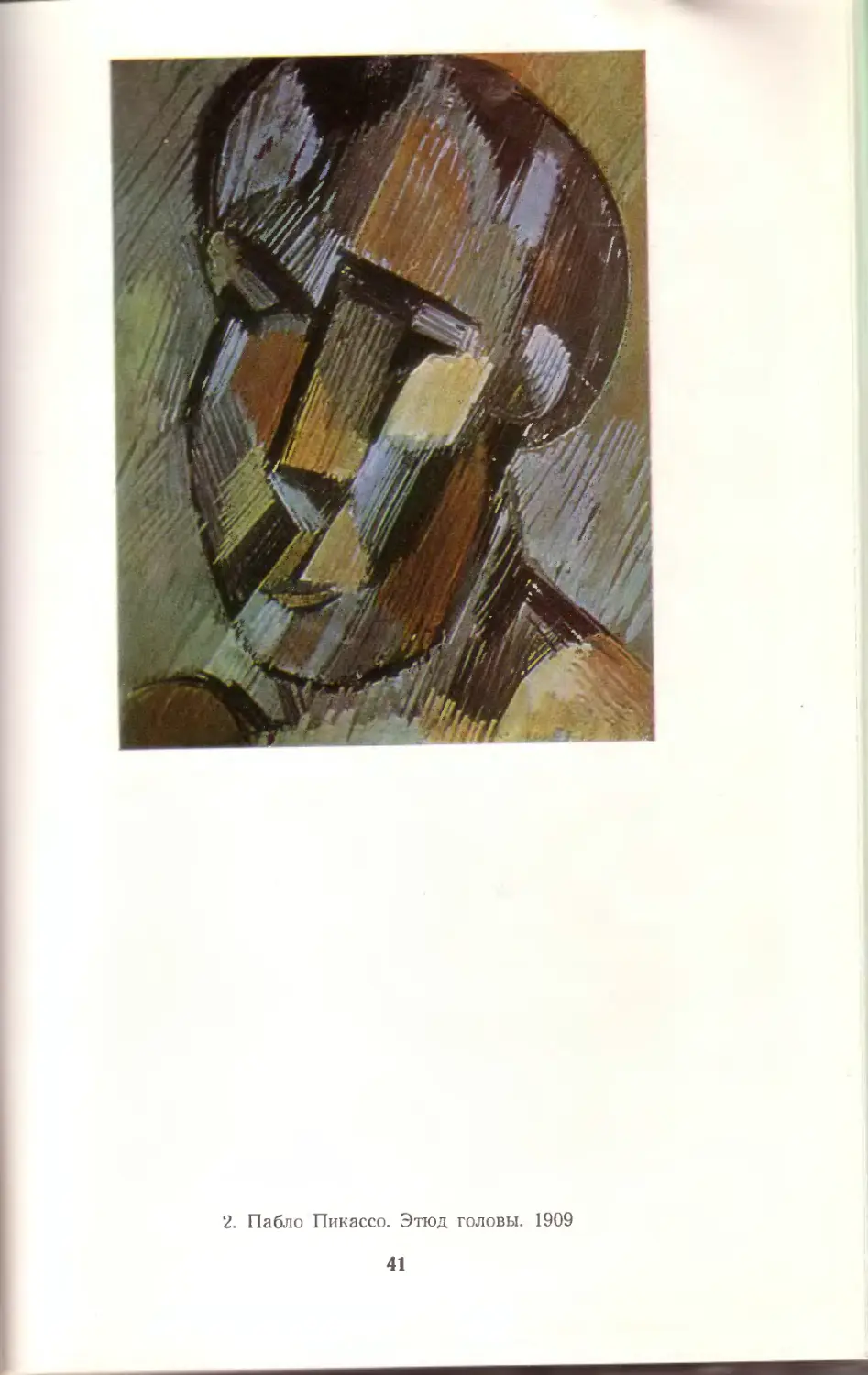

В 1909 году Пикассо написал «Сидящую обнаженную»,

которую можно рассматривать как типичный образчик первого, так

называемого аналитического, периода кубизма. Все построение

картины вызывающе противоречиво. Колорит зажат в узких

пределах сближенных, почти ахроматических оттенков, подцвеченных

тускло-зеленым и синим или внезапно перебитых вставками охры.

Свернутости цветовой гаммы отвечает едва ли не большая сокра-

щенность форм: по всей поверхности картины проложены прямые

полосы краски, которые в центре складываются в некоторое

подобие женской фигуры. Такая редукция цвета и формы находится

в резком конфликте с объектом изображения, очевидно

предполагающим мягкие переходы теплых тонов и плавные очертания.

Но противоречия на этом не кончаются. Всматриваясь в

картину, мы не обнаружим в ней собственно кубов, давших название

направлению. Прямые линии внезапно обрываются или

пересекаются другими, заставляя зрителя гадать, как направлена и где

кончается очерчиваемая ими фигура. Светлые и темные тона,

означающие в реалистической живописи свет и тень, поверхность

и глубину, отделяющие передний план от заднего, здесь

оспаривают друг друга, не складываются в однозначно считываемую

форму. Все нацелено на то, чтобы сбить глаз с избранной им

ориентации, превратить параллельную плоскость в наклонную,

удаленную форму вывести вперед, боковую грань представить как

переднюю. Достаточно посмотреть, как построена фигура, и особенно

голова женщины, чтобы убедиться: в картине нет не только

обещанного теорией выявления конструкции объекта, но и сколь-ни-

~\\зь связной стереометрической последовательности — объем

неожиданно разрешается в плоскость, линии обрываются, повисая в

-устоте, массы дематериализуются, плотное трактуется как

прозрачное, мягкое как твердое. Любая избранная глазом

интерпретация формы сейчас же разбивается под натиском этих противоре-

27

чий, любой элемент оказывается колеблющимся, смещающимся

относительно другого.

В этой зыбкой изменчивости лишь одно обладает устойчивым

и постоянным бытием — материя самой живописи. Она

подчеркнуто однотипна на всей поверхности картины. Линии массивны,

отчетливо видно направление движения кисти, степень ее

давления на холст. Вещественность живописи утверждается и ее

стилистической регламентированностью: прямолинейные очертания

созданы простейшим, неописательным жестом, они погружены в

красочное вещество, не одушевлены изобразительным смыслом.

Прямая линия беззначна, и основанная на ней кубистическая картина

утверждает в первую очередь свою собственную материальность.

Эта позиция кубизма отражена и в его теории, где постоянно

присутствуют такие понятия, как «картина-объект», «чистая

живопись», «картина-конструкция». Так, Хуан Грис говорил о том,

что стремится создавать новые объекты, которые не нуждаются

в сравнении с реальностью1. Другой представитель кубизма, Аль-

бер Глез, писал в одной из статей:

«Они [художники-кубисты. — В. /(.] были единодушны в

констатации реального существования картины. Холст, натянутый на

подрамник, независимо от того, что на нем писалось, обладал

несомненной подлинностью. Это была поверхность, завершенная

форма, пластический объект... Кубизму присуще стремление

утверждать его реальность, жертвуя для нее описательностью»2.

Жак Вийон (скульптор кубистического направления) утверждал,

что «картина-открытое окно уступает место картине-созданию,

картине-вещи в себе»3. Близкий к этим художникам поэт Реверди

писал: «Произведение искусства не может довольствоваться тем,

чтобы быть изображением (representation); оно должно быть

присутствием (presentation). Родившйся ребенок присутсвует, он

ничего не изображает»4.

В противоположность этой плотной, устойчивой реальности

картины, изображение в ней возникает как вибрирующий призрак,

в котором ни один элемент не поддается стабилизации,

однозначному и несомненному прочтению. Оно складывается из

опровергающих друг друга граней почти как случайность, как ошибка глаза,

привыкшего отыскивать в живописи эквиваленты реальных форм.

Два плана-—изображения и материальных средств его

воссоздания — сдвинуты по отношению друг к другу, совпадают лишь

частично. Одни и те же (или сходные) формы истолковываются

по-разному, в зависимости от избранной глазом установки.

В классической картине изображение всегда было способом и

результатом познания реальности, в кубизме оно —лишь возмож-

1 См.: Golding /. Cubism. A History and Analysis 1907—1914. N. Y., 1959,

p. 115.

2 Gleizes A. Puissances du cubisme. Paris, 1969, p. 86.

3 Цит. по: Fosca F. Bilan du cubisme. Paris, 1956, p. 122.

4 Цит. по антологии кубистической критики Эдварда Фрая: Fry Ed. F\

Cubism. London, 1966, p. 149.

28

пая интерпретация живописных средств. Если в

«репрезентирующем» искусстве материя живописи была растворена в образе и

абсолютно прозрачна для формируемого ею смысла, в кубистической

презентации» она играет ведущую роль; она предшествует изоб-

эажению, последнее — вторично, производно и, более того,

необязательно.

В кубизме предпосланная изображению стилевая догма

накладывается на любой сюжет, дробит и ломает его. Изобразительная

трактовка этой первоматерии возможна далеко не в каждой точке

картины; как правило, она нарастает к центру и убывает на

периферии, где цвета и линии приобретают вполне независимое

существование (как это хорошо видно на примере портретов Канвей-

лера, Воллара и Уде работы Пикассо). Эволюция аналитического

к\бизма движется ко все большему отходу от изобразительности:

б работах Пикассо и Брака 1911—1912 годов в хаосе

прямоугольных очертаний лишь время от времени вспыхивают фрагменты

реальных форм.

Этому соответствует и типичный для кубистов метод работы.

Критик Вальдемар Жорж, беседовавший с Браком о кубизме и

наблюдавший его работу в мастерской, писал в 1921 году, что

творческий процесс Брака «заметно отличается от метода

прежних художников. Художник пишет без модели. Вместо того, чтобы

ставить натюрморт и работать, исходя из этого предпосланного

сюжета, он строит композицию прямо на холсте и связывает ее

элементы, следуя только законам самой живописи... Если Матисс

сводит окружающие объекты к цветовым пятнам, Брак трансфор-

мирует цветовые пятна в объекты, которые возникают под их

влиянием в его фантазии»5.

С еще большей определенностью говорил о своей технике

работы над картиной Хуан Грис:

«Было бы верным утверждение, что в прошлом, за редким

исключением, элементы конкретной реальности переводились в

изображение, данный сюжет перерабатывался в картину.

Мой метод работы прямо противоположен... Не картина X

соотносится с моим сюжетом, а сюжет X соотносится с картиной.

Я называю этот метод дедуктивным, поскольку живописные

отношения между цветовыми формами подсказывают определенные

-астные отношения воображаемой реальности. Математика

создания картины ведет меня к физике изображения. Качество или

тазмеры формы, цвета апеллируют к какому-то объекту или

прикладываются к нему. То есть, я никогда заранее не знаю, как вы-

г:ядит изображаемый объект»6.

Физико-математические метафоры Гриса (к ним прибегали так-

~:е Аполлинер, Сальмон и Рейналь) не раз зачаровывали искус-

:~зоведов, придумавших недостоверную гипотезу о соответствии

5 Цит. по: Golding Л Cubism: A History and Analysis 1907—1914. Boston,

>"S. p. 119.

- Цит. по: Golding J. Op. cit, p. 137.

29

кубистической методики методам современной науки. Согласно

таким представлениям, кубизм отводит, якобы, ту же роль

абстрактным отношениям, какую в науке играет математический

аппарат, то есть художник «конструирует» объект из предварительных

формализованных схем и тем самым выявляет его собственную

структуру, логику его внутренней упорядоченности7.

Предложенная параллель крайне поверхностна и лишь

запутывает реальное положение дел. Движение от абстрактной схемы

объекта к его законченному образу (от «математики» к «физике»)

скорее типично для традиционного метода: художник начинает с

отвлеченной модели изображаемого и заканчивает «дедукцией»

конкретной формы. Кубистический способ работы ориентирован

прямо противоположным образом. И дело не только в том, что

художники этой группы предпочитали обходиться без натуры.

(Заметим, что в науке рождению новой гипотезы предшествуют

новые данные в эксперименте, точно так же, как нормальное

художественное развитие продвигается вперед через обнаружение

новых качеств в действительности.) В их планы не входило ни

углубление в закономерности строения объектов, ни выявление их

сверхчувственных свойств. Речь шла только о конструкции самой

картины. Поверхность полотна сначала расчерчивалась

геометрическими линиями, а затем художник «находил» в создавшихся

очертаниях какие-то намеки на реальные формы и уточнял их до

фрагментарного изображения. В своих рассуждениях Хуан Грис

хочет сказать, что изобразительный «вывод» в его живописи

возникает случайно, как побочное следствие «математической

организации» картины. То же самое относится и к Браку8.

Этот метод и запечатлен в кубистической картине, с типичным

для нее разбросом фигуративных клочков, всплывающих то тут,

то там из линейно-красочной схемы. Замечательна именно

внезапность таких всплесков, отсутствие в них внутренней логики.

Эволюция кубизма шла в направлении наращивания

живописной материальности при одновременно усиливающемся расслоении

ее изобразительной интерпретации. В картины синтетического

кубизма 1912—1914 годов вводятся различные графические

обозначения (надписи, цифры, нотные знаки), которые, с одной стороны,

усиливают плоскостность, препятствуют движению форм в

глубину, а с другой — как бы перечеркивают, запрещают их предметное

истолкование. Ведь, будучи условными знаками, они сразу, минуя

изображение, отсылают зрителя к тому или иному объекту.

Такова функция надписей в «музыкальных» натюрмортах Пикассо и

Брака — «бас», «бал», «игра», «Бах», в портретах Марсель Эмбер

работы Пикассо — «моя красавица», «люблю Еву». Так нарастает

разрыв между вещественной данностью красочной поверхности и

7 Действительно, в истории науки, а особенно науки XX века,

обстоятельства не раз складывались таким образом, что вначале создавалась

математическая модель исследуемого объекта, а затем шли поиски ее физического смысла.

8 Несколько иначе работал Пикассо, о методе которого будет рассказано

в следующей главе.

30

объектом изображения, становящимся все более эфемерным,

невидимым, замещающимся знаком.

Разведение материального и образно-идеального планов

живописи осуществляется и при помощи радикального отделения

контура объекта от цветовой поверхности, противопоставления

схематического рисунка красочному пятну. Прежде слитые в

единстве образа линия, цвет, светотеневые нюансы и фактура в

кубизме приобретают автономное существование. Детали сюжета могут

быть набросаны в беглой графической технике, они играют роль

своего рода опознавательных знаков для красочных или

фактурных поверхностей произвольных очертаний. Последние чаще всего

выполнены в технике коллажа.

С введением коллажа, знаменитого изобретения кубизма,

противоречия нарастают. Наклейки из обрывков газет, обоев,

цветной бумаги, клеенки ведут двойственное существование.

Во-первых, они выступают как таковые, резко отделяясь от красочной

поверхности и уплотняя материальный слой картины. Во-вторых,

в рамках данного сюжета им часто приписывается

изобразительный смысл, но он именно приписывается (через название картины,

словесные надписи в ней, данную в графическом рисунке

номенклатуру объектов), а не возникает, как в реалистической картине,

вследствие слитности всех ее элементов в единый образ.

Противоречивость возрастает в тех случаях, когда плоские наклейки сами

несут на себе изображение, например, обои, покрытые орнаментом

пли имитирующие фактуру дерева, камня, плетения.

Контекст картины придает таким изображениям иной, не

совпадающий с исходным смысл. Так, в натюрморте Пикассо

«Бутылка „Старой водки"» один фрагмент обоев обозначает скатерть,

другой — резной орнамент крышки стола, третий, являющийся

вырезкой из первого, — рюмку с содержащейся в ней жидкостью;

наконец, газета представляет самое себя: изображение и

изобразительное средство здесь одно и то же. В другом натюрморте

Пикассо того же периода орнамент клеенки превращен в плетение

стула, а веревочное обрамление картины — в рамку крышки стола,

благодаря чему одновременно и подчеркивается независимое бытие

картины-объекта, и осуществляется переход в иллюзорный план;

сам этот овальный холст с рамой-канатом может быть увиден как

изображение поверхности стола.

Такие противоречия типичны для кубистической картины, где

часто фрагмент газеты может обозначать и фон, и абрис блюда,

и деку музыкального инструмента; где пустоты даются как

плотные поверхности или даже объемы, а формы предметов как

пустота; где печатное изображение на бумаге может считываться и

буквально (как груши на картинках в натюрморте Пикассо

Скрипка», 1913 г.), а может полностью отторгаться от себя, раз-

гешаясь в «видимость».

В чем же смысл этих игр, состоящих в постоянном

переименовании объектов, в перестановке структурных единиц, в

перевертывании отношений между означаемым и означающим, которые как

31

блдто постоянно меняются местами? Кубизм разложил систему

реалистического искусства, противопоставив данные художнику

средства познания его результату — изображению. Вследствие

поляризации материального и идеального начал встала проблема их

связывания: либо путем перекодирования живописных форм,

постоянно опровергающих заключения «разумного глаза», либо с

помощью мыслительного хода — от наименования объекта к поискам

его эквивалентов в расщепленном изображении. Принципиальное

отличие кубистической картины от реалистической состоит в

следующем: реалистическое изображение-—итог познания реальности,

в кубизме оно — результат внутреннего (осуществляющегося в

пределах самой картины) интерпретирования автономных живописных

построений. «Цель — не воссоздать анекдотический факт, — писал

Брак, — а создать факт живописный». «Не следует имитировать

то, что хочешь создать... Видимость не имитируют, она —

результат» 9.

Более пространно формулировал это положение Глез:

«Освобождение круга или овала от задач описания может означать

только одно — порядок, то есть подчинение тому, что неизменно.

Создать с помощью линий и красок настоящее произведение... значит

наделить сферу пластического достоверностью и осознать, что над

выражением в ней господствует природа употребленных

материалов» 10. О том же писал Аполлинер: «Пластические качества —

чистота, единство, подлинность попирают ногами поверженную

природу» и.

Последнее утверждение может навести на мысль, что

художники намеревались подчинить натуру отвлеченным нормам

эстетического совершенства. Однако стремление к формальной гармонии

мало занимало инициаторов движения. В картинах кубистическо-

го канона (созданных в период 1909—1915 гг.) композиции

дробны, колорит однообразен. Лишь в более поздних произведениях

Пикассо, Брака и Гриса появляется эстетизация и декоративная

упорядоченность формальных элементов. В целом же предметность

живописи понималась скорее как еще не организованное

чувственным созерцанием поле, порождающее из себя «видимость». Из

случайного столкновения мазков (или геометрических начертаний)

на миг возникало какое-то подобие реального предмета. И тут же

растворялось в движении красочной массы.

8 довольно неожиданном контрасте с утверждением

материальности картины находится идея о ведущей роли в творчестве

мыслительных категорий, концепций. Аполлинер определял кубизм

как «искусство писать новые целостности с помощью элементов,

заимствованных не у реальности видения, а у реальности

концепции» 12. «Кубизм отличается от старой живописи тем, что он явля-

9 Цит. по: Fry Ed. F. Cubism, p. 147.

10 Gleizes A. Op. cit, p. 87.

11 Apollinaire G. Meditations esthetiques. Les peintres cubistes. Paris, 1965,

p. 45.

12 Ibid., p. 21.

32

ется не искусством имитации, а искусством концепции, которая

устремлена к созиданию» 13. «Чувства деформируют, разум

формирует, — писал Брак. — Работать, чтобы совершенствовать

разум» 14. Пикассо называл иллюзионистические элементы в

коллаже «trompe-resprit» («обман ума»), в противоположность

классическому «trompe-1'oeil» («обман зрения»). Он же говорил:

«Я пишу объекты такими, как я их мыслю, а не такими, как я

их вижу» 15.

Хуану Грису принадлежат слова: «Я работаю с данными

интеллекта, воображения. Я пытаюсь сделать конкретным

абстрактное. Я иду от общего к частному, то есть я начинаю с абстракции,

для того чтобы прийти к подлинному факту. Мое искусство — это

искусство синтеза, дедукции, как сказал Рейналь» 16.

Знакомство с методом кубистов должно предостеречь от

буквального понимания особой словесной символики в их теории. Речь

вовсе не идет об обобщении мировосприятия в художественной

концепции (таков подлинный смысл этого понятия). Энергичное

противопоставление «концепции», «логики», «разума»,

«абстракции», «интеллекта», «дедукции» видению и чувствам наводит на

мысль, что авторы вкладывали в эти слова смысл, чуть ли не

противоположный исходному.

Ведь человек мыслит объекты в основном так, как он их видит.

Во всяком случае, вызываемое словом представление является

лишь сокращенным образом реального зрительного восприятия.

Именно на основе такого первичного обобщения чувственного

образа, а не в отрыве от него мышление переходит к более высоким

степеням абстрагирования, к оперированию понятиями, что

хорошо показала современная психология. Так, Арнхейм пишет:

«Человек может полностью положиться на данные чувств, которые

вооружают его перцептивными эквивалентами всех теоретических

понятий, поскольку такие понятия выводятся из сенсорного

опыта. Точнее, человеческое мышление не может протекать

по ту сторону моделей, поставляемых человеческим

восприятием» 17.

Это безусловно подтверждается богатым опытом классической

традиции, где движение к глубинным сущностям бытия идет тем

же путем, что и всякое познание: от непосредственного образа

объективного мира к размышлению о нем, от единичного к общему.

При этом художественный образ столь естественно восходит к

универсальному потому, что он уже заключает в себе мыслительную

концепцию, и любые содержащиеся в произведении генерализации

испытываются им на верность. То, что дело обстоит именно так и

з теоретическом мышлении, также хорошо подметил Арнхейм:

13 Ibid., p. 56.

14 Цит. по: Fry Ed. F. Cubism, p. 147.

15 Цит. по: Golding J. Op. cit., p. 60.

15 Цит. по: Fry Ed. F. Op. cit., p. 162.

17 Arnheim R. Op. cit., p. 233.

33

«Как композиционное построение в живописи или архитектуре

обретает смысл только в его отношении к данному произведению,

а не в изоляции от него, так и почти всякое творческое мышление,

оперирующее теоретическими положениями, протекает при

постоянном обращении к тем феноменам, которые оно описывает» 18.

В кубистической доктрине мы сталкиваемся с чем-то иным.

Художники говорили о неких программах, порождающих

чувственно воспринимаемые формы. Что под ними подразумевалось —

феномены идеального или живописные схемы?

Противоречие между двумя позициями — материальности и

концептуальности — тем более бросается в глаза, что для самих

художников и писателей его как будто не было. В некоторых

текстах кубистической критики скачок от одного к другому

осуществляется без всяких переходов, в пределах одной фразы. Вот как

писал, например, Морис Рейналь:

«Подлинная живопись представляет собой самостоятельный

объект, который обладает собственным бытием, независимым от

вдохновившего его сюжета... В комбинации составляющих ее

элементов она реализуется как произведение искусства, как объект,

как часть мебели, если угодно; вернее было бы сказать, что это —

своего рода формула, или, еще точнее, слово. Она так же

относится к изображаемому объекту, как слово к объекту

обозначаемому; и нам хорошо известно, что искусство заключено в словах,

с их разнообразием, богатством, со свойственным им колоритом

или строгостью значений.

На этом пути мы овладеваем самой идеей объектов в ее

чистейшем воплощении» 19.

Неожиданный переход от «мебели» к «формуле» раскрывает

суть того превращения понятий, на котором строилась кубистиче-

ская теория. Материальность картины в ней прямо

приравнивалась к материальности знаковой системы, которая, в свою очередь,

была «воплощением идеи», то есть отчуждением, или, как

выражается Рейналь, «экстернализацией» внутренней, мыслительной

формы.

Все затруднения в понимании кубистической теории связаны

со спецификой словоупотребления в ней. Такие понятия, как

«реальность», «истина», «подлинность», «объективность», относятся

либо к материальной данности живописи, либо к

«объективируемым» ею схемам мышления, но почти никогда — к внешнему миру

и его отображению на полотне. Видимо, недостаточное осознание

факта такого переиначивания терминов привело к распространен-

18 Ibid., p. 193.

Разумеется, речь идет о познании непосредственно наблюдаемых объектов.

Что же касается явлений микромира, то из истории известно, каким

мучительным был вынужденный отказ от представлений для самих создателей

квантовой теории. Поэтому те реальные трудности, которые встают перед

человеческим сознанием при изучении микро- и мегаобъектов, никак не могут быть

основанием для сомнительной легкости, с которой в теориях искусства видение

противопоставляется мышлению.

19 Цит. по: Fry Ed. F. Op. cit., p. 152—153.

34

ной ошибке: кубистам приписывали намерение обнаружить

глубинную, сверхчувственную суть изображаемого.

Однако стремление к истине в платоновском смысле, мистицизм

объективно-идеалистических учений в общем были чужды этому

направлению. Кубистическая критика говорила о другом: о том,

что художник должен быть «строителем собственных идей»,

сосредоточиться на «концепциях объектов», воспроизводить «более

подлинные, чем видимость, феномены сознания»20. То есть, это была

по преимуществу субъективистская доктрина. И возникла она,

разумеется, не без внешних воздействий.

Известно, что, начиная с конца XIX века,

субъективно-идеалистические концепции становятся особенно влиятельными среди