Похожие

Текст

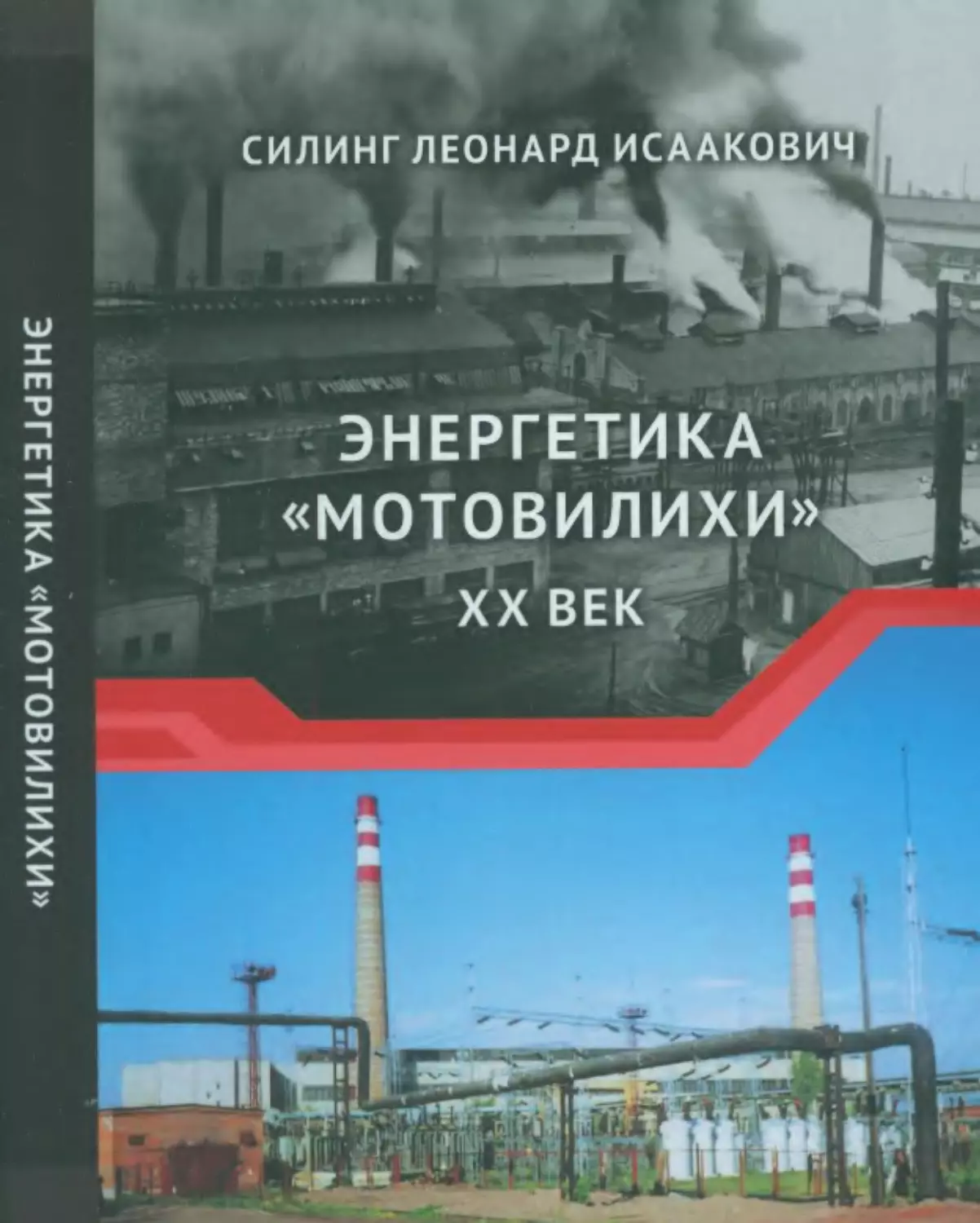

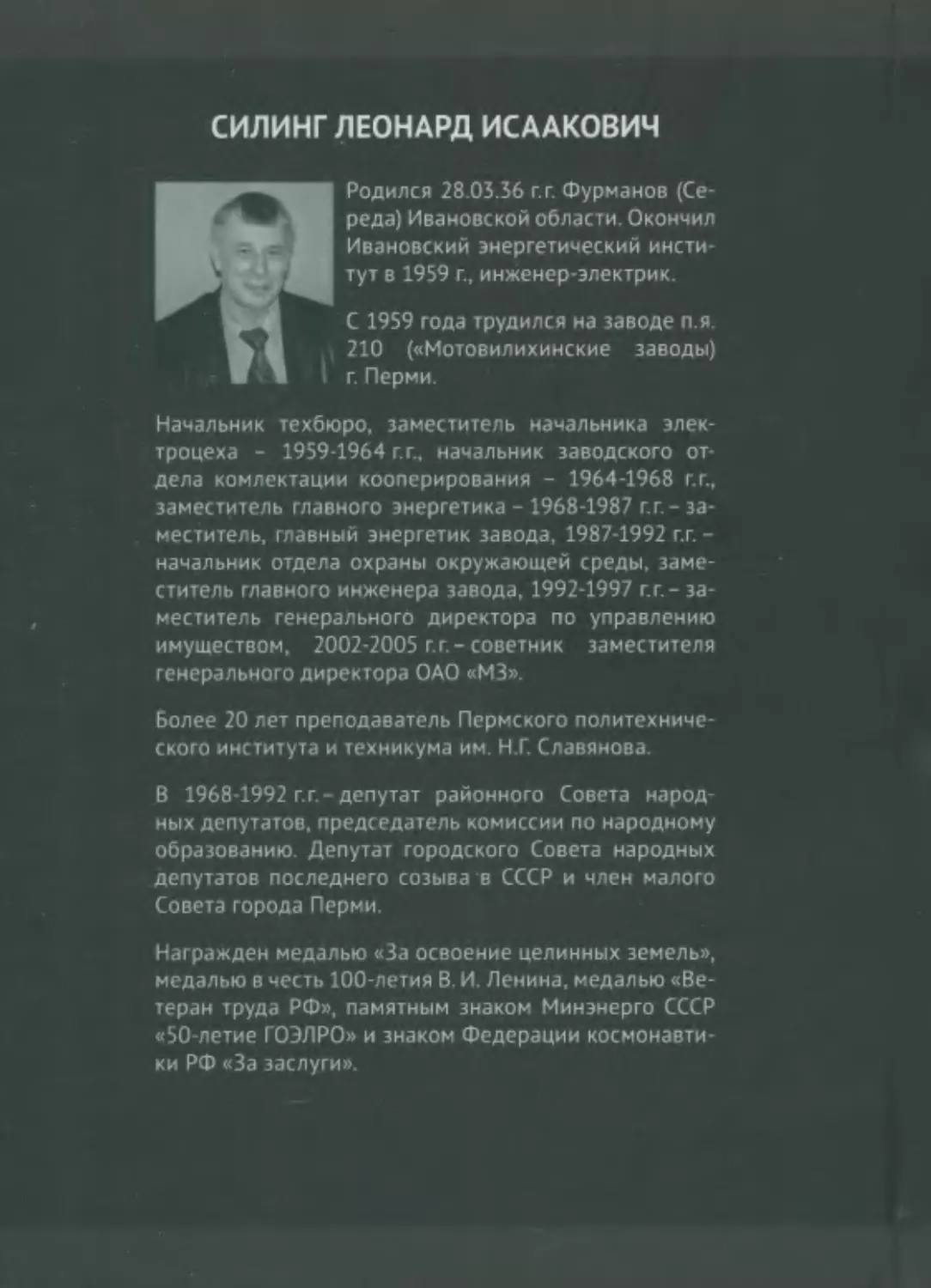

СИЛИНГ ЛЕОНАРД ИСААКОВИЧ

ЭНЕРГЕТИКА

МОТОВИЛИХИ»

ЭНЕРГЕТИКА

«МОТОВИЛИХИ»

XX ВЕК

Перм ь, 2022

Книга

издана

на

средства

ав то ра.

П ечат ает ся

в

авторской

редакции.

Пермь,2022-244 стр.

Дизайн

и

вёрстка:

Н ик олай

Бородин.

©Л.

И.

С илин г. 2022

Об

авторе

Силинг

Леонард

Исаако

вич-родился

в

городе

Середа

(Фурманов)

И вано вс кой

Обла

сти

в

1936 году,

с

1940 года про

живал

в

г.

Иванове,

шк ольн ое

образование

получил

в

среднй

школе

No

23, высшее в Иванов

ск ом

Энергетическом

инсти

туте ,

где

получил

«красный ди

плом»

и

специальность-инже

нер-электрик.

В

1959 г.

начал

работать

на

Пер мс ком

зав оде

No

172 в должности начальни

ка

технического

бюро,

заместителя

начальника

в

цех е

No 59.

С

1968г,-заместитель,

с

1973 г.

по

1987 год Главный энерге

тик-заместитель

Гла вного

инженера

з аво да.

1987-1992 годы-

начальник

Отдела

охраны

окружающей

среды-заместитель

Главного

инженера

з аво да. 1992-1997 г.г .

заместитель

Генераль

ного

директора

по

имущественным

отношениям.

Советник

Генерального,

заместителя

директора

ОАО

«Мотовилихинские

заводы»

с

2002 года,

с

2007 года-на

п енсии.

Предоставляя

настоящие

записки

о

развитии

энергохо

зяйства

одного

из

старейших

предприятий

Западного

Ур а

ла,

автор

ни

сколько

не

претендует,

чтобы

их

рассматривали

как

историческое

исследование.

Почт и

50 лет я проработал

на

этом

предприятии

и

в

большей

части

в

эн ерг охозяй ст ве,

или

структурах

и

должностях,

кот оры е

позволяли

доста

точно

хорошо

б ыть

осв едом лен н ым

о

состоянии

производ

ст вен ных

мощностей,

их

развитии

и

ре к онстр ук ции.

Рабо

та

в

команде

В.

Н.

Лебедева

и

его

соратников

- Санкина

С.В.,

Кривова

М .П.,

Со ломон ова

Б.

А.,

Болонкина

В.

Н.,

Кузнецо

ва

Ю.

Л.,

СкриповаГ.М.

и

многих

друг и х,

тесное

сотрудни

чество,

практически,

с

большинством

руков оди те л ей

произ

водственных

подразделений

и

служб

завода

по зво лили

нако

пить

оп ыт

общ ени я,

знания

особенностей

работы

огро мн ого

завода.

Неоднократно

на

соб ст вен ном

опыте

я

убеждался

в

правоте

содержания

инте рме дии

в

исполнении

А.

И.

Ра й

к ина,

где

зву чал а

фраза-«забудь

индукцию,

дедукцию,

да

вай

продукцию!»

В

моей

практике

были

годы,

когда

я

совмещал

работу

на

заводе

и

семинарские

з анят ия

со

студентами

Пермского

политехнического

института

(ПГТУ)

и

у ча щимися

Пермско

го

Механического

техникума

(колледж им .

Н.

Г.

Сла вян о ва.)

В

60-е-80-е

это

б ыло

в

порядке

вещей-многие

заводские

специалисты

- металлурги,

технологи,

энергетики

при нима ли

самое

непосредственное

участие

в

подготовке

кадров

для

за

вода,

предприятий

г орода ,

да

и

Страны.

С

уверенностью

мо гу

сказать,

что

привлечение

в

учеб ный

процесс

специалистов,

имеющих

производственную

практику,

давал о

очень

хоро

ший

резуль тат,

в

плане

сочетания

«дедукции и продукции».

Вместе

с

тем

для

меня,

энергетика,

всегда

оставалось

во

просом

деления

пр оизво д стве нны х

коллект и во в

на

«основ

ные »

и

«вспомогательные». К последним в нашем случае от

нос илис ь

вс е,

кот оры е

не

«выкатывали»

за

ворота

товарной

прод укции-буд ь

то

металл

во

всех

его

вида х

(слябы,

про

кат,

поковки,

штамповки)

или

изд ел ия

для

министерства

Обороны).

Это

деление

было

практически

во

всем-зара

ботной

плате,

от нош ении

к

поощрению

работающих

в

этих

коллект ив ах.

До

Пер ми

я

успел

по

2-3

месяца

потрудиться

на

не ско льких

пре дприят и ях

Минэнерго-ТЭЦ

в

Иванове,

Дз ерж ин ске,

Горьковской

ГЭ С.

Там

не

было

д елени я

на

ос

новной

и

непроизводственный

персонал,

разве

только

- ох

рана

и

убор ка

помещений.

М ожет

этот

фактор

был

основ

ным

в

том ,

что

так

мало

сег одня

уд алос ь

найти

м ат ери алов

по

истории

энергетики

заводов.

В

св оей

ис тор ии

«Мотовилихинские заводы»

стали

п ра

р одите л ями

трех

музеев

в

нашем

Городе

- «Музей

Д иар ама

1905», «Музей Н.

Г.

Славянова»

и

«Музей истории Мотови

лихинских

за во д ов» (Сегодня это музей артиллерии). К ве

ликому

сожалению.

Даж е

в

«Музее истории», мы не увидим

экспозиций

связанных

с

«вспомогательными»

производ

ствами-службами

механика,

энергетика,

строителей

и

их

ро ли

в

развитии

завода

и

рай он а.

А

ве дь

это

ог р омные

кол

лективы,

труженики

к ото рых

обеспечивали

не

только

рабо

то спос об ност ь

завода

как

е дин ого

ме ха низма

в

кру глос ут оч

ном

ре жиме

во

все

в реме на

года,

но

и

осв оен ие

новых

техно

логических

п роцес сов

во

всех

переделах.

Настоящими

воспоминаниями

я

постарался,

в

какой-то

мере,

во сп ол нить

этот

пробел.

И

если

по

ходу

я

вспоминаю

о

событиях

из

личной

биографии,

то

прошу

читателя

рас

сматривать

это

не

как

претензию

на

какую-то

особую

р оль

в

ис то рии

энергетики

завода.

То,

что

удалось

сделать

это

результат

труда

всего

к олле ктив а

энергетиков

и

не

только.

К

сожалению,

в

ходе

с об ытий

последнего

тридцатилетия

многие

документы

Отдела

главного

э нерг е тика

бы ли

утеря

ны.

Кое

- что сохранилось

в

мо ем

личном

архиве,

в

том

числе

воспоминания

коллег.

С

годами

многое

с тира ется

в

па мят и.

Может

быт ь,

кто-то

на йде т,

что

отдельные

с об ытия

проис

ходили

не

так

и

не

тогда,

что

в

св ете

их

нужно

упомянуть

кого-то

еще

и,

возможно,

бу дут

правы.

Но,

насколько

я

понимаю,

это

пе рвый

опыт

рассказать

об

Энергетике

и

энергетиках

нашего

завода

послевоенного

периода.

Именно

Энергетике

з авод а,

а

не

о тде ль ного

его

п од

раз д елен ия,

а

их,

как

увидит

читатель,

был о

дос та т очно

мно

го

и

все

они

- коллектив

«ЭНЕРГЕТИКОВ»

завода,

все

МЫ

вместе

делали

все,

чтобы

весь

коллектив

ЗАВОДЧАН

успеш

но

раб от ал.

Сил инг

Л.

И.

Пермский

пушечный

завод

(Мотовилиха)

В

2018 году Геннадий Васильевич Стрелков ( мно ги е

годы

Гл ав ный

технолог

завода)

подарил

мне

литографи

ческую

к опию

из да нных

в

1911 году записок Пермского

Отделения

И м перског о

Русского

Технического

Общества

«Пермский Пушечный Заводъ -

Мотовилиха

и

его

тех ни

че ски

сре дст ва ».

В

этих

записках

приводится

очень

много

ин форм ац ии

о

заводе

того

времени.

Думаю,

что

эта

информация

будет

ин

те ре сна

читателю

не

только

в

и сто рич еском

плане,

но

и

по

зволи т

о цен ить

объем

работы,

которую

вып олнили

на ши

предшественники

чтобы

«Мотовилиха»

стала

такой,

как ой

я

увидел

з авод

в

начале

60- т ых.

В

начале

пр ошлог о

в ека

пуш ечные

заводы

принадлежали

П ра ви тел ьству

России

и

на ход ились

в

ведении

Министер

ства

Торговли

и

П ро мышлен нос ти

по

Горн о му

Департамен

ту.

Они

располагались,

как

об озн ачено

в

«Записках», в трех

с

половиною

в ер стах

выше

г.

П ер мь. 37 тысячное поселение

жит еле й

н аход илос ь

тут

же,

за

заводской

оградой.

Ко

второй

половине

18-г о

в ека

на

заводской

территории

существова

ли

два

завода

- «стале-пушечный», основанный в 1863 году,

и

чугунно-пушечный-в

1864 году .

Эти

заводы

имели

ка ж

дый

свое

отдельное

Управление

и

действовали

независимо

оди н

от

другого,

но

ко

второй

половине

1871 года слились

в

оди н

завод.

До

этого,

на

территории

Перм ски х

Пуш ечн ых

за во дов

ра спол аг ались

пр оизво д ства

«казенного Мотовили

хинского

медеплавильного

завода»

основанного

в

1736 году

и

получившего

на звание

от

речки

Мотовилиха,

впадавшей

в

реку

Кама.

7

Ко нец

18- го

века-Заводоуправление

и

т ерри тор ия

рай она

котельной

No

1

Начиная

со

второй

половины

18 века «Мотовилиха»

с пециал изир ует ся

на

производстве

ст ал ьных

и

чугунных

пушек

и

оснастки

к

ним.

Именно

эт им

объясняется

и

специ

ал изация

оборудования

и

т ехн ол огий

на

заводе

т ого

време

ни.

Это

и

50-ти

тонный

па ро вой

молот,

пу щенн ый

в

работу

в

1875 году,

и

переход

на

мартеновский

способ

выпл авк и

с та

ли.

Эти

технологии,

как

и

другие,

требовали

много

энергии

в

ви де

па ра

для

приведения

в

работу

п рессов ,

молотов,

па

ро вых

ма шин

дававших

во зможнос ть

работать

различным

станкам

механообрабатывающих

цехов,

ком п рессоров ,

сн аб

жавших

пр оизво д ства

сжатым

воздухом.

Кроме

чугунных

и

с тал ьных

пушек

зав од

занимался

пр о

изводством

артиллерийских

сн арядов

различных

ка ли бров

8

и

типов.

А

для

этого

требовалось

специальное

об орудов а

ние-ковочные

мо ло ты,

п рессы

для

шт амп овки

и

металло

ре жу щие

станки

для

точной

обработки

з аг отов ок.

В

каче

стве

энергии

для

пр иведе ния

в

работу

этого

оборудования

использовался

не

только

пар,

но

и

вода.

Так

в

1899 году была

за пущен а

в

работу

штамповочная

гидравлическая

фабрика

для

из гот овл ения

корпусов

снарядов,

что

позволило

не

толь

ко

увеличить

их

пр оизв од ств о,

но

и

значительно

расширить

номенклатуру.

Как

отмечено

в

«Записках»-«

в

настоящее

время

Пермский

завод

по

числу

и

в есу

выпускаемых

снаря

дов

может

считаться

первым

в

Ро сси и».

Территория

в

районе

цеха

No

30 со стороны

заводоуправления.

9

Приведу

несколько

цифр

характеризующих

Заводы

того

п ериод а

(источник тот же)-в

1891 году на заводах работало 13

инженеров, 184-служащих и

мастеров

и

13-ин жене ров .

Было

произведено

продукции:

все го

на

1165750 рублей и 23,5 копей

ки,

в

том

числе

артиллерийских

изделий

на

836890руб. 15,5 коп.

Накануне

войны

с

Япо нией,

в

1904 году на заводах трудилось

уже

6061 рабочих, 349 служащих и мастеров и 15 инженеров.

Был о

произведено

продукции

на

5683873 рубля,

в

т.ч.

для

армии

-на

5 303 840 руб.

В

1910 году объемы производства упали до 4830757 ру

бл ей,

но

завод

был

практически

за гр ужен

заказами

для

ар

м ии-4630585 руб.

Сократилась

и

численность-рабочих

до

4 734 человек,

но

с лу жащих

и

мастеровых

стало

533, а вот

инж енер ов

стало

больше

- 29 человек .

Интересны

и

св еден ия

о

пр ои звод ст венны х

мощ ностя х

и

об орудов ани и

того

периода:

-

сталелитейная

фабрика

(в60-е

цех

No

22) с двумя марте

но вс кими

печами

на

кислом

п оду

по

20 тонн каждая и 18-т и

тонная

печь

на

осн овн ом

поду.

Ф абри ка

была

построена

в

1899 году,

ма рте ны

обслужи

ва ли

3 паровых крана и один электрический на 85

тонн,

два

э ле ктри че ских

подъемника

по

4 тонны,

а

также

ко мп ресс ор

с

аккумулятором

для

пневматической

рубки,

а

также

еще

ряд

механизмов

с

ручным

приводом.

-

С та лели тейная

фабрика

для

выплавки

тигельной

ст а

ли

(на территории сегодняшнего цеха No 32) построена

в

1907 году была оборудована 15-т и

тонным

э ле ктри че ским

краном.

Печь

на

60 тиглей (д ве

то нны

металла)

проработа

ла

до

1917 года,

когда

бы ла

заменена

электрической.

Здесь

же

до

1918 года размещалась тигельная фабрика,

оборудованная

10

двумя

паровыми

котлами

и

двум я

паровыми

машинами

мощностью

по

15 л.с.(лошадиных сил) ( о кол о 11

квт .).

-

Чугунно-медно-литейная

фаб рика

(на территории сегод

н яшн его

цеха

33) в составе которой были три вагранки,

рабо

тавшие

на

антраците,

еще

три

на

нефти,

а

также

2 отражатель

ные

нефтяные

печи.

Работу

этого

об орудов ан ия

обеспечива

ли

два

паровых

котла

и

па ро вая

воздуходувная

машина.

-

Прокатная

фа брик а,

где

б ыли

с мон тиро ваны

два

про

катных

стана-мелкосортный

и

среднесортный,

а

также

листопрокатный

стан

и

вспомогательное

оборудование

с.

приводом

от

па ро вых

машин.

Пар

для

этого

об о руд ов ания,

а

также

п рессов ,

молотов

и

10 тн.

подъемно-поворотного

крана

обеспечивали

8 паровых котлов.

-

Пр ессо вая

фаб р ика

(на площадях бывшего цеха No 35) ра

бо ту

которой

обеспечивали

6 водотрубных котлов «Б а бк окъ

и

В иль ко ксъ», 2-х

котлов

системы

«Ферберна», 2- х

системы

«Минье», а также 6

-ти

паровых

насосов.

Нагрев

металла

пе

ред

обработкой

обеспечивали

7 калильных нефтяных печей .

-

Куз нечн о- мо лотов ая

фабрика

(на территории цеха

No

29) располагала 12 -т ью

паровыми

котлами

и

19-т ью

нагре

ва тельн ыми

печами,

кот оры е

работали

на

дров ах,

к аменн ом

угле

или

мазуте.

Все

оборудование

фабрики,

в клю чая

50-т и

тонный

м олот,

работали

с

помощью

энергии

пара.

-

Ковочно-прессовая

фабрика

(сегодняшний цех No 28) с паро

гидравлическим

прессом

3000т системы «Г ан и ель

и

Люга»

и

с

пер

спективой

установки

вто рог о

пресса

на

100-тн должны

бы ли

обе

спечивать

3 паровых котла,

а

нагрев

металла

5 нефтяных печей.

-

Снарядно-закалочная

ф абр ика

(на территории бывшего цеха

No

4 и сегодняшнего No 27) располагала 9 -ть ю ка лильн ыми печ ами

и

1 мостовым краном,

раб ота вш им

с

помощью

электроэнергии.

11

-

Орудийные

фабрики

в

сост аве

«1- й

орудийной», «2-й

орудийной»

и

«лафетной», на территории цеха No 5, No 2

и

No

8,

ра спол ага ли

необходимым

технологическим

оборудовани

ем,

энергообеспечение

кот ор ого

осу ще ст в лялось

с

по мо щью

па ро вых

ма шин,

мо тор ов

трехфазного

тока.

Ф абрик а

No

1-14

шт.

общей

мощностью

215 л.с., 3 токарных станка имели

отдельный

электропривод,

как

и

4 мостовых крана.

На

фа

брике

No

2 работу обеспечивала паровая машина в 80

л.

с., 30

электромоторов,

суммарной

мощностью

400 л.с., а также три

электрических

мостовых

кра на.

Работу

в

ла ф етной

фаб ри ке

обеспечивал

од ин

электрический

кран.

-

До

1918 года в «За в оды»

в ходи ли

че тыре

снарядные

фа

брики,

в

со ст аве

оборудования

ко то рых

б ыли

па р овая

ма

шин а

в

250л.с., локомобиль в 35

л .с . , 34 электромотора сум

марной

мощностью

388 л. с.

-

И нс трум ент альн ая

фа бри ка,

построенная

в

1907 году

для

привода

62 -х

ст анк ов

имела

3 электродвигателя общей

мощностью

37,5 л. с.

Заводоуправление

и

площадь

перед

ним

начало

19- го

века.

12

-

Т окарн о-с леса рн ый

це х,

з адачей

кот орог о

был

ремонт

па ро вых

машин,

технологического

об оруд ова ни я,

а

та к

же

ремонт

п аропров одов ,

в одопр овода ,

отопления,

а

также

«приготовление новых железных и медных паяных паровых

труб,

медных

и

же лезных

резервуаров

и

других

подобных

изделий.

Эт от

же

цех

проводил

ремонт

металлообрабатыва

ющ их

станков

и

механизмов,

а

также

изготовление

нового

об орудов ан и я.

(Практически,

это

был

цех,

объединявший

все

ц ехи

Главного

механика,

цех

56 Главного энергетика и 69

служ бы

О КСа

завода

60-х

годов

20-го

столетия).

В

сост ав

оборудования

этого

цеха

в ходи ли

2 паровые машины, 5 па

ро вых

к от ло в, 5 мостовых кранов 10-15 тн.

с

ручным

при

водом

и

3 крана с электроприводом .

Чис ло

рабочих

от

300

до

350 человек.

Кроме

основного

пр оизвод с тва

«Техническое общество»

выделяет

«вспомогательные цеха», куда относит:

-

котельную

ф аб р ику , « изготовляет баки,

стропила,

ко т

лы

паровые,

колонны

и

балки,

мостовые

краны,

п око вки

для

токарных

ст ан ков

и

других

ме ха н из мов», в состав оборудо

в ания

ее

входили:

три

па р овых

котла,

па р овая

ма шина

и

два

электродвигателя.

-

столярную

фабрику

с

тремя

электромоторами

мощно

ст ью

в

5,15и25л.

с.

-

к ирпич ед ела тельная

фа бри ка

постройки

1908 года,

пред

положительно

на

месте

сегодняшнего

цеха

No

36с6-ю

элек

трическими

моторами

общей

мощностью

128 л. с.

-

ле с опильня

с

2-мя

паровыми

котлами

и

паровой

маши

ной

в

40л.с.

Как

мы

видим

из

справки,

основным

источникомэнергии,

для

работы

оборудования

производственных

мощностей

13

металлообрабатывающего

оборудования

в

механических

и

металлургических

производствах

б ыла

эн ер гия

пара,

ко

т орую

получали

в

котельных

установках,

располагавшихся

непосредственно

вблизи

оборудования.

В

качестве

т опли ва

для

нагревательных

и

отжигательных

печей,

а

также

котлов

использовали

каменный

уголь,

мазут,

нефт ь

и

даже

дрова.

Электроэнергия

так же

наша

применение,

но

весьма

в

огра

ниченном

количестве

и

только

на

ряде

производств.

И

все

же

на

Заводах

в

конце

18-г о

в ека

уже

со зда ва лось

от

де ль ное

от

основного

производства

эн е ргохоз яй ст во.

И

вот

как

его

характеризует

«Техническое Общество».

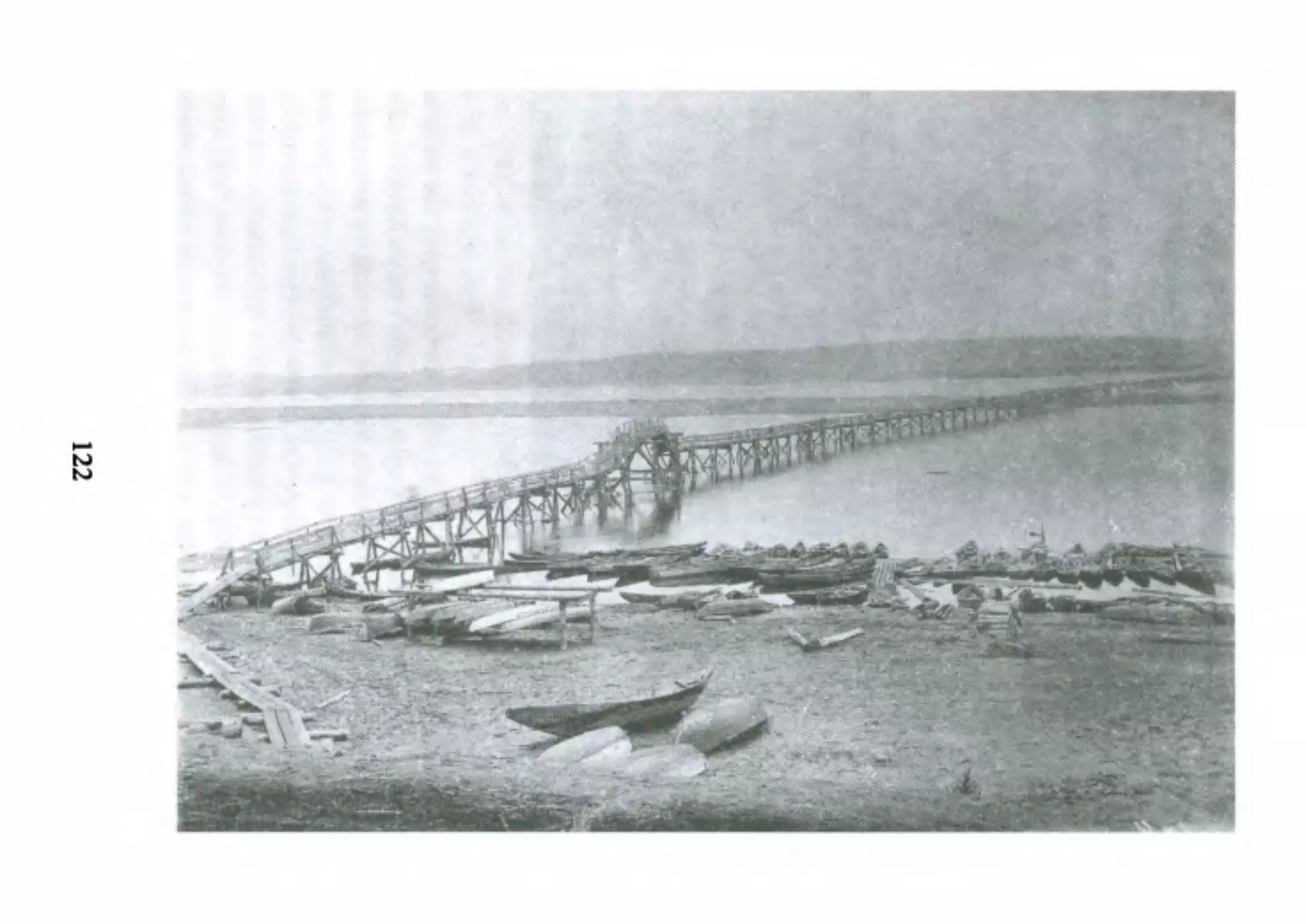

19- й

век.

Заводская

территория

в

пе риод

паводка

на

ре ке

К ама.

14

К

1910 году на Мотовилихе был « Э л ект р иче ски й

цех»,

в

состав

кот орог о

входила

«Электрическая центральная

станция», которая «обслуживаетъ

весь

заводь

передачей

энерпи

для

ос вещ ешя

и

работы

моторовъ».

В

состав

оборудования

станции

в ходи ли

(привожу до

словно

в

сег одняш не й

тр анск р ипции):

1. 2 паровых вертикальных машины системы « Ком па унд ъ»

с

конденсацией,

по

240 действительных лошадиных сил каждая,

постройки

Брюнского

з аво да.

Машины

ра бо тают

насыщенным

паром

при

давлении

8 атм.

при

167 оборотах в минуту.

2. Дизель-м от ор

в

400 действительных лошадиных сил

при

167 оборотах в минуту,

постройки

завода

Л.

Ноб ель

в

С.- Петер бур г е.

Мотор

работает

на

не фтя ных

остатках.

Все

машины

соединены

непосредственно

с

с оотв ет ств ую

щей

мощности

генераторами

тре х-фазн ог о

переменного

тока

200 вольт напряжения между фазами при 50

периодах.

Все

ге

н ерат оры

работают

в

п ар аллель ном

соединении

на

общую

сеть.

Наи бол ее

удаленные

цеха

пи та ются

трансформирован

ной

энергией

на

напряжение

3100 вольт,

п ередава ем ой

п од

зе мным

кабелем.

3. Паровых котлов системы Бобкок и Вилькокс поверхно

с тью

нагрева

по

120 кв.

метров

4 штуки.

В

янва ре

1912 года приступят к установке паровой турби

ны,

мощностью

в

1200 действительных лошадиных сил,

не

по ср ед ств енно

соединенной

с

генератором

3-х

фазного

то ка

3100 вольт напряжения .

Т урбоген ерат ор

заказан

заводу

«Браун Бовери»

в

Б ад ен е .(Германия). Турбина

«Парсонса»

комбинированной

с ист е мы. (Эта турбина с гене

ратором

в

50-е

годы

уже

не

могла

работать,

а

в

80-е

бы ла

де

монтирована,

как

и

вся

заводская

электростанция.)

15

Кот лы

для

обслуживания

турбины

на

13 атм.

и

350 граду

сов

Цель си я

будут

системы

«Гарбе». Для их размещения стро

итс я

специальное

здание

из

пустотелых

бетонных

камней

(се

годня

в

этом

помещении

хи мв одоочи ст ка

для

1-й

котельной).

Согласно

данных

« Общества»

на

1910 год на Мотовилихе

было

установлено:

1. Лампочек накаливания............................................... 6452 шт.

2. Дуговых фонарей.............................................................. 96 шт

3. Моторов разной силы общей мощностью 2451 л.с.... 217 шт

4. Электрических мостовых подъемных кранов

мощностью

от

1,5 до 85

тн.

Всего

в

количестве............18шт.

5. Электрических подъемников мощностью по

4 тн.

каждый.......................................................................

2шт

2 тн.

каждый..........................................................................1 шт.

Всего

выр або та но

с танц ией

киловатт

часов

в

1909 г............................................................................ 1906230

в

1910 г..............................................................................2247110

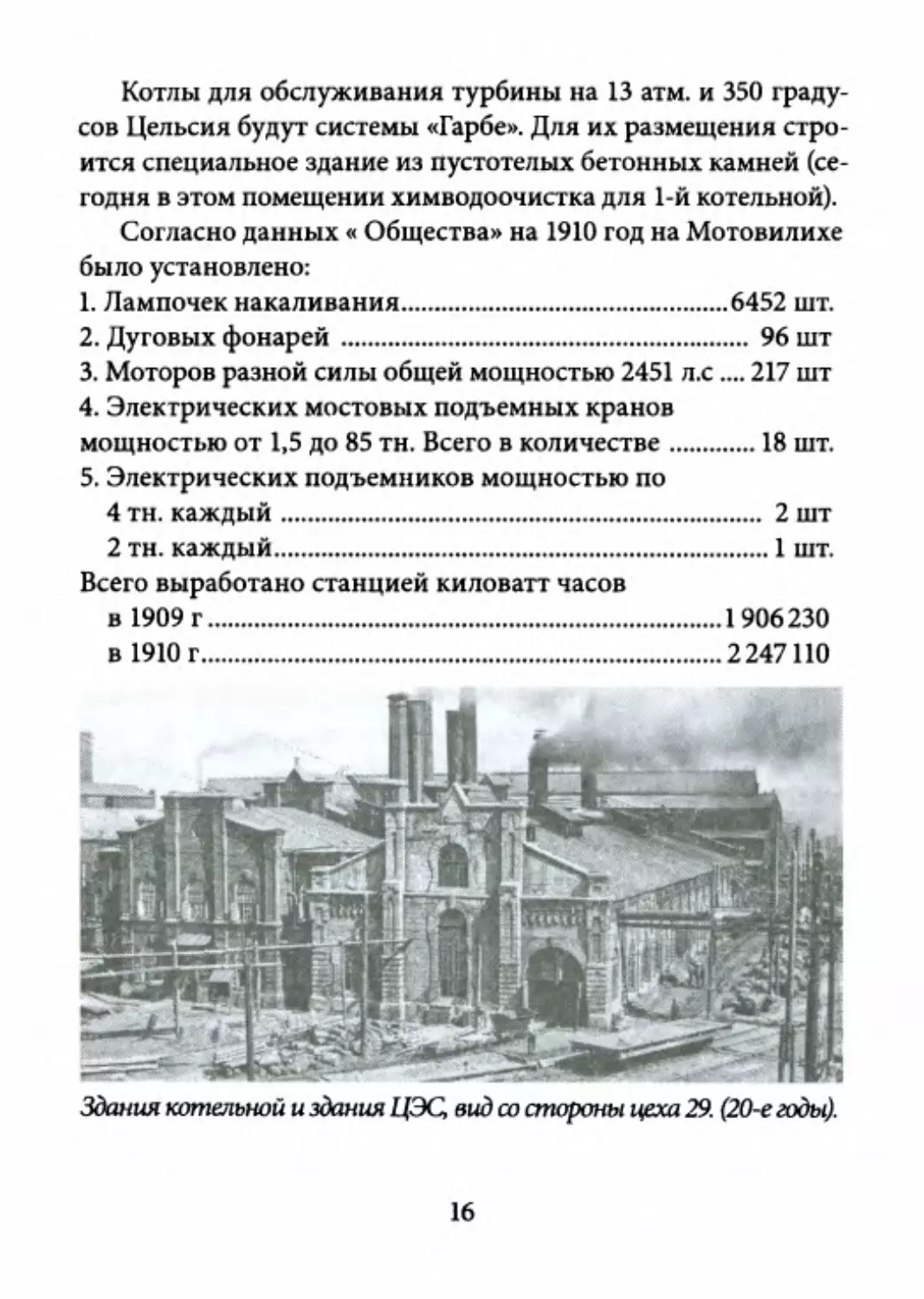

Здания

котельной

и

здан ия

ЦЭ С,

вид

со

с торон ы

ц еха

29. (20-е годы).

16

Авторы

за пис ок

в

составе

«Заводов»

отдельно

в ыде ляют

«Производство», называя его как «Эле ктро -

сборочной».

«Занимаются

здесь

ре мо нтом

всех

электрических

устройств

в

за во де,

главным

о бр азом

м ото ров,

кранов

и

проч.

И

кр оме

то го

производят

постройку

по

собственным

черте

жам

электрических

мостовых

подъемных

кранов»

Его

оборудование

состоит

из

электрического

мостового

крана

си лой

12 тн.

и

10 единиц металлообрабатывающих

ст ан ков.

К

1910годув«Электрос-борочной»

было

построено

11 электрических кранов грузоподъемностью от 2,5 да 50 тн .

В

раб оте

н аход илось

еще

5 кранов,

в

т. ч.

два

на

65и85

тн.

Здесь

же

в

«постройке»

б ыли

34 двигателя 3-хфазного

то ка

мощностью

от

0,75до2х

лошадиных

с ил.

Наско л ько

мо жно

судить

по

со ст аву

оборудования,

здесь

изготавливали

не

с ами

краны,

а

проектировали

электри

ческую

схему

и

монтировали

ее

на

готовую

конструкцию.

А

вот

изготовление

электродвигателей

б ыло

видимо

«с нуля».

Динамо-машина

Н.

Г.

Славянова.

17

В

записке

Авторы

упоминают

еще

о дно

интересное

пр оиз

в одств о,

ко торое

они

называют

«Электроотливка по способу

Горного

Инженера

С лавя н ова». Здесь на площади в 103 кв.

са

же ни

располагалась

динамо-машина

постоянного

ток а

на

1000

ампер

и

напряжением

100 вольт,

непосредственно

соединенная

с

мотором

3-х

фазного

тока

в

65 лошадиных сил.

Здесь

пр оиз

в оди лась

«наплавка»

металла.

И

«исправлено чугунных,

же

лезн ых,

стальных,

медных

в ещей

и

колоколов

общим

весом-

в

1909 году- 5 569 пудов,

а

в

1910 году -

10385 пудов» .

Необходимо

от мети ть,

что

в

1910 году на заводе была

центральная

телефонная

ст ан ция

с

«ручным»

коммутато

ром

си стем ы

«Эриксона»

на

130абонентовс2-х линейной

си

стемой

передачи,

к

которой

бы ли

подключены

109 абонентов.

Здесь

же

Авторы

приводят

ин тер ес ные

данные

по

водо

сн абжен ию

завода.

«Водоснабжение Пермских пушечных заводов произво

дится

при

помощи

д вух

водопроводных

сетей:

сет ь

старо

го

в одоп ро вода

и

сет ь

н ового

водопровода,

построенного

в

1908 году .

Старый

в одоп ровод

построен

со

в ре мени

основания

за

во да,

ис точ ник ом

воды

для

н его

является

заводской

пруд,

находящийся

в

центре

Мо тов илих инс ког о

з ав одского

посе

ления.

Вы сота

напора

з ав од ского

пруда

всего

4сажени(око

ло

10 метров), так что давление в старом водопроводе разви

вается

не

бо лее

одной

атмосферы

=15 фут.

на

кв.

дюйм.

Сет ь

старого

водопровода

состоит

из

ч уг унных

труб

об

щей

д лины

1600 погонных саженей ( ок оло 4- х км . ); начальный

диаметр

труб

18 дюймов (46 см)

и

конечный

3 дюйма (7,5 см).

И сто чник ом

в оды

нового

водопровода

стала

река

Кама.

Были

проложены

пр ием ные

чугунные

трубы,'горизонтально

18

сооб щаю щие

реку

Ка ма

с

пр ием ным

«копежом» (колодцем)

на

глубине

2-х

саж еней

(около 5

ме тр ов); длина этих труб 20

по го нных

саж ен ей

(т.е .

забор

воды

ос уще ств лялс я

пр име рно

в

50- ти

метрах

от

берега

в

русле

реки

того

времени).

Стенки

в одопри ем ни ка

были

выложены

из

к ирпи ча

на

ги

дравлическом

цементе;

из

пр иемн ика

вода

забирается

при

помощи

труб

диаметром

9 дюймов (230мм)

двумя

н асоса ми

завода

Г уста ва

Листа.

Каждый

насос

производительностью

15000 ведер в час,

д вига те лем

яв ляет ся

п аров ая

ма шина

си

стемы

«Тамден»

с

конденсатором,

Насосы

помещаются

в

ос о

бом

углублении

здания

водокачки

(кессоне)

ниже

заводской

площади.

Высота

по дъе ма

воды

при

самом

низком

состоянии

во ды

р еки

Камы

около

20-ти

футов

(около 6

-ти

ат м о сфер).

Паров ые

кот лы

при

н ас осах

в

коли чест ве

д ву х, 170 кв.м,

поверхности

нагрева

каждый,

в одот рубны е

системы

«Боб-

кок

и

В ил ько кс»; давление до 12

атм.

Паровые

ко тлы

и

насосы

находились

в

общем

кирпичном

зда нии

4x18 сажени, (около 14

х

30 м), общая площадь пола 64

квадр.

сажени

(около200кв . м .); помещение котлов отделено

от

н асо сов

при

помощи

кирпичной

с те ны , (могу предположить,

что

это

здание

и

сейчас

с ущес твуе т- кирп ичн ое

здание

с

во с

точной

стороны

це ха

No

3, рядом с инженерным корпусом).

Новая

водопроводная

сеть

имела

общую

длину

2300 пог .

са ж,

диаметр

т руб

-от

18до3-х дюймов.

Для

получения

напора

на

высоте

26 саженей (46 метров)

над

уров нем

заводской

площади

была

установлена

кирпичная

б ашня

с

ж елез ным

клепаным

резервуаром

ем ко стью

38000 ве

де р . (Могу предположить,

что

реч ь

и дет

о

водонапорной

ба ш

не

на

улице

Анри

Барбюса

ря дом

со

шк олой

No

48, сегодня она

рек онст руи рован а

и

используется

для

раз м ещен ия

офисов).

19

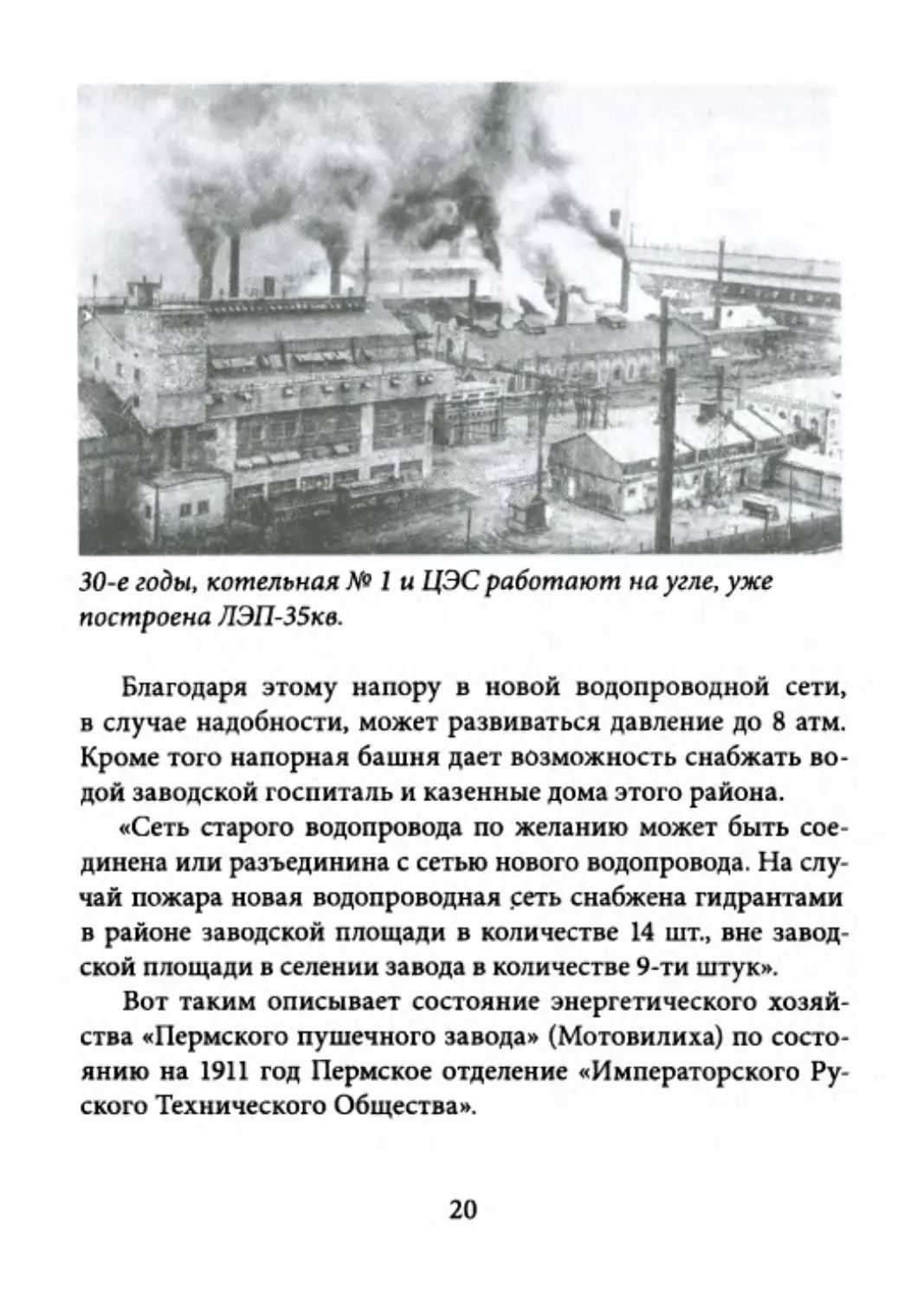

30-е годы,

котельная

No

1 и ЦЭС работают на угле,

уже

по стр оена

ЛЭП-35кв.

Благодаря

этому

напору

в

новой

в одоп ро водн ой

сети,

в

случае

надобности,

м ожет

развиваться

давление

до

8 атм.

Кроме

того

напорная

башня

д ает

во зможнос ть

снабжать

во

дой

заводской

госпиталь

и

к азенные

дома

этого

рай он а.

«Сеть старого водопровода по желанию может быть сое

динена

или

ра зъ еди нина

с

сет ью

нового

водопровода.

На

сл у

чай

пожара

новая

водопроводная

се ть

снабжена

гидрантами

в

районе

заводской

п л ощади

в

количестве

14 шт., вне завод

ской

площади

в

селении

завода

в

количестве

9-т и

штук».

Вот

таким

оп исыв ает

с ост ояние

энергетического

хозяй

ства

«Пермского пушечного завода» (Мотовилиха)

по

состо

ян ию

на

1911 год Пермское отделение « Имп ер ат о р ско г о

Ру-

ского

Технического

О б ществ а».

20

Сразу

хочу

отметить,

что

когда

с мотр ишь

на

план

завод

ских

зданий

и

с оо руж ений

1910 года и сравниваешь его с тем,

что

я

увидел

в

1959 году,

когда

впервые

спустился

от

отдела

кадров

и

пе рес ту пил

п орог

заводской

проходной,

понима

ешь-какой

огромный

объем

работ

сделали

на ши

пр ед ше

с тве нники .

Производственные

и

вспомогательные

помещения

завода

на

рубе же

столетий

ра зме щалис ь

в

границах

сегодняшнего

цеха

No

28 с Запада и улицы Смирнова с Востока,

горноза

водской

ж/д

с

Юга

и

здания

бывш ег о

цеха

No

19 (находилось

на

берегу

реки

Камы)

с

Се ве ра.

На верн ое,

многие

из

тех,

кто

пришел

уже

на

рубеже

20

и

21 столетий также будет удивительны тем,

какие

же

изме

нения

произошли

с

Заводами

за

это

столетие.

Когда

я

р ешил ся

сесть

за

написание

этих

во спо мина ний,

то

думал

ограничиться

измен ени ям и,

которые

произошли

в

энергетике

н ашего

завода

за

последние

50 лет 20-го

ст оле

ти я.

Но

потом

понял,

что

ра сс ка зать

только

об

энергетике

не

п олучит с я.

Ведь

то,

что

мы

с

мои ми

коллегами

сделали,

оп ред еляло сь

не

нашими

«хотелками».

Это

было

обусловлено

р азвит ием

про изв од ств а,

появлением

новых

т ехн ологи й

и

освоением

но вых

изделий.

Это

было

обусловлено

новыми

требовани

ями

по

па ра ме трам

э не ргоресурсов ,

качества

и

на де жно сти

их

доставки

потребителям,

обеспечения

производственной

и

экологической

безопасности.

Не

м алую

роль

играли

энер

горесурсы

и

в

себ ест ои мост и

товарной

продукции

за во

дов.

Еще

с

50-х ,

когда

сво им

заместителем

по

ст ро ите ль ству

В.

Н.

Лебедев

на знач ил

Б.

А.

Соломонова,

с

кот орым

работал

в

годы

ВОВ

в

прокатном

ц ехе

No

25 (Лебедев -

на ча льник

цеха).

21

Со лом онов

Б орис

Анатольевича

Со лом онов

-

эне рге тик

и

п р едседат ель

цеховой

про

фсоюзной

ор га ни зации ),

энергетики

обеспечивали

не

только

т екущ ую

эксплуа

та цию

энергооборудования

и

его

капитальный

ремонт.

Но

ст али

активными

участ

никами

еще

и

капитального

с тро итель ства.

И

не

толь

ко

на

территории

з аво да,

но

и

ст ро ительс тв е

жи лья

и

инфраструктуры

для

за

водчан

на

те рр итор ии

Мо то

вилихинского

района

го ро да.

При вл ечени е

э не ргос лужбы

к

работам

по

капитальному

строительству

для

то го

времени

было

объективной

н еобхо

димостью

- специализированные -

СМУ

«Электромонтаж»,

«Сонтехмонтаж»

и

другие

по явил ись

только

в

начале

60-х .

А

застройку

Запруда

и

снос

ба раков

завод

н ачал

во

второй

половине

50-х.

В

те

же

годы

н ачал ось

освоение

новых

изде

лий

- баллистических

ракет

8К63

и

систем

СМ -90

и

СМ -99 .,

а

металлурги

г от овилис ь

к

освоению

технологии

непрерыв

ной

разливки

стали.

А

это

потребовало

с тро ите ль ства

новых

пр ои зво д ств енных

мощностей

и

в

их

с озда нии

самое

ак тив

ное

уч ас тие

принимали

работники

эн е ргос лужбы

завода.

Начну

же

я

с

августа

1959 года,

когда

по

направлению

Министерства

высшего

образования

СССР

(отработка в те

чен ие

3-х лет согласно Закону в те годы была обязательна)

мы

с

суп ругой

прибыли

в

г.

Перм ь

на

зав од

No

172.

22

Мо то вилих а

- завод No 172

Не много

о

се бе.

Прошел

обучение

в

Ивановском

энергети

ческом

институте,

где

в

1959 году защитил дипломную работу

на

тему

«Электрооборудование гидроэлектростанции», полу

чил

«красный диплом»

и

направление

в

г.

Брянск

на

ма ши

ностроительный

завод.

А

мою

суп руг у, «химик-га л ьва ни к»,

з ащи щав шую

св ою

дипломную

работу

и

получившую

та кже

«красный»

диплом

в

Ив ан ов ском

Химико-технологическом

институте

направляют

в

Подмосковные

Химк и.

Пришлось

обращаться

в

Министерство

с

просьбой

изменить

реш ени я

дву х

в узов.

В

июле

получаем

новое

решение-направление

в

Пермь

на

завод

No

172. Решили ехать и на месте решать про

б лему,

учитывая,

что

в

Перми

раб от ала

Ка мская

Г ЭС,

на

ко

торой

уже

трудились

выпускники

нашего

вуза.

При бы ли

в

Пермь

и

направились

на

тр ам вае

в

Мо тови

ли ху,

на

улицу

Свердлова,

где

тогда

н аход ился

отдел

ка дров.

Проходная

у

з ав одоуправ л ен ия

1959 год.

23

В

те

годы

на

заводе

существовал

по ряд ок

приема

молодых

специалистов

- после

пе рв ичног о

оформления

в

отделе

ка

дров

с

ними

вс тре ча лся

Главный

ин женер

завода,

в

те

годы

Михаил

Степанович

Гринев,

или

оди н

из

его

заместителей

по

направлениям

производства.

Гринев

был

в

отпуске

и

нас

принимал

Е.

Л.

Пере тят ко,

его

за мес тит ель

по

подготовке

про изв од ств а.

Я

был

на пра влен

в

распоряжение

Главного

энергетика,

в

те

годы

Андрея

Леонидовича

Чечурина,

а

су

пруга

в

распоряжение

Главного

хим ика-М ихаила

Ва силь е

вич а

Струнова.

После

б есе ды,

Чеч ур ин

пригласил

В ита лия

Николаевича

Болонкина

- начальника

цеха

No

59 и предложил ему офор

мить

ме ня

на

должность

на ча льник а

технического

бюро.

Вот

т ак, 60 лет тому назад я связал свою судьбу с Пермью,

Мо то

вилих ой

и

Заводом.

Небольшое

отступление.

С

городом

Пер мь

мы

с

супругой,

хот я

и

очень

поверхностно,

были

з н акомы

еще

с

середины

50-х ,

когда

в

составе

студенческих

от рядов

в

1956 и 1957 году

учас т вовал и

в

уборке

урожая

в

Казахстане

и

на

Алтае.

Тогда

наши

эшелоны

из

грузовых

вагонов

- «40человекили8

лоша

дей»

на

несколько

ча сов

останавливались

на

Перми

-2, для са

нитарной

уборки

и

« кормления»

горячей

пищей.

Этих

ча сов

нам

хватило

не

только

для

«кормления», но удалось еще и по

знакомиться

с

прилегающей

к

во кзал у

территорией

города.

Мой

первый

рабочий

де нь

на

заводе

н ача лся

как-то

не

ор

ганизованно,

я

сидел

за

столом

в

большой

комнате

второго

этажа

сегодняшних

б ыто вок

цеха

No

53, а мои подчиненные-

чи слом

три,

поглядывали

на

своего

на чал ьника ,

видимо

оц е

ни вая

«это чудо». Внешне это никак не проявлялось,

но

тот

факт,

что

я

«пришлый», да еще и почти в два раза моложе,

24

давало

повод

сомневаться

в

мо их

способностях.

В

те

годы

на

инж енер ных

д олж ност ях

в

заводе

был о

много

выпускни

ков

средних

технических

уч еб ных

за веде ний

и

те хнику мов

Перми.

Основным

по ст авщик ом

технических

кадров

был

за

водской

т ехникум- ныне

Технический

колледж

име ни

Ни

колая

Гавриловича

Сл авян ов а.

Именно

в

нем

прошли

обу

чение

б ольшинств о

на чал ьнико в

цехов,

производств

и

да же

за мести те ли

Главного

инженера.

Руководители

цеха

В.

Н.

Бо ло нкин

и

его

за местите ль

Константин

Иванович

Г лухи х,

имели

среднее

т ехн иче ское

образование,

как

и

начальники

сетевых

ра йонов

И.

В.

Ка

лашников,

В.

Б.

За ва рин,

П.

В.

Мельчаков

и

начальник

ГПЗ

No

1 Анатолий Иванович Борисов.

Пож алуй ,

е ди нстве нны

ми

инженерами-электриками

в

то

время

в

це хе

б ыли

В ик

тор

А лекс анд ро вич

Ж ул анов

- начальник

с тро ящейс я

ГПЗ-4

(позднее главный энергетик ПЗХО), Зиновий Ефремович

Шо йхет- инже нер

службы

релей н ой

защиты

и

а втома ти ки

(позднее директор Электроремонтного завода в Мотовилих,

рас полаг авш ег ося

на

месте

сег одн яшне го

торгового

центра

«Гудвин»), а также Николай Александрович Мельников и Бо

рис

Александрович

Бурдин,

его

заместитель,

руководители

электросетевого

хозяйства.

В

сос т аве

же

те хб юро

бы ли

три

техника

Олимпиада

К онста нтино в на

Пономарева,

Пе тр

Ни

колаевич

Кротов

и

техник

Зонов,

имени

кот орог о

не

м огу

вспомнить.

Первые

три

недели

в

соп ров ожден и и

Мельникова

или

Б ур

ди на

я

знакомился

с

з аво дом

и

его

эл е кт рическ им

хозяйством.

А

затем

К.

И.

Глухих,

В.

Быков-

начальник

ЦЭ С,

В.Н.

Рябо в-

ст ар ший

электрик

и

Н.

А.

Зе ленин- ста рш ий

мастер

котель

ной

знакомили

меня

заводской

электростанцией.

25

К

60-м у

го ду

это

уже

был

совсем

другой

з авод

и

другое

энергетическое

хо зяйств о ,

по

сравнению

с

те м,

что

оп исы ва

лось

в

Записках

Технического

общества.

Практически,

от

границы

ж/д

станции

Пермь

1-я,

до

по

ст рое н ного

на

западной

ст орон е

Орджоникидзевского

ра йо

на

химзавода,

это

была

территория

завода.

Даж е

территория

завода

по

п ерераб от ке

м ет аллоло ма

на

западной

г ра нице

фу нк циона льно

была

с вязан а

с

з аво дом

No

172 ж/д

веткой,

т.к.

по с тавля ла

м ет аллоло м

для

его

мартенов

цехов

21и22.

Огромная

заводская

территория

условно

делилась

на

три

площадки

- «Нижнюю»-

от

границ

Перм и

1-й

до

речки

«Мо

товилиха»

и

пр ое зда

по

ул.Смирнова

до

переправы

на

б ере

гу

р.

Кам а

в

Верх нюю

Курью, «Среднюю» - от

ул.Смирнова

до

речки

Язовая

и

и

«Верхнюю» -от

р.Язовая

до

границы

с

з авод ом

металлолома

(сегодня это территория завода «М а

шинос тр оите ль,

ран ее

ПЗХО).

В

состав

«Верхней»

входила

и

площадка

рядом

с

ж/д

станцией

«Балмошная», между ж .д .

МПС

и

Соликамским

трактом.

На

этой

п лощ адке

рас п ола

гался

- механический

цех

No

42, кислородная станция No 2

с

уча ст ком

на пол не ния

баллонов,

а

также

котельная.

Кроме

эт их

площадок

в

прибрежной

зоне

реки

Кам а

на

те рр ито рии

Мотовилихинского

района

у

завода

бы ли

еще

несколько,

где

располагались

пр ои звод с твенн ые

мощности.

Вот

некоторые

из

них:

конструкторское

б юро

в

здан ии

бывш е го

Гидротех

никума

в

Орджоникидзевском

рай он е,

учас ток ,

позднее

са

мостоятельный

цех

No

77 (на его месте сегодня жилой дом

по

ул.

У ральс кая

95) в Рабочем поселке .

Кроме

производ

ст вен ных

участков,

на

ба л ансе

завода

бы ли

все

жилые

до ма

(кроме частного сектора) .

А

также

- «Дом

Культу ры»

на

ул.

1905года, «Дом Спорта»

на

ул.

Мо стов а я, «Фабрика- кухня»

26

с

ко т ель н о й, «Техникум»

на

ул ице

Уральской,

ст ад ион

«Мо

лот»

на

ул.

Культуры

(сегодня это ул .

им.

В.

Н.

Л еб еде ва),

«Библиотека»

в

Курье

и

более

20 детских садов .

Практически,

все

сети

и

объекты

тепло

и

водоснабжения,

а

также

электро

с наб жения

жилых

зд аний, «МСЧ No4-П о лик ли ника

и

ст а

ци она р», включая котельные на улице Культуры- Гр ач ева -

все

они

были

на

ба лан се

завода.

Эл ект росн абж ен ие

Р абоч е

го

п оселка

ос ущес тв лялос ь

по

д вум

кабелям

3 кв.

(NoNo 101

и

102) с ЗРУ ГПЗ No 1. На пересечении улиц Индустриализа

ции

и

КИМ

и

сег о дня

еще

сохранилось

здание

из

кра сног о

ки рпича- бы вша я

подстанция

No

10- Зк в.,

куд а

через

сквер

и

улицу

Уральскую

приходили

эти

кабели.

Обе спечен ие

ра

бот ы

энергохозяйства

и

его

ремонт,

на

эт их

объектах

вкл ю

чая

жилые

дома,

вх о дило

в

обязанность

заводских

э нер ге

тиков,

а

конкретно

цехов

59,54и55

и

О ГЭ.

И

к

этому

нужно

д об авить

еще

обязанность

заводчан

помогать

в

подготовке

к

зиме

всем

школам

района

(почти все они имели собствен

ные

котельные). До середины 60-х

в есь

персонал,

обеспечи

вающий

э кс плуат ацию

сетей

и

по д ста нций

э ле ктро сн абже

ния

Ж КХ,

включая

внутридомовые

сети,

был

в

штате

цеха

No

59 на правах отдельного сетевого района.

К

65-му

го ду

персонал

п ереве ли

в

штат

ЖК Х,

но

т ехн ич еское

рук оводст во

о ста вили

за

Г ла вным

энергетиком.

О

т ом,

как ое

это

огром

ное,

с

точки

зрения

энергетики

был о

хозяйство,

говорит

хо тя

бы

то,

что

для

руководства

Ж КХ,

сн ачал а

В.

Н.

Лебедев,

а

з атем

Ю.

Л.

Кузнецов

и

Ю.

А.

Булаев

н азн ачали

энергети

ков

- заводчан -

К.

И.

Г лухи х,

А.

И.

Барона,

С.

М.

Кузьмина.

Но

в ернем ся

на

завод.

Три

пр оизвод с тве нные

пло щад ки,

огромные

те рр итор ии,

б олее

40 понизительных подстанций

и

к иломе тры

силовых

кабелей.

Все

это

э ле ктро хо зяйс тво

27

было

распределено

на

четыре

сетевых

ра йона.

Первый

ра й

он

охватывал

большую

част ь

м ет алл урги ческ ого

производ

ства,

ст арш им

мастером

там

был

И.

В.

Калашников.

Новая

п/

ст

35кв. (сегодня это ГПП-

4) с подстанцией No 423 на новой

ки слородн ой

- старшим

мастером

района

был

В.

С.

Жуланов.

ГПЗ

-1

был а

отдельной

структурой

цеха,

на чал ьни ком

по д

станции

был

А.

И.

Бо рис ов.

2-й эк сплу атац ио нн ый

район,

ст арш им

мастером

которого

был

В.

Б.

Зав ари н

(в конце 60- х

он

перешел

работать

механи

ком

прокатного

ц еха

No

25), это территория от заводской элек

тростанции

до

г ра ницы

завода

по

ул.

Смирнова.

А

вот

тре

тий

сетевой

рай он

- это

все

остальное

от

ул.

Смирнова

до

цеха

No

65 (в 90-е

ООО

«Пламя») и площадка на Балмошной ( ц ех

No

42). Старшим мастером этого участка был И.

В.

М ель чако в.

Особенностью

этого

уча ст ка

б ыло

то,

что

там

почти

не

б ыло

кабел ьн ых

линий,

в

основном

это

воздушные

ли нии

на

дере

вянных

оп ора х.

Кабельные

Пи нии

3,1 кв.

за канч ив а лись

у

п/ ст

No

359 (участок нефтеслива цеха No 55).

В

обязанности

п ерсон ала

цеха

No

59 входило обеспечение

заводских

п одраз делени й

электроэнергией

от

дв ух

источ

ник ов-райо нной

по д ста нции

«Пермская»

на

напряжении

35 киловольт через заводскую подстанцию ГПЗ-1

на

на

пряжении

3,1 киловольта и заводской электростанции,

где

работали

два

электрогенератора.-

Д вух це пная

линия

35 кв.

на

металлических

оп орах

проходила

по

территории

жи

лой

застройки

от

ул.

Инженерная,

п ересек ал а

ул ицы

КИМ

и

У ральс кая

мимо

фабрики-кухни.

Далее

шла

вдо ль

ул и

цы

Набережной

и

в

районе

за вод оу пр авл ения

сп у скал ась

на

те рр итор ию

завода

на

Г П З- 1 (главная подстанция завода).

На

главной

по дс танции

стояли

три

си лов ых

трансформатора

28

по

10 Мгва., понижавшие напряжение до 3,1 кв.

Трансфор

маторы

ра спол аг ались

в

отдельном

здан ии

- пристрое

к

цеху

No

36. Распредустройство 3

кв.

ра сп ола га лось

в

отдельном

3-х

этажном

здании,

там

же

располагался

диспетчерский

и

о пе

ративный

персонал.

Как

видим,

и

в

60е годы заводские рас

пределительные

сет и

работали

на

напряжении

начала

века.

П ро изво д ствен ная

площадка

на

Балмошной

(цех 42) , а так

же

отдельные

объекты

на

площадке

«Верхняя»-

цех

No

7, ко

те льн ая

No

8 и ацетиленовая станция получали электроэнер

гию

от

по д ста нции

«Восточная» (Пермэнерго)

по

кабельным

ли ниям

6 киловольт,

через

две

по низите льные

подстанции.

Эти

подстанции,

как

и

кабельные

л инии,

б ыли

на

балансе

за

во да

и

их

эксплуатация

- обязанность

цеха

No

59.

Управляли

всем

этим

огромным

сетевым

х озя йст вом

Н .А.

Мельников

и

Б.

А.

Бурдин,

имевшие

бо льшо й

о пыт

ра

бот ы

в

энергохозяйстве

завода.

В

сост аве

п ерсон ала

сетевых

ра йо нов

были

ремонтные

бр ига ды,

которые

обеспечивали

не

только

т еку щее

об с лужи ва ние,

но

и

при

необходимости

ремонт

низковольтного

и

высоковольтного

электрооборудо

в ания

ра спре де лительных

по д ста нций

и

сетей.

О пер атив ное

управление

заводским

электрическим

хо

зя йс твом

ос уще ст в лялось

д испе тчер ск ой

службой,

террито

ри ал ьно

рас полаг ав ш ейся

на

2-м

этаже

ГПЗ-1.

Начальники

смены

э лект росет ей

с

дежурными

электро

мо нтер ами

располагались

на

1-м

этаже

ГПЗ-1.

В

услов и ях

огромной

те рр ито рии

завода

работать

этой

службе

было

очень

сложно.

И нф ор мацию

о

возникшей

не ис прав н ости

начальник

смены

по луч ал

от

Потребителя

по

телефону,

а

вот

к

месту

ее

возникновения

электромонтер

шел

п еш

ком

порою

не

од ин

километр.

Оперативного

транспорта

29

в

распоряжении

службы

не

бы ло.

И

только

благодаря

огром

но му

оп ыту,

зна нию

схемы

электроснабжения

завода

дежур

но му

персоналу

удавалось

оперативно

решать

во зник авш ие

неполадки.

К

сожалению,

б ыли

и

«проколы»

и

последующие

разборки

«полетов» .

И

все

же

я

с

большой

благодарностью

вспоминаю

п ерсон ал

этой

службы:

Ю.

Н.

Бессонова,

И.

Н.

Ля

дова,

Т.

И.

Са мой ловс ки х,

А.

И.

Александрова,

Б.

Н.

Зино-

ва-начальников

смены,

электромонтеров

Б.

В.

Тюрина,

А.

М.

Раева, H. Н.

Семенова,

В.

Ф.

Пол ыг ал ова,

Ю.

Ф.

Смирно

ва,

В.

А.

Сидорова,

М.

А.

Адутова,

Г.

А.

Щербакова.

Управление

об орудов ан ие м

Г ПЗ-1

в

ручном

режиме

ос уще ств лял

пе рсо нал

«дежурных у щита», а там успешно

тр уд ились

Е.

М.

К уз нецо ва,

А.

Н.

Сажина,

Т.

П.

Комарова,

К.

А.

М акша ков а,

К.

С.

Ма сл яков а.

Текущее

обслуживание

оборудования

в

подстанциях

за

в ода

пр овод или

электромонтеры,

среди

них

Н.

А.

Петухов,

А.

А.

Галузин,

В.

Ф.

Шибанов, H. Н.

Бояршинов,

Г.

Г.

Беляев,

Р.

Г.

Алексина.

Как

уже

отмечалось

в ыше,

кром е

двухцепной

линии

35

к в., которая в комплексе с ГПЗ-1

была

введена

в

эксплуатацию

в

1937 году,

до

тог о

периода

электроснабжение

завода

осущест

влялось

от

собственной

ТЭЦ .

С та нция

была

построена

еще

в

1886 году по проекту Н .

Г.

Славянова

и

к

60-м

годам

неодно

кратно

б ыла

реконструирована.

Пожалуй,

от

станции

начала

века

неизменным

осталось

то льк о’ на пряжение

генераторов-

3100 вольт .

В

1959 году на станции в рабочем состоянии из 4- х

турбогенераторов

остались

только

дв а-No4

мощностью

6

МВт

и

No

3 мощностью 2,5 МВт .

В

основном

работали

No

4, тре

тий

же

з ап ускал ся

очень

редко,

а

No

1 мощностью 800

к вт.

и

No

2

мощностью

1,7 Мгвт на моей памяти ни разу не запускались.

30

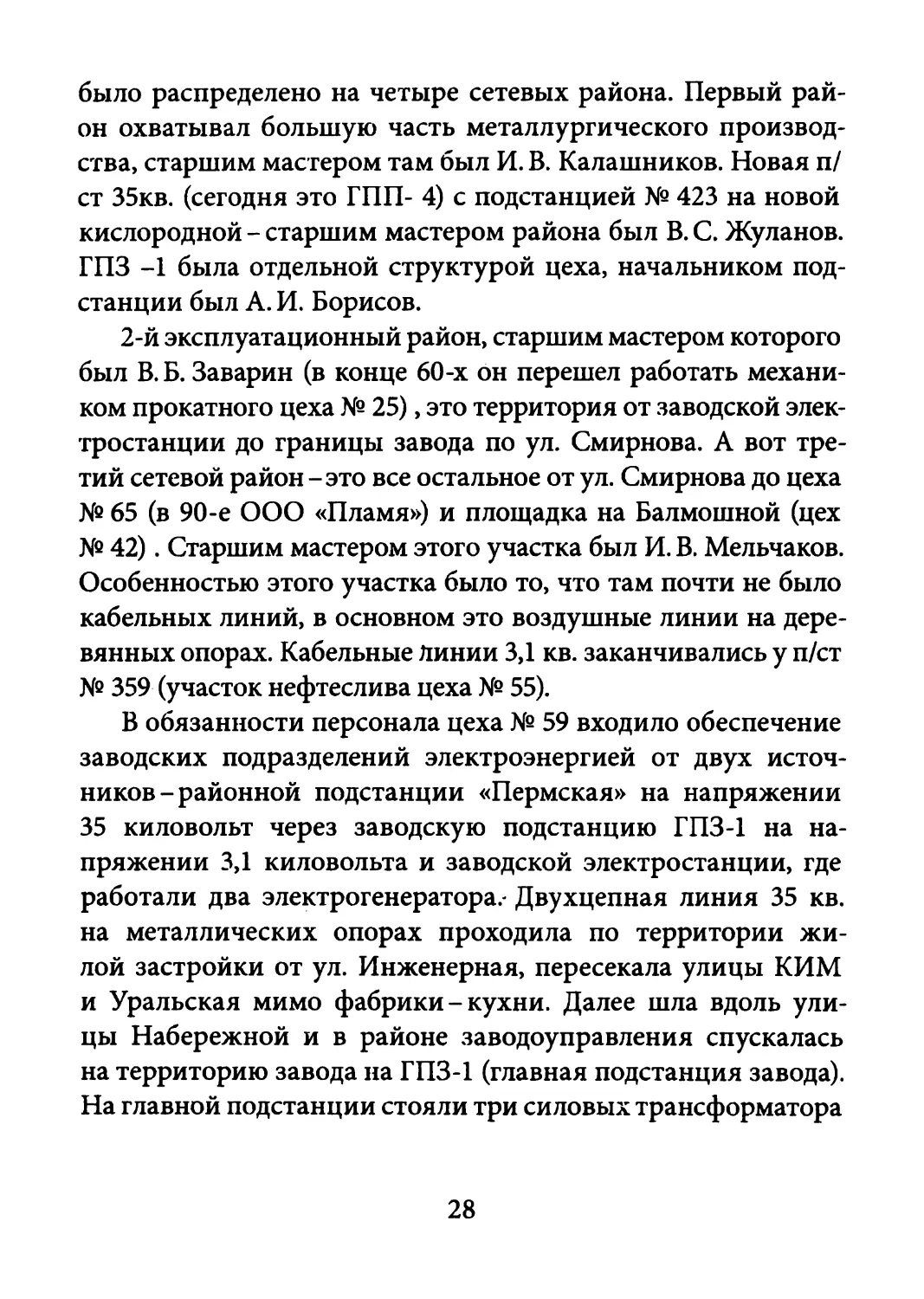

Сохранились

записи

о

балансе

потребления

эл е кт роэнер

гии

в

первом

полугодии

1969 года заводом по линиям 35 кв .

от

Пермэнерго

и

от

ЦЭС-киловатт

часов:

январь

февр аль

март

ап рель

май

ию нь

Пермэнерго

22654022 20812744 21928544 21928544 1908540 2048125

ЦЭС

2451360 2138160 2432520 2370630 2538075 2352480

ПЗ ХО

908936 808198 886414 750474 542462 506384

январь

февраль

мар т

апрель

май

июнь

Ито го

26^14318 23759102 25227478 24748032 22989077 23399542

В

т .ч.

собств.

нужды

ЦЭС

235594 216653 233603 212592 218544 249940

потери

в

сетях

1264177 1135487 1236944 1227615 1144485 1165625

потери

в

тр ан сфор м.

250004 240792 246735 245139 236841 239502

субабоненты

2768 049 2306363 2311942 2302046 2099660 2207869

1.

Пот ребл ен ие

от

собственной

генерации

на

заводской

ЦЭС

еж ем есячн о

в

пределах

от

2 500 тыс.

КВт ч,

что

соответ

ствует

н аг рузке

пр име рно

3,2 МВт(около60-80%

мощности

турбогенератора

No

4).

2. Потребление субабонентов объясняется тем,

что

элек

тр ос наб жение

жилого

массива

Рабочего

п оселка

осущ ест

влялось

с

Г ПЗ-1 (на перекрестке ул .

КИМ

и

Индустриали

зации

и

сег о дня

сох ран ило сь

здание

из

кра сно го

кирпича-

бывшая

центральная

подстанция

Рабочего

поселка), также

част ь

нагрузки

ПЗХО

все

еще

оставалась

на

сетях

завода.

3.

Отмечу,

что

собственные

ну жды

ЦЭС

с ос тавл яли

по чти

10% от ее выработки,

а

себестоимость

генерируемо

го

кВт.

часа

в

несколько

раз

превышала

це ну

п окуп аем ого

от

си стем ы

Пермэнерго.

31

Э ле ктро ста нция

имела

собственную

котельную

с

ко т

ла ми

типа

«Боккок- В и ль ко кс»

по

30 тн.

пара

в

час

с

да вле

нием

13 ати.

и

тем пер ату рой

325 градусов.

В

состав

ЦЭС

вх од ила

еще

со б стве нная

водокачка

(на берегу р .

Ка ма

ря

дом

с

ц ехом

No

26) с водозабором из реки Кама.

Насо са

ми

во да

п одавал ась

в

конденсаторы

тур б ин,

а

затем

с

по

мощью

д ополнител ьных

насосов

в

систему

технического

водопровода

завода.

Ру ков од или

всем

этим

хозяйством-

К.

И.

Г лухих

-в

ран ге

заместителя

на ча льн ика

цеха,

В.

Бы

ков

-в

ран ге

на ча льн ика

ТЭЦ

и

Н.

А.

Зеленин

-в

ранге

мастера

котельной.

В.

Н.

Рябов

с

бригадой

слесарей

о бе

спечивал

эксплуатацию

э лектр охо з яйств а

ТЭЦ,

в ключ ая

генераторы

и

РУ

-3

кв.

О боруд ован ие

станции

находилось

в

хорошем

со сто яни и,

но,

естественно,

требовало

т еку

щих

ремонтов.

Все

ре монт ы

и

т ехн ическое

обслуживание

оборудования

на

ст анции,

в клю чая

тур б ины,

генераторы

и

вспомогательное

оборудование,

п оводи л

персонал

це ха

59 под руководством ИТР.

Пра вда ,

в

соответствии

с

регламентом

для

ремонта

т ур

бины

No

4 привлекался шеф - мас те р

Ленинградского

м еха

нического

за вода ,

где

она

б ыла

изготовлена.

Под

его

тех

ническим

на дзор ом

проводились

регламентные

ра б оты.

В

па мяти

остались

н есколь ко

событий

62-63

года,

связан

ных

с

ЦЭС.

Бригада

слесаре й

ЦЭС

под

руководством

Ше-

финженера

из

Ленинграда

балансировала

ротор

турбины,

а

электрики

под

руководством

В.

Н.

Ря бова

ремонтировали

возбудитель

турбогенератора

No

4.

Работы

закончили,

за

крыли

кры шку

турбины

стали

соединять

полумуфты

ге

нератора

и

турбины.

Т ех нолог ия

не

сложная,

но

требовала

в нимания.

Слесари,

с

помощью

рычага

поворачивали

вал

32

турбины,

добиваясь

схождения

от верст ий

полумуфт

под

соединительные

болты,

а

Ш еф,

засунув

па лец

в

отверстие

полумуфты

со

стороны

генератора,

подавал

команды.

По

сле

очередной

- «чуть-чуть», Шеф не успел убрать палец

и

остался

без

фаланги.

Скандал,

ЧП,

травма

на

про из вод

ст ве!

В

здравпункте

нал ожили

швы,

повязку.

А.

А.

Ро д кин,

бывший

тогда

начальником

отдела

техники

безопасно

сти,

доложил

М.

С.

Гриневу,

который

потребовал

разбор

ки

и

наказать

виновных.

Но

Шеф

отказался

от

претензий,

об ъяснив ,

что

сам

во

в сем

в инов ат -нар ушил

инструкцию,

которая

существовала

на

ЛМЗ

и

к ото рую

он

сам

составлял.

Как

мы

по том

у знал и,

эту

операцию

нужно

было

проводить

с

помощью

специального

«щупа»

и

он

у

него

б ыл,

но

вместо

н его

с унул

палец.

Это

был

для

меня

один

из

первых

ур о

ков

- ин струк ции

по

технике

безопасности

- пишутся

к ро

в ью,

а

их

не

соб л юде ние

- ведет

к

крови.

Еще

осталось

в

па мяти

процесс

чистки

конденсаторов

турбин.

Ко нден сат ор

- это

та

часть

турбогенератора,

где

«мятый»

пар

после

прохода

через

лопатки

турбины

с

по

мощью

охлаждающей

в оды

превращается

в

теплую

во ду.

Обычно

конденсаторы

состоят

из

двух

с ек ций,

каждая

из

которых

мож ет

работать

самостоятельно,

что

при

ма

лых

нагрузках

позволяло

сократить

простой

при

чи ст ке.

А

поскольку

в ода

для

охл ажд ени я

па ра

забиралась

непо

средственно

из

Камы,

то

конденсаторы

приходилось

пери

одически

чистить.

П роцес с

был

прост

- снимали

нагрузку,

открывали

крышки

одной

из

по лов ин

и

с

помощью

специ

альных

«шампуров»

про чищ али

о хл ади тел ьные

трубки.

Работа

не

сложная,

но

н удная

- трубок

много,

да

и

пр ото л

кнуть

«шампур»

в

трубку

требовало

определенных

ус илий.

33

Но

было

и

приятно-под

к рыш кой

частенько

обнаружи

ва ли

довольно

много

«лома»

рыбы,

кон еч но

з дорово

пом я

той ,

но

пригодной

для

употребления

в

пищу.

Приготовление

«рыбных котлет»

п рои сходи ло

тут,

же

не

отходя

от

ту рб ины,

на

крышке

обратного

клапана

паропровода

перед

турбиной

ге не рат ора

No

4. Крышка не была изолирована и имела темпе

ратуру

около

300 градусов и использовалась в качестве ско

в ородки ,

на

ней

же

ма шинис ты

п орой

жарили

яичницу

или

п одог рев али

об е д.(конечно,

это

б ыло

нарушением

требова

ний

ТБ,

но

было

традицией

с

б олее

полувековой

давностью

и

я

не

помню

ни

одного

случая

тр авм,

с вяза нных

с

ожогом

и

этим

клапаном).

Эксплуатация

турбин

и

генераторов

ТЭЦ

больших

хлопот

не

представляла,

оборудование

работало

надежно,

не

смотря

на

солидный

возраст.

И