Автор: Петров М.К.

Теги: теория культуры культурология философия история монография традиции европейская культура

ISBN: 5 - 8243 - 0486 - 6

Год: 2004

Текст

ФИЛОСОФЫ

РОССИИ

XX ВЕКА

М.К.ПЕТРОВ

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ

КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

Москва

РОССПЭН

2004

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

проект № 02-03-16023

Редакционная коллегия серии

«Философы России XX века»:

B.C. Степин (председатель),

Ф.Н. Блюхер (ученый секретарь),

A.A. Гусейнов, А.Ф. Зотов, В.А. Лекторский,

Л.А. Микешина, А.П. Огурцов

Научные редакторы:

В.Н. Дубровин, кандидат философских наук;

Ю.Р. Тищенко, кандидат философских наук

Публикация Г.Д. Петровой

Петров М.К.

История европейской культурной традиции и ее проблемы. — М.:

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 776 с.

В фундаментальной монографии М.К. Петрова (1923—1987) — известного

философа — специалиста в области истории философии и культурологии,

социологии и науковедения — с позиций разработанного им концепта тезаурусной

динамики, призванного объяснить мир знака,

рассматриваются основные типы человеческой культуры. Особое внимание уделяется

специфике европейской культурной традиции, в рамках которой удалось создать,

запустить и отладить в форме самоорганизации, процессов познания окружения

глобальный феномен науки, оказываТощий сильнейшее уподобляющее воздействие на

структуру национальных систем образования. В монографии показано, что

европейская культурная традиция оказалась сегодня в глубочайшем кризисе, ведущем

к прогрессирующему распаду науки как единого глобального уникального

феномена и описывается иная^модель онаучивания, названная автором интенсивной

моделью онаучивания~Ыэщества, сконструированная с учетом выявленных условий

осуществимости глобального феномена науки и его нормального

функционирования. Рассматриваются проблемы, которые неизбежно будут возникать в период

перехода с экстенсивной на интенсивную модель онаучивания.

© |М.К. Петров], 2004.

© «Российская политическая

энциклопедия», 2004.

ISBN 5 - 8243 - 0486 - 6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагать современному читателю работу подобного объема, число страниц

которой по Григорианскому календарю доходит до второй половины XVII в., в

определенном смысле это может рассматриваться как мера авторского нахальства

и его самонадеянности, но в данном случае автор должен заверить читателя, что

глубоко понимает и разделяет чувства читателя при виде столь внушительной

кипы бумаги с неясными пока содержательными достоинствами. Объясняется все

довольно просто: автор не раз и не одним способом пробовал упаковать

представленный в основном тексте этой работы проблемный материал в редакцион-

но-издательский научный стандарт — печатный лист, прежде чем окончательно

и бесповоротно убедился, что существуют-таки проблемы, обсуждение которых в

такой статейный стандарт не укладываются, что и в наше время остается место

для жанра сумм или монографий, обобщающих исторические события на

длительных периодах времени и готовящих базу для понимания событий,

ожидающих нас в будущем, событий не всегда приятных. Это последнее

обстоятельство — говорить нам придется не только о приятных, но и о неприятных и даже

в какой-то мере об оскорбительных для современного взрослого онаученного

читателя материях, диктовало нам и предлагаемый в тексте уровень объяснений —

по анализируемым в тексте причинам он обязан был укладываться в возможности

заинтересованного понимания выпускника общеобразовательной школы — и в

какой-то степени структуру и объем работы.

Работа состоит из введения, трех частей и заключения. Введение и первые две

части могут рассматриваться как накопление концептуального инструментария

для понимания и научной критики истории европейской культурной традиции и

особенно последнего периода этой истории от середины XVII до конца XX вв.,

когда в рамках этой традиции человечеству удалось создать, реализовать,

запустить и отладить в форме самоорганизации процессов познания окружения через

публикацию продуктов такого познания глобальный феномен науки, который до

настоящего времени не имеет зримых и осязаемых институтов на глобальном

уровне, но оказывает сильнейшее уподобляющее воздействие на национальные

научно-академические сообщества и через них на структуру национальных систем

образования, но вот с середины XIX в. в результате не очень мудрых решений

тех же национальных научно-академических сообществ в области «продвижения»

науки и всеобщего онаучивания взрослых европейская культурная традиция

оказалась в глубочайшем кризисе из-за неудачного выбора модели для онаучивания,

что ведет сегодня к прогрессирующему распаду науки как единого глобального

уникального феномена с перспективой соответствующего распада ментального

единства человеческого рода.

Конец второй, вся третья часть и заключение посвящены детальному анализу

этого кризиса европейской культурной традиции, роли в его обострении

«экстенсивной модели онаучивания общества», механизмов расширенного

воспроизводства конкретных кризисных явлений и возможных способов выхода из этого

кризиса, созданного самой наукой, членами национальных научно-академических

сообществ — монополистов на подготовку учебников, учебных пособий, кадров

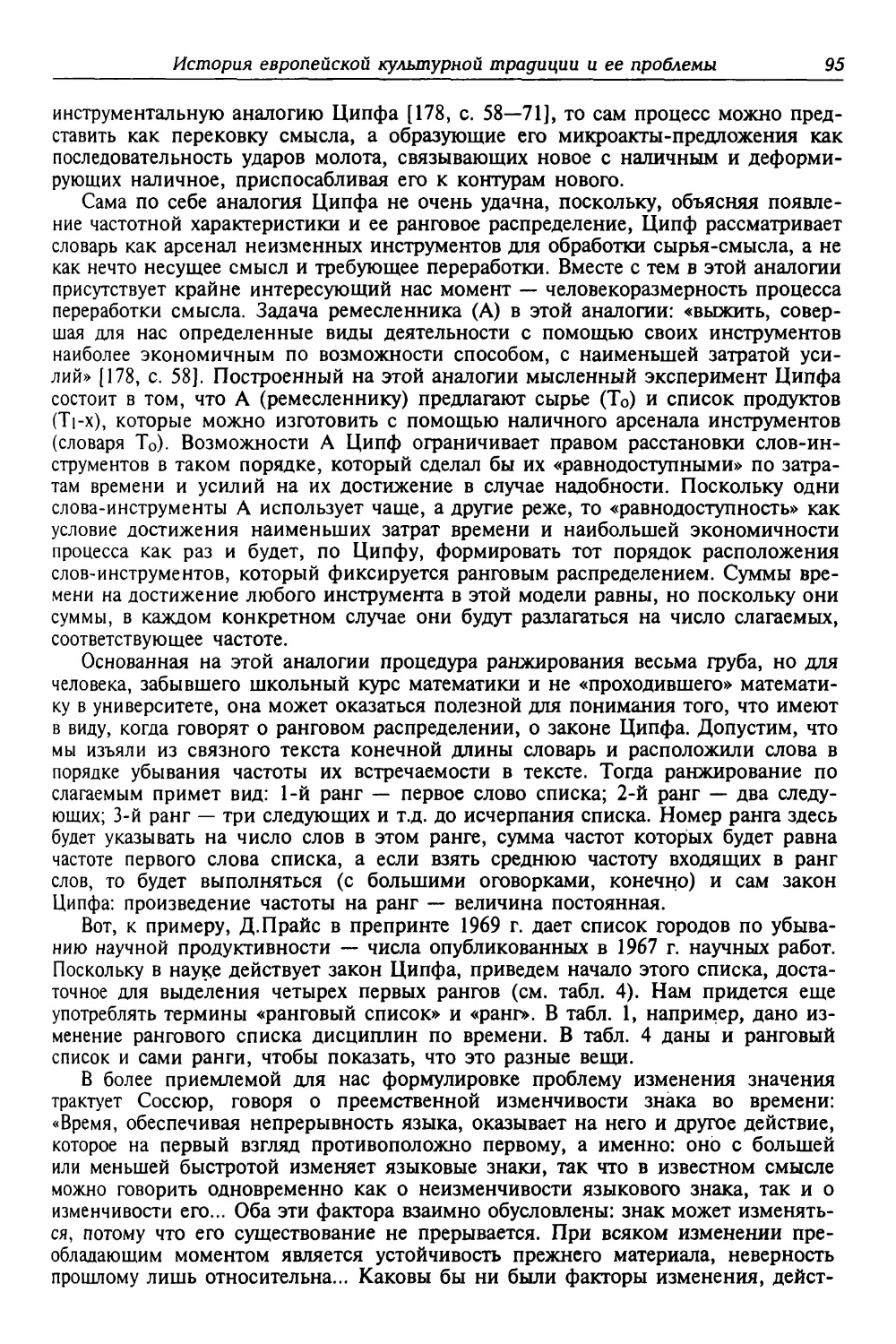

учителей и преподавателей для национальных систем образования — и наиболее

чувствительно выявляющегося в разрушительных для глобального феномена

науки воздействиях на саму науку. Акценты анализа здесь постепенно смещаются

на выявление условий осуществимости глобального феномена науки и его нор-

4

M.К. Петров

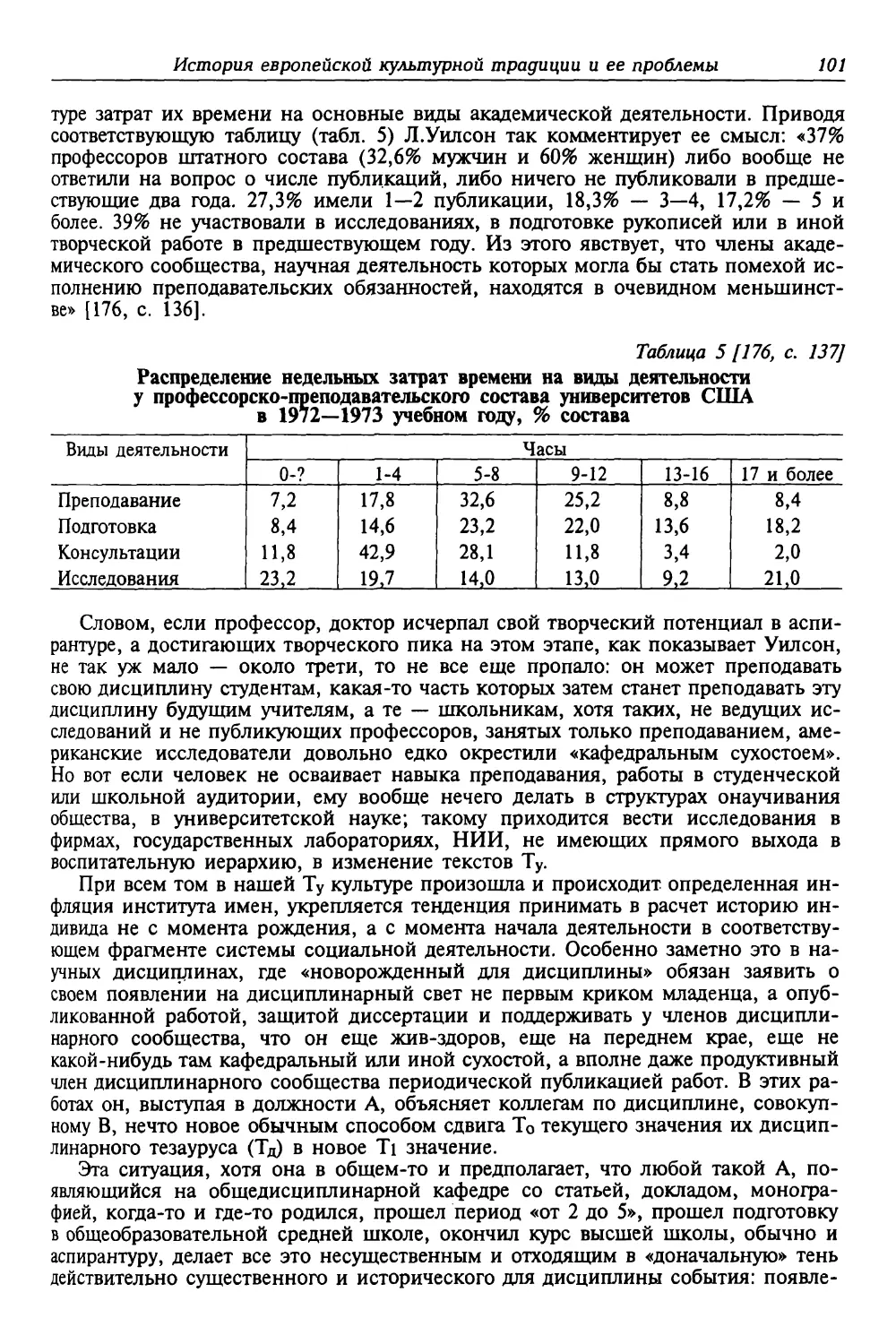

мального функционирования, а также на конструирование производно от этих ус

ловий иной модели онаучивания, которую мы назвали «интенсивной модель]

онаучивания общества». Анализом подготовительного и переходного с экстенсш

ной на интенсивную модель периодов заканчивается третья часть работы, а в за

ключении делается попытка теоретически обосновать вероятные проблемы еврс

пейской культурной традиции после перехода на интенсивную модель онаучива

ния общества.

Основной методологический инструментарий связан в нашей работе с основ

ными положениями тезаурусной динамики, которыми мы занимаемся давно [5^

53; 54; 186; 184), но кое-что приходилось дорабатывать и в процессе изложение

так что предлагаемая работа дает наиболее полное представление о том, что mi

яонимаем под тезаурусной динамикой, призванной объяснить движение людей

идей в мире знака, располагающегося между двумя неустранимыми абсолюта

ми — источниками субъективного и объективного определений — между челове

ческим младенцем и независимым ни от человека ни от человечества окружени

ем. Необходимость доработки деталей тезаурусной динамики также в немало

степени способствовала росту объема предлагаемой работы.

Читателя может удивить объем ссылок на иностранных авторов, но это объ

ясняется просто тем обстоятельством, что нам долгое время и много приход ил ос

переводить и реферировать работы иностранных авторов по науковедению, исто

рии и социологии науки; часть накопившегося в этом процессе материала ис

пользована в предлагаемой работе.

Понятно также, что далеко не всех потенциальных читателей, особенно колле

по науковедению и истории философии удовлетворит предлагаемый в работе уро

вень объяснений, но мы сознательно придерживались того принципа, по которо

му общение с читателем неясной по терминалу взрослой специализированной де

ятельности, принадлежности возможно только в рамках той суммы всеобщих дл

взрослого населения знаний, которая обретена в общеобразовательной школе

Подробное объяснение этих ментальных ограничений дано в тех местах текста

где описывается «коридорная ситуация» как естественное следствие функциони

рования экстенсивной модели онаучивания общества.

У читателя может появиться, думается, масса вопросов по ходу чтения пред

лагаемой работы. Если это произойдет, то мы будем считать, что основная цел

нашей работы достигнута.

Ростов-на-Дону, 15 апреля 1986.

ВВЕДЕНИЕ

Наша культура все более онаучивается по множеству переменных, и особенно

бурно процесс этот протекает на современной стадии научно-технической

революции. Не говоря уже о технологических применениях научного знания, наука

сегодня выступает в роли активного агента изменений во всей совокупности

социальных структур. С возрастанием роли науки в жизни современного общества

растет и интерес к институту науки, к его социальным, культурным и иным

функциям. Поскольку и сам этот интерес онаучен, во многом следует в своих

выявлениях принципам наблюдения, верификации, измерения, не остается

неизменным и состав переменных, «измеримых характеристик» и соответствующих

шкал, по которым мы сознаем меру участия науки во всеобщем процессе

изменения-обновления.

Измеримым и зримым выражением растущего стандарта универсальной онау-

ченности общества стал в современном развитом обществе аттестат зрелости или

его эквивалент, который выдается входящим в многообразие видов социальной

деятельности индивидам и как свидетельство о сданном экзамене-минимуме по

онаученности и как пропуск — проходной билет во все социально значимые

профессии, требующие специализации и формального постшкольного обучения той

или иной деятельности. Хотя не во всех странах европейского типа культуры, не

говоря уже о странах неевропейской культурной традиции, приняты и с должным

упорством проводятся в жизнь законы о всеобщем обязательном среднем

образовании, повсюду наблюдается общая тенденция к превращению курса программ

общеобразовательной средней школы в универсальный и монопольный

интегратор общесоциальной «взрослой» коммуникации, в универсальное «начало» всех

путей в специализацию к рабочим местам, должностям и интерьерам взрослой

общественно значимой деятельности, включая и пути в науку, в научную

деятельность.

Если обозначить содержание текстов, которые в наших, скажем, условиях все

поголовно взрослеющие индивиды должны пройти и усвоить в десятилетнем

движении по возрастным группам от 7 до 17, через текущее значение универсального

тезауруса общества Ту, то все последующие специализирующие движения

индивидов примут вид формальных или неформальных движений в специализацию

Ту-Тс на некоторую глубину, представленную сроком постшкольного обучения.

Специализированные Тс, как правило, информационно изолированы, и если,

скажем, в университетском коридоре или курилке встретились на перерыве два

преподавателя, физик и филолог, и о чем-то оживленно беседуют, то даже не

превращая их в «респондентов», можно со 100% уверенностью сказать, что говорят

они не о проблемах филологии или физики — здесь перед ними «лакуна» и

говорить им не о чем, а говорят они на Ту, на языке своей «абитуриентской»

юности, когда они, если использовать термины пансофии Коменского, «все знали обо

всем», а потом, если оба они кандидаты, один отошел от Ту на 7—8 лет в физику,

другой на ту же глубину в филологию, где у каждого свои языки, жаргоны,

концептуально-понятийные аппараты.

Но вот прозвучит звонок и каждый отправится в свою аудиторию

использовать язык как средство общения для разобщения аудиторий, практически решать

ту актуальнейшую проблему современности, которую Маркс зафиксировал в

тезисах о Фейербахе: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты

обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть про-

6

M. К. Петров

дукты иных обстоятельств и измененного воспитания, — это учение забывает, что

обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть

воспитан» [41, стр. 2].

Мы подняли эту проблему общения физиков и лириков в университетских

коридорах и курилках, использования ими своих дисциплинарных языков и

жаргонов для разобщения-развода единых по Ту аудиторий будущих физиков и

лириков, чтобы обозначить контуры и начальные пункты обратного воспитательно-

уподобляющего движения по онаучиванию и преобразованию индивидов. Особое

положение университета в иерархии образовательных институтов современного

общества выразимо элементарной констатацией: университет — единственный

образовательный институт, который сам для себя готовит кадры воспитателей,

тогда как все остальные институты получают кадры воспитателей извне, в конёч^

ном счете прямо или опосредованно из университета.

Самовоспитание университетских преподавателей — результат проведенной

филологом В.Гумбольдтом реформы yHHBepcHTeTCKoff структуры, которая создала

распространенную сегодня повсеместно «профессорскую» или

«приват-доцентскую» модель, объединившую роли преподавателя и_исследователя. Этот вполне

конкретный по месту, времени и автору акт, который диктовался* прежде всего

политическими и экономическими соображениями, замкнул преподавание на

события переднего края научных исследований, то есть, по сути дела поставил

университетского преподавателя на воспитание непредсказуемым событиям

переднего края научного познания мира.

Иными словами, в современной ситуации состав Ту и непредсказуемые

события на переднем крае научного познания мира образуют в их противоречивом

единстве целостный и постоянно меняющий свои характеристики механизм

воспроизводства и изменения культуры современного общества, если под культурой

понимать ту совокупность отношений людей по поводу окружения и людей по

поводу людей, которая воспроизводится и преемственно изменяется в смене

поколений внегенетическими «постредакционными» средствами общения поколений.

Этот работающий на встречных потоках механизм социализации индивидов,

в котором индивидам, раз уж они появились на свет, ничего не остается делать,

как взрослеть, а эшелонам воспитателей использовать это обстоятельство для

поэтапного уподобления младших старшим, вряд ли требует обстоятельных

объяснений, скорее он сам на первых этапах может использоваться как доказательная

база для объяснений способа воздействия научного познания мира на культуру

современного общества. В нашем типе культуры механизм этот известен каждому

взрослому человеку. Сегодня подавляющее большинство живущего поколения

взрослых возрастных групп пришло туда, где они есть, именно этим путем: десять

или одиннадцать лет они шли или их тащило в общем потоке сверстников к

аттестату зрелости по урокам, четвертям, классам согласно расписаниям и учебным

планам, чтобы затем через радиальную дельту многочисленных потоков

специализации пройти через пороги семестров, курсов, зачетов, экзаменов опять-таки

согласно расписаниям и учебным планам в великое многообразие наличной

матрицы видов общесоциальной деятельности.

Так идут в жизнь, наследуют не ими созданные механизмы «жизни сообща»

в странах европейской культурной традиции, в которых проживает менее трети

населения земли, тогда как остальные две трети, проживающие в странах

неевропейских культурных традиций, либо используют другие механизмы

социализации входящих в жизнь поколений индивидов, находя их удовлетворительными и

даже активно защищая их от инокультурных воздействий, либо же пытаются,

далеко не всегда успешно, привить на собственной культурной почве европейский

способ онаученной социализации индивидов.

Существование нескольких вариантов решения задачи воспроизводства и

изменения социальной жизни в смене поколений дает, естественно, поводы для

оценок, сравнений, классификаций — для разработки типологии или типологий

История европейской культурной традиции и ее проблемы

7

культур по тем или иным основаниям. При этом производно от состава набора

оснований сравнения и от того, что именно понимается под наукой и ее

социальной функцией, наука может присутствовать во всех типах или только в

европейском да и то лишь на определенных этапах его развития. Если активное

соучастие в строительстве и преобразовании состава Ту и, естественно,

действующего стандарта научных знаний всеобщего и обязательного для данного общества

распределения признается существенной социальной ролью науки и именно по

этой роли опознается присутствие или отсутствие науки в культурном типе, то

можно со всей определенностью сказать, что наука и возникла в европейском

типе культуры и сегодня существует лишь в ареале распространения этого типа,

куда входят страны европейско-христианской культурной традиции и

немногочисленная группа стран инокультурной традиции, сумевших трансплантировать

европейскую систему социализации индивидов на свою почву.

Мы будем использовать на правах идентификатора присутствия или

отсутствия науки в данном обществе данного типа культуры именно эту

культурно-социальную функцию- соучастия науки в строительстве и преобразовании. состава

TJùJL42°JJ£Ç_ce воспитания входящих в жизнь поколений и воспитания воспита-

телей^для обеспечения преемственности этого процесса. Срезу же оговоримся, что

наш идентификатор отнюдь не бесспорен, что существует множество других

идентификаторов. Некоторые из них более распространены и признаны,

другие — менее.

Наша основная задача — попытаться выделить предмет истории науки,

проблемную область историко-научных исследований как некий конечный по

хронологической глубине и по принадлежности к культурному типу континуум

событий, образующих не только хронологическую последовательность, но и

последовательность историческую, в которой событие или группа предшествующих

событий образует условие осуществимости последующих событий, то есть мы

намерены показать определенную закономерность наличного и наблюдаемого

сегодня результата — действующего механизма каузальной связи между событиями

переднего края научных исследований и составом Ту, — как продукта множества

событий, располагающихся на разной хронологической глубине. Но поскольку

сама постановка этой задачи и анализ условий ее разрешимости, от чего,

понятно, зависит и структура нашего исследования, требуют ясности в ряде

составляющих постулатной базы, в которых ясности пока нет и ясность эта может быть

привнесена только явочным порядком формулирования рабочих гипотез и

допущений, нам прежде всего, еще в рамках предисловия, следует познакомиться с

рядом других индикаторов в явной или неявной форме используемых сегодня

историками науки.

Текущая методологическая ситуация

Дисциплине положено иметь предмет, а после работ Т.Куна [30] — и

парадигму, чтобы этот предмет видеть «научно» в единстве апперцепции как область

проблем, допускающих осмысленное обсуждение [30, с. 112]. Понятно, что

границы и состав предмета во многом будут зависеть от состава парадигмы, от

включенных в нее идентификаторов. Если, к примеру, мы строим парадигму истории

науки и ее места в культуре на постулатной базе наблюдаемого сегодня

воздействия науки на состав Ту через иерархию воспитателей, то такая парадигма

задержит в поле внимания книгу У.Пайла «Департамент образования и науки» как

подозрительную на проблемогенность, хотя она и вышла в «уайтхоллской серии»,

официальной целью которой является авторитетное описание наличных функций

основных департаментов центрального правительства Великобритании. Из этой

книги среди множества интересных вещей мы, например, узнаем, что до

парламентского акта 1902 г. (Акт Бальфура), разрешившего местным властям Англии

8

M. К. Петров

и- Уэльса учреждать педагогические колледжи, монопольное право на подготовк

/воспитателей английской школы принадлежало церквям и что ко времени Акт

об образовании 1944 е. примерно половина педагогических колледжей приыадле

жала церквям, а «несколько более половины местным властям» [146, с. 121J.

В рамках нашей парадигмы эти события парламентской и департаментско]

жизни немедленно будут возведены в ранг исторических. Еще бы! Ведь получа

ется, что до 1902 г. английская иерархия воспитателей включала церковньи

фильтр, который полностью контролировал состав Ту, внося свои коррективы

формирующее воздействие науки на Ту, да и в 1944 г., ко времени Акта 1944 г.

когда секуляризация народного образования делала крупные успехи, положени

практически не изменилось — попасть в университет, к вершине иерархии вое

питателей выпускнику английской школы ив начале 70-х гг. можно было, лиш

сдав экзамены «А» уровня Общего Сертификата^ Образования, а для этого над|

было кончить одну из «грамматических» школ второй ступени, большинство ко

/горых по английской терминологии были и остаются «волонтерскими», прежд

^всего церковными учебными заведениями [146, с. 97]. Обнаружив такую «анома

лию» в английской системе социализации индивидов, мы уже совсем иначе уди

вимся заявлению английского историка науки Д.Найта: «Вплоть до 1850 г. фор

мальное обучение опытной науке в школах Британии почти отсутствовало, но в«

второй половине XIX в. оно постепенно входило в практику, так что к 1900 г

большинство из тех, кто поступал в университет изучать науку, имело все же не

которое представление о том, зачем они здесь очутились» [131, с. 127—128]. Удив

ляться приходится не тому, что у тех, кто поступал в университеты, так долго hi

было осмысленного представления о целях собственного поступка, а тому, чт<

оно появилось до Акта об образовании 1902 г.

Понятно, что если парадигма истории науки построена на другой постулатно!

базе, сообщенные У.Пайлом факты могут и не получить исторического статуса

оказаться инородным телом в предмете истории науки.

Текущая методологическая ситуация в исследованиях по науковедению, соци

ологии и истории науки характеризуется присутствием двух возмущающих и труд

но согласуемых друг с другом моментов — эмпирического, который представле!

растущим массивом эмпирических данных о науке, университете, системах на

родного образования, собранных по множеству переменных, далеко не всегда об

разующих целостную систему, и момента концептуального, в эпицентре которой

располагается сегодня концепция Т.Куна о научных революциях [30], причем рас

полагается не на правах господствующей концепции, а скорее на правах сильно

действующего раздражителя, вынуждающего науковедов, социологов и историко]

науки, с одной стороны, проявлять к концепции Куна определенный пиетет, а <

другой, — обойти самое проблему революции.

Такое «амбивалентное» отношение к Куну в общем-то понятно. В

общепринятое представление о «научности» входит сегодня редко эксплицируемая, не

действенная посылка, которую впервые четко сформулировал Лейбниц в самок

начале XVIII в.: «...свойства вещей всегда и повсюду являются такими же, каковь

они сейчас и здесь» [32]. Эта посылка выполнима только в условиях

«нормальной» науки, поскольку она вводит через «всегда и повсюду» представление о

дисциплинарной «вечности», смысл которой лучше других для наших целей пояснит

верный ученик и комментатор Р.Мертона Н.Сторер: «Научное знание в

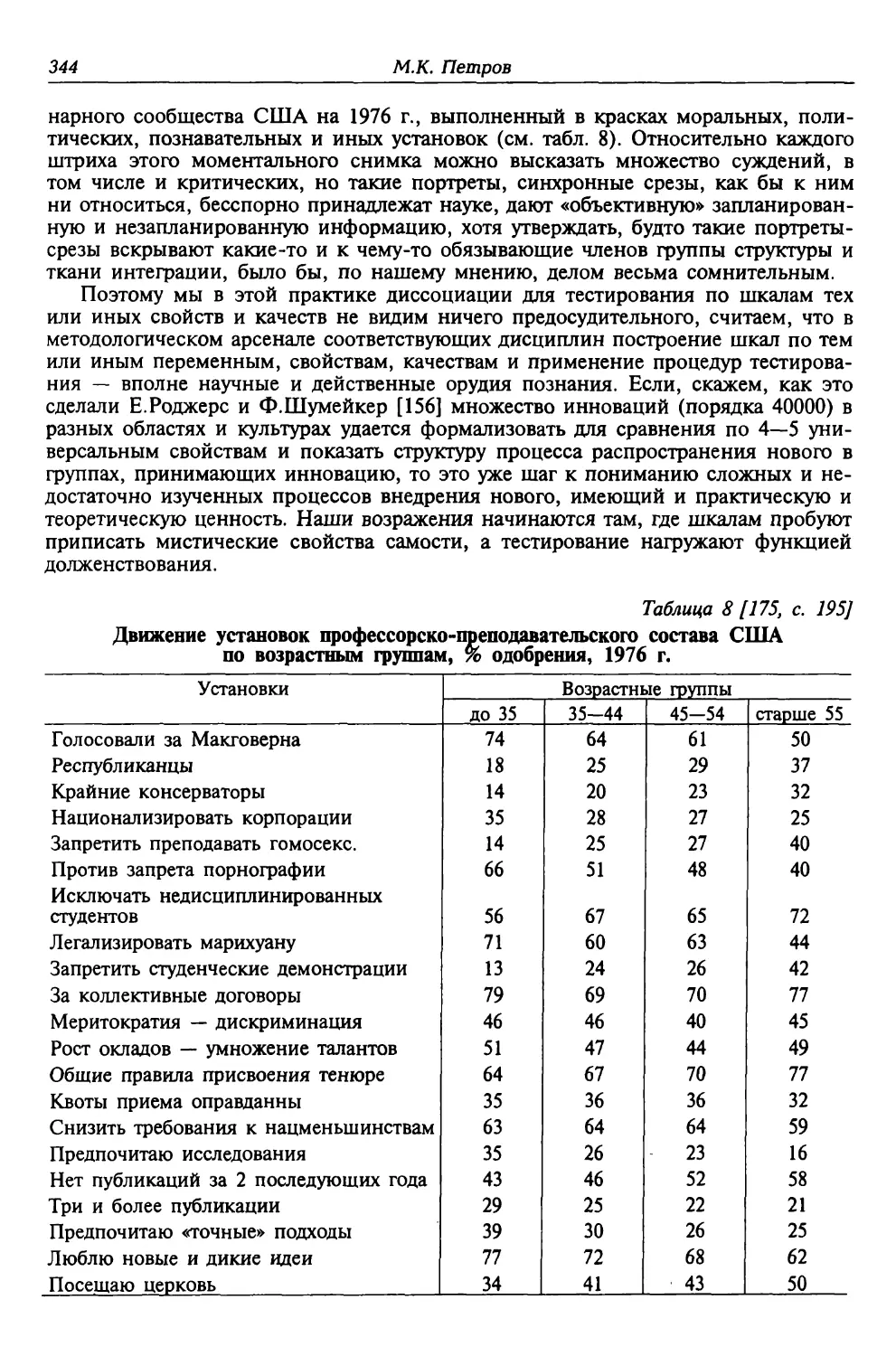

определенном смысле вне времени. Мы по привычке пишем: «Аристотель говорит,..

Ньютон отмечает...», что свидетельствует в пользу широкой распространенности

постулата платоников о том, что все идеи науки сосуществуют где-то в области,

лишенной часов и календарей» [140, с. XXIII—XXIV].

Эта связанная с постулатом Лейбница ид,ея дисциплинарной вечности

ограничивает состав предметов естественных дисциплин только репродуктивными и

устойчивыми характеристиками окружения, и поскольку исследователь всегда на-

История европейской культурной традиции и ее проблемы

9

циплины получают хронологическую глубину, отмечают «начало» своей

предметности тем или иным событием. В докембрии, например, не обнаруживается

следов органики, поэтому геологическая вечность более глубока, чем биологическая,

антропологическая, историко-научная. Для естественнонаучных дисциплин

наличие такой вечности имеет решающее значение, по сути дела оправдывает их

существование: вывод очередного результата через эксперимент из «здесь и сейчас»

наблюдения во «всегда и повсюду» возможных повторений, демонстраций,

приложений обеспечивает неограниченную «транспортабельность»

верифицированных результатов, элементов научного знания к местам и датам приложений.

С постулатом Лейбница непосредственно связаны постулаты униформизма и

актуализма Лайеля, эксплицитно использованные им при вычленении предмета

геологии в едином в то время предмете естественной истории. По смыслу этих

постулатов в предмет или в проблемную область дисциплины, если она

претендует на принадлежность к науке, можно ввести только такие наблюдаемые

события, которые являются следствием наблюдаемых же причин, в противном случае

гипотезу нельзя будет верифицировать, она останется за пределами науки.

Подражая высоким образцам научности, науковеды, социологи и историки

науки крайне болезненно относятся к концепции Куна именно потому, что она

«катастрофична», ограничивает глубину их дисциплинарных вечностей периодом

нормального развития исследуемых дисциплин, создавая множество трудностей

перехода в предреволюционный период, на котором действовали причины, ныне

уже не наблюдаемые, «вымершие».

Кун в этом смысле мешает всем. У науковедов и социологов, исследования

которых дают основную эмпирическую информацию о науке, концепция Куна

порождает сомнения относительно солидности их результатов. У историков науки

она создает огорчительные помехи в работе привычного и обжитого механизма

«догадничества», которое Р.Мертон определяет так: «Догадничество состоит в

преданном и преднамеренном поиске различного рода ранних версий наличных

научных идей. В экстремальных случаях догада слабейшую тень сходства между

ранними и более поздними идеями описывает как полную идентичность» [139,

с. 20-21].

Нам также придется иметь дело и с концепцией Куна и с теми трудностями,

которые она порождает. Стоит поэтому сразу же ознакомиться с типичными

примерами отношения к Куну.

Для позиции социологов типичны «обтекающие» высказывания Р.Мертона и

более прямые высказывания его учеников. В 1967 г. Мертон писал: «В недавно

вышедшей книге историк науки Томас С.Кун различает «нормальную науку» и

«научные революции» как фазы в эволюции науки. Большинство опубликованных

откликов на книгу, как и сам Кун, концентрируют внимание на тех возникающих

время от времени скачках вперед, которые характерны для научной революции.

Но хотя эти революции являются наиболее драматическими моментами в

развитии науки, большинство ученых подавляющую часть времени занято

деятельностью в условиях «нормальной науки», наращивает путем кумулятивных

приращений знание, основанное на разделяемых всеми парадигмах — более или менее

конкретных наборах постулатов и представлений. Кун, таким образом, не

отрицает давно установившегося взгляда, что наука в основном растет за счет

приращений, хотя главное его внимание направлено на демонстрацию того, что этим

дело отнюдь не исчерпывается. Поэтому чтение его работы с той точки зрения,

будто бы теперь кумуляция знания просто миф, было бы в прямом противоречии

с историческими свидетельствами» [139, с. 12—13].

В 1973 г. его ученик Н.Сторер в предисловии к сборнику работ своего учителя

выражал уже более жесткую позицию с применением даже китайских

философских категорий: «С момента появления в начале 60-х гг. парадигмы Мертона

большинство исследований в данной области удовлетворяло куновскому

определению «нормальной науки». Не только работы самого Мертона, но и работы мно-

10

M. К. Петров

гих других концентрировались главным образом на проблемах, которые, когда их

удавалось объяснить, оказывались непосредственно связанными с вопросами,

эксплицитно или имплицитно заключенными в парадигме Мертона. Короче

говоря, социология науки вызрела до уровня, когда значительная часть

исследований следует нормам «паззл-солвинп> (складывания разрезанных картинок. —

М.П.). Кун сам подчеркивает, что отнести исследование к типу «паззл-солвинг»

вовсе не означает, будто такое исследование требует меньшего воображения,

приносит меньшее удовлетворение или оказывается менее важным. Заполнение

областей, идентифицируемых той или иной парадигмой как, говоря терминами

Мертона, «точно определенное незнание» — столь же необходимо для развития

научного познания, как и научная революция. Без «инь» нормальной науки не

стало бы почвы и для «янь» научной революции, причем революции бывают

сравнительно редко» [140, с. XXX].

Словом, Куну — куново, а нам вполне хватает дел и с нормальной наукой, с

процессом инкрементной кумуляции знания, хотя, как это нетрудно заметить,

Кун как-то удивительно быстро научил социологов объясняться на своем языке,

заставил их осознать и признать, что хотя социологи науки и заняты заполнением

пустот в парадигме Мертона, «этим дело отнюдь не исчерпывается».

Несколько иными и более многообразными путями идет освоение куновской

проблематики историками науки. Здесь никто не отрицает самого факта наличия

культурных революций и вызываемых ими радикальных сдвигов, но все это

низводится на уровень частных дисциплинарных событий, не делающих погоды,

когда речь идет о науке в целом, о построении предмета истории науки вообще.

Выражаясь терминами Сторера и Лао-Цзы, история науки, в отличие от

социологии науки, не вызрела еще до увлечений «паззл-солвингом» нормальной

дисциплинарной жизни, ее изначальное дисциплинарное «янь» не достигло еще

должной солидности и темноты, чтобы встреча с легким и светлым «янь» Куна

могла завершиться чем-то фундаментально революционным и долговечным.

Концепт Куна здесь сталкивается не столько с четко выраженной оппозицией

дисциплины, которой, как и любой уважающей себя дисциплине, положено обладать

изрядным зарядом консерватизма и хотя бы символически сопротивляться в

революционных обстоятельствах, сколько со стремлением к этому взрослому

«янь» — состоянию дисциплинарной независимости и устойчивости в духе

сомнений Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить

к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара

Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана

Павловича—я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай!» [13, с. 253]. Кун

здесь пока в роли кандидата, достоинства и преимущества которого далеко не

бесспорны.

Наиболее четкую, но вместе с тем и типичную позицию занимает в таких

сомнениях выбора упоминавшийся уже в другом контексте Д.Найт [131]. У него

группа кандидатов представлена Куном, Юовье, Карлейлем, Лайелем, Дарвином,

Гаттоном и, понятно, самим собой. Для него наука — «комплексная человеческая

деятельность», «процесс мышления о природе, дискуссий о природе, допроса

природы и использования природы», «единство интеллектуальной, социальной и

практической деятельности» [131, с. 11].

В первой книге 1975 г. «Источники по истории науки с 1660 по 1914 гг.» [130]

Найт в основном расчищает почву для предмета истории науки, работает, так

сказать, на нулевом цикле: «В прошлом большая часть истории науки писалась

активными или отошедшими от дел учеными, которые часто стремились

оправдать определенный взгляд на науку или даже на отдельную научную теорию,

показывая, что они имеют долгую и почитаемую историю. Это можно рассматривать

как форму самоутверждения, которая способна сочетаться с некритическим

использованием источников. Но нам лучше называть такую историю более

нейтрально — как «прикладную» историю науки, поскольку определенно желательно

История европейской культурной традиции и ее проблемы

11

и похвально, чтобы ученые всегда стремились следовать развитию концепций,

которые в данный момент признаются важными в их различных дисциплинах. Но

важно и то, чтобы в дополнение обязательно существовала и «чистая» история

науки — забота тех, кто желает выяснять, что понималось под «наукой» в

различные времена прошлого, какие проблемы стояли перед учеными и как ученые

подходили к их решению» [130, с. 12—13].

Через год, во второй книге, картина радикально меняется: Найт строит

предмет истории науки, причем далеко не во всем позиции двух книг совпадают. В

первой рядом с темой о возможности «чистой» истории науки как частной

области истории, «сторонники которой принадлежат скорее к виду историков, чем

к виду ученых или философов» [130, с. 13], идет и тема сомнения: «Было бы

ошибкой полагать, будто существует одна истинная история науки и задача

историка науки состоит в том, чтобы написать ее. Сознавая, что не существует

какой-либо одной точки зрения, способной дать общий вид на науку в целом,

историку скорее следует обеспокоиться подысканием мест, обеспечивающих

благоприятный обзор» [130, с. 12].

Во второй книге для сомнений не остается места: «Двести лет тому назад

химик и священник-унитарист Джозеф Пристли написал две толстые книги по

истории и тогдашнему состоянию двух ведущих наук его времени: по

электричеству и оптике. Целью книг было привести читателя, как они практически

привели самого Пристли в процессе их написания, от почти полного невежества на

самый передний край познания. Наша книга в некотором смысле более

амбициозна, а во многих других — менее. Она более амбициозна в том отношении, что

мы будем рассматривать историю и современное состояние не какой-либо

отдельной науки, а науки как целостности. Она менее амбициозна в том отношении,

что никто из читателей, ознакомившись с ней, не почувствует себя достаточно

подготовленным, чтобы приступить к исследованиям в какой-либо из наук. Наша

книга не является техническим руководством. С книгами Пристли ее роднит то

обстоятельство, что она не требует от читателя глубокого знания текущего

состояния или прошлого науки. Как Пристли надеялся изучить науку по данным ее

истории, так и мы в этой книге надеемся узнать нечто о работе науки как

процесса, а не о науке как безличном перечислении принадлежащих ей фактов.

Наши задачи шире, чем у Пристли, поскольку мы будем рассматривать науку как

комплексную деятельность, с тем чтобы выявить ее сходство с другими видами

человеческой деятельности и ее отличие от них» [131, с. 11].

И сразу же начинается Кун, именно по Куну Найт определяет свою позицию,

пока речь не заходит о построении дисциплинарной вечности. Он прекрасно

ориентируется и в общей схеме и в нюансах куновской концепции, включая и

характерный для Куна момент академической «муштры» входящих в науку новых

поколений исследователей: «Тех, кто изучает предмет, натаскивают по

признанной парадигме и связанному с ней жаргону, так как было бы большой потерей

времени, если бы каждому пришлось снова и снова повторять ошибки

предшественников. Редакторы и референты знают, какой тип резонирования и

эксперимента является приемлемым, а организаторы конгрессов знают, какие темы

дискуссий правомерны. Основатель любой науки мучается над вопросами, которые

трудно задать, сформулировать, так как они должны обрамлять новые концепты

или пересаживать из одной области в другую идеи, которые создадут порядок из

хаоса. Те же, кто работает в нормальной науке, не нуждаются в творческом

воображении этого типа, поскольку они заняты вопросами, на которые трудно

ответить, но почти с достоверностью можно получить ответ, если исследователь

настойчив, хорошо подготовлен и обеспечен адекватной аппаратурой. Основателем

науки часто является человек, который переносит внимание с вопросов, на

которые нельзя получить ответов, на вопросы, которые допускают ответы. Так,

Галилей перестал задаваться вопросом, почему тела обязаны падать, а вместо этого

стал изучать, с какой скоростью они падают» [131, с. 18].

12

M. К. Петров

Самое революцию Найт толкует в несколько смягченных тонах: «Период

нормальной науки может длиться неопределенно долго, но со временем произойдет,

вероятно, в соответствии со схемой Куна накопление неприемлемых аномалий.

Нет таких областей, где все находило бы удовлетворительное объяснение. На

краях логически наиболее организованной науки всегда обнаруживается

некоторый беспорядок. Так, в XIX в. рудиментарные органы, такие как аппендикс у

человека, были аномалией, равным образом и излучение черных тел и прецессия

орбиты Меркурия не могли найти полного объяснения. Но всему этому не

придавалось особого значения. С драматическим выстраиванием новых перспектив

эти феномены находят свое место: рудиментарные органы оказываются

свидетельствами эволюционной истории, излучение черных тел — излучением частиц,

называемых «квантами», и в релятивистской физике орбита Меркурия выглядит

куда более уместной, чем в физике Ньютона» [131, с. 18].

Но за этой почти куновской картиной почти сразу же, на правах фона,

начинает прорисовываться ситуация Агафьи Тихоновны: «Вместо взгляда на науку как

на более или менее устойчивый марш к истине или к объективности концепция

Куна дает нам более интересную картину серий шатких рывков вперед, всякий

раз в новых направлениях, со встроенными между ними периодами спокойного

кумулятивного роста, называемого нормальной наукой. Это придает картине

любопытное сходство с теориями истории и геологии, существовавшими в начале

XIX в., и делает ее открытой почти для тех же критических замечаний, которые

направлялись против этих теорий. В истории это теория Карлейля, в которой

выдающуюся роль играет герой, «а мы, мелкие людишки, топчемся под его

огромными ножищами, выглядываем по сторонам, подыскивая себе бесславные

могилы». Хотя этот взгляд на историю подчеркивал в основном грубость и

неумолимость того, что знаменовало силы прогресса, а неудачные революции 1848 г.

показали, что прогресс можно все же остановить, критика этого взгляда во многих

областях остается актуальной. И конечно же, если в истории науки мы слышим

только о нескольких великих именах, то происходит это видимо потому, что мы

многого не знаем, а не потому, что важная работа действительно сделана лишь

горсткой героев» [131, с. 19—20].

В несколько ином плане идет сравнение с геологией: «Геологическая теория

была в то время представлена Кювье и рядом его сторонников, которые для

объяснения видимых срывов преемственности в напластованиях привлекали идею

катастроф в прошлом. История земли была для них сменой периодов

спокойствия, в течение которых накапливались пласты, и катаклизмов, когда все

оказывалось нарушенным. Свергли эту концепцию в основном усилия Лайеля,

«Принципы геологии» которого начали выходить в свет в 1830 г. В этой работе он

привлек внимание к силе агентов, действующих и в настоящее время на поверхности

земли, таких как волны, наводнения, землетрясения, вулканы, и утверждал, что

если дать им время, эти ныне действующие причины могли бы вызвать все те

изменения в прошлом, свидетельства которых мы обнаруживаем сегодня» [131,

с. 20].

На этой идее универсальных агентов, действующих и сегодня, которые могут

объяснить все реликты прошлого, «если дать им время», и рвутся связи Найта с

Куном: Куна приходится укорачивать и по линии приведения его «героев» к че-

ловекоразмерности «мелких людишек» и по линии укрощения революций до сил-

возможностей наблюдаемых ныне универсальных агентов, то есть укладывать

Куна в Прокрустово ложе униформизма и актуализма. Делается это методом по-

пперовской фальсификации, то есть методом указания идеям Куна границ

истинности, перевода революций из статуса переломных скачков-интеграторов

процесса истории науки в статус одного из универсальных агентов, действующих и

сегодня на уровне отдельных дисциплин, да и здесь в общем-то принимающих

кумулятивный характер: «Если мы более внимательно присмотримся к истории

любой ветви науки, мы обнаружим там последовательность мелких изменений

История европейской культурной традиции и ее проблемы 13

как в данных, так и в концепциях. Корпускулярные теории электричества

Франклина были вскоре почти до неузнаваемости модифицированы Эпинусом, Кавен-

дишем и Кулоном. Открытия Гальвани и Вольта присоединили к науке огромные

провинции, открыв дорогу психологии и химии к исследованиям средствами

электричества. Эрстед и Ампер свели в единство электричество и магнетизм. Дэви

и Берцелиус сделали электрический заряд основой химического средства.

Наконец, ученик Дэви Фарадей развенчал идею электричества как тонкой жидкости,

стал рассматривать электричество как выявление силы или энергии. Дело вкуса

сказать, где во всей этой последовательности кончается парадигма Франклина.

Ясно, что в 30-е и 40-е гг. XIX в., когда работал Фарадей, от всей теории

Франклина осталась только общая идея о том, что электричество — экспериментальная

наука, где нужно действовать как в любых других науках, и что электричество

могло бы оказаться видом жидкости, подобно теплоте, которая тогда считалась

жидкостью. Но и эта последняя идея уже тогда начинала казаться старомодной

и лишь немногие проявляли готовность защищать ее» [131, с. 20—21].

Словом, революция то ли была, то ли нет, — все зависит от субъективной

оценки. Не лучше обстоит дело и с героями: «Научные революции, возможно, не

так уж и отличаются от социальных. Иногда в них можно обнаружить дату

падения Бастилии, но часто научная революция обнаруживается, как и любая другая,

лишь в акте сравнения ситуации через десяток-другой лет с ситуацией, когда

произошли значительные политические, социальные или индустриальные события.

Честь стать причиной такой революции могла бы быть приписана любому, кто

проявил бы достаточно проницательности, чтобы увидеть, что собственно

происходит, и объяснить это своим современникам. Так, Гельмгольц, формулируя

принцип сохранения энергии, ясно выразил, похоже, нечто, бродившее уже в

умах многих его современников, но что они не представляли себе четко или не

видели в полной всеобщности» [131, с. 21].

В целом же, по Найту, не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать роли

революций в науке: «Концепция Куна весьма полезна при анализе эпизодов,

которые либо достаточно драматичны, либо достаточно темны, но много менее

полезна, когда концептуальные изменения и экспериментальные открытия идут

рука об руку, с тем чтобы произвести огромные изменения на периоде

нескольких десятилетий» [131, с. 22]. Применимость идей Куна, таким образом, обратно

пропорциональна глубине дисциплинарной вечности предмета истории науки.

Чем больше дано времени универсальным агентам на выявление своих

кумулятивных способностей, тем меньше потребность в концепции Куна. На какой-то

глубине ретроспективы она вообще не нужна: бессмысленно разбираться, идут ли

экспериментальные открытия «рука об руку» с концептуальными изменениями

или отрицают друг друга, поскольку конечный результат будет одним и тем же —

кумуляцией знания.

Нам тоже придется выяснять отношения с Т.Куном, поскольку наша посту-

латная база — участие науки в формировании Ту, в воспроизводстве и изменении

культуры — частично обсуждается в 11 разделе его книги. Внимание Куна

привлечено к частному обстоятельству воспитательной практики переднего края по

отношению к иерархии воспитателей, которое он называет «неразличимостью

революций» и которое связывает с переписыванием истории дисциплины и науки

в целом, что всякий раз придает истории благообразный кумулятивный вид,

удовлетворяющий, скажем, определению Лайеля: «Если униформизм плана принят на

правах посылки, то за событиями, которые произошли в самые отдаленные

периоды в одушевленном и неодушевленном мире, должно быть признано право

проливать свет на любое другое событие и восполнять неполноту нашей

информации относительно некоторых наиболее темных частей современного творения»

[131, с. 9].

Это обстоятельство интересует нас в несколько более широком наборе

аспектов вменяемости университета, который связан в основном со степенью осознан-

14

М.К. Петров

ности и управляемости воспитательного воздействия непредсказуемых событий

переднего края научного познания мира на иерархию воспитателей и в конечном

счете на Ту. Учитывая дисциплинарную раздробленность переднего края научных

исследований и наличие междисциплинарных лакун пресекающих осмысленное

общение на уровнях исследователей разной дисциплинарной принадлежности —

ситуация курилки в университете, годичного собрания академии наук в

общенаучной коммуникации, где нельзя подняться выше Ту, — эффект неразличимости

революций, а он действительно существует не только в академическом канале

подготовки исследовательских кадров, но и в канале общеобразовательной

средней школы, мог бы оказаться весьма сложной и актуальной проблемой. Процесс

распространения знаний через Ту как орудие онаучивания общества берет начало

от множества точек переднего края, принадлежащих разным дисциплинам и

практически не входит в содержательное согласование своих составляющих

вплоть до входа в школьный континуум «от 7 до 17». В этих условиях

университет, в котором локализуются все эти начальные точки-события, вызывающие

волны изменений в составе Ту, может оказаться в положении культуртрегера

поневоле, выполняющего незавидную роль семи нянек.

Постановка проблемы у Куна не затрагивает вопросов вменяемости

университетов, их ответственности за возможные плоды научного просвещения, хотя в

самых различных постановках проблема науки и ответственности порождает

сегодня острейшие дискуссии. Кун практически смазывает наиболее острую часть

проблематики неразличимости революций: «Характерно, что научные учебники

включают лишь небольшую часть истории — или в предисловии, или, что более

часто, в разбросанных сносках о великих личностях прежних веков. С помощью

таких ссылок и студенты и ученые-профессионалы чувствуют себя причастными

к истории. Однако та историческая традиция, которая извлекается из учебников

и к которой таким образом приобщаются ученые, фактически никогда не

существовала. По причинам, которые и очевидны, и в значительной степени

определяются самим назначением учебников, последние (а также большое число старых

работ по истории науки) отсылают только к той части работ ученых прошлого,

которую можно легко воспринять как вклад в постановку и решение проблем,

соответствующих принятой в данном учебнике парадигме. Частью вследствие

отбора материала, а частью вследствие его искажения ученые прошлого

безоговорочно изображаются как ученые, работавшие над тем же самым кругом проблем

и с тем же самым набором канонов, за которыми последняя революция в научной

теории и методе закрепила прерогативы научности. Не удивительно, что учебники

и историческая традиция, которую они содержат, должны переписываться заново

после каждой научной революции. И не удивительно, что, как только они

переписываются, наука в новом изложении всякий раз приобретает в значительной

степени внешние признаки кумулятивности» [30, с. 176].

Эти внешние черты кумулятивности и есть в общем-то приведение истории

дисциплины к принципам униформизма и актуализма, продление

дисциплинарной вечности на максимально возможную глубину, когда, скажем, математики

смело начинают свою дисциплину с Пифагора, биологи — с Эмпедокла,

Аристотеля и Теофраста, лингвисты и логики со спора о природе языка между геракли-

товцами и Демокритом, философы — с Фалеса и т.п. Наличие этой ярко

выраженной тенденции к переписыванию истории, к подгонке ее к кумулятивным

стандартам «времени на выявление» кумулятивных возможностей наблюдаемых

универсальных агентов, не подлежит сомнению. Но у Куна сама эта тенденция

несет скорее разрушительную, чем позитивную функцию: «Конечно, ученые не

составляют единственной группы, которая стремится рассматривать

предшествующее развитие своей дисциплины как линейно-направленное к ее нынешним

высотам. Искушение переписать историю ретроспективно всегда было

повсеместным и непреодолимым» [30, с. 176—177].

История европейской культурной традиции и ее проблемы

15

Одной из наших задач будет показать функциональную и многоплановую за-

действованность истории в процессах освоения нового, перевода нового в

наличное, где история, идет ли речь о материальной или духовной истории, истории

социальных институтов или людей, выступает неустранимым партнером диалога

нового с наличным, диалектики изменения наличного по им же предписанным

правилам. В рамках этой задачи нам, естественно, придется входить в

конфликтные ситуации с любыми статическими представлениями истории под формой

завершенного продукта неодолимого тщеславия, как это сделано у Куна, или

кладбища имен и идей, на котором уже ничего произойти не может.

Проблема начала

Постоянное и во многом естественное стремление дисциплин углублять их

дисциплинарные вечности, «повсюду и всегда» результатов познавательных

усилий, совершаемых в «здесь и сейчас» конкретных исследований имеет свою

бурную историю. Как осознанное стремление, входящее в столкновение с

общепринятыми убеждениями, в нашей европейской культуре оно перешло из состояния

данности (типа, скажем, данности таблицы умножения), не порождающей

осмысленных вопросов, в состояние проблемы сравнительно недавно по ряду

конфликтных ситуаций между библейской глубиной акта творения и научными

представлениями о периодах времени, необходимых для появления наблюдаемых

результатов под действием наблюдаемых же причин, универсальных агентов,

выявляющих свои кумулятивные потенции. В XIX в., когда она появилась,

конфликтную остроту проблеме начала дисциплинарной вечности придавало то

элементарное обстоятельство, что в тексты Библии включены конкретные исторические

события, позволяющие довольно точно определить дату акта творения — около

4004 г. до н.э. Если учесть, например, что допустимый разброс прямых

измерений возраста ископаемой органики методом полураспада радиоактивного

углерода составляет несколько тысячелетий, то станет понятным и накал страстей

вокруг проблемы начала дисциплинарной вечности, и тот ощутимый и сегодня

идеологический аспект дискуссий вокруг проблемы начала, когда аргументация в

пользу дисциплинарной вечности, имеющей начало во времени, почти всегда

вызывает подозрения, не является ли она наукообразной защитой теологии, а

аргументация в пользу сдвига начала в прошлое, выступления за безначальную

вечность, за безначальное «повсюду и всегда», за отсутствие «часов и календарей» в

местах обитания научного знания, почти всегда воспринимаются как проявления

надежной, «кондовой» научной позиции.

Найт так описывает современное состояние проблемы: «Сегодня, как и

раньше, творение мира будоражит умы мужей науки, вызывает полемику между теми,

кто считает, будто мир возник в определенный момент времени — сегодня этот

взгляд, похоже, начинает преобладать, и теми, кто подобно Аристотелю и Гатто-

ну, придерживается идеи постоянства, не обнаруживая «ни следов начала, ни

перспективы конца». Первая концепция конгениальна понятию божественного

«творческого акта», тогда как вторая фиксирует внимание на поддержании

сотворенного уже порядка. Ни тот ни другой взгляд не подкрепляют и не опровергают

каких-либо религиозных представлений о мире, но каждый из них опирается на

одни теологические позиции и враждебен другим. Старая естественная теология

все еще сохраняется в некоторых областях среди мужей науки, тогда как

психологи и социологи проводят исследования религии под влиянием Уильяма

Джеймса и Макса Вебера» [131, с. 196—197].

Честь создания первой конфликтной ситуации Найт приписывает Гаттону,

медику и геологу, которому принадлежит сказанная в 1785 г. фраза: «Мы не

обнаруживаем следов начала и перспективы конца» [131, с. 67], но датировка начала

предмета геологии стала осознанной проблемой в XIX в. после опубликования

16

M. К. Петров

работ Лайеля. Первой реакцией интеллектуалов-геологов была попытка потянуть

шкалу времени. Психологически она была вполне оправдана, поскольку

современная уверенность в неизменности шкалы времени, в том, что секунды, часы,

сутки «здесь и сейчас» равны секундам, часам и суткам «повсюду и всегда» еще

только-только переходила в статус непререкаемой данности типа

господствовавшей в то время веры в изначальную конечность и неизменность номенклатуры

сотворенных богом биологических видов или веры в таблицу умножения, тогда

как относительно недавно еще по поводу униформизма времени не только не

было никакой уверенности, но господствовало зафиксированное в Библии

противоположное авторитетное мнение. Теологи в общем-то стояли за «резиновое

время», ссылаясь то на Иисуса Навина, то на Петра: «Одно то не должно быть

скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча

лет, как один день» [2 Пет., 3 кн., 8 ст.].

Найт пишет: «В 1830 г. Лайель опубликовал книгу, которая постепенно

убедила геологов в том, что прошлые изменения следует объяснять в терминах сил,

действующих сегодня, что в свою очередь предполагало значительно более

длительную историю земли. Некоторые геологи находили необходимым удлинить

«дни» описанных в книге Бытия событий, понимать под каждым днем период в

миллионы лет. Но большинство все же не проявляло такой приверженности к

букве Писания. К тому же, поколение спустя, появилась и теория Дарвина, хотя

влияние этой внешней биологии на геологов возможно и преувеличивается. Еще

в 1844 г. появился анонимный бестселлер «Рудименты», который внес в умы

публики идеи эволюции, так что не было уже полной неожиданностью

представление о мире, в котором человек — поздний пришелец, а биологические виды

появляются и исчезают, следуя некоему неумолимому закону. Заслуга же Дарвина

состояла в том, что он убедил в существовании эволюции мужей науки, строя

аргументацию на многочисленных примерах, так что эволюционная теория уже

не могла рассматриваться как простая спекуляция» [131, с. 67—68].

Найт явный сторонник безначальной дисциплинарной вечности, симпатии его

всегда на стороне тех, кому удается утопить начало во времени. Но прежде, чем

посмотреть эту вторую сторону проблемы, нам следует отметить как большую

заслугу Найта то обстоятельство, что он переводит конфликты между теми, кто

предполагает начало, и теми, кто отвергает его в стремлении «дать время» на

выявление кумулятивного эффекта наблюдаемого набора агентов-причин, из их

традиционного восприятия в оппозиции теология-наука в область научной

методологии. Не обязательно быть теологом, чтобы стоять за начало, за акт творения.

Тем же геологам приходилось входить в конфликт не только с текстами Писания,

но и с термодинамикой.

«Трения между физиками и геологами, — замечает Найт, — приняли

открытую форму, когда в конце XIX в. лорд Кельвин попытался применить второй

закон термодинамики к процессам охлаждения земли и выгорания солнца, с тем

чтобы выяснить возраст земли и солнечной системы в целом. Полученные им

значения оказались низки — менее 100 млн. лет, были явно недостаточны для

геологических и эволюционных процессов, в которые, вслед за Лайелем и Дар-

вином, верило большинство геологов. В стане геологов возникло некоторое

замешательство, Гексли разразился несколькими филиппиками, но только открытие

в начале XX в. радиоактивности как источника энергии земли и солнца, о

котором ничего не знал Кельвин, полностью опровергло его вычисления. Выяснилось,

что геологи были правы, игнорируя теории физиков, и многие превращали этот

единственный случай в решающий довод в пользу автономии своей науки» [131,

с. 193].

Признавая широкую распространенность в научном сообществе принципа

Гаттона «мы не обнаруживаем следов начала и перспективы конца», присутствует

ли он на правах данности или проблемы, мы отказываемся видеть в нем

самодовлеющий критерий научности. Отрицать его функцию критерия и весьма су-

История европейской культурной традиции и ее проблемы 17

щественного не приходится: приложимость, способность к бесконечному

тиражированию в любых мыслимых местах и датах приложения — неотъемлемое

свойство элемента научного знания, а свойство это приобретается только в том

случае, если результат удалось подтвердить экспериментально, отправить его этим

способом из «здесь и сейчас» его рождения и верификации в безначальное

«повсюду и всегда» дисциплинарной вечности, где нет не только «часов и

календарей», но и вообще теряют смысл отметки пространства, времени,

творца-субъекта. Даже вот и развитая эпонимическая характеристика науки оказывается в

«повсюду и всегда», по справедливому замечанию Мертона, несущественной:

«Рационализм научной этики урезает до минимума права собственности в науке.

Претензии ученых на «свою» интеллектуальную «собственность» ограничены правом

на признание и оценку, причем последняя, если институт оценки функционирует

достаточно эффективно, соответствует примерно значению вклада в общий фонд

знания. Эпонимика — система Коперника, например, или закон Бойля —

является одновременно и мнемотехническим средством и формой поминовения» [140,

с. 273].

Но так обстоит дело далеко не во всех дисциплинах. Любой результат

биологии, например, теряет смысл для докембрия, где пока не обнаружили следов

органики, и если жизнь на нашей планете началась не с человека и не с науки, то

есть свои «докембрии» и у человека и у науки, где данные антропологии и

науковедения обращаются в бессмыслицу. Понятно, что этот вопрос о «докембрии»

имеет силу и для истории науки: история науки не может возникнуть раньше

самой науки. Сама по себе верификация результата, подтверждающая его

принадлежность к репродуктивной характеристике окружения, не может считаться

достаточным критерием научности в отрыве от способа, каким получен этот

результат. Колесо тоже кто-то придумал, как и огонь, дубину, бумеранг. Но все это

явно из научного «докембрия», хотя и обладает свойством приложимости. Чтобы

получить статус исторического события в континууме существования науки мало

обладать свойством приложимости, нужно еще обрести это свойство научным

способом.

Иными словами, стремление сдвинуть начало в прошлое может за какими-то

пределами оказаться методически неправомерным и даже опасным,

разрушающим структуру проблемы и делающим ее неразрешимой. Если вернуться к «ку-

новскому» замечанию Найта, где он говорит о том, что основоположниками

науки часто являются люди, способные перенести внимание с неразрешимых

вопросов на разрешимые — «Галилей перестал задаваться вопросом, почему тела

обязаны падать, и вместо этого начал изучать, с какой скоростью они падают»

[131, с. 18], то при избытке усилий отодвинуть начало в прошлое вполне можно

добиться обратного результата: перенести внимание с вопросов, которые

допускают ответы, на вопросы, которые их не допускают.

Вот, скажем, перед нами выписка из проспекта издательства «Наука»,

помещенная, как обычно, на последней странице книги [61] и не имеющая к тексту

этой книги никакого отношения: «...готовятся к печати: Очерки истории

естественнонаучных знаний в древности. 15 л. 1 р. 50 к. В книге впервые дан общий

обзор основных вех в становлении естественной науки от палеолита до Греции и

Рима. Показано место мифа, ритуала и его участников в фиксировании «предна-

учных» и научных, мифических и рациональных представлений. В центре

внимания авторов — проблемы перехода от донаучного знания к формированию науки

как одной из форм освоения действительности в системах древних цивилизаций.

Работа рассчитана на специалистов в области истории, философии,

науковедения, студентов и аспирантов».

Особая методологическая ценность этого проспекта в «здесь и сейчас» работы

над данной рукописью состоит в том, что «Очерки» еще не опубликованы, для

нас они пока гипотетическое событие в континууме предмета истории науки с

весьма высокой вероятностью реализации в ближайшем будущем (для «здесь и

2 М.К. Петров

18

M. К. Петров

сейчас» читателя оно, вероятно, уже наступило). Вместе с тем это и веский довод

в пользу выделения в особый предметный подконтинуум движения начала науки

с учетом ближайшей перспективы того, что с выходом в свет «Очерков»

дисциплинарная вечность истории науки станет в одном из вариантов совечной с

дисциплинарной вечностью антропологии, то есть начало науки будет располагаться

на той же глубине, где располагается сегодня с опорой на данные палеонтологии

проблема возникновения человека как существа не только естественного, но и

социального и разумного. В практическом плане это означает, что как бы нам ни

хотелось увернуться от обсуждения предельно темной проблемы происхождения

человека как начала всех начал, всех видов социально значимой деятельности, в

том числе и научной, ничего у нас из этого не получится, проблему придется

все-таки обсуждать. И это тем более необходимо, что наша работа рассчитана на

ту же аудиторию, что и «Очерки», так что с той же примерно вероятностью, с

какой «Очерки» появятся на свет в ближайшем будущем, аудитория будет

подготовлена к восприятию нашей работы в более отдаленном будущем в тезаурусе

«Очерков».

Перспектива встречи с читателем, которому авторы «Очерков», надо полагать,

достаточно убедительно показали, что человек со времен палеолита, практически

со времени своего выделения из мира животных, был не только существом

социальным и мыслящим, но и в каком-то смысле научным, раз уж допускается

возможность обозревать вехи «становления естественной науки от палеолита» и

высказывается уверенность в присутствии науки «как одной из форм освоения

действительности в системах древних цивилизаций», вынуждает нас, для которых

наука, тем более естественная наука, явно незапланированный продукт

революции интеллектуалов XVII в., не имеющий аналогов ни в других ныне

здравствующих типах культуры, ни, понятно, в древних цивилизациях, тем более в^пале-

олите, еще и еще раз проверить «докембрий» науки на научную 'стерильность,

попытаться оценить достоинства и перспективы тех спорадических набегов в ино-

культурные области и в донаучную хронологию, которые совершались и

совершаются по линиям заимствований, общности установок, сходству терминов, а

главное, — в деталях проанализировать состав тех вполне конкретных трудностей,

которые возникают сегодня в процессах трансплантации науки на инокультурные

среды.

, Понятно, что все это не для предисловия, здесь минимум глава, а то и две

Основного текста, но явно для предисловия методологический механизм

нарушения границы, выхода в «докембрий» соответствующей дисциплинарной вечности.

Он, по нашему мнению, непосредственно связан с общенаучным стремлением

продлевать дисциплинарные вечности и один и тот же в антропологии, в истории

науки, да и в любой другой дисциплине.

Если принять такой критерий, а нечто в этом роде вероятно будет встречаться

и в «Очерках», то науку, естественно, придется начинать с «системы древних

цивилизаций», возникавших как раз по поводу земледелия, где примерно 80%

населения занято в сельском хозяйстве и, по критерию Мейеров, в науке,

письменность — искусство писарей, дьяков и «лишних людей» (лам, монахов), явно не

имеющих отношения к науке.

Несколько иной ход «открытой», так сказать, вечности демонстрирует Райт;/

«На периоде 1600—1900 гг. наука фила, в основном европейским предприятием,

хотя бывали и важные исключения* а до Д600 г. дела обстояли иначе. Наши цифры

пришли из Индии через арабов, а значительная часть науки, которая пришла к

нам от греков, у них появилась из Двуречья или из Египта» [131, с. 182—183].

Здесь эффект «открытости» в неявной форме провоцируется естественным

вопросом: А откуда взялась наука в Индии, Двуречье, Египте, может быть она и

туда пришла? Понятно, что вокруг таких «открытых» начал, идет ли речь об

истории науки или об антропологии начинают собираться опознанные по тем или

иным чертам сходства кандидаты в родоначальники, в «приматы»: приобретают

История европейской культурной традиции и ее проблемы 19

научную полуплоть Атлантиды, инопланетяне, дельфины, осьминоги, долгожив}-

щие разумные существа, внегалактические разумы и т.п., то есть^ироблема начала

переводится из трудной, но разрешимой в простую, но неразрешимую. В самом

деле; чего уж проще: младенцы конца XIX и начала XX вв. крепко хватались за

палки, чтобы к вящей славе эволюционистов доказать происхождение рода

человеческого от обезьян, а в конце XX в. младенцы с той же убедительностью спят

в ванне, изредка поворачивая голову для вдоха — на этот раз в пользу дельфинов

и т.п. Мы не против открытости начал самой по себе, но методологически она

бесплодна, всегда выстраивается в типичный ряд движения начал в дурную

бесконечность. Даже, скажем, если в должности «приматов» объявятся после бога и

обёзьыгттопланетяне или дельфины, проблема останется все в том же

состоянии — придется объяснять,*, откуда взялись инопланетяне или дельфины, а

результат будет тот же, что и в случае, если наука началась в Атлантиде: начало

оказалось бы на вполне приличной глубине.

f Не более перспективен, на наш взгляд, и^ход от предварительно утопленного

в бездонных глубинах прошлого набора составляющих Kjkwiee или менее четко

локализованному во времени началу, который совершается и по приверженности

к идеям развития, а иногда и просто под давлением нравственных соображений.

Наиболее интересен в этом отношении Дж.Нидам, известный историк китайской

культуры [144], который проделал значительную эволюцию за какие-нибудь

десять лет. В 1964 г. он писал: «Наиболее очевидным и естественным способом

объяснить загадку науки был бы такой, который вскрывал бы фундаментальные

различия в социально-экономической структуре и в степени стабильности между

Европой и цивилизациями Азии. Эти различия призваны были бы объяснить не

только загадку европейского возникновения науки, но и европейского

возникновения капитализма вместе с реформацией, национализмом и всем тем, чему нет

параллелей в других цивилизациях» [144, с. 147].

В 1973 г. в кратком введении к сборнику «Китайская наука» [102] Нидам уже

совершенно иначе ставит проблему предмета истории науки: «Одна из острейших

потребностей мира нашего времени — выращивание и широкая популяризация

истинной исторической ретроспективы, ибо без нее все народы способны на

опаснейшие предубеждения друг против друга. Раз уж в нашем сегодняшнем мире

господствует наука и ее приложения, а люди всех рас-и культур так гордятся

человеческим познанием природы и властью над нею, то жизненной

необходимостью становится знать, как эта современная наука появилась на свет. Была ли она

чистым порождением гения Европы, или же все цивилизации вносили свои

вклады в общую копилку?» [102, с, 1].

Склоняясь в пользу всеобщего участия)в порождении науки, к чему и должна

стремиться разработка истинной исторической ретроспективы, в покровители

такого благородного предприятия историков науки Нидам прочит епископа Себок-

та: «Святым покровителем всех этих людей широких взглядов и доброй воли мог

бы, пожалуй, стать сирийский епископ VI в. Сервус Себокт, который, описав

индийский метод вычислений, использующий только девять знаков, заметил, что

всем тем, кто постоянно славословит гений греков, давно бы пора уже понять,

что и другие тоже кое-что знали» [102, с. 3].

Наибольшую опасность, по мнению Нидама, представляет из себя то

обстоятельство, что и наука, и история науки возникли все же в Европе: «Так уж

получилось, что история науки, какой она возникла на Западе, имеет врожденный

порок ограниченности — тенденцию исследовать только одну линию развития, а

именно линию от; греков до европейского ренессанса. И это естественно. Ведь

то, что мы можем назвать по-настоящему современной наукой, в самом деле

возникло только в Западной Европе во времена «научной революции» XV—XVI вв.

и кульминировало в XVII в. Но это далеко не вся история, и упоминать только

об этой ее части было бы глубоко несправедливо по отношению к другим

цивилизациям. А несправедливость сегодня означает и неистинность, и недружелю-

2*

20

M. К. Петров

бие — два смертных греха, которые человечество не может совершать

безнаказанно» [102, с. 1].

Этот «врожденный порок» истории науки толкает европейцев к духовному

сепаратизму и к претензиям на исключительность, к европоцентризму — продукту

множества причин: «Европоцентризм прорастал из'множества корней — из

жестко установленной в античные времена греками антитезы между эллинами и

варварами, из претензий народа Израиля на избранность богом,... из огромной

концентрации силы, реализованной в оружии и в военных средствах, которую

сообща создали для европейцев современная наука и развивающийся капитализм.

Постулат превосходства стал почти неискоренимой привычкой ума, но нынешние

времена требуют выкорчевать его без остатка. «Только мы люди, и мудрость

родилась вместе с нами» — так убеждают себя дураки от чистого сердца, но сегодня

такие благоглупости опасны» [102, с. 2].

i Для искоренения таких благоглупостей Нидам предлагает и; концепт^движения

^образующих науки в будущую науку: «Как вены сходятся вместе, чтобы

образовать большую полую вену, точно так же по тысячам капилляров исходный

материал поступал изо всех частей мира. Обдщдийских цифрах и методах счета мы

уже упоминали, но там была еще и примечательная версия атомизма. Многими

вещами обеспечил ^^итай: уже к началу VII в. там был известен шпиндельный

спуск механических часовТ без которого мы не могли бы точно измерять время;

в V в. там изобрели метод взаимного превращения вращательного и возвратно-

поступательного движения; в I в. н.э. в Китае знали такое фундаментальное

устройство, как аксиальный руль для кораблей» [102, с. 3]. Найт добавляет к этому

списку известные китайские изобретения: бумагу, печатный станок, порох,

попутно замечая: «еще и в первых десятилетиях XIX в. сталь европейского

изготовления-вряд ли была сравнима со сталью Индии или Японии» [131, с. 183].

ДПраи^, одно время сотрудничавший с Нидамом в изучении китайских ин-

струмет^, в 1962 г., чуть раньше первой гипотезы Нидама, видел в науке чисто

^европейское явление: «Сегодня мы знаем, что ни одна из других великих

цивилизаций не следовала сравнимым с нашим, ведущим к науке путем. Даже из того

фрагментарного знания об их исторических событиях, которым мы располагаем,

становится все более ясным, что ни одна из них никогда и не склонялась к этому

пути. К данному факту можно относиться двояко. Принятым отношением

является попытка поочередно исследовать каждую цивилизацию, с тем чтобы

показать, как совокупность войн и нашествий, политических и социальных условий,

экономических неурядиц или философских предубеждений помешала

возникновению в них научной революции того или иного вида. Но вполне вероятно, что

сама попытка показать, будто наш путь единственно возможен, не более как

продукт естественного тщеславия, ^одее^рациональной альтернативой было бы

предположить вероятность того, что йменйО наша цивилизация сфищдь с пути, то

есть другие-то цивилизации были в основном нормальными, и только в

наследстве нашей цивилизации содержался некий редкий и специфический элемент,

который разросся в деятельность, господствующую ныне над нашими жизнями.

В этом случае справедливо было бы говорить о редком присутствии науки в

цивилизациях в том смысле, в каком астрономы говорят о редком наличии

планетных систем у звезд, а биологи — о редком наличии жизни на планетах» [148,

с. 3-4].

В 1973 г. в том же сборнике «Китайская наука» Прайс показывает

методологические сложности и восприятия китайских достижений под формой науки, и

«капиллярной» схемы собирания цивилизациями науки в Европе: «Нет никакого

сомнения в том, что китайская наука и технология были столь же

изобретательны, столь же хороши и столь же плохи, как и наука и технология античности

или средневековой Европы. Теперь нам следует подняться на следующую ступень

удивления, чтобы попробовать осознать, что история действует не совсем так, как

если бы был только один истинный естественный мир открытий, причем мир,

История европейской культурной традиции и ее проблемы 21

обладающий почти неизменным порядком. Мы видели выше, что история

дважды выстраивала подобные миры. Из этого удивительного обстоятельства следует,

что ни эти миры сами по себе, ни порядок открытий в них не будут одними и

теми же» [102, с. 17*-Щ

В отличие от Иидамя, который не допускает сомнения в том, что в Китае он

исследует и описывает именно науку, (Прайс этой уверенностью не обладает. Он

чувствует коммуникационную тезауруснуте^гакуну, пропасть между двумя мирами

открытий, невозможность прямого заимствования, переноса реалий одного мира

в другой, как и сомнительность самой возможности описания инокультурного

феномена в терминах данной культур^С другой стороны, отрицая проходимость

«капилляров», он не может отрицать самих фактов заимствований, то есть

присутствие какого-то формального или неформального канала коммуникации между

культурами, который дает им возможность обмениваться результатами творчества,

каким бы способом ни возникали эти результаты. "Как"обшую черту

заимствований Прайс отмечает присутствие скрытого посредника: «И здесь снова, в случае

с магнитным компасом... перед нами явное свидетельство, что нечто произошло

на Востоке, а ротом это нечто произошло на^Западе. Первое «нечто» никогда не

аъТглядйт^ясным и хорошо понятным, причем во всех случаях абсолютно ничего

не известно ни о каком-либо лице, ни о документе, действительно передающим

идею или изобретение» [102, с. 19].

Эту анонимность и явную тезаурусную разобщенность Прайс использует для

конструирования модели межкультурной коммуникации в форме переосмысления

или переоткрытия, переизобретения результатов одной культуры на тезаурусной

почве другой: «Предполагаемая передача организуется, похоже, в пучки, как если

бы за ней стояли одинокие интеллектуалы-путешественники, которые

возвращались домой с туманными рассказами, имеющими все же отношение к делу в том

смысле, в каком Галилей изобрел телескоп под влиянием слухов, будто какой-то

голландец подобрал комбинацию линз, которая позволяет видеть далекие

предметы, как если бы они находились близко. Так, похоже, было и с заимствованием

компаса. И в том же самом багаже, прибывшем в XII в., были, возможно, и идея

вечного двигателя и сперматический дух механических часов, которые включали

вращающийся глобус и тот самый набор автоматов, которые выбивают

барабанную дробь и гудят в трубы в астрономических часах башен средневековых

европейских соборов» [102, с. 19].

Часы Страсбургского собора (1015—1439) — одно из величайших событий

истории возникновения европейской науки, к ним нам придется возвращаться в

разных контекстах. И хотя сама идея этих часов, не говоря уже о шпиндельном

спуске, явно занесена из Китая, проблемогенный смысл им сообщен явно

европейскими контекстами.

Таким образом^ хотя под напором общенаучной тенденции сдвигать начало

дисциплинарной вечности в прошлое возникали и возникают попытки пройти в

научный «докембрий» и в историю науки, все они в общем-то позитивно или

негативно ориентированы на «нечто», возникшее ^трлько" в Европе по случаю или

совпадению, во всяком случае не по разработанному в деталях плану где-то на

периоде XVI—XVII вв.

Эквифинальность и человекоразмерность

Этот раздел введения можно было бы назвать и системностью, поскольку и

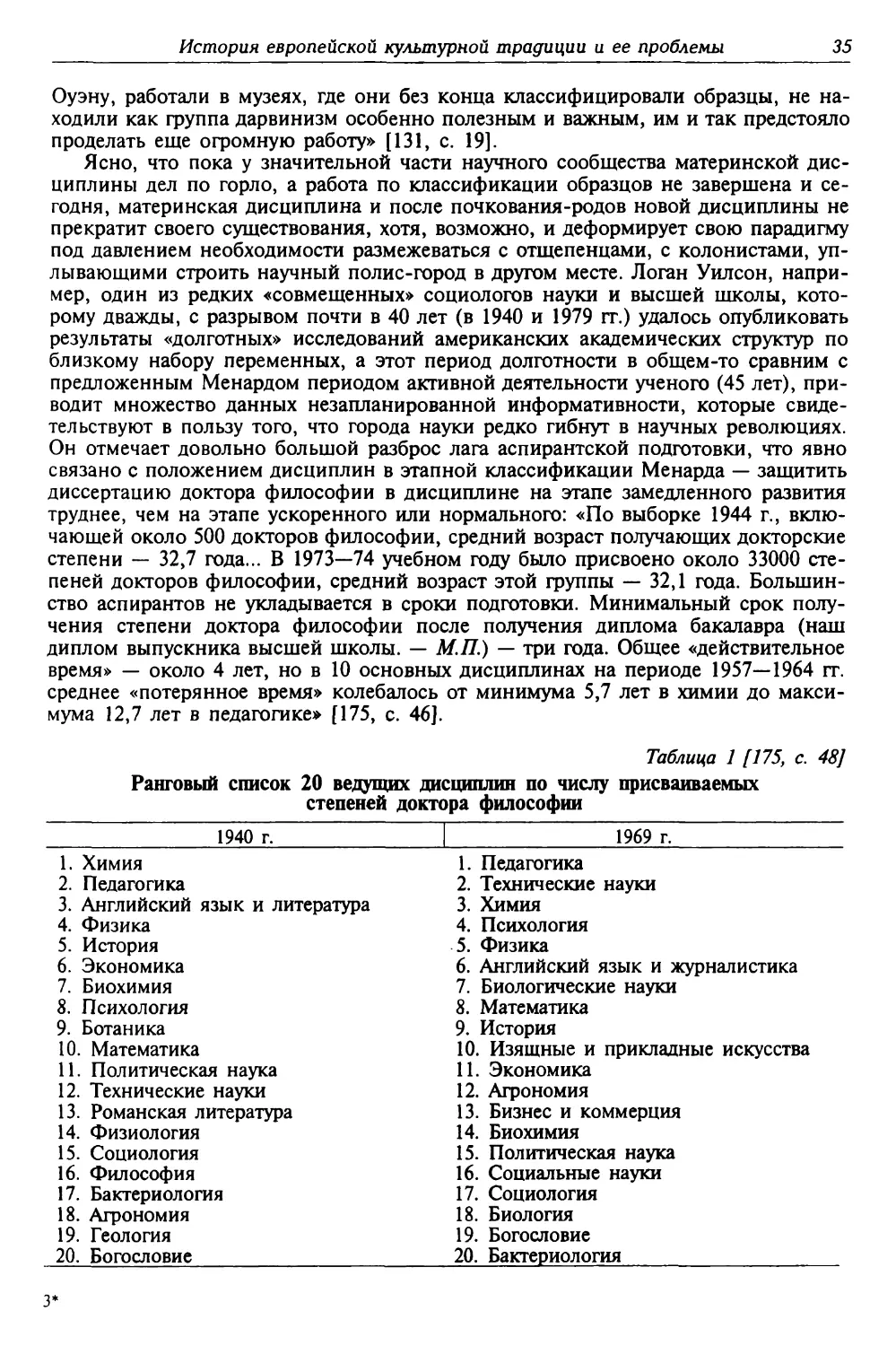

эквифинальность и человекоразмерность теснейшим образом связаны друг с