Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

УСТАНОВКА ТЕЛА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УСТАНОВКУ ТЕЛА РЕФЛЕКСОВ, ИХ ВЗАИМНЫХ ВЛИЯНИЙ И ИХ РАССТРОЙСТВ

Перевод с немецкого

И. Г. БАУЭР, Н. Н. БЕНУА и К. Г. ЛЕБЕНТРАУ Под редакцией

Э. Ш. АЙРАПЕТЬЯНЦА ж В. А. КИСЛЯКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1 9 6 2 Ленинград

МАГНУС

KORPERSTELLUNG

EXPERIMENTELL-PHYSIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE EINZELNEN BEI DER KÖRPERSTELLUNG IN TÄTIGKEIT TRETENDEN REFLEXE,

ÜBER IHR ZUSAMMENWIRKEN UND IHRE STÖRUNGEN

von

R. MAGNUS

BERLIN

VERLAG VON JULIUS SPRINGER 1924

ОТ РЕДАКЦИИ

По всеобщему мировому признанию труд известного голландского физиолога Р. Магнуса «Установка тела» оценивается как классическое произведение, в котором изложена одна из существенных систем рефлекторной деятельности животного организма. Имя знаменитого ученого ставится рядом с тремя другими основоположниками современной разработки законов деятельности центральной нервной системы — И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, Ч. С. Шеррингтона.

Рудольф Магнус принадлежит к той плеяде великих учителей физиологии XIX и начала XX в., жизнь которых неотделима от создания целых областей науки. Однажды увлекшая экспериментальная задача ничем не может быть вытеснена, пока предмет исканий не будет представлен как стройная грандиозная система жизнедеятельности цельного организма. Магнус по существу за 10—15 лет создал новое представление об одной из важнейших функций организма на основе богатейшего физиологического и клинического материала, добытого преимущественно своей личной работой и в творческом соавторстве с небольшим (по нашим временам) числом сотрудников. Многие из них впоследствии стали выдающимися деятелями науки (де Клейн, Радемакер, де Бурле, ван дер Гуве и др.).

Вместе с этим Магнус был исследователем с широкими научными интересами и, несмотря на казалось бы специальную врачебную подготовку, являл собой тип ученого с общебиологической эрудицией, естествоиспытателя по методам познания природы, по всестороннему охвату предмета изучения.

Открытия Магнуса и его сотрудников показали роль стволовой части головного мозга в равновесии тела. Магнус создал учение о рефлексах, обеспечивающих нормальное положение тела в пространстве, и вскрыл причины, вызывающие их нарушения. Результаты исследований автора книги «Установка тела» представляют фундаментальное значение не только для успешного развития самой физиологии, но и для многих сопредельных с физиологией областей медицины, психологии, биологии и, в частности, для зарождающегося раздела естествознания — космической биологии и физиологии.

Благодаря трудам лаборатории Магнуса наука приобрела точные знания о природе основных актов локомоторной деятельности (стояние, ходьба), о центральных аппаратах, ведающих координацией частей тела по отношению друг к другу, о роли лабиринтов внутреннего уха в управлении мышцами конечностей, шейными и глазными мышцами.

Магнус описал разнообразные структуры тонических рефлексов: Haltung или Stehreflexe — рефлексы положения, позы тела, Stellreflexe — установочные рефлексы. Исследования Магнуса положили основу дальнейшему изучению стато-кинетических рефлексов, раздражителями которых являются изменения скорости движения тела (положительные и отрицательные ускорения). Все основные опыты и закономерности, описанные Магнусом, вошли в учебники, и знания, вытекающие из этих

2

От редакции

исследований, продолжают служить живым источником в разработке новых теоретических и прикладных задач физиологии.

Книга Р. Магнуса «Körperstellung» вышла на немецком языке в 1924 г. Ныне это библиографическая редкость. Не во всех старых и крупных библиотеках она имеется, не говоря уже о том, что не все современные ученые имеют ее в личном пользовании. Что же касается медицинской и биологической научной молодежи, то можно быть уверенным, что вряд ли •большинство из них имело возможность держать ее в руках.

Таким образом, издание труда Магнуса на русском языке позволит ознакомиться с его фактами и идеями широкому кругу специалистов.

Рудольф Магнус прожил 54 года (1873—1927). За этот краткий ~для экспериментатора срок жизни он успел оставить такое научное наследство, которое позволило, увы- посмертно, и современникам, и потомкам отнести его имя к классикам науки. В его деятельности поражает фантастическая продуктивичсть, темпы творчества, неутомимость в постановке непрекращающихся опытов, потребность ежедневного письменного осмысливания материалов для подготовки к публикации. Достаточно сказать, что, помимо капитального труда «Körperstellung», он опубликовал около 400 статей. Исследовательская деятельность Магнуса ^сочеталась со служебно-педагогической работой, вначале ассистента, ‘«а затем заведующего кафедрой фармакологии. Магнус любил педагогическую деятельность, он был блестящим лектором. Магнус был жизнерадостным человеком, отцом большого семейства.

По воспоминаниям его коллег и учеников, умер Магнус «знаменитым, но бедным человеком» (в Швейцарии).

Рудольф Магнус, немец по происхождению, родился в Брауншвейге, закончил высшее образование в Гейдельберге (1898), работал вначале ва физиологической кафедре у проф. Вильгельма Кюне, затем после оставления при университете был зачислен на должность ассистента по кафедре фармакологии у проф. Готлиба, где и работал в течение 10 лет. Однако уже в эти годы фармакологические и физиологические интересы молодого ученого тесно переплетаются. Он выступает еще молодым ученым на IV (Кембриджском) Международном конгрессе физиологов с докладом о микромоментальной фотографии изменений зрачка рыб и лягушек при действии света. Два сезона работает на неаполитанской станции, изучая зрительный аппарат у осьминога. Много лет посвятил Магнус вопросам обмена воды в организме, функции почек, вместе с Шефером в 1900 г. открывает диуретическое действие экстракта гипофиза, детально исследует моторную функцию кишечника, применяет рентгеновское просвечивание кишечника. В этот же период он сотрудничает в первоклассных лабораториях: его учителем и другом был Икскюль, вместе с Ленглеем работает в Кембридже (1905), с Шеррингтоном — в Ливерпуле (1908). Магнус пробует свои силы в самых различных областях биологии. Его энергия-, его исследовательская страсть, к чему бы они ни прикасались, оставляют глубокий след в науке. Однако пока все это можно назвать талантливыми этюдами на разнообразные темы. Это еще не концентрация энергии для грандиозного полотна. Талант Магнуса по совокупности обстоятельств — научных, материальных, личных — как бы приторможен. Он не имел своей кафедры, был лишен возможности самостоятельного развертывания задуманных исследований. И это происходило из-за того, что на родине не сумели увидеть в Магнусе нечто новое в науке — оригинальное, самобытное, перспективное, и вся истинная слава Магнуса -родилась в Голландии. Он с радостью принял предложение занять кафедру фармакологии в Утрехте и с 1908 г. почти до последних дней своей

жизни работал в этом очень милом, тихом^ университетском городке. Здесь появились первые исследования по мёханизмам локомоторного^ акта (1909), навеянные еще следами сотрудничества с Шеррингтономг здесь же начались и завершились собственные, уже новаторские искания,, вылившиеся в учение о системе рефлексов и закономерностей в деятельности центральной нервной системы.

Научные труды Магнуса были высоко оценены советской физиологией.

В «Лекциях о работе больших полушарий головного мозга» И. П. Павлов писал: «. . .благодаря работам Магнуса и Клейна (Magnus und de Kleyn) мы знаем, что и стояние, и ходьба, и вообще уравновешивание тела в пространстве — рефлексы» (Поли. собр. соч., т. IV, М.—Л., 1951 ^ стр. 26).

А. А. Ухтомский сразу же по выходе в свет «Körperstellung» стал горячим пропагандистом этого труда, увлеченно излагая суть открытий Магнуса студентам на лекциях и ученикам и сотрудникам на семинарах. В своих «Очерках по физиологии нервной системы» он подверг специальному рассмотрению шейные и лабиринтные рефлексы.

С глубоким знанием исследований Магнуса подробно и систематично,, с иллюстрацией оригинальных рисунков излагает И. С. Беритов основные положения «Körperstellung» и работы сотрудников Магнуса в своем учебнике «Общая физиология мышечной и нервной системы» (т. II). Впервые в советской печати в год смерти Магнуса (1927) вышла обширная! статья А. Ф. Самойлова, лучшего знатока работ утрехтской лаборатории. В столь же основательной по содержанию, сколь и доступной по форме- изложения статье в строгой последовательности описываются опыты лаборатории Магнуса. Можно сказать, что здесь счастливым образом сочетались энциклопедические знания, высокий талант педагога с обстоятельствами, давшими А. Ф. Самойлову возможность длительное время знакомиться с лабораторией своего друга, лично видеть знаменитые эксперименты непосредственно «в руках» Магнуса и слышать их толкование иа уст самого автора. А. Ф. Самойлов пророчески предсказал перспективы развития трудов И. П. Павлова и Магнуса и как настоящий и дально*- видный теоретик современной физиологии усмотрел общую стратегическую* линию в обеих научных школах. «Павлов и Магнус шли в своих работах с разных концов центральной нервной системы, и в их продвижении вперед уже намечено место встречи. Невольно напрашивается сравнение с двумя партиями рабочих, прорывающих туннель с двух сторон горного массива. Они уже слышат удары молотков противоположной стороны.. Еще один удар — и они подадут друг другу руки». Так заканчивается: блестящее обозрение трудов Магнуса в статье А. Ф. Самойлова. Мы сочли в высшей степени полезным предоставить возможность читателям Магнуса, может быть вновь, а может быть впервые, ознакомиться со< статьей А. Ф. Самойлова, опубликовав ее в виде приложения к русскому изданию «Körperstellung».

Кто знаком с немецким подлинником, тот согласится с нами, насколько* нелегок был перевод специализированного языка, стиля изложения,, необычных терминов, натуральных описаний наблюдаемых явлений щ наконец, необыкновенных образных средств, когда исчерпывается физиологическая научная лексика для обозначения совершенно конкретной позы животного. Прежде всего затруднения начались с перевода названия книги «Körperstellung». Наиболее адекватным мы признали перевод «Установка тела». Однако избрав эти слова для перевода с немецкого «Körperstellung», мы, естественно, в отличие от А. Ф. Самойлова и Stellreflexe перевели не как «рефлекс выпрямления», а как «установочный:

4

От редакции

рефлекс». Таких затруднений в процессе работы было немало, нет надобности их перечислять, но в конце концов мы приходили к убеждению, что задача решена правильно. К сожалению, по техническим причинам (из-за отсутствия оригинала), только по рисункам книги, не удалось обеспечить репродукцию стереоскопических снимков. Необходимо также оговорить, что в немецкий подлинник вкралось некоторое число опечаток (и смысловых, и цифровых, и корректорских), в ряде случаев искажающих смысл. Мы считали необходимым внести в русское издание исправления в точном соответствии с сутью магнусовского изложения.

По-разному идет разработка проблем, вытекающих из трудов Магнуса: одни развиваются относительно широко, другие — все еще медленно. В Советском Союзе значительно продвинулось изучение тех вопросов, которые связаны с корковой регуляцией функций и применением метода условных рефлексов. Мы нашли уместным в «Приложении» в виде послесловия кратко изложить накопленный за последние три десятилетия фактический материал, относящийся к проблеме «Кора больших полушарий и функции вестибулярного аппарата», снабдив статью соответствующей библиографией. Выбор темы объясняется также и тем, что пишущие эти строки заняты специальной разработкой указанных вопросов.

Главы между переводчиками были распределены следующим образом: И. Г. Бауэр — предисловие и главы I, VIII, IX, XI, XII, И. Г. Бауэр и К. Г. Лебентрау — главы II—IV, Н. Н. Бенуа — главы V—VII, X.

Рукопись перевода любезно прочитали профессора Я. А. Винников, А. В. Лебединский, М. А. Панкратов и высказали ряд ценных замечаний и рекомендаций. Мы приносим им искреннюю благодарность.

Работа над переводом книги и подготовка ее к изданию заняла несколько лет, теперь в связи с выходом монографии Р. Магнуса «Körperstellung» на русском языке мы, естественно, переживаем большое удовлетворение и уверены, что она займет подобающее ей место в личной библиотеке советского физиолога, клинициста, биолога, психолога. Один из нас всякий раз взволнованно вспоминает то огромное впечатление, которое много лет назад оказали на него демонстрации опытов Магнуса, осуществленные бывшими сотрудниками Магнуса, профессорами де Клейном в Утрехте и Радемакером в Лейдене. Точно, четко, безотказно принимало заданные позы тело кошки и кролика, как послушная сложная машина.

Можно не сомневаться, что вдумчивый советский читатель классического произведения Магнуса непременно будет увлечен и очарован постепенной, строго последовательной расшифровкой закономерностей, лежащих в основе самых разнообразных установок тела в пространстве. Он сможет на примере магнусовских рефлексов увидеть ту универсальную роль, которую осуществляют на разных уровнях сложные рефлекторные механизмы в гармонично функционирующем высшем животном организме. Мы надеемся, что вслед за монографией Р. Магнуса будут изданы на русском языке и другие классические произведения корифеев мировой физиологии, в том числе и Ч. С. Шеррингтона.

Э. Айрапетъянц, В. Кисляков.

с. Павлово (Колтуши), 1962 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изложенные в этой книге исследования были вызваны одним случайным наблюдением, сделанным мною в марте 1909 г. У децеребрированной кошки с перерезанным в области грудных позвонков спинным мозгом наблюдалось сильнейшее судорожное состояние разгибателей передних конечностей после того, как ее переложили из бокового положения на спину. При систематическом исследовании подобных реакций были найдены некоторые закономерности рефлексов положения. В связи с этим были проведены другие работы, которые постепенно выяснили очень сложную и точно согласованную систему рефлексов установки тела.

В течение ряда лет Фармакологическим институтом в Утрехте было выпущено настолько большое количество отдельных работ, посвященных этой проблеме, что разобраться в них нелегко. К тому же в то время, когда писались первые работы, многое было еще неизвестным и стало понятным лишь в дальнейшем. Поэтому один и тот же физиологический механизм анализировался в работах, далеко отстоящих друг от друга во времени.

Все эти исследования никоим образом нельзя считать законченными, в чем можно убедиться при чтении этой книги. Но они теперь настолько продвинулись, что видны основные линии проблемы. Поэтому я считаю своевременным в наглядном виде дать единое представление об основных установленных фактах так, чтобы и не специалисты физиологи могли разобраться в этом вопросе и притом так обстоятельно, чтобы читателю не нужно было прибегать к опубликованным ранее статьям.

Я не мог бы выполнить эту работу в таком объеме и охватить столь различные направления, если бы меня не поддержали старшие и младшие товарищи по специальности. Прежде всего нужно назвать следующие имена: Дюссер де Баренн (Dusser de Barenne), Бийльсма (Bijlsma), де Хаас -(de Haas), в. д. Хове (v. d. Hoeve), Гофманн (Hoffmann), Ионкхоф (Jonk- boff), Костер (Koster), Лильестранд (Liljestrand), Оорт (Oort), Раде- макер (Rademaker), Сосэн (Socin), Стенверс (Stenvers), Сторм ван Лееу- вен (Storm van Leeuwen), Ферстеег (Versteegh), Вейланд (Weiland), Вольф (Wolf). Форма совместной научной работы, как она развилась в Голландии и прежде всего в Утрехте, оказалась необходимой основой для такого рода исследований.

Среди своих помощников я прежде всего обязан выразить благодарность следующим.

Д-ру де Клейну, который почти сразу после начала опытов над рефлексами положения поступил ассистентом в Фармакологический институт и с тех пор непрерывно занимался этими исследованиями, так что постепенно между нами установилось тесное научное сотрудничество. В течение ряда лет мы совместно обсудили все основные вопросы. Я старался в дальнейшем изложении отмечать участие Клейна в отдельных исследованиях, но во многих местах, где его имя не упоминается, он также принимал участие в проводимых работах.

Проф. Винклер охотно делился своими глубокими знаниями о тончайшем строении центральной нервной системы и, несмотря на большую

6

Предисловие

перегруженность работой, всегда находил время, чтобы приготовить препараты оперированного мозга и зарисовать их. От него я получил много сведений по анатомии, его объективное описание результатов операций дало нам возможность сделать многие выводы.

Д-р де Бурле со своими сотрудниками установил при помощи трудоемких исследований расположение и структуру отдельных отделов лабиринта, прежде всего отолитовых пятен у различных млекопитающих, и разработал соответствующую методику, так что для теорий, относящихся к функции отолитов ит. п., была создана прочная анатомическая база.

Сделаем еще одно существенное замечание: очень трудно описать установку тела и трудно ее изобразить. Поэтому я поместил в книге много стереоскопических снимков. И тот, кто хочет более глубоко вникнуть в изложение, должен вооружиться стереоскопом. Консультация с многими специалистами показала, что этот метод весьма полезен.

Курсивные цифры в скобках, например {14), относятся к списку утрехтских работ. Остальная цитированная литература приведена в конце книги в алфавитном порядке. Работы одного и того же автора различаются цифрами в скобках, например ц(4). Составление полной сводки литературы не лреду сматрив а лось.

Утрехт, декабрь 1923.

Р. Магнус.

Первая глава

ОБЩИЙ ОБЗОР

В этой книге излагается учение об установке тела главным образом: у млекопитающих.

В неживой природе эта проблема сравнительно проста. Если знать положение центра тяжести по отношению к опорной плоскости, то этим уже решен вопрос, находится ли тело в равновесии и является ли это равновесие устойчивым или неустойчивым. Если тела плавают в воде или свободно падают в воздухе, то положение тела в пространстве можно определить при помощи соотношения между центром тяжести тела и центром тяжести массы вытесненного воздуха или воды, учитывая также сопротивление воздуха. Равновесие некоторых низших животных, как это, в частности, показал Бете (Bethe), также подчиняется этим простым физическим закономерностям.

Встречаются животные без статолитов, которые после выключения глаз всегда плывут в воде в правильном положении, так как они могут ориентироваться благодаря форме своего тела и положению центра тяжести. Захлороформированные шмели и стрекозы падают всегда на землю в нормальном положении.

У большинства же организмов и в особенности у высших животных эта проблема гораздо сложнее. Если попытаться поставить скелет человека на землю в вертикальном положении, то он просто упадет, и то же самое- случится, если проделать этот опыт с трупом человека, который еще не успел окоченеть. Кости, суставы, связки и все мускулы не в состоянии поддержать тело в нормальном положении. Для этого необходимо, чтобы мышцы были живыми и подчинялись центральной нервной системе. Но одной связи мускулов со спинным мозгом для этого недостаточно. Нам известно из исследований Гольца [Goltz (2)] и Шеррингтона [Sherrington (5)], что если перерезать собаке спинной мозг на уровне середины грудной части и после этого подождать, пока исчезнут все шоковые явления, то окажется, что животное способно выполнять задней половиной своего тела всевозможные сложные движения. Если животное вертикально подвесить головой вниз или держать его за голову и хвост так, чтобы позвоночный столб находился в горизонтальном положении, то задние конечности совершают ритмические и координированные движения бега, которые тормозятся при раздражении чувствительных нервных окончаний. Щипок лапы вызывает на соответствующей стороне рефлекс сгибания, благодаря которому лапа отстраняется от вредного раздражения, а на противоположной стороне конечность вытягивается. Если раздражать пальцем кожу живота, то животное начинает совершать вполне координированные чесательные движения. При соответствующем положении задних конечностей животного и поднятом хвосте со слизистой оболочки прямой кишки вызываются нормальные дефекационные движения. У таких животных можно наблюдать еще много других хорошо координированных рефлекторных движений. То же самое можно видеть у кошки, если перевязать у нее по способу

Первая глава. Общий обзор

:8

Шеррингтона четыре большие мозговые артерии и выключить этим головной мозг вместе с продолговатым мозгом. У такого спинального животного имеются всевозможные сложные рефлексы, которые вполне сходны с движениями, производимыми нормальными животными в ответ на подобные же раздражения. Мускулатура таких спинномозговых животных никоим образом не лишена тонуса. Еще Брондгеест (Brondgeest) показал, что обычно мышцы находятся в определенном среднем напряжении, зависящем от рефлекторных влияний. Благодаря работам Шеррингтона (9) мы знаем, что главный источник этого тонуса надо искать в проприоцептивных возбуждениях, которые исходят из самих же мышц. Выяснилось, однако, что, кроме возбуждений от сокращающихся мышц, на центры мускулатуры влияет еще ряд других чувствительных раздражений и этим вызывается более или менее сильное длительное возбуждение (тонус).

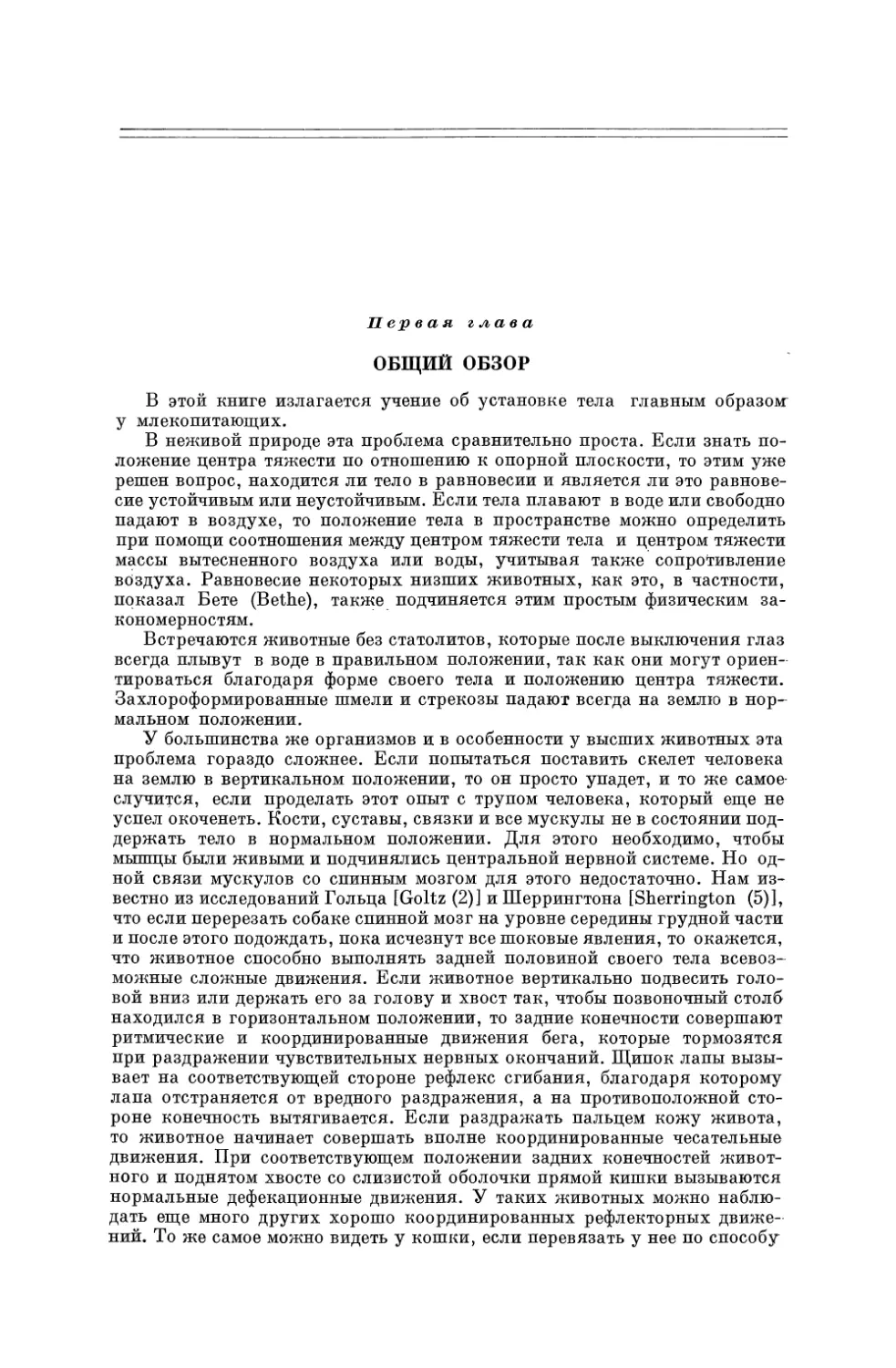

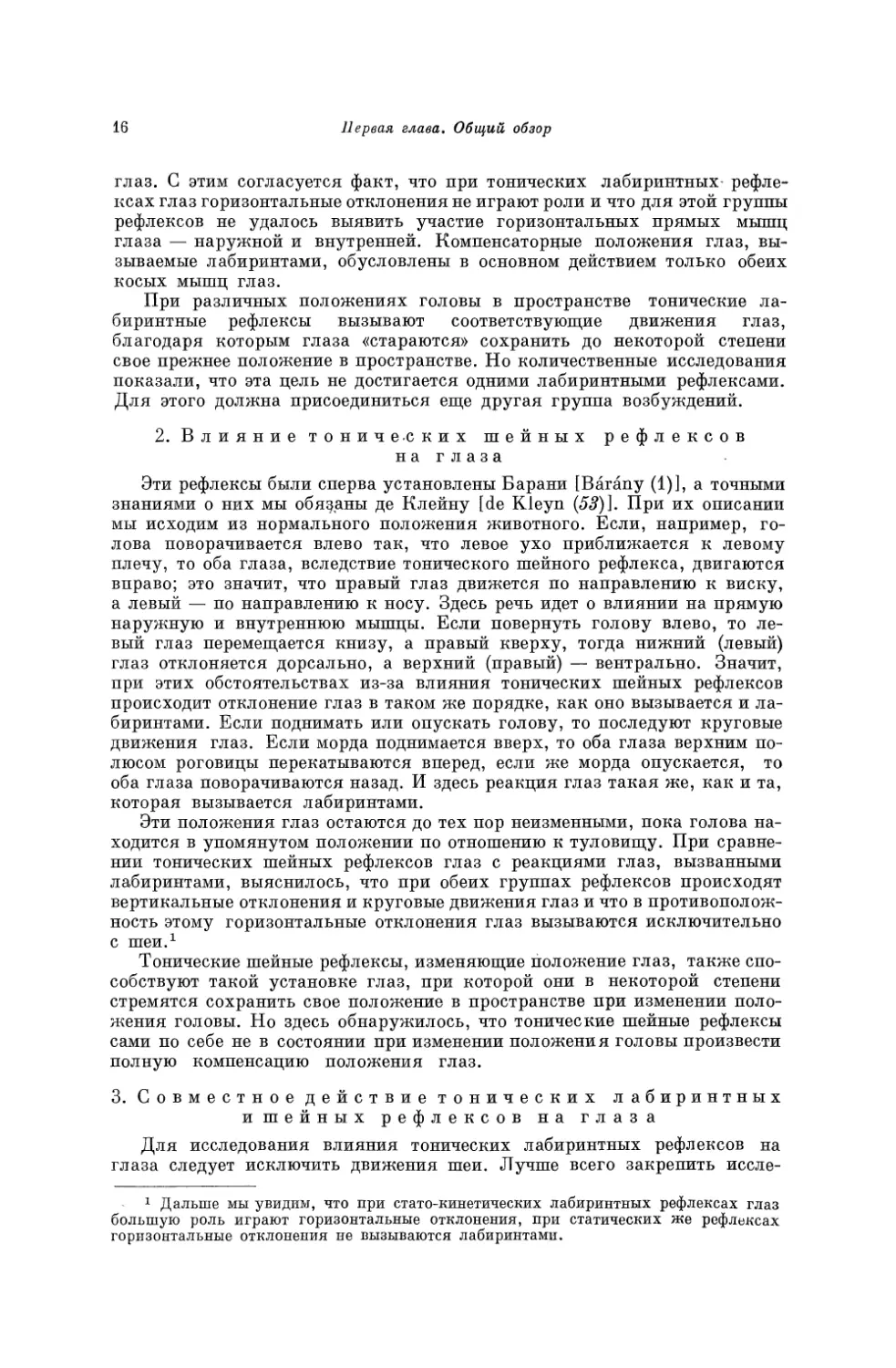

Рис. 1.

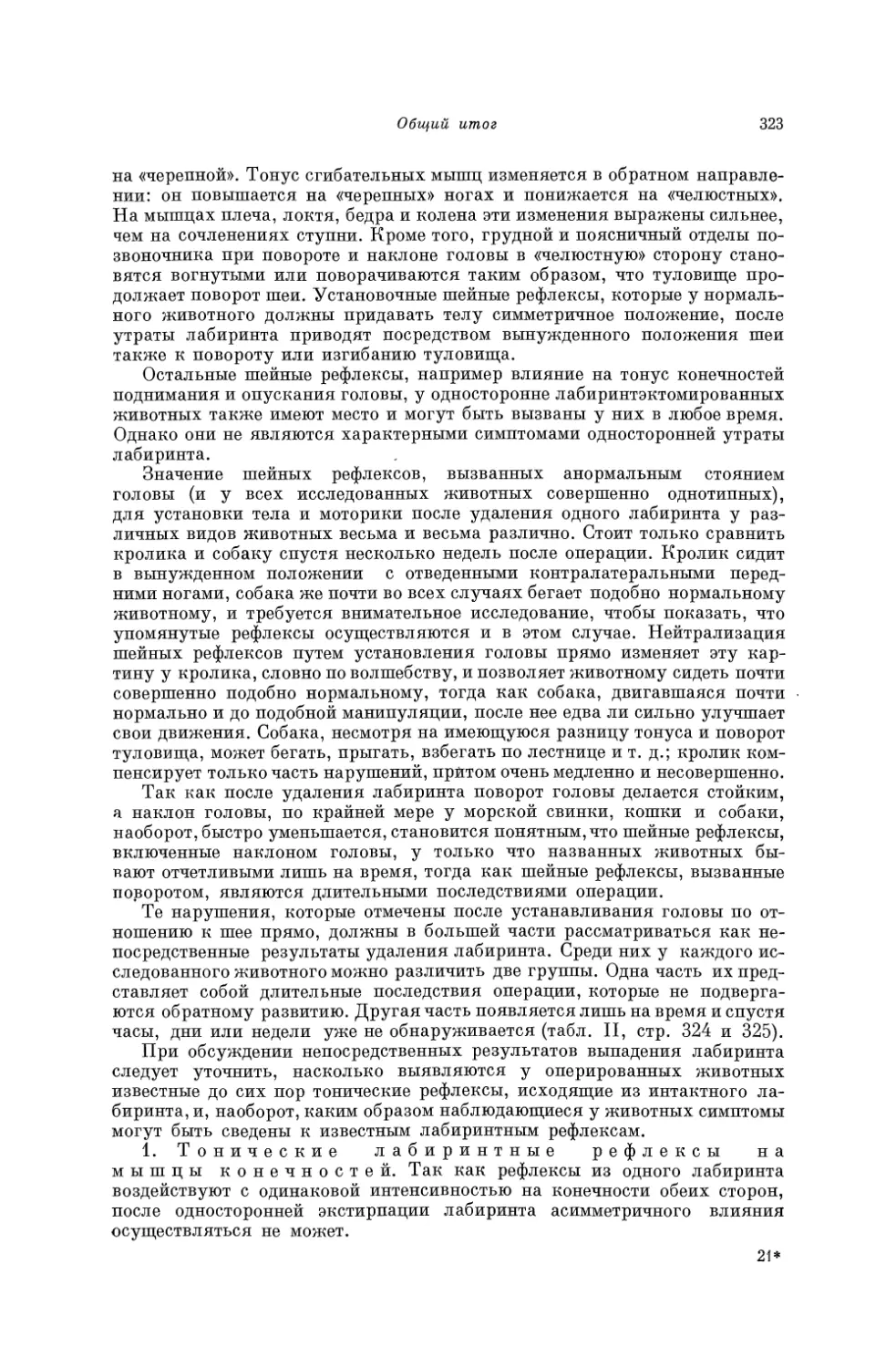

Но, несмотря на все это, млекопитающее после отделения спинного тиозга от головного не может стоять, оно просто падает (рис. 1, а).

Правда, Филипсон (Philippson) опубликовал кинематографические снимки собак, у которых он перерезал спинной мозг в грудной области и которые могли не только стоять, но бегать и галопировать. Однако вылепилось, что здесь налицо кажущееся явление, так как известно, что через некоторое время собаки приспосабливаются держать заднюю половину тела горизонтально при определенном положении головы и сильном сокращении плечевой мускулатуры, так что задние ноги иногда как бы стоят на полу и таким образом, свешиваясь с задней половины тела, выполняют простые рефлекторные движения бега; это выглядит так, как будто животные могут стоять на задних ногах. Но многочисленные наблюдения на собаках с перерезанным спинным мозгом, многие из которых жили по нескольку лет, показали, что задние ноги не приобретают настоящего статического тонуса и не в состоянии сами выдерживать вес задней половины тела.

Как показал Шеррингтон (1, 5, 9), животное способно стоять самостоятельно только тогда, когда спинной мозг остается в связи с продолговатым мозгом. Если млекопитающему перерезать мозговой ствол в области крыши мозжечка и этим отделить таламус и часть среднего мозга от спинного и продолговатого мозга, то наступает так называемая децеребрационная ригидность (рис. 1, Ъ). Для того чтобы вызвать это явление, достаточно наличия продолговатого мозга. После поперечного разреза, который проходит через продолговатый мозг перед самым входом 8-го нерва, наблюдается сильная децеребрационная ригидность. Точное расположение центров, необходимых для появления ригидности, нужно еще установить.

При децеребрационной ригидности определенная группа мышц тела находится в состоянии сильнейшего тонического сокращения. Это те мышцы, функция которых в течение жизни состоит в том, чтобы противо¬

Первая глава• Общий обзор

9

стоять силе тяжести, именно — разгибатели конечностей, мышцы, поднимающие затылок, разгибатели спины, мышцы, поднимающие хвост и мускулы, смыкающие нижнюю челюсть. Антагонисты этих мышц, в противоположность этому, находятся в расслабленном состоянии. Во многих случаях у них совсем нет тонуса, а если есть, то очень незначительный.

Шеррингтон показал, что главный, но не единственный источник этого тонуса лежит в проприоцептивных чувствительных нервах мышц и притом в проприоцепторах тех мышц, которые находятся в состоянии ригидности. И в этом случае видно, что, кроме этих проприоцепторов, на появление тонуса при децеребрационной ригидности влияют еще другие чувствительные нервы. Но, кроме того, существенным условием для возникновения ригидности является еще целостность вышеназванныхцентровв продолговатом мозгу. Шеррингтон (9) назвал состояние децеребрационной ригидности «рефлекторным стоянием». Но это «стояние» чисто пассивное: животное стоит, если его поставят, но тотчас же падает, если его слегка толкнуть, и не в состоянии подняться из лежачего положения.

Если же в мозговом стволе, кроме продолговатого, сохраняется еще неповрежденным средний мозг, то картина сразу меняется (рис. 1, Ь).

Во-первых, исчезает децеребрационная ригидность, отпадает одностороннее преобладание разгибателей и вместо этого наступает «нормальное» распределение тонуса между разгибательными и сгибательными мышцами, т. е. как раз то, что имеет место у нормального интактного животного. Децеребрационная ригидность является как бы карикатурой на стояние, причем разгибатели находятся в преувеличенном тонусе, в то время как у животного с сохраненным средним мозгом разгибатели находятся в точном соответствии с весом тела и, кроме того, не только разгибатели, но и сгибатели имеют свой нормальный тонус.

Таким образом, распределение напряжения во всей мускулатуре тела становится точно таким, как и у интактного животного; при этом отсутствует чрезмерное преобладание тонуса разгибательных мышц (мышц, поддерживающих позу стояния).

Но имеется еще второе изменение, обусловленное сохранением среднего мозга. В то время как децеребрированное животное способно только к пассивному стоянию и не может подняться из лежачего положения, мезэнцефалическое животное может самостоятельно принять нормальную позу. Значит, животное теперь выполняет то, что у децеребрированного животного должен был делать экспериментатор. Оно способно рефлекторно принять из всех неестественных положений основное положение и притом выполняет это вполне уверенно. Если сравнить животное с неповрежденным средним мозгом с нормальным, неоперированным животным, то вряд ли при первом взгляде можно установить между ними разницу. Мезэнцефалическое животное выполняет движения бега и прыжка с нормальной быстротой и уверенностью; ему не хватает только спонтанных движений, и каждый раз требуется внешнее раздражение, для того чтобы животное, которое ведет себя как автомат, пришло в движение. При сохраненном же большом мозге могут выполняться спонтанные движения. Другие различия между интактным и таламическим животным, которые связаны с наличием большого мозга, будут рассматриваться позднее.

На рис. 1 изображены три вышеописанных типа животных. Слева находится спинальное животное: кошка, у которой под эфирным наркозом были перевязаны сонные и позвоночные артерии и таким образом отключен головной мозг, включая продолговатый мозг. У животного искусственно поддерживается дыхание, и его согревают; при исследовании у него были обнаружены сгибательный рефлекс, перекрестный разгибательный рефлекс,

10

Первая глава. Общий обзор

коленный рефлекс, чесательные движения, хвостовые рефлексы и т. д~ Животное, как это видно из рисунка, не может стоять; хотя конечности: и обладают определенным тонусом, но они не способны нести вес тела. Справа находится децеребрированное животное (В): кошка, у которой: после перевязки сонных артерий была произведена трепанация черепа и. перерезка ствола мозга в области крыши мозжечка* Животное после операции отогрели, и вскоре у него начала развиваться децеребрационная ригидность. Из рисунка видно, что голова поддерживается зажимом, но' тело животного держится на передних и задних конечностях. В других: случаях даже нет необходимости закреплять голову, и такое децеребриро- ванное животное стоит с незакрепленной головой на четырех ногах, пока! оно не потеряет равновесия и не упадет. В середине находится животное с сохраненным средним мозгом (С): кролик, у которого накануне вечером был удален головной мозг до таламуса. Целесообразно для таких опытов оставлять таламус, так как при этом остается неповрежденным центр теплорегуляции и животному легче сохранить жизнь. Для выполнения функций стояния и установки тела основным условием является сохранность среднего мозга. Кролик сидит в нормальном положении, и если его' положить на один или другой бок, он моментально снова садится и остается затем сидеть в нормальном положении, изображенном на рисунке.

Поддержание положения тела и равновесия обусловливается и сохраняется афферентными возбуждениями, которые исходят от различных органов. Спрашивается, не можем ли мы изучать эти афферентные возбуждения: так, как мы привыкли это делать, например при зрительных и слуховых возбуждениях, т. е. посредством субъективного анализа исходящих от них ощущений. Однако если этот способ дал чрезвычайно важные и точные результаты в физиологической оптике и акустике, то при изучении равновесия тела он совершенно непригоден. Причина этого различия заключается в том, что нашим зрительным и слуховым ощущениям соответствуют определенные участки коры и поэтому в данном случае мы можем использовать зрительные и слуховые восприятия как определенные категории. В противоположность этому у нас нет участка коры для статических восприятий. Правда, мы осознаем ряд афферентных возбуждений из различных частей нашего тела и обладаем также очень точным чувством положения наших конечностей, но мы должны выводить наше суждение о положении тела и равновесии из ряда различных вторичных афферентных возбуждений, которые доставляются нам от лабиринтов, мышц и суставов, органов осязания и ощущения давления, от глаз. Эти возбуждения, как: определенные компоненты, часто остаются подпороговыми, не доходя до сознания. Поэтому мы часто входим в заблуждение и никоим образом не можем посредством субъективного анализа определить участие отдельных органов чувств в общей статической деятельности.

Успешное изучение различных положений тела и равновесия возможно только объективным путем, особенно на животных. Нужно найти ряд объективных, поддающихся исследованию рефлексов. Только таким образом можно достигнуть успеха и свести эту сложную деятельность в систему закономерных рефлексов и реакций, которые связаны с функцией определенных центральных групп.

При ближайшем изучении выяснилось, что речь идет об очень,сложной совместной деятельности разнообразных органов чувств, причем различные центральные группы объединяют отдельные возбуждения. Мускулатура- тела участвует в реакциях в различных комбинациях, причем можно выделить несколько разнородных групп рефлексов. Для того чтобы упростить

Статические рефлексы,. Положение тела

п

эти представления, нужно дать краткий обзор важнейших участвующих здесь рефлексов.

Прежде всего нам нужно установить разницу между поведением тела в покое и при движениях. Те рефлексы, которые обусловливают и сохраняют положение тела и равновесие при спокойном лежании, стоянии и сидении в различных положениях, мы можем обозначить как статические рефлексы. Те же рефлексы, при помощи которых животное совершает активные и пассивные движения и которые частично компенсируют последствия этих перемещений, мы назовем стато-кинетическими.

Статические рефлексы делятся в свою очередь на две большие группы. При абсолютном покое животное принимает определенную «позу» (Haltung), т. е. определенное положение отдельных участков тела по отношению друг к другу, обусловленное закономерным распределением напряжения по всей мускулатуре и тонической фиксацией в различных суставах. Те статические рефлексы, которые обусловливают положение или позу тела, мы можем обозначить как рефлексы стояния (Stehreflexe).

Во вторую группу статических рефлексов следует отнести те рефлексы, благодаря которым тело способно принимать нормальное положение из различных неестественных положений. Таким образом, здесь идет речь о способности животного самостоятельно вставать, и потому эти рефлексы называют установочными рефлексами (Stellreflexe).

I. СТАТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ

А. Положение тела (рефлексы стояния)

1. Влияние положения головы на позу

При исследовании рефлексов стояния оказалось целесообразным предварительно выключить установочные рефлексы, т. е. производить опыты на децеребрированном животном. На последнем удалось установить, что, придавая голове определенную позу, можно управлять положением тела и распределением напряжения во всей мускулатуре тела. Если голове животного придавать то или другое положение, то происходят два различных процесса. Во-первых, изменяется положение головы по отношению к телу, и, во-вторых, изменяется положение головы в пространстве; в обоих случаях вызываются различные группы рефлексов.

•а) Тонические шейные рефлексы, влияющие на положение конечностей

В зависимости от установки головы по отношению к телу (повороты, вращение, поднимание, опускание головы и т. д.) меняется и положение шеи. Это вызывает рефлекторные тонические влияния на мускулатуру конечностей, которые у децеребрированного животного проявляются в увеличении или уменьшении тонуса мышц разгибателей. Эти рефлексы подчиняются точно определенным законам. Такое измененное распределение напряжения в разгибателях конечностей сохраняется до тех пор, пока голова занимает определенное положение по отношению к туловищу: при изменении положения головы относительно туловища сейчас же возникает другое распределение напряжения. Выяснилось, что в большинстве случаев при изменениях положения головы по отношению к телу конечности правой и левой стороны или задние и передние конечности реагируют противоположно.

12

Первая глава. Общий обзор

б) Тонические лабиринтные рефлексы, влияющие на мускулатуру тела

Если голова животного не изменяет своего положения относительно тела, но ей придают различные положения в пространстве, то и этим вызываются тонические рефлексы на мускулатуру тела, которые длятся до тех пор, пока голова сохраняет одно и то же положение в пространстве. Изменение тонуса вызывается тем, что голова и лабиринты, как это установлено точным анализом, изменяют свой наклон по отношению к горизонтальной плоскости. На децеребрированном животном эти рефлексы выявляются точно так же, как и тонические шейные рефлексы, и главным образом на тех мышцах, которые находятся в состоянии тонуса при деце- ребрационной ригидности Шеррингтона. Эти мышцы имеют максимальный тонус при вполне определенном положении головы в пространстве и минимальный при повороте головы на 180°.

Тонические лабиринтные рефлексы мышц, конечностей. В этих тонических лабиринтных рефлексах участвуют прежде всего мышцы конечностей, так же как и при тонических шейных рефлексах; при изменение положения головы децеребрированного животного в пространстве можно видеть отчетливые изменения тонуса мышц разгибателей четырех конечностей. При этом разгибатели всех конечностей реагируют всегда одинаковым образом.

Тонические лабиринтные рефлексы мускулатуры шеи и туловища. Не только мышцы конечностей, но и вся мускулатура туловища находится в отношении распределения тонуса под влиянием лабиринтов. Из опытов выяснилось, что лабиринты оказывают сильнейшее влияние на шейную мускулатуру и что это влияние у определенного рода животных ограничивается шеей, в то время как у других видов животных лабиринты влияют и на остальную мускулатуру туловища. Из дальнейшего будет видно, что целесообразно отделить эти тонические лабиринтные рефлексы мускулатуры шеи и туловища от рефлексов мышц конечностей. Это станет ясно, когда мы будем обсуждать двустороннее влияние лабиринтов на мускулатуру обеих сторон тела. Однако в отношении этих двух мышечных групп речь идет о длительных влияниях очень сходного характера.

в) Взаимодействие тонических шейных и лабиринтных рефлексов

Если изменять положение головы при различных положениях тела в пространстве, то тонические шейные и лабиринтные рефлексы должны различным образом комбинироваться друг с другом. Это становится ясным при рассмотрении следующего примера: если при положении тела на боку поднимать и опускать голову (дорсальное и вентральное сгибание),, положение головы по отношению к горизонтальной плоскости не изменяется, и потому при этих различных положениях головы шейные рефлексы проявляются только в изменениях тонуса конечностей. Если же поднимать и опускать голову в нормальном положении животного или когда оно лежит на спине, то положение головы изменяется и по отношению к горизонтальной плоскости, и поэтому теперь, кроме тех же шейных рефлексов, вызываются тонические лабиринтные рефлексы мышц конечностей.

Эти группы рефлексов (тонические шейные и тонические лабиринтные) взаимодействуют таким образом, что или их влияние суммируется и тогда мышца находится в максимальном тонусе, или мышца расслабляется, если влияние шейных и лабиринтных рефлексов уменьшает ее тонус, или же напряжение мышцы не изменяется, если влияние шейных и лабиринтных рефлексов взаимно уничтожается.

Статические рефлексы. Положение тела

13’.

г) Непрямое влияние лабиринтов на мускулатуру конечностей посредством шейных рефлексов

Выше уже было упомянуто, что существуют тонические лабиринтные' рефлексы шейной мускулатуры. Если голова животного меняет свое положение в пространстве, то наблюдается изменение напряжения шейных, мышц. Эти тонические изменения мышц шеи могут в свою очередь снова, вызывать тонические рефлексы мышц конечностей, и этим создается двойное воздействие лабиринтов на мускулатуру конечностей: 1) прямое воздействие благодаря тоническим лабиринтным рефлексам на конечности;,

2) непрямое воздействие, при котором лабиринты сперва действуют на>. мышцы шеи и этим вызывают тонические рефлексы конечностей и таким образом влияют на напряжение мускулатуры конечностей. Оба эти воздействия на мышцы конечностей также суммируются алгебраически.

Таким путем у животных, которые лишены больших полушарий головного мозга, а также среднего мозга, создается очень запутанное отношение между положением головы и распределением напряжения во всей мускулатуре тела. И действительно, можно, изменяя положение головы, придавать телу животного ряд самых различных положений, которые обусловливаются вышеупомянутыми различными рефлексами позы. Все это становится еще более сложным, если еще участвуют средний мозг и кора больших полушарий, но основой таких различных, крайне выразительных положений и поз животных и человека, встречающихся в жизни, которые нас так восхищают в художественных и скульптурных произведениях, в конечном счете являются закономерности, создаваемые взаимодействием рефлексов позы.

2. Прямые влияния на положение тела

При изучении рефлексов позы выяснилось, что главные влияния на распределение напряжения в мускулатуре тела исходят от головы и что влияния от других частей тела хотя и отступают на задний план, но не полностью. Стенверс (Stenvers) в психиатрической клинике в Утрехте показал на человеке, что при вращении таза, когда пациент лежит на спине, вызываются закономерные повороты головы и глаз. Однако эти наблюдения до сих пор остались единичными. Во всяком случае можно сказать, что влияния других частей тела на распределение тонуса во всей мускулатуре значительно меньше, чем влияния головы.

3. Непрямое влияние на положение тела

Все факторы, которые влияют на положение головы, должны поэтому косвенно вызывать изменение положения тела. Если, например, поставить миску с молоком перед кошкой, стоящей на полу, то животное будет сидеть с опущенной вниз головой, и вследствие этого мышцы передних конечностей, поддерживающие позу стояния (разгибатели), будут иметь меньший тонус, в то время как тонус в задних конечностях из-за противоположного влияния шейных и лабиринтных рефлексов станет средним. Вследствие этого кошка всей передней частью тела приблизится к полу и примет положение, которое мы видим у пьющего животного.

Если, наоборот, держать высоко в воздухе кусок мяса, то животное повернет голову за пищей вверх, т. е. дорсально, и этим вызовет тоническое

;14

Первая глава. Общий обзор

разгибание своих передних ног, что приведет к поднятию передней половины тела, в то время как задняя половина тела мало изменит свое положение. Вследствие этого тело животного подастся вперед и рот приблизится к пище.

Если кошка стоит посреди комнаты и сбоку вдоль стены бежит мышь, то животное поворачивает голову по направлению услышанного шума. Вследствие этого увеличивается тонус тех конечностей, в сторону которых повернута голова животного. Поворот головы вызывает большее смещение центра тяжести по направлению поворота. Но, несмотря на это, животное не падает, потому что увеличивается тонус разгибателей в передней ноге, в сторону которой повернута голова. Теперь эта нога в состоянии вынести увеличенную нагрузку, вызванную смещением центра тяжести. Далее выяснилось, что если животное вслед за этим побежит, то первый шаг делает разгруженная нога. Следовательно, слуховым раздражением, идущим со стороны, были вызваны, во-первых, движения головы, во-вторых, изменение распределения напряжения, которое приспосабливается к перемещению центра тяжести, и, в-третьих, готовность мускулатуры конечностей к бегу или прыжку.

Эти примеры показывают, что раздражения, поступающие через телерецепторы (глаз, ухо и нос) в центральную нервную систему, вызывают движения головы, которые в свою очередь обусловливают соответствующее положение тела животного и создают условия для движений, вызванных афферентными возбуждениями.

Уже это краткое обозрение показывает, что речь идет о чрезвычайно гармоничном совместном влиянии различных тонических рефлексов, благодаря которым взаимное расположение отдельных частей тела и положение тела в целом приспосабливаются к различным условиям.

Б. Компенсаторные положения глаз

Компенсаторные положения глаз можно считать особым случаем рефлексов положения. Распределение напряжения в мышцах глаз также подчиняется совместному влиянию тонических лабиринтных и тонических шейных рефлексов. Эти компенсаторные положения глаз у человека и у животных, глаза которых расположены фронтально, играют незначительную роль, но все же можно точно доказать их наличие. У животных с фронтально расположенными глазами поле зрения перекрывается в наибольшей степени и вследствие этого положение обоих глаз по отношению друг к другу контролируется главным образом зрительно. Поэтому сами зрительные возбуждения «заботятся» (благодаря чувствительности мышц) о том, чтобы изображения на обеих сетчатках соответствовали друг другу и при изменении положения тела правильно совпадали. Иначе обстоит дело у животных с боковым зрением, как например у кроликов и морских свинок, у которых поля зрения не перекрываются или перекрываются только частично. У них не может осуществляться совместная работа этих полей зрительным путем, и поэтому у таких животных выработалась сложная система рефлексов положения, «заботящаяся» о том, чтобы при различных положениях головы в пространстве и относительно тела животного зрительные впечатления от обоих глаз оставались закономерно согласованными друг с другом.

Такие рефлексы, как уже было указано выше, можно обнаружить также и у человека и у животных с фронтально поставленными глазами, но по своему значению они отступают на задний план; поэтому целесообразнее изучать эти рефлексы у кроликов и морских свинок.

Статические рефлексы. Компенсаторные положения глаз

15

1. Влияние тонических лабиринтных рефлексов

на глаза

Каждому положению головы в пространстве соответствует определенное положение.глаз в орбитах. На эти различные положения глаз влияет взаимодействие вертикальных и круговых движений.

Вертикальные движения лучше всего изучать (на кроликах и морских свинках), если исходить из нормального положения головы с горизонтально расположенной ротовой щелью и производить вращение по затылочноносовой оси. Если, например, повернуть голову так, чтобы правый глаз двигался книзу, то правое глазное яблоко отклоняется вверх, а левый (находящийся наверху) глаз отклоняется вниз. Это отклонение становится наибольшим приблизительно тогда, когда голова достигает бокового положения. При обратном повороте головы, левым глазом вниз, глаза совершают обратное отклонение, так что теперь правое глазное яблоко отклоняется вниз, а левое — вверх. При других положениях головы в пространстве также имеются вертикальные отклонения глаз, но они не достигают максимума, как это наблюдается при боковом положении головы. Так как при правом боковом положении головы правый глаз отводится вверх, а левый вниз, то, следовательно, до некоторой степени глаз «старается» сохранить свое положение относительно горизонтальной линии.

Круговые движения лучше всего изучать, если исходить из нормального положения и вращать голову 1 вокруг височной оси, т. е. мордой вверх или вниз. Если морда поднимается вверх, то оба глаза также выполняют круговые движения в том же направлении, причем верхний полюс роговицы поворачивается вперед к носу. И наоборот — верхний полюс роговицы обоих глаз идет назад, если морду поворачивают вниз. И в этом случае глаза также стремятся при изменяющихся положениях головы сохранить неизменное положение по отношению к горизонту, что им и в, этом случае полностью не удается. Максимум кругового движения в обоих направлениях достигается в том случае, если голова стоит вертикально мордой вверх или вниз; при всех остальных . положениях головы в пространстве осуществляются незначительные круговые движения.

Комбинации вертикальных и круговых движений лучше всего удается изучить, если поместить голову в боковое положение и поворачивать ее вокруг горизонтально расположенной дорсо-вентральной оси. При исходном положении (боковое положение) вертикальное отклонение бывает максимальным. Если теперь повернуть голову мордой вверх, то достигает максимума круговое движение. Поворот до противоположного бокового положения вызывает максимальное вертикальное отклонение в противоположном направлении. Затем голова приводится в вертикальное положение мордой вниз, при этом круговое движение в противоположном направлении становится максимальным; в конце концов голова возвращается в исходное положение с наибольшим вертикальным отклонением. При различных поворотах головы положение глаз изменяется, при этом их движения слагаются из комбинации вертикальных и круговых движений, которые ограничены в ту и другую сторону разными максимальными отклонениями.

Если производить движения головы, находящейся в любом положении в пространстве, в горизонтальной плоскости, то по отношению к горизонту положение головы и лабиринтов не изменяется. Значит, горизонтальными движениями головы нельзя вызвать тонические лабиринтные рефлексы

1 Не меняя положения головы относительно туловища.

16

Первая глава. Общий обзор

глаз. С этим согласуется факт, что при тонических лабиринтных- рефлексах глаз горизонтальные отклонения не играют роли и что для этой группы рефлексов не удалось выявить участие горизонтальных прямых мышц глаза — наружной и внутренней. Компенсаторцые положения глаз, вызываемые лабиринтами, обусловлены в основном действием только обеих косых мышц глаз.

При различных положениях головы в пространстве тонические лабиринтные рефлексы вызывают соответствующие движения глаз, благодаря которым глаза «стараются» сохранить до некоторой степени свое прежнее положение в пространстве. Но количественные исследования показали, что эта цель не достигается одними лабиринтными рефлексами. Для этого должна присоединиться еще другая группа возбуждений.

2. Влияние тонических шейных рефлексов

н а г л а з а

Эти рефлексы были сперва установлены Барани [Bäräny (1)], а точными знаниями о них мы обязаны де Клейну [de Kleyn (53)]. При их описании мы исходим из нормального положения животного. Если, например, голова поворачивается влево так, что левое ухо приближается к левому плечу, то оба глаза, вследствие тонического шейного рефлекса, двигаются вправо; это значит, что правый глаз движется по направлению к виску, а левый — по направлению к носу. Здесь речь идет о влиянии на прямую наружную и внутреннюю мышцы. Если повернуть голову влево, то левый глаз перемещается книзу, а правый кверху, тогда нижний (левый) глаз отклоняется дорсально, а верхний (правый) — вентрально. Значит, при этих обстоятельствах из-за влияния тонических шейных рефлексов происходит отклонение глаз в таком же порядке, как оно вызывается и лабиринтами. Если поднимать или опускать голову, то последуют круговые движения глаз. Если морда поднимается вверх, то оба глаза верхним полюсом роговицы перекатываются вперед, если же морда опускается, то оба глаза поворачиваются назад. И здесь реакция глаз такая же, как и та, которая вызывается лабиринтами.

Эти положения глаз остаются до тех пор неизменными, пока голова находится в упомянутом положении по отношению к туловищу. При сравнении тонических шейных рефлексов глаз с реакциями глаз, вызванными лабиринтами, выяснилось, что при обеих группах рефлексов происходят вертикальные отклонения и круговые движения глаз и что в противоположность этому горизонтальные отклонения глаз вызываются исключительно с шеи.1

Тонические шейные рефлексы, изменяющие положение глаз, также способствуют такой установке глаз, при которой они в некоторой степени стремятся сохранить свое положение в пространстве при изменении положения головы. Но здесь обнаружилось, что тонические шейные рефлексы сами по себе не в состоянии при изменении положения головы произвести полную компенсацию положения глаз.

3. Совместное действие тонических лабиринтных ишейных рефлексов на глаза

Для исследования влияния тонических лабиринтных рефлексов на глаза следует исключить движения шеи. Лучше всего закрепить иссле¬

1 Дальше мы увидим, что при стато-кинетических лабиринтных рефлексах глаз большую роль играют горизонтальные отклонения, при статических же рефлексах горизонтальные отклонения не вызываются лабиринтами.

Статические рефлексы. Компенсаторные положения глаз

17

дуемое животное на специальном станке (рис. 70, стр. 124). Затем последний приводят в различное положение в пространстве, причем, конечно, положение головы относительно тела не изменяется. Для изолированного исследования шейных рефлексов нужно препятствовать появлению тонических лабиринтных рефлексов, влияющих на глаза. Этого можно достичь или удалением обоих лабиринтов, или тем, что во время всего исследования положение головы остается неизменным в пространстве и, таким образом, тело животного перемещается относительно неподвижно установленной головы. При свободных движениях и положениях животного яти два условия неосуществимы, и поэтому влияние лабиринтных и шейных рефлексов на глаза всегда суммируется. В то время как каждая из названных групп рефлексов не в состоянии в отдельности полностью компенсировать движения глаз, этого удается в некоторой степени достигнуть совместным действием обеих групп. Как показал де Клейн (53, 65) для круговых движений и вертикальных отклонений, глаза правильно ориентируются в пространстве при нормальном исходном положении животного и при движениях головы, которые животное обычно производит в жизни; поэтому при таких движениях головы положение полей зрения не изменяется и изображения на сетчатке остаются неподвижными. Важно то, что это происходит одновременно для обоих глаз и что поэтому у животных с латерально расположенными глазами правая и левая половины их зрительного поля должны и при длительных движениях соответствовать друг другу. У таких животных благодаря совместному действию шейных и лабиринтных рефлексов достигается тот же эффект, какой наблюдается у человека и животных с фронтально расположенными глазами вследствие взаимного оптического контроля зрительных полей. Как было уже упомянуто, и у последних удается обнаружить тонические шейные и лабиринтные рефлексы, изменяющие положение глаз, но их значение отодвинуто на задний план из-за оптического контроля положения глаз.

4. Совместное влияние компенсаторных положений глаз и стато-кинетических рефлексов на глаза

Но этим не исчерпывается деятельность этого тонкого установочного аппарата. В дальнейшем мы увидим, что при повороте головы в пространстве вызываются стато-кинетические рефлексы глаз, так называемые вращательные реакции глаз, которые также приводят к вертикальным отклонениям, круговым движениям и горизонтальным отклонениям глаз. Эти реакции осуществляются при нормальном положении животного таким образом, что определенное движение головы (поднятие, опускание, наклон и поворот) вызывает движение глаз в том направлении, в котором они удерживаются в дальнейшем статическими рефлексами (тоническими шейными и лабиринтными рефлексами), так что глаза управляются самим началом движения и поворачиваются в необходимую сторону.

И наоборот, компенсаторное положение глаз может оказать влияние на направление вызываемых лабиринтами глазных вращательных реакций. Именно из-за того, что при компенсаторном положении глаз осуществляются круговые движения и вертикальные отклонения, точки прикрепления глазных мышц к глазному яблоку будут смещены по отношению к орбите. И. если теперь с лабиринтов вызывается стато-кинетический рефлекс определенной пары глазных мышц, то может случиться, например, что вместо горизонтального отклонения произойдет косое или вертикальное отклонение глаза просто по той причине, что вследствие кругового

2 Р. Магнус

18

Первая глава. Общий обзор

движения точки прикрепления прямой наружной и прямой внутренней мышц лежат теперь в глазнице не в горизонтальном, а скорее в вертикальном направлении.

Так благодаря лабиринтным и шейным рефлексам выполняется чрезвычайно сложная взаимная работа глазных мышц и закономерная совместная деятельность обоих глаз, которая осуществляет правильное видение как при движении, так и в,покое и при различных физиологически возможных положениях головы относительно тела и в пространстве. Уже из этого ясно, что при патологических изменениях этого механизма должны наступить отчетливые нарушения в зрительной ориентировке, и очень возможно, что это играет существенную роль и в патологии человека.

В. Установочные рефлексы

В начале этой главы было показано, что если у млекопитающих, кроме центров в продолговатом мозгу, сохранен еще неповрежденный средний мозг, то животное способно самостоятельно вставать. Децеребрированное животное стоит, если его поставить, и падает, если ему дать толчок, но оно не в состоянии само подняться. Животное же с сохраненным средним мозгом, в противоположность этому, способно рефлекторно принять из каждого неестественного положения совершенно точно нормальное положение, которое потом может служить исходной точкой для всевозможных произвольных и-рефлекторных движений. Дальнейший анализ показал, что в этой установочной функции участвует ряд различных рефлексов и что различные органы восприятия служат исходным пунктом для установочных рефлексов.

1. Лабиринтные установочные рефлексы

головы

Для исследования этих рефлексов нужно держать животное свободно в воздухе — так, чтобы не было никакого соприкосновения тела с подставкой. Кроме того, нужно у кошек, собак и обезьян исключить зрительные возбуждения. Это можно произвести или при помощи колпака, надеваемого на голову, или путем удаления больших полушарий. Наоборот, у кроликов и морских свинок не нужно устранять зрительные импульсы, так как'выяснилось, что животные без лабиринтов, с надетым на голову колпаком или без него, или же животные с работоспособными полушариями или без них, но после экстирпации лабиринтов ведут себя при свободном нахождении в воздухе совершенно одинаково.

Если взять кролика или морскую свинку за таз и держать их в воздухе в нормальном положении, то передняя половина тела и голова стоят правильно, причем последняя находится в нормальном положении, теменем вверх и с ротовой щелью, опущенной немного ниже горизонтали. Если, исходя из этого положения, так поворачивать таз, чтобы крестец стоял вертикально (оральным концом вверх — висячее положение головой вверх), то голова остается в нормальном положении. Если повернуть таз вокруг битемпоральной оси так, чтобы голова была внизу (висячее положение головой вниз), то положение головы в пространстве не меняется или меняется, очень мало, ротовая щель сохраняет свой наклон к горизонту или очень незначительно отклоняется в вертикальном направлении. В то время как положение таза в пространстве изменилось на 180°, положение ротовой щели осталось или то же самое, или сдвинулось очень ненамного. В первом случае (висячее положение головой вверх) это происходит бла-

Статические рефлексы. Установочные рефлексы

19

годаря вентральному перегибу; при висячем положении головой вниз — напротив, из-за сильного дорсального перегиба головы. Если привести таз в боковое положение, то голова благодаря повороту передней половины тела приводится в нормальное положение и таз можно вращать в воздухе из одного бокового положения в другое на 180° без того, чтобы положение головы изменялось в пространстве. Кажется, что голову держит в пространстве какая-то «магическая» сила: этот опыт является чрезвычайно

наглядным. При помещении животного в положение на спину голова также приводится в нормальное положение, а именно — вентральным наклоном передней половины тела так, что голова приближается к животу, или же спиральным вращением передней половины тела на 180°.

Подобные рефлексы также можно обнаружить при исследовании кошек и собак с головным колпаком или обезьян с зашитыми веками; животные при этом находятся в воздухе в свободном состоянии.

После удаления обоих лабиринтов эти рефлексы отсутствуют. Теперь животных можно держать при вышеуказанных условиях в любом положении в воздухе без того, чтобы голова переходила в нормальное положение. Получаем спинное, боковое положение головы и т. д. Животные полностью дезориентированы в пространстве.

2. Влияние установочных рефлексов тела

на голову

Если кролика или морскую свинку после двустороннего выключения лабиринтов свободно держать в боковом положении в воздухе, то голова также перейдет в боковое положение. Но как только животное положат боком на пол, голова сейчас же поворачивается и переходит в нормальное положение. Этот рефлекс вызывается прикосновением тела к подстилке и основывается на асимметричном возбуждении чувствительных нервов тела вследствие давления тела на подстилку. Это можно доказать, если компенсировать асимметричное давление, положив на верхнюю боковую поверхность тела доску с грузом. Вслед за этим голова сейчас же переходит в боковое положение; если удалить доску, то голова снова поворачивается в нормальное положение.

Этими двумя группами рефлексов (лабиринтные установочные рефлексы и установочные рефлексы тела) обеспечивается то, что голова всегда приводится в нормальное положение. Как только последнее осуществилось, а тело еще не находится в нормальном положении, происходит перекручивание шеи. Этим вызываются следующие рефлексы.

3. Шейные установочные рефлексы

Эти рефлексы приводят к тому, что сперва передняя половина тела, а затем также и задняя половина тела животного следуют заданному положению головы и таким путем наконец все тело животного приходит в нормальное положение. Значит, здесь речь идет о цепном рефлексе, при котором сперва, благодаря своеобразному перекручиванию шеи, передняя часть тела, а затем, вследствие поворота поясничной части позвоночника, и задняя половина тела приводятся в правильное положение. Несмотря на эту цепную реакцию, ради простоты нужно употреблять общее название шейных установочных рефлексов.

Все до сих пор описанные установочные рефлексы действовали сперва на голову, которая сразу приводилась в нормальное положение. К этому затем вторично присоединялась правильная установка тела.

2*

20

Первая глава. Общий обзор

4. Влияние установочных рефлексов тела

на тело

Однако правильное положение тела не полностью зависит от головы. Если положить кролика в боковом положении на стол и голову держать также в боковом положении, то часто при этих условиях животное поднимается правильным образом. Особенно четко можно обнаружить этот рефлекс, если употреблять грубую подстилку (например, плетеную циновку). При этих условиях животное садится, противодействуя шейному установочному рефлексу, который стремится удержать тело в боковом положении. Действующие раздражения и в этом случае вызываются асимметричным соприкосновением тела животного с подстилкой. Это можно доказать наложением доски с грузом на верхнюю боковую часть тела.

Из этого следует, что как голова, так и тело приводятся в нормальное положение двойным механизмом рефлексов: голова — лабиринтными

установочными рефлексами и установочными рефлексами тела на тело, тело же — шейными установочными рефлексами и установочными рефлексами тела на тело.

5. Оптические установочные рефлексы

Центры четырех названных рефлексов находятся в общей функциональной группе в среднем мозгу и в области моста. У собак, кошек и обезьян, кроме того, присоединяется еще пятая группа рефлексов: оптические установочные рефлексы, для функционирования которых требуется наличие неповрежденной коры больших полушарий (вероятно, зрительная область коры). Собаки, кошки и обезьяны ведут себя после двусторонней экстирпации больших полушарий так же, как кролики и морские свинки. Если имеются большие полушария" то в их поведении принимают участие и вышеназванные установочные рефлексы. Если удалить у этих животных оба лабиринта и через короткое время после операции держать их свободно в воздухе, то голова, лишенная ориентации, принимает любое положение в пространстве. Но через несколько дней животные «выучиваются применять» свои глаза для ориентировки и можно отчетливо видеть, что если какой-нибудь предмет (корм, экспериментатор или предметы в комнате) фиксируется животным, то голова при этом приходит в нормальное положение. Еще через несколько дней животные обычно уже хорошо развивают эту способность, и если их теперь (т. е. с неповрежденными большими полушариями и открытыми глазами) исследовать в воздухе в свободном положении, то голова сразу же после фиксации какого-нибудь предмета приводится в нормальное положение. То, что здесь действительно речь идет об установочных рефлексах, вытекает из того, что после надевания колпака на голову эта способность сразу исчезает и животные не способны ориентироваться в воздухе, так же как кролики и морские свинки, лишенные лабиринтов. Оптические установочные рефлексы действуют также сперва на голову. К этому присоединяются потом вышеупомянутые шейные установочные рефлексы, которые вторично приводят тело в правильное положение.

Итак, видно, что особенно важные для животного функции установки тела обеспечиваются совместным влиянием разнородных рефлексов. Из всех неестественных положений в пространстве тело животного автоматически принимает нормальное исходное положение еще до совершения произвольного или рефлекторного движения.

Стато-кинетические рефлексы. Вращательные реащии

21

И. СТАТО-КИНЕТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ

Описанные статические рефлексы являются рефлексами положения. Рефлексы положения длятся до тех пор, пока голова находится в соответствующем положении в пространстве или относительно тела. Установочные рефлексы действуют и тогда, когда животное в совершенно спокойном состоянии находится в неправильном исходном положении и благодаря установочным рефлексам достигает нормального положения.

В противоположность этому стато-кинетические рефлексы вызываются движениями. Поскольку здесь лабиринты являются рецепторами для этих рефлексов, удалось выяснить, что раздражителем является не само движение как таковое, а изменение движения. Эти стато-кинетические рефлексы вызываются или угловыми ускорениями, или линейными ускорениями, притом как положительными, так и отрицательными.

А, Вращательные реакции

Лабиринтные рефлексы, вызываемые угловыми ускорениями, настолько общеизвестны и из-за их большого клинического значения так всесторонне изучены, что здесь можно только кратко остановиться на них.

1. Вращательные реакции головы

Если, например, посадить животное в нормальное положение на вертящийся диск так, чтобы позвоночник имел направление радиуса, а голова была направлена наружу, то при вращении животного по направлению его правой стороны тела голова поворачивается влево (вращательная реакция головы). После прекращения вращения наступает поворот головы вправо (поствращательная реакция головы). Как при вращательной, так и при поствращательной реакции может наступить нистагм головы, который своим быстрым компонентом всегда действует в направлении, противоположном вращательной реакции. Изменением положения животного и направления вращения можно также достичь вертикальных и ротаторных отклонений головы с соответствующим нистагмом.

2. Глазные вращательные реакции

Если, например, производить на кролике вышеописанный опыт на вращающемся диске, то при вращении вправо оба глаза отводятся влево, т. е. левый глаз движется по направлению виска, правый глаз — по направлению носа (вращательная реакция глаз), причем вращательный нистагм действует обратным образом. После прекращения вращения левый глаз движется к' носу, правый глаз — к виску (поствращательная реакция глаз). Поствращательный нистагм ^лаз действует своим быстрым компонентом в обратном порядке. Ротаторные отклонения можно получить, если вращать животное в боковом положении, вертикальные — при висячем положении головой вниз или вверх. Общим всегда является следующее правило: если вращают животное вокруг вертикально стоящей в пространстве оси, то отклонение глаз следует в горизонтальной плоскости и при этом в таком направлении, что глаза стремятся сохранить свое первоначальное положение в этой плоскости.

Описанные вращательные реакции головы и глаз являются в общем компенсаторными; это значит,, что в начале движения голова и глаза двигаются таким образом, что оптические изображения по возможности

22

Первая глава. Общий обзор

сохраняются. Уже выше обращалось внимание на то, что благодаря этим вращательным реакциям глаза при нормальном положении животного приводятся именно в то положение, в котором они позже удерживаются статическими рефлексами (компенсаторное положение глаз).

Кроме того, указывалось, что компенсаторные движения глаз влияют ца направление вращательной реакции глаз только в таком пределе, в каком может изменяться положение глазного яблока в глазнице. Этим также определяется направление вращательных реакций.

3. Вращательные реакции конечностей и туловища

Кроме описанных вращательных реакций головы и глаз, имеются такие же реакции и мускулатуры тела. Существование влияний такого рода вытекает из многочисленных клинических опытов. Например, при так называемой указательной пробе предварительное вращение влияет на направление произвольного движения, выполненного после вращения. Но условия этого опыта довольно сложны и пока не поддаются простому анализу. Мах (Mach), а также Барани (Вагапу), Райх (Reich) и Ротфельд (Roth- feld) описали у кролика после вращения реакции движения и падения, при которых, по всей вероятности, имеются и прямые лабиринтные влияния на мускулатуру тела. Непосредственному наблюдению поддаются вращательные реакции четырех конечностей и туловища у обезьян; на них удалось показать, что здесь речь идет о рефлексах, вызываемых прямо лабиринтами. То, что и у человека имеются в наличии такие рефлексы, вытекает из самонаблюдений при автомобильной езде: при каждом крутом повороте появляется очень ясное противодействующее движение в поясничной области, которое не зависит от движения головы и глаз и которое едва подавляется произвольно.

Б. Реакции на прогрессивные движения

Можно обнаружить следующие вызванные с лабиринтов стато-кинетические реакции на линейное ускорение.

1. На голову

Эти реакции лучше всего поддаются исследованию у собаки при вертикальных движениях вверх и вниз.

2. Влияние прогрессивных движений на конечности

Для наглядности здесь названы только две из этих реакций.

а) Лифтная реакция. Животное сажают на доску. Если теперь производить вертикальное движение вверх, то сначала передние ноги сгибаются, а в конце движения они, наоборот, разгибаются. При вертикальном движении вниз разгибание следует сначала, а сгибание конечностей в конце движения,

б) Готовность к прыжку. Если держать морскую свинку в висячем положении головой вниз и производить незначительное верти¬

Стато-кинетические рефлексы. Реакции на движения частей тела

23

кальное движение также вниз, то передние конечности двигаются по направлению рта и при этом животное принимает положение, которое способствует при падении на пол принятию веса всего тела. Для того чтобы вызвать эту реакцию, достаточно совсем незначительное вертикальное движение.

Все описанные реакции на прогрессивное движение отсутствуют после удаления обоих лабиринтов.

Влияния небольших прогрессивных движений на глаза описаны Флай- шем (Fleisch).

В. Реакции на движения отдельных частей тела

Описанные до сих пор стато-кинетические рефлексы вызваны положительными или отрицательными ускорениями головы, которые приводят к возбуждению лабиринтов. Но и при движениях других частей тела возникают реакции, которые, поскольку они вызывают или поддерживают положение тела, можно причислить к стато-кинетическим. Они, естественно, вызываются не с лабиринтов, а в первую очередь с самих двигающихся частей тела.

Достаточен один пример для того, чтобы уточнить, о чем здесь идет речь.

Если у собаки, стоящей на четырех ногах, ущипнуть палец задней ноги, то она притягивается к телу сгибательным рефлексом той же стороны. Животное стоит только на трех ногах, и задняя половина тела, которая до этого поддерживалась двумя задними ногами, теперь держится только на одной ноге. Это осуществляется тем, что одновременно увеличивается тонус в мышцах — разгибателях этой задней ноги. Здесь появляется вместе со сгибательным рефлексом (скажем, левой) ноги перекрестный раз- гибательный рефлекс правой задней ноги [Goltz und Freusberg, Gergens, Philippson, Sherrington (9)]. Одновременно из-за усиленной нагрузки правой задней ноги вызываются мышечные рефлексы (проприоцептивные рефлексы), которые ведут к усилению напряжения мышц — разгибателей этой ноги [Шеррингтон (8)]. Этим достигается то, что задняя половина тела не опускается и что правая задняя нога в состоянии сразу же нести увеличенную нагрузку и препятствовать падению животного.

Эта реакция вызывается и управляется движением (сгибанием) левой задней ноги и может поэтому считаться стато-кинетической реакцией. Но она сохраняется до тех пор, пока левая нога остается согнутой, и поэтому к стато-кинетической реакции присоединяется соответствующая статическая реакция.

Такие длительные влияния наблюдаются у спинальной собаки. Иногда, например, можно наблюдать, что у собаки с перерезанным спинным мозгом, которая вначале находилась в прекрасном состоянии и у которой имелись всевозможные сложные рефлексы задней половины тела, развивается язва на одной из задних ног (например, левой). Тогда больная нога притягивается к телу, т. е. находится в длительном сгибательном состоянии, в то время как здоровая (правая) задняя нога удерживается в состоянии разгибания (Шеррингтон). Итак, уже у спинальной собаки из-за такой язвы имеется реакция, которую можно видеть и у интактной собаки с язвой. Что здесь речь идет не только об анатомически вызванных сокращениях, вытекает из того, что вышеописанный вынужденные положения сейчас же прекращаются, если язву анестезировать кокаином или новокаином. Тогда сразу могут снова возникнуть нормальные движения ходьбы

24

Вторая глава. Переключение

и другие симметричные реакции на обеих конечностях (собственные наблюдения).

Посредством таких длительных влияний у неоперированного животного, находящегося в положении стоя с согнутой левой ногой, правая нога получает необходимое для сохранения положения тела увеличение тонуса.

Описанный пример достаточен, чтобы пояснить, что при движениях и при определенных положениях отдельных конечностей появляются реакции отчасти стато-кинетического, отчасти статического характера, имеющие свои центры в соответствующих сегментах спинного мозга, которые также способствуют сохранению положения тела.

Известно, что жизненно необходимые функции обычно обеспечиваются разнообразно. Так, для переваривания белка имеются различные ферменты в желудочном, в панкреатическом и кишечном соках, способные взаимно заменять друг друга; переваривание углеводов обеспечивается слюнюй и панкреатическим соком. И в центральной нервной системе известны многочисленные подобные примеры. Следует только напомнить о ритмических движениях ходьбы, вызванных посредством взаимодействия центрального [Graham-Brown (3)] и периферического [Sherrington (9)1 возбуждения. Функция положения тела принадлежит к наиболее застрахованным, четким функциям центральной нервной системы. Мы едва ли знаем другой пример взаимной деятельности такого большого количества разнородных рефлексов для осуществления единой конечной цели. Статокинетические и статические реакции, как это особенно четко удалось установить на примере глаз, взаимно дополняют друг друга: благодаря кинетическим реакциям выполняются движения, приводящие отдельные части тела в такое положение, в котором они потом удерживаются статическими рефлексами. Рефлексами стояния и установочными рефлексами осуществляется принятие основного положения, а также принятие и сохранение определенного положения. Важно то, что при этих реакциях голова, в которой расположены телерецепторы — глаза, уши и орган обоняния, — играет такую ведущую (хотя и не исключительную) роль. Таким образом, осуществляется то, что уже при дистантных раздражениях тело может принять соответствующее положение, которое часто является и защитным положением.

В этом кратком обзоре мы узнали о самых главных рефлексах, участвующих в создании положения тела; в дальнейшем будет проведен анализ возникновения каждой отдельной группы рефлексов.

Вторая глава ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Прежде чем перейти к подробному описанию различных рефлекторных групп и специальному анализу отдельных рефлексов, надо обсудить еще одну проблему общего значения, а именно вопрос о том, каким образом определенное положение тела при определенном распределении напряжения во всей мускулатуре влияет на различные виды реакций тела животного при разных раздражениях и при различных рефлексах. Уже повседневный опыт учит, что одно и то же раздражение при различных позах и положениях тела вовсе не всегда вызывает одну и ту же реакцию. Сама положение тела, следовательно, обусловливает смену реакций на одинаковые раздражения.

Вторая глава. П ер включение

25

При обсуждении этих отношений нецелесообразно исходить из постановки вопроса — почему рефлекс, в общем протекающий закономерно и одинаково при определенном положении тела, вдруг протекает иначе, а сперва надо задать вопрос, чем же обусловлено, что вообще локальное раздражение вызывает в определенном смысле локальную реакцию.

Если отравить животное стрихнином с целью повышения рефлекторной возбудимости, то можно привести в состояние возбуждения всю мускулатуру тела раздражением любого чувствительного нерва или нервного окончания. Значит, в этих условиях каждый афферентный чувствительный путь связывается функционально с каждым эфферентным моторным нервом и центральная нервная система представлена как диффузная сеть, в которой приходящие возбуждения могут передаваться на все моторные центры. Исходя из этого факта, возникает вопрос, чем же обусловлено, что при нормальных условиях возбуждение распространяется в центральной нервной системе высших животных не диффузно, ибо при обычных рефлексах приводятся в деятельное состояние только отдельные нервные образования и ограниченное количество мышц тела.

О законах, которые при этом действуют, мы знаем по более старым исследованиям Гольца и особенно по новым исследованиям Шеррингтона. Задачей этой книги не является подробное описание этих закономерностей. Шеррингтон сделал это в своей монографии «The integrative action of the nervous system». Там показывается, что процессы торможения играют большую роль в ограничении распространения возбуждения по центральной нервной системе. При возбуждении определенных центральных групп благодаря «одновременной индукции» уменьшается возбудимость соседних центральных групп, а после завершения рефлекса последовательная индукция оказывает противоположное влияние на возбудимость. Из «принципа общего пути» следует, что один и тот же моторный путь может быть одновременно использован только одним типом рефлекса. Вследствие этого на одной конечности одновременно может проявляться или чесательный, или длительный сгибательный, или же перекрестный разгибательный рефлекс. Как только «общий путь» занимается определенным рефлексом, он тотчас блокируется для других, частично антагонистических рефлексов. Большое значение имеет и рефрактерный период, во время которого центр, пришедший в состояние возбуждения, становится невозбудимым и может отвечать на новые раздражения только после уменьшения процесса возбуждения. Как раз для ритмических движений особенно важен рефрактерный период. Все эти и еще многие другие процессы регулируют закономерное распространение возбуждения в центральной нервной системе, препятствуют тому, чтобы при отдельном раздражении в нормальных условиях приходили в возбуждение все моторные центры, и делают возможным использование центральной нервной системы для самых разнообразных реакций.

Из множества закономерностей подробно здесь описывается только один исключительный случай, имеющий значение для положения тела. Оказалось, что и состояние периферии тела влияет на распределение возбудимости в центральной нервной системе, другими словами, что данной положение и поза тела оказывают закономерное влияние на реакции центрального органа. Наши исследования в этой области можно связать с опытами, которые провели Икскюль (Uexküll) и Иордан (Jordan) на беспозвоночных. Оказалось, что у целого ряда беспозвоночных с более простым строением тела возбуждение распространяется в диффузной нервной сети по относительно простым законам и что возбудимость центров, находится под влиянием растяжения соответствующих мышц^ Центры растя¬

26

Вторая глава. Переключение

нутых мышц, по выражению Икскюля, «включены» для данного раздражения, и поэтому любое чувствительное раздражение приводит у этих животных в состояние сокращения только растянутые мышцы.

Для доказательства Икскюль (1) описывает следующий опыт на офиурах (ophiuroidea):

Офиура принадлежит к морским звездам. От центральной части тела, в которой находятся органы пищеварения, отходят пять длинных, круглых, очень подвижных лучей. Луч состоит в основном из многих костистых позвонков, которые, подобно столбику монет, сидят друг на друге. Они соприкасаются друг с другом своими центральными частями и связаны мышцами (рис. 2).

Основные движения — боковые, поэтому каждое отдельное сочленение позвонка можно рассматривать как двуплечий рычаг. Эти многочисленные рычаги взаимодействуют так, что вследствие сближения плеч рычагов на одной стороне плечи на другой

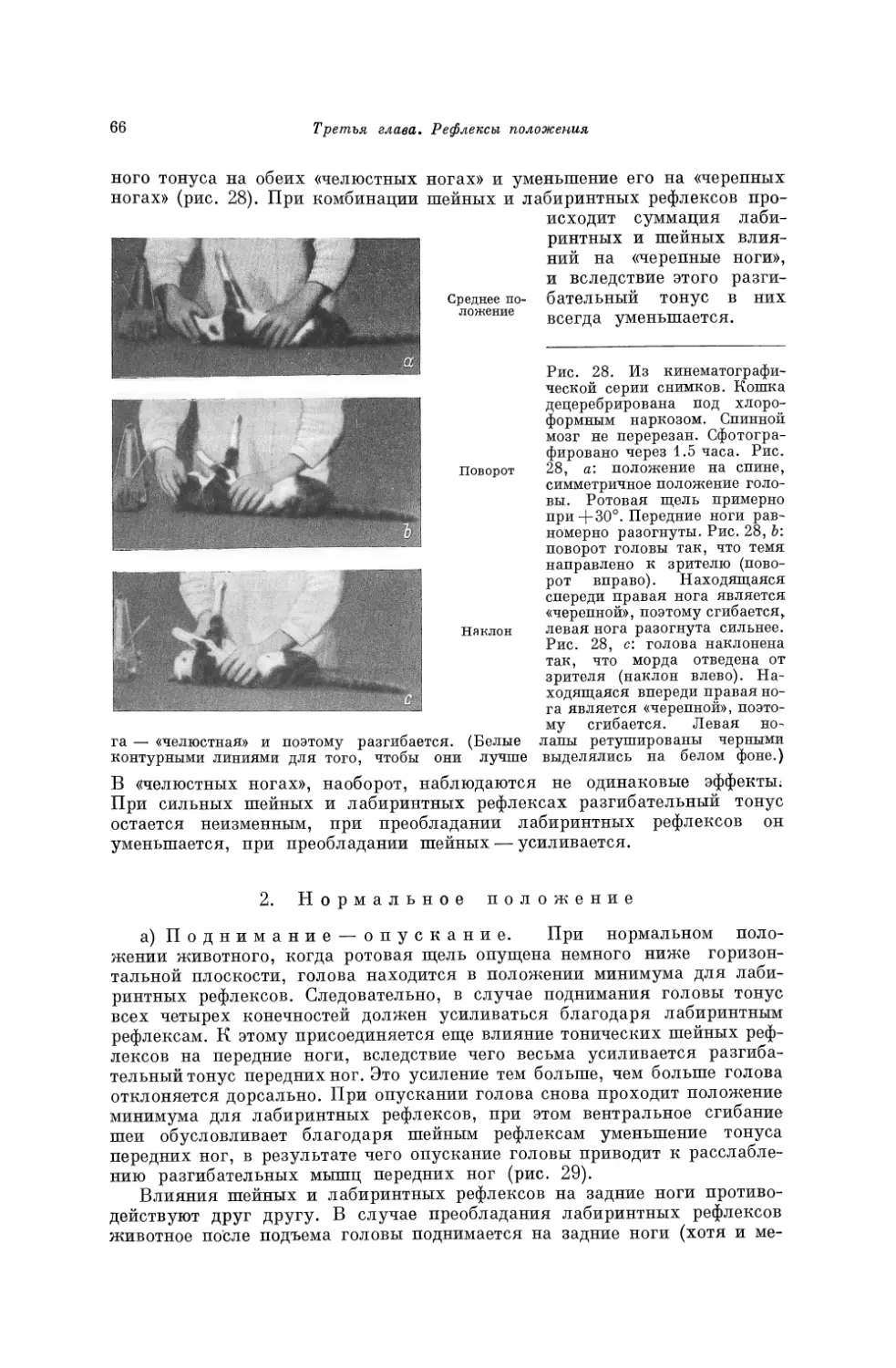

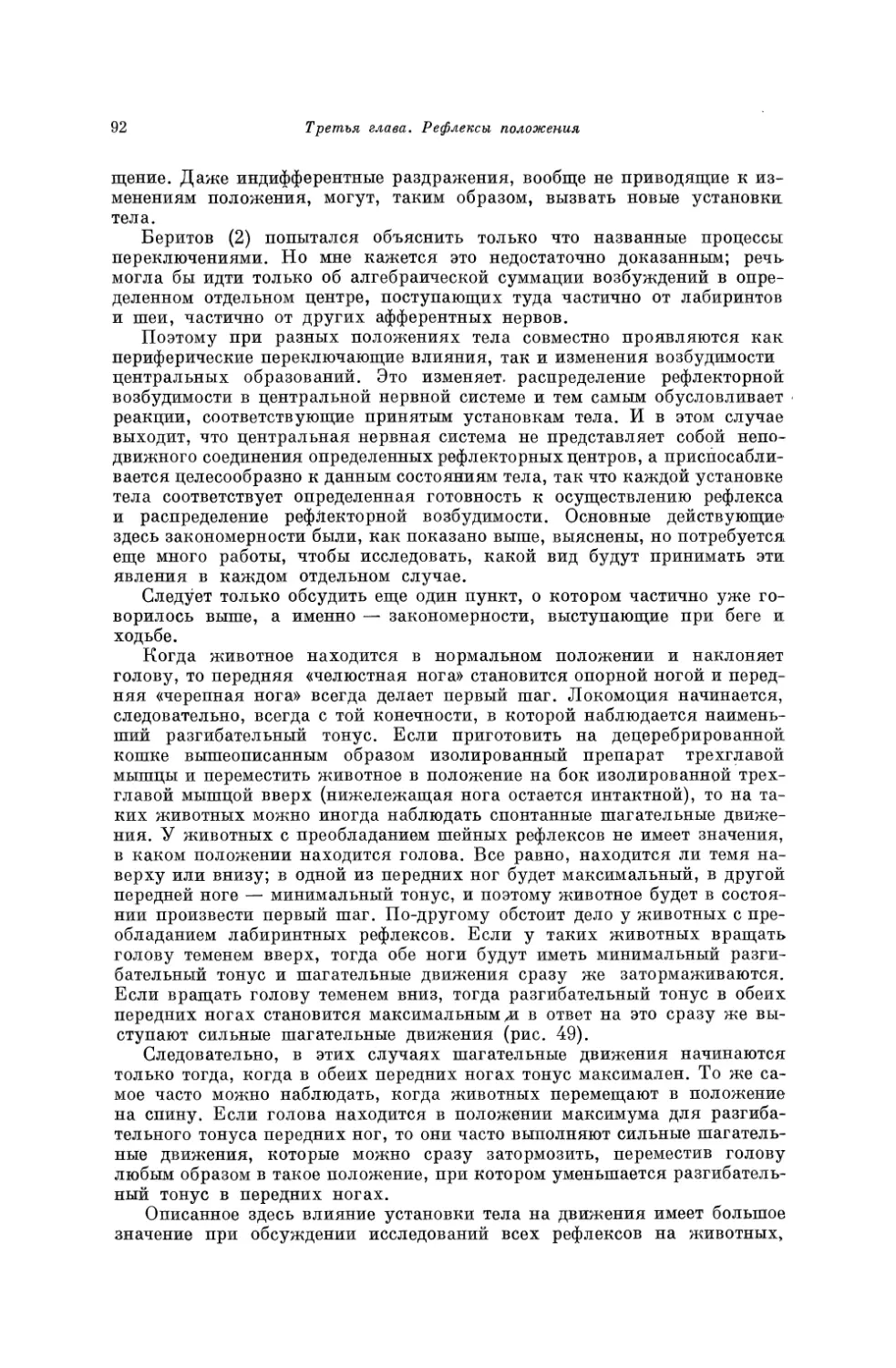

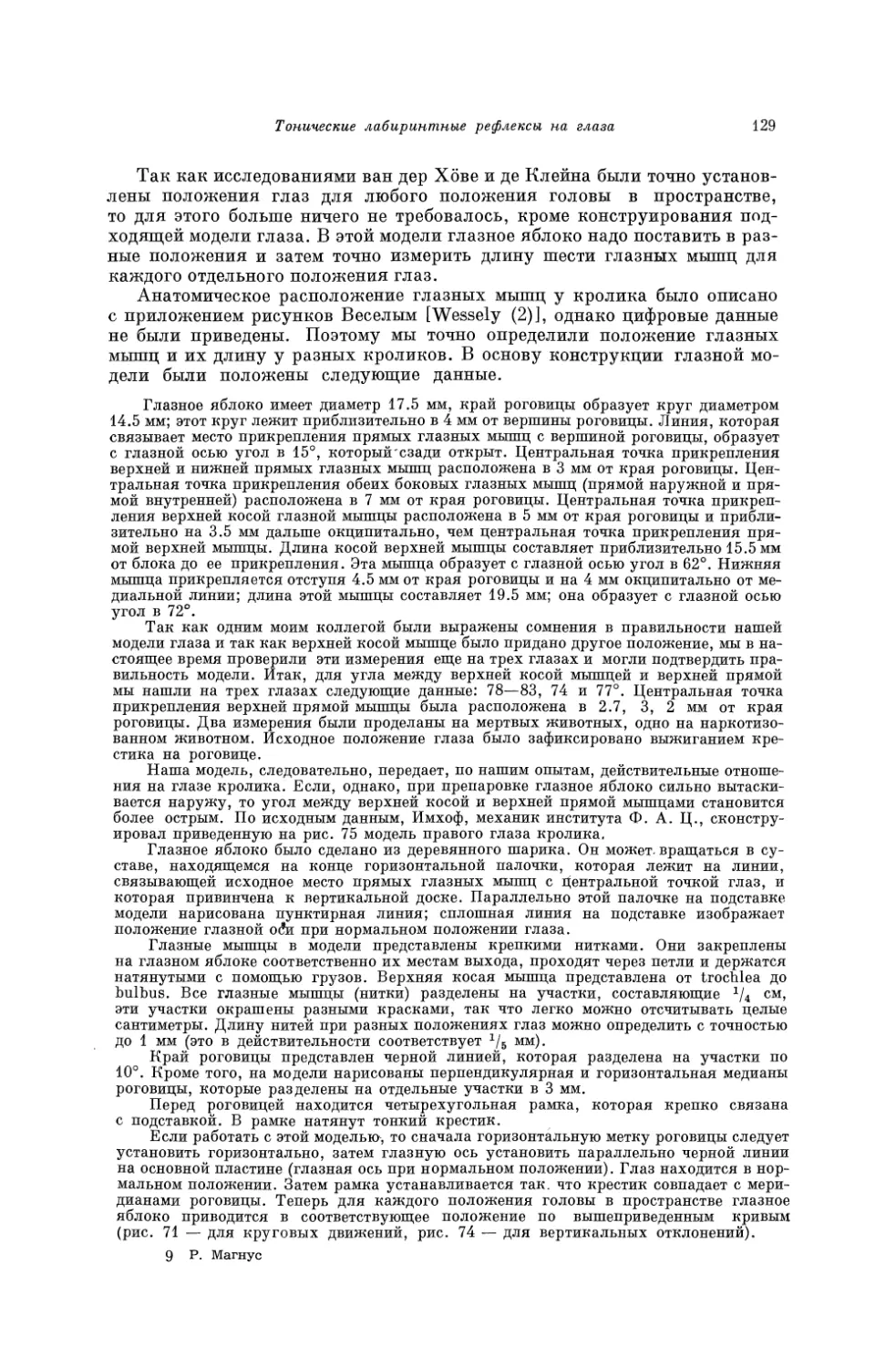

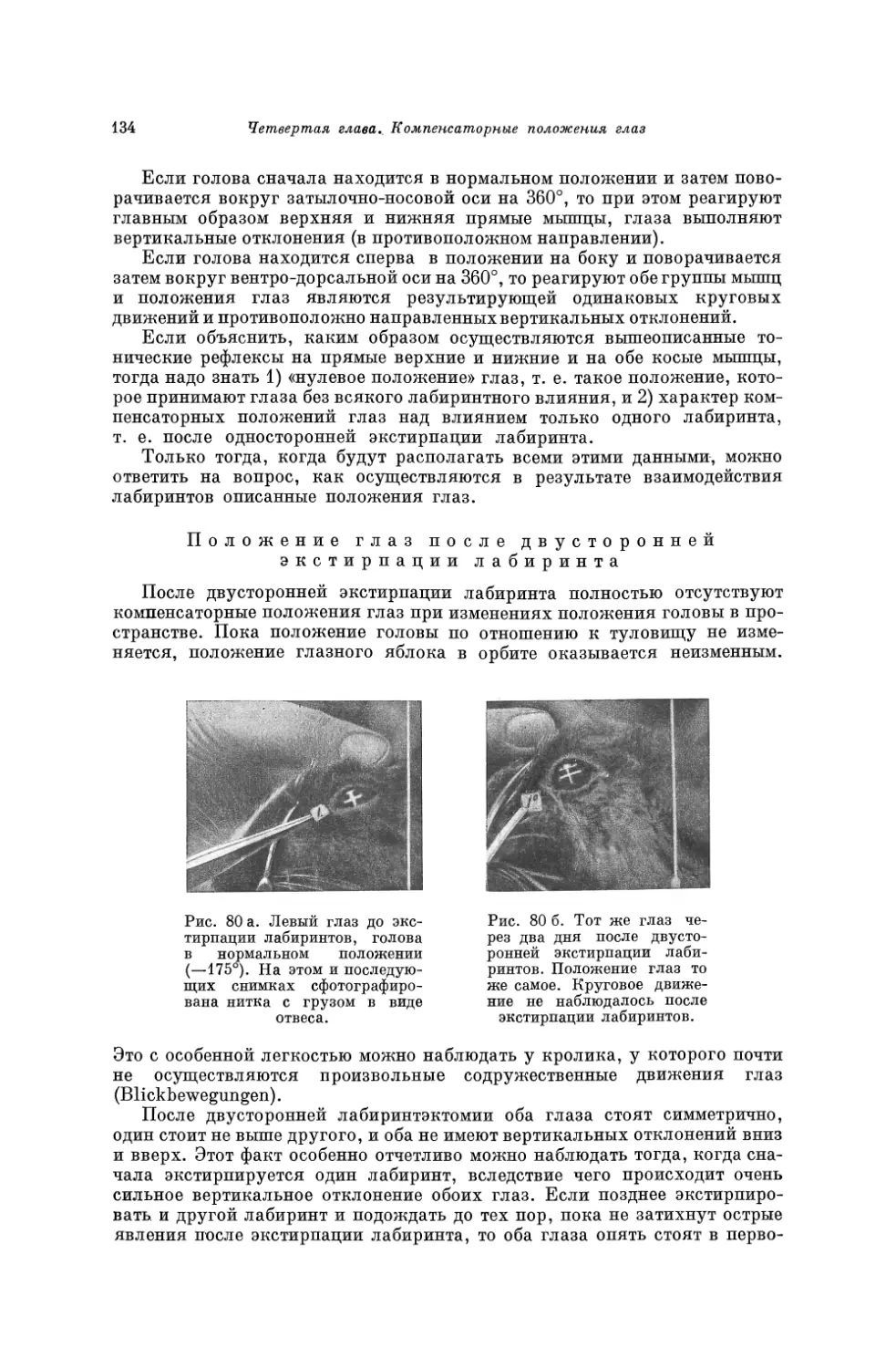

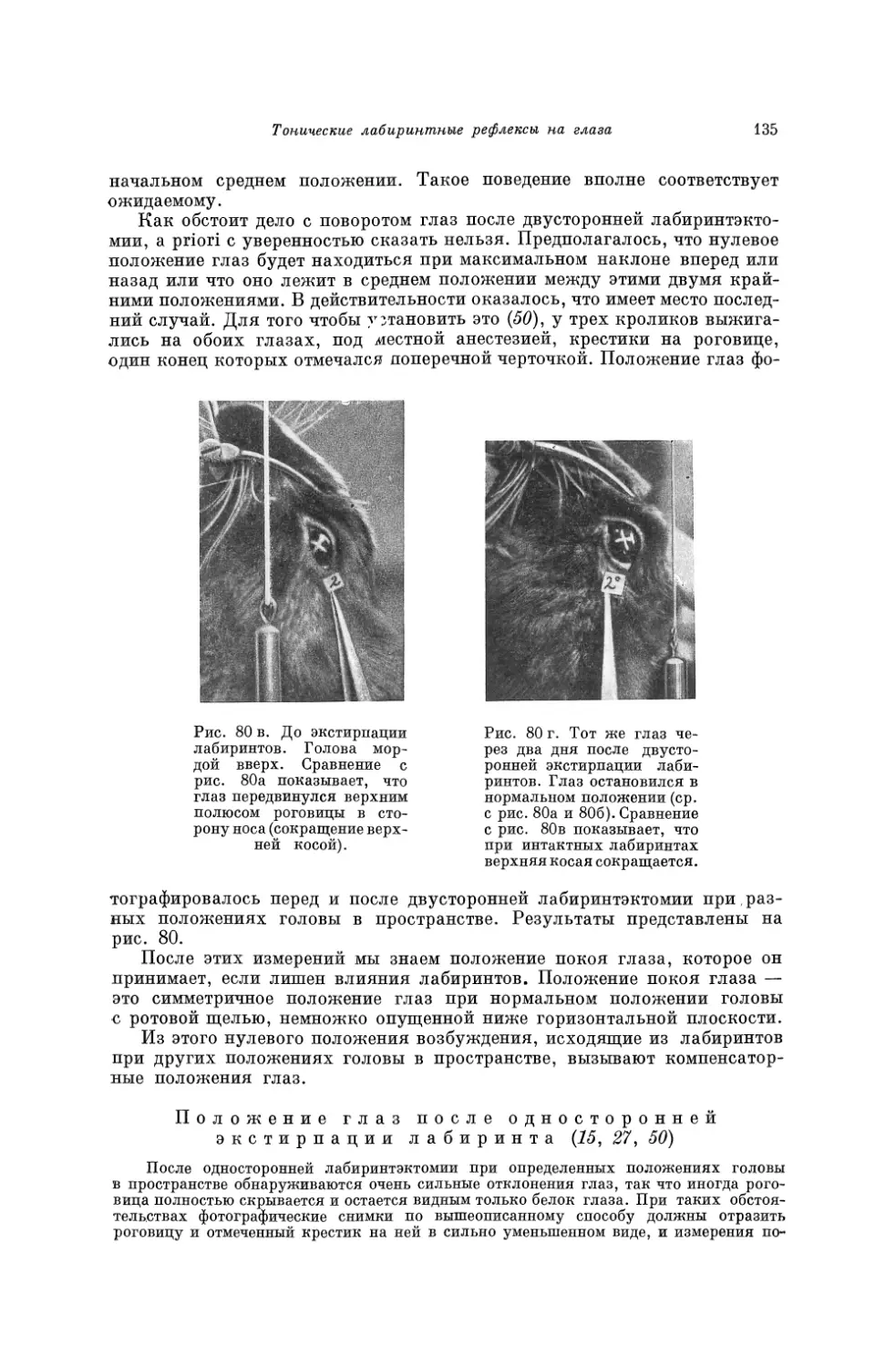

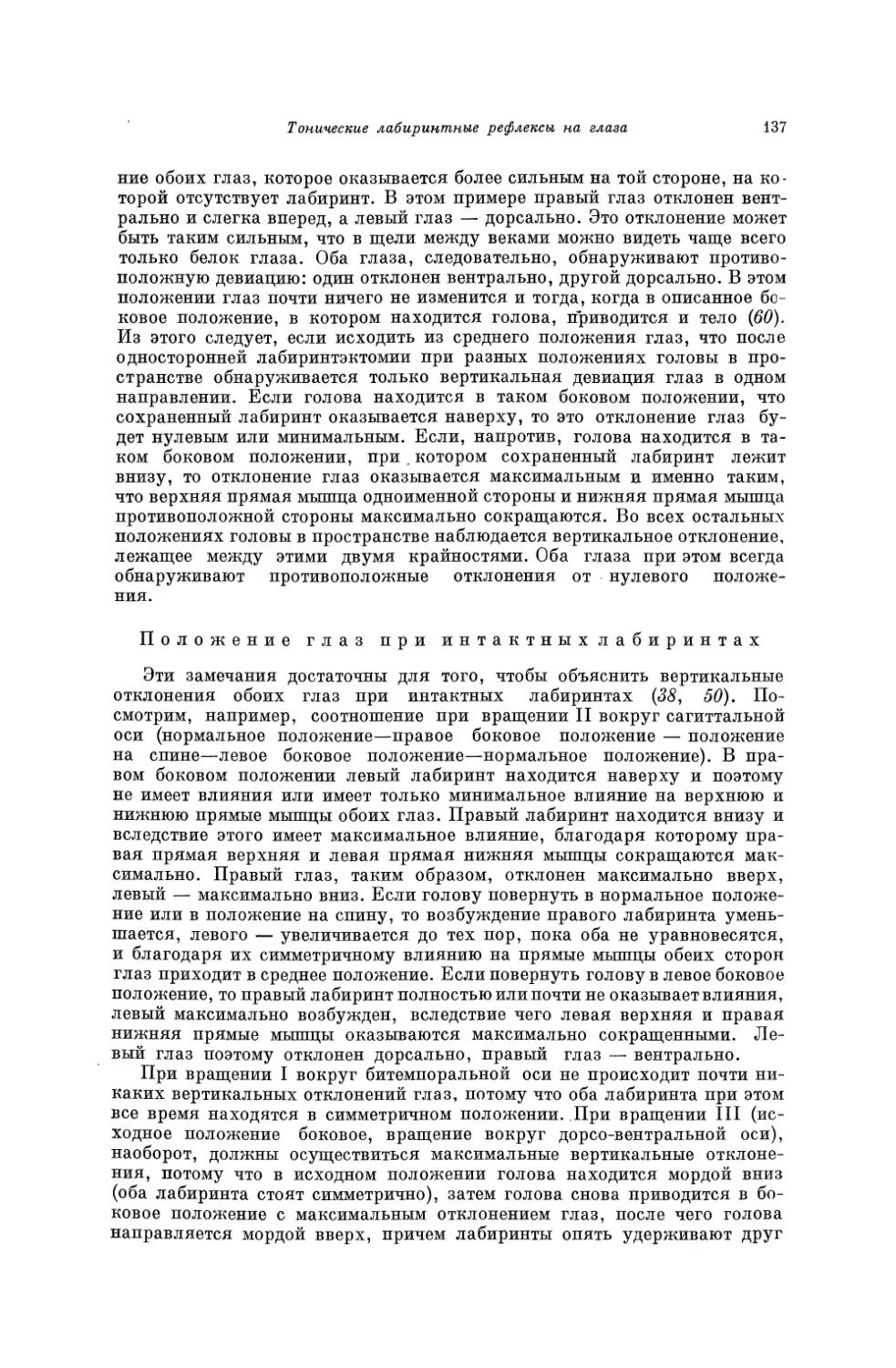

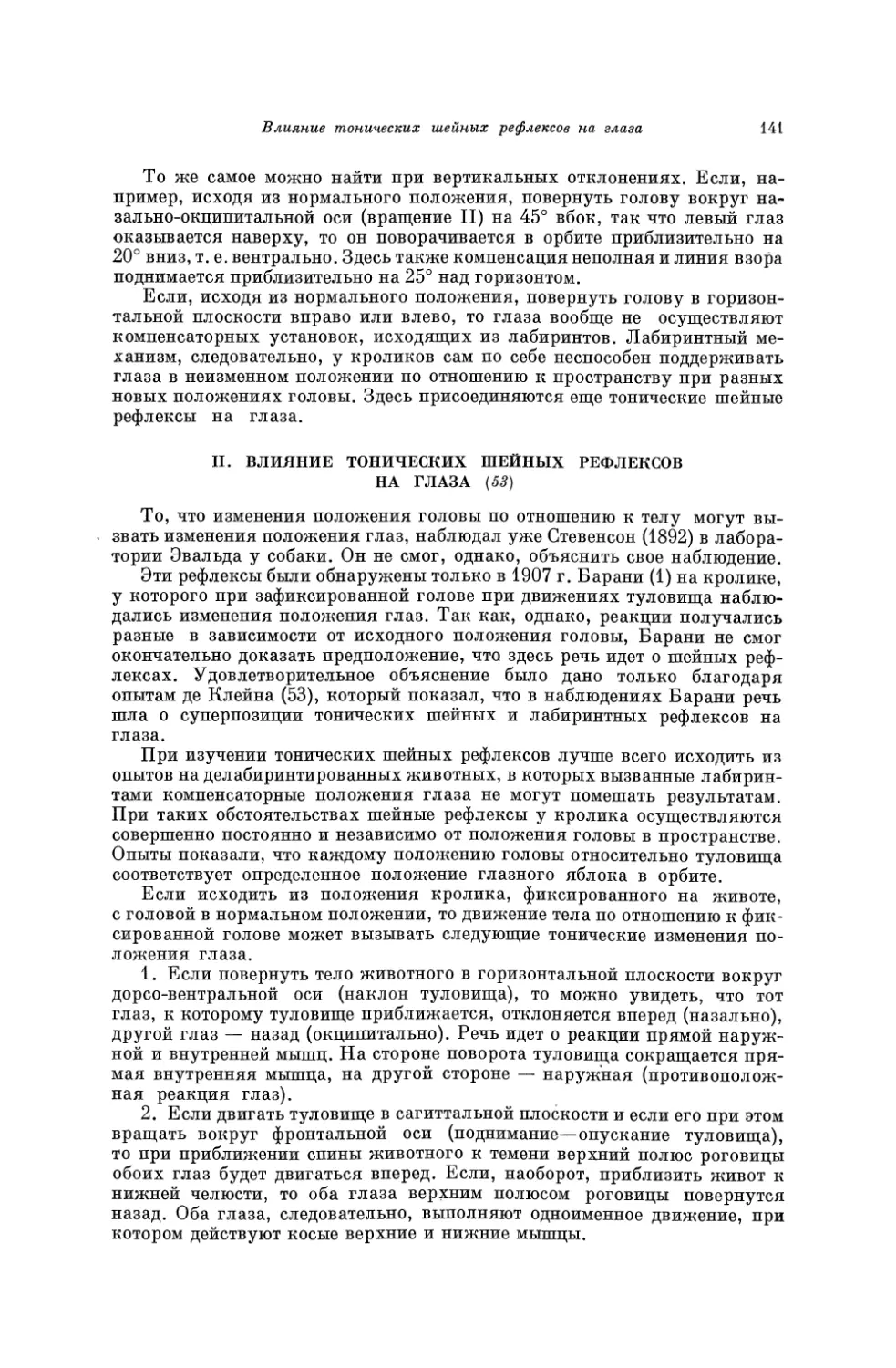

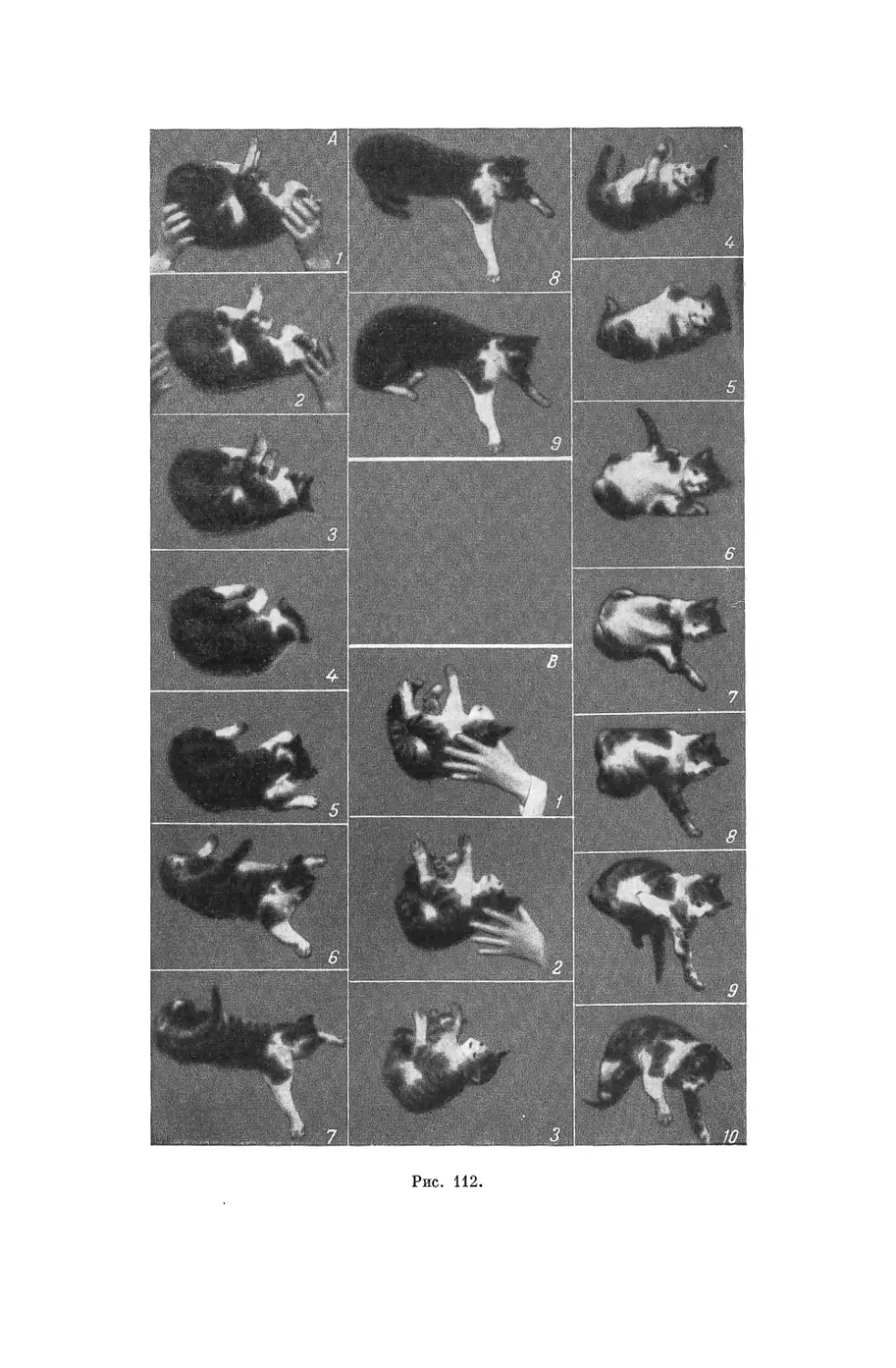

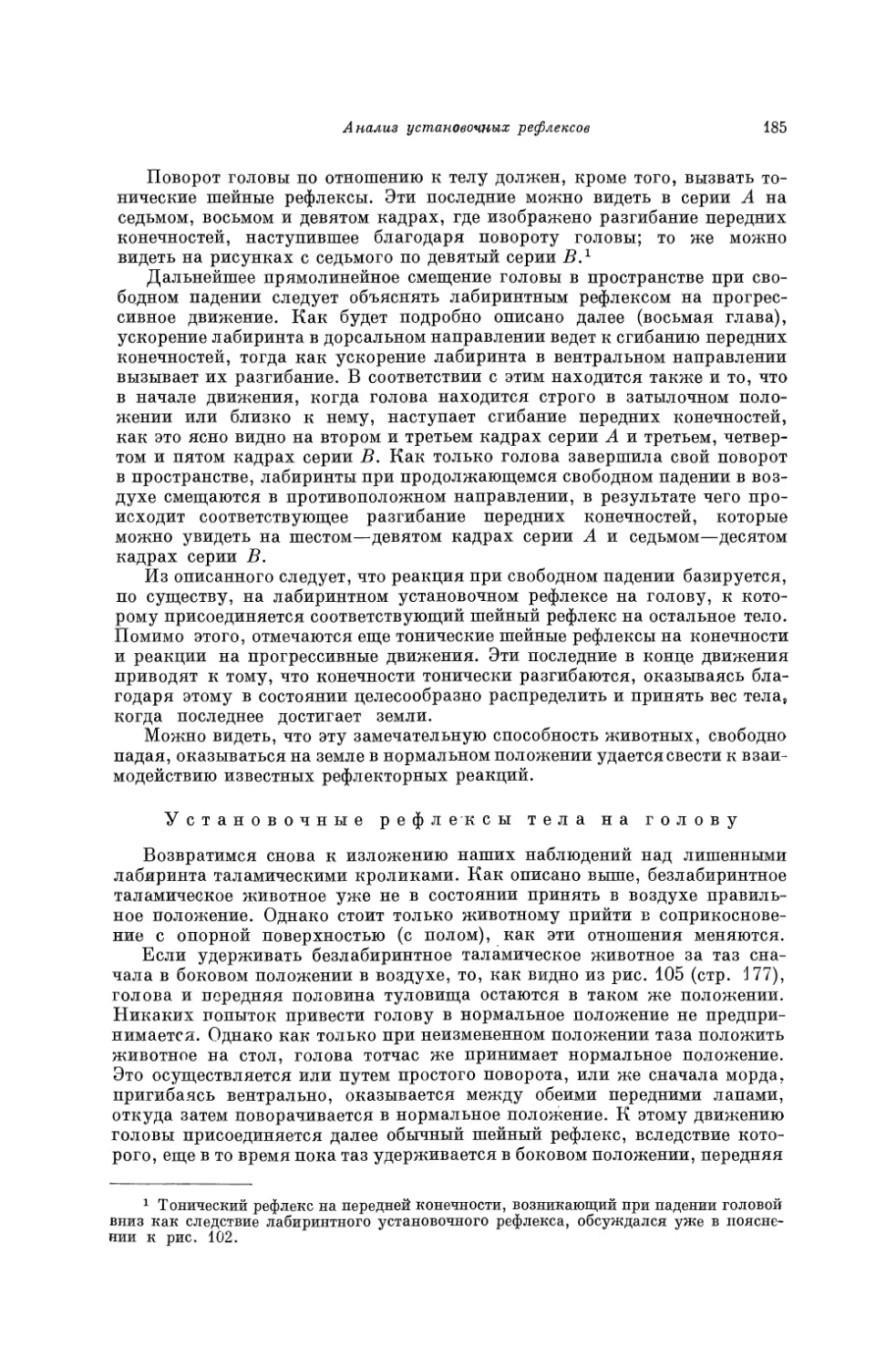

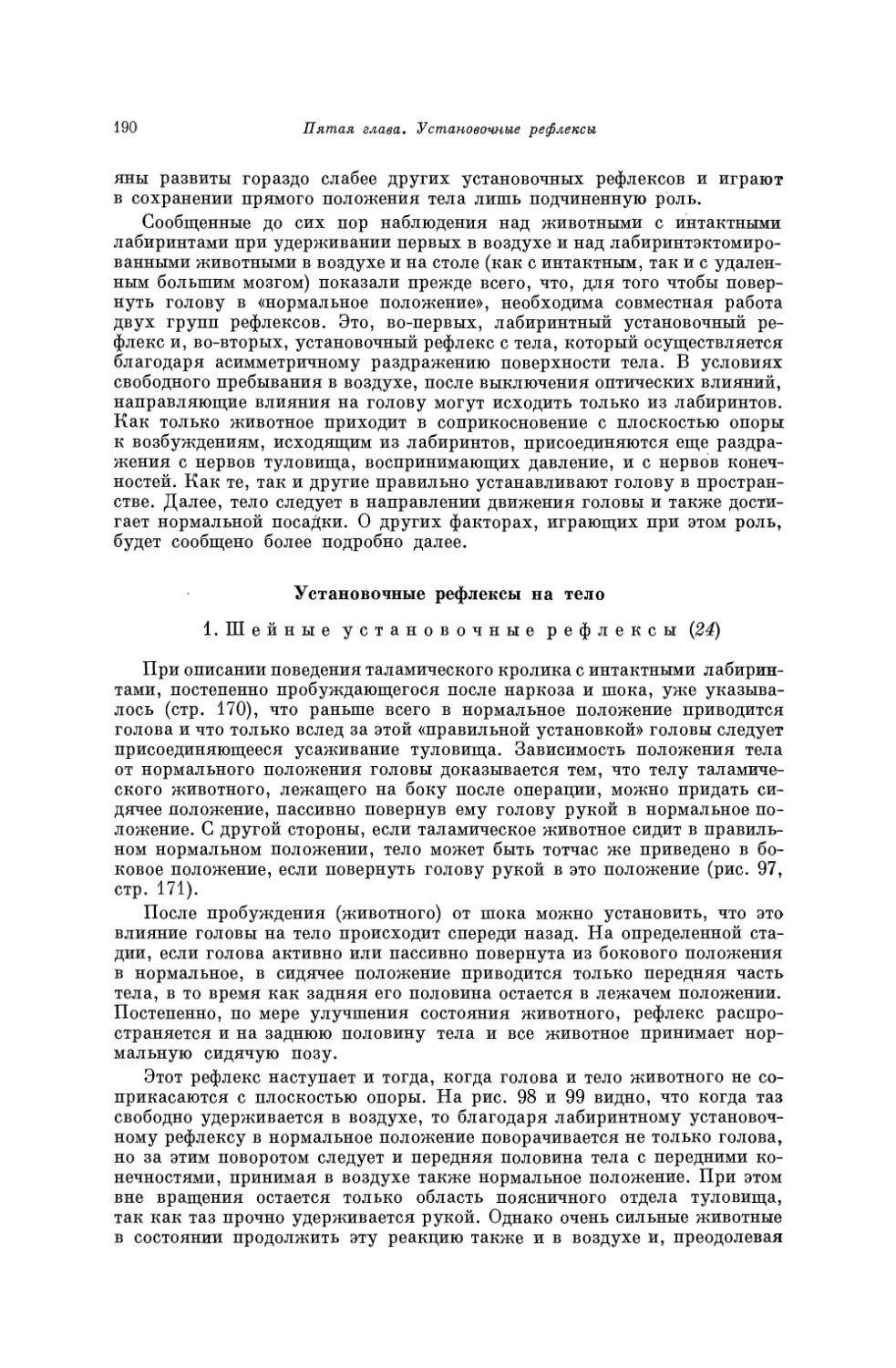

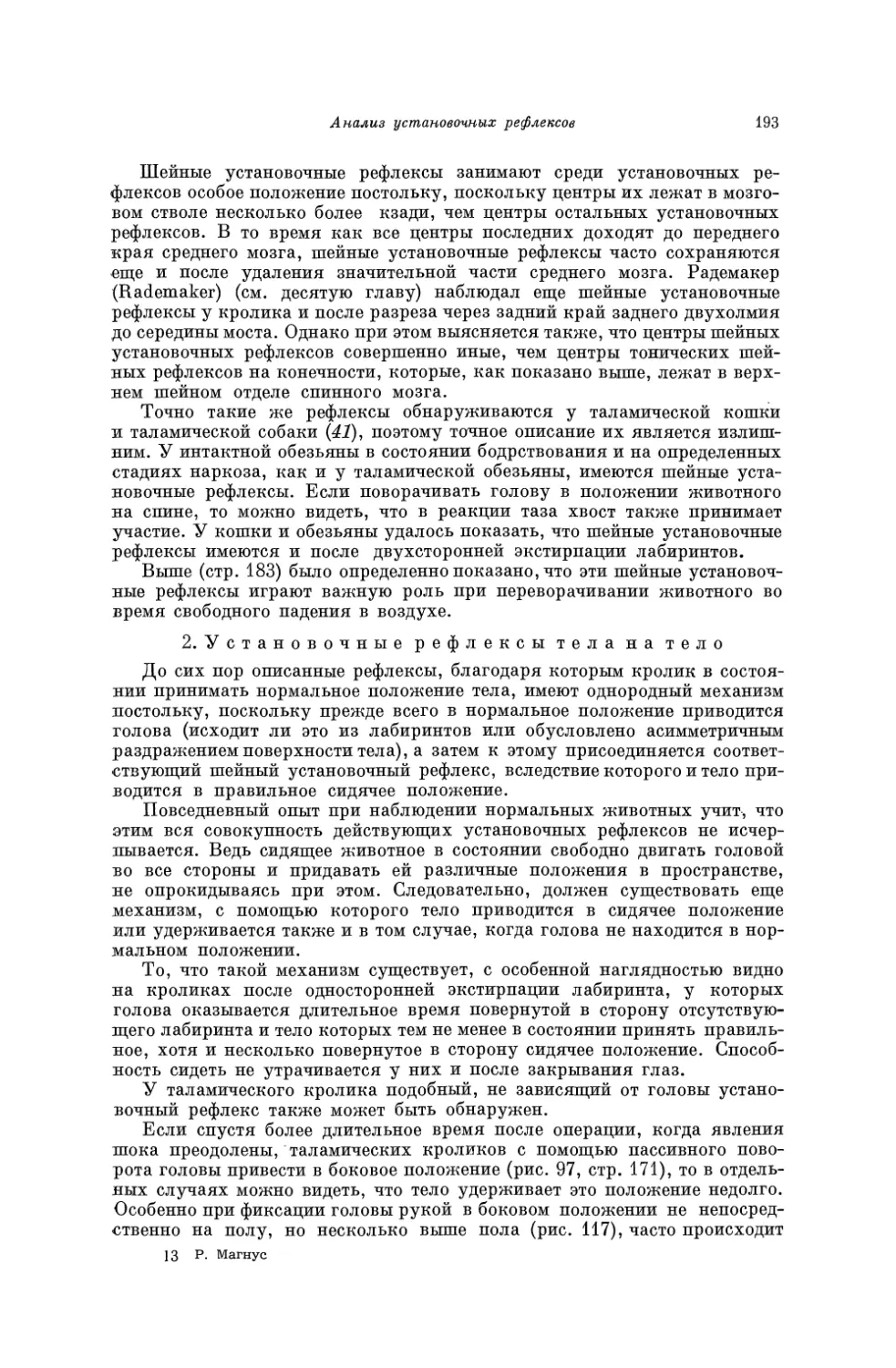

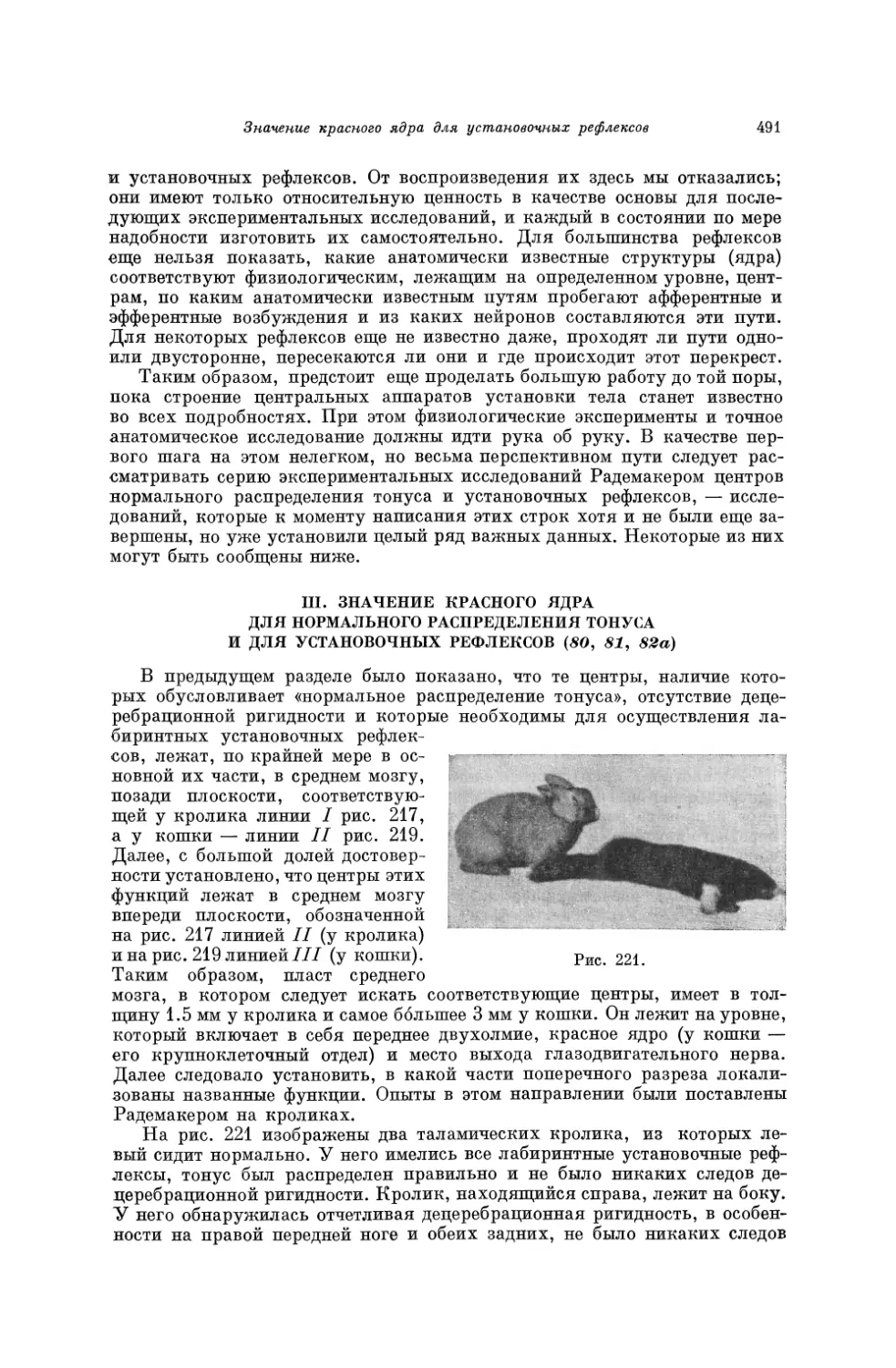

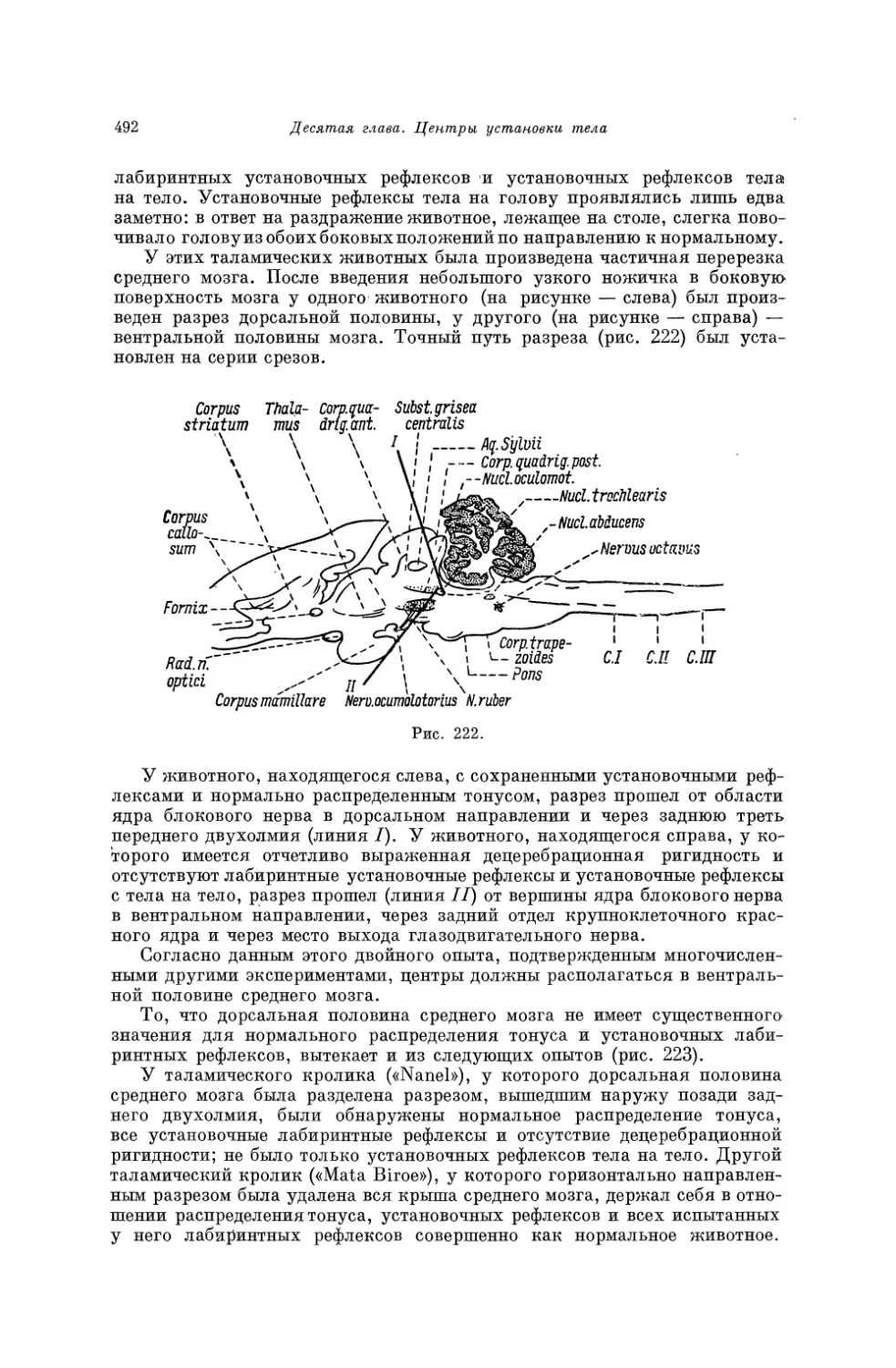

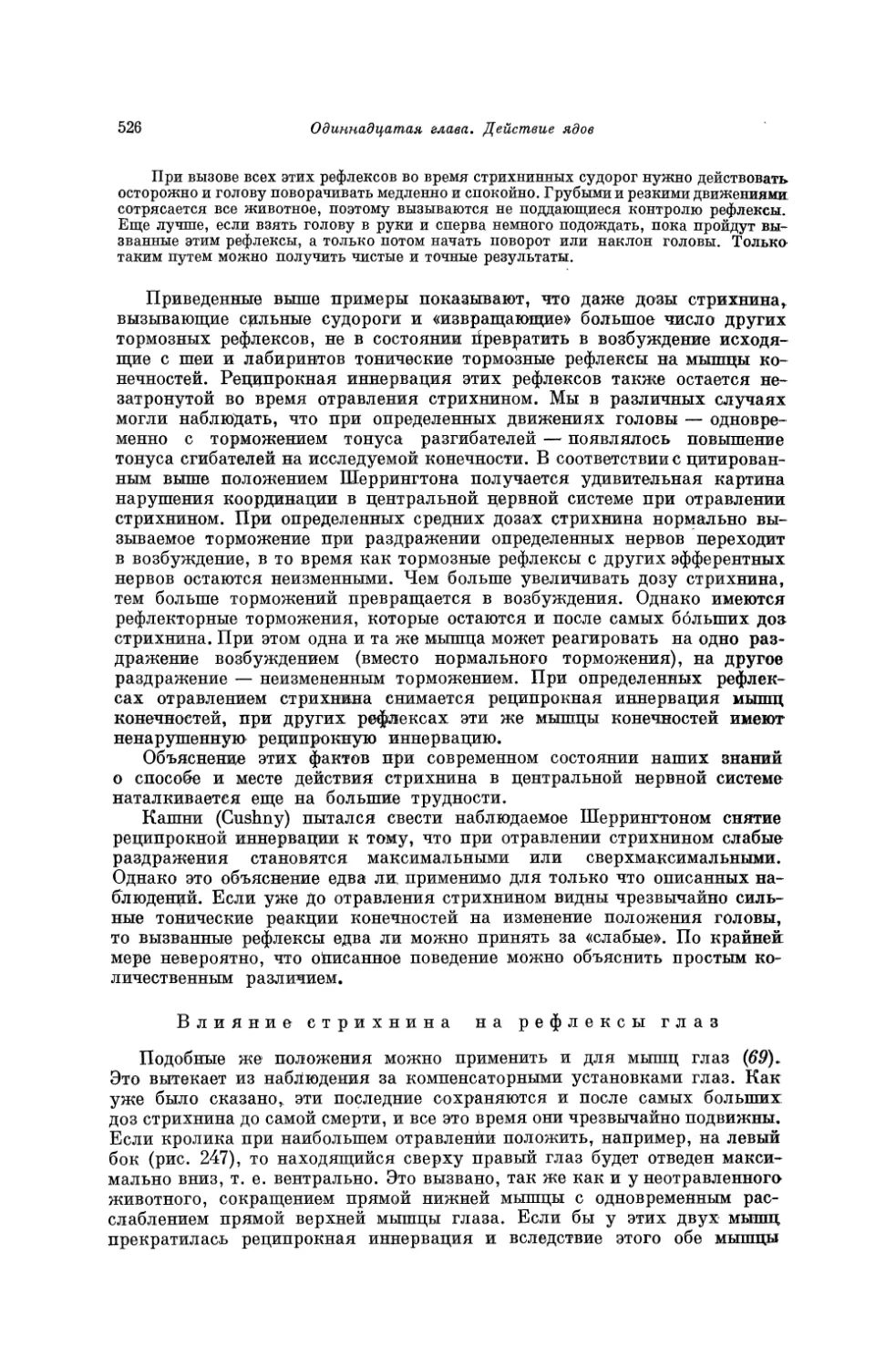

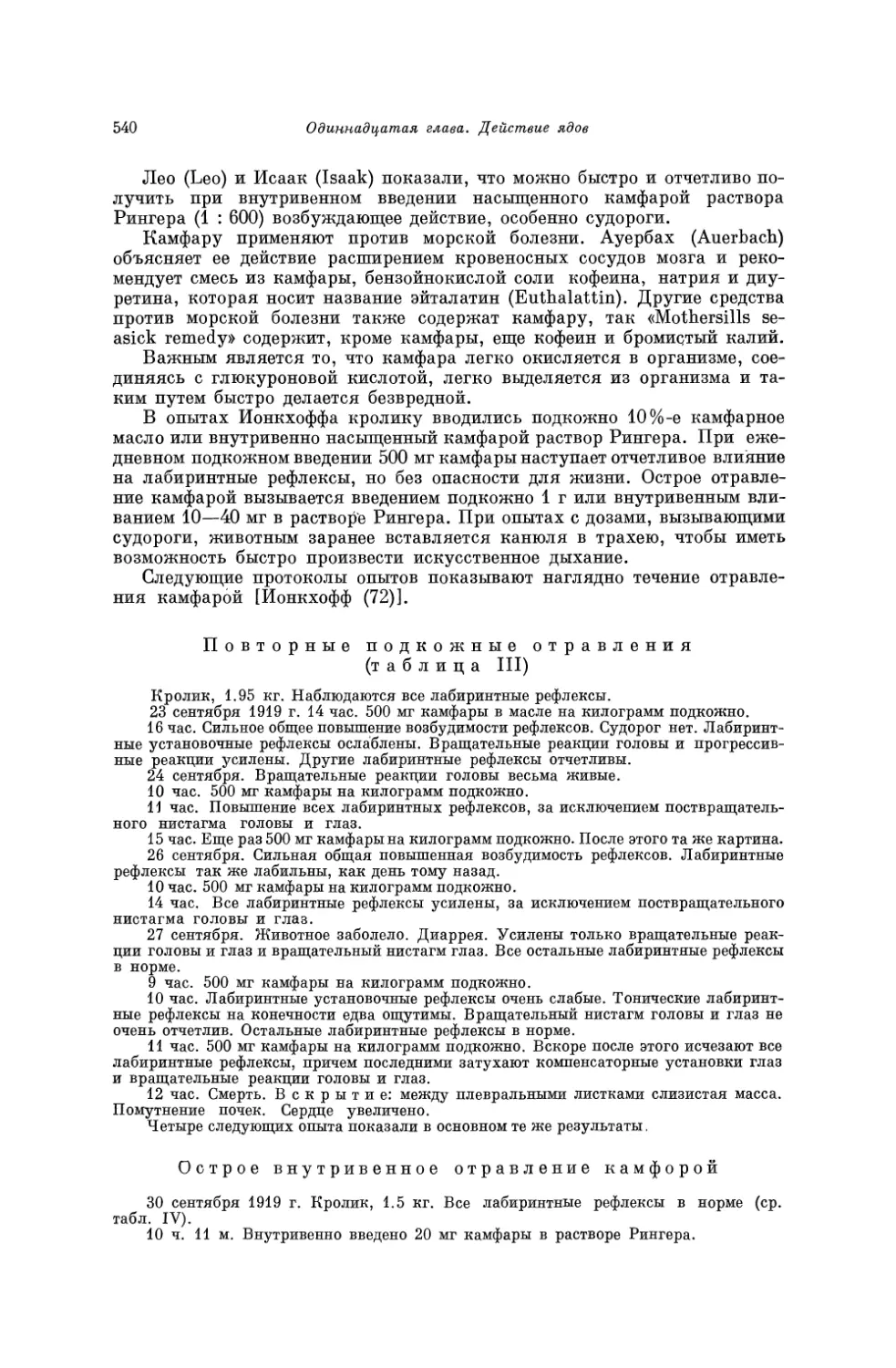

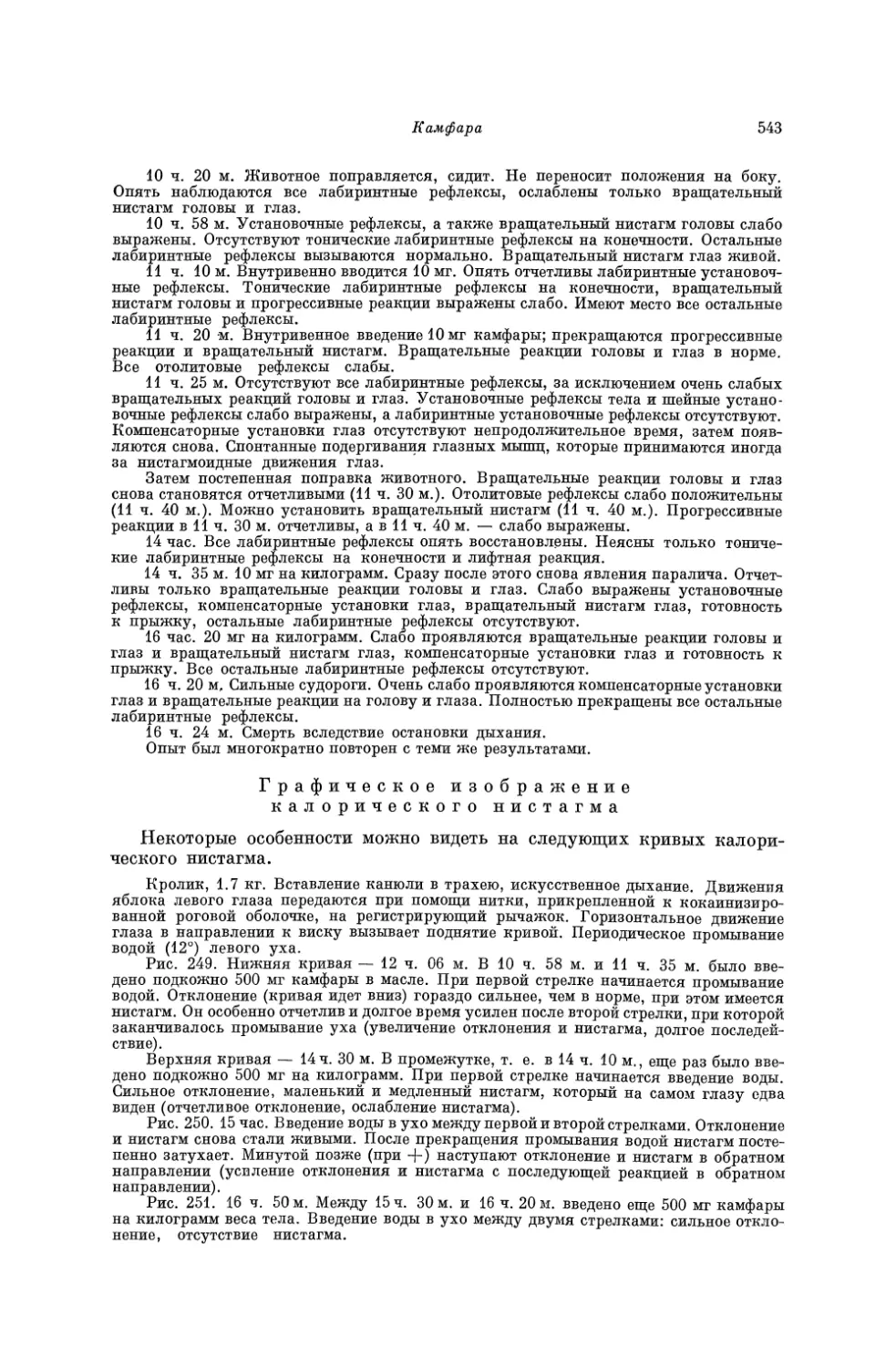

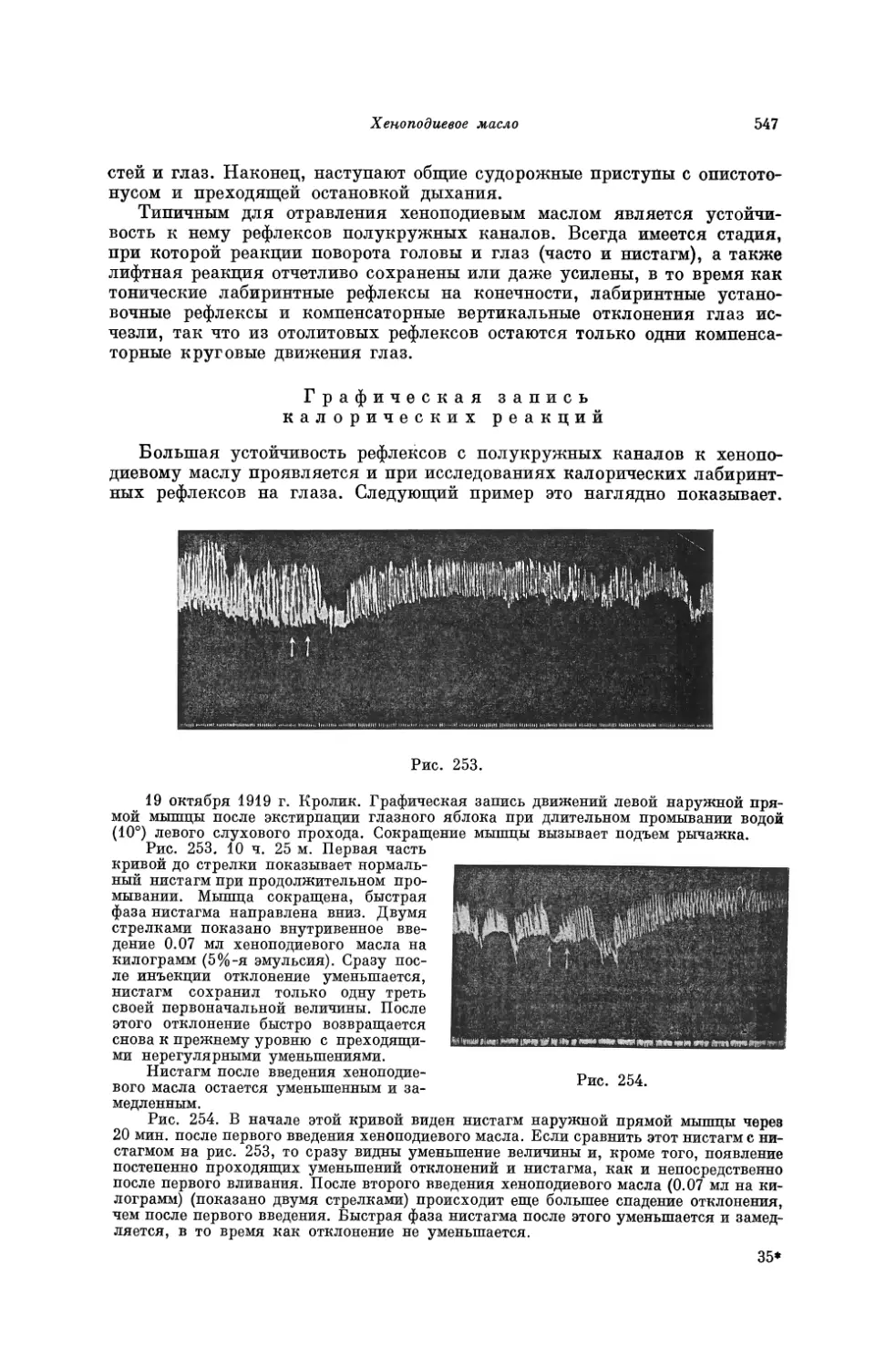

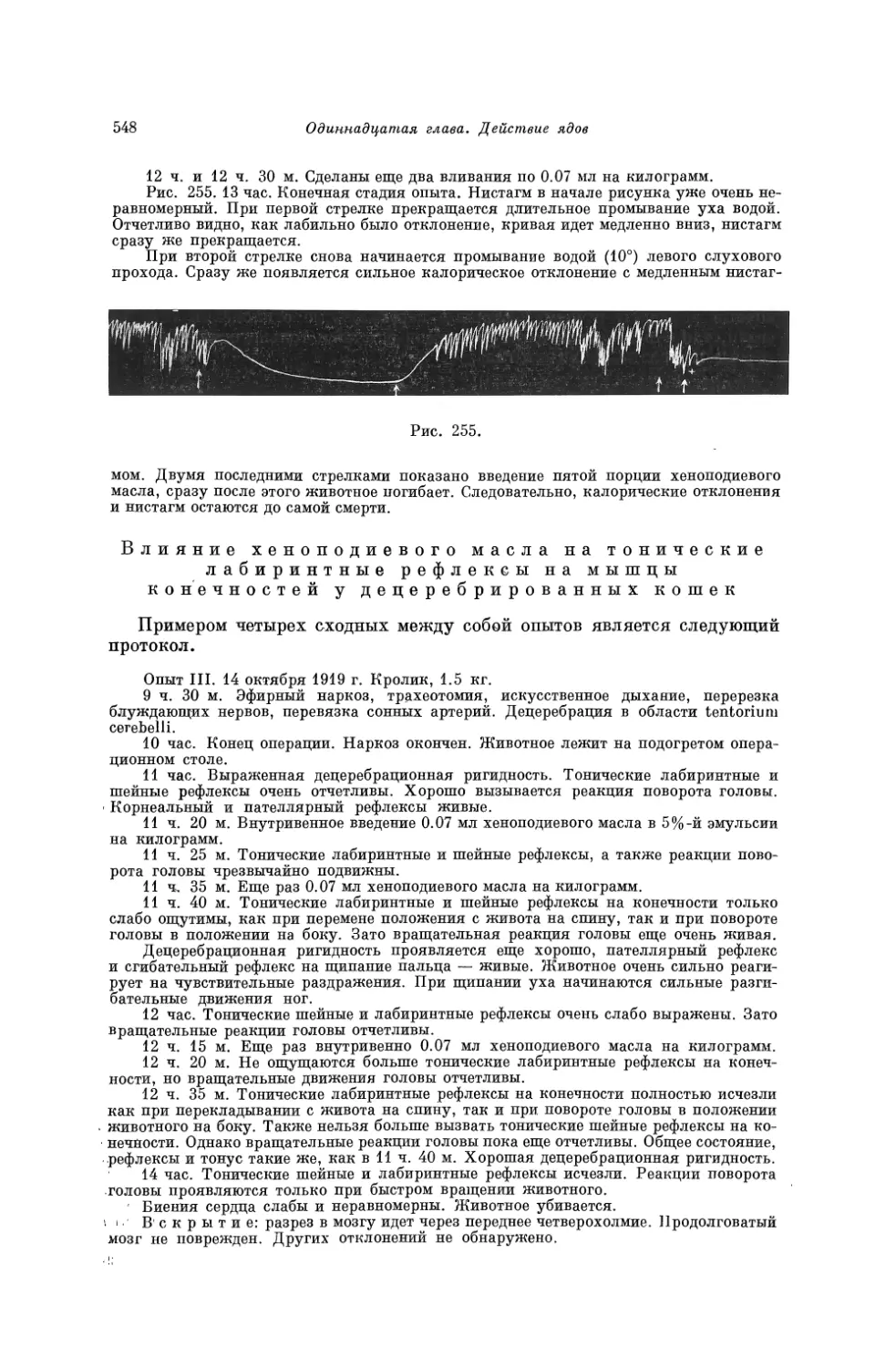

расходятся. Следовательно, при каждом боковом сгибании луча сближаются плечи рычагов вогнутой стороны, а на выпуклой стороне расходятся; это влечет за собой растяжение мышц на выпуклой стороне луча и сокращение мышц на вогнутой.