Автор: Конрад Н.И.

Теги: история история средних веков статьи история культуры издательство наука научные статьи

Год: 1972

Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«НАУКА»

Н. И. КОНРАД

ЗАПАД

ВОСТОК

СТАТЬИ

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1972

9

К 64

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

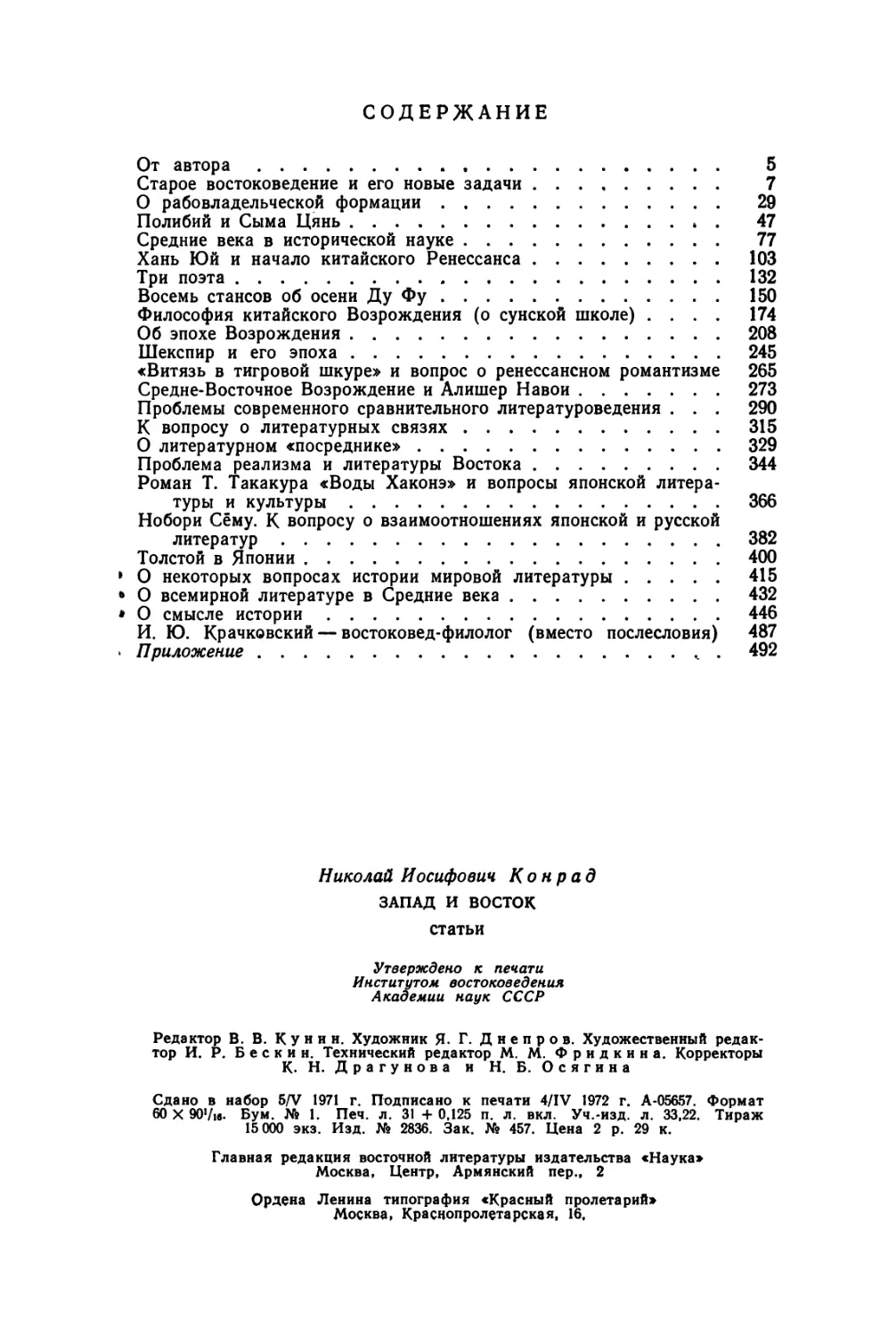

Сборник работ выдающегося советского востоковеда

Н. И. Конрада посвящен кардинальным проблемам истории

культуры стран Запада и Востока. Особенное внимание уде¬

ляет автор разработанной им концепции эпох Возрождения и

Просвещения в истории Востока.

Первое издание книги Н. И. Конрада, вышедшее на рус¬

ском и английском языках, вызвало большой интерес в самых

широких читательских кругах.

1-6-3

8-72

ОТ АВТОРА

В настоящем сборнике собраны некоторые мои работы из

числа написанных в послевоенные годы, в которых затрагива¬

ются общие вопросы исторической науки и литературоведения, те,

которые, по мнению автора, могут быть более полно или в какой-

то мере по-новому освещены на основе материала истории и ли¬

тератур народов Востока. Как бы общим введением в этот план

научного исследования является первая статья «Старое востоко¬

ведение и его новые задачи».

В своих исторических работах автор стремится наметить на

материале истории Востока (преимущественно Китая и Японии)

и Запада (главным образом Западной Европы) общую схему

исторического процесса в древности и средневековье, т. е. на ра¬

бовладельческом и феодальном этапе истории человечества

(статьи «О рабовладельческой формации», «Полибий и Сыма

Цянь», «„Средние века“ в исторической науке», «Роман Т. Така¬

кура „Воды Хаконэ" и вопросы японской литературы и куль¬

туры»). Исходя из осознанных по-новому некоторых фактов куль¬

турной истории Китая VIII—XII вв., автор предлагает видеть в

этих фактах признаки той эпохи, которую в истории Европы

XIV—XVI вв. называют «Ренессансом» (статьи «Философия ки¬

тайского Возрождения», «Хань Юй и начало китайского Ре¬

нессанса», «Три поэта», «Восемь стансов об осени Ду Фу»). Обра¬

щая затем внимание на некоторые явления культурной истории

Средней Азии и Ирана в IX—XIII вв., автор высказывает мысль

о возможности установления в науке понятия «Ренессанса» как

явления мирового, а не локального; явления, закономерного для

истории больших культурных народов (статьи «Об эпохе Воз¬

рождения» и «Шекспир и его эпоха») *.

* В настоящее издание дополнительно включены статьи «„Витязь в тигро¬

вой шкуре*4 и вопрос о ренессансном романтизме» и «Средне-Восточное Воз¬

рождение и Алишер Навои», а также статья «О всемирной литературе в сред¬

ние века».— Изд.

5

В своих литературоведческих работах автор путем сопостав¬

ления некоторых явлений литератур Китая и Японии, с одной сто¬

роны, литератур Европы — с другой, стремится, во-первых, про¬

следить связи между отдельными литературами и выяснить

характер этих связей; во-вторых, наметить черты общности и раз¬

личий в историческом процессе возникновения и развития лите¬

ратур у разных народов (статьи «Проблемы современного срав¬

нительного литературоведения», «К вопросу о литературных

связях», «О литературном посреднике», «Проблема реализма в

литературах Востока», «Нобори Сёму — к вопросу о взаимоотно¬

шениях японской и русской литератур», «Толстой в Японии»). На

основе всего этого материала автор делает попытку определить

важнейшие общелитературоведческие вопросы, выдвигаемые

историей мировой литературы, и наметить главные пути этой ис¬

тории (статья «О некоторых вопросах истории мировой литера¬

туры»).

Во всех работах этих двух циклов автор старался показать

действие в историческом процессе гуманистического начала, как

«вечного спутника» человечества на его историческом пути, как

основного фактора общественного прогресса. Обобщающей рабо-

той в этом плане явилась последняя статья сборника — «О смысле

истории».

Обрисованное содержание сборника позволило, как мне ка¬

жется, обоснованно дать ему наименование «Запад и Восток».

СТАРОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

И ЕГО НОВЫЕ ЗАДАЧИ

1

Научное востоковедение родилось как филология, и притом

филология в своем исконном, исторически сложившемся смысле:

как наука о письменных памятниках.

Такая филология родилась и на Западе, и на Востоке. И там,

и там — в пору поздней античности, каковой была на Западе —

эпоха эллинизма, на Востоке, в Китае — эпоха Ханьской импе¬

рии. Александрийские книжники собирали литературные произ¬

ведения классической поры своей античности — эпохи полисов,

китайские — классической поры своей античности — эпохи лего.

Они не только собирали их, но и работали над установлением их

текстов; работа же над текстами влекла за собой и работу над

самим произведением. Так сложилось, ставшее классическим,

существо филологической работы: собирание письменных памят¬

ников прошлого, установление их текста и истолкование их.

Не изменилось это существо и в средние века; и притом в рав¬

ной мере на Западе и на Востоке. Расширился только состав па¬

мятников: на Западе в него вошли памятники не только греко¬

римской древности, но и иудейской — Библия; на Востоке — па¬

мятники не только древнего конфуцианства и даосизма, но и буд¬

дизма— Трипитака. Обозначилось новое и в направлении ра¬

боты: главной задачей изучения памятников стало толкование —

экзегеза, как говорили в Европе, сюньгу, как говорили в Китае;

толкование же должно было быть правильным — герменевтиче¬

ским, как говорили в Европе, чжэнъи, как говорили в Китае. Из¬

менился и предмет экзегетики и герменевтики: им стали преиму¬

щественно те памятники, на которых основывалась идеология

правящих слоев общества того времени: памятники христиан¬

7

ства — в Европе, конфуцианства — в Китае. Правильным же счи¬

талось то толкование их, которое соответствовало официальной

идеологии.

Новый этап филологической науки наступил с приходом Ре¬

нессанса, и опять как на Западе, так и на Востоке. Новизна этого

этапа состояла в том, что на место экзегетики стала критика, гер¬

меневтики — философское осмысление содержания древних па¬

мятников в свете ренессансного гуманизма, вступившего в борьбу

с догматизмом официальной идеологической ортодоксии: рели¬

гиозной — христианской — в Европе, философской — конфуциан¬

ской — в Китае. Борьба шла и с духом насаждавшего этот дог¬

матизм школьного.— схоластического — просвещения. Так фило¬

логия схоластическая, которой закончилась история филологии в

средние века, сменилась филологией ренессансной, гуманистиче¬

ской.

Филология нового времени была в известной мере продолже¬

нием ренессансной; расширился только состав ее объектов: изу¬

чаться стали и классики средневековья. Дух же остался преж¬

ний — традиционно-гуманистический. Но основы гуманизма из¬

менились: он всецело перешел на позиции философского рацио¬

нализма, ставшего тогда главным принципом познания. В связи

с этим в филологии усилились элементы критицизма, появив¬

шиеся в ней еще в эпоху Ренессанса, и, что особенно существенно,

внимание филологов направилось на установление подлинного и

неподлинного в древних памятниках и освещение вопроса об их

аутентичности вообще. Такое направление стало характерным

признаком филологии эпохи Просвещения как на Западе, так и

на Востоке. Вполне отчетливо эти черты проявились, например, в

исследовательской школе (каочжэн) в Китае, в китаеведении

(кангаку) и родиноведении (кокугаку) в Японии. Так создалась

та филология, которую впоследствии в Европе назвали классиче¬

ской.

Само собой разумеется, что с исследованием подлинности ста¬

рых памятников, с тем или иным их толкованием соединились

общественные интересы того времени. Поскольку исторической

задачей Просвещения — этой центральной эпохи нового вре¬

мени — была борьба новых, формировавшихся тогда, капитали¬

стических порядков со старыми — феодальными, постольку тен¬

денции разрушительные и охранительные действовали тогда с

особой силой. В филологии эпохи Просвещения они проявились

в том, что у одних исследователей старые памятники прямо или

косвенно доказывали историческую правомерность существую¬

щих устоев, у других — обратное. Так было в классической фило¬

логии во Франции, так было в классической филологии Китая и

Японии. Но предмет филологической работы оставался тот же —

письменные памятники минувших времен; прежним оставалось и

содержание работы — изучение этих памятников.

8

2

Если филология в целом — детище всех цивилизованных наро¬

дов со старой культурой, без деления их на западные и восточные,

то востоковедная филология, т. е. научное востоковедение, в своем

первоначальном виде — детище Запада, т. е. тех стран, для ко¬

торых существовал «Восток» как особый мир, противостоящий

их собственному — миру «Запада».

Востоковедение окончательно сформировалось в начале XIX в.,

но складываться начало еще в новое время под действием при¬

чин, возникших тогда. В новое время шла интенсивная — вторая

по историческому счету — капиталистическая колониальная экс¬

пансия, сменившая первую — феодальную. Субъектами этой

экспансии были западноевропейские государства: либо уже ка¬

питалистические— Голландия и Англия, либо быстро превращав¬

шиеся в капиталистические — как Франция. Главными объек¬

тами экспансии стали как старые культурные страны Востока —

Индия, Индокитай, Индонезия, Китай, Иран, так и относительно

молодые, но быстро выросшие в своей культуре страны — Турция

и арабские владения на Средиземноморском побережье Африки.

Все они в разное время — на положении либо колоний, либо по¬

луколоний, либо в различной степени зависимых стран — вошли

в орбиту колониальных империй Голландии, Англии, Франции.

Колониальная экспансия требовала от колонизаторов не

только военной силы, но и определенного комплекса знаний о тех

странах, куда она проникала. Комплекс этот состоял из сведе¬

ний о странах Востока в их современном для той поры состоянии

с добавлением необходимых сведений об их истории и культуре.

Позднее этот комплекс получил наименование страноведения.

Особую отрасль такого страноведения составляло изучение «жи¬

вых восточных языков», как стали говорить, противопоставляя

современные языки народов Востока языкам древним, либо

«мертвым», как, например, древнеегипетский, т. е. языкам исчез¬

нувших народов, либо языкам «классическим», как, например,

санскрит, т. е. языкам древней поры существующих народов.

Наряду с практическим востоковедением, как стали обозна¬

чать это направление в изучении Востока, развивалась и та от¬

расль востоковедной работы, которая получила наименование

научного востоковедения. Толчком к его развитию послужил бо¬

лее глубокий интерес к Востоку. Несомненно, такой интерес по¬

догревался практическими потребностями: для захвата колоний

достаточно было военной силы в соединении с техническим и эко¬

номическим превосходством, но для управления завоеванными

странами — в одних случаях, для удержания в зависимости от

себя стран, сохранявших политическую самостоятельность,—

в других нужно было всестороннее знание этих стран. Сказалась

справедливость старой истины, когда-то сформулированной после

завоевания монголами Китая ученым советником монгольских

9

ханов киданином Елю Чуцаем: «Сидя на коне завоевать государ¬

ство можно, но сидя на коне управлять им нельзя».

Было бы, однако, несправедливым по отношению к представи¬

телям научного востоковедения объяснять их деятельность только

такими требованиями. Независимо от того, чему в руках полити¬

ков служила их работа, лучшая часть филологов-востоковедов

вдохновлялась подлинным, вполне бескорыстным интересом к на¬

родам Востока, к их истории и культуре. Хорошо известно, какое

уважение питали востоковеды к народам Востока. У некоторых

из них это уважение принимало даже оттенок преклонения: в их

умах как будто оживала старая формула «ех Опеп1е Ьих». Ог¬

ромную роль играли и бурно развивавшиеся в XIX в. гуманитар¬

ные науки со своими собственными требованиями: проявившаяся

в этом веке с новой силой общность исторической жизни многих

народов требовала постановки и освещения крупных, масштаб¬

ных проблем, а сделать это без изучения Востока было невоз¬

можно. Ввиду этого перед востоковедением предстала особая

задача: оно должно было пополнить существовавшие знания бо¬

лее подробными, более точными и хорошо обработанными све¬

дениями об истории, культуре, идеологии народов Востока.

Естественно, что лучшим источником таких сведений были

письменные памятники этих народов. Поэтому научное востоко¬

ведение и не могло не стать филологией, и притом того уровня и

направления, которые были характерны для филологической

науки в новое время,— филологией критической.

Памятники, представшие перед учеными-востоковедами, были

очень различны. Если распределить их по привычным для нас

сейчас рубрикам, тут были памятники исторические, экономиче¬

ские, юридические, философские, религиозные, литературные.

Поэтому в востоковедной филологии с самого начала наличество¬

вал весь комплекс гуманитарных наук. И именно как комплекс,

а не как простое соединение. Понять письменный памятник —

значит прежде всего понять его письмо и язык, письмо и язык

того времени, к которому относится памятник, или то письмо и

тот язык, на котором тогда писали. Поэтому востоковед-филолог

по необходимости должен не просто знать данный восточный

язык и его письмо, но знать их исторически. Понять письменный

памятник — значит, далее, понять его литературную природу, по¬

скольку всякий письменный памятник, какими бы ни были его со¬

держание и форма, есть литературное произведение. Если, разу¬

меется, не воспринимать понятие «литература» в тех ограничен¬

ных рамках, в какие его ввели в XIX в., а брать его в исконном

смысле — как обозначение произведений письменности, т. е. про¬

изведений, в которых в материале языка в его письменном выра¬

10

жении воплощен определенный замысел и воплощен именно так,

как того требует замысел. Поэтому всякий филолог по необходи¬

мости должен быть литературоведом при указанном широком

понимании слова «литература». Понять письменный памятник —

значит, наконец, понять его содержание, а так как содержание,

каково бы оно ни было, всегда исторично, филолог должен быть

историком, и притом в самом широком объеме.

Такие требования, предъявляемые к востоковеду-филологу,

делают тип его знаний очень своеобразным. Мы часто называем

его комплексным, и это в общем справедливо, если только пра¬

вильно понимать природу этой комплексности. Представление о

комплексе может существовать лишь при наличии представления

о частях этого комплекса. Такими частями в данном случае счи¬

таются науки, изучающие религиозные верования, философские

воззрения, научные концепции, науки, рассматривающие явления

культуры — материальной и духовной, в их составе — явления

искусства и литературы. Было бы, однако, неправильным счи¬

тать, что востоковедение еще как бы не доросло до уровня спе¬

циальных наук — языкознания, литературоведения, искусствозна¬

ния, социологии, истории, экономики, философии, почему и вра¬

щается в сфере, где смешаны элементы всех этих наук, да еще

лишенные обязательной для каждой науки специфичности. Если

придерживаться подобных взглядов, появление востоковедов-спе-

циалистов — языковедов, литературоведов, экономистов, истори¬

ков и т. д.— следует рассматривать как переход востоковедения

на высшую ступень; может быть, даже больше — как знамение

конца прежнего востоковедения.

То, что появление востоковедов-специалистов — факт новый

для истории востоковедения, не подлежит сомнению. То, что этот

факт свидетельствует о развитии востоковедения, также бес¬

спорно. Но думать, что специализированное востоковедение

устраняет комплексное, было бы ошибкой. Ни то, ни другое не

устраняет друг друга и устранять не может: у них различны

самые предметы исследования, различие же предметов исследо¬

вания влечет за собой различие методов и целей работы. Пред¬

мет научного востоковедения в его исконном виде — письменный

памятник, т. е. определенное литературное произведение; когда

же изучается произведение, его изучение по необходимости дол¬

жно быть комплексным: оно само, это произведение,— комплекс.

Литературное произведение любого содержания — факт реаль¬

ной истории, а всякий факт реальной истории вмещает в себя

в том или ином виде, в тех или иных дозах, в тех или иных соот¬

ношениях многие элементы исторической действительности своего

времени. Поэтому и невозможно изучать памятник как таковой

иначе, чем в единстве выраженных в нем сторон действительно¬

сти; различая их, но искусственно не обособляя их друг от друга.

Иное положение создается, когда данное произведение по

тому или иному своему признаку воспринимается в ряду других,

11

по этому признаку однородных или во всяком случае — близ¬

ких. Тогда изучается не произведение как определенный памят¬

ник, а некое явление, в нем представленное и характеризуемое

своим определенным признаком. Поскольку же всякое явление,

обладающее своим признаком, специфично, постольку и изуче¬

ние его должно вестись специфическими же методами. Если спе¬

цифика данного явления экономическая, оно изучается приемами

экономической науки; если она языковая, оно становится объек¬

том языковедческой работы, и т. д. В этом и состоит отличие двух

возникших исторически и закономерно сосуществующих отраслей

научного востоковедения: комплексного, действующего в рамках

филологии как общей гуманитарной науки, и специализирован¬

ного, действующего в рамках отдельных наук — частей гумани¬

тарного цикла.

4

Эта на первый взгляд как будто вполне ясная картина на

деле, однако, может быть достаточно сложной. Сложность ее

в том, что далеко не всегда возможно выделение признака, особо

характерного для данного произведения; иначе говоря, далеко

не всегда возможно деление памятников на исторические, фило¬

софские, литературные и т. д. Так, например, если взять за

основу признак документальности материала, то как будто сразу

выделяются памятники законодательные. На среди них оказы¬

ваются такие, в которых статьи законов сопровождаются рас¬

суждениями или даже излагаются в форме рассуждения; а это

относит такие памятники и к юридическим, и к философским.

В других случаях положения законодательства соединены с из¬

ложением истории данного закона; а это относит памятник одно¬

временно к юридическим и историческим. Если взять за основу

признак историчности материала произведения, оно по этому

признаку как будто должно быть отнесено к разряду историче¬

ских. Но исторический материал в чистом, оголенном виде можно

найти лишь в таких произведениях, как летописи, анналы, хро¬

ники, т. е. в чисто фактографических, в других же элементы дей¬

ствительности бывают соединены с элементами вымысла, причем

вымысла не бессознательного, т. е. принимаемого самим автором

за действительность, а открытого. Таковы, например, произведе¬

ния, в которых в уста исторических персонажей вложены речи,

которые они не произносили, но, по мнению автора, могли произ¬

нести. В некоторых произведениях исторический материал по¬

дается не в виде простого изложения событий, а в особо обрабо¬

танном виде — с тем, чтобы не только рассказать о чем-то, но

и произвести требуемое впечатление на читателя, вызвать в нем

желательные автору эмоции. Так появляются произведения по

материалу как будто бы и исторические, но содержащие в себе

элементы и публицистики, и художественного творчества. Суще-

12

ствуют произведения, для которых характерно соединение фило¬

софского рассуждения, публицистической риторики и поэзии.

Существенно при этом, что невозможность отнести многие памят¬

ники к какому-нибудь чистому типу — явление не случайное,

а структурное, т. е. составляющее их специфику: они не соедине¬

ние различных литературных видов, а особый вид.

Разумеется, мы хорошо знаем, что историческое движение

в литературе состоит в создании все новых и новых видов лите¬

ратурных произведений, либо прямо исходящих из прежних, либо

как-то связанных с ними, либо возникших независимо от них;

видов, иногда более сложных, чем предыдущие, иногда, наоборот,

более простых, но столь же по-своему полноценных. Понятие ли¬

тературной ценности произведения относится не к его виду как

таковому, а к его содержанию и форме. Никакая идейная значи¬

тельность содержания не может обеспечить литературную пол¬

ноценность произведения при неуклюжести формы, в которой оно

подано. И, наоборот, никакая безукоризненность формы не соз¬

дает полноценности произведения при идейной незначительности

замысла или неумении автора сделать его значительным. По¬

этому и нельзя в появлении все новых и новых видов литератур¬

ных произведений видеть только одну дифференциацию литера¬

турного творчества, да еще такую, которая преодолевает перво¬

начальную комплексность, являющуюся якобы признаком прими¬

тивности, и тем самым выводит литературу на новую, гораздо

более высокую ступень. Понимать исторический процесс так —

значит ошибаться. Настоящая историчность позиции исследова¬

теля в том и состоит, чтобы видеть литературную полноценность

значительных произведений любого вида, любой исторической

эпохи и, в частности, не рассматривать более новые литератур¬

ные виды как всегда обязательно более полноценные, чем преж¬

ние.

Все это должен понимать не только востоковед-филолог, изу¬

чающий литературные памятники, но и востоковед, работающий,

опираясь на те же памятники, в плане какой-либо отдельной

науки — истории, литературоведения и т. д. Исследовать самый

памятник как таковой, востоковед-историк не обязан, но полно¬

стью учитывать литературную природу памятника, из которого

он заимствует материал для своих научных построений, он дол¬

жен. Коротко говоря, в востоковедении всякое исследование, ве¬

дущееся на оригинальном материале, должно быть соединено

с ясным представлением об историчности привлекаемого мате¬

риала; непосредственное же содержание филологического и спе¬

циализированного востоковедения, конечно, различно. Содержа¬

ние первого состоит в изучении памятников письменности как яв¬

лений духовной культуры данного периода; содержание вто¬

рого — в изучении не памятников такой культуры, а отдельных

сфер исторической, культурной жизни народов, отраженных в па¬

мятниках. А обе эти отрасли научного востоковедения выпол¬

13

няют, каждая со своей стороны, общую задачу: описание и объ¬

яснение картины исторической и культурной жизни народов Во¬

стока — как в целом этой жизни, так и в ее отдельных сферах

и моментах.

5

Не исчезает ли востоковедение как особый комплекс наук?

Такой вопрос с особой остротой встал в тот момент, когда закон¬

чилось формирование специальных отраслей востоковедения.

Спрашивается, чем изучение, например, истории и художествен¬

ной литературы Японии принципиально отличается от изучения

истории и литературы любой другой страны? Тем, что история и

литература Японии — глубоко свои, индивидуальные? Но своя,

индивидуальная история и литература у каждого народа.

Ссылаться на какую-то особую оригинальность истории и куль¬

туры народов Востока было возможно в те времена, когда на За¬

паде была в ходу концепция «экзотизма» — чего-то особого, глу¬

боко чуждого всему европейскому, но именно этой чуждостью,

таинственностью и даже непонятностью манящего к себе. Особую

'популярность эта концепция получила во Франции, Англии и Гер¬

мании во второй половине XVIII и в первой половине XIX в. Она

отразилась не только в художественной литературе, но и в науке.

Позднее представление об экзотичности Востока из серьезной

науки исчезло, а в последний период нашей истории стало нам

особенно чуждым. Таким образом, даже такое кажущееся осно¬

вание для существования востоковедения как особого комплекса

наук уже давно отпало.

Право на существование какой-либо науки как самостоятель¬

ной отрасли познания обусловливается наличием у нее своего

предмета. Какой же особый предмет у востоковеда, изучающего

историю какого-либо народа Востока, его литературу, его эконо¬

мику? Он тот же, что и у историка, литературоведа, экономиста,

изучающего историю, литературу, экономику любого из народов

Запада. Право, если не на особое существование, то на особое

положение, может получать наука, когда она оперирует своими

собственными, действительными только для нее, методами и при¬

емами исследования. Но вся история научного востоковедения

свидетельствует, что никаких особых методов у него не было и

нет. Поскольку востоковедами были ученые западных стран, по¬

стольку они, получая общую для своего времени научную подго¬

товку, оперировали методами, установившимися тогда в науке

вообще. Да и принципиально,— полагать, что для изучения исто¬

рии, например, Турции нужны научные методы, отличные от тех,

которыми изучается история, например, Франции, глубоко оши¬

бочно. Словом, ни по предмету исследования, ни по его методам

ни одна область востоковедения ничем не отличается от соответ¬

14

ствующей области «западоведения». Почему же мы все еще гово¬

рим о каком-то «востоковедении»?

Для обособленного существования востоковедения, действи¬

тельно, не было бы никаких оснований, если бы оно продолжало

ставить перед собою только те задачи, которые сложились в нем

искони. Задача изучения письменных памятников, разумеется,

остается в полной силе, но чем работа над письменными памят¬

никами Востока принципиально отличается от работы над такими

же памятниками Запада? Разве это не та же филология? Задачи

специального изучения истории, литературы, экономики и т. д.

народов Востока полностью сохраняют свою силу, но не отходят

ли эти отрасли востоковедения в круг своих дисциплин — исто¬

рии, экономики, литературоведения, языкознания и т. д.? Оста¬

вить за востоковедением особое, самостоятельное место может

только появление в нем новых задач, и притом задач специфи¬

ческих, присущих только ему. Такие задачи, как мне кажется,

есть, и с особой ясностью они предстали перед нами в наше

время.

6

Собственно, не задачи, а задача — одна, но очень сложная

по содержанию и очень большая по значению. Обрисовалась она

в ходе истории самой науки.

Не требуется доказывать, что теоретические основы гумани¬

тарных наук, действительные в наше время для исследователей

во всех странах, сложились в процессе изучения истории и куль¬

туры народов Европы с добавлением к этому, главным образом

для древнего периода, истории и культуры народов азиатского

и африканского Присредиземноморья, в своей исторической

жизни связанных с жизнью греков и римлян или даже в опреде¬

ленное время входивших в орбиту греко-римского мира непо¬

средственно. На основе таких теоретических положений ведется

изучение истории и культуры и всех прочих стран и народов, сле¬

довательно, и всех народов Востока.

Этот факт исторически вполне закономерен: сохраняющие

свою силу и сейчас теоретические основу гуманитарных наук

стали складываться в Европе с нового времени, т. е. с той исто¬

рической поры, когда технический, экономический и социальный

прогресс народов Европы стал решительно обгонять такой же

прогресс в странах Азии, даже в таких странах, обладающих

великой и древней цивилизацией, как Ирак, Индия, Китай. На

базе этого прогресса в передовых странах Европы стремительно

развивалась и наука во всех ее отраслях, в том числе, конечно,

и наука об обществе. Высшей ступенью развития науки об обще¬

стве стал марксизм. Историки, философы, социологи, экономи¬

сты, литературоведы в нашей стране, а также многие ученые

в других странах ведут свои исследования, опираясь на маркси¬

15

стскую теорию общественно-исторического процесса. Действи¬

тельность этой теории открывается в том, что именно те исследо¬

вания, которые ведутся на ее основе, дают наиболее точное и

подтверждаемое реальными историческими фактами знание.

Наука об обществе, однако, не стоит на месте. Она и не мо¬

жет стоять на месте, так как в поле зрения ученых, работающих

в разных областях обществоведения, непрерывно поступает но¬

вый материал. Новый — прежде всего тот, который создается те¬

кущим историческим процессом. Как значителен и по объему, и

по значению может быть материал истории, рождающейся на на¬

ших глазах, красноречиво свидетельствует исторический опыт,

пережитый человечеством за последние полвека. Новым, однако,

может быть материал и отнюдь не современный, даже очень да¬

лекий по времени, к которому он относится: наука неуклонно

открывает нам все новое и новое в минувшей жизни народов.

Материал наших знаний о прошлом человечества непрерывно

возрастает в количестве и улучшается в качестве.

Исключительно важный новый материал, относящийся как к

современной жизни, так и к прошлому, дает нам Восток. Хорошо

известно огромное развитие научного востоковедения во второй

половине XIX и первой половине XX в. Особый размах это раз¬

витие получило в 10—60-х годах текущего столетия в нашей

стране. Наше знание современной и прошлой истории и культуры

народов Востока чрезвычайно выросло в своем объеме и стало

гораздо более точным в своем качестве. Последним мы обязаны

тому, что ведем свои исследования, опираясь на марксистскую

теорию общественного развития.

Но именно количественный и качественный рост материала

предъявляет свои требования и к теории. Все более и более рас¬

крывающаяся перед нами история народов Востока, прошлая и

современная, так многообразна и сложна, что никакая теория

заранее предусмотреть ее не может, а должна сама пополняться

положениями, выведенными из изучения нового материала. За¬

мечается и другое: хорошо нам известное и как будто бы вполне

проверенное научное положение может в свете нового материала

предстать перед нами по-иному — иначе, чем мы склонны были

до сих пор его понимать. Позволю себе привести несколько фак¬

тов, которые, как мне кажется, могут иллюстрировать высказан¬

ное соображение.

7

Хорошо известно положение марксизма об исторических фор¬

мациях. Согласно этому положению, в истории наблюдалось сло¬

жение различных форм общественного строя, представляющих —

каждая в своем специфическом облике — законченные социально-

экономические системы. В истории человечества эти системы раз¬

вивались последовательно — одна вслед за другой, последующая

16

сменяла собой предыдущую; сама же смена формаций представ¬

ляет собою восходящий ход общественного развития.

Положение об общественных формациях марксизм создал на

основе европейского исторического материала, лишь попутно

привлекая материал истории Востока, да и то главным образом

Древнёго, материал к тому же в то время крайне недостаточный,

а в ряде случаев и просто неверно освещенный наукою. Разу¬

меется, и история народов Европы дает превосходный материал

для построения общеисторической теории. Среди народов Европы

есть старые — греки и итальянцы, пережившие весьма долгую и

богатую содержанием историю, имеющие в своем прошлом боль¬

шую и всесторонне развитую Древность, т. е. эпоху рабовладель¬

ческой формации. Как эти старые, так и прочие, более молодые,

позднее первых вступившие в общую историческую жизнь народы

германские, славянские, романские пережили всесторонне разви¬

тое Средневековье, т. е. эпоху феодализма. Все они затем всту¬

пили в этап капитализма, а в новейшее время часть их даже пере¬

шла к социализму. Таким образом, материал для построения

учения об исторических формациях и об их смене Европа дает

достаточный.

Общие положения, выведенные на основе истории европей¬

ских народов, помогли востоковедам правильно понять то, что

они увидели в историческом процессе, развернувшемся в странах

Востока. Поистине торжеством марксизма явилось обнаружение

в истории этих стран тех же формаций, которые были установ¬

лены на материале истории народов Европы, в частности форма¬

ции рабовладельческой в Древности, феодальной — в средние

века. Но история Востока позволила более точно представить по¬

ложение о смене исторических формаций. История Японии, на¬

пример, свидетельствует, что бывают случаи, когда от племенного

союза переходят к государству, построенному не на рабовладель¬

ческой основе, а на феодальной, и это — несмотря на наличие

достаточно определившихся рабовладельческих отношений. Исто¬

рия Китая показывает, что страна может перейти от феодализма

к социализму, минуя капиталистический этап, и это — несмотря

на наличие у себя давних и далеко продвинувшихся вперед капи¬

талистических отношений. Изучение даже этих двух случаев по¬

зволяет видеть, какую роль в историческом пути народа играют

внешние факторы — то, что происходит рядом. История каждого

народа всегда связана с историей его соседей. Связь эта, конечно,

может быть очень различной — и по характеру, и по интенсивно¬

сти, и по масштабу, но она всегда существует. Поэтому в истории

народов действуют факторы, создаваемые именно общностью

исторической жизни. Такая общность ближайшим образом бы¬

вает региональной, т. е. охватывающей определенную группу со¬

седствующих стран, но может становиться и очень широкой,

включающей целые группы стран. В новое время она является

даже мировой, т. е. в масштабе всего человечества. Как масштаб

2 Н. И. Конрад

17

общности, так и ее характер так же историчны, как и все прочее

в жизни общества.

В рамках каждой общности в определенные периоды обычно

бывают страны, ушедшие вперед по пути технического, экономи¬

ческого, социального и культурного прогресса, и страны, отстаю¬

щие на этом пути, но на разных ступенях этого этапа, даже на

разных уровнях одной и той же ступени. Равномерности истори¬

ческого хода, особенно — полной, обычно не бывает, и именно

эта неравномерность обусловливает и различное положение

стран, входящих в состав общности. Одна страна или несколько

занимают ведущее место, и то, что происходит в ней или в них,

влияет на всю обстановку в рамках данной общности. В VII в.

в Восточной Азии, районе. известной общности исторической

жизни целого круга стран, ведущее место занимал Китай, успев¬

ший к тому времени пережить длительный и всесторонне разви¬

тый этап рабовладельческой формации, перейти к этапу феодаль¬

ному и далеко продвинуться на этом пути. Феодальной страной

стала тогда и Корея; по феодальному пути пошел Вьетнам.

Могла ли в этой обстановке Япония, выходившая в это время из

стадии родо-племенного строя, превратить свой племенной союз

в государство на рабовладельческой основе? И это, как было

упомянуто выше, несмотря на наличие в стране рабовладельче¬

ских отношений, могущих, может быть, привести к установлению

рабовладельческого строя, если бы были налицо условия для

этого. Условия же эти должны быть не только внутренние, но и

внешние. Но уже давнее утверждение феодализма в соседних

странах, особенно в Китае, ликвидировало в данных региональ¬

ных рамках условия, допускающие новое возникновение в них

рабовладельческого строя. Поэтому в Японии элементы рабовла-

дельчества отошли на задний план и на первый выступили те эле¬

менты, которые выросли в обстановке родо-племенных отноше¬

ний, но могли быть преобразованными в феодальные. Этими эле¬

ментами оказались те формы отношений между родовой и пле¬

менной массой, с одной стороны, и старейшинами и вождями —

с другой, которые выражались в «приношениях» в виде продук¬

ции земледелия и промысла, охотничьего и ткацкого, которые де¬

лали своим вождям рядовые общинники, а также в работе на

общие нужды, производимой под руководством тех же старейшин

и вождей. Нетрудно видеть, что три вида феодальных обяза¬

тельств, установившихся затем в Японии — продуктовый налог,

промысловая подать и рабочая повинность,— в преобразованном

виде и уже на иных основах воспроизводили старые институты.

Какую роль сыграла внешняя обстановка в том, что Китай смог

от феодализма перейти к социализму, минуя этап капитализма,

несмотря на наличие в стране достаточно продвинувшихся вперед

капиталистических отношений, хорошо известно всем нам.

Разумеется, исторические случаи, подобные тем, которые

имели место на Востоке — в истории Японии и Китая, наблюда¬

18

лись и на Западе — в истории некоторых народов Европы, и уже

эти случаи свидетельствовали, что положение о смене социально-

экономических формаций не закон истории, а научный постулат,

но без привлечения истории стран Востока это не стало бы совер¬

шенно ясным и, главное, не открылось бы в своем принципиаль¬

ном, теоретическом значении.

8

Другой иллюстрацией возможности получения из материала

истории Востока данных для улучшения общеисторической тео¬

рии может служить появившаяся в нашей науке концепция Во¬

сточного Ренессанса.

Суть дела пока состоит главным образом в том, что признаки

наличия своей ренессансной эпохи исследователи стали находить

в истории некоторых народов Востока. В одних случаях, как, на¬

пример, в Грузии, такие признаки видели в некоторых явлениях

литературы или в педагогической мысли; в других, как, напри¬

мер, в приложении ,к Китаю,— в некоторых явлениях философии

и литературы; в третьих, как, например, в приложении к Арме¬

нии,— во всем содержании культуры. Следует отметить при этом,

что разговор о Ренессансе в этих странах советские ученые по¬

вели в научно-историческом плане, т. е. на основе определенного

понимания общеисторического содержания данного этапа исто¬

рии народа, а не в чисто образном плане, в каком многие ученые

на Западе и Востоке прилагают слово «Ренессанс» вообще к но¬

вому расцвету литературы и искусства независимо от историче¬

ского времени расцвета, т. е. независимо от общеисторической,

а в ней — социально-экономической — основы.

Нечего и говорить, что толчок к мысли о Ренессансе на Во¬

стоке дала история Запада, история народов Европы. В истории

этих народов была в свое время открыта особая эпоха, получив¬

шая наименование Ренессанса. Об этой эпохе говорят в равной

мере ученые-немарксисты и ученые-марксисты, но говорят, ко¬

нечно, по-разному: первые, связывая явления Ренессанса глав¬

ным образом с историей культуры, особенно искусства; вторые —

с общей историей, а в ее сфере — с историей социально-экономи¬

ческой. Но само наличие в истории стран Запада эпохи Ренес¬

санса — факт признанный. Столь же общепризнанными счита¬

ются и общеевропейские хронологические границы ее: XIV век —

начало, XVII век — конец. Для истории Запада дело в настоящее

время, следовательно, сводится к освещению ренессансных явле¬

ний в разных странах Запада; к изучению содержания этих явле¬

ний, их истории, к установлению их особенностей в отдельных

странах; к выяснению их связей — как в рамках отдельных стран,

так и в рамках общего круга стран, в которых была эпоха Ренес¬

санса.

19

Иначе обстоит дело с Ренессансом на Востоке. Поскольку

отправным пунктом утверждения о наличии ренессансных явле¬

ний в какой-либо неевропейской стране всегда служит сходство

этих явлений с теми, которые в странах Запада считаются бес¬

спорно ренессансными, постольку всегда возникает вопрос: не

появились ли ренессансные явления в данной стране Востока

в связи с Ренессансом на Западе? Не сводится ли дело в сущно¬

сти к простому географическому расширению европейской ренес¬

сансной зоны?

Но ставить вопрос так можно лишь при наличии двух обстоя¬

тельств: общего совпадения времени предполагаемого Ренессанса

в данной стране Востока с хронологией Ренессанса на Западе и

присутствия в ренессансной культуре сопоставляемых стран Во¬

стока и Запада материала одних и тех же элементов. Именно так

обстоит дело при постановке вопроса о Ренессансе в Грузии и

Армении. Для Армении, например, полностью действительно то

же «классическое», т. е. греко-римское, наследие, что и для Ита¬

лии; и по времени — явления, считающиеся ренессансными, раз¬

виваются в общих рамках ренессансного времени в Европе.

К тому же сама история Армении искони столь же принадлежит

Западу, сколь и Востоку. Поэтому открытие эпохи Ренессанса

в ней может трактоваться даже как необходимое расширение ра¬

мок Ренессанса на Западе.

Иначе обстояло бы дело, если бы своя эпоха Ренессанса

была обнаружена в какой-либо стране Востока, которая не вхо¬

дит в орбиту европейской культуры, и притом во время более

раннее, чем на Западе; иначе говоря, при полном исключении

возможности какого-либо занесения Ренессанса с Запада. В та¬

ком случае надо было бы признать полную самостоятельность

явлений Ренессанса в этой стране Востока. Именно такие усло¬

вия мы имеем в X—XII вв. в том районе Среднего Востока, .кото¬

рый в общем культурном комплексе охватывал в средние века

Ирак, Северо-Западную Индию и Среднюю Азию. В этом случае

нам пришлось бы считать Ренессанс в этом районе явлением, воз¬

никшим вне какой бы то ни было зависимости от Ренессанса

в Европе. И тем более так, если говорить о VIII—XII вв. в исто¬

рии Китая как об эпохе Ренессанса в этой стране. Какая бы то

ни было связь явлений Ренессанса в культуре Китая в эти века

с явлениями Ренессанса в Европе и в указанном районе Среднего

Востока исключается уже по условиям времени: ренессансные

явления возникают в Китае на много веков раньше, чем в Европе,

и гораздо раньше, чем даже на Среднем Востоке. Мог бы встать

обратный вопрос: не находится ли возникновение ренессансных

явлений в тех странах, где они возникли позднее, в связи с на¬

личием ренессансных явлений там, где они образовались раньше?

Но такой поворот вопроса в отношении Китая и Европы исклю¬

чается уже потому, что для всех связей требуется наличие точек

соприкосновения — исторических, культурных; в данном же слу¬

20

чае ни тех, ни других в достаточно эффективных масштабах

не было.

Утвердительное решение вопроса о наличии в истории наро¬

дов Ирана, Северо-Западной Индии и Средней Азии — на Сред¬

нем Востоке, в истории Китая — на Дальнем Востоке ренессанс¬

ных явлений имело бы очень большое значение не только для по¬

нимания истории этих стран, но и для общего понимания того,

что в Европе названо эпохой Ренессанса. Если не называть Ре¬

нессансом всякую эпоху, когда наблюдается особо яркий расцвет

науки, культуры и особенно искусства, литературы и философии,

а связывать этот расцвет с определенным этапом общей истории

данной страны, то Ренессанс как эпоха становится строго исто¬

рическим явлением, занимающим в общей истории данной страны

свое специфическое место. Понимание же этого места и содержа¬

ния самого явления достигается изучением Ренессанса во всех

странах, где он был. Эпоха Ренессанса окажется тогда не исто¬

рической случайностью, каковой она в аспекте всемирной истории

должна быть признана, если считать, что она была только в исто¬

рии Европы, а исторической закономерностью.

Увидим мы тогда и другое — наличие Ренессанса самостоя¬

тельного и Ренессанса «отраженного». Фактор общности истори¬

ческой жизни отдельных групп народов приводит к распростра¬

нению явлений, возникающих вполне самостоятельно в передовой

по цивилизации стране, на прочие страны в составе данной общ¬

ности. Так было на Западе, когда Ренессанс, начавшийся в Ита¬

лии, в разное время захватил затем и прочие страны Западной,

Центральной и даже Восточной Европы; некоторые из них, на¬

пример Англию, даже очень поздно — в XVI в., т. е. когда Ренес¬

санс в Италии уже закончился. Так было и на Востоке, где Ре¬

нессанс, начавшийся, например, в Китае, распространился и на

прочие страны Восточной Азии; во всяком случае — на Корею и

Японию. Разумеется, страны, на которые распространился Ренес¬

санс, начавшийся в другом месте, не повторяют его у себя бук¬

вально: ренессансные явления в них — глубоко свои, обусловлен¬

ные и общим течением своей истории, и требованиями своего вре¬

мени, но общий характер, общественная природа этих явлений

отражают Ренессанс, каким он сложился в первой стране. По¬

этому, если выяснится, что Ренессанс не историческая случай¬

ность, а историческая закономерность, то эту закономерность

следует считать принадлежностью истории тех народов, которые

пережили в своем прошлом и свою Древность, и свое Средне¬

вековье, и притом в полном развороте этих социально- и куль¬

турно-исторических систем. Такими народами были, видимо, на¬

роды Китая, Индии, Ирана и Средней Азии, Греции и Рима.

Таков может быть еще один вклад в общую теорию обществен¬

ного развития, который представит история Востока.

21

9

В настоящее время невозможно ни перечислить, ни даже

предвидеть все, что может внести в общественные науки восто¬

коведение. Думаю, что возможно будет внести уточнение в наши

представления о самом порядке смены социально-экономических

формаций. Вероятно, потребуется особое внимание уделять тому,

что смена формаций — не единичный акт, а процесс, в котором

существенную и, конечно, каждый свою особую, роль играют два

момента: момент решительной ломки уходящего строя и момент

утверждения наступающего. Между этими двумя моментами мо¬

жет проходить довольно значительное время. Так, например,

смена рабовладельческой формации формацией феодальной со¬

стояла не только в падении рабовладения как системы, опреде¬

лявшей весь строй, но и в закреплении зависимого положения

ранее свободного населения. Для установления новой формации

этот второй момент не менее важен, чем первый. Натолкнуть на

мысль об этом может, как мне кажется, история Китая, где фео¬

дализм утвердился после подавления в конце II в. н. э. восстания

«желтых повязок» — грандиозного движения сопротивления за¬

ковываемых в феодальные путы ранее свободных земледельцев

и ремесленников. В связи с этим, возможно, придется выдвинуть

положение об особых передовых эпохах, захватывающих послед¬

нюю стадию одной формации й начальную другой. На протяже¬

нии таких эпох и протекал процесс распада одного строя и сло¬

жения другого. В истории Запада одной из таких эпох, видимо,

является так называемая эпоха эллинизма, если считать ее

в больших границах, т. е. с III в. до н. э.— времени сложения

эллинистических монархий — по VII в. н. э.— время перехода

азиатских и североафриканских частей эллинистического мира

в руки новых завоевателей — арабов. За эти века в этом огром¬

ном районе старой исторической жизни распалась старая система

древнего рабовладельческого мира. Второй великой переходной

полосой для Запада была эпоха Ренессанса: она подвела народы

Западной Европы к капитализму, причем в первую очередь не

в той стране, где элементы капиталистических отношений про¬

явились раньше, чем в других, а где они проявились позднее, но

развивались быстрее, т. е. не в Италии, а в Голландии и Англии,

за которыми последовала Франция. На Востоке Ренессанс на¬

чался в Китае, но первой пришла к капитализму Япония, Ренес¬

санс в которой был только отраженным.

10

Таковы некоторые из возможных общих положений, которые

история Востока может предложить общей теории общественного

развития. Вероятно, будут выдвинуты и другие, в том числе и от¬

носительно частные. Так, например, возможно, придется по-иному

22

понять, что такое централизация власти в феодальном государ¬

стве. Сейчас такую централизацию видят в так называемом абсо¬

лютизме, т. е. в том политическом строе, который сложился на

последней стадии феодального этапа истории. Особенно ярко

такой строй был представлен в истории Франции XVII—XVIII вв.

История Японии в так называемый период Токугава, т. е. в

XVII — начале XIX в., подтверждает, что централизация власти

действительно может образоваться на последней стадии феода¬

лизма. Подтверждает этот факт и история Китая в XVII—XIX вв.

Но в то же время та же история Китая показывает нам появ¬

ление централизованного строя в VII—VIII вв., т. е. на более

ранней стадии феодализма — в период повсеместного и всесто¬

роннего утверждения феодальных начал в экономической, соци¬

альной и политической жизни, в момент их наивысшей целост¬

ности и силы. В соответствующей степени с таким же строем мы

встречаемся в VIII—X вв. и в истории феодальной Японии. Тем

самым оказывается, что централизация политической власти бы¬

вает не только средством поддержания уже шатающегося, иду¬

щего под гору строя, но и орудием всестороннего утверждения

ставшего господствующим социально-экономического строя.

Думаю, что приведенных примеров достаточно для того, чтобы

подкрепить возможность тезиса о появлении у востоковедения

новой задачи: задачи реконструировать некоторые положения

общей теории общественного развития, а тем самым и некоторые

разделы науки об обществе в целом. Здесь я оставался в преде¬

лах истории, но соответствующие положения могли быть выдви¬

нуты и в науке о литературе, о философии, да и вообще во всех

гуманитарных науках. Не видеть появления у востоковедения

именно такой задачи в настоящее время — невозможно, а это и

создает новую основу для существования востоковедения как

особой отрасли научного исследования, иную по характеру, чем та,

на которой до сих пор востоковедение строилось и развивалось.

11

Выполнение такой исторической задачи должно привести

к тому, что я назвал бы преодолением европоцентризма.

Сразу же предупреждаю, что тут я не имею в виду европо¬

центризм как следствие представления о каком-то расовом пре¬

восходстве «белых» народов Европы над «цветными» народами

других континентов: для деятелей науки абсурдна сама мысль

о таком превосходстве. Не имею в виду европоцентризм и как ре¬

зультат убеждения в культурном превосходстве народов Европы

над народами Азии и Африки: серьезные ученые хорошо пони¬

мают, что такое убеждение может возникать при недостаточности

знания и понимания даже того, что известно. Широко ведущиеся

в последнее время на разных форумах разговоры о равенстве

Запада и Востока настоящим ученым, особенно востоковедам,

23

глубоко чужды: настолько странна и непонятна, не говоря уже

о ее вредности, самая мысль о возможности какого-то неравен¬

ства народов. Говоря об европоцентризме, я имею в виду наше

научное мышление: сознательно или бессознательно мы опери¬

руем положениями, созданными европейской наукой. Говоря

«мы», я не имею в виду только ученых нашей страны, даже уче¬

ных Европы и Америки, т. е. вообще Запада; я включаю сюда и

ученых современного Востока: и они поступают так же.

Такое положение вполне понятно, и ничего плохого в нем нет.

Объясняется оно совершенно бесспорным фактом — уровнем ми¬

ровой науки в настоящее время. Не подлежит сомнению, что со¬

временная мировая наука во всех отраслях зиждется на основах,

созданных наукою в странах Европы в последние столетия; во

всяком случае с XVII в.— со времени Декарта и Ньютона. Пере¬

довой характер европейской науки этих веков есть отражение

общего исторического прогресса в этих странах, выведшего их

в эти столетия на передний край общественно-исторического раз¬

вития человечества в целом. Поэтому вполне естественно, что

физика в настоящее время есть та физика, которая начала фор¬

мироваться в новое время в Европе; что историческая наука —

та, которую создали историки стран Запада, и т. д. Именно по¬

этому исследователи в странах Запада работают в плане евро¬

пейской науки: всякий настоящий исследователь должен опи¬

раться на наиболее высокий уровень в своей науке. Вполне по¬

нятно, что так поступают и ученые современного Востока, тем

более что многие из них и прямо получили свою научную подго¬

товку в университетах Запада. Разумеется, невозможно даже

представить себе, чтобы наука в дальнейшем сошла с этого пути.

Это невозможно уже потому, что наука в настоящее время —

явление мировое и как продукт общей деятельности ученых всех

цивилизованных народов, и как общее для всех них достояние.

Если существует общность историческая, то общность научная

является, пожалуй, наиболее отчетливым ее выражением, и при¬

том в ее наиболее высокой, подлинно достойной человека форме.

Наука в какой-либо области может бороться с одним и биться

за другое: идеалы могут быть различны, но борьба за них ведется

на основе общепризнанных научных положений, а если и выдви¬

гаются новые, то на уровне, достигнутом данной наукой вообще.

Однако, если иметь в виду науки гуманитарные, научный

европоцентризм всегда таит в себе опасность механического пере¬

несения категорий, открытых в истории и культуре стран Запада,

на явления, наблюдаемые в истории и культуре стран Востока.

Так, например, если такая, выведенная из истории Запада кате¬

гория, как феодализм, и может законно прилагаться к определе¬

нию некоторых явлений истории Востока, то ни в коем случае

нельзя искать всюду на Востоке обязательно те же формы фео¬

дальной ренты, что и на Западе, или тр же соотношение их, когда

эти формы действительно оказываются однотипными. Такая ка¬

24

тегория общественного сознания, как рационализм, правомерно

отыскивается в истории философской мысли не только Запада,

но и Востока, но отнюдь не Обязательно, чтобы исходной фор¬

мулой рационалистической философии в Индии или в Китае было

бы положение «со§Ио ег§о зит». И так — в любой сфере гума¬

нитарных наук.

Дело тут не только в том, чтобы допустить существование на

Востоке своих особых форм общих категорий, открытых в исто¬

рии Запада: большинство ученых это хорошо понимают. Важно

проникнуться мыслью, что самое моделирование таких общих

категорий должно производиться на материале Запада и Восто¬

ка*. Так, например, моделирование общего типа рабовладельче¬

ской формации, в свете чего становится ясным многообразие кон¬

кретно-исторических разновидностей ее, не может быть произве¬

дено на материале истории только древней Греции и древнего

Рима; оно должно строиться на сравнительном изучении мате¬

риала, характеризующего рабовладельческую формацию всюду,

где она была представлена, особенно там, где она была всесто¬

ронне развита. В полной мере эти условия мы находим в исто¬

рии пяти народов — Греции, Рима, Ирана, Индии и Китая, т. е.

двух — традиционно западных, трех — традиционно восточных.

При сопоставлении соответствующих периодов истории этих пяти

стран выяснится как то, что в рабовладельческой формации яв¬

ляется специфическим, конституирующим, т. е. необходимым для

того, чтобы иметь право видеть в общественном строе данного

времени именно рабовладельческую формацию, так и то, что

характеризует, индивидуализирует ее в каждой отдельной стра¬

не, т. е. специфика ее в данной, конкретной исторической обста¬

новке. Если обратиться к истории и философии, то такую кате¬

горию, как рационализм, можно найти в истории философской

мысли и на Западе, и на Востоке; в наиболее отчетливом выра¬

жении, вероятно,— в философии X—XII вв. в Китае, в философии

XVII—XVIII вв. во Франции. Выяснится при этом, что рацио¬

нализм зарождается в ту замечательную эпоху обновления чело¬

веческого сознания, которую в Европе назвали эпохой Ренес¬

санса, и может достигнуть большого развития только в ту эпоху,

которую в истории Запада назвали эпохой Просвещения. Тем

самым выяснится основная историческая задача рационализма —

служить основой перестройки умов в эпоху перехода от средне¬

вековой авторитарности к критицизму нового времени; выяс¬

нятся и различные ступени рационалистического мышления, ста¬

нут ясными и естественные, исторически-действенные границы

его. Тем самым окажется возможным то, что я назвал здесь мо¬

делированием, т. е. определение сущности рационализма как фи¬

лософской категории, но определение, сконструированное не умо¬

зрительно, а на основе данных, извлеченных из самой истории

рационалистических воззрений в различных странах, где такие

воззрения сформировались.

25

12

Можно было бы привести еще некоторые примеры для иллю¬

страции высказанной мысли о важности изучения Востока, для

преодоления научного европоцентризма, что привело бы к улуч¬

шению общих основ научного знания, но, полагаю, что на первых

порах достаточно и сказанного. Необходимо только обратить

внимание на то, что нам может в этой работе существенно по¬

мочь,— на историю науки на самом Востоке.

Нельзя не признать, что великий прогресс науки в Европе

в новое время затмил в нашем сознании все, что было в науке

до этого даже в той же Европе. Если мы и вспоминаем о науке

в средние века, то главным образом для того, чтобы отметить,

как плохо было в науке тогда и как хорошо в ней стало потом.

В этом мы прямые наследники ренессансных настроений. К науке

самого Ренессанса мы относимся уважительно, считая, что тогда

в некоторых отраслях научного исследования были заложены

основы, действительные и для нашего времени. Обычно вспоми¬

нают тут имена Коперника, Джордано Бруно, Галилея. Продол¬

жением ренессансного отношения к Древности являются наши

взгляды на науку того времени: о ней принято говорить не иначе

как в высоких тонах. Но и тут главным образом потому, что в

науке греко-римской древности находят начала многих идей и

концепций, действующих в науке нового времени. Словом, це¬

нится то, что было когда-то более или менее так, как теперь, и

оставляется без внимания или даже отвергается то, что было

тогда иначе. И, конечно, нет отношения к науке Древности и

Средневековья, этих двух великих эпох в жизни культурного че¬

ловечества, как к явлению самостоятельному, глубоко органич¬

ному, законченному в себе и именно в этом аспекте наиболее

важному для нашего научного мышления.

Если так обстоит дело со своим собственным, т. е. европей¬

ским научным наследием, то насколько меньше ценится наука,

возникшая и развивавшаяся за пределами Европы, например

в Индии, в Китае, в арабских странах. Если ее и замечают и

даже изучают, то главным образом в плане истории культуры,

просвещения и науки в этих странах; на значение же ее для об¬

щетеоретических положений научного знания обычно должного

внимания не обращают.

А обращать внимание следует. Оставляя в стороне науки

о природе, достаточно взглянуть на то, что было достигнуто в не¬

которых странах Востока в науке о человеке и об обществе. Нам

довольно хорошо известна история философской мысли в Индии

и Китае. Но обычно мы изучаем появление и развитие идей и

концепций, т. е. саму философскую мысль, и мало обращаем вни¬

мания на то, как в этих странах понимали и оценивали эти идеи

и концепции; иначе говоря, оставляем без должной оценки науку,

предметом которой является философская мысль. Мы прилагаем

26

к оценке философских идей Востока обозначения, сложившиеся

в философской науке у нас, в Европе, такие, например, как мате¬

риализм, идеализм, рационализм, интуитивизм, мистицизм, кри¬

тицизм, монизм, плюрализм и т. п., даже не подумав всерьез

о том,— подходят ли вообще эти обозначения к тому, что мы хо¬

тим обозначить ими; не лучше ли обратиться к тем обозначениям

и характеристикам, которые выработаны научной мыслью там

же — на Востоке; не соответствуют ли именно эти обозначения

природе и содержанию обозначаемых ими явлений. Во всяком

случае первое, что мы должны сделать,— это обратить самое при¬

стальное внимание, на эти обозначения, постараться понять их

из них самих, как они сложились в истории философской мысли

в данной стране. Надо полностью учитывать, что и в Индии, и

в Китае в древности и в средние века существовала не только

богатая, всесторонне развитая философская мысль, но и наука

о философии со своей терминологией, своей технической номен¬

клатурой. В последнее время кое-какая работа по выяснению

всего этого ведется, но все еще нет другого — оценки значения

науки о философии, как она сложилась на Востоке, для общей

теории философии, т. е. и для нас. Моделирование основных фи¬

лософских категорий должно быть произведено путем сопостав¬

ления и оценки всего материала — и западного, и восточного.

Сказанное о философской науке можно с таким же основа¬

нием приложить и к науке об истории. В странах Востока суще¬

ствовала не только богатейшая историография, но и историоло-

гия, наука об истории. Как факты истории, так и исторический

процесс осознавались в аспекте определенных концепций. В Ки¬

тае, например, вырабатывались концепции общего исторического

процесса, создавались схемы исторического развития, многие из

которых сохраняют значение для китайских историков по сию

пору, иногда под новыми, наскоро пригнанными европейскими

наименованиями. Принимать такие концепции безоговорочно

нельзя, но понимать, что они означают, почему сложились и ка¬

ково их отношение к реальному историческому процессу, необ¬

ходимо. А в дальнейшем надо подумать и о том, что в них есть

такого, что.должно быть наряду с европейским материалом при¬

нято во внимание при разработке общих положений исторической

науки. Коротко говоря, необходимо учесть теоретическую мысль

Востока во всех областях науки о человеке и об обществе, памя¬

туя, что именно эти области разработаны на Востоке в масшта¬

бах и подробностях исключительных.

Работу в этом направлении я и называю преодолением евро¬

поцентризма в науке, а такое преодоление считаю одной из самых

важных в наше время задач науки о человеке и об обществе. Та¬

ким путем она, эта наука, сможет стать по-настоящему общезна¬

чимой, т. е. действительной для изучения жизни и деятельности

человечества во все времена его исторического существования.

Именно востоковеды призваны давать материал для такого

27

преодоления. Для этого они должны быть вооружены не только

знанием стран Востока — их истории и культуры, их просвеще¬

ния и науки, но и уменьем сопоставлять то, что они видят на Во¬

стоке, с тем, что они знают о Западе. Разумеется, для этого тре¬

буется, чтобы востоковед владел основами науки, выработан¬

ными на Западе, понимая их происхождение, иначе он не сможет

ни понять своих задач, ни тем более способствовать их решению.

Говоря «востоковед», я имею в виду отнюдь не одних только

ученых стран Запада; я имею в виду и ученых стран Востока —

тех, которые изучают историю и культуру своих народов в инте¬

ресах не только науки в своей стране, но и науки международ¬

ной. В такой совместной работе полностью утратится особое по¬

ложение ученого-востоковеда, как оно сложилось в истории

науки в Европе, по в новом значении предстанет научное восто¬

коведение. В таком положении оно не только не исчезнет, но по¬

лучит новую почву для своего существования.

Надолго ли? Вопрос вполне законный. Ответ на него может

быть таким: востоковедение как особая отрасль научного иссле¬

дования будет существовать до тех пор, пока не будет достигнута

его новая цель — способствовать своим материалом разработке

общей теории, охватывающей все стороны истории и культуры

человечества, теории, построенной на истории всех народов, без

разделения их на восточные и западные, и проверенной доступ¬

ным нам историческим опытом.

13

Такая цель не только устраняет опасность научного европо¬

центризма, она делает недопустимым и азиацентризм. А он воз¬

можен, и одинаково на Западе и на Востоке. На Западе своеоб¬

разный азиацентризм может проявиться у тех востоковедов, ко¬

торые все еще считают, что свет вообще идет с Востока, забывая

о великом свете Запада; на Востоке — у тех ученых, которые,

преисполненные вполне законной гордости многотысячелетней

историей своих стран, огромным и всесторонним развитием в них

культуры, перестают видеть то же, и ничуть не в меньших мас¬

штабах, и в других странах, прежде всего в Европе. Народов

искони передовых и искони отсталых нет; все большие цивилизо¬

ванные народы Востока и Запада имели в своей истории полосы

и стремительного движения вперед, и движения замедленного,

а то и вовсе приостанавливающегося, что приводило к времен¬

ному отставанию. И ни у кого нет права считать себя народом

особым, превосходящим всех других. Каждая нация должна об¬

ладать чувством собственного достоинства, но мания величия

у нации столь же ложна, вредна и просто смешна, как и мания

величия у отдельного человека.

1965 г.

О РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ

Существование рабовладельческой формации, т. е. общества,

экономическая деятельность которого была основана на рабстве

и рабовладельчестве,— непреложный факт истории человечества.

История открывает нам и различные стороны этой формации: ее

хозяйственную организацию, социальный строй, политические

формы, ее правовые нормы, мировоззренческие системы, состав и

содержание связанной с ней культуры. История открывает нам и

процесс возникновения, складывания, развития и распада этой

формации. В сопоставлении же с тем, что было у народов до сло¬

жения этой формации, что наступило у них после того, как она

распалась, история позволяет нам увидеть место рабовладельче¬

ской формации на общем пути человечества и этим самым понять

ее философско-исторический смысл.

История показывает нам, что отнюдь не рабство как таковое

является определяющим признаком рабовладельческой форма¬

ции. Рабство, т. е. труд одних людей для других, соединенный

с личной, так сказать, вещественной принадлежностью трудяще¬

гося тому, кто присваивает продукт его труда,— явление, суще¬

ствовавшее в разных исторических условиях, не говоря уже о

разных степенях личной принадлежности раба его хозяину, о раз¬

ных масштабах и уровнях общественно-экономического значения

рабского труда в общей структуре производства данного обще¬

ства. Рабовладельческая формация характеризуется не рабством

как таковым, а общественным строем, в котором рабский труд

играет роль способа производства, определяющего экономиче¬

скую основу общественного бытия на данном этапе истории на¬

рода. Поэтому рабство, например, в древнем Египте — факт, ха¬

рактеризующий саму природу общественного строя Египта того

времени, рабство же, например, в плантационном хозяйстве евро¬

пейских поселенцев в Северной Америке в XVII—XVIII вв. не ос¬

нова установившегося у них тогда социально-экономического

строя, бывшего капиталистическим, а всего лишь локальная осо¬

29

бенность этого строя, образовавшаяся в нем в силу специфиче¬

ских в те времена условий капиталистического хозяйства в неко¬

торых вновь осваиваемых далеких территориях — колониях.

Странами, в истории которых ученые открывают рабовла¬

дельческий строй, являются государства так называемого Древ¬

него Востока, т. е. Египет, Вавилония, Ассирия, Персия; государ¬

ства Крита и Микен, древней Греции и Италии, древней Индии и

древнего Китая. Этот перечень свидетельствует, что рабовла¬

дельческая формация существовала в те времена, которые люди

уже давно называют «древностью», что она соединена с первыми

в истории человеческого общества формами государственной ор¬

ганизации, что она складывалась у народов, вышедших тогда на

первое место в культурно-историческом процессе, что она имела

значение мировой системы, занимавшей тогда господствующее

положение во всем мире. Отсюда — вывод: возникновение рабо¬

владельческой формации не историческая случайность, а истори¬

ческая закономерность.

Но так — только в рамках общемирового исторического про¬

цесса, и отнюдь не процесса, развертывавшегося в рамках исто¬

рии отдельных народов или стран. Иначе говоря: человечество в

своем целом, в своей общей истории прошло через этап рабовла¬

дельческой формации, и этот этап был для него неизбежен, но

отдельные части человечества не проходили через него и не были

исторически обязаны через него проходить. В Африке и Южной

Америке наших дней, например, есть народы, живущие еще пле¬

менным бытом, т. е. находящиеся на уровне какой-то ступени

первобытнообщинной формации, но это не значит, что они дол¬

жны перейти у себя к формации рабовладельческой, затем — к

феодальной и т. д. В современных условиях международной общ¬

ности, когда жизнь каждого народа так или иначе связана с

жизнью других народов, когда исторический процесс в целом на¬

правляется народами, вышедшими на передний край обществен¬

ного развития и цивилизации, для всякого народа, отставшего на

этом общем пути, но желающего сохранить свою историческую

самостоятельность, возможно лишь то или иное по степени и силе,

по темпам и длительности подтягивание к уровню высшей сту¬

пени общественного развития и цивилизации своего времени.

Возникновение у какого-нибудь народа рабовладельческой фор¬

мации тогда, когда у других народов уже сложилась феодальная

система, было возможно лишь при полной исторической изоляции

этого народа от других. Именно такая изоляция сделала возмож¬

ным существование рабовладельческих государств в Централь¬

ной и Южной Америке в то время, когда большие культурные

народы Европы, Азии и Северной Африки уже проходили этап

феодализма. И эти рабовладельческие государства сразу же рас¬

пались, как только соприкоснулись с Испанией — страной в то

время уже давно феодальной. Государство в Японии в полной

мере сформировалось в VII в. н. э., и оно было построено не на

30

рабовладельческой, а на феодальной основе, хотя рабство в пред¬

шествующей истории японского народа существовало и рабский

труд занимал даже важное место в хозяйственной жизни. В VII в.

в Восточной Азии, в которой ведущее место занимал Китай, нахо¬

дившийся на высокой ступени феодального развития, народу, вхо¬

дившему в орбиту стран, связанных в этой части Азии друг с дру¬

гом известной общностью исторической жизни, переходить к ра¬

бовладению было просто невозможно. Было бы настоящим

историческим анахронизмом для Руси IX в. н. э. создавать у себя

государство на рабовладельческой основе, когда ведущей стра¬

ной в этом районе Европы была феодальная Византия.

Коротко говоря, в условиях международной общности отстаю¬

щие народы либо утрачивают самостоятельное место в мировой

исторической жизни, а то и вовсе исчезают, либо стремятся под¬

тянуться к уровню того передового, что образовалось в орбите

этой общности, орбите в предшествующие эпохи жизни челове¬

чества региональной, в новую же эпоху — общемировой. Имеет

место при этом как бы «равнение» отстающих на передовых, а не

механическое перенесение общественных форм передового госу¬

дарства в отстающее. Создание государства на феодальной, а не

на рабовладельческой основе, т. е. с точки зрения историко-со¬

циологических норм ускорение общественного процесса, происхо¬

дило либо путем более интенсивного, чем в других случаях, раз¬

вития элементов феодализма, уже в какой-то мере зарождав¬

шихся в предшествующей истории данного народа, либо путем

направления в феодальную сторону развития тех элементов ра¬

бовладельческого строя, которые могли перестроиться на фео¬

дальный лад. Так, например, феодальная эксплуатация в став¬

шей в VII в. на феодальный путь Японии строилась на системе

«трех обязанностей»: земельном налоге, промысловой подати и

трудовой повинности — обязательстве определенное число дней в

году отрабатывать на работах общественного значения. Не¬

трудно видеть в этих трех повинностях в преобразованном виде

явления, характерные для патриархально-родовых отношений,

когда общинники отдавали в порядке подношения своим старей¬

шинам и вождям часть продукции своих полей и своих промыс¬

лов, главным образом охотничьего и ткацкого, и выходили, когда

это оказывалось нужным, на общую работу в интересах всей

данной группы племени.

Таким образом, изучение рабовладельческой формации дол¬

жно вестись только на основе истории рабовладельческих госу¬

дарств. Такими государствами были перечисленные выше госу¬

дарства древности. Однако если для истории, как таковой, оди¬

наково важно изучение рабовладельческого строя, например, в

древнем Египте и в древней Греции, то для выяснения общеисто¬

рического содержания рабовладельческой формации, ее места и

роли в общеисторическом процессе, для раскрытия ее философ¬

ско-исторического смысла необходимо изучение тех древних ра¬

31

бовладельческих государств, где ее история развернулась во всей

полноте и где нам известны предыдущие и последующие этапы

истории создавших ее народов. Ввиду этого наибольшее, как бы

моделирующее, значение имеет история рабовладельческой фор¬

мации у тех народов, которые пережили полно выраженную эпоху

первобытнообщинного строя, перешли потом к большой, длитель¬

ной, богатой содержанием эпохе рабовладельческого строя, а за¬

тем вступили на путь феодализма; иначе говоря, история тех на¬

родов, которые прошли курс истории полностью и последова¬

тельно, не перескакивая через ступени. Такими наоодами

являются греки, итальянцы, персы, индийцы, китайцы. Народы

Древнего Востока создали рабовладельческие государства

раньше всех, но эти государства, кроме Персии, исчезли еще в

той же древности, и история создавших их народов слилась с

историей других. Разумеется, созданное этими древними наро¬

дами бесследно не исчезло. Древняя Эллада и через нее древний

Рим — наследники еще более древней цивилизации Но поскольку

эта цивилизация вместе с создавшими ее государствами сама по

себе не имела своего продолжения, постольку в указанной необ¬

ходимой полноте рабовладельческая формация оказывается пред¬

ставленной только в истории указанных пяти народов. Поэтому

в аспекте философско-историческом эту формацию следует изу¬

чать по данным истории именно этих народов.

Возможно, однако, и дальнейшее ограничение материала. Для

исторического моделирования рабовладельческой формации

важно взять такие ярко выраженные и богатые содержанием ее

проявления, которые возникли и развивались вполне независимо

друг от друга. Такими случаями мы считаем рабовладельческую

формацию, представленную в двух районах Старого света, гео¬

графически очень отдаленных доуг от друга и не связанных ни¬

какой непосредственной общностью: у народов Китая — в одном

районе, у народов Греции и Италии — в другом. Несомненно, ра¬

бовладельческий строй в каждом из них имел свои особенности.