Текст

В. В. ВИНОГРАДОВ

О ЯЗЫКЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Государственное издательство

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1959

Оформление художника

г. ЧЕХОВСКОГО

ОТ АВТОРА

В истории развития филологической науки проблема

поэтического языка и проблема стилистики художест-

венной литературы изучались и развивались то в грани-

цах языкознания, то выходили из пределов лингвистики

и, не получив права на постоянное жительство ни в одной

области словесных наук, временно обосновывались на

почве риторики, поэтики, эстетики слова и даже теории

литературы.

Были попытки выделить изучение «языка» или сти-

лей художественной литературы в нейтральную зону,

в которой разрешалось охотиться как языковедам, так и

историкам литературы. Так, Л. Шпитцер рекомендовал

комбинирование литературного и лингвистического ис-

следования. «В конечном итоге безразлично, возникло ли

какое-нибудь наблюдение первоначально с той или с этой

стороны, поскольку оно должно во всяком случае под-

вергнуться контролю обеих сторон. И к чему нам снова

разъединять враждующих братьев, которые только что

примирились с таким трудом?» Однако важно, чтобы

специфичности объекта изучения — «языка» (или стилей)

художественной литературы — соответствовали и те по-

нятия, категории и методы, которые вытекают из позна-

ния внутренней сущности или структуры этого объекта.

По моему глубокому убеждению, исследование «языка»

(или, лучше, стилей) художественной литературы долж-

1*

3

но составить предмет особой филологической науки,

близкой к языкознанию и литературоведению, но вместе

с тем отличной от того и другого. Настоящая книга

является первой из задуманной мною серии книг, посвя-

щенных раскрытию общих и конкретно-исторических

проблем и задач этой еще не вполне самоопределившей-

ся науки. Заглавие этой книги «О языке художественной

литературы» гораздо шире ее содержания, но зато оно в

общепринятой формуле выражает замысел автора и его

планы.

•4

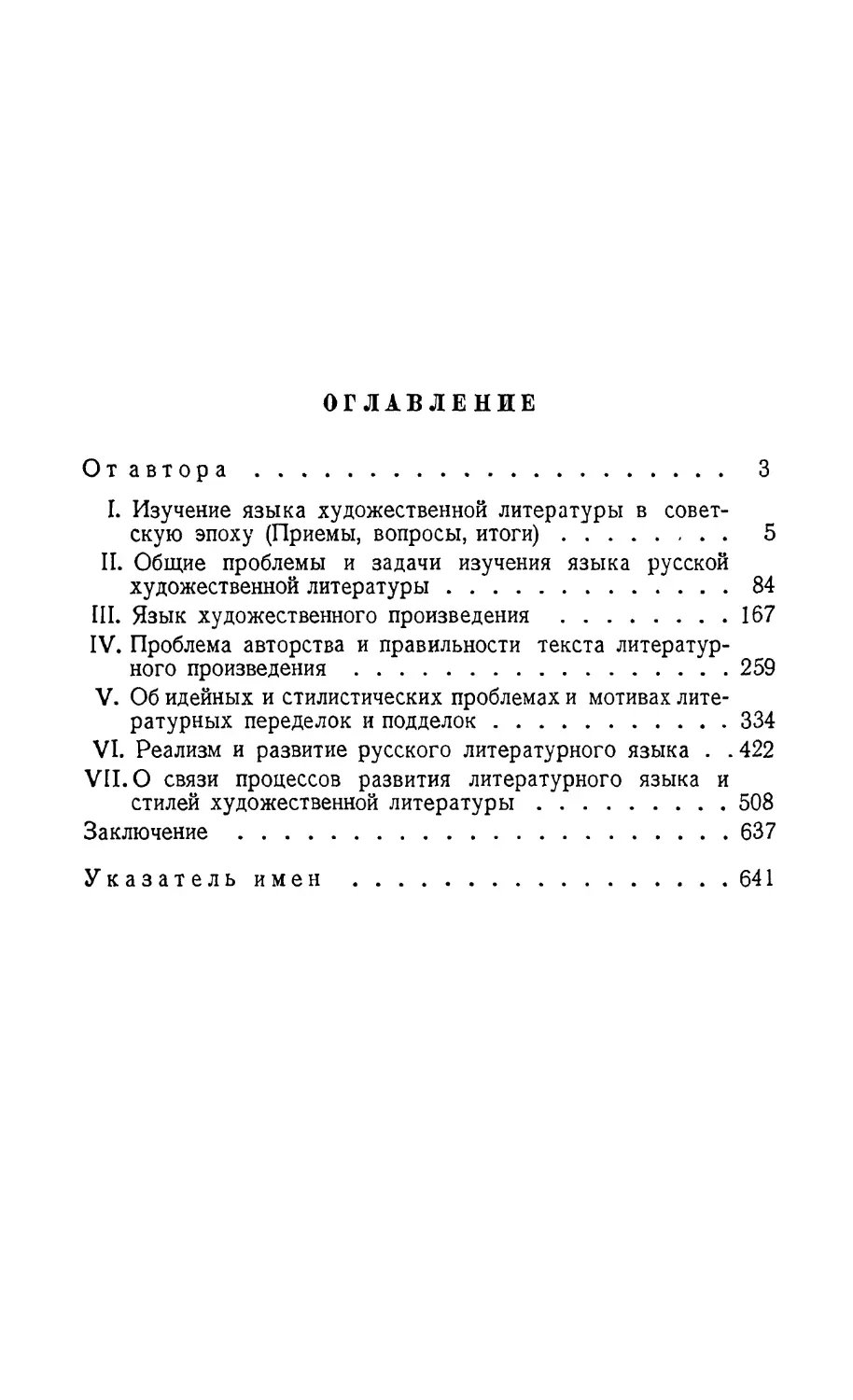

I

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

(Приемы, вопросы, итоги)

1

Рост духовной культуры, выражаясь в изменениях

языка, порождает вместе с тем обостренную требователь-

ность и интерес к слову, к произведениям словесно-ху-

дожественного творчества. В эпоху глубокого преобра-

зования жизни общественная роль филологии как науки

о языке и литературе, о словесной культуре народов,

а также о методах истолкования литературных про-

изведений становится особенно важной и влиятельной.

Для истории русского народа (так же, как и для других

народов СССР) такова советская эпоха.

В это время напряженное внимание ученых обра-

щается к таким областям исследования, которые до тех

пор оставались в небрежении. Понимание и толкование

литературного текста — основа филологии и вместе с тем

основа исследования духовной, а отчасти и материаль-

ной культуры. Путь к достижению полного и адекват-

ного осмысления литературного произведения указы-

вается и определяется тремя родственными дисципли-

нами: историей, языкознанием и литературоведением,

их гармоническим взаимодействием. На почве этого взаи-

модействия в советский период нашего развития уко-

реняется и быстро вырастает молодая и свежая отрасль

отечественной филологии— история литературных язы-

ков.

5

История литературного языка, особенно нового пе-

риода, обычно строится на материалах языка произ-

ведений крупнейших писателей (ср., например, «Фило-

логические разыскания» Я. К. Грота, материалы для

русской стилистики Ф. И. Буслаева и др. под.). Это

естественно. История русского литературного языка,

будучи, по словам академика А. А. Шахматова, «исто-

рией развития русского просвещения», неразрывно свя-

зана с историей русской общественной мысли, историей

русской науки, с историей русского словесного искус-

ства. Великие русские писатели, по выражению

М. Горького, «воплощают дух народа с наибольшей

красой, силой и полнотой». Изучение их языка ведет к

углубленному пониманию «духа народа», к пониманию

общих закономерностей развития русской литературы

и русского национального языка.

В изучении языка писателя ближайшим образом за-

интересовано и литературоведение. Творчество писателя,

его авторская личность, его герои, темы, идеи и образы

воплощены в его языке и только в нем и через него

могут быть постигнуты. Исследование стиля, поэтики

писателя, его мировоззрения невозможно без основатель-

ного, тонкого знания его языка. Самый текст сочинений

писателя может быть точно установлен и правильно

прочитан только тем, кто хорошо знает или глубоко

изучил язык этого писателя.

Еще в 1902 году В. И. Чернышев, определяя задачи,

цели, результаты и состояние филологического иссле-

дования языка русских писателей XVIII—XIX веков,

писал, что изучение языка писателя дает основания «для

утверждения или отрицания принадлежности авторам

произведений сомнительных. Можно также уяснить влия-

ние одного писателя на другого; можно с значительной

вероятностью определить область, откуда происходил

писатель, и говор, который отразился в его произведе-

ниях. Кроме того, изучение языка писателей известной

эпохи должно 'бы было дать представление о граммати-

ческом строении языка в эту эпоху. Так как для таких

целей необходимо исследование языка писателей во всем

его объеме и полноте и притом с различиями, завися-

щими от разных периодов творчества писателя и рода

словесных произведений, то не удивительно, что длята-

б

ких сложных и кропотливых работ находилось слишком

мало охотников»х.

Легко заметить, что здесь ставятся и формулируются

лишь частные и притом вовсе не специфические, не ос-

новные задачи изучения языка художественной литера-

туры. Художественные произведения рассматриваются

главным образом как памятники истории литературного

языка и исторической диалектологии. Проблемы внут-

ренних признаков, своеобразных качеств языка самой

художественной литературы, вопросы о специфических,

особых приемах и принципах их исследования тут еще

даже не поставлены.

Связь между наукой о литературном языке и теорией

и практикой литературно-художественного творчества

в самом конце прошлого и в начале текущего столетия

оказалась почти порванной.

На язык художественной литературы, на язык ли-

тературных произведений в это время была целиком

перенесена методика историко-грамматических и этно-

диалектологических изучений. Так, профессор Е. Ф. Буд-

де, деливший свои научно-исследовательские интересы

между диалектологией и историей русского литератур-

ного языка нового времени, именно с этих позиций грам-

матиста и исследователя русских народных говоров изу-

чал русский литературный язык XVIII века, преимущест-

венно второй его половины, а также язык Пушкина и

Гоголя. Язык литературных произведений Тредиаков-

ского, Ломоносова и Сумарокова характеризуется про-

фессором Е. Ф. Будде прежде всего и больше всего со

стороны фонетической, морфологической и отчасти лек-

сикологической1 2. К явлениям языка Гоголя и Мельни-

кова-Печерского 3 им был применен в основном исто-

рико-диалектологический подход. Кроме того, Е. Ф. Будде

1 В. И. Чернышев, Заметки о языке басен и сказок

В. И. Майкова. Сб. «Памяти Л. Н. Майкова», СПб. 1902, стр. 125.

2 Е. Ф. Б у д д е, Несколько заметок из истории русского языка.

«Журн. Мин. народи, просвещения», 1898, № 3, 1899, № 5; его же,

Из истории русского литературного языка конца XVIII и начала

XIX века. «Журн. Мин. народи, просвещения», 1901, № 2.

3 Е. Ф. Будде, Значение Гоголя в истории русского литера-

турного языка. «Журн. Мин. народи, просвещения», 1902, № 7.

Статья Е. Ф. Будде о языке Мельникова-Печерского помещена в

книге «Zbornik u slavu Vatroslava Jagica. Jagic-Festschrift», Ber-

lin, 1908.

7

издал в неоконченном виде «Опыт грамматики языка

А. С. Пушкина» (СПб. 1901—1904). Здесь изложена

часть морфологии пушкинского языка и вообще русского

литературного языка пушкинской поры (системы скло-

нения и спряжения с указанием вариантов и колебаний

в ударении). С именем Е. Ф. Будде связана также под-

готовка обобщающего труда «Очерк истории современ-

ного литературного русского языка (XVII—XIX век)»1.

Характеризуя основные этапы истории русского литера-

турного языка нового времени, Е. Ф. Будде опирался

главным образом на исследования акад. А. А. Шахматова

о движении церковнославянских элементов в русском

литературном языке, на труды академика Я. К. Грота

по языку русских писателей конца XVIII и первой чет-

верти XIX века, а также по русской исторической лекси-

кологии и на результаты собственных, преимущественно

фонетических и морфологических изучений русского ли-

тературного языка XVIII и начала XIX века 1 2. Материал

этот был очень разнороден и случаен. «Очерк»

Е. Ф. Будде представляет собой ценную, но недостаточно

систематизированную коллекцию фонетических, морфо-

логических, а отчасти и лексических фактов из истории

русского литературного языка XVIII века и первых де-

сятилетий XIX века. В концепции профессора Будде нет

исторически обоснованной периодизации русского лите-

ратурно-языкового процесса. Индивидуальные своеобра-

зия стиля -писателя непринужденно располагаются рядом

с явлениями общелитературной речи. Общее представле-

ние о норме литературного выражения, свойственной

тому или иному периоду развития русского литератур-

ного языка, отсутствует. Разнородные литературно-язы-

ковые явления не подвергаются стилистической диффе-

ренциации. Историко-диалектологическая точка зрения

иногда побуждала Е. Ф. Будде сортировать факты лите-

ратурной речи по месту их возникновения, по наречиям и

диалектам, пути же и причины литературной национа-

лизации разноместных народно-речевых элементов, а

1 См. «Энциклопедия славянской филологии», вып. XII, СПб.

1908.

2 См. В. В. Виноградов, Русская наука о русском литера-

турном языке, «Ученые записки Московского университета», вып. 106;

Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры, т. III,

кн. I, 1946, стр. 121—123.

8

также функции их в языке художественной литературы,

способы их связи или сплава с другими компонентами

в составе словесно-художественного творчества писате-

лей не изучались.

В русских лингвистических работах начала XX века

язык художественной литературы, язык литературного

произведения, разбитый на грамматико-морфологические

или на лексикологические осколки, распределялся по об-

щим категориям и разрядам грамматики и лексики ли-

тературного языка или даже по рубрикам условной на-

родно-диалектологической классификационной схемы.

Изучение языка литературных произведений отрыва-

лось от анализа специфических качеств художественной

речи. Формально-грамматическое и историко-диалектоло-

гическое направление^ возобладавшее в этот период раз-

вития науки о русском литературном языке, не могло охва-

тить всех сторон истории литературного языка и истории

языка художественной литературы. Представление об

объеме понятия «литературный язык» и о стилистической

дифференциации литературного языка было смутным.

В рецензии на третье издание книги В. И. Черны-

шева «Правильность и чистота русской речи» (Пг. 1914)

профессор Н. М. Каринский отмечал у автора неудачное

употребление термина «литературный язык»: «Литера-

турный язык... автор противупоставляет письменному

языку... Конечно, термин «литературный язык» вместо

термина «язык образованного русского общества» или

термина «общерусский язык» нужно признать прямо

неудачным, запутывающим дело (ср. на стр. 40 проти-

вуположение литературному языку народного)»1. Легко

видеть, что и у самого рецензента нет ясных представ-

лений о содержании термина «литературный язык».

А далее в рецензии читаем: «Автор, по большей части,

не отличает материала прозаического от поэтического,

приводя на данное явление одинаково цитаты из стихо-

творений (иногда торжественных и весьма образных) и

прозы (иногда... самой будничной). Между тем стиль

поэзии и прозы не одинаков. Поэты имеют свою особую

литературную традицию. Эволюция поэтического языка

несколько иная, чем прозаического: в нем свои условно-

1 «Журн. Мин. народи, просвещения», 1916, январь. Отд. «На

родное образование». Отзывы о книгах, стр. 105.

9

сти... следовало бы ярко выделить особенности поэтиче-

ской речи и тогда бы, конечно, многое, например, устарев-

шее для современного разговорного языка, оказалось не

столь устаревшим для литературного поэтического»1.

Таким образом, выделяется стиль стихотворной речи.

Но общая проблема взаимодействия литературного

языка и стилей художественной литературы остается не-

ясной и нерасчлененной. Правда, применительно к линг-

вистическому изучению русской художественной литера-

туры XVIII века с господствовавшей в то время теорией

трех стилей литературного языка было признано необхо-

димым при анализе языка писателей этого времени —

«1) отмечать характерные особенности каждого из трех

стилей данного писателя и 2) устанавливать степень

взаимодействия между ними» 1 2. «Только таким путем,—

писал профессор П. О. Потапов,— возможно определить

роль каждого из писателей в этой борьбе стилей, кото-

рая закончилась их нивелировкой, легшей в основу при

выработке настоящего литературного языка»3. Область

исследования выразительных средств языка художест-

венной литературы XVIII—XX веков на время была

уступлена русским языкознанием истории литературы и

исторической поэтике.

Только в советскую эпоху наука о русском литера-

турном языке и языке русской художественной литера-

туры и в особенности тот раздел ее, который посвящен

изучению языка литературных произведений, языка писа-

теля, начала развиваться стремительно и разносторонне.

Некоторое движение в этом направлении началось в ши-

роких общественных кругах еще до Великой Октябрь-

ской социалистической революции.

В первые десятилетия текущего столетия, по словам

академика Л. В. Щербы, в языковедении оживляется

интерес к языку как к «деятельности человека, направ-

ленной всякий раз к определенной цели, к наилучшему и

наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств».

И «в обществе, по крайней мере русском, возродился

интерес к языку, совершенно независимо от языковеде-

1 «Журн. Мин. народи, просвещения», 1916, январь. Отд. «На-

родное образование». Отзывы о книгах, стр. 107.

2 П. О. И о т а п о в, Из истории русского театра. Жизнь и дея-

тельность В. А. Озерова, Одесса, 1915, стр. 916.

3 Т а м же.

10

ния. Прежде всего поэты, для которых язык является

материалом, стали более или менее сознательно отно-

ситься к нему; вслед за ними пошли молодые историки

литературы, которые почувствовали невозможность пони-

мания многих литературных явлений без лингвистиче-

ского подхода; наконец люди сцены, для которых живой

произносимый язык является альфой и омегой их искус-

ства, едва ли не более других посодействовали возрож-

дению в обществе интереса к языку» !.

2

Проблема изучения языка писателя, языка художест-

венной литературы прежде всего, в начале текущего сто-

летия снова вызвала к жизни и исследованию проблему

художественной или поэтической речи. Уже А. А. Потебня

и его последователи находили в учении о поэтическом

слове основу науки о языке писателя, о языке художест-

венной литературы. Исследование так называемой

«внутренней формы» слова или литературного произве-

дения в целом, изучение генезиса и смысла поэтических

образов, их движения и распространения, их изменений

и функций стало творческим стержнем работ о стиле

писателя, отражавших влияние потебнианской концепции

(ср., например, исследование Т. Райнова о структуре

гончаровского «Обрыва», отчасти И. Мандельштама

о характере гоголевского стиля и др.).

Теория и практика символизма, обострившие интерес

к проблеме поэтического образа, к учению об образной

речи, придали этим вопросам откровенный субъективно-

идеалистический и метафизический характер. Искажен-

ное и одностороннее представление о сущности поэтиче-

ского языка как языка условных знаменований, симво-

лических соответствий и намеков сопровождалось

также — по диалектическому контрасту — в работах сим-

волистов (например, А. Белого, В. Брюсова, В. Иванова)

узко формальным анализом техники писательского, осо-

бенно стихотворного мастерства1 2, нередко также с ярко

выраженным субъективизмом в объяснениях.

1 Сб. «Русская речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 10—11.

2 См. А. Белый, Символизм, М. 1910 (особенно статья «Ли-

рика и эксперимент»).

11

В конце 10-х и в начале 20-х годов текущего столетия

у русских лингвистов и филологов возникло стремление,

отчасти подсказанное влиянием эстетики футуризма,

преодолеть отвлеченную метафизичность и узость учения

о поэтической речи как речи образной по преимуществу

и использовать достижения сравнительно-исторического

индоевропейского языкознания, применив основные его

принципы к изучению языка художественной литературы

(в статьях проф. Л. П. Якубинского, проф. Е. Д. Полива-

нова, отчасти О. Брика, Р. О. Якобсона, Б. М. Эйхен-

баума и др.). Была сделана попытка развить учение

о поэтической речи как об антитезе речи практической,

как^о «самоценной речи», направленной «на актуализа-

цию», на «воскрешение слова», на выведение его из

бытового автоматизма. Основные импульсы к теоретиче-

ским построениям в этой области исходили из поэтиче-

ской практики и ее осмысления в кругах писателей-мо-

дернистов (символистов, футуристов, акмеистов).

Формулы, в которые облекалась теория самодовлею-

щего поэтического языка, почти у всех ее представителей

были однородны и даже тождественны. Трудно решить,

откуда они пошли и кто первый из русских словесников

этого времени (Бобчинский или Добчинский?) высказал

их. Если говорящий пользуется своим языковым материа-

лом, писал Л. П. Якубинский, «с чисто практической

целью общения, то мы имеем дело с системой практи-

ческого языка, в которой языковые представления

(звуки, морфологические части и проч.) самостоятель-

ной ценности не имеют и являются лишь средством

общения. Но мыслимы (и существуют) другие языковые

системы, в которых практическая цель отступает на зад-

ний план и языковые сочетания приобретают самоцен-

ность» Позже те же центральные понятия и признаки

в определении поэтического языка упоминает, вторя

Якубинскому, Р. Якобсон: поэзия «управляется, так ска-

зать, имманентными законами: функция коммуникатив-

ная, присущая как языку практическому, так и языку

эмоциональному, здесь сводится к минимуму. Поэзия

индифферентна к предмету высказывания... Поэзия

ИЛ. П. Якубинский, О звуках стихотворного языка. Сб.

«Поэтика», Пг. 1919, стр. 37.

12

есть оформление самоценного, «самовитого», как гово-

рит Хлебников, слова» Ч

Потебня учил о поэтичности языка и о поэтическом

языке как особой форме мышления и выражения. Теперь

встает вопрос о системе поэтического языка — в ее про-

тивопоставленности системе языка практического. При

этом понятие «системы языка», выдвинутое и углублен-

ное трудами И. А. Бодуэна де Куртене и Л. В. Щербы,

возникло и распространилось у нас гораздо раньше

знакомства с «Курсом общей лингвистики» Ф. де Сос-

сюра.

Поэтическая речь признается специфической, незави-

симой, свободною от законов практического языка. Она

рассматривается как самодовлеющая деятельность и как

сфера эстетически значимых «приемов», как бы изнутри

себя раскрывающая свои художественно-выразительные

ресурсы. Так, если в практическом языке звуки, являясь

только средством словесно-речевого выражения, не сосре-

доточивают на себе внимания, в поэтическом языке,

наоборот, они, по словам Л. П. Якубинского, «всплывают

в светлое поле сознания»1 2. Принцип отталкивания от

практического языка, «остраннения» его структурных

элементов и конструктивных качеств, принцип экспрес-

сивного использования, актуализации и семасиологиза-

ции таких языковых явлений, которые в практической

речи оказываются незнаменательными и нейтральны-

ми,— вот, по этой формалистической концепции, отры-

вающей поэтическую речь от общественных функций,

основа строения языка художественного произведения.

С этой точки зрения и намечались некоторые перспек-

тивы теоретического изучения и систематического опи-

сания формальных элементов художественной речи. (Ср.

1 Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый,

Прага, 1921, стр. 10 и 11.

2 См. Л. П. Якубинский, О звуках стихотворного языка.

«Сборники по теории поэтического языка», вып. I. Пг. 1916, стр. 17;

«Поэтика», Пг. 1919, стр. 38. Ср. поправку Р. Якобсона к заключению

Л. П. Якубинского об экспрессивной выразительности скопления

плавных в поэтическом языке и частоте применения этого приема

(в книге «О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с рус-

ским», Прага, 1923): «Правильно было бы сказать, что диссимиля-

ция плавных возможна как в практическом, так и в поэтическом

языке, но в первом она обусловлена, во втором же, так сказать, оце-

лена, то есть это по существу два различных явления» (стр. 17).

13

ранние работы Л. П. Якубинского о стихотворном

языке Лермонтова, Р. Якобсона — о языке Хлебникова,

о языке Маяковского, В. Шкловского — о языке Л. Тол-

стого, о языке «Холстомера» Л. Толстого, Б. Эйхенбау-

ма— о языке «Шинели» Гоголя и т. п.) Стилистические

анализы этого типа почти не касались проблем лексико-

семантического состава и строя литературного произве-

дения и даже его внутренней синтаксической структуры.

Б. М. Энгельгардт, характеризуя «формальный метод

в истории литературы», так очерчивает сферу его дейст-

вия и вместе с тем «предел формального анализа сло-

весного произведения»: «...в состав словесного ряда, как

системы чистых средств выражения, входят: во-первых,

фонетические элементы слова или, точнее говоря, слово

в его фонетической структуре; во-вторых, вся совокуп-

ность синтаксических конфигураций, композиционных

приемов, сюжетных и жанровых конструкций; и, наконец,

система номинативных значений и соответствующая ей

система номинативной образности...» 1

Однако «именно здесь, в проблеме образности,— ахил-

лесова пята формальной школы, ибо ее методы бессильны

перед ней, как перед проблемой эстетического оформле-

ния единоцелостного словесного смысла. А в связи с этим

чрезвычайно ограничены возможности формальной

школы и в разработке проблемы поэтической тематики.

Развернуть эту проблему во всей ее широте формальная

школа не в состоянии именно потому, что здесь снова

выступает на передний план вопрос о смысловом един-

стве как вещно-определенном элементе словесного обра-

зования, ибо только в этом плане и можно (имеет смысл)

говорить о теме или темах художественного произ-

ведения. С этой точки зрения чрезвычайно показатель-

ным является настойчивое стремление представителей

формальной школы истолковать, хотя бы только для

стихотворного произведения, отдельное слово как его

тему. Ведь это означает не что иное, как попытку разре-

шения проблемы тематики в пределах лишь номинатив-

ных значений. Но само собой разумеется, что такая

постановка вопроса чрезвычайно узка и одностороння» 1 2.

1 Б. М. Энгельгардт, Формальный метод в истории лите-

ратуры, Academia, Л. 1927, стр. 75—76.

2 Т а м же, стр. 76—77.

14

Отношение к поэтическому языку как к «самоценной

речевой деятельности», как к «высказыванию с установ-

кой на выражение» сопровождалось обостренным интере-

сом к эмоциональной стороне языка, к его экспрессивным

формам и средствам. В этом аспекте разрабатывались

своеобразные явления экспрессивной семантики, напри-

мер, экспрессивные оттенки звуков, эвфонические про-

цессы, связанные с ритмом поэтического произведения \

экспрессивные функции эвритмии, мелодика стиха1 2,

эмоциональный ореол слова и т. п.

Под влиянием традиций сравнительно-исторического

индоевропейского языкознания в центре изучения как

по отношению к стихотворному языку, так и по отноше-

нию к языку прозаических произведений сначала оказа-

лись явления фонетические, явления ритма, метрики,

мелодики, интонации и лишь отчасти синтаксиса и сло-

воупотребления. Особенно сильно оживился интерес

к изучению стихотворного языка. Тесное сочетание во-

просов изучения стихотворного языка с проблемами

поэтической речи было обусловлено уверенностью неко-

торых филологов в том, что «многие специфические осо-

бенности художественной речи как раз в стихе (как —

в известных отношениях — наиболее ярком ее виде) мо-

гут быть определены отчетливее всего»3.

Хотя признание самоценного слова, «слова как тако-

вого» и его формально-выразительных средств основным

предметом исследования поэтической речи, языка писа-

теля, языка литературно-художественного произведения

и привело к уяснению некоторых фонических явлений,

даже некоторых ритмико-мелодических закономерностей

в языке русской художественной литературы, главным

образом в языке стихотворном, в языке русской поэзии

XIX и XX столетий, но схематизм и односторонность,

идеологическая опустошенность, антиисторизм и твор-

ческая несостоятельность этой концепции очень скоро —

1 См. С..И. Бернштейн, Опыт анализа словесной инстру-

ментовки. Сб. «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств

Гос. инет, истории искусств», вып. V, Л. 1929.

2 См. Б. Эйхенбаум, Мелодика стиха, Пг. 1922. Странным

и архаическим пережитком является глава VI «Экспрессивно-эмо-

циональные элементы и лексическое значение слова» в книге

В. А. З’вегинцев а, Семасиология, изд. МГУ, 1957, стр. 167—185.

3 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения. Материалы к

социологии стиха, М. 1931, стр. 7.

15

уже к середине 20-х годов — стали очевидны. Ведь ком-

муникативная и содержательно-выразительная, а также

изобразительная функции речи почти выключались из та-

кого исследования. Кроме того, при таких принципах ис-

следования поэтической речи язык писателя отрывался от

контекста истории русского литературного языка и его

стилей, от социально-исторических закономерностей разви-

тия языка художественной литературы и ее направлений.

Поэтому в последующих советских работах проблемы

изучения поэтической речи вообще, русского поэтического

языка в частности, а также проблемы исследования

общих конструктивных своеобразий русского стихотвор-

ного языка совсем обособились от темы — язык писателя.

Эти проблемы стали разрабатываться в аспекте общих

задач теории литературы, эстетики языка и поэтики.

В области изучения русского стихотворного языка, его

ритмики, мелодики, его синтаксического строя усилиями

и достижениями таких советских филологов, как

Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, В. М. Жирмунский,

Б. М. Эйхенбаум, С. И. Бернштейн, Г. О. Винокур,

С. М. Бонди, И. Н. Розанов, Л. И. Тимофеев, М. П. Што-

кмар и др., получены очень значительные результаты.

Футуристическая эстетика утверждала понимание

«искусства как приема», словесно-художественного

произведения как совокупности или суммы (позднее —

системы) приемов. Понятие литературы заменялось

понятием литературности, Р..Якобсон в брошюре «Новей-

шая русская поэзия» заявлял: «Предметом науки о лите-

ратуре является не литература, а литературность, то

есть то, что делает литературным произведение. Между

тем до сих пор историки литературы преимущественно

уподоблялись полиции, которая, имея целью арестовать

определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех

и все, что находилось в квартире, а также случайно про-

ходивших на улице мимо. Так и историкам литературы

все шло на потребу — быт, психология, поэтика, филосо-

фия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат

доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти

статьи отходят к соответствующим наукам — истории фи-

лософии, истории культуры, психологии и т. д., и что по-

следние, естественно, могут использовать и литературные

памятники как дефектные, второсортные документы.

Если наука о литературе хочет стать наукой, она при-

16

нуждается признать «прием» своим единственным

„героем"» Ч

Главный предмет изучения словесно-художественного

творчества — форма как «нечто основное для художест-

венного явления, как организующий его принцип»1 2.

«В качестве эстетически значимого единства художест-

венное произведение представляет систему приемов, то

есть слов и словесных конструкций как чистых, само-

довлеющих средств словесного выражения»3.

Последовательное развитие этой концепции приводит

к тому, что при изучении литературного движения сопо-

ставление художественных произведений переходит в со-

поставление отдельных элементов их — приемов и фор-

мул. В самом деле, в силу сложности состава художест-

венного произведения разные его элементы или приемы

оказываются соотнесенными с однотипными приемами

разнообразных произведений. Генезис приемов, реали-

зованных в одном и том же произведении, также может

быть очень различным. Следовательно, в плане кон-

кретного исторического исследования с этой точки зре-

ния основным «литературным фактом» является не

поэтическое произведение как единоцелостное образо-

вание, а прием или приемы, то есть простейшие эсте-

тически значимые факты языка. Эволюция или смена

этих приемов, а также систем этих приемов, их транс-

формация, генетическая взаимосвязь и составляет основ-

ную сущность истории литературного движения.

«В приеме как таковом, в его функционально опреде-

ляемой структуре таится неизбежность его эстетического

изнашивания, а следовательно, и объективная необхо-

димость его видоизменения. Литературная эволюция

оказывается подчиненной законам имманентной диалек-

тики»4. При этом литературный процесс слагается из

ряда разнообразнейших направлений и школ, не только

качественно различных, но нередко и прямо враждебных

друг другу. «Объяснить это явление не трудно, если

1 Р. Якобсон, Новейшая русская поэзия. Набросок первый.

О Хлебникове, Прага, 1921, стр. 11.

2 Б. Эйхенбаум, Вокруг вопроса о «формалистах», «Пе-

чать и революция», 1924, кн. 5, стр. 3.

3 Б. Энгельгардт, Формальный метод в истории литера-

туры, стр. 79.

4 Т ам же, стр. 102.

2 В. В. Виноградов 17

только принять во внимание, с одной стороны, чрезвы-

чайную сложность самого процесса возникновения лите-

ратуры на почве разнородных факторов культурного

быта: обряда, мифа, культа, работы и проч., а с другой

стороны, те «кривые дороги», которыми проходит поэти-

ческое творчество в поисках наиболее совершенных

и законченных художественных форм» 1, Отсюда — есте-

ственный вывод: «Смена литературных школ и стилей

представляет собою не вытеснение привычного старого

неизвестно откуда взявшимся новым, но смену стар-

шей, то есть находящейся в светлой точке обществен-

ного сознания, литературной линии — младшими, доселе

пребывавшими в его темных сферах. Выступая на перед-

ний план, эти младшие линии испытывают, конечно, су-

щественные изменения, частью под давлением вытес-

няемого ими противника, изжить которого до конца

почти никогда не удается, частью же под влиянием союз-

ников, привлекать которых из далекого прошлого данной

литературы либо из литератур соседствующих стран им

приходится в процессе своего развертывания. В этих-то

именно видоизменениях, испытываемых различными ли-

тературными направлениями, в их борьбе за гегемонию

и заключается сущность литературной эволюции с точки

зрения ее содержания»1 2.

Так как «прием» есть слово с установкой на выра-

жение, то «для формальной школы главным объектом

исследования является не литература, как совокупность

художественных произведений, а язык в его эстетичен

ской функции», история же литературы превращается

в историю «эстетически значимых языковых фактов»3.

По мнению крайних представителей этого «формального

метода», развитие литературных стилей представляет

особый, замкнутый ряд культуры. Они выдвигают такое

положение: «Превращение исторического параллелизма

разных рядов культуры (их «сответствий») в функци-

ональную (причинно-следственную) связь насильственно

и потому не приводит к плодотворным результатам»4.

1 Б. Энгельгардт, Формальный метод в истории литера-

туры, стр. 103.

2 Т а м же, стр. 104.

3 Т а м же, стр. 108.

4 Б. М. Эйхенбаум, Вокруг вопроса о «формалистах», «Пе-

чать и революция», 1924, кн. 5, стр. 2.

18

Напротив, В. М. Жирмунский, первоначально сливавший

все ряды культуры в одной волне (elan vital, по терми-

нологии Бергсона), несущей их к какому-то Всеедин-

ству затем пришел к выводу, что «эволюция стиля как

системы художественно выразительных средств или

приемов тесно связана с изменением общего художест-

венного задания, эстетических навыков и вкусов, но так-

же— всего мироощущения эпохи. В этом смысле боль-

шие и существенные сдвиги в искусстве (например,

ренессанс и барокко, классицизм и романтизм) захваты-

вают одновременно все искусства и связаны с общим

сдвигом духовной культуры» 1 2.

К середине 20-х годов обозначился общий, харак-

терный для развития всего советского языкознания по-

ворот к проблемам семантики и социологии языка. Этот

поворот, естественно, слабо отразился на тех ответ-

влениях «русского формализма», которые привились

в других славянских странах, например, в Чехословакии

и Польше. Но он отчасти дал себя знать уже в книге

Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка». Здесь

стихотворный язык представлен как динамическая кон-

струкция, характеризующаяся непрерывной борьбой раз-

ных ее факторов и элементов: звукового образа, ритма,

синтаксиса, семантики. По словам Ю. Н. Тынянова,

«единство произведения не есть замкнутая симметриче-

ская целость, а развертывающаяся динамическая целост-

ность». Динамическая форма образуется взаимодейст-

вием разных элементов словесного ряда, «выдвиганием

одной группы факторов слова за счет другой». «При

этом выдвинутый фактор деформирует подчиненные».

«Без ощущения подчинения, деформации всех факторов

со стороны фактора, играющего конструктивную роль,—

нет факта искусства»3. Любопытно, что и учение о внут-

ренней форме, об образе, переосмысленное и по-новому

освещенное в советском языкознании, позднее (в 30—

40-е годы) в отдельных случаях с ориентацией на так

называемое «новое учение о языке» академика

1 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Начала», 1921, № 1,

стр. 71.

2 В. М. Жирмунский, Задачи поэтики, «Задачи и методы

изучения искусств», Пб. 1924, стр. 149.

3 Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Academia,

1924, стр. 10.

2* 19

Н. я. Марра (Р. О. Шор, В. И. Абаев, С. Д. Кацнель-

сон), вновь, но в другом аспекте сочеталось с проблемой

поэтического языка Таким образом, с середины 20-х го-

дов текущего столетия обозначается сдвиг от футури-

стической эстетики слова в сторону социологии речи

и социальной семантики.

8

Уже в первой половине 20-х годов текущего столе-

тия намечается новый круг проблем в области изучения

языка художественной литературы и выдвигаются новые

точки зрения. Здесь — начало нового этапа в исследо-

вании вопроса о языке писателя, о языке художественной

литературы.

Раздаются голоса, что понятие поэтического языка

не исчерпывает проблемы изучения языка литературного

произведения, а тем более языка писателя. Все острее

выступает вопрос о функциях языка и его структурных

элементов, в том числе и поэтических конструкций, в раз-

ных видах литературных произведений, в разнообразных

типах жизненных высказываний, ораторских выступлений,

научных построений, публицистических рассуждений,

политической пропаганды и проч.

Эта работа по исследованию разных типов речевой

деятельности открывала новые перспективы и в области

изучения языка писателя, языка художественной лите-

ратуры.

Проблема изучения языка писателя, отделившись от

общелингвистических, теоретических исследований по

поэтическому языку, а также по стихотворному языку,

осложнилась новыми точками зрения, восходящими от-

части к В. Гумбольдту, отчасти к А. А. Потебне и его

русским продолжателям, отчасти к И. А. Бодуэну

де Куртене и сосредоточенными на идее функциональ-

ного многообразия речевых деятельностей. Разработка

вопроса о функциональных многообразиях речи в совет-

ском языкознании, в’ основном, осталась в стороне от

влияния идей В. Гумбольдта. Она получила в трудах

1 См., например, статью Г. О. Винокура, Понятие поэтиче-

ского языка, «Доклады и сообщения филологического факультета

МГУ», вып. III, 1947.

20

советских лингвистов ярко выраженную социологическую

интерпретацию и приняла совсем иное направление, чем

в работах В. Гумбольдта. Вне изучения функциональных

речевых многообразий, заявлял Л. П. Якубинский, «не-

возможно ни изучение языка, как непосредственно дан-

ного живому восприятию явления, ни уяснение его гене-

зиса, его истории» Ч

Исследование этого круга проблем направилось по

двум путям. С одной стороны, началось живое, активное

изучение функциональных разновидностей русского ли-

тературного языка и типов устнобытовой речи (речь ора-

торская, научно-логическая, разговорнобытовая и т. п.;

стили: газетный, книжно-публицистический, деловой

и т. п.). Эта сфера лингвистического изучения примкнула

к совершенно неисследованной до тех пор области

стилистики русского общелитературного языка в его

историческом движении. Становилось все более ясным,

что изучение языка писателя возможно лишь на фоне

общей истории стилей русского литературного языка.

Приобретал особенную остроту вопрос об историческом

соотношении и взаимодействии стилей общелитератур-

ного языка и языка художественной литературы.

Изучение функционального многообразия речи при-

вело к постановке вопроса о формах и типах поэтического

языка, о разновидностях литературно-художественной

речи, о жанрах языка художественной литературы.

Проблема языка писателя тесно связывалась с пробле-

мой жанров и типов речи литературных произведений.

Язык драматурга, язык лирика, язык новеллиста или ро-

маниста— различны по своему семантическому строю,

стилистическим задачам, по своим конструктивным прин-

ципам. Эти различия в значительной степени зависят от

специфических свойств разных жанров словесно-худо-

жественного творчества и разных типов художественной

речи.

В советской филологии двадцатых годов текущего

столетия обостряется интерес к исследованию стилисти-

ческих особенностей лирической и драматической речи,

повествовательно-сказовой, публицистической и т. п.

В работе «О лирике как разновидности художественной

речи» Б. А. Ларин доказывал, что «можно считать все-

1 Л. П. Якубинский, О диалогической речи. Сб. «Русская

речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 96.

21

общим и постоянным свойством лирики в мировой лите-

ратуре— семантическую осложненность. Очень разно-

образные средства служат к ее осуществлению: выбор

многозначащих слов, плеонастическое соединение сход-

нозначных (синонимичных) речевых комплексов, сопо-

ставление сходнозвучных (омонимичных) слов, изломи-

стость речи, чисто семантические контрасты, известные

композиционные приемы; наконец смысловая многоряд-

ность вызывается иногда и без знаковых экспонен-

тов— творческой функцией лирической пьесы, то есть ее

противопоставленностью литературной традиции» Ч

Таким образом, все работы этого рода первоначально

имеют ярко выраженный теоретический уклон, они на-

правлены или в сторону теории языка художественной

литературы, эстетики слова или в сторону поэтики и

теории литературы.

Параллельно с разработкой вопроса о функциональ-

ном многообразии форм речевой деятельности и разно-

видностей литературно-художественной речи усилия

советских филологов направились на исследование

основных композиционных типов русского письменного

и разговорного языка. Академик Л. В. Щерба в своих

теоретических изысканиях о стилевой структуре русского

литературного языка всегда подчеркивал важность изу-

чения различий в строе монологической и диалогической

речи 1 2.

Профессор Л. П. Якубинский выдвинул целый ряд

интересных соображений о формах речевого высказы-

вания и подверг разностороннему анализу понятия мо-

нологической и диалогической речи. Он сопоставил диа-

лог с разговорно-бытовым шаблоном и стремился уста-

новить конструктивные и семантические своеобразия

разных родов монологической и диалогической речи, а

также разных форм их комбинированного применения

в практике общественной жизни 3.

На основе теории монолога и диалога получили но-

вое освещение вопросы о стилистической структуре сказа,

1 Б. А. Ларин, О лирике как разновидности художественной

речи. Сб. «Русская речь, Новая серия», вып. I, Л. 1927, стр. 73.

2 См. Л. В. Щерба. Восточно-лужицкое наречие, Пг. 1917;

его же, Русский литературный язык, «Русский язык в школе»,

1933, № 4.

3 Л. П. Я к у б и н с к и й, О диалогической речи.

22

о разных типах художественно-повествовательного стиля

Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Тургенева,

Л. Толстого, Лескова, Леонова и других русских писа-

телей XIX и XX веков.

4

В тесной связи с исследованием функционально-сти-

листического и композиционно-речевого разнообразия

литературной речи находятся работы Л. В. Щербы,

С. И. Бернштейна, А. М. Пешковского, Б. В. Томашев-

ского, В. М. Жирмунского и др., посвященные обсуж-

дению вопроса о соотношении и взаимодействии произ-

носительно-слуховых и письменно-зрительных речевых

элементов в структуре поэтического и, шире, вообще ли-

тературного произведения. Советские лингвисты в раз-

решении этого вопроса решительно выступили против

основных положений западноевропейской произноси-

тельно-слуховой филологии. Эд. Сиверс писал: «Для того,

чтобы в полной мере обнаружить свою действенность,

поэтическое произведение, оцепеневшее в письме, должно

быть вновь вызвано к жизни путем устной интерпрета-

ции, путем исполнения» Ч В том же духе высказывался

Е. Ландри: «Всякое литературное произведение создано

для определенного рода произнесения, а не для чтения

про себя»1 2. (Ср. взгляды Т. Saran’a, Е. Reinhard’a,

J. Теппег’а, W. Scripture, Р. Verrier и др.)

Взгляды, близкие к этим, первоначально развивались

и академиком Л. В. Щербой. «Всякий еще не произне-

сенный текст является лишь поводом к возникновению

того или иного явления, так как «языком» нормально

можно считать лишь то, что хотя бы мысленно произно-

сится». «Произносимый язык... имеет непосредственные

смысловые ассоциации, тогда как письмо, текст полу-

чают их лишь через его посредство. Следовательно, вся-

кий текст требует, для своего понимания, еще перевода

на произносимый язык» 3.

1 Ed. Sievers, Rhythmisch-melodische Studien, Heidelberg,

1912, S. 39.

2 Eugene Landry, La theorie du rythme et le rythme du fran-

Qais declame, Paris, 1911, p. 5.

3 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-

творений. I. «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,

Пг. 1923, стр. 24—25.

23

Легко представить, к чему могло привести последо-

вательное развитие этих принципов. При такой точке

зрения правильное понимание замысла автора отождест-

влялось с правильным произнесением соответствующего

литературного произведения. Этим самым ставился знак

равенства между литературным произведением и его

воплощением в звучащей речи, его артистическим испол-

нением. Проблема драматической речи или языка дра-

матических произведений сливалась с проблемой сцени-

ческой речи. Однако Л. В. Щерба быстро- осознал одно-

сторонность слуховой филологии и возвратился к более

правильной точке зрения И. А. Бодуэна де Куртене, при-

знававшего равноправие письма и звучащей речи.

Л. В. Щерба заявляет, что «слуховой образ поэта

должен быть крайне неоднороден по своей яркости: не-

которые элементы для него выступают с большой силой,

и всякое малейшее отклонение в этой области он воспри-

нял бы крайне болезненно; другие находятся в тени,

а кое-что он почти что и не слышит, и при условии со-

хранения общей перспективы яркости готов принять раз-

ное. Такое понимание отвечало бы тому, что мы наблю-

даем вообще в языке, где мы всегда можем различать

важное, существенное и, так сказать, „упаковочный ма-

териал14» Ч

В работах А. М. Пешковского, С. И. Бернштейна,

В. М. Алексеева, Ю. Н. Тынянова, Б. В. Томашевского,

В. В. Виноградова и других были исследованы разные

виды и степени абстракции литературного текста от ма-

териального звучания. На этом фоне ярче выступили

своеобразия письменно-зрительного языка со свойствен-

ной ему системой знаков для выражения семантических

и особенно синтаксических отношений, далеко- не совпа-

дающей и даже не соотносительной с интонационно-смы-

словой системой произносительно-слухового- языка.

В советском языкознании был тонко разработан во-

прос о характере и функциях «фонических элементов

языковой системы» или «конститутивных признаков фо-

нетических явлений» в строе литературного произведе-

ния, особенно по отношению к стихотворному языку.

С. И. Бернштейн приходит к тому выводу, что «для вся-

1 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-

творений. I. «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,

Пг. 1923, стр. 28.

24

кого стихотворения мыслим целый ряд не совпадающих

между собой и в то же время эстетически законных

декламационных интерпретаций... Cum grano salis, мож-

но сказать, что отношения любой декламационной интер-

претации к стиховому произведению сравнимо с отноше-

нием музыки романса к стихотворению, составляющему

его текст»1.

Проблемы, возникшие в борьбе со «слуховой фило-

логией», привели к более глубокой и широкой постановке

вопроса об интонации и ее роли в ритмо-синтаксической

структуре письменной и устной прозаической речи (см.

работу А. М. Пешковского «Интонация и грамматика»).

5

В связи с изучением композиционно-речевых систем

литературного языка и языка художественной литера-

туры находятся и исследования лингвистических разли-

чий между двумя основными категориями художест-

венной литературы — между стихом и прозой.

Для более глубокого освещения этих и других

проблем, связанных с понятиями стиха и прозы, необ-

ходимо. было подвергнуть всестороннему научному ана-

лизу «стихи и прозу с лингвистической точки зрения».

Профессор А. М. Пешковский пытался подойти к этой

области исследования со стороны обыденной разговорной

речи, ее ритмической структуры, стремясь с этих пози-

ций вникнуть в «природу ритма стихов и прозы в их

взаимной противоположности». Он положил в основу

своего исследования ритма прозы понятия о таких рит-

мических единицах, как такт, фонетическое предложение,

фонетический период. И с этой точки зрения он уста-

навливал принципиальные конструктивные различия

между стихом и прозой. Ведь «ритм тонического стиха

основан на урегулировании числа безударных слогов

1 С. И. Бернштейн, Стих и декламация. Сб. «Русская

речь. Новая серия», вып. I, Л. 1927, стр. 40—41. Ср. также

С. И. Бернштейн, Эстетические предпосылки теории деклама-

ции. Сб. «Поэтика. Временник Отдела словесных искусств Гос.

инет, истории искусств», вып. III, Л. 1927. Ср. там же статью:

С. Вышеславцева, О моторных импульсах стиха. Ср. Б. То-

машевский, О стихе, Л. 1929, стр. 45—46.

25

в такте и лишь как подсобным средством пользуется уре-

гулированием числа самих тактов в фонетических пред-

ложениях. Ритм художественной прозы, напротив, осно-

ван на урегулировании числа тактов в фонетических

предложениях и, может быть, пользуется как под-

собным средством частичным урегулированием числа

безударных слогов в такте, но во всяком случае без до-

ведения этого урегулирования до каких-либо определен-

ных схем» х. Эти принципы ритмического анализа были

затем использованы А. М. Пешковским при изучении рит-

мики «Стихотворений в прозе» Тургенева 1 2.

В статье «Ритмика «Стихотворений в прозе» Турге-

нева» А. М. Пешковский пришел к выводу, что «объеди-

нение фонетических предложений в более крупные еди-

ницы играет в ритмике художественной прозы едва ли не

большую даже роль, чем объединение тактов в фонети-

ческие предложения»3.

Односторонний схематизм этой точки зрения, игно-

рирующей сложные семантико-синтаксические и экспрес-

сивно-смысловые факторы ритма, очевиден.

Б. В. Томашевский, автор многих ценных работ

о стихе, особенно о стихе Пушкина, выдвинул понятие

«речевого колона» как основной ритмической единицы

прозаической речи. Ритм прозы есть не что иное, как

следствие синтаксического строя. «Ритм есть спектр син-

таксиса». Колон чаще всего совпадает с синтагмой, то

есть с предельной интонационно-смысловой единицей

текста. Несовпадение между ними может быть вызвано

вставками «вводных синтагм» и инверсиями слов*.

В прозе фразовое ударение определяет место ритмиче-

ского раздела. В стихотворном языке свои средства рит-

мического членения: метр, рифма, строка. «Колон как

ритмическое следствие синтаксиса в стихе вымирает».

Координация ритмического строя с синтаксическим

в стихе —это координация двух независимых величин. На

месте колона здесь выступает стиховая строка, единица

1 А. М. Пешковский, Стихи и проза с лингвистической

точки зрения, «Методика родного языка, лингвистика, стилистика,

поэтика», Л. 1925, стр. 165.

2 А. М. Пешковский, Ритмика «Стихотворений в прозе»

Тургенева, «Вопросы методики родного языка, лингвистики и сти-

листики», М.—Л. 1930.

3 Та м же, стр. 163.

26

метрическая. Колон исчезает, синтагма остается. Но на

этот раз она совершенно необязательно совпадает с рит-

мической единицей — стихом. Нередко бывает перенос

(enjambement) Ч

В последней работе Б. В. Томашевского «Стих и

язык»1 2 обобщены и систематизированы его предшест-

вующие труды по теории и истории русского стихосло-

жения. Б. В. Томашевский прежде всего подчеркивает

национальное своеобразие стихотворных систем, зависи-

мость форм стиха от «национального начала в челове-

ческой речи». Далее он переходит к вопросу о взаимо-

отношениях между стихом и прозой, опираясь на ту

аксиому, что естественная форма организованной чело-

веческой речи есть проза. По Томашевскому,—-разли-

чия между стихом и прозой заключаются в двух пунктах:

1) стихотворная речь дробится на сопоставимые

между собою единицы (стихи), а проза — сплошная

речь;

2) стих обладает внутренней мерой (ритмом), а проза

ею не обладает.

Оба эти признака не абсолютны и не дают мате-

матически точного определения отличия стиха от прозы.

Стихи и проза — не две замкнутых системы. Это два

типа, исторически размежевавших поле литературы, но

границы их размыты и переходные явления возможны.

Поэтому естественнее и плодотворнее рассматривать стих

и прозу как два полюса, два центра тяготения, вокруг

которых исторически располагались реальные факты.

Существуют два явно выраженных типа речи, обуслов-

ленные различием ее звуковой организации — стихотвор-

ная и прозаическая, и отдельные факты располагаются

так, что они примыкают либо к типу стихотворному,

либо к типу прозаическому.

Минимум звуковых условий, необходимых для пра-

вильного понимания текста и непременно соблюдаемых

при его чтении,— свойство самого этого текста. Все же,

что относится к области свободы и что повышает или

понижает выразительность звучащего текста, не меняя

его значения,— все это есть уже область декламации.

1 Б. В. Томашевский, О стихе, стр. 254—318 (ст. «Ритм

прозы по «Пиковой даме.“»).

2 Б. В. Томашевский, Стих и язык. Доклады на IV Меж-

дународном съезде славистов, Изд. АН СССР, 1958.

27

Членятся и стихи и проза, но механизм этого чле-

нения различен. В прозе отдельные члены фразы не

всегда сравнимы между собой. Градация членений вос-

принимается смутно. Выделить основную единицу не

всегда легко. Членение прозаической речи целиком опре-

деляется смысловым и синтаксическим строем и авто-

матически из него вытекает. Оно подчинено своим зако-

нам равновесия и благозвучия.

В стихотворной речи членение — сложное и разно-

степенное (стих, двустишие, четверостишие, строфа

и т. п.; ср. также полустишие). Стих обладает более

тесным единством интонации, чем высшие и низшие

доли стихотворной речи. Разные степени членения стиха

равномерны и соотносительны. Стих выделяется из це-

лого с разной степенью самостоятельности и разными

средствами. Наряду с обычными метрическими средст-

вами членения стихотворной речи существуют побочные

средства: синтаксический параллелизм, внутренняя риф-

ма, цезура с нарушением сквозного движения стоп; эти

средства могут вступать в противоречия с метром,

и в таком случае членение стихов на строки может вно-

сить сбивчивость в иерархию членений. Все стиховые раз-

меры в какой-то мере выразительны, и выбор их не без-

различен. Каждый размер имеет свой экспрессивный

«ореол», свое аффективное значение. Однако стихи опе-

рируют не просто звуками человеческой речи, но всем

богатством этих звуков в их естественной выразительной

функции. Поэзии нужны звуки, слагающиеся в слова, во

фразы, звуки, обладающие всеми свойствами человече-

ской речи; а эти свойства выработались только в ре-

зультате того, что речь служит средством общения. Сле-

довательно, ритмизуемый материал по природе своей

национален. Поэзия национальнее прозы, которая в зна-

чительной степени является простой формой сообщения

мысли, а мысль вообразима и вне рамок национальной

культуры.

Природа ритмического закона стиха определяется

сферой его применения, то есть языком. Поэтому следует

ограничить всякие аналогии стиха с музыкой. Ритмиче-

ские свойства стиха и музыки возникли на разных

основах.

Метр — это критерий отбора форм речи, совместимых

в данной стихотворной структуре. Метром называется

28

минимум условий, необходимых для стиха данного вида.

Исторически два фактора определяют метр: литературная

традиция и формы языка. Так называемая «просодия»

обусловлена свойствами самого языка, выражающимися

в структуре слова и связанными с количественными эле-

ментами звука (высотой тона, длительностью и силой).

В русском языке выразительная роль ударения двоя-

кая: с одной стороны, ударение оформляет слово,

а с другой — фразу и является элементом интонации. Для

русской метрики важно только наличие ударных слогов

на фоне безударных, вне зависимости от интенсивности

ударения. Роль ударения в метрической системе каждого

языка своеобразна, и в каждом языке вырабатывается

своя метрическая система. В прозе метр отсутствует,

хотя проза и обладает своим своеобразным ритмом.

То или иное аффективное воздействие стихотворного

ритма прежде всего зависит от интонационной струк-

туры стиха как фразовой единицы. Длинные стихи (але-

ксандрийские, гекзаметры) — примета высоких жанров,

короткие (трехстопный ямб, четырехстопный хорей) —

преимущественно принадлежат формам «низкого» стиля.

Но, естественно, один и тот же размер может звучать по-

разному. Почти каждый размер имеет несколько аффек-

тивных или экспрессивных вариантов. Каждый размер

многозначен. Но область его значений всегда ограничена

и не совпадает с областью, принадлежащей другому

размеру. Метрическая схема требует соответствующего

ей стиля произношения. Этот стиль определяется, ко-

нечно, не только метром, но и эмоциональным содержа-

нием произведения.

Исторические схемы, характерные для русского стиха

XVIII и XIX веков, делятся на два класса: на двухслож-

ные (ямбы и хореи) и трехсложные. Но помимо этих

форм намечаются и формы чистого разговорного стиха,

лежащего за пределами двухсложных и трехсложных

схем и представленного поэзией XX века (типичнее всего

у Маяковского, но далеко не во всех его произведе-

ниях) Ч

Итак, ритм стиха строится на природе самого языко-

вого материала и мобилизует именно его выразительные

1 См. также рецензию Б. В. Томашевского на книгу: В. О. U п-

b е g а и п, Russian versification,- Oxford, 1956, в журнале «Вопросы

языкознания», 1957, № 3, стр. 127—134.

29

свойства. Стихотворный размер содействует типизации

стиля произношения. То, что неотчетливо разграни-

чено в прозаической речи, получает ясное разграниче-

ние под влиянием стихотворного ритма. Выразительные

средства языка как бы концентрируются. Интонацион-

ный строй речи, нейтрализованный в прозе, приобретает

в стихах свое своеобразие и предельную выразитель-

ность. Поэзия остается всегда наиболее национальной

формой искусства.

Профессор Л. И. Тимофеев с точки зрения своего по-

нимания ритма и стихотворной речи как речи, ритми-

чески формируемой двумя видами функционально раз-

личных ударений (одно — вместе с паузой — отграничи-

вает стих, строку, как ритмическую единицу, это —

константа, и другое — внутреннее — определяет конкрет-

ную систему стиха), отрицает вообще наличие особого

ритма в прозе или ритма прозы. В прозе несоизмеримы

ни речевые такты, ни фонетические предложения, ни

крупные интонационные отрезки. В ней нет единиц, кото-

рые периодически бы повторялись. «Таким образом в

прозе нет условий, необходимых по существу для возник-

новения ритма» Это не значит, конечно, что в художест-

венной прозе нет организованности, отличающей ее от

обычной речи. Но своего ритма у прозы нет, и когда он

ей нужен, она вынуждена «занимать» его у стиха.

Правда, и «специфика стиха не сводится к ритму. Лишь

при условии единства экспрессивной интонации как до-

минанты речи и ритма мы можем говорить о стихе»1 2.

«Стих только усиливает те тенденции, которые наличест-

вуют в языке» 3. «В художественной литературе одной из

существенных функций языка является изображение

характера»4. Поэтому соответствие ритма и интонации

в стихе формируется «на основе их непрерывного взаимо-

действия, путем возникновения определенных интонаци-

онно-эмоциональных особенностей речи, вытекающих из

данного состояния характера» 5.

1 Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения, Материалы к

социологии стиха, стр. 97.

2 Л. И. Тимофеев, Очерки теории и истории русского стиха,

М. 1958, стр. 41.

3 Т а м же, стр. 72.

4 Т а м же, стр. 73.

5 Т а м же, стр. 177.

30

Вопрос о взаимодействии категорий стиха и прозы

в истории стилей русской художественной литературы,

вопрос о развитии переходных форм между стихом и

прозой в русской литературе XVIII и XIX веков —все

это вызывало острый интерес русских филологов. Так,

в 1928 году целый сборник «Ars poetica», включивший

в себя исследования Б. И. Ярхо, Л. И. Тимофеева

и М. П. Штокмара о силлабическом стихе, о вольном стихе

XVIII и XIX веков, о свободных звуковых формах

у Пушкина, о’ ритмической прозе начала XVIII века

и о ритмической прозе «Островитян» Н. С. Лескова, ставил

своей задачей «разобраться в этом бесконечном море пе-

реходных форм, хотя бы в пределах русского языка, клас-

сифицировать эти формы, определить их ряд и место в

этом ряду» L В сборнике описано — и притом без глубо-

кого стилистического и семантического анализа — лишь

некоторое число обследованных форм то на примерах от-

дельных произведений (рифмованная проза, «роман в

стихах», ритмическая проза Н. Лескова), то на более об-

ширном материале. Описание форм производилось глав-

ным образом в теоретическом аспекте; историческое осве-

щение не составляло основной задачи и давалось лишь

попутно. Широко применялся статистический метод.

Интересные и ценные исследования русского стиха,

стихотворного ритма, стиховой мелодики, систем русского

стихосложения в их историческом движении, принадле-

жащие Б. В. Томашевскому, И. Н. Розанову, Б. М. Эй-

хенбауму, В. М. Жирмунскому, Ю. Н. Тынянову,

С. М. Бонди, Л. И. Тимофееву, М. П. Штокмару

и другим, продолжающиеся до последних лет, много

содействовали уяснению различий в ритмической и инто-

национно-синтаксической структуре стихотворного и

прозаического языка, а также между различными видами

стиха и стихотворной речи. Вместе с тем работы о ритме

и строе прозы (так же, как и некоторые работы о стихо-

творном языке) представляют большой лингвистический

интерес и потому, что в них раскрывались некоторые

новые черты теории синтагм. Эта часть синтаксиса у нас

почти совсем не разработана. Между тем понятие син-

тагмы— основное понятие стилистического синтаксиса,

1 «Ars poetica», вып. II, Стих и проза. Изд. Акад, худож. наук.

М. 1928, стр. 8.

31

и сама синтагма как синтаксическая единица может

быть вполне определена лишь в результате тщательных

стилистических исследований синтаксического строя раз-

ных литературных произведений. Изучение конструктив-

ных различий между категориями стиха и прозы со-

действовало тому, что в советской филологии твердо

укрепилась мысль о необходимости строго дифференциро-

ванного подхода к изучению языка стихотворных и про-

заических произведений. Теоретические и методические

принципы анализа стихотворного языка поэтов подвер-

гались с самого начала более широкой и разносторонней

разработке. Именно сюда были направлены основные

интересы таких советских филологов и лингвистов, как

академик Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, Б. В. Тома-

шевский, Ю. Н. Тынянов, Г. О. Винокур, Л. И. Тимофеев,

С. М. Бонди, М. П. Штокмар и др. Ведь даже вопросы

стиховой семантики, вопросы изучения слова в стихе,

поэтической фразеологии, поэтической образности и во-

просы изучения синтаксического строя стихотворных

произведений (ср. опыты толкования стихотворений

Л. В. Щербы; ср. исследования Н. С. Поспелова о син-

таксическом строе языка Пушкина и др.) своеобразно ос-

вещались советскими филологами. Здесь установились

новые точки зрения на семантическое взаимодействие

ритма и синтаксиса, на принципы синтаксического члене-

ния стиха, на соотношение разных синтаксических единиц

и единств в строе стиха, на некоторые семантические свое-

образия стихового словоупотребления 1 и т.- п. Сделано

многое, но еще больше предстоит сделать. Необходима

активизация работ в этой области стилистики художест-

венной литературы. Нас должен воодушевить пример

польских и чешских филологов, достигших за последние

годы больших и интересных результатов в области изуче-

ния развития славянских систем стихосложения на почве

отдельных славянских национальных литератур.

1 См. Ю. Н. Тынянов, Проблема стихотворного языка, Л.

1924; Л. И. Тимофеев, Проблемы стиховедения; его же, Теория

стиха, М. 1939; Г. О. Винокур, Слово и стих в «Евгении Онегине»

Пушкина. Сб. «Пушкин», М. 1940; Б. В. Томашевский, Рит-

мика «Горе от ума» Грибоедова. Сб. «Грибоедов», М. 1946;

Н. С. Поспелов, Синтаксический строй поэмы Пушкина «Мед-

ный всадник». «Доклады и сообщения филологического факультета

МГУ», вып. I, 1946, и др.

32

6

Во второй половине 20-х, в начале 30-х годов на

основе учения о функциональном многообразии речи вы-

двигается как главная база изучения языка писателя

и языка художественной литературы — «наука о речи

литературных произведений». Сюда относилось прежде

всего учение о разных композиционных типах речи

в языке художественной литературы, об их структурных

отличиях, об их лексико-фразеологических и синтаксиче-

ских своеобразиях, об их семантическом и стилистиче-

ском строе. Этот раздел охватывает проблемы типологии

основных композиционно-речевых систем художественной

литературы в статическом и историческом разрезе, изу-

чение разных видов монологической и диалогической

речи в художественной литературе, их состава, прин-.

ципов их построения, употребления и смешения в разных

литературно-художественных произведениях — прозаиче-

ских и стихотворных. Типы монолога и диалога опреде-

ляются жанрово-стилистическими различиями (монолог

ораторский, повествовательно-книжный, сказовый, сти-

ховой и т. п.). В их строе смешиваются элементы пись-

менной речи и разных стилей, а иногда и диалектов

и жаргонов живой разговорной народной речи. Особенную

значительность приобретает — в связи с этим — вопрос

о соотношении и взаимодействии композиционно-худо-

жественных типов речи с разновидностями общелитера-

турного языка или устнобытовой разговорной речи.

Этот вопрос неразрешим без обращения к проблеме со-

циально-речевой и стилистической структуры образа

персонажа, а также литературной личности автора *.

В этом кругу исследования особенно ясно и остро обна-

руживается тесная связь и взаимодействие между исто-

рией языка литературно-художественных произведений

и общей историей литературного и народно-разговорного

языка.

Вопрос о различиях диалогической речи в строе но-

веллы, романа и драмы приводит к более глубокому

пониманию существа драматической речи, а теория дра-

1 См. В. В. Виноградов, К построению теории поэтического

языка. Учение о системах речи литературных произведений. Сб.

«Поэтика», вып. III, Л. 1927, стр. 5—24.

33

матической речи ложится в основу изучения языка

драматургии. Выдвигается принцип, что язык писа-

теля должен исследоваться в двух — взаимосвязанных

и взаимодействующих — контекстах: в контексте нацио-

нально-литературного языка и его стилей и в контексте

языка художественной литературы с ее жанрами и сти-

лями. «Изучение языка литературного сочинения должно

быть одновременно и социально-лингвистическим и ли-

тературно-стилистическим» Ч Язык писателя, с одной

стороны, рассчитан на понимание его в плане языка чи-

тателя, то есть в плане общелитературного языка и его

норм; а с другой стороны, язык писателя подчинен тем

категориям литературного искусства, которые опреде-

ляют строй художественной литературы той или иной

эпохи, будучи обусловлены, в свою очередь, социально-

политическими и идеологическими потребностями обще-

ства и его разных классов и групп.

Вопрос о соотношении и взаимодействии общих со-

циально-языковых форм и категорий с формами и кате-

гориями художественной стилистики в строе литератур-

ного произведения тесно связан с принципиальным раз-

граничением понятий языка и стиля, с разграничением

задач изучения литературного языка и — соответствен-

но — языка литературного произведения соотносительно

со стилем литературного произведения и вместе с тем

с разграничением целей и принципов литературоведче-

ского и чисто лингвистического исследования стилей

художественной литературы. В этой связи приобретал

особенное значение вопрос о типах структур литератур-

ных произведений как словесно-художественных единств,

о взаимодействии и соотношении элементов внутри худо-

жественного целого. Все эти проблемы могли исследо-

ваться и разрешаться или с помощью теоретических

разысканий в области художественной стилистики или

эстетики слова на базе марксистско-ленинской филосо-

фии, или посредством образцов конкретного анализа

языка и стиля отдельных произведений, или путем син-

теза того и другого способа исследования.

Советские филологи пошли по всем этим трем путям.

Прежде всего почувствовалась острая нужда в образцах

1 В. В. Виноградов, О художественной прозе, М.—Л. 1930,

стр. 29.

34

лингвистического анализа литератур но-художественного

произведения. Советское языкознание очень быстро от-

кликнулось на эти запросы общества. Своеобразные ме-

тоды лингвистического толкования стихотворений были

выдвинуты и разработаны академиком Л. В. Щербой.

Правда, Л. В. Щерба не ставил перед собой задачи

раскрыть индивидуальный стиль писателя. Он стремился

«к разысканию тончайших смысловых нюансов отдель-

ных выразительных элементов русского языка» в стихах

Пушкина и Лермонтова. Средство к этой цели — тща-

тельный анализ произношения стихотворного текста, его

ритмики, его синтаксического членения и синтаксического

строя, стилистических оттенков разных конструкций, раз-

ных вариаций словорасположения, значений и экспрес-

сивно-стилистических оттенков слов. Сначала предла-

гается общий ясный очерк построения стихотворения

в целом, соотношения и взаимодействия его частей1.

Впрочем, художественное произведение как бы выносится

Л. В. Щербой из исторической галереи литературы, из-

влекается из современного ему контекста литератур-

ного языка и стилей художественной литературы. Формы

и элементы языка и стиля литературного произведе-

ния рассматриваются, истолковываются и оцениваются

с точки зрения современного лингвистического вкуса

и притом с очень яркой индивидуальной окраской.

В работе В. В. Виноградова «О задачах стилистики.

Наблюдения над стилем „Жития протопопа Аввакума“»

была сделана попытка наметить методику стилистиче-

ского анализа прозаического литературного произведения.

По мнению автора, лингвист должен изучать литератур-

но-художественный памятник не только как материал для

истории общелитературного языка и его стилей, но и как

выражение индивидуального стиля. Индивидуальный

стиль — это «система эстетически-творческого подбора,

осмысления и расположения» разных речевых элементов.

Индивидуальный стиль может стать основой стиля целой

литературной школы, а затем явления этого стиля не-

редко распадаются и способствуют укреплению разных

1 Л. В. Щерба, Опыты лингвистического толкования стихо-

творений, I, «Воспоминание» Пушкина. Сб. «Русская речь», вып. I,

Пг. 1923. Ср. его же, «Сосна» Лермонтова в сравнении с ее не-

мецким прототипом, «Советское языкознание», т. II, Л. 1936.

3b

шаблонов в системе общелитературного языка. Отсюда,

по мнению автора, необходимо отличать от учения о сти-

лях литературного языка учение о стилях художественной

литературы и прежде всего об индивидуальных стилях

писателей.

Понятно, что стилистика общелитературного языка

«образует фон, на котором воспринимается своеобразие

поэтического языкового творчества» х.

Выделяются два раздела стилистики: символика

и композиция. В первом изучается система «символов»,

то есть образно-фразеологическая система, способы худо-

жественной трансформации выражений, приемы их инди-

видуального употребления и осмысления, принципы их

семантической группировки. Во втором — в компози-

ции — изучаются принципы расположения слов, правила

и стилистические функции их синтаксических соединений,

а также приемы сцепления и сопоставления синтакси-

ческих целых. В этом плане и исследуется стиль «Жития

протопопа Аввакума».

Несколько позднее выступил профессор А. М. Пеш-

ковский с своей программной статьей «Принципы и

приемы стилистической оценки художественной прозы» 1 2.

А. М. Пешковский, защищая метод стилистического

эксперимента «в смысле искусственного придумывания

стилистических вариантов к тексту», предлагал вести

лингвистический анализ литературно-художественного

произведения по такой системе и в таком порядке:

а) Сначала исследуется звуковая сторона текста —

звуки безотносительно к содержанию, благозвучие, бла-

гопроизносимость; а также звуки в соотношении с со-

держанием — звукоподражание, звуковой символизм,

произносительное подражание.

б) Затем — ритм: благоритмика, зависящая от вы-

держанности ритмических колебаний в тех или иных

измеренных пределах, от урегулированного чередования

слабых и сильных тактов, слабых и сильных фонетиче-

ских предложений, а также от тактовых концовок и за-

чинов, и экспрессивно-смысловой строй ритмико-мелоди-

1 Сб. «Русская речь», вып. I, Пг. 1923, стр. 201.

2 «Ars poetica», вып. I, М. 1927. Ср. также перепечатку этой

статьи в сборнике: А. М. Пешковский, Вопросы методики род-

ного языка, лингвистики и стилистики, Л. 1930.

36

веских вариаций и фигур речи. Сюда примыкает изучение

характера и смысла звуковых повторов.

в) Далее идут наблюдения над мелодией речи. «Мы

все,— говорит А. М. Пешковский,— непосредственно

чувствуем, что мелодия — это тот фокус, в котором

скрещиваются и’ритм, и синтаксис, и словарь, и все так

называемое «содержание», что, читая, например, Чехова

(и притом не отдельные места и не отдельные произве-

дения, а всего характерного Чехова), мы применяем

одну мелодическую манеру чтения (сдержанно-грустно-

заунывной назвал бы я ее), читая Гаршина — другую

(трагически-заунывную), читая Л. Толстого — третью

(основоположнически-убеждающую), читая Тургенева —

четвертую (специфически-повествовательную) и т. д.,

и т. д. Если справедливо, что «человек — это стиль», то

не менее справедливо, что „стиль — это мелодия"».

Однако ухватить этот основной стержень, по мнению

А. М. Пешковского, «при современном состоянии разра-

ботки вопроса нельзя».

г) ВобластиграмматикиА.М. Пешковский при изуче-

нии языка художественной прозы придает особенно важ-

ное значение вопросам грамматической синонимики —

как морфологической, так и синтаксической. «В стихо-

творном стиле признается, правда, принцип граммати-

ческой симметрии, так что получается область промежу-

точная между грамматикой и ритмикой. И действитель-

но, для стиха, с его специфически-измененным поряд-

ком слов, с его нередко нарочитой грамматической риф-

мой, этот принцип является существенным (восторженных

похвал пройдет минутный шум; флаги пестрые судов —

песни дружные гребцов; да ветвь с увядшими листами —

струился хладными ручьями и т. д.). Но в прозе, где нет