Текст

ВРЕМЯ

Ь КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова

Ольга СУРКОВА

ВРЕМЯ КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова

Ольга СУРКОВА

ВРЕМЯ КАК СУДЬБА в фильмах Абдрашитова

МОСКВА ИМЛИ РАН 2014

ББК 85.33

С90

Оформление и макет А.Ю. Никулина

О.Е. Суркова. Время как судьба в фильмах Абдрашитова.

С90 М.: ИМЛИ РАН. 2014. - 392 с

Фильмы Вадима Абдрашитова, снятые по сценариям Александра Миндадзе, обозначили одну из самых ярких и значительных страниц в развитии российского кинематографа. В былое советское время они становились предметом острых дискуссий, возбуждали широкий зрительский интерес. В послеперестроечной России картины тех же авторов, скрывавшие за внешне активным социальным действием мистическое таинство судьбы, не получили, увы, соответствующего их значимости общественного резонанса.

Книга Ольги Сурковой, известной, прежде всего, своими работами с Андреем Тарковским и об Андрее Тарковском, заново и очень личностно переосмысливет картины Абдрашитова. Эмоционально окрашенный анализ приобретает дополнительную глубину в разговорах критика с режиссером. Следуя за автором книги от фильма к фильму, читатель получает захватывающую возможность «увидеть» или «пересмотреть» не всегда простые для восприятия кинопроизведения.

ISBN 978-5-905999-16-1

© О.Е. Суркова, 2014 г.

©А.Ю. Никулин, макет, оформление, 2014 г.

Памяти моих любимых родителей Олимпиады Трофимовны Калмыковой и Суркова Евгения Даниловича, чьи судьбы так отчётливо определялись их временем.

СОДЕРЖАНИЕ

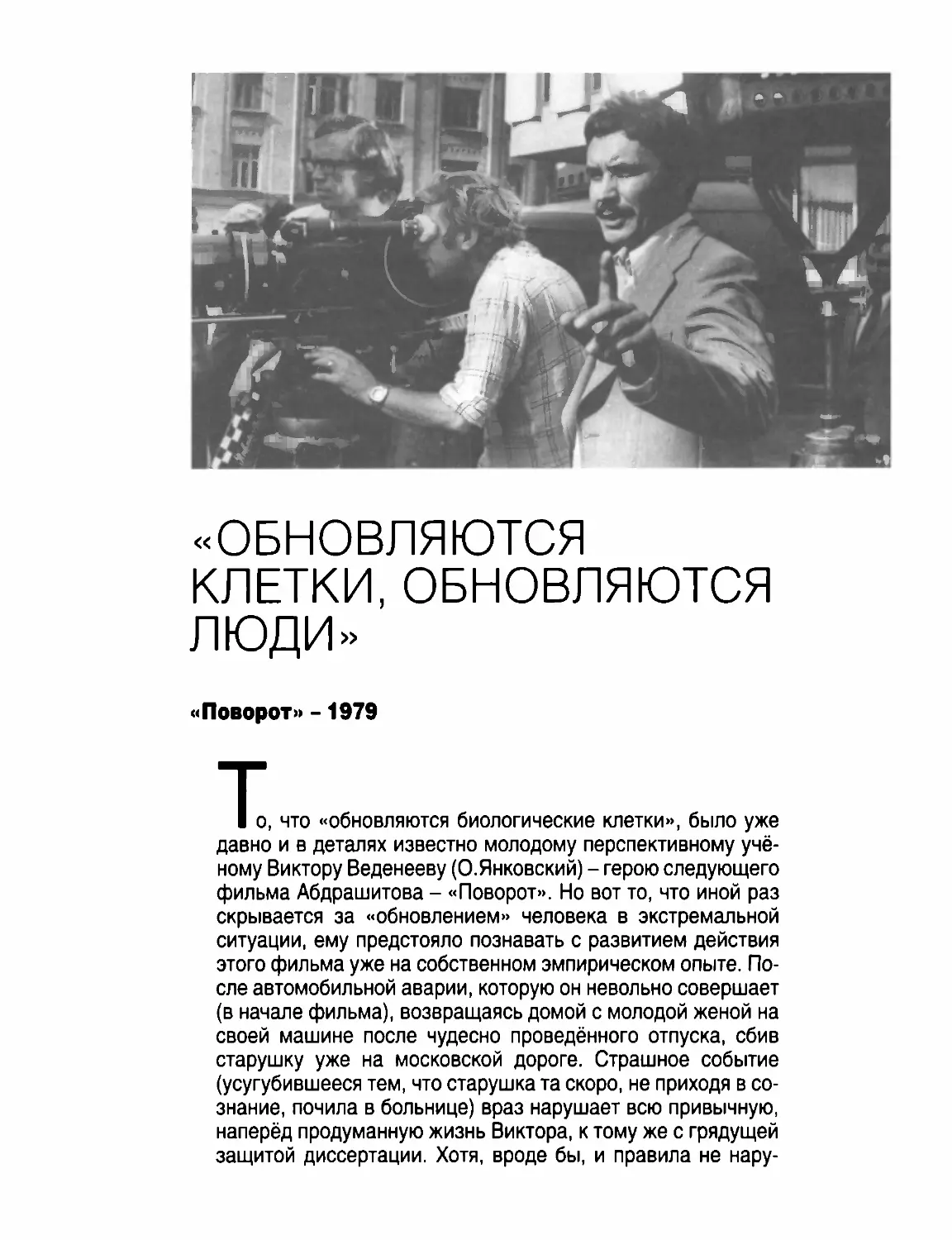

К истории создания 8 Откуда начинался путь в кино? 13 Зрелые студенческие («Репортаж с асфальта») 17 Бедный Йорик («Остановите Потапова») 28 От ста градусов к нормальной температуре («Слово для защиты») 42 Обновляются клетки, обновляются люди («Поворот») 59 Похмелье в чужом пиру («Охота на лис») 73 Правовое в борьбе с «героическим» («Остановился поезд») 104 Между мирами («Парад планет») 132 Вы жертвою пали... («Плюмбум») 161

Служение слуге народа («Слуга») 194 Спасите наши души или Слишком одинокое странствование («Армавир») 226 Маска! Кто ты? («Пьеса для пассажира») 261 Танцы без музыки и постановщика («Время танцора») 292 «Улица корчится безъязыкая» («Магнитные бури») 323 Вместо заключения 359 Приложение 379 Фильмография 385

8

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Смотри - меж чернеющих сосен Как будто пожар восстаёт...

А.Фет

тчего это именно сегодня мне показалось важным написать книгу о кинематографе Вадима Абдрашитова? Оттого, наверное, что с возрастом и течением своей жизни, возникало всё более настойчивое желание разглядеть то общее время, в котором я жила. Нащупать в быстротекущем его движении те общие кооординаты, которыми определялась наша общая историческая судьба, по-разному распорядившаяся отдельными жизнями. Ясно, конечно, что в тех же условиях кто-то плыл в русле общего течения, кто-то этому течению сопротивлялся в меру своих сил и намерений. Конечно, все мы проживали разные жизни, руководствуясь разными целями, творя свои собственные индивидуальные судьбы. Но обо всём этом лично нашем, сознательном и подсознательном, рассказывают другие художники. Тогда как именно кинематограф Вадима Абдрашитова, создававшийся на основе сценариев Александра Миндадзе, начал разворачивать перед нами с начала семидесятых годов теперь уже прошлого столетия ту драматичную картину нашего общего социально-исторического движения, которому сопутствовала опасная для всей нашей дальнейшей жизни симптоматика, к которой мы оставались глухи. Не различали в фильмах Абдрашитова тех предупреждающих сигналов о грозящих нам опасностях, которыми нас безуспешно пытались вовремя разбудить художники от нашей летаргической спячки. Встрепенулись мы только тогда, когда нам были предложены временем вызревшие уже плоды, которые мы оказались вынужденными пожинать, то проклиная, то благословляя настигшие всех нас, оказывается, неожиданные перемены.

Именно Абдрашитов вместе со своим постоянным сценаристом Александром Миндадзе, явившие нам своим долгим сотрудничеством удивительный по своеобразию тандем, создали свой особый, ни на что не похожий кинематограф. Поначалу он удивил всех той открытой и смелой гражданственностью, на которую тогда уже мало

кто решался. Однако, начиная с «Охоты на лис», за прямым драматургическим действием их картин начали будто прослушиваться странные, тревожащие будто бы некий подземные толчки, которые подталкивают назвать этот кинематограф (по точному определению Майи Туроской) сейсмографическим, то есть прямо-таки предсказывающим климат истории будущего.

С Вадимом Абдрашитовым меня роднит не просто общий год нашего рождения, но единовременное проживание на этой земле, отмеченное теми же историческими катаклизмами. Это они прослушивались его сейсмическим кинематографом теми самыми «подземными толчками», которые сигналили нам о неотвратимо вызревающем в нашей стране конфликтном пространстве, оказавшемся нашим уделом. Так что нам, соучастникам одной и той же общественной судьбы, видно, не дано возблагодарить Бога за то, что мы родились в эпоху «исторически неинтересную». На глазах нашего поколения совершался напряжённый переход из послевоенного времени в мирное, происходила скачкообразная смена власти от Сталина к Хрущёву, а расцветавшая «оттепель» сменялась затем тем недвижимым временем «застоя», который казался тогда всем вечным, безнадёжным и совершенно «исторически неинтересным». Но... Неслышимые «толчки времени» всё-таки свидетельствовали, видимо, «для умных» о том, что за кулисами царившей «неинтересности» и общественной скуки вызревал, на самом деле, тот мощный взрыв, который однажды накрыл всех нас, резко смешав все привычные для нас координаты. Вдруг все мы оказались скопом и сразу неожиданно выброшенными в сверхнапряжённое пространство очень даже «исторически интересного» времени, представленного всем нам многоактным непредсказуемым историческим действом с открытым финалом.

Для большинства всё это произошло именно неожиданно и «вдруг», тогда как кинематограф Вадима Абдрашитова давно толковал из фильма в фильм об опасностях тех противоречий, в которых мы «скучно» и безответственно жили, не подозревая о зреющем распаде всей нашей идеологии и страны, только что называвшейся Союзом Советских социалистических республик. Весь этот неясно тлеющий процесс, чреватый, оказывается, невиданным, грандиозным взрывом, наблюдался и фиксировался в картинах Абдрашитова и Миндадзе, оказавшихся на своём подвижническом пути вполне одинокими странниками, как в советском, так и российском кино. Ведь на наших глазах вялое и «исторически неинтересное» время превратилось в бурное и захватывающе интересное, то есть опасное. Это его приближающиеся «подземные толчки» были услышаны и зафиксированы странными оракулами своего времени, приумножившими своими картинами тот исторический опыт, который становился для их зрителей личным переживанием.

Одиннадцать картин Абдрашитова, располагаясь между 1976-м и 2003-им годом*, последовательно рассказывали о том, как рядом с нами вызревали все те проблемы, которые привели к полному переделу всего нашего уже вчерашнего общества. При

‘«Слово для защиты»- 1976, «Поворот» - 1978, «Охота на лис» -1980, «Остановился поезд» - 1982, «Парад планет» - 1984, «Плюмбум» -1986, «Слуга» - 1988, «Армавир» - 1991, «Пьеса для пассажира» - 1995, «Время танцора» - 1998, «Магнитные бури» - 2003, не считая ещё двух студенческих короткометражных картин, сделанных в студенческие годы - «Репортаж

с асфальта» (1971) и «Остановите Потапова» (1973)

10

этом с самого начала для многих обольстительной перестройки, кажется, ни Абдрашитов, ни Миндадзе не испытали никакого восторга от случившихся перемен, примыкая к тому малому меньшинству, которое, вглядываясь в существо процесса, не ожидало никаких грядущих райских кущ. Не поддавались ребята никакой царившей вокруг общественной эйфории. Поэтому диалог их послеперестроечных картин со зрительным залом становился всё более затруднённым. Очарованное переменами большинство не сумело или не захотело вглядеться пристальнее в существо тех проблем, которые и после развала Союза продолжали исследоваться картинами Абдрашитова, не поддержало предлагаемый ими диалог. Не решилось задуматься следом за авторами о грустных предпосылках грядущей общественной судьбы. Не приложило усилий к тому, чтобы постараться разглядеть в текущей нашей повседневности за обыденными фактами те формирующиеся механизмы, что уже начинали работать против нас по своим неотвратимым законам, предопределяя дальнейшее движение всего нашего общества.

А ведь именно кинематограф Абдрашитова ещё в советское время начал настойчиво твердить из фильма в фильм о глобальном неблагополучии в советском «королевстве». А кто ещё так открыто, как Абдрашитов с Миндадзе, уже тогда заявлял о начавшемся гниении всей нашей корневой системы? Кто чуял так отчётливо запахи того тления, которое вскоре займётся неугасимым тусклым пламенем предопределённости всей нашей дальнейшей судьбы? Кажется, только эти картины так последовательно воссоздавали тот подлинный образ слабо проявленной для нас реальности, которая приобретала на экране, точно на рентгеновском снимке, свои подлинные очертания, диагностирующие течение заболевания.

К сожалению, творчество Абдрашитова было мало и куцо осмыслено критикой, несмотря на отдельные блестящие статьи. Думаю, что написанное об этих картинах слишком неразборчиво и сбивчиво, чтобы ясно и во всей целостности представить себе привнесённый ими поистине неоценимый и недооценённый вклад в нашу культуру, в понимание самих себя. Не скрою, что, порой, меня раздражала слишком изменчивая точка зрения некоторых моих коллег, не адекватно судивших картины Абдрашитова в момент их появления на экране, а затем, годы спустя и походя, справедливо признававших те же самые картины «классическими». Не раз случалось, что венчали режиссёра из грязи да в князи post factum, толком не объяснившись и лишь постепенно соображая, что уже сказанное в его картинах, как оказывалось с течением времени и событий, многое предвосхитило из того, что с нами, увы, происходило и произошло на самом деле, чтобы мы шли-шли и дошли до жизни такой, которая у нас теперь есть.

Ещё бы! Кто ещё так отчётливо предвидел весь драматизм нашей исторической судьбы? Кто разглядел и осмелился ещё до всяких «перестроек» говорить о тех процессах, которые предопределяли дальнейшее разрушение всего нашего общества, казавшегося незыблемым? Кому ещё удалось создать такую целостную череду картин, осмыслявших всегда только нашу современность, в которых нет ни одной проходной и случайной? Кто из фильма в фильм охватывал тот общий процесс, который касался каждого из нас, как гражданина именно этой страны? И кто ещё говорил об этом так глубоко и сущностно, всё более сложно читаемым содержанием кадра, чтобы наше, не вселяющее особых надежд местное, начинало идентифицироваться, увы, со всеобщим?

11

Разумеется, был целый ряд других блестящих режиссёров, высказывавшихся также внятно, ярко, горько и нелицеприятно о разных «драматизмах» того же самого времени. Но никто из них не сумел или не захотел, не решился, не позволили, наконец, бессменно оставаться на той передовой линии, где определялась вся наша общая грядущая судьба, всякий раз мерцавшая у Абдрашитова своей предопределённостью в раскрашенном бытовыми подробностями пейзаже нашей жизни.

До сих пор остаётся неясным, каким образом удавалось режиссёру в советское время снимать свои картины, уже с афиши гласившие, что «поезд остановился», не скрываясь и будто минуя цензуру? И почему приходилось ему же так часто быть не услышанным в бесцензурном постперестроечном пространстве той «свободы», которая, как выяснилось, широко распахнула двери коммерческой мути, так сильно потеснив пространство для распространения и обсуждения не очень коммерческого кино, снова размышляющего о пагубных тенденциях нашего современного общества? В результате всех этих естественных для данного общества процессов так и хочется снова задумываться от том, от чего же мы всё-таки освободились, а, главное, ради чего?

Снова задаваясь нашими больными вопросами, Абдрашитов выстраивает свои фильмы вслед за сценариями всё более мастерски и виртуозно по мысли с непомерной, подчас, для иного зрителя смысловой и эмоциональной нагрузкой на единицу площади кадра. Не все успевают, сориентировавшись в многосложности кадра, проскочить в люфты, оставляемые режиссёром для более простого общения с предметом изображения. Может быть, эта книжка нужна ещё для того, чтобы облегчить кому-то порой слишком сложный и трудный путь к абдрашитовскому экрану?

Тем более сегодня, когда в условиях обретённой «свободы», художникам стало ещё труднее пробиваться к своему зрителю, легко преобразившемуся в «потребителя», требующего развлечений. Узок стал круг тех искателей скрытых смыслов, что таятся в фильмах Вадима Абдрашитова на разной глубине в легко узнаваемых приметах быта. Не хватает всё более тех «ныряльщиков» в глубины его кинематографа, где скрывается тревога о грядущей метафизически значимой общности нашей судьбы, тускло мерцающей где-то на горизонте, но равно уготовленной нам всем, даже разведённым общественным или имущественным положением на разные полюса, но одинаково нивелированным перед лицом внеличностного социума? Этот вершащий наши судьбы обезличенный социум становится в фильмах Абдрашитова той экзистенциальной бездной, на краю которой всякий обречён на свою бесплодную борьбу за своё маленькое существование, сбитый с толку в тщетной попытке нащупать дно для опоры.

Как известно, кинематограф искусство коллективное, но я всегда считала подлинным автором настоящей картины всё-таки режиссёра, за которым последнее слово даже в выборе самого блистательного сценария. Ведь рука режиссёра всё-таки последней определяет звучание самого лучшего сценария, пьесы или инсценировки. О том же свидетельствует столь богатая театральная практика. Ну, как сравнить интерпретацию Островского Серебренниковым, Захаровым или Малым театром? Поэтому о фильмах, как конечном продукте постановщика, мне казалось важным поговорить именно с Абдрашитовым, подготовив с ним серию объёмных интервью.

12

Побеседовать я предложила режиссёру давно, но он заупрямился, заметив, что ему интереснее читать зрительские соображения о своих картинах. Тогда я решила соблазнить его к разговору серией коротких очерков о его картинах. Но когда пред моими очами выстроились в длинный ряд все одиннадцать картин, то серия очерков стала неумолимо перерастать в довольно увесистую книгу, никоим образом не претендующую на всю полноту охвата такого уникального явления, как кинематограф Абдрашитова, требующий своих дополнительных исследователей.

Думаю, что этот кинематограф, создававшийся на основе сценариев Миндадзе, будет ещё неоднократно рассмотрен в разных аспектах, подвергнут строгому киноведческому анализу, разложен на составляющие той особой образности, которая таит в себе многозначность смыслов. В контексте этих смыслов будут снова интерпретированы совершенно уникальные актёрские работы и по-особому лаконичная выразительность кадра, усиленные в своей многозначности такими сложными и выразительными музыкальными решениями. Иных исследователей, наверное, увлекут картины Абдрашитова и сценарии Миндадзе, как важная составляющая общего кинопроцесса и отчётливое влияние их работ на других авторов.

Моя задача скромнее и компактнее. Меня всегда побуждало к действию моё собственное эмоциональное впечатление от того или иного конкретного произведения искусства. Именно это впечатление заставляло меня начинать крутиться вокруг и около того, что на меня так сильно воздействовало, чтобы нащупать рычаги этого воздействия и попытаться, сформулировав их для себя, отыскать адекватные слова признательной любви к художнику. Моя книга написана для того, чтобы поделиться с другими пережитыми мною ощущениями и впечатлениями, возникавшими у меня в связи с работами этого крупнейшего Мастера.

О картинах Абдрашитова тянуло написать что-то внятное для того, чтобы разобраться с очертаниями собственной жизни и своих взаимоотношений с родным отечеством. Ведь погружаясь в абдрашитовский кинематограф, у меня неизменно возникало ощущение дополнительного жизненного опыта, расширенного и углублённого его экраном. Никто другой не проанализировал так сложно те призраки главных идей советского прошлого, что, поселившись в наших душах, совершали свои странные витки, руководя подчас исподволь нашим поведением и нашими страстями...

Случайно я оказалась первопроходцем на пути изучения такого целостного явления, как кинематограф Абдрашитова, не касаясь отдельной значимости работы Миндадзе. Тем не менее, моя работа оказалась трудной и кропотливой, заняв каким-то образом годы. Не приходилось мне раньше вспахивать такую плодородную целину. Время от времени, блуждая в словосочетаниях своих текстов, я показывала их Абдрашитову, записывая на магнитофон кое-что из наших разговоров по этому поводу. Со временем мне показалось, что наши разговоры сильно разнообразят, а, может быть, иногда проясняют мои собственные, тоже не всегда одинаково ясные для восприятия тексты. Таким образом, данная книжка сложилась, в конце концов, из двух сочетаемых, надеюсь, частей...

13

ОТКУДА НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ В КИНО?

ожно сказать, что Абдрашитов пришёл в кино уже зрелым человеком. До того, как поступить во ВГИК в мастерскую Михаила Ильича Ромма, он проучился три курса на знаменитом Физтехе, потом закончил московский Менделеевский институт, успев после этого поработать начальником цеха огромного московского завода электровакуумных приборов. Как он рассказывал, приезжал во ВГИК сдавать вступительные экзамены на персональной машине с шофёром, которую приходилось останавливать в стороне, оставляя в ней галстук и пиджак, чтобы затем смешаться с другими абитуриентами.

Так что только в семидесятом году, бросив уже «нажитую» карьеру, Вадим Абдрашитов поступил во Всероссийский Государственный институт кинематографии в мастерскую Михаила Ильича Ромма.

Путь именно к этому мастеру был почти мистически предопределён. Так мне показалось, выслушив рассказ Абдрашитова о его жизни и судьбе до ВГИКа. Конечно, было интересно, какими ветрами занесло его на съёмочные площадки? Так что я попросила его рассказать о своей семье и как он дошёл до такой кинематографической жизни?

Родившись в офицерской семье в Харькове (отец - татарин из Семипалатинска, мама - русская, родом с Дальнего Востока) кочевал с младшим братом и родителями по всему СССР: жил на Камчатке, Сахалине, во Владивостоке, в Ленинграде, Москве, в Сибири, Алма-Ате и других весях.

Вот представь себе, что отец, прошедший всю войну, по-своему самобытный человек, играл на скрипке, очень много читал. Родители ходили в театр, в кино.

Они нас с братом нежно любили. Особая их заслуга, что они рано научили читать. И у нас была огромная библиотека. Это в нищей офицерской семье. И, кроме книг, которые мы возили с собой в огромных фанерных ящиках, ничего фактически не было...

14

Я хорошо учился, на учёбу не тратил сил, всё давалось быстро и как-то само-собой... Занимался совсем другими вещами... И в фотокружок ходил, и в какой-то химический, и при этом ещё посещал детскую театральную студию при алмаатинском ТЮЗе... Всем увлекался, не зная, куда себя деть... Но очень много читал... И учиться в школе стало скучновато. А тут, рядом с нашим домом, оказался алмаатинский техникум железнодорожного транспорта, который объявил о новой специальности, электронике, связи, требующих подготовленных мозгов.

Это было и впрямь интереснее. Вокруг взрослые люди, дядьки уже, которым стукнуло по 22 года, пришедшие из армии, с производства... Они окунули нас как бы во взрослую жизнь, там и никотин появился, и алкоголь... как-то вдруг сразу показалось, что мы подросли. А в апреле 61-го был запущен Гэ-гарин, и началось вот это самое: космос, ракеты, космонавтика, физики-лирики... И для себя сразу всё понял - ну, конечно, это - моё...

Забрал документы из техникума, сдал экзамены экстерном за среднюю школу, и полетел в Москву поступать в МФТИ, знаменитый Физтех в Долгопрудном. И началась совершенно другая жизнь... Было мне 16 лет.

И вот я летел в Москву уже на учёбу. Прилетел во Внуково ночью 29-го августа, взял такси и попросил проехать в Долгопрудный через ночной центр... И мы через центр поехали. Но оказалось, что Гэрького - Тверская перекрыта, потому что снимается какое-то кино... Всё же подъехали, я вышел и, действительно, увидел, что идут съёмки. Узнал Баталова, вторым был неизвестный мне Смоктуновский... Если ты помнишь «Девять дней одного года», вот этот проход героев мимо молочного магазина на улице Гэрького, когда они там что-то иронизируют по поводу рекламы?...

Ну, не может быть! Конечно! Я обожала эту картину, смотрела её тысячу раз...

Ну, да, естественно, мы все вообще потом были сдвинуты на этой картине. И в сторонке сидел - я его узнал - Михаил Ильич Ромм!

И вот когда потом я пришёл работать на Мосфильм, в объединение Ромма-Райзмана, и рассказал как-то эту историю, то мне не поверили - «как в плохом сценарии...». А было это 29-го августа 1961-го года... И там, интереса ради, подняли журналы съёмок этого дня - точно: проход по улице Гэрького, ночная смена, такие-то актёры... Для меня - почти мистическая история..

Знаменитый Физтех, 61-й год. Ты помнишь, что это за времена? Ведь инерция оттепели сохранялась, ещё как-то даже теплело вширь.... Ведь это были годы, когда произошла вот эта самая магнитофонная революция, когда из всех окон общежития слышны были то Галич, то Высоцкий, то Окуджава... А в институт набирают, понятно, в основном молодых людей, подростков фактически... И это всё много для них значило, может, многое определило в жизни вообще...

15

Да, бобины в квартире моей подружки Писаржевской поистине незабываемы... У её отца, известного публициста, хранились километры записей Окуджавы, Вертинского, всякие авторские, блатные песни... Мы просто млели надо всем этим...

А в театре что происходило? Мы ездили в Москву по ночам, чтобы выстаивать очереди за билетами в «Современник»... Мужала Таганка, невероятными какими-то способами мы туда попадали...

61-64-й... вот это особая череда годов. На экраны вышли фильмы итальянского неореализма. 61-й или 62-й год - это «Рокко и его братья» Висконти! Можно представить, что всё это значило для нас, молодых, незрелых?

Ну, как же? Я даже помню, как, будучи подростком, старалась говорить низким голосом моей любимой героини Патриции Хольман, «Три товарища» были для нас настольной книгой...

И плеяда наших гениальных поэтов. Вот это было вообще наше всё... Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский... А что стали печатать в толстых журналах? В 62-м - «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире»! Чуть позже выходит сборник Андрея Платонова, томик Кафки, «Тарусские страницы»... Невероятное что-то - согласись? - по всем делам! Такой ренессанс. То есть, иными словами, время как-то подтягивало, требовало какой-то самореализации, хотелось что-то такое самому делать...

Не случайно появились в институтах мощные «Устные альманахи», начался КВН, многотиражки помолодели... Я много фотографировал, писал для институтской газеты, делал какие-то репортажи...

Время будто открывалось каждому человеку и требовало отклика...

Не гасило человека, но как-то заряжало его. Когда я сейчас смотрю на теперешнюю молодёжь, то понимаю, что где-то здесь между нами принципиальная разница. Там наша молодость совпала, условно говоря, с какой-то молодостью страны, понимаешь? А сейчас ситуация как бы обратная... Сейчас у молодых... обстоятельства жизни иные и состав атмосферы совсем другой...

Конечно, потом стало ясно, что откатный процесс шёл уже тогда, после оттепели похолодало... Но как много значили эти три года, 61-64-й, для зреющей молодости! Хрущёва сняли уже в 64-м, но, по инерции, конечно, что-то ещё продолжалось, тем не менее... И в 66-м вышел «Июльский дождь», а в 68-м оттепель окончательно закончилась. Но те годы, думаю, очень многое определили в судьбе нашего -и не только - поколения.

Я всегда любил кино, и у меня в то время каким-то странным образом, я даже не могу понять каким... как-то постепенно... созрело во мне, даже не «созрело» - очень громко сказано - выносилось ощущение, что всё равно буду заниматься кино, режиссурой... Даже уверенность...

На «Устные альманахи» в институт приезжали кумиры того времени -

16

Арам Хачатурян, хоккейный вратарь Юрзинов, Григорович, Михаил Ильич Ромм в свете «9-ти дней» тоже приехал к молодым физикам, студентам... И начал говорить... Он был гениальным рассказчиком. Имел неслыханный авторитет в обществе. К нему пришёл весь Физтех, и из Москвы подъехали гости... И сидели, раскрыв рты. И он говорил часов до 12-ти ночи, студентов нужно было уже отпускать спать... Тогда Ромм пообещал, что завтра приедет снова. И назавтра опять рассказывал до ночи обо всём на свете - о кинематографе, о театре, о политике, о литературе, науке... Отвечал на бесконечные вопросы о «9-ти днях», про Аксёнова, Окуджаву и так далее... Снял пиджак, курил свои «Краснопресненские»... Ноя и не мечтал, к нему поступать... И не думал...

Вот как складывается судьба, прямо-таки сводила вас... как интересно...

Я поехал во ВГИК после третьего курса, разобраться что к чему. Стало ясно, что надо завершать образование, отрабатывать его 3 года по тогдашним законам, и только потом поступать.

Еду обратно и думаю - надо начинать готовиться и всё-таки поснимать на киноплёнку. ..А на Физтехе не было никакой любительской киностудии. Были такие в других вузах: в МИСИ - строительном, в Менделеевском - очень мощная по тем временам. Руководил ею студент ВГИКа, мой потом замечательный товарищ Гэрман Гуревич... Короче говоря, я перевёлся в Менделеевский и сразу стал снимать. А поскольку пришёл туда из Физтеха, с хорошими оценками, то много предметов перезачёл, и всё теперь свободное время отдано было подготовке ко ВГИКу - снимал, монтировал, что-то писал, много читал, много смотрел...

Ну, ничего себе! Я не знала такие подробности...

Закончил Менделеевский хорошо, меня звали в аспирантуру, но я пошёл работать на производство, выбрав Московский завод элетровакуумных приборов - он был по прямой от дома ветке метро. Положенные три года отработал в цеху, закончив начальником этого цеха. Всё это весьма пригодилось потом.

А в 1970 как раз набирал мастерскую Ромм. Всё сошлось.

ЗРЕЛЫЕ

СТУДЕНЧЕСКИЕ

А

/Жбдрашитов, конечно, трудоголик. В работу он вкладывается целиком, всегда зная, чего он хочет. Так что вги-ковский период, который трудно назвать применительно к Абдрашитову ученическим, оказался для него более чем плодотворным. Обе студенческие работы начинающего ре-жисёра - «Репортаж с асфальта» и «Остановите Потапова» - пополнили сокровищницу выдающихся студенческих работ, удостоенных множеством премий. После того, как вторую курсовую работу засчитали дипломом, путь молодого режиссёра лежал прямо на студию «Мосфильм», куда его пригласит работать великий Юлий Райзман.

А пока уже первая курсовая работа режиссёра «Репортаж с асфальта», сделанная в мастерской Ромма в 1971-м году, была не только отмечена призом за лучший режиссёрский дебют на фестивале студенческих фильмов, но ещё более того - очень высоко оценена обожаемым Мастером курса Михаилом Ильичом Роммом, много размышлявшим в

18

те годы о специфике киноязыка и его принципиальном отличии от языка литературы, живописи или театра. Он писал: «Очень порадовал меня Абдрашитов, ученик мастерской, снявший учебный фильм «Репортаж с асфальта» чрезвычайно глубокого содержания, и нет ни одного слова и звука. Это кинематограф. Молодой парень уже приходит с ощущением вещественности кинематографа, которое заменяет его словесность, его традиции театральности и живописности. Существо вещей в этом репортаже видно и чувственно сильно, это и есть кинематограф».

После таких слов, адресованных одним из классиков нашего кино не прославленному, маститому специалисту, а всего лишь студенту, трудно, как я уже заметила, говорить о начальном периоде робкого ученичества или неуверенных поисков начинающего режиссёра. Не было в творческой биографии Абдрашитова никаких первых клякс на чистом заглавном листе. Он сразу начал заполняться «послужным списком» отчётливым, каллиграфически выверенным кинопочерком, обнаружившим уже в первом фильме абсолютно профессиональное владение документальной камерой, умение с этой камерой наблюдать и думать, свободно оперируя затем теми резкими, ритмически выверенными монтажными стыками, которые в сочетании двух кадров рождали непростой третий смысл, называвшийся кулешовским.

Интересно заметить, что говоря о «сложном содержании «Репортажа с асфальта», Ромм этого содержания не называет, может быть потому, что не хочет его озвучивать, дабы не «поспешить» навредить своему ученику. То что наверняка прочитывалось Мастером в столкновении кадров, умалчивалось по тем временам вполне сознательно, чтобы не навлекать на его голову лишнего недоверия и подозрительности. Поэтому не формулирует Михаил Ильич прозвучавший в картине драматический приговор толпе, растворяющей в себе индивидуальность. Сомнения режиссёра вызваны так называемым, цивилизационным процессом, сплошь и рядом нивелирующим самобытность личности.

Хочу подчеркнуть ещё раз, что фильмам Абдрашитова с самого начала сопутствовало порой дипломатически выверенное, а порой вполне искреннее недопонимание, ибо всякий привычный для нас предмет рассматривался режиссёром под особым и всегда неожиданным углом зрения. Потому с самого начала то, что он говорил с экрана в полный голос, имело тенденцию восприниматься в пол уха. Наверное, ещё и потому, что с самого начала его высказывания сильно опережали вяло зреющее общественное сознание, склонное ещё понежиться в своих романтических мечтах, уже отягощённых, на самом деле, сопутствующими этим мечтам катаклизмами реальных взаимоотношений человека и общества.

Огромное, подавляющее большинство населения Советского Союза, воспитанного в духе коллективизма, но искренне очарованного маленькими радостями отдельных квартир, не могло разделять многие заблаговременные тревоги молодого автора. Как ни странно, но именно у него, также воспитанного на идее коллективизма, возникли опасения о растворении индивидуальности в толпе. В

19

атмосфере наступившего торжества маленьких «буржуазных» радостей от своей собственной жилплощади в разраставшихся мегаполисах, странно было уже тогда озаботиться молодому человеку вроде бы побочным продуктом единообразия жизни, сопутствующей достижениям «цивилизационных» процессов.

Пропустили или сознательно не огласили всю остроту проблем, поднятых в своей работе самостоятельно мыслящим студентом, как толпы, сминающей индивидуальность, так и издержек так называемого «прогресса», своими «благами» тоже равняющего людей на свой лад. Все жили ожиданием «хорошей» жизни, восхищаясь возможностями человека, которому теперь найдётся достойное применение. Как писал под впечатлением недавней войны один поэт «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей»... А тут у режиссёра возникали уже наперёд какие-то не совсем «наши» рефлексии...

Радость «строительства новой жизни» вытесняла былые беды и обещала только счастливое будущее. Так верилось после недавней войны в чудодейственные свойства мирной жизни. Так хотелось «забить» на тяжёлую деревенскую жизнь и, пожиная урожаи урбанизации, лакомиться плодами разумно и благородно устроенного общества, планово расселявшего своих граждан по отдельным квартирам многоэтажных домов.

Жизнь и движение городской толпы в «Репортаже с асфальта» были сняты, как я сказала, документальной камерой, а затем мастерски склеены Автором в том резком, музыкально просчитанном ритме, который объединял весь отобранный материал в общий, жёсткий, графически завершённый рисунок упорядоченной городской красоты, регулируемой чрезмерной управляемостью общего для всех движения. Всякий следующий маршрут был предусмотрен общей организационной целесообразностью, стирая всякое своеволие движения, как стирается в толпе индивидуальность лица. Странно для тех лет, но в сопоставлении отснятых кадров в фильме уже тогда отчётливо сквозила не свойственная нашей тогдашней общественной мысли тревога о грядущих драмах больших городов и больших толп. Та тревога, о которой много позднее писал писал, в частности, М.Уэльбек, заявляя, что вокзал Монпарнас являет собою тот образец архитектуры, где «соблюдено необходимое и достаточное расстояние между светящимися табло с расписаниями поездов и электронными автоматами, принимающими заказы на билеты, в нём вполне оправданной расточительностью всё кругом облеплено стрелками, указывающими путь к поездам. Таким образом, вокзал позволяет западному человеку со средним или выдающимся интеллектом добиться желаемого перемещения в пространстве, сводя к минимуму толкучку, дорожную суету, потерю времени... Вся современная архитектура - громадный механизм для ускорения и упорядочения движения людей» (стр. 28).

Предвосхищая соображения Уэльбека, высказанные им позднее, городская толпа у Абдрашитова в «Репортаже с асфальта» движется также предопределяемая указателями в ритмах и скоростях, определяемых степенью собственной перенасыщенности, где каждый находится в полной зависимо

20

сти от общего движения, а отдельные лица просто неразличимы. Ясно, что в муравейнике не разбежишься просто так и куда угодно. Пути предопределены внеположенными правилами, как для людей, так и для машин, как стрелками правил движения, так и указателями, предусмотренно расставленными на пути движения, точно военная команда:

ЛЕТАЙТЕ. СМОТРИТЕ. ВЫПИСЫВАЙТЕ. ПРИОБРЕТАЙТЕ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ. ПОСЕЩАЙТЕ. И, наконец, СТОЙТЕ.

Но, согласитесь, что все эти детали нужно было ТАК увидеть и ТАК распределить, скрепив сосредоточенно горькой авторской мыслью, чтобы они складывались в тревожный образ несвободной взаимозависимости. Хотя, как я уже заметила, в те времена то ли никто не заметил подлинного намерения Автора фильма, то ли умолчал о нём, как это, видимо, сделал Михаил Йльич Ромм, опасаясь подвести под монастырь своего высоко оценённого им ученика. Снова повторю, что умолчание или недоговаривание смысла будет и впредь сопутствовать каждой картине Абдрашитова.

Безликие толпы людей, движущиеся, будто по команде, намеченными путями, были расцвечены в средней части фильма приближенной к нам портретной галереей лиц, выхваченных из толпы... окрашенных живыми, подвижными, индивидуальными чертами, увиденными и замеченными заинтересованно любопытствующим авторским взглядом. Эти лица возникнут у Автора из предписанного большим городом единообразия, чтобы снова раствориться в том же человеческом множестве, распадающемся затем на отдельных людей, скрывающихся после рабочего дня за одинаковыми окнами типовых квартир блочных домов, множащихся в кадре ровными сотовыми ячейками.

За несколько лет до «Репортажа с асфальта» вгиковский фестиваль сверкнул замечательной картиной «Начало» выдающегося документалиста Артура Пелешяна. Документальные кадры в его фильме формировались и двигались волей режиссёра в нужных ему ритмах, чтобы продемонстрировать размах и энергетику человеческих толп, массы людей, жаждущих глобальных перемен... то ли в могучем единении, то ли в пугающем, взрывоопасном противостоянии, так или иначе чреватом вулканическим выбросом вызревшей энергии... то ли историко-эволюционной, то ли освежающе-революционной, то ли заведомо катастрофической... Так или иначе, но Пелешян с «ужасом во взоре» замирал «у страшной бездны на краю», скорее всё-таки с восхищением... Как на берегу бушующего моря-океана...

У Абдрашитова в кадре только спешащие толпы большого города, в которых стирается индивидуальная значимость отдельных персонажей, вынужденных тупо двигаться по той же самой колее, чтобы не смешать все предписания опасным хаосом уже неконтролируемого движения. Всякие толпы, вырвавшиеся из-под контроля, агрессивны и небезобидны. В смысловом пространстве штормовых всполохов народного гнева, зреющего в недрах нашей теперешней жизни, будет подготовлена последняя на сегодняшний день картина Абдрашитова «Магнитные бури», о которой поговорим к финалу этой книги...

21

Но это будет значительно позднее. А пока в неподвижных «застойных» заводях середины семидесятых толпы двигались в «Репортаже с асфальта» лишь послушным обезличенным стадом, ещё не таящим в массовом порядке никаких взрывоопасных идей. Лишь учуянная Автором обезличенность индивидуальной жизни, стёртой всеобщим существованием, составляла драматизм повествования.

Сюжет фильма окольцовывался Автором в первом и последнем кадре монотонно неотвратимым движением катка. Это движение катка, выравнивающее асфальт, стирающее и выглаживающее всякие неровности, напоминало в образном смысле «наезд» на всякое разнообразие, мешающее бесцветному, единообразному «застойному» человеческому существованию. Причём всякая не «побочная», но сопутствующая образу мысль никогда не звучала у Абдрашитова как-то надсадно или слишком очевидно. Но именно так виделась тогда режиссёру чрезмерная усреднённость нашей жизни, когда большинство советских граждан были ещё преисполнены самыми благими ожиданиями, полагаясь на справедливое развитие нашего общества. Во всяком случае, многим тогда верилось в то, что говорилось, писалось и обещалось.

Тем не менее, образ большого города, создаваемый режиссёром в то время, уже сильно напрягал наше внимание и казался очень далёким от прекраснодушия. Мирная жизнь чеканилась у режиссёра на экране по-военному звучащими командами, обозначенными направляющими указательными стрелками: ВВЕРХ, ВНИЗ, НАПРАВО, НАЛЕВО, или ПО КРУГУ, обещающими, вроде бы, только безопасность движения. Но это движение, по-особому препарированное режиссёром в кадре и за монтажным столом, расширялось в образном отношении дополнительным смыслом предопределённости пути по команде и по кругу тогда, когда казалось, что большинство народа, следуя правилам, надеялось на сносную «правильно» организованную жизнь.

Так и жили, пока всё текло, как казалось тогда, почти что нормально. Но что же всё-таки означало нормально? Стабильно? Привычно? Как норма жизни? Как норма, скучная или желаемая? Как сложность в эту норму не вписываться или обязанность непременно в неё вписаться?

Очень странно, но именно теперь, в современной муторной жизни, полюбилось нашему народу её одно странное словечко - однозначность, симптоматичное, увы, как диагноз времени. Именно тогда, когда разрешили так называемый плюрализм мнений, общество, кажется, стало воспринимать жизнь и её ценности так однозначно, будто в военное время - однозначные отношения, однозначные оценки, однозначные решения, однозначные мнения, однозначные нормы... и всё вместе оказывается нормальной однозначностью существования, названного сегодня свободным...

В каждом фильме Вадима Абдрашитова всякая по видимости нормальная ситуация всегда выворачивается им своей неоднозначностью, становясь предметом его художественного анализа. Как мы увидим дальше, художник стремится обнаружить и продемонстрировать нам не однозначность, но пугающую

22

амбивалентность и многозначность всякого общественно-социального процесса. Потому, оказывается, так нелегко решиться начать распутывать весь туго закрученный образный клубок, таящийся в работах режиссёра, чтобы он до конца развернулся для нас целостным, заложенным в нём художественным рисунком. Без потерь.

Каток из «Репортажа», выравнивающий асфальт, уверенно располагается в кадре, будто бы всех нас закатывая и выравнивая своим движением... под одну гребёнку. Сопоставляя монотонное движение катка с будничной жизнью, ассоциативно возникает мысль о её единообразии и однообразии, которые какой-нибудь Уэльбе скоро назовёт «Жизнью, как супермаркет». А пока в первой учебной работе молодого режиссёра сквозь решётку на тротуаре и утрамбованную под ней землю пробивается вверх к жизни и солнцу только один-един-ственный ствол мощного дерева. Видимо, в этом мире, как хочет сказать автор, суждено выживать и плодоносить лишь редким поштучным экземплярам, выживающим вопреки предлагаемым для всех обстоятельствам.

Интересно, что именно такой же каток становился символическим предметом в руках благородного рабочего в знаменитой дипломной картине Андрея Тарковского «Каток и скрипка». Но как сильно с течением лет изменился контекст знакового использования этой машины! Наивно романтическая точка зрения шестидесятника Тарковского, сопрягавшего в своей картине в дружеском единении каток в руках рабочего со скрипкой в руках интеллигентного мальчика, сменилась исторически-процессуальной точкой зрения Абдрашитова, трезво и иначе мыслящего художника нового поколения.

Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым

Вадим, мне хотелось бы, чтобы, знакомясь с моими текстами, ты рассказывал о значении и судьбе каждой твоей работы. Как они возникали, как выстраивались тобой, какие смыслы в них вкладывались? Может быть, они не всегда совпадают с моими домыслами и впечатлениями? Хотелось бы по хронологии проследить также, какие события разворачивались вокруг и около твоих работ...

Я думаю, что дело не в том, что каток является образом наступления цивилизации... Хотя, может быть, в этом что-то есть... Но, надеюсь, не это главное...

Ты хочешь сказать, что тебе было интереснее лицо, теряющееся в толпе?

Да, конечно, толпа и лицо... и эта мысль в «Репортаже», как мне кажется, достаточно выражена. Ведь есть там люди с намёком на характер, но становясь атомами в толпе, эти характеры теряются... А толпой обезличенных людей очень легко управлять, что было уже неоднократно доказано историей... На самом деле это могло бы быть безо всякой цивилизации... толпы существо

23

вали всегда... Ты права, наверное, когда пишешь потом, как всё это из «Репортажа» откликнулось в «Магнитныхбурях»...

Ты делал «Репортаж» уже на первом курсе, так каким образом ты справлялся? Сам снимал или как?

Это было первое задание, которое обычно практиковал у себя в мастерской Ромм... Может быть, это делается не во всех мастерских, но в методологическом смысле само по себе это чрезвычайно ценное для студентов начало, оно касается важнейшего - категории отбора... и я сам сейчас даю студентам задание сделать РЕПОРТАЖ, устный, письменный, на видео. Репортаж - о чём хотите... Сегодня чисто технически сделать это гораздо легче, а тогда не было, естественно, никакого видео, был каменный век... Мы должны были снимать на 16мм-плёнке. Но у меня был опыт и 35-мм-й. Так что попросил Ромма разрешить работать на 35мм... Нашёл для этого оператора, студента-заочника Игоря Скачкова... Достал у приятелей камеру «Конвас», накупил плёнки, насколько денег хватило, и мы с оператором два месяца снимали на улицах Москвы этот репортаж, два месяца... Там даже виден перепад погоды, люди в лёгкой одежде и потеплее одеты... мартовские холода... снимали в Москве с телеобъективом, наблюдали... Получили, как ты догадываешься, огромное количество киноматериала... Картина длится всего 7 минут, а материала было часа на два, отсняли материала примерно один к двадцати. Смонтировал его достаточно просто, потому что, как ни странно, к фильму был написан очень такой конкретный сценарий...

А кто тебе писал?

Сам писал, конечно, выстроил всю структуру... так что заранее было понятно, что снимать и как снимать... Замысел был оформлен в трёхчастную структуру. Материал наш обрабатывался - страшно сказать - на студии «Военфильм»! Одна моя подруга по ВГИКу, по распределению попавшая туда, тайно вносила материал на проявку и тайно его оттуда выносила уже отпечатанный...

Да, похоже, что с военной охраной уже тогда было плоховато...

Если помнишь, среднюю часть «Репортажа с асфальта» держит музыкальная основа, 15-я соната Бетховена. Очень своеобразное исполнение Томашевского и Кисилевского, двух выдающихся польских пианистов. Между прочим, именно услышав эту вещь, я, помню, получил толчок к этому замыслу, во всяком случае его структуры и темпоритма...

Когда мы показывали на экзамене свои работы, то Ромм ничего особенного не сказал, просто поставил по пять баллов, фактически, всем, кто просто сумел снять картину в тех непростых условиях...

24

Я помню, что он собирался использовать этот фильм в своей картине...

Да, это было... А пока о письме Ромма, которое ты цитируешь. Он написал его С.Герасимову, потому что они собирались вместе написать учебник по кинорежиссуре. Очень жаль, что этого не произошло, потому что многое можно было ожидать от диалога столь разных художников... Особенно по тем временам. Хотя они с большим уважением относились друг к другу, при том, что были принципиально разными режиссёрами и людьми...

Именно в процессе этого диалога, когда они всё плотнее общались в связи с предстоящей общей работой, Ромм писал Гэрасимову, что такое вообще искусство кино, назвав очень мало людей, имён, режиссёров или авторов, которые, с его точки зрения, чувствуют саму природу кинематографа... Он упомянул немногих современников, кажется, Хуциева и следом меня... Статья эта в журнале «Искусство кино» во ВГИКе наделала много шума. Начали заново пересматривать «Репортаж»... А мне это, естественно, помогло запуститься со следующей работой...

В то время Ромм делал фильм «Мир сегодня». Для нас, своих студентов, он устроил просмотр материала, фактически, первой сборки картины на Мосфильме. Мы сидели в зале, человек тридцать, а он сам в первом ряду комментировал весь просмотр. Своим знаменитым особым голосом. Это была просто фантастика...

Мы смотрели первую складку «Мира сегодня» в мае, а в июне Ромм увидев «Репортаж с асфальта», решил вставить его в свою картину. Тому была особая причина. У него была отснята для картины вся зарубежная часть - Китай, Франция, много Европы, был какой-то американский материал... Он работал с замечательным оператором, Гэрманом Лавровым... Но случилось так, что в самом Союзе они к тому моменту не сняли ни кадра. Так что когда Ромм увидел «Репортаж с асфальта», то, подозреваю, найдя в нём созвучие своей картине, решил вставить семиминутный репортаж в свой фильм. Мне сказали об этом наши педагоги. Я, конечно, был весьма впечатлён. Начали поиски исходных материалов, стали ко всему этому готовиться и подготовили... а в ноябре... Ромма не стало. Ну, а те, кто пришли заканчивать роммовскую картину, в нём уже не нуждались...

Внезапный уход Ромма из жизни вообще для меня загадка, потому что, так или иначе, делал он абсолютно богоугодное дело... И почему Всевышний не дал ему его завершить? Всего-то 70 лет... Но не дал Он ему доработать, доделать эту картину... Этот фильм был бы о таком феномене XX века, как массовый психоз, о механизмах сколачивания человека в толпу, которая легко управляется, и так далее... Вся эта тема решалась, понятно, на материале того времени, то есть культурной революции в Китае, мао-дзедунизме, гитлеровской Гэрмании... Авторы ездили по всему миру и по всем синематекам, привезли огромное количество чрезвычайно интересного материала.

Жаль, тогда не было видео. Наверняка сняли бы прямо с экрана этот пред-

25

фильм. ..Нов памяти всех смотревших моих товарищей до сих пор это осталось мощным впечатлением.

Я не видел ничего в этом роде более сильного и мощного... Ну, монтаж аттракционов в буквальном смысле слова... как был сделан по этому принципу «Обыкновенный фашизм»... Но там фашизм, как таковой, не позволял из-за тематики слишком сильно «аттракционить», понятно? Фашизм уже предполагал авторскую тенденциозность, более активное авторское присутствие... А в «Мире сегодня» можно было оставаться как бы «объективным» наблюдателем, и быть легче в форме...

Ну, а «Репортаж с асфальта» получал всякие награды, что очень помогало мне запускаться со своей следующей довольно сложной картиной...

Ты имеешь в виду, понятно, «Остановите Потапова»?

Нет, между «Репортажем» и «Потаповым» была ещё снята работа вместе с моим однокурсником Александром Бибарцевым под названием «Просто Петров», учебный игровой фильм. Это была экранизация рассказа писателя Валерия Алексеева. Рассказ назывался «Некто Петров». Задание было на десять минут, но мы с Сашей скооперировались, так чтобы сделать двадцатиминутную работу. К этому времени к нам в мастерскую пришёл Лев Александрович Кулиджанов...

А сценарий тоже кто-нибудь из вгиковцев делал?

Нет, мы сами писали, это же экранизация... Снимали в Малаховке, на одной генеральской даче. Это была забавная история и единственный раз, когда я снимался актёром. Там у меня была такая молчаливая роль будущего зятя хозяина дачи. Этакая психологическая драма из жизни молодёжи. Дача реально генеральская, но было понятно, что это какой-то партийный работник. У него дочь красавица, а я играл её жениха, будущего зятя партийного босса. Гэрой мой помалкивал, но было ясно, что вскоре и дочь, и дача, и власть будет у него в руках. Новое поколение приходило к власти. По сюжету героиня, подружка красавицы, привозит с собой на дачу, чтобы одной не ехать, какого-то приятеля. Отмечался день рождения дочери-красавицы. Мы уехали в эту Малаховку, жили там и снимали... Приехали уже с отснятой работой, смонтировали её, озвучили, и стали показывать.

И тут педагоги и мастер были сильно озадачены, потому что у нас получилась абсолютно простодушно сделанная история про особую номенклатурную жизнь, про - прямо скажем - классовые различия, что-то от Джиласа, если кто помнит его «Новый класс». Фильм был про безуспешную попытку вот этого приглашённого по фамилии Петров, как бы разрушить обнаружившуюся социальную границу... Уходил он при этом ни с чем - границы остались на крепком замке. Мой герой провожал его до калитки этой дачи и саркастически усме-

26

хался: «До свидания, одинокий разрушитель миров, желаю удачи в следующей попытке». Так что, возможно, получилась, мягко сказать, тенденциозная история. Был вроде бы простой бытовой материал, а получилась какая-то если не антисоветчина, то, во всяком случае этакое «анти»... И мастер курса, Кулиджанов, разобрав работу, недолго думая сказал: «я ставлю вам обоим по пять баллов, в работе есть достоинства, но работу нужно смыть». Такое указание было дано Учебной студии, и работы больше вроде бы нет! Но, как-то по ошибке, по недосмотру, одна копия всё-таки была напечатана, а потом уже негатив смыт. Так что эта копия всё-таки физически существовала, многие её видели, а, может быть, и существует до сих пор.

А тогда учебная жизнь продолжалась, и я очень хорошо помню, как в феврале 72-го года, читая «Литературную газету», на 16-й полосе обнаружил «Остановите Потапова!» Гэигория Гэрина, один из лучших его рассказов. Я сразу пошёл на кафедру и написал заявку на эту экранизацию...

«Бедный» Иорик

«Остановите Потапова!» -1972

U

I I азвание этой главы шутливо и чуть двусмысленно в попытке как-то соответствовать лёгкой иронической интонации курсовой работы Абдрашитова «Остановите Потапова», сразу, безо всякого преувеличения, прославившей его и засчитанной потом дипломом. Этот короткометражный фильм снимался по рассказу нашего известного юмориста и писателя Григория Горина, и своей молодой насмешливостью очень отличался ото всех последовавших затем работ режиссёра, скреплённых постоянным сотрудничеством с Александром Миндадзе. По отношению ко всему творчеству Абдрашитова картина «Остановите Потапова» видится мне стоящей вполне особняком, но ярко демонстрирующей подвижную способность режиссёра снимать ровно так, как того требует избранный им материал и возникший у него замысел.

Я помню, как наслаждалась этой картиной студенческая аудитория, наблюдая за похождениями легко узнаваемого проходимца Потапова, каждое движение которого, испол-

29

ненное показной серьёзности, вызывало в зале хохот. Над кем смеялись студенты? И над собой, конечно, тем более что картина имела потом ровно такой же бурный успех и за стенами ВГИКа, предопределив, как я уже сказала, прямой путь режиссёра со студенческой скамьи в штат киностудии Мосфильм, куда, посмотрев эту работу, его пригласит в своё объединение Юлий Райзман.

На сегодняшний момент в галерее всех дальнейших работ Абдрашитова этот фильм является единственной экранизацией оригинального литературного произведения, так органично преображённого режиссёром в очаровательную киноисторию, рассказанную им легко, эмоционально, убедительно, с озорством и лукавой улыбкой. То, что являлось для Горина едкой сатирой, окрашено в фильме скорее беззлобным юмором. За фигурой героя просматривается тот драматизм безгеройного времени, которому так соответствует безответственное поведение Потапова, предпочитающего кураж предлагаемой ему временем видимости серьёзной жизни. Такого Потапова, посмеявшись и над собою в его лице, хотелось не столько осудить, сколько пожалеть, проявив к нему (к себе?) некоторую снисходительность в одинаково знакомой нам всем атмосфере будто бы очень большой сосредоточеннойсти на деле, скрывавшей нашу вечную круговерть между отвратительным «нужно» и милым сердцу «не хочется». Поёрничать, наблюдая за героем, и сознаться самим себе в узнаваемости его стараний, оставаясь собою и при своих интересах, казаться общественно ценным персонажем. Общая для всякого простого народа принятая условность необходимости для спокойной жизни общественного маскарада - так что бедный, бедный... именно Йорик, живущий в каждом из нас...

Потапов в безукоризненном исполнении Валентина Смирнитского всем стилем своей жизни прямо-таки иллюстрирует нашу очень народную мудрость -«хочешь жить, умей вертеться». Вертеться, по возможности не очень утомляя себя, но соображая и быстро реагируя на предлагаемые жизнью обстоятельства. Если начало рабочего дня в офисе обозначилось грустным известием о похоронах бывшего одноклассника, то нужно поскорее попасть к директору за отгулом, а чтобы попасть к директору, нужно пококетничать с его секретаршей, пообещав ей билет в недосягаемую Таганку... А чтобы получить билет, нужно пообещать главе профкома и держателю вожделенных билетов отдежурить на улице в народной дружине после работы, а чтобы не терять это время зря, можно ещё навестить подзабытую любовницу и вернуться домой уставшим, едва добравшись до раскладного дивана, на котором уже спит жена... И завтра снова по кругу... Много комбинаций удаётся осуществить Потапову в течение такого вместительного рабочего дня, чтобы максимально облегчить свою жизнь, и всё-то ему удаётся, и всё выкручивается и получается, попадая в поле зрения насмешливой кинокамеры. Удаётся даже среди мирских дел выкроить время ещё на просмотр первого акта знаменитого «Гамлета» с Высоцким, сопроводив туда секретаршу, которая всегда может понадобиться, хоть и смешала встреча с прекрасным другие планы, но отчасти эстетическое впечатление отложилось в голове кое-какими текстами... и Пастернака тоже,

32

включённого Любимовым в спектакль... «Я один, всё тонет в фарисействе», - бормочет себе под нос Потапов, скользя трусцой по московской улице в поисках такси...

Картина «Остановите Потапова» умно и изящно рассказала о безразличии, как защитном способе выживания легко узнаваемого героя, естественно манкирующего всякими обязанностями, не только служебными, но, увы, и семейными тоже. Умение увиливать ото всякой ответственности сопутствовало многим в той странной жизни. Так что Потапов, подшучивая в предлагаемых ему обстоятельствах, может быть, порою больно для других, но всегда выгодно для себя, устранялся тоже от серой, скучной повседневности, умея не вникать в непременно отягощающие нормы так называемой честной и «порядочной жизни».

Потапов в фильме Абдрашитова скользил и летел по поверхности убогой каждодневное™ не положительным героем или строителем светлого будущего, но вполне милым обманщиком и обаятельным проходимцем, точно соответствующим эпохе развивающегося социализма. Этого миража провозглашённой идеи гармоничного и справедливого общества. По-особому располагавшего за ту же зарплату к внешне деятельному безделью. Время, не слишком отягощавшее своих тружеников служебными обязанностями, заполнялось ими, особенно в рабочее время, отвлекающими внимание хобби, лёгкими интрижками и ни к чему не обязывающей семейной жизнью с женой-одноклассницей или однокурсницей. Даже воспитание ребёнка, зачастую с младенчества по тем временам пристроенного в ясли, было не слишком обременительным, сводясь всё больше к незлобивым подзатыльникам. Для полноценной жизни нужно было Потапову, как и большинству его сограждан, только успевать оказаться в нужное время в нужном месте. Даже на собраниях, где «отдел реализации представляет планы отделу стандартизации», можно было, появившись с опозданием, но с виноватым лицом, умудриться ещё втихаря, «принимая активное участие», отыграть с коллегой, скрываясь за спинами других коллег, очередную партию в припрятанные на этот случай карманные шахматы...

Всегда ухитрялся Потапов, быстро проглядев в автобусе передовицы газет о кознях капиталистов, растущих удоях и незапланированном перевыполнении планов, оторваться от постылой действительности в родное царство репортажей об очередном футбольном матче или победах наших фигуристов. Можно такое асоциальное поведение научно назвать эскапизмом. Но, ежели пренебречь наукой, то просматривалась ещё в Потапове наша родная посконная ленная «благодать», в которой так вольготно русской душе... «Застойный» социализм лишь способствовал мечтам Потапова о «райских» кущах, которые грезятся ему в сновидениях, сидящему в качалке на фоне цветущего садану, чем не обломовщина, обуютившаяся в так называемом строительстве нового общества? С той разницей, что не имеет возможности советский гражданин Потапов, подобно Обломову, наслаждаться этой благодатью, не вставая с дивана. Приходится подсуетиться ради неприкосновенности этой своей

34

благодати в специально возведённой собственной крепости. Можно сказать эгоизма и невмешательства, которые требуют некоторых специальных усилий для своего обустройства. А потому должен позаботиться Потапов о том самом запасе прочности, который обеспечивает ему желанную независимость. Этот сомнительный для нас и очевидный для самого Потапова «капиталец» можно сохранять, а то и приумножать лишь видимостью деятельности. Достаточно вспомнить грациозный «деловой» пробег нашего героя по лестницам своего учреждения, в кружении почти балетном. Потапов - это наш особенный и весьма распространённый русский тип, избавиться от которого совершенно невозможно. Как отменить Россию.

Подлинная суть фильма «Остановите Потапова» скрывается самим автором под видимостью гражданской задачи, так называемой в то время «борьбы с тунеядцами», то есть отдельными проходимцами и «нетрудовыми элементами», которых тогда регулярно «прорабатывали», как в стенгазетах, так и в самом массовом сатирическом журнале «Крокодил», тщетно призывая к общественному самоочищению. «Остановите Потапова!» похоже на заглавие в стенгазете, а также могло бы красоваться на плакате, призывающем к борьбе с той самой «нечистью», которая мешает нашей «замечательной» жизни. Потапова, по законам того времени, нужно было высмеивать и осуждать в соответствии с прописанными правилами социалистического общежития, гласившими, что «таким среди нас не место!»

Но сколько всех нас ни обличай, мы всё равно остаёмся верными своим предпочтениям и некоторым особенностям национального сознания, в котором таятся лучшие сказания про Иванушек-дурачков и Илью Муромца, пять лет на печи просидевшего. Потапов, конечно, никак не Илья Муромец, но некоторые особенности маски «дурачка» им унаследованы. Оттого зритель смеётся весело и миролюбиво, а не слишком осуждающе, кое-в чём узнавая самих себя. Нам близко знаком этот Потапов, вечно родной обаятельный проходимец, не готовый «перевоспитываться» всерьёз ни за что на свете. Он наш плоть от плоти - великий умелец ничего неделания. Не поддаётся он никаким общественным проработкам, всегда умея устроиться потеплее и поудобнее, лукаво избегая всякой ответственности. Русские снисходительны к своим слабостям - повторю, узнавая в Потапове самих себя. Нет силы, способной нас массово «онемечить», приучив к систематическому, кропотливому, разумному труду. Подлинная жизнь Потапова состоит из организованной им череды приятностей для себя, а внешняя жизнь - не более чем видимость, в которой он только делает вид, что живёт. Но для него нет ничего сладостнее полного неучастия в тех самых видимостях, которых он счастливо для себя избегает.

Потапов легко и в приятность себе всё сотворяет так, чтобы семья не отягощала, работа не изнуряла, а скорбь не давила на душу. Зачем ему перенапрягаться и ворошить то, что давно осело на обочинах его памяти? Для него естественно умение жить в организованном для себя малом побочном пространстве, где можно существовать лишь себе в удовольствие и грезить

35

под «сенью струй» о малых радостях футбола, шахмат, необременительных связей, мысленно пребывая в сновидениях яблочного цветения. А дальше? Да хоть трава не расти! И никаких гамлетовских рефлексий по поводу «быть или не быть»... Есть, был и будет. Точка.

Очаровательная, не столько сатирическая, сколько юмористическая миниатюра сплетена Абдрашитовым изящным узором точных бытовых подробностей, бегло и без усилия скреплённых нитью замечательно точного исполнения Смирнитского, так органично преобразившегося в Потапова, легко порхающего по жизни. Впрочем, кажется, что актёр вовсе не преображался, так естественно обаятелен он в этой своей органике. Хоть и не всякое его действие приятно для его ближайшего окружения, но сотворено оно на лёгком дыхании и узнаваемо до мелочей.

Радиопередачи, как фон жизни. А жизнь в тесноте крошечной квартиры, как сон. Обшарпанная дверь подъезда и замызганный телефон-автомат, как незамечаемые вечные атрибуты нашей жизни. А забрызганный грязью автобус и бег с препятствиями к нему, дарующему короткий покой с газетой, через колдобины, отработанный до мгновения, тоже привычная норма. Выстроенные на работе рядами конторские столы коллег, телефоны и звонки... не столько деловые, сколько «по личным вопросам»... Иногда грустным... Сообщили вдруг, что умер школьный приятель... Так что трудовая жизнь может теперь разнообразиться вожделенным отгулом, который превращается в незапланированную прежде поездку на кладбище в служебной машине, любезно предоставленной начальством... А там пред очами Потапова предстанут ровные ряды одинаковых свежих могил, ещё не облагородившихся многолетней растительностью. Всякая деталь знакома до боли, возникающей где-то внутри сердца у внимательного зрителя на просмотре каждого следующего фильма Абдрашитова. Эта боль от считывания с экрана опознавательных знаков того ушедшего времени, в котором мы крутились вместе с Потаповым, умело преодолевая кружившие нам голову повседневные проблемы и заботы. Процесс этого преодоления описан у Абдрашитова с грустной самоиронией с элементами абсурда... Когда режиссёр сопоставляет с лёгкой насмешкой своего Потапова с таким модным в те годы Гамлетом Высоцкого на подмостках Театра на Таганке, как знамя свободомыслия и сопротивления того времени... Билетов всем Потаповым, конечно, не хватало, но нашему, как всегда, удалось совершить выгодную для себя сделку, и без труда, играючи получить вожделенный билет в безразличное для него «святая святых» того времени...

Театр на Таганке, куда рвались толпами за глотком свободы, отпускавшейся там каждому зрителю дозами, нормированными сценой... А в зале останавливалось дыхание, когда Гамлет Высоцкого начинал декламировать, по воле режиссёра, перемешивая шекспировский стих с пастернакровским: «Гул затих, я вышел на подмостки... Я ловлю в далёком отголоске, что случится на моём веку»... Наше всё, как сказал другой поэт, возникало в этот момент «осязаемо, грубо и зримо».

36

Но не наш Потапов замирает надолго над вечными гамлетовскими вопросами или драматичными строками Пастернака, своевольно совмешёнными в том любимовском спектакле. Знаменитые, исполненные драматизма строки поэта вызывают улыбку, когда Потапов мурлычит их себе под нос, скользя целенаправленной рысцой от обещанного дежурства на улице к своей любовнице - «Я один, всё тонет в фарисействе... Жизнь прожить, не поле перейти». Всё это имеет отношение к Потапову с точностью до наоборот и звучит комически в устах «героя», вполне приспособленного к «потреблению» своего времени. Чуткость и особый слух помогают Абдрашитову расслышать особенности текущего момента с абсолютной точностью. И потому каждый следующий друг за другом фильм определяет, будто термометр, точно настоящую температуру времени, в которой жили наши соотечественники.

Так по абдрашитовскому Потапову до сих пор можно судить о том, как жили и умудрялись выживать большинство наших служащих «с высшим образованием» на том далёком уже отрезке времени... На какие спектакли они предпочитали при этом ходить и какие стихи читали. Путешествуя следом за режиссёром из фильма в фильм, ловишь себя на том, что просматриваешь ленту собственной жизни...

Глядя «Потапова» уже сегодня, сорок лет спустя, кажется, будто портреты и ныне известных актёров, до сих пор развешанные в фойе театра на Таганке, тянутся к нам через соответствующие кадры фильма особой прозрачной аурой своего времени, сохраняя аромат той атмосферы, к которой довольно-таки равнодушно относится сам Потапов. А всплывающие в памяти через эти портреты сценические герои тех лет, создававшиеся тогда Любимовым, свидетельствуют сегодня о чистой наивности тогдашних мечтаний... вроде бы о большей справедливости, о большей критичности к себе, о бескорыстной честности и том лучшем будущем, что, кажется не слишком заботили безответственных Потаповых, вовсе не готовых к общественной борьбе в ущерб собственным малым удовольствиям.

Романтичных шестидесятников сменяли советские мещане семидесятых, скользившие по жизни цепким приспособленческим взглядом, далёким от проклятых вопросов бытия. Для обустройства они не нуждались в тех пронзительных риторических вопросах, которые задаются Гамлетом останкам «бедного Йорика» - «где твои шутки?» У лёгкого обаятельного проходимца Потапова шуток этих всегда навалом, только другого свойства: помогающих не разоблачать этими шутками время, но максимально комфортно обустраиваться в нём, умея вовремя пошутить, предпочитая в фальшивой общественной жизни свой собственный, как тогда с осуждением говорили, «личный мирок»...

Ах, какое великое множество таких наших Потаповых в русской земле! В советских учреждениях того времени они чувствовали себя по-особому вольготно. Скромные зарплаты выплачивались исправно, независимо от качества службы. Можно было на эти деньги не только жить, но ещё съездить отдохнуть, а чуть «поднапрягшись», постепенно и квартирку обета-

38

вить. Так что, как говорится, без особых «напрягов» был такой человек сыт, пьян и нос в табаке, тогда как воз прилагаемых обстоятельств жизни только какое-то время (казавшееся всем вечным) оставался на том же самом месте... Впрочем, как бы ни изменялись времена, важно заметить, что не изживут они никогда в русском народе того потаповского нрава, что неизменно теплится в нас... Никуда не денешься от себя - мечтательного эгоиста, внутренне свободного не только от семьи или любовницы, но и всякого общественного деяния... Всё себе в удовольствие! Так смешно, когда Потапов, выполнив со своей любовницей не совсем «супружеский» долг, вместе с ней вперивает свой взгляд в тусклый телевизионный экран, мерцающий кадрами фильма «Мужчина и женщина» обожаемого тогда Ле-люша. Так смехотворно далеки лирические откровения из этого фильма о чистой и неземной любви от нелепо торопливого как бы любовного свидания Потапова, уже завершившегося мелькнувшими в темноте огоньками двух вспыхнувших сигарет... Дело сделано! А пропасть между экраном и жизнью слишком велика...

Пощёчина обиженной любовницы станет единственной вполне ожидаемой расплатой Потапову за все мытарства его, якобы, «делового» дня... Не привыкать... Дома всё ещё более ожидаемо и привычно: наш вечный разложенный супружеский диван, уже спящая, утомившаяся заботами жена и будильник, который вовремя оповестит завтра начало нового, условно говоря, рабочего, дня...

Из разговоров с Вадимом Абдрашитовым

Ты говоришь, что много читал Горина ещё до того, как сделал «Остановите Потапова», после которого ты проснулся знаменитым... Недавно я оказалась на дне рождения у Глеба Панфилова, где Горина также почему-то вспоминали самыми добрыми словами...

Ну, как это «почему-то»? Это совершенно особый писатель, в каком-то смысле недооценённый. Ведь его ни с кем нельзя сравнить из тогда и теперь пишущих юмористов-сатириков. Это человек особого дара Божия, никогда не переходивший грань от юмора к сатире, обладавший палитрой, я бы сказал, чеховского звучания... Он был очень мудрым, такой писательской, человеческой мудростью, а при этом абсолютно демократичным в лучшем смысле этого слова, легко общался, многое понимал, но всё равно общался... Он был высоко порядочным человеком. Его очень уважали. Я общался с ним, начиная с «Потапова», идо конца его дней. Показывали друг другу то, что делали... Всё думали и хотели как-то снова пересечься в совместной работе, но, как видишь, не получилось... он вдруг ушёл из жизни...

Кстати, поскольку «Потапов» был курсовой работой, то я собирался на ди

39

плом экранизировать также рассказ Гэрина, который мне очень нравился. Даже сценарий уже был готов под названием «Гэоза в горах»...

Но снять эту картину было не суждено. Когда я собирался уже приступить к работе, судьба, в лице Юлия Райзмана распорядилась иначе...

Рассказ Гэрина «Остановите Потапова» я прочитал в «Литературке» и сразу понял, что именно это я буду делать... Так что сразу во ВГИКе на кафедре заявил о своих намерениях.

Гэрин не выразил энтузиазма, сказав: «Кто же вас запустит с таким рассказом, что вы? Вы вообще-то внимательно его прочитали? Не запустят, конечно». Я предложил всё же сесть и написать сценарий. Но Гэрин ответил, что это пустая затея, так что ничего писать он не собирается. Он был крайне скептичен... Сценарий я написал сам.

Не буду говорить о деталях, каким образом был переработан литературный материал, но своим студентам показываю литературную основу, сценарий, а потом сам фильм. Думаю, это лучшая форма обучения, чтобы объяснить, что, как и для чего делается в кино...

В рассказе меня в первую очередь привлекло сочетание глубины замысла и лёгкости и артистичности, с которыми Гэрин выражает довольно печальную истину: для нормального функционирования в советском обществе было достаточно просто формальной лояльности к власти. Это был главный механизм спокойного существования... Сейчас смотрю вокруг и вижу опять отлаженный тот же механизм.

Ну, не знаю... Мне скорее видится в картине не «формальная лояльность» Потапова к власти, но умение скрыть своё полное безразличие к ней, умение именно «легко и артистично» (и в этом ты точно следуешь Горину!) маскировать свой подлинный эскапизм... Вот что скрывается в твоём фильме под видимостью «борьбы с мещанством»... Это во многом характеризовало жизнь большинства из нас... А, кроме того, витиеватые «правильные» разглагольствования при минимуме действия - это тоже, с моей точки зрения, очень русская черта, получившая в «застойное время» самую плодотворную почву...

Но вообще-то моя затея с «Остановите Потапова» всё-таки в целом несколько смущала нашего мастера Кулиджанова... А, главное, что картина получалась в производстве в четыре раза длиннее нормативной... Долго пришлось убеждать мастера, но в итоге приказ о запуске он подписал. Работали мы затем очень быстро, просто хорошо были подготовлены к съёмкам, заранее была сделана подробная фотораскадровка и т. д. Всё-таки, мы сняли половину полнометражной картины - 40 минут!

Были во всё это мероприятие задействованы все мои друзья-товарищи, бесплатно, конечно, помогавшие... Но времени едва хватало, пришлось всё снять в приемлемые сроки и на бюджет 10-минутной картины. Плёнки, конеч

40

но, не хватало, и я её как-то там сам подкупал, как выходило, разную плёнку... На картине работали два оператора...

Очень долго выбирали актёра... Понимаешь, такая роль, что вроде бы каждый может сыграть... но выбирали очень долго и как-то сложно, пока в зоне внимания не появился Смирнитский, который... ну, идеально вошёл в картину со своей особой обаятельной улыбкой...

Он ведь уже снялся у Богина?

Тем и был знаменит. Я пошёл ещё посмотреть его в театре и убедился, что именно он нам точно подойдёт... Смирнитского эта работа тоже заинтерсовала... Съёмочное время было очень напряжённым, но в итоге появилась картина «Остановите Потапова». Она сразу стала известной, попала на фестиваль, и её стали показывать по творческим домам, постоянно возить на просмотры туда-сюда..

Когда я показал готовую картину Гэрину, он пришел в восторг, отдал должное сценарию, актёрам. Приятие было полное, и Гэрин начал друзей собирать на просмотры... Помню тогда Женя Сидоров посмотрел... да, огромное количество народу... У нас были бесконечные премьеры то тут, то там...

В итоге, как тогда водилось, после ВГИКовского фестиваля, «Потапова» показали в доме творчества кинематографистов в Болшево. Так тогда информировали мэтров, чего там всякие молодые снимают... Как потом узнал, картину посмотрела хорошая компания: Райзман, Габрилович, Высоцкий, Юткевич, Аркадий Райкин, Утёсов... Вот такие великие... Как я понял, картина, наверное, понравилась, произвела какое-то впечатление, потому что Юлий Яковлевич Райзман, руководитель одного из творческих объединений «Мосфильма», дал команду, чтобы со мной связались. Я приехал в Болшево. Там наслушался всяких комплиментов, а Райзман жёстко сказал: «Хватит вам учиться, пора уже работать, делом заниматься, давайте защищайтесь этой работой... Хотите я договорюсь со ВГИКом?». Вот так не состоялся мой дипломный фильм «Гроза в горах».

А я пришёл режиссёром на Мосфильм, где работала тогда вся редактура, и все те люди, что работали ещё с Роммом в «Обыкновенном фашизме»... В то объединение, которое и было образовано Роммом и Райзманом. Можно сказать, к себе попал...

t t t

Оказавшись в штате Мосфильма, начал искать сценарий для первой постановки. Хотел предложить экранизировать «Обмен» Трифонова, но эту затею отвергли. Так что я стал читать всё, что хранилось в портфеле студии. Продолжалось это больше года. Я был в штате Мосфильма, но зарплату, между прочим, не получал. А в семье был уже ребёнок. Нужно было как-то работать, содержать семью. Я не получал ни копейки, хотя по тем замечательным време

41

нам молодому специалисту обязательно предлагали работу. Кто это им сейчас предложит?

А тогда мне предлагали и совместную постановку с чехами про газопровод «Дружба», и ещё что-то, и ещё... Но кино вообще делать трудно, если к этому относиться серьёзно. Должен заработать некий двигатель, «движитель», понимаешь? Мне нужно, чтобы очень захотелось делать именно этот фильм... Нужно, чтобы это было моё... Прочёл, наверное, около двухсот сценариев... Как в своём объединении, так и в соседних, перечитал также ленфильмовские запасы... Всё искал, искал... трудно сказать что именно, но не получалось так, как с рассказами Гэрина, ну, не срастались никак эти сценарии со мной. Причём среди прочитанного встречались, конечно, хорошие сценарии, по которым потом были сделаны вполне приличные картины... Но всё это было не моё.

Пока не появился в этом потоке сценарий под названием «Кто-то должен защищать» неведомого мне тогда молодого автора Александра Миндадзе. Я начал его читать - и раз! - прочёл пять страниц и понял, что этот сценарий я стал бы делать.

Мы встретились в старом Доме кино на Поварской и отправились в буфет. Вспомнили, что раньше встречались с ним на фестивале, где получали какие-то призы, он за сценарии, я за картины. Сценарии его запомнились. А Миндадзе вспомнил «Репортаж» и «Потапова» - так что появился общий знаменатель каких-то наших пристрастий и интересов. Были все основания начинать работать над картиной, которая впоследствии стала называться «Слово для защиты». И мы сразу же, буквально с первой минуты, окунулись в работу, вступили в наш, что называется, бесконечный диалог, продлившийся потом более четверти века.

В лице Миндадзе я встретил замечательного, абсолютно профессионального драматурга. Очень творческого, крайне ответственного за своё дело. На мой взгляд - он один из лучших отечественных кинодраматургов, написавший целый ряд сценариев - открытий. Почти всегда это были прорывы в новое: в материал, мысль, форму. Каждый раз перед нами стояла совсем новая задача. Я начинал картину с нуля: никакой опыт не работал, ведь все наши картины разные. Разумеется, сначала Миндадзе должен был на литературном уровне решить массу творческих проблем. Это было всегда трудно, но нам именно поэтому было интересно: мы не повторялись. Считаю это творческим везением, что 11 картин мы сделали вместе.

... Начались сложности с пробиванием сценария сквозь редактуру Гэскино. Цензуре не нравилось, что женщина, обвиняемая в покушении на убийство, давала нравственный урок вполне порядочной советской женщине. Запуск затормозили. Я этих людей до сих пор вспоминаю. Вот не пропустим сценарий и всё тут! Тогда Юлий Яковлевич Райзман нацепил на лацкан Звезду Гэроя Соцтруда и направился к Начальникам Гэскино. Мы с Миндадзе ожидали его в коридоре. Он задержался там не более пятнадцати минут, и вопрос был решён. Короче говоря, он пробил этот сценарий.

ОТ СТА ГРАДУСОВ К НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

«Слово для защиты» -1976 год

« лово для защиты» оказалось первым полнометражным фильмом Вадима Абдрашитова и положило начало его многолетнему сотрудничеству с Александром Миндадзе вплоть до их последней совместной работы «Магнитные бури».

В основу сюжета этого фильма была положена бытовая криминальная драма, хотя центральное действие разворачивалось вокруг не совсем обычно складывающихся взаимоотношений подсудимой Валентины (Марина Неёлова), покушавшейся на жизнь своего сожителя, и её адвоката Ирины (Галина Яцкина). Выяснение адвокатом обстоятельств, которые побудили Валентину попытаться убить своего возлюбленного Виталика (Станислав Любшин), изменившего ей по «деловым» соображениям, становились

43

поводом для самой Ирины пересмотреть свои собственные слишком «здравые», как ей подумалось, взаимоотношения со своим женихом Русланом (Олег Янковский). Грядущая свадьба Ирины со своим давним приятелем, постепенно ставшим женихом, спланированная только по холодному здравомыслию, постепенно обессмысливалась для неё рядом с той стоградусной любовью на грани кипения, которой естественно и без оглядки пылала к своему Виталику Валентина. Кипящие страсти подсудимой, готовой к жертвенной любви, заставляли её адвоката задуматься о собственных, вполне прагматических намерениях, называемых бракосочетанием.