Текст

ПРВПЕТ ДРНИ ВСЕМ СТРОМ СОЕДИНИМТЕСЬ*

IIKIIII1I

и lllllillill

УгГГУРПДГИ

’’h-l V

’ГМ Г

Н I) С К fi II

Е li J ДИ II НЕ НИРОДНОГОЗ

liOHIICCllPHIITH КИТ ИIIИ И

СОДЕРЖАНИЕ № 1—2.

I. Статьи.

Стр.

1) Сектантство на перепутьи. /7. Красикова......................... 1

2) К вопросу о толковании статьи 119 Уголовного Кодекса. Проф. /7. Гиду-

лянова.................................................................

3) Клерикализм и сионизм у евреев. И. Славина......................S

4) Ватикан и Советское правительство. Д-р Кремер................. 9

5) Брак по мусульманскому праву. Проф. /7. Гидулянова............ 13

6) Архиепископ Кентерберийский и Советское правительство. А. Фридберг 2А

7) Митраизм в составе христианства. Р. Гиммелыитерна ...... 28

И. Судебные процессы.

1) Процесс раввина Барышанского в Гомеле. И. Славина...............34

2) Смоленский процесс над.церковниками в сопротивлении нз'ятию ценностей. 39

III. Хроника.......................................................... 86

IV. Провинциальное обозрение . . ......................................ГО

V. За рубежом.............................;..........................95

VI. Отчет о деятельности 5-го отдела Наркомюгта за 1923 г............111

VII. Узаконения и распоряжения правительства...........................113

VIII. Библиография ................................................... 126

РЕВОЛЮЦИЯ и ЦЕРКОВЬ.

1924 г. №.1-2.

СЕКТАНТСТВО

НА ПЕРЕПУТЬИ.

В 1920 г. я писал, обращаясь ко всем

искренним сектантам, в частности бапти-

стам, разоблачая буржуазную реакцион-

ную программу того руководства их вож-

дей, которая тогда в эпоху борьбы с

Врангелем, ярко сказывалась во всех их

руководящих писаниях (в частности в их

органе „Слово Истины-). Там я рекомен-

довал рядовым искренним баптистам дать

себе отчет в том, что руководство их

вождей есть руководство на пользу Вран-

гелям и всемирному союзу капиталистов.

Их вожди до сих пор умеют пол религи-

озной маской непротивленчества затемнять

и задерживать развитие сознания много-

миллионных, еще религиозно настроенных

масс сектантства, этих простых, еще тем-

ных, обманутых людей. Они отвращают

их от всемирной борьбы рабочего класса

за свою диктатуру.

Я писал об их вождях, об этих спе-

циалистах от богословия, сознательно или

по неразумию, заинтересованных в крахе

пролетарской революции в угоду всемир-

ному капиталу, отпускающему на религи-

озную пропаганду огромные суммы англий-

ского и американского золота и той „бо-

жественной “ макулатуры, какую фабрикуют

в огромном количестве на потребу рус-

ских рабочих и крестьян заграничные, а

иногда, увы! и русские типографии и пи-

саки, агенты всемирного капитала.

Я рекомендовал искренним сектантам

пересмотреть даваемые им от американ-

ских и английских буржуазных организа-

ций, выгодные врагам Республики лозунги,

перетряхнуть штабы своих руководителей,

редакторов и проповедников и их програм-

мы именно с этой, самой важной, классо-

вой точки зрения. Успешная борьба рабо-

Революция it церковь.

чих и крестьян против капиталистов

всего мира открыла многим и многим тру-

дящимся глаза, в том числе и сектантам.

Так евангелисты на своем последнем съез-

де довольно определенно высказали свое

отношение'к Советской власти и к защи-

те Республики в положительном смысле.

Конечно, это сильно не нравится загра-

ничной клико „христианнейших" капита-

листов. И у нас, в Республике, несомнен-

но, агенты их должны будут употребить

все средства, чтобы так или иначе поста-

раться ослабить, аннулировать среди масс

сектантства впечатление от резолюций и

постановлений съезда евангелистов по во-

просу о защите Республики и об отноше-

нии к диктатуре пролетариата, о строи-

тельстве безэксплоатарской жизни. Как

выскажутся по этим вопросам баптисты

на ныно происходящем их съезде, пока-

жет ближайшее будущее. Но уже если

кому-нибудь трудно отрицать защиту дик-

татуры рабочих н крестьян и ее госу-

дарственных задач, то именно вождям бап-

тистов.

В прошлом, при царизме, эти люди за-

нимали по отношению к Романовской шайке

и к мировой войне самую раболепную,

самую гнусную позицию.

Аршинными буквами, не щадя бумаги

и типографской краски, „проповедники"

и „благовестники" писали царю на его

призыв помогать ему в войне буквально

следующее: „Слышим царь батюш-

ка, с л ы ш и м! Не отойдем от тебя! Боже

царя храни! Никогда не забудем деиь

20 июня в Петрограде, когда вместе с

многотысячной толпой мы с певчими „Дома

Евангелия" и друзьями стояли у Зим-

него Дворца, ожидая выхода Государя

1

2

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

Государыни... во многих из наших об-

щин в точение всего этого времени вос-

ходили горячие молитвы за государя".

Дальше приказ: „во всех общинах со-

брать членов и их детей (!) и всех при-

хожан для искренней молитвы о Государе

Императоре, Императрице, Цесаревиче и

т. д. и благословения всей нашей Роди-

ны во время мировой войны4*... писать

адреса такого содержания: „мы нижепод-

писавшиеся, повергаем к стопам Ваших

Императорских Величеств наши вернопод'-

даннические чувства по случаю второй

отечественной войны и возносим молитвы

к Всевышнему Богу о даровании нашей

Родине помощи и милости Божей"...

„В настоящее военное время, когда

многие из наших братьев в ря-

дах действующей армии, мы рады

доказать Тебе нашу преданность и любовь".

Это отношение баптистов к царизму

выявилось с полной откровенностью в зна-

менитом их воззвании от 1 сентября 1914

года, разосланном всем общинам баптист-

ским и всему миру в № 9 за 1914 год в

журнале их, называющемся „Гость44.

Воззвание это было рабским ответом

вождей баптизма на призыв Николая Кро-

вавого помигать ему в империалистической

войне за интересы французского в англий-

ского капитала. В свою очередь оно было

призывом ко всем своим „пасомым4* ими

общинам молитьсн о кровавом царе, о всей

его романовской шайке п в особенности

о знаменитом баши-бузуке Главнокоман-

дующем.

Кроме этих молитвенных невесомых

ценностей все общины вообще, и каждый

баптист в частности, призывались возмож-

но больше собрать в пользу царя рублей

по специально составленному вождями бап-

тизма подписному листу-воззванию.

Какие слова и чувства находили по адре-

су романовской шайки вожди баптизма, это

можно видеть из замечательного текста,

подписанного 1 сентября 1914 г. всеми

выдающимися проповедниками, наставни-

ками и „апостолами" баптизма: Павловым,

В. Г. и П. В. Фвтлором, С. Степановым,

Непраш, И. Назаровым, В. Урлаубом,

Степиным, Гении, Г. А. Яковлевым, М. Я.

Кружевым, Козловым, Псковской, Кар-

клнным, В. Ф. Мокеевыи, Кровцовым,

Грюнфельдом Адам, Бирюковым П. В.,

Страховым М. Ф., Федосеевым, Ароном,

Одинцовым И. В.

Так вот каким „духом44 были исполне-

ны вожди, редакторы, проповедники и на-

ставники баптизма в эпоху хозяйничанья

в России Романовской шайки и во время

ее грабительских, империалистических

войн. И нельзя, конечно, сказать, что это

отношение к защите всеми средствами

эксплоататорского строя не вытекало из

их официального исповедания веры.

Переизданный в 1918 году без всяких

изменений „Словом Истины44 катехизис

баптистов, под названием „Исповедание

веры общин, обыкновенно называемых бап-

тистами** излагает все их богословские

догматы: о писании, боге, грехе, искуп-

лении, крещении, о втором пришествии и

т. д. в полном согласии по существу

со всей церковной поповской догматикой,

со всеми тысячелетними суевериями, кото-

рыми до сих нор морочатся головы темных

людей богословами всех религий. Чего

либо похожего, хотя бы даже на ходячие

фразы о „христианском социализме*4, об-

щем благе, о каком бы то ни было отри-

цании устоев помещичьей, капиталистиче-

ской собственности и власти и ее зако-

нов но только нет и намека в платформе

баптизма, но даже наоборот, эксплоататор-

ский строй объявляется установленным са-

мим богом.

Баптисты считают своей обязанностью

молиться за правительство, нести военную

службу, давать присягу и принимать пра-

вительственные должности. (См. стр. 9

катехизиса). При переиздании этого кате-

хизиса в 1918 г., вожди баптизма совер-

шенно игнорировали социальный перево-

рот и не изменили своих буржуазных и

монархических взглядов ни на отнуиоту.

И в дальнейших писаниях („Слово Исти-

ны") они стояли па точке зрения отрица-

ния рабоче-крестьянской революции врав-

сматривали советский строй, как времен-

ное несчастие, посланное за грели. В

эпоху гражданской войны все симпатии

вождей и учителей баптизма были на сто-

роне старого уклада жизни, старых вла-

стителей жизни. Протии уничтожения

Врангеля они высказывались под прикры-

тием своих старых дикарских догматов о

душе и искуплении (см. мой разбор жур-

нала „Слово Истины** в ст.: „Ведают ли,

что творят44. Сборник „Па церковном фрон-

те44, П. Красикова, издание Наркомюста)

и толстовских богословско-анархических

теорий непротивления злу.

Конечно, наличность среди низов бап-

тизма, хотя и мелкобуржуазных, но все

же трудовых, деревенских обывателей н

городской бедноты,—успехи и выгоды для

них Советского строительства и диктату-

ры пролетариата, становящиеся с кажэым

днем настолько морально и материально

яооспаримымп в глазах трудовых низов

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ. 3

сектантства, — приводят к тому, что все эти

вожди, проповедники и учителя жизни,

подобно православной церкви, вынуждены

более или менее быстро изменять свою

антисоветскую и антикоммунистическую

ориентацию, по крайней мере, официаль-

но, под угрозой утраты своего авторите-

та и влияния в глазах доверявших нм до

сего времени и обманываемых ими темных

но прозревающих масс. Кто из них воль-

но, кто невольно,это уж пусть разберут

сами трудящиеся сектанты.

Первыми, признавшими полностью мо-

ральность, величие и жизненность вели-

кого переворота, были те сектантские ра-

ционалистические, чужше поповству и

мировой буржуазии, группировки, кои уже

при царизме и в борьбе с ним пришли к

выводам и действиям, хотя и под рели-

гиозной оболочкой, ко практически, в об-

ласти коммунистического строительства

жизни, сближавших их с ныне государ-

ственно-поставленными и проводимыми за-

дачами рабочего класса.

Таковы частью духоборы, частью моло-

кане, „Новый Израиль*4.

На состоявшемся в сентябре 1923 г.

своем всесоюзном съезде евангелисты

также высказались за полное призна-

ние Советской власти в всемерную ее

поддержку. Агитацию против отбывания

воинской повинности в Советской России,

они категорически признали но только не-

допустимой, но признали военную службу

гражданской обязанностью. Они заклейми-

ли заграничную эмиграцию. Совершенно

отчетливо характеризовали рабоче-кресть-

янскую Республику, как Республику тру-

дящихся, находящуюся в каниталистиуе-

ском враждебн* м окружении, что требует

от трудящихся высшего напряжения сил.

Евангелисты вы сказались за то, что отказ

от военной службы должен быть пропа-

гандируем только в капиталисти-

ческих странах враждебных Со-

ветской России, т.-о. совершенно не

одобрили и разоблачили предательскую ли-

вню поведения тех, называющих себя рос-

сийскими евангелистами—христианами или

баптистами, кои на Стокгольмском съезде

пытались пронести от вмени русских сек-

тантов огульно директиву об неучастии в

войне. Ведь ясно, что подобная директива

была бы на пользу только врагам Совет-

ской Республики: как известно, баптисты

всех эксплоататорских империалистических

стран Аитанты и Америки нигде ни в дог-

матах, ни фактически не проповедуют и,

ио законам буржуазных стран, конечно,

не смеют проповедывать отказа от служ-

бы в буржуазных войсках.

В последнюю очередь, поводимому, при-

дется высказаться об отношении к Сонот-

екой власти русским баптистам,съехавшим-

ся на свой съезд в Москве в начале декабря.

До победы рабочих и крестьян позиция

вождей этой секты, в вопросе о защите

отечества, была совершенно определенной,

т.-е. архи-монархической в архи-империа-

листической.

Может ли даже возникнуть какое либо

сомнение в необходимости защиты оте-

чества у тех людей, которые с таким

азартом под предлогом защиты отечества

защищали и призывали своих „пасомых*

всеми силами защищать интересы царей

и капиталистов в мировой бойне, устро-

енной монархами и капиталистами, если

только они не желают оказаться явными

или тайными врагами Советской власти?

Всякий искренний трудящийся человек

сро,ди баптистов, всякий, кто не хочет

защищать интересы капиталистов всего

мира, всякий, не желающий играть роль

агентов Антанты или американской бур-

жуазии, имеющей задачей ослабить стой-

кость защиты государства рабочих и

крестьян, не найдет возможным проявить

кокое-либо даже сомнение в этом вопросе,

тем более, что у баптистов никогда и ни-

где и при царизме или в буржуазных стра-

нах Запада и Америки,—в число пх ре-

лигиозных догматов не фигурировал дог-

ма об отказе от каких бы то ни было

госудугственпых повинностей, в том чис-

ле военной.

Спешно изменять свое учение теперь

после социальной революции, живя в Со-

ветской России, отрицать защиту социа-

листического отечества в какой бы то пи

было, хотя и в самой замаскированной фор-

ме—это значит обнаружить свое вольное

или невольное подчинение директивам вра-

гов рабоче-крестьянского государства. Од-

нако, как показали шаги некоторых рус-

ских сектантов на съезде баптистов за

границей, есть данные, показывающие,

что искренним трудовым элементам, если

таковые имеются в баптизме, следует быть

па-страже, как бы снова и снова руко-

водство их верхушек всецело не оказа-

лось, как это несомненно случилось, меж-

ду прочим, в 1914 году п было в течение

всей борьбы трудящихся, руководством

сденцов или толков в овечьей шкуре.

Ближайшее будущее это покажет.

П. Красиков.

1

4

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

К ВОПРОСУ О ТОЛКОВАНИИ СТАТЬИ

119 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА.

Глава Ш-я нашего уголовного кодекса,

предусматривающая „Нарушение правил

(7) об отделении церкви от государ-

ства* начинается статьей 119, которая

гласит:

„Использование религиозных предрас-

судков масс с целью свержения рабоче-

крестьянской власти или для возбуждения

к сопротивлению ее законам и постановле-

ниям карается—

наказаниями, предусмотренными ст. 69

Угол. Кодекса*.

Основным принципом уголовного права

является: „Nullum crimen, nulla рое

па sine lege* т.-е. без прямого укзания

закона нет ни преступления, ни наказания.

Положение это действует во всех коде-

ксах и считается оплотом гражданской

свободы. Необходимо, чтобы гражданин

точно знал: 1) границу между тем, что

дозволено и недозволено законом, а также

2) наказание, которое ему грозит в слу-

чае неисполнения нормы закона. Это—аз-

бука уголовной политики.

Обращаясь после этого к анализу ст.

119, мы должны констатировать, что оиа

но удовлетворяет указанному выше прин-

ципу ни в отношении точного определе-

ния преступления, ни в отношении на-

казания.

Нужно сказать, что ст. 119 врезывается

клином в самую труднейшую проблему

науки права, проблему над разрешением

которой, по выражению Гейне „уж много

мудрило над нею голов,—голов в колпа-

ках с иероглифами,—голов в чалмах и в

черных с перьями шапках,— голов в па-

риках и тысячи тысяч других голов чело-

веческих*...

В декрете об отделении церкви от го-

сударства религиозная свобода провозгла-

шена столь широко и определенно, что

перед этим бледнеет даже классический в

истории права с. - американский закон

Джефферсона от 16/ХП 17S5 года: ап

act for establishing religious freedom.

Совершенно в духе Вилльямса Роджера

звучат положипя нашей конституция: „В

целях обеспечения за трудящимися дей-

ствительной свободы совести... свобои

религиозной и антирелигиозной пропаган-

ды признается за всеми гражданами", а

также декрета об отделении церкви от

государства: „В пределах Республики за

прощается издавать какие либо местные

законы и постановления, которые бы сте-

сняли или ограничивали свободу совести

или устанавливали какие бы то ни было

преимущества или привнллегии на основа-

нии вероисповедной принадлежности гра-

ждан". „ Каждый гражданин может испове-

дывать любую религию, или но исповеды-

вать никакой. Всякие правил ишения, свя-

занные с исповеданием какой бы то ни

было веры или неисповеданием никакой

веры, отменются". „Свободное исполнение

религиозных обрядов обеспечивается по-

стольку, поскольку они не нарушают об-

щественного порядка и не сопровождаются

посягательствами на права граждан Со-

ветской республики".

Своими законами о предоставлен пи права

убежища за религиозные преступления и

об освобождении от военной службы ио

религиозным убеждеьиям РСФСР на деле

указала, что возвещенный декретом 23/1

1918 г. начала свободы совести являют-

ся у нас фактом, а нс пустой декла-

рацией.

При таком широком понимании религи-

озной свободы заключающаяся в диспози-

тивной части 119 статьи юридическая норма

должна была бы быть выражена более ясно,

а не оперировать таким шатким термином,

как „религиозный предрассудок", в кото-

рый можно вложить любое понятие.

В Кормчей, в Номоканоне при Боль-

шом Требнике я т. д. под религиозны-

ми предрассудками понимаются всякого

рода оставшиеся от паганизма пережитки,

в роде суеверия, ношения амулетов, за-

говоров и т. д.,кои являются деяниями,

церковно наказуемыми. По рядом с этим

но надо забывать, что римскими юристами

и философами сама христианская религия

признавалась религиозным предрассудком

или суеверием, и на этом основании испо-

ведание ее объявлялось Запрещенным по

закону, неподчинение коему влекло за

собою смертную казнь. Вся христианская

эаоха религиозных гонений в первые три

века проходит под знаком борьбы за сво-

боду совести и церкви на правовой почве

неподчинения христиан государственному

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ. 5

закону. Само собою, что между указан-

ными двумя понятиями .религиозного

предрассудка" дистанция огромного раз-

мера; нам кажется, что по духу декрета

и Конституции парное понимание „религи-

озного предрассудка", как понятия, не

зтгрогивающего существенных основных

догматов христианства, представляется бо-

лее правильным. Так как затронутый во-

прос особенно деликатного свойства п

особенно чутко воспринимается религиоз-

ным чувством, то можно выразить со-

жаление, что это прямо нс указано в

ст. 119-й.

Более неясной для юриста старой

школы представляется санкция ст. 119,

которая гласит: „карается наказаниями,

предусмотренными ст. 69 Уголовного Ко-

декса".

Что эго значит?

Статья 69-я гласит: „пропаганда и аги-

тация, выражающиеся в призыве к свер-

жению власти Советов путем насильствен-

ных или изменнических действий пли пу-

тем активного пли пассивного противодей-

ствия Рабоче-Крестьянскому правитель-

ству, или массового невыполнения возла-

гаемых па граждан воинской пли налого-

вых повинностей, карается—

лишением свободы на срок пе ниже

трех лет со строгой изоляцией.

За те же преступления, совершенные в

военной обстановке или при народных

волнениях, наказание повышается до выс-

шей меры наказания.

Призыв к невыполнению пли противо-

действию распоряжениям центральной или

местной власти, при неустановлснностп

контр-революционных целей, карается—

наказаниями, предусмотреннымп 83-й

ст. Угол. Кодекса".

Что же говорит новая ссылка па ст,

83-ю:

„Агитация и пропаганда всякого рода,

заключающая призыв к совершению пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 75—81,

а равной возбуждении национальной враж-

ды и розни, карается—

лишением свободы на срок не ниже

одного года со строгой изоляцией.

Если же агитация п пропаганда вмели

место во время войны и были направлены

к неисполнению гражданами возложенных

па них воинских или связанных с воен-

ными действиями обязанностей и повин-

ностей,—то наказание может быть повы-

шено вплоть до высшей меры нака-

зания".

Краткость—вещь хорошая, но не

нужно, чтобы она шла во вред ясности и

смыслу.

Мы выписали все статьи, на которые

ссылается статья 119. Как статья 69,

так и ст. 83 имеют близкий но содержа-

нию объект преступления. По какое же

именно наказание полагается по ста-

тье 119 - й,—на этот вопрос ответить

трудно.

Для разрешения этого вопроса обра-

тимся к толкованию и сравним аналогич-

ное ссылки, сделанные под другими ста-

тьями. Ст. 116 за служебный подлог гро-

зит „наказаниями, предусмотренными 1-й

и 2-й ч. 105 статьи". То же самое мы на-

ходим под статьями 106, 107, 109 и

раньше ст. 60, 65 и т. д. В ст. 113 при

своение должностным лицом денег ка-

рается „наказанием, предусмотренным 2-й

частью 106 статьи". В ст 112 незакон-

ное задержание карается „наказаниями,

предусмотренными 2-Й частью 105-й ста-

тьи". В ст. 83 изготовление и т. д. ли-

тературы карается „при отягчающих об-

стоятельствах, предусмотренных 2-й ча-

стью 83 статьи,—не ниже одного гола

лишения свободы". В ст. 64 участие п

террористических актах карается .нака-

заниями, предусмотренными 1-й частью

ст. 58“ и т. д.

Отсюда по аналогии ссылок можно за-

ключить, что преступления, предусмотрен-

ные ст. 119-й, караются не каким-либо

одним наказанием, указанным в 1, 2 пли

3-ей части ст. 69, а имение наказа-

ниями, положенными за указанные в ней

аналогичные преступления (по ст. 119).

В своем комментарии к декрету об от-

делении церкви от государства, изданном

под заглавием „Церковь и государство по

законодательству РСФСР",я в интересах

краткости сконструировал санкцию к ст.

119 в соответствии со сделанной в ней

ссылкой па ст. 69 и 83, нижеследующим

образом:

.Использование религиозных предрас-

судков масс с целью свержения Рабочо-

крестьяпской власти или для возбужде-

ния к сопротивлению се законам и поста-

новлениям, карается—лишением свободы

на срок не ниже трех лет со строгой изо-

ляцией.

За те же преступления, совершенные в

военной обстановке нлн при народных

волнениях, наказание повышается до выс-

шей меры наказания.

6

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

Призыв к невыполнению или противо-

действию распоряжениям центральной илп

мести- й власти, при неустановл< пности

контр революционных целей, карается ли-

шением свободы на срок не ниже одного

года со строгой изоляцией*.

В этом же смысле была понята санкция

статьи 119 и другими учеными юристами,

коям приходилось иметь дело и нисать об

этой статье. На этой точке зрения стоит

проф. 11. II. Фаолетов в своей работе:

.Церковь и государство по Советскому

нраву* (С. ратов 1923) стр. 62, а также

проф. С. В. Позиышев в своем „Очерке

основных начал уголовного права* (Мос-

ква, 1923 г.) ч. II Особенная, стр. 152.

Признавая, что в статье 119 „разу-

меется подстрекательство с религиозной

окраской*, С. В. Позиышев относитель-

но санкции пишет: „Ответственность та же,

что и в других случаях подстрекательства

без религиозной окраски, предусмотренных

в ст. 69-й*.

Какое именно наказаняе полагается за

подстрекательство без религиозной окра-

ски, об этом проф. Позиышев говорит па

стр. 230 своей книги:

„Особо предусмотрены в Кодексе под-

стрекательство публичное и ис публичное

к совершению бунтовщических или из-

меннических действии. Об этом говорят

ст. ст. 69 и 70, из которых первая об-

нимает случаи пропаганды и агитации,

выражающиеся в призыве к свержению

власти Советов путем: а) насильственных

или изменнических действий, б) активного

или пассивного сопротивления, в) массо-

вого невыполнения воинской повинности, и

D налоговых повинностей.

За такое подстрекательство

ст. 69 угрожает лишением свободы па

срок но ниже 3-х лет со строгой изо-

ляцией.

Если же этп преступления совершены

в военной обстановке или при народных

волнениях, то „наказание повышается до

высшей моры наказания*4. Последние

слова не означают обязательного назна-

чения Смертной казни, а лишь право суда

ее назначить, как это ясно из отсутствия

в данном случае оговорки о смягчающих

обстоятельствах, которую закон делает в

других случаях. Под народным волнением

нужно разуметь то, что в ст. ст. 75—77

названо массовым беспорядком, учинен-

ным толпою*.

Между тем, такое толкование санкции

ст. 119 неправильно.

Когда мой комментарий к декрету

22Д 18 г.: „Церковь и государство по за-

конодательству РСФСР* был опублико-

ван, то оффицвальной редакцией изда-

ний Наркомюста, было мне указано, что

сделанная в ст. 119 санкция с ссылкой

на ст. 69-ю имеет в виху только первую

часть ст. 69, а не всю статью как эго

было понято мною, почему и было мне пред-

ложено внести соответствующее исправ-

ление в имеющиеся на складе Юридическо-

го издательства экземпляры моего ком-

ментария. Результатом этого явилось со-

ответствующее исправление реконструи-

рованной мною статьи 119.

Нужно сказать, что между работой те-

оретика и практика е/ть значительное

различие. Практик, встретив сбившее меня

и других теоретиков затруднение в санк-

ции, сослался бы на общий принцип уго-

ловного права: Jn dubio nritius и применил

бы только первую часть ст. 69-й и, та-

ким образом, блестяще вышел бы из за-

труднительного положения.

Настоящая моя статья имеет в виду

уточнить санкцию ст. 119 У голов. Коде-

кса и, может, в одном из ближайших

изданий Уголовного Кодекса внести соот-

ветствующее дополнение в самый текст

119 статьи.

Проф. Павел Гидулянов.

КЛЕРИКАЛИЗМ И СИОНИЗМ

У ЕВРЕЕВ.

Во всех странах, у всех народов, почти

на всех ступенях развития, духовенство

всяких мастей шло рядом и нога в ногу

с господствующими классами. Первый

идеалистический период религиозного дви-

жения знаменуется преследованиями аген-

тов религии, бичующих всякую неспра-

ведливость и социальное неравенство.

Скоро, однако, религия оказывается на

содержании у золотого тельца, и служи-

тели ее начинают бессовестно спекулиро-

вать на беспросветном невежестве и тем-

_____ РЕВОЛЮЦИЯ

И ЦЕРКОВЬ. 7

ноте народных масс. Книжники и фари-

сеи составляют продукт старой „куль-

туры, когда богатые и сильные уже взя-

ли себе на откуп религию и сделали ее

св нм орудием. „Все на той свете для

праведников, а этот—юдоль плача и сте-

нания". Мучения на этом свете сторицей

воздадутся на том свете, в загробной

жнши. И потекли столетия духовного

рабе 1 ван бесконечного плена человечества.

Пленен его мозг, ого ум, его сердце,

отравлена его душа. Попы, патеры, ксен-

дзы, иезуиты, раввияы, муллы и всякие

прочие служители церкви были властели-

нами над умами широких трудовых масс,

обеспечивая спокойный сон и „мирный

труд? царей и окружавшей их своры де-

сятков тысяч его „полицеймейстеров", с

их классовыми друзьями—крупными зе-

млевладельцами и промышленниками.

Такая же картина и у евреев, с тою

только разницею, что классовое самосо-

знание еврейского пролетариата более за-

туманилось, чем у других народов. При-

чины были очень серьезны: отсутствие

земледельческого класса у евреев, устра-

нение даже социально сильных групп

еврейства от участия н государственной

и политической жизни страны, сильно

развитый антисемитизм в самых „просве-

щенных и культурных" государствах За-

пада, часто национальные преследования,

внешне ложившиеся как-будто на все ев-

рейское население, независимо от клас-

сового его состава, по фактически ла

его трудовые массы. Все вместе созда-

вало почву для пропаганды единства ин-

тересов еврейства, как какого-то единого

организма и давало нишу для создания

разных теорий об особенном специфиче-

ском развитии классовых групп в еврей-

стве. К этому нужно добавить, что ев-

рейский пролетариат, ио преимуществу

ремесленный, не принимал участия в круп-

ном производстве и, по своему положе-

нию, постоянно находился в мелкобур-

жуазном окружении. Это обстоятельство,

в свою очередь, создавало благоприятную

почву для возникновения разных нацио-

налистических оттенков в еврейском рабо-

чем движении.

В этой мутной воде еврейская буржуа-

зия чувствовала себя прекрасно. На почве

бесправия вырос сиснизм—детище еврей-

ской буржуазии. „В России классовая

борьба еврейского пролетариата беспо-

лезна. Единственный выход—в Палестину,

в нашу истори юскую страну, где евреи

должны образовать свое государство".

Еврейской буржуазии тесно в „голусе*

(изгнании), она не может занимать столь

же властное и почетное положение, ка-

кое имеет в каждой стране своя отече-

ственная буржуазия, свои Кит Китычп.

Еврейская буржуазия желает облачать и

политической властью, чего она лишена

в вихре взаимной конкуренции националь-

ной и международной буржуазии.

Как везде, буржуазия действует не

одинаково. Она привлекает к себе на по-

мощь и клерикальные элементы, и сторон-

ников порядка, а в еврейской среде и те

элементы из народной массы, которые

под тяжестью многовековых страданий

изверились в действительность социаль-

ного переворота.

Еврейская буржуазия везде и во всем

ищет точку опоры и делает свое разру-

шительное дело. В лицо сионистской ор-

ганизации она поступила в рабское услу-

жение Англии и взяла на себя защиту

империалистических интересов Англии в

Палестине. Еврейские легионы, под пред-

водительством талантливого и продол-

жающего здравствовать журналиста Жа-

ботипского, легли костьми под Гал-

липоли еще во время империалистической

войны. Вопреки интересам большинства

населения Палестины—арабов, еврейская

воинствующая буржуазия получила ман-

дат от Бальфура быть одной из его гон-

чих собак и кусать каждого, кто посмел

бы совершить покушение на лакомый ку-

сок Англии на Ближнем Востоке. Как

компенсацию за труды, ей позволили со-

здать великодержавное еврейское государ-

ство и самим ведаться с арабами, как со

своими конкурентами.

Разумеется, исторические события бы-

вают сильнее и Бальфура, и его прихле-

бателей и лакеев. Арабы заявили ряд тре-

бований, и Бальфур идет )же па попятный,

готовый отдать им на растерзание своих жо

слуг. Пыпе колоссальный успех кемали-

стов и изгнание греческой армии из Ма-

лой Азии являются грозным предзнамено-

ванием для политики Англии в Палестине

и способны окрылить надежды и ожидания

арабов сделаться хозяевами Палестины.

Но самая главная работа сионистов,

так сказать, в тылу. Была создана ими

специальная организация „Гехолуц", с

виду совсем невинная. Кому какое дело,

если группа людей занимается практиче-

ским изысканием средств и легальных де-

ловых возможностей переехать в Пале-

стину и там заняться земледелием? Между

тем, вся эта работа, как выяснилось, имела

явно авантюристический характер. Моло-

дые люди после длительных мытарств,

8 РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

уже без всякого энтузиазма, попадали в

обетованную землю, где они стоически

выдерживали очень тяжелую борьбу за

существование, а затем с величайшими

трудностями, после мучительных разоча-

рований, покидали негостеприимную стра-

ну, попадая, преимущественно, в Амери-

ку. Сионисты знают наперед судьбу своих

жертв, но эти жертвы им нужны, чтобы

создать „бум* * вокруг себя, своего „пра-

вительства*, своих „исполнительных ко-

митетов* и других созданных ими учре-

ждений.

Процесс „младо-сионистов* — цеире-цион

в Киеве, где арестован съезд их в пол-

ном составе,—пролил много света в дея-

тельность сионистов.

Любопытно, что сионисты, н лице свое-

го „главковерха* Жаботннского, но оста-

новились и перед соглашением с Петлю-

рой, содержание которого давно приво-

дилось впечати. Недавно на сионистской

конференции в Карлсбаде ’) один из ли-

деров партии, Бейцмап, на запрос о

Жаботинском и договоре ого с Петлю-

рой ответил, что „из-за интенсивной ра

боты Жаботинского, невозможно ныне

вой гн в подробное обсуждение его согла-

шения с Петлюройи поэтому он пред-

лагает перейти к очередным делам. Пред-

ложение Бейцмана было принято, и этим

по существу предрешено отношение сио-

нистский организации к соглашению Жабо-

тинского с Петлюрой.

Пока же сионисты, вкупе с открытыми

мракобесами стараются использовать

очень прочную позицию—это хедеры. На

этот форпост не раз делались атаки, но

нельзя сказать, чтобы они оказались

вполне успешными. В течение самых

острых лет гражданской войны никто но

обращал серьезного внимания ва эти

клоаки, где еврейские дети калечились

и физически, и умственно—не до того было,

когда все силы страны были мобилизованы

для борьбы с вооруженной контр-револю-

иней и интервенцией. Как только выясни-

лось, что гражданская война кончается,

борьба с хедерами открылась. Как я уже

писал однажды *), она началась в г. Витеб-

ске в форме примерного политического су-

да над хедером *), который был повторен во

многих городах и местечках и даже про-

П .Дер Эмее* (Правда). № 195.

*) См. ..Церковь и Революция" № 1—3,

„Суд над хедером-.

3) Готовится к печати подробная брошюра об

этим процессе на русском языке. Приговор, в

виду его исторического ныне значения, печатается

в настоящем номере.

ник в Польшу, где в театре Каминской

в Варшаве был инсценирован такой же

суд. Когда после такой артиллерийской

подготовки настроение еврейских масс

явно склонилось в пользу упразднения

хедеров, Паркомпрос постановил закрыть

их.

Тут-то выплыли па сцену сторонники

хедеров—сионисты, еврейская мелкая бур-

жуазия и клерикализм. Этот трогатель-

ный союз наиболее ярко н выпукло про-

явил себя в Гомеле. Так, „либеральный*

раввин Барышанский в г. Гомеле, пе при-

знающий, по его словам, некоторых край-

ностей ешиботов, воспользовался беспар-

тийной конференцией рабочих, созванной

евсекцией для разъяснения правильности и

целесообразности закрытия хедеров ’) и,

выступил с откровенно контр-революцион-

ной пропагандой. Кроме того, он высту-

пил и на митинге с речью, в которой он

доказывал, что хедеров закрывать не

следует. В этом но было бы никакой беды,

так как председатель конференции счи-

тал безусловно полезным дать слово всем,

чтобы потом иметь возможность в откры-

той дискуссии разоблачить сторонников

хедера, но Барышанский сумел придать

своим выступлениям яркий политический

характер и не остановился пред самой

бешеной агитацией среди еврейской массы

г. Гомеля против мероприятий Сов. власти

в отношении хедеров. Этот случаи при-

вел к судебному процессу, прославивше-

1) Ешиботы — евреЙскво религиозные семина-

рии—имеют разновидность в виде ешиботов ио

названию „мусор", где изучение талмуда проис-

ходит непрерывно вс менее 12—14 часов в сут*

ки. Состав „мусорников"—дотн от 8 и 13 лет.

Метод изучения талмуда таков, что дети прихо-

дят в неописуемый религиозный экстаз, произно-

ся слова талмуда во весь голос, с непрерывными

телодвижениями н выкриками, которыми они за-

глушают самих себя и окружающих. Как объяс-

нил мае в прошлом году глава такого ешибота в

Гомеле раввин Поффе, экстаз воссоединяет с

богом, так как во время экстаза молящийся как

бы отрешается от земной оболочки своей. Эле-

мент аскетизма и отказа от земного лежит в

основе учения „мусорников*. У одного „мусор-

ника", лот 11, оказалась записная книжка, в ко-

торой был изложен список запрещенных деявнИ,

в роде следующих: „Ио гляди ла саловар, не гля-

ди на селедку" и т. д. Эти вас решения имеют

целью воспитать в по/растающем поколении стре-

мление отказаться от желания пить и есть и

дойти до иол пой атрофии самых естествевиых

желаний.

Даже религиозные старики-евреи возмущают-

ся ешиботами „мусор" усматривая в них дикую

и нелепую крайность. Нужно видеть, как дети

высиживают за фолиантами талмуда, чахлые и

жалкие, с блестящими глазами, как они проводят

время в постоянном возбуждения, чтобы восчув-

ствовать весь ужас этих застенков ешиботов.

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

9

му раввина Барышапского за границей в

клерикальных' и контрреволюционных

кругах, где он был прозван „еврейским

Тихоном

Процесс Еарышанского и его сподвиж-

ников заслуживает серьезного внимания,

так как в нем отразились все увертки и

ухватки более ловких служителей еврей-

ской буржуазия. Подробности этого про-

цесса приводим отдельно в статье под за-

главием: „Процесс раввина Еарышанского

в Гомеле*4.

Борьба с мракобесием и идейными его

руководителями—раввинами и сиониста-

ми—продолжается. Нэп затрудняет эту

борьбу тем, что он предоставляет боль-

шие материальные средства в распоряже-

ние мелкой буржуазии для устройства

учреждений религиозно-националистиче-

ского и шовинистического характера. Од-

нако, пролетариат неустанно ведет свою

борьбу, вырывая путем агитации и на-

сильственным образом одну за другой по-

зиции из-под пог буржуазии. Еврейская

пресса в России переполнена сообщения-

ми о перипетиях этой неустанной борьбы.

Лекции, конференции, процессы и дру-

гие разнообразные способы живой теку-

чей агитации бесповоротно сделали свое

дело. Если года два тому назад закры-

тие хедеров являлось бы в глазах широ-

ких еврейских масс чем-то кощунствен-

ным, то ныне, наоборот, еврейские рабо-

чие конференции единодушно голосуют

за закрытие хедеров. Когда шел полити-

ческий процесс над хедером в январе

1921 года, то чувствовалось, что одна

публичная постановка вопроса о вреде

хедера составляет целую революцию в

умах еврейского населения. Страстность

борьбы па самом процессе, а еще боль-

ше вне стен его, с полною непрелож-

ностью доказывала, что борьба всколых-

нула и перевернула целые пласты тыся-

челетних верований и религиозных иллю-

зий. Этот период прошел, дорога значи-

тельно расчищена. Проделанная огромная

агитационная работа дала свои плоды.

Теперь уже значительно легче.

И. Славин.

ВАТИКАН И СОВЕТСКОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Социализм осужден в качестве одного

из „пагубных заблуждения человечества*

в силабусе папы Ния IX. Католицизм и

коммунизм—это вода и пламень. Отсюда

уже можно видеть, как должен относиться

Ватикан к Советскому правительству.

Однако для реальных политиков сим-

патья и даже силабус, одно а практи-

ческие выгоды и интересы другое.

В отделе „За рубежом" в статье „Вати-

кан и Франция во время великой обще-

европейской войны" мы познакомили чита-

теля с опубликованной в 1923 г. в Париже

книгой Юара, „Церковь против Республи-

ки*. Известный историк революции Олар

и Юар изобличают двойственную игру

панского престола во время великой войны

С одной стороны' расшаркиваясь перед

французским правительством и обмени-

ваясь с президентом любезными ногами,

Ватикан, с другой стороны, втайне прово-

дил вполне антифранцузкую политику,

весьма ловко и искусно подготовляя мо-

мент, когда германский император всадит

нож в спину „христианнейшей дочери*

папского престола.

В период гражданской войны отноше-

ние Ватикана к РСФСР было совершенно

непримиримое. Если мне не изменяет па-

мять, то за все это время последовал

только один раз обмен телеграммами между

папским престолом и тов. Чичереным ио

поводу процесса священников.

Впервые лед тронулся со дней Генуи,

где тов. Чичерин имел разговор с Гонуез-

сквы епцекопом и с г. Пнццардо.

Обмен тостами и разговоры о конкор-

дате между Ватиканом и РСФСР вско-

лыхнули всю русскую белогвардейщину

за границей и вызвали целый ряд обра-

щений к паце со стороны многочисленных

русских организаций с протестом прочив

такого „чудовищного* союза. Появилось

„историческое* открытое письмо Мереж-

ковского, Русского национального коми-

тета, подписанное Карташевым, Данило-

вым, Евгр. Ковалевским и М. М. Федо-

ровым.

10

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

Чем объясняется этот неожиданный для

Российских эмигрантов вольт в политике

Ватикана?.

Ключ ко всему этому лежит в нашей

Конституции и Декрете об отделении

церкви от государства, провозгласивших

свободу совести и свободу религиозной

пропаганды.

Всякое „националистическое* прави-

тельство в России, начиная от с.-р. и

правее являлись православно церковным

и поддерживали православную церковь,

если даже на словах и прозглашали

свободу религиозных убеждений. Един-

ственное правительство—это советская

власть, которая, исходя ив программы

коммунистической партии, проводит по-

следовательно принцип отделения церкви

от государства и относится одинаково ко

всем существующим в СССР церковным

и религиозным обществам.

Для папской конгрегации De Propa-

ganda fidei открывается в России такая

перспектива, как никогда.

В статье „Уния с Римом п митрополит

гр. Шептицкий", помещенной в отделе „За

Рубеком14 в настоящем нумере „Револю-

ция и церковь* читатель ознакомится к

унитарными попытками Римской церкви,

душою которых является графШептицкпй.

Мечта папства объединить славянство с

Россией во главе издавна лелеялось

римским престолом. Если покойный папа

Венедикт XVI был проникнут этими мыс-

лями, то относительно нынешнего папы

Ния XI можно сказать, что мысль об унии

с русскими церквами его очень занимает.

Люди, его знающие, характеризуют папу

Пия XI, как человека с широкой душой, спо-

собного подняться выше мелочей. Он изу-

чает русский Язык и кое что сделал для

русских голодающих ив то же время помогал

эмиграции. собрав для этих целей свыше

200 милл. лир.

С целью добиться церковного объези-

ненпя со славянством, а главное с рус-

скими, он готов нтти не только на союз

с РСФСР, но даже на разрыв с „без лести

преданным* папскому престолу поляками.

Для ознакомления с положением украин-

ских унпатов папа послал во Львов и в

Галицию к величайшему негодованию

польской прессы своего представителя о.

Гепокки. Для Галиции, где идет борьба

между полонизмом и украинством, при-

бытье о. Генокки, как друга гр. Шоптиц-

кого, означает победу украинства. (Новое

время 16 III 23, .V 556). Сам граф Шеп-

тицкий, родом поляк, в угоду унии жерт-

вует своим национализмом и решительно

становится на сторону украинцев в их

борьбе против Польши. Положение на-

столько осложнилось, что в августе 1923 г.

гр. Шептицкий не был допущеч польскими

властями во Львов, но под арестом пре-

провожден в Варшаву, а затем отправлен I

в Кряков к ьапскомт каргппалу Дальбо-

ру. („Руль* 25/VIII 23 г. .V 832—824).

Причина ареста графа Шептицкого—его

руссофильство („Новое время" 4/IX Л? 706).

В целях достижения унии и получения

возможности в России вести пропаганду

Рим готов пойти па какие угодно уступки

Советскому гравительству. Этим объяс-

няется холодный топ Ватикана во всем

инциденте с арестом патр. Тихона. В то

время как на такого рода холодность

папства по отношению к своему попавшему

„в узилище" колеге посыпались упреки

со всех сторон заиадвоевропейского хри-

стианства, при чем дврежером всего этого

„концерта" церковных держав явился

епископ кентсрберрийскай, папский оффи-

циоз, Оссерваторо Романо, ограничился

кратким сообщением, что секретарь папы

Гаспари 7 июня 1923 г. отправил в Москву

телеграмму но иоводу ареста патриарха

Тихона („Сегодня* 22/VI 1923 г. № 136;

„Рульм 22/VI 22 г. № 485).

Столь же, невидимому, спокойно отнесся

папский престол и к осуждению верховным

трибуналом епископа Цепляна с братьей

и присуждению к смертной казни ксендза

Буткевича за контр-революционную его

деятельность. В то время, когда дврвжи-'

руемый епископом кентерберийским кон-

церт христианских капиталистов выступил с

протестами по адресу советского прави-

тельства, папский престол, коего ближе

всего касалось это дело, как-то „тихо а

благородно “ обе шел весь этот инцидент.

Римской корреспотент „Journal de Gene-

ve* разбирает отношение Ватикана к совет-

скому правительству п констатирует, что,

судя по некоторым признакам, вопрос о

о признании Ватиканом Советского прави-

тельства более не встречает принципиаль-

ных возражений, Ватикан формально не

вмешивается во внутренние дола различ-

ных стран, ио все-таки стоит на той

точке зрения, что ему не следует опере-

жать другие правительства' для того, что-

бы „не оказывать на них влияния* но если

другие страны признают советское прави-

тельство, п. престол не замедлит после-

довать их примеру. Ватикан, по словам

корреспондента, считается с тем, что если

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

11

большевики и преследуют религию и като-

лическое духовенство, то при дореволю-

ционном режиме в России синод также

подвергал преследованию католических

священников. Теперь же, с уничтожением

власти синода, католическая церковь, в

случае действительного осуществления в

России свободы совести, окажется в при-^

вилегпрованном положении. („Руль" 9/124 г.

.V 940).

Но как это было в отношении Франции

в период империалистической войны, так

и выне в отношении Советской России,

Ватикан ведет другую скрытую игру,

при чем нельзя сказать, когда и где он

выступает более искренно.

Находясь „в изоляции*, мы, конечно,

но можем проникнуть в вечные тайники

ватиканских архивов. Факт замечательный,

что за « вою тысячелетнюю историю оттуда

не было выкрадено или опубликовано, по-

мимо самого Ватикана, ни одного доку-

мента, даже самого пустячного.

Мы сделаем маленький обзор и подберем

газетный материал за последние два года

со времени генуэзского тоста архиепис-

копа за благоденстаио Советской России.

Папский престол ничего не ответил ни

на обращение Мережковского, ни на от-

крытое письмо русского „национального*

комитета в Париже, закапчивавшееся сло-

вами: „Но в наши ли грозные дни все

христианские церкви, вместо непристойных

для их духа стремлений ко взаимным за-

воеваниям и аннексиям, должны были бы

объединиться в единый фронт для защиты

устоев христианской культу pU от дерзкого

наступления единого и общего враге для

всего христианства, а поиЯЯ}>, и для всех

релвгий — воинствующего коммунизма*.

(„Новая Русская Жизнь" 20/V 22 г. № 115).

Однако из поступающих отовсюду све-

дений о христианских конгрессах в роде

Копенгагенского, Женевского, Лондон-

ского, и предстоящего в 1924 г. и

1925 г. съезда в Риме по вопросу о со-

единении церквей и т. д. можно видеть,

что намечается общая тенденция к коор-

динации христланства, как единого целого.

Это проявляется но только на словах, но

п в действиях церковных организаций

когда, санрим. по поводу казни Буткевича

в осуждения Це пляка в разных страна яви-

лись объединенными все—церковные про-

тесты против действия Советского прави-

тельства, при чем такой протест во Фран-

ции объединил под главенством кардинала

Дюбуа, архиепископа парижского, пред-

ставителей церквей католической, протс-

станской, английской, американской, пра-

вославной, греческой, румынской п армян-

ской. („Новое время** 17/V* 23 г. №616).

Параллельно с этим в Риме папским

престолом издается для всякого верую-

щего католика в высокой степени весьма

знаменательный акт:

Св. конгрегация о восточной церкви.

„Даруется индульгенция к некоей крат-

кой молитве о ниспослания спасения Рос-

сии.

Когда нижеподписавшийся, ассесор св

копгрогании о восточной церкви, пред-

ставил прошение святейшему владыке

нашему Пию, Божественным промыслом

папе XI, дабы он даровал индуль-

генцию 300 дней, при каждом произ-

несении, к умершим также применяемую,

всем, кто с благоговением произнесет,

краткую молитву: „Спаситель мира,

спаси Россию", о ниспослании спа-

сения России, каковая уже в обычае у

эмигрировавших русских, как

католиков, так и инославпых,—вс о свя-

тейший, во время доклада мая 24

тысяча девятьсот двадцать третьего гота

соизволил положить: „как милость,

согласно прошению**.

Дано в Рамо, в здании сей св. Конгре-

гации, мая 24 дня 1923 г.

Исаия Папандопулос, епископ

Грациаиопельский,

Ассесор.

(Acta Apostolicae sedis comcnta-

rium officiate anno XV t XV IV’ Y. 6 7/VI

1923 p. 295).

Кажется здесь и без подчеркиваний

ясно, о какой России предлагается

верующим молиться, причем за это папа

обещает, с точки зрения канонического

права, столь великую милость, как индуль-

генция 300 дней.

А гее же благодаря своей краткости

папская молптва рождает вовтраверзу!

А вдруг эту молитву станут возносить

сочувствующие коммунизму за спасение

РСФСР? Как тогда быть? Могут лп ОЯК

рассчитывать на милость 300 дней? Далее

возношением такой молитвы ставится в

затруднение само божество: кого-жо спа-

сать „Единую неделимую** или СССР?

Впрочем может быть это и ость „истин-

ная чудотворная молитва**, действующая

безошибочно. Значит, молптва уподо-

бляется Дельфийскому оракулу, ответ

Место

печати.

12 _ РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ,

его, что дышло, куда повернул, там и

вышло!

В самое последнее время славянство и

в частности мы, русские, были осчастли-

влены, как сообщает об этом „Новое

время* от 12/XII 23 г. № 790, повою

папскою милостью.

По поводу торжества восславления памя-

ти Иосафата Кунцевича, создавшего в юго-

западном крае церковную унию, папой Пием

XI издана нижеследующая энциклика:

„Когда мы смотрим на теперешние

страдания славян, (русских)

без сомнения горшпе, нежели

те, кои оплакивал наш святой

(Иосафат), нам трудно, испытывая оте-

ческие чувства, удержаться от слез. Чтобы

облегчить такое множество страданий, мы

с нашей стороны поспешили на помощь

нуждающимся, не делая никаких чело-

веческих расчетов и не допуская никакого

различья % кроме того только, чтобы по-

мочь прежде всего наиболее нуждающимся.

Но мы не были в состоянии проникнуть

всюду. Мы не могли даже препятствовать

умножению преступлений против правды

и добродетели, (очевидно папа имебт в ви-

ду неудачи интервенции Кр.) преступле-

ний, связанных с презрением ко

всякому религиозному чувству,

а также преследовппя, во мно-

гих местах, кровавого, христи-

ан и самих епископов и священ-

ников. В виду стольмногочнслснных нес-

частий нас не мало радует торжество памяти

превосходного пастыря русских, ибо это

дает нам право проявить отеческие чувства,

кои мы питаем ко всем восточным славянами

представить им, как синтез всего доброго,

необходимость вернуться к всеобщему един-

ству св. церквей. Призывая к этому един-

ству диссидентов, мы горячо желаем, чтобы

все верные, идя по стопам св. Иосафата,

старались по мере своих сил сотрудничать

в этом с нами. Пусть они также хорошо

поймут, что такое соединение бо-

лее, чем всяческими дискуссиями и внеш-

ними побуждениями, можне/ достиг-

нуть примерами и подвигами

святой жизни, (наприм. интервенцией,

крестовым походом против возставших

рабочих и крестьян! Кр.). а особенно

милосердием по отношению к братьям

славянам и другим восточным народам.

(Под милосердием тут папа подразуме-

вает, конечно, разстрелы рабочих и кре-

1) Убивая двух аайцов, помогал я белогвардей-

цам. Прям, р е д.

стьян белогвардейцами и иностранными

их помощниками в случае одоления над

Сов. властью! Кр.) Для этой цели необ-

ходимо, чтобы восточные диссиденты,

освободившись от предразеудков, стара-

лись познать истинную жизнь церкви, не

отягащая церкви винами бтдельных людей,

г которых первая же церковь и осуждает,

стараясь их исправить. Необходимо также,

’.гиибы латпнекие народы стара-

лись лучше познать историю □

обычаи восточных, ибо из этого

познания вышла столь великая апостоль-

ская деятельность св. Иосафата. Это было

одним из поводов того, что мы старались

оживить и вдохновить .новой энергией

папский восточный институт: (Создание

кадров пропагандистов п агентов Антан-

ты. Кр.) основанный нашим предшествен-

ником Бенедиктом XVI. Мы были убеж-

дены, что из знакомства с действительным

положением вещей возникнет справедливая

оценка людей и вместе с тем искреннее

расположение, которое, будучи связано с

милосердием христовым, наилучшим обра-

зом послужит с божией помощью делу

соединения церквей*.

Как понимает папу вверенная ему

паства, когда он говорит о помощи братьям

славянам, разумея под ними русских,—это

видно из сообщений, напечатанных почти

одновременно о деятельности верных папе

католиков в отношении СССР.

Из газеты „Таймс* становится ясно, что

в Москве действовало общество домиви-

канок, поставившее своею целью окатолн-

чение русских и/достигшее в небольшое

время значит|шых успехов.

Одповц^^таос этим в „Руле* (25/124 г.,

.V 954мрбыло опубликовано послание

кардинцла Мерсье к вверенной ему ми-

лостью папы пастве, которое рассеивает

всякие сомнения, о помощи кому и в ка

ких целях хлопочет услужающая капита-

лизму церковь. Послание это настолько

характерно, что мы считаем необходи-

мым привести его целиком.

„Почему мы должны помогать рус-

ским?*'—вопрошает кардинал в послании.

II дает следующий ответ:

.Потому, что они все потеряли, защи-

щая права человека. Они—ваша креди-

торы. Три миллиона из них отдали свою

жизнь на наше общее дело. Без них ио

было бы победы па Марне! Без них

Бельгия ныне представляла бы из себя

германскую провинцию! Они — наши друзья:

99,5% всего населения России иска-

лись верными идеям союза 14 года.

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

13.

Се. отец и мы, епископы, просим вас

об этом. Хотя мы и принадлежим к раз-

ным церквам, но именно наши русские

братья по вере своей ближе всего к нам.

Взаимная помощь и любовь ведет по пути

соединения церквей, к которому многие

стремятся как у нас, так и в России.

Работа в этом направлении принесет

Бельгиии материальные (вот где

собака зарыта! Кр.) выгоды; в Рос-

сии помещено 3'/, миллиарда зо-

лотых франков бельгийских ка-

питалов. Благодаря взаимным

добрым отношениям и неисчер-

паемым богатствам России после

несомненного падения больше-

визма и возе т а н о в л е н и я порядка

капитал этот будет сохранен".

Еще более поучительно другое известие!

В „Руле* от 6/ХП 23 г. № 919 по-

явилось следующее сообщение, перепеча-

танное всеми иностранными и русскими

зарубежными газетами.

„Повое движение против Советской

власти".

„Белград 5/XII. Па этих днях югосла-

вянскими религиозными инстанциями было

получено из Варшавы приглашение войти

в ту новую организацию, которая там

создалась для борьбы с советским режи-

мом в России, являющимся врагом хри-

стианских догматов"1.

В полученном здесь обращении указы-

вается, что инициативной группой интер-

национального антибольшевистского объ-

единения является католическое духо-

венство, польские политические правые

группы, во главе которых стоит кн. Рад-

зивплл, а также белогвардейские русские

политические деятели. Эта инициативная

группа входит сейчас в связь со всеми

религиозными установлениями в каждой

из существующих стран и намерена в бли- ।

жайшем времени организовать повсеместно

„неделю победы христианства', во время

которой будет пропагандироваться идея

нового движения против советской власти.

Как сообщает белградская „Правда"

движение это п и с п и р и р у ет с я Вати-

каном и имеет между прочим Ч

своею коночной целью объеди-

нение католической и право-

славной церкви.

В конце прошлого года в Риме был

испанский король Альфонс XIII, ныне

нашедший опору своего трона в фашизме.

Он был принят папой Пием XI и вел с

ним продолжительную беседу. О чем раз-

говаривали „Его Святейшество" с „Его

Королевским Величеством"—это, конечно

тайна ватиканских архивов. По для пас

знаменательны последние слова, с кото-

рыми расстался Альфонс XIII, сказав на

прощание папе:

„Если вы, ваше святейшество, пожела-

ете организовать, подобно Урбану II, (

крестовый поход против врагов

церкви, то к вашим услугам

моя шпага и весь испанский

народ". („Новое время" 11/ХП, 23 г.

№ 789). (Шпажснкв Вашей никто не

боится. Ваше фашистское Величество, а

на счет испанского народа, еще бабушка

на двое сказала! Кр.).

Д-р Кремер.

БРАК ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ

ПРАВУ.

По господствующему воззрению, брак

по мусульманскому праву представляет до-

говор, согласно которому одна сторона—

вслий, полновласно распоряжающийся судь-

бой невесты домовладыка или полномоч-

ный представитель женщины—предлагает

другой стороне в замужество свою под-

властную или подопечную, а другая сто-

рона—жених или его представитель вы-

ражает свое согласно и обязуется упла-

тить известную сумму, как мегр или садак.

Эта форма заключения брака заимство-

вана мусульманами от древних арабов, у

которых брак заключался путем купли ‘).

У арабов муж покупал свою жену или у

ее отца, плп у одного из более отдален-

ных родственников мужского пола, под

<) Jnynboll, ilandbuch des islamiscben gesetzes.

Leip. 1910=Яйпбо1ль, стр. 209, Фан-Ден-Берг,

Основные начала мусульманского права. Перевод

проф. В. Гиргас. СПБ. 188 г. Фан-Ден-Борг,

стр. 163.

и РЕВОЛЮ ЦИ Я и ЦЕРКОВЬ.

опокою которого она состояла (Яйнболль

стр. 183). Путем этий продажи женщина

переходила во владение своего мужа, при-

чем вносимый последним мегр росматри-

вался, как покупная цена за женщину

(Яйнболль стр. 184).

По авторитетному утверждению бар.

Торнау 1), брак считается действием, под-

чиняющимся правилам о гражданских до-

говорах вообще и в частности правилам

о торговле. 2)

По духу и по точному смыслу мусуль-

манских законов, мегр брака есть просто

„семеа* торговли—цена за товар. Как при

договоре о купле и продаже, так и при

браке, производится отчуждение предмета

и приобретение оного в собственность 3).

При покупке предмет этот—какой нибудь

товар, при браке у арабов, по заявлению

Фан-Ден-Берга (стр. 1иЗ) „приобретаемое

у отца пли других родственников с отцов-

ской стороны право употреблять свою бу-

дущую жену*. По Торнау (1,7), объектом

брака является gonitale arvnm mulieris,

детородный женский член. В переводе со-

чинения Хелиль Ибн Исхака, законоведа

•Малскитского толка, так и сказано:

и Выходя замуж женщина продает часть

своей особы. В торговле предметом купли

является — товар; в браке — детородный

член женщины*4 •). Пока муж не уплатит

негра, жена может отказаться от сожития

с ним, „потому что женщина продает се-

бя, а всякий продавец вправе не давать

проданного товара, пока не получит

цены44 5).

I.

Новейшие исследования в области брака

показали, что в древпем браке нужно

различать два элемента: 1) заключение

брака, как таковогох и 2) подчинение жены

под власть мужа. Работы из области рим-

ского брака обнаружили, что признавав-

шиеся прежде, как формы заключения

брака, церемонии—confarreatio, coemptio,

nsus—это не формы заключения брака в

точном смысле слова, но способы уста-

новления inanus mariti, мужней власти.

В usus’e, как способе заключения брака,

сомневались ужо давно. Этот способ, чи-

таем у проф. Боголепова ®), употреблялся

9 Ос боиностн мусульманского права. СП В.

1892—-Торнау. Особенности стр. 34.

2) Dulan. loit musulman р. 38.

3> Бар. Торнау, Мусульманское право вып. 1.

СПБ. 1866=Торнау, 1, 7.

4) Perron. Legislation musulmano И, 427.

в) Perron И, 434.

•1 Пособие к лекциям по рижскому праву. М.

1890, стр. 253.

только для установления manu, по не брака,

подтверждением чего является существова-

ние usurpatio trinoctii (перерыв брака в

течение трех ночей, когда жена в году не

ночевала в доме мужа), которая прямо

указывает, что здесь шла речь именно об

установлении мужней власти (manus ma-

riti), так как было бы в данном случае

странно говорить о заключении брака че-

рез год после свабьды *. Напротив, Жирар

весьма наглядно показывает, что у римлян

в древнее время брак заключался сопрово-

ждавшейся празднествами и религиозными

церемониями свадьбой (festivitas nuptia-

rum), центральным пунктом которой было

выражение согласия и. возможно, устано-

вление приданого (instrument u in dotale).

Позднее в римском браке свадебные обряды

выходят из употребления и в результате

остается выражение одного согласия (сом-

sensus facit nuptias).

Если мы после этого обратимся к му-

сульманскому праву, то в нем вполне от-

четливо увидям два совершенно отдель-

ных акта, вполне соответствующих рим-

скому понятию заключения брака путем

1) свадьбы и 2) установления мужней

власти над женою.

II.

Ио мусульманскому праву брак являет-

ся одним из немногих договоров, требую-

щим он ределе ннойформы (сыгат),

заключающейся в том, что в присутствии

двух полноправных свидетелей велий не-

весты делает предложение о заключении

брачного договора, а жених или его пол-

номочный представитель в ясных выраже-

ниях принимает (кабуль) это предложе-

ние, причем как для жениха, так особен-

но для велия рекомендуется при заключе-

нии брака держаться хутбы т.-е. формулы

(если возможно, на арабском языке), ко-

торая заключала бы в себе всхваление

Аллаха, приветствие пророку и поуче-

ния о значении брака и благочестия.

Характерною чертою мусульманского

брака, легко, впрочем, объясняемою влия-

нием Востока является выступление в ка-

чество стороны при заключении брачного

договора не невесты, а ее велия. Цент-

ральным пунктом брачного договора, как

в римском праве, так и у мусульман, явля-

ется выражение согласия, по в пер-

вом согласие обычно выражается лично,

тогда как у мусульман в виду своеобразно

t) Girard Mr nello 61em. du droit Rom. Par.

1906. p. 161.

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ. 15

понимаемого на востоке чувства стыдливо-

сти выступает представитель невесты, во-

ляй, который и выражает согласие невесты

на вступление в брак. Во всяком случае

принципиально такое согласие предпола-

гается. По преданию, пророк рекомендо-

вал мужского пола родственникам невесты

предварительно заручиться согласием по-

следней па вступление в брак. (Яйнболль

стр. 180, 209). Так как, однако, вопрос

этот детально не регламентирован в

мусульманском законодательстве, то всод-

ствие этого и не пришли к единообразно-

му решению того, какие именно родст-

венники вправе в качестве велня распо-

ряжаться при браке судьбою невесты. По

шафыитскому учению вообще требуется,

чтобы, невеста изъявила согласно на заму-

жество. Впрочем сев согласием считаются

лишь только в том случае, если она совер-

шеннолетняя (Яйнболль, стр. 210). Напро-

тив по мнению всех законоведов безусловно

требуется ясное выражение своего согла-

сия (тасрих) со стороны женщины

(сейиб) (Фан Ден-Борг. стр. 106) В отно-

шении невинных девушек предполагается,

что они стесняются выразить свое жела-

ние выйти замуж, почему их молчание

считается за достаточный знак согласия

(кивает) (Яйбнолль стр. 210).

Только отцу (а при отсутствии его деду

с отцовской стороны) шафыиты предо-

ставляют право выдачи замуж своих до-

черей (или внучек) да^е против их воли,

поскольку они вше целомудренны. В за-

висимости от принадлежащего им такого

права отец и дед называются велий-мудж-

бпр (с властью принуждения). Прочим

родственникам право такого принуждения

не принадлежит, но даже в отношении

велия-муджбир рекомендуется сунной во

всех случаях предварительно спрашивать

своих дочерей или внук о согласии их

вступить в брак. Кроме того, велий—мудж-

бир может воспользоваться своим правом

принуждения только в интересах своей

подвластной и никоим образом не выдавать

ее силою замуж за неровню (куф) или кто

но в состоянии дать ей соответствующий

ее положению мегр. (мегр аль-митль).

Равным образом он теряет право прину-

ждения в отношении своей дочери (или

внучки) к браку, если между ним и де-

вушкой или между последней и женихом

существует вражда, или она объявит, что

она не целомудренна. Последнее заявление

должно быть принято, по закону, на веру

без всякого доказательства.

Таким образом, невеста, хотя по шарь-

яту при заключении брака в связана со-

участием в этом велия, тем не менее по-

следний обязан содействовать ее интере-

сам, если только она этого требует. Лишь

в случае ее желания выйти замуж за че-

ловека, который не представляется для

нея подходящей партией, велий может от-

казать в своем содействии, так как на

нем лежит обязанность поддерживать честь

рода, а отсюда и свою подопечную ’).

Напротив, если велпй выступит без вся-

кого законного основания или откажет

жениху, который люб невесте, то послед-

няя имеет право обратиться к властям,

которые и передают ее особому брачному

попечителю. (Wilfijah al-Nikih).

III.

Право сочетать невесту с кем

либо законным браком принадлежит вообще

только ея агнатам (’/Xsabat). По-

следние становятся ее брачными попечи-

телями (Wilajah) в следующем порядке:

1) ближайший мужского пола агнат по

мужской линии (таким образом, отец не-

весты, при отсутствии его—дед и т. д.)

При неимении их следует

2) ближайший мужского пола боковой

родственник по мужской линии из среды

нисходящих отца таким образом брат не-

весты, именно прежде всего ее родной

брат, причем при наличии нескольких

братьев—старший брат, а если они близ-

нецы, то вопрос решается жребием; да-

лее—неполнородный брат со стороны отца,

затем нисходящие мужского пола род-

ного или неюлнородпого брата, причем

блвж4айшпй всегда исключает дальнейшего.

Вслучае отсутствия их, следует дальше:

3) ближайший мужского пола родствен-

ник по мужской восхозящей боковой

липин таким образом, родной брат отца,

(дядя невесты), далее неполиоредный брат

отца, затем их нисходящие:

4) если невеста вовсе не имеет род-

ственников мужского пола или если она

вольноотпущенная рабыня, то право вы-

дачи ее замуж принадлежит ближайшему

когнату по матери (тап1й).

Велий должен удовлетворять известным

законным условиям. Он должен быть со-

вершеннолетним, свободным мусульмани-

ном, дееспособным и не бы ь так-наз.

фасик (fasik), т.-е. неочищенным грешни-

ком. Если ближай пвй родственник не-

весты но удовлетворяет этим условиям,

1) Ср. С. S. Snouck - Horgronie, De Atveheir,

1,359 not. I.

16 РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

то пелием выступает другой ближайший

по порядку родственник.

Если все доселе поименованные лица

отсутствуют или по закону недееспособ-

ны, а равно в том случае, если ближай-

ше-призываемый родственник находится в

отъезде или отказывается от участия при

заключении брака без достаточного осно-

вания, то выступает в качестве велия

ближайшее должностное лицо, хаким (Ha-

kim). „Хаким есть волий для тех, кто не

имеет никакого велия44 по преданию, ска-

зал Пророк. Какое именно должностное

лицо осуществляет это брачное попечи-

тельство (Wilajah), в законе точно нс

указано. Во многих мусульманских стра-

нах таковыми выступают кадии или их

заместители.

Вместо хакима, невеста и жених могут

обратиться к какому либо другому лицу,

как велию, если оба того желают. Такое

лицо называется хакам (Накат) и долж-

но удовлетворять условиям, требуемым

для занятяя должности кадия. Если в

данной местности нет хакима, то обе сто-

роны должны в качестве велия избрать

хакама, удовлетворяющего указанному

условию (Яйнболль, 212—313).

Таким образом при заключении брака в

качестве сторон выступают с одной сторо-

ны велий невесты, а также возможно хаким

плп полюбовно избранный брачною парой

хакам, с другой—жених или в случае

несовершеннолетия его—велий

При заключении брака обязательно при-

сутствуют два свидетеля, кои должны

удовлетворять условиям, предъявляемым

для велия. Они должны быть совершенно-

летними, свободными мусульманами, дее-

способными и хорошего поведения. Во

многих мусульманских странах обычно вы-

ступают еще особые лица, так-наз. адпль

(’Adis), удовлетворяющие тем же услови-

ям, что и свидетели, в видах свидетельства

(’Adi) (Яйнболль стр. 213—214).

IV.

Как мы ужо говорили, брак в мусуль-

манском праве принадлежит к числу фор-

мальных договоров, требующих опреде-

ленной формулы (сыгат). Так как от этого

зависит законность самого брака, то во

всех мусульманских странах обращается

большое внимание на точное исполнение

формальностей, предписываемых в исламе

при заключении брака. Результатом этого

является, что при заключении этого важ-

ного правоотношения, тесно связапного с

религией, обычно обращаются к содейст-

вию опытных людей, хорошо знако-

мых со всеми тонкостями закона. С точе-

нием времени на востоке явились лица,

сделавшие из этой консультации при за-

ключении брака особую профессию и по-

лучившие в разных странах различное на-

именование, как-то в Мекке-мумлик, в

Египте факи и т. д. Обычно они состо-

ят под надзором кадия. Деятельность их

при заключении брака выражается в том,

что они подсказывают как велию невесты,

так и жениху предписанные формулы пли

даже сами выступают как уполномоченные

(вакиль) той или другой стороны. В боль-

шинстве случаев специалист выступает на

стороне невесты, так как роль велия по-

следней ответственнее и труднее, чем роль

жениха, обязанного к произнесению не-

обходимых формул.

Не нужно забывать, что привлечение

к делу опытного специалиста но брачным

делам практикуется вследствие недоста-

точно хорошего знания сторонами закона.

Ввиду этого в особых случаях, если же-

них и велий невесты хорошо знакомы с

нужными формулами, то они могут обой

тись и без помощи специалиста и без его

содействия заключить безусловно связу-

ющий обе стороны брачный контракт.

(Яйнболль, стр. 214—215).

V.

Заключение брака совершается

либо в мечети, либо дома в присутствии

муллы, который прочитывает обычно отры-

вок из Корана или молитву. Письменная

форма для брачного договора практикуется

у именитых или состоятельных людей.

Обычно брачные договоры заключаются

устно. (Фан-Дем-Берг, стр. 107—10S).

Подобно тому как это было и в рим-

ском праве, также и в исламе произ-

ношение бракозаключительных формул

является центральным пунктом свадьбы.

Последняя совершается в форме брачно-

го пиршества. У древних арабов торже-

ственным моментом свадьбы, невидимому

было жертвенное приношение со стороны

жениха и невесты ’).

По шафыптскому толку, свадебное пир-

шество рекомендуется, как религиозный

обряд (суина). К участью в этом пирше-

стве (валимат аль-урс) должен быть при-

глашен всякий, с кем по книгам фыкха

можно иметь общение. (Яйнболль стр. 164).

По поводу устройства этого брачного

!) (Велльгаузен. Брак у арабов в Гетгннг

цзвеот. 1893 стр. 432).

РЕВОЛЮЦИЯ И ЦЕРКОВЬ.

17

пиршества в мусульманском праве суще-

ствует ряд предписании. Если устроитель

свадьбы богатый человек, то он должен

зарегать по крайней «ере одну штуку

мелкого скота (барашек пли козленок).

Далее, рекомендуется приглашать пе толь-

ко влиятельных, богатых лиц, по и бед-

ноту, особенно благочестивых людей. При

устройстве свадьбы нужно заботиться,

чтобы гостям пе была предложена в ка-

честве угошенпя какая-либо ритуально

нечистая пища или запрещенный напиток,

а также па свадьбе не имели бы места

воспрещенные законом удовольствия и т.д..

(Яйнболль, стр. 165). Несоблюдение этих

предписаний хотя и не лишает свадьбу

ей религиозного значения, тем нс менее

участье в ней может сделать греховным.

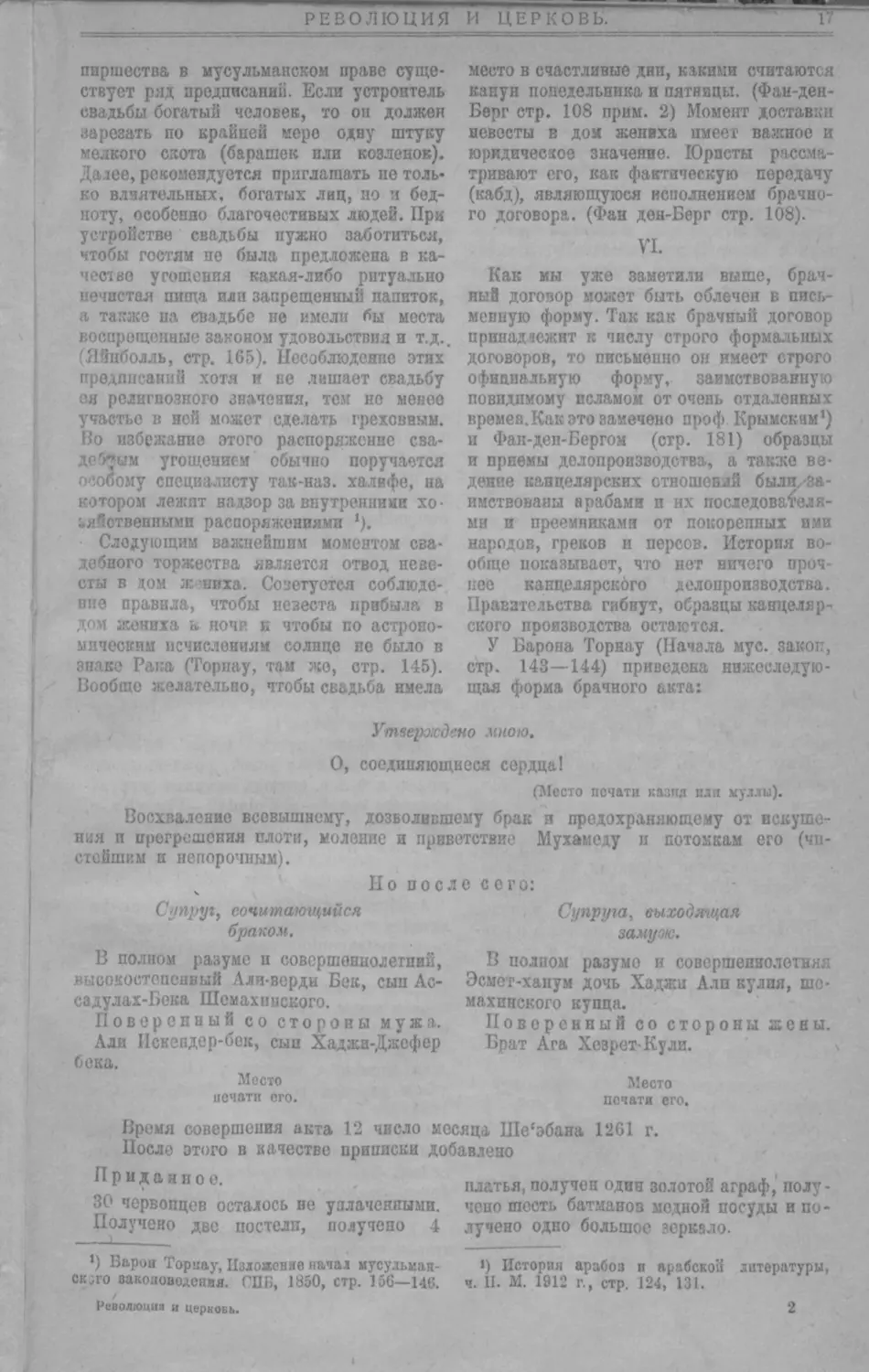

Во избежание этого распоряжение сва-