Автор: Бутовский Я.

Теги: фотография кино киноискусство кинооператор москвин изображения на киноэкране

ISBN: 978-5-901631-18-8

Год: 2012

Текст

Библиотека журнала \< Киноведческие записки»

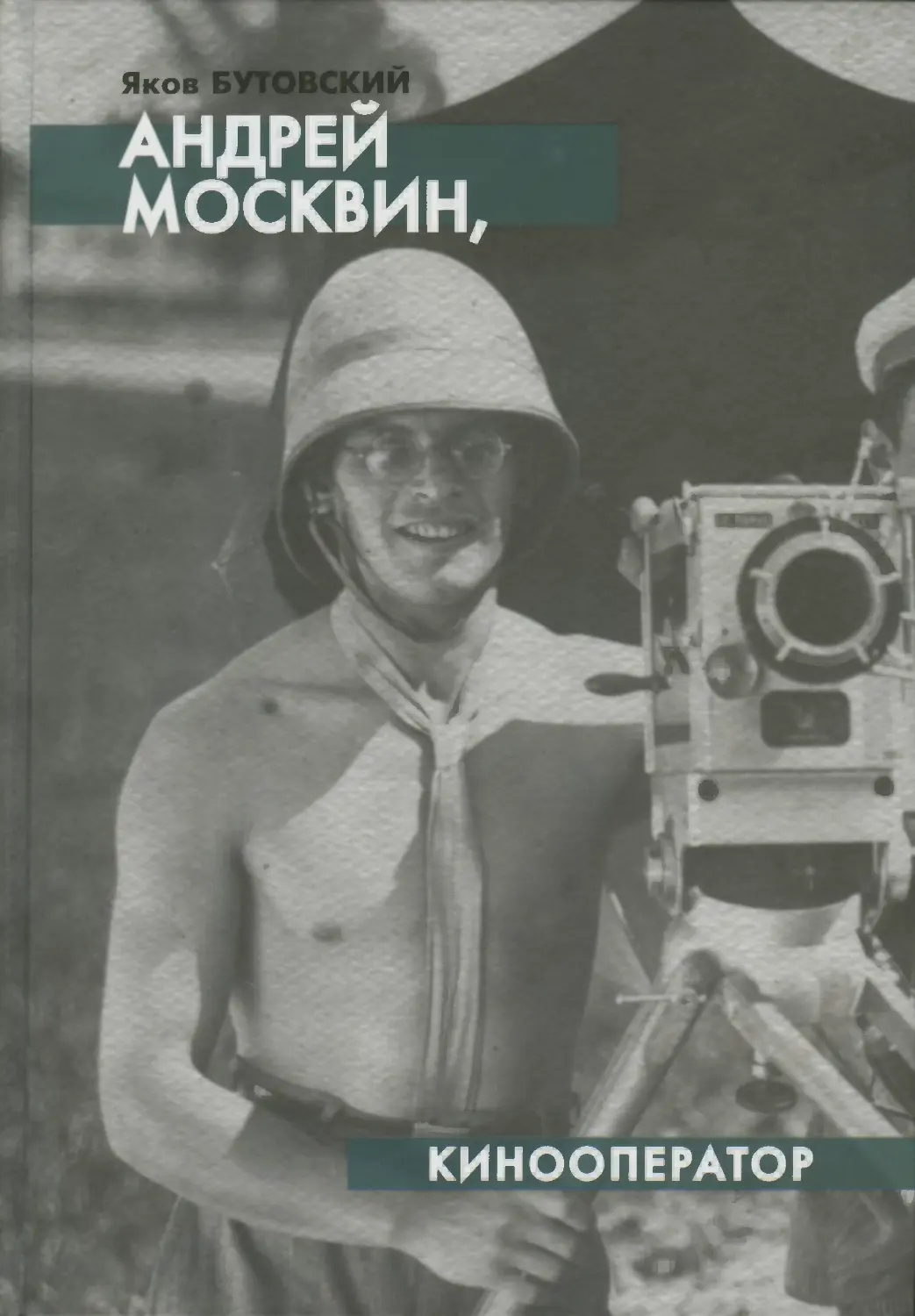

Андреи Москвин

Рисунок Николая Акимова. 1948 г.

Яков БУТОВСКИЙ

АНДРЕЙ МОСКВИН, КИНООПЕРАТОР

Издание 2-е, дополненное

Эйзенштейн-центр

Музей кино

«Киноведческие записки»

2012

К читателям

Две просьбы в связи с фотографиями, представленными в этой книге:

• Для того чтобы полнее показать А.Н.Москвина в жизни, в книге использованы не только профессиональные работы фотографов и операторов киностудий, но и любительские фотографии не всегда удовлетворительного качества, а также фотографии, переснятые с несохранившихся или недоступных оригиналов. Просьба учитывать это и не предъявлять слишком больших претензий полиграфистам.

• Произведение операторского искусства — изображение на киноэкране. Никакие фотографии отдельных кадров, даже если они напечатаны непосредственно с негатива фильма, не могут дать представления об искусстве оператора. Отсюда просьба — относится к напечатанным в книге кадрам из фильмов лишь как к напоминанию о великом искусстве А.Н.Москвина. Чтобы оценить его в полной мере, пользуйтесь любой возможностью смотреть его фильмы на большом экране.

ISBN 978-5-901631-18-8

© Эйзенштейн-центр. 2012

© Дашкова М.Б. Оформление. 2012

© Бутовский Я П. 2000, 2012

От автора

Андрей Николаевич Москвин — кинооператор, представитель древнейшей, в первые годы кино вообще единственной кинематографической профессии. Потом уже перед камерой возник актер, рядом с ней — режиссер, появились сценарист и художник: кино стало делом коллективным. Среди умеющих командовать режиссеров, умеющих подать себя актеров, умеющих достать деньги бизнесменов от кино, скромный человек с камерой как-то затерялся и вскоре оказался в положении механика. В числе тех, кто сумел превратить механика в художника, кто ввел операторское искусство в круг других искусств, был Андрей Москвин — оператор «Шинели» и «Нового Вавилона», трилогии о Максиме и «Ивана Грозного», «Дон Кихота» и «Дамы с собачкой».

Он принадлежал к старшему поколению советских кинематографистов. Придя на студии без дипломов киношкол и без всякого опыта, они уже первыми-вторыми своими фильмами вывели советское кино на передовые позиции в мире. Эйзенштейн вспоминал об «ощущении молодости и творческой насыщенности Ренессанса». Три молодых режиссера в шутку поделили между собой «личины великанов прошлого»: Эйзенштейн — Леонардо, Довженко — Микеланджело, Пудовкин — Рафаэль. Продолжив эту имеющую глубокий смысл шутку, можно поделить «личины великанов» между теми, кто создал советское операторское искусство: Москвин — Леонардо, Тиссэ — Микеланджело...

Уподобление Леонардо и Москвина имеет основанием не только сходные черты их художественных систем, но и некоторые общие черты их личностей, отмеченных сочетанием художественного дара и аналитического ума ученого. Операторское искусство, рожденное на базе новейшей техники, нуждалось в таких людях. Москвин по своим человеческим качествам, по совокупности способностей и талантов,

по особой гармонии художника и ученого был ближе к идеалу оператора, чем кто-либо иной из операторов его поколения.

Об этом книга. Но прежде чем начать ее, надо еще сказать, что вряд ли можно назвать кого-нибудь из выдающихся наших кинематографистов, о ком было бы известно столько мифических историй и анекдотов, как о Москвине. Появились они еще при его жизни. Потом к устным легендам добавились письменные: многие из тех, кто писал о Москвине, не избежали искушения поведать о нем еще один анекдот.

К Москвину можно отнести слова, сказанные Александром Лейте-сом о Велимире Хлебникове: «Много всяких анекдотов — преимущественно трогательных — рассказывалось о так называемых чудачествах и странностях Хлебникова. В анекдотах этих большей частью не было неправды. Но не было в них и настоящей большой правды, до которой так хочешь докопаться, когда думаешь о нем». Чтобы хотя бы приблизиться к подлинной правде о Москвине, пришлось проверять и перепроверять факты, сличать свидетельства тех, кто знал его, сверять эти свидетельства с архивными документами.

Сделать это можно было только при благожелательном участии многих людей; они перечислены в конце текста. Всем им, как и тем, кто не упомянут — родным, друзьям, коллегам, ученикам Москвина, сотрудникам «Ленфильма» и «Казахфильма», Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга и других архивов, а также моим дорогим друзьям Науму Клейману и Леониду Козлову, не пожалевшим времени, чтобы прочесть большие фрагменты рукописи первого издания книги и высказать полезные замечания, я бесконечно благодарен.

К великому сожалению, книгу не смогут прочесть те, кто должны были стать первыми ее читателями, — моя мама Татьяна Яковлевна Бутовская, мой старший друг Рашель Марковна Мильман, замечательные кинооператоры Евгений Сергеевич Михайлов и Дмитрий Давыдович Месхиев. Книга посвящена их памяти.

* * ♦

Своим появлением на свет 2-ое, дополненное издание книги об А.Н.Москвине обязано инициативе и бескорыстной помощи «Эйзенштейн-центра» и редакции «Киноведческих записок». Считаю своим долгом сердечно поблагодарить сотрудников Центра и журнала Н.А.Дымшиц, С.М.Ишевскую и М.Б.Дашкову за отличную организацию всей работы по изданию, за неизменно доброжелательные содействие и обсуждения, за прекрасный дизайн книги, а также сотрудников Музея кино во главе с Н.И.Клейманом, предоставившим часть материалов для иллюстраций.

Искренне благодарю всех, кто обсуждал со мной 1-ое издание, и отдельно П.А.Багрова и Д.Г.Иванеева за помощь в подготовке научного аппарата 2-го издания, а также О.В.Домбровскую за материалы, касающиеся Д.Д.Шостаковича, и, конечно, Н.Я. и А.Я.Бутовских — за постоянную и незаменимую поддержку.

Гпава первая

ДО КИНО

НЕОБЫЧНЫЙ ГОРОД

Отечество нам — Царское Село.

Александр Пушкин

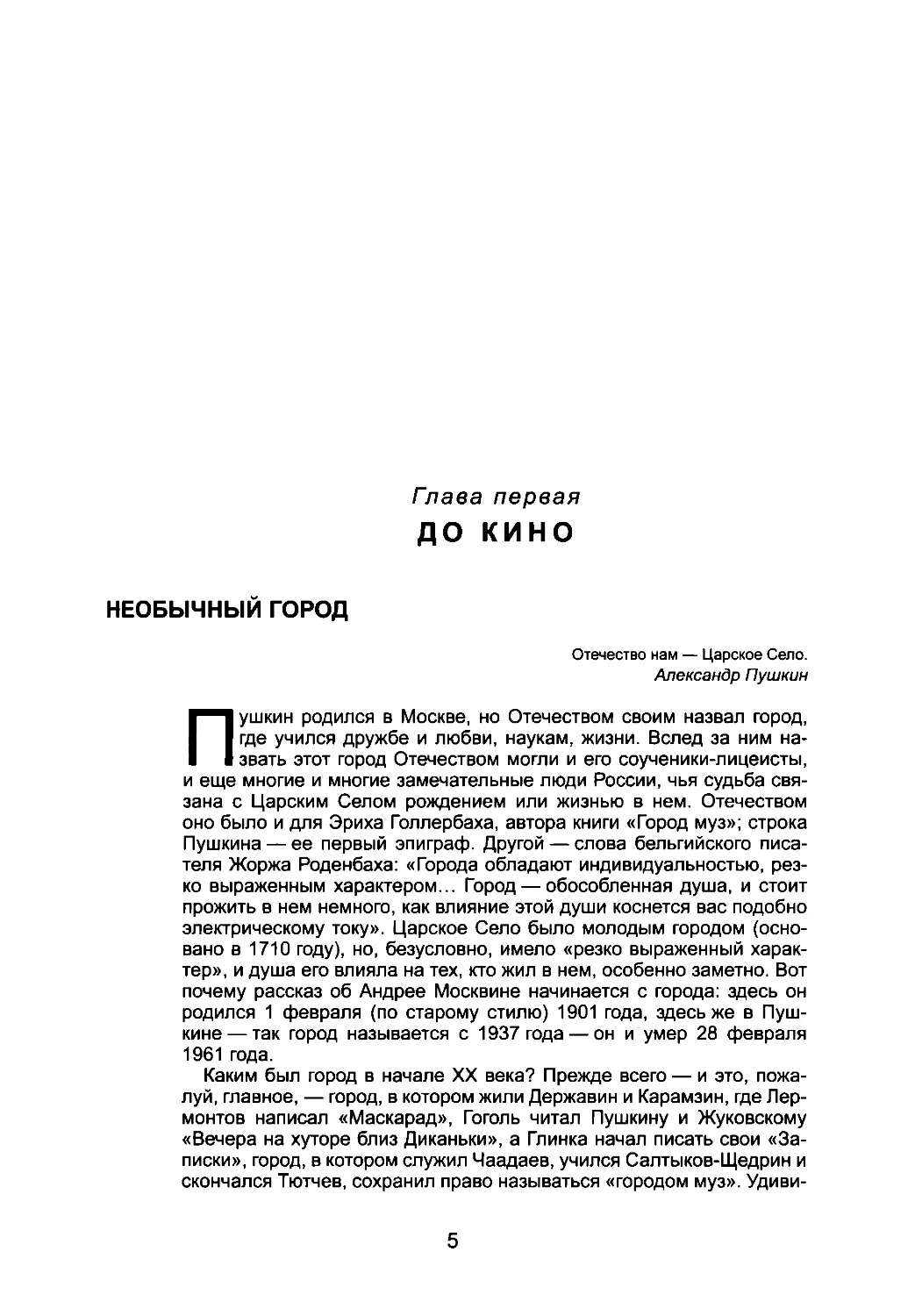

Пушкин родился в Москве, но Отечеством своим назвал город, где учился дружбе и любви, наукам, жизни. Вслед за ним назвать этот город Отечеством могли и его соученики-лицеисты, и еще многие и многие замечательные люди России, чья судьба связана с Царским Селом рождением или жизнью в нем. Отечеством оно было и для Эриха Голлербаха, автора книги «Город муз»; строка Пушкина — ее первый эпиграф. Другой — слова бельгийского писателя Жоржа Роденбаха: «Города обладают индивидуальностью, резко выраженным характером... Город — обособленная душа, и стоит прожить в нем немного, как влияние этой души коснется вас подобно электрическому току». Царское Село было молодым городом (основано в 1710 году), но, безусловно, имело «резко выраженный характер», и душа его влияла на тех, кто жил в нем, особенно заметно. Вот почему рассказ об Андрее Москвине начинается с города: здесь он родился 1 февраля (по старому стилю) 1901 года, здесь же в Пушкине— так город называется с 1937 года — он и умер 28 февраля 1961 года.

Каким был город в начале XX века? Прежде всего — и это, пожалуй, главное, — город, в котором жили Державин и Карамзин, где Лермонтов написал «Маскарад», Гоголь читал Пушкину и Жуковскому «Вечера на хуторе близ Диканьки», а Глинка начал писать свои «Записки», город, в котором служил Чаадаев, учился Салтыков-Щедрин и скончался Тютчев, сохранил право называться «городом муз». Удиви

тельная красота парков с неповторимой естественностью перехода от регулярной части к пейзажной; мощное, но не подавляющее величие дворцов и живописное разнообразие парковых павильонов; какая-то особая тишина; наконец, идущая еще от Ломоносова, поддержанная Пушкиным поэтическая традиция (Анна Ахматова: «Здесь столько лир повешено на ветки...») — всё это и в поворотные для русского общества и искусства годы оставалось притягательным для служителей муз. В Царском жили Анненский, Ахматова, Гумилев, на собрания «Цеха поэтов» приезжали из Петербурга Мандельштам и Городецкий. Живой связью с XIX веком были писатель Мамин-Сибиряк и учитель целого поколения художников Чистяков. Живописца и декоратора Головина часто посещали Станиславский, Юрьев, Мейерхольд. Постоянно и подолгу бывали здесь мирискуссники Бенуа, Сомов, Добужин-ский; приезжали к друзьям Блок и Скрябин; Есенин проходил здесь военную службу. Входили в литературу молодые царскоселы — Всеволод Рождественский, Ольга Форш...

«И тут же, рядом с приютом муз — вертоград человеческий», — написал Голлербах. В самом деле, Царское Село — дворцово-парковый ансамбль, царская резиденция. Но это и город, спланированный по линейке и поделенный парками и прудами на две части. Одна — казармы гвардии, другую заселили царскосельские обыватели. В 1910 году из 31 тысячи жителей треть составляли военные, много было отставных генералов и чиновников, а основная часть населения так или иначе была связана с обслуживанием резиденции. «Москвичи любят свой город и зовут его “Сердцем России”, петербуржцы ругают столицу, но признают ее “Мозгом России”, а царскосел квартирует в дворцовом городе и гордится тем, что живет в “Спальне Петербурга”», — так в 1912 году представил размеренную сонную жизнь обывателей журнал «Царскосельская мысль».

Вспоминая девятисотые годы в «Царскосельской оде», Ахматова упомянула о дощатом заборе, извозчичьем дворе, кабаке: «Там солдатская шутка/Льется, желчь не тая.../Полосатая будка/И махорки струя./Драли песнями глотку/И клялись попадьей,/Пили допозна водку,/Заедали кутьей»». Словам Ахматовой вторит из прошлого призыв «Царскосельской жизни» создать в городе Общество трезвости: «Иначе... в соседстве с училищами еще долго будет благоденствовать и пьяным хохотом и отвратительными ругательствами нарушать тишину города наша пресловутая “Мазовка”». Училища упомянуты не случайно. Город гордился гимназией и реальным училищем — они старались продолжить традиции Лицея. Но каждый пятый житель был неграмотен. Город гордился своей историей, был верен и поэтическим традициям — на Юбилейной выставке 1911 года в царскосельском Эрмитаже можно было увидеть автографы Пушкина, картины Лермонтова, реликвии Жуковского и Тютчева. И этот же город был «спальней Петербурга». В благоговейной тишине писали этюды лучшие русские художники, в доме Гумилевой собирался «Цех поэтов». А в нескольких кварталах от него была пьяная «Мазовка».

«У этого необычного города было два облика, две души», — сказал Всеволод Рождественский. В необычном городе прошли детство и юность Андрея Москвина.

СЕМЬЯ

Он нисколько не в отца (лучшее, что может сын)... Мужчина по материнской линии потому так богат (двойное наследство).

Марина Цветаева

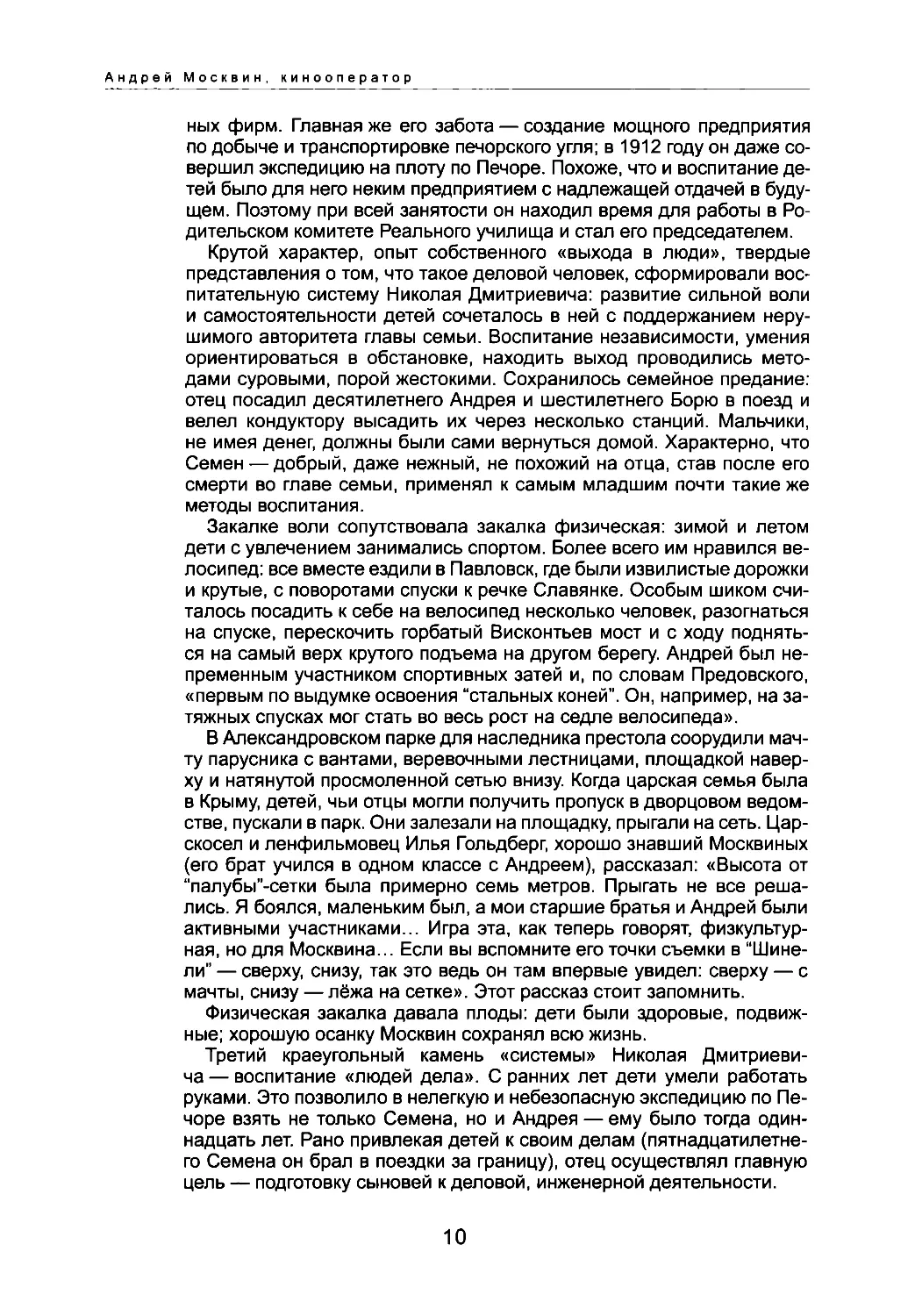

Из дома №6 по Новой улице вынесли ковер, расстелили на траве, поставили два стула: надворный советник, инженер Николай Дмитриевич Москвин и его жена Вера Семеновна, дочь орловского личного почетного гражданина Харитонова, фотографировались с детьми. Старшие — Семен, Варя и Андрей встали сзади; средние — Алена и Боря сели на ковер; младшие пристроились к родителям— Миша стоит, а Гриша (ему еще нет четырех лет) сидит на коленях у мамы.

По какому поводу решили сфотографироваться всей семьей? Потому что Семен принес домой прекрасный аттестат об окончании реального училища? Или по случаю перехода Андрея в 3 класс с наградой I степени? Может быть, это было 2 августа — Семену исполнилось 16 лет. Повод не так уж важен. Важно другое — вся семья вместе, все здоровы, благополучны, могут безбоязненно смотреть в будущее. Семен знает, что через год окончит дополнительный класс училища, поступит в Технологический институт и как отец станет инженером. Не один Семен — все мальчики, даже Гриша, знают, что будут инженерами, ибо велик авторитет отца. Сам он на фотографии очень серьезен. У него большие планы, осуществление их

Николай Дмитриевич и Вера Семеновна Москвины. Эти фотографии Андрей Николаевич особенно любил — здесь его родители совсем молодые.

Семья Москвиных.

Фотография лета 1913 года Кто-то из младших мальчиков процарапал на негативе первые буквы имен. Впереди — Алена (Елена) и Боря, в центре — родители, Миша и Гоиша, сзади — Семен, Андрей и Варя.

требует времени, но он уверен в успехе, в будущем детей. Вера Семеновна выглядит усталой, это можно понять: нелегко родить, воспитывать, кормить и одевать такую ораву; хорошо хоть дети здоровые, да и Семен с Верой помогают справиться с младшими; самое трудное позади...

Лето 1913 года, последнего относительно спокойного года Российской империи. Взрослые и дети на фотографии тоже спокойны: они не знают, что через год начнется война и поставит крест на честолюбивых замыслах Николая Дмитриевича; он не переживет этого и в апреле 1915-го, в 53 года, скончается от апоплексического удара. Еще через два года в названии Царскосельского реального училища исчезнет имя Николая II. Октябрь 1917-го превратит империю в Советскую республику, Царское Село — в Детское, реальное училище — в Тру-

довую школу №2, а судьбу юных Москвиных повернет самым неожиданным образом.

Вряд ли в 1913 году Николай Дмитриевич поверил, если бы ему сказали, что ни один из его сыновей не окончит Технологический институт, хотя двое поступят в него; ни один вообще не окончит технический вуз, хотя трое будут успешно трудиться на инженерном поприще. Еще больше он удивился бы, узнав, что двое его детей станут лауреатами высших наград, именуемых «Сталинскими премиями», а Семен — его гордость — «врагом народа». Откуда знать довольной здоровьем детей Вере Семеновне, что из семерых четверо не доживут до 46 лет, которые она сама прожила к этому дню. И уж совсем трудно было бы ей представить, что через пять лет Андрей будет вырезать из толстого ковра, украшающего семейную фотографию, подошвы для самодельных сапог...

Фотография 1913 года случайно избежала участи других фотографий и документов семейного архива, погибшего в многочисленных передрягах, и сохранилась у младшего — Григория Николаевича. В двадцатые годы окончив школу, он не смог поступить в институт, но своего

добился: стал одним из ведущих конструкторов танков Кировского завода, кавалером ордена Ленина, лауреатом Сталинской премии. И все его братья и сестры были столь же способными и целеустремленными, «головастыми», как сказал видный ленинградский инженер Александр Предовский, — он учился с Андреем в одном классе и в одном институте. Еще он сказал: «Род Москвиных — это племя такое... Их бы разводить надо!» И все они — кроме Андрея! — шли по стопам отца и стали «технарями». Вот и Варя — постоянная сестра милосердия в мальчишеских войнах, с детства мечтавшая быть врачом, выбрала самую техничную медицинскую специальность — хирургию.

Андрей — другой. Тогда, в 12 лет, это не было заметно. Разве что более молчалив (по легенде, которую сам Москвин не отрицал и даже поддерживал, он до пяти лет вообще не говорил). Андрей похож на мать: высокий покатый лоб, тонкий прямой нос, энергичная линия скулы, «скульптурные», хорошо вылепленные, слегка оттопыренные уши. В нем чувствуется «порода», то, что Цветаева назвала «сокровеннейшим из сокровищ». Это хорошо видно на фотографии Москвина в профиль и без очков, сделанной в конце 40-х годов. Тогда же его нарисовал Николай Акимов, и тоже в профиль, — видимо, при этом становились особенно заметными и благородство «породы» и вся природа модели. Не нужно думать, что «порода» — привилегия аристократии, старинного дворянства. Ничего дворянского в Москвиных не было: дед по отцу был купцом и почетным гражданином Царского Села, имел лабаз на Малой улице; дед по материнской линии, судя по званию «личного почетного гражданина», — из купцов или мещан. «Порода» Андрея Москвина идет от крестьян из русской глуши, что отмечены врожденным благородством, истинно крестьянской смекалкой и той настоящей интеллигентностью, суть которой не в поверхностной эрудиции, многознании, а в глубоком понимании человека, жизни. Коротко говоря, это та порода, которая была у Антона Чехова.

ВОСПИТАНИЕ

Почти все мы формируемся в детстве. Уже в восемь лет человек становится пессимистом или оптимистом...

Андре Моруа

Тон в семье задавал отец — человек властный, даже деспотичный. Он был из «сам себя создавших»: окончив институт, отделился от семьи, уехал из Царского; работая на железных дорогах, быстро сделал карьеру, в 45 лет стал директором одного из крупнейших заводов России — Сормовского. Это были годы тяжелейшей реакции и промышленной депрессии после Русско-японской войны и Революции 1905 года. В «Истории Красного Сормова» (1969) Николай Москвин назван «достойным представителем дельцов-акционеров» и чем-то вроде символа едва ли не самого мрачного периода истории завода. Но именно в эти годы под наблюдением его директора был создан знаменитый паровоз серии «С» — лучший в России и один из лучших в мире. Вернувшись в Царское Село и на службу в Министерство путей сообщения, Москвин стал еще консультантом русских и зарубеж

ных фирм. Главная же его забота — создание мощного предприятия по добыче и транспортировке печорского угля; в 1912 году он даже совершил экспедицию на плоту по Печоре. Похоже, что и воспитание детей было для него неким предприятием с надлежащей отдачей в будущем. Поэтому при всей занятости он находил время для работы в Родительском комитете Реального училища и стал его председателем.

Крутой характер, опыт собственного «выхода в люди», твердые представления о том, что такое деловой человек, сформировали воспитательную систему Николая Дмитриевича: развитие сильной воли и самостоятельности детей сочеталось в ней с поддержанием нерушимого авторитета главы семьи. Воспитание независимости, умения ориентироваться в обстановке, находить выход проводились методами суровыми, порой жестокими. Сохранилось семейное предание: отец посадил десятилетнего Андрея и шестилетнего Борю в поезд и велел кондуктору высадить их через несколько станций. Мальчики, не имея денег, должны были сами вернуться домой. Характерно, что Семен — добрый, даже нежный, не похожий на отца, став после его смерти во главе семьи, применял к самым младшим почти такие же методы воспитания.

Закалке воли сопутствовала закалка физическая: зимой и летом дети с увлечением занимались спортом. Более всего им нравился велосипед: все вместе ездили в Павловск, где были извилистые дорожки и крутые, с поворотами спуски к речке Славянке. Особым шиком считалось посадить к себе на велосипед несколько человек, разогнаться на спуске, перескочить горбатый Висконтьев мост и с ходу подняться на самый верх крутого подъема на другом берегу. Андрей был непременным участником спортивных затей и, по словам Предовского, «первым по выдумке освоения “стальных коней". Он, например, на затяжных спусках мог стать во весь рост на седле велосипеда».

В Александровском парке для наследника престола соорудили мачту парусника с вантами, веревочными лестницами, площадкой наверху и натянутой просмоленной сетью внизу. Когда царская семья была в Крыму, детей, чьи отцы могли получить пропуск в дворцовом ведомстве, пускали в парк. Они залезали на площадку, прыгали на сеть. Цар-скосел и ленфильмовец Илья Гольдберг, хорошо знавший Москвиных (его брат учился в одном классе с Андреем), рассказал: «Высота от “палубы”-сетки была примерно семь метров. Прыгать не все решались. Я боялся, маленьким был, а мои старшие братья и Андрей были активными участниками... Игра эта, как теперь говорят, физкультурная, но для Москвина... Если вы вспомните его точки съемки в “Шинели” — сверху, снизу, так это ведь он там впервые увидел: сверху — с мачты, снизу — лёжа на сетке». Этот рассказ стоит запомнить.

Физическая закалка давала плоды: дети были здоровые, подвижные; хорошую осанку Москвин сохранял всю жизнь.

Третий краеугольный камень «системы» Николая Дмитриевича — воспитание «людей дела». С ранних лет дети умели работать руками. Это позволило в нелегкую и небезопасную экспедицию по Печоре взять не только Семена, но и Андрея — ему было тогда одиннадцать лет. Рано привлекая детей к своим делам (пятнадцатилетнего Семена он брал в поездки за границу), отец осуществлял главную цель — подготовку сыновей к деловой, инженерной деятельности.

Много лет спустя Андрей Москвин написал: «Я родился в инженерной семье, в крупном промышленном центре, в окружении практической техники, где все прививало привычку к точности, здравому смыслу, учету обстоятельств, вере в возможности техники». Он всегда был точен в выражении мысли, «инженерной» семья названа не случайно. Но инженером в большой семье Москвиных был только Николай Дмитриевич! Дед-купец старался дать детям хорошее образование: один из братьев Николая Дмитриевича стал известным военным врачом, но другие продолжали «дело». И тем не менее для Андрея семья — инженерная, ибо отец, технический интеллигент в первом поколении, сумел вселить в сыновей веру в возможности техники. «На наших глазах менялся мир, — написал дальше Москвин. — Казавшееся невозможным становилось явью. Таким детским совершившимся невозможным было для меня, в частности, и первое знакомство с кинематографом, с фильмом-хроникой о первом полете первого аэроплана... Вскоре мне удалось потрогать настоящий самолет... После этого любое “невозможное” стало вполне достижимым, стоило лишь захотеть...» Москвин назвал это «технической романтикой». Воспитательная система отца сделала свое дело, увлекла детей романтикой техники, но не лишила их здравого смысла с его — по Москвину — «критическим отношением ко всякой работе, к проверке ее результатов».

Техническая культура молодого поколения Москвиных была высокой. А художественная? Судя по рассказам, Николай Дмитриевич мало интересовался искусством. Но дом должен быть «как у всех»! Поэтому выписывали журналы, за две тысячи томов перевалила библиотека (в основном сочинения классиков и приложения к журналам), были абонементы в оперу, всей семьей посещали летом концерты и воскресные спектакли в Павловске. В доме был хороший рояль, но играть учили только девочек. Поощрялось рисование, полезное будущим инженерам. Впрочем, все дети рисовали охотно и хорошо — черта в семье наследственная.

Твердая установка отца на инженерное будущее сыновей определила выбор школы: Семен, а за ним Андрей пошли в реальное училище — оно готовило к поступлению в технические институты.

УЧИЛИЩЕ

И было еще Реальное, совсем молодое, с черными барашками: там царили как Гог и Магог, «Евтушевский» и «Краевич», житья не было от математики, но с интересом добывали сероводород. Здесь дух разночинства презирал перчатки, вихрастые мальчики лупили причесанных...

Эрих Гэллербах

Здание Царскосельского реального училища, отвечающее новейшим требованиям педагогики, заложили в 1902 году; в 1903-м начались занятия. По совету августейшего покровителя Николая II в одном из помещений оборудовали церковь, не предусмотренную проектом. На этом покровительство кончилось, судьба училища зависела уже от педагогов. Были они в основном очень хоро-

Андрей Москвин, кинооператор

Андрей в 12 с половиной лет — после окончания 3 класса.

Укрупнение с семейной фотографии 1913 г.

шие, и слова Голлербаха насчет математики надо понимать как реакцию человека в корне гуманитарного; таких в училище было мало. Но добывание сероводорода захватило и его — практические занятия были поставлены серьезно, кабинеты хорошо оборудованы (этому помогали родители; Педагогический совет вынес благодарность Н.Д.Москвину «за крайне ценный для нужд физического кабинета и лаборатории подарок» — установку «Ромер-газ» на 6 горелок).

Андрей увлекался химией, а в последних классах под влиянием учителя естествознания Д.А.Судовского — биологией. Он устроил дома препараторскую с микроскопом и инструментами для анатомирования и получения микросрезов тканей. При окончании училища его наградили новейшим руководством по гистологии. Учение давалось ему легко, оба аттестата (за 6 классов и за 7-й, дополнительный) — с наградами I степени. Сильных учеников в

классе было много, шло негласное соревнование за право быть первым. Андрей в нем не участвовал, хотя при желании мог бы стать круглым пятерочником. К учению он относился серьезно, но отметки сами по себе его не волновали. Зато он неизменно боролся за первенство

в спорте, в розыгрышах, в возне на переменах и даже, несмотря на

очки, в драках.

Между носившими черные шинели реалистами, «черными барашками», и гимназистами шла война. Бывший гимназист Илья Гольдберг признался: «Реалисты были почему-то сильнее и всегда побеждали». Вероятно, благодаря духу разночинства и опыту войны с собственными «причесанными». Андрей был в компании разночинцев, как и сын актера Митя Смирнов, сын врача Боря Гольдберг, купеческий сын Володя Глазунов. Разночинство вовсе не означало бедность — были они детьми обеспеченных родителей: плата за обучение была не малой. Дух разночинства — от противостояния «третьего сословия» высокомерным аристократам и дворянам. В классе были и такие — князья Голицын и Багратион-Мухранский, внук знаменитого педагога Ушинский.

По инициативе Ушинского в 6 классе выпустили рукописный журнал с претенциозным названием «Всё». В воспоминаниях о Москвине Предовский написал: «Это был типичный банальный журнал того времени. Журнал выпускался в одном экземпляре и его по очереди читали... И вдруг, в один прекрасный день на каждой парте нашего класса оказался другой журнал, напечатанный на гектографе. Он назывался “Ничего”».

12

Журнал «Ничего» № 2. Страница с началом поэмы «Жирафиада».

Передо мной — два номера «Ничего». Даты: 15 октября и 7 ноября 1916 года. Обложка с орнаментом стиля «модерн». Фиолетовые чернила поблекли, но прочесть можно все: призыв редакции в №1 поддержать журнал и просьбу в №2 «читать журнал немного осторожнее, т. к. уже был зарегистрирован случай чтения журнала преподавателем», гимназический фольклор — стихи «О пользе вина»,вполне серьезные «Предсказания погоды по частным признакам», альбомные стишки. В ребусе зашифровано «Долой журнал “Всё”». Центральное место в №2 занимает «Жирафиада»: «Злыми глазами сверкая,/На мальчиков страх наводя,/Не

сется Жирафа, шагая,/Несется, вперед не глядя...» 32 строки «поэмы» повествуют об учителе алгебры А.А.Либерге, прозванным «Жирафой», о двойках и единицах, «влепляемых» им дрожащим от ужаса реалистам. Поэма имела в классе огромный успех. В октябре 1979 года восьмидесятилетний Предовский прочел ее мне наизусть! В воспоминаниях он написал дальше: «Это было сделано мастерски

А.Н.Москвиным — и текст, и техника печатания на самодельном гекто-

графе. Конечно, мы были в восхищении, а учителя — в смятении. Кончилось все это тем, что оба журнала — и “Всё” и “Ничего” — были конфискованы и запрещены. В этом сказался весь Москвин».

Не собиравший архива Москвин сохранил оба номера «Ничего». Нужно было видеть, с каким волнением листали пожелтевшие страницы Александр Федорович и Григорий Николаевич, не видевшие журнал более 60 лет. Мы стали разбираться — кто его делал? Оказалось, не один Андрей. Семилетний Гриша растирал фиолетовую кашицу для гектографа. Занимался журналом и Митя Смирнов. Судя по двойному псевдониму подписи («Coq и VS»), «Жирафиаду» сочиняли вдвоем. Стихотворцами они были слабыми; это видно и по приведенной, еще и не худшей, первой строфе, пародирующей известную песню «Оружьем на солнце сверкая...» Другие тексты писал Митя. Андрей анили

новыми чернилами рисовал оформление и картинки (особенно удачен шарж на «несущегося Либерга») и провел всю техническую работу — переносил страницы на гектограф, делал с него оттиски на листы бумаги. «В этом сказался весь Москвин...» И правда: в этом с размахом задуманном и проведенном деле виден Москвин, его инженерная смекалка, умение работать руками и доводить дело до конца, демократичность («массовый» тираж против одного экземпляра «Всё») и даже превосходство изобразительных способностей над литературными: лучшее, что есть в обоих номерах — рисунки, а не тексты.

О том, как рисовал Андрей, Предовский рассказал: «Он и краски воспринимал по-своему, как-то своеобразно... У нас Шостаченко был, он нас очень дрессировал, чтобы все это было точно. А Андрей все более так расплывчато, в полутонах...» Рисование в училище начиналось с 1 класса и поставлено было отменно Алексеем Шостаченко, учеником Павла Чистякова. Он умер, когда Андрей был во 2 классе, но серьезное отношение к рисованию осталось, даже устраивались выставки. В реальном были еще хор и духовой оркестр, проводились литературно-музыкальные вечера и лекции. Выпускной класс по традиции ставил спектакль. Однако Андрея это мало привлекало, в таких начинаниях он участвовал лишь со стороны технической. Никто из видевших спектакль их класса «Свадьба Кречинского» не мог вспомнить, играл ли он хоть маленькую роль. Зато Предовский помнил, что он строил декорации и принес из дома мамино платье, в котором Саша играл Адуеву.

При всей заботе об эстетическом и общем развитии (были еще и экскурсии на природу, в музеи, на заводы, иногда и дальние: весной 1914 года Андрей был с экскурсией в Вильно и Варшаве), главной установкой училища была подготовка будущих инженеров и ученых-естественников. Умело проводимая в жизнь, она исключала воспитание общественных интересов, чему способствовали особенности города и высокая плата, определявшая состав учащихся. Весной 1917 года любопытство тянуло реалистов на вокзал: здесь проходили митинги, ораторы с красными бантами провозглашали войну до победного конца, солдаты спорили, дело доходило до драк. В дни корниловского наступления бегали смотреть на казаков. Григорий Москвин рассказал, как однажды Андрей и Коля Предовский — младший брат Саши — уехали куда-то на велосипедах, и Андрей вернулся, исполосованный нагайкой. Но пострадал он, видимо, от излишнего любопытства.

После Февраля создали ученические комитеты. Московский гимназист Евгений Габрилович вспоминал, как их комитет «круто поставил вопрос об отстранении некоторых педагогов». Ничего подобного не произошло в Царскосельском реальном. Комитет (Андрей представлял в нем 6 класс) передал Педагогическому совету пожелания старшеклассников: устроить курительную комнату и разрешить посещения кинематографа. Оба пожелания приняли; второе с оговоркой: «с ведома родителей». Где уж тут говорить об «отстранении некоторых педагогов»!

Андрей Москвин кончал основной курс Реального училища достаточно активным в жизни класса, но далеким от настоящей политики, увлеченным не только биологией и химией, но и «технической роман

тикой». Положение семьи было нелегким: Семен бросил институт, пошел работать на железную дорогу, большую квартиру на Новой улице пришлось оставить, переехали в дворовый флигель в доме деда на Малой. Казалось бы, и Андрею надо работать. Но Семен настоял на том, чтобы он пошел в 7 класс. 27 апреля 1918 года Андрей получил свидетельство об окончании 7 класса и стал рабочим на железной дороге: надо было помочь семье. Через месяц, уже десятником Андрей уехал в Петрозаводск на изыскания по достройке Мурманской железной дороги. Семен считал, что Андрей должен учиться дальше. В свои 20 лет старший брат стал главой семьи с авторитетом, пожалуй, не меньшим, чем был у отца. Как раз Андрей мог и не послушаться, но его желание совпало с желанием Семена. В ноябре он подал документы в Технологический институт, который окончил отец и в котором недоучился Семен.

СТУДЕНТ МОСКВИН

Вот история пяти с половиной лет студенческой жизни из автобиографии Москвина: «Поступив осенью 1918 года на химический факультет Ленинградского Технологического института, занимался в нем одновременно с работой по найму по осень 1921 года, когда перешел в Ленинградский институт путей сообщения, откуда был уволен весной 1924 года...» Уточню: институты были еще Петроградскими, работа по найму — в основном летом, на железнодорожных изысканиях; уже в 1920-м Андрей стал техником. Такова внешняя сторона жизни студента Москвина.

Понятно, почему выбран Технологический: сыграли роль интерес к химии и любовь к технике, удачно объединившиеся в химическом факультете этого института. Почему же он ушел и с потерей законченных курсов (слишком разные специальности) поступил на 1 курс Института инженеров путей сообщения, в просторечии — Путейского? На это ответить труднее. Вероятно, по мере перехода от общих дисциплин к специальным ему все меньше нравилась профессия инженера-химика. Еще не зная о своем истинном призвании, призвании художника, он решил, что неточно выбрал специальность. Уверенности же в том, куда поступать, у него теперь не было, и он подал документы в два института: в Путейский и в Высший институт фотографии и фототехники, в просторечии — Фототехнический. Его приняли в оба. За компанию с ним поступал в Фототехнический демобилизованный из Красной Армии Саша Предовский (Москвина призывали в 1920 году и освободили по близорукости). Сашу тоже приняли, но он решил вернуться в Путейский, где проучился год до армии. Вместе с ним пошел и Андрей. Сыграли роль обстоятельства по тем временам важные: стаж работы на железной дороге и членство в профсоюзе, куда он поступил в 1919 году. Профком дал рекомендацию в институт: «исполнительный и аккуратный служащий, честный работник». К тому же в Путейском, кроме Саши, учились Смирнов, другие бывшие реалисты. На одном курсе с Андреем оказался Коля Предовский.

Выбор Технологического, а затем Путейского объясняется и прозаически: институты недалеко от Детскосельского вокзала. В годы раз

рухи поезда и трамваи ходили плохо, детскоселы тратили иногда по два-три часа, чтобы попасть поездом в Питер, и им не хотелось терять еще столько же, добираясь через город, скажем, до Горного или Политехнического. Этим же, а не интересом к фотографии, объясняется и поступление в Фототехнический — он тоже близко к вокзалу. Поездки в еле ползущем поезде сблизили «врагов» — гимназистов и реалистов. Гимназист, потом красноармеец, с 1922-го студент Фототехнического Вячеслав Горданов вспоминал: «Так как в вагонах стоял лютый холод и стены покрывались инеем, мы Москвина, который любил пофорсить и ходил в осеннем пальто, впрочем, другого у него, кажется, и не было, сажали посередине, а сами в полушубках и валенках наваливались на него с боков так, что ему иногда становилось жарко...»

Другого пальто у Андрея не было. Очень трудное время, особенно 18-й и 19-й годы — первые два года его студенческой жизни. Голод, сыпняк, нет дров. В комнатах старого дома — до трех градусов мороза. Не всегда был хлеб, плохо с одеждой. Андрей освоил сапожное дело и шил сапоги: на верх шло сукно училищных шинелей, на подошву — ковер. Об этом рассказал Григорий Николаевич. И добавил, что из того же шинельного сукна Андрей сшил ему брюки: «Почему-то они были таким винтовым швом, но это неважно — я носил их и был очень доволен...»

1921

Необычайными стали тени, Необычайными стали мысли, Необычайностью стало время, Мне отпущенное на жизнь.

Николай Асеев

Григорий Козинцев так описал свое впечатление 1920 года: «Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой. После обсаженных каштанами уютных улочек Киева дворцы, проспекты, громады зданий — все казалось нежилым, невозможным для жилья». Может быть, это ощущение субъективно: в пятнадцать лет он оказался здесь впервые. Но вот слова жившего в городе художника Владимира Милашевского: «Петроград в те годы был пустынен... Он напоминал величественный музей Искусства и Истории, временно закрытый для посетителей».

Почему в рассказе о Москвине нужны эти воспоминания о петроградских пейзажах? Без пейзажа трудно понять время, не поняв время, нельзя понять, что произошло с Москвиным в эти годы. А именно тогда окончательно сформировался характер, определились вкусы, пристрастия, отношение к жизни.

«Это было время, — писал Виктор Шкловский в статье «О рождении и жизни факсов», — когда Питер трепетал, как вымпел, между воспоминаниями и надеждой, сей памятью о будущем... Воздух был разряжен революцией. Город плыл весь под Октябрьским вымпелом. Революция надувала паруса даже тех, кто ее не понял». В 1921 году Москвин перешел из Техноложки в Путейский, а будущие факсы — Козинцев и Трауберг, режиссеры студии Константина Марджанова, со

чиняли манифест эксцентризма. Сам Марджанов ставил «Похищение из сераля» и «Cosi fan tutte» Моцарта. На выставке левого искусства работы шестнадцатилетних Козинцева и Юткевича висели рядом с полотнами Малевича и Филонова, рельефами Татлина. Шкловский выпустил книгу о «Тристраме Шенди» Стерна. В январе 1921 года после трехлетнего перерыва открыли картинную галерею Эрмитажа. 13 февраля с речью о Пушкине, о назначении поэта выступил в Доме литераторов Александр Блок; это было его завещание новым поколениям — он знал, что долго не проживет... 14 февраля Андрею Москвину исполнилось 20 лет...

28 февраля начался Кронштадтский мятеж. В Питере с разными чувствами прислушивались к канонаде те, чьи паруса надула революция, и те, кто ее не принял. Разгром мятежа многое определил. Вот пример: в Актовом зале Путейского висели портреты Александра I и министров путей сообщения, выпускников института. Только в июле 1921-го по «настойчивой просьбе» Коллектива коммунистов портреты убрали.

Состав студентов сначала мало отличался от дореволюционного, хотя ограничения на прием детей рабочих и крестьян отменили еще в 1918 году. В 1921-м при Путейском открылся рабфак. Расслоение студенчества началось, но большинство предпочитало «нейтральную» позицию. Появились «академисты»; они считали: главное — наука, остальное, прежде всего политика, к инженерному делу отношения не имеет. В Путейском Москвин сразу оказался в числе не только «академистов», но и «бенберистов».

Компанию студентов-детскоселов (в нее входили Смирнов, Москвин, братья Предовские, Бронислав Каролюнас и другие) назвал бенберистами Горданов. Он был неистощим на прозвища, сочинение пародийных стихов, удивительно смешных и почти правдоподобных историй, на мистификации и розыгрыши. Через 50 лет, в 1974 году, я спросил: «Почему бенберисты?» — «Понимаете, была лихая студенческая среда. Начитались Уайльда...» Герой комедии «Как важно быть серьезным» выдумал вечно больного мистера Бенбери, чтобы «навещать» его в деревне; отсюда «бенберист» — человек, прикрывающий свои проделки вымышленным предлогом. Горданову понравилось эффектное слово, он всегда любил такими пощеголять (даже в семидесятые годы, уже заметно погрузнев и помрачнев, иногда называл кого-нибудь «таксодермическим метахоником»). Но прозвище имело и некий смысл: все они увлекались Уайльдом, знакомое слово было своеобразным паролем. Увлечение отражалось и на поведении: некоторые бенберисты, в их числе и Москвин, старались и вести себя как английские денди.

Сдружили бенберистов совместные поездки в поезде, общие развлечения в Детском, где с ними были и барышни — Саша Глазунова (сестра одноклассника Андрея), Вера Кирпичева. На велосипедах отправлялись в дальние путешествия. Ходили в Павловск на концерты, спорили о книгах. Подружились с братьями Николаевыми и зачастили в оперу: мать Николаевых, певица, снабжала контрамарками. Была ли в бенберизме попытка какой-то организации, тяга к чему-то более серьезному? И Горданов, и Предовский сказали — не было. Просто любовь к розыгрышам, довольно бездумное студенческое ве-

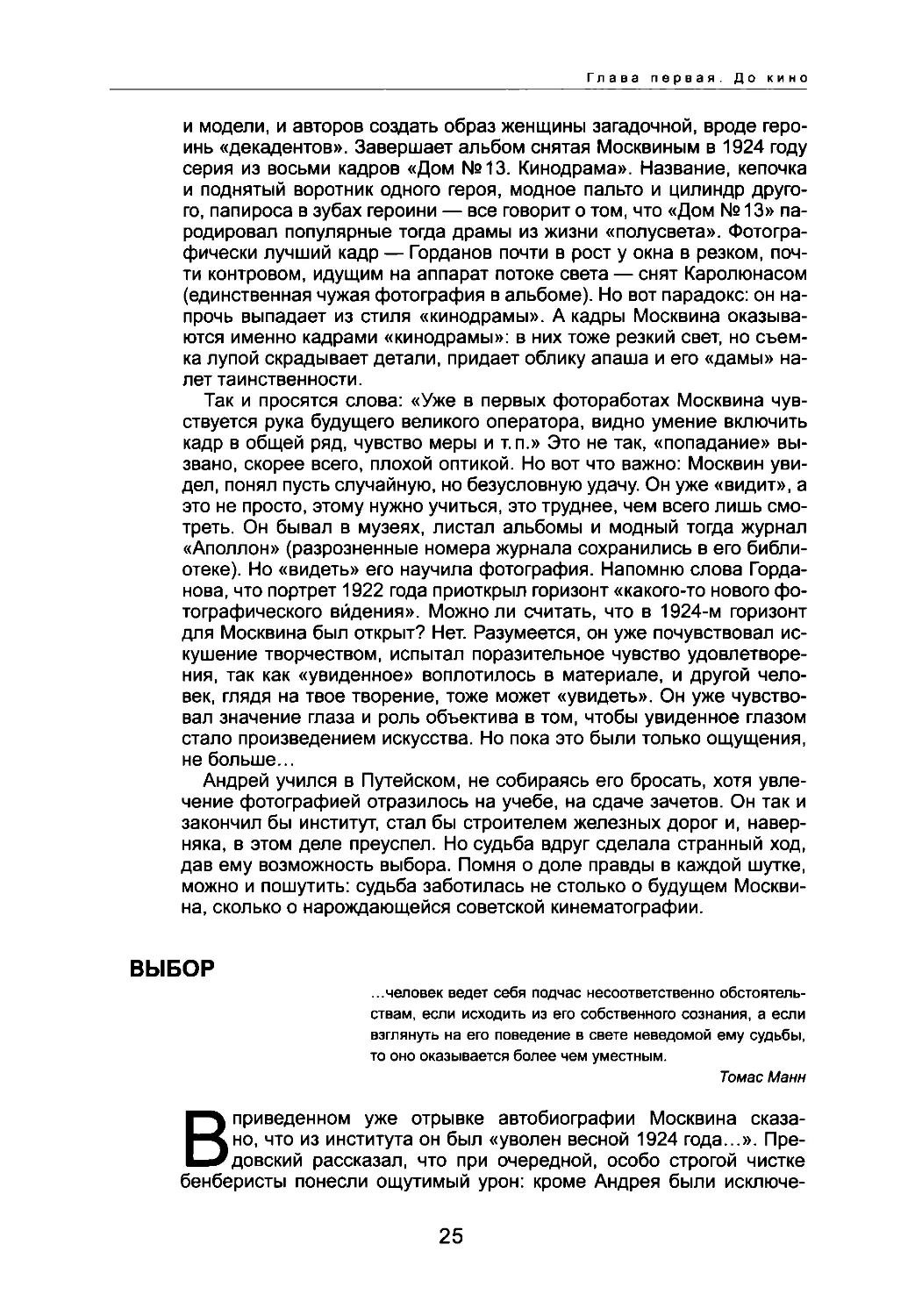

Самые активные бенберисты.

Слева направо: Н.Предовский, В.Горданов, А.Предовский, Москвин (он без очков, поэтому мало похож на другие свои портреты).

Крайний справа — Д. Смирнов.

Имя второго справа установить не удалось (фото Б Каролюнаса, 1924).

селье, общие вкусы в литературе, музыке. Политикой не интересовались.

Во время учения в Нежинской гимназии Гоголь писал матери: «Но неужели мы должны век серьезничать, и отчего же изредка не быть творителями пустяков,

когда ими пестрится жизнь наша?» И бенберисты были творителями пустяков вроде «оборотничества» (их «знаком отличия» были перевернутые кокарды на студенческих фуражках). Это не помешало им — почти всем! — стать очень хорошими специалистами. Блестяще окончивший институт Дмитрий Смирнов работал главным инженером переустройства Мариинской водной системы. В историю российского мостостроения вошла ссора Александра Предовского с учителем, академиком Г. П.Передерием, не верившим в возможность постройки большого сварного моста. Под руководством Предовского разработали технологию сварки и построили такой мост через Неву — новый Мост лейтенанта Шмидта.

В 1921 году, в необычайное время, Андрей Москвин был таким же, как и все бенберисты, творителем пустяков, готовящимся к серьезной инженерной карьере. Но только внешне. Внутри шла сложная, вероятно, и ему самому непонятная борьба интересов, пристрастий, шло то, что можно назвать поиском своего пути.

ПУТИ СТРЕМЛЕНИЙ

Вопрошающий получает тот ответ, который ему нужен, иначе бы люди не шли по путям своих стремлений.

Густав Мейринк

Когда человек выходит на пути своих стремлений? Невольно начинаешь перебирать в памяти биографии великих. Академик Л.Д.Ландау говорил о себе: «Вундеркиндом не был». Но в 13 лет он умел дифференцировать, в 14 стал студентом сразу двух факультетов. Есть иные примеры, когда с детства талант особо не проявлялся, да и судьба вроде бы специально мешала ему. Рудольф Баландин, размышляя о становлении академика В.И.Вернадского и других поздно определившихся мыслителей, творцов науки, заметил: «Пожалуй, именно их и следует считать великими людьми. Такой человек трудится наперекор судьбе...» Я не случайно беру примеры ученых, а

не художников: Москвин и в 13 и в 20 лет не имел стремлений к искусству, искал свой путь в творчестве инженерном.

Труд инженера — конструктора, проектировщика, изыскателя — не менее творческий, чем труд художника. Инженер ищет гармонию, не объяснимую только «здравым смыслом» связь функции и формы, целого и частей. В чем разница с художником? Блок сказал в речи о назначении поэта, что звуки, приведенные поэтом в гармонию, «проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца». Инженер ищет гармонию своего создания с природой. Художник ищет гармонию слов или красок, звуков или объемов, чтобы испытывать человеческие сердца. Для этого его собственное сердце должно откликаться и на гармонию природы и на сердца других людей.

В «Возмездии» Блок написал о своем отце: «Он тоже получил от детства Флобера странное наследство — Education sentimentale». У Андрея «чувствительного воспитания» не было («чувствительный» я беру в том значении, которое Владимир Даль раскрывает в сочетании «чувствительный человек» — «весьма восприимчивый, впечатлительный... нравственное чувство сильно развито»). Судьба изо всех сил старалась сделать его инженером: семья, училище, друзья — все толкало к этому. Был у него безусловно и инженерный талант, не уступающий таланту братьев. Судьба позаботилась также, чтобы не встретился ему человек, который стал бы для него Учителем, увидел бы художника в мальчике, препарирующем лягушек, или в юноше, превосходно оформлявшем сложные строительные чертежи (Григорий Москвин: «Я помню его путейские проекты, отмывки — это было замечательно!»).

В биографиях великих художников часто можно прочесть о влиянии на их становление литературы, искусства. Может быть, и Москвину оно заменило «чувствительное воспитание», помогло найти свой путь? Ответить трудно, ибо даже люди, хорошо его знавшие — брат, друзья, соученики, сказать могли мало: молчаливый Андрей никогда не делился мыслями о прочитанном и увиденном и тем более своими планами, сомнениями, стремлениями. Дома о нем говорили: «В семье не без урода»; среди общительных, разговорчивых Москвиных был он явной «белой вороной». Даже о переменах в его жизни узнавали от его друзей. О поступлении на кинофабрику — от Горданова.

Все-таки какое-то представление о его художественных интересах составить можно. Начну с музыки: он постоянно бывал на концертах в Павловске, где звучала новая музыка — Прокофьев и Стравинский, Дебюсси и Равель. В 1922-1924 годах Андрей, по словам Предовско-го, часто ходил с ним в Филармонию: слушали Скрябина, Малера, бетховенские циклы, Чайковского. Были и домашние концерты Горданова — неплохой пианист-любитель, он играл Бетховена, Шопена, Скрябина. Андрей любил слушать в его исполнении этюды Шопена. Горданов рассказал и о собственном творчестве: «Мы... чего-то такое пытались сами для себя отобразить, в большинстве случаев убедившись, что никого нет дома. Я садился за рояль и импровизировал, а у Москвина были его стихотворения в прозе, которые он очень тщательно переписывал». Свидетельство чрезвычайно важное! Стихотворения не сохранились (Горданов помнил только какие-то «рвущиеся струны души»), но сам факт поэтических опытов Москвина говорит

о многом. В каком духе были эти опыты, можно предположить, если попробовать восстановить круг литературных интересов Москвина.

Появившись в 1922-м в доме Москвиных, Горданов увидел в обширной библиотеке и в «персональном» шкафу Андрея рядом с томами классиков книги Уайльда, Мережковского, де Ренье, Мейрин-ка, Да Верона — писателей разных, но объединенных этикеткой «декаденты». В начале двадцатых уже уходило увлечение Гауптманом, Ибсеном, Гамсуном; «декадентская» литература стала популярной, даже модной у русской интеллигенции, и бенберисты не прошли мимо этой моды. Но в интересе Андрея к этой литературе есть особенности. Так очень привлекли его романы «Воскресшие боги» Дмитрия Мережковского и «Голем» Густава Мейринка. В сборнике «Экспрессионизм» (1922) Москвин прочел о «сверхэмпирическом одиночестве» Мейринка, о разрушении им «высокого колокола мистического неба, стесняющего нам знание и желание». Трудно сказать, как воспринял Москвин, серьезно относившийся к вопросам веры, идею разрушения «мистического неба», но можно представить, что мейринковское чувство одиночества находило у него отклик. А необычные, «экзотические» персонажи и ситуации «Голема» притягивали его именно необычностью, контрастом с рациональным духом инженерного дела, к которому толкала его судьба. То же можно сказать и о куда более слабых романах де Ренье и Да Верона.

В романе Гвидо Да Верона «Жизнь начинается завтра» есть песня юродивого; бенберисты знали ее наизусть: «Я странник, не зная покоя,/Идущий в царство умерших;/Несу свой скелет за спиною...» Москвину песня тоже нравилась, наверно, его стихотворения в прозе были в том же духе. Вот еще стихи, которыми он увлекался в те годы: «Что я? Завитушка на кальяне? Дохлый пони? Крыса на огне?..» Это Николай Тихонов. Оператор Анатолий Головня (он познакомился с Андреем в 1925 году) написал: «Знали мы и “царскосельских поэтов”, и Иннокентия Анненского... Андрей Москвин любил стихи, и сборники поэтов, подаренные им, до сих пор хранятся у меня. Мы любили молодого Тихонова. “Брагу” для меня купил Москвин». «Царскосельскими поэтами» Головня назвал акмеистов во главе с Гумилевым. В историю русской поэзии вошел двухэтажный деревянный дом №63 на Малой улице, где они собирались. По причуде судьбы он вошел и в биографию Москвина, и как раз тогда, когда вопрошая, он далеко не всегда получал ответ, который был ему нужен. Он еще искал пути своих стремлений.

ДОМ НА МАЛОЙ

В том доме было очень страшно жить...

Анна Ахматова

Мать Гумилева Анна Степановна купила этот дом в 1911 году. Гумилев и Ахматова жили в нем до 1916-го. Память об этих годах и отношение Ахматовой к дому окрасились отблесками более поздних событий: «Мой бывший дом еще следил за мною/Прищурен-ным неблагодарным оком...» Или в рассказе о рисунках Модильяни:

«Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции». Может быть, потому и появились слова «очень страшно жить».

После революции дом национализировали, разделили на несколько квартир. В 1922 году, когда давно не знавший ремонта дом деда пришел в полную негодность, Москвины получили ордер на квартиру в первом этаже, состоящую как раз из тех комнат, в которых жили Ахматова и Гумилев. Дом деда вскоре снесли, а в пятидесятые годы снесли и дом Гумилевой...

В квартире была гостиная с камином и пять комнат. Характерно, что Андрей получил отдельную, правда, проходную; раньше в ней была библиотека. Комната по площади — вторая после гостиной, но почти треть ее занимал рояль. От Гумилевых остались в ней диван и два мягких кожаных кресла, в которых сразу «утопаешь», — Андрей очень любил эти кресла, и перевозил их во все квартиры, где позже жил. Он поставил еще рабочий стол и книжный шкаф. Свой шкаф, когда рядом, в гостиной была семейная библиотека, тоже говорил о многом. В шкафу — путейские учебники, романы. Почетное место занимала поэзия, прежде всего — Николай Гумилев.

Голлербах написал о Гумилеве: «Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Эмаром, но кто осуществляет в своей “взрослой жизни” этот героический авантюризм? Он осуществил». Добавлю — и сумел выразить. Гумилев не только подчинил свое поведение созданной себе маске «конквистадора в панцире железном», но и охватил романтическим чувством повседневность: «В каждой луже — запах океана./В каждом камне — веянье пустынь». Для Андрея это не просто слова, написанные у озера Чад или у хорошо знакомого камина. За ними — осуществленный «героический авантюризм», «трудные сны» поэта и географа, в которых «Неведомых ма-териков/Мучительные очертанья». И Андрей тоже стремился «осуществить»: по рассказу Предовского, он пытался устроиться в экспедицию по трассировке телефонной линии Ташкент — Кабул — Дели. Не удалось. Но он был настойчив. В 1923 году выбрал для производственной практики Мургабский оазис Туркмении. В неспокойных тогда местах он пробыл три месяца, привез долго мучившую его малярию, тропический пробковый шлем, немного гашиша — это тоже было нужно, чтобы понять Восток. Интерес к Востоку, увлечение Гумилевым и Тихоновым нельзя, конечно, объяснить тем, что Москвин жил в доме на Малой; Гумилевым он зачитывался и до переезда. Но для человека с натурой чувствительной такое, в общем-то, случайное совпадение не могло не показаться предзнаменованием перемен (напомню еще, что Гумилев был расстрелян ГПУ совсем недавно — в августе 1921-го, менее чем за год до переезда Москвиных в его бывший дом).

Был ли тогда Москвин человеком чувствительным? Внешне — нет. Сдержанный, подтянутый, физически сильный — он выглядел человеком, уверенным в себе, и менее всего мог бы показаться чувствительным. И вряд ли ощущал себя таким в 20 лет. Да и любовь к поэзии Гумилева вовсе не признак чувствительности натуры, скорее наоборот. И все-таки из того, что удалось узнать о Москвине тех лет, возникает образ человека сложного, воспитанного в духе рационализма, «технической романтики», и при том, безусловно, чувствительного, ощущающего желание чего-то иного, тянущегося к таинственному

и непонятному. А ведь ощущение таинственности — «самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека» (Альберт Эйнштейн). Замечательно написал об этом Леонардо — он нашел в скалах вход в пещеру и «когда много раз наклоняясь то туда, то сюда, чтобы разглядеть там, в глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая там внутри была, пробыл я некоторое время, внезапно пробудились во мне чувства — страх и желание; страх — перед грозной и темной пещерой, желание — увидеть, не было ли чудесной какой вещи там в глубине».

В поисках «путей своих стремлений» Андрей Москвин стоял как бы перед великой темнотой, пробуждающей страх и желание. Поэтому к нему можно отнести, в переносном, конечно, смысле, слова о доме, в котором страшно жить. Но было еще и страстное желание увидеть в таинственной темноте «чудесную вещь» — свое призвание. Сделать это помогла фотография.

ФОТОГРАФИЯ

...объектив камеры играет меньшую роль, чем глаз позади камеры.

Арнольд Джент

Простой фотоаппарат с пластинками 9x12 см появился у Москвиных еще до войны. После смерти отца им завладел Андрей: аппарат был интересен ему, как и всякая другая техника. Позже он выменял его на маленький катушечный «Кодак» с кадром 4,5x6 см. Увлечение фотографией началось не без влияния друзей — Каро-люнаса (он учился и в Путейском, и в Фототехническом) и особенно Горданова. В августе 1922 года Горданов снял Андрея с книгой в кресле у окна. Условия съемки были очень скверные, но снимок неожиданно получился. По словам Горданова, он «приоткрывал горизонты какого-то нового фотографического видения» и стал звеном в цепи причин, которые привели его осенью 22-го в Фототехнический

институт.

К этому времени заниматься фотографией стало легче: начался НЭП, после большого перерыва в магазинах появились свежие фотоматериалы. Однако «Кодак» (такой же был у Горданова) мало подходил для настоящей работы. Всерьез они взялись за фотографию осенью 23-го — на заработанные в Туркмении деньги Андрей купил хорошую фотокамеру 13x18 см, правда без объектива.

1922. Москвин в гумилевском мягком кресле. Снимок сделан В.Гордановым при свете от окна на пленке с очень низкой чувствительностью.

Портрет В. Гэрданова, снятый Москвиным в 1923 году. При съемке использовалась одна настольная лампа.

В немецких пособиях нашли описание простейшего объектива — монокля; у него одна выпукло-вогнутая линза. У них была лишь обычная двояковыпуклая лупа. Тут в полную силу сказался технический дар Москвина: найдя оптимальное положение лупы относительно пластинки, он изготовил оправу, рассчитал шкалу поправок на резкость. Он и потом с увлечением возился с оптикой, с отдельными линзами и объективами, когда они у него появились. Для съемки портретов приспособил отражатели настольных ламп, а потом сконструировал и сделал специальные рефлекторы из жести.

В начале все-таки была техника... Москвина, человека чрезвычайно любознательного, фототехника притягивала многообразием, сложностью задач, широкими возможностями для эксперимен-

тов; он должен был заняться оптикой, освоить светотехнику, вспомнить свой интерес к химии и углубиться в малоизученную тогда фотохимию. Растворы из химикатов готовили сами, а для экспериментов с проявкой и замены недостающего компонента другим мало знать книжные прописи, надо понимать роль каждого компонента в процессе. Пригодились знания механики, конструкторские способности, умение работать руками. И была в этом бурном, странном для студента-путейца увлечении фототехникой не ощущаемая как главная, неосознанная еще тяга к тому, что стояло за техникой — к возможностям искусства фотографии. Это объясняет его сближение с Гордановым, хотя самым близким другом по-прежнему был Митя Смирнов.

Среди «технарей»-бенберистов Горданов выделялся художественными задатками и не только музыкальными: он брал уроки рисования у детскосельского художника Ивана Стреблова. Техника для Горда-нова была неизбежным злом; ею нужно овладеть, чтобы, не думая о ней, заниматься творчеством. Москвина же интересовала сама техника: для него объектив значил в ту пору больше, чем глаз за камерой. Но очень скоро он почувствовал вкус и к поискам художественным.

Работ 1923-1924 годов осталось мало: несколько увеличенных портретов и альбом с 25-ю фотографиями. На обложке красивая монограмма из букв М и G, нарисованная Андреем. Она же у некоторых снимков: над ними и над теми, где есть надпись Amogor (A.MOskvin-

Белые лилии Андрей снял в 1923 году. К сожалению, репродукция не передает «дивный звон» и чуть ли не запах, которые ощущаешь, глядя на оригинал.

GORdanov), трудились вместе. Отпечатки сделаны тщательно, с любовью, как и все надписи; отношение к делу серьезное. Видимо, это лучшие работы за два года, хотя попадаются и слабые, чисто любительские. Неудачны павловские пейзажи (их всего два). Но в отдельных фотографиях 1923 года есть уже нечто большее, чем обычное любительство. Хороши два москвинских портрета Смирнова. Один — почти полный профиль вправо, другой — в

три четверти влево. Свет поставлен по-разному: на одном снимке глаза в тени, на другом в них точечный блик от прибора (Митя здесь в берете и с трубкой; Андрей снимал его «под Шерлока Холмса», блик нужен для «остроты взгляда»). Техника портретов безукоризненна. Но Москвина явно притягивало иное: снимая модель в разных поворотах, с разным светом и сравнивая результаты, он начал постигать законы фотографической выразительности.

Из его ранних работ выделяются «Белые лилии»; не случайно она оказалась в числе немногих фотографий, которые Москвин напечатал потом в формате 18x24 см (главным образом портреты Веры Кирпи-чевой, и похоже, это было связано не только с фотографией). Ассоциации, вызванные у Андрея лилиями, вошли в плоть изображения, определив контраст темного фона и освещенных сбоку светлых цветов, плавные переходы от белого к серому в лепестках, причудливое движение мягких форм и противостоящую ему прямолинейную вертикальность и статичность чуть видимых стеблей. Созданный художественный образ вызывает ассоциации у зрителя — у каждого свои, но окрашенные эмоциями, волновавшими автора. И, наверно, многие любители поэзии вспомнят «Утешение» Гумилева: «Кто лежит в могиле,/Слышит дивный звон,/Самых белых лилий/Чует запах он». Я вовсе не утверждаю, что, отбирая лилии, освещая их и компонуя в рамке снимка, Москвин иллюстрировал «Утешение», но стихи он прекрасно знал, они постоянно «звучали» в нем. Впрочем, друзья предприняли и попытку иллюстрации, задумав фотосюиту к блоковским «Стихам о Прекрасной Даме». Для начала, вспоминал Горданов, не решились пригласить кого-либо из знакомых девушек, надели на Гришу «невероятную шляпу по моде 1914 года», развели костер и сняли «Даму» через дым. Ничего путного не получилось, но знаменательна сама попытка передать фотографией поэтическое содержание.

Много в альбоме портретов. Большинство моделей — друзья-бенберисты, барышни, чаще иных Вера Кирпичева: у нее выразительное лицо, большие глаза. Интересны ее мягкие по рисунку портреты 1924 года, снятые объективом-лупой: в них чувствуется желание

и модели, и авторов создать образ женщины загадочной, вроде героинь «декадентов». Завершает альбом снятая Москвиным в 1924 году серия из восьми кадров «Дом №13. Кинодрама». Название, кепочка и поднятый воротник одного героя, модное пальто и цилиндр другого, папироса в зубах героини — все говорит о том, что «Дом № 13» пародировал популярные тогда драмы из жизни «полусвета». Фотографически лучший кадр — Горданов почти в рост у окна в резком, почти контровом, идущим на аппарат потоке света — снят Каролюнасом (единственная чужая фотография в альбоме). Но вот парадокс: он напрочь выпадает из стиля «кинодрамы». А кадры Москвина оказываются именно кадрами «кинодрамы»: в них тоже резкий свет, но съемка лупой скрадывает детали, придает облику апаша и его «дамы» налет таинственности.

Так и просятся слова: «Уже в первых фотоработах Москвина чувствуется рука будущего великого оператора, видно умение включить кадр в общей ряд, чувство меры и т. п.» Это не так, «попадание» вызвано, скорее всего, плохой оптикой. Но вот что важно: Москвин увидел, понял пусть случайную, но безусловную удачу. Он уже «видит», а это не просто, этому нужно учиться, это труднее, чем всего лишь смотреть. Он бывал в музеях, листал альбомы и модный тогда журнал «Аполлон» (разрозненные номера журнала сохранились в его библиотеке). Но «видеть» его научила фотография. Напомню слова Горда-нова, что портрет 1922 года приоткрыл горизонт «какого-то нового фотографического видения». Можно ли считать, что в 1924-м горизонт для Москвина был открыт? Нет. Разумеется, он уже почувствовал искушение творчеством, испытал поразительное чувство удовлетворения, так как «увиденное» воплотилось в материале, и другой человек, глядя на твое творение, тоже может «увидеть». Он уже чувствовал значение глаза и роль объектива в том, чтобы увиденное глазом стало произведением искусства. Но пока это были только ощущения, не больше...

Андрей учился в Путейском, не собираясь его бросать, хотя увлечение фотографией отразилось на учебе, на сдаче зачетов. Он так и закончил бы институт, стал бы строителем железных дорог и, наверняка, в этом деле преуспел. Но судьба вдруг сделала странный ход, дав ему возможность выбора. Помня о доле правды в каждой шутке, можно и пошутить: судьба заботилась не столько о будущем Москвина, сколько о нарождающейся советской кинематографии.

ВЫБОР

...человек ведет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на его поведение в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным.

Томас Манн

В приведенном уже отрывке автобиографии Москвина сказано, что из института он был «уволен весной 1924 года...». Предовский рассказал, что при очередной, особо строгой чистке бенберисты понесли ощутимый урон: кроме Андрея были исключе-

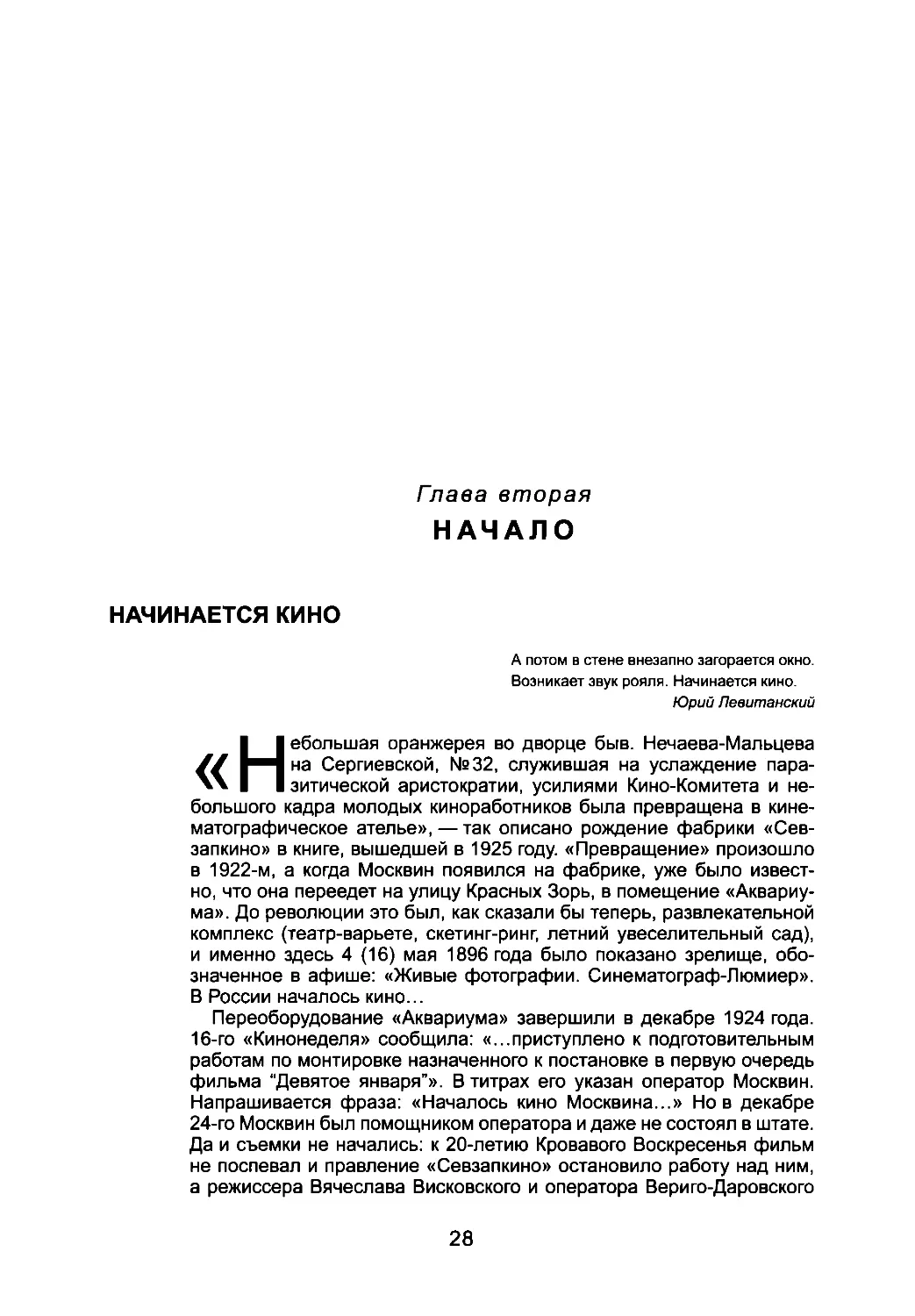

Москвин 24 мая 1924 года —

в день, когда комиссия по чистке исключила его из института. Фото В.Гэрданова.

ны Коля Предовский и братья Николаевы. Причина: неуспеваемость («очень много у них хвостов было») и «академизм», безразличие к общественной жизни. В другой автобиографии Москвина (архив «Казах-фильма») добавлено еще: «В мае-июне был арестован ГПУ за фотографирование в стенах института и после прекращения дела в июле того же года освобожден». Что же произошло?

Реакция Андрея на исключение оказалась бурной. «Первое, что он сделал, когда 24 мая вернулся домой... — вспоминал Горданов, — это потребовал, чтобы я его снял... Пожалуй, на моей памяти это был единственный раз, когда Москвин демонстрировал свои переживания в столь резкой и откровенной форме». Фотография сохранилась. Выглядит Андрей куда старше своих 23-х. Пенсне, прилизанная прическа, аккуратный пробор. Он похож на инженера, исправно служащего в каком-нибудь «Управлении изысканий ж. д. Смоленск-Псков». Но боковой свет резко выделил развернутое на зрителя ухо, подчеркнул скулы, сжатые губы. Прямо в тебя вгляды-

ваются, нет — вбуравливаются глаза. Кажется, он напряженно прислушивается, ждет каверзного вопроса, чтобы разразиться гневной отповедью. А чего стоит подпись! К острым углам быстрого и тонкого росчерка добавились рвущиеся в стороны прямые линии...

Это человек не просто взволнованный — потрясенный. Исключением? Вряд ли. По существу он уже созрел для отказа от инженерной карьеры. Потрясен он, по-моему, другим: необходимостью выбора. А этот студент с внешностью уверенного в себе человека явно получил от предков ту нередкую в русском крестьянине черту, что стала присуща и многим интеллигентам, — нежелание активно вмешиваться в судьбу, неистребимую надежду на то, что все как-то само образуется. Для таких людей ситуация выбора не в мелких житейских делах (тут они как раз тверды), а в делах жизненных — почти трагедия. Поэтому он и переживал «в столь резкой и откровенной форме», и совершил на другой день поступок безрассудный, но характерный: сфотографировал (себе на память!) комиссию по чистке. В помещении было темновато. Андрей установил за дверью аппарат и в момент, когда Митя Смирнов открыл дверь, произвел сильную вспышку магния. Его схватили, вызвали милицию...

Надо было устраиваться на работу. Проще всего пойти на железную дорогу: есть опыт техника-изыскателя, профсоюзный билет. Мож

но неплохо зарабатывать, помочь семье и, переждав год-два, пойти в другой институт — так и сделали исключенные вместе с ним друзья. Он выбрал иной путь. Выбрал сознательно: месяц, проведенный в одиночке, дал время для размышлений.

А судьба тут же приготовила ему еще один «случай». В 1923 году при реформе высшей школы Фототехнический институт стал Фотокинотехникумом с новым, кинотехническим отделением; оно готовило операторов и лаборантов. Горданов перешел на это отделение и как раз тогда, когда Москвин искал работу, был на практике на фабрике «Севзапкино» — помощником оператора у Николая Ефремова, снимавшего с режиссером Владимиром Шмидтгофом комедию «Н+Н+Н» («Нини, налог, неприятность»). Работал Горданов хорошо, в отзыве Ефремов написал: «К возложенным на него обязанностям относился с любовью и аккуратностью, и я надеюсь, что из него в будущем выработается приличный оператор». Горданова пригласили работать на фабрике, но он отказался, хотел окончить техникум, а вместо себя предложил Москвина. Познакомил его с Ефремовым и еще одним оператором — Фридрихом Вериго-Даровским, тут же устроившим первое испытание, которое Андрей выдержал с честью: «Вериго-Даровский стиснул ему руку так, как это умел делать только он, а Москвин даже не поморщился. “Может, будет толк!” — изрек Фридрих Константинович. Ефремов тоже отнесся к Андрею благосклонно: “Ладно, приходи ко мне”». Случай помог, выбор был сделан. Через много лет, составляя «творческую карточку», Андрей Николаевич Москвин начал ее так: «1924. Н+Н+Н. Пом. оператора».

С чем же пришел Андрей Москвин в кинематограф? Был он в 23 года человеком одиноким, несмотря на веселую компанию бенберистов; не случайно, придя на кинофабрику, быстро отдалился от них. Был он раздираем противоречиями. Можно даже сказать, что противоречивостью, дисгармоничностью отмечен весь его путь до июня 1924 года. Впору вспомнить о характере города, в котором он вырос, о противоречиях в интересах: химия и акмеисты, биология и Восток, инженерное дело и собственные стихотворения в прозе, фотография и Уайльд, Шопен и Мейринк... Противоречия и метания в поисках внутренней гармонии не были вовсе бесплодны — они поддерживали широту интересов и помогали развитию истинной любознательности к природе и человеку во всех их проявлениях. Он сохранил на всю жизнь важное для художника «детское» ощущение мира — цельного, таинственного и, несмотря ни на что, прекрасного, которое многие рано специализирующиеся люди начисто теряют. А фотография помогла выявить художественное начало, выбрать путь, соединяющий художественное творчество и «техническую романтику». Трудно сказать, думал ли он тогда о Леонардо да Винчи, как об идеале гармонии художника и техника, но роман Мережковского о Леонардо («Воскресшие боги») оказался в числе немногих книг из персонального шкафа в доме на Малой, которые Москвин сохранил у себя до последних дней...

Гпава вторая

НАЧАЛО

НАЧИНАЕТСЯ КИНО

А потом в стене внезапно загорается окно. Возникает звук рояля. Начинается кино.

Юрий Певитанский

Небольшая оранжерея во дворце быв. Нечаева-Мальцева на Сергиевской, №32, служившая на услаждение паразитической аристократии, усилиями Кино-Комитета и небольшого кадра молодых киноработников была превращена в кинематографическое ателье», — так описано рождение фабрики «Сев-запкино» в книге, вышедшей в 1925 году. «Превращение» произошло в 1922-м, а когда Москвин появился на фабрике, уже было известно, что она переедет на улицу Красных Зорь, в помещение «Аквариума». До революции это был, как сказали бы теперь, развлекательной комплекс (театр-варьете, скетинг-ринг, летний увеселительный сад), и именно здесь 4 (16) мая 1896 года было показано зрелище, обозначенное в афише: «Живые фотографии. Синематограф-Люмиер». В России началось кино...

Переоборудование «Аквариума» завершили в декабре 1924 года. 16-го «Кинонеделя» сообщила: «...приступлено к подготовительным работам по монтировке назначенного к постановке в первую очередь фильма "Девятое января”». В титрах его указан оператор Москвин. Напрашивается фраза: «Началось кино Москвина...» Нов декабре 24-го Москвин был помощником оператора и даже не состоял в штате. Да и съемки не начались: к 20-летию Кровавого Воскресенья фильм не поспевал и правление «Севзапкино» остановило работу над ним, а режиссера Вячеслава Висковского и оператора Вериго-Даровского

вернули к уже начатому ими «Минарету смерти» — боевику с джигитами и одалисками.

«Севзапкино» снимало исторические и восточные боевики, пытаясь конкурировать с зарубежными фирмами и с Госкинпромом Грузии, что было не легко. В дни прихода Москвина на фабрику (начало июля 1924 года) в Ленинграде было 24 кинотеатра, в них шли 24 фильма, из них два советских: «У позорного столба» («С участием красавицы Грузии Наты Вачнадзе») и «Банда батьки Кныша». О содержании других говорят названия «Авантюристка Бианка», «Куртизанка на троне»... Четыре месяца назад появился фильм Александра Ивановского «Дворец и крепость», но шел он уже только в клубах на окраинах.

Для ленинградского кино «Дворец и крепость» — вершина первого этапа развития. Его особенности раскрыл Михаил Блейман: «Кинематограф не создавал образ, а “снимал” уже созданный. Отсюда его иллюстративность... не только передача сюжета с помощью надписей, но и непреодоленная фотографичность искусства... Оператор снимал на пленку равнозначных для него актеров, натуру, интерьеры. Он и не помышлял о создании зрительного образа, а “снимал” уже созданный до него, все равно — искусством художника или природой». В самом деле, многие операторы работали как рыночные фотографы, равнодушно снимавшие клиентов на фоне скверно нарисованного «вида на море». Большинство из фотографов и вышло. Ефремов начинал в Вятской губернии. В кино он с 1912 года, до революции снял более 20 фильмов, включая «Жизнь начинается завтра» по роману Да Верона. Хотя работал он и с известными режиссерами, но остался провинциальным фотографом, даже снимал, накрывшись черной тряпкой. «Дед Ефремов» — не худший оператор «Севзапкино»; по словам Горданова, он «старался создать в кадре хотя бы намек на световую лепку». Другие и этого не пытались делать, к примеру, Лев Дранков, у которого был самый большой стаж: в 1907 году он начинал вместе со своим братом, первым русским кинодеятелем Александром Дранковым. Лучшими операторами фабрики считались Иван Фролов — игровые фильмы он снимал с 1912 года (в его активе — «Дворец и крепость») и Фридрих Вериго-Даровский — с 1915-го.

Русское кинопроизводство благодаря Дранкову началось с Петербурга, но потом «киностолицей» стала Москва. Там собрались основные силы мастеров кино, в том числе операторы Левицкий, Славинский, Завелев. Их работы, скажем, «Пиковая дама» Евгения Славинского (режиссер Яков Протазанов), фильмы Бориса Завелева с режиссером Евгением Бауэром, по уровню операторского мастерства были в первом ряду достижений мирового кино и куда выше работ Ефремова или Льва Дранкова, снятых 10 лет спустя. Правда, у «Севзапкино» была очень слабая техническая база. Но и в Москве было не намного лучше. О «Стачке» Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тис-сэ не без патетики писали: «И разве поверит и поймет американская кинематография, что "Стачка” делалась в наших скудных условиях и возможностях, при отсутствии не только новейших осветительных приборов, но и при оборудовании ниже довоенного времени». В таких же условиях одновременно со «Стачкой» снимались в «Севзапкино» первые фильмы, на которых помощником работал Москвин, и простое сравнение их со «Стачкой» показывает, что художественное

и техническое качество фильма больше зависит от того, кто его делает, чем от того, в каких условиях делают. Чему же мог научиться Москвин на «Севзапкино»? В этом нужно разобраться, дабы понять, как начиналось кино Москвина.

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА

Есть некий час — как сброшенная клажа: Когда в себе гордыню укротим.

Час ученичества — он в жизни каждой Торжественно-неотвратим.

Марина Цветаева

Твердое решение стать оператором, неотвратимое для этого ученичество потребовали укрощения гордыни и от Андрея Москвина. Не уступая своим учителям по знанию техники, он вынужден был первое время трудиться простым рабочим (главное занятие — перетаскивание штатива), потом помощником оператора, которому уже доверяли носить камеру, но ничего не получал за это. Конечно, что-то ему перепадало от сердобольных администраторов, но это могли быть только гроши. В штат фабрики его зачислили лишь в июне 1925 года.

После «Н+Н+Н» он работал на «Степане Халтурине». Ивановский хотел превзойти успех «Дворца и крепости», но для этого нужно было от элементарных, основанных на противопоставлениях приемов перейти к разработке характеров. Ему это было не под силу, и он ограничился добросовестным внешним изображением людей и событий. Успеха не было. Но задуман был «Халтурин» с размахом и кроме снимавшего «Дворец и крепость» Фролова привлекли еще Вериго-Даровского. А он взял помощником Москвина, знакомого ему по первому приходу на фабрику.

«Фридрих Константинович был плотью от плоти “Электробиографа”, — написал Козинцев, — техническая сноровка сочеталась у него с ухватками балаганщика... Будучи человеком ловким и смелым, он охотно втаскивал камеру на крыши, устраивался в самых неудобных положениях». Это помогло ему найти общий язык с молодыми Козинцевым и Траубергом — он снимал их первые короткометражные фильмы. Но вот художественная сторона дела... Горданов видел, как работал Вериго-Даровский: «Здесь было, конечно, много темперамента, шума, виртуозной ругани... К сожалению, на экране я особых следов этого темперамента не обнаружил». Мало чему мог научиться Москвин у него или у Фролова: как художники они остались на уровне «Электробиографа», это могло сойти в 1923 году, но не после «Стачки» и «Луча смерти» Льва Кулешова и Александра Левицкого. Что и было отмечено в одной из рецензий на «Халтурина» (автор подсластил пилюлю: «Впрочем, некоторые кадры натуры, виды старого Петербурга — очень хороши»).

Еще работал Москвин на фильме «Наполеон-газ» — кинодебюте в полнометражном кино эстрадного режиссера и конферансье Семена Тимошенко, который позже преуспел в комедиях (напомню, к приме-

ру, «Небесный тихоход»), а начал с фантастической истории о разгроме напавшего на Ленинград вражеского десанта, вооруженного смертельным «наполеон-газом». Образной оценкой фильма стала шутка «Парголовские авантюры» (под городом, в Парголове сняли натуру). Дебютантом был и Святослав Беляев — первый в поколении ленинградских операторов, пришедших в кино после революции. На фабрику он попал по случайному знакомству с Вериго-Даровским и работал у него помощником. Снимая «Минарет смерти», Вериго-Даровский доверил ему съемку одной-двух сцен, а в титрах поставил его фамилию рядом со своей. Получив законное право на свой фильм, Беляев сразу попал к Тимошенко: операторов не хватало. Крайне доброжелательный, в любой момент готовый прийти на помощь Славушка — так звали его все и всегда — сделал для Москвина много, но быть учителем не мог. «Техническую сноровку» дала Беляеву школа Вериго-Даровского (из рецензии на «Наполеон-газ»: «...первое технически грамотное слово “Севзапкино”»). Уже в первом фильме проявились и явные художественные потенции Беляева, сразу выдвинувшегося в число ведущих операторов кинофабрики. Но полностью раскрыться его лирическому дару позволила лишь начавшаяся в 1927 году работа с близким ему по духу режиссером Евгением Червяковым.

«Наполеон-газ» стал для Москвина еще и полезной школой съемки трюковых кадров, и подарил ему новых друзей — Беляева, помощника режиссера Владимира Петрова, практикантку из Техникума экранного искусства Рашель Мильман. Познакомился он и с оператором Александром Далматовым, помогавшим Беляеву снимать трюковые кадры (в титрах он не назван).

В творческой карточке Москвин указал три фильма, на которых работал помощником. Надо полагать, их было больше, к тому же он участвовал в съемках хроники: к ним привлекали и операторов, и помощников, хоть на день свободных от съемки фильмов. Это тоже была школа — оперативности, умения снимать в любых условиях. Летом 1925 года он познакомился и подружился с Всеволодом Пудовкиным и Анатолием Головней — они снимали в Ленинграде «Механику головного мозга». На фабрике сочли неприличным дать опытного оператора на «научную фильму» никому неведомых москвичей. Послали помощника; опыты физиологов снимали двумя камерами.

Что же дал Москвину первый, ученический год? Появились новые друзья, столь же неопытные кинематографисты, как он. В разговорах, в спорах за еще небогатым дружеским столом, в неприятии старого кино зарождалось смутное представление о том, каким кино должно быть. Операторы, с которыми он работал, одарены были неодинаково. Наблюдательный помощник видел различие бесстрастной манеры Ефремова и хотя бы желания Вериго-Даровского как-то разнообразить изображение (скажем, в ночных съемках «Мишек против Юденича») или вполнее удавшегося Беляеву в «Наполеон-газе» зрительного противопоставления натуры ленинградской и заграничной. Это тоже было школой, и все же стать настоящими учителями операторы «Севзапкино» не могли. Но «для человека, которому суждено стать художником, почти безразлично, хорошо или плохо учили его спервоначалу» — эти слова Артура Шнабеля привел в своей книге Генрих Ней-гауз, а кто лучше его понимал, что значит для начинающего Учитель!

Ученичеством в высоком смысле стало для Андрея Москвина самообразование. Реальное училище и неоконченные институты помогли ему постигнуть не только основы, но и тонкости инженерного дела и научной работы; в кино он пришел уже фактически готовым инженером; дальше достаточно было следить за новинками в интересующих его областях и за общим развитием науки и техники. При его врожденной любознательности и умении по отдельным замечаниям, таблицам, графикам улавливать главное во всяком сообщении, это не составляло большого труда, шло между делом, незаметно для окружающих, однако научно-технической эрудиции зрелого Москвина могли позавидовать многие ученые.

Не менее эрудированным был он в зрелые годы в литературе, музыке, истории искусств. Тут требовалось самообразование другого рода. Знания, что дали ему семья, училище, студенческая компания, были дилетантскими, порой односторонними, зависящими, к примеру, от моды на «декадентство». Начинать надо было с азов, и он целеустремленно и последовательно взялся за это: читал журналы по искусству, собирал книги, альбомы, зачастил на выставки, в музеи. Воспитанное занятиями наукой умение анализировать, быстрый ум, независимость суждений, отсутствие школярского подхода, наконец, природный вкус — и он довольно скоро составил собственное представление об основах искусства и его истории. С первых же шагов ученичества возник стойкий интерес к живописи. Изучая ее, он понял важность умения «видеть», понял, что год усиленных занятий фотографией был лишь первым шагом в его освоении.

Работа оставляла мало времени, но он пользовался каждым свободным часом, чтобы съездить в Фотокинотехникум. Летом 1924 года оборудовали хороший фотопавильон, Горданов сразу «освоил» его, а за ним и Москвин. Когда удавалось, слушал лекции: хотя институт понизили в ранге, программа была прежней, фототехнические предметы читали знатоки — профессоры В.И.Срезневский, А.И.Прилежаев, курс художественной фотографии — художник и фотограф В.В.Берингер. Преподаватели и студенты считали Андрея вольнослушателем. Несмотря на замкнутость, он быстро стал своим у этих увлеченных фотографией людей, с некоторыми из студентов приятельствовал всю жизнь.

Горданов и Москвин напечатали увеличения лучших «амогорских» фоторафий. Наклеенные на модные паспарту из темного шершавого картона, они побывали на выставке, привлекли внимание Василия Берингера. Его определение — «романтическая фотография» — кажется сегодня преувеличенным, но тенденцию он уловил: сквозь ложноромантическое стремление к загадочности в духе декадентства пробивался истинно романтический интерес к человеку. Определение друзьям понравилось, они задумались: чем достигается «романтичность»? Технически все было ясно: сочетанием скверной оптики, дающей очень мягкий, порой почти нерезкий рисунок, и самодельных светильников с резким светом и малым световым пятном. В павильоне с хорошими объективами и приборами они стали развивать найденный принцип — выделение главного световым пятном и обобщение, «романтизация» мягким оптическим рисунком. Опору поискам они находили в поддержке Берингера, других преподавателей, в изучении фо