Текст

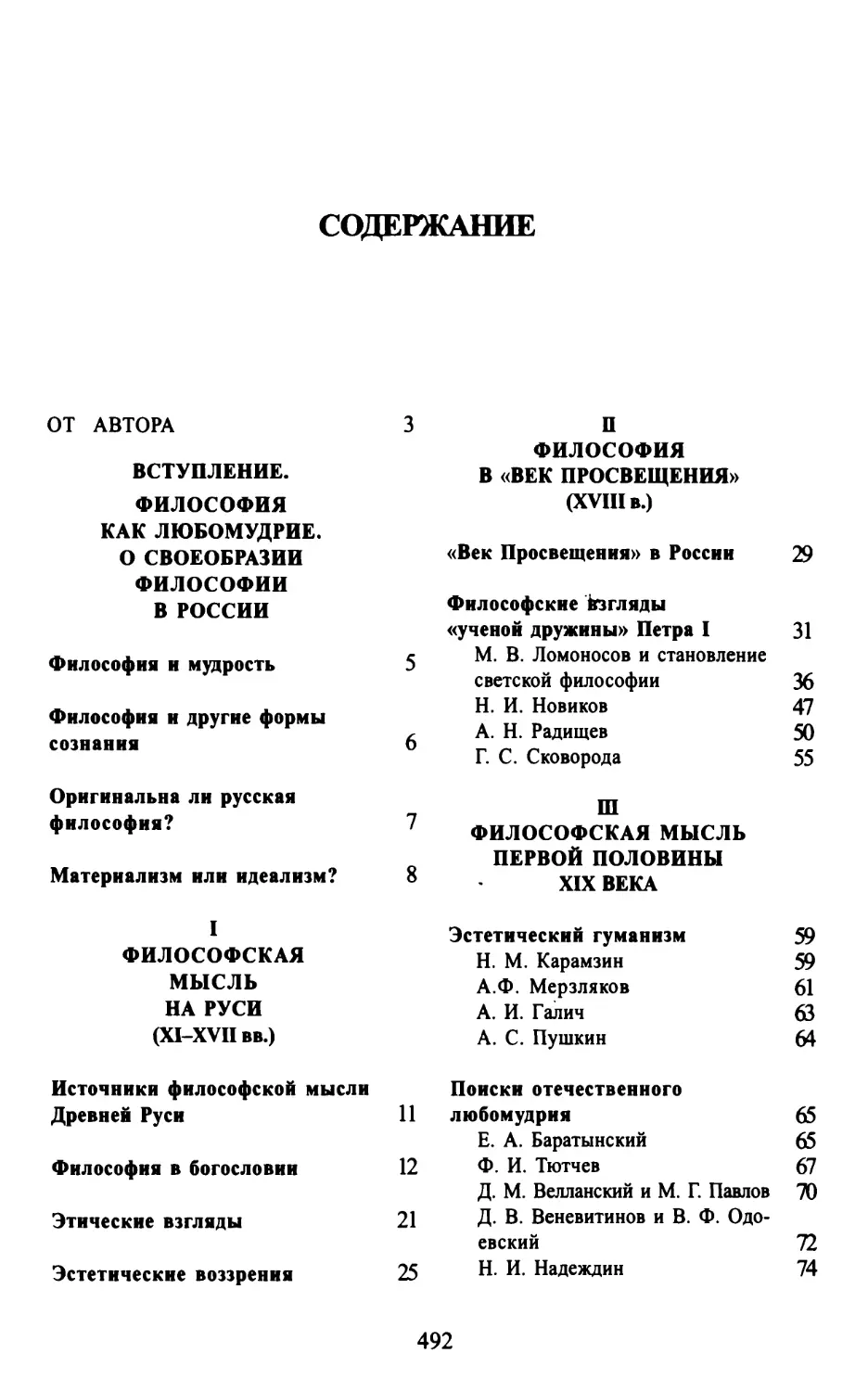

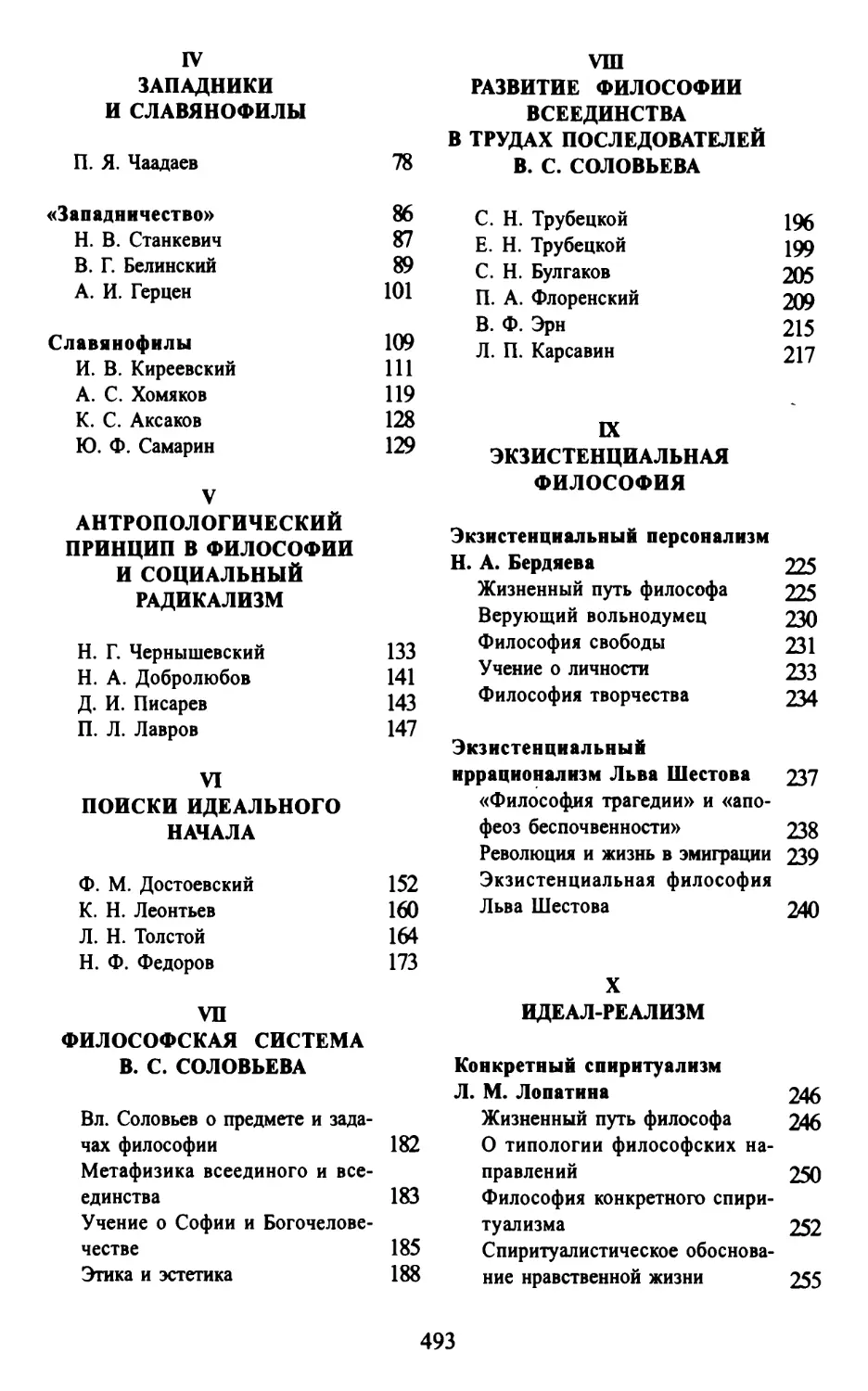

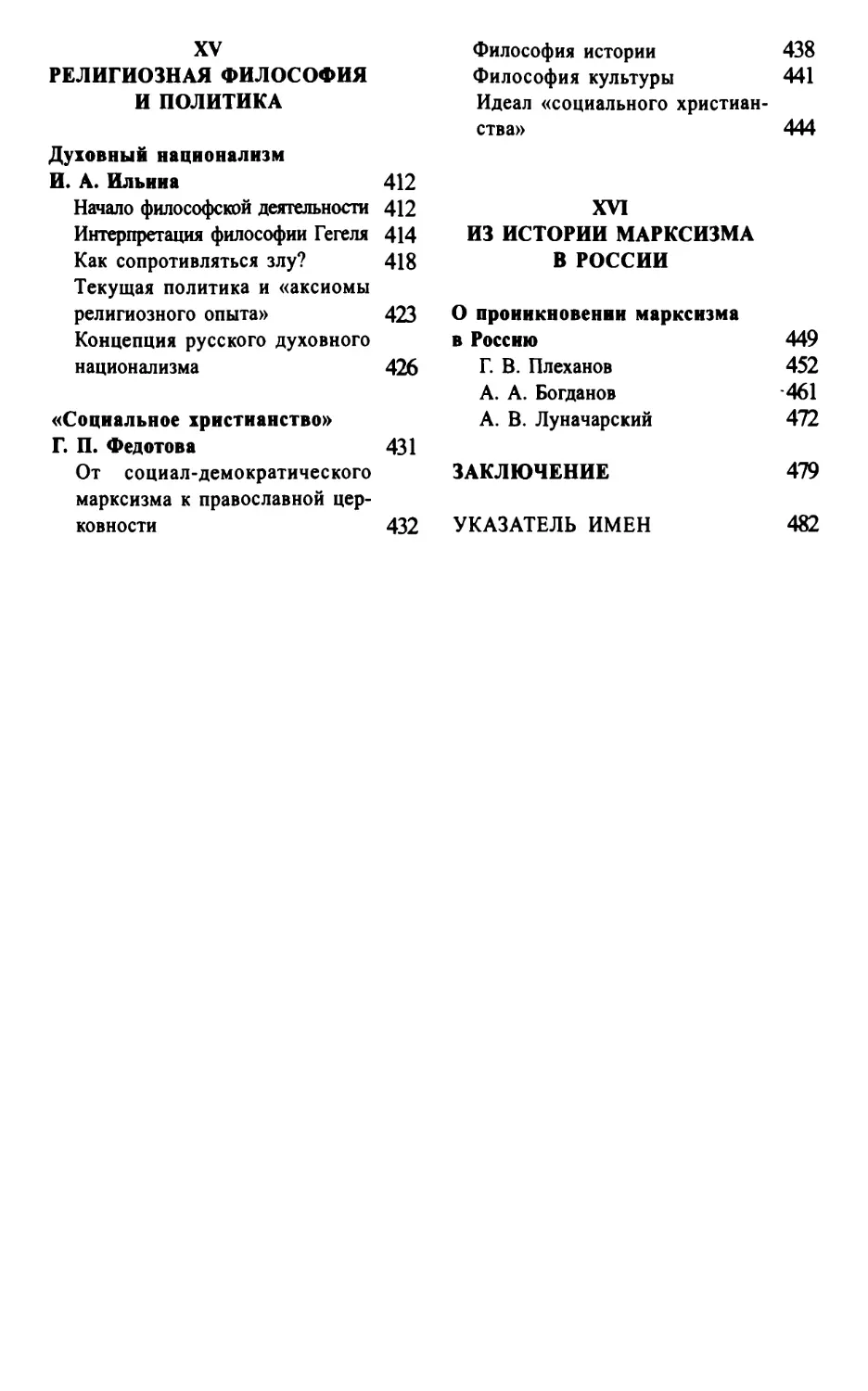

л. H. столович

Очерки

Москва

Издательство «Республика»

2005

Столович Л. H.

История русской философии. Очерки. - М.: Республика,

2005. -495 с.

ISBN 5-250-01882-3

Автор книги, известный читателям своими трудами в области эстетики

и философии, с позиций плюрализма систематически излагает

многовековую историю развития философских идей в России. Раскрывая взгляды

русских мыслителей, он стремится показать, какие вопросы волновали их и как

в процессе решения этих вопросов возникали различные теоретические

построения и принципы. Значительная часть работы посвящена философским

течениям конца XIX - первой половины XX в.

Рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов, на читателей,

интересующихся историей русской философии и культуры.

ISBN 5-250-01882-3

© Издательство «Республика», 2005

© Л. Н. Столович, 2005

ОТ АВТОРА

Прочитав первую часть заголовка этой книги - «История русской

философии», - читатель может подумать, что перед ним

академическое исследование или очередное учебное пособие по истории

русской философской мысли. Таких исследований и пособий в

последние годы появилось уже немало, и потребность в них несомненно

возрастает1. Однако автор просит обратить внимание на

подзаголовок: «Очерки». Таков жанр книги. В этом отношении она подобна

книгам С. А. Левицкого «Очерки по истории русской философии»

(М., 1996) и А. В. Гулыги «Русская идея и ее творцы» (М., 1995), хотя

существенно отлична по концепции. Жанр очерка позволяет

излагать историко-философскш! материал в свободной форме, не

соизмеряя объем очерка, посвященного тому или иному мыслителю (или

даже отсутствие такого очерка), с его исторической значимостью, хотя

и определить меру этой значимости достаточно трудно, особенно в

наше время «переоценки всех ценностей».

В центре внимания автора - судьбы и творчество русских

мыслителей, начиная с истоков отечественной философской мысли. По

мере ее развития возрастала ее сложность, что и выразилось в

изложении. Поэтому и большая часть внимания уделена XX в. Автор стре-

1 Были переизданы труды В. В. Зеньковского «История русской

философии» (Париж, 1948. Переиздание в 2 т.; Л., 1991), Н. О. Лосского «История

русской философии» (книга вышла в 1991 г. в издательствах «Высшая школа»

и «Советский писатель»), Георгия Флоровского «Пути русского богословия»

(3-е изд. Париж, 1983. Переиздание осуществлено в 1991 г. в Киеве в

издательстве «Путь к истине»), А. И. Введенского, А.Ф. Лосева, Э. Л. Радлова, Г. Г.

Шпета в сборнике «Очерки истории русской философии» (Свердловск, 1991).

Наряду со многими переизданиями и публикациями произведений русских

философов стала появляться многочисленная исследовательская и учебная

литература, посвященная этой теме (см.: Галактионов А. А. и Никандров П. Ф.

Русская философия XI - XIX веков. 2-е изд. Л., 1989); Русская философия:

Словарь. М., 1995; Русская философия: Малый энциклопедический словарь.

М., 1995; ЗамалеевА. Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1995;

Новиков А. И. История русской философии X - XX веков. СПб., 1998;

Емельянов Б. В. Очерки русской философии XX века. Екатеринбург, 2001; История

русской философии: Учебник для вузов. М., 2001; Евлампиев И. И. История

русской философии. М., 2002 и др.).

3

милея воссоздать внутреннюю логику каждой философской

системы вне зависимости от того, насколько она соответствует его

собственным воззрениям. Это, на его взгляд, сделает книгу

небесполезной тем читателям, которые хотят представить объективную картину

развития русской философии.

История русской философии теснейшим образом сопряжена с

историей русской культуры, в том числе и особенно художественной.

Это определило особое внимание к эстетическим и

культурологическим проблемам философской мысли, возможно в ущерб другим

проблемам философии - теоретико-познавательным и

естественнонаучным. Такую «однобокость» могут восполнить исследования и

очерки других авторов, посвященные этим проблемам, подобно тому

как это уже сделано в отношении проблемы абсолюта (см.: Евлампи-

ев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская

философия в поисках абсолюта. Ч. I—II. СПб., 2000), русского космизма

(см. антологию, составленную С. Г. Семеновой и А. Г. Гачевой (М.,

1993), феноменологической философии в России (см.: Антология

феноменологической философии в России / Под ред. И. М. Чубаро-

ва. М, 1997).

Книга не предполагает читателя, искушенного в философской

литературе (а те, кто уже умудрен в философии, надеюсь, простят

известное им объяснение некоторых' философских терминов).

Представляемый на суд читателя труд - результат многолетнего изучения

истории русской философской мысли. Автор будет вполне

вознагражден за этот труд, если читатель почувствует то интеллектуальное,

нравственное и эстетическое удовлетворение, которое постоянно

испытывал он сам как исследователь, входя в этот удивительный мир

русской философии.

ВСТУПЛЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ КАК ЛЮБОМУДРИЕ.

О СВОЕОБРАЗИИ ФИЛОСОФИИ

В РОССИИ

ФИЛОСОФИЯ

И МУДРОСТЬ

Древнегреческое слово «философия», означающее «любовь к

мудрости» (phileo - люблю, sophia - мудрость), на древнерусский язык

переводилось словом «любомудрие». Оно употреблялось в русском

языке даже в XIX столетии (любомудрами называли себя члены

московского литературно-философского кружка «Общество

любомудрия», возникшего в 1823 г.). В «Толковом словаре живого

великорусского языка» В. И. Даля «любомудрие» трактуется как «наука

отвлеченности или наука о невещественных причинах и действиях», а также

как «наука достижения пре*(удрости, т. е. понимание назначенья

человека и долга его, слияншгистины с любовью».

В современном языке слово «любомудрие» уступило место

«философии», однако понятие «мудрость» не только сохранилось, но

является ключевым звеном в понимании сущности философии. Порой

философию неточно трактуют как «любовь к знанию». Уже древние

греки видели различие между знанием и мудростью. Знание - это

совокупность сведений о действительности. Мудрость же, по словам

Вл. С. Соловьева, - «понимание наилучших способов и средств для

достижения поставленных целей и уменье надлежащим образом

применять эти средства... уменье целесообразнейшего приложения

своих умственных сил к предметам наиболее достойным»1. Мудрость

предполагает знание, но это не просто знание фактов, а постижение

их смысла и значения на основе понимания высших ценностей -

Истины, Добра и Красоты в их единстве.

Философия как любовь к мудрости объединяет два вида

человеческой деятельности - познание действительности и оценивание ее

явлений, мировоззренческую ориентацию в мире ценностей.

Мудрость человек обретает в процессе жизненной практики, опыта (не

зря говорят о мудром человеке как об «умудренном опыте»).

Поэтому и философия есть не только отвлеченное знание

отвлеченных начал, ибо она всегда обращена к практике духовной жизни

человека.

1 Соловьев В. С Соч.: В 2 т. М, 1988. Т. 1. С. 187.

5

ФИЛОСОФИЯ И ДРУГИЕ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ

Находясь как бы на пересечении познавательной и ценностно-

ориентационной деятельности человека, философия включает в себя

такие отрасли философского знания, как, с одной стороны,

онтология (учение о бытии), теория познания, называемая гносеологией и

эпистемологией (от греческих слов «гносис» - познание, знание и

«эпистемэ» - знание), а с другой - такие, как этика - учение о

нравственности и морали, эстетика - учение о красоте и искусстве,

аксиология - теория ценности (по-гречески «аксиа» - ценность). Будучи

связанной с процессом познания, философия близка науке, которая

является основным проявлением и инструментом познавательной

деятельности человека; имея же отношение к ценностям, философия

оказывается близкой другим формам ценностного сознания -

морали, искусству, религии.

В процессе взаимодействия философии с другими формами

общественного сознания проявляются различные стили

философствования. Чаще всего это логико-рациональный стиль, при котором

наука с ее системностью и логической доказательностью становится

интеллектуальным ориентиром в философском исследовании. Стиль эс-

тетическо-образный проявляется в своеобразной художественной

форме изложения философской "мысли, как, например, в диалогах

Платона или в поэме древнеримского поэта Лукреция Кара «О

природе вещей», в романах Ф. М. Достоевского, сочинении Ф. Ницше «Так

говорил Заратустра», художественных произведениях Ж. П. Сартра и

А. Камю. Тяготение философии к художественному творчеству

выразилось не только в художественности философии, но и в

философичности искусства, создавшего «Божественную комедию» Данте

и «Человеческую комедию» Бальзака, «Фауста» Гёте и «Доктора

Фаустуса» Т. Манна.

Для понимания русской философской мысли важно иметь в виду

ее проявление в жанрах философского романа и философской

поэзии. Идейное наследие Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и Л. Н.

Толстого, поэтов Державина, Баратынского, Тютчева, не говоря уже о

Пушкине, является достоянием не только русской литературы, но и

русской философии.

Наряду с логико-рациональным и эстетическо-образным

стилями философского мышления философские идеи и мысли часто

излагались в религиозной форме. Религиозный характер носили многие

течения восточной философии. В эпоху Средневековья философия

была, по существу, «служанкой богословия». Для большого числа

философских течений в России также характерен

религиозно-мистический стиль философствования. Это относится к произведениям

выдающихся церковных деятелей, таких, как Иларион Киевский,

митрополит Платон (Левшин) и его последователи; мистикой проникну-

6

ты труды Вл. Соловьева и многих других русских религиозных

философов конца XIX - первой половины XX в. - Н. А. Бердяева, С. Л.

Франка, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, И. А. Ильина, Л. Шесто-

ва и др. Большой интерес представляет мистико-этическое учение

Н. К. и Е. И. Рерихов.

Нередко под философскими трудами понимают лишь

специальные трактаты. В России их было написано сравнительно немного.

Можно ли на этом основании утверждать, что и философская мысль

России была слабо развита? Думается, что нет. Нужно иметь в виду,

что трактаты - только одна из форм изложения философских

взглядов. Глубокие философские мысли могут содержаться в

полемической статье и литературной критике, в художественном произведении

и письмах. Для русской философии характерно многообразие форм

ее выражения.

ОРИГИНАЛЬНА ЛИ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ?

Русские философы, как известно, в меньшей мере, чем

мыслители Запада, уделяли внимание теории познания, гносеологии. Но ведь

философия не сводится к теории познания. Помимо

теоретико-познавательных проблем философия в России проявляла большой

интерес к социально-политическим и религиозным вопросам, к

нравственной и эстетической проблематике. Одна из основных проблем

русской философской мысли - судьба самой России, определение ее

места и роли в мировой истории.

Русские мыслители внимательно изучали произведения

философов Германии, Франции, Англии. Целые периоды интеллектуального

развития России проходили под знаком освоения философских идей

французских просветителей, философии Шеллинга, Гегеля,

Фейербаха. Не случайно в середине XIX в. появилась такая эпиграмма:

В тарантасе, телеге ли

Еду ночью из Брянска я,

Все о нем, все о Гегеле

Моя дума дворянская.

В России находили отклик все важнейшие философские

течения Запада: гегельянство, кантианство, позитивизм и интуитивизм,

феноменология, марксизм и др. Это давало повод некоторым

интерпретаторам истории русской философии заявлять о

неоригинальности русской мысли. Правда, иногда появлялись столь же

категорические противоположные суждения: например, утверждалось, что

передовая революционная мысль в России была не только самобытна

и совершенно независима от западной философии, но и во многом

превосходила последнюю.

7

На наш взгляд, неверны как суждения о несамостоятельности и

неоригинальности русской мысли, так и тенденциозное

противопоставление отечественной философии зарубежной. Конечно же

русские философы, как правило, отлично были осведомлены о

состоянии западноевропейской философии (они нередко учились или

стажировались в зарубежных университетах). Об этом свидетельствует

большое число переводов на русский язык произведений

иностранных философов. Вместе с тем русские мыслители чаще всего не

следовали какому-либо одному течению западной философии. Взяв за

исходный пункт то или иное течение, они дополняли его другим, в

том числе и отечественным. В результате же получалась не

разнородная смесь, а оригинальный синтез, как, например, в воззрениях

Вл. Соловьева, Н. Бердяева, Н. Лосского, Г.. Шпета, А. Лосева и др.

МАТЕРИАЛИЗМ ИЛИ ИДЕАЛИЗМ?

Изучение истории русской философии само имеет свою

историю. Если обратиться к исследованиям русской философской

мысли в советский период, то возникает одностороннее, мягко говоря,

представление о философии в России. Русская философия

предстает в положительном плане как ^только элемент «освободительного

движения», направленного против самодержавия и крепостничества.

В центре внимания были воззрения революционных демократов -

В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А.

Добролюбова и их предшественников - А. Н. Радищева и декабристов. И

это не случайно. В соответствии с идеологическими установками

история философии трактовалась как история развития

материализма, боровшегося с реакционным, антинаучным идеализмом.

Поэтому неудивительно, что русский идеализм если и не игнорировался,

то подвергался уничтожающей критике. Между тем произведения

русских идеалистов не издавались. Зарубежные же издания их

трудов для рядовых читателей были недоступны.

В связи с происходящими социально-политическими

переменами в России меняется и отношение к русской философии. В

последние годы вновь увидели свет многие труды выдающихся русских

мыслителей-идеалистов, переизданы труды по истории русской

философии Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского и Н. О. Лосского,

вышедшие в свое время за границей. Появились оригинальные

исследования, в которых более объективно, чем прежде, рассматриваются

воззрения русских мыслителей. Нет сомнения, что со временем все

встанет на свое место и будет воссоздана реальная картина движения

русской философской мысли XI-XX вв. во всем ее многообразии.

Приступая к анализу истории русской философии, необходимо

определить свое отношение к главным направлениям в развитии ми-

8

ровой философии, каковыми являются идеализм и материализм в их

многообразных разновидностях. До XVII в. философия вообще

обходилась без терминов «идеализм» и «материализм». Появление их,

разумеется, не было прихотью. Оно отражало определенное

разделение в развитии философской мысли. Слова «идеализм» и

«материализм» употреблялись в самых разных значениях, вплоть до бытового

(по типу: «этот человек - материалист: он свою выгоду не упустит»

или «а этот человек - идеалист: он витает в облаках»). В

философском смысле под идеализмом, в противоположность материализму,

стало пониматься воззрение, по которому духовное, идеальное

начало является определяющим, истинным бытием. Материалисты же

утверждали, что первичным является материя, которая порождает

сознание, идеальное как нечто вторичное и производное от нее.

Но уже во второй половине XIX в. начали раздаваться голоса об

относительности противопоставления идеализма и материализма, что

сам по себе вопрос о первичности или вторичности духа или

материи далек от решения насущных философских и жизненных проблем

и что само по себе то или иное (материалистическое или же

идеалистическое) решение проблемы бытия и мышления является

недоказуемой аксиомой. Мы знаем, что геометрия Евклида строится на ряде

аксиом, которые при всей своей кажущейся очевидности

невозможно доказать. Как оказалось^ существуют неевклидовы системы

геометрии, строящиеся на других, но столь же недоказуемых аксиомах.

На наш взгляд, подобная ситуация характерна и для философии, ибо

строго логически нельзя обосновать исходные принципы как

материализма, так и идеализма. Философ-неокантианец А. И. Введенский,

будучи идеалистом, признает неопровержимость материализма как

«метафизической гипотезы», т. е. гипотезы общефилософской. По

его мнению, материализм вместе с тем и недоказуем, «как и всякая

метафизика»1 (здесь под метафизикой понимается общефилософское

построение).

Опыт истории мировой философской мысли показывает, что

наиболее значительные философские системы опирались на различные

методологические основания: идеалистические (Платон, Аристотель,

Кант, Гегель и др.) и материалистические (Демокрит, Эпикур, Гоббс,

Спиноза, Дидро, Фейербах, Маркс, Энгельс и др.). Таких древних

философов, как Фалес, Анаксимандр, Гераклит, невозможно

однозначно отнести ни к материализму, ни к идеализму. Например,

Декарт полагал, что материалистический и идеалистический подходы

могут быть продуктивны при изучении разных областей мира:

материалистический - природы, идеалистический - сознания. Культура

философского мышления определяется не теми «аксиомами», из

которых оно исходит, а тем, как оно доказывает свои «теоремы», иначе

1 Введенский А. И. Логика как часть теории познания. СПб., 1912. С. 416.

9

говоря, тем, как решаются им коренные вопросы человеческого

существования.

Сказанное выше в полной мере относится и к истории русской

философии. Мы должны выяснить, как развивалась философская

мысль в России во всем теоретическом многообразии ее проявлений.

Нужно, конечно, иметь в виду, что понятия «идеализм» и

«материализм» не ругательства и не комплимент, а принципиальная основа

того или иного философского миропонимания. И та и другая

ориентация имеют свои резоны, и автор этой книги не претендует на роль

судьи в этой многовековой тяжбе. На наш взгляд, должна

существовать своеобразная свобода философской совести подобно свободе

совести религиозной. Пафос утверждения философской свободы

выстрадан многими веками ее подавления, принудительным

навязыванием господствующего мировоззрения. История уже наглядно

показала, к чему приводит монополия на истину, которую присваивает

себе та или иная господствующая идеология в обществе.

I

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

НА РУСИ (XI-XVII вв.)

ИСТОЧНИКИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

ДРЕВНЕЙ РУСИ

Как у каждого человека, так и у целого народа вырабатывается

определенное мировоззрение. Философия возникает как осознание

миропонимания, как его основание и систематизирующее начало.

Предысторией русской философии является длительный

начальный этап становления и развития философской мысли на Руси.

Большое значение для формирования мировоззрения русских

мыслителей этого времени имела христианизация Руси. До этого периода

восточнославянские племена, населявшие территорию Древней Руси,

исповедовали языческие верования с их культом богов,

олицетворявших различные силы природы, и культом предков. Христианство на

Руси, утверждая новые религиозные ориентиры в поведении людей,

между тем вобрало в себя некоторые языческие верования. В этом

состоит одна из особенностей мировосприятия восточных славян,

которые в период Киевской Руси сложились в древнерусскую

народность. На основе ее впоследствии сформировались русский,

украинский и белорусский народы.

В летописях рассказывается о том, как князь Владимир тщательно

выбирал веру для своего народа. «Болгары магометанской веры»

предлагали ему принять ислам. Хазары склоняли князя приобщиться к их

вере - иудаизму. «Иноземцы из Рима» уговаривали Владимира

присоединиться к западному христианству, возглавляемому папой. Свою

православную веру красочно описал ему присланный византийскими

греками «философ». Киевский князь избрал веру православную.

То, что Русь приняла византийское христианство, а не западно-

римское, тоже важно иметь в виду для понимания своеобразия

русской мысли. Уже древние «русичи», а затем и русские мыслители

ориентировались на восточнохристианские традиции,

утвердившиеся в Византии. Прежде всего оттуда они черпали богословско-фило-

софские идеи, через них они получали первые сведения о

древнегреческой философии.

Нельзя забывать и о духовном влиянии на Русь, идущем от

других славянских стран, прежде всего из Болгарии и Моравии. Оттуда

пришла славянская азбука, созданная славянскими просветителями

11

братьями Кириллом и Мефодием, которые перевели с греческого на

славянский язык основные богослужебные книги. Восприятие

византийской культуры на Руси было таким образом опосредствовано

воздействием древнеславянской культуры.

Все эти вышеизложенные факторы обусловили своеобразие

становления русской культуры в эпоху Киевской Руси.

Однако правомерно ли говорить о развитии философии на Руси?

Дело не только в том, что она уже знала слово «философия», хотя и

это немаловажно. Так, в летописи «Повесть временных лет»

говорится о том, что «прислали греки к Владимиру философа»,

пространная речь которого о христианстве и его спасительной миссии

приводится в тексте летописи. В этой же летописи Кирилл (Константин) и

Мефодий были названы «искусными философами». Хорошо было

известно на Руси и понятие «мудрость». Великого князя Киевского

Ярослава - сына крестителя Руси князя Владимира не случайно

назвали Ярославом Мудрым (ок. 978-1054): он не только объединил

под своей властью почти все русские земли, но и руководил

составлением «Русской'правды» - свода древнерусского права. При

Ярославе Мудром воздвигнут был в Киеве Софийский собор, по словам

современника, «дом Божий великой святой Премудрости». («София» -

по-гречески «мудрость» - важное понятие античной философии, в

христианстве трактуется как Премудрость Божия.) На Руси кроме

киевского Софийского собора Софии были посвящены построенные

в XI в. величественные соборы в Новгороде и Полоцке.

Культ Софии свидетельствует о философском образе мышления

в Древней Руси. Не случайно размышления о Софии занимают

важное место в творчестве Вл. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, П. А.

Флоренского и других русских религиозных философов.

ФИЛОСОФИЯ В БОГОСЛОВИИ

В средневековой Руси, как и в средневековой Западной Европе,

доминирующей формой общественного сознания была религия.

Поэтому и философское осмысление мира и человека осуществлялось

главным образом в богословии1.

Иларион Киевский. Примерно через полстолетия после крещения

Руси, в период между 1037 и 1050 гг., появляется «Слово о законе и

благодати» Илариона, поставленного князем Ярославом Мудрым в

1051 г. Киевским митрополитом. Обращаясь к Библии и учениям

отцов церкви, Иларион стремится постигнуть смысл человеческой исто-

10 взаимосвязи в Древней Руси философии и богословия см.: ЗамалеевА. Ф.

Философская мысль в средневековой Руси (XI-XVI вв.). Л.» 1987; Громов М. К,

Козлов Н. С. Русская философская мысль X-XVII вв. М., 1990.

12

рии, определить место Руси во всемирно-историческом процессе.

«Слово» - замечательный памятник древнерусской историософии.

Иларион «с точки зрения вечности» трактует животрепещущие для

его времени проблемы: что означает для Руси приобщение к

христианскому миру; как само христианство соотносится с язычеством, с

одной стороны, и с «законом», ему предшествовавшим; должны ли

народы, лишь недавно принявшие христианство, подчиняться

старым христианским государствам? Последний вопрос был особо

актуальным для Киевской Руси, на независимость которой посягала

Византийская империя по праву державы, от которой Русь переняла

христианство. Ведь до Илариона киевской метрополией руководили

греческие священники из Византии.

«Слово» Илариона начинается с восхваления единого для

израильтян и христиан Бога, который предначертал путь спасения всему

человечеству. Опираясь на книги Ветхого и Нового Завета, Иларион

сосредоточивает свое внимание на выявлении противоположности

между иудейским «законом», «через Моисея данном», и

«благодатью», олицетворенной Иисусом Христом. Эта противоположность

видится им как противопоставление истины и ее тени, ее подобия,

свободы и рабства, спасения и оправдания. При этом преимущество

христианства перед иудаизмом, по суждению Илариона, в том, что у

последнего «совершенствование» «не распространялось на другие

народы», в то время как «спасение» у христиан «простирается во все

края земли». Иларион отвергает иудейство, образно сопоставляя его

с христианством, как «свет луны» со светом солнца, как «ночную

стужу» с «солнечной теплотой», тесноту со свободой, земное с

небесным. Но он видит не только противоположность, но и

преемственность между Ветхим и Новым Заветом: в жене Авраама Сарре и их

сыне Исааке усматривает «образ благодати», благоговейно чтит

ветхозаветных пророков. Основное же обвинение Израилю состоит в

том, что Христос «к своим пришел, и свои не приняли его. Другими

же народами был принят». Приобщиться к Христу способен каждый

человек, любой народ, ибо сам Иисус «настоящий человек по плоти,

а не приведение, но и настоящий Бог по Божественной сути». Как

величайшее событие для своего народа Иларион рассматривает

Крещение Руси, освобождение его от «идольской лжи», духовное

единение с другими христианскими народами. Между новыми

христианскими народами и принявшими христианство в давние времена он

не допускает неравенства, так как «для нового учения - новые мехи,

новые народы. И сохранится и то, и другое».

В «Слове» звучит хвала крестителю Руси - князю Владимиру,

которого автор называет «великим каганом», что означало

приравнивание киевского князя к византийским императорам. Автор

«Слова» признает, что о христолюбивой вере Владимир слышал от

греков, но при этом он особо подчеркивает мысль, что креститель Руси

13

самостоятельно пришел к Христу - «только по благому пониманию

и остроте ума». Владимир уподобляется здесь римскому императору

Константину Великому, которого церковная традиция за

покровительство христианству называет равноапостольным. Более того, Илари-

он ставит Владимира в один ряд с апостолами Петром, Павлом,

Иоанном Богословом, Фомой, Марком - учителями «православной веры».

Прославление Владимира рисует идеальный образ

государственного деятеля, излечившего своих подданных «от недуга идолослуже-

ния умерших». Образ крестителя Руси и «наставника благоверию» -

образец для его сына - великого князя Ярослава Мудрого и его

потомства. В «Слове» звучит гимн торжествующему на Руси

христианству, благодаря которому засиял величеством град Киев, воздвигнут

«дом Божий великий святой Премудрости», изукрашенный всякой

красотой, и процветающие церкви. Заканчивается «Слово»

пожеланием, чтобы сын Владимира «с богатством добрых дел неколебимо

управлял людьми, данными ему от Бога».

Климент Смолятич (XII в.). Среди церковнослужителей было

различное отношение к философии. Для большей части из них она

означала мудрствовать лукаво, предаваться тщеславию, пренебрегать

Священным Писанием, чтить «язычников» Платона и Аристотеля и

тем самым готовить себе путь в геенну, т. е. в ад. Но такие

священники, как Иларион, думали иначе? Спустя столетие после Илариона,

так же как и он, без благословения Константинополя, Киевским

митрополитом стал Климент Смолятич (родом из Смоленска). В

летописи говорится, что Климент «был книжник и философ, каких в

Русской земле не бывало». В единственном сохранившемся его

сочинении, озаглавленном «Послание, написанное Климентом,

митрополитом русским, Фоме, пресвитеру», Смолятич начинает свое послание

осуждением пренебрежительного отношения к тому, что Фома

называет «философией», отстаивая свое право ссылаться на Гомера,

Платона и Аристотеля.

В «Послании» Климент продолжает историософию Илариона, но

помимо «закона» и «благодати» выделяет предшествующую им

ступень «завета», данного Богом Аврааму. «Закон упразднил завет, а

благодать упразднила и то, и другое - завет и закон», - писал Климент,

имея в виду то, что сейчас называют нравственным совершенством.

Ведь «закон» устранил многоженство, а Христос нас «просветил

своим крещением». Основная же мысль «Послания» - обоснование

возможности символико-аллегорического истолкования Священного

Писания. «Не в том ли, любимец, - риторически спрашивает

Климент своего критика, - моя философия, которою я ищу славы от

людей, что описанные у евангелиста чудеса Христовы хочу разуметь

иносказательно и духовно?»

Стремясь «исследовать духовно» Писание, Климент Смолятич

обосновывает своего рода метод, «как просить у Бога добрых и по-

14

лезных дел и как достигнуть и получить спасение». Подобно тому

как истолковывается текст Священного Писания, следует изучать и

саму действительность и по ее признакам определять намерения

Творца этой действительности, подобно тому как по реальным

предзнаменованиям корабельщики «догадываются, что будет буря».

Кирилл Туровский (вторая половина XII в.). Приверженцем сим-

волико-аллегорического истолкования «священных книг» был Кирилл

из города Турова на реке Припяти, где он получил сан епископа. До

этого он, сын богатых родителей, был монахом, притом не простым

монахом, а затворенным «в столп», т. е. в уединенную башню,

предаваясь посту, молитве и «изложению писаний божественных».

В «Притче о человеческой душе и о теле» Кирилл Туровский

пересказывает историю о том, как один «домовитый человек» решил

поставить сторожами своего виноградника «хромца» и «слепца»,

полагая, что первый увидит вора, а второй услышит. Сами же они не

смогут воровать, так как «хромец» не может ходить, а «слепец» -

видеть. Но вот охранники сговорились. Сел «хромец» на «слепца»,

указывая ему дорогу, и ограбили они добро своего господина. «Кто

это - хромец и слепец? - вопрошает Кирилл и дает такое

истолкование образам притчи: - Хромец - это тело человеческое,-слепец же -

душа». Притча явилась поводом для рассуждений о

взаимоотношении тела и души человека. .Мертвое тело не имеет души. Даже

«чудотворные мощи» святых не сохраняют их души. Грешная душа

может оправдываться: «Не я, но плоть согрешила». Поэтому-то,

считает Кирилл, во время второго пришествия Христа «души наши

войдут в тела и каждый получит воздаяние по делам своим».

В «Слове о расслабленном» Кирилл аллегорически

истолковывает евангельскую притчу об исцелении Иисусом Христом

паралитика. Отвечая на жалобы несчастного человека, которому 38 лет

никто не помогал («не имею человека, который опустил бы меня в

купель, ибо все отвернулись и негодными стали, и нет ни единого,

творящего добро»), «благой наш врач Господь Иисус Христос»

сказал: «Что ты говоришь: человека не имею! Я ради тебя человеком

стал... Ради тебя я, бесплотный, в плоть облекся, чтобы все

телесные и душевные недуги исцелить... Я стал человеком, чтобы

человека Богом сделать...»

Конкретное благое деяние Христа дает повод Кириллу

Туровскому предложить свое понимание вопроса о богочеловеческой

природе Христа. Если, будучи еще простым монахом, Кирилл считал, что

«рассуждать о человекообразности Бога» есть ересь, то, став

епископом Туровским, он пишет о «вочеловечивании» Бога в Христе. Да и

мир, по Кириллу Туровскому, сотворен для человека. Обращаясь к

«расслабленному», его исцелитель говорит каждому человеку: «Тебе

всю тварь в услужение создал. Небо и земля тебе служат... Ради тебя

реки приносят рыбу, а пустыни питают зверей!»

15

Так, древнерусские мыслители, уделяя основное свое внимание

богословским вопросам и Священному Писанию, вместе с тем

ставили и по-своему решали философские проблемы отношения

человека и мира, соотношения духовного и телесного, возможности

человека иметь свободу выбора в своих действиях (почему

всемогущий и всеведающий Бог допускает греховное поведение человека?).

Как и философы Средневековья на Западе, так же и богословы на

Руси думали о том, как могут сосуществовать вера и знание, как

уживаются разум и чувства. Эти вопросы рассматриваются и Кириллом

Туровским. Он, например, не осуждает апостола Фому, прозванного

«неверующим», за то, что тот не верил в воскрешение Христа, пока

сам не увидел ран от гвоздей и не вложил свой палец в эти раны.

Кирилл тем самым оправдывает человеческое стремление не

принимать все на веру, но испытывать мир своим разумом. Но сам по себе

разум, опирающийся на телесные чувства и обладающий свободой

выбора между добром и злом, может, по его мнению, порождать

грешные мысли и желания. Поэтому он признает «стройный разум» -

разум, не выходящий за пределы «разума истинного», богооткровенной

истины церкви. Таким образом, как и некоторые философы-теологи

на Западе, Туровский не противопоставляет веру разумному знанию.

Иосифляне и нестяжатели. В процессе развития церковной

организации по ряду причин, в том яисле социальных, возникают

течения, отклоняющиеся от принятой на церковных соборах догматики.

Их называют ересями. В конце XIV в. широкое еретическое

движение возникает и в Северной Руси. Это так называемая ересь

стригольников, появившаяся в Пскове и Новгороде. Стригольники

выражали недовольство деятельностью церкви и ее служителей, обвиняя

их в нравственной деградации - пьянстве, невежестве,

корыстолюбии, неправедном образе жизни. Но при этом они посягали и на сами

церковные обряды, и на утвердившиеся каноны православного

вероучения. У стригольников, например, в христианство вводятся

некоторые пережитки язычества, пантеистическая вера в равнобожествен-

ность Земли и Неба. В другой ереси, осужденной церковью как ересь

жидовствующих (конец XV в.), выражалось сомнение в

божественности Христа, отрицалась Божественная Троица, т. е. единство и в то

же время неслиянность Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа.

Господствующая церковь беспощадно боролась с ересями, подвергая их

сторонников преследованиям, вплоть до казней, резко осуждая

еретические умонастроения. И сами эти ереси, и их критика

представляют для нас определенный интерес. Так, обосновывая свои

взгляды, еретики, а среди них были и образованные люди, обращались к

трудам античных и восточных мыслителей, стремились на русском

языке создать философские термины, существующие на других

языках. Обличители ересей также вынуждены были обращаться к бого-

словско-философской аргументации.

16

Но и в пределах ортодоксального богословия, соответствующего

до1 матам православного христианства, возникали свои

противоречия, выражающиеся в острых спорах, которые также стимулировали

движение богословско-философской мысли. Наиболее крупным

церковным спором, возникшим во второй половине XV в. и

продолжившимся до середины XVI в., был спор иосифлян (или осифлян) с

нестяжателями (или «заволжцами»). На поверхности борьба между

этими религиозными течениями велась относительно монастырского

землевладения. Нестяжатели в лице своего главы Нила Сорского

(ок. 1433-1508) провозглашали: «Чтобы у монастырей сел не было, а

жили бы чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием». Иные

взгляды были у иосифлян, получивших свое название от имени

основателя Волоколамского монастыря Иосифа Волоцкого ( 1439-1515),

который активно выступал против нестяжателей, за сохранение

монастырского землевладения.

В 1507 г. Иосиф Волоцкий переходит под покровительство

великого князя Московского Василия III. Если до этого он прославлял

монашество и призывал служить царям «телесно, а не душевно»,

воздавать им «царскую честь, а не божественную», то после

принятия в «великое государство» взгляды главы иосифлян переменились.

Он провозгласил божественной власть Московского государя,

полагал, что Бог вручил ему «малость и суд, и церковное, и

монастырское, и всего православного христианства власть и попечение».

Московский государь объявлялся «всея русския государем»,

возвышающимся над удельными князьями, которые должны быть ему

послушны и покорны.

Отсюда оставалось сделать лишь один шаг до провозглашения

Москвы Третьим Римом. И этот шаг был сделан игуменом

псковским Спасо-Елизарова монастыря старцем Филофеем. Между 1514

и 1521 гг. Филофей обратился с посланием к Василию III, в котором

призывал его стать «единственным во всей поднебесной

христианским царем». Если Древний Рим пал, сокрушенный еретическим

неверием, Второй Рим - Константинополь был повержен турками, то

Москва, объединившая «вся христианская царьства», стоит как

Третий Рим, «а четвертому не быти».

Иосифляне давали свою трактовку Священного Писания и

миропонимания. В Библии говорится: «И сказал Бог: сотворим человека

по образу Нашему (и) по подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Иосиф

Волоцкий строго различал понятия «образ» и «подобие». Человек, по

его толкованию, подобен Богу, нося в себе душу, слово и ум. Человек -

образ Божий, поскольку он владеет всем на земле, как Бог властен

над всем миром. Но человек двойствен: он и духовен, и состоит из

плоти. Поэтому «истина» постигается как духовно, так и

естественно. Разум человека не может отрешиться от плотской природы

людей, от мирских страстей. В силу ограниченности человеческого ра-

17

зумения «истины» человеку не доступно полное знание о Боге и его

откровении - Священном Писании.

Вместе с тем сам Иосиф Волоцкий, исходя из подобия человека

Богу и человекоподобия Христа, рассуждает и о Боге, и о Христе.

Так, по его мнению, премудрость Бога не исключает его «коварства»

и «прехыщрения» (обмана). Бог, явившись на земле в человеческом

облике для спасения людей, тем самым перехитрил дьявола. Однако

следует иметь в виду, что повествование о Христе дает «образ его по

человечеству». На этом основании Иосиф Волоцкий не считает

Христа «в мирском образе» образцом для подражания.

Иосифляне были непримиримы в борьбе с еретиками, требуя

«отправлять их в заточение и повергать жестоким казням». Создается

впечатление, что иосифляне заземляли церковно-религиозное

вероучение в угоду решения определенных земных проблем: укрепления

централизованной власти царя, сохранения монастырского

землевладения, борьбы против инаковерующих. При этом в само богословие

включались знания, основанные на жизненном опыте, некоторые

философские идеи античности и раннего средневековья, подчас не

соответствующие учениям восточных отцов церкви. Г. В. Флоров-

ский писал, что в учении иосифлян была «правда социального

служения», но проявилась и «опасность - перенапряженность

социального внимания»1. *

В противоположность иосифлянам нестяжатели проповедовали

«оставление мира», новую, более аскетическую форму монашеской

жизни, мистического сосредоточения для единения с Богом. Глава

нестяжательства Нил Сорский, происходивший из боярского рода (в

миру - Николай Майков), был переписчиком богослужебных книг, а

затем пострижен в монахи. После того как Нил побывал на Афоне

(знаменитом православном монастыре в Греции) и воспринял идеи

исихазма2, он основал скит на реке Соре, недалеко от Кирилло-Бело-

зерского монастыря.

Нил Сорский и его последователи (Вассиан Патрикеев и др.)

выступали против стяжательства церкви, обличали ее пышную

обрядность, «сребролюбие и славолюбие», произвол, чинимый в

отношении крестьян, работавших в монастырских угодьях. Сами же

нестяжатели призывали к аскетическому образу жизни, который предпо-

1 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 18, 19.

2 Исихазм (от греч. hësychia - покой, безмолвие, отрешенность -

мистическое течение в православии, разработанное Григорием Синаитом (XIV в.) и

Григорием Паламой (XTV в.), с трудами которых Нил познакомился на Афоне. Иси-

хасты обосновывали аскетизм и приемы психофизического самоконтроля,

«очищения сердца» для единения с Богом. По учению Паламы, исихаст в

религиозном экстазе приобщается к Божественному Свету (см.: Хоружий С. С. Исихазм

в Византии и России: исторические связи, антропологические проблемы //

Хоружий С. С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 207-260).

18

лагал «рукоделие» - физический труд не только как средство

пропитания, но и способ устранения «лукавых помыслов». Следуя за

идеями исихастов, «заволжский старец» Нил Сорский разработал

учение о «мудровании», которое должно очистить ум от земных

«помыслов». Мистическая религиозность обосновывалась

нестяжателями с помощью логически-рационального анализа познавательной

деятельности человека, начинающейся с «прилога» - случайного

образа обыденной реальности и заканчивающейся «страстью»,

образующей «нрав» человека.

Как и иосифляне, нестяжатели боролись с еретическими

воззрениями. Так, нестяжатель игумен Троице-Сергиева монастыря Артемий

(XVI в.) разработал учение об истинном и ложном разуме, по

которому помимо «разума духовного», соответствующего «божественным

писаниям», существует «суетный разум». На «суетном разуме» зиж-

дятся еретические взгляды и «человеческие науки», способствующие

уклонам в различные ереси. Однако нестяжатели были более

веротерпимы, чем иосифляне. Вассиан, например, считал необходимым

«затворение в темницах» и «ссылку в заточение» еретиков, но был

против смертной их казни. Сами нестяжатели подвергались

преследованиям (только бегство из Соловецкого монастыря в Литву спасло

Артемия от заточения).

Стоглавый собор в 155Ix (при участии Ивана Грозного),

провозгласив неприкосновенность церковного имущества, утвердил

победу иосифлян над нестяжателями.

К нестяжателям примыкал Максим Грек (1470-1556), родом из

Византии, живший в Италии, ставший православным монахом на

Афоне и приглашенный в Москву Василием III в 1518 г. для перевода

и исправления богослужебных книг. В полемическом произведении

«Стязание о известном иноческом жительстве» Максим Грек

остроумно опровергает аргумент «любостяжателя», заявляющего, что

монахи, владеющие монастырскими вотчинами, безгрешны, ибо у них

нет своей собственности, а монастырская земля - их общее

достояние. Нестяжатель сравнивает такой довод с рассуждением человека,

живущего с блудницей: дескать, я безгрешен, так как с этой

блудницей живу не только я один.

Один из образованнейших людей своего времени, Максим Грек

полагал, что «философия без умаления есть вещь весьма почитаемая

и поистине Божественная», поскольку повествует о Боге и

непостижимом его промысле. Философия, «хотя не все постигает»,

восхваляет целомудрие, мудрость и кротость, «всякое иное доброе

украшение нрава как закон полагает, и порядок в обществе наилучший

устанавливает, и, в целом говоря, всякую добродетель и благодать в этой

жизни вводит». Подчеркивая религиозно-христианскую

направленность философского знания, Максим Грек неоднозначно относился к

античному наследию: он не принимал католической схоластики, стре-

19

мившейся опереться на «аристотельские силлогизмы», порицал

иосифлян за мудрствование в духе латинян. Между тем в своих

трудах он нередко обращается к идеям Сократа, Платона, Аристотеля.

Максим Грек разделил судьбу нестяжателей, осужденных

церковными Соборами 1525 и 1531 гг. Его обвинили в «порче» под

видом исправления богослужебных книг и заточили в монастырь. И

только за пять лет до его кончины стараниями Артемия с Максима

Грека были сняты обвинения в ереси и государственной измене. На

Соборе 1988 г. он был причислен к лику святых Русской

православной церковью.

Самоопределение философии и философское образование.

Острая полемика иосифлян и нестяжателей между собой и с еретиками

вынуждала обращаться к доводам разума и различному толкованию

книг Священного Писания, учения отцов церкви. В этих условиях

философия, оставаясь подчиненной богословию, постепенно

обретает относительную самостоятельность.

Андрей Михайлович Курбский (1528-1583) - князь, воевода

Московского царя, вынужденный от Ивана Грозного бежать в Литву,

немало внимания уделял философии. Будучи европейски

образованным человеком, Курбский перевел на русский язык трактаты

«Диалектика» и «Богословие» византийского богослова и философа

Иоанна Дамаскина (VII—VIII вв.), дополнив их своими «сказами» -

обширными пояснениями и рассуждениями. В одном из них он, вслед

за «мудрыми», подразделяет «ум человеческий» на две части. Одна

из них «помышляет о Боге и мечтает о бесплотных силах». Другая -

«делательная» - «связана с чувствами», рассуждает и управляет». В

этом рассуждении русский мыслитель знакомит соотечественников

с тем, что на Западе называли теорией «двух истин» - истины

богословской и истины, связанной с природно-естественным бытием

человека. При этом для Курбского философия - знание о «вещах», о

мире и деятельности человека («эттика»). Оставаясь и за рубежом

горячим защитником православия, Курбский выступает против

смешения богосозерцания с мирским знанием, порожденным

естественным разумом. Он специально обращается к проблемам логики,

рассматривая ее как орудие тех, «кто хочет разуметь философские вещи».

Курбский разрабатывал русскую философскую терминологию.

Особая заслуга Андрея Курбского - создание в 1580 г. училища в

Остроге, где велось обучение языкам, древним и современным

(русскому и польскому), грамматике, поэтике, диалектике, богословию.

По образцу этого училища создавались школы в других городах

Белоруссии и Украины. Митрополит Киевский и Галицкий Петр

Могила, получивший образование во Львовской школе, в 1632 г. создал

в Киеве аналогичное училище, на основе которого возникла

названная в его честь Киево-Могилянская академия, в которой учились

такие мыслители-просветители, как Симеон Полоцкий (1629-1680) и

20

Феофан Прокопович (1681-1736). По инициативе Симеона

Полоцкого в Москве в 1687 г. была образована Эллино-греческая академия,

впоследствии получившая наименование Славяно-греко-латинская

академия, в которой наряду с преподаванием языков изучались, как и

в западноевропейских университетах, «семь свободных искусств», в

том числе грамматика, риторика, диалектика, богословие, а с начала

XVIII в. - физика и философия. Воспитанниками этой академии

стали впоследствии и Михаил Васильевич Ломоносов, и Антиох

Кантемир, вошедшие в историю русской философской мысли.

И в Киеве, и в Москве философия преподавалась в

схоластическом духе, опираясь на авторитет Аристотеля, препарированного в дух

христианского богословия. Схоластическая философия на Руси, как

и в Западной Европе, еще была подчинена богословию и с его

позиций трактовала и критиковала античных мыслителей и

современников, например Декарта. Но немало внимания уделялось логике,

естественно-научным знаниям того времени в области физики и

астрономии. Появляются такие трактаты, как «Великая и предивная

наука» А. X. Белобоцкого, комментарий к произведению схоласта XIII в.

Раймонда Луллия «Великое всеобщее и окончательное искусство» и

«Зерцало естествозрительное» - перевод курса натурфилософии в

духе Аристотеля. ^

Схоластическая философия, при всей ее ограниченности,

способствовала расширению философского диапазона русской мысли,

знакомила ее и с античными философами, и с западноевропейской

средневековой философией, обращала внимание на логические законы

мышления, способствовала самоопределению самой философии как

особой области знания, выделяющейся из богословия.

ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

Этика - традиционная часть философского знания. Поскольку

философская мысль Древней Руси, как и в средневековой Европе, была

тесно связана с богословием и подчинена ему, этические воззрения

русских мыслителей нашли отражение в богословских сочинениях.

Основные этические понятия - добро и зло - определялись в них в

соответствии с Божьей волей, и основные принципы человеческого

поведения выводились из божественных заповедей учения Иисуса

Христа. Иосиф Волоцкий утверждал, вслед за Иоанном Златоустом,

что «не природа вещей, но Божий суд» делает человеческие

поступки «добрыми или дурными». Принадлежащий к другому

религиозному течению, к нестяжателям, Артемий Троицкий, как и

иосифляне, видел в Боге источник добра, тогда как зло, по его учению об

истинном и ложном разуме, возникает из произвольных действий

человека, уклоняющегося от Божьих заповедей.

21

Вместе с тем область человеческих отношений, действий и

поступков столь обширна, как и многообразие людских характеров, что

обсуждение всего этого обретало и самостоятельное значение. Как

гласит Священное Писание, «пути Господни неисповедимы».

Поэтому не так-то просто было соотнести ту или другую правовую норму,

то или иное правило человеческого поведения с волей Господней. В

этой связи появляются различные трактовки одних и тех же

поступков и действий. Так, в «Поучении» Владимира Мономаха говорится

о недопустимости смертной казни: «Ни правого, ни виноватого не

убивайте и не повелевайте убить его... не губите никакой

христианской души». Иосиф Волоцкий же считал, что помилование еретика

«из человеколюбия» будет хуже всякого убийства. Нестяжатели, в

противоположность иосифлянам, при всей своей непримиримости к

еретикам, были против их смертной казни, ибо сам Сын Божий

воплотился для искупления человеческих грехов.

Этические представления на Руси не могли не быть связанными

с теми социальными, общественными отношениями, которые

сложились в древнерусских княжествах. Это отношения князя и его

подданных, взаимоотношение между самими князьями и между

простолюдинами, между старшими и младшими, родителями и детьми,

мужьями и женами. В древнерусской литературе и фольклоре все эти

многообразные взаимоотношения между людьми оцениваются как

праведные или неправедные, справедливые или несправедливые,

честные или бесчестные, добродетельные или пагубные.

Этическая мысль проявлялась в формулировании нравственных

критериев, нравственно-моральных оценок. Такими критериями

морально-нравственных оценок являются, например, наставления

богатым из «Изборника 1076 года». В «Поучении» Владимира

Мономаха также содержатся определенные нравственные установки:

«Малым делом можно получить милость Божию»; «Не давайте сильным

губить человека»; «Гордости не имейте в сердце и в уме»; «Старых

чтите, как отца, а молодых, как братьев»; «Лжи остерегайтесь, и

пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело»; «Добро же творя,

не ленитесь ни на что хорошее». В популярных сборниках

афоризмов, высказываний из Священного Писания, изречений апостолов,

«Внешних мудрецов» - философов, поэтов, ораторов, историков

древности - собрано множество текстов, имеющих

морально-этическое содержание. Например, в знаменитой «Пчеле» имеются

разделы: «О жизненной добродетели и о злобе», «О чистоте и

целомудрии», «О мужестве и о твердости», «О правде», «О братской любви

и о дружбе», «О милостыне», «О благодарности», «О лжи и о

клевете», «О лести», «О почитании родителей», «О пьянстве», «О

трудолюбии» и т. д.

В XVI в. создается ряд произведений морально-назидательного

порядка, в которых видно стремление четко регламентировать жиз-

22

ненный уклад различных слоев общества. К ним относится

«Домострой», обобщающий предшествующую поучительную литературу,

жизненно-бытовой опыт и потребности нового устроения русского

государства. Существовало несколько редакций «Домостроя».

Наиболее известная - сильвестровская, оформленная священником

московского Благовещенского собора Сильвестром в середине XVI в.

В конце XVII - начале XVIII в. Карион Истомин изложил

«Домострой» в стихах.

Сильвестровский «Домострой» назывался книгой, «которая

содержит в себе полезные сведения, поучение и наставление всякому

христианину - и мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Вот

наименования некоторых из 64 глав «Домостроя»: «Наставление отца

сыну», «Как детей своих воспитать в поучении и страхе Божьем»,

«Как дочерей воспитать и с приданым замуж выдать», «Как детей

учить и страхом спасать», «Наказ мужу, и жене, и работникам, и

детям, как подобает им жить», «О неправедной жизни». Помимо

морально-педагогических предписаний «Домострой» рекомендовал,

«как порядок в избе навести хорошо и чисто», «как огород и сад

разводить», «как мужу с женою советоваться, что ключнику наказать о

столовом обиходе, о кухне и о пекарне».

«Домострой» - образеы/^гремления к стабильности,

устойчивости существующих социальных отношений. Охранительная

направленность его особенно ярко проявляется в наставлении родителей в

отношении своих детей: «Наказывай детей в юности - успокоят тебя

в старости твоей»; «не жалея бей ребенка: если прутом посечешь

его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его

избавляешь от смерти»; «воспитай дитя в запретах и найдешь в нем

покой и благословение»; «и не дай ему воли в юности, но сокруши

ему ребра, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед

тобой и не станет тебе досадой, и болезнью души, и разорением дома,

погибелью имущества, и укоризной соседей, и насмешкой врагов, и

пеней властей, и злою досадой»1.

Наряду с тенденцией этических воззрений свести действия и

поступки людей «к одному знаменателю», чтобы «всяк сверчок знал

свой шесток», в древнерусских философско-этических взглядах

проявилась и другая тенденция, притом все более и более углубляясь:

утверждение своеобразия и ценности каждой человеческой

личности. Уже в своем «Поучении» Владимир Мономах восхищается тем,

«как разнообразны человеческие лица», и «если и всех людей

собрать, не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по

Божьей мудрости». Исследователи отмечают личностное начало,

пронизывающее «Моление Даниила Заточника». Анализируя

произведения русской литературы XVII в., Д. С. Лихачев приходит к выводу,

1 Литература Древней Руси: Хрестоматия. М., 1990. С. 327, 328.

23

что в ней осуществилось «открытие ценности человеческой

личности»1. Особенно это выражено в «Житии» протопопа Аввакума (1621—

1682) - замечательном произведении идейного вдохновителя

старообрядчества, написанном им в земляной тюрьме около 1673 г.

В Древней Руси были широко распространены переводы древних

и средневековых текстов, собранных в сборники: «Изборник 1076 года»,

«Пчела», «Физиолог», «Мудрость Менандры», «Изречения Исихия

и Варнавы» и др.

Морально-нравственные принципы, афористически

формулированные, нашли выражение в «Повести временных лет» и других

летописях, в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Молении Даниила

Заточника», в разных литературных памятниках, в фольклоре,

пословицах и поговорках. Правда, и здесь нередко русский афоризм

таит в себе инородный источник. Однако тот факт, что Древняя Русь

черпала из сокровищницы мировой мудрости, отбирая необходимое

для себя, превращая чужое в свое и соединяя свою мудрость с

иноплеменной, разве не говорит об общечеловеческом характере

древнерусской этической мысли? И хотя моральные принципы,

утверждаемые русскими мыслителями, основываются по преимуществу на

православии, они вобрали в себя и языческое наследие «стрибожьих

внуков» («Слово о полку Игореве») и мудрость античных философов.

Общечеловеческий характер древнерусской этики сочетался с

выражением исторических особенностей народного быта Руси.

Важнейшей чертой этических воззрений этого времени был патриотизм,

осознание этнической и религиозной общности людей, несмотря на

их социальные различия. Уже Иларион Киевский рассматривал Русь

во всемирно-исторической перспективе. Обостренное чувство

Родины у русских людей формировалось под влиянием противостояния

Руси ее воинственным соседям, опасности потери независимости и

распада в результате междукняжеских усобий. «О Русская земля! Уже

за холмом ты!» - рефрен «Слова о полку Игореве», созданного

гениальным неизвестным автором в конце XII столетия, который

горестно сокрушался, что «в княжеских распрях век людской сокращался».

В «Слове о погибели Русской земли» (написано между 1237 и 1246 гг.)

беда, обрушившаяся на Русь, - монголо-татарское нашествие -

побуждает «землю Русскую» воспринимать как воплощение светлости

и красоты, полного совершенства: «Всем ты преисполнена, земля

Русская, о правоверная вера христианская!»

Лишь после освобождения от чужеземного ига и объединения

русских земель великим князем Московским возникла

историософская концепция, сформулированная игуменом Филофеем: Москва -

Третий Рим. По словам Н. А. Бердяева, «от идеи Третьего Рима идет

1 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958.

С. 151-161.

24

русское мессианское сознание и проходит через весь XIX век,

достигает своего расцвета у великих русских мыслителей и писателей.

До XX века дошла русская мессианская идея, и тут обнаружилась

трагическая судьба этой идеи»1.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

В «Повести временных лет» рассказывается о том, что великий

князь Владимир, выслушав представителей различных религий,

расхваливавших свою веру, послал «мужей славных и умных», чтобы

посмотреть, как у разных народов совершают церковную службу. И

вот что они поведали князю, боярам и старцам: «Ходили в Болгарию,

смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без

пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и

нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их.

И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но

красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и

ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - на небе или на

земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не

знаем, как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает

там Бог с людьми, и служащих лучше, чем во всех других странах.

Не можем мы забыть красоты той...» Возможно, что это

повествование - легенда, но сама эта древняя легенда о том, что красота

богослужения была важным доводом для принятия византийского

христианства Киевской Русью, говорит о значении эстетического

миропонимания на Руси.

Слово «красота» происходит от праславянского слова «краса».

Прилагательное «красный» в праславянском и древнерусском

языках имело значение «красивый», «прекрасный», «светлый» (отсюда,

например, «красная площадь», «красна девица»), а не обозначало

красный цвет (он назывался словами с корнем «чьрв», как ныне в

украинском «червоный»). Слово «красный» стало наименованием для

красного цвета лишь во время образования национального

великорусского языка, возможно благодаря эстетическим свойствам

красного цвета. Помимо слов «краса», «красота» для обозначения

отношения к красивому и прекрасному в старославянском и

древнерусском языках использовались слова «лепый», «лепота» (и сейчас мы

говорим «великолепный», а в качестве отрицания - «нелепый»).

В Древней Руси красота мыслится как существенное свойство

различных явлений. В «Изборнике 1076 года» «красота» - и «воину

оружие и кораблю - паруса». Для Илариона красотою наделяется

1 Бердяев К А. Миросозерцание Достоевского // Н. А. Бердяев о русской

философии. Ч. 1. Свердловск, 1991. С. 121.

25

истина и киевский храм Святой Софии. Для автора «Слова о

погибели Русской земли» красота многообразна. Она и в реках, горах,

холмах, дубравах, и мире зверей и птиц. Она и в созданных

человеческими руками колодцах, полях, виноградниках, городах, селах,

церквах. Она и в тех людях, которые в те времена олицетворяли силу и

честь - «князьях грозных», «боярах честных». Она не только в

чувственно-зримом, но и в духовном - правоверной вере христианской.

Она в самом многообразии всего: «О, светло светлая и прекрасно

украшенная, земля Русская! Многими красотами прославлена ты.. .»1

Эстетическое сознание XI-XVI вв. на Руси было сплетено с

другими ценностными мироотношениями: утилитарно-практическим,

морально-нравственным, духовно-религиозным. Не случайно

синонимом слов «красота», «красивое» были слова «пригожий»,

«пригожество», имеющие тот же корень, что и слова «годный»,

«пригодный». Это показывает первоначальную связь красоты с полезностью,

пригодностью. В «Молении Даниила Заточника» говорилось, что

«сердце умного укрепляется в теле его красотою и мудростью». Для

Кирилла Туровского высшая красота - духовная, имеющая и

мыслительно-познавательный, и религиозный, и морально-нравственный

смысл. Этрт синкретический (синкретизм - слитность,

нерасчлененность) характер древнерусского эстетического^сознания проявлялся

в фольклоре, памятниках письменности, в обычаях, обрядах, в

архитектуре храмов, декоративном и прикладном искусстве, в

своеобразии иконописи. В знаменитых древнерусских иконах религиозное их

значение сливалось с эстетическим. Эти иконы, по замечательному

определению Е. Н. Трубецкого, представляли собой «умозрение в

красках»2.

По мере развития древнерусской культуры ее эстетическая

сторона обретает все большую самостоятельность. Показателен такой

факт. Одно из замечательнейших произведений русской

архитектуры Покровский собор (также именуемый храмом Василия

Блаженного) на Красной площади в Москве был построен зодчими Бармой

и Посником в 1555-1560 гг. в ознаменование взятия Казани (штурм

Казани был завершен в день праздника Покрова - отсюда и название

собора «Покровский»). Архитекторы должны были построить храм

из восьми церквей, посвященных восьми святым, дни почитания

которых были во время боев за Казань. Но зодчие построили девять

церквей. Почему? Летописец пишет, что они это сделали «не яко по-

велено было, но яко... разум даровался им в размерении основания».

Иначе говоря, девятая церковь, прозванная «безимянитой», была

добавлена из соображений не культово-религиозных, а архитектурно-

эстетических.

1 Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М, 1981. С. 131.

2 См.: Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в

древнерусской религиозной живописи. М., 1916 (М, 1990).

26

И еще один показательный пример. Андрея Рублева по праву

считают гениальным русским живописцем. Его «Троица» дала

основание выдающемуся русскому религиозному философу и ученому

П. А. Флоренскому выдвинуть своего рода эстетический аргумент

для доказательства существования Бога: «Есть Троица Рублева,

следовательно, есть Бог»1. Флоренский имел возможность видеть

икону-картину Рублева во всей ее живописной красе. Нам даже нельзя

представить, что этот величайший шедевр древнерусской живописи

до начала XX в. никто не видел со времен Ивана Грозного, который

заказал оклад для «Троицы», смененный в 1600 г. на золотой оклад с

драгоценными камнями, выполненный по повелению Бориса

Годунова. Спору нет, сам этот оклад обладал

художественно-эстетической ценностью как произведение декоративно-прикладного

искусства. Но он закрывал рублевскую живопись! Более того, как

обнаружилось в 1904 г., когда была снята золотая риза, эта живопись была

записана позднейшими иконописцами, и потребовался огромный труд

реставраторов, чтобы возродить краски Рублева.

О чем свидетельствует этот факт? Для самого Андрея Рублева,

жившего со второй половины XIV в. до 1427 или 1430 г., живопись

была еще не отдельна от ее религиозно-символического значения.

Но в середине XVI столетия<!Уже не было совпадения между

религиозной ценностью и эстетической. Различия между ними лежали в

основе споров иконопочитателей с иконоборцами в XV-XVI вв.

Обособление и развитие эстетического сознания было причиной

перелома в русской иконописи с XVI в. и вместе с тем в самой эстетической

мысли.

В древнерусских эстетических воззрениях первоначально

преобладало богословское понимание красоты как красоты

Божественного первообраза. По Нилу Сорскому, красота «мира сего» является

преходящей, превращающейся в «красоту безобразну». Старец Артемий

усматривал три уровня красоты: «тленная красота», душевная

красота (красота праведности) и «безвещественная», духовная красота.

Однако уже Симеон Полоцкий (1629-1680) считал «красоту плоти»

наградой за «красоту душевную». Для XVII в. характерно

понимание красоты как проявления «внутреннего стройства».

В XVII в., переломном в развитии русской культуры от

Средневековья к Новому времени, происходит дальнейшее движение

эстетической мысли. Возникают новые виды и формы эстетико-художе-

ственной деятельности: распространение книжной словесности,

риторики, «стихотворчества», появление первого русского театра,

эстетизация придворного церемониала, новая система многоголосия в

музыке и переход на новую систему нотной записи. Иконопись ста-

1 Флоренский П. А. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб., 1993.

С. 48.

27

новится более «живоподобной», и происходит становление самой

живописи, не связанной с иконописанием. Развитие эстетической

мысли стимулируется дискуссиями о соотношении небесной

красоты («лепоты») и красоты «плотской», о принципах иконописного

изображения.

Мятежный протопоп Аввакум отстаивал понятие абсолютной

Божественной красоты и был решительным противником внешней

красоты и украшений в искусстве, был против писания икон «по

плотскому умыслу», наподобие образов зарубежных художников. Вот как

Аввакум карикатурно описывает облик Христа у современных ему

иконописцев: «Лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые,

руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры тол-

стыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишо сабли той при

бедре не писано»1.

В противоположность таким старообрядческим эстетическим

установкам Симеон Полоцкий включал и «красоту плоти», и «красоту

любви в душе» в духовное совершенство человека. Возражая

старообрядцам и эстетически консервативным сторонникам церковной

реформы (сам патриарх Никон, проводивший эту реформу, был

сторонник традиционного иконописания), Симеон Полоцкий и сами

художники Иосиф Владимиров и Симон Ушаков считали задачей

искусства создавать предметы4ши «подобие всякого человека», в том

числе и «вочеловечившегося Христа и мучения святых», учитывая

индивидуальность. «Весь ли род человеческий на одно лицо создан?

Все ли святые были одинаково смуглы и худы?» - риторически

вопрошал Иосиф Владимиров2. Он выступал против «плохописания» за

«искусное мастерство живописцев», за учет опыта искусства

иноземцев.

В XVII в. помимо теории живописи разрабатываются теории

словесного искусства и музыки. В трактате Николая Спафария (1636-

1708, уроженца Молдавии, жившего и работавшего в России с 1671 г.

в качестве переводчика Посольского приказа) «Книга избраная

вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах» (1672)

предпринята попытка представить различные виды искусства в их

взаимосвязи, определить место «свободных художеств» среди других

знаний3.

1 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его

сочинения. Иркутск, 1979. С. 89.

2 Владимиров Иосиф. Трактат об искусстве // Мастера искусства об

искусстве. М, 1969. Т. 6. С. 36.

3См.: Спафарий Николай. Эстетические трактаты. Л., 1978. Эстетические

воззрения мыслителей Древней Руси наиболее полно изложены в книге В. В.

Бычкова «Русская средневековая эстетика» (М., 1995).

II

ФИЛОСОФИЯ В «ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ»

(XVIII в.)

«ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ» В РОССИИ

XVIII век в Европе именуют «веком Просвещения». Немецкий

философ Иммануил Кант, отвечая на вопрос «Что такое

просвещение?», в качестве главного условия просвещения назвал свободу «во

всех случаях публично пользоваться собственным разумом»1.

Просветительское движение в Европе было многообразным,

различным в различных странах, да и в каждой стране оно менялось на

протяжении XVIII столетия. В Англии, например, оно было

следствием революционных событий предыдущего века. Во Франции

Просвещение завершилось революцией. В Германии оно было

сопряжено с революцией духовной, особенно в области философской

мысли. Но каким бы образом ни развивалось просветительство, его

общей чертой было стремление к свободе во всех областях жизни

общества.

«Век Просвещения» в России несомненно во многом был

связан с петровскими преобразованиями. Петр Великий «уздой

железной Россию поднял на дыбы» (Пушкин), стремясь приобщить ее к

европейской цивилизации, науке и культуре и на этом основании

утвердить могущество государства Российского. Но,

спрашивается, причем здесь свобода? Разве радикальные преобразования в

стране царь не осуществлял «уздой железной»? Разве наследники

власти Петра не укрепляли самодержавный строй, играя роль

«просвещенного монарха», «философа на троне», как Екатерина II -

корреспондентка великих французских просветителей Вольтера и

Дидро? Разве эта просвещенная императрица не учинила расправу над

Радищевым, воспевшим свободу, не заточила просветителя Н. И.

Новикова в Шлиссельбургскую крепость?

«Если задать вопрос, - заметил Кант, - живем ли мы теперь в

просвещенный век, то ответ будет: нет, но мы живем в век

просвещения»2. Разумеется, в России не было свободы для крепостного

крестьянства, и форточка в «окне в Европу» была наглухо закрыта,

когда в нем замаячили призраки революции. И в самой Франции

1 Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 29.

2 Там же. С. 33.

29

революция не принесла желанную свободу, заменив королевскую

власть на диктатуру якобинцев. В Германии «век Просвещения» был

«веком Фридриха» - «просвещенного монарха», прусского короля,

покровительствовавшего Вольтеру, но правившему по принципу:

«Рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь\»х

И тем не менее именно осознание необходимости свободы было

лейтмотивом просветительского движения. Один из деятелей

английского Просвещения А. Шефтсбери писал: «Мы живем в век,

когда свобода вновь поднимает голову»2. И чем сильней был гнет,

тем была сильней потребность в свободе.

Эта черта «века Просвещения» по-своему проявилась и в

России. Петр I, учреждая Академию наук, провозгласил в ее

Регламенте (1725 г.), что «науки никакого принуждения и насилия терпеть не

могут, любящие свободу». Для М. В. Ломоносова теория

двойственной истины была средством оградить науку от вмешательства

богословия, которое стремилось подчинить себе всякое знание. «Не

здраво рассудителен математик, - писал ученый, - ежели он хочет

божескую волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель,

если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или

химии»3. В XVIII в. осознание абсолютной ценности свободы было

ярко выражено не только в творчестве А. Н. 'Радищева,

восславившего ее в оде «Вольность» и в-«Путешествии из Петербурга в

Москву», но и в сочинениях философа Григория Сковороды, писавшего

о свободе:

Что за волность? Добро в ней какое?

Ины говорят, будто золотое.

Ах, не златое, если сравнить злато,

Против волности еще оно благо4.

Идеи свободы Сковорода стремился обосновать в своей

философии, будучи «свободным церковным мыслителем»5, как его называл

В. В. Зеньковский.

Своеобразием начала века Просвещения в России было то, что

его сторонники самого царя называли первым просветителем. Так,

В. Н. Татищев заявлял, что «Петр Великий открыл своему народу

путь к просвещению». Зачинателями просветительского движения

стали государственные деятели, ученые, писатели, образовавшие

«ученую дружину» Петра I.

1 Кант И. Соч. Т. 6. С. 29.

2 Шефтсбери А. Эстетические опыты. М., 1975. С. 374.

3 Ломоносов M\ В. Избр. филос. произв. М., 1950. С. 357.

4 Сковорода Г. С. Избранное. М., 1972. С. 84.

5 Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1990. Т. 1.4. 1.

С. 69.

30

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

«УЧЕНОЙ ДРУЖИНЫ» ПЕТРА I

Философские вопросы занимают заметное место в трудах таких

представителей «ученой дружины», как В. Н. Татищев и А. Д.

Кантемир, а также в сочинениях главы «дружины» - Феофана Прокопови-

ча (1681-1736). Многие исследователи истории русской мысли

признают, что в XVIII в. «дружина» начинает обретать светский (вне-

церковный) характер. Казалось бы, этому положению противоречит

фигура Феофана Прокоповича, который был псковским епископом, а

в 1721 г. стал вице-президентом Святейшего Синода. Однако, будучи

церковным деятелем, Феофан Прокопович, вероятно, больше других

способствовал подчинению православной церкви в России царской

власти. По его словам, духовенство не должно быть государством в

государстве.

Феофан Прокопович после окончания Киево-Могилянской

коллегии обучался в иезуитских школах Львова и Кракова и в римском

католическом коллегиуме Св. Афанасия. Затем он возвращается в

качестве профессора в Киево-Могилянскую коллегию, где им был

прочитан в 1707-1709 гг. первый курс лекций по философии. В 1709 г.

в Киеве Прокопович встретился с Петром I и был затем переведен в

столицу для проведения церковной реформы. Деятельность вице-

президента Синода не ограничивалась церковными делами. Он

участвовал в учреждении учебных заведений и Академии наук,

занимался библиотеками и типографиями, писал учебные пособия и

исторические труды, выступал с речами и проповедями, даже писал

стихи.

Российской церкви столп, совета мудрый муж,

Философ, богослов, историк, пастырь душ -

так характеризовал Феофана Прокоповича Г. Р. Державин.

Феофан Прокопович подверг критике догматическое

богословие, слепую веру в тексты Священного Писания, допускал

аллегорическое их толкование, стремился согласовать их с новыми

естественно-научными открытиями и достижениями, в частности с

учением Н. Коперника.

Богословие Феофана Прокоповича, отличавшееся от

догматического богословия православной церкви, не препятствовало ему быть

почитателем «науки философии новой». Он знал не только

античных философов, но и Декарта и Лейбница, полемизировал с

Ньютоном по вопросу о существовании пустоты. Бог, считал русский

богослов, не мог сотворить пустоту, так как она есть «ничто». Однако Бог

«законы свои, единожды утвержденные, никак не отменяет».

Поэтому изучение законов природы является делом богоугодным. Феофан

Прокопович сам занимался астрономическими наблюдениями и ма-

31

тематикой. Обосновывая необходимость усиления царской власти,

он только ссылается на церковные традиции («нет власти, не идущей

от Бога»), но и часто обращается к так называемому естественному

праву («кроме Писания, есть в самом естестве закон от Бога

положенный»). В силу этого закона даже «пчелы, малые и бессловесные

мухи имеют царя».

Василий Никитич Татищев (1686-1750) был выдающимся

мыслителем «ученой дружины», государственным и общественным

деятелем. Помимо практической деятельности в качестве артиллериста,

управляющего железноделательными заводами в Сибири,

дипломата, астраханского губернатора Татищев много сил отдавал