Текст

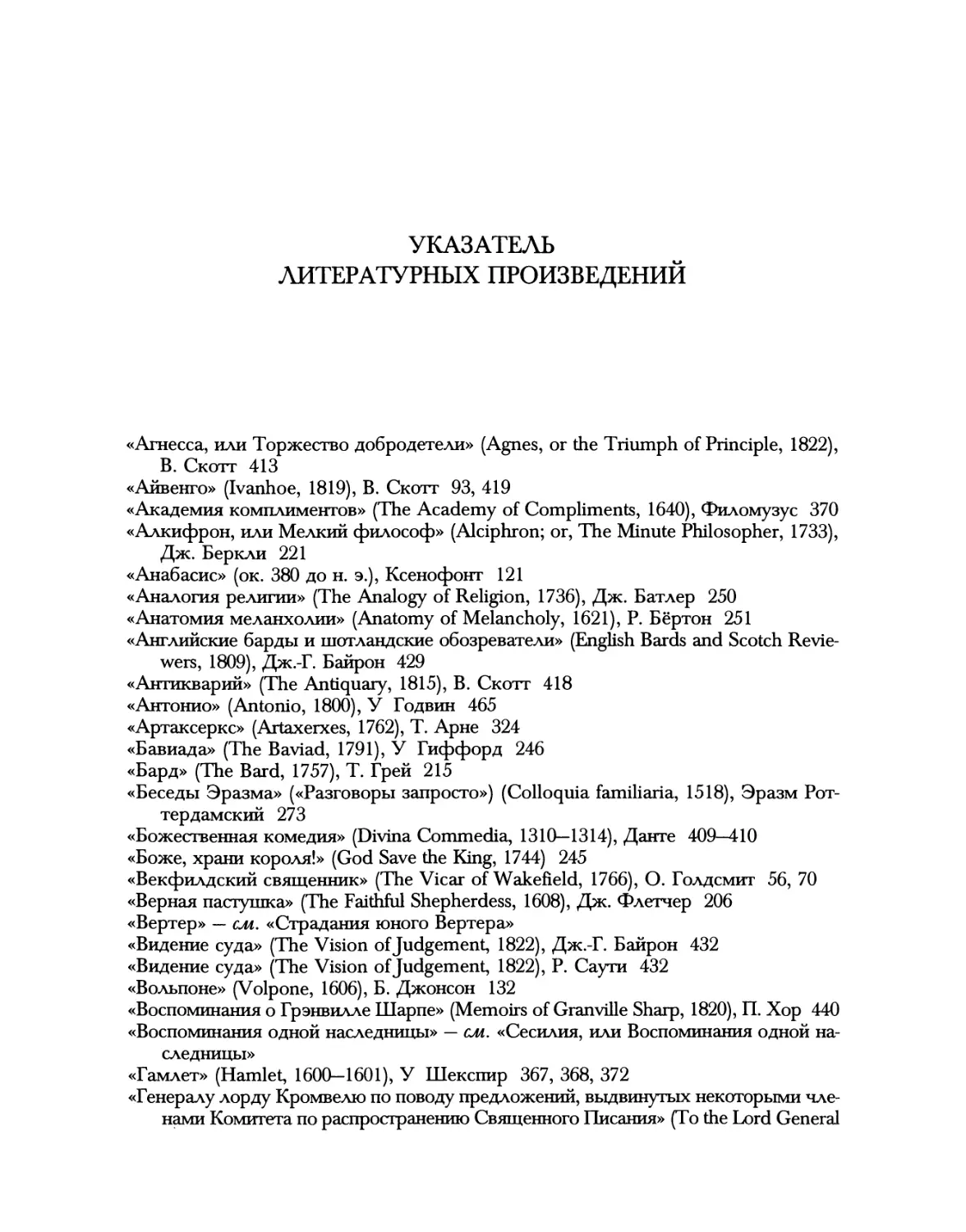

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Литературные TL

ИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

WILLIAM HAZLITT

TABLE

TALK

УИЛЬЯМ ХЭЗЛИТТ

ЗАСТОЛЬНЫЕ

БЕСЕДЫ

•

Издание подготовили

Н.Я. ДЬЯКОНОВА, А.Ю. ЗИНОВЬЕВА,

A.A. ЛИПИНСКАЯ

Научно-издательский центр

«Ладомир»

«Наука»

Москва

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

В.Е. Багно, В.И. Васильев, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский,

Н.Я. Дьяконова, Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), H.H. Казанский,

Н.В. Корниенко (заместитель председателя), Г.К. Косиков, А.Б. Куделин,

A.B. Лавров, И.В. Лукьянец, А.Д. Михайлов (председатель), Ю.С. Осипов,

М.А. Островский, И.Г Птушкина, Ю.А. Рыжов, ИМ. Стеблин-Каменский,

Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь), А.К. Шапошников,

СО. Шмидт

Ответственный редактор

Н.Я. Дьяконова

© Н.Я. Дьяконова, перевод, статья, 2010.

© А.Ю. Зиновьева, статья, 2010.

© Ю.Б. Корнеев, наследники, 2010.

© A.A. Липинская, статья, примечания, указатель имен,

2010.

© С. Маршак, наследники, 2010.

© Л.А. Сифурова, перевод, указатели, 2010.

© Переводы, 2010, см. содержание.

© Научно-издательский центр «Ладомир», 2010.

ISBN 978-5-86218-481-5 © Российская Академия наук. Оформление серии, 1948.

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом

без договора с издательством запрещается

Уильям Хэзлитт

(1778-1830)

ЗАСТОЛЬНЫЕ

БЕСЕДЫ

I

О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ

«Есть в живописи наслаждение, доступное только самим художникам»1.

Пишущий вступает в противоборство с миром людей, удел художника —

дружественное соревнование с природой. Стоит вам приступить к работе — и вы уже

счастливы. Взяв карандаш, вы вглядываетесь в лицо природы, и сердцем

вашим овладевает умиротворенность. Гнев и волнение не препятствуют

размеренному ходу занятий: рука тверда, взор не омрачен; вам не досаждает

необходимость оспаривать нелепые мнения, идти на вынужденные уступки,

сокрушать противника, отделываться от глупца — никто вас не пугает и ни перед

кем не нужно заискивать. Ни «дрязг»2, ни мудрствования, ни козней, ни

лжесвидетельств, ни попыток выдать черное за белое и наоборот; вы всецело

отдались во власть могущественной природы, дабы с простодушием ребенка и

рвением энтузиаста

...с радостью вкусить

Ее манеру, стиль познать с восторгом3.

Вы погружены в раздумье, но оно безмятежно. Дело находится и для руки,

и для глаз. Наблюдение над зауряднейшими предметами, будь то куст или

простой пень, поминутно доставляет вам новое. Вы вдруг подмечаете неожиданные

различия и открываете сходство там, где и не подозревали ничего подобного.

Вы пытаетесь запечатлеть увиденное, но обнаруживаете ошибку и беретесь ее

исправлять. Не надо ловчить или намеренно себя обманывать: сколько ни

старайтесь, а до цели всегда будет далеко. Упорные поиски идеала порождают

терпеливость — источник подлинного, неиссякаемого наслаждения. Лепесток

цветка, прожилки листа, оттенок облака, неотчетливые пятна на старинной

стене или поседевшей от времени руине — все это жадно присваивается

восприятием как spolia opima* такого рода душевной борьбы и заполняет труда-

* Букв.: доспехи, снятые с неприятельского полководца; здесь: трофеи (лат.).

10

Застольные беседы

ми остаток дня. Часы текут незаметно: вы не испытываете ни сожаления, ни

усталости — и совсем не желали бы провести время иным образом.

Безобидность занятия умножает усердие, удовольствие сочетается с пользой, и ум —

не обремененный серьезными размышлениями и не вьшашивающий пагубных

затей — сполна вкушает награду*.

Писание этих очерков не доставляет мне особой радости, впрочем, как и

перечитывание их впоследствии, хотя должен сознаться, что порой

натыкаюсь на фразу, которая мне нравится, или на мысль, которая кажется

справедливой. Берясь же за перо, я думаю только о том, как бы поскорее добраться

до конца, и отнюдь не уверен, что мне это удастся: я редко представляю себе

заранее, о чем будет следующая страница или даже следующее предложение;

когда же будто чудом справляюсь с задачей, готовое произведение уже мало

меня волнует. Иногда приходится переписывать набело, необходимо также —

во избежание опечаток — держать корректуру; так что к тому времени,

когда труд обретает наконец осязаемую форму и поддается пристальному

изучению, с оглядкой на мнение читающей публики, он уже утрачивает блеск и

прелесть и становится утомительней, чем «выслушанный дважды, в унылый

сон вгоняющий рассказ»4. Чтобы упоенно перечитывать собственные строки,

надо сначала выкинуть из головы их авторство. Близкое знакомство

неминуемо родит презрение. Перечитывание самого себя сходно, по существу, с

любованием чистым листом бумаги: от многократного повторения слова утра-

* На одной из страниц «Вертера» содержится дивная иллюстрация к данной

выкладке. Вот этот отрывок: «Приблизительно в часе пути" от города находится деревушка,

называемая Вальхейм. Она очень живописно раскинулась по склону холма, и, когда идешь к

деревне поверху, пешеходной тропой, перед глазами открывается вид на всю долину.

Старуха, хозяйка харчевни, услужливая и расторопная, несмотря на годы, подает вино, пиво,

кофе; а что приятнее всего — две липы своими раскидистыми ветвями целиком укрывают

небольшую церковную площадь, окруженную со всех сторон крестьянскими домишками,

овинами и дворами. Уютнее, укромнее я редко встречал местечко; мне выносят столик и

стул из харчевни, и я посиживаю там, попиваю кофе и читаю Гомера.

Первый раз, когда я в ясный полдень случайно очутился под липами, площадь была

совсем пустынна. Все работали в поле, только мальчуган лет четырех сидел на земле и

обеими ручонками прижимал к себе другого, полугодовалого ребенка, сидевшего у него на

коленях; так что старший как будто служил малышу креслом, и хотя черные глазенки его

очень задорно поблескивали по сторонам, сидел он не шевелясь.

Меня позабавило это зрелище: я уселся на плуг, напротив них, и с величайшим

удовольствием запечатлел эту трогательную сценку. Пририсовал еще ближний плетень,

ворота сарая, несколько сломанных колес, все, как было расположено на самом деле, и,

проработав час, увидел, что у меня получился стройный и очень интересный рисунок, к

которому я не добавил от себя ровно ничего. Это укрепило меня в намерении впредь ни в чем

не отступать от природы. Она одна неисчерпаемо богата, она одна совершенствует

большого художника. Много можно сказать в пользу установленных правил <...>, [но]

[Строгие правила только обуздывают, подрезают буйные побеги...» [Гёте И.-В. Страдания

юного Вертера. Книга первая. Письмо от 26 мая 1771 г. Пер. Н. Касаткиной).

I. О наслаждении живописью

11

чивают всякий смысл, обращаются в пустой звук, и только наше тщеславие

заявляет на них имущественное право как на нечто обладающее

вещественной значимостью. Мои мысли доставляют мне большую отраду, когда не

приходится сообщать их другим: для передачи того или иного впечатления

читателю слова необходимы, однако они скорее ослабляют или даже

затуманивают мои воспоминания о пережитом, нежели яснее их очерчивают. Хотя я

и мог бы воскликнуть вместе с поэтом: «Мой ум — вот царствие мое!»5, но у

меня нет честолюбивого стремления «воздвигнуть трон или министерское

кресло, дабы править умами людей»6. Самым дорогим для нас идеям

вольготнее всего обретаться в области призрачной отвлеченности — «нетронутыми в

уголках души»:7 являясь всеобщему взору, они не прибавляют в силе и не

становятся притягательнее. С такими идеями знакомство установлено

издавна, и любая в них перемена, вызванная привнесенными в стиль или внешний

облик украшениями, мало идет им на пользу. Написал на какую-то тему — и

выбросил ее из головы: все мои чувства, с ней связанные, перелились в

слова и забылись. Я, если можно так сказать, разгрузил память от долгих

привычных вычислений, происходивших внутри души, подвел итог испытанным

ощущениям — и стер этот итог начисто. В дальнейшем он продолжает

существовать только для окружающих.

Однако же, исходя из собственного опыта, я не могу утверждать, что тот

же процесс имеет место при переносе наших идей на холст: в ходе этого

механического преобразования они больше приобретают, чем теряют. От

занятий живописью нельзя устать: вы кладете на полотно не уже известное

вам, а только что вами открытое. В сочинительстве чувства переводятся в

слова, в живописи — наименования в предметы. Из ничего непрерывно

создается нечто. С каждым мазком кисти разворачивается новое поле для поисков,

возникают новые трудности, а преодоление их сулит новые победы.

Сравнивая изображение с оригиналом, вы видите сделанное и осознаете, как много

еще предстоит сделать. Зрительное восприятие устраивает проверку более

суровую, нежели воображение, и этот избыток строгости обуздывает даже

самообман, на который толкает нас себялюбие. Одна часть картины постыдно

уступает другой, и вы, коль скоро не в состоянии сравняться с природой,

решаетесь писать на свой страх и риск. Всякий предмет озаряется светом,

который отбрасывает на него зеркало искусства — и мы, с помощью кисти,

можем словно бы прикасаться к предметам, предстающим нашему взору, и

осязать их. Бесплотные видения, парящие на грани бытия, облекаются на

холсте в телесные формы; образ красоты обретает субстанцию: грезы и

величие мироздания становятся «и чувством осязаемы, и зреньем»8. И вот

взгляните-ка! Окруженная влажным облаком радуга является на полотне во всей

своей царственности, как если бы ее призрачную арку низвели с небес.

Пейзаж, будто блестками, переливается каплями росы после дождя. «Шерстис-

12

Застольные беседы

тые тупицы»9 освещены лучами заходящего солнца. В прохладном вечернем

воздухе разливаются прощальные трели пастухов, наигрывающих на дудочке.

И это многокрасочное зрелище возникло на унылой пустой поверхности,

подобно мыльному пузырю, отражающему все могущественное строение

вселенной! Кто бы вообразил саму возможность рождения на свет этого дива

через посредство рубенсовской кисти?10 Кто, однажды увидев это чудо, не

вознамерился бы потратить остаток жизни на попытку его повторить?

Посмотрите, какое щемящее впечатление производят тучные пашни, опустелое

жнивье, скудный урожай в пейзажах Рембрандта! Как часто вглядывался я

в них и в природу, силился сделать подобное, до тех пор пока не «тускнел

свет»11 и в воздухе не разливался землистый привкус.

В этом направлении совершенствованию искусства, передающего

природу, предела нет. В надежде одним-единственным мазком перенести на холст

все необозримое пространство можно всматриваться в смутно мерцающий

горизонт, покуда не затмится взор, а воображение не утратит силу. Уилсон

говорил о своих стараниях изобразить пылинки, пляшущие в лучах солнца

на закате. А в другой раз в его мастерскую зашел приятель и заметил

художнику, развалившемуся на полу в меланхолической позе, что картина, дескать,

напоминает ему пейзаж, омытый ливнем. Уилсон вскочил в неописуемом

восторге и откликнулся: «Именно такого эффекта я и добивался, но думал,

что потерпел неудачу». Уилсона не замечали, а со временем он и сам махнул

рукой на искусство и пристрастился к выпивке. Рука его сделалась нетвердой:

не с первого раза ему удавалось теперь достигать цели и добиваться

желаемого результата; немного поработав над картиной, он говорил первому же

знакомому, которому случилось к нему заглянуть: «На сегодня я поработал

вдоволь, пойдемте прогуляемся».

Иное дело Клод: он в жизни не оставлял своих картин или живописных

штудий на берегу Тибра ради других удовольствий; не отрывая глаз от

залитых ослепительным солнцем долин и возвышающихся вдалеке холмов,

упиваясь сверканием незамутненных тонов и дивными образами природы, он

наносил их кистью на чистый холст, дабы запечатлеть навеки.

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни — то чудесное лето12,

когда по вечерам я обычно шел на прогулку, стараясь захватить последние

отблески заката, осыпавшего зеленые склоны или рыжеватые пажити

драгоценными камнями и золотившего то дерево, то башню; лазурное небо тем

временем постепенно разгоралось золотом и пурпуром — и, подергиваясь по краям

сероватым сумраком, простиралось над местностью будто необъятная мозаика

из мрамора — каким мы видим его на полотнах великого мастера итальянского

пейзажа. Однако довольно общих рассуждений: займемся частностями.

Первым портретом, который я попытался написать, был портрет старухи13,

чью верхнюю часть лица затенял капор; за работу я конечно же принялся с

I. О наслаждении живописью

13

величайшим усердием, сеансов позирования потребовалось множество. Этот

портрет и сейчас при мне: порой я взглядываю на него не без удивления,

задумываясь над тем, сколько усилий затрачено — и сколь ничтожен результат;

однако же старался я не совсем попусту, хотя бы потому, что эта работа

научила меня усматривать благое в каждом явлении, позволила мне понять, что

в природе, если проницать ее взором науки или подлинного искусства, нет

ничего пошлого и вульгарного.

Тонкость души создает красоту повсюду: если наблюдатель обнаруживает

в предмете одно лишь низменное, виной тому низменность самого

наблюдателя. Как бы то ни было, я не жалел стараний, всячески стремясь показать, на

что способен. Если искусство вечно14, то и жизнь тогда представлялась мне

вечной. Уже в первый день мне удалось уловить общее впечатление:

собственный успех и подивил меня, и обрадовал. Дальнейшее представлялось

вопросом времени — недель, пусть даже месяцев (коли понадобится) терпеливого

труда и вдумчивой, тщательной отделки. В Берли-хаусе15 я видел портрет

старухи работы Рембрандта — и если бы мог создать нечто похожее за год или

за целую жизнь, то большей славы, величия, блаженства и богатства не мог

бы и желать! Увиденное мною в Берли было точнейшим, удивительным

подобием природы, и я вознамерился также (в меру собственных сил) изготовить

точнейшую копию живого лица. Я не соглашался тогда с сэром Джошуа, да

и поныне расхожусь с ним во мнении, что высшее искусство заключается в

передаче общего внешнего образа, без индивидуальных примет16, и полагаю

необходимым наделять общее индивидуальными особенностями. Ведь в

противном случае можно было бы считать, что я завершил работу в первый же

день. Однако помимо схваченного общего впечатления я увидел в модели

нечто большее и посчитал своим долгом передать это в картине. Речь идет о

поразительном сочетании света и тени — chiaroscuro:* оно отличалось

нежностью и вместе с тем редкой насыщенностью, различия в оттенках были едва

заметны глазу. Мне предстояло изобразить переход от яркого света к

глубокому сумраку, сохраняя насыщенный цвет в основных элементах, но

постепенно приглушая краски в промежуточных. Так диктовала натура, трудность

заключалась в точном ее копировании. Я делал попытки — одну за другой, и все

они оказывались тщетными; я напряг силы до предела — и, как мне

почудилось, преуспел. Морщины на полотне Рембрандта не выглядели жестко

проведенными линиями: они были изломаны и перепутаны. Эти же особенности

я видел на лице моей модели и всячески старался их передать. Когда мне

удавалось за пару утренних часов снять это ощущение резкости и наполнить

старческие морщины отраженным светом, я считал, что день прошел не зря. Под

высохшей пергаментно-желтой кожей там и сям проглядывали кровяно-крас-

* светотени (um.).

14

Застольные беседы

ные прожилки: их я вознамерился запечатлеть во что бы то ни стало — и

беспрестанно сравнивал оригинал с копией, без устали переводя ревнивый,

пристально-зоркий взгляд с модели на холст и обратно, пока не достиг предела,

доступного моему разумению и способностям. Какая уйма поправок!

Сколько попыток ухватить выражение, виденное накануне! Сколь часто хотелось

вернуть прежнюю позу, дождаться былого освещения! Тень от капора не

скрывала поджатых губ, настороженной сосредоточенности взгляда — признаков

немощи и подозрительности, свойственных преклонному возрасту: все эти

черточки, после множества проб и некоторых пререканий, нам в конце

концов удалось передать более или менее сносно. Портрет остался

незавершенным, и я мог бы трудиться над ним и по сей день*. Обычно по окончании

рабочего дня я ставил портрет на пол и, заливаясь слезами, ощущал, как

рождаются у меня новые надежды; взору распахивался новый мир предметов и

явлений.

Так художник учится смотреть на природу другими глазами. Раньше он

видел ее «как бы сквозь тусклое стекло, а теперь лицом к лицу»17. Он

уясняет фактуру и смысл зримого мироздания, «проникает в суть вещей»18 — не с

помощью механических орудий, но через совершенствование своих

способностей, через сокровенную общность с природой. От художника не

ускользает ни одна подробность, даже мельчайшая: она важна для него сама по себе,

ведь он движим не только тщеславием, корыстью или беспокойством о том,

как общество оценит его труды. Даже если объект наблюдения не отличается

красотой и лишен всякой пользы — а бывало.ли иначе? — правда жизни тем

не менее налицо и сполна вознаграждает уже только тем, что будит

стремление познавать и подталкивает ум к деятельности. И самый незаметный

художник — истинный ученый, причем лучший из ученых — он исследователь

и знаток природы. Что до меня, то настоящее удовольствие и отраду я

испытал бы не на месте знаменитейшего законника-казуиста или величайшего

среди филологов, а если бы судьба даровала мне родиться Яном Стеном или

Герардом Доу. Художник взирает на мир не сквозь туман иль «пелену,

привычную для богословов глоссу»19, но применяет к любым предметам одну и

ту же меру истины, внося в свои поиски дух бескорыстной пытливости. Он

постигает форму, распознает свойства. Он читает души людей и страницы

книг посредством интуиции. Он не только знаток, но и критик. Сделанные им

выводы ясны и убедительны, поскольку вытекают из сути вещей.

Художнику чужды фанатизм, самообольщение, рабство: привычка судить всё

окружающее, исходя из собственного восприятия, располагает его и к трезвому суду

* В настоящее время портрет покрыт толстым слоем масляной краски и лака

(недолговечный материал художников английской, школы), напоминающим оболочку

изготовленного золотобитом листа; изображение на нем различить трудно.

I. О наслаждении живописью

15

над собой. Наиболее здравомыслящие люди из числа мне известных — это

художники (если взять их как отдельный класс людей): именно они живее

других воспринимают происходящее вокруг — и они же несравнимо

пристальнее следят за тем, что происходит внутри их самих. По роду занятий

художникам, как правило, доводится больше вращаться в свете, нежели писателям,

и если художникам недостает запаса накопленных знаний, они вынуждены

больше полагаться на собственную понятливость. Я мог бы назвать имена

Опи, Фюзели, Норткота, которые славились поразительным даром описания

и знакомством с тончайшими черточками человеческого характера*. В

обществе людей среднего, невысокого ранга или же совсем низкого уровня, когда

ценность творческой личности никому не ведома, а окружающие обращаются

с художником равнодушно или пренебрежительно, он подчас ведет себя

заносчиво, подчеркивая тем самым свою независимость; однако вину в таких

случаях справедливее возложить на окружающих. Следует помнить и о том,

что далеко не все художественные натуры получают систематическое

воспитание. Ричардсон, упорно настаивавший на том, что профессия художника

должна быть окружена почтительностью, приводит рассказ о Микеландже-

ло20, который поссорился с Папой Юлием П,

сочтя обидным для себя непочтительность, якобы выказанную

понтификом. Некий епископ привел его к Папе и из желания услужить

художнику выставил главным основанием для примирения довод о невежестве,

обычно сопутствующем этому ремеслу и лишающем тех, кто им

занимается, всякого достоинства. Его Святейшество, возмущенный словами

епископа, ударил его жезлом и назвал болваном, ибо не кто иной, как епископ,

оскорбил человека, которого сам Папа ничем не желал задеть; прелата

изгнали из папских покоев, а Микеланджело получил от Папы благословение

вкупе с подарками. Епископ пошел на поводу у широко

распространенного предубеждения, за что и заслужил выговор.

Орудовать кистью — значит не только занимать ум, но и упражнять тело.

Это одновременно и механическое занятие, и умственное. Всякая работа —

вырыть ли яму, посадить капусту, поразить мишень, управлять ткацким

станком, сплести узор — словом, любое усилие, направленное на достижение

результата и увенчавшееся успехом, заключает в себе нечто такое, что возна-

* Деловые люди, могущие за ошибку поплатиться состоянием и потому приучившие

себя предельно четко определять свои исходные позиции перед тем, как связать себя

некими обязательствами, нередко выказывают поразительный навык без проволочки

выносить разумное суждение. Художники сходным образом обязаны вполне ясно сознавать,

чего хотят достичь, задолго до того, как настанет момент воплотить результаты

наблюдений в конкретном художественном произведении.

16

Застольные беседы

граждает стремление властвовать и всецело поглощает

неутомимо-деятельное человеческое сознание. Праздность восхитительна, однако и тягостна: нам

необходимо что-то делать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Действие и

размышление равно важны для врожденного склада нашего существа:

творчество художника непременно сочетает в себе и то и другое*. Рука подвергает

зоркость глаза практическому испытанию; глаз, получив соответствующее

наставление, выдвигает перед ней новые задачи, требующие усердия и

мастерства. Каждый очередной мазок помогает выверить степень достигнутой

правдивости; каждое свежее наблюдение в ту же минуту подтверждается

движением кисти, подчиненной порыву воли. Каждый шаг приближает нас

к желаемому, и вместе с тем объем незавершенного неизменно возрастает.

Сколько бы я ни восторгался легкостью, порхающим изяществом,

мимолетными переливами оттенков — всеми теми приметами, что свойственны

кисти Рубенса или Ван Дейка, я не так завидую их могуществу, как медленному,

терпеливому, тщательному исполнению полотен Корреджо, Леонардо да

Винчи или Андреа дель Сарто: здесь каждое прикосновение кисти словно бы

свидетельствует об осознанности цели, жажде истины и стремлении

старательного художника к четкости, чтобы зритель

Воскликнуть мог бы: «Мыслил этот холст!»21

В одном случае кажется, будто краски легли на холст по волшебству, в

один чудесный миг; в другом они представляются инкрустацией, вделанной

в саму фактуру полотна, стоившего художнику многих лет непрерывного

труда и упоительно-нескончаемого продвижения к совершенству**. Кому

захотелось бы нанести на подобную картину последний мазок — и уже не

задерживаться на ней, не возвращаться к ней снова и снова, не быть

связанным с нею до последнего? Рубенс, с его пышным, стремительным стилем,

сокрушался, что, едва он овладел мастерством, пришла пора умирать. Век

Леонардо, творившего без спешки, оказался достаточно долог.

Занятие живописью, в отличие от писательства, не предполагает, что

называется, сидячего образа жизни. Художественное творчество требует вовсе

не силы, а длительного и постоянного напряжения мышц. Нехватка

физической силы восполняется предельно рассчитанной точностью и изяществом

ручной работы: так, для поддержания равновесия канатный плясун должен

ежесекундно напрягать каждый мускул. Проведенное за мольбертом утро

* Прославленный Шиллер признавался, что, на его взгляд, величайшее в жизни счастье

сводится, в сущности, к машинальному исполнению какой-либо обязанности.

** Щедро наложенные густые мазки Тициана и Джорджоне соединяют преимущества

той и другой манеры — непринужденность первой со скрупулезностью второй, и потому,

пожалуй, их манера заслуживает предпочтения.

I. О наслаждении живописью

17

вызывает у вас аппетит не менее превосходный, чем прогулка верхом через

Бэнстед-Даунс22 у старого Авраама Такера. Сэр Джошуа Рейнолдс, как о нем

пишут, «весь свой моцион совершал у себя в мастерской» — то есть,

подразумевает автор, отходя назад для лучшего обзора картины и вновь

приближаясь к ней; однако сам процесс творчества — наложить краски в нужную

точку в нужном количестве — отнимает гораздо больше энергии, нежели

попеременное удаление от картины и возвращение к ней. Подобные прогулки как

раз не в тягость: это, скорее, способ отвлечься и передохнуть.

Неудивительно, что такой художник, как сэр Джошуа, находивший большую отраду в

физической, практической стороне своего призвания, не мог не чувствовать

себя горько обойденным, когда расстройство зрения помешало ему в

последние год-два жизни предаваться любимому занятию — «источнику», согласно

его собственным словам, «тридцатилетнего неиссякаемого наслаждения и

благоденствия»23. Ведь ennui* неведома только тем, кто не привык утруждать

голову, и тем, кто приохотился к однообразным размышлениям на

отвлеченные темы.

Еще пример — и я покончу с этими хаотичными рассуждениями. Одна из

первых моих проб — портрет отца:24 тогда он, стоя на пороге старости, еще

сохранял бодрость. Резкие черты лица, изрытого оспинами, заливал яркий

дневной свет; склонив голову, отец читал сквозь очки книгу —

«Характеристики» Шефтсбери, в дивном старинном переплете, с гравюрами Грибелина25.

Отец охотно взялся бы и за любую другую книгу: чтение давало ему ни с чем

не сравнимое удовольствие, «богатства без числа»26. Набросок показался

удачным — и я принялся за отделку, намереваясь не жалеть ни времени, ни

усилий. Отец не возражал позировать столько, сколько мне заблагорассудится:

желание служить моделью для собственного портрета вполне естественно —

быть предметом пристального внимания, увековечить свое изображение;

однако, помимо удовлетворения картиной, отец не скрывал и того, что в

известной мере гордится и художником, хотя гораздо больше радовался бы,

напиши я проповедь, а не сравняйся в искусстве с Рембрандтом или

Рафаэлем. Те зимние дни, когда в окна часовни лились солнечные лучи, из

нашего сада доносились трели малиновки («что на исходе зимних бурь вещает»)27,

а моя дневная работа шла к концу, относятся к счастливейшим в моей

жизни. Если я добивался желаемого эффекта в той части картины, для которой

смешивал краски; если мне удавалось ловким касанием кисти передать

неровную поверхность кожи и чистый жемчужный перелив прожилок или

здоровый румянец на затененной стороне лица, я почитал себя на вершине успеха —

и даже, более того, мечтал о том, что когда-нибудь смогу воскликнуть

вместе с Корреджо: «Я тоже художник*»28 Праздные фантазии, ребяческое тще-

* скука [фр).

18

Застольные беседы

славие29 — но моего тогдашнего счастья они не умаляли. Я часто ставил

картину на стул и любовался ею долгими вечерами и даже не раз возвращался,

чтобы проститься с ней перед сном. Помню, как у меня колотилось сердце,

когда я отправлял портрет на выставку; какое волнение испытывал при виде

его бок о бок с полотном достопочтенного мистера Скеффиштона (ныне сэр

Джордж). Никакого сходства между работами не было, кроме того, что обе

представляли собой портреты людей самых благодушных. Думаю, хотя и не

очень уверен, что этот портрет (или же впоследствии еще один) я закончил в

тот самый день, когда пришла весть о битве при Аустерлице;30 возвращаясь

домой вечером после прогулки, я взирал на вечернюю звезду над хижиной

бедняка, охваченный мыслями и чувствами, которые вряд ли когда-нибудь

посетят меня снова. О, если бы великий платонический год31 совершил полный

цикл, дабы те времена могли наступить вновь! Я бы с огромным

удовольствием проспал промежуток, составляющий триста шестьдесят пять тысяч лет!

Портрет заброшен; стол, стул, окно, у которого я делал грамматические

разборы текстов Ливия; часовня, где произносил проповеди мой отец32,

остаются на прежнем месте; но сам он почил вечным сном33, прожив долгую

жизнь, преисполненную веры, надежды и милосердия.

II

О НАСЛАЖДЕНИИ ЖИВОПИСЬЮ

Окончание

Живописец восторгается не только природой: новый, изысканный источник

удовольствия открыт ему в изучении и созерцании произведений искусства —

там, где

Лоррен холста касался кистью нежно,

Буянил Роза иль Пуссен вникал прилежно1.

Художник обращает жадный взор к загородным имениям знатных особ,

полагая найти там настоящие сокровища. Особая аура витает вокруг поместья

лорда Рэднора2, таящего в себе два полотна Клода — «Утро» и «Вечер Римской

империи»; вокруг Уилтон-хауса3, где находится фамильный портрет Пем-

бруков кисти Ван Дейка; вокруг Бленхейма4 — там хранится выполненный им

же портрет детей герцога Бэкингема, а также богатейшее в мире собрание

картин Рубенса; вокруг Ноусли5, где на стене есть надпись, начертанная рукой

самого Рембрандта; и вокруг Берли6 — там имеется несколько головных

изображений ангелов, сотворенных Гвидо. Молодой художник совершает

паломничества к этим местам, с томящимся сердцем взирает издали на усадьбу, «что

прячется в зарослях по грудь»7, и испытывает жгучий интерес, который

владельцу едва ли ведом. Пришелец ступает по превосходно выметенным

дорожкам парка, минует гулкие сводчатые арки и входит в дом, где его ведут по

анфиладам комнат, обшитых дубовыми панелями, ему показывают мебель,

дорогие драпировки, гобелены, массивное столовое серебро и наконец вводят

в помещение, где обретается его сокровище, его кумир — какой-нибудь

выразительный портрет или дивный пейзаж. Холст запечатлевается в мозгу

художника — и отныне пребудет там ключом к познанию природы, пробным камнем

мастерства. Палаты своего сознания художник уберегает от разрушительных

набегов времени, отбирая и помещая лучшее туда, где оно будет всего

сохраннее — поближе к сердцу. Покидая имение, он стал богаче — богаче самого

владельца; он лелеет надежду когда-нибудь вернуться сюда вновь, когда ему,

20

Застольные беседы

быть может, удастся свершить нечто подобное, а в случае неудачи — научиться

испытывать еще больший восторг перед истиной и гением.

Мое посвящение в таинства живописи произошло в Орлеанской галерее:8

именно там сформировались мои вкусы — и такими остались, а посему я

бесповоротно принадлежу к старой школе. Меня ошеломили выставленные там

картины: я взирал на них в изумленном упоении. Туман, застилавший зрение,

рассеялся; с глаз спала пелена. Меня охватили новые чувства: передо мной

предстали новое небо и новая земля. Я узрел душу, наделенную даром речи:

«десницу, что державный жезл сжимала»9 в минувшие века величия;

Нависшую скалу, иль горный кряж,

Иль синеватый мыс, поросший лесом.

Так воздух нам обманывает зренье10.

Былое отомкнуло свою сокровищницу — и Слава стояла у входа

привратницей. Всем нам известны имена Тициана, Рафаэля, Гвидо, Доменикино,

братьев Карраччи — однако встретиться с ними лицом к лицу, оказаться в

одном пространстве с их бессмертными произведениями было событием,

равносильным снятию неких колдовских чар, почти что магическим актом!

С той поры я жил в мире картин. Казалось, что в битвах, осадах,

парламентских речах «много и шума и страстей, но смысла нет»11, в сравнении с

могущественными творениями и грозными именами их создателей, что говорили

со мною среди вечного безмолвия мысли. Происшедшее тем более

примечательно, что еще совсем незадолго до того дня я не только отличался полным

невежеством в области искусства, но и совершеннейшим равнодушием к его

красотам. Вот пример: помнится, как однажды я с невероятным

наслаждением читал «Раздраженного супруга»;12 прямо перед глазами у меня зеленел

лесной пейзаж Рейсдала или Хоббемы, на который я взглядьшал, время от

времени отрываясь от книги, в недоумении относительно того, а чем,

собственно, образчик живописи способен восхитить или ублаготворить ум; и я

задавался вопросом — чисто гипотетическим: пробудится ли во мне когда-нибудь

интерес к живописи, хоть сколько-нибудь близкий тому, какой я питал к

комедиям Ванбру и Сиббера?

Я несколько продвинулся в живописи, когда учеником посещал Лувр;13 но

продолжения так и не последовало. Никогда не забуду, с какой жадностью

впился я в каталог, которым друг14 снабдил меня, перед тем как я

отправился в музей. Названия картин, имена художников, казалось, таяли у меня во

рту. Среди работ Тициана был указан портрет возлюбленной за туалетом15.

Краски, которыми художник озарил ее волосы, нимало не превзошли

красотой те чудные золотые переливы, что играли вокруг меня и мучительно

томили фантазию еще до того, как я увидел картину воочию. Описание двух

других тициановских полотен — «Молодого аристократа с перчаткой»16 и

П. О наслаждении живописью. Окончание

21

второго холста, составлявшего пару первому, — я со сладостным

предвкушением перечитывал вновь и вновь, наделяя воображаемый образ изяществом

и достоинством, какие только способен был представить, а также старинным

полнокровием мастерства — и оригинал ничуть не обманул моих ожиданий.

Имелось в списке и «Преображение». С каким благоговейным трепетом

созерцал я эту картину умственным взором, покуда надо мной реял дух

самого художника! Не испытать разочарования позже, перед самими этими

произведениями, — вот высшая восторженная оценка, какую я могу дать их

непреходящему совершенству. Смутное, однако ничуть не обманувшее надежд

представление об этих полотнах я составил на основе знакомства с другими

работами тех же великих творцов.

При первом посещении Лувра я на какое-то время вынужден был

задержаться во французском выставочном зале — и уже начинал думать, что не

смогу увидеть старых мастеров. Мне удалось только глянуть на них одним

глазком через приотворенную дверь (презренная преграда!) — и это походило

на то, как если бы я взирал на рай из чистилища: от проникновенно-нежных

пейзажей Пуссена я устремил взгляд туда, где развевался яркий стяг Рубенса,

и далее — к неясно мерцавшей веренице несметных драгоценностей Тициана

и всей итальянской школы. Наконец, после долгих назойливых домогательств,

я добился разрешения войти — и немедля воспользовался дарованной мне

привилегией. Это был un beau jour*'17 для меня. Преисполненный восторга

перед открывшимся мне мирозданием — настоящей вселенной искусства, я

прошагал не менее четверти мили среди величественнейших достижений

человеческого гения. Я прошел сквозь строй всех изобразительных школ снизу

доверху, и в итоге меня допустили во внутреннее помещение, где

реставрировались некоторые знаменитые картины. «Преображение», «Мученичество

святого Петра» и «Святой Иероним» Доменикино стояли на полу, словно бы

преклонив колена, подобно верблюдам, опустившимся на землю, дабы

сложить свои богатства к ногам зрителя. Чуть поодаль, с мольберта, Ипполито

Медичи (портрет работы Тициана), с копьем в руке для охоты на вепря,

пронизывал всех таким острым взором, что приходилось отводить глаза в

сторону; здесь же грудами лежали пейзажи, принадлежащие той же кисти:

идиллические зеленые холмы и долины, где под сенью цветущих дерев пастушки

наигрывают песенки своим кротким подружкам. «Читатель, коли ты не бывал

в Лувре, гореть тебе в аду!»18 — ибо ты не лицезрел наилучшие образцы

искусства: во всяком случае, не лицезрел все собрание их в великолепии

взаимоотражения. Умолчу о скульптуре: я мало в ней разбираюсь, и любая статуя

оставляла меня равнодушным до тех пор, пока не увидел я мраморы

Элгина...19 И вот там, четыре месяца кряду, бродил я по залам, предаваясь прилеж-

* прекрасный день [фр.).

22

Застольные беседы

ным занятиям, и слышал изо дня в день предупреждающее бормотание

смотрителя с нескладным провинциальным выговором: «Quatre heures passées, il

faut fermer, citoyens»* (о, и зачем только им понадобилось менять обращение?);

и уносил с собой разрозненные эскизы и наброски, с которыми принужден был

расстаться20, будто с каплями животворной крови в обмен на «твердый

металл»21. И как же часто, о необитаемый дворец божественного величия, как

часто с тех пор мое сердце совершало к тебе паломничество!

Задают вопрос: кто — художник или же обыкновенный человек, от

природы наделенный вкусом и восприимчивостью, — извлекает большее

наслаждение при созерцании произведений искусства? Полагаю, на этот вопрос легче

всего ответить в виде experirnenturn crucis** встречным вопросом, а именно:

кто-нибудь из «рати без числа»22 рядовых зрителей и дилетантов, посетивших

Париж в упомянутые мною годы, проявил ли такой же интерес к

удивительным творениям мастеров, испытал ли перед ними столько же гордости,

насладился ли ими в той же мере, что и самый скромный ученик, еще только

начинающий постигать азы художественного мастерства? Для заезжего

посетителя первое посещение Лувра — всего лишь веха его путешествия, не более;

отнюдь не такое событие в жизни, которое неизменно вспоминается

впоследствии с благодарностью и ностальгией. Такой зритель, чуждый любовной

восторженности художника, осматривает Лувр с тем же бессмысленным

любопытством и праздным интересом, что и королевские регалии в Тауэре

или образцы растений в Jardin des Plantes*** в Тюильри. Да и с какой стати

должно быть иначе? Его участь — предаваться

безлюбой, безотрадной

Усладе мимолетной23.

Художник, напротив, связан с живописью неразрывными узами: это его

возлюбленная, его королева, кумир его души. Ей художник доверил все, что

у него есть — славу, время, удачу, душевное спокойствие, юношеские

надежды, утеху в старости, — и разве не закономерно, что он куда сильнее увлечен

искусством, нежели какой-нибудь обычный праздношатающийся бездельник?

Одна только врожденная восприимчивость, без непрерывного занятия одним

и тем же предметом, занятия, поглощающего ум и душу, не позволит простому

любителю вникнуть во все тонкости красоты и таланта в создании, скажем,

Тициана или Корреджо. Только тот, кто следует за ними по пятам, глубоко

вникая в особенности их мастерства и непревзойденного изящества, способен

оценить достоинства их работ во всей полноте. Знание не только дает силу24,

* «Уже четыре часа, граждане, пора закрываться» (фр.).

** испытания крестом (лат.).

*** Ботаническом саду (фр.).

П. О наслаждении живописью. Окончание

23

но и приносит наслаждение. Никому, кроме художника, изучающего

природу и вступающего в борьбу с трудностями ремесла, недоступно очарование

искусства и упоение страстью к живописи. Кто не посвятил всю свою жизнь

творческим исканиям и не вложил в них всю душу, того не охватит восторг,

какой испытывает художник при виде ярчайших творений и высочайших

триумфов кисти. Где хранятся сокровища, туда тянется и сердце. Семнадцать

лет минуло с тех пор, как я предавался штудиям в Лувре (и давным-давно

оставил всякие помыслы о художественном поприще), но еще очень долго

после возвращения мне грезилось, и даже и по сей день я вижу порой во сне,

будто снова попал туда: спрашиваю, где старые картины, и не нахожу их; или

же, обнаружив, что они выцвели или переменились до неузнаваемости,

просыпаюсь в слезах! Случается ли нечто подобное спустя столь длительный срок

с кем-нибудь из обыкновенных любителей живописи? Иными словами, у кого,

кроме истинных художников, увиденные полотна вызьшали столь же пылкий

интерес и оставили в душе воистину неизгладимый след?

Утверждают, впрочем, и следующее: если человек, наделенный от природы

таким же тонким вкусом, как и художник, и овладевший не меньшими

знаниями, свободен, однако, от мелочных побуждений и не обременен знакомством

с различными техническими приемами, то созерцание замечательного

портрета, чудесного пейзажа и так далее доставит ему большее, ничем не

замутненное удовольствие. Здесь даже не о чем спорить, поскольку требуется

невозможное: нельзя глубоко вникнуть в результат, не имея понятия о средствах, с

помощью которых он достигнут; нельзя питать любовь к искусству, равную по

силе любви художника, без постоянной и безграничной, всепоглощающей

преданности искусству. Художниками, безусловно, нередко движет ревность,

пристрастность взгляда и своекорыстная сосредоточенность только на том, что они

полагают в живописи небесполезным для самих себя. Уилки, по свидетельству

очевидцев, так пристально и подолгу изучал фактуру голландских холстов

малого формата, что переставал видеть картину как таковую. Однако это

следует счесть проявлением извращенности и чрезмерного педантизма,

противоположных подлинному духу художнического призвания. Если бы Уилки не

видел ничего иного, кроме мастичного лака и способов нанесения мазков, он

никогда не сумел бы вложить жизнь и душу в созданные им полотна.

Приводится и еще один довод: необходимые орудия и расходные

материалы для живописи — краски, растворители, кисти — тягостны и неприятны,

а посему осознание трудностей и хлопот, преграждающих путь к

совершенству, должно отравлять наслаждение, сопряженное с процессом

вдохновенного живописания. Это, однако, служит лишь еще одним доказательством

того, что призвание дарует художнику великую отраду: предметы, которые

считают помехой, уничтожающей интерес к произведениям искусства, ничуть

его не смущают; художник и не вспоминает о них, обуреваемый стремлени-

24

Застольные беседы

ем к высокому; его внимание целиком поглощено конечной целью, оно не

рассеивается на средства ее достижения: он захвачен не трудностями, но

победой над ними. Как в случае ученого-философа, не замечающего многих

частностей в страстной погоне за отвлеченной истиной,'или алхимика,

который, роясь в золе и воспламеняя свои тигли, уносится в область золотых грез,

так и здесь — второстепенное уступает место главному. Утверждают, однако,

что художник, возможно, готов мириться с непривлекательной стороной

профессии лишь ради грядущей славы или преследуя выгоду. Настолько

далеко отстоит это мнение от реального положения вещей, что я рискну

подтвердить сказанное выше примером из жизни: один мой друг25 недавно

значительно преуспел в важном художественном начинании, однако ни громкая

известность, которую он благодаря ему снискал, ни огромные деньги, которые

он получил от тысяч восхищенных зрителей, ни газетная шумиха, ни даже

хвалебный отзыв в «Эдинбургском обозрении» — все это, вместе взятое, ни

на миг не принесло ему того неподдельного и безоговорочного

удовлетворения, какое он испытывал в любую минуту из проведенных им за

вдохновенным и благодарным трудом у мольберта — удачно, на его взгляд,

вырисовывая ногу, или руку, или просто-напросто складки драпировки. Каково

душевное состояние художника, когда он увлечен работой? В это время он занят

воплощением возвышеннейших представлений о величии и красоте; он

постигает и облекает в физическую форму лучшее из того, что доступно его

пониманию и пристрастиям — иначе говоря, он всецело и безраздельно обладает

источником высшего для него счастья и упоительнейшего волнения мысли.

В заключение коротко опишу случай, происшедший со мной на днях. Один

мой друг приобрел оттиск «Возлюбленной» Тициана — той самой картины, о

которой я упоминал выше, — и поспешил продемонстрировать его мне. Я

сказал, что гравюра выполнена не без вдохновения, однако по сравнению с

оригиналом выглядит иначе. Друг, по-видимому, счел мой отзыв придиркой, но

при мне был черновой эскиз, который я ему и показал. Едва бросив взгляд на

эскиз, друг заявил, что теперь в точности уяснил смысл моих слов, и тотчас

убрал купленную гравюру с глаз долой, уже навсегда. Моему другу достало

здравого разумения, чтобы уловить разницу в данном конкретном случае, но

человек, ближе знакомый с манерой Тициана и искусством живописи в целом,

то есть наделенный более развитым и утонченным вкусом, понял бы, что

перед ним дурная гравюра, сразу, не сличая ее непосредственно ни с какой

другой копией. С первого же взгляда такой знаток интуитивно ощутил бы

жесткую приземленность этой гравюры, лишенной той мягкой, всепроникающей

и неуловимой выразительности, которая всегда отличает самые прославленные

работы Тициана. Всякий, кому знаком тот или иной портрет, ни за что не

примирится с его гравированным оттиском; для несведущего разницы между

ними нет. В глазах толпы холст Гвидо или пачкотня дилетанта, грошовый

П. О наслаждении живописью. Окончание

25

оттиск, бездарный набросок или законченный шедевр — одно и то же. Иными

словами, все совершенство мастерства, заключенное между двумя

крайностями, — во всяком случае, тот уровень умения, которьш отличает талант от

посредственности, все, что составляет истинную красоту, гармонию, подлинное

изящество и великолепие, — заурядному наблюдателю недоступно. Но

именно отсюда для настоящего адепта живописи открывается нескончаемое

блаженство. Профану какой-нибудь пустячньш рисунок придется по вкусу

больше, нежели искушенному знатоку, но именно поэтому первьш не в состоянии

оценить в должной мере высшие образцы искусства. От неопытного взора

ускользают не только тонкости исполнения, но и сама достоверность в

изображении природы и реальной действительности. Изысканные колебания цвета

в окраске неба у Клода профанами не воспринимаются, а следовательно, не

существует д\я них и гармонии целого. Без осознанного восприятия нет

осознанного наслаждения. Восхищение при первом знакомстве с

произведениями искусства может быть вызвано неведением и новизной, однако исгинньш,

неослабевающий восторг порождается развитым вкусом и осведомленностью.

«Глазами я с вами не стал бы меняться», — благодушно заметил один из

посетителей выставки некоему критику, находившему недостатки в картине, в

которой сам он не видел ни малейшего изъяна. В чем тут суть?

Довольствоваться убогой поделкой знатоку не позволяло неразлучное с ним возвышенное

представление об истине и красоте — неиссякаемьш источник радующих душу

размышлений о высоком. Все может быть иначе, когда речь идет о внешних

эффектах и о границах непосредственного чувственного восприятия, но идея

совершенства, подстегивающая развитие ума, всегда выступает необходимой

спутницей, служит опорой и горделивым утешением.

В своих незаслуженно мало известных «Опытах» Ричардсон приводит ряд

поразительных примеров счастливых и несчастливых судеб художников —

как в плане жизненных обстоятельств, так и в отношении творчества.

Говоря об определении почерка, он восклицает:

Рассматривая какой-нибудь холст или рисунок, думаешь одновременно о

том, кем он создан: щедро одаренный необыкновенными телесными и

умственными способностями — и вместе с тем чрезвычайно капризным

нравом, этот художник* удостоился высоких почестей при жизни и

посмертно, почив на руках одного из величайших властителей той эпохи —

французского короля Франциска I, который любил его как друга. Еще один

художник** прожил долгую и счастливую жизнь, любимый императором

Карлом V и многими другими из могущественных европейских монархов.

* Леонардо да Винчи.

'* Тициан.

26

Застольные беседы

Берясь за третий рисунок, мы непременно вспомним о том, что его автор*

преуспел в трех видах изобразительного искусства, и достигнутой им

степени совершенства в каждом достаточно дая обретения бессмертия;

кроме того, он дерзнул вступить в спор со своим повелителем (с Папой

Римским — человеком непревзойденного высокомерия) и сумел достойно

выйти из затруднительного положения. А вот перед нами еще работа: этот

художник**, не располагая никакими внешними преимуществами и

движимый единственно собственной гениальностью, обладал способностью к

возвышенным полетам воображения, которые и запечатлел с равной

силой, — однако жил и умер он в безвестности. Создатель следующего

произведения*** возродил живопись, когда она пришла едва ли не в полный

упадок; искусством он снискал почести, но, с цинической заносчивостью

отвергая и презирая величие, вызвал такое к себе отношение, которое

соответствовало вылепленному им самим образу, однако не отвечало

внутренней ценности его творчества, и это обстоятельство, не воспринятое им

с философским равнодушием, надорвало ему сердце. А вот это полотно

принадлежит тому4*, кто, напротив, сделался настоящим аристократом;

жил, окруженный блеском и роскошью; принимал почести от

собственного монарха и чужеземных государей; был придворным, государственным

деятелем, художником — и настолько полно выражал себя в каждой из

этих ипостасей, что именно она казалась его призванием, а прочие —

простым развлечением.

Когда размышляешь подобным образом, помимо удовольствия,

испытываемого при виде красоты и совершенства работ гениальных мастеров,

помимо благородных представлений об окружающем, которые они

внушают, все описанное выше приносит еще одну отраду. О, как велика радость

знатока и поклонника искусства, взирающего на картину или рисунок и

говорящего себе: вот рука, вот мысли того, кто несопоставим ни с кем по

утонченной изысканности и редкостной доброте; кого любили и кому

помогали лучшие умы и наиболее влиятельные особы в тогдашнем Риме; кто

вкусил при жизни громкую славу, почести и великолепие; чья кончина

была горько оплакана всеми и каждым; кто лишь несколько месяцев не

дожил до кардинальской шапки; к кому питали особое уважение и кого

осыпали милостями два римских первосвященника, занимавшие при его

жизни престол святого Петра26 — единственные, сходные величием с этим

святым апостолом, — говоря коротко, того, кто мог бы заменить собой и

* Микеланджело.

** Корреджо..

** Аннибале Карраччи.

4* Рубенс.

П. О наслаждении живописью. Окончание

27

Леонардо, и Микеланджело, и Тициана, и Корреджо, и Пармеджано, и

Аннибале, и Рубенса, и кого угодно другого, — однако никто из них не мог

бы заменить собой Рафаэля (С. 251).

Тот же автор прочувствованно описывает перемены в стиле различных

художников в зависимости от прихотей фортуны; и, поскольку эти

подробности мало известны, я приведу отрьшок, в котором речь идет о двух

итальянских мастерах:

От царственного преизбытка богатства (справедливого вознаграждения за

ангельские творения его кисти) Гвидо Рени опустился до положения

наемного слуги у господина, который платил ему за работу условленную

сумму; одержимый страстью к игре, Гвидо проигрывал огромные деньги;

заработанное в неволе за день он, бывало, терял к утру — и ничто не могло

излечить его от проклятого наваждения. Нетрудно, следовательно,

предположить, что работы, выполненные Гвидо в эту несчастную для него

пору, отличаются по стилю от прежних картин, на которых лица

обладают бесподобным, только ему удававшимся выражением — почти что

неземным. Но ни к чему приводить множество примеров. Одному

Пармеджано свойственны все возможные перепады стиля и все ступени

мастерства—от низкого уровня к среднему вплоть до предельного совершенства.

Можно с легкостью привести наглядные доказательства тому, выстроив

произведения в некое подобие пирамиды: всякий согласится, что и то, и

другое, и третье, возможно и даже вероятно, принадлежит одной кисти —

и таким образом художник то восходит вверх, то спускается вниз, подобно

ангелам по лестнице Иакова, стоявшей на земле, а верхом касавшейся

неба27

И этого великого человека настигла превратность судьбы: он

помешался на поисках философского камня, вследствие чего почти забросил

живопись и рисование. Судите сами, чем это обернулось, и изменилась ли его

художественная манера по сравнению с полотнами, написанными тогда,

когда им еще не завладел бес. Кредиторы предприняли попытку изгнать

злого духа, что принесло некоторую пользу, ибо Пармеджано вновь взялся

за работу; но если приобретенный мною набросок головы Лукреции

служит эскизом для последней его картины, как, вероятно, оно и есть в

действительности (Вазари высказывается на этот счет вполне определенно)28, то

это очевидное свидетельство упадка его таланта: рисунок, в сущности,

очень неплох, но лишен изящества, обычно свойственного работам

Пармеджано; именно так я всегда и думал — еще до того, как узнал или

предположил, что рисунок сделан в пору угасания его творческого гения

(«Наука знатока». С. 153).

28

Застольные беседы

У нас в стране у двух художников участь оказалась столь же тяжкой, сколь

и своеобразной. Гэнди в начале прошлого столетия писал портреты, по слухам,

мало уступавшие рембрандтовским; по стилю он бесспорный предшественник

сэра Джошуа Рейнолдса. Однако имя Гэнди мало кто слышал: известность

художника, вместе с его работами, не перешагнула пределов родного ему

графства29. Что думал он о себе и о славе, ограниченной столь узкими

рамками? Воображал ли себя настоящим художником? И чем его самосознание

отличалось от пошлых претензий бездарнейшего пачкуна? Из работ Гэнди

наиболее известен портрет олдермена из Эксетера30, хранящийся в одном из

общественных зданий этого города.

Бедный Дэн. Стрингер! Сорок лет тому назад уверенностью руки и

зоркостью взгляда он превосходил любого из современных ему художников: его

портреты и рисунки не посрамили бы и более славный период в истории

изобразительного искусства. Однако он (подобно Бёрнсу) пал жертвой общества

сельских джентльменов, да еще и таких, что едва ли считали его ровней.

Прошло немало времени с тех пор, как я его видел: он пренебрежительно

отзывался о принесенных им мастерских набросках (в особенности о том, где

изображалась группа горожан из Шекспира, «глотающих вести от портного»)31

как об «ублюдках своего гения, а не о своих детях»32 — и, казалось, оставил все

помышления о творчестве. Не могу сказать, умер он или жив: мир даже и не

подозревает о том, что он вообще когда-то жил!

Ill

О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

Я не наделен от природы ни богатым воображением, ни слишком

жизнерадостным нравом. Довольствуясь тем хорошим, что есть в настоящем, с

известной признательностью вспоминая о прошлом, я не склонен строить

воздушные замки, обольщаться блистательными иллюзиями насчет будущего и

питать излишнюю уверенность по поводу их осуществимости. Возможно,

именно вследствие этого у меня постепенно сложилась теория, абсолютно не

похожая на привычные взгляды на данный предмет и на расхожие

представления о нем: ее-то я и собираюсь изложить здесь в меру своих способностей.

Стерн описывает в «Сентиментальном путешествии», как французский

сановник в ответ на его заявление, будто едва ли не единственный недостаток

французов — их излишняя серьезность, заметил, что стороннику подобного мнения

придется отстаивать его изо всех сил, поскольку весь мир окажется против1.

В последующем рассуждении сходным образом придется действовать и мне.

Итак, мне кажется неразумным и нелогичным, что прошлое и будущее

оценивают столь по-разному, как если бы второе было всем, а первое ничем,

не имеющим никакого значения. С другой стороны, я считаю прошлое такой

же действительной, неотъемлемой частицей нашего бытия, бесспорным, bona

fide* доводом при оценке человеческой жизни, каким будущее только еще

может стать. Нельзя ничего доказать, утверждая, что прошлое утратило

важность, что оно не заслуживает и минутного внимания, так как миновало, так

как его больше нет. Пускай прошлое обратилось в ничто, пускай стало по ту

сторону добра и зла — будущее же еще только впереди, его вообще еще не

было. Возьмись кто-нибудь утверждать, что одно настоящее имеет в строгом

смысле безусловную ценность, как единственно реально существующее, и что

нам следует ловить мгновенное благо, а всё остальное отбросить прочь, — я

мог бы понять его (хотя, возможно, он и сам себя не понимает)**, — но мне

* Здесь: действительным (лат.).

** Отнимите у настоящего то мгновенье, что уже истекло, и то, что вот-вот наступит, на

чем тогда будет покоиться эта простая, практическая теория? Прочная основа в виде ощу-

30

Застольные беседы

не уразуметь, каким образом, сравнивая достоверное и ощутимое с

отдаленным и эфемерным, можно обосновать преимущество будущего над прошлым,

ведь и то, и другое представляют собой идеальные сущности, абсолютное

ничто и только вследствие того, что видимы внутренним взором, способны

затронуть наши сердце и разум. Да нет, одно из них даже более призрачное,

причудливое творение нашего мозга, чем другое; интерес наш к нему куда

менее отчетлив и обоснован, потому что будущее, которое мы так

превозносим, быть может, вовсе не наступит, не воплотится в действительность, тогда

как прошлое уже бесспорно существовало однажды, получило отпечаток

истины и оставило после себя определенный образ. В нем уже нельзя

усомниться, или, как сказал поэт,

Те радости судьбе уж не подвластны2.

Нельзя, однако, отрицать, что, хотя в настоящем мы не испытываем

непосредственного интереса к будущему, тем не менее само по себе оно имеет

огромное значение и огромный интерес для человека, ибо в нас уже теперь

живет идея реальности, которой со временем предстоит сбыться. В конце

концов, прошлого ведь также нет в действительности, мы перестали его

ощущать, непосредственный интерес к нему миновал, но некогда оно бъш, и мы

все еще способны оживить его в памяти; следовательно, по аналогии, нельзя

сказать, что оно совершенно ничтожно само по себе, да и нам не может быть

абсолютно безразлично, существовало ли оно вообще. О нет, ни в коем

случае! Не будем же опрометчиво отказываться от нашей власти над прошлым

теперь, когда, быть может, мало что еще осталось из того, что привязьшает

нас к жизни. Можно ли считать бывшее ничтожным, а с ним былые

радости и горести? Неужто не имеет никакого значения, был я таким или другим?

Обманываю ли я себя, предаюсь ли пустым грезам, гоняюсь ли за

призраками, расцвеченными праздным и прихотливым воображением, призраками,

которые не имеют подобия в повседневной действительности и не вписаны в

скрижали истины, когда с пылким восторгом или щемящим сожалением

оглядываюсь на то, что некогда было всем для мепя, когда воскрешаю

сверкающие образы ярчайшей реальности,

Той, что вовек из сердца не избыть3?

Неужели в мыслях моих ничто, в глазах моих ничто, когда возвращаюсь

я в мечтах к «солнцу дальнему и небесам»4, которые сияли над тропой моей

юности? Разве ничто не дорого мне в размышлениях обо всем, что случалось

щения и реальности сузится до острия булавки, до тончайшей, как волосок, линии, на

которой нашим мастерам моральной эквилибристики будет нелегко удержаться, не

свалившись в ту или другую сторону.

III. О прошлом и будущем

31

со мной, занимало меня? Или, говоря языком прекрасного поэта (который сам

издавна живет в моих не самых безмятежных воспоминаниях):

Что некогда лучилось и сверкало,

Навек отныне с глаз моих пропало,

И дивное цветов благоуханье

Исчезло, как ушедших дней дыханье5.

Однако можно ли сказать, что я жертва насмешки и обмана, когда

вспоминаю об этом? Разве не дышу и не упиваюсь я вновь воздухом божественной

истины, когда «готов ее хотя бы слабый отсвет созерцать, моленья ей

воссылать издалека»?6 Я не повторю за тем же поэтом:

А позади растаял свет —

Улыбка краткого мгновенья7, —

ибо именно прошлое доставляет мне наибольшую радость и ощущение

подлинности бытия. «Исповедь» Руссо более всего очаровывает меня

неоднократным возвращением к этому переживанию. Истекшие мгновения своей

жизни он сливает, будто капли медовой росы, чтобы приготовить из них

изысканный напиток; сменявшие друг друга радости и горести перебирает, будто

четки, набожно молясь над ними; он разбивает цветник надежд и иллюзий,

что познал в годы юности.

«И у a aujourd'hui, jour des Pâques Fleuries, cinquante ans depuis que j'ai premier

vu Madame [de] Warens»*, — так начинает он последнюю из «Прогулок

одинокого мечтателя», и какая душевная тоска скрывается в этой короткой фразе!

Неужели всё, что случилось с ним, всё, что он передумал и перечувствовал в

то печальное для него время, может быть сочтено ничем? Неужели та

длинная, смутно различимая ньше, тающая вдали вереница лет, счастливых и

несчастливых, всего лишь чистый лист? Разве не увлажняются его глаза, не

сжимается сердце, когда он пытается схватить всё то, что некогда заполняло его

душу, а потом исчезло, так как не могло иметь продолжения в будущем? Разве

не прав был Руссо, интересуясь минувшим более, чем предстоящим

полувеком, который он не прожил, а если бы и прожил — что с того? Стоят ли эти

непрожитые пятьдесят лет того, чтобы размышлять о них, в сравнении с

годами его юности, когда он впервые встретил мадам де Варане? С теми

годами, о которых он рассказьшает с таким неподдельным и чистым восторгом «на

страницах сердца»?8 Когда «душа из жизни упорхнула»9, не пережил ли он

заново раннюю, лучшую пору, опять став таким, каким был когда-то? Вы, леса,

осенившие одинокое, ясное чело Норман-Корта!10 Не оттого ли я так часто

* «Сегодня, в Вербное воскресенье, исполнилось ровно пятьдесят лет с того дня, как

я впервые встретился с г-жой де Варане» (фр.). Пер. Д. Горбова.

32

Застольные беседы

возвращаюсь к вам, ощущаю ваше целительное присутствие, что ваши

раскачиваемые ветром вершины напоминают мне о часах и годах, которые

улетели навсегда; что в вашем бесконечном шепоте я слышу рассказ о лелеемых

надеждах и горьких разочарованиях; что в ваших пустынных дебрях я

блуждаю и теряюсь, как блуждаю и теряюсь в пустыне собственного сердца; что,

подобно тому, как громкий шелест ваших ветвей устремляется вниз к

безлюдным долинам, так и мысли мои от воспоминаний о минувшем с терпеливой

мукой устремляются к унынию моего одиночества. Если бы не бледный, как

первоцвет, лик11 в гиацинтовых локонах, являющийся будто во сне, вечно

ускользающий, неизменно преследующий меня и насмехающийся над моими

мыслями; если бы не улыбка, которую я не в силах забыть; если бы не темные,

сияющие глаза, которые всё еще глядят на меня, затягивая душу в свой омут,

словно в пучину любви; если бы не имя, трепещущее в моем воображении;

если бы не дивный облик, ускользающий от меня, как ореада12 или дриада13

в сказочных рощах, — что бы делал я, как бы смог пережить свинцовую

поступь времени, равнодушного к моим переживаниям? Волнуйтесь же,

волнуйтесь, леса Тюдерлея, возносите к небу ваши вершины; мои клятвы и вздохи,

повторенные вашим таинственным голосом, вливают в меня прежнее бытие

и позволяют выносить себя таким, каким я стал теперь!

Что позволяет нам выдержать бремя наших привязанностей, что

помогает спокойно дожидаться грядущей участи, как не опыт, накопленный в

лучшие дни? Будущее предстает перед нами, словно глухая стена или густой

туман, за которыми ничего не увидишь; в прошлом всё живет и движется;

огорчало или радовало нас оно, интерес к нему не увядает. В самом деле, к

чему обращаемся мы, о чем думаем, говорим чаще всего? Не о неведомом дая

нас будущем, но о богатом событиями прошлом. Отелло, венецианский мавр,

забавлял и себя, и своих слушателей в доме сеньора Брабанцио

воспоминаниями о прожитом «от детских дней»14 и «часто слезы исторгал у них

рассказом о печалях юных лет»15. Ему не удалось бы понравиться дожу, будь

прошлое похоже на старый альманах, который давно пора выбросить и забыть.

Предстоящие несколько тысячелетий — пустые страницы для разума, но

сравните их с теми, что уже истекли! Что поражает воображение, что вызьшает

интерес к величественному? Только то, что уже бъио*.

* «Трактат о наступлении Царствия Божьего на земле»16 нудноват, но чтобы

кому-нибудь когда-либо наскучивало чтение мифов о «золотом веке», — об этом слышать не

приходилось. Когда я как-то однажды заметил, что хотел бы родиться Клодом, кто-то Сказал,

что вот он как раз не хотел бы, ведь тогда к ньшешнему моменту его бы уже не было на

свете — будто вообще имеет значение, когда жить (за исключением текущего мгновения),

или будто ценность человеческой жизни повышается или понижается с течением столетий.

Коли б дело обстояло таким образом, тогда было бы лучше, если бы наша жизнь

пришлась на какой-нибудь отдаленный период в будущем или если 6 мы могли откладывать

наше существование век за веком ad infinitum [лат. — до бесконечности].

Ш. О прошлом и будущем

33

Ни само по себе, следовательно, ни как предмет для созерцания будущее

не имеет перевеса над прошлым. Однако, вспомнив о менее возвышенных

чувствах и устремлениях, мы будем судить иначе. Для сознания и

воображения прошлое столь же зримо, столь же реально, столь же значимо, столь же

ценно, сколь и будущее; но человеческим умом движет и иная сила: воля и

стремление к действию; над ними прошлое не властно — они всецело

принадлежат будущему. Мощный рычаг привязанности в огромной степени

управляет нашими чувствами относительно прошлого и будущего и грубо нарушает

естественный ход ассоциаций. Мы сожалеем об утраченных благах и

страстно предвкушаем новые; радуемся, что удалось избежать беды — «Posthaec

meminisse juvabit»* — и страшимся грядущих напастей. В этом смысле всё, что

было хорошего в прошлом, подобно растраченным деньгам: службу свою они

сослужили, и о них нечего беспокоиться. Всё хорошее в будущем, напротив,

похоже на еще не тронутые припасы и сулит неограниченные удовольствия.

Важно не то, что было, но то, чему предстоит произойти. Отчего же так? Да

попросту оттого, что будущее еще в нашей власти, а прошлое уже нет; что

усилием воли мы пытаемся приблизить или предотвратить то или иное

событие, и это увеличивает его притягательность либо неприятие; оттого, что в

трудах и заботах возрастает интерес к делу, постоянное стремление к цели

усиливает пыл ожиданий, и вместо отвлеченного, праздного безразличия

возникает истинная страсть. Сожаления, тревоги, пожелания бесполезны для

прошлого, но, отстаивая значимость будущего, мы укрепляем свою

решимость и удваиваем старания.

Если будущее не зависело бы от нас, как не зависит прошлое; если бы

меры предосторожности, радужные замыслы, упования, страхи были

одинаково бессмысленны; если бы заранее не смягчалось наше сердце, предвкушая

удовольствие, и не укреплялась стойкость духа в предчувствии беды; если бы

все проплывало мимо, будто развеянная солома или сплавляемый по реке лес,

если бы воля спала, а мы не способны были бы повлиять на будущее, как не

можем удержать прошлое, — и то и другое стало бы для нас равно

безразлично, — иначе говоря, мы воспринимали бы их как впечатления, волнующие

воображение и разум, — порой одобряя, порой сожалея, но без напряжения

воли и побуждения к действию; страсти, предубеждения теснились бы на

одной чаше весов, а другая оставалась бы пустой. Когда беда близка, мы

готовимся к ней; раздумываем, как бы ее предотвратить или ослабить силу

удара; вооружаемся терпением, дабы перенести то, чего нельзя избежать, и

терзаемся при этом множеством бесполезных тревог; но коль скоро удар

нанесен, страдания заканчиваются, бороться дальше нет смысла, и мы

стараемся не изводить и не мучить себя попусту. Это происходит не потому, что

* «Будет нам впредь об этом сладостно вспомнить!»17 (лат.)

34

Застольные беседы

несбывшееся принадлежит будущему, а сбывшееся — прошлому, но потому,

что одно относится к миру деяний, тревожных опасений и сильных страстей,

а другое всецело перешло туда, где «радости спокойны, как страданье»*' ш.

Предстоящая через год пытка вызывает озабоченность оттого, что есть

надежда избежать ее; но никто не станет прыгать как на иголках, вспоминая

о мучениях, пережитых год назад. Надежда подвигает к пусть и тщетной, но

изнурительной борьбе с роком, к каждодневной пытке воображения.

События отдаленные или не зависящие от нашей воли не требуют немедленного

действия, опрокидывают всякие попытки вмешаться в их ход и волнуют нас

не многим более, чем если бы они уже свершились или предстояли бы в

другой сфере бытия либо кому-то чужому. Как показывают наблюдения,

преступники испытывают сильное волнение до вынесения приговора, но после того,

как судьба их решена, смиряются и, как правило, крепко спят в ночь перед

казнью.

В пользу моей теории свидетельствует, в частности, следующее:

предпочтение отдается прошлому или будущему в зависимости от того, насколько

люди вовлечены в деятельную жизнь, в водоворот событий. Те, кто гонится

за богатством или добивается высокого положения и власти, мало

задумываются о прошлом, ибо оно не слишком способствует их целям; чье

единственное занятие — размышление, заняты прошлым не менее, чем будущим.

Созерцание прошлого доставляет столько же удовольствия, как ожидание

будущего, и позволяет осязать его не менее явственно. Пора надежд и упований

имеет свой конец, но воспоминание о ней остается. Прошлое по-прежнему

живет в памяти у тех, кто на досуге имеет возможность оглянуться на

пройденный путь и выхватить в минувшем «мимолетные впечатления,

скрашивающие им одиночество»19. Бурная деятельность и беспокойные желания

принадлежат будущему; лишь в безмятежной невинности пастухов и пастушек,

в простоте пастушеского века был найден могильный камень с надписью «И

я жил в Аркадии!»20.

Хотя я отнюдь не думаю, что сила присущей нам обыкновенно

привязанности к жизни вполне соразмерна с ценностью этого дара, тем не менее не

отношусь к тем вечно недовольным людям, которые всячески подчеркивают,

что дар сей вообще не обладает никакой ценностью. Que peu de chose est la vie

humaine!** — восклицают моралисты и философы, но я не могу с ними

согласиться. Да, жизнь значит мало, она коротка, она не стоит того, чтобы жить, —

* Точно так же, когда нам известно, что где-то далеко от нас произошло то или иное

событие, мы, покуда не ведаем о его исходе, места себе не находим и мучаемся

неизвестностью, словно событию еще только предстоит случиться, однако, как только дело

проясняется, наше нетерпение и раздражительность улетучиваются, мы покоряемся судьбе

и всеми силами стараемся смириться с тем, как все обернулось.

** Какой пустяк — человеческая жизнь!21 (фр.)

Ш. О прошлом и будущем

35

если взять последний час и выпустить всё, что ему предшествовало, — однако

такой взгляд на предмет представляется однобоким. Те, кто производит подобн

ные подсчеты, как представляется, утверждают: жизнь — ничто, когда она

закончена, и в каком-то смысле так оно и есть. Если бы древнее правило — Res-

pice finem* — возвели в абсолют и никого нельзя было бы объявить

счастливым вплоть до его смертного часа, мало при таких условиях нашлось бы

среди нас тех, чья участь оказалась бы завидной. Но так смотреть на вещи

неверно. Жизнь человека включает в себя все его существование, а не последний

едва мерцающий огарок свечи; и жизнь, говорю я, — дело значительное, а вовсе

не пустяк, вне зависимости от того, что мы станем рассматривать, —

удовольствия ее или горести. Брюзгливо заключить противоположное, основываясь на

наших отживших желаниях или исходя из того факта, что мы забываем о том,

к чему утрачиваем интерес, столь же разумно, как утверждать, что старик

никогда не был молодым и что мертвый никогда не жил.

Нельзя судить ни о длительности или приятности путешествия по

нескольким последним шагам, ни о размерах здания — по величине последнего

камня. Не первый и последний час, но то, что было между ними; не выход

на сцену и уход с нее, но всё, что пережито, перечувствовано, передумано,

должны мы учитывать, вынося приговор. Легко показать, что само

пространство человеческой жизни, бесконечный ряд происходящих в ней

событий, противоречивые и зыбкие интересы, меняющиеся обстоятельства,

проходящие в хлопотах часы, месяцы, годы, иными словами, длительность

нашего существования и наполняющие его происшествия — это нечто такое,

что мы не в силах полностью воспринять, и они выскальзывают из памяти,

без остатка растворяясь вдалеке... Перед нами необъятная громада, а мы

говорим, что она ничтожна! Да, нам кажется, что все виденное нами — всего

лишь песчинка, пятнышко, но каково должно быть полотно, чтобы

удержать эти поразительные сочетания, эту бесконечность предметов! Жизнь

невесома, будто пустопорожнее тщеславие, но если все огорчения, все

тревоги ума и сердца слить в единую боль, — какой стойкостью надо было бы

обладать, чтобы ее превозмочь? Какая необъятная, «огромная, немая

глыба»22 сложилась бы из желаний, помыслов, чувств, переживаний и надежд,

радостей, привязанностей любовных и дружеских!.. Сколько серьезных,

ярких мыслей возникает в голове, сколько глубоких, сильных чувств

зарождается в сердце за один только день, проведенный за чтением или в

размышлениях! А сколько таких дней в году, сколько лет на протяжении долгой

жизни! Наш интерес не угасает: мы храним старые впечатления,

продолжаем решать давнишние вопросы, осознавая власть над былым и заново

переживая «порыв борьбы, успеха торжество»23, ибо разум сосредотачивается

* Смотри в конец24 [лат.).

36

Застольные беседы

исключительно на том, что способно его занять, и впадает в приятное

возбуждение либо проявляет живую озабоченность в зависимости от

потребностей, продиктованных его собственной природой.

Тщательное разделение карты жизни на составные части блестяще

произведено королем Генрихом VI:

О Боже! Мнится мне, счастливый жребий —

Быть бедным деревенским пастухом,

Сидеть, как я сейчас, на бугорке

И наблюдать по солнечным часам,

Которые я сам же смастерил

Старательно, рукой неторопливой,

Как убегают тихие минуты,

И сколько их составят целый час,

И сколько взять часов, чтоб вышел день,

И сколько дней вмещается в году,

И сколько лет жить смертному дано.

А сосчитав, я разделил бы время:

Вот столько-то часов пасти мне стадо,

И столько-то могу отдать покою,

И столько-то могу я размышлять,

И столько-то могу я забавляться;

Уж столько дней, как в тягости овечки,

Чрез столько-то недель ягниться им;

Чрез столько лет я буду стричь ягнят.

Так дни, недели, месяца и годы

Текли бы к предопределенной цели,

Ведя к могиле седину мою25.

Я не король и не пастух; книги — мое тонкорунное стадо, мысли — мои

подданные. Мне всегда было чем заняться в прошлом, будет над чем

поразмыслить и в будущем.

Отрасти сжимают и искажают естественный ход жизни. Они убивают всё,

что не подчиняется их тиранической власти и не служит их прихотям. Как

разнятся между собой невинное смеющееся детство, радостная юность и

брюзгливая старость! Бремя забот подобно тягостям вины: деловой человек,

будто преступник, постоянно пребывает в смятении, беспокойстве, вечно куда-

то спешит. Житейская мудрость и дурные примеры разрушают свободу и

простоту мысли. В ранние годы душа, еще не перегруженная впечатлениями, с

безыскусной искренностью воспринимает окружающее. Немногие радости и

печали легко сменяют друг друга; чувства еще свежи, незамутненны. Именно

в эту пору «сквозь слезы улыбается душа»26. С годами крепнет наша воля, мы

обзаводимся предрассудками, начинаем потакать своим прихотям. Все наши

мысли устремляются порой к какой-либо одной цели, и мы не успокаиваем-

III. О прошлом и будущем

37

ся, пока не добьемся своего. Мы цепляемся за свои мнения, выдумки,