Автор: Шавров В.Б.

Теги: техника средств транспорта воздушный транспорт авиация и воздушные соединения воздушные линии и аэропорты самолетостроение авиастроение история самолетостроения

ISBN: 5-217-00477-0

Год: 1988

Текст

В. Б. Шавров

ИСТОРИЯ

КОНСТРУКЦИЙ

САМОЛЕТОВ

В СССР

1938-1950гг.

(МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ

САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ)

2-е издание, исправленное

Москва

МАШИНОСТРОЕНИЕ

1988

ББК 39.53

Ш14

УДК 629.135.2.19.01 (09)

Редакторы: Ю. В. Засыпкин, К- Ю. Косминков, И. Г. Султанов

Шавров В. Б.

Ш14 История конструкций самолетов в СССР 1938—1950 гг.

2-е изд., исправл.— М.: Машиностроение, 1988.—568 с.: ил.

ISBN 5-217-00477-0

В книге дан исторический обзор самолетов, созданных и эксплуатировавшихся

в СССР с 1938 до 1950 г.

Автор, в прошлом известный советский конструктор самолетов, продолжает

рассказ, начатый в его книге «История конструкций самолетов в СССР до

1938 года» (3-е изд. 1985 г.).

Собранный автором материал представляет большую ценность. В книге

приведены с возможной по имеющимся материалам полнотой и достоверностью

основные характеристики и особенности конструкций самолетов, созданных за этот

период.

Во второе издание (1-е изд. 1978 г.) внесены некоторые уточнения.

Справочник для широкого круга читателей.

Ш

3606030000-401

~038(01)-88

Без объявл.

ББК 39.53

ISBN 5-217-00477-0

© Издательство «Машиностроение», 1978

© Издательство «Машиностроение», 1988,

с исправлениями

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предлагаемая читателю книга написана известным

советским авиаконструктором Вадимом Борисовичем Шавровым,

создателем известного в довоенные годы самолета-амфибии Ш-2.

В. Б. Шавров долгие годы собирал материалы по всем советским

самолетам — серийным, опытным, построенным в единственном экземп-

ляре, летавшим и нелетавшим, удачным и неудачным, оставшимся

в рабочих чертежах или только в аванпроектах, модернизированным

и перестроенным на ремонтных заводах, в частях Военно-Воздушных

Сил и на предприятиях гражданской авиации. Поэтому в книгах

В. Б. Шаврова1 описаны (или упомянуты) практически все отечественные

самолеты, построенные до 1950 года — до начала эры сверхзвуковой

реактивной авиации.

Автор с доступной ему полнотой приводит описания самолетов,

излагает некоторые события, определившие начало тех или иных раз-

работок, приводит краткие сведения о конструкторах самолетов.

Подробнейшее изложение фактического материала по всем отечест-

венным самолетам, построенным до и во время Великой Отечественной

войны, а также в период перехода от авиации поршневой к авиации

реактивной,— несомненная заслуга автора. Однако в книге часто не

делается различия между летно-техническими характеристиками само-

летов, которые строились в тысячах и десятках тысяч экземпляров,

прошли боевую проверку на фронтах Великой Отечественной войны

или в условиях длительной массовой эксплуатации, и характеристиками

самолетов, построенных в нескольких экземплярах. В ряде случаев

суждения автора субъективны, он тяготеет к необычным конструкциям,

рассматривает и оценивает самолеты, как правило, только по линии

конструктивных решений, оставляя в стороне вопросы аэродинамики,

механики полета, боевого применения или эксплуатации. История

формирования идей и направлений развития самолетостроения в книге

не показана — такой задачи автор перед собой не ставил.

В книгу включены описания некоторых самолетов, время создания

которых выходит за хронологические рамки 1938—1950 гг., если они

по какой-либо причине не попали в первую книгу автора. В обозначениях

самолетов не всегда соблюдается единство. Во многих случаях сообщае-

мые автором сведения о самолетах или событиях основываются на

личных воспоминаниях автора, на воспоминаниях участников этих

1 См. также первую книгу В. Б. Шаврова «Истории конструкций самолетов

СССР до 1938 года» (М., «Машиностроение», 1985).

событий, поэтому не все сведения могут быть подтверждены докумен-

тально и служить официальным справочным материалом.

Вадим Борисович не смог закончить работу над книгой. Болезнь

и смерть, последовавшая 23 декабря 1976 г., прервали его работу.

Верстка первого издания книги (1978 г.) была просмотрена многими

участниками создания и испытаний описанных в ней самолетов.

Основные даты, характеристики самолетов, названия и принадлеж-

ность организаций и другие фактические данные были, насколько это

оказалось возможным, сверены с архивными материалами и в ряде

случаев уточнены.

Все правки, внесенные в книгу после кончины автора, касались,

кроме уточнения фактического материала, только тех мест книги,

которые могли допустить неверное толкование. Стиль автора, его

терминология и весь объем сообщаемых им фактических сведений

остались без изменений.

В. Б. Шавровым внесен значительный вклад в дело создания истории

отечественной авиации, фактический материал его книг послужит базой

для дальнейших углубленных исследований. Могут быть различные

точки зрения (в том числе и отличные от точки зрения автора книги)

на место и значимость, достоинства или недостатки того или иного

самолета, на роль того или иного конструктора и ОКБ. Однако книга,

в целом содержащая богатый фактический материал, собранный

воедино автором, будет хорошим подарком всем интересующимся

авиацией.

За время, прошедшее после выхода в свет первого издания книги,

был опубликован ряд материалов по истории отечественной авиации.

Их анализ позволил редакторам настоящего издания инженерам

Ю. В. Засыпкину, К- Ю. Косминкову и И. Г. Султанову исправить

обнаруженные ошибки и неточности. По просьбе издательства И. Г. Сул-

тановым внесены необходимые исправления и добавления в схемы само-

летов, а в ряде случаев представлены схемы, отсутствовавшие в первом

издании. Книга снабжена обстоятельными указателями, составленными

Ю. В. Засыпкиным.

Уточнения вносились только на основании документов и с полным

уважением к стилю автора и его оценкам конструкций самолетов и отдель-

ных событий.

Большую помощь редакторам при подготовке рукописи оказали

В. Н. Гончаров, Н. Т. Гордюков, Ю. А. Егоров, Ю. X. Заниборщ,

В. П. Кондратьев, И. П. Спивак, А. Т. Степанец, Герои Советского

Союза Ю. А. Антипов и А. Н. Грацианский.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

В 1969 г. в издательстве «Машиностроение» вышла моя

Книга «История конструкций самолетов в СССР до 1938 года».

Настоящая книга — ее продолжение. И цель осталась той же: дать

Систематизированный обзор отечественных самолетов следующего периода —

до 1950 г.

Однако этот период отличается от предыдущего (до 1938 г.): это уже

годы большей зрелости нашей авиационной конструкторской мысли, время

более развитой авиапромышленности.

В книге дано описание (конструкция, характеристики, время выпуска и т. п.)

самолетов и их модификаций.

Описание конструкций дано в хронологическом порядке.

Развитие показано в сопоставлении конструкций, что позволяет выявить

тенденцию смены типов и конструктивных форм в ходе эволюции самолетов.

Сведения о двигателях, оборудовании и вооружении даются лишь в объеме,

Йеобходимом для характеристики самолетов. Эти элементы самолета в книге

подробно не рассматриваются. Не рассматривается и авиапромышленность

в целом.

Исходными материалами при написании предлагаемой книги служили

описания серийных самолетов, инструкции по эксплуатации, отчеты по испытаниям,

Материалы периодической печати и авиационных музеев (Центральный дом

авиации и космонавтики имени М. В. Фрунзе, Музей авиационной техники

Ввс при Военно-воздушной академии им. Гагарина в г. Монино, Научно-

Йемориальный музей Н. Е. Жуковского и др.).

Использована также обширная мемуарная литература, воспоминания

ййогочисленных участников и свидетелей создания и применения самолетов

(конструкторов, летчиков, техников), в том числе и участников Великой

Отечественной войны.

,) Такие воспоминания, на наш взгляд, особенно важны при оценке техники.

( , В настоящее время интерес к истории нашей науки и техники, в том

числе авиационной, сильно возрос. Коллективы заводов, институтов, конструктор-

ских бюро хотят знать свою историю.

Создание такого труда, естественно, не было бы возможным без помощи

многих ветеранов советской авиации. Автор выражает им глубокую благо-

дарность.

Автор

Глава 1

САМОЛЕТЫ ПРЕДВОЕННЫХ ЛЕТ

В эту первую главу должны были войти лишь само-

. леты двух-трех предвоенных лет, однако в нее пришлось включить и

самолеты, выпущенные в 1934—1938 гг., но не вошедшие в первую

книгу. Такое отступление сделано в интересах читателя с целью

сохранения непрерывности изложения.

В 1936 г. наша военная авиация занимала ведущее место в мире.

Передовыми были истребители И-15 и И-16 (серийный выпуск их только

начался), ДИ-6, бомбардировщики СБ и ДБ-3, разведчики Р-10, учеб-

ные УТ-2 и другие опытные образцы. Еще не совсем устарел самолет

ТБ-3, могли служить и самолеты Р-5. Это благополучное положение,

подкрепленное рядом рекордов и выдающихся перелетов (породившее

самоуспокоенность некоторых работников и даже зазнайство), неожи-

данно и быстро кончилось осенью 1938 г.— в испанской войне выяснилось

отставание в скорости и вооружении (начавшееся уже в 1937 г.) наших

истребителей от нового немецкого «Мессершмитта- 109Е». Самолеты ТБ-3

И Р-5 уже перестали удовлетворять требованиям времени. На Халхин-

Голе выручило появление самолета И-153 и новых модификаций

самолета И-16, но этого было мало для встречи с более серьезным

Противником. Война с Финляндией подтвердила этот вывод.

Необходимы были самые срочные меры, «бросок» вперед для пре-

одоления этого отставания в условиях явственного приближения войны

с фашистской Германией.

Решениями Коммунистической партии и Советского правительства

был расширен фронт опытных работ. В 1939 г. был выдан ряд заданий

на новые самолеты, особенно истребители, были организованы новые

ОКБ из молодых специалистов.

Работа по созданию опытных самолетов пошла энергично: уже

В начале 1940 г. было построено и испытано более десятка опытных

истребителей, из которых наиболее удачными оказались три — И-26,

И-200 и И -301. Еще в ходе испытаний они были улучшены, затем

переименованы в Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-3 и тут же пущены в серийное

и массовое производство на нескольких заводах сразу, даже без полной

доводки. Это было «второе поколение» истребителей-монопланов

после И-16. Скорость их достигала и превышала 600 км/ч на расчетной

высоте полета. Успех этот стал возможен потому, что к этому времени

наша промышленность освоила и начала выпускать новые двигатели

М-100, М-103, М-105, AM-35, АМ-38, М-82, М-71 и другие мощностью

До 2000 л. с. Кроме истребителей были созданы скоростные пикирующие

бомбардировщики Пе-2 и Ту-2, бомбардировщики Йл-4, Ер-2 и ТБ-7

(Пе-8), штурмовик Ил-2, разведчик Су-2 и др.

7

И именно потому, что уровень, достигнутый нашей авиационной

наукой и промышленностью к 1939 г., был достаточно высоким, удалось

в короткий срок, всего за два года, создать совершенно новые и вполне

современные образцы истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и

подготовить базу для их массового производства. К 1941 г. был в основном

обеспечен набор необходимых типов боевых самолетов.

Однако их массовый выпуск еще только начинался, и они не были

широко освоены летным составом. К тому же темпы строительства

новых заводов были недостаточны, и к началу войны они еще не давали

продукции. Их пришлось достраивать в 1941 —1942 гг. силами эвакуиро-

ванных работников и одновременно налаживать массовый выпуск

самолетов. В результате трудовых усилий уже с 1943 г. все возрастающий

выпуск самолетов позволил советской авиации достичь перевеса в воздухе.

А почти вся тяжесть первого периода войнь^легла на самолеты 30-х годов.

С 1939 г. была отброшена «теория двух истребителей» — взаимо-

действия скоростного истребителя-моноплана (И-16) и маневренного —

биплана (И-15), имевшая хождение в 1934—1938 гг. Она отражала

временный переходный этап (пока существовали истребители-бипланы),

а не закономерный процесс.

Испанская война показала в 1938 г., что важнейшим фактором

является перевес в скорости (горизонтальной и вертикальной), без

которого маневренность не может иметь значения. Истребители-

бипланы после 1939 г. изжили себя, монопланная схема стала единственно

возможной для истребителей, однако в течение всего 1940 г. продолжал

выпускаться (и притом в больших количествах, почти половина всех

самолетов) устаревший истребитель И-153 из-за отсутствия других,

лучших объектов для загрузки серийных заводов. Почти такое же

положение было с истребителем И-16, также исчерпавшим себя.

Бомбардировщики и многоцелевые

самолеты конструкции А. Н. Туполева

Развитие цельнометаллического самолетостроения неумолимо вело

к замене гофрированной дуралюминовой обшивки гладкой. Этот процесс

раньше всего начался в строительстве истребителей (1934 г.) и немного

позже — в строительстве более крупных самолетов. Внедрение гладкой

обшивки сопровождалось уменьшением размеров самолетов и улучшением

их аэродинамических свойств, что позволило резко повысить их летные

качества. Оно началось с самолета МИ-3, представляющего собой

развитие многоцелевого самолета Р-6.

МИ-3 (АНТ-21) (рис. 1 и 2) —многоместный истребитель, а также

многоцелевой самолет; его проектирование было начато в январе 1932 г.

По сравнению с его предшественником Р-6 этот самолет при тех же двух

двигателях М-17 по 500—680 л. с. имел совершенно иной внешний вид.

Его фюзеляж был гладким, овального сечения; кабины — частично или

совсем закрытые, шасси убираемое. Капоты двигателей и радиаторы —

как в Р-6, но капоты (точнее туннели) радиаторов использовались

как обтекатели убранных колес шасси.

8

F

Рис. 1. Самолет МИ-3 (АНТ-21): вверху — прототип; внизу — дублер (АНТ-21Д)

Рис. 2. Схема самолета МИ-3 (АНТ-21)

Крыло первоначально имело гофрированную обшивку — как у Р-6

и других самолетов А. Н. Туполева. Вертикальное оперение было

сделано разнесенным — на концах стабилизатора устанавливались кили

(шайбы) с рулями направления, форма которых в ходе испытаний

несколько раз менялась, причем всегда делались роговые компенсаторы.

Оперение было также с гофрированной обшивкой. Заводские испытания

были начаты осенью 1933 г. Сразу же обнаружились неполадки с

хвостовым оперением. 14 сентября 1933 г. произошла авария. Рули

направления одновременно (и довольно необычно) сломались по верхним

узлам крепления; верхние части их с роговыми компенсаторами

сложились в сторону оси самолета на 180°. Управление ими было

нарушено, однако летчик И. Ф. Козлов сумел посадить самолет, но снес

шасси.

После этого разнесенное вертикальное оперение было заменено обыч-

ным на высоком киле, составлявшем одно целое с фюзеляжем и имевшем

гладкую обшивку, а на крыле она еще оставалась гофрированной. Управ-

ляемость самолета не ухудшилась. Затем был сделан ряд изменений в

оперении, увеличена площадь элеронов, на руле направления поставлен

флетнер, изменена форма низа фюзеляжа у кинжальной установки и

сделан выход из нее через гаргрот, закрыта передняя кабина и изменена

форма задней кабины.

После этих изменений самолет-дублер значительно отличался от

своего прототипа.

Самолет МИ-ЗД (дублер, АНТ-21 бис) (см. рис. 1) проходил

испытания, одновременно шло внедрение его в серийное производство,

была изготовлена оснастка, сделаны все приспособления. В ходе

подготовки к серийному производству в конструкцию был внесен ряд

изменений по образцу одновременно строившегося самолета СБ. Однако

самолет МИ-ЗД не прошел госиспытаний (с июля по декабрь 1934 г.).

Несколько раз переделывалось оперение, но преодолеть органические

дефекты в самолете не удалось. Работы по МИ-ЗД были прекращены.

К тому же в 1934 г. МИ-3 с двигателем М-17 уже не представлял

интереса, особенно с появлением самолета СБ, обладавшего при той же

конструкции более высокими летными качествми. История МИ-3

интересна как пример внедрения более прогрессивной конструкции

в борьбе с отживающими тенденциями. В процессе его постройки и испы-

таний гофрированная обшивка постепенно заменялась гладкой, формы

становились более обтекаемыми. В одномоторных истребителях это

началось с И-14, а в двухмоторных — с самолета МИ-3 — предшествен-

ника скоростного бомбардировщика СБ.

АНТ-29 (ДИП) (рис. 3) —двухмоторный истребитель пушечный —

по схеме и конструкции был развитием МИ-ЗД с полностью гладкой

обшивкой, но в нем была существенная особенность, отличавшая его

от всех самолетов мира: сквозь весь фюзеляж в нем понизу была

установлена четырехдюймовая (102-мм) динамо-реактивная пушка

(ДРП) Курчевского. Ствол пушки выступал из фюзеляжа, длина

пушки была около 4 м, дальше шла труба для отходящих газов,

выступавшая из-под руля направления. Над пушкой были обычные

10

Рис. 3. Схема самолета АНТ-29 (ДИП)

кабины летчика и стрелка. Двигатели — Испано-Сюиза 12Ybrs по 760 л.с.,

радиаторы — под ними. Кроме основной пушки было поставлено и другое

вооружение — две 20-мм пушки в корне крыла и пулемет ШКАС

у стрелка.

Проектирование было начато в сентябре 1932 г., самолет был выведен

на аэродром в феврале 1935 г. В ходе первых же полетов обнаружились

некоторые дефекты и недостаточность поверхностей рулей и элеронов.

Самолет был возвращен на завод опытных конструкций (ЗОК). При

продолжении испытаний в конце 1935 г. было много разных неполадок,

Примерно тех же, что и с МИ-ЗД. Госиспытаний, намеченных на первую

половину 1936 г., самолет не проходил. Доводками его заниматься не

стали, поскольку с появлением PC (реактивных снарядов), подвешивае-

мых под крыло истребителей, ДРП потеряли свое значение.

АНТ-46 (ДИ-8)—двухместный истребитель с двумя ДРП АПК-11

(калибр 45 мм) в крыле у элеронов, по конструкции представляющий

собой облегченный вариант самолета СБ с двумя двигателями Гном-Рон

НК.

Начало проектирования — ноябрь 1934 г, первые полеты — 9—13

густ а 1935 г. Заводские испытания самолет прошел до июня 1936 г.

На госиспытания ДИ-8 не передавался/

Первый скоростной бомбардировщик СБ

АНТ-40 (СБ, ЦАГИ-40) (рис. 4, 5, 6) — всемирно известный само-

лет, строившийся серийно на протяжении ряда лет в нескольких моди-

фикациях. Он применялся в боевых действиях в Испании, на Дальнем

Востоке, в Монголии, в военном конфликте с Финляндией и в Великой

Отечественной войне, эксплуатировался в ГВФ.

11

Рис. 4. Самолет СБ с двигателями Райт «Циклон»

Рис. 5. Самолет СБ с двигателями Испано-Сюиза 12Y

В феврале 1934 г. на совещании у начальника ЦАГИ был разработан

план постройки самолета АНТ-40 — скоростного бомбардировщика (СБ).

Решено было построить самолет в двух экземплярах: первый с моторами

Райт «Циклон» и второй с моторами Испано-Сюиза 12Y.

При постройке СБ был учтен опыт создания близких к нему самолетов

МИ-3 и ДИП, и потому в нем удалось избежать многих осложнений

и неприятностей; была хорошо отработана общая им всем конструкция.

Испытания и внедрение СБ в серийное производство прошли без

больших осложнений. '

Самолет СБ, спроектированный и разработанный бригадой А. А.

Архангельского под руководством А. Н. Туполева, был построен быстро,

получился в общем удачным; при его доводках и модификациях речь

шла о некоторых улучшениях, а не об устранении органических дефектов.

12

В 1936 г. уже была развернута его серийная постройка, продолжавшаяся

до 1941 г. на двух заводах. Было выпущено большое количество самолетов

СБ, в том числе в варианте пикирующего бомбардировщика (Ар-2),

являющегося развитием СБ.

АНТ-40 2РЦ. Первый вариант самолета СБ, спроектированный под

звездообразные двигатели Райт «Циклон» в 730 л. с., был выпущен

в октябре 1934 г. (см. рис. 4). Его размеры были меньше, чем установив-

шиеся потом в серийных самолетах. Размах крыла был всего 19,0 м,

площадь крыла — 47,6 м2, длина самолета 10,48 м. Полеты (летчики

И. С. Журов и К- К- Попов) проводились с 7 по 31 октября 1934 г.,

когда произошла авария при посадке. *

К февралю 1935 г. самолет был восстановлен: с 5 февраля по 31 июля

проведены его повторные испытания. Площадь крыла была уменьшена

до 46,3 м2 при том же размахе 19,0 м и моторах. Однако еще в 1934 г.

предпочтение было отдано двигателям Испано-Сюиза 12Y, рядным,

водяного охлаждения, более перспективным в смысле возможного

увеличения мощности. Первый экземпляр самолета со звездообразными

двигателями не стал прототипом для серии. Он был выделен для

экспериментальных исследований, в частности по поднимаемым лыжам.

С принятием двигателей Испано-Сюиза (с водяной системой охлаж-

дения), более тяжелых, чем звездообразные, площадь крыла была

Рис. 6. Схемы самолета СБ и его модификаций

13

увеличена до 51,92 м2 при том же размахе 19,0 м путем увеличения

хорды.

АНТ-40 2ИС. Второй опытный экземпляр самолета с моторами

Испано-Сюиза был построен в самом конце 1934 г. Его летные качества

были высокими, самолет признан одним из лучших бомбардировщиков

(на предварительных заводских испытаниях в январе 1935 г. он развил

скорость 430 км/ч). Государственные испытания самолет проходил

в несколько этапов с февраля 1935 г. по апрель 1936 г., после чего был

передан заводу как эталон для серии. В ходе испытаний в этот самолет

были введены изменения: двигатели сдвинуты на 100 мм вперед,

стреловидность крыла по передней кромке консолей увеличена с 4,5 до 9°,

увеличена площадь оперения, на рулях высоты введены площадь

компенсации и впервые весовая компенсация (50—80 %). Вооружение:

четыре пулемета ШКАС (спарка в носу, задний на турели и еще один

в кинжальной установке), две бомбы по 250 кг или шесть по 100 кг

в бомболюке. Позже — в войне в Финляндией — применялись снаряды

PC-132, размещаемые под крылом, а в 1938 г. испытывалась подфюзеляж-

ная батарея из четырех пушек ШВАК (520 снарядов).

СБ 2М-100. При внедрении в серию была еще раз увеличена площадь

крыла до 56,7 м2 при окончательном размахе крыла 20,33 м. В серии

устанавливались двигатели М-100, аналогичные двигателям Испано-

Сюиза 12Y.

Самолеты серийной постройки имели значительное перетяжеление

крыла, шасси, баков и оборудования. А. А. Архангельский, руководив-

ший внедрением самолета в серию, вел упорную борьбу за его облегчение.

Однако по сравнению с опытными серийные самолеты имели скорость

на 6,5 %, скороподъемность на 23 % и потолок на 7 % ниже. Ряд

конструктивных дефектов был устранен, однако такие недостатки, как

теснота передней кабины, ограниченный обзор и ограниченный сектор

обстрела, не могли быть устранены, и с ними примирились. Самолет

обеспечивал хорошую скорость, дальность до 2150 км (в перегрузочном

варианте при полетной массе 6500 кг), расход топлива составлял

0,525—0,625 кг на 1 км пути.

Самолет СБ — среднеплан трехместный с двумя двигателями и

убираемым назад шасси. Фюзеляж сравнительно узкий, овального

сечения, переходящий в центроплан широкими зализами. Он делился

на три части: Ф-1 с кабиной штурмана; Ф-2 с кабиной летчика — не-

разъемную с центропланом; Ф-3 с кабиной радиста. Носовая часть

была впереди прозрачная (панели из целлулоида) с вертикальной щелью

для движения пулеметов.

Конструкция самолета цельнометаллическая. Каркас фюзеляжа

и крыла из профилей типа U, образующих вместе с обшивкой закрытый

контур, а также рамных шпангоутов из листов с отверстиями для

облегчения. Крыло — двухлонжеронное, лонжероны — ферменные, из

труб по общему типу АНТ. Набор центроплана — многочисленные 11-

образные профили в полках нервюр и в зализах. Толщина обшивки

центроплана 0/6—1,0 мм, в консолях крыла — 0,5—0,6 мм. Шаг нервюр

200—250 мм. Раскосы нервюр — трубы. Под лонжеронами центроплана

14

во всю его длину оборудован отсек для внутренней подвески бомб,

со створками на шомполах. Элероны первоначально не имели весовой

компенсации, но со второго опытного экземпляра она была введена,

первоначально неполная. Крыло установлено под углом 2° к оси фюзе-

ь ляжа, стабилизатор — под углом 0. На рулях и правом элероне — трим-

меры.

" На первых самолетах заклепки были с потайной головкой по всем

наружным поверхностям. Каркас и тонкая обшивка подштамповывались

под конические головки заклепок. Однако в серийном производстве

‘ в условиях 1936 г. это оказалось невозможным. При подштамповке

отверстий в обшивке получились трещины. Пришлось перейти на заклепки

с чечевичной головкой, оставив заклепки с потайной головкой только

для носков крыла и оперения.

Бензобаков — четыре общей емкостью 1670 л. С 1937 г. стали изготов-

ляться протестированные баки, но не на всех сериях самолетов сразу.

В 1939 г. были проведены опыты с фибровыми протестированными

баками, но эти баки не были внедрены.

Зимой самолет ставился на лыжи. Размеры лыж: главные —

2,8X0,82 м, хвостовая 0,8X0,32 м. Лыжи первоначально не поднимались;

они были снабжены оттяжками.

СБ — 2М-100А. С конца 1936 г. на серийных самолетах СБ начали

устанавливать двигатели М-100А в 860 л. с. на высоте 4000 м. Наружным

признаком СБ с двигателями М-100, М-100А и ряда вариантов с М-103

было наличие лобовых сотовых радиаторов и капотов овального сечения.

Перед радиаторами были жалюзи, под двигателями — отклонявшиеся

вниз наподобие совка панели-створки для регулирования проходящего

воздуха (это было на СБ—2М-100А и части серийных СБ—2М-103). Вин-

ты применялись двухлопастные фиксированного шага (ВФШ) и трех-

лопастные металлические ВИШ-2 изменяемого в полете шага на два

положения: взлетное и крейсерское. С ВИШ-2 потолок был выше на

1160 м, разбег на 150 м меньше, скороподъемность выше, а максимальная

скорость чуть ниже (на 4 км/ч).

В ходе серийной постройки в самолеты СБ вносился ряд изменений,

особенно в части вооружения и оборудования, менялась конструкция

бомболюка, который приспособили для подвески ФАБ-250 и других бомб

Л горизонтальном и вертикальном положениях. Были построены отдельные

учебно-тренировочные экземпляры (см. ниже).

ПС-40—2М-100А. В 1938 г. некоторое количество самолетов СБ было

передано в Аэрофлот, где они использовались на авиалиниях под маркой

ПС-40. Предельная полетная масса была установлена в 6400 кг

(перегрузка на случай Ак — 7). Скорость с лыжами (неубранными)

У земли составляла 308 км/ч, на высоте 3800 м составляла 341 км/ч.

В фюзеляже были оборудованы три грузовых отсека общим объемом

2,58 м^.

СБ—2М-100А модернизированный. Выпущен в 1937 году. По сравне-

нию с серийными имел экранированную пулеметную установку Тур МВ-3,

новую люковую установку с коленным оптическим прицелом и ряд других

изменений. Проходил государственные испытания в мае — июне 1937 г.

15

и показал скорость 412 км/ч при полетной массе 5810 кг. Рекомендован

в серию, но не выпускался.

СБ—2М-103 (первоначально назывался СБ бис). По геометрии почти

ничем не отличался от СБ-2М-100А, но имел более мощные моторы

М-103, увеличенную кабину штурмана, снабженную вторым управлением,

новую костыльную установку с ориентирующимся колесом, управляемым

из кабины летчика. Было переделано управление рядом агрегатов, а также

электрическое и спецоборудование. Испытывался в сентябре 1937 г., после

чего началась подготовка к серийному производству. Эталон СБ—2М-103

испытывался с 27 июля по 19 сентября 1938 г. По сравнению с первым

опытным экземпляром (СБ бис) в конструкцию был внесен ряд дополни-

тельных изменений: увеличен запас прочности конструкции, установлены

наружные держатели под бомбы 250 и 500 кг (максимальная бомбовая

нагрузка стала 1600 кг), на тех же держателях можно было подвешивать

два бака емкостью по 368 л каждый. Самолет строился в серии. Увеличе-

ние бомбовой нагрузки расширило возможности боевого использования

самолета. Проведенная модернизация облегчила также условия работы

экипажа.

Начиная с этого типа СБ был введен подъем лыж в полете. Масса

лыжного шасси на 70 кг превышала массу колесного, скорость с ним

снижалась примерно на 12 км/ч. Время виража всех СБ колебалось

в пределах 21—28 с, радиус виража был около 280 м. СБ мог продолжать

полет на одном работающем двигателе со скоростью 250 км/ч и сохранять

потолок 2000 м.

На этом самолете летчик М. Ю. Алексеев установил 2 сентября 1937 г.

международный рекорд высоты 12246,5 м с контрольным грузом 1000 кг.

Еще раньше — 1 ноября 1936 г.— он установил еще больший, но незаре-

гистрированный рекорд: с тем же грузом, на таком же самолете он

достиг высоты 12695 м.

Самолет применялся и как буксировщик планеров в Великой

Отечественной войне, использовался для полетов к партизанам.

СБ с учебной кабиной. Самолет предназначался для обучения

летного состава. Прошел государственные испытания в марте 1938 г.

Представлял собой переделку серийного СБ и имел специальную

кабину, установленную вместо кабины штурмана. Конструкция кабины

предусматривала возможность установки ее взамен кабины штурмана

в строевых частях ВВС. Выпускался в небольшой серии (УСБ).

СБ бис 2, 2М-103. В отличие от серийных имел полированную

поверхность крыла для уменьшения его аэродинамического сопротив-

ления. На государственных испытаниях в марте 1938 г. показал скорость

428 км/ч при массе 5905 кг (на лыжах). При запасе бензина 1240 кг

дальность полета составляла 2170 км. В серии не строился, так как

полным ходом шла доводка СБ бис 3.

СБ бис 3, 2М-103. Самолет имел новую схему винтомоторной

группы. Было изменено капотирование двигателей, установлены туннель-

ные радиаторы с регулируемым входом вместо лобовых. Водомасляные

радиаторы заменены на воздушно-масляные. Испытания проводились

с 1 ноября 1937 г. по 17 января 1938 г. На СБ бис 3 получили значительный

16

прирост скорости. Вместе с тем стало ясно, что самолет требует значи-

тельной доводки, которая продолжалась почти весь 1938 г. За это время

было выпущено некоторое количество серийных СБ, выполненных по типу

СБ бис 3.

СБ—2М-103 1939 года. (Развитие СБ бис 3). К 1939 г. оформились

все изменения, внесенные в тип бис 3. Туннельные радиаторы имели

уже постоянное входное сечение, передние кромки крыла и оперения —

полированные. Экипаж и вооружение — как в остальных вариантах СБ.

Бомбовая нагрузка 500—1500 кг (1000 кг на внешних подвесках). Винты

изменяемого в полете шага ВИШ-2, затем ВИШ-22. Эталон для серии

прошел испытания в сентябре — октябре 1939 г. Строился массовой

серией. В 1940 г. на серийные СБ этого типа стали ставить экраниро-

ванное пулеметные установки и измененную люковую пулеметную

установку.

ПС-41—2М-103У (рис. 7). Это те же самолеты СБ бис 3, снятые

с вооружения и переданные в Аэрофлот для применения в качестве

почтовых и транспортных. Лыжное шасси подъемное, лыжи прижимались

к нижним поверхностям мотогондол, где были сделаны соответствующие

зализы-обтекатели. Размеры основных лыж 2,8X0,91 м, хвостовой —

0,8X0,32 м. Колесное шасси — без изменений.

Полетная масса была значительно увеличена (до 7000 кг), масса

пустого самолета 4380 кг, а на лыжном шасси — 4550 кг, масса воды

В системе охлаждения — 150 кг, масла — 100 кг, бензина — 1200 кг, что

• обеспечивало дальность полета в 1180 км с аэронавигационным запасом.

Платная нагрузка составляла 970 кг. Летные качества остались в общем

прежними: скорость 428 км/ч на высоте 4000 м, разбег — 660 м за 32 с,

пробег — 220 м за 12 с (с применением щитков) '.

ПС-41 бис — 2М-103У— это самолет ПС-41 с подвесными баками

(два емкостью по 270 кг) для увеличения дальности полета. Полетная

1 Самолет ПС-41-2М-103У. Техническое описание. М., Аэрофлот, 1940.

масса самолета 7000 кг, масса бензина и масла 1730 кг. Масса конструк-

ции на 260 кг больше, чем самолета ПС-41, и на 360 кг больше, чем

ПС-40. Назначение — почтовый, платная нагрузка 180 кг.

ММН—2М-105 (рис. 8 и 9) —^модификация самолета СБ с двигателем

М-105 в 1050 л. с. с уменьшенной площадью крыла (на 8 м2) и оперения,

с меньшим вооружением — всего три пулемета ШКАС, с немного удлинен-

ным застекленным носом фюзеляжа и с двумя дополнительными баками

по 205 л. Полетная масса — 6420 кг, скорость на высоте 4200 м составляла

458 км/ч, посадочная скорость— 160 км/ч, потолок — 9000 м, бомбовая

нагрузка — до 1000 кг.

Самолет был выпущен в 1939 г., проходил в том же году госиспытания

и был забракован из-за недостаточной скорости полета при слишком

большой посадочной скорости и слабой обороноспособности. Однако

этот самолет не был бесполезным и послужил как переходный к следую-

щему типу — РК.

Пикирующий бомбардировщик СБ-РК (РК, КР, Ар 2) (см. рис. 9)

В 1939 г. явственно назрела необходимость во что бы то ни стало

увеличить скорость серийных бомбардировщиков СБ, которые в новых

условиях.уже не могли действовать без сопровождения их истребителями.

Кроме некоторого повышения мощности двигателей (были установлены

двигатели М-105Р со взлетной мощностью 1100 л. С., а на высоте 4000 м —

мощностью 1050 л. с. с винтами ВИШ-22Е) была уменьшена площадь

крыла до 48,2 м2 (как в ММН). Радиаторы были установлены в консолях

крыла, воздухоприемники — в носках крыла; выход воздуха — через

решетки-жалюзи на верхней стороне их за задним лонжероном.

К 1939 г. СБ стал устаревать и модификация РК не могла надолго

продлить его жизнь; нужно было найти еще какую-нибудь область

его применения. Возникла мысль сделать бомбардировщик пикирующим.

В этом качестве тип СБ-РК показал очень хорошие результаты и его

пустили в серию. Было выпущено некоторое количество самолетов

в 1940—1941 гг., на этом он исчерпал себя. Его сменил Пе-2.

При проектировании и доводке самолета РК был проведен ряд измене-

ний (против СБ): добавлены аэродинамические тормоза-решетки под

Рис. 8. Самолет ММН

18

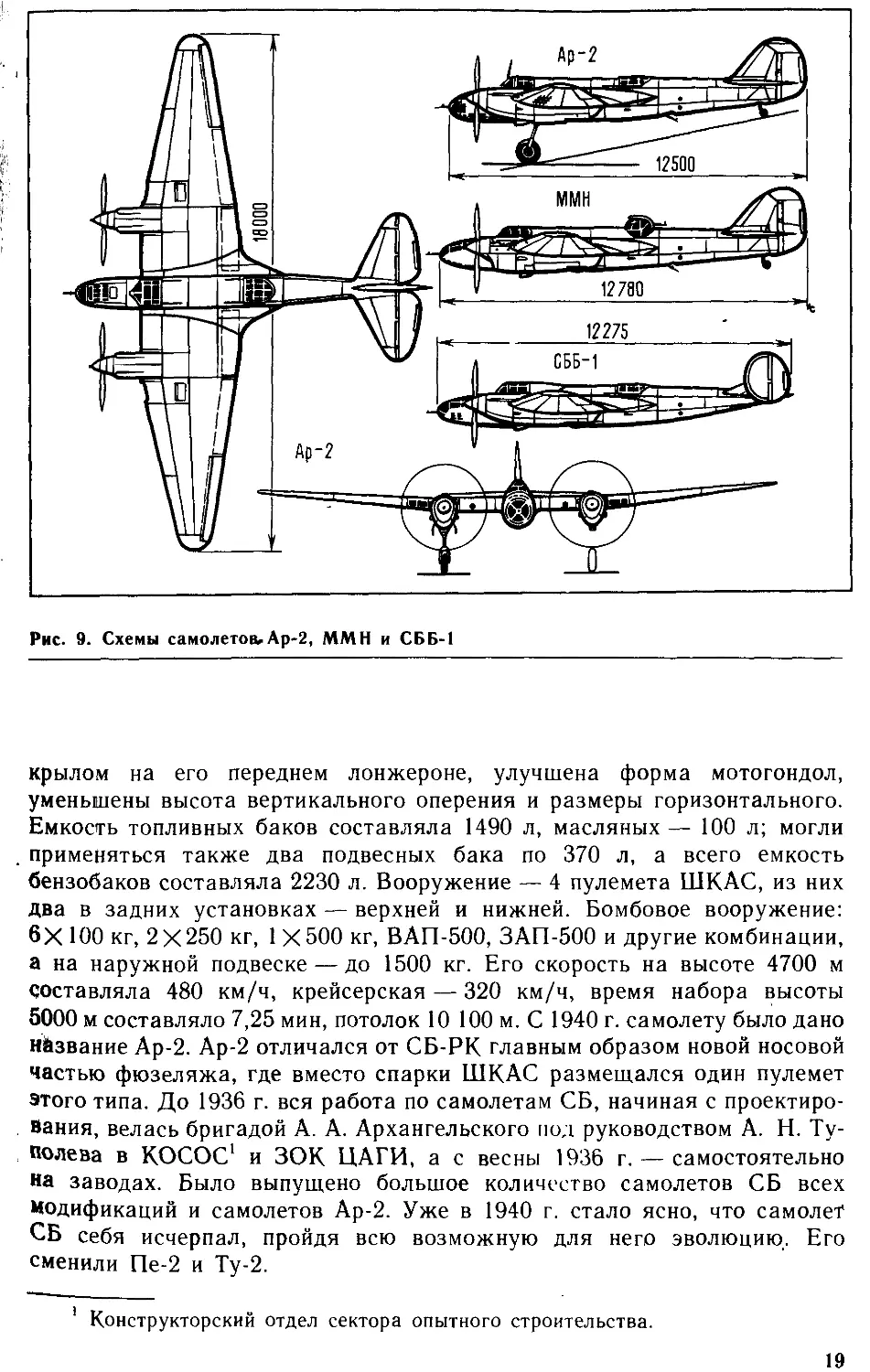

Рис. 9. Схемы самолетов». Ар-2, ММН и СББ-1

крылом на его переднем лонжероне, улучшена форма мотогондол,

уменьшены высота вертикального оперения и размеры горизонтального.

Емкость топливных баков составляла 1490 л, масляных — 100 л; могли

применяться также два подвесных бака по 370 л, а всего емкость

бензобаков составляла 2230 л. Вооружение — 4 пулемета ШКАС, из них

два в задних установках — верхней и нижней. Бомбовое вооружение:

6Х ЮО кг, 2X250 кг, 1 Х500 кг, ВАП-500, ЗАП-500 и другие комбинации,

а на наружной подвеске — до 1500 кг. Его скорость на высоте 4700 м

Составляла 480 км/ч, крейсерская — 320 км/ч, время набора высоты

5000 м составляло 7,25 мин, потолок 10 100 м. С 1940 г. самолету было дано

Название Ар-2. Ар-2 отличался от СБ-РК главным образом новой носовой

частью фюзеляжа, где вместо спарки ШКАС размещался один пулемет

этого типа. До 1936 г. вся работа по самолетам СБ, начиная с проектиро-

вания, велась бригадой А. А. Архангельского под руководством А. Н. Ту-

полева в КОСОС1 и ЗОК ЦАГИ, а с весны 1936 г. — самостоятельно

На заводах. Было выпущено большое количество самолетов СБ всех

Модификаций и самолетов Ар-2. Уже в 1940 г. стало ясно, что самолет

СБ себя исчерпал, пройдя всю возможную для него эволюцию. Его

сменили Пе-2 и Ту-2.

1 Конструкторский отдел сектора опытного строительства.

19

Последней работой ОКБ А. А. Архангельского был пикирующий

бомбардировщик под маркой «Б» (СББ-1, см. рис. 9), выпущенный

в начале 1940 г. и прошедший испытания. По схеме это повторение

самолета Ар-2, но с разнесенным вертикальным оперением. Двигатели

те же — М-105Р. Размеры самолета были немного меньше. Размах

крыла — 16 м, площадь крыла 46 м2, полетная масса около 6000 кг.

Особенностью самолета «Б» была обшивка консолей крыла балинитовой

фанерой, приклепанной к дуралюминовому каркасу типа СБ. Из балини-

товых листов были выполнены и стенки лонжеронов крыла (взамен

«змейки» из труб). Все это дало экономию дуралюмина и более гладкую

обшивку.

Самолет «Б» без осложнений прошел испытания и мог считаться

удачным. Однако заниматься им дальше не стали. На заводе началось

внедрение самолета Пе-2. ОКБ А. А. Архангельского в октябре 1941 г.

было отправлено вслед за ОКБ А. Н. Туполева в эвакуацию.

Самолет СБ с трехколесным шасси (рис. 10). В 1940—1941 гг.

в ЦАГИ были проведены исследования по трехколесному (с носовым

колесом) шасси, тогда начинавшему входить в практику самолето-

строения. У нас такое шасси было впервые реализовано П. Г. Бенингом

на самолете ХАИ-4 (1934 г.) и А. С. Москалевым на самолете САМ-13,

но их опыт был мало кому известен. Отчет ЦАГИ под заглавием

«Исследование трехколесного шасси в натуру на двухмоторном самолете»

(работа выполнена под руководством инженера Игоря Павловича

Толстых) дает всесторонний анализ шасси такого типа.

На самолете СБ вместо убираемых в полете стоек с колесами

на задних лонжеронах центроплана при той же колее были установлены

неподвижно, без уборки, такие же стойки и передняя также неубираю-

щаяся стойка с ориентирующимися носовым колесом и демпфером

«шимми». Подфюзеляжная ферма обеспечивала перестановку основных

стоек шасси для выбора оптимального выноса колес от центра тяжести

самолета. Было выполнено много полетов, посадок и рулений. Летал

М. Л. Галлай.

Рис. 10. Самолет СБ на экспериментальном трехколесном шасси

20

Рис. 11. Схема самолета Т-1 (АНТ-41)

Масса самолета была 6000 кг (удельные нагрузки на крыло 106 кг/м2,

на мощность 3,16 кг/л. с.). Опыты показали бесспорные преимущества

шасси с носовым колесом. Самолет был устойчив в движении по земле,

техника взлета и посадки упростилась, шасси было признано более

безопасным. Эти же опыты были проведены в зимних условиях 1940—

1941 гг. в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) НКАП и оформле-

ны отчетом. На лыжах (неубираемых) самолет вел себя, как на колесах.

На серийных СБ и его модификациях эти опыты не отразились.

АНТ-41 (Торпедоносец Т-1) (рис. И) — среднеплан с двумя двигате-

лями М-34ФРН по 890 л. с., с внутренней подвеской двух (рядом)

торпед или бомб по 1000 кг, с радиаторами в туннелях в крыле. Самолет

проектировался с марта 1934 г. бригадой экспериментальных самолетов

В. М. Мясищева в КОСОС ЦАГИ, первый полет был в июне 1936 г.

Клепка всех наружных поверхностей потайная, шасси убиралось в мото-

гондолы, хвостовое колесо — в фюзеляж. Конструкция была своеобраз-

ной, с очень сильной окантовкой бомболюка и рамными незамкнутыми

шпангоутами над этим люком. Шпангоуты коробчатого сечения, в хвосто-

вой части — листовые. Стрингеры — коробчатые профили, как в СБ.

Крыло двухлонжеронное. Лонжероны ферменные из труб, раскосы нер-

вюр— также. Масса планера с оборудованием 3193 кг, масса силовой

группы 2653 кг.

Первые полеты (летчик А. П. Чернавский) показали отличные

летные качества нового самолета: скорость до 435 км/ч и хорошую

скороподъемность, но неожиданно на четырнадцатом полете самолет

разрушился -в воздухе. Причиной оказался изгибно-элеронный флаттер

крыла из-за неполной весовой компенсации элеронов (80 вместо 105 %).

Работы по уже заложенной серии были остановлены, доводка дублера

АНТ-41 бис с поплавками вместо колес задержалась и вскоре была

прекращена.

21

АНТ-42 (ТБ-7). В июле 1934 г. в КОСОС ЦАГИ было начато

проектирование высотного скоростного тяжелого бомбардировщика

с четырьмя двигателями АМ-34ФРН и установкой центрального наддува

(АЦН-2) с двигателем М-100. В декабре 1936 г. состоялся первый

вылет (летчик М. М. Громов). С 1940 г. самолет строился серийно

в модификации ТБ-7 с четырьмя двигателями АМ-35 и АМ-35А

(см. гл. 2).

Многоцелевые самолеты

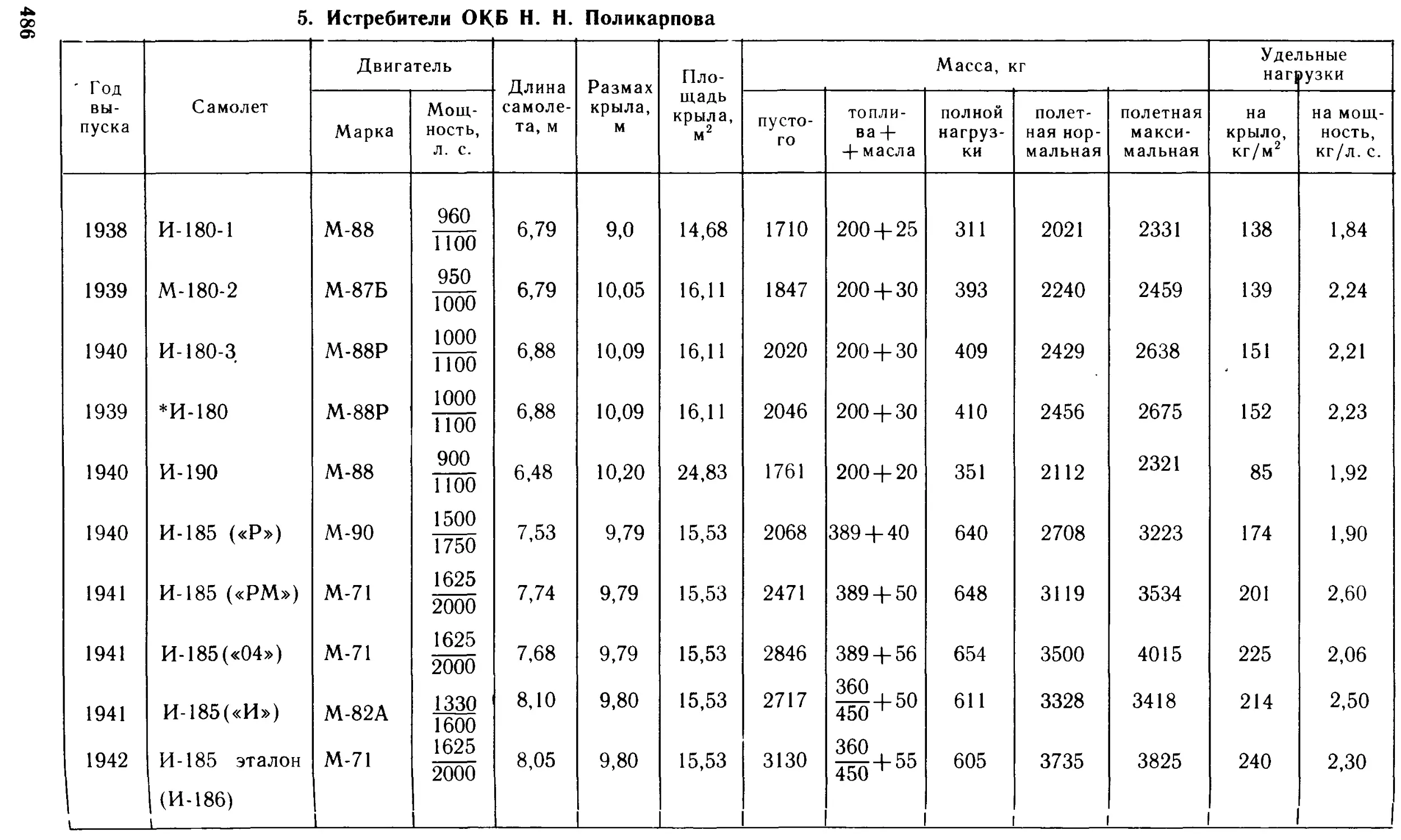

Н. Н. Поликарпова

Наряду с выпуском истребителей Н. Н. Поликарпов вел большую

работу по двухмоторным самолетам многоцелевого назначения. Сюда

относятся ВИТ (воздушный истребитель танков) и СПБ (скоростной

пикирующий бомбардировщик) в нескольких вариантах каждый. Тут были

и построенные самолеты и проекты.

ВИТ-1 (СВБ, МПИ-1) (рис. 12) — трехместный многоцелевой

самолет, воздушный истребитель танков, самолет воздушного боя,

пикирующий бомбардировщик, разведчик, многоместный пушечный

истребитель, ближний скоростной бомбардировщик. Двигатели 2М-103.

Самолет цельнометаллический, рассчитанный на 13-кратную перегрузку

на случай Ак. Схема — низкоплан с вертикальным оперением, полого

переходившим в фюзеляж овального сечения. Кабины летчика и заднего

стрелка — над лонжеронами крыла. Фюзеляж — полумонокок, каркас его

образован закрытыми профилями и клепаными рамами. Лонжероны

крыла сварные, ферменные, трубчатые из стали ХМА, нервюры ферменные

из дуралюминовых профилей и раскосов-труб. Оперение цельнодуралю-

миновое, рули с аэродинамической осевой компенсацией и триммерами.

Колеса шасси убирались назад в мотогондолы, хвостовое колесо не

убиралось. Вооружение — две пушки Шпитального (37-мм) вперед,

в центроплане у фюзеляжа, одна пушка ШВАК-20 в носу фюзеляжа

(подвижная ± 10° в стороны) и один пулемет ШКАС на задней

турели, бомб 2X500 кг на наружной подвеске и до 600 кг в фюзеляже.

Разрабатывалось семь вариантов вооружения. Здесь была предпринята

попытка осуществить идею уничтожения танков с воздуха огнем мощного

пушечного оружия и бомбами. Первый полет был летом 1937 г. Были

достигнуты скорость более 450 км/ч и дальность полета 1000 км. Решено

было поставить на самолет более мощные двигатели и внести некоторые

изменения в конструкцию.

ВИТ-2 (см. рис. 12) —развитие ВИТ-1. Вертикальное оперение раз-

несенное, пушка ШВАК на задней турели. Крыло профиля «Кларк Y»

с относительными толщинами 14 % в корне и 6,35 % на концах, удлинение

крыла — 6,67, сужение — 3,53, развитые зализы — все это, как в ВИТ-1.

Двигатели М-105 по 1050 л. с. Колеса шасси, закрытые вместе со стойками

выпуклыми обтекателями, убирались (привод пневматический) в задние

отсеки мотогондол. Кабины штурмана, летчика и стрелка — с большими

поверхностями остекления.

22

Рис. 12. Самолеты ВИТ-1 (вверху) и ВИТ-2

Вооружение предусматривалось мощное — две пушки ШВАК-20,

подвижные, в носу и на турели, две пушки 37-мм и две пушки ШВАК

В крыле, неподвижные, против танков и два пулемета ШКАС в нижней

Кинжальной установке; бомбы, как в ВИТ-1. На опытном самолете были

Две пушки ШВАК — у штурмана и у стрелка. Разрушающая пере-

грузка на случай Ак — 10,9 по статическим испытаниям.

Первый полет был И мая 1938 г. (В. П. Чкалов). Испытывали

В. Н. Кудрин (заводские испытания) и П. М. Стефановский (государ-

ственные испытания). Летные качества были выдающиеся, скорость

Достигала 513 км/ч на высоте 4500 м. Решено было пустить самолет

в серию, но часть вооружения снять с тем, чтобы повысить скорость

И высоту полета (самолет применять как скоростной и пикирующий

бомбардировщик).

Был проект ВИТ в варианте самолета для дальних полетов, с двумя

Двигателями М-105, без вооружения, с дополнительными баками.

Расчетная дальность 7900 км ца скорости 350 км/ч и 6200 км на скорости

500 км/ч. Проект не был реализован.

СПБ (Д,Д-3) (рис. 13) —скоростной пикирующий бомбардировщик?

Его опытный экземпляр в общих чертах представлял уменьшенный

и облегченный вариант ВИТ-2. Однако конструкция СПБ была совер-

шенно иной, мало похожей на конструкцию ВИТ. Трубы, закрытые гнутые

профили, сварные узлы, закрытая клепка и другие, уже старомодные эле-

менты конструкции были заменены открытыми прессованными профилями,

отбортованными листовыми деталями, узлами из поковок, штамповок и

литья, сделанными по плазово-шаблонному методу, который в это

время у нас уже внедрялся.

Первый полет на СПБ выполнил Б. Н. Кудрин 18'февраля 1940 г. Затем

была выпущена малая серия — 5 штук. Размеры немного отличались от

ВИТ-2: размах крыла — 17,0 м, площадь крыла 42,93 м2, масса самолета

пустого 4480 кг, полетная масса — 6850 кг, центровка пустого самолета —

24,8 % САХ, с нагрузкой — до 31,3 %. Коэффициент разрушающей

перегрузки на случай Ак составлял 11. Вооружение: по одному пулемету

в носу (ШКАС), на турели (УБ) и в люковой установке (ШКАС), 800 кг

бомб в фюзеляже и 700 кг снаружи.

Была достигнута скорость 520 км/ч, взлетно-посадочные качества

были отличные. По конструкции и достигнутым летным показателям

самолет СПБ мог считаться лучшим в СССР, в том числе и при сравнении

с данными истребителей. Новые истребители тогда лишь начинали

выходить.

Однако дальнейшая судьба самолета СПБ неожиданно оказалась

печальной. Первые десятки испытательных полетов серийных машин про-

шли благополучно, но при дальнейших испытаниях (скорость со сниже-

нием, штопор и другие случаи) стали происходить катастрофы. При

невыясненных обстоятельствах погиб 27 апреля 1940 г. на первом

выпущенном самолете летчик-испытатель П. Г. Головин. На втором

самолете возник флаттер крыла при пикировании, крыло и весь самолет

рассыпались в воздухе. Погиб летчик М. А. Липкин, излишне энергично

наращивавший скорость пикирования в каждом последующем полете.

Рис. 13. Самолет СПБ(Д)

24

При расследовании оказалось, что не были поставлены весовые компен-

саторы в носках элеронов.

На третьем самолете отлетел триммер руля направления, но летчику

Б. Н. Кудрину удалось посадить самолет и уцелеть. На четвертом само-

лете летчик отказался л-етать. Проводились исследования, проверки

и продувки натурного самолета в большой аэродинамической трубе

ЦАГИ. В конце концов постройка и испытания самолета были прекращены

в 1940 г., поскольку к этому времени уже был изготовлен и удачно

летал опытный самолет «100» того же назначения, а за ним следовал

серийный самолет Пе-2.

Одновременно были прекращены работы по поплавковому варианту

СПБ (Д) с теми же двигателями М-105. Полетная масса этой модели

ожидалась 7000 кг, скорость 435 км/ч. Предполагались реверсивные

винты для сокращения пробега на воде.

Одновременно с постройкой и испытаниями ВИТ и СПБ под руковод-

ством Н. Н. Поликарпова разрабатывалось несколько проектов дальней-

шего развития, улучшения и усовершенствования самолетов типа двух-

моторного пикирующего бомбардировщика:

СПБ (БСБ) —2М-88 (1938 г.) —дальнейшее развитие скоростного

бомбардировщика с 1500 кг бомб, скоростью 535 км/ч и дальностью

2900 км при потолке 11000 м. Полетная масса — 6500 кг, удельная на-

грузка на крыло— 151 кг/м2.

ПБ-1—2М-71 (1939—1940 гг.) —пикирующий . бомбардировщик

с 280 кг бомб. Вооружение: один ШКАС в носу и один БТ на турели

назад.

СПБ—2М-71 (1939—1941 гг.) —скоростной бомбардировщик высот-

ный. Скорость — 643 км/ч, удельные нагрузки — 176 кг/м2 и 1,89 кг/л. с.

«Е» (Е-2)—2М-37 (1940 г.) — скоростной пикирующий бомбардиров-

щик с 3300 кг бомб, скорость - 622 км/ч.

Дальний бомбардировщик ДБ-А

В. Ф. Болховитинова

Виктор Федорович Болховитинов (1899—1970) —один из первых

выпускников Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуков-

ского, бессменно в течение почти 45 лет работал в ней как преподаватель,

Потом профессор, заведующий кафедрой конструкций самолетов; он вел

Кроме того и большую работу по новым самолетам, возглавляя конструк-

торскую группу ВВИА, потом — свое ОКБ на заводе, где был директором.

Конструкторская деятельность В. Ф. Болховитинова продолжалась

тринадцать лет с 1934 по 1946 г. Первой работой был самолет ДБ-А, потом

было еще семь, часть которых не была закончена или осталась в

проектах.

В 1933—1934 гг. при серийной постройке самолета ТБ-3 возникла

мысль капитально модернизировать самолет или вьщустить на его основе

новый с тем, чтобы добиться значительного улучшения его показателей

в свете новых требований. Завод по своей инициативе, поддержанной

25

Виктор Федорович

Болховитинов

главком, пригласил группу преподавателей

и инженеров Военно-Воздушной Академии

(около 20 человек) для выполнения этой

работы. Возглавил группу Виктор Федоро-

вич Болховитинов; в группу входили

М. М. Шишмарев (конструкция и расчеты

на прочность), Я. М. Курицкес (аэродина-

мика) и др. В 1934 г. на заводе было

организовано ОКБ, где весьма оперативно

были спроектированы и построены два

экземпляра нового самолета. А. Н. Туполев

от этой работы отказался, так как проекти-

ровал более совершенный ТБ-7.

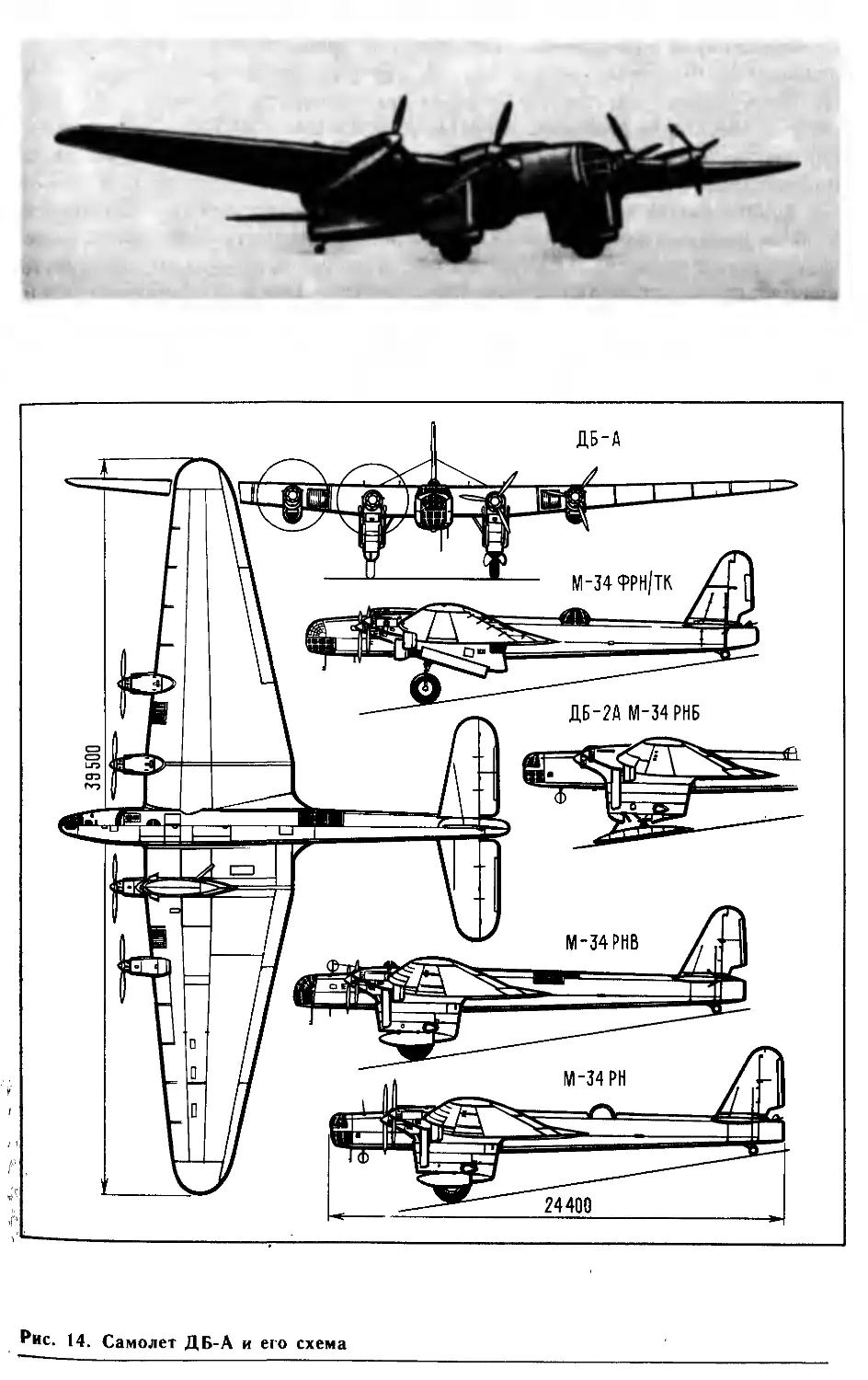

По типу и размерам самолеты

(см. табл. 1), названные ДБ-А (ДБ-Ака-

демия), ДБ-2А, ДБ-2/А, «А», ДБ-2, БДД

(рис. 14), развивали тип ТБ-3, но они

были сделаны среднепланами, все кабины

и стрелковые установки были закрытые,

обшивка везде гладкая, подвеска бомб внутренняя, шасси полуубирае-

мое, потом полностью убираемое в больших отсеках — «штанах»,

кабина поднята на 0,5 м, имелись посадочные щитки. На первом экзем-

пляре стояли четыре двигателя АМ-34РН, на втором — двигатели

АМ-34РНБ и АМ-34ФРН. Масса пустого первого самолета состав-

ляла 15 400 кг.

Конструкция самолета — цельнометаллическая. Фюзеляж — полу-

монокок с рамными шпангоутами и многочисленными стрингерами

закрытого и открытого профиля. Под центропланом был бомбовый

люк размером 6X2 м, каждая створка которого управлялась двумя

силовыми цилиндрами. Лонжероны крыла ферменные из труб по типу

ТБ-3, нервюры были также ферменные с полками из А-профилей.

Обшивка толщиной 0,6—0,8 мм с многочисленными стрингерами. Крыло

было сделано неразъемным для экономии массы. Вооружение: шесть

пулеметов ШКАС и одна пушка ШВАК (в носовой части), перво-

начально — четыре пулемета ШКАС и один пулемет УБТ, бомб — 5 т.

Экипаж — 7 человек. Емкость баков — 14000 л.

Самолет был выпущен в ноябре 1934 г., первый полет — в мае 1935 г.

К 5 марта 1936 г. были проведены его заводские испытания (летчики

Н. Г. Кастанаев и Я- Н. Моисеев), продолженные как государственные

в мае — июне того же года. При полетной массе 19500 кг был возможен

горизонтальный полет на двух двигателях на высоте 2500 м, на трех

двигателях потолок был 5100 м. Самолет ДБ-А показал преимущества

перед ТБ-3. Скорость была больше на 42—50 км/ч, разбег был 400 м,

пробег 300 м, посадочная скорость 85 км/ч. После устранения ряда не-

достатков испытания были повторены с двигателями АМ-34РНВ, самолет

снова прошел госиспытания и был признан вполне удачным.

10 ноября 1936 г. летчики М. А. Нюхтиков и М. А. Липкин подняли

на этом самолете груз 10 т на высоту 7032 м, а 20 ноября — груз 13 т

26

Рис. 14. Самолет ДБ-А и его схема

на высоту 4535 м, установив два международных рекорда. 14 мая 1937 г.

летчики Г. Ф. Байдуков и Н. Г. Кастанаев со штурманом-радистом

Л. Л. Кербером выполнили перелет по маршруту Москва — Мелито-

поль — Москва на расстояние 2002,6 км за 7 ч 2 мин 11,7 с с контрольным

грузом 5 т, установив два международных рекорда скорости 280 и 246 км/ч

на дистанциях 1000 и 2000 км с нагрузкой 5 т.

Успехи самолета навели на мысль применить его для трансарктичес-

кого перелета через Северный полюс в Америку. На этом же первом

экземпляре самолета, получившем обозначение Н-209, были проведены

некоторые конструктивные улучшения. Для перелета был составлен

экипаж: С. А. Леваневский — командир, Н. Г. Кастанаев — второй

пилот, В. И. Левченко — штурман, Г. Т. Побежимов и Н. Н. Годови-

ков—механикй, Н. Я. Галковский—радист.

Перелет, начатый 12 августа 1937 г. из Москвы, протекал в сложных

метеорологических условиях. 13 августа в 13 ч 40 мин самолет прошел

над Северным полюсом, а в 14 ч 32 мин с борта самолета была получена

последняя радиограмма с сообщением, что один из двигателей остано-

вился. На этом связь оборвалась. Самолет так и не был найден, несмотря

на долгие и тщательные поиски на протяжении почти года. Этот перелет

не был тщательно подготовлен.

Несмотря на гибель первого экземпляра, работа по самолету продол-

жалась. На втором самолете были установлены двигатели АМ-34ФРН

с турбокомпрессорами, и в 1938 г. были проведены госиспытания (летчик

М. А. Нюхтиков). Была заложена серия в 16 самолетов, из них сдано

в 1939 г. 12 самолетов. В 1940 г. производство было прекращено ввиду

запуска в серию самолета ТБ-7, обладавшего значительно более высокими

летными качествами.

Самолет ДБ-А остался лишь переходным типом к скоростному

тяжелому бомбардировщику. Но из-за того, что самолет ТБ-7 выпускался

с большими перерывами и два раза снимался с производства, а потом

опйть восстанавливался, была даже мысль выпустить еще несколько

серий ДБ-А.

В марте 1936 г. у Болховитинова был проект самолета БДД с четырьмя

двигателями М-34ФРН в 1200 л. с., размах крыла — 36,2 м, длина

26,0 м, площадь крыла — 180 м2, герметические кабины, масса полетная

20 000—27 000 кг, весовая отдача — 38 %, удельная нагрузка на крыло

111 —150 кг/м2, на мощность — 5—6,7 кг/л. с., скорость у земли 350 км/ч

на высоте 4000 м — 400 км/ч, на высоте 8000 м—460 км/ч, потолок

9,0—11,0 км, время набора высоты 5000 м — 10,5 мин, 8000 м — 17,4 мин.

Самолет по проекту был аналогичен бомбардировщику ТБ-7, но не

строился, хотя и числился в плане 1938 г.

В декабре 1939 г. были разработаны тактико-технические требования

(ТТТ) на тяжелый крейсер ТК-1 — модификацию ДБ-2А с четырьмя

двигателями М-34ФРН, с мощным вооружением (3 пушки ШВАК,

5 пулеметов ШКАС и 8 PC) с невиданным боезапасом (3 тысячи

снарядов и 11 тысяч патронов). Для аналогичного самолета ТК-4 были

заданы: экипаж — 11 человек, бомб — 5000 кг и полетная масса от 16 880

до 23 900 кг. Самолеты по этим ТТТ не строились.

28

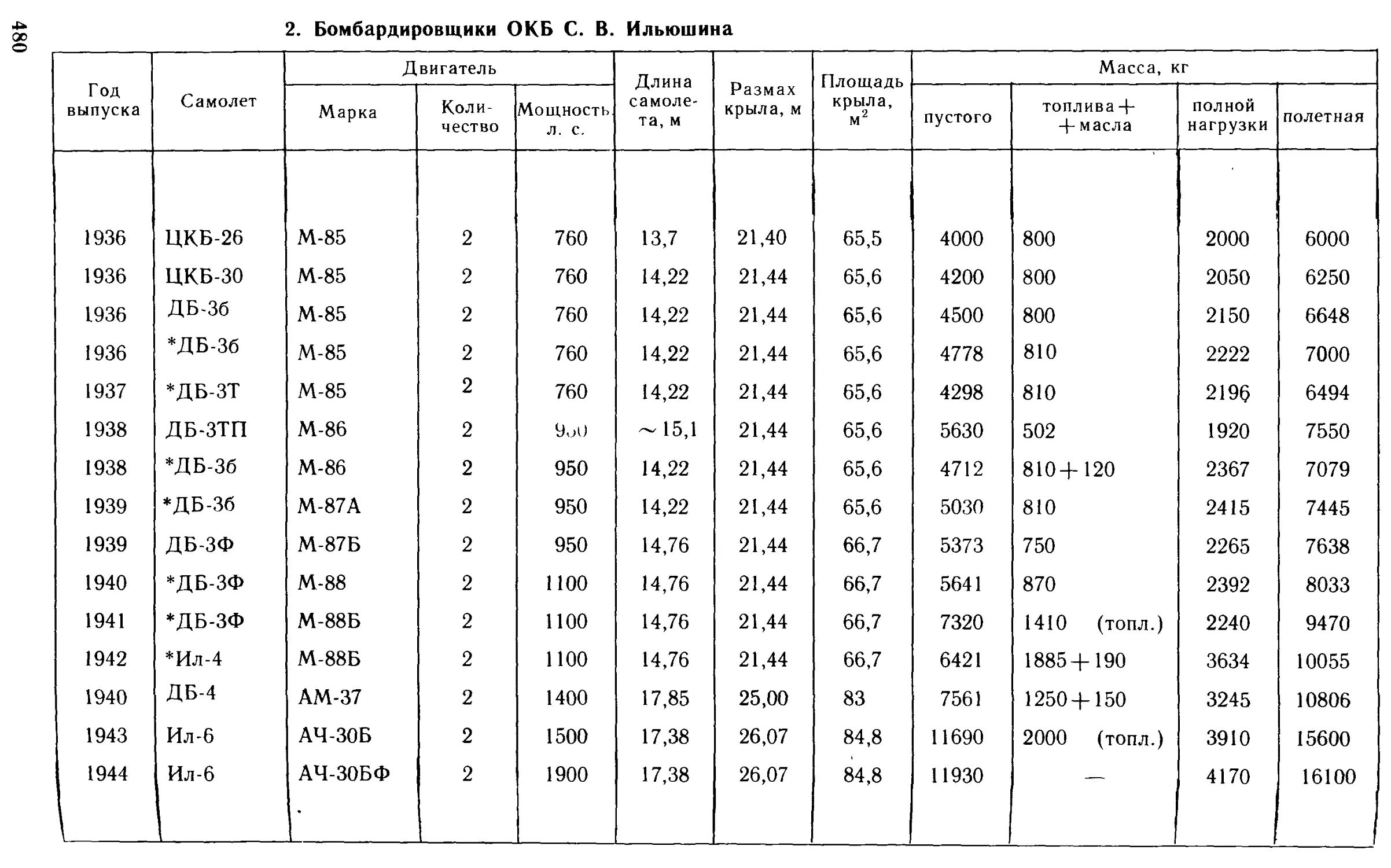

Первые самолеты-бомбардировщики

ОКБ С. В. Ильюшина

Деятельность Сергея Владимировича Ильюшина в авиапромышлен-

ности началась в 1931 г. После работы заместителем начальника

ЦАГИ и одновременно начальником ЦКБ ЦАГИ (а затем Сектора

опытного строительства ЦАГИ) он был назначен в январе 1933 г.

начальником ЦКБ на заводе им. Менжинского, где одновременно

руководил одной из бригад.

Тематикой первых конструкторских работ Ильюшина стали дальние

бомбардировщики.

Первоначально такой самолет проектировался им (недолго)

по схеме летающего крыла с двумя двигателями М-34, но эта схема,

в разработке которой принимал участие В. В. Никитин, была вскоре

оставлена и заменена обычной низкопланной схемой под два двигателя

М-85. Этот самолет был выпущен в двух вариантах ЦКБ-26 (1935 г.)

и ЦКБ-30 (ДБ-3, 1936 г.).

ЦКБ-26 (рис. 15) — низкоплан с довольно тонким фюзеляжем

овального сечения и с большими зализами крыла, под которыми фюзеляж

имел постоянное сечение почти на половине своей длины. Внешне самолет

отличался короткой тупой носовой частью фюзеляжа. Конструкция его —

деревянный монокок с фанерной обшивкой толщиной 5 мм в цилиндри-

ческой передней части и выклеенной из шпона задней частью с толщиной

обшивки до 2,5 мм на конце. Снаружи монокок был оклеен полотном

на аэролаке. Кабина летчика — как в И-16 (ЦКБ-12), задней верхней

стрелковой точки не было. Вооружение: стрелкового не было, бомбы —

до 1000 кг на наружной подвеске. Конструкция крыла, оперения, шасси

и силовой установки — как в следую-

щем самолете ЦКБ-30 (описана

ниже).

На этом самолете летчик В. К- Ко-

ккинаки установил в 1936 г. несколько

международных рекордов. 17 июля —

Высота 11294 м с грузом 500 кг,

26 июля — высота 11402 м с грузом

1000 кг, 3 августа — высота 12816 м

t грузом 500 кг, 21 августа — высота

2101 м с грузом 1000 кг, 7 сентября —

'Высота 11005 с грузом 2000 кг, 26 ав-

Густа 1937 г.— скоростной беспоса-

дочный перелет по треугольнику

Москва — Севастополь — Сверд-

ловск — Москва протяженностью

flP18,2 км с контрольным грузом

ф00 кг за 16 ч со средней ско-

ростью 325,3 км/ч (три международ-

ных рекорда). На ЦКБ-26 В. К. Кок-

кинаки впервые в СССР выполнил

петлю на двухмоторном самолете.

Сергей Владимирович Ильюшин

29

Рис. 15. Самолет ЦКБ-26

В серии ЦКБ-26 не строился, так как был по существу эксперимен-

тальным самолетом. Его развитие — ЦКБ-30 металлической конструкции.

ДБ-3 (ДБ-Зб, ЦКБ-30) (рис. 16) — дальний бомбардировщик. Опыт-

ный экземпляр назывался ЦКБ-30, другой номер ДБ-3 сохранялся

в 1936—1938 гг. С 1938 г. самолеты типа 1936 г. для отличия от последую-

щих модификаций стали называть ДБ-Зб.

Полетная масса опытного экземпляра была 6250 кг. При этом

расчетные разрушающие перегрузки были приняты с запасом: пл = 8,17;

пв = 5,\; пс = 3,38 и nD = 2,5. Масса пустого самолета без вооружения

и съемного оборудования была сначала около 4200 кг. Постепенно

масса возрастала по мере усложнения оборудования, а также вследствие

конструктивных усилений и производственных утяжелений. В поздних

серийных, уже ремонтированных экземплярах, она дошла до 5270 кг,

а полетная перегрузочная масса в разных вариантах нагрузки доходила

до 9700 кг. В этом случае пл = 5,3. Оптимальная центровка — на 28 %

САХ.

О конструкции самолета ДБ-Зб следует сказать несколько подробнее,

так как она явилась своего рода венцом развития структурных форм

и элементов, принятых у нас в период, предшествовавший внедрению

плазово-шаблонного метода производства самолетов. В ДБ-3 этот метод

невозможно было применить, поскольку лонжероны его крыла делались

из труб, а нервюры и шпангоуты — из U-образных профилей с малковкой

их обеих полок.

По конструкции ДБ-3 имел некоторое сходство с СБ, но трубы

в лонжеронах были из стали ХМА (хромомолибденовой) с толщиной

стенок до 4 мм на сварке и клепке. Ферменные лонжероны консолей

крыла состояли из четырех частей каждый. Они соединялись в целый

лонжерон заклепками из ХМА по полкам-трубам, входившим одна

в другую телескопически.

30

часть лонжерона длиной около 2 м —

закалке в специальных вертикальных «шахтных» терми-

Качество сварки проверялось рентгеноконтролем каждого

оценка давалась в результате рассмотрения снимков и

суждений контролеров о том, как понимать ту или иную

Изготовление таких лонжеронов было трудоемким процессом. После

разовой сварки каждая ферма —

подвергалась

веских печах.

Жзла, причем

Субъективных

^черточку или точку на снимке — как трещину или нет. Первоначально

''^з боязни ошибиться часто браковали вполне исправные лонжероны.

В общем сварка получилась удачной, хотя и очень трудоемкой. Внутрен-

няя клепка полок-труб малых диаметров (в среднем 30 мм внутри)

ж*цм заклепками из стали ХМА была очень трудной и медленной

операцией. Поскольку телескопические полки были ступенчатыми,

.* обшивка крыла — гладкой, все эти ступени под обшивкой сглажива-

лись посредством 20-мм полос-прокладок из Д1 переменной толщины

ОТ 1 до 4 мм с пригонкой по месту.

Нервюры крыла ферменные: долки — U-профили, раскосы — трубы

20X18 мм на кницах. Под обшивкой крыла и фюзеляжа шли U-стрин-

ГОры меньшей высоты, проходившие сквозь полки нервюр и шпан-

гоуты. Места пересечения перекрывались выколоченными накладками на

заклепках. И тут дело не обходилось без прокладок, поскольку точность

вдготбвления нервюр в тогдашних деревянных шаблонах не всегда была

на высоте. Полки нервюр крепились к лонжеронам посредством

сварных узлов.

31

Вся клепка каркаса крыла была внутренней. Крыло было конструк-

тивно сложным, очень трудоемким, однако прочным и достаточно легким.

Трудоемкость резко снизилась только в ДБ-ЗФ и Ил-4 при коренном

изменении всей конструкции. Фюзеляж был по конструкции проще крыла,

в нем не было лонжеронов из ХМА, но участвовали в большом коли-

честве те же U-образные профили с малковкой их полок, переменной

по всему периметру шпангоутов и достигавшейся лишь ручной выколот-

кой, те же стрингеры, те же накладки и множество мелких сварных

узлов. Узловые шпангоуты были коробчатые, как и рамы жесткости под

фонарь, турель, люки, места подвески бомб и др. Толщина обшивки крыла

и фюзеляжа почти везде 0,6 мм, рулей — 0,4 мм. Вся клепка, кроме

больших узлов — на дуралюминовых заклепках с полукруглой головкой.

Преобладали диаметры 3 и 2,6 мм по обшивке и каркасу. Стальные

заклепки из ХМА и мягкие применялись диаметром до 6 мм.

Вооружение: три пулемета ШКАС, иногда пушка ШВАК в носо-

вой установке, позднее — ШКАС (300 патронов) в «кинжальной» уста-

новке.

Экипаж — три человека. На сиденье летчика — 9-мм бронеспинка.

Бомбовая нагрузка — в нескольких вариантах — от 1000 до 2500 кг.

На специально переоборудованном ЦКБ-30 «Москва» был выполнен

27—28 июня 1938 г. беспосадочный перелет Москва — Спасск-Дальний

протяженностью 7580 км за 24 ч 36 мин со средней скоростью 307 км/ч

в значительной части пути на высоте 7000 м (В. К. Коккинаки и

А. М. Бряндинский). 28—29 апреля 1939 г. на том же самолете «Москва»

В. К- Коккинаки и М. X. Гордиенко совершили беспосадочный перелет

из Москвы в США (остров Мискоу) за 22 ч 56 мин, пройдя около 8000 км

со средней скоростью 348 км/ч.

На самолетах ДБ-Зб было выполнено много полетов с испытательной

целью.

ДБ-ЗТ — это ДБ-Зб в варианте торпедоносца, выпущенный в 1938 г.

Конструктивных отличий в планере от ДБ-3 не было. Торпеды 45-36 АН

и 45-36-АВ '.

ДБ-ЗТП (рис. 17) —торпедоносец поплавковый, тот же, что ДБ-ЗТ,

но установленный на поплавки типа «Ж»- Для этого пришлось усилить

лонжероны и узлы центроплана и другие места. Выпущен в 1938 г.

Поплавковый вариант как принципиально устаревший принят не был,

и с тех пор военные поплавковые самолеты у нас не строились. Самолет

ДБ-ЗТ состоял на вооружении и применялся в Великой Отечественной

войне.

ДБ-ЗМ — первоначальное обозначение самолета ДБ-ЗФ (рис. 18)

первых серий с моторами М-87Б и М-88.

Самолет ДБ-3 строился серийно на трех заводах. Двигатели после-

довательно менялись с М-85 на.М-86, М-87, М-88, последние применялись

с винтами ВИШ-23. Самолеты применялись в войне с белофиннами и

1 Первое число — калибр торпеды в см, второе — год принятия на вооружение;

АН — авиационная низковысотная; АВ — авиационная высотная. Масса боевого

заряда 200 кг, общая масса 940 кг.

32

в Великой Отечественной войне, в частности — в бомбардировочных

налетах на Берлин.

Использовались они преимущественно в ночных налетах в составе

авиации дальнего действия. С 1940 г. ДБ-3 стал сменяться самолетами

ДБ-ЗФ, переименованными затем в Ил-4.

Винты фиксированного шага (ВФШ) двигателей М-87А лишь в 1939 г.

были заменены винтами изменяемого в полете шага типа ВИШ-3. Это

дало прирост скорости на 33 км/ч до высоты 4000 м, а на 5000 м —

50—52 км/ч, потолок увеличился на 1300 м.

Значительно позже, уже в 1943 г. на Ил-4К была испытана экспери-

ментальная герметическая кабина для летчика и штурмана — общая,

несколько увеличенная по высоте.

Назначение этих работ — освоение больших высот, которое в то время

проводилось как на истребителях, так и на бомбардировщиках.

18. Схема самолета ДБ-ЗФ (Ил-4)

2 Зак. 182

Рис. 19. Самолет ДБ-ЗФ (Ил-4)

Ил-4 (ДБ-ЗФ) (рис. 19). В августе — сентябре 1939 г. прошел

госиспытания этот вариант — модернизация ДБ-3 тех же размеров и

очертаний, за исключением кабины штурмана — удлиненной, остроносой

с большой площадью остекления. Но конструкция планера самолета

была изменена полностью и радикально в соответствии с требованиями

плазово-шаблонного метода производства. Из нее были полностью

устранены трубы и U-образные профили и все сопутствующие им мелкие

сварные узлы. Лонжероны крыла (на прежних местах) стали двутав-

рового сечения: полки — стальные (ЗОХНЗА) профили-тавры, стенка —

дуралюминовая листовая с вертикальными усилительными углобуль-

бовыми профилями с подсечкой их у полок. Шпангоуты и нервюры —

листовые с отбортовками, малкованными на нужный угол в процессе

штамповки резиной, без ручной доводки, без подгонки и без полос-

прокладок, без сварки с рентгеноконтролем, без трудной внутренней

клепки. Это был важный принципиальный шаг в области конструкций,

обусловленный повсеместным внедрением у нас плазово-шаблонного

метода производства цельнометаллических самолетов после освоения

и проверки всего метода при внедрении самолета Ли-2. Трубы и сварка

оставались в моторамах, шасси и в немногих других местах; вся жесткая

проводка управления самолетом не менялась. Все элементы конструкции

были пересчитаны на прочность соответственно все возраставшей

полетной массе, связанной с увеличением дальности (баки в носках

крыла). Конструкция стала достаточно простой.

Была введена пневматическая система уборки шасси вместо масляно-

пневматической.

Эталон ДБ-ЗФ на вторую половину 1940 г. был выпущен с двигателями

М-88 в 1100 л. с. и имел полетную массу 8033 кг, доведенную с пере-

грузкой до 10153 кг. Поэтому скорость по сравнению с серийным ДБ-3

с М-87А возросла лишь на несколько километров в час и достигла

435 км/ч на высоте 6800 м.

34

I Обозначение Ил-4 было введено в марте 1942 г. Ил-4 выпускался

|серийно, сменив в 1940—1944 гг. ДБ-3. Формы и размеры его уже не

кценялись, но из-за дефицитности дуралюмина во время войны пришлось

‘go многих сериях консоли крыла и носовую часть фюзеляжа изготовлять

'?ИВ дерева и фанеры.

'' г. Двигатели ставились М-88Б (1100 л. с. на высоте 4000 м и 1000 л. с.

' на высоте 6000 м). Пробовали ставить двигатели М-82, М-89 и М-90

(в серии не строили).

Первоначально использовались винты ВИШ-23, потом — флюгерные

УФ-61-ИФ и АВ-5ФЗ-158А. Масса пустого самолета в 1942 г. достигла

6421 кг, полетная — 10055 кг. Полеты с бомбами в перегрузку стали

правилом, причем взлетная масса в перегрузочном варианте достигала

12120 кг с 2500 кг бомб.

Год от года вносились изменения, добавления, улучшения. Поэтому

дать какие-то единые цифровые показатели для Ил-4 невозможно, так

как летные данные при различных испытаниях относились к различным

•яассам. Во всяком случае максимальная скорость у земли была в пределах

330—350 км/ч (позднее с М-82 она достигала 368 км/ч), на высотах

порядка 4500 м (первая граница высотности) — до 400 км/ч, а на 6000—

6500 м (вторая граница высотности) — до 445 км/ч. Наружная подвеска

.бомб, торпед соответственно снижала эти цифры. Дальность была

порядка 3500 км (с двигателем М-82 — порядка 1640 км при нормальном

запасе топлива), потолок — до 10 000 м.

Вооружение: первоначально три пулемета ШКАС, потом два пулемета

ШКАС и один пулемет БС или пулемет УБТ (на турели) с 500 патронами.

Цробовали две пушки ШВАК — впереди со 120, на турели с 240 снаря-

дами. Бомбовая нагрузка нормальная (на внутренней подвеске) —

1600 кг, предельная — 2700 кг. Емкость топливных баков 3855 л в самолете

ДБ-ЗФ, а первоначально в самолете ДБ-Зб емкость была 2860 л —

Десять баков, из которых четыре были встроены в консоли крыла и их

фбечайки служили обшивкой крыла. Протектирования не было. В самолете

ДБ-ЗФ количество баков (при большем их объеме) уменьшили до шести,

Мв* которых встроенных было только два. В варианте торпедоносца

4|эмба в 1000 кг заменялась торпедой 45-36-АН, сбрасываемой с малых

Дысот, или торпедой 45-36-АВ — с больших высот. Кроме бронеспинки

виденья летчика стали бронировать и место стрелка (6—9-мм броне-

Йитка).

Ил-4 применялся еще как буксировщик планеров А-7 и Г-Н и для

сбрасывания десанта до 7 человек. В 1946 г. был выпущен в нескольких

Иемплярах гражданский вариант Ил-4 для аэрофотосъемки, исполь-

ЯЬвавшийся в системе Министерства геологии. Фотоаппаратура устанав-

ливалась в бывшем бомбоотсеке.

Был произведен опыт применения теплового антиобледенителя

и стабилизатора, с обогревом также и задней кабины, с тремя

шДвесными калориферами. Скорость уменьшилась на 7 км/ч. Иногда

«©Дилось дополнительное усиление хвостовой части фюзеляжа четырьмя

^Дружными лонжеронами-профилями, капотов двигателей и носовой

<»бины.

2*

35

Ил-4 выпускался в 1940—1945 гг. в больших количествах в разных

модификациях и широко применялся в Великой Отечественной войне.

ДБ-4 (ЦКБ-56) — дальний бомбардировщик, немного больший по

длине, чем ДБ-3, и отличавшийся по схеме. Это был высокоплан с двумя

двигателями АМ-37 по 1400 л. с., с разнесенным вертикальным оперением

и с большим бомбовым отсеком в фюзеляже под крылом. Выпущен

был в октябре 1940 г., но'его испытания были только заводские, так как

из-за дефектов он не мог быть предъявлен на госиспытания. Кроме того,

в октябре 1940 г. в серийное производство был запущен Ер-2 того же

класса. ЦКБ-56 не имел перспектив также из-за двигателя АМ-37,

который в следующем году-был снят с производства. Предполагалась

постановка М-120, потом М-82, но это сделано не было.

Ил-6. Дальний бомбардировщик с крейсерской скоростью 350—

380 км/ч при полете на дальность 5000 км, т. е. почти на 100 км/ч больше,

чем у Ил-4. По схеме напоминал Ил-4, но несколько больших размеров

и с дизелями А. Д. Чаромского АЧ-ЗОБ в 1250/1500 л. с. Ил-6 был

выпущен в двух опытных экземплярах.

Испытания проводил с 7 августа 1943 г. В. К. Коккинаки на заводе,

затем А. Н. Гринчик и Н. С. Рыбко в ЛИИ. Летом 1944 г. установили

двигатели АЧ-ЗОБФ мощностью до 1500 л. с. Дальнейшие работы были

прекращены из-за недостатков самолета и двигателей.

Работы В. Н. Беляева

Профессор Виктор Николаевич Беляев (1896—1958 гг.) был крупней-

шим специалистом и автором ряда трудов по прочности самолетов,

работал в ОМОС, АГОС1, КОСОС, в ОКБ Туполева и в ЦАГИ, а кроме

того, вел и конструкторскую работу.

Еще в 1920 г. он строил планер-биплан по типу планера Н. Б. Делоне,

но с колесным шасси. В 1934—1936 гг. он спроектировал и построил

два двухместных планера по совершенно оригинальной схеме «бабочка» —

бесхвостки с обратной стреловидностью в комбинации с «чайкой». Оба

эти планера БП-2 и БП-3 (бесхвостый планер) были очень удачны.

Их постройке предшествовали продувки моделей в ЦАГИ, а легкая

летающая модель БП-2 была еще испытана буксировкой за тележкой

гидроканала ЦАГИ.

Планер БП-2 (ЦАГИ-2) участвовал в IX планерном слете в Коктебеле

и показал отличные летные качества (летчик Д. А. Кошиц), а по оконча-

нии соревнований прилетел на буксире самолета Р-5 в Москву. Следую-

щий, уже рекордный планер БП-3 тоже показал отличные результаты

и был построен небольшой серией. На этих планерах была проверена

аэродинамическая компоновка крыла и получены характеристики

управляемости при их оригинальной схеме.

Опыт планеров послужил основой для проекта двухмоторного

пассажирского самолета, представленного В. Н. Беляевым на конкурс

1 ОМОС — отдел морского опытного самолетостроения; АГОС — отдел

авиации, гидроавиации, опытного самолетостроения.

36

скоростных пассажирских самолетов, объявленный в 1935 г. Аэрофлотом

И научно-техническим обществом Авиавнито. Проект получил вторую

дремию, и самолет был рекомендован к постройке, но построен не был

.(как и все остальные конкурсные). Позже он был осуществлен в военном

фарианте ДБ-ЛК, проектирование которого началось в 1938 г., а испы-

J 1яния в 1940 г.

< Проектировался в 1937 г. совместно с инженером Виктором Ивано-

вичем Юхариным и был построен в 1941 г. в КАИ экспериментальный

самолет «с упругим крылом» под двигатель Рено в 430 л. с.

Кроме того, В. Н. Беляев строил экспериментальный истребитель ЭОИ

двухбалочной схемы; постройка была прекращена в 1941 г. из-за

эвакуации завода.

Основными работниками ОКБ Беляева и участниками создания его

Самолетов были П. Н. Обрубов, Л. Л. Селяков, Э. И. Корженевский,

Д. А. Затван, Б. С. Бекин, Н. Е. Леонтьев и др.

ЭОИ (экспериментальный одноместный истребитель) В. Н. Беляева —

оригинальный двухбалочный низкоплан с толкающей установкой

двигателя М-105, кабина летчика — в носовой части корпуса. Перед

Кабиной размещалась стрелковая установка. Конструкция цельно-

металлическая. Площадь крыла— 19,0 м2, размах— 11,4 м. Остальные

данные (в том числе и расчетные) не сохранились, так как самолет

(постройка начата в 1940 г.) был уничтожен при эвакуации в октябре

1941 г. вместе с чертежами и расчетами.

> ДБ-ЛК (дальний бомбардировщик — летающее крыло) (рис. 20

И 21). Схема его была совершенно оригинальна и не может быть названа

НИ летающим крылом, ни бесхвосткой, а скорее — полубесхвосткой.

¥него было специфическое крыло типа «бабочка» с сильно выраженной

обратной стреловидностью. Горизонтальное оперение было установлено

Высоко на киле, за задней кромкой центроплана. Самолет двухфюзеляж-

20. Схема самолета ДБ-ЛК

Рис. 21. Самолет ДБ-ЛК

ный, с двумя двигателями М-87Б в 950 л. с. на высоте 4700 м. Фюзеляжи

были как бы развитыми гондолами двигателей и замыкались сзади

оригинальными стрелковыми установками в виде прозрачных «колец»,

вращающихся вокруг осей фюзеляжей. На задней части центроплана

помещалось развитое вертикальное оперение, причем часть киля шла под

центропланом и несла хвостовое колесо.

Профиль крыла — переменный: от ЦАГИ МВ-6 бис (безмоментный)

в центроплане до «Геттинген-387» на концах консолей, где хорда его

расположена под углом -ф 12° относительно нестреловидного центроплана

Это была аэродинамическая закрутка крыла, сопутствующая обратной

стреловидности. Угол стреловидности в плане по передней кромке кон-

солей 5°41' (10 %), удлинение крыла 8,21, сужение около 7. Концы крыла

были отогнуты назад под 30° и несли небольшие элероны в дополнение

к основным, занимавшим полразмаха консолей. Против этих элеронов

были управляемые предкрылки, а между элеронами по всей задней

кромке — посадочные щитки типа ЦАП, опускавшиеся на 45°. Кроме

того, задняя часть центроплана (за щитками) могла опускаться при

взлете и подниматься при посадке на небольшие углы. Элероны —

типа Фрайз. Они, как и все рули, имели 100 %-ную весовую и аэро-

динамическую компенсацию. Площадь крыла 56,87 м2, а за вычетом

фюзеляжей — 45,7 м2. Хорда центроплана — 5,0 м, между осями фюзе-

ляжа — 4,5 м.

Конструкция самолета металлическая — дуралюмин на потайной

клепке, с полотняной обшивкой рулей, элеронов и задней части консолей

крыла. Центроплан пятилонжеронный с подкрепляющим гофром под

обшивкой верхней стороны. На его подвижной части задняя кромка могла

в свою очередь отгибаться, действуя как дополнительный руль высоты.

Консоли крыла двухлонжеронные, с продольным усилительным гофром

по верху между лонжеронами, не доходившим до концов крыла. Дальше

и понизу были стрингеры углобульбового профиля, нервюры листовые.

Поперечное V консолей — 6°28'.

Горизонтальное хвостовое оперение — стабилизатор малых размеров

и большой руль высоты, их площади соответственно 0,85 м2 и 4,8 м2,

38

jgf

i а всего 5,65 м2. Стабилизатор устанавливался на верхней части киля.

Площадь вертикального оперения — 7,0 м2, в том числе руля направле-

ния — 1,94 м2.

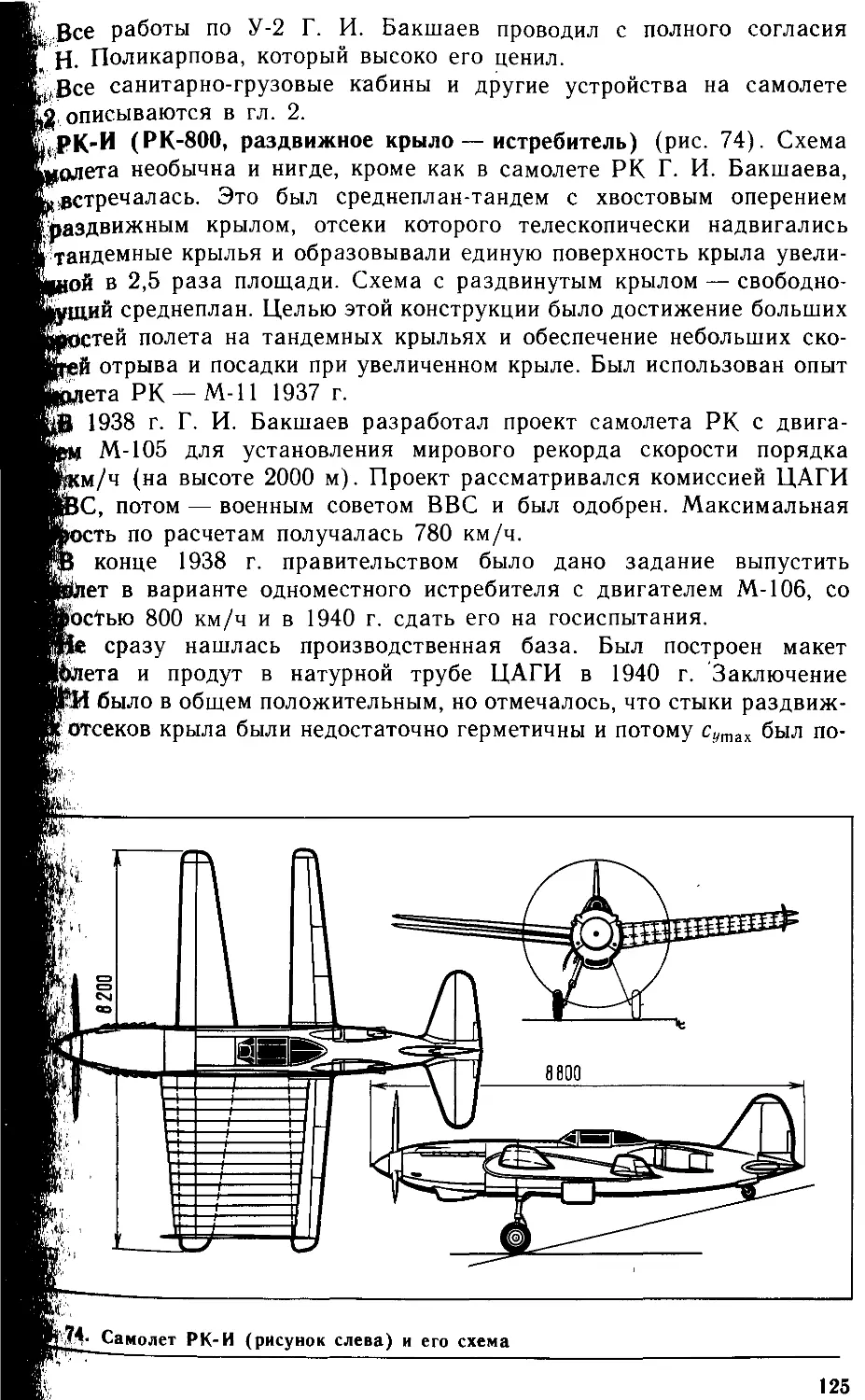

i Принятая компоновка крыла имела целью облегчить конструкцию.