Автор: Хайдеггер М.

Теги: философия философия свободы общая философия история философской мысли

ISBN: 978-5-93615-179-8

Год: 2018

Текст

МАРТИ Н

ХАЙДЕГГЕР

О СУЩЕСТВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

СВОБОДЫ

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

Курс лекций «О существе

человеческой свободы»,

прочитанный Мартином

Хайдеггером во

Фрайбургском университете в

летнем семестре 1930 г., носит

подзаголовок «Введение в

философию» и

представляет собой попытку

раскрыть суть европейского

философствования через

рассмотрение проблемы

свободы как

фундаментальной и определяющей

для всей истории

человеческого мышления.

Первая часть посвящена

положительному определению

философии из

исторической проблематики

человеческой свободы, во

второй части

рассматривается соотношение свободы

и причинности на

трансцендентальном и

практическом уровне в

соответствии с различением двух

смыслов свободы,

установленным Иммануилом

Кантом.

MARTIN HEIDEGGER

GESAMTAUSGABE

II. ABTEILUNG: VORLESUNGEN 1923-1944

BAND 31

VOM WESEN DER MENSCHLICHEN FREIHEIT

Einleitung in die Philosophie

VITTORIO KLOSTERMANN

FRANKFURT AM MAIN

MARTIN HEIDEGGER

VOM WESEN DER

MENSCHLICHEN FREIHEIT

EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE

VITTORIO KLOSTERMANN

FRANKFURT AM MAIN

MARTIN HEIDEGGER

VOM WESEN

DER MENSCHLICHEN

FREIHEIT

EINLEITUNG IN DIE PHILOSOPHIE

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

О СУЩЕСТВЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

СВОБОДЫ

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

Перевод с немецкого

А.П. Шурбелёва

Санкт-Петербург

«ВЛАДИМИР ДАЛЬ»

2018

© Vittorio Klostermann GmbH

Frankfurt am Main, 1994

© Издательство «Владимир Даль»,

2018

© Шурбелёв А. П., перевод с

немецкого, послесловие, 2018

ISBN 978-5-93615-179-8 © Палей П., оформление, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 16

§ 1. Мнимое противоречие между «особым» вопросом

о существе человеческой свободы и «общей

задачей» введения в философию 16

a) «Особенное» темы и «общее» введения в

философию 18

b) Высвобождение вопроса о существе

человеческой свободы в направлении на целое сущего

(мир и Бог) в предварительном рассмотрении

«негативной» свободы. Своеобразие

философского вопрошания в сравнении с вопрошанием

научным 21

c) Более глубокое истолкование «негативной

свободы» как свободы от..., сделанное из самого

существа ее «соотносительного» характера.

Сущее в целом как тема, с необходимостью

присутствующая в вопросе о человеческой свободе 27

d) Философия как раскрытие целого в

прохождении через действительно понятую отдельную

проблему 30

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЗИТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА О СВОБОДЕ.

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ И

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ 32

Глава первая

ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ В НАСТОЯЩЕЕ

ИЗМЕРЕНИЕ (КАНТ). СВЯЗЬ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ С

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕТАФИЗИКИ 32

7

§ 2. Философия как вопрошание вовнутрь целого.

Выход-на-целое как прихождение-к-корню 32

§ 3. Формально-уведомительное рассмотрение

«позитивной свободы» в соотнесении с

«трансцендентальной» и «практической» свободой у Канта 35

§ 4. Расширение проблемы свободы, намеченное в

обосновывающем характере «трансцендентальной»

свободы; расширение, взятое в перспективе

космологической проблемы: свобода — причинность —

движение — сущее как таковое 42

§ 5. Спорность наступательного характера

расширенного вопроса о свободе и унаследованная нами

форма ведущего вопроса философии.

Необходимость нового вопрошания о ведущем вопросе .... 49

Глава вторая

ВЕДУЩИЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ И ЕГО ВОПРОСНОСТЬ.

РАССМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА ИЗ ЕГО

СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕДПОСЫЛОК 57

§ 6. Ведущий вопрос философии (τί το öv) как вопрос

о бытии сущего 57

§ 7. Допонятийное понимание бытия и ключевое для

бытия слово античной философии: ουσία 59

a) Особенности допонятийного понимания бытия

и забвение бытия 59

b) Многозначность «усии» (ουσία) как признак

богатства и нужды непреодоленных проблем

в пробуждении понимания бытия 64

c) Повседневное словоупотребление и основное

значение «усии»: присутствие (Anwesen) 71

d) Самосокрытое понимание бытия (ουσία) как

постоянного присутствия, ουσία как искомое и

предпонятое в ведущем вопросе философии ... 74

§ 8. Выявление сокрытого основного значения «усии»

(постоянное присутствие) по греческому

истолкованию движения, что-бытия и действительного

бытия (наличного бытия) 77

а) Бытие и движение, ουσία как παρουσία ύπομέ-

vov'a 77

8

b) Бытие и что-бытие. ουσία как παρουσία эйдоса 85

c) Бытие и субстанция. Дальнейшее развитие

проблемы бытия в форме проблемы

субстанции. Субстанциальность и постоянное

присутствие 88

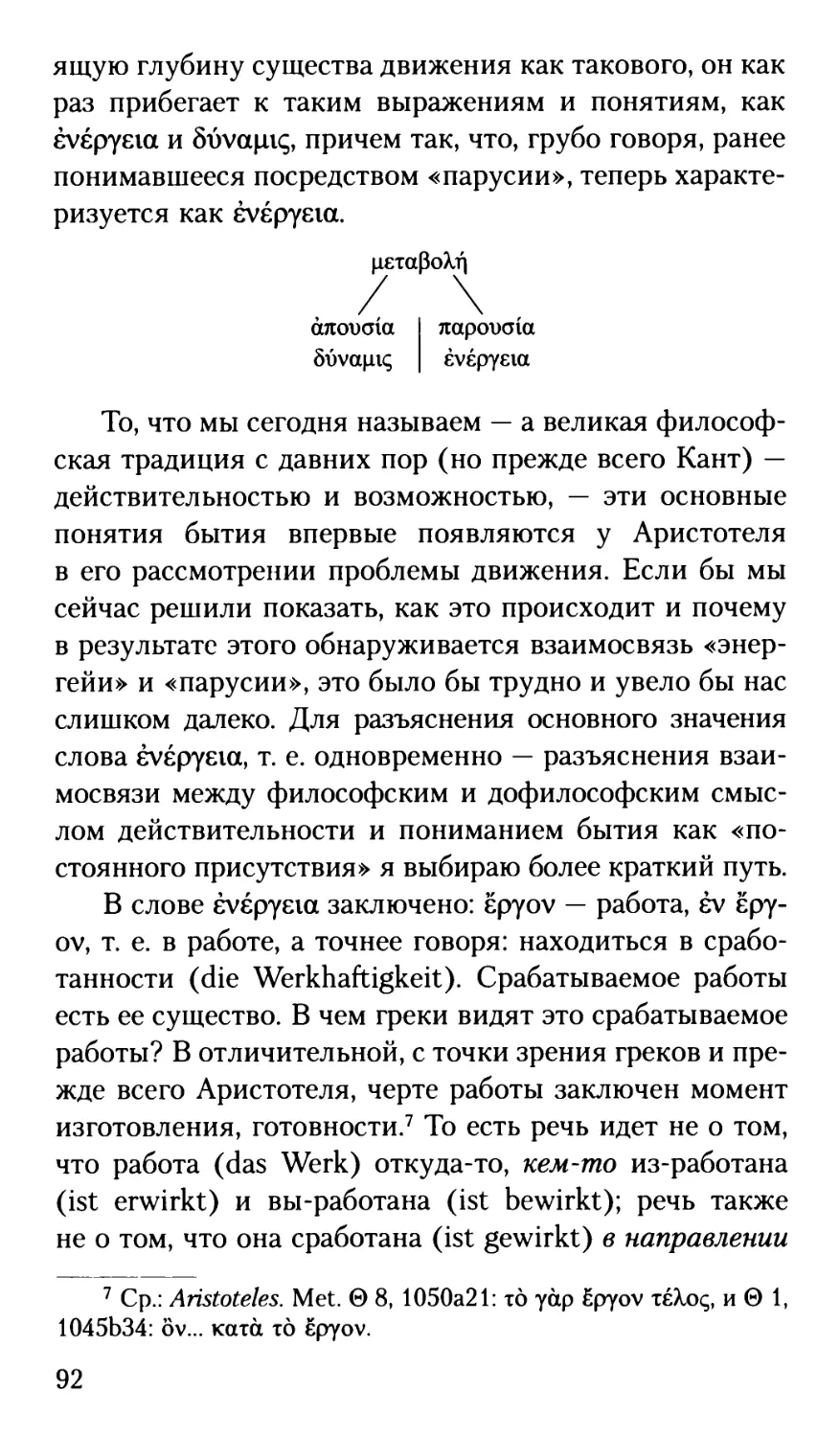

d) Бытие и действительность (бытие-наличным).

Внутренняя структурная взаимосвязь «усии»

как «парусин» с ενέργεια и actualitas 89

§ 9. Бытие, истина, присутствие. Греческое

истолкование бытия в значении бытия-истинным в

горизонте бытия как постоянного присутствия, öv ώς

αληθές как κυριώτατον öv (Аристотель. Метафизика Θ

10) 98

a) Состояние исследования. Прежде

рассмотренные значения бытия в характеристике

понимания бытия и отличительные бытийные

значения бытия-истинным 98

b) Четыре значения бытия у Аристотеля.

Исключение öv ώς αληθές из поля метафизики,

совершающееся в «Метафизике» Ε 4 102

c) Тематическое рассмотрение öv ώς αληθές как

κυριώτατον öv в 10 главе Θ книги «Метафизики»

и вопрос о принадлежности этой главы к

данной книге. Связь текстологического вопроса

с вопросом по существу как проблема

взаимопринадлежности бытия qua бытия-истинным и

бытия qua бытия-действительным (ενεργεία öv) 105

α) Непризнание принадлежности 10 главы из

книги Θ к самой этой книге и традиционное

истолкование бытия-истинным как

проблемы логики и теории познания (Швеглер, Йе-

гер, Росс). Ошибочное толкование κυριώτατα

как следствие этого истолкования 108

β) Доказательство принадлежности десятой

главы к книге Θ. Двоякость в греческом

понимании истины: истина вещи и истина

предложения (истина высказывания). Тематическое

рассмотрение бытия-истинным (собственно)

сущего (έπί των πραγμάτων), а не познания,

совершающееся в десятой главе 114

9

d) Греческое понимание истины (αλήθεια) как не-

сокрытости. Сущее-истинным (αληθές δν) как

наисобственное сущее (κυριώτατον öv).

Наисобственное сущее как простое (das Einfache)

и как постоянно присутствующее 120

а) Соответствие бытия и бытия-истинным

(раскрытость). Два основных вида бытия и

соответствующие им способы

бытия-истинным 121

β) Истина, простота (единство) и постоянное

присутствие. Простое (αδιαίρετα, άσύνθετα,

άπλα) как собственно сущее и его

раскрытость как наивысший способ

бытия-истинным 129

γ) Раскрытость простого как чистое,

безусловное присутствие в нем самом 134

e) Вопрос о бытии-истинным собственно сущего

как высший и глубочайший вопрос

Аристотелева истолкования бытия. Глава 0 10 как

краеугольный камень всей книги Θ и

Аристотелевой метафизики вообще 137

§10. Действительность духа у Гегеля как абсолютное

настоящее 140

Глава третья

РАЗРАБОТКА ВЕДУЩЕГО ВОПРОСА МЕТАФИЗИКИ ДО

УРОВНЯ ОСНОВНОГО ВОПРОСА ФИЛОСОФИИ 144

§11. Основной вопрос философии как вопрос об

исконной связи бытия и времени 146

§12. Человек как место основного вопроса.

Понимание бытия как основание возможности существа

человека 152

§13. Наступательный характер бытийного вопроса

(основного вопроса) и проблема свободы.

Обступающая широта бытия (выход-на-целое) и

наступающее уединение (прихождение-к-корню)

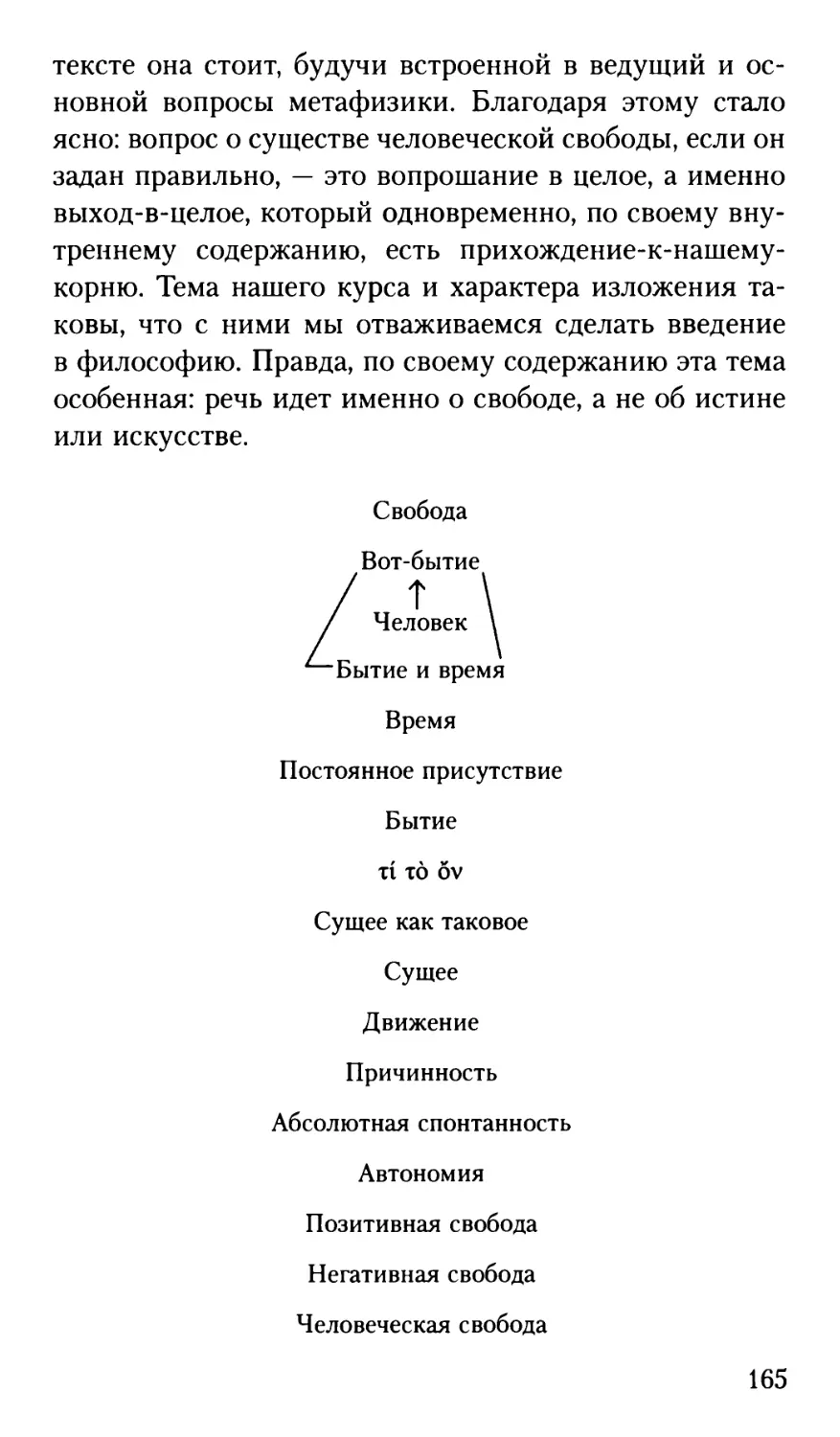

времени как горизонт понимания бытия 162

§ 14. Перестановка перспективы вопроса: ведущий

вопрос метафизики коренится в вопросе о существе

свободы 166

10

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА У КАНТА 173

Глава первая

ПРИЧИННОСТЬ И СВОБОДА КАК КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМА. ПЕРВЫЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ

СИСТЕМЕ ЧЕРЕЗ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЫТА КАК

ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТОЯЩЕЙ МЕТАФИЗИКИ .... 173

§15. Предуведомление к проблеме причинности в

науках 174

a) Причинность как выражение

проблематичности неживой и живой природы в науках 174

b) Причинность в современной физике.

Вероятность (статистика) и причинность 179

§16. Первая попытка характеристики Кантова

варианта причинности и ее основной связи:

причинность и временная последовательность 183

§ 17. Общая характеристика аналогий опыта 187

a) Аналогии опыта как правила общего

временного определения наличности наличного

в контексте внутренней возможности

осуществления опыта 188

b) Три модуса времени (постоянность,

последовательность и одновременность) как способы

внутривременности наличного 195

c) О различии динамических и математических

основоположений 197

d) Аналогии опыта как правила основоотноше-

ний возможного бытия-во-времени (In-der-

Zeit-sein) наличного (das Vorhandene) 199

§ 18. Разъяснение метода доказательства аналогий

опыта и их оснований на примере первой аналогии.

Основополагающее значение первой аналогии ... 201

a) Первая аналогия. Постоянность и время 201

b) Проблематичный фундамент аналогий:

непроясненная одновременность времени и «я

мыслю» (рассудок) в непроверенном полагании

существа человека как конечного субъекта 204

11

c) Аналогии опыта и трансцендентальная

дедукция чистых рассудочных понятий. Логическая

структура аналогий опыта и вопрос ее

аналогического характера 207

d) Об основополагающем значении первой

аналогии. Постоянность (субстанциальность) и

причинность 210

§19. Вторая аналогия. Событие, временная

последовательность и причинность 213

a) Событие и временная последовательность.

Анализ существа данности и возможность ее

восприятия 213

b) Экскурс: о сущностном анализе и аналитике.. 217

c) Причинность как временное отношение.

Причинность в смысле бытия-причиной есть

предшествование во времени как определяющее

позволение следовать-за 222

§ 20. Два вида причинности: причинность согласно

природе и причинность из свободы.

Характеристика общего онтологического горизонта

проблемы свободы в определении свободы как вида

причинности. Связь причинности вообще с

бытием наличного 230

a) Ориентирование в причинности вообще,

совершаемое по природной причинности. К

проблематике характеристики свободы как вида

причинности 231

b) Первая проверка ориентирования

причинности на бытие наличного — по

последовательности как характерному временному модусу

каузальности (на примере одновременности

причины и действия) 234

c) Вторая проверка ориентирования

причинности на бытие наличного — по понятию

действия (Handlung). Действие как понятие связи

причины и следствия 239

§21. Систематическое место свободы у Канта 244

а) Систематическое место как предметный

контекст, который предопределяет направление и

масштаб вопрошания 244

12

b) Два пути к свободе у Канта и

унаследованная проблематика метафизики. Место вопроса

о свободе в проблеме возможности опыта как

вопроса о возможности подлинной метафизики 247

§ 22. Причинность через свободу. Свобода как

космологическая идея 253

a) Проблема свободы возникает из проблемы

мира или как проблема мира. Свобода как

особый модус природной причинности 253

b) Идея свободы как «трансцендентальное

природное понятие»: абсолютно продуманная

природная причинность 257

§ 23. Два вида причинности и антитетика чистого

разума в третьей антиномии 260

a) Тезис третьей антиномии. Возможность

причинности через свободу (трансцендентальная

свобода) наряду с причинностью по природе

в разъяснении явлений мира как вообще

онтологической проблемы 262

b) Антитезис третьей антиномии. Исключение

свободы из причинности хода вещей 268

c) Своеобразие космологических идей в

вопросе о возможности метафизики в собственном

смысле и интерес разума в разрешении этого

вопроса 270

§ 24. Подготовительные (негативные) определения

к разрешению третьей антиномии 275

a) Обман обыденного разума в использовании

его основного положения 275

b) Различение явления и вещи самой по себе,

или конечного и бесконечного познания как

ключ к разрешению проблемы антиномий 281

§ 25. Позитивное разрешение третьей антиномии.

Свобода как причинность разума:

трансцендентальная идея безусловной причинности. Характер и

границы проблемы свободы внутри проблемы

антиномий 285

а) Разрешение проблемы антиномий путем

выхода за пределы проблемы конечного разума

к проблеме конечности человека вообще 285

13

b) Смещение проблемы разрешения антиномий

в ее проведении. Вопрос о каузальности для

явлений вне явлений и условий времени.

Разрешение третьей антиномии в перспективе

человека как нравственно действующей личности 291

c) Эмпирический и интеллигибельный

(умопостигаемый) характер. Умопостигаемый

характер как способ каузальности причины из

свободы. Двойной характер явления и

возможность двух принципиально разных причинно-

стей по отношению к явлению как действию 297

d) Причинность разума. Свобода как

умопостигаемая причинность: трансцендентальная идея

безусловной причинности. Применение

общеонтологической (космологической)

проблематики к человеку как космологическому

существу 303

Глава вторая

ВТОРОЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ В КАНТОВОЙ СИСТЕМЕ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ СВОБОДА КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОТЛИЧИЕ

ЧЕЛОВЕКА КАК РАЗУМНОГО СУЩЕСТВА 313

§ 26. Сущность человека как существа чувственного

и разумного и различие трансцендентальной и

практической свободы 314

a) Сущность человека (человечество) как

личность (личностность). Личностность и

самоответственность 314

b) Два пути к свободе и отличие

трансцендентальной свободы от практической.

Возможность и действительность свободы 317

§ 27. Действительность человеческой (практической)

свободы 319

a) Свобода как факт. Фактичность

(действительность) практической свободы в нравственной

практике и проблема ее «опыта».

Практическая реальность свободы 319

b) О сущности чистого разума как разума

практического. Чистый практический разум как

чистая воля 328

14

c) Действительность чистого практического

разума в нравственном законе 334

d) Категорический императив. О его

действительности и «всеобщности» 338

§ 28. Сознание человеческой свободы и ее

действительности 345

a) Чистая воля и действительность. Своеобразие

действительности воли как факта 345

b) Факт нравственного закона и сознание

свободы воли 350

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОБСТВЕННОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ

ИЗМЕРЕНИЕ СВОБОДЫ. УКОРЕНЕННОСТЬ ВОПРОСА

О БЫТИИ В ВОПРОСЕ О СУЩЕСТВЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ. СВОБОДА КАК

ОСНОВАНИЕ ПРИЧИННОСТИ 357

§ 29. Границы кантовского рассмотрения свободы.

Привязка проблемы свободы к проблеме

причинности 357

§ 30. Свобода как условие открытости бытия сущего,

т. е. понимания бытия 360

Послесловие немецкого издателя 363

Послесловие переводчика 367

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

РАССМОТРЕНИЕ

§ 1. Мнимое противоречие

между «особым» вопросом

о существе человеческой свободы

и «общей задачей» введения в философию

Тема, о которой мы будем говорить в этом

введении в философию, обозначена уже в заголовке

лекционного курса: о существе человеческой свободы; о

свободе, а именно о свободе человеческой. Тема — человек.

Следовательно, мы говорим о человеке, а не о

животном, не о растении, не о материальных телах, не об

изделиях ремесла и продуктах техники, не о

произведениях искусства, не о Боге — но о человеке и его

свободе.

То, что мы здесь, просто перечисляя, назвали вне

человека и рядом с ним, нам так же известно, как и сам

человек. Все перечисленное словно распростерлось

перед нами. Все это и так уже известное мы можем

отличать — одно от другого. Однако при всех

расхождениях и различиях это известное знакомо нам и в том

аспекте, где одно с другим сходится — без ущерба для

их различий. Все и каждое из названного мы знаем

как нечто такое, что есть; такое есть мы называем су-

16

щим. Быть сущим — в этом все названное сходится

между собой в первую и последнюю очередь.

Человек, о свободе которого предстоит разговор,

есть некое сущее среди прочих сущих. Все сущее в

целом мы в большинстве случаев обозначаем как «мир»,

а основание мира называем «Богом».1 Если мы, пусть

неопределенно, представляем известное и неизвестное

сущее и при этом думаем именно о человеке, тогда

обнаруживается вот что: во всей совокупности сущего

человек — лишь маленький уголок. По отношению к

силам природы и космическим процессам это крохотное

существо обнаруживает свою безнадежную бренность,

по отношению к истории и ее судьбоносным

перипетиям — непреодолимое бессилие, а по отношению к

необозримой длительности космических процессов и

возрасту истории — неудержимую скоротечность. И вот

об этом крохотном, бренном, бессильном и

скоротечном сущем — о человеке — мы и говорим.

А что до него самого, то и здесь мы рассматриваем

лишь одно его свойство — его свободу; мы не

касаемся прочих способностей, достижений и особенностей.

Поднимая тему «о существе человеческой свободы»,

мы связываем наше рассмотрение с особым вопросом

(свобода), который, со своей стороны, соотнесен с

особым сущим (человек) из всей целокупности сущего.

Однако рассмотрение этой темы должно стать

введением в философию. Мы надеемся, что такое

введение поможет нам вникнуть в философию, т. е. в целое

ее вопросов. Вникая в целое, мы хотим обозреть все

поле философии. Введение в философию — это

должно стать ориентиром в самом всеобщем философии.

1 Теперь под «Богом» и «миром» подразумеваются

необязательные ориентирующие титулы для целокупности сущего

(некоторая целокупность природы и истории: мир) и основания

этой целокупности (Бог).

17

Ей надо постараться избежать опасной возможности:

потеряться в специальных вопросах и тем самым

исказить взгляд на всеобъемлющее целое. Несмотря на

то что внутри самой философии могут быть особые

вопросы, введение в философию сначала должно

попытаться приблизить нас к всеобъемлющему целому.

Предпринять введение в философию путем

обсуждения вопроса о существе человеческой свободы, т. е.

искать понимания общего философии (Allgemeine der

Philosophie) и при этом с самого начала

соскальзывать в особый вопрос — замысел явно невозможный.

Ведь само намерение и путь к его осуществлению

противоречат друг другу.

а) «Особенное» темы

и «общее» введения в философию

Спору нет, особенное — это нечто отличное от

общего. Учение о дифференциальных уравнениях — не

математика как таковая; морфология и физиология

грибов и мха — не вся ботаника; истолкование

«Антигоны» Софокла — не классическая филология вообще,

а история Фридриха II — не история средних веков.

В соответствии со сказанным трактовка проблемы

человеческой свободы — не вся философия как таковая.

И все-таки! С чего мы начинаем, например, в

математике? Мы не начинаем с теории дифференциальных

уравнений, а начинаем, пожалуй, с

дифференциального исчисления; речь идет об этом особенном, но

никогда — о математике в ее целом и о математическом

вообще. Мы начинаем с чтения и истолкования

отдельных литературных произведений, но не с филологии

в целом и не с рассмотрения художественного

произведения вообще; и так во всех науках. Начинаем с осо-

18

бенного и конкретного, но не для того, чтобы на нем

остановиться и в нем затеряться: начинаем для того,

чтобы вскоре натолкнуться на существенное и общее.

Да, особенное — это, пожалуй, всегда нечто иное, чем

общее, но эта инаковость не означает никакого

столкновения и взаимного исключения. Совсем наоборот:

особенное — это всегда особенное какого-то, а точнее

говоря, его собственного в нем заключенного общего,

а общее — это всегда общее того особенного, которое

этим общим определяется. Следовательно, в каждом

случае особенное — это самая настоящая возможность

уловить общее. Пробиваться через обсуждение

особенного вопроса (человеческая свобода) к общему

философского познания — это не какое-то невозможное

предприятие, но единственно плодотворный и к тому

же научный путь введения в философию. Это путь,

по которому естественным образом идет всякая наука.

И, значит, с той задачей, которая намечена в этом

лекционном курсе, все обстоит как нельзя лучше.

Это так, но при том условии, что философия —

тоже наука и, следовательно, остается связанной

с принципами научного подхода. Однако

предположение, согласно которому философия — это наука,

ошибочно. Правда, это мнение разделялось, а также

разделяется и отстаивается многими, и не случайно.

Но здесь мы не можем обсуждать, почему

предположение о научном характере философии оказывается

неверным.

Мы размышляем только вот о чем — сначала было

названо многообразное сущее: материальная природа,

живая природа и т. д. Все это сущее — целое мира и

Бога — наука распределяет по различным областям,

а затем эти разделенные области отводятся разным

видам наук: природа — математико-физической теории,

история (человек) — исторической и систематической

19

науке о духе, Бог — теологии. Из всего многообразия

сущего для философии вообще не остается никакой

области. В таком случае она может заниматься всем

сущим, причем именно в его целом. Если ей не

остается никакой особой области сущего как области, тогда,

с другой стороны, получается, что по своему существу

всякая наука определяется в соответствии со своей

областью и как наука она всегда «одолевает» только

какую-то одну область как таковую. Но если такое

ограничение по областям принадлежит к самому

существу науки, тогда философия, по-видимому, не наука,

и неправильно ее таковой называть. Это соображение

не решает вопроса о том, наука ли философия и может

ли она вообще быть таковой: оно просто дает понять,

что есть основания по меньшей мере усомниться в

научном характере философии, так легко принимаемом,

и оспорить его.

Из допущения, что предпосылку о научном

характере философии можно оспорить, мы делаем один

вывод: в таком случае нельзя с полной уверенностью —

каковая возникает поначалу — говорить о том, что

в философии мы можем брать за образец научный

подход и исходить из рассмотрения особого вопроса

(в данном случае — проблемы человеческой свободы),

чтобы через него отыскать — к чему, собственно, и

стремится «введение» — то общее, которое позволяет

ориентироваться во всей философии в целом.

Мнение о том, что поскольку этот подход научный,

то он полезен и для философии и должен требоваться

от нее, покоится на другой предпосылке, а именно на

том, что вопрос о существе человеческой свободы —

вопрос особый. Правда, поначалу здравый смысл так и

считает. Ведь мы сами сразу указали на то, что

свобода — это особенное свойство человека, а сам человек —

особое сущее внутри всей целокупности сущего. Это,

20

наверное, правильно, и все-таки вопрос о существе

человеческой свободы — не частный вопрос. Если наше

утверждение верно и, стало быть, подняв эту тему, мы

поднимаем не какой-то частный вопрос, тогда

получается, что мы вообще не можем исходить из особой

проблемы, чтобы прийти к общему.

Ь) Высвобождение вопроса

о существе человеческой свободы

в направлении на целое сущего (мир и Бог)

в предварительном рассмотрении

«негативной» свободы.

Своеобразие философского вопрошания

в сравнении с вопрошанием научным

Но почему проблема свободы — не частный вопрос?

Сейчас можно только в общих чертах и лишь в одном

отношении пояснить, почему проблема свободы с

самого начала не вписывается в рамки частного вопроса.

Среди определений ее существа с давних пор вновь и

вновь напрашивается одно, согласно которому

свобода — это независимость. Свобода — это

освобожденность от... Daz dinc ist vrî daz dà an nihte hanget und

an deme ouch niht enhanget, свободно то, что ни к чему

не привязано и к чему ничто не привязано.2 В этом

сущностном определении свободы как независимости,

не-привязанности лежит отрицание (негация)

зависимости от чего-то другого. Поэтому принято говорить

о негативном понятии свободы или, короче, о

«негативной свободе». По-видимому, эта негативная свобода

2 Meister Eckhart. Von den 12 nutzen unsers herren lîchames //

Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts / Hrsg. Von Franz

Pfeiffer. Zweiter Band. 3., unveränderte Aufl. Göttingen, 1914.

P. 379. Z. 7/8.

21

человека полностью определяется через высказывание

о том, от чего в этом смысле свободный человек

независим и понимается как независимый. В упомянутом

понимании и толковании свободы это от чего

независимости (Wovon der Unabhängigkeit) постигалось и

становилось проблемой в двух существенных

направлениях.

1. Бытие свободным от... есть независимость от

природы. Под этим мы понимаем следующее: как

таковые поступки человека изначально не вызваны

природными процессами; на них не давит течение природных

процессов во всей их необходимости. Независимость

от природы можно понимать и существенно шире,

размышляя о том, что глубинное решение и решимость

человека в определенном отношении независимы и от

той необходимости, которая заключена в

развертывании человеческой судьбы во всех ее коловращениях.

В соответствии с вышесказанным независимость от

природной и исторической необходимости можно

подытожить как независимость от «мира», понятого как

некоторое целое истории и природы. С этим первым

негативным определением свободы сходится второе —

правда, не всегда, но как раз там, где пробуждается

исходное ее осознание.

2. Здесь свобода от... равнозначна независимости

от Бога, самостоятельность по отношению к нему.

Ведь только тогда, когда такая независимость от Бога

существует, человек может выстраивать свое

отношение к нему. Только тогда он может искать Бога,

признавать его, держаться его и, следовательно, возлагать

на себя Божью заповедь, к нему обращенную. Если бы

человек не имел возможности отвернуться от Бога, все

перечисленные особенности такого бытийного

отношения к нему были бы принципиально невозможны.

Но возможность отвернуться от Бога или повернуться

22

к нему с самого начала предполагает некоторую

независимость и свободу по отношению к нему.

Следовательно, окончательное понятие негативной свободы

таково: независимость человека от мира и Бога.

Таким образом, когда мы рассуждаем о существе

человеческой свободы — пусть лишь в негативном ее

понимании, — т. е. когда действительно мыслим эту

двоякую независимость, мы в своем осмыслении и

осознании этой свободы не можем отвлечься от того,

от чего эта независимость как таковая независима:

от мира, от Бога. В негативном понятии свободы мир

и Бог — не нечто случайное и не что-то

привнесенное: Бог и мир включены в негативную свободу в силу

сущностной необходимости. Если негативная свобода

становится темой, тогда мир и Бог входят в нее как

неотъемлемое «от чего», составляющее природу

независимости. Но в своем единстве мир и Бог — это все

сущее. Если в своем существе свобода — пусть даже

поначалу лишь как негативная — становится проблемой,

тогда мы с самого начала с необходимостью вопрошаем

в направлении всей целокупности сущего. Таким

образом, проблема свободы — это не частный вопрос, но,

по-видимому, — общий! Речь не об особенном, а об

общем? Давайте разберемся.

Вопрос о существе человеческой свободы не

только не ограничивает ее рассмотрения рамками какой-то

особой области, но как раз наоборот: вместо того

чтобы ограничивать наше вопрошание, он высвобождает

его. Однако через это высвобождение мы не

отталкиваемся от особенного и не наталкиваемся на его общее.

Ведь мир и Бог — это не общее по отношению к

человеку как особенному. Человек — это не единичный

случай Бога, как альпийская роза — частный случай мира

растений, а «Прометей» Эсхила — частный случай

трагедии.

23

Высвобождение выводит нас в целое сущего, в мир

и Бога, посреди которых находится сам человек,

причем находится в определенном отношении к тому и

другому. Становится совершено ясно: вопрос о

существе человеческой свободы — это вопрос не об

особенном и не об общем. Он вообще отличается от всякого

научного вопроса, потому что последний, спрашивая об

особенном общего, всегда делает это в пределах

определенной области. Ставя вопрос о свободе, мы

покидаем все «областное» или, лучше сказать, даже не входим

в него. Полная инаковость и своеобразие вопроса о

человеческой свободе, заявляющие о себе уже теперь и

сказывающиеся в том, что этот вопрос сразу же

отсылает нас в целое сущего, представляют его как вопрос

специфически философский.

Если всякий научный вопрос, да и вообще всякая

наука по своей сути ограничены определенной

областью, если вопрос о существе человеческой

свободы — по своему самобытнейшему смыслу — заставляет

входить в сферу отношений, характерных для сущего

в его целом, тогда этот вопрос — не научный. Ведь ни

у какой науки нет такого не только количественного,

но и качественного, сущностного, да и вообще такого

широкого и глубокого горизонта, который позволял

бы ей в ее вопрошании охватить единое целое, которое,

пусть пока что смутно и неопределенно, но все равно

сразу же подразумевается в вопрошании о свободе.

Каким бы неуклюжим ни был для нас наш вопрос,

мы с самого начала — если мы действительно

собираемся его поставить — находимся в каком-то

принципиально ином месте, занимаем то местоположение,

которое никакая наука не может занять — не только

сегодня или завтра, но вообще никогда.

Даже совсем вчерне разъясняя природу

негативной свободы мы уже видим: проблема свободы — это

24

не специальный вопрос, ограниченный какой-то

областью. Да, не специальный, скажут нам, это вообще

не вопрос какой-нибудь отдельной науки, но как раз

особая проблема внутри философии. Ведь философия

не исчерпывается рассмотрением этой единственной

проблемы: кроме нее есть, например, вопрос о

сущности истины, о сущности человеческого познания,

о сущности природы, истории, искусства и всего того,

что обычно перечисляют, желая обозреть всю область

философии. Рядом с этими вопросами вопрос о

свободе человека, конечно же, тоже частный, а все

названные опять-таки представляют собой специальные

проблемы, если вспомнить о еще более общем и даже

самом общем вопросе о сущности сущего как такового

вообще, будь то природа, история, человек или Бог.

Конечно, вопрос о существе истины — это не

вопрос о существе свободы, но и тот и другой в своем

вопрошании уводят в целое и обращают нас к целому

и потому находятся в необходимой связи с самым

общим вопросом о сущности сущего как такового. О том,

каким образом вопрос о свободе с самого начала

высвобождает горизонт и отсылает в целое, мы

намекнули в разъяснении негативной свободы. Но, может

быть, эта отнесенность в целое сама по себе

достаточна одностороння и неполна? Ведь хотя свобода в

негативном ее понимании, т. е. как независимость от мира

(природа и история) и независимость от Бога, и

обнаруживает отношение к этому сущему, но отношение

именно негативное: «прочь от». Мир и Бог предстают

лишь как то, с чем свободное не связано. Нам

постоянно приходится не упускать из виду это «независимое

от», «не связанное с», хотя, собственно говоря, оно не

входит в нашу тему, но лишь находится на ее границе.

Мы должны иметь в виду эту границу, но нам не

обязательно вникать в нее.

25

Если это так, тогда в проблеме свободы,

несмотря на имеющееся объективное расширение рамок,

налицо тематическое ограничение. Целое сущего как

таковое не становится темой. Поэтому проблема

свободы остается внутри философии частным вопросом.

Следовательно, запланированное нами введение будет

неизбежно односторонним: его тема может быть сколь

угодно важной, но как введение оно неизбежно

остается неполным. Это никуда не годится. Но нам

никуда не деться от этого, и оправдаться, наверное, можно

напоминанием о том, что всякое философствование

как человеческое делание — непременно работа

незавершенная, конечная и ограниченная. Философия как

познание целого тоже должно смириться и отказаться

от стремления сразу постичь целое. Такое отречение и

смирение всегда «симпатичны», более того, многие

видят в этом признак так называемого критического

умонастроения, которое поднимает только такие вопросы,

на которые может ответить.

И все-таки только что выраженное банальное

смирение философствования — не охранная грамота для

безмерной поверхностности и произвола, творимого

тем здравым смыслом, который воспринимает

философствование не иначе, как подсчет деловых издержек.

В только что предпринятом нами рассмотрении

негативной свободы мы сами слишком потворствовали этой

поверхностности. Из того, что негативная свобода

задает как тему, мы сразу сделали вывод о том, что вообще

охватывает проблема свободы, т. е. решили, что она

охватывает не все. При этом мы упустили из виду, что —

поскольку мы, в общем-то правильно, говорим о

негативной свободе — можно и нужно мыслить и свободу

позитивную; что, следовательно, именно она, будучи

позитивной, в первую очередь намечает сферу проблемы

свободы; что в любом случае негативную свободу надо

26

представлять в единстве со свободой позитивной, если,

имея в виду проблему свободы, мы хотим решить,

является ли она лишь частным вопросом философии

среди прочих ее вопросов или в конечном счете все-таки

вбирает в себя всю ее в целом. Вместо этого мы в

наметившемся или—или сделали поспешный и

односторонний выбор в пользу негативной свободы. Но не только

это: саму негативную свободу мы поняли неглубоко.

с) Более глубокое истолкование

«негативной свободы» как свободы от...,

сделанное из самого существа

ее «соотносительного» характера.

Сущее в целом как тема,

с необходимостью присутствующая в вопросе

о человеческой свободе

Итак, негативную свободу мы истолковали как

независимость от мира (природа и история) и Бога. Хотя

это «от» и присутствовало в нашей мысли, однако

непосредственной темой не являлось. Нам не надо было

в него вникать, поскольку темой была свобода, т. е.

в данном случае бытие независимым от... как таковое.

Что это значит? Независимость от — если мы хотим

охарактеризовать это в совершенно общих чертах, тогда

надо сказать: это отношение, отношение независимости

одного от другого. Такое отношение есть также

равенство одного с другим, а также различие как неравенство

одного с другим же. Во всяком отношении мы

различаем: 1) отнесенность (die Bezogenheit) одного к другому

как таковую; 2) это самое одно и другое, между

которыми и существует отнесенность, т. е. члены отношения.

Выражение «отношение» в большинстве случаев

двойственно. Прежде всего под ним мы подразумеваем

27

только отнесенность как таковую, но столь же часто —

отнесенность вместе с членами отношения.

Как и не-зависимость, не-равенство — это

«негативное» отношение. Если, например, мы констатируем

неравенство между вот этим столом и лампой на

потолке, тогда речь тоже идет об отношении.

Констатируя такое неравенство, мы должны не только думать

о членах отношения (лампа, стол) — дабы

отнесенность, как бы лишенная почвы, не повисла в воздухе —

но и вникать в саму их природу. При таком вникании

мы констатируем такость, так-бытие (das Sosein) стола

и так-бытие лампы и, исходя из этого, схватываем их

неравенство. Таким образом, при всякой констатации

отношений надо вникать в природу самих членов

отношения. Это понятно, но следует ли из этого, что в

запланированном нами рассмотрении свободы, взятой

как независимость, мы тоже должны вникать в

природу членов отношения? По-видимому, да, ибо как иначе

мы можем констатировать независимость — ведь она

нигде не дана сама по себе как некое свободно парящее

отношение, но дана как раз применительно к чему-то:

мы обнаруживаем ее, когда рассматриваем человека

как один член, отношение и мир — как другой. Но

разве мы хотим констатировать независимость (свободу)?

И можем ли мы это? Ни то, ни другое. Мы рассуждаем

не о человеческой свободе, а о существе человеческой

свободы. В его прояснение входит троякое: 1) что-

бытие; что она (свобода) как таковая есть; 2) каким

образом это что-бытие возможно в самом себе; 3) где

находится основание этой возможности.3

Итак, мы говорим о существе отношения. Мы не

собираемся там и сям констатировать и доказывать

его как факт. Даже если бы так и было, нам все равно

3 См. ниже, раздел «О сущностном анализе и аналитике».

28

прежде надо было бы знать, что, собственно, мы здесь

хотим и должны констатировать. Когда мы

рассматриваем отношение в его существе, надо ли нам, как при

его констатации, вникать в природу его членов?

Когда мы рассуждаем о существе «неравенства», надо ли

нам детально останавливаться на этом столе и этой

лампе? Или кроме него мы должны устанавливать и

другие неравенства (дом и дерево, треугольник и луна

и т. п.)? По-видимому, нет. Для осмысления существа

неравенства неважно, какое конкретное неравенство

между какими двумя конкретными неравными друг

другу сущими мы ради примера имеем в виду. С

другой стороны, мы все-таки должны учитывать сами

члены отношения, мы не можем от них отвлечься.

Таким образом, когда мы очерчиваем существо

отношения, нам нет нужды — в отличие от констатации

какого-нибудь определенного наличного отношения

между определенными же наличностями — вникать

в природу этих определенных членов отношения, но

тем не менее мы не должны упускать из виду именно

члены отношения как таковые. Нам все равно, каковы

их фактические свойства. Однако неважность для нас

того или иного конкретного содержания членов

отношения не означает, что нам решать, оставлять ли их

без внимания при разъяснении существа отнесенности

или не делать этого. Попытаемся, насколько это

получится, применить сказанное к нашей проблеме.

В вопросе о существе человеческой свободы мы —

до тех пор, пока в основу нашего рассуждения мы

кладем негативное понятие — спрашиваем о существе

независимости человека от мира и Бога. Мы не

собираемся определять, независим ли этот или тот человек

от этого или того мира, этого или того Бога: мы ищем

само существо независимости человека как такового от

мира и Бога как таковых. Именно в том случае, если

29

мы хотим понять существо этого отношения, этой

независимости, мы должны задать вопрос о существе

человека, а также о существе мира и Бога. Позднее

мы рассмотрим, возможно ли такое вопрошание и как

именно оно возможно.

Теперешнее размышление позволяет нам сделать

только такой вывод: из того, что независимость как

негативное отношение как бы освобождается и держится

в стороне от того, по отношению к чему она есть

независимость, не следует, что сущностное рассмотрение

независимости точно так же может освободиться от

рассмотрения того, по отношению к чему независимость

есть независимость. Скорее наоборот: именно потому,

что независимость от... есть отношение и к нему как

таковому принадлежит отнесенность к миру и Богу,

в рассмотрение, в тему должно входить и это «от чего»,

свойственное независимости. Короче говоря, то, что

имеет силу по отношению к сущностному содержанию

отношения (быть прочь-от...), не распространяется на

сущностное рассмотрение отношения.

d) Философия как раскрытие целого

в прохождении через действительно понятую

отдельную проблему

Итак, когда мы ставим вопрос о существе

человеческой свободы, с самого начала целое сущего постоянно

присутствует как тема — мир и Бог, а не только

границы. Вопрос о существе свободы — это, пожалуй, не

вопрос о существе истины, и все-таки это не частный

вопрос: он уходит в целое. Но, наверное, это имеет силу

и по отношению к вопросу об истине. Это значит, что

любой философский вопрос вопрошает в целое (fragt

ins Ganze). Поэтому мы можем, даже должны, следуя

30

путеводной нити вопроса о существе человеческой

свободы, отважиться на настоящее введение в

философию как целое.

Правда, один недостаток все-таки сохраняется.

Хотя проблема свободы открывает перед нашими

глазами целое философии, это все-таки происходит в

особой перспективе, а именно в перспективе свободы, а не,

скажем, истины. В нашем введении целое философии

обнаруживается как бы в совершенно определенном

смещении. Если бы мы выбрали проблему истины,

как это было в более раннем введении,4 тогда целое

философии обнаружилось бы в другом расположении

проблемы и ее сплетенности (die Verwobenheit).

Следовательно, действительное целое философии

схватывалось бы только в том случае, если бы мы могли

рассмотреть возможное целое всех возможных вопросов и

их перспектив.

Как бы мы ни крутились и ни вертелись, от одного

нам все-таки не избавиться: следуя путеводной нити

проблемы свободы, введение в философию принимает

особую, единичную ориентацию. Это, в конце концов,

вовсе не недостаток, и здесь совсем не надо

оправдываться, вспоминая о бренности всяческого

человеческого делания. Может быть, сила и значение

философствования в том и заключаются, что оно раскрывает целое

только в действительно понятой отдельной проблеме.

Быть может, излюбленный подход, когда все

философские вопросы втискиваются в какие-то рамки и в

соответствии с ними говорят обо всем и всяческом, не

спрашивая по-настоящему, — противоположность введению

в философию, т. е. видимость философии, софистика.5

4 Einleitung in die Philosophie // Freiburger Vorlesung WS

1928-1929.

5 См.: Aristoteles. Metaphysik (Christ). Leipzig, 1886. Г 2,

1004Ы7 f.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЗИТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ВОПРОСА О СВОБОДЕ.

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

И ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ

Глава первая

ПЕРВЫЙ ПРОРЫВ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ

В НАСТОЯЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (КАНТ).

СВЯЗЬ ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ

С ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ МЕТАФИЗИКИ

§ 2. Философия как вопрошание вовнутрь целого.

Выход-на-целое как прихождение-к-корню

Итак, наш замысел состоит в том, чтобы через

обсуждение особой проблемы человеческой свободы

привести в целое философии и таким образом ввести

в нее, несмотря на первоначальные сомнения в

правильности задуманного. Здесь дело обстоит не так, как

в науках: философия с самого начала целит в целое,

хотя и в определенной перспективе. Мы можем быть

спокойны: у нас под ногами выверенный путь к

правильной цели. В ходе предыдущего предварительного

рассмотрения мы уже многое узнали — хотя и в общих

чертах — о свободе, независимости, отношении,

характере философских вопросов в их отличии от науки.

Цель рассуждений была очевидной: успокоиться

насчет правомерности выбранной задачи. Действительно

ли мы успокоились? Можем ли и должны ли мы

вообще быть спокойными? Это, конечно, необходимо, если

32

в философии дело должно закончиться тем, чтобы

спокойно заниматься всякими интересными и не очень

вопросами. Но допустимо ли, чтобы проблема

человеческой свободы была просто представлена перед нами,

т. е. прошла мимо нас? Или же нам самим надо войти

в эту проблему, чтобы и впредь остаться в ней? Нам

самим, а не кому-то, не любому другому! А может быть,

философия и на самом деле более возвышенное —

потому что более всеобщее — занятие духа, некая

роскошь и развлечение, которое мы позволяем себе,

глядя на ход наук, часто однообразный и утомительный?

Может быть, философия — это полезная возможность

оторвать свой взор от тесной, теснейшей области наук

и дать ему более широкую перспективу, устремив его

на всеобщее целое? Что значат наши слова о том, что

философствование в своем вопрошании обращено

в это целое? Может быть, это означает лишь то, что

мы раздобываем себе эту перспективу, чтобы нам, как

зрителям, оказаться в более благоприятном

положении — в сравнении с тем, которое мы имеем в частных

и нередко слишком тесных сферах науки? Или мысль

о том, что в философии живет обращенность к целому,

означает нечто совсем другое? Может быть, это значит,

что речь идет о нас, о наших собственных корнях?

Причем не в том смысле, что, якобы поняв философские

размышления и тезисы, мы при случае применяем их

к себе в нравственном плане и, таким образом, даем

философии возможность дополнительно

воздействовать на нас своим назиданием. В конце концов, мы

понимаем философствование только тогда, когда вопро-

шание по своему вопросному содержанию, вопросному

измерению таково, что оно в самом себе, а не когда-то

потом, доходит до корней. Философия — это не

теоретическое познание, связанное с его практическим

применением, не теоретическое и практическое одно-

33

временно, но ни то и ни другое: она исконнее их обоих,

каковые опять-таки характерны только для наук.

Характеристика философствования как вопро-

шания вовнутрь целого остается принципиально

неполной, пока «выход-на-целое» мы не понимаем как

«прихождение-к-корню». Но может ли тогда

философствование оставаться успокоением и рассчитывать

на нечто подобное? Разве мы действительно начинаем

философствовать, сопрягая введение с успокоением?

Может быть, таким образом мы просто с самого начала

поворачиваемся к философии спиной?

Однако в конечном счете об успокоении вообще

не может быть и речи, если мы обретаем уверенность

в том, что с путем и целью нашего предприятия все

в порядке; может быть, это означает только то, что

мы с уверенностью приближаемся к опасной зоне

или, говоря осторожнее, имеем для этого верную

возможность. Как бы там ни было, но теперь мы знаем

больше. Прежнее определение философии («она

выходит на целое») недостаточно, а точнее говоря это

выхождение-на-целое мы должны в себе понимать

как «прихождение-к-корню». Это, конечно, просто

утверждение. Как нам его доказать? Наверное, только из

существа дела самих философских вопросов.

Существо философских проблем таково, что оно заставляет

чему-то совершиться с нами. То, как именно это

происходит, должно быть испытано в настоящем

философствовании. Тем не менее уже в начале нам нужен

намек на то, каков полный смысл фразы: философия

вопрошает вовнутрь целого.

Тот факт, что в наших начальных размышлениях

мы не смогли пробиться к этому полному смыслу,

имеет свою особую причину. Ведь философия даже тогда

ориентируется по научному познанию, когда мы

принципиально отличаем ее от науки. В смысле возможно-

34

стей проводимого различения это сопоставление дает

ровно столько, сколько этих возможностей содержится

в том, по отношению к чему сопоставление и

производится, т. е. в науке. Поэтому теперь нам надо

попытаться понять философию позитивно из нее самой, причем

не через пустое рассуждение о философии вообще, а из

содержания выбранной нами проблемы — человеческой

свободы. Тем самым одновременно перед нами

откроются перспективы, в которые мы конкретно обращаем

наше вопрошание по ходу всего лекционного курса.

§ 3. Формально-уведомительное

рассмотрение «позитивной свободы»

в соотнесении с «трансцендентальной»

и «практической» свободой у Канта

До сих пор, разъясняя нашу задачу и тему, а

также способ рассмотрения задачи, мы придерживались

только негативного понятия свободы. Мы не

случайно исходили из так называемой негативной свободы.

Всюду, где пробуждается знание о свободе, ее поначалу

знают в негативном смысле — как бытие-независимым-

от... В основе этого само-напора (das Sichvordrängen)

негативной свободы и даже, наверное, негативного

вообще лежит тот факт, что бытие-свободным познается

как становление-свободным из какой-нибудь

связанности. Саморазвязывание (das Sichlosbinden),

сбрасывание оков, оттеснение себя от притесняющих властей

и сил становится основным опытом человека, вместе

с которым в ясность знания вступает и свобода в ее

негативном понимании. В противоположность

этому сравнительно ясному и как будто бы совершенно

однозначному и надежному определению негативной

свободы характеристика свободы позитивной темна и

35

многозначна. Ее «опыт» зыбок и переменчив. Не

только отдельные взгляды на позитивную свободу

различны и неоднозначны, но вообще неопределенно само

понятие такой свободы, особенно если, как теперь, мы

понимаем под позитивной свободой одно: она не

негативна. Не негативная свобода может означать: 1)

позитивную свободу как противоположность негативной;

2) свободу, которая не негативна, но и не позитивна,

ни ту, ни другую. Теперь для наших подготовительных

рассуждений мы выбираем определенное понимание

позитивной свободы, не вдаваясь во внутреннее

обоснование того, почему выбрано именно оно.

Итак, негативная свобода означает: свободу от

принуждения, означает «прочь-от» него (das Weg-von).

Свобода же в позитивном смысле подразумевает не

прочь-от, а направленность к чему-то (das Hin-zu);

позитивная свобода означает бытие-свободным для...,

держание себя открытым для..., следовательно,

держание себя открытым для..., определение себя самого

через..., определение себя самого к.... Это значит: всецело

из себя, т. е. самому определять собственные поступки,

самому давать им закон. Для Канта позитивное

понимание свободы заключается в этом самоопределении;

далее он понимает ее как абсолютную спонтанность.1

Он описывает ее как присущую человеку

«способность» «самопроизвольно определять себя».2

В этой связи мы называем именно Канта, но не

ради того, чтобы привести какое-нибудь известное

подтверждение из области философских мнений, а потому,

что в истории проблемы свободы Кант занимает особое

место. Он впервые вполне ясно и решительно

связывает эту проблему с основными проблемами метафизи-

1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft (R. Schmidt). Leipzig: F.

Meiner, 1926. А 418, В 446.

2 а. а. О. А 534, В 562.

36

ки. Правда, как это всегда с необходимостью случается

в такие решающие моменты, первому прорыву в

настоящее измерение проблемы сопутствует и ее

одностороннее сужение, с которым нам придется разбираться.

Мы вполне определенно сказали, что в кругу

философских проблем Кантово учение о свободе

занимает особое место. До него, в христианской теологии,

эта проблема — с самого начала теологии — уходила

в ее собственную, богословскую, глубину, из которой

существенные импульсы, как позитивные, так и

негативные, проникали в философию, как, впрочем, и

наоборот: богословское рассуждение протекало не без

философского влияния (Павел, Августин, Лютер).

Уже характеристика негативной свободы как

независимости от Бога говорит о сцеплении богословской и

философской постановки вопроса. Однако довольно:

мы берем Кантово понимание свободы, не вдаваясь

теперь в его детальное рассмотрение, — почти как

пример, в котором мы разъясняем позитивную свободу

и ее понятие, а это делаем для того, чтобы получить

четкое понимание дальнейшей перспективы проблемы

свободы и нашей задачи вообще.

Мы сказали: Кант понимает свободу как

способность определять самого себя и как «абсолютную

спонтанность». В обоих определениях нет ничего

негативного. Да, это так, но все-таки они подразумевают

не одно и то же. Поэтому Кант также отличает

свободу «в космологическом смысле» от свободы «в

практическом смысле».3 Однако это различение никоим

образом не совпадает с различием между негативной

и позитивной свободой: это различение само снова

совершается в области позитивной или, лучше сказать,

не негативной свободы.

3 а. а. О. А 533, В 561 f.

37

Прежде всего: что Кант понимает под

космологической и практической свободой? «Под свободой

в космологическом смысле я разумею способность

самопроизвольно начинать состояние; следовательно,

причинность свободы со своей стороны не подчинена

по закону природы другой причине, которая

определяла бы ее во времени. Свобода в этом значении есть

чистая трансцендентальная идея».4 Таким образом,

свобода — это способность к самоначалу {der

Selbstanfang) какого-нибудь состояния. Тем самым

проясняется то, что мы привели выше как Кантово понятие

свободы: «абсолютная спонтанность» — начинать самому,

спонтанно, sua sponte, spons, spondeo, spond, ΣΠΕΝΔ,

σπένδω: жертвовать, дарить (spenden), свободно давать

самому, спонтанно, спонтанность, абсолютная

самодеятельность. Свобода как абсолютная спонтанность есть

свобода в космологическом понимании —

трансцендентальная идея. Позднее мы рассмотрим, что

подразумевают эти последние определения. Пока же спрашиваем:

что такое свобода «в практическом смысле»?

«Свобода в практическом смысле есть независимость воли от

принуждения импульсами чувственности».5 Свобода

в практическом смысле есть независимость, т. е. все-

таки как раз то, что мы привели как отличительную

черту негативной свободы. Но разве мы не сказали, что

у Канта оба понятия свободы — трансцендентальное и

практическое — не негативны? Да, сказали. Но ведь

в предложенном определении практической свободы

она, вне всякого сомнения, берется негативно. И,

присмотревшись внимательнее, мы увидим, что свободу

в практическом смысле Кант разъясняет как раз с

помощью тех моментов, которые мы приводили понача-

4 а. а. О. А 533, В 561.

5 а. а. О. А 534, В 562.

38

лу, говоря о его понимании свободы: «Человеческая

воля... [свободна], так как чувственность не делает

необходимыми ее действия, а человеку присуща

способность самопроизвольно определять себя независимо от

принуждения со стороны чувственных побуждений».6

«Воля» (Willkür) означает здесь не распущенность и

беззаконие, а волевую способность. Здесь упомянута

негативная свобода, но упомянуто и нечто другое:

способность определять самого себя. Но разве это не

совпадает со спонтанностью, разве это не тождественно

космологическому пониманию свободы? Тогда

космологическое понятие было бы позитивным, а

практическое — независимость от чувственности — негативным.

Ни в коем случае. Правда, нельзя спорить с тем, что

в своей дефиниции свободы в ее практическом смысле

Кант говорит о независимости от чувственного

принуждения. На это есть своя причина. Все рассуждение

приводится в «Критике чистого разума», т. е. в труде,

тема которого — чистый рассудок, теоретическая

способность человека, а не практический рассудок, πραξις

в смысле нравственного действия. Поэтому, прежде

чем насильно притягивать Канта к приведенной

дефиниции практической свободы как независимости,

зададимся вопросом: как он определяет свободу в ее

практическом смысле там, где πράξις нравственности

рассматривается тематически, т. е. в «Критике

практического разума»? Заострим вопрос: как Кант понимает

практическую, нравственную свободу там, где

нравственность становится для него метафизической

проблемой, т. е. в «Основах метафизики нравственности»?

В сочинении под таким заголовком, в начале третьего

раздела Кант пишет: «Воля есть вид причинности

живых существ, поскольку они разумны, а свобода была

6 Ebd.

39

бы таким свойством этой причинности, когда она

может действовать независимо от посторонних

определяющих ее причин, подобно тому как естественная

необходимость была бы свойством причинности всех

лишенных разума существ — определяться к

деятельности влиянием посторонних причин».7 Здесь снова

упоминается «независимость». Однако теперь Кант

говорит яснее: «Приведенная дефиниция свободы

негативная, и поэтому она ничего не дает для

проникновения в ее сущность. Однако из этой дефиниции

вытекает положительное понятие свободы, которое более

богато содержанием и плодотворно».8 Здесь уже

становится ясно: если теперь и можно получить

положительное понятие свободы, то, наверное, практическое.

Кант говорит: «Чем же другим может быть свобода

воли, как не автономией, т. е. свойством воли быть

самой для себя законом?».9 Положительно понятие

свободы означает автономию воли,

самозаконодательство. Свобода в практическом смысле — это не нечто

негативное по отношению к свободе в

трансцендентальном смысле: свобода в практическом смысле сама

делится на негативную и положительную.

Но как тогда обстоят дела со свободой в

трансцендентальном смысле, с абсолютной спонтанностью, если

она не является позитивно практической по

отношению к негативно практической? Абсолютная

спонтанность — разве это не то же самое, что и автономия?

В обоих случаях речь идет о самости, о самостном (das

Selbsthaftige), о sua sponte, об αυτός. Да, по-видимому,

они взаимосвязаны, но это не одно и то же.

Присмотримся внимательнее. Абсолютная спонтанность:

7 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Vorländer).

6. Aufl. Leipzig: F. Meiner, 1925. S. 74 (IV, 446).

8 Ebd.

9a. a. O. S. 74f(IV, 446 0-

40

способность к самоначалу какого-либо состояния;

автономия: законодательство-себе-самому, совершаемое

разумной волей. В абсолютной спонтанности

(трансцендентальной свободе) речь идет не о воле и

полагаемом ею законе, а о самоначинании какого-либо

состояния; в автономии же говорится об определенном

сущем, к сущности которого принадлежит воление,

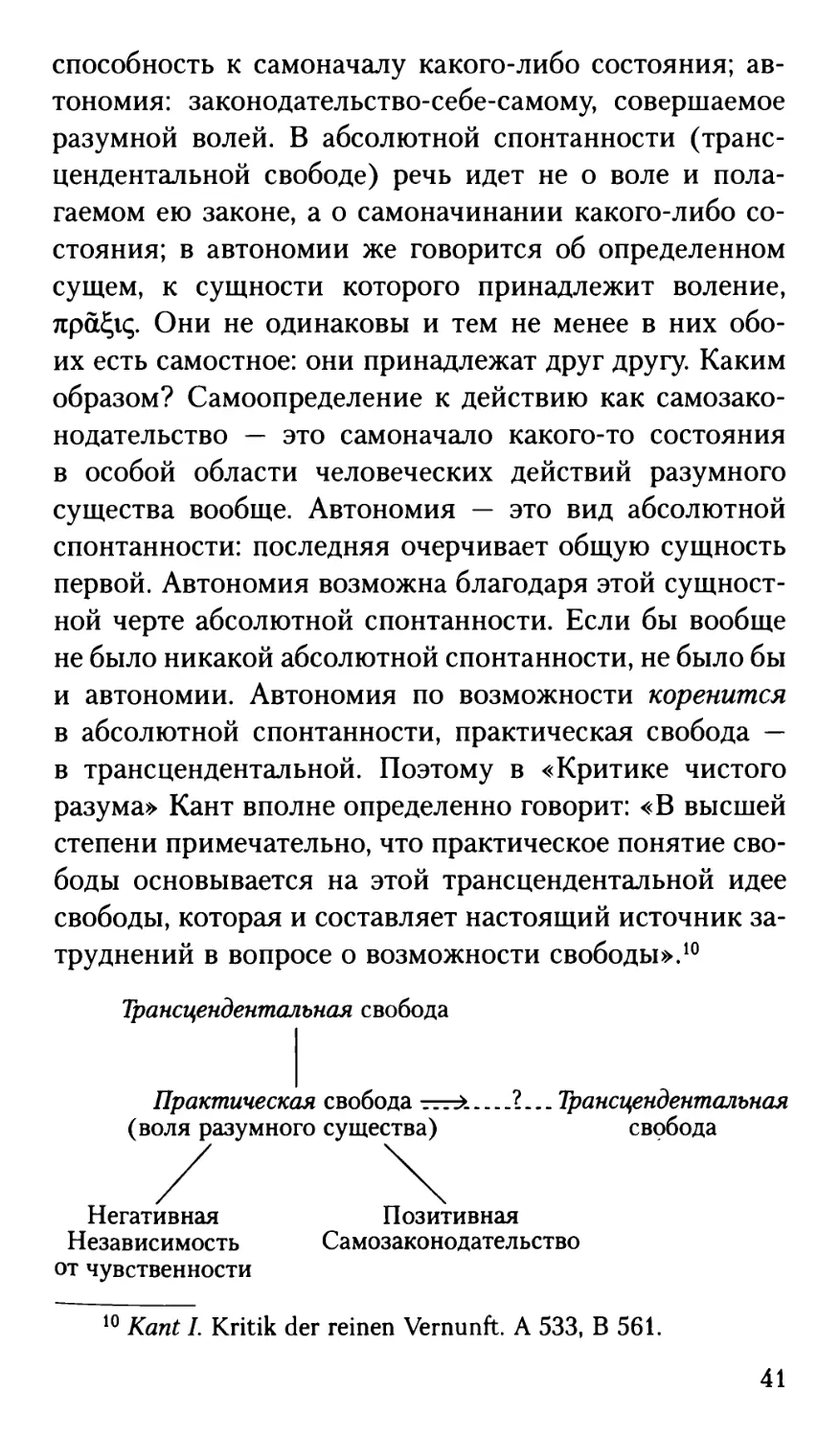

πραξις. Они не одинаковы и тем не менее в них

обоих есть самостное: они принадлежат друг другу. Каким

образом? Самоопределение к действию как

самозаконодательство — это самоначало какого-то состояния

в особой области человеческих действий разумного

существа вообще. Автономия — это вид абсолютной

спонтанности: последняя очерчивает общую сущность

первой. Автономия возможна благодаря этой

сущностной черте абсолютной спонтанности. Если бы вообще

не было никакой абсолютной спонтанности, не было бы

и автономии. Автономия по возможности коренится

в абсолютной спонтанности, практическая свобода —

в трансцендентальной. Поэтому в «Критике чистого

разума» Кант вполне определенно говорит: «В высшей

степени примечательно, что практическое понятие

свободы основывается на этой трансцендентальной идее

свободы, которая и составляет настоящий источник

затруднений в вопросе о возможности свободы».10

Трансцендентальная свобода

Практическая свобода тттА ?... Трансцендентальная

(воля разумного существа) свобода

Негативная Позитивная

Независимость Самозаконодательство

от чувственности

10 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 533, В 561.

41

Таким образом, трансцендентальная свобода не со-

полагается с практической как негативной свободой,

но пред-полагается практической свободе как

условие ее возможности. Поэтому третий раздел «Основ

метафизики нравственности» открывается таким

заголовком: «Понятие свободы есть ключ к объяснению

автономии воли».11 Определение положительной

свободы как «автономии» содержит в себе настоящую

проблему, связанную с той трудностью, которая

издавна ей сопутствует.

§ 4. Расширение проблемы свободы,

намеченное в обосновывающем характере

«трансцендентальной» свободы;

расширение, взятое в перспективе

космологической проблемы:

свобода — причинность — движение —

сущее как таковое

Итак, что — применительно к нашему замыслу —

дало нам это краткое и общее рассмотрение

положительного понятия свободы? Этим мы хотели

прояснить характер нашего вникания в проблему свободы,

а также его горизонт, т. е. намекнуть на то, каким

образом содержание самой проблемы, выводя на целое,

ведет нас к корню. Для самой проблемы, будучи ее

неотъемлемой частью, характерно некое наступление.

Пока это, вероятно, не очень видно. Остается

только поверить, что наступление проблемы заключается

в том, что свобода, о которой здесь тоже говорится,

свойственна как раз нам, людям, и, следовательно,

11 Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 74 (IV,

446).

42

касается нас. Это мнение, конечно, правильно, даже

слишком правильно, чтобы схватить то, что мы ищем.

Ведь эта только что высказанная банальность просто

говорит о том практическом значении, которое

выпадает на долю свободы — именно как человеческого

свойства. Однако обо всем этом можно было бы

сказать — и, может быть, даже яснее — исходя из

негативной свободы. Впрочем, если бы говорилось только

об этом, тогда можно было бы и не рассматривать

позитивную свободу. Однако речь идет о чем-то другом,

о наступательном характере проблемы свободы. Этот

характер должен заявить о себе из глубочайшего

существа свободы, поскольку оно находится в горизонте

философского вопрошания.

Поэтому теперь, имея в виду разъяснение

положительной свободы и ее проблемы, каковое

разъяснение мы сделали посредством Кантова различения, нам

надо спросить о трояком:

1) Проглядывает ли вообще в положительной

свободе принципиальное расширение проблематики?

2) Куда ведет это расширение? Т. е. какая

перспектива открывается?

3) Таково ли расширение проблемы, что, будучи

расширенной, она дает нам возможность увидеть,

почему философствование как «выход-на-целое»

одновременно есть «прихождение-к-корню»?

То, что с позитивной свободой связано расширение

проблемы, причем расширение принципиальное,

можно легко и кратко показать в отношении двух

следующих вопросов — второго и третьего. Это уже

произошло: как практическая, положительная свобода равна

автономии. Сообразно своей возможности она

коренится в абсолютной спонтанности

(трансцендентальной свободы). Такая свобода возвращает нас к чему-то

другому, более широкому. Тот факт, что кроме прак-

43

тической позитивной и негативной свободы

появляется трансцендентальная, свидетельствует о

расширении, причем принципиальном, ибо то, что появляется

в расширении, а именно абсолютная спонтанность,

полагается как основание практической свободы, как то,

в чем она коренится. О существовании связи между

практической и трансцендентальной свободой Кант

говорит так: «Упразднение трансцендентальной

свободы вместе с тем уничтожило бы всякую практическую

свободу».1 Возможность второй зависит от

возможности первой. Таким образом, на первый вопрос ответ

получен.

Какую перспективу открывает это расширение?

Перспектива, по-видимому, определяется проблемным

содержанием того, что обнаруживается как

возможность существования практической свободы

(автономия), т. е. проблемным содержанием того, что Кант

называет «абсолютной спонтанностью». Что это

такое? И в чем тогда заключается собственно проблема?

Напомним: спонтанность означает

«самопроизвольность», а именно самопроизвольное начинание —

начинание «некоторого ряда событий»;2 абсолютная

спонтанность — это «совершенное самопроизвольное»

начинание какого-то ряда событий, начальность (das

Anfangsein) для какого-нибудь события, давание ему

возможности следовать «за собой». То, что таким

образом позволяет чему-то (какой-либо вещи) следователь

за собой, есть, согласно Канту, причина этого «чего-то».

В вопросе о спонтанности, начинании и позволении

следовать-за (das Folgenlassen) речь идет о причине.

Эту причинность причины (causa) Кант называет

каузальностью (каузальность причины, die Kausalität der

1 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 534, В 562.

2 Ebd.

44

causa). В этом смысле он прямо говорит о

«каузальности причины».3 Однако каузальность причины — это

не причина причины, а причинность (das Ursachesein)

причины: то, что причина есть и как именно есть.

Согласно Канту, всякий опыт, т. е. теоретическое

познание наличной природы подчинено закону

каузальности. Этот закон причинности одного — данного

в опыте — сущего по отношению к другому, т. е. закон

причинённости (das Verursachtsein) второго сущего

первым, в заголовке второй аналогии звучит,

согласно Канту,4 так: «Все изменения происходят по закону

связи причины и действия».5 И далее: «Каузальность

причины того, что происходит или возникает,

также возникла, и, согласно основоположению рассудка,

сама в свою очередь нуждается в причине».6 Та или

иная причинность причины, в свою очередь, следует

за предыдущей, т. е. в природе ни одна причинность

причины не начинается самопроизвольно. Что

касается самоначинания какого-либо состояния (некоего ряда

событий), а именно полного самоначинания, то оно,

согласно сказанному, есть причинность, совершенно

отличная от природной каузальности, совершенно иная

каузальность. Кант называет ее, а именно абсолютную

спонтанность, каузальностью из свободы. Отсюда

становится ясно: собственно проблематичное в

абсолютной спонтанности — это проблема каузальности,

причинности. Поэтому Кант рассматривает свободу как

способность собственной, самобытной причинности.

За. а. О. А 533, В 561.

4 Первая аналогия — основоположение о постоянности

субстанции. Третья аналогия — основоположение об

одновременном существовании согласно закону взаимодействия или

общения.

5 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. А 189.

6 а. а. О. А 532, В 560 fin.

45

Перспектива, которая, согласно сказанному,

открывается вместе с принципиальным расширением

проблемы практической свободы, т. е. полагания автономии

как абсолютной спонтанности, — это перспектива

проблемы каузальности вообще. Каузальность в смысле

абсолютной спонтанности, т. е. причинность в смысле

полного самоначала некоторого ряда событий, есть

нечто такое, чего мы не находим в опыте, т. е., согласно

Канту, в теоретическом познании наличной природы.

То, что мы вкладываем в представление об абсолютной

спонтанности, находится за пределами эмпирически

доступного, превосходит его (transcendere). Свобода

как абсолютная спонтанность есть

трансцендентальная свобода.1

Положительная свобода как свобода,

коренящаяся в абсолютной спонтанности (трансцендентальная

свобода), как раз тогда скрывает в себе проблему

каузальности вообще, когда, как утверждает Кант,

практическая свобода коренится в трансцендентальной,

а последняя составляет самобытную каузальность;

тогда проблема этой самобытной каузальности тем более

становится причиной того, чтобы поднять проблему

каузальности вообще.

Правда, эти вопросы уже выводят нас за пределы

Кантовой проблемы. Для нас, однако, Кант не может

сразу быть абсолютной истиной: сейчас он только

повод и возможность развернуть проблему полностью,

причем сохраняет силу и сказанное ранее, а именно

решающее значение Канта для раскрытия проблемы

свободы вообще.

Свобода рассматривается в перспективе

причинности. Именно Кант понял проблему свободы в этой

7 Данное разъяснение «трансцендентального» совершенно

предварительно, но тем не менее пока его достаточно.

46

перспективе. Единственная ли это перспектива для

данной проблемы, есть ли другая и даже более

радикальная и какая именно — все это мы пока оставляем

совершенно открытым. Если мы придерживаемся

перспективы, полученной в ориентации на Канта, тогда

это означает следующее: спрашивать о сущности

человеческой свободы, т. е. о ее «что», о ее внутренней

возможности и основании, — итак, спрашивать о

сущности свободы значит делать проблемой сущность

каузальности, причинности. Куда мы движемся в своем

вопрошании, если вот так хотим прояснить сущность

причинности? Только ответив на этот вопрос, мы

увидим, какова широта проблемы свободы.

Помимо прочего причинность означает позволение

следовать-за, начинание; она связана с тем, что

совершается, движется и имеет черту процесса, события,

происшествия. Такие черты везде показывают то, что

мы называем движением в широком смысле. Глядя на

это многообразие движений, мы понимаем: движение

движению рознь. То, что можно сказать о так

называем механическом движении, о простом перемещении

материальных частиц, а затем о простом протекании и

развертывании какого-нибудь процесса, нельзя сразу

же отнести и к движению в смысле роста и упадка.

Соответственно различаются причинность,

позволение следовать-за, начинание и окончание. С другой

стороны, от какого-нибудь процесса и роста

отличается то, что мы называем поведением животного и

самоотношением человека. Последние опять-таки можно

рассматривать внутри событий — движений — каких-

нибудь поступков и общения. Путешествие,

например, — это не просто механическое продвижение

вперед на машине (железной дороге, корабле, самолете),

да и вообще не оно: путешествие — это вовсе не

механическое движение плюс поведение человека, но само-

47

бытное событие, о сущностном характере которого мы

знаем так же мало, как о сущности других названных

видов движения.

Обо всем этом мы знаем немного или совсем

ничего, но вовсе не потому, что такое нам недоступно, а

потому, что мы существуем слишком поверхностно, т. е.

не «коренным» образом, чтобы спрашивать об этом и

чувствовать, как жгут эти вопросы. Потому-то с

прояснением сущности движения дела в философии весьма

плачевны. Со времен Аристотеля, который первым и

пока что последним понял эту философскую проблему,

философия ни на шаг не продвинулась в ее решении.

Она даже пошла вспять, потому что вообще не

понимала эту проблему как проблему. Здесь совершенно

несостоятельным оказался и Кант. Это тем примечательнее,

что для него проблема каузальности — центральная.

Легко увидеть, что проблема сущности движения —

это предпосылка к тому, чтобы вообще поставить

проблему каузальности, проблему причинности, не говоря

уже о том, чтобы разрешить ее.

И что же проблема движения? Движение, т. е.

движимость (das Bewegtsein) или покой (как собственный

модус движения) предстают как основное определение

того, что мы вообще наделяем бытием, т. е. сущего. Вид

возможной движимости или недвижимости зависит от

вида того или иного сущего. В основе проблемы

движения лежит вопрос о сущности сущего как такового.

Так расширяется наше прохождение через

проблему свободы. Теперь перечислим еще раз отдельные

места этого расширяющегося прохождения:

практическая свобода (автономия) — трансцендентальная

свобода (абсолютная спонтанность) — самобытная

каузальность — каузальность (причинность) как

таковая — движение как таковое — сущее как таковое.

И где мы находимся теперь?

48

Спрашивая о сущем как таковом, о том, что же

присуще сущему как сущему во всей его широте и

глубине, мы задаем вопрос, который издавна считается

решающим, первым и последним вопросом настоящей

философии — ведущий философский вопрос, τί το öv,

что есть сущее?

§ 5. Спорность наступательного характера

расширенного вопроса о свободе

и унаследованная нами

форма ведущего вопроса философии.

Необходимость нового вопрошания

о ведущем вопросе

Вопрос о сущем как таковом появляется в ходе

раскрытия собственного содержания проблемы

свободы. Он появляется не как вопрос, к которому

проблема свободы лишь примыкает, не как вопрос, который,

будучи более общим, просто парит над частным

вопросом о свободе: нет, когда мы действительно задаем

вопрос о сущности свободы, мы находимся в вопросе

о сущем как таковом. Следовательно, вопрос о

сущности человеческой свободы с необходимостью встроен

в вопрос о том, что, собственно, есть сущее как таковое.

Находиться в этом вопросе значит: просто выходить на

целое — ведь вопрошание не может пойти дальше

вопроса о сущем как таковом.

Но можно ли сказать, что это расширение

проблемного поля таково, что из расширенного

содержания проблемы мы начинаем понимать, почему выход-

на-целое означает наше прихождение-к-корню? Этот

вопрос приводит нас к третьему вопросу.

Теперь мы можем поставить его определеннее.

Можно ли сказать, что, будучи встроенным в вопрос

49

о сущем, вопрошание о сущности человеческой

свободы как вопрошание, обращенное в целое (das

Fragen ins Ganze), само по себе является также нашим

«прихождением-к-корню»? Можно ответить так:

поскольку, постепенно раскрывая содержание вопроса

о свободе, мы начинаем задавать вопрос о сущем как

таковом, а мы сами, вопрошающие люди, тоже этому

сущему принадлежим, — в вопросе о нем спрашивается

и о нас. Однако из того, что в вопросе о сущем мы сами

как сущие подпадаем под вопрос, ни в коей мере

нельзя сделать вывод, что мы (и почему именно) приходим

к корню. Когда задается вопрос о сущем,

спрашивается также о животном и материальной природе — ведь

они, как и мы, люди, тоже сущее. Вопрошание о сущем

затрагивает и животное, но это затрагивание, как и

наше, все-таки не «прихождение-к-корню».

Насколько это верно, нам станет ясно, если мы

поближе присмотримся к вопросу о сущем. В этом

философском вопросе спрашивается о том, что есть сущее.

Спрашивается, что есть сущее именно как сущее, по

отношению к тому, что оно есть сущее. Поэтому

ведущий вопрос звучит острее: что есть сущее как таковое?

Выражение «как таковое» — это перевод латинского ut

taie, qua taie, употреблявшегося в метафизике позднего

средневековья и соответствующий античному наречию