Текст

“Обучение шахматной игре должно

быть воспитанием способности само-

стоятельно мыслить"

Э^ануил Ласкер

“Шахматы прежде всего учат

быть объективным. В шахматах мож-

но сделаться большим мастером, лишь

осознав свои ошибки и недостатки".

Александр Алехин

“Игра, определяемая характером

позиции (“позиционная игра"), явля-

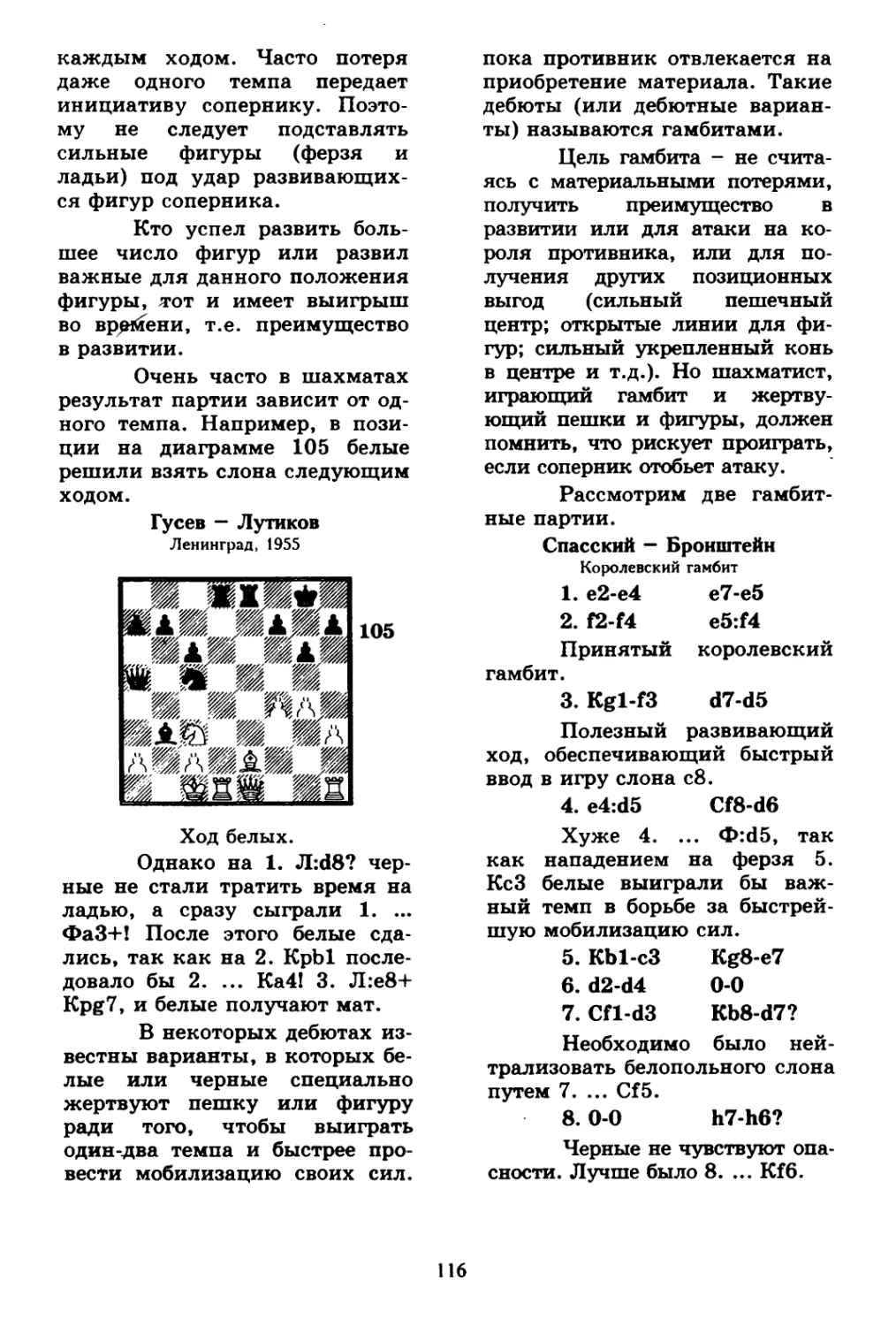

ется единственно правильной. При ней

комбинации уже сами вытекают из

положения. Надо атаковать там, где

противник слаб, а сам силен".

Зигберт Тарраш

Виктор Пожарский

ШАХМАТНЫЙ

УЧЕБНИК

Книга для юных шахматистов, их родителей и

тренеров, а также всех, кто стремится усовершен-

ствовать свою игру, - от начинающих до первораз-

рядников, желающих стать высококвалифицирован-

ными шахматистами.

Предисловие международного гроссмейстера,

доктора психологических наук, заслуженного трене-

ра России Николая Крогиуса.

1996

“Шахматный учебник” предназначен для желающих

усовершенствовать свою игру (от начинающих до перворазрядников) и

шахматных тренеров. Он представляет собой систематический курс

шахмат (кроме дебютов), включая общие сведения о шахматной игре и

шахматном спорте, различные виды преимущества в шахматной партии,

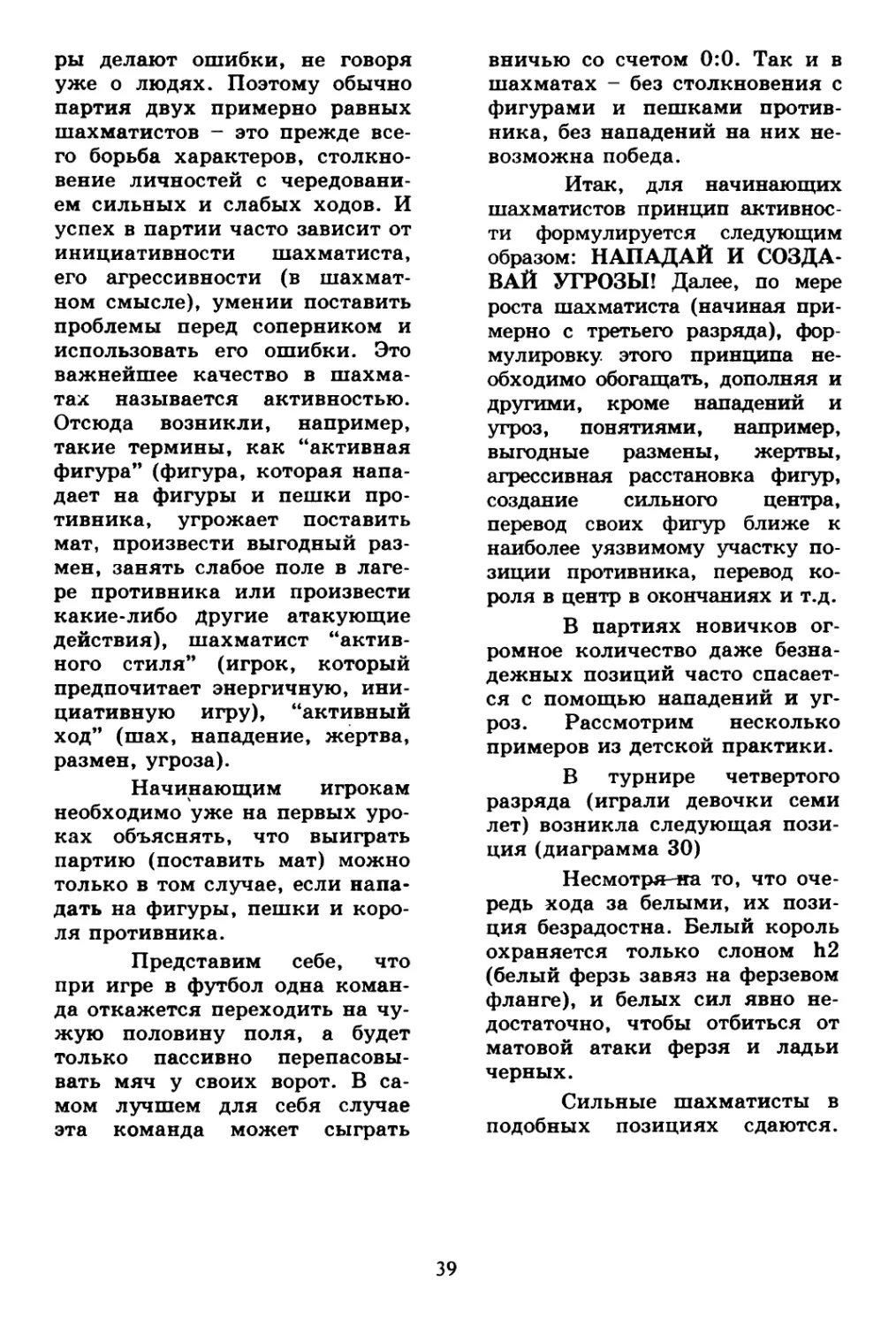

комбинации, атаку на короля, технику эндшпиля, основы стратегии,

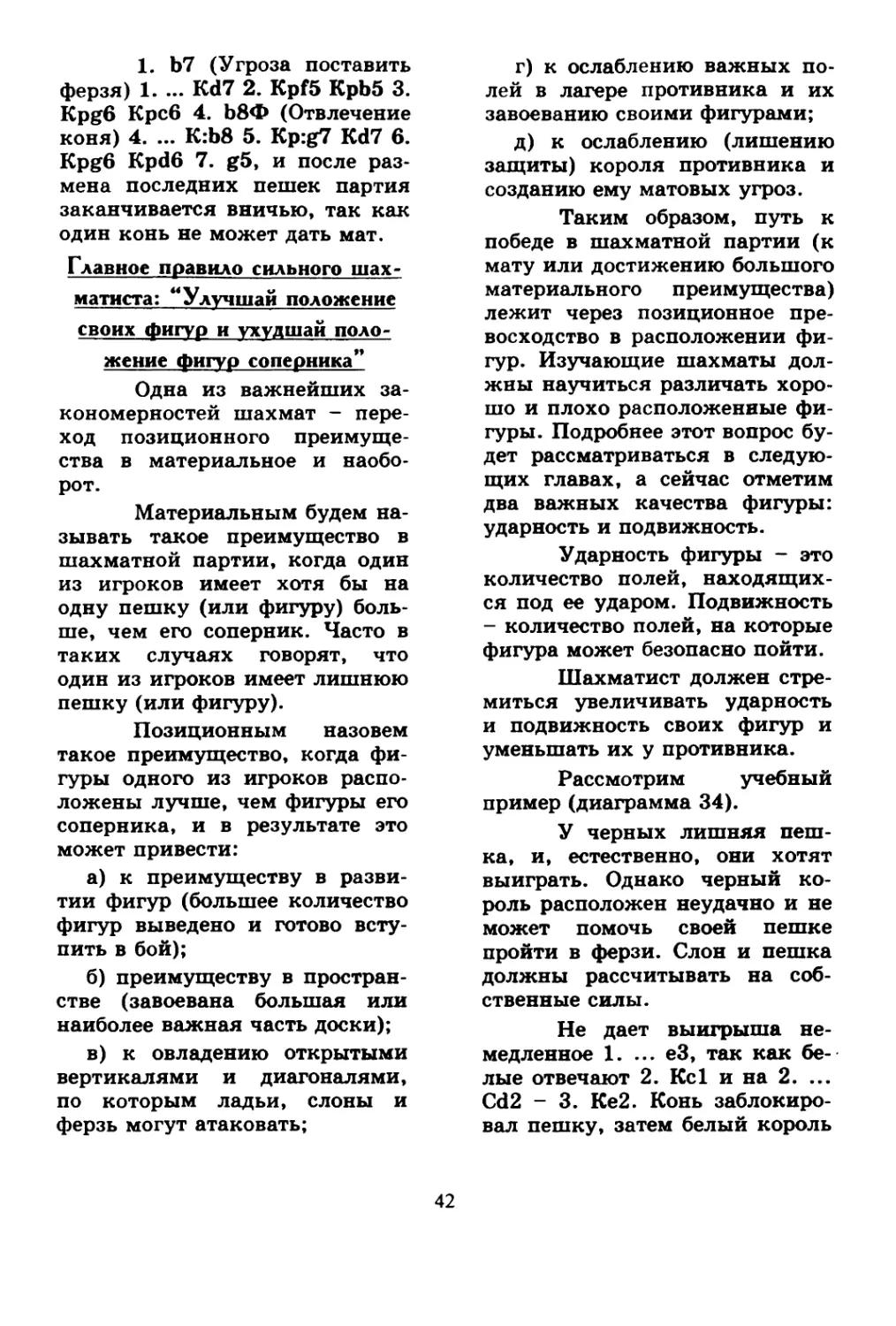

Тренер, имея эту книгу, может работать с учениками “в автономном

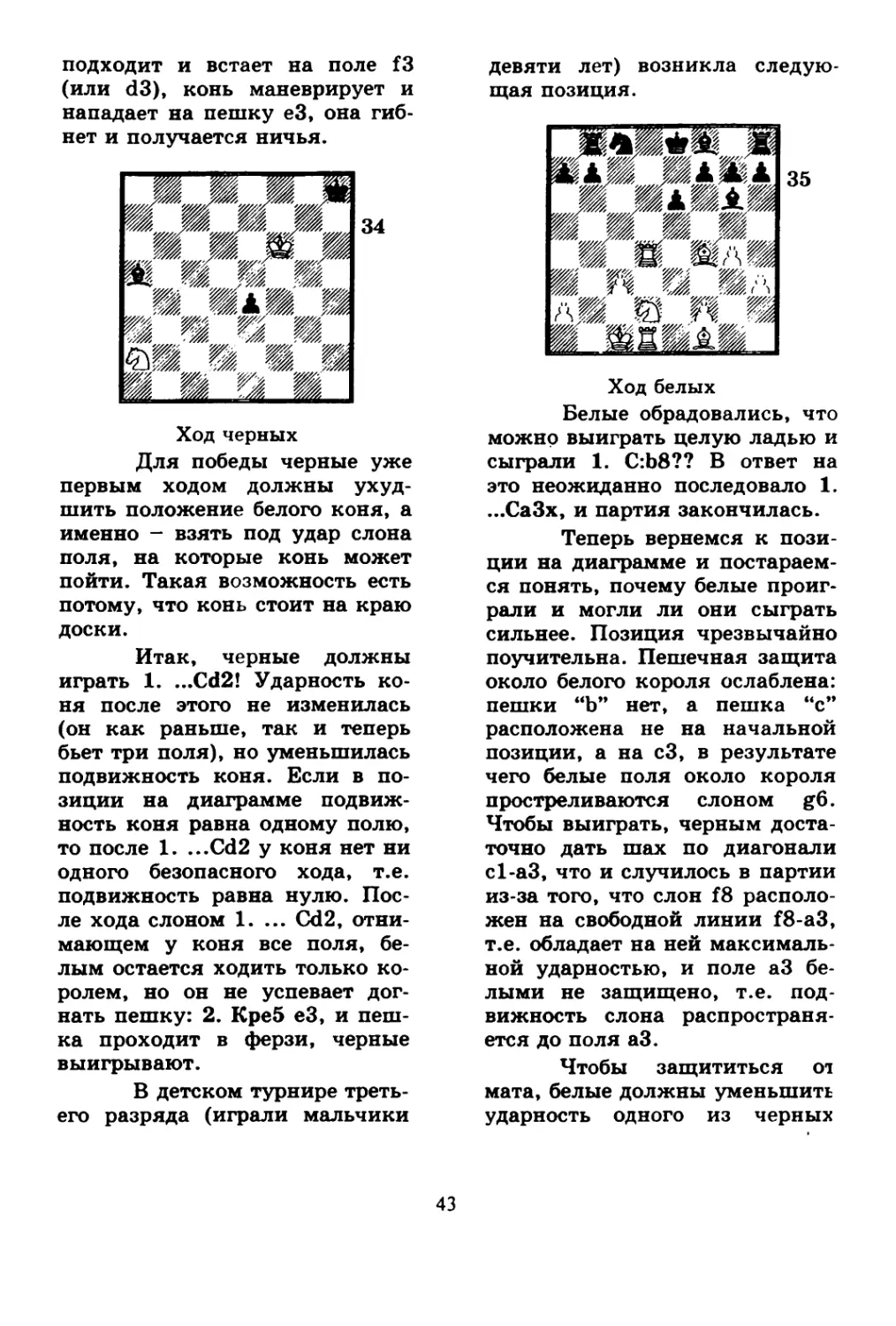

режиме”, привлекая дополнительно справочники по дебютам и турнирные

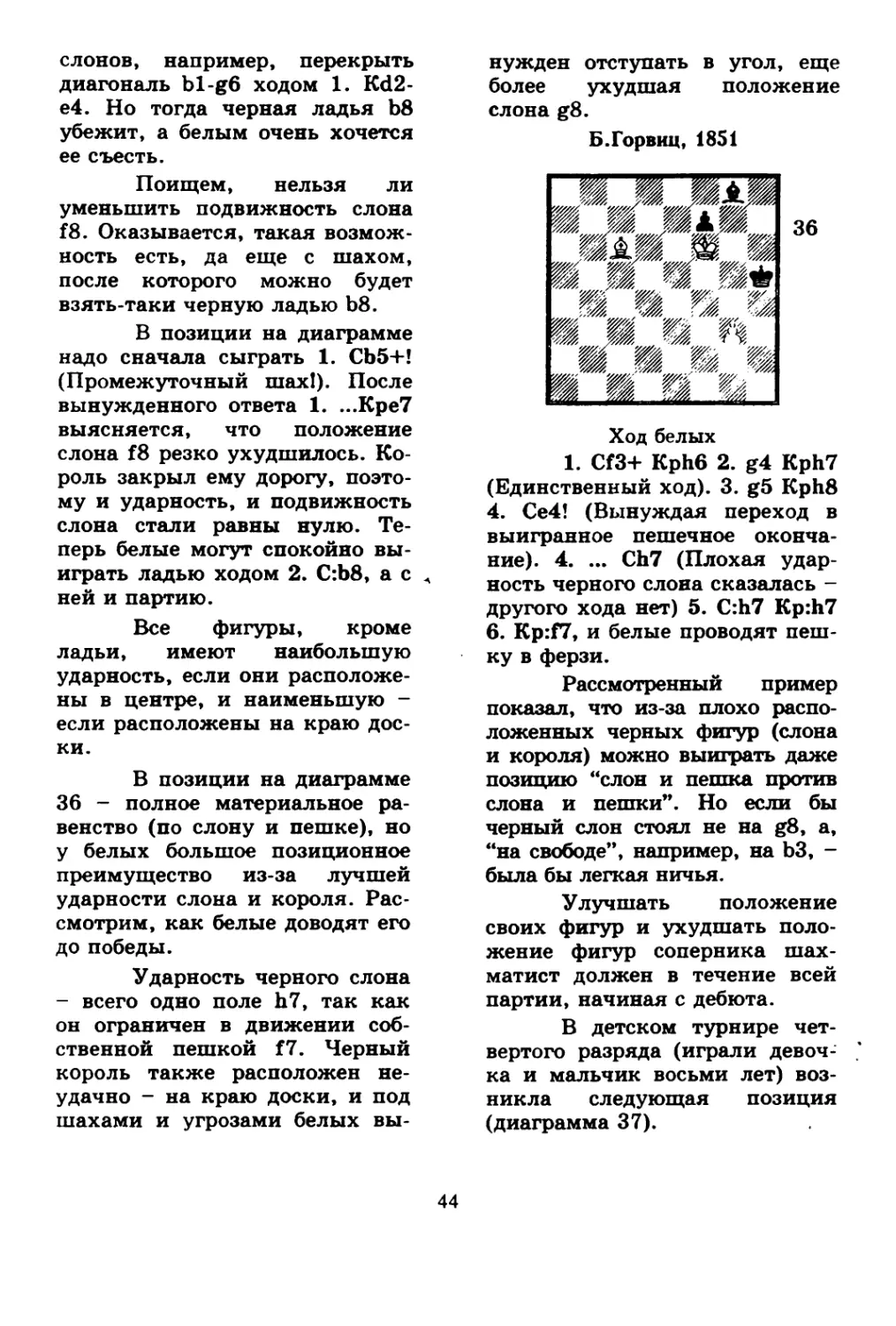

сборники.

Учебник содержит примеры, соответствующие разным уровням

подготовки учеников, поэтому тренер может использовать материал книги

для составления программ занятий с шахматистами всех массовых

разрядов, от четвертого до первого. Особое внимание уделяется проблеме

обучения шахматам детей младшего возраста.

Учебный материал опирается, в основном, на партии - шедевры

мировых шахмат, с акцентом на творчество Морфи, Стейница, Чигорина,

Рубинштейна, Тарраша, Ласкера, Капабланки, Нимцовича, Алехина,

Эйве, Рети, Ботвинника, Решевского, Файна, Кереса, Смыслова,

Бронштейна, Геллера, Таля, Петросяна, Спасского, Фишера, Карпова,

Корчного, Каспарова, Авербаха, Бондаревского, Романовского, Котова,

Пол у гаевского, Нежметдинова, Ананда, Крамника, Камского, Полгар,

Троицкого, Ринка и других выдающихся шахматистов и этюдистов.

Книга также содержит множество примеров из детских турниров

с типичными ошибками, что важно для шахматистов младших разрядов.

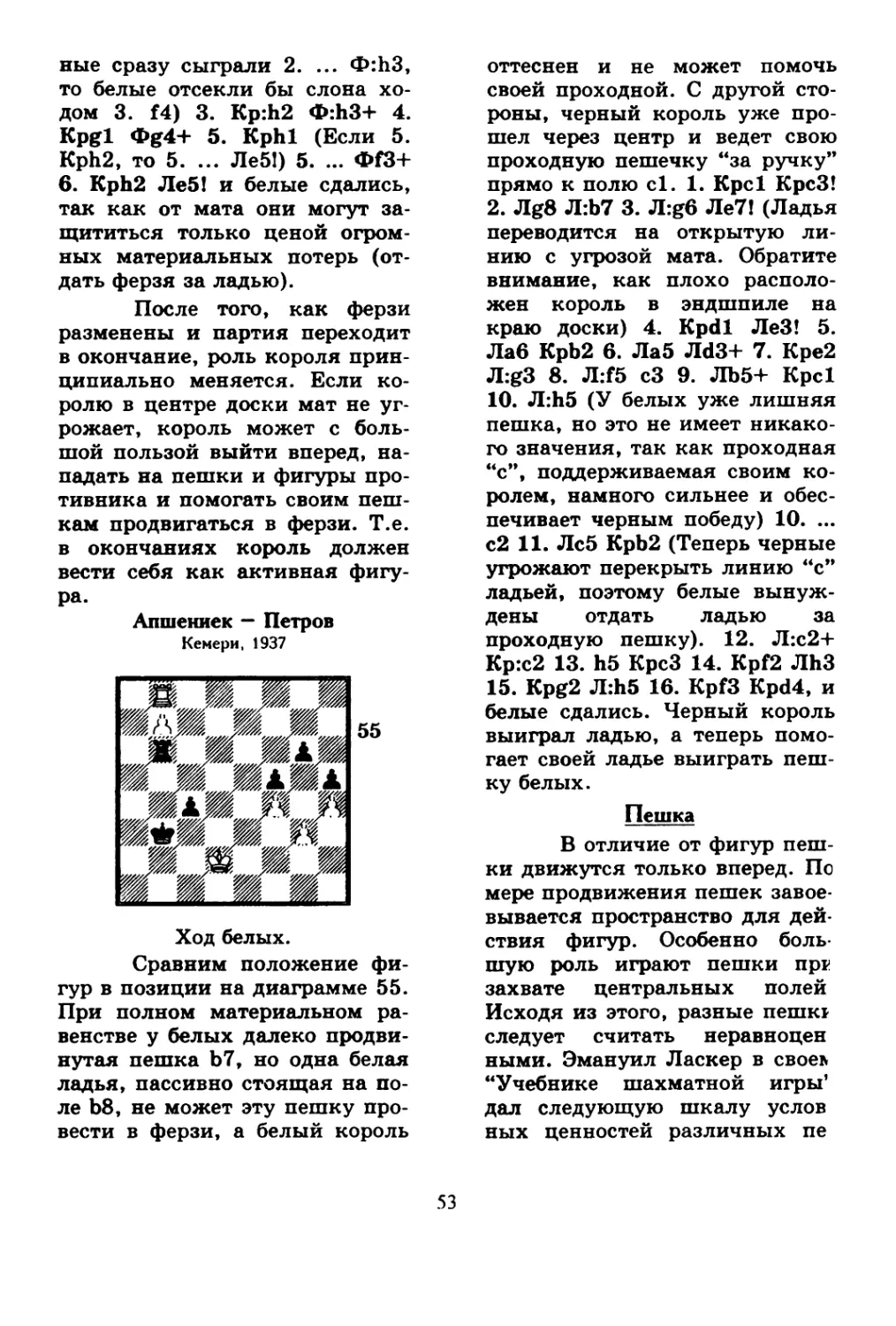

По основным разделам учебника приводятся многочисленные

упражнения (задания для самостоятельного решения). В конце книги

даются ответы.

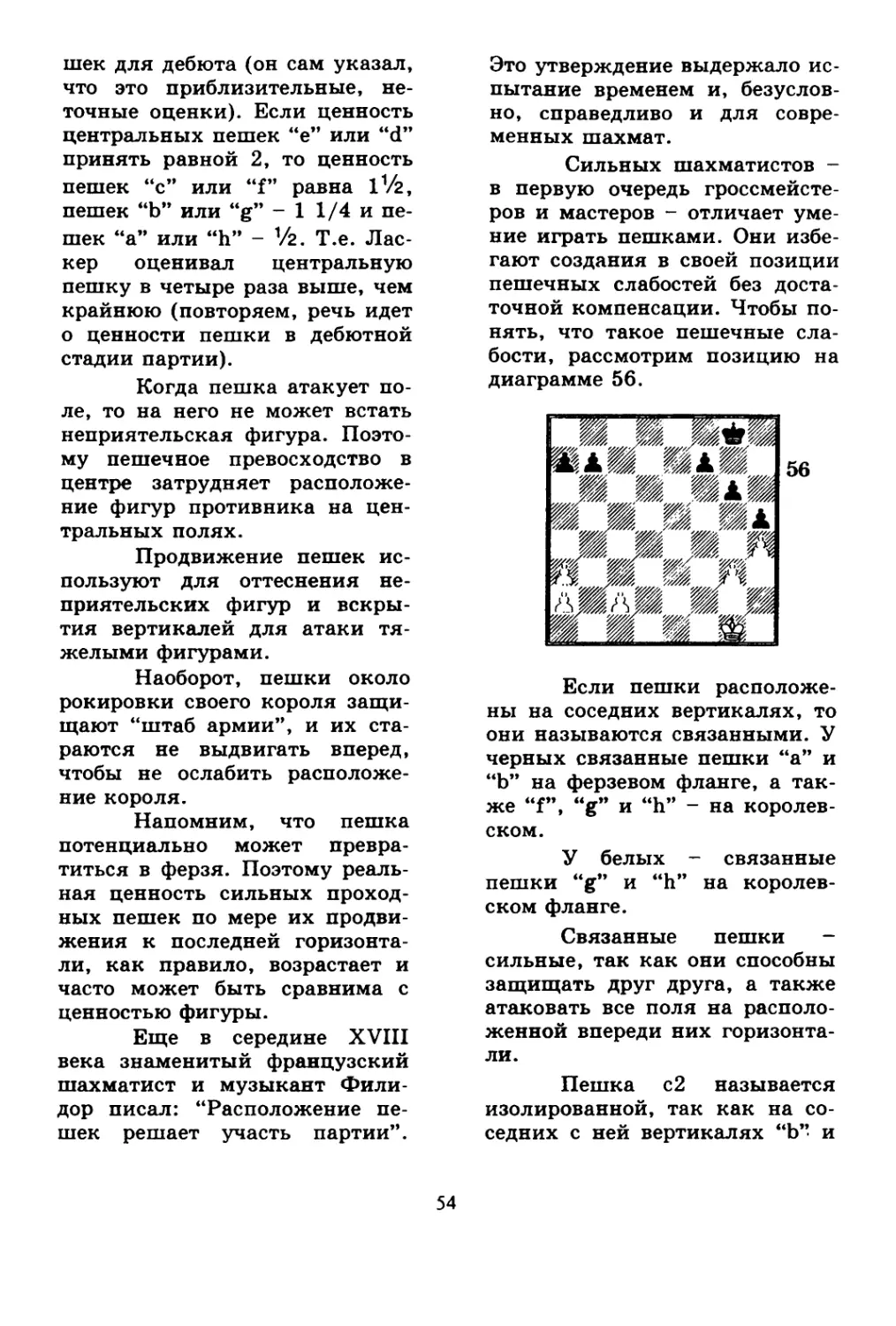

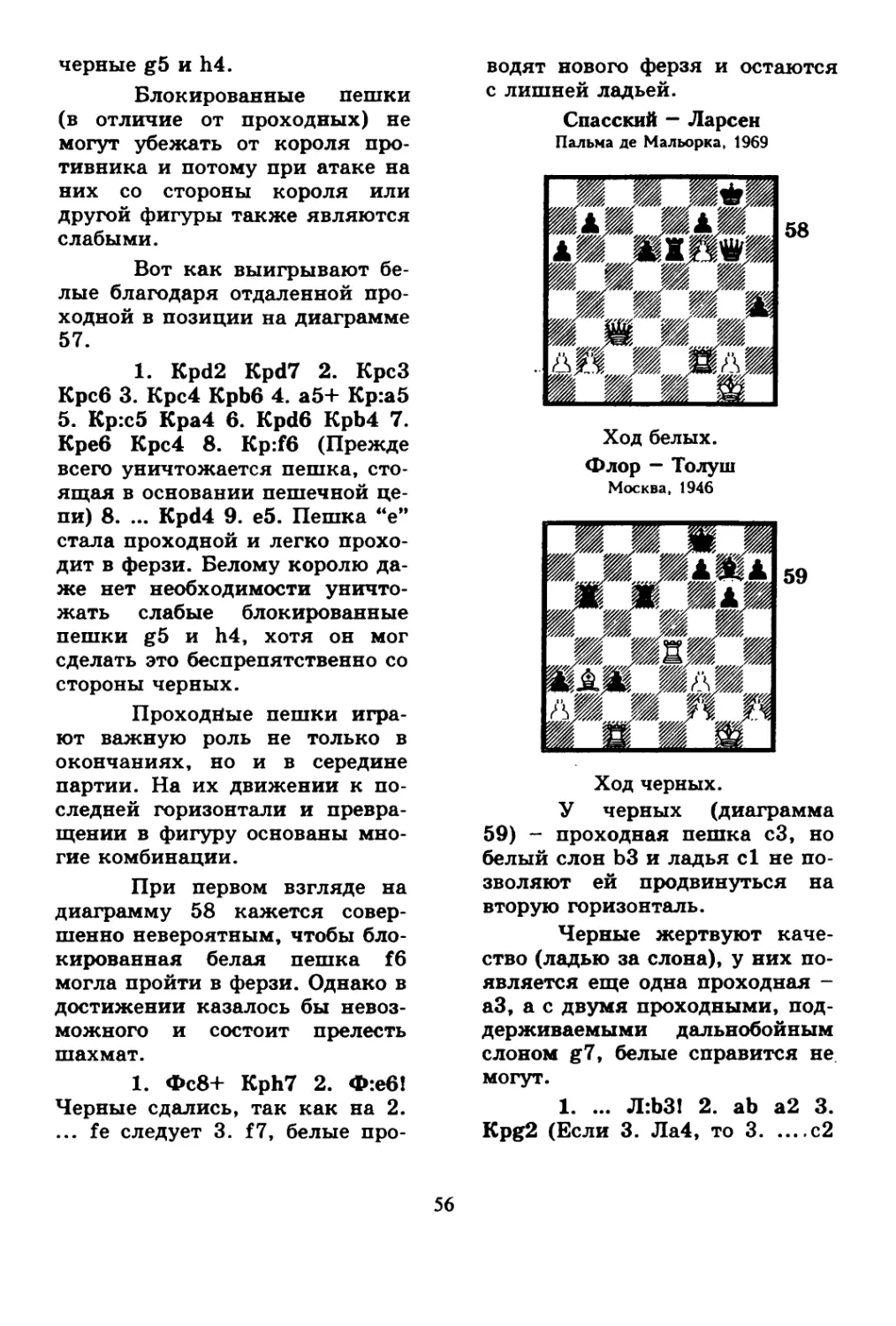

Глава - приложение содержит избранные партии первенств

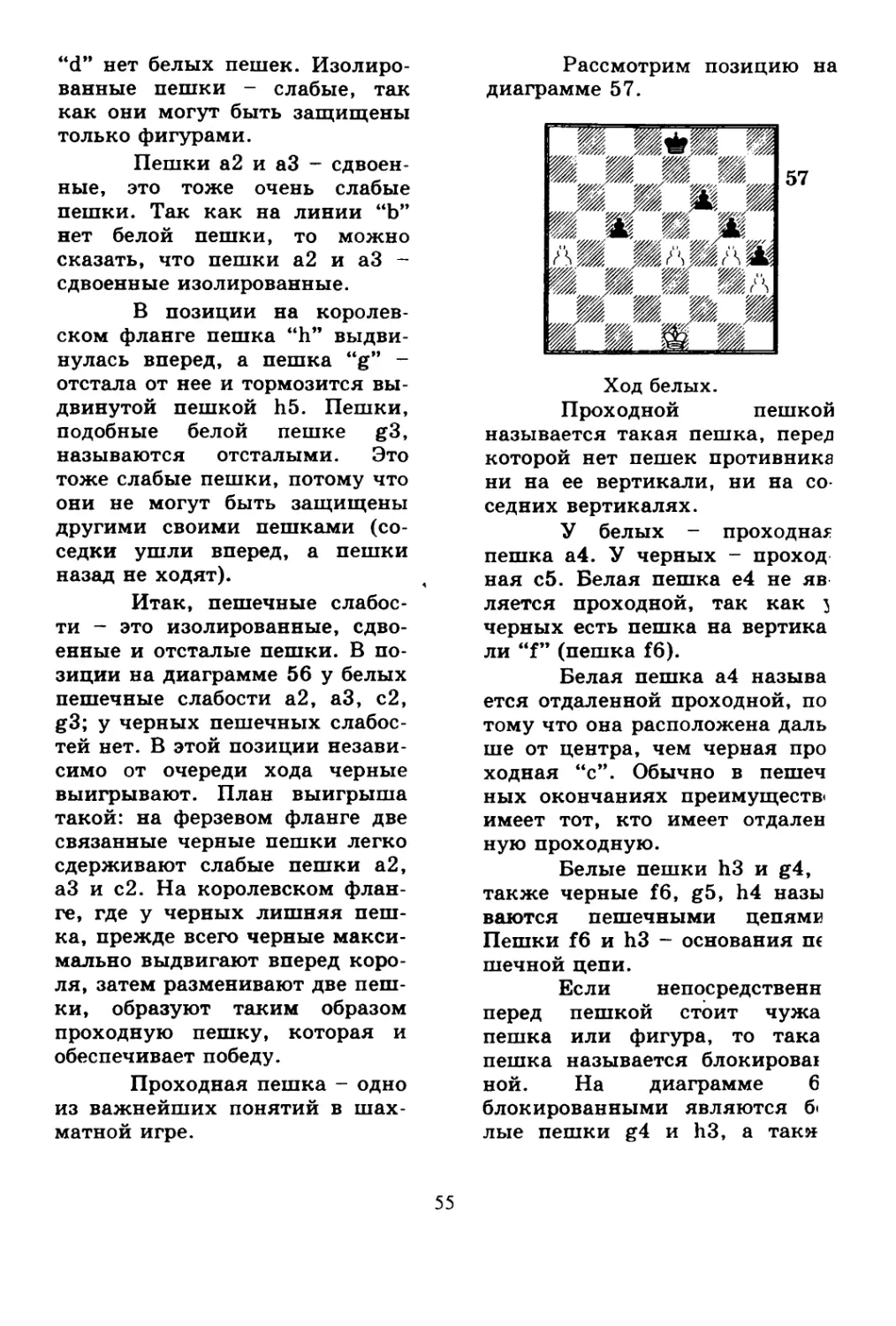

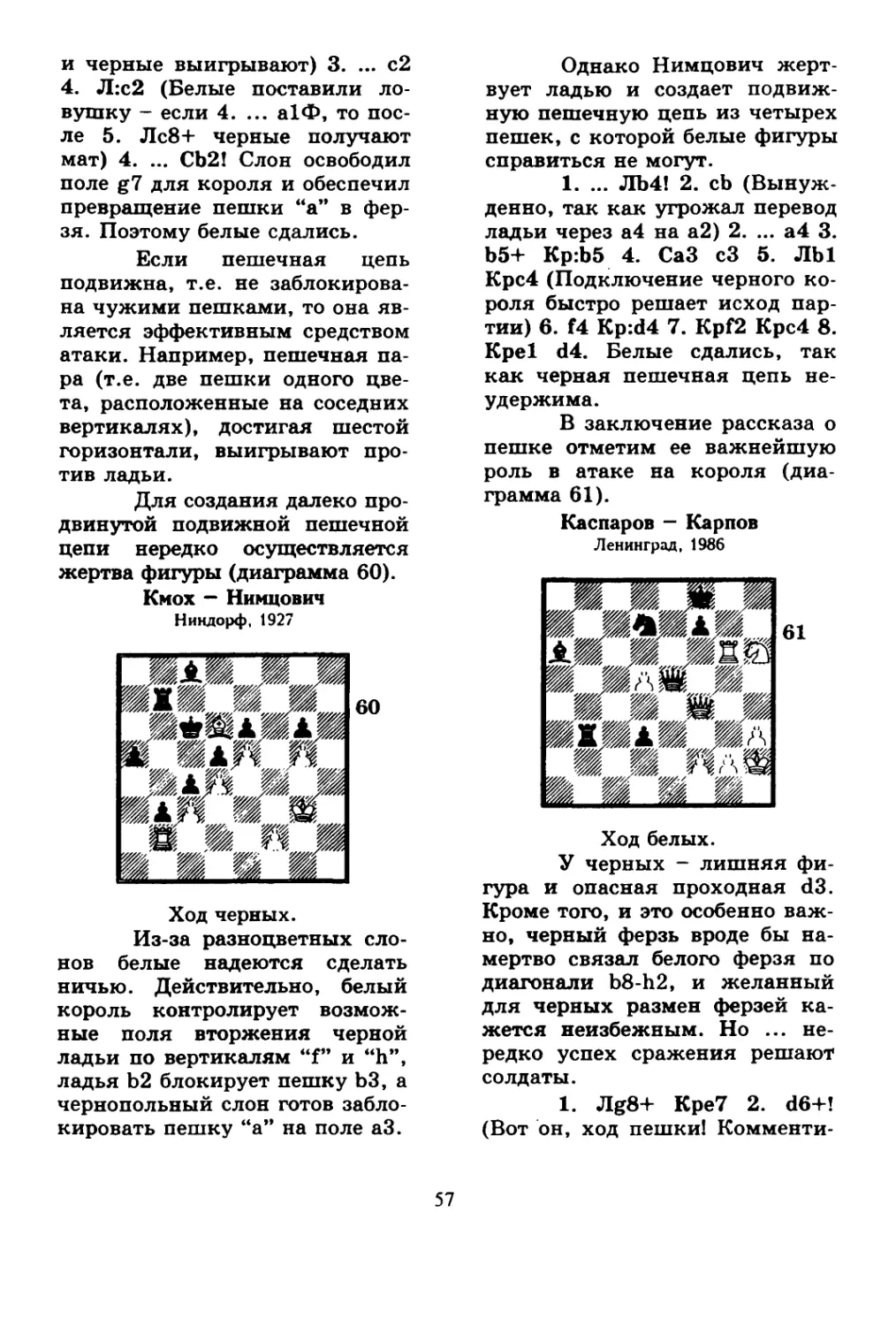

России среди мальчиков до 10 лет, которые предназначены для

самостоятельного анализа учениками, а также служат ориентиром для

детских тренеров в сравнении подготовки их подопечных. Среди них -

партии призеров первенств России, Европы и мира среди мальчиков до 10

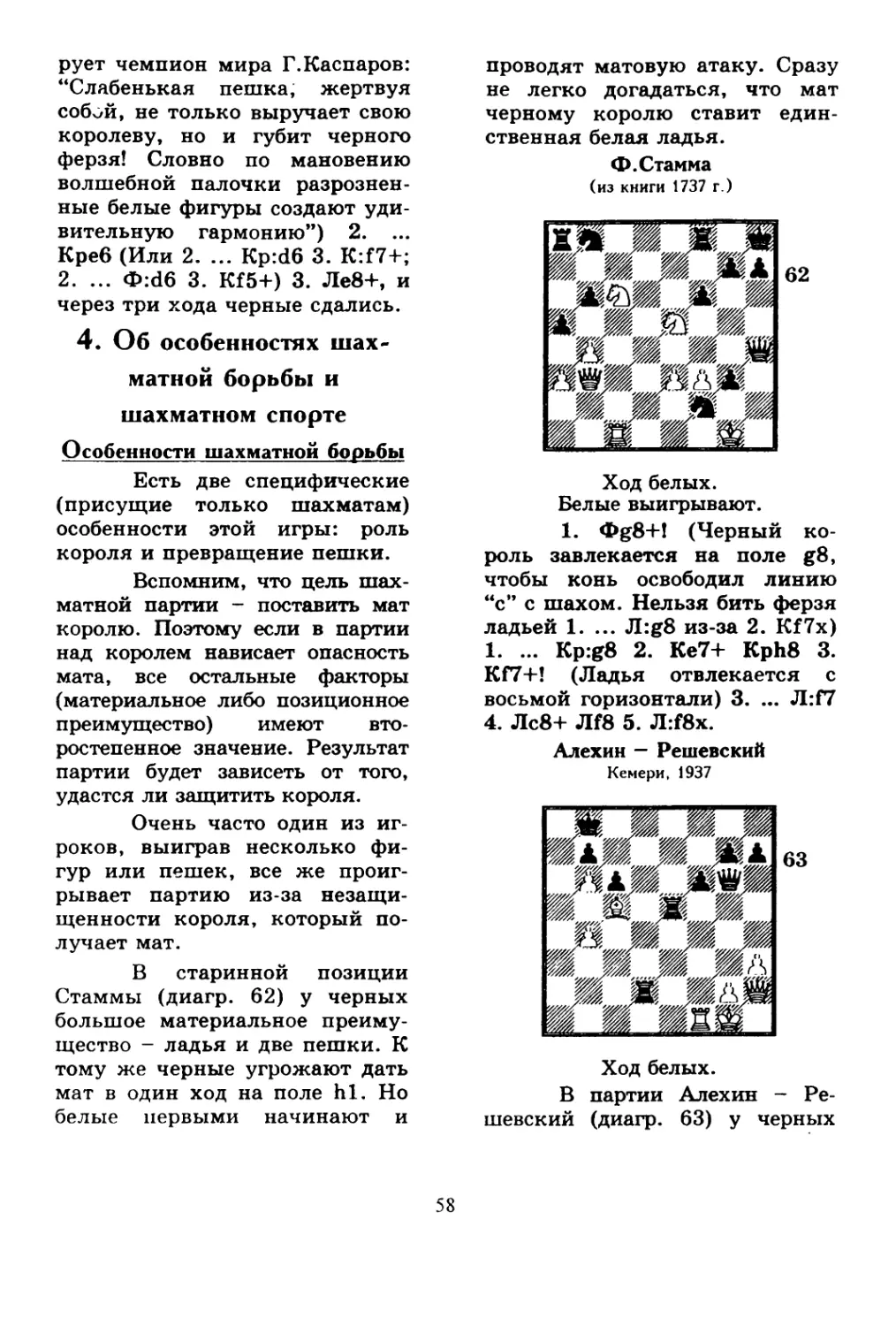

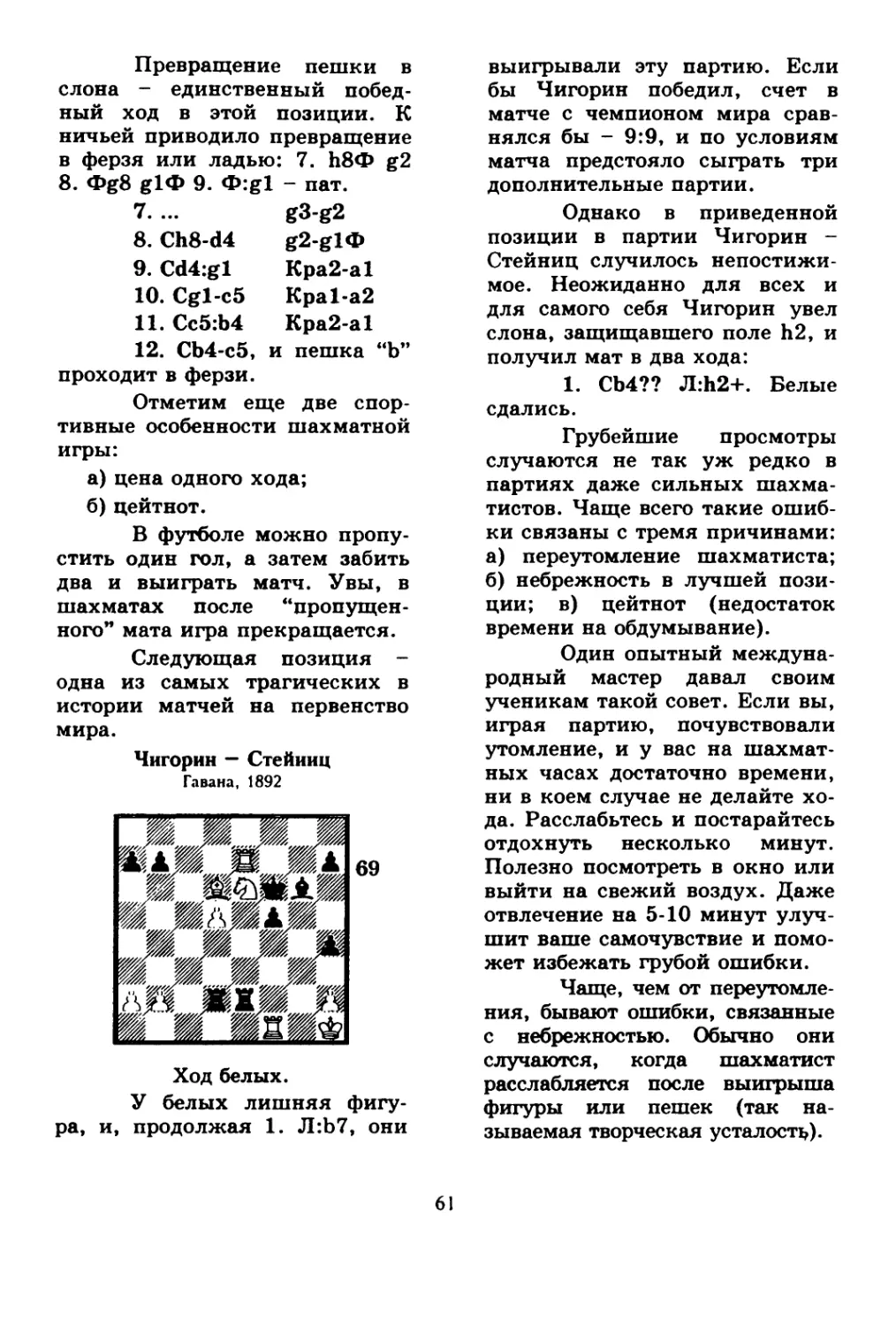

лет Яковенко Дмитрия, Ройза Михаила, Крица Леонида, Рязанцева

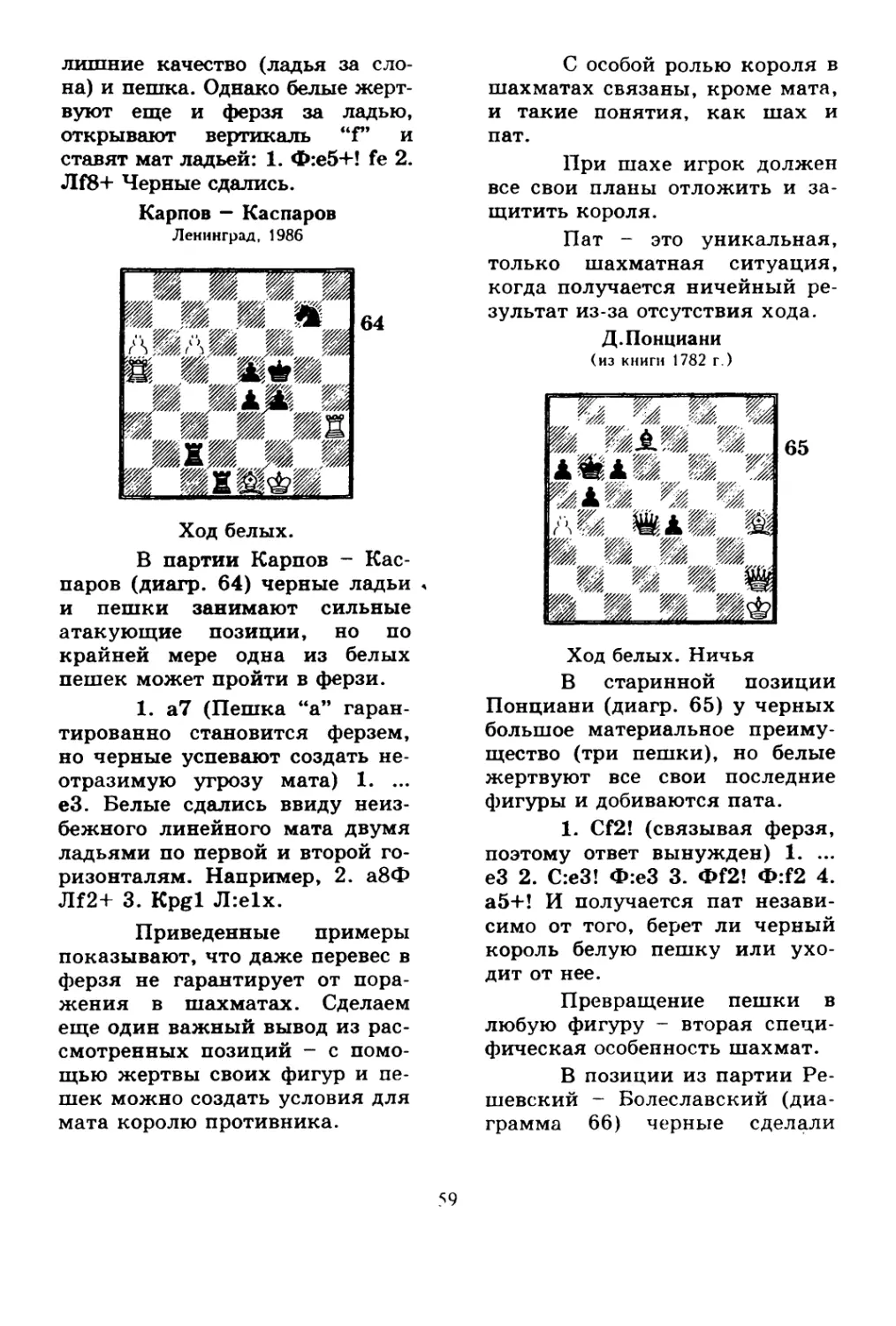

Александра, Грищенко Сергея, Грачева Бориса, Гусейнова Гадира и других

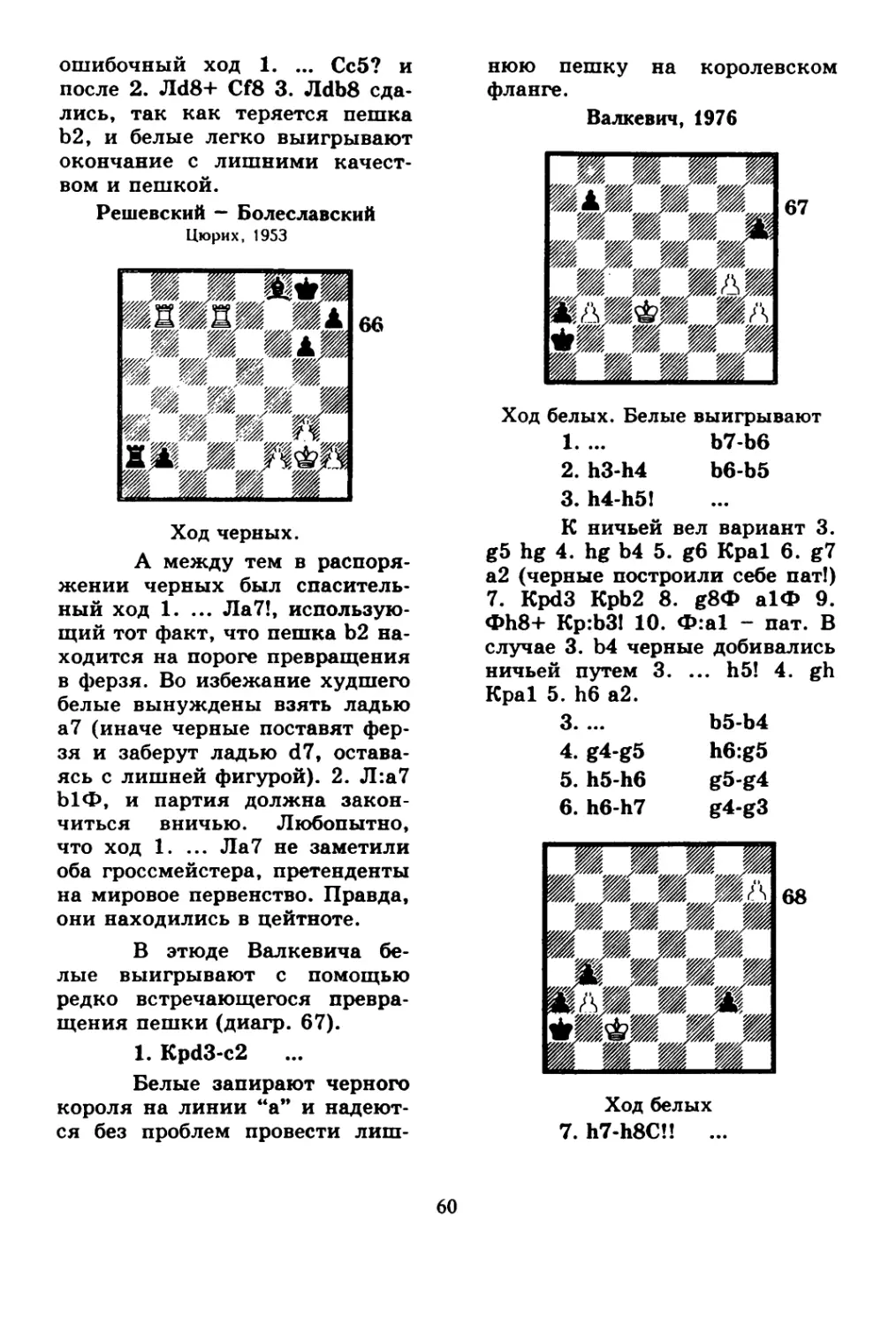

перспективных юных шахматистов.

Хотя в книге сделан акцент на обучение детей, она может быть

использована широким кругом любителей шахмат и квалифицированных

шахматистов независимо от возраста.

По совокупности содержания “Шахматный учебник” не имеет

аналогов в мировой шахматной литературе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

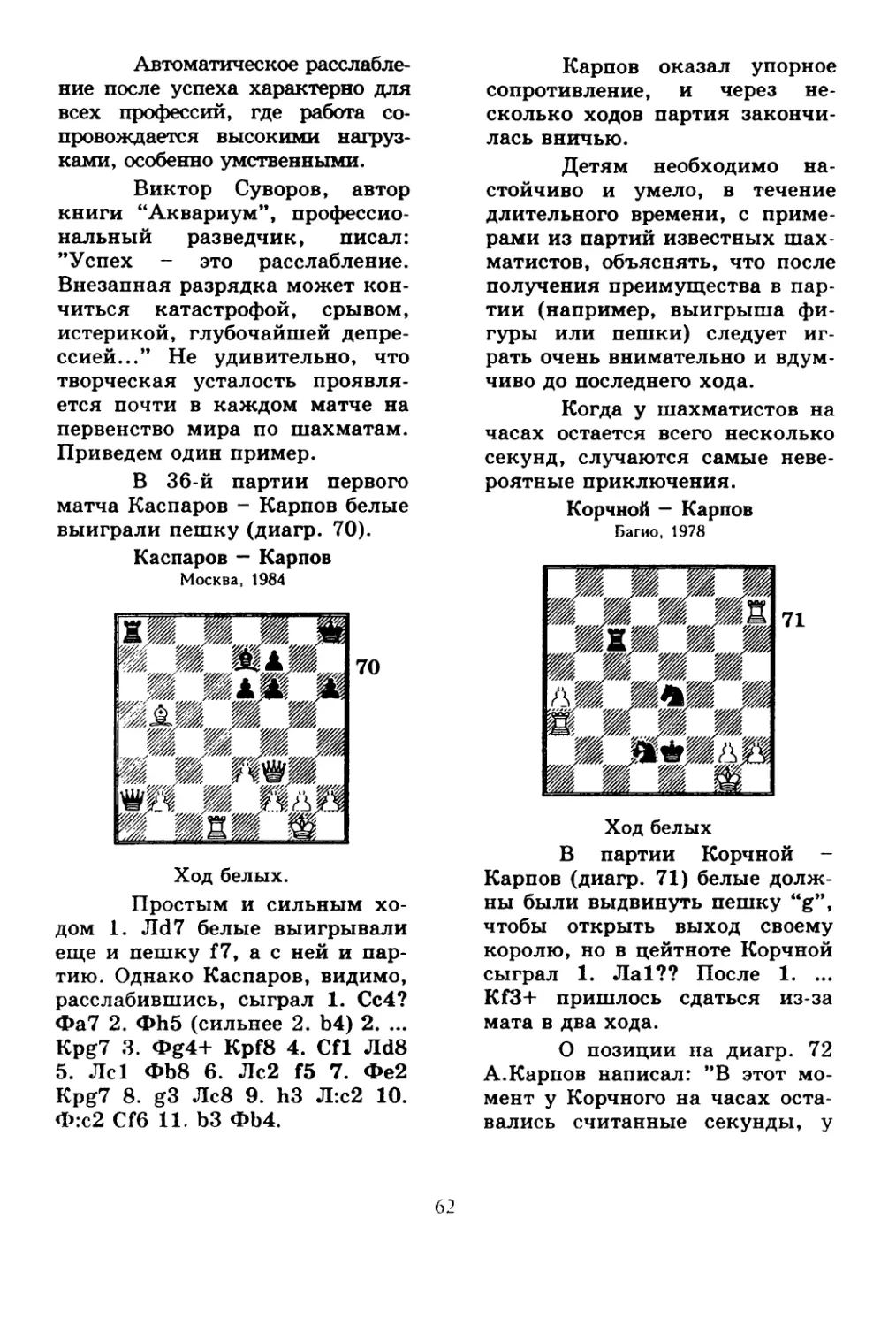

стр.

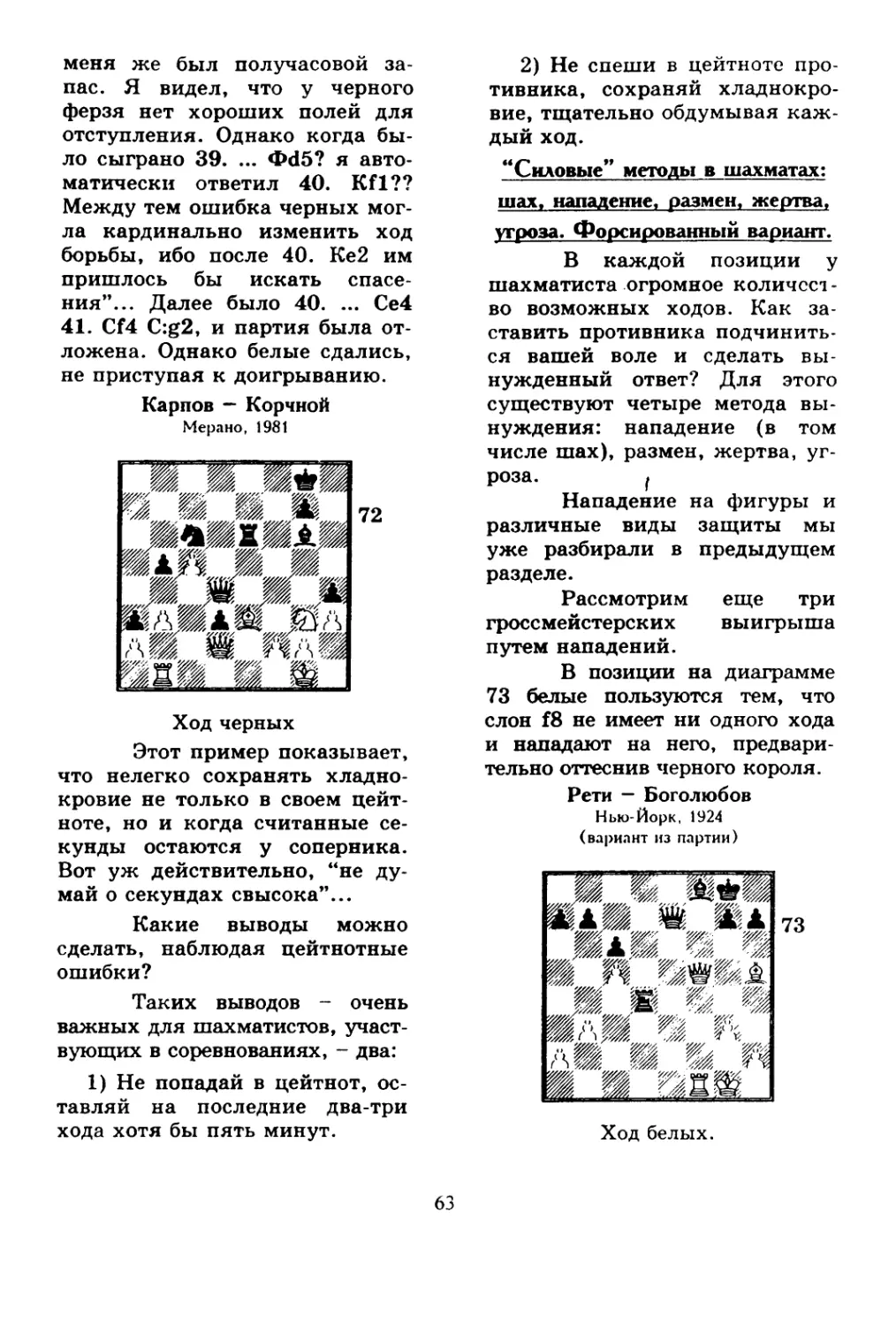

НУЖНАЯ КНИГА. Предисловие международного гроссмейстера,

доктора психологии, заслуженного тренера России Николая Крогиуса. 9

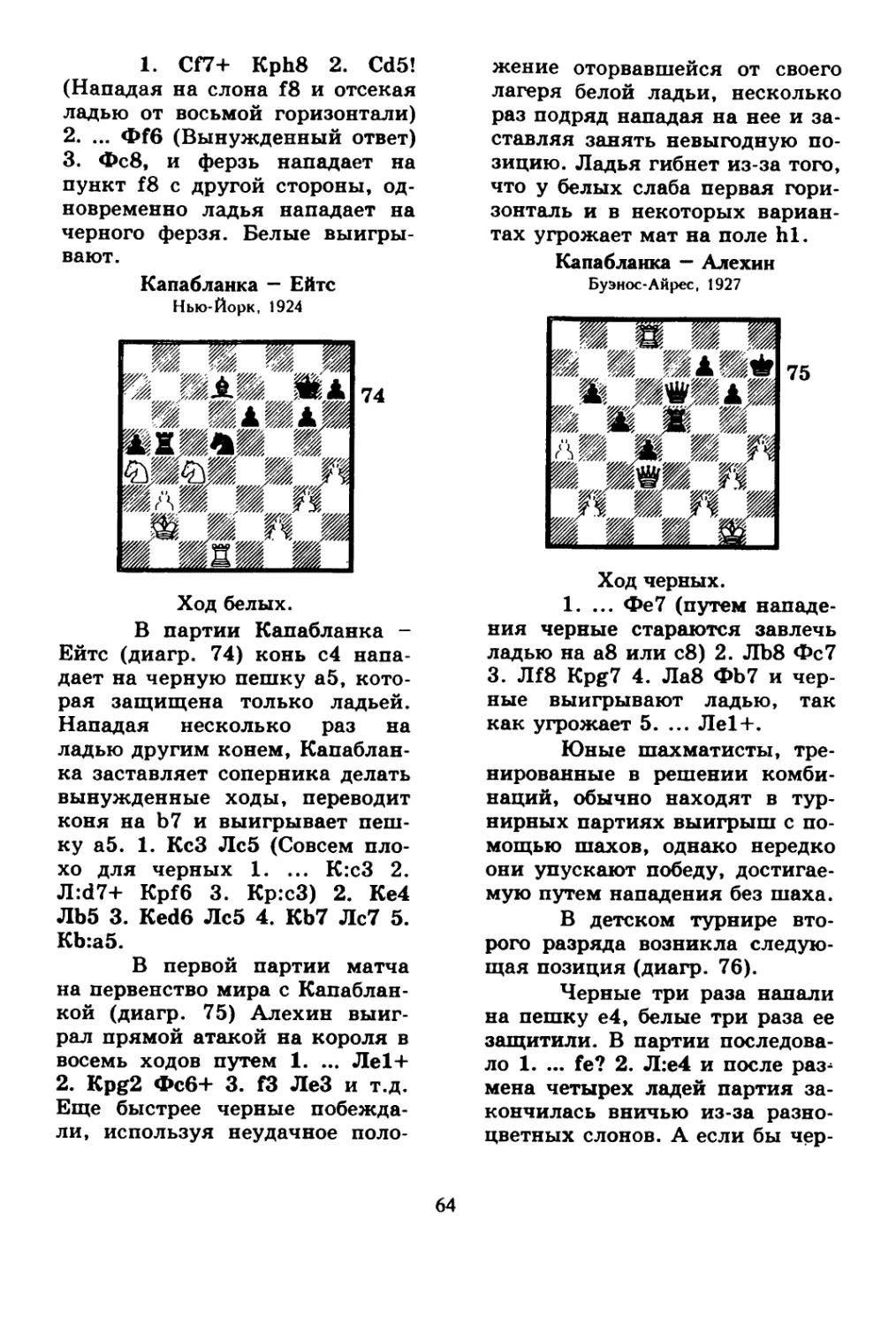

ВВЕДЕНИЕ 11

Глава I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШАХМАТНОЙ ИГРЕ И ШАХМАТНОМ

СПОРТЕ. 16

1. ПРАВИЛА ИГРЫ. 16

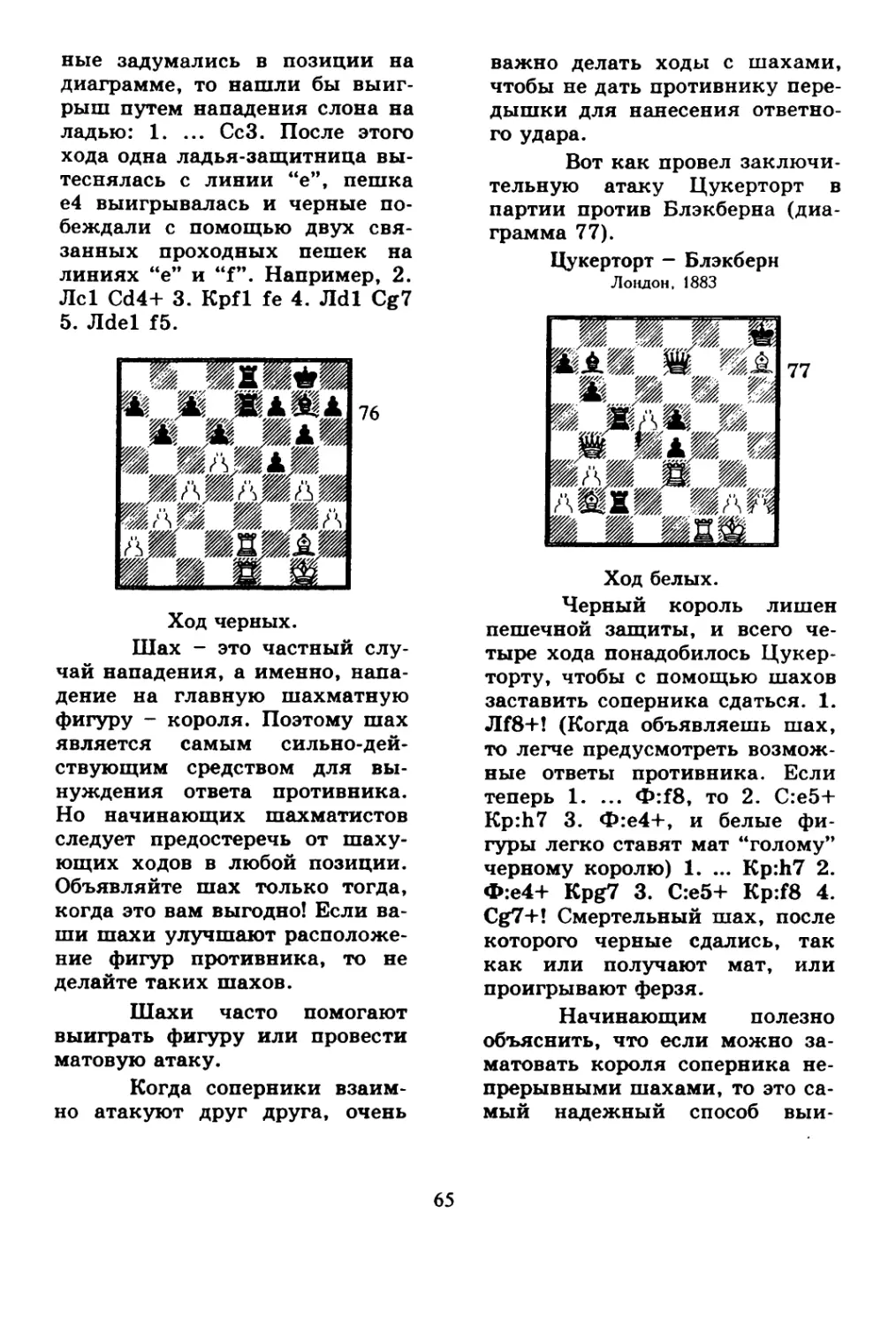

Доска и фигуры. Шахматная партия. Цель игры. 16

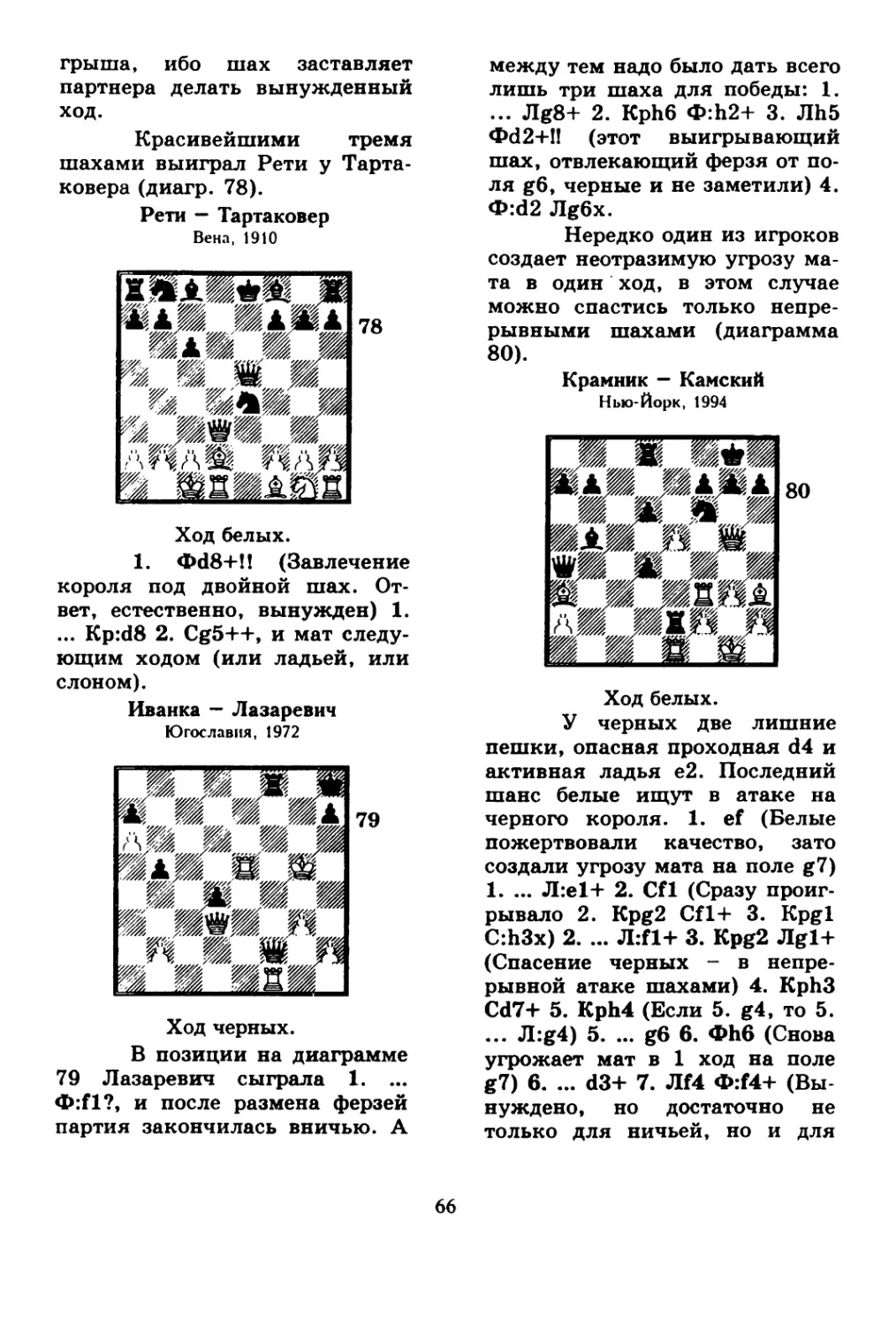

Ходы фигур. Шах и мат. О поведении игроков.

Шахматная позиция. 16

Шахматная нотация. Запись партии. 19

Пат. Ничья. 20

Рокировка. 22

Превращение пешки. 23

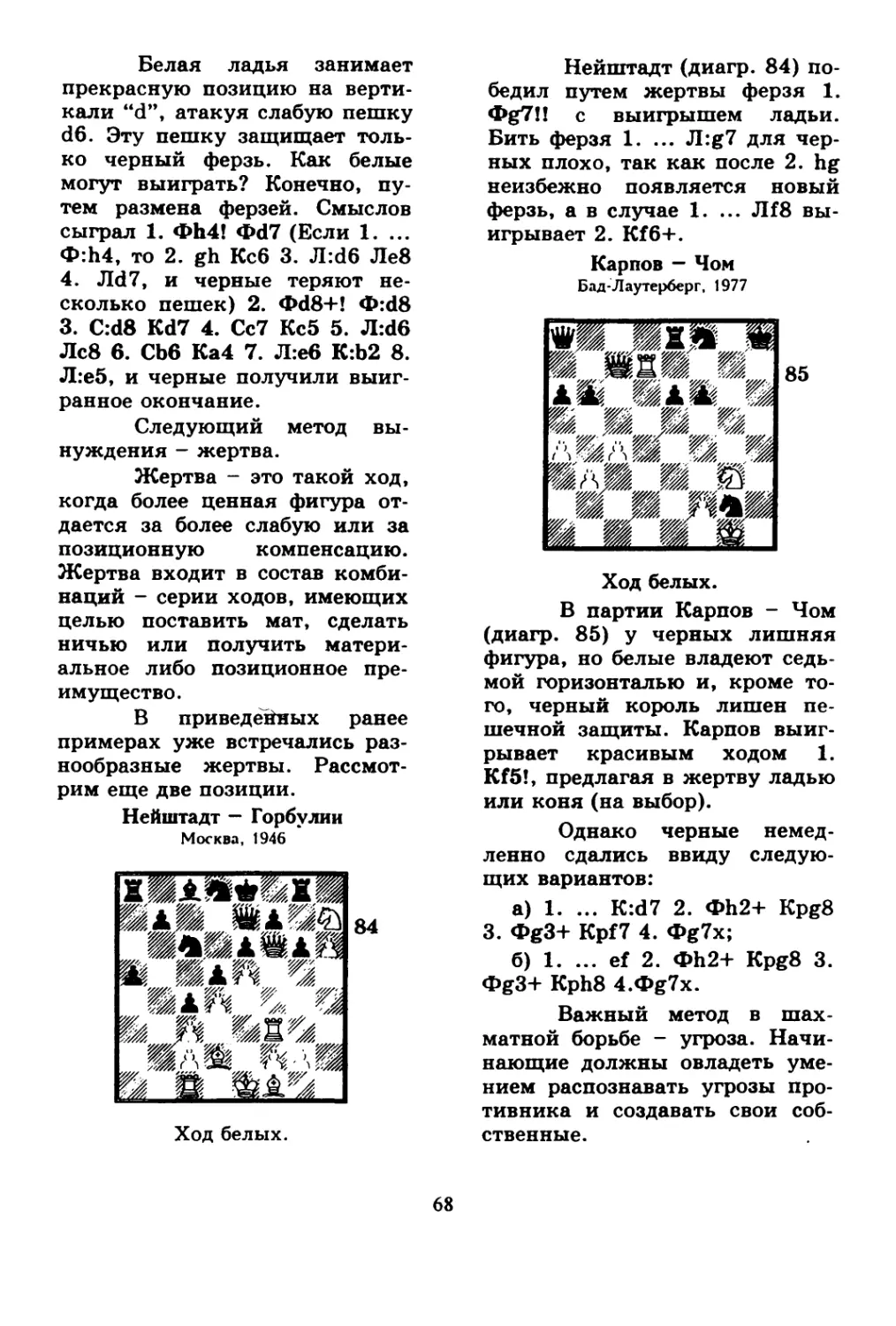

Взятие на проходе. 24

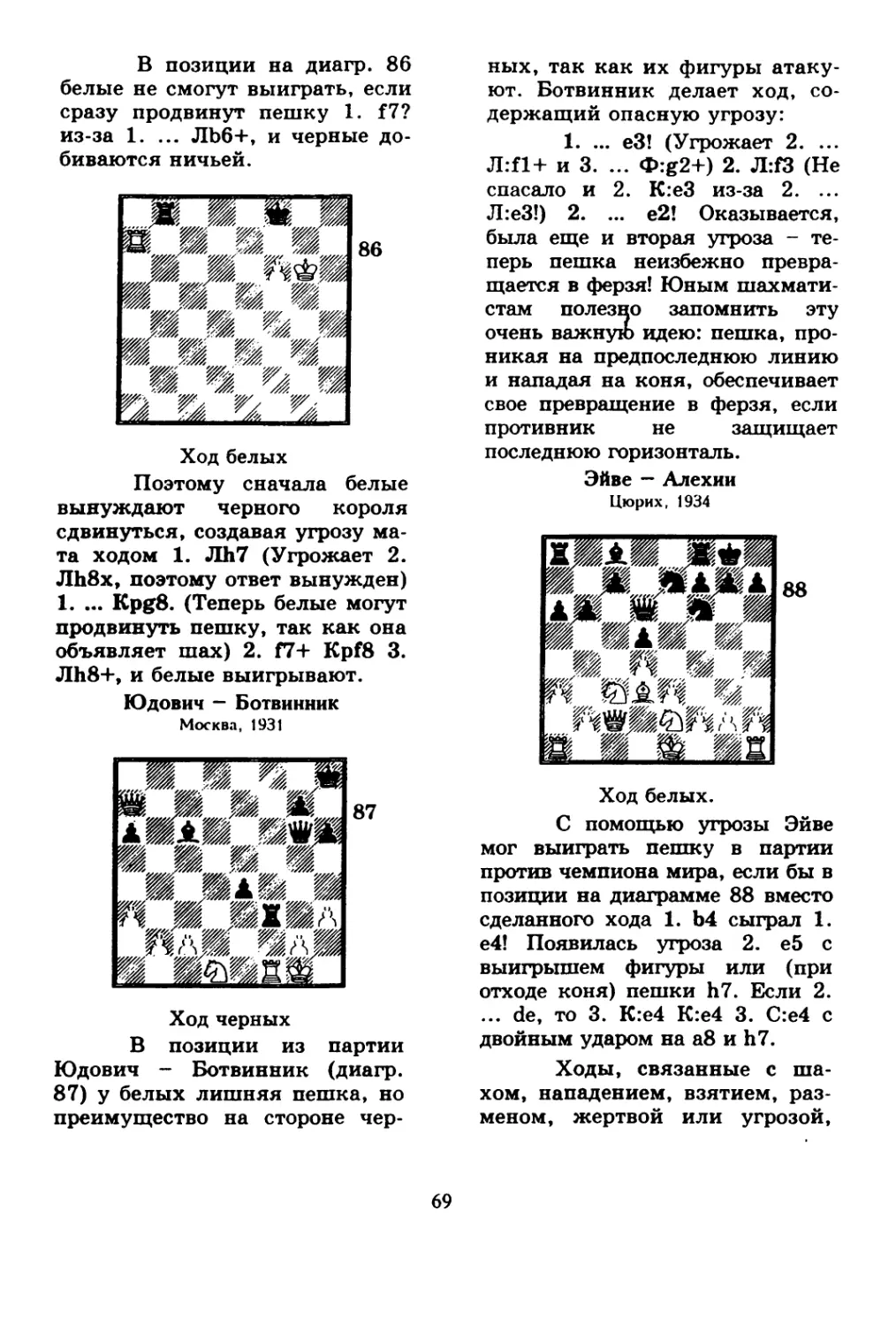

2. КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ. 25

Эндшпиль. Матование одинокого короля. 26

Как изучать миттельшпиль. 28

Дебют. 10 правил игры в дебюте для начинающих. 29

Нападение и защита. Размен. Сравнительная ценность фигур. 31

Нападай и создавай угрозы. Активность - важнейший

принцип шахматной игры. 38

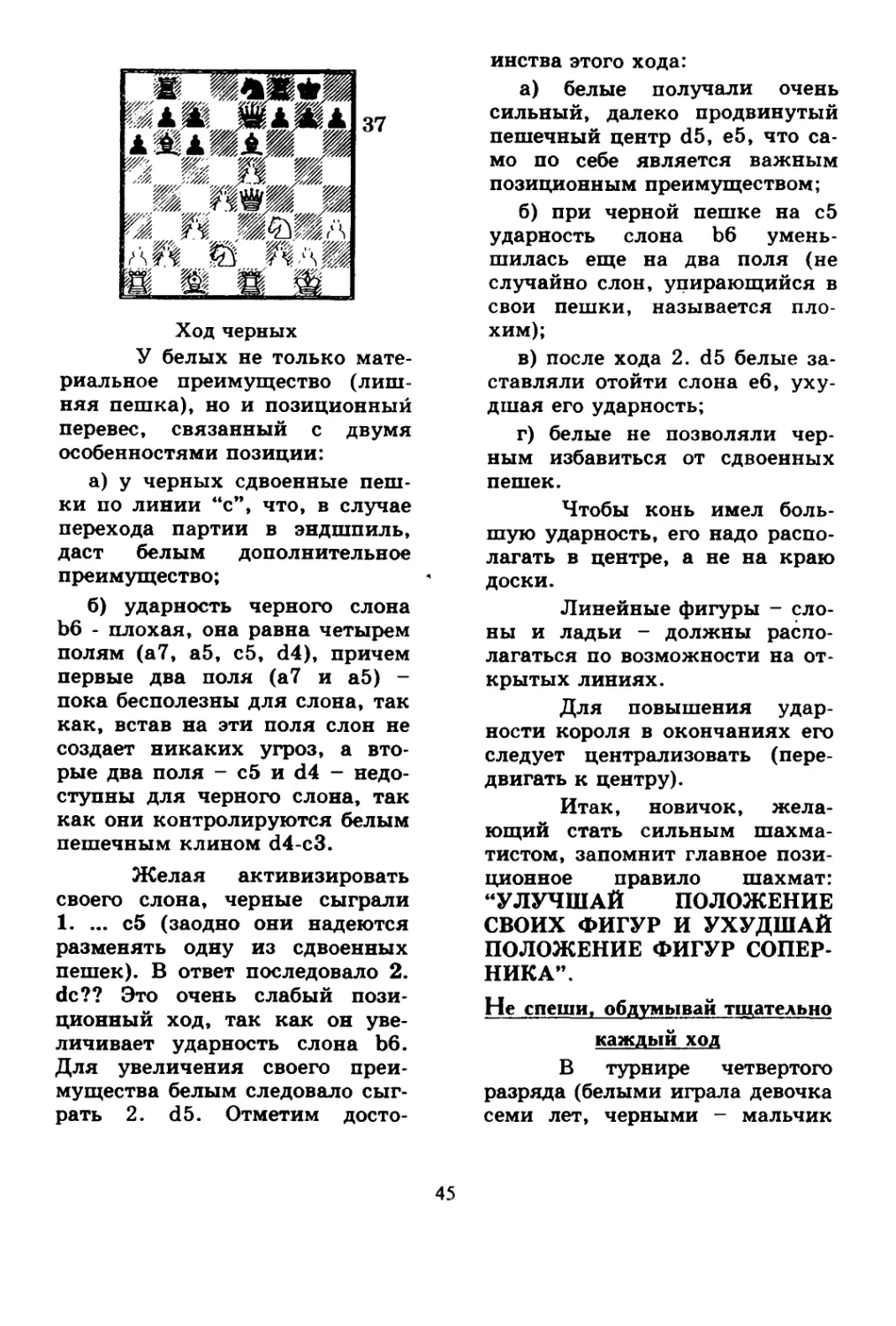

Главное правило сильного шахматиста. 42

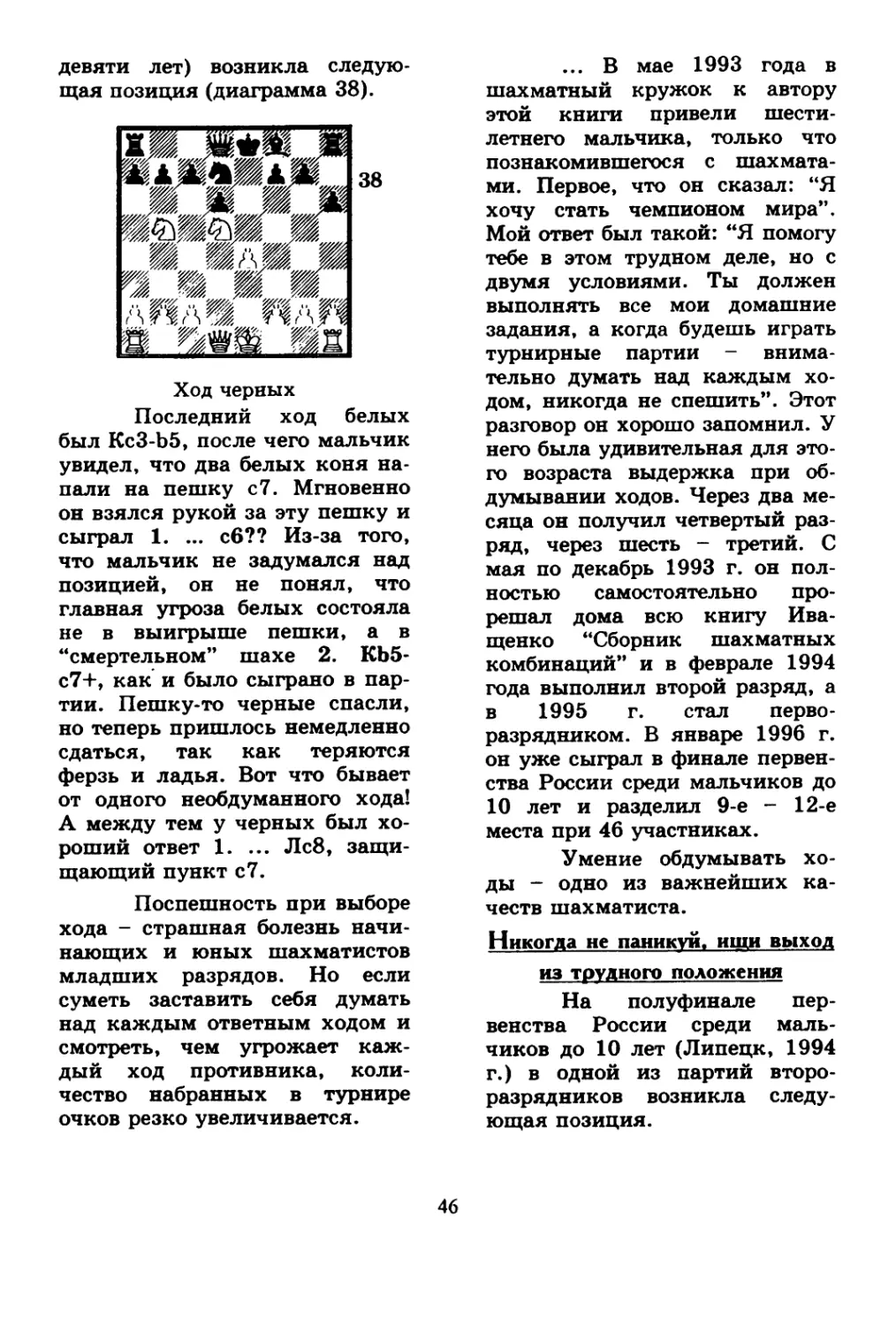

Не спеши, обдумывай тщательно каждый ход. 45

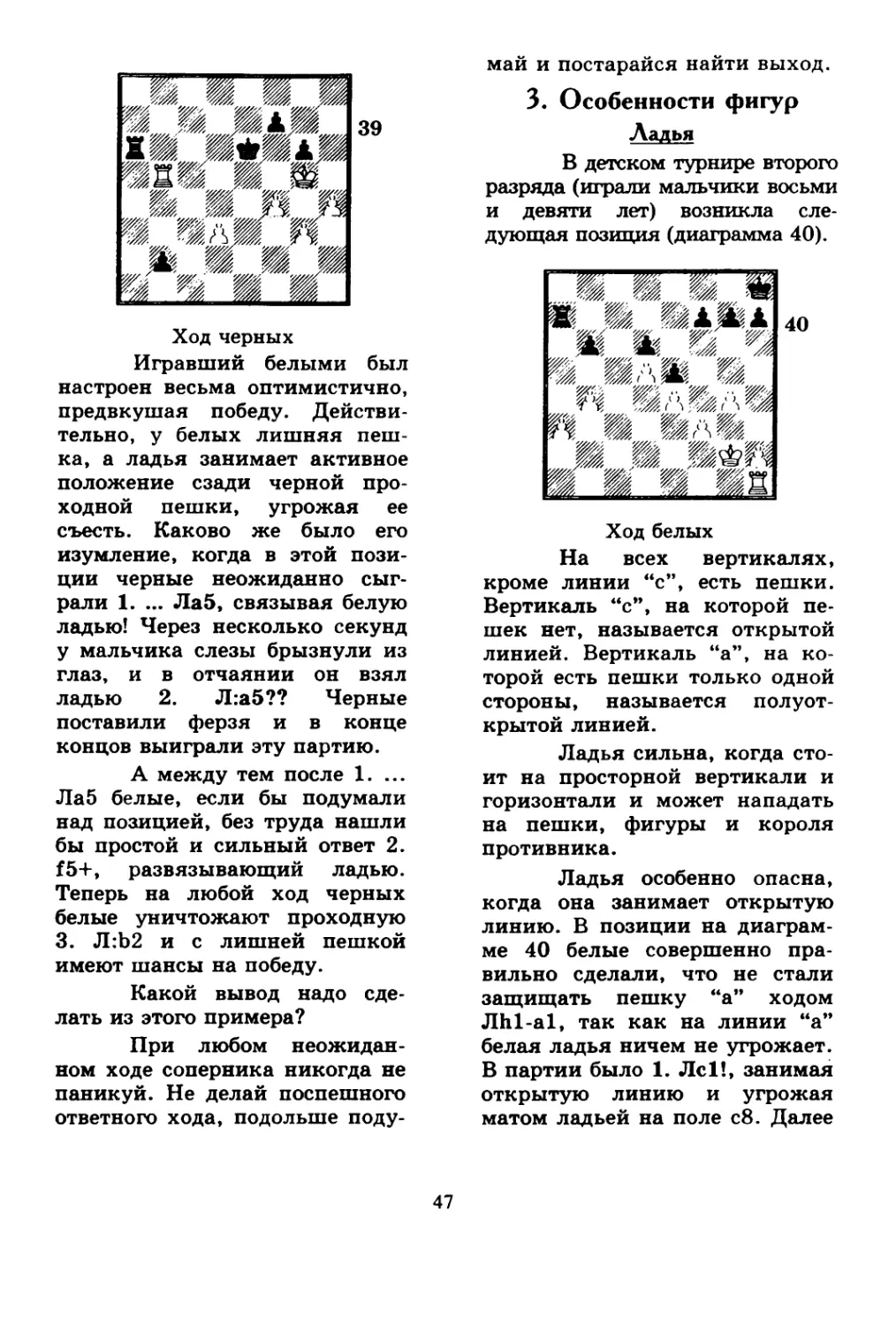

Никогда не паникуй, ищи выход из трудного положения. 46

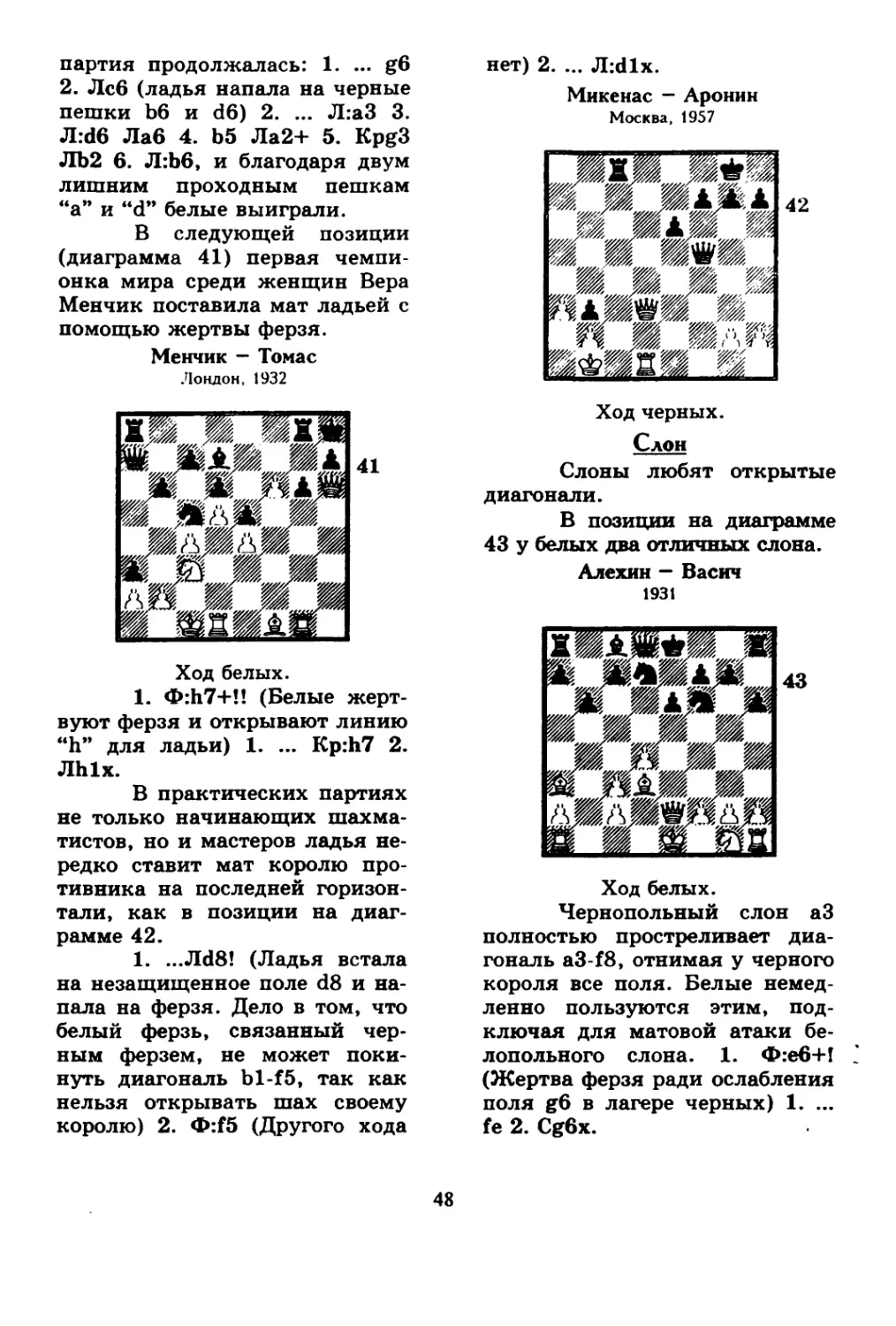

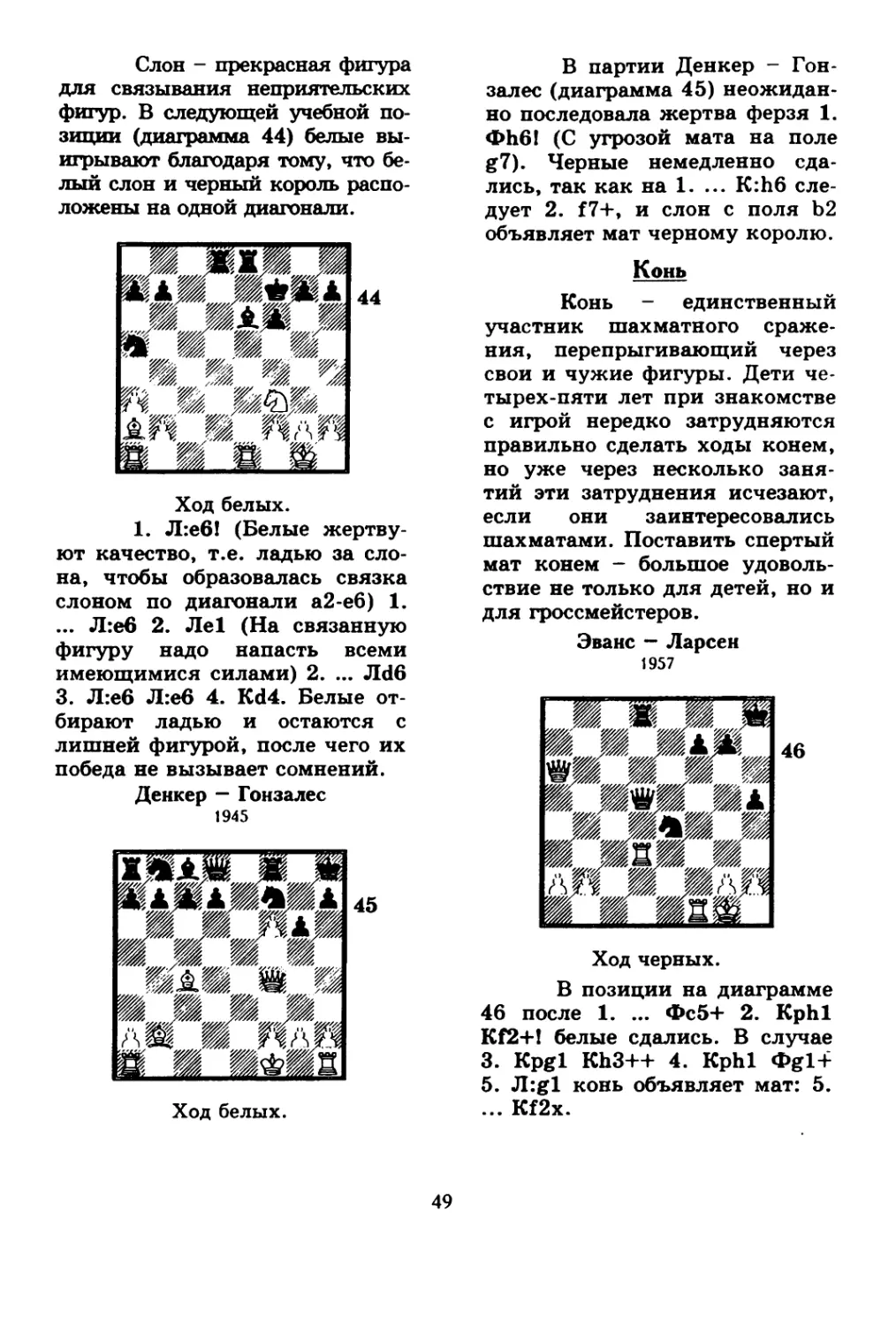

3. ОСОБЕННОСТИ ФИГУР. 47

Ладья. 47

Слон. 48

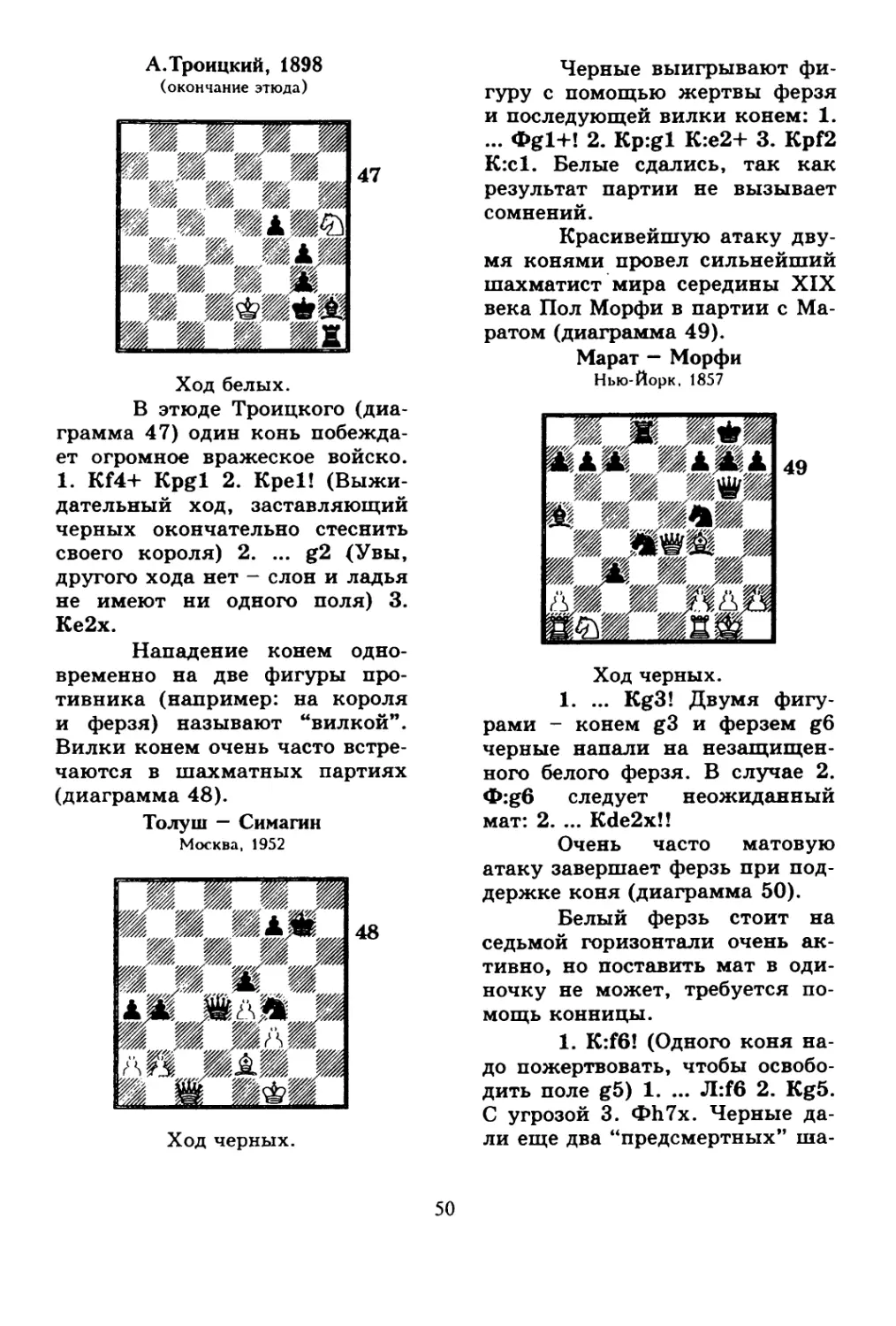

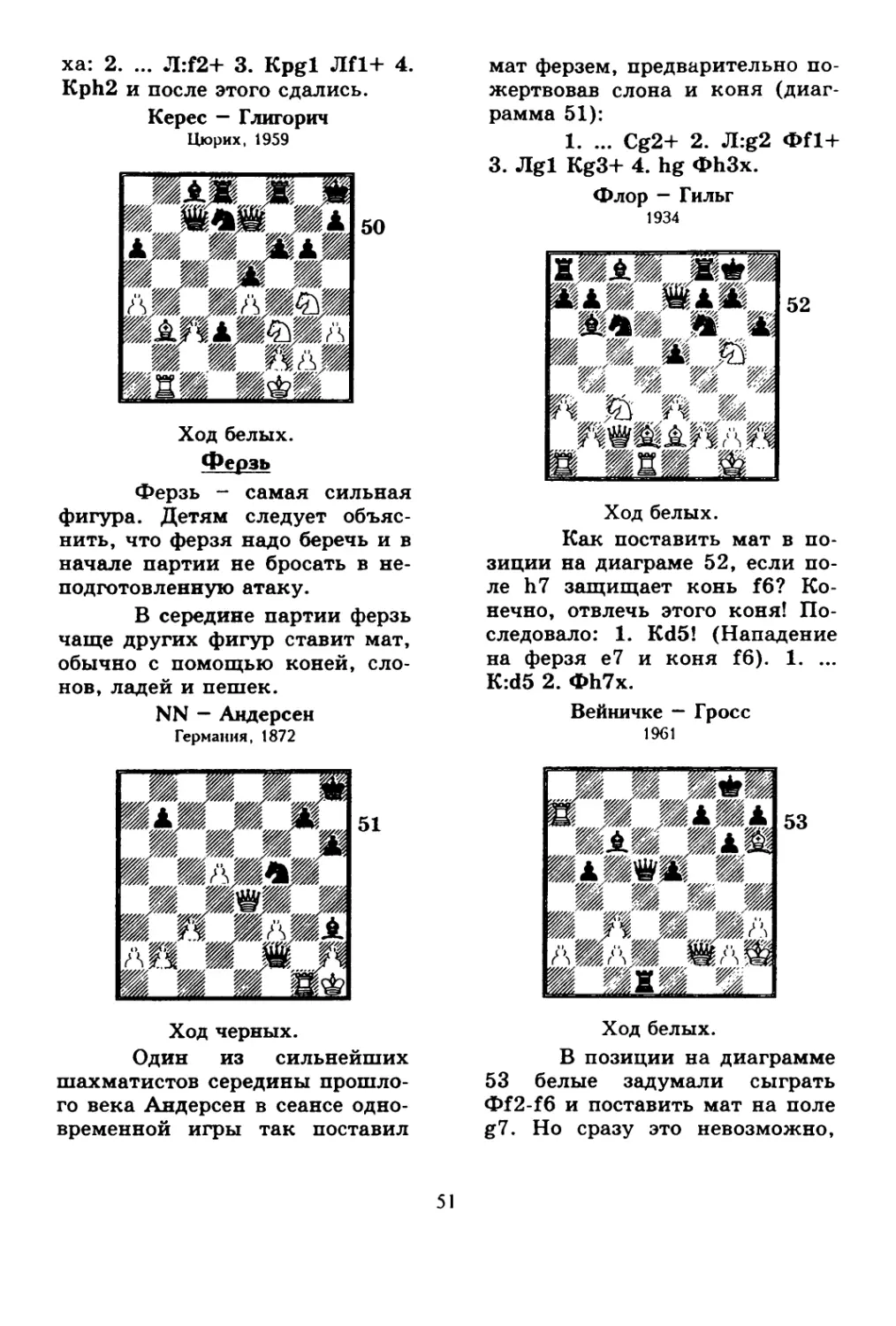

Конь. 49

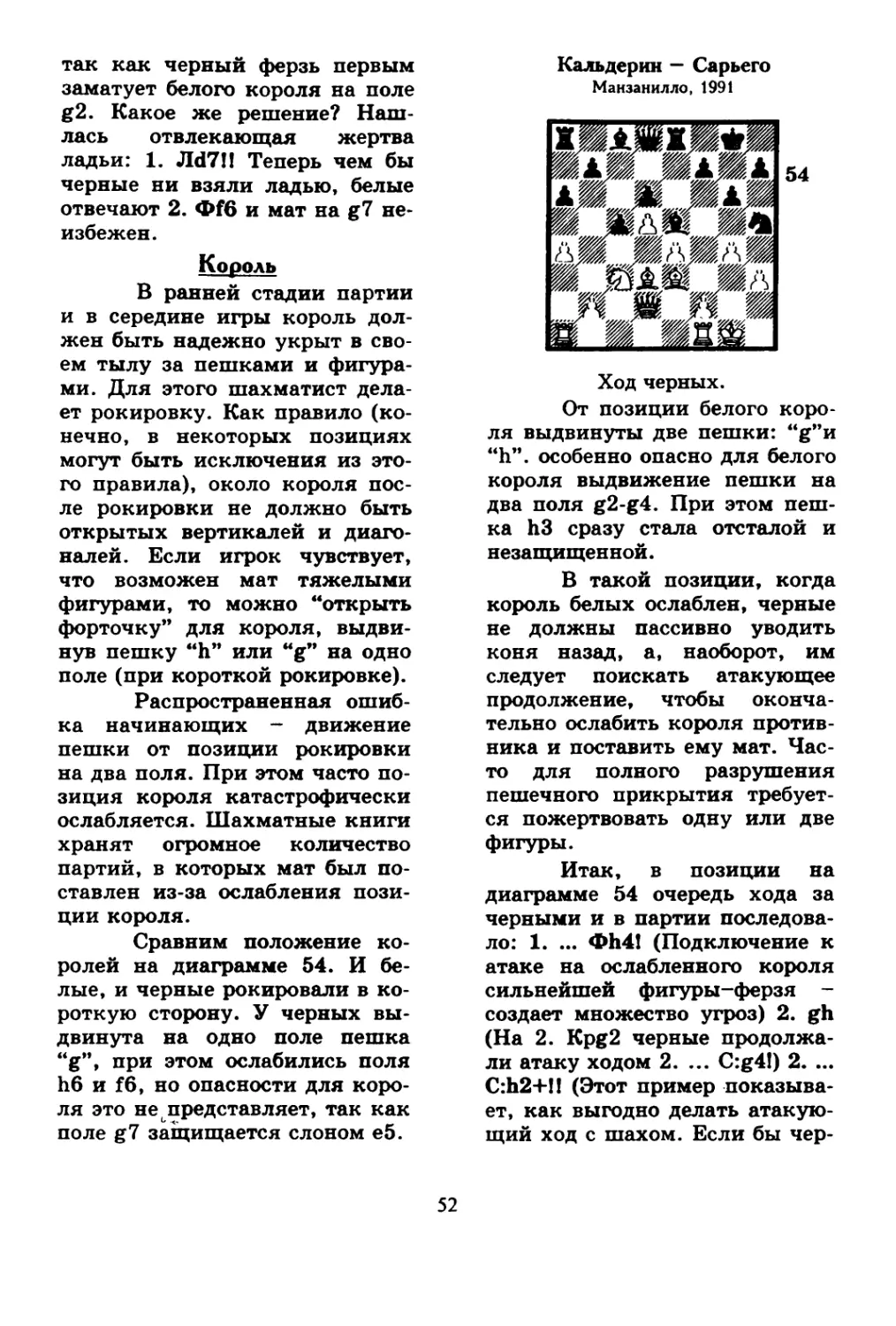

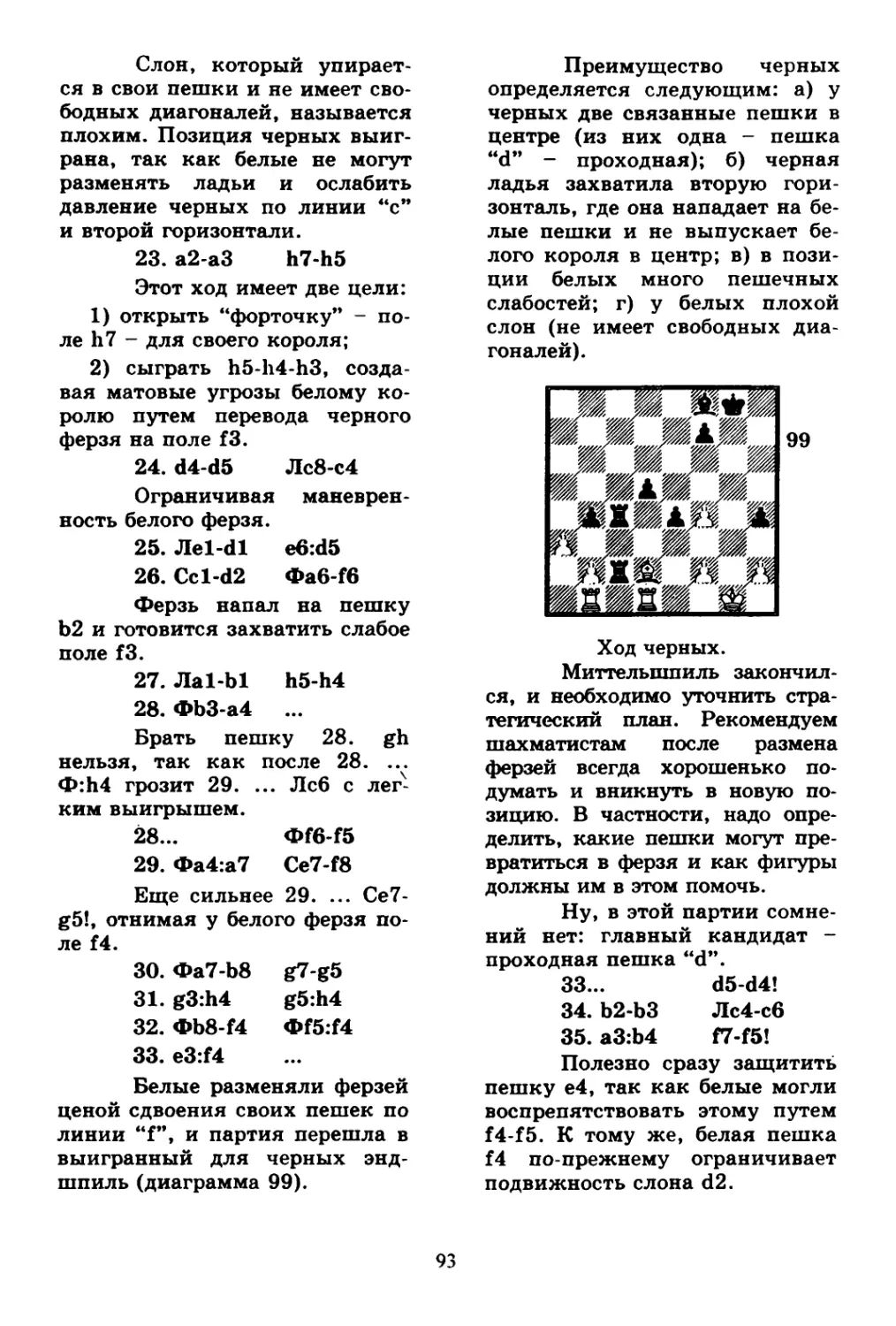

Ферзь. 51

Король. 52

Пешка. 53

4. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ШАХМАТНОЙ БОРЬБЫ И ШАХМАТНОМ

СПОРТЕ. 58

Особенности шахматной борьбы. 58

“Силовые” методы в шахматах: шах, нападение, размен, жертва,

угроза. Форсированный вариант. 63

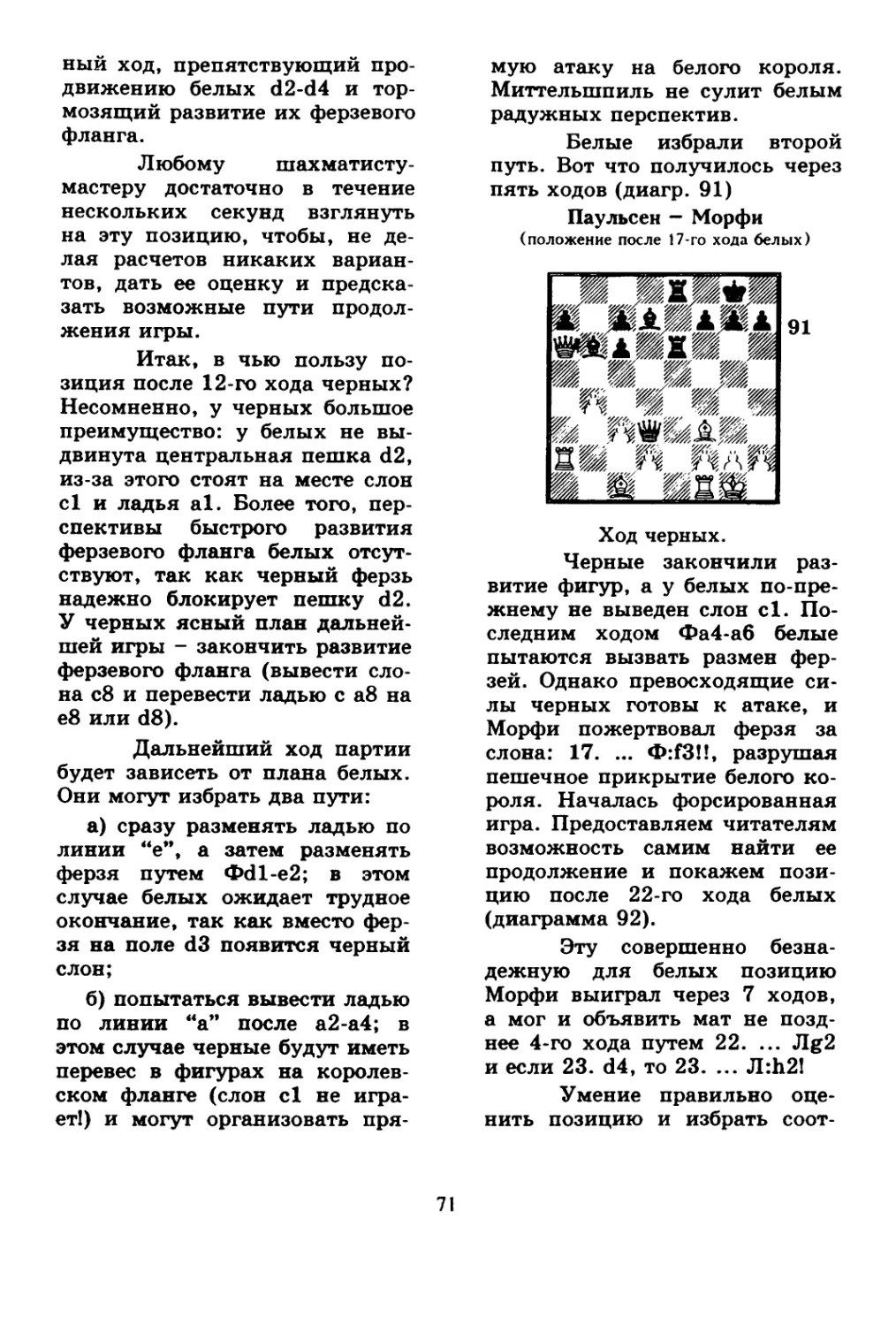

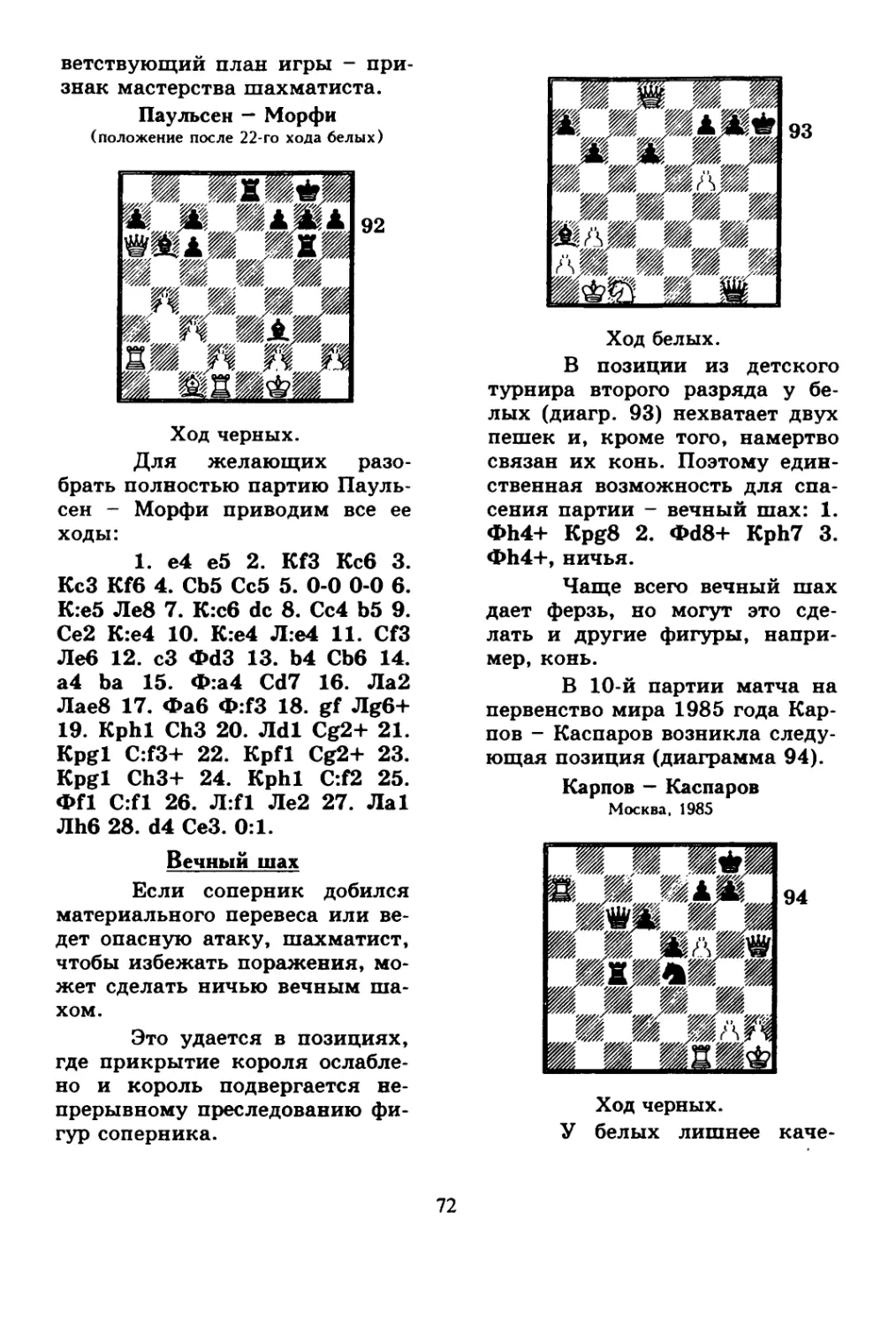

Шахматист предвидит будущее. Оценка позиции. 70

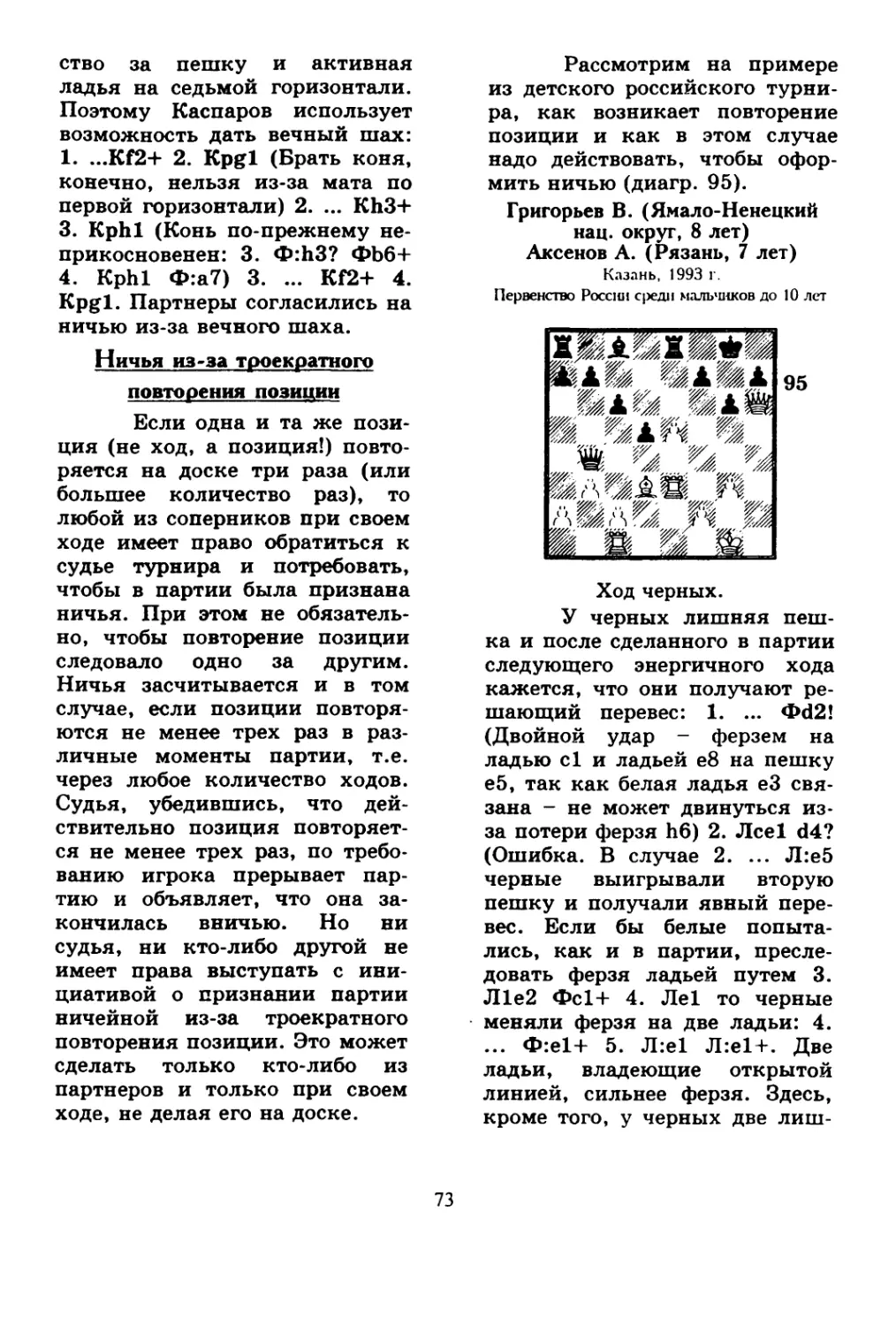

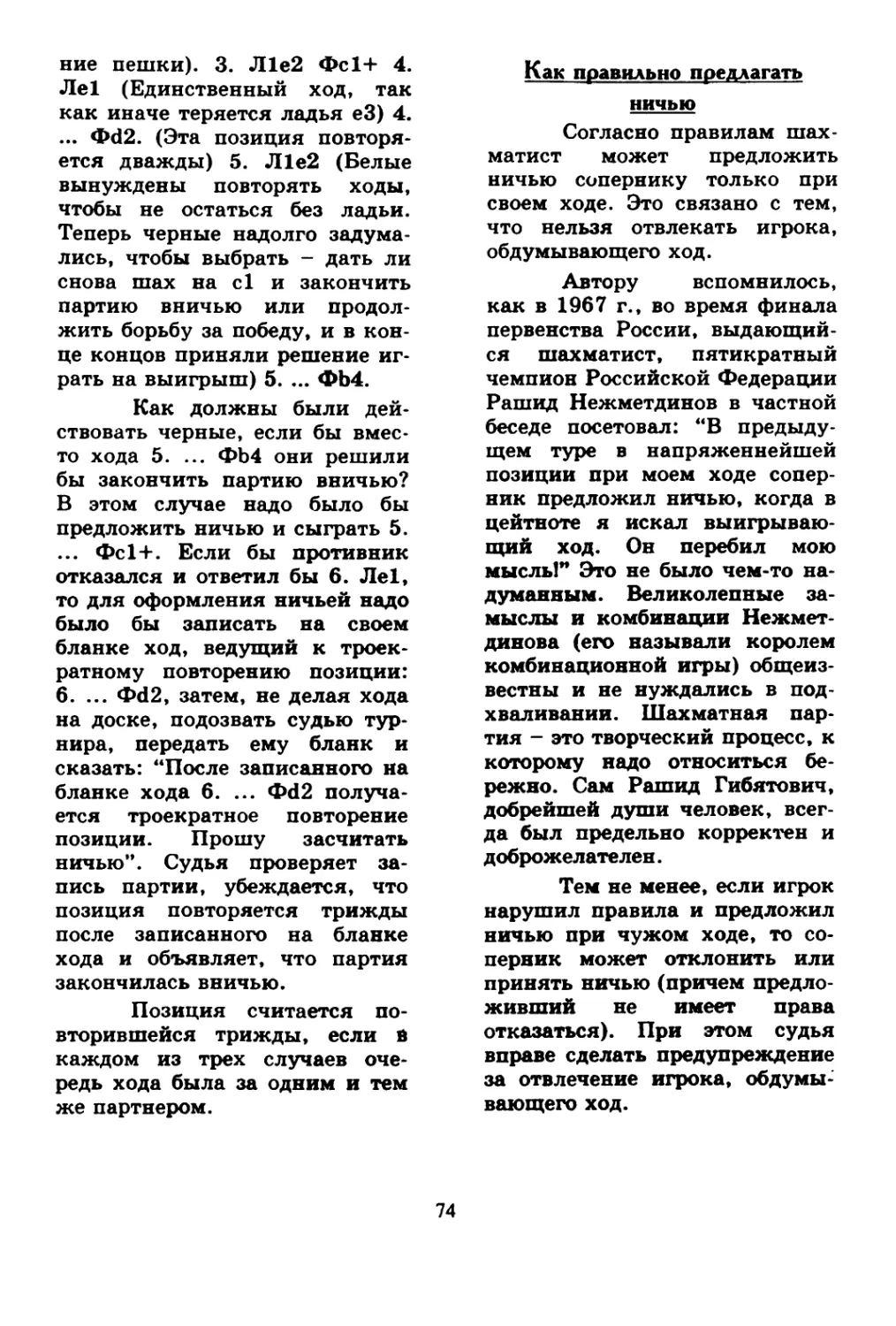

Вечный шах. 72

Ничья из-за троекратного повторения позиции. 73

Как правильно предлагать ничью. 74

Шахматные часы. Контроль.Цейтнот. 76

Как откладывается и доигрывается партия. 78

Как заканчивается шахматная партия. 80

Шахматные разряды и звания. Рейтинг-лист. 81

Задачи и этюды. 82

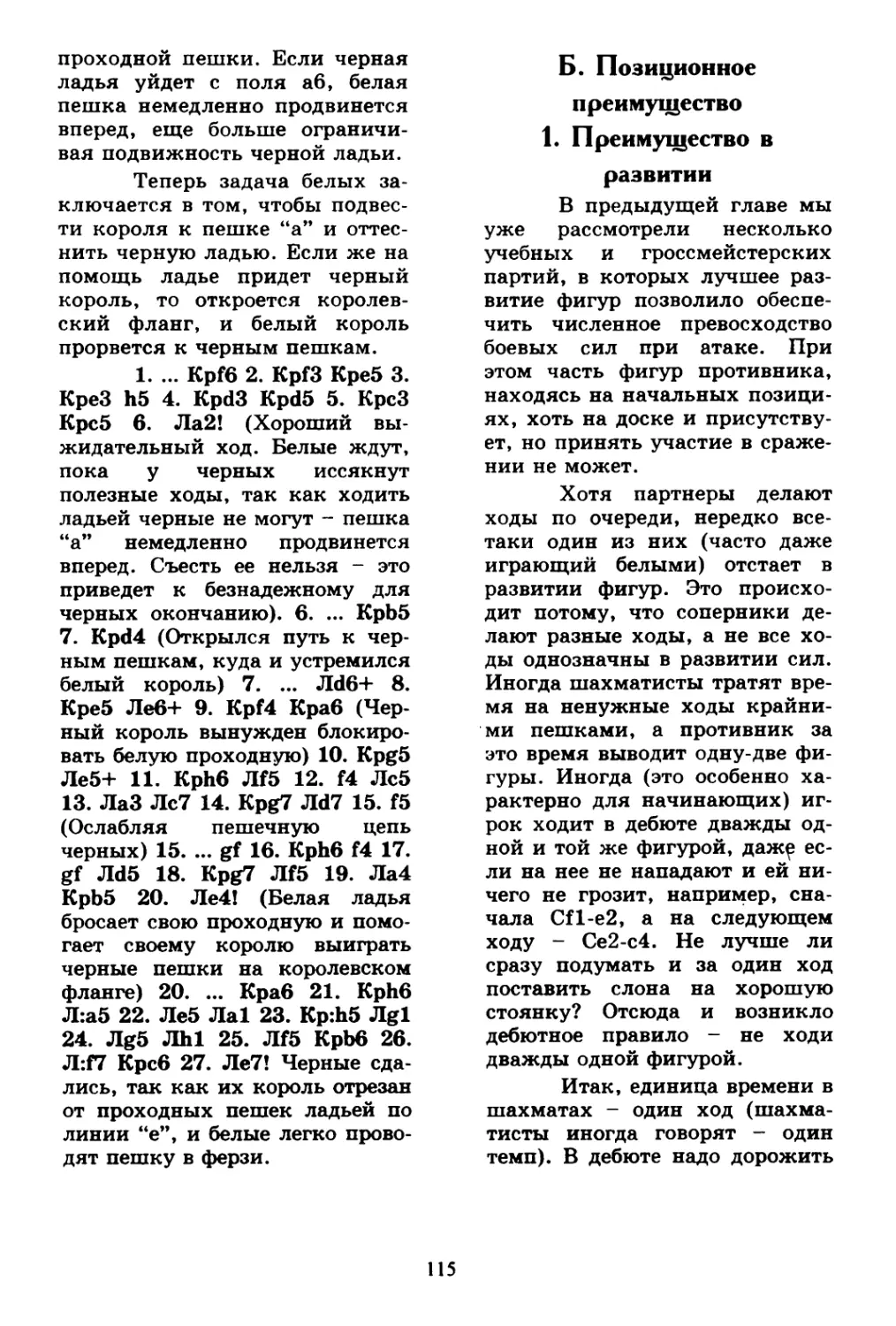

3

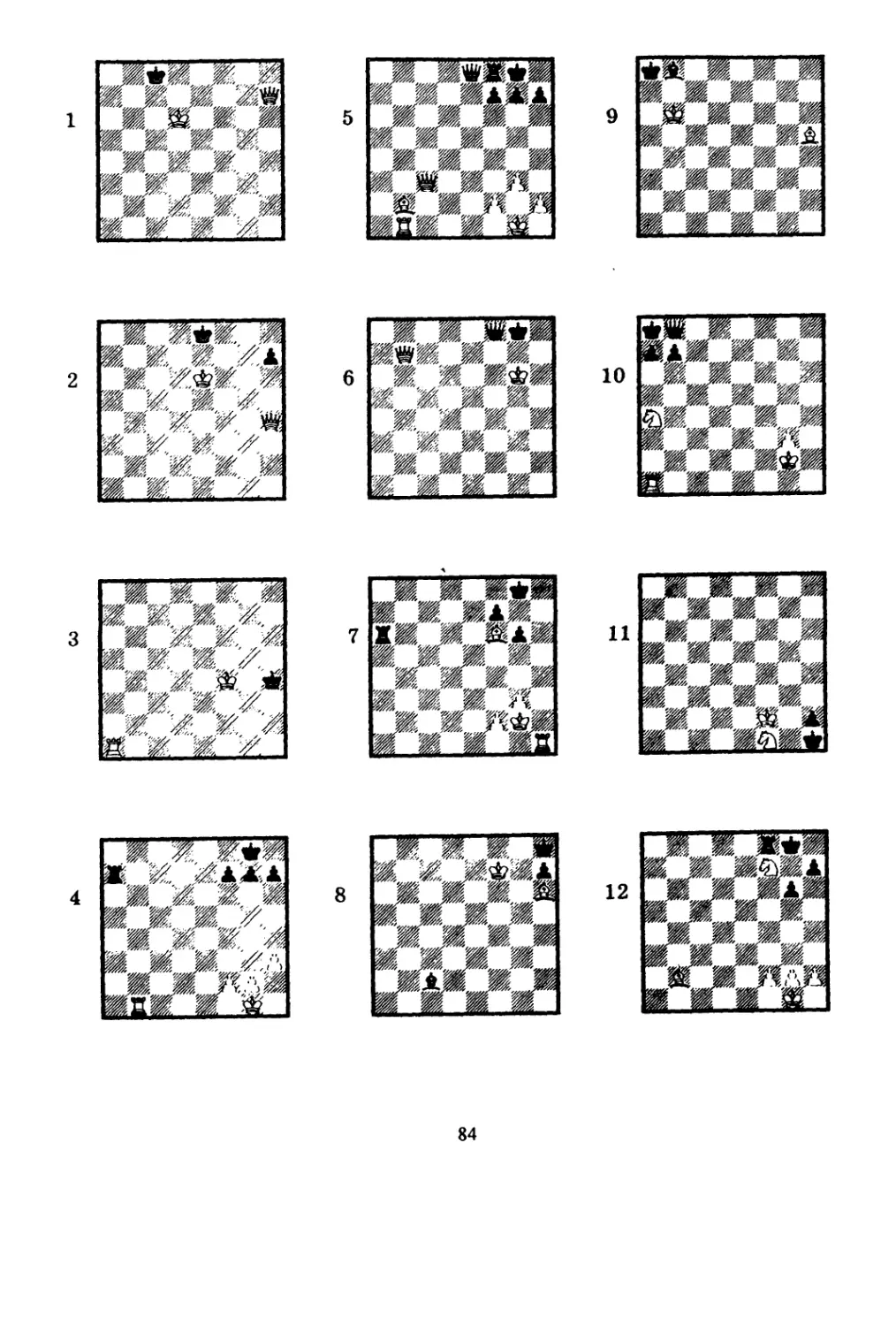

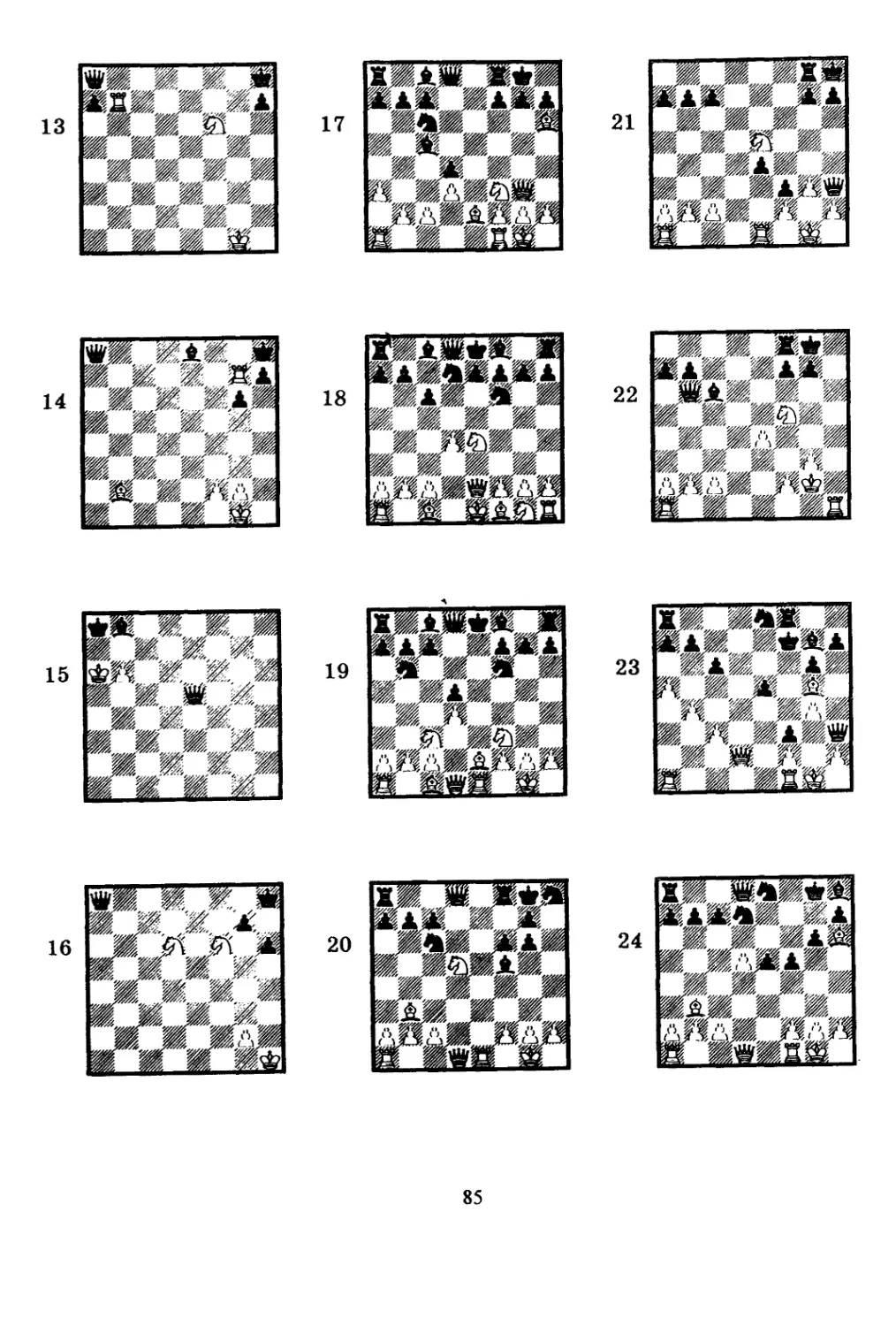

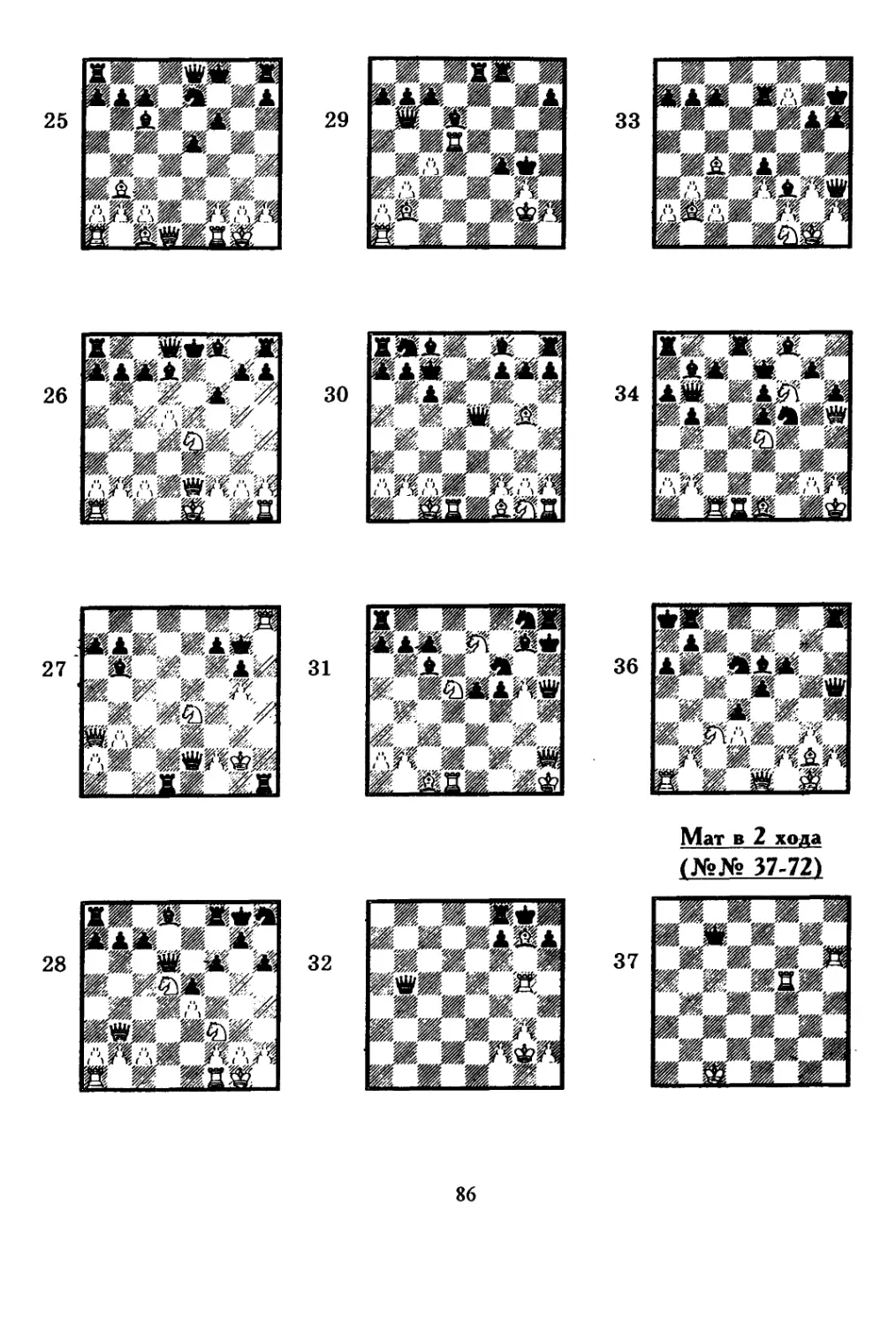

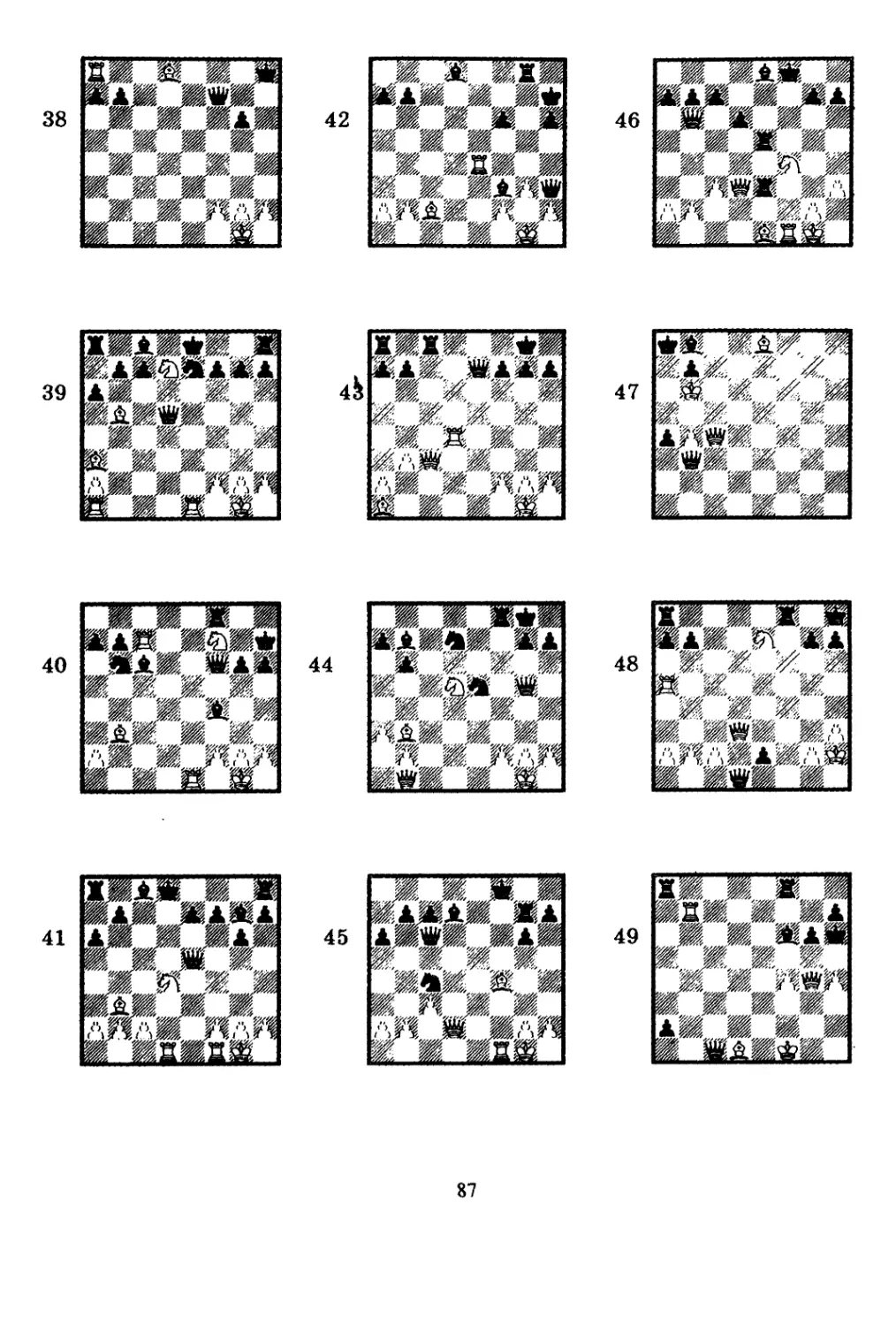

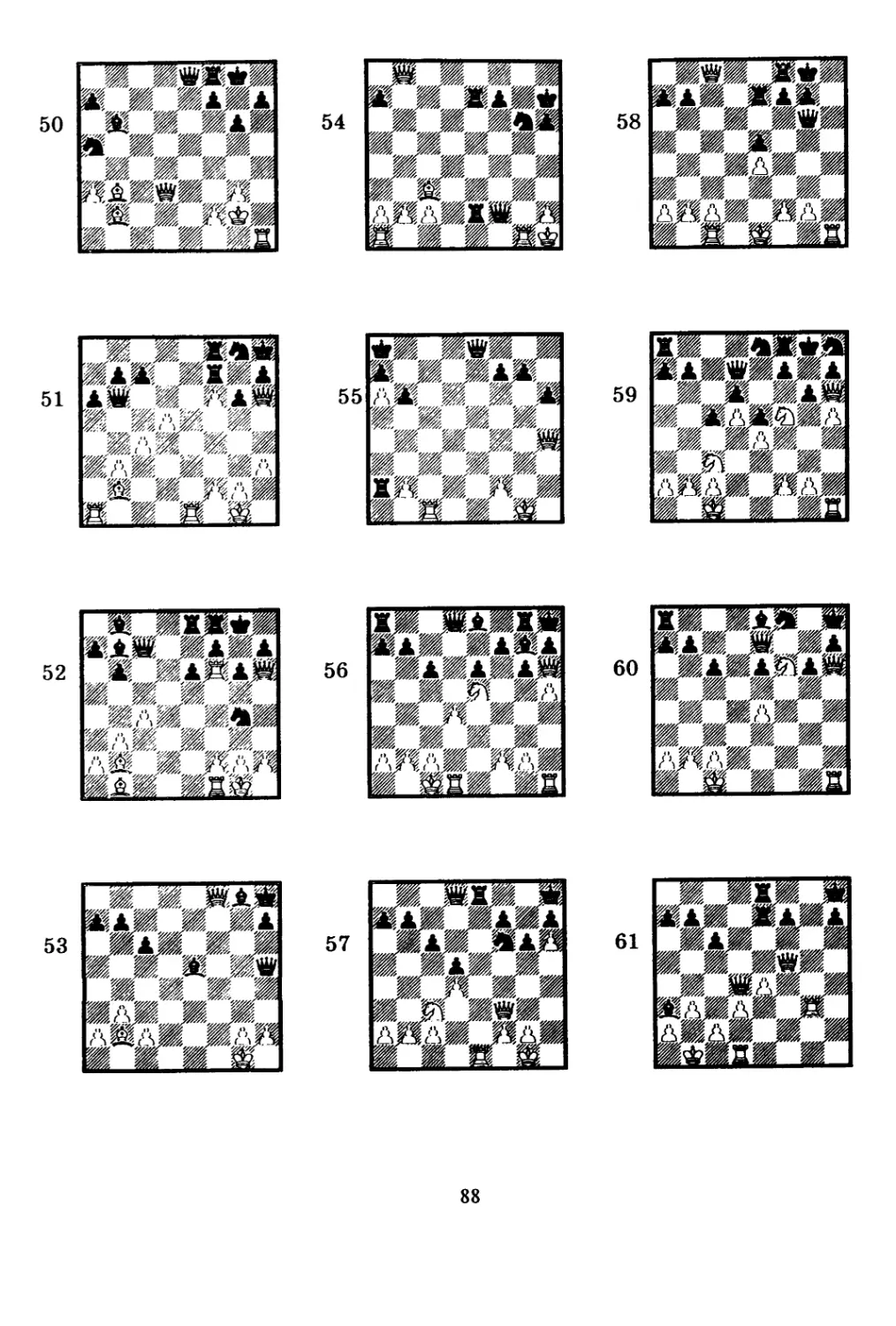

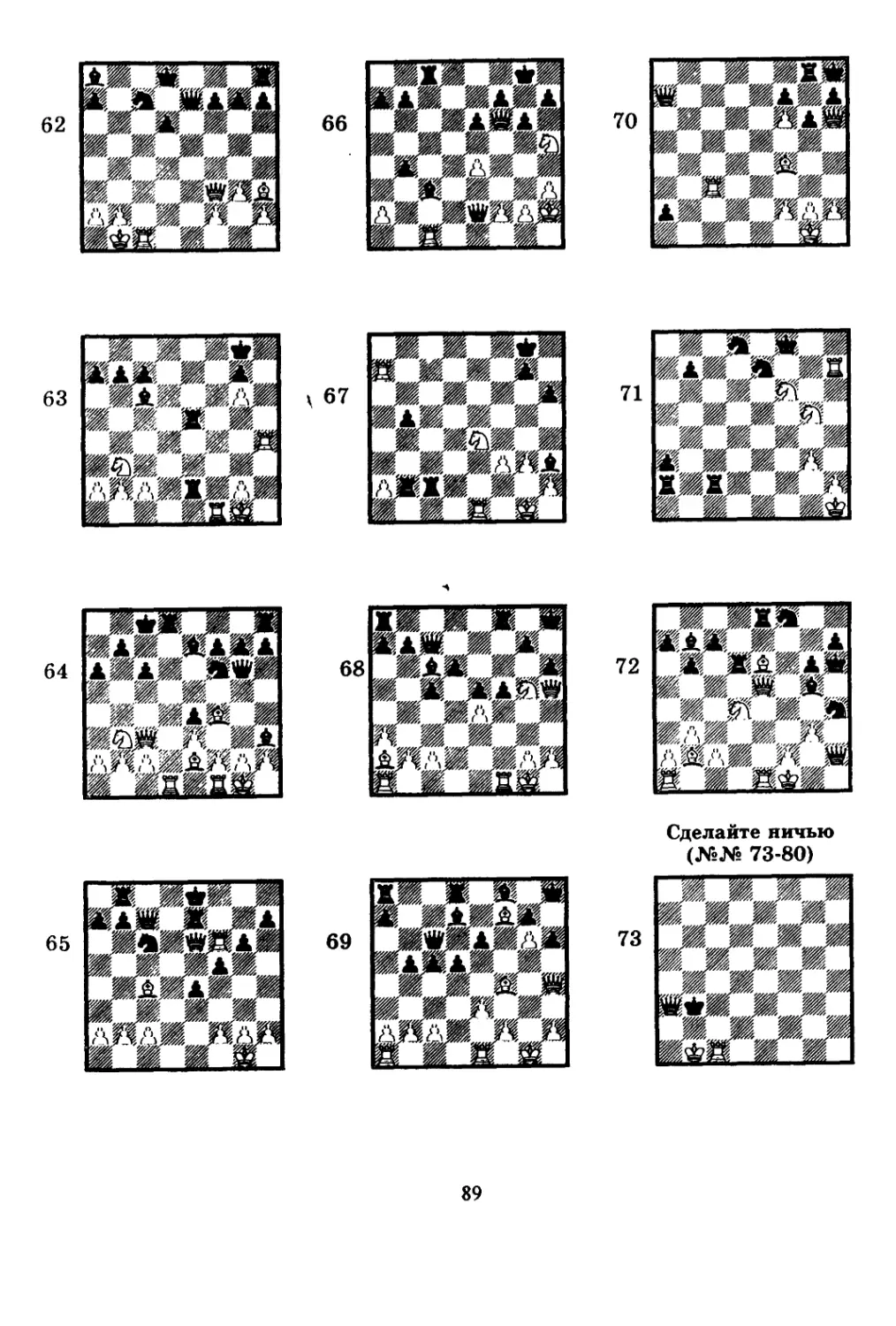

Упражнения. Мат в 1 ход. Мат в 2 хода. Сделайте ничью. 83

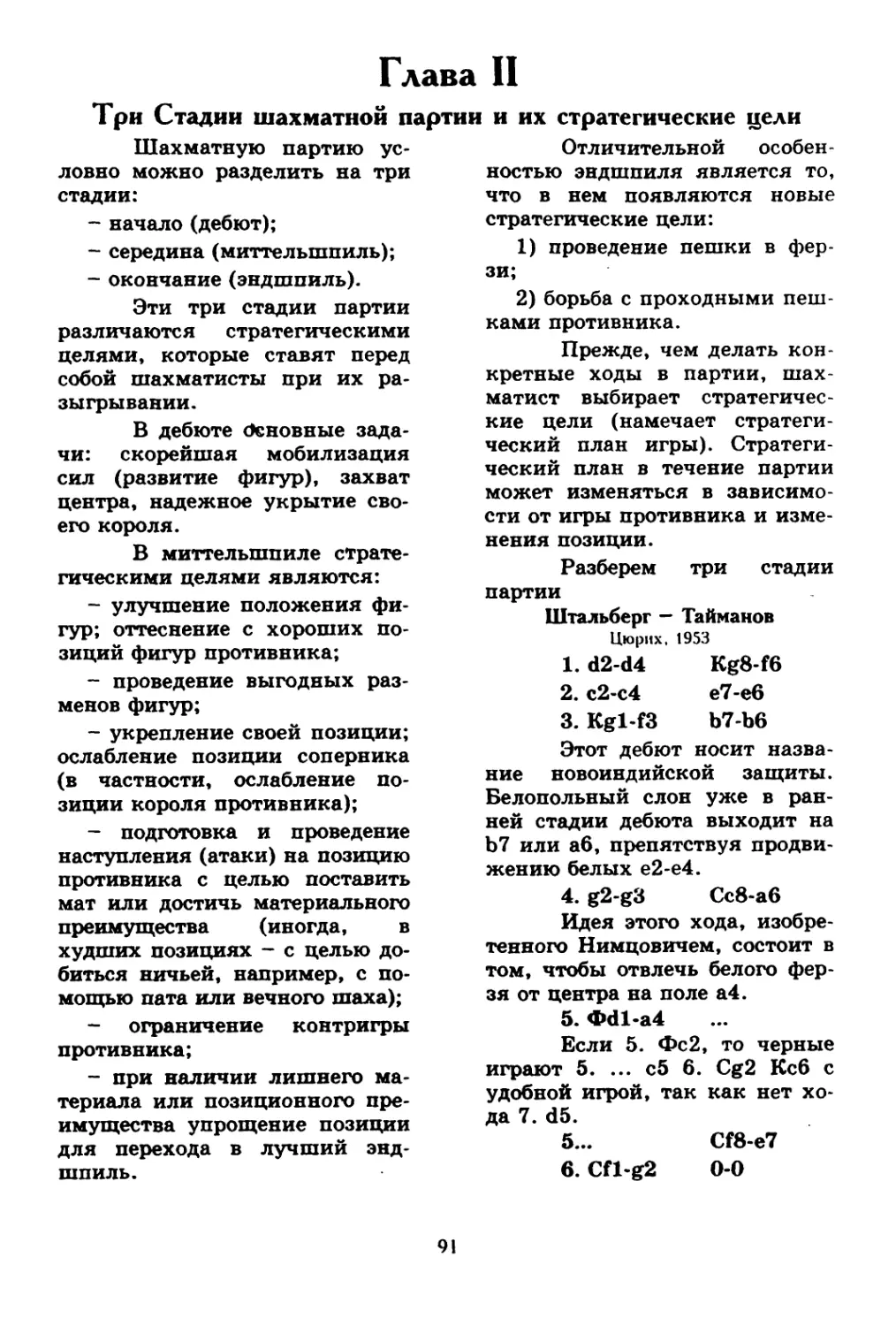

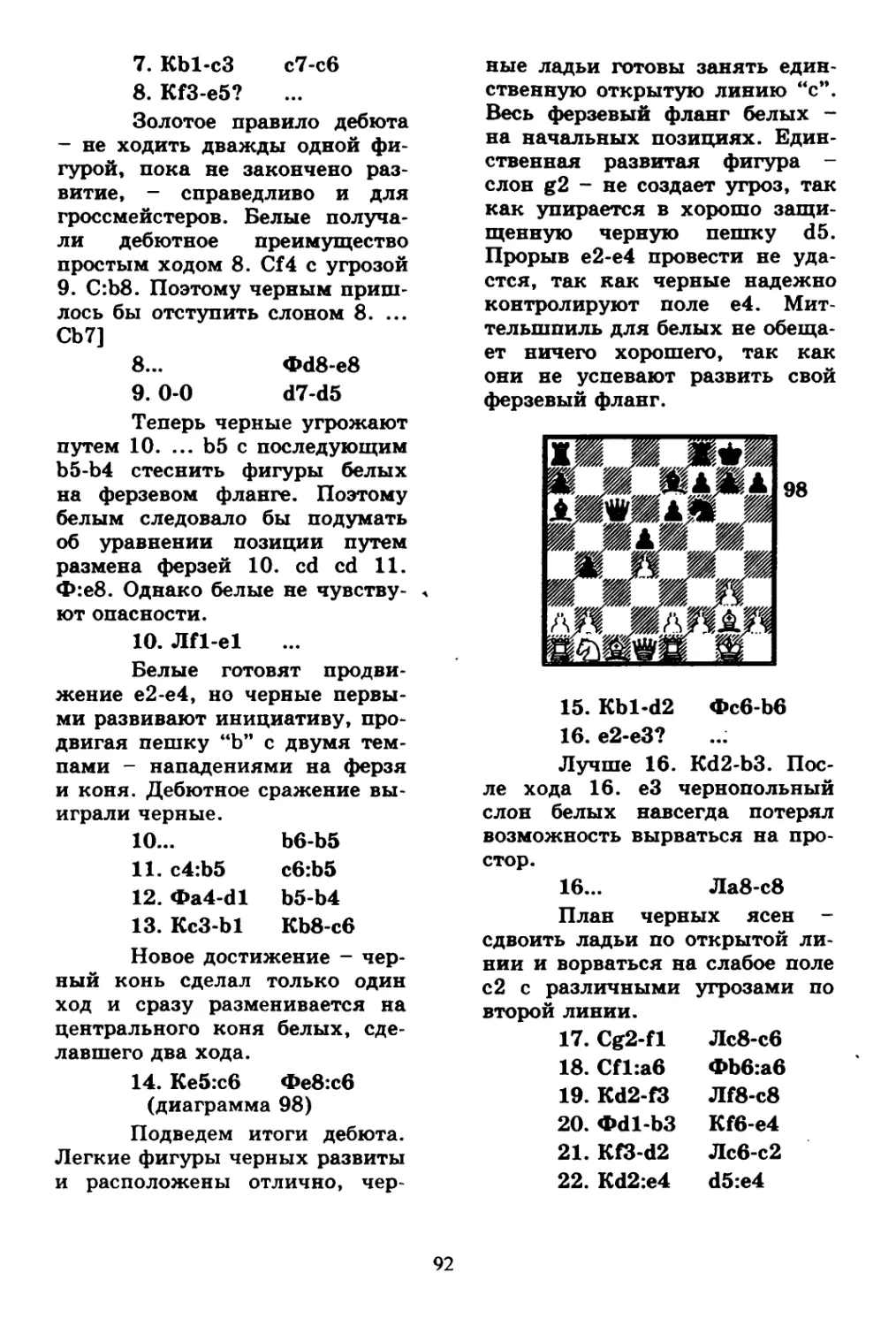

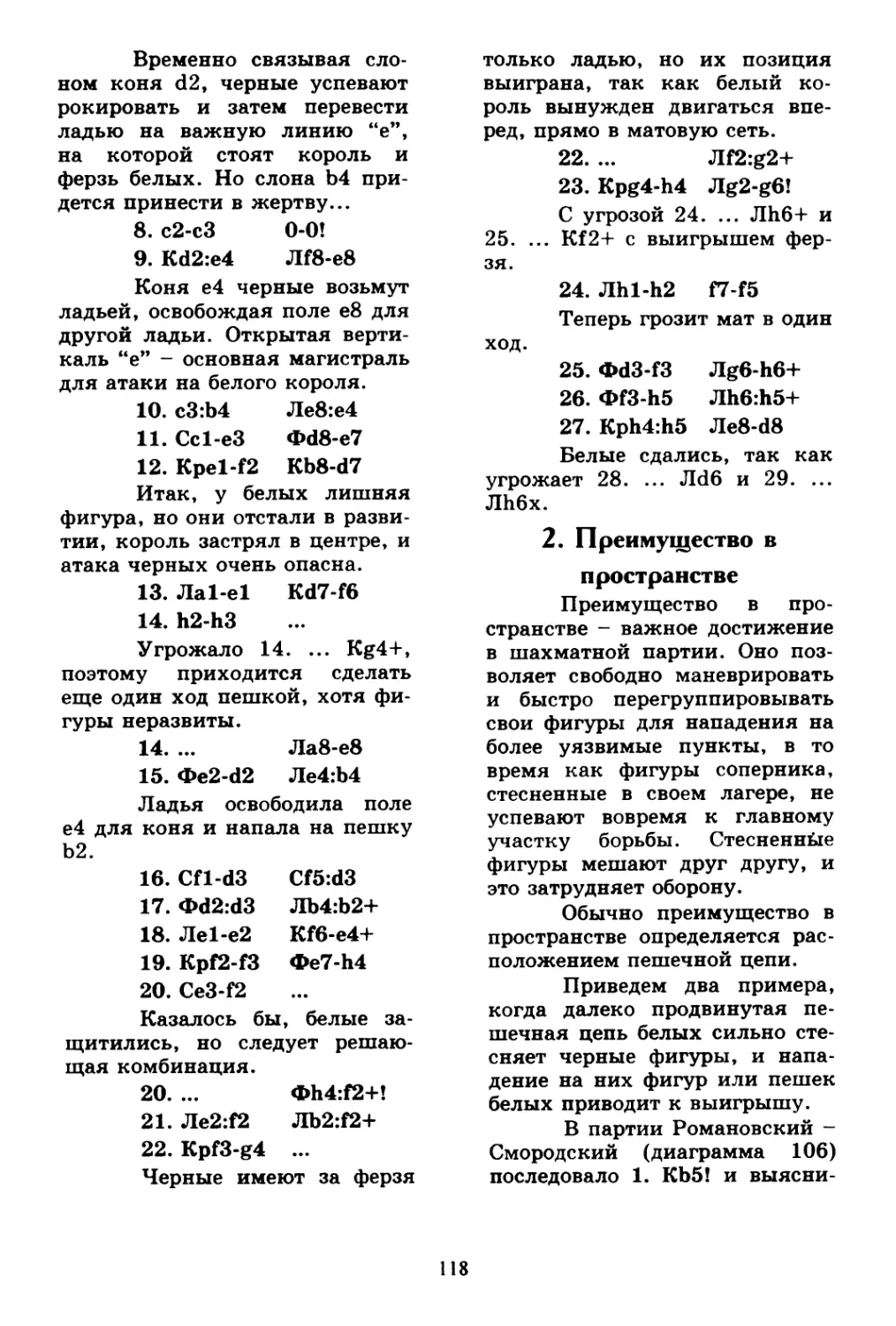

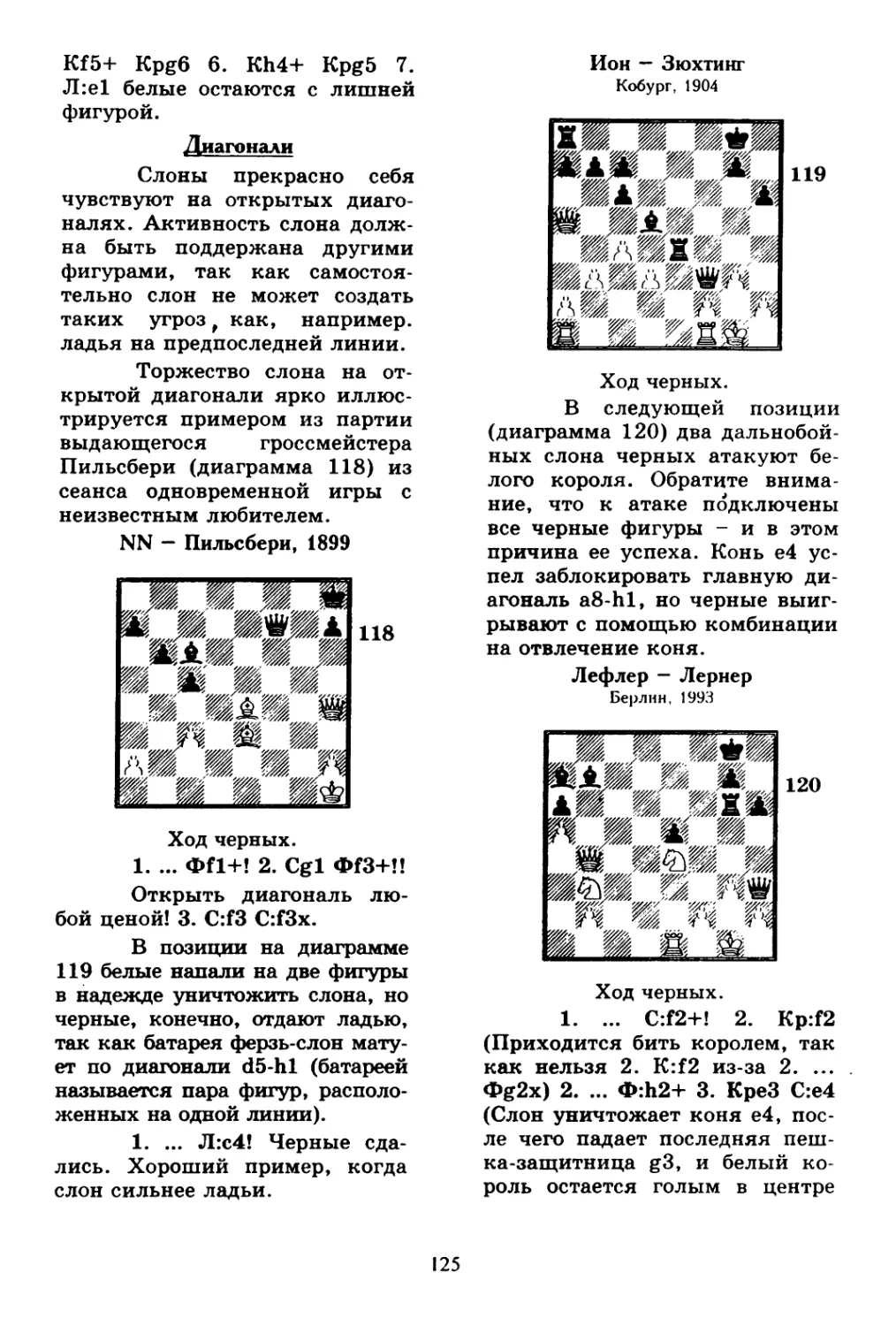

Глава II. ТРИ СТАДИИ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ И ИХ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ. 91

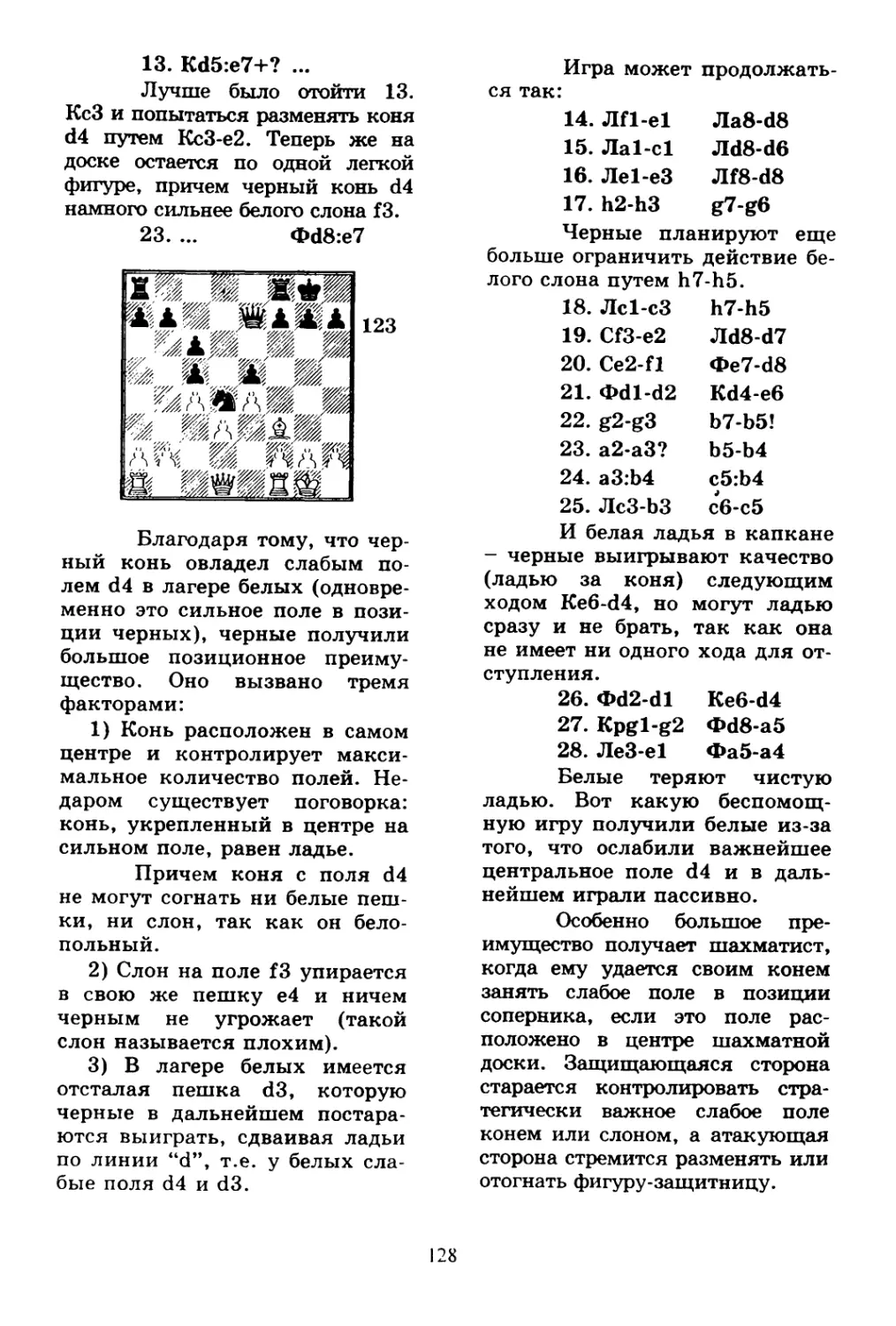

Глава III. КАК РАЗЫГРЫВАТЬ ДЕБЮТ. 95

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕБЮТА. 95

Быстрое развитие фигур, направленное на центр. 95

Безопасность своего короля. 97

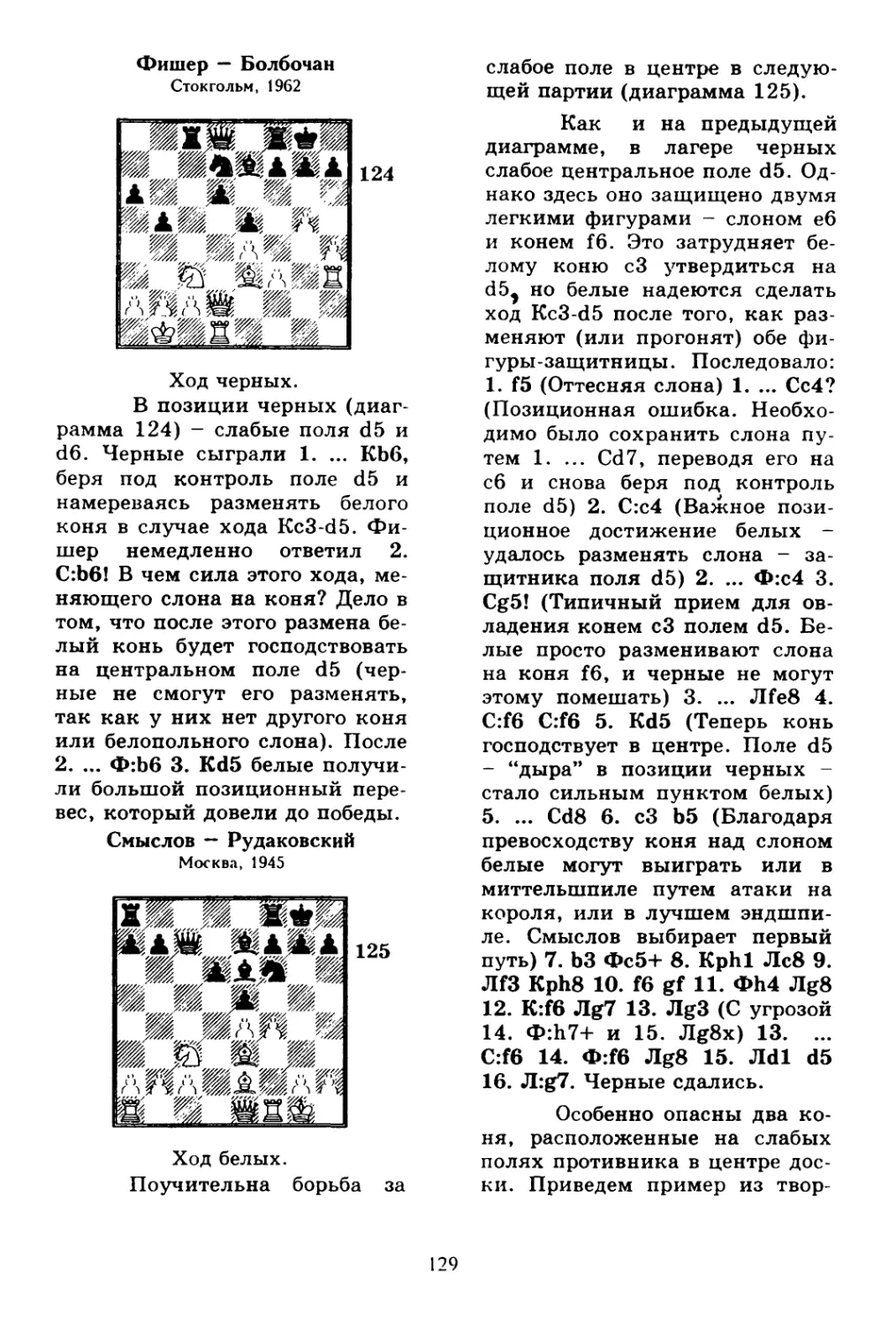

Расположение пешек и пешечные слабости. 97

Классификация дебютов. 99

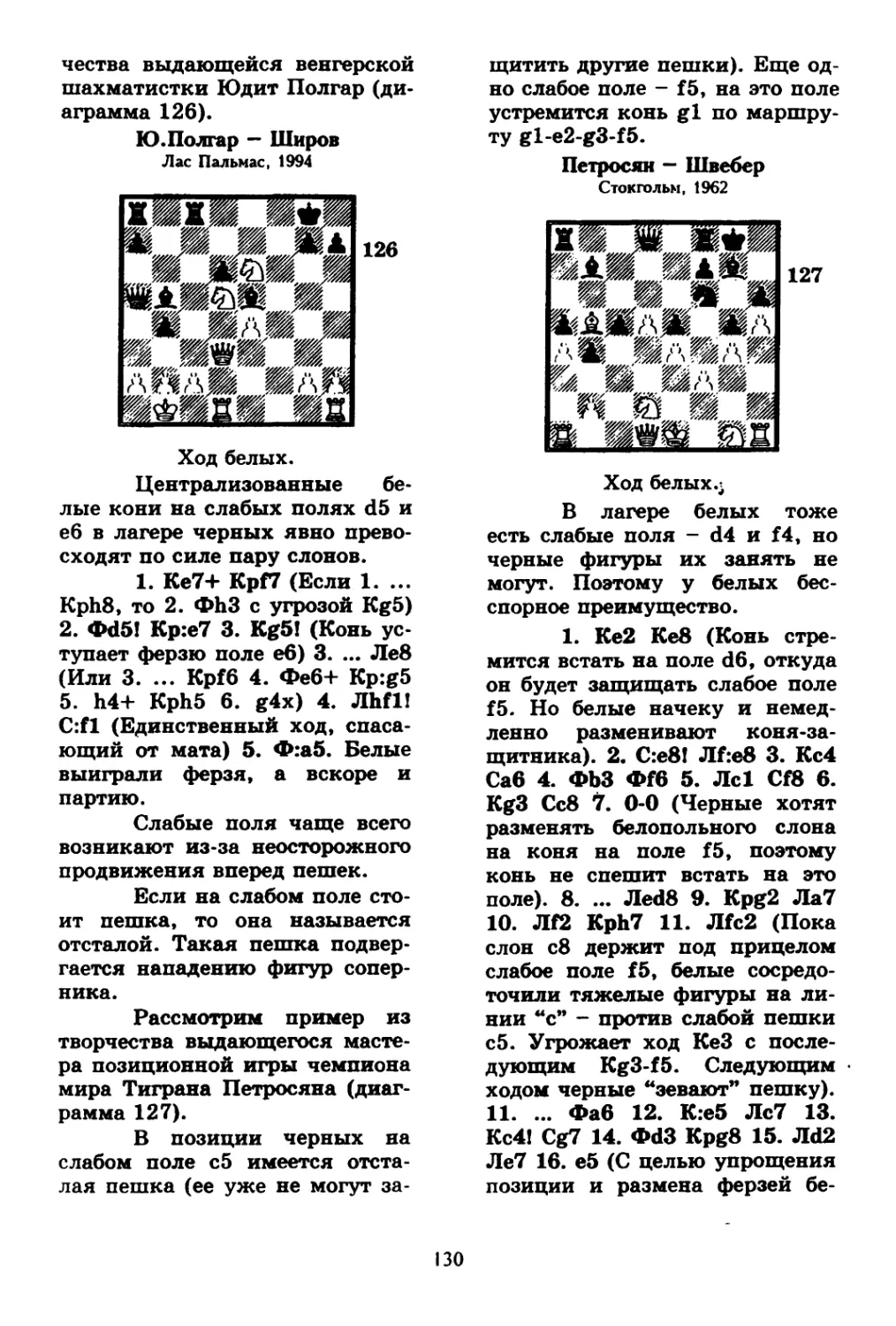

2. РАЗВИТИЕ ФИГУР И БОРЬБА ЗА ЦЕНТР В ДЕБЮТАХ. 100

Дебют четырех коней. 100

Защита двух коней. 100

Шотландская партия. 101

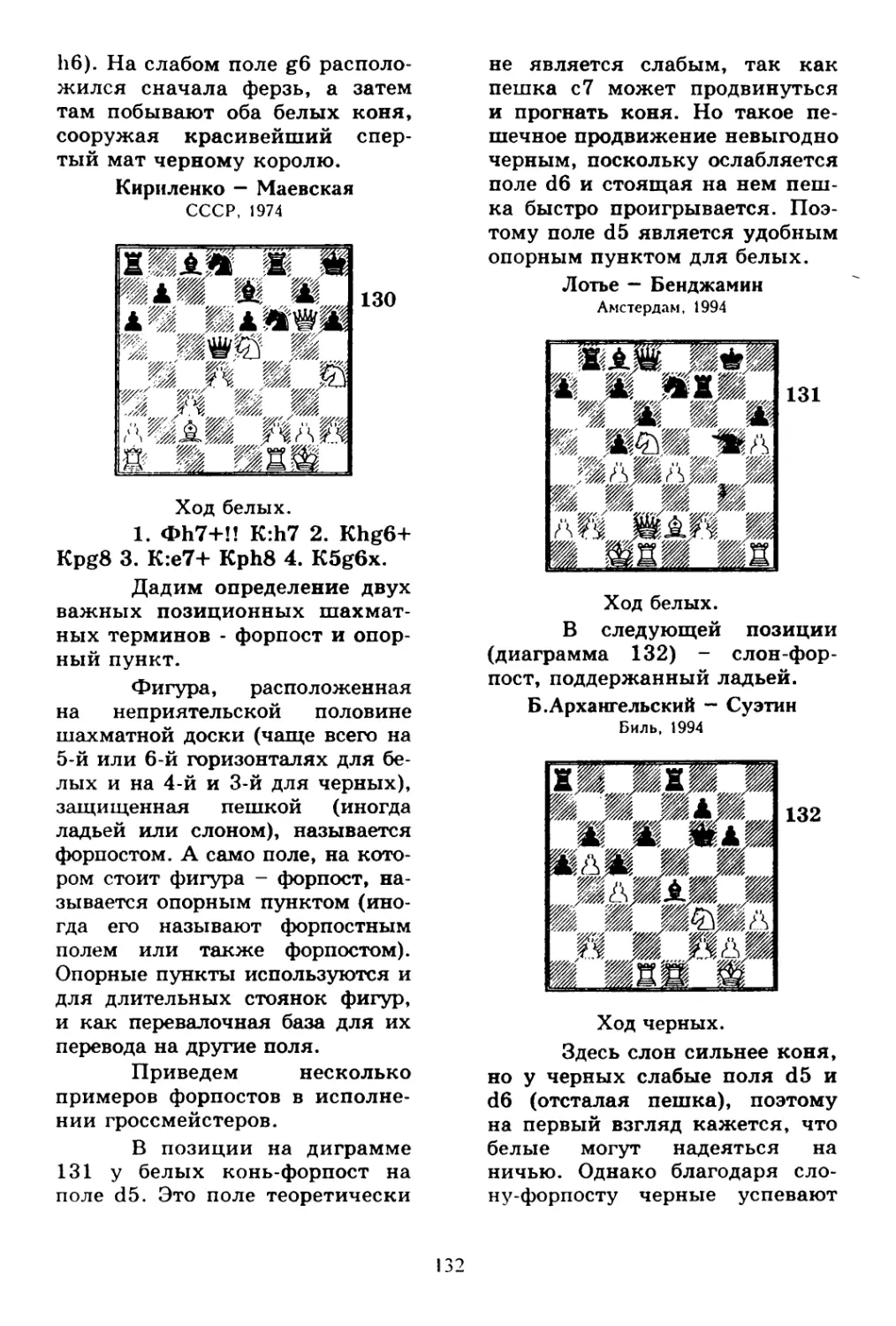

Испанская партия. 101

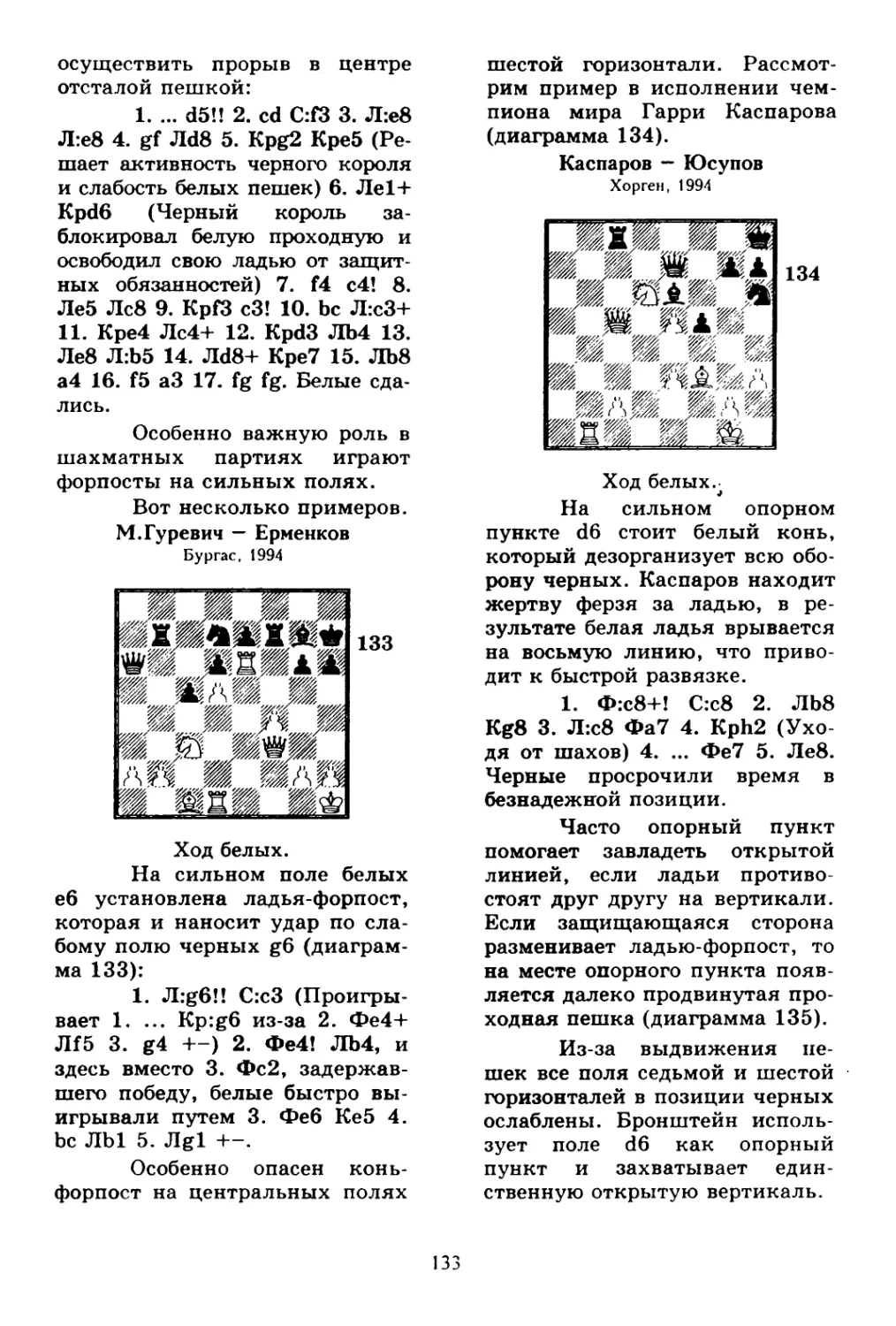

Французская защита. 102

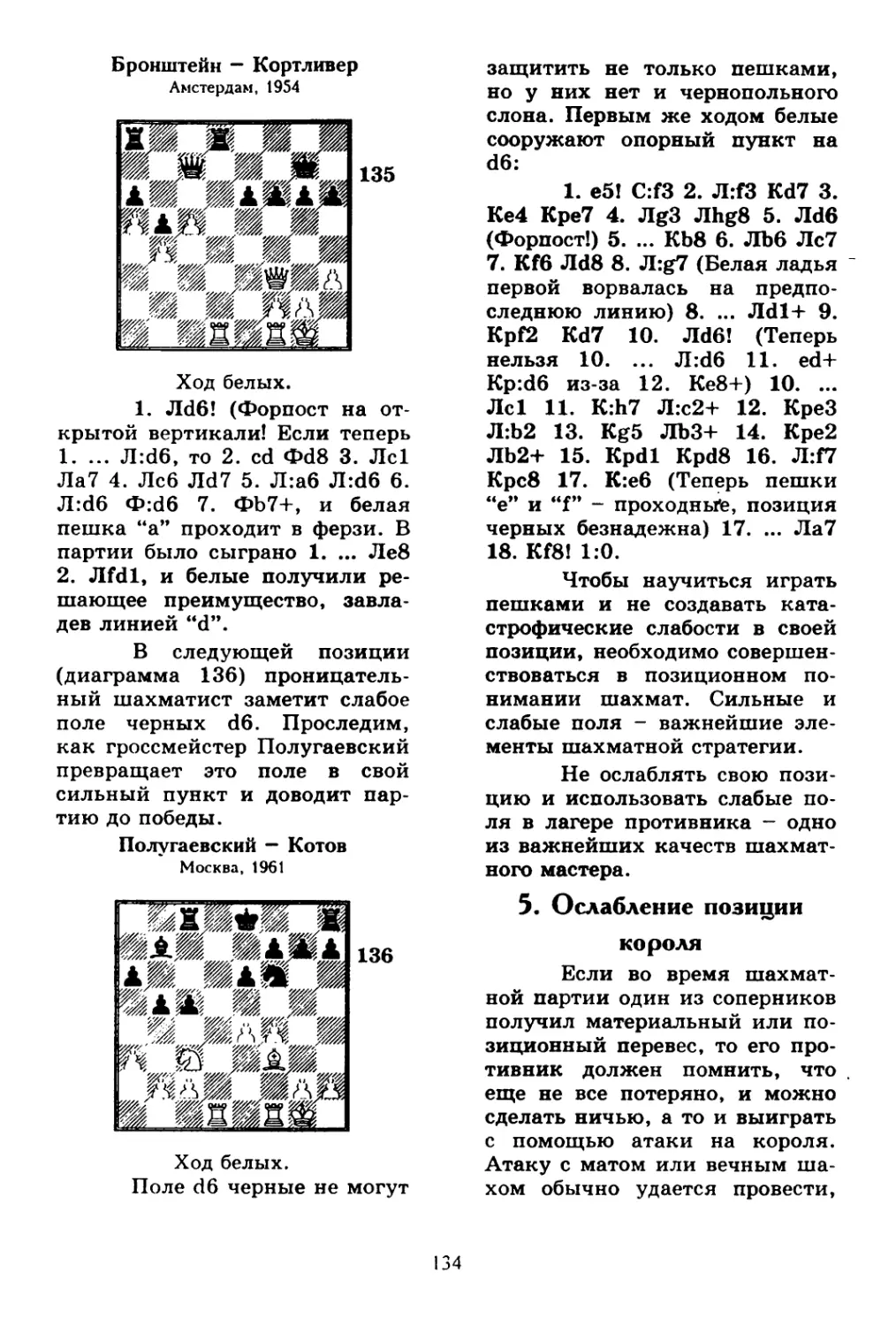

Защита Каро-Канн. 103

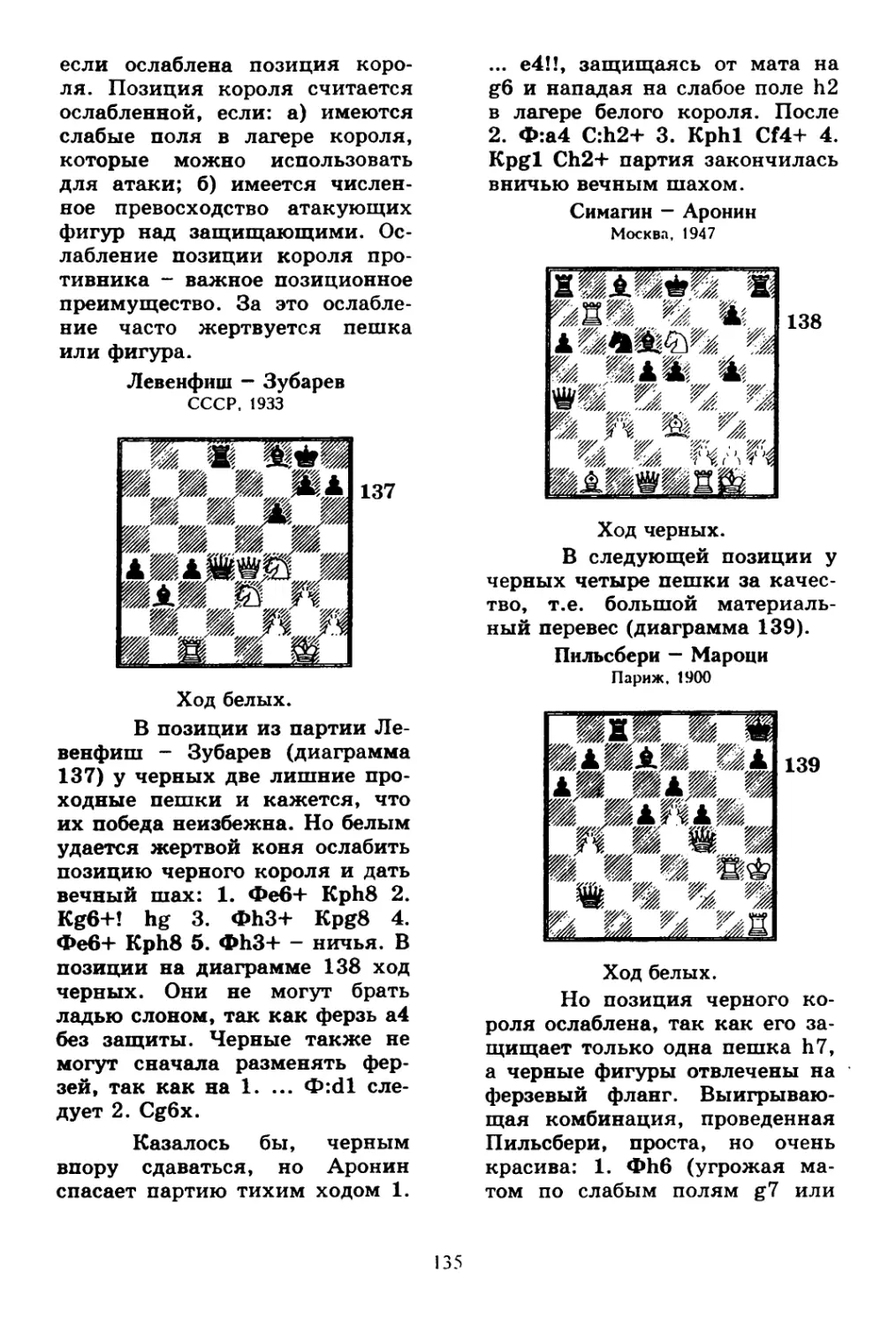

Сицилианская защита. 104

Ферзевый гамбит. 105

Защита Нимцовича. 106

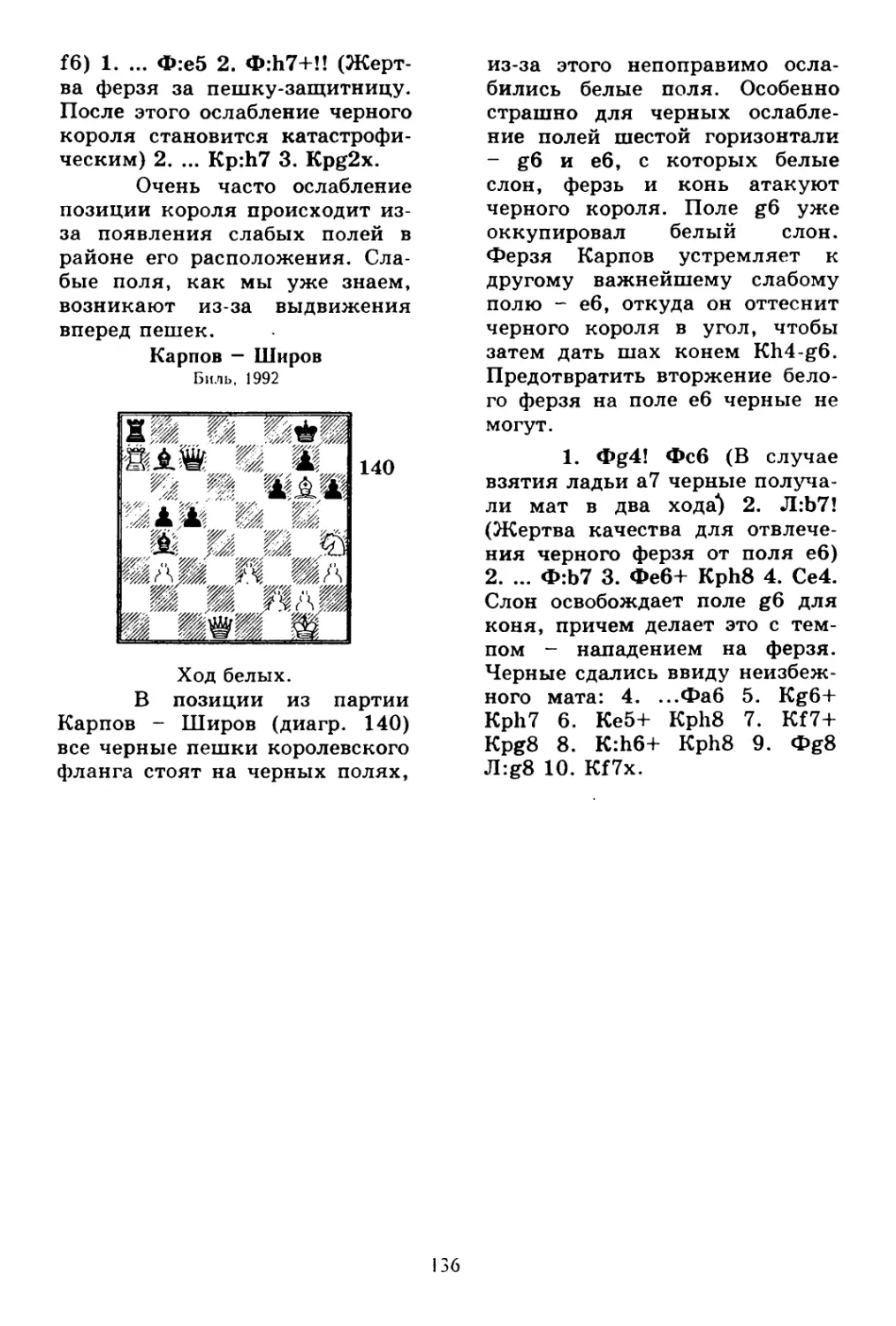

Учебные партии. ' 106

3. РАЗВИТИЕ ФИГУР - ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ИГРЫ В ДЕБЮТЕ. 110

Глава IV. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 113

А. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 113

Б. ПОЗИЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 115

1. Преимущество в развитии. 115

2. Преимущество в пространстве. 118

3. Владение открытыми линиями. 121

4. Слабые и сильные поля. 127

5. Ослабление позиции короля. 134

Глава V. КУРС ШАХМАТНЫХ ОКОНЧАНИЙ. 137

1. ПЕШЕЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ. 137

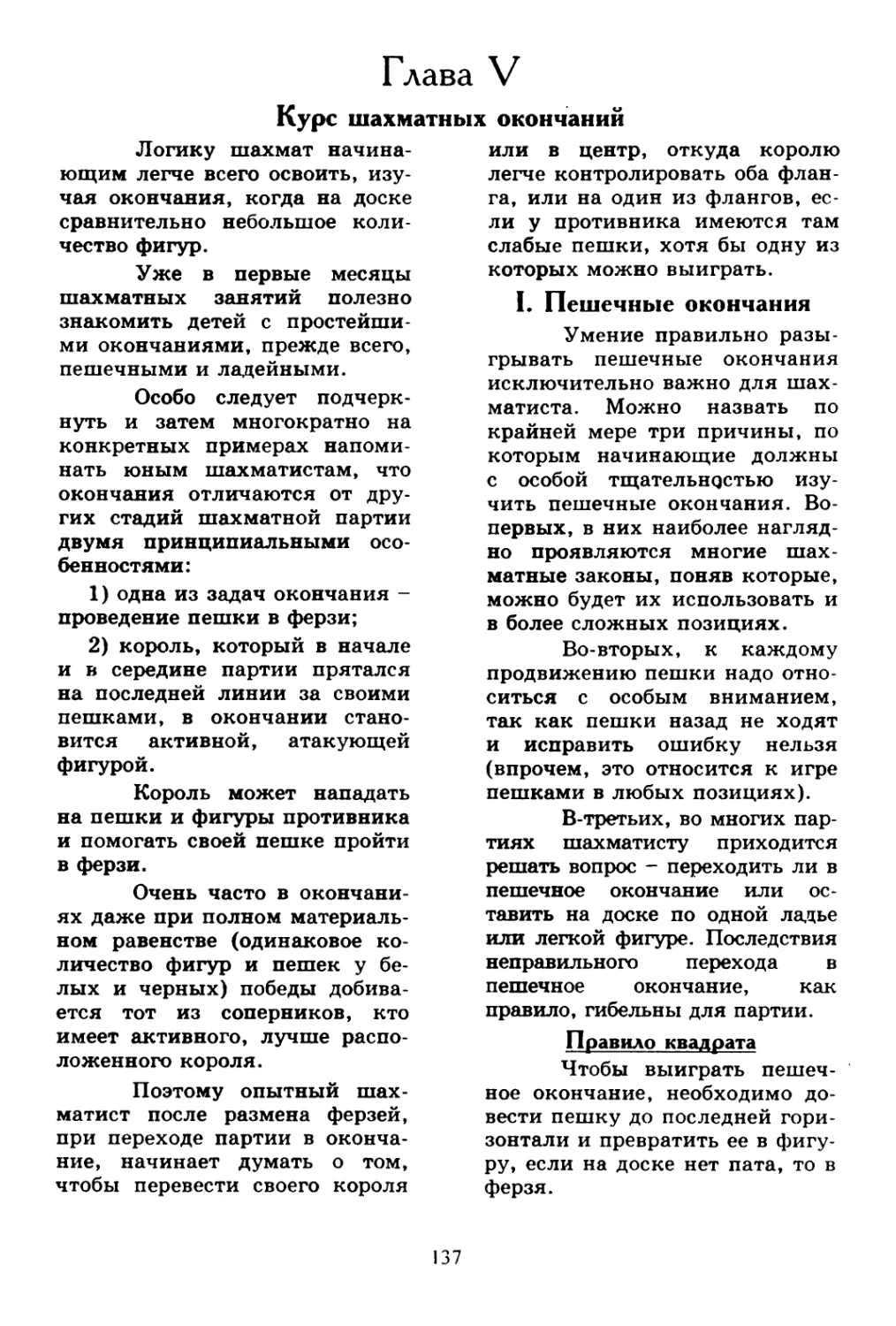

Правило квадрата. 137

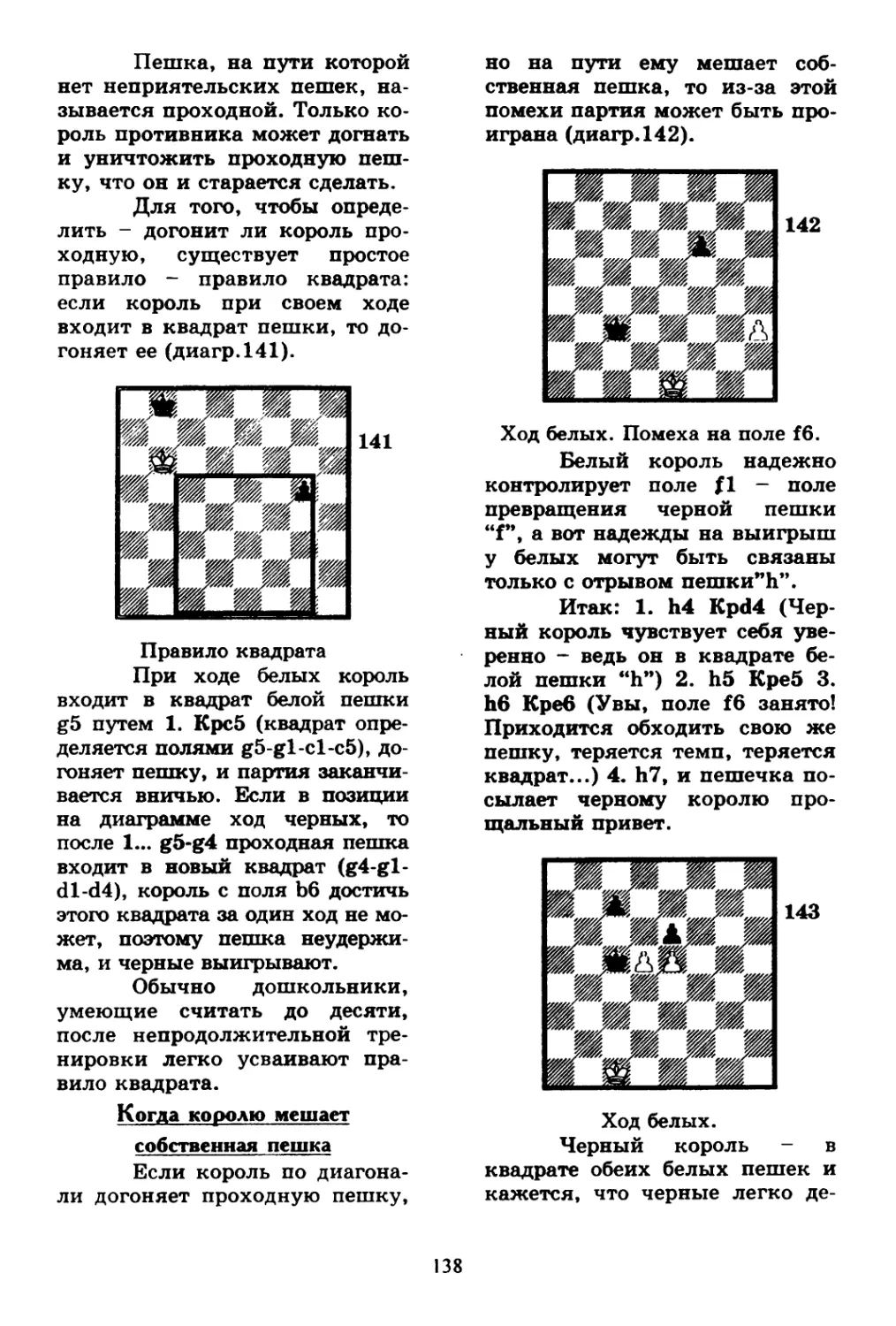

Когда королю мешает собственная пешка. 138

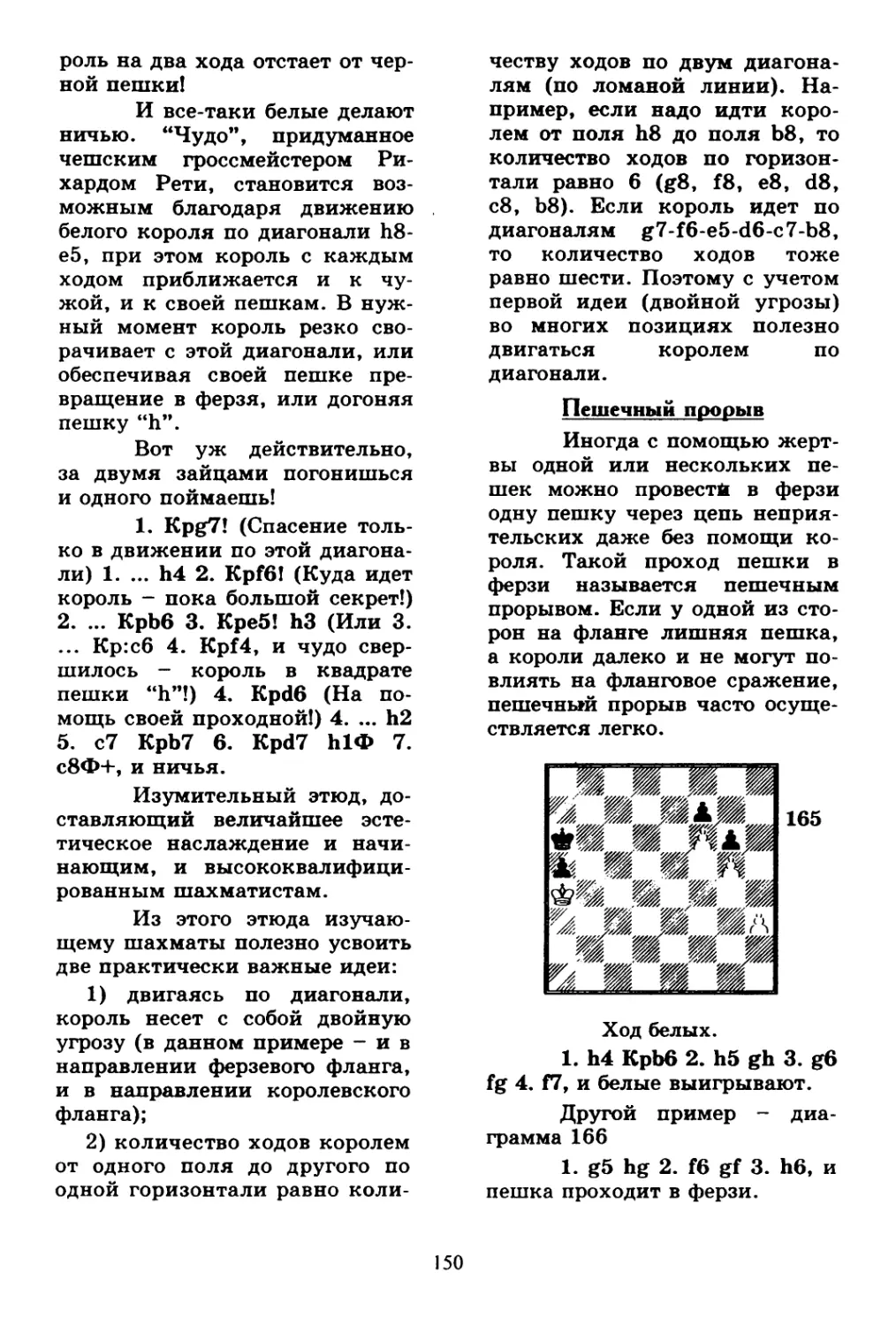

Король и пешка против короля. Оппозиция. 139

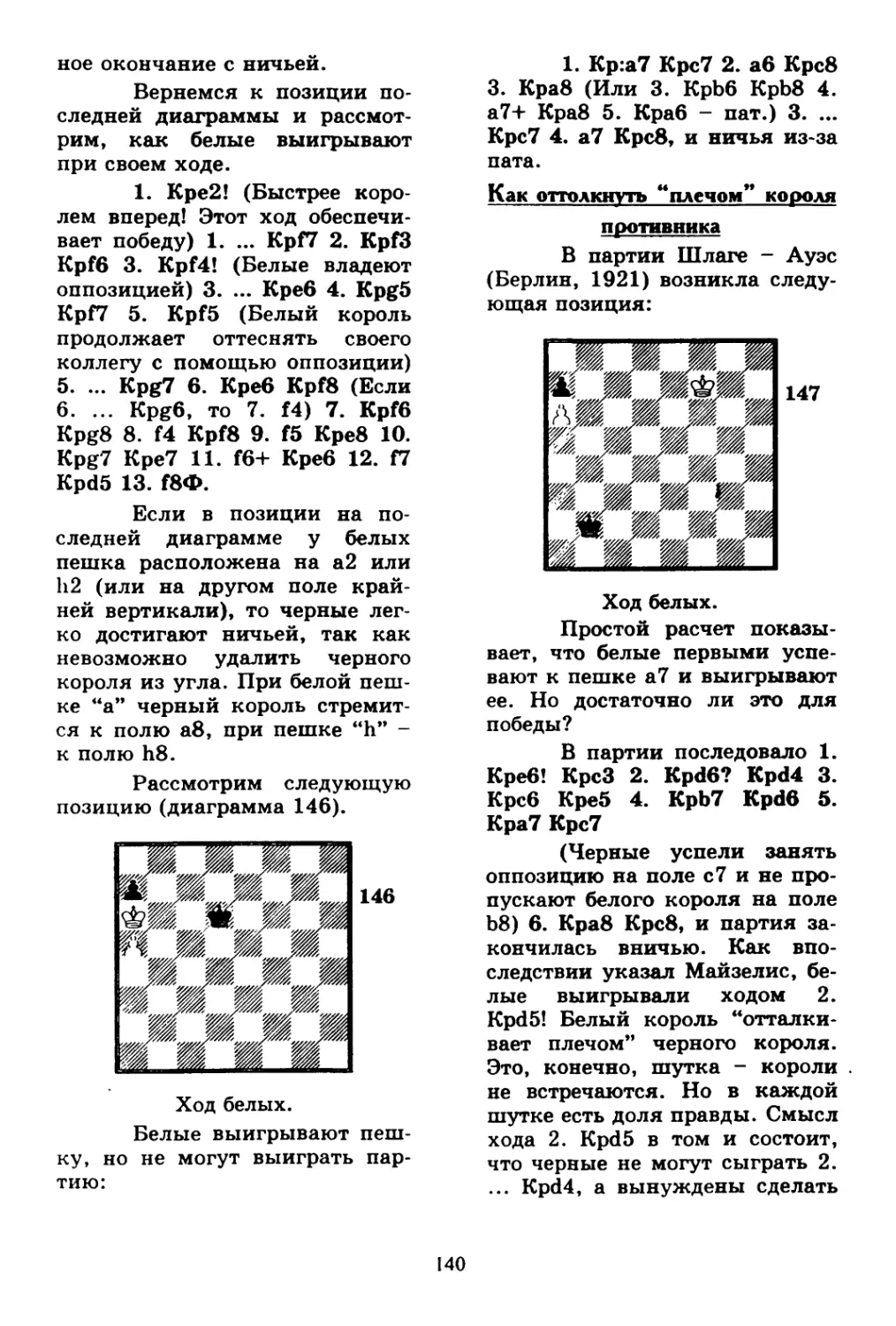

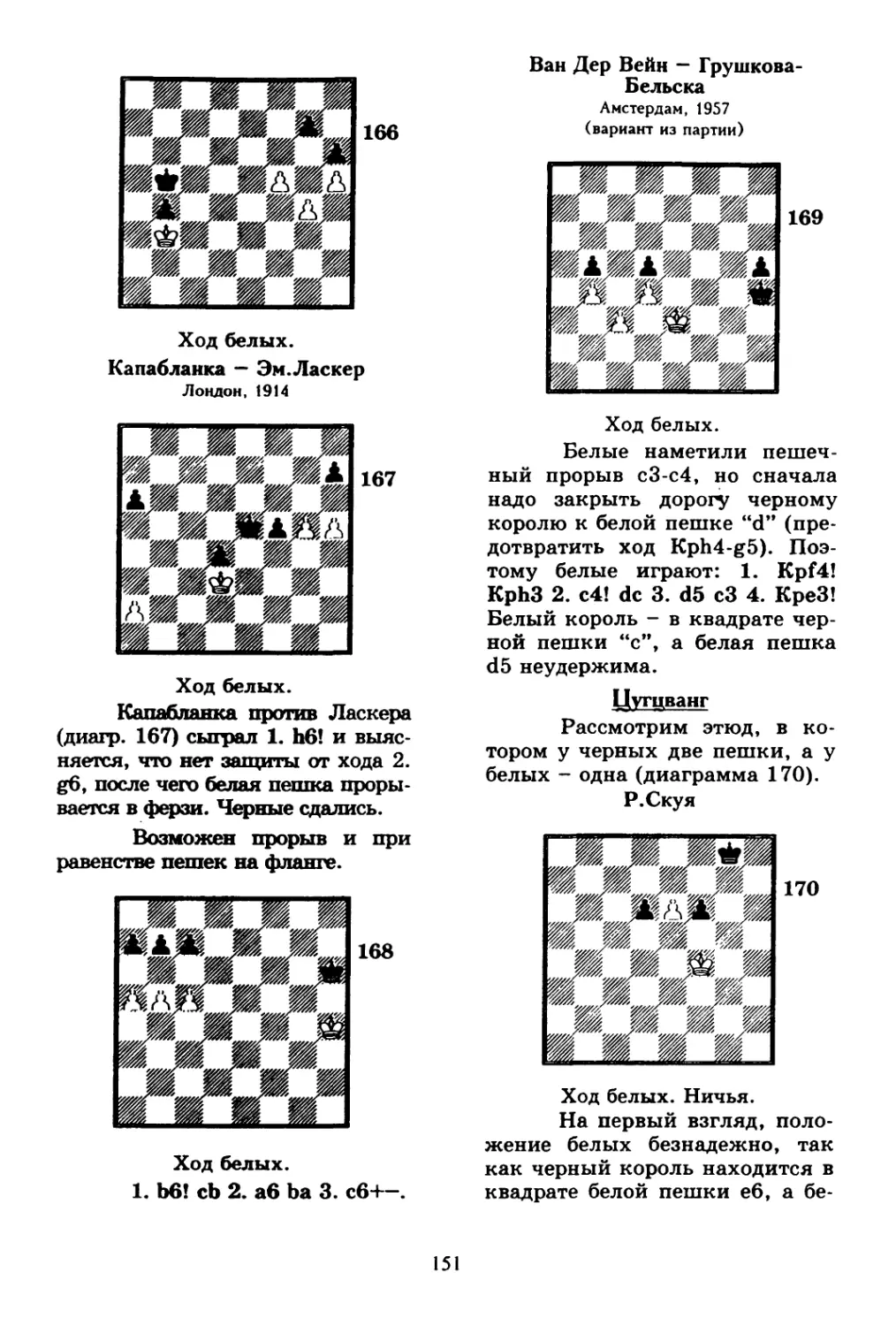

Как “оттолкнуть плечом” короля противника. 140

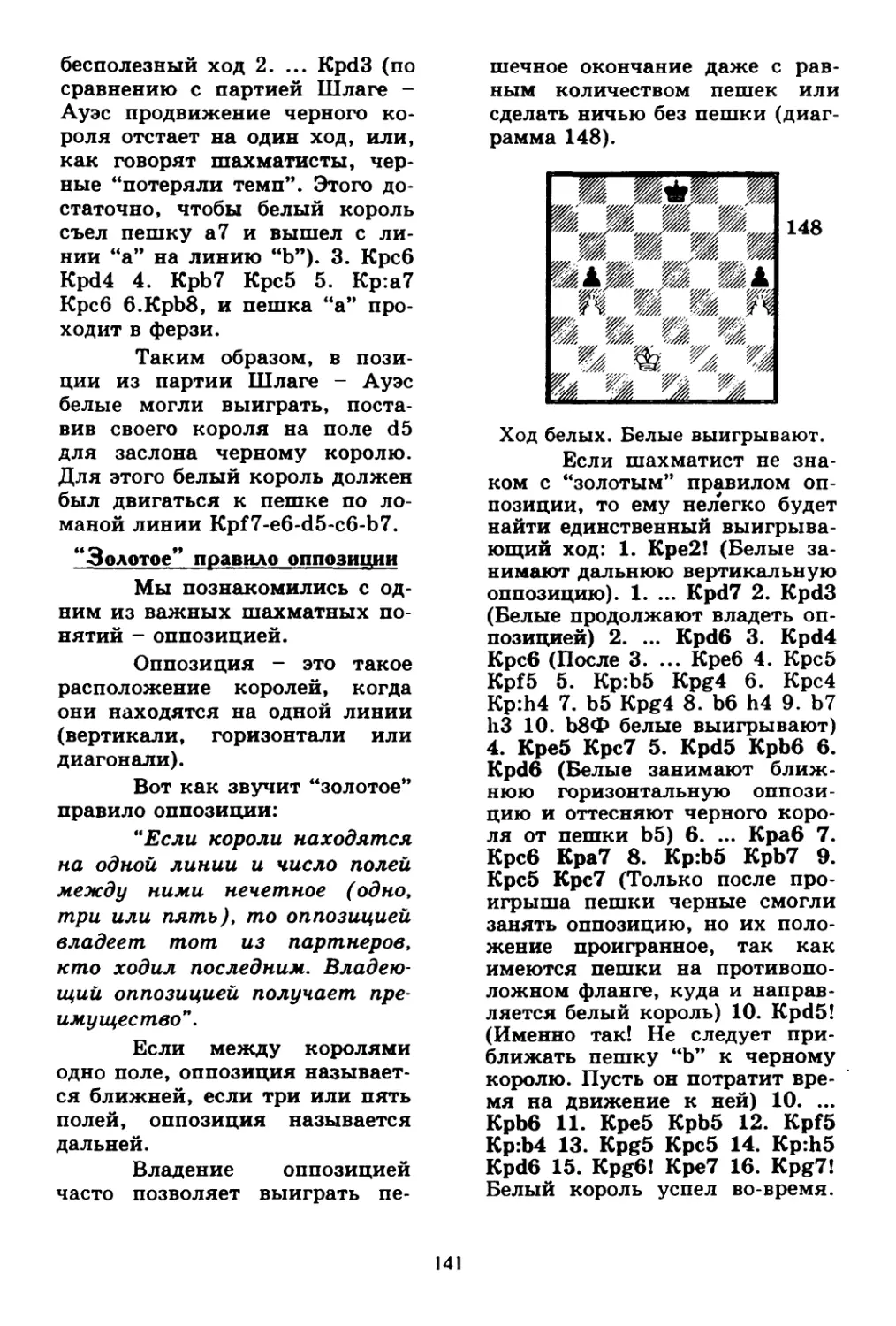

“Золотое” правило оппозиции. 141

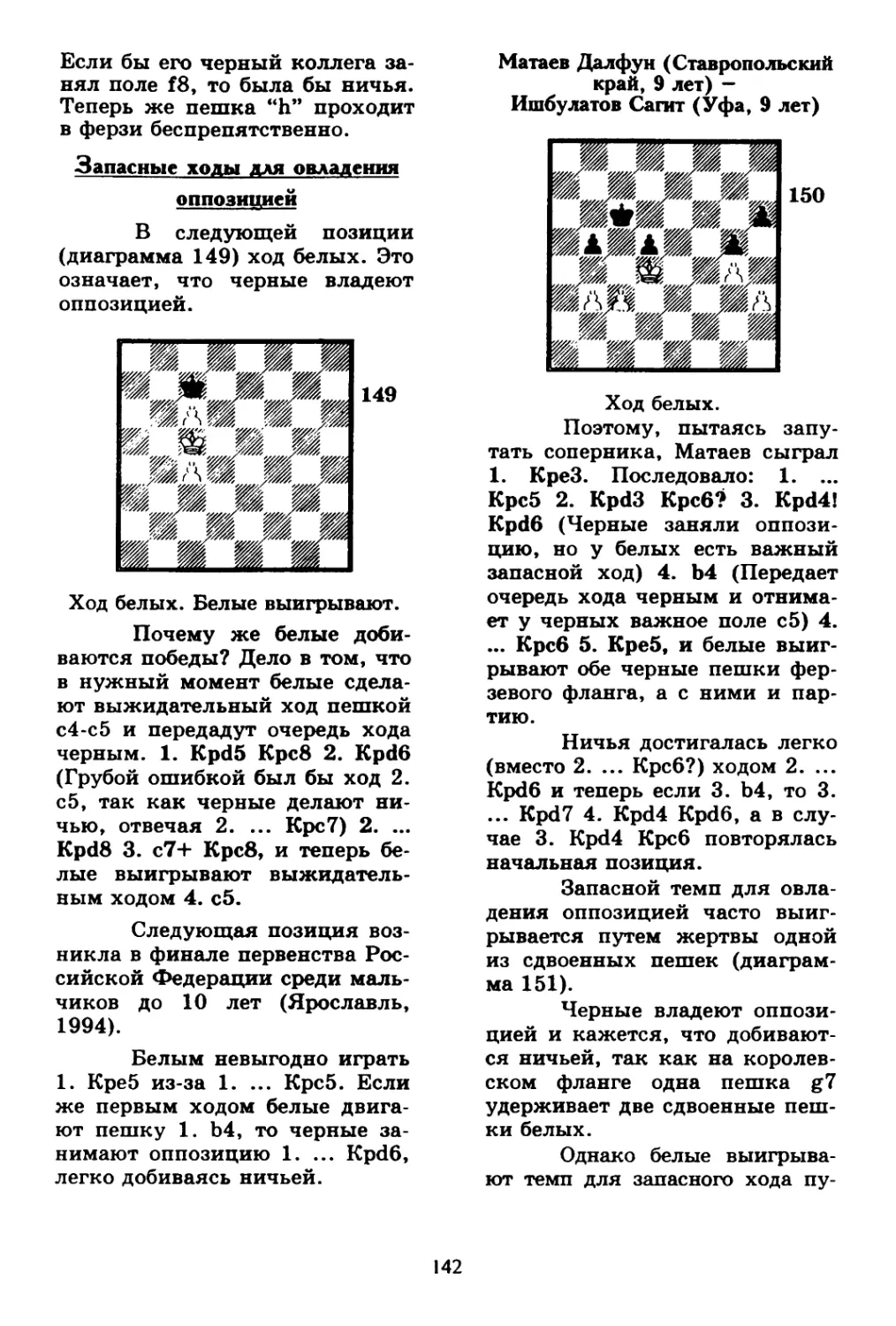

Запасные ходы для овладения оппозицией. 142

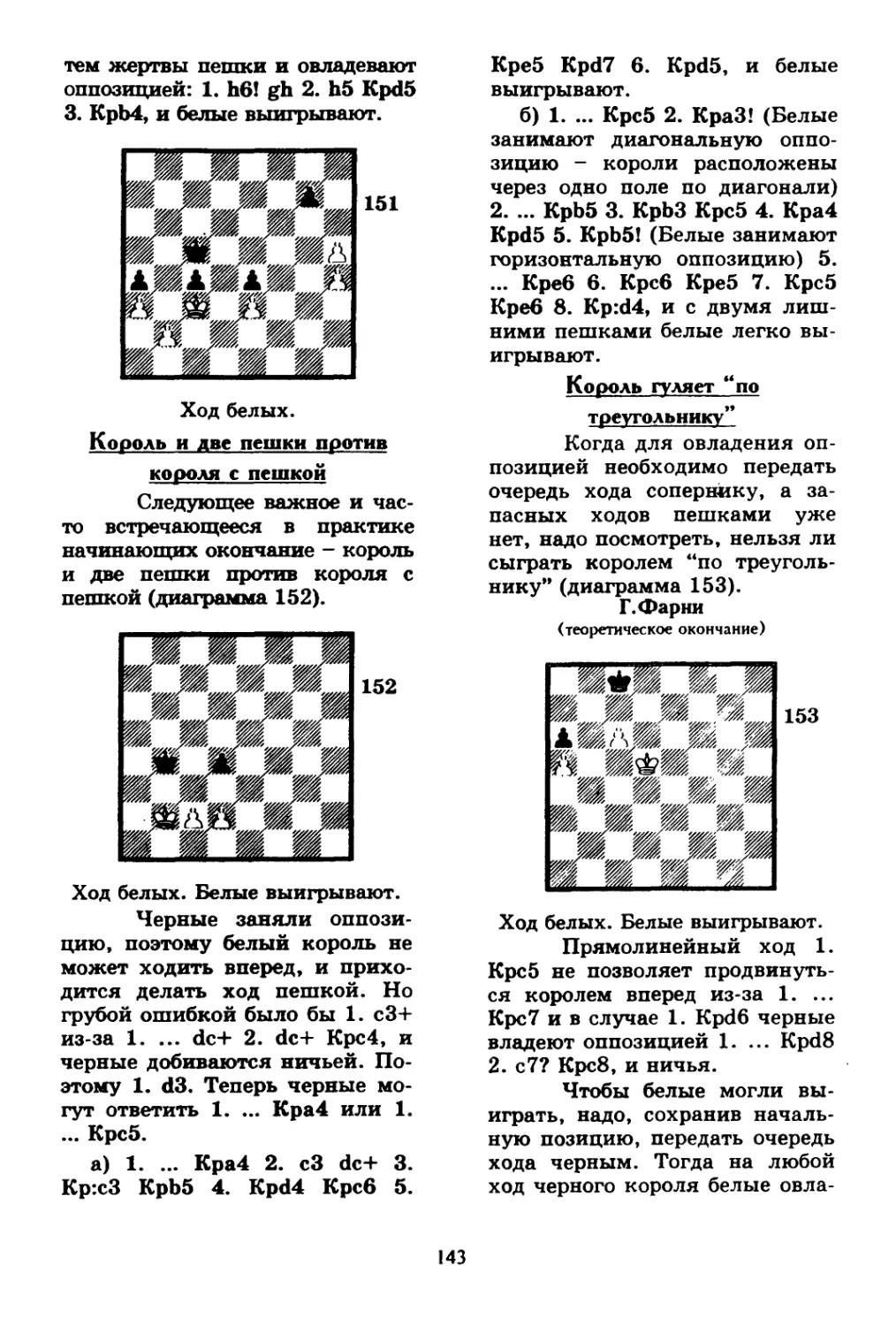

Король и две пешки против короля с пешкой. 143.

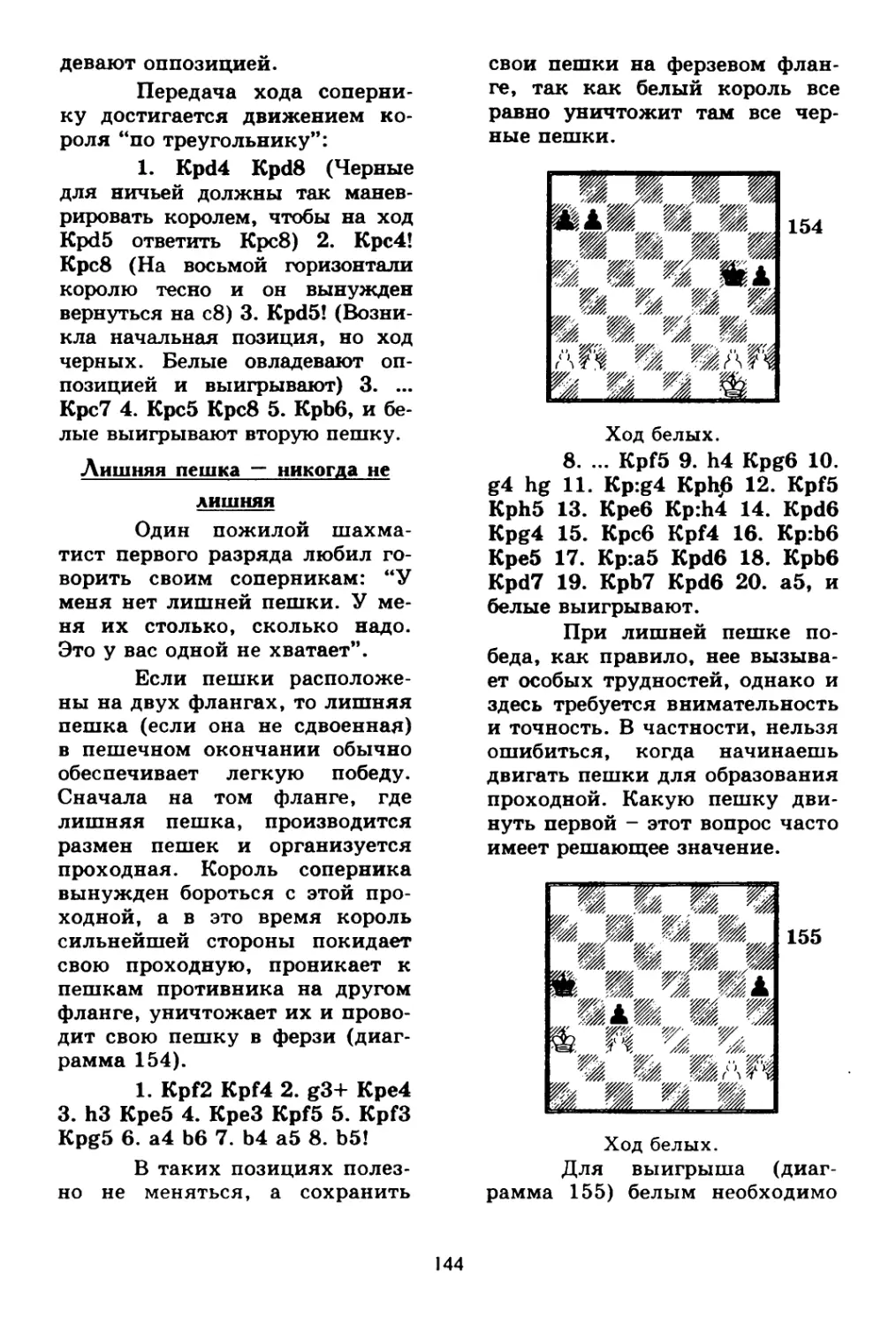

Король гуляет “по треугольнику”. 143

Лишняя пешка - никогда не лишняя. 144

Активный король - как лишняя фигура. 145

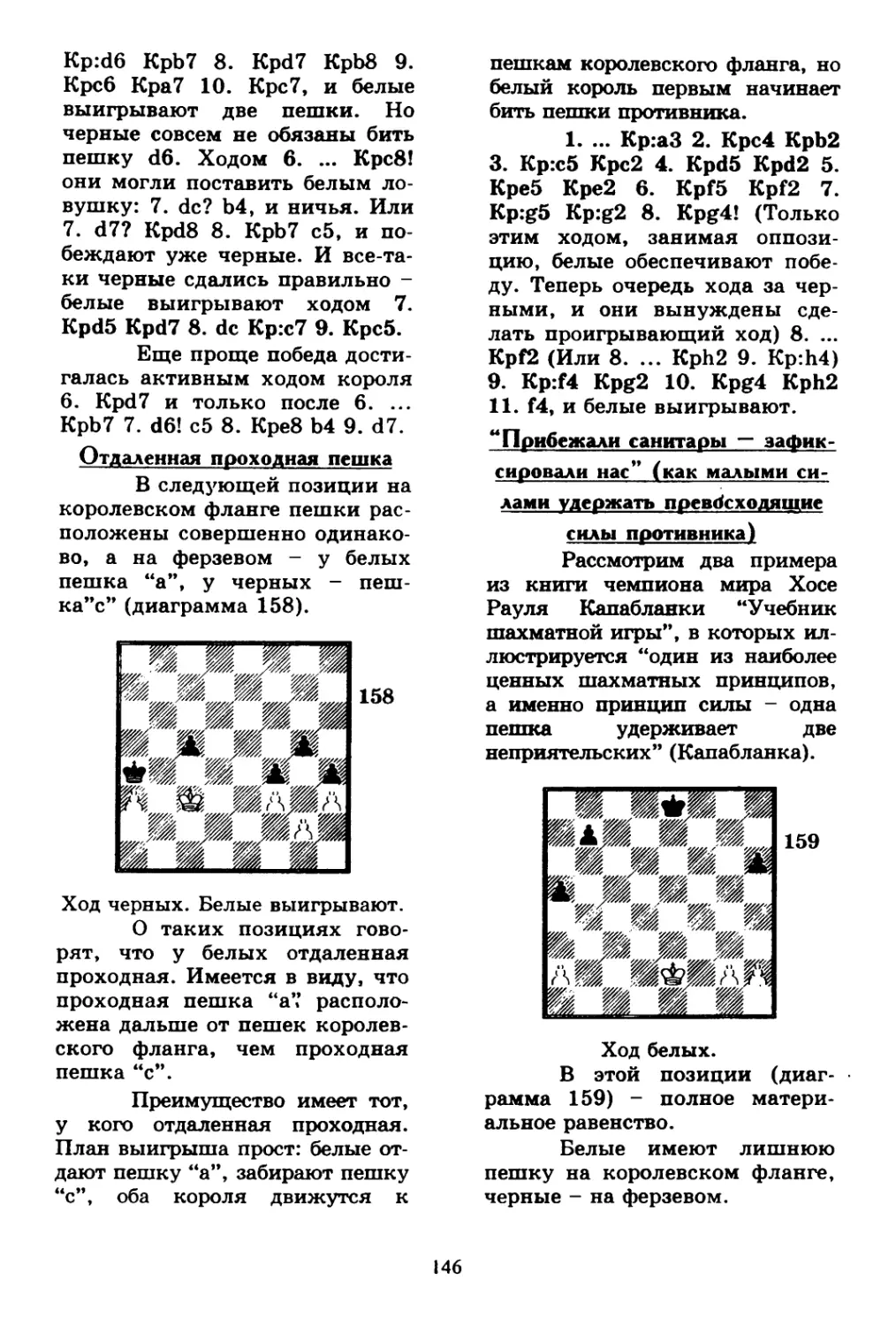

Отдаленная проходная пешка. 146

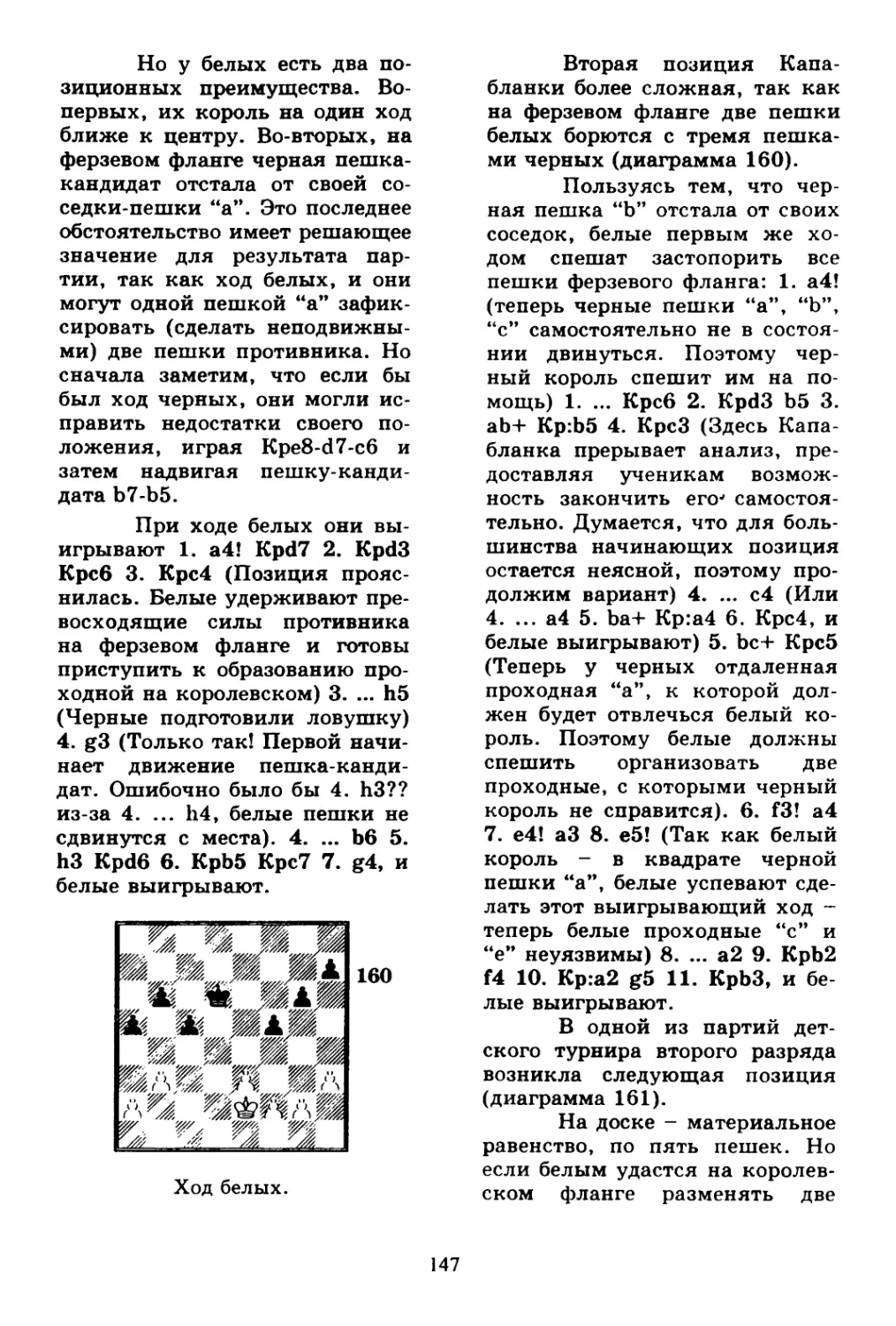

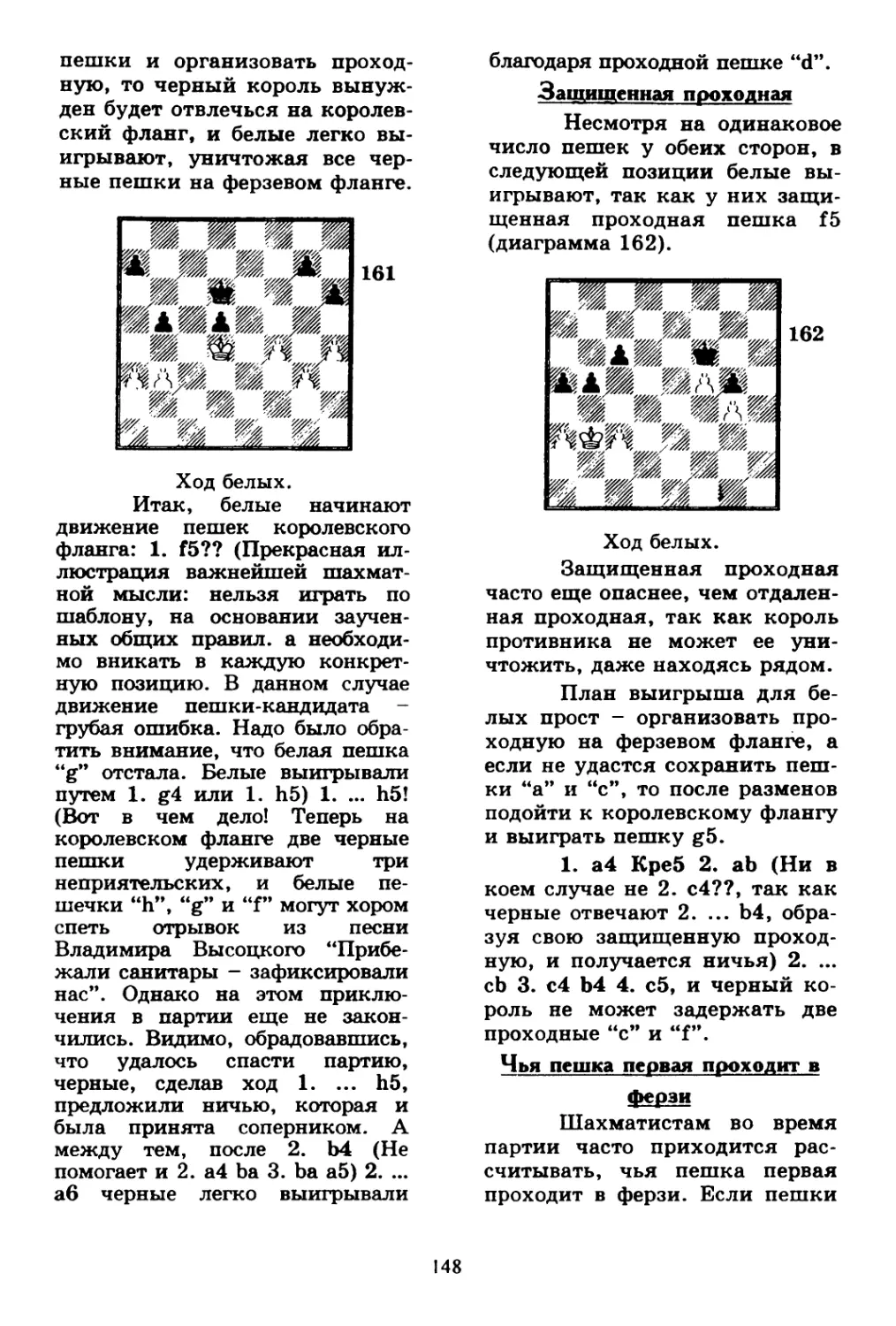

“Прибежали санитары - зафиксировали нас” (как малыми

силами удержать превосходящие силы противника). 146

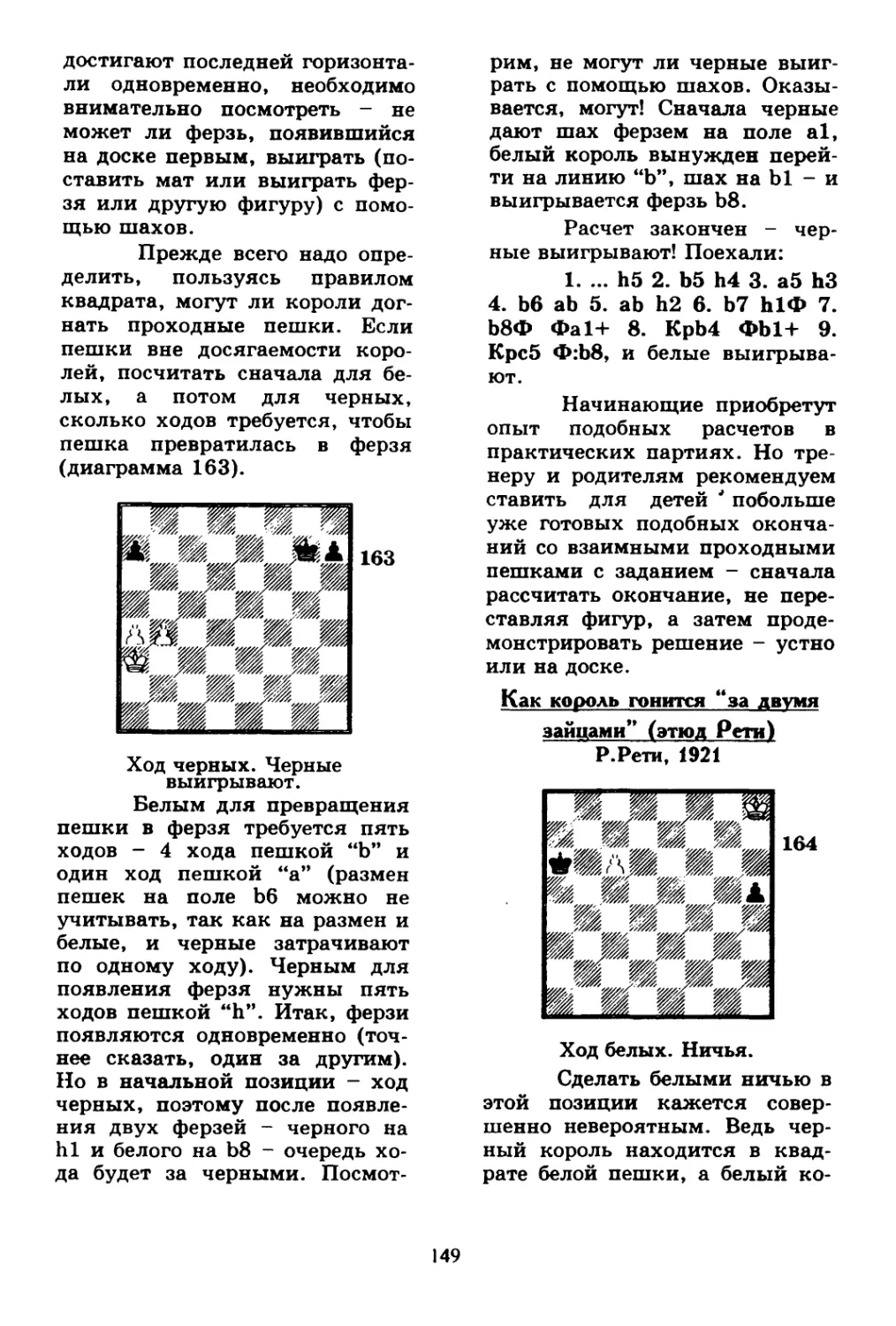

Защищенная проходная. 148

Чья пешка первая проходит в ферзи. 148

4

Как король гонится “за двумя зайцами” (этюд Рети). 149

Пешечный прорыв. 150

Цугцванг. 151

Не меняй последнюю фигуру, если пешечное окончание -

проигранное. 153

Переход в выигранное пешечное окончание - надежный путь

к победе. 153

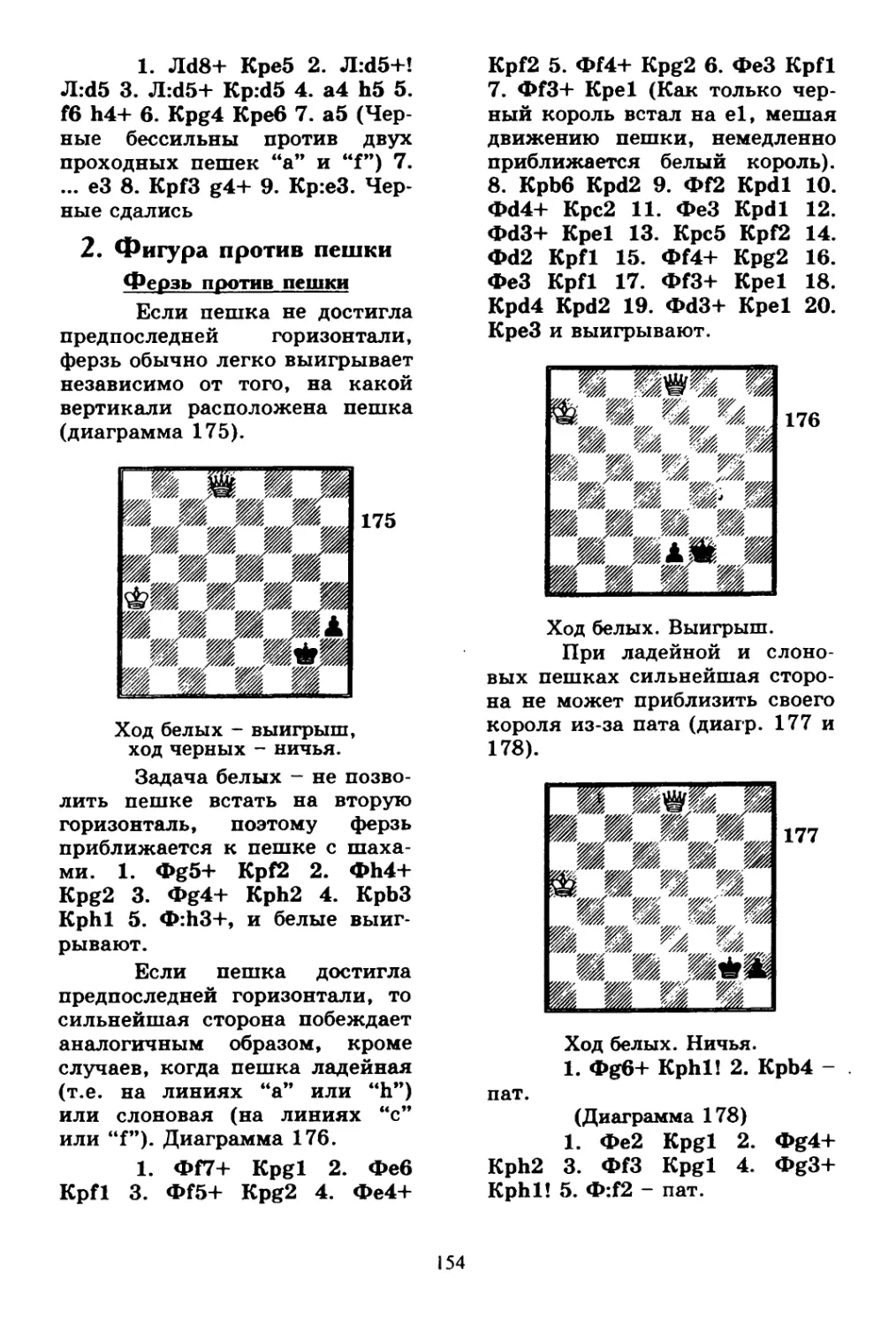

2. ФИГУРА ПРОТИВ ПЕШКИ. 154

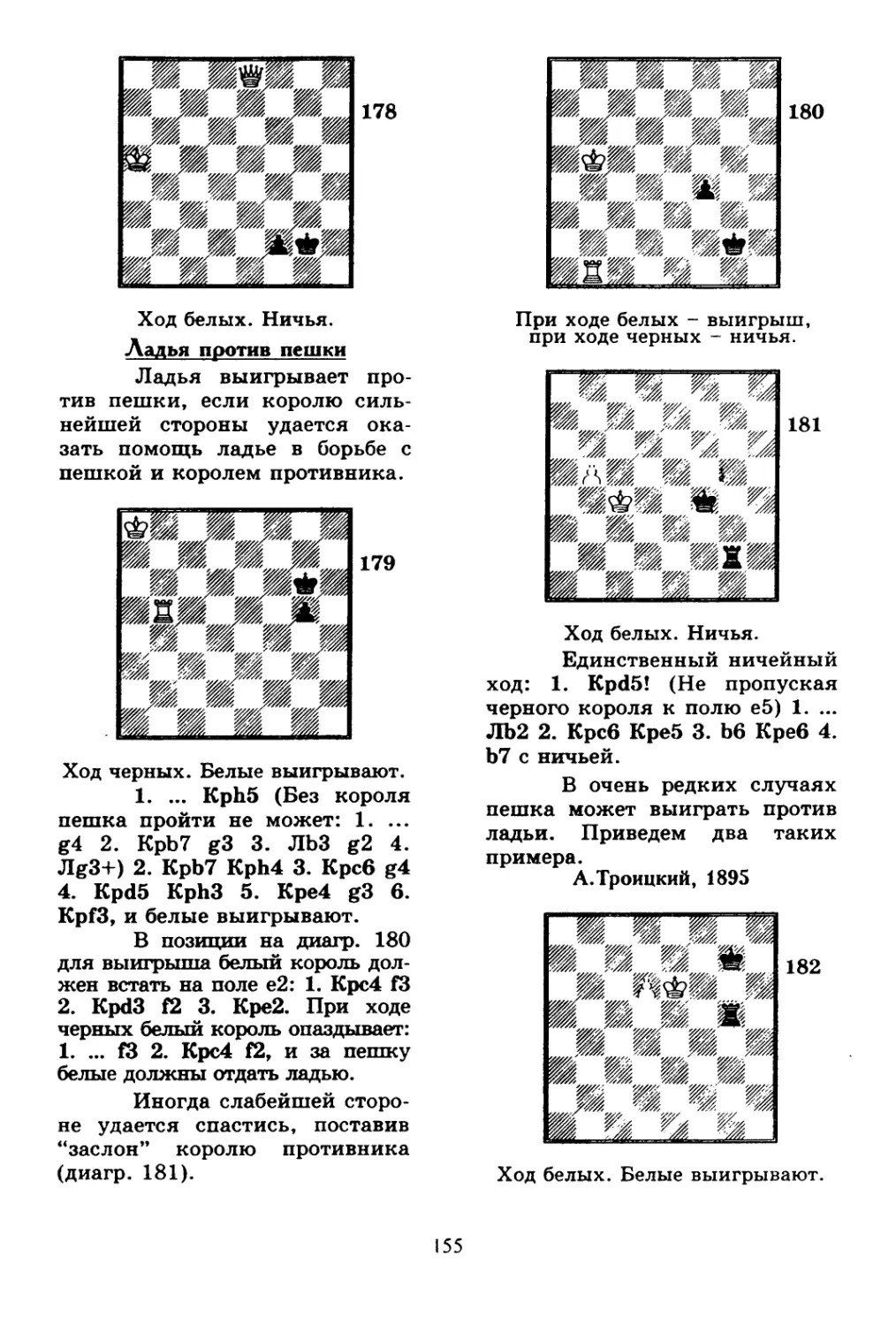

Ферзь против пешки. 154

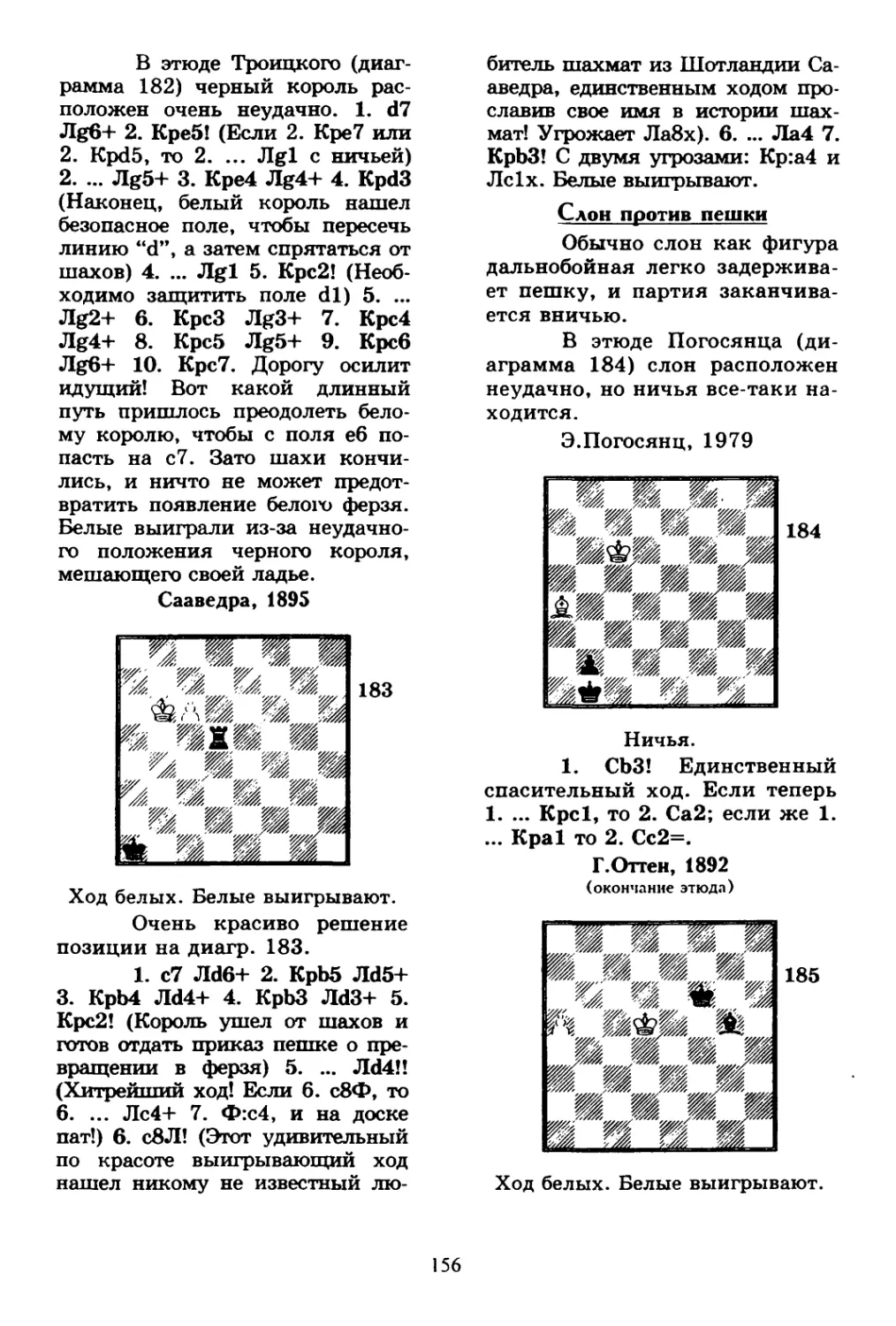

Ладья против пешки. 155

Слон против пешки. 156

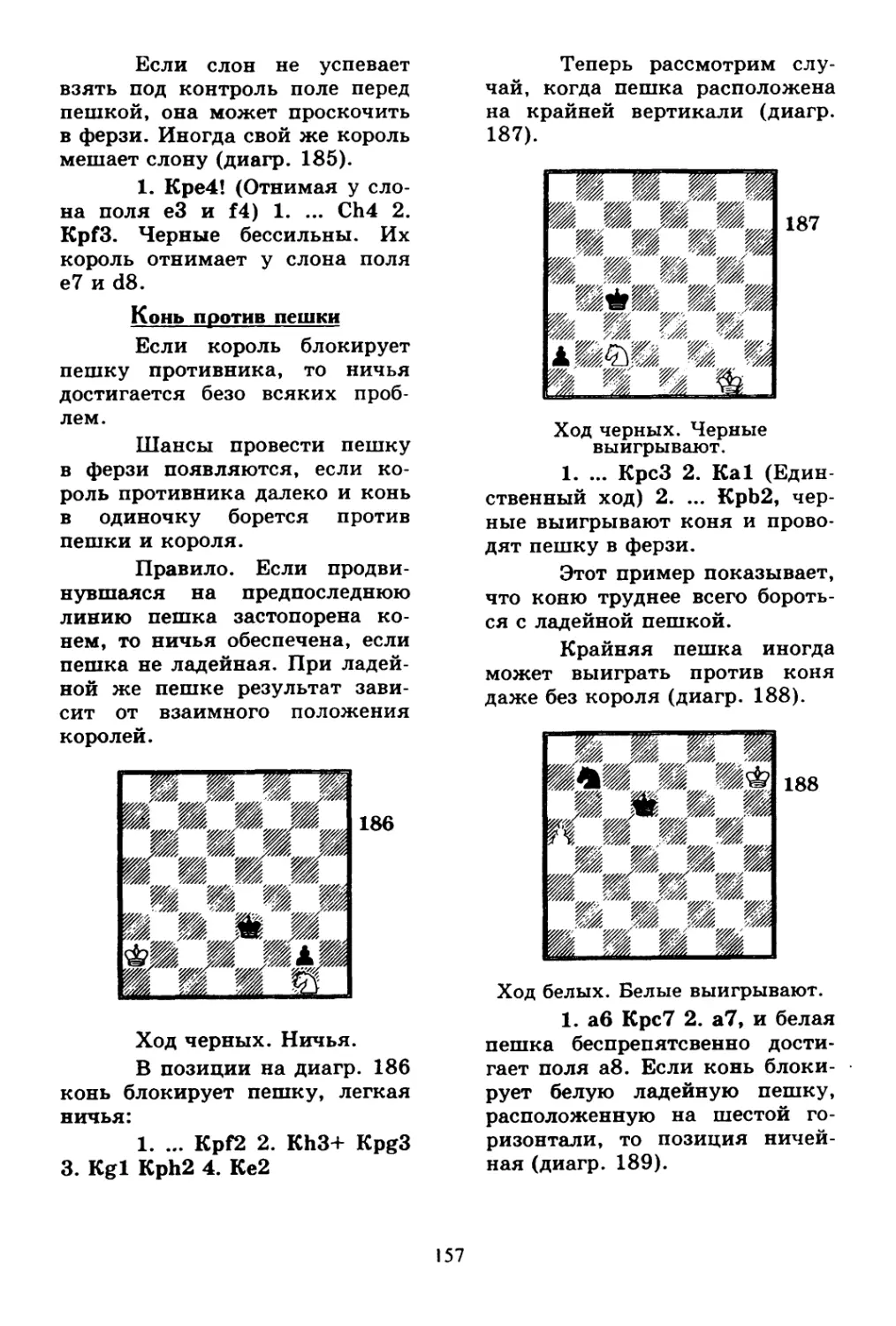

Конь против пешки. 157

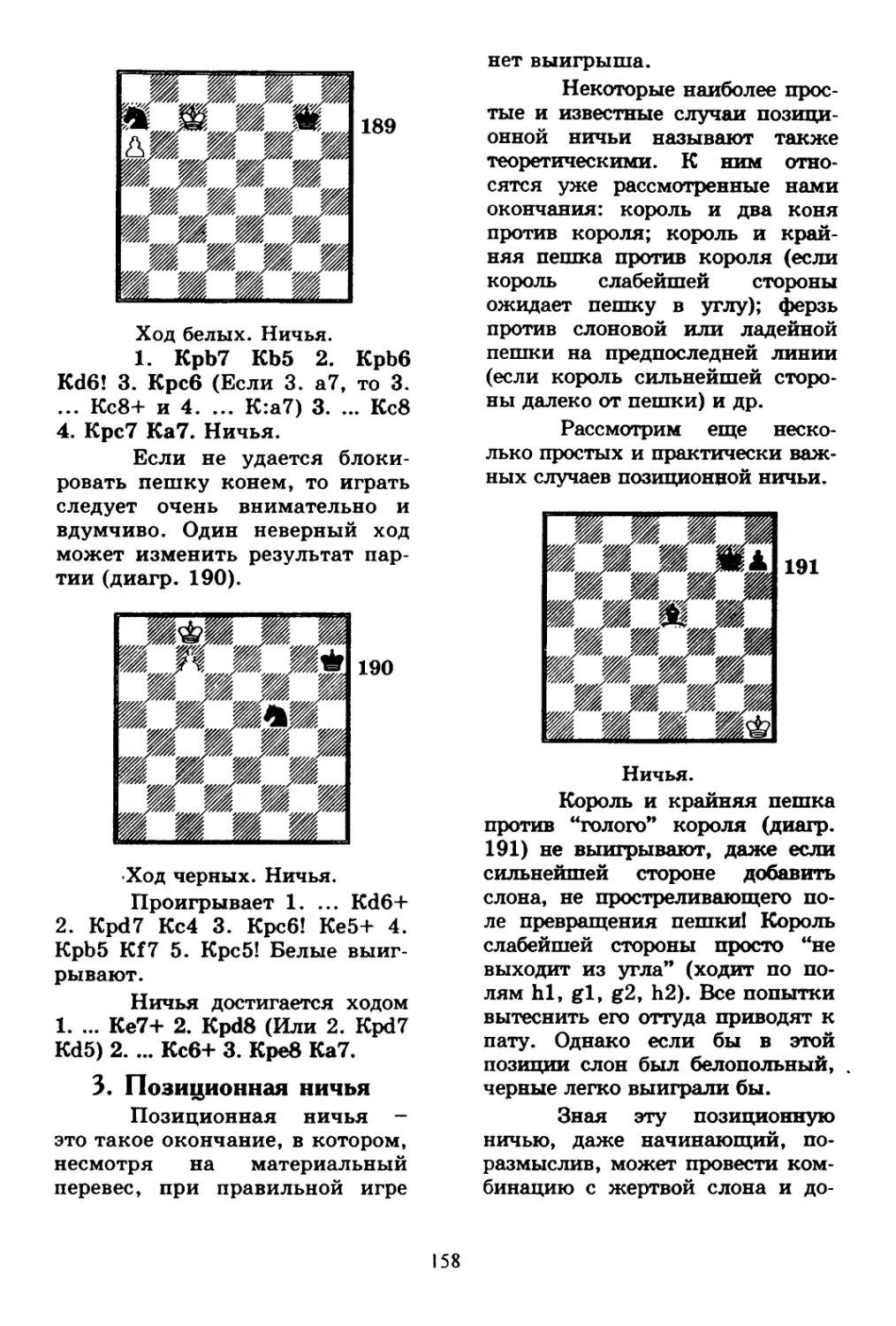

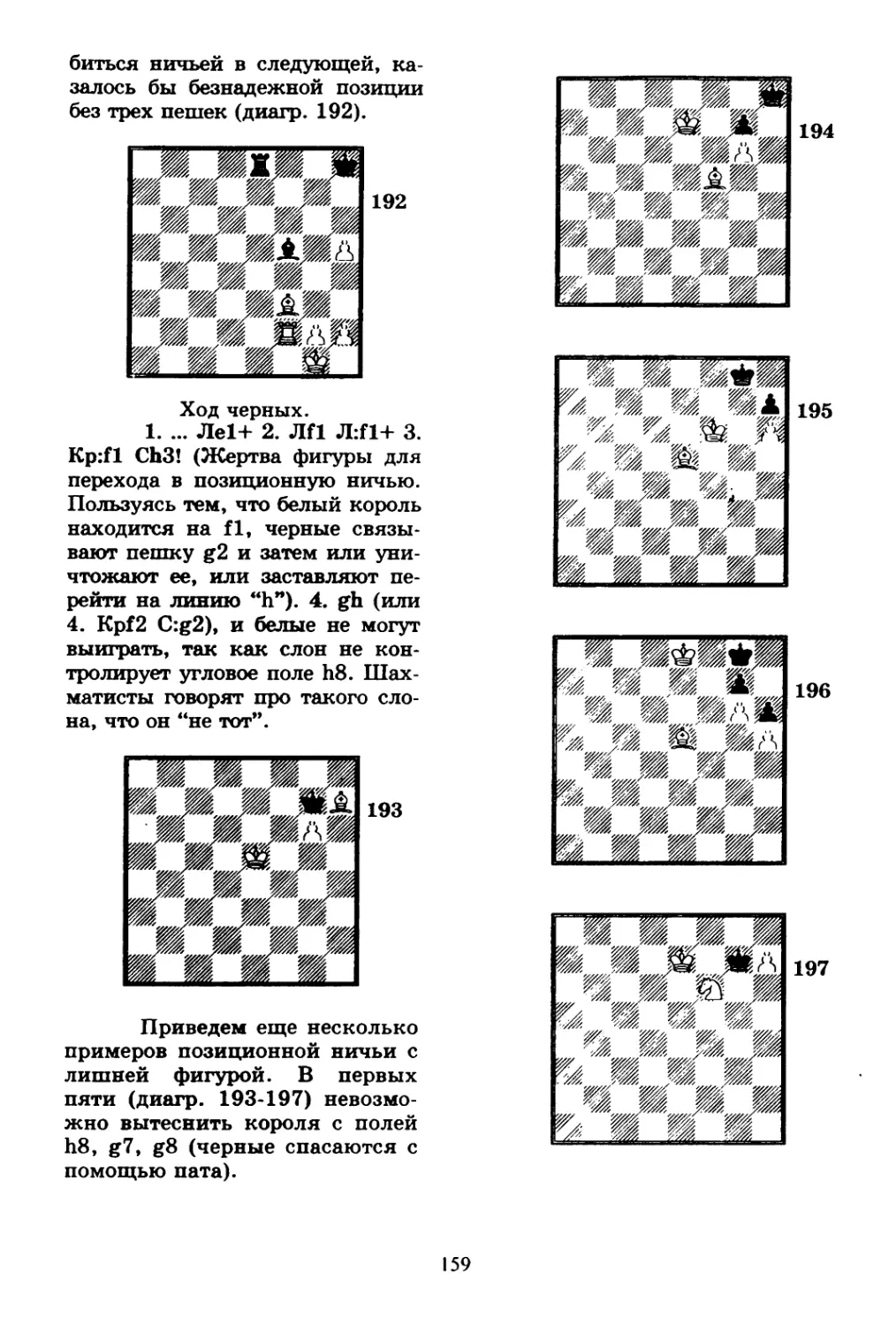

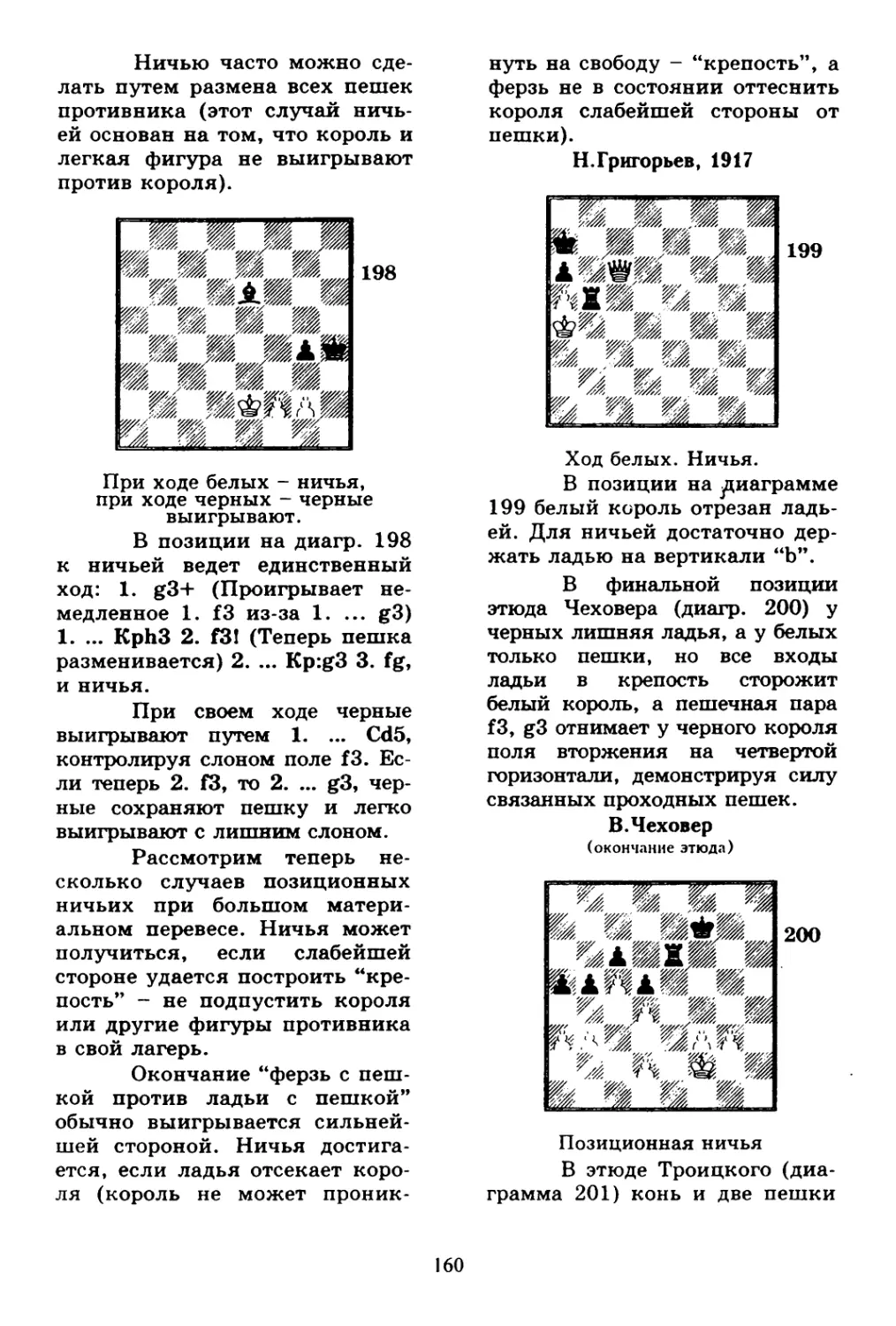

3. ПОЗИЦИОННАЯ НИЧЬЯ. 158

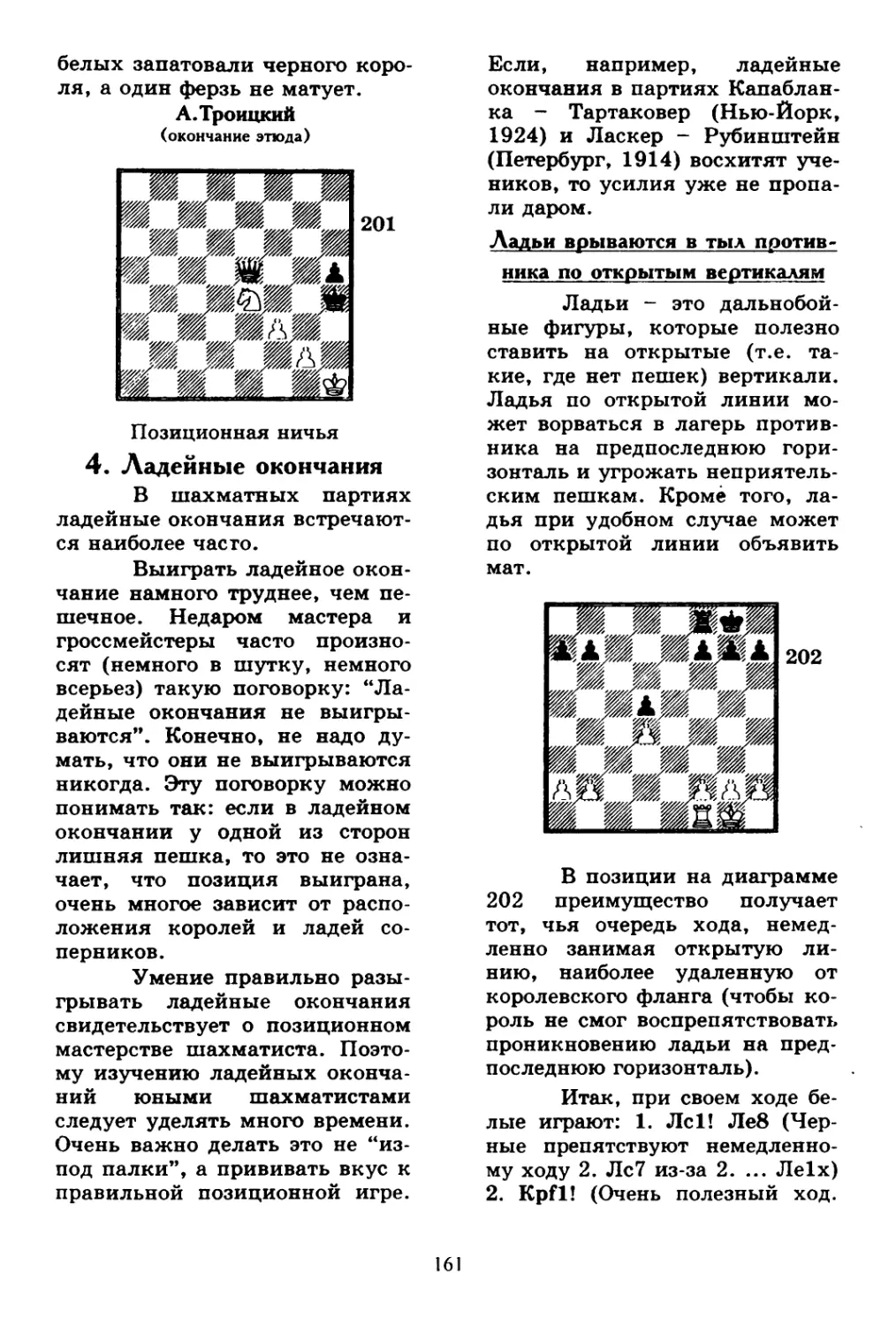

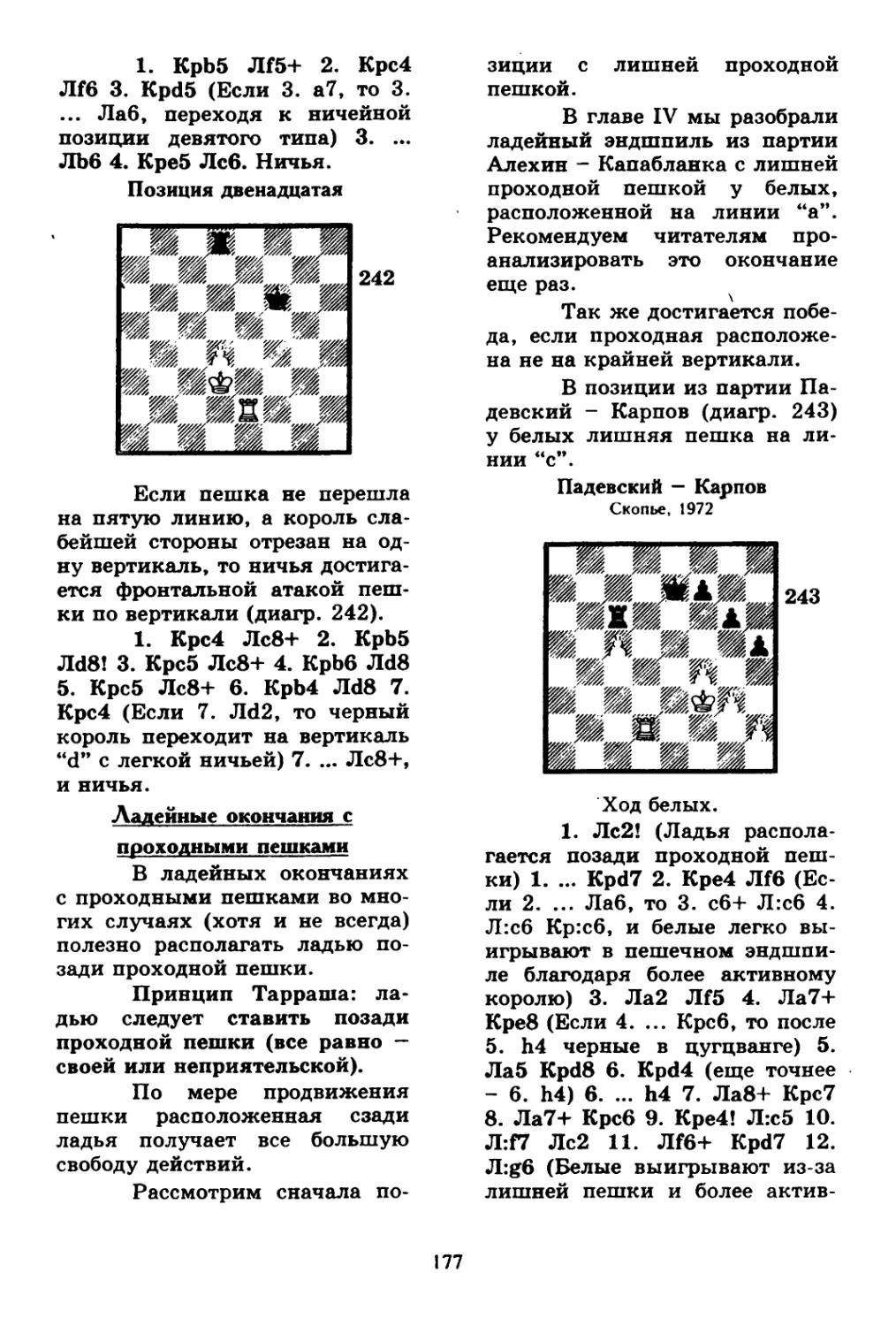

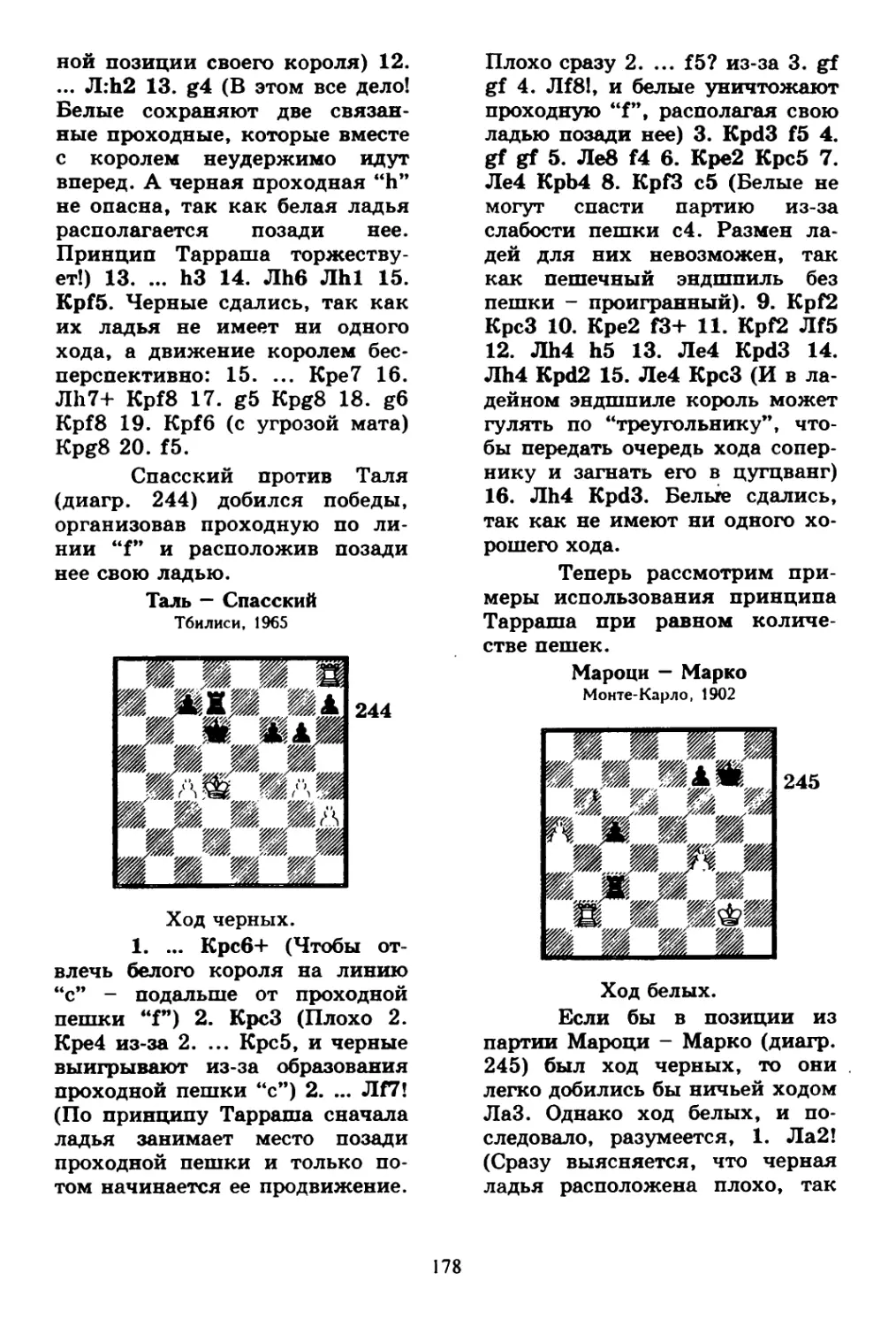

4. ЛАДЕЙНЫЕ ОКОНЧАНИЯ. 161

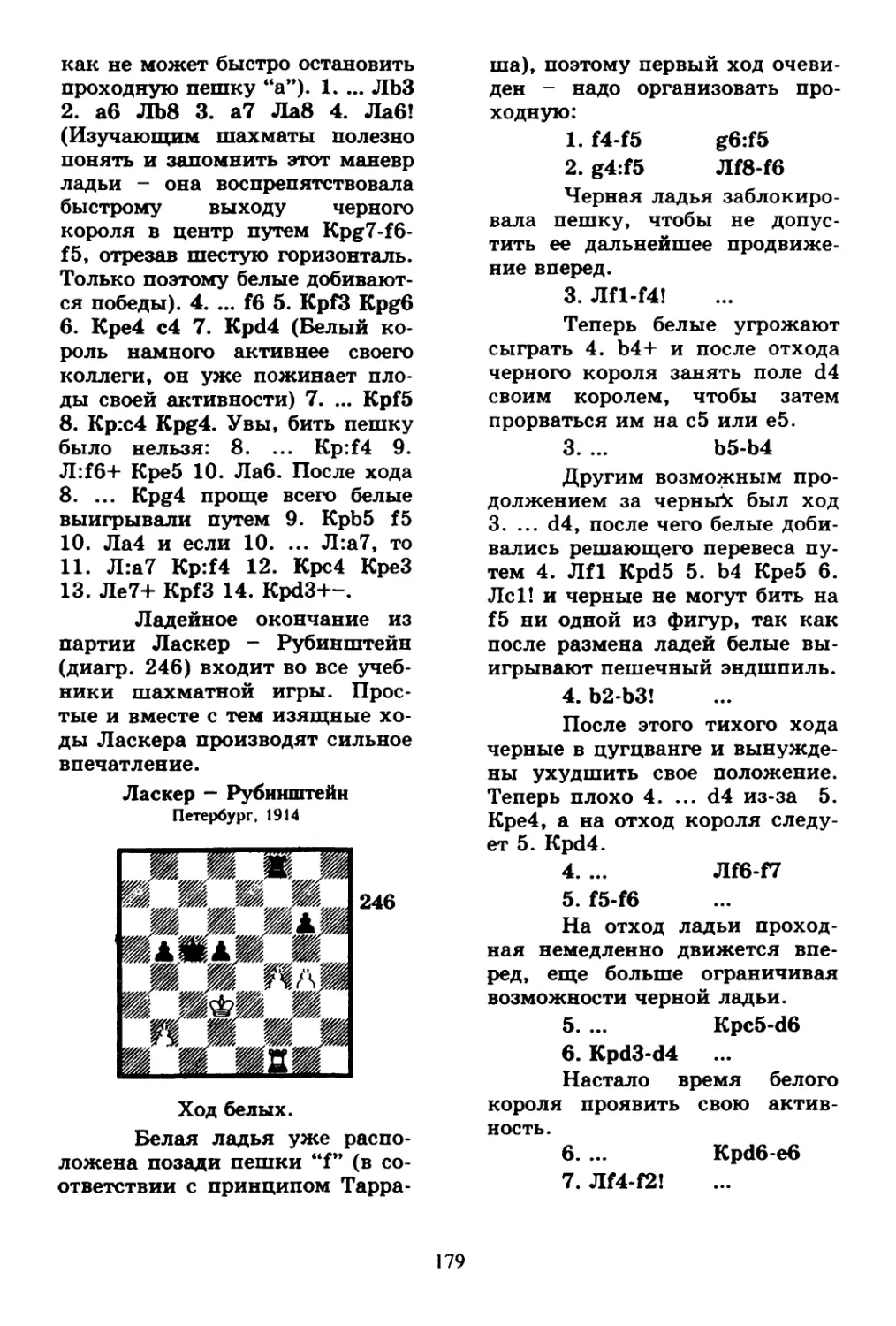

Ладьи врываются в тыл противника по открытым вертикалям. 161

Мат или вечный шах по последней горизонтали. 164

Мат, вечный шах или большие материальные приобретения

на предпоследней горизонтали. 168

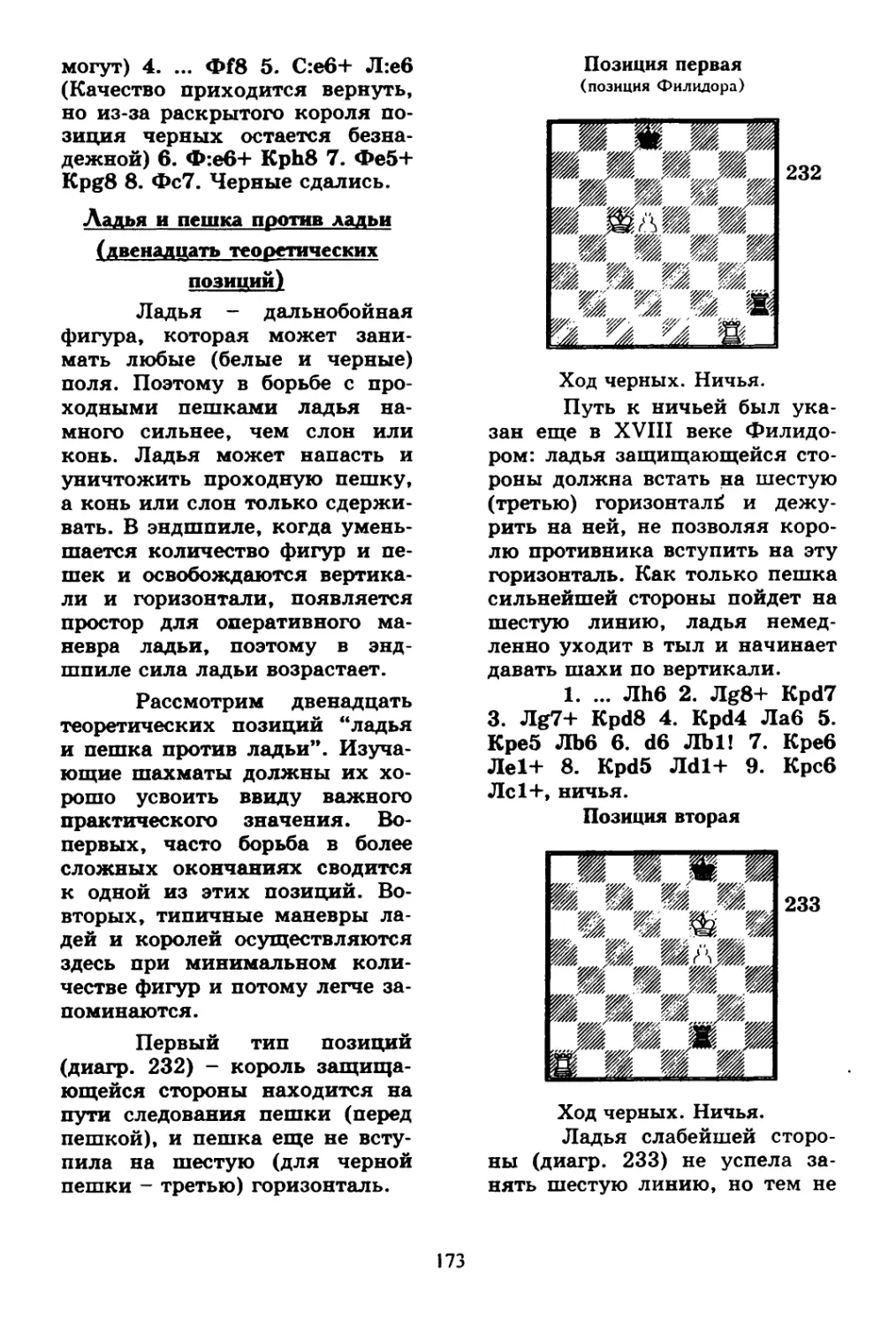

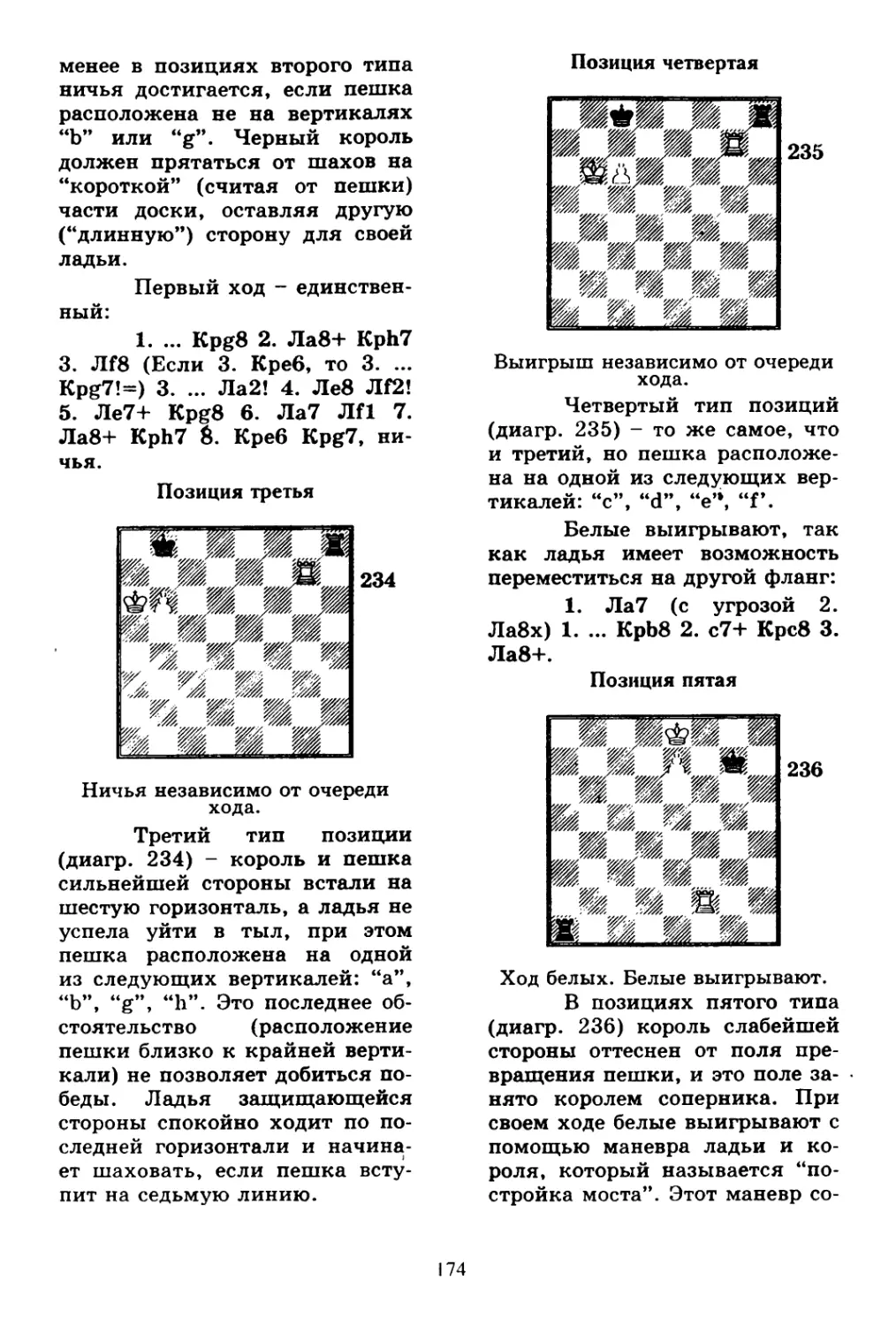

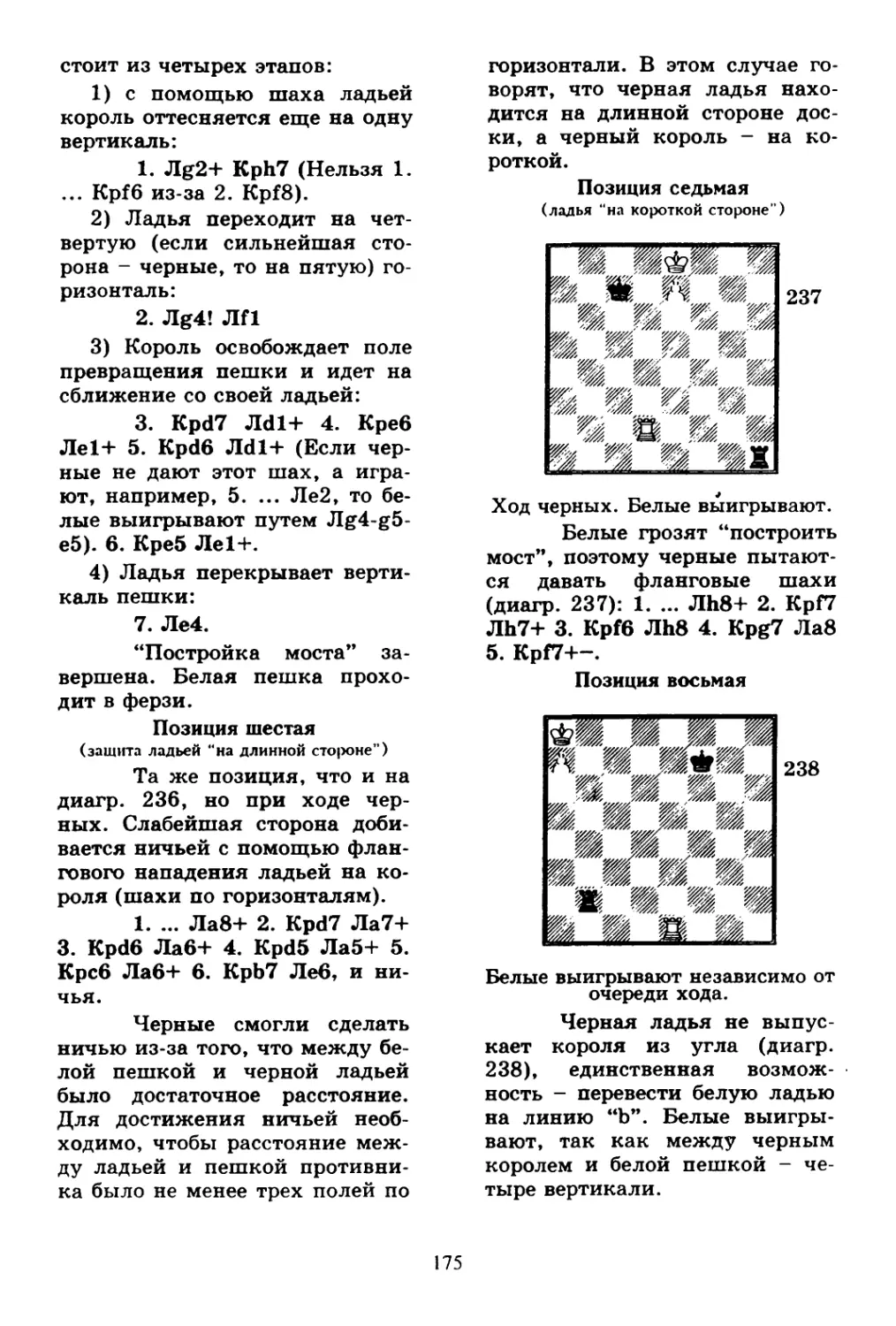

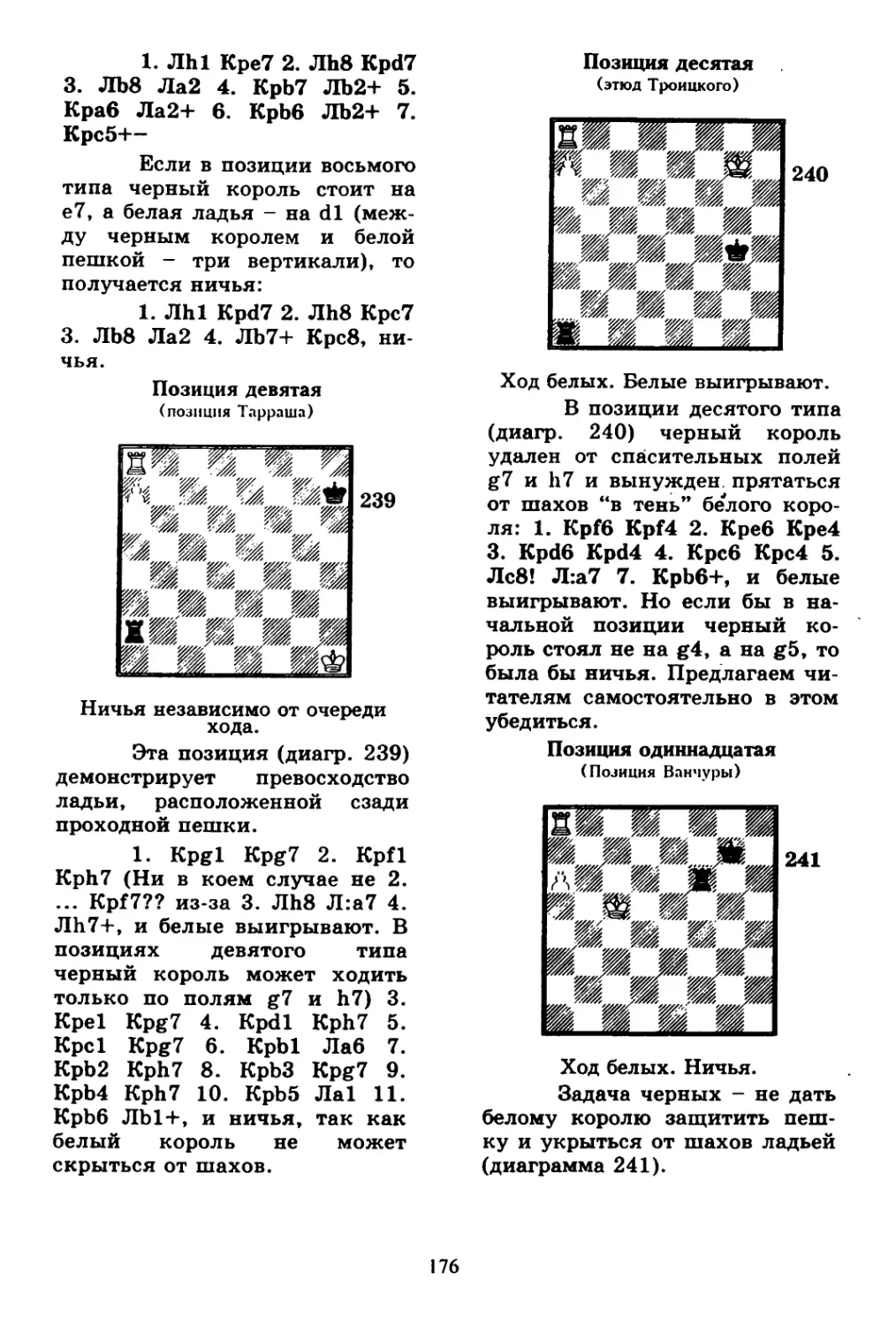

Ладья и пешка против ладьи (двенадцать теоретических позиций). 173

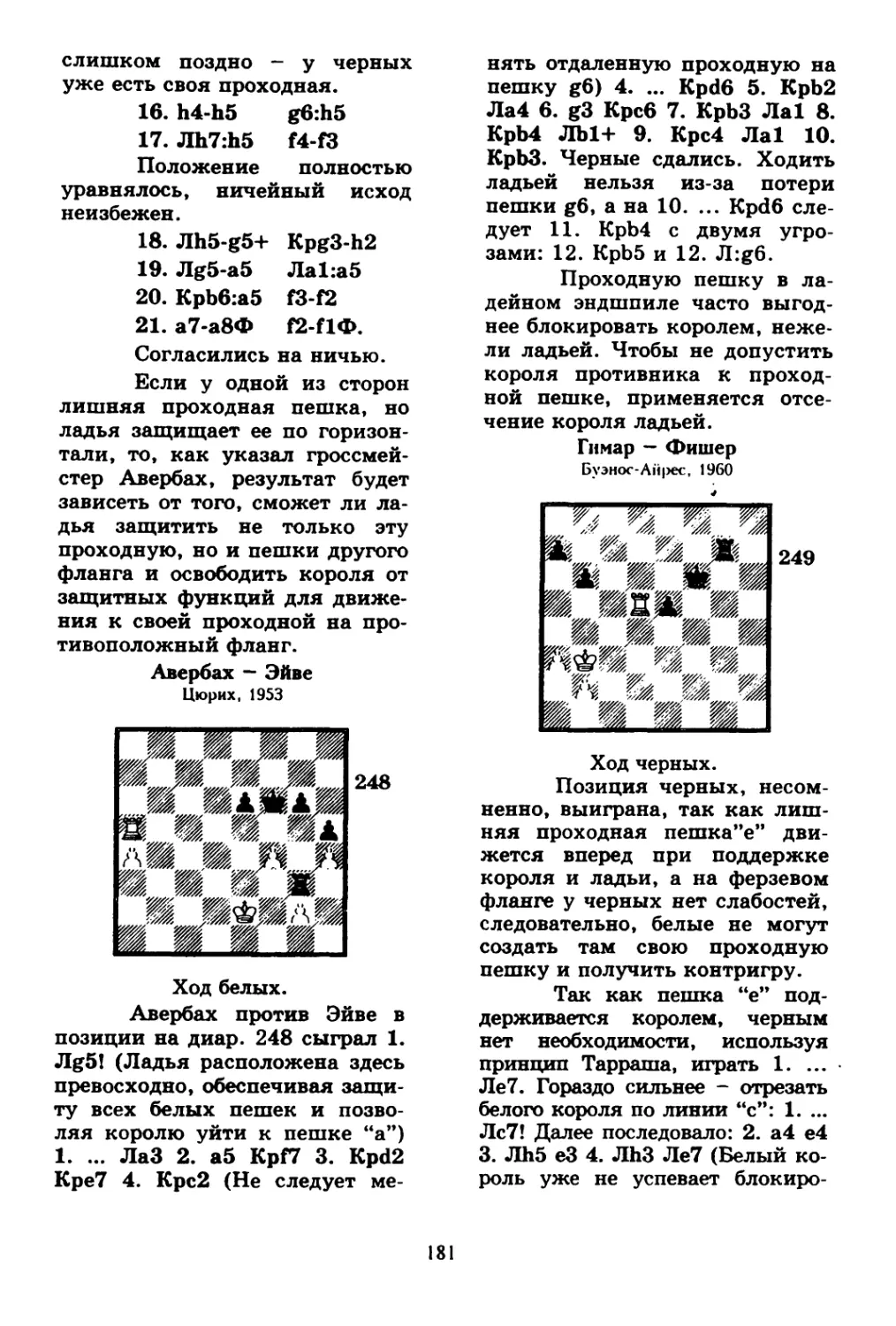

Ладейные окончания с проходными пешками. 177

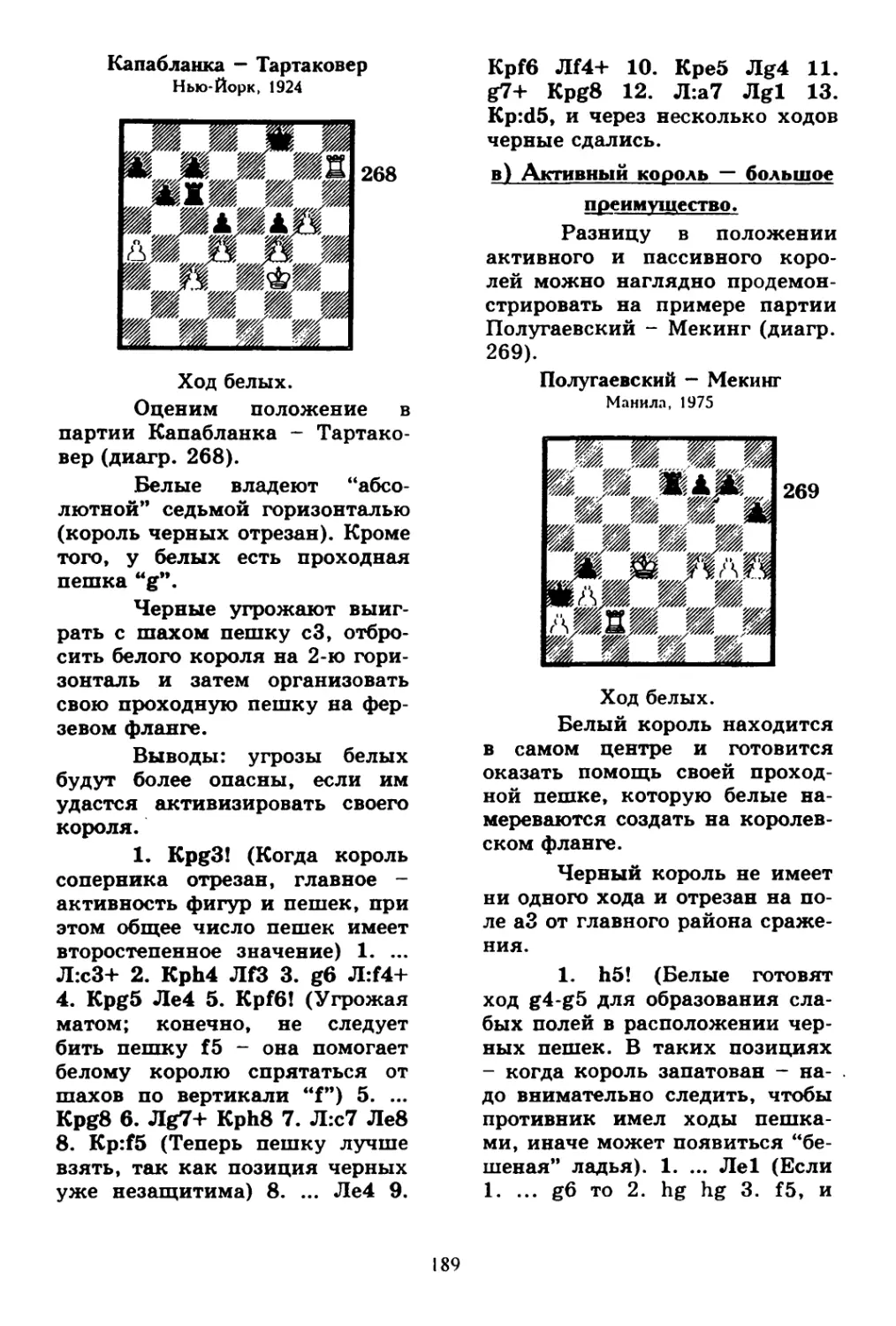

Активность ладьи и короля в ладейном эндшпиле. 183

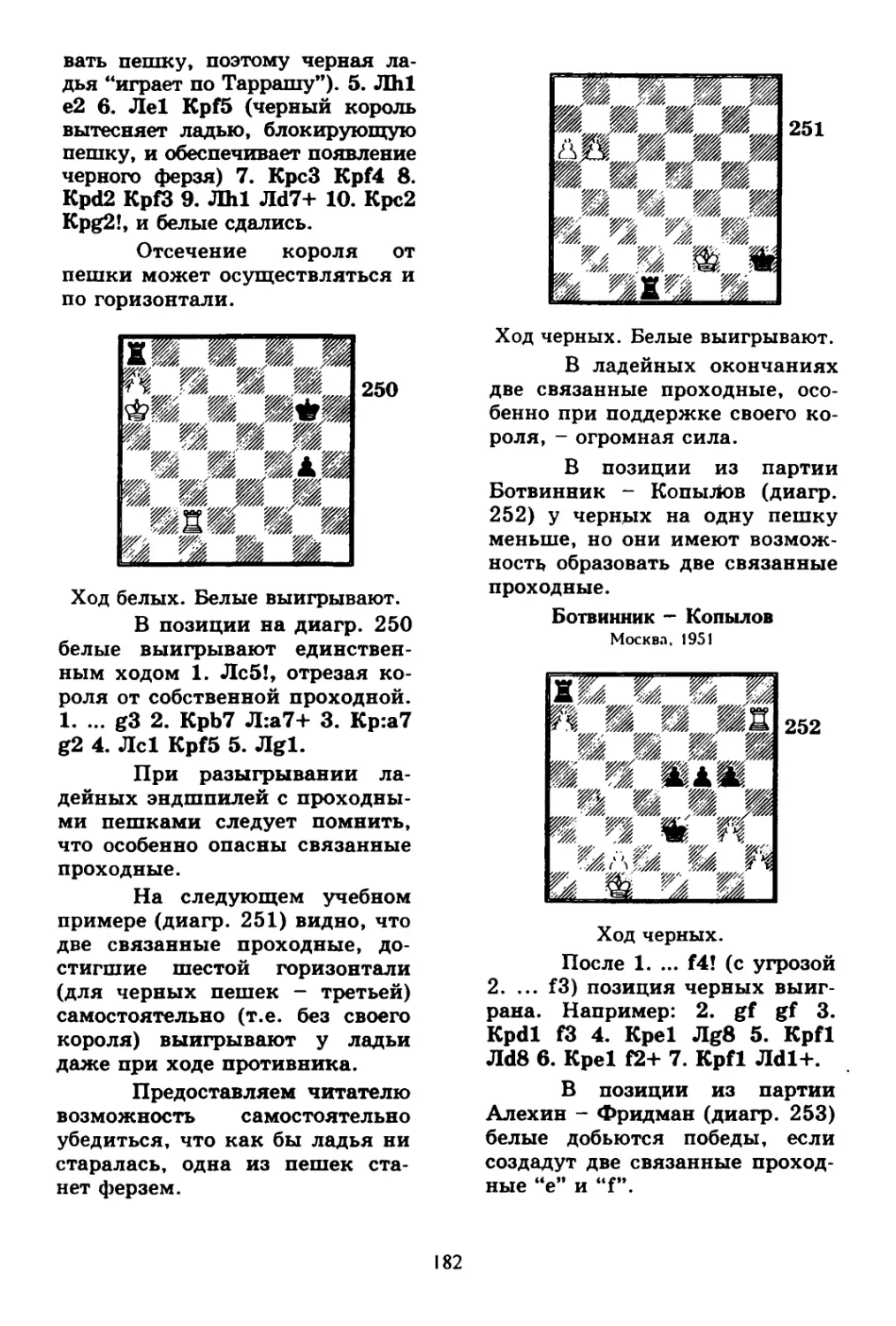

а) Что такое активная фигура? Активизация ладьи -

основной способ атаки и защиты. 183

б) Владение предпоследней горизонталью и отрезание короля. 186

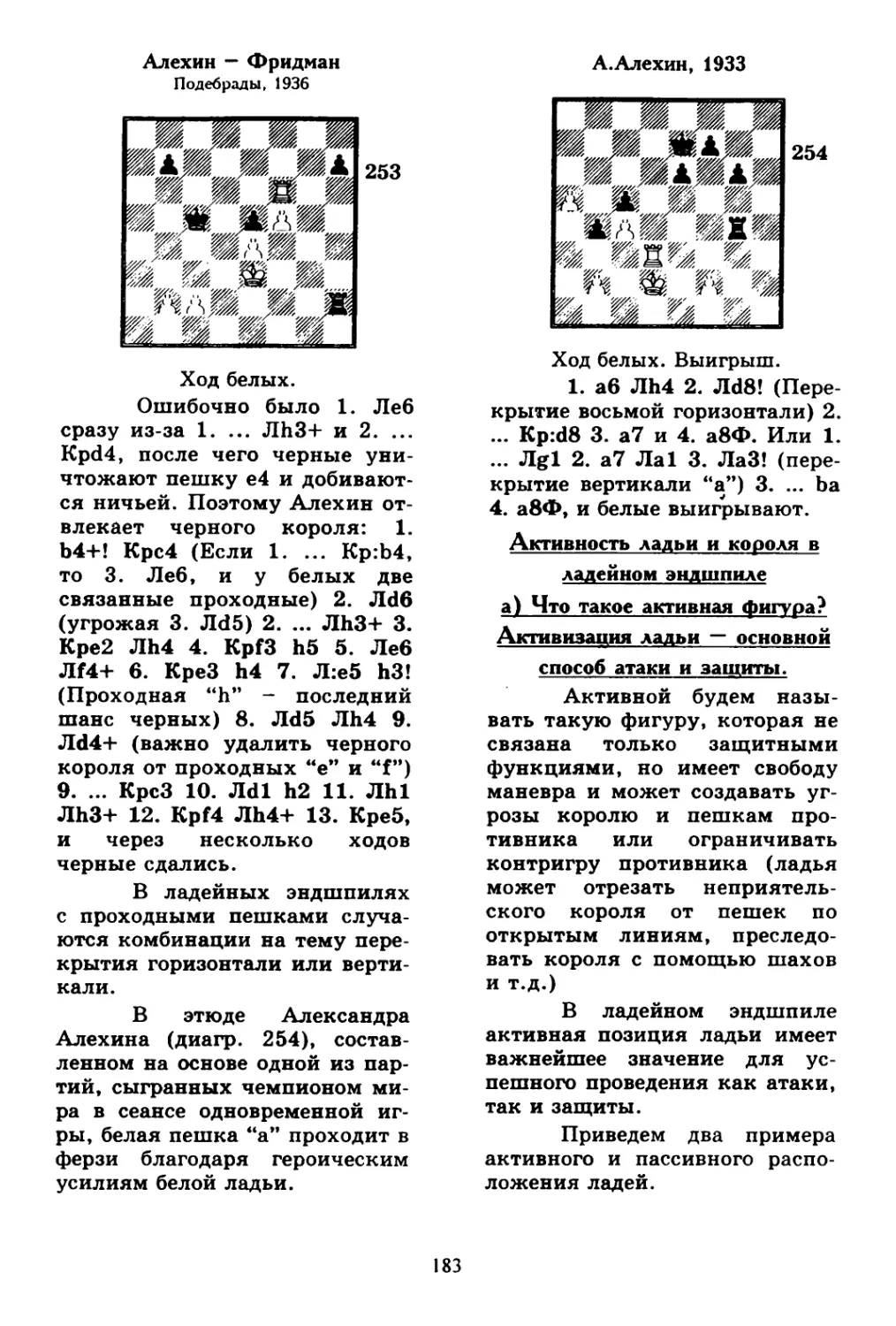

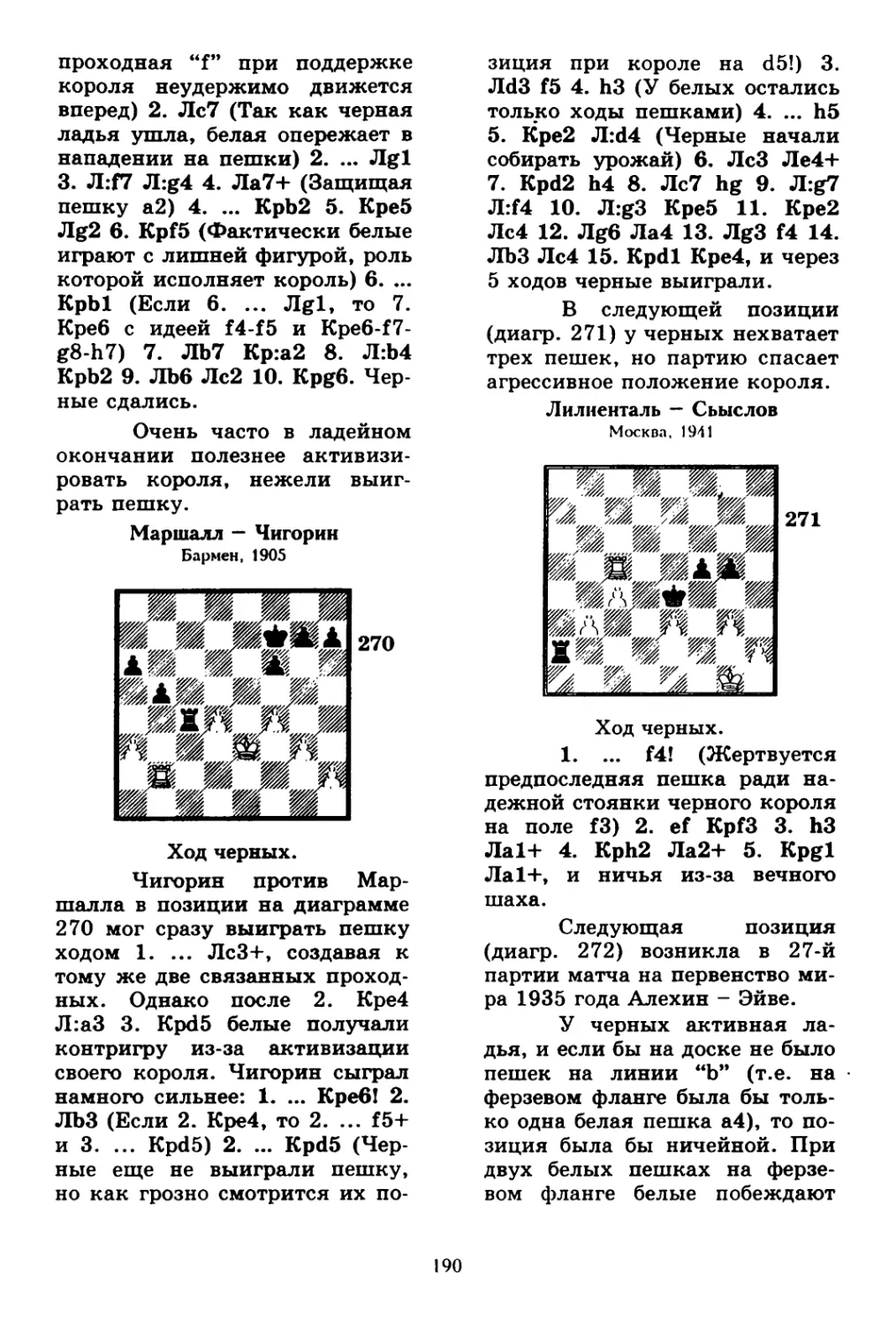

в) Активный король - большое преимущество. 189

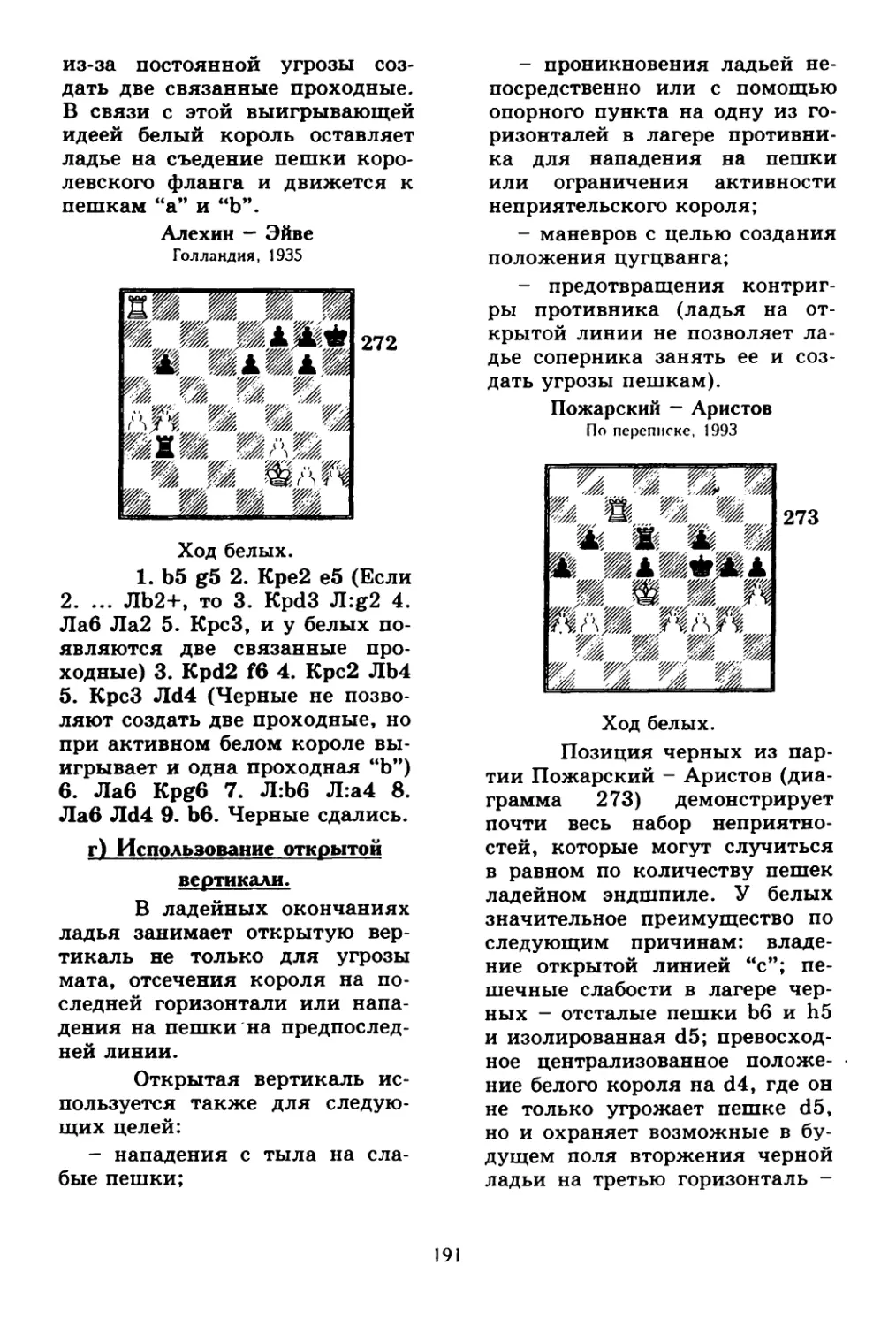

г) Использование открытой вертикали. 191

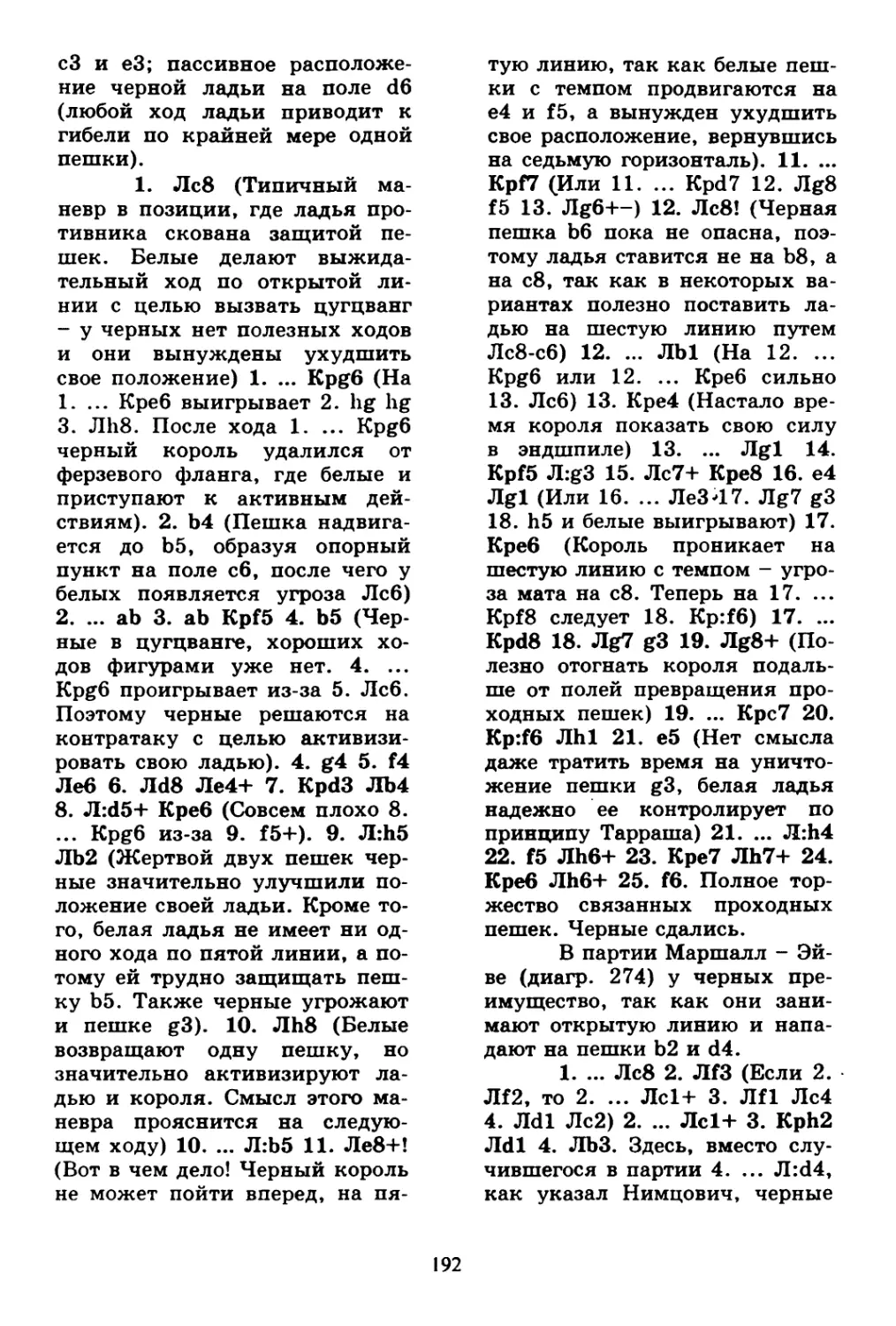

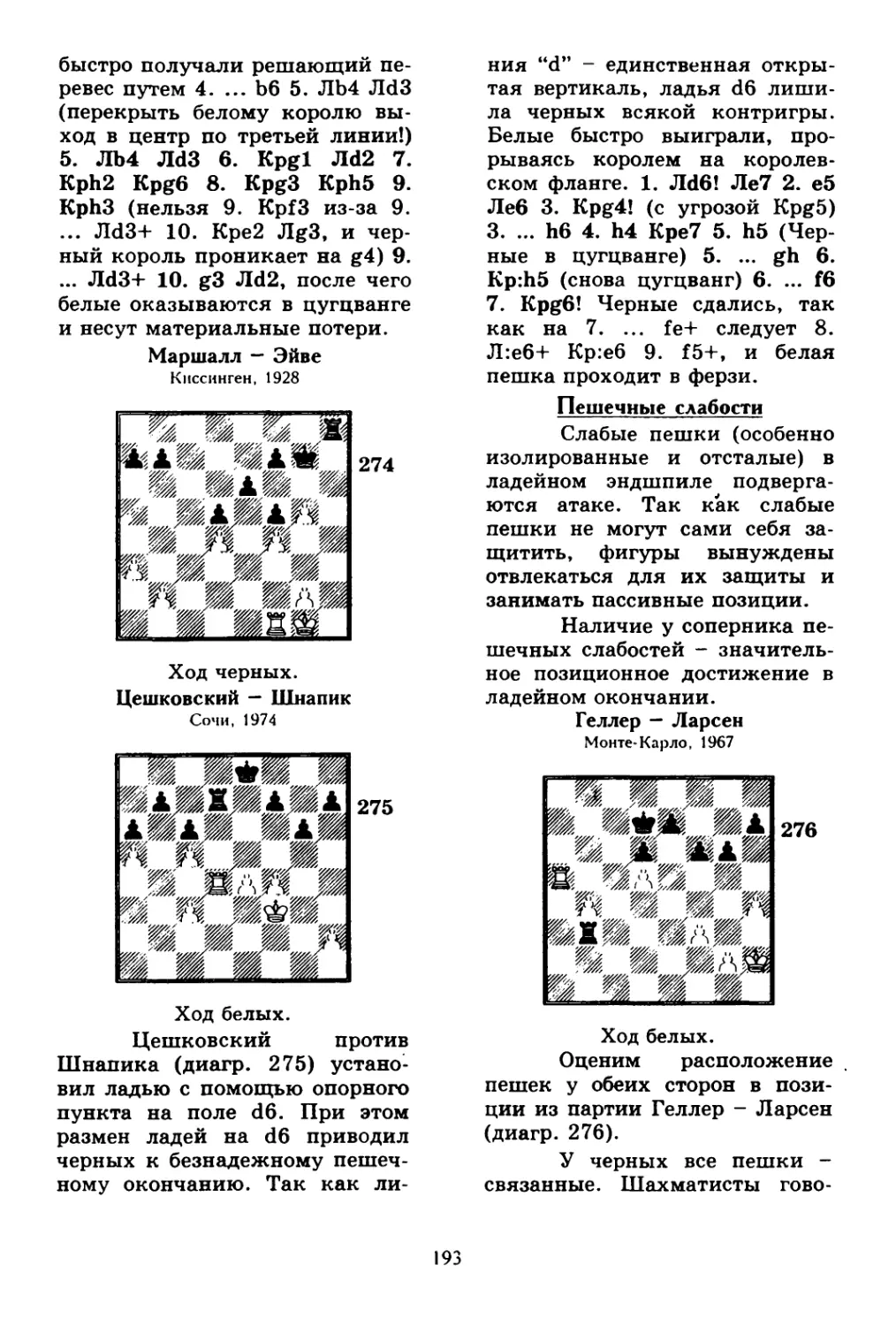

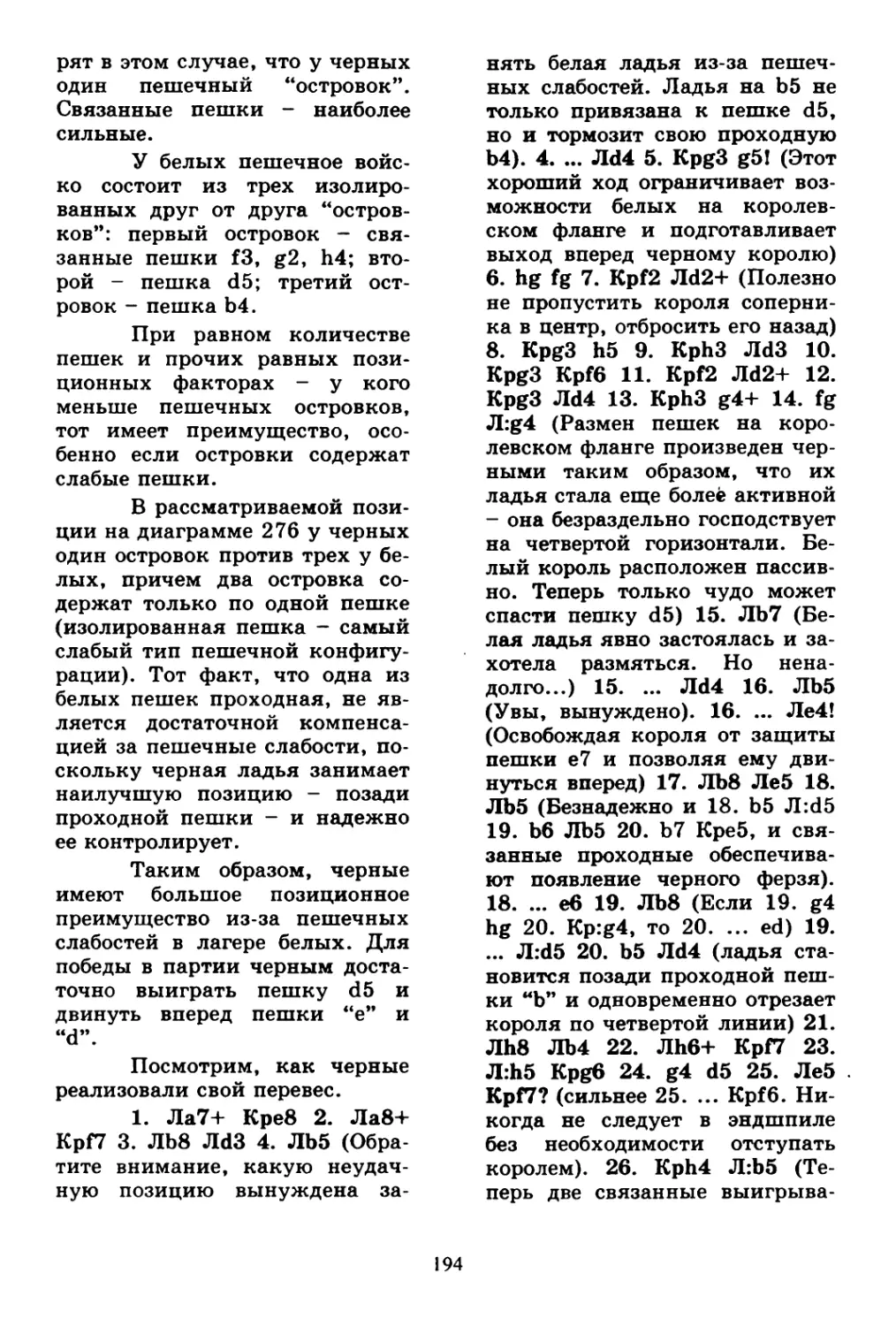

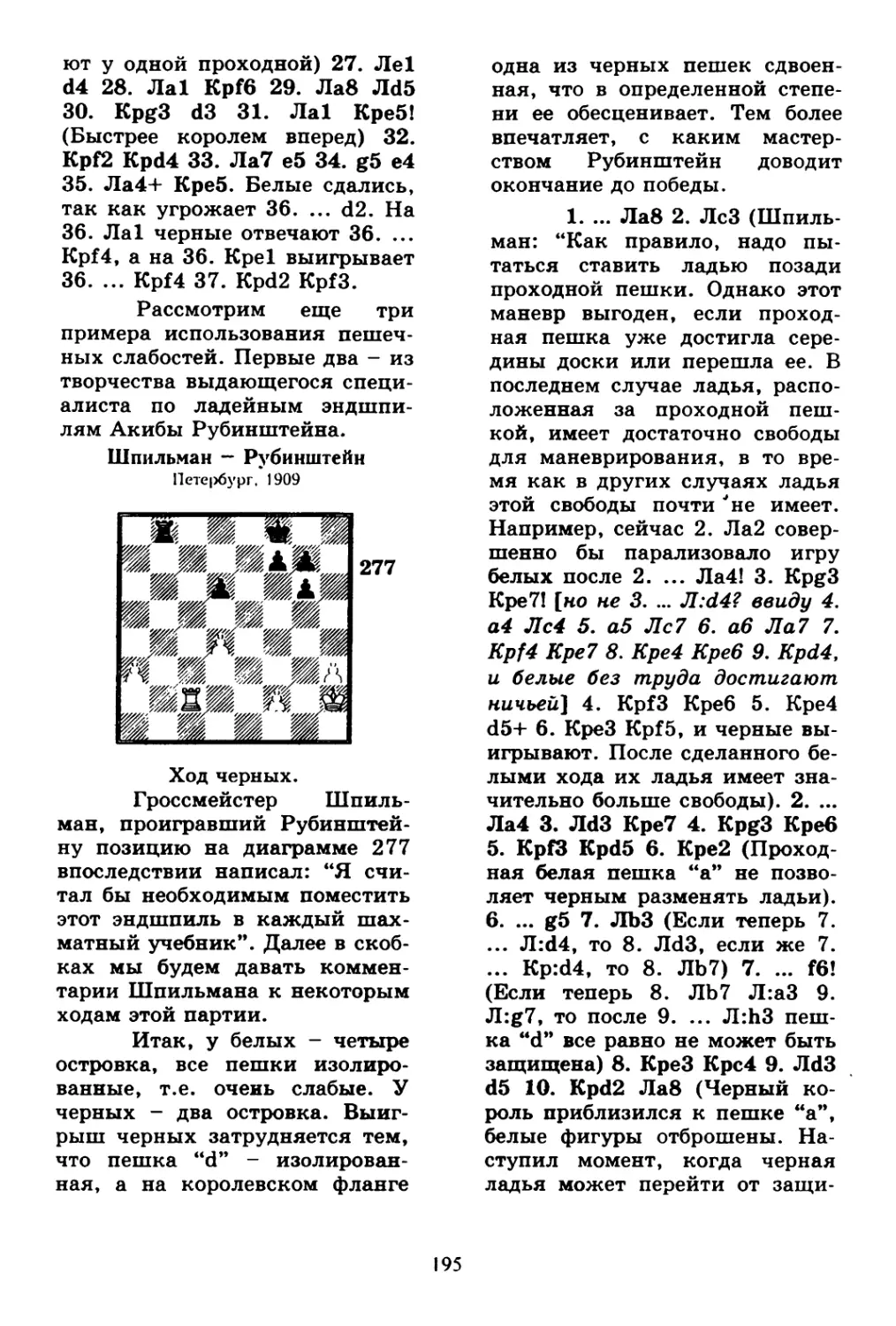

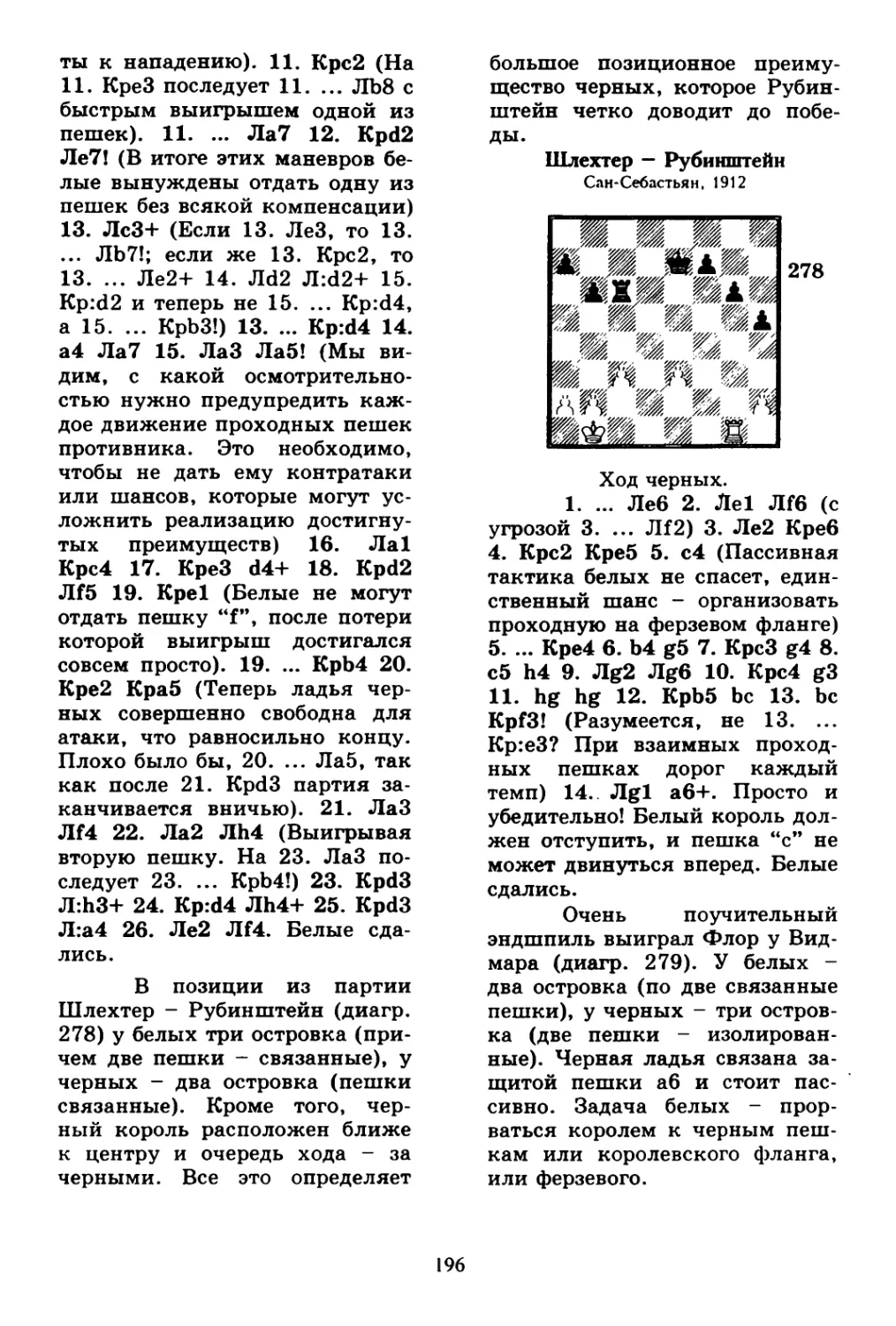

Пешечные слабости. 193

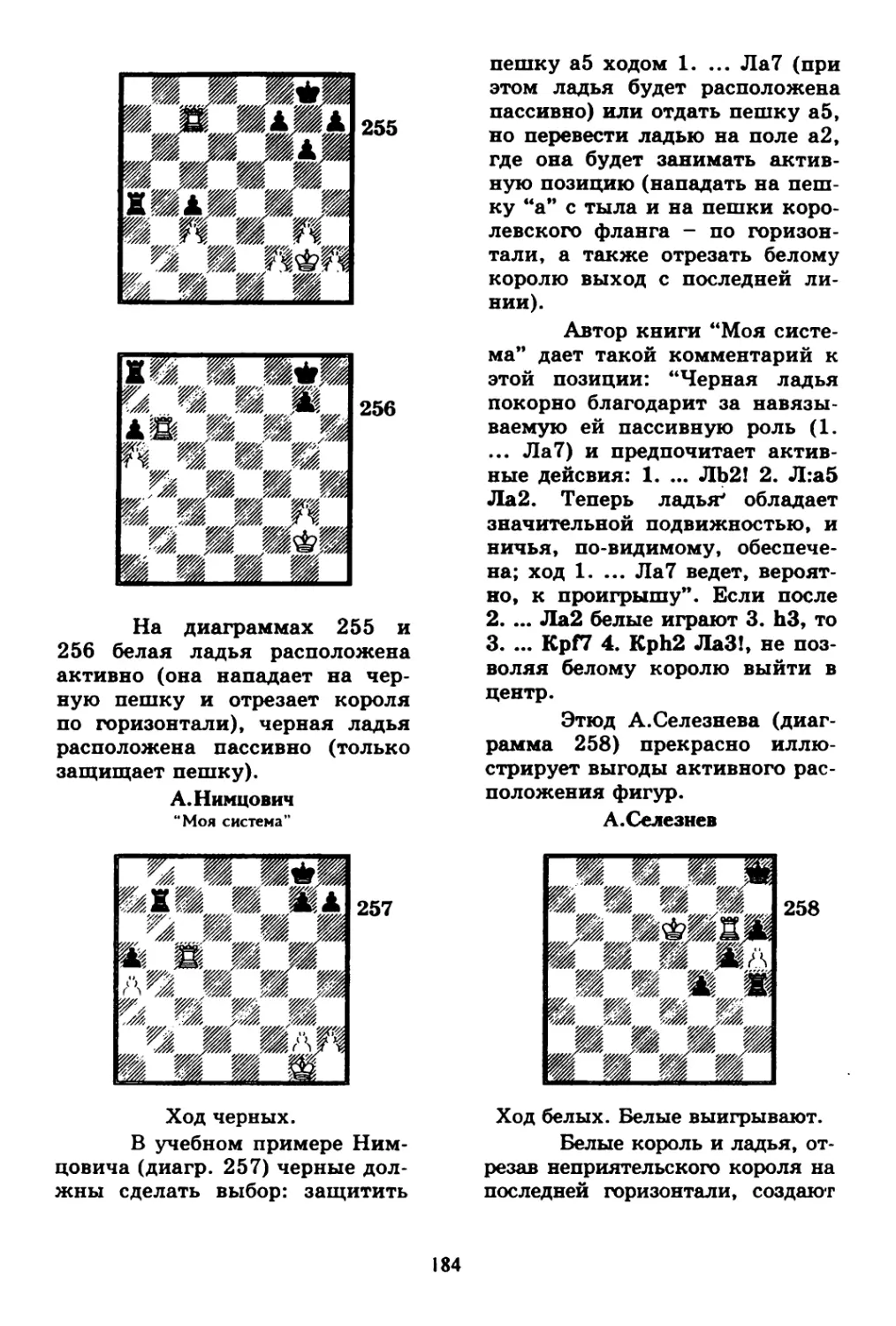

Дополнительные ничейные ресурсы. 197

а) Образование и продвижение проходной пешки. 197

б) Отсечение короля от пешек. 198

в) Патовые возможности. 199

г) Некоторые случаи недостаточного материального перевеса. 200

Четырехладейные окончания. 202

5. КОНЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ. 205

6. СЛОНОВЫЕ ОКОНЧАНИЯ. 207

А. СЛОНЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ. 207

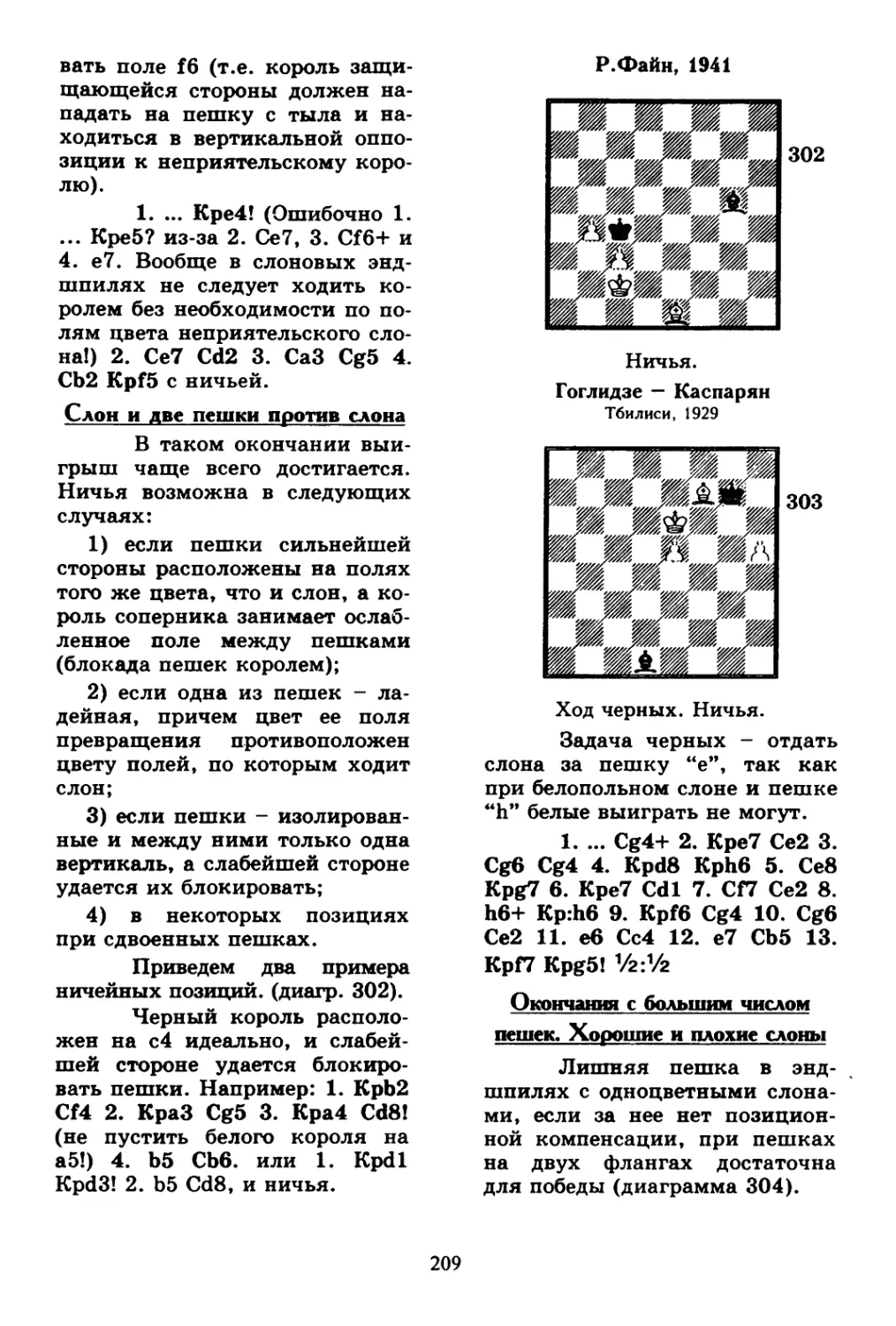

Слон и пешка против слона. 207

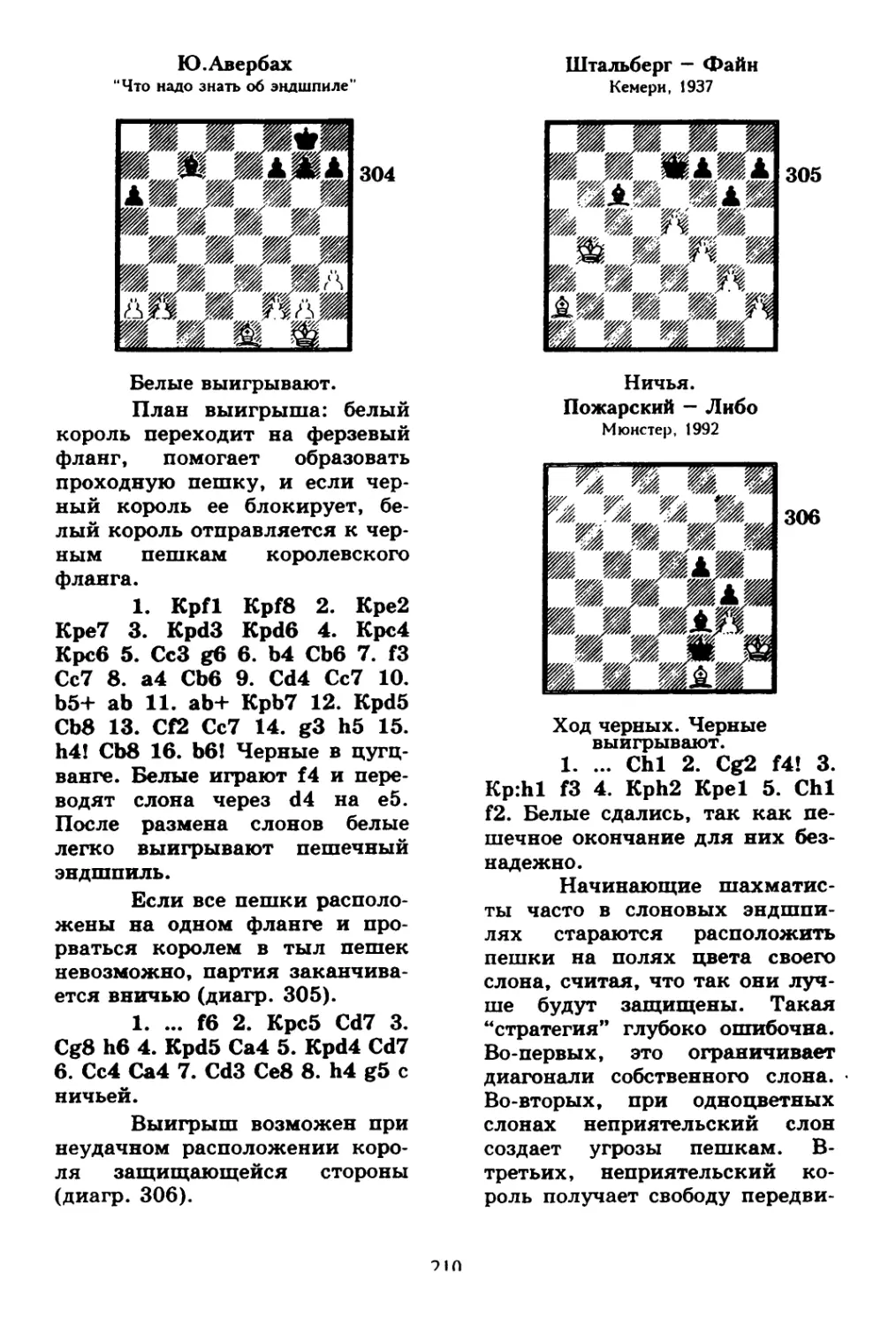

Слон и две пешки против слона. 209

Окончания с большим числом пешек.

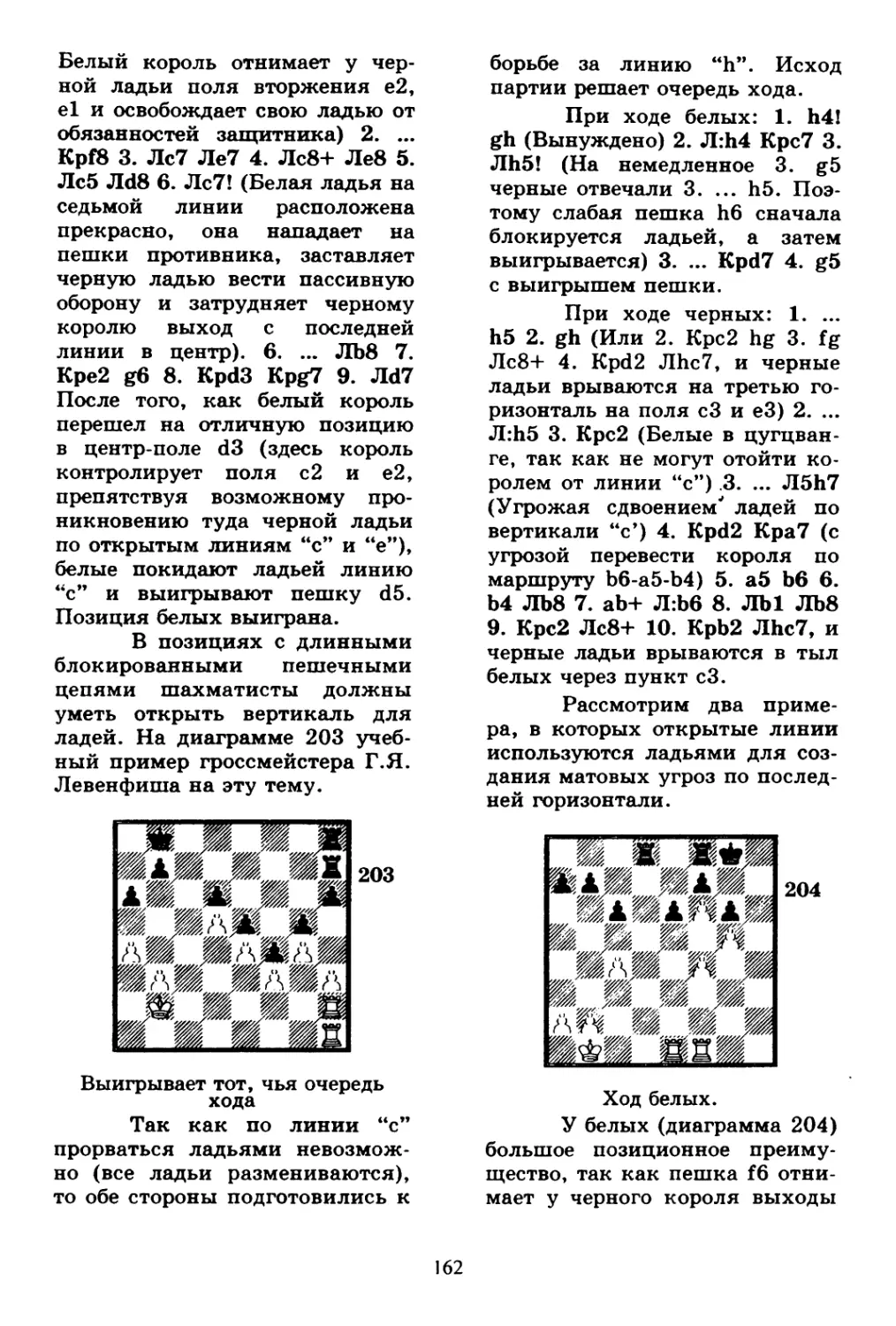

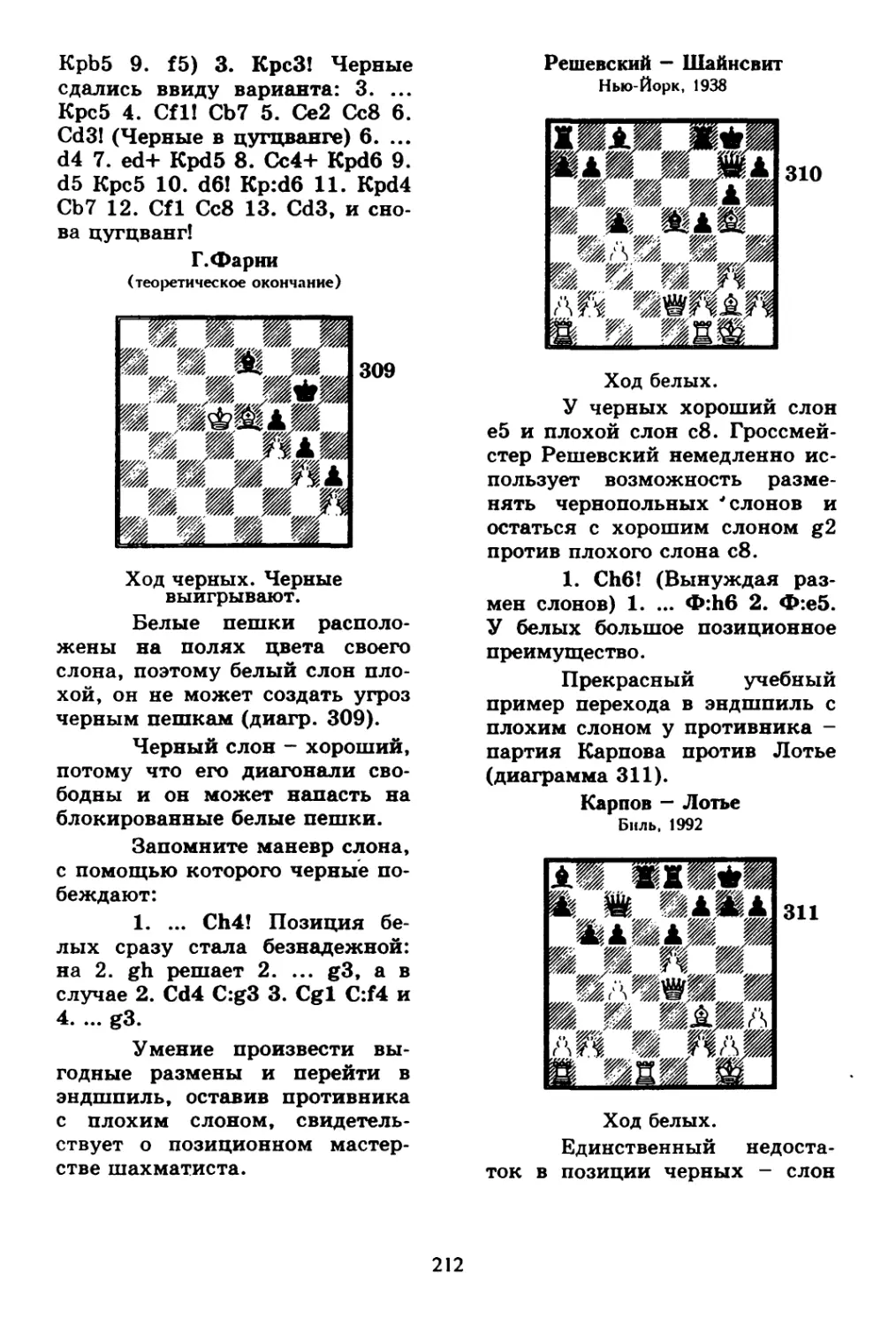

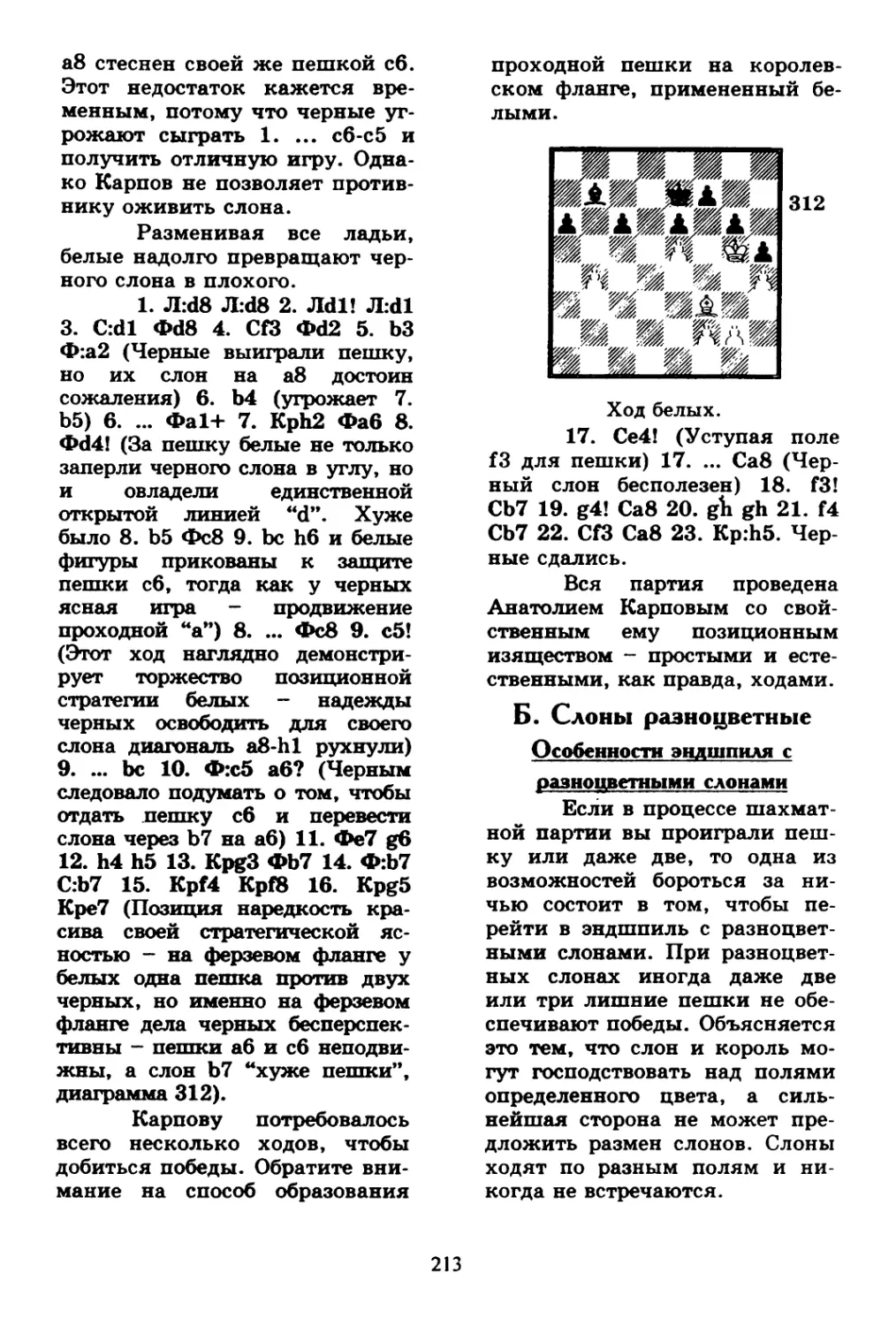

Хорошие и плохие слоны. 209

Б. СЛОНЫ РАЗНОЦВЕТНЫЕ. 213

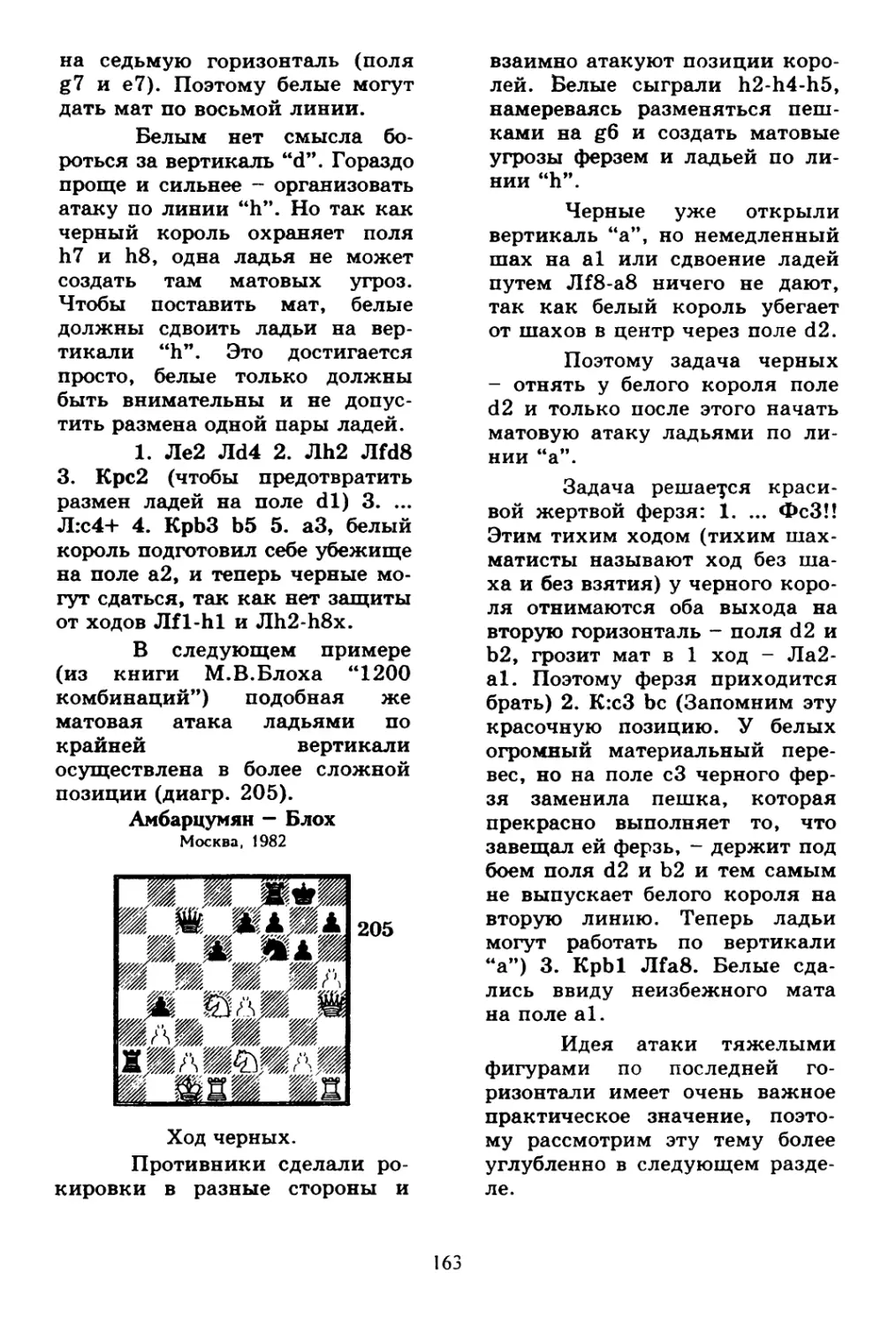

Особенности эндшпиля с разноцветными слонами. 213

Слон и пешка против слона. 214

Слон и две пешки против слона. 214

Окончания с большим числом пешек. 216

7. СЛОН ПРОТИВ КОНЯ. 218

5

Общие замечания о достоинствах и недостатках слона и коня.

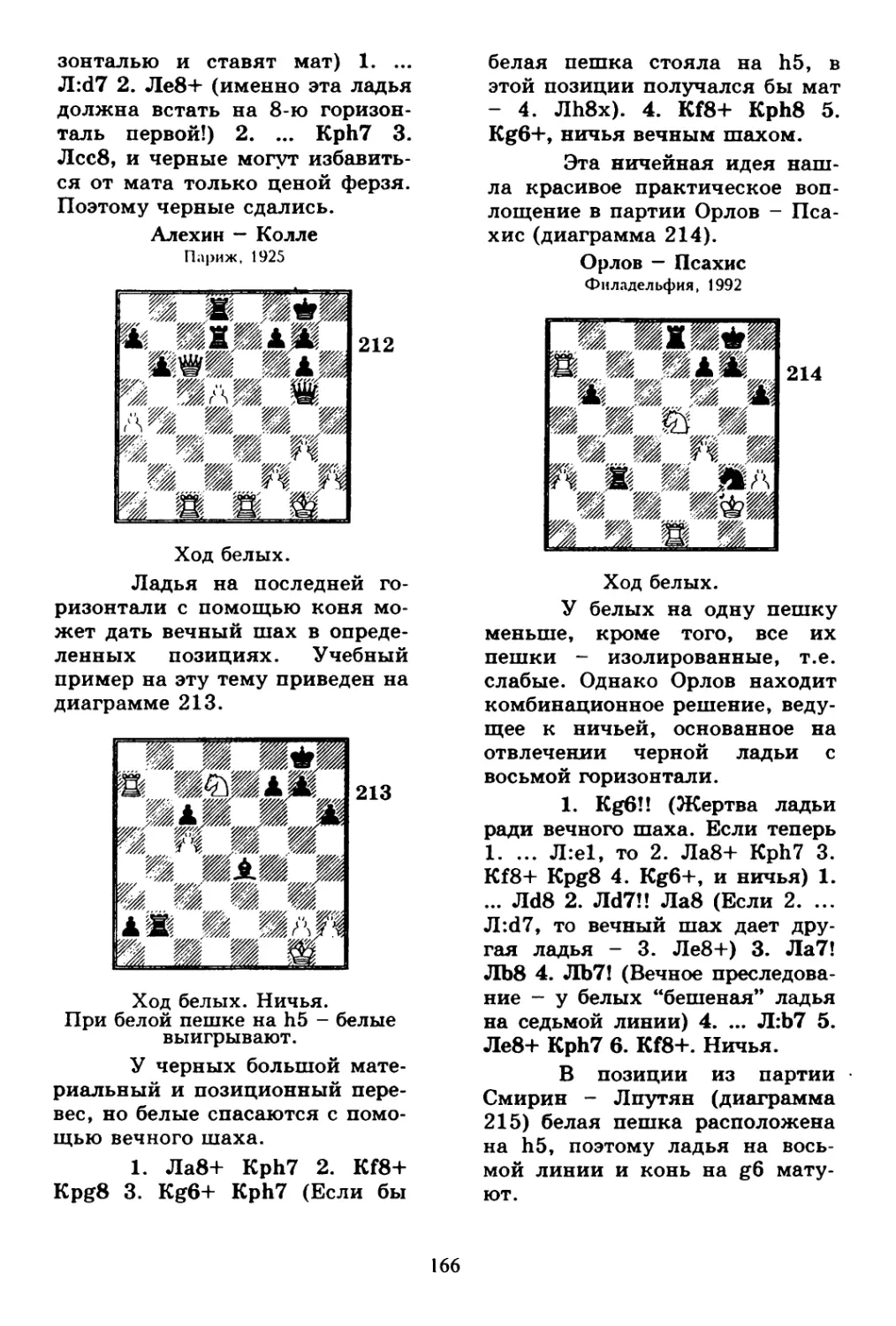

Семь позиций и правило Капабланки. Как слон ловит коня. 218

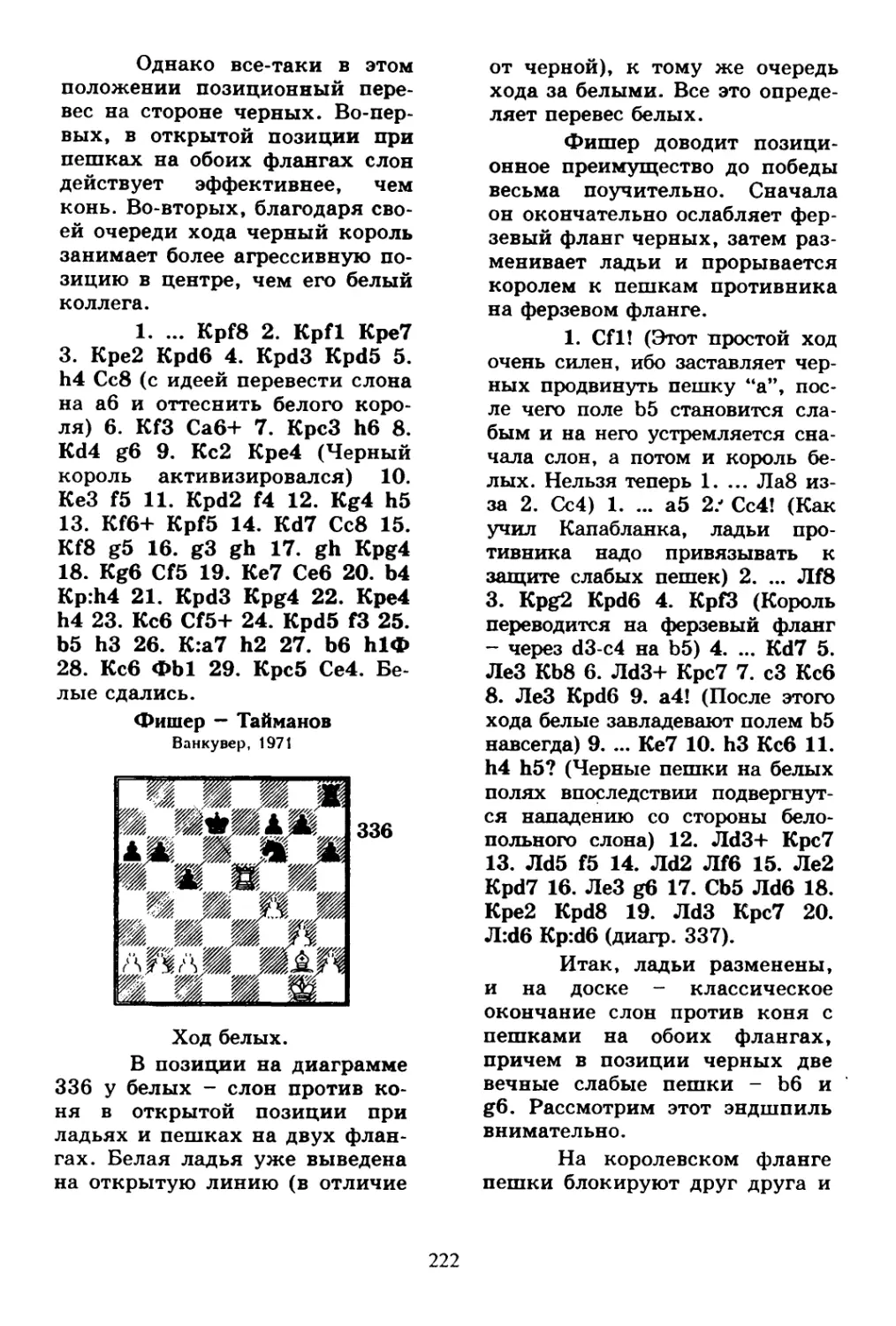

Слон сильнее коня. 221

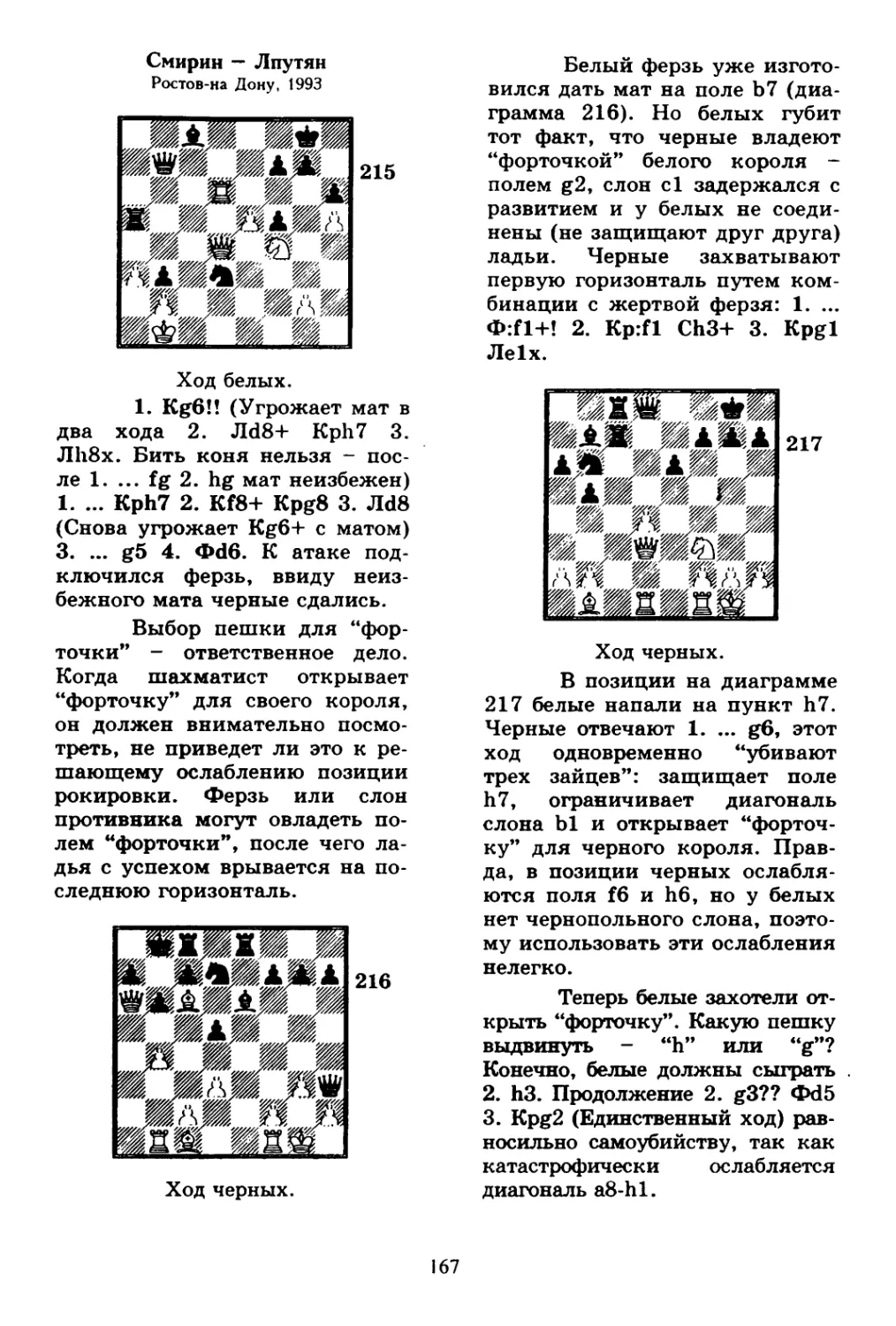

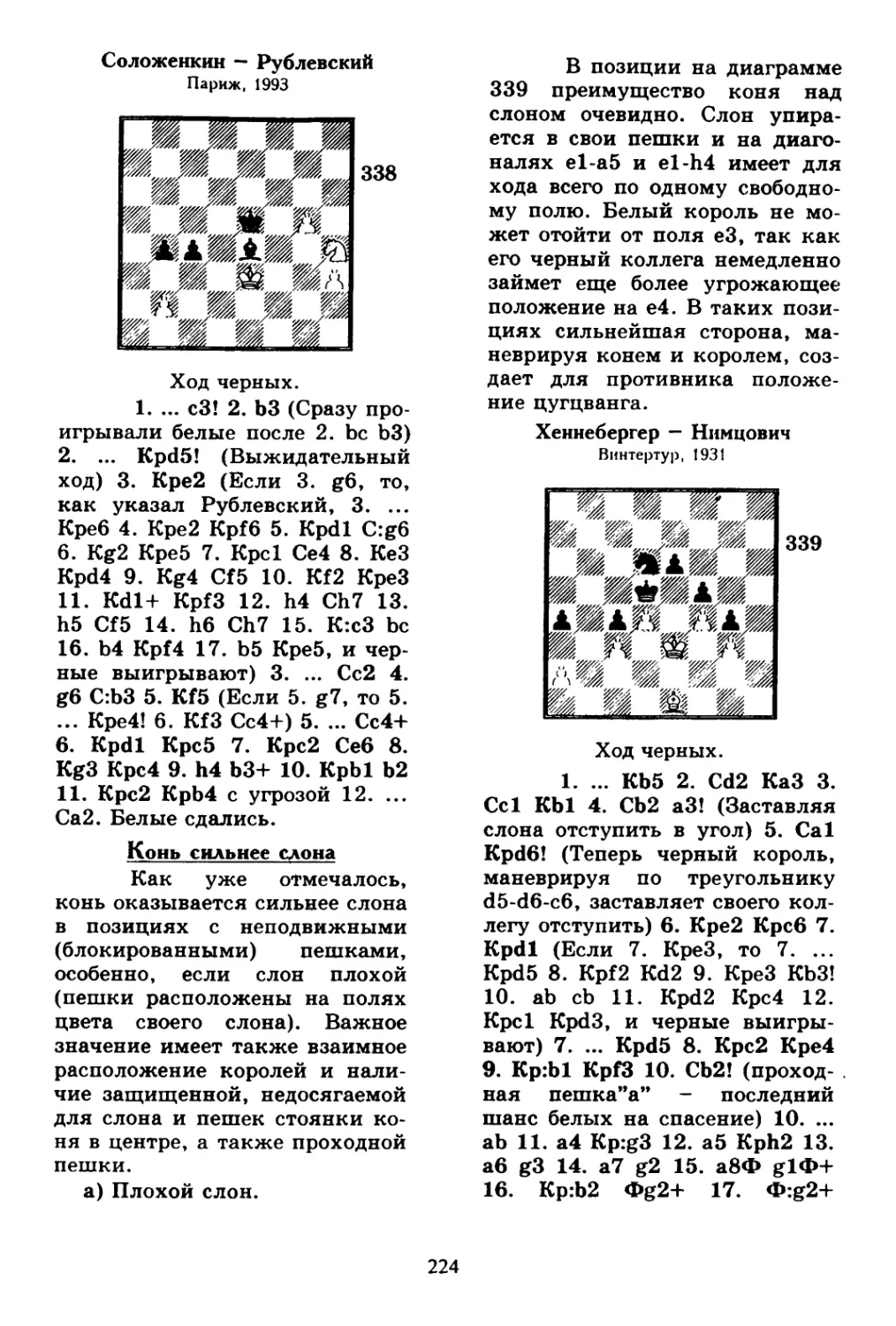

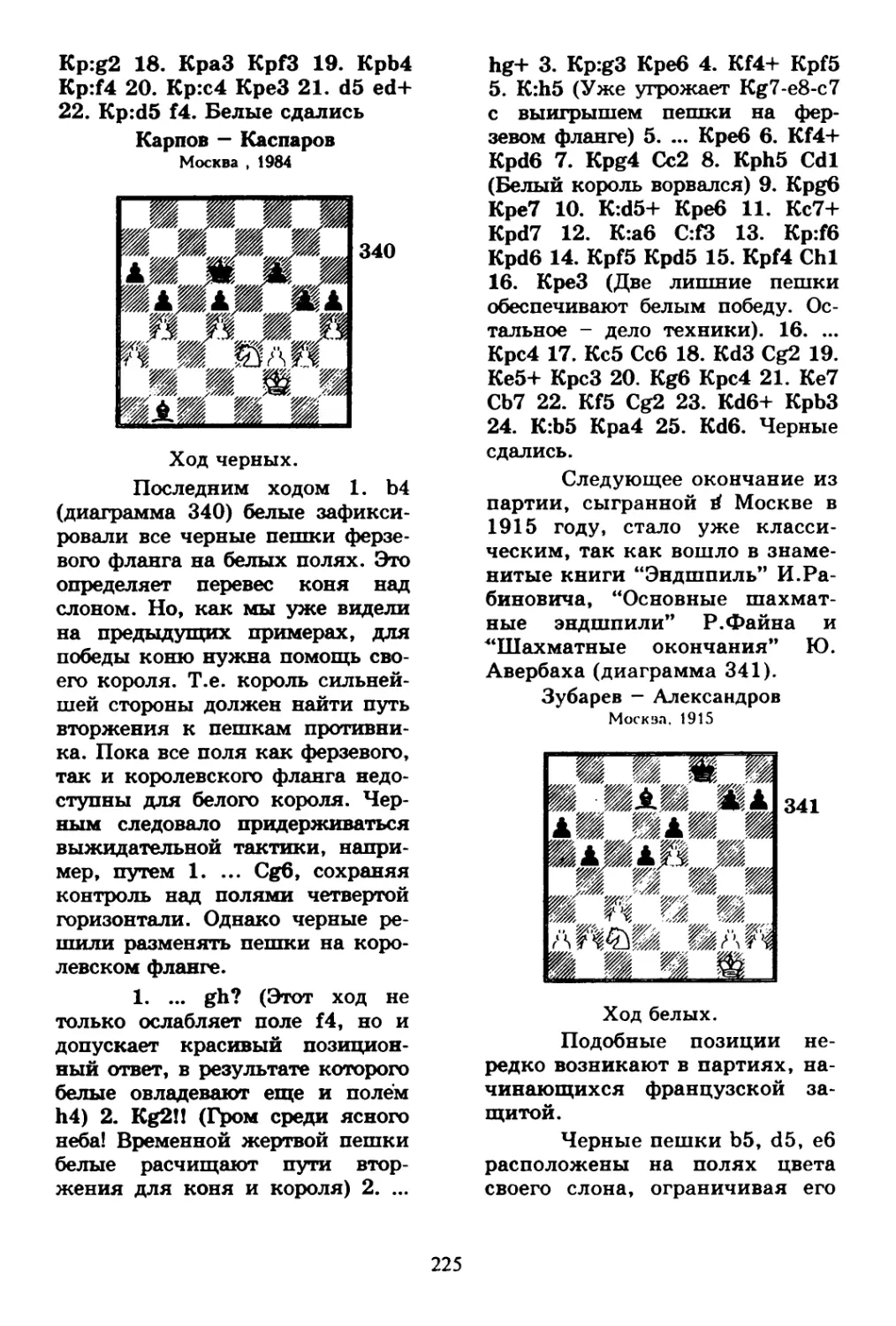

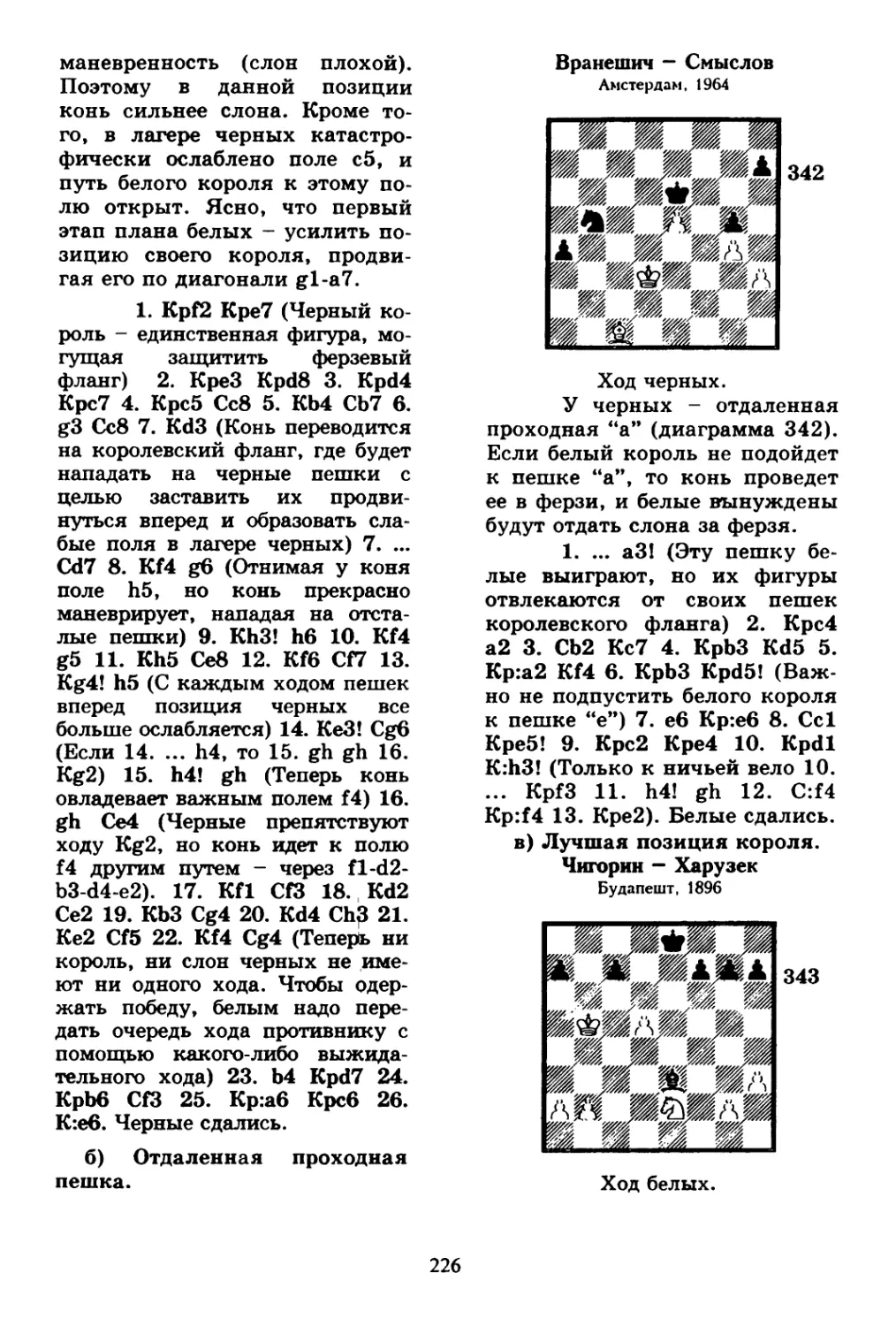

Конь сильнее слона. 224

8. АКТИВНОСТЬ СЛОНА ПРОТИВНИКА ОГРАНИЧИВАЮТ

ПЕШЕЧНОЙ ЦЕПЬЮ. 228

9. ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ В ЭНДШПИЛЕ. 231

10. ФЕРЗЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ. 235

Ферзь и пешка против ферзя. 235

Окончания с большим числом пешек. 236

11. БОРЬБА ФИГУР БЕЗ ПЕШЕК. 238

Ферзь против ладьи. 238

Ладья против слона. 238

Ладья против коня. 239

Ладья и слон против ладьи. 240

Ладья и конь против ладьи. 241

12. ЛИШНЕЕ КАЧЕСТВО ПРИ ПЕШКАХ. 242

А. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА ПРИ ПЕШКАХ. 242

Ладья и пешка против слона. 242

Ладья против слона и пешек. ' 243

Ладья против слона при равенстве пешек с обеих сторон. 245

Многопешечные окончания (с компенсацией за качество). 247

Б. ЛАДЬЯ ПРОТИВ КОНЯ ПРИ ПЕШКАХ. 251

Ладья и пешка против коня. 251

Ладья против коня с пешкой. 252

Ладья против коня и двух пешек. 252

Ладья с пешкой против коня с пешкой. 253

Ладья с пешками против коня с пешками. 253

Многопешечные окончания. 253

20 ПРАВИЛ ИГРЫ В ЭНДШПИЛЕ. 255

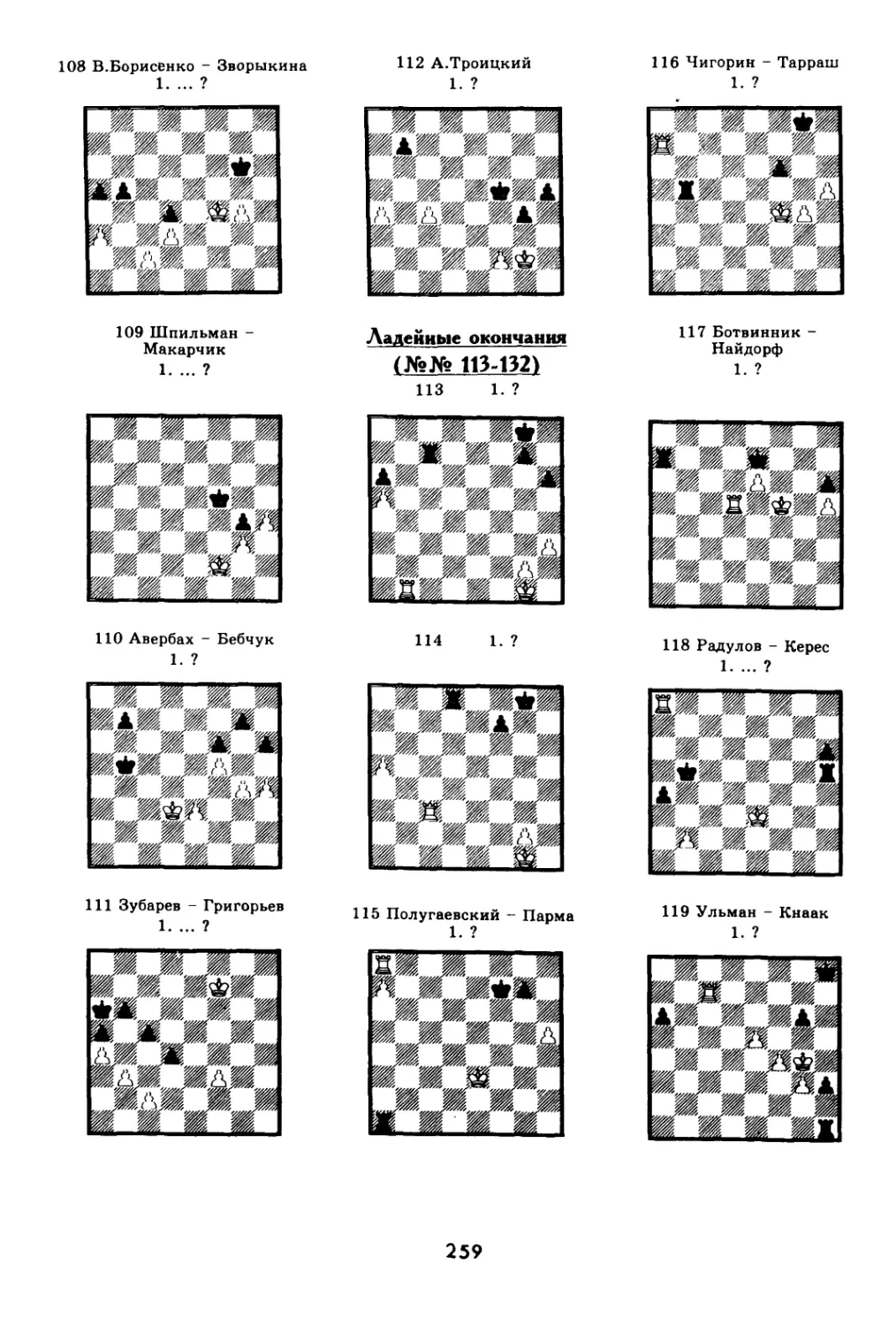

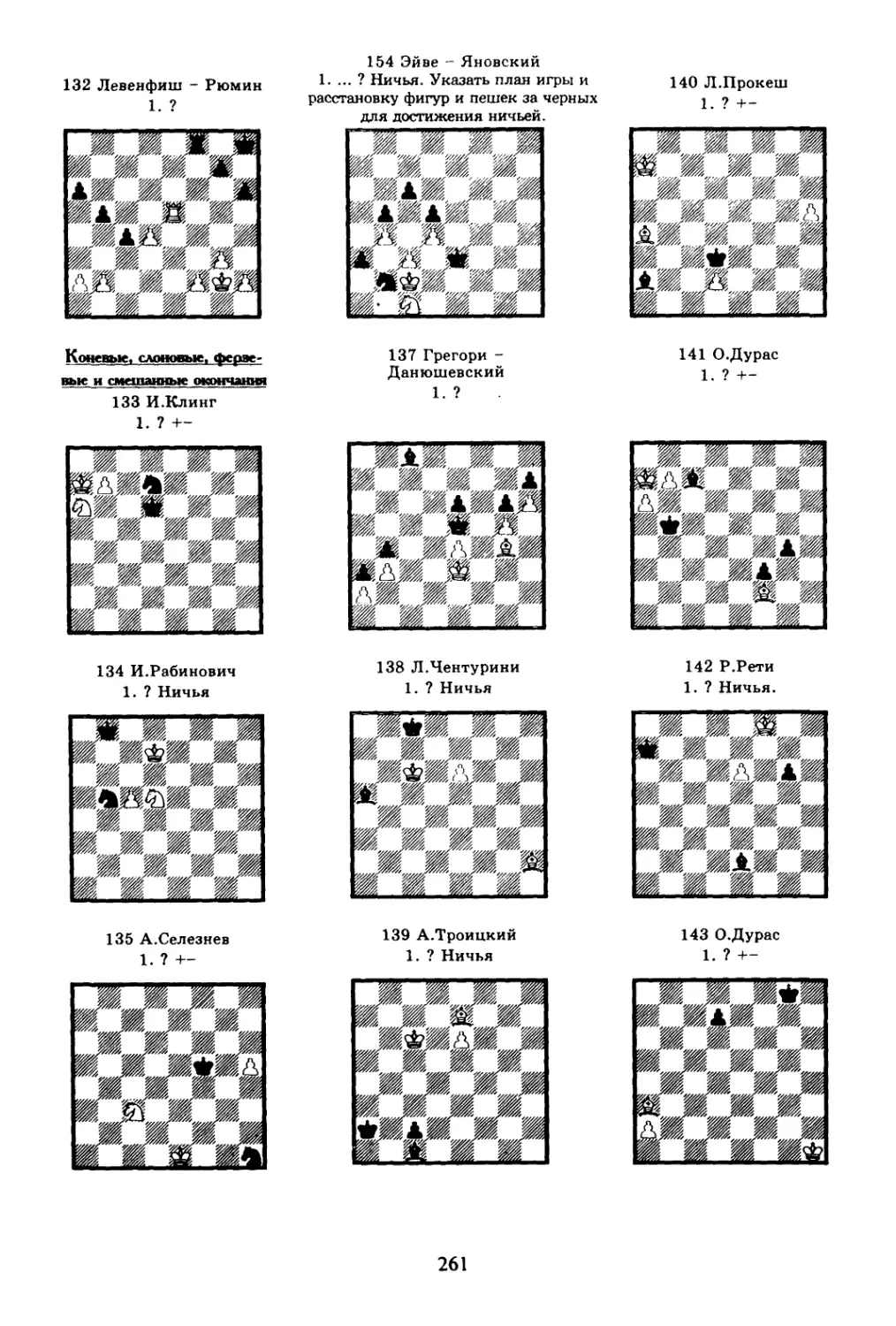

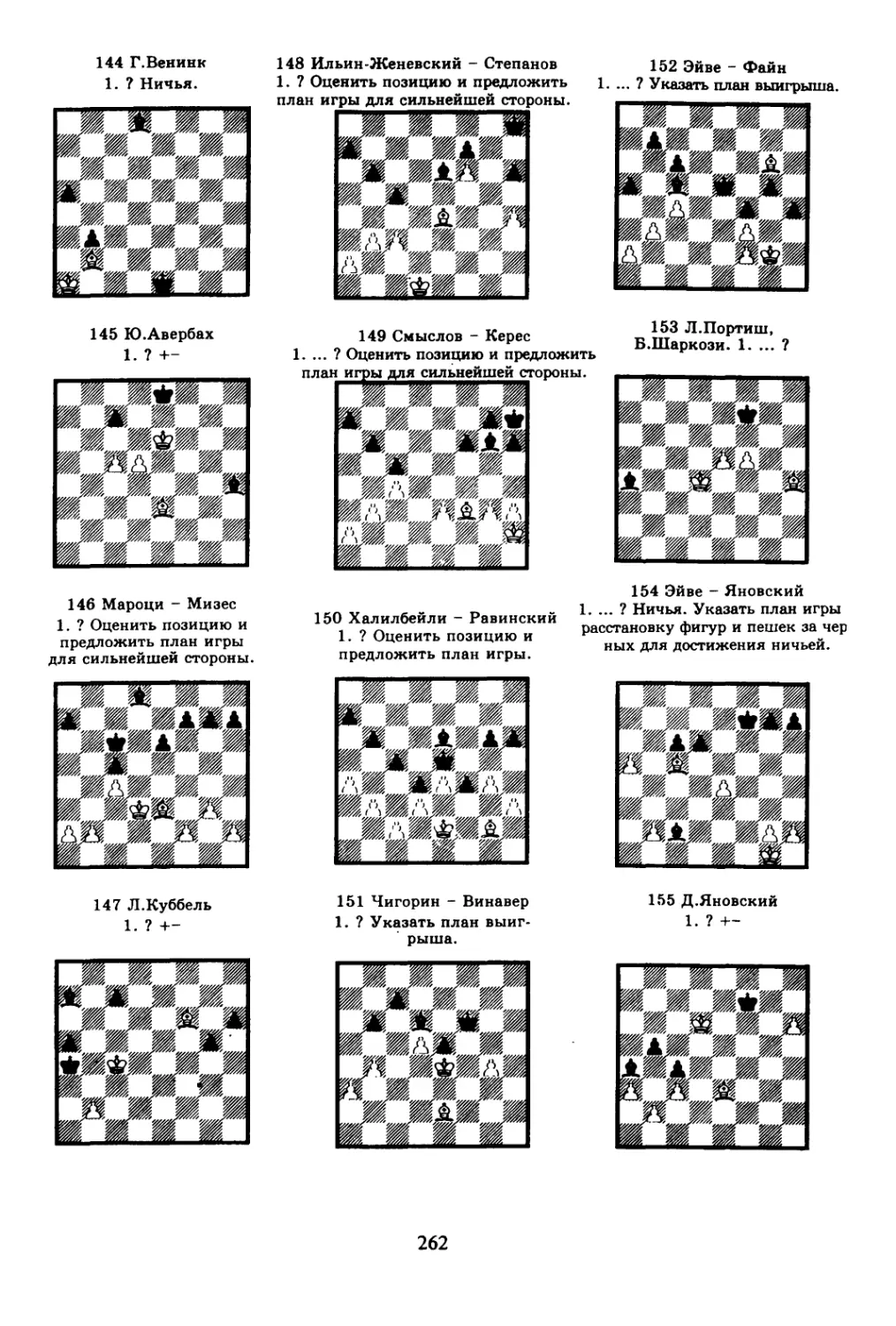

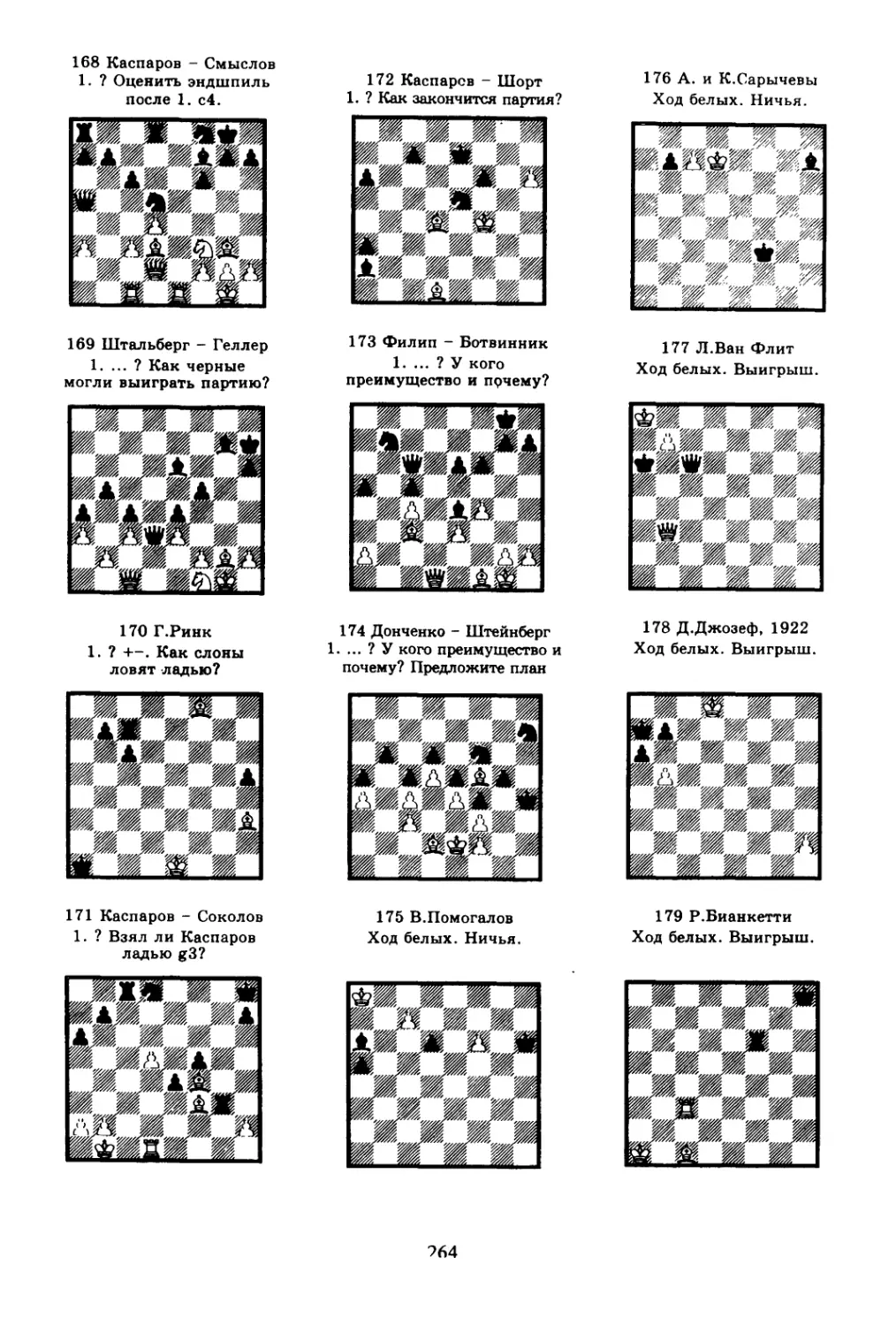

Упражнения. Пешечные окончания. Ладейные окончания.

Коневые, слоновые, ферзевые и смешанные окончания. 256

Глава VI. ТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ И КОМБИНАЦИИ. 266

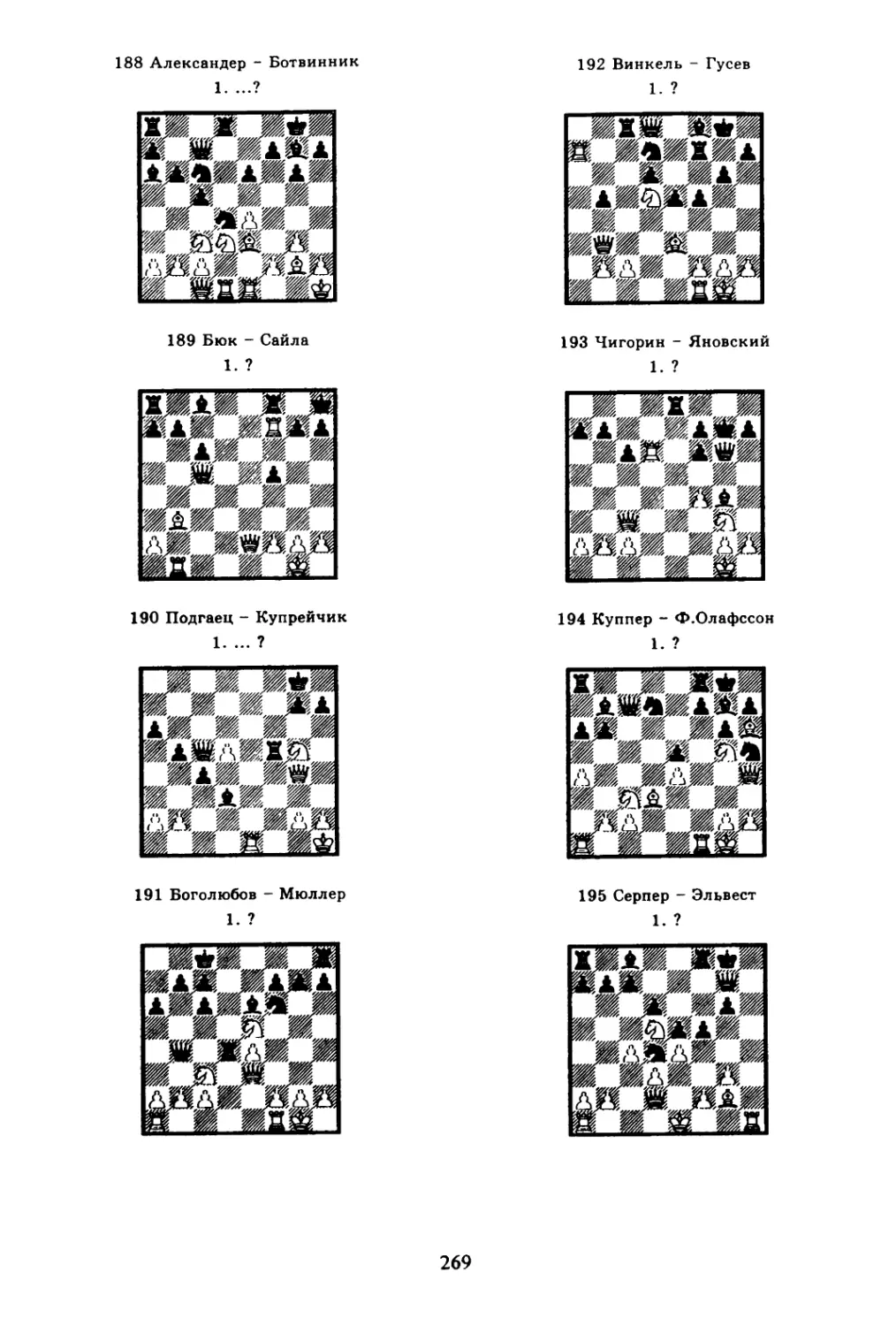

1. Двойной удар. 267

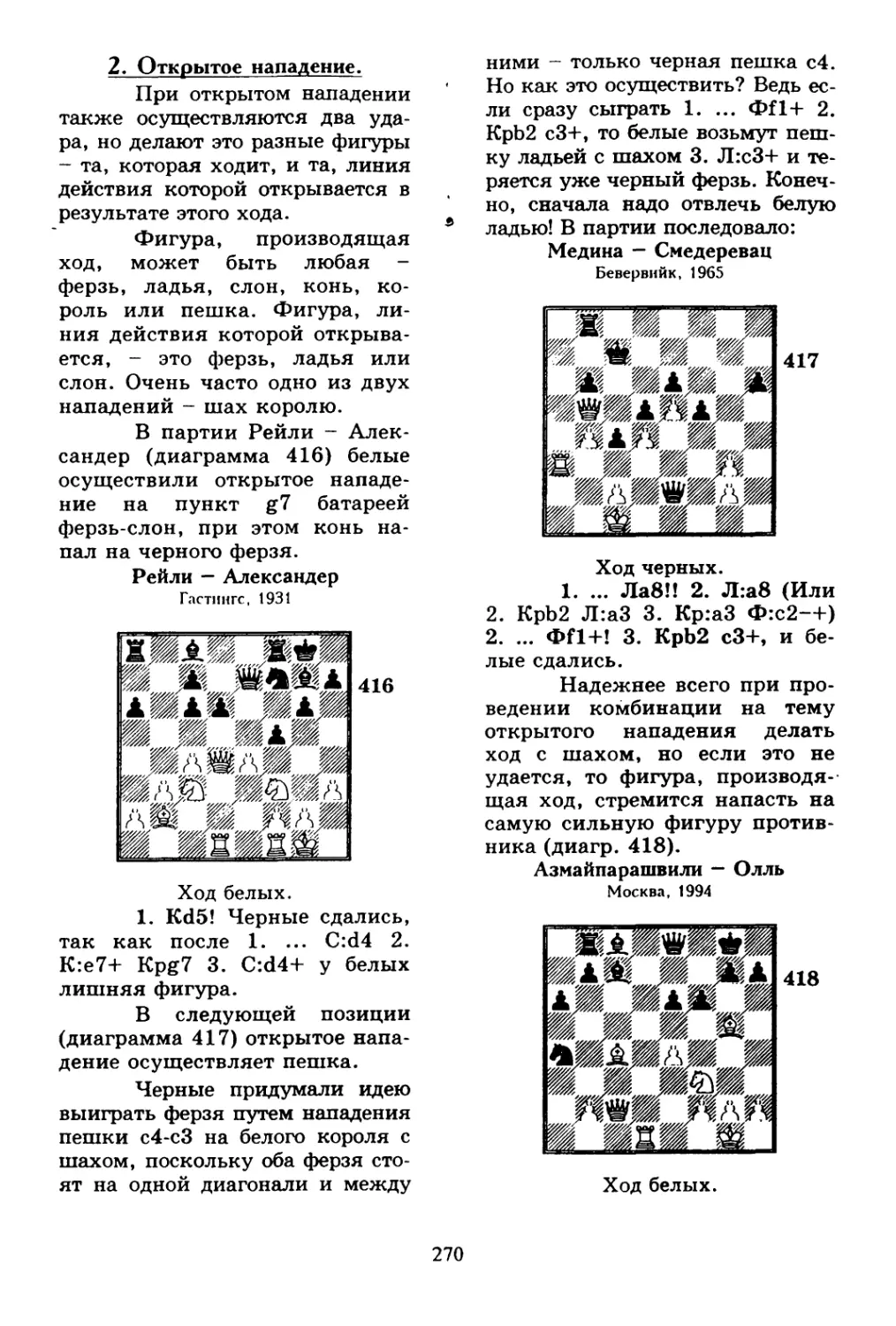

2. Открытое нападение. 270

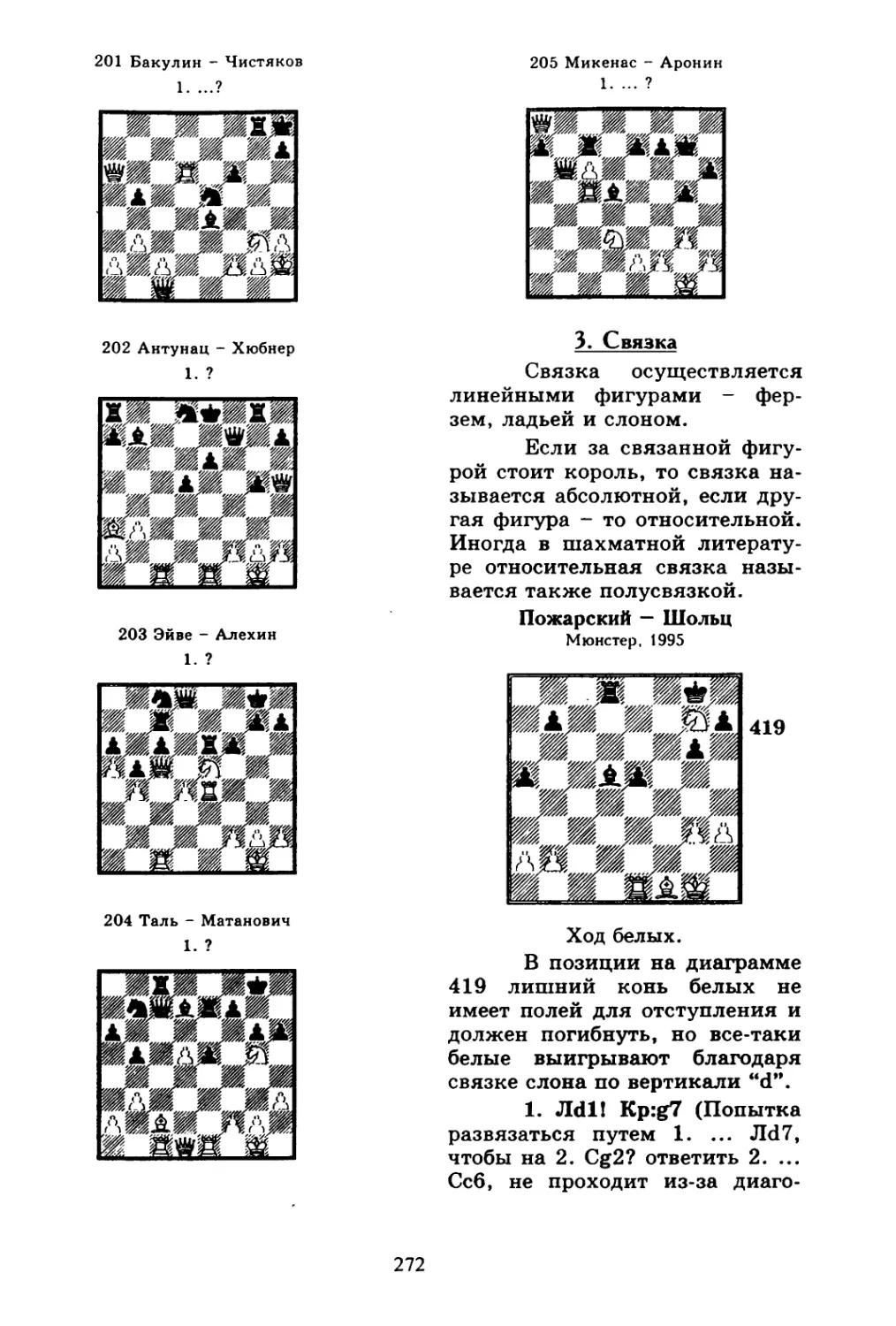

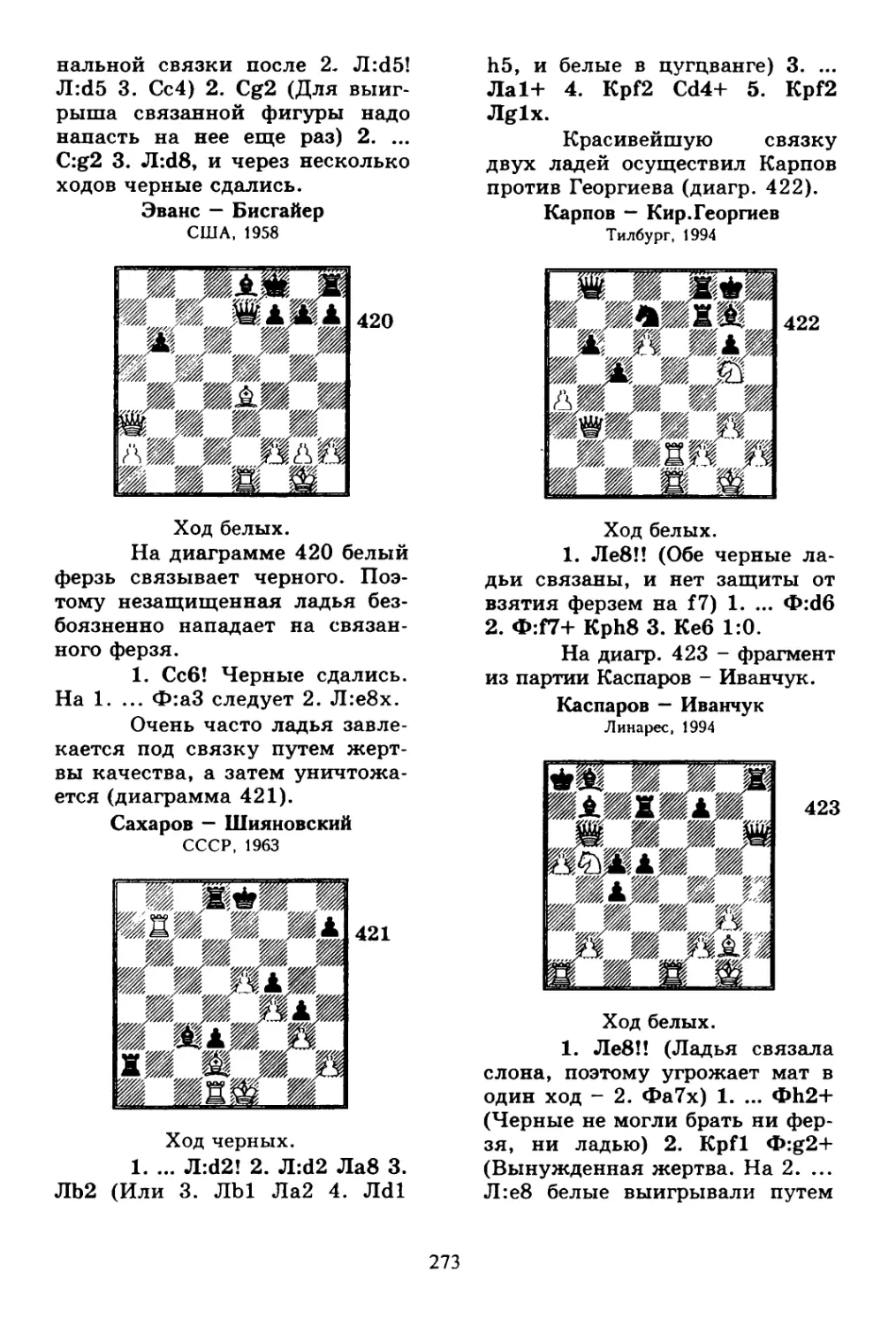

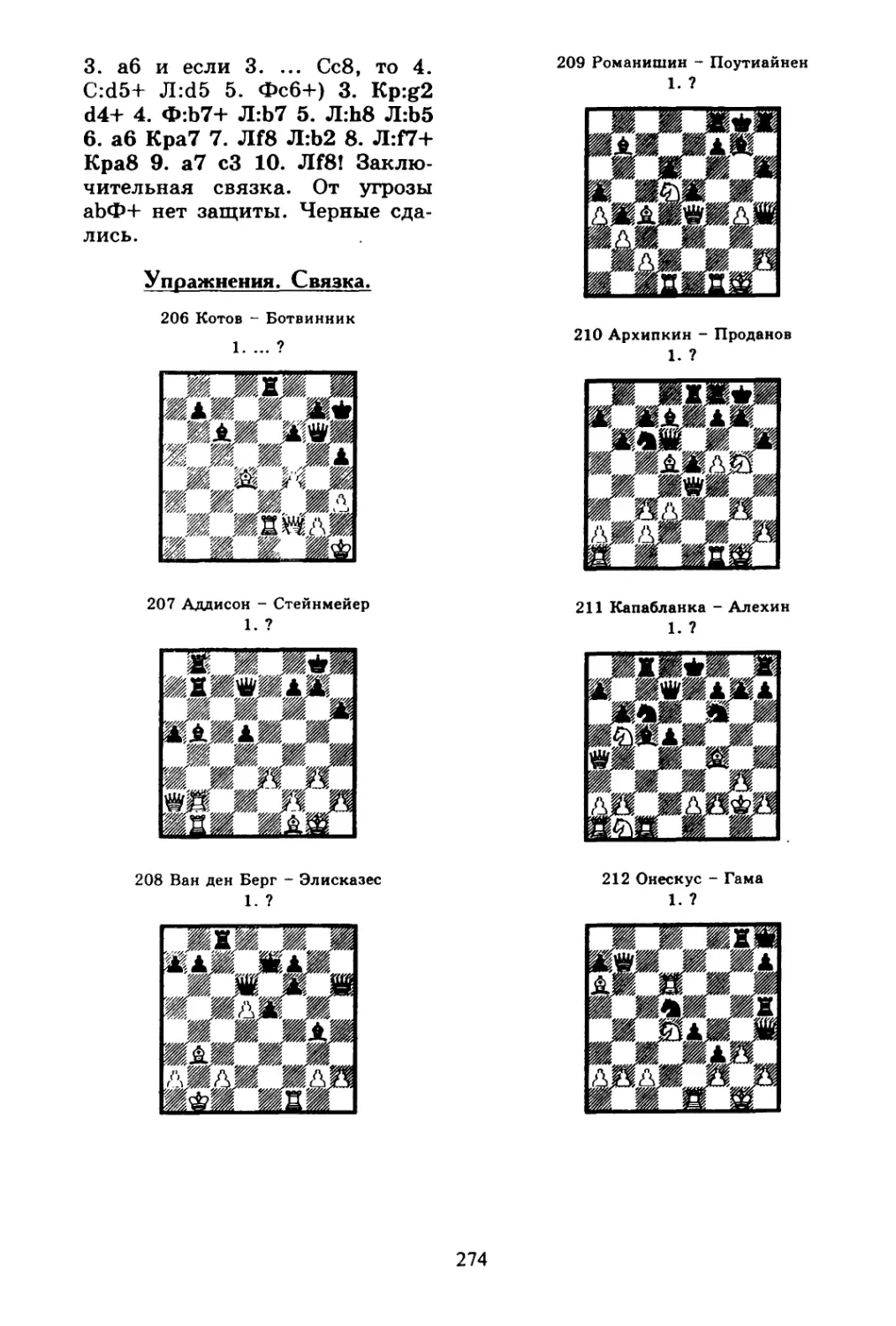

3. Связка. 272

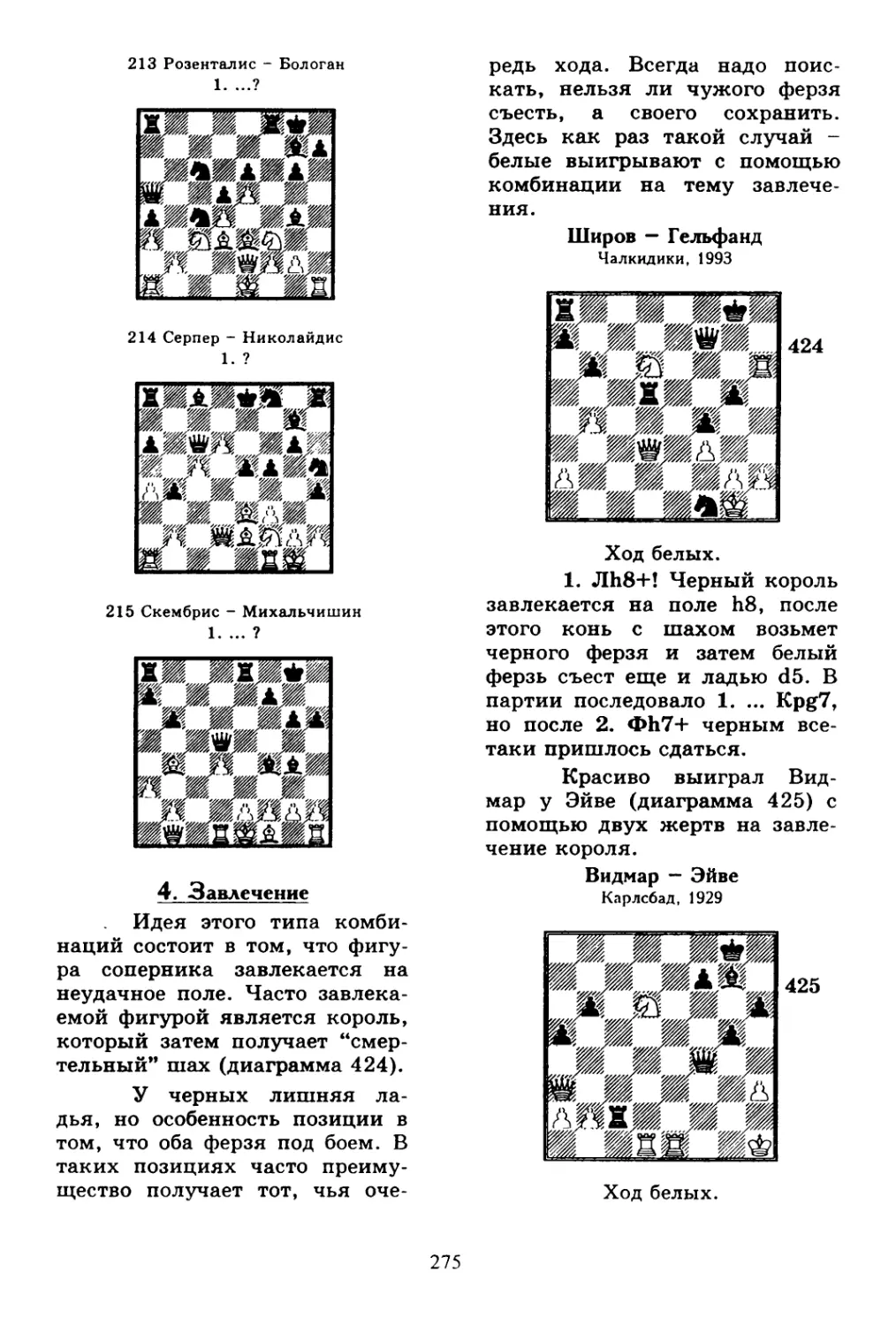

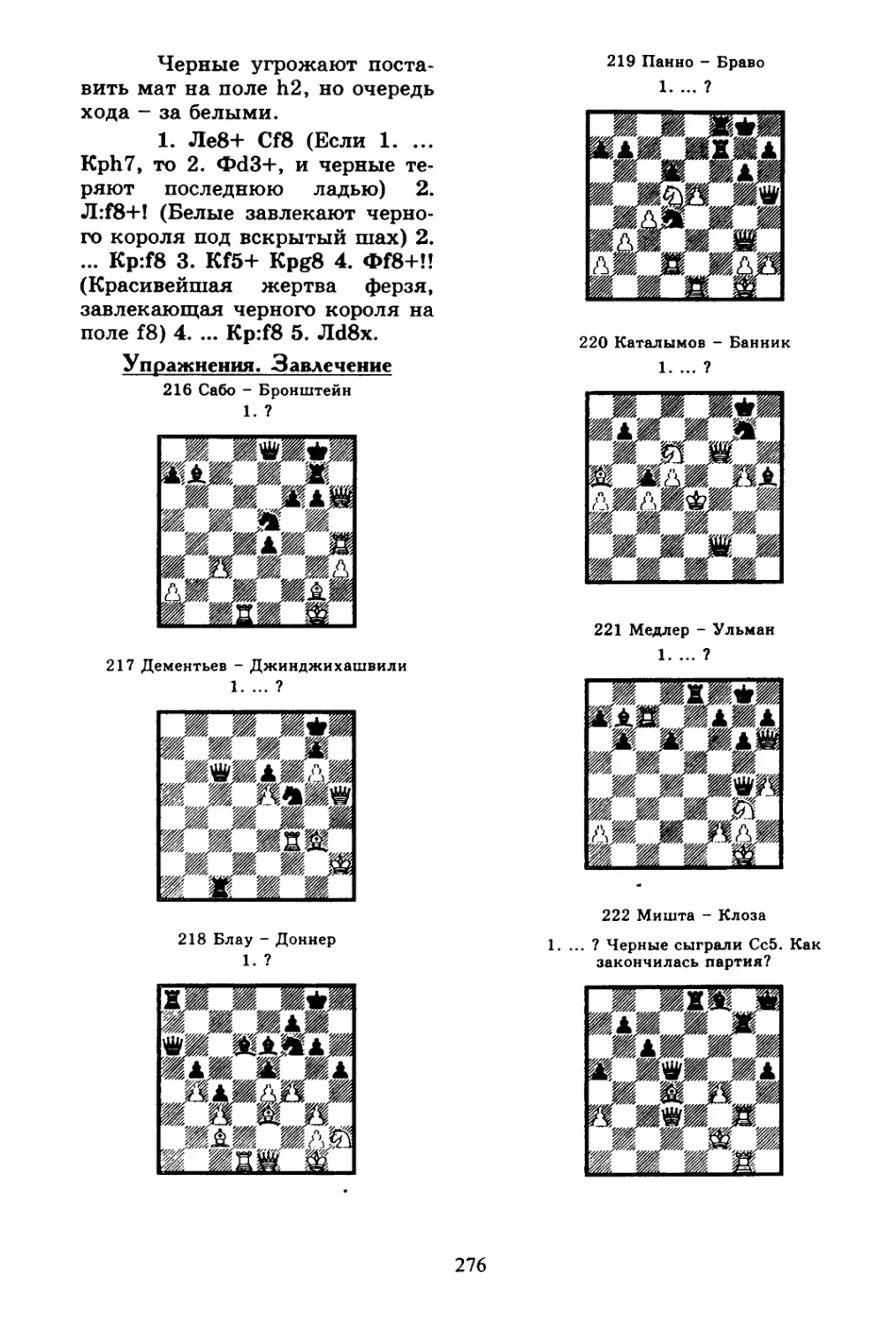

4. Завлечение. 275

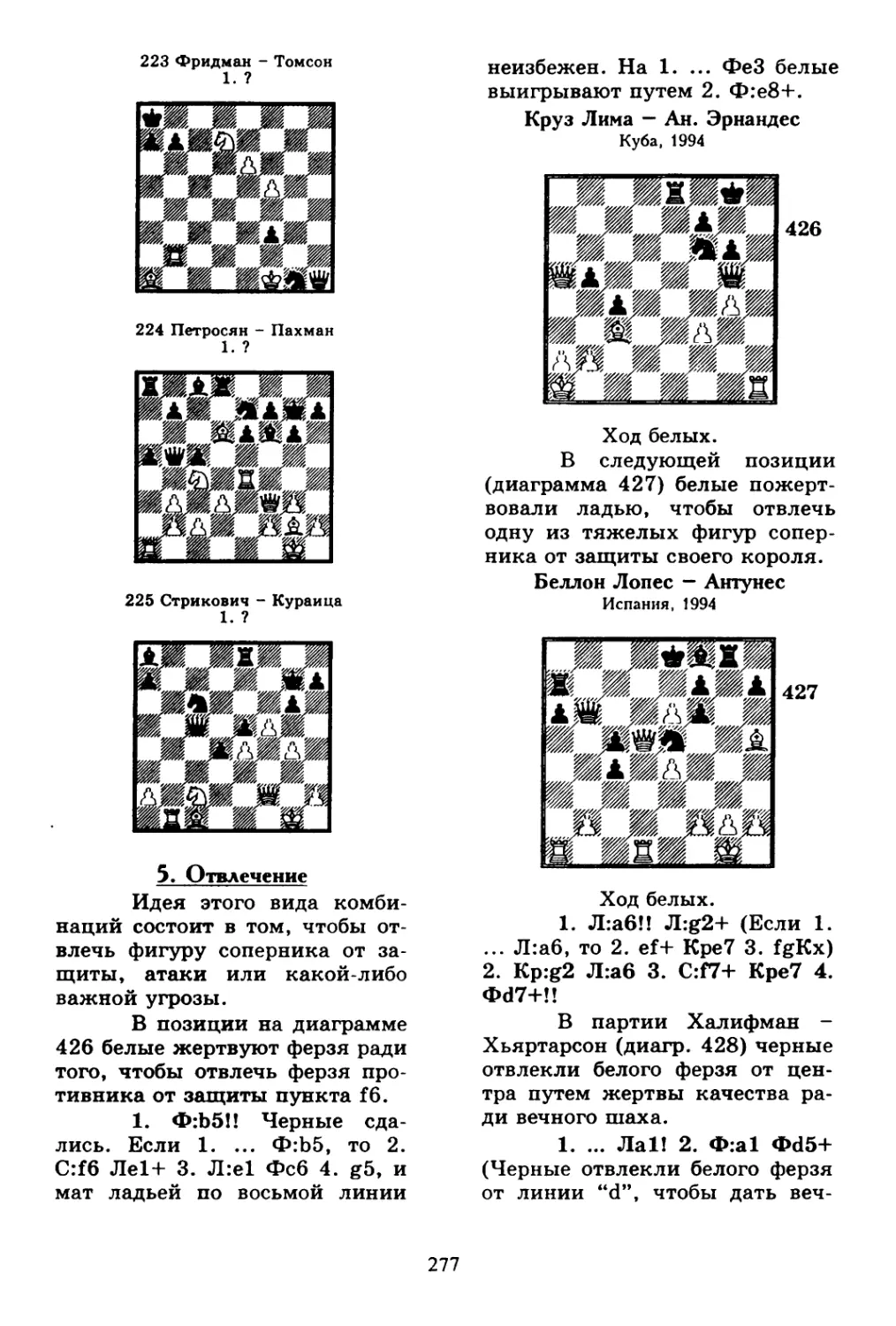

5. Отвлечение. 277

6. Уничтожение защиты. 279

7. Освобождение пространства (поля или линии). 281

8. Перекрытие. 283

9. Блокирование поля (или нескольких полей). 285

10. Сквозное действие фигур (“рентген”)- 287

11. Перегрузка фигур. 289

12. Промежуточный ход. 291

13. Разрушение пешечного прикрытия. 293

6

14. Захват пункта. 295

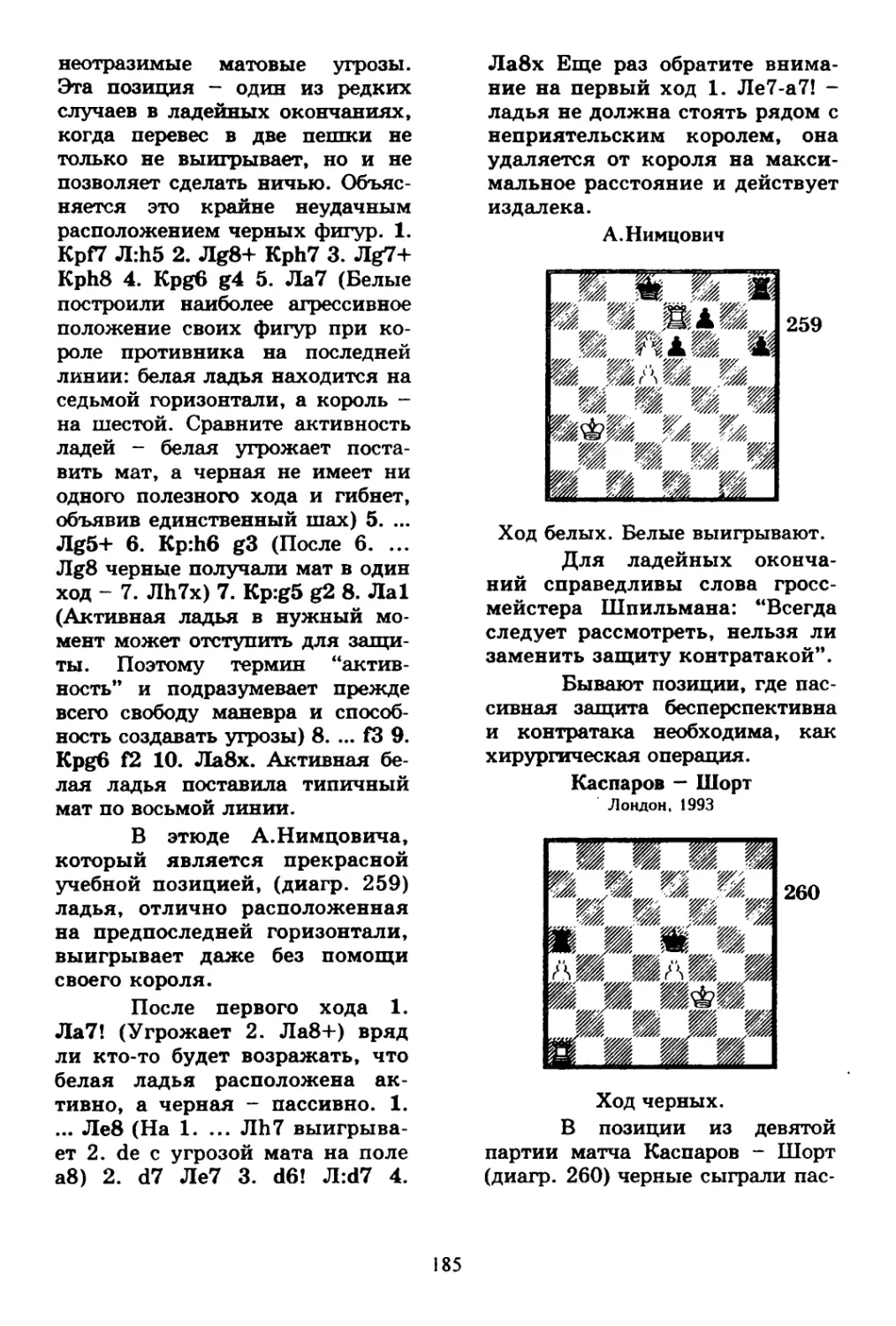

15. “Капкан” (ловля фигуры). 296

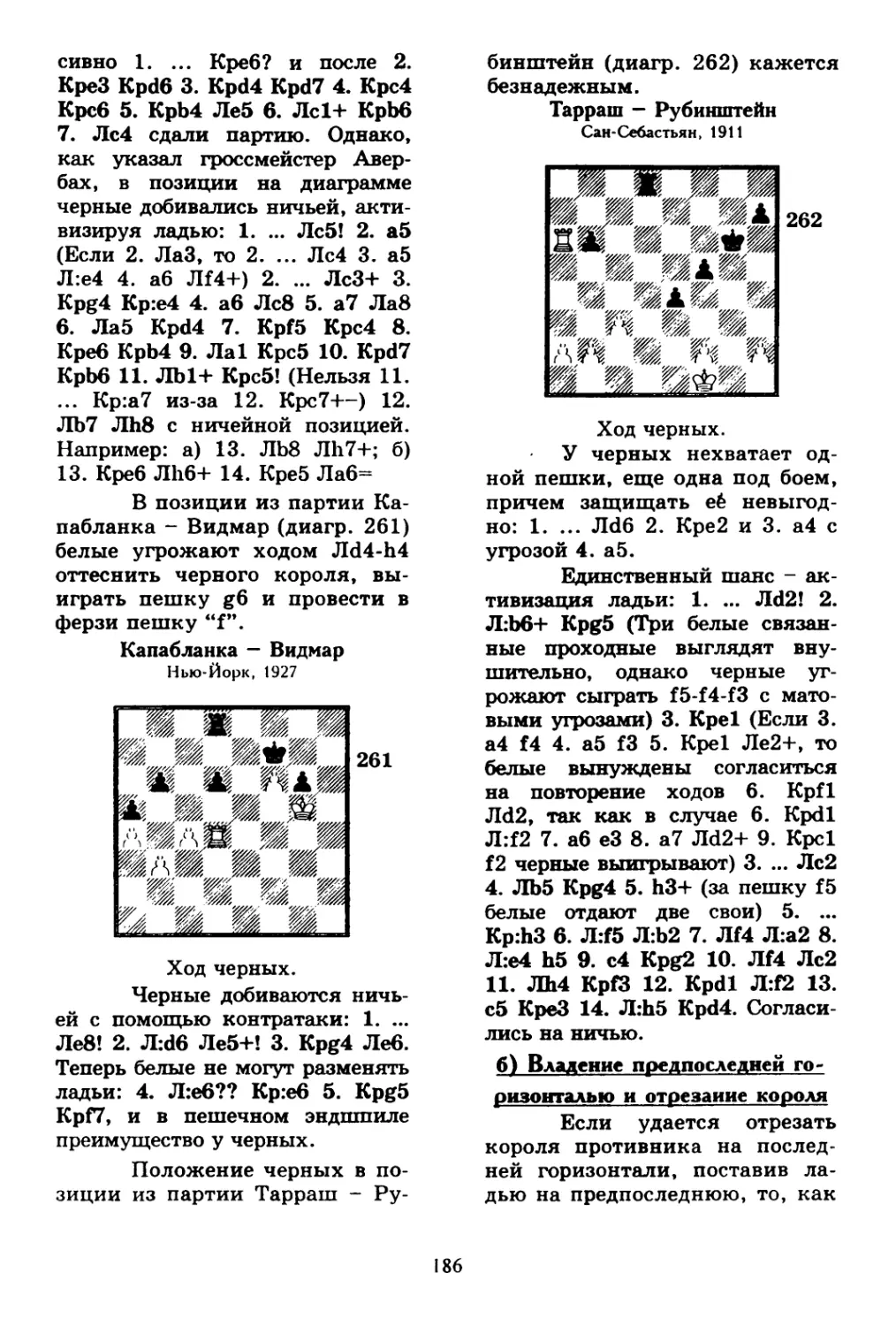

16. Далеко продвинутая пешка. 297

Глава VII. АТАКА НА КОРОЛЯ. 300

1. Как не надо и как надо атаковать короля. 300

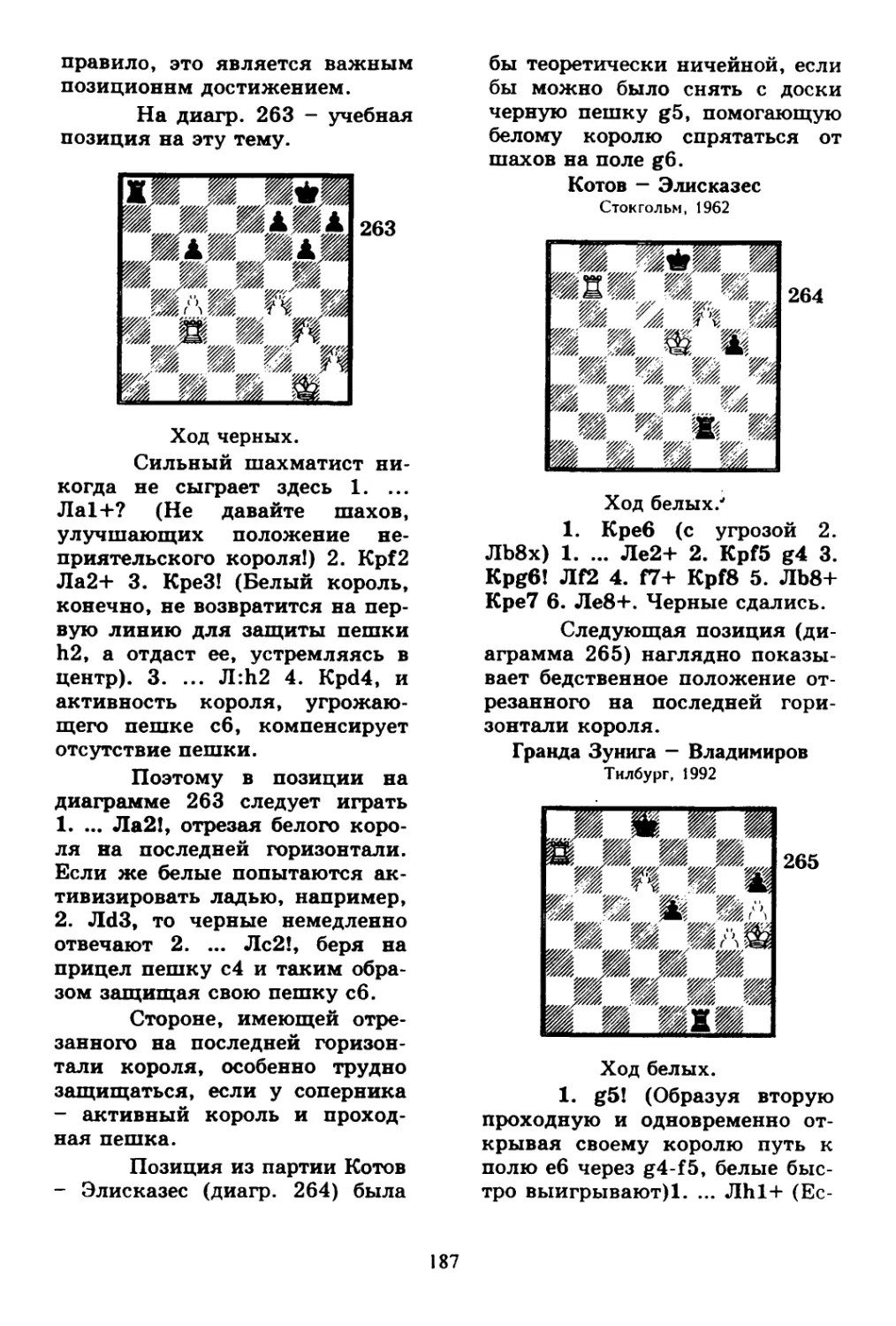

2. Атака на слабый пункт f7 (f2). 307

3. Атака на нерокировавшего короля. 308

4. Не рокируйте под атаку. 318

5. Атака при односторонних рокировках. 320

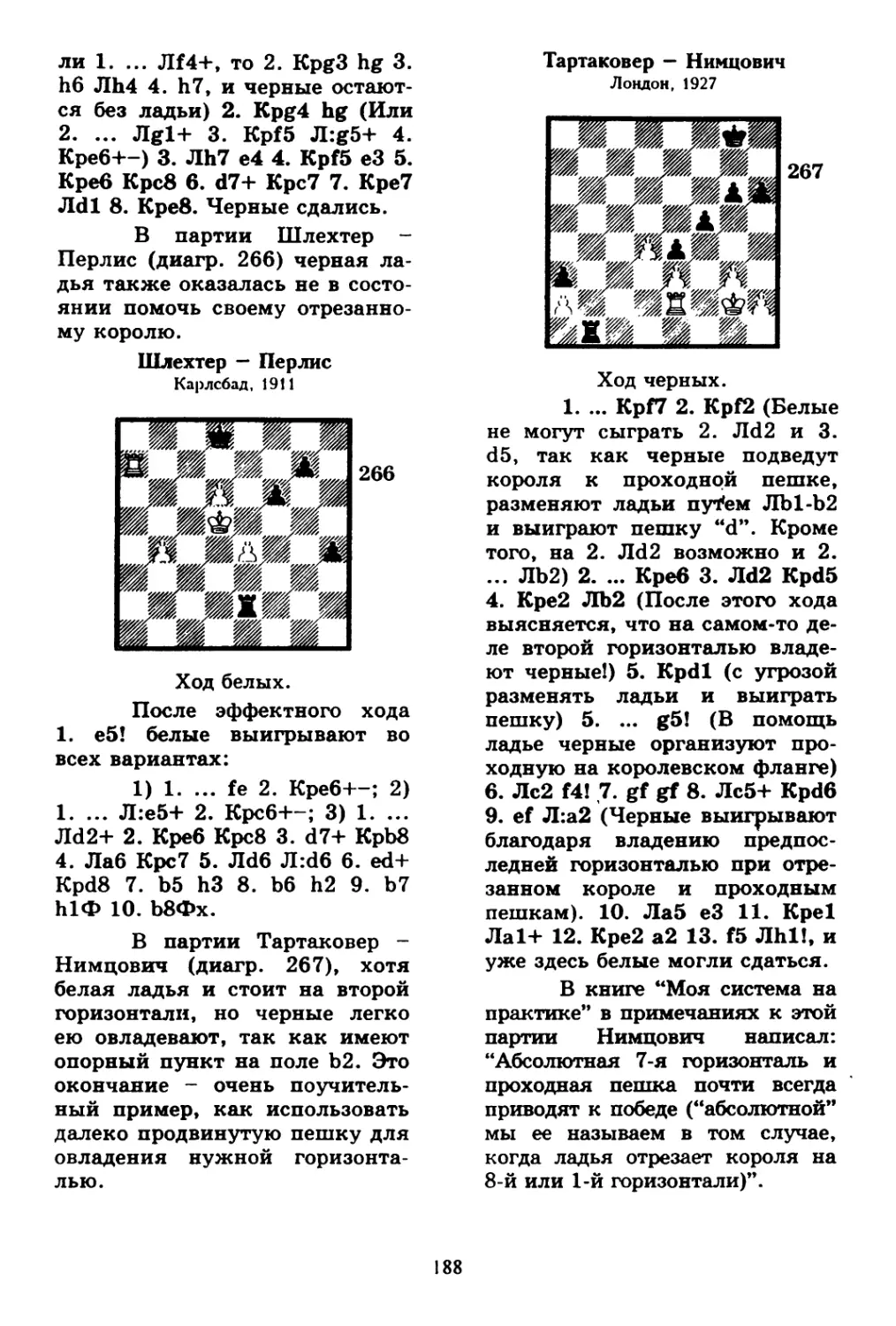

Расположение пешек после рокировки. 320

Превосходство в центре - важнейший фактор успеха атаки. 326

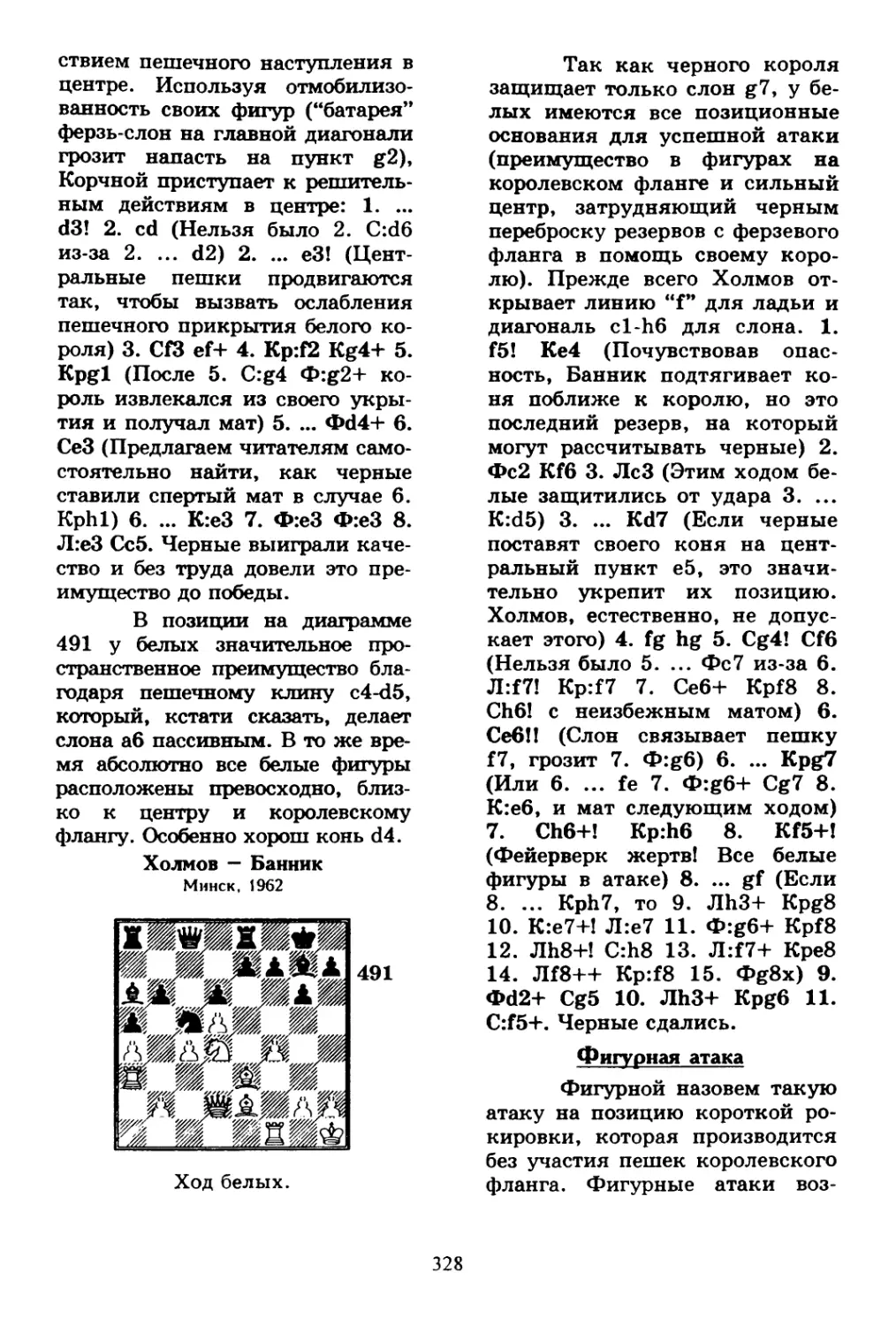

Фигурная атака. 328

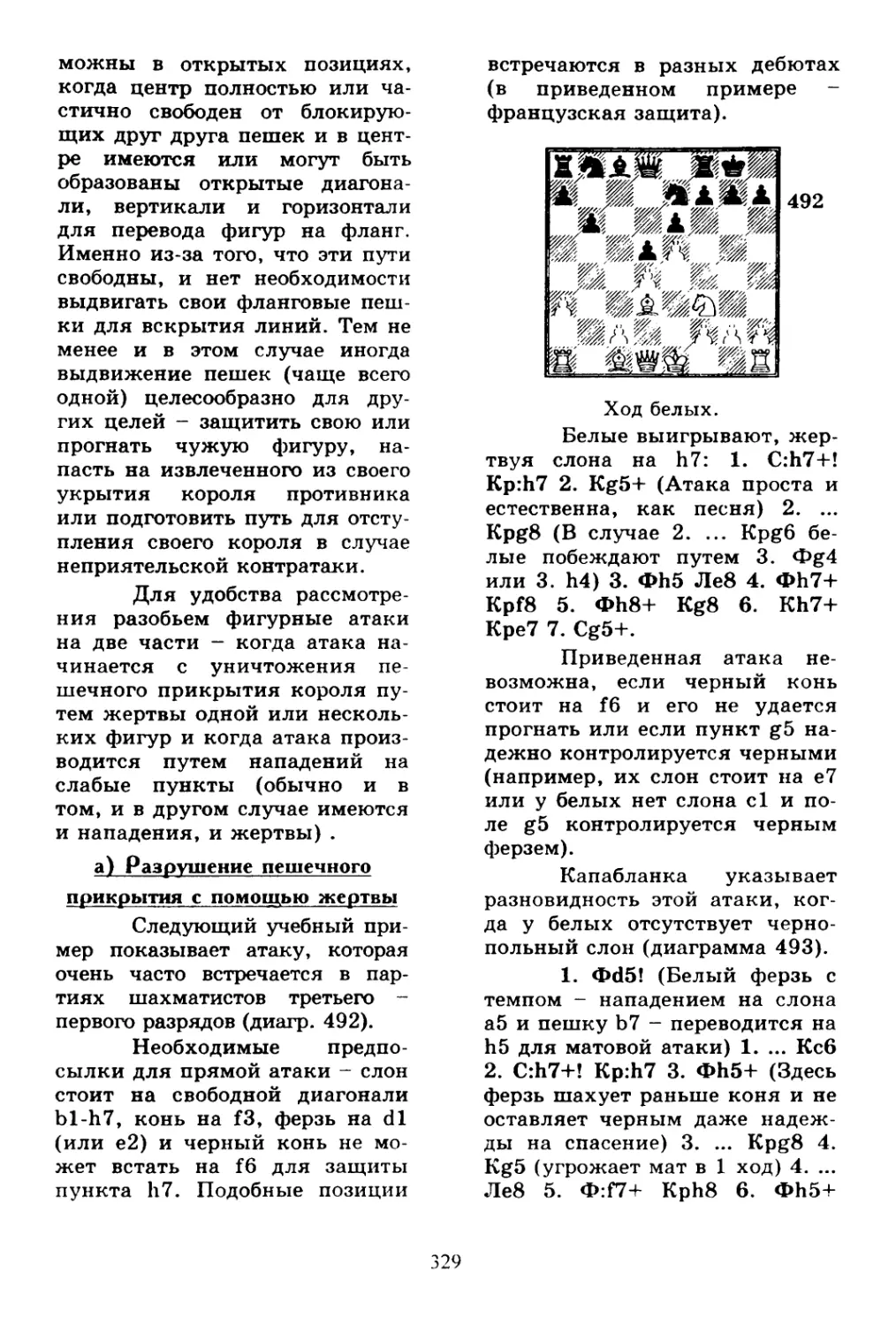

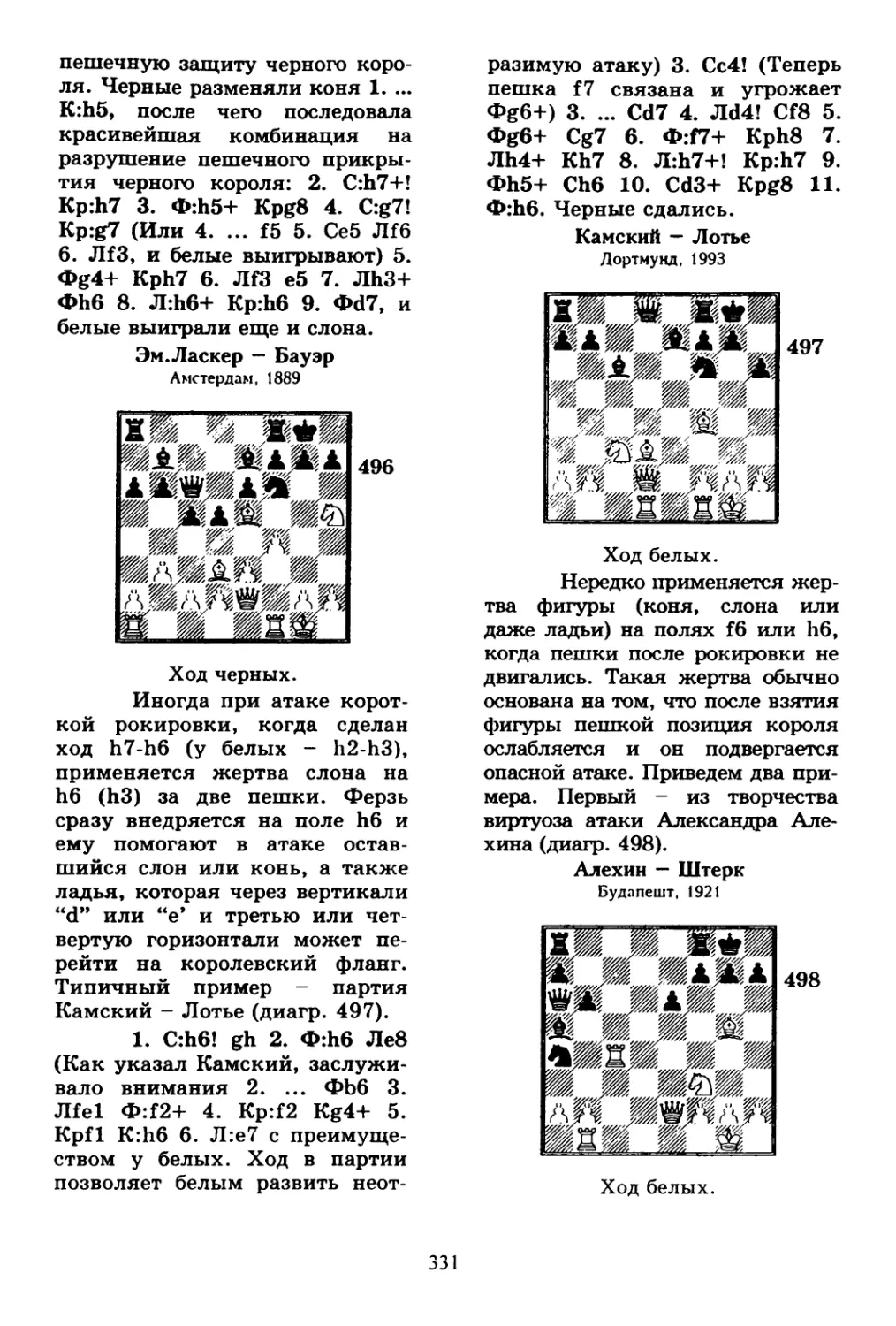

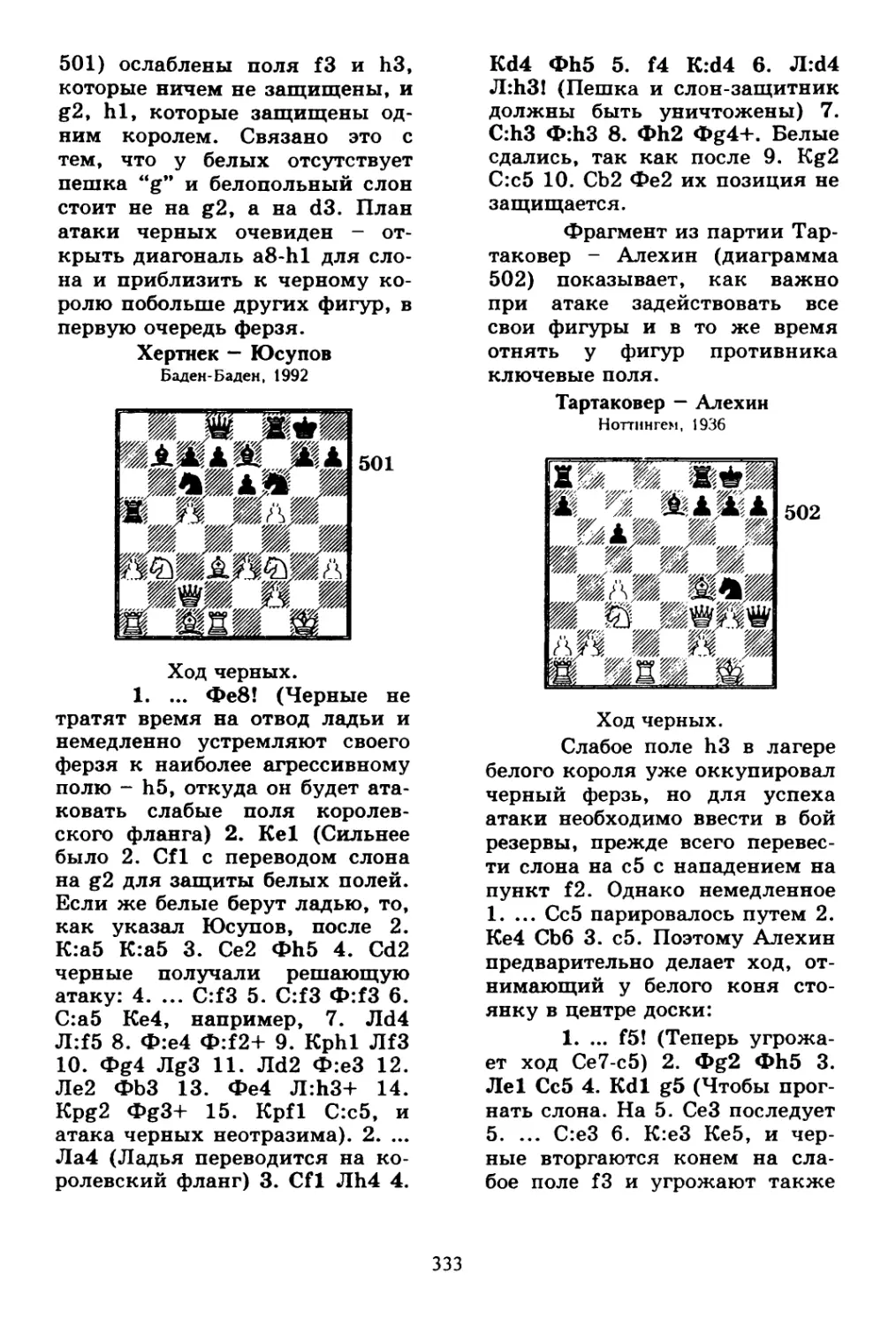

а) Разрушение пешечного прикрытия с помощью жертвы. 329

б) Атака по слабым полям. 332

Использование пешечного перевеса на королевском фланге

(атака пешечной фаланги “е” и “f”). 337

Фигурно-пешечная атака по вертикалям “f”, “g”, “h”. 338

а) Движение пешки “f”. 339

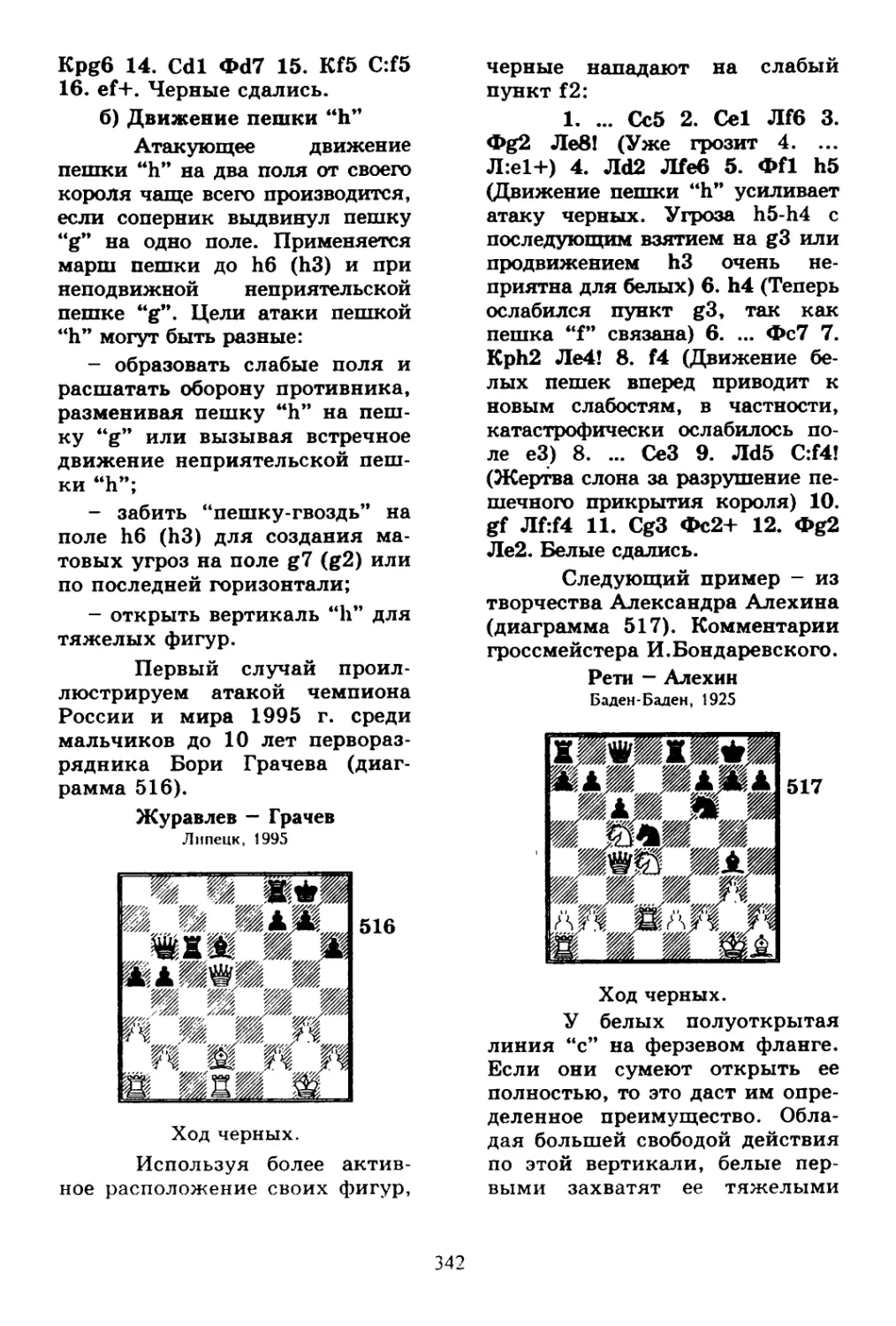

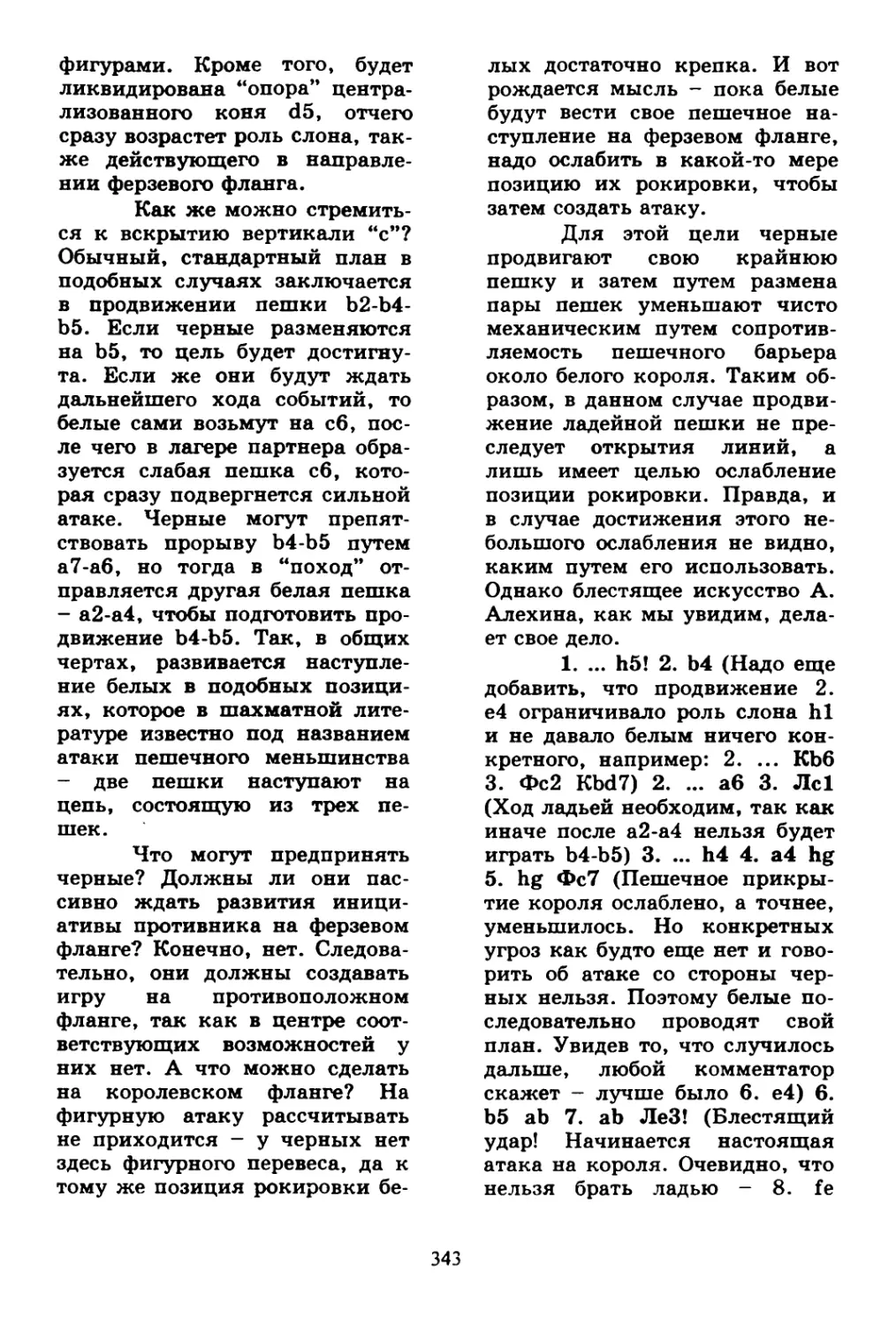

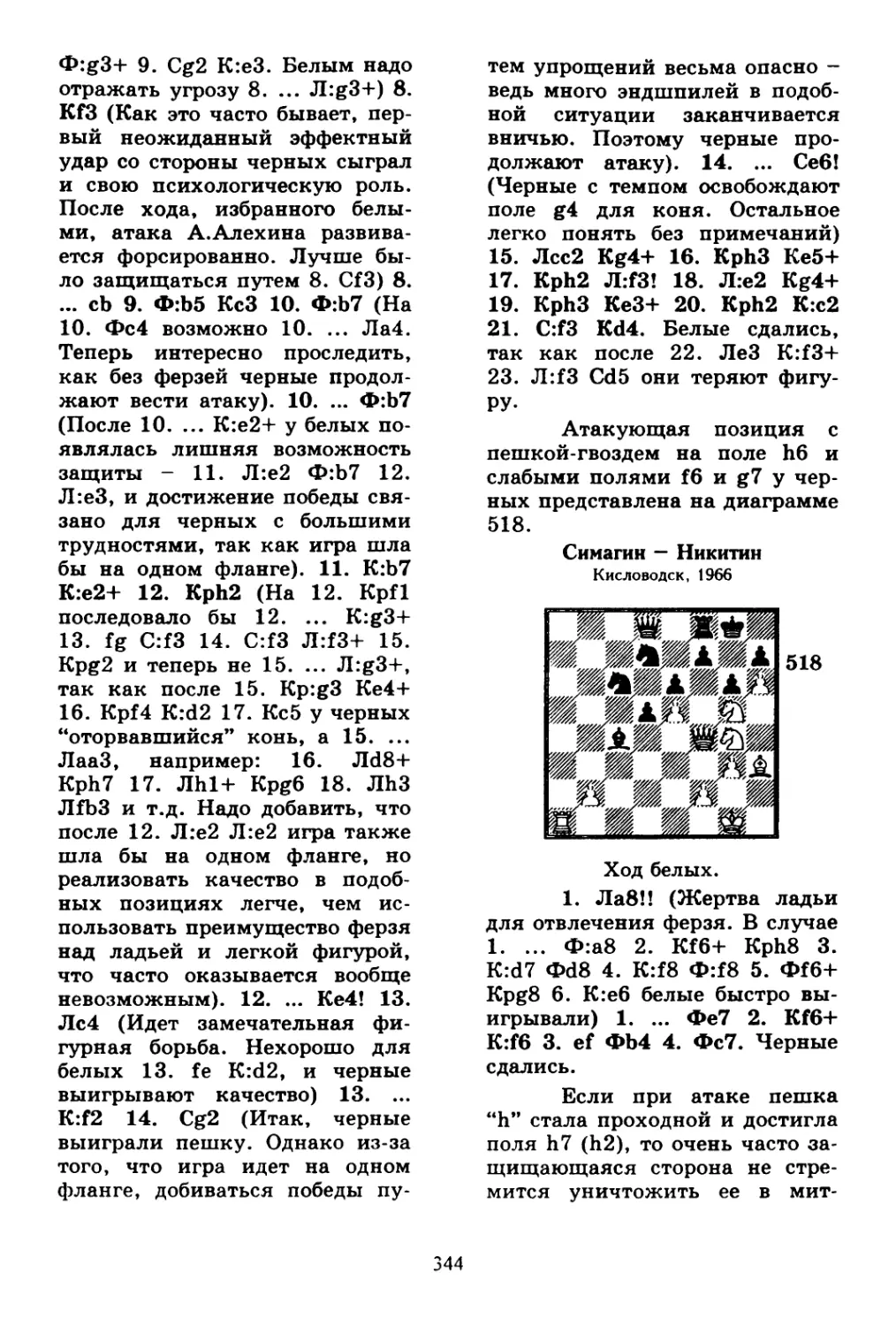

б) Движение пешки“Ь” 342

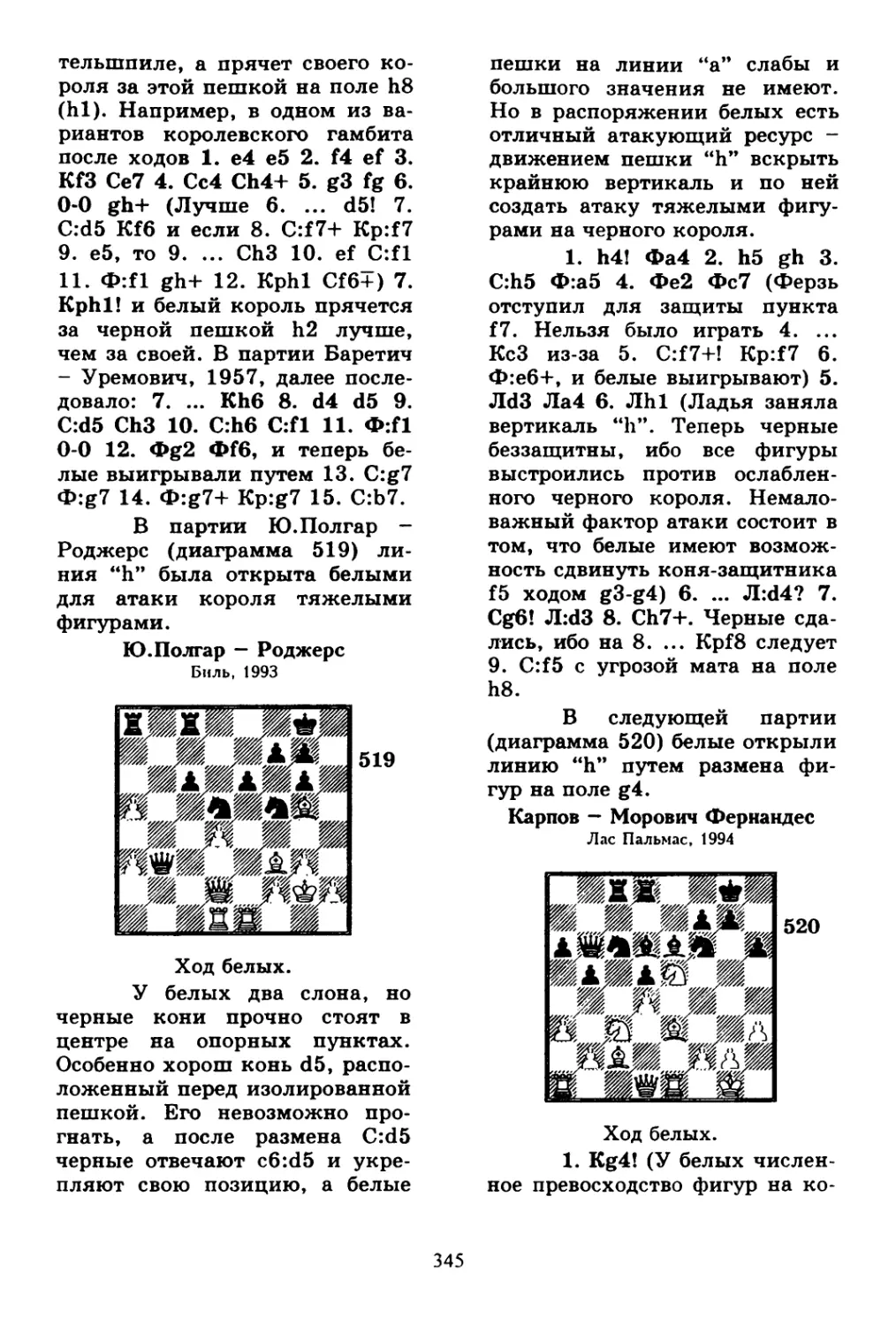

в) Движение пешки“£” 346

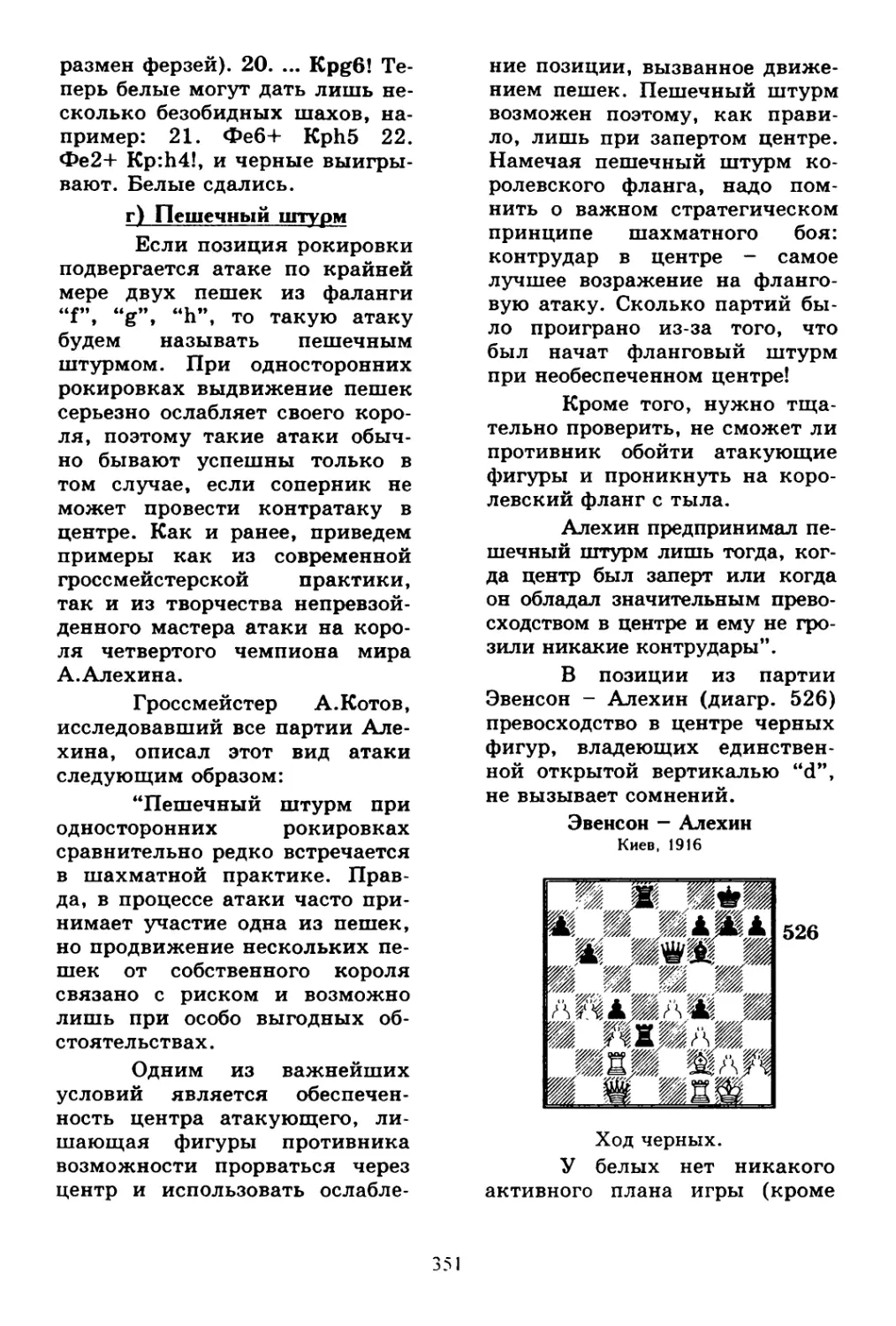

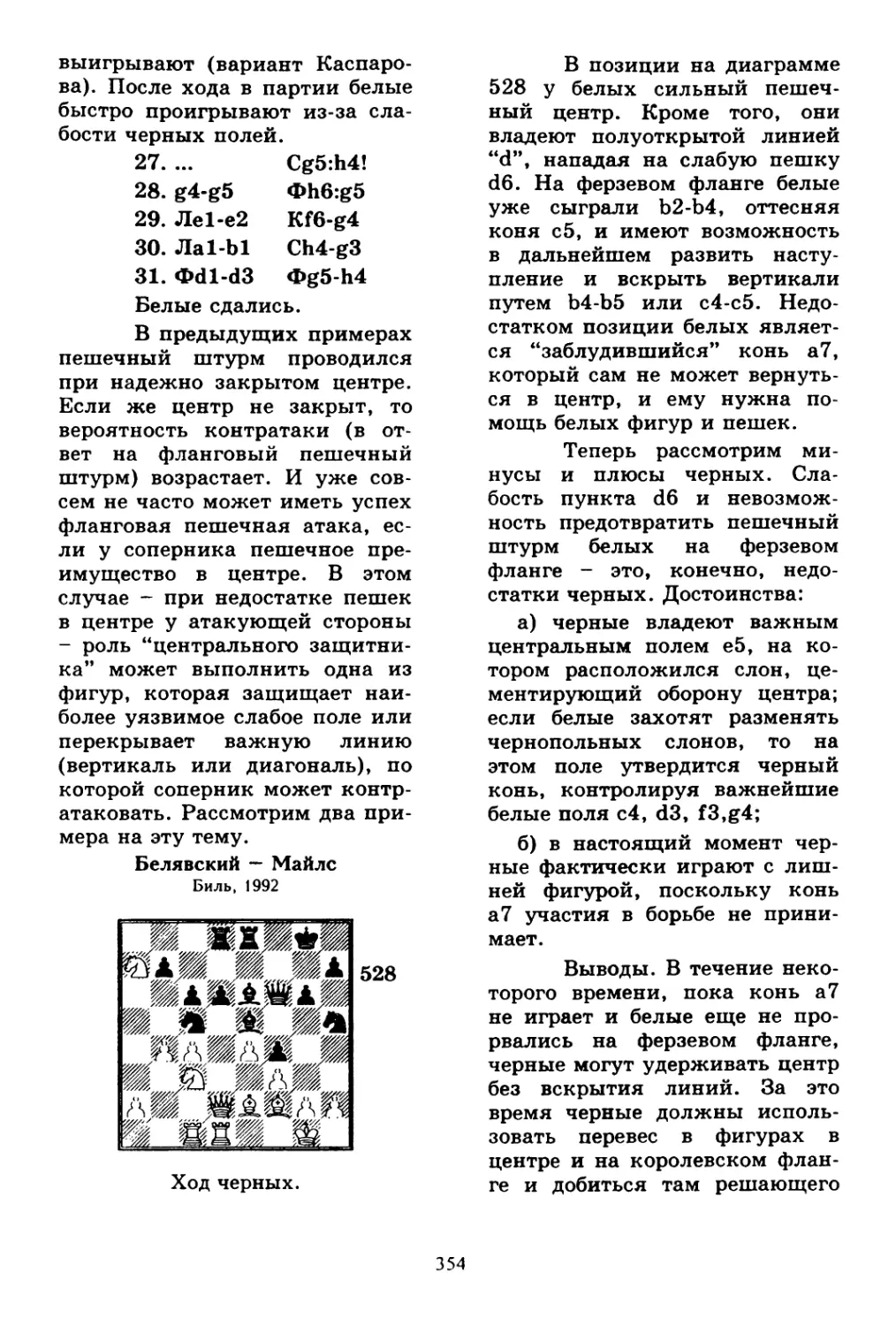

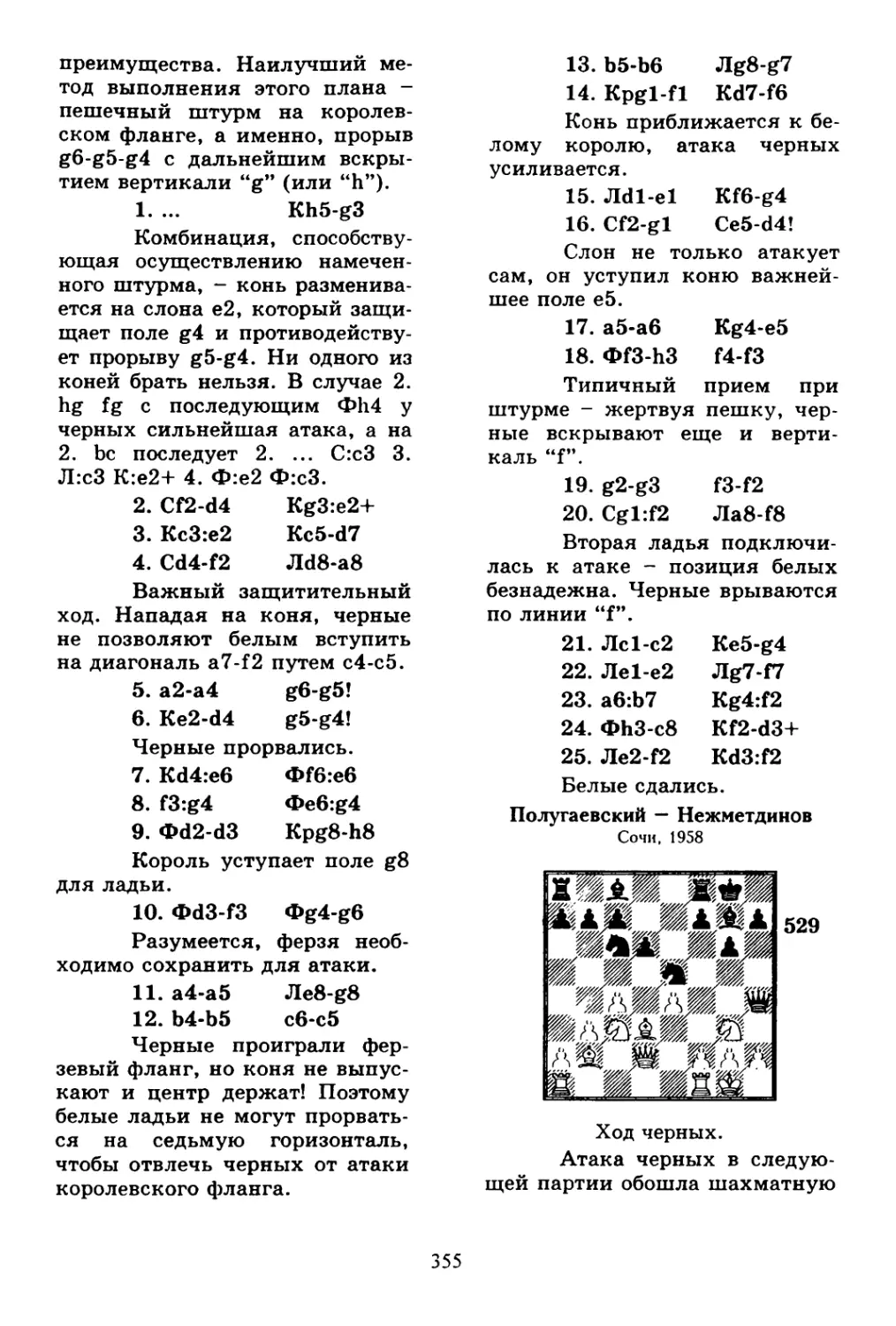

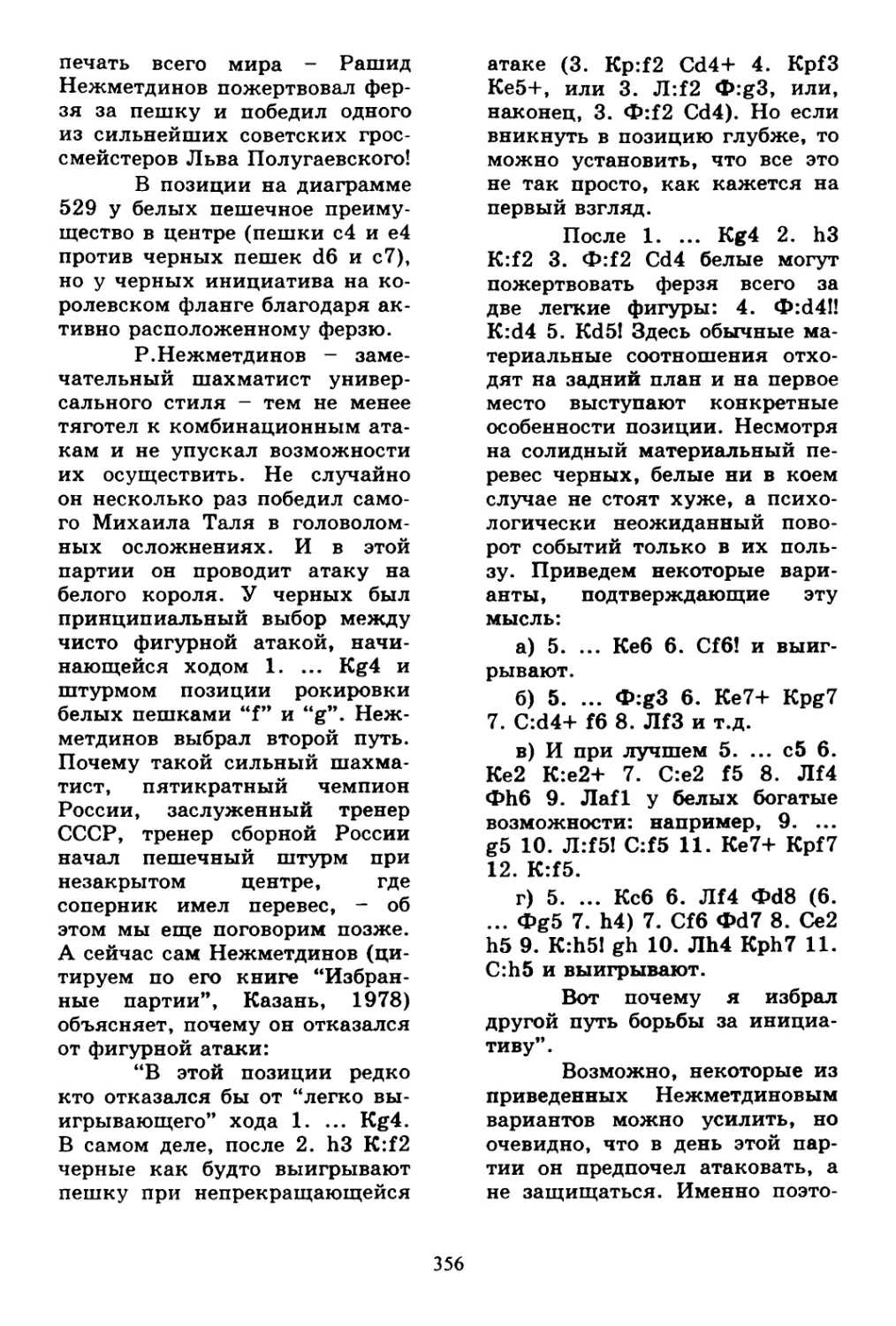

г) Пешечный штурм. ч 351

Использование диагоналей для атаки. 359

Атака при разноцветных слонах. 365

О роли ферзя в атаке и защите. 367

6. Атака при разносторонних рокировках. 370

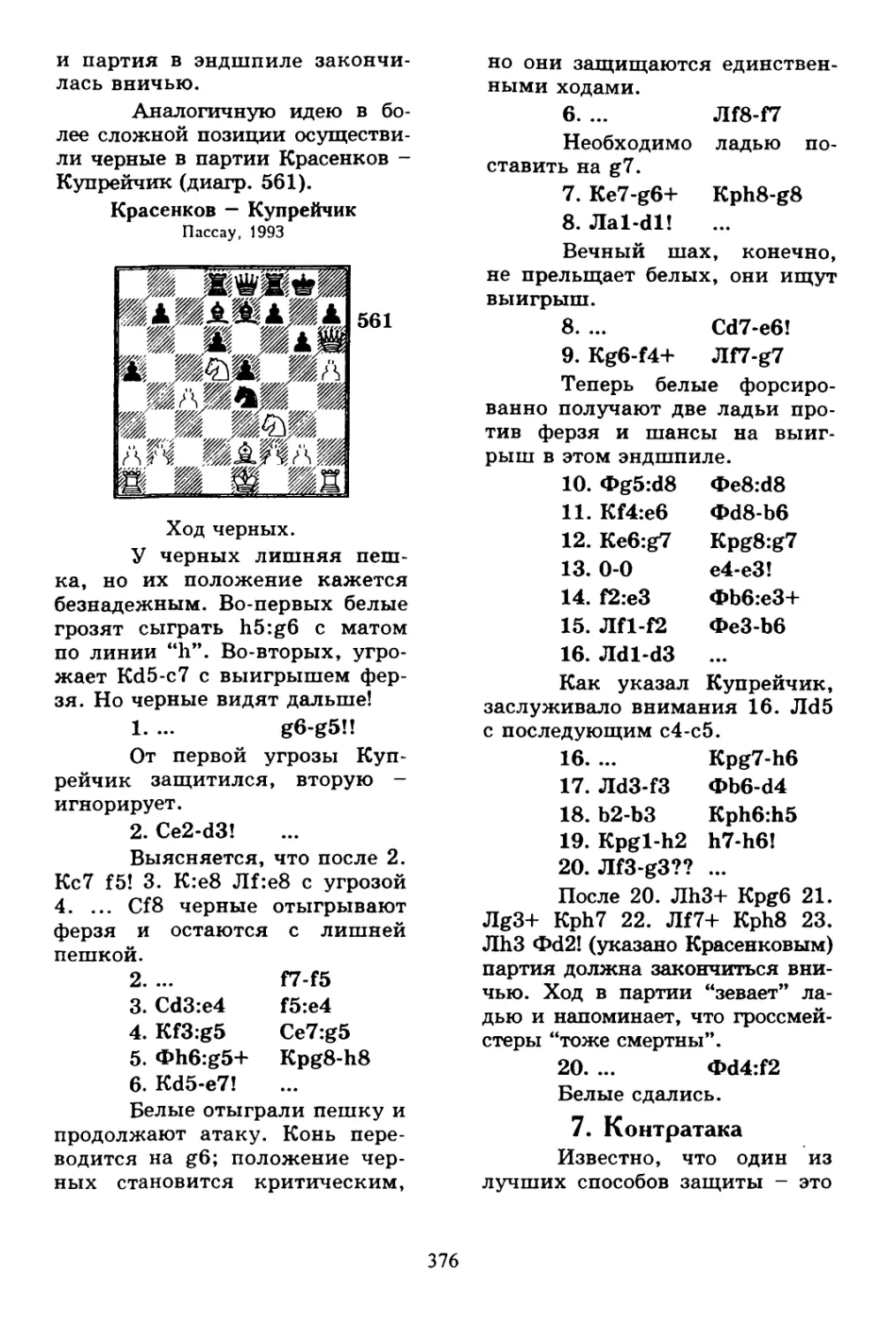

7. Контратака. 376

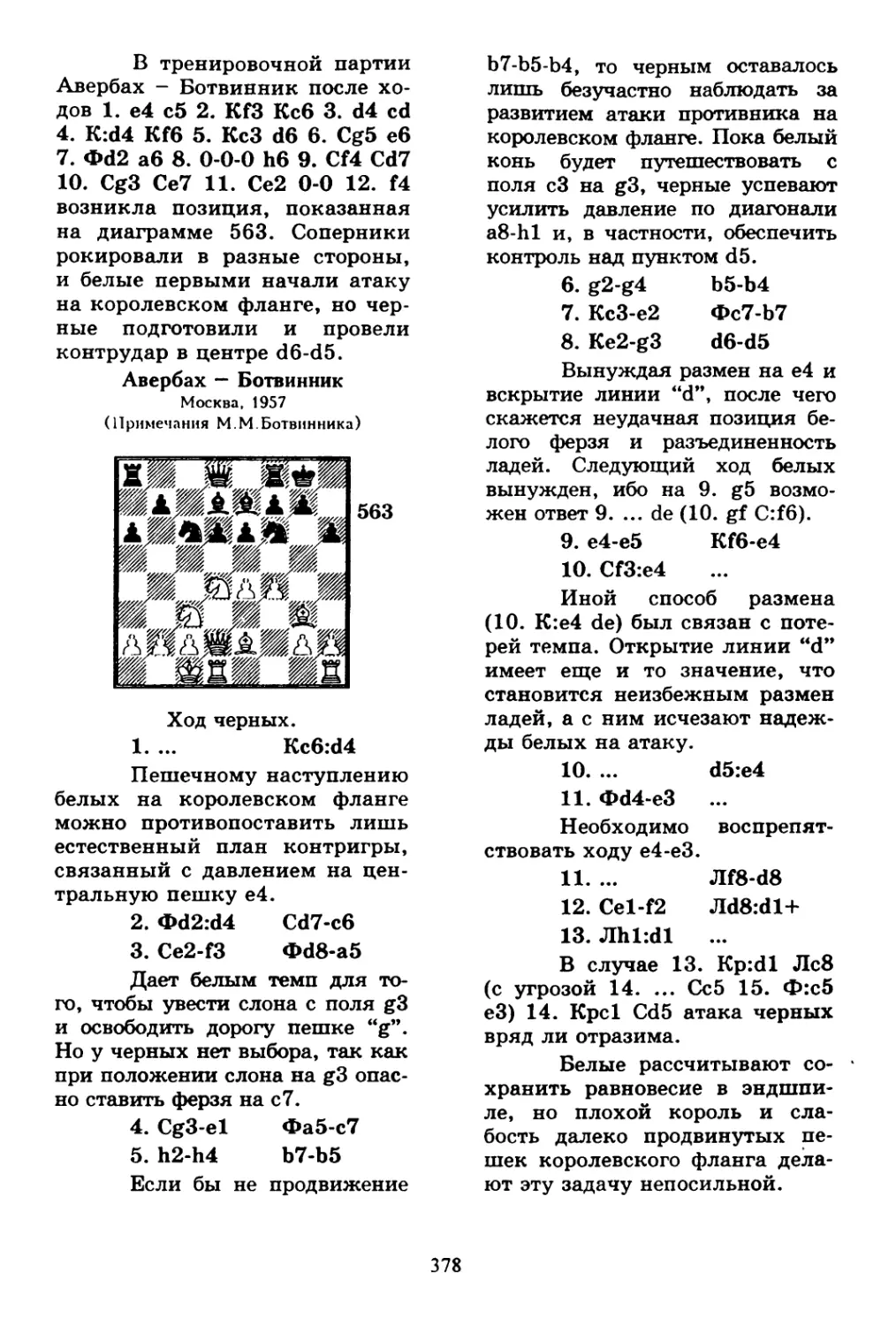

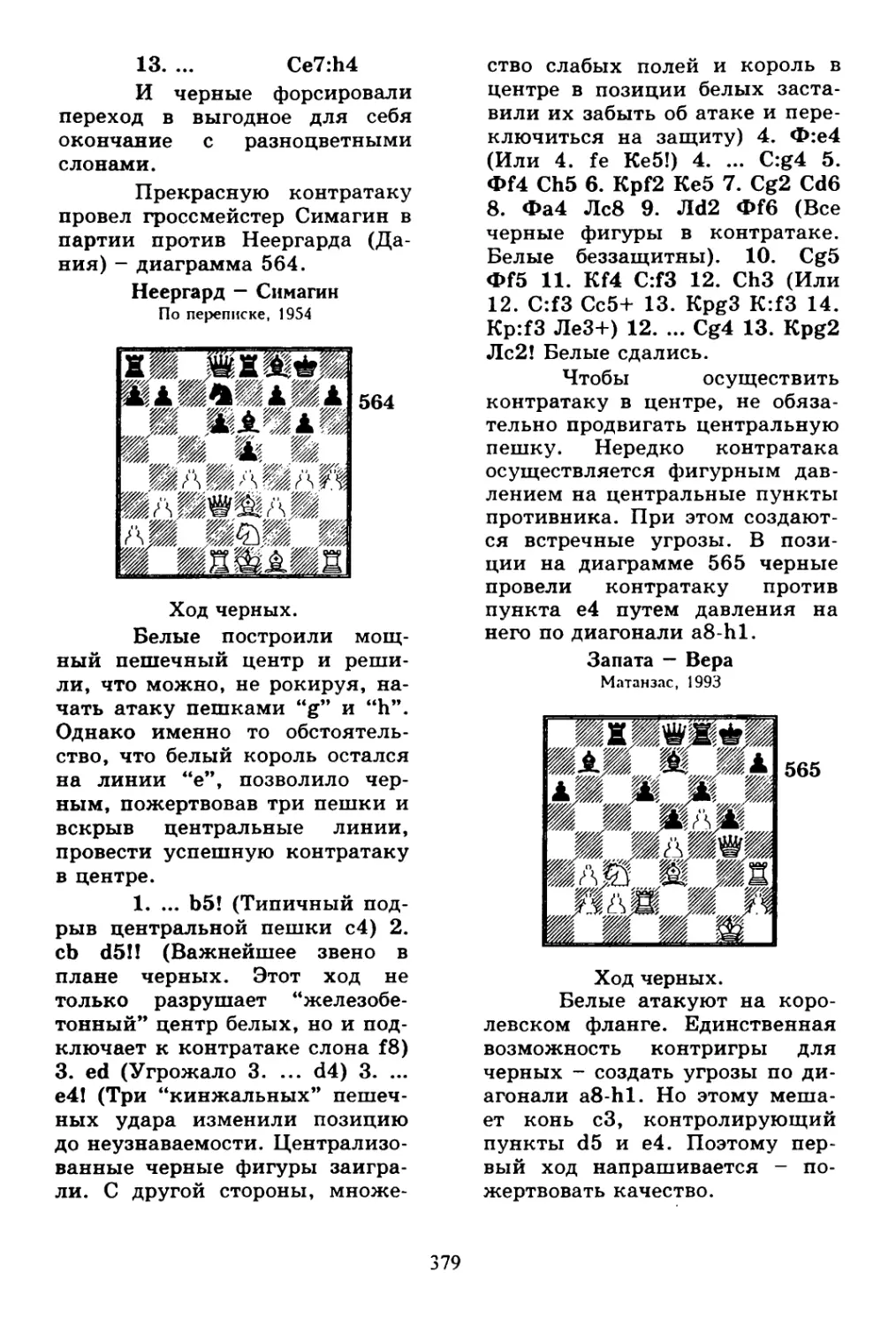

На фланговую атаку - контрудар в центре. 377

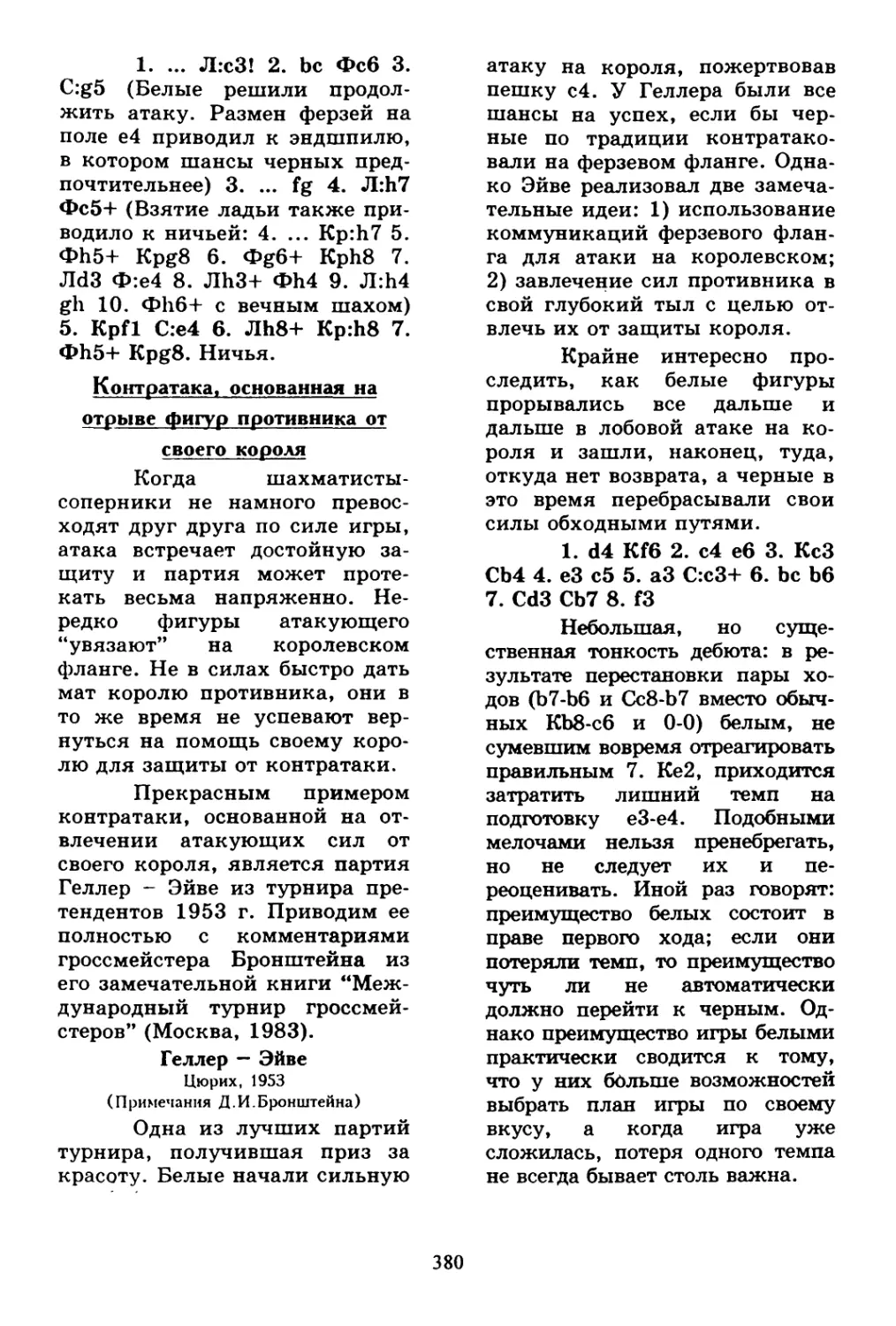

Контратака, основанная на отрыве фигур противника

от своего короля. 380

Уничтожение опасных атакующих фигур путем размена или жертвы. 382

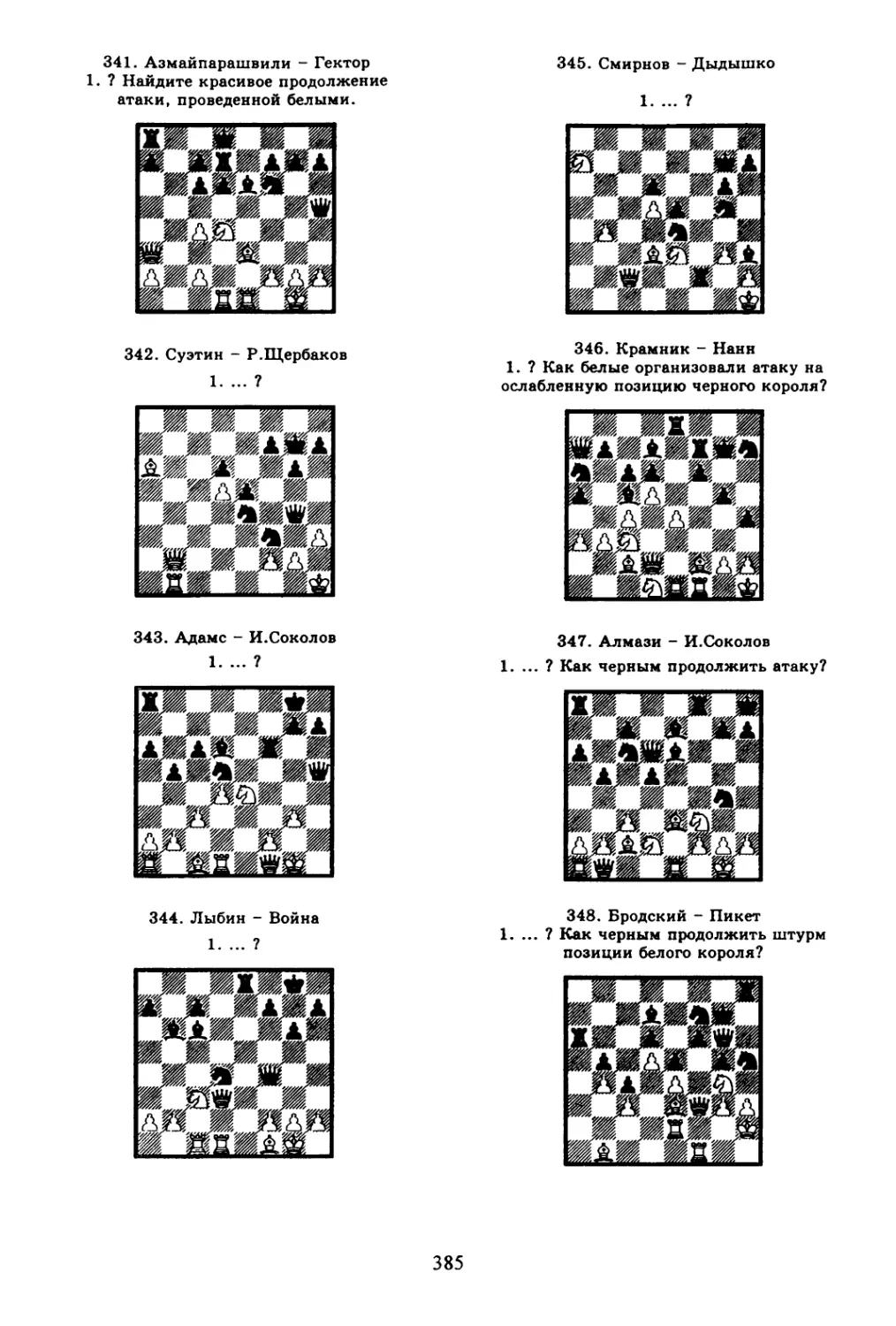

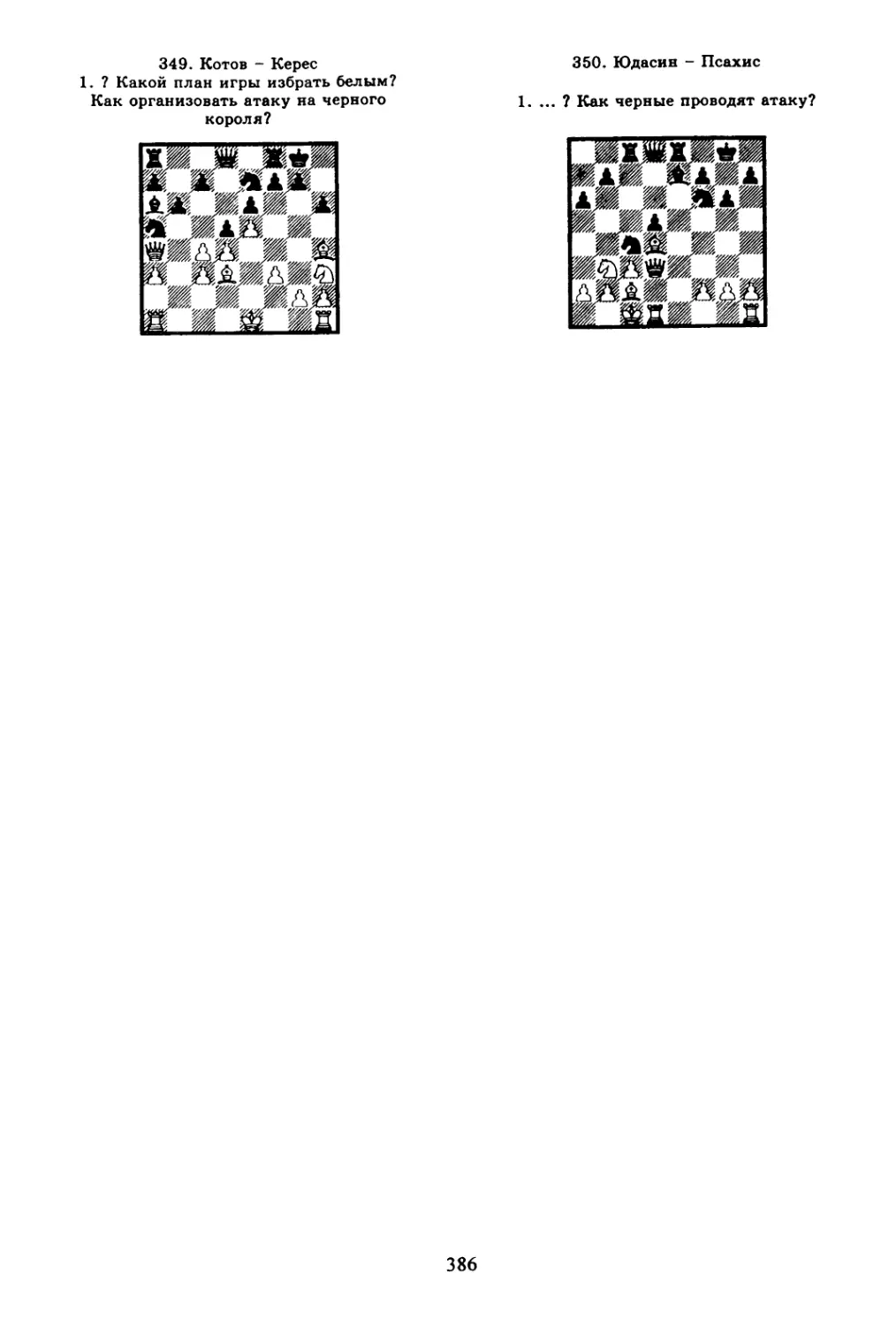

Упражнения. Атака на короля. 384

Глава VIII. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ. 387

А. ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН. 387

Б. МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ - ГЛАВНЫЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП. 393

1. Мобилизация сил в дебюте и миттельшпиле. 393

2. Правило сражающихся фигур. 396

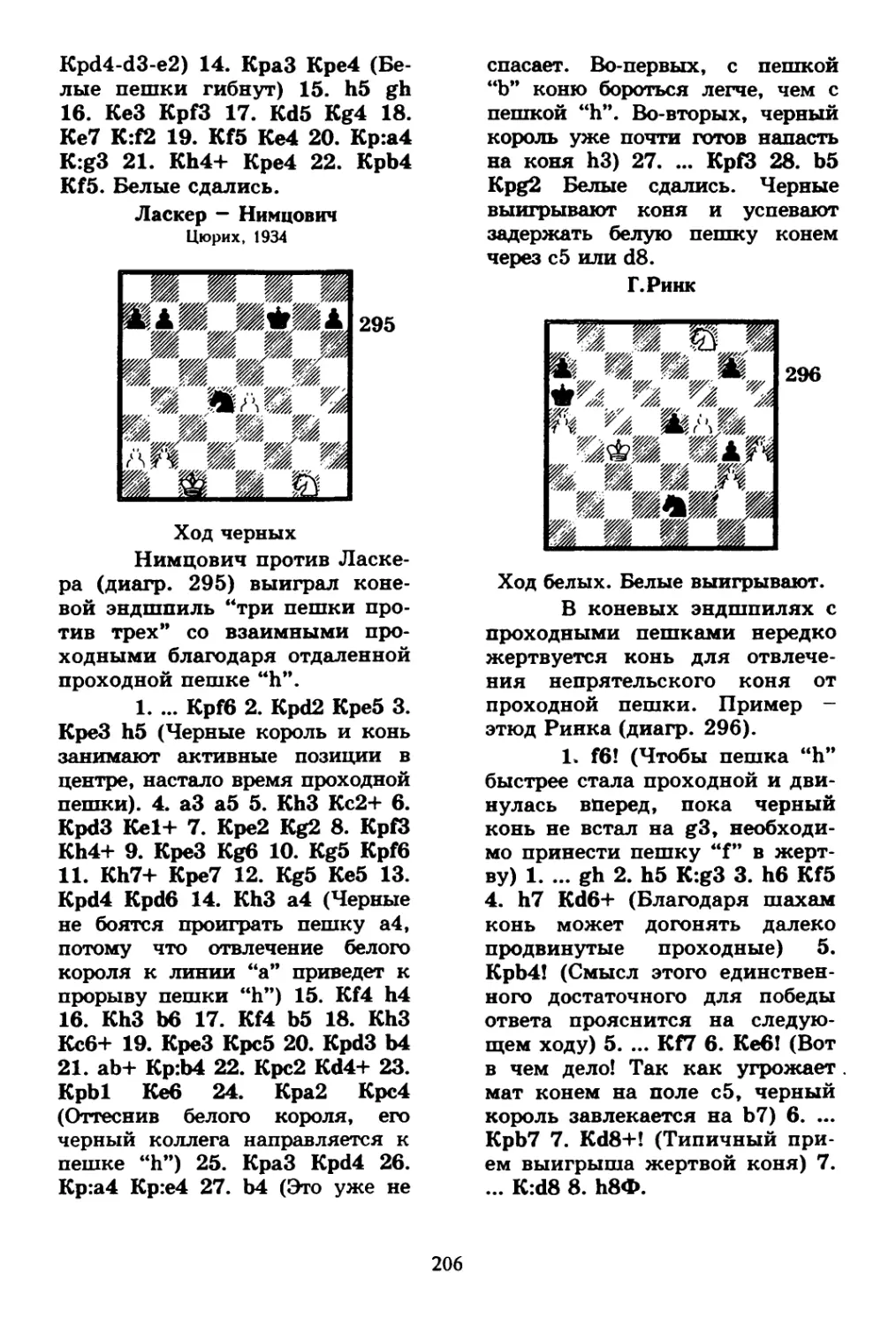

В. ЦЕНТР. 397

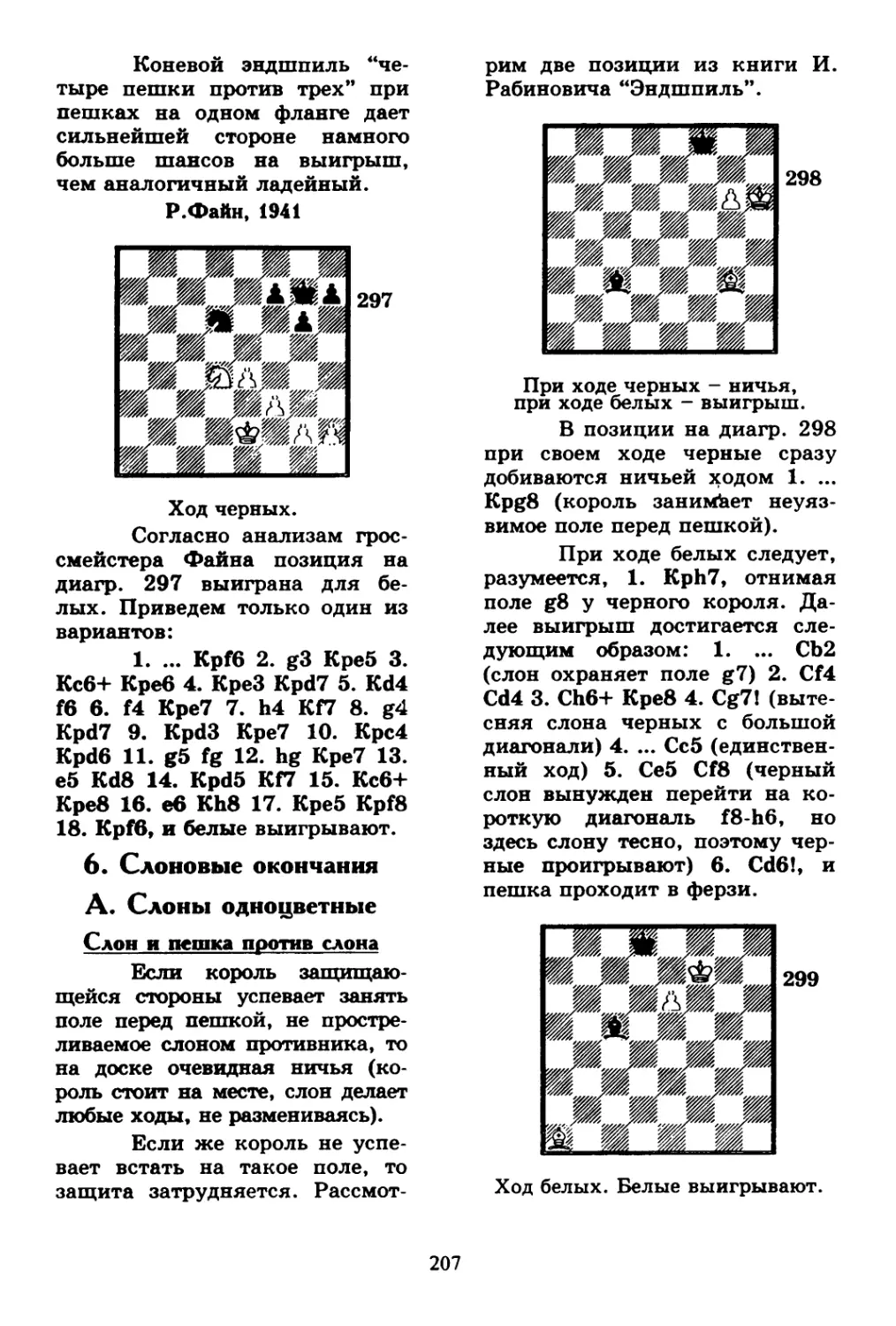

1. Борьба за центр - важнейший принцип шахматной стратегии. 397

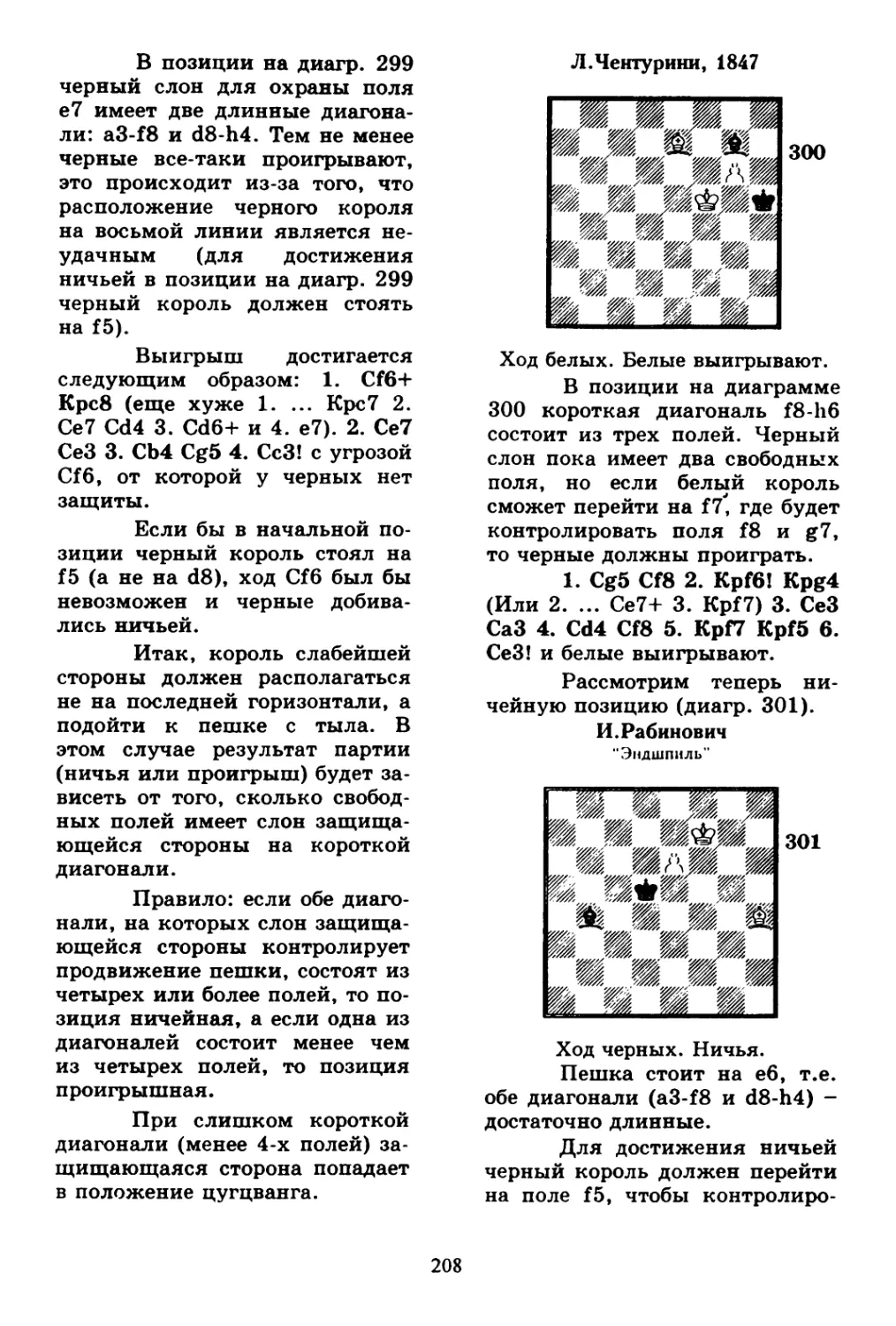

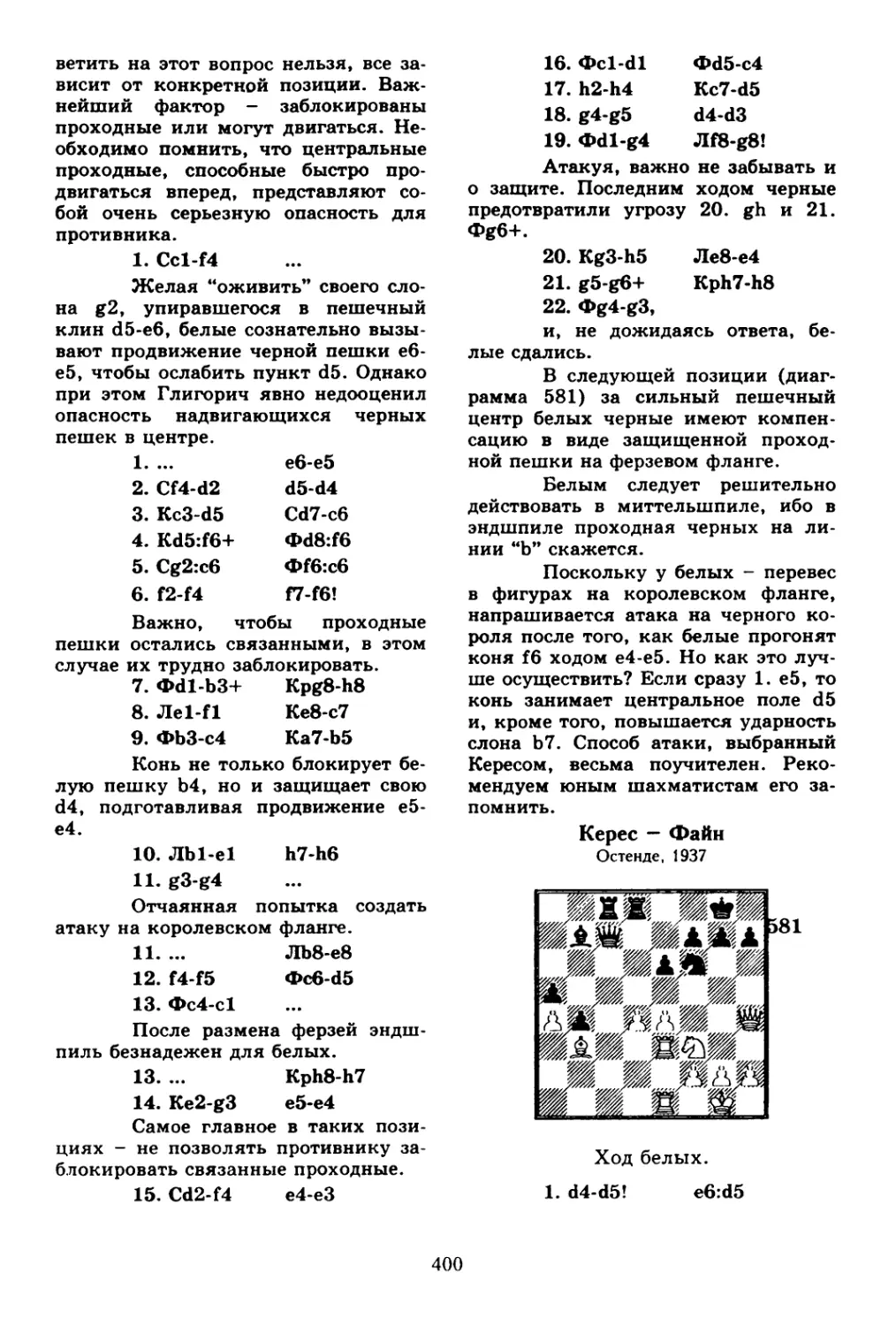

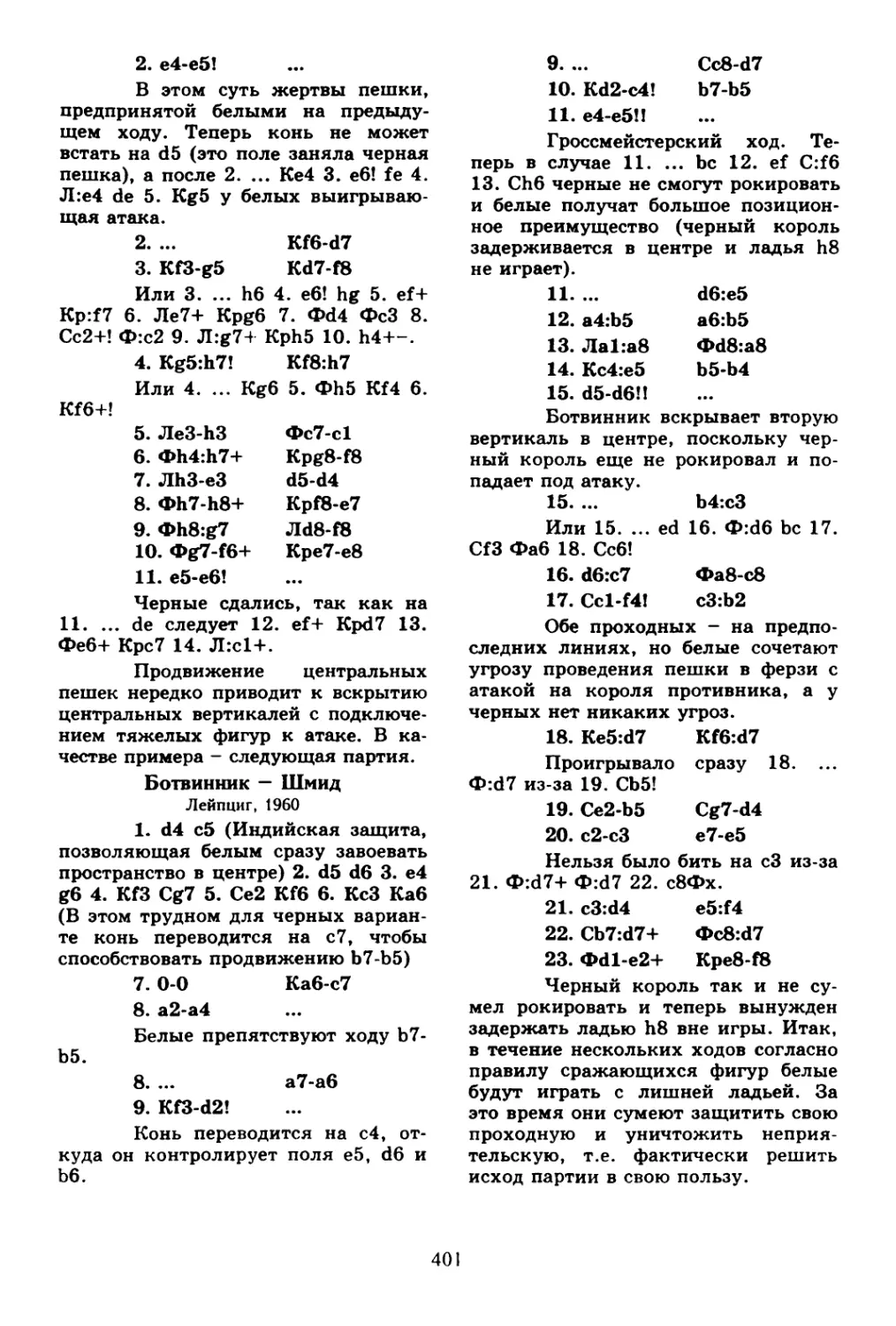

2. Подвижный пешечный центр. 399

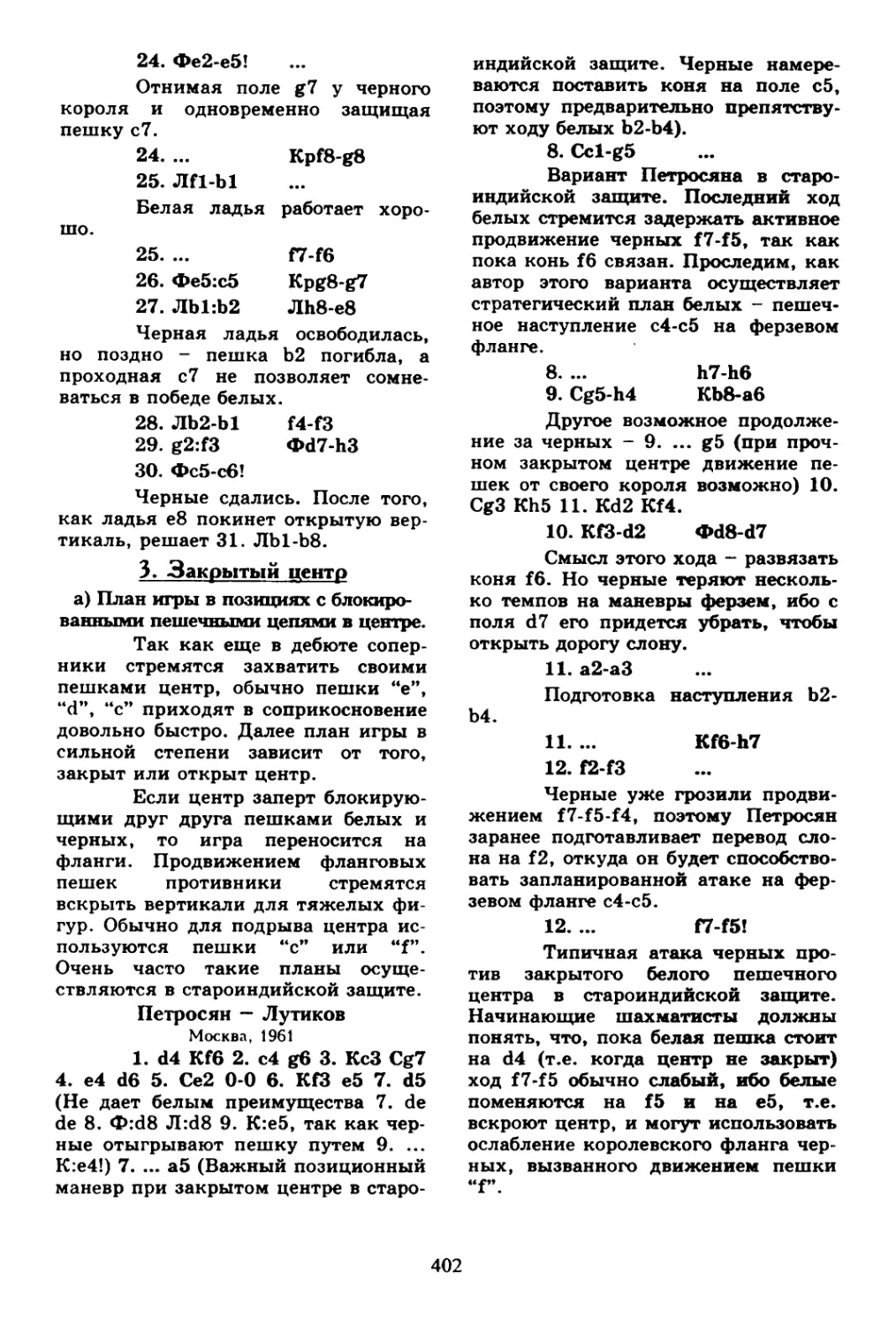

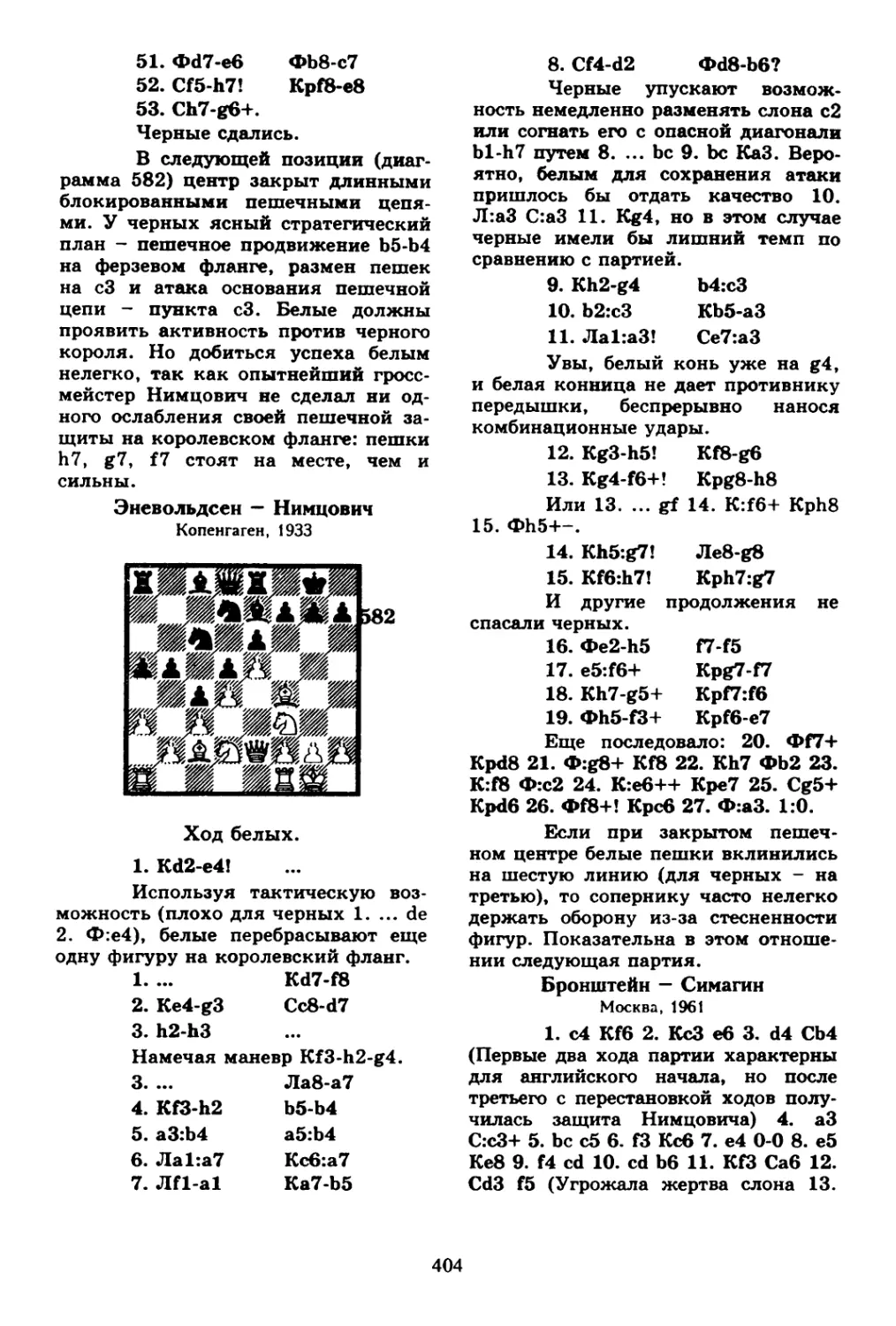

3. Закрытый центр. 402

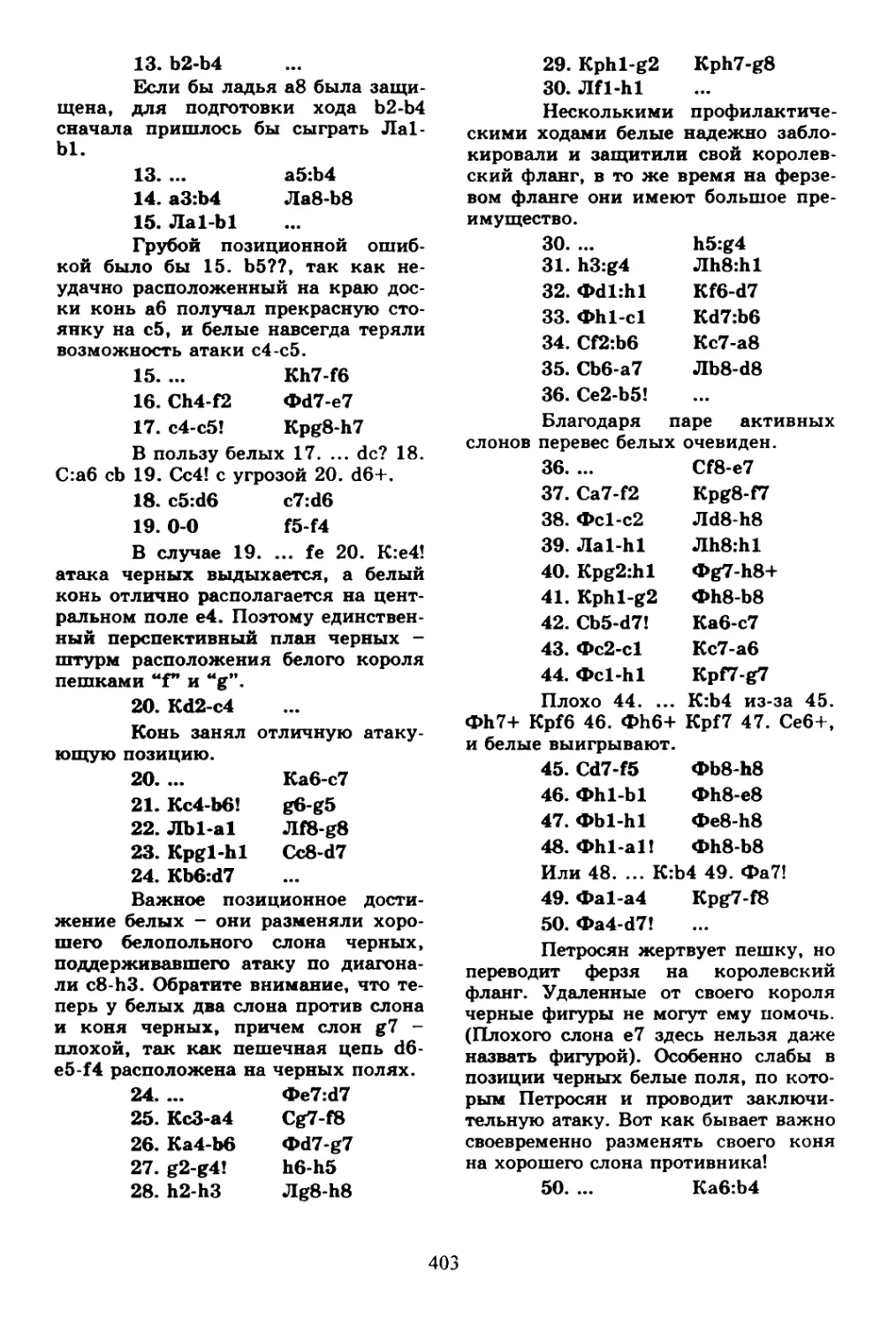

а) План игры в позициях с блокированными

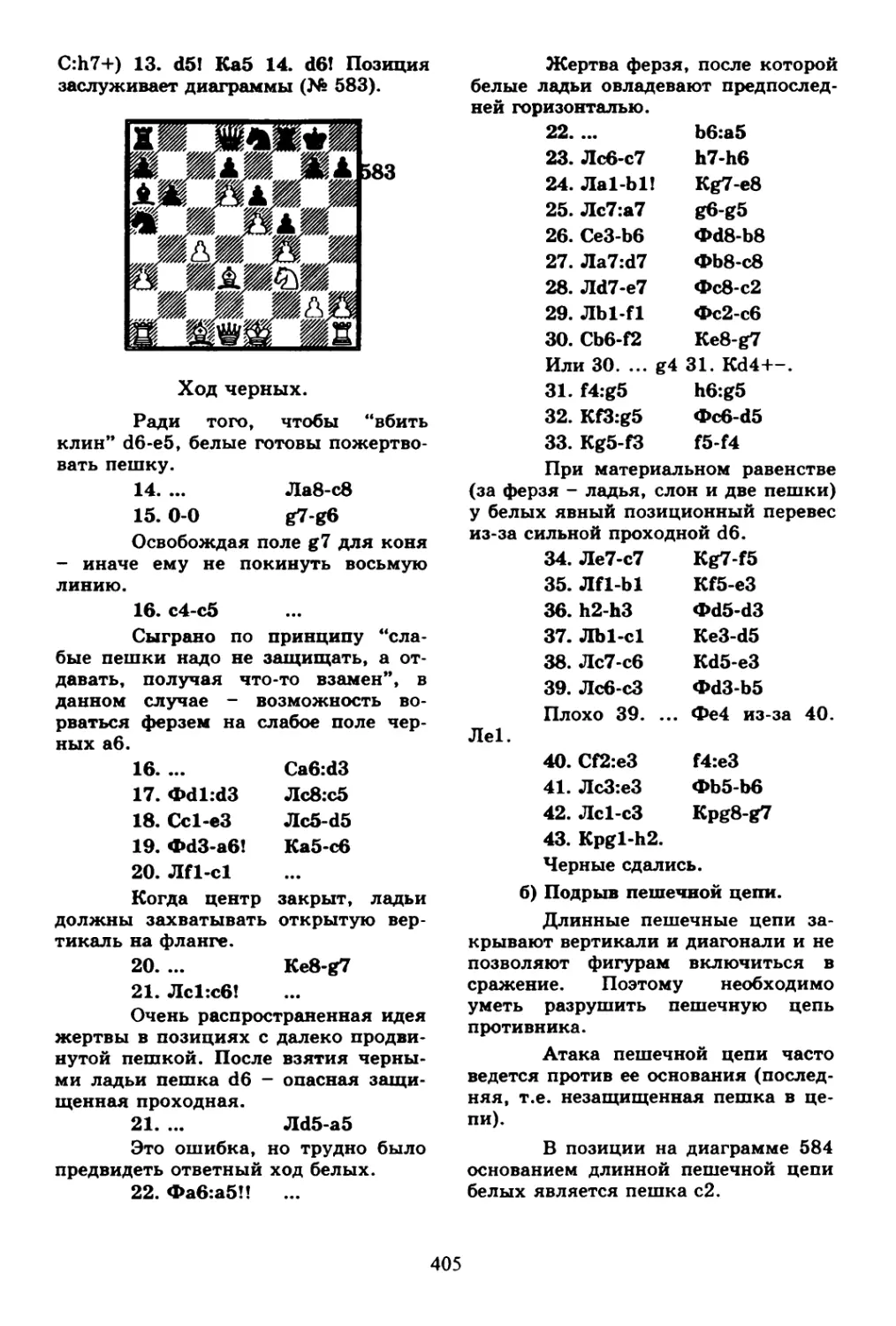

пешечными цепями в центре. 402

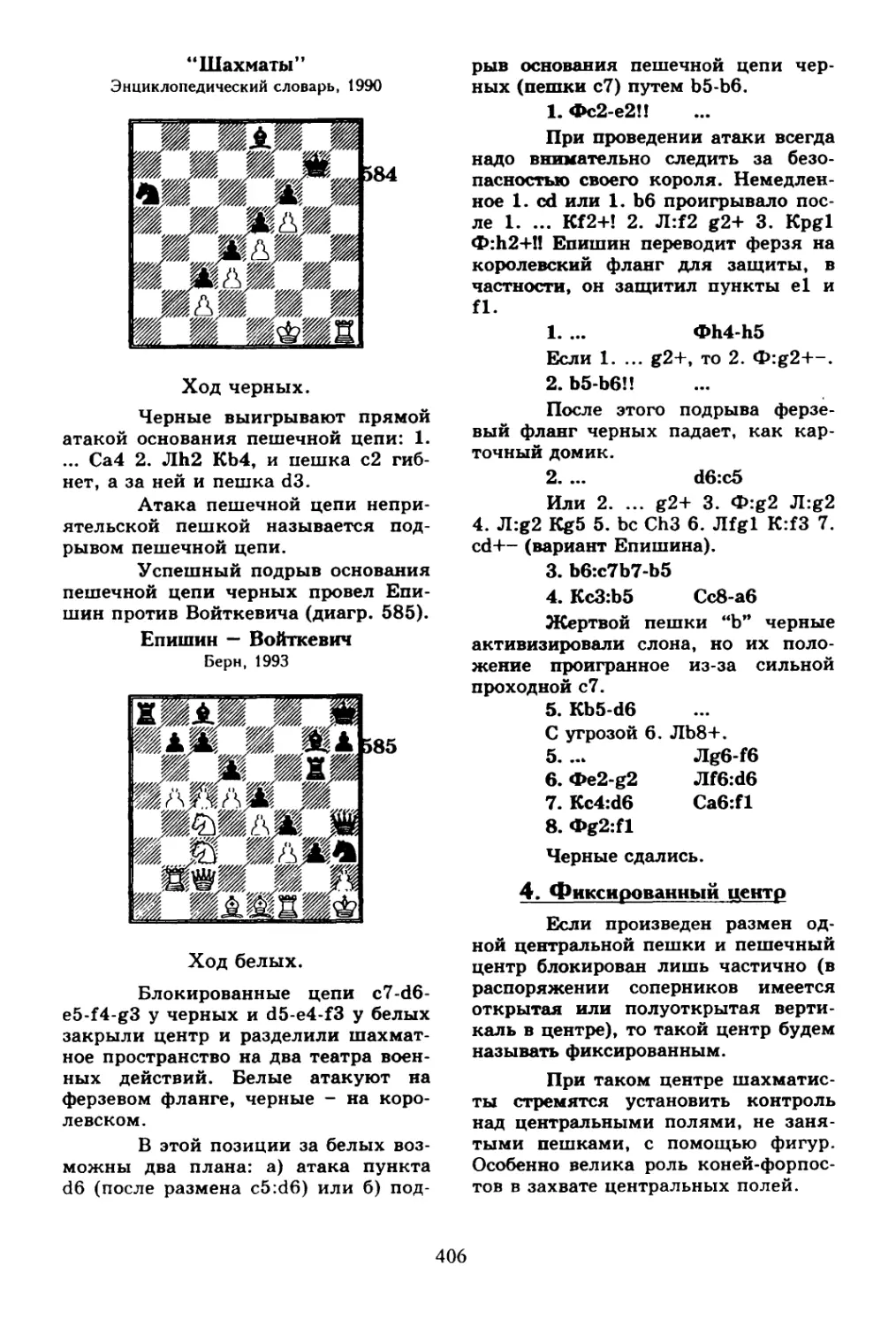

б) Подрыв пешечной цепи. 405

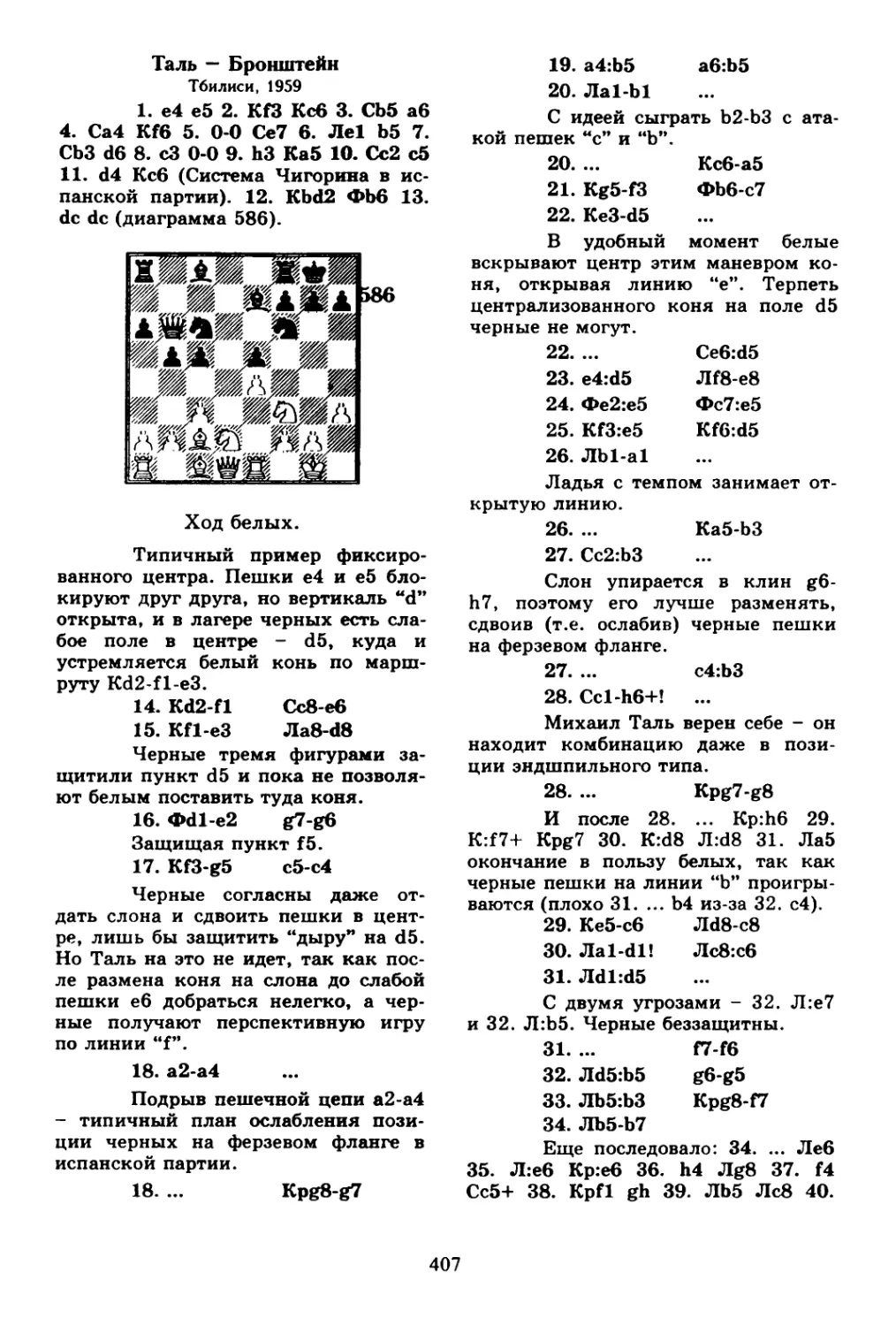

4. Фиксированный центр. 406

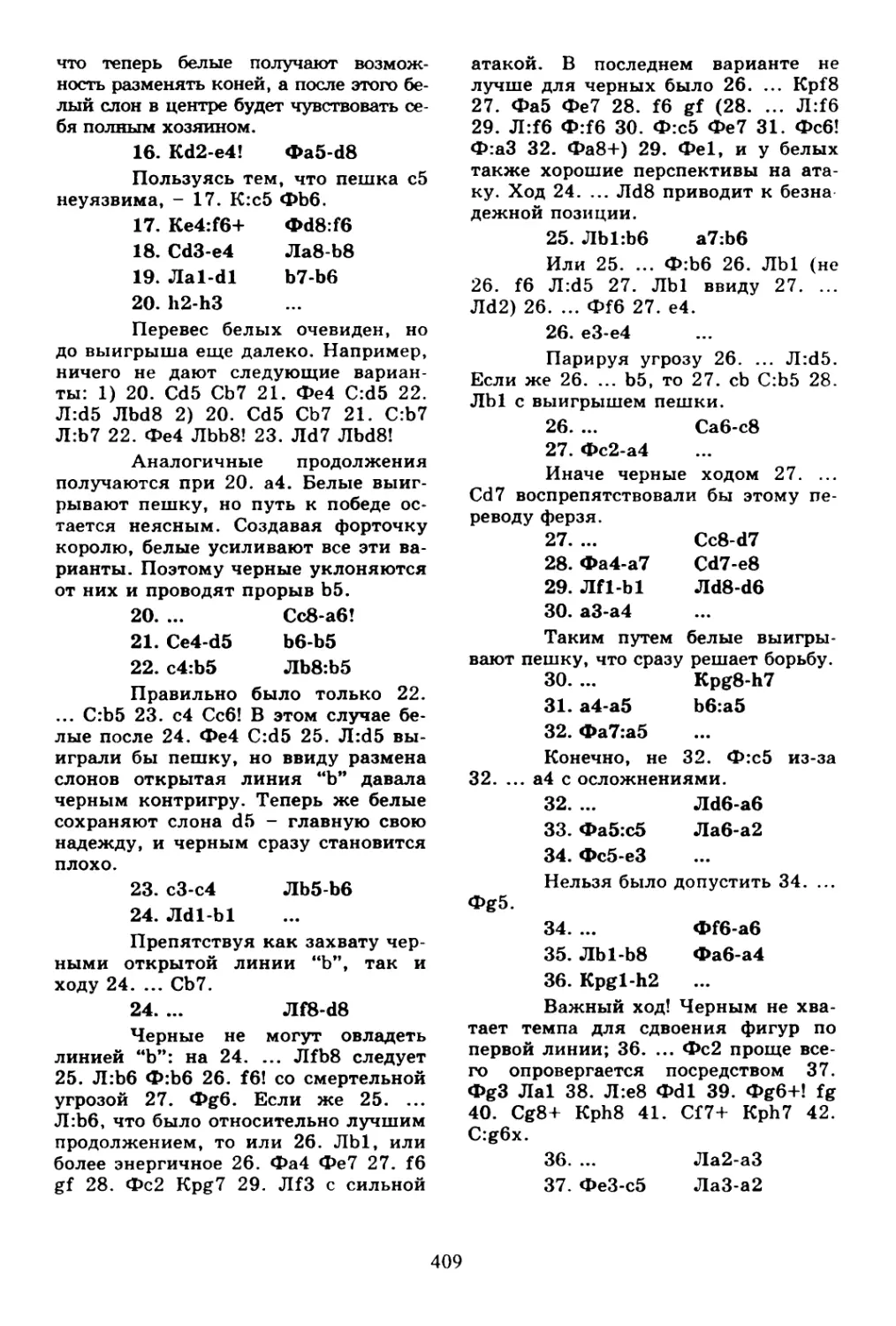

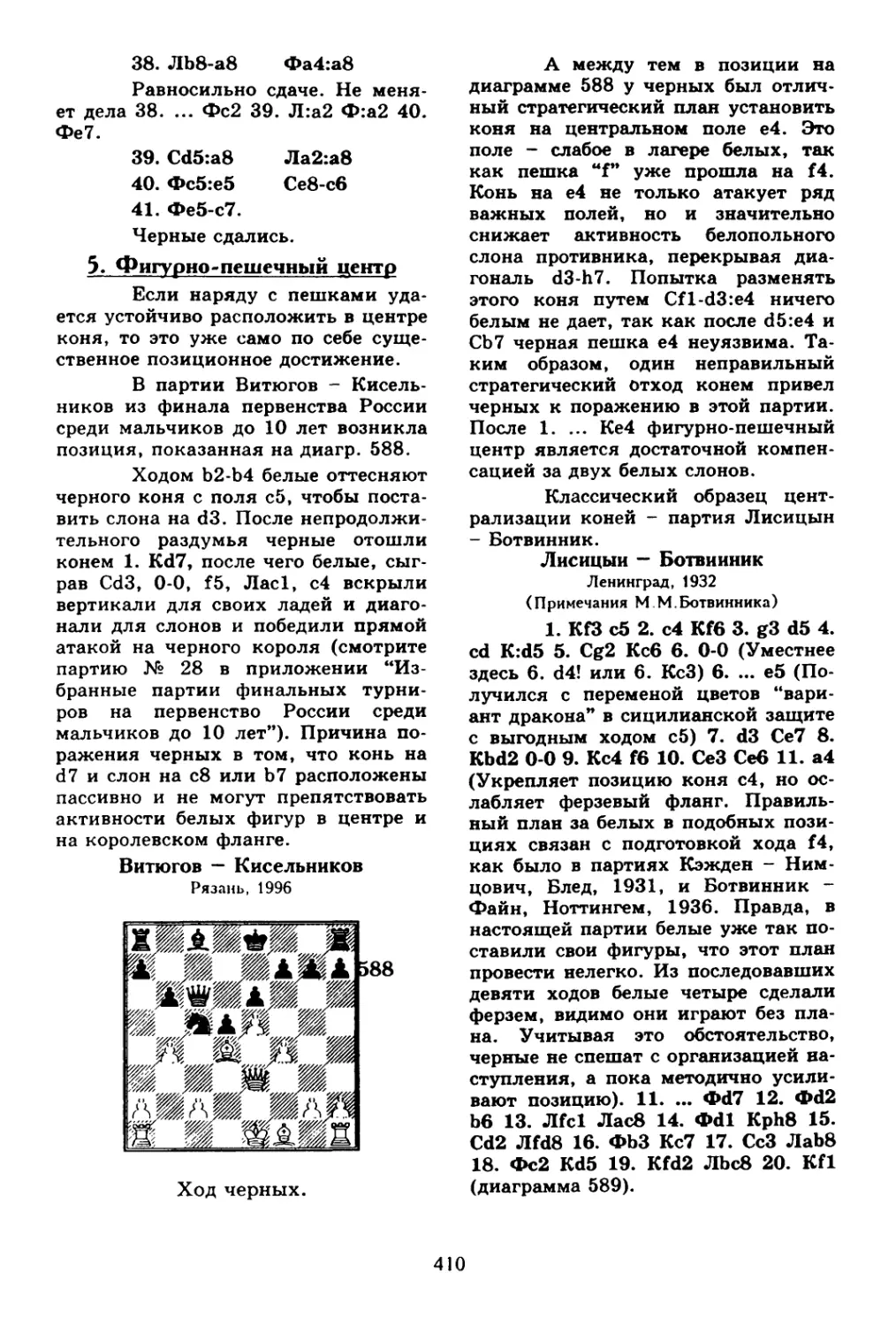

5. Фигурно-пешечный центр. 410

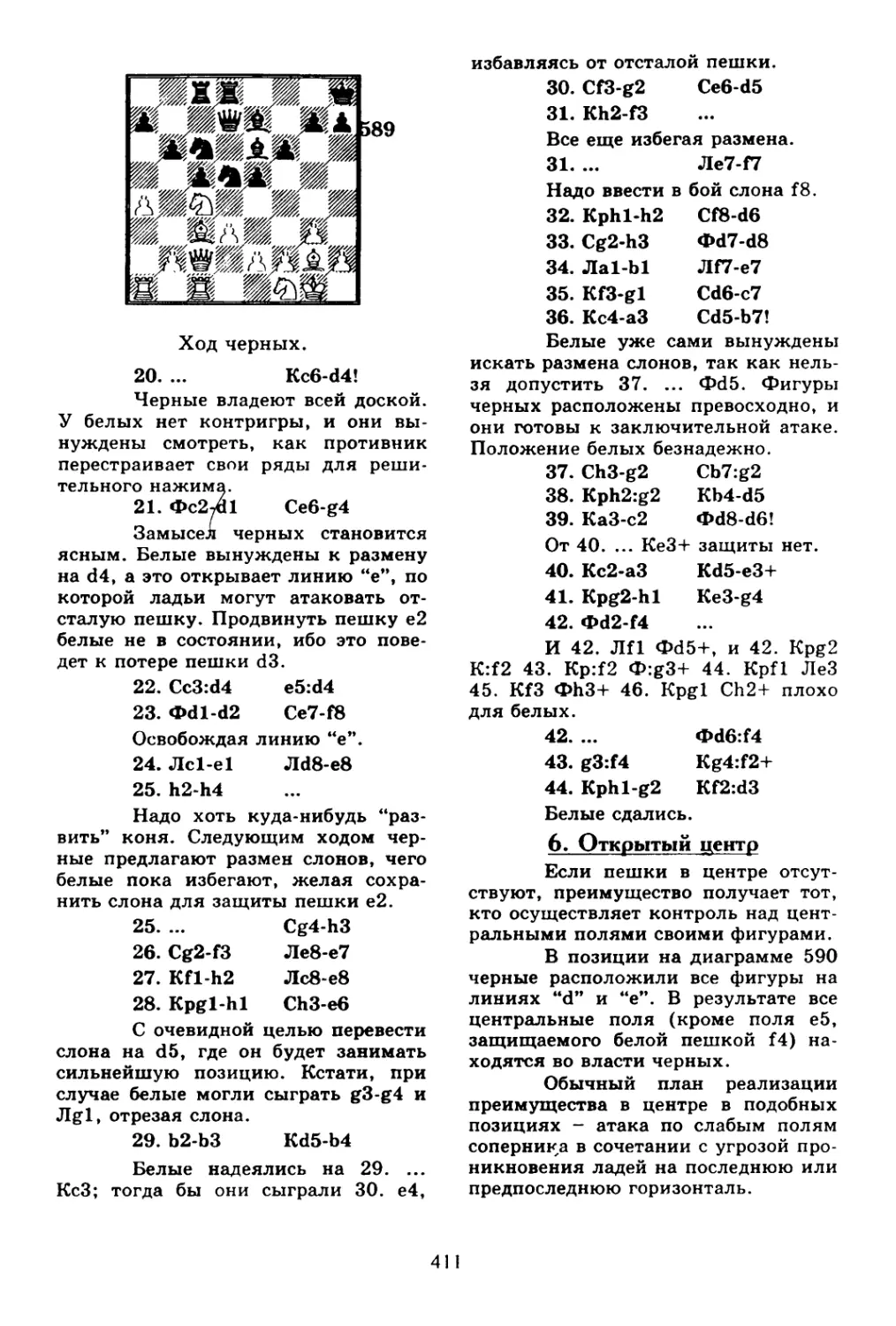

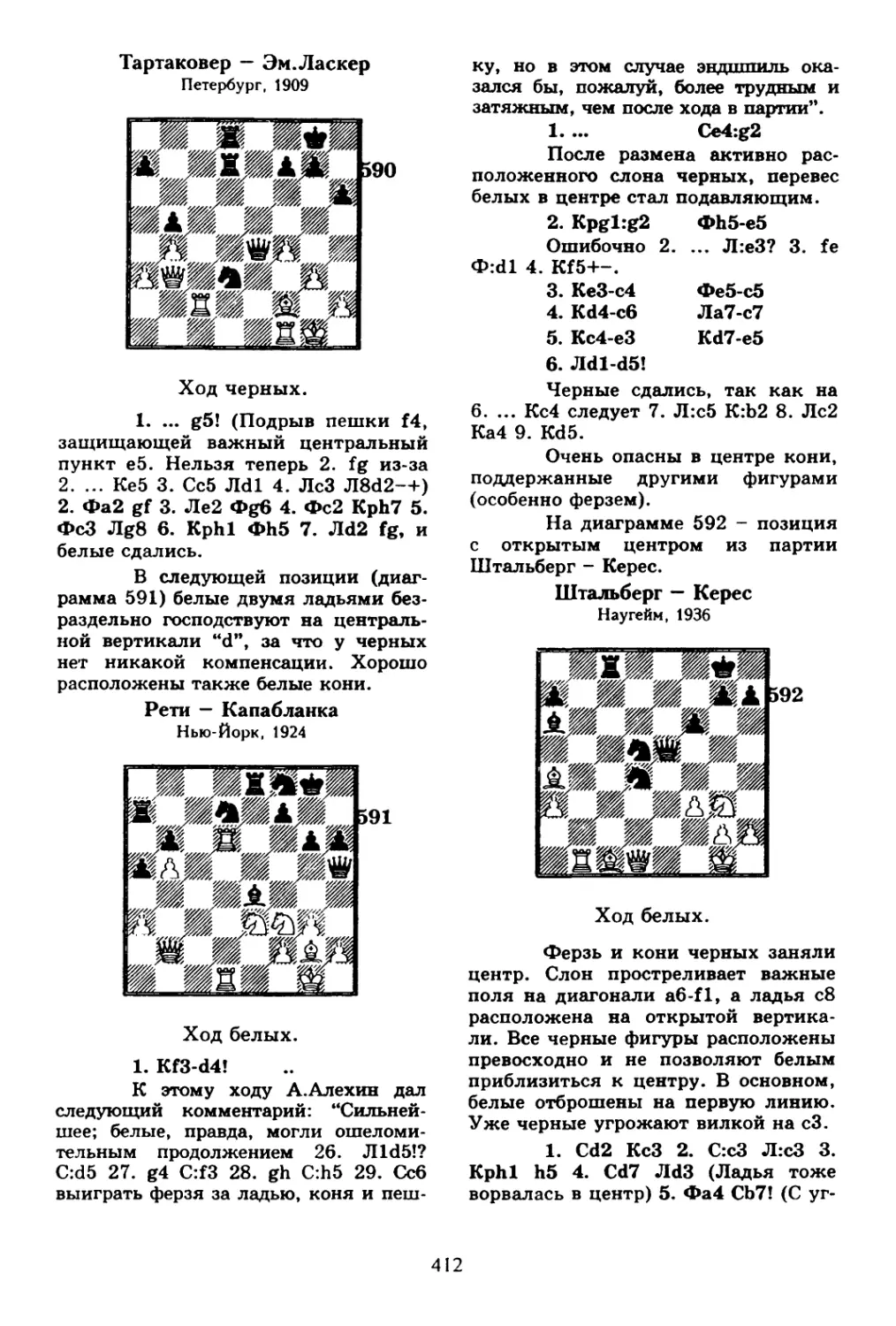

6. Открытый центр. 411

7

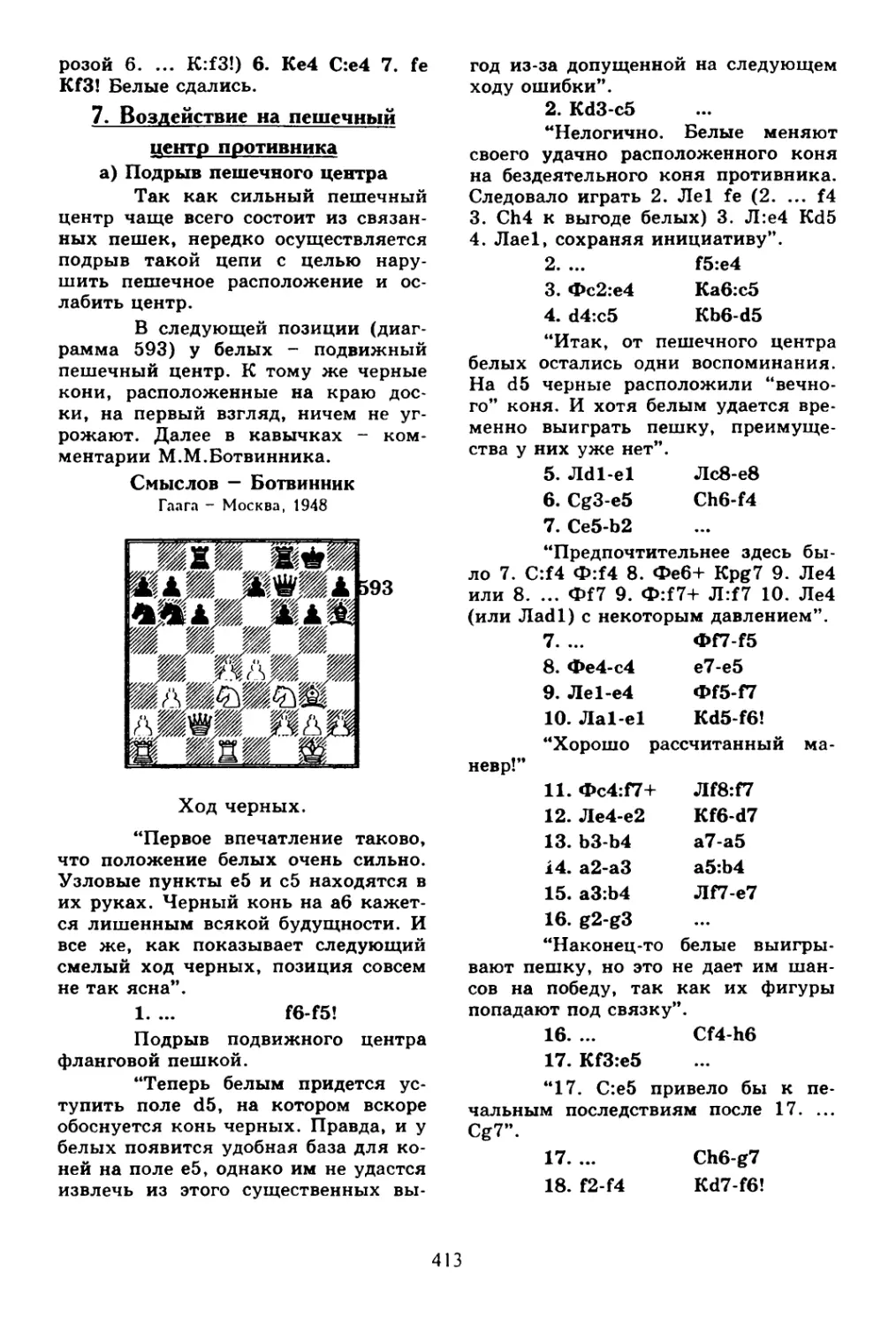

7. Воздействие на пешечный центр противника. 413

а) Подрыв пешечного центра. 413

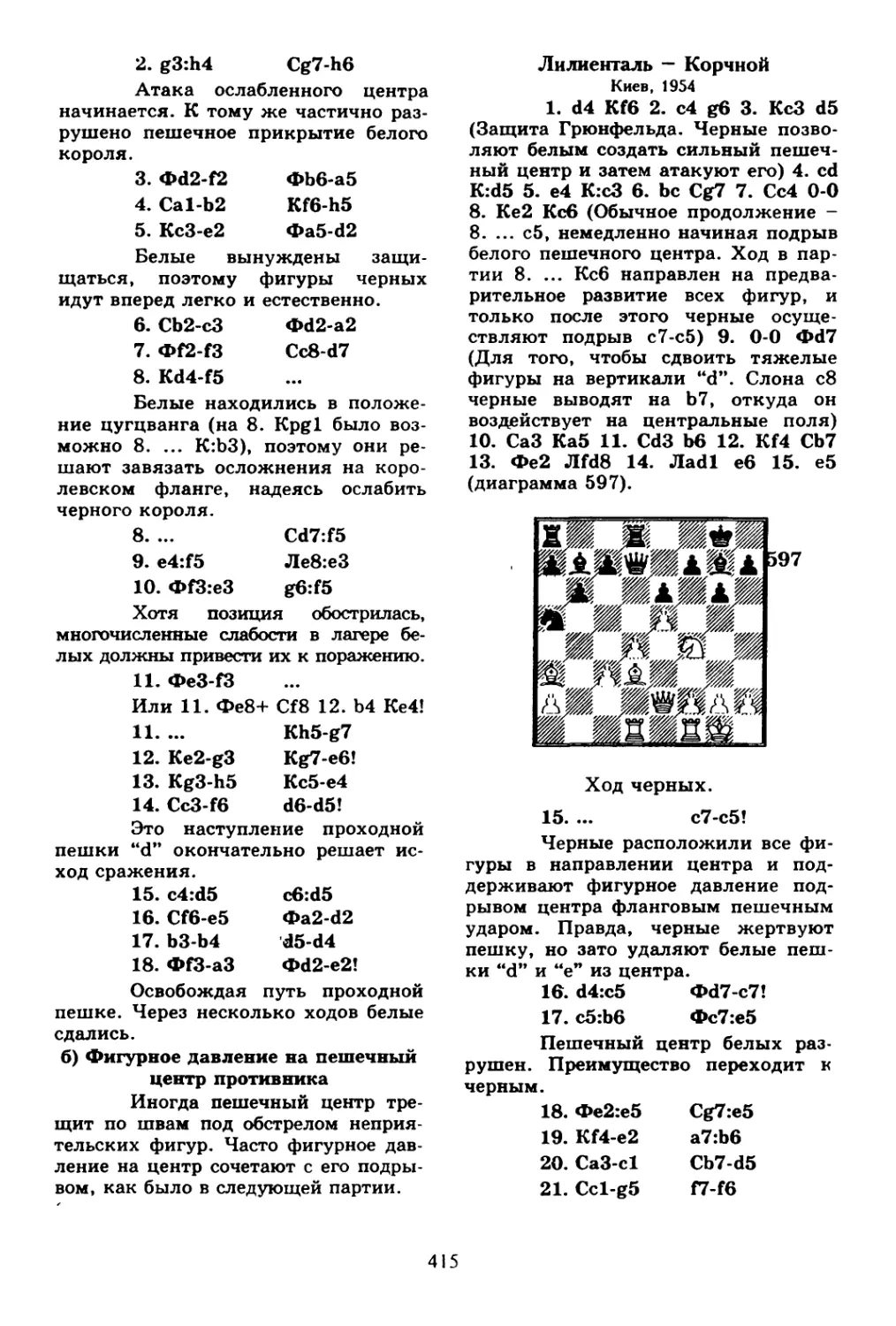

б) Фигурное давление на пешечный центр противника. 415

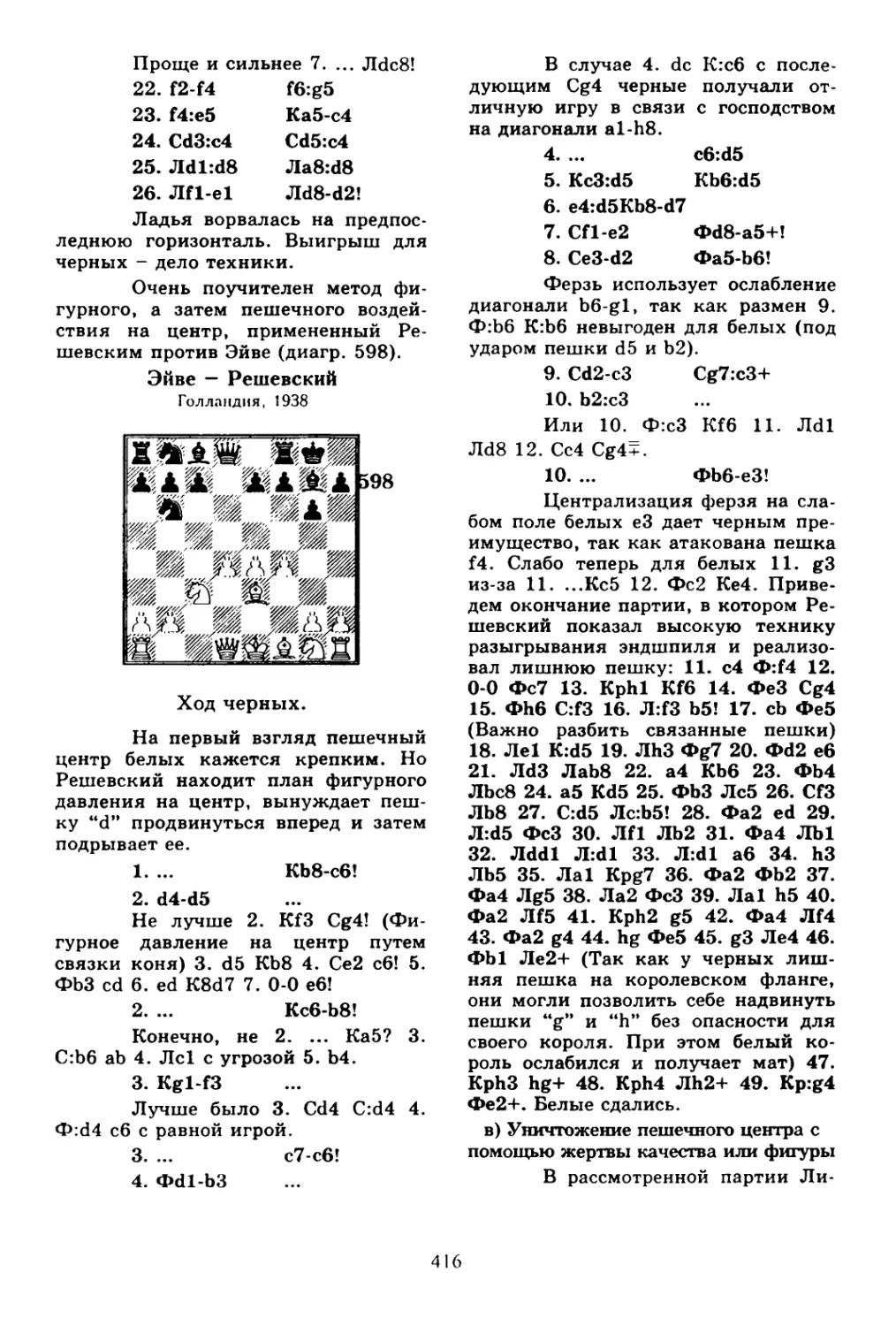

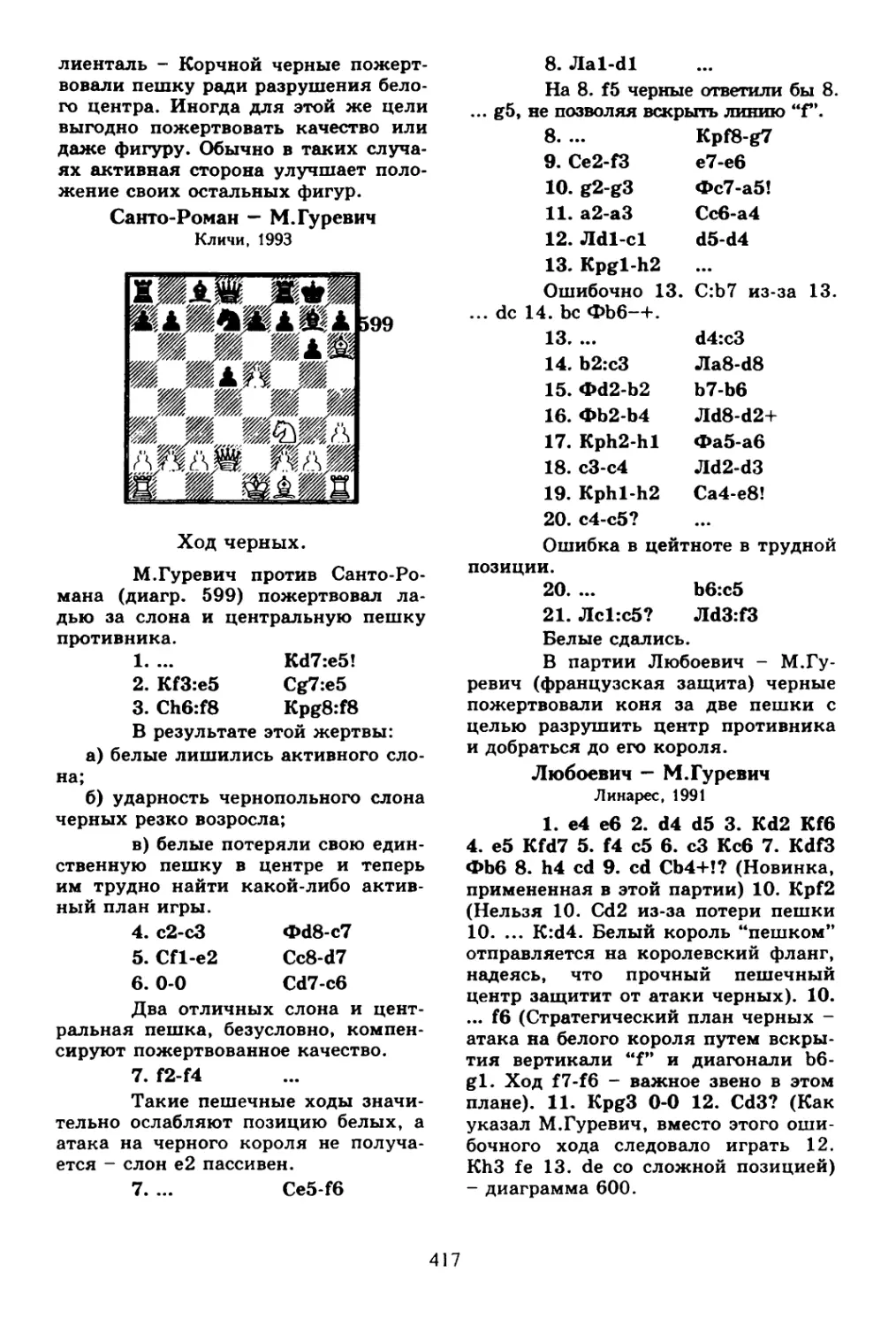

в) Уничтожение пешечного центра с помощью жертвы

качества или фигуры. 416

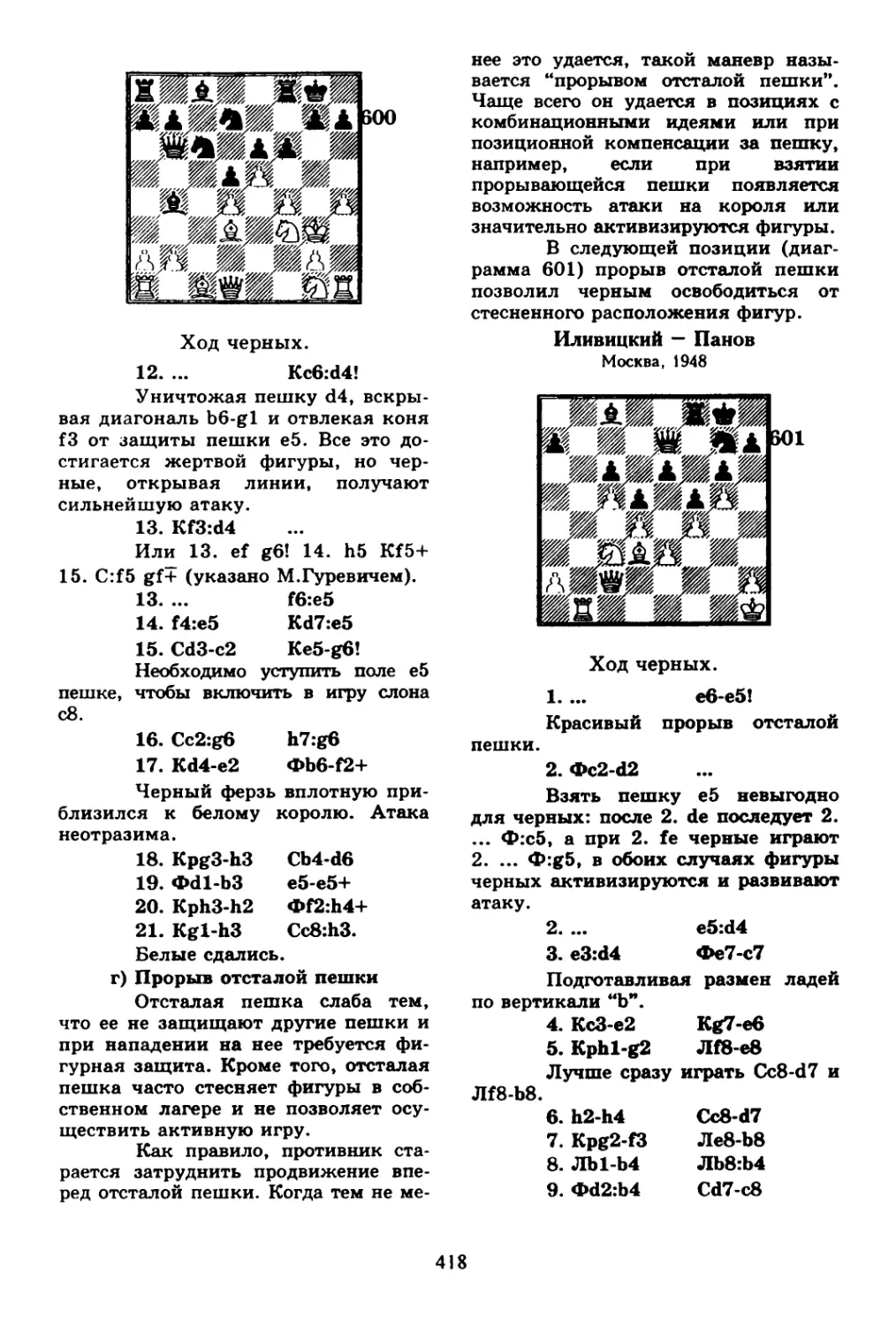

г) Прорыв отсталой пешки. 418

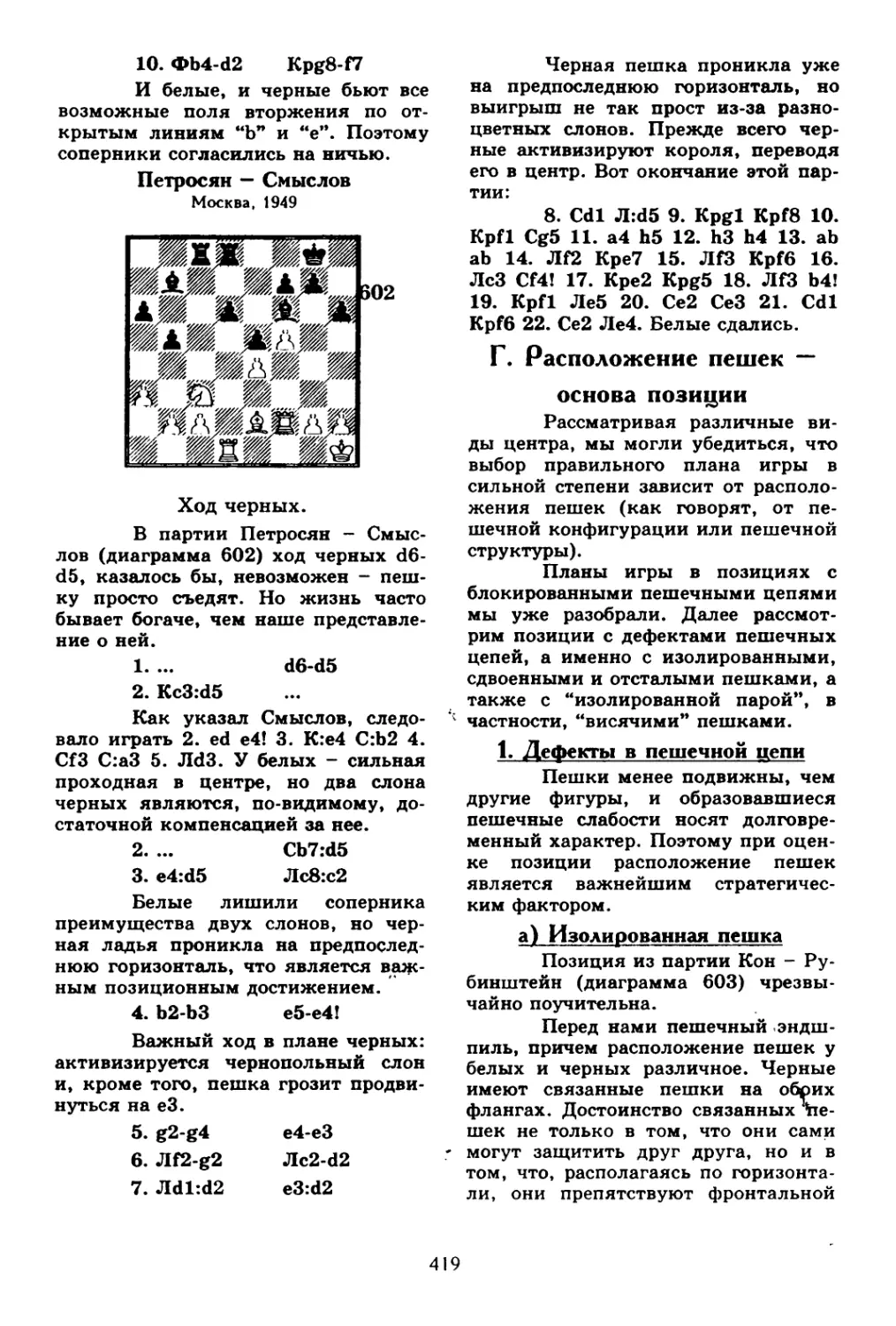

Г. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕШЕК - ОСНОВА ПОЗИЦИИ. 419

1. Дефекты в пешечной цепи. 419

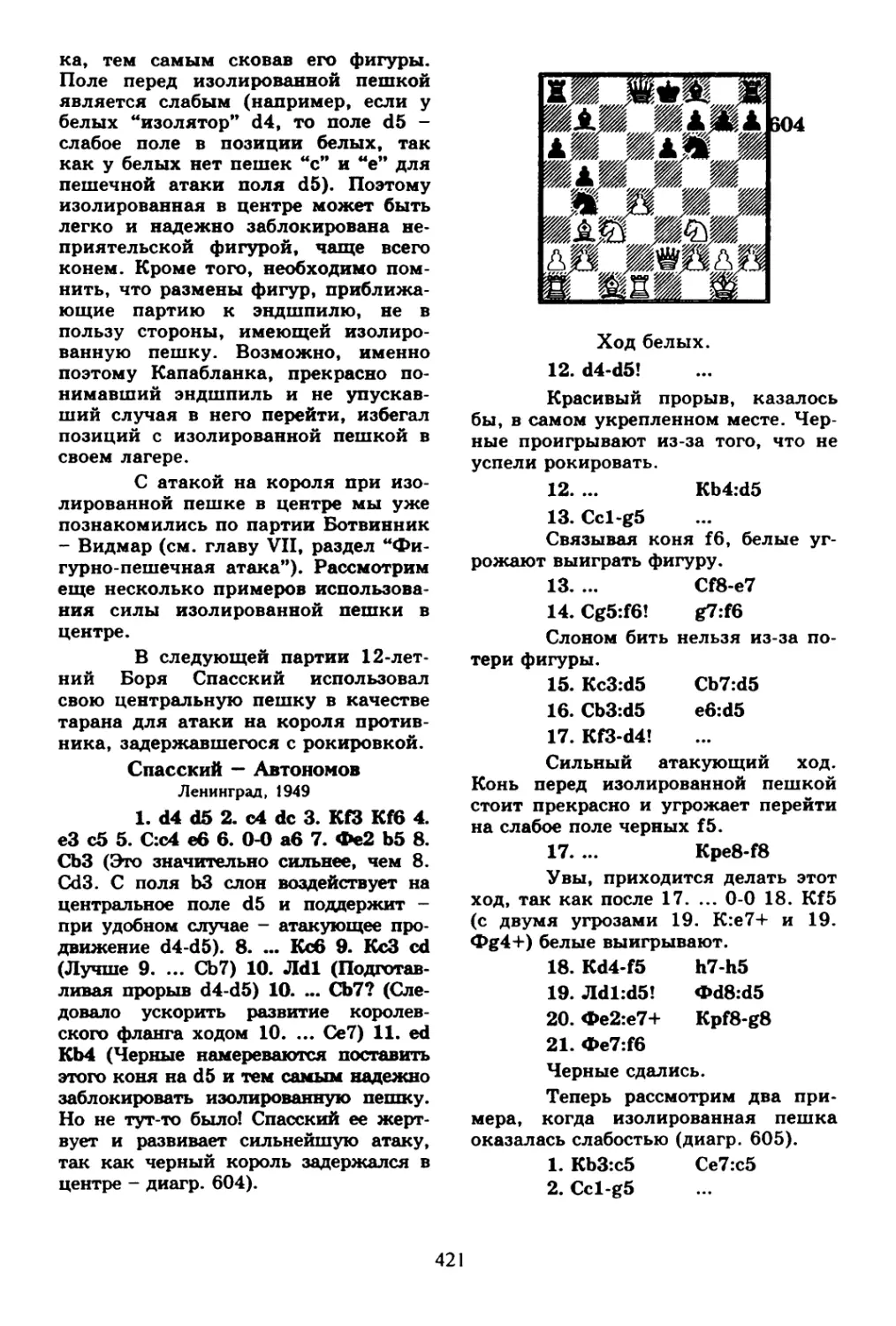

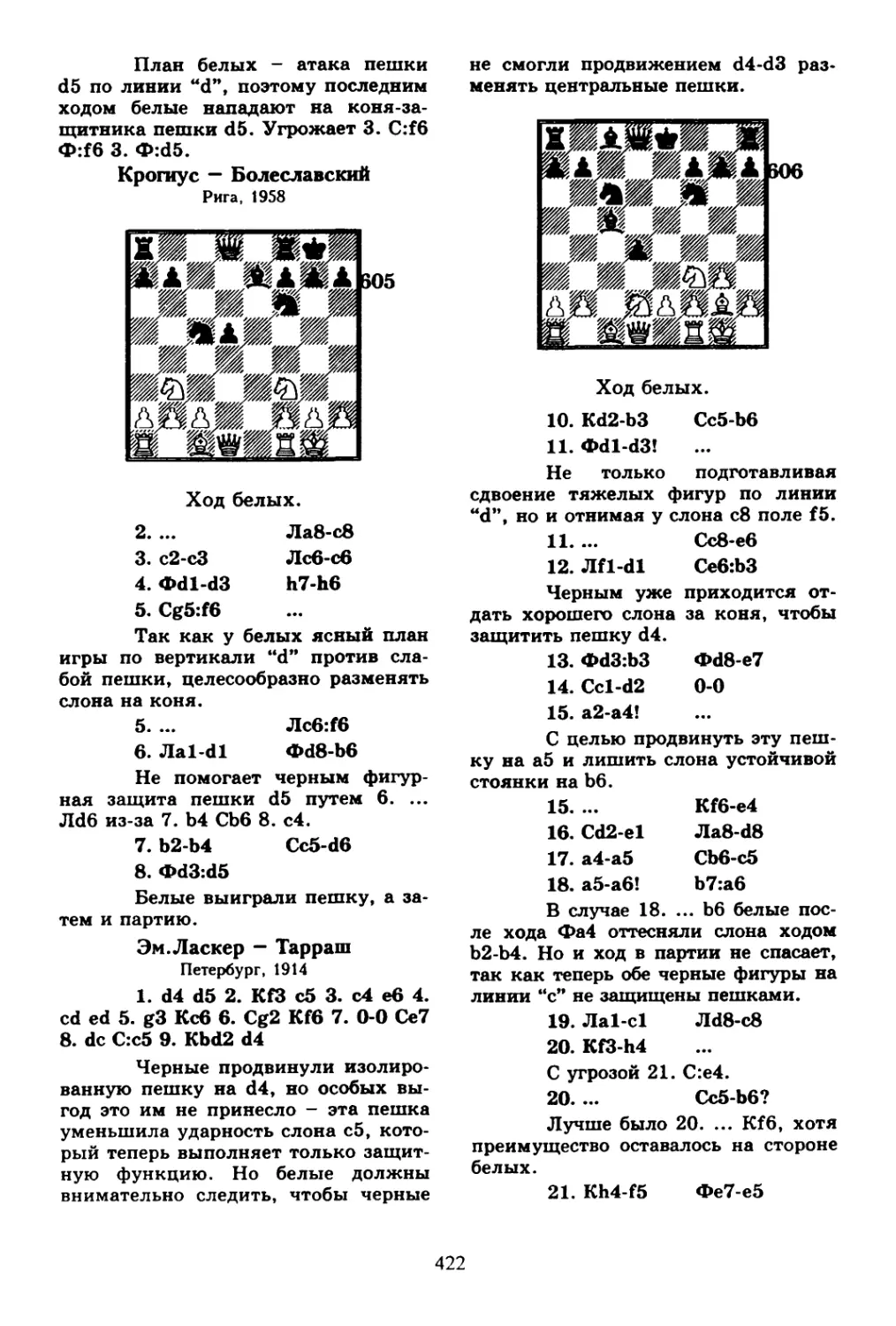

а) Изолированная пешка. 419

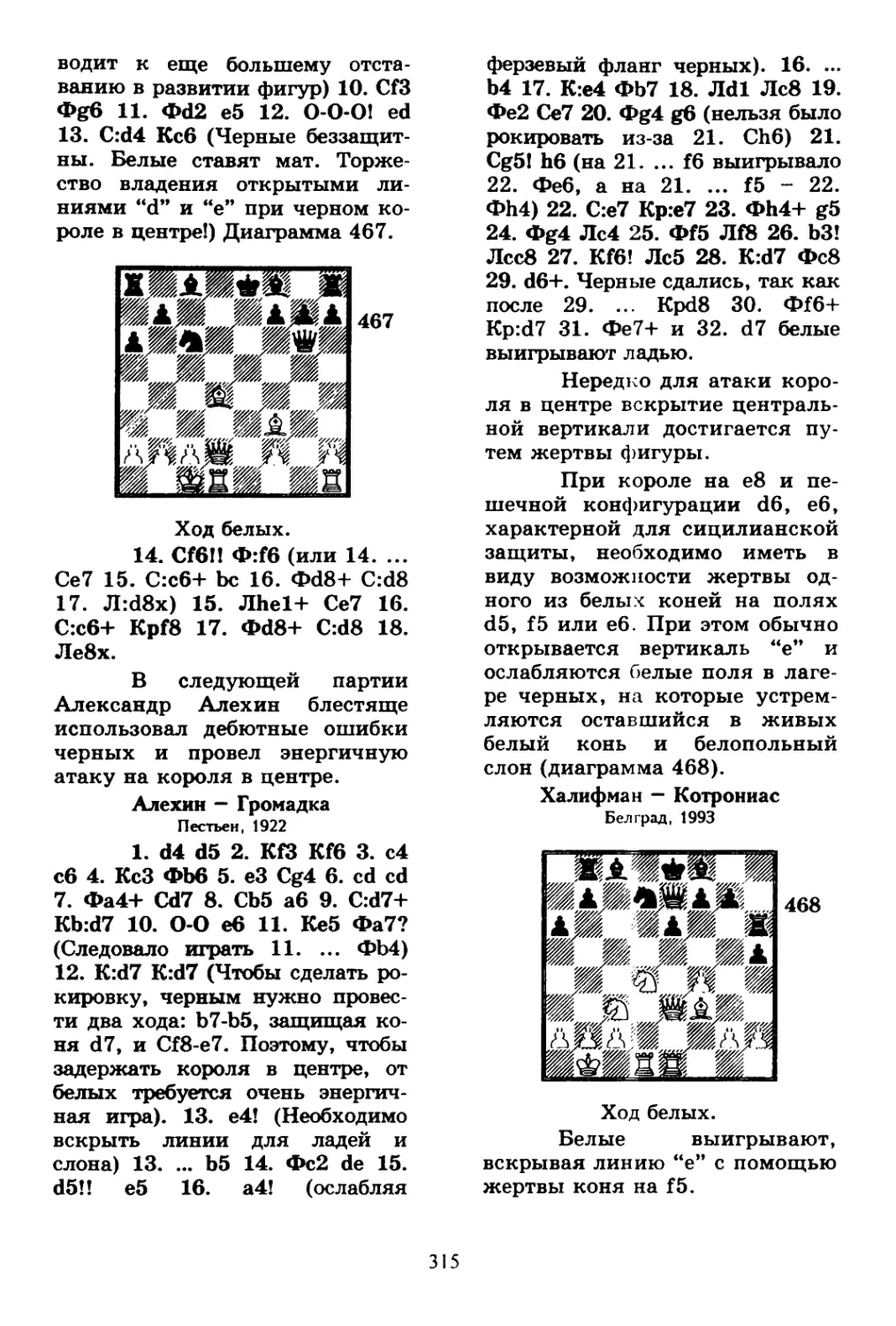

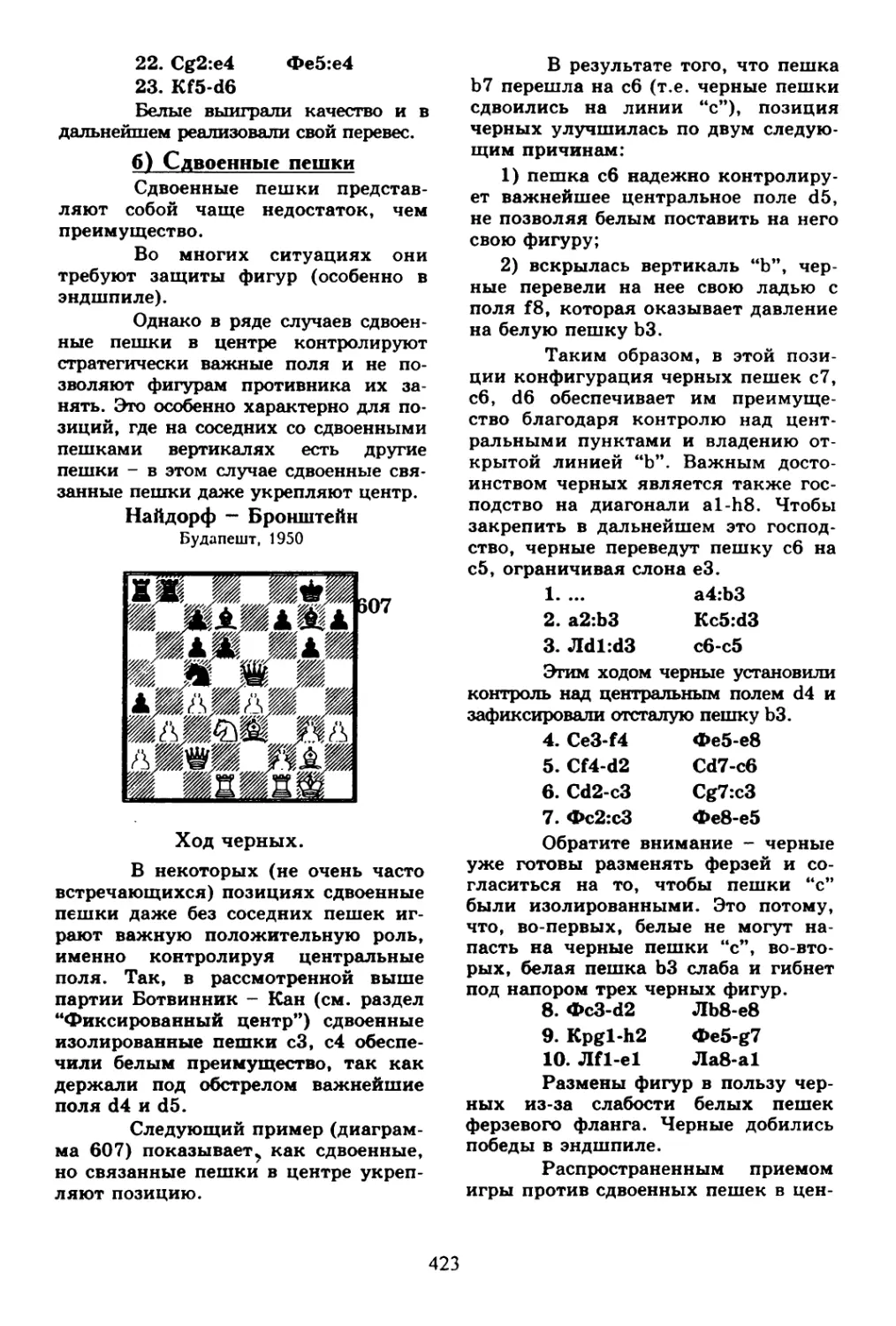

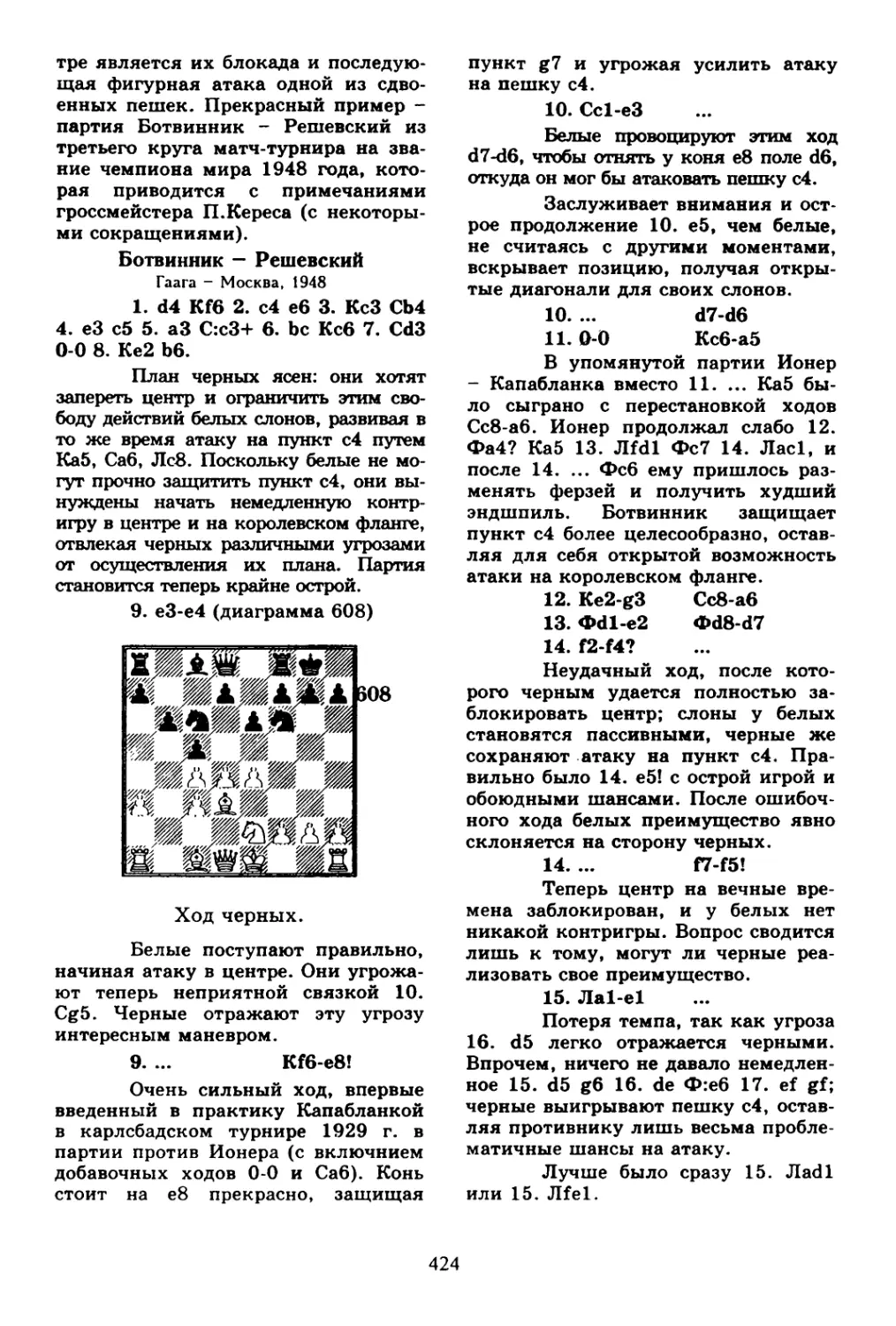

б) Сдвоенные пешки. 423

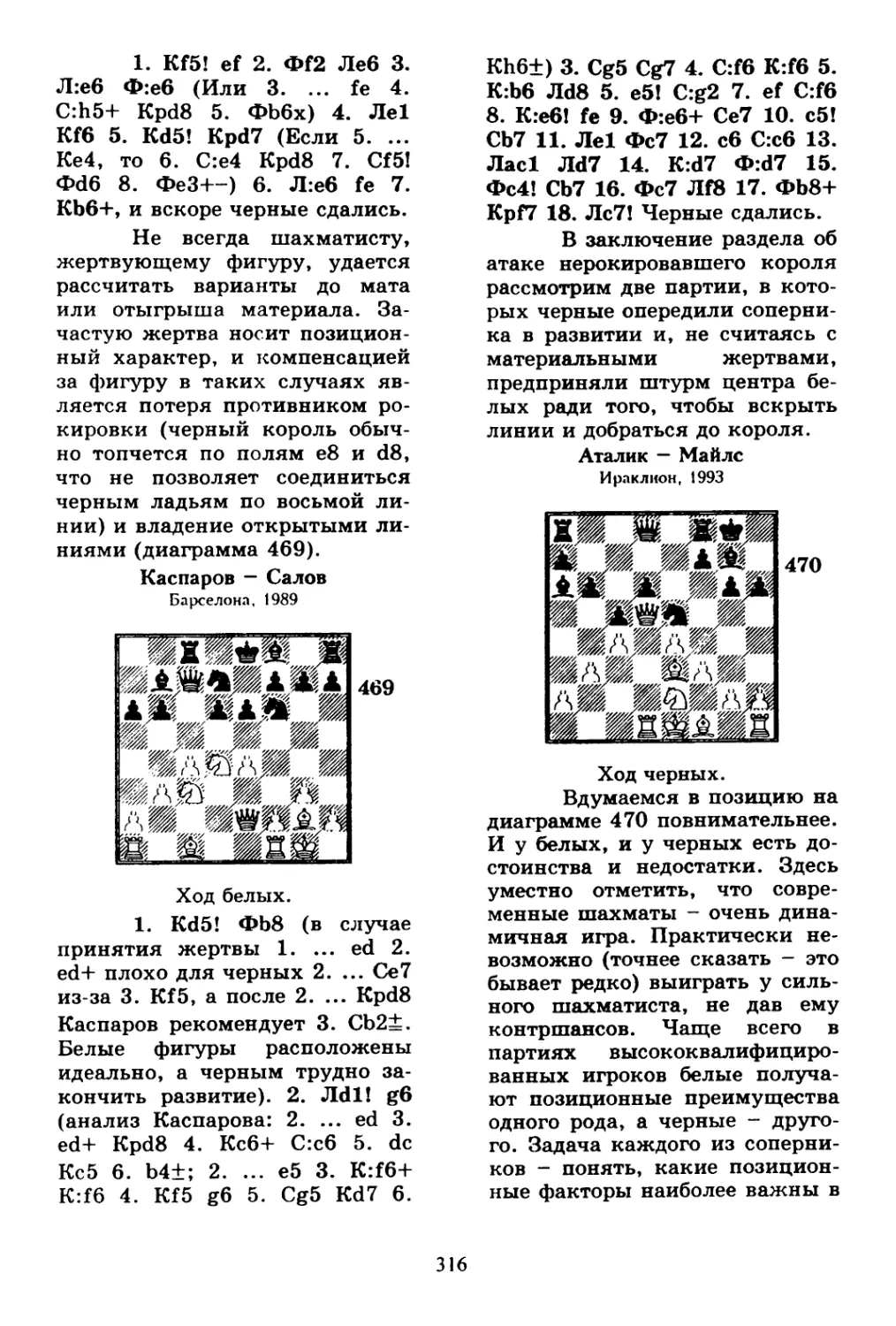

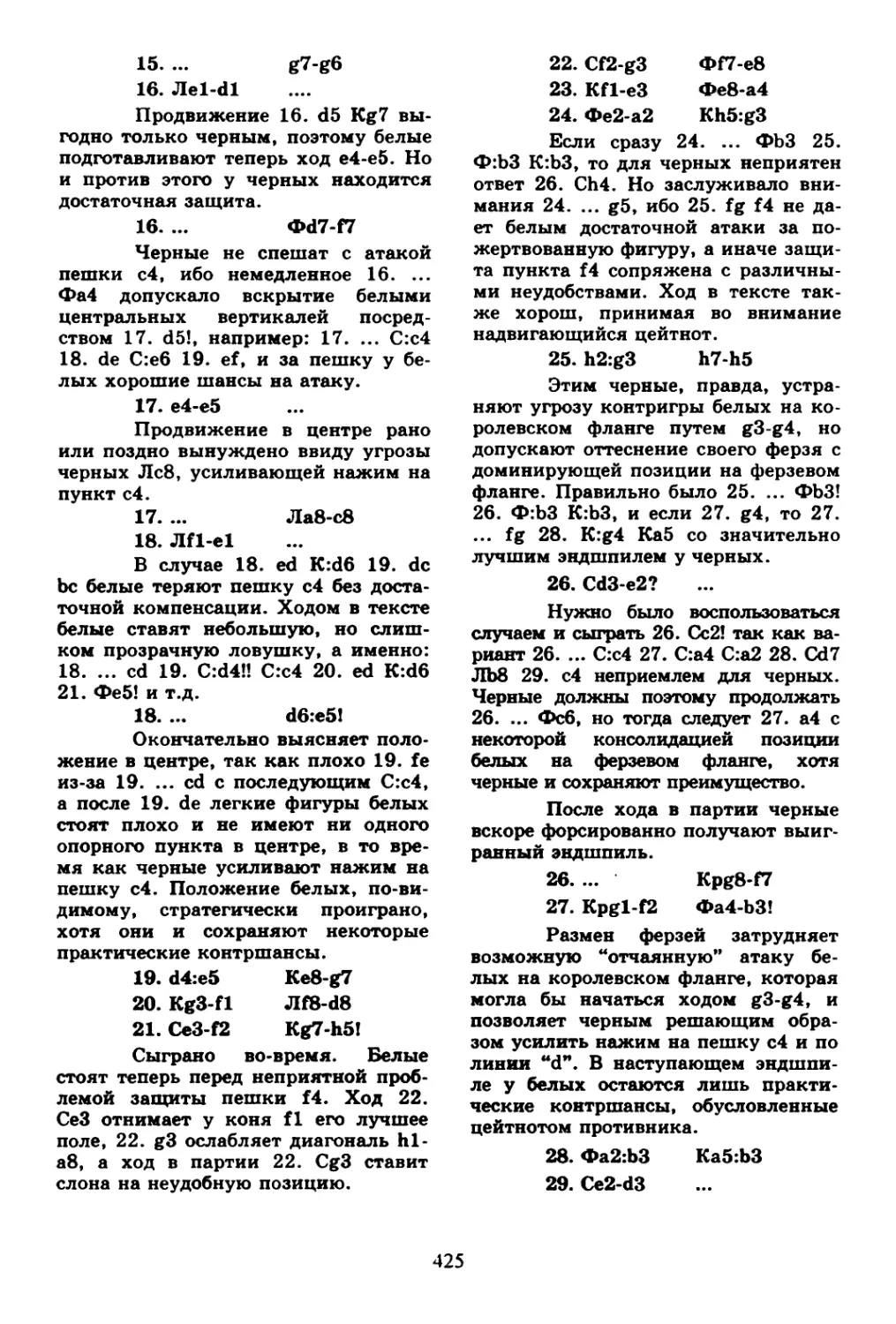

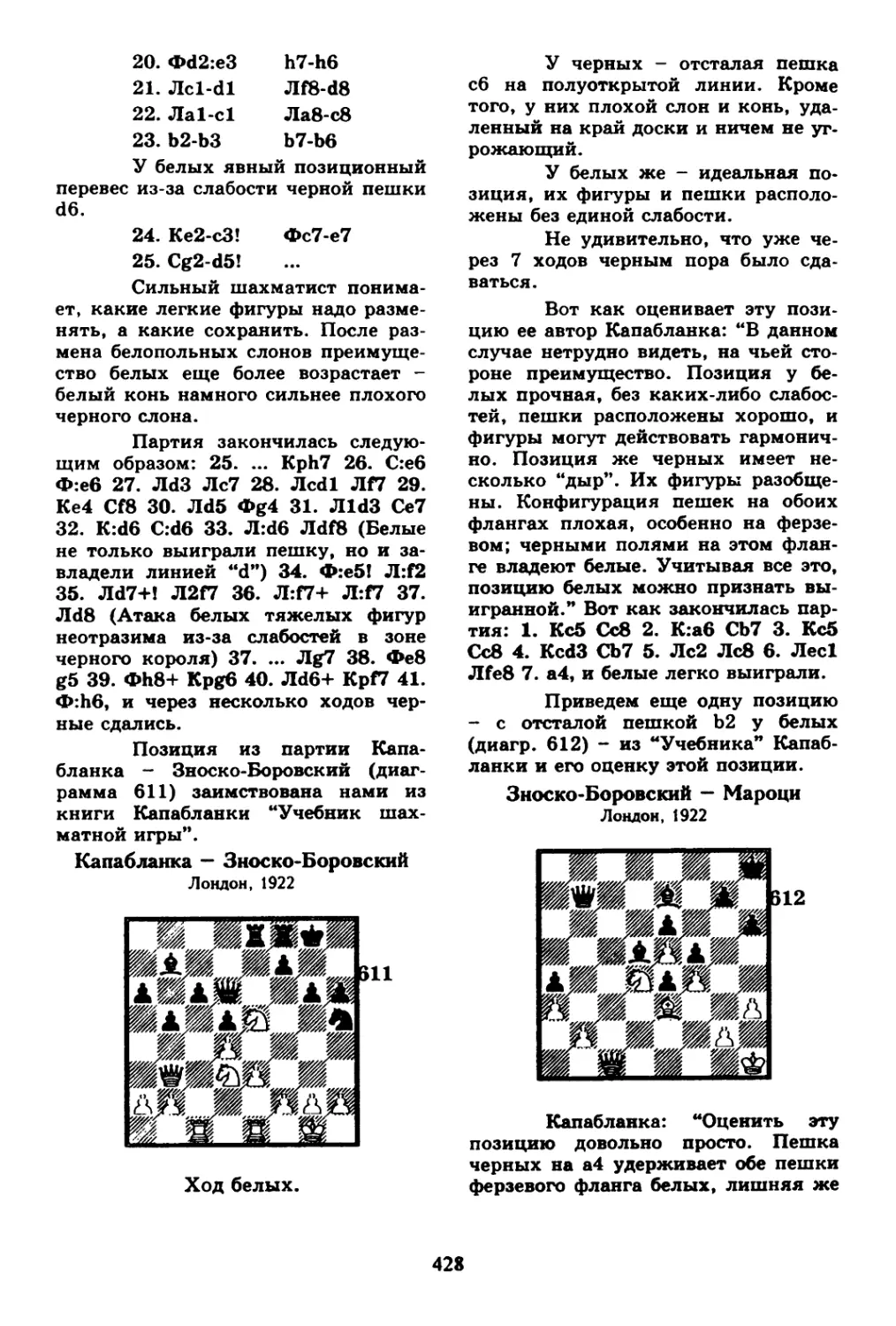

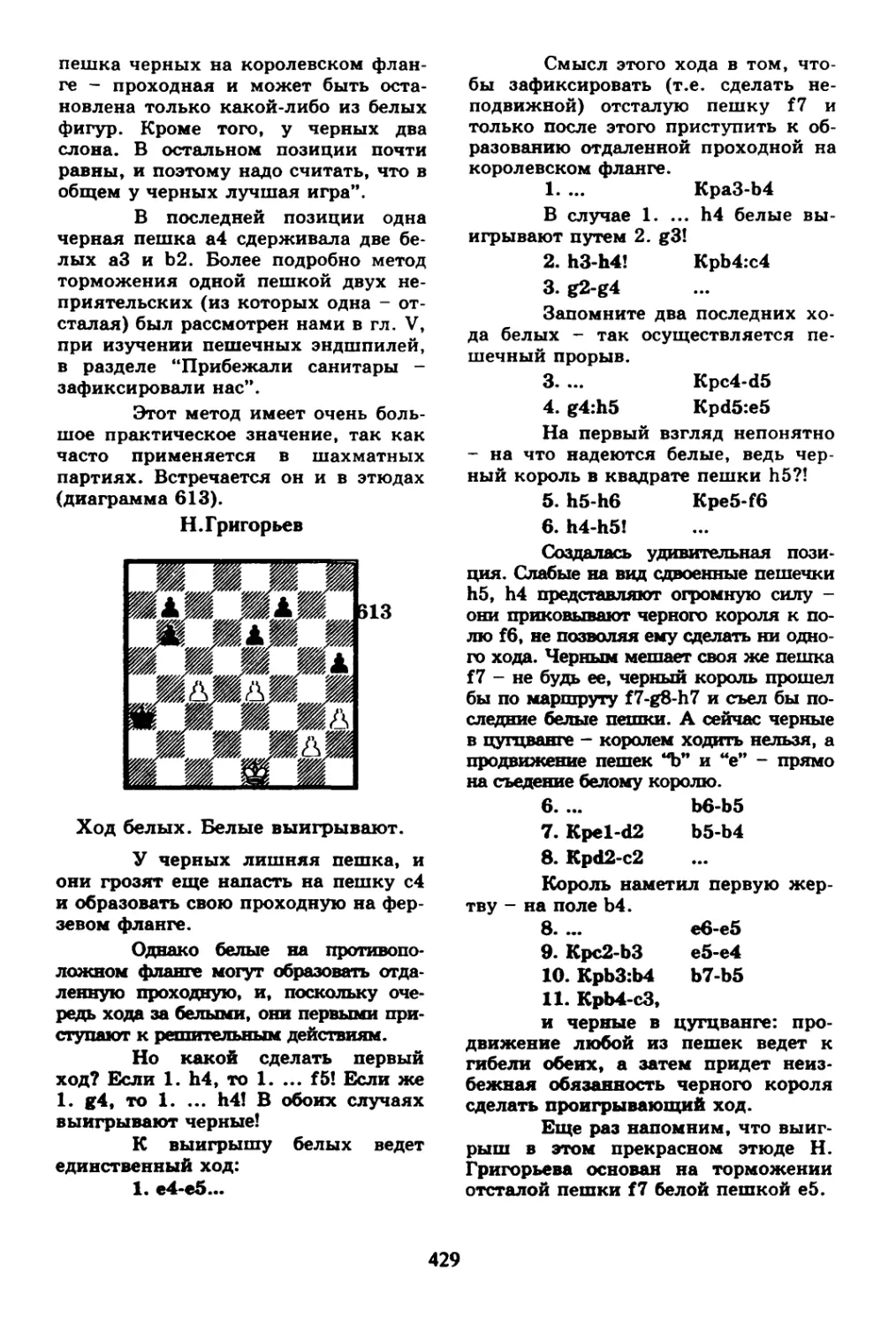

в) Отсталые пешки. 427

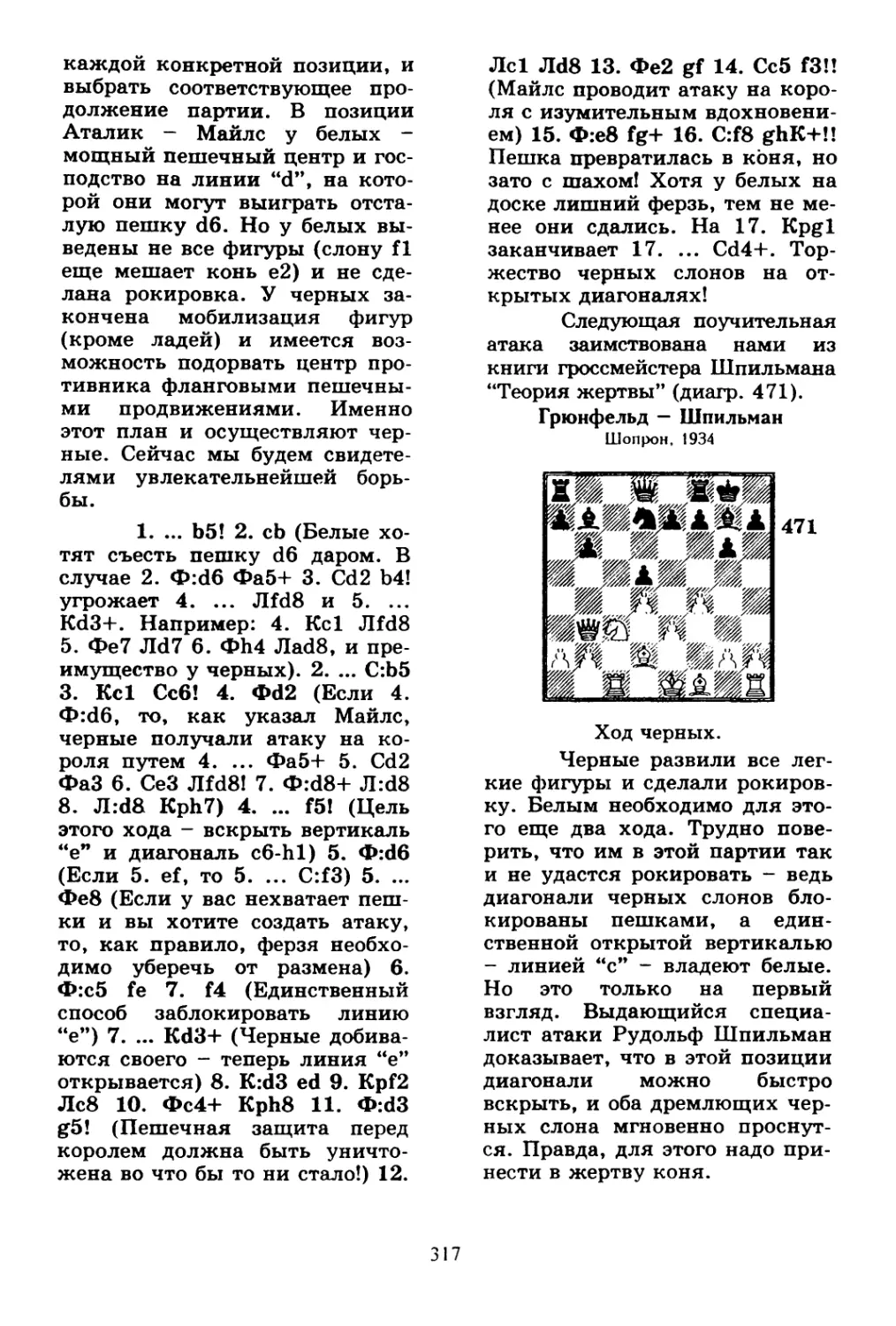

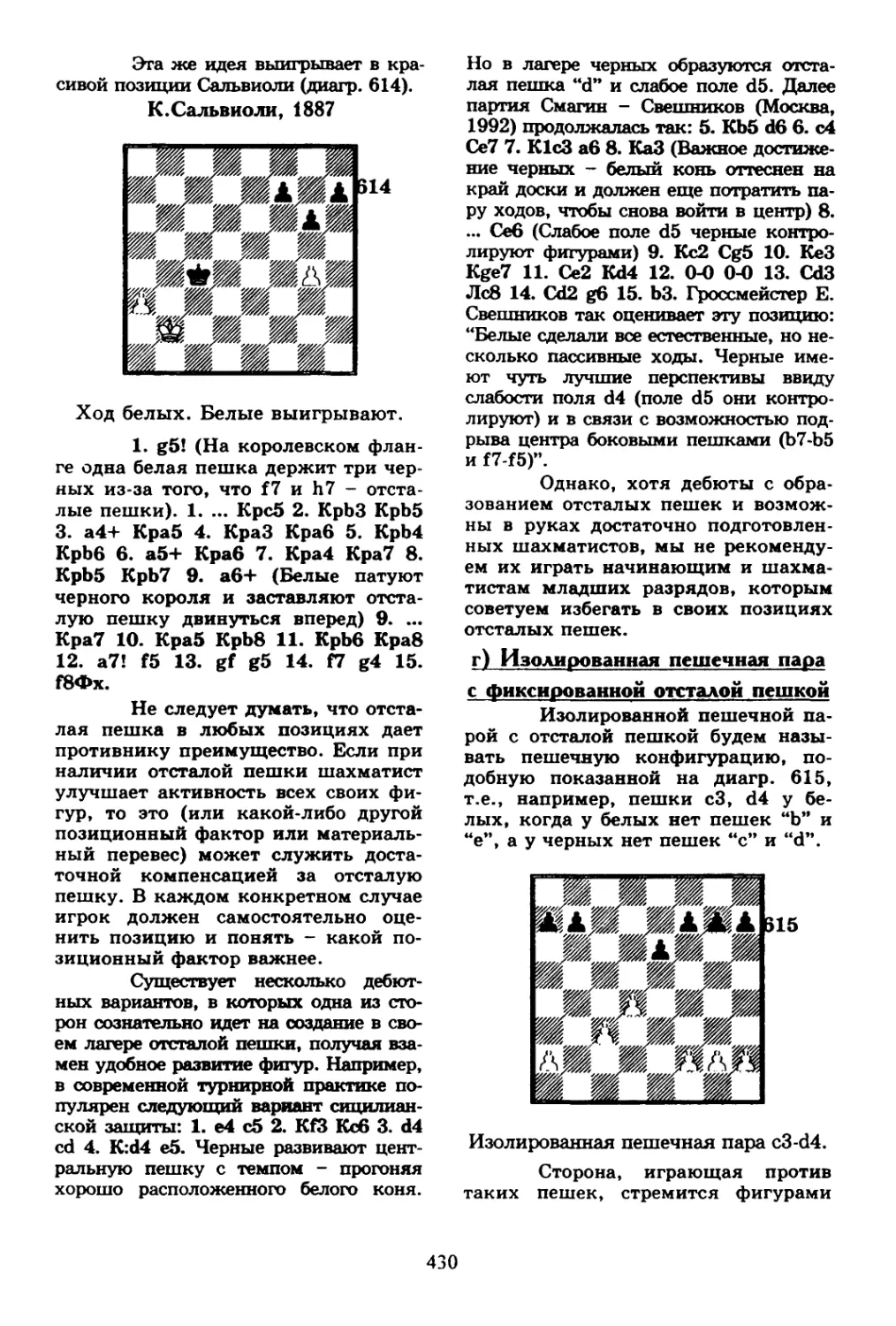

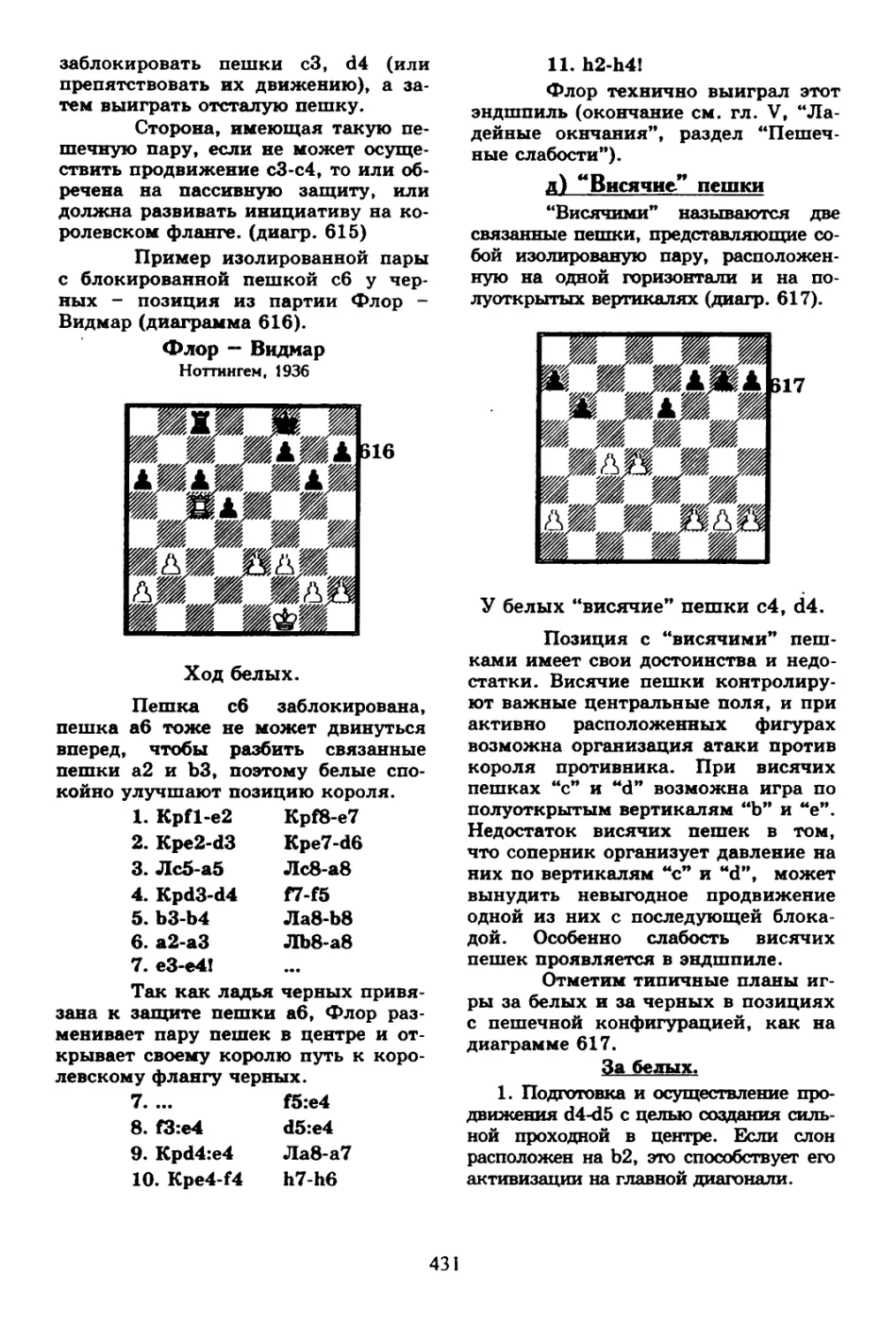

г) Изолированная пешечная пара с фиксированной отсталой пешкой. 430

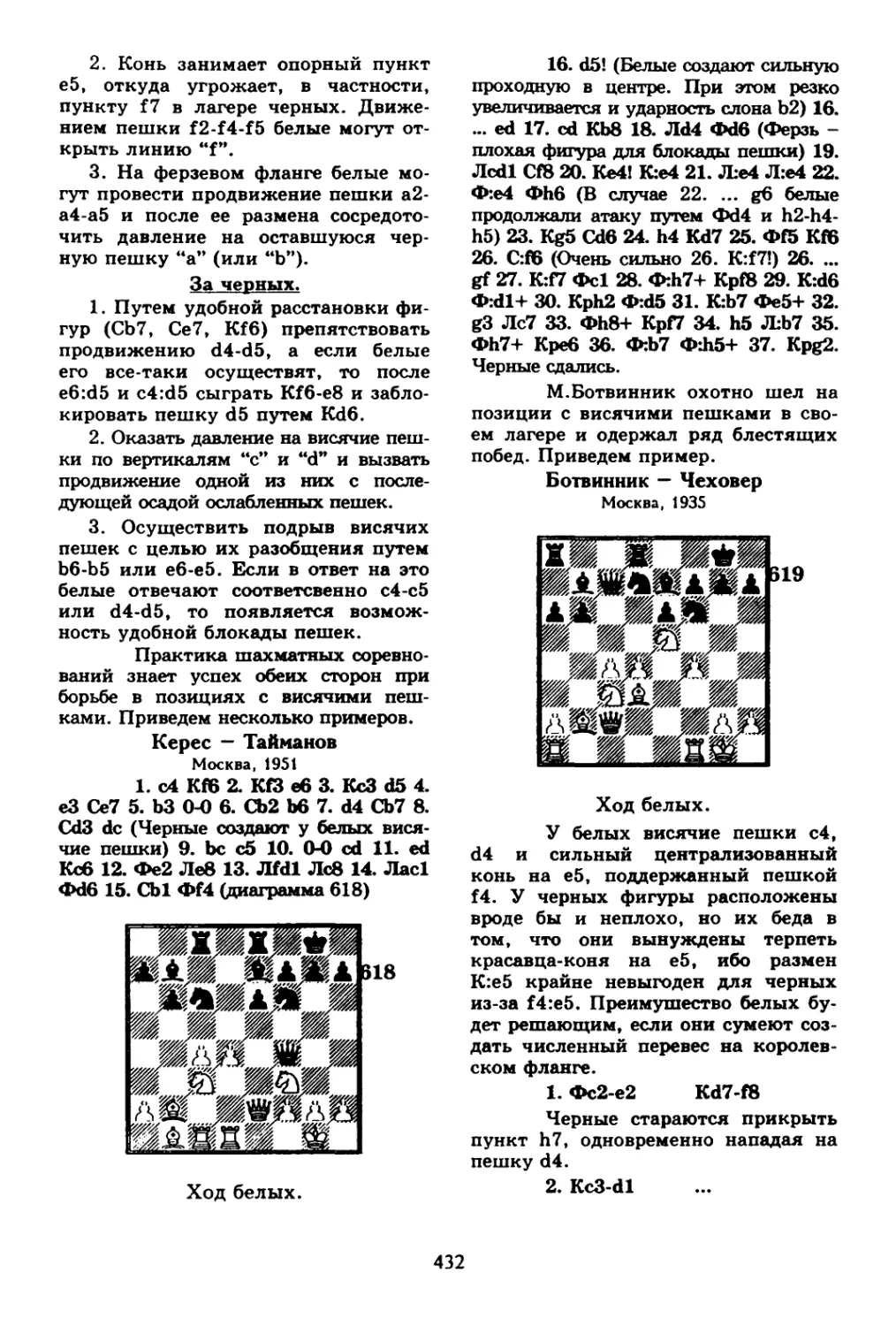

д) “Висячие” пешки. 431

е) Как избавиться от пешечных слабостей. 438

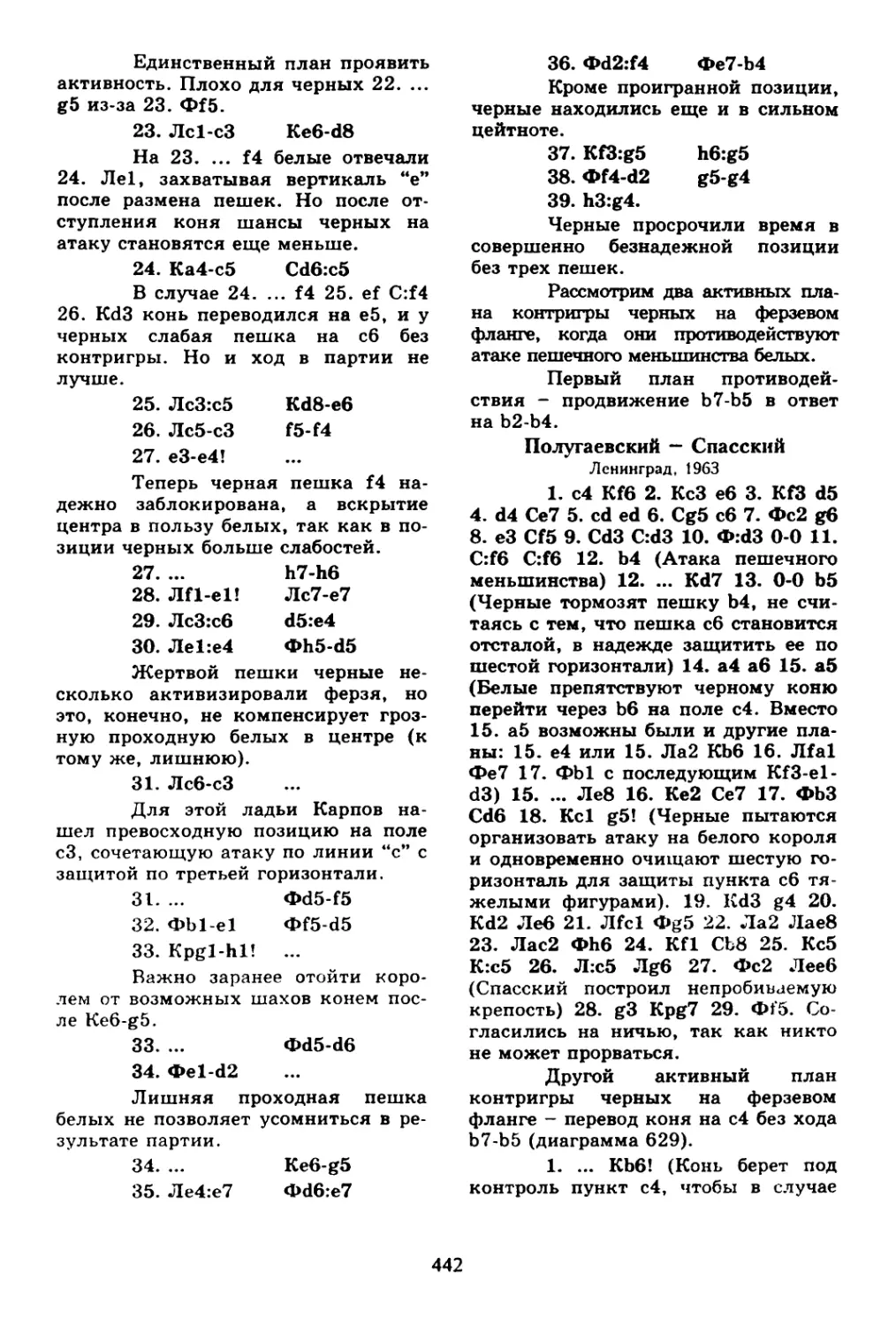

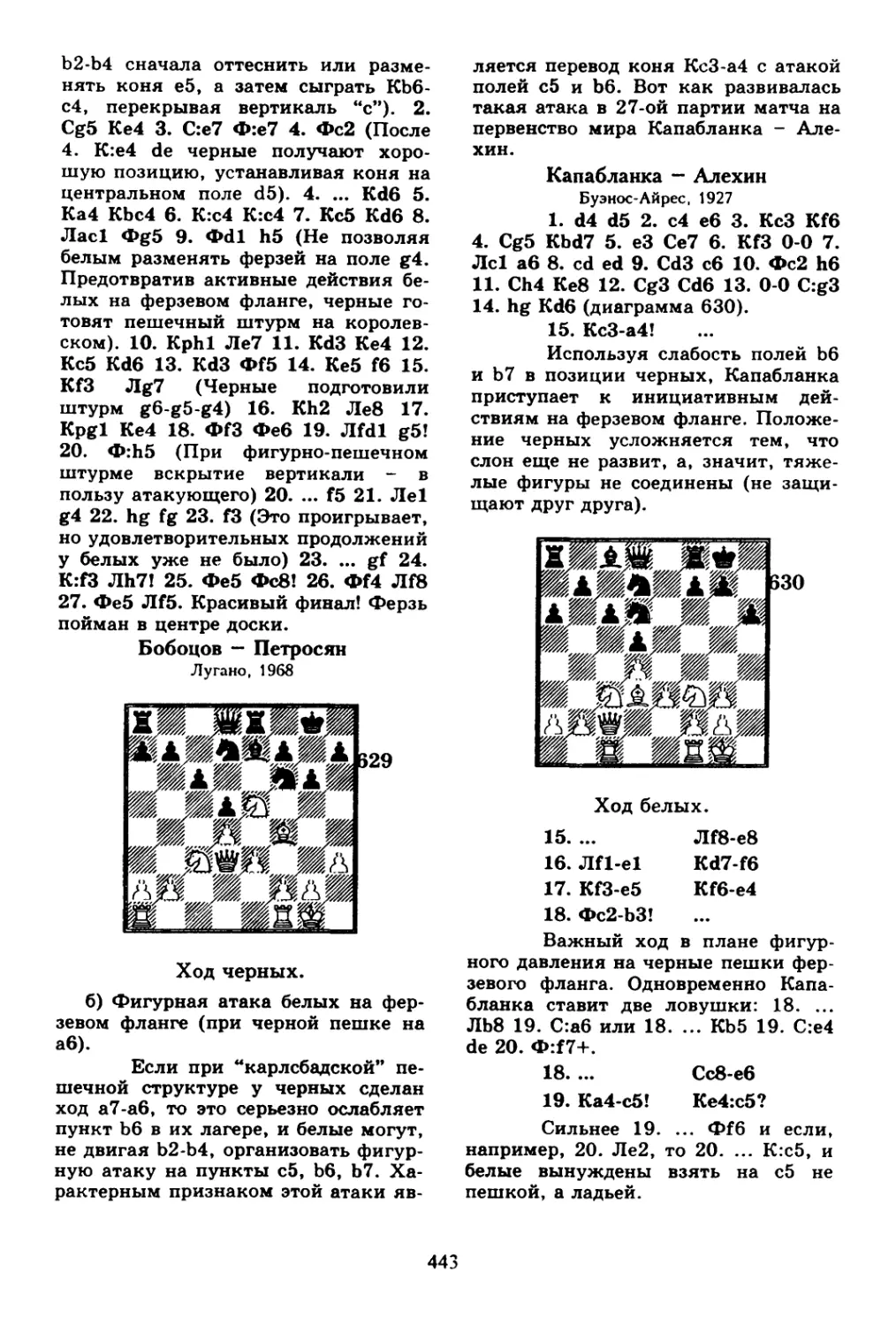

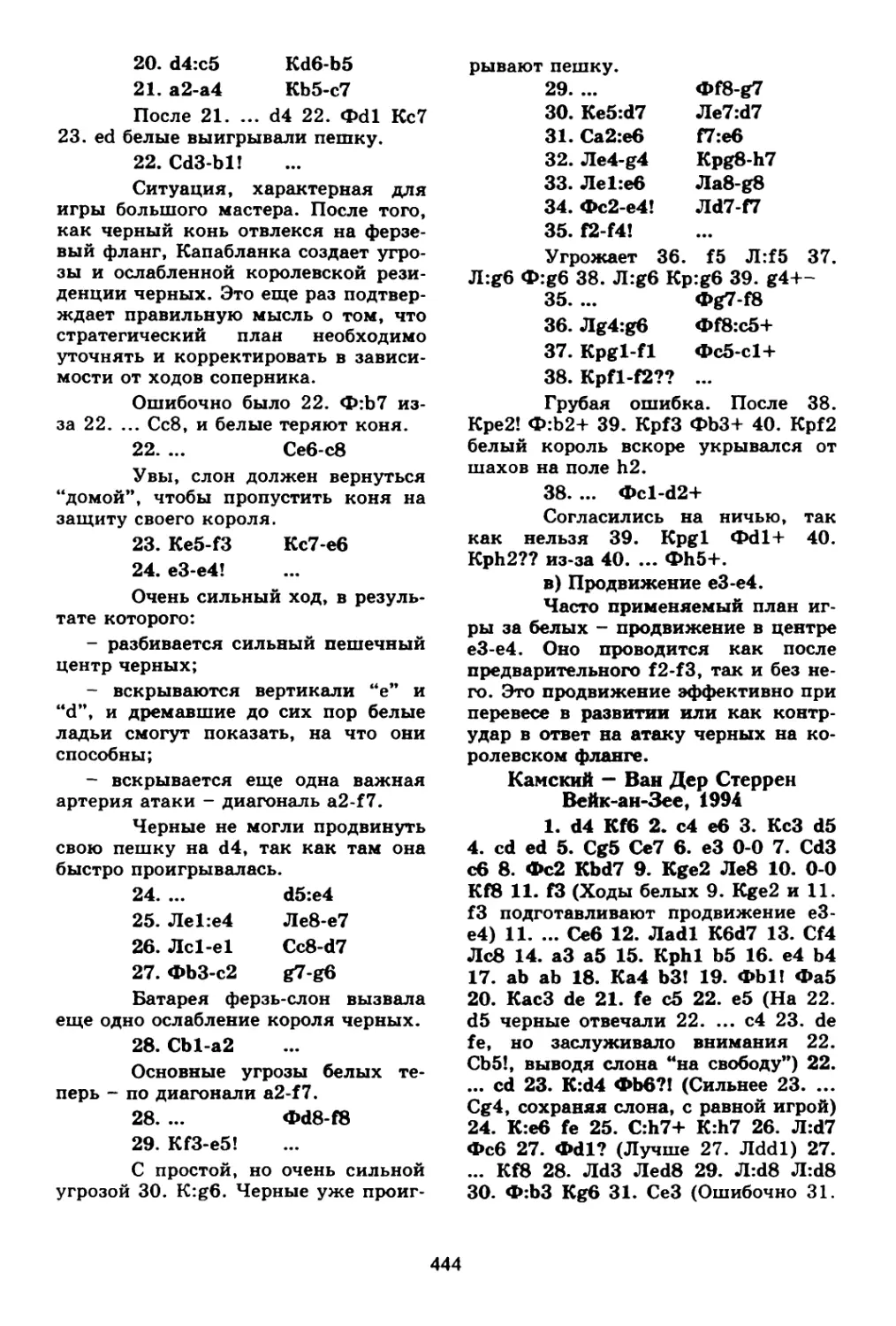

2. “Карлсбад ская” структура. 440

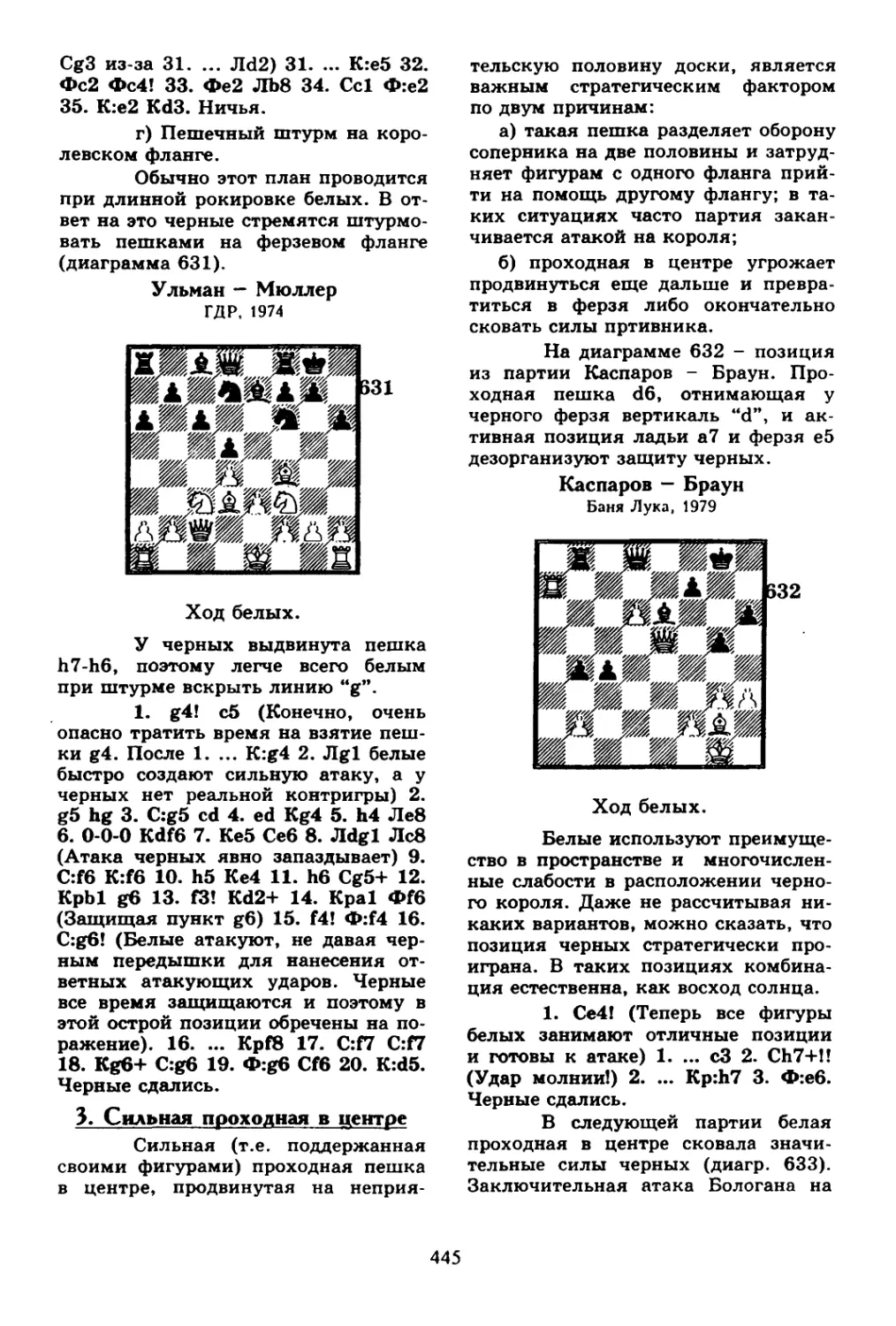

3. Сильная проходная в центре. 445

4. Пешечный перевес на ферзевом фланге. 447

Д. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИЛ. 448

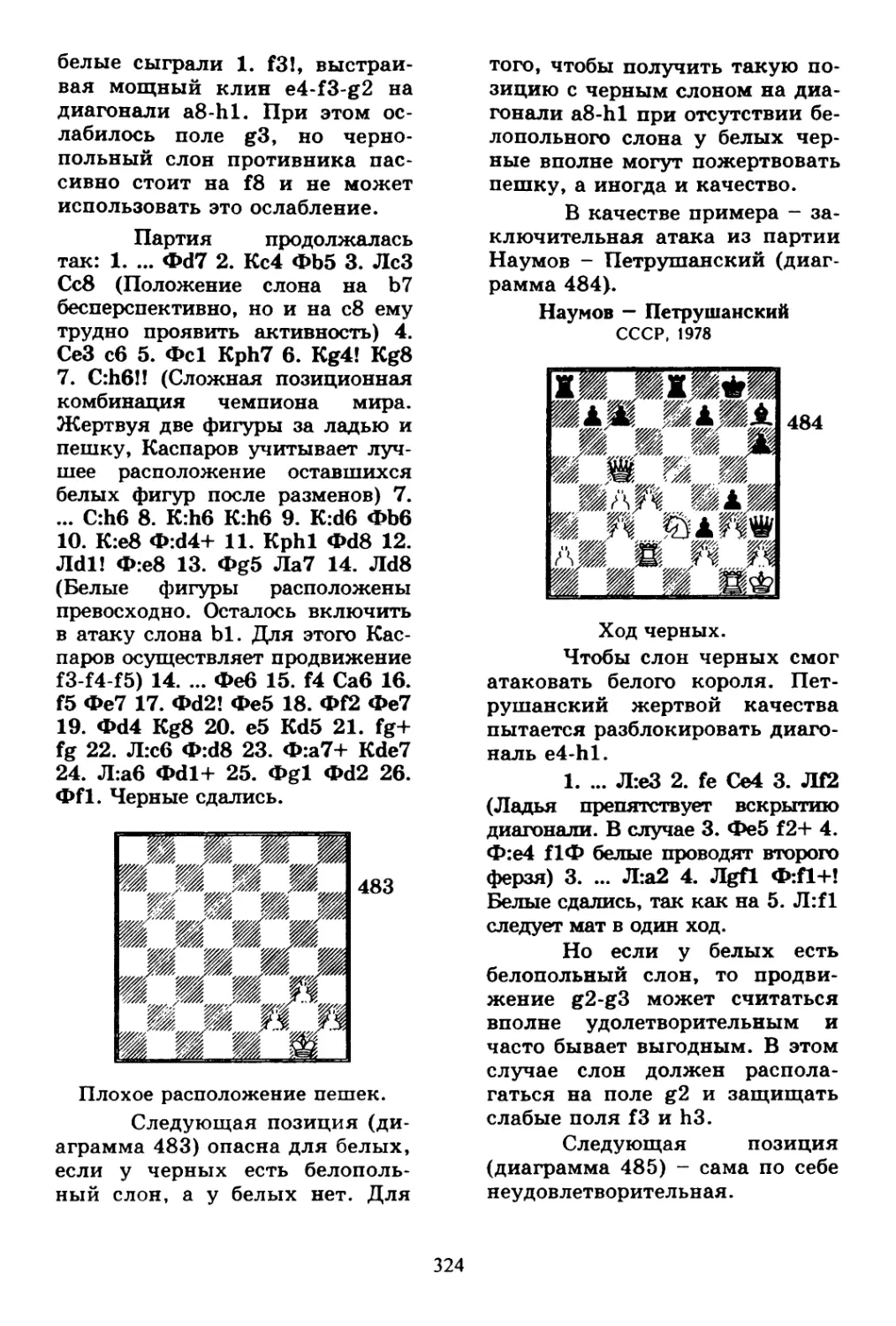

1. О важности согласованного (гармоничного) действия фигур. 448

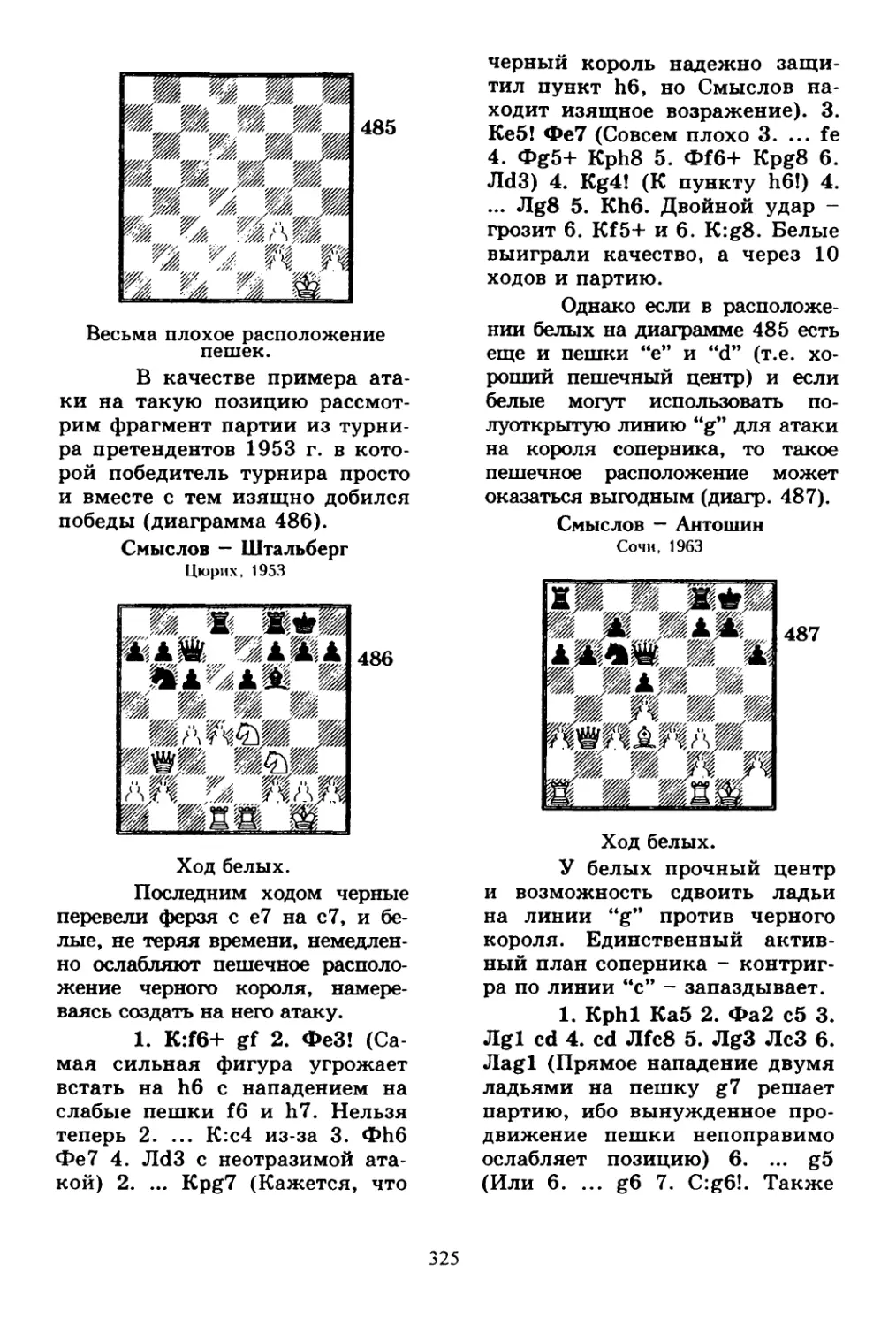

2. Пять типов взаимодействия фигур. 449

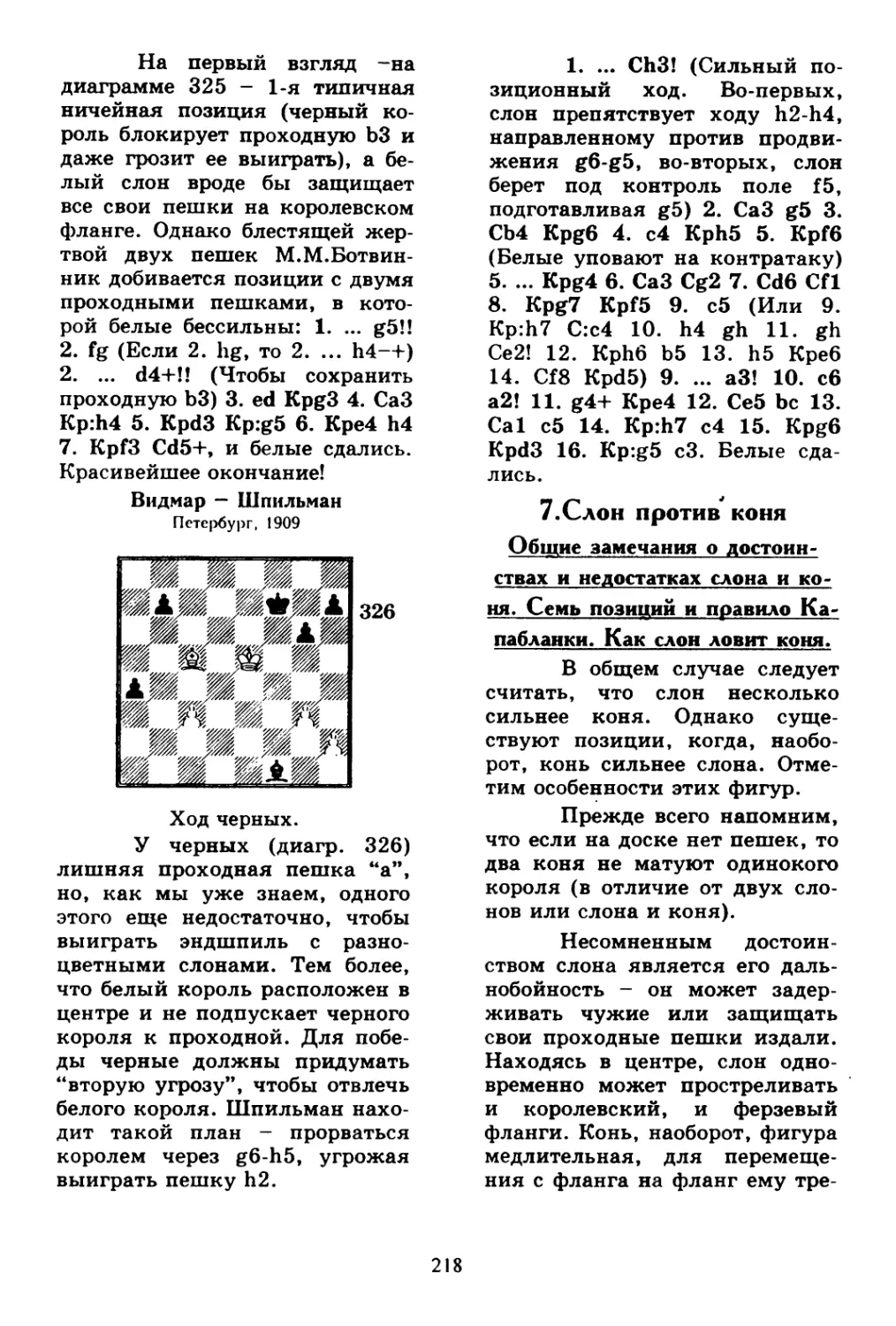

3. Пять факторов, определяющих ценность фигур. 452

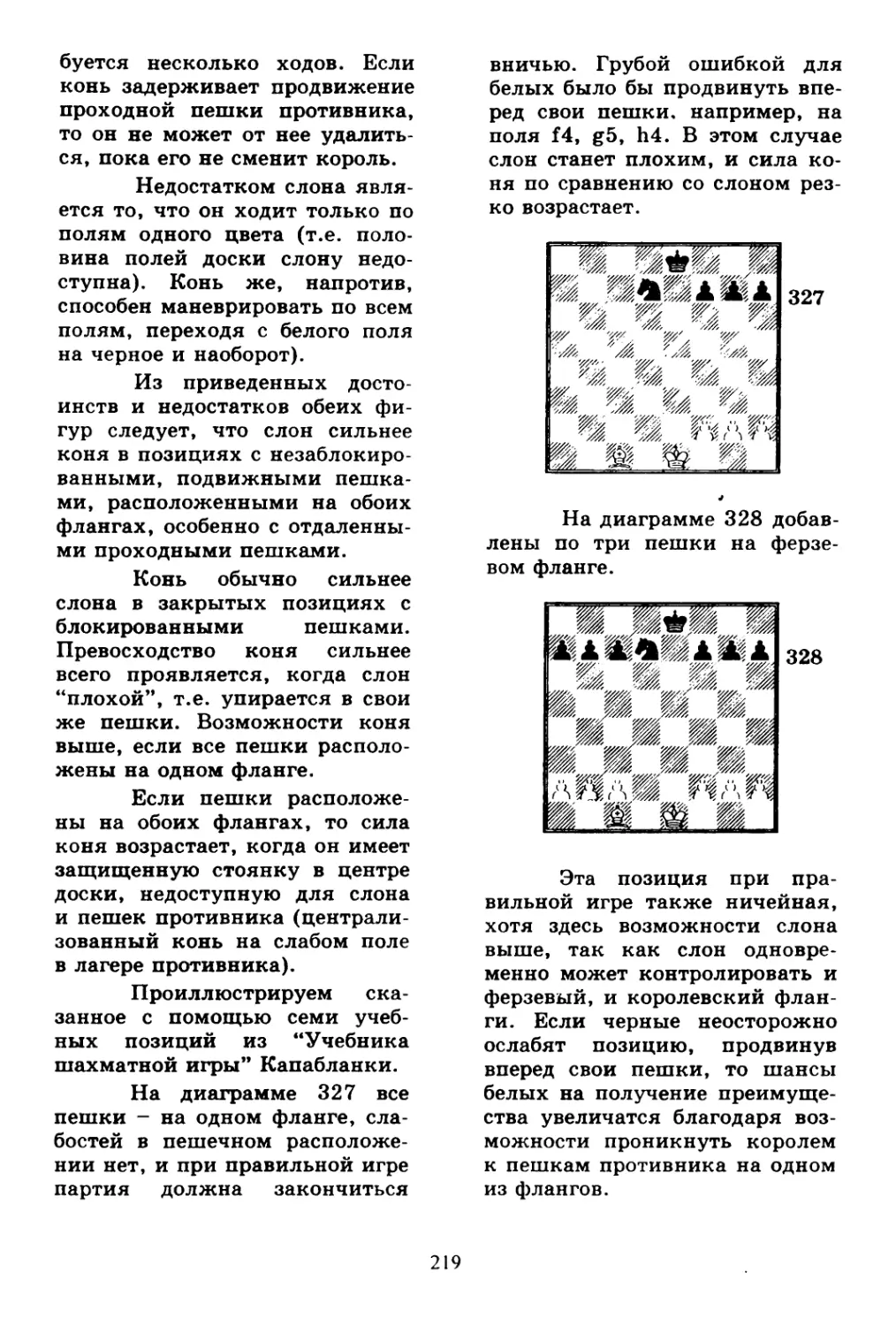

4. О гармоничном и негармоничном расположении пешек

по отношению к своим фигурам. 455

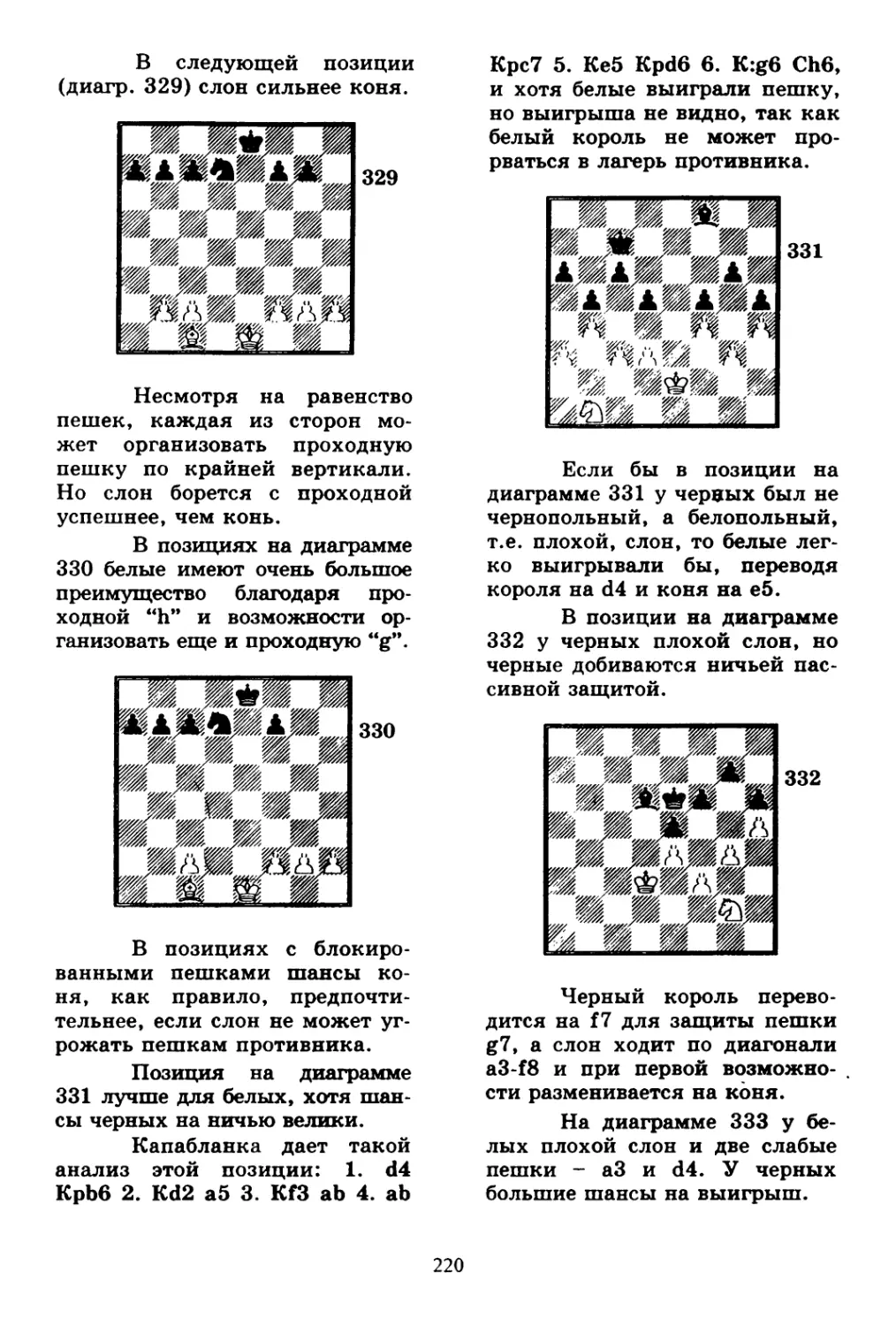

Е. БОРЬБА ЗА ЛИНИИ И ПОЛЯ. 456

1. Открытые линии как элементы стратегии. 456

а) Вертикали. 456

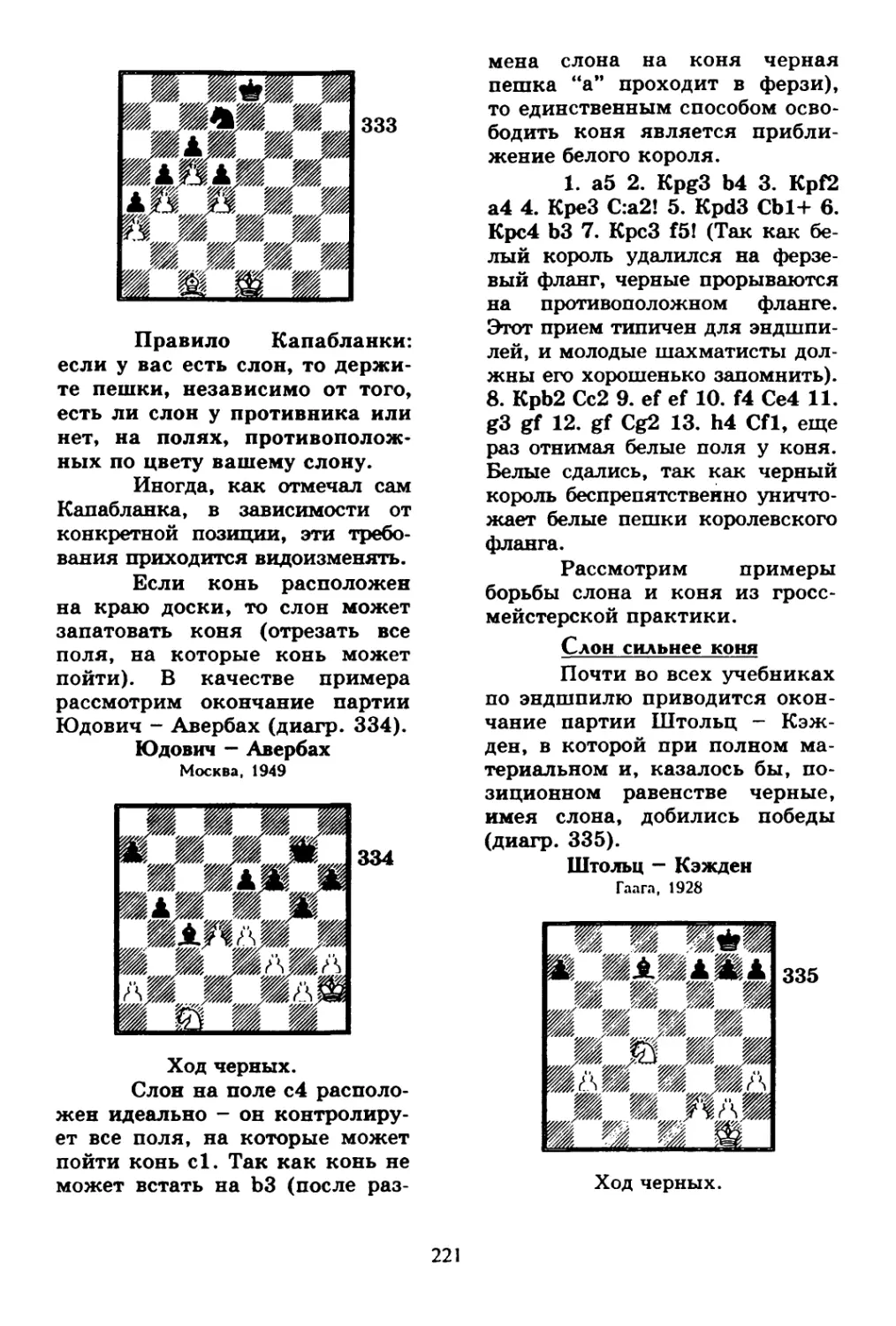

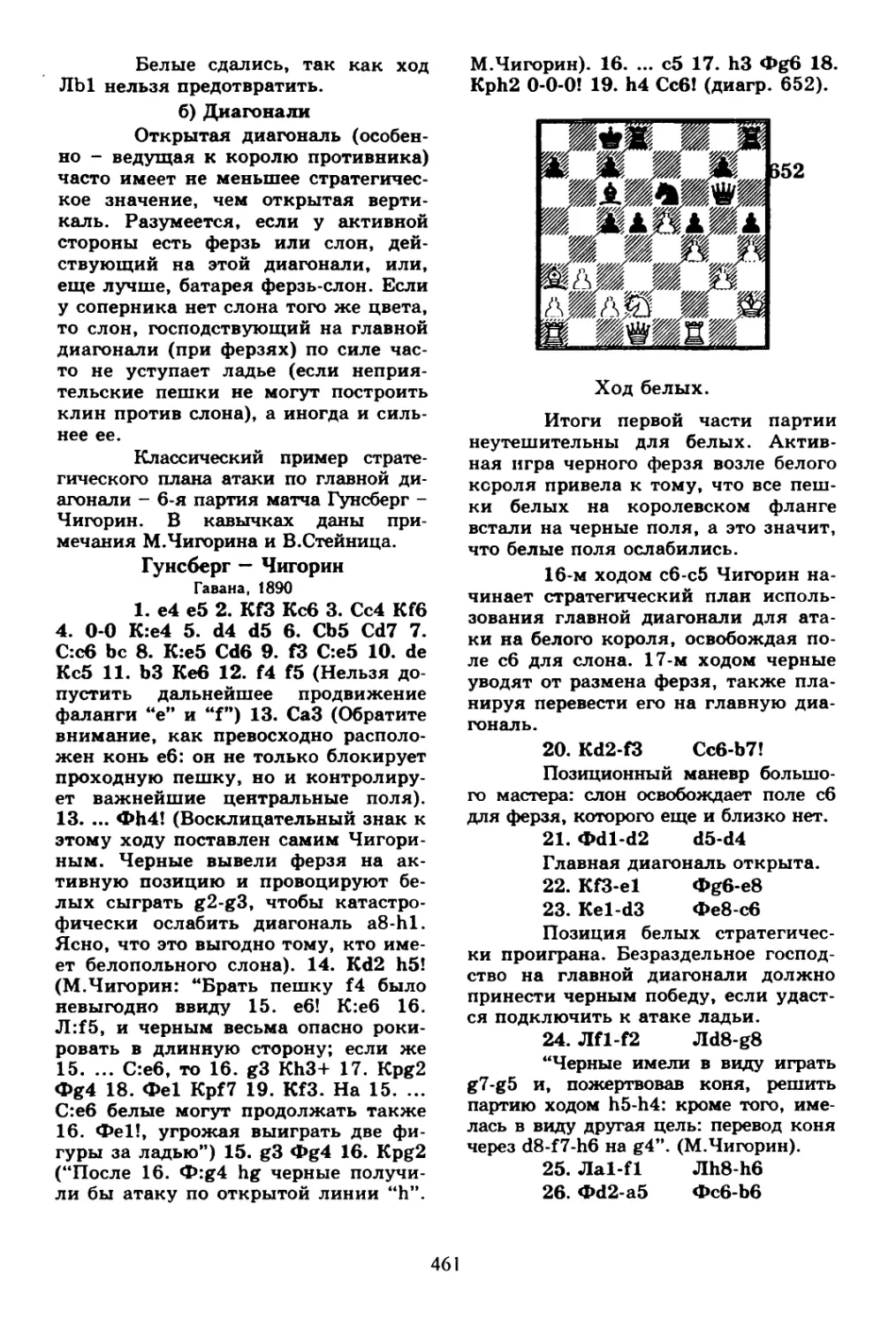

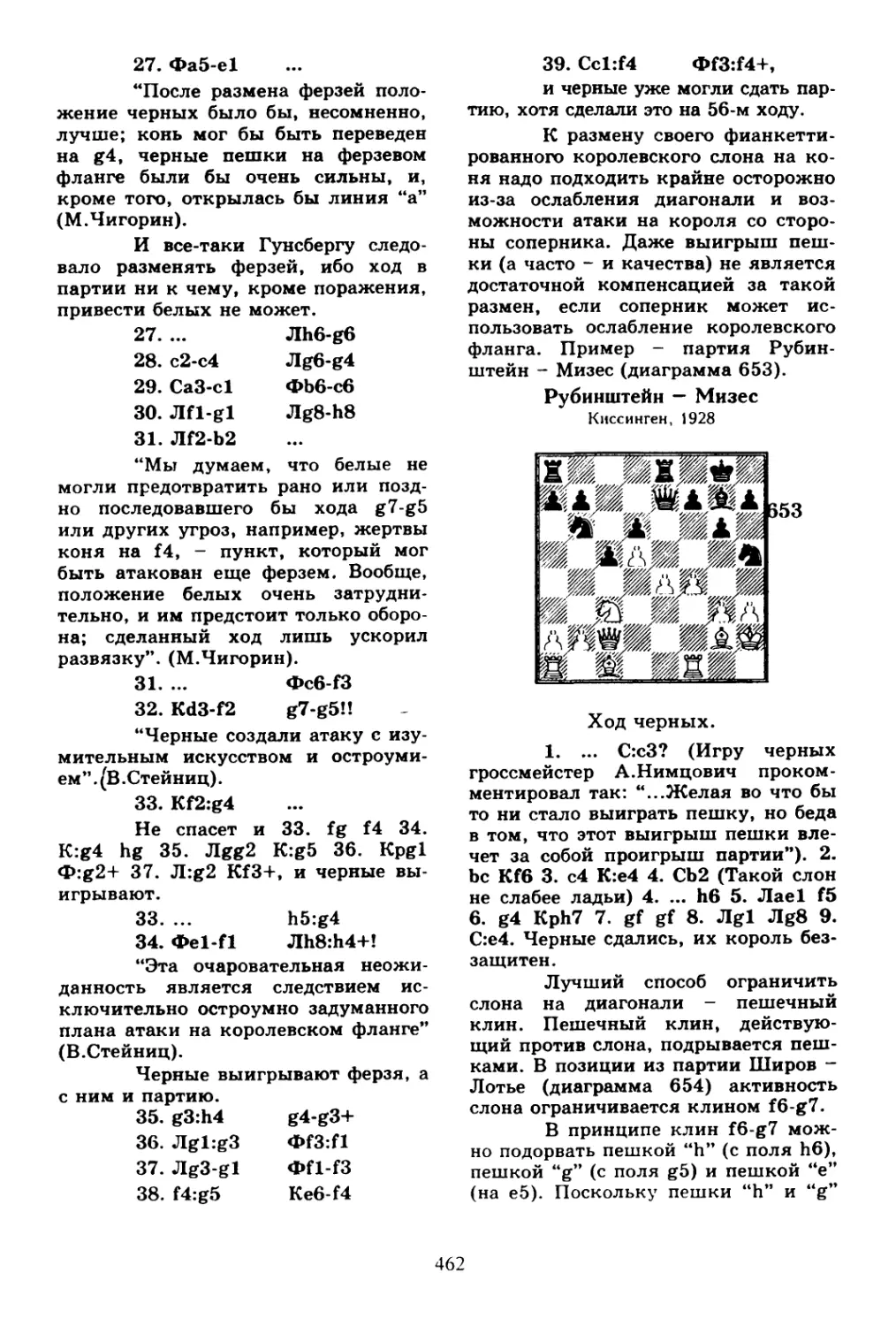

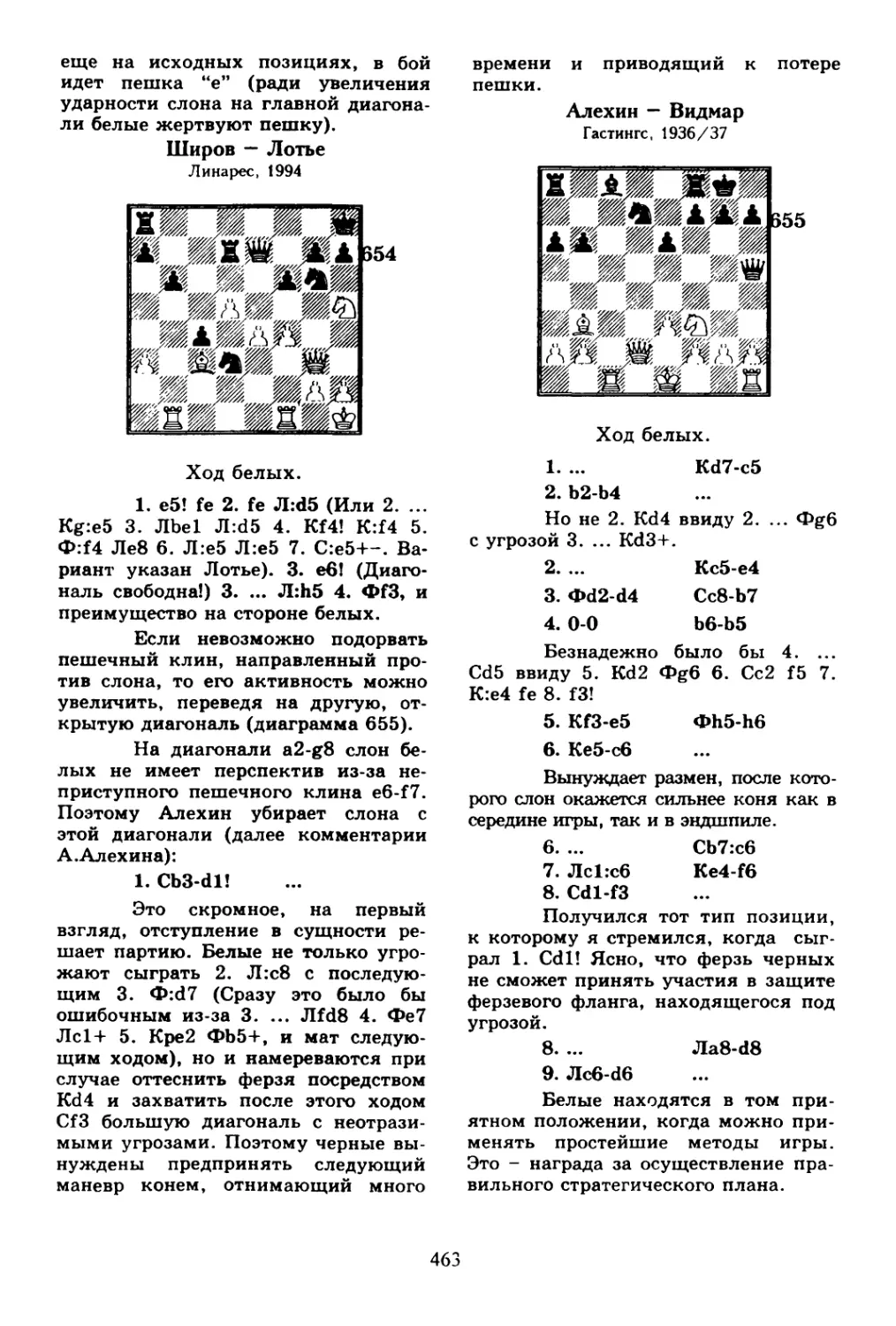

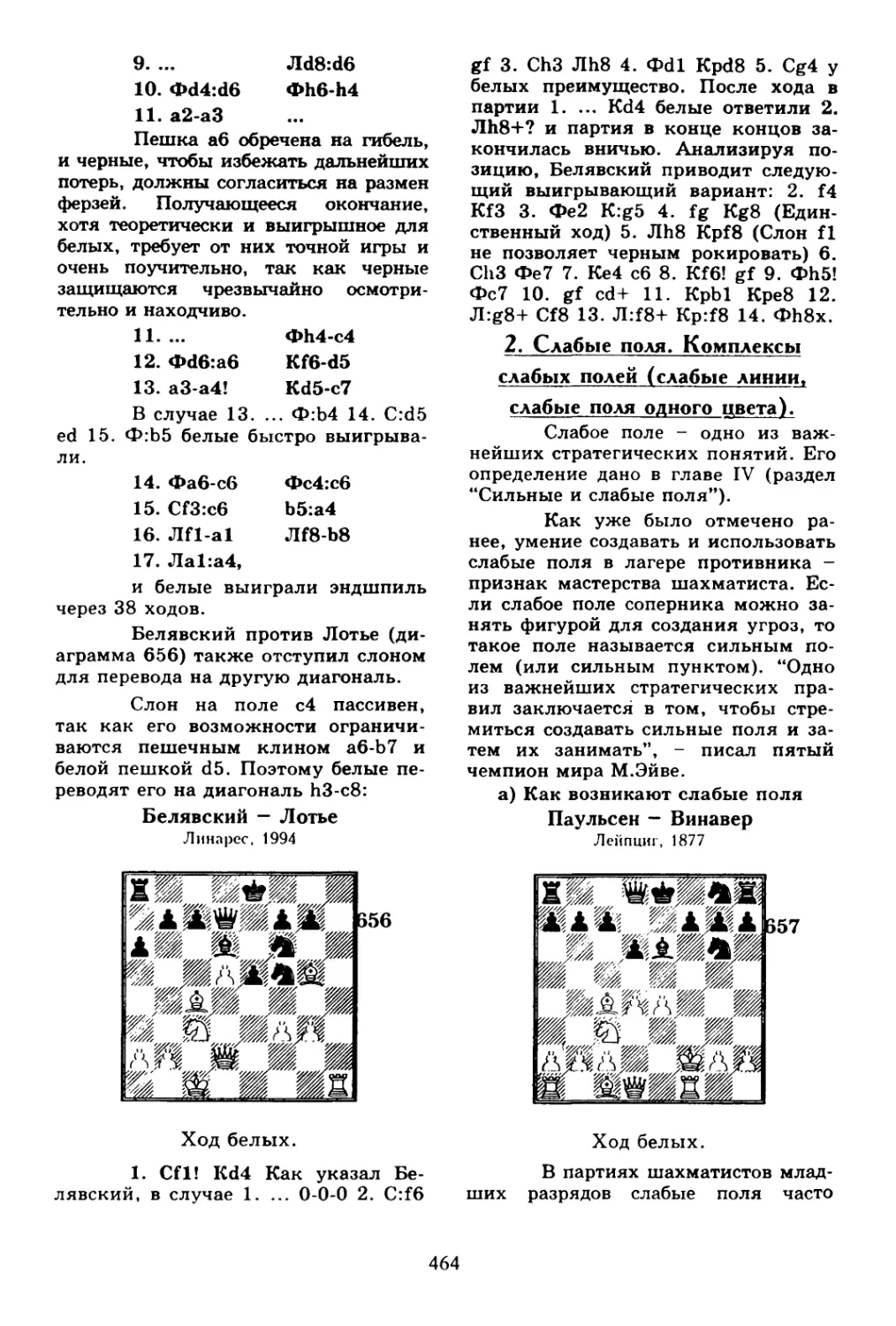

б) Диагонали. 461

2. Слабые поля. Комплексы слабых полей

(слабые линии, слабые поля одного цвета). 464

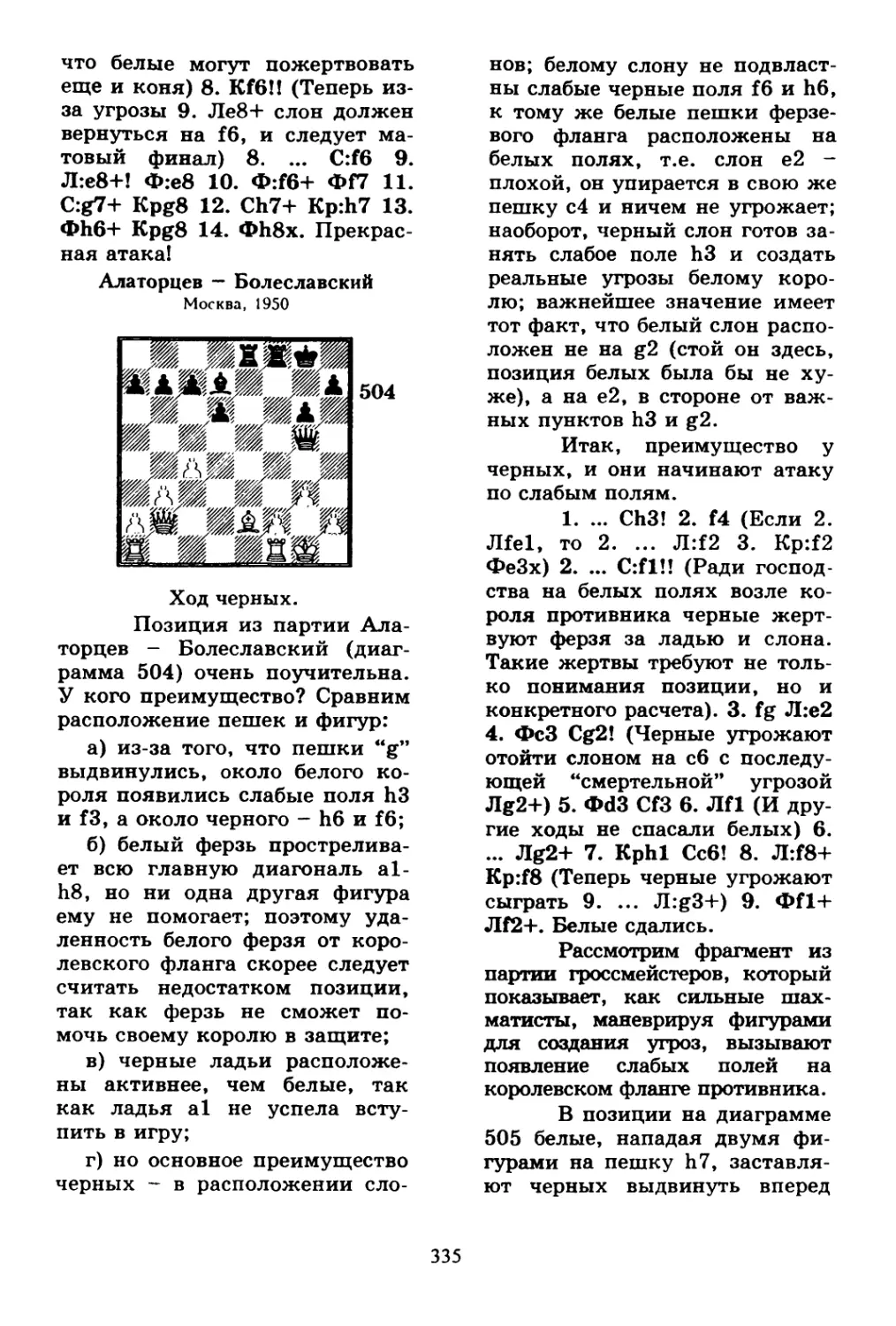

3. Стратегически важные пункты. 470

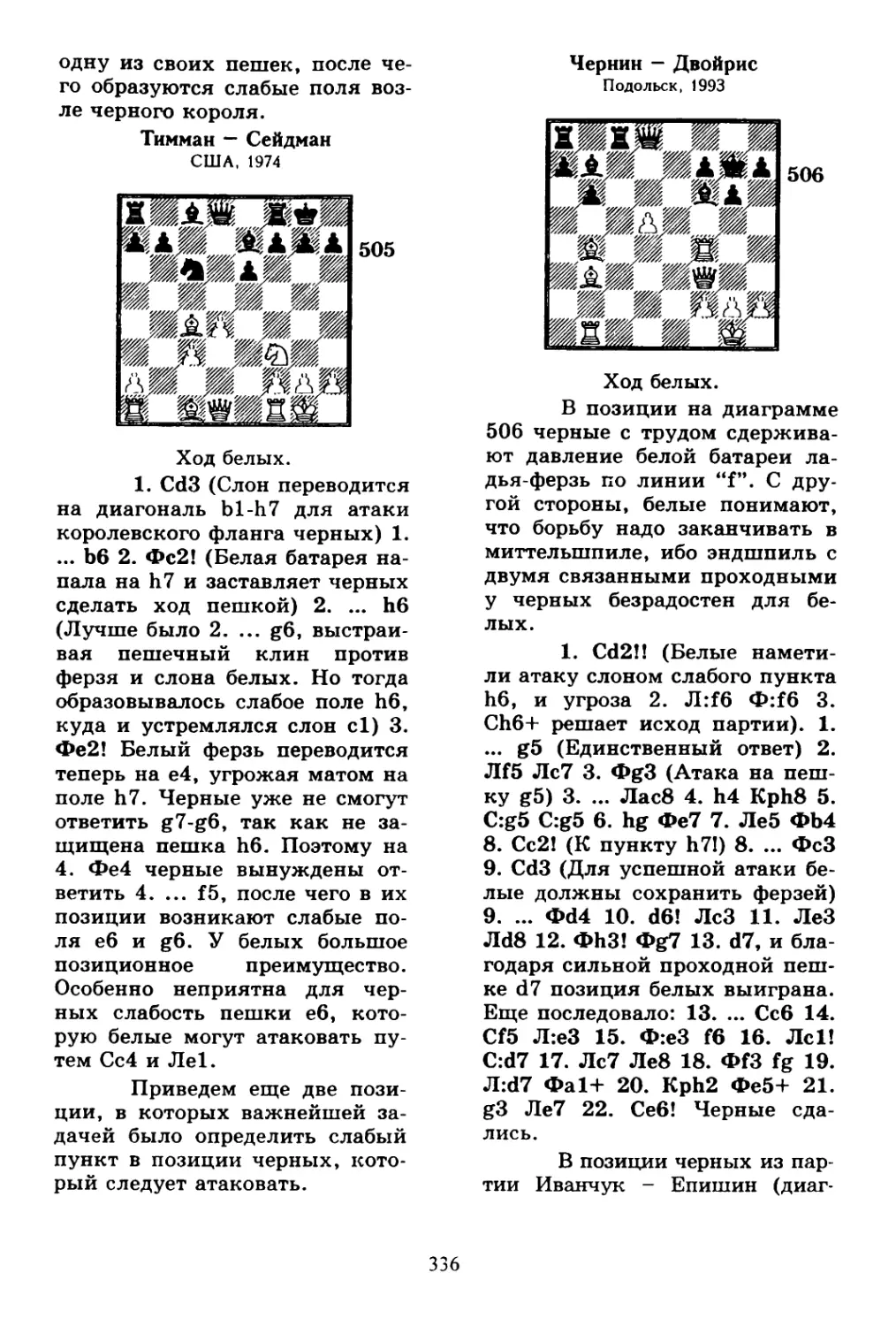

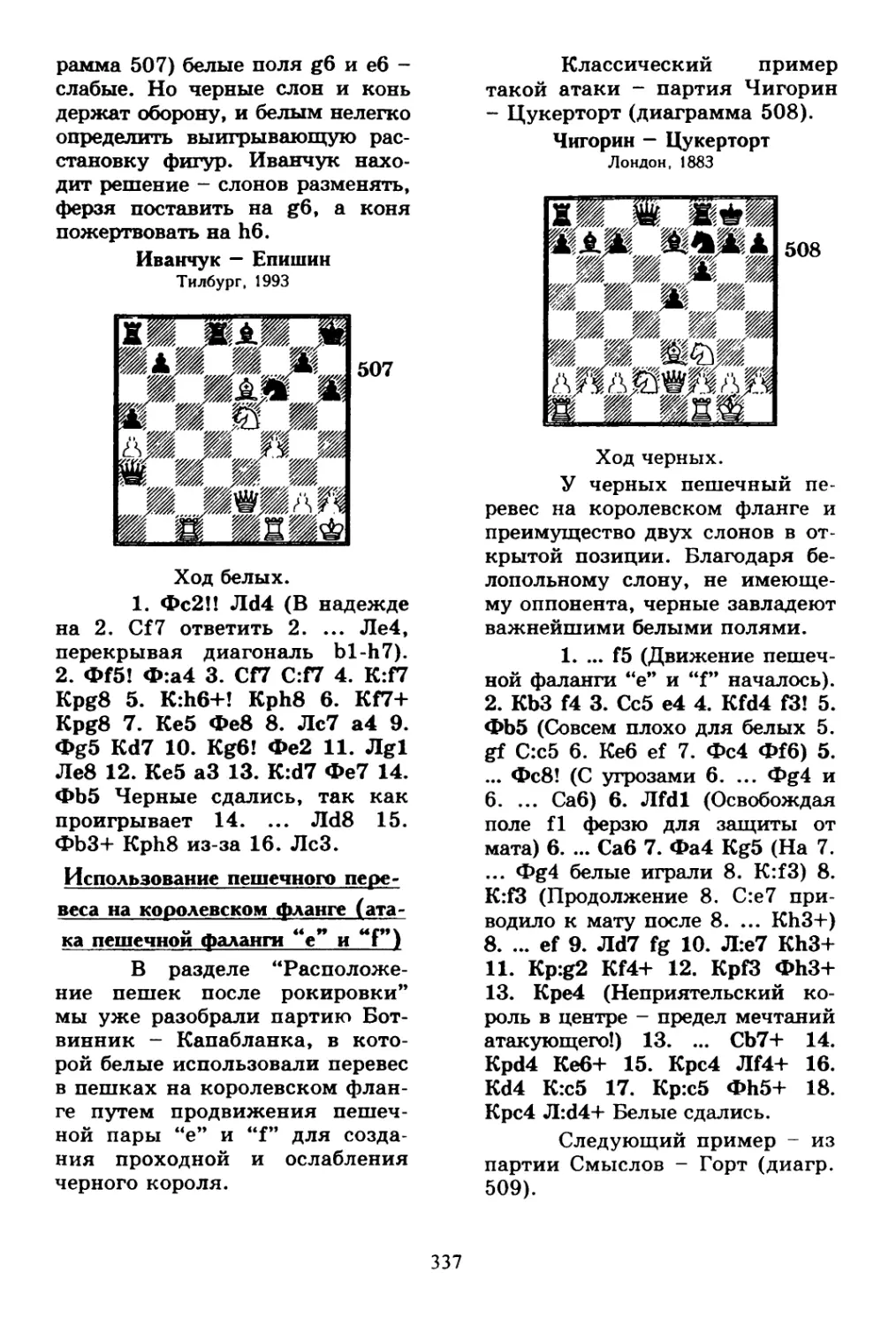

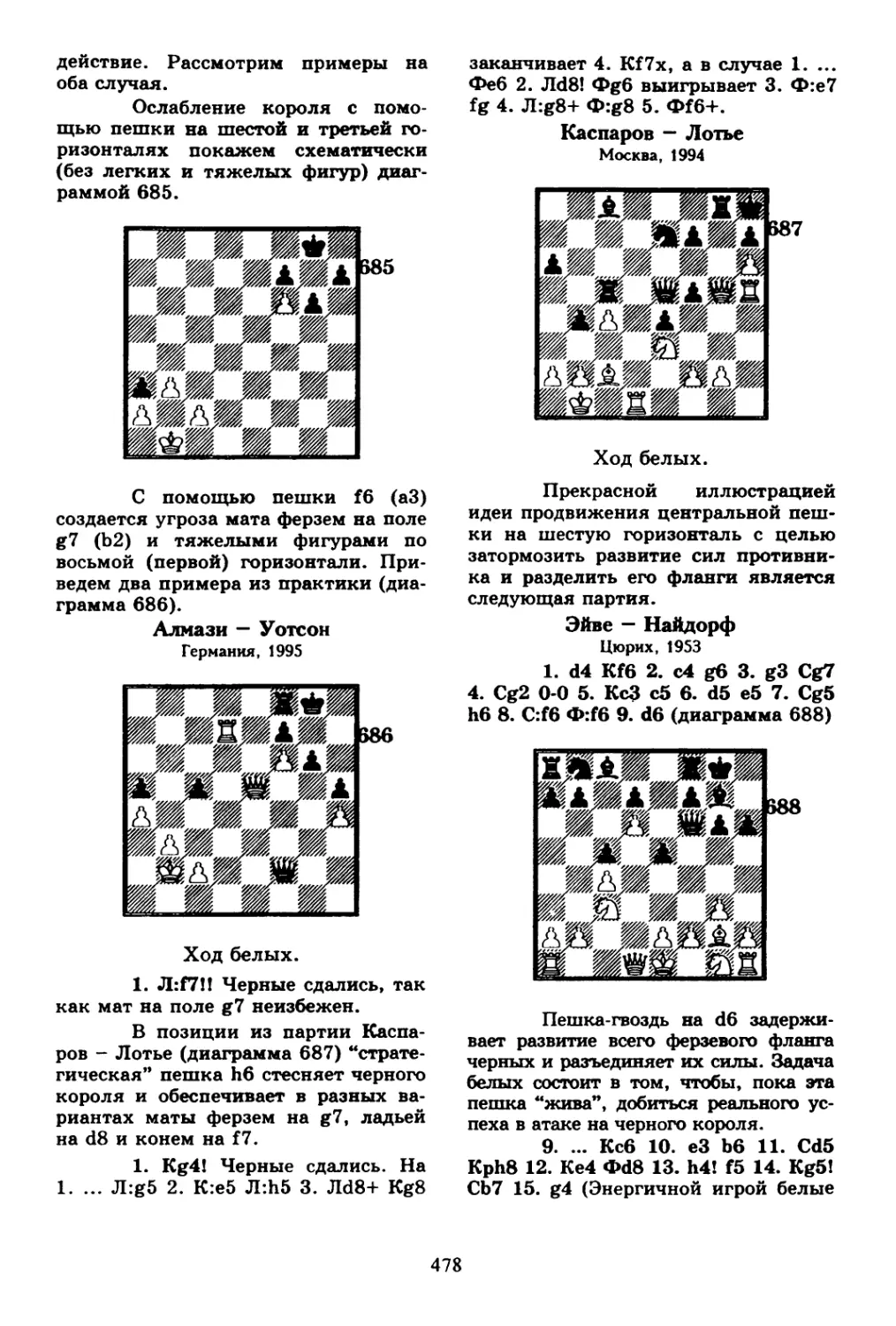

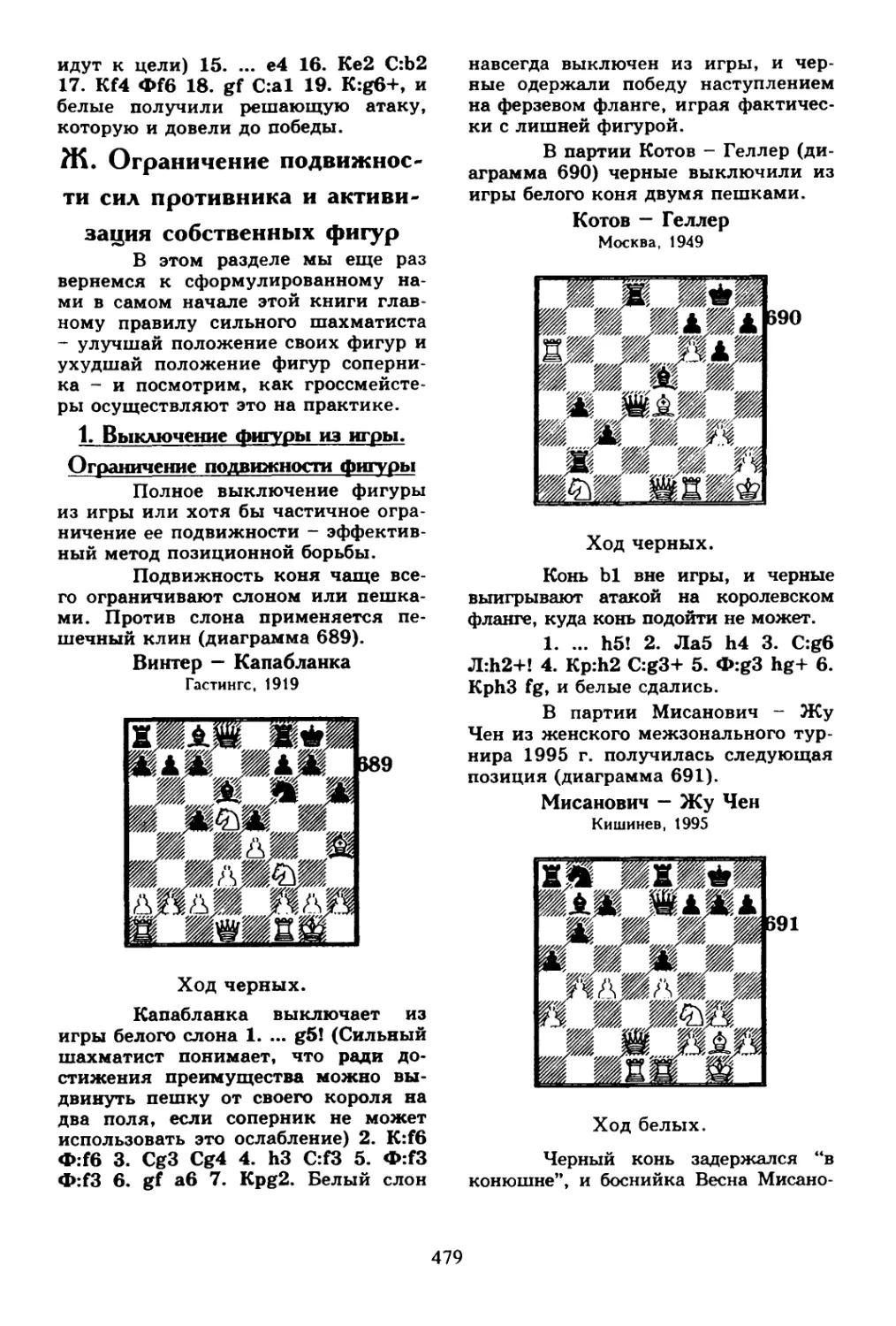

4. Пешка-гвоздь на шестой (третьей) горизонтали. 477

Ж. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ СИЛ ПРОТИВНИКА

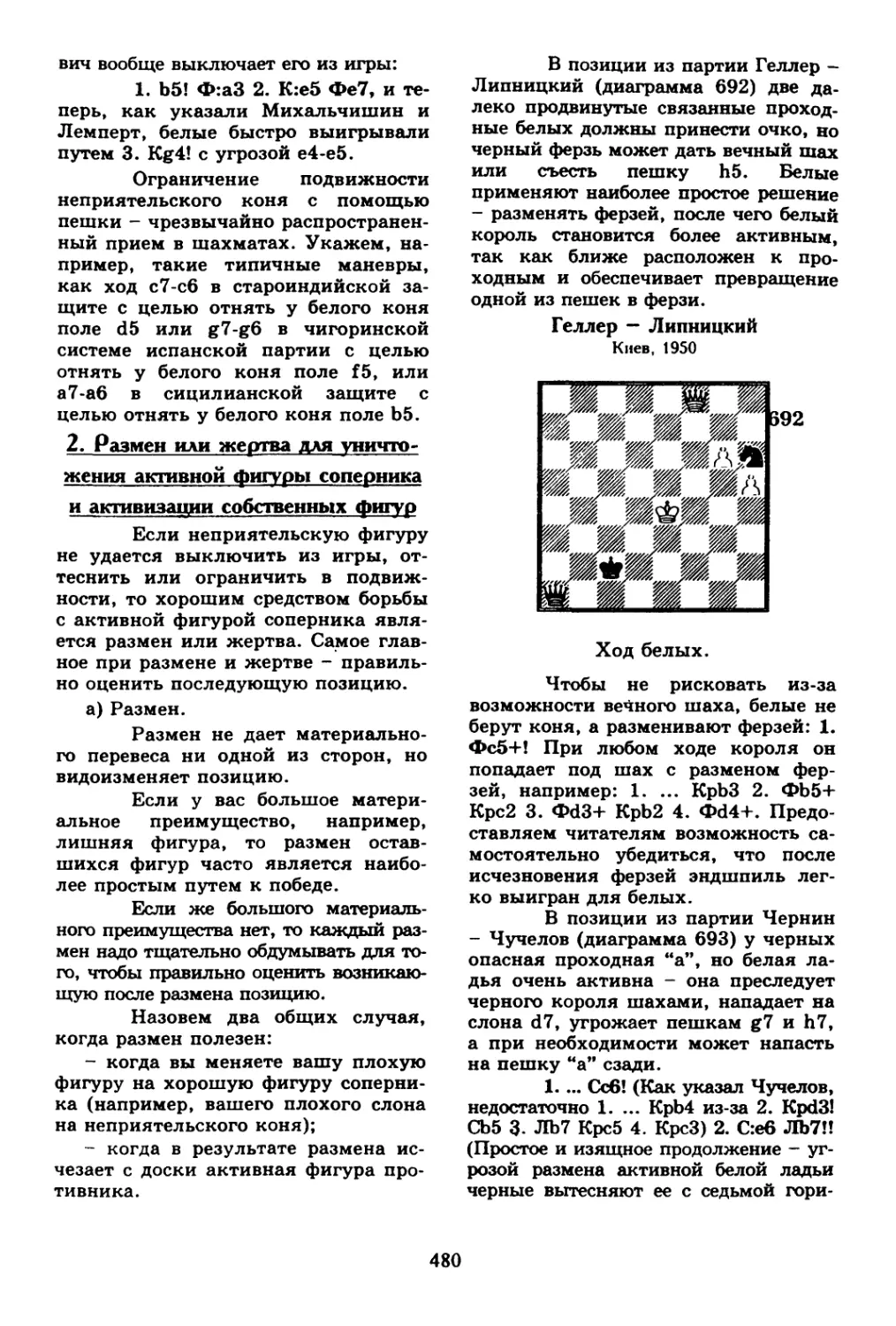

И АКТИВИЗАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ФИГУР. 479

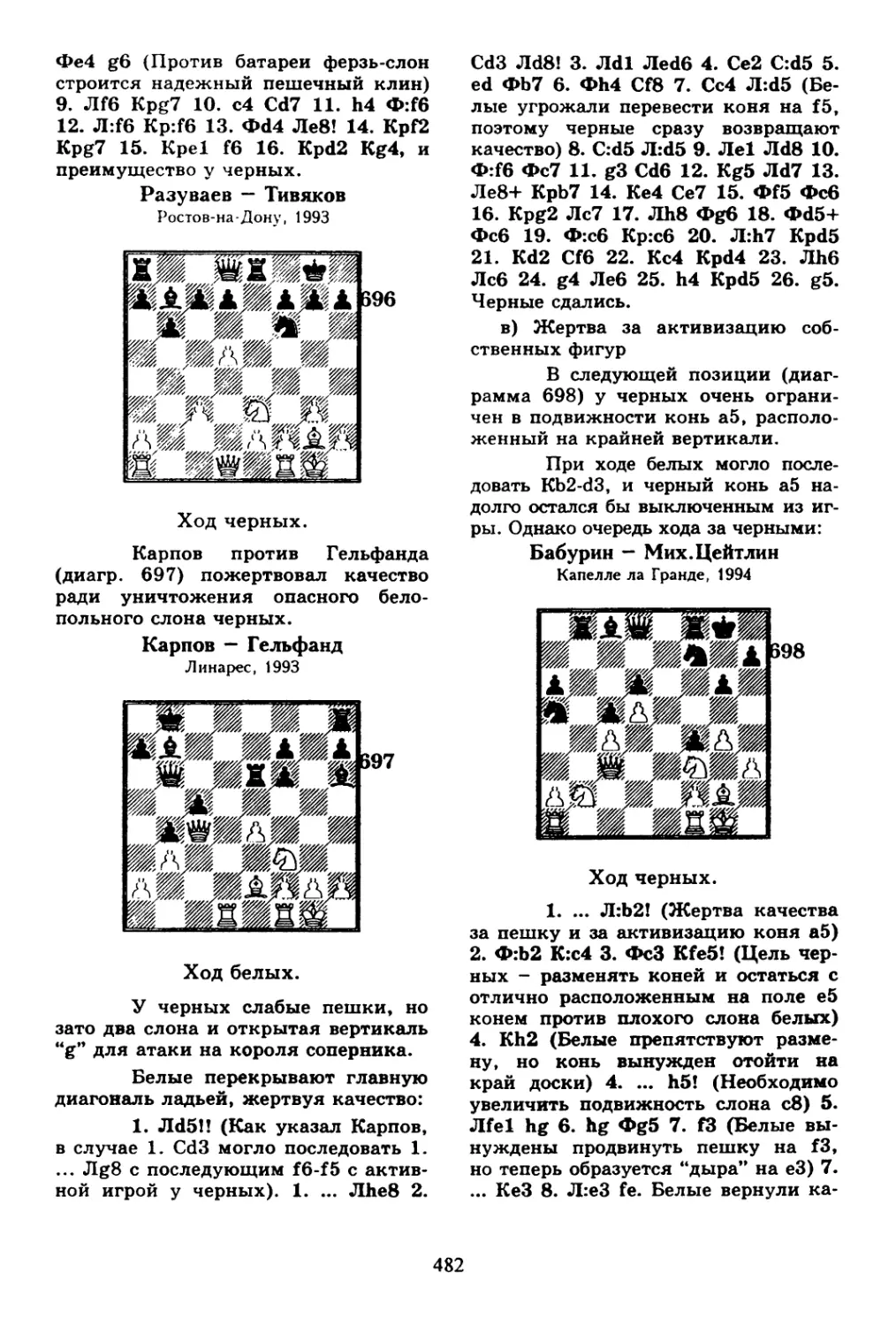

1. Выключение фигуры из игры. Ограничение подвижности фигуры. 479

2. Размен или жертва для уничтожения активной фигуры соперника

и активизации собственных фигур. 480

3. Плохой слон. Можно ли сделать его хорошим? 483

4. Блокада. 485

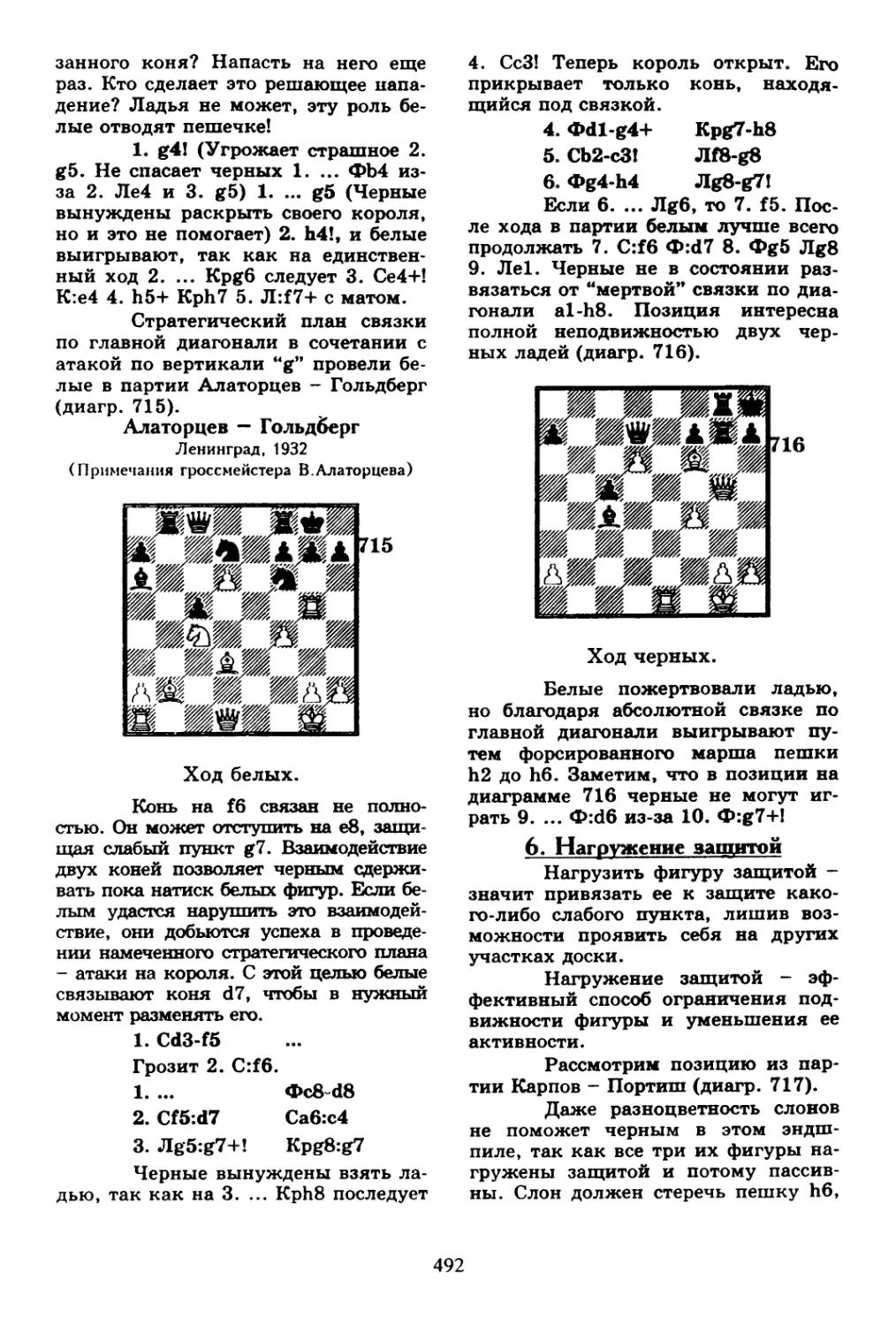

5. Связка как метод ограничения подвижности фигур. 491

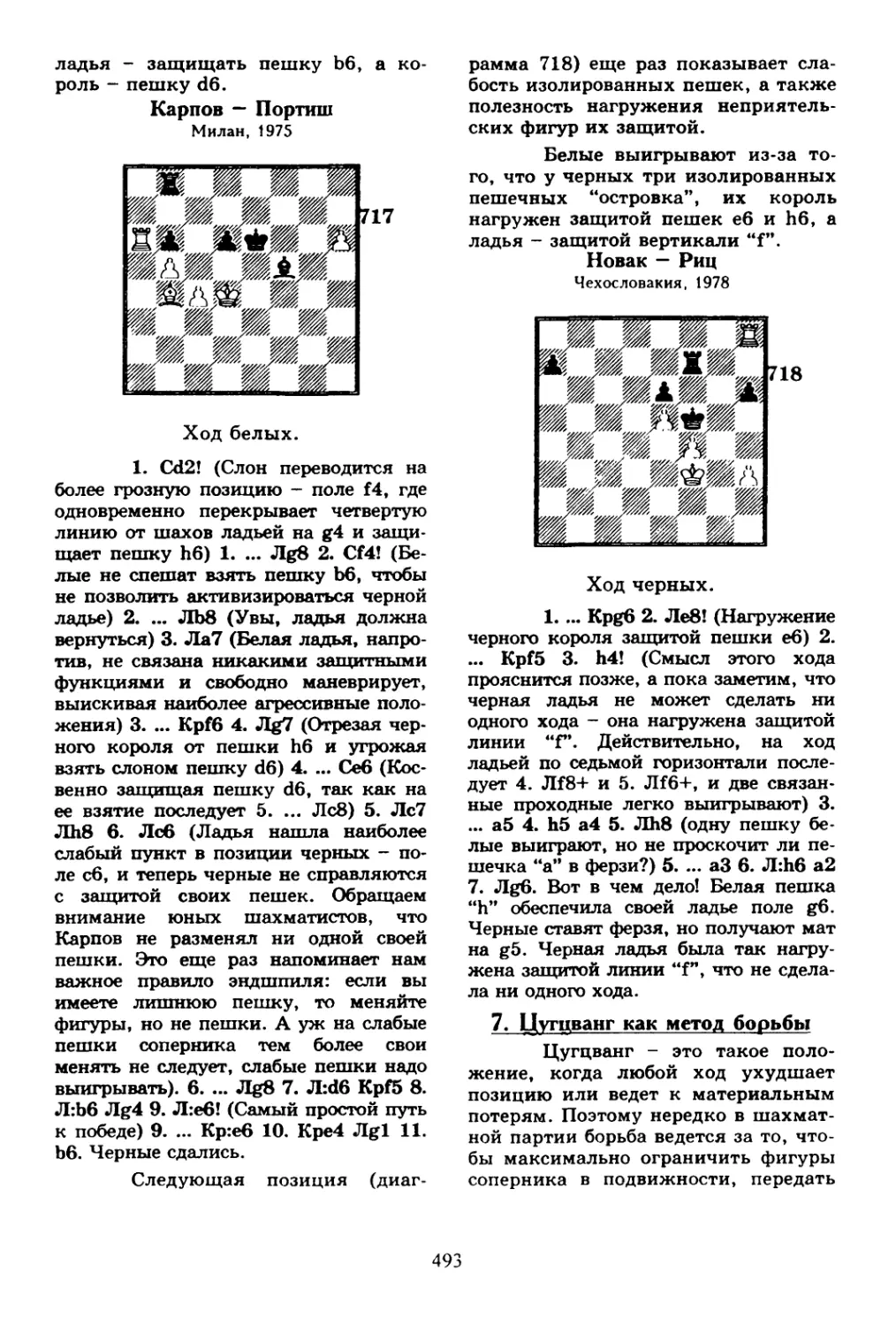

6. Нагружение защитой. 492

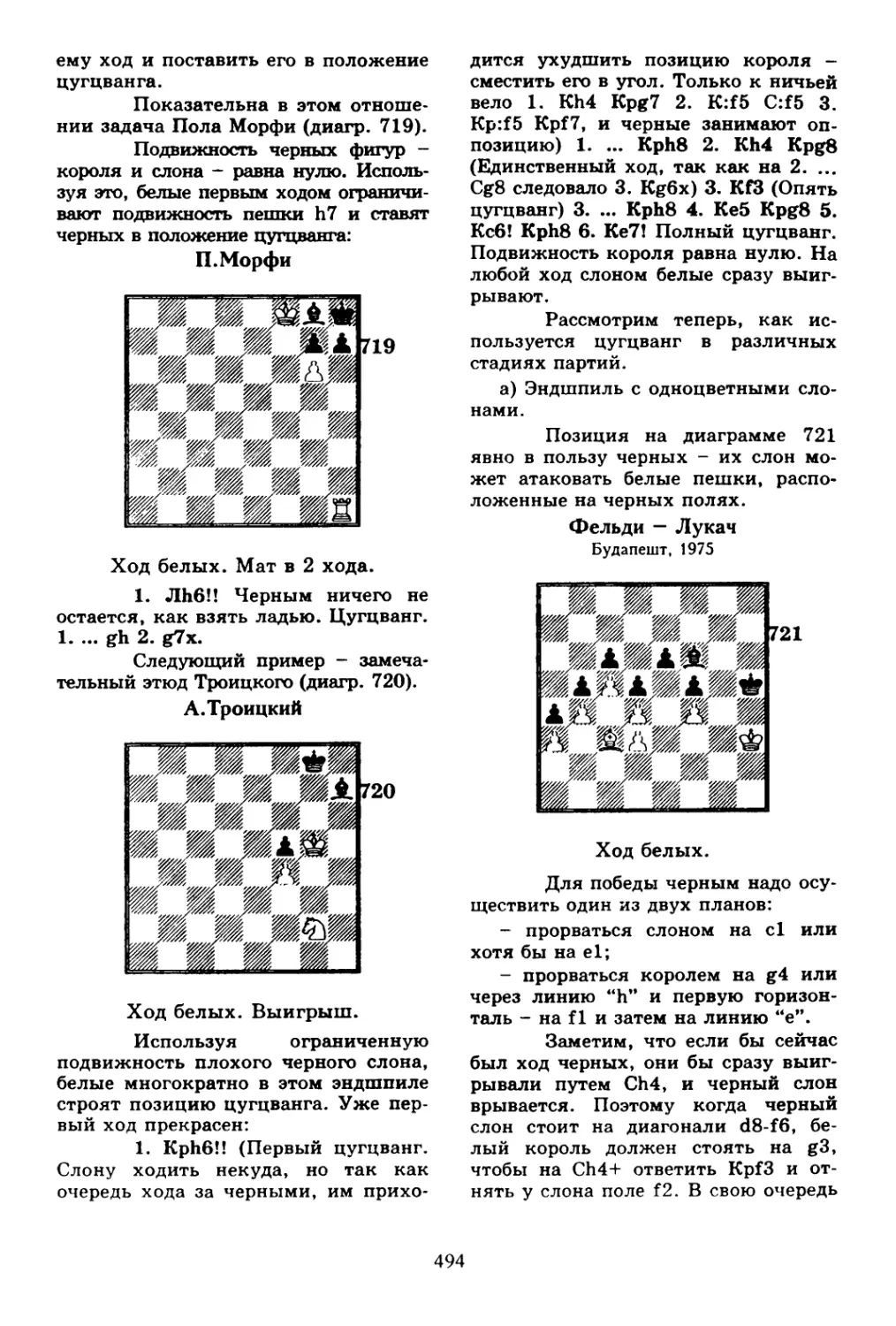

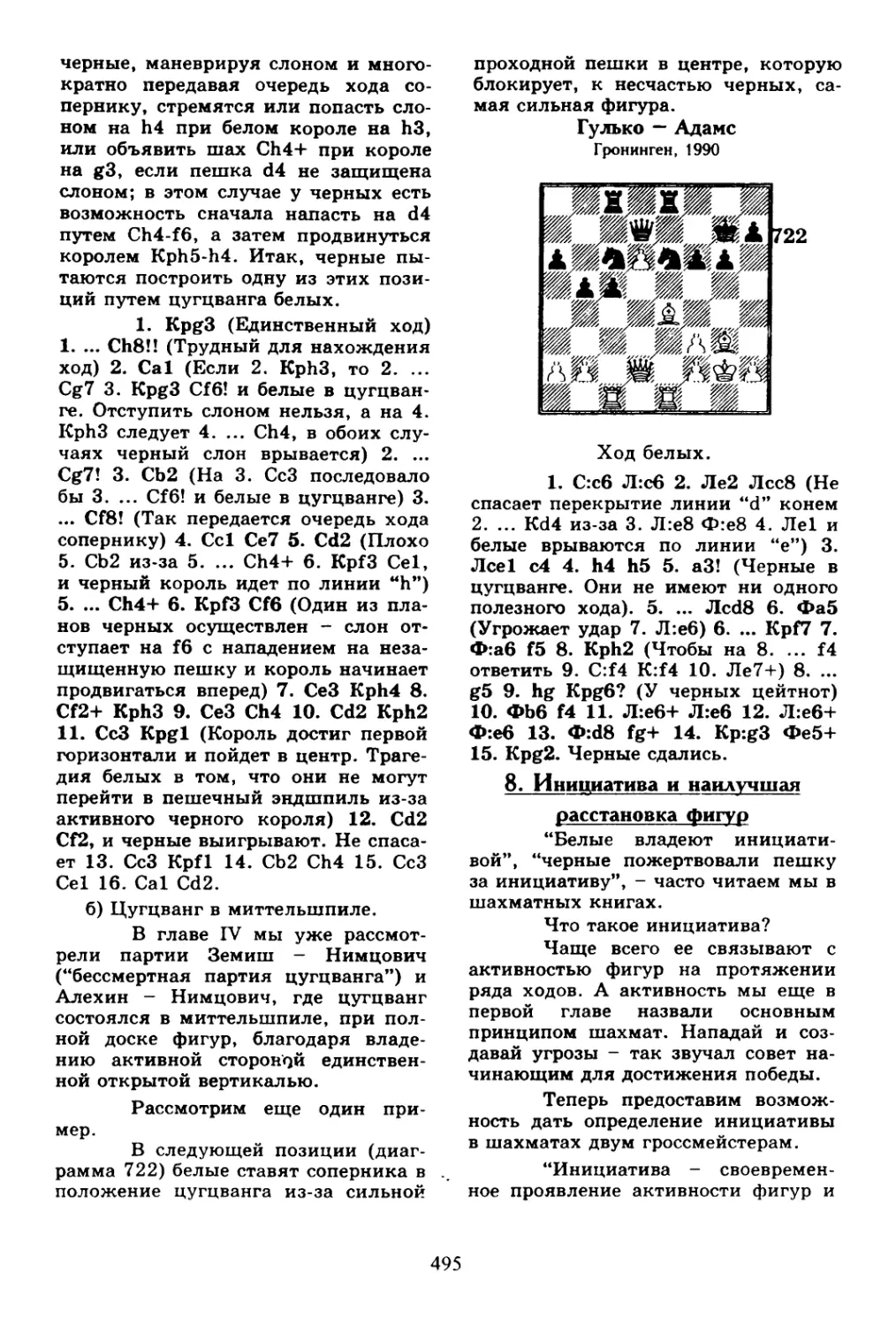

7. Цугцванг как метод борьбы. 493

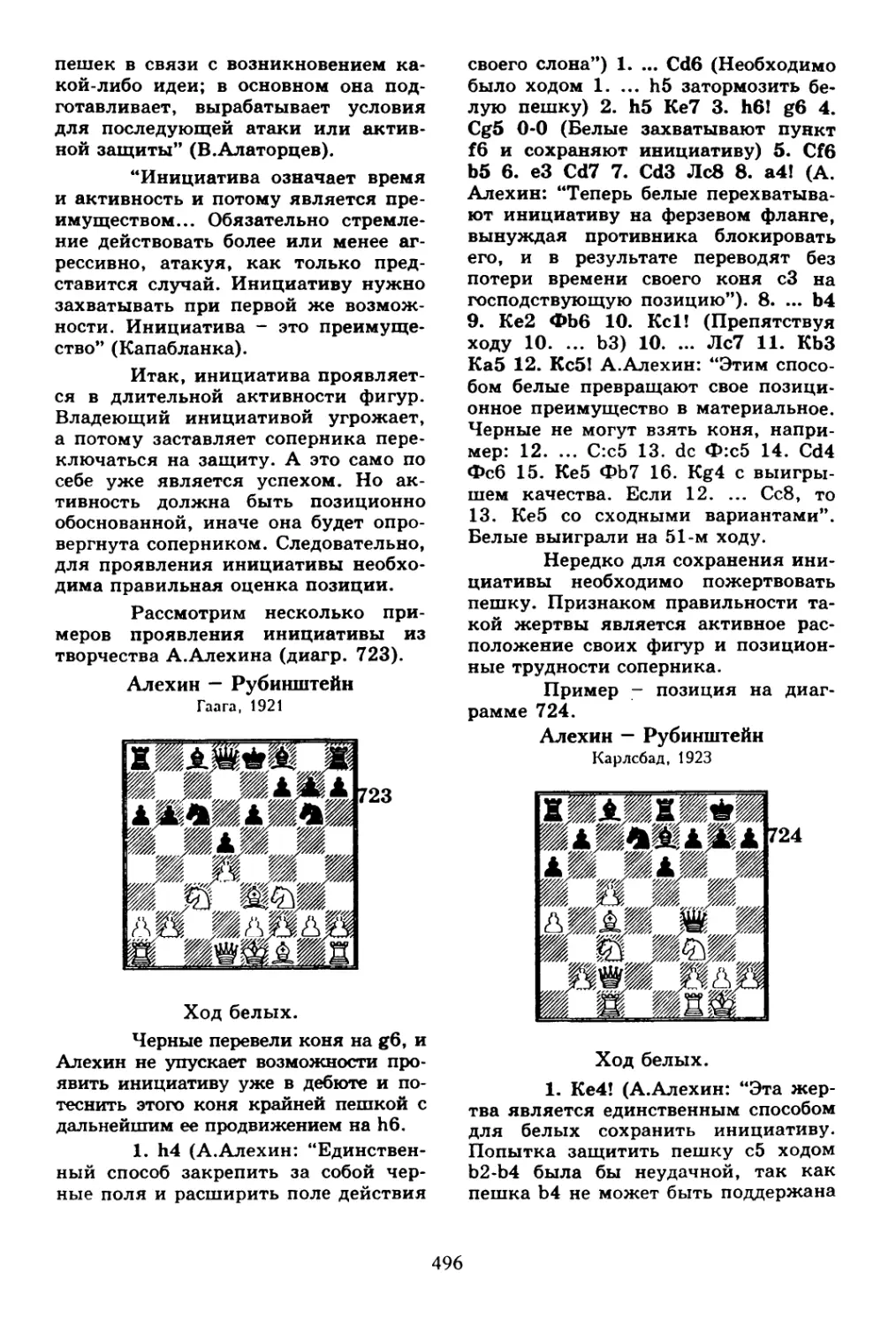

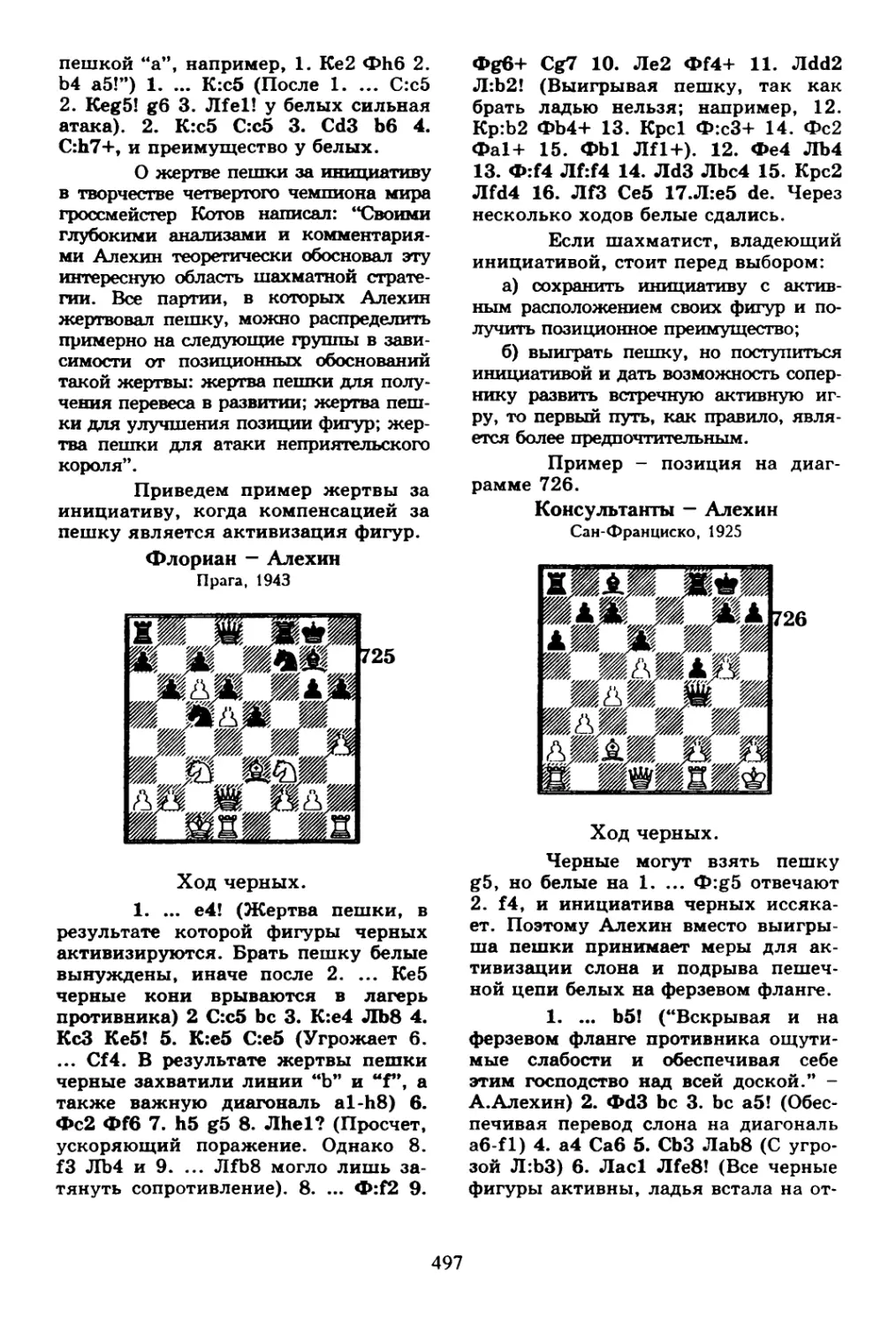

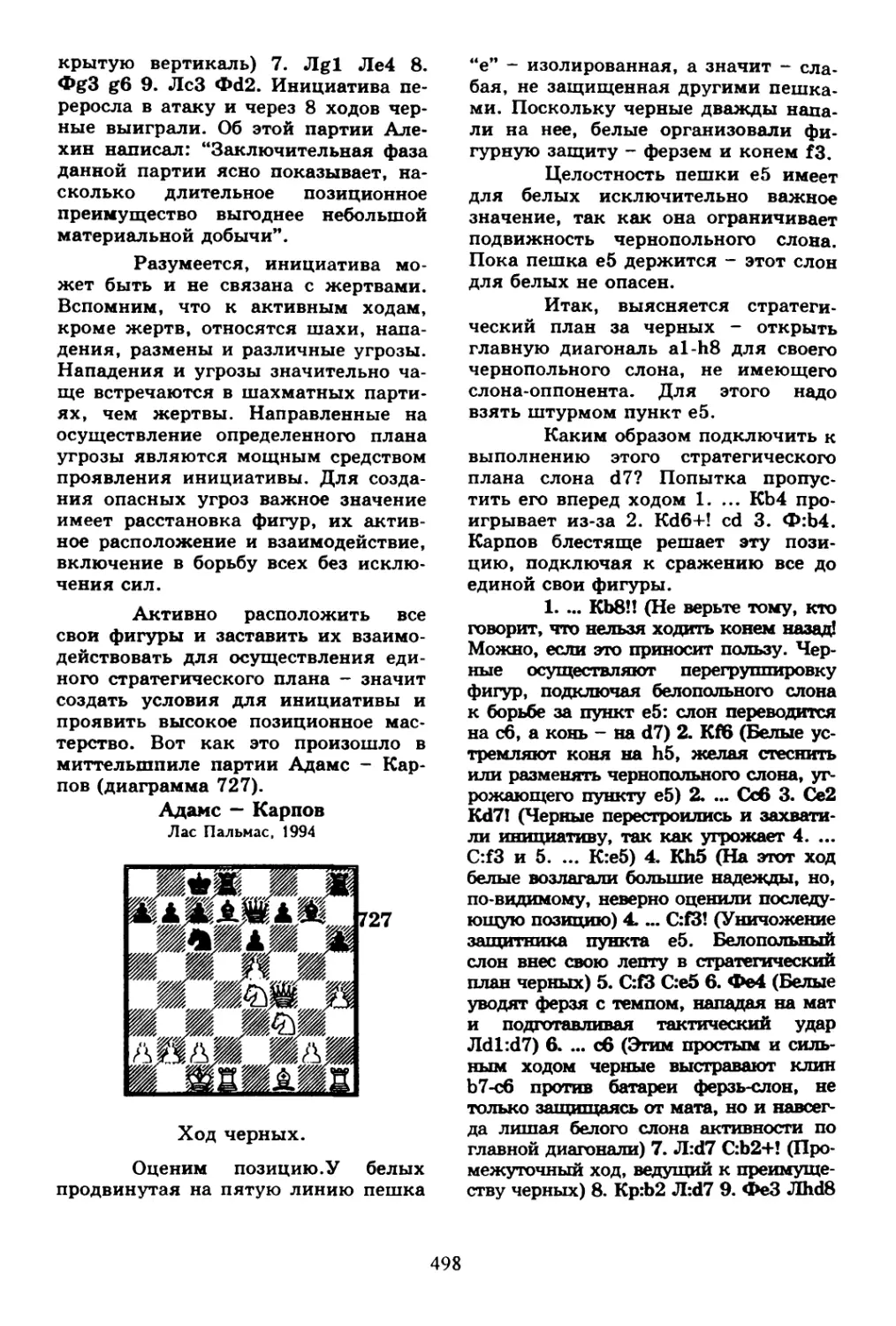

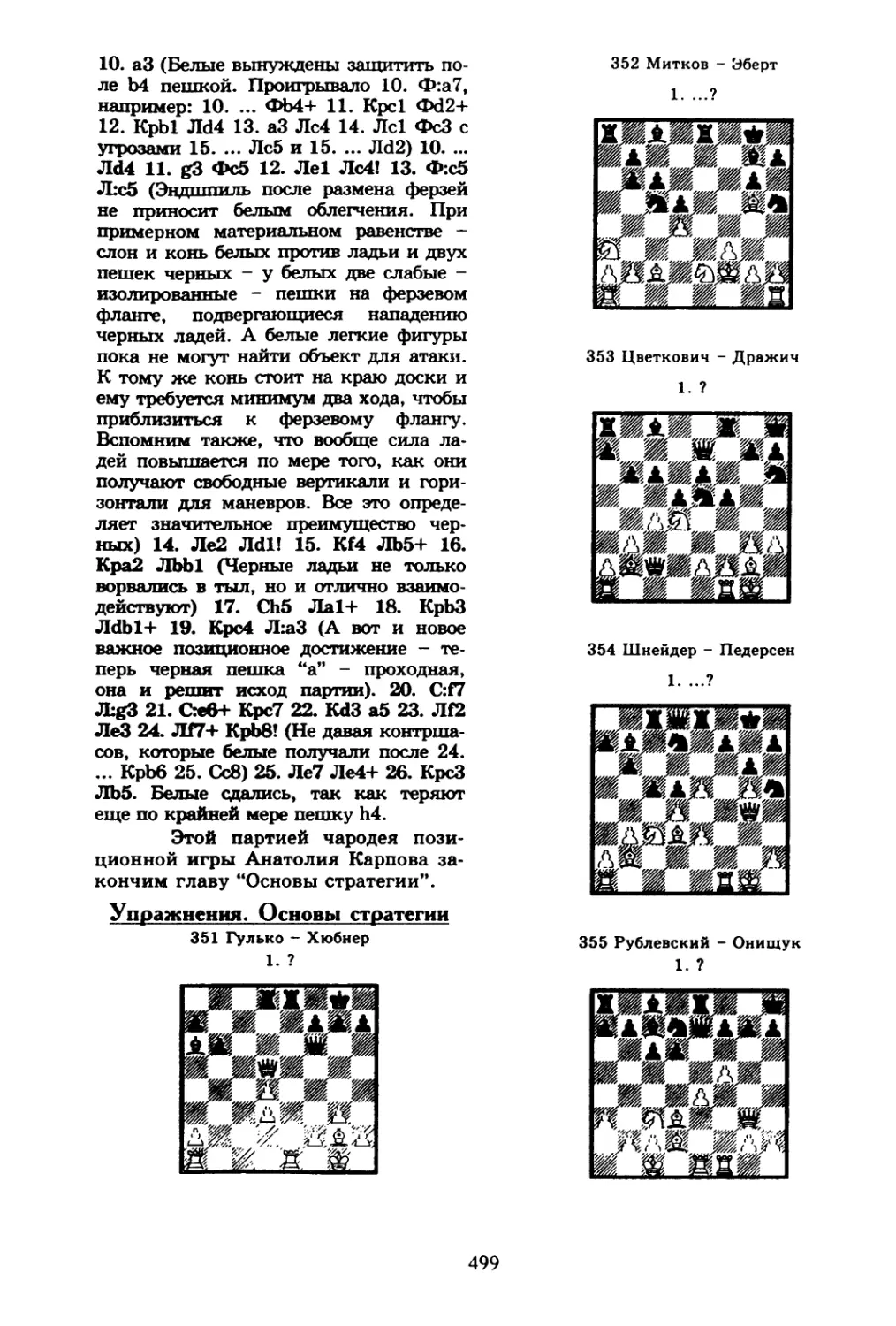

8. Инициатива и наилучшая расстановка фигур. 495

Упражнения. Основы стратегии. 499

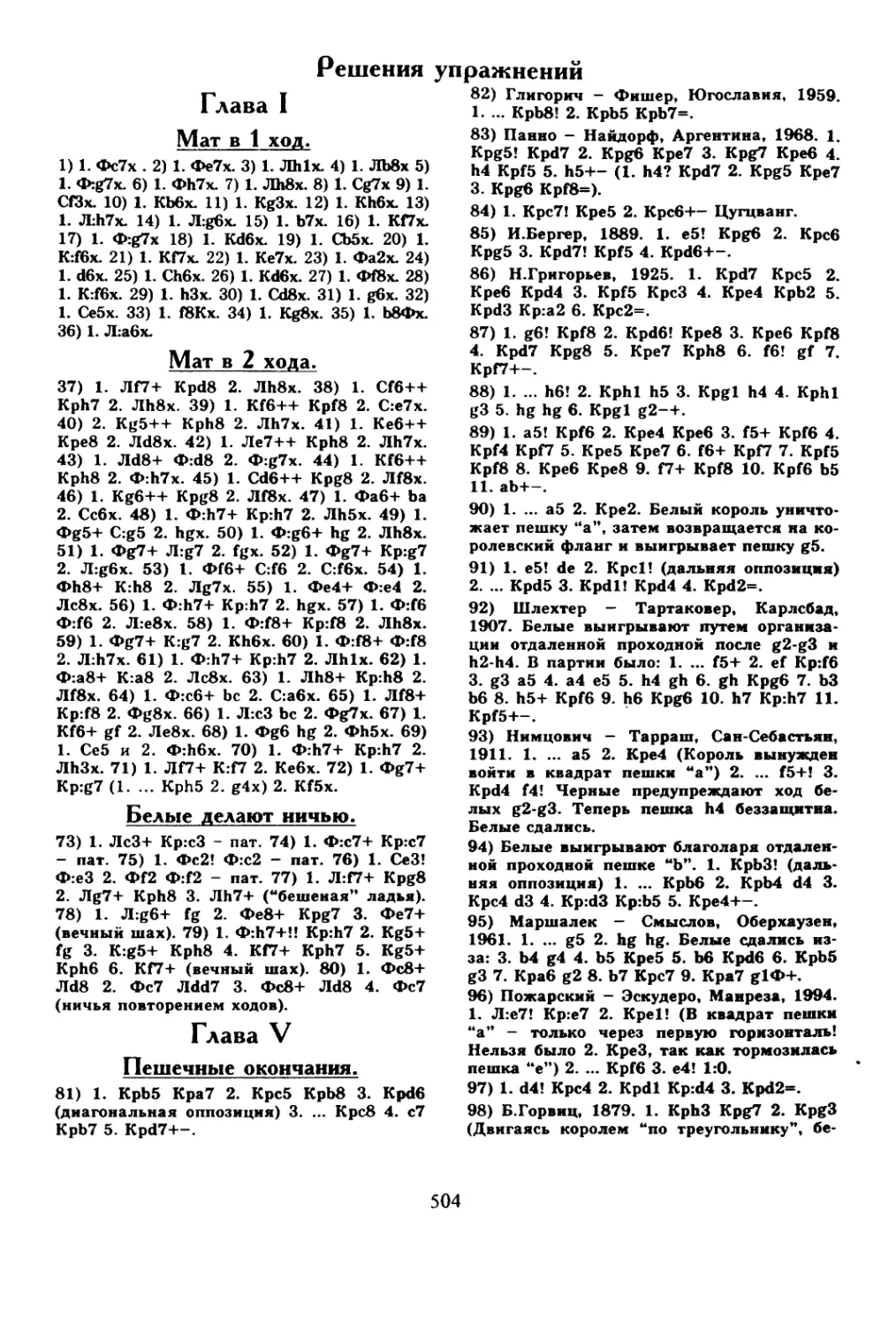

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШАХМАТИСТА. 501

РЕШЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ. 504

Приложение. ИЗБРАННЫЕ ПАРТИИ ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ НА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ ДО 10 ЛЕТ. 520

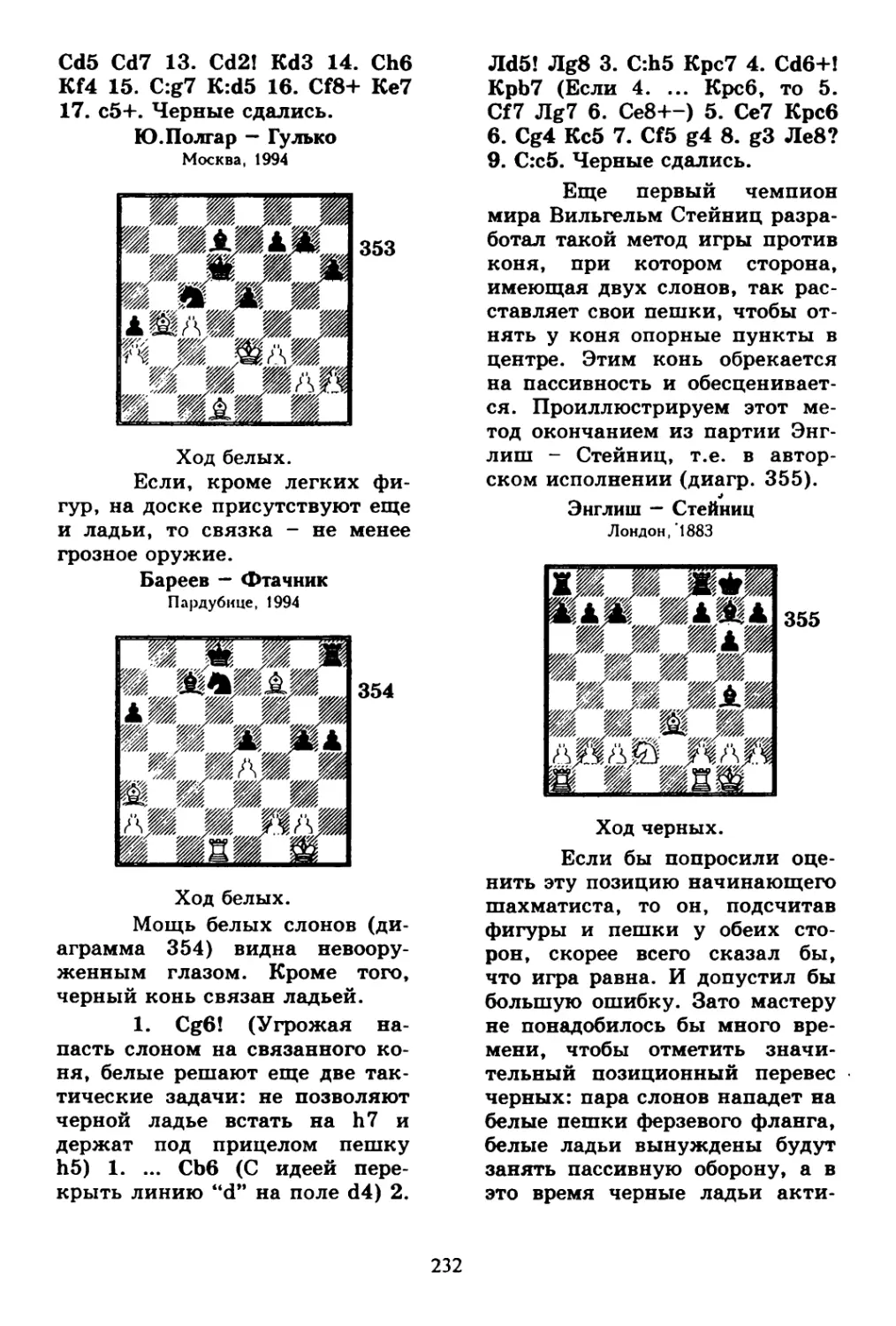

8

Нужная Книга

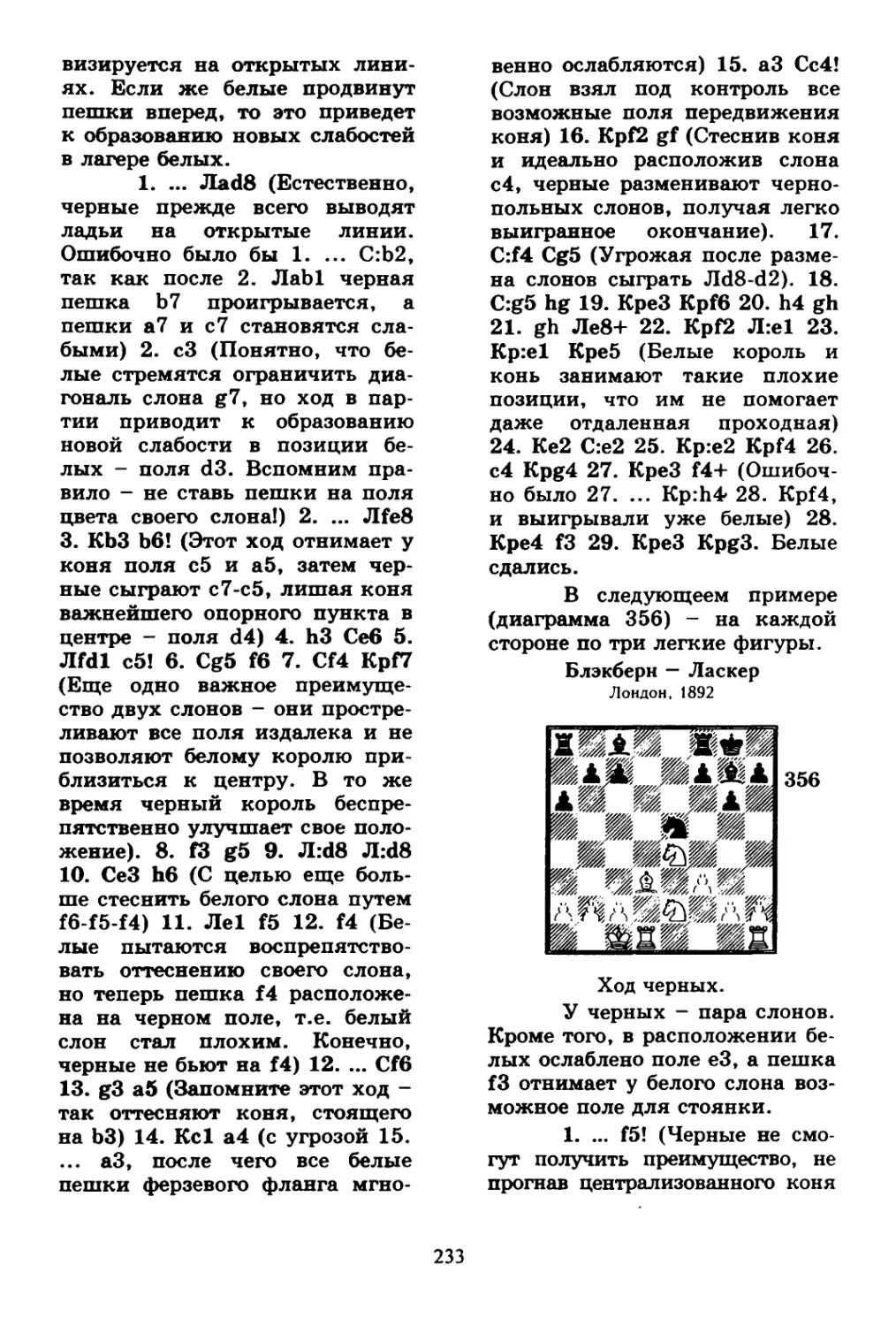

Литература о шахматах насчитывает десятки тысяч томов. Но сре-

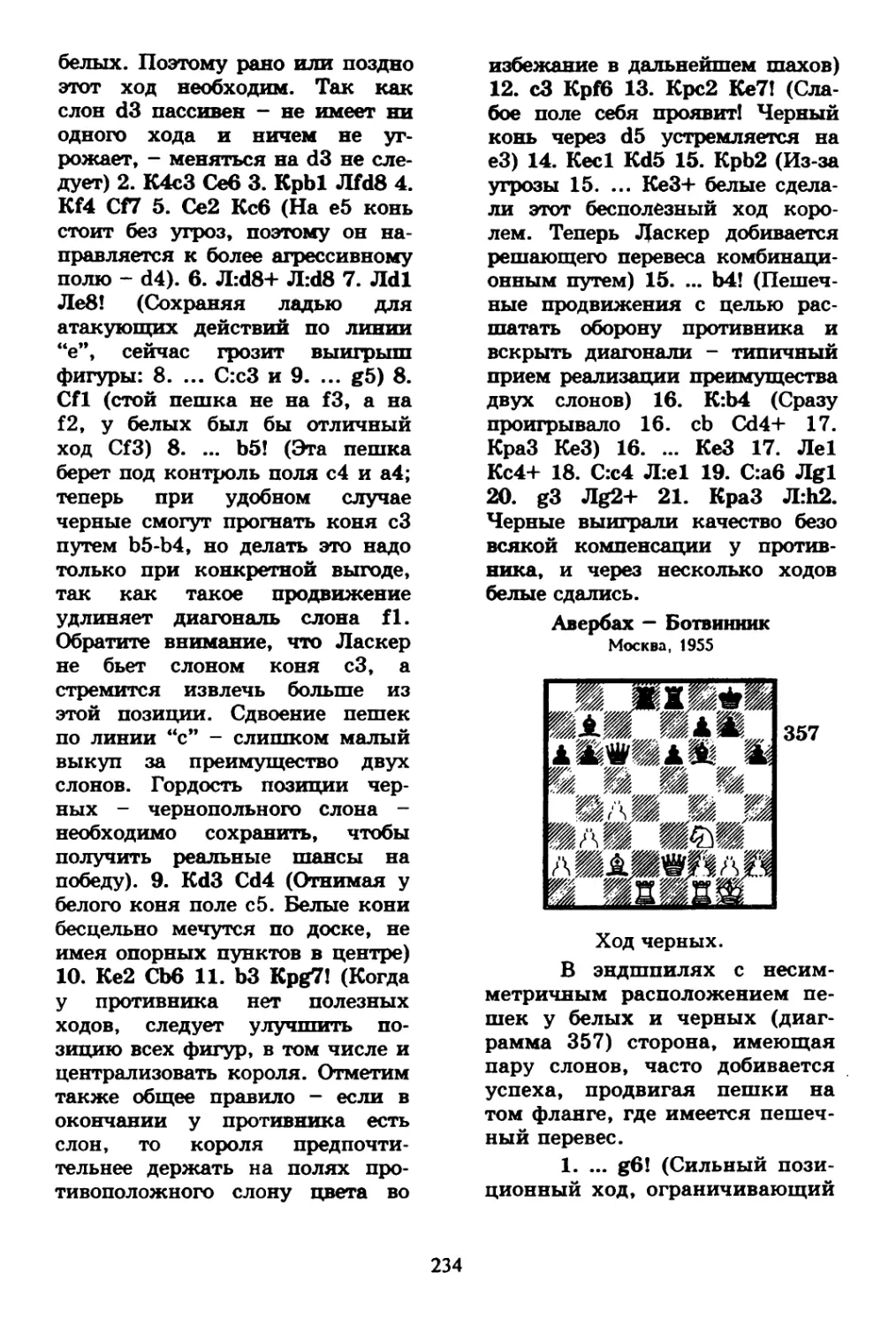

ди них повышенным спросом неизменно пользуются те книги, которые

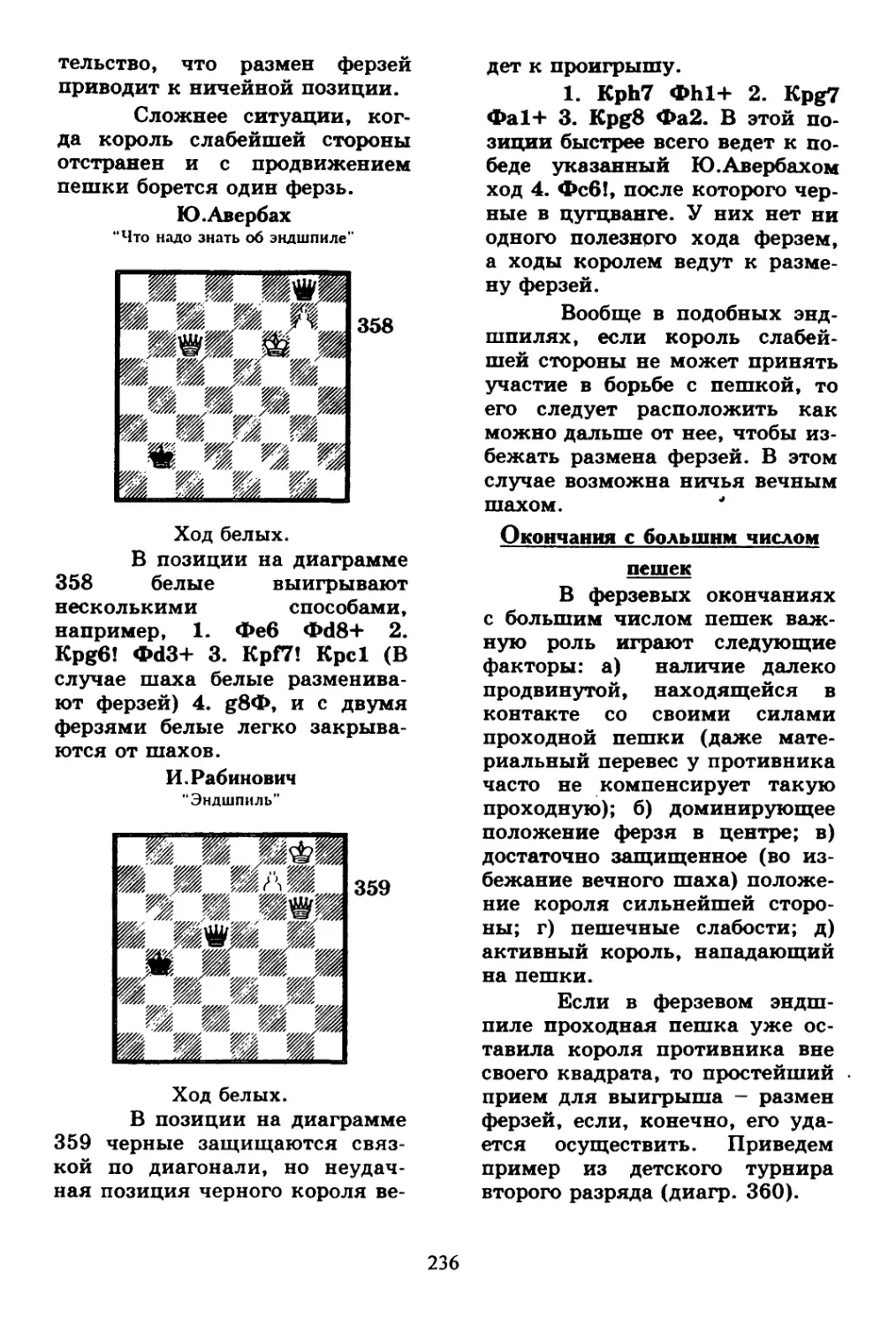

вводят новичка в таинства древней игры, знакомят его с основными мето-

дами и принципами шахматной борьбы. Это учебники. Один из них -

перед Вами.

Заметим, что на протяжении длительной истории шахмат учебни-

ков издавалось немало. В прошлом столетии наиболее популярными были

руководства Ж.Дюфреня и Э.Шифферса, позднее - учебники, написанные

Эм.Ласкером и Х.Р.Капабланкой, а несколько десятилетий назад - посо-

бия И.Майзелиса, В.Панова, А.Сокольского и других.

Правомерен вопрос - почему же любители шахмат не остановили

выбор на каком-либо отдельном руководстве, а постоянно проявляют

потребность к новым изданиям учебного характера? Эта тенденция не слу-

чайна, а отражает закономерное веление времени, ибо непрестанно изме-

няются масштабы шахматных знаний, совершенствуются методы трени-

ровки. То, что считалось еще недавно откровением, сегодня становится

общепризнанным правилом борьбы.

В 20-е годы Эм.Ласкер предложил программу обучения молодых

шахматистов, предусматривающую ^достижение ими высокого класса игры

после 200 часов занятий (из них лишь 80(!) по теории). Он считал доста-

точным для выполнения поставленных целей освоение учащимися основ

позиционной игры и главных комбинационных идей.

Сейчас подобная программа представляется явно недостаточной.

Очевиден вывод - сегодняшний учебник должен быть современным, то-

есть содержать изложение и осмысление новых достижений теории и

практики игры во всех стадиях партии.

Далее, учебник должен быть достаточно разносторонним, охваты-

вающим (в определенной последовательности и взаимосвязи) значимые в

современных шахматах элементы стратегии и тактики борьбы. При этом

весьма важным представляется высокое качество объяснений и показа

роли как отдельных элементов, так и эффекта их совместного проявления.

Следует также обратить особое внимание на описание преемствен-

ности в развитии шахматной теории и практики. Привлечение материалов

из классического наследия игры дает возможность обучающемуся не толь-

ко познакомиться с тенденциями в развитии взглядов на законы теории и

методы борьбы, но и помогает утвердиться в мнении о необходимости и

перспективности постоянных поисков новых идей в изучаемых позициях.

Тем самым стимулируются творческие способности шахматиста.

Скажем еще об одной существенной, и, на наш взгляд, обязатель-

ной составляющей современного шахматного учебника. Речь пойдет о пси-

хологических и педагогических рекомендациях, которые помогут занима-

ющемуся лучше регулировать свое состояние во время игры, объективнее

оценивать свои силы и возможности противника, глубже и точнее анали-

зировать позиции и т.п. Подобная направленность исходит из сути шах-

матного противоборства - ведь, в конечном итоге, на шахматных досках

состязаются люди, а не деревянные фигурки.

9

Знакомство с книгой В.Пожарского радует прежде всего тем, что

высказанные выше известные соображения о содержании и направлен-

ности шахматного учебника представлены им на высоком методическом

уровне и с достаточной полнотой. Ясный, четкий стиль изложения, логич-

ность и аргументированность - эти черты заметны на всем протяжении по-

вествования. В целом - это хороший современный шахматный учебник,

плод добросовестного труда.

Эм.Ласкер и другие видные шахматисты справедливо указывали на

то, что обучение шахматам должно быть воспитанием способности само-

стоятельно мыслить. В ряде учебных пособий это пожелание выразилось в

завышенном объеме упражнений или привело даже к полному превраще-

нию учебников в набор тестов, часто не сопровождаемых минимумом объ-

яснений.

Автор, на наш взгляд, избежал этих ошибок и сохранил нужную

меру в соотношении объяснительных и иллюстративных материалов. Он

также использовал весьма ценный метод в развитии самостоятельности

обучающихся - метод сравнений, когда в сходном надо находить разли-

чия, а в различном - сходство.

А теперь представим автора - Виктор Александрович Пожарский

живет в Рязани. В течение нескольких десятков лет он с успехом выступа-

ет в соревнованиях и ведет плодотворную тренерскую работу с детьми.

Опытом своей многолетней педагогической деятельности он и поделился в

своей интересной книге, которая, думается, принесет большую пользу рос-

сийским любителям шахмат в овладении загадками нашей любимой игры.

НИКОЛАЙ КРОГИУС,

международный гроссмейстер, доктор психологических наук,

заслуженный тренер России.

10

Введение

В шахматах, как и в лю-

бой другой творческой области

человеческой деятельности,

можно добиться успехов благо-

даря способностям и настойчи-

вости в достижении цели.

Несмотря на выдающи-

еся успехи точных наук и тех-

ники, еще не изобретен прибор

для измерения талантов ребен-

ка и даже определения его

предпочтительной области дея-

тельности. Поэтому в конце XX

века, как и ранее, род занятий

вступающего в сознательную

жизнь человека определяется

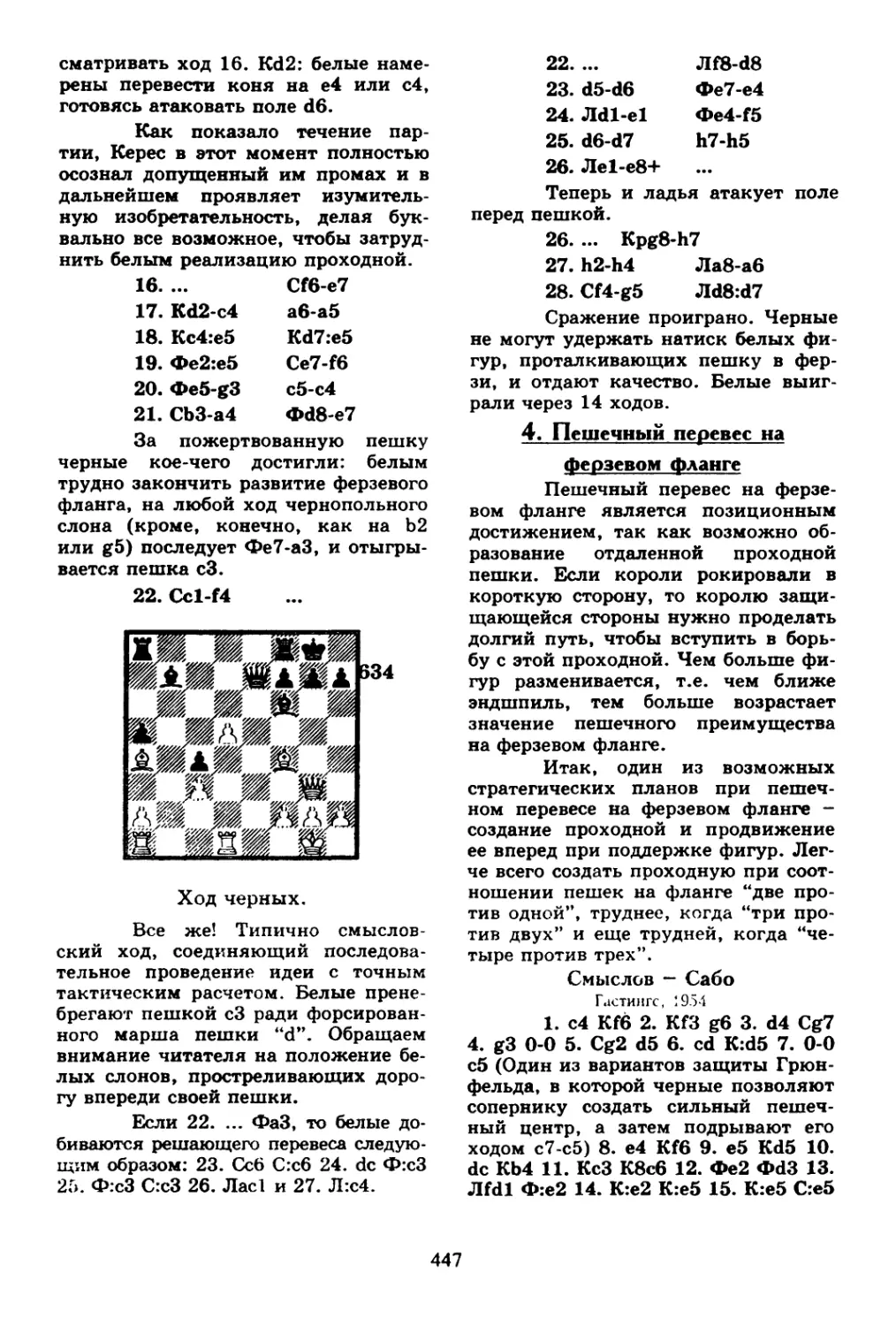

чаще всего случайными факто-

рами.

Конечно, родители

и педагоги могут помочь детям,

но далеко не всегда это удается.

Во-первых, и они не застрахо-

ваны от ошибок. Во-вторых, де-

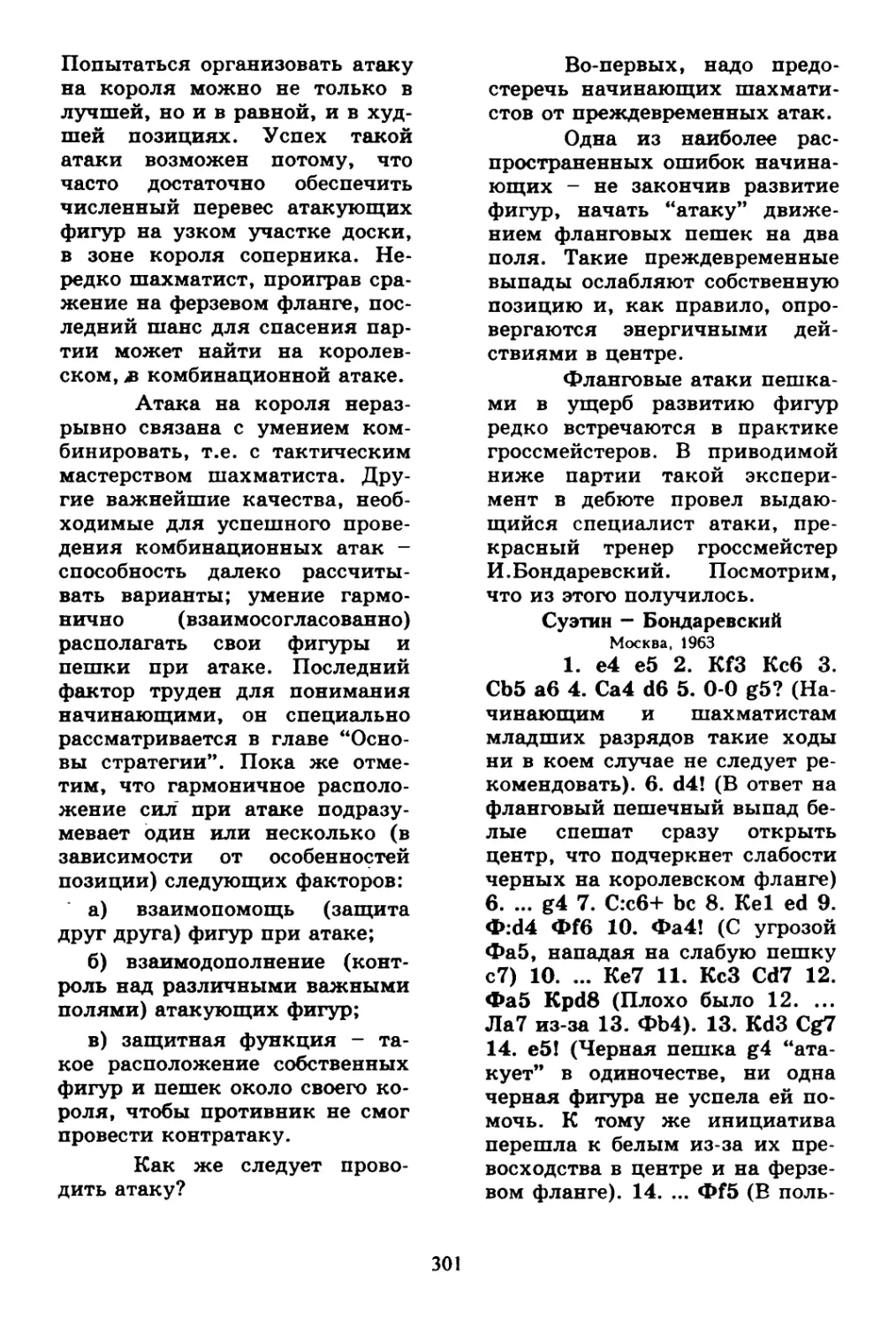

ло это тонкое, не топорное.

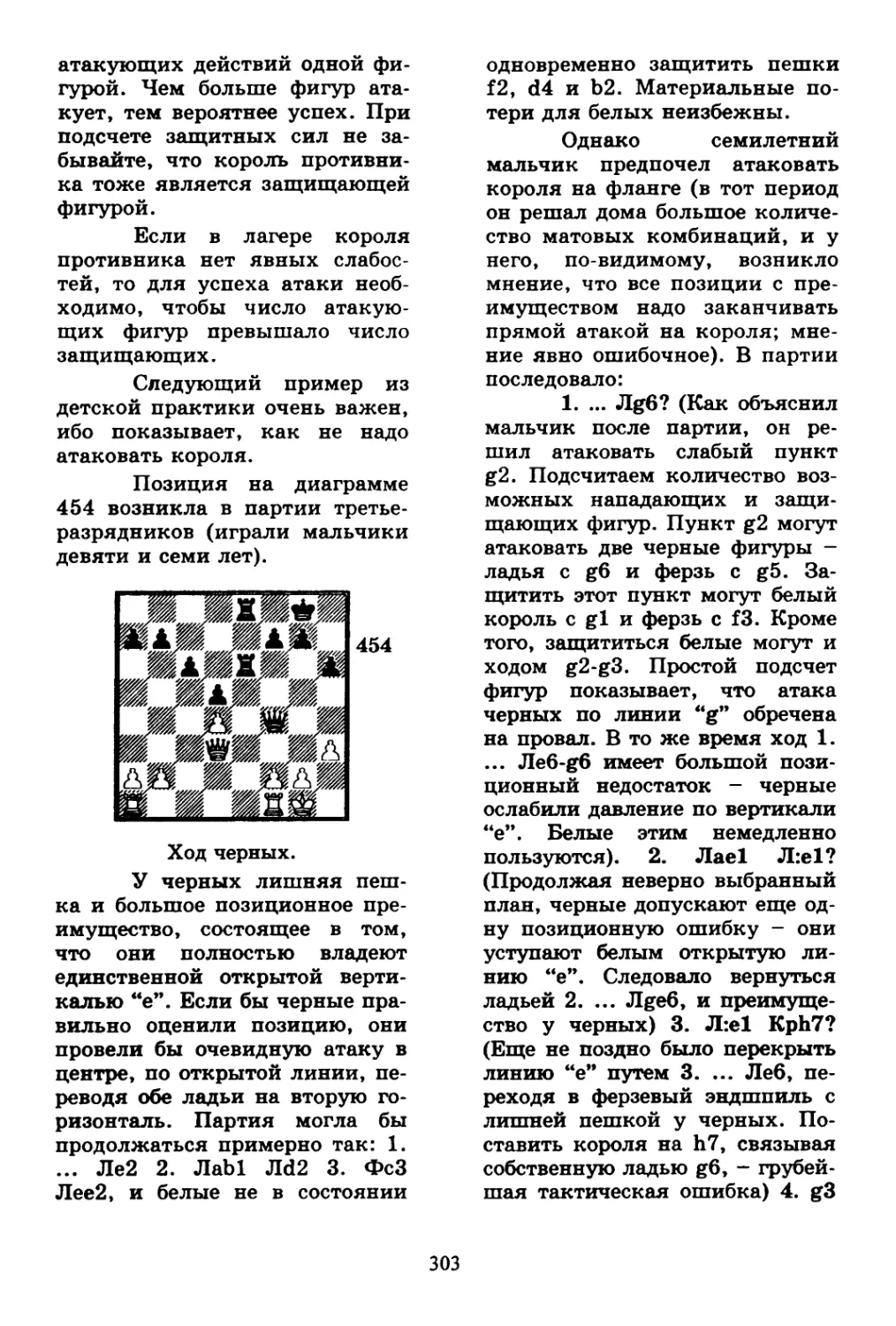

Много раз в шахматный кру-

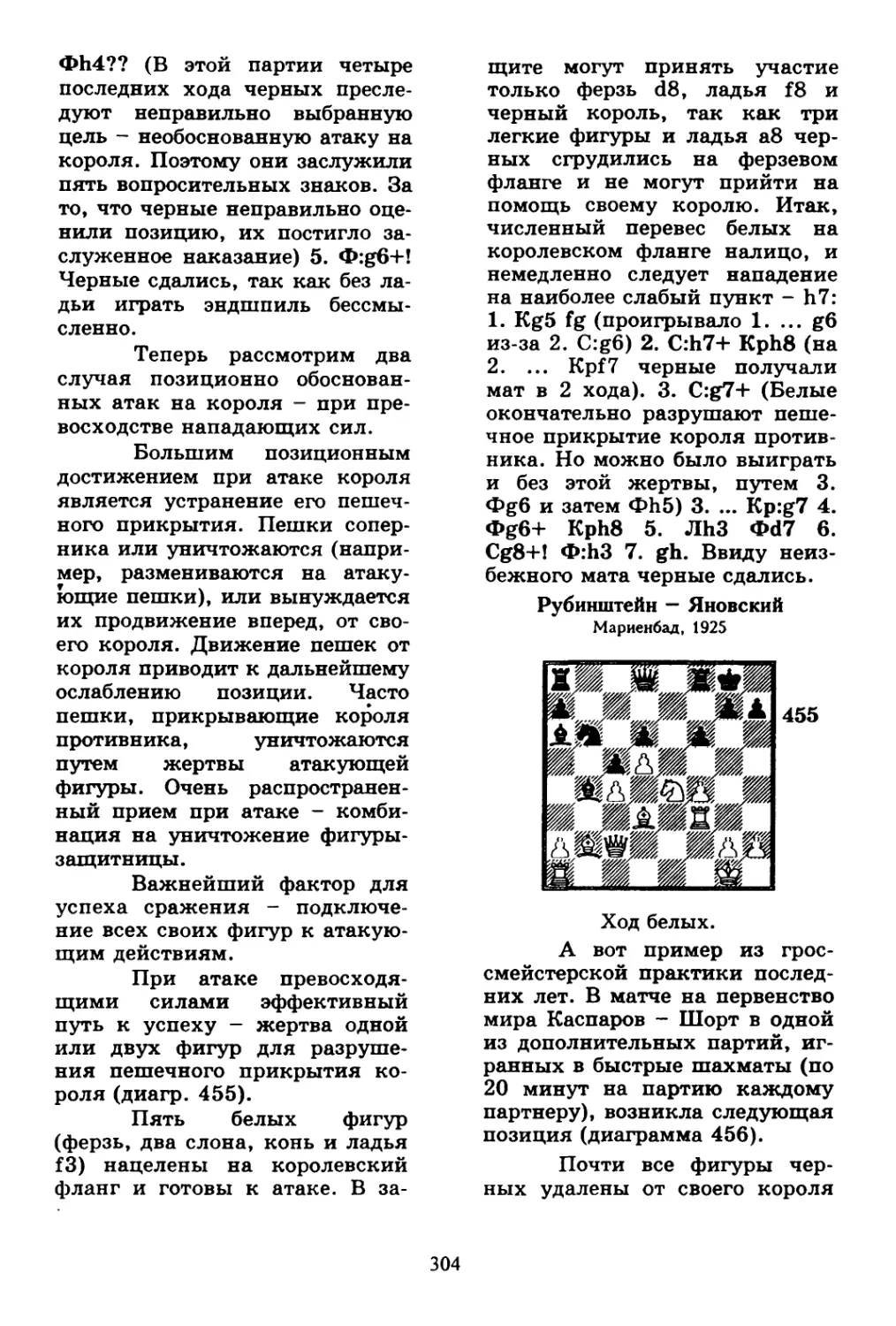

жок родители, бабушки, дедуш-

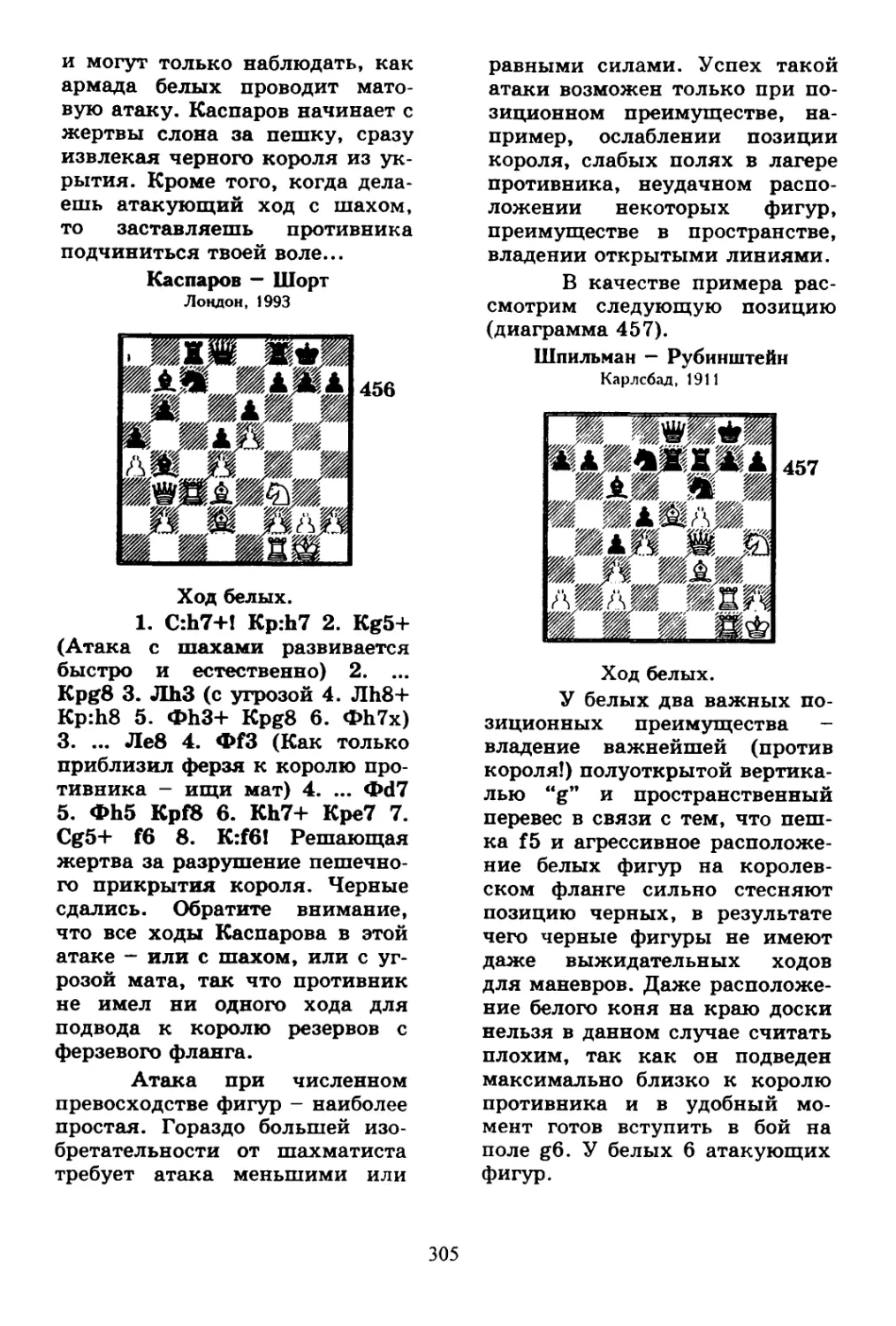

ки приводили пяти-, шестилет-

них детей, обнаруживших, по

мнению взрослых, шахматные

способности. Часто при этом ре-

бенок упирался и кричал: “Не

хочу, не хочу?”, но его тянули

за руки. Совсем не обязательно

он отказывался из-за нелюбви к

шахматам (он еще не представ-

лял, что это такое), а скорее от

того, что не терпел насилия.

Как тут не вспомнить справед-

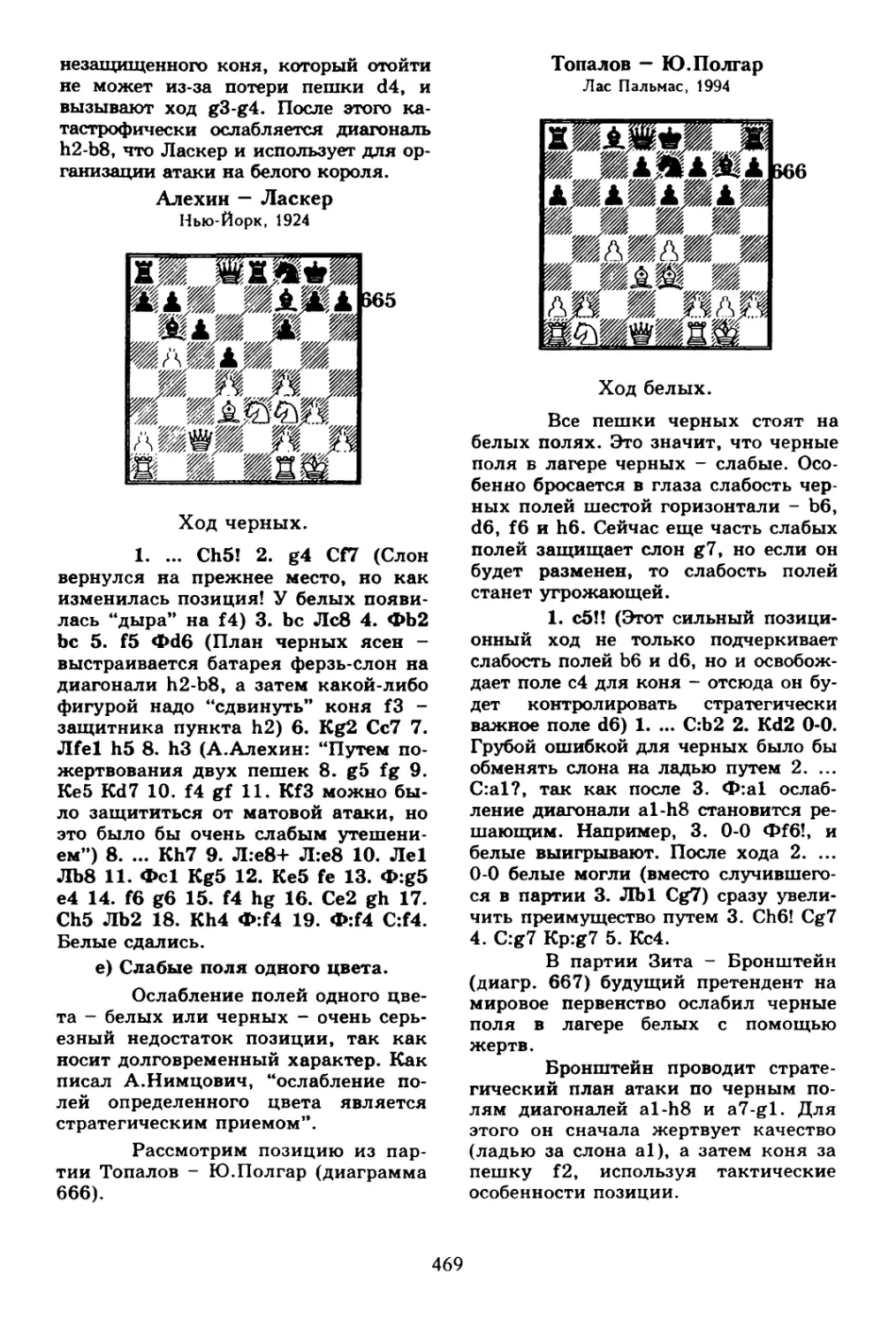

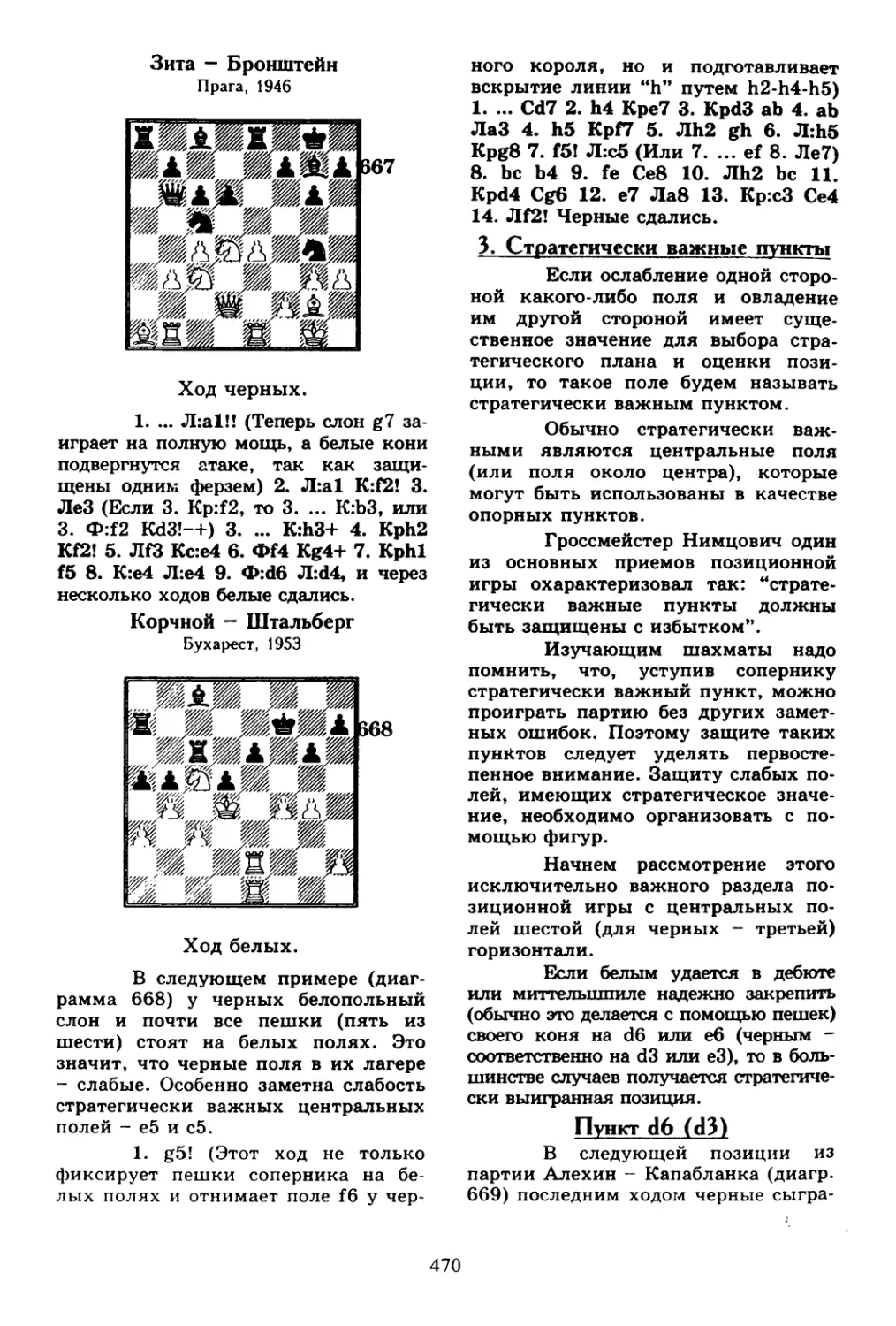

ливые слова Дейла Карнеги:

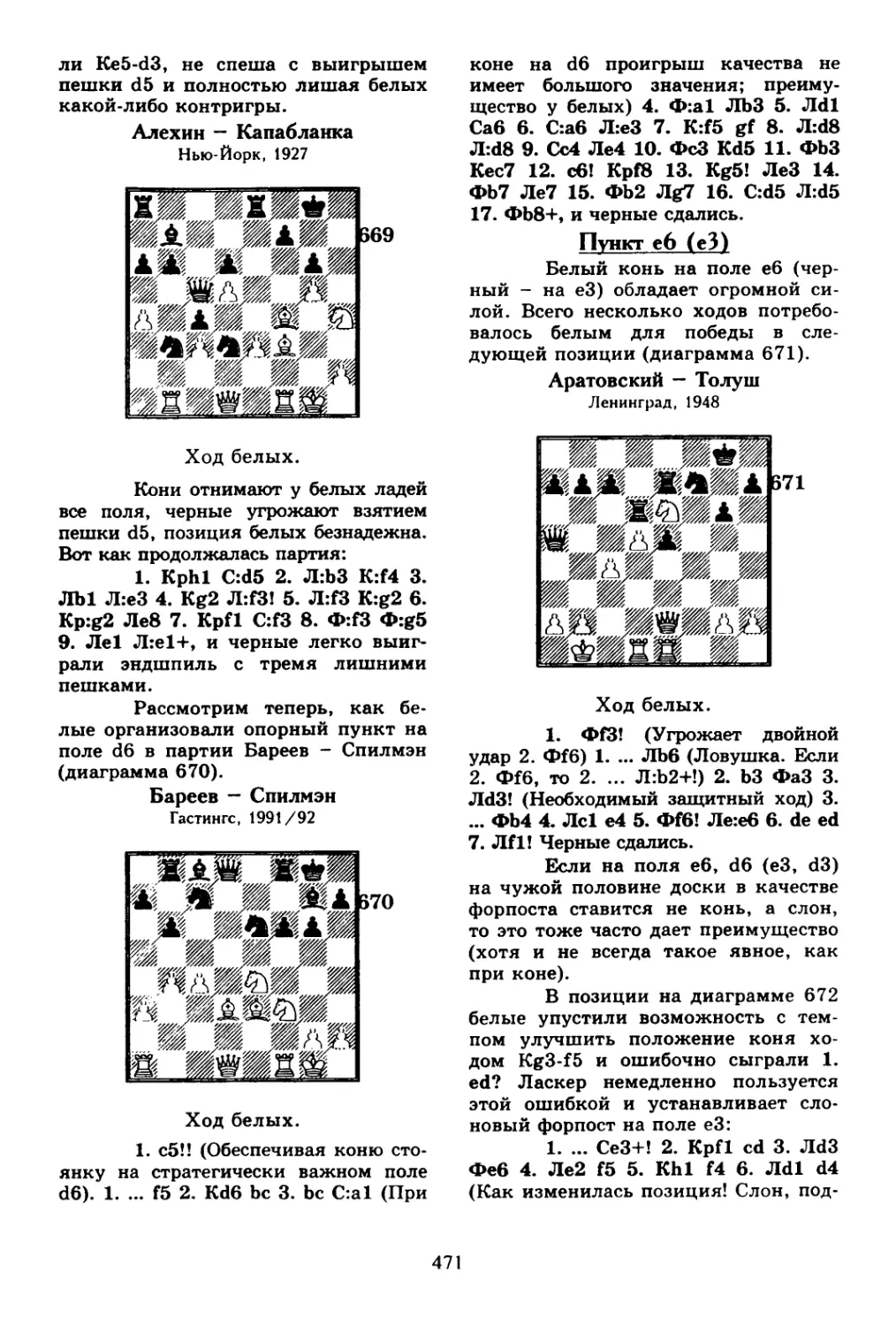

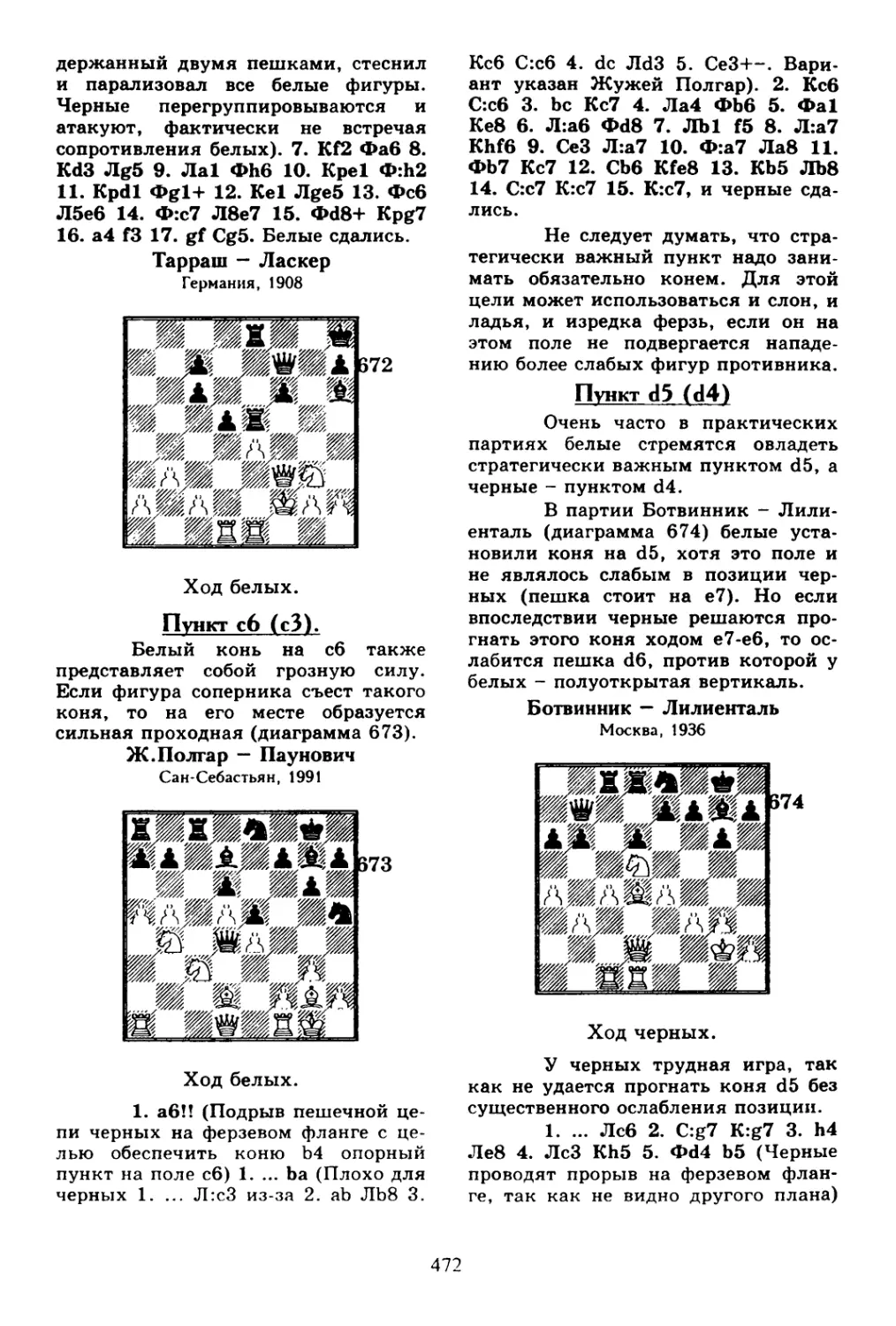

“На свете есть только один спо-

соб побудить кого-либо что-то

сделать. Он заключается в том,

чтобы заставить другого челове-

ка захотеть это сделать”. К де-

тям это относится не в меньшей

степени.

В 1992 г. одной такой

приведенной семилетней упи-

рающейся девочке автор этой

книги сказал: “Наташа, мне ка-

жется, что Вероника Кастро

любит играть в шахматы”. А

дело в том, что тогда половина

России не отрывалась от телесе-

риала “Богатые тоже плачут”,

из них, наверное, 90% зрителей

- представительницы прекрас-

ной части человечества. Расчет

был на то, что Наташа знает ве-

дущую актрису, симпатизирует

ей, а значит, обрадуется, успо-

коится, и с ней можно будет по-

говорить по существу. Эффект

превзошел ожидания. Девочка

мгновенно преобразилась, с удо-

вольствием сыграла партию и

изъявила желание заниматься

шахматами.

Автор предназначает эту

книгу для тех детей, которые

проявили интерес к шахматам

и самостоятельно изъявили же-

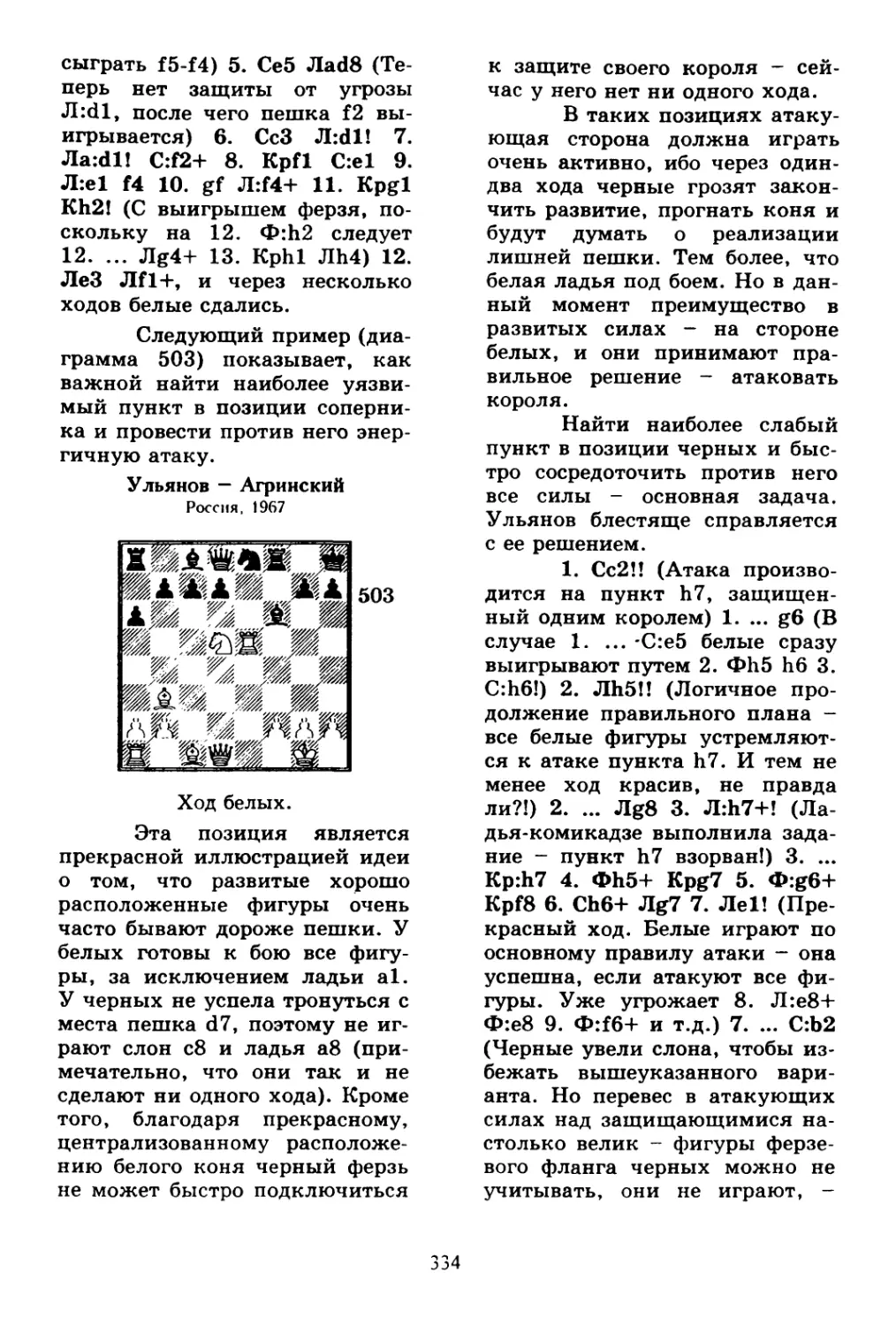

лание усовершенствовать свою

игру и стать квалифицирован-

ными шахматистами, а также

для родителей и тренеров, по-

могающих детям в изучении

шахмат.

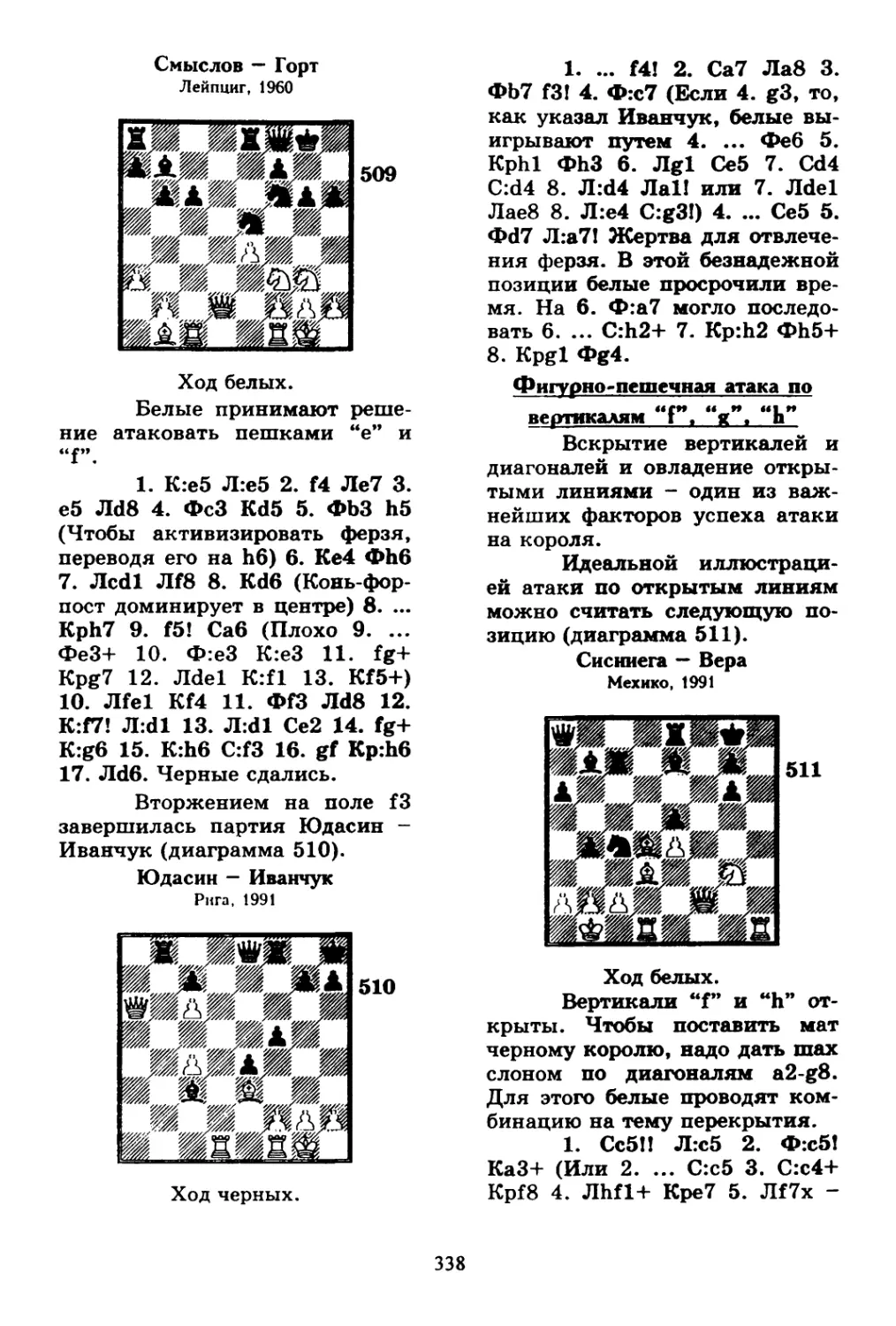

Как многолетнему дет-

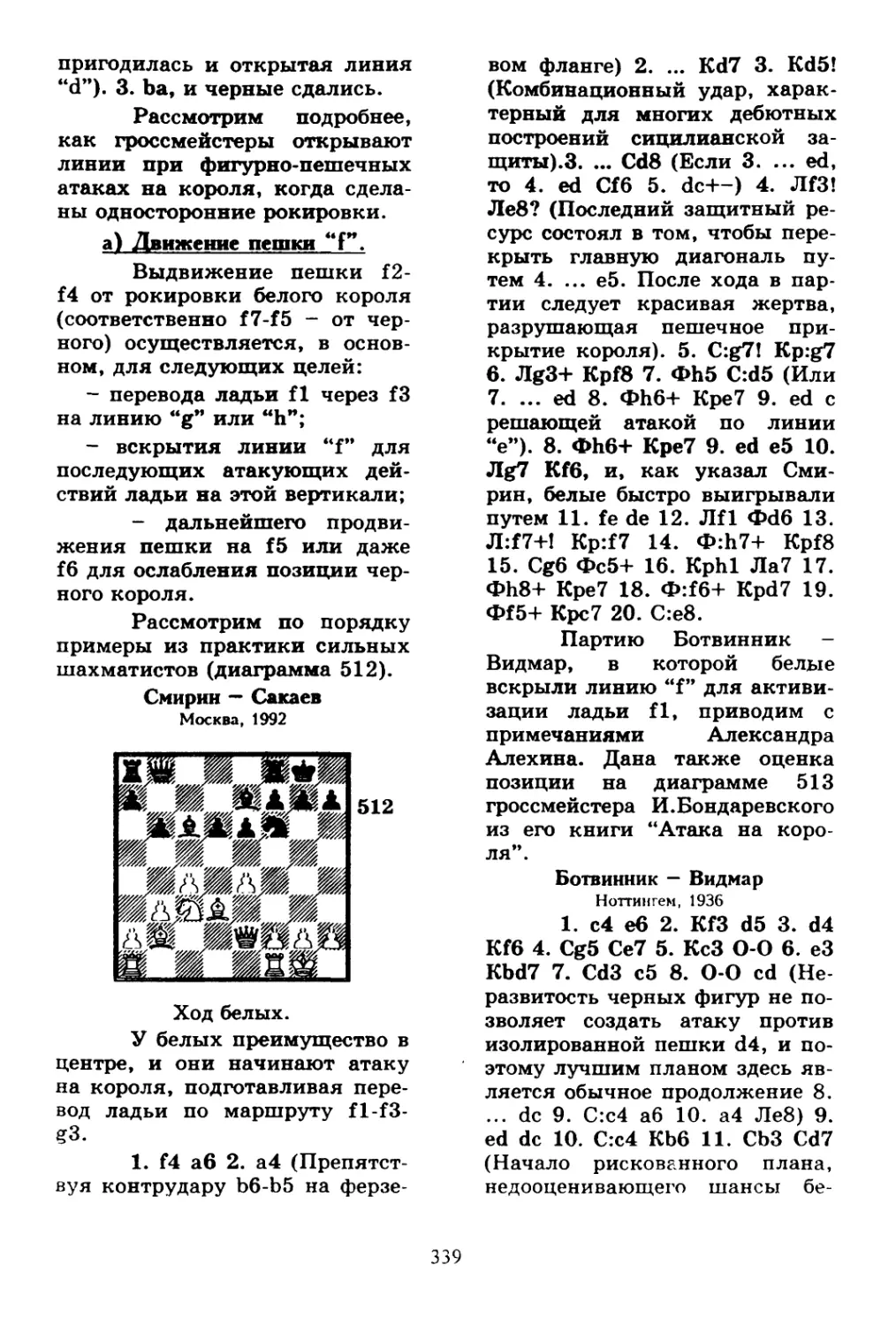

скому тренеру автору часто

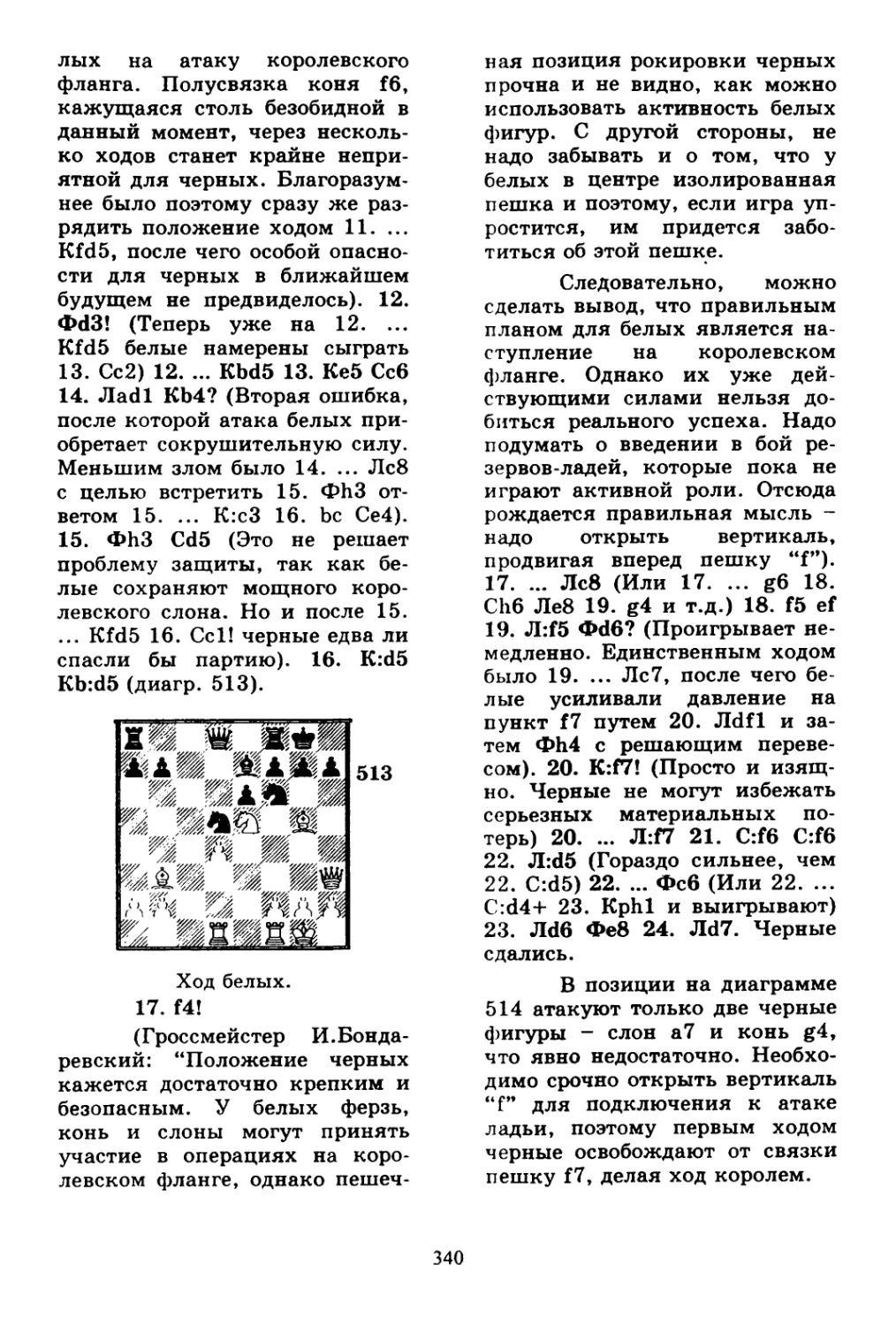

приходилось размышлять (и

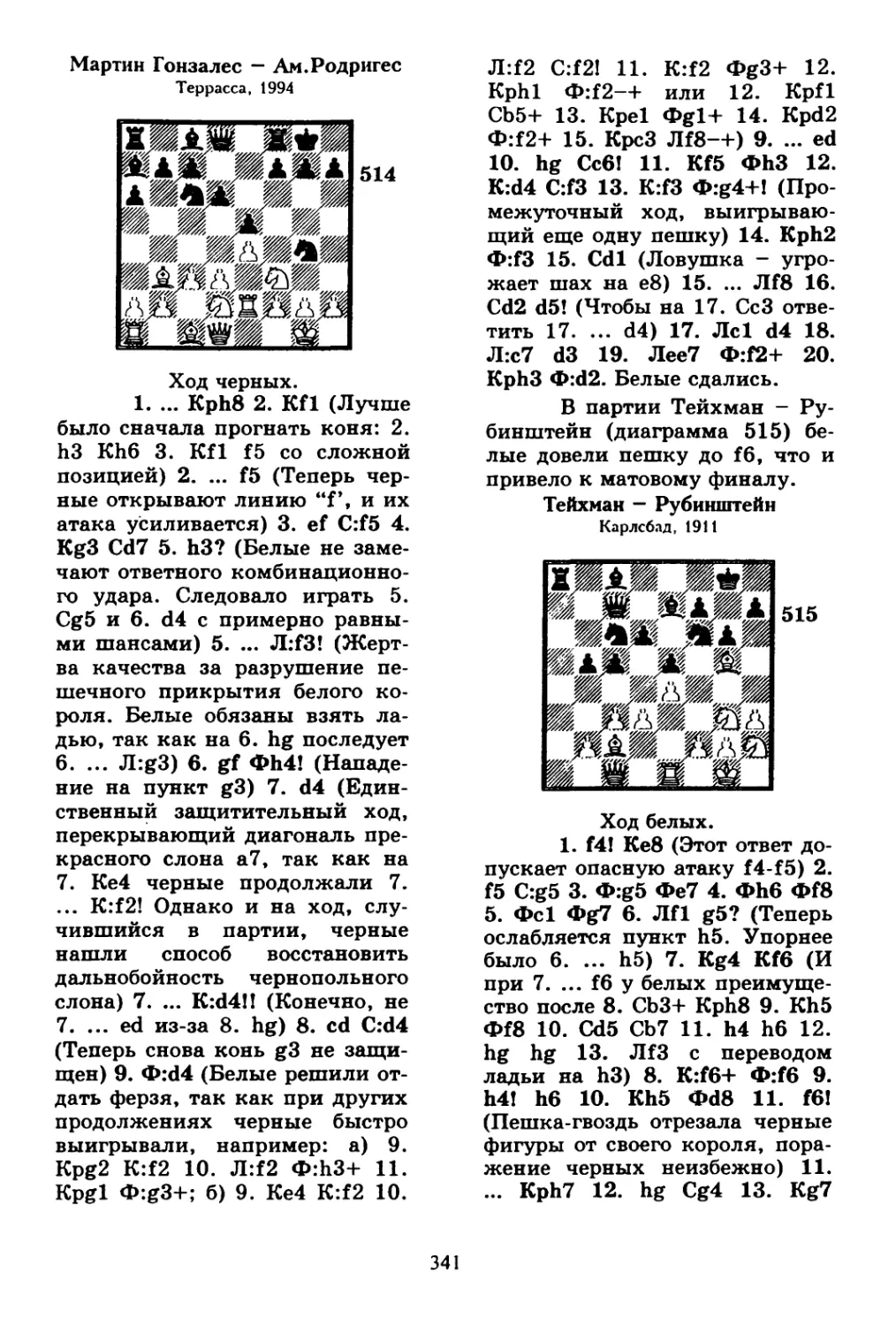

этот процесс продолжается) о

проблемах детского увлечения

шахматами и методах обуче-

ния. Возникла идея об установ-

лении постоянной творческой

II

связи с детскими садами для

приглашения в шахматный

кружок Дворца творчества

склонных к королевской игре

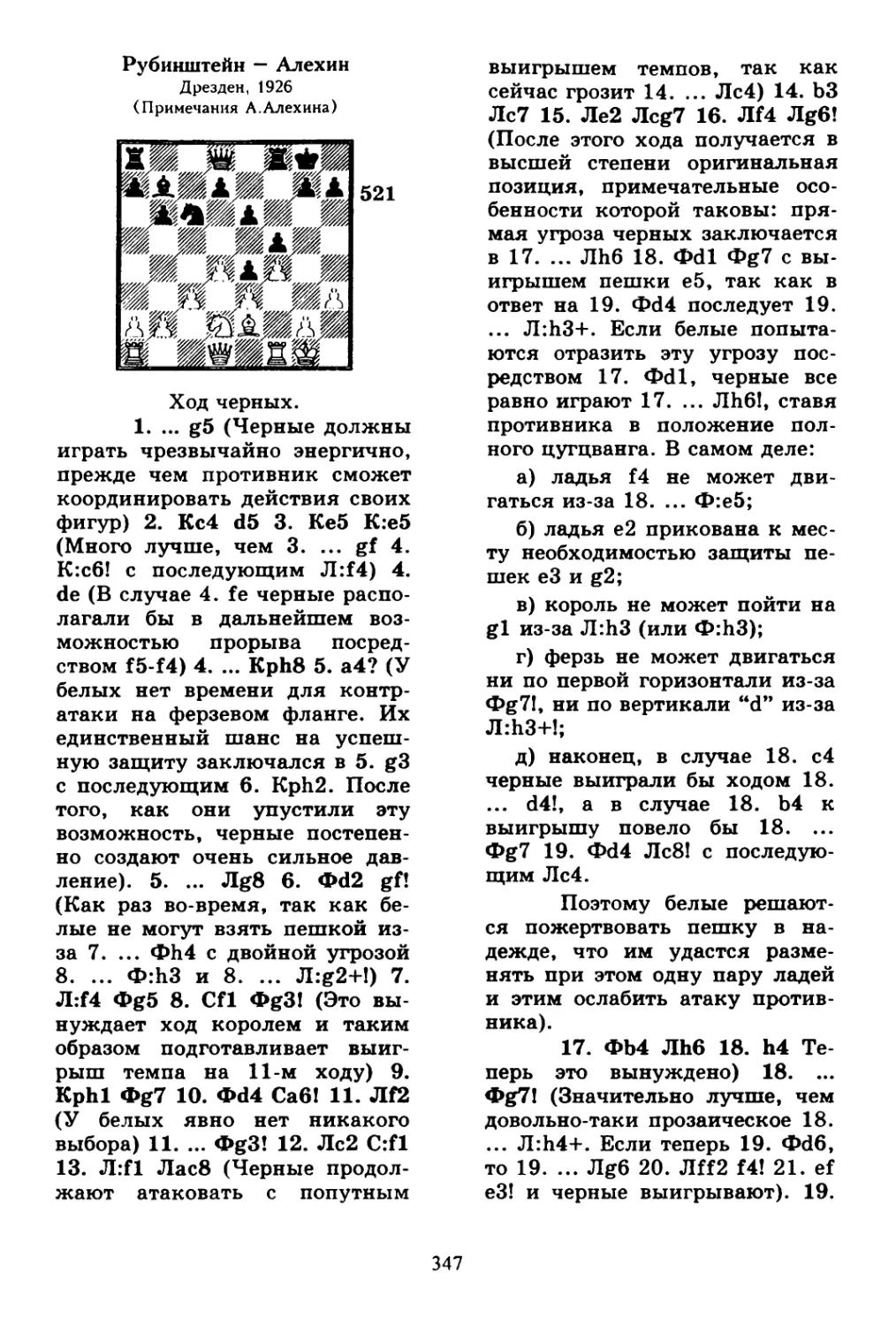

ребят. Выяснилось, что около

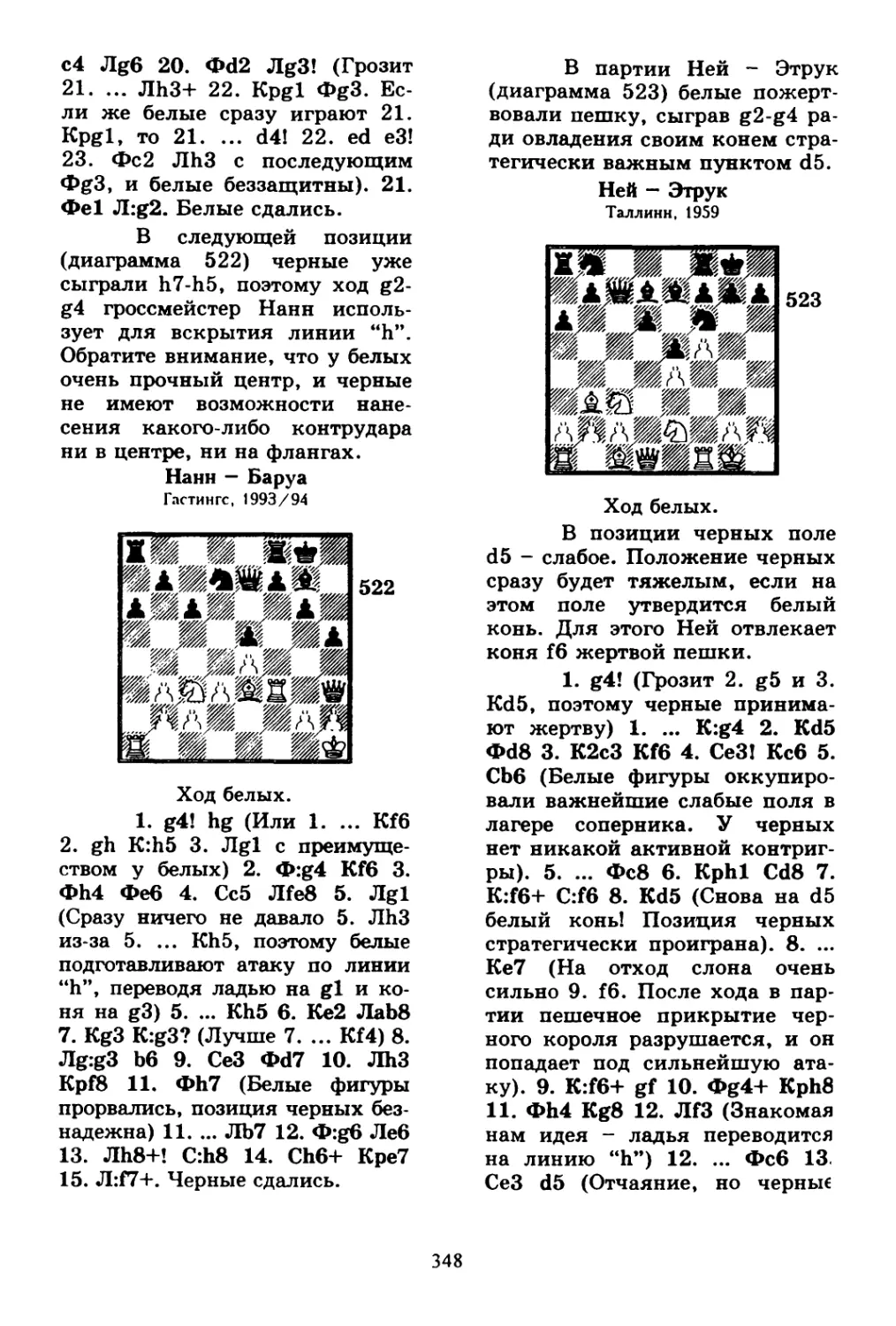

10% детей-дошкольников про-

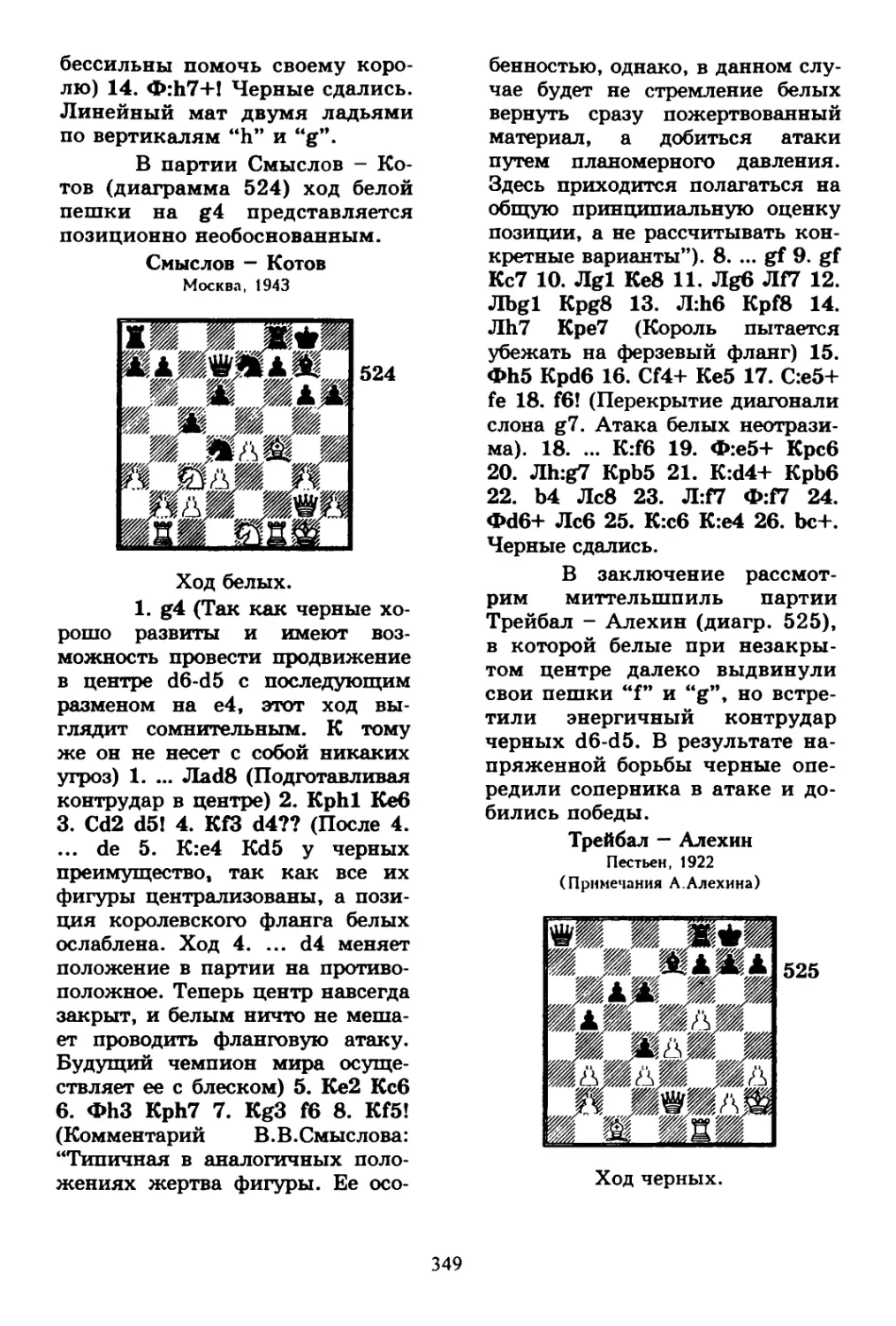

являют интерес к шахматам,

многие еще до первого класса

стали посещать шахматный

кружок и быстро получали чет-

вертый и третий разряды.

В дальнейшем, однако,

рост спортивных достижений,

как правило, замедлялся и но-

сил ярко выраженный индиви-

дуальный характер. Многие де-

ти, не проявляя настойчивости

в работе, сникли под влиянием

проигрышей. Некоторые, захва-

ленные родными, еще факти-'

чески ничего не добившись, не

устояли перед первыми симпто-

мами “звездной” болезни и пе-

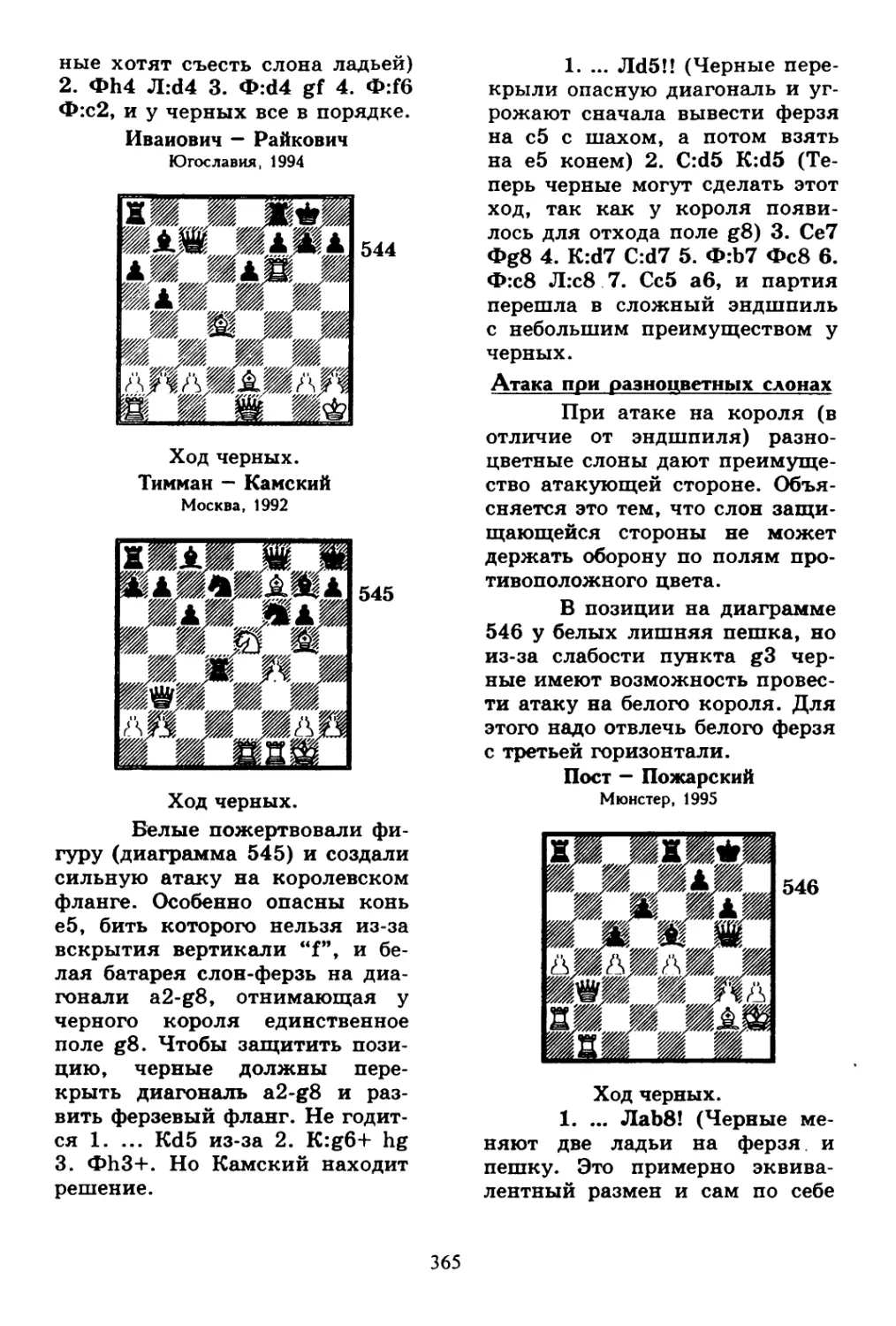

рестали работать. Родители час-

то недооп шивают опасности

“звездной” болезни в детском

возрасте. Уместно здесь привес-

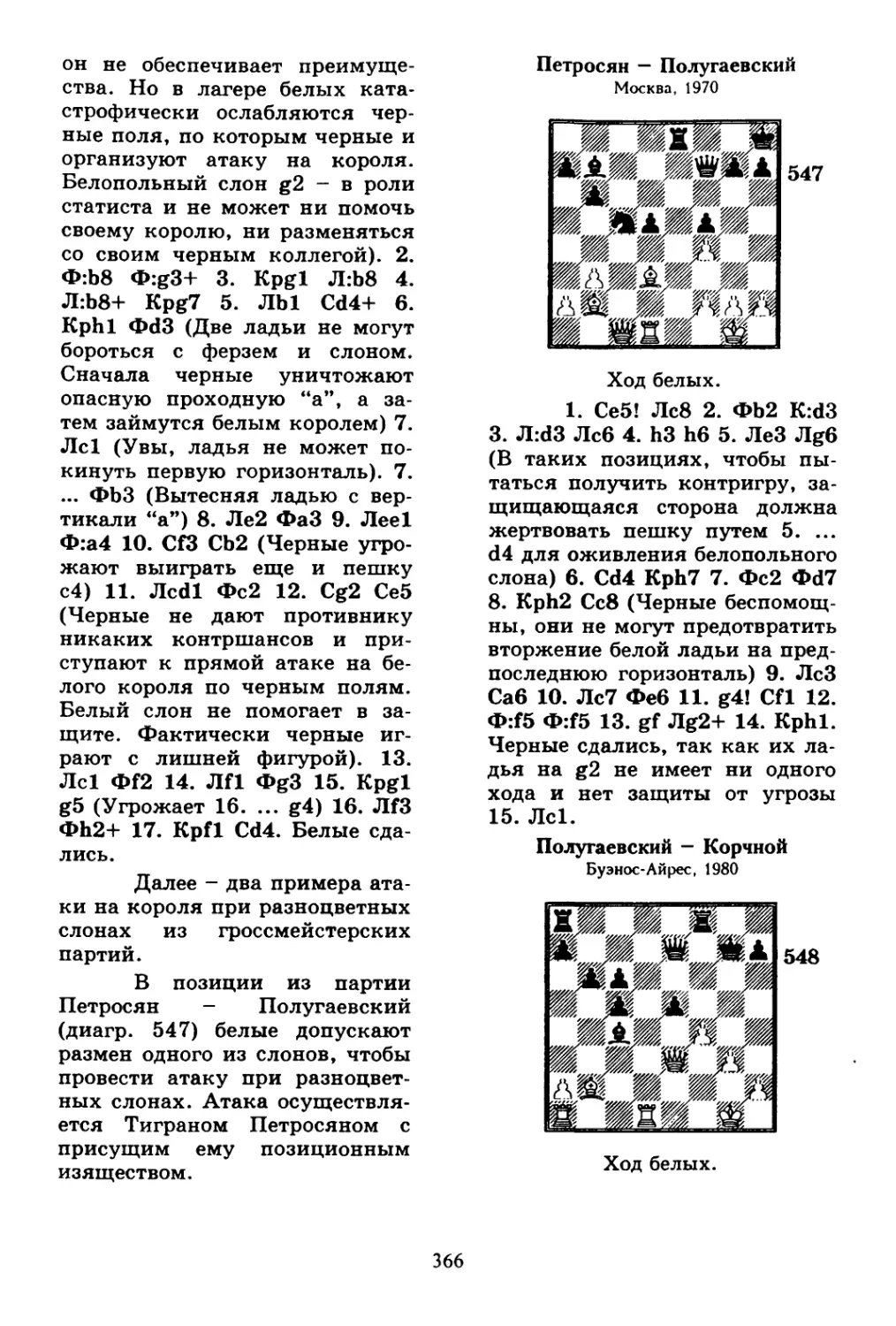

ти прекрасные слова умудрен-

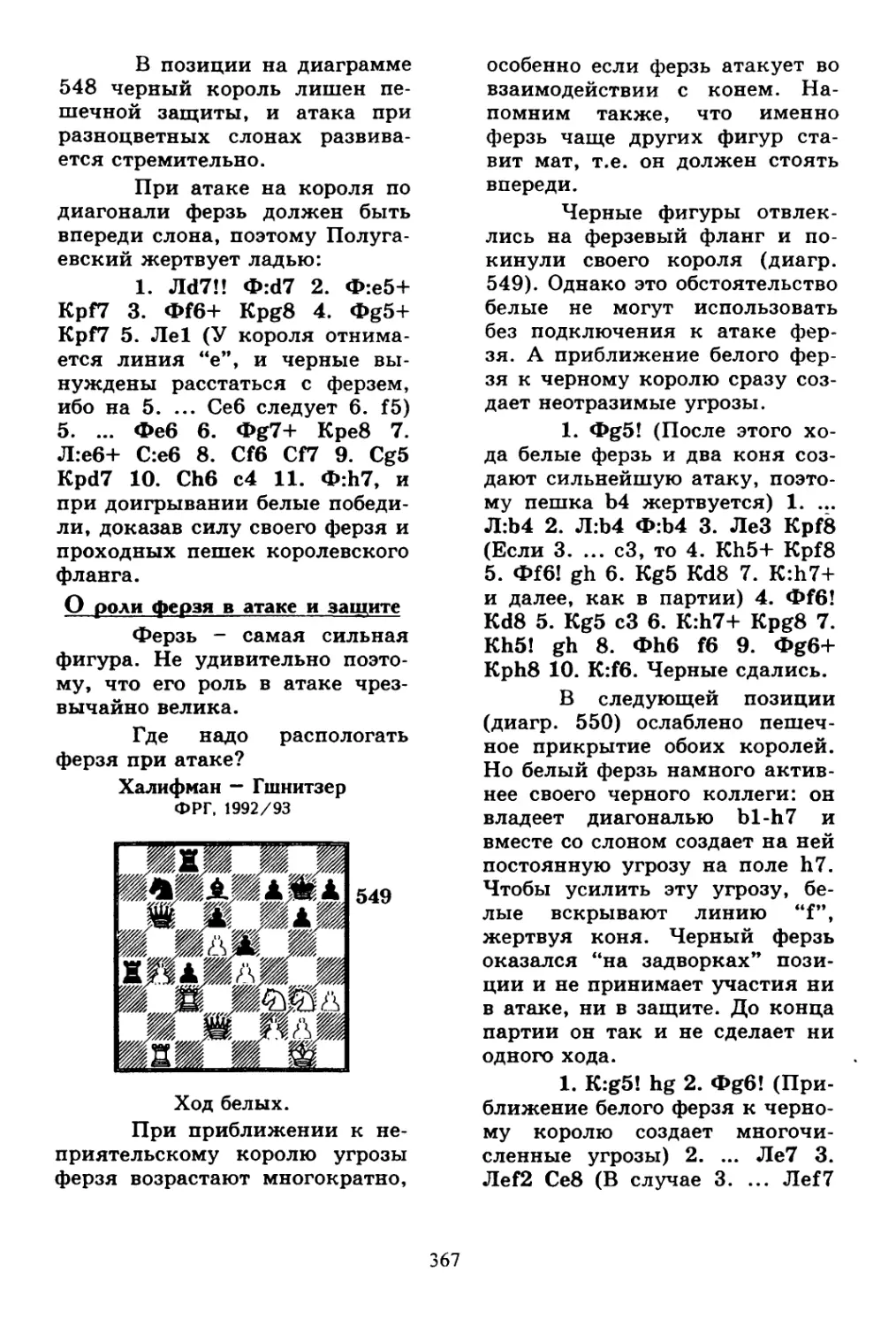

ного опытом Иоганна Вольфган-

га Гете из “Фауста” (в переводе

Бориса Пастернака) : “Непосвя-

щенных голос легковесен, и,

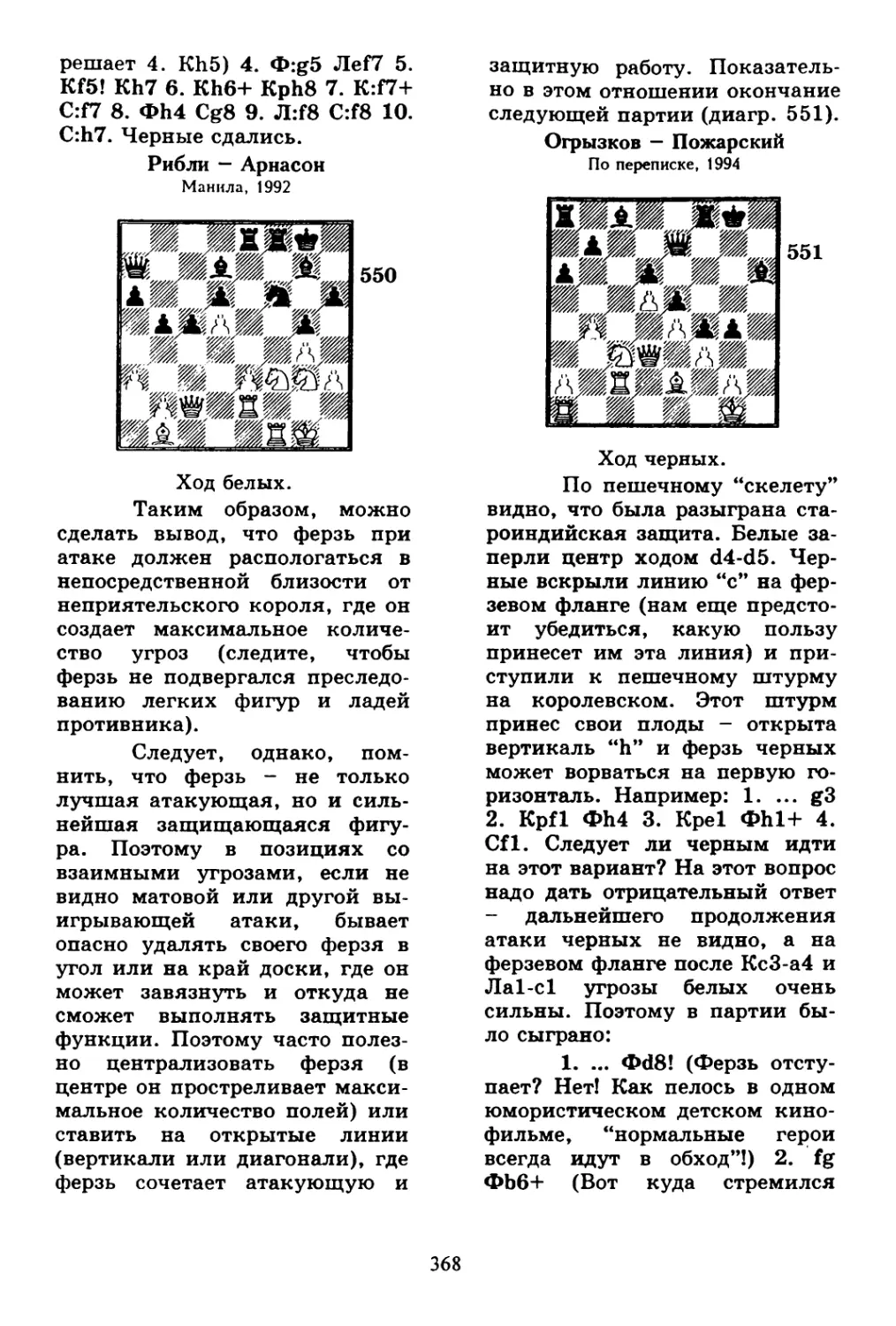

признаюсь, мне страшно их

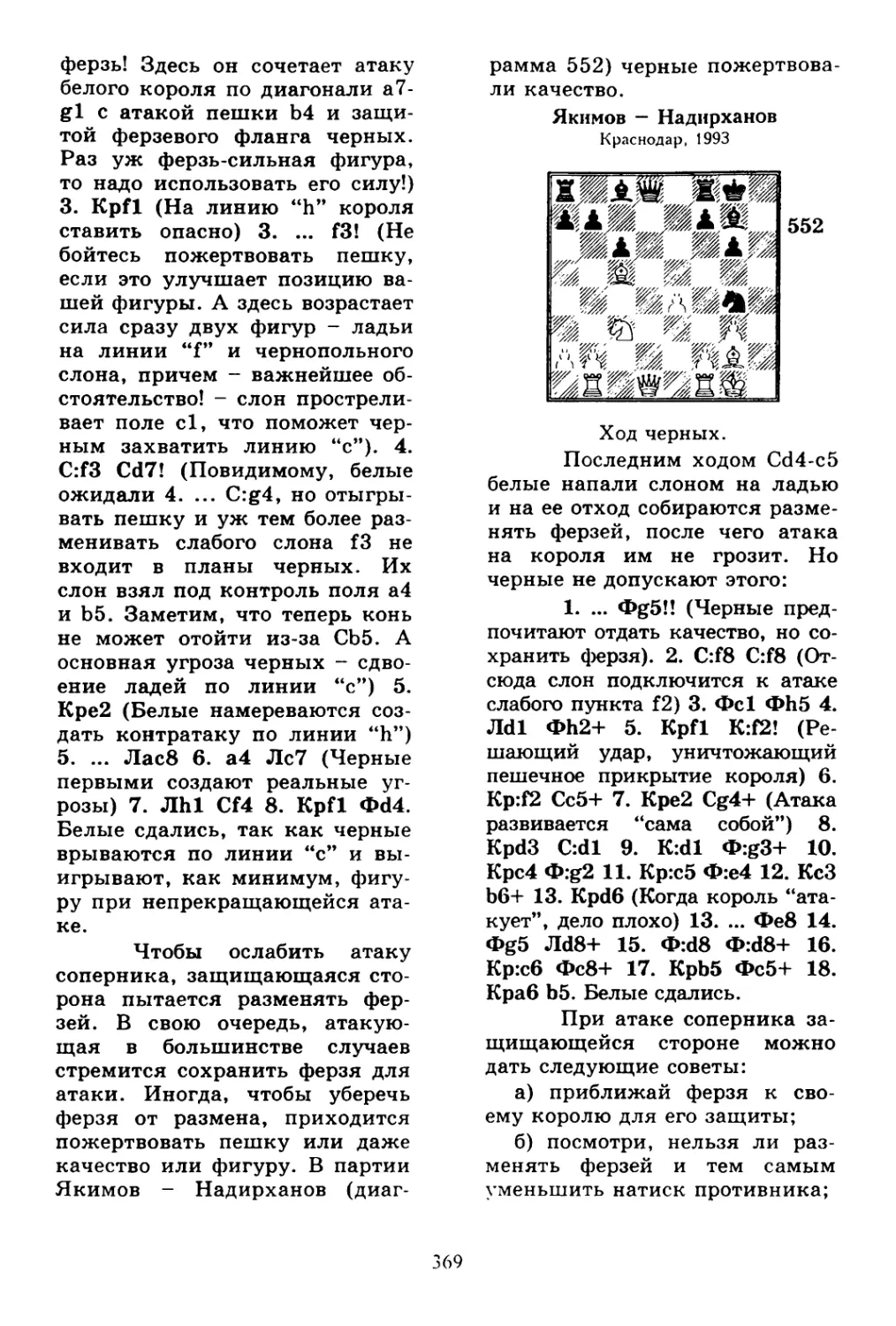

похвал”. Дело в том, что позна-

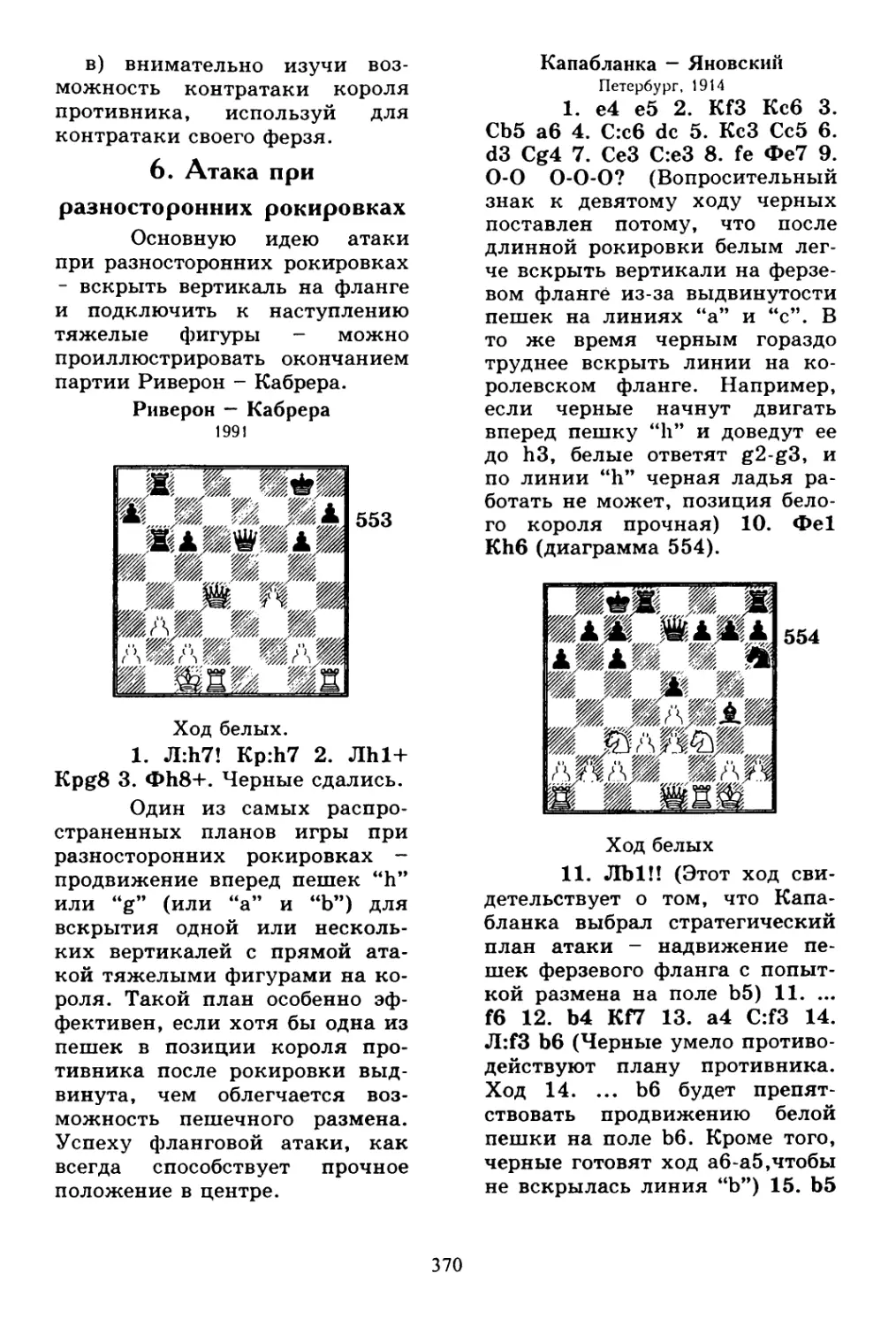

ние шахмат требует труда, а

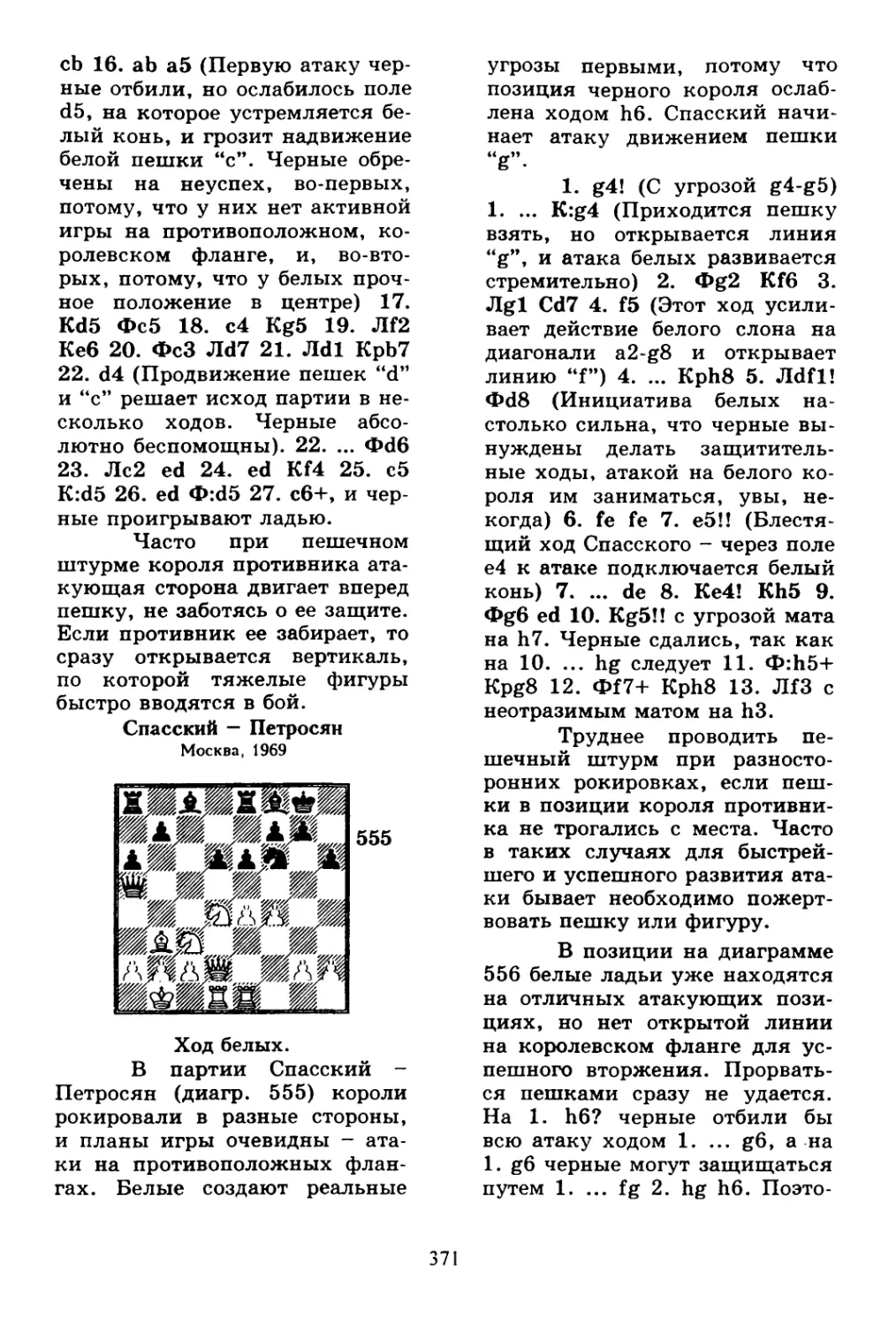

выдуманные “гении” часто тру-

диться не хотят.

Другие дети одновремен-

но с первым классом и шахмат-

ным кружком начали посещать

музыкальную школу, уроки

английского, компьютерный зал

(вариантов много), поэтому от

переутомлеь ия каждая партия

заканчивалась грубым зевком...

Но есть и такие, которые

занимаются с удовольствием, и

их игра постоянно прогрессиру-

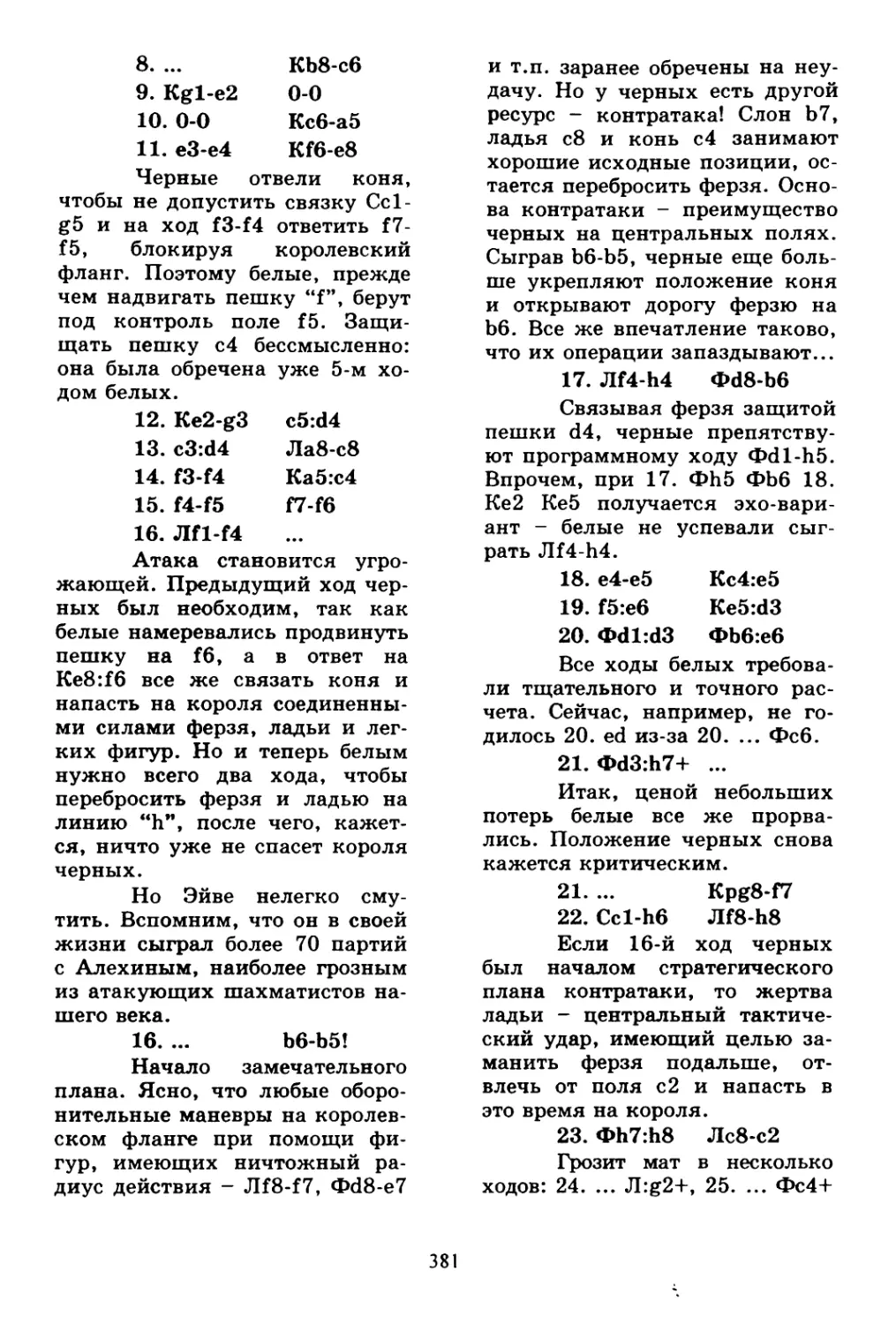

ет.

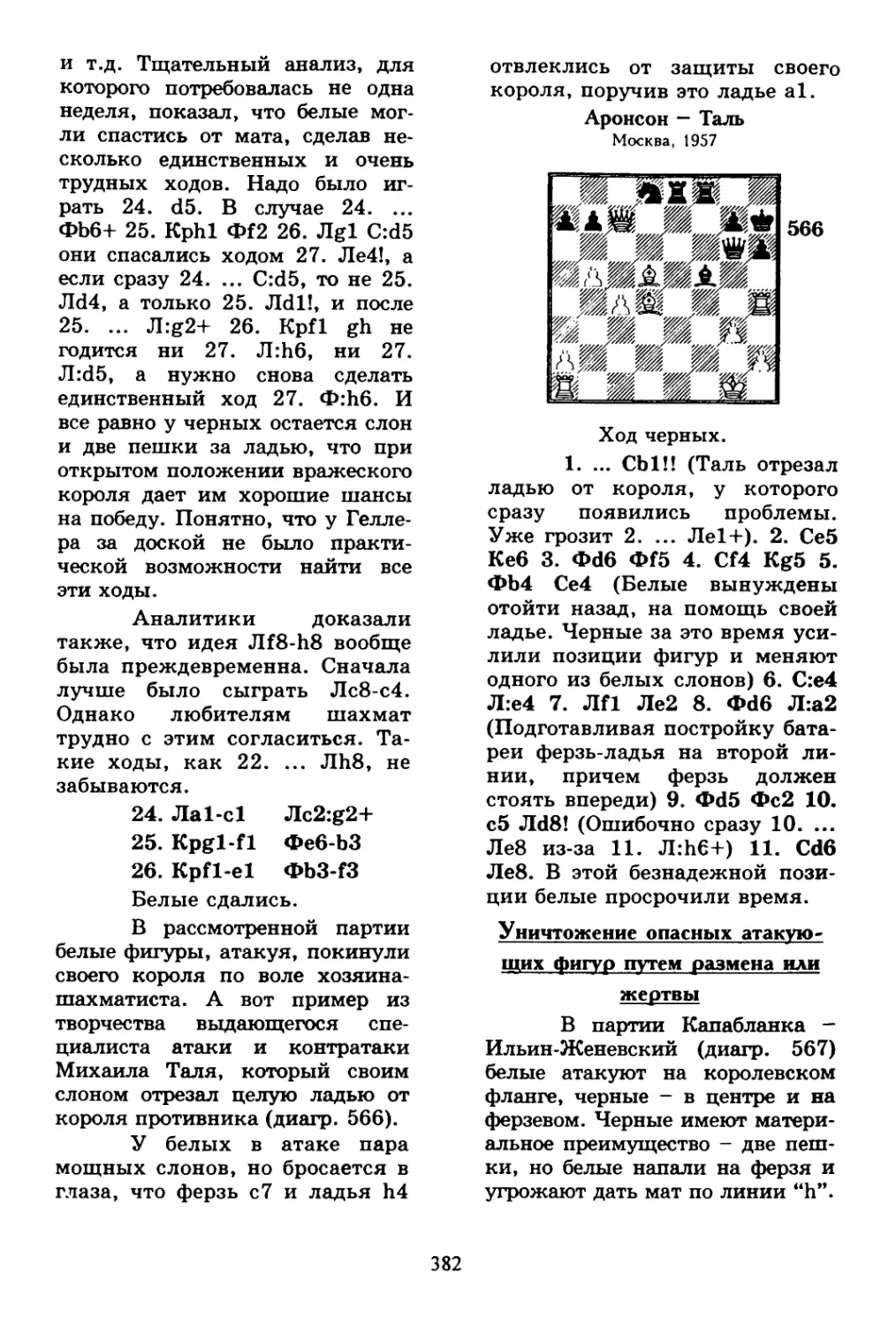

Итак, дошкольник захо-

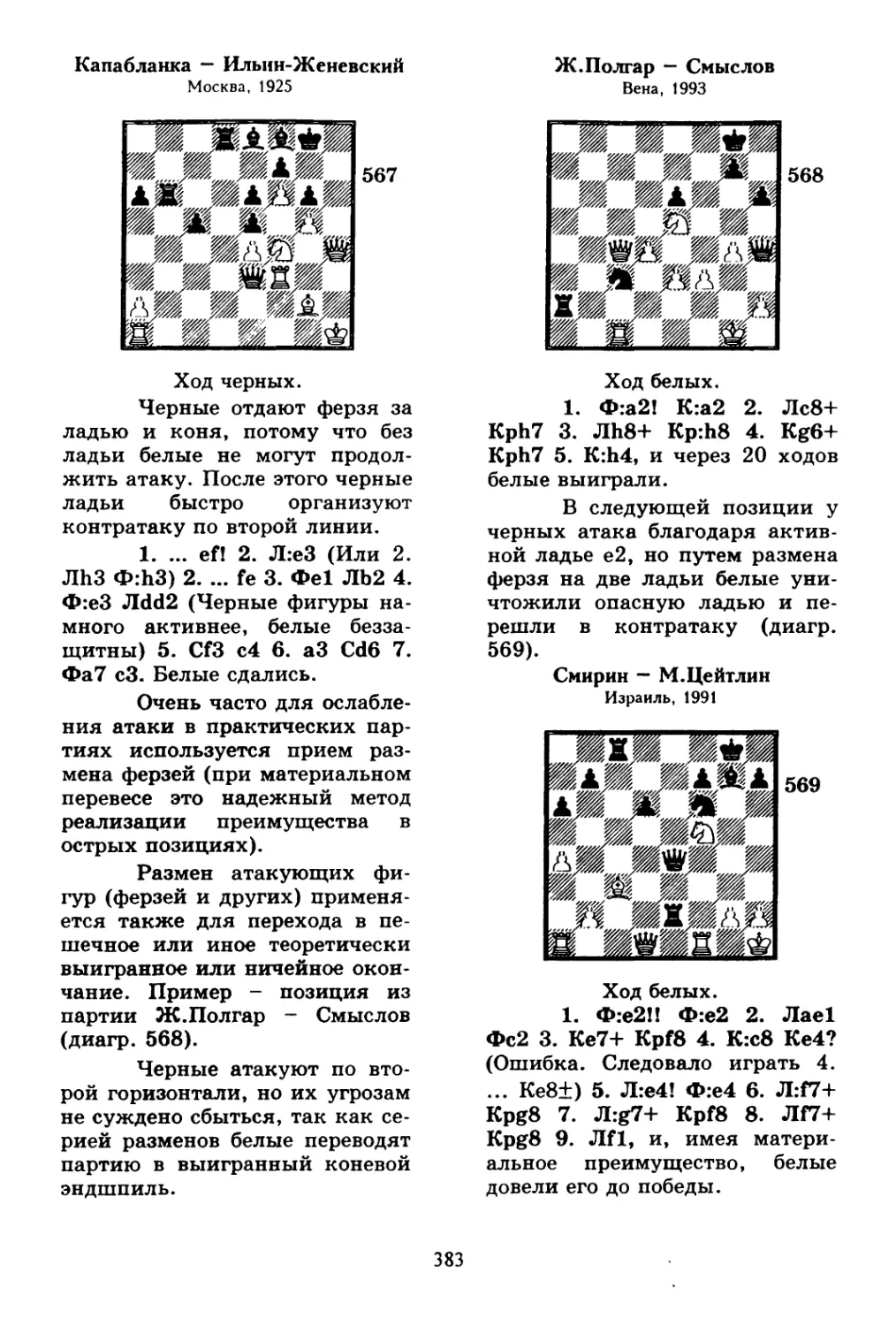

тел научиться играть в шахма-

ты. С чего начать обучение?

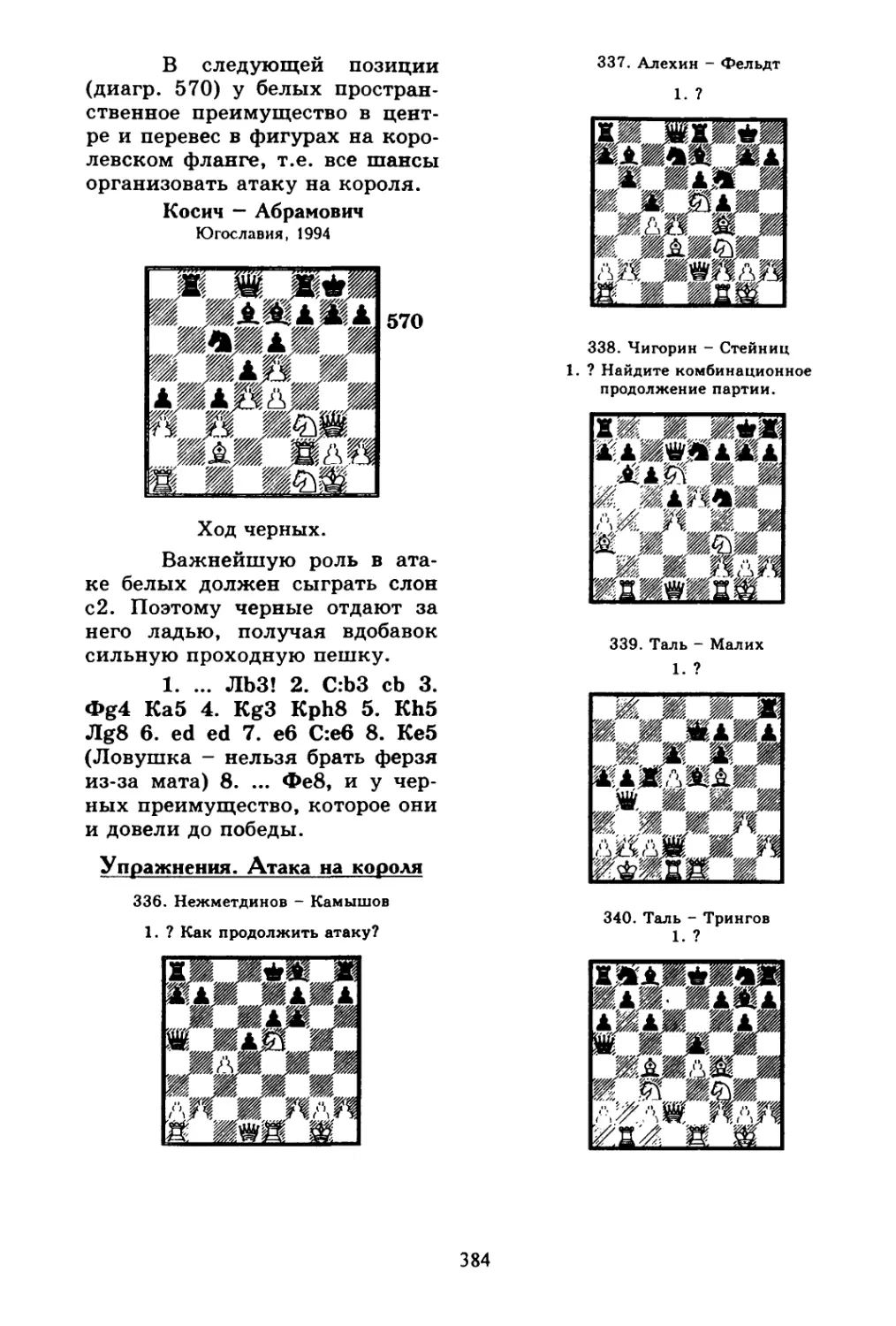

После знакомства с дос-

кой, фигурами и их ходами на-

до в доступной форме объяс-

нить цель игры - мат королю,

ознакомить со сравнительной

ценностью фигур.

Уже при первом знаком-

стве с шахматами полезно ска-

зать, что победителем в этой иг-

ре считается тот, кто возьмет в

плен короля соперника. Для до-

стижения этой цели возможны

два пути:

1) разбить неприятель-

ское войско, постепенно уни-

чтожив его фигуры и превосхо-

дящими силами (если надо -

провести свою пешку в ферзи)

поставить мат королю, лишен-

ному основных своих защитни-

ков;

2) организовать дерзкую

атаку на “штаб” короля против-

ника (для этого, может быть,

даже пожертвовать часть своих

пешек и фигур) и поставить

ему мат. При этом полезно под-

черкнуть, что победа достигает-

ся не обязательно за счет чис-

ленного перевеса в фигурах на

доске, а благодаря ослаблению

защиты неприятельского коро-

ля. Мат может поставить даже

слон, конь или пешка, а не

только ферзь или ладья.

Для дошкольников часто

второй путь вызывает трудное -

12

ти. Дети (за редким исключени-

ем) предпочитают вести борьбу

“на поражение”. Не случайно

дошкольники обычно очень бе-

режно расставляют около себя

съеденные фигуры и пешки

противника и многократно их

рассматривают и пересчитыва-

ют, оценивая таким образом

ход партии.

Поэтому тренер или ро-

дители должны не жалеть уси-

лий по поиску простых и кра-

сивых учебных примеров и

комбинаций, заканчивающихся

матом королю. Жертвы фигур,

ведущие к ослаблению короля и

мату, являются важным эстети-

ческим фактором, закрепляю-

щим увлеченность ребенка шах-

матами.

После изучения матова-

ния одинокого короля разными

фигурами полезно предложить

для постепенного (по 10-20 по-

зиций в день) решения несколь-

ких сотен простых упражнений

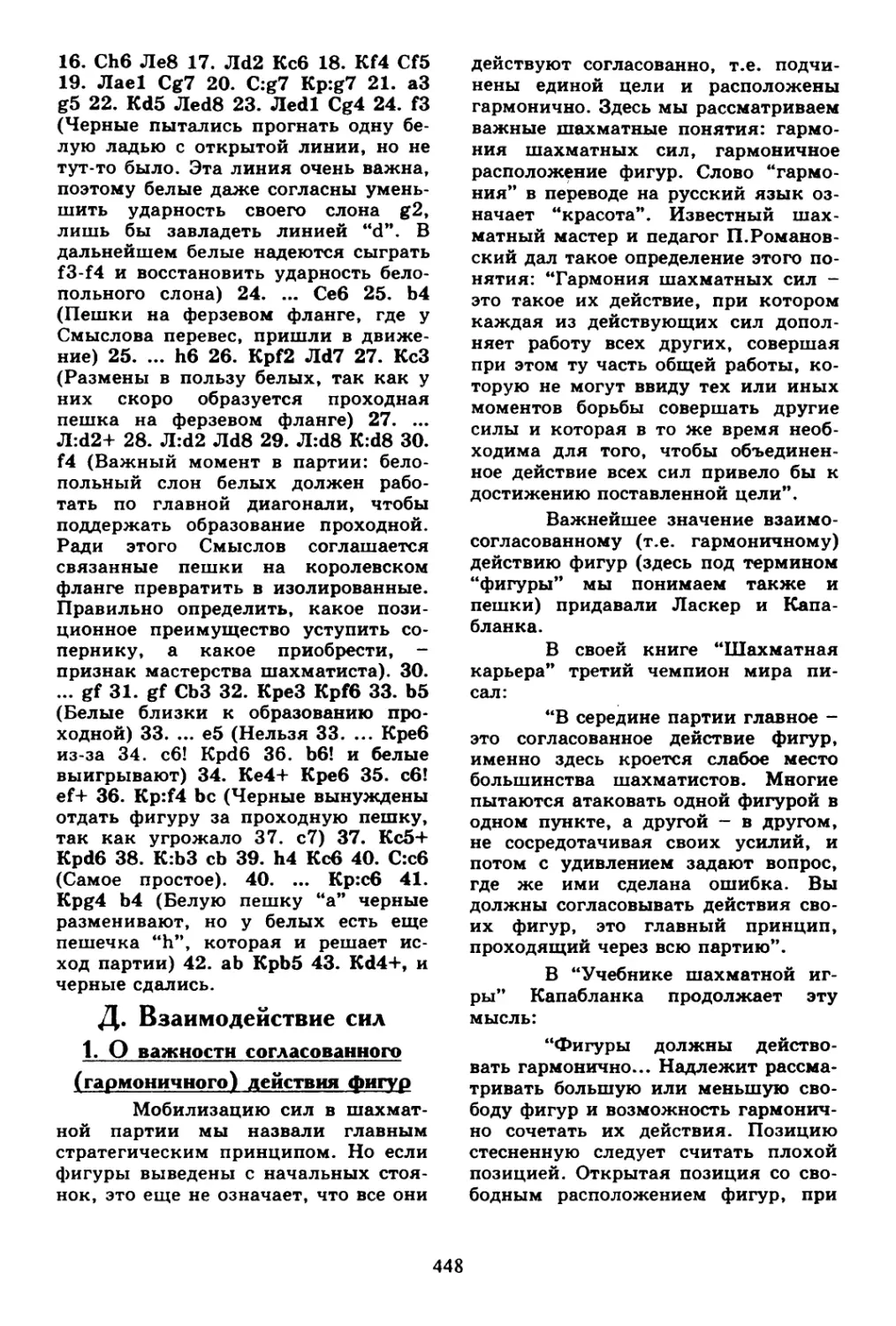

на мат в один ход, а затем на

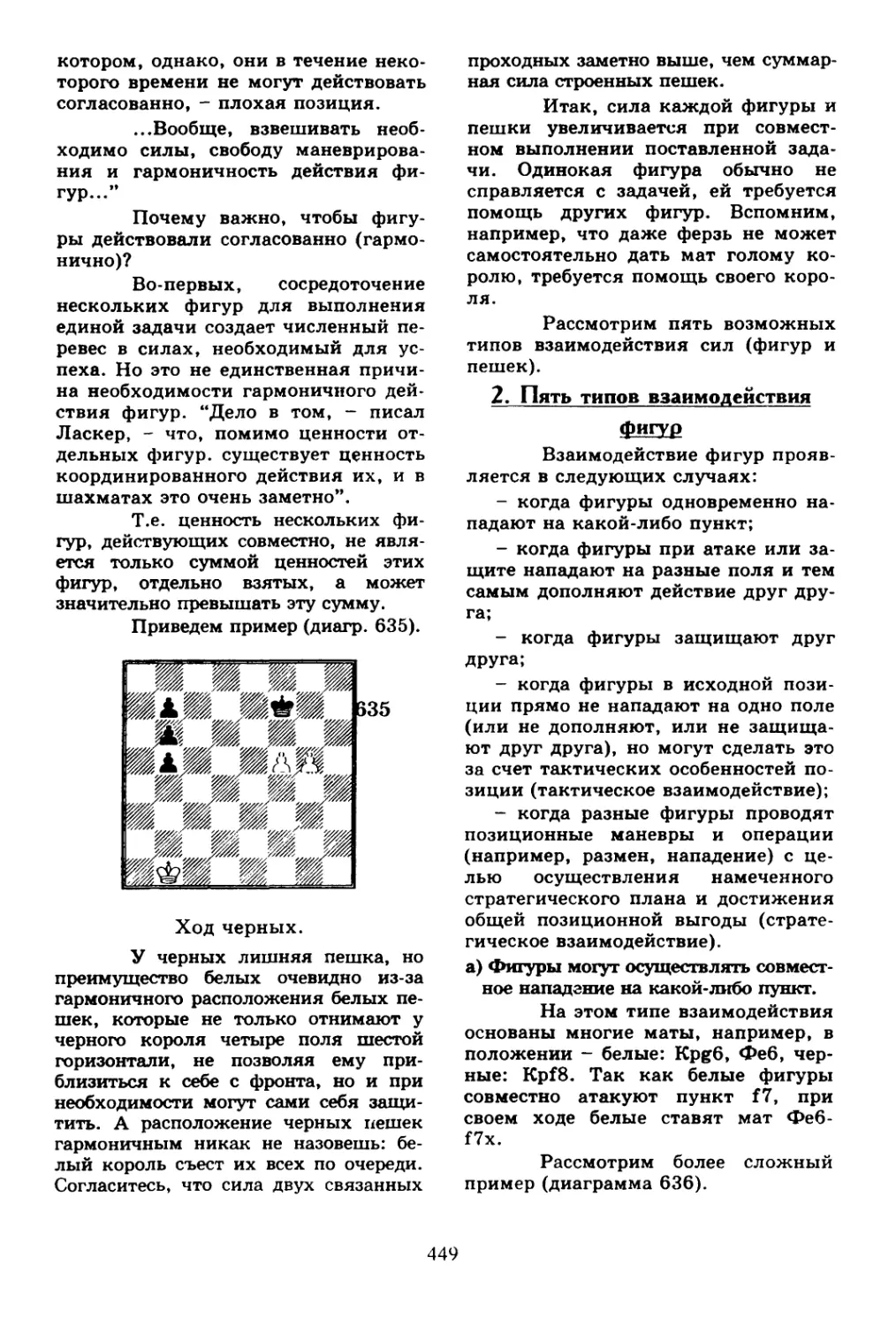

мат в два хода.

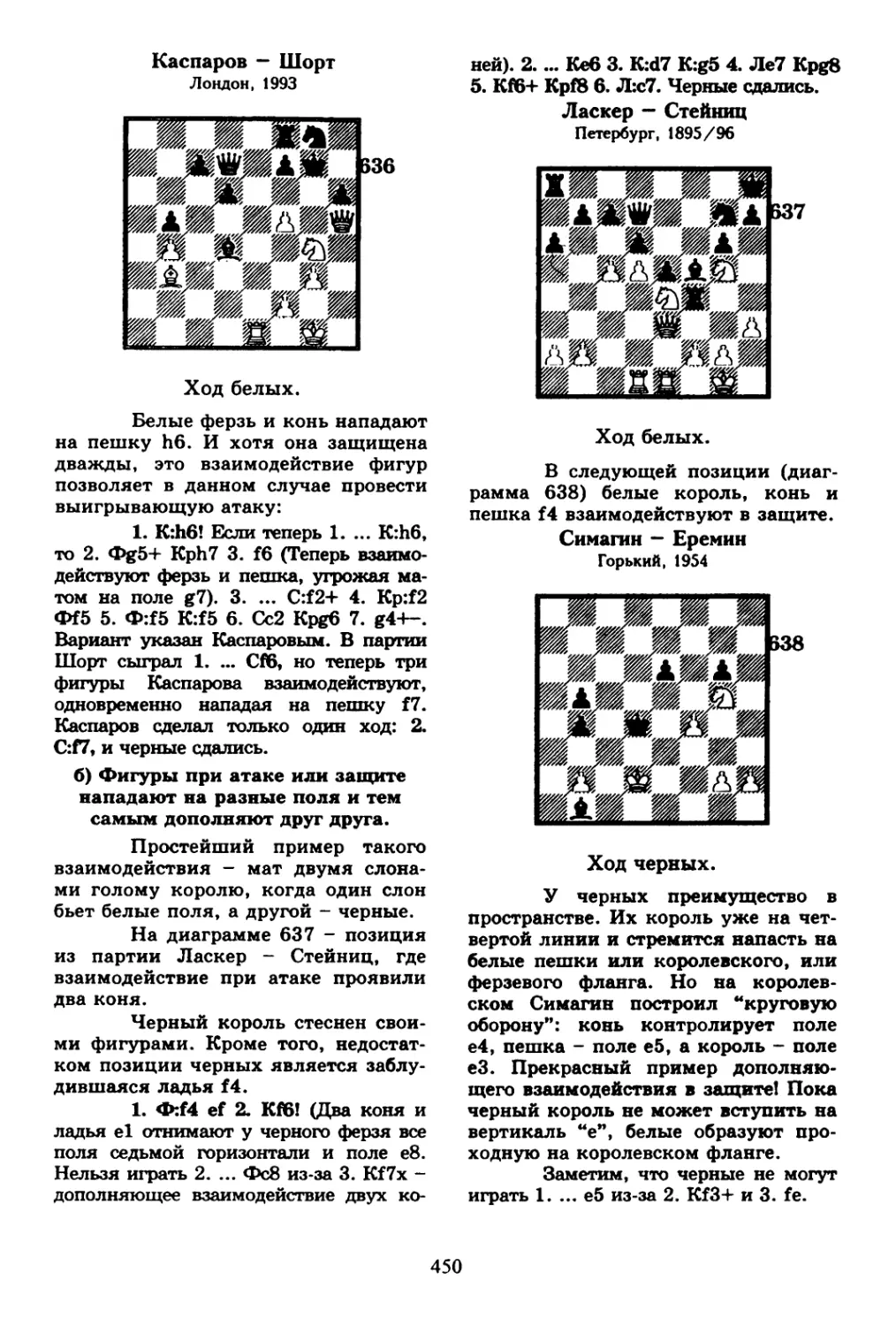

Одновременно следует

объяснять основы пешечных и

ладейных окончаний (проведе-

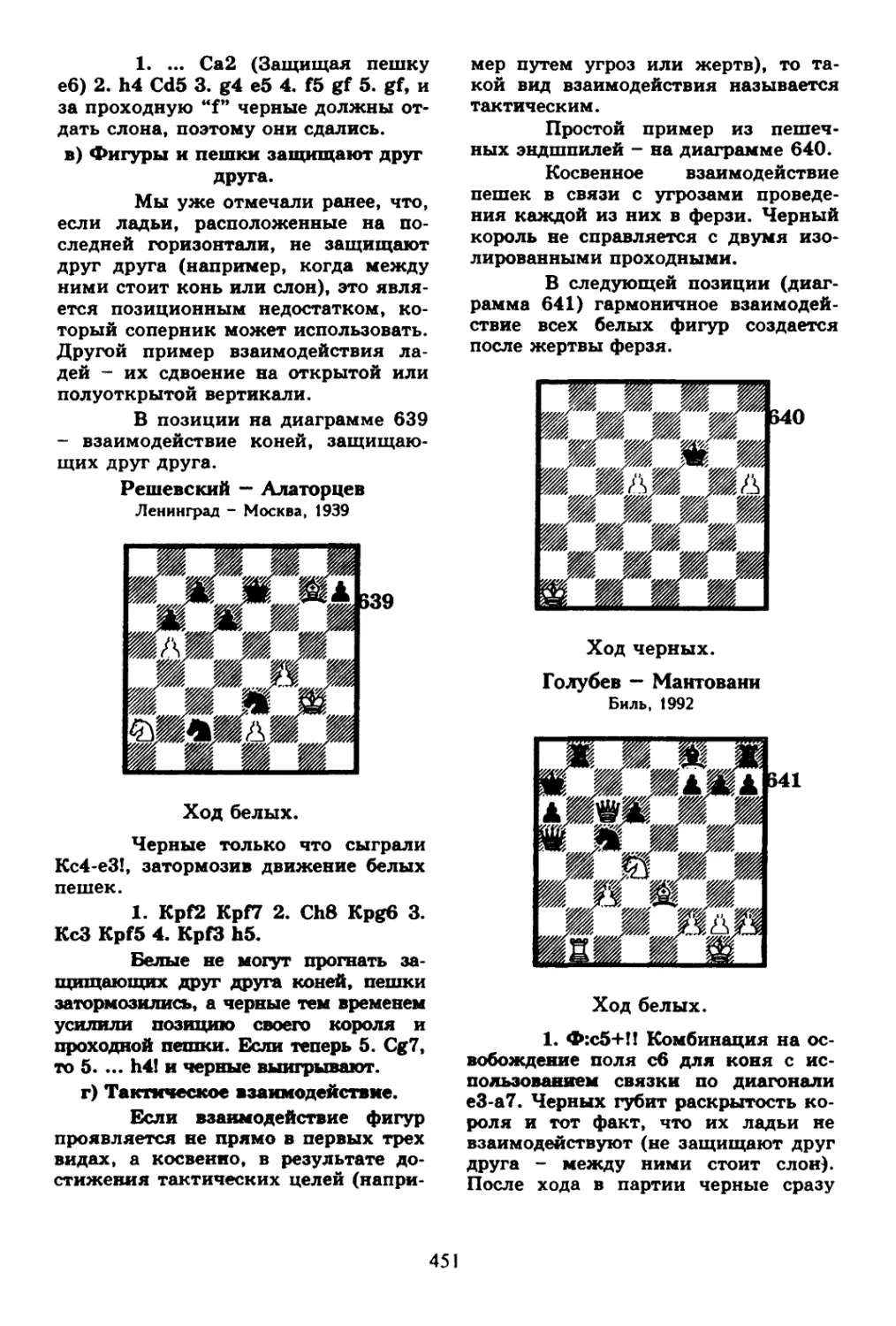

ние пешки в ферзи в эндшпиле

король и пешка против короля,

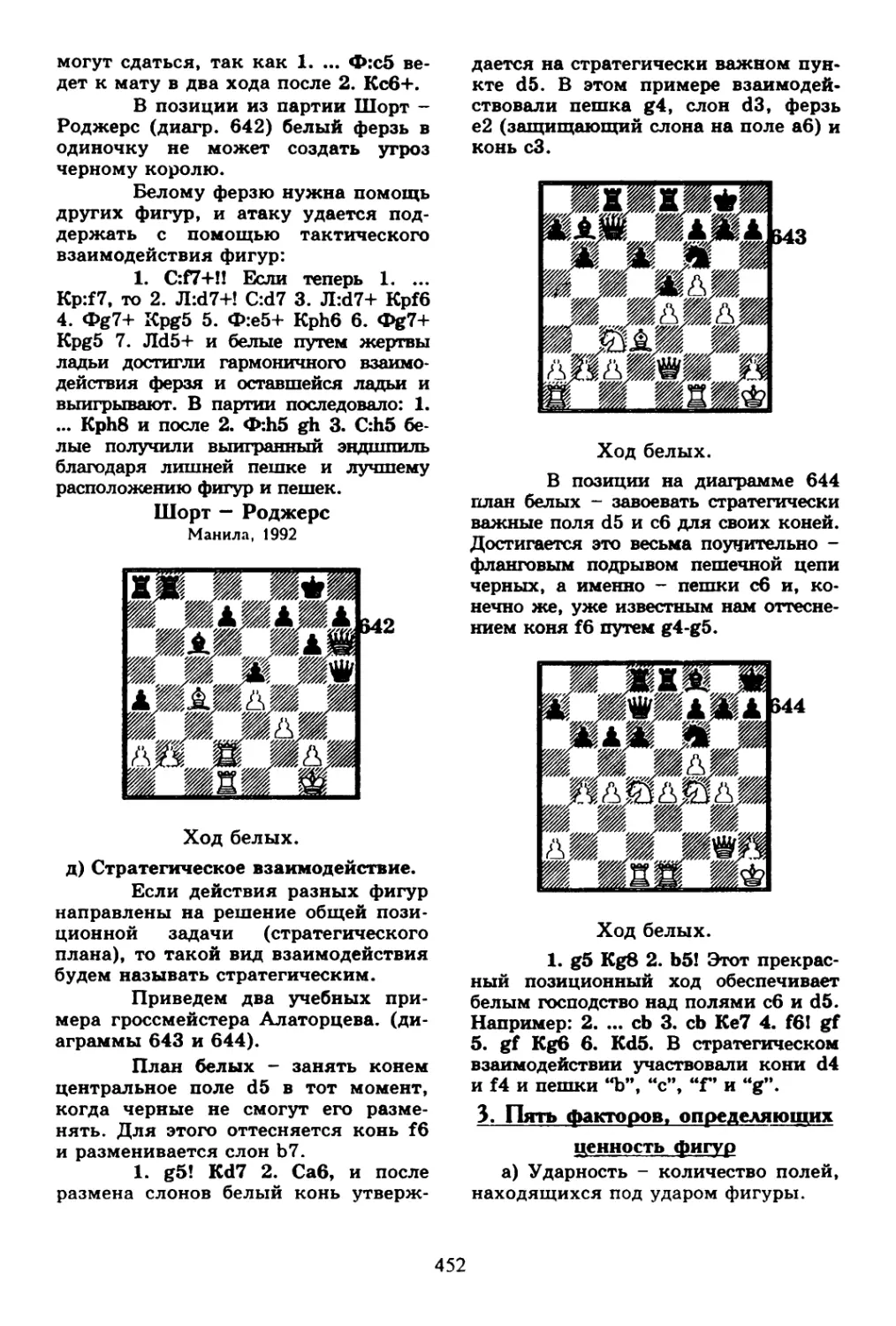

понятие оппозиции, реализация

лишней пешки в пешечном

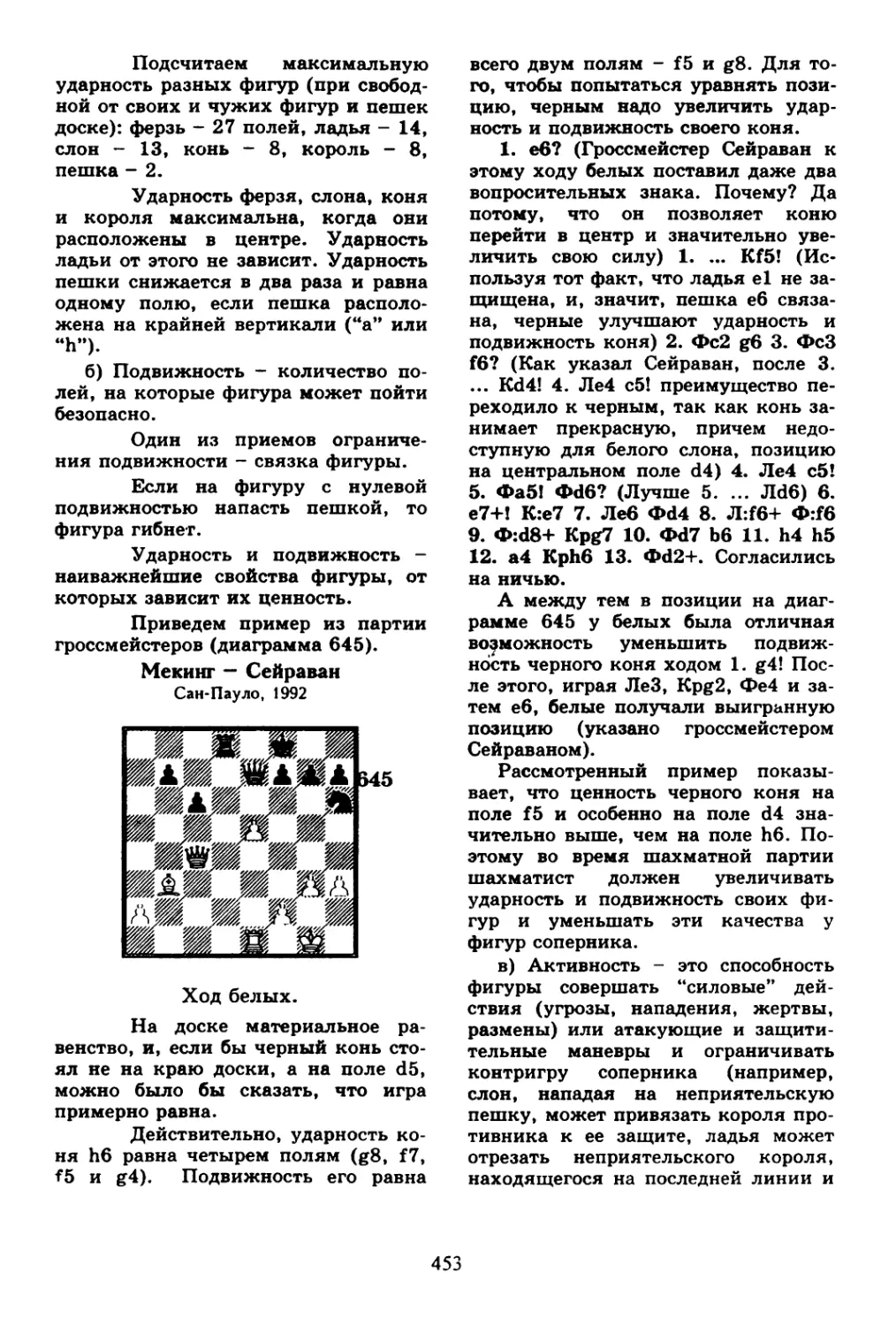

окончании, отдаленная проход-

ная; в ладейных - открытая ли-

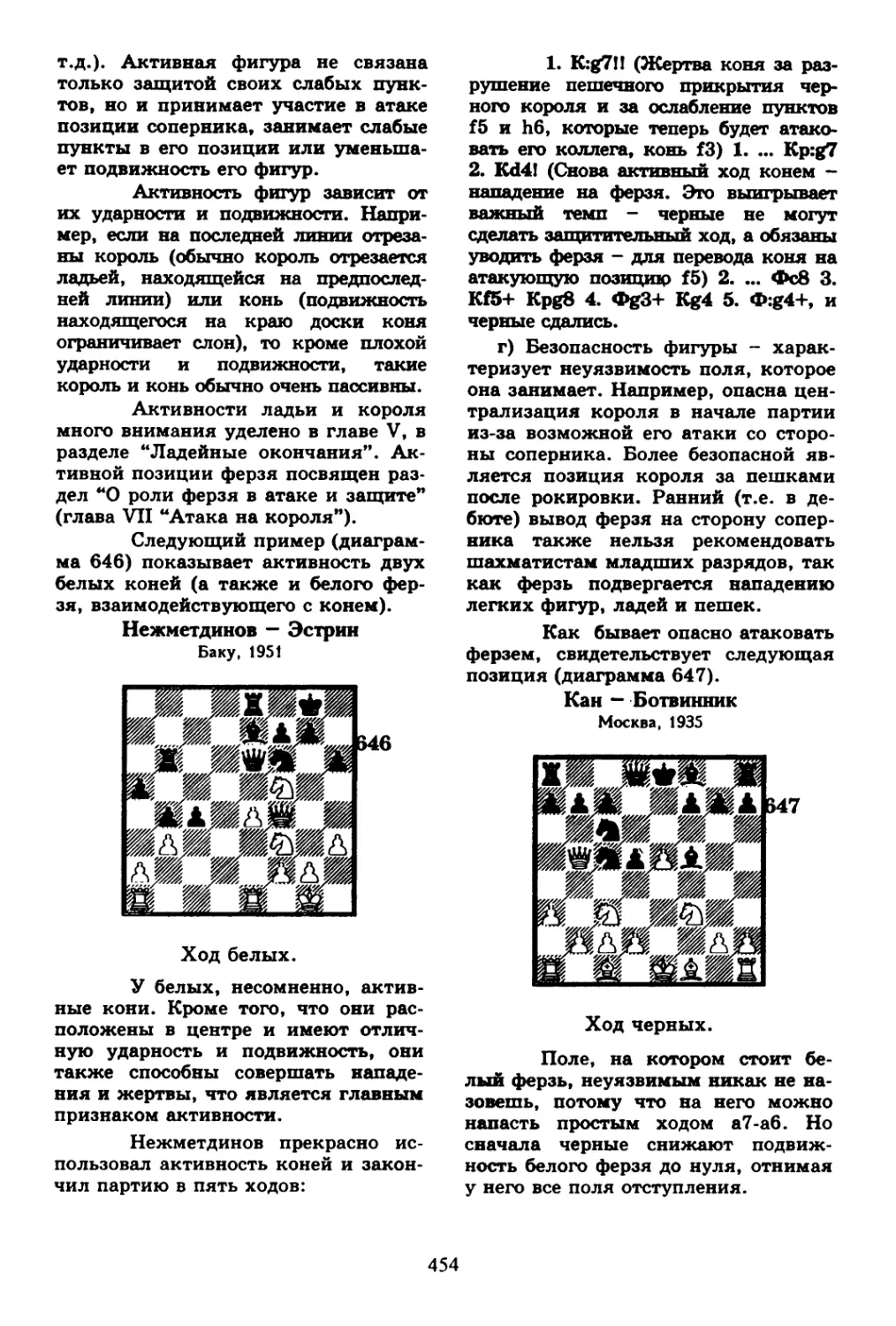

ния и прорыв ладьи на послед-

нюю или предпоследнюю гори-

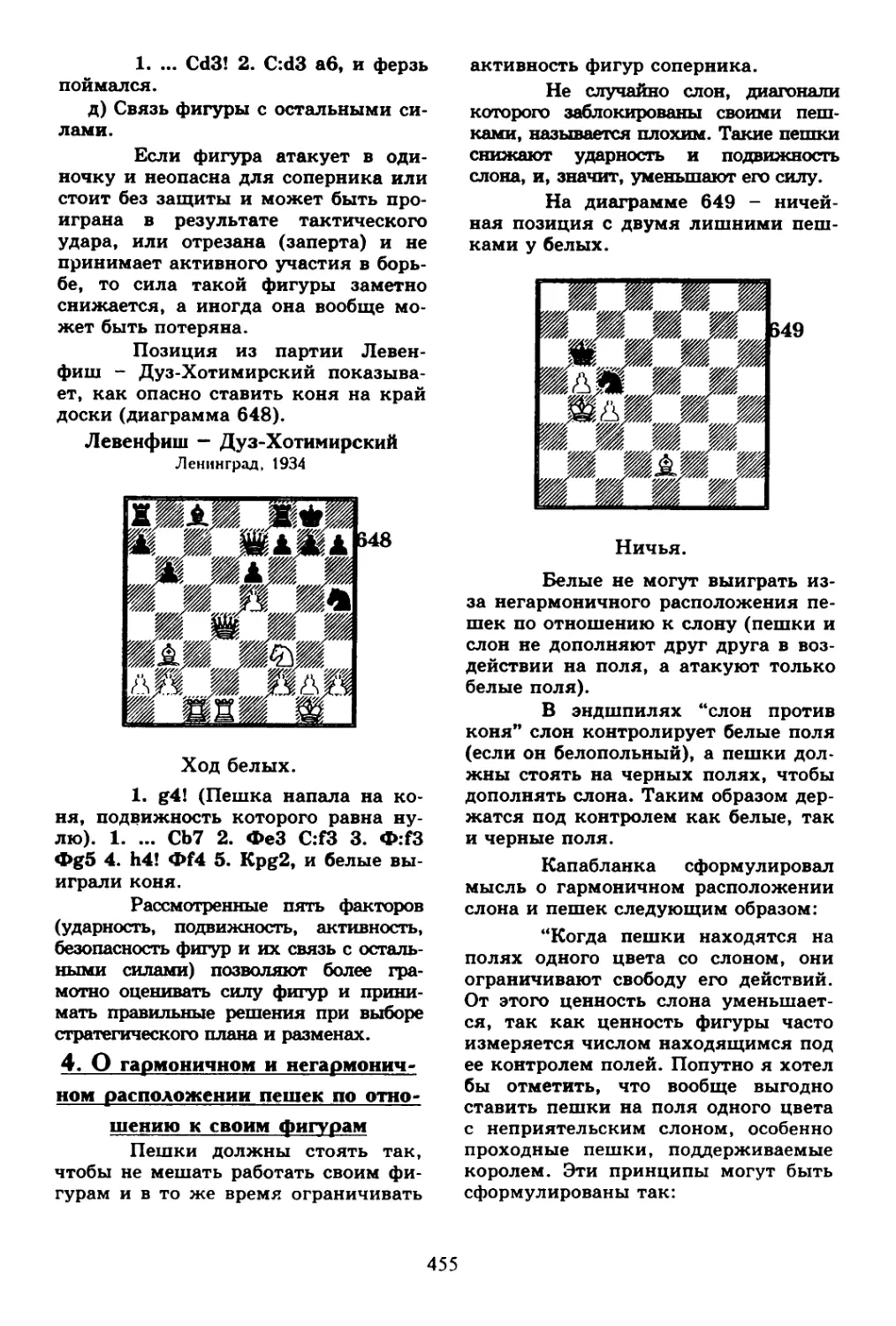

зонтали и т.д.).

Кроме этого, ребенок

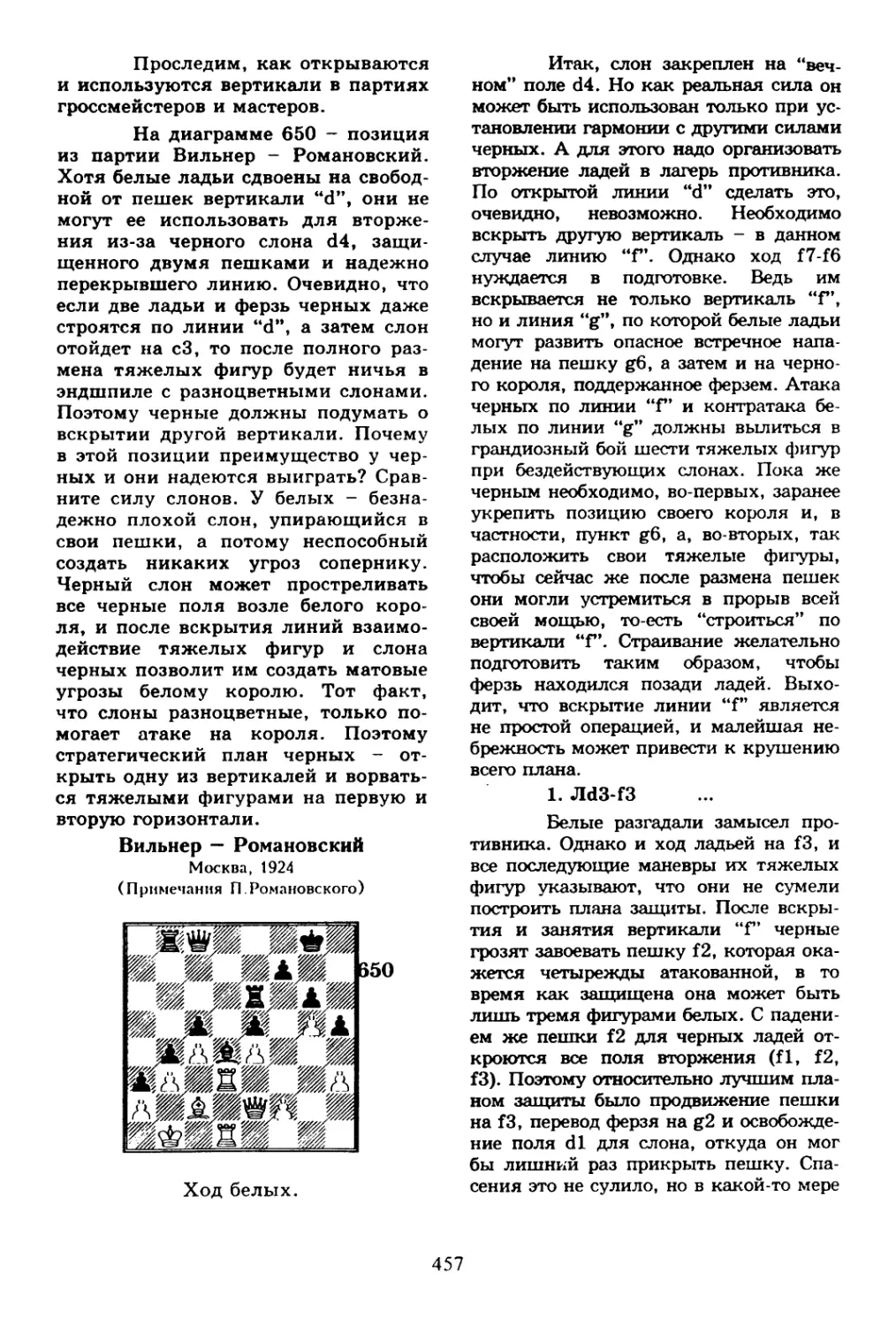

должен играть шахматные пар-

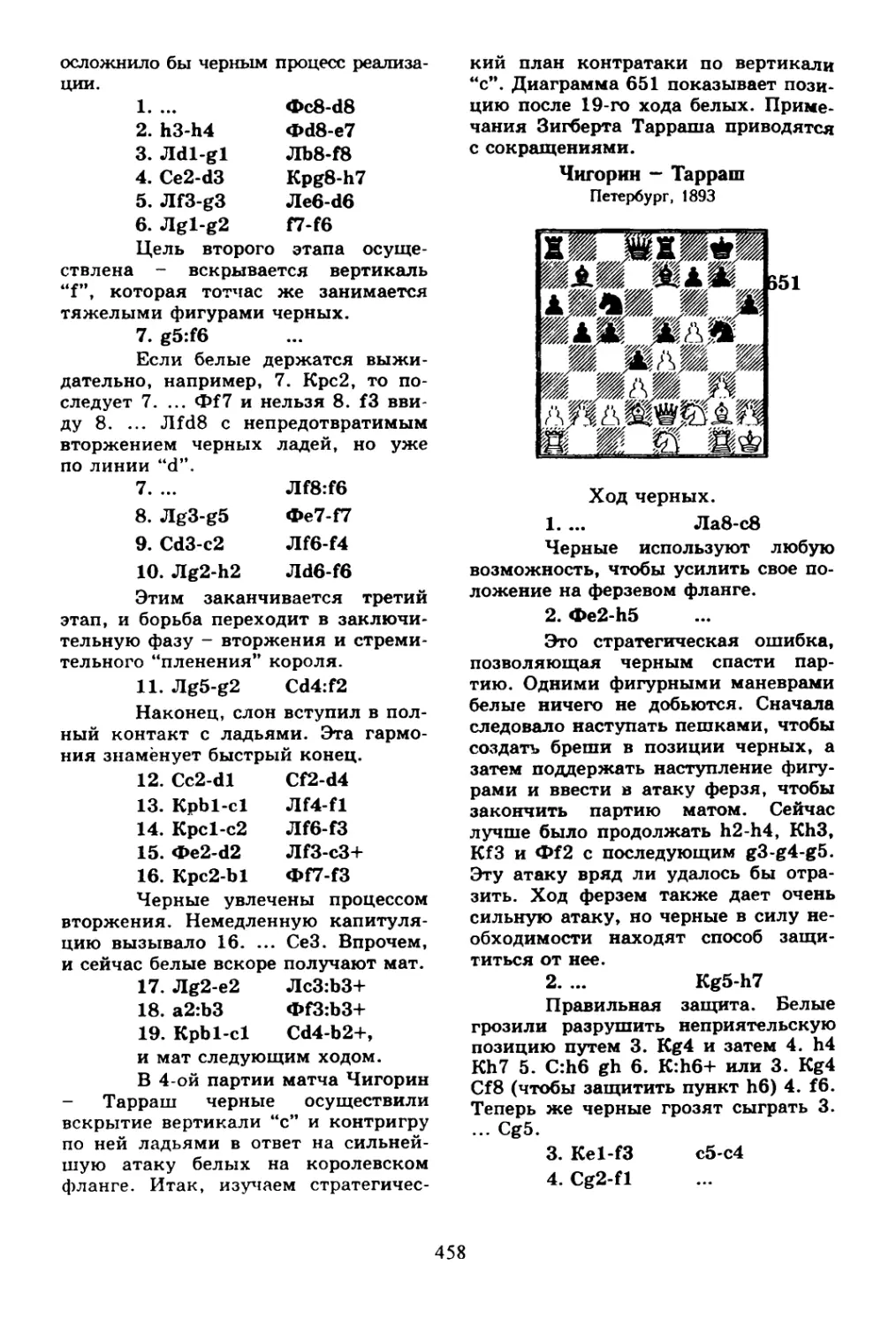

тии как в кружке (классе), так

и дома. Никаких дебютных ва-

риантов показывать ему не на-

до, но объяснить основные

принципы игры в дебюте необ-

ходимо.

После того, как интерес

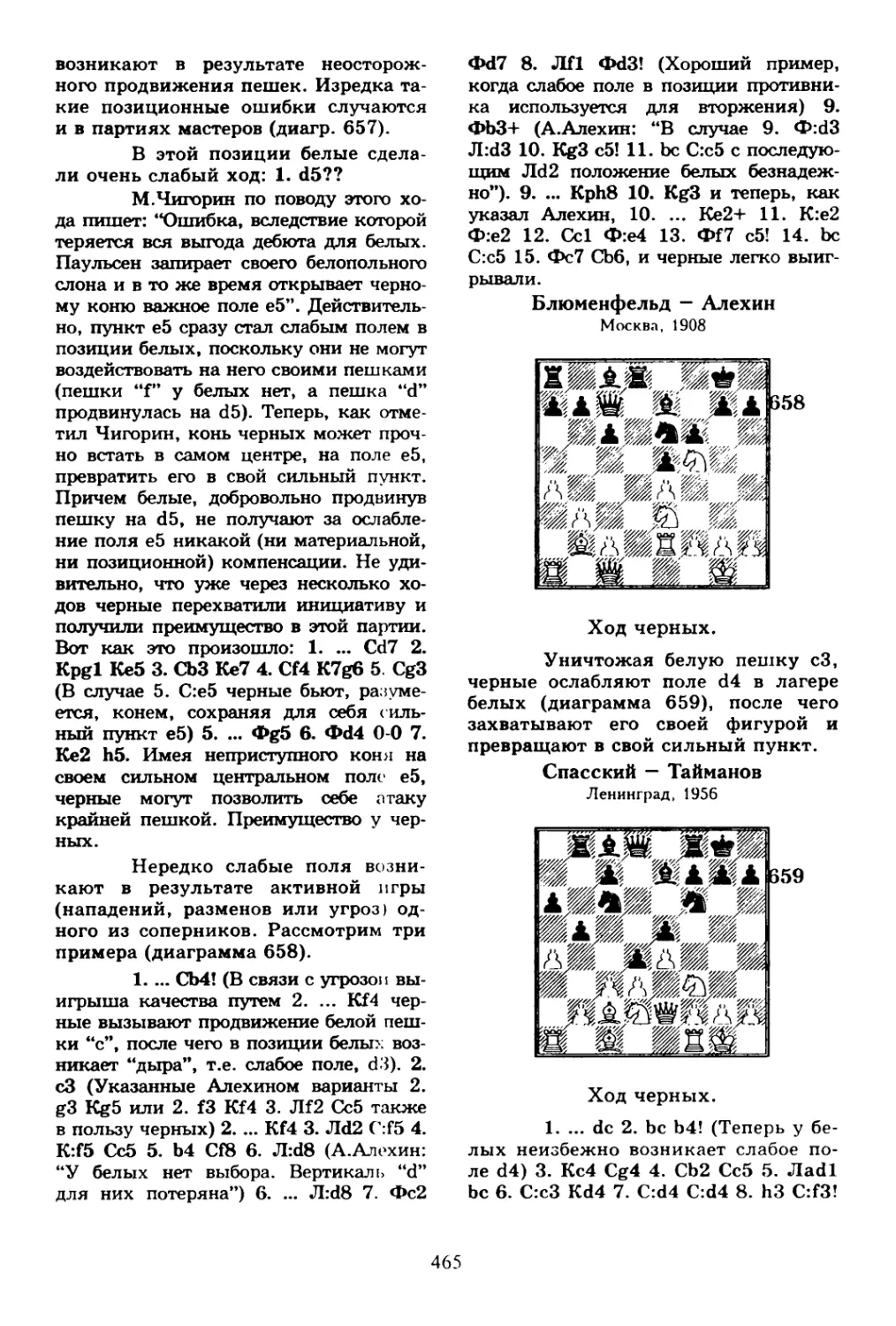

ребенка к шахматам стал доста-

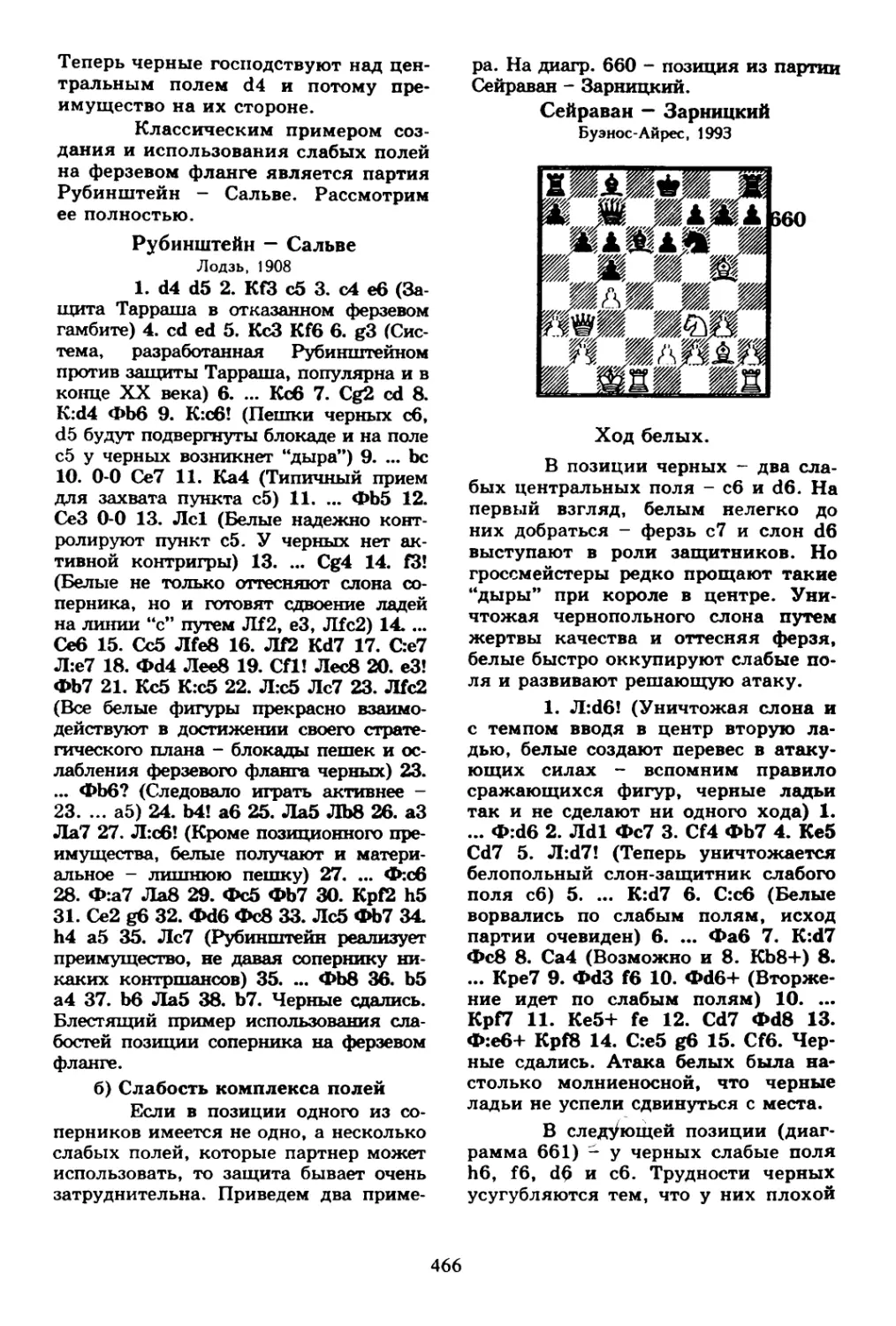

точно устойчивым, предпочти-

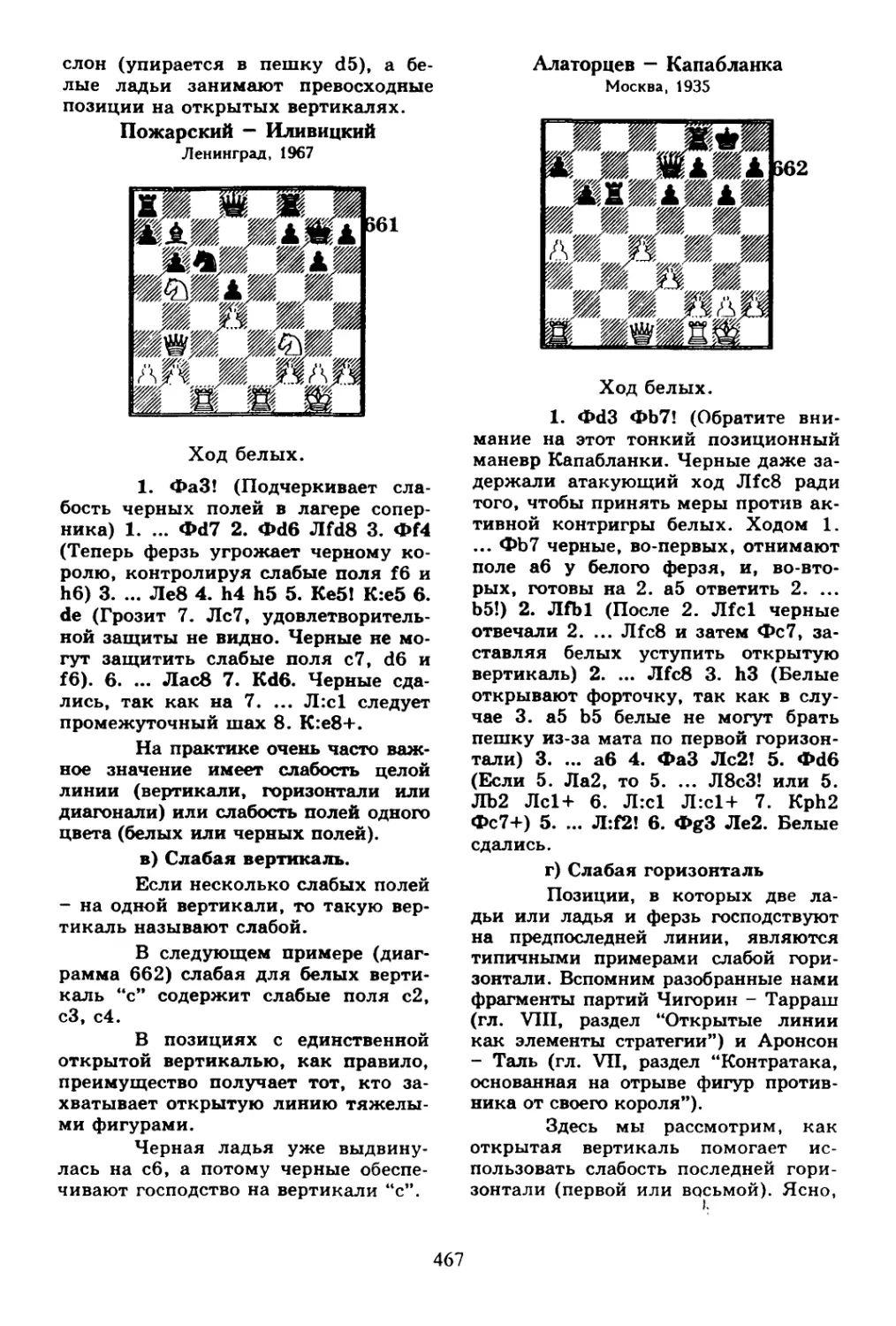

тельнее, чтобы он играл с не-

сколько более сильными парт-

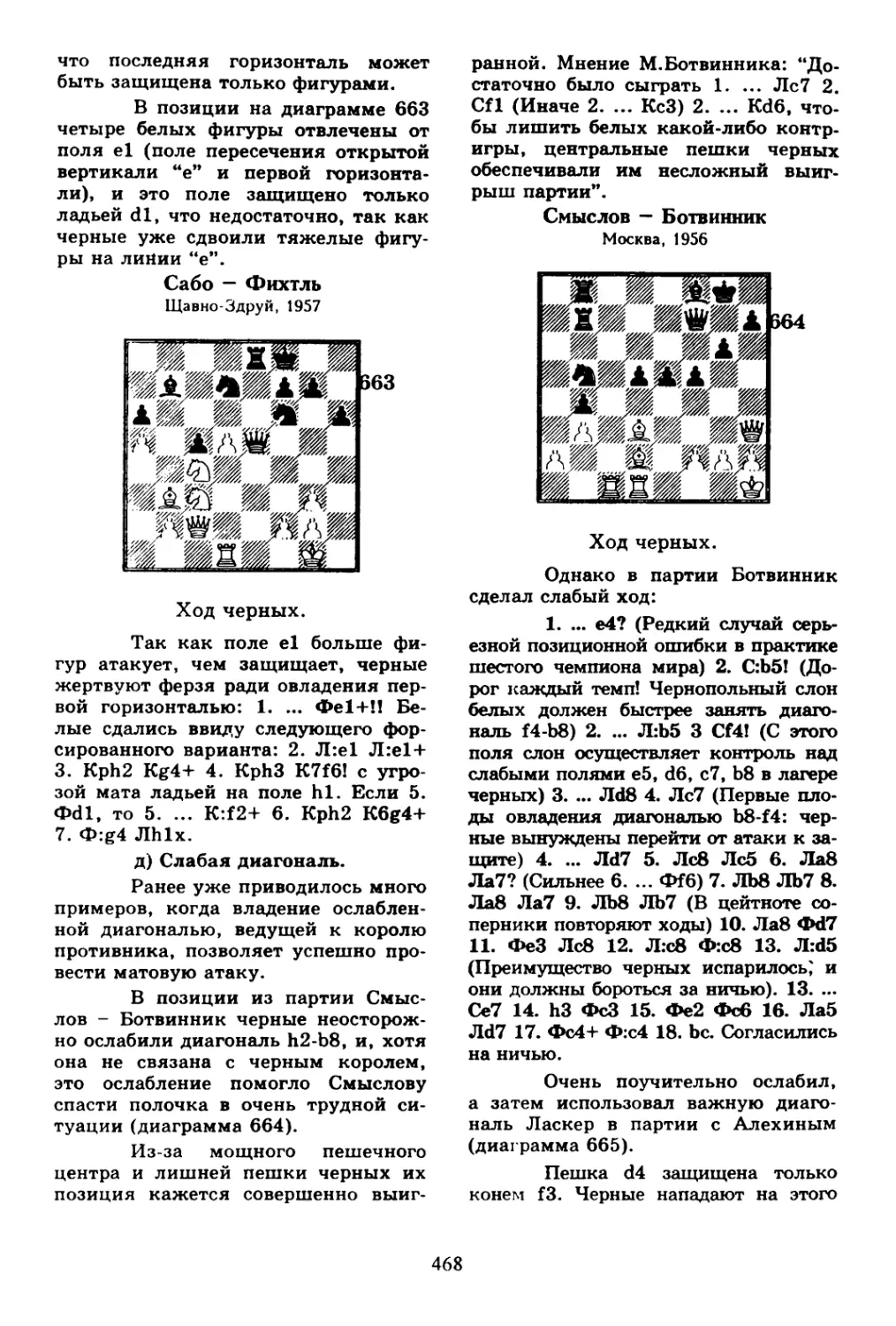

нерами и тем самым учился у

них. Если есть уверенность, что

под влиянием поражений он не

бросит шахматы, то результаты

тренировочных партий не име-

ют большого значения. При

серьезном изучении шахмат

подходят строки, относящиеся

к творчеству поэта:

“Но пораженья от победы

Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица...”

Однако для пяти-, шес-

тилетних детей выбор партне-

ров очень важен, ибо частые по-

ражения в таком возрасте мо-

гут отбить интерес к шахматам.

Такие дети должны чаще выиг-

рывать, чем проигрывать, и ро-

дителям, играющим с ними, не-

обходимо это учитывать.

В разделе “Как научить-

ся играть в шахматы” (глава I)

даются рекомендации, в какой

последовательности следует

изучать каждую стадию шах-

матной партии - дебют, середи-

ну игры и окончания. Однако,

поскольку разные дети имеют

разную начальную подготовку и

разные условия для совершен-

ствования, автор предполагает,

что тренер или родители, ис-

пользуя эту книгу, составят для

своего ученика индивидуаль-

13

ную программу.

Для начального и после-

дующего изучения шахмат и

предназначена эта книга.

В “Шахматном учебни-

ке” в систематической форме

изложены основы шахмат, от-

носящиеся к стратегии, такти-

ке и технике середины игры и

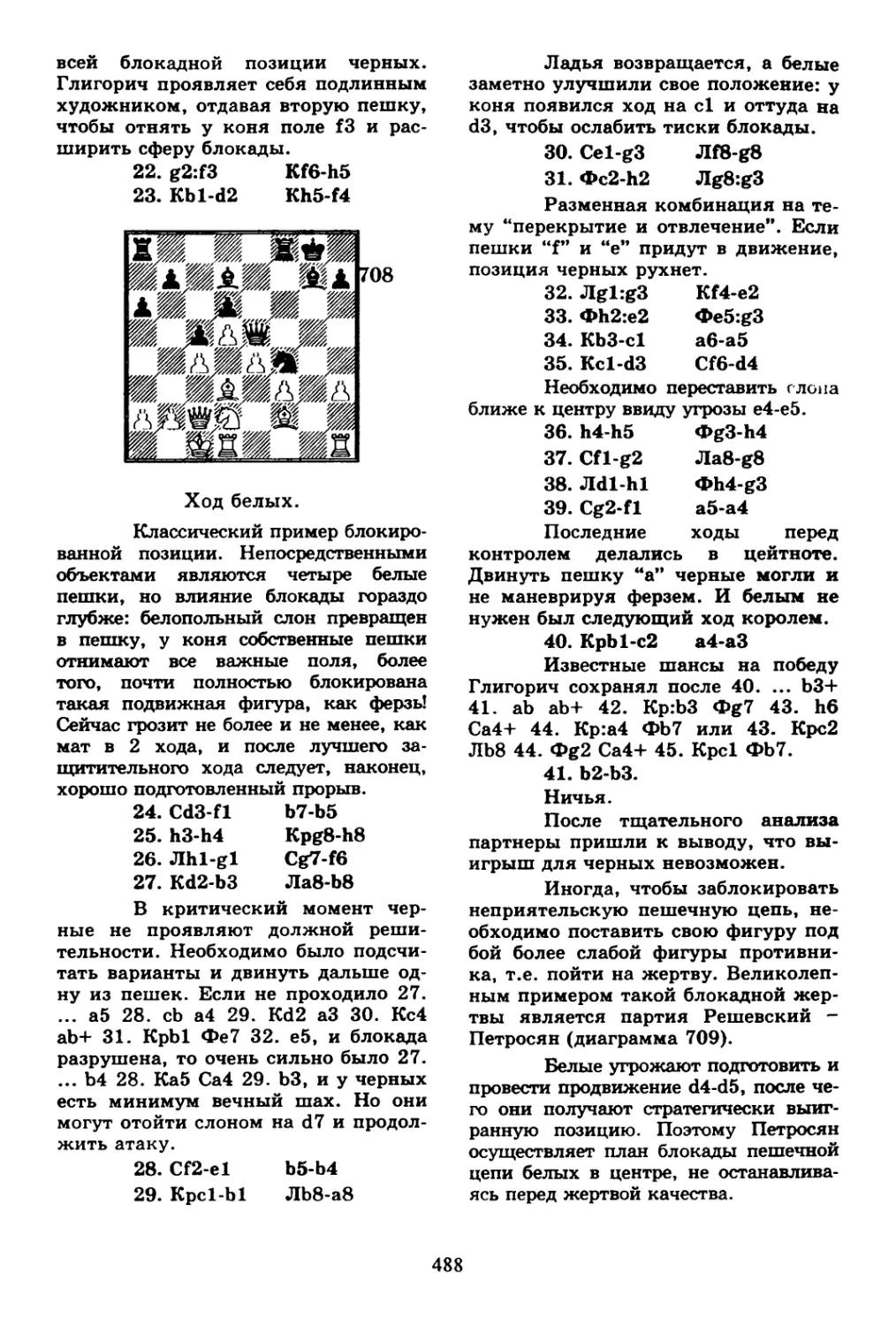

окончаний. Содержащийся ма-

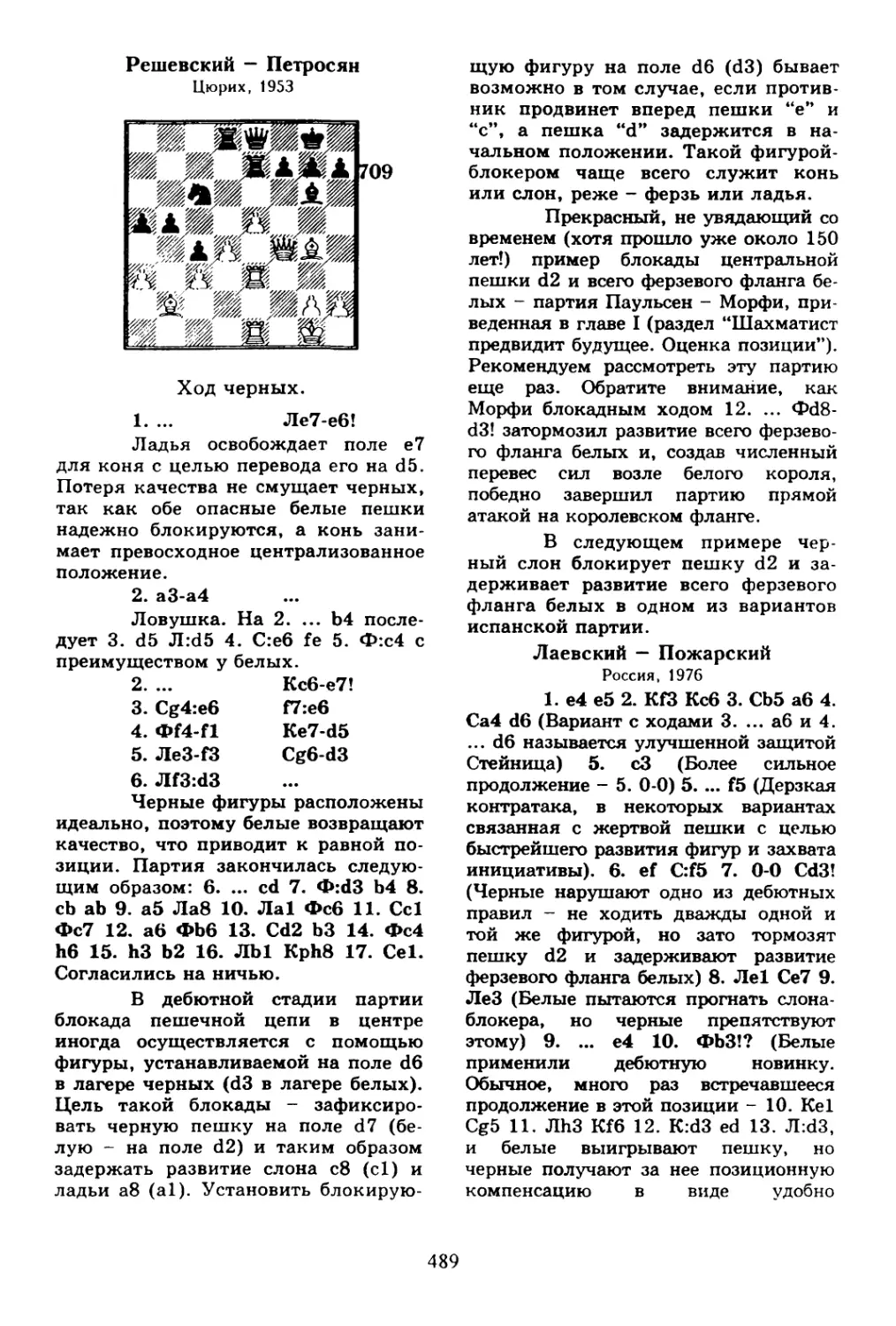

териал может быть использован

и для начинающих, и для шах-

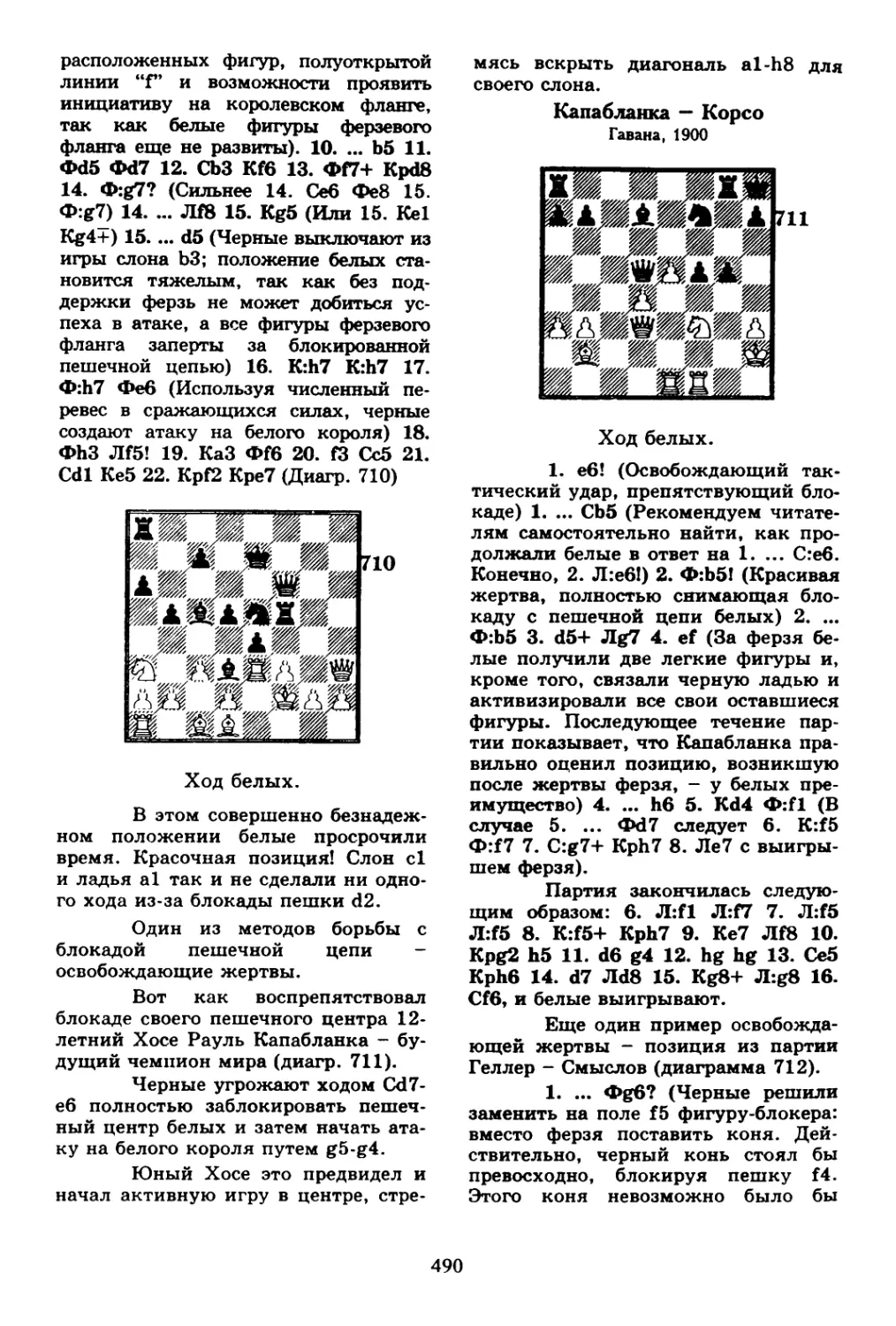

матистов всех массовых разря-

дов, включая перворазрядни-

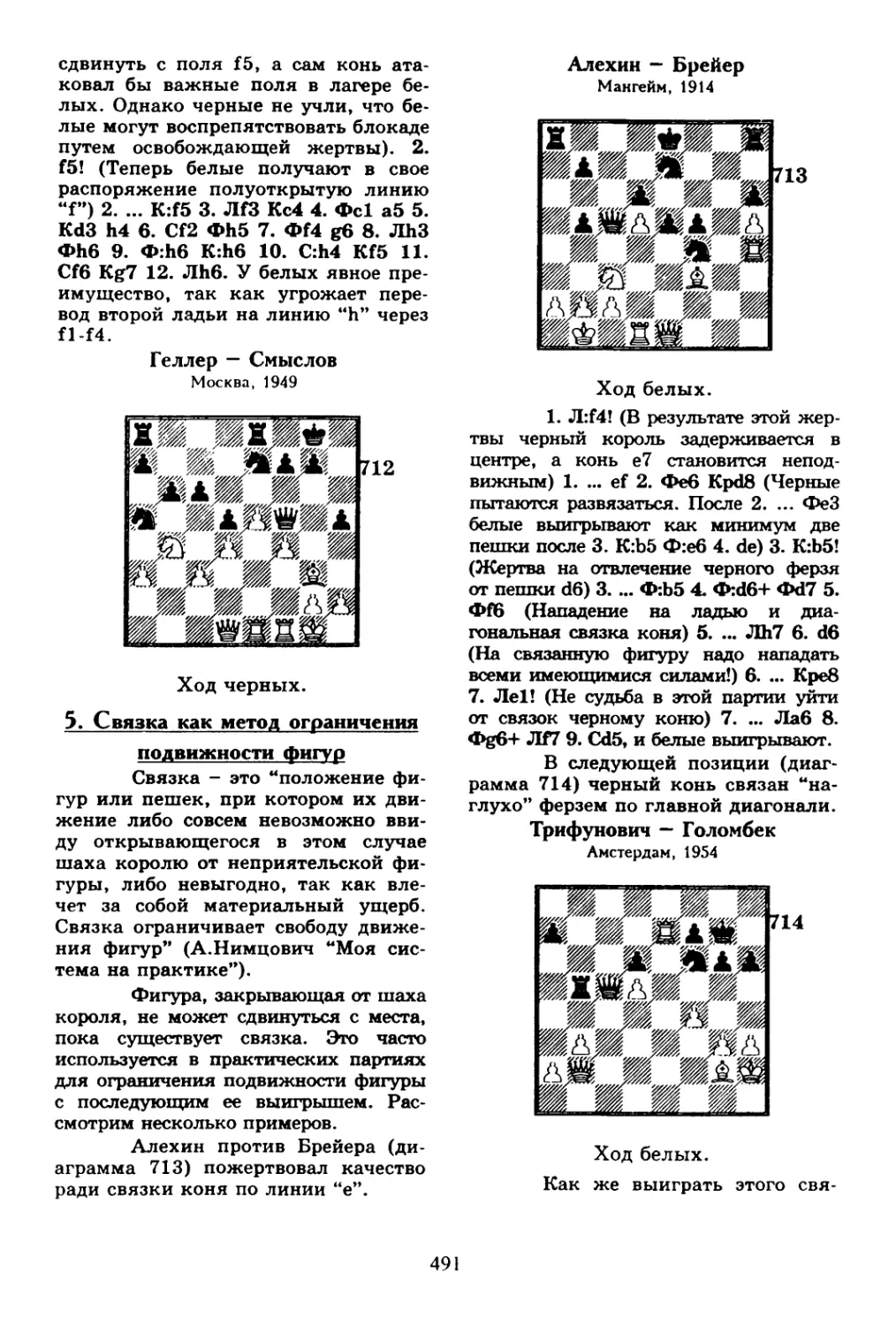

ков. Что касается дебютов, то

здесь даны только рекоменда-

ции для новичков, а квалифи-

цированные шахматисты могут

воспользоваться дебютными мо-

нографиями, воспроизводить

содержание которых в учебнике

нет никакого смысла.

Для иллюстрации основ-

ных идей и закономерностей

шахматной борьбы в книге при-

водятся многочисленные пар-

тии и фрагменты, взятые как

из творчества высококвалифи-

цированных шахматистов, так

и из детских турниров. Во всех

случаях, где это было возмож-

но, автор считал целесообраз-

ным дать комментарии к пози-

циям и ходам в исполнении

гроссмейстеров, игравших эти

партии. Например, в главе

“Атака на короля” много пар-

тий Александра Алехина приве-

дено с его примечаниями.

Многочисленные упраж-

нения, включенные в учебник и

предназначенные для самостоя-

тельного решения, имеют

целью закрепление материала и

развитие шахматных знаний.

Автор включил в книгу в

качестве приложения также из-

бранные партии финалов пер-

венства России среди мальчи-

ков до 10 лет (его ученики еже-

годно участвуют в этих турни-

рах). Эти партии, содержащие

множество типичных для детей

ошибок, предназначены для

анализа учениками, а также

показывают, как играют луч-

шие шахматисты страны в воз-

расте до 10 лет, а потому могут

быть интересны для тренеров.

Автор надеется, что

“Шахматный учебник” будет

полезен тем юным поклонни-

кам королевской игры, которые

ставят своей целью стать высо-

коквалифицированными шах-

матистами.

Для читателей этой кни-

ги заранее следует особо под-

черкнуть, что в шахматной тео-

рии нет догм. Другими слова-

ми, шахматные правила спра-

ведливы не во всех позициях.

Экс-чемпион мира Смыс-

лов считает, что в этом одна из

причин притягательной силы

древней мудрой игры: “В шах-

матном творчестве нет непре-

ложных законов борьбы, при-

годных для каждой позиции,

иначе шахматы потеряли бы

свою привлекательность и дол-

говечность”. Третий чемпион

мира Капабланка в своем

“Учебнике шахматной игры”

писал, что шахматные “правила

не должны восприниматься как

абсолют, но они верны в 90

процентах случаев”. Например,

если тренер говорит ученику,

что конь на краю доски стоит

14

плохо, а ладья сильнее слона,

то из этого не следует, что это

верно всегда, во всех позициях.

В этой книге читатель найдет

убедительные примеры не толь-

ко правил, но и исключений, в

частности, показывающих, что

иногда ход коня на крайнюю

линию ведет к победе или жер-

тва ладьи за неприятельского

слона дает явное позиционное

преимущество. Причина этих и

других исключений - в особен-

ностях позиций.

Есть очень много различ-

ных факторов, влияющих на

оценку позиции, поэтому невоз-

можно сформулировать незыб-

лемые правила, которые были

бы верны в ста процентах слу-

чаев. Мастерство шахматиста в

том и проявляется, что он пра-

вильно определяет, какой пози-

ционный фактор наиболее ва-

жен в данной ситуации, а ка-

кие теоретичесие правила рас-

становки фигур и сравнитель-

ной ценности фигур и пешек

можно и нужно нарушить.

Именно поэтому второй чемпи-

он мира Ласкер написал, что

“обучение шахматной игре дол-

жно быть воспитанием способ-

ности самостоятельно мыс-

лить”.

Автор этой книги избе-

гал противопоставления поня-

тий “комбинационная” и “пози-

ционная” игра, и, наоборот,

стремился подчеркнуть, что

правильная комбинационная

игра является частным случаем

игры позиционной, поскольку

основана на использовании осо-

бенностей позиции. Здесь нам

представляется совершенно

справедливой мысль гроссмейс-

тера Тарраша на эту тему: “Иг-

ра, определяемая характером

позиции (“позиционная” игра),

является единственно правиль-

ной. При ней комбинации уже

сами вытекают из положения”.

В последние годы боль-

шие шахматы сильно помолоде-

ли. На Всемирной шахматной

олимпиаде (командном первен-

стве мира) в Москве в 1994 году

третье место заняла молодеж-

ная сборная России, средний

возраст которой составлял око-

ло 20. А гроссмейстеров в 16-17

лет уже никто не считает вун-

деркиндами, привычное дело.

Этих ребят отличает увлечен-

ность и настойчивость в дости-

жении цели.

Итак, перед читателями

- увлекательный мир шахмат.

Любовь к шахматам и труд -

вот залог вашего успеха.

Вперед, друзья!

15

Глава I

Общие сведения о шахматной игре и шахматном спорте

1. Правила игры

Доска и фигуры» Шахматная

партия» Цель игры

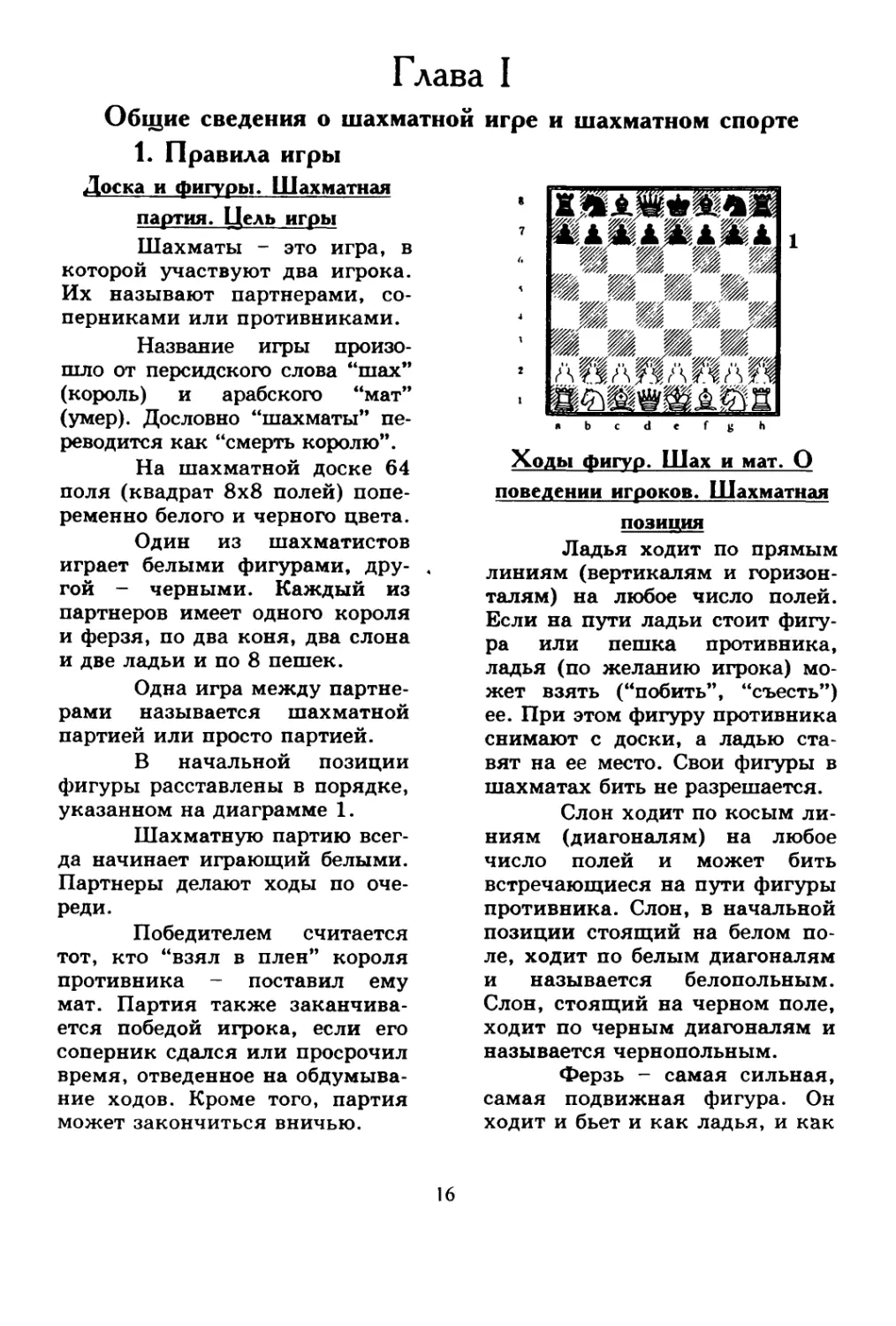

Шахматы - это игра, в

которой участвуют два игрока.

Их называют партнерами, со-

перниками или противниками.

Название игры произо-

шло от персидского слова “шах”

(король) и арабского “мат”

(умер). Дословно “шахматы” пе-

реводится как “смерть королю”.

На шахматной доске 64

поля (квадрат 8x8 полей) попе-

ременно белого и черного цвета.

Один из шахматистов

играет белыми фигурами, дру-

гой - черными. Каждый из

партнеров имеет одного короля

и ферзя, по два коня, два слона

и две ладьи и по 8 пешек.

Одна игра между партне-

рами называется шахматной

партией или просто партией.

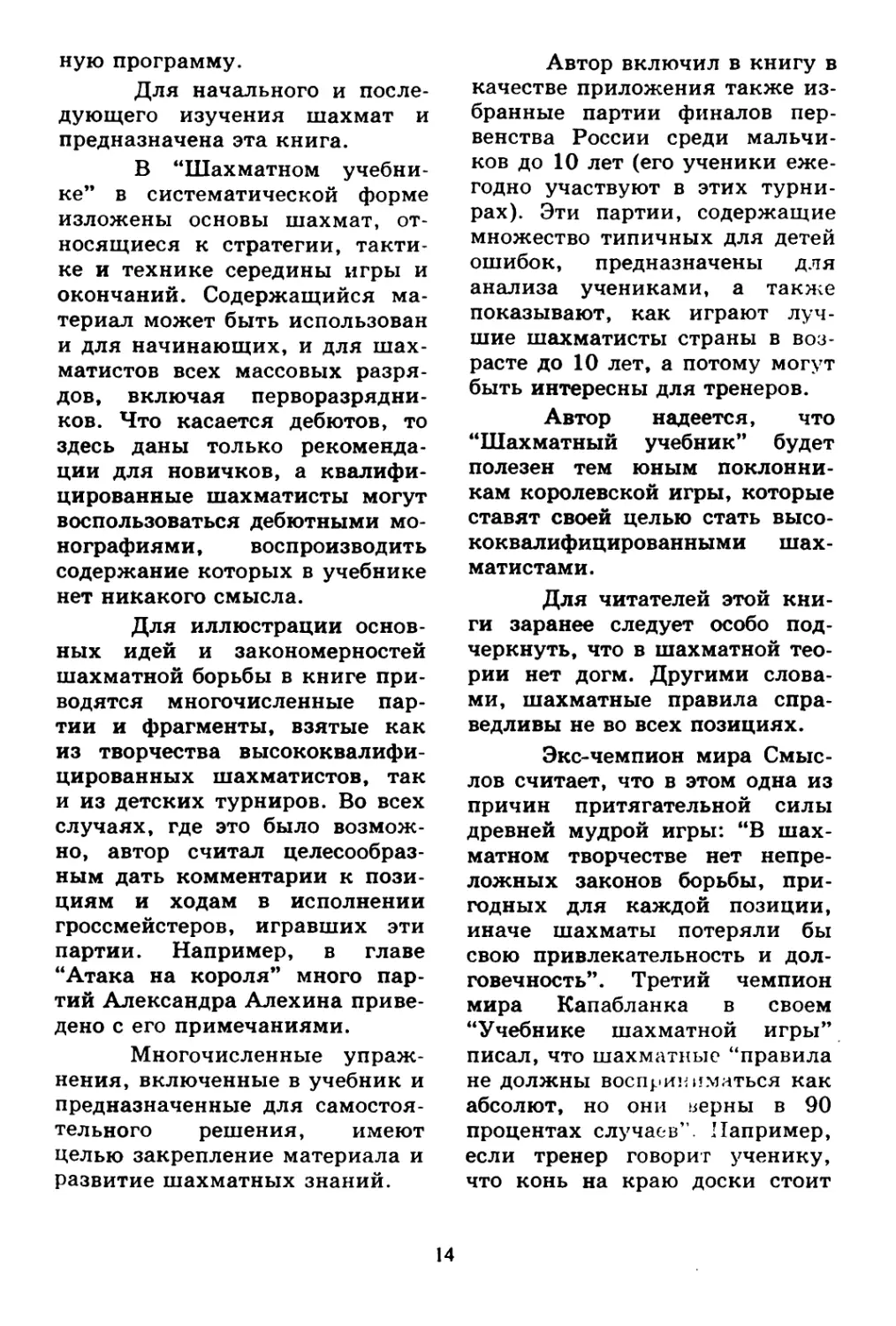

В начальной позиции

фигуры расставлены в порядке,

указанном на диаграмме 1.

Шахматную партию всег-

да начинает играющий белыми.

Партнеры делают ходы по оче-

реди.

Победителем считается

тот, кто “взял в плен” короля

противника - поставил ему

мат. Партия также заканчива-

ется победой игрока, если его

соперник сдался или просрочил

время, отведенное на обдумыва-

ние ходов. Кроме того, партия

может закончиться вничью.

abcdefg h

Ходы фигур. Шах и мат. О

поведении игроков» Шахматная

позиция

Ладья ходит по прямым

линиям (вертикалям и горизон-

талям) на любое число полей.

Если на пути ладьи стоит фигу-

ра или пешка противника,

ладья (по желанию игрока) мо-

жет взять (“побить”, “съесть”)

ее. При этом фигуру противника

снимают с доски, а ладью ста-

вят на ее место. Свои фигуры в

шахматах бить не разрешается.

Слон ходит по косым ли-

ниям (диагоналям) на любое

число полей и может бить

встречающиеся на пути фигуры

противника. Слон, в начальной

позиции стоящий на белом по-

ле, ходит по белым диагоналям

и называется белопольным.

Слон, стоящий на черном поле,

ходит по черным диагоналям и

называется чернопольным.

Ферзь - самая сильная,

самая подвижная фигура. Он

ходит и бьет и как ладья, и как

16

слон, то есть по вертикалям,

горизонталям, белым и черным

диагоналям.

Король - самая важная

фигура, главное действующее

лицо шахматной партии. В под-

вижности король уступает всем

фигурам: он может ходить в лю-

бом направлении только на со-

седнее поле (по вертикали, го-

ризонтали или диагонали). Пра-

вила запрещают королю (в

отличие от других фигур) стано-

виться под бой неприятельских

фигур и пешек. Белый и чер-

ный короли никогда не встре-

чаются, то есть король не может

подойти вплотную (на соседнее

поле) к королю противника.

Король берет фигуры и пешки

противника так же, как ходит,

то есть если они расположены

на соседних с ним полях и не

защищены другими фигурами.

Ни одна из перечислен-

ных фигур не может перепры-

гивать через свои или чужие.

Такое право имеет только конь.

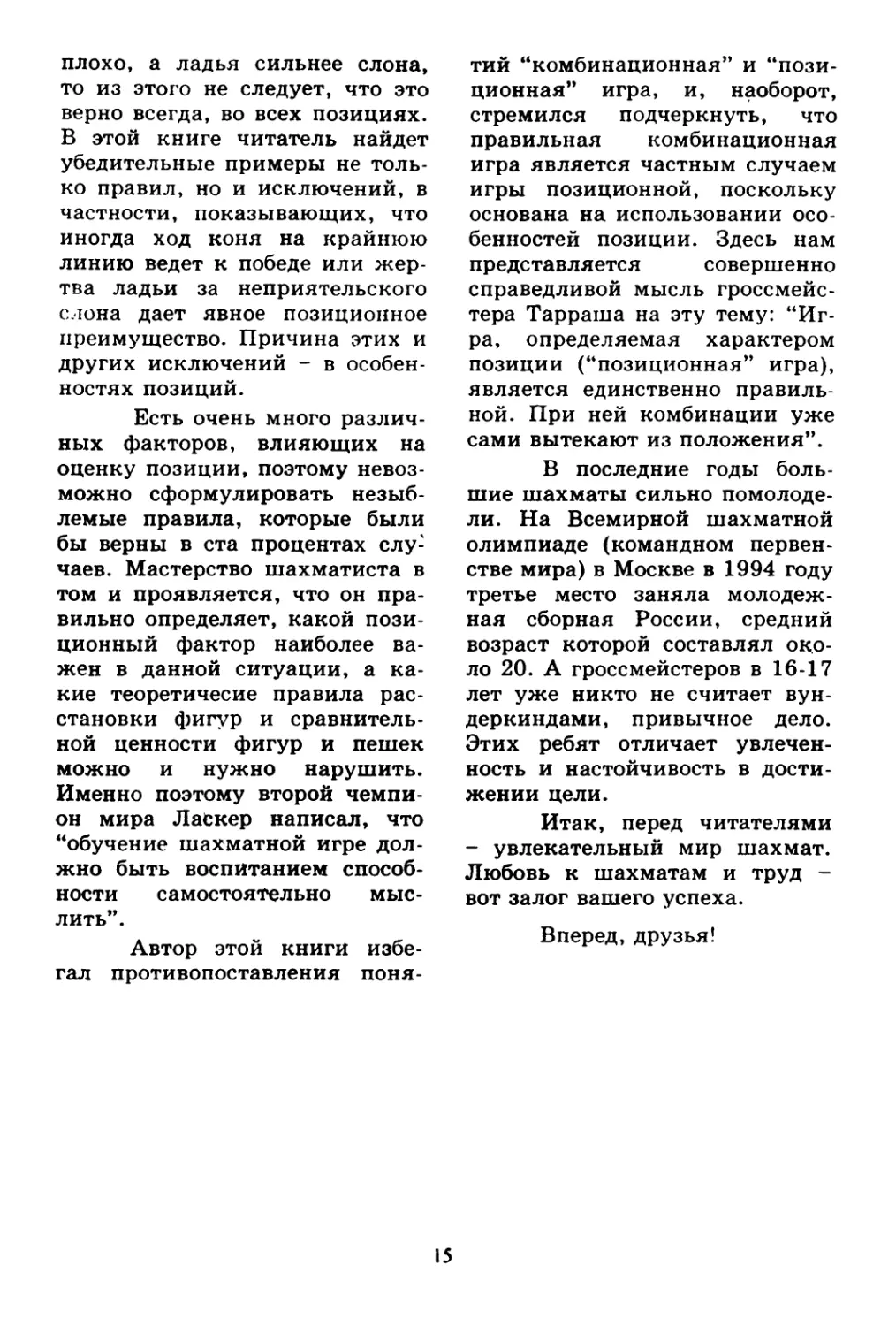

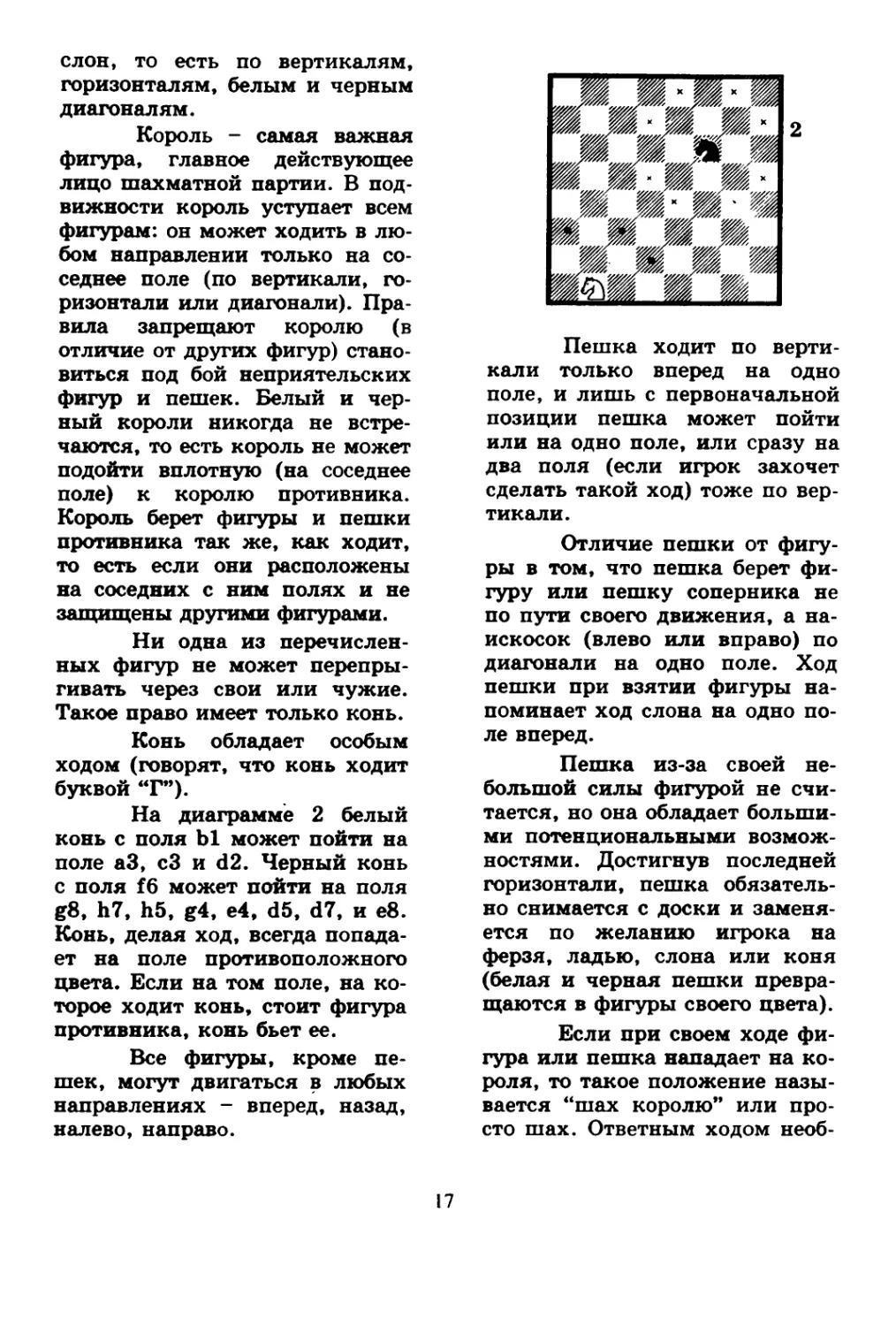

Конь обладает особым

ходом (говорят, что конь ходит

буквой “Г”).

На диаграмме 2 белый

конь с поля Ы может пойти на

поле аЗ, сЗ и d2. Черный конь

с поля f6 может пойти на поля

g8, h7, h5, g4, e4, d5, d7, и e8.

Конь, делая ход, всегда попада-

ет на поле противоположного

цвета. Если на том поле, на ко-

торое ходит конь, стоит фигура

противника, конь бьет ее.

Все фигуры, кроме пе-

шек, могут двигаться в любых

направлениях - вперед, назад,

налево, направо.

Пешка ходит по верти-

кали только вперед на одно

поле, и лишь с первоначальной

позиции пешка может пойти

или на одно поле, или сразу на

два поля (если игрок захочет

сделать такой ход) тоже по вер-

тикали.

Отличие пешки от фигу-

ры в том, что пешка берет фи-

гуру или пешку соперника не

по пути своего движения, а на-

искосок (влево или вправо) по

диагонали на одно поле. Ход

пешки при взятии фигуры на-

поминает ход слона на одно по-

ле вперед.

Пешка из-за своей не-

большой силы фигурой не счи-

тается, но она обладает больши-

ми потенциональными возмож-

ностями. Достигнув последней

горизонтали, пешка обязатель-

но снимается с доски и заменя-

ется по желанию игрока на

ферзя, ладью, слона или коня

(белая и черная пешки превра-

щаются в фигуры своего цвета).

Если при своем ходе фи-

гура или пешка нападает на ко-

роля, то такое положение назы-

вается “шах королю” или про-

сто шах. Ответным ходом необ-

17

ходимо обязательно защититься

от шаха: или уйти королем,

или закрыться от шаха своей

фигурой, или съесть шахую-

щую фигуру или пешку против*

ника. При двойном шахе (когда

на короля нападают одновре-

менно две фигуры) единствен-

ной защитой может быть толь-

ко уход королем. Если от шаха

защититься невозможно, такое

положение называется “мат ко-

ролю”, или просто мат. Игрок,

поставивший мат королю со-

перника, считается победив-

шим в этой партии.

Во время партии в офи-

циальных соревнованиях шах-

матисты должны соблюдать оп-

ределенные правила поведения.

1. “Взялся - ходи”. Если

игрок при своем ходе прикос-

нулся рукой к своей фигуре, он

обязан ею пойти, а если к фи-

гуре соперника, то взять ее.

2. При желании акку-

ратнее поставить на доске свою

или чужую фигуру необходимо

предупредить об этом партнера,

громко сказав “Поправляю”, и

только после этого прикоснуть-

ся к фигуре.

3. Ходы обратно не бе-

рутся.

4. Запрещается шахма-

тистам во время игры в офици-

альных соревнованиях пользо-

ваться записями или печатны-

ми материалами, обращаться к

кому-либо за советом или что-

бы узнать мнение, т.е. не разре-

шается разговаривать с кем-ли-

бо, кроме как с судьей или в

его присутствии.

5. Запрещается любым

способом отвлекать или беспо-

коить партнера (в том числе об-

ращаться к нему, когда он об-

думывает ход).

Партнеры должны быть

корректны и вежливы друг к

другу. Партия всегда должна

начинаться рукопожатием и за-

канчиваться тем же, независи-

мо от результата. Научитесь

быть спокойным и вежливым

при проигрыше.

После каждого хода рас-

положение фигур на шахмат-

ной доске меняется.

Любое конкретное распо-

ложение фигур и пешек на дос-

ке называется шахматной пози-

цией или просто позицией. По-

зиция, с которой начинается

партия, называется начальной.

Общее число возможных

позиций в шахматах огромно.

Макс Эйве, профессор матема-

тики, чемпион мира по шахма-

там 1935-1937 годов, так оце-

нил это число: “Если бы 12

миллионов шахматистов бес-

прерывно трудились над разы-

скиванием лучших ходов во

всех мыслимых позициях, тра-

тя на каждую из них лишь по

0,1 секунды, то им не хватило

бы триллиона веков, чтобы об-

следовать все возможные пози-

ции”.

В этой книге для иллю-

страции правил, стратегичес-

ких и тактических приемов мы

будем использовать не только

шахматные партии, но и ряд

отдельных позиций, как из

творчества известных шахма-

18

тистов, так и записанных во

время детских турниров или

специально составленных авто-

ром в качестве учебных приме-

ров.

Шахматная нотация. Запись

партии

Для записи ходов шах-

матной партии применяется

простой (буквенно-цифровой)

способ обозначения полей, с ко-

торым начинающий должен по-

знакомиться (см. диаграмму 1).

Вертикальные линии

(вертикали) шахматной доски

обозначаются первыми буквами

латинского алфавита: a, b, с, d, е,

f, g, h; горизонтальные линии

(горизонтали) - цифрами от 1

до 8.

В начальной позиции бе-

лые пешки стоят на второй го-

ризонтали, черные - на седь-

мой, белые ладьи на полях al и

hl, черные - наа8 и h8; белый

король - на el, черный - на е8;

белый ферзь на поле dl, чер-

ный - на d8 (говорят, что “бе-

лый и черный ферзи любят

свой цвет”).

Перед началом игры

шахматную доску кладут меж-

ду партнерами так, чтобы поле

al (где стоит левая белая

ладья) было черное.

Половина доски, вклю-

чающая вертикали “а”, “Ь”,

“с”, “d”, называется ферзевым

флангом, другая половина (вер-

тикали “е”, “f”, “g”, “h”) - ко-

ролевским флангом.

Четыре поля, располо-

женные в самом центре шах-

матной доски - d4, е4, d5, е5,

называются центральными

полями (или просто центром).

Шестнадцать полей, рас-

положенных внутри квадрата

c3-c6-f6-f3, называются расши-

ренным центром.

Центральные поля игра-

ют важную роль в шахматной

партги. Фигуры, расположен-

ные в области центра или рас-

ширенного центра, имеют мак-

симальную свободу действий

(атакуют наибольшее число по-

лей) и достигают любой участок

доски быстрее, чем фигуры,

расположенные на крайних ли-

ниях.

Каждый ход шахматной

партии можно записать, указав

сначала поле, на котором стоит

фигура (или пешка),затем ста-

вится тире (-), а затем поле, на

которое фигура перемещается.

Такая запись называется пол-

ной нотацией.

Можно применять за-

пись краткой нотацией. В этом

случае пишется сразу поле, на

которое фигура или пешка хо-

дит.

При ходах фигурами (за

исключением пешек) всегда

пишется их сокращенное

название: Кр - король, Ф -

ферзь, Л - ладья, С - слон, К -

конь.

При записях ходов или

при анализе партий в шахмат-

ных книгах и журналах приме-

няются еще следующие знаки:

: фигура или пешка бьет

фигуру или пешку соперника;

+ шах;

19

+4- двойной шах;

х мат;

0-0 короткая рокировка;

0-0-0 длинная рокировка;

! хороший ход;

!! блестящий (труднонахо-

димый) ход;

? плохой ход;

?? очень плохой ход;

!? заслуживающий внима-

ния ход;

?! сомнительный ход;

= равная позиция;

± у белых преимущество;

+ у черных преимущество;

± позиция белых несколь-

ко предпочтительнее;

Т позиция черных неско-

лько предпочтительнее;

+- позиция белых выигра-

на;

-4- позиция черных выигра-

на;

1.? ход белых

1... .? ход черных.

Для обозначения резуль-

тата закончившейся партии

часто используют такие обозна-

чения:

1:0 белые выиграли;

0:1 черные выиграли;

1/г:1/2 ничья.

Приведем в полной нота-

ции запись известной шестихо-

довой партии из чемпионата

Франции 1924 г.

Жибо — Лазар

(Сначала пишется фамилия иг-

рающего белыми).

1. d2-d4 Kg8-f6 2. Kbl-

d2 e7-e5 3. d4:e5 Kf6-g4 4. h2-

h3?? Kg4-e31! 5. f2:e3 Od8-h4+

6. g2-g3 Oh4:g3x.

Эта же партия краткой

нотацией записывается так: 1.

d4 Kf6 2. Kd2 е5 3. de Kg4 4.

h3t? КеЗИ 5. fe <Ph4+ 6. g3

<P:g3x.

Благодаря изобретению

шахматной нотации книги со-

хранили для любителей шах-

мат множество интереснейших

партий, задач и этюдов за всю

историю королевской игры.

Во время официальных

соревнований (турниров и мат-

чей) каждый шахматист обязан

самостоятельно записывать шах-

матную партию. Не разрешается

помощь любых лиц, в том числе

родителей, тренеров, в записи

партии.

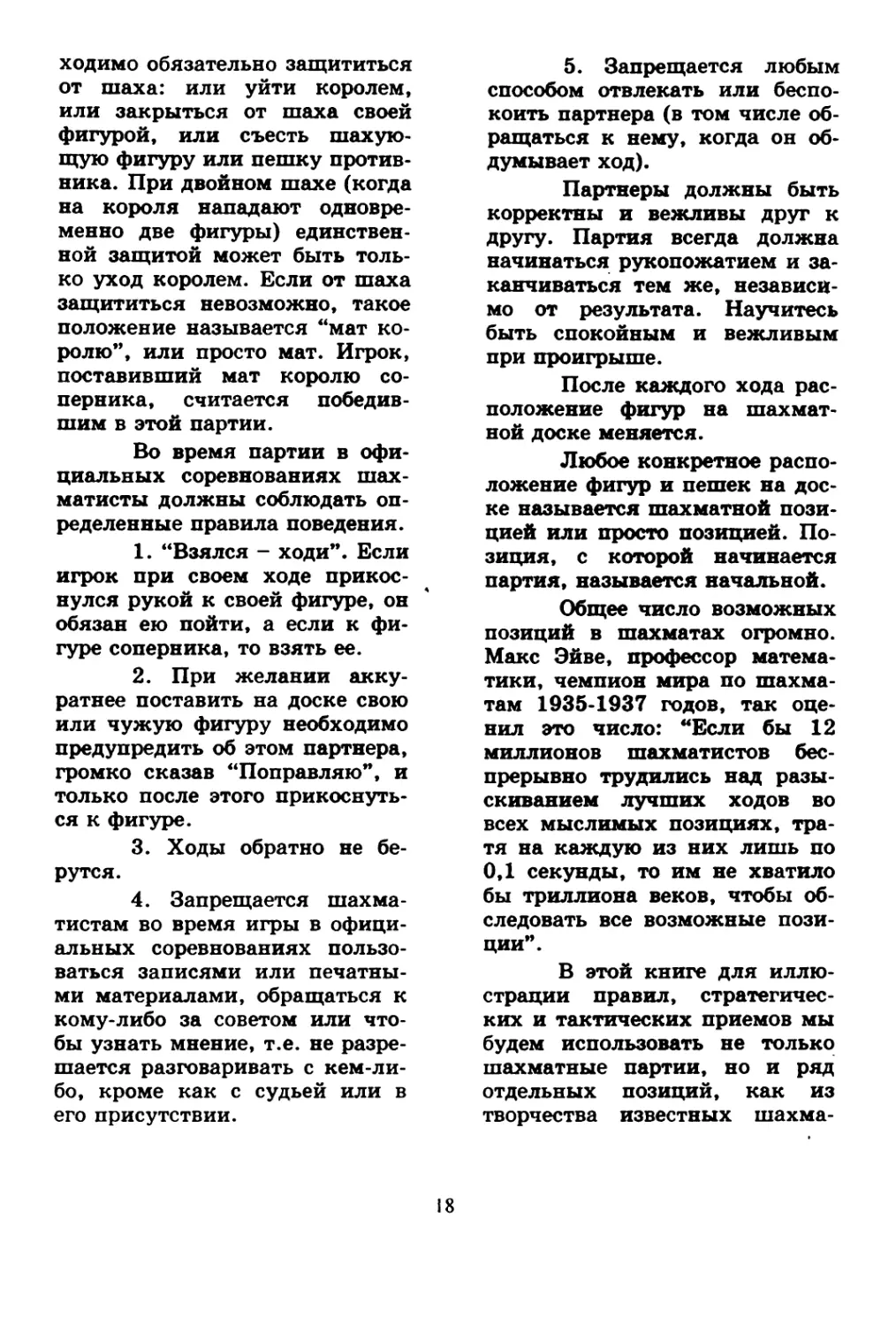

Пат. Ничья

Пат - это ничейное по-

ложение, когда при своем ходе

игрок не имеет ни одного хода

и его король не находится под

шахом.

Ход белых

В позиции на диаграмме

3 вместо правильного хода 1.

Od7 белые сыграли 1. КрЬ6?> и

20

черный король не имеет ни од-

ного хода. Пат. Партия закон-

чилась вничью.

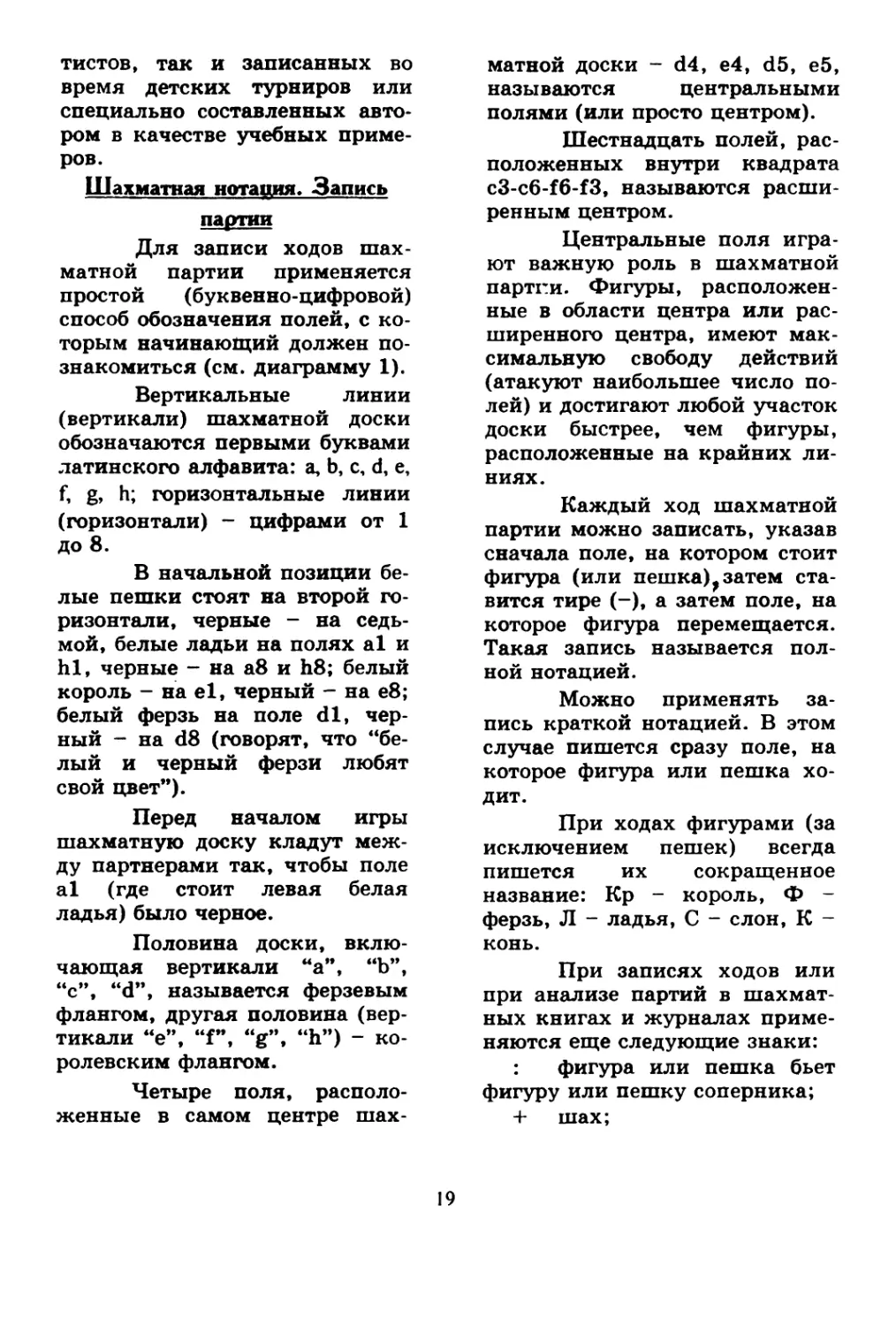

Моисеев М. (Казань, 9 лет)

Зимба М. (С.-Петербург, 10 лет)

Первенство России

среди юношей до 10 лет.

Казань, 1993

В позиции на диаграмме

4 ход белых, и партия заканчи-

вается вничью, так как после

1. Kpf6 получается пат, а при

других ходах королем гибнет

пешка.

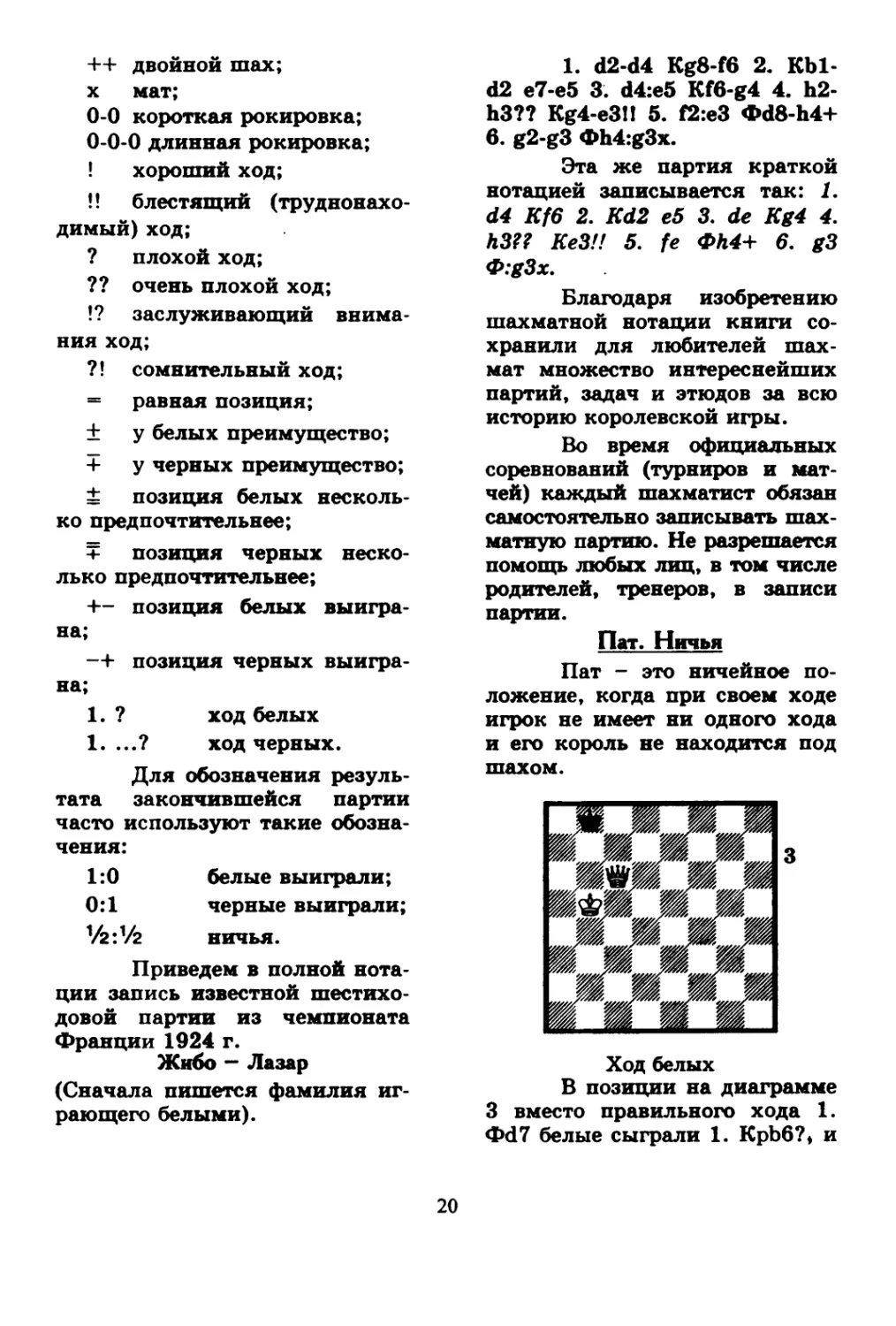

Нередко встречается па-

товая комбинация, которая на-

зывается “бешеная ладья”. Бе-

лые: Кра2, JId7, пп. d5, е4, g6,

h6; черные: Kph8, ЛЪ8, пп.

d6,е5. В этом положении чер-

ные могли бы сдаться, но

белые сделали неосторожный

ход 1. h7??, отнимающий у

черного короля последнее поле

g8. Теперь черные делают

ничью: 1. ...ЛЬ2+! 2. КраЗ

ЛЬЗ+! 3. Кра4 ЛЪ4+ 4. Краб

ЛЪб+! б. Краб ЛЬ6+ 6. Кра7

ЛЪ7+ “Бешеная ладья”

неизлечима! Она дает “вечный

шах” по линии “Ь”. Если же 7.

Л:Ь7, то пат.

Увы, из-за невниматель-

ности юных шахматистов “бе-

шеная ладья” - нередкий гость

детских турниров.

Ход черных

В партии Моисеев -

Зимба (диагр. 5) у черных лиш-

няя ладья и три пешки и их

победа не вызывает сомнения.

Надо лишь дать белому королю

свободное поле для хода, на-

пример, сыграть 1. ... ЛЪ4, ос-

вобождая поле gl. Однако чер-

ные, уже считая партию закон-

ченной, не задумались и бес-

печно сыграли 1... ЬЗ?? После-

довало 2. JI:f6+! (ладья сбеси-

лась!) 2... Kpg7 3. ЛГ7+ Kpg8 4.

ЛГ8+ Kph7 б. ЛГ7+ Kph6 6.

ЛГ6+ Kph5 7. ЛЬ6+ Kp:h6. Пат.

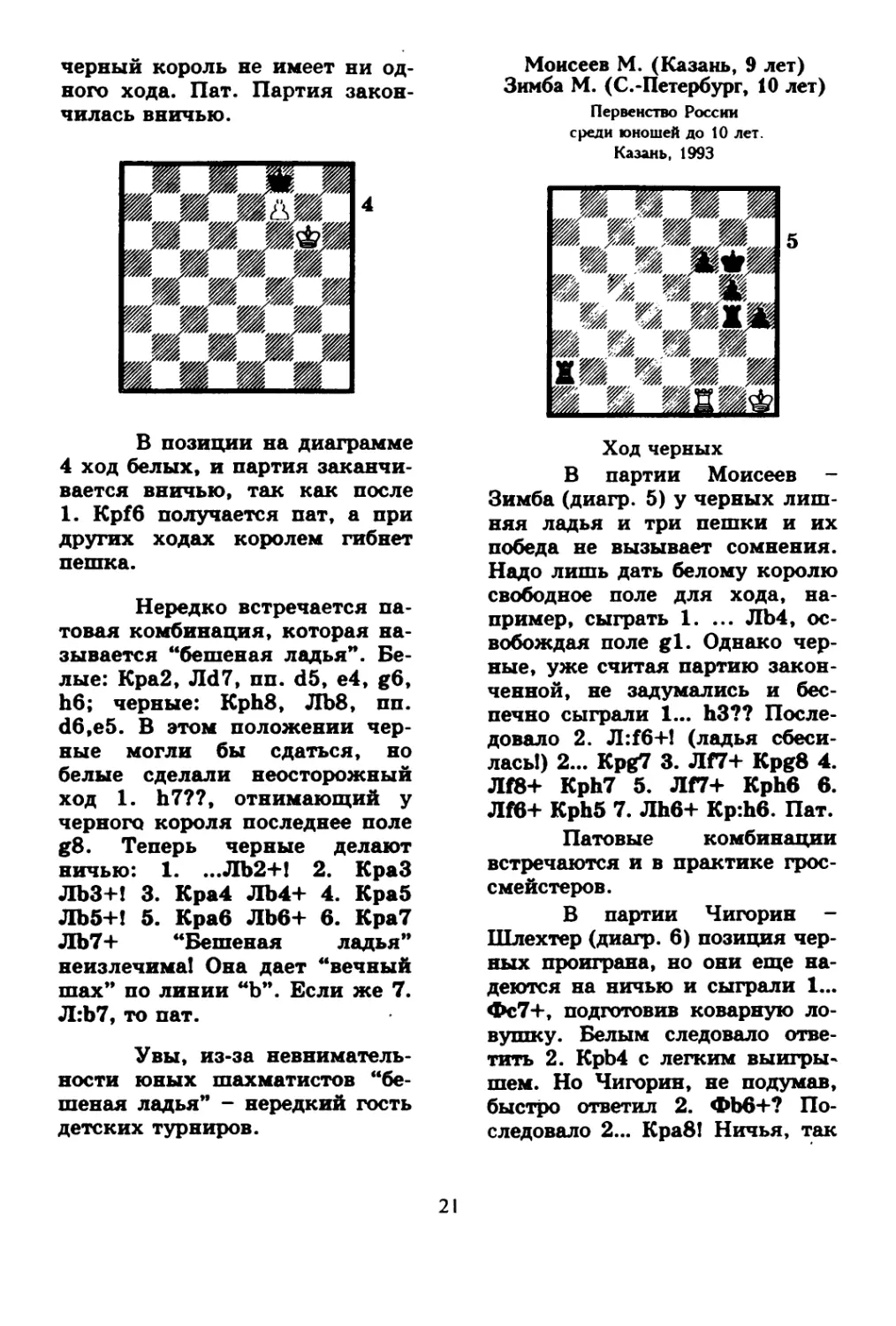

Патовые комбинации

встречаются и в практике грос-

смейстеров.

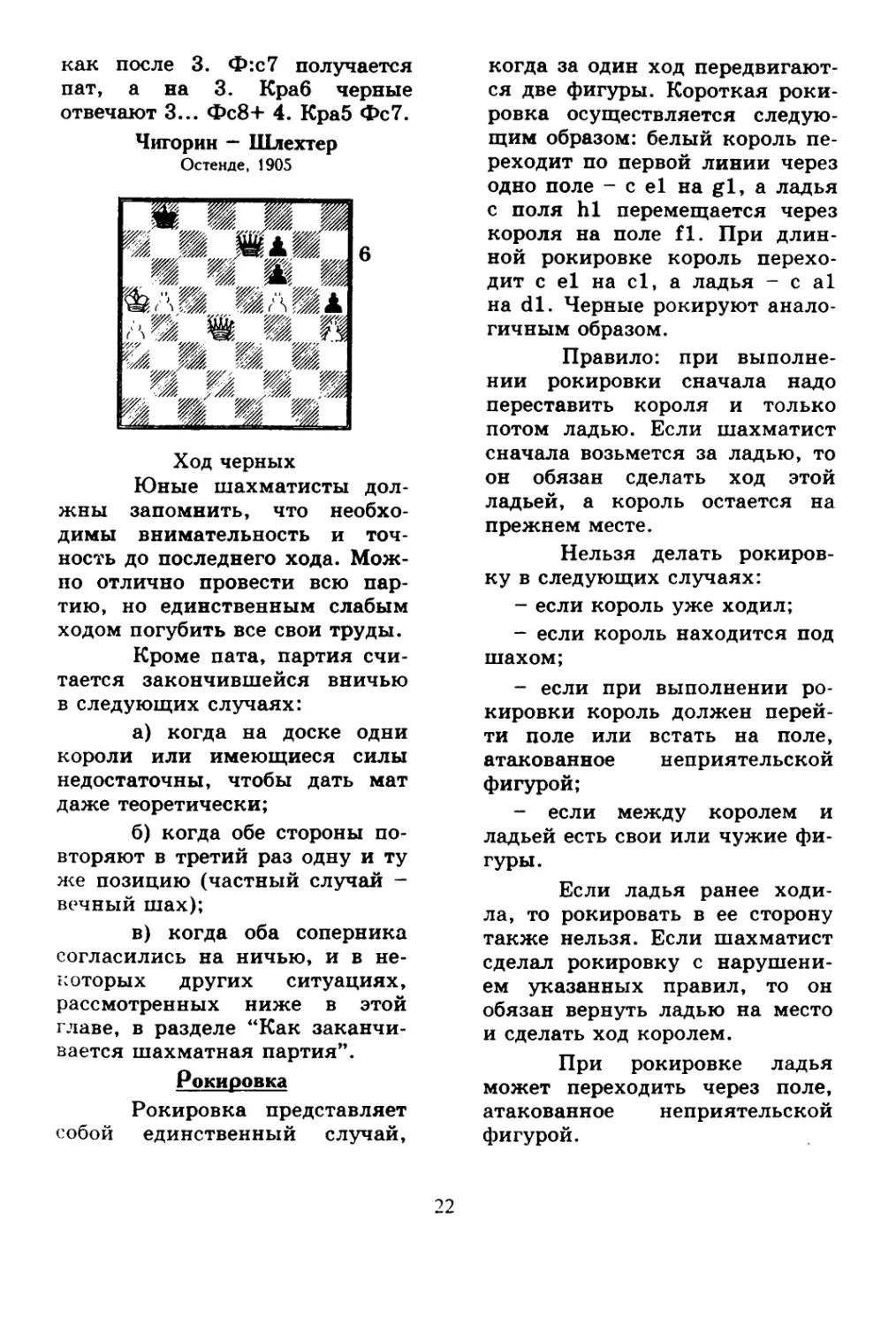

В партии Чигорин -

Шлехтер (диагр. 6) позиция чер-

ных проиграна, но они еще на-

деются на ничью и сыграли 1...

Фс7+, подготовив коварную ло-

вушку. Белым следовало отве-

тить 2. КрЬ4 с легким выигры-

шем. Но Чигорин, не подумав,

быстро ответил 2. ФЬ6+? По-

следовало 2... Краб! Ничья, так

21

как после 3. Ф:с7 получается

пат, а на 3. Краб черные

отвечают 3... Фс8+ 4. Краб Фс7.

Чигорин — Шлехтер

Остенде, 1905

Ход черных

Юные шахматисты дол-

жны запомнить, что необхо-

димы внимательность и точ-

ность до последнего хода. Мож-

но отлично провести всю пар-

тию, но единственным слабым

ходом погубить все свои труды.

Кроме пата, партия счи-

тается закончившейся вничью

в следующих случаях:

а) когда на доске одни

короли или имеющиеся силы

недостаточны, чтобы дать мат

даже теоретически;

б) когда обе стороны по-

вторяют в третий раз одну и ту

же позицию (частный случай -

вечный шах);

в) когда оба соперника

согласились на ничью, и в не-

которых других ситуациях,

рассмотренных ниже в этой

главе, в разделе “Как заканчи-

вается шахматная партия”.

Рокировка

Рокировка представляет

собой единственный случай,

когда за один ход передвигают-

ся две фигуры. Короткая роки-

ровка осуществляется следую-

щим образом: белый король пе-

реходит по первой линии через

одно поле - с el на gl, а ладья

с поля hl перемещается через

короля на поле fl. При длин-

ной рокировке король перехо-

дит с el на cl, а ладья - с al

на dl. Черные рокируют анало-

гичным образом.

Правило: при выполне-

нии рокировки сначала надо

переставить короля и только

потом ладью. Если шахматист

сначала возьмется за ладью, то

он обязан сделать ход этой

ладьей, а король остается на

прежнем месте.

Нельзя делать рокиров-

ку в следующих случаях:

- если король уже ходил;

- если король находится под

шахом;

- если при выполнении ро-

кировки король должен перей-

ти поле или встать на поле,

атакованное неприятельской

фигурой;

- если между королем и

ладьей есть свои или чужие фи-

гуры.

Если ладья ранее ходи-

ла, то рокировать в ее сторону

также нельзя. Если шахматист

сделал рокировку с нарушени-

ем указанных правил, то он

обязан вернуть ладью на место

и сделать ход королем.

При рокировке ладья

может переходить через поле,

атакованное неприятельской

фигурой.

22

В позиции на диаграмме

7 белые сделали короткую, а

черные - длинную рокировку.

Рокировка - очень важ-

ный ход, позволяющий осуще-

ствить скорейшую мобилиза-

цию сил. После рокировки

ладьи начинают взаимодейство-

вать (защищать друг друга) по

первой (восьмой) линии и ко-

роль укрывается от неприятель-

ских фигур за своими пешка-

ми. При длинной рокировке

ладья ставится на линию d и

нередко сразу начинает участ-

вовать в сражении.

Ход черных

В позиции на диаграм-

ме 8 черные неосторожно сыг-

рали 1... ЛЬ8:Ь2 и белые од-

ним ходом выигрывают

ладью: 2. 0-0-0+!

Задача-шутка

Белые дают мат в полхода

В позиции на диаграмме

9 белые начинали делать роки-

ровку, переставив короля с по-

ля el на поле gl. Остается сде-

лать вторую половину хода -

переставить ладью с hl на fl,

после чего черный король полу-

чает мат.

Превращение пешки

Пешки движутся только

вперед и, достигнув последней

линии, должны быть заменены

фигурой (ферзем, ладьей, сло-

ном или конем) своего цвета.

Это чудесное превращение

производит на начинающих шах-

матистов-дошкольников сильное

эстетическое впечатление. По-

лезно показать им несколько

простейших примеров превра-

щения пешки в разные

фигуры.

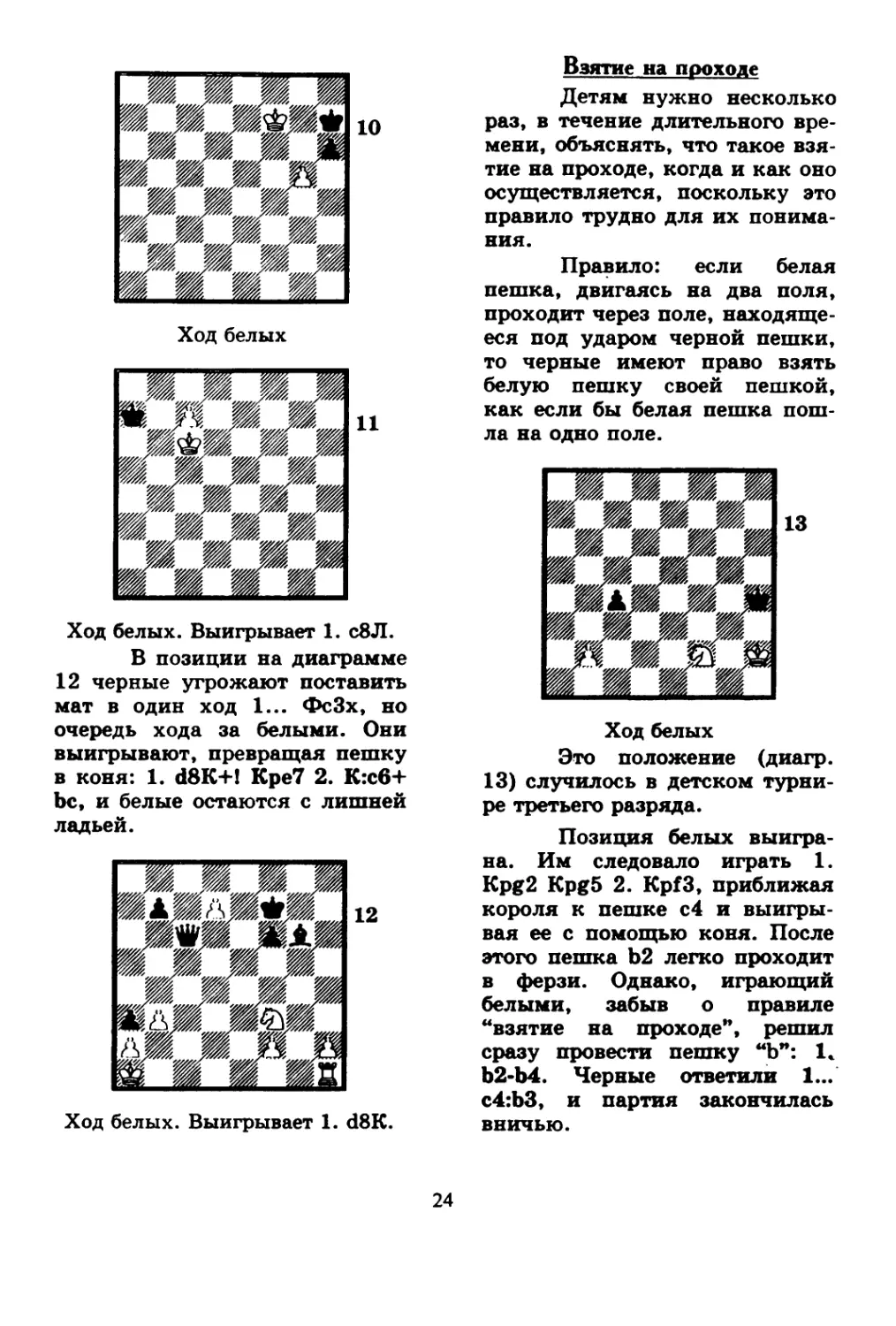

В позиции на диаграмме

10 белые ставят, конечно, фер-

зя: 1. g6+ Kph8 2. g7+ Kph7 3.

g80x.

В следующей позиции

(диаграмма 11) превращение

пешки в ферзя приводит к па-

ту, поэтому белые играют 1.

с8Л! Краб 2. Ла8х.

23

Ход белых

Ход белых. Выигрывает 1. с8Л.

В позиции на диаграмме

12 черные угрожают поставить

мат в один ход 1... ФсЗх, но

очередь хода за белыми. Они

выигрывают, превращая пешку

в коня: 1. d8K+! Кре7 2. К:сб+

Ьс, и белые остаются с лишней

ладьей.

Ход белых. Выигрывает 1. d8K.

Взятие на проходе

Детям нужно несколько

раз, в течение длительного вре-

мени, объяснять, что такое взя-

тие на проходе, когда и как оно

осуществляется, поскольку это

правило трудно для их понима-

ния.

Правило: если белая

пешка, двигаясь на два поля,

проходит через поле, находяще-

еся под ударом черной пешки,

то черные имеют право взять

белую пешку своей пешкой,

как если бы белая пешка пош-

ла на одно поле.

Ход белых

Это положение (диагр.

13) случилось в детском турни-

ре третьего разряда.

Позиция белых выигра-

на. Им следовало играть 1.

Kpg2 Kpg5 2. Kpf3, приближая

короля к пешке с4 и выигры-

вая ее с помощью коня. После

этого пешка Ь2 легко проходит

в ферзи. Однако, играющий

белыми, забыв о правиле

“взятие на проходе'*, решил

сразу провести пешку “Ь”;

Ь2-Ь4. Черные ответили 1...

с4:ЬЗ, и партия закончилась

вничью.

24

Взять на проходе можно

только сразу, ответным ходом.

Уже на следующем ходу эта

возможность теряется.

Дети часто спрашивают,

можно ли взять на проходе сло-

ном или другой фигурой. Нет,

на проходе берет только пешка.

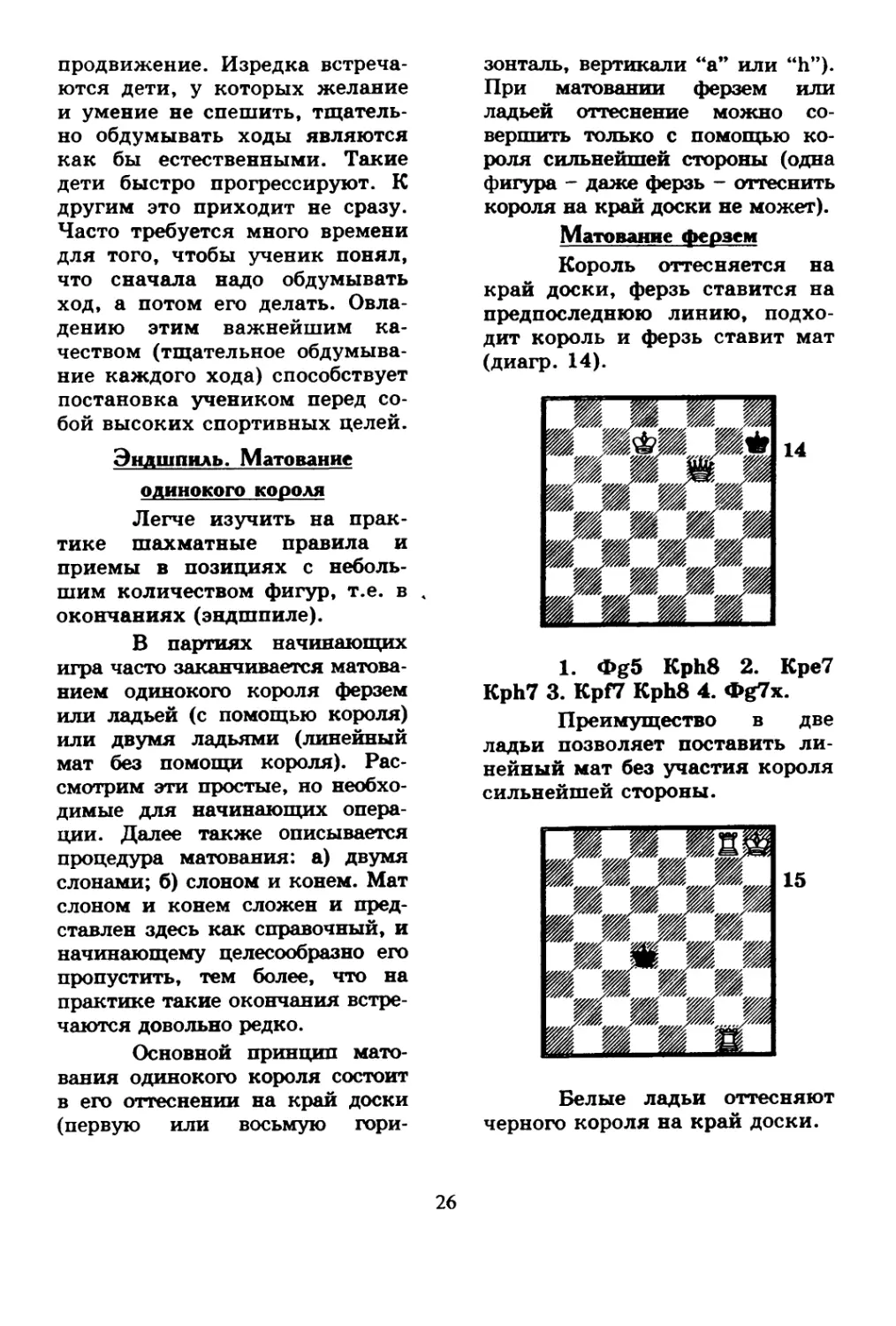

2. Как научиться играть в

шахматы

Еще третий чемпион ми-

ра Капабланка писал, что на-

учиться играть в шахматы лег-

ко, но трудно научиться играть

хорошо. Начинающий должен

проявить упорство и настойчи-

вость.

После того, как изучены

ходы фигур и поняты шах, мат

и пат, необходимо освоить ма-

тование одинокого короля тя-

желой фигурой (ферзем или

ладьей), сначала уже имеющей-

ся на доске, а затем - после

проведения пешки на послед-

нюю горизонталь в окончании

король и пешка против короля.

После освоения простей-

ших матов одинокому королю

целесообразно перейти к изуче-

нию важнейших элементов раз-

личных стадий шахматной пар-

тии. В общем случае, если игра

не заканчивается из-за грубой

ошибки в начале или матовой

атаки в середине, шахматная

партия состоит из трех стадий:

начало (дебют), середина (мит-

тельшпиль), окончание (энд-

шпиль).

Основной метод изуче-

ния шахмат - от простого к

сложному. Преподаватель пока-

зывает важнейшие элементы

разыгрывания всех трех стадий

параллельно. Причем наимень-

шее по времени внимание уде-

ляется дебюту, а наибольшее -

миттельшпилю и эндшпилю.

Одновременно ученик

должен играть практические

партии с преподавателем (эти

партии подразумевают обучаю-

щий процесс) и другими учени-

ками. Выбор партнера очень ва-

жен, во-первых, потому, что и

в тренировочных партиях шах-

матист должен узнавать новое

и закреплять пройденное, и, во-

вторых, на первом этапе до-

школьники должны чаще выиг-

рывать. Это развивает их инте-

рес к шахматам. Важнейшее

условие дальнейшей успешной

работы ученика - увлечен-

ность, устойчивый интерес, лю-

бовь к шахматам. Для развития

этих качеств очень полезно ре-

гулярно показывать (а затем и

предлагать решить) примеры

несложных, но красивых, про-

изводящих эстетическое воздей-

ствие шахматных комбинаций

(сначала мат в 1-2 хода, затем в

3-4 хода).

Такие черты поведения

учеников-шахматистов, как

легковесность, небрежность,

импульсивность, поспешность

сильно мешают освоению основ

шахматной игры и могут затор-

мозить начальный этап изуче-

ния на несколько лет. Наобо-

рот, желание обдумать каждый

ход, рассмотреть несколько ва-

риантов продолжений, а также

возможные ответы противника

- важнейшее качество, обусло-

вливающее быстрое и успешное

25

продвижение. Изредка встреча-

ются дети, у которых желание

и умение не спешить, тщатель-

но обдумывать ходы являются

как бы естественными. Такие

дети быстро прогрессируют. К

другим это приходит не сразу.

Часто требуется много времени

для того, чтобы ученик понял,

что сначала надо обдумывать

ход, а потом его делать. Овла-

дению этим важнейшим ка-

чеством (тщательное обдумыва-

ние каждого хода) способствует

постановка учеником перед со-

бой высоких спортивных целей.

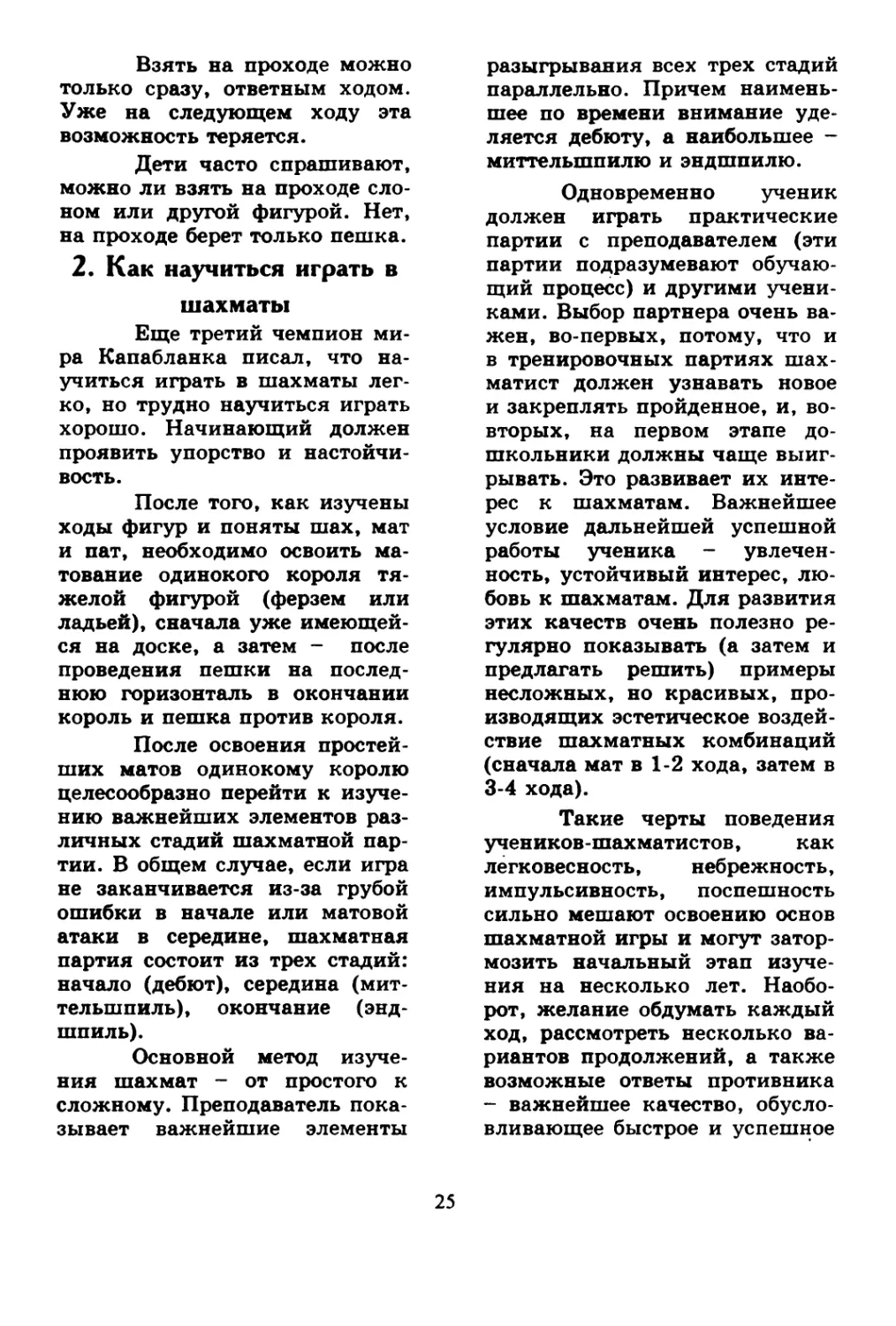

Эндшпиль. Матование

одинокого короля

Легче изучить на прак-

тике шахматные правила и

приемы в позициях с неболь-

шим количеством фигур, т.е. в

окончаниях (эндшпиле).

В партиях начинающих

игра часто заканчивается матова-

нием одинокого короля ферзем

или ладьей (с помощью короля)

или двумя ладьями (линейный

мат без помощи короля). Рас-

смотрим эти простые, но необхо-

димые для начинающих опера-

ции. Далее также описывается

процедура матования: а) двумя

слонами; б) слоном и конем. Мат

слоном и конем сложен и пред-

ставлен здесь как справочный, и

начинающему целесообразно его

пропустить, тем более, что на

практике такие окончания встре-

чаются довольно редко.

Основной принцип мато-

вания одинокого короля состоит

в его оттеснении на край доски

(первую или восьмую гори-

зонталь, вертикали “а” или “h”)-

При матовании ферзем или

ладьей оттеснение можно со-

вершить только с помощью ко-

роля сильнейшей стороны (одна

фигура - даже ферзь - оттеснить

короля на край доски не может).

Матование ферзем

Король оттесняется на

край доски, ферзь ставится на

предпоследнюю линию, подхо-

дит король и ферзь ставит мат

(диагр. 14).

1. Фё5 Kph8 2. Кре7

Kph7 3. Kpf7 Kph8 4. <I»g7x.

Преимущество в две

ладьи позволяет поставить ли-

нейный мат без участия короля

сильнейшей стороны.

Белые ладьи оттесняют

черного короля на край доски.

26

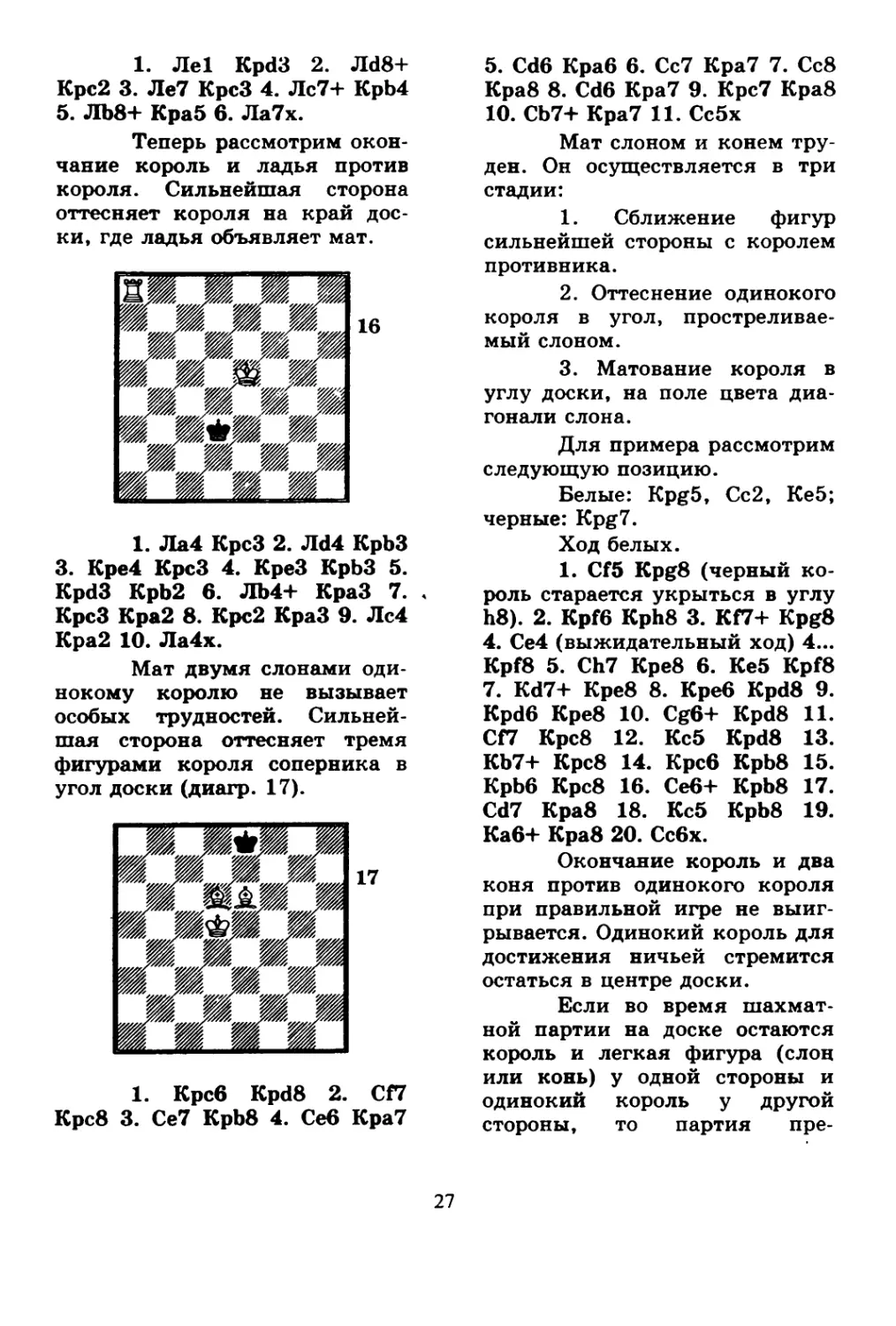

1. Ле1 Kpd3 2. JId8+

Kpc2 3. Ле7 КрсЗ 4. Лс7+ КрЬ4

5. ЛЬ8+ Краб 6. Ла7х.

Теперь рассмотрим окон-

чание король и ладья против

короля. Сильнейшая сторона

оттесняет короля на край дос-

ки, где ладья объявляет мат.

1. Ла4 КрсЗ 2. JId4 КрЬЗ

3. Кре4 КрсЗ 4. КреЗ КрЬЗ 5.

Kpd3 КрЬ2 6. ЛЪ4+ КраЗ 7. <

КрсЗ Кра2 8. Крс2 КраЗ 9. Лс4

Кра2 10. Ла4х.

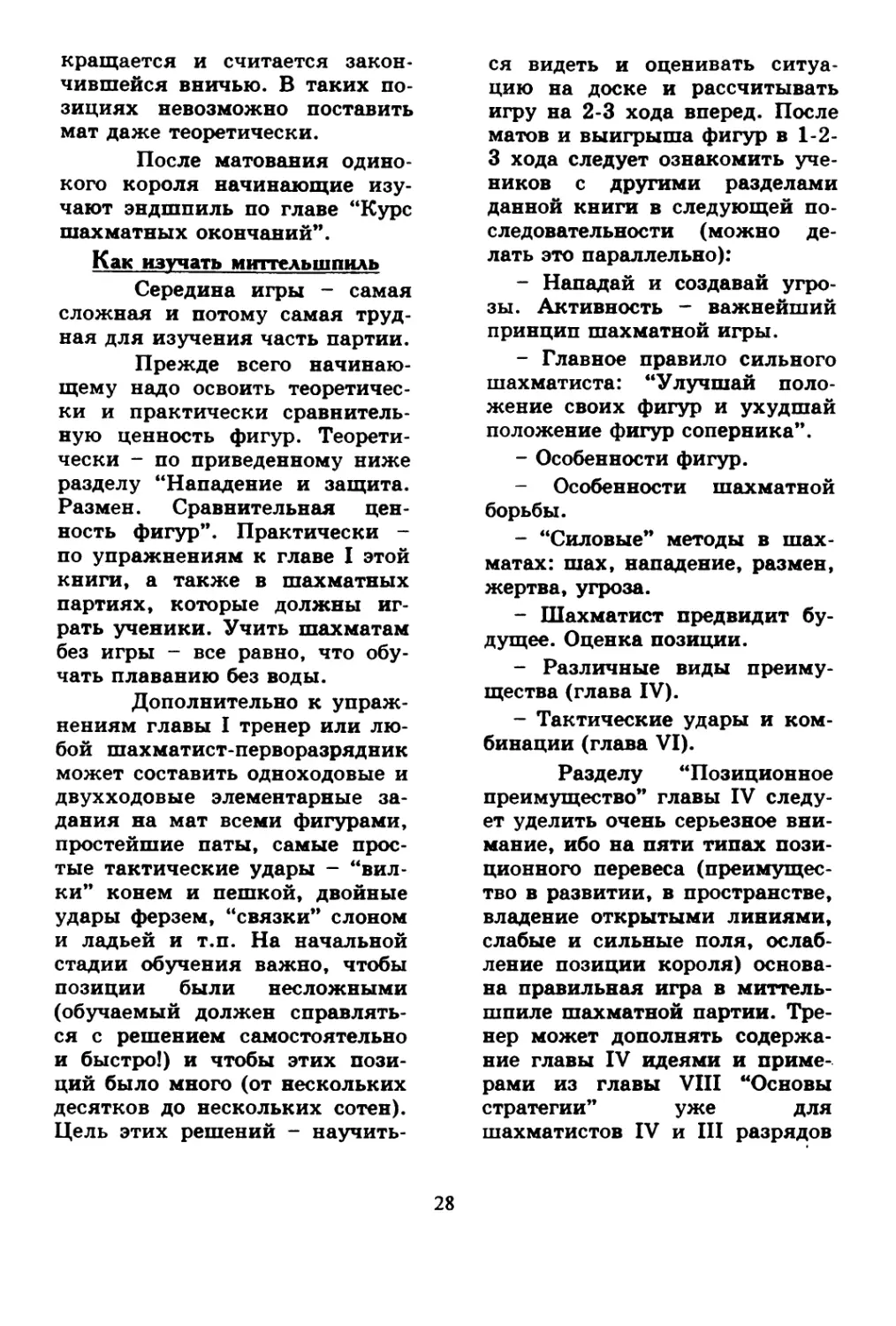

Мат двумя слонами оди-

нокому королю не вызывает

особых трудностей. Сильней-

шая сторона оттесняет тремя

фигурами короля соперника в

угол доски (диагр. 17).

1. Крсб Kpd8 2. Cf7

Крс8 3. Се7 КрЬ8 4. Сев Кра7

5. Cd6 Краб 6. Сс7 Кра7 7. Сс8

Крав 8. Cd6 Кра7 9. Крс7 Кра8

10. СЬ7+ Кра7 11. Себх

Мат слоном и конем тру-

ден. Он осуществляется в три

стадии:

1. Сближение фигур

сильнейшей стороны с королем

противника.

2. Оттеснение одинокого

короля в угол, простреливае-

мый слоном.

3. Матование короля в

углу доски, на поле цвета диа-

гонали слона.

Для примера рассмотрим

следующую позицию.

Белые: Kpg5, Сс2, Кеб;

черные: Kpg7.

Ход белых.

1. Cf5 Kpg8 (черный ко-

роль старается укрыться в углу

Ь8). 2. Kpf6 Kph8 3. Kf7+ Kpg8

4. Ce4 (выжидательный ход) 4...

Kpf8 6. Ch7 Kpe8 6. Кеб Kpf8

7. Kd7+ Kpe8 8. Креб Kpd8 9.

Kpd6 Kpe8 10. Cg6+ Kpd8 11.

Cf7 Kpc8 12. Кеб Kpd8 13.

Kb7+ Kpc8 14. Крсб Kpb8 16.

Kpb6 Kpc8 16. Ce6+ Kpb8 17.

Cd7 Kpa8 18. Кеб Kpb8 19.

Ka6+ Kpa8 20. Себх.

Окончание король и два

коня против одинокого короля

при правильной игре не выиг-

рывается. Одинокий король для

достижения ничьей стремится

остаться в центре доски.

Если во время шахмат-

ной партии на доске остаются

король и легкая фигура (слон

или конь) у одной стороны и

одинокий король у другой

стороны, то партия пре-

27

кращается и считается закон-

чившейся вничью. В таких по-

зициях невозможно поставить

мат даже теоретически.

После матования одино-

кого короля начинающие изу-

чают эндшпиль по главе “Курс

шахматных окончаний*’.

Как изучать миттельшпиль

Середина игры - самая

сложная и потому самая труд-

ная для изучения часть партии.

Прежде всего начинаю-

щему надо освоить теоретичес-

ки и практически сравнитель-

ную ценность фигур. Теорети-

чески - по приведенному ниже

разделу “Нападение и защита.

Размен. Сравнительная цен-

ность фигур”. Практически -

по упражнениям к главе I этой

книги, а также в шахматных

партиях, которые должны иг-

рать ученики. Учить шахматам

без игры - все равно, что обу-

чать плаванию без воды.

Дополнительно к упраж-

нениям главы I тренер или лю-

бой шахматист-перворазрядник

может составить одноходовые и

двухходовые элементарные за-

дания на мат всеми фигурами,

простейшие паты, самые прос-

тые тактические удары - “вил-

ки” конем и пешкой, двойные

удары ферзем, “связки** слоном

и ладьей и т.п. На начальной

стадии обучения важно, чтобы

позиции были несложными

(обучаемый должен справлять-

ся с решением самостоятельно

и быстро!) и чтобы этих пози-

ций было много (от нескольких

десятков до нескольких сотен).

Цель этих решений - научить-

ся видеть и оценивать ситуа-

цию на доске и рассчитывать

игру на 2-3 хода вперед. После

матов и выигрыша фигур в 1-2-

3 хода следует ознакомить уче-

ников с другими разделами

данной книги в следующей по-

следовательности (можно де-

лать это параллельно):

- Нападай и создавай угро-

зы. Активность - важнейший

принцип шахматной игры.

- Главное правило сильного

шахматиста: “Улучшай поло-

жение своих фигур и ухудшай

положение фигур соперника*’.

- Особенности фигур.

- Особенности шахматной

борьбы.

- “Силовые” методы в шах-

матах: шах, нападение, размен,

жертва, угроза.

- Шахматист предвидит бу-

дущее. Оценка позиции.

- Различные виды преиму-

щества (глава IV).

- Тактические удары и ком-

бинации (глава VI).

Разделу “Позиционное

преимущество” главы IV следу-

ет уделить очень серьезное вни-

мание, ибо на пяти типах пози-

ционного перевеса (преимущес-

тво в развитии, в пространстве,

владение открытыми линиями,

слабые и сильные поля, ослаб-

ление позиции короля) основа-

на правильная игра в миттель-

шпиле шахматной партии. Тре-

нер может дополнять содержа-

ние главы IV идеями и приме-

рами из главы VIII “Основы

стратегии” уже для

шахматистов IV и III разрядов

28

(например, им необходимо дать

предствление о центре и планах

игры в позициях с различными

видами центра). А системати-

ческое изучение главы VIII сле-

дует начать примерно с шахма-

тистами второго разряда.

Не следует юным шах-

матистам длительное время

изучать только какой-то один

раздел шахмат, ибо в шахмат-

ном сознании 7-9-летних детей

может наступить перекос. На-

пример, если три месяца изу-

чать только эндшпиль, то дети

могут во всех своих партиях

стремиться, минуя миттель-

шпиль, переходить в оконча-

ния.

Поэтому наряду с изуче-

нием главы IV, раздела “Б”

(Позиционное преимущество),

необходимо продолжать решать

примеры из глав “Тактические

удары и комбинации” и “Атака

на короля”. С основными идея-

ми атаки на короля (по разделу

“Как надо и как не надо атако-

вать короля”) учеников следует

познакомить как можно рань-

ше (примерно IV разряд). Одна-

ко при занятиях с детьми млад-

шего возраста выбор материала

для уроков в значительной сте-

пени должен быть индивиду-

альный, а основной критерий

этого выбора - понятно ли это

ученику.

В первые два-три года

изучения шахмат детьми соот-

ношение комбинационных и

позиционных упражнений для

домашних заданий должно

быть не менее 20:1. Связано это

с тем, что начинающему преж-

де всего необходимо научиться

видеть всю доску и все фигуры

на ней, чувствовать тактичес-

кие возможности позиций, са-

мому “не зевать” и наказывать

партнеров за оплошности с по-

мощью тактических ударов,

рассчитывать варианты в уме.

В то же время при решении

комбинаций полезно, чтобы

ученик объяснял, - на каких

позиционных особенностях ос-

новано тактическое решение

(открытая линия, разрушение

пешечного прикрытия короля и

т.д.).

Параллельно с изучени-

ем шахмат по книге и самосто-

ятельным решением дома уп-

ражнений ученики должны иг-

рать турнирные партии, запи-

сывать их в особую тетрадь и

анализировать (сначала само-

стоятельно, а затем с трене-

ром). Особое внимание при этом

анализе должно уделяться вы-

бору стратегического плана в

миттельшпиле. Поэтому с поня-

тием “Стратегический план”

(см. главу VIII) полезно позна-

комить уже шахматистов треть-

его разряда.

Дебют. Десять правил игры в

дебюте для начинающих

Начальная часть партии

- дебют - посвящена мобилиза-

ции сил.

Каждый из соперников

стремится как можно быстрее

вывести фигуры (прежде всего

коней и слонов) с начальных

стоянок.

Пешки “е” и “d” в дебю-

те стремятся занять централь-

29

ные поля (для белых - е4, d4,

для черных - еб, d5) или воз-

действовать на них. Пешки на

центральных полях способству-

ют завоеванию пространства;

часто пешку, расположенную в

центре, можно продвинуть

дальше с нападением на фи-

гуры противника. С помощью

пешек фигуры оттесняются и

создаются условия для атаки

на короля.

Начинающим шахматис-

там можно рекомендовать такие

дебюты, в которых и белые, и

черные борются за создание

прочного пешечного центра.

Так как в шахматах пер-

вый ход принадлежит белым,

то белые опережают черных в

развитии фигур. Именно поэто-

му сильные шахматисты пред-

почитают ответственную пар-

тию играть белыми.

Для начинающих важно

научиться не делать в дебюте

бесполезных ходов, чтобы не

отстать от соперника в выводе

фигур, ставить фигуры на удоб-

ные позиции, не ослаблять рас-

положение своего короля, не

ходить дважды одной фигурой.

Следующие 10 правил

помогут начинающим правиль-

но разыгрывать дебют.

1. Начинай партию хо-

дом 1. е2-е4 или 1. d2-d4.

При этих ходах белые

образуют пешечный центр и от-

крывают диагональ для слона.

Гроссмейстер Шпиль-

ман: “Всегда заботьтесь о цен-

тре, который должен быть

сильным!”

2. В начале партии

каждая легкая фигура должна

сделать только один ход и не

мешать выводу других фигур.

Гроссмейстер Нимцович:

“При состязании в беге было бы

по меньшей мере несвоевремен-

но потерять хоть частицу драго-

ценного времени для удовлетво-

рения такого, скажем, “неверо-

ятного” желания, как “потоп-

таться на месте”, это дало бы

сопернику изрядное преиму-

щество. В шахматах таким “бе-

гом на месте” является повтор-

ное движение одной и той же

фигурой в дебюте”.

3. При первой возмож-

ности делай рокировку в ко-

роткую сторону.

При этом король укры-

вается за своими пешками и го-

товится перевод ладьи на от-

крытую линию.

4. Не ставь коня на

край доски.

Конь слабее всего на

краю: он удален от центра и

имеет мало ходов.

5. Не делай бесполезных

ходов пешками.

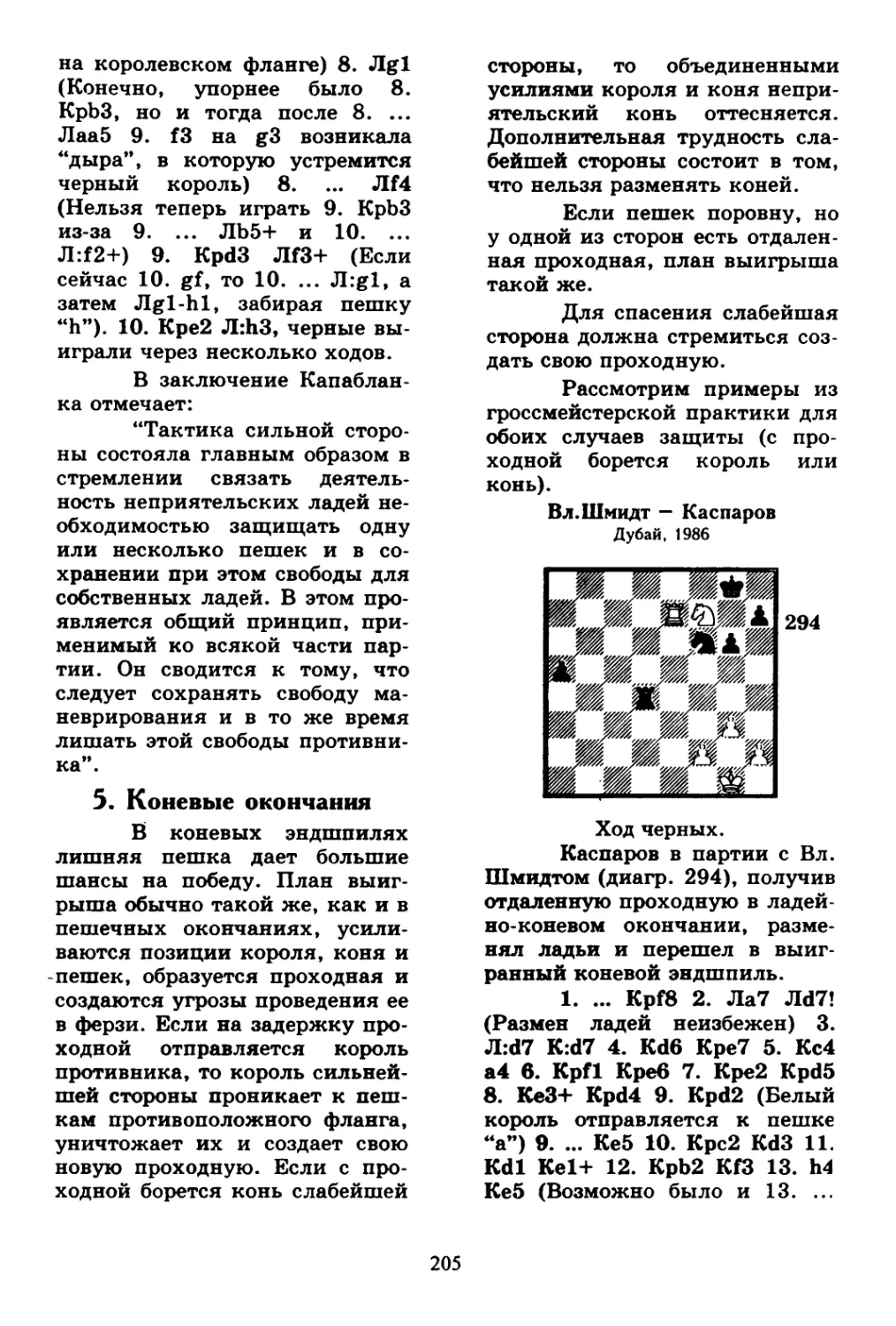

Гроссмейстер Суэтин:

“Каждый пешечный ход в де-

бюте следует рассматривать в

связи с определенным планом

игры. Особенно внимательно

надо относиться к ходам край-

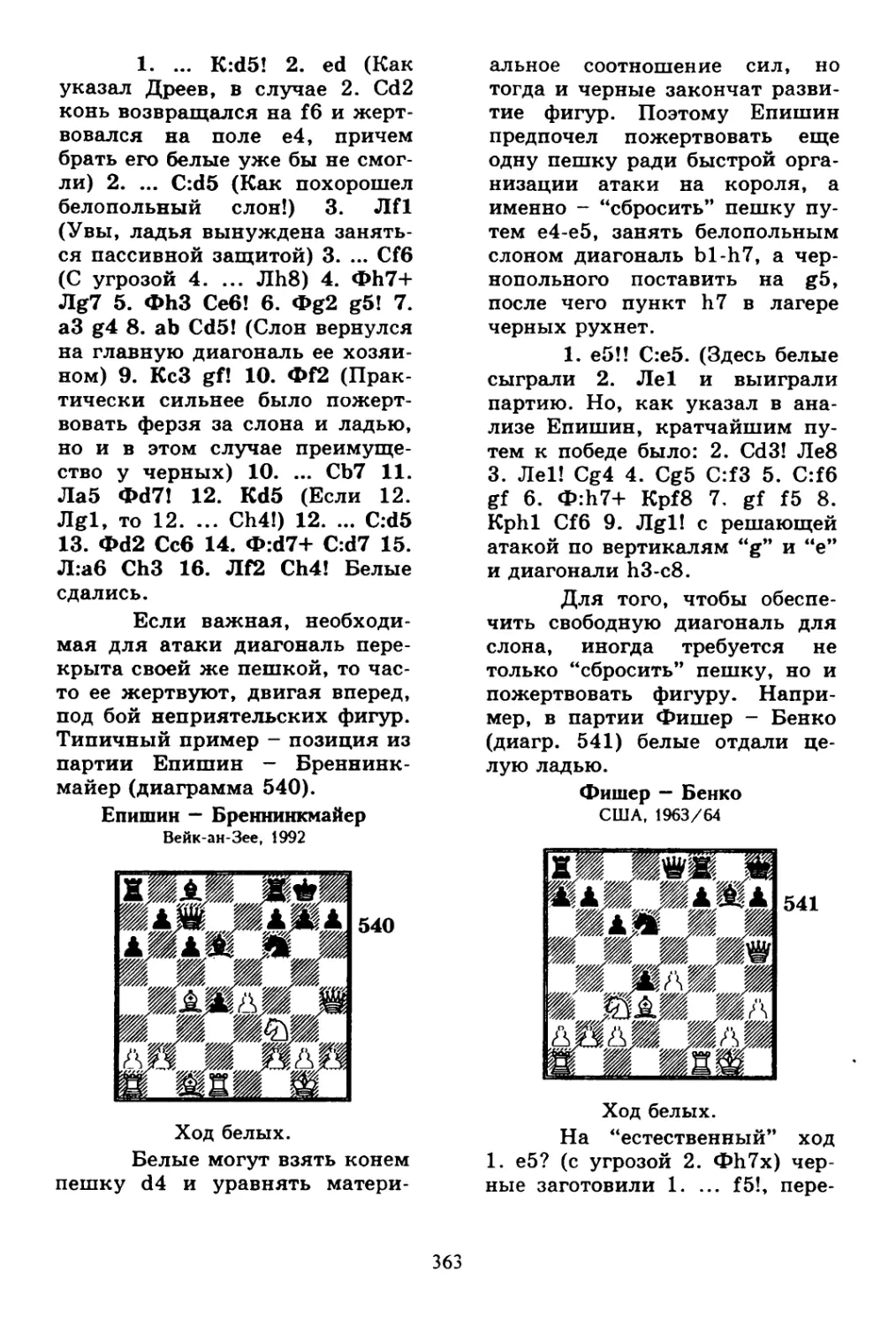

ними пешками - без серьезных

оснований делать их не следу-

ет”.

6. После рокировки не

делай ходов пешками на два

поля от своего короля.

30

Это очень ослабляет по-

зицию короля. Раскрытая пози-

ция короля может привести к

мату.

Помни, что пешки назад

не ходят.

Гроссмейстер Тарраш:

“Ничем нельзя так сильно и не-

поправимо испортить свое поло-

жение, как пешечными хода-

ми”.

7. Ставь ладьи на от-

крытые линии.

Открытая линия для

ладьи - все равно что шоссе

для автомобиля.

8. Не ставь ферзя на

такие поля, где на него могут

напасть легкие фигуры и ладьи

противника.

Не спеши ходить фер-

зем, пока не выведены другие 4

фигуры и не сделана рокиров-

ка.

9. Пока не закончено

развитие фигур, не занимайся

** пешкоедством”. Выигрыш

пешки в ущерб развитию час-

то приводит к поражению.

Гроссмейстер Нимцо-

вич: “Наиболее важным делом

в дебюте является быстрое

развитие сил. Поэтому вся-

кому, кто знает, забавно на-

блюдать, с каким усердием

менее опытные шахматисты

занимаются в этой части пар-

тии всякими посторонними и

абсолютно ненужными дела-

ми. Имеется в виду игра на

выигрыш пешки в ущерб раз-

витию, называемая шутливо

“пешкоедством”.

10. После каждого ходе

противника посмотри, не на

пал ли он на твою фигуру иле

пешку и не угрожает ли по

ставить мат.

Прими меры для защиты.

Нападение и защита. Размен.

Сравнительная ценность фигур.

Шахматист, начина;

партию, думает о победе. Поел,

того, как выведены фигуры

сделана рокировка, закончен де

бют, какой план избрать игро

ку? Шахматы - настолью

сложная и разнообразная игра

что ответить на этот вопрос в об

щем случае невозможно. Все за

висит от создавшейся позиции.

Так как цель шахматно!

игры - поставить мат король

соперника, то для достижени.

этой цели в середине игрь

можно пожертвовать нескольк

пешек и фигур, ослабить пози

цию короля соперника и орга

низовать атаку.

Однако в позициях,

которых короли надежно защг

щены и недоступны для мате

вой атаки, к своим пешкам

особенно фигурам надо отн<

ситься бережно и, наоборот

стараться выиграть фигуру ил

пешку соперника.

Обычно перевес в ферз

или ладью легко доводится j

победы даже шахматистам

четвертого разряда, если коне1

но, не будет допущено грубы

ошибок (“зевков”). Выигры]

легкой фигуры (если за нее не

достаточной позиционной кот

пенсации, например, атаки i

короля или опасных проходнь

31

пешек соперника) обычно уве-

ренно реализуется шахматиста-

ми третьего-второго разряда.

Перевес в одну пешку

хотя в большинстве случаев

еще не означает победу в пар-

тии, но все же обычно дает

шансы на выигрыш.

Поэтому, наряду с мато-

вой атакой, важным приемом в

шахматах является игра на вы-

игрыш фигуры или пешек.

Для того, чтобы выиг-

рать фигуру или пешку, надо

прежде всего найти слабость в

позиции соперника и организо-

вать нападение.

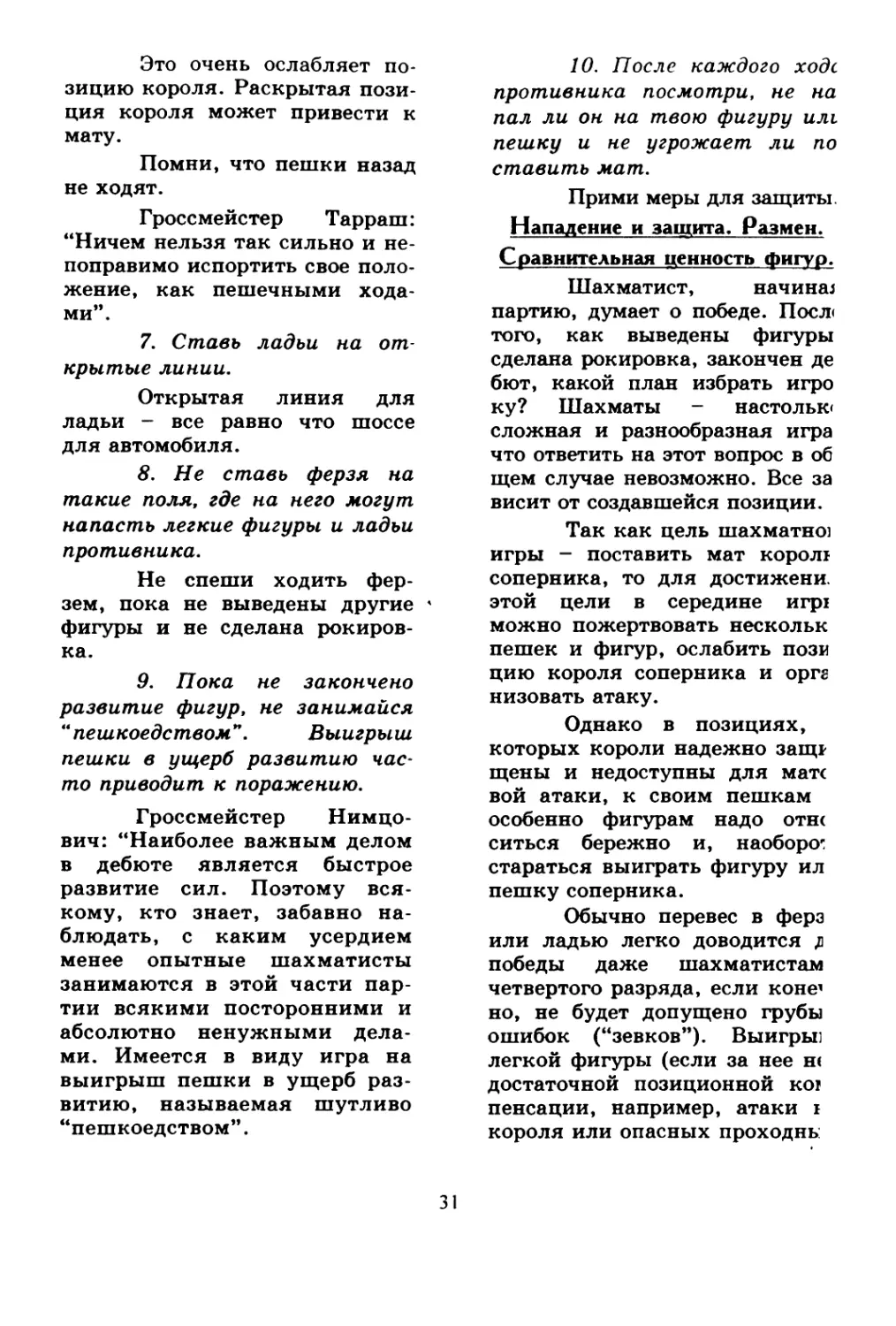

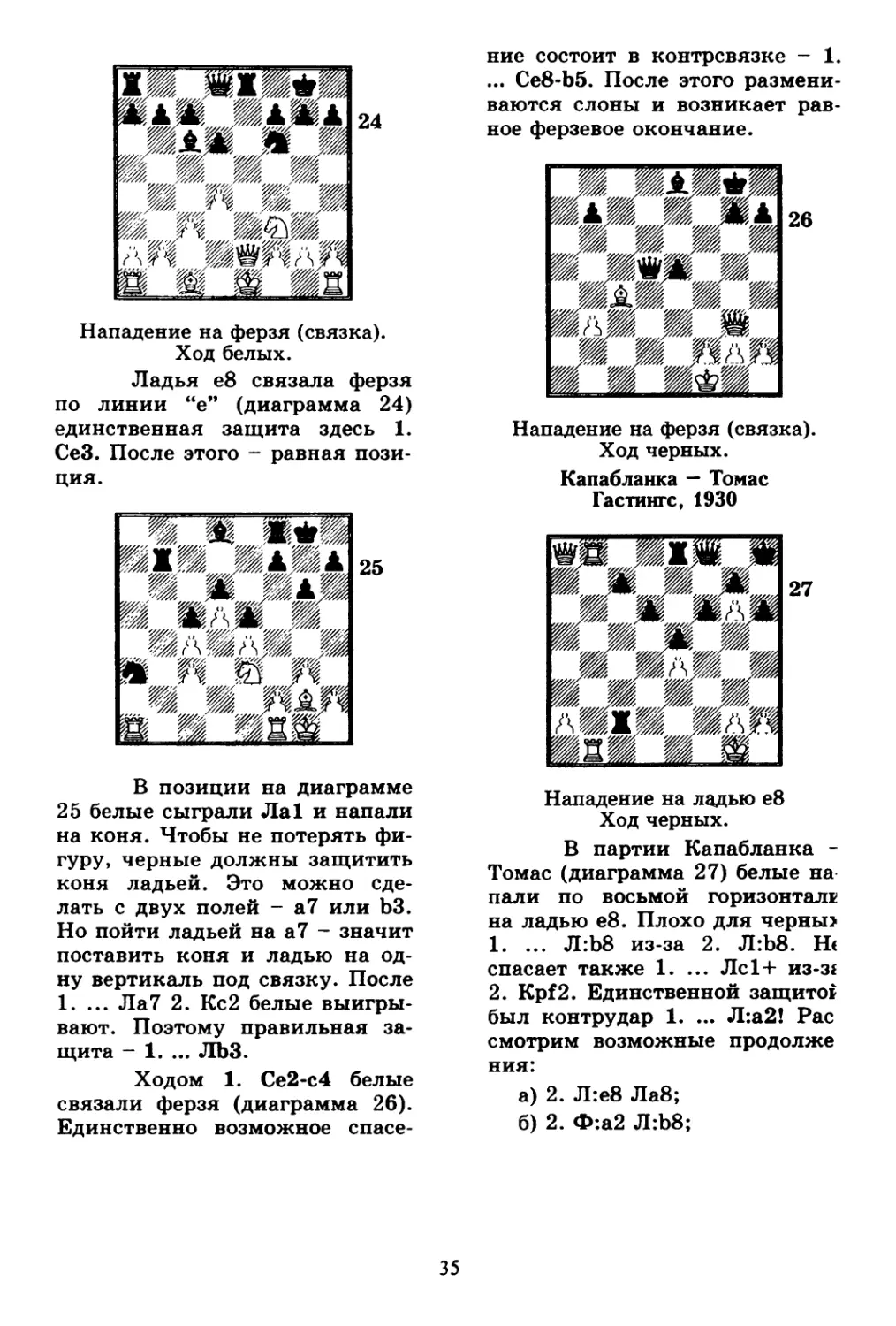

Ход белых

1. ла-<11!

Белые обратили внима-

ние, что черный ферзь и конь

стоят на одной вертикали “d” и

“связали” коня ладьей. Теперь

конем уйти нельзя, так как от-

давать ферзя за ладью невыгод-

но, ферзь - самая сильная фи-

гура. Уйти ферзем с линии “d”

тоже нельзя, так как теряется

конь (ферзь - единственная фи-

гура, защищающая коня d5).

1... Сс8-еб

Черные защищают коня

слоном, намереваясь следую-

щим ходом увести ферзя с ли-

нии “d”.

2. сЗ-с4

На связанную фигуру

надо нападать еще раз, лучше

всего пешкой. Следующим хо-

дом белые выиграют коня за

пешку путем c4:d5 и получат

большое материальное преиму-

щество.

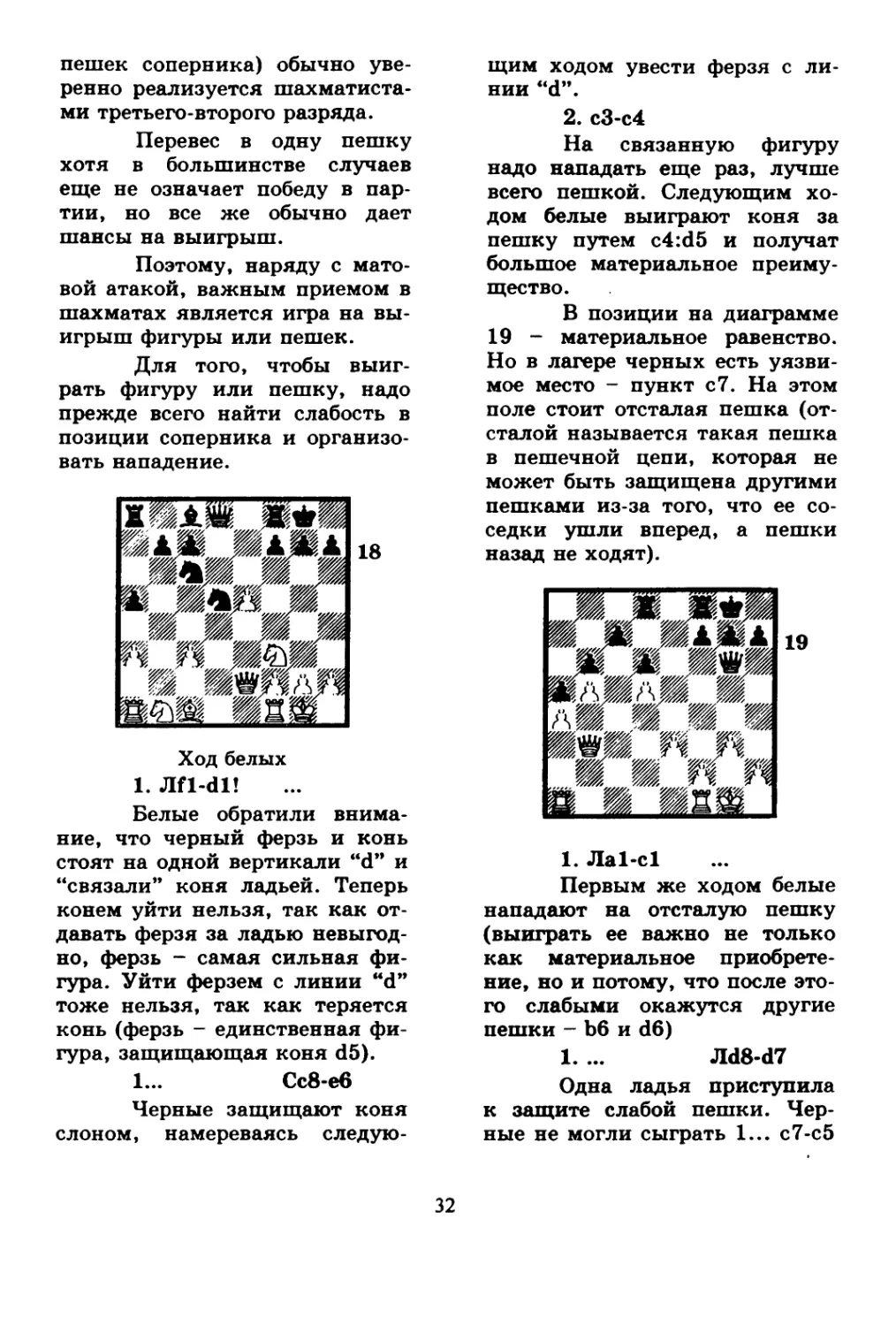

В позиции на диаграмме

19 - материальное равенство.

Но в лагере черных есть уязви-

мое место - пункт с7. На этом

поле стоит отсталая пешка (от-

сталой называется такая пешка

в пешечной цепи, которая не

может быть защищена другими

пешками из-за того, что ее со-

седки ушли вперед, а пешки

назад не ходят).

1. Ла1-с1

Первым же ходом белые

нападают на отсталую пешку

(выиграть ее важно не только

как материальное приобрете-

ние, но и потому, что после это-

го слабыми окажутся другие

пешки - Ь6 и d6)

1. ... Л48-47

Одна ладья приступила

к защите слабой пешки. Чер-

ные не могли сыграть 1... с7-с5

32

из-за взятия на проходе 2.

Ь5:с6.

2. Лс1-сб

Ладья, во-первых, осво-

бодила поле cl для второй

ладьи, во-вторых, на всякий

случай напала на пешку Ь6. Бе-

лые предвидят дальнейшие хо-

ды и готовят тактический удар.

2. ... <Dg6-g5

3. ЛП-с1 <Dg5-e7

4. ФЬЗ-с4 JIf8-c8

Увы, этот ход хоть и за-

щищает пункт с7, но проигры-

вает пешку Ь6. Другой защиты

у черных уже не было.

5. Лс6:Ъ6!

Когда ладьи атакуют по

открытым линиям, всегда надо

искать такие маленькие комби-

нации. Теперь защита ферзево-

го фланга черных полностью

рушится, белые легко выигры-

вают.

5. ... g7-g6

6. ЛЬ6-с6 Ь7-Ь5

7. Ь7-Ь6

На пункт с 7 нападает

еще и белая пешка, что и реша-

ет исход сражения.

Очень сильным видом

нападения является “двойной

удар”. Это такой ход, при кото-

ром осуществляется нападение

на два пункта, например, на

две фигуры. Если противник не

может сделать ответное нападе-

ние, то одна из его фигур теря-

ется.

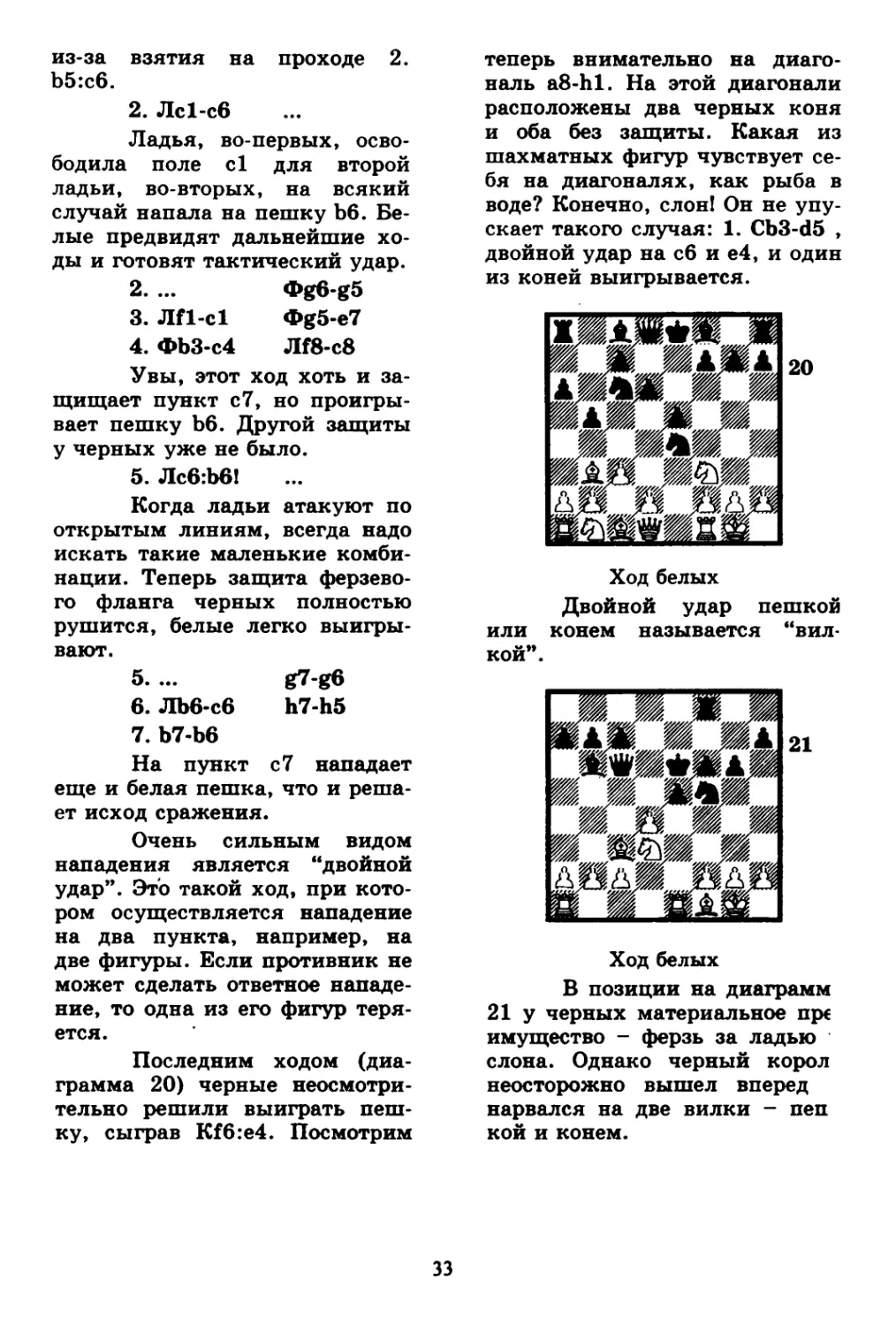

Последним ходом (диа-

грамма 20) черные неосмотри-

тельно решили выиграть пеш-

ку, сыграв Kf6:e4. Посмотрим

теперь внимательно на диаго-

наль a8-hl. На этой диагонали

расположены два черных коня

и оба без защиты. Какая из

шахматных фигур чувствует се-

бя на диагоналях, как рыба в

воде? Конечно, слон! Он не упу-

скает такого случая: 1. Cb3-d5 ,

двойной удар на сб и е4, и один

из коней выигрывается.

Ход белых

Двойной удар пешкой

или конем называется “вил-

кой”.

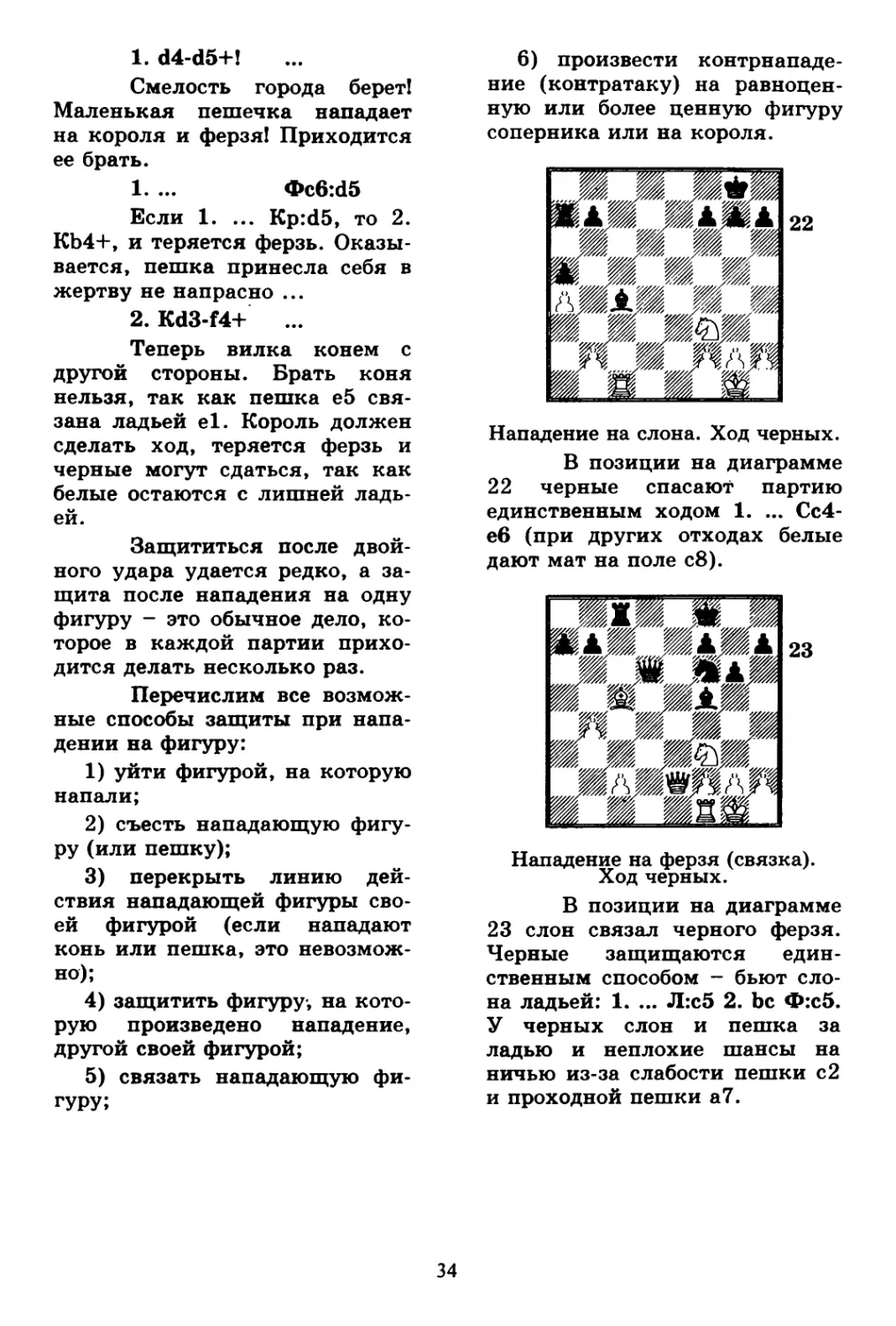

Ход белых

В позиции на диаграмм

21 у черных материальное пре

имущество - ферзь за ладью

слона. Однако черный корол

неосторожно вышел вперед

нарвался на две вилки - пеп

кой и конем.

33

1. d4-d5+!

Смелость города берет!

Маленькая пешечка нападает

на короля и ферзя! Приходится

ее брать.

1. ... Фс6:45

Если 1. ... Kp:d5, то 2.

КЬ4+, и теряется ферзь. Оказы-

вается, пешка принесла себя в

жертву не напрасно ...

2. Kd3-f4+ ...

Теперь вилка конем с

другой стороны. Брать коня

нельзя, так как пешка еб свя-

зана ладьей el. Король должен

сделать ход, теряется ферзь и

черные могут сдаться, так как

белые остаются с лишней ладь-

ей.

Защититься после двой-

ного удара удается редко, а за-

щита после нападения на одну

фигуру - это обычное дело, ко-

торое в каждой партии прихо-

дится делать несколько раз.

Перечислим все возмож-

ные способы защиты при напа-

дении на фигуру:

1) уйти фигурой, на которую

напали;

2) съесть нападающую фигу-

ру (или пешку);

3) перекрыть линию дей-

ствия нападающей фигуры сво-

ей фигурой (если нападают

конь или пешка, это невозмож-

но);

4) защитить фигуру-, на кото-

рую произведено нападение,

другой своей фигурой;

5) связать нападающую фи-

гуру;

6) произвести контрнападе-

ние (контратаку) на равноцен-

ную или более ценную фигуру

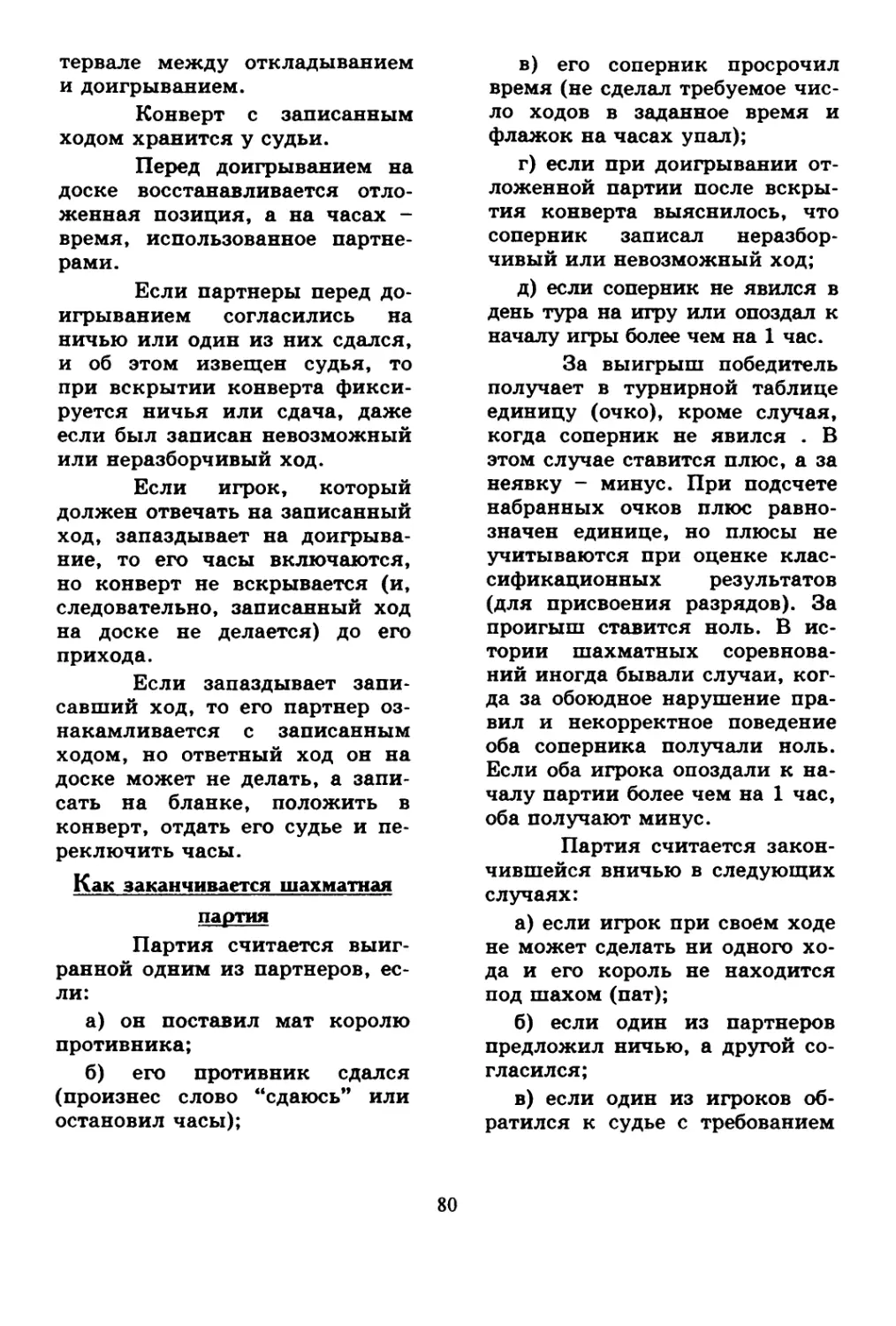

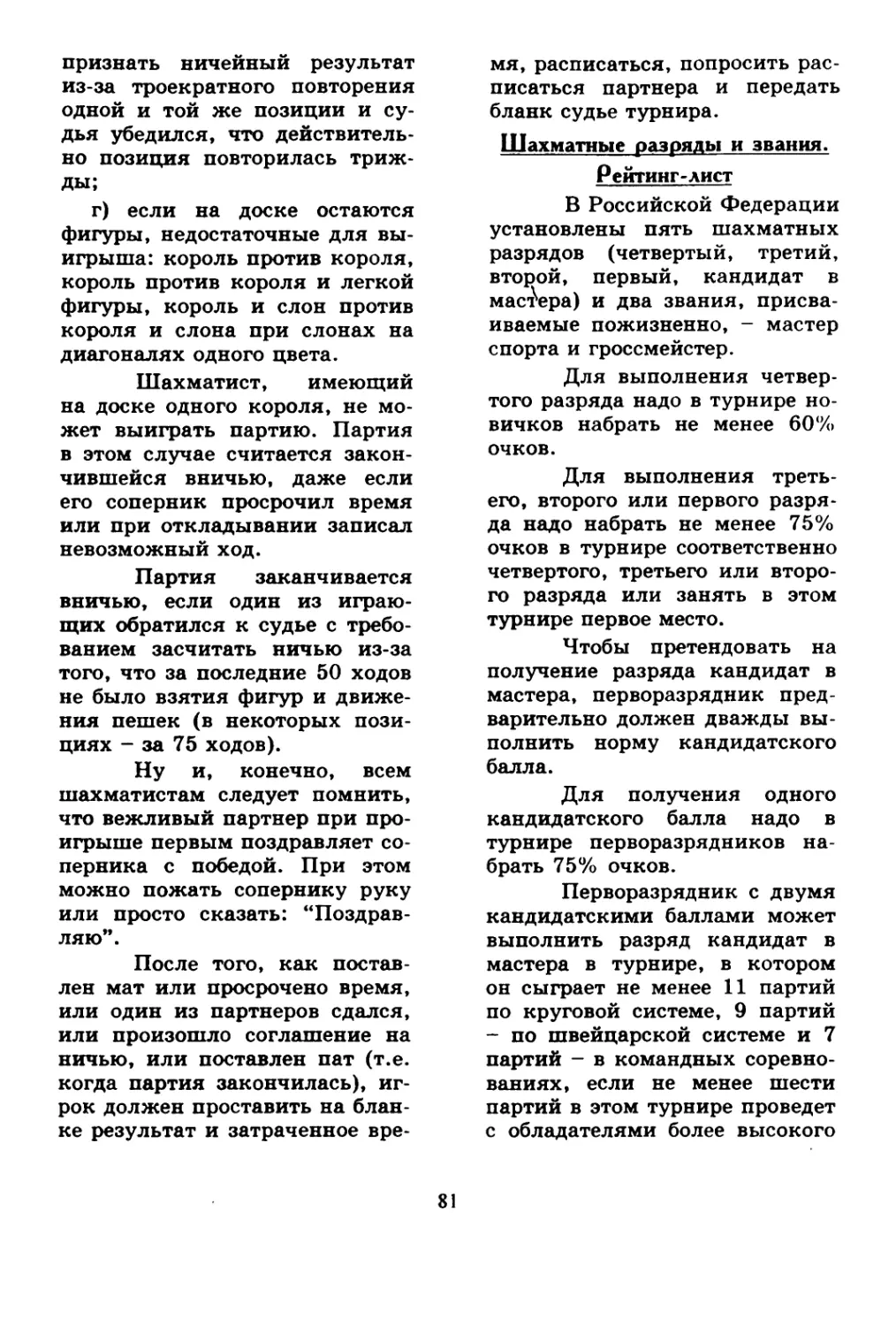

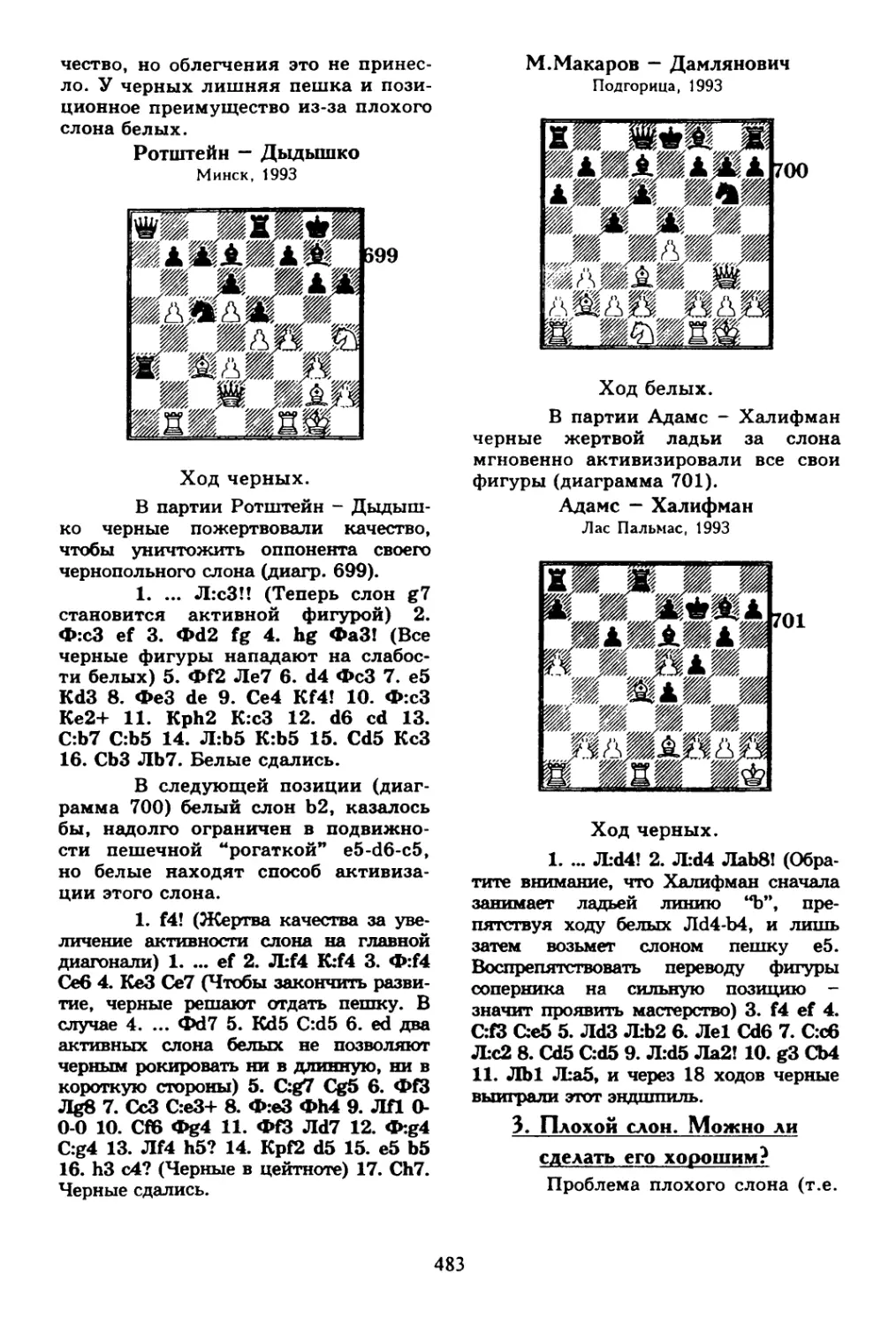

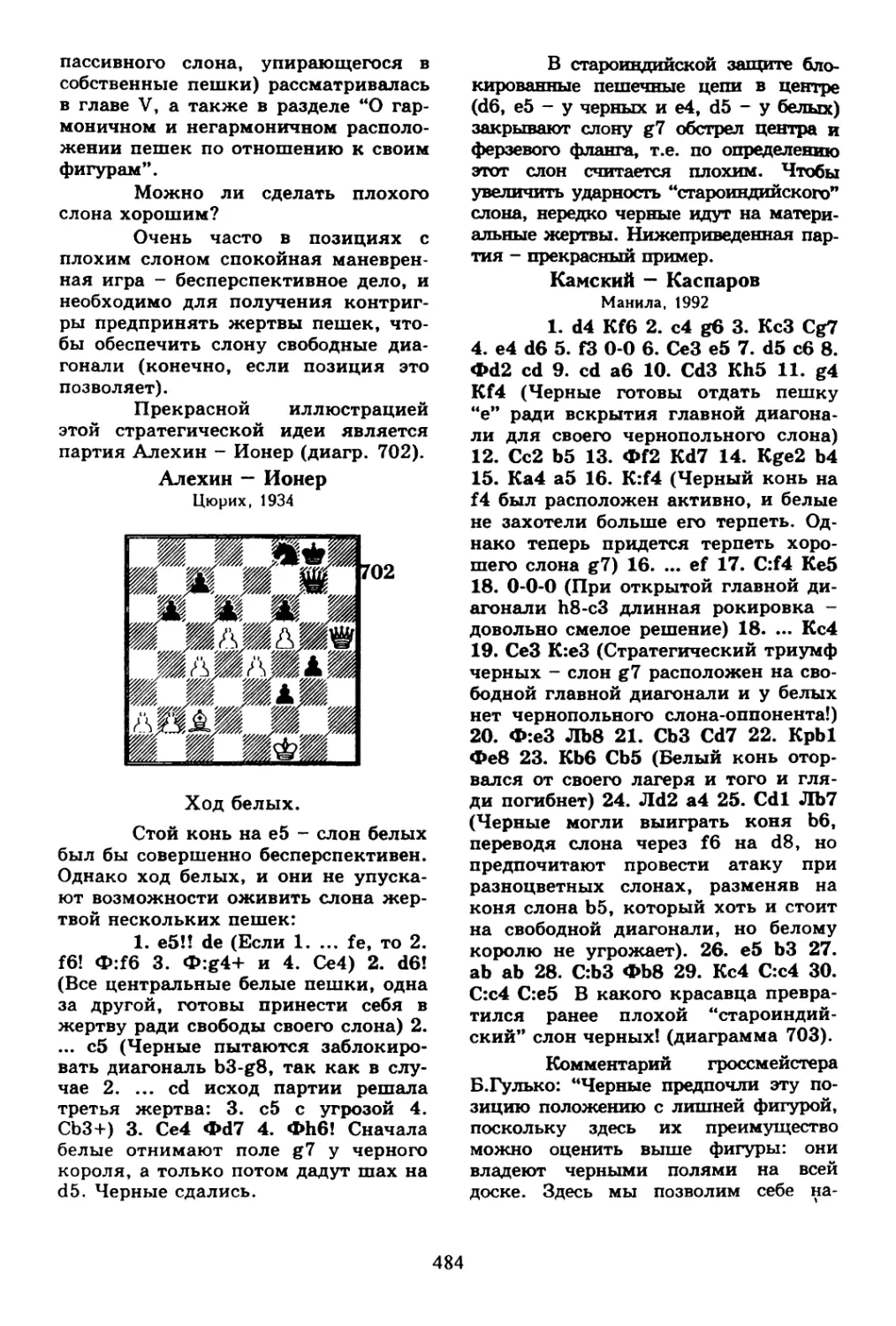

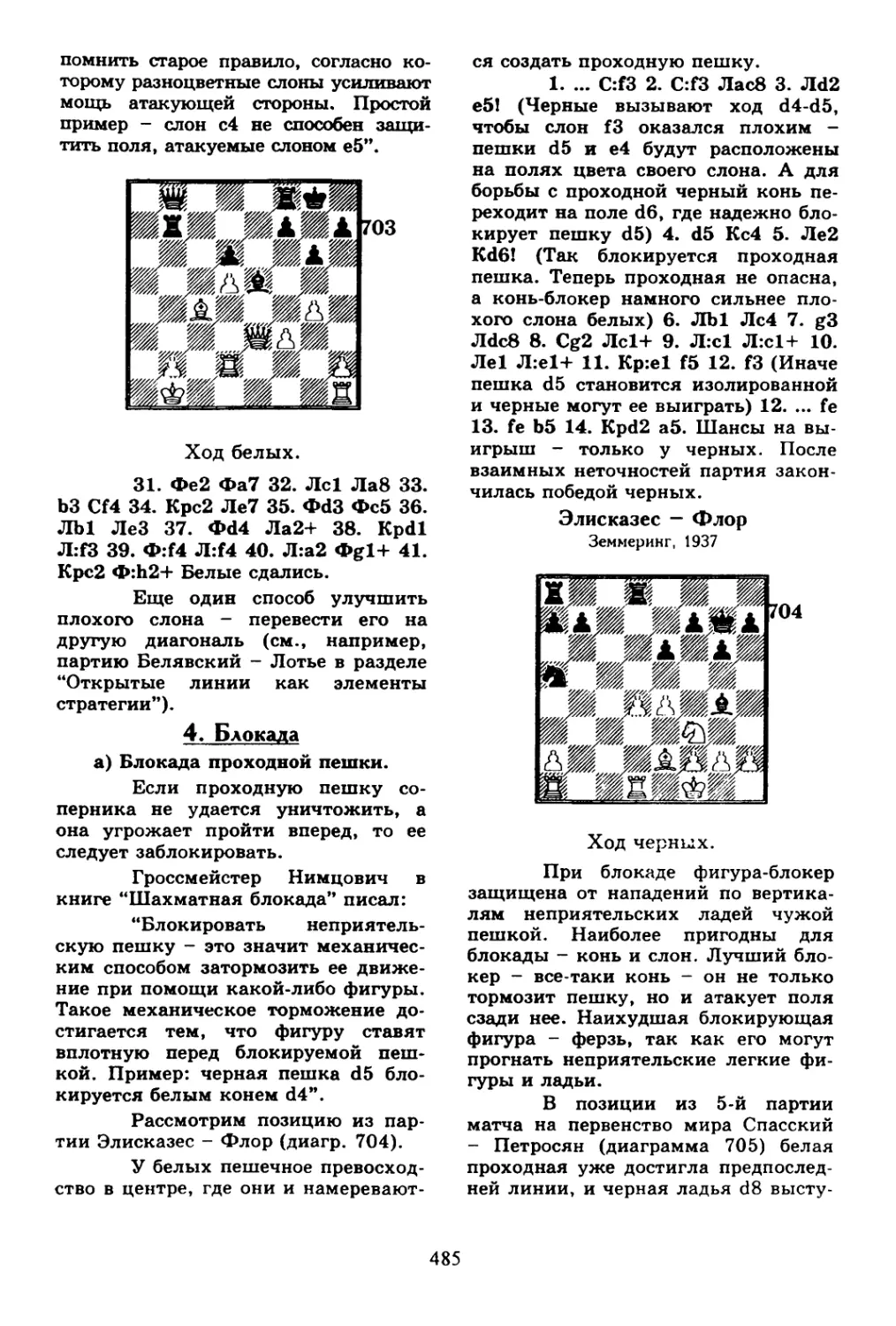

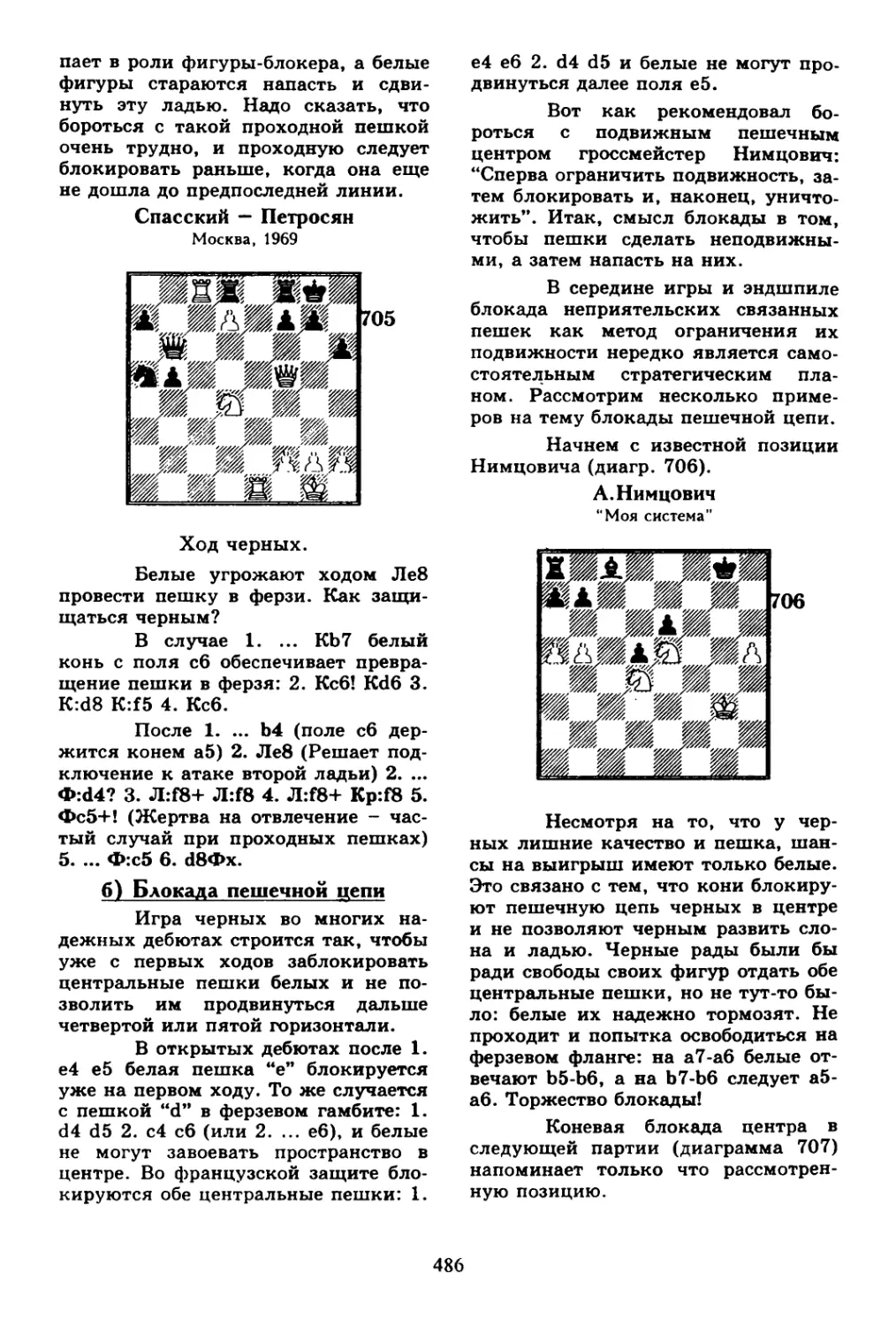

соперника или на короля.