Текст

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

H.H. СТРАХОВ:

PRO ET CONTRA

Личность и творчество Я. Я. Страхова

в оценке русских мыслителей и исследователей

Антология

Издательство

Русской христианской гуманитарной академии

Санкт-Петербург

2021

H.H. Страхов: pro et contra, антология / Сост., вступ. ст., коммент.

С.М. Климовой. — СПб.: РХГА, 2021. — 852 с.

ISBN 978-5-907309-21-0

Настоящая антология, посвященная публицисту, переводчику, редактору

и сотруднику литературных журналов Николаю Николаевичу Страхову,

охватывает философско-публицистическое наследие философа. Книга рисует образ

Страхова в историческом и современном научных контекстах. В антологии

представлены как фрагменты текстов самого философа, так и отрывки из мемуаров,

очерков, эпистолярных «исповедей» его современников и интерпретаторов —

Л. Н. Толстого, А. А. Фета, H. H. Грота и др. Почти детективный интерес

представляют разделы, связанные с экзистенциально-историческим спором философа

с В. С. Соловьевым вокруг теории Н. Я. Данилевского и печально-знаменитым

заочным конфликтом с Ф. М. Достоевским внутри «пограничных видов

литературы». В заключительном разделе Страхов предстает как метафизик, ученый

и в то же время религиозный человек.

Антология будет интересна не только специалистам в области русской

философии, литературоведения, истории, но и самому широкому кругу читателей.

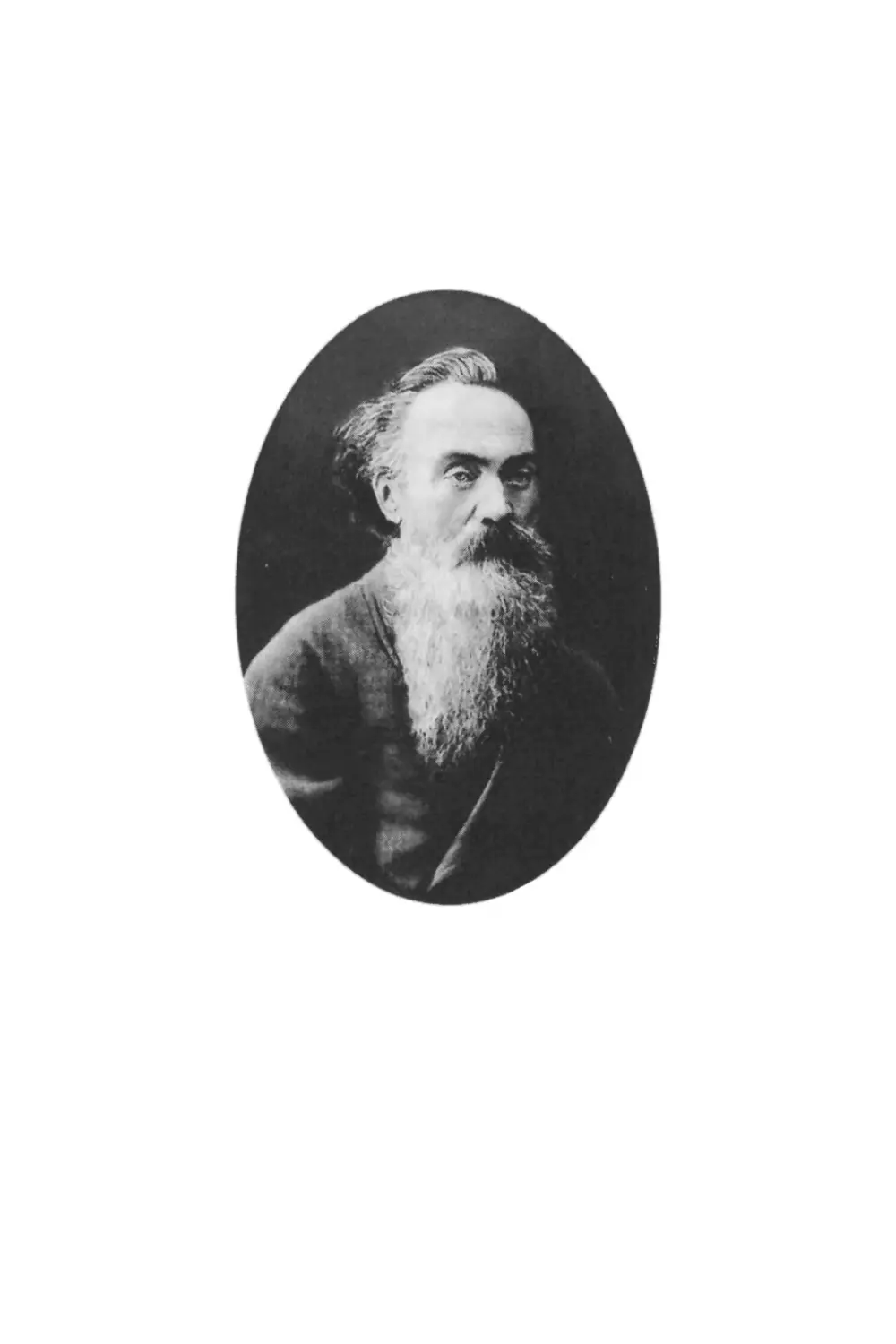

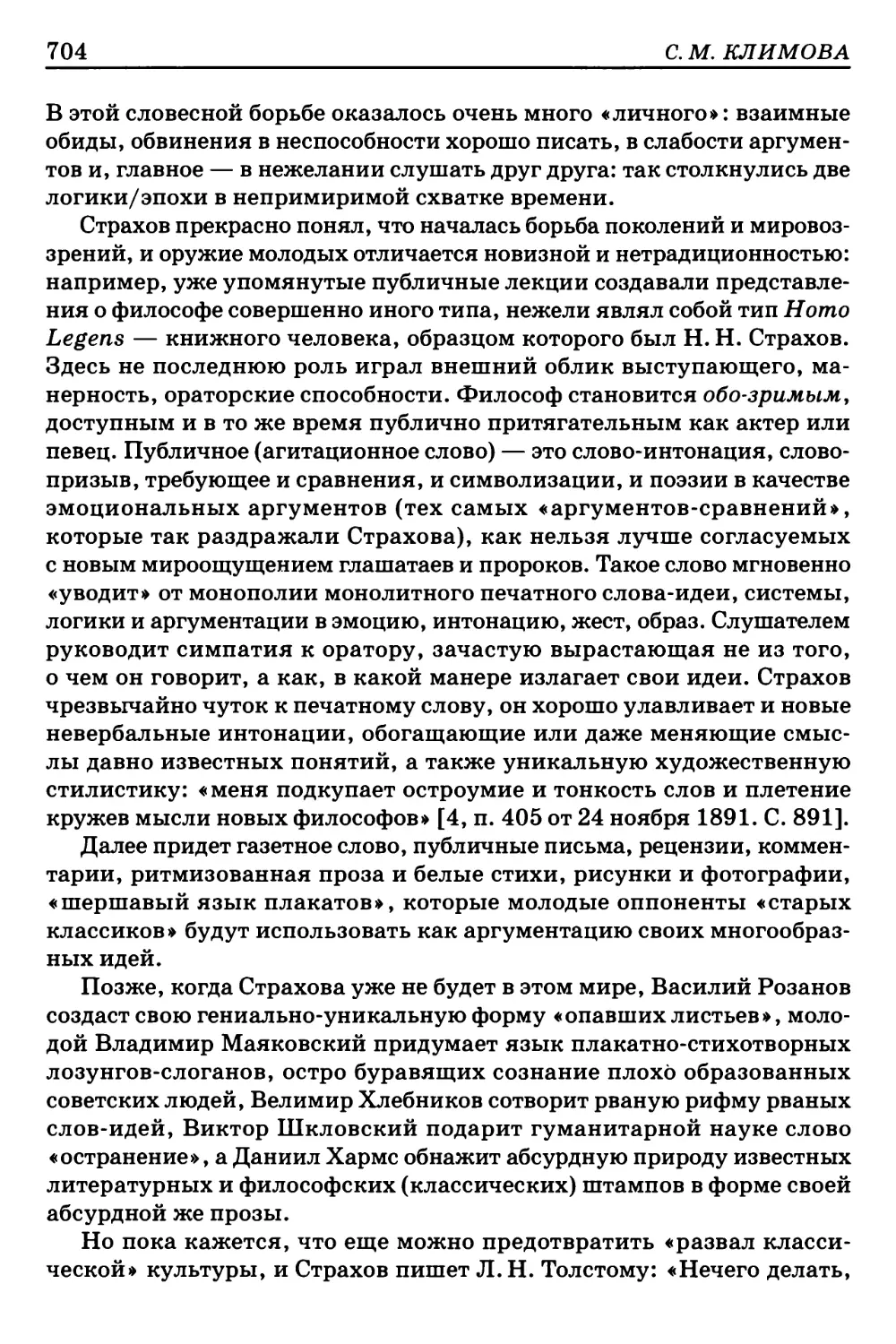

На фронтисписе:

H.H. Страхов. 1890-е годы

ISBN 978-5-907309-21-0

© Климова С. М., составление, вступ. статья,

комментарии, 2021

© Русская христианская гуманитарная академия, 2021

© «Русский Путь», название серии, 1993

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках книгу из серии «Русский Путь» «H.H. Страхов:

pro et contra», представляющую рецепцию личности и творчества русского

публициста, переводчика, редактора и сотрудника литературных журналов

Николая Николаевича Страхова (1828-1896).

В 2019 году РХГА праздновала 30-летие своей научно-педагогической

и просветительской деятельности. Серебряный юбилей отметила и серия

«Русский Путь», являющаяся важным достижением РХГА. Число томов

серии в 2019 году превысило полуторасотенный рубеж. «Русский Путь»

открылся в 1994 году антологией о Н. Бердяеве. В результате четвертьвековой

исследовательской и издательской работы перед читателями предстали

своего рода «малые энциклопедии» о М. Ломоносове, Н. Карамзине, П.

Чаадаеве, А. Пушкине, М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, Н. Гоголе, В. Белинском,

М. Бакунине, А. Сухово-Кобылине, А. Герцене, М. Салтыкове-Щедрине,

Н. Чернышевском, И. Тургеневе, Л. Толстом, К. Леонтьеве, В. Ключевском,

Вл. Соловьеве, В. Розанове, Н. Лескове, А. Чехове, А. Блоке, П. Флоренском,

В. Эрне, С. Булгакове, И. Ильине, М. Зощенко, М. Булгакове, В. Набокове,

Н. Заболоцком, Д. Шостаковиче, А. Твардовском, Л. Гумилеве, Л. Шестове,

В. Хлебникове, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, М. Горьком и других

персонах. Готовятся книги о Н. Некрасове, Ф. Достоевском, Д. Гранине. В числе

книг, посвященных деятелям искусства, — антологии о П. Чайковском,

Д. Шостаковиче, С. Эйзенштейне, Е. Бауэре, Л. Бетховене, М. Глинке,

готовится том о С. Прокофьеве.

Целый ряд книг представляет российскую рефлексию идейного

наследия зарубежных мыслителей — Сократа, Платона, Августина, Данте,

Боккаччо, Сервантеса, Макиавелли, Спинозы, Руссо, Вольтера, Дидро,

Канта, Шеллинга, Ницше, Бергсона, Витгенштейна, Хайдеггера, в планах

издание книги о Расселе.

«Русский Путь» изначально задумывался как серия книг не только о

мыслителях, но и демиургах отечественной культуры и истории. Увидели свет

антологии о творцах российской политической истории и государственности,

6

От издателя

царях — Алексее Михайловиче, Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I,

Николае I, Александре II, Александре III и Николае П. Готовятся книги

о Петре III и царевне Софье. К ним примыкают антологии о выдающихся

государственных деятелях — М. Кутузове, К. Победоносцеве, П. Столыпине.

Опубликованы сборники, посвященные лидерам стран антигитлеровской

коалиции — И. Сталину, У. Черчиллю, Ф. Д. Рузвельту и Ш. де Голлю. К

столетней годовщине Революции осуществлены издания антологий о ее

демиургах — А. Керенском, Л. Троцком и В. Ленине. В 2018 году, к столетию начала

Гражданской войны, вышли в свет книги о политически значимых лидерах

Белого движения — А. И. Деникине, П. Н. Врангеле, А. В. Колчаке. Важным

этапом развития «Русского Пути» является переход от персоналий к реалиям.

Последние могут быть выражены различными терминами — универсалии

культуры, мифологемы, формы общественного сознания, категории духовного

опыта, типы религиозности. В последние годы работа в указанном

направлении заметно оживилась. Осуществлена публикация книг, отражающих

культурологическую рефлексию важнейших духовных традиций в истории

человечества — иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Опубликованы

антологии, посвященные российской рецепции христианских конфессий —

православия, католицизма, протестантизма. Проведена работа по осмыслению

отечественной рефлексии ключевых идеологий Нового времени. Увидели свет

пять антологий: «Либерализм: pro et contra», «Национализм: pro et contra»,

«Социализм: pro et contra», «Анархизм: pro et contra», «Консерватизм: pro

et contra». Опубликованы четыре тома, отображающие оценку феномена

русской классики. Первый том охватывает Золотой век, второй — Серебряный,

третий — Железный. Четвертый дает представление об отношении к русской

классике в мировой культуре. В этом же ряду книги, посвященные

переосмыслению ключевых исторических событий начала XX века: «Революция

1917 года: pro et contra» и «Красное и белое: pro et contra», представляющая

все разнообразие позиций русской эмиграции по Гражданской войне.

За четверть века модель изданий трансформировалась от антологии,

включающей классические тексты, к смежному жанру

антологии/коллективной монографии, которая содержит тексты современных исследователей,

подобранные в стилистике «pro et contra». Это обусловлено повышением

уровня современных дискурсов, действующие исследователи вступают

в полемику с классиками зачастую на равных. Обозначенные направления

работы обычно дополняются созданием расширенных (электронных) версий

антологий. Поэтапное структурирование таких информационных ресурсов

может привести к формированию гипертекстовой мультимедийной системы

«Энциклопедия самосознания русской культуры». Увеличение в составе серии

доли книг, посвященных феноменам культуры, способствует достижению

этой цели. Очерченная перспектива развития проекта является

долгосрочной и требует значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому

РХГА приглашает к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный проект

несет в себе как научно-образовательную ценность, так и духовный смысл.

a

СМ. Климова*

«МИР» H.H. СТРАХОВА,

ИЛИ «ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕК?»

В название статьи вынесен вопрос, волновавший не только создателя

«Мира как целое», но и его именитых визави — творцов века XIX-го и

зачинателей грядущего века — ХХ-го. Безусловно, такая формулировка

возникла у H. H. Страхова не только как отголосок естественнонаучных

дискуссий 50-60-х годов о природе, содержании и совершенствовании

человека. В ней слышится и знаменитое кантианское обобщенное вопро-

шание о том, «что такое человек?» в специфически русском звучании —

чем он может и каким он должен быть, чтобы быть значимой (или даже

центральной) частью мира. Речь не об абстрактной личности, типе

исследуемого «объекта». «Вместо сущности нужно взять деятельность, вместо

постоянного — переменное, вместо души — жизнь. Тогда мы убедимся,

что нет существа более разнообразного, менее подчиненного каким бы

то ни было ограничениям, более общего, и следовательно, совмещающего

в себе больше противоречий, чем человек»1.

То есть человек может быть как добрым, так и злым, щедрым и

скупым, сдержанным и порывистым, «куском круглого душистого мыла»

и «со складкой», отрешенным монахом и неудержимым говоруном —

он весь в «возможности», которая переходит в действительность, судящую

его не всегда бесстрастно, зачастую и вовсе вопреки его намерениям. Зато

такой человек изначально свободен и может по своему усмотрению

распорядиться своим миром в целом и в частностях. Это, конечно, о Николае

Николаевиче Страхове, но не только о нем.

Содержание настоящей антологии должно быть просмотрено сквозь

данную оптику. Ее разделы структурированы и статьи в них подобраны

* Климова Светлана Мушаиловна — доктор философских наук, профессор Школы

философии и культурологии НИУ ВШЭ (Москва).

1 Страхов Н. Н. Мир как целое. М., 2007. С. 196.

8

С. M. КЛИМОВА

таким образом, чтобы читатель смог увидеть образ русского философа

в интерьере эпохи сер. XIX — нач. XX века. Начинается антология

с мемуаров, очерков, эпистолярных авто- и иных «признаний». Затем

было выбрано несколько наиболее философски значимых текстов/

фрагментов из наследия Страхова с их последующей научной

аналитикой. Думается, многим будут интересны два раздела, связанных

с экзистенциально-историческим спором Страхова с B.C. Соловьевым

и почти детективными изысканиями по поводу печально-знаменитого

конфликта с Ф. М. Достоевским внутри «пограничных видов

литературы» (Л. Гинзбург). В заключительном разделе Страхов представлен как

метафизик, ученый и религиозный человек главным образом с точки

зрения современного прочтения его текстов.

Таким образом, антология составлена так, чтобы максимально

наглядно представить живого, наполненного идеями, чувствами и

переживаниями русского мыслителя XIX века, погрузить читателя в атмосферу

pro et contra его судьбы и наследия, тесно переплетенной с историей

и судьбой поколения.

Ядром личности H.H. Страхова является «гегелевское»

противоречие, которым он, кажется, никогда не пользовался, но вполне ему

соответствовал2. С одной стороны, он — созерцателен, деликатен,

безотказен в помощи и сотрудничестве и несколько «безжизненный»

библиофил (Homo Legens) и эстетик, признающийся в бескорыстной

любви к прекрасному — будь то слово, картина природы или разговор

с добрым другом; с другой стороны, — это цельный (обладатель цели),

активный труженик, мыслитель-рационалист, любитель «индюшек

и Гегеля», действительный статский советник, работавший в библиотеке

и всю жизнь как поденщик писавший для разных журналов критические

и философские статьи. Непоправимо милый сплетник, друг-враг,

философ-публицист, равнодушный к истине семинарист и ярый почвенник

и борец с Западом. Таких противопоставлений и столкновений в

антологии — хоть отбавляй. Но собранные под единым сводом — они по-

2 Приведем высказывание по этому поводу Н.З. Бросовой, которая заметила, что

Страхов практически никогда не использовал ни гегелевского понятия «борьбы

противоположностей», ни «противоречия», несмотря на то, что считал себя

приверженцем именно гегелевского диалектического метода. Причины в том, что

они «не согласовались с традиционной аристотелевской логикой, которую

воспроизводила естественнонаучная парадигма 19 в. <...> противоречили основам

христианского (православного) вероучения <...>; принцип противоречивости,

последовательно развернутый и распространенный на сферу социального,

выступал стимулом и санкцией для всевозможных центробежных процессов в

обществе, что для Страхова было принципиально не допустимым. Можно сказать, что

он интерпретировал гегелевскую диалектику в духе российских интеллектуальных

и ценностных традиций» (Бросова Н. 3. Страхов как историк философии // Credo.

2000. 1.С. 22).

«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 9

зволяют нам по-новому увидеть русского человека «в возможности»

и «действительности».

В своей вступительной статье я хочу сделать две ремарки. Одну

вначале, другую — в конце. Важной составляющей разговора —

биографического и одновременно полемического характера — является

тема «русского семинариста». Это сословие стало значимым элементом

истории в конце 40-х; в начале 60-х годов XIX века оно было призвано

сыграть огромную роль не только в умонастроениях, но и в политической

истории России XX века. Поэтому позволим себе ннеболыпой

исторический экскурс.

В свое время М. К. Петров заметил, что университеты в Европе

порождены двумя причинами: майоратом — наследованием всего имущества

старшим братом и безбрачием священников. В Западной Европе нужна

была система формального обучения для решения юридического и

экономического вопросов: куда девать «лишних» сыновей. Это и привело

в итоге к развитию и укреплению европейской науки.

В России же священники традиционно выпестовывались семейным

кругом, и отношение к обучению детей вне дома было резко

отрицательным. С 40-х годов формальное обучение для священников давала лишь

семинария (так как учеба и проживание осуществлялись за казенный

счет, что было немаловажно при повальной бедности данного сословия).

Она оказалась практически безальтернативной формой образования

для молодых «поповичей». Об ужасах быта в таких заведениях осталось

немало воспоминаний бывших семинаристов3. «Однако постоянная

материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие

привилегий вырабатывали характерную для разночинцев жизненную

стойкость, трезвое отношение к жизни. <...> Из поколения в поколение

переходила, выковываемая в постоянной борьбе за существование воля,

привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить

свою жизнь»4.

Сложившаяся ситуация — результат политики Николая I,

который после 1825 года прекрасно понял ненадежность дворянской

«опоры» и стал активно разбавлять потомственное дворянство

разночинными группами (а также чиновничьим классом), дав им

возможность и образования, и учебы в светских заведениях. Благодаря

его реформам, многие «недворяне» стали дворянами; разночинцам

стали доступны университеты (хотя и с известными препятствиями).

Светское образование было ценно как возможностями карьерного

3 Одним из самых известных был текст Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы»

(Современник. 1862).

4 Демченко А. А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. Саратов:

Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 15-16.

10

С. М. КЛИМОВА

роста и финансовой стабильностью, так и шансом попасть в высшие

слои общества. В итоге «в 60-е годы на культурной сцене появилась

новая социальная группа — разночинная интеллигенция, состоящая

из образованных молодых людей разного социального происхождения

(большей частью выходцев из церковной и мелкобуржуазной

среды) <...> идеология и стиль поведения новой интеллигенции стали

заметным присутствием в жизни общества»5.

В. К. Кантор назвал духовное сословие «вторым эшелоном русского

просветительства». Вторым всегда тяжелее. После окончания вузов

у таких юношей почти не было другой стези, кроме педагогической,

литературной или издательской. Зачастую им очень сложно было

преодолеть естественное фанфаронство потомственных дворян, вовсе

не желавших давать моральных преференций выбившимся из «грязи

в князи» новым людям. «Клоповоняющим господам» (экспрессивное

определение, данное Н. Г. Чернышевскому молодым Л. Н. Толстым)

тяжело было пробиваться сквозь спесь природных comme il faut. Но тех, кто

успешно преодолевал преграды, ждали лидирующие позиции и в

литературе (Н. Г. Помяловский), и в литературной критике (Н. И. Надеждин,

Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский (по деду)), и в науке (А. П. Куницин,

В. И. Ключевский, И. П. Павлов), и в философии (В. В. Розанов (по деду),

H.H. Страхов) и даже «мученические венцы» на политической арене

(Н. Г. Чернышевский). Все помнят историю первого реформатора России

М.М. Сперанского — сына дьячка и выпускника Александро-Невской

семинарии, которую позже возглавлял арх. Нафаналил (Николай

Иванович Савченко) — дядя H. H. Страхова. Его происхождение, кстати,

стало причиной знаменитого почвеннического «выпада» Достоевского:

«Сперанскому ничего не стоило (курсив мой. — С. К.) проектировать

создание у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию

и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился

и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей

и текущего (курсив мой. — С. К.)» (Достоевский. ПСС, т. 24, 241). Вывод

говорит сам за себя.

Постепенно была создана среда для умственной и отвлеченной,

но одновременно и для многочисленной и неприкаянной, неустроенной

разночинной интеллигенции, которой было суждено сыграть важную и

роковую роль в истории и культуре России XX века. «Не случайно в русском

нигилизме большую роль играли семинаристы, дети священников,

прошедшие православную школу. Добролюбов и Чернышевский

были сыновья протоиереев и учились в семинарии. Ряды разночинной

"левой" интеллигенции у нас пополнялись в сильной степени выходцами

5 Паперно И. А. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи

реализма. М., 1996. С. 10-11.

«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 11

из духовного сословия. Смысл этого факта двоякий. Семинаристы через

православную школу получали формацию души, в которой большую роль

играет мотив аскетического мироотрицания»6. Позже многие

«семинаристы» окажутся в эпицентре революционных событий в России, станут

достойными продолжателями идеологии нигилизма, одинаково

ненавидимой и критикуемой и Достоевским, и Страховым. Парадоксально,

но именно семинаристская тема станет объектом наиболее сложных

страниц дружеско-вражеских отношений этих двух идейно близких,

но психологически разных людей. Несмотря на всю «пролетарскую»

тяжесть своей литературной жизни, Достоевский оказался не чужд

того же презрения и некоторой «классовой» брезгливости к сословию

«семинаристов-карьеристов», которой так явно не скрывал в молодости

граф Толстой. Одному не угодил семинарист Чернышевский,

другому — семинарист Страхов. Первому — за его однобокую партийную

позицию, второму — за ее полное отсутствие. Как причудливо переплела

архивная память сословную «солидарность» таких ни в чем не похожих

гениев-современников.

У H. H. Страхова было типичное семинаристское детство и бедная

студенческая сиротливая юность. Об этом периоде прекрасно говорит

его переписка с о. Иоанном Скивским (публикация М. И. Щербаковой).

Она позволяет увидеть душу не просто семинариста, но типичного

молодого человека первой половины XIX века, так портретно похожего

и на юного графа Толстого в своих характерных пороках и

достоинствах, и на юного Достоевского, притесняемого своим суровым

родителем и прошедшего трудный путь профессионального и личностного

становления.

С юности Страхова манила наука. О том, что он не собирался

заниматься злободневными вопросами жизни «угорелых» беспочвенников

и не был типичным ресентиментным «оппозиционером», жаждущим

реванша за свое низкое происхождение, говорит защита им магистерской

диссертации по зоологии, многолетняя работа простым учителем в

гимназии, а затем в библиотеке и, конечно, его книга «Мир как целое» (1872),

собранная из отдельных статей 1860-х годов. В этом мире человек взят

во всем многообразии его абстрактных характеристик, главным образом

из областей естественнонаучных, в оторванности от текучей и

разнообразной жизни общества и культурной истории человечества. В ней ничто

не напоминает ни о «хрустальных дворцах», ни о «баньках с пауками».

Все строго, научно, отвлеченно.

Лишь познакомившись с братьями Достоевскими, Ап. А. Григорьевым

и другими знаменитостями из мира журналов, Страхов выбирает

«прикладную этику» эпохи — стезю публициста, литературного критика,

6 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 38-39.

12

С. M. КЛИМОВА

казалось бы, уходя от вечных истин к вечным русским вопросам — кто

виноват и что делать. Он становится почвенником, органицистом, подобно

многим находит в русской литературе истинную основу для

философствования. При этом сохраняет приверженность просвещению и

западному рационализму. Как остроумно заметили И. А. и А. Д. Майданские:

«В личности и творчестве Страхова, быть может, полнее и чище, чем

в ком-либо из его современников, нашел свое выражение наш

национальный философский "архетип" XIX столетия, от православного вершка

до гегельянского корешка»7.

Страхов излагает философию в письмах, отдавая дань традиции, делая

их похожими на учебно-методические тексты историко-философского

характера; становится популярным и востребованным критиком, вполне

вписываемым в орбиту бурной петербургской журнальной жизни.

Уход в публицистику был особенным моментом в интеллектуальной

жизни любого молодого человека того времени; через нее русская

интеллигенция обретала лидирующие позиции в борьбе за умы и общественное

мнение. Журналы оказались не только «флажками», указывающими

направление и путь к светлому будущему, но и совестью,

проповеднической площадкой, полем битвы за истину, добро и красоту практически

во всем обществе. Они не просто управляли общественным мнением,

они его создавали, были «властителями дум».

Когда Толстой призывал Страхова быть чистым философом и упрекал

в тяге к критике и журналистской работе, он обозначал лишь свою

позицию и свой взгляд на то, что происходило в России, но никак не отражал

установок самого Страхова, весьма органично вписанного в журнальные

баталии того времени.

Жизнь Страхова предстает перед нами как амальгама самых разных

черт деятельности, мышления, профессиональной и творческой работы.

Взятые отдельно, они не позволяют увидеть его мир как «целое». Легче

всего назвать его нецелостным, противоречивым и дать негативное

заключение о личных или профессиональных качествах. Но сам Страхов

точно заметил, что негативность без позитивности и последующего

синтеза неизбежно заканчивается нигилизмом и тотальным отрицанием

уже не отдельных черт, но и человека как такового. Сознаюсь, мне долго

не удавалось уловить стержень этого человека, несмотря на то, что когда-

то я его вроде бы нашла в самой сути переходной эпохи8.

Холостяк, который жил жизнью «монаха», похожей на житие, если бы

не вполне человеческая тяга к пикантным историям и подробностям

из грешной жизни окружающих. Бездомность и одновременно поиск

«семьи» и привязанности к друзьям и даже недругам. Одиночество

7 Наст, издание. С. 759.

8 См. наст, издание. С. 715.

«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 13

и нужда и самодостаточность библиофила, все деньги тратившего на

редкие книги из самых разных областей знания и собравшего библиотеку

из 12,5 тысяч томов.

Сильный философ, не создавший никакого систематизированного

учения. Успокаиваем себя тем, что в России никто не создал никаких

систем; да и возможно ли это в стране, где, по словам того же Страхова,

язык философии — немецкий, политики — французский, а общества —

английский. Поэтому «мир наших понятий во многих и самых важных

своих частях есть мир наносной и чужой»9. Говорить полноценно и по-

русски можно было лишь о литературе и через нее.

Он жалуется на свою созерцательную пассивную натуру, но живо

печется об издательствах и изданиях, своих и чужих, работает в двух

местах, выполняет множество просьб и поручений, добывает деньги

для одних и корректирует рукописи других, путешествует и часто

навещает имения друзей. Пишет тщательно и с усердием, оттачивая стиль,

взвешивая каждое слово, стремясь если не решить, но хотя бы правильно

поставить проблему. При этом бесконечно горячо «борется с Западом»

за сохранение вековечных русских ценностей.

По вторникам он регулярно ходит в гости, а по средам зовет к себе,

в свою съемную скромную квартиру, угощая «Владимиром Соловьёвым»

и черным чаем такой крепости, что два стакана напитка,

«развязывающего языки»10, мало кто способен был выпить зараз.

Даже его внешность описывается современниками противоречиво.

Е. Н. Опочинин, вспоминая о вечерах в доме А. П. Милюкова, назвал

его маститым старцем, «с серьезным и строгим лицом, обрамленным

густой седой бородой, с зоркими, глубоко сидящими карими глазами.

Это Николай Николаевич Страхов, известный философ и критик,

биограф и панегирист Федора Михайловича Достоевского, автор только что

вышедшей и уже запрещенной книги "Борьба с Западом"11», а Репин,

напротив, отметил его детскость, доброту и сияние серых глаз.

Была в нем еще одна ипостась — он был «всепонимающим

философом» и другом очень многих великих и даже гениальных людей.

Энциклопедический ум, публичная библиотека, ресурсами которой могли

широко пользоваться его друзья, также ему помогали быть всегда нужным

и кстати. Например, для Толстого, который не только просил достать ту или

иную книгу, но и нуждался в философских консультациях для реализации

своих замыслов и идей. Не менее значим он был и для Достоевского,

9 Страхов H. H. Из истории литературного нигилизма (1861-1865). СПб., 1890. С. 354.

10 Репин И. Е. Далекое близкое. Л., 1986. С. 352.

' ' О причинах этого запрета книги есть любопытная запись в воспоминаниях того же

Опочинина (князь Павел Петрович Вяземский): «Официального запрета на эту книгу

не было». См.: Опочинин Е. Н. Александр Петрович Милюков и его вторники. URL:

http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/opochinin.html

14

С. М. КЛИМОВА

для которого, по меткому выражению С. Левицкого, оказался

«философским информатором». Он щедро делился своими знаниями, был нужный

друг и одновременно прекрасный собеседник, самобытно мыслящий

и деликатно ведущий себя человек.

Страхов настолько колоритен, внутренне противоречив, интимно-

само-разоблачителен (например, в письмах к Толстому), что немудрено,

что он мог оказаться прототипом многих литературных героев. В нем

исследователи увидели и Евгения Павловича Радомского (В. Я. Кирпотин),

и Михаила Ракитина (В. А. Туниманов, С. А. Кибальник), и даже умного

чёрта-Ивана Карамазова (Д. И. Чижевский, А. В. Тоичкина). Знакомые

черты исследователи обнаружили в образе профессора Сергея Кознышева

из «Анны Карениной»; все помнят знаменитую запись сна Толстого

про «чудный сюжет», соединивший Грушеньку (героиню «Братьев

Карамазовых») и H. H. Страхова.

Страхов не был из числа бунтарей и оппозиционеров; в нем,

безусловно, было что-то умственное и отвлеченное («семинаристское»), на что

ему не раз указывал Л. Н. Толстой; возможно, именно это и стало

подлинной причиной последующей драмы — психологического конфликта

с Достоевским. В нем было очень много хорошего, но Достоевскому, как

мне кажется, очень не хватало искренности в их взаимоотношениях,

а Страхову не хватило авторитета или подлинного уважения к своему

выдающемуся другу и его таланту. Их знаменитый посмертный конфликт

создает иногда чувство неловкости, сходной с «заглядыванием через

плечо» читающего чужие письма. Но прошлое великих им не

принадлежит, и потому история спора продолжается. При этом мало кто

обращает внимание на тот факт, что «страховская» сплетня «о ставрогинском

преступлении» Достоевского носила характер эпохальной «легенды»

и не Страхов ее создал. Немногие замечают и факт явной человеческой

слабости Страхова — его тяги к пикантным слухам и историям (но

многие ли из нас ее не имеет?). «Факты» против «вымысла» этой истории

блестяще продемонстрировал В. Н. Захаров еще в 1978 году.

Безусловно, очень трудно понять людей, сотканных из лоскутов

противоречивых жизненных историй и обстоятельств. Поэтому самым

продуктивным для потомков остается разговор не о личном, но о том,

что человек оставляет после себя — о деле его жизни. Страхов очень

подходит под его собственное понимание человека. Человек есть то, что

он делает у а не то, чем он иногда бывает в минуты слабости, сомнений

и кризиса. Философия — главное дело H. H. Страхова.

Хорошо известно, что русский философ был ярым борцом с

утилитаризмом, и с русским, и с западным. Когда-то он сошелся с Толстым,

критикуя «миллевскую женщину» и очень по-русски сетуя на излишний

рационализм западных «дураков и тупоголовых идиотов» (подобные

инвективы были в ходу у русских философов) — апологетов эмансипации,

«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 15

не принимая их позиции только за то, что захотели приравнять женщину

мужчине в юридических правах и этических возможностях. Рассуждение

о женщине из уст холостяка Страхова выглядело бы весьма странно,

как точно заметили исследовали наследия Достоевского (например,

В. Н. Захаров, В. А. Туниманов и др.), если бы не оказалось, что у него

был мощный единомышленник и семьянин — Л. Н. Толстой.

Примерно в таком же духе он критикует позицию П. Л. Лаврова,

который пишет о счастье как главной цели в жизни человека. Нещадно

высмеивает «утилитарного» Н.Г.Чернышевского и его «бесцельных

счастливых людей». Все это строго в соответствии с «новым типом

рациональности» (Н.П. Ильин), положив в основу понимания абстрактную

сущность человека, а не его реальные потребности и формирующие

их жизненные обстоятельства.

При этом он вроде бы на стороне трансцендентализма и отстаивает

приоритет автономного разума, воли и личности. Но его «Мир как целое»

легко обходится без Бога, души, другого человека и общества. Не

обходится без них лишь жизненный мир самого Страхова.

Его мысль о человеке остановилась на классической (заметим,

западной) идее созерцательной личности, разработанной Фихте и Шеллингом,

которых он весьма высоко ценил12. Говоря о человеке и о себе как

наблюдателе, Страхов следовал немецкой традиции. Для него

созерцание — важная сторона нашей духовной жизни, в основе которой лежит

продуктивное воображение, необходимое и художнику, и мыслителю,

поскольку без мыслеобразов нет постижения истины. В «Воспоминаниях»

о Достоевском он прямо пишет об этой важной способности писателя,

разворачивавшего идеи не в абстрактной словесной форме, но умевшего

виртуозно «мыслить образами». Они же вызвали размышления о природе

творчества и воображения.

Страхову близка гегелевская диалектика опосредованного и

непосредственного в нашем постижении мира. Но если для Гегеля

непосредственность относится, прежде всего, к форме нашего знания, содержанием

которого является работа ума, то Страхова интересует присутствие

непосредственности в самом продуктивном творческом воображении, которая

открывается нам за указанной формой. Об этом он пишет в своих

психологических поздних трактатах («О вечных истинах», «О спиритизме»),

где, кстати, использует категорию интеллектуальной интуиции, чем-то

напоминающую знаменитое «сцепление» Толстого.

Знаком Страхов и с теорией Фихте о продуктивной и репродуктивной

деятельности воображения, которая ведет либо к уникальному творческому

12 См.: Переписка A.A. Фета с H.H. Страховым (1877-1892) / Вступ. ст., публ. и ком-

мент. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и его литературное окружение. Книга 2 / Ред.

Т.С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 248-249.

16

С. M. КЛИМОВА

акту, либо к подражаниям и симуляции. Во многих письмах к Толстому,

вроде бы принижая себя рядом с гением, он методически проводит эту

фихтеанскую дифференциацию, рассуждая о разнице между видами

их интеллектуальной детальности: Толстого — активно-созидательной,

его — пассивно-отражательной13.

Здесь я хочу сделать вторую обещанную ремарку — о теме «влияний»,

или, как остроумно заметил B.C. Соловьев, об «оригинале и списке»;

теме чрезвычайно важной и весьма запутанной в нашей

интеллектуальной истории. Исследователи много внимания уделяют доказательствам

влияний/заимствований мыслителей друг на друга. Сам Страхов,

например, вел нешуточный бой с Соловьевым за обоснование самобытности

идей Н. Я. Данилевского, доказывая их оригинальность и независимость

от концепции Г. Рюккерта и т.д.

А что, собственно, значит чужая мысль или чужие образы в составе

своей? Что значит мыслить оригинально и самобытно, возможно ли такое

в принципе в человеческом мире. Обопремся в размышлениях на позицию

М. Мамардашвили, который пристальное внимание уделил такому

понятию, как «интермитирующее Я», или перемежающееся бытие. По сути,

оно представляет собой со-бытие (бытие разных сознаний), существующее

по каким-то универсальным законам культурно-символического

сопряжения и порождающее, с одной стороны, уникально возникшую — мою

мысль, идею, образ, а с другой стороны, оказывающуюся схожей с

мыслями, идеями и образами других — связанных, но зачастую — никак

не связанных со мной (ни временем, ни пространством, ни культурой)

людей14.

Человек, погруженный в мир культуры, не может быть не подвержен

влияниям извне и изнутри, будь то знаки, образы, идеи или символы,

так как вся его жизнь есть продукт культурно-исторического развития

и общения с окружающим миром. Как говорил Толстой, всякая мысль

(как и всякий человек), взятая отдельно, страшно «принижается» и не

позволяет нам постичь высказывание/идею в целом. Толстовское

сцепление как универсальный метод схватывания смысла жизни, соединение

самых разнообразных ситуаций и состояний в одно неразрывное начало

текста вполне коррелируется с «интермитирующим Я» Мамардашвили.

Сцепление вполне символично и предстает у писателя в образе круга или

шара, «у которого нет конца, середины и начала, самого главного или

неглавного, а все начало, все середина, все одинаково важно и нужно»15.

13 См.: Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки: в 2 т. / Оттавский

ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л.Н. Толстого; сост. Громова Л. Д.,

Никифорова Т. Г.; ред. Донсков A.A. [М.; Оттава], 2003.

14 См.: Мамардашвили М. Как я понимаю философию // Мамардашвили М. Как я

понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 17.

15 Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Поли. собр. переписки. Т. I. П. 102. С. 235.

«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 17

Все со всем связано и переплетено — чувства, мысли, образы, состояние

душ. И в этом «лабиринте сцеплений» (В. А. Туниманов) мы опять

возвращаемся к «Миру как целому» и к H. H. Страхову.

То, что Страхов уделяет главное внимание критике, ограничивая

свои философские интересы, — не случайно. Возможно, он понимал,

что на последнем поприще не сможет достичь вершин, сопоставимых

с эстетическим созерцанием художника. Поэтому эстетическое начало

и оказывается у него определяющим в созидании нового, в подлинном

творчестве. Так или иначе, но ему удалось стать одним из значимых

литературных критиков наряду с Толстым, Белинским или Добролюбовым.

(Этот факт подчеркивает Ф. М. Достоевский в своем письме Страхову.)

О «единстве противоположностей» писателя и критика косвенно говорит

их уникальная четвертьвековая переписка (см. статью И. Паперно в наст,

антологии). А критика в России того времени действительно выполняла

функции философии, которой была лишена исторически.

То, каким для нас предстал человек после Достоевского и Толстого,

прекрасно иллюстрирует продуктивность творческого воображения,

сформированного в том числе и благодаря их многолетнему общению

с H. H. Страховым. Например, в «Мире как целое» мы узнаем, что «жизнь

не только есть самоудовлетворение, но и саморазрушение,

самонедовольство» 16, и в этой фразе схвачена суть характера «подпольного» человека

у Достоевского (см. работы A.C. Долинина, Н.В. Снетовой и др.), как

впрочем, и других его парадоксалистов. Эта книга много дала и Толстому,

став «недостающим звеном» (см. статью Донна Орвин) между двумя

великими русскими писателями.

В то же время эта книга обнажила и страховские лакуны понимания

жизни, связанные с замалчиванием разговора о духовном — религиозном

ядре в ней, без которого жизнь теряет свою человеческую уникальность

и колорит (по крайней мере, для мыслителей того времени). Страхов

только стоял на пороге нового религиозного сознания, так и не

переступив его. Впрочем, некоторые исследователи считают иначе (о

специфике религиозности Страхова см., например, интересные наблюдения

в работах В. А. Фатеева).

В заключение хотелось бы выразить сожаление и признательность.

Сожаление по поводу того, что много прекрасных текстов,

посвященных Страхову и его эпохе, по разным причинам не смогли войти в

антологию. Признательность же хотелось бы выразить, прежде всего,

Библиотеке-музею H. H. Страхова, созданной при Белгородском

государственном национальном университете, ставшей мощным

культурным и научным центром в Белгородской области — на исторической

родине Страхова. Ее уникальный ресурс — электронный архив трудов

16 Страхов H. H. Мир как целое. С. 206.

18

С. M. КЛИМОВА

философа и литература о нем, прекрасный библиографический

указатель его трудов (составитель Г. Н. Бондарева) — наиболее действенный

механизм презентации отечественной философии в современном

научном мире. Слова искренней благодарности сотрудникам библиотеки-

музея (Г. Н. Бондаревой, А. Г. Масалову, В. А. Монастыревой и многим

другим), белгородским профессорам (Е. А. Антонову, Н.З. Бросовой,

E.H. Мотовниковой, П.А. Ольхову и др.): много сделавшим для

сохранения его наследия.

Другой центр страховедения находится на его духовной родине —

в Санкт-Петербурге, и я с благодарностью упоминаю имена Н. П. Ильина,

Н. И. Николаева, Н. Н. Скатова, А. В. Тоичкиной, В. А. Фатеева и других

ученых, внесших огромный вклад в сохранение памяти о H. H. Страхове.

Хотелось бы выразить огромную благодарность авторам, не только

давшим согласие на публикации в антологии, но и помогавшим

советами, идеями и просто словами поддержки. Особенную признательность

хочу выразить Владимиру Николаевичу Захарову, Анджею де Лазари,

Ирине Ароновне Паперно, Нине Васильевне Снетовой, Александре

Витальевне Тоичкиной, а также моим друзьям и вдохновителям —

Андрею Дмитриевичу Майданскому и Елене Валентиновне Мареевой.

Моя самая сердечная благодарность студентке Школы философии,

стажеру-исследователю НУЛ трансцендентальной философии НИУ ВШЭ

Марии Владимировне Федоровой и, конечно, моему сыну Игорю

Климову за всестороннюю помощь и поддержку в подготовке

настоящего издания.

В. А. Монастырева

БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ Н. H. СТРАХОВА

КАК КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР:

ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛИЗАЦИИ

Интеграционные процессы библиотек и музеев отразились на

деятельности Научной библиотеки НИУ « БелГУ». Наглядный результат —

создание библиотеки-музея H. H. Страхова.

Для Научной библиотеки университета создание библиотеки-музея

H. H. Страхова является инновационным направлением работы. <...>

Открытие библиотеки-музея в составе университетской библиотеки

объясняется во многом неформальным творческим подходом ученых

и библиотечных специалистов НИУ «БелГУ». <...>

Единственная в России библиотека-музей H. H. Страхова

располагается в здании социально-теологического факультета имени митрополита

Московского и Коломенского Макария (Булгакова) — архитектурном

и историческом памятнике XIX века.

Созданию библиотеки-музея H.H. Страхова в университете

способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, H.H. Страхов —

выдающийся белгородец, известный русский философ, литературный

критик, публицист, переводчик, библиотекарь. Он в полной мере

заслужил имя русского мыслителя и своим вкладом в развитие русской

самостоятельной мысли, и просто примером мыслящего русского человека.

Страхов опубликовал более 300 работ, касающихся вопросов литературы,

естествознания, философии. Задача комплектования, сохранения,

изучения и предоставления пользователям интеллектуального наследия

H. H. Страхова была возложена на библиотеку.

Во-вторых, — наличие научной базы, историко-биографических

исследований жизни, деятельности и научного наследия мыслителя.

Основой создания библиотеки-музея послужили копии

документальных материалов из фондов Российской государственной библиотеки,

20

В. А. МОНАСТЫРЕВА

Российской национальной библиотеки, труды ученых и преподавателей

из библиотечного фонда и музея истории НИУ «БелГУ».

Задача библиотеки-музея — показать этапы становления и развития

личности мыслителя, дать комплексное представление о его

философской, литературной, публицистической деятельности, сформировать

для посетителей экспозиционную среду, где представить музейные

предметы и книжные коллекции H.H. Страхова и его литературного

окружения. С созданием библиотеки-музея в составе Научной

библиотеки университета у сотрудников библиотеки появилась возможность

более активно включиться в работу по возобновлению, сохранению

и популяризации интеллектуального и духовно-нравственного наследия

H.H. Страхова.

Научная библиотека университета совместно с исследователями

университета на протяжении 10 лет занимается изучением

интеллектуального наследия H. H. Страхова. За это время проделана огромная

работа по формированию документного фонда библиотеки-музея,

электронного архива трудов H. H. Страхова и литературы о нем,

выпуску библиографического указателя, сбору информации о домашней

библиотеке мыслителя.

Проследим этапы создания библиотеки-музея H. H. Страхова:

2008 год — обсуждение учеными и библиотечными специалистами

вопроса создания при Научной библиотеке университета библиотеки-

музея H.H. Страхова.

2009 год — открытие 25 декабря в цокольном помещении

социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» библиотеки-музея

H.H. Страхова.

2010 год — присуждение гранта Президента РФ на создание

электронной коллекции библиотеки-музея H.H. Страхова «Архив эпохи»

(распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 г.). При финансовой поддержке

гранта фонд библиотеки-музея пополнился прижизненными изданиями

H.H. Страхова: «Мир как целое» (1892), «Философские очерки» (1895),

«Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л.Н. Толстом» (1895).

Расширился предметный ряд музея — приобретены бюст H.H. Страхова

и полуфигуры писателей его литературного окружения (скульптор —

член Союза художников России Д. Ф. Горин).

2011 год — присвоение Научной библиотеке НИУ «БелГУ»

имени Николая Николаевича Страхова по итогам выполнения гранта

Президента РФ для поддержки творческих проектов

общенационального значения в области культуры и искусства (решение ученого совета

НИУ «БелГУ» от 2 февраля 2011 г.); создание web-страницы

библиотеки-музея и размещение электронного ресурса «Архив эпохи» на сайте

Научной библиотеки университета; издание библиографического ука-

Библиотека-музей H. H. Страхова как культурный и научный центр... 21

зателя «H.H. Страхов: философ, литературный критик, переводчик»,

представляющего собой наиболее полный перечень документов в России,

относящихся к жизни и деятельности мыслителя (около 800 источников).

2012 год — <...> создание литературно-философского клуба «По

средам у Страхова» ; пополнение фонда библиотеки дарами от частных лиц,

репринтными изданиями трудов H.H. Страхова <...> положено начало

сотрудничеству с Русским философским обществом имени H.H. Страхова

в г. Санкт-Петербурге.

2013 год — проведение круглого стола «H. H. Страхов: время читать,

восхищаться и спорить», посвященного 185-летию со дня рождения

мыслителя; организация книжных экспозиций и библиографических

обзоров <...>.

2014 год — размещение электронной коллекции «Архив эпохи»

в электронном архиве открытого доступа НИУ «БелГУ»; пополнение

фонда библиотеки-музея репринтными изданиями XIX века.

2015 год — реконструкция каталога личной библиотеки H.H. Страхова

на основе электронной копии инвентарной книги (1876 г.) Научной

библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного

университета <...>.

2016 год — выпуск второго, дополненного, издания

библиографического указателя «Николай Николаевич Страхов: философ,

литературный критик, переводчик» (свыше 900 источников); поступление

в фонд библиотеки-музея трудов H. H. Страхова: «Борьба с Западом

в нашей литературе: исторические и критические очерки» (1887-1890),

«Сочинения Аполлона Григорьева», том 1 (1876) <...> размещение

на здании социально-теологического факультета мемориальной доски,

посвященной H.H. Страхову (скульптор — заслуженный художник РФ

A.A. Шишков).

2017 год — реконструкция библиотеки-музея H. H. Страхова с

воссозданием фрагмента последней петербургской квартиры философа (в

экспозиции представлены около 500 документов, в числе которых редкие

книги из личной библиотеки ученого, репринтные копии его трудов,

переводы, письма, ордена, а также стилизованная под старину мебель

и предметы быта, воспроизводящие атмосферу XIX века).

<...> ...Опубликован web-pecypc библиотеки-музея H.H. Страхова

в сети Интернет <...>.

2018 год — <...> поступление в фонд библиотеки-музея работы

H.H. Страхова: «Заметки о Пушкине и других поэтах» (1897), И. Тэн

«Об уме и познании» (1894)*.

Создание библиотеки-музея существенно расширило спектр

деятельности Научной библиотеки имени H.H. Страхова. К традиционным формам

Перевод Н. Н. Страхова. — В. М.

22

В. А. МОНАСТЫРЕВА

библиотечной работы прибавились музейные и архивные формы:

организация экспозиций, сбор мемориальных коллекций и архивных документов,

исследовательская и издательская деятельность.

Открытие библиотеки-музея в составе университетской библиотеки

привнесло и особую эмоциональную, культурную и духовную атмосферу,

подчеркнуло уникальность данной библиотеки, данного места.

Формы работы библиотеки-музея разнообразны: заседания

литературно-философского клуба «По средам у Страхова»; встречи с

писателями, учеными, деятелями культуры; круглые столы, тематические

беседы, литературные вечера, презентации книг, тематические

экспозиции. В мероприятиях принимают активное участие преподаватели

и обучающиеся университета, краеведы, библиотечные и музейные

работники.

Постоянно оформляются книжно-иллюстративные экспозиции

трудов Страхова и его современников. К 190-летию мыслителя в

библиотеке-музее оформлена выставка «Стать с веком наравне». На выставке

представлены книги, предметы быта XIX века, архивные материалы,

фотографии памятных мест H. H. Страхова, работы сотрудника

библиотеки O.A. Анохиной, выполненные в стиле «силуэт» и посвященные

эпохе XIX века.

В фонде библиотеки-музея насчитывается восемь прижизненных

изданий трудов H.H. Страхова.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что библиотека-музей —

это культурно-просветительский центр, в основе деятельности которого

лежит книга — бесценный экспонат. «Книга, как воплощение чувства,

мысли и знания, занимает высшее место среди памятников

прошедшего», — писал философ, библиотекарь, родоначальник русского космизма

Н.Ф. Федоров.

Документный фонд библиотеки-музея активно используется в

образовательном и научно-исследовательском процессе университета.

На базе библиотеки-музея проводятся методологические

семинары, студенты и аспиранты привлекаются к научным исследованиям.

НИУ «БелГУ» является инициатором регулярного проведения научных

конференций, посвященных творчеству H. H. Страхова. <...>

Собраны фотокопии архивных документов из личного дела ученого:

аттестат 2-й Санкт-Петербургской гимназии, прошение о поступлении

на службу в Императорскую публичную библиотеку, «выпись» из

метрической книги Санкт-Петербургского Николо-Богоявленского морского

собора и др.

<...> Подготовлено третье издание библиографического указателя.

Первую попытку составить библиографический указатель,

посвященный Н. Н. Страхову, предпринял Я. Н. Колубовский1 в исследовании

«Материалы для истории философии в России. 1855-1888». Он включил

Библиотека-музей H. H. Страхова как культурный и научный центр... 23

описание 88 работ H. H. Страхова и 40 документов о нем. Дополнением

этого списка можно считать библиографический указатель «История

русской литературы XIX века» под редакцией К. Д. Муратовой2 (М., 1962),

который содержал перечень опубликованных писем H.H. Страхова

и 18 новых названий литературы о нем.

В 1966 году появилась библиография его печатных трудов,

подготовленная А. Л. Будиловской и Б.Ф. Егоровым3. В ней отражено в три

с половиной раза больше документов, чем у Я. Н. Колубовского.

В 1998-2002 годах Белгородской государственной универсальной

научной библиотекой и профессором Белгородского государственного

университета Е. А. Антоновым был подготовлен биобиблиографический

указатель «H. H. Страхов», ставший первым опытом подробной

библиографии (520 библиографических записей).

В 2011 году Научной библиотекой имени H. H. Страхова Белгородского

государственного национального исследовательского университета

в сотрудничестве с профессором Е. А. Антоновым был подготовлен

расширенный библиографический указатель «Николай Николаевич

Страхов: философ, литературный критик, переводчик». Второе издание

данного указателя, вышедшее в 2016 году, дополнили более двухсот

библиографических записей. При его составлении были использованы

фонды и каталоги Российской государственной библиотеки, Российской

национальной библиотеки, Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-

Петербургского государственного университета, Харьковской областной

библиотеки им. В. Г. Короленко, библиотеки Конгресса США <...> и

других электронных библиотек.

В 2017 году при поддержке правительства Белгородской области в

издательстве «Медиарост» выпущена книжная серия «Библиотека

белгородской семьи. Знаменитые земляки». Среди них книга «H. H. Страхов»

под редакцией заведующего отделом редких книг (библиотекой-музеем)

Научной библиотеки им. H. H. Страхова, кандидата философских наук

А. Г. Масалова4.

Ежегодно идет формирование электронной коллекции «Архив эпохи».

В настоящее время она насчитывает 334 полнотекстовых источника.

В библиотеке-музее ведется работа по организации картотеки личной

библиотеки H. H. Страхова.

Установлено сотрудничество с национальными библиотеками России

(РГБ, РНБ), библиотеками Института мировой литературы (ИМЛИ РАН),

Института философии (ИФ РАН), научными библиотеками. В результате

творческих контактов библиотеке-музею переданы ксерокопии

уникальных изданий: магистерской диссертации H. H. Страхова «О костях

запястья млекопитающих» (1857), книги «О вечных истинах (мой спор

о спиритизме)» (1887), некролога (1896); цифровые копии рукописей

H. H. Страхова: предисловие к работе «Об основных понятиях психологии

24

В. А. МОНАСТЫРЕВА

и физиологии» (1886), предисловие к «Заметкам о Пушкине и других

поэтах» (1888), письма Н.С. Лескова (1865), А. Ф. Писемского (1869),

В. В. Стасова (1894) H. H. Страхову и др.

Библиотеку-музей, с одной стороны, мы можем рассматривать как

место, где сконцентрированы издания, архивные и фотоматериалы,

связанные с жизнью и творчеством мыслителя, а с другой — как

творческую, динамично развивающуюся научно-образовательную площадку

для проведения исследовательских работ, конференций, семинаров,

занятий с учащимися.

*

I

МЕМУАРЫ,

ПИСЬМА, ОЧЕРКИ

э-

М.И.ЩЕРБАКОВА

«Вместо дневника — письма к вам»

(Из переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским)

Николай Николаевич Страхов (1828-1896) известен прежде всего

как философ, публицист, литературный критик. Он был

членом-корреспондентом Петербургской академии наук, близким другом и адресатом

Л. Н. Толстого, первым биографом Ф. М. Достоевского.

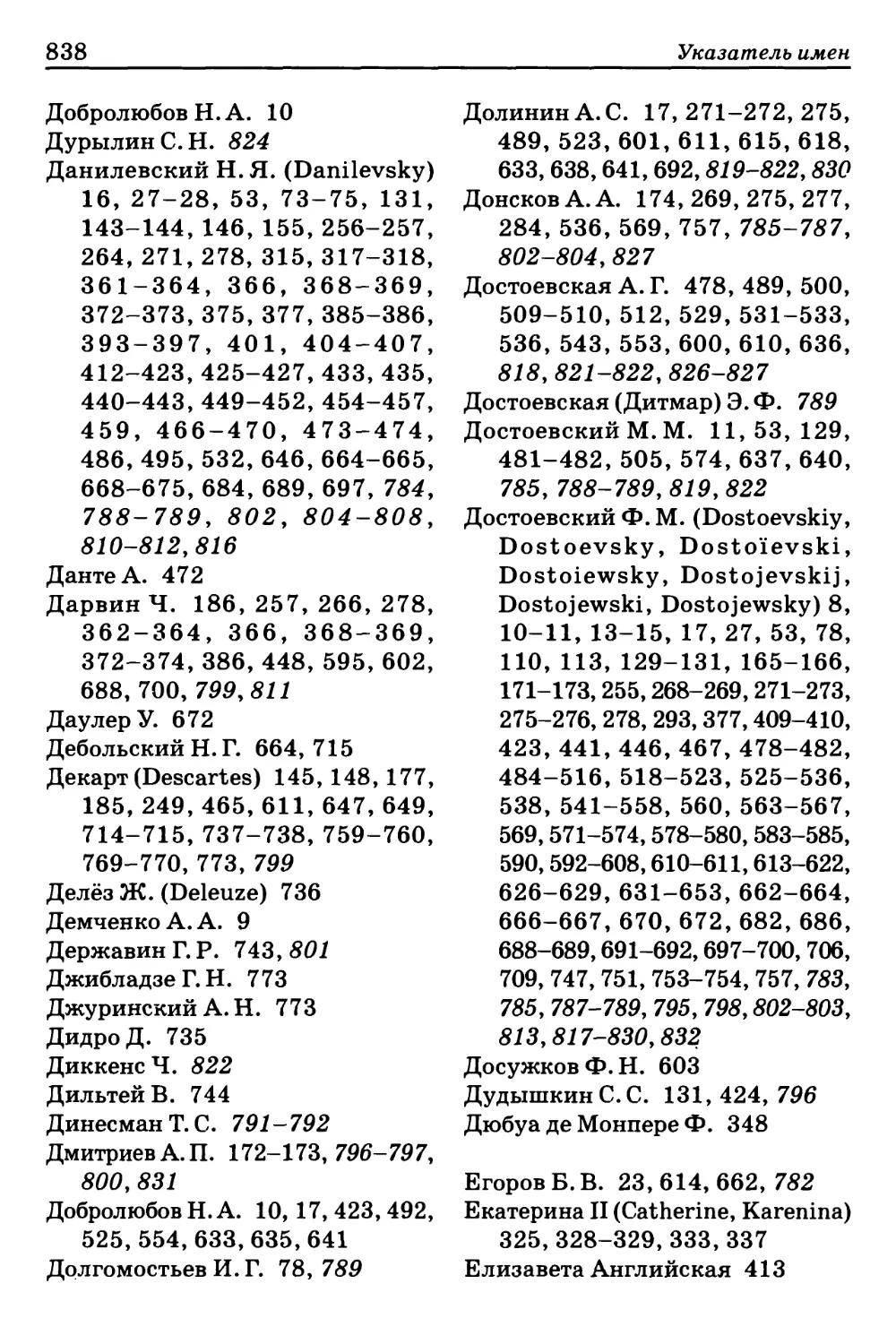

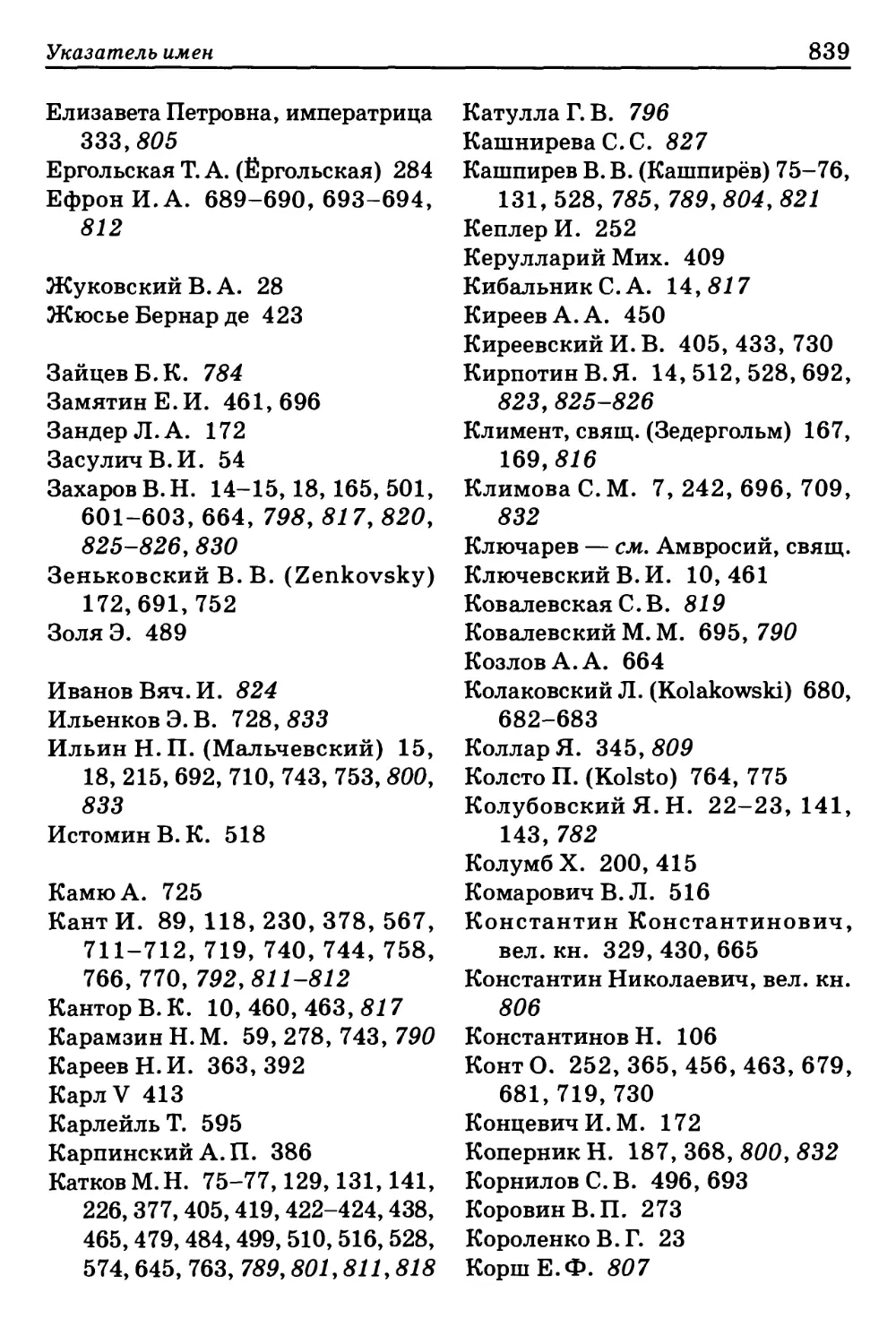

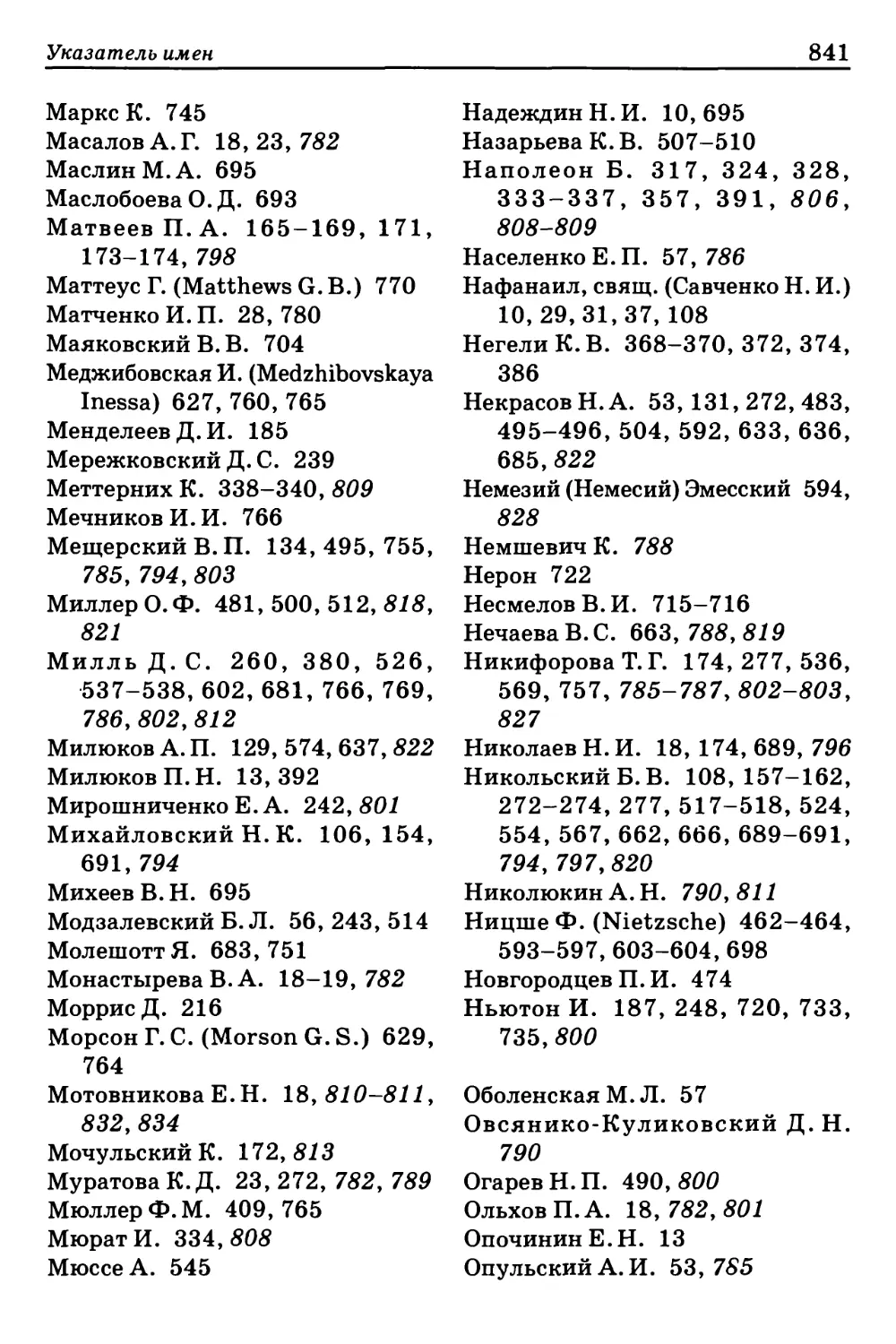

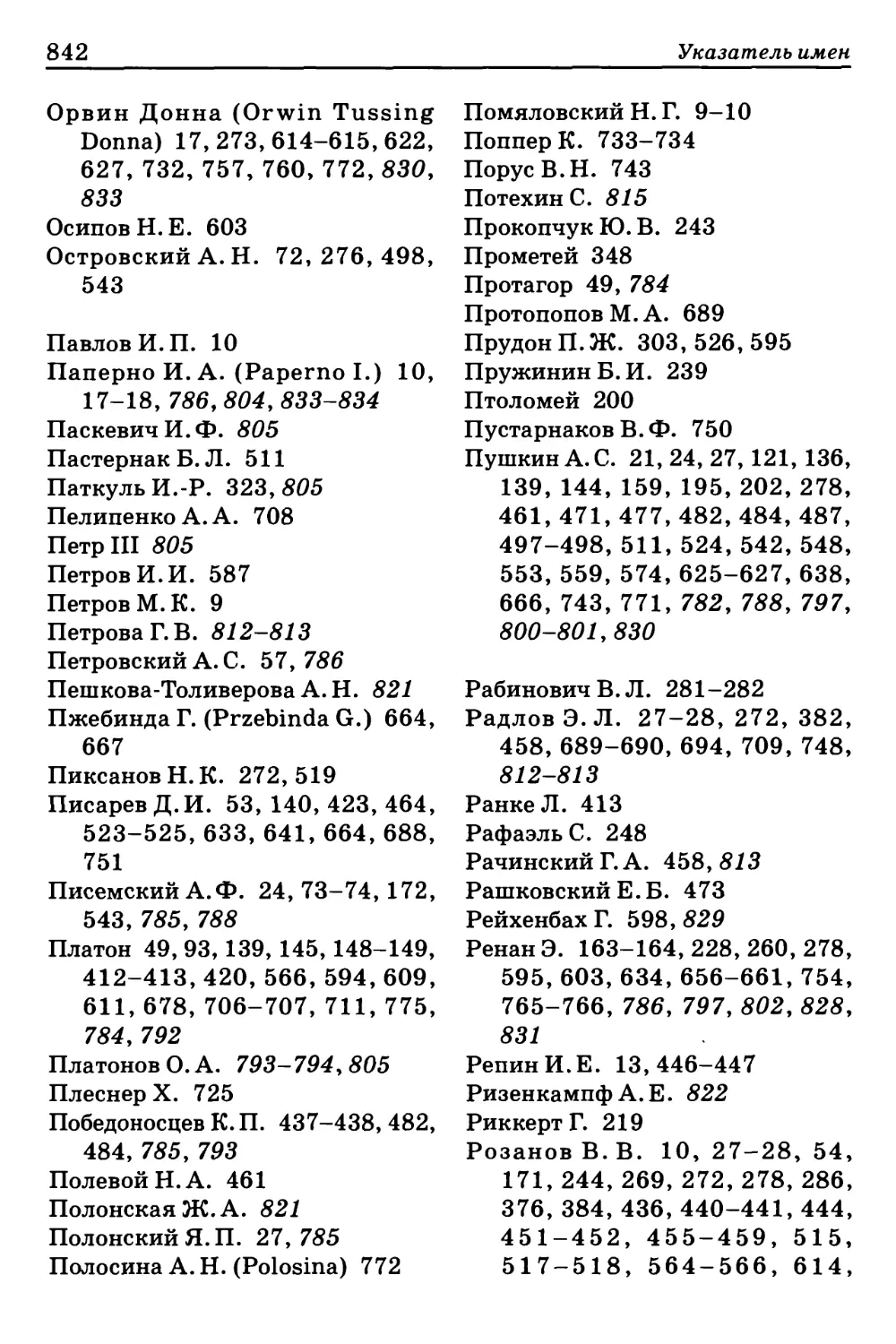

Основной корпус литературного наследия H.H. Страхова составляют

его главные труды: «Борьба с Западом в нашей литературе», «Мир как

целое», «Философские очерки», «О вечных истинах. Мой спор о

спиритизме», «Бедность нашей литературы. Критический и исторический

очерк», «Из истории литературного нигилизма. 1861-1865».

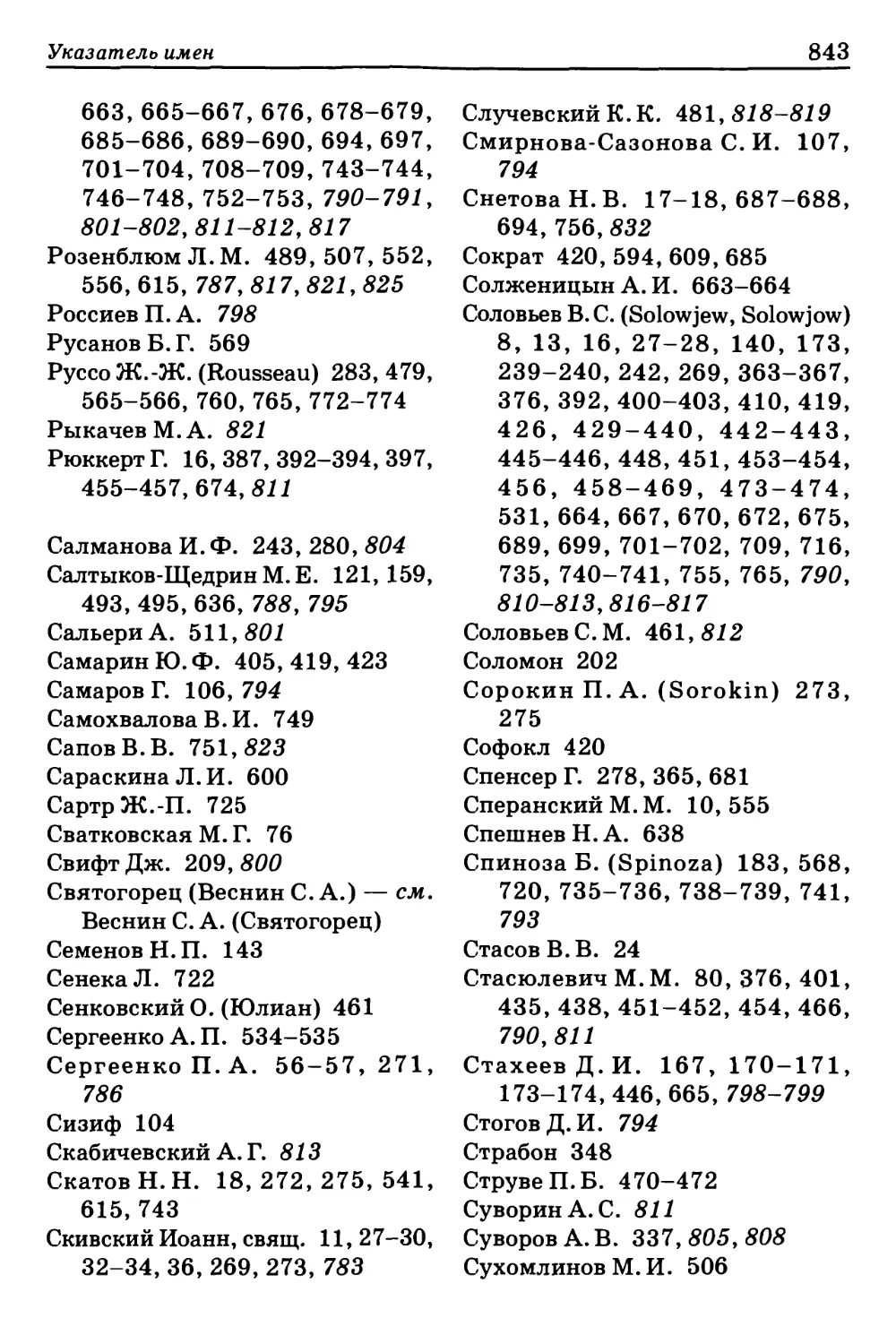

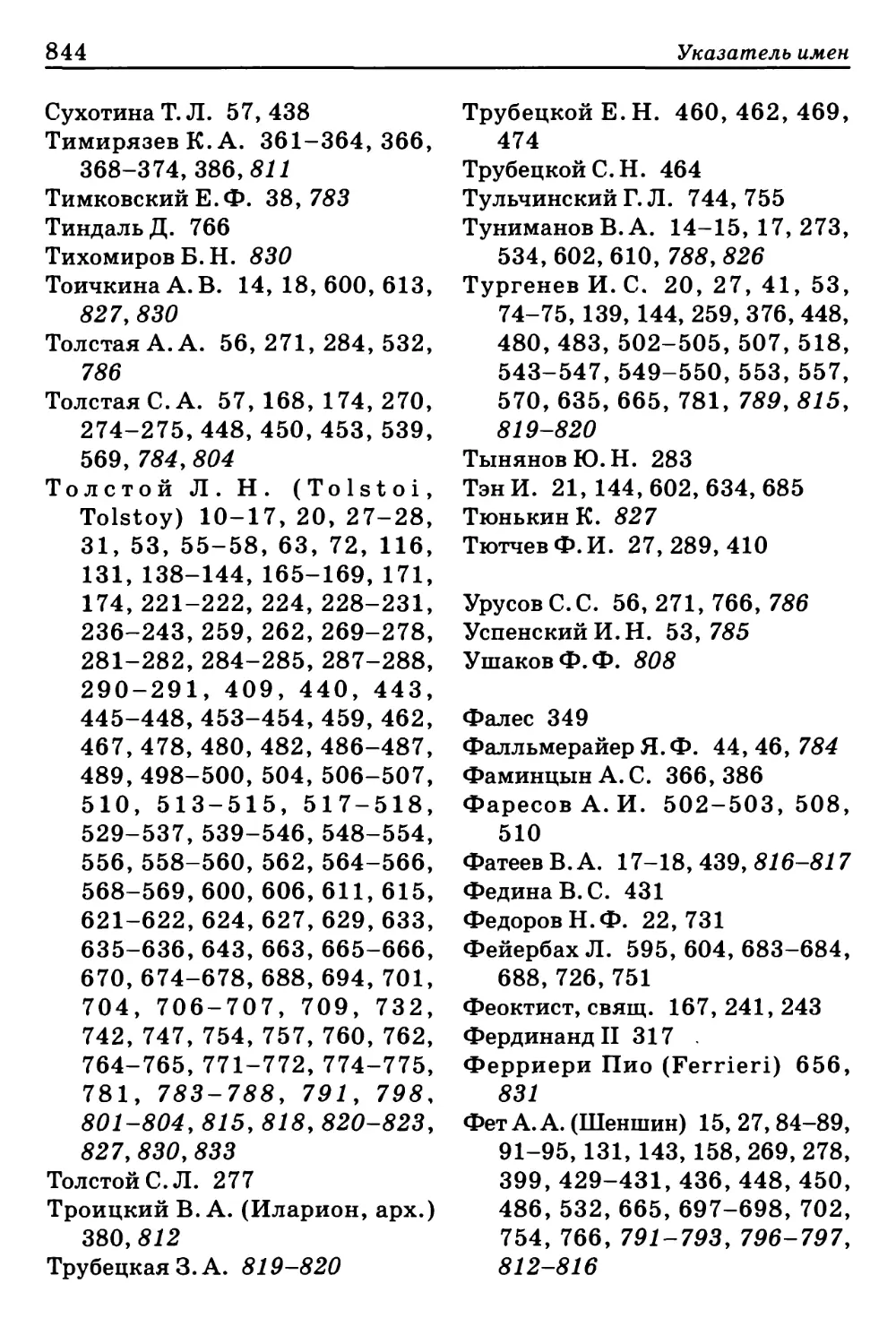

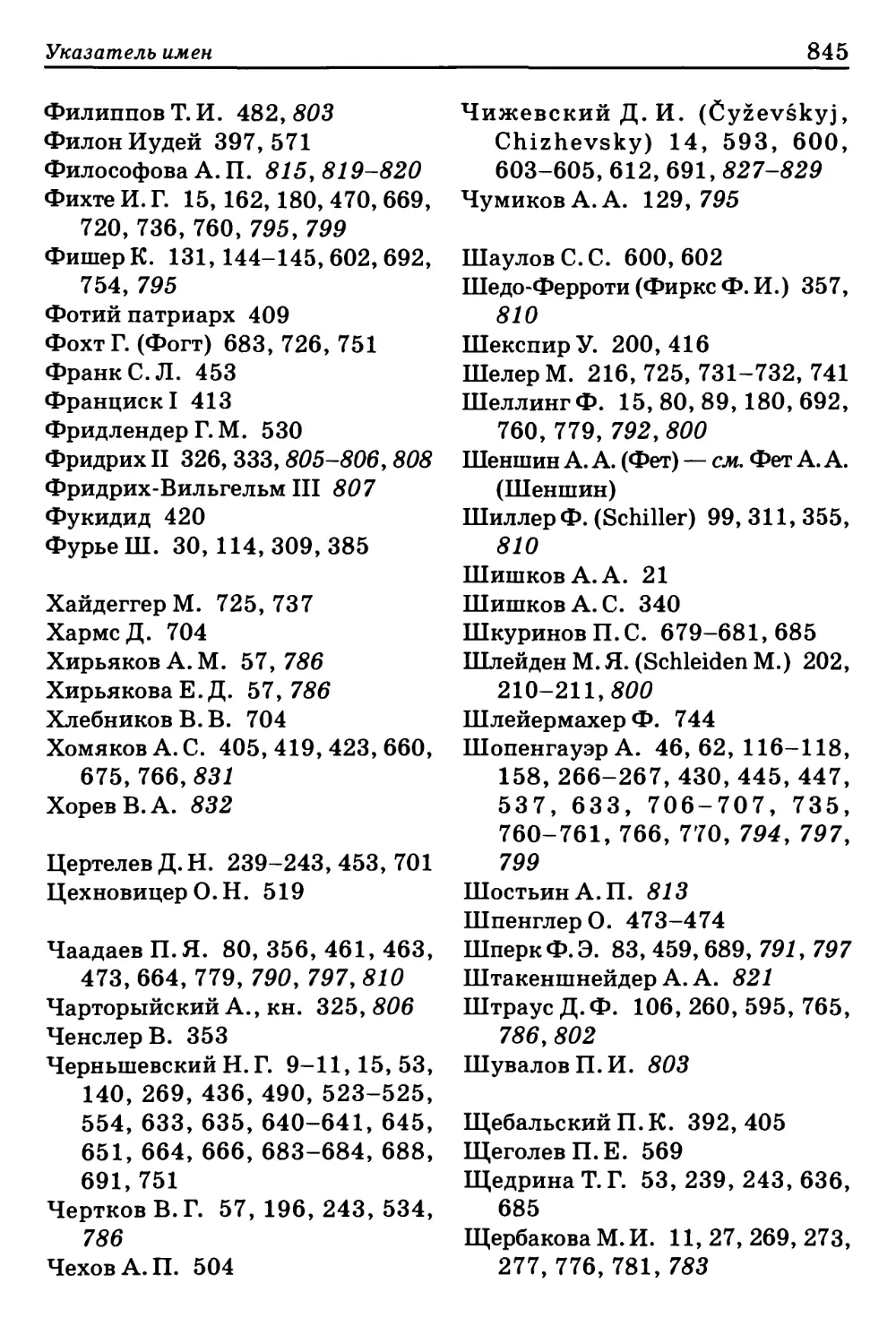

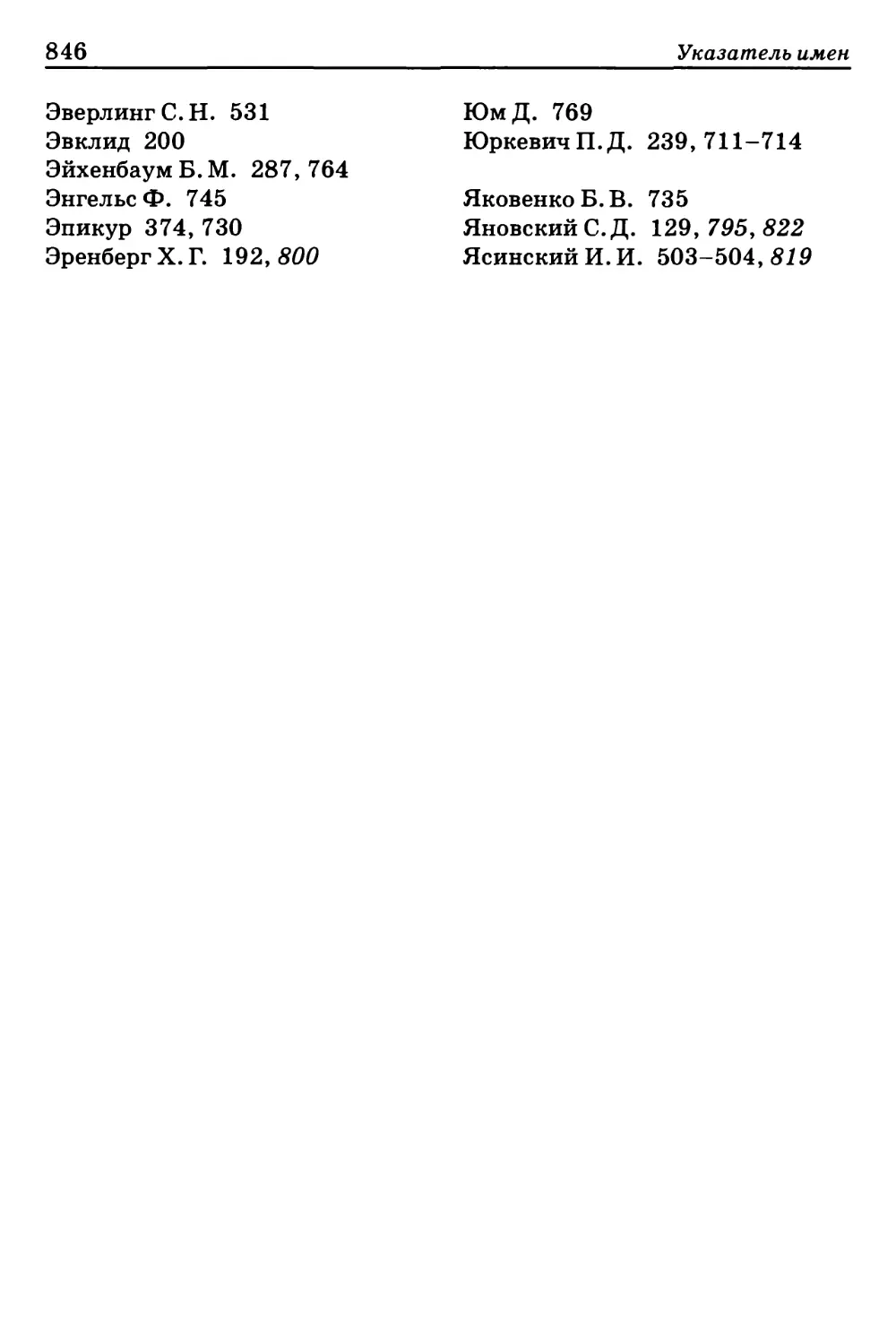

Филологическая наука ценит Страхова как автора статей о Л. Н.

Толстом (в особенности о «Войне и мире»), статей о И. С. Тургеневе,

A.C. Пушкине, Ф.И. Тютчеве. А.И. Герцене, A.A. Фете. Я.П.

Полонском, А. Н. Майкове, И. С. Аксакове. Страхов настолько глубоко и

основательно знал литературу, что Академия наук, присуждая премии за

литературные произведения, обращалась к нему как эксперту. Сохранились

его блестящие отзывы в связи с присуждением Пушкинских премий.

Литературное наследие Страхова — результат его 40-летнего

творческого пути. В отечественной периодике — 23 журналах и газетах —

вышло 254 публикации; прибавим к этому 15 серьезных работ в виде

предисловий и статей в коллективных сборниках. Наконец, 16 отдельно

изданных трудов и 6 прижизненных переизданий.

Существенно дополняют публицистические и

литературно-критические работы Страхова его письма к Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому.

Н.Я. Данилевскому, К.Н. Леонтьеву, И. С. Аксакову, В. В. Розанову,

B.C. Соловьеву, Н.Я. Гроту, П. Д. Голохвастову, Э. Л. Радлову,

Д. В. и С. В. Аверкиевым и др.

Известно, что Страхов как критик и философ всегда занимал

устойчиво консервативную позицию. В искусстве наиболее важным считал

28

M. И. ЩЕРБАКОВА

внимание к духовно-нравственным коллизиям общества и к

человеку. Но вокруг его фигуры всегда бытовали противоречивые оценки

и недоразумения.

Между тем очень важны истоки, а о них, как выясняется, знали

мало. После смерти Страхова И. П. Матченко, муж его племянницы

и единственной наследницы, занялся разбором огромного архива.

Публицистическая и литературно-критическая часть была издана

им полностью. Наиболее ценные в историко-культурном отношении

письма — к Л. Н. Толстому, Н. Я. Данилевскому, В. В. Розанову,

B.C. Соловьеву, Н.Я. Гроту также были опубликованы.

В числе других эпистолярных материалов И. П. Матченко подготовил

в 1908 г. и переписку H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским,

ссыльным униатским архимандритом Почаевского монастыря. «Чудная,

по-моему, переписка H. H. Страхова с о. Иоанном Скивским

представляет собой начало обширного автобиографического материала H. H.,

имеющегося у меня, — писал он Э. Л. Радлову. — Я был бы несказанно

рад, если бы переписка эта была напечатана. Предисловие к переписке

есть, оно составлено мной». Но публикация не состоялась.

В переписке с о. Иоанном Скивским — подробности студенческой

биографии H. H. Страхова, тех решающих переломных лет, когда

складывались основы характера, шло энергичное становление его

личности и духовной индивидуальности. «В этих письмах вся моя

история, бедная и пустая, история всегдашних стремлений и бесплодной

деятельности», — писал H.H. Страхов. В письмах о. Иоанна — любовь

к подопечному, сердечная забота о нем и поучительные наставления.

Материал сохранился в виде копий 42 писем —17 Страхова и 25 о. Иоанна,

которые И. П. Матченко подготовил для печати: с комментариями и

переводом писем о. Иоанна, написанных большей частью по-французски.

О своем происхождении свидетельствовал: «Я родился от русской

крови. Мой отец — духовного звания, а духовные наши — коренные

русские. Но мать моего отца была гречанка; но я родился от

малороссиянки, которой дед был родовой казак, а мать из польского семейства.

Сколько разнообразности влияний! »

Начальное образование получил под руководством отца, Николая

Петровича Страхова, протоиерея, магистра богословия, профессора

словесности в Белгородской семинарии. Ярким детским

воспоминанием остались тетрадь, сшитая отцом из четвертушек бумаги

шелковою ниткой, и книги в шкафу за стеклом; среди них — «Людмила»

Жуковского: «Долго потом надо мною звучали эти сладкозвучные

стихи... Быть может, эта ранняя привычка к стихам и была причиной

моей склонности к ним, если уж я совсем не поэт».

«Вместо дневника — письма к вам»

29

После смерти отца в 1834 г. воспитание мальчика взял на себя его

дядя по матери — о. Нафанаил Савченко. Бакалавр Киевской академии

(в миру Николай Савченко), он был преподавателем Белгородской

семинарии: овдовев через год после женитьбы, принял монашество

и занимал должности инспектора Тверской, а затем ректора Каменец-

Подольской и Костромской семинарий, где, начиная с 1839 г., Страхов

обучался на отделении риторики, позже — философии.

Костромская семинария помещалась в Богоявленском монастыре.

Братию этого старинного, основанного в XV веке, но теперь бедного и

почти опустевшего монастыря составляли не более восьми монахов. <...>

Особенно сблизился Страхов с о. Иоанном Скивским. Образованный,

сведущий и симпатичный старик, о. Иоанн пользовался в Костроме

расположением местного православного духовенства и семинарского

начальства и даже репетировал воспитанников духовной семинарии.

На Николая Страхова имел огромное влияние: занимался с ним

математикой, латынью и вообще руководил его научными занятиями.

Практическим знанием французского языка Страхов обязан

исключительно о. Иоанну.

Очень живая любовь к учености и глубокомыслию, «но, увы,

любовь почти совершенно платоническая, только издали восхищающаяся

своим предметом», господствовала среди пяти-шести сотен

подростков-учащихся Костромской семинарии. «Уважение к уму и науке было

величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и соперничали

беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком

удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались

рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями,

в академиях и т.д. ».

При таких обстоятельствах и условиях Страхов получил не только

первоначальное воспитание и образование, но и школу отношения

к жизни, окружающему миру, науке и ее учениям, что во многом

определило выбор, смысл и цель дальнейшей деятельности.

В 1843 г. состоялся перевод о. Нафанаила в сане архимандрита

в Петербург, где в 1845 г. он был посвящен в сан епископа Ревель-

ского, викария Петербургского; позже занимал кафедры епископа

Полтавского, Архангельского и архиепископа Черниговского. Владыка

Нафанаил отличался представительной внешностью, считался

выдающимся иерархом по уму и ораторскому таланту. Один англичанин,

познакомившийся с ним в Архангельске, писал в путевых записках,

что был удивлен, встретивши на дальнем севере такого просвещенного

архиерея. Умер владыка Нафанаил в Чернигове в 1875 г. Его

похоронили за монастырский счет, потому что никакого состояния после

себя он не оставил.

30

M. И. ЩЕРБАКОВА

В 1844 г. в Петербург прибыл и Страхов — для определения в

высшее учебное заведение. Тогда же началась его переписка с о. Иоанном

Скивским.

Провинциальный юноша, мечтающий о столице, университете,

благосклонной фортуне и, наконец, являющийся на главную арену

деятельности, в Петербург, — этот широко бытовавший в литературе

середины XIX века сюжет был накрепко связан с жизнью поколения,

к которому принадлежал и Страхов.

Первые петербургские впечатления оказались противоречивыми:

«Я обманулся в Петербурге. Я думал, что он вовсе не похож на те города,

которые я доселе видел, тогда как в нем только все гораздо огромнее

и великолепнее. С самого начала нас повели по Невскому прошпекту

из Невского монастыря. Я не верил глазам своим. Так это-то тот

великолепный Невский, о котором мне прожужжали уши все газеты и

журналы. Наконец строение пошло лучше и лучше, начался настоящий

Невский прошпект. Вот Аничкин мост; вот Казанский собор. Но все

это не поражало меня никаким особенным удивлением. Вот что

значит иметь о чем-либо преувеличенное понятие! Через несколько дней

я пришел гулять по Неве, прелестной Неве, начиная от Воскресенского

моста. Видел богатые здания, видел дворец, Александровскую колонну,

Летний сад, его решетку, собор Исаакия, Невский прошпект с

другого конца, все это, признаюсь, было очень занимательно для меня,

но не удивило, не поражало меня. Мне очень хочется еще походить

по Невскому; я очень люблю его».

Конечно, в юношеских письмах Страхова еще много присущих

молодости порывов, увлеченности, задора. Нетрудно заметить, что юноша

находился под сильным влиянием старинной сентиментальной

традиции, так удобно воплощавшейся в эпистолярной форме. Он внимателен

к своим душевным исканиям, анализирует противоречия собственной

натуры и окружающего мира.

Существенно важнее внешних впечатлений для юноши,

начавшего свою умственную жизнь в глухой провинции, оказалось другое.

Неверующих и вольнодумцев в Костромской семинарии не было;

ученики росли с твердым убеждением, что «отрицание религии есть

крайняя уродливость, чрезвычайно редко встречающаяся в роде

человеческом». В знаменитом же коридоре Петербургского университета

он услышал «рассуждения о том, что вера в Бога есть непростительная

умственная слабость», «похвалы системе Фурье и уверения в ее

непременном осуществлении», а «мелкая критика религиозных понятий

и существующего порядка была ежедневным явлением».

Позднее, в связи с воспоминаниями юности, Страхов заметил:

«Поистине, религия, если взять ее со стороны чувства и понятий, со-

«Вместо дневника — письма к вам»

31

ставляет действительное доказательство благородства души

человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам

пришлось бы его понизить почти до степени животных».

Но сколь бы активной ни была пропаганда в студенческой среде

новых идей, чувство Родины было в юноше Страхове неколебимо.

«В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России.

Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что

она нас породила и питает, что мы готовимся ей служить и должны

оказывать ей всякий страх и всякую любовь».

Вера в свое Отечество, русский народ, русское творчество,

воспитанная в бедной костромской семинарии, и неверие в Запад стали

«закваской» как жизни, так и всего творчества Страхова, считавшего,

что «настоящий глубокий источник патриотизма есть преданность,

уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в

естественном единении со своим народом».

Превращение провинциального семинариста в столичного

университетского студента многое изменило в бытовом, жизненном укладе

Страхова. В Петербурге он поселился у дяди, архимандрита Нафанаила,

в Александро-Невской лавре. Порядок и аккуратность монастырской

жизни, хорошо усвоенные в Костроме, сохранялись и здесь —

никаких комфорта, удобств, удовольствий. Но соблазны большого города,

помноженные на молодые годы, шли вразрез с монастырским уставом.

Попечение дяди и его строгое руководство привели к конфликту с

племянником, который формулировал свои обвинения с юношеским

максимализмом: «Смелость мысли, сила души уничтожена навсегда!» Остроту

отношений пытались смягчить родственники: «Не рвись на волю, гляди,

чтоб теперешняя цель не показалась после сахарным конфетом! Впрочем,

если есть кондиция хорошая, ты будешь сам хорош всегда, не увлечешься

примерами соблазна, ступай с Богом, и дядя на это ни слова».

Шло энергичное становление души, развитие личности — с

присущими возрасту скептицизмом и самоуверенностью, когда за тщеславным

самолюбием прятались робость и неопытность.

«Ничто так не облагораживает человека, как обхождение с

дамами: это — аксиома»; «Изящные люди не образуются, а родятся, как

и поэты» ; «Недавно я придумал план, который я считаю умным,

потому что сам его придумал; а ведь нужно же, чтобы все мы считали свои

планы умными. Я задумал — учиться без книг». Подобные суждения

в письмах Страхова очень напоминают страницы юношеского дневника

его ровесника — Льва Толстого.

Неудивительно, что и с героем автобиографической трилогии

«Детство. Отрочество. Юность» Николенькой Иртеньевым юношу

32

M. И. ЩЕРБАКОВА

Страхова сближает гамма чувств и душевных движений, непростой

для каждого из них путь от склонности к умствованию и гордости к

просветленности, обретению себя, к раскаянию и моральному порыву.

Также и ситуация с поваром Николаем, подробно изложенная в

письмах к о. Иоанну Скивскому, очень близка описанному в «Отрочестве»

реальному случаю, о котором Толстой вспоминал как о причине

сохранившегося на всю жизнь отвращения ко всякого рода насилию. «Ничто

так много не способствовало к происшедшему во мне моральному

перевороту», — писал он в черновиках повести.

1846 г., давший Страхову «опытности больше, чем все

предыдущие», стал переломным в его судьбе. В середине июля затянувшийся

конфликт с дядей подтолкнул к увольнению из университета и отъезду

в Белгород. Возвращение в Петербург состоялось осенью. Жизнь

начала складываться по-новому.

В мае 1848 года о. Иоанна перевели в Киев, где он и умер через

полтора года; похоронен на Байковом кладбище. На могиле его поставили

скромный каменный памятник с надписью: «Ксендз Иоанн Скивский,

архимандрит Почаевского монастыря, Базилианского ордена. Умер

28 января 1850 г. Жил 75 лет».

Лишившись важного для него духовного общения, Страхов больше

внимания стал уделять художественно-автобиографическим запискам.

В студенческие годы им созданы небольшие фрагменты: «Опыты»,

«Подарестом», «Записки Демона», «ГрушаиСтратопович»,

«Попраздникам» , «Последний год студенчества». Вместе с дневниками и

письмами к о. Иоанну Скивскому они оказались великолепной школой

письма, началом выработки собственного стиля и поиска наиболее

близкой его философскому складу формы изложения.

-к "к -к

H. H. Страхов — о. Иоанну Скивскому

4 апреля 1845

Дела теперь довольно, так что нет вовсе времени заниматься ни

книгами, ни французским языком. Все время занимает у меня переписка

лекций. Впрочем, я хожу на французские уроки и понимаю, хотя не

много. Особенно меня затрудняет слитный выговор французов. Но едва ли

я попаду в профессора университета, хотя бы мне этого и хотелось.

Я вижу теперь, что способности мои в некоторых отношениях очень

ограничены. Недавно я размышлял о себе и составил понятие о моем

«Вместо дневника — письма к вам»

33

характере, об идее моей жизни. Я думаю, что моя душа не имеет сил

огромных и способностей великих, но что эта душа — мягкая,

впечатлительная, восковая. Наука оказала на меня первое впечатление,

и я отлился по ее форме — так же, как отлился бы и по всякой другой;

но посмотрите: это воск, а не медь и не мрамор. Этим характером я

объясняю и мои стихи, и мое изучение языков, и мою ревность в науках. <...>

Я сам недоволен выбором факультета1; это избрание произошло

от нерешимости. Никто не хотел и слышать о моем желании идти по

ученой части. Все говорили, что это нехорошо, и все только и думали, что

о гражданской службе, которой я совсем не терплю. Я бросился в такой

факультет, где было ни то, ни се; между тем, переменить факультет

нельзя, разве начинать снова. Вы предлагаете мне изучать законы. Но я питаю

к ним решительное отвращение. И если меня не примут во второй курс,

то я перейду на филологический или математический: на

филологический, потому что отсюда можно поехать (за границу) при посольстве,

а на математический — по моему расположению к этим наукам. Но, ей-

богу, мне не хочется снова поступать на первый курс, потому что

первокурсные студенты — это то же, что в семинарии словесники, а кому же

хочется быть словесником? Вы советуете еще — серединки держаться;

но ведь на серединке не уедешь за границу. Быть любимым от

начальства — мало возможности, потому что студенты с профессорами не имеют

почти никаких сношений. Впрочем, если я поступлю на казну, то это

будет легче. Однако и казенные студенты имеют здесь такое же отношение

к своекоштным, как у нас в Костроме бурсаки к квартирным. Так же

они всегда нечесаны, ленивы, читают книги в аудитории и проч. <...>

Мне очень нравятся университетские лекции. Вообще, этот новый

для меня способ преподавания кажется мне чрезвычайно хорошим. И мне

ничто бы так приятно не было, как быть на лекции, если бы не нужно

было записывать ее в аудитории, а потом переписывать. Это занимает

у меня много времени, тем более, что я хочу быть готовым к экзамену

в мае, но, кажется, не буду держать его. Если я выдержу

дополнительный экзамен, то мне останется только три года быть в университете;

но я готов не только шесть, как вы говорите, но и десять лет учиться.

О. Иоанн Скивский — H. H. Страхову

8 мая 1845

Не полезно молодому человеку делать планы дальнейшей жизни.

Провидение управляет всем; один маленький случай, одно

приключение испортит все проекты. Лучше — возверзи на Господа печаль твою

и той тя пропитает... Учиться и быть праведным — вот наше дело.

34

M. И. ЩЕРБАКОВА

H. H. Страхов — о. Иоанну Скивскому

14 ноября 1845

Я с таким нетерпением ожидаю снега и, следовательно, книг,

потому что прибытие их составит один из важных переворотов в моей

настоящей жизни. Другие перевороты суть: 1) я надел форменную

одежду и 2) надеюсь получить 5 руб. из казны в месяц. Быть может,

вы не угадаете всей важности этих переворотов, и я вам объясню

это живейшим образом.

Во-первых, прибытие книг будет началом моих занятий. В числе

их мало книг, необходимых мне для занятий (всего один латинский

лексикон), но все же в них я найду противодействие моей лени. Здесь я

нахожу одно затруднение; положим, я начал заниматься, но какой метод

избрать мне? Все, что я приобрел доселе, не имеет ни малейшего запаху

метода. Но, положим, метода не нужно, я не слишком о нем забочусь;

но как мне прикажете учиться? т.е. как удержать в памяти то, что вижу

пред глазами в этих книгах — то толстых, то тоненьких? Доселе я учился

вот как: 1) Или долбил слово в слово. От этого мало толку. Правда, я знал

то, что долбил по нескольку раз, но часто и не знал. Кроме того, этот

способ учения ничем не лучше других и притом труднее. Кто захочет

долбить? 2) В языках я шел обыкновенно медленно, как только можно,

изучая основания. Потом я начинал переводить строчек по десяти и

переводил до бесконечности, а толку все было мало; я знал мало слов и скоро

забывал; я сыпал песок в решето постоянно и аккуратно, а песок также

постоянно и аккуратно высыпался. Это ребячество продолжалось долго.

3) Я читал ученые статьи, повести, все, все. Это очень мало действовало.

Я, правда, более и более обогащался познаниями, но в этом случае песок

сыпался ещё стремительнее, чем большими горстями я кидал его. <...>

Итак, ни один из способов, мною употребляемых, никуда не

годится. Из этого следует: I) В языках я должен идти как можно быстрее,

т.е. при первой возможности переводить, я должен переводить много

и долго и т. д. 2) Во всем остальном я должен читать книги, как можно

внимательнее и углубленнее, перечитывать иногда, изучать книги;

но для этого выбирать книги достойные и притом заниматься одним

и тем же предметом дольше, например — одну неделю архитектурою,

другую живописью и т.д. Кроме того, внимательно слушать лекции,

если будут деньги на извозчика. Вы видите, что я наилучшим образом

приготовляюсь быть человеком занимающимся. Остальные планы

после расскажу.

Второй переворот, по моему мнению, есть форма. Я никогда

не предполагал, сколько важности заключается в этом внешнем

«Вместо дневника — письма к вам»

35

преобразовании. Я сам не столько радуюсь своему костюму, сколько

другие. Знакомые улыбаются и с удивлением посматривают на меня;

приветствия громче, обхождение вежливее; кто прежде не кланялся,

теперь пожимает руку. Одним словом, теперь я, как прекрасный

молодой человек (слог повестей), могу явиться куда угодно, могу

говорить смело и смеяться громко; теперь только я стал настоящим

студентом со всеми его правами и льготами. Нужно этим

воспользоваться; но монастырь... О, Боже! неужели я не вырвусь никогда

из монастыря? Непременно, непременно!.. Но как?.. Скорее,

скорее! Между тем теперь должен я пользоваться только тем клочком

свободы, который у меня есть, да и для этого необходимы деньги,

а именно — на извозчика. И эти-то деньги я надеюсь получить из

казны. О радость!.. Представьте себе (как говорит проф. Куторга), что

я встаю утром, когда еше темно, пью чай, просматривая тогда же

Вергилия, надеваю треугольную шляпу, закутываюсь в шинель и

выхожу... «Извозчик!» — и снег скрипит под полозьями саней. Кругом

мелькают потухающие фонари... А после... нет! уж я не расскажу,

что будет после. Я могу не быть в монастыре от восьми часов утра

до 4 M по полудни. Вам кажется много; но надобно исключить 3 часа

туда и назад, 3 часа на лекции и, кроме того, я никак не соберусь

к 8-ми часам и всегда выйду в 9. И все это уничтожится при деньгах.

Три часа ходьбы сократится в % езды, зато лекции увеличатся

непомерно, и я в 9 часов всегда буду в университете. Это представляет

самую завлекательную картину.

<...> Извините, ради Бога, за них; скажите, кому же мне писать?

Кому передавать мои мысли и чувства? А мои письма потому и скучны,

что я в них толкую только об одном себе, как будто я великая цаца, как

говорит дядюшка.

Я перестал писать дневник, т.е. я пишу его стихами. А что можно

сказать в стихах? Многое, но не то, что в прозе. Вместо дневника —

письма к вам. Вы так снисходительны, так добры, что их читаете и,

может быть, утешаетесь ими; но если вы прикажете, я буду писать, о чем

вам угодно. Когда я пишу, у меня рождается всегда туча мыслей, тогда

как без пера в руке горизонт ума чист и ясен. У меня нет недостатка

в словах. Пишу — слова льются; я смотрю, можно ли так их связать:

можно, вот я и поймал мысль за хвостик. Когда пишу, я мыслю; когда

мыслю, то философствую и т.д. Итак, извините меня за письма; я зато

в них искренен совершенно. Да и вообше теперь, во время

царствования лени, я пристрастился к длинным письмам, и тем длиннее, чем

более я могу быть откровенным. Дела у меня мало, что же остается?

не писать же романы? Я не умею еще. Гораздо удобнее писать письма,

которых я не умею писать. <...>

36

M. И. ЩЕРБАКОВА

О. Иоанн Скивский — H. H. Страхову

14 декабря 1845

Большое спасибо за ваши письма, я их часто прочитывал и всегда

с одинаковым удовольствием. В них отразился весь ваш характер, все

ваши чувства и процесс развития вашего ума. Я радуюсь всем вашим

намерениям и плану ваших занятий. <...>

Я все боюсь знакомств и особенно тех, что кровь кипит при

воспоминании. Многих они погубили в цвете юношества и наиболее тех,

которые думали, что имеют столько твердости и разума, что победят

себя или одержат победу над страстями, но они ошиблись. <...>

О плане наук не нужно думать. Над ним думали великие люди,

он представлен в правилах для университета; достаточно исполнять

их, чтобы быть ученым.

Книги неотменно нужны. Не было человека, который бы все умел

и во всем был совершен. Они читали книги и чрез это узнали, что в какой

содержится, а в случае нужды прибегали к авторам, которых держали

в шкафах. Поэтому старайся понемногу заводить собственную библиотеку.

Н. Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому

Декабрь 1845

Пишу к вам в страшной горести: я, наконец, понял, отчего я

сделался так ленив, — оттого что со мной нет вас. О! если бы вы были тут,