Автор: Носик Б.

Теги: дипломатия юриспруденция юридические науки издательство московский рабочий парижский процесс

ISBN: 5—239—01144—3

Год: 1991

Текст

8 ЭТОТ

i СГРЯННЫЙ

ПАРИЖСКИЙ

ПРОЦЕСС

1

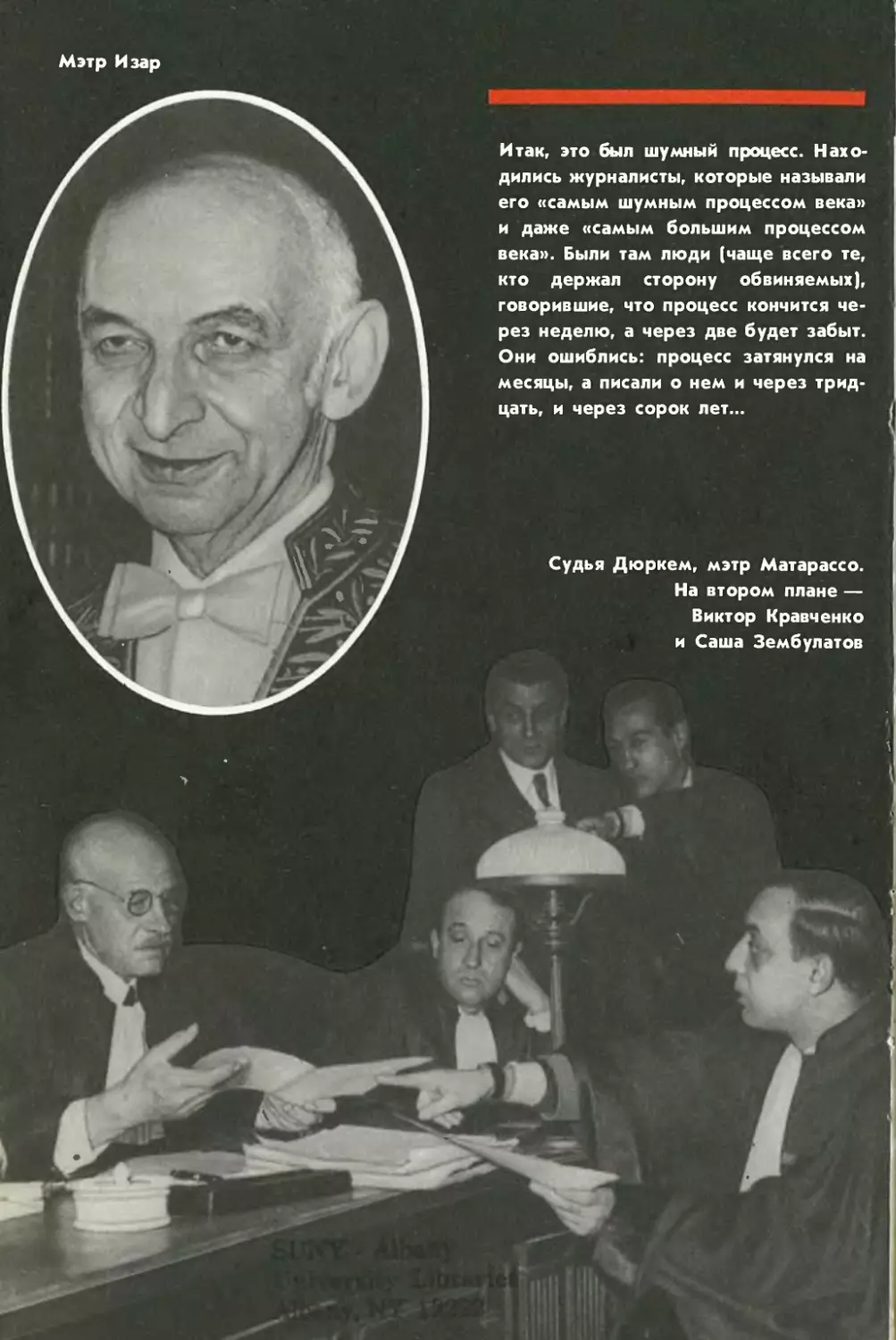

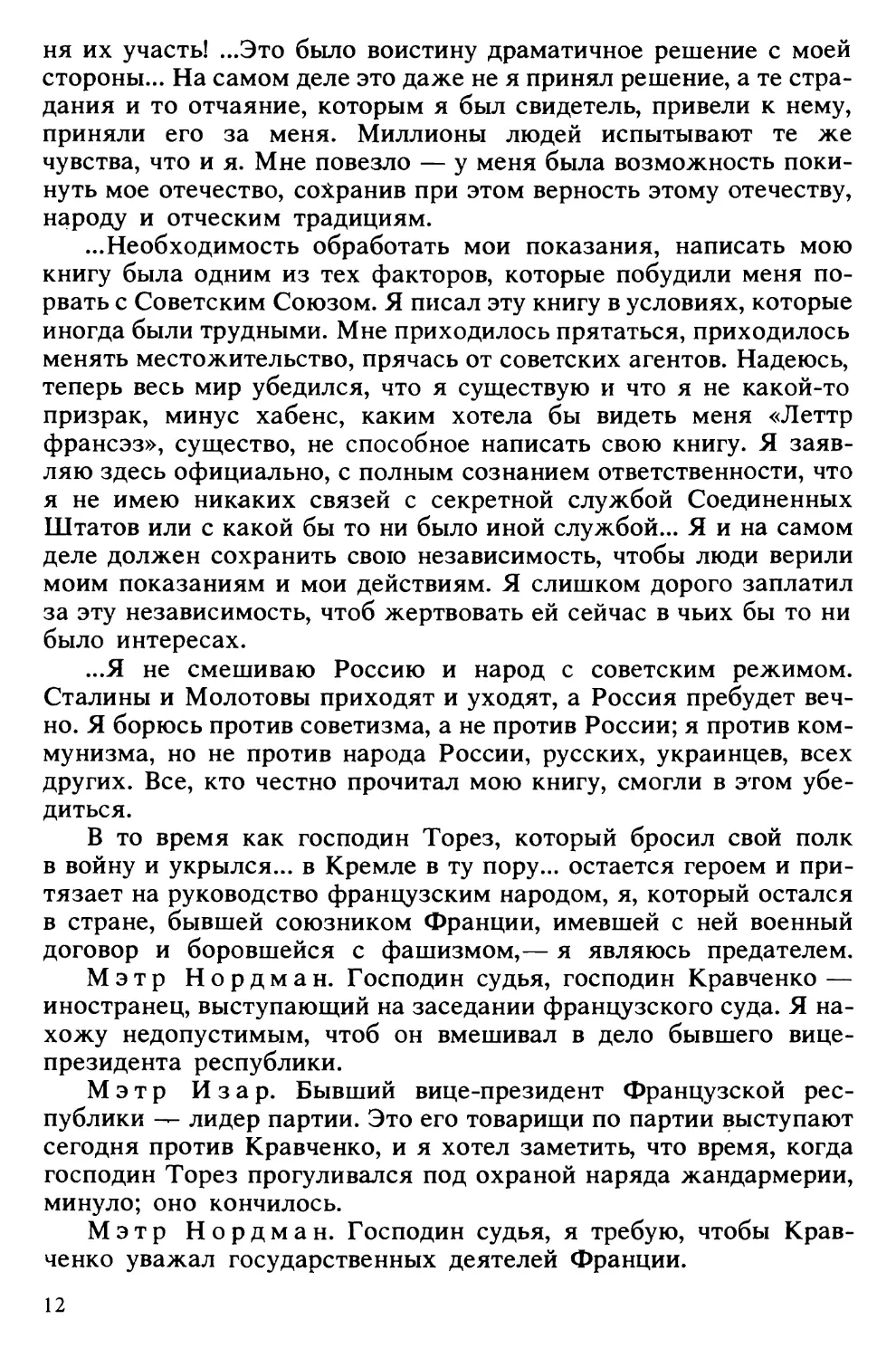

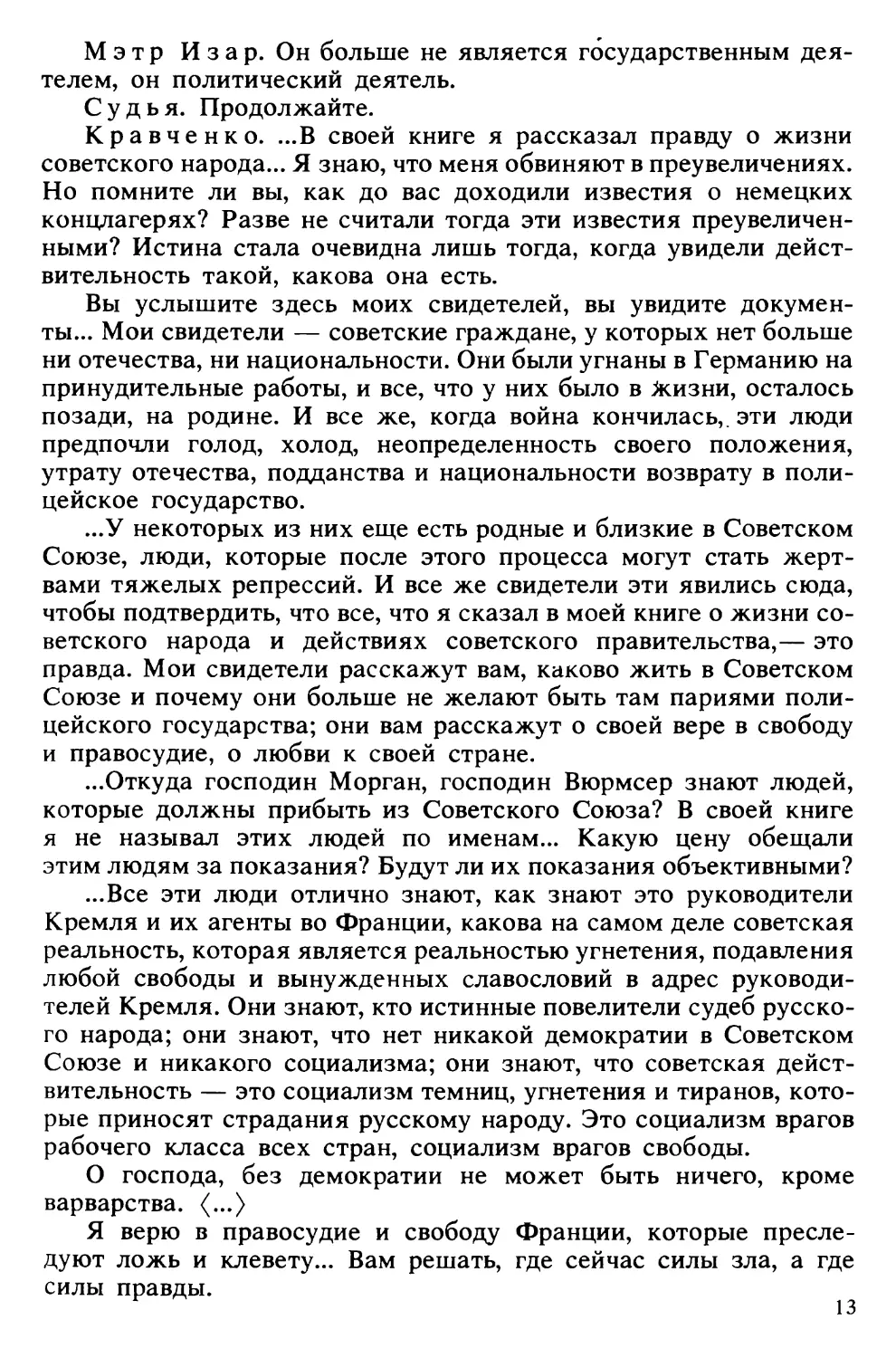

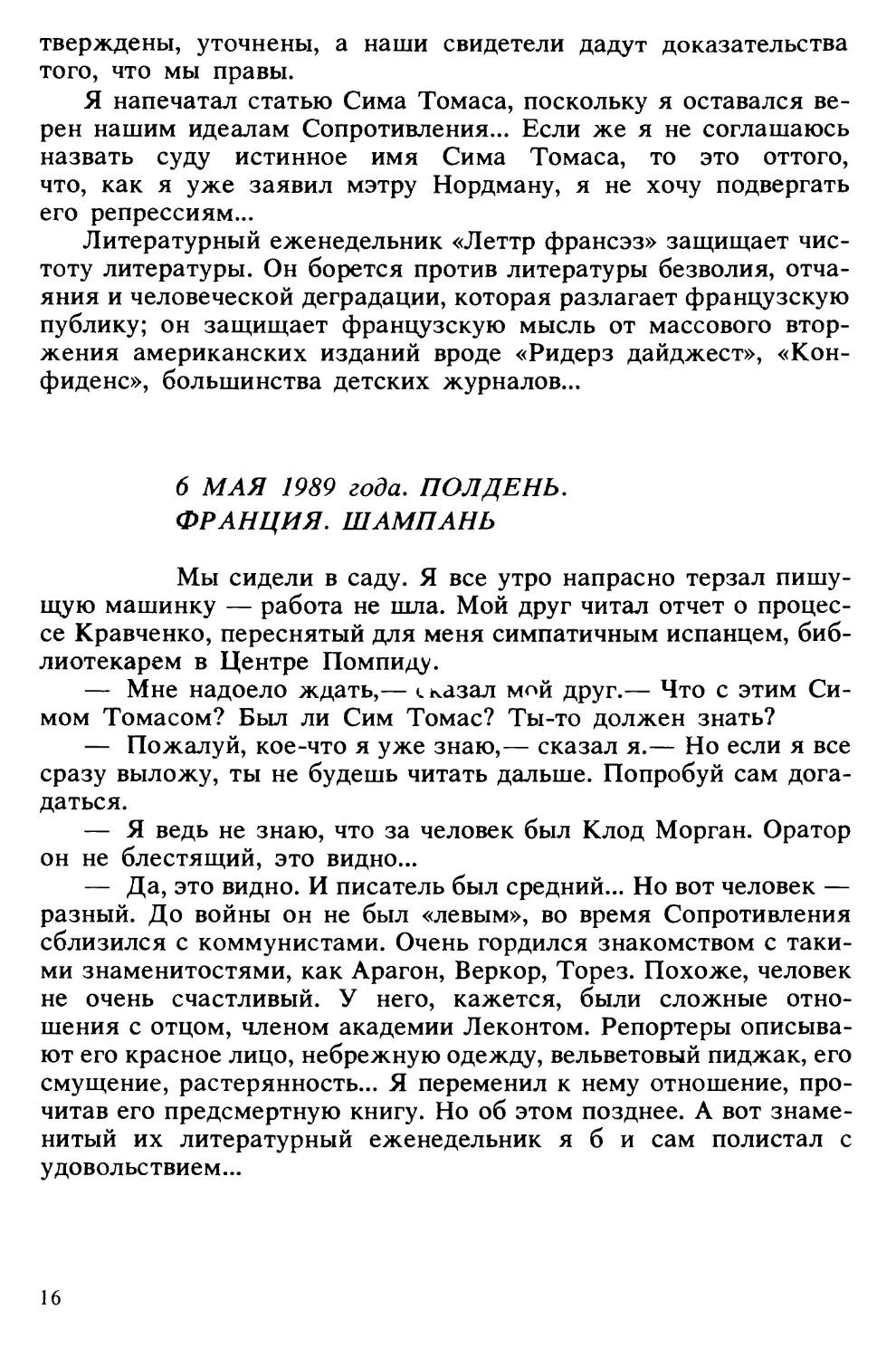

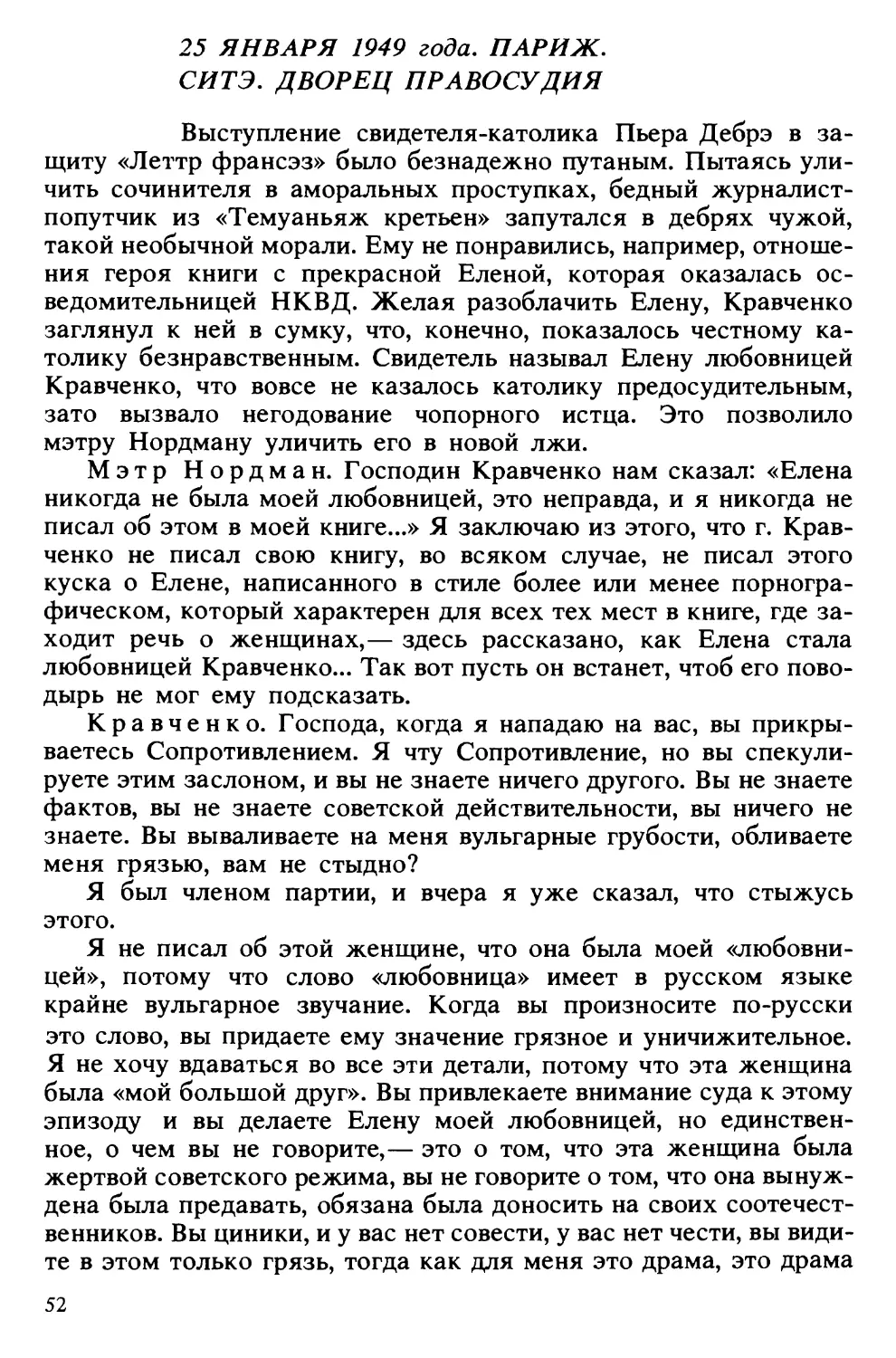

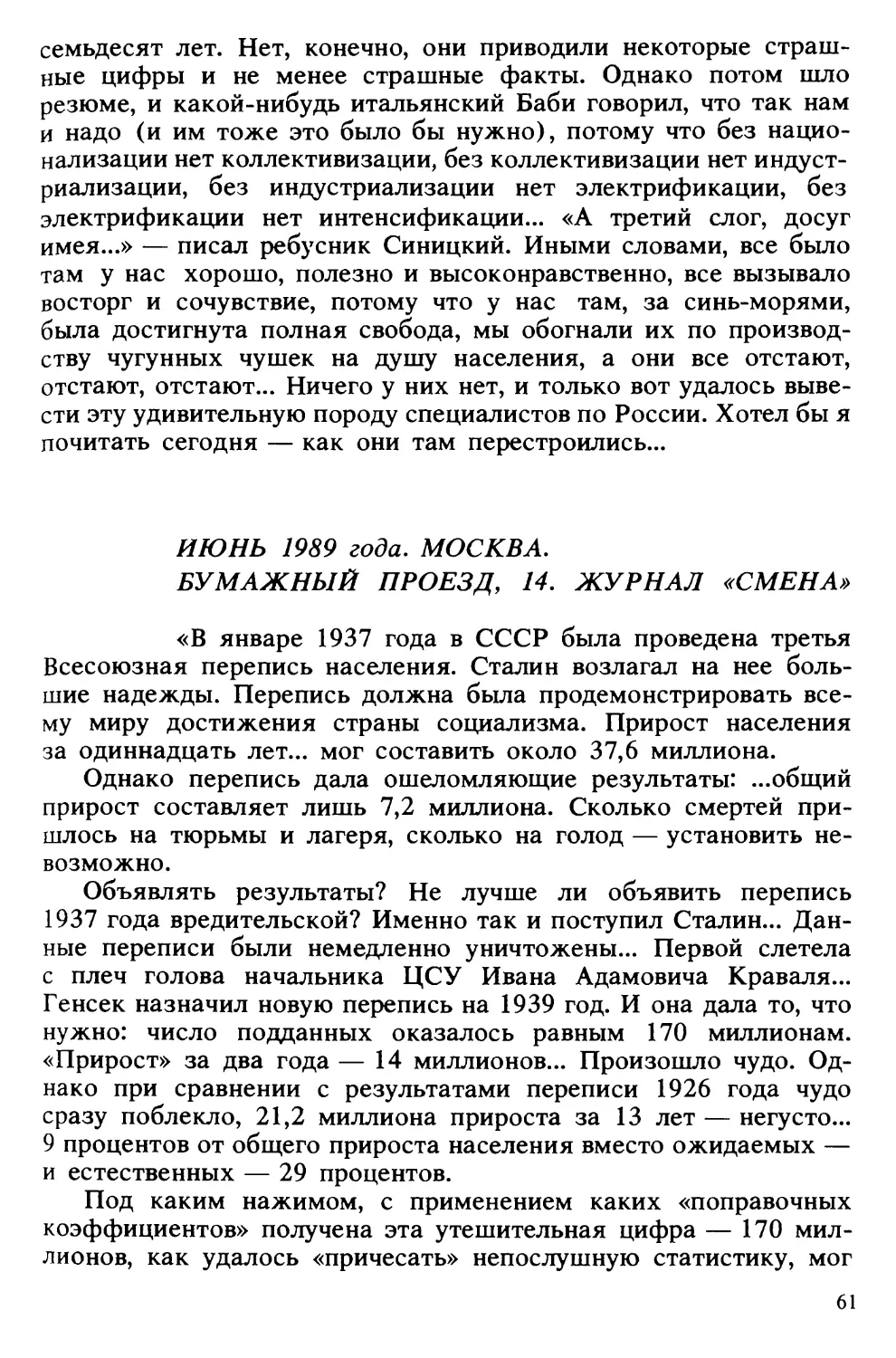

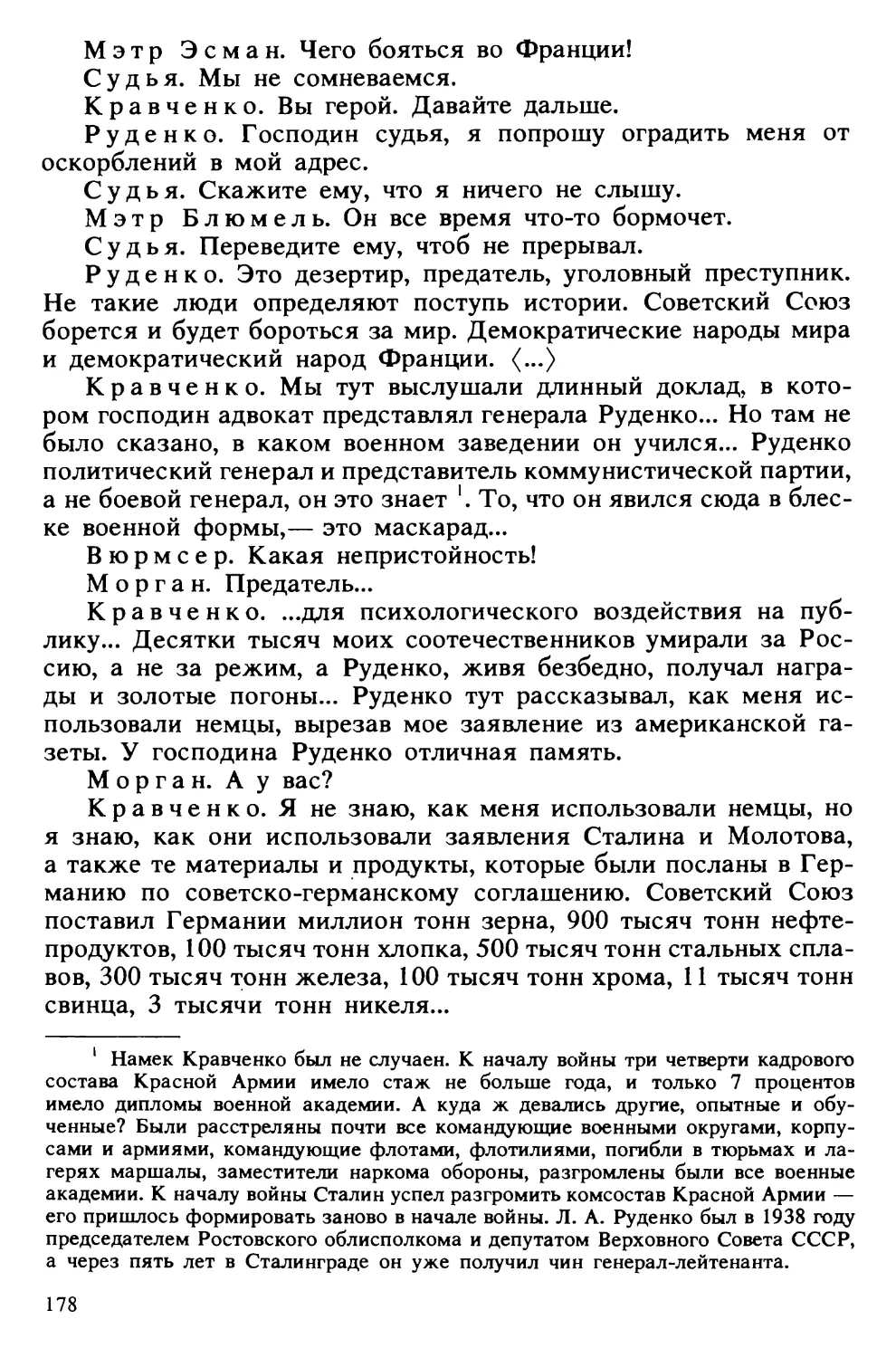

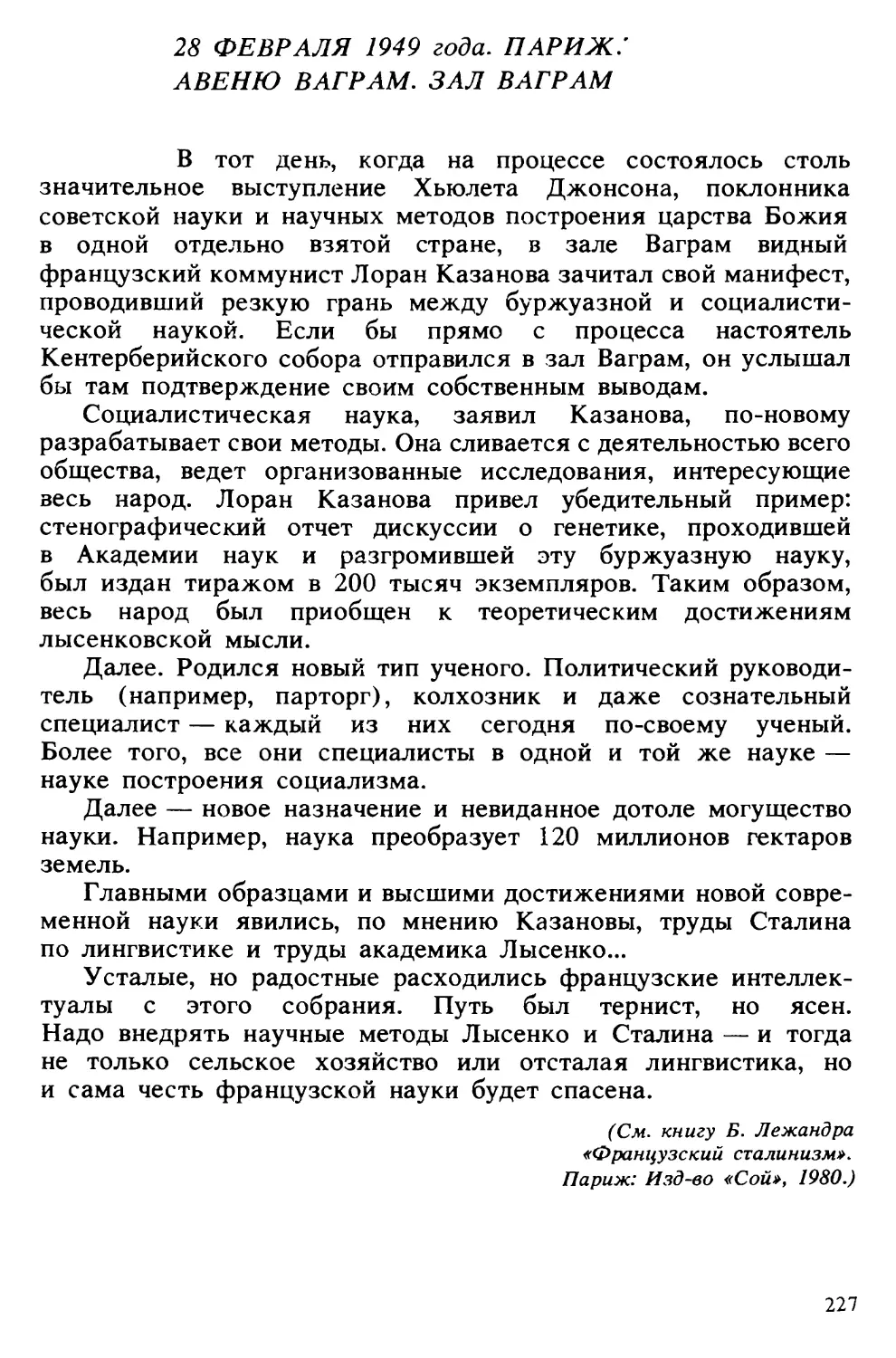

Мэтр Изар

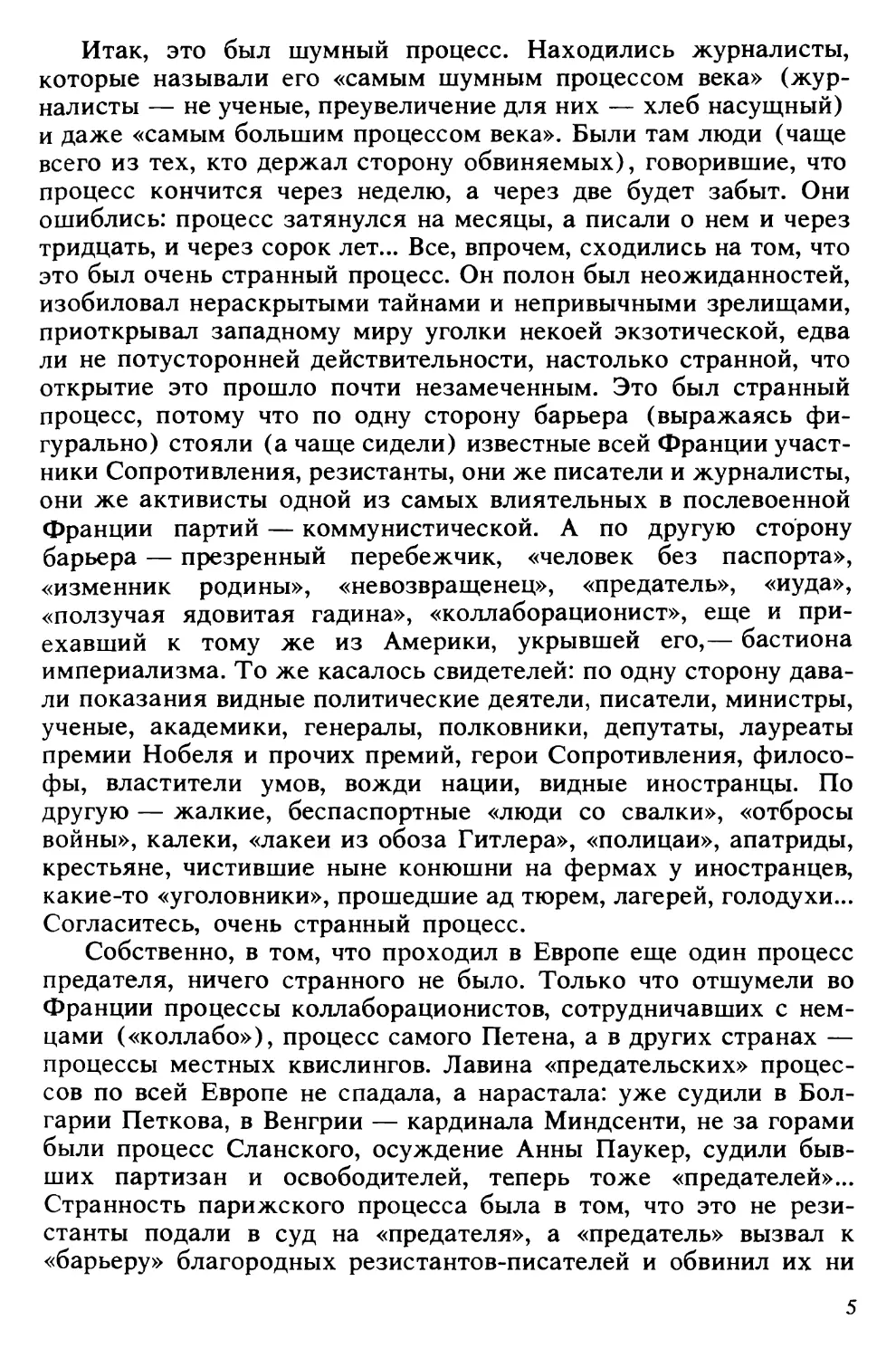

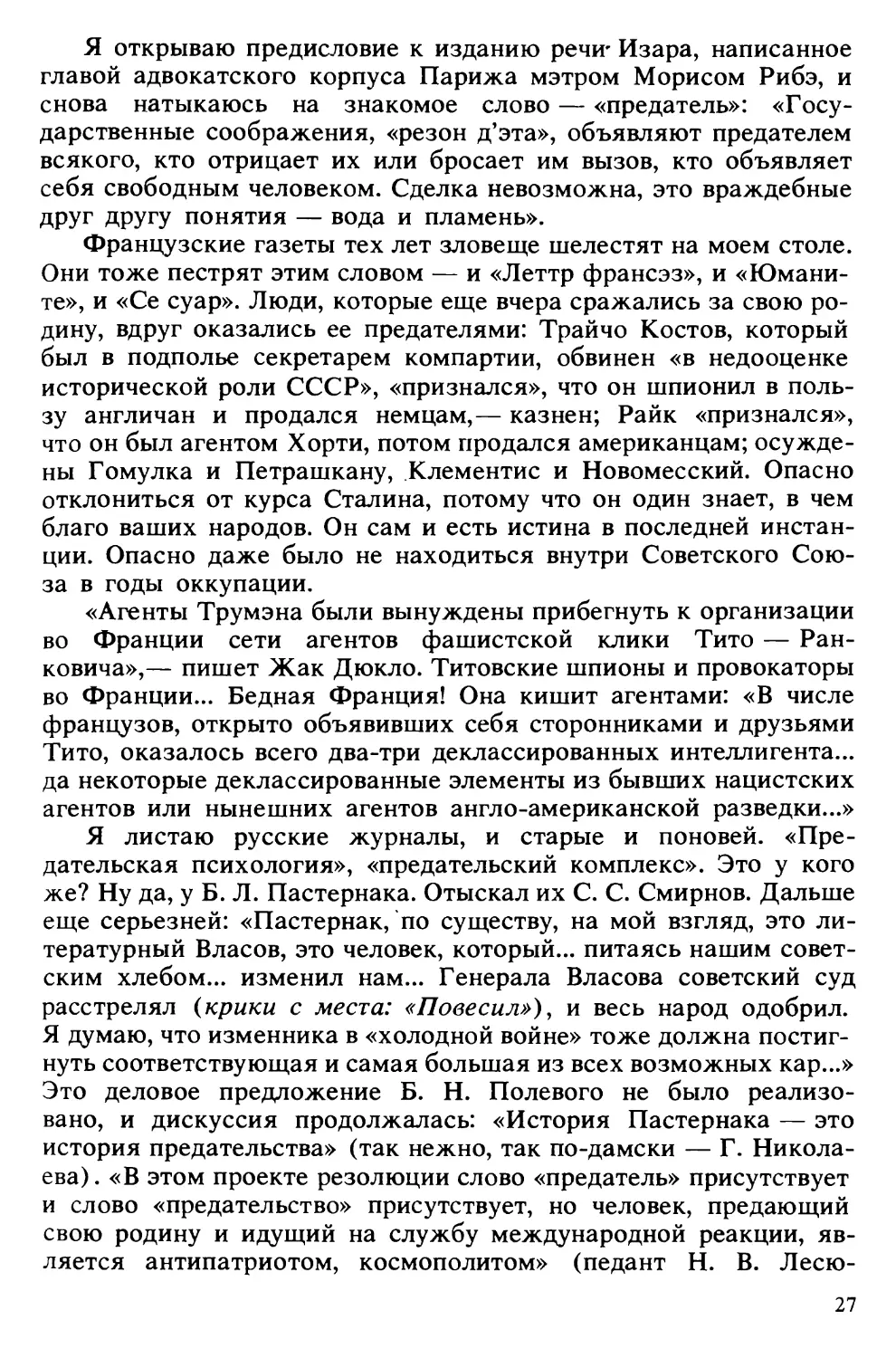

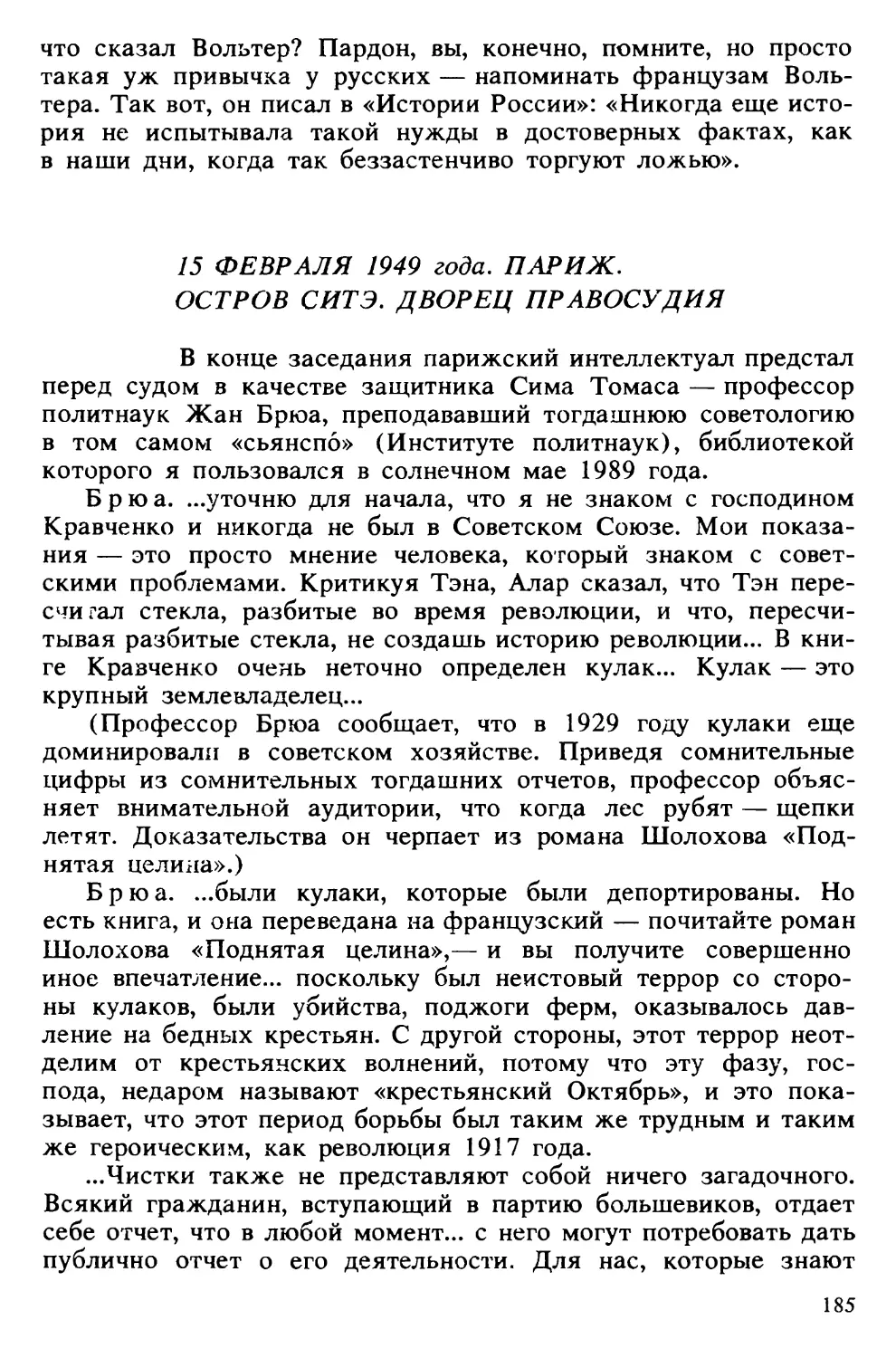

Итак, это был шумный процесс. Нахо-

дились журналисты, которые называли

его «самым шумным процессом века»

и даже «самым большим процессом

века». Были там люди (чаще всего те,

кто держал сторону обвиняемых),

говорившие, что процесс кончится че-

рез неделю, а через две будет забыт.

Они ошиблись: процесс затянулся на

месяцы, а писали о нем и через трид-

цать, и через сорок лет...

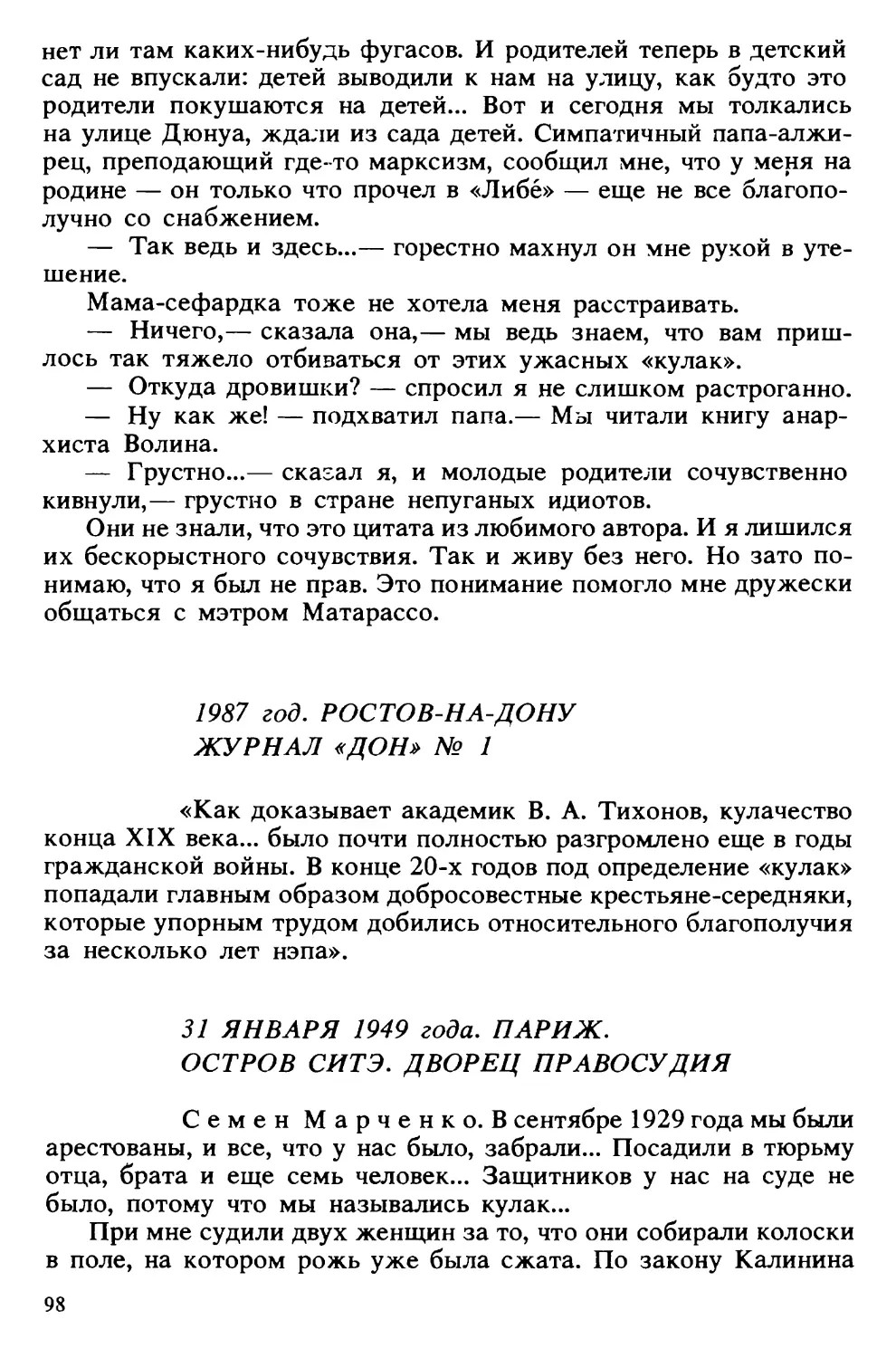

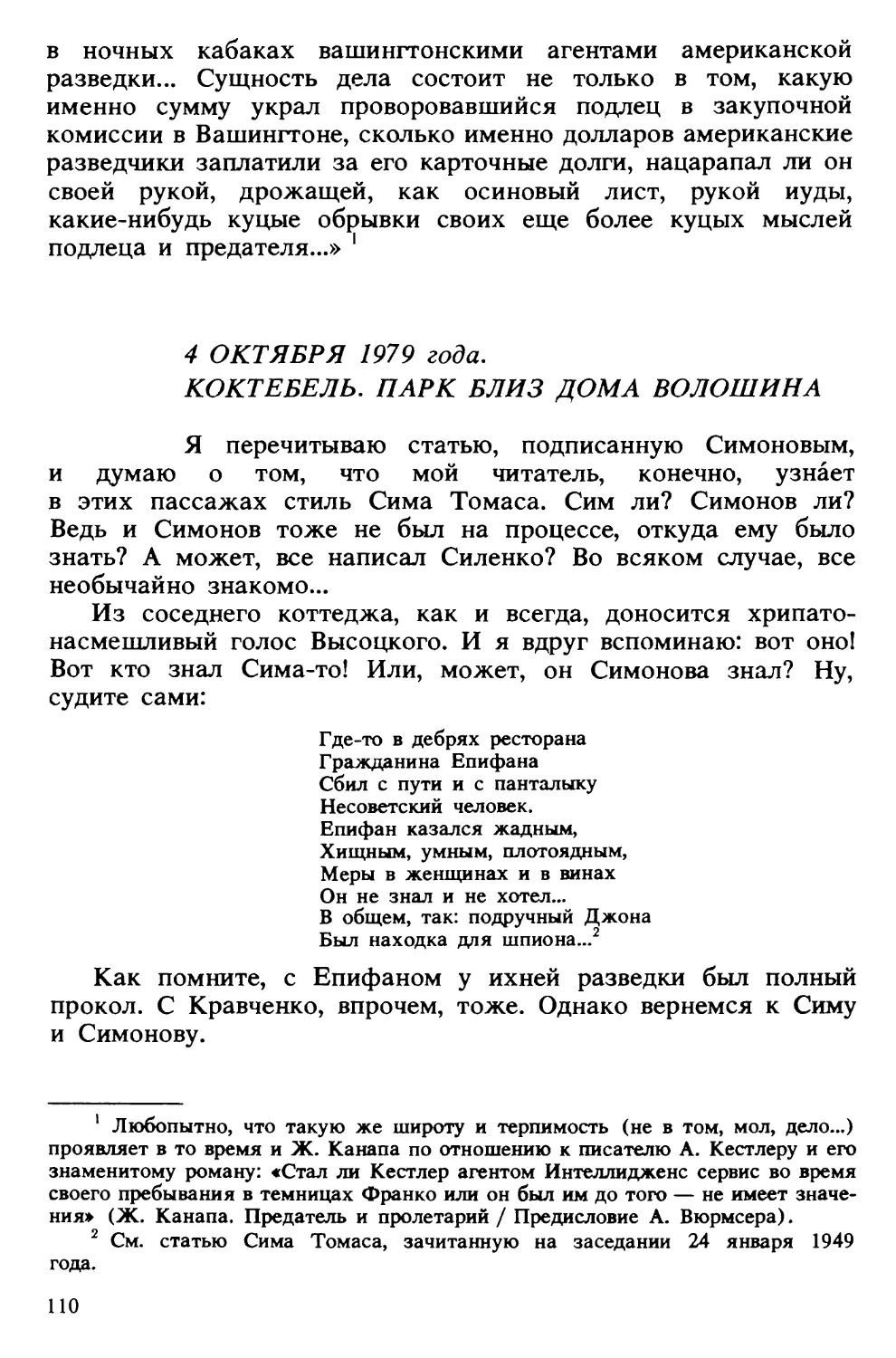

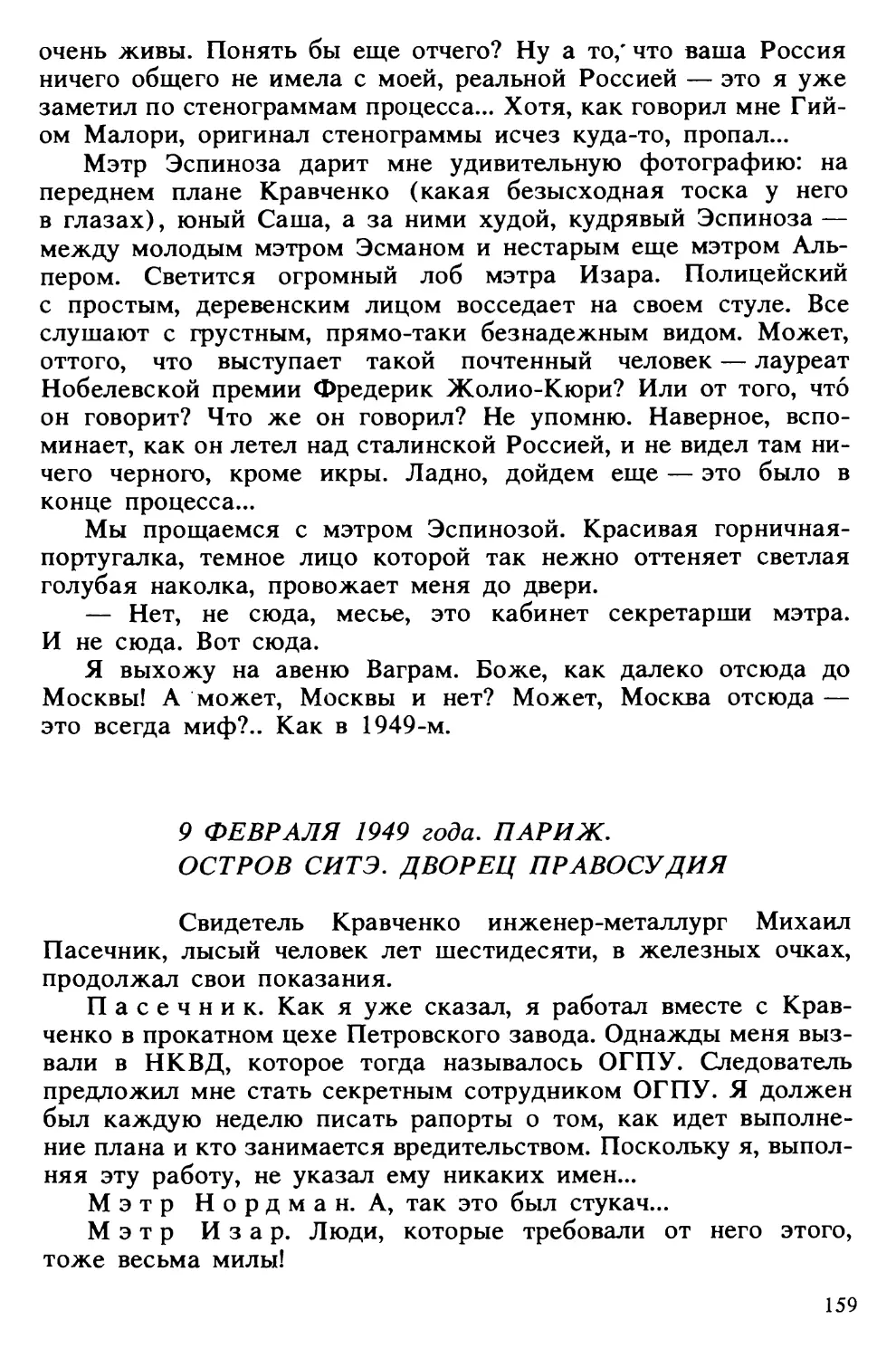

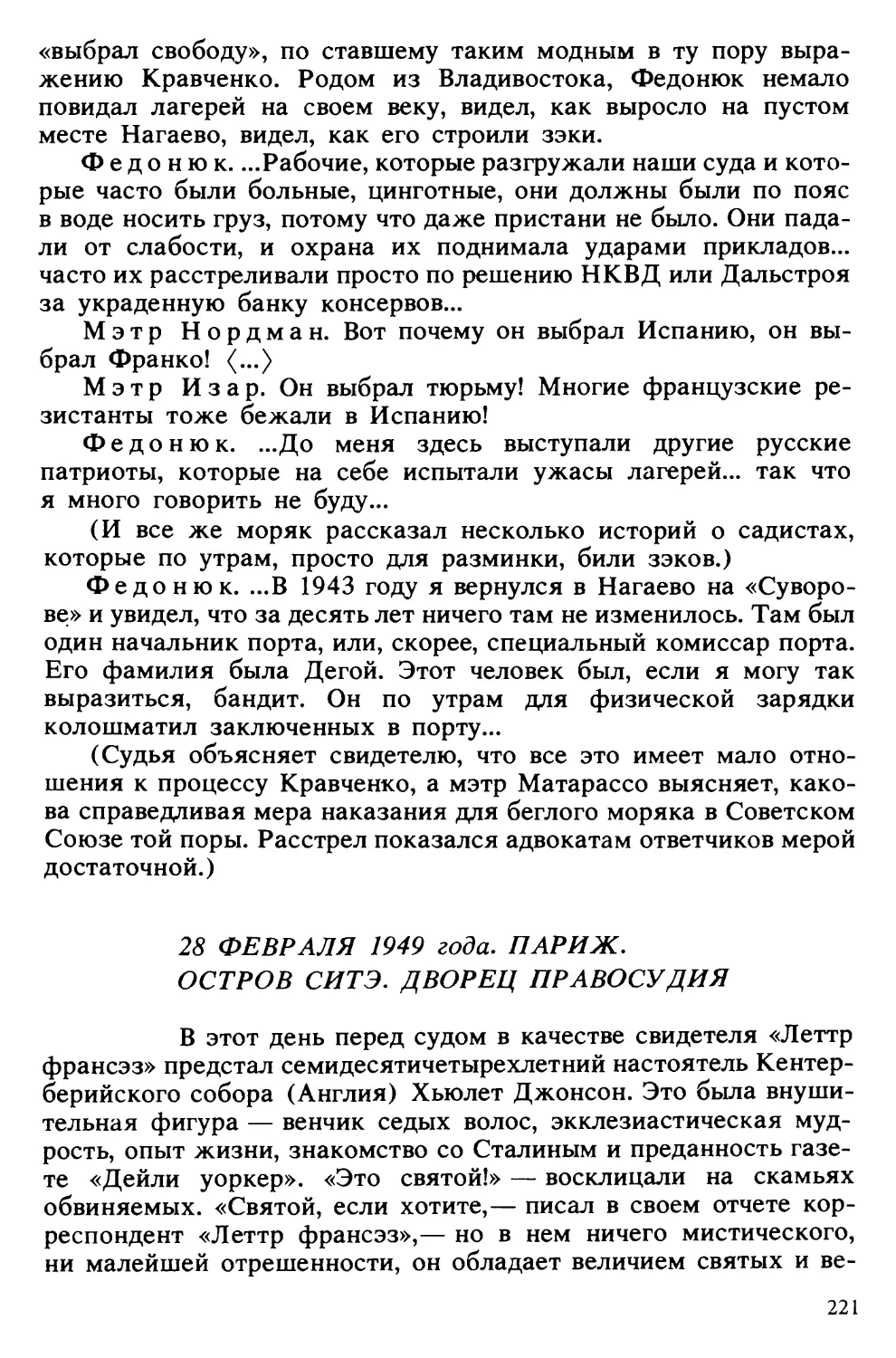

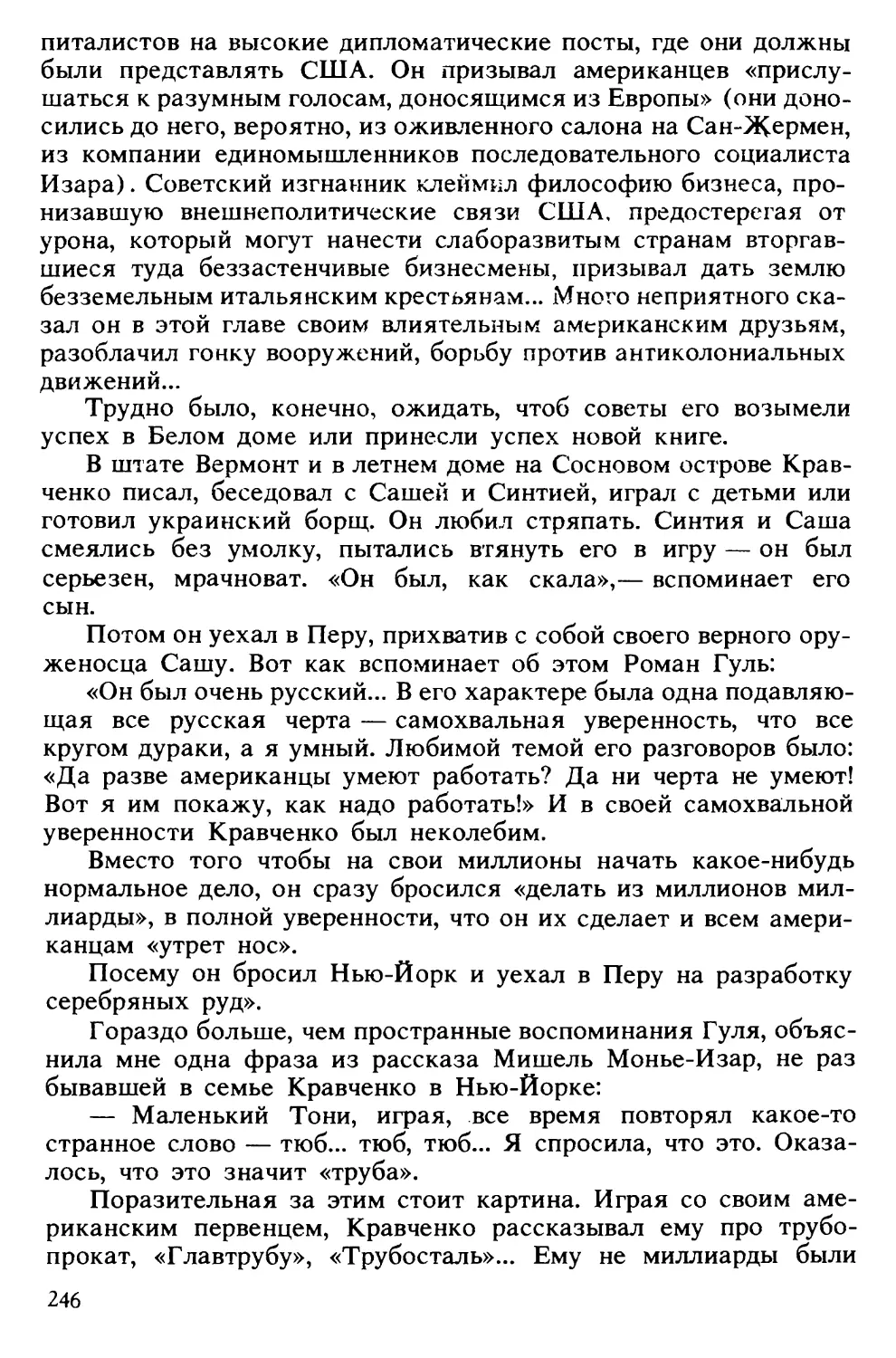

Судья Дюркем, мэтр Матарассо.

На втором плане —

Виктор Кравченко

и Саша Зембулатов

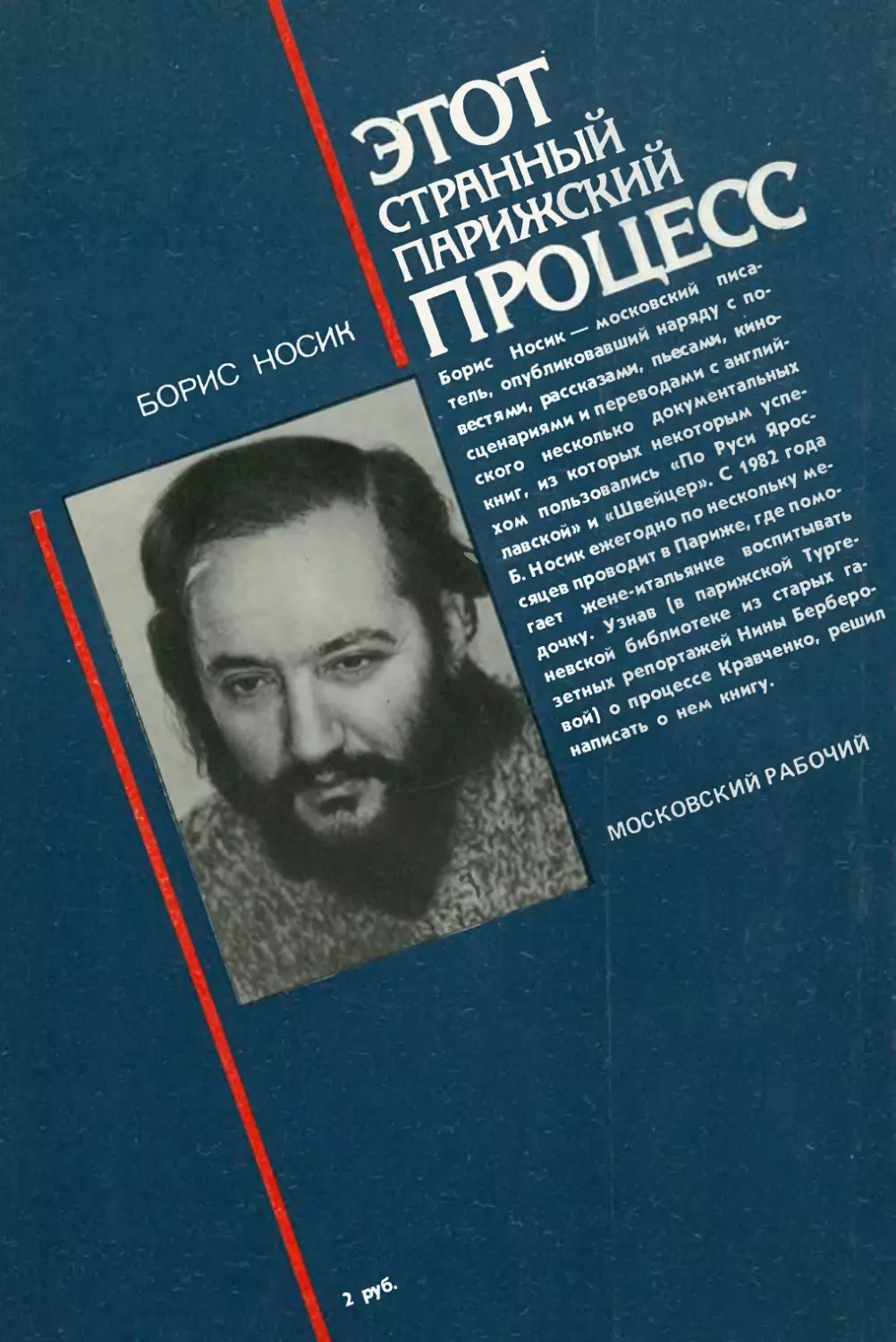

БОРИС НОСИК

ЭТОТ,

странный.

ПАРИЖСКИМ

ПРОЦЕСС

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1991

ББК 66.49

Н84

Послесловие

А. М. САЛМИНА

Носик Борис

Н84 Этот странный парижский процесс.— М.: Моск, рабо-

чий, 1991.— 256.

Сорок лет назад в Париже состоялся неслыханный процесс, на котором «предатель»

Виктор Кравченко обвинял престижную газету французских резистантов в клевете и неве-

жестве. Удивительные факты раскрывал этот «невозвращенец», автор первого на Западе

антисталинского бестселлера («Я выбрал свободу»), в ту эпоху повального энтузиазма.

Еще более удивительными кажутся сегодня аргументы его именитых противников, власти-

телей умов тогдашней Франции. Процесс изобиловал острыми, драматическими моментами,

нераскрытыми тайнами и загадками, некоторые из которых удается, впрочем, разгадать

сегодня, через четверть века после трагической гибели героя.

„ 1206000000—030

Н М172(03) — 91 21

ISBN 5—239—01144—3

ББК 66.49

© Борис Носик, 1991

Искренне убежденный в том, что истина

нужна сегодня нам всем, автор благодарит за

помощь в работе Эндрю Кравченко (США),

семью покойного мэтра Жоржа Изара — мадам

Жорж Изар, Мишель Монье, Жана Батиста

Монье, Мари Монье, Кристофа Изара, Сержа

Вильмэна, а также мэтра Матарассо, мэтра

Нордмана, мэтра Альпера, мэтра Эспинозу,

Пьера Дэкса, Гийома Малори, Владимира

Познера, Фредерика Потешера, Дени Гаскеса,

Никиту Струве, Алика Хананъе, Татьяну

Осоргину-Бакунину, Татьяну Гладкову, князя

Константина Андроникова, Жака Стамбула,

Анни Тебуль, Леона Робеля, Леона Полякова

(Франция), Наума Коржавина, Александра

Граника (США), Григория Померанца,

Константина Кедрова, Алексея Салмина,

Фридриха Фирсова, Вильгельмину Словуцкую,

Надежду Железнову, Евгения Майорова

(СССР), а также редакторов издательства

«Московский рабочий», моих соотечественников

и единомышленников.

Маме

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

ОСТРОВ СИТЭ. КЭ ДЭЗ ОРФЕВР.

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ. ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ

Уже с утра стало ясно, что зал 10-й палаты, предназна-

ченный для ведения процесса, безнадежно мал. Пришлось занять

самый вместительный зал Сенского уголовного суда Парижа —

зал 17-й палаты '. Однако к часу пополудни и этот зал был набит

до отказа — адвокаты в мантиях, истец и ответчики, свиде-

тели, журналисты, фотографы, гости (по большей части

жены адвокатов и члены дипкорпуса), а также те счастливцы

из публики, кому удалось пробиться в зал, чтобы стоять там в тес-

ноте и духоте на протяжении долгих часов.

«24 января 1949 года — это было не просто открытие про-

цесса, это была грандиозная премьера,— писал позднее один из

обвиняемых.— Камеры, панамские, новозеландские, немецкие

и американские журналисты — и они были повсюду — на

скамьях, на ступеньках, до неприличия близко к судейским».

Добавим, что были там также корреспонденты Швеции,

Англии, Голландии, конечно, французские журналисты и «единст-

венный представитель русской антикоммунистической прессы»

(как она сама себя представляет) — корреспондентка париж-

ской «Русской мысли» писательница Нина Берберова.

«...Зал вмещал около 300 человек,— писала Н. Берберова.—

Три огромных окна выходили на набережную Сены, на юг, так что

в солнечные дни приходилось спускать жалюзи от яркого света.

Председатель Дюркгейм и двое судей сидели, как обычно, на

возвышении... Перед столом председателя и судей происходило

самое действие: справа, лицом к председателю, разместились

ответчики, слева истец... Между сторонами находился «барьер» 1 2,

то есть короткие перила, к которым вызывались свидетели...

Желающих проникнуть в зал было в три раза больше, чем можно

было впустить...»

1 В репортаже Н. Берберовой — все наоборот. Но читатель должен быть

снисходителен к многочисленным неточностям документальной прозы этой

талантливой писательницы. (Здесь и далее примеч. авт.)

2 Знаменитый судебный «барьер» при ближайшем рассмотрении оказался

просто длинной железной палкой, установленной между зрителями и судейски-

ми, то есть не между противниками, а за спиной у ответчиков.

4

Итак, это был шумный процесс. Находились журналисты,

которые называли его «самым шумным процессом века» (жур-

налисты — не ученые, преувеличение для них — хлеб насущный)

и даже «самым большим процессом века». Были там люди (чаще

всего из тех, кто держал сторону обвиняемых), говорившие, что

процесс кончится через неделю, а через две будет забыт. Они

ошиблись: процесс затянулся на месяцы, а писали о нем и через

тридцать, и через сорок лет... Все, впрочем, сходились на том, что

это был очень странный процесс. Он полон был неожиданностей,

изобиловал нераскрытыми тайнами и непривычными зрелищами,

приоткрывал западному миру уголки некоей экзотической, едва

ли не потусторонней действительности, настолько странной, что

открытие это прошло почти незамеченным. Это был странный

процесс, потому что по одну сторону барьера (выражаясь фи-

гурально) стояли (а чаще сидели) известные всей Франции участ-

ники Сопротивления, резистанты, они же писатели и журналисты,

они же активисты одной из самых влиятельных в послевоенной

Франции партий — коммунистической. А по другую сторону

барьера — презренный перебежчик, «человек без паспорта»,

«изменник родины», «невозвращенец», «предатель», «иуда»,

«ползучая ядовитая гадина», «коллаборационист», еще и при-

ехавший к тому же из Америки, укрывшей его,— бастиона

империализма. То же касалось свидетелей: по одну сторону дава-

ли показания видные политические деятели, писатели, министры,

ученые, академики, генералы, полковники, депутаты, лауреаты

премии Нобеля и прочих премий, герои Сопротивления, филосо-

фы, властители умов, вожди нации, видные иностранцы. По

другую — жалкие, беспаспортные «люди со свалки», «отбросы

войны», калеки, «лакеи из обоза Гитлера», «полицаи», апатриды,

крестьяне, чистившие ныне конюшни на фермах у иностранцев,

какие-то «уголовники», прошедшие ад тюрем, лагерей, голодухи...

Согласитесь, очень странный процесс.

Собственно, в том, что проходил в Европе еще один процесс

предателя, ничего странного не было. Только что отшумели во

Франции процессы коллаборационистов, сотрудничавших с нем-

цами («коллабо»), процесс самого Петена, а в других странах —

процессы местных квислингов. Лавина «предательских» процес-

сов по всей Европе не спадала, а нарастала: уже судили в Бол-

гарии Петкова, в Венгрии — кардинала Миндсенти, не за горами

были процесс Сланского, осуждение Анны Паукер, судили быв-

ших партизан и освободителей, теперь тоже «предателей»...

Странность парижского процесса была в том, что это не рези-

станты подали в суд на «предателя», а «предатель» вызвал к

«барьеру» благородных резистантов-писателей и обвинил их ни

5

больше ни меньше как в клевете, лжи, подтасовках, в незнании

и опасном нежелании знать факты. Возмутительно и смехотвор-

но, не правда ли? Именно так и воспринял это прогрессивный

мир, и особенно ярко (на то он и был знаменитый писатель)

выразил всеобщее недоумение и возмущение Константин Симо-

нов: «Итак, с одной стороны на суде выступает этот чудовищный

выродок, с другой стороны — французский еженедельник «Леттр

франсэз» в лице своего директора Клода Моргана и редактора

Андре Вюрмсера, которых иуда Кравченко обвиняет в... клевете».

Странность этого процесса заключалась еще в том, что обвинение

в клевете удалось доказать, да и все прочее, пожалуй, тоже, хотя

для большинства людей того времени принять и признать это

было еще пока невозможно.

Странность процесса состояла и в том, что цвет французской

интеллигенции, выступавший от имени рабочего класса и кресть-

янства, не расслышал ни одного слова, произнесенного на суде

настоящими рабочими и крестьянами, не ощутил к этим людям

ничего, кроме отвращения. Странным, парадоксальным был са-

мый ход процесса, этого «грандиозного спектакля», этой битвы

идей, битвы «миров», «битвы за мир». Странным был и его исход.

Здесь было много странностей и тайн, которые мы не хотели бы

раскрывать сразу, досрочно, чтоб не расхолаживать читателя...

Необычной была и судьба участников процесса: иных из них

автор этой книжки застал еще и спустя сорок лет живыми — на

тихих улочках острова Сан-Луи в Париже, на роскошных авеню

близ площади Этуаль — Шарль де Голль; а над иными он постоял

в молчании, размышляя о превратностях судьбы, об участи

тех, кто, подобно нам с вами, посетил «сей мир в его минуты роко-

вые».

Если хоть кого-нибудь из вас, милые мои соотечественники,

переступившие сегодня вместе со мной порог парижского Дворца

правосудия, история эта заставит задуматься о происшедшем,

буду считать задачу свою выполненной, а усилия — не пропав-

шими даром...

Процесс проходил в древнем центре небольшого по размерам

столичного города Парижа, на острове Ситэ, но события, с ним

связанные, выходили далеко за пределы островка на Сене, за

рамки трех месяцев 1949 года, переплетались с судьбами многих

людей того времени, в том числе автора этой книжки, да и лю-

бого из нас. Оттого не посетуйте на отступления от классических

единств места, времени и действия. Автор обещает по возможно-

сти точно обозначать в заголовках место и время событий или

записей. Ведь главное для нас — не отступить от фактов и от

духа нашего времени, духа стремления к истине, духа человеч-

6

ности, который жив сегодня, несмотря на прискорбные взрывы

бесчеловечной ненависти то там, то сям...

«История — это воскрешение»,— говорил знаменитый Миш-

ле. И чтоб приступить к воскрешению этого, по словам журна-

листов, «главного спектакля сезона», вернемся вместе на берег

Сены, на набережную Орфевр, уже известную нашим читателям

по служебным прогулкам вполне знаменитого комиссара Мегрэ.

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПОЛДЕНЬ. ПАРИЖ.

ОСТРОВ СИТЭ. КЭ ДЭЗ ОРФЕВР. ДВОРЕЦ

ПРАВОСУДИЯ. ВЕСТИБЮЛЬ. ТУАЛЕТНЫЕ

КОМНАТЫ

Ни один из дотошных журналистов, заполнявших в тот

день зал заседаний 17-й палаты, не знал об этой женщине и не

писал...

Худенькая, элегантная иностранка пробилась через толпу,

небрежно махнув пропуском, вошла в вестибюль, тускло осве-

щенный через стеклянный потолок январским солнцем Парижа,

легко проскользнула по мозаичному полу с изображением гроз-

ных символов правосудия и укрылась в туалете. Убедившись, что

она одна, вытащила из сумочки яркий светлый парик и натянула

его на русые волосы...

Ее звали Синтия.

«Синтия была очень красивая и богатая. Под Нью-Йорком

у нее был настоящий замок... Образованная. Говорила на пяти

языках. В старости учила еще и язык индейцев-апачей... Она при-

ходила на каждое заседание суда. В уборной она надевала парик,

очень светлый, большие темные очки, гримировалась до неузна-

ваемости...»

(Из воспоминаний мадам Мишель

Монье, урожденной Изар, дочери

адвоката Кравченко Жоржа Иза-

ра, члена Французской академии.

Записано 11 мая 1989 г. в гостях

у мадам Жорж Изар.)

«...Я присутствовала на всех заседаниях процесса и, конечно,

виделась с ним каждый день...»

(Из письма Синтии Эрл, любезно

предоставленного автору худож-

ником Эндрю Кравченко в августе

1989 г.)

7

Если бы в зале был внимательный журналист, он заметил бы,

как волновалась эта худенькая американка, столько сил отдав-

шая подготовке к процессу. Впрочем, не одна она готовилась —

много людей делали это на Востоке и на Западе. Она волновалась,

потому что, кажется, это было и впрямь опасно — приезжать

сюда. А там еще маленький Тони остался дома, их полутора-

годовалый сын.

Журналисты ее не заметили: они с нетерпением ждали прибы-

тия из России первой жены Кравченко и знаменитого генерала.

Кроме того, французских журналистов всегда больше занимали

«международная расстановка сил», «тенденции» и «неумолимая

поступь прогресса», чем самочувствие отдельных деятелей прог-

ресса или реакции.

2 АПРЕЛЯ 1944 года. ДВА ЧАСА НОЧИ.

ВАШИНГТОН. ВОКЗАЛ «ЮНИОН СТЭЙШН»

«Казалось, что каждый миг этого короткого путешест-

вия в такси — от дома, где я снимал комнату, до «Юнион стэйшн»

чреват опасностью и угрозами судьбы...

Была холодная, беззвездная ночь. Вокзал тоже, казалось,

скрывал угрозу за каждым углом. А что, если я наткнусь на кого-

нибудь из сослуживцев? Конечно же два чемодана и самовольная

поездка немедленно возбудят их подозрение. А что, если товарищ

Серов или генерал Руденко уже разведали о моих намерениях?

И вдруг, точно в ответ на мои страхи, передо мной мелькнула

фигура в советской военной форме. От ужаса я покрылся

холодным потом. Натянув шляпу пониже на глаза и подняв

воротник плаща, я крался вдоль стены, повернувшись спиной

к соотечественнику.

Поскольку советские служащие путешествовали всегда в пуль-

мановских вагонах, я купил билет в простонародный вагон. Так

было меньше риска встретить кого-нибудь, кто меня знал. В туск-

ло освещенном, переполненном, сонном вагоне я остался наедине

со своими мыслями.

...Теперь, когда это случилось на самом деле, во мне не было

радостного волнения, не было взлета к новой свободе. Была мучи-

тельная пустота, в которой страхи и угрызения совести звучали

так громко, что казалось, даже сонные солдаты и матросы

в этом прокуренном вагоне могут их слышать.

...Я обрезаю свою старую жизнь под корень, думалось мне.

Непоправимо. И вероятно, навсегда. Этой ночью я превращаюсь

в человека без родины, без семьи, без друзей. Никогда больше

8

я не увижу лица и не пожму руки тех, кто для меня свои — кровь

от крови и плоть от плоти. Так, словно они уже умерли и что-то

драгоценное умерло при этом во мне. Всегда будет зиять в моей

жизни эта ужасающая пустота, этот провал, эта мучительная

мертвенность.

Там, в родном краю, те, кто работал рядом и дружил со

мной, не говоря уже о тех, кто меня любил, навсегда будут запят-

наны подозрением. Чтобы выжить, им придется изгнать память

обо мне. Чтобы спастись, им придется отрекаться от меня, как я

в свое время отрекался от других, на которых падал мстительный

гнев советского государства.

Имел ли я моральное право подвергать опасности этих не-

винных заложников в России, для того чтобы угодить велениям

своей собственной совести и выплатить свой собственный долг

правде, такой, как я ее понимал? Это было самое жестокое

из мучивших меня сомнений...»

(Виктор Кравченко. Я выбрал

свободу. Цитирую по английскому

изданию 1947 г. Перевод иноязыч-

ных текстов здесь и далее —

мой.— Б. Н.)

24 ЯНВАРЯ 1949 года.

ПАРИЖ. ОСТРОВ СИТЭ.

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Читатель уже понял, конечно, что человек этот был

беглец, перебежчик. Он не только покинул за год до окончания

войны свой пост в. закупочной комисии в Вашингтоне, где он был

одним из приемщиков военного оборудования, но и выступил

тогда же в американской печати с заявлением, направленным

против политики Сталина. Еще через два года он выпустил

по-английски книгу, разоблачавшую сталинизм, жестокости

коллективизации и искусственного голода на Украине, ужасы

партийных чисток и «большого террора», обстоятельства, сопут-

ствовавшие пакту Молотова — Риббентропа, тяжелые условия

жизни в эпоху малых и больших скачков индустриализации,

подробности октябрьской эвакуации Москвы 1941 года и еще

многое-многое, о чем все знают сегодня и у нас, и на Западе, а тог-

да еще не знали, не хотели знать или не решались. Книга его

стала бестселлером и переведена была на два десятка языков.

В начале мая 1947 года она вышла во Франции, где, как и в США,

имела большой успех. И вот через полгода после появления

книги (с таким опозданием во Франции книги обычно не рецен-

9

зируют) в коммунистическом еженедельнике «Леттр франсэз»

появилось вдруг сенсационное разоблачение «Как был сфабрико-

ван Кравченко», подписанное никому не известным именем —

Сим Томас. Автор ссылался на какого-то агента ФБР, давшего

ему информацию. Кравченко подал на газету в суд за клевету

и оскорбление (диффамацию). Первое заседание суда состоялось

в уже описанной нами обстановке 24 января 1949 года под пред-

седательством судьи Дюркема.

Конечно, судиться следовало прежде всего с Симом Томасом,

но журналист этот так и не материализовался, так что иск был

направлен против директора еженедельника журналиста Клода

Моргана и его соредактора, автора новых оскорбительных

статей о Кравченко писателя Андре Вюрмсера.

Судья. Заседание открыто. Огласите дела.

Секретарь суда. Дело 11: Кравченко против Сима То-

маса, Моргана, «Леттр франсэз». Дело И-бис: Кравченко против

Моргана. Дело 12: Кравченко против Моргана — Вюрмсера.

Судья. Сим Томас, судя по всему, так и не появился... Итак,

месье Кравченко, вам предоставляется слово... Только прошу

прощенья, я обязан вас задержать еще на несколько мгновений,

чтобы огласить газетные материалы, которые вменяются в вину

ответчикам. 13 ноября 1947 года «Леттр франсэз» напечатала

статью, подписанную «Сим Томас» и озаглавленную «Как был

сфабрикован Кравченко». В этой статье можно прочесть сле-

дующее:

«Он (Кравченко) часто пьянствовал до того утреннего часа,

когда ему советовали, хоть бы и пьяным, отправиться прямо на

службу. Пил он много, не прочь был играть при случае, в общем,

находка для шпиона.

Хотя в 1937 году он был исключен в Никополе — впрочем,

не по политическим причинам, а по моральным,— он утверждал,

что ему эту свою хитрость всегда удавалось скрывать.

В Первоуральске, где он был начальником цеха, он подделы-

вал отчеты, чтоб получать премии.

В 1941 году в Кемерове, на Урале, он предстал перед судом

за нарушение финансовой дисциплины.

Он мне как-то сказал *, что начальство из закупочной комис-

сии решило отправить его в Москву. Я ему посоветовал тянуть

время, сказать, что ему еще надо долги уплатить, это было так, но

мы его долги уже все уплатили. Все шло, как было предусмот-

Напомним, что рассказ идет как бы от имени агента ФБР.

10

рено, и эта помощь, которую мы ему оказывали, будет более

полной — так мы предложили ему».

«Побег, о котором он говорит,— это была просто увесели-

тельная прогулка, все было готово для его приема. У Чаплина

была идея предложить ему, чтоб он написал книжку. Кравченко

принялся за это с большим желанием. За несколько месяцев он

высидел страниц шестьдесят, едва ли удобочитаемых и практи-

чески непригодных. Он мне их как-то показывал, просто любо-

пытства ради, как курьез. Но потом, плюнув на кравченковский

«труд», наши друзья «меньшевики» соорудили книженцию в

тыщу страниц за его подписью».

«Потом говорили, что Кравченко не показывается, потому что

его жизнь в опасности, а это скорей потому, что он не тот человек,

который книжку эту писал, не человек своей книги, это даже по-

следние идиоты понимать стали».

Вот первая статья. Другие были покороче.

...Тут с вашей стороны небольшая ошибка, и я хочу, чтоб вы,

обвиняемые, ее со всей определенностью поняли: это не Кравчен-

ко должен доказывать, что он не лжец, а вы должны представить

доказательства фактов, в которых вы его обвиняете.

Мэтр Нордман (адвокат «Леттр франсэз»). Мы это сде-

лаем.

Судья (читает статью А. Вюрмсера). «Это истина, что Крав-

ченко марионетка, которую дергают за толстые веревочки из

США (...) Мы готовы представить доказательства всего, что мы

говорили, и, более того, разоблачить ложь, которая содержится

в книге, подписанной его именем, где Советский Союз представ-

лен как страна, объятая полицейским террором».

«Книга, подписанная Кравченко, построена на совершенней-

ших искажениях, так, чтоб заставить нас забыть о том, что троц-

кистский центр, который организовал убийство Кирова... Горь-

кого и его сына, был возрожден на территории Соединенных

Штатов теми, кто дергает сегодня за веревочки их марионетки

Кравченко».

Это статьи. А теперь я предоставлю слово господину

Кравченко.

Кравченко. Господа, я счастлив, что нахожусь во Франции

и предстаю перед судом демократической страны. Соединенные

Штаты предоставили мне свободу и спасли мне жизнь, отказав-

шись выдать меня Советскому Союзу. Я прошу теперь фран-

цузских судей восстановить и утвердить справедливость...

...Я люблю мое отечество и люблю своих соотечественников,

но я предпочел избрать ссылку и предпочел никогда не увидеть

больше моих родных и близких — я не знаю даже, какова сегод-

11

ня их участь! ...Это было воистину драматичное решение с моей

стороны... На самом деле это даже не я принял решение, а те стра-

дания и то отчаяние, которым я был свидетель, привели к нему,

приняли его за меня. Миллионы людей испытывают те же

чувства, что и я. Мне повезло — у меня была возможность поки-

нуть мое отечество, сохранив при этом верность этому отечеству,

народу и отческим традициям.

...Необходимость обработать мои показания, написать мою

книгу была одним из тех факторов, которые побудили меня по-

рвать с Советским Союзом. Я писал эту книгу в условиях, которые

иногда были трудными. Мне приходилось прятаться, приходилось

менять местожительство, прячась от советских агентов. Надеюсь,

теперь весь мир убедился, что я существую и что я не какой-то

призрак, минус хабенс, каким хотела бы видеть меня «Леттр

франсэз», существо, не способное написать свою книгу. Я заяв-

ляю здесь официально, с полным сознанием ответственности, что

я не имею никаких связей с секретной службой Соединенных

Штатов или с какой бы то ни было иной службой... Я и на самом

деле должен сохранить свою независимость, чтобы люди верили

моим показаниям и мои действиям. Я слишком дорого заплатил

за эту независимость, чтоб жертвовать ей сейчас в чьих бы то ни

было интересах.

...Я не смешиваю Россию и народ с советским режимом.

Сталины и Молотовы приходят и уходят, а Россия пребудет веч-

но. Я борюсь против советизма, а не против России; я против ком-

мунизма, но не против народа России, русских, украинцев, всех

других. Все, кто честно прочитал мою книгу, смогли в этом убе-

диться.

В то время как господин Торез, который бросил свой полк

в войну и укрылся... в Кремле в ту пору... остается героем и при-

тязает на руководство французским народом, я, который остался

в стране, бывшей союзником Франции, имевшей с ней военный

договор и боровшейся с фашизмом,— я являюсь предателем.

Мэтр Нордман. Господин судья, господин Кравченко —

иностранец, выступающий на заседании французского суда. Я на-

хожу недопустимым, чтоб он вмешивал в дело бывшего вице-

президента республики.

Мэтр И з а р. Бывший вице-президент Французской рес-

публики — лидер партии. Это его товарищи по партии выступают

сегодня против Кравченко, и я хотел заметить, что время, когда

господин Торез прогуливался под охраной наряда жандармерии,

минуло; оно кончилось.

Мэтр Нордман. Господин судья, я требую, чтобы Крав-

ченко уважал государственных деятелей Франции.

12

Мэтр Изар. Он больше не является государственным дея-

телем, он политический деятель.

Судья. Продолжайте.

Кравченко. ...В своей книге я рассказал правду о жизни

советского народа... Я знаю, что меня обвиняют в преувеличениях.

Но помните ли вы, как до вас доходили известия о немецких

концлагерях? Разве не считали тогда эти известия преувеличен-

ными? Истина стала очевидна лишь тогда, когда увидели дейст-

вительность такой, какова она есть.

Вы услышите здесь моих свидетелей, вы увидите докумен-

ты... Мои свидетели — советские граждане, у которых нет больше

ни отечества, ни национальности. Они были угнаны в Германию на

принудительные работы, и все, что у них было в Жизни, осталось

позади, на родине. И все же, когда война кончилась,, эти люди

предпочли голод, холод, неопределенность своего положения,

утрату отечества, подданства и национальности возврату в поли-

цейское государство.

...У некоторых из них еще есть родные и близкие в Советском

Союзе, люди, которые после этого процесса могут стать жерт-

вами тяжелых репрессий. И все же свидетели эти явились сюда,

чтобы подтвердить, что все, что я сказал в моей книге о жизни со-

ветского народа и действиях советского правительства,— это

правда. Мои свидетели расскажут вам, каково жить в Советском

Союзе и почему они больше не желают быть там париями поли-

цейского государства; они вам расскажут о своей вере в свободу

и правосудие, о любви к своей стране.

...Откуда господин Морган, господин Вюрмсер знают людей,

которые должны прибыть из Советского Союза? В своей книге

я не называл этих людей по именам... Какую цену обещали

этим людям за показания? Будут ли их показания объективными?

...Все эти люди отлично знают, как знают это руководители

Кремля и их агенты во Франции, какова на самом деле советская

реальность, которая является реальностью угнетения, подавления

любой свободы и вынужденных славословий в адрес руководи-

телей Кремля. Они знают, кто истинные повелители судеб русско-

го народа; они знают, что нет никакой демократии в Советском

Союзе и никакого социализма; они знают, что советская дейст-

вительность — это социализм темниц, угнетения и тиранов, кото-

рые приносят страдания русскому народу. Это социализм врагов

рабочего класса всех стран, социализм врагов свободы.

О господа, без демократии не может быть ничего, кроме

варварства. (...)

Я верю в правосудие и свободу Франции, которые пресле-

дуют ложь и клевету... Вам решать, где сейчас силы зла, а где

силы правды.

25 СЕНТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.

ПАРК ВОЗЛЕ ДОМА ВОЛОШИНА

В осеннем коктебельском парке я перебираю фотог-

рафии, пытаясь услышать голос злосчастного перебежчика.

Вот он в отчаянии или в изнеможении закрыл лицо руками —

его привычный жест. Откинулся на скамью и слушает речи —

в глазах безысходность, тьма. Между тем все корреспонденты

писали о пронзительном блеске его глаз. Все отмечали, что

это высокий, статный, красивый мужчина. У него вьющиеся

темные волосы. Красивый очерк рта. Две резкие складки на

щеках, близ уголков рта. На нем безупречно сшитый синий

костюм. В его одежде всегда поражают строгость и вкус.

И враги и друзья дают тот же портрет, но с противополож-

ной окраской, конечно. «Это был фат,— пишет его непримиримый

враг Андре Вюрмсер,— у него была голова «человека, уволен-

ного из казино», как сказал Жео Лондон, «красавчика с картин-

ки», как писал Марсенак, Луиза 1 отметила эту слишком придав-

ленную прическу, эту излишнюю жестикуляцию жуликоватого

уличного разносчика, который хочет убедить покупателя, эти

бурные неистовства его голоса, в которых выделяется слово

«Политбюро», на какой бы вопрос он ни отвечал, хотя было бы

достаточно «да» или «нет», этот пафос кулаков, прижимаемых

к груди, когда от него неосторожно требуют назвать какую-то

дату или имя, а он не может ответить».

«Замечательная голова баловня женщин, стареющего в пи-

жаме,— пишет еще один враг, корреспондент «Леттр франсэз»

Марсенак.— И этот тип сумрачного, утомленного и необузданно

вспыльчивого человека, который даже может ввести в заблужде-

ние, пока не заглянешь ему в глаза. Но когда заглянешь в них,

поймешь все. ...Вот первообраз русского из кавказских пещер,

этой «славянской ярости», этой «фуриа слав» и Достоевского —

в пределах постижимости... Надо признать тем не менее, что

речь его была составлена неплохо».

Оставил портрет Кравченко и его французский переводчик

Жан де Керделанд, впервые увидевший его в Нью-Йорке и

написавший об этом тридцать три года спустя:

«Загнанный беглец был красивый детина сорока лет, плотный,

могучего сложения, и первое, что бросалось в глаза при знаком-

стве, была его густая шевелюра, его вьющиеся темные волосы,

1 Жена Вюрмсера, журналистка, написавшая совместно с ним книгу

путевых впечатлений о Советском Союзе.

14

а также смущавшее собеседника выражение его ясного взгляда,

в котором была то искренность, то какое-то беспокойство.

И манеры его, и одежда отличались поразительной природ-

ной элегантностью, которую этот осужденный изгнанник ухит-

рялся сохранять в условиях своего вечного бегства, ею отмечены

были и повадки его, и достоинство поведения. Очень скоро вы

начинали чувствовать к нему симпатию и даже, можно сказать,

привязанность. Женщины, вполне вероятно, должны были нахо-

дить его неотразимым. Сам он тоже испытывал к ним сильное

влечение и нисколько этого не скрывал — так же как не пытался

скрыть свое явное пристрастие к тонким винам и изысканным

блюдам. Нужны ли еще другие черты этой личности, которую,

впрочем, не так легко обрисовать, вероятно из-за наличия в ней

черт совершенно противоречивых...»

Многие из тех, кто видел Кравченко, отмечали его восточный,

«левантинский», а некоторые даже семитический тип. Отца

Кравченко звали Андрей Федорович, деда Федор Пантелеевич,

но как знать? О, Украина — скрещенье дорог и народов. Знако-

мые вспоминали о резких переходах его настроения, о взрывах

темперамента.

— Иногда это был настоящий лев,— говорил мне в Париже

князь Константин Андроников, бывший официальным перевод-

чиком на процессе,— а иногда глядишь — потерянный человек.

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Судья. Господин Морган, хотите ли вы сделать

заявление?

Морган. Господа, это не я должен был предстать сейчас

перед судом и подвергнуться преследованиям Кравченко, а мой

друг Жак Декур, который основал «Леттр франсэз», должен был

быть его директором, человек, дело которого мы продолжаем.

Но Жак Декур был расстрелян раньше, и это я руковожу

«Леттр франсэз» с 1942 года, и это я принял решение напечатать

статью Сима Томаса, отрывок из которой вы зачитали, господин

судья,— лишь небольшую ее часть. Почему я ее напечатал? По-

тому, что я полностью доверяю сведениям, которые доставил

мне наш корреспондент из Соединенных. Штатов, потому, что

статья эта подтверждала мои впечатления от книги Кравченко,

и потому, что другие факты соответствовали тому, что нам сооб-

щил Сим Томас. В ходе процесса эти расследования будут под-

15

тверждены, уточнены, а наши свидетели дадут доказательства

того, что мы правы.

Я напечатал статью Сима Томаса, поскольку я оставался ве-

рен нашим идеалам Сопротивления... Если же я не соглашаюсь

назвать суду истинное имя Сима Томаса, то это оттого,

что, как я уже заявил мэтру Нордману, я не хочу подвергать

его репрессиям...

Литературный еженедельник «Леттр франсэз» защищает чис-

тоту литературы. Он борется против литературы безволия, отча-

яния и человеческой деградации, которая разлагает французскую

публику; он защищает французскую мысль от массового втор-

жения американских изданий вроде «Ридерз дайджест», «Кон-

фиденс», большинства детских журналов...

6 МАЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ.

ФРАНЦИЯ. ШАМПАНЬ

Мы сидели в саду. Я все утро напрасно терзал пишу-

щую машинку — работа не шла. Мой друг читал отчет о процес-

се Кравченко, переснятый для меня симпатичным испанцем, биб-

лиотекарем в Центре Помпиду.

— Мне надоело ждать,— сказал мой друг.— Что с этим Си-

мом Томасом? Был ли Сим Томас? Ты-то должен знать?

— Пожалуй, кое-что я уже знаю,— сказал я.— Но если я все

сразу выложу, ты не будешь читать дальше. Попробуй сам дога-

даться.

— Я ведь не знаю, что за человек был Клод Морган. Оратор

он не блестящий, это видно...

— Да, это видно. И писатель был средний... Но вот человек —

разный. До войны он не был «левым», во время Сопротивления

сблизился с коммунистами. Очень гордился знакомством с таки-

ми знаменитостями, как Арагон, Веркор, Торез. Похоже, человек

не очень счастливый. У него, кажется, были сложные отно-

шения с отцом, членом академии Леконтом. Репортеры описыва-

ют его красное лицо, небрежную одежду, вельветовый пиджак, его

смущение, растерянность... Я переменил к нему отношение, про-

читав его предсмертную книгу. Но об этом позднее. А вот знаме-

нитый их литературный еженедельник я б и сам полистал с

удовольствием...

16

10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

За этим вот столом сидел, бывало, до закрытия эрудит

М. Алданов, перебрасываясь изредка замечаниями с П. Мурато-

вым или М. Осоргиным... Альберту Швейцеру библиотека эта по-

казалась неуютной, да и я что-то с утра не могу ничего найти.

Впрочем, «Леттр франсэз» за январь — февраль 1949-го мне дали

почти сразу. Гляди, и правда вовсю идет борьба «за чистоту

литературы», о которой сказал на процессе Клод Морган: поно-

сят Дос Пассоса, который «состоит на службе херстовской

прессы», Хемингуэя, который «мажет грязью» Испанскую респуб-

лику, и, вообще, клеймят декаданс и прислужничество амери-

канской литературы. Зато Вюрмсер хвалит книги Моргана (ди-

ректор газеты) и директора «Юманите» Куртада; Веркор, оправ-

дываясь перед.Вюрмсером, униженно пишет, что он вовсе не ста-

вил партию под сомнение, а только хотел сказать, что коммунисты

тоже люди. На первой странице портрет с подписью «Федосеев».

Кто ж это? Ну да, Фадеев, конечно. Вот и статья Эльзы Триоле

про Фадеева-Федосеева, который выступает сегодня как «нежный

садовник литературы»: «Если Фадеев с такой яростью обрушива-

ется на театральную критику, то это оттого, что он рачительный

садовник». О чем же все-таки речь? Я заказываю «Литератур-

ную газету», и все становится ясным. Главная угроза миру и бе-

зопасности идет в те дни от группы театральных критиков: «Шипя

и злобствуя, пытаясь создать некое литературное подполье,

они охаивали все лучшее, что появлялось в советской литературе.

Они не нашли доброго слова для таких спектаклей, как «Великая

сила», «Московский характер», «Хлеб наш насущный»... Мишенью

их злобных и клеветнических нападок были в особенности пьесы,

удостоенные Сталинской премии». Как же они посмели? Погля-

дим. Выясняется, что и не очень посмели. Просто промолчали

стыдливо, не хватило духу всю эту лабуду хвалить. А «метод

замалчивания... является тоже формой критики». Это сказал ве-

личайший из театральных критиков всех времен и народов. Вот

и многозначительный список злодеев: Юзовский, Борщаговский,

Гурвич, Блейман, Эфрос, Ромм, Аркин, Бескин, Левин, Альтман,

Данин, Хольцман, Крон. «Нежный садовник» не дремлет. Браво,

Эльза!

Смотрю на даты... Это печаталось в дни процесса. Золотая

моя студенческая юность! Как же, как же! Помню: прорабаты-

вали их раз в неделю, этих космополитов. Помню, Ларка Сте-

панова спросила на семинаре с наивностью: «Ну и что такого,

что ему нравился «Гамлет»?» А вот то! По мозгам его, по мозгам.

И вас тоже...

17

Вот и еще мужественная статья из «Леттр франсэз», называет-

ся «Жданов и мы»: «Известно, какую огромную роль он играл

для советских интеллигентов, и, наберемся мужества, чтоб приз-

нать — эту роль он не может не играть за пределами СССР, в

жизни мыслящих и читающих людей... Заходит ли речь об ис-

кусстве и литературе, о музыке или живописи... он протягивает

спасительную руку, чтобы вывести художников из их противоре-

чий...»

Ну вот, теперь мне хоть известно, чем гордился Морган.

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Судья Продолжаем заседание. Господин Вюрмсер

имеет слово.

Вюрмсер. ...С той минуты, как я прочел этот роман, мо-

им долгом было ответить на него. Это был мой долг журналиста,

это был мой долг француза, это был мой долг человека, это был

мой долг перед товарищами по Сопротивлению... Правдоподобно

ли, чтобы через тридцать один год после рождения нового строя,

после того как десятки тысяч французов побывали в Советском

Союзе, как история принесла нам столько сведений и столько

уроков о Советском Союзе, является вдруг некто и заявляет: «Вы

ничего не знаете! К счастью, есть я...» И можно ли поверить, что

Советский Союз сплошь населен полицейскими, хотят,

чтоб мы поверили этому вопреки всем фактам и самой истории

этих тридцати с лишним лет. Велика сила этого строя, вели-

кие испытания выпали ему, самая долговечность его значитель-

на, поскольку он выдержал время великих исторических испыта-

ний. История дала нам великий урок, он заключается в том,

что всякий, кто высказывается против Советского Союза, выска-

зывается тем самым и против Франции.

Мэтр Изар. Ого-го!

Вюрмсер. Я попросил бы, чтоб меня не перебивали, мэтр.

Мэтр Изар. Я просто хотел подчеркнуть это место, оно

того стоит, а комментировать его я буду потом.

Вюрмсер. ...Мы узнаем сейчас от Кравченко, что зверства

совершались не 6 Бухенвальде, а в Сибири! Нам скажут сейчас, что

наши депортированные товарищи погибли в крематориях на Ку-

бани, до этого уже недалеко!

...Что останется от Кравченко... несколько месяцев спустя?

То же, что осталось от его предшественников, как бы велики

18

ни были их фанфаронство, их похвальба, их мегаломания. Прой-

дет несколько месяцев, и мы не будем говорить о них больше.

Мы будем говорить обо всем остальном.

...Это процесс, на котором пропагандист судит писателей.

...Да о чем вообще идет речь? В принципе — о суровой, очень

даже суровой статье, которую один журналист написал,— я не

пойду так далеко, чтоб назвать Кравченко своим собратом,—

о Кравченко.

Мэтр Изар. Сим Томас — журналист?

В ю р м с е р. ...Это политический процесс, которым иностран-

ная пропаганда хочет повредить нашей дружбе с третьей страной...

Но почему в Париже и почему сейчас?.. Это процесс свободы

предпринимательства против свободы.

10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

ЦЕНТР ПОМПИДУ. БУФЕТ

— Но чем все-таки объяснить,— говорю я,— это

нежелание знать? Это ослепление? Это тупое упрямство?

— Объяснять следует, исходя из положения Франции, только

из этого,— говорит мой друг Дени.— Из ее экономического поло-

жения. Из ее политического положения. Из борьбы классов.

Сам вспомни...— Дени улыбается.— Ты не помнишь, наверно...

Но почитай.

О, здесь у него найдется что почитать. Дени — библиотекарь

в Центре Помпиду.

Все, кто писал о процессе или о книге Кравченко, прежде

всего описывали ситуацию во Франции. Вот что говорит в пре-

дисловии ко второму французскому изданию книги Пьер Дэкс:

«...французский перевод вышел на той самой неделе, когда ми-

нистры-коммунисты были исключены из правительства Рамадье.

Книга продавалась в тот год, когда был разорван союз между

СССР и западными странами, объединившимися с СССР в борь-

бе против Гитлера, в самом начале периода, который мы впо-

следствии называли «холодной войной». Этот разрыв был ознаме-

нован первой конференцией Коминформа, объединившей 22 сен-

тября 1947 года девять европейских компартий в Шклярской

Порембе, в Польше, под водительством Маленкова и Жданова...

Жданов объявил, что мир неумолимо рассечен на два антагонис-

тических лагеря, лагерь империалистический и лагерь антиимпе-

риалистический, демократический... Компартия должна встать во

главе сопротивления тому... что она защищала накануне «во всех

19

сферах: правительственной, политической, экономической и иде-

ологической».

ФКП совершила поворот на 180 градусов в октябре 1947 го-

да, подняв в ноябре волну стачек, которые принимали порой

характер восстаний... 13 октября «Леттр франсэз» напечатала

статью Сима Томаса против Кравченко. В том, что это произо-

шло через шесть месяцев после появления книги, не было ничего

случайного».

«Почему в Париже и почему точно через шесть месяцев?» —

спрашивает Дэкс о статье Сима Томаса. «Почему в Париже и

почему сейчас?» —вопрошает Вюрмсер о процессе, точно забывая

о поздней реакции его газеты. Оба намекают на

политическую подоплеку событий. Оба верят в железную логику

их развития («ничего случайного»). А мы? Мы с вами не будем

спешить с выводами...

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

В ю р м с е р. Не может ли истец мне ответить, только

пусть сам ответит, как кончается «Кукольный дом»? Нет, нет,

я прошу вас, пусть Кравченко выйдет к барьеру!

Мэтр Изар. Господин судья, здесь не место для советской

авторитарности!

Судья. Умоляю вас, господа!

Кравченко. Не вижу, какую это имеет связь с процессом.

Вюрмсер. Возможно ли, чтоб он отказался ответить на

такой безобидный вопрос?

Мэтр Нордман. А Кравченко продолжает разговаривать

со своим переводчиком.

Кравченко. Я не хочу отвечать на этот вопрос и хочу,

чтоб судья положил конец этой комедии.

Вюрмсер. Объясняю. В книге, на авторство которой он пре-

тендует, говорится о «Кукольном доме» Ибсена, пусть он нам

скажет, как кончается «Кукольный дом».

20

10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

До конца своих дней вспоминал Андре Вюрмсер, как

ловко в первый же день процесса разоблачил он своего против-

ника. Кравченко рассказывал год спустя: «Переводчик, переводя

мне вопрос, перевел французское «кончается» как русское «скон-

чался», и я все ворочал и ворочал в мозгу эту загадочную смерть

какого-то дома куклы».

Впрочем, уже на заседании выяснилось, что в России пьеса

эта была известна как «Нора». Под этим названием и знал ее по-

дозрительный Кравченко, который уверен был, что такая ловуш-

ка могла быть придумана для него только московским советчи-

ком, знавшим, под каким названием пьеса идет в Москве.

Тем не менее в 1979 году Вюрмсер с гордостью описывал свою по-

беду над врагом: «...он не знал книг, которые упоминались в его

книге!» Таких побед у него было не так много: как скоро выясни-

лось, процесс был довольно слабо подготовлен защитниками

«Леттр франсэз». Да и вообще, что до победы, то победителей

ведь и вовсе не было на этом странном процессе.

24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Мэтр Изар. Когда и как господин Вюрмсер узнал

и убедился, что господин Кравченко — это марионетка, грубые

тесемки которой изготовлены в США?

Вюрмсер. Когда я прочел статью Сима Томаса в «Леттр

франсэз».

Мэтр Изар. Благодарю вас. И это единственное доказа-

тельство, которым вы располагали?

Вюрмсер. Этого более чем достаточно. Вы не знаете,

что такое «Леттр франсэз», мэтр.

Мэтр Изар. И Сима Томаса вы тоже не знаете?

Вюрмсер. Лично не знаю.

Мэтр Изар. Хорошо. Вы, стало быть, испытываете ог-

ромное доверие к вашей газете и еще большее доверие к господи-

ну, который принес вам заявление американского сыщика. А по-

чему ж тогда, господин Вюрмсер,— и это не пристало господину,

который называет Кравченко лжецом...— в газете, которую вы

представляли только что оба как гордость французской словес-

ности и как образец объективности,— почему же, говоря о первом

21

заявлении Кравченко во вторник 4 апреля 1944 года газете

«Нью-Йорк тайме», вы выбросили следующие строчки:

«Господин Кравченко по патриотическим мотивам отказался

обсуждать вопросы, связанные с военными действиями Советской

России, или раскрывать какие бы то ни было детали, касающиеся

ее экономики, в особенности всего, что касается вопросов осу-

ществления поставок по ленд-лизу...»

...Второй вопрос. В статье, называющей Кравченко лжецом, гос-

подин Вюрмсер обосновывает это утверждением Кравченко, что

советско-германский пакт не был вовсе подписан, чтобы выиграть

время для подготовки войны с нацизмом. «Нет, заявляет Крав-

ченко, аргумент о том, что пакт был подписан, чтоб выиграть вре-

мя... был придуман позднее». На это господин Вюрмсер отвечает:

«Кравченко лжец, потому что в речи по радио 3 июля 1941 года

Сталин заявил: «...заключив с Германией пакт о ненападении,

мы обеспечили нашей стране мир на полтора года...»

То, чего не привел господин Вюрмсер и чего он не приведет,

это слов, которые предшествовали этой фразе... Ибо там сказа-

ны вещи очень важные.

«Понятно,— это говорит Сталин, но не господин Вюрмсер, ко-

торый выкинул этот отрывок,— понятно, что наша миролюбивая

страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта,

не могла стать на путь вероломства»,

В ю р м с е р... Я не мог цитировать всю речь Сталина, и какое

отношение это имеет к аргументу Кравченко?

Мэтр Изар. Следующее: если Сталин заявляет что

Россия ни в коем случае не собиралась вести войну с Герма-

нией, из этого следует, что вовсе не для подготовки войны с Гер-

манией, которой она и не собиралась вести, если только Германия

не нападет на нее сама, заключила Россия этот пакт, вовсе не

для того, чтобы выиграть время. Мне кажется, это ясно.

...Почему же, господин Вюрмсер, почему коммунистическая

пресса и ораторы-коммунисты никогда не цитируют приведенный

мной отрывок?

Вюрмсер. Вы хотите, чтоб я цитировал все шесть страниц,

мэтр?

Мэтр Изар. Если б вы процитировали эти два кусочка,

вы не смогли бы назвать Кравченко лжецом. Вот почему я и за-

дал вам этот вопрос.

22

11 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

УЛИЦА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР.

КВАРТИРА МАДАМ ЖОРЖ ИЗАР

— Вы ведь знаете, что мой муж еще до войны был со-

циалистом? — спрашивает мадам Изар и, несмотря на преклон-

ные годы, с достоинством выпрямляется в кресле.

— Да, я знаю. Мэтр Жорж Изар был депутатом от департа-

мента Мерт-и-Мозель. Я знаю, что он был писателем. Я читал

книгу «Человек — это революционер» и другие его книги. Знаю,

что он был в Сопротивлении, и мне симпатично, что он так редко

упоминал об этом на процессе... в отличие от его противников,

которые говорили об этом постоянно.

— Он был избран во Французскую академик}. Причислен

к лику «бессмертных».— Мадам Жорж Изар горько усмехает-

ся.— «Бессмертным» он прожил только год.

— А кто эта чета новобрачных на фотографии?

— Не узнаете? Это же Саша Вильмэн и моя дочь Мадлен.

Саша был секретарем и переводчиком Кравченко на процессе...

— Саша Зембулатов? Я не знал, что он был женат на вашей

дочери. А почему он Вильмэн?

— Вильмэн — фамилия, которую мой муж носил в Сопро-

тивлении. Это как бы его подпольная кличка... О, все это целая

история...

Мадам Жорж Изар умолкает. Она погрузилась в историю

этих дней... Сорок лет назад, когда в их квартире на бульваре

Сен-Жермен впервые появился этот неистовый русский, этот

Кравченко...

— Я вам расскажу позднее,— говорит мне мадам Монье,

дочь мэтра Изара.— А сегодня мы вынули из ящика эту фотогра-

фию, потому что должен был зайти Серж. Сын Саши и Мадлен...

Да, мама права, это целая история. Мне было тогда девятнадцать,

Мадлен восемнадцать, была еще одна сестра, младше нас... Мы

каждый день бегали на Кэ дэз Орфевр, в зал 17-й палаты, где отец

защищал Кравченко...

23

24 ЯНВАРЯ 1949 года,

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПАРИЖ.

СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ

Мэтр И з а р. ...Я хотел бы задать этим господам,

которые столько говорили здесь о патриотизме, следующий воп-

рос: господин Кравченко — это предатель, потому что в 1944 году

он покинул гражданскую комиссию в Вашингтоне, чтоб остаться

в стране, которая была союзницей Советской России и воевала

против Германии?

Вюрмсер. Это она воевала, а не Кравченко.

Мэтр Изар. Так вот, почему и каким образом господина

Андре Марти *, который заново издал... всего три дня назад... свой

труд, который называется «Славные дни на Черном море», так

вот, почему Андре Марти эти господа считают патриотом? Я

прочту из брошюры господина Марти всего два отрывка, о них

и будем говорить. Предатель он? Или он патриот?

«Назавтра, пишет Марти, полк направился в сторону Астер-

ной... Саперы, распропагандированные активными профсоюзны-

ми деятелями, были с большевиками, они взяли в руки оружие и

прогнали офицеров. Слава 58-му! Слава также 175-му пехот-

ному... и т. д., которые восстали и которые отказались подчи-

няться прогерманскому правительству!» ...Господин Марти —

олицетворяет ли он в глазах коммунистов патриотическую славу

Франции?

Вюрмсер. Да.

Мэтр Изар. Вот и все, что я хотел знать.

Вюрмсер. Превосходно.

Мэтр Изар. Так вот, мы установили здесь, что есть двой-

ная мера и двойной счет у коммунистической партии. Во всяком

случае, я констатирую, что г. Марти подбивал моряков и солдат

бунтовать против их офицеров, восставать против приказов фран-

цузского правительства, правительства Клемансо, который выиг-

рал войну. Господин Марти, офицер, имел право рассуждать,

имел право судить, прав ли Клемансо. А господину Кравченко

оставалось сделать только одно: вернуться в Советскую Россию

и быть расстрелянным НКВД.

1 Видный деятель Французской компартии, участник революционных собы-

тий в России; работал в Москве в Коминтерне, комиссар интербригады в Испа-

нии, избирался в Секретариат ФКП в 1945—1950 годах, а вскоре после процесса

Кравченко был обвинен во фракционной борьбе и сотрудничестве с полицией,

освобожден от всех должностей и исключен из партии.

24

23 ИЮНЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ'.

ПАРИЖ. АВЕНЮ ОШ. КАФЕ

Как уже, вероятно, догадался внимательный читатель,

следующий пример, который привел адвокат Кравченко, защи-

щая своего клиента, касался жизни вождя компартии Мориса То-

реза. Доходя до это места, издатели стенограмм неизменно тушу-

ются и сообщают скороговоркой: «Мэтр Нордман объясняет, что

г. Торез подчинился приказу коммунистической партии, «пресле-

дуемой» правительством...» Предвидя, что читатель захочет все

же узнать подробнее о претензиях мэтра Изара, я обратился к ис-

торику и журналисту Гийому Малори, большому знатоку процес-

са Кравченко. Мы встретились в обеденный перерыв в кафе на

авеню Ош, неподалеку от редакции престижного журнала, где мо-

лодой и красивый Малори возглавляет какой-то отдел.

— Издатели тушуются,— сказал я жалобно.— Да и мне как-

то неудобно... Все же я выпускник института имени Тореза. Вы-то

небось «энарк» '?

— Нет, я «нормальен» 1 2,— говорит Малори, внимательно изу-

чая изощренное французское меню.— Факты эти, впрочем, всем

известны, и на процессе Кравченко о них говорили не раз и не

два. В самом разгаре «странной войны» Торез, сапер инженер-

ного полка, покинул расположение своей части и добрался в

Москву, связанную в то время тесными узами с Берлином... При-

говоренный судом к шести годам за дезертирство, Торез был по-

милован во время Освобождения, однако приговор никогда не

был объявлен недействительным или пересмотрен. Так что, если

преступление и было прощено, оно никогда не было оправдано...

Мэтр Изар действовал умно. Он вовсе не обвинял Тореза в пре-

дательстве 3, но просто указывал, что Торезу могут бросить

гот же упрек, что и его, мэтра Изара, клиенту... А то, что пути

идеологии и священной любви к отечеству разошлись еще в

1914—1918 годах, это ни для кого не является тайной... В первую

мировую войну известно было о десятке предателей. Во вторую

их насчитывалось уже тысячи.

— Да нет, пожалуй что и миллионы...

1 «Энарк» — выпускник ЭНА, государственной административной школы

при правительстве, из которой выходят высшие чиновники и министры.

2 «Нормальен» — выпускник Эколь нормаль, одного из самых знаменитых

и престижных гуманитарных вузов Франции.

3 Торез, живший в СССР под псевдонимом Иванов, работал в Коминтерне

и проводил тогдашнюю линию Сталина: Франция считалась страной, «высту-

павшей за войну», а Германия — страной, «отстаивающей дело мира» (см. ин-

тервью Сталина агентству Гавас 30 ноября 1939 г.). Таковы были указания,

которые дал Коминтерну Сталин в беседе с Димитровым.

25

20 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Шелест страниц. Грязные микрофильмированные лис-

ты на экране. Рябит в глазах: предатели, предательство, шпио-

ны, вредители, агенты... Мы-то выросли среди этих слов, их приз-

раки наводняли наш довоенный и послевоенный мир. Кто ж

не помнит, как мы искали на картинках, в своих детских учеб-

никах замаскированные фашистские знаки, подсунутые нам вра-

гами? Борьба оказалась нескончаемой: наследники шпиономанов

и сегодня ищут «всемирные заговоры», подпольную сеть масо-

нов и ведьм, ищут среди нас служителей Люцифера...

Откуда пошла она, эта борьба с предателями, которую так бо-

лезненно остро ощущал в освобожденной Франции мэтр Изар?

Вероятно, от той же нетерпимости: кто не с нами, тот против нас.

«Нельзя оставаться вне коммунизма и не кончить антиком-

мунизмом»,— заявил один из свидетелей «Леттр франсэз», осно-

ватель движения франтирёров, видный интеллектуал Альбер Байе.

Мир разделился на коммунистов и предателей, отмечал Изар,

«вы можете быть пролетарием и в то же время социал-предате-

лем, резистантом и агентом нацизма, другом Ленина и «ползу-

чим гадом»... Можно уснуть верным сыном партии, а проснуться

предателем... Тактика так же важна, как теория, а тактика ме-

няется без конца. Никто не имеет права обсуждать ее коле-

бания. Никто не имеет права выяснять, ведут ли средства к це-

ли, обозначенной доктриной, или к противоположной цели...

На московских процессах обвиняемые так и начинали: «Я пре-

дал...»

«Предательство,— говорил Жорж Изар,— становится усло-

вием человеческого существования. И один только Сталин очи-

щен от этого первородного греха... В то время как уголовный прес-

тупник становится лишь социально опасным, «предатель» дела

коммунизма — это чудовище, которое человечество должно ис-

торгнуть из своих рядов. Нужно, чтобы ужас проник в души

всем, а те, кто отказывается повиноваться, будут сразу объявле-

ны предателями и над ними будет нависать мщение Стали-

на: «Вне Сталина нет спасенья».

Ну а что же Кравченко? «Советский гражданин,— говорил

мэтр Изар,— должен покинуть родину, чтобы осуществить право,

которое дает ему самая «идеалистическая» и наименее часто

применяемая из мировых конституций. Если и искать преступле-

ние, то оно в том, чтобы вынуждать к изгнанию того, кто выбрал

свободу». К такому выводу пришел адвокат и писатель Жорж

Изар.

26

Я открываю предисловие к изданию речи' Изара, написанное

главой адвокатского корпуса Парижа мэтром Морисом Рибэ, и

снова натыкаюсь на знакомое слово — «предатель»: «Госу-

дарственные соображения, «резон д’эта», объявляют предателем

всякого, кто отрицает их или бросает им вызов, кто объявляет

себя свободным человеком. Сделка невозможна, это враждебные

друг другу понятия — вода и пламень».

Французские газеты тех лет зловеще шелестят на моем столе.

Они тоже пестрят этим словом — и «Леттр франсэз», и «Юмани-

те», и «Се суар». Люди, которые еще вчера сражались за свою ро-

дину, вдруг оказались ее предателями: Трайчо Костов, который

был в подполье секретарем компартии, обвинен «в недооценке

исторической роли СССР», «признался», что он шпионил в поль-

зу англичан и продался немцам,— казнен; Райк «признался»,

что он был агентом Хорти, потом продался американцам; осужде-

ны Гомулка и Петрашкану, Клементис и Новомесский. Опасно

отклониться от курса Сталина, потому что он один знает, в чем

благо ваших народов. Он сам и есть истина в последней инстан-

ции. Опасно даже было не находиться внутри Советского Сою-

за в годы оккупации.

«Агенты Трумэна были вынуждены прибегнуть к организации

во Франции сети агентов фашистской клики Тито — Ран-

ковича»,— пишет Жак Дюкло. Титовские шпионы и провокаторы

во Франции... Бедная Франция! Она кишит агентами: «В числе

французов, открыто объявивших себя сторонниками и друзьями

Тито, оказалось всего два-три деклассированных интеллигента...

да некоторые деклассированные элементы из бывших нацистских

агентов или нынешних агентов англо-американской разведки...»

Я листаю русские журналы, и старые и поновей. «Пре-

дательская психология», «предательский комплекс». Это у кого

же? Ну да, у Б. Л. Пастернака. Отыскал их С. С. Смирнов. Дальше

еще серьезней: «Пастернак, по существу, на мой взгляд, это ли-

тературный Власов, это человек, который... питаясь нашим совет-

ским хлебом... изменил нам... Генерала Власова советский суд

расстрелял (крики с места: «Повесил»), и весь народ одобрил.

Я думаю, что изменника в «холодной войне» тоже должна постиг-

нуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар...»

Это деловое предложение Б. Н. Полевого не было реализо-

вано, и дискуссия продолжалась: «История Пастернака — это

история предательства» (так нежно, так по-дамски — Г. Никола-

ева). «В этом проекте резолюции слово «предатель» присутствует

и слово «предательство» присутствует, но человек, предающий

свою родину и идущий на службу международной реакции, яв-

ляется антипатриотом, космополитом» (педант Н. В. Лесю-

27

чевский). «Народ в том понятии, в каком мы понимаем совет-

ского человека, не знал Пастернака как писателя. И нет ничего

более страшного для человека, для писателя быть узнанным сво-

им народом на 41-м году советской власти только как предатель».

(В этих словах С. Баруздина уже есть чуток самокритики — мало

мы печатали Пастернака, был бы сейчас известный народу пре-

датель, а так...)

...За окнами стемнело. Пора сдавать газеты. Как странно,

что и здесь, в Париже, происходило нечто похожее на то,

что происходило в Москве: так же исключали, шельмовали, на-

зывали предателями. Сперва Вюрмсер с Морганом — других. По-

том Вюрмсер — Моргана... Но отчего? Ведь ни одного концла-

геря не было здесь в те годы?

16 ИЮНЯ 1989 года, ФРГ, ДОРТМУНД

«Мы не претендуем на истину в последней инстанции».

(Из выступления М. С. Горбачева

перед рабочими.)

15 ЯНВАРЯ 1949 года, ПАРИЖ.

XV ОКРУГ. УЛИЦА ЛЕКУРБ, 253

Загадочный секретарь Кравченко, подсказок которого

напрасно опасался Андре Вюрмсер, был юный Саша Зембула-

тов. Рассказ о нем я нашел в книге воспоминаний Романа Гуля:

«Как-то дойдя до своего дома на 253 рю Лекурб, я, как обыч-

но, стал подниматься по лестнице на свой пятый этаж. Без лиф-

та — упражнение не из приятных. Кружишь-кружишь — и на

каждом повороте украшение — две турецкие уборные. Вообще

дрянная у нас была квартира. Одна комната с кухней.

При повороте к нашей квартире на пятом этаже я с удивле-

нием увидел, что у нашей двери стоят каких-то два джентльме-

на '. Что за притча? Кто это может быть? Джентльмены веж-

ливо расступаются, и я открываю дверь. Вижу: Олечка не одна —

перед нею сидит какой-то господин. Не успел я раздеться, как

Олечка говорит:

В другом месте Гуль вспоминал так: «...два господина в темных пальто,

по чьим лицам нетрудно было узнать, что это детективы-телохранители».

28

— Как хорошо, что ты пришел. А у нас неожиданный гость

из Америки... Виктор Андреевич Кравченко.

Я удивился до крайности. Гость поднялся. Мы поздоровались.

— Очень рад, Виктор Андреевич, чем могу служить.

...— Так вот,— начал Кравченко,— мне нужен в Париже че-

ловек, на которого я могу во всем положиться, как на самого

себя. Мне нужна здесь большая помощь. И наши общие друзья

дали мне ваш адрес и сказали, что вы и есть такой человек.

Я засмеялся:

— Не знаю!

— Прежде всего мне срочно,— подчеркнул Кравченко,— ну-

жен секретарь. Но секретарь совершенно особый: он должен знать

русский и французский на все сто процентов. Он будет моим пе-

реводчиком во всех делах, будет и на суде. Он должен быть абсо-

лютно честен, потому что будет иметь дело с деньгами, и я дол-

жен им располагать 24 часа, если мне понадобится. Мне этот сек-

ретарь нужен сию же минуту, сегодня же. Есть ли у вас такой

подходящий человек? Разумеется, его труд я буду хорошо опла-

чивать.

У меня на уме такого человека не было. Но Олечка тут же

сказала:

— Конечно, есть! — И обращаясь ко мне: — Саша Зембу-

латов, лучше не выдумать. К нему надо сейчас же пойти.

Кравченко был доволен категоричностью Олечки, и мы реши-

ли так: после обеда мы с Олечкой пойдем к Зембулатовым, а Крав-

ченко оставляет телефон своего отеля, куда я ему позвоню о ре-

зультате.

...Зембулатовы были прекрасной русской семьей, жившей рус-

ским бойскаутизмом. Я хорошо знал мать Саши, но самого Сашу

никогда не видел. Его знала Олечка.

Пошли к Зембулатовым. Они все дома. Олечка тут же

изложила им дело. Саша пришел в полный восторг: он юрист,

кончил Сорбонну, как раз ищет работу, а тут такое архиинте-

ресное предложение.

От них я и позвонил В. А. Он попросил, чтобы я и Саша сегод-

ня же вечером приехали к нему в гостиницу. Забегая вперед, ска-

жу: Саша подошел Кравченко на все сто процентов и стал не толь-

ко его секретарем на процессе, но и близким человеком на долгие

годы...»

(Роман Гуль. Я унес Россию.)

29

9 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.

УЛИЦА МОНТАНЬ САН-ЖЕНЕВЬЕВ.

РУССКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«ЭДИТЁР РЕЮНИ»

— Я знал семью Зембулатовых довольно близко,—

говорит Никита Алексеевич Струве, руководитель издательства

и профессор Сорбонны.— Очаровательная была семья. Занима-

лись бойскаутизмом. С Сашей особенно дружил мой брат. Саша

был обаятельный юноша...

...Я роюсь на полке со старыми книгами.

— Ниже смотри, ниже,— говорит мне книгопродавец Алик.

Вот она! «Я выбрал свободу», лондонское издание. Толстен-

ный томина. 1947 года. Сколько ж она тут простояла?

— Бери,— говорит благодетель Алик,— читай.

24 ИЮНЯ 1989 года. 15. 00.

ПАРИЖ. ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ.

УЛИЦА СВЯЩЕННИКОВ САН-СЕВЕРЭН, 3.

ЦЕРКОВЬ САН-СЕВЕРЭН

В древней церкви Сан-Северэн идет венчание. Сын

Мишель Монье, внук мэтра Изара, худощавый, породистый Жан-

Батист женится на такой же красивой и породистой Каролин.

До чего же французская пара! Священник произносит проповедь.

Преподобный Жан Муссэ говорит о бедности и голоде, терза-

ющих наш мир. О нашем долге перед неимущими и униженными.

Работы еще непочатый край. Становится ли ее меньше? Не за-

бываем ли мы о своем долге? Внучка мэтра Изара, прелестная

Мари, передает мне тексты песнопений...

...Служба закончена. Мишель выводит под руку согбенную ма-

дам Жорж Изар.

На залитом солнцем дворе ко мне подходит сияющий Серж

Вильмэн, внук мэтра Изара, который носит его резистантскую

фамилию. Боже, что за улыбка, вот оно где Сашино обаяние! А

Саши давно нет. Сперва он исчез из семьи, потом из этого мира.

Недавно умерла и Мадлен Изар-Вильмэн.

— Мой отец...— говорит Серж.— Расскажите мне, что за че-

ловек был Саша. Не знаете? Фантастический человек. Непонят-

ный. Кравченко тоже. Отец говорил, что у него нашли в голове

два отверстия. Вы не знаете?

30

— Откуда мне знать?

Выходит торжественный Жан-Батист с белоснежной невес-

той. Июньский день. Латинский квартал. Сказочная церковь Сан-

Северэн. Звонит колокол...

25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.

ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ

Мэтр Эсман (адвокат Кравченко). Первый вопрос:

я хотел спросить у г. Моргана, как и когда он узнал о том, что

существуют советские свидетели, узнал имена и адреса совет-

ских... свидетелей?

Морган. Это очень просто: Советский Союз открытая стра-

на.

Судья. Простите, там смеется какая-то молодая женщина

и беспокоит публику. Надо ее вывести.

Морган. Все мы...

Судья. Бесполезно прятаться, мадам, я вас заметил.

Морган. ...все мы, французские писатели, имеем связи с на-

шими друзьями, советскими писателями. Я очень хорошо знаю

Ермилова, Илью Эренбурга... В Советской Союзе есть почта, есть

телеграф, есть телефоны. Так что это очень просто.

Мэтр Эсман. Я вас спросил — когда. Дату.

Морган. Ах, дату... Я не знаю дату, поскольку я всту-

пил в контакт с советскими друзьями...

Мэтр Эсман. Когда?

Морган. Не могу вам точно сказать.

Мэтр Эсман. ...Я хочу задать вам следующий вопрос: если

вы доверяете, как вы сказали, американскому журналисту, то от-

куда этот американский журналист мог узнать о событиях, кото-

рые произошли до войны и в войну на территории Советского

Союза?

Морган. Вероятно, кто-то доверился ему.

Мэтр Эсман. Кто?

М о р г а н. Я не могу вам сказать. Я не могу вам сказать, как

мой корреспондент...

Мэтр Эсман. Как вы проверили это?

М о р г а н. Я вам говорю, что мой корреспондент в Соединен-

ных Штатах человек, которому я доверяю. Он получил информа-

цию, и наши свидетели докажут, что эта информация точна...

31

21 МАЯ 1979 года. ПАРИЖ.

КАБИНЕТ КЛОДА МОРГАНА

«Кравченко... опубликовал остро антисоветское произ-

ведение. Андре Ульман мне принес статью об этом типе,

которую я напечатал без подписи. В этой статье Ульман, высту-

пивший под именем Сима Томаса, обвинял Кравченко во лжи

и добавлял, что он был пьяница...»

(Дневниковая запись. В книге

К. Моргана «Дон Кихоты и про-

чие». Изд. Ги Робло, 1979. С. 189.)

1980 год. ПАРИЖ.

КАБИНЕТ ПЬЕРА ДЭКСА

«Тридцать лет спустя в своих мемуарах «Дон Кихоты

и прочие» Морган раскрыл, что статью, подписанную Сим То-

мас, ему принес Андре Ульман. Он освободил меня таким обра-

зом от тайны, которую я хранил, с одной стороны, оттого,

что это была не моя тайна, а с другой, потому, что Андре

Ульман был моим очень близким другом... Он был в Сопро-

тивлении одним из основателей... движения, которое занималось

депортированными и военнопленными. ...Это был интеллектуал-

прогрессист... У него было практическое чувство реальности...

Он не был, без сомнения, тем же, что Филби, Берджес или Алджер

Хисс *, но интеллектуальные средства его не сильно отличались

от тех, к которым прибегали они... Я уверен, что им манипули-

ровал «источник», точь-в-точь как сам он манипулировал Мор-

ганом. Морган полностью доверял Андре Ульману. Андре Ульман

полностью доверял американскому «источнику», который, без

сомнения, был антифашистским, прогрессивным и который сам,

может быть, полностью доверял...

У начала этой цепи стоял обманщик. Агент Москвы, говоря

без обиняков, который должен был всучить это обвинение, пе-

реданное ему в руки службами Сталина для того, чтобы убить,

по меньшей мере морально убить, неугодного свидетеля».

(Пьер Дэкс. Обман и опьянение:

Предисловие ко второму фран-

цузскому, 1980 г., изданию книги

В. Кравченко «Я выбрал свобо-

__________ ду»д

1 По сообщениям западной прессы, агенты советской разведки.

32

18 ИЮЛЯ 1989 года.

ПАРИЖ. БУЛЬВАР СУЛЬТ.

КВАРТИРА ПЬЕРА ДЭКСА

Я не ожидал увидеть знаменитого писателя таким мо-

лодым, здоровым, энергичным и загорелым.

— Сколько же вам было тогда? Бывшему узнику Маутхаузе-

на, участнику Сопротивления, лидеру подполья, директору «Се

суар» (одно время главному редактору «Леттр франсэз»), рома-

нисту, критику,— я даже не перечислил того, что сказал о вас

Морган на суде...

— Лет двадцать семь.

В квартире стучат молотки, идет ремонт. Дэкс только что при-

ехал и снова собирается уезжать. Итак, о чем речь? Ведь он уже

написал все, что он думает об этом процессе. Впрочем, он готов

повторить снова: главное — тогдашняя обстановка, внутреннее

положение Франции, международное положение. А обманщик,

что ж...

— Я писал в 1980 году, помните? Важно, не кто обманщик,

а важен успех, который имел обман, и это может объяснить

только опьянение Советским Союзом в Соединенных Штатах, в

других странах, везде, особенно во Франции... А сами вы знаете

обманщика?

— Нет, конечно. Хотя я читал кое-какие воспоминания,

которые наводят на след... Уже сам Кравченко обращал внимание

на парижскую газету «Советский патриот», которая выступила за

месяц до «Леттр франсэз» — примерно с тем же... Я совершенно

согласен с вами — феномен опьянения, веры, неверия, ослепле-

ния гораздо интереснее, чем расследование, чем поиски агента,

выявление ничего не говорящих нам фамилий. Однако среди чи-

тателей есть всегда любители детективов...

ИЮЛЬ 1962 года. США. НЬЮ-ЙОРК

«Стараясь подыскать друзей для Кравченко, я встре-

чался с несколькими говорящими по-русски людьми, интересо-

вавшимися современной Россией. Это были эмигранты. Я соблю-

дал большую осторожность в выборе этих людей, называвших се-

бя антисталинистами, но среди них оказался Марк Зборовский,

с которым я встречался еще во Франции в конце тридцатых годов.

Он выдавал себя за троцкиста, ненавистника Сталина. Только в

1955 году мы узнали, что Зборовский был секретным агентом

2 Б. Носик

33

НКВД *. В США он приехал в 1941 году, и вот этого человека я

познакомил с Кравченко как его возможного защитника от

НКВД».

(Д. Далин. Дело Кравченко //

Модерн эйдж. Т. 6. № 3. Июль

1962 г. Русский перевод — по

«Новому журналу» за 1966 г.)

16 МАЯ 1982 года. ФРАНЦИЯ.

МЕДОН. УЛИЦА АНРИ БАРБЮСА.

КВАРТИРА НАТАШИ КЕДРОВОЙ-МАЛИНИНОЙ

— Это ведь все советские послевоенные песни —

на вашей пластинке, я их хорошо помню...

— Конечно,— говорит Наташа Кедрова,— тогда все их пели

в Париже, после войны было настоящее опьянение Советским Со-

юзом... Мы пришли как-то с мужем на концерт петь, а нам гово-

рят: «Интернационал» спеть сможете? Мы говорим — никогда не

пели, попробуем. Можете себе представить?

— Пытаюсь...

Наташа Кедрова родилась в Аничковом дворце в Петер-

бурге. Дед ее был дворцовым регентом, отец играл в знаме-

нитом квартете Кедровых. Наташа до войны пела в опере, в ресто-

ране «Лидо», пела с Шаляпиным в зале «Плейель». А после

войны... Весь мир, казалось, уже стоял на коленях перед Гитле-

ром, а Россия спасла мир. И эмигранты болели за новую Россию,

гордились тем, что они русские, хоть и находятся вдали от Роди-

ны... Как было не петь «Хороши весной в саду цветочки...», «Выхо-

дила на берег Катюша...», «Над Волгой широкой...»? А в сорок

шестом еще и прощение всем бывшим гражданам Российской

империи вышло. Как тут не быть опьянению?

22 июля «Русские новости» напечатали этот указ Верхов-

ного Совета, и сам митрополит Евлогий объявил его «истинным

чудом Господним». Кускова призвала к «отказу от борьбы», а

Бердяев объявил взятие советского паспорта «патриотическим

долгом». Бывший посол Временного правительства В. А. Макла-

ков, хлебнувший при гитлеровцах тюрьмы, писал в обращении

к советскому послу А. Е. Богомолову: «Мы восхищались патри-

отизмом народа, доблестью войск, искусством вождей и должны

1 Зборовский предстал перед судом США, был осужден, но получил воз-

можность продолжать на свободе научную работу и стал видным американским

энтомологом.

34

были признать, что все это подготовила советская власть, которая

управляла Россией...» Предсмертная статья П. А. Милюкова

называлась «Правда большевизма» и содержала восхваление Ста-

лина. «Когда видишь достигнутую цель,— писал П. А. Милю-

ков,— лучше понимаешь и значение средств, которые привели

к ней». Это ведь писали белоэмигранты, бывшие «антисовет-

чики». Что ж тогда говорить об остальной спасенной русскими

Франции, где чуть не 27 процентов отдали свои голоса коммунис-

там. О ее «опьянении Советским Союзом»...

Вот в такой обстановке и заговорил В. А. Кравченко о кош-

марных «средствах», о жестоких «целях», о «великом друге и вож-

де». Но на то он и был «странный процесс»: процесс Кравченко

против «Леттр франсэз». Кравченко против всего мира? Против

Родины?

25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.

ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.

17-я ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА

Морган. Я хотел бы задать вопрос.

Мэтр Эсман. Нет, адвокатам не задают вопросов, во

всяком случае во французском суде.

Мэтр Нордман. Мой дорогой собрат, мне казалось, что

сейчас вы задаете вопросы...

Морган. Хорошо, я спрашиваю у самого себя — имею я

право? Хотел бы я знать, на какой бумаге напечатал Кравченко

эти сотни тысяч экземпляров... во Франции, в то время как фран-

цузским писателям не хватает бумаги, не хватает бумаги во Фран-

ции?

Мэтр Эсман. Что, нет бумаги во Франции?

Морган. Для французских писателей нет или очень мало.

Судья. Вы ответите потом, у нас мало времени...

Мэтр Эсман. Нет, на этот вопрос я могу ответить... Я

могу ответить, что есть бумага на «черном рынке», но по более

высоким ценам.

Мэтр Изар. Господин судья... я мог бы указать господину

Моргану... что госпожа Эльза Триоле на одной конференции,

совсем недавно, горько сетовала, что писателей-коммунистов

больше не читают. Поэтому у них и нет бумаги.

Мэтр Нордман. Речь здесь идет не о писателях-комму-

нистах.

35

Мэтр Изар. Текст вашей конференции опубликован. И кто

вы в конце концов, вы в партии или нет?

Морган. Я коммунист, и я горжусь тем, что я коммунист,

это оттого, что я люблю Францию.

Мэтр Изар. Зачем тогда говорить, что речь идет не о пи-

сателях-коммунистах?

6 МАЯ 1989 года. ФРАНЦИЯ. ШАМПАНЬ

— Вот видишь,— сказал мой друг,— я же говорил, что

он недалекий человек, твой Морган.

— Он не мой,— сказал я.— И мне его жаль. Я понимаю, что

значит, когда тебе годами говорят, что для тебя нет бумаги.

Я это пережил... Им было обидно — они были настоящие писа-

тели. Хоть и плохие. Но плохие-то как раз и про-

цветают во всем мире. А Кравченко помогли писать, переписыва-

ли рукопись на американский манер, это очевидно — и вдруг та-

кой бешеный успех.

— Все-таки книга его интересная. Даже сейчас ин-

тересно, а представь себе — тогда. Кроме того, она была умело

переписана для американской публики. И в таком виде ее

прочли. Это успех. А в другом виде не прочли бы.

— Это правда,— сказал я.— В том же году во Франции вы-

шло множество книг о Советском Союзе, их не удалось продать.

Хорошие были книги... Это грустно.

— Так было всегда.

Пришла доченька, позвала нас обедать. Друг отложил стено-

грамму процесса, которую я ему всучил вчера вечером, я оставил

машинку. Мы пошли домой — к французскому обеду, продолжая

беседовать о своих русских делах. Французские не интересовали