Текст

t *^*Ч^' * ... •»• у - ,» t ’••г» у** *• ' V Я04 ?1/1Г1/1Я 8-88 1 •. м *! Ж f ' * : ! ь. ' V'r 1 ’ 5 . ffr. ^яа

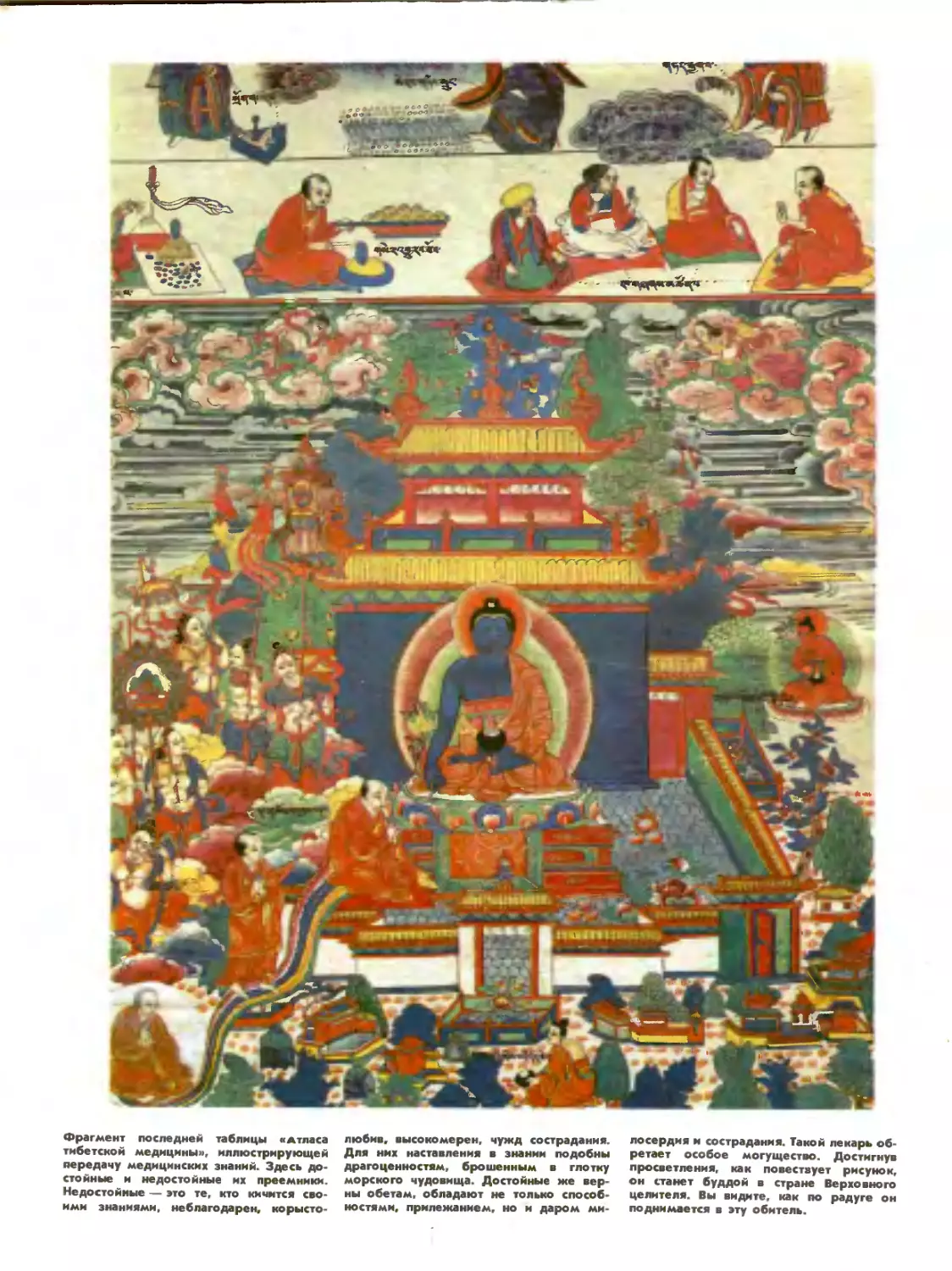

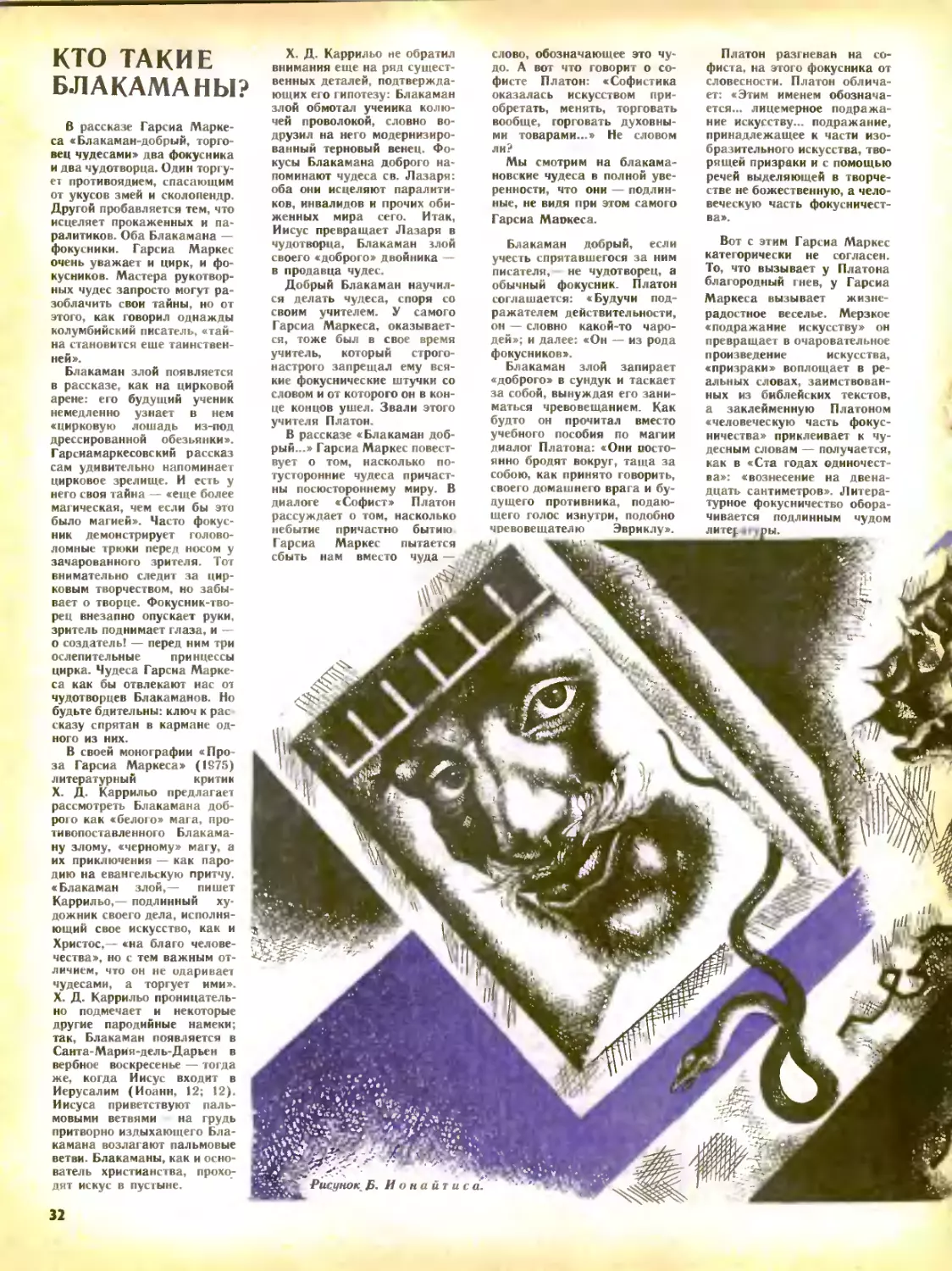

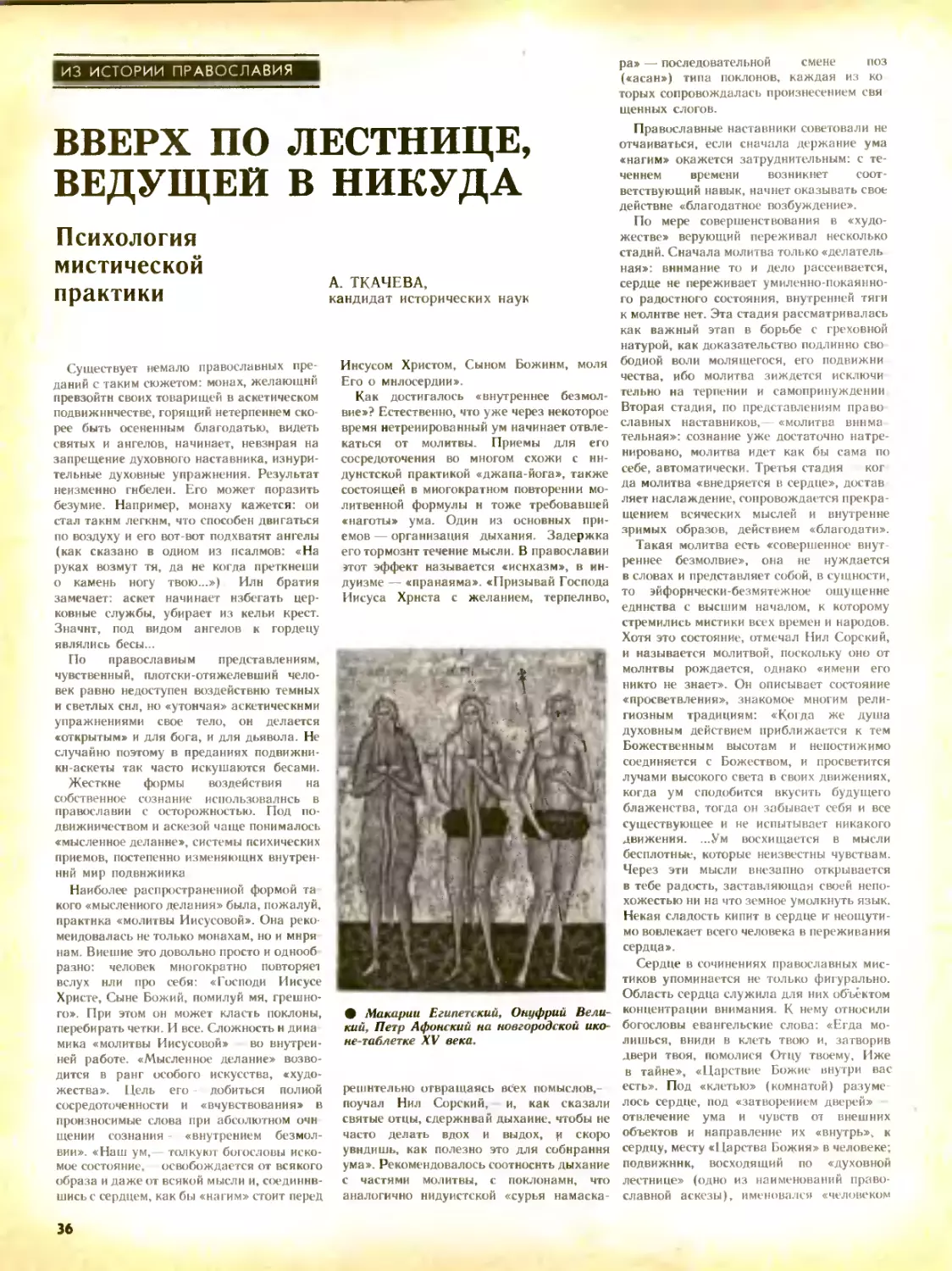

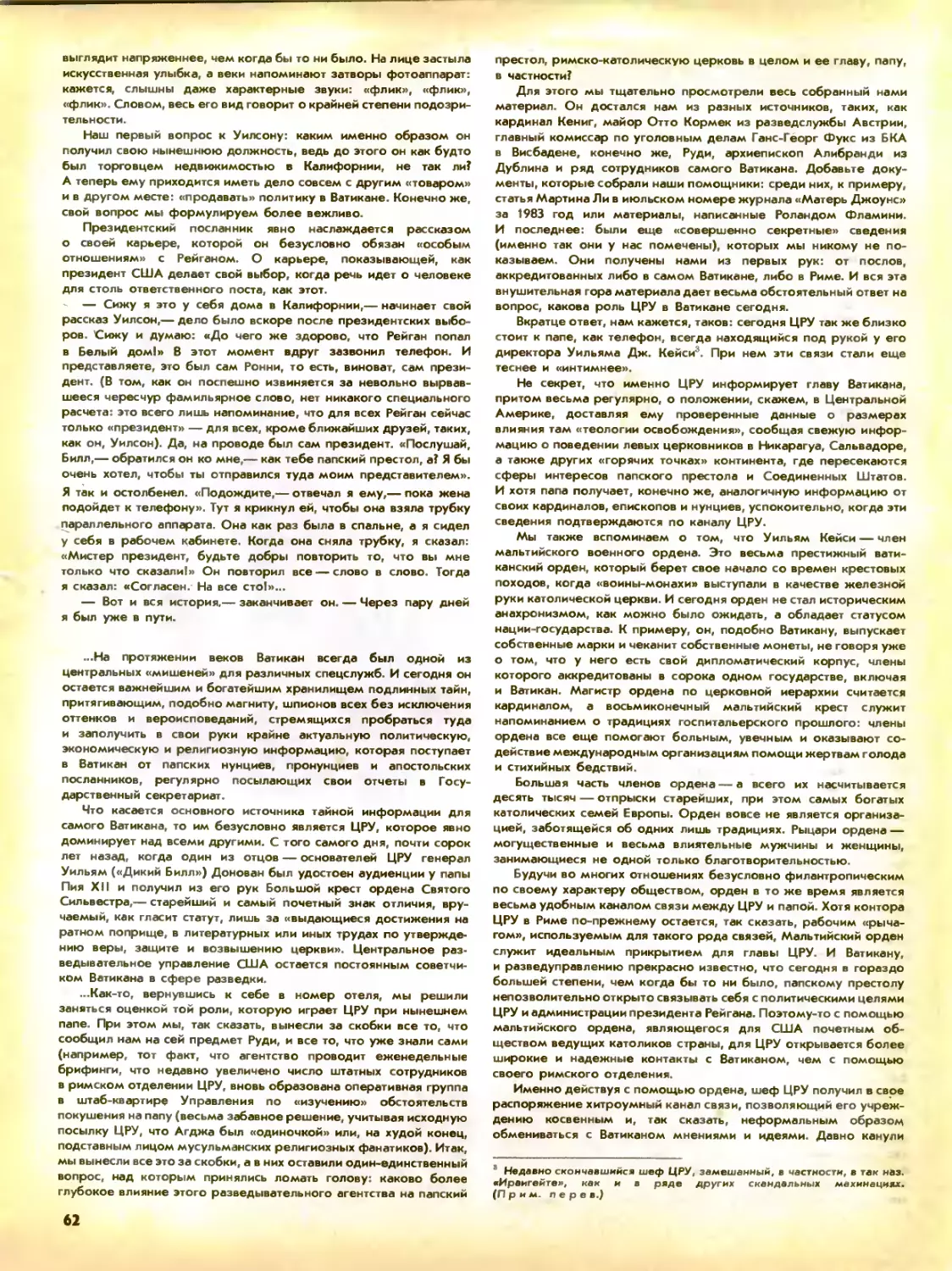

Фрагмент последней таблицы «Атласа

тибетской медицины», иллюстрирующей

передачу медицинских знаний. Здесь до-

стойные и недостойные их преемники.

Недостойные — это те, кто кичится сво-

ими знаниями, неблагодарен, корысто-

любив, высокомерен, чужд сострадания.

Для них наставления в знании подобны

драгоценностям, брошенным в глотку

морского чудовища. Достойные же вер-

ны обетам, обладают не только способ-

ностями. прилежанием, но и даром ми-

лосердия и сострадания. Такой лекарь об-

ретает особое могущество. Достигнув

просветления, как повествует рисунок,

он станет буддой в стране Верховного

целителя. Вы видите, как по радуге он

поднимается в эту обитель.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРДЕНА ЛЕНИНА

ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗНАНИЕ»

Издается с сентября 1959 года

Главный редактор

В. Ф. ПРАВОТОРОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. Ш. А Л И С К Е Р О В,

А. В. Б Е Л О В,

В. И. Г А Р А Д Ж А,

И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ

(ответственный секретарь],

А. С. И В А Н О В,

Н. А. КОВАЛЬСКИЙ

Э. И. Л И С А В Ц Е В,

Б. М. М А Р Ь Я Н О В,

В. П. М А С Л И Н,

К. А. М Е Л И К-С И М О Н Я Н

(зам. главного редактора),

С. И. Н И К И Ш О В,

М. П. Н О В И К О В,

И. К. П А Н Т И Н,

В. Е. Р О Ж Н О В.

РЕДАКЦИЯ:

И. У. А ч и л ь д и е в,

О. Т. Брушлинская,

Э. В. Геворкян,

Г. В. Иванова,

М. А. Ковальчук,

Ю. М. Кузьмина,

В. К. Лобачев,

Л. А. Н е м и р а,

В. Л. П а з и л о в а,

М. И Пискунова,

А. А. Романов,

О. М. Стеновая,

О. Ю. Т в е р и т и н а,

В. Л. X а р а з о в.

Ведущий номера

К. А. М е л и к-С и м о н я н.

ГИЯ

Михаилу Сергеевичу Горбачеву,

Генеральному секретарю ЦК КПСС

г. Москва

АВГУСТ 1988

8

Будапешт, 24 марта 1988

Уважаемый г-н Горбачев!

Рабочий комитет, руководящий орган Христианской Мирной Конференции, собрав-

шийся на очередную сессию в столице ВНР г. Будапеште 21—25 марта с г., с благодф-

ностью к Богу, с большим воодушевлением и надеждой констатировал позитивные

преобразования в развитии политической ситуации а мире...

Мы молимся, чтобы сокращение стратегических ядерных вооружений на 50% стало

реальностью в качестве последующего шага к всеобщему разоружению. Мы также

варим, что Бог благословит Ваши усилия и наши желания очистить землю от скверны

ядерного оружия к 2000 — юбилейному для всех христиан — году...

Изменения в Вашей стране, происходящие в условиях гласности и

перестройки, направленные на обновление всех сфер общественной жизни, в том

числе и жизни церквей и религиозных объединений СССР, коренным образом влияют не

только на политический климат планеты, но и пробуждают здоровый интерес и симпатии

к Советскому Союзу. Нам, христианам, особенно отрадно, что первостепенное значение

в Вашей стране уделяется вопросам духовности и созиданию здорового нравственного

климата в обществе.

Осознавая общую ответственность перед глобальными проблемами, стоящими перед

человечеством, мы и впредь будем предпринимать все возможные усилия в процессе

сохранения мира и развития гуманизма, утверждения духовных и нравственных ценнос-

Митрополит Киевский и Галицкий

д-р Фипарет, Председатель КОПРа ХМК

Пастор д-р Любомир Миржеевский,

Генеральный секретарь ХМК

С глубоким уважением

Епископ д-р Кароли Тот,

Президент ХМК

Художественным редактор

С. И. Мартемьянова.

Технический редактор

Ю. А. Викулова.

Корректор

Г. Л. К о к о с о в а.

Зав. редакцией

Э. Н. Волкова.

Первая страница обложки

художника-фотографа

Б. А с р и е в а.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»

© Журнал

«Наука и религия», 1988.

Адрес редакции:

109004, Москва, Ж-4,

Ульяновская, 43, кори. 4.

Телефоны:

297-02-51, 297-10-89

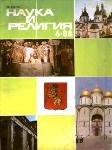

ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ В. ЗИНЧЕНКО Г. БЕЛИКОВА И. МАКАТОВ Высшая цель — человек Вполне современная история Новый подход необходим 2 20 43

ФИЛОСОФСКИЕ Э. ИЛЬЕНКОВ Космология духа 4

ЧТЕНИЯ

ЧЕЛОВЕКУ О Г ЦАРЕГОРОД-

ЧЕЛОВЕКЕ ЦЕВ Шаманы, знахари, врачи... 8

Т. ГРЕКОВА Тибетская медицина в России 10

Л. БЕДНАЯ Портрет 26

Г. НАЗЛОЯН Возвращение личности 27

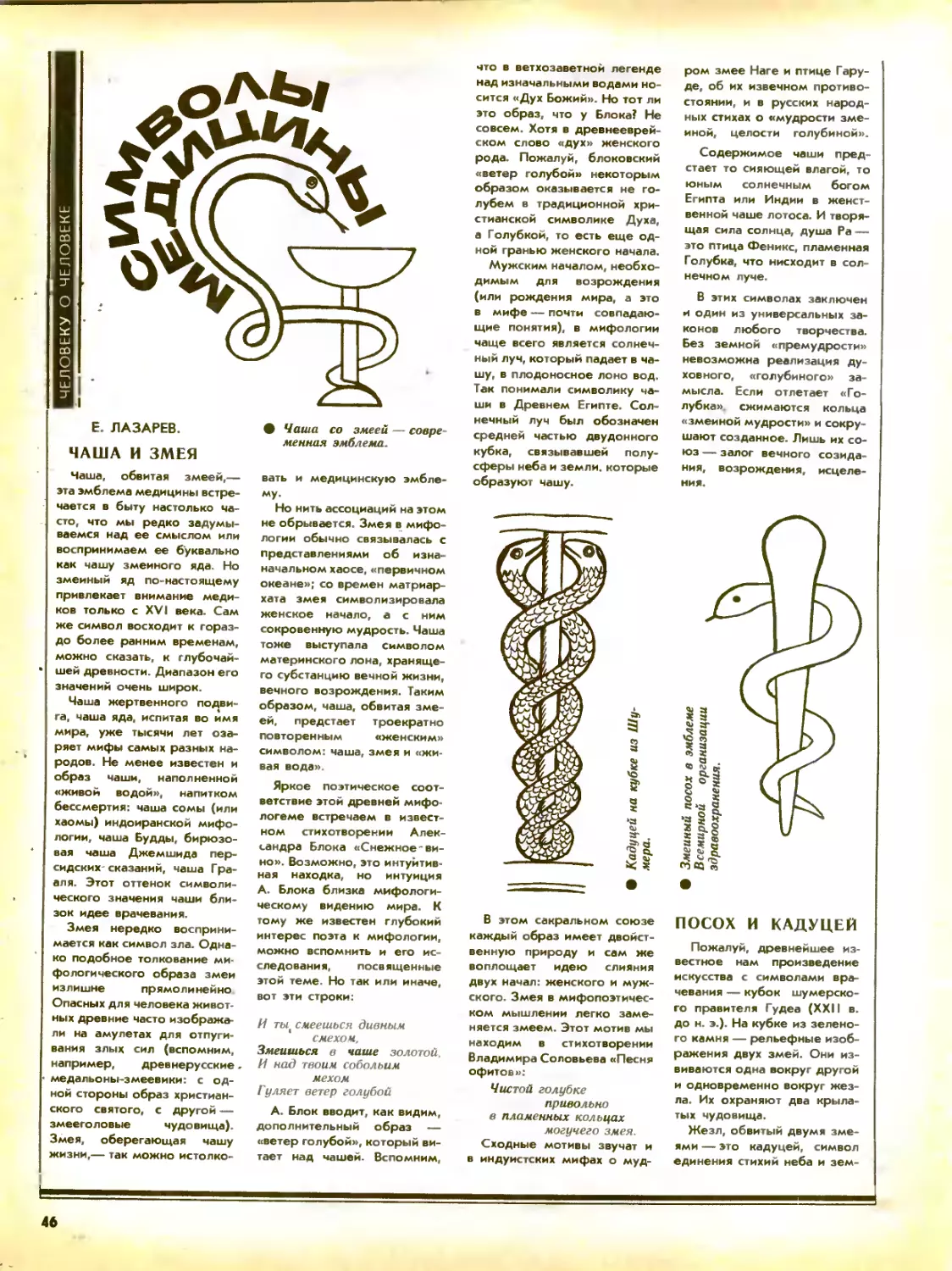

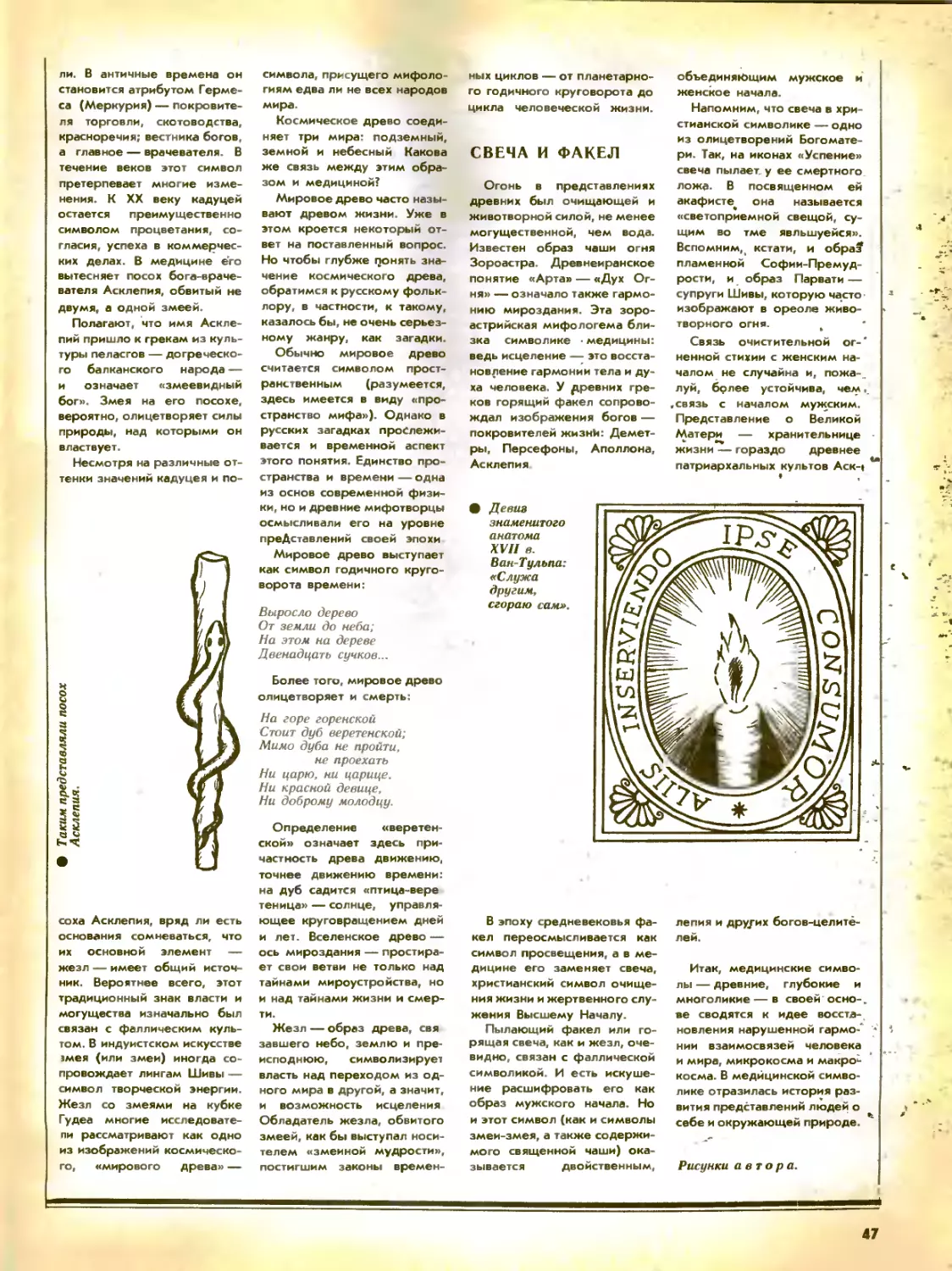

Е. ЛАЗАРЕВ Символы медицины 46

В. ГОРЯЙНОВ Сокровище дацана 56

НАШИ Е. ЗАМЯТИН О чуде, происшедшем в Пепель-

ПУБЛИКАЦИИ ную Среду... 17

К. ВОННЕГУТ Да уж, с нирванами нынче туго! 38

ГОРИЗОНТЫ ' НАУКИ М. ДМИТРУК Сон разума рождает гениев? 22

ИЗ ИСТОРИИ А. ТКАЧЕВА Вверх по лестнице, ведущей

ПРАВОСЛАВИЯ в никуда 36

Н. ИПАТОВА Заговоры сегодня 41

ЛИТЕРАТУРА, И. ПЕТРОВСКИЙ Кто такие Блакаманы* 32

ИСКУССТВО Г. МАРКЕС Блакаман-добрый, торговец чудесами 33

М. ЧУЛАКИ Мамин сибиряк 50

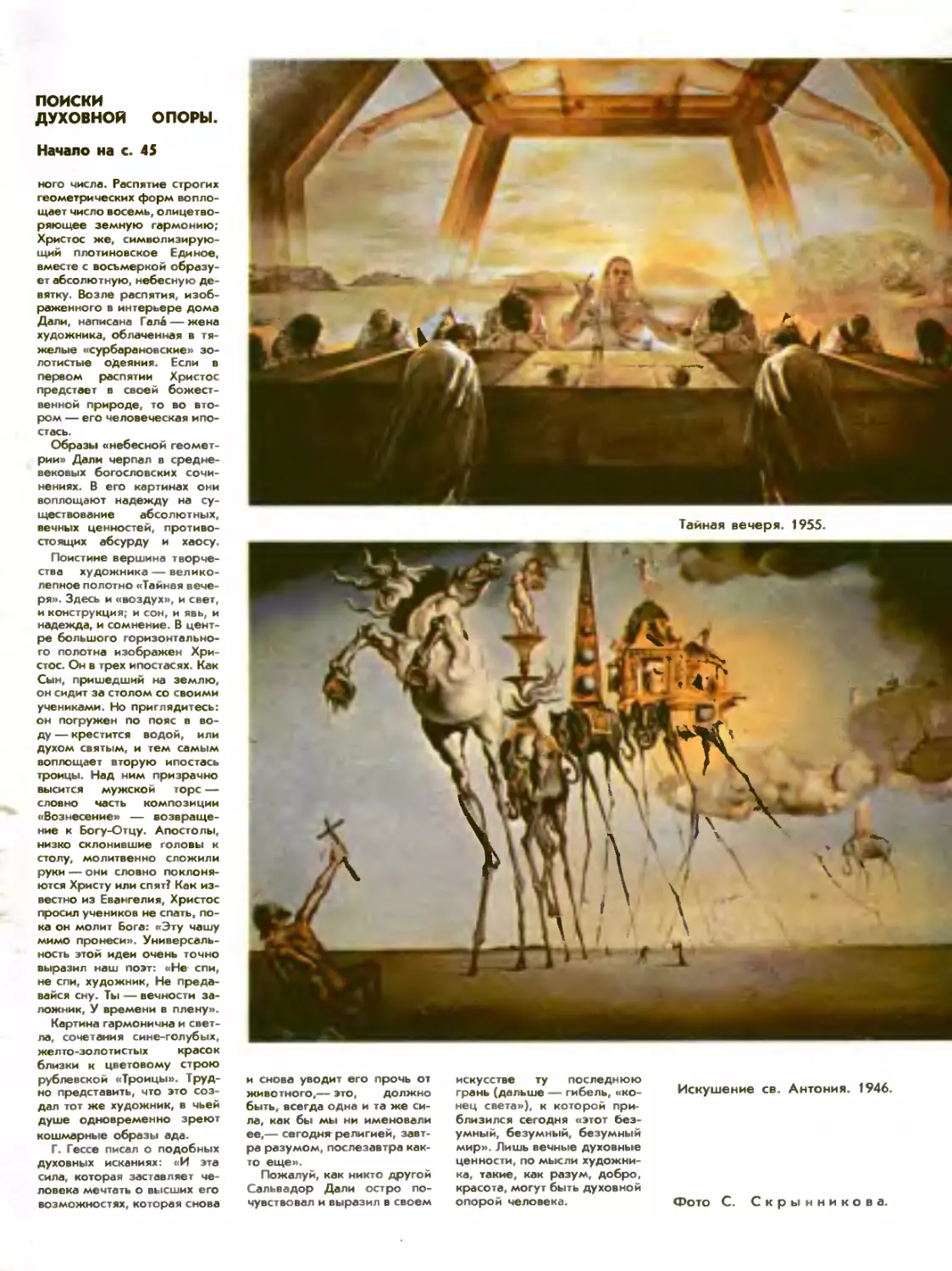

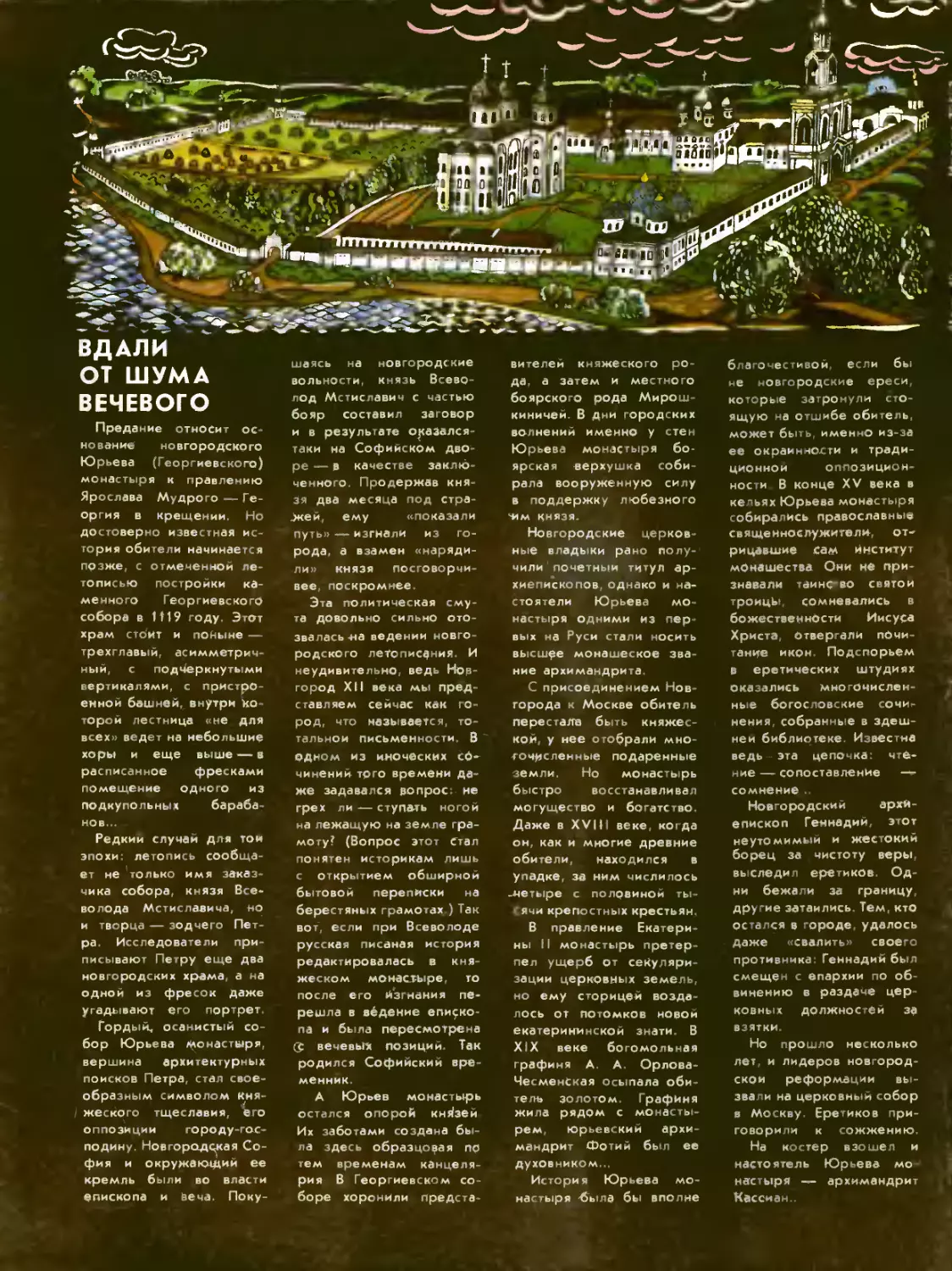

F. ЗАВАДСКАЯ Поиски духовной опоры 45

ПО ВАШЕЙ В. МЕССИНГ О самом себе 48

ПРОСЬБЕ

ЗА РУБЕЖОМ Г. ТОМАС, М. МОРГАН- УИТТС Чтобы не настал Армагеддон 58

CONTENTS Содержание на английском языке 64

ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ —

ЧЕЛОВЕК

«Главное — это человек». Слова М. С. Горба-

чева, прозвучавшие в обращении к деятелям

мировой культуры, отражают основное со-

держание политики и практики перестройки.

Как и всякая революция, перестройка тре-

бует решительной ломки мышления. О роли

психологии в формировании нового мышле-

ния рассказывает известный советский психо-

лог, член-корреспондент АПН СССР ь. П. ЗИН-

ЧЕНКО.

— Владимир Петрович, в последнее

время проблема человека привлекает

повышенное внимание как советских

ученых, гак и общественных деятелей, хотя

гуманизм изначально присущ социалисти-

ческому строю. Недавно было решено

создать Межведомственный центр по изу-

чению человека. Вы имеете отношение

к созданию этого центра. Чем же объяснить

возросшее значение человеческого фактора

в эпоху перестройки?

Сложностью и масштабностью осу-

ществляемой ныне программы кардиналь-

ного обновления общества. Без активности,

инициативы широких трудящихся масс

такое дело не поднять. Было бы, однако,

величайшей ошибкой считать человеческий

фактор, человека лишь средством ускоре-

ния социально-экономического развития

общества — он прежде всего цель такого

развития.

Вы верно отметили, что гуманистическая

ориентация изначально присуща социализ-

му. Но исторически складывалось так, что

цель эта зачастую лишь провозглашалась,

а на практике отодвигалась иа второй план

Были тут и объективные обстоятельства —

промышленная отсталость России, культур-

ная отсталость народных масс Но куда

больше вреда нанесли извращения принци-

пов социализма, грубые ошибки в политике,

нарушения социалистической законности

и морали, которые допускались в годы

культа личности, волюнтаризма и застоя.

Не меньший вред нанесло пренебрежение

многими вершинными достижениями

русской культуры, науки и искусства трех

десятилетий XX века, к которым не угасает

интерес во всем мире до сего времени.

Постановка ныне в центр практической

политики человека труда самым непосред-

ственным образом связана с очищением

социализма от чуждых его природе на-

слоений, от бюрократических завалов и тех-

нократических амбиций, сдерживающих

инициативу и самодеятельность масс. Речь

идет о том, чтобы создать максимально

благоприятные условия для развития и

реализации творческих способностей каж-

дой личности, в какой бы сфере она не

работала. Только через самое широкое

и последовательное развитие демократии

социализм может реализовать свои преиму-

щества, выиграть исторический спор ми-

ровых общественных систем на поприще

мирного соревнования.

И еще. Ныне уже созрело понимание

того, что природные, сырьевые, энергети-

ческие ресурсы развития человеческой

цивилизации не бесконечны. Все ощутимее

чувствуются экологические пределы. Но

одновременно все более осознается необхо-

димость развития качественно нового,

практически неисчерпаемого ресурса об-

щественного прогресса совокупного че-

ловеческого интеллекта. Именно благодаря

ему могут родиться и уже рождаются такие

решения, которым суждено избавить чело-

вечество от постоянно нарастающей ла-

вины глобальных проблем

— Да, но между человеком н природой

стоит техника, в которой воплощается его

творческий потенциал, которая многократ-

но увеличивает его силы, в том числе и

интеллектуальные. Ускорение невозможно

не только без широкой демократизации,

но и без кардинального обновления техно-

логии. техники

— И здесь нужно во главу угла ставить

интересы человека. Скажем, что важнее:

«подгонять» человека под определенные

требования техники или с самого начала

продумывать и создавать такую технику,

которая бы наиболее полно учитывала

возможности человеческого организма, его

психику, была бы если не комфортной, то

удобной и безопасной для человека. Зачас-

тую наши конструкторы и проектировщики

слабо учитывают человеческий фактор, во

многих творческих коллективах нет ни

одного психолога. Экономим — рубли, раз-

базариваем миллионы. Возьмите те же

США — уже несколько десятилетий там

издаются такие журналы, как «Человечес-

кий фактор», «Эргономика». У нас один

психолог приходится на 30 тысяч инжене-

ров, а там на 300. А ведь капиталисты

считать умеют и денег на ветер не бро-

сают. Учет человеческого фактора стал

условием конкурентоспособности даже в

области вычислительной техники.

— Инерция стереотипов прежних лет

когда всюду недоставало новой техники?

— Ее и сейчас недостает. Но еще больше

непонимание того, что без заинтересован-

ного, творческого участия человека в про-

изводственном процессе и самая новейшая

техника вскоре превращается в груды

никому не нужного металлического хлама,

как это не раз случалось с закупленным за

границей промышленным оборудованием.

Недооценка человеческого фактора сво-

ими корнями уходит не только в прошлое,

но и в настоящее, и особенно опасно, если

она перекочует в будущее. Я имею в виду

технократическое мышление, при котором

высшая цель общественного прогресса —

всестороннее развитие человека труда —

подменяется безоглядной погоней за новей-

шей техникой. Опасно, когда научно-

технический прогресс не контролируется

социальными, нравственными, духовными

критериями. Нельзя забывать, что он не

самоцель, а всего лишь средство удовлетво-

рения потребностей человека.

— Почему технократическое мышление

ныне особенно опасно?

— Наука сегодня значительно сблизи-

лась с техникой. Время реализации на-

учных идей в технике и технологии,

в крупных хозяйственных проектах стреми-

тельно сокращается. Казалось бы, такую

тенденцию можно только приветствовать.

Но если при этом недостаточно про-

думываются социальные, нравственные,

отдаленные экономические и экологические

последствия технических новшеств, такой

«прогресс» оборачивается нередко ог-

ромными утратами Формула «прогресс

ради прогресса» таит в себе серьезную

угрозу. Он должен изменяться цен-

ностными критериями, то есть своего рода

«антропологическими мерами».

Технократ совсем не обязательно должен

быть, скажем, директором завода или

конструктором, он — пока еще нередкая

фигура и в сфере политических отношений,

в науке, в педагогике, даже в искусстве.

Чем бы он ни занимался, для него чело-

век — это всегда лишь «винтик», без-

душный элемент хозяйственно-произ-

водственного, социального механизма, ко-

торый нужно подогнать под заранее

запрограммированные качества, необхо-

димые для функционирования механизма.

Как оказалось, «управление» винтиком

с помощью отвертки не только бесчеловеч-

но, но и неэффективно. Человек — как

функция, как средство достижения какой-

то цели — только это и важно «технокра-

ту» Нравственные качества, переживания,

достоинство, совесть, т. е. духовная жизнь

человека не имеют для «технократа» само-

стоятельной ценности. Образно говоря,

технократическое мышление — это Рассу-

док, которому чужды Разум, Мудрость и,

пожалуй, Совесть.

— Создается впечатление, что идеалом

технократа является робот, наделенный

искусственным интеллектом...

Вы недалеки от истины, хотя картина,

конечно, складывается жутковатая Мне

уже приходилось в западных публикациях

сталкиваться с термином «искусственная

интеллигенция». В нем выражена тенден

ция к дегуманизации человеческого об-

щества, или, точнее, к отрыву интеллекта от

2

культуры. И если раньше это была тема для

размышлений и произведений писателей-

фантастов, то теперь она облеклась в плоть

и кровь реальных технологических проек-

тов, в которых судьба человеческой цивили-

зации фактически вверена бесстрастному

интеллекту компьютерных систем.

— Вы имеете в виду стратегическую

оборонную инициативу, программу

«звездных войн»?

— В этой программе антигуманная сущ-

ность технократического мышления про-

явилась со всей своей беспощадной откро-

венностью. Подчеркну, что компьютериза-

ция открывает перед человеком неисчер-

паемые возможности. Однако главное здесь

в том, чтобы компьютер служил интересам

человечества. Нельзя допустить, что чело-

вечество стало заложником созданного им

самим бездушного искусственного интел-

лекта

— Но существует мнение, что ис-

кусственный интеллект со временем пре-

взойдет возможности человека в познании

природы и самого человека.

— Подобные взгляды, по моему мнению,

являются издержками технократического

мышления.

Человек отличается от компьютера не

только наличием чувственно-эмоциональ-

ной, этической сферы, но и тем, что у него,

к счастью, пока еще сохраняется сознание.

В определениях сознания сейчас недостает

того, что образно принято называть

«искрой божьей». Определить его действи-

тельно трудно. Сознание нельзя свести

только к миру идей, научных значений,

понятий; к миру человеческих ценностей,

эмоций и смыслов; к миру производитель-

ной, предметно-практической деятельности;

наконец, к миру образов, представлений,

воображения, культурных символов и зна-

ков, то есть, по преимуществу, к духовной

сфере. Сознание не только рождается

и присутствует внутри этих, разумеется,

условно выделенных миров. Оно может

метаться между ними, подниматься и ви-

тать над всеми ними, сравнивать, оцени-

вать и судить их. Поэтому-то так важно,

чтобы все они были открыты ему. Если

этого нет, то мы называем сознание ограни-

ченным, узким, несовершенным и

т. п. Именно в этом смысле человеческое

сознание иадмирно и в то же время

«участно в бытии» (М М Бахтин) су-

щественно в жизни. Но нам всем такому

сознанию еще надо учиться, в том числе

н учиться формировать его у подрастающих

поколений.

Наши психологи и философы также

робко поступают к сфере творчества, к изу-

чению роли интуиции в научном познании

В ряде случаев это связано с трудностью

преодоления стереотипов, укоренившихся

в нашем сознании. Скажем, интуитивное

знание часто отождествляется с такими

понятиями, как «озарение», «откровение»,

«иисайт». А это, в свою очередь, вызывает

ассоциации с «Высшим Разумом», мисти-

цизмом, религией. На самом деле речь идет

о сложных механизмах мышления, которые

еще предстоит исследовать.

Процесс научного познания, как и раз-

личные формы художественного, религиоз-

ного познания мира, не всегда осу-

ществляются в развернутом логически

и фактически доказанном виде. Нередко

человек «схватывает» ситуацию или про-

блему в ее целостности, как бы интуитивно,

восполняя пробелы в знаниях каких-то

частностей, деталей. Интуиция часто помо-

гает там, где требуется прорыв из, казалось

бы, безвыходного формально-логического

тупика.

Пусть по выполнению теперь уже очень

многих операций человек и уступает

компьютеру, хотя и тут мы еще не знаем

пределов возможностей человека, но в це-

лом, по своим совокупным интеллекту-

альным и творческим способностям он

всегда будет превосходить любую самую

совершенную мыслительную машину.

— Альтернативой технократическому

мышлению должно служить новое мышле-

ние? Что можно сказать о нем?

— Мы слишком часто и много говорили

о необходимости всестороннего развития

личности, в сравнении с тем, что реально

делалось для такого развития Пожалуй,

больше всего страдала гуманитарная, цен-

ностная и духовная составляющие такого

развития. Правда, н трудовое воспитание

осуществлялось не лучшим образом. В про-

цессе перестройки образования также необ-

ходимо преодолеть однобокий, потреби-

тельский подход к человеку. Образование

должно обеспечивать возможность не толь-

ко профессионального, ио и, как говорилось

в Древней Руси, «умного делания», я бы

добавил — делания «совестливого». А для

такого «делания» существует единственный

четкий критерий - масштаб человека. Со-

весть, достоинство, нравственность должны

стать основополагающими элементами

представлений о человеке, его образа.

Я вовсе не исключаю из нового мышления

техническую компоненту. Но необходимо,

чтобы все-таки превалировала система

человеческих ценностей.

— Ориентация на изучение человека

в его целостности ныне становится главной

в психологии?

— Именно так. На этих позициях, прав-

да, стояли еще такие известные основатели

советской психологии, как Л. С. Выготский,

А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев. Выдающемуся

советскому психологу Выготскому принад-

лежит создание концепции культурно-исто-

рического происхождения сознания и пси-

хики,— концепции, которая завоевывает

все больше последователей в мире.

Выготский утверждал, что мнр психических

явлений' невозможно постичь, изучая лишь

«стимулы», «реакции» и т. д. Он настаивал

на изучении феномена человека обязатель-

но в контексте социо-культурной среды,

в которую он погружен

Если бы направление, ориентированное

иа целостное изучение человека, развива-

лось и далее, то к сегодняшнему дню, смею

думать, мы бы далеко обошли западные

школы психологии. Однако ситуация сло-

жилась иная. В 1934 году Выготский умер.

В последующие годы теория культурно-

исторического происхождения сознания

была предана, так сказать, «официальному

забвению» А наша психология начала

заниматься преимущественно изучением

отдельных «составляющих» человека —

механизмами памяти, системами ощуще-

ний, рефлексами, В психологию хлынули

иепрофессиоиалы — физики, инженеры,

физиологи, вооруженные измерительными

приборами, убежденные в том, что в челове-

ке все можно «подсчитать» и «вычислить»

О душе забыли, а сознание стали идентифи-

цировать с нейронами, ионными токами

и т. д. Человек, разъятый на отдельные

«составляющие», был фактически вырван

из культурно-исторического пространства.

Сегодня, разрабатывая теоретические ос-

новы нового мышления о человеке, мы

вновь возращаемся к наследию «золотого

века» нашей психологии.

— Одной из задач психологии является

оказание помощи человеку в решении его

производственных, семейных и бытовых

проблем. Как обстоит дело у нас в стра-

не с развертыванием психологической

службы?

Необходимость создания такой

службы назрела давно. Сейчас у нас есть ее

зародыши — имеются уже и отдельные

первоклассные специалисты, создаются на

общественных началах кооперативы Это

движение нужно поддерживать, развивать.

Но инерция мышления многих от-

ветственных чиновников, да и чиновных

психологов, не понимающих важности это-

го дела, сильно тормозит работу. До сих

пор не введена должность психолога н эрго-

номиста на предприятиях. Лишен психоло-

гического обеспечения, скажем, такой

сложный, чувствительный и важный орга-

низм, как армия. Велики возможности

психологии в профилактике и лечении

алкоголизма и наркомании. Страна талан-

тами не оскудела, а желания работать

у молодых психологов хоть отбавляй.

Нужно лишь предоставить им эту возмож-

ность, заботиться о том, чтобы поднимать

престиж не только инженерных, но и гума-

нитарных профессий, в том числе и профес-

сии психолога.

3

казанное поможет читэ

понять своеобразный

> этой статьи Она

принципы

г ВОЛКОВ

профе* гор Академии

общественны* наук

, » ЦК КПСС дочтор фило офских

наук

космологий духа:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

<7 • илософско - поэти ческая

фантасмагория,опирающаяся на

диалектического материализма

Публикуемая статья,— а вернее

философское эссе — из архива

выдающегося советского филосо

фа Эвальда Васильевича Ильенко

ва, ныне покойного. Ильенков из

вестей — и у нас и за рубежом

своими новаторскими работами

в области диалектической логики

Ему принадлежит выдающаяся

роль в выполнении ленинского

философского завещания в выяв

пенни и разработке марксова ди

алектического метода, применен

него в «Капитале», метода восхож

дения от абстрактного к конкрет

ному.

За исследование этих проблем

в 1965 году ему была присуждена

премия им. Н. Г Чернышевского

Основные работы Э. В. Ильенкова

(Диалектика абстрактного и

конкретного в «Капитале» Маркса >

(19601 «Об идолах и идеалах

(1968), «Диалектическая логика

(1974), «Ленинская диалектика и

метафизика позитивизма» (1980)

Он участвовал в коллективных тру

дах «С чего начинается личность'

«Диалектическое противоречие»

(1979) и др

Но Э В Ильенков не был

«сухим >, академическим ученым

пишущим на <тарабарском» языке

для узко о «рута посвященных Его

отличала Образная система

«ышления (.то качество впрочем

при уще каждому выдающемуся

и неординарному философу»] -*

В его работа» бьется живая темпе

раментная часто парадоксальная

мысль Его перу принадлежат и

публицистические статьи книги и

сатирические памфлеты

Все ।

те лк»

замысел этой статьи Она по

моему не претендует на строго

научную ознлванную на данных

переменной космологии р зра

ботку проблемь Это гипотеза

захватывающая воображение

волнующая

Есть в современной науке такой

критерии истинности идеи ипи ги-

потезы красота Да как ни

странно красота то есть внутрен

нее изящество стройность пара

доисапьность (безумной» идеи

Физики и математики говорят это

рагивое решение красивое дока

та »е пь'тво

1ак вот гипотеза Ильенкова

н смотря на ее фантастичность

предс тавляется мне и рас и ► о и

своей безупречной философской

погикои основательно!тью Всоот

вс 1 тени с не» ми ия челове

в» рчндь а рати .на ь

жертвенна Нс жерзва »та имеет

вселенскую космическую цель

дать начало новому виску развития

В ₽ч- мной и начало новой жизни

во*. чивипи зации

Э. ИЛЬЕНКОВ

Не делая преступления про-

тив аксиом диалектического

материализма, можно ска-

зать, что материя постоянно

обладает мышлением, посто-

янно мыслит самое себя.

Это, конечно, не значит,

что она в каждой своей части-

це в каждое мгновение обла-

дает способностью мыслить

и актуарно мыслит. Это вер-

но но отношению к ней

в целом как к бесконечной во

времени и в пространстве

субстанции.

Она с необходимостью,

заложенной в ее природе,

постоянно рождает мысля-

щие существа, постоянно

воспроизводит то там, то

здесь орган мышления —

мыслящий мозг. И — в силу

бесконечности пространст-

ва — этот орган, таким обра-

зом, существует актуаль-

но в каждый конечный мо-

мент времени где-то в ло-

не бесконечного про-

странства. Или, наоборот,—

в каждом конечном пункте

пространства — на этот раз

уже в силу бесконечности времени —

мышление тоже осуществляется рано или

поздно (если эти слова вообще применимы

к бесконечному времени); каждая частица

материи в силу этого когда-нибудь в лоне

бесконечного времени входит в состав

мыслящего мозга, то есть мыслит.

Поэтому и можно сказать, что в каждое

данное мгновение времени мышление

свойственно материи: если в одной точке

бесконечного пространства материя губит

орган мышления, мыслящий мозг, то с той

же железной необходимостью она воспро-

изводит его в то же время в какой-то

другой точке.

Орган, посредством которого материя

мыслит самое себя, не исчезает ни в един

из моментов бесконечного времени,—

и материя таким образом постоянно

обладает мышлением как одним из своих

атрибутов. Утратить она его не может ни на

одно мгновение. Более того, приходится

допустить, что актуально мыслящий мозг

всегда существует в лоне бесконечности

одновременно во всех фазах своего разви-

тия: в одних точках — в стадии возникно-

вения, в других — в фазе заката, в треть-

их — на ступени высшего расцвета своего

развития и могущества.

«Материя в своем вечном круговороте

движется согласно законам и на известной

ступени должна — то в одном месте, то

в другом — производить в органическом

существе мыслящий дух» (Ф. Энгельс.

Диалектика природы).

По отношению к каждой отдельной

конечной сфере существования верно то,

что мышление возникает на основе и после

других, более простых форм существова-

ния материи и существует не всегда, в то

время как другие формы материи су-

ществуют всегда, составляя собой необхо-

димую предпосылку и условие рождения

мышления.

Но по отношению к материи в целом,

к материи, понимаемой как всеобщая

субстанция, это положение уже неверно.

Здесь будет верным другое положение

не только мышление не может су-

ществовать без материи (это признает

всякий материалист, метафизик-матери-

алист типа Гольбаха в том числе), но и

МАТЕРИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ

БЕЗ МЫШЛЕНИЯ,— и это положение мо-

жет разделять только материалист-ди-

алектик, материалист типа Спинозы

Как нет мышления без материи, пони-

маемой как субстанция, так нет и материи

без мышления, понимаемой как ее атри-

бут.

Представить себе материю в целом —

как всеобщую субстанцию — лишенной

мышления как одного из ее ирибутов —

значит представить ее себе неверно, более

бедной, чем она на самом деле есть. Это

значило бы в самом теоретическом опре-

делении материи как субстанции (посколь-

ку это не только чисто гносеологическая

категория) произвольно опустить одно из

его всеобщих и необходимых атрибу-

тивных определений. Это значило бы дать

неверное определение материи как

субстанции, значило бы свести ее к чисто

гносеологической категории.

Ленин, как известно, считал совершенно

необходимым «углубить понятие материи

до понятия субстанции», ибо только в этом

случае она утратит чисто гносеологический

смысл.

И, как ни неожиданно звучит положение,

«как нет мышления без материи, так нет

и материи без мышления»,— именно в

этом заключается единственное принци-

пиальное отличие материализма диалекти-

ческого, материализма Спинозы — Эн-

гельса — Ленина, от материализма меха-

нистического, материализма типа Галилея,

Ньютона, Гоббса, Гольбаха. Последнему

это положение не по зубам.

Последний понимает мышление только

как продукт материи, как одно из свойств

материи,— и именно поэтому как свойство

более или менее случайное: «Для него тот

факт, что материя развивает из себя

мыслящий человеческий мозг, чистая слу-

чайность, хотя и обусловленная шаг за

шагом там, где она происходит» (Диалек-

тика природы). Согласно этой точке зре-

ния, мышление и вообще может не

произойти, ибо это лишь более или менее

случайное исключение, продукт счастливо-

го стечения обстоятельств,— без всякого

ущерба для материи в целом.

«В действительности же в природе

материи заключено то, что она приходит

к развитию мыслящих существ,— возра-

жает этой позиции Энгельс,— и поэтому

такое развитие совершается необходимым

образом всегда, когда имеются налицо

соответствующие условия».

И эти «соответствующие условия» суть

опять-таки не чистая случайность,— они

сами с той же железной необходимостью

создаются тем же всеобщим движением,

и, следовательно, материя в целом с необ-

ходимостью актуально обладает мышле-

нием постоянно и не может утратить его ни

на одно мгновение своего существования

в бесконечном времени и бесконечном

пространстве.

Следующий пункт диалектико-матери-

алистического понимания проблемы, мало

освещенный до сих пор, но ко многому

обязывающий, касается понимания

МЫШЛЕНИЯ, мыслящей материи как аб-

солютно высшей формы движения и раз-

вития.

Мышление, бесспорно, есть высший

продукт всеобщего развития, есть высшая

ступень организации взаимодействия,

предел усложнения этой организации

Формы, более высокоорганизованной,

чем мыслящий мозг, не только не знает

наука, но и философия принципиально не

может допустить даже в качестве возмож-

ного, ибо это допущение делает невоз-

можной самое философию. Если материя

вообще способна породить какую-то фор-

му движения, более высокую, нежели

мыслящий мозг,— форму, которая нахо-

дилась бы в том же принципиальном

отношении к мыслящему мозгу, в каком

биологическое, например, движение нахо-

дится к химизму,— то такое допущение

было бы совершенно равнозначно призна-

нию такой сферы действительности, кото-

рая принципиально непознаваема для

мышления.

Другими словами, мы этим допущением

сделали бы принципиально возможной

любую мистику и чертовщину... И безраз-

лично название, которым мы обозначили

бы эту более высокую, чем мыслящий

мозг, форму развития, форму усложнения

организации движения,— суть ее осталась

бы абсолютно той же самой, что и суть

2 «Науке и религия» № 8

5

понятия «Бог», «Провидение», «Мировой

Разум» и т. п.

Итак, мышление есть абсолютно высший

продукт развития мироздания. В нем,

в рождении мыслящего мозга, мировая

материя достигает такой ступени, на кото-

рой исчерпываются все возможности даль-

нейшего развития «вверх», по пути услож-

нения организации форм движения.

Далее путь может идти только «вниз» —

по пути разложения этой организации,—

в чисто биологи чески-физиологи ческую

в случае умственной деградации или еще

дальше — в простой химизм в случае

физиологической смерти мозга. Путь да-

лее «вверх» исключен

Это — совершенно необходимый вывод

всякой научной философии, за исключе-

нием агностической, скептической или

мистической,— вывод, принудительную

необходимость которого признавала вся-

кая система научной философии: Спиноза

или Фихте, Гегель или Энгельс.

Итак, мыслящий мозг с его способ-

ностью мыслить есть абсолютный предел

развития как поступательного движения.

Высший продукт развития возвращается

путем разложения в свои низшие формы,

опять включаясь таким путем в вечный

круговорот мировой материи.

И этот грандиозный круговорот, не

имеющий ни начала, ни конца, круговорот,

в котором мировая материя не утрачивает

ни одного из имеющихся атрибутов, не

приобретает ни одного нового, заключает

в себя, как в кольцо, все возможные

«конечные» циклы развития.

Иными словами, мыслящий мозг пред-

стает с этой точки зрения как одно из

необходимых звеньев, замыкающих всеоб-

щий круговорот мировой материи.

В смысле «поступательного» развития —

это абсолютно высшая точка круга, за нею

следует возвращение материи в более

элементарные и ранее пройденные

формы,— в биологию, в химизм, в огнен-

но-жидкую или раскаленно-туманную мас-

су небесных тел, в холодную и недиффе-

ренцированную разреженную пыль туман-

ностей, в газовый туман межгалактических

пространств, в чисто механическое пере-

мещение элементарных частиц и т. д. и т. п.

Отметим здесь же одно важное

следствие, которое неизбежно вытекает из

признания абсолютно высшей формы раз-

вития. Признав, как теоретически необхо-

димое положение, невозможность более

высокой, чем мышление, чем мыслящий

мозг, формы, мы неизбежно должны,

вынуждены принять и «нижний» предел —

предел, ниже которого оказывается невоз-

можным существование материи.

До открытия его нам, очевидно, еще

очень далеко. Но теоретически допустить

его приходится. Допустив, что материаль-

ной организации, более высокой и слож-

ной, чем мыслящий мозг, быть не может

по самой природе вещей, мы тем самым

признали и противоположный предел —

предел простоты организации материи,

предельно простую форму движения,—

относительное «начало» круговорота —

в противном случае получается нелепость:

в одну «сторону» — в сторону усложнения

организации материи и форм ее движе-

ния — допущен предел, а в другую сторо-

ну — в сторону «упрощения» ее организа-

ции — предположена «дурная бесконеч-

ность»

Добавим, что современная физика в

своих попытках вскрыть простейшие за-

коны связи пространства, движения и вре-

мени приходит к идее «квантования»

пространства и времени, к идее элемен-

тарного «кванта» пространства, времени

и движения как того предела делимости,

в котором — если его перейти — исчезла

бы объективная взаимообусловленность

движения, времени и пространства.

По-видимому, приходится допустить

частицу, которая лишена химических,

электрических и т. п. свойств. С фило-

софско-теоретической точки зрения в этом

нет ничего «механистического», но это

вывод, который автоматически получается

из признания абсолютно высшей ступени

организации материи. Признать абсолютно

высшую форму невозможно, не приняв ее

противоположность — абсолютно низ-

шую, абсолютно простейшую форму мате-

рии и ее движения.

Вместе с атомом исчезают химические

свойства, вместе с электроном — электри-

ческие свойства материи, и где-то, очевид-

но, имеется предел, который нельзя

перейти, не разрушив механические

свойства (то есть связь простого переме-

щения — с пространственными и вре-

менными характеристиками объективной

реальности).

Это состояние, может быть, осуществля-

ется и не в «газовом шаре туманного

пятна», как полагал Энгельс,— газовый

шар сам скорее всего какая-то ступень

усложнения взаимодействия, а в форме

«поля» как абсолютно низшей формы

организации взаимодействия материи, как

неразложимой далее реальности материи,

как абсолютно недифференцированного

ее состояния.

Такова вторая предпосылка гипотезы.

Третьей философско-теоретической

предпосылкой гипотезы является бесспор-

ное положение, согласно которому «все,

что существует, достойно гибели», что

всякая «конечная» форма существования

имеет свое начало и свой конец. Примени-

мо это положение как к ныне су-

ществующей солнечно-планетной системе,

так и к обитающему на ней человечеству.

Ясно, что где-то во мраке грядущего

человечество прекратит свое существова-

ние и что вечный поток движения Вселен-

ной в конце концов смоет и сотрет все

следы человеческой культуры. Сама Зем-

ля будет когда-нибудь развеяна в пыль

космических пространств, растворится в

вечном круговороте мировой материи...

Это далекая и практически безразличная

для нас перспектива. Прежде чем это

произойдет, протекут миллионы лет, наро-

дятся и сойдут в могилу сотни тысяч

поколений. Но неумолимо надвигается

время, когда мыслящий дух на Земле

угаснет, чтобы возродиться вновь где-

нибудь в другом месте бесконечной

Вселенной.

Это бесспорная с любой точки зрения

перспектива. Печалиться по этому поводу

так же нелепо, как и по поводу того, что

все в мире взаимосвязано, что количество

переходит в качество, что мысль не может

существовать без мозга и 1. д.

Этот факт, таким образом, вовсе не есть

предмет эмоций, а предмет понимания.

Но если с практической точки зрения

этот факт для нас совершенно безразличен

и никак не может повлиять на нашу

жизнедеятельность (ведь не складывает

же рук индивид, хотя знает, что рано или

поздно ему придется покинуть жизнь),

с теоретической точки зрения эта пробле-

ма всегда брезжила в сознании челове-

чества.

В наивно мистической постановке она

известна под названием проблемы ко-

нечных целей существования челове-

чества, той высшей цели, ради которой

осуществляется в мироздании мыслящий

дух и ради которой человечество претер-

певает такие страдания и муки.

И появление, и развитие, и гибель

человечества объективно обусловлены со

стороны этой бесконечной системы вза-

имодействия,— в ней, в ее понимании

приходится искать смысла и оправдания

места и роли человечества во вселенной,—

искать разгадку того вопроса, который

в идеалистическом выражении звучит как

вопрос о высшей, конечной цели существо-

вания человечества.

«Историческое начало» истории челове-

ка вполне рационально и материалистичес-

ки объясняется наукой. Что человечество

вместе с Землей когда-нибудь погибнет —

это тоже бесспорно и не представляет

вопроса.

Весь вопрос сводится к тому, как именно

это должно произойти. Какие условия

сделают гибель человечества столь же

неизбежной, сколь и его рождение в лоне

всеобщего взаимодействия?

Здесь сразу возникает сомнение —

а можно ли вообще сформулировать

сколько-нибудь обоснованный ответ на

этот вопрос, возможно ли тут что-нибудь

кроме поэтической фантазии?

Ответ, естественно, может быть найден

только на пути более конкретного анализа

того всеобщего взаимодействия, внутри

которого осуществляется история челове-

чества и которое определяет в конце

концов все более или менее отдаленные

перспективы всего существующего.

Итак, прежде всего, судьбы челове-

чества тесно связаны с грядущими судьба-

ми Земли и, более широко, с судьбами

Солнечной системы. Это, так сказать, то

ближайшее звено мирового взаимо-

действия, которое определяет непос-

редственно неизбежный коней челове-

чества.

Поэтому то большинство теоретических

гипотез о конце человеческого существо-

вания и обращается к представлению

о том, что когда-то во тьме грядущего

постепенно остынет Солнце, истощатся

запасы тепла на планете, и человечество

уже поэтому начнет клониться к закату.

• Это представление до сих пор остается

единственно продуманным,— ибо гибель

человечества как следствие трагической

случайности (столкновение космических

6

тел и т. д.) не приходится брать в расчет.

Ибо — хотя случайность такого рода ис-

ключить и нельзя, она не может быть

положена в основу теоретического пони-

мания вопроса. Нелепо было бы предпола-

гать, что возникновение человечества

обусловлено с железной неизбежностью,

а его конец связан лишь со случайностью.

И здесь и там имеет место диалектика того

и другого. Случайность сама должна быть

понята и в случае гибели человечества как

форма проявления необходимых процес-

сов. В представлении же о чисто случайном

столкновении этой диалектики нет:

столкновение небесных тел — это лишь

одна из случайностей, могущих иметь

место. Здесь же нужна такая случайность,

которая не обязательно такова. Нужно

найти такую перспективу, которая свер-

шится (даже в том случае, если именно эта,

именно такая совершенно специфическая

случайность и не произойдет) — через

любую другую случайность.

Энгельс, как известно, принимает как

более диалектическую перспективу гипо-

тезу о постепенном остывании Солнца

и Земли

Перспектива в его описании выглядит

так.

Неумолимо надвигается время, когда

истощающаяся солнечная теплота не су-

меет уже растапливать надвигающийся

с полюсов лед, когда все более и более

скучивающееся у экватора человечество

перестанет находить и там необходимую

для жизни теплоту, когда постепенно

исчезнет и последний след органической

жизни, и земля — застывший, мертвый

шар, подобно луне — будет кружить в глу-

боком мраке по все более коротким

орбитам вокруг тоже умершего солнца, на

которое она, наконец, упадет.

Солнечную систему, по-видимому, ждет

именно такая перспектива,— и челове-

чество, абстрактно рассуждая, должно

разделить с ней именно такую судьбу.

Это необходимый вывод, следующий из

понимания места человека внутри ближай-

шей среды его существования, внутри

ближайшей сферы мирового взаимо-

действия.

Но возникает вопрос: а нет ли таких

фактических обстоятельств, которые

перекрывают эту абстрактную возмож-

ность? Не слишком ли абстрактно прочер-

чена перспектива?

Что Солнце и планеты со временем

остынут — это бесспорно. Но ведь челове-

чество — и чем дальше, тем в большей

степени — перестает быть послушной иг-

рушкой внешних обстоятельств. Его могу-

щество возрастает из года в год. Челове-

чество находит все новые и новые, все

более совершенные способы освобождать

запасы тепла, движения, энергии, накоп-

ленные в других формах, кроме прямого

солнечного излучения.

Чем дальше развивается человечество,

тем более и более глубокие клады энергии

(более могучей, чем глубже она запрятана,

чем концентрированнее она накоплена)

открываются перед ним и превращаются

в условие его существования...

И не выглядит ли в связи с этим нелепой

перспектива гибели от недостатка прямого

солнечного излучения?

Не выглядит ли нелепой такая перспек-

тива:

— человечество идет ко все более

и более полному использованию энергии

и движения внутри атомных (а в тенден-

ции — и еще более элементарных) струк-

тур, и чем дальше забирается «в глубь»

материи — гем больше энергии оно оттуда

высвобождает, становясь все более неза-

висимым от «готового» солнечного тепла,

а, с другой стороны,— оио должно будет

погибнуть именно от недостатка прямого

«готового» тепла Солнца,— попросту гово-

ря, должно будет — и именно на вершине

своего могущества — замерзнуть, как бес-

помощный цуцик, на обледенелой плане-

те...

Не устраняет ли развитие производи-

тельной мощи человечества опасность

погибнуть от космического холода, от

холода межмировых пространств?

Во всяком случае, по тенденции своей

развитие власти человека над внутренними

структурами материи и над заключенной

в них энергией движения прямо противо-

положно перспективе погибнуть от недос-

татка энергии, движения, тепла.

Внешняя природа в тенденции своей

лишает человека возможности пользовать-

ся готовым, не им созданным теплом

Солнца. Но человек сам создает условия

своего существования,— и «тепло», полу-

чаемое им из недр материи, не составляет

исключения. Это тоже условие человечес-

кого бытия, создаваемое самим существо-

ванием человека, и без него не имеющее

места в природе.

Поэтому перспектива, нарисованная

Энгельсом в прошлом веке, в свете

новейшего развития человечества пред-

ставляется абстрактной, а потому невер-

ной.

Было бы совершенной нелепостью, если

бы человечество, уже сейчас овладе-

вающее внутриядерными запасами энер-

гии, через миллионы лет оказалось бы

беспомощным перед лицом холода, про-

стого недостатка тепла.

Да, готового тепла извне оно будет

получать все меньше и меньше. Но тем

больше и больше оно будет производить

его само, извлекая «изнутри» материи

концентрированные его запасы, ко-

торые — это теоретически бесспорно —

абсолютно бесконечны в самой мельчай-

шей обледеневшей частице, носящейся

в вихрях межмировых пространств.

Ведь энергия, излучаемая Солнцем, не

утрачивается бесследно,— она накаплива-

ется, аккумулируется в других формах,—

и надо только суметь ее оттуда извлечь.

И нет сомнения, что человечество, тем

более под угрозой гибели от холода,

сумеет это сделать. Оно уже теперь, когда

угроза остывания Солнца практически

очень далека, сделало немалые к тому

шаги. Надо представить себе, что оно

может сделать за миллионы оставшихся до

этого времени лет! И стоит принять во

внимание этот фактор, чтобы отказаться от

приведенной выше гипотезы.

Человечество, очевидно, погибнет не

так, как рисуется на первый взгляд,— не от

холода, не от простого недостатка тепла.

По-видимому, от такого предположения

придется отказаться.

Но мы пока сломали единственно проду-

манное предположение — предположе-

ние, опирающееся на понимание места

человека в лоне всеобщей взаимосвязи,

и не предложили нового взамен.

Точно так1 же приходится отвергнуть

и представление о том, что человечество

найдет свой конец в результате физиоло-

гического вырождения, физиологической

деградации. Физиология — та же приро-

да, а человек идет ко все большей

и большей власти над природой данным

материалом своей деятельности.

Добывая аккумулированную внутри эле-

ментарных частиц энергию, свободно пре-

вращая одни виды энергии в другие, одни

химические элементы в другие, как более,

гак и менее сложные, чем исходные,

и управляя одновременно своим

собственным физиологическим развитием,

направляя его по целесообразному (с точ-

ки зрения новых условий) руслу, челове-

чество, по-видимому, имеет все возмож-

ности уйти от замерзания, от «холодной»

и голодной смерти...

Оно, по-видимому, в силах будет соз-

дать — хотя бы в небольшой части про-

странства — искусственную среду и под-

держивать ее, сохранять и воспроизво-

дить и без помощи щедрой и даровой

энергии Солнца.

Уже сейчас это вполне прорисовавшаяся

тенденция развития человечества.

Но чего человечество (мыслящая мате-

рия вообще) пережить не в состоянии,

несмотря на всю свою власть над приро-

дой, какого бы уровня эта власть ни

достигла, так это противоположного холо-

ду мировых пространств состояния миро-

вой материи — состояния, к которому

эволюция миров приводит столь же неиз-

бежно, как и к остыванию,— огненно-

раскаленной «молодости» космической

материи, состояния раскаленного газа мо-

лодой, рождающейся туманности,— ис-

ходной точки нового космического цикла

Это огненно-парообразное состояние,

в котором все элементы превращены

в бешено вращающиеся вихри и где не

может принципиально сохраниться ника-

кая искусственно созданная граница, за

которой мог бы спрятаться человек, ника-

кая сколь угодно прочная и жароустойчи-

вая «оболочка», отделяющая искусствен-

ную среду от остального, от «неочелове-

ченного» мира,— по-видимому и оказыва-

ется тем абсолютным пределом, за

которым уже невозможно существование

мыслящей материи.

Может быть, человечеству и удастся

спастись от смерти иа обледеневшей

планете. Это принципиально — в перспек-

тиве — возможно.

Но никакие усилия не спасут его от

смерти в урагане мирового «пожара»,

который некогда возвратит огненную мо-

лодость нашему мировому острову.

Окончание следует.

2’

7

ШАМАНЫ,

ЗНАХАРИ,

ВРАЧИ...

HALU КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛ-

СЯ К ДОКТОРУ ФИЛОСОФСКИХ

НАУК Г. И. ЦАРЕГОРОДЦЕВУ, ОД-

НОМУ ИЗ АВТОРОВ КНИГИ «НА-

КАЗАНЬЕ ЛИ БОЖЬЕ!»1, С ВОПРО-

САМИ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ В

ПИСЬМАХ НАШИ ЧИТАТЕЛИ.

• Считалось, что прикосно-

вение божества

целение

• — Сейчас много говорят о проблемах медицины,

фантазируют о медицине будущего, ну а мой первый

вопрос о ее прошлом: с чего она начиналась, когда

возникла?

— Думаю, что в глубокой древности, когда

ни науки, ни религии еще не было Древние

люди опытным путем накапливали сведения

о целебных свойствах растений, минералов,

продуктов животного происхождения. Первые

зачатки медицинских знаний зародились еще

в дорелигиозный период Этот вывод под-

тверждается многими путешественниками,

учеными. В XIX веке этнографы обнаружили на

Огненной Земле и Суматре племена, у ко-

торых отсутствовали какие-либо религиозные

верования, не было представлений о сверхъес-

тественном. Однако они знали ряд ле-

карственных растений и пользовались простей-

шими способами перевязки ран, устранения

вывихов и т. д. Конечно, медициной в полном

смысле этого слова все это назвать нельзя.

Скорее — это прогомедицина.

• — Первые целители были женщины или муж-

чины?

— Первоначально целительством, по всей

видимости, занимались женщины — они соби-

рали съедобные плоды и растения и у них было

больше возможностей познавать и применять

на практике их целебные свойства.

• — Ну а первые, так сказать, профессионалы,

«протоврачи»,— кем они были и когда появились?

— С развитием общества и общественным

разделением труда выделилась и прослойка

профессиональных целителей — знахарей.

Я считаю ошибочным отождествление народ-

ной медицины со знахарством, хотя и резкой

границы между ними также не существует.

Испокон веков колдуны знахари, шаманы

пользовались в своей практике приемами

народной медицины: применяли массаж,

компрессы, кровопускание, лечебные травы.

Но главным элементом знахарства, иначе

говоря лечебной магии, были различного рода

магические приемы: «высасывание» знахарями

из тела больного болезни (в виде камня или

кристалла), произнесение магических формул,

заклинаний, изгнание духов болезней и

т. д. Поэтому знахарство как бы явилось

основой религиозного подхода к болезням

и здоровью, а народная практическая медици-

на — основой современной медицины.

1 Н. В. Рябушкнн, Г. И. Царегородцев. Наказанье ли

божье? М., Политиздат, 1988.

• — Как относилась Русская православная цер-

ковь к лекарям, практикующим народную медицину?

— Сугубо отрицательно. Лечебные приемы

объявлялись «безбожным волшебством», на-

стои из трав — отравой, повивальным бабкам

было запрещено оказывать акушерскую по-

мощь при родах, лекарей преследовали. Даже

паровая баня — древнейшее лечебное

средство славянских племен — и та подверга-

лась нападкам. Вообще все, что было связано

с врачеванием, народной медициной, счита-

лось великим грехом Во время исповеди

священники нередко задавали вопрос: «В лес

по траву и по корение не ходил ли еси? — Не

ходил ли к врачу или по волхвам или к себе

приводил? — Зелия какова не пивал ли?»

Наказанием за чародеяние, под которое попа-

дало и народное врачевание, могла быть

смертная казнь.

Приемам народной медицины церковь про-

тивопоставила свои средства лечения — «цели-

приносит ис-

О Врач и е< тествоиспыта-

тель Пирацаы (1493 —

1541) способствовал внедре-

нию химических препаратов

в медицину.

• Иероним Босх. XVI в. Фрагмент картины.

30 изданий, в течение многих

веков был основным теорети-

ческим руководством по ме-

дицине.

* Энциклопедический « Ка-

нон врачебной науки» учено-

го, философа и врача Ибн

Сины (Авиценна, 980 —

1037), выдержавший около

«чудотворные» иконы,

тельную» молитву,

мощи «святых», «святую» воду и т.п.

• — Существует мнение, что в Библии содержится

немало рекомендаций, важных для здоровья. Так ли

это?

— В Библии встречаются отдельные ги-

гиенические советы, отражающие народную

мудрость. Однако удельный вес их невелик

Они подчинены требованиям соблюдать рели-

гиозные обряды, которые якобы обеспечи-

вают и закрепляют успех лечения.

• — В трудах христианских авторов болезнь

нередко объяснялась как кара божья за грехи

человеческие...

— Христианские проповедники и поныне

утверждают, что первые люди не знали ни

• Древнегреческий врач,

реформатор античной меди-

цины Гиппократ (460 — 370

до н. э.). С его именем связа-

но представление о высоком

нравственном облике врача.

8

болезней, ни смерти. Допустив грех непослу-

шания, они сами ввели в свою жизнь и природу

болезни, скорбь, страдания и смерть. Таким

образом, болезнь воспринимается как некое

«вразумление», посланное богом человеку для

напоминания о его смертности и греховности.

• — Но неужели современные представления

о здоровье и медицинской помощи не отразились на

отношении церкви к этим вопросам?

— Разумеется, отразились. Нынешнее духо-

венство, как правило, не призывает

«умерщвлять плоть», не осуждает заботу

верующих о своем физическом здоровье.

Более того, отдельные проповеди звучат ныне

как гимн здоровью. Так, например, скончав-

шийся в 1961 году митрополит Николай

(Ярушевич) говорил, что церковь «не может не

желать своим детям земного благополучия,

здоровья и земного счастья». Нередко священ-

нослужители обращаются к авторитету меди-

цины, чтобы доказать полезное, оздоровитель-

• Святой Антоний. Ему мо-

лились при отравлении спо-

рыньей.

ное значение ряда религиозных обрядов,

в частности религиозных постов.

• — Но ведь медицина действительно не исключа-

ет применения лечебного голодания для исцеления

ф Чародейка, гадающая на священной чаше

с водой. Статуэтка эпохи энеолцта.

ряда недугов...

— Возможности лечения голодом сейчас

тщательно изучаются. Есть позитивные резуль-

таты. Так, например, кандидат медицинских

наук Г. И. Бабенко успешно использовал этот

метод в одном из наркологических стациона-

ров Москвы. Он считает, что эта терапия

способна помочь врачу «достучаться» до души

больного, заставить его собрать остатки воли

на пути к выздоровлению. Дело, по-видимому,

заключается в том, что голодание повышает

внушаемость, что и используют врачи-нарко-

логи. Но самодеятельные эксперименты с го-

лоданием чреваты самыми серьезными по-

следствиями. Лечение голодом надо прово-

дить в стационаре, под постоянным наблюде-

нием врача.

Конечно, чрезмерное чревоугодие вред-

но —с этим никто не спорит. Однако особен-

ностью религиозных постов является их

жесткий нормативный характер для всех ве-

рующих, вне зависимости от их состояния

физического и психического. К тому же

церковь отводит постам около 200 дней в году.

Тут уж действительно не до жиру...

• — Вы упомянули, что голодание повышает

внушаемость. Может, это одна из причин, почему

церковь так усиленно проповедует пост?

— Не исключено. И еще одна немаловажная

деталь. Религиозный пост — не только воздер-

жание в пище, но и воздержание от опреде-

ленного рода деятельности, отношений и

т. д. Недаром патриарх Пимен говорил о необ-

ходимости соединения «поста телесного с по-

стом духовным».

ф — Как вы относитесь к заявлениям о стремлении

церкви принять участие в борьбе против алкоголизма

и наркомании?

— Проповеди священнослужителей, на-

• Один из основоположни-

ков научной микроскопии

нидерландский натуралист

Левенгук (1632 — 1723).

ф Тибетский врач применяет традиционный метод

китайской терапии — прижигание; тепло при

этом передается коже с помощью иглы.

• Основоположник научной

анатомии Везалий (1514—

1564).

правленные против пьянства и употребления

наркотиков, отвечают духу времени, в боль-

• Основатель современной

физиологии кровообращения

английский врач Г арвей

(1578 1657)

шинстве своем продиктованы гуманными

чувствами и побуждениями. В борьбе с этим

злом должны объединить свои усилия все слои

советского общества. Другое дело, что при

этом имеется, так сказать, своя «сверхзада-

ча» — повернуть человека к церкви, религии,

ф — В последние годы возрос интерес к народной

медицине. Чем вы это объясняете?

— Многие рецепты народной медицины

привлекают внимание и ученых. Как известно,

около 40 процентов лекарственных средств,

выпускаемых фармакологической промыш-

ленностью, производится из растительно-

го сырья. Но это, так сказать, «здоровый»

интерес, а есть и «нездоровый», подогре-

ваемый сенсационными заявлениями отдель-

ных «травников» о необыкновенных воз-

можностях их снадобий. К сожалению,

9

большинство подобных заявлений при проверке оказы-

ваются несостоятельными, но ажиотаж они вызывают.

Встречающиеся в медицинских учреждениях случаи без-

душного отношения к больным, отсутствия такта, неува-

жения — все это также способствует росту популярности

отдельных современных знахарей и чудодеев. Ведь неко-

торые из них неплохие психотерапевты...

• — Вот вы сказали о психотерапии. Правильно ли мнение,

что священнослужитель в какой-то мере является психотерапев-

том?

— Буржуазные ученые считают, что «религия и психо-

терапия едины в признании веры основой душевного

здоровья». Психологическая и психиатрическая подготов-

ка священников в США и ряде стран Западной Европы

началась в 20-х годах XX века, а в послевоенные годы она

достигла невиданного размаха. Для координации усилий

служителей культа, психологов и психиатров в США были

созданы Совет клинической пастырской подготовки, На-

циональная академия религии и душевного здоровья,

объединяющая многие сотни священников и ученых,

и целый ряд других подобных центров, которые ведут

соответствующие исследования и издают свои книги,

журналы, популярные брошюры. В то же время студен-

там-медикам и будущим медсестрам читаются факульта-

тивные курсы по проблемам религии для того, чтобы они

умели использовать целительные возможности, якобы

заключенные в религиозной вере.

• — Каково различие между пастырской и научной психо-

терапией?

— Основа у них одна — внушение и самовнушение,

а вот задачи разные.' Врач старается пробудить в больном

стремление преодолеть болезнь, активизировать его

волю, превратить его в своего сознательного союзника,

научить больного управлять некоторыми процессами

в организме. Пастырская же терапия, разновидностью

которой является и молитва, как правило, отстраняет

больного от активного содействия врачу, культивирует

пассивность, смирение со своей участью.

9 — Но ведь описаны достоверные случаи, когда религиозная

вера исцеляла...

— Такие случаи действительно имели место. Но сверхъ-

естественным тут и не пахнет. Эти исцеления имеют

вполне естественный психофизиологический механизм.

Дело в том, что вера, причем любая вера, не только рели-

гиозная, обладает огромной силой внушения. Выдающийся

русский ученый-невролог, психиатр В. М. Бехтерев

писал: «...вера является столь благоприятной почвой для

самовнушения, что она нередко совершает этим путем

чудесные исцеления...» Отмечу, что с помощью внушения,

самовнушения, гипноза могут излечиваться только функ-

циональные заболевания, а не анатомические поражения

какого-нибудь органа.

Что же касается веры, то без нее нет и врачебной психо-

терапевтической практики. Только в отличие от священно-

служителя врач стремится развить и укрепить в больном

веру не в потусторонние, а в свои собственные силы.

9 — Что, на ваш взгляд, нужно сделать в области медицины,

чтобы укрепить здоровье людей, превратить советский народ

в нацию жизнерадостных, не болеющих людей?

— К великому моему сожалению, предложить в таком

же шутливом тоне какой-либо сенсационный «верный»

рецепт я не могу. Но, по-моему, начинать нужно не с

медицины. Советские и зарубежные ученые установили,

что самый главный фактор укрепления физических и

психических сил организма — правильный образ жизни

человека. От него зависит примерно 60% нашего здо-

ровья, 20% — от наследственности и окружающей среды

и лишь 10% —от медицины. Так что наше здоровье, как

говорится, в наших собственных руках. Ну а что касается

медицины, то в недавнем Постановлении ЦК КПСС и

Совмина СССР о развитии здравоохранения в нашей

стране заложены стратегические направления развития

советской медицины,— медицины будущего. Так что ори-

ентиры намечены — теперь остается самое «малое» —

реализовать поставленные задачи.

3

м

2D

На окраине

Российской империи

Еще в начале прошлого века доктор

Реман, сопровождавший в Китай по-

сольство графа Юрия Александрови-

ча Головкина, заинтересовался мето-

дами врачевания, которые широко

применяли ламы-буряты. Одного из

них, Цультима Цэдэна, славившегося

своим искусством, он пригласил в Пе-

тербург, чтобы столичные врачи нако-

нец из первых рук познакомились

с тибетской медициной, а Цультим

Цэдэн перевел бы тибетские меди-

цинские книги на русский язык. Увы,

Цэдэн вскоре умер, и этим планам

суждено было сбыться лишь на рубе-

же нынешнего столетия. Но о призна-

нии тибетской медицины говорить

еще было рано.

В 1853 году царское правительство,

вынужденное считаться с традициями

и обычаями населения Забайкалья,

утвердило предложенное генерал-

губернатором Восточной Сибири

Н. Н. Муравьевым-Амурским «Поло-

жение о ламайском духовенстве»,

согласно которому бурятская лама-

истская церковь оказывалась в адми-

нистративной зависимости от госу-

дарственной и местной (губернской)

власти. Это официальное признание

ламаизма не на шутку обеспокоило

иерархов православной церкви. «Ла-

маизм сильный противник православ-

ной миссии,— записано в Обзоре

деятельности духовного ведомства

тех лет. — Там дацаны (монастыри) со

строгою дисциплиною и продолжи-

тельным образованием в духе ла-

маизма, там и школы, и ламы,

и обаяние медицинской науки из

Тибета. Ламы известные медики, в Ти-

бетской медицине они сильны, и это

является в их руках особым орудием

пропаганды; даже православные об-

ращаются к ламам за медицинской

помощью в стране, где вообще науч-

но образованных врачей очень мало».

Когда в Чите вспыхнула эпидемия

брюшного тифа, местные власти об-

ратились за помощью к известному

в Забайкалье старшему ламе Агинско-

го дацана Цультиму Бадмаеву,— и

скоро эпидемию удалось погасить.

Здравый смысл, распорядительность

и медицинские познания этого чело-

века произвели на губернатора

Н. Н. Муравьева-Амурского столь

сильное впечатление, что он хода-

тайствовал о приглашении Бадмаева

в столицу Российской империи.

Официальное

признание

Цультима Бадмаева

Цультиму Бадмаеву — после кре-

щения Александру Александрови-

чу — специальным царским указом

дозволялось заниматься не только

10

частной практикой, но и лечить

больных в военном госпитале.

«А. А. Бадмаев представил более

50 свидетельств, заверенных предста-

вителями военной и гражданской

администрации Забайкалья и духо-

венства, об успешном излечении «го-

рячки», воспаления различных орга-

нов, застарелых ревматических стра-

даний, чахоточных поражений груди,

спазмов, кожных сыпей, костоеды,

опухолей, зубных болей, послеро-

довых страданий женщин, поносов

и расслабления желудка». Меди-

цинский департамент военного ми-

нистерства, однако, определил ему

лечить бугорчатку легких, то есть

туберкулез, и «испытывать свои

средства над больными одержимыми

раком». Там практика Бадмаева про-

должалась менее двух лет, но он во

многом преуспел, выдержал экзамен

на звание лекарского помощника и

был награжден по высочайшему пове-

лению чином с правом носить во-

енный мундир. Он первый открыл

в Петербурге тибетскую аптеку.

Казалось, давней мечте доктора

Ремана скоро суждено было сбыться:

бывший лама перевел 4-томный труд

по тибетской медицине. Правда, толь-

ко на монгольский язык: по-русски

говорил он с трудом, а писать вообще

не умел. Русский перевод поручили

университетским профессорам-вос-

токоведам. Но не тут-то было: разоб-

раться в тибетской медицине оказа-

лось не так просто.

Петр Александрович

Бадмаев

Достигнув довольно высокого поло-

жения среди дворянской знати,

А. А. Бадмаев в 1871 году вызвал

в столицу младшего брата Жамсара-

на. Он тоже принял православие.

Как же- складывалась судьба млад-

шего Бадмаева, нареченного Петром

Александровичем? В 1875 году после

окончания восточного факультета

университета по китайско-мон-

гольско-манчжурскому разряду, он

был зачислен на службу в Азиат-

ский департамент министерства ино-

странных дел и скоро стал играть

видную роль при дворе. Но, пожалуй,

именно медицина была главным де-

лом его жизни. Окончив Медико-

хирургическую академию и изучив

тибетскую медицину под руко-

водством брата, после его смерти

в 1873 году П. А. Бадмаев унаследовал

и значительно расширил частную

практику: открыл клинику на Поклон-

ной горе.

В знаменитом Энциклопедическом

словаре Брокгауза и Ефрона его

врачебная практика охарактеризована

лаконично: «Лечит все болезни каки-

ми-то особыми, им самим приготов-

ленными порошками, а также трава-

ми; несмотря на насмешки врачей,

к Бадмаеву стекается огромное коли-

чество больных»

1акое паломничество вызывало у

частно-практикующих врачей серь-

езные опасения: что если все больные

потребуют неведомых трав и порош-

ков? Где их взять? Да и к лицу ли

серьезным врачам опускаться до шар-

латанства?

Вокруг личности тибетского враче-

вателя закипели страсти. Не осталась

в стороне и пресса. На страницах

«Курьера» А. С. Серафимович обви-

нял врачей, что они, порицая Бад-

маева как знахаря, фактически соз-

дают ему рекламу вместо того, чтобы

подвергнуть эти методы лечения

строгой научной проверке. «Если Бад-

маев согласится — медицина, быть

может, обогатится великими открыти-

ями, если не согласится,— для всех

будет ясно, что это лечение — шарла-

танство. Так или иначе общество

врачей должно освободить обывателя

от удушливой атмосферы таинствен-

ности и суеверия, распространяемой

господами Бадмаевыми».

Дело о клевете

Имя П. А. Бадмаева, автора первых

работ по тибетской медицине, опуб-

ликованных на русском языке, долгое

время не упоминалось в медицинской

литературе. Между тем он приложил

немало сил, чтобы сделать эту науку

достоянием европейских врачей:

первым перевел на русский язык

основное руководство по тибетской

медицине «Чжуд-ши». В 1898 году

оно вышло под названием «О системе

врачебной науки Тибета». В предисло-

вии к нему автор уведомил чи-

тателей, что они могут подписаться

на последующие выпуски, равно как

и на «Общедоступный лечебник по

системе врачебной науки Тибета».

Книгу «О системе врачебной науки

Тибета» высоко оценил известный в то

время терапевт С. М. Васильев,

возглавлявший клинику Дерптского

университета: «Каждый образо-

ванный европейский врач с несомнен-

ностью убедится, что тибетская меди-

цина достигла поразительного разви-

тия и, несомненно, в некотором

отношении значительно опередила

европейскую».

Однако большинство врачей и осо-

бенно фармацевтов вовсе не стреми-

лись приобщиться к восточной меди-

цине. П. А. Бадмаева по-прежнему

называли шарлатаном, а некоторые

выдвигали и такие обвинения, ко-

торые вынуждали его защищать свою

врачебную репутацию. Так, 10 января

1904 года в Санкт-Петербургском

окружном суде слушалось дело о

распространении клеветнических

измышлений в печати. Поводом для

иска послужила заметка в Санкт-

Петербургской газете «Новости», где

доктор Крендель выражал скорбь по

поводу кончины профессора консер-

ватории К фон Арка, называя ее

преждевременной. Это было прямым

обвинением лечащего врача, а имен-

но Бадмаева, в некомпетентном лече-

нии. Суд, однако, доктора Кренделя

оправдал.

За этим процессом следила вся

общественность. Недоброжелатели

П. А. Бадмаева оживились. Магистр

фармации Е. А. Альтгаузен разразил-

ся разгромной статьей в журнале

«Фармацевт», благо сам являлся его

редактором-издателем. Он называл

книгу Бадмаева «абракадаброй», не

скрывая, впрочем, что «не взял на

себя труда изучить ее». Не пытался

автор статьи и завуалировать истин-

ную причину злобных и грубых выпа-

дов: по его подсчетам выходило, что

петербургские аптеки лишились по

вине конкурента, который держал

свою аптеку, возможности изготовить

«300 тысяч нумеров рецептов».

Справедливости ради следует ска-

зать, что далеко не все критики

руководствовались меркантильными

соображениями. Европейским врачам

действительно нелегко было понять

специфику восточных традиционных

медицинских систем.

Школа на

Поклонной горе

Совершенствуясь в своем деле,

П. А. Бадмаев побывал в Монголии,

Китае, Тибете. Он проникал в самые

отдаленные монастыри, куда дорога

европейцам была закрыта, приобре-

тал редкие книги, пополнял запасы

аптеки.

Тысячи больных из разных уголков

страны обращались к нему за по-

мощью. Мог ли один человек принять

всех страждущих? Увы! Что же де-

лать? Вывод напрашивался один:

нужны хорошо подготовленные по-

мощники. Причем их положение дол-

жно быть узаконено, официально

удостоверено право именоваться вра-

чами тибетской медицины.

Для начала на свои средства

П. А. Бадмаев открыл русско-бу-

рятскую школу на Поклонной горе,

где молодые люди изучали мон-

гольский и тибетский языки, осваива-

ли премудрости тибетской медицины.

Затем они получали европейское ме-

дицинское образование. Еще Бадмаев

мечтал организовать общество по

изучению врачебной науки Тибета

и широко развернуть профилактичес-

кую медицинскую деятельность.

Изложив- свой проект в докладной

записке на имя министра внутренних

дел, он долго ждал ответа. Наконец

морозным январским днем 1911 года

пристав второго участка Рож-

дественской части столицы вручил

действительному статскому советнику

П. А. Бадмаеву пакет с грифом

министерства внутренних дел...

у

11

Итак, отказ. Но отступать от заду-

манного Петр Александрович не со-

бирался. Прежде всего он решил

опубликовать ответ чинушам из Ме-

дицинского Совета, присовокупив к

нему ранее изданную «Справку о по-

ложении врачебной науки Тибета

в России» и докладную записку ми-

нистру,— должны же найтись трезвые

головы, способные правильно оценить

все эти материалы! Через несколько

месяцев вышла брошюра «Ответ на

неосновательные (!) нападки членов

Медицинского Совета на врачебную

науку Тибета». Борьба продолжалась.

Временному правительству П. А.

Бадмаев оказался неугоден, и его

выслали за границу. Но после

Великой Октябрьской революции он

вернулся в Петроград и продолжал

врачебную деятельность до 29 июля

1920 года.

Двухэтажный белокаменный дом

с башенкой у подножья Поклонной

горы, известный в литературе как

«дача Бадмаева», был реквизирован,

и хотя в романе «У последней черты»

В. Пикуль пишет, что в 1917 году

разгневанный народ сжег его, в

действительности до недавнего вре-

мени там размещалось отделение

милиции и снесли дом лишь в 1985 ГО-

ДУ-

Историкам еще предстоит изучить

торгово-дипломатическую деятель-

ность П. А. Бадмаева на Дальнем

Востоке, разобраться в причинах его

влияния при дворе, проанализировать

характер отношений с одиозными

фигурами из царского окружения,

особенно с Распутиным. До сих пор

и в художественной, и в атеистической

литературе личность П. А. Бадмаева

подавалась достаточно однозначно —

как ловкого проходимца, снискавшего

расположение мистически настроен-

ной императрицы. Как бы то ни было,

определенно можно сказать одно:

близость П. А. Бадмаева к при-

дворным кругам стала одной из

причин едва ли не враждебного отно-

шения и к его врачебной практике,

а впоследствии и к тибетской медици-

не, видным представителем которой

он несомненно был.

Дело П. А. Бадмаева продолжили

двое: вдова Елизавета Федоровна,

чьими силами долгие годы сохраня-

лась тибетская аптека, и племянник

Николай Николаевич Бадмаев, вы-

пускник Военно-медицинской акаде-

мии.

На крутом переломе

Вскоре после гражданской войны

в 1925 году в Верхнеудинске (Улан-

Удэ) был созван собор духовенства

и мирян-буддистов, на котором об-

суждался и вопрос о лечебной практи-

ке лам. Решено было сохранить

медицинские школы при Агинском,

Гусиноозерском и Ацагатском даца-

нах, на территории которых имелись

целебные источники. В 1926 году

состоялся съезд лам-медиков. Все эти

шаги имели целью, с одной стороны,

оказание помощи в развитии народ-

ной медицины, с другой — постепен-

ное размежевание религиозной и

собственно лечебной практики.

Контроль за деятельностью лам-ме-

диков должен был осуществлять спе-

циально избранный комитет. Однако

практически всей их деятельностью

руководил Агван Доржиев — настав-

ник тибетского далай-ламы.

Понимая сложность создавшейся

ситуации, Наркомздрав республики