Текст

ВЛАДИМИР БРОШЕВАН

ВОЕНКОМАТЫ

В КРЫМУ

1919-1920 гг.

Военный историко-документальный очерк.

К 100-летию создания в советском Крыму первых военкоматов

(1919 г. — 2019 г.) и к 100-летию окончания на полуострове

Гражданской войны и иностранной интервенции (1920 г. — 2020 г.)

ВЛАДИМИР БРОШЕВАН

Военкоматы п Крыму.

1919-1920 гг.

Военный историко-документальный очерк.

К 100-летию создания «советском Крыму первых военкоматов

(1919-2019 г.) и к 100-летию окончания на полуострове

Гражданской войны и иностранной интервенции (1920-2020 г.)

Фото на обложке:

Главное здание Крымского

облвоенкомата в 1976-1985 гг.

© Брошеван В.М.

Посвящается всем офицерам, прапорщикам,

рабочим и служащим, всему личному составу

Крымского областного военкомата,

с кем мне пришлось служить в период

с ноября 1976 г. по октябрь 1985 г.

В КРЫМСКОМ ОБЛВОЕНКОМАТЕ

...6 ноября 1976 г. в звании майора Советской Армии я прибыл

в Крымский областной военный комиссариат (военный комиссар —

генерал-майор Казарин Павел Федорович) для прохождения дальней¬

шей военной службы в должности пропагандиста в политическом

отделе (начальник — полковник Петросян Альберт Атомович).

Вид на здание Крымского

облвоенкомата зимой

В этой военной

организации

прослужил 9 лет

(1976-1985 гг.)

Располагался военко¬

мат в Симферополе в зда¬

ниях и помещениях во дворе

на углу улиц Менделеева

и Шполянской.

Почтовый адрес был:

Симферополь, улица Менде¬

леева № 15.

Прибыл я в Симферо¬

поль из 207 мотострелковой

Померанской Краснознамен¬

ной ордена Суворова II сте¬

пени дивизии (штаб распо¬

лагался в г. Стендаль, ГДР),

входившей в состав 3 обще¬

войсковой армии (штаб был

в г. Магдебурге, ГДР) Группы советских войск в Германии (ГСВГ, ГДР).

Здесь, в период с середины сентября 1971 г. по 3 ноября 1976 г. слу¬

жил в политотделе дивизии на должностях:

- помощник начальника политотдела по комсомольской работе,

- пропагандист 16 гвардейского танкового полка,

-4-

- старший инструктор политотдела по организационно-партий¬

ной работе.

Был аттестован на должность старшего инструктора политотдела

стрелкового корпуса по организационно-партийной работе.

Помещения (слева) Крымского облвоенкомата

на улице Менделеева, 15

-5-

Панорамный вид на Крымский облвоенкомат.

Слева — улица Шполянского, справа — улица Менделеева.

В подтверждение моей службы в Крымском облвоенкомате и этот

документ:

-6-

За период службы в политотделе Крымского облвоенкомата (1976-

1985 годы) мною была написана, благодаря моральной поддержке кан¬

дидата исторических наук доцента Черной Валентины Григорьевны

(г. Симферополь), а 20 мая 1985 г. в Институте истории партии при ЦК

Компартии Украины (г. Киев) — филиале Института марксизма-лени¬

низма при ЦК КПСС была защищена диссертация на соискание ученой

степени кандидата исторических наук на тему:

«Коммунисты — организаторы вооруженной защиты завоева¬

ний социалистической революции в Крыму. / 1918-1920 годы/».

-7-

Однако беру на себя смелость заявить, что это совсем не так.

Еще в период подготовки будущей кандидатской диссертации

(1979-1985 гг.) документы эти были найдены мною в фондах бывшего

Центрального Государственного архива Советской Армии (сегодня это

Российский государственный военный архив, г. Москва).

-8-

Научным руководителем был Солдатепко Валерий Федорович

доктор исторических наук, профессор, ныне академик Национальной

Академии Наук Украины, г. Киев, оказавший мне огромную помощь

и поддержку за что я ему сердечно благодарен.

Благодаря личному успеху в военной и научной деятельности я был

назначен на вышестоящую должность — преподавателем истории

КПСС кафедры истории КПСС в Симферопольском высшем военно-¬

политическом строительном училище (СВВПСУ) (1985-1990 гг.), что

позволило получить очередное воинское звание «подполковник».

Кроме того, материалы кандидатской диссертации позднее легли

в основу книги: «Владимир Брошеван. Крымский военкомат. Историко-

документальное исследование о создании и деятельности в Крыму

местных органов военного управления, предназначенных для военно¬

мобилизационной и учетно-призывной работы в интересах Вооружен¬

ных Сил страны Советов в годы Гражданской войны и иностранной

интервенции и в годы накануне Великой Отечественной войны. 1919-

1941 гг.». (Симферополь, 2002 г.).

Мне было приятно узнать, что этот труд

был высоко оценен руководством Орга¬

низационно-мобилизационного управле¬

ния штаба Краснознаменного Одесского

военного округа, в состав которого входил

Крымский областной военный комиссариат

и предложен в качестве историко-учебного

пособия для использования в работе респу¬

бликанского, областных, городских и рай¬

онных военных комиссариатов округа.

Сегодня бытует мнение, что впервые

документы о создании первых военкома¬

тов в советском Крыму были обнаружены

сотрудниками Госархива Республики Крым

в период подготовки к 100-летию местных

органов военного управления.

Затем они были переданы (к сожалению, в документе не указана

дата передачи) на постоянное хранение в Государственный архив

Республики Крым. Свидетельством тому этот документ.

-9-

Но. не смотря на то, кто и где впервые нашел документы, главное;

Первые военные комиссариаты — местные органы

военного управления в советском Крыму

были созданы только весной 1919 г.

Подтверждением тому и впервые публикуемый нами документ —

«Приказ №1

по воинским частям и учреждениям

Таврического губернского военного комиссариата

марта 31 дня 1919 г. г. Мелитополь.

§1

Согласно распоряжению Наркомвоен Украины предписано в спеш¬

ном порядке сформировать Таврический губернский военный комисса¬

риат. Временное местопребывание Комиссариата назначено в г. Мели¬

тополь Таврической губернии.

Справка: Приказ Харьковского окружного комиссара по военным

делам за № 341 от 22 марта 1919г.

§2.

Днем формирования его считать 22 марта.

Основание: Приказ Харьковского окружного комиссара по воен¬

ным делам за № 341.

§3.

Сего числа я вступил в исполнение обязанностей Таврического

губернского военного комиссара.

- 10-

Основание: Телеграмма Киевского окружного военного комиссара

Богданова за № 1418...

Губвоенком Филиппов

Военный руководитель Генштаба А. Веселаго».

//(Российский государственный военный архив, ф. 4, on. 1, д. 10,

л.л. 243-251; Государственный архив Республики Крым, Р. 2480,

оп. 5, д. 1, л.л. 1,2).

Этот и другие архивные документы дали основание руководству

Военного комиссариата Автономной Республики Крым (Военный

комиссар генерал-майор В. Н. Данчук) провести весной 2009 году празд¬

ничные мероприятия, посвященные «90-летию образования военных

комиссариатов Автономной Республики Крым» с вручением лучшим

офицерам юбилейных памятных знаков. Объединяло их одно общее: на

всех отчетливо выделялась цифра — «1919».

- II -

Спецвыпуск журнала

«90 лет Военному комиссариату

Автономной Республики Крым»

Выступая на торжествен¬

ном собрании с докладом

«Военкоматам Крыма 90 лет»

военный комиссар Автоном¬

ной Республики Крым гене¬

рал-майор В. И. Данчук впер¬

вые заявил: «Историко-доку¬

ментальные исследования об

образовании и деятельности

в Крыму военных комиссари¬

атов, проведенные кандидатом

исторических наук, доцентом

Владимиром Брошеваном,

позволяют определить основ¬

ные исторические вехи мест¬

ных органов военного управ¬

ления в военной истории Авто¬

номной Республики Крым».

Эго была высокая и заслужен¬

ная оценка моей военной научно-

исследовательской работы.

Шли годы. ...16 марта

2014 году 96,77% жителей

Автономной Республики Крым еди¬

нодушно проголосовали на референ¬

думе за вхождение в состав Россий¬

ской Федерации. Автономная Респу¬

блика Крым была переименована

в Республику Крым.

Военный комиссариат Автоном¬

ной Республики стал называться

Военным комиссариатом Республики

Крым с подчинением Министру обо¬

роны Российской Федерации и и гото¬

вился достойно встретить 100-летие

подписания Председателем Совета

Народных Комиссаров В. И. Ульяно¬

вым (Лениным) 8 апреля 1918 года

-12-

декрета «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окруж¬

ных комиссариатов по военным делам» и «Положение» о них. Это

должно было произойти весной 2018 г.

Спустя еще год — весной 2019 г. - теперь уже военкоматы Респу¬

блики Крым должны были отпраздновать еще одну знаменательную

дату — 100 лет со дня своего образования.

Однако случилось непредвиденное, перевернувшее, как говорят, «все

с ног на голову». Во всяком случае, для меня, как военного историка

и единственного специалиста по данной проблеме в Республике Крым.

В конце марта 2018 г. на заседании Совета Крымского республи¬

канского Союза ветеранов (председатель Г. Д. Бесстрахов) выступил

помощник Военного комиссара Республики Крым по работе с вете¬

ранами Министерства обороны Российской Федерации полковник

в отставке Ю. А. Мажирин. Он сообщил членам Совета, что руковод¬

ством Военного комиссариата Республики Крым принято решение

весной 2018 г. широко отметить знаменательную дату — 100 лет со дня

образования на полуострове военных комиссариатов — местных орга¬

нов военного управления, возникших весной 1918 г.

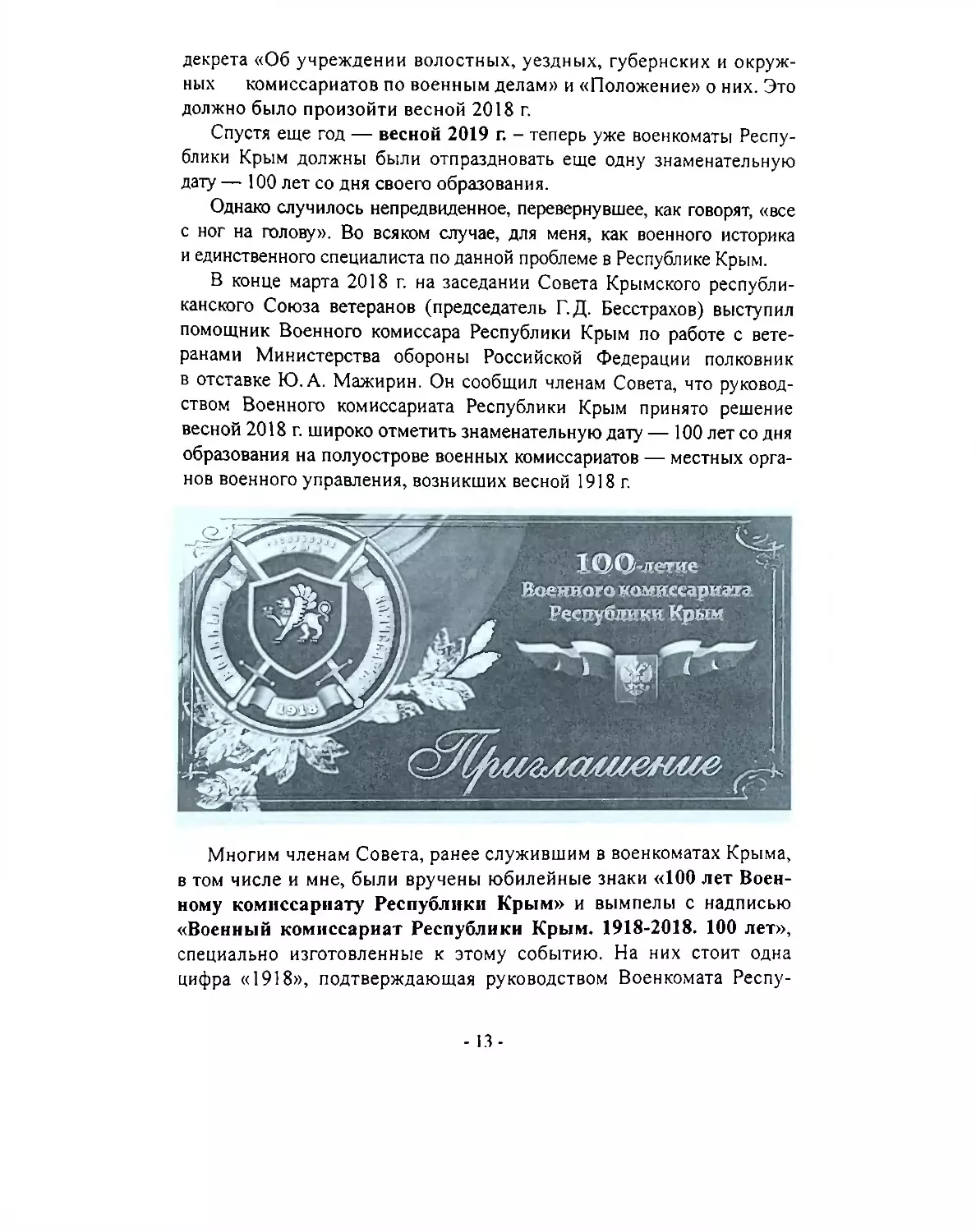

Многим членам Совета, ранее служившим в военкоматах Крыма,

в том числе и мне, были вручены юбилейные знаки «100 лет Воен¬

ному комиссариату Республики Крым» и вымпелы с надписью

«Военный комиссариат Республики Крым. 1918-2018. 100 лет»,

специально изготовленные к этому событию. На них стоит одна

цифра «1918», подтверждающая руководством Военкомата Респу-

-13-

блики Крым, что первые военкоматы на полуострове возникли дей¬

ствительно в этом году.

На мое замечание, что это не правильно, ибо идет в разрез найден¬

ным нами в архивах документов, свидетельствующие о том, что Таври¬

ческий губернский комиссариат по военным делам был сформирован

весной 1919 г.. ответ был следующий:

«Есть указание из Министерства обороны Российской Федерации

о том. чтобы все военные комиссариаты страны отпраздновали 100-лет¬

нюю годовщину своего создания в одно время — весной 2018 г, незави¬

симо от того, когда они были образованы».

На этом же заседании тов. Мажирин заявил, что «крымский исто¬

рик Владимир Михайлович Брошеван глубоко ошибается в дате обра¬

зования Военного комиссариата Республики Крым, считая, что первый

военкомат возник в Крыму в марте 1919 г.

Я считаю, — сказал он, — что, первым военным комиссариатом

в Крыму был Народный комиссариат по военным делам в составе Сов¬

наркома Советской Социалистической Республики Тавриды в марте

1918 г. После него Военным комиссариатом был Военно-морской

комиссариат Тавриды». Однако при этом он, свои слова ничем не под¬

тверждал документально.

Конечно, можно было не реагировать на замечание представителя

Военного комиссариата Республики Крым тов. Мажирина, зная, что он

не является ни ученым, ни историком, ни тем более специалистом по

данной проблеме, в архивах никогда не работал, публикаций не имеет...

-14-

Но. как говорится, вызов мне был брошен, и я решил его принять.

Прежде всего, следовало выяснить, действительно ли было ука¬

зание из Министерства обороны РФ о едином Дне празднования — 8

апреля 2018 г. — 100-летия военных комиссариатов по всей стране,

независимо от даты их образования? С этой целью мною на имя началь¬

ника Научно-исследовательского института (военной истории) Военной

академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера¬

ции был направлен запрос, в котором я писал:

«Начальнику

Научно-исследовательского института

(военной истории) «Военной академии

Генерального штаба ВС РФ»

Басику И. И.

119330, Москва,

Университетский пр-т, д. 14.

Уважаемый Иван Иванович, здравствуйте!

В Государственном архиве Республики Крым мною обнаружен доку¬

мент. свидетельствующий о том, что Таврический губернский комисса¬

риат по военным делам был впервые образован 22 марта 1919 г.

Свидетельством тому этот документ:

«Приказ №1

по воинским частям и учреждениям

Таврического губернского военного комиссариата

марта 31 дня 1919 г. г. Мелитополь.

§1

Согласно распоряжению Наркомвоен Украины предписано в спеш¬

ном порядке сформировать Таврический губернский военный комисса¬

риат. Временное местопребывание Комиссариата назначено в г. Мели¬

тополь Таврической губернии.

Справка: Приказ Харьковского окружного комиссара по военным

делам за №341 от 22 марта 1919 г.

§2.

Днем формирования его считать 22 марта.

Основание: Приказ Харьковского окружного комиссара по воен¬

ным делам за № 341...

Губвоенком Филиппов

Военный руководитель Генштаба А. Веселаго». //

(Полный текст заверенного документа прилагается).

- 15-

17 апреля 1919 г. Таврический губернский военный комиссариат

прибыл в освобожденный от белогвардейцев г. Симферополь — место

постоянной дислокации. // Российский государственный военный

архив, ф. 4, он. 1, д. 10, л.л. 243-251; Государственный архив Респу¬

блики Крым, Р. 2480, оп. 5, д. 1, л. 1.

В наступающем 2019 г. Военному комиссару Республики Крым

исполнится 100 лет со дня создания. Однако эту знаменательную дату

в своей истории он уже отметил в начале апреля 2018 г., т. е. за год до

даты, найденной нами в архиве, тем самым, нарушив историческую

хронологию.

По словам помощника Военного комиссара Республики Крым по

работе с ветеранами военной службы Мажирина Ю. А. руководство

военкомата исходило из указания Министра обороны РФ отпраздно¬

вать 100-летие Военного комиссариата 8 апреля 2018 г. независимо

от даты образования.

Таким образом, сложилась, как в шахматах, патовая ситуация.

Военкомат Республики Крым уже отметил 100 лет своего рождения,

нарушив тем самым один из главных принципов истории — достовер¬

ность. В то же время найденные нами архивные документы говорят

о том, что отмечать эту дату следует только весной 2019 г., с года своего

сформирования.

Прошу Вас дать научное обоснование в разрешении данной про¬

блемы и надеюсь, что историческая справедливость восторжествует.

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящим командованием

о закреплении за Военным комиссариатом Республики Крым даты его

основания — 22 марта 1919 г.

«6» декабря 2018 г.

С уважением — Брошеван Владимир Михайлович,

кандидат исторических наук,

доцент, военный историк».

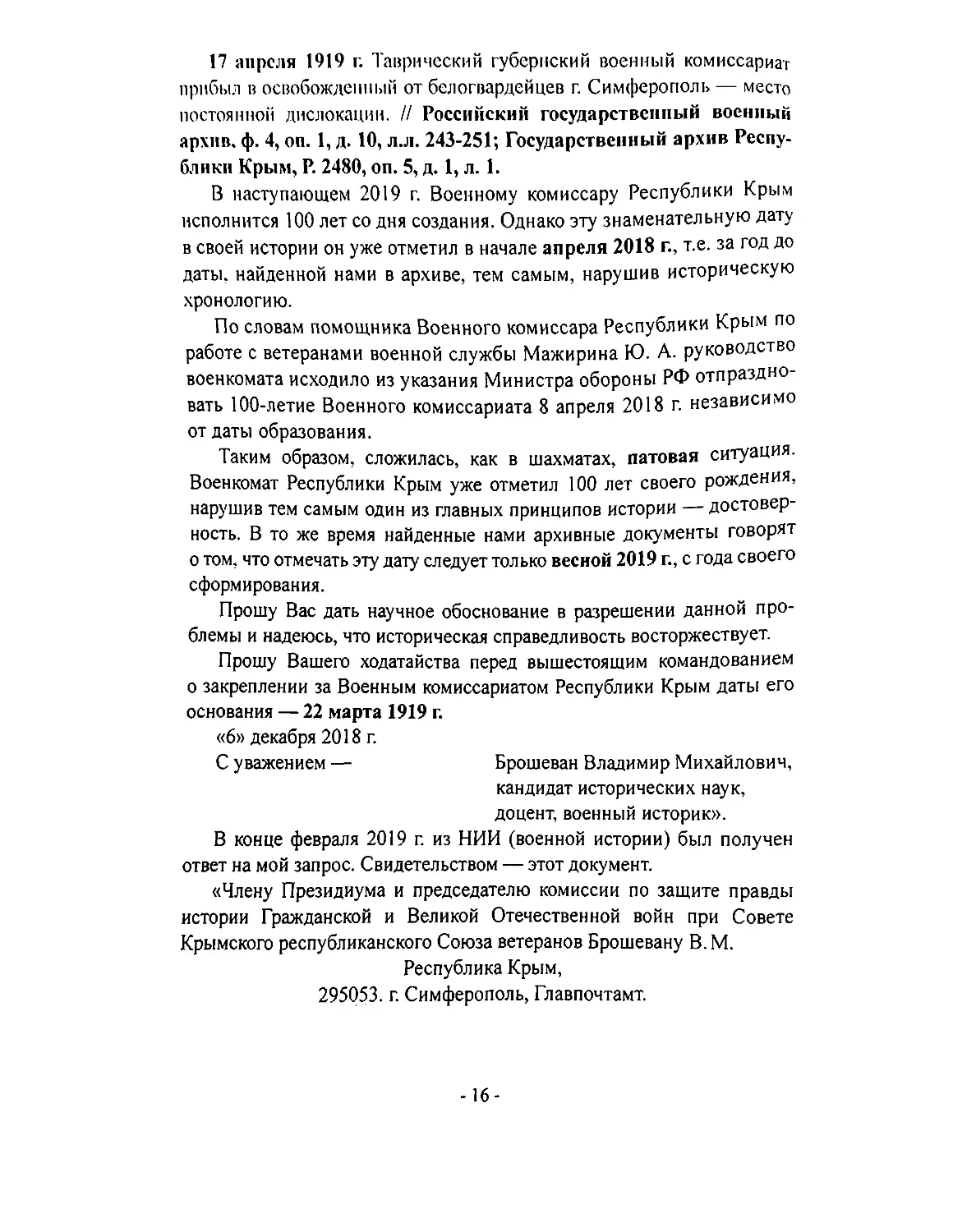

В конце февраля 2019 г. из НИИ (военной истории) был получен

ответ на мой запрос. Свидетельством — этот документ.

«Члену Президиума и председателю комиссии по защите правды

истории Гражданской и Великой Отечественной войн при Совете

Крымского республиканского Союза ветеранов Брошевану В.М.

Республика Крым,

295053. г. Симферополь, Главпочтамт.

-16-

Уважаемый Владимир Михайлович!

Ваше обращение по вопросу обоснования о закреплении за Воен¬

ным комиссариатом Республики Крым даты основания — 22 марта

1919 г. — в Научно-исследовательском институте (военной истории)

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации рассмотрено.

- 17-

Сообщаем Вам. что местные органы военного управления были

учреждены в РСФСР декретом Совнаркома РСФСР от 8 апреля 1918 г.

Эта дата справедливо отмечается местными органами военного управ¬

ления МО РФ как день своего рождения.

Однако фактически из-за политических обстоятельств становления

молодой Советской России, учреждение военкоматов на территории

всей страны (за исключением центральных губерний) сильно затяну¬

лось и повсеместно осуществлялось по мере освобождения территорий

от белогвардейских войск и иностранных интервентов.

Так случилось и с территорией Крыма. Установленная Вами дата

основания местных органов военного управления, очевидно, истори¬

чески точна, однако, она не дает основания отмечать очередные годов¬

щины Военкомата Республики Крым отдельно от общей даты, приня¬

той и утвержденной руководством МО РФ.

С уважением.

Начальник Института (роспись) И. Басик».

Таким образом, Военный комиссариат Республики Крым имеет

сегодня две даты своего образования, с разницей в один год.

Во-первых, это 8 апреля 1918 год.

Основание: Распоряжение руководства Министерства обороны РФ,

исходя из ленинского декрета от 8 апреля 1918 г. (Нами не найдено. — В. Б.)

Во-вторых, это 22 марта 1919 г.

Основание: Приказ Харьковского окружного комиссара по воен¬

ным делам №341 от 22 марта 1919 г.

Какой выход из данной ситуации?

Отдавший военной службе в Советской Армии около 30 лет, хорошо

осознанию, что Военный комиссариат Республики Крым будет строго

придерживаться распоряжения руководства Министерства обороны РФ.

Что же касается второй даты. Как ученый, историк и специалист

по данной проблеме, оставляя за собой право не согласиться с данным

решением, исхожу из того, что командование Военкомата Республики

Крым не может не считаться с официальной датой своего образования

(Дня рождения), ибо это будет грубейшей ошибкой не только в исто¬

рии местных органов военного управления, но и во всей многовековой

истории Республики Крым.

День 22 марта 1919 г. имеет законное право на свое существова¬

ние и должен занять достойное место в новейшей истории Военного

комиссариата Республики Крым.

- 18-

Теперь, что касается заявления тов. Мажирина на заседании

Совета Крымского республиканского Союза ветеранов в марте 2018 г.

«Крымский историк Владимир Михайлович Брошеван. — сказал

он, — в дате образования Военного комиссариата Республики Крым

глубоко ошибается, утверждая, что первый военкомат возник в Крыму

в марте 1919 г. Я считаю, что, первым военным комиссариатом в Крыму

был Народный комиссариат по военным делам в составе Совнар¬

кома Советской Социалистической Республики Тавриды. После него

Военным комиссариатом был Военно-морской комиссариат Тавриды.

И было все это в 1918 г.».

Но, как ученый и историк, позволю себе с этим голословным утвер¬

ждением представителя Военкомата Республики Крым, не согласится.

Исхожу при этом из следующего.

Во-первых, 21 марта 1918 г. Центральный Исполнительный Коми¬

тет Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов Советской

Республики Тавриды принял декрет, но опубликованный 22 марта,

в котором сообщалось:

«Центральный Исполнительный Комитет, согласно постановлению

1-го Учредительного съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских,

поселянских и мусульманских депутатов, всех земельных и Военно-рево¬

люционных комитетов Тавриды, состоявшегося 10 марта 1918 г., объяв¬

ляет территорию Крымского полуострова в составе Симферопольского,

Феодосийского, Ялтинского, Евпаторийского и Перекопского уездов

Советской Социалистической Республикой Тавриды». (1).

Во главе Советской Республики Тавриды состоит Таврический

Совет Народных Комиссаров, ответственный перед ЦИКом Советов

рабочих, солдатских, крестьянских депутатов Республики Тавриды.

Совет Народных Комиссаров утвержден в составе 8 человек (4 —

большевика и 4 — от фракции С. Р. (левых).

1 . Председатель Совета Народных Комиссаров А. Слуцкий (боль¬

шевик, партийная кличка «Антон», направлен в Крым ЦК РСДРП (б) из

Петроградской городской партийной организации).

. ..4. Временный Народный комиссар по военным делам Ф. И. Куль

(Полярный)... (2)

Председатель ЦИК Жан Миллер.

Секретарь ЦИК И. Фирдевс». (3)

Время оставило нам документ, свидетельствующий о том, на засе¬

дании ЦИК Республики Тавриды 21 марта 1918 г. развернулась серьез-

-19-

пая борьба между большевиками и левыми эсерами именно за пост

Наркомвоена всей Республики Тавриды, а не губвоенкома. Приводим

его здесь впервые.

«Протокол заседания Таврического губернского ЦИК Советов рабо¬

чих. солдатских и крестьянских депутатов 21 марта 1918 г.

...На пост Народного комиссара по военным делам выставляются

два кандидата: тов. Ф. Куль (большевик) и тов. Шерстнев (левый эсер).

За тов. Куля высказывается тов. Слуцкий (Предсовнарком Республики

Тавриды. — В. Б.), за тов. Шерстнева — тов. Гоголошвили (Нарком

юстиции). После того, как было выяснено, что пост этот должен занять

тов. Куль (большевик), фракция С.Р. (левых) заявляет, что она не зани¬

мает никаких постов в Совнаркоме.

После перерыва тов. Гоголошвили заявляет:

- Мы отказываемся от постов не потому, что мы боимся ответствен¬

ности или не желаем взять ответственность за завоевания революции,

Мы не боимся ответственности и берем ее. Но, в отказе нам предста¬

вителя на посту Наркома по военным делам мы усматриваем недове¬

рие к нам со стороны фракции большевиков и поэтому отказываемся не

только от постов Народных комиссаров, но и отказываемся от вхожде¬

ния в президиум ЦИКа, оставаясь лишь членами Таврического губерн¬

ского Исполнительного Комитета.

После этого, от фракции коммунистов (большевиков) тов. Слуцкий

заявляет:

- Мы считаем, что мотивы С. Р. (левых) не соответствуют истине.

Мы, занимая пост Военного комиссара находим это целесообразно

нашей ответственности, и следовательно, в этом никакого недоверия

нет с нашей стороны к С. Р. (левым). С нашей стороны, особое желание

занять этот пост есть цель проведения в жизнь вашей политики, поли¬

тики, которую мы с вами в этом случае не разделяем». (4)

В данной полемике победила позиция большевиков. Временно

Народным комиссаром по военным делам советской Тавриды был

назначен посланник ЦК партии большевиков Ф. Куль. (5)

Во-вторых, в связи с отсутствием в Совнаркоме Тавриды собствен¬

ных кадров и разработанных руководящих инструкций и наставлений,

приходилось их запрашивать в вышестоящих органах РСФСР. В каче¬

стве доказательства этому только один пример. Народный комиссар

Совнаркома Республики Тавриды по делам национальностей И. Фир¬

девс позднее вспоминал, что «...одна из трудностей в работе СНК —

-20-

создание органов власти на местах. Но тем временам это была очень

трудная задача, когда в Крым не попадали пи центральные газеты, ни

журналы, ни декреты, ни инструкции, ни положения. (6) Нужно было

почти всю оргструктуру создавать ощупью, в порядке местного творче¬

ства и инициативы». (6-а)

Так было и в случае с Наркоматом по военным делам Республики

Тавриды. В основу его деятельности, как высшего военного органа Тав¬

риды, которому были обязаны подчиняться все сухопутные вооружен¬

ные силы, созданные на тот период на полуострове, были положены

структура и задачи Наркомата по военным делам РСФСР, примени¬

тельно к условиям Тавриды: разработка уставов, инструкций, руковод¬

ство сухопутными войсками, учет формируемых частей и соединений,

снабжение, санитарно-медицинское обслуживание, финансирование

Рабоче-Крестьянской Красной Армии...

Следует иметь в виду и то, что Народный комиссариат по военным

делам и заменивший его Наркомат по военно-морским делам в Совет¬

ской Республике Тавриды были образованы задолго до подписания

В. И. Лениным декрета об организации в стране военкоматов — мест¬

ных органов военного управления.

В-третьих, Наркомат по военным делам Республики Тавриды не

смог развернуть свою деятельность, поскольку просуществовал всего

лишь 6 дней. Одной из главных причин этому следует считать то, что

руководство ЦИК и Совнарком Республики Тавриды понимало, что

нахождение главной базы военных сил Республики в Севастополе вле¬

кло за собой пребывание в нем и руководящего органа.

С этой целью в 20-х числах марта 1918 г. состоялось очередное засе¬

дание СНК Тавриды, рассмотревшее вопрос «О военном Комиссари¬

ате». Выступивший с докладом Предсовнаркома А. Слуцкий, «указал,

в каком положении у нас находятся военные силы, т. е. в чьем распоря¬

жении и где их главная база. Военный комиссариат составляется теперь

в Севастополе, куда войдут 3 большевика, 3 С .Р. (левых) и один, ско¬

рее всего оборонец. В силу чего надо изменить нами ранее изданный

декрет, где указано о Военном комиссариате. (7) Декрет этот решено

поручить составить тов. Гоголошвили, Миллеру и Кулю и представить

его на обсуждение ЦИК и СНК Тавриды, обсудив его предварительно

во фракциях».(8)

25 марта состоялось «заседание (протокол №2) Совнаркома на кото¬

ром был обсужден вопрос «О Военно-морском комиссариате». От имени

-21 -

Комиссии Ф. И. Куль огласил проект декрета об образовании этого комис¬

сариата с его функциями, и декрет принимается единогласно». (9)

26 марта 1918 г.. был опубликован декрет Совета Народных Комис¬

саров Республики Тавриды «Об организации Комиссариата по военно-

морским делам». Одновременно в документе говорилось об отмене

декрета об образовании Верховного Военно-революционного штаба,

образованного на заседании ЦИК 21 марта 1918 г.

Местопребывание Комиссариата по военно-морским делам было

определено в г. Севастополе, и в тоже время он был подотчетный и под¬

чиненный Совету' Народных Комиссаров и Центральному Исполни¬

тельному Комитету' Советской Республики Тавриды.

На Комиссариат по военно-морским делам возлагались следующие

три наиглавнейшие задачи:

1. Скорейшее объединение всех военных учреждений Тавриды.

2. Сохранение нейтралитета.

3. Оборона Республики Тавриды. Подчеркнем, что для решения

данного вопроса Комиссариат по военно-морским делам является Вер¬

ховным военным органом Советской Республики Тавриды. (Выде¬

лено мною. — В. Б.). Ему предоставляется полное право распоряжаться

всеми военными силами Республики и местными военно-революци¬

онными штабами, находящимися в полном подчинении комиссара по

военно-морским делам.

По данным историков, уже в апреле 1918 г. Военно-морскому комис¬

сариату' подчинялись сухопутные войска, сформированные на полуо¬

строве. общей численностью более 22 тыс. человек, а с учетом личного

состава Черноморского флота, вооруженные силы насчитывали около

30 тыс. человек. (10).

Особо следует сказать, что Комиссариат по военно-морским делам

не имел права решать вопросы общегосударственной важности, кото¬

рые подлежали предварительному обсуждению и санкции Совета

Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета,

а именно:

1. Принудительная мобилизация.

2. Прекращение железнодорожного движения.

3. Массовые реквизиции.

4. продовольственные мероприятия общегосударственного характера.

5. Контрибуция.

6. Кредиты на оборону.

-22-

отсутствует), секретарь Совета Д. Скрынник. (11)

В-четвертых, не могу не сказать и о том, что если бы документы

о подписании В. И. Ульяновым (Лениным) декрета от 8 апреля 1918 г.

имелись в Госархиве Республики Крым, наверняка историки и исследо¬

ватели уже давно бы их обнаружили и использовали в своих работах.

В-пятых, с трудом верится, что если бы ленинский декрет «Об учре¬

ждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по

военным делам» даже и был получен в Республике Тавриды, вряд ли

он мог быть претворен в жизнь, так как уже через 9 дней — 17 апреля

1918 года — германские интервенты нагло вторглись в Крым и окку¬

пировали Армянск, 18 апреля — Перекоп, 19 апреля — Джанкой,

22 апреля — Евпаторию и Симферополь (город был оккупирован гер¬

манскими войсками и украинскими националистическими отрядами)..,

1 Мая — вступили в Севастополь. (12)

Исходя из этого, можно предположить, что вряд ли руководители

Советской Республики Тавриды, решая такой важный вопрос, как обо¬

рона Крыма, думали в этот период о немедленном выполнении декрета.

В документе указывалось, что должность Народного комиссара ио

поенным делам временно была упразднена, и сам он вошел в Военно-¬

морской комиссариат представителем от Совнаркома Республики Тав¬

риды. Следов дальнейшей деятельности Наркомвоен Тавриды мы,

несмотря на наши усилия, не нашли.

Возглавил Наркомат по военно-

морским делам зам. Председателя

ЦИК Советской Республики Тавриды

Ю. П. Гавен. В состав, вновь образуемого

комиссариата, также входят представи¬

тели организаций, образовавших быв¬

ший «Совет пяти» (т. н. Южный комитет

защиты социалистической революции

(большевики Н. Пожаров, В. Басенко,

Ермолин, левый эсер Шершнев), и один

представитель рабочих Севастополь¬

ского порта.

Подписали документ Председатель

СНК А. Слуцкий, Народный комиссар

внутренних дел С.П. Новосельский,

Народный комиссар юстиции (подпись

-23-

Можно еще приводить и другие доводы, но все они будут свиде¬

тельствовать о том. что в 1918 году военкоматов в Республике Тав¬

риды не было.

Опираясь на найденные мною неизвестные документы в архивах

и опубликованные материалы исследователей, ответственно заявляю:

Военкоматы — местные органы военного управления — впер¬

вые созданы были в советском Крыму весной 1919 года.

Вновь они продолжили свою деятельность уже осенью 1920 года,

когда части Южного фронта РККА освободили Крым от войск Русской

армии генерала П. Врангеля и интервентов. В результате Гражданская

война в Советской России, в основном, была успешно завершена.

И еще об одном факте, касающимся истории военкоматов, о котором

я не могу' не сказать, 19 февраля 2018 г. в одном из известных в Респу¬

блике Крым изданий — «Крымской газете» — официальном печатном

органе Совета министров Республики Крым —была опубликована ста¬

тья под названием «100 лет назад в России появились первые воен¬

коматы». Ее автор некто — Татьяна Шевченко.

В ней она, бессовестно, да пусть простят меня читатели за это слово,

«заимствовала», или как говорили мне еще в школе учителя — «спи¬

сала слово в слово» материал из книг, написанных мною, и издан¬

ных задолго до появления ее статьи в газете. При этом Шевченко не

ссылается ни на автора книг, ни на названия его работ, ни на источники,

которые используются в них.

В качестве доказательства сравним:

Книга 1-я. Владимир Брошеван. Крымский военкомат. Исто

рико-документальное исследование о создании и деятельности

в Крыму местных органов военного управления, предназначенных

для военно-мобилизационной и учетно-призывной работы в инте¬

ресах Вооруженных Сил страны Советов. 1919-1941 гг. — Симфе ¬

рополь, 2002. — С.75. — (Серия: В помощь изучающим историю

Украины, Крыма и России).

1. В.Б. ...11 апреля 1919 г., на 2-й день после освобождения от

белогвардейцев столицы Крыма был образован и приступил к работе

Симферопольский уездный военкомат 1-го разряда. Личного состава

имелось 175 человек, на вооружении было 257 винтовок и 4800 патро¬

нов к ним. Располагался уездвоенкомат в г. Симферополе на улице Фео¬

досийской в доме Христофорова (с. 5).

-24-

Т.Ш. 11 апреля 1919 года, на второй день после освобождения от

белогвардейцев столицы Крыма, приступил к работе Симферополь¬

ский уездный военкомат. Его личный состав насчитывал 175 чело¬

век, на вооружении у них было 25 7 винтовок и 4800 патронов. Рас¬

полагался уездвоенкомат (так он назывался) на улице Феодосийской

в даме Христофорова.

2. В.Б. 19-го апреля создается Ялтинский уездный военкомат 1-го

разряда. Личного состава в военкомате (находился в г. Ялте в гости¬

нице «Россия») было 175 человек, на вооружении было всего 36 вин¬

товок и 2783 патрона; имелись при военкомате 2 лазарета по 20 коек

в каждом. (С. 7-8)

Т.Ш. 19 апреля был создан уездный военкомат в Ялте. Он нахо¬

дился в гостинице «Россия», также состоял из 175 человек, однако на

вооружении у них было всего 36 винтовок и 2783 патрона. Зато при

Ялтинском военкомате Ш1елись два лазарета по 20 коек в каждом.

3. В.Б. Дата образования Севастопольского уездного военкомата

1-го разряда — 30 апреля (приступил к работе 8 мая). (С. 8)

Т. Ш. Дата образования Севастопольского уездного военкомата —

30 апреля (хотя фактически к работе он приступил только 8 мая).

4. В. Б. В Евпатории уездный военкомат 2-го разряда по решению

ревкома был образован 22 апреля. Находился военкомат в г. Евпатории на

улице Набережной в доме Ходпаша. Личного состава 125 человек, вин¬

товок — 164, патронов — 7039 штук; имелся лазарет на 30 коек. (С. 8).

Т. Ш. В Евпатории уездный военкомат был образован 22 апреля.

Личного состава 125 человек, 301 винтовка и 7685 патронов, плюс три

лазарета на 130 коек.

СПРАВКА. Здесь Шевченко глубоко ошибается. Эти цифры из

моей книги относятся к Феодосийскому уездвоенкомату, о котором она

в своей статье вообще забыла сказать.

5. В.Б. Крымгубвоенкомат создан в ноябре 1920 г. В Госархиве

Автономной Республики Крым имеется документ, в котором приво¬

дится структура губвоенкомата: канцелярия, 4 отдела (администра¬

тивно-мобилизационный, политико-просветительный, следственно¬

судебный, отдел снабжения), две части (санитарная и ветеринарная),

территориально-полковой округ, инженерная дистанция, Комиссия по

борьбе с дезертирством, Караульный полк. (С. 13-14)

Т.Ш. В конце 1920 года был создан Крымгубвоенкомат в составе

11 отделов. В числе последних, значились не только административно-

-25-

мобилизационный, политико-просветительный и следственно-судеб¬

ный, но и санитарный, ветеринарный и, конечно, отдел по борьбе

с дезертирством.

6. В.Б. Отправка добровольцев и призванных в РККА производи¬

лась со сборных пунктов военкоматов, рассчитанных на размещение

в них одновременно более 18 тысяч человек. В течение пяти месяцев

(апрель-июнь 1919 года, ноябрь-декабрь 1920 года) военкоматами

Крыма было разработано и издано свыше 2300 приказов о постановке

на воинский учёт всего мужского населения полуострова, в том числе

военспецов полуострова. За это время на воинский учёт поставлено

свыше 340 тысяч военнообязанных из числа лиц мужского и женского

населения, подлежащих призыву в РККА. (С.20).

Г. Ш. Отправка добровольцев и призванных в РККА производи¬

лась со сборных пунктов военкоматов, рассчитанных на размещение

в них одновременно более 18 тысяч человек. В течение пяти месяцев

(апрель-июнь 1919 года, ноябрь-декабрь 1920 года) военкоматами

Крыма было разработано и издано свыше 2300 приказов о постановке

на воинский учёт всего мужского населения полуострова. За это время

на воинский учёт поставлено свыше 340 тысяч военнообязанных муж¬

чин и женщин.

Книга 2-я. Владимир Брошеван. Военная мобилизация в Крыму.

1941-1944 гг. Историко-документальное исследование о мобили¬

зации в Крымской АССР людских и материальных ресурсов на

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой

Отечественной войны. — Симферополь, 1998. — 126 с. (Серия:

в помощь, изучающим историю Украины, Крыма и России).

1. В.Б. ...С началом Великой Отечественной войны...по боевой

тревоге были подняты 32 горрайвоенкомата, развернувшие 35 сборных

пунктов по приему свыше 70 тыс. военнообязанных, 35 приёмо-сдаточ¬

ных пунктов техники, 30 приёмо-сдаточных пунктов конского состава.

Только впервые 5 дней (с 24 по 28 июня) на полуострове было моби¬

лизовано свыше 5 тыс. военнообязанных. К середине августа 1941 г.

из Крымской республики ушли на фронт 74240 человек, состоящих на

воинском учете в 32 горрайвоенкоматах, в основном в возрасте от 19 до

36 лет. Кроме того, из народного хозяйства республики в армию было

поставлено около 1300 автомашин, свыше 110 тракторов и около 1200

лошадей.

-26-

Т. Ш. Когда началась Великая Отечественная война, только в пер¬

вые пять дней мобилизации (24-28 июня 1941 года) на полуострове было

призвано в действующую армию более пяти тысяч человек. К началу

августа число их превзошло 70 тысяч человек. Из народного хозяйства

Крыма в армию было поставлено около 1300 автомашин, больше ста

тракторов и около 1200 лошадей. Военкоматами в это время были

развёрнуты 35 сборных пунктов по приёму военнообязанных; 35 при¬

ёмо-сдаточных пунктов техники; 30 приёмо-сдаточных пунктов кон¬

ского состава и повозок.

Я не знаю, стыдно ли тов. Шевченко за совершенный ею плагиат, за

нарушение ею Закона РФ «Об авторском праве», пусть это будет на ее

совести. Считаю, что поступила она бессовестно. И потому оставляю за

собой право сказать об этом факте читателям...

И в заключение от автора книги.

Я, сердечно поздравляю всех, с кем мне пришлось служить в Крым¬

ском областном военном комиссариате (1976-1985 гг.), и кто сегодня

жив и здоров, с знаменательной датой — 100-летием со дня образова¬

ния весной 1919 года на Крымском полуострове первых Комиссариатов

по военным делам — местных органов военного управления — в свете

ленинского декрета от 8 апреля 1918 г.

Всегда помните то время и те годы военной службы в Крымобл¬

военкомате в составе Одесского Краснознаменного военного округа,

которые каждый из нас отдал на благо нашей, в тот период, Родины —

Союза Советских Социалистических Республик и его доблестных Воо¬

руженных Сил.

Желаю всем здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви, семейного

благополучия.

С уважением — Брошеван В. М.,

подполковник в отставке,

бывший пропагандист

политотдела облвоенкомата.

-27-

ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ФОТОГРАФИЯХ

На переднем плане: майор В. М. Брошеван (слева) и капитан

2-го ранга Б. В. Косихин на собрании личного состава.

Майор В. М. Брошеван (в 3-м ряду 3-й справа)

на построении личного состава

-28-

Начальник политотдела полковник А. А. Петросян и

майор В. М. Брошеван (справа) и на субботнике

Майор В.М. Брошеван на оформлении Ленинской комнаты

-29-

Майор В.М. Брошеван на трибуне митинга (первый слева),

посвященном проводам призывников в ряды Советских Вооруженных Сил

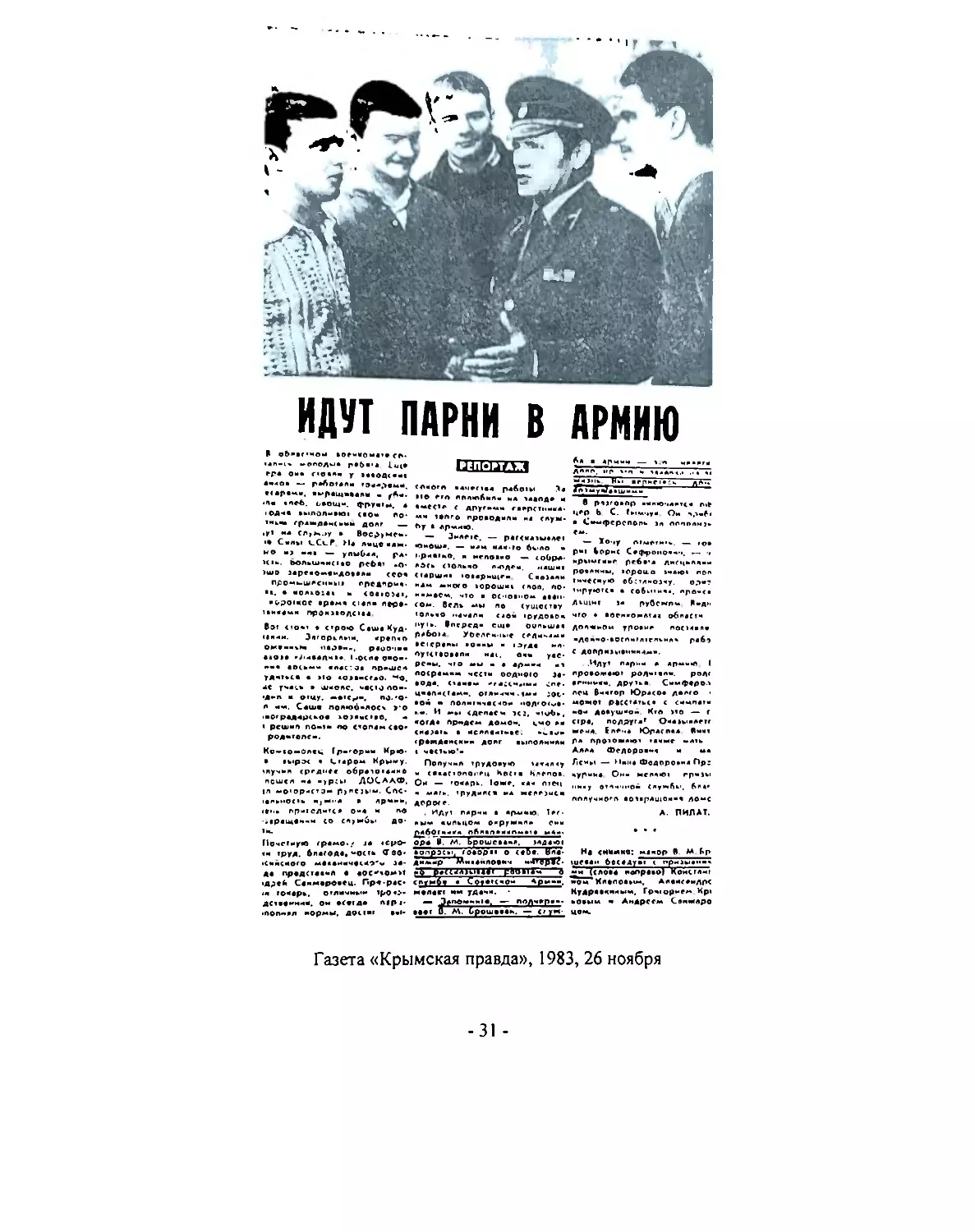

Газета, «Крымский комсомолец», 1981,8 мая.

-30-

Газета «Крымская правда», 1983, 26 ноября

-31 -

Примечания:

1. В ряде литературы отмечается, что Республика Тавриды включала

и два градоначальства: Севастопольское и Керчь-Еникальское. // Борьба

за власть Советов в Крыму. Т. 1. (Февраль 1917 — май 1918 г.). — Сим¬

ферополь: Крымиздат, 1960.

2. Ф.И. Куль — бывший комиссар Румынского фронта, редак¬

тор газеты «Солдатская правда», участвовал по личному указанию

В. И. Ленина в работе Комиссии по подписанию русско-румынского

договора о прекращении огня, был направлен на военную работу

в Крым решением ЦК РСДРП (б),... // ГА РК, ф. 150, oп. 1, д. 48, л. 26.

З. .Там же, ф. 2242, оп.1, д. 1, л. 23.

4. Там же, ф. 2238, оп.1, д. 3, л. 22-23.

5. 1 апреля 1918 г. Председатель СНК Советской Республики Тав¬

риды А. Слуцкий подписал «Удостоверение», в котором говорилось:

«Совет Народных Комиссаров, удостоверяя личность тов. Федора Ива¬

новича Куля (Полярный) и свидетельствуя о его работе в Наркомате по

военным делам, просит оказать ему во всем содействие.

Удостоверение служит одновременно видом на жительство и разре¬

шением на ношение оружия». // Там же, ф. 2240, oп. 1, д. 23, л. 21.

6. Фирдевс И. Первый период Советской власти в Крыму. Револю¬

ция в Крыму. Историческая библиотека Истпарта ОК Крыма. №2. —

Симферополь: Истпарт, 1923, с. 63.

6-а. Наша справка. В конце этой книги в приложениях № 1, №2, № 3

приводятся копии ленинских декретов, связанные с созданием Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. В подтверждение вышесказанному хочу

сказать, что опубликованные в центре Советской России поступили они

в Советскую Республику Тавриды только 6 апреля 1918 г. — В. Б.

7. Мы предполагаем, что это касается декрета ЦИК Республики Тав¬

риды от 21 марта 1918 г. о вхождении в состав Совнаркома Наркомата

по военным делам. — В. Б..

8. ГАРК, ф. 2240, оп.1,д. 8,л.31.

9. Там же, л. 1.

10. Кононенко Л. Вооруженные Силы Советской Республики Тавриды.

// Вопросы истории СССР. Выпуск 24. Республиканский межведомствен¬

ный научный сборник. — Харьков, «Вища школа», 1979, с. 35-37.

11. ГАРК, ф. 2240, оп. 1,д. 2,л.5.

12. История города-Героя Севстополя. 1917-1957. — Киев: Акаде¬

мия наук УССР, 1958, с. 77.

-32-

РОЖДЕННЫЕ В ОГНЕННОМ 1919 Г.

«Без военкома,

мы не имели бы

Красной Армии»

В. И. Ленин.

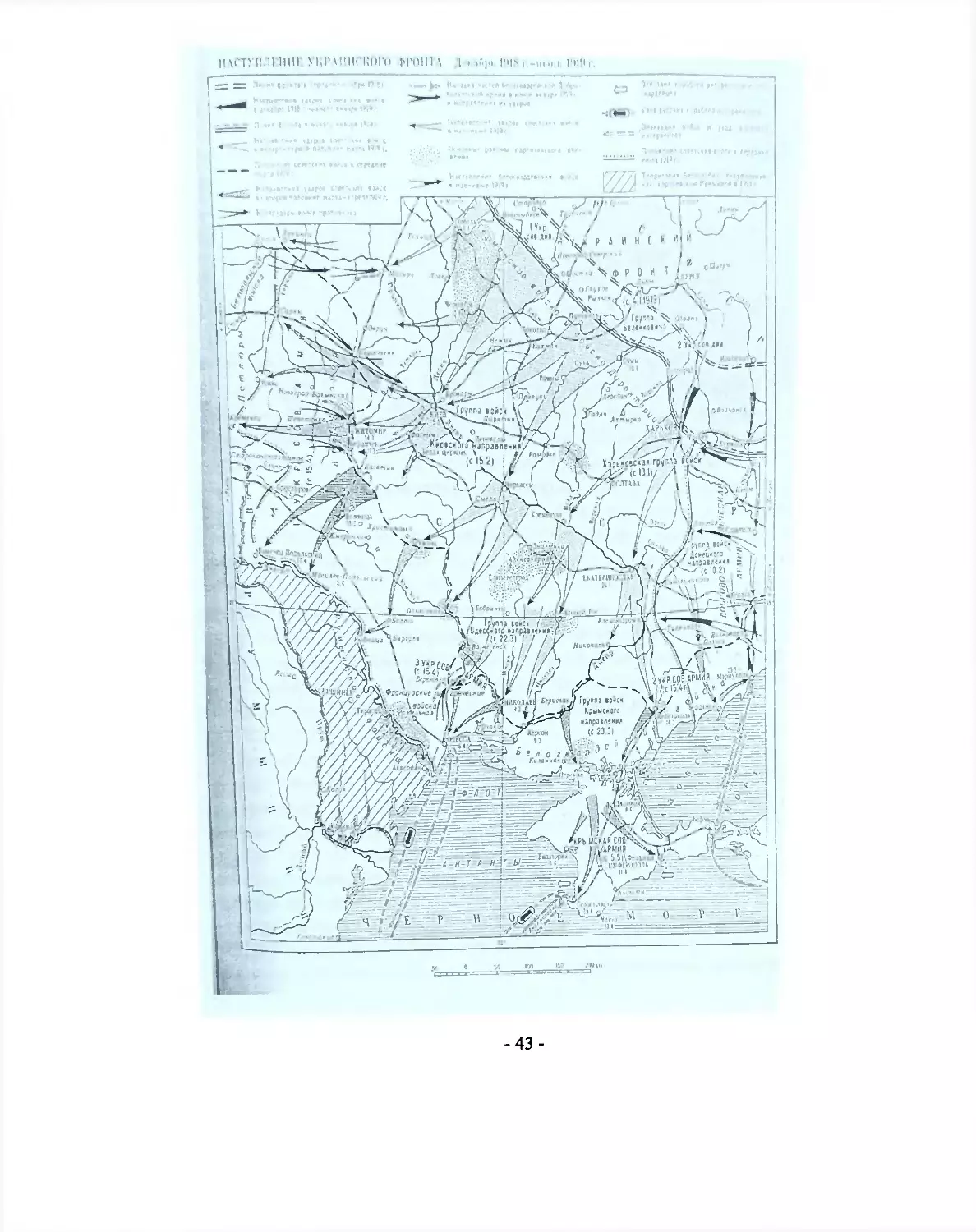

...Весной 1919 года войска советского Украинского фронта (1)

(командующий В. Антонов-Овсеенко), побеждая белоказаков и пет¬

люровцев, вышли к устью реки Днепр. Одновременно на Крымском

направлении успешно наступали части 1-й Заднепровской стрелко¬

вой Украинской советской дивизии (1-а) под командованием бывшего

Народного комиссара по морским делам Российской Советской Респу¬

блики П.Е. Дыбенко. (1-6) Открывалась возможность скорого осво¬

бождения Крымского полуострова от белогвардейцев и интервентов

и установления Советской власти. (2)

Исходя из обстановки, Харьковский окружной комиссар по военным

делам, руководствуясь ленинским декретом «Об учреждении волост¬

ных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным

делам» (военкоматов) и «Положением» о них от 8 апреля 1918 года,

а также решением Совета Народных Комиссаров Украинской Социали¬

стической Советской Республики и распоряжением Народного комис¬

сара по военным делам Украины Н. И. Подвойского издал 22 марта

1919 года приказ за номером 341 об учреждении Таврического

губернского комиссариата по военным делам. (3)

В дальнейшем, с полным освобождением Крыма от белогвардейцев

этому военкомату — местному органу военного управления (МОВУ) —

предстояло выполнять множество задач на территории полуострова,

две из которых были наиболее главными:

во-первых, ведение военно-мобилизационной работы,

во-вторых, — ведение учетно-призывной работы.

Оценивая работу комиссариатов по военным делам, Председатель

Совета Народных Комиссаров Советской Республики В. И. Ленин гово¬

рил в июне 1920 года: «Мы имеем огромный военный аппарат. Без

военкома мы не имели бы Красной Армии». (4)

-33-

Справка.

Появление военкоматов — органов местного военного управления,

«диктовалось необходимостью перехода от добровольческой Рабоче-

Крестьянской Красной Армии к армии регулярной, массовой, комплек¬

тующейся на основе обязательной воинской повинности, к всеобщему

военному обучению, созданию более совершенного аппарата местных

органов военного управления».

-34-

Согласно Положению полостные, уездные и губернские поенные

комиссариаты создавались соответственно волостными, уездными

и губернскими Советами в составе двух комиссаров но военным делам

н одного военного руководителя, которые утверждались соответствую¬

щими Советами н Народным комиссаром по военным делам.

Один из членов военною комиссариата назначался волостным

(уездным, губернским) военным комиссаром.

Возглавить Таврический губвоенкомат было поручено Харьков¬

скому губвоенкому Зусмановичу Г. М. (1889-1944 гг., член РСДРП (б)

с 1915 года), но отказавшегося от этой должности по невыясненным

нами обстоятельствам. (5)

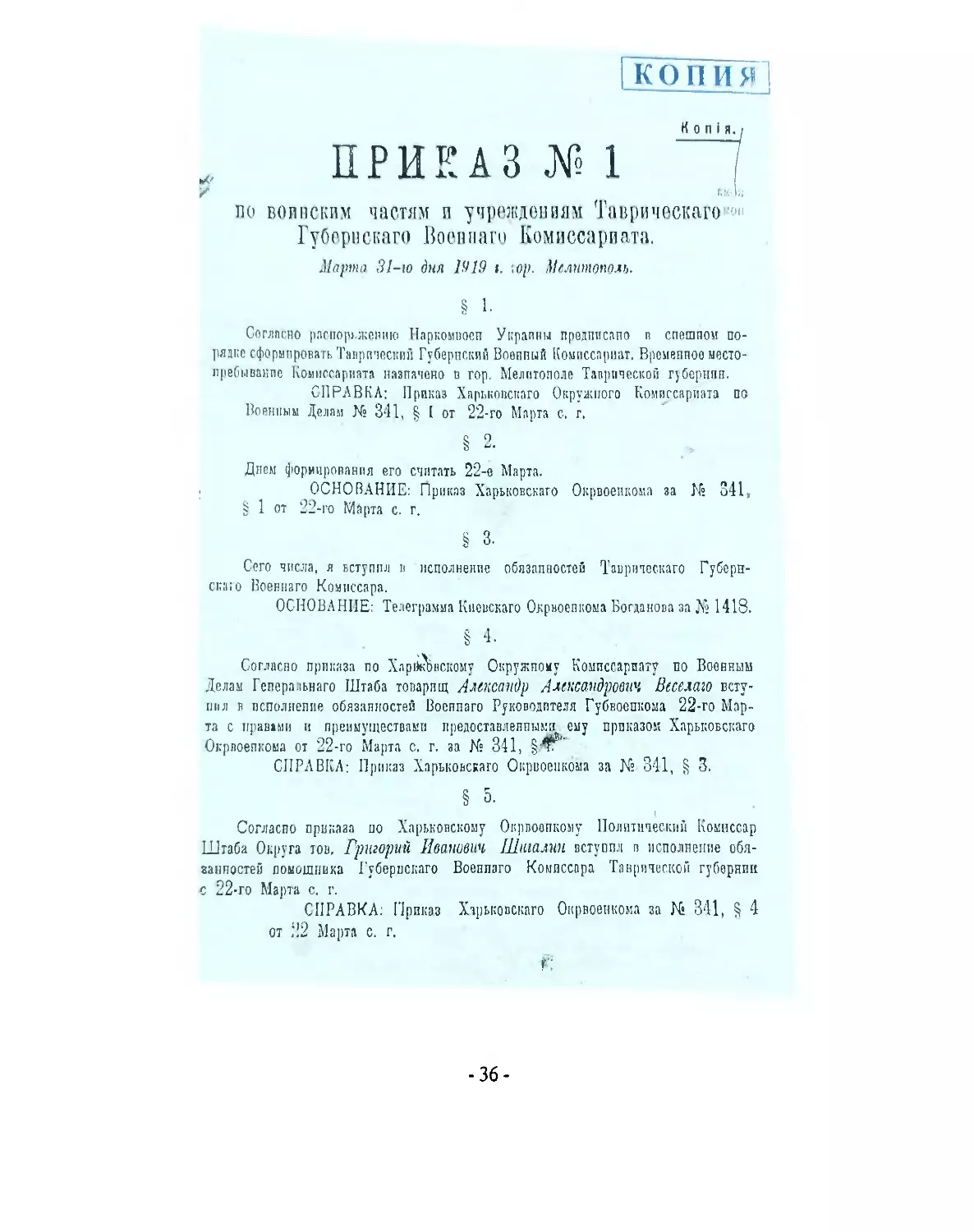

Вместо него Таврическим губернским комиссаром по военным

делам назначен Филиппов.

Свидетельством тому хранящийся и сегодня в Государственном

архиве Республики Крым, и впервые публикуемый нами для широкого

круга историков и читателей документ (ГА РК, Р. 2480) следующего

содержания:

-35-

-36-

-37-

Ниже мы дублируем этот документ:

«Дело 1919 г. по описи 29.

Отделение приказов штаба Харьковского военного округа.

Копии приказов Таврического губернского военного комиссариата.

На 14 листах.

Начато 31 марта 1919 г. Окончено 10 апреля 1919 г.

-38-

Копiя

Приказ № 1

по воинским частям и учреждениям Таврического

Губернского военного комиссариата

марта 31-го дня 1919 г. гор. Мелитополь. (6)

§1

Согласно распоряжению Наркомвоен Украины предписано

в спешном порядке сформировать Таврический губернский военный

комиссариат. Временное местопребывание Комиссариата назначено

в г. Мелитополе Таврической губернии. (7)

Справка: Приказ Харьковского Окружного Комиссариата по

Военным Делам №341 § I от 22-го Марта с. г.

§2.

Днем формирования его считать 22-е марта.

Основание: Приказ Харьковского Окрвоенкома за №341 § 1 от

22-го Марта с.г.

§3.

Сего числа, я вступил в исполнение обязанностей Таврического

Губернского Военного Комиссара.

Основание: Телеграмма Киевского Окрвоенкома Богданова за

№ 1418.

§4.

Согласно приказа по Харьковскому Окружному Комиссариату по

Военным Делам Генерального штаба товарищ Александр Александро¬

вич Веселого вступил в исполнение обязанностей Военного Руководи¬

теля Губвоенкомата 22-го Марта с правами и преимуществами, предо¬

ставленными ему приказом Харьковского окрвоенкома от 22-го Марта

с. г. за №341 §3.

§5.

Согласно приказа по Харьковскому Окрвоенкомату Политический

Комиссар Штаба Округа тов. Григорий Иванович Шигалин вступил

в исполнение обязанностей помощника Губернского Военного Комис¬

сара Таврической губернии с 22-го Марта с.г.

Справка: Приказ Харьковского Окрвоенкома за №341 § 4 от 22-го

Марта с.г.

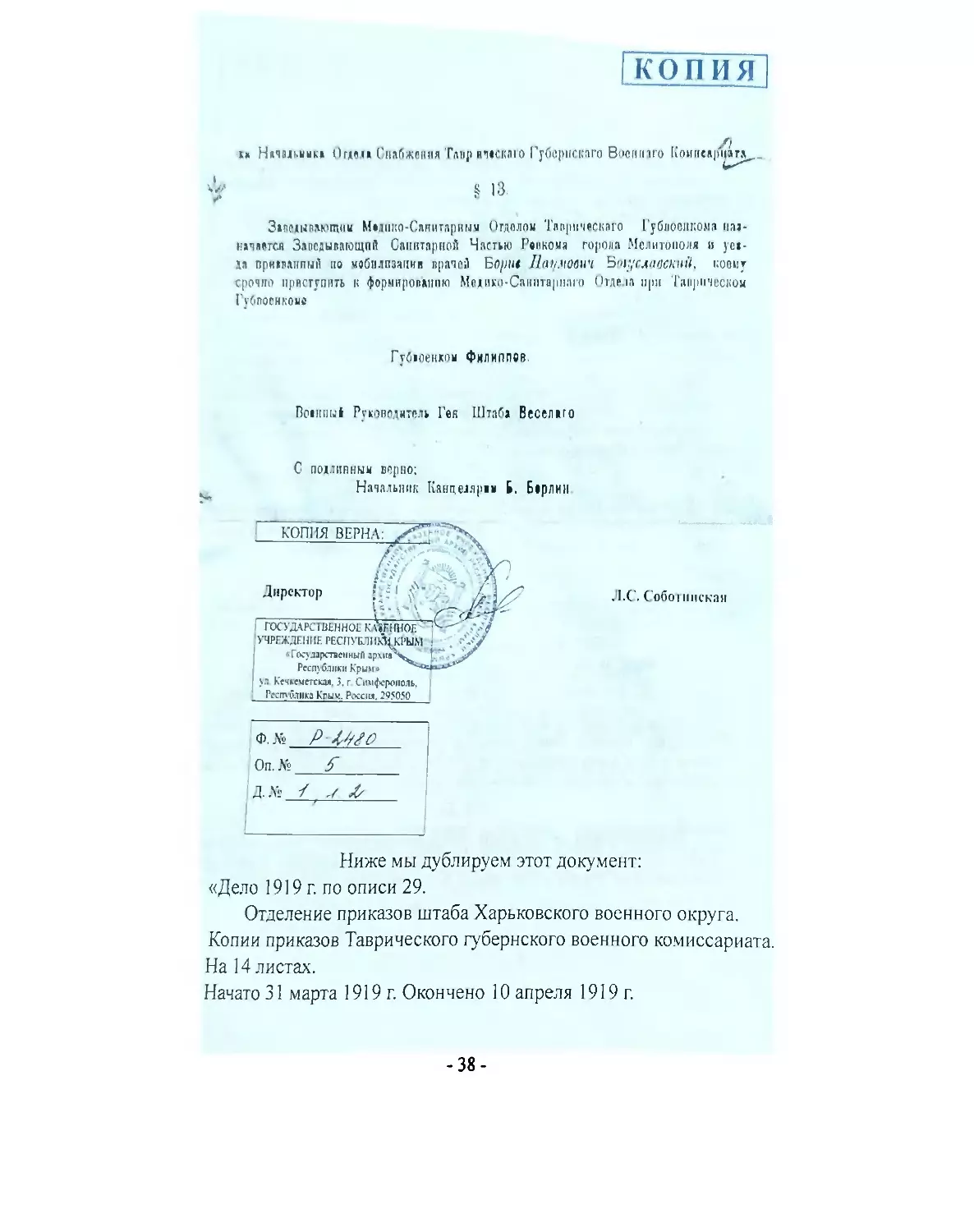

Справка: Согласно приказу Таврического Губвоенкома за №2 от 2

апреля 1919 г. «помощник губвоенкома тов. Шигалин наблюдал за работой

отделов административно-мобилизационного, Всевобуча и снабжения».

-39-

Основание: Приказ Харьковского Окружного Военного Комиссара

за №341 § 4 от 22-го Марта с.г.

§6.

Предназначенного для занятия должности помощника Херсон¬

ского Губвоепкома товарища Новгородом считать с 1-го Апреля

вступившим в должность помощника Таврического Губернского

Военного Комиссара.

Справка: Согласно приказу Таврического Губвоепкома за №2 от 2

апреля 1919 г. «помощник тов. Новгородов наблюдал за агитпросветот¬

дtлом и Особым отделом». (8)

Основание: Приказ Харьковского окружного военного комиссара

за №341 S 4 от 22-го марта с.г.

§7.

Член Высшей Военной Инспекции тов. Иосиф Ильич Антизер¬

ский назначается на должность Инспектора для поручений при Воен¬

ном Руководителе с 22 Марта с. г.

Основание: Предписание Высшей Военной Инспекции от 19 Марта

с. г. за №763.

§8.

Предназначенного на должность Начальника Канцелярии Хер¬

сонского Губернского Военного Комиссариата тов. Бориса Львовича

Берлина считать с 1-го Апреля вступившим в должность помощника

Начальника Канцелярии Таврического Губернского Военного комис¬

сариата.

§9.

Предназначенного на должность помощника Начальника Канце¬

лярии Херсонского Губвоенкомата тов. Верле считать с 1-го Апреля

вступившим в должность помощника Начальника Канцелярии Таври¬

ческого Губвоенкомата.

§10.

Допускается к исполнению обязанностей Начальника Администра¬

тивно-Мобилизационного Отдела тов. Николай Николаевич Зимбула¬

тов с 27-го марта с.г.

Основание: Предписание Харьковского Окрвоенкома от 27-го

Марта с.г. за №1020.

§11.

Предназначенного на должность Начальника отдела Снабжения

Херсонского Губернского Военного Комиссариата тов. Филиппова

-40-

Григория Васильевича считать с 1-го Апреля иступившим в дол¬

жность Начальника отдела Снабжения Таврического Губернского

Военного Комиссариата.

§12.

Предназначенного на должность помощника Начальника отдела

Снабжения Херсонского Губернского Военного Комиссариата тов.

Красноперова Александра Александровича считать с 1-го Апреля с.г.

вступившим в должность помощника Начальника отдела Снабжения

Таврического Губернского Военного Комиссариата.

§13.

Заведующим Медико-санитарным Отделом Таврического Губвоен¬

комата назначается Заведующий Санитарной Частью Ревкома города

Мелитополя и уезда призванный по мобилизации врачей Борис Наумо¬

вич Богуславский, коему срочно приступить к формированию Медико-

санитарного Отдела при Таврическом Губвоенкомате.

Губвоенком Филиппов.

Военный руководитель Ген. штаба Веселаго.

С подлинным верно: начальник канцелярии Б. Берлин». (9)

Но вернемся к действиям 4 Украинского советского фронта под

командованием В. Антонова-Овсеенко. В марте 1919 г. его войска

спешно, ведя сражения с белоказаками и петлюровцами, вышли

к устью Днепра.

Одновременно части 1-й Заднепровской стрелковой Украинской

советской дивизии под командованием П. Е. Дыбенко (10) ударив от

Каховки, 26 марта овладели левой частью Сивашского моста и захва¬

тили Мелитополь.

Воодушевленные победой советских войск на следующий день 27

марта, общее собрание Мелитопольской организации партии коммуни¬

стов-большевиков освобожденного города решает направить командо¬

ванию дивизии приветственную телеграмму следующего содержания:

«Заслушав телеграмму о взятии советскими войсками левой

части Сивашского моста, шлем свой братский привет 2 доблестной

героической бригаде Петриковского (Петренко) (входила в состав

дивизии. — В. Б.) и верим, что Красное знамя труда вскоре разо¬

вьется над всем Крымом». (11)

-41 -

Одновременно дивизия вышла к Монтару, с ходу овладела Чонгар¬

ской переправой на пути в Крым, (потеряв лишь 30 бойцов). Однако

пробиться в Крым через Чонгар части Дыбенко так и не смогли и выну¬

ждены были сконцентрировать свои силы на штурме укреплений Пере¬

копа. который обороняло 2 тыс. белогвардейцев при 25 орудиях гене¬

рала Лермонтова, около 1000 греческих и французских солдат. К сожа¬

лению. лобовой штурм привел только к большим потерям в частях

советской дивизии.

4 апреля красноармейцы и командиры 2 бригады под командова¬

нием С. Петриковского (Петренко) в составе 1 и 2 ударных стрелковых

полков, сформированных из рабочих Екатеринослава, 3 Заднепровского

полка имени Т. Г. Шевченко, 4, 5 и 6 полков взяли штурмом Перекопские

и Сивашские укрепления, а затем и Перекоп, и двинулись в направле¬

нии Симферополь-Евпатория-Севастополь. (№ 12) и (№13)

6 апреля на Чонгарском направлении они прорвались в Крым, захва¬

тили Чонгар. Ишунь, Джанкой и пошли на Феодосию и Керчь. Белые

в панике отступали. Преследуя отступающего противника, части бри¬

гады освободили г. Симферополь 10 апреля. (14) Но с этим согласны не

все исследователи.

Так, В. Баранченко в книге «Гавен» пишет: «11 апреля 1919 г. голов¬

ные части Заднепровской советской дивизии вступили со стороны

Евпаторийского шоссе в Симферополь. Улицы, по которым двигались

колонны красных воинов, точно ковром, были устланы ярко-зеленой

свежескошенной травой. Красноармейцев засыпали цветами. Народ

ликовал. Рядом с Павлом Дыбенко, Сергеем Петриковским (Петренко),

Яном Пече, Михаилом Каном, командирами и политработниками Кра¬

сной Армии ехали Юрий Гавен, Дмитрий Ульянов, Иван Назукин». (15)

Сдались на милость победителей немецкая добровольческая егер¬

ская бригада (800 бойцов) и батальон греческих войск.

11 апреля была освобождена и Евпатория. Председатель Совнар¬

кома Советской Республики В. И. Ленин, выступая в этот день с докла¬

дом «О задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией

на Восточный фронт» на Пленуме ВЦСПС, говорил: «...Сегодняшнее

известие о взятии Симферополя и Евпатории показало, что положение

там такое, что этот район, игравший главную решающую роль во всей

войне, этот район теперь очищен». (16)

13 апреля советские части овладели Бахчисараем и Ялтой, 22 Фео¬

досией. Через 2 дня — 15 апреля — части 1 Заднепровской дивизии

-42-

-43-

подошли к Севастополю. 11а предложение сдать город без боя француз¬

ское командование ответило огнем орудий корабельных батарей. Вой¬

ска дивизии 17 апреля заняли Малахов курган, доминирующий над

городом. С тыла по врагу ударили подпольщики, объединенные в рабо¬

чий батальон. Но в связи с многочисленностью в Севастополе грече¬

ских и французских войск части дивизии Дыбенко временно прекра¬

тили свое продвижение.

16 апреля в Севастополе на французских кораблях началось восста¬

ние матросов, требовавших прекращения интервенции и возвращения

домой. Атмосфера в городе была накалена до предела. У ворот стояла

Красная Армия. Белогвардейцы в панике бежали. Поэтому интервенты

уведомили Советское правительство об эвакуации и заявили, что с этой

целью они оттягивают свои войска в порт. Тогда же, 20 апреля власть

в городе перешла в руки ревкома. (17)

...29 апреля 4-й Заднепровский полк бригады вступил в Севас¬

тополь. В этот же день командир бригады дивизии С. Петриков¬

ский (Петренко) направил телеграмму на имя начальника дивизии

П. Е. Дыбенко и в копии командующему Украинским фронтом Анто¬

нову-Овсеенко, в которой сообщал:

«В 4 часа дня 29 апреля 1919 г. 4-й Заднепровский полк бригады

вступил в Севастополь, восторженно встреченный тысячными массами

пролетариата.

Входившие в образцовом порядке Красные части были осыпаны

цветами на всем пути их следования. Музыка и восторженные крики

«Ура!» гремели без конца. Навстречу вышли с хлебом-солью делегации

всевозможных революционных организаций. При входе в город шпа¬

лерами вплоть до Большой Мойки улицы выстроились вооруженные

дружины местных рабочих.

На Красной площади возле бывшей Графской пристани под откры¬

тым небом состоялось торжественной собрание. С балкона собрав¬

шихся приветствовали Красную Армию представители революцион¬

ных организаций. С ответными приветствиями выступили комбриг

С. Петриковский и политический комиссар Васильев.

Собрание прошло при небывалом энтузиазме многотысячных масс.

После митинга части были расквартированы и угощены заранее заго¬

товленным обедом. Суда союзного флота при вступлении наших войск

вышли из бухты и скрылись за горизонтом. Над Севастополем и морем

реют Красные Знамена». (18)

-44-

Вступление советских войск в Севастополь в апреле 1919 г.

30 апреля командир 2 советской бригады — командующий Крым¬

ским направлением С. Петриковский (Петренко) издал приказ «О выне¬

сении благодарности войсковым соединениям, участвовавшим в боях

за освобождение Крыма». В нем говорилось: «Выражаю глубокую

благодарность и восхищение всей революционной Красной Армии —

группе войск Перекопского направления — командующему группой

тов. Котову, 3 Таврическому Советскому полку, артиллеристам бригады

за славные действия, стойкость и успешность исполнения боевых задач

от Перекопа до Севастополя.

В боях на Перекопском перешейке необычайную доблесть про¬

явил полк Котова. Полку была дана задача: перейти вброд Сиваш,

зайти в тыл неприятелю в районе Армянска. Несмотря на отвра¬

тительную погоду, задача была выполнена. Доблестные красноар¬

мейцы прошли по пояс в воде 2 версты в полном вооружении, таща

пулеметы на плечах под ожесточенным обстрелом. Их появление

в тылу произвело панику и послужило сигналом по очищению от

врагов Перекопа, Армянска. (19)

В наступательных боях на Крымском полуострове проявили полное

сознание революционного долга и самоотверженность артиллеристы,

-45-

зачастую идя впереди пехотных частей. Батареи выполняли возложен¬

ные нс них задачи, и несмотря на ураганный огонь артиллерии против¬

ника. давали все время полный отпор. Особенно отличились батареи

гаубичного артиллерийского дивизиона, подбив бронепоезд «Сокол»

деникинцев и попортив железнодорожные пути.

Славный 3 Таврический полк за короткое время общих боевых

действий со своей группой, несмотря на постоянные переходы и бои,

отбросил от себя всех дезорганизованных товарищей и стал в полном

смысле этого слова организованным боевым советским полком, что

доказал в операциях под Севастополем. Слава Вам, товарищи!

Славные бойцы революции! Весь пролетарский мир поднимается

на борьбу с жестокими угнетателями рабочего люда, капиталистами,

и смотрит с надеждой и упованием на могучую Красную Армию. Про¬

должайте Ваше важное дело завоевания революции.

Весь мир любуется Вами.

Вперед!

Командующий советскими войсками Крымского направления

Петриковский (Петренко).

Начальник штаба Аверкин.

Политком Кан». (20)

О заслугах Заднепровской дивизии в освобождении жителей полу¬

острова от белогвардейцев высоко отзывалась газета «Известия» —

орган Симферопольского военно-революционного комитета. В «длин¬

ном перечне героических полков революции, — сообщала она 11 мая

1919 г., — одно из почетных мест должна занять славная Заднепровская

дивизия. Трудно остановиться на каком-нибудь из ее подвигов, потому

что все они приковывают внимание.

С гармонией, (гармошкой. — R.S.) за отсутствием оркестра

наступали роты 5 полка и немало крови испортили себе батальонные

и полковой командиры требуя, чтобы наступление велось перебежками

и с применением окапывания. Но бойцы отвечали, что «душа кипит,

когда видишь близко кадетов, хочется поскорее штыком достать, как

тут лежать будешь» и, не останавливаясь, шли вперед.

Не забудется подвиг одиннадцати красноармейцев, оставленных

у Чонгарского моста, когда полк ушел забираться в тыл к доброволь¬

цам. Поразительнее всего то, что эти герои сами не подозревают всю

глубину проявленного ими самопожертвования и жертвенного служе¬

ния. В прочем, в этом и заключается высший героизм.

-46-

А легендарный переход по морю в тыл врагу и штурм неприступ¬

ного Перекопа? Это сделали не преторианцы, не наемные латыши

и китайцы, о чем захлебываясь, вопила буржуазная пресса, а крестьяне

и рабочие, атаковавшие душителей...

Это были солдаты революции, а чем богат солдат революции?

«Огненное сердце, холодный разум выковывают в солдате революции

железную волю, которая обеспечивает ему полную победу». (20-а)

И еще. Они знали, в чем победа революции. Наркомвоен Украины Н.

Подвойский обращаясь к солдатам, как вести себя в бою и в мирное

время, напомнил, что нужно помнить заповедь: «Один за всех и все

за одного, круговая порука в труде, круговая порука в строю, круговая

порука в бою — в этом победа революции». (20-6)

Таким образом, весь Крым, за исключением Керченского полуо¬

строва, где противнику удалось на время закрепиться, был очищен от

белогвардейцев и интервентов. (21). Открытая интервенция империа¬

листических государств закончилась в Крыму, как и в других местах,

провалом. На освобожденной территории восстанавливалась Совет¬

ская власть, создавались органы руководства и управления, в том числе

и комиссариаты по военным делам.

Так, 11 апреля 1919 г., на 2-й день после освобождения от белог¬

вардейцев столицы Крыма, по распоряжению Симферопольского

военно-революционного комитета (председатель Е. Багатурьянц, имела

подпольную кличку «Лаура») приступил к работе Симферопольский

уездный военкомат первого разряда, распространяющий свою власть

также и на город Симферополь. (22)

Следует особо подчеркнуть, что формировался он в Мелитополе из

жителей северных уездов Таврической губернии, на основании приказа

№9 от 9 апреля 1919 по воинским частям и учреждениям Таврического

губернского комиссариата по военным делам. В нем, в частности, гово¬

рилось: «...Естественным последствием падения Перекопа, Сиваша

и продвижения нашей доблестной Красной Армии в пределы Крыма

со стороны Перекопа и Сиваша является очищение северной (степной)

части Крымского полуострова, а также очищение береговой западной

стороны от Перекопа до устья реки Кача.

Автоматически в ближайшем будущем должен быть очищен

Евпаторийский и часть Симферопольского уездов... Предлагаю

теперь же моему помощнику Шигалину Г. И. приступить к набору

сотрудников в Евпаторийский и Симферопольский уездные комисса-

-47-

риаты по военным делам, которые своей опытностью и знанием дела

упрочили бы военную мощь Советской Украины в бывшем гнезде

хищников и империалистов.

К организации обоих комиссариатов приступить немедленно

в г. Мелитополе. По очищению уездов от противника тов. Шигалину

организовать комиссариаты на месте и наладить там, на местах дол¬

жную работу... освободить от обязанности наблюдать за работой отде¬

лов административно-мобилизационного, Всевобуча и снабжения.

Таврический гу'бвоенком Филиппов. Военный руководитель Ген¬

штаба Веселаго». (23)

Первым комиссаром по военным делам Симферопольского уезда

(23-а) назначен был Дельяни, которого вскоре сменил Гинсбург И. Я.,

военным руководителем Олинский, помощником военкома В. А. Пта¬

чек. заведующим агитпросветотделом Якубсон, агитатором-организа¬

тором Крамник. Личного состава имелось 175 человек, на вооружении

было 257 винтовок и 4800 патронов к ним. Располагался уездвоенкомат

в Симферополе на улице Феодосийской в доме Христофорова. (24)

Приказом Перекопского уездного Военно-революционного коми¬

тета от 15 апреля 1919 г. приступил к работе Перекопский уездный

военкомат 2-го разряда. Возглавил его с 1-го апреля Н. Рогов, (25)

согласно приказу губвоенкома №5 от 5 апреля 1919 г. (26) Военруком

был Судницын, начальником мобилизационного отдела Малолетнев.

На вооружении 125 человек личного состава имелось 506 винтовок и 30

тысяч патронов к ним.

Обращаю ВНИМАНИЕ историков, исследователей и читателей!

17-го апреля 1919 г. в освобожденном от белогвардейцев Сим¬

ферополе приступил к работе, прибывший из г. Мелитополя Тав¬

рический губернский комиссариат по военным делам (располагался

на улице Александра Невского, дом 15. Сегодня этого здания уже нет.).

(26-а) Возглавлял губвоенкомат Филиппов. (27)

Подчеркнем, что за период с апреля по май 1919 года военными

комиссарами Таврического губвоенкомата были также Г. Г. Козырев

(27-а) и Конев. (? - В. Б.). Военным руководителем был Генерального

штаба Веселаго.

Личного состава в губвоенкомате насчитывалось 274 человека, име¬

лось 1255 винтовок, патронов — 866 тысяч шт.

В Таврический губвоенкомат, сформированный, в основном, еще

в Мелитополе, входили:

-48-

1. Административно мобилизационный отдел (начальник Шпектор).

2. Агитационно-просветительский отдел (позднее политотдел)

(начальник Востров, секретарь Мартынов).

3. Особый отдел.

4. Отдел Всевобуча.

5. Хозяйственный отдел.

6. Часть юридическая.

7. Часть финансовая.

8. Приемо-питательный пункт.

9. Лазарет.

10. Оружейная мастерская.

11. Мастерская по пошиву обмундирования и обуви.

12. Склады:

- артиллерийского вооружения,

- продовольственный,

- вещевой.

13. Канцелярия (начальник В. Берг). (28)

При губвоенкомате были также:

1 . Отдельная кавалерийская сотня.

2 . Караульный батальон под командованием Сенкевича (29)

в составе взвода кавалерии, пулеметной команды из 6 пулеметов и 4

караульных рот (30):

- Рота особого назначения (1-я рота) с боевым взводом из коммуни¬

стов и отборных людей при 2 пулеметах сформирована для нужд Тав¬

рического губвоенкомата; (31)

- 2-я рота при 2 пулеметах сформирована для нужд Перекопского

уездного военкомата;

- 3-я рота при 2 пулеметах сформирована для нужд Евпаторийского

уездного военкомата;

- 4-я рота при 2 пулеметах сформирована для нужд Симферополь¬

ского уездного военкомата. (32)

Уже на второй день пребывания в Симферополе военный комис¬

сар и работники губвоенкомата начали принимать деятельное участие

в формировании остальных уездных и волостных военкоматов на тер¬

ритории Крымского полуострова.

Ялтинский уездный военкомат 1-го разряда создан 19 апреля

1919 г. (находился в г. Ялте в гостинице «Россия), который возглавляли,

вначале Я. Сладкевич, (33) затем Е. М. Рябов, (34) назначенный Нарко-

-49-

мом по военным и морским делам Крымской ССР П. Е. Дыбенко. Воен¬

ными руководителями были Шебякин. затем Петрухин, помощниками

военного комиссара — Н. Левин, затем С. Солодуев, старшим адъю¬

тантом военкома Томилин, начальником мобилизационного отдела Рей-

цен. заведующим агитпросветотделом Доненко. начальником отдела

Всевобуч Козырев, заведующим санитарным отделом Эдемский (в его

ведении находились 2 лазарета по 20 коек в каждом). Личного состава

в военкомате было 175 человек, на вооружении их имелось всего 36

винтовок и 2783 патрона. (35)

Евпаторийский уездный военкомат 2-го разряда по согласова¬

нию с ревкомом приступил к работе 22 апреля 1919 г. и находился

на улице Набережной в доме Ходпаша. Руководящий состав военко¬

мата: военный комиссар Ямковой, военный руководитель Куликов¬

ский. затем Закржевский, помощник военкома Скульский, начальник

моботдела Махорин. Личного состава было 125 человек, винтовок —

164. патронов — 7039 штук; имелся лазарет на 30 коек. (36)

Феодосийский уездный военкомат 2-го разряда был создан 23

апреля 1919 г. (приступил к работе 26 апреля). Возглавлял военкомат

Демидюк, военрук Померанцев. Личного состава 125 человек, воору¬

жение: 301 винтовка и 7685 патронов. Военкомат отвечал за деятель¬

ность в уезде 3-х лазаретов на 130 коек. (37)

Дата образования Севастопольского уездного военкомата 1-го

разряда — 30-го апреля 1919 г. (приступил к работе 8 мая). Личного

состава 175 человек. Военным комиссаром был назначен Морис, воен¬

руком Иванов, затем Пронин, начальником моботдела — Бутковский.

Находился военкомат на улице Соборной в здании бывшего штаба

крепости.(38)

Керченский уездный военкомат не создавался.

В апреле 1919 года на Крымском полуострове создавались также

и волостные военкоматы (39): Бахчисарайский (военком Красюков),

Сакский(военком Громада, военрук Ф. Д. Точильцин), Карасубазарский

(военком Петров, зам. военкома А. Грец), Таганашский (военком И. Алиев),

Чаплинский (военком Жидченко), Зуйский (военком Волков), Джанкой¬

ский (военком Реутов, военрук С. Пода), Алуштинский (военком Яковенко,

помощник военкома Платохин, военрук Леопольдов), Дерикойский (воен¬

ком Шах, помощник военкома Ахмедов, военрук - Дитанов).

Всего уже к 1 мая 1919 г. на полуострове были образованы и дей¬

ствовали губернский, 6 уездных (40) и 32 волостных комиссариатов

-50-

военным делам, предназначенных, как подчеркивалось на состояв¬

шемся 29 апреля 1919 года общем собрании представителей волостных

ревкомов, крестьянских Советов, различных комитетов и обществ Сим¬

феропольского уезда, «для обороны страны и для организации народ¬

ной Красной Армии». (41)

Таким образом, найденные нами в архивах и впервые публикуемые

даты, созданных в Крыму весной 1919 года комиссариатов по воен¬

ным делам, в свете ленинского декрета от 8 апреля 1918 г., по праву

сегодня можно считать Днями годового праздника, существующих

ныне в Республике Крым, военных комиссариатов.

Первое время Таврический губвоенком подчинялся Харьковскому

окружному комиссару по военным делам. Когда по решению Полит¬

бюро ЦК РКП (б) от 28 апреля 1919 года на Крымском полуострове

была создана Крымская ССР (41-а) и образовано Временное Рабоче-

крестьянское правительство, возглавляемое Д. И. Ульяновым, (41-6)

составной частью в него вошел Народный комиссариат по военным

и морским делам республики, который возглавил П. Е. Дыбенко (41-в)

и с 5 мая 1919 г. — командующий Крымской Красной Армией. (41-г)

Его заместителем был И. Федько. (41-д)

Наркомвоенмор Крымской ССР и командующий Крымской

Красной Армией П. Е. Дыбенко (слева) и его заместитель И. Ф. Федько.

-51 -

Теперь все военные комиссариаты являлись составной частью

Наркомата по военным и морским делам в республике и подчинялись

непосредственно Наркомвоенмору. (42) Исходя из этого, в функции

местных органов военного управления входили:

1. Укомплектован не частей Крымской Красной Армии (43) личным

составом и лошадьми.

2. Формирование запасных частей.

3. Снабжение РККА продовольствием, вещевым и другими видами

довольствия.

4. Образование запасов предметов снабжения для баз частей армии

и доставка их в указанные пункты.

В то же время, дислоцируясь на территории Крымского полуострова,

Таврический губернский и уездные военные комиссары обязаны были

выполнять решения местных Советов рабочих, солдатских (красноар¬

мейских) и крестьянских депутатов. С этой целью они входили в состав

исполкомов Советов и возглавляли в них отделы — местные органы

военного управления (МОВУ).

Агитационно-просветительский отдел (политотдел) и коммуни¬

стические организации и ячейки военкоматов подчинялись непосред¬

ственно Политическому управлению. (43-а) В Центральном музее

Тавриды и сегодня имеется документ — копия приказа Наркомво¬

енмора Крымской ССР, в котором говорится: «Для руководства всей

партийной и политической работой в Крымской Социалистиче¬

ской Республике и Красной Армии, как в тылу, так и на фронте при

Наркомвоенморе Крымской ССР с согласия областного комитета пар¬

тии создается политическое управление.

...Политуправлению подчиняются все тыловые и фронтовые

органы, ведущие политическую и просветительную работу в Красной

Армии. Политические комиссары (политкомы) армии и дивизий непо¬

средственно назначаются политуправлением Наркомвоенмора». Крым¬

ской ССР (начальник—А. Коллонтай), (44) одновременно исполняя все

решения и постановления, исходящие от Крымского обкома РКП (б).

(45). Статус областкома был определен ЦК РКП (б). (46)

«...Вся армия, — сообщал в своем докладе в ЦК РКП (б) 11 июля

1919 г. политический комиссар 1-й Заднепровской дивизии (штаб

и политотдел находились в Ислам-Тереке) П. Лукомский, — состо¬

яла из крестьян-повстанцев, и политическая работа начала нала¬

живаться только с половины мая с.г., когда было достаточно влито

-52-

в части политработников и политкомов. (В мае в дивизии их было

всего 75 человек. — В. Б.).

Политработу в частях войск вести было трудно, т.к. все части все

время были в боях и очень редко уходили на кратковременный отдых, но

все же, благодаря интенсивной работе уже к 1 июня во всех частях были

организованы комячейки (в некоторых частях были даже батальонные

и ротные ячейки), библиотеки, кульпросветкомиссии, в некоторых были

организованы ревтрибуналы (товарищеские суды), клубы — читальни,

школы — грамотности, и походные театры. Снабжение частей литерату¬

рой и газетами было налажено достаточно хорошо: даже части, находя¬

щиеся в передовых окопах, получали почти ежедневно свежие газеты...

В распоряжении армии и дивизии находились 3 прифронтовые

труппы и два походных кинематографа. Только за один месяц (с 15 мая

по 15 июня) было устроено по всем частям дивизии более 30 митингов-¬

спектаклей-концертов...». (46-а).

Связь между областкомом и губвоенкоматом осуществлялась через

Военное бюро (отдел) ОК РКП (б) в состав которого в мае 1919 года

входили Леонтьев (зав. бюро), А. М. Коллонтай, Г. Г. Козырев (Таври¬

ческий губвоенком)... В информации «О работе Крымского областного

комитета РКП (б)» от 3 июня 1919 г., сообщалось, что «Военное бюро

ведает партийной мобилизацией и организует при содействии нацио¬

нальных партийных секций (мусульманской, армянской, немецкой) при

ОК РКП (б) Интернациональные части. В функции Военного бюро вхо¬

дит наблюдение за Всевобучем.

Намечается реорганизация Военного бюро в связи с предстоящим

пополнением его представителями красноармейских ячеек. В его обя¬

занности будет включено теперь общее руководство политической рабо¬

той в гарнизонах, (47) весьма недостаточно обслуживаемых политотде¬

лами (вопрос об этой новой функции Военного бюро поднят самими

представителями красноармейских ячеек». (48)

Вскоре декретом Совнаркома Крымской ССР был создан Реввоен¬

совет Крымской республики, являвшийся высшей военно-политиче¬

ской властью на полуострове в составе: П. Дыбенко — председатель,

члены: И. Ф. Федько, Б. Нерослов, В. Толмачев, Я. Я. Пече, М. М. Богда¬

нов. (49) Реввоенсовету подчинялись штаб сухопутный, штаб морской,

политическое управление и управление снабжения, все вооруженные

силы РККА в Крыму, (50) в том числе и Таврический губвоенкомат,

деятельность которого была недолгой.

-53-

Согласно приказу Реввоенсовета Крымской ССР от 18 мая 1919 года

губвоенкомату предписывалось прекратить свою деятельность.

«В целях сокращения штатов и объединения работы в руках Централь¬

ного военного органа Крымской республики, Таврический губерн¬

ский комиссариат по военным делам упразднить, передав его фун¬

кции Управлению снабжения, Строевому управлению Сухопутного

штаба РВС Крымской ССР». (51)

Однако, мы считаем, что, военные комиссариаты, как местные

органы военного управления, особенно в уездах и волостях полуо¬

строва, продолжали выполнять ранее возложенные на них задачи.

В связи с наступлением Добровольческой армии генерала

А. И. Деникина на Донбасс, и далее на запад и север страны, 18 (по дру¬

гим данным — 12. — В.Б.) июня 1919 г. в районе Коктебеля по при¬

казу генерала Слащева был высажен десант в 600 всадников, сумевший

отрезать Феодосию с запада. Советским войскам, находившимся на Ак-¬

Манайских позициях, пришлось отойти в глубину полуострова.

Одновременно деникинцы высадили десант в Евпатории и двину¬

лись в направлении Симферополя. Части Крымской Красной армии

(51-а) под командованием П. Дыбенко вынуждены были отступить из

Крыма на север. Партийные, советские организации, включая и сотруд¬

ников местных органов военного управления Крымской ССР, эвакуиро¬

вались вместе с Красной Армией. (52)

Казалось бы, на этом следы деятельности Таврического губвоенко¬

мата должны были навсегда не только потеряться, но и совсем исчез¬

нуть из истории Гражданской войны в Крыму.

Но, к нашей радости, мы нашли документы, свидетельствующие

о том, что первые местные органы военного управления на полуострове

не прекратили своей деятельности и после того как. вынуждены были

покинуть Крым летом 1919 г.

Уже через несколько месяцев, а именно осенью 1919 г. — в начале

1920 года на полуострове вновь развернулась активная борьба за вос¬

становление Советской власти. После провала похода Деникина на

Москву летом 1919 г., ряда крупных его поражений в районе Одессы,

Новороссийска и Северной Таврии войска Красной Армии вплотную

подошли к Крыму.

Перспектива восстановления Советской власти на полуострове

была настолько близкой, что еще 12-го (по другим данным — 20-го. —

В.Б.) декабря 1919 г. Политбюро ЦК РКП (б) рассмотрело «Вопрос

-54-

о Крыме», и постановило: «Ввиду предстоящего освобождения и вос¬

создания Крымской республики поручить комиссии в составе Д. Уль¬

янова. Ю. Гавена. Максимовского подбирать кадры политработников

для Крыма и подготовить тезисы о задачах партии и Советской власти

в Крыму». (53)

В феврале 1920 г. ЦК РКП (б) утвердил из крымских коммуни¬

стов, находившихся в Москве Крымревком в составе Д. И. Ульянова,

Ю. П. Гавена, М.К. Ветошкина, С. Меметова, С. Идрисова и бюро

обкома партии в составе Ю. П. Гавена (секретарем обкома), Д. И. Улья¬

нова и Ветошкина. (54)