Автор: Малахов В.С. Яковлева А.Ф.

Теги: внутренняя политика демография социология иммиграция политология

ISBN: 978-5-88373-320-7

Год: 2013

Текст

социология

(Я

и политология

Серия

СОЦИОЛОГИЯ и политология

Редколлегия:

Афанасьев В. В. - отв. ред. Божко Ю.В. - ученый секретарь Гречихин В.Г. Староверов В. И. Ананишнев В.М. Бельский В.Ю.

Капицын В.М.

Филитов А.М.

Панарин И.Н.

Пантин И.К.

ОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ГРАЖДАНСТВО И ИММИГРАЦИЯ:

концептуальное, историческое и институциональное измерение

МОСКВА

УДК 323 ББК60.7 Г75

Г75 Гражданство и иммиграция: концептуальное, историческое и институциональное измерение: Сборник статей / Под ред. В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой. Редактор А.С. Кулева. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.-320 с.

КВЫ 978-5-88373-320-7

Книга посвящена теме, которая долгое время оставалась на периферии отечественного обществознания. По форме она представляет собой сборник материалов семинаров, проходивших с осени 2009 по декабрь 2011 г. в Центре изучения проблем гражданства и идентичности при Институте философии РАН. Частично - это тексты звучавших докладов, частично - статьи, сделанные на основе устных выступлений. Кроме того, в книгу включены избранные фрагменты дискуссии, два аналитических материала, посвященных политике в сфере иммиграции и гражданства в Канаде и Италии, а также аналитический обзор интернет-сайта Центра.

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

УДК 323 ББК 60.7

КВИ 978-5-88373-320-7 © Коллектив авторов, 2013

© Издательство «Канон"*"» РООИ «Реабилитация», 2013

I. ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Владимир МАЛАХОВ

ГРАЖДАНСТВО КАК КОНЦЕПТ И ИНСТИТУТ: ЧТО, КАК И ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ1

«Гражданство», в том смысле, в котором мы сегодня употребляем этот термин, есть феномен Модерна. (Я сознательно отвлекаюсь здесь от явления, которое обозначалось тем же словом в античности2.) Гражданство - это специфический способ связи между государством и населением. Специфический, присущий Модерну (и не присущий домодерновому периоду) способ взаимодействия между государством и населяющими его людьми. Такой способ взаимодействия вытекает из характерного для Модерна понимания суверенитета и, соответственно, легитимности власти. Если в домодерновый период сувереном (т.е. источником власти и авторитета) является монарх, то с наступлением Модерна сувереном является «народ».

1 Данная статья в целом воспроизводит текст доклада, прочитанного автором на первом заседании регулярного семинара ЦИПГИ (27 октября 2009 г.). Добавлен лишь справочный аппарат.

2 См. разъяснения автора в материалах дискуссии (С. 207; 213-214 настоящего издания).

6

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

(Речь, разумеется, идет о базовых политических фикциях, а не об эмпирической реальности). И если в домодерновый период легитимация власти осуществляется через апелляцию к ее сакральному происхождению (монарх как помазанное Божий), то с Модерном такая легитимация возможна только через апелляцию к «воле народа», т.е. граждан.

Поэтому Руссо поступал вполне логично, когда вводил в оборот метафору «гражданской религии», religion civile.

Далее. Гражданство - это такой способ взаимодействия между властью и индивидами, при котором последние рассматриваются как равные (друг другу). Население - в идеале - не делится на категории (когда представители разных категорий обладают различным объемом прав, обязанностей и привилегий), а представляется как относящееся к одной категории, и эта категория - «граждане». Граждана- ми - опять-таки, в идеале - являются все индивиды, проживающие на территории данного государства. Еще раз подчеркну, что такой способ видения (и основанное на таком видении общественное устройство) получает распространение относительно недавно.

Две перспективы рассмотрения гражданства

Существуют две основные перспективы, из которых принято рассматривать феномен гражданства. Это перспектива солидарности и перспектива конфликта.

7

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

В первой из этих перспектив делается упор на принадлежности индивидов некоей (политической) общности. В результате основными понятиями рассуждения на тему гражданства становятся «консолидация», «интеграция» (часто — с предикатом «национальная»), «принадлежность», «идентичность», «обязательства».

Во второй из упомянутых перспектив акцент смещается с солидарности на неравенство. На процедуры, в результате которых определенным группам отказывают в доступе к социальным благам (или ограничивают такой доступ). Гражданство в рамках такого подхода - это инструмент, позволяющий сгладить социальный протест.

Власть имущие, или высшие классы, - обладатели экономических и политических ресурсов, т.е. собственности на средства производства и средства принуждения - делятся с низшими классами неким объемом социальных благ, рассчитывая получить взамен согласие с существующим порядком вещей.

Назовем (с изрядной долей условности) первую из этих перспектив либеральной, а вторую - марксистской.

Сразу скажу, что вторая из этих двух мне симпатичнее. Не потому что я твердокаменный марксист. А потому, прежде всего, что перспектива солидарности чревата морализмом.

Она имплицитно - а иногда и эксплицитно - содержит в себе некий прогрессистский эволюционизм (или эволюционистский прогрессизм).

Вдохновенные разговоры о «гражданине» (который совсем не «подданный»), о «гражданском сознании», противопоставление активных «граждан» пассивному «населению», а также (хорошей) «гражданской нации» - (плохой)

8

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

«этнической нации» и т.д. - за всем этим, как правило, не скрывается ничего, кроме моралистических тривиальностей. Более того, рассуждения о политических культурах в духе вульгаризированных Альмонда и Вербы (civic culture в противовес «подданнической» и «приходской» культурам) таит в себе европоцентричные коннотации.

Мысля е$ таких категориях, мы молчаливо предполагаем, что «золотой миллиард», состоящий из европейцев и североамериканцев, сформировал «гражданскую культуру» (и потому материально процветает), тогда как остальные 5/6 человечества все никак не могут дорасти до этой стадии (и, наверное, потому и прозябают в нищете).

Иными словами, мой выбор в пользу перспективы конфликта обусловлен тем, что эта перспектива, как мне кажется, лучше позволяет анализировать механизмы включения и исключения, лежащие в основе феномена гражданства.

Проблематика гражданства - это, прежде всего, проблематика исключения. Ибо условием возможности самого этого института является наличие, наряду с гражданами, неграждан. Наряду с обладателями прав - тех, кто их лишен.

Гражданство как «идея» и как принцип организации политического пространства

Согласно классической типологии Томаса Маршалла, существуют три типа прав, которым соответствуют три типа гражданства.

9

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

1. «Цивильные» права (civil rights)'. Это право на неприкосновенность личности (habeas corpus), предусматривающее, что человек не может быть лишен свободы без решения суда1 2, право на справедливое судебное разбирательство, свобода совести (т.е. свобода вероисповедания), свобода слова и т.д. Этот корпус прав начинает формироваться с последней трети XVII ст. (В частности, habeas corpus впервые вводится в Англии в 1679 г.) Поначалу эти права распространялись только на имущих, но со временем были распространены на всех (в этом смысле все стали «гражданами»).

2. Политические права {political rights). Это право избирать и быть избранным в органы власти, а также право создавать политические партии. Данный корпус прав складывается с конца XVIII в. Обладание политическими правами, опять-таки, поначалу ограничено. Существует жесткий имущественный и образовательный ценз, который постепенно смягчается.

3. Социальные права {social rights). Это 8-часовой рабочий день и оплачиваемый отпуск, т.е. право на отдых, минимальная оплата труда, право на пособие в случае утраты трудоспособности и т.д. Этот корпус прав формируется, начиная с последней трети XIX ст.

1 Об этом несколько искусственном переводе понятия «civil rights» см.: Малахов В.С. Гражданство как объект социальной и политической теории: критическое введение // Капустин Б.К. Гражданство и гражданское общество. М.: ИД «Высшая школа экономики», 2010. С. 9.

2 На практике это означает, что никто не может быть взят под стражу без предъявления обвинения; срок задержания подозреваемого без предъявления обвинения регулируется законом (обычно он не превышает 48-72 часов).

10

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

Подход Т. Маршалла, однако, имеет существенные ограничения. Дело в том, что три типа «гражданства» в том виде, как они представлены английским социологом, выглядят как три этапа постепенной гуманизации человеческого общества, поступательного шествия от низшего к высшему. Так сказать, восхождения - от ситуации, в которой^! объем прав, и количество тех, кто ими наделен, ограниченны, к ситуации, когда их обладателями являются все члены определенного общества, а сами эти права затрагивают не только политико-юридическую, но и социальную сферу. Иными словами, типология Маршалла выдержана в просвещенческой логике. Тем самым затушевывается то обстоятельство, что права не столько предоставлялись обладателями власти, сколько добывались в борьбе теми, кто был их лишен. Предоставление прав было не результатом морального прозрения общества (этакого «прогресса в сознании свободы», говоря гегелевским языком), а результатом изменений в соотношении политических сил1. В известном смысле права не «даются», а «берутся». Не следует рассматривать правовую сферу как полностью автономную от политической сферы.

1 См.: Tilly Ch. The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere // Citizenship, identity and Social History, ed. by Ch. Tilly. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995. (International Review of Social History, 40, Supplement 3). P. 223- 237; Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650-2000 гг. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010.

11

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

Идея гражданства в марксистской перспективе

Глядя из марксистской перспективы, история идеи гражданства выглядит следующим образом1.

1789-1830-е - буржуазия начинает и выигрывает.

Я имею в виду политическую и идеологическую победу «третьего сословия», которую оно одержало сначала во Франции (Французская революция), а затем в Англии (отмена ограничений на свободную куплю-продажу рабочей силы в середине 1830-х гг.). При этом на условное «четвертое сословие» гражданство не распространяется. Ни крестьяне, ни промышленные рабочие в число граждан не входят.

1840-1870-е - борьба социальных низов за пересмотр отношений господства.

Это и чартизм, и первые профсоюзы рабочих, и революционные события 1848 г., и борьба за право на забастовку. В результате на рубеже 1870-1880-х гг. в ряде стран Европы правящие классы меняют модель управления. Они переходят к постепенному расширению числа включенных, постепенно распространяя гражданские права на «низшие классы».

1880-1930-е - формирование элементов welfare state (государства всеобщего благосостояния). В этот период

1 Нижеследующее изложение представляет собой компиляцию из источника: Rueschemeyer D, Huber S.E., Stephens J.D. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

12

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

происходит наделение трудящихся классов политическими правами, а также постепенное распространение политических прав на женщин (к 1920-м гг. женщины получили политические права в большинстве западных стран)1.

1949-1979 гг. - «золотой век» welfare state. Три десятилетия после Второй мировой войны принято так называть потому, что в этот период в странах мирового капиталистического «ядра» имел место экономический рост (хотя и приостановленный кризисом 1973 г. На фоне этого роста произошли расширение и укрепление социальных прав, завоеванных в прежнее время.

1980-2008 гг. - неолиберальный поворот. В течение последних двух десятилетий XX в. происходит откат от welfare state, причем не только на институциональном, но и на идеологическом уровне. А именно институты, ассоциируемые с «государством всеобщего благосостояния» (в частности, разветвленная система социальной защиты) не просто сворачиваются, но само это свертывание происходит отчасти при поддержке общества. Ведь адептов идеологии, которую позже назовут «неолиберализмом», приводят к власти избиратели. Подозрительное отношение к слишком большому государству и соответственно идеи «саморегулирующегося рынка» и «минимального государства» становятся доминирующими в общественном сознании2.

1 Здесь мы не затрагиваем гендерный аспект проблематики гражданства, о котором - огромная масса литературы на английском и очень немного работ на русском. См.: Арутюнян М., Здра- вомыслова О., Курильски-Ожвен III. Образ и опыт права. Правовая социализация в изменяющейся России. М.: Весь мир, 2008.

2 Речь, разумеется, идет в первую очередь об общественном сознании стран Западной Европы и Северной Америки. Однако,

13

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

Не исключено, что после 2008 г. наступил некий новый этап. Идеология саморегулирующегося рынка утратила былую привлекательность. Она перестала казаться безальтернативной. Даже главы западных государств заигрывают с риторикой «солидарной свободы» - не говоря уже об оппозиционных политиках лево-социалистической ориентации.

Быть может, предложенная здесь хронология кому-то покажется искусственной. Но, как бы то ни было, она позволяет отойти от имплицитного прогрессизма в рассуждениях о гражданстве. А для того чтобы в отказе от прогрессизма сохранить последовательность, уместно - вслед за Майклом Манном - вести речь не об (абстрактной) идее гражданства, а об (исторически и политически конкретных) режимах гражданства.

Режимы гражданства в типологии М. Манна

В исследовании, ставшем хрестоматийным1, Майкл Манн выделил следующие «режимы гражданства» применительно к индустриально развитому миру (сразу огово¬

как известно, эти страны занимали господствующие позиции в мировой политико-экономической системе, а в той мере, в какой идеология господствующих групп является господствующей идеологией, можно считать, что неолиберальный поворот в конце XX - начале XXI в. был характерен для мира в целом. Во всяком случае, в неолиберальный тренд охотно вписались и страны Восточной Европы, и государства, образовавшиеся после распада СССР, и большинство стран Латинской Америки, и Китай.

1 Mann М. Ruling Class Strategies and Citizenship // Sociology, Vol. 21. No. 3. P. 339-354 (1987).

14

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

римся, что временные рамки исследования ограничены периодом с 1800 г. по конец 1980-х гг.).

• либеральный;

• реформистский;

• фашистский;

• авторитарно-социалистический;

• авторитарно-монархический.

При этом от последнего из перечисленных режимов позволительно отвлечься, т.к. он, строго говоря, не предусматривал универсального гражданства - население было поделено на сословия, каждое со своим объемом прав; кроме того, этот режим ушел с исторической сцены после Первой мировой войны вместе с - не пережившими этой войны - Российской и Австро-Венгерской империями.

Устройство либерального режима гражданства таково:

• полнота «цивильных» прав;

• полнота политических прав;

• минимальные (если вообще существующие) социальные права.

Или, в другой терминологии, данный режим предусматривает:

• полное цивильное гражданство (civil citizenship);

• полное политическое гражданство (political citizenship);

• минимальное социальное гражданство (social citizenship).

В 1990-е гг., после того как потерпел крах советский

эксперимент, либеральный режим гражданства сделался доминирующим. Идеологически он стал казаться едва ли не безальтернативным. Не случайно в российском публичном поле того времени все, кто критически относился к либеральному режиму гражданства, были маргинализированы. Их шельмовали либо как адептов коммунистической идеи, либо как сторонников ультранационализма и едва ли

15

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

не фашизма. В начале 1990-х для их стигматизации даже был изобретен термин - «красно-коричневые». В правозащитных кругах в России сама постановка вопроса о социальном гражданстве воспринималась как недоразумение1.

Между тем либеральный режим никоим образом не является единственно возможным (и в этом смысле «естественным»).

На протяжении XX ст. существовало несколько альтернатив этому режиму. Покажем их в виде табл. 1.

Таблица 1

Альтернативные режимы гражданства с 1920-х по 1980-е

Тип гражданства

В чем состоит

Где и когда имел место

Реформистский2

ский2

Расширение социальных прав без сужения цивильных и политических, или, в другой терминологии:

максимизация социального гражданства без ущерба для цивильного и политического

Страны Западной Европы в период расцвета welfare state 1949-1979 гг.

1 «Права человека», которые защищают профессиональные правозащитники, обычно понимаются ими исключительно как цивильные права (плюс политические права). Что же касается права на труд, на жилище, на достойную оплату труда, на охрану здоровья и т.д., то работники правозащитных НПО имеют обыкновение смотреть на них свысока. От них нередко приходится слышать, что подобные вещи - предмет сугубо материальных интересов, а потому не входят в корпус «прав человека».

2 О реформистском режиме гражданства см.: Turner B.S. Citizenship and Capitalism: the Debate over Reformism. London: Allen and Unwin, 1986.

16

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

Окончание табл. 1

Тип гражданства

В чем состоит

Где и когда имел место

Фашистский

Предоставление социального гражданства определенным группам населения за счет исключения других групп как из политического, так и из цивильного гражданства

Италия 1922-1944 гг.

Германия 1933-1945 гг.

Япония 1930-1945 гг.

Авторитарно-со¬

циалистический

Широкие социальные права при минимизации цивильных и отсутствии политических прав.

В другой терминологии:

предоставление социального гражданства за счет редукции цивильного и упразднения политического гражданства

СССР и его сателлиты

После 1991 г. - Куба

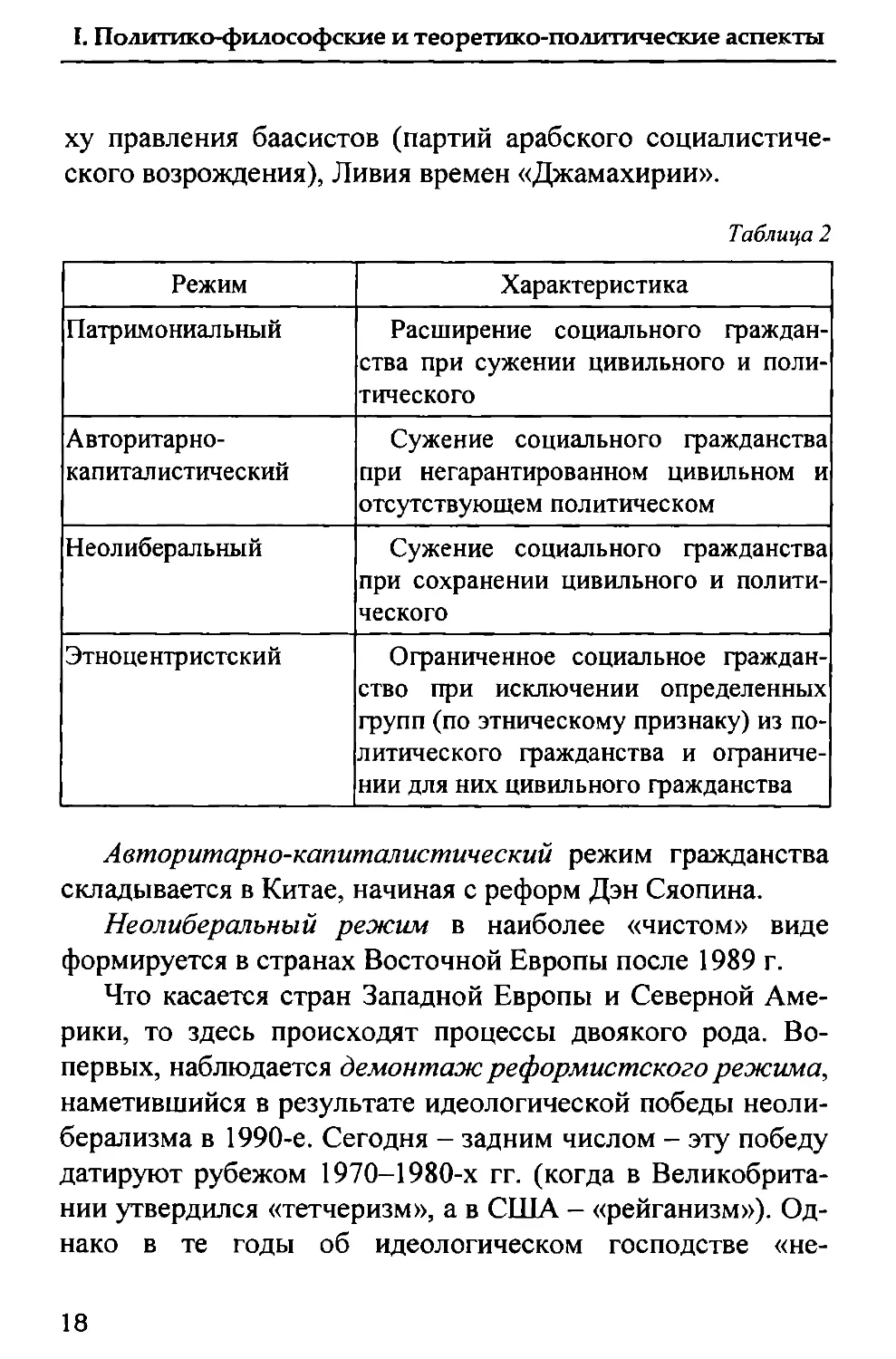

Развивая типологию М. Манна, можно выделить другие альтернативы либеральному режиму гражданства, появившиеся за последние тридцать лет. Их можно типологизиро- вать следующим образом (табл. 2):

• патримониальный;

• авторитарно-капиталистический;

• неолиберальный;

• этноцентристский.

Примером патримониального режима могут служить Венесуэла У го Чавеса, Белоруссия Александра Лукашенко, а также ряд ближневосточных стран - Ирак и Сирия в эпо¬

17

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

ху правления баасистов (партий арабского социалистического возрождения), Ливия времен «Джамахирии».

Таблица 2

Режим

Характеристика

Патримониальный

Расширение социального гражданства при сужении цивильного и политического

Авторитарно- капитал истический

Сужение социального гражданства при негарантированном цивильном и отсутствующем политическом

Неолиберальный

Сужение социального гражданства при сохранении цивильного и политического

Этноцентристский

Ограниченное социальное гражданство при исключении определенных групп (по этническому признаку) из политического гражданства и ограничении для них цивильного гражданства

Авторитарно-капиталистический режим гражданства складывается в Китае, начиная с реформ Дэн Сяопина.

Неолиберальный режим в наиболее «чистом» виде формируется в странах Восточной Европы после 1989 г.

Что касается стран Западной Европы и Северной Америки, то здесь происходят процессы двоякого рода. Во- первых, наблюдается демонтаж реформистского режима, наметившийся в результате идеологической победы неолиберализма в 1990-е. Сегодня - задним числом - эту победу датируют рубежом 1970-1980-х гг. (когда в Великобритании утвердился «тетчеризм», а в США - «рейганизм»). Однако в те годы об идеологическом господстве «не-

18

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

оконов»1 речи не шло. Настоящий триумф неолиберализма случился после распада советского блока и самого Советского Союза. Во-вторых, в странах классической либеральной демократии после событий 11 сентября 2001 г. происходит определенное сужение цивильного гражданства. Этот процесс описывается в литературе как «формирование государства национальной безопасности».

Отдельного обсуждения заслуживает случай Эстонии и Латвии после 1992 г. Эти два балтийских государства преподнесли Европе невиданный ею доселе режим гражданства. Мы назвали его этноцентристским потому, что в условиях данного режима значительная часть населения страны из гражданства вообще исключена, причем основанием исключения является, по сути, этническое происхождение2. Абсурдность ситуации, как будто, очевидна. Во- первых, речь идет об отказе в статусе граждан (и соответственно о поражении в правах) огромной части постоянного населения страны. В результате в Европе в конце XX в. возникла правовая диковинка по имени «неграждане» (официальный статус, выражающийся, среди прочего, в особых паспортах). Во-вторых, тем самым нарушается один из базовых принципов организации политии эпохи

1 Так называемый неоконсерватизм, будучи на риторическом уровне критичным по отношению к либерализму, на уровне экономической политики полностью совпадает с программой «неолиберализма».

2 Хотя формально-юридически дело выглядит как возвращение к ситуации до 1940 г. (потомки тех, кто были гражданами этих государств до их аннексии Советским Союзом, считаются гражданами, независимо от этнического происхождения), на деле в положении исключенных из гражданства оказалось именно «этнически чуждое» (русскоязычное) население.

19

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

Модерна, согласно которому высшим источником власти в государстве (субъектом суверенитета) является народ, понимаемый как «демос» (т.е. территориальное сообщество). В случае же Эстонии и Латвии таким субъектом объявлен «этнос». Несмотря на всю скандальность этих двух обстоятельств, официальные представители Евросоюза на протяжении двух десятилетий предпочитали, в лучшем случае, лишь слегка пожурить латвийское и эстонское руководство.

Разумеется, я не питаю иллюзий относительно все- охватности приведенной здесь типологии. Пожалуй, единственное достоинство, на котором я бы решился настаивать, заключается в попытке выйти за рамки европоцентризма1.

Между прочим, одна из целей нашего проекта - преодолеть европоцентристскую ограниченность (и методологически, и эмпирически). Методологически - опираясь на работы теоретиков миросистемы - причем не только в вал- лерстайновской ее версии, но и в версии Анре Гундера Фрэнка и Самира Амина, которые русскому академическому сообществу известны меньше, чем И. Ваплерстайн2. Эмпирически - делая предметом изучения режимы гражданства, формирующиеся в незападном мире.

1 У самого М. Манна европоцентристский уклон совершенно оправдан. Он оговаривается, что его предмет - индустриально развитый мир. А сюда на протяжении всего XIX в. и вплоть до последней трети ХХ-го относился, по сути, только Запад (к которому в определенный период присоединилась Япония).

2 См. Frank A.G. Re-Orient: Global Economy in the Asian Age. NY.: University of California Press, 1998; Amin S. Obsolescent Capitalism: Contemporary Politics and Global Disorder. London: Zed Books, 2003.

20

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

Гражданство как концепт

Брайан Тернер, один из самых плодовитых авторов, пишущих на темы гражданства, выделил три традиции в осмыслении этого феномена1.

Он связывает различия в характере обсуждения проблематики гражданства с различиями в политических и интеллектуальных традициях. Это британская, американская и европейско-континентальная традиции.

Ядро британской традиции - либеральное институциональное устройство, которое должно защитить индивидов от неравенства и жестокости рыночной системы. Ключевые темы обсуждения: социальный класс и капитализм, а ключевой автор - уже упомянутый нами Томас Маршалл.

Американская традиция формировалась в ходе борьбы с британской имперской системой, а потому неслучайно, что ее идейное ядро - радикальный эгалитаризм. Эта традиция осмысления гражданства определена напряжением следующего свойства. С одной стороны (на уровне теоретических и идеологических деклараций) - приверженность принципу Равенства (эгалитаризм). С другой стороны (на уровне социальных и политических практик - вопиющее неравенство, прежде всего по отношению к двум группам: (а) чернокожим и (б) новым иммигрантам (прибывшим в Америку во время иммиграционных волн 1880-х и 1920-х гг.). Отсюда «этническое разнообразие» и «плюрализм» в качестве ключевых тем обсуждения в данной традиции. Что касается ключевых авторов, то это, конечно, Алексис де Токвиль2.

1 См.: Turner B.S. Outline of a Theory of Citizenship // Citizenship: Critical Concepts / Ed. by B. S. Turner and P. Hamilton. Vol. 1. London and New York: Routledge, 1994. P. 199-226.

2 См. Токвиль А. Демократия в Америке: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1992.

21

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

И, наконец, европейско-континентальная - прежде всего германская - традиция.

Она сформировалась под влиянием трех событий: (а) Французской революции 1789 г., революционных событий в Европе 1848 г. и объединения Германии 1871 г. В основе данной традиции - коллизия приватной и публичной сфер (уровня индивидов и их семей, с одной стороны, и уровня государства, с другой). Ключевая тема немецкого дискурса о гражданстве: государство как гарант свободы индивидов. Что до ключевых авторов, то это (не считая Гегеля) - Макс Вебер и Карл Шмитт.

Итак, как выглядит «идея гражданства» в каждом из перечисленных случаев?

В британском случае это, в первую очередь, идея равного доступа к социальным благам (вернее, устранения препятствий к такому доступу для классов, находящихся внизу социальной лестницы), в американском случае идея гражданства - это идея равных возможностей (которые ничем не гарантированы), а в немецком случае идея гражданства - это, прежде всего, идея гарантий (идущих от государства).

Откуда произошли эти различия?

Чтобы ответить на этот вопрос сколько-нибудь вразумительно, нам не обойтись без обращения к различиям в социально-классовой структуре.

В Англии к середине XIX в. сложилась, с одной стороны, сильная буржуазия, а с другой стороны - достаточно сильный, организованный рабочий класс. Буржуазия продуцировала идеи либерализма (как политического, так и экономического), а рабочий класс был источником идей тред-юнионизма и социализма. Именно поэтому с идеей гражданства в Англии и в Великобритании вообще связан поиск классового компромисса^. И именно поэтому в бри- 11 См.: Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе. С. 5-8.

22

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

танских политических дискуссиях тема citizenship - это, прежде всего, тема равного доступа к социальным ресурсам. Совсем не случайно, что маршалловская типология прав (civic, political, social), родилась именно в Англии.

В Германии того же периода была совсем иная социально-классовая структура и соответственно иная идеология. Здесь сложилась сильная земельная аристократия (юнкерство), тогда как буржуазия была слаба, а рабочий класс разрознен и лишен политического представительства1. В этих условиях немецкий «средний класс» (чиновничество, профессура, журналисты, мелкие торговцы, гимназические учителя и т.д.) вырабатывает своеобразную идеологию. (Ту самую «немецкую идеологию», истоки которой проанализированы в одной известной книге.)

Государство рассматривается в этой идеологии как патрон (опекун, заботливый хозяин) и вместе с тем как гарант индивидуальных прав и свобод. Государство выступает здесь не в качестве арбитра (в споре нескольких политических субъектов), а в качестве опекуна (лишенных политической субъектности индивидов).

В немецком контексте свобода граждан предстает не как результат борьбы, а как результат вмешательства государства. Свобода, таким образом, не есть нечто, что дости- 11 Весьма примечательно, что в 1880 г. немецкие рабочие получили возможность иметь своих представителей в парламенте. Если смотреть на дело с нормативной точки зрения, это был явный прогресс на пути построения более справедливого общества. Однако, по сути, данное нововведение было тактической уловкой, поскольку рабочие депутаты не могли ни на что повлиять. В 1889 г. тот же парламент принял ряд антисоциалистических законов. Последние, вкупе с неясностями в законодательстве, позволяли властям произвольно вводить запреты (на забастовки, собрания, митинги, рабочую прессу и т.д.).

23

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

гается в процессе противостояния различных агентов действия. Она есть нечто, что обеспечивается сверху.

Отсюда проистекает и типичное для немецких образованных классов подозрительное отношение к идеям рабочей демократии (working class democracy1). Они воспринимаются в Германии не иначе как вредное англо-саксонское изобретение и, к тому же, как вызов (немецкой) культуре и угроза национальному началу в общественно-политической жизни.

В Соединенных Штатах, опять-таки, своя специфика. В американской идеологии (она же - американская мечта и американский миф) общество воображается как совокупность свободных предпринимателей, действующих в условиях «равных возможностей». Этот миф сохраняет поразительную устойчивость. Он не утрачивает притягательности вопреки бесконечному количеству его эмпирических опровержений. Почему? Прежде всего, потому, что в Америке, в отличие от Европы, никогда не существовало сословных привилегий. Индивиды могли стартовать в конкуренции в равных условиях (разумеется, речь идет о формальном равенстве).

Но это не единственная и не главная причина веры Америки в индивидуальное усилие и вытекающего из этой веры недоверия к коллективистским идеям (таким как социализм). Главная причина - в особенностях диспозиции сил на политико-экономическом поле.

Кто совершал Американскую революцию, т.е. воевал за независимость Америки от Англии? Землевладельцы, торговцы, мелкие фермеры, ремесленники. Все они - белые мужчины. Их, в отличие от небелых мужчин и от женщин, не так-то просто было исключить из гражданства, т.е. лишить цивильных и политических прав.

1 Об этом явлении см.: Collier R.B. Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

24

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

В Северной Америке белые трудящиеся (мужского пола) получили политические права к 1840 г. (на 50 лет раньше, чем в Европе!). За счет кого это произошло? За счет (а) «цветных» (чернокожих), (2) новых иммигрантов и (3) женщин.

Как показывает М. Манн, уникальность данного случая состоит в том, что американские рабочие включены в политическую систему не на классовой, а на корпоративной основе - не в качестве класса, а в качестве одной из «групп давления». Эта группа участвует в торге за привилегии наряду с другими. Американские профсоюзы, сложившиеся в тот период, — это не выразители интересов людей труда как таковых, т.е. классовых интересов, а выразители интересов определенной группы внутри трудящихся классов1. Иными словами, американские рабочие - это не столько социальный класс, сколько группа интересов, или корпоративное сообщество, которое торгуется с другими группами интересов на политическом рынке. Для увеличения своих рыночных преимуществ они используют свой ресурс (а именно, этничностъ и квалификацию) против других - иноэт- ничных и низкоквалифицированных - слоев трудящихся.

Таким образом, белый рабочий класс в Америке инкорпорирован в либеральный режим гражданства. Поэтому совершенно неудивительно, что идеи класса и классовой солидарности (т.е. идеи социализма) не могли стать в Америке организующим принципом борьбы за власть. Они и сегодня совершенно маргинальны в американском контексте.

1 Mann M. Ruling Class Strategies and Citizenship // Citizenship: Critical Concepts / Ed. by B. S. Turner and P. Hamilton. Vol. 1. London and New York: Routledge, 1994. P. 67-68.

25

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

За пределами марксистской перспективы

У перспективы анализа, которую мы обозначили как марксистскую, множество достоинств. Но она уязвима, по крайней мере, в одном отношении. Это ее равнодушие к «культурным» аспектам общественной жизни, к проблематике «идентичности».

Между тем, проблематика гражданства - это не только проблематика прав (т.е. доступа к коллективным благам), это еще и проблематика участия индивида в политической общности, именуемой нацией. А значит, переживания ими своей принадлежности нации, а также добровольно взятых на себя обязательств, обусловленных этой принадлежностью.

Иными словами, есть целый ряд вопросов (и они связаны с «идентичностью»), которые в марксистской парадигме просто не обсуждаются.

Например, как и почему случилось так, что одни политические общности конституированы по индивидуалистическому образцу (гомогенное правовое пространство, признающее исключительно индивидуальных граждан как субъектов права), а другие - по коллективистскому образцу (гетерогенное правовое пространство, допускающее групповые права). К числу последних относится, например, Ливан, где доступ представителей различных религиозных общин к власти жестко квотируется, причем эти квоты закреплены Конституцией. Другой случай коллективистской организации политии - Канада, где у франкоязычных жителей Квебека целый ряд законодательно предусмотренных привилегий.

Одним из первых, кто систематически стал изучать эту проблематику, был Аренд Лейпхарт. Его исследование о специфике и вариативности политического устройства в так называемых «многосоставных сообществах» давно

26

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

стало классическим1. Во всех случаях, о которых писал Лейпхарт (и которые сегодня составляют предмет «сравнительной политики»), дело идет о конфликтах и противоречиях, обусловленных культурной принадлежностью2. Кластеры, на которые разделено общество в целом ряде стран, — это, прежде всего, сообщества идентичности. Люди группируются, консолидируются (и, напротив, отграничивают себя от других) по признаку веры, языка, или происхождения, а не по признаку разного отношения к собственности на средства производства. Они видят себя (и действуют сообразно этому видению) в качестве суннитов и алевитов, шиитов и курдов, а не в качестве бедных и богатых, эксплуатируемых и эксплуататоров, собственников и несобственников.

Другой вопрос: почему тезис о секуляризации оказался фальсифицированным? Почему, несмотря на прогрессирующую «модернизацию», в целом ряде регионов современного мира — причем не только в странах исламского

1 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М.: Аспект-Пресс, 1997.

2 Весьма любопытно, что к числу оснований, по которым общество может быть разделено на сегменты, относится идеология. Так, США вплоть до 1950-х гг. могут рассматриваться как общество, состоящее из «республикански» (консервативно) и «демократически» (либерально) ориентированных сообществ. Идеология лежала в основе раскола общества в Уругвае (где две соперничающие партии некоторое время пытались поддерживать паритет). В Нидерландах до 1970-х гг. третьим сегментом общества, наряду с католиками и протестантами, были секулярные силы. В Израиле, помимо деления населения на этническом основании (евреи и арабы), принципиальное значение имеет деление еврейского сегмента на религиозных ортодоксов и секуляр- ных евреев.

27

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

ареала - приверженность той или иной конфессии определяет социальное поведение?1

И как объяснить различие в понимании природы политического сообщества, в «кодах общности», распространенных в той или иной стране? Почему в одних случаях наблюдается весьма широкая терпимость к культурноэтническому разнообразию, а в других - одержимость ассимиляцией (причем как со стороны публики, так и со стороны бюрократии)? Почему, например, французы вводят законодательный запрет на ношение хиджаба ученицами государственных школ, в то время как в Великобритании министр внутренних дел просит приходящих к нему на прием мусульманок приоткрывать скрытое паранджой лицо?

О современных трансформациях в сфере гражданства

Что происходит в наши дни в интересующей нас сфере (как на институциональном, так и на концептуальном уровне)?

Фундаментальное изменение, как мне представляется, заключается в несовпадении границ государства и границ гражданства.

Коль скоро гражданство характеризует не только юридическую принадлежность, но и принадлежность социально-культурную (а именно членство индивида в определен¬

1 Пожалуй, самым авторитетным автором, ставящим под сомнение утверждение, будто модернизация с необходимостью влечет за собой секуляризацию, является Питер Бергер. См.: The desecularization of the world: resurgent religion and world politics. Ed. by Peter L. Berger. Washington, D.C.: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, Mich., 1999.

28

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

ном сообществе), то нельзя не заметить, что в наши дни эти два измерения гражданства все дальше расходятся. Гражданство, взятое как «членство», перестает совпадать с территорией государств, на которой граждане проживают. Это обстоятельство обсуждается в политической философии и политической теории в таких терминах, как «сверхнациональное гражданство» и «транснационализм», а также в таких, как «экономическое гражданство», «гендерное гражданство», «культурное гражданство» и т.д.

Начнем с примера, иллюстрирующего наложение друг на друга различных «членств». (Этим примером я обязан австрийскому социологу и правоведу Райнеру Баубёку.) Представим себе выходца из Турции курдского происхождения, иммигрировавшего сначала во Францию, получившего там гражданство в результате натурализации, а затем переехавшего на постоянное жительство в Германию. Как обладатель турецкого и французского паспортов он является гражданином двух государств одновременно (двойное гражданство во Франции разрешено). Это значит, что он участвует в выборах в национальные парламенты Франции и Турции, а также в выборах муниципального уровня в Германии. Кроме того, будучи гражданином ЕС, он участвует также в выборах в Европейский парламент. И, наконец, будучи членом воображаемой курдской нации, он может участвовать в политической и социальной поддержке курдских проектов в Европе или в Турции.

Другой характерный пример трансформаций гражданства в современном мире - самосознание работников транснациональных корпораций. Мы привыкли связывать гражданство с идентичностью и лояльностью. Индивиды, являющиеся гражданами определенного государства, пользуются правовыми гарантиями, предоставляемыми этим государством, платя ему тем, что несут перед ним определенные обязательства. Г осу-

29

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

дарство обеспечивает их право на труд, социальные выплаты, пенсионное обеспечение и проч., а граждане проявляют свою принадлежность данному государству, демонстрируя патриотические чувства, а также проходя службу в вооруженных силах (если, конечно, воинская повинность в этом государстве не отменена). Однако в случае, если источником упомянутых гарантий выступает определенная транснациональная корпорация, то и лояльность индивидов переадресуется с государства этой ТНК. Сегодня немало граждан бедных и неблагополучных, с точки зрения социальной защиты государств, мечтают о том, чтобы стать «гражданами» Microsoft, Sony или какой-либо иной им подобной организации. Между прочим, такие организации в наши дни предлагают и символическое сопровождение членства (логотип, функционирующий как герб, канцтовары, рубашки и сумки с корпоративной символикой, флаг, совместное отмечание корпоративных праздников и т.д.)'. Чем не эрзац гражданства?

Итак, налицо разрыв связи между гражданством как статусом и гражданством как членством. Форсируя это обстоятельство, ряд авторов ведут речь, например, о «гендерном» или «экологическом» гражданстве. (Первое основано на лояльности феминистским идеям, второе - на лояльности идеям экологизма). Разумеется, это не гражданство в юридическом смысле слова. Но, если рассматривать этот феномен сквозь призму участия, то приходится констатировать, что участие индивида в том или ином «сообществе идентичности» не нуждается в посредничестве государства1 2.

1 См.: Маяцкий М. Демократия как судьба // Логос: философско-литературный журнал. 2004. № 2 (42). С. 3-14.

2 См.: Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Академия, 1999. С. 296-308.

30

Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...

Некоторые авторы идут при этом еще дальше, выдвигая тезис о «постнационализме». У истоков этого тезиса стоит британско-американский социолог Йасемин Сойсал1. Исследовательница подкрепляет свой тезис следующими аргументами.

В послевоенный период, особенно после 1970-х, произошли существенные сдвиги на правовом, институциональном и нормативном уровнях (начиная от Хельсинского соглашения 1975 г. и заканчивая многочисленными конвенциями о защите меньшинств, подписанными большинством государств).

В результате «права человека» стали гегемониальным принципом мирового уровня. Но бенефициаром «прав человека» является не гражданин, а человеческий индивид (human being). Отсюда вытекают два следствия. Первое: стирается грань между гражданином и негражданином. Неграждане, постоянно проживающие на территории демократических стран, обладают практически тем же объемом прав, что и граждане. Второе: государство перестает выступать не только единственной, но и решающей инстанцией соблюдения таких прав. Гарантии соблюдения прав человека предоставляются инстанциями международного уровня (например, Европейским судом по правам человека). Национальные государства признают приоритет международного права над национальным. Это означает, что в случае нарушения своих прав гражданин получает возможность добиваться их восстановления вопреки нежеланию властей государства, гражданином которого он является.

1 Soysal, Y. Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europe. Chicago: University of Chicago, 1994.

31

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

Кроме того, Я. Сойсал и ее единомышленники обращают внимание на возрастающую легитимность «права на сохранение культуры» (оно же - право на идентичность). Документы ООН, ЮНЕСКО и Совета Европы кодифицировали это право.

В результате «право на идентичность» превратилось в инструмент организации солидарностей и мобилизации ресурсов. Причем это касается как исторических меньшинств (будь то баски в Испании или татары в России), так и меньшинств, образуемых иммигрантами. Яркая иллюстрация такой эволюции - институциализация ислама в Западной Европе и Северной Америке1.

И хотя тезис о наступлении эры постнационализма выглядит, по меньшей мере, преждевременным, несомненным остается одно. Феномен гражданства в глобализирующемся мире претерпевает глубокие трансформации. И наша задача - фиксировать и анализировать эти изменения.

1 Так, в ряде государств (например, в Бельгии) практикуется государственная поддержка всех конфессий, а ислам признан в качестве одной из «официальных» конфессий. В ряде других стран (например, в США) государство не только демонстрирует «равноудаленность» от всех конфессий, но и заботится о символических мерах, демонстрирующих равенство всех религий в публичной сфере. Среди таких мер - возведение исламского культурного центра в Манхэттене в непосредственной близости от разрушенных 11 сентября 2001 г. башен-близнецов. Много полезнейшей информации о роли ислама в общественной жизни США содержится в книге «Мусульмане в публичном пространстве Америки: Надежды, опасения и устремления». М.: Идея- Пресс, 2005.

32

Борис КАПУСТИН

«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» КАК ИСЧЕЗАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ

Явление гражданского общества имеет разнообразные толкования в теоретической социологии, в политической философии, в политологии, в моральной философии. Мне кажется бесполезным и бессмысленным делом искать однозначное определение предмета гражданского общества: все те явления, которые Рейнхард Козеллек относит к основным историческим понятиям (такие как демократия, равенство, свобода, либерализм, а также гражданское общество) принципиально поливалентны в философском и политическом дискурсе. Более того, можно сказать, что они являются основными понятиями до тех пор, пока о них спорят. Мне кажется, говорить о понятии в данном случае можно, лишь очерчивая параметры теоретического поля, в котором данная дискуссия происходит. Отмечу, что разночтения, конечно же, возникают в разных политикоидеологических перспективах. Насколько наличие разных перспектив неустранимо, настолько же неустранима и сама дискуссия.

Я хочу предложить свою собственную трактовку понятия «гражданское общество». Несомненно, она также включена в некую политико-идеологическую перспективу, и эту перспективу я сразу готов обозначить как левую, если 22 Зак. 1988

33

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

угодно - как леворадикальную: как перспективу, которая сознательно бросает вызов статус-кво глобального капитализма, того мира, которому якобы нет альтернатив. Сделаю уточнение: нет альтернатив не потому что мы их не можем найти в структуре бытия, а потому, что нет тех сил, которые бы ее отстаивали. Предлагаемая леворадикальная перспектива - это попытка, направленная на формирование этой альтернативы, естественно, в той мере, в какой теоретический дискурс может этому способствовать.

Итак, по каким основным параметрам идет дискуссия о гражданском обществе и какие элементы дискуссионного поля формируют бесконечное многообразие трактовок понятия гражданского общества в современной политической философии и теоретической социологии?

Первый вопрос: является ли гражданское общество евроцентричным понятием? Приложимо ли оно к миру за рамками североатлантического ареала? Существует большая литература, содержащая те или иные точки зрения на данную проблему. Сам дискурс, является ли понятие гражданского общества евроцентричным (или западноцентрич- ным), вытекает из определенного понимания современности, и поэтому является вторичным по отношению к теме «Гражданское общество и современность». Этот дискурс вытекает из такого понимания современности, которое предполагает, что лишь определенный тип обществ, обладающих определенными характеристиками, квалифицируется как современный. Такое отожествление современности с определенным типом обществ мне кажется не только теоретически неверным, но и выражающим определенные политические гегемонистские интенции. В отожествлении современности с обществами североатлантического ареала содержится идеологический гегемонизм. Для меня современность - это не тип обществ, а некая глобальная пробле¬

34

Вормс КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

ма, в которую вовлечены как бенефициарии, так и жертвы того институционального образования, которое мы называем современным глобальным миром.

Во-вторых, важно, с какими историческими контекстами сопрягается тема гражданского общества, а точнее, рефлексией каких исторических контекстов и ситуаций является эта тема.

В-третьих, рассмотрим соотношение дескрипции и пре- скрипции в понятии гражданского общества. Если пользоваться клишированным вокабуляром, можно поставить вопрос так: в какой мере гражданское общество является социологическим понятием, предназначенным для описания неких структур, и в какой мере гражданское общество является, если воспользоваться лексикой Юргена Хабермаса, нормативной утопией, которая некоторым образом ориентирует наши практики. Проблема заключается в том, как сочетаются дескриптивные и прескригтгивные, нормативные и описательные элементы в описании гражданского общества.

Обратимся к истории понятия гражданского общества через историю философии, прежде всего западной политической философии. Глядя на историю с периода ранней современности (конца XVII - начала XVIII в.), мы видим, что в какие-то периоды времени тема гражданского общества обладает колоссальной популярностью и действительно становится стержневой, причем не для какой-то специфической философской тенденции, а для всей эпохи, становится основным «историческим понятием» данной эпохи.

Несомненно, пик популярности темы гражданского общества приходится на раннюю современность, вспомним труды Гоббса, Локка, а с другой стороны - Пуффендорфа и шотландское Просвещение, Смита, Адама Фергюсона и Других. Гражданское общество в известном смысле становится неким лозунгом Просвещения, причем разных его

35

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

версий. Потом эта тема поднимается у Канта и достигает кульминации у Гегеля и раннего Маркса, то есть в начале

XIX в. А затем она вообще исчезает из философского и социального научного дискурса, и исчезает надолго. Например, ни в одной работе Алексиса де Токвиля, который является одним из основоположников плюралистической версии гражданского общества, вы не найдете упоминания о гражданском обществе, это понятие ему просто не нужно. Не нужно оно и Джону Стюарту Миллю, который разрабатывал тему политического и социального плюрализма параллельно, но в известной мере во взаимодействии с То- квилем. Нет этого понятия у более поздних авторов: ни у Вебера, ни у Зиммеля, ни у Дюркгейма. Тема абсолютно выпадает из политико-философского и социологического дискурса вплоть до коммуниста Антонио Грамши, который первый возрождает дискурс, находясь в тюрьме фашистской Италии. Через Грамши тема гражданского общества, естественно, не столь широко, как в период Просвещения, входит, по крайней мере, в коммунистический, марксистский теоретический дискурс. Но это всего лишь вспышка, после которой опять наступает полное забвение. Вспышка антифашистской борьбы прошла, и опять тема гражданского общества выброшена, забыта - вплоть до начала антикоммунистического сопротивления в Центральной и Восточной Европе. В 1980-е гг. возрождение понятия гражданского общества связано с деятельностью диссидентов- интеллектуалов в Польше, Венгрии, Чехословакии. Потом оно волной пошло по Западу - и это новое явление гражданского общества, явление, относящееся уже к концу

XX в. Эту логику истории гражданского общества было бы очень полезно осмыслить.

Отметим, что гражданское общество становится популярным только в ситуациях глубоких социально-полити¬

36

Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

ческих кризисов. Кризис Европы, вызванный бонапартистскими войнами и волной колонизации, Великой Французской Революцией, который, например, рефлектирует Гегель. Крах либеральной демократии и установление фашистских режимов, который рефлектирует Антонио Грамши. Такого же рода кризис коммунизма в Восточной Европе. Каждый из трех великих кризисов порождает теоретический расцвет, активную рефлексию над понятием гражданского общества. В условиях стабильности это понятие почему-то никому не нужно и никто им не пользуется: ни левые, ни правые, ни консерваторы, ни либералы.

В отечественной и в значительной части западной литературы гражданское общество как раз связывается с чем-то противоположным - не с кризисом, не с активной политической борьбой, а с некоей стабильностью, институциональной отлаженностью, с контекстом устоявшейся либеральной демократии. Где мы можем сейчас найти гражданское общество? Например, в США, в Великобритании, в Германии. Но никак не в Латинской Америке, не в Индии, тем более, не на наших горестных евразийских просторах. Для мейнстрима историческим контекстом в изучении гражданского общества предлагается отождествление явления гражданского общества с состоянием социального покоя, и прежде всего с тем покоем, который обеспечивают более или менее устойчиво функционирующие режимы либеральной демократии. При этом возникает вопрос: почему буквально повсеместно, включая те же Соединенные Штаты, Великобританию, много говорится о закате гражданского общества? Многочисленные работы, в частности в США, написаны об активном и, возможно, необратимом увядании гражданского общества. Как это объяснить?

Здесь можно увидеть явление, которое я бы обозначил как «улыбку чеширского кота». Получается, что вроде бы

37

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

гражданское общество есть везде, из всех западных обществ прелестями свободы, равенства, автономии, солидарности, демократии оно сияет, как «улыбка чеширского кота», у которого тела-то и нет. Тело то ли увядает, то ли уже увяло.

Таким образом, первый вывод, который я делаю (пока чисто исторический, а не теоретический, но очень важный) заключается в том, что гражданское общество функционально, теоретически и политически нужно лишь в контексте острой политической борьбы. Это понятие, рефлектирующее кризис, причем не частный кризис, а кризис трансформации базовых элементов социальных структур.

Этимологически (это тоже очень часто встречается в западной литературе) понятие гражданского общества возводится к греческому полису, к латинскому «civitas». Понятие гражданского общества транспонируется на европейскую античность, а иногда и не только на нее. С моей точки зрения, если говорить о содержании, понятие гражданского общества является специфически современным. Я готов утверждать, что это понятие, по крайней мере, в том смысле, в котором оно складывается у великих философов ранней современности, специально строится как вызов античности, как отрицание античности, как фиксация совершенно новой проблематики, о которой античные общества даже не могли подозревать.

Античная мысль практически во всех ее проявлениях исходила из предпосылки (очень четко зафиксированной Аристотелем в самом понятии «гражданина», которое дано в первой книге «Политики», а также в первой главе «Ни- комаховой этики», где определяется добродетель и счастье), что благо общее, благо полиса в данном случае, и благо индивида как члена полиса совпадают. То есть утверждалось непосредственное тождество между общим

38

Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

благом и индивидуальным благом, и это было нормой. Понятно, что от нормы отступали неоднократно. Но если говорить о норме, причем не только как о ценности, но и о некоторой поведенческой норме, то античные полисные образования воспроизводились в той мере, в какой сохранялось это тождество, поэтому и не было особой проблемы в воспроизведении гражданственности.

Что значит быть гражданином в античном понимании, кроме того социологического описания, которое мы найдем у Аристотеля? Это значит «правильное воспитание в добродетели». Полис есть огромная воспитательная машина. Первая черта античных государств, если их можно назвать государствами, - образовательные институции.

Новое время фиксирует, что этого тождества больше нет. И это великая проблема. Величие Гоббса в том, что он стал инициатором всего политико-философского дискурса современности. Сама искусственность Левиафана, так настойчиво подчеркиваемая Гоббсом, есть искусственность образования, которое каким-то образом предназначено решить проблему коллапса тождества, из которого античность исходила как из своей общей предпосылки и самоочевидности. Гегель полемизировал с Платоном: для Платона государство есть гармония, есть прекрасное, в то время как современное государство не гармония, а хитрость, которая должна быть способна выдержать любую подлость, предательство, низость. То есть должны быть созданы какие-то хитрые устройства, которые могут неким образом вновь свести распавшиеся ипостаси, распавшиеся элементы индивидуального интереса и общего блага.

Это и есть та проблематика, которую язык Великой Французской революции кристально ясно выражает в оппозиции человека и гражданина, или буржуа и гражданина. Все революции нового времени, удачно или неудачно, тем

39

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

или иным образом решали эту проблему. Эта проблема фиксируется уже в «Декларации прав человека и гражданина», поэтому она так и называется. В черновиках Руссо есть фрагмент о народе, по-моему, предельный манифест трагизма, которого у Руссо не найти больше нигде. Он пишет: «Сделайте меня человеком. Или сделайте меня гражданином. Быть и тем и тем - невыносимо». Вот это есть настоящая фиксация данной проблемы, это практически квадратура круга.

Об этом гениально писал Маркс в «Еврейском вопросе»: естественным для современных обществ человеком, который постоянно воспроизводится данным обществом, выступает частное лицо, горизонтом которого является свой частный интерес, никоим образом не соотнесенный с необходимостью общего блага. А общее благо по сути превращается в ничто, поэтому Маркс и пишет, что политическое образование, то есть сфера гражданской жизни, есть не что иное, как фиктивная ассоциация. Потрясающе сильное выражение. Западная политическая мысль (я имею в виду традицию, идущую, прежде всего, от Вебера, от Йозефа Шумпетера) исходит из этого: гражданин есть фикция. Значит, как-то надо все-таки достичь этого соединения, сколь бы оно ни было неокончательным, сколь бы оно ни было временным, сколь бы оно ни было улетучивающимся. На каких-то переломных этапах истории, когда действительно нужно менять общество, без воссоединения ипостасей буржуа и гражданина не получается ничего - даже учитывая то, что потом это воссоединение распадется и люди вернутся к своему частному существованию. Точно так же у Гоббса индивиды, заключившие общественный договор, а это и есть реализация служения общему благу, превращаются в частных лиц. Поэтому Левиафан может быть только таким автократическим образованием, какое и описано у Г оббса.

40

'Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

Отсюда и современность гражданского общества - в проблеме пусть временного и мимолетного, но воссоединения человека и гражданина. И я позволю себе дать первое (но не окончательное) определение понятия гражданского общества: гражданское общество - это способность современных обществ в определенных исторических ситуациях осуществлять воссоединение буржуа и гражданина для достижения целей, трактуемых данным обществом как общее благо. Из этого определения вытекает несколько следствий, на которые я хотел бы обратить ваше внимание и которые, я подчеркну, полемически направлены против определений гражданского общества в отечественной и в западной литературе.

Следствием подобного определения является то, что гражданское общество - это не какая-то сфера общественной жизни, а виды практики. Конечно, как и любые виды практики, они осуществляются в определенных зонах политического или социального пространства, но эти зоны могут быть разными. Это могут быть городские собрания в Америке в период войны за независимость. Это могут быть структуры типа народных фронтов 1930-х гг. Это может быть движение Ганди. Итак, гражданское общество - это не какая-то фиксированная структура, это практики.

Второй вывод, который можно сделать, заключается в том, что гражданское общество вовсе не является атрибутом современных обществ, их неотъемлемым признаком. Современное общество прекрасно существует без гражданского общества. Но в каких-то ситуациях гражданское общество может возникнуть, поскольку есть такая возможность. А возможность в данном случае - это нерешенная проблема: она может быть реализована, и не реализована, реализована удачно или нет.

Третье следствие, которое вытекает из определения, заключается в том, что формы гражданского общества, ор¬

41

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

ганизационные и иные, могут быть бесконечно многообразны. Здесь нет никакого шаблона, никакого стандарта. Современное либеральное отожествление гражданского общества с некоммерческими, негосударственными организациями в теоретическом плане мне кажется несостоятельным. По-моему, такое отожествление само по себе является признаком деградации гражданского общества на Западе, признаком отсутствия того гражданского общества, которое может совершить какие-либо трансформации общества. Функции, которые, помимо чисто практических, осуществляют такие организации - это поддержание статус-кво.

И последнее. Проблема связи буржуа и гражданина никогда не может быть решена окончательно, это одна из нерешаемых проблем. Позвольте напомнить великолепное выражение Макса Вебера: политические проблемы - это те проблемы, которые не могут быть решены рационально, которые в принципе нельзя решить. С этими проблемами можно «обращаться» в определенных контекстах, минимизируя их взрывоопасность, но окончательное решение политических проблем невозможно. Если мы можем дать рациональное, научное, техническое, административное решение проблемы, это означает только то, что проблема не является политической. Поскольку проблема связи буржуа и гражданина нерешаема, тема гражданского общества всегда будет стоять на повестке дня современных обществ в тех кризисных ситуациях, в которых эти общества неизбежно будут оказываться, хотя содержательно кризисы будут разные.

И наконец, о том, как связаны дескрипция и прескрип- ция в определениях гражданского общества. Я постарался найти некий общий знаменатель более конвенциональных определений гражданского общества, по крайней мере либеральных, и за образец взял сочинение известного анг¬

42

Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

лийского автора Джона Кина. В работе 1988 г. он определяет гражданское общество примерно следующим образом: гражданское общество есть сфера независимой социальной жизни, которую образуют добровольные ассоциации. В этом определении, во-первых, утверждается, что гражданское общество независимо от государства. Вроде бы это дескриптивное социологическое определение - обозначается некая структура, независимая от государства. В то же время в это определение включен нормативный элемент, элемент прескрипции: добровольные ассоциации. То есть в одном базисном определении мы имеем совмещение нормативных (прескриптивных) и описательных (дескриптивных) элементов. Данное определение, на мой взгляд, теоретически абсолютно несостоятельно в обоих аспектах: и как дескрипция, и как прескрипция. Определять гражданское общество как сферу, независимую от государства, - это очередная либеральная иллюзия. Ничего независимого от государства в современном обществе быть не может в принципе. Я сейчас не буду говорить о том, как государства или надгосударственные структуры финансируют структуры, относимые к гражданскому обществу, не буду говорить о том, как формируется бюджет международных некоммерческих организаций. Более важно, что то, что называется гражданским обществом, может существовать только в том правовом пространстве, которое обеспечивается силой государства. Без базового государственного обеспечения норм права никакого гражданского общества существовать не может. Государство выступает как общее условие по отношению к структурам гражданского общества, поэтому подчеркивать независимость нелепо. Нелепо еще и потому, что любая независимость есть отношение, о чем писал и Гегель, и его предшественники. Быть независимым от чего-либо - значит

43

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

находиться в определенном отношении, и значит, первым делом необходимо описывать это отношение. Любая независимость всегда чего-либо стоит, и стоит достаточно много, поэтому при утверждении, что гражданское общество является независимым, необходимо показывать отношение власти, и объяснять, как гражданское общество может быть сильнее государства, которое всегда будет стремиться инструментализировать гражданское общество, превратить его в свое орудие. Теперь о том, что касается нормативного понятия добровольности с его элементами свободы, равенства и т. д. Являются ли на самом деле те структуры, которые обычно причисляют к гражданскому обществу (например, профсоюзы, или ассоциации работодателей, или церковь), носителями свободы и равенства? Разве мы не знаем, что институт церкви является командно-административной машиной со строжайшими схемами субординации? Что собой представляют партии, хотя бы по описанию Острогорского или любого другого серьезного теоретика? Не знаем, как устроены профсоюзы? Разве мы не знаем того общего вывода, к которому приходит наука, изучающая теории организаций: любая организация есть субординация, и иных организаций нет. Более того, любая сетевая структура в той мере, в которой она способна действовать, тоже есть некая организация, пусть специфическая, но все же организация, и она по определению не может иметь идеального равенства, не говоря уже о свободе, и тем более об автономии. Значит, мы должны прийти к выводу, что если гражданское общество состоит из тех элементов, которые есть в любом социологическом перечне, то оно никак не может быть воплощением, а тем более носителем ни свободы, ни равенства, ни солидарности, ни автономии. Поэтому любые последовательно мыслящие теоретики (например, Хабермас) признают общую проблему, которая заключа-

44

Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...

егся в том, что если мы хотим гражданское общество трактовать действительно как общество свободы и автономии, нам нужно его найти «на доорганизационном уровне». Отсюда идет определение гражданского общества как сенсора общественных проблем, которые потом транслируются на уровень принятия решений. Сенсор - вот эвфемизм, который здесь используется. Если говорить серьезно, найдите хоть что-то, существующее в обществе на доорганизационном уровне, кроме толпы. И первый вопрос, который Хабермасу направляет Майкл Уолцер: разве толпа не есть прямая противоположность свободе, равенству и т. д.? Толпа - самый деструктивный элемент.

Возникает вопрос: можно ли неким образом достичь сопряжения дескриптивных и нормативных элементов. Без достижения сопряжения дескриптивных и нормативных элементов у нас не будет теории гражданского общества. Только нормативные элементы нужно, в отличие от традиционной моральной теории, понимать не как некие ценности, мерки, которые мы внешним образом прикладываем к тем или иным практикам, оценивая их как свободные или как несвободные. Нормативные элементы должны присутствовать как некие нормативные цели, производящие реальную историческую работу - работу политической мобилизации, воодушевления, интеграции неких сил - в той мере, в какой нормативные элементы присутствуют в социальной жизни как утопия. Я умышленно пользуюсь этим термином, и в том смысле, в каком его определял Карл Манхейм: утопия - это то, что указывает по ту сторону статус-кво, и то, что толкает нас на трансценденцию настоящего, толкает не в мыслях, а в практиках. Это следующий элемент, который я бы добавил к данному выше определению гражданского общества.

Итак: гражданское общество — это и есть те практические движения, как бы они ни были организованы

45

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

(а некоторые из них организованы очень авторитарно), те социальные движения, которые преследуют некие утопические цели, в которых формируется идея общего блага. Общее благо в данном случае присутствует не как некая моральная оценка, а как реальная движущая цель, как аристотелевская телеология. Таких движений было много, и они действительно творили в истории чудеса. Правда, мы должны иметь в виду, что ни одна утопия на практике не реализуется. Функция утопии вовсе не в том, чтобы служить политической программой, которая реализуется или не реализуется и которую надо оценивать по тому, насколько она реализовалась. Функция утопии заключается в мобилизации. Или, как писал Макс Вебер, функция утопии в том, чтобы указать на нечто недостижимое, для того чтобы достичь достижимого в истории. Без этого стремления к недостижимому достижимое не будет достигнуто. Таким образом, на мой взгляд, дескриптивное и прескриптивное в понятии гражданского общества возможно соединить.

Остановимся на понятии «общего блага». В античности «общее благо» - это нечто аксиоматически данное. Самым простым пониманием общего блага является независимость полиса, ассоциативная свободная жизнь, хотя понятно, что в ней участвовали только свободные, а не все. Эта аксиоматическая самоочевидность общего блага рушится в современности. Об общественном благе начинают спорить - и это становится нормой его существования. Поэтому, если мы включаем понятие общего блага (точнее, утопическое стремление к общему благу) в определение гражданского общества, давайте скажем и следующее: на основе разных интерпретаций общего блага формируются разные гражданские общества. И даже говоря об одном социальном организме, наверное, имеет смысл «гражданское общество» употреблять во множественном числе.

46

Борис КАГАРЛИЦКИМ

ГОСУДАРСТВО

И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Нынешняя глобализация является далеко не первой и далеко не оригинальной, а представляет собой одну из характерных циклических тенденций, которые присущи капитализму и сопровождают его развитие и всю его историю (могу сослаться на Валлерстайна и многих других авторов).

Начну с примера. В 1790-е гг. английский судовладелец спустил на воду новый торговый корабль и решил его назвать Liberty, то есть «Свобода». Но акционеры возмутились (и это - я подчеркиваю - в либеральной, свободной Англии): что это за якобинство такое, как можно называть торговый корабль такими провокационными словами? Предложили назвать корабль Freedom, что тоже значит «свобода», но не в гражданском, не в революционном смысле, а в значении, связанном со свободой торговли, движения товаров, капитала. В русском языке повторять подобного рода экзерсисы довольно трудно. Это, кстати, наводит на мысль, что русский язык для либеральной пропаганды приспособлен лучше английского, поскольку

47

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

в нем нет различия между понятиями гражданской свободы и свободы коммерческой. Таким образом, если язык задает некоторую структуру мышления, то российская культура и российская традиция, конечно, гораздо в большей степени пронизаны либеральным смыслом, чем, скажем, британская.

Здесь мы сталкиваемся с тем, что я для себя обозначил «политическая дилемма капитала». В работах Вебера о русской революции 1905 г. сказана очень важная вещь: представление о том, будто бы политическая свобода органически связана с капитализмом, рынком, со свободой коммерческой, является представлением идеологическим. Никакой органической необходимости соединения первого со вторым не существует. По словам Вебера, их связывают не потому, что существует органическая связь явлений, а потому что существовали некоторые историко-политические условия, в которых формировался капитализм. Европейский капитализм, преодолевая феодальные социально-политические ограничения, мог для себя решить свои социально-экономические проблемы, преодолеть феодальные барьеры только за счет политической революции, которая могла быть совершена только под лозунгами свободы уже политической, лозунгами гражданского общества, гражданского полноправия. Это есть некий исторический феномен, который, с точки зрения Вебера, уже является некоторым грузом для капитала в условиях индустриального общества. Капитализм не может отказаться от этого исторического, идеологического и политического багажа, который не только не необходим в условиях индустриального капитализма, но и оказывается ограничителем свободы капитала в новых условиях. И поэтому российский капитализм, формирующийся позднее, на индустриальной основе, уже изначально не будет демократическим,

48

Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...

поскольку сможет избавиться от этого самого груза демократии, для капитализма избыточного и ненужного. Этот тезис особенно интересен тем, что он высказан Вебером, а не кем-то другим: если бы это утверждалось Марксом, Розой Люксембург, не говоря уже о Ленине, все бы сказали, что это красная пропаганда. Более того, любопытно, что никому из марксистов и в голову не пришло в такой форме ставить вопрос о связи политической системы с капиталистической экономикой. На самом деле, вопреки первому представлению, классический марксизм шел именно за либерализмом, просто включал в себя либеральное представление о формировании политической системы капитализма, давая ему несколько другую интерпретацию и пытаясь дальше развивать эту же систему идей, выходя за рамки первоначальных либеральных ограничений.

Приходим к тому, что я назвал дилеммой капитала: политическая свобода, политическое и гражданское полноправие населения для капитализма являются как минимум не обязательными, а в определенных ситуациях вредными, поскольку могут включать в себя трудовые права, определенные формы гражданского суверенитета, что распространяется на права собственности и ведет к ограничению прав собственности вплоть до национализации и т. д. С точки зрения капитализма, приоритета прав собственности, либерального мышления, это нарушение фундаментальных основ цивилизованного бытия. Но это отнюдь не нарушение принципа демократии в том виде, как он сформулирован еще в античной традиции.

Демократия вроде бы необязательна и избыточна, но при этом капитализм, безусловно, нуждается в определенной мере свободы, поскольку капитализму нужна не только свобода передвижения товаров и капиталов, но и опреде¬

49

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

ленная мера личной свободы субъектов, действующих на рынке, и их правоспособность. Капитализм, полностью лишенный каких-либо форм гражданского существования, я думаю, в принципе невозможен. Более того, даже если мы берем царскую Россию или азиатские диктатуры, где капитализм в XX в. развивался довольно успешно, то видим, что, отрицая гражданское общество в европейском смысле слова, они тут же начинали создавать некие квазиграждан- ские структуры или некие аналоги гражданских структур, которые должны были заменить несуществующее гражданское общество, а может быть, даже предотвратить его возникновение, делая гражданское общество как бы ненужным.

Можно представить себе капитализм без политической свободы, более того, сплошь и рядом именно такой капитализм мы и видим. А вот капитализм, основанный на тотальном неуважении к праву, представить себе довольно трудно. Это не значит, что уважение к праву при капитализме соответствует либеральной идеологии, тут надо понимать разницу. Либеральная идеология играет роль некой идеализированной модели, где почему-то все базовые правовые позиции как бы неизменны. Либеральная утопия предполагает неизменное базовое право, которое в сущностных характеристиках, в основных своих понятиях является неизменным и в этом смысле внеисторичным. В действительности право меняется, правовые нормы корректируются. Например, в римском праве, которое было фундаментом современного буржуазного права, право собственности распространялось и на людей, там было возможно рабство. А в современном либеральном буржуазном праве, основанном на тех же принципах, право собственности распространяется только на неодушевленные предметы. И это принципиальнейшее различие, которое удиви¬

50

Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...

тельным образом уходит из поля внимания правоведов, сравнивающих римское право с британским, французским и т. Д. Такое уважение некоего безусловного неизменного права невозможно, немыслимо и не нужно нигде. Всевозможное нарушение права, включая право собственности, не говоря уже о других правах, - это тоже повседневная практика капиталистического общества, но при этом трудно представить себе капиталистическое общество, которое бы в принципе не имело никакой правовой системы и в котором правовая система, если бы она была, в принципе бы игнорировалась всеми участниками процесса. Говорят, что в России игнорируют право, все нарушают правовые нормы - это так называемый правовой нигилизм. Возможно, в российском обществе не уважаются законы, но все-таки есть и некоторая градация такого неуважения. В этом плане очень важно сознавать, что какая-то степень уважения к праву и личной свободе является необходимым условием функционирования капиталистического общества, но это нельзя назвать чем-то абсолютным и священным для капитализма.

Переходя собственно к теме глобализации, хочу сказать, что нынешняя глобализация представляет собой одну из попыток капитала и соответствующих социальных слоев, политических групп, связанных с капиталом, решить политическую дилемму: сохранение индивидуальных свобод и сохранение настоящего полноценного правового режима, предполагающего уважение к правовым нормам, существование суда, арбитража и т. п., при постепенном преодолении демократии как фактора, который мешает свободному движению капитала, свободному развитию и свободной игре рыночных сил, и преодоление именно в той мере, в какой он является ограничителем. Речь идет о ликвидации демократии, о частичном и постепенном

51

I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты

преодолении ее, и это осуществляется на уровне экономическом и политико-экономическом через постоянное сокращение роли государства, государственных структур и государственного регулирования в сфере экономики.