Автор: Кондрашова Л.И.

Теги: экономическая политика управление и планирование в экономике мировая экономика история история китая издательство москва институт дальнего востока

ISBN: 5-8381-0104-0

Год: 2006

Текст

УДК 338.2

ББК 65.5 (5 кит)

К 64

Рекомендовано к публикации Ученым советом Института Дальнего Востока РАН

Научные редакторы:

д.э.н. А.В.Островский, д.э.н. В.И.Шабалин

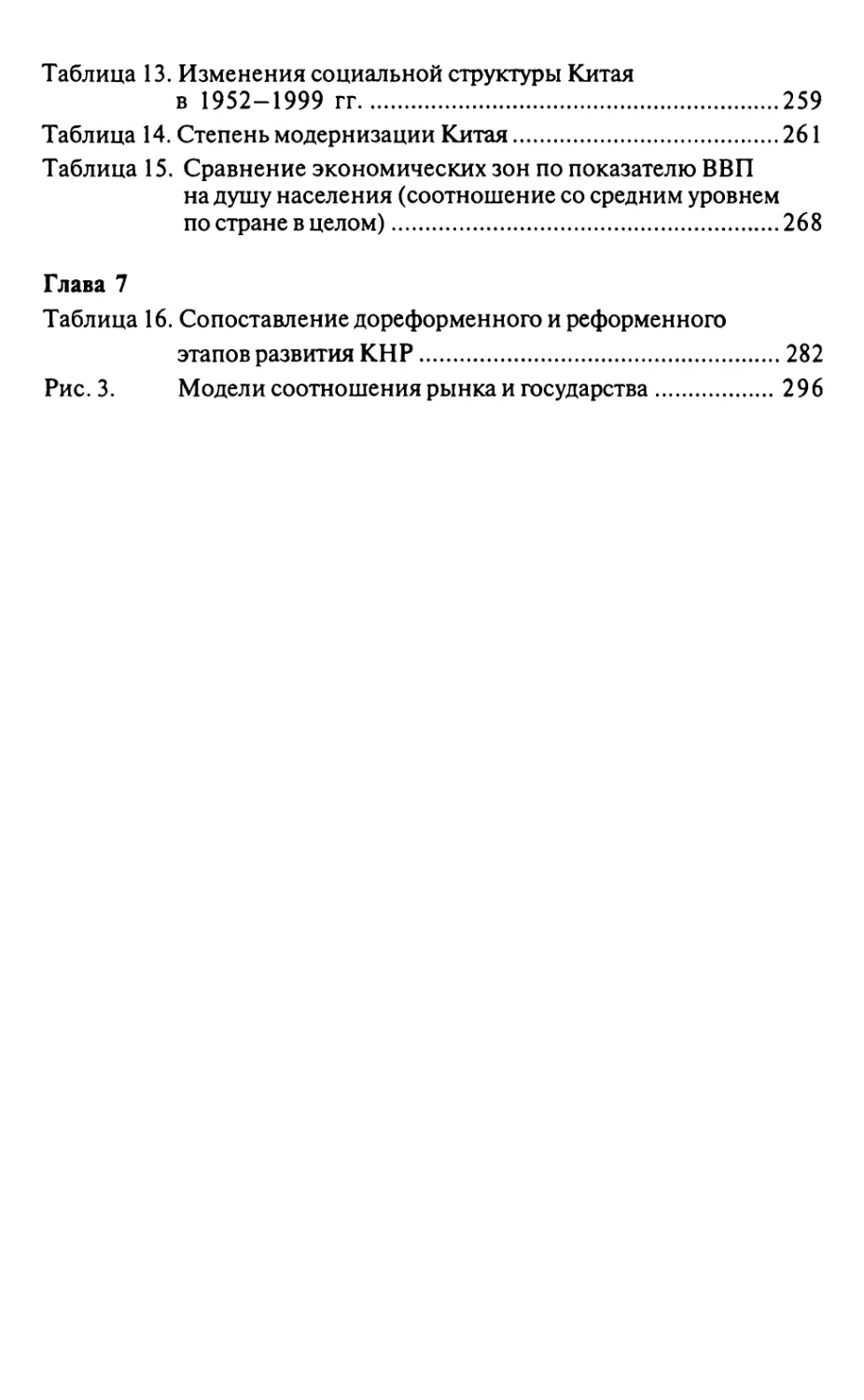

Кондрашова Л.И.

Китай ищет свой путь. М.:Институт Дальнего Востока РАН, 2006.320 с.

Китай, или, как называют свою родину сами китайцы, Чжунго («срединное государство») — великая азиатская держава, самая многонаселенная страна в мире. Начав хозяйственную реформу в 1978 г., раньше других социалистических стран, Китай за прошедшие четверть века добился колоссальных успехов, но еще далеко не решил многие сложные проблемы экономической отсталости.

В чем специфика китайской реформы и каковы ее перспективы — на эти вопросы пытается дать ответ автор монографии. Сейчас в Китае берется на вооружение модель «гармоничного развития», нацеленная на совмещение динамичного роста и политической стабильности, экономической эффективности и социальной справедливости, традиций и модернизации, свободы человека и нравственных ценностей. Не в этом ли поиске «золотой середины» суть китайского «третьего пути»?

Книга рассчитана на экономистов, специалистов-международников, а также будет интересна широкому кругу читателей.

ББК 65.5 (5 кит)

ISBN 5-8381-0104-0

© Кондрашова Л.И., 2006

© Институт Дальнего Востока РАН, 2006

Оглавление

Вместо предисловия. Китай — страна древней и великой культуры 6

Глава 1. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА 21

1.1. Стадиально-формационный и цивилизационный подходы

к периодизации исторического процесса 26

1.2. Понятия «рынок» и государство» 32

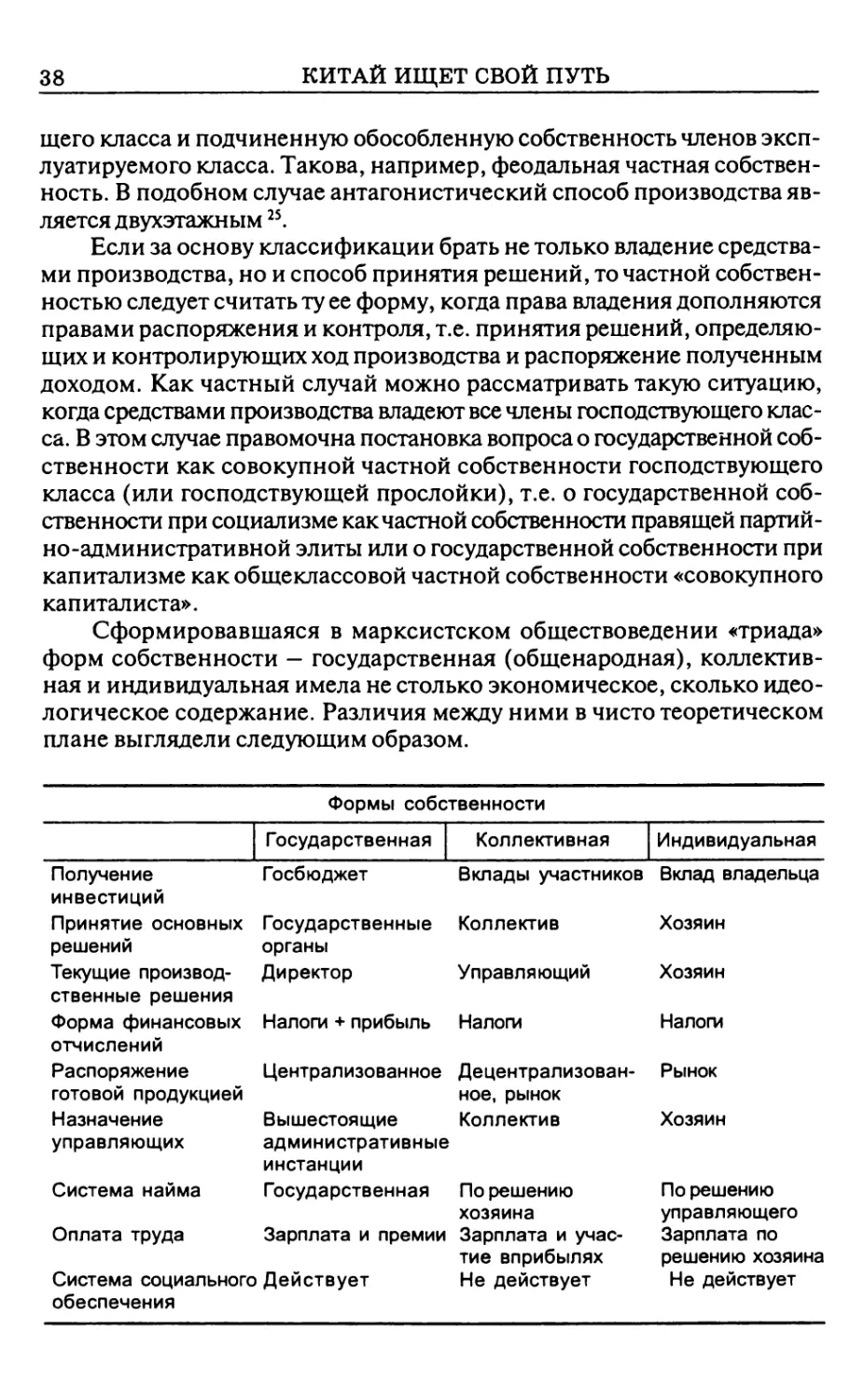

1.3. Понятия «частное» и «общественное» 37

1.4. Понятия «капитализм» и «социализм» 40

1.5. Теории «прогресса» и «модернизации» 51

1.6. Синергетический подход к «философии истории» 56

1.7. Теория «общественного синтеза» 63

Глава 2. СПЕЦИФИКА КИТАЯ 70

2.1. Природно-демографические особенности 70

2.2. Некоторые особенности исторического развития Китая 76

2.3. Особенности государственно-административного устройства 96

Глава 3. КИТАЙ: ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО РЕФОРМЫ (1949—1978 гг.) 111

3.1. Ход экономических преобразований до начала реформы 111

3.2. Общая характеристика дореформенной хозяйственной системы 131

Г л а в а 4. СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(1978-2004 гг.) 143

4.1. Поиски стратегии экономического развития 144

4.2. План и рынок в стратегии развития 149

4.3. Собственность в стратегии экономического развития КНР 153

4.4. Место теории модернизации в экономической стратегии 159

4.5. Модели экономического роста 163

4.6. От автаркического развития к «открытой внешнеэкономической

политике» 167

4.7. Стратегия регионального развития 170

4.8. Социальная политика 176

Глава 5. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ 183

5.1. Период 1979-1983 гг.: «плановое хозяйство - главное,

рыночное регулирование — вспомогательное» 184

5.2. Период 1984—1988 гг.: сочетание плановой экономики

и рыночного регулирования 188

5.3. Пауза в реформе (1989—1991 гг.) 192

5.4. Принятие курса на построение «социалистической

рыночной экономики» (1992—1996 гг.) 197

5.5. Общая ориентация на создание «цивилизованного рынка»

(1997-2001 гг.) 202

5.6. Современная корректировка хода реформы в плане

«гармоничного развития» (2002—2005 гг.) 210

5.7. Общие тактические особенности китайскойреформы 217

Глава 6. ИТОГИ 25 ЛЕТ РЕФОРМЫ 225

6.1. Темпы и уровень экономического развития 225

6.2. Показатели развития Китая в реальном и финансовом

секторах экономики 231

6.3. Изменения отношений собственности 237

6.4. Становление рынка и роль государства в развитии

рыночных отношений 245

6.5. Социальные сдвиги 251

6.6. Достижения политики модернизации 260

6.7. Проблемы китайской экономики и перспективы ее развития 263

Глава 7. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ КНР 275

7.1. Определение характера китайского общества

в канун революции 1949 г 275

7.2. Китай на развилке истории 280

7.3. Определение характера общественного строя в КНР: взгляд извне 284

7.4. Концепция строительства «социализма с китайской спецификой»

как самоидентификация общественного строя 287

7.5. Место Китая в системе координат «рынок-государство»

и «капитализм—социализм» 295

7.6. Как же определить характер социально-экономического строя

в Китае? 303

Заключение 312

Список рисунков и таблиц 317

Обавторе 319

pJCocSsau^emcfL кКонурашову ^Jkempy ^квммофеевччу, главному человеку вмоей экизни

Вместо предисловия

КИТАЙ - СТРАНА ДРЕВНЕЙ И ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ

Страны, как люди, — особенны и неповторимы. Но в огромном «земном лесу» есть могучие и необычайно приметные деревья-исполины. Именно таков Китай, одно из самых больших по территории и самое многонаселенное государство мира с древней и великой культурой.

Иероглиф «вэнъ», являющийся первой частью бинома «вэнъсюэ» (культура), означает письменность. Одним из главных объединительных моментов китайского государства служит китайская письменность, знаменитая «китайская грамота», полная очарования и художественной прелести для ее знатоков и крайне загадочная и кажущаяся непостижимой для непосвященных. Знание иероглифов с древности разделяло китайскую нацию на две неравные части — образованных представителей элиты, из которой формировался правящий слой бюрократии, и неграмотный или полуграмотный народ, подчинявшийся канонам традиционной культуры.

Китайская письменность зародилась в середине II тысячелетия до н.э. и развивалась обособленно от устной речи. Древнейшими китайскими иероглифическими текстами считаются сделанные острыми предметами надписи на специально отполированных пластинах, изготовленных из черепашьих панцирей, которые найдены в археологических пластах эпохи Шан-Инь (XVI—XI вв. до н.э.). Наиболее древними знаками китайской письменности были пиктограммы, изображавшие определенные предметы, которые с течением времени упрощались и преобразовались в некое подобие первоначального образа. Рисунки- символы, по началу не обладавшие строго закрепленным количеством черт, постепенно унифицировались и уже не допускали какой-либо импровизации при их начертании. С течением времени пиктограммы видоизменялись, все больше отступая от рисунка- прототипа. Из сочетаний простейших письменных знаков (идеограмм) складывались более сложные иероглифы. Абстрактные понятия стали передаваться через соотношение с тем или иным нормативным символом или путем объединения нескольких простых иероглифов с определенным подтекстом. Так, понятие «хорошо» передается иероглифом, в котором рядом стоят пиктограммы «женщина» и «ребенок»», иероглиф «мужчина» образован путем совмещения рисунка поля с изображением мотыги, упрощенное начертание которой стало символизировать понятие «сила». Знак «светлый» (мин) состоит из двух символов — солнца и луны, иероглиф «лес» (линь) имеет в своем составе два знака «дерево» (му), а густой

Вместо предисловия

7

лес (сань) — три знака «дерево» и т.д. Многие иероглифы образованы по фонетическому принципу и включают «фонетик», подсказывающий произношение, и «ключ», объединяющий определенную группу знаковых единиц. Сейчас в системе китайской письменности насчитывается около 80 тыс. иероглифов, активное знание 8—10 тыс. указывает на высокую грамотность китайца, для чтения газет, написания писем вполне достаточно знать 4—5 тыс. иероглифов.

В китайском тексте не может быть морфологических ошибок, начертание иероглифа требует строго определенного сочетания графических элементов, к тому же наносимых на бумагу в фиксированной последовательности. Каждый китайский иероглиф несет в себе не только символически-смысловую, но и образную информацию, имеет не только лексическое, но и изобразительно-орнаментальное значение, что демонстрируют и археологические находки, и современные красочные уличные вывески. Одни иероглифы считаются более «красивыми» нежели другие, линии могут быть нарисованы с большим или меньшим приближением к идеалу. Китайцы всегда ценили выразительность иероглифов и изящество их перенесения на бумагу. Каллиграфия — искусство письма до сих пор считается вершиной художественного творчества, имена великих каллиграфов знали и знают все китайские интеллектуалы. Так, каллиграфический свиток Ван Сичжи (303— 379 гг.) «Беседка орхидей», созданный в 353 г., на протяжении веков пытались скопировать многие мастера, но оригинал остался неповторимым.

Китайский эссеист первой половины нашего века Линь Юйтан так говорит об искусстве каллиграфии: «Ван Сичжи и другие мастера каллиграфии сравнивали письмо на бумаге с действиями полководца на поле сражения. Бумага была полем битвы, кисть — боевым оружием, тушь — броней, а камень для растирания туши - преградою. Дарование или талант пишущего — это сам полководец, разум художника — это его генеральный штаб, структурная форма — боевой замысел или тактика; внезапное или мгновенное вдохновение, которое посещает пишущего и рождает его произведение или губит его, — это его судьба; главные черточки, которые пересекаются или взаимно проникают друг в друга, — это боевые команды; извивы и повороты—это отдельные рукопашные схватки; точки и капли—это отдельные подразделения; а долгие протяженные штрихи—это стяги войска».

Искусство стран Востока. М., 1986. С. 257—258.

Характерная для других народов связь графики знака и слова с их чтением в китайском языке отсутствует. Произношение иероглифа и мелодику слога (четыре тона) нужно просто заучивать. Нормативное звучание соответствует столичному (пекинскому) произношению, в других диалектах те же самые иероглифы произносятся иначе, что не позволяет перейти на фонетическую письменность. Иероглифическое письмо помогает преодолевать разобщенность между людьми, говорящими

8

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

на разных диалектах, и делает доступными древние документы и литературные памятники.

Китайские иероглифы лишены морфологических показателей рода, числа, времени действия и даже частей речи. К тому же смысловое богатство иероглифа поистине удивительно, что отнюдь не благоприятствует строгой содержательности научных терминов. В каждом иероглифе, передающем определенное философское понятие, есть и обычный «бытовой» смысл.

Эти особенности языка следует учитывать при толковании китайских философских и политических терминов. Так, все различия понятий «реформа», «революция», «трансформация», «модернизация», «прогресс» в среде европейцев — это разговорные нюансы одного и того же «языка». Даже звучание этих слов в устах англичанина, француза или русского почти одинаково, поскольку происходят они от одних и тех же латинских корней. Другое дело — китайский язык, основанный на иероглифической письменности. Китайская цивилизация столетиями оперировала своими собственными культурологическими понятиями, далеко не адекватными европейским. Необходимость перевода западных текстов возникла в Китае только с середины XIX в., когда в «растревоженной» иностранным вторжением стране развернулось освоение политических и философских доктрин западной либеральной демократической мысли.

К приходу слов-чужеземцев Китай, мягко говоря, был не подготовлен. Путь транскрибирования, выбранный Японией, в Китае оказался малопригодным — и из-за отсутствия алфавита и сложившейся системы транскрипции, и из-за фонетических расхождений в диалектах китайского языка. Перед переводчиками встала сложнейшая задача найти иероглифические аналоги таких категорий западной науки, как «классы», «общество», «свобода», «равенство», «республика», «демократия» и т.п. Найденные аналоги требовали разъяснений, проходили период адаптации, традиционная семантика в какой-то степени забывалась, но изначальное содержание подобранных иероглифов продолжало напоминать о себе.

В качестве примера можно взять китайские термины «реформа» и «революция». Они являются биномами, составленными попарно из трех иероглифов: «гай» — изменение, «гэ» — изменение (а также «кожа»), «мин» — «мандат неба», иначе «судьба». Таким образом, «гайгэ» (реформа) — это как бы изменение «в квадрате», хотя допустим перевод — «смена кожи». Когда конкретно вошел в обиход этот термин - пока не ясно. Еще в начале XX в. более употребительными были другие слова — «гайчжи» (изменение строя), «бяньфа» (смена законов).

Китайский эквивалент понятия «революция» — «гэмин» имеет еще более глубокий исторический подтекст. Средством легитимации власти чжоуских властителей (эпоха Чжоу - 1122-247 гг. до

Вместо предисловия

9

н.э.) служила идея «небесного мандата» (тянъмин), вручаемого Небом наиболее достойному правителю. Согласно этому представлению, в случае массовых недовольств, порочности правителей, их пренебрежения нуждами народа Небо (с большой буквы) имеет право сменить своего наместника на Земле, передать власть более достойному преемнику. Этот акт «передачи власти» по воле Неба (фактически смены династии в результате восстания низов) и получил название «гэмин». Конфуцианская идея «передачи небесного мандата» сыграла огромную роль в истории Китая. Она основана на представлении о небесном происхождении императорской власти, о предназначении «сына Неба» служить «отцом» всех жителей Поднебесной, способствовать ее процветанию. Если же он перестает быть таким «отцом-патроном», то как бы утрачивает «небесный мандат», который переходит к основателю новой династии. Долг народа — повиноваться императору, уполномоченному небесным правителем, и свергнуть его, если он не оправдал высокого «доверия». Через эту периодическую передачу «мандата» и происходит историческое движение, которое нельзя трактовать как неуклонное продвижение вперед, а только как бесконечное чередование династийных циклов.

Термины «рынок» и «государство» целиком порвали свои связи с прошлым, хотя и здесь история дает о себе знать. «Рынок» (шичан) — это городская площадь, где собирались торговцы и покупатели, а «государство» (гоцзя) — это государство-семья, древнее представление об основополагающем значении семейных связей, об устройстве государства как совокупности отдельных семей.

В китайской философии, истории и в обыденном сознании всегда особое значение придавалось «имени», обозначению предмета и явлений, которое позволяет их распознавать и соответствующим образом ранжировать. Это касается и личных имен, которые выбираются родителями с определенным пожеланием своему чаду, и обозначений династий. В Китае издревле считалось, что кардинальное изменение существующего порядка вещей связано с «изменением имен», переименованием. Эта традиция ведет свое начало от Конфуция. В суждении XIII «Лунь юя» приводится такая притча: «Цзы Л у спросил: “Вэйский правитель намерен привлечь Вас к управлению государством. С чего Вы начнете?”» Учитель ответил: «Начать необходимо с упорядочения названий (чжэнмин), которые не соответствуют сути!»

Исследователь жизни и философии Конфуция Л. С. Переломов пишет: «Царство Вэй являло собой классический, с точки зрения Конфуция, образец государства, где «названия» («правитель», «чиновник», «отец», «сын») «не соответствовали сути», а потому там и со словами, их передающими, «неблагополучно». Далее он рисует картину всеобщей государственной разрухи и нравственного опустошения, порожденных тем, что основа государственного устройства нарушена. Для такого царства возможен лишь один выход — необходима коренная перестройка, дабы

10

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

«названия» вновь стали «соответствовать их сути», тогда и слова правителя (букв, «то, что произносит») «станут правильными, и «дела будут ладиться».

Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998. С. 189.

Особого разговора с точки зрения «слово-знак» требует расшифровка названия страны, которой посвящено наше повествование. По поводу происхождения русского названия «Китай» есть разные мнения, чаще всего его связывают с этнонимом народа кидань, который заселял пограничную с Россией территорию государства Ляо, существовавшего с 916 по 1125 г. на обширной территории к северо-западу от собственно Китая. Таким образом русское название нашего великого восточного соседа — это по существу топонимический курьез, избавиться от которого уже не представляется возможным.

Первые контакты китайцев с европейцами датируются I в. н.э., когда китайские купцы привезли в Римскую империю шелковые ткани1. Шелк называли «серикум», самих китайцев «серами», а страну, из которой они прибыли, - Серикой. В средневековой Европе это название было забыто, и Китай именовали Сина от латинского эквивалента топонима Цинь (первая императорская династия) — Cinae (Chine, China). По-английски «чайна» обозначает также «фарфор», родиной которого является Китай. Английское наименование «Чайна» ассоциируется с китайским словом «ча», т.е. чай.

Так уж получилось, что все эти «государственные имена» не имеют ничего общего с китайскими самоназваниями — Тянъся (Поднебесная), Чжунхуа (Срединный цветок), Чжунъюанъ (Срединная равнина), Чжэньданъ (Восточная заря), Тяньчао (Небесная династия)2. Самое же распространенное самоназвание Китая — Чжунго, которое состоит из двух иероглифов — «чжун» (середина, центр) и «го» (стена, город, княжество, государство). Иероглиф «чжун» имеет вид горизонтально расположенного четырехугольника, пересеченного посередине вертикальной линией. Первоначально вместо четырехугольника рисовался круг, и в таком виде иероглиф напоминает сейчас изображение земного шара и его оси.

Как каждый китайский иероглиф, «чжун» имеет множество значений. Прежде всего, это — «центр», нейтральная «середина, обозначение определенного места в пространстве, от которого идут векторы в разные стороны (четыре стороны света — «сыфан»). В этом смысле Китай — не Восток и никакая другая часть света, а именно «центр», пункт пересечения направлений на север, юг, восток и запад.

Китайская картина мира с центром в Китае - это прежде всего утверждение уникальности своей страны, размежевание между «мы» и «они», между тем, что внутри (нэй), и тем, что находится вне (вай). Такой подход по существу аналогичен современным понятиям «центра» и «периферии». Их родоначальником считается И. Валлерстейн, кото¬

Вместо предисловия

11

рый при изложении своей теории мировых систем предложил рассматривать мировое устройство сквозь призму отношений между ядром (центром), полупериферией и периферией по принципу прежде всего экономических взаимоотношений и социокультурной близости государств3. В таком случае «Срединное государство» — это отношение коренных жителей к своей стране как центру мироздания, своего рода признание высшей значимости данного места и неповторимости данного мгновения («здесь и сейчас»), а также осознание общемировой значимости своей цивилизации. Если понятие «Тянъся» (Поднебесная) относится по существу ко всей ойкумене, то «Чжунго» — только часть этой ойкумены, хотя, может быть, и самая важная часть («пуп земли» с точки зрения ее властителей). Зто представление в чем-то сродни формуле «все дороги ведут в Рим», только в другом цивилизационном контексте. «Срединное» положение можно рассматривать и как нахождение в среднем течении р. Хуанхэ, и как совокупность территорий, заселенных в древности китайцами (впоследствии собственно Китай), картографическое изображение которых также близко к форме круга.

Смысл понятия «середина» может интерпретироваться как в более приземленном, так и в более возвышенном смысле, поскольку соотносится и с посредственностью, и с кульминационным моментом. Например, полдень — середина или высший пик суток (чжунъу). С этим значением «серединности», промежуточности перекликается понятие «золотой середины» как важной и ценной «умеренности», взвешенности, соблюдения должной меры. Как писал академик Н.И. Конрад, «середина на языке сунских философов (эпоха Сун) — то, что не склоняется ни в одну какую-либо сторону, не однобокое, а всестороннее, т.е. полноценное»4.

Иероглиф «чжун» своим начертанием также напоминает весы с двумя чашами на одном уровне. Его «стержень» символизирует нечто «третье», что уравновешивает крайности, сопрягает два начала — «темное» (инъ) и «светлое» (ян), устанавливает связь между «землей» и «небом». Конфуцианская идеология особенно ценила уменье правителя примирить противоборствующие стороны, обеспечить стабильность и порядок. Как пишет специалист по восточной философии М.Т. Степанянц, принцип «золотой середины» приобрел поистине всеобъемлющую значимость в китайской традиции. Он определяет специфику «стратегии смысла», своеобразие китайского пути к цели не напрямик, как это типично для Греции, а в обход. Соблюдение «золотой середины», необходимой умеренности как хрупкого баланса между «избытком» и «недостатком» выводит на конфуцианский принцип регуляции как контекстуальное «приведение в соответствие»5. При таком подходе размывается грань между стратегией и тактикой, движение не как приближение к какой-то цели, а как постоянная перестройка в соответствии с неуклонно совершенствующимся представлением об идеальном.

12

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

С такого рода трактовкой смысла значения «срединности» перекликается положение Б.С. Ерасова о духовной системе цивилизации, рассчитанной на охват всего населения, который происходит на основе «усредненных» норм и ценностей, создающих значимое единство и целостность всей духовной жизни.

«Как мы видели, духовная система цивилизации рассчитана на охват всего населения, объединяемого под “крышей ”общепринятых принципов, верований и норм. В зрелом состоянии расширение этого охвата происходит на основе “усредненных ”норм и ценностей, создающих значимое единство и целостность его духовной жизни. Эта совокупность формирует ту “срединную"культуру общества в целом, которая снимает напряженность оппозиционныхценностей, устраняет угрозу раскола и радикальной инверсии в его динамике... Именно в рамках “срединной "культуры формируетсяус- тойчивый нравственный идеал, приемлемый для широких масс населения на длительный период времени. В ее рамках снимаются крайности ценностных ориентаций: аскетизм-гедонизм, покорность—воля, свое—чужое, священное-бесовское, народное- антинародное, национальное—антинациональное, пролетарское—буржуазное и т.д. — и складывается устойчивый образ жизни, обеспечивающий умеренное благосостояние для широких слоев населения, доступные цели и средства реализации этих целей

Формирование “срединной ”культуры происходит параллельно с отторжением радикальных направлений в культуре. Борьбой против крайностей характеризуется ранняя история каждой цивилизации. “Срединная культура "проникает, не сливаясь с ней, в культуру повседневности, или обыденную культуру, формируемую прежде всего обычаями и нормами. Конечно, повседневная жизнь не лишена ценностных ориентаций, но прежде всего это витальные ценности — физическое благосостояние и комфорт, умеренная приверженность к таким социальным ценностям, как стабильность и порядок, нормативная активность и практицизм, групповая солидарность и т.д. Сама по себе культура этого уровня не обеспечивает значимых конечных ориентиров и способности общества к развитию илиуправлению сложными ситуациями».

Ерасов Б. С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2001. С. 144—145.

Это промежуточное пространственное звено «чжун» выступало в свое время в виде сакрально-политического фокуса мирового пространства, персонифицированного мудрого правителя Поднебесной, олицетворяющего непосредственную связь с волей Неба6.

В древней китайской полумифической системе землепользования, получившей название «колодезной системы» от иероглифа «колодец», напоминающего вид сверху на колодезный сруб, среднее поле обрабатывалось всеми землепашцами сообща и символизировало государственное, «всеобщее» начало, принадлежность правителю «гуну». Одно из значений иероглифа «чжун» — беспристрастный, справедливый. Он входит в бином «чжунли», что можно перевести как «нейтралитет», но не в значении устраненное™ или отрешенности, а в смысле беспристрастной справедливости.

Понятие «центра» несет в себе также глубокое политическое содержание централизации, объединения разрозненных территорий в еди¬

Вместо предисловия

13

ное целое. Сочетание иероглифов «чжун» и «го» обозначало в эпоху Чжоу «срединные», т.е. расположенные в центре ойкумены удельные владения, принимающие власть правителя-вана7. Вся символика древних китайских сооружений (гробница Цинь Шихуанди, императорский дворец Гугун, Великая китайская стена) подчеркивала величие Центра, его структурной автономности от остального общества.

Сами же древние китайские империи называли себя по символам правящей династии — Хань, Тан, Сун, Ляо, Цзинь, Юань, Мин. Последняя китайская империя носила название Цин, а ее правители в договорах с иностранцами именовали ее Дацин — т.е. Великая Цин. После революции 1911г., положившей конец многовековому существованию императорского Китая, государство приняло в качестве официального более развернутое название — Чжунхуа миньго, что дословно можно перевести следующим образом — Центральное (или Срединное) цветущее народное государство. В 1949 г. была образована Китайская Народная Республика, что звучит как Чжунхуа жэнъминъ гунхэго, а дословно переводится как Срединное цветущее народное государство всеобщего согласия.

Современные интерпретаторы обращают внимание на еще одно значение «чжун» — попасть в цель, добиться успеха, что служит ориентиром правильного государственного управления (сам иероглиф при определенной доле фантазии напоминает мишень со стрелой, попавшей в «десятку»).

Проблемы государственного управления занимали крайне важное место в трех главных китайских идеологических течениях, соперничество которых достигло крайних форм в эпоху Чжаньго. Специалисты называют период VI—V вв. до н.э. «золотым веком китайской философии», который на многие века оплодотворил китайскую культуру и фактически определил главное направление ее дальнейшего развития, формирование социального, в частности, управленческого идеала8.

В основу конфуцианского учения был положен принцип этического управления, т.е. управления на основе сложившихся традиций и этических норм при соблюдении установившейся социальной иерархии «государство — правитель — подданный» и перенесением норм родственных отношений на все государственное устройство глава клана (государство) — глава семьи - (правитель) — члены семьи (население).

Учение Конфуция было направлено на активное претворение в жизнь определенного социального идеала, взятого из мифологизированного исторического прошлого. Таким идеалом для Конфуция, а затем в течение многих веков для его последователей был «коллективистский» принцип социальной структуры и государство, построенное по типу патриархальной семьи и имеющее прямые контакты с «мини-коллективом» (семья, клан, городская корпорация), но не с отдельной личностью. Каждый человек включался в низовую корпоративную организацию и через нее приобщался к высшей («всеобщей») коллективное-

14

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

ти, олицетворяемой «сыном Неба». Истинно человеческие отношения, по учению Конфуция, строятся на чувстве долга индивида перед малыми и большими социальными образованиями в виде семьи, клана и государства, что означает беспрекословное следование всех живущих заветам предков и покорное выполнение своего предназначения каждым индивидуумом.

В конфуцианском понятии ритуала (ли) была заложена идея саморегулирования общества в соответствии с определенными принципами, превалирование вертикальных связей (административной иерархии) над горизонтальными (предтеча современного институционального подхода). Правитель, следуя традиционным нравственным установкам, должен был заботиться о благе своего народа. Члены государства-семьи (простолюдины) обязаны были служить сохранению целостности государства и соблюдать установленный порядок. Чиновники как главная опора государства должны были выполнять волю правителя, ориентируясь на поведение «благородного мужа» (цзюньцзы), В бюрократическом аппарате Срединной империи главная роль отводилась императору, который наделялся сверхъестественными способностями, непререкаемым авторитетом и колоссальной властью. «Каков правитель, таково и государство; от степени его мудрости зависит как состояние дел в стране, так и высшая санкция Неба. Поэтому налаживание умелой и эффективной администрации всегда считалось делом первейшей социально-политической важности — да оно и было таковым в условиях, когда от мудрого либо дурного правления зависело столь многое»9.

Конфуций выделял три типа государства, когда критерием являются профессионализм и нравственность управляющих, ответственных за благосостояние народа:

■ хорошо управляемое государство («государство, где царит Дао- путь»);

■ плохо управляемое государство («государство, лишенное Дао- пути»);

■ лишенное всякого управления государство («государство, где царит хаос»).

В государстве первого типа перед каждым открываются нравственно обусловленные возможности реализации «естественных устремлений» — все зависит от самого человека; нищим может оказаться только бездельник. В государстве второго типа, лишенном нравственных основ, процветать могут лишь аморальные люди (сяожэнь), а честные, знающие и трудолюбивые оказываются невостребованными. Что же касается третьего типа, то Конфуций говорит о невозможности длительного проживания в таком государстве, подразумевая, что люди сами должны навести там порядок: «В государстве, где царит Дао-Путь, стыдно быть бедным и незнатным. В государстве, лишенном Дао-Пути, стыдно быть богатым и знатным»10.

Вместо предисловия

15

Среди китайских философских течений конфуцианство было одним из самых консервативных, выступавших против отступлений от канонических начал и освященных традиций. Одно из известнейших изречений Конфуция: «Зачем непременно нужно менять, не лучше ли оставить все как есть?» Тем не менее, конфуцианская традиция признавала поступательность общественного развития и необходимость реформ как профилактических мер, предназначенных периодически оздоравливать общественный организм и ставить заслон хаосу и беспорядку.

Последователь Конфуция Мэнцзы считается ярым приверженцем права народа свергать правителя, не оправдывающего надежд простых людей («гэмин»), ему также принадлежит одно из первых описаний системы «и^интянъ» («колодезных полей») — наделения всех земледельцев равновеликими пахотными полями («Если есть постоянное имущество, то есть постоянство).

Легизм, опиравшийся на понятие закона — «фа» как жесткой юридической нормы, отстаивал рациональные основы общественной жизни, что связывалось с сознательным воздействием на нее умелых правителей. В отличие от конфуцианцев легисты предлагали поставить бюрократию под власть Закона, организовать систему жесткого контроля, пресекающего коррупцию, взяточничество, произвол и т.п. Их идеалом было сильное государство и твердый порядок, а достичь цели предполагалось методами всеобщего нормативного регулирования. Эта управленческая модель оказалась в наибольшей мере соответствующей требованиям «первоначального накопления» финансовой и военной силы и способствовала победе государства Цинь над своими конкурентами и образованию первой китайской империи, но ее дальнейшее усиленное проталкивание вызвало серьезные волнения и в конечном счете способствовало падению циньской династии.

Принципиально иная политическая культура, отличавшаяся и от конфуцианства, и отлегизма, характерна д ля трактата «Дао-Дэ цзин», авторство которого приписывается Лаоцзы. Учение о Дао (Пути) и Дэ (Нравственности) легло в основу всей китайской культуры. Перевод этих иероглифов на русский язык в силу многозначности их смысла очень сложен. Как высшая ступень мироздания Дао выступает в образе Космоса, в этом смысле оно близко к понятию самой природы, где все вещи и явления находятся в тесной взаимосвязи и в процессе постоянного изменения. Эта движущаяся материальная субстанция подчиняется закону самоорганизации, выражая тем самым творческое, созидательное начало мироздания. Если перевести это слово как «путь», то это высшая, не подверженная тлению и распаду вечная жизнь, само течение Времени. По существу идея Дао идентична философской концепции Абсолюта.

С позиций современной науки своего рода индифферентность концепции Дао и всей китайской классической философии по отношению к разделительным понятиям «материализм» и «идеализм» является не

16

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

отступлением от общего правила, а гениальным прозрением в отношении единства мироздания, его физического и идеального начал. Сам китайский термин Природа (цзыжань), который упоминается в трактате, т.е. самоорганизация, перекликается с современным понятием «синергетика» (согласованность, взаимодействие).

«Дао, — писал выдающийся российский китаевед В.М. Алексеев, — есть сущность, есть нечто статически абсолютное, есть центр круга, вечная точка вне познаваний и измерений, нечто единственно правое и истинное. Оно — самопроизвольная самоестественностъ. Оно для мира вещей, человека, поэта и наития есть Истинный Владыка... Небесный станок, лепящий формы... Высшая Гармония, Магнит, притягивающий к себе не противящуюся ему человеческую душу... Таково Дао как высшая субстанция, инертный центр всех идей и всех вещей».

Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Пб., 1916. С. 17.

Русский китаевед С. Георгиевский в 1885г. писал:«.. .ПоучениюЛаоцзы, многообразие видимого мира есть не что иное, как выражение жизни дао, вечного, единого, абсолютного. Дао является и мировой материей, и мировой силой, и мировым разумом».

Георгиевский С. Первый период китайской истории. СПб., 1885. С. 300.

Одна из самых глубоких трактовок Дао принадлежит профессору Московской духовной академии С. С. Глаголеву. «Слово... дао собственно значит дорога, путь. Книга даосизм определяет его образно и многообразно. Трактуя эти определения, под ними хотели понимать мировой разум, неоплатонический логос, откровением которого является вселенная. Но, по-видимому, понятие дао и шире, и уже понятия неопла- тоновскогологоса. Логос неоплатоников есть божество, представляет собой действительную реальность. Дао Лао-цзы не бог, да Лао-цзы в своей системе и не отводит места божеству. Таким образом, дао как будто уже логоса. Дао только потенция бытия. Но, с другой стороны, дао есть и само бытие, все существующее, и тогда понятие его становится несравненно шире понятия логос. Дао больше, чем путь. Это путь и путник вместе. Это — вечная дорога, которую проходят существа и предметы. Его не создавало никакое существо, так как оно само есть сущее. Оно есть и ничто, причина и следствие... Дао — это естественные законы бытия и осуществление их в бытии...».

Глаголев С. С. Религии Китая. М., 1904. С. 33.

В паре с Дао выступает другое важнейшее понятие китайской философии —- Дэ. Эта категория не имеет терминологического эквивалента в западных языках. Наиболее распространены следующие его переводы: рус. — закономерность, манифестация, (постоянные) свойства, (хорошие) качества, дарование, добродетель, достоинство, достижение, достояние, доблесть, энергия, сила; англ. — virtus, character, (moral) power, moral force, particular focus; франц. — bienfaisance, efficience; нем. LeBenskraft11. Если «Дао» — это природное самоорганизующееся начало, высшая гармония мира, то «Дэ» — это высшая мораль как осозна¬

Вместо предисловия

17

ние этой гармонии и ответственность человека за ее сохранение. Слово «даодэ» в современном китайском языке означает мораль, нравственность.

Идеи Лаоцзы созвучны основополагающим представлениям «экологической этики», современного направления философских исследований как реакции на деградацию Природы вокруг нас и в нас самих. Особая миссия в Трактате возлагается на «священномудрых» (цзюньцзы), которые являются посредниками между Дао и человечеством, а также между правителями и народом («книжники», философы, интеллигенция в современном понятии). Эти лица являются носителями «знания», которое по сути своей не может быть всеобщим (в полном соответствии с сакральностью знаний в эпоху зарождения науки) и «излишним» (т.е. не помогающим людям, но мешающим им). Мудрые наставники и мудрые правители сами живут по «канонам Дао» и учат на своем примере других, не прибегая ни к какому насилию. Если придерживаться тезиса Канта о различии между «разумом» и «рассудком», то отношение к науке (знаниям, учебе) в Трактате — это приоритет «разума» над «рассудком», философии как науки разума над узко понимаемой рациональностью.

В противоположность конфуцианству и легизму, делавшим ставку на ту или иную форму организации — через «ли» (нравственные установки) или через «фа» (закон), в учении Лаоцзы (философский даосизм) на первое место ставилась самоорганизация как всего миропорядка, так и человеческого сообщества. Учение Лаоцзы — это модель «ненасилия» («не навреди!»), т.е. «слабого государства», в котором задача управляющих — минимальное вмешательство в естественный ход вещей. Однако «свобода по Лаоцзы» предполагает наличие нравственной личности, которая живет по «внутренним ограничениям», и нравственного правителя, который действует в интересах общества и его просвещения (приобщения к Дао). По своему отношению к природе Лаоцзы альтернативен техногенной цивилизации, а по своему отношению к свободе личности и роли власти — он альтернативен традиционной цивилизации и бюрократическому государству. Такой «либерализа- ционный» проект в ту переломную эпоху, какой была середина первого тысячелетия до нашей эры, реально мог бы означать свободу развития рыночных отношений, поворот к инновационной цивилизации, т.е. по существу на путь развития, аналогичный западному.

В долгих баталиях с конфуцианством и даосизм, и легизм потерпели поражение, что означало победу «государственного» начала над «частным», победу «традиционной» цивилизации, «азиатского способа производства», который стихийным путем не мог перерасти в капитализм. При династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) конфуцианство утвердилось на положении господствующей религии и слилось с государством в единую государственно-церковную, административно¬

18

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

идеологическую и светско-духовную организацию12, включив в себя в измененном виде некоторые важные позиции легизма. Правовой основой империи стали конфуцианские каноны, а не законы-фа, хотя именно с Хань в Китае начал свое существование кодифицированный закон. Однако право закона — точнее, система наказаний — вступало в силу только тогда, когда этические нормы по какой-то причине «не срабатывали». Чиновники-шэныпи, прошедшие строгий конкурсный отбор на знание конфуцианских догматов как преемники древнекитайских жрецов-чиновников были одновременно и администраторами, и идеологами.

Утвердившееся на многие века господство конфуцианства в официальной идеологии императорского Китая не было монопольным, и ле- гизм, и даосизм сохранили глубокие корни в мировоззрении китайского общества, а в дальнейшем к ним присоединилась проникшая из Индии буддийская религия. После разрыва императоров с буддийской церковью в IX в. широкой идеологической базой общественного строя стало синкретическое объединение трех религий («санъ цзяо») — буддизма, конфуцианства и даосизма. Роль этического регулятора (прави- ла-ли) оставалась ведущей, что свидетельствует о сохранении конфуцианского «ядра»13.

Вместе с тем первоначальное учение Конфуция оказалось существенно откорректированным. Как пишет Л.С. Переломов, «сохранив чисто внешне гуманистическую направленность, необходимую для контактов с обществом, бюрократия полностью приспособила его для себя, став полновластным официальным интерпретатором учения... Паразитируя на особом статусе цзюньцзы в учении и негативном отношении Конфуция к закону, бюрократия умело использовала эту легальную возможность для собственного возвышения над законом»14.

Древнекитайскую философскую мысль отличало причудливое сочетание реализма, граничащего с жестким практицизмом, и утопии, поисков морального совершенства, семейной гармонии, личного счастья. Китайские мыслители стремились не столько объяснить мир людей, сколько изменить его, найти пути усовершенствования общественной и личной жизни. Идеалы, заложенные древними, остались в исторической памяти китайского народа, став неотъемлемой частью его политической культуры. Среди этих идеалов — принципиальное равенство всех людей, право каждого приобщиться к знаниям и в соответствии со своими способностями занять подобающее место в обществе, включая высокий бюрократический пост, осуждение корысти, стяжательства, эгоизма. Правители и бюрократы свои действия обычно облекали в одежды «этического правления». Даоские секты всегда выступали под лозунгами «всеобщего равенства», «общности имуществ», отмены привилегий чиновникам, уничтожения роскоши.

Вместо предисловия

19

В 53-м чжане «Дао-Дэ цзина» говорится:

Не сомневаюсь ни на йоту, Что к истине ведет великий Дао-Путь, И у меня теперь одна забота, Чтоб с этого пути случайно не свернуть. Но люди выбрали окольную дорогу, Что привела династию к печальному итогу.. Поля приходят в запустенье, По закромам гуляет ветер, А богачи в шелка одеты, Оружье носят вместо украшенья. Их прихотям не ставится запрет, Вся жизнь посвящена корыстным устремленьям. Но в царстве нищеты богатство — преступленье. Безнравственность — вот корень наших бед.

Лаоцзы. Дао-Дэ цзин, или трактат о пути и морали. М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2005. С. 139. (переводЛИ. Кондрашовой).

К идеям Лаоцзы примыкает социальная утопия Моцзы (480— 397 гг. до н.э.). В трактате «Ли цзи» впервые были изложены две главные китайские утопии — «датун» и «сяокан».

Общество датун: «Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, /для управления/избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели призрение, зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены. Своя доля была у мужчины, свое прибежище—у женщины. Нетерпимым /считалось/ тогда оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя, нестерпимо было не дать силам выхода, но и полагалось/ работать/только для себя. По этой причине не возникали /злые/умыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось великим единением».

Общество сяокан: «Путеводными нитями стали ритуал и долг. С их помощью упорядочивают/отношения/государя и подданных. Связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием братьев, согласием супругов. С их помощью устанавливают порядок, намечают границы полей и общин, возвеличивают мужественных и разумных, наделяют человека заслугами. Их используют в своих замыслах, ради них подъемлют оружие. В соответствии с ними избирались/на царство/ Юйи Тан, Вэнь-ван и У-ван, Чэн-ван и Чжоу-гун. Среди этих шестерых благородных мужей не было ни одного, кто бы ни почитал ритуала. С ним сверяли они свою справедливость, на нем строили свою верность, проверяли вину, узаконивали человеколюбие, учили уступчивости, являя тем самым народу свое постоянство. Если кто не следовал ему, он потерял бы свой престол, ибо люди почли бы его сущим бедствием. Все это и называется малым умиротворением (благоденствием)».

Древнекитайская философия. М., 1973. Т. 2. С. 100—101.

20

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

Примечания

1 Бокшанин А. А., Непомнин О.Е. Лики Срединного царства. М., 2002. С. 21.

2 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М.» 1987. С. 261.

3 WallersteinJ. The Capitalist World-economy. Paris, 1979; Wallerstein J. The Politic of the

World-economy. Paris, 1984.

4 Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972. С. 221.

5 Степанянц М. Т. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и

частного в философии морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 45—46.

6 Подробнее см.: Васильев КВ. Хун Фань («Всеобъемлющий образец»). Об идеаль¬

ном правителе и его месте в мире. Материалы VI конференции «Общество и государство в Китае». М., 1976. Ч. 1.

7 Крюков М.В. и др. Древние китайцы в эпоху установления централизованных

империй. М., 1983. С. 344.

8 Переломов Л. С., Кожин П.М., Салтыков Г. Ф. Традиции управления в политической

культуре КНР (к методологии исследования) // Проблемы Дальнего Востока. 1984. №2. С. 115.

9 История политических и правовых учений. Древний мир. М., 1985. С. 201.

10 Цит. по: Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998. С. 195.

11 Кобзев А. И. Дэ и коррелятивные категории в китайской классической филосо¬

фии И От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998. С. 22.

12 Васильев Л. С., Фурман Д.Е. Христианство и конфуцианство (опыт сравнительно¬

го социологического анализа) // История и культура Китая. М., 1974. С. 467.

13 Мартынов А. С. Доктрина императорской власти и ее место в официальной идео¬

логии императорского Китая // Всемирная история и Восток. М., 1989. С. 102-103.

14 Переломов Л. С. Указ. соч. С. 215—216.

Глава 1

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА

Современная научная картина мира предполагает вероятностный характер естественно-научного и общественно-научного знания. Будущее непредсказуемо, ибо на вектор развития систем и процессов могут оказывать решающее влияние самые незначительные флуктуации. Проблема «выбора» — это в первую очередь разрешение противоречия между обусловленностью общественного развития объективными материальными факторами и способностью человека познавать объективную реальность и находить «место под солнцем». Вопрос о том, является ли человек «творцом истории» или ее «игрушкой», возможно ли действительно изменить мир, чаще всего решается не в пользу человека. Иллюзии масс и их лидеров о возможности «качнуть» маятник истории в любую желаемую сторону в большинстве случаев заканчивались разочарованиями. Борьба за изменение существующего порядка вещей во имя лучшего будущего принесет плоды только в том случае, если поставленные цели и применяемые средства будут отвечать объективным требованиям социально-экономического развития. Само социальное проектирование может осуществляться трояко: либо это чисто умозрительное построение, в большей или меньшей степени опирающееся на тенденции реальной жизни, либо это апеллирование к порядкам, существовавшим в прошлом, к возрождаемым традициям, либо это заимствование чужих образцов. Возможна также комбинация этих трех подходов, когда «новое» и «чужое» выдается за «забытое старое» или наоборот.

Прогнозировать и строить будущее можно только, опираясь на весь накопленный опыт, и с теми интеллектуальными возможностями, которые даны настоящим. Но в этом заключении кроется своего рода «ловушка истории» - зависимость от предыдущего развития и от устоявшихся стереотипов сознания. Эту «зависимость от «траектории предшествующего развития», способной нарушить «нормальный» ход эволюции и заменить эффективные институты неэффективными, обосновал американский экономист Дуглас Норт, получивший в 1993 г. Нобелевскую премию по экономике!. Яркий пример того, что страна по стечению обстоятельств (объективных и субъективных) может попасть в неэффективную систему правил, — различные судьбы Англии и Испании, которые до XIV в. находились примерно на одном и том же уровне развития. Это не помешало тому, что спустя три века, Англия стала первой страной мира, а Испания — одной из самых отсталых в Европе.

22

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

Проблема общественной самоорганизации и человеческого вмешательства в этот процесс чрезвычайно интересовала одного из самых крупных философов конца XX в., российского академика Н.Н. Моисеева. Его главная мысль — безусловное признание активной роли человека и одновременно необходимости уважительного отношения ко всему великому и вечному, что не зависит от воли человека.

«По существу весь процесс развития не только общества, но и всего живого мира можно представить себе как процесс функционирования некоего РЫНКА — механизма, название которого я буду писать большими буквами, чтобы не путать с обывательскими представлениями о рынке. В нем участвует все живое — оно непрерывно изобретает новые формы организации, новые возможности объединения (кооперации или кооперативного взаимодействия), новые способы действия, создает и реализует обратные связи, т.е. корректирует правила своей жизнедеятельности при изменении внешних условий...

РЫНОК выступает в качестве сложнейшим образом иерархически организованной системы отбраковок старых структур и замещения их новыми, непрерывно рождающимися структурами. Теперь я рискну сказать, что Природа не изобрела никакого другого механизма самоорганизации, кроме этого механизма — РЫНКА.

Непонимание подобных фактов часто служит источником опасных иллюзий, подобных идее о возможности планомерного развития общества, приведшей даже к формулировке «закона» о планомерном развитии при социализме, или любых подобных идей социальной инженерии, трагизм реализации которых мы испытали на себе. Эволюция и в перспективе останется непредсказуемой — непредсказуемой в принципе! При любом гипотетическом развитии науки...»

Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. С. 129—130.

Этому представлению о ходе общественного развития очень близко емкое понятие «путь» («путь развития»), которое, соединяя в себе все три составные части исторического процесса (прошлое, настоящее и будущее), придает человеческой деятельности смысл постоянного поиска. М.В. Рац предлагает отличать «путь» как реальное политическое самоопределение, как выбор наиболее приемлемого варианта из «пространства наших возможностей» от «дороги» («из пункта А в пункт Б»), которая предполагает будущее наполненным и известным. Путь нащупывается или прокладывается непрерывно, он ведет в неизведанное будущее (здесь нет пункта Б), которое будет таким, каким его сумеют сделать сами «выборщики». Здесь не возникает вопроса о «правильности» выбора каждого последующего шага, а приходится думать, насколько этот шаг реализуем и эффективен сравнительно с возможными альтернативами. Дорога, или «колея», выбранная единожды, не выпускает путника как минимум до следующей развилки. Поскольку никаких критериев правильности принятого решения нет и быть не может, ведущая в неизведанное дорога объявляется единственно верной. Дилемму «путь или дорога» автор рассматривает как выбор между свободой и тем или иным способом бегства от нее. По его мнению, «сбиться с пути» значит стать пленником дороги2.

Глава 1. Проблема исторического выбора

23

В итоге мы имеем два взаимоисключающих постулата:

Постулат первый — «выбора нет». Выбора нет, поскольку сила обстоятельств намного превышает индивидуальные возможности человека и познавательные, и созидательные. Развитие человечества происходит в некоем едином русле природной самоорганизации, и выскочить из этой «колеи» человек не в состоянии. Этот общий эволюционный процесс, объединяющий все страны и народы, сближающий их самих и ориентиры их развития. Формируется единая, действительно мировая цивилизация (современное общество). Все люди ориентируются на одни и те же ценности — мир, благополучие, уверенность в завтрашнем дне, желание любви и продолжение своего рода, полнокровной жизни, насыщенной разными впечатлениями и наслаждениями.

Выбора нет, поскольку всегда будет противоречие между желаемым и возможным, поскольку велика зависимость человека от социальных процессов и своей собственной природы. Нельзя изменить природу человека, уничтожить низменные инстинкты, соперничество и вражду. Человек в первую очередь решает конкретные вопросы своего самосохранения и в большинстве случаев движется по инерции, подчиняясь требованиям социума. Вечно неравенство людей, их физических и умственных способностей, их нравственных критериев.

Постулат второй - выбор есть. Он есть, поскольку человек способен активно вмешиваться в окружающую жизнь и может принимать разумные и обоснованные решения. В мире нет ничего заранее предопределенного, и многовариантность заложена в код общественного развития. Никакие глобализационные процессы не могут уничтожить разнообразия ландшафтов, культурного облика различных этносов, неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека. Основной лозунг «антиглобалистов», критикующих своих оппонентов за преклонение перед капиталистическими порядками в приложении к отдельной стране и миру в целом — «Иной мир возможен!» Унификация враждебна общественному прогрессу, исключение многообразия обрекает сложную систему на разложение и распад. Перед каждым человеком стоит свой моральный выбор, и он решает его в соответствии со своим пониманием нравственности, чести и достоинства.

Как же примирить эти два противоречащих друг другу вывода? На этот вопрос Н.Н. Моисеев ответил следующим образом: «И, тем не менее, значение разума человека, а тем более Колллективного Интеллекта человечества в его судьбах никак не следует преуменьшать. Человеку действительно не дано предугадать ход событий, детали истории, не говоря уже об оптимальном пути развития. Но он способен предвидеть опасности, которые могут ожидать его в ближайшем будущем. Этого уже достаточно, чтобы сформулировать некую систему запретов, способную уменьшить негативную роль возможных трудностей, а порой и

24

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

избежать их»3. Противопоставляя «управление» с жестко поставленными целями возможности «направления» естественных процессов самоорганизации в желаемое русло развития и апеллируя к законам кибернетики, он сформулировал «принцип кормчего»'. «Стремясь достичь желаемой гавани, кормчий не должен рассчитывать только на свои силы. Он в максимальной степени должен уметь использовать могучие силы Природы — силу течений и ветра. И уж во всяком случае, не направлять свой корабль наперекор потоку. Так и в общественной жизни; главное - понять естественные тенденции развития, стремления людей. И только с помощью такого знания стремиться преодолеть трудности развития» 4.

Выбор предполагает использование опыта других стран, что следует рассматривать как получение и переработку информации. Внешне добровольный акт изучения иностранного опыта на самом деле выступает как императив разработки научной стратегии развития. Из той же теории информации следует, что механическое копирование каких-либо образцов в принципе невозможно, как невозможно и какое-либо «возвращение назад». По определению И. Куна, переход от старой парадигмы к новой «представляет собой процесс далеко не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях»5.

Согласно, например, марксизму, человек творит свою историю через реформы и революции. В марксистском обществоведении утвердилось представление о кардинальном различии «реформы» и «революции» как внутриформационных нововведениях без больших социальных потрясений (реформа) и межформационного болезненного перелома, сопряженного с кардинальными системными преобразованиями (революция). С этим было связано противопоставление эволюционных и революционных общественных изменений (изменениях формы и содержания), что хорошо вписывалось в идеологические конструкции общественно-экономического развития. Однако в реальной жизни «развести» эти понятия намного сложнее: не только революция, но и реформа может привести к смене социально-экономического строя, не только реформа, но и революция может протекать относительно мирно. Как реформа, так и революции могут повлечь за собой не только прогрессивные, но и регрессивные изменения, ввергнуть общество в полосу дестабилизации и кризиса. Собственно говоря, за скачкообразным переходом от существовавшей ранее парадигмы к принципиально новой (революция) следует реформа как конкретные действия по возведению новых общественных отношений.

Если исходить из реального содержания двух рассматриваемых категорий (реформа и революция), то это переломные моменты истории общества, сгустки исторической материи, своего рода «хронологичес¬

Глава 1. Проблема исторического выбора

25

кие разломы». Однако в общественной жизни нет перерыва постепенности, невозможно ни тотальное нововведение, ни бесконечное повторение одного и того же. Отличия между «реформой» и «революцией» следует, вероятно, искать в субъективном факторе. Реформу проводят сами правители, власть предержащие, которые ищут пути закрепления своего господствующего положения или стремятся предотвратить нежелательный ход событий. На них и возлагается прямая ответственность за результативность предпринимаемых действий. Революция — это инициатива «низов», не управляющих, а управляемых, которые хотят изменить сложившийся порядок вещей и следуют за лидерами оппозиции. Последние берут на себя ответственность и готовы во имя осуществления поставленных целей подставить свои головы под «нож истории». Социальный кризис может в принципе разрешаться и революционным способом при наличии решимости масс и выражающих их интерес когорты революционеров-профессионалов, и реформистским путем при содействии решительных реформаторов, обеспечивших себе поддержку населения. Если пользоваться когда-то популярными изречениями и считать, что «революция» - это когда низы не хотят, а верхи под их нажимом расстаются с жизнью по-старому, то «реформа» — это когда верхи по тем или иным причинам отходят от жизни по-старому, а низы смиряются с навязываемыми им переменами. Успех самой операции и в том и в другом случае отнюдь не запрограммирован и во многом зависит от продуманности программы действий и ее соответствии объективным условиям.

Авторы монографии «Третья мировая (информационно-психологическая) война» В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин выделяют четыре основные фазы революции: 1) принятие решения, когда весь спектр мнений сводится в дилемме: «да — нет», кто за революцию, кто против; 2) сама революционная борьба, которая может быть как короткой (переворот), так и длительной (кровопролитная гражданская война); 3) борьба после победы; 4) фаза стабилизации, это возвращение общества к своим корням, но на новой основе.

Для нашего последующего изложения крайне интересен следующий вывод авторов: «Вследствие неоднородности конгломератов, сражавшихся сил неизбежны разборки между бывшими соратниками, но главное здесь две линии: одна «революционная», направленная на углубление революции, на непримиримую борьбу с прошлым злом, вторая—линия «реалистов», направленная на приведение ситуации в стране в соответствие с существующими реалиями и даже, если это полезно, на реставрацию эффективно работавших учреждений прошлого. Первая линия исторически обречена, она может лишь продлить время нестабильности. В этом смысле правильно изречение «революция пожирает своих детей». Победу в фазе стабилизации одерживают реалисты.

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 2000. С. 31.

26

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

1.1. Стадиально-формационный и цивилизационный подходы к периодизации исторического процесса

Среди основных вариантов периодизации социально-экономического развития наибольшей популярностью до сих пор пользовались стадиально-формационный и цивилизационный подходы. Первый имеет две основные ветки — формационную (Маркс и Энгельс) и стадиально-модернизационную (Ростоу, Белл, Тоффлер). Цивилизационного подхода придерживались Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби и многие другие западные историки и социологи. Фактически вся существовавшая до сих пор философия истории опиралась на различие двух форм принуждения - «неэкономического» и «экономического», и классификации различных эпох производились на основе характера принуждения.

Марксистская наука для объяснения логики истории опиралась на теорию общественно-экономических формаций, которые определялись как совокупность исторически определенных производственных отношений, понимаемых, прежде всего, как отношения собственности. Главный постулат формационной теории — первичность материального производства над всеми остальными составляющими человеческого бытия и вто- ричность общественной надстройки, способной оказывать «обратное влияние» на базисные компоненты. Придавая определенную упорядоченность и смысл ходу истории, формационная теория утверждала восходящий характер социальной эволюции в направлении все более полного освобождения человека от разных форм угнетения. Переход на новый, более высокий уровень мог быть осуществлен, согласно этим представлениям, только революционным путем. К. Маркс делил всю историю человечества натри формации — архаическую (первичную), экономическую (вторичную) и коммунистическую (третичную). В экономической общественной формации он выделял «прогрессивные эпохи» — азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства, но при этом не называл формациями ни феодализм, ни капитализм.

Схему Маркса отличает особое отношение к истории стран Древнего Востока, характер социально-экономических отношений в которых имел принципиальные отличия не только от буржуазных и феодальных, но и от античных, рабовладельческих порядков. Существовавший на Древнем Востоке особый антагонистический способ производства Маркс рассматривал как первую историческую форму классового общества, которую он называл «азиатским способом производства». Вся система управления в таком обществе построена на неограниченной и сакральной власти лидера.

В советской политэкономии утвердилась догматическая версия пяти формационных стадий, включавшая первобытнообщинный, рабовла¬

Глава 1. Проблема исторического выбора

27

дельческий, феодальный, буржуазный и коммунистический способы производства. Азиатский способ производства выпадал из этого перечня и долгое время оставался одной из самых дискуссионных проблем исторической науки.

Первый крупный дискуссионный форум по этой тематике был проведен в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, второй состоялся во второй половине 60-х — начале 70-х годов. Официальную поддержку получила позиция считать общества Древнего Востока рабовладельческими 6. Некоторые ученые, не согласные с тезисом о формационной идентичности древневосточного и античного общества, выдвинули положение, что от первобытного общества тянутся не две, а три равноправные линии развития, одна из которых ведет к азиатскому, другая — к античному, третья — к феодальному обществу. Не отвергая сам формационный подход, они считали, что азиатское, античное и феодальное общества являются не самостоятельными формациями, а последовательно сменяющимися стадиями всемирно-исторического процесса, равноправными модификациями одной и той же вторичной формации, основанной на частной собственности и внеэкономическом принуждении 7.

Ссылаясь на безуспешность попыток обнаружить в развитии стран Востока в период от VIII в. до н.э. до середины XIX в. н.э. античную, феодальную и капиталистическую стадии, некоторые ученые выдвигали концепцию единой докапиталистической формации. Ю.М. Коби- щанов считал феодализм и капитализм «единственными известными в истории классовыми формациями» 8. По мнению В.П. Илюшечкина, между доклассовой и постклассовой эпохами общественного развития существует относительно непродолжительная по историческим меркам промежуточная стадия, в которой различаются две фазы — сословноклассовая и капиталистическая9.

Из специфичности развития восточных обществ рядом ученых был сделан вывод, что закономерная смена рабовладения феодализмом, а последнего капитализмом характерна лишь для западноевропейской линии эволюции, что развитие человечества не однолинейно, а многолинейно ,0.

Современные сторонники формационной периодизации исторического процесса отдают предпочтение не формализованной «пятичлен- ке», а марксистской трехчленной схеме. Согласно марксистской теории, человечество прошло через первобытный строй, который был распространен повсюду на земле, проходит этап всеобщности товарного обмена и эксплуатации посредством такого обмена и непременно вступит в такое состояние, когда человек выйдет за пределы собственно материального производства и целью развития окажутся творческие способности каждого индивидуума. Для каждой их трех эпох характерен специфический способ общественного разделения и кооперации труда

28

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

(замкнутый производственный цикл, преобладание натурального производства; развитое разделение труда с господством товарно-денежных отношений; широкое включение во всемирное разделение труда и всемирную систему информации). Переход от одной фазы к другой, от зрелой формы одной общественной формации к зрелой форме другой общественной формации не является унифицированным и однолинейным, а может быть многовариантным и импульсным.

Этой трехчленной схемы придерживаются и ученые немарксистского направления, вводя иногда иные названия эпох. Сторонники структурного подхода рассматривают историю как последовательную смену аграрной, индустриальной и постиндустриальной стадий. Тоффлер говорит о трех волнах цивилизации (первая, вторая и третья)и. Если брать за основу современную капиталистическую стадию, то ей предшествовала: докапиталистическая эпоха, капиталистическая, а за ней последует посткапиталистическая.

У. Ростоу, отрицавший марксистскую идею смены формаций, противопоставлял ей свою схему «исторических стадий». Первоначально У. Ростоу выделял три стадии роста, затем он увеличил их число до пяти, а еще позже — до шести: 1) традиционное общество; 2) переходный период создания предпосылок для «взлета»; 3) сам «взлет»; 4) движение к «зрелости»; 5) общество высокого материального благосостояния; 6) стадия «поиска качества жизни» с выдвижением на первый план духовных ценностей 12. Критерием выделения стадий служили преимущественно технико-экономические характеристики: темпы роста, структура хозяйства и потребления, доля производственного накопления в национальном доходе.

Современные критики формационной теории, не всегда придерживаясь корректного отношения к своим оппонентам, указывают на следующие ее недостатки:

■ Упрощение исторического процесса, использование чрезмерно абстрактных понятий, оторванных от конкретных условий. В результате формации оказались умозрительными конструкциями, в чистом виде нигде и никогда не существовавшими. Гетерогенность социальных систем в древности и в средние века настолько велика, что подведение всех известных нам древних обществ под однозначное определение рабовладельческого общества либо отнесение всех средневековых обществ к феодальному типу сопряжено с подтасовкой исторических фактов и примитивизацией теоретических конструкций. Многие исторические явления просто-напросто не вписываются в парадигму формационной линейности, включая упомянутый в свое время Марксом «азиатский способ производства». Любая периодизация, которая берет за основу материальное производство и экономические отношения, осуществляется по единому трафарету и грешит недооценкой человеческого начала и его активной роли в истории.

Глава 1. Проблема исторического выбора

29

■ Схематизм самого деления структуры общества на производительные силы и производственные отношения, базис и надстройку. Придание решающей роли развитию производительных сил и производственных отношений сделало исторический процесс жестко детерминированным. Исходя из строгой последовательности «формаций» или «стадий», всякое ее нарушение выглядит «ненормальным», исключением из общего правила. Принцип «восходящего» развития делал весьма затруднительным объяснение циклических движений, застойных состояний, отступлений вспять и тому подобных явлений общественной жизни.

■ Мистификация вопроса о будущем глобального общественного прогресса, который решается исключительно под углом зрения классовых отношений и противоречий между частными и общественными интересами.

■ Недостаточный учет того, что в мировой истории имеет место смена не только стадий всемирного развития, но и конкретных компонентов исторического развития — социоисторических организмов (то, что Ю.Т. Семенов называет «межсоциарными» связями»)13.

«Прежняя теория формаций не годится по меньшей мере по трем соображениям. Во-первых, у современного человечества нет гарантий закономерного восходящего развития — опыт заката прежних цивилизаций говорит о возможности срыва, гибели. Вместо гарантированной истории современного человека встретила история, не готовая к покровительству. Возможно, вера в гарантированный прогресс в свое время явилась заменой Бога в обезбоженном мире. По крайней мере некоторые из ролей, прежде осуществлявшихся Богом, прогресс восполнял — он избавлял от чувства брошенности в абсурдную историю, не имеющую обеспеченного светлого финала.

Во-вторых, обнаруживается, что единство мировой истории является проблемой. История государств, в особенности принадлежащих к разным цивилизациям, не имеет единого кода. Понятие прогресса заменяет понятие индивидуальной исторической биографии, судьбы.

В третьих, единство мира выступает как предопределенный, заранее предсказуемый итог столкновения, диалога различных стран, культур, континентов. Единая история, обретаемая в поле взаимодействия, ко многому обязывает. Неверный шаг, пассивность, не вовремя поданная реплика могут резко ухудшить позиции страны в рамках мирового целого.

Словом, мир выступает как драма, не имеющая режиссера и развивающаяся исключительно как непредугаданный итог взаимных реплик участвующих персонажей.

Ильин В. В. и др. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса. М., 1996. С. 302.

В настоящее время российские политологи все чаще апеллируют к понятию «постэкономического общества», теоретической разработкой которого активно занимается В. Л .Иноземцев. По его словам, «рождающаяся социальная система противостоит не только индустриальному

30

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

строю, но и всем историческим эпохам, которые были основаны на самостоятельном существовании частного материального интереса. Такой подход восходит как к идее К. Маркса о существовании трех общественных формаций, центральная из которых именуется им экономической, так и к его трактовке будущего общества — скорее общества свободной индивидуальности, чем невиданного развития услуг и информатики»,4.

Цивилизационный подход, раскрывающий своеобразие и общие закономерности развития цивилизаций как суперэтнических образований, возникших в определенном вмещающем ландшафте, можно считать господствующим в западной науке об обществе на протяжении всего XX в. По своей привязке к таким культурологическим феноменам, как поведенческие стереотипы, религиозные предпочтения и др., цивилизационный подход сродни институционализму, отводящему важную роль в развитии экономики взаимодействию между институтами и организациями, когда первые определяют «правила игры», а вторые оказываются в положении «игроков». «Институты» понимаются какдейству- ющие в обществе ограничения: формальные (разработанные людьми законы, конституции) и неформальные (договоры и принятые кодексы поведения).

Разные ученые использовали весьма несхожие термины для обозначения локальных социокультурных образований: «культурно-исторические типы», обладающие «формативным принципом» (Н. Данилевский), «высокие культуры» со своей «душой» и «стилем» (О. Шпенглер), «великие культуры» (Н. Бердяев), «цивилизации» (А. Тойнби), «модели культуры, основанные на высших ценностях» (А. Кребер), большие культурные суперсистемы, обладающие «центральным смыслом» или «ментальностью» (П. Сорокин). По мнению Питирима Сорокина, каждая цивилизация строится на определенном философском принципе, или конечной ценности, который реализует на протяжении своего жизненного пути во всех своих сферах. Каждая из культурных суперсистем сохраняет свою самобытность вопреки изменениям в составляющих ее компонентах. Перемены носят внутренний, имманентный характер, а внешние воздействия ускоряют или замедляют их. Жизненный путь суперсистем осуществляется не линейно, а циклически, ритмически. Все теоретики выделяют фазы жизненного цикла цивилизаций. Однако каждая цивилизация следует собственным курсом, проходя по этапам генезиса: рост, расцвет, увязание, упадок и возрождение15.

Прижился же термин «цивилизация» во многом, несомненно, под впечатлением от трудов Тойнби, посвятившего истории цивилизаций 12 томов «Постижения истории». Понимая под цивилизацией «наименьший блок исторического материала», он предлагал «рассматривать историю в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, а государство считать неким подчиненным и эфемерным политическим феноменом в жизни цивилизаций, в лоне которых они появляются и исчезают»,6.

Глава 1. Проблема исторического выбора

31

В настоящее время главенствует представление о двух типах цивилизаций — «техногенной» и «традиционной». Техногенная (инновационная) цивилизация настроена на развитие, на поиски инноваций и переход от более низкого состояния к более высокому («прогресс»). Традиционная цивилизация подвержена саморегуляции без четкого целеполагания. Этим двум типам цивилизаций свойственно разное отношение к природе: либо как к материально-ресурсному пространству, «предмету» человеческой деятельности, не создающему для него никаких ограничений. Либо — как к вместилищу ограниченных ресурсов, обеспечивающему человека необходимым в пределах разумного и дозволенного. Они различаются также отношением к идеалу человеческой личности: в первом случае — свободная индивидуальность, добровольно включенная в ту или иную социальную общность при условии соблюдения ее прав, во втором случае — воплощение коллективности, когда личность обязана соблюдать интеграционные интересы построенных иерархически человеческих сообществ (семья, клан, государство).

В итоге мы имеем две альтернативные модели взаимоотношений «природа—человек»:

■ Активное воздействие на природу при минимальном (в идеале) воздействии на человека. В современном философском плане — это модель либеральной демократии, «свободного рынка».

■ Воздействие на природу через человека, жестко контролируемого со стороны интегральных общественных структур — мифологизированная модель тоталитарного государства, нерыночной экономики.

Обычно «техногенный» тип цивилизации ассоциируется с Западом, а «традиционный» тип - с Востоком, Запад преподносится как носитель рационального технократического начала, а Восток — морально-этических ценностей, духа, идеи. Зачастую Запад выдается за синоним прогресса и свободы, а Восток - отсталости и тоталитаризма. Почти шаблоном стало противопоставление азиатского политического устройства по типу «империи» европейскому государству-нации как более высокой ступени исторического развития. Такого рода научные экскурсы грешат примитивизмом, но подчеркивают важные различия исторического и культурного плана между этими двумя условными «полушариями» Земли, в частности, широкое проникновение рынка в жизнь западного общества и сильное государственное начало, характерное для цивилизации Востока.

В целом и формационный, и цивилизационный подходы имеют слабые и сильные стороны, высвечивают разные аспекты единой, сложной исторической реальности. Объединяет их рассмотрение исторического процесса с точки зрения «закрытых систем» и «линейного времени», они обращены к отдельным цивилизациям и государствам, которые ограничены известными пространственными и временными рамками и подвластны объективным законам. В ход истории закладываются жесткий детерминизм, связь причины и следствия, развитие по экспоненте в

32

КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ

рамках начала и конца, что всегда привлекало возможностью реконструкции прошлого и прогнозирования будущего.

1.2. Понятия «рынок» и «государство»

Разговор о рыночных преобразованиях и роли государства требует расшифровки самих этих понятий. Рынок - это производство для обмена, когда торговые операции приобретают не единичный, а массовый характер. Осуществляя денежный обмен результатами производственной деятельности, рынок опосредует процесс разделения труда и обеспечивает «общественное признание» произведенного продукта, который не только должен отвечать определенной потребности, но и удовлетворять ее в количественном отношении, т.е. соответствовать денежному спросу.

Переход к рыночным отношениям по своему значению сопоставим с изобретением колеса и уходит в далекое историческое прошлое. Встав на этот путь, человечество больше с него не сворачивало. Бесспорным является положение о том, что рынок не является достоянием какой- либо одной общественно-экономической формации. Как отметил О.Тоффлер: «Рынок не является ни капиталистическим, ни социалистическим. Он является прямым, неизбежным последствием отделенности производителя от потребителя. Там, где имеет место эта разделенность, возникает рынок. Там же, где разрыв между производителем и потребителем сужается, функции, роль и власть рынка оказываются поставленными под вопрос»17.

Хотя очевидно, что рынок существовал или уже начинал складываться еще до создания государства и в дальнейшем обслуживал совершенно разные общественные системы, он был подвержен существенным изменениям в соответствии с господствующим технологическим укладом и развитием процесса географического разделения труда. Эволюция рынка шла в направлении его усложнения, большей «цивилизованности» и большего территориального охвата. Если первоначально социальная регуляция опиралась на преобладание межличностных отношений, а товарный обмен носил «экзогенный» характер, создавая взаимосвязь различных общин, то с образованием государства преобладающими стали «эндогенные» рыночные связи, дополняемые межгосударственной торговлей с чертами межцивилизационного общения. С конца XV в. развернулось интенсивное развитие международного разделения труда, подстегнутое великими географическими открытиями, и страны, которые первыми включились в этот процесс, обрели огромные преимущества в виде специализации производства. Получив широкий доступ к природным ресурсам, в том числе и путем колониальной экспансии, они смогли заняться развитием тех отраслей, которые приносили больше прибыли в торговом обороте. Эти страны первого эшелона развития товарных отношений начали становиться глобальными

Глава 1. Проблема исторического выбора

33

экономическими субъектами сначала в пределах разных сегментов мирового рынка, а затем взяли под свою опеку формирование всемирного (мондиального) рынка.

Именно развитие специализации и образование масштабного спроса стимулировали технический прогресс и развертывание процесса индустриализации. Хотя очевидно, что рынок нельзя считать «изобретением» капитализма, однако свое подлинное «лицо» он обрел с началом эры промышленной революции и зарождения капиталистических отношений, когда развернулось массовое производство с сильным социальным, политическим и культурным стремлением к единообразию (массофикация). Развитие специализации и образование масштабного спроса стимулировали становление крупного машинного производства, которое стало базироваться на наемном труде.