Автор: Пипкина А И.

Теги: космология философия природы учебники и учебные пособия по философским наукам философия история история науки философия науки издательство эксмо серия образовательный стандарт 21 век

ISBN: 978-5-699-18350-0

Год: 2007

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ XXI

ФИЛОСОФИЯ

НАУКИ

Под редакцией А И. Пипкина

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ XXI

ФИЛОСОФИЯ

НАУКИ

Под редакцией доктора философских наук А.И. Пипкина

Рекомендовано

Научно-методическим советом по философии Министерства

образования и науки Российской Федерации

в качестве учебного пособия по дисциплине

«История и философия науки»

для аспирантов естественно-научных

и технических специальностей

Москва

Eksmo Education

ЭКСМО

2007

УДК 113/119(075)

ББК 87я73

Ф 51

Серия «Образовательный стандарт XXI»

Авторы:

| Баженов Л.Б.\ — д-р филос. наук, профессор кафедры философии Московс-

кого физико-технического института (государственного университета) —

главы 10, 12, 17;

Визгин В.П. — д-р физ.-матем. наук, заведующий сектором истории физики и

механики Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавило-

ва РАН — глава 11;

Гороховская Е.А. — канд. биолог, наук — глава 16;

| Котина С.В.\ — д-р филос. наук, профессор кафедры философии Московского

физико-технического института (государственного университета) — глава 18;

ЛипкинА.И. — д-р филос. наук, канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры филосо-

фии Московского физико-технического института (государственного уни-

верситета) — введение, главы 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15;

Розин В.М. — д-р филос. наук, заведующий сектором философии техники Ин-

ститута философии РАН — глава 19;

Скворчевский К.А. — д-р техн, наук, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-

фии Московского физико-технического института (государственного уни-

верситета) — глава 20;

Сокулер З.А. — д-р филос. наук, профессор кафедры онтологии и теории позна-

ния МГУ и кафедры философии Московского физико-технического инсти-

тута (государственного университета) — главы 2, 4, 9.

Философия науки: учеб, пособие / Под ред. д-ра филос.

ф 51 наук А.И. Липкина. — М.: Эксмо, 2007. — 608 с. —

(Образовательный стандарт XXI).

ISBN 978-5-699-18350-0

Книга дает представление о широком спектре современных взглядов на ес-

тественную науку. Наряду с концепциями и методами современной филосо-

фии науки и ее истории рассматриваются конкретные философские проблемы

естествознания: наличие различных «интерпретаций» квантовой механики и

миф об особой роли в ней сознания наблюдателя, проблемы пространства и

времени в теории относительности, споры вокруг синергетики, биологии, тех-

ники и др.

Для студентов и аспирантов естественно-научных специальностей, препо-

давателей, а также всех интересующихся проблемами философии науки.

УДК 113/119(075)

ББК 87я73

ISBN 978-5-699-18350-0

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие..................................................9

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Введение (А. И. Липкин).......................................12

Глава 1. Рационализм и эмпиризм в теории познания

Нового времени (А.И.Аипкин)....................................16

1.1. Основные направления метафизики Нового времени .... 16

1.2. Рационализм.............................................19

1.3. Эмпиризм................................................23

Глава 2. Философия науки Канта и неокантианства

(З.А. Сокулер).................................................36

2.1. Проблемы, трудности и дальнейшая судьба эмпиризма

и рационализма..........................................36

2.2. Кантовский «коперниканский переворот»

в трактовке познания....................................38

2.3. Априорные синтетические суждения........................39

2.4. Трансцендентальная эстетика.............................42

2.5. Трансцендентальная аналитика............................49

2.6. Трансцендентальная диалектика...........................58

2.7. Неокантианство..........................................62

Глава 3. Позитивизм и прагматизм XIX — начала XX в.

(А.И, Аипкин)..................................................73

3.1. Первый позитивизм {Конт, Спенсер, Милль)................74

3.2. Второй позитивизм {Мах, Дюгем, Пуанкаре)................81

3.3. Американский прагматизм.................................95

Г л а в а 4. Философия науки в концепции Л. Витгенштейна

(З.А, Сокулер)................................................101

4.1. Общая концепция «Логико-философского трактата» . . . . 101

4.2. Философия науки в «Логико-философском трактате» . . . 104

4.3. Витгенштейнова философия математики...............108

4.4. Поздняя философия Витгенштейна....................129

4.5. Проблема обоснования знания.

Обоснование индуктивного принципа..................133

5

Философия науки

Г л а в а 5. Логический позитивизм XX в. (А.И. Липкин)....143

5.1. Принцип верификации................................145

5.2. Структура теории...................................152

5.3. Форма организации знаний...........................156

Глава 6. Постпозитивизм (Л.И. Липкин).....................161

6.1. От верификационизма к фальсификационизму

«критического рационализма» Поппера—Лакатоса...........164

6.2. Рост научного знания и проблема объективной истины

у К. Поппера............................................176

6.3. Эволюционная эпистемология К. Поппера

и С. Тулмина............................................189

6.4. Эмпиризм: «конструктивизм» против «реализма».......192

6.5. Модель науки Т. Куна...............................199

6.6. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.........213

6.7. Методология «исследовательских программ»

И. Лакатоса.............................................220

6.8. «Внутренняя» и «внешняя» истории...................225

Глава 7. Объектная теоретико-операциональная модель

структуры научного знания (Л.И. Липкин)...................232

7.1. «Вторичные» и «первичные» идеальные объекты

и «ядро раздела науки»..................................233

7.2. ВИО- и ПИО-типы работы и эксперимента в физике . . . 236

7.3. Сочетание рационализма, конструктивизма и реализма

в объектном теоретико-операциональном подходе..........240

7.4. Физический эксперимент и естественная наука как

специфические сочетания математизированной

натурфилософии и технических операций...................244

7.5. Естественная наука и натурфилософия

в Новое время и в XX в..................................248

7.6. Структура ядра раздела науки в физике..............251

7.7. О месте физических моделей в физике................254

7.8. Различие «фундаментальной» и «прикладной» науки. . . . 261

Глава 8. Сравнение постпозитивистских моделей

науки на материале физики (Л.И. Липкин)...................269

8.1. Сравнение моделей И. Лакатоса и Т. Куна............269

8.2. Модель «исследовательских программ» и физика.......271

8.3. Уточнение описания «нормальной науки»..............273

8.4. «Научные революции» в физике и модель

С. Тулмина..............................................275

8.5. Анализ понятий «несоизмеримость»

и «некумулятивность». .................................280

6

Содержание

Г л а в а 9. Специфика гуманитарных наук (ЗА. Сокулер)....287

9.1. Герменевтика и проблема «герменевтического круга» . . . 289

9.2. Специфика гуманитарного познания в учениях баденской

школы неокантианства...................................296

9.3. Герменевтика как философское учение

о человеческом бытии...................................301

9.4. Структуралистское понимание методологии гуманитарных

и социальных наук......................................304

9.5. Мишель Фуко: «игры истины» и «власть—знание».......309

9.6. Возвращение к вопросу об отличии гуманитарного знания

от естественно-научного................................314

ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТДЕЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНИКИ

Глава 10. Место физики в системе наук (Л.Б. Баженов) .... 317

10.1. Естественные науки и культура.....................317

10.2. Физика как фундамент естествознания...............319

10.3. Онтологическая фундаментальность физики

(оппозиция редукционизма и антиредукционизма) .... 322

Г л а в а 11. Математизация физики (Вл.П. Визгин).........325

Г л а в а 12. Проблема пространства-времени (Л.Б. Баженов). . . 337

12.1. Общая характеристика пространства и времени

и их основные свойства.................................337

12.2. Пространство и время в классической физике........344

12.3. Пространство-время в специальной теории

относительности........................................350

12.4. Пространство-время в общей теории относительности. . . 357

Глава 13. Философские проблемы квантовой механики

(А.И. Липкин).............................................368

13.1. «Старая» квантовая теория первой четверти XX в....368

13.2. Три парадигмы «новой» квантовой механики..........372

13.3. Основания квантовой механики — «теорфизическая»

парадигма..............................................379

13.4. «Парадоксы» квантовой механики....................388

Глава 14. Естественно-научная, наддисциплинарная

и натурфилософская стороны синергетики (Л.И. Липкин).... 407

14.1. Парадигма «нелинейной динамики»...................408

14.2. Динамические структуры синергетики Хакена

и их «наддисциплинарность».............................411

14.3. Проблема «необратимости времени»

и «физика неравновесных процессов» И. Пригожина. . . 415

14.4. Бифуркации, неустойчивость и самоорганизация

в естественной науке и натурфилософии..................419

7

Философия науки

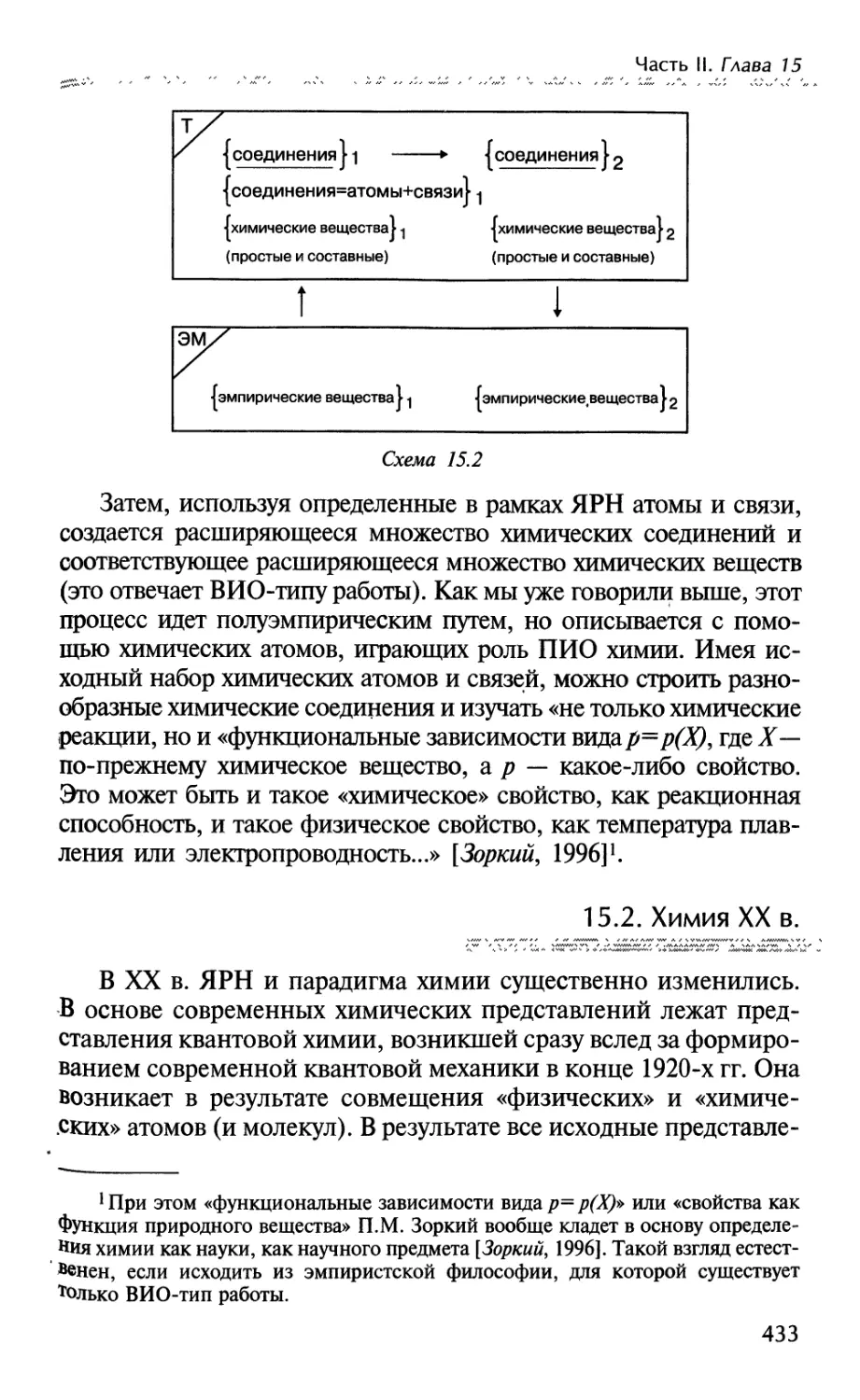

Глава 15. Проблема редукционизма: сводится ли химия

к физике? (А.И. Липкин)..................................428

15.1. Химия Лавуазье и Дальтона........................428

15.2. Химия XX в.......................................433

Глава 16. Редукционизм и антиредукционизм в биологии

(ЕЛ. Гороховская)........................................437

16.1. Основные философские подходы к сущности жизни . . . 437

16.2. Философские аспекты биологических проблем:

происхождение жизни, эволюция, эмбриогенез,

молекулярные основы жизни..........................445

Глава 17. Методологические регулятивы теории

(Л.Б, Баженов)...........................................453

17.1. Принципиальная проверяемость.....................455

17.2. Максимальная общность............................472

17.3. Предсказательная сила............................481

17.4. Принципиальная простота..........................491

17.5. Системность......................................507

Глава 18. Методологический принцип красоты

(С.В. Котина)............................................521

18.1. История формирования и суть принципа красоты .... 521

18.2. Надындивидуальный смысл принципа красоты.........529

18.3. Требование инвариантности........................530

18.4. Требование согласованности.......................533

18.5. Требование простоты..............................535

Глава 19. Философия техники и проблема модернити

(В.М. Розин).............................................541

19.1. Философия техники как дисциплина и концепция .... 541

19.2. Сущность техники.................................545

19.3. Техника и социальность...........................566

Глава 20. Наука как социальный институт

(К.А. Скворчевский)......................................579

Предметный указатель.....................................597

Именной указатель........................................601

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к философии у ученых возрастает в периоды разви-

тия науки, предшествующие революционным нововведениям,

как это было в конце XIX — начале XX в. В наступающий после

этого относительно спокойный этап развития науки, что было

характерно для последних двух третей XX в., ученые обычно ма-

ло интересуются философией науки. Поэтому большинство со-

временных ученых, как правило, не идут в своих познаниях фи-

лософии науки дальше упомянутой революционной эпохи.

С последней они (в первую очередь физики-теоретики) знакомы

через работы А. Эйнштейна, А. Пуанкаре и других крупных уче-

ных, участвовавших в дебатах начала XX в. В то же время в фило-

софии науки в 1930-х и 1960—1970-х гг. появились существенно

новые концепции, которые малоизвестны представителям есте-

ственных наук. Сегодня, как и сто лет назад, справедливо утвер-

ждение Э. Маха: «В действительности всякий философ имеет

свое домашнее естествознание, и всякий естествоиспытатель —

свою домашнюю философию. Но эти домашние науки бывают в

большинстве случаев несколько устаревшими, отсталыми» [Мах,

2003, с. 38].

Эта книга написана авторами с многолетним опытом препо-

давания философии науки в Московском физико-техническом

институте и активной работы в сфере философии и истории

науки. Основной акцент в книге сделан на концепциях фило-

софии науки, которые представляют два периода ее бурного раз-

вития в XX в.: 1930-е гг. и 1960—1970-е гг. Именно тогда возник-

ли «логический позитивизм» и критикующий его «постпозити-

визм». Наряду с этим достаточно подробно рассматривается

предыстория философии науки от Ф. Бэкона и Р. Декарта до

И. Канта, неокантианцев и начальная стадия Становления фило-

софии науки у позитивистов второй половины XIX в. На мате-

риале физики с использованием оригинального подхода одного

9

Философия науки

из авторов анализируется взаимоотношение различных постпо-

зитивистских направлений. На базе этих концепций обсуждают-

ся философские проблемы современной «неклассической» фи-

зики (теории относительности и квантовой механики), а также

химии, синергетики, биологии и техники.

Авторы преследуют две цели. Во-первых, в ситуации назре-

вающей новой волны научных революций познакомить ученых с

современными концепциями философии науки, которые могут

помочь лучше понять философские аспекты «неклассической

физики» начала XX в. и «постнеклассической» синергетики и

биологии конца XX в. Во-вторых, способствовать расширению

кругозора, дать представление о гуманитарном мышлении, без

которого нельзя понять современный быстро меняющийся мир

(во всем мире признана полезность ознакомления специалистов

естественно-научного и технического профиля с гуманитарны-

ми дисциплинами (а гуманитариев с естественно-научными)).

Философия науки позволяет это сделать на близком читателям

материале — истории науки.

Одна из ярких специфических черт гуманитарного познания,

которая отражена в изложении материала, состоит в том, что в

отличие от математики или физики философия науки (и фило-

софия вообще) всегда существует как множество конфликтую-

щих между собой точек зрения, спор между которыми и обеспе-

чивает ее развитие1. Авторы старались излагать сложные и неод-

нозначные концепции таким образом, чтобы у читателя была

возможность достаточно глубоко с ними познакомиться и соста-

вить о них собственное мнение.

Первая часть книги дает довольно широкий спектр основных

современных подходов. Но поскольку нельзя объять необъятное,

то отечественная традиция представлена только направлениями,

разрабатывавшимися на кафедре МФТИ. Это два варианта од-

ного из известных направлений отечественной философии нау-

1 Авторы различных разделов этой книги, будучи не только преподавателя-

ми, но и активными учеными (все они доктора философских или физико-мате-

матических наук), тоже придерживаются различных позиций: Л.Б. Баженову и

С.В. Котиной близки позиции К. Маркса, К. Поппера и Т. Куна, З.А. Сокулер —

Витгенштейна, А.И. Липкину близки позиции Т. Куна и И. Лакатоса, но он раз-

рабатывает свою собственную линию, которая изложена в гл. 7, В.П. Визгину —

представители второго и третьего позитивизма, К.А. Скворчевскому близки

У. Куайн и П. Фейерабенд.

10

Предисловие

' г " ' z/ ИХ,,", ' , - " " ' , ' ,' . ' ' ' , ,. ,?'*, v ,J

ки — исследования методологических регулятивов (гл. 17 и 18) и

один оригинальный взгляд на структуру физического знания

(гл. 7). Кроме того, чтобы обозначить специфику естественных

наук, в п. 4.3 рассматривается вопрос об особенности математи-

ческого объекта, а в гл. 9 — философия гуманитарных наук.

Вторая часть посвящена философско-методологическим проб-

лемам физики и осмыслению ее границ. Здесь рассматриваются

философские проблемы пространства и времени (Л.Б. Баженов),

анализируются различные «интерпретации» квантовой механи-

ки, миф о включенности сознания наблюдателя в основания

квантовой механики и приводится целостная «интерпретация»

квантовой механики, обходящаяся без проблемы «редукции вол-

новой функции» и других «парадоксов» (А.И. Липкин). Здесь

также обсуждается роль математики в физике (Вл.П. Визгин) и

физики в системе наук (Л.Б. Баженов), а в связи с вопросом о ре-

дукции одних наук к другим (химии к физике, биологии к химии

и физике и т. п.) рассмотрена проблема существования качест-

венных границ между физикой, химией, биологией и синергети-

кой и природа специфики последних. В главе, посвященной фи-

лософии биологии (Е.А. Гороховская), рассматриваются различ-

ные подходы к пониманию сущности жизни и философские

аспекты таких фундаментальных биологических проблем, как

происхождение жизни, эволюция, морфогенез и молекулярные

основы жизни. В конце этой части помещена глава, посвящен-

ная техническим наукам (В.М. Розин), и небольшая глава о не-

которых социальных аспектах организации науки (К.А. Сквор-

чевский).

Книга адресована прежде всего физикам, но она представля-

ет интерес и для представителей других специальностей, ибо ис-

пользуемая в физике сложная математика остается за кадром.

Правда, изложение материала главы, посвященой квантовой ме-

ханике (гл. 13), предполагает знакомство с понятием «функции

распределения вероятностей».

Авторский коллектив благодарит заведующего кафедрой фи-

лософии МФТИ В.В. Сербиненко за идею создания данной кни-

ги и организационную поддержку издания, а также И.В. Лупан-

дина, А.А. Печенкина, В.Д. Эрекаева и О.С. Храмова — за тща-

тельное прочтение текста и ценные замечания.

11

Часть I

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

ФИЛОСОФИИ НАУКИ

В наше время физик вынужден зани-

маться философскими проблемами в гораз-

до большей степени, чем это приходилось

делать физикам предыдущих поколений.

К этому физиков вынуждают трудности их

собственной науки.

А. Эйнштейн

ВВЕДЕНИЕ

Наука подобна реке, которая хорошо видна, когда набрала

силу, но образуется она в результате слияния нескольких речек,

среди которых непросто найти главную*. Одни считают, что

наука развилась из ремесел и обычаев наших предков (Дж. Бер-

нал), и отсылают к каменному веку, когда человек начинал на-

капливать и передавать другим знания о мире. Другие на пер-

вый план выдвигают появление доказательного знания, которое

появляется в философии и математике Древней Греции в сере-

дине первого тысячелетия до нашей эры, ибо, как известно, в

древних государствах Египта и Междуречья были накоплены

значительные математические знания, но только в Древней

Греции начали доказывать теоремы. Третьи считают главной ха-

рактеристикой науки опору на опытное знание, которое осво-

бождало науку от догм аристотелизма. Некоторые исследовате-

ли видят первые ростки такого подхода уже в XIII—XIV вв.

Многие, однако, считают, что о науке можно говорить лишь

после научной революции XVII в., когда благодаря трудам

Г. Галилея и И. Ньютона появляется математизированная экс-

периментальная наука современного типа (образцом которой

стала физика). Тогда же возникают особые научные социальные

институты типа Лондонского королевского общества (1662) и

1 Метафора заимствована из [Кузнецова, 1996].

12

\ Часть I. Введение

Парижской академии наук (1666). Наконец, существует мнение,

согласно которому необходимым качеством науки считают

оформление ее в особую профессию, что происходит лишь в

конце первой трети XIX в. [Кузнецова, 1996; Келле, 1988].

Есть также не связывающий себя с историей аналитический

подход к определению понятия науки — через набор характер-

ных качеств научного знания. Характерный пример такого на-

бора подробно рассматривается в гл. 17 второй части книги. Но

эти характеристики, интересные и важные сами по себе, не да-

ют исчерпывающего ответа на интенсивно обсуждавшийся в

XX в. вопрос о демаркации научного и ненаучного знания.

С нашей точки зрения, наука вполне сформировалась к

XVII в. в Европе Нового времени. Ее истоки лежат в натурфи-

лософии Древней Греции, которая возникает в VI в. до н. э. Пе-

реходом от мифологической теогонии Гесиода, отвечавшей на

вопрос о том, кто из олимпийских богов от кого произошел, к

натурфилософии Фалеса, отвечавшей на вопрос, из чего все со-

стоит («все есть вода»), был обозначен переход от религиоз-

но-мифологического описания мира-космоса к философскому.

Это философское знание отличается также от знания древних

пророков (глашатаев богов) и мудрецов (владеющих истиной,

но не обосновывающих ее). Кроме того, оно противопоставля-

ется обыденному знанию и «техне» — знанию-умению, зна-

нию-искусству мастеров: философское знание относят к высо-

кому миру умопостигаемого бытия, противопоставляемого миру

«доксы» — изменчивой повседневной жизни людей. В рамках

этой высокой философии формируется математическое теорети-

ческое знание, образцом которого на многие века стала геомет-

рия Евклида. Эти компоненты (математика, натурфилософия,

механика-инженерия), испытав влияние эпохи Возрождения,

сплавляются в XVII в. в новое образование — естественную нау-

ку Нового времени. Первичным ее образцом можно считать ме-

ханику Галилея (теории движения падающего и брошенного те-

ла), где натурфилософские модели соединяются с математиче-

ским описанием движения и экспериментом, включающим

процедуры инженерного типа. Идеологическую и методологи-

ческую роль в становлении этой новой науки сыграли также

Ф. Бэкон и Р. Декарт.

Итак, под наукой далее будем понимать в первую очередь

естественную науку XVII—XX вв., образцом , которой является

13

Философия науки

физика. Зрелой стадией этой науки является уже механика

Ньютона, становящаяся образцом физики вплоть до второй по-

ловины XIX в. Этот период принято называть периодом(«клас-

сической» науки, в отличие от «неклассической» науки (физи-

ки) начала XX в. (сюда же, возможно, следует отнести и физику

последней трети XIX в.). Таким образом, в истории физики и

естествознания в целом выделяют две революции: так называе-

мую «научную революцию XVII в.» (сюда относят коперникан-

ский переворот в астрономии, за которым последовали теории

Г. Галилея и Ньютона) и «революцию в физике начала XX в.».

Иногда еще говорят о «постнеклассической» науке последней

трети XX в., но наличие соответствующей революции не столь

очевидно.

То же сравнение с рекой применимо и к философии науки.

В явном виде о ней можно говорить не ранее позитивизма

XIX—XX вв. Но первые ручейки можно разглядеть уже в Древ-

ней Греции: это такие идеи, как не зависящее от чувственного

опыта знание-эпистема Платона, и многие элементы метафизи-

ки, теории познания и логики Аристотеля. Непосредственной

предшественницей философии науки является гносеология

XVII—XVIII вв. (как эмпирическая, так и рационалистическая),

в центре которой было осмысление сущности научного знания

и методов его получения. Без понимания проблем, поставлен-

ных в философии познания (то есть гносеологии, которую поз-

же стали называть также эпистемологией) XVII—XVIII вв.,

нельзя понять философию науки XIX—XX вв. Гносеологиче-

ские проблемы науки стали центральной темой классического

этапа философии Нового времени — от Р. Декарта и Дж. Локка

до И. Канта.

Собственно философия науки начинается, по-видимому, в

XIX в. с позитивизма О. Конта, вдохновленного идеями эпохи

Просвещения. Еще более отчетливой она становится в конце

XIX в. в неокантиантстве и «втором» позитивизме (Э. Мах,

П. Дюгем и А. Пуанкаре), приобретая зрелые формы в логиче-

ском позитивизме 20—30-х гг. XX в. Этот третий этап развития

позитивизма у нас называют «неопозитивизмом» (в западной ли-

тературе часто — логическим эмпиризмом, а иногда просто «по-

зитивизмом»). В начале 1960-х г. рождается постпозитивизм, в

14

Часть I. Введение

рамках которого осуществляется логическая (К. Поппер и др.) и

историческая (Т. Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос и др.) критика

позитивизма (точнее, неопозитивизма). В ходе разгоревшегося

спора кристаллизуются основные позиции современной фило-

софии науки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кузнецова Н.И. Проблема возникновения науки // Философия и методоло-

гия науки. М., 1996.

Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. М., 1988.

ВОПРОСЫ

1. Что такое наука? Когда она возникает?

2. Каковы основные этапы философии науки?

Глава 1

РАЦИОНАЛИЗМ И ЭМПИРИЗМ

В ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

* ’’ * % V, ‘ S S 4 4 МАа ч V%,A 'Wv % ' AVW 45 ' Z/*T •• '

1.1. Основные направления метафизики

Нового времени

Наука находится в центре внимания главных философских

направлений XVII—XVIII вв., служащих фундаментом, на кото-

ром в XIX—XX вв. строится философия науки. Основные облас-

ти философии этого времени — онтология и гносеология. Онто-

логия (от греч. ontos — сущее и logos — слово, понятие, учение) —

«учение о бытии как таковом», «знании об истинно существую-

щем», раздел философии, изучающий фундаментальные прин-

ципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего»

[Доброхотов, 1983, с. 458]. Гносеология (позже стал употребляться

термин «эпистемология») в переводе с греческого «теория позна-

ния», «раздел философии, в котором изучаются проблемы по-

знания и его возможностей, отношения знания к реальности»

[Лекторский, с. 678]. Эти две области философии тесно связаны

с понятием метафизики, которое будет нам часто встречаться.

Метафизика (от греч. meta ta physika — после физики) — наука о

сверхчувственных принципах и началах бытия. Это понятие по-

является в связи с систематизацией произведений Аристотеля.

«Аристотель, — пишет A.JI. Доброхотов, — построил классифи-

кацию наук, в которой первое по значению и ценности место за-

нимает наука о бытии как таковом и о первых началах и причи-

нах всего сущего, названная им «первой философией»... В отли-

чие от «второй философии» или физики «первая философия»

(названная впоследствии метафизикой) рассматривает бытие

независимо от конкретного соединения материи и формы... Ме-

тафизика, по Аристотелю, является самой ценной из наук, суще-

ствуя не как средство, а как цель человеческой жизни и источ-

ник наслаждения. Античная метафизика явилась образцом мета-

16

Часть I. Глава 1

физики вообще... Метафизика Нового времени... сделала

объектом своего исследования природу... Формально оставаясь

«царицей наук», метафизика испытала влияние естествознания,

достигшего в этот период выдающихся успехов... Основная черта

метафизики Нового времени — сосредоточенность на вопросах

гносеологии, превращение ее в метафизику познания (в Антич-

ности и Средние века она была метафизикой бытия)» [Доброхо-

тов, с. 362].

В метафизике Нового времени выделяются две пары проти-

востоящих друг другу направлений: в гносеологии — рациона-

лизм и эмпиризм, в онтологии — органицизм и механицизм.

Основы механицизма (по сути — физикализма) были четко

сформулированы великим французским математиком и физи-

ком П. Лапласом (1749—1827). Эта позиция имеет несколько ас-

пектов. Во-первых, всеобщий детерминизм, отрицающий сво-

бодную волю: «Всякое имеющее место явление связано с пред-

шествующим... мы должны рассматривать настоящее состояние

Вселенной как следствие ее предшествующего состояния и как

причину последующего», «Воля, самая свободная, не может по-

родить эти действия без побуждающей причины» (по сути, здесь

все живое сводится к сложной машине, предполагающей в каче-

стве источника активности некую внешнюю силу). Во-вто-

рых, — отрицание случайности — случайность есть «лишь про-

явление неведения, истинная причина которого — мы сами»

[Лаплас, 1908, с. 8—9].

Но самая главная для нас черта механицизма — редукцио-

низм, сведение всего к механике (в XIX в. — классической). Суть

этого редукционизма и одновременно отношение к этому физи-

ков очень ярко выразил видный физик и философ конца XIX в.

Э. Мах: «Как бы вдохновенным тостом, посвященным научной

работе XVIII столетия, — говорит он, — звучат часто цитируемые

слова великого Лапласа: «Интеллект, которому были бы даны на

мгновение все силы природы и взаимное положение всех масс и

который был бы достаточно силен для того, чтобы подвергнуть

эти данные анализу, мог бы в одной формуле представить дви-

жения величайших масс и мельчайших атомов; ничего не было

бы для него неизвестного, его взорам было бы открыто и про-

шедшее и будущее». Лаплас разумел при этом, как это можно до-

казать, и атомы мозга... В целом идеал Лапласа едва ли чужд ог-

ромному большинству современных естествоиспытателей...»

17

Философия науки

[Мах, 1909, с. 153]. Действительно, лапласовскую редукционист-

скую логику, основанную на тезисе «все состоит из атомов, ато-

мы подчиняются физическим законам, следовательно, все должно

подчиняться физическим законам» (для Лапласа — законам дина-

мики и тяготения Ньютона), в XX в. на основе законов кванто-

вой механики почти слово в слово воспроизводят Э. Шрёдингер

и многие другие великие физики XX в.

Подобный физикалистский взгляд предполагает элементари-

стскую парадигму, согласно которой свойства целого (или сис-

темы) определяются свойствами его элементов (атомов) и их

взаимодействий. Холистский (от англ, whole — целый) подход, с

его центральным тезисом, что свойства целого могут не сводить-

ся к свойствам его элементов (или даже определяться им), ука-

зывает на наличие качественных границ между физикой, биоло-

гией, антропологией1.

В основании органицизма лежит центральное для биологии

понятие «организма» (см. гл. 16). Но оно развито несравненно

слабее, чем понятие «механизма», и тем более — понятия «физи-

ческой механики» или физики. В качестве важного отличия жи-

вого организма от механизма является то, что организм есть

цельное, которое предполагает источник активности внутри себя.

В мировоззрении ученых-естественников XVII—XX вв. пре-

обладают эмпиризм и механицизм, хотя в начале и в конце

XX в. имеет место возрастание интереса к рационализму и орга-

ницизму.

Главное отличие рационализма от эмпиризма состоит в сле-

дующем. Рационалисты (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) по-

лагают, что исходным пунктом для построения научного знания

являются идеи разума, а основным методом — дедукция. Эмпи-

ри(ци)сты (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Дж. Беркли, французские мате-

риалисты, Д. Юм) считают, что исходным пунктом для построе-

ния научного знания является опыт, а основным методом — эм-

пирическая индукция (Ф. Бэкон) или преобразования простых

идей в сложные (Дж. Локк).

Рассмотрим вкратце позиции тех и других.

1 Поэтому ученых и создаваемую ими науку нельзя вывести из уравнений

Ньютона или Шрёдингера. Скорее наоборот, чтобы понять сложные физически

понятия, например микрочастицы, надо обратиться к структуре науки.

18

Часть I. Глава 1

1.2. Рационализм

Р. Декарт (1596—1650) в основу правильного мышления (по-

знания) кладет «принцип очевидности» (или «достоверности»),

состоящий в том, что основание знания, претендующего на дос-

товерность, должно быть очевидным, т. е. ясным и отчетливым.

В своем «Рассуждении о методе» он формулирует ряд правил.

«Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы

таковым с очевидностью... включать в свои суждения только то,

что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что

не дает мне никакого повода подвергать их сомнению» [Декарт,

с. 260] — так звучит основополагающий рационалистический

принцип Декарта. Начинать с простого и очевидного — первое

правило декартовского метода. Далее из этого простого и очевид-

ного положения путем дедукции получают многочисленные

следствия, составлявшие теоретические научные утверждения

(второе правило), действуя при этом так, чтобы не было упущено

ни единого звена (третье правило).

Другое основополагающее положение Декарта состоит в уче-

нии о двух субстанциях — мыслящей духовной и протяженной

материальной. Понятие субстанции считается у рассматривае-

мых здесь рационалистов одним из важнейших. Декарт опреде-

ляет субстанцию как то, что может существовать само по себе, не

нуждаясь ни в чем другом, кроме сотворившего ее Бога.

В духовной субстанции наряду со средствами для реализации

дедукции (второе правило) содержатся и «врожденные идеи»,

обеспечивающие выполнение первого правила. «Нематериаль-

ная субстанция (т. е. мыслящая духовная. — А.Л.) имеет в себе,

согласно Декарту, идеи о некоторых вещах. Эти идеи присущи

ей изначально, а не приобретены в опыте, а потому их стали на-

зывать врожденными, хотя сам Декарт чаще говорит, что они вло-

жены в нас Творцом. Прежде всего к ним относится идея Бога

как существа всесовершенного, затем идеи чисел и фигур, а так-

же некоторые общие понятия, как, например, известная аксио-

ма: «если к равным величинам прибавить равные, то получаемые

при этом итоги будут равны между собой», или положение: «из

ничего ничего не происходит». Это — вечные истины, «пребы-

вающие в нашей душе и называемые общим понятием или ак-

сиомой»...» [Гайденко, 2000, с. 122]. Такие идеи, которые Декарт

19

Философия науки______________________________________________

SV ev s г v. v. s %% s ss sasw. s .. wCva-.-.' sssa 444 s v -% .... ssas • гчг . a^ avvsv. v. V.--.V. ssss г sssssss s -..v. ssw w a •. г -

считает «врожденными», даны разуму «интеллектуальной интуи-

цией».

Материальная субстанция служит у Декарта основой его ме-

ханистического истолкования природы — важного его вклада в

формирование физики Нового времени. У Декарта «духовное

начало полностью выносится за пределы природы, которая этим

превращается в систему машин, объект для человеческого рас-

судка» [Там же, с. 121, 134]. Человеческое тело, по Декарту, есть

«машина, которая, будучи создана руками Бога, несравненно

лучше устроена и имеет в себе движения более изумительные,

чем любая из машин, изобретенных людьми» [Декарт, 1989, т. 1,

с. 282]. Соответственно все изменения в природе Декарт сводит

к перемещению частей материальной субстанции (основные ее

характеристики — протяженность, фигура и движение): «Я...

пользуюсь этим словом (природой) для обозначения самой мате-

рии... Все свойства, отчетливо различимые в материи, сводятся

единственно к тому, что она дробима и подвижна в своих частях

и, стало быть, способна к различным расположениям, которые...

могут вытекать из движения ее частей... Все различие встречаю-

щихся в материи форм зависит от местного движения (т. е. дви-

жения-перемещения — АЛ.)» [Там же, с. 359—360]. У Декарта

«материя утратила свой прежний статус — чего-то неопределен-

ного... и получила новое определение: она стала началом плот-

ным, неизменным, устойчивым... Материя стала телом, а тело

стало материей, т. е. утратило то начало формы и жизни, каким

оно обладало у Аристотеля... В Античности материя мыслилась

как возможность, которая сама по себе, без определяющей ее

формы, есть ничто». У Декарта «материя сама по себе уже одна, а

это значит, что она не есть просто возможность, а есть действи-

тельность, которая даже носит название субстанции, т. е. того,

что может существовать само по себе». «При этом... все, что в ма-

терии (т. е. в природе) является неизменным, происходит от Бо-

га, ибо Он — начало постоянства, а все изменяющееся — от са-

мой материи» [Гайденко, 2000, с. 126, 128].

Отождествление материи и пространства приводит к слия-

нию физики и геометрии. В результате наука о природе пред-

ставляется Декарту как дедуктивная система, подобная евклидо-

вой геометрии.

Наряду с переосмыслением понятия материи у Декарта про-

исходит и переосмысление сущности математики. Платон, про-

20

Часть I. Глава 1

должая пифагорейскую традицию, считал математику содержа-

тельной наукой, числа и фигуры для него имели онтологический

смысл, это божественные первоэлементы мироздания. Эта тра-

диция продолжалась и в Средние века. Декарт же «убежден, что

математика есть наука формальная, что ее правила и понятия —

это создания интеллекта, не имеющие вне его никакой реально-

сти, и поэтому математику совершенно все равно, что «считать»:

числа, звезды, звуки и т. д. Математика в руках Декарта стано-

вится формально-рациональным методом, с помощью которого

можно «считать» любую реальность, устанавливая в ней меру и

порядок с помощью нашего интеллекта... Эта новая математи-

ка... есть инструмент... Это требовало, во-первых, пересмотра

оснований античной математики... а во-вторых, пересмотра ста-

рой физики... В математику вводится принцип движения (с по-

мощью понятия функции. — А.Л.), а из природы... изгоняется

начало жизни и души, без которых не мыслили природу ни пла-

тоники, ни перипатетики (последователи Аристотеля. — А.Л.).

Оба этих процесса... составляют содержание «универсальной

науки» Декарта... Созданную им математику Декарт называет

универсальной именно потому, что она абстрагируется от всех

тех содержательных определений, которые лежали в основе ан-

тичной и во многом еще и средневековой математики» [ Там же,

с. 141—142, 144]. Таким образом, у Декарта происходит десакра-

лизация античной математики, превращение ее в интеллекту-

альный инструмент.

Другим видным представителем рационализма был Г. Лейб-

ниц (1646—1716), позиция которого во многих отношениях отли-

чалась от позиции Декарта. Как и Декарт, он сделал существен-

ный вклад в физику и был великим математиком. Если Декарт в

физике ввел законы сохранения количества движения («мертвой

силы») и инерции {Декарт, 1989, с. 367—370], а в математике

был создателем аналитической геометрии, то Лейбниц в физике

ввел, по сути, понятие кинетической энергии («живой силы»), а

в математике был создателем дифференциального исчисления.

Но основой его концепции была не математика, а логика. Мате-

матика для него «есть особый случай применения логики... ак-

сиомы математики не первичны, а имеют свои основания в ис-

ходных логических аксиомах» {Гайденко, с. 261].

Логика лежала и в основании его метафизики, которую он

ставил выше математики: «Существуют три степени понятий,

21

Филосо^ия^^ ; ......... / ' ;/

,AA%AV AWA*VA .SV.-.V.'.1- V -' .' VaWA^-

или идей: обыденные, математические и метафизические поня-

тия» [Лейбниц, 1989, т. 2, с. 211]. Таким образом, метафизика со-

держит наиболее глубокие истины. «Хотя все частные явления

могут быть объяснены математически и механически тем, кто их

понимает, — говорит Лейбниц, — тем не менее общие начала те-

лесной природы и самой механики носят скорее метафизиче-

ский, чем геометрический характер» [Там же, 1989, т. 1, с. 144].

Само основополагающее понятие субстанции выводится Лейб-

ницем «из логических категорий субъекта и предиката. Некото-

рые слова могут быть либо субъектами, либо предикатами, на-

пример, я могу сказать «небо — голубое», «голубое — это цвет».

Другие слова, из которых имена собственные дают наиболее оче-

видные примеры, никогда не бывают предикатами, а только

субъектами или одним из терминов отношения. Такие слова

призваны обозначать субстанции» [Рассел, 1999, с. 549]. Из этого

же логического определения следует, что таких индивидуальных

субстанций, которые Лейбниц назвал монадами, должно быть

много. При этом «всякая «индивидуальная субстанция», по

Лейбницу, должна выражаться настолько «полным понятием»,

чтобы из него можно было «вывести все предикаты (относящие-

ся к прошлому, настоящему и будущему. — А.Л.) того субъекта,

которому оно придается» [Лейбниц, 1989, т. 1, с. 132].

Логика лежит в основании еще одного важного для Лейбница

различения: «истины разума» и «истины факта». Более важными

для Лейбница, конечно, являются «истины разума», или «истины

вечные», — это «интуитивно-дедуктивные истины, полностью

независимые от многообразных изменений, постоянно конста-

тируемых в опыте» [Соколов, 1984, с. 378]. Они позволяют мыс-

лить возможное и непротиворечивое. Это аналитические исти-

ны. «Те понятия, которые... могут быть сведены к тождествен-

ным утверждениям, или, иначе говоря, которые полностью

аналитичны, Лейбниц считает созданными самим умом ближе

всего к таким понятиям... стоит, по Лейбницу, понятие числа».

«Высшим законом логики и соответственно высшим принципом

истинного знания Лейбниц считает закон тождества» [Гайденко,

2000, с. 264-265, 268-269].

«Истины факта» — это истины, получающиеся из опыта.

«В противоположность разумным, или вечным, истинам как ис-

тинам необходимым... они всегда более или менее случайны.

Тем не менее научное осмысление опыта возможно. Оно осно-

22

Часть I. Глава 1

вывается на законе достаточного основания... Согласно этому за-

кону все существующее и происходящее имеет место по ка-

кой-то причине, на каком-то основании... Закон достаточного

основания, без которого нет опытно-экспериментального есте-

ствознания, стал у Лейбница логической основой принципа при-

чинности, каузальности» [Соколов, 1984, с. 378—379].

К истинам факта Лейбниц относит и исходный пункт Декар-

та: «мыслю, следовательно, существую». Он не считал такую ис-

тину принципиально отличной от других истин факта. «Лейбниц

отвергает выдвинутый Декартом в качестве основы научного

знания принцип непосредственной достоверности... Не столько

субъективная очевидность, сколько логическое доказательство

гарантирует объективную истинность наших суждений» [Гайден-

ко, 2000, с. 259-260].

Очень важной и сложной для рационалистов являются свя-

занные между собой проблемы соотношения между мышлением

и внешней реальностью, с одной стороны, и душой и телом — с

другой. Лейбниц для решения обеих проблем вводит «принцип

предустановленной гармонии», согласно которому каждая из не-

повторимых монад «развивает присущую только ей познаватель-

ную деятельность. Вместе с тем существует величайшая согласо-

ванность в результатах этой деятельности всех бесчисленных мо-

над... Бог раз и навсегда согласовал физическое с духовным

(подчинив первое второму)» [Соколов, 1984, с. 391—392] (т. е. мо-

нады относятся друг к другу подобно синхронно идущим незави-

симо друг от друга часам, предполагая Бога в роли часовщика).

У Б. Спинозы адекватность априорного мышления и бытия

обеспечивается утверждением, что «порядок и связь идей те же,

что порядок и связь вещей» [Спиноза, 1957, т. 1, с. 417].

1.3. Эмпиризм

Если Р. Декарт является основоположником рационализма

Нового времени, который видит основания науки в разуме и об-

разцом науки считает математику, то Ф. Бэкон (1561—1626) и

Дж. Локк (1632—1704) являются основателями эмпиризма, про-

тивостоящего рационализму.

Бэкон, так же как античные философы и Декарт, признает,

что «чувства неизбежно обманывают», но если рационалисты в

23

Философия науки

качестве преодоления этого обмана предлагают обратиться не-

посредственно к «свету разума», то Бэкон для этой цели предла-

гает использовать опыт, полагая, что «тонкость опытов намного

превосходит тонкость самих чувств». «Хотя чувства довольно

часто обманывают и вводят в заблуждение, — говорит Бэкон, —

однако в союзе с активной деятельностью человека они могут

давать нам вполне достаточные знания; и это достигается... бла-

годаря экспериментам, способным объекты, не доступные на-

шим органам чувств, сводить к чувственно воспринимаемым

объектам...» [Бэкон, 1972, т. 1, с. 76, 299]. В этой опоре познания

на опыт и состоит суть эмпиризма.

В своем «Новом органоне» Бэкон провозгласил, что новая

наука должна исходить из опыта, а не из умозрений, но этот «све-

тоносный» (т. е. ведущий к новым знаниям, а не к умениям)

опыт далее должен быть соответствующим образом обработан с

целью получения общих «аксиом» (так Бэкон называл теорети-

ческие утверждения), из которых можно вывести много следст-

вий, включая новые «плодоносные» опыты, т. е. такие, которые

могут быть с пользой применены людьми в обыденной жизни:

«Ибо хотя мы более всего устремляемся в практике к действен-

ной части наук, — говорит Бэкон, — однако мы выжидаем время

жатвы... Ведь мы хорошо знаем, что правильно найденные ак-

сиомы влекут за собой целые вереницы практических приложе-

ний и показывают их не поодиночке, а целой массой» [ Там же,

т. 1, с. 79]. Центральную идею бэконовского эмпиризма очень

хорошо передает бэконовская метафора пчелы: «Те, кто занима-

лись науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпи-

рики, подобно муравью, только собирают и довольствуются соб-

ранным. Рационалисты, подобно паукам, производят ткань из

самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает

материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменя-

ет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное де-

ло философии» [ Там же, т. 2, с. 58], которое состоит в «искусстве

указания». «Это искусство указания... может вести либо от экс-

периментов к экспериментам, либо от экспериментов к ак-

сиомам, которые в свою очередь сами указывают путь к новым

экспериментам. Первую часть мы будем называть научным опы-

том... вторую — истолкованием природы или Новым Органо-

ном... (имея в виду правильный метод для исследования приро-

ды. — А.Л.)» [Там же, т. 1, с. 299]. Суть последней составлял

24

Часть I. Глава 1

метод истолкования, или наведения, т. е. индукции, который се-

годня называют методом эмпирической индукции.

Логический метод индукции как восхождение от единичного

к общему был введен еще Аристотелем в его «Органоне». Однако

до Ф. Бэкона индукцию, во-первых, понимали как полную ин-

дукцию, когда возможно обозреть все без исключения случаи.

Во-вторых, была известна неполная индукция как вывод на ос-

новании наблюдения лишь тех фактов, которые подтверждали

доказываемое утверждение. Этой «индукции через перечисле-

ние» Бэкон противопоставил «истинную индукцию». В послед-

ней наряду с учетом явлений, подтверждающих доказываемое

положение (сводимых в «Таблицу присутствия»), производился

учет случаев, противоречащих доказываемому положению (сво-

димых в «Таблицу отсутствия»), которые рассматривались как

основной элемент метода. Такое установление фактов предпола-

гает активное вмешательство в процесс наблюдения, устранение

одних и создание других условий — путь, ведущий к экспери-

менту. Бэкон указывал на «рассечение и анатомирование мира»

как на способ продвижения к «светоносным опытам».

Сбор всех случаев в различные типы таблиц — «присутст-

вия», «отсутствия», «сравнения» и др. — подготовительная ста-

дия собственно индуктивного вывода. В итоге же ученый должен

получить положительный вывод, устанавливающий наличие об-

щего свойства или причины изучаемого явления. Этот итоговый

творческий акт никак не формализован (и зависит от искусства

ученого, хотя идея Бэкона — создать что-то вроде производствен-

ной технологии по производству открытий). Так, исследуя поня-

тие тепла, Бэкон в первую таблицу отобрал факты, подтверж-

дающие эти свойства, начиная с «солнечных лучей, особенно ле-

том и в полдень» (1), и завершая этот ряд описанием «сильного и

острого холода, приносящего ощущение жжения» (27). Во вто-

рой таблице он приводит «к первому положительному приме-

ру — первый отрицательный, или подчиненный, пример: лучи

луны, звезд и комет не оказываются теплыми для осязания» и

т.д. Третью таблицу (таблицу сравнений) он начинает с «твердых

и осязаемых тел», которые не являются «теплыми по своей при-

роде», и кончает раскаленными телами, «гораздо более горячи-

ми, чем некоторые виды пламени». «Задачу и цель этих таб-

лиц, — говорит он, — мы называем представлением примеров ра-

зуму. А после представления должна прийти в действие и самая

25

Философия науки

индукция», основу которой составляет исключение, т. е. отбра-

сывание «простых природ», примерами которых для него служат

«свет и блеск», «расширяющее и сжимающее движение» и др.

Однако индукция «не завершена до тех пор, пока не утверждает-

ся в положительном». Пример последнего для «формы» или

«природы» тепла у Бэкона звучит так: «На всех примерах и из ка-

ждого из них видно, что природа, частным случаем которой яв-

ляется тепло, есть движение. Это более всего обнаруживается в

пламени, которое всегда движется, и в кипящих жидкостях, кото-

рые также всегда движутся... Это обнаруживается также и в том,

что всякое тело разрушается или... заметно изменяется всяким

огнем или сильным и бурным теплом...» И наконец, итог (пред-

варительный): «На основании этого первого сбора плодов фор-

ма, или истинное определение тепла (того, которое относится ко

Вселенной (т. е. объективно. — А.Л.), а не только к чувству), со-

стоит в следующем...: тепло есть движение распространения, за-

трудненное и происходящее в малых частях. Но это распростра-

нение особого вида: распространяясь вокруг себя, оно, однако,

отклоняется несколько вверх...» [Бэкон, т. 2, с. 92—122].

Конечно, сводить систему Бэкона к методу эмпирической

индукции — это очень зауженный взгляд. Предложенный Бэко-

ном метод является лишь элементом его широкого замысла, ко-

торый состоял в построений научной организации нового типа,

и этот замысел «повлиял на инициаторов четырех наиболее важ-

ных академий XVII—XVIII вв.: Лондонской, Парижской, Бер-

линской и Санкт-Петербургской — и стоял у истоков главней-

ших организационных научно-образовательных программ», —

пишет современный исследователь творчества Ф. Бэкона

Д.Л. Сапрыкин [Сапрыкин, 2001, с. 20]. Однако нас здесь интере-

сует в основном лишь его программа эмпиризма и индуктивизма.

Что касается разрабатывавшегося им метода эмпирической ин-

дукции, бывшего одним из центральных элементов его методо-

логии, то к нему всерьез вернулись только в позитивизме

XIX—XX вв., где он стал основой индуктивизма. «Для научной и

философской атмосферы Европы XVII в. наибольшую роль сыг-

рала общая — критическая, эмпирическая и практическая —

тенденция бэконовской методологии» [Соколов, 1984, с. 227],

причем после его смерти сначала развитие рационалистической

методологии привело к существенному «забвению его методоло-

гических принципов». Затем с развитием философии Просвеще-

26

Часть I. Глава 1

ния снова приобрел популярность «опытно-эмпирический пафос»

Бэкона [Там же, с. 227]. Д. Юм считал его «отцом опытной фи-

зики» [Юм, 1996, т. 1, с. 660]. Наука, согласно Ф. Бэкону, опира-

ется на опыт1 — тезис, легший в основу эмпиризма, доминирую-

щего и в современной философии науки.

Бэкон и Декарт — два основоположника науки Нового вре-

мени — «трудились в одном и том же направлении: сокрушали

старое здание и на его обломках воздвигали новое. За обоими

пошли последователи... [которые] разделились на два лагеря.

Одни, следуя Бэкону и доведя до крайности его методологию,

объявили непогрешимыми опыт и индукцию (эту линию пред-

ставляло Лондонское королевское общество. — А.Л.), другие,

следуя примеру Декарта, увлекались его программой построения

картины мира (эту линию представляла Парижская академия на-

ук. — А.Л.). Неудачи первых картезианцев... отпугнули многих.

Многочисленные ряды сторонников Картезия редеют во второй

половине XVHI в. Но уже в конце первой половины XIX в., на

базе успехов теории эфира и закона сохранения энергии, стала

возрождаться модельная физика, и вспомнили ее великого осно-

вателя. Но уже на новую ступень поднялась физическая наука и

на новой базе развернулась борьба двух направлений» [Кудряв-

цев, 1948, с. 142].

Ф. Бэкон является отцом эмпирического направления в тео-

рии познания (гносеологии) Нового времени, но в целом — по

стилю аргументации и изложения — Бэкон принадлежит еще

эпохе Возрождения. Центральной фигурой эмпиризма, относя-

щейся уже к философии Нового времени, является Джон Локк

(1632-1704).

Локковская теория познания, продолжая традицию Ф. Бэко-

на, противостоит Декарту. Локк считал, что не существует врож-

денных идей и принципов и что все без исключения общие

принципы только кажутся нам врожденными, в действительно-

сти же за ними скрывается накапливаемый опыт. Отсутствие

«врожденных идей» он обосновывал тем, что нельзя считать вро-

жденными даже всеобщие принципы знания, включая логиче-

ские законы тождества и противоречия, ибо их нельзя «найти у

1 Под опытом в философии в XVII—XIX вв., а часто — и в XX в. понимали

восприятие природных явлений с помощью органов чувств, а не научный экспе-

римент, как он описан в гл. 7.

27

Философия науки

детей, идиотов, дикарей и людей необразованных» [Локк, 1985,

т. 1, с. 97, 113].

Согласно Локку человеческая душа в самом начале своей

жизни представляет собой «белую бумагу без всяких знаков и

идей» [Там же, т. 1, с. 128]. Этот «белый лист» заполняется про-

стыми идеями, получаемыми из опыта. «На опыте основывается

все наше знание, от него в конце концов оно происходит... — ут-

верждает Локк. — Наше наблюдение, направленное или на внеш-

ние ощущаемые нами предметы, или на внутренние действия наше-

го ума, которые мы сами воспринимаем и о которых мы сами раз-

мышляем, доставляет нашему разуму весь материал мышления.

Вот два источника знания, откуда происходят все идеи, которые

мы имеем... Называя первый источник ощущением, я называю

второй рефлексией» [Там же, с. 154].

Учение Локка часто называют сенсуализмом. Но «фундамен-

тальный гносеологический термин «сенсуализм» применим

главным образом — если не исключительно — к [той] важней-

шей разновидности опыта», которую Локк назвал внешним опы-

том и которому у Локка «всегда принадлежит хронологическое

первенство». Поскольку он «подчеркнул значение и внутреннего

опыта, находящегося в сложном взаимодействии с опытом

внешним, его позицию более правильно определять как эмпири-

стическую» [Соколов, 1984, с. 409—411].

Знание Локк делит на интуитивное (состоящее из самооче-

видных истин типа «белое не есть черное», «три больше двух»),

демонстративное (получаемое посредством дедукции, как поло-

жения математики) и сенситивное (как получаемое через ощуще-

ния, констатацию существования единичных вещей). Опыт яв-

ляется источником «простых идей», в том числе качеств тел, ко-

торые Локк делит на «первичные» (где идеи похожи на качества

самих тел, т. е. представляют непосредственно тела сами по се-

бе) — протяженность, фигура, плотность, движение — и «вто-

ричные» (те, в которые подмешаны свойства органов чувств) —

цвет, звук, запах, вкус.

«Ум, будучи совершенно пассивным, при восприятии всех

своих простых идей производит некоторые собственные дейст-

вия, при помощи которых из его простых идей, как материала и

основания для остального, строятся другие». К сложным идеям,

производимым умом, он относит «идеи, которые мы обозначаем

словами «обязанность», «опьянение», «ложь»... идею лицеме-

28

Часть I. Глава 1

рия... идею святотатства. Действия, в которых ум проявляет свои

способности в отношении своих простых идей... суть главным

образом следующие: 1) соединение нескольких простых идей в

одну сложную (например, «убийство старого (молодого или ка-

кого-нибудь другого) человека». — А.Л.); 2) сведение двух идей...

и сопоставление их друг с другом так, чтобы обозревать их сразу,

но не соединять в одну; так ум приобретает все свои идеи отно-

шений; 3) обособление идей от всех других идей, сопутствующих

им в их реальной действительности; это действие называется аб-

страгированием, и при его помощи образованы все общие идеи в

уме». «Опыт показывает нам, — говорит Локк, — что ум в отно-

шении своих простых идей совершенно пассивен и получает их

все от существования и воздействия вещей... сам не будучи в со-

стоянии образовать ни одной идеи. Но... запасшись однажды

простыми идеями (получаемыми от ощущения или рефлек-

сии. — АЛ.), он может складывать их в различные соединения и

создавать таким образом множество разных сложных идей, не

исследуя, существуют ли они в таком сочетании в природе»

[Локк, 1985, т. 1, с. 272, 338—339]. Примером не существующей в

природе сложной идеи является идея кентавра. Примером смут-

ной сложной идеи для него является столь важное для рациона-

листов понятие субстанции'. «Наша идея, которой мы даем общее

имя «субстанция», есть лишь предполагаемый, но неизвестный

носитель тех качеств, которые мы считаем существующими...

Говоря о каком-нибудь виде субстанций, мы говорим, что она

есть нечто, имеющее такие-то или такие-то качества, как тело

есть нечто, имеющее протяжение, форму и способное к движе-

нию; дух есть нечто, способное мыслить... Наша идея, или поня-

тие, материи есть не что иное, как понятие о чем-то таком, в чем

существуют те многочисленные чувственные качества, которые

воздействуют на наши чувства... Наше понятие о субстанции духа

будет таким же ясным, как и понятие тела, если мы предполо-

жим субстанцию, в которой существуют мышление, знание, со-

мнение, сила движения и т.д.; одну субстанцию (не зная, что это

такое) мы предполагаем субстратом (т. е. носителем. — А.Л.)

простых идей, получаемых нами извне, другую (в такой же сте-

пени не зная, что это такое) — субстратом тех действий, кото-

рые мы испытываем внутри себя... Какова бы ни была скрытая и

отвлеченная природа субстанции вообще, все наши идеи отдель-

ных, различных видов субстанций только сочетания простых

29

Философия науки

идей... идея какой угодно субстанции — золота ли, лошади, желе-

за, человека... — есть лишь идея тех чувственных качеств, кото-

рые он полагает неотъемлемыми от субстанции, добавляя пред-

положение субстрата, как бы поддерживающего эти качества,

или простые идеи, которые, по его наблюдениям, существуют

объединенными друг с другом» [Там же, т. 1, с. 347—349].

Таким образом, Локк снижает значение субстанций «мате-

рии» и «духа» (сближая их с такими «эмпирическими» субстан-

циями, как «лошадь», «камень») и утверждает невозможность

сделать достоверный вывод об их существовании или несущест-

вовании. Его продолжатели — Дж. Беркли и французские мате-

риалисты эпохи Просвещения — занимают более четкую и одно-

значную позицию по отношению к существованию материй и

духа.

Суть идеалистического варианта сенсуализма Дж. Беркли

(1685—1753) состоит в отождествлении свойств вещей с ощуще-

ниями этих свойств, которые объявляются принадлежностью ду-

ха. «Все согласятся с тем, что ни наши мысли, ни страсти, ни

идеи, образуемые воображением, не существуют вне нашей ду-

ши, — говорит Беркли. — И вот для меня не менее очевидно, что

различные ощущения или идеи, запечатленные в чувственности,

как бы смешаны или соединены они ни были между собою (т. е.

какие бы предметы они ни образовывали), не могут иначе суще-

ствовать, как в духе, который их воспринимает». «Рядом с этим

бесконечным разнообразием идей или предметов знания, — го-

ворит он, — существует равным образом нечто познающее или

воспринимающее их и производящее различные действия, как

то: хотения, воображения, воспоминания. Это познающее дея-

тельное существо есть то, что я называю умом, духом, душою или

мною самим. Этими словами я обозначаю не одну из своих идей,

но вещь, совершенно отличную от них, в коей они существуют,

или, что то же самое, коею они воспринимаются, так как суще-

ствование идеи состоит в ее воспринимаемости» [Асмус, 1970,

с. 513]. «На самом деле объект и ощущение — одно и то же...» —

говорит Беркли [Берои, 1978, с. 173].

При этом ощущения он трактует как внутренние пережива-

ния духа, а вещи — как комбинации ощущений, или идей.

«Беркли признавал существование только духовного бытия, ко-

торое он делил на «идеи» и «души». «Идеи» — воспринимаемые

нами субъективные качества — пассивны, непроизвольны; со-

30

Часть I. Глава 1

держание наших ощущений и восприятий совершенно не зави-

сит от нас. Напротив, «души» деятельны, активны, могут быть

причиной. Все «идеи» существуют, по Беркли, только в душе (как

мысли и страсти, так и различные ощущения). «Идеи» не могут

быть копиями или подобиями внешних вещей: «идея» может быть

сходна только с «идеей» [Философский энциклопедический сло-

варь, 1983, с. 515]. Соответственно законами природы называют-

ся «те твердые правила и определенные методы, коими дух, от ко-

торого мы зависим, порождает или возбуждает в нас идеи ощуще-

ний» [Беркли, 1978, с. 184] (при этом источником идеи ощущений

являются не сами вещи, а Бог, посылающий нам эти ощущения,

ибо вещи — это всего лишь комплексы ощущений).

Беркли, что характерно для английской традиции, не желает

отрываться от обыденного сознания и отрицать существование

вещей, когда от них «отворачиваются». Поскольку для Беркли

существовать — значит быть воспринимаемым духом [ Там же,

с. 172], то непрерывность существования вещей должна обеспе-

чиваться непрерывностью их восприятия, что он и делает: «Ко-

гда говорится, что тела не существуют вне духа, — говорит Берк-

ли, — то следует разуметь последний не как тот или другой еди-

ничный дух, но как всю совокупность духов (вообще говоря,

включая Бога. — А.Л.). Поэтому из вышеизложенных принципов

не следует, чтобы тела ежемгновенно уничтожались и создава-

лись вновь или вообще вовсе не существовали в промежутках вре-

мени между нашими восприятиями их» [Там же, с. 192—193]. Та-

ким образом, реально существует лишь дух [Там же, с. 327—328],

первичные же качества, претендовавшие на независимое объек-

тивное существование и связывавшиеся с существованием мате-

рии, столь же субъективны, как и вторичные, а материя является

бесполезным понятием и для философии, и для науки.

В противоположность Беркли у французских материалистов

Ж. Ламетри (1709—1751) иД. Дидро (1713—1784) дается материа-

листическое толкование души, т. е. единственной субстанцией

объявляется материя. «Душа — это лишенный содержания тер-

мин, — утверждает Ламетри, — за которым не кроется никакого

определенного представления... Мы знаем в телах только мате-

рию... Мы должны сделать смелый вывод, что человек является

машиной и что во Вселенной существует только одна субстан-

ция, различным образом видоизменяющаяся» [Соколов, 1970,

с. 615, 620, 617]. Этой субстанцией является материя (которую

31

Философия науки

Ламетри наделяет «способностью чувствовать»). «Невозможно

предположение чего-либо, что существует вне материальной

Вселенной; никогда не следует делать подобных предположе-

ний, потому что из этого нельзя сделать никаких выводов... Я —

физик и химик; я беру тела такими, каковы они в природе, а не в

моей голове», — вторит Ламетри Дидро [Там же, с. 662, 664].

Эта материя определяется посредством внешнего опыта.

«Хотя мы не имеем никакого представления о сущности мате-

рии, мы не можем отказать ей в признании свойств, открывае-

мых нашими чувствами», — говорит Ламетри [Там же, с. 619].

«Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая

нас природа и которые часто сами по себе ударяют; вот, по мо-

ему мнению, все, что происходит в фортепиано, организованном

подобно вам и мне», — говорит Дидро [Там же, с. 655—656].

Познание Ламетри рассматривал как процесс, «который дол-

жен начинаться с чувственного восприятия изучаемых реально-

стей, их дальнейшего опытно-экспериментального исследова-

ния и завершаться рациональным обобщением выявленных

фактов, которое в свою очередь должно подвергаться эмпириче-

ской проверке» [Кузнецов, 1986, с. 251]. Близкой точки зрения

придерживался и Дидро, считавший «тремя главными средства-

ми исследования природы» наблюдение, размышление и экспе-

римент: «Наблюдение собирает факты; размышление их комби-

нирует; опыт проверяет результаты комбинаций» [Дидро, 1941,

с. 98]. То есть первичным источником знаний являются чувст-

ва — центральный тезис сенсуализма, но разум принимает ак-

тивное участие в процессе познания.

Французские просветители являются естественными предше-

ственниками позитивизма. У них появляется уже то сочетание, от-

рицательно-пренебрежительного отношения к метафизике с пре-

клонением перед новой наукой — естествознанием и предпочте-

ние полезного знания, которое станет основой позитивизма.

«Возьмем в руки посох опыта и оставим в покое историю всех

бесплодных исканий философов», — говорит Даламбер, имея в

виду то, что Ламетри называл «бесполезными трудами великих ге-

ниев: всех этих Декартов, Мальбраншей, Лейбницев и Вольфов...»

Только за учеными признает Ламетри право на суждение, Декарт

же для него — «гений, прокладывающий пути, в которых сам за-

блудился» [Соколов, 1970, с. 611, 618, 620].

Позитивизм, который вскоре будет в центре нашего внима-

ния, является естественным продолжением эмпирицистской

32

Часть I. Глава 1

традиции XVIII в. Будучи естественным порождением эпохи

Просвещения, он впитывает и английскую идеалистическую

традицию Беркли и Юма.

Особого рассмотрения требуют идеи Д. Юма. Из его анализа и

критики эмпиризма вырастает, с одной стороны, рассматривае-

мая в следующей главе критическая философия И. Канта, с дру-

гой — сформулированная им проблема причинности стала вызо-

вом эмпиризму и позитивизму XIX—XX вв. и стимулом для созда-

ния новых концепций. «Под влиянием идей Юма, — говорит

И.С. Нарский в статье «Юм», — развивалось большинство пози-

тивистских учений XIX—XX вв.» [Нарский, 1983, с. 813—814].

Теория познания Д. Юма (1711—1776) «сложилась в резуль-

тате переработки им субъективного идеализма Беркли... Юм

оставлял теоретически открытым вопрос, существуют ли мате-

риальные объекты, вызывающие наши впечатления (хотя в жи-

тейской практике он в их существовании не сомневался). Пер-

вичными восприятиями Юм считал непосредственные впечатле-

ния внешнего опыта (ощущения), вторичными — чувственные

образы памяти («идеи») и впечатления внутреннего опыта (аф-

фекты, желания, страсти). Образование сложных идей толковал

как психологические ассоциации простых идей друг с другом»

[Там же, с. 813—814].

Одно из главных отличий его концепции от локковской со-

стоит в том, что Локк был уверен в существовании внешних объ-

ектов, вызывающих идеи, и в существовании первичных ка-

честв, тогда как Юм в этом сомневается. Кроме того, у него была

несколько более сложная связь между опытом и мышлением в

процессе познания. Он полагал, что анализ чувственного опыта

следует начинать с «впечатлений» или «восприятий». «Под тер-

мином впечатления я подразумеваю все наши более живые вос-

приятия, когда мы слышим, видим, осязаем, любим, ненавидим,

желаем, хотим», — говорит Юм. Поэтому у него исходным для

теории познания оказывается человеческий опыт, уже распола-

гающий впечатлениями, неизвестно как полученными. «Ум ни-

когда не имеет перед собой никаких вещей, кроме воспри-

ятий...» — говорит Юм. Механизм дальнейшего развертывания

чувственного опыта на основе впечатлений описывается Юмом

так: «Сначала возникает какое-либо впечатление, заставляя пе-

реживать тепло, холод, жажду, голод, удовольствие, страдание.

Потом ум снимает с этого первоначального впечатления копию

и образует идею. Идея, стало быть, определяется Юмом как «ме-

2 Философия науки

33

Философия науки

нее живое восприятие». У Локка, говорит Юм, идея была ото-

ждествлена со всеми восприятиями. Между тем идея может оста-

ваться и тогда, когда впечатление, копией которого она являет-

ся, исчезает... С этих вторичных впечатлений снова снимается

копия — возникают новые идеи. Затем своеобразная «цепная ре-

акция» идей и впечатлений продолжается...» [Мотрошилова,

1999, с. 214]. В результате опыту, в котором «теснейшим образом

сплавляются впечатления и идеи», приписывается «сложная чув-

ственно-рациональная структура». Такой взгляд на опыт подхва-

тывается и развивается Кантом.

Но наиболее важный для нас момент в его гносеологии —

учение о причинности. Особенность причинности — одного из

семи выделяемых им отношений — состоит в том, что, не обла-

дая ни интуитивной, ни дедуктивной достоверностью, «только

причинность порождает такую связь, благодаря которой мы из

существования или действия какого-нибудь одного объекта чер-

паем уверенность, что за ним следовало или же ему предшество-

вало другое существование или действие» [Юм, 1996, с. 130].

Анализируя это отношение, Юм приходит к выводу, что есть ос-

нования говорить лишь об «отношениях смежности (в простран-

стве. — А. Л.) и предшествования (во времени. — А. Л.)», а не о

причине и действии. «Движение одного тела при столкновении

считается причиной движения другого тела. Рассматривая же эти

объекты с величайшим вниманием, мы видим только, что одно

тело приближается к другому и что движение первого тела пред-

шествует движению второго... Разум никогда не может убедить

нас в том, что существование одного объекта (причины. — А.Л.)

всегда заключает в себе существование другого (следствия. — А.Л.)',

поэтому когда мы переходим от впечатления одного объекта к

идее другого или к вере в этот другой, то побуждает нас к этому

не разум, а привычка, или принцип ассоциации» [Юм, 1996,

с. 133, 153]. То есть, по Юму, никаких других оснований, кроме

психологических привычки и веры, для принципа причинности,

который до Юма считался столь же необходимым, как и логиче-

ские связи, нет [Рассел, 1999, с. 615].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Беркли Д. Сочинения. М., 1978.

Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Наука, 1972.

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой.

М.: Университетская книга, 2000.

34

Часть I. Глава 1

Григорьян А. Г., Зубов В.П Очерки развития основных понятий механики.

М.: Наука, 1962.

Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.

Дидро Д. Избранные философские произведения. М.: Госполитиздат, 1941.

Доброхотов А.Л. Метафизика. Онтология // Философский энциклопедиче-

ский словарь. М.: СЭ, 1983. С. 362-363; 458-459.

Мотрошилова Н.В. Дэвид Юм // История философии: Запад — Россия —

Восток: В 4 кн. Кн. 2. М., 1999.

Кудрявцев П.С. История физики. М.: Учпедгиз, 1948.

Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская филосо-

фия XVIII века. М.: Высшая школа, 1986.

Лаплас П.С. Опыт философии теории вероятностей. М.: Типо-лит, Кушне-

рев, 1908.

Лейбниц ГВ. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1989.

Лекторский В.А. Теория познания // Философский энциклопедический

словарь. М.: СЭ, 1983. С. 678-680.

Локк Д. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1985.

Мах Э. Популярно-научные очерки. СПб., 1909.

Нарский П.С. Юм // Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ,

1983. С. 813-814.

Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999.

Соколов В.В. (ред.) Антология мировой философии: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль,

1969-1970.

Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII веков. М.: Высшая школа,

1984.

Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М.: Госполитиздат, 1957.

Философский энциклопедический словарь. М.: СЭ, 1983.

Юм Д. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996.

ВОПРОСЫ

1. Каковы основные положения рационализма и эмпиризма?

2. Основные понятия и принципы теории познания Декарта и

Лейбница. Каковы сходства и различия?

3. Эмпиризм и индуктивизм Ф. Бэкона.

4. Основные понятия и принципы теории познания Локка, Беркли,

Ламетри и Дидро. Каковы сходства и различия?

5. В чем суть критики Д. Юмом понятия причинности?

6. Каково отношение философов Просвещения к метофизике и

науке?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Антология мировой философии: В 4 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2.

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой.

М.: Университетская книга, 2000.

История философии: Запад — Россия — Восток: В 4 кн. М.: Греко-латин-

ский кабинет, 1998. Кн. 2.

Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1999.

2*

Глава 2

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАНТА

И НЕОКАНТИАНСТВА

2.1. Проблемы, трудности и дальнейшая судьба

эмпиризма и рационализма

В предыдущей главе речь шла о противостоянии эмпиризма

и рационализма в философии XVII—XVIII вв. Какая судьба

ожидала это противостояние в дальнейшем? Исчерпало ли оно

себя познавательной ситуацией XVII—XVIII вв.? И да и нет.

Что касается эмпиризма, то его знамя было подхвачено пози-

тивизмом. Поэтому данное направление сохранило жизнеспо-

собность практически до конца XX в. Распространение постпо-

зитивизма положило конец его влиянию в сфере философии

науки, хотя нельзя исключить, что в судьбе эмпиризма еще будут

новые взлеты. Однако широкие слои работающих ученых, не ин-

тересующихся философией, ничего не знают о постпозитивизме

и его критике позитивизма и эмпиризма; они зачастую остаются

приверженцами классического философского эмпиризма, даже

не подозревая об этом, подобно тому как Журден в комедии

Мольера не подозревал, что Говорит прозой.

Что касается рационализма, то его дальнейшая судьба нераз-

рывно связана с судьбой картезианского учения. Последнее

включало не только метафизику (учение о двух субстанциях) и

учение о рациональном методе, но и базирующиеся на них фи-

зику и космологию1. Поскольку Декарт сделал протяженность

основным атрибутом материи, его физика, естественно, отрица-

ла существование пустоты. Все заполнено различными частица-

ми материи, которые пребывают в беспрестанном движении в

результате взаимных соударений. Декарт не приписывал мате-

1 См. подробнее: Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее