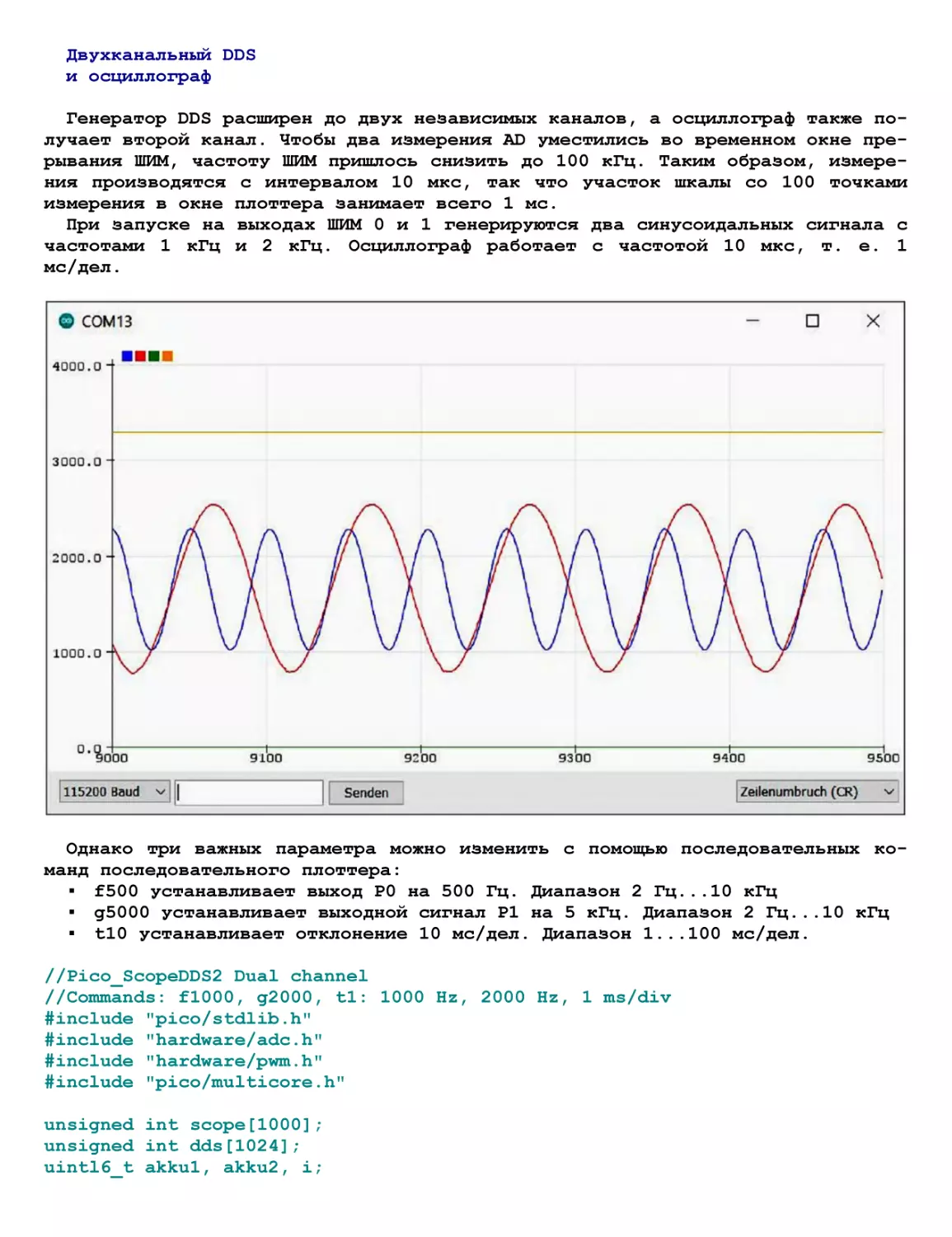

Текст

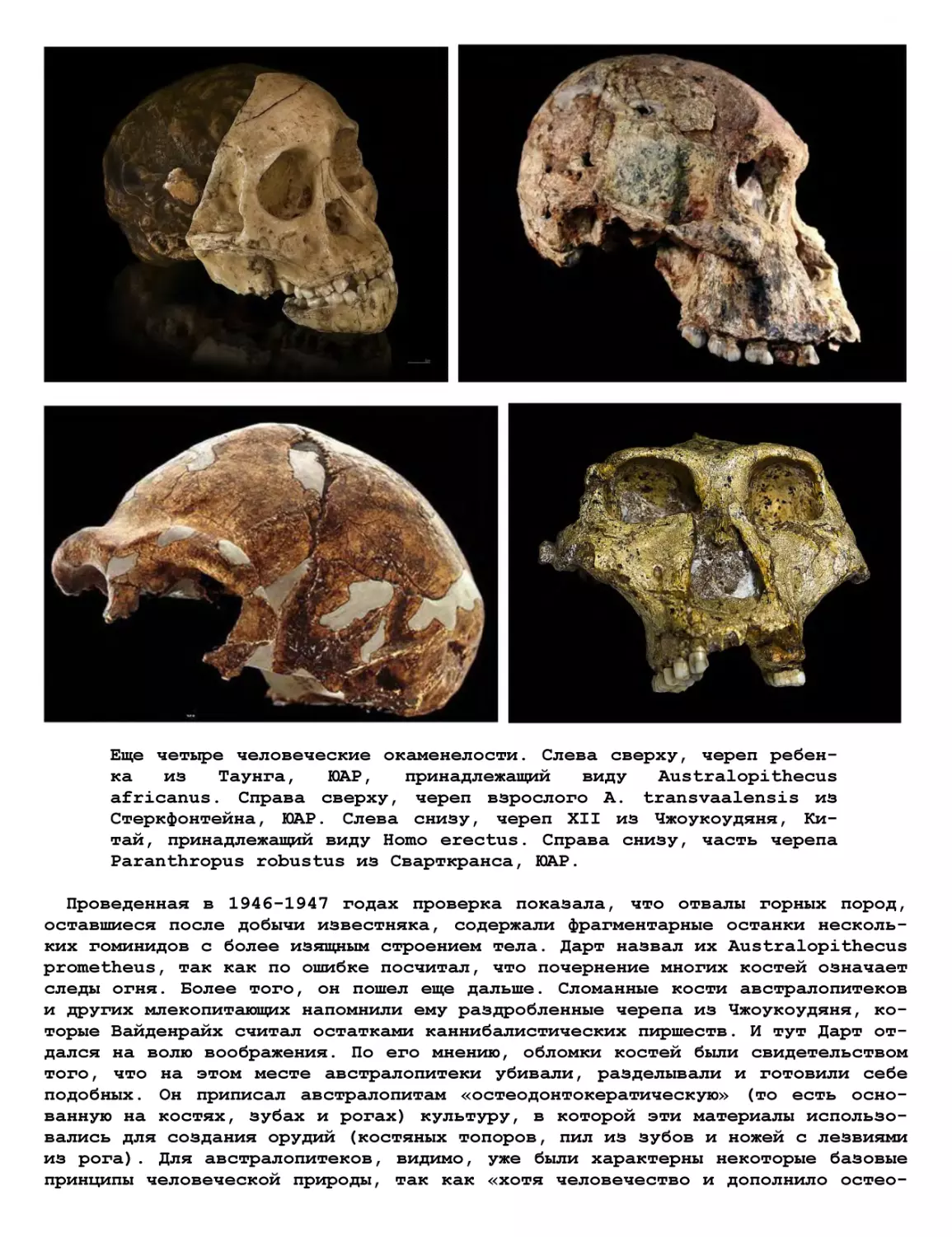

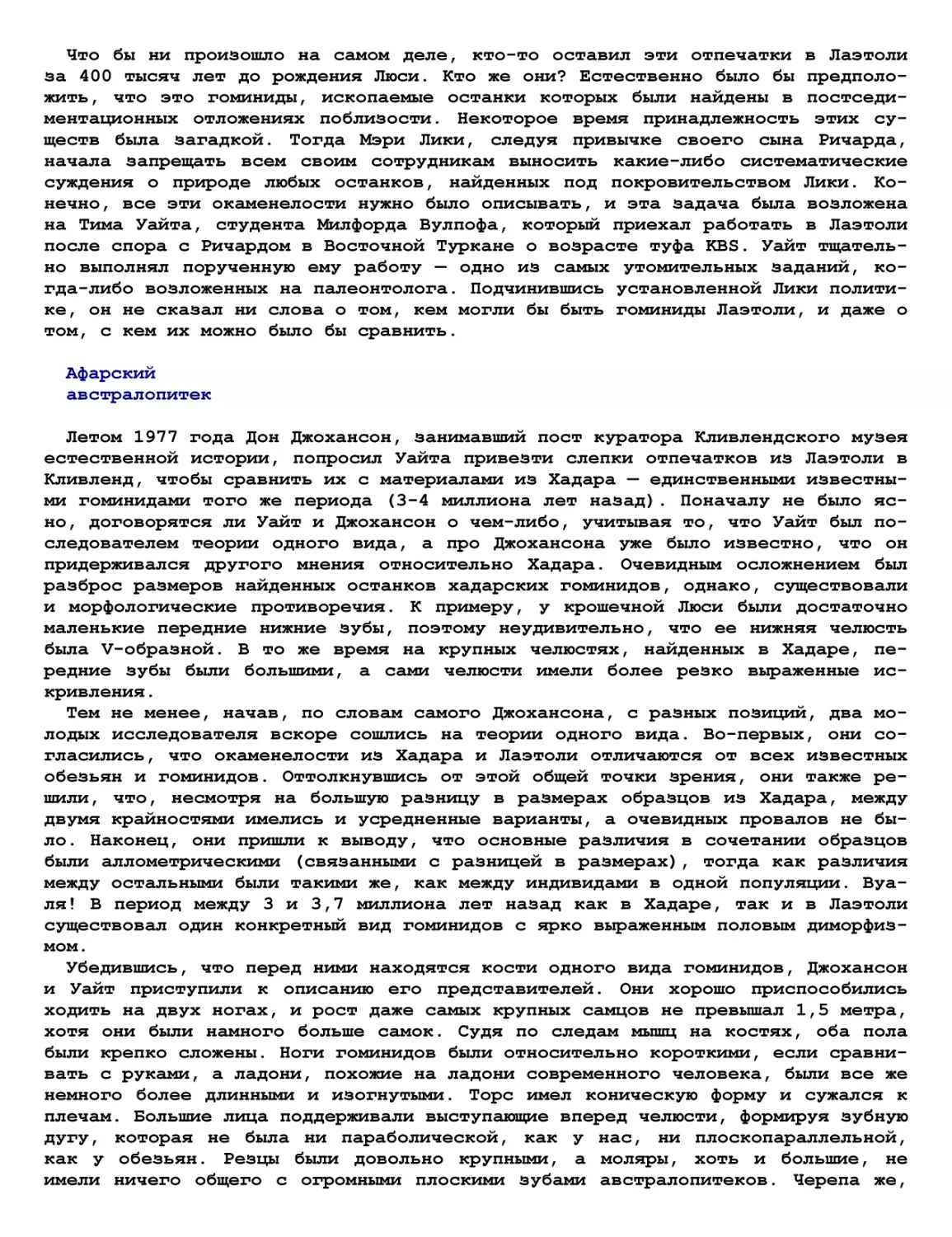

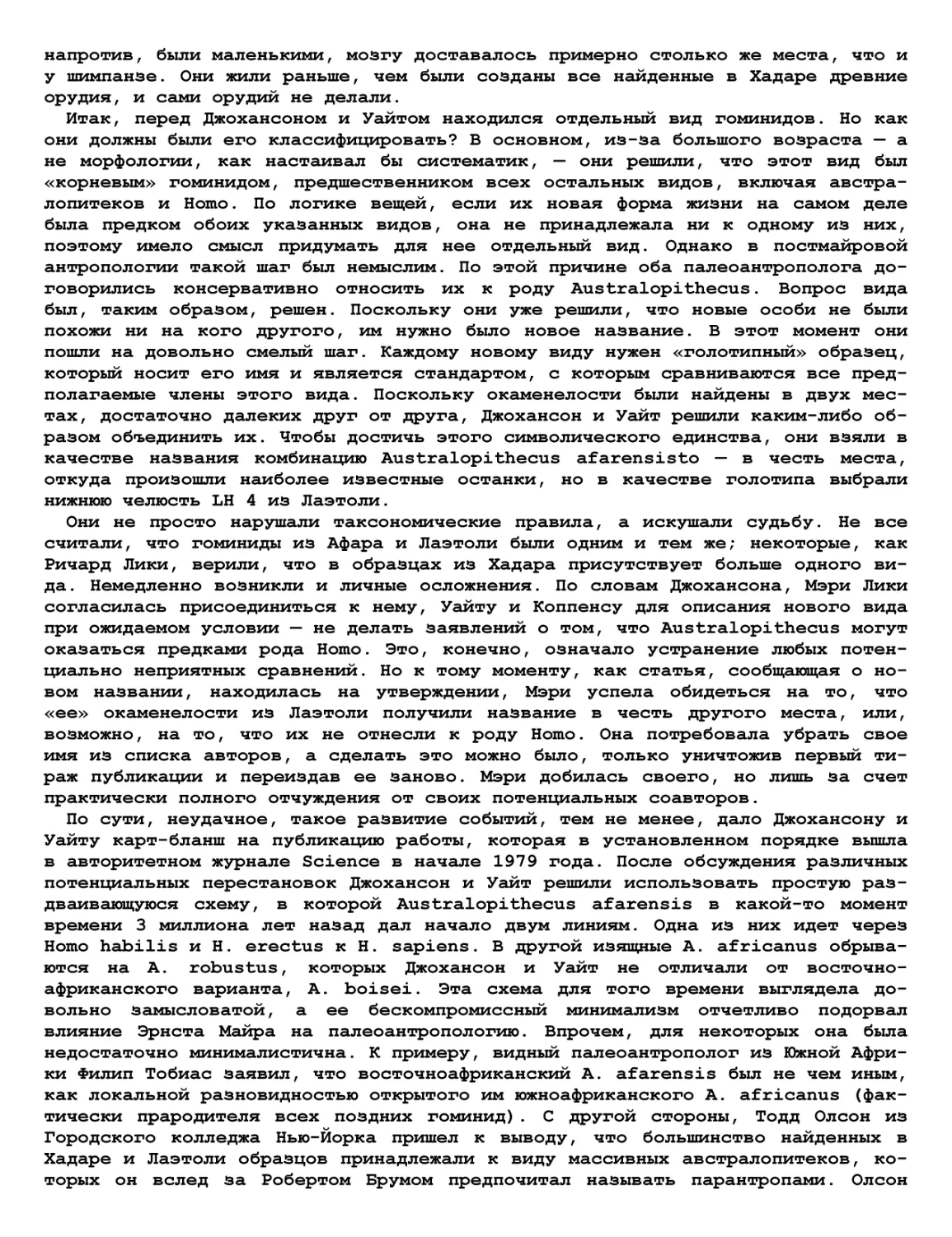

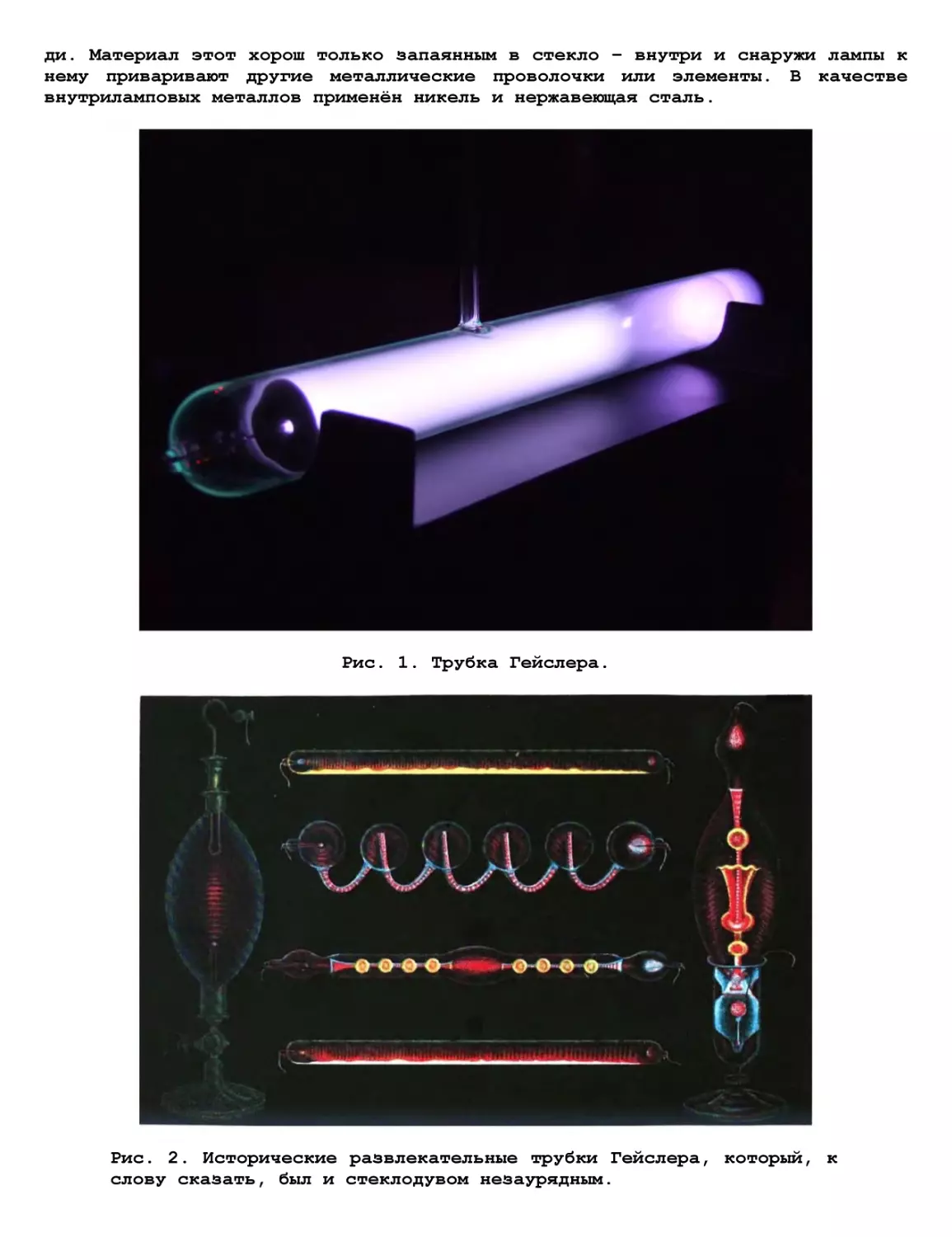

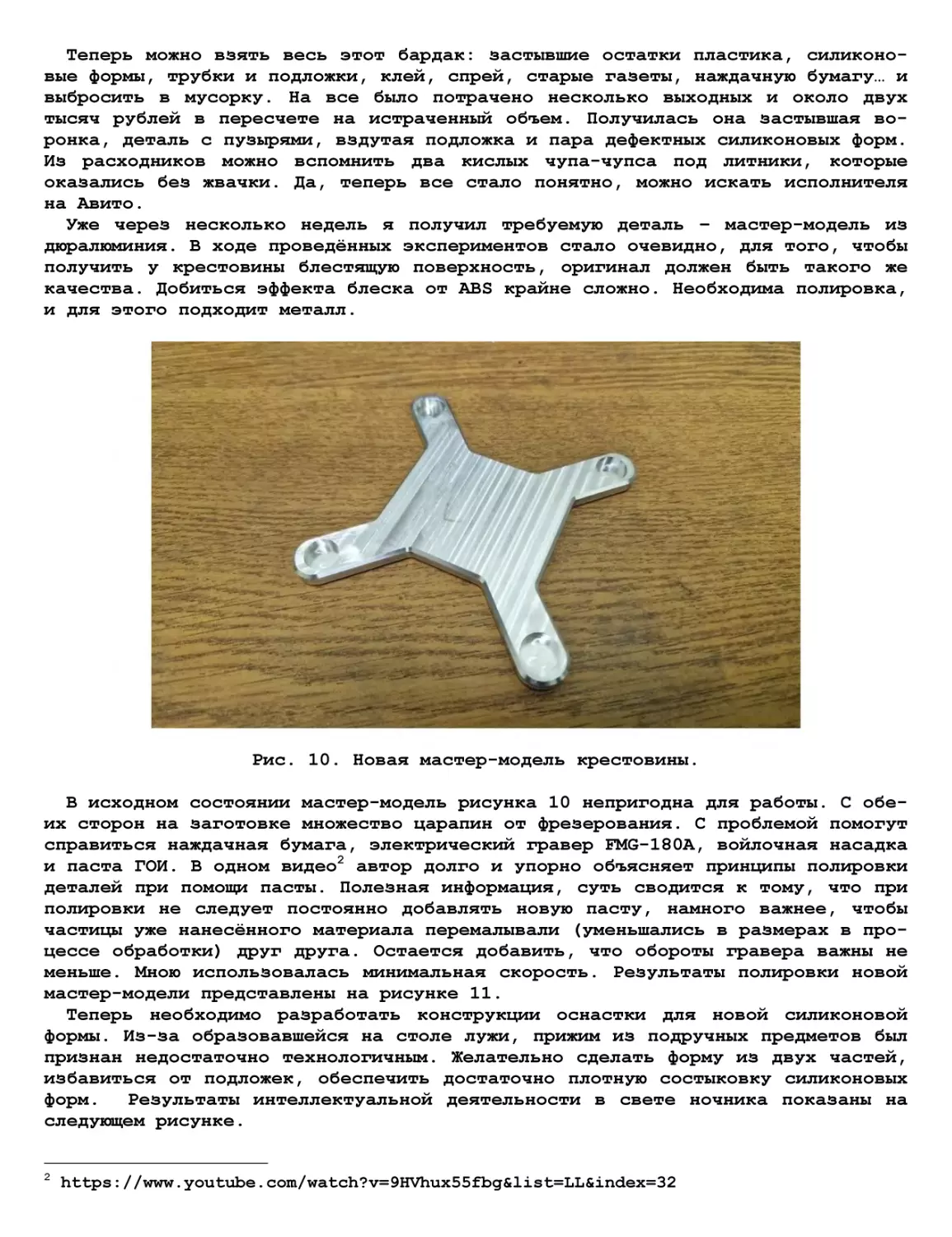

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

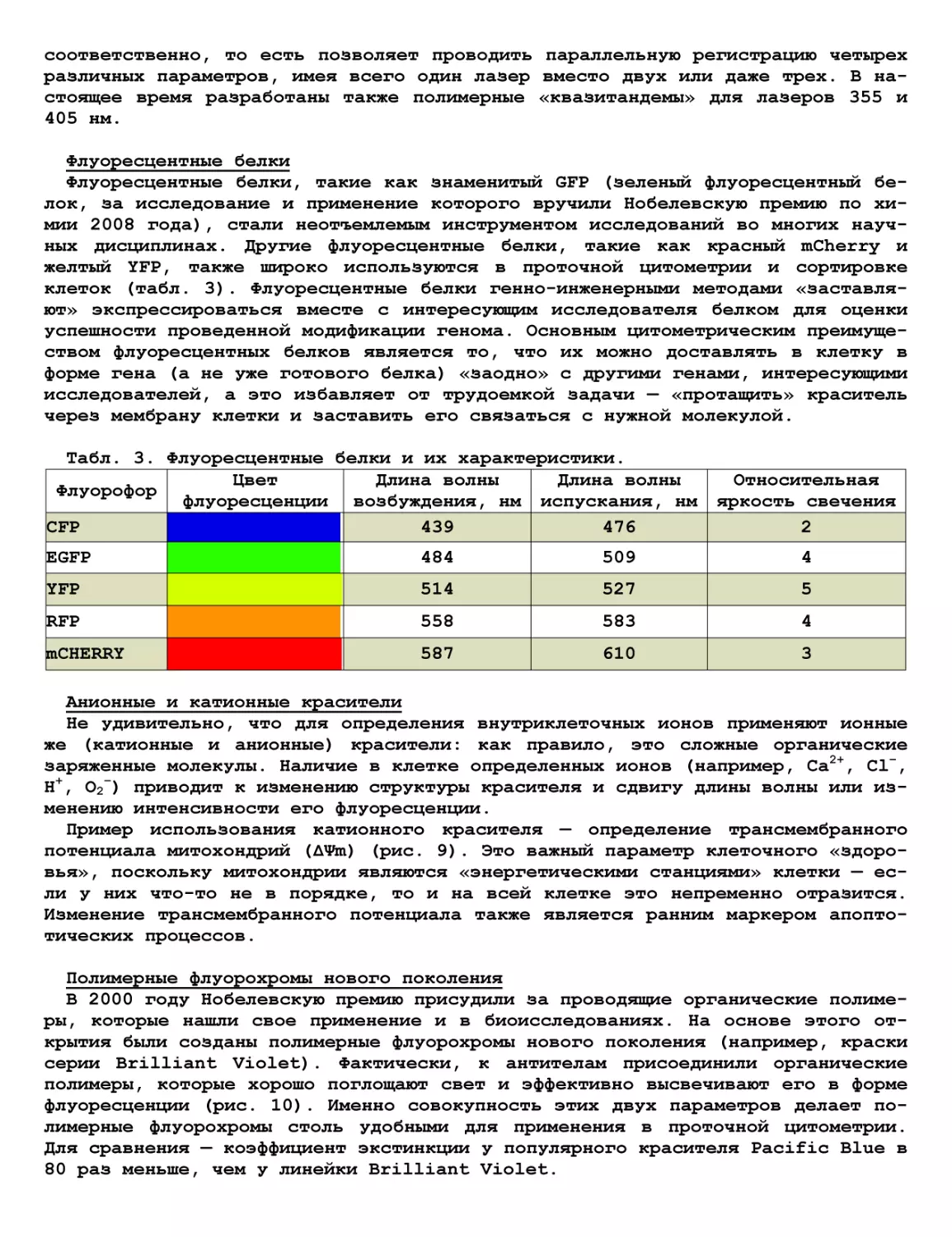

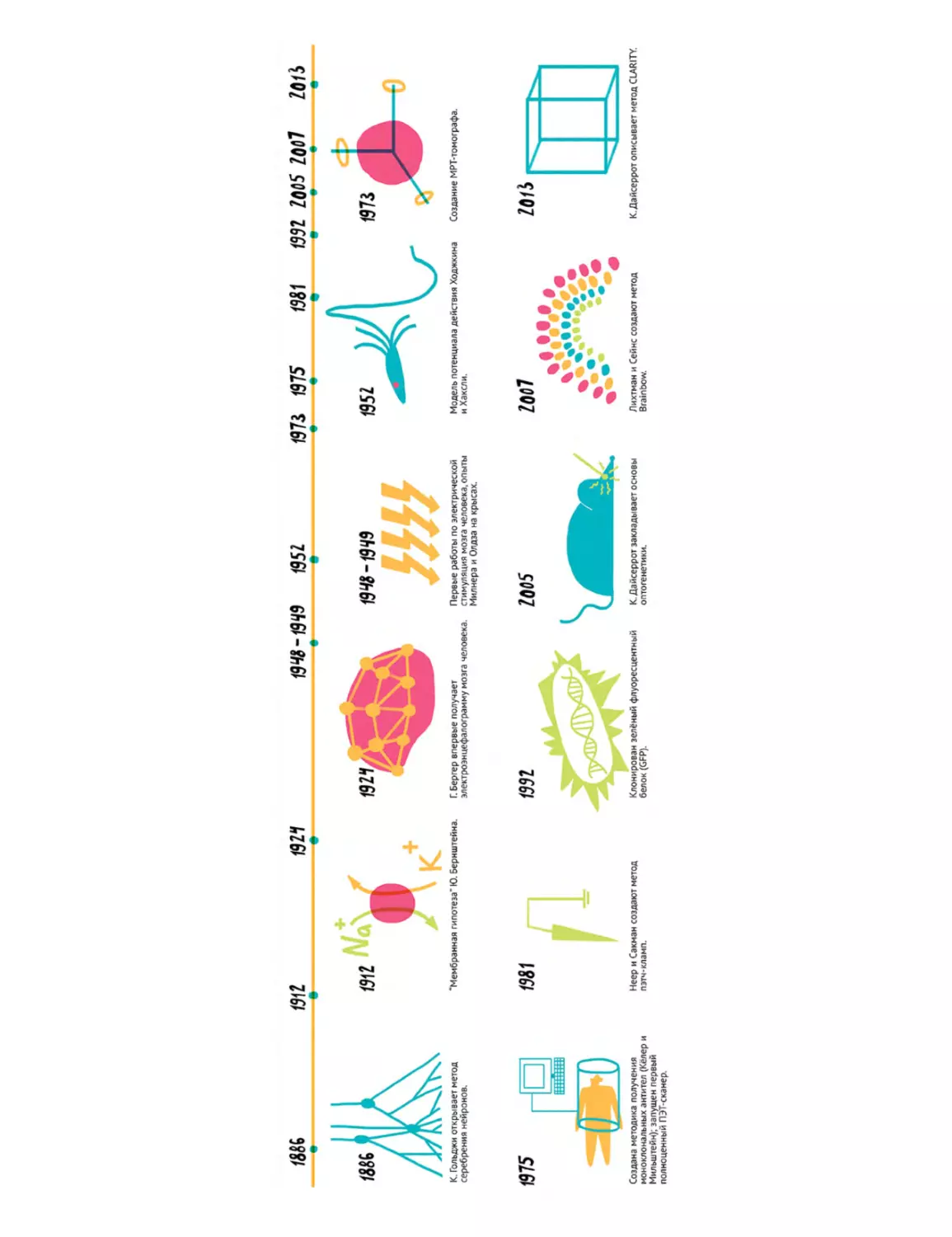

ДОМАШНЯЯ

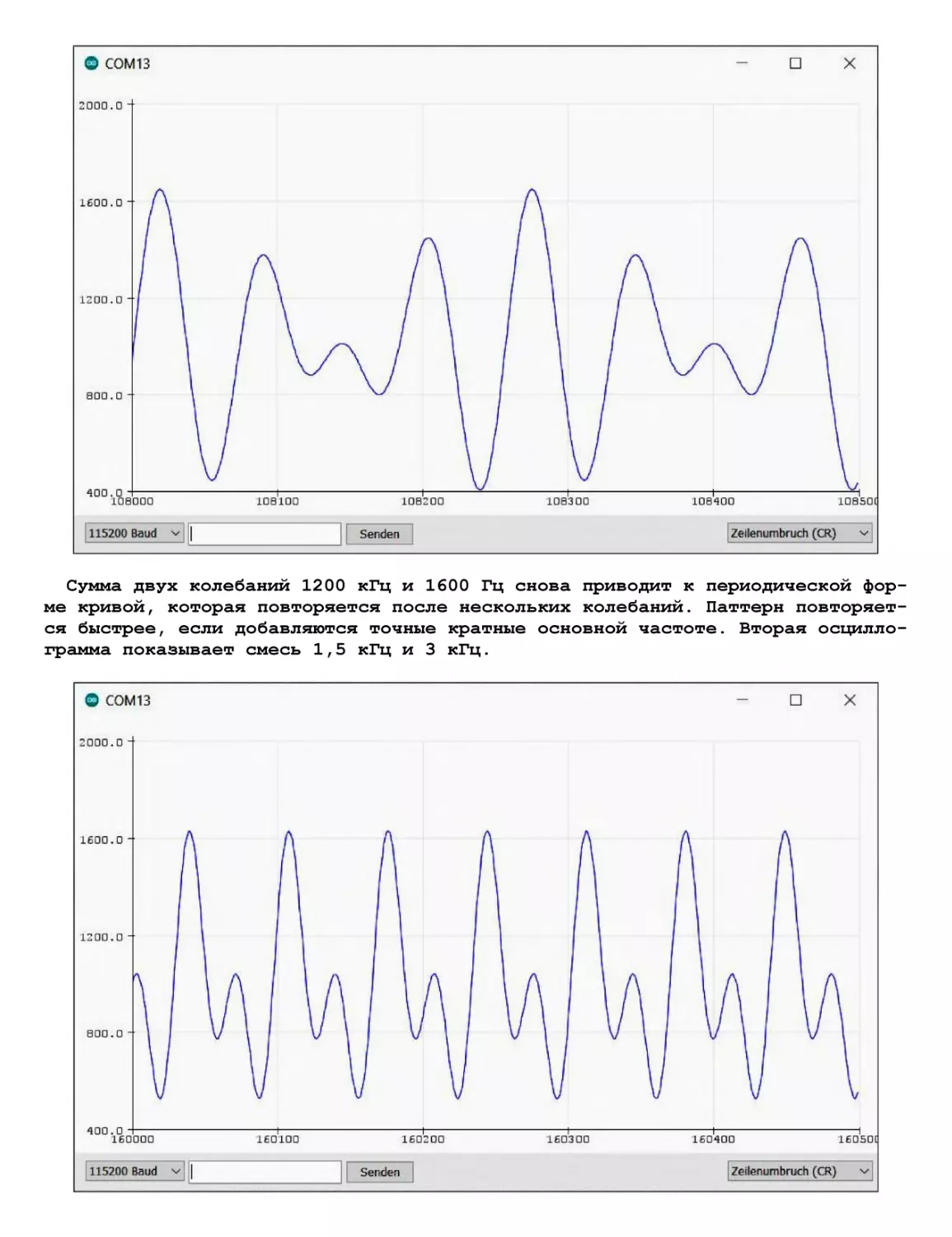

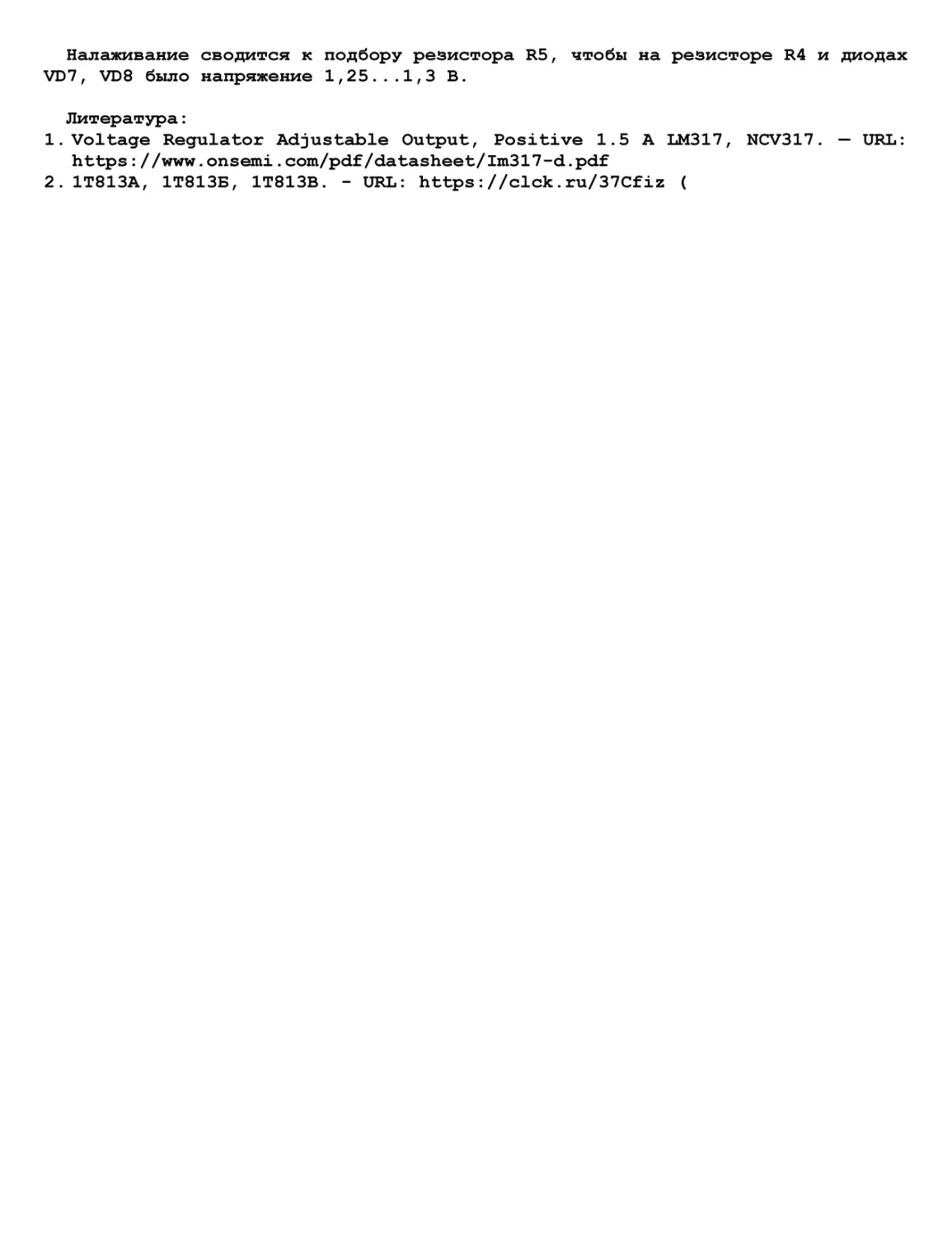

ЛАБОРАТОРИЯ

МАРТ 2024

\л}' *

ДОМАШНЯЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

Научно-практический

и образовательный

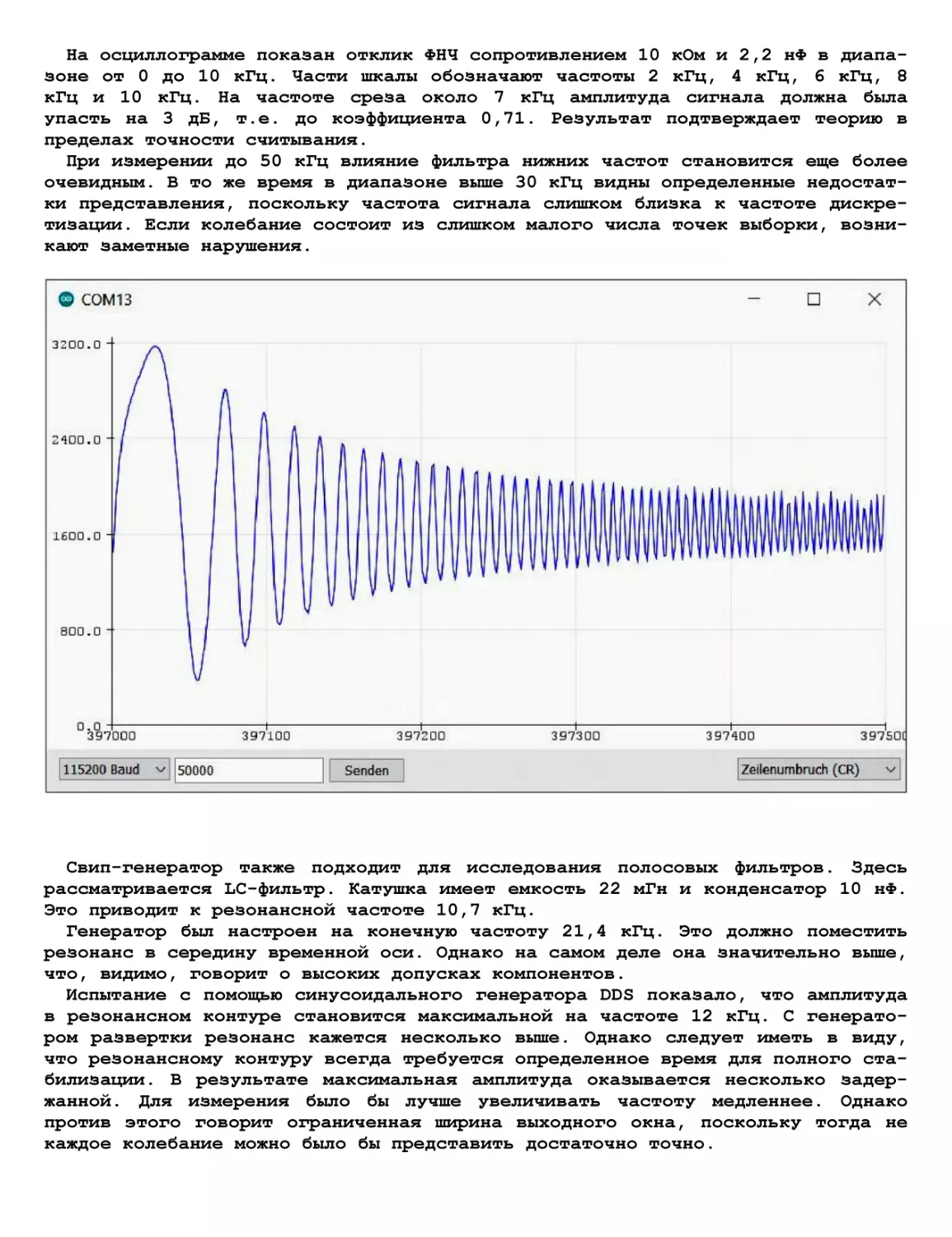

интернет-журнал

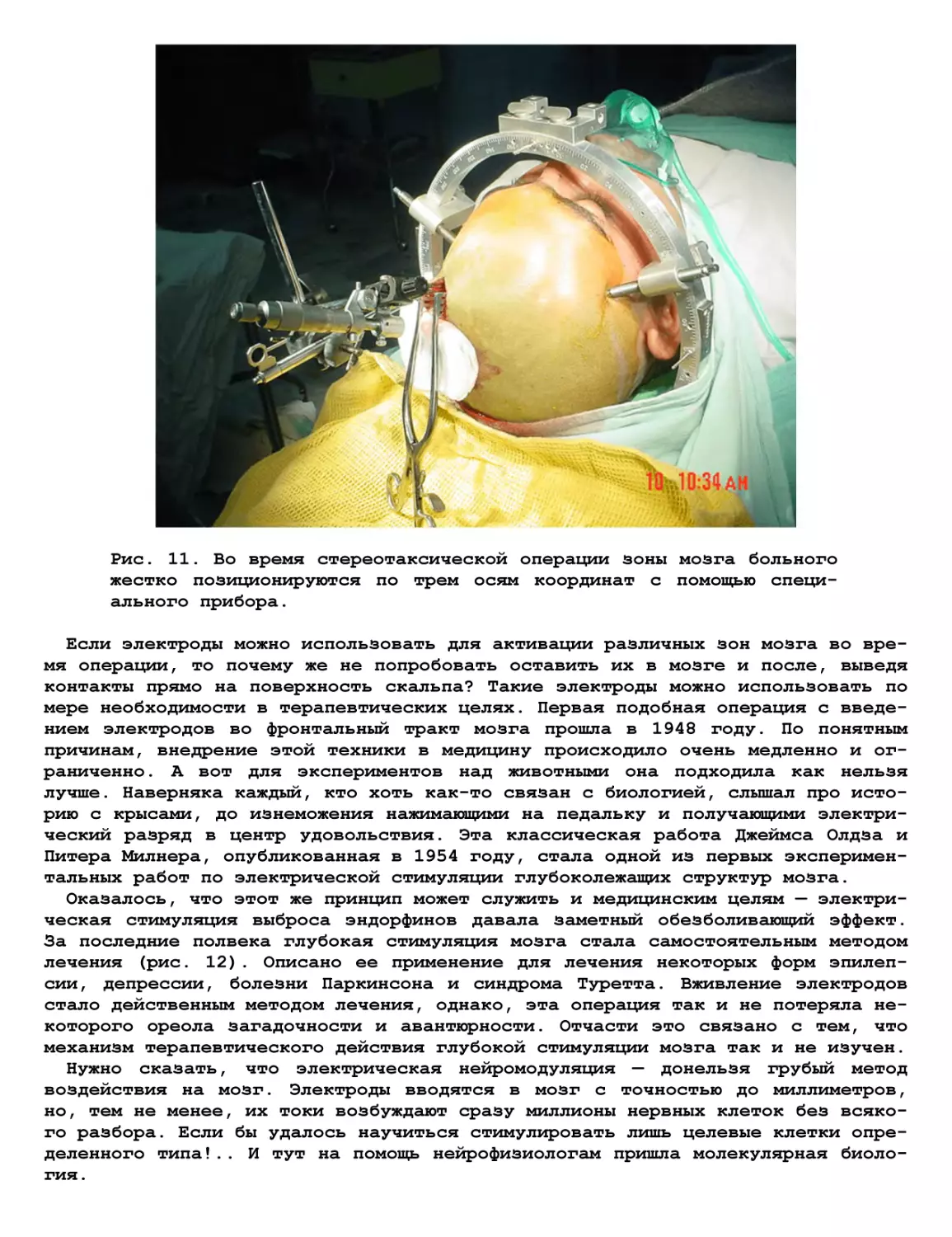

Адрес редакции:

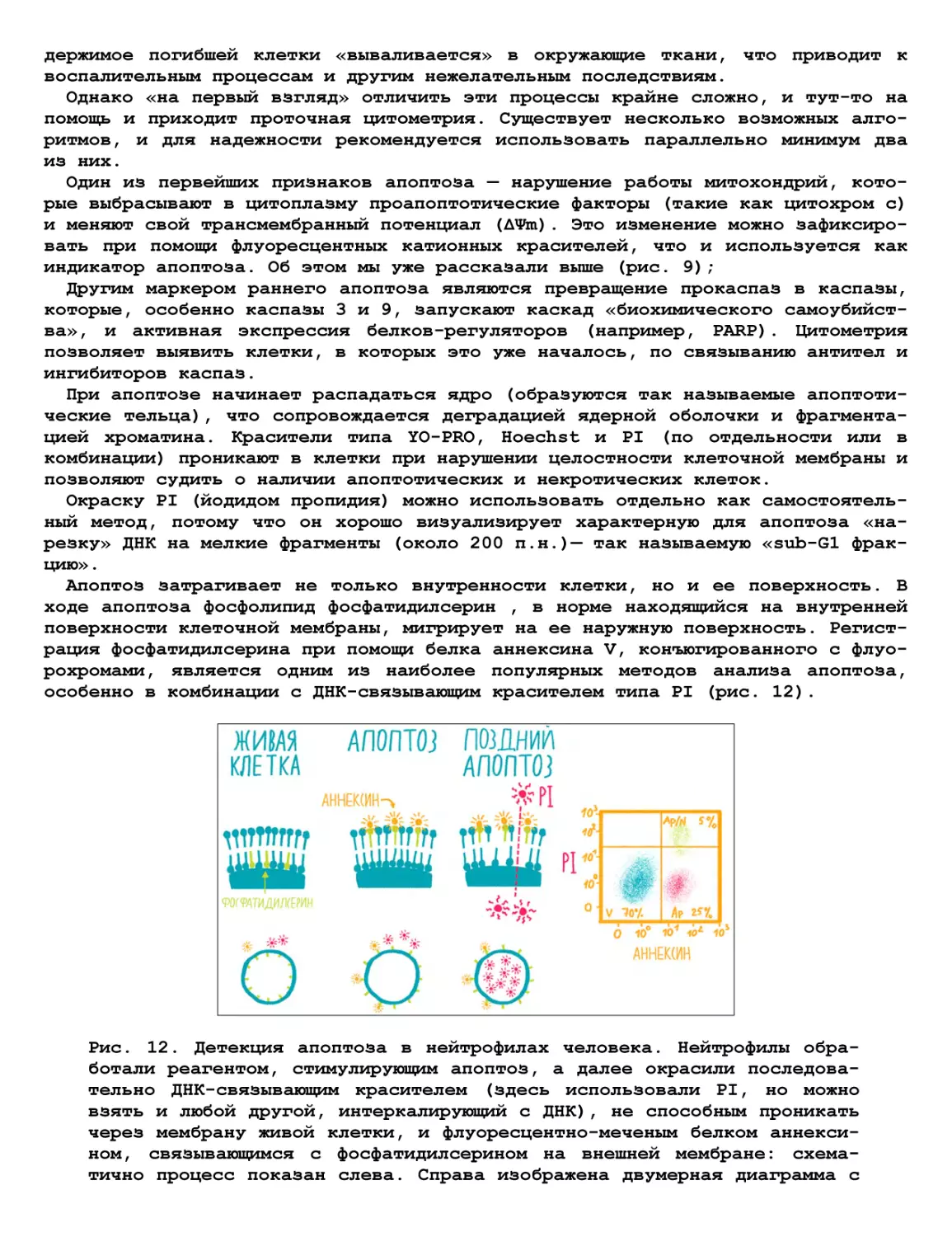

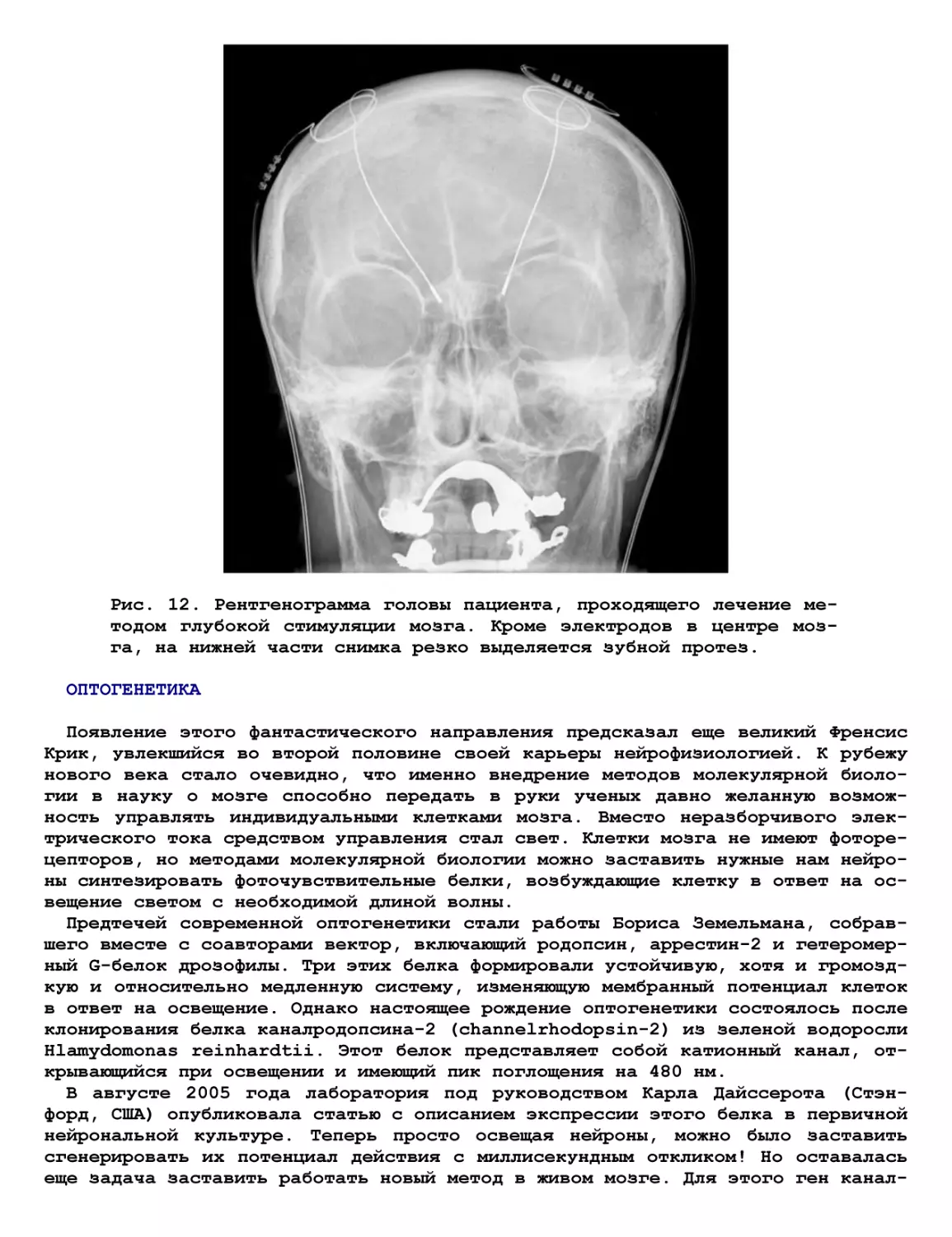

homelab@gmx.us

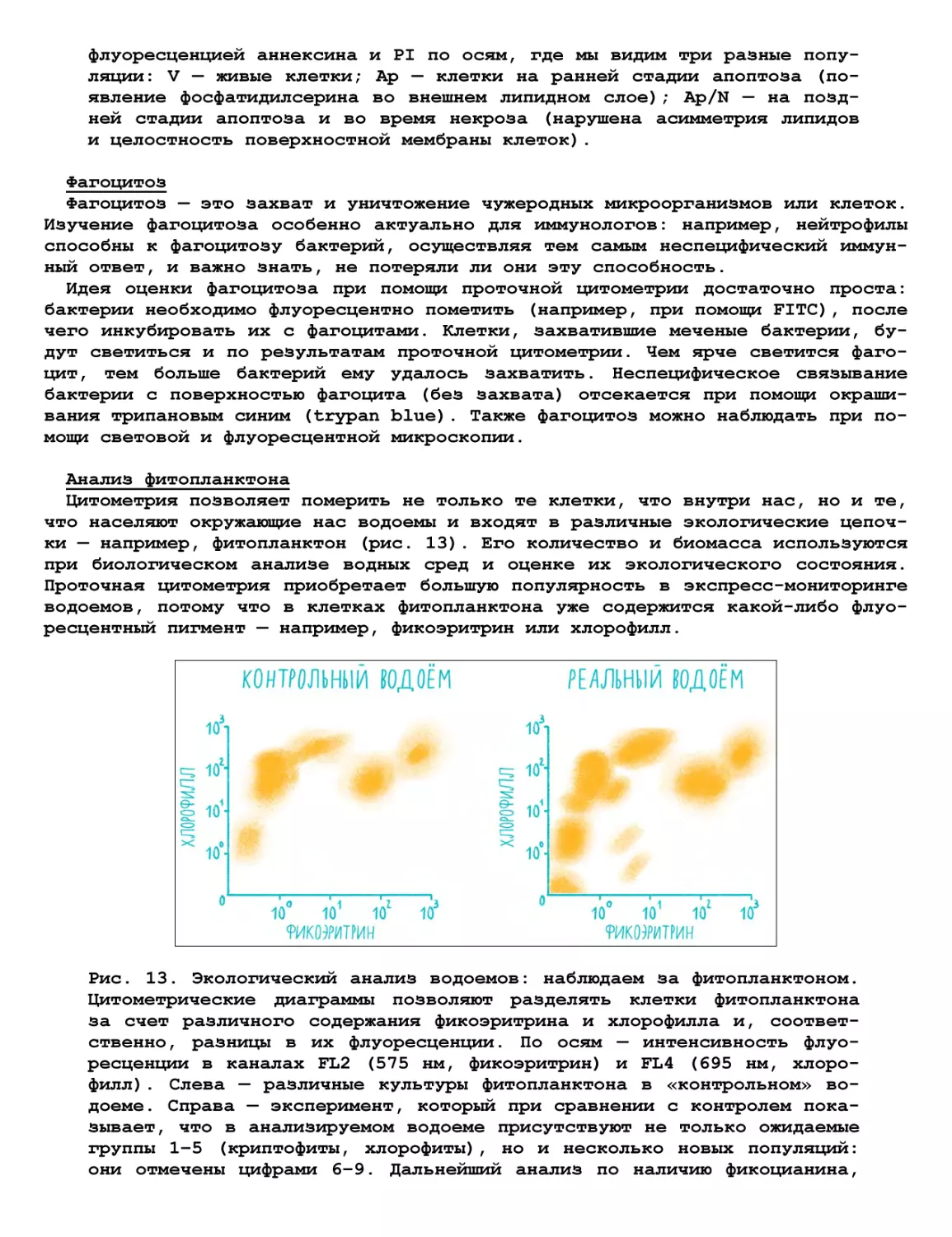

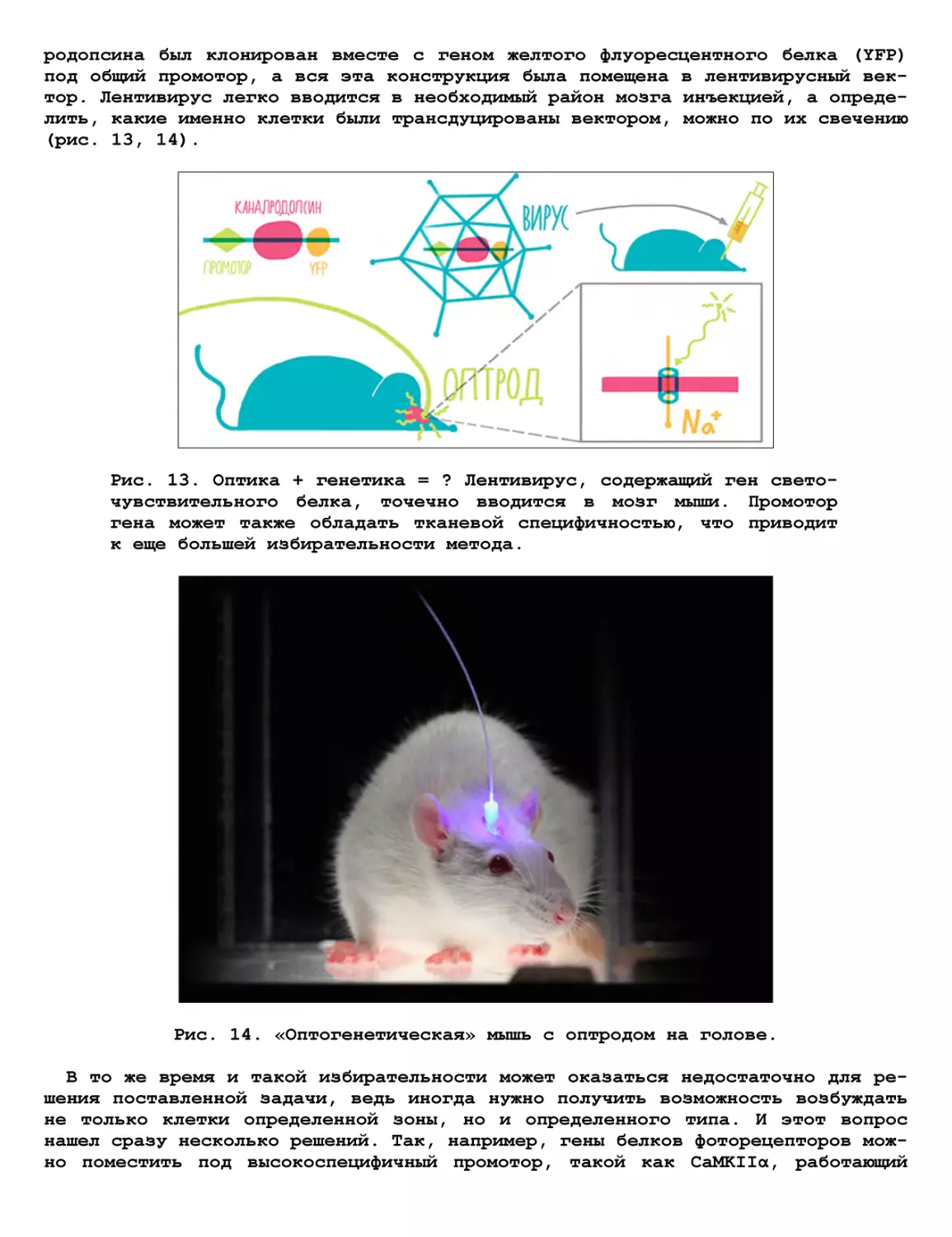

Статьи для журнала направ-

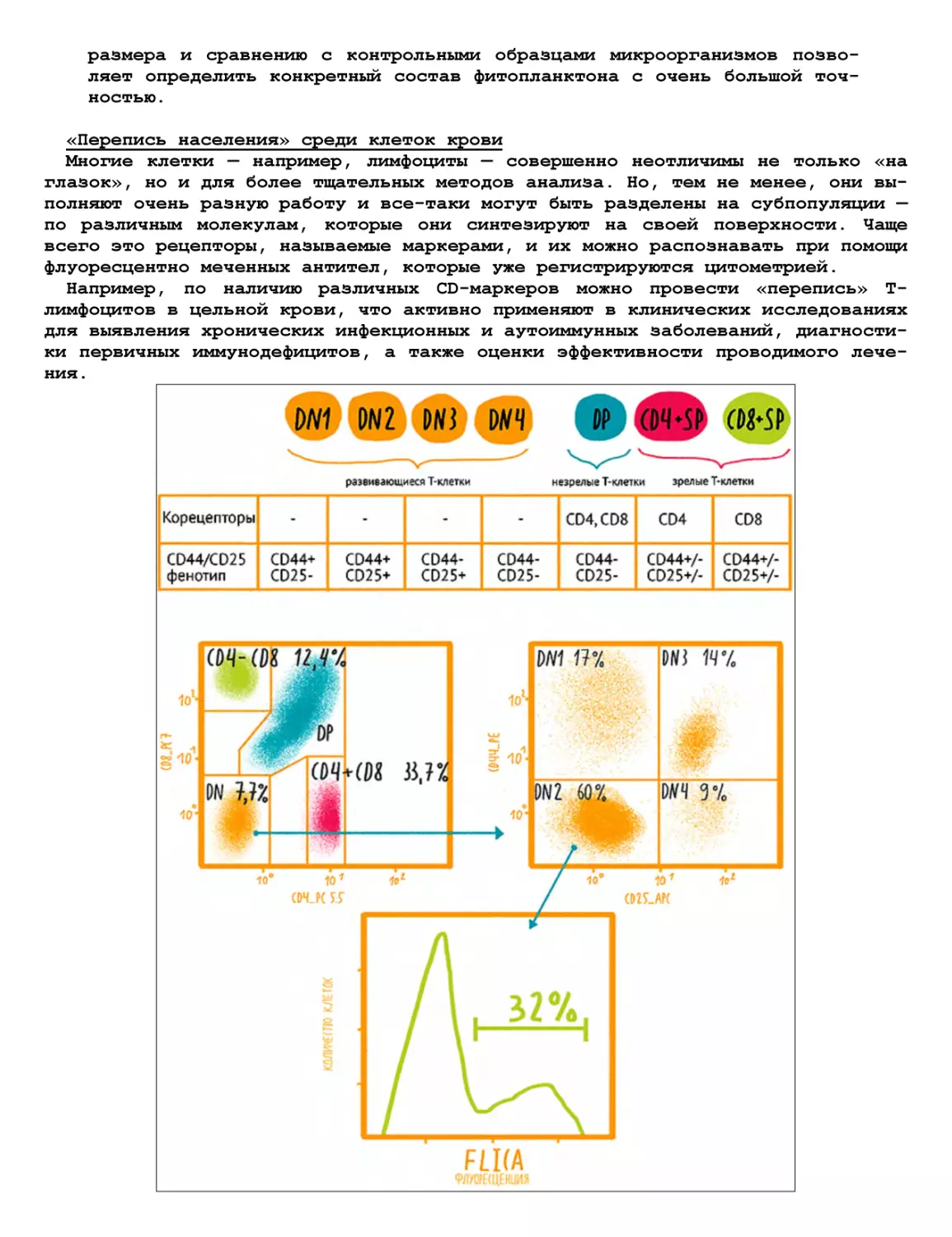

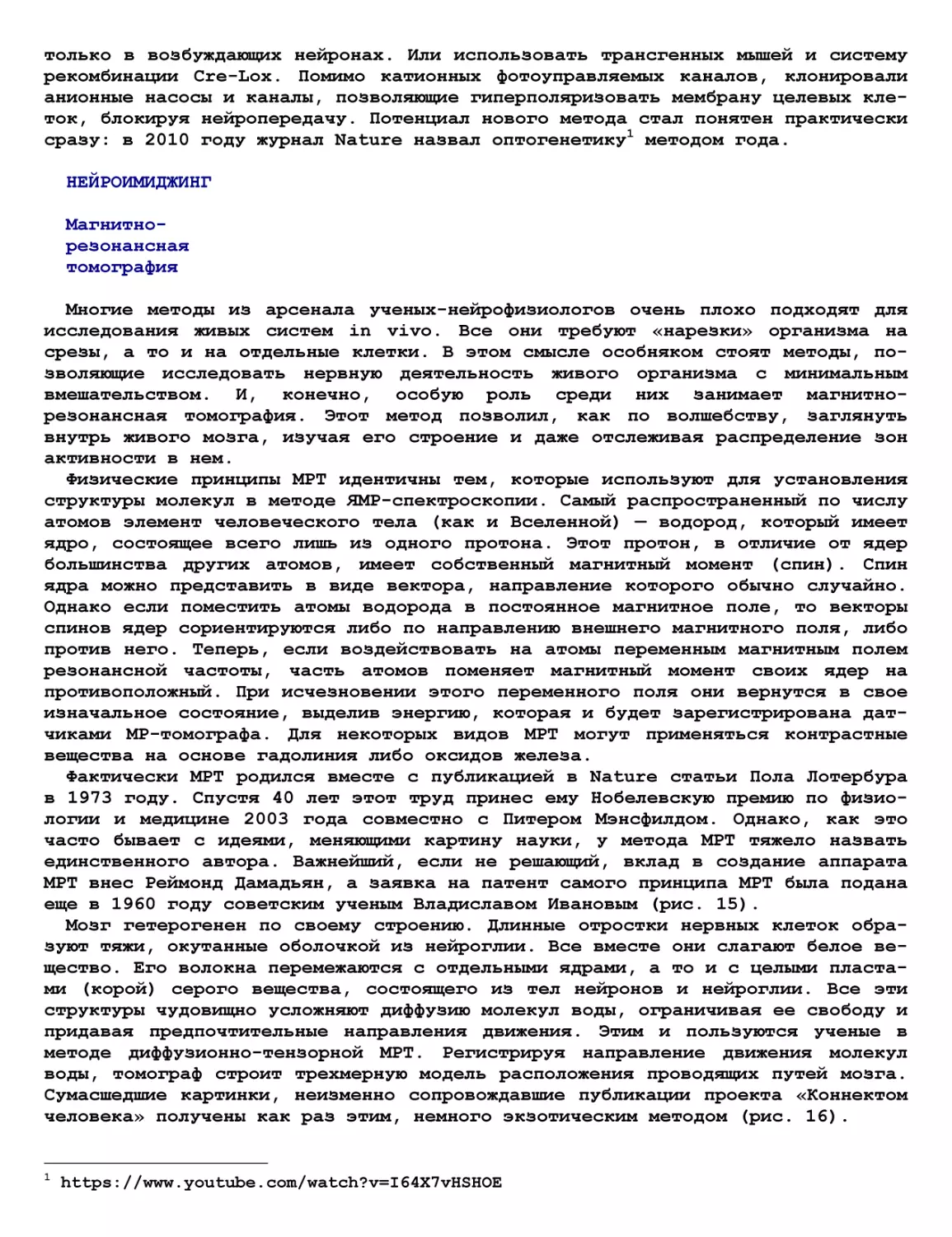

лять, указывая в теме пись-

ма «For journal».

Журнал содержит материалы

найденные в Интернет или

написанные для Интернет.

Журнал является полностью

некоммерческим. Никакие го-

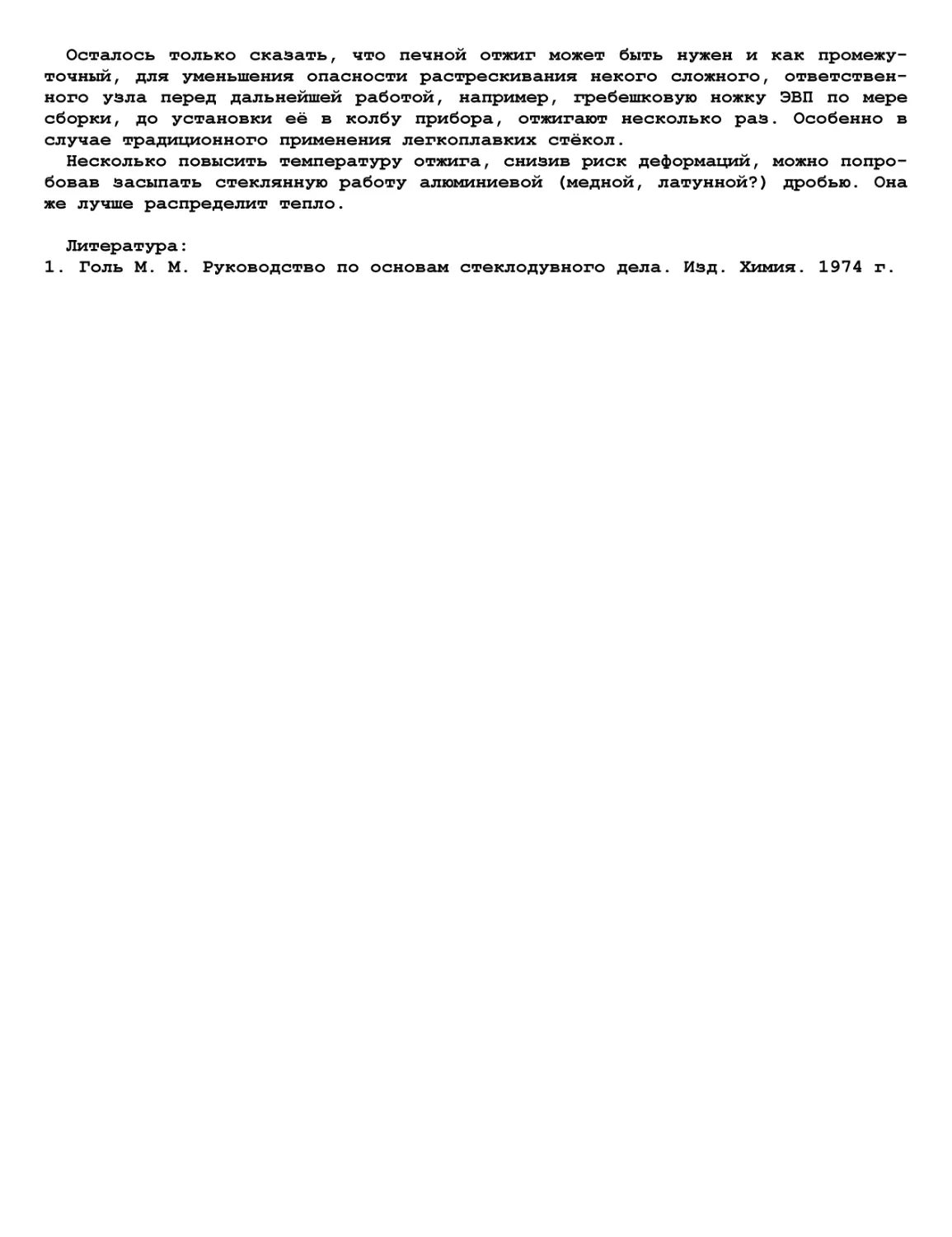

норары авторам статей не

выплачиваются и никакие оп-

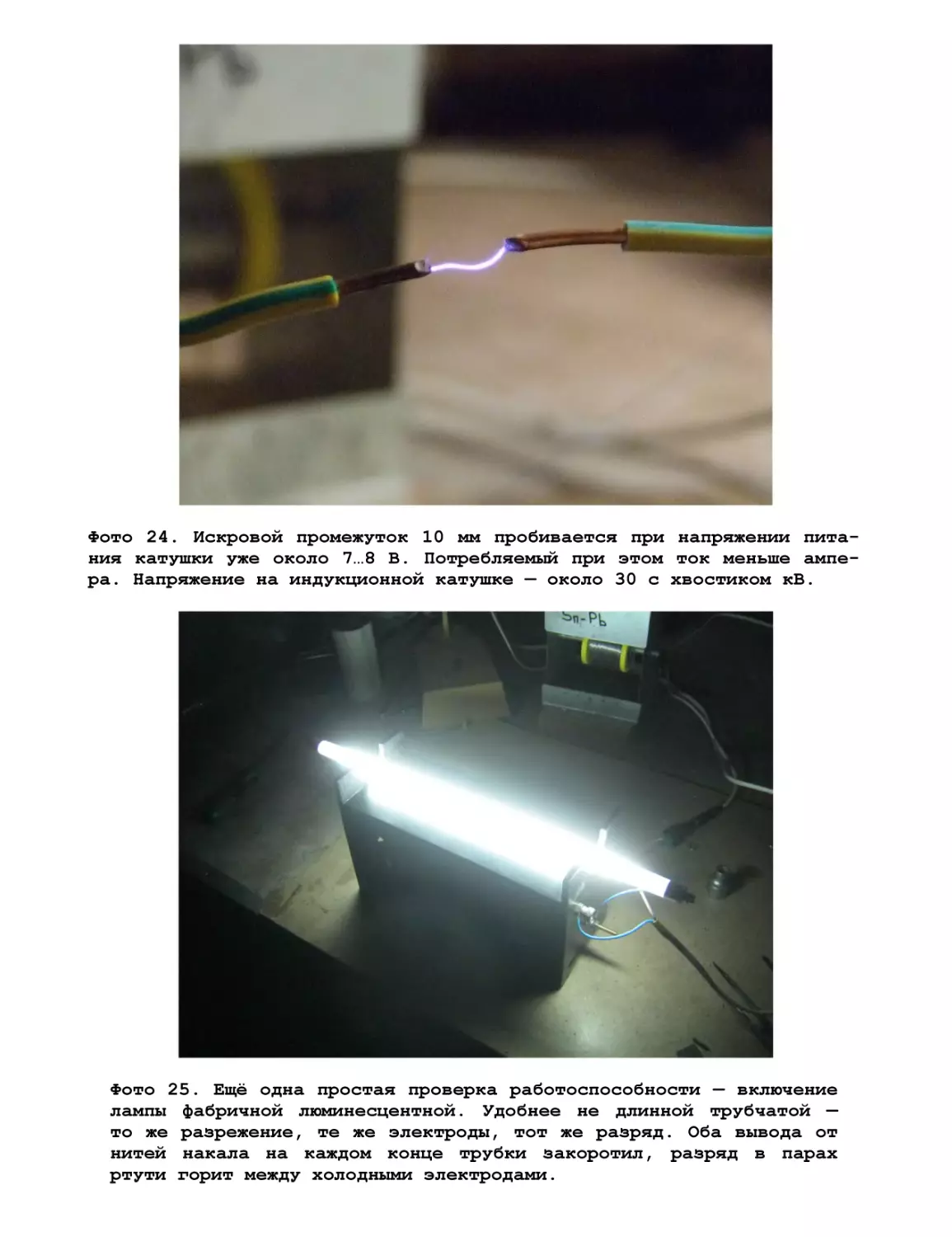

латы за рекламу не принима-

ются.

Явные рекламные объявления

не принимаются, но скрытая

реклама, содержащаяся в

статьях, допускается и даже

приветствуется.

Редакция занимается только

оформительской деятельно-

стью и никакой ответствен-

ности за содержание статей

не несет.

Статьи редактируются, но

орфография статей является

делом их авторов.

При использовании материа-

лов этого журнала, ссылка

на него не является обяза-

тельной, но желательной.

Никакие претензии за не-

вольный ущерб авторам, за-

имствованных в Интернет

статей и произведений, не

принимаются. Произведенный

ущерб считается компенсиро-

ванным рекламой авторов и

их произведений.

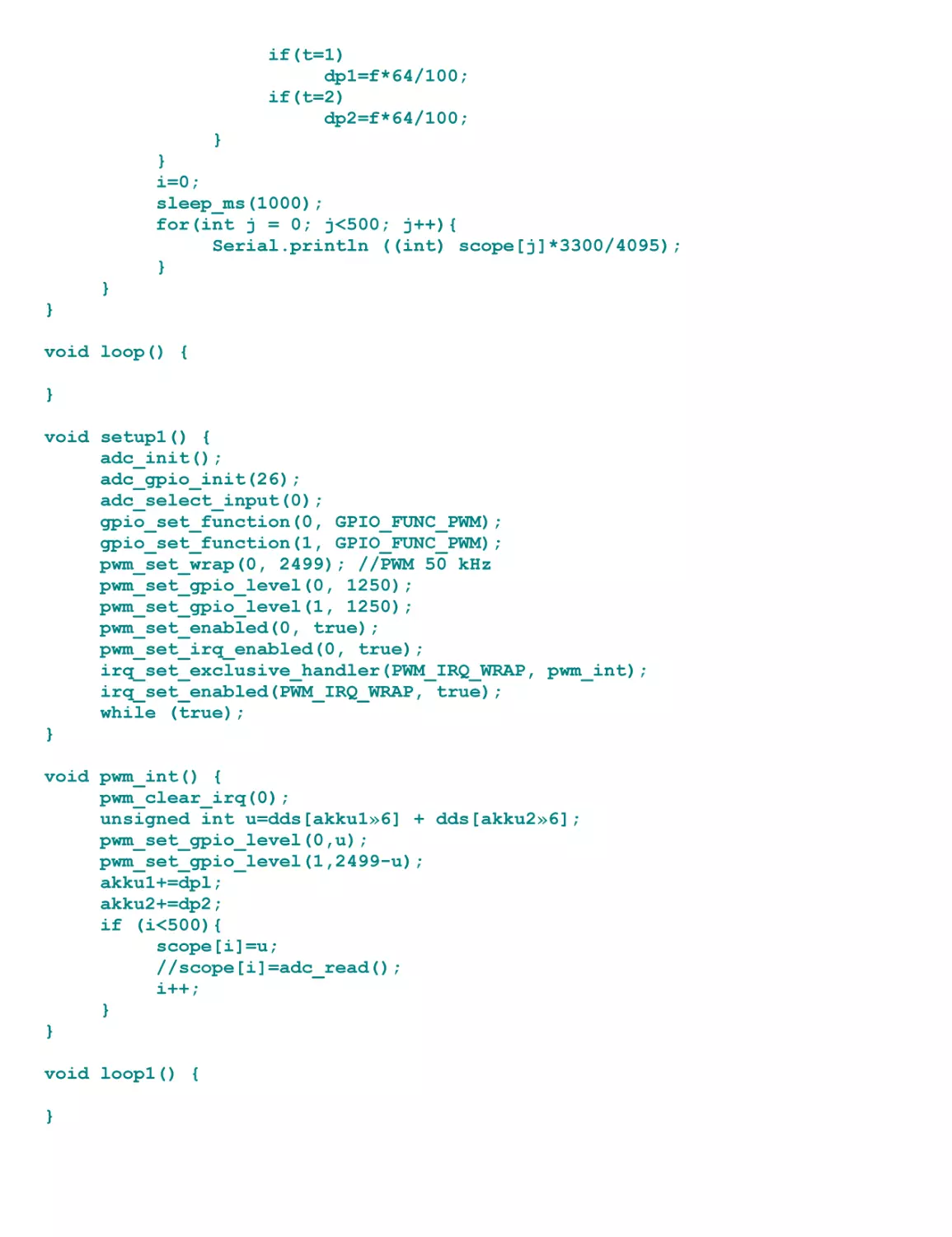

По всем спорным вопросам следу-

ет обращаться лично в соответ-

ствующие учреждения провинции

Свободное государство (ЮАР).

При себе иметь, заверенные ме-

стным нотариусом, копии всех

необходимых документов на афри-

каанс, в том числе, свидетель-

ства о рождении, диплома об

образовании, справки с места

жительства, справки о здоровье

и справки об авторских правах

(в 2-х экземплярах).

Nft

ЩжШ П-П

- - ^

СОДЕРЖАНИЕ

Скелеты в шкафу

Начала органической химии

Биология дрожжей (продолжение)

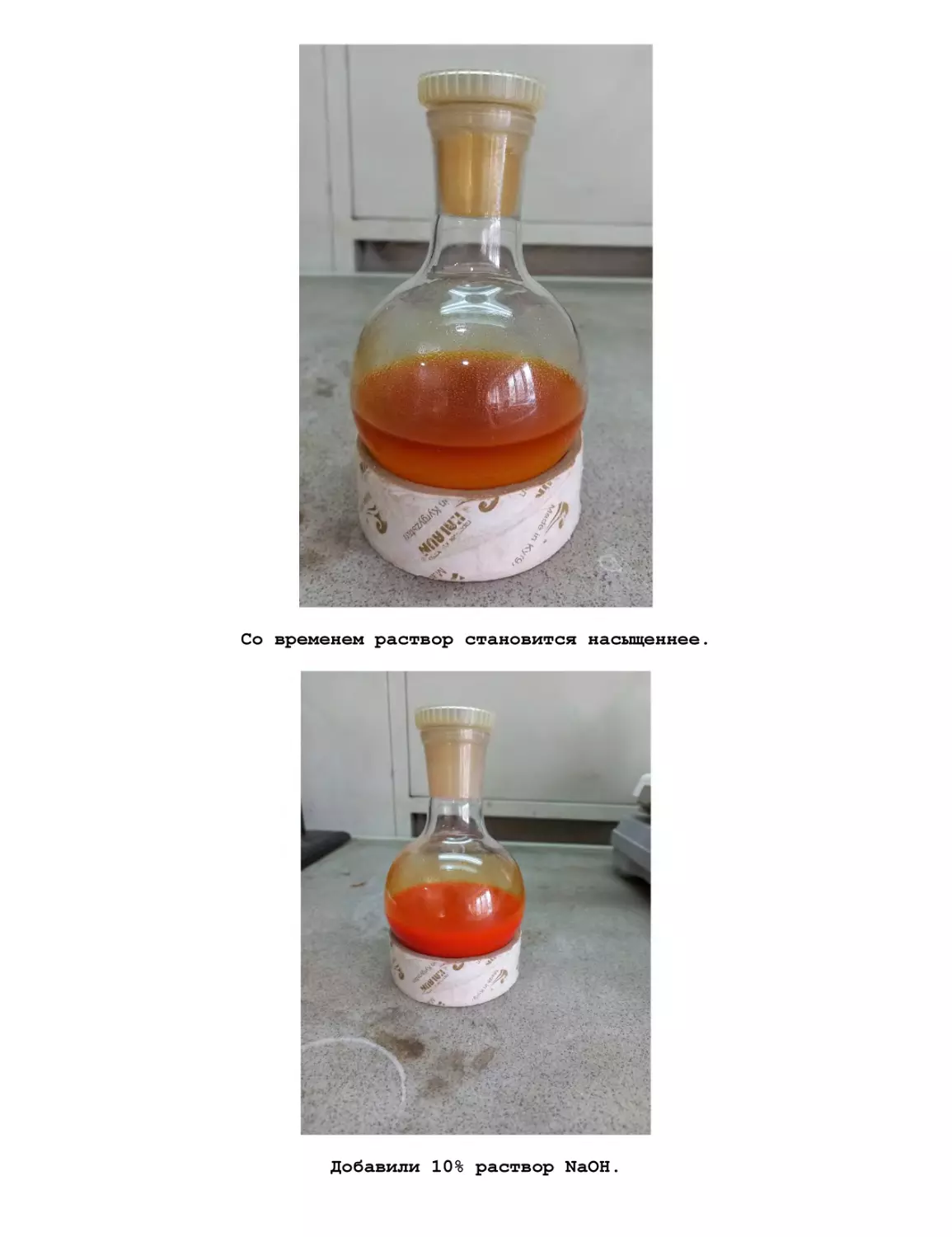

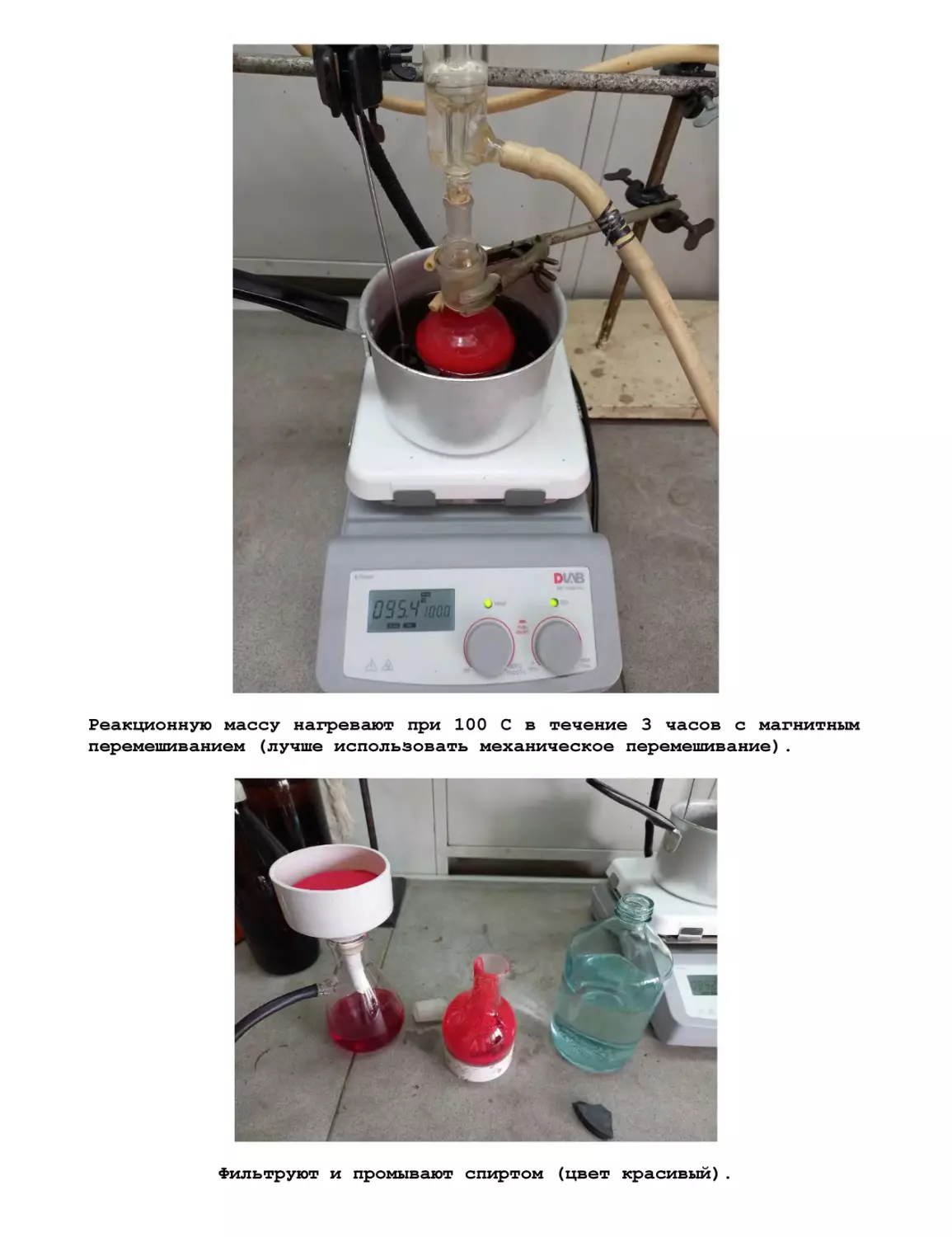

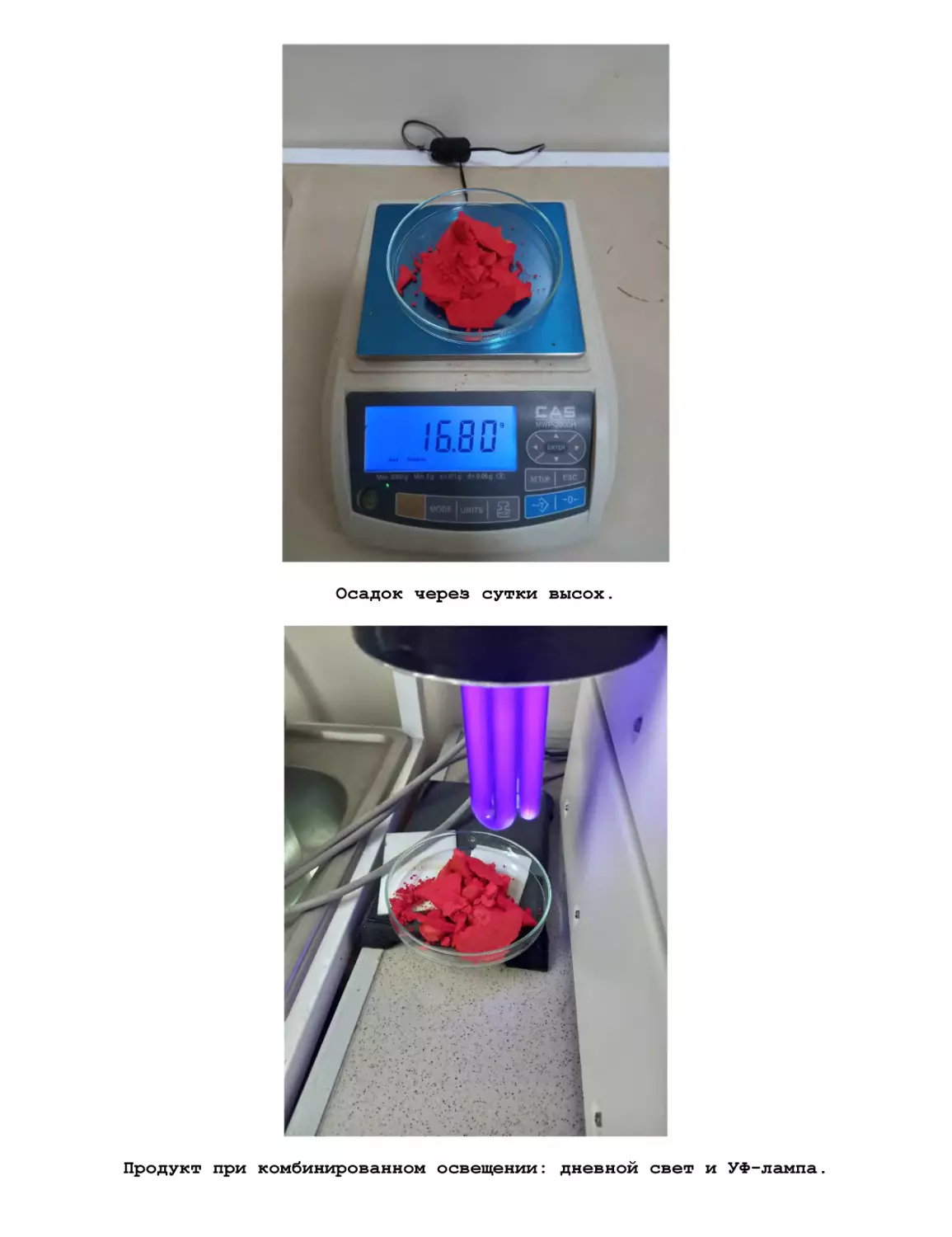

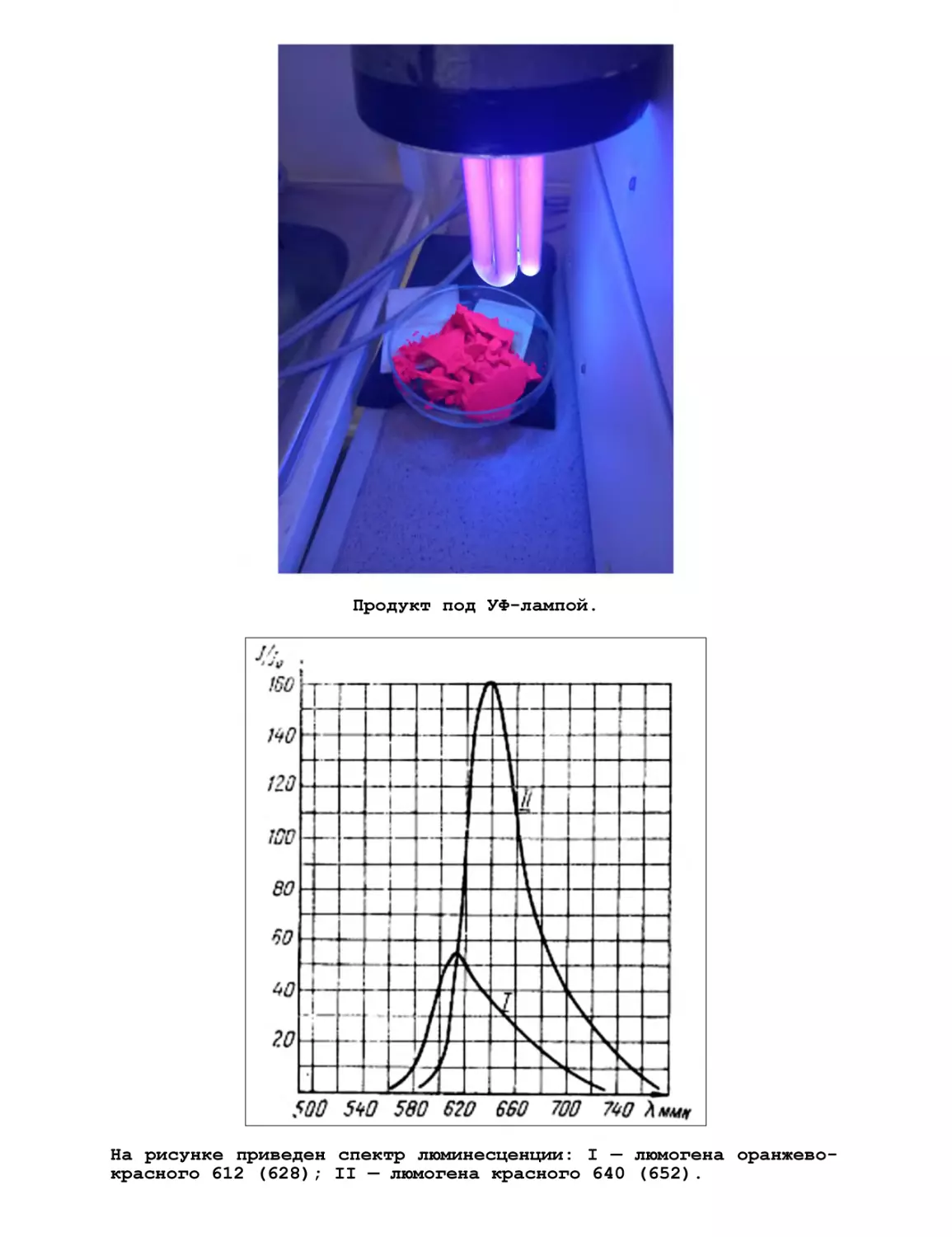

Получение люмогена карсного

Некоторые методы органической химии

Применение Raspberry Pi Pico (окончание)

Использование дисплеев

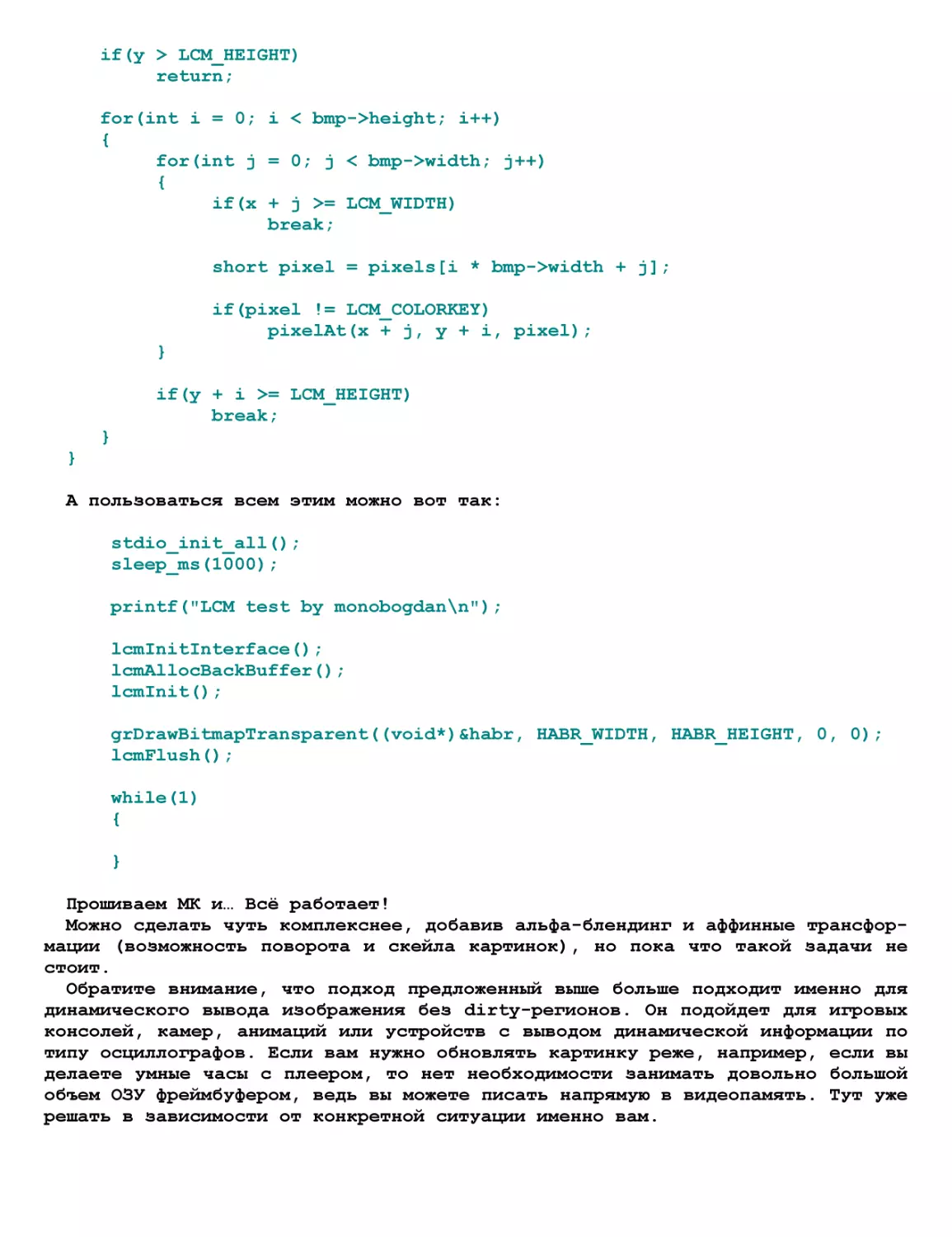

Регулируемый стабилизатор тока 0-6 А

Датчик ультрафиолетового излучения LTR-390UV-01

Март 2024

История

Ликбез

152

173

Химичка

256

263

Электроника

280

313

335

339

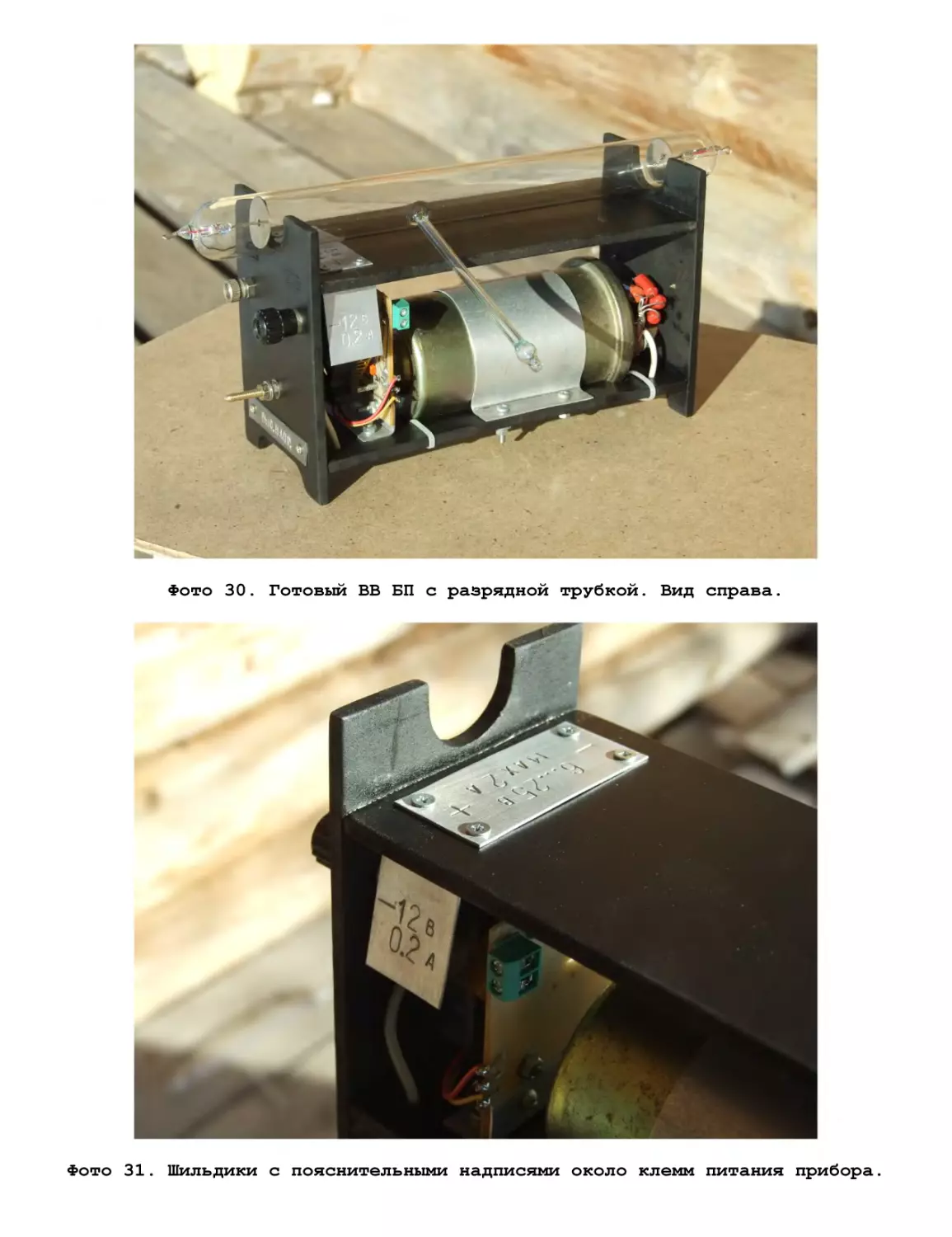

Блок питания разрядных трубок

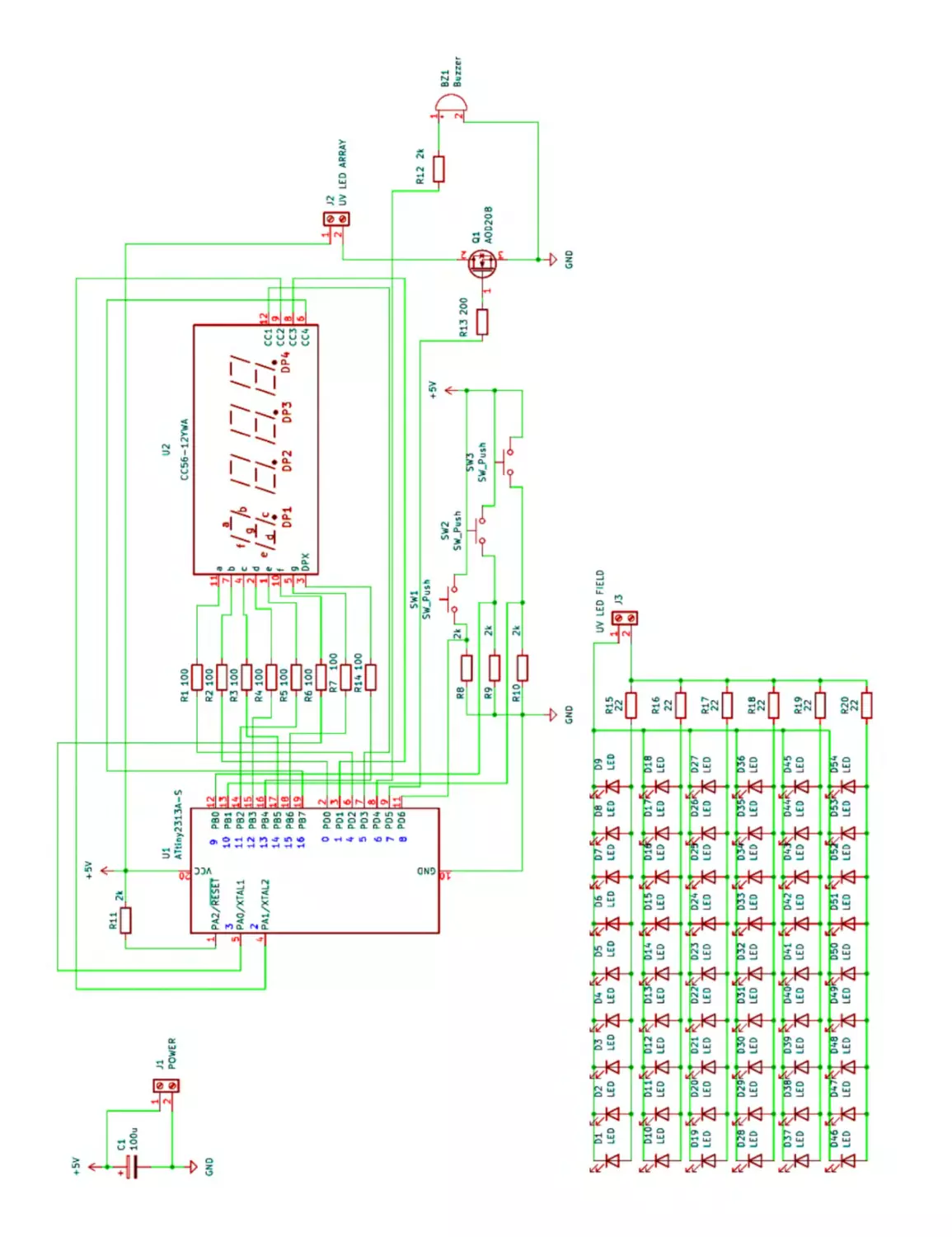

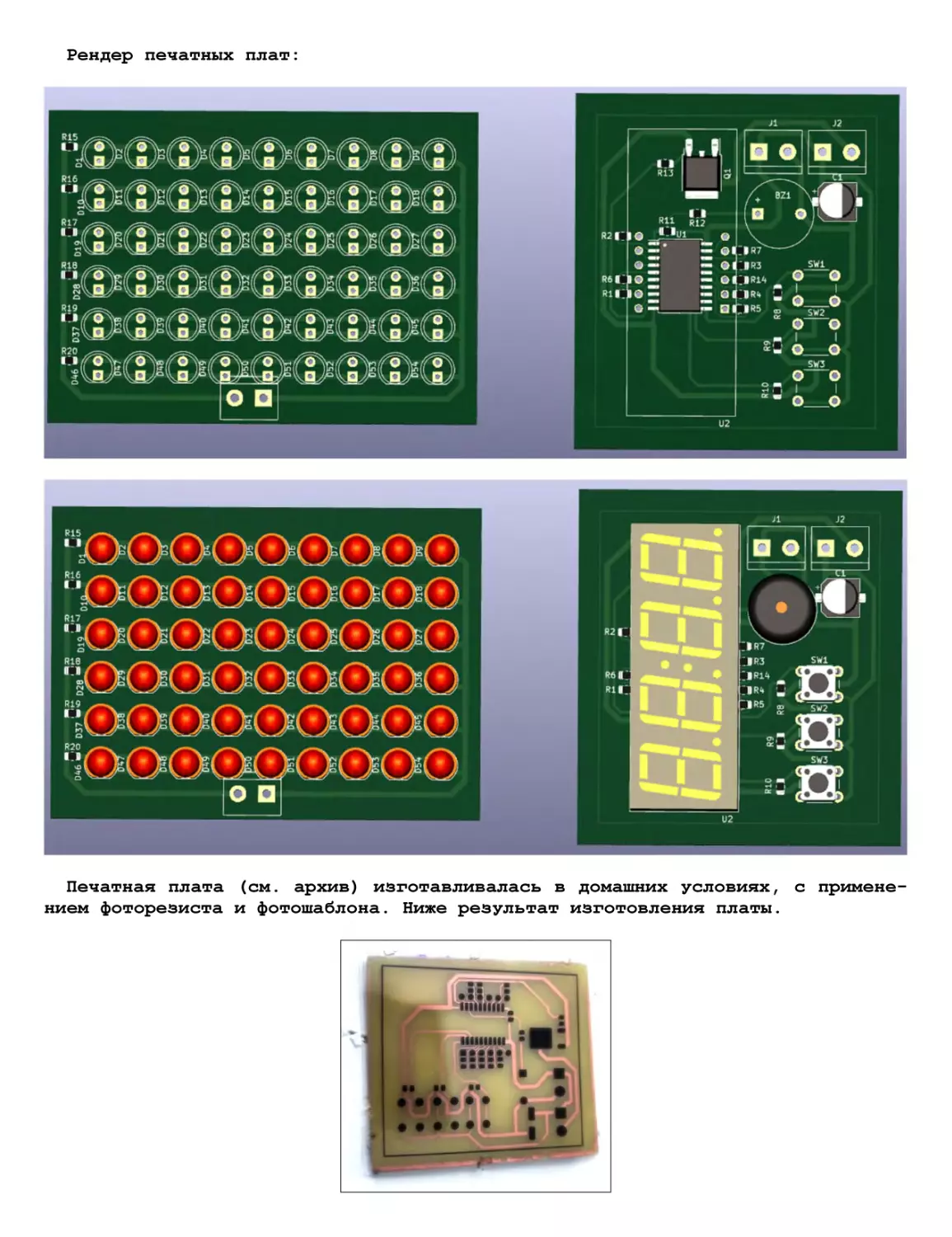

UV излучатель для активации фотополимера

Техника

347

365

Технологии

Стеклодувная мастерская (продолжение) 371

Изготовление электровакуумных приборов (продол.) 385

Литье пластмасс в силикон (продолжение) 409

Лаборатория

Химлаборатория инструментального анализа (прод.) 428

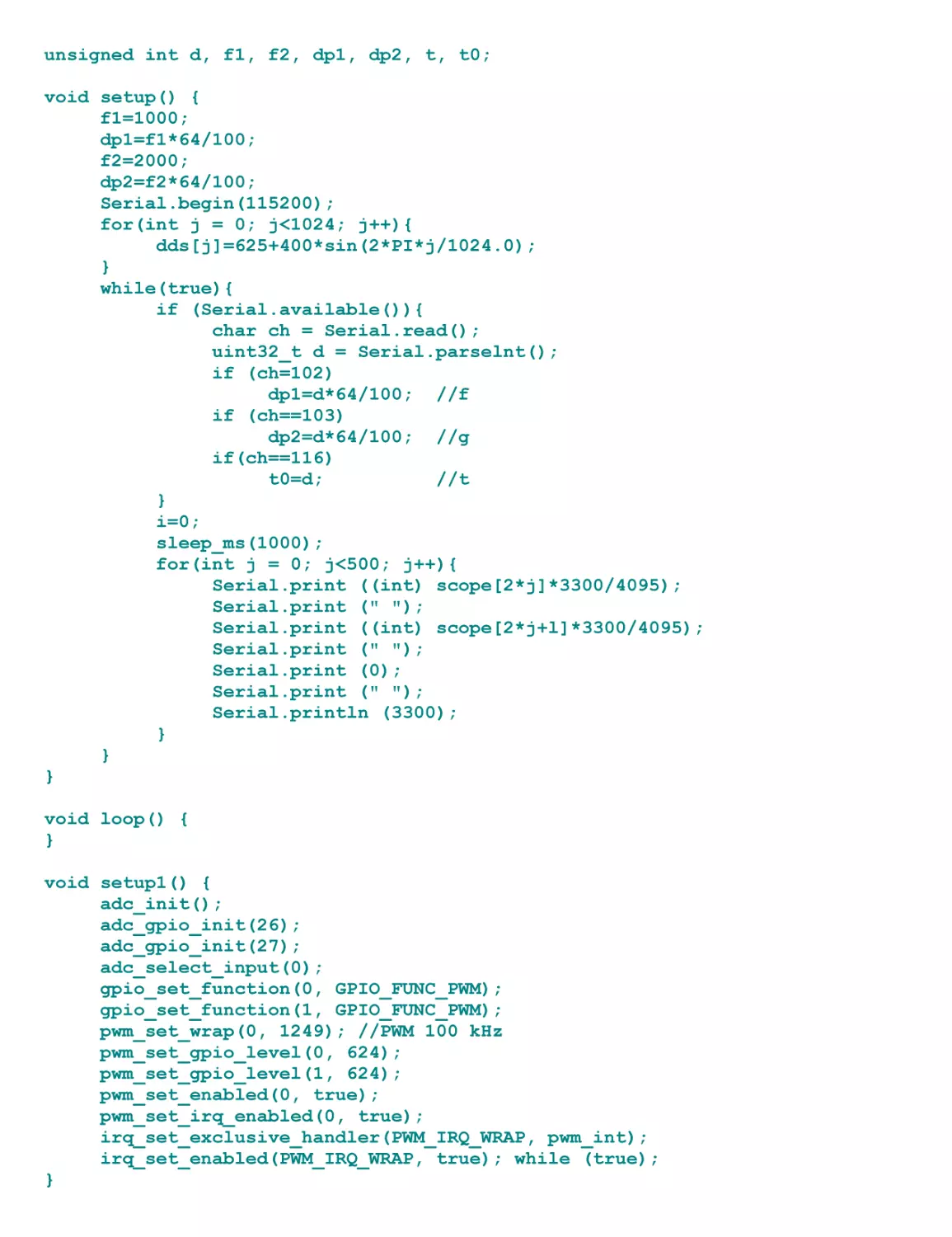

Красная таблетка

Бетагемот (окончание)

Проточная цитофлуориметрия

Нейробиология

Мышление

444

Литпортал

582

Разное

732

756

НА ОБЛОЖКЕ

Рисунок к публикации «Красная таблетка»,

История

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Иэн Таттерсаль

ПРОЛОГ

Лемуры и прелести

полевых исследований

Сначала парус был похож на крошечный треугольник у самого горизонта. Через

некоторое время под ним уже можно было различить ветхую лодку доу, медленно

прокладывающую себе путь между волнами. Тем не менее, сначала я ее даже не

заметил: у меня были дела поважнее. Я в одиночестве сидел на пустынном пляже

на острове Мохели, самом крошечном из Коморских островов, находящихся в Мо-

замбик с к ом проливе, между Мадагаскаром и Африкой. Все, что меня волновало в

этот момент, — смогу ли я когда-нибудь вернуться в большой мир.

За три недели до этого я прилетел на остров Гранд-Комор, в столицу Комор-

ских островов Морони. Надо сказать, что это был один из самых жутких переле-

тов в моей жизни. Тем утром я приехал в аэропорт Дар-эс-Салама в соседней

Танзании, чтобы сесть в одну из древних посудин DC-4, принадлежащих компании

AirComores, и быстро добраться до своей цели. В аэропорту мне сказали, что

самолетов AirComores здесь не видели уже месяц, но если я хочу, то могу подо-

ждать своего рейса. Я остался ждать вместе с двумя парнями из Франции. Вид у

обоих был довольно неопрятный, но один из них своей густой золотистой бородой

и длинными прямыми волосами походил на того странного человека с Туринской

плащаницы. После нескольких часов непринужденной болтовни мы наконец-то дож-

дались потрепанного DC-4 со звездой и полумесяцем на хвосте, который опустил-

ся на прожженную пылающим солнцем летную полосу. Затем еще целую вечность ни-

чего не происходило. Наконец объявили рейс в Морони, и мы трое двинулись к

своему самолету. Когда мы поднимались по трапу, дверь в салон открылась и по-

ток горячего спертого воздуха едва не сбил нас с ног. Внутри мы обнаружили

толпу разморенных жарой пассажиров и бочки с горючим, закрепленные в проходе

и мешавшие нам пройти. Мы оглянулись в поисках свободных мест, но увидели

только стюарда, который кивком головы указал на бочки.

После того как мы устроились (отнюдь не с удобством) на своих импровизиро-

ванных сиденьях, дверь закрылась и самолет начал выруливать на взлетную поло-

су. После еще одной вечности мы поднялись в воздух, набрали необходимую высо-

ту (судя по всему, не больше пары тысяч футов) и двинулись вперед, через Мо-

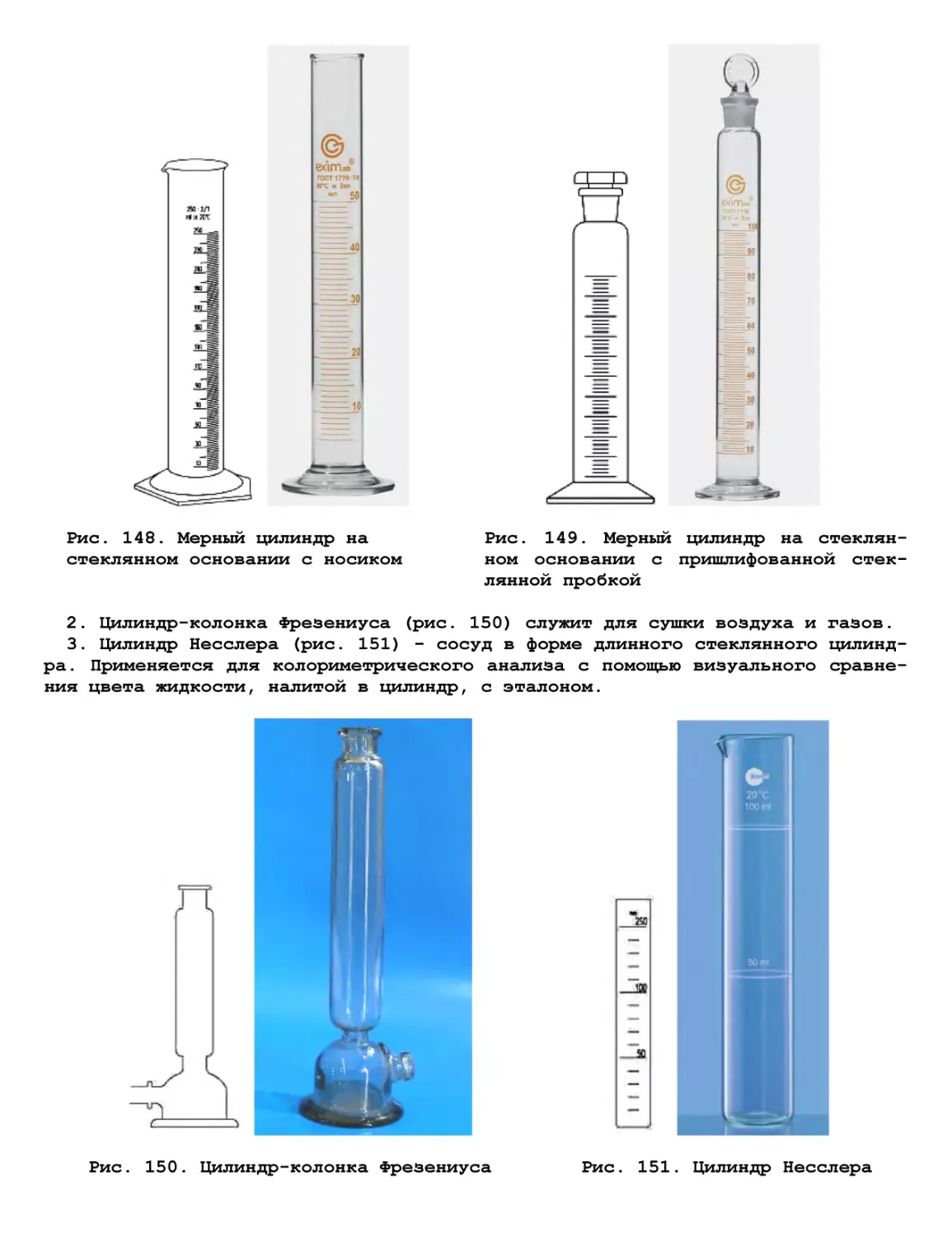

замбик с кий пролив, каждая волна в котором была нам слишком отчетливо видна.

Когда мы прибыли в Морони и протряслись вдоль всей летной полосы, я едва су-

мел выпутаться из многочисленных веревок и ремней в салоне. К тому моменту,

когда я оказался внутри крошечного аэропорта, пилот AirComores уже сидел за

стойкой бара в конце помещения со стаканом чистого виски в руках.

Я узнал его по прошлым полетам. В те дни персонал AirComores состоял из за-

каленных ветеранов, Дьенбьенфу, Биафры и Катанги, повидавших весь мир и любя-

щих вспомнить старые деньки. Я тепло поприветствовал его, но пилот не ответил

мне тем же. Вместо этого он поднял глаза от стакана, посмотрел на меня испу-

ганным взглядом и проговорил: «У нас было две тонны перегрузки. Стоило одному

из двигателей хотя бы чихнуть — и нам всем пришел бы конец!» Ошеломленный, я

спросил: «Но, месье X, почему вы летаете в таких условиях?» «Мне 75 лет, ме-

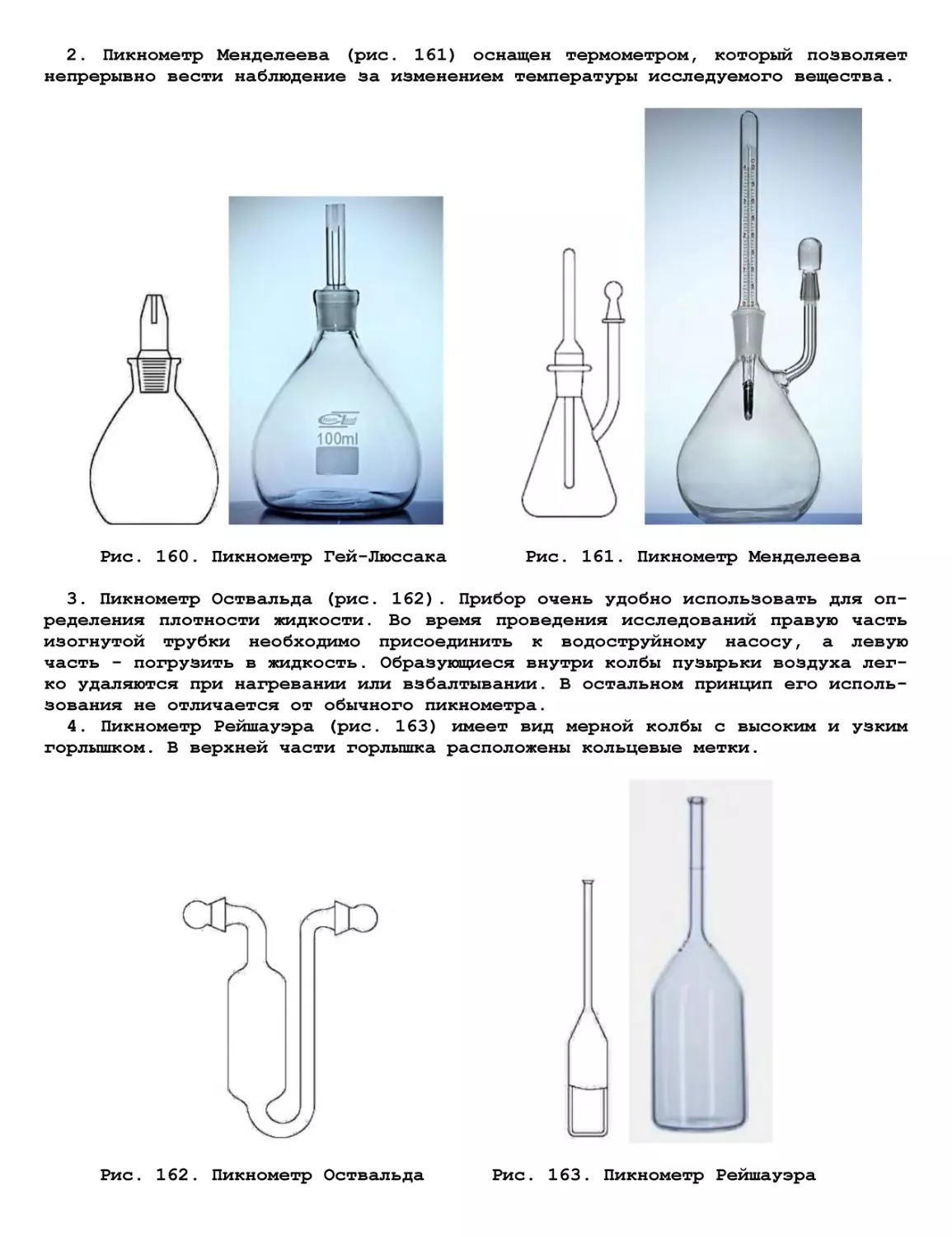

сье, — ответил он. — Кто еще пустит меня за штурвал?»

Позвольте мне в двух словах рассказать вам о Коморских островах. Между 1840

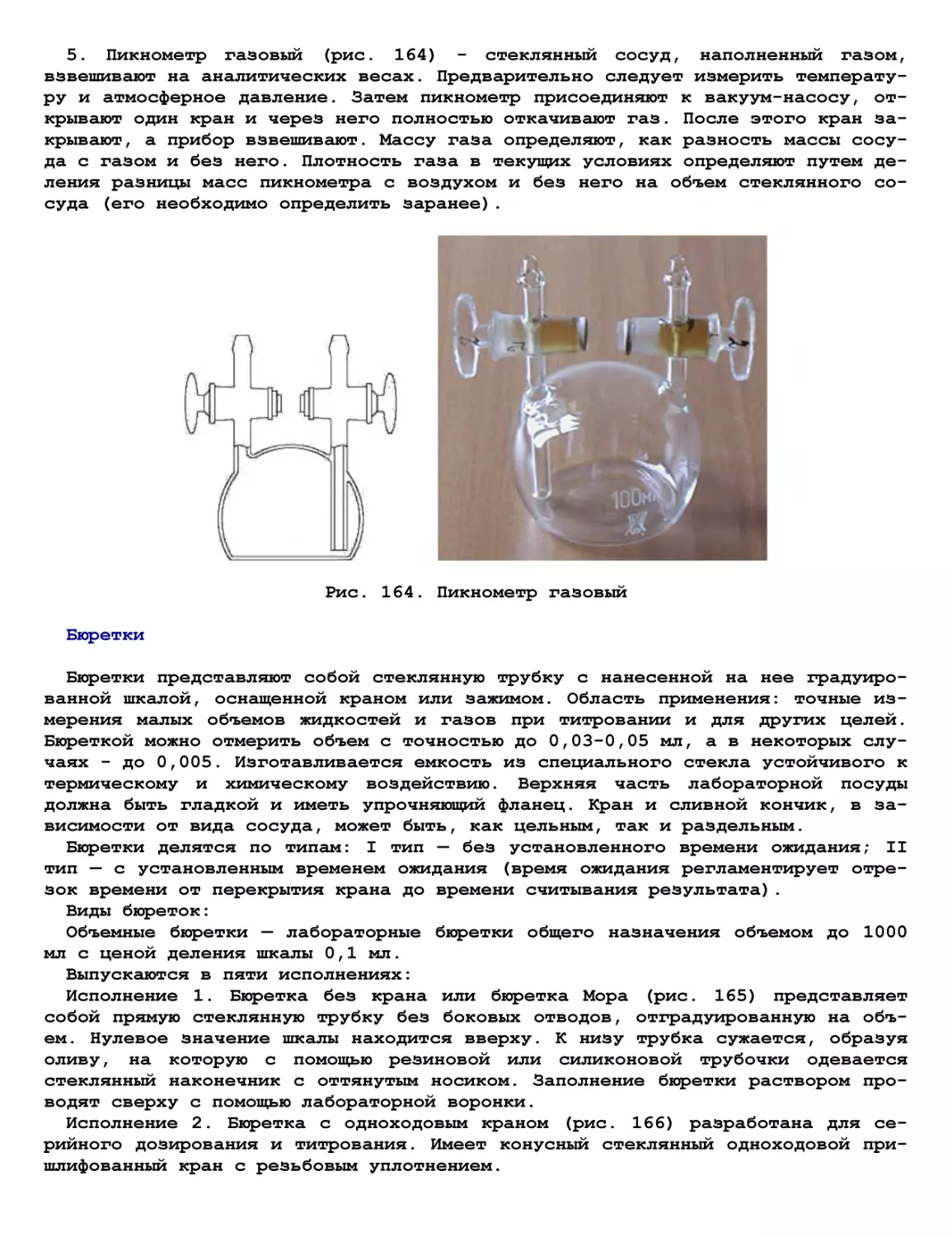

и 1912 годами Французская империя один за другим колонизировала все острова

этого небольшого архипелага. Четыре из них — Гранд-Комор, Мохели, Анжуан и

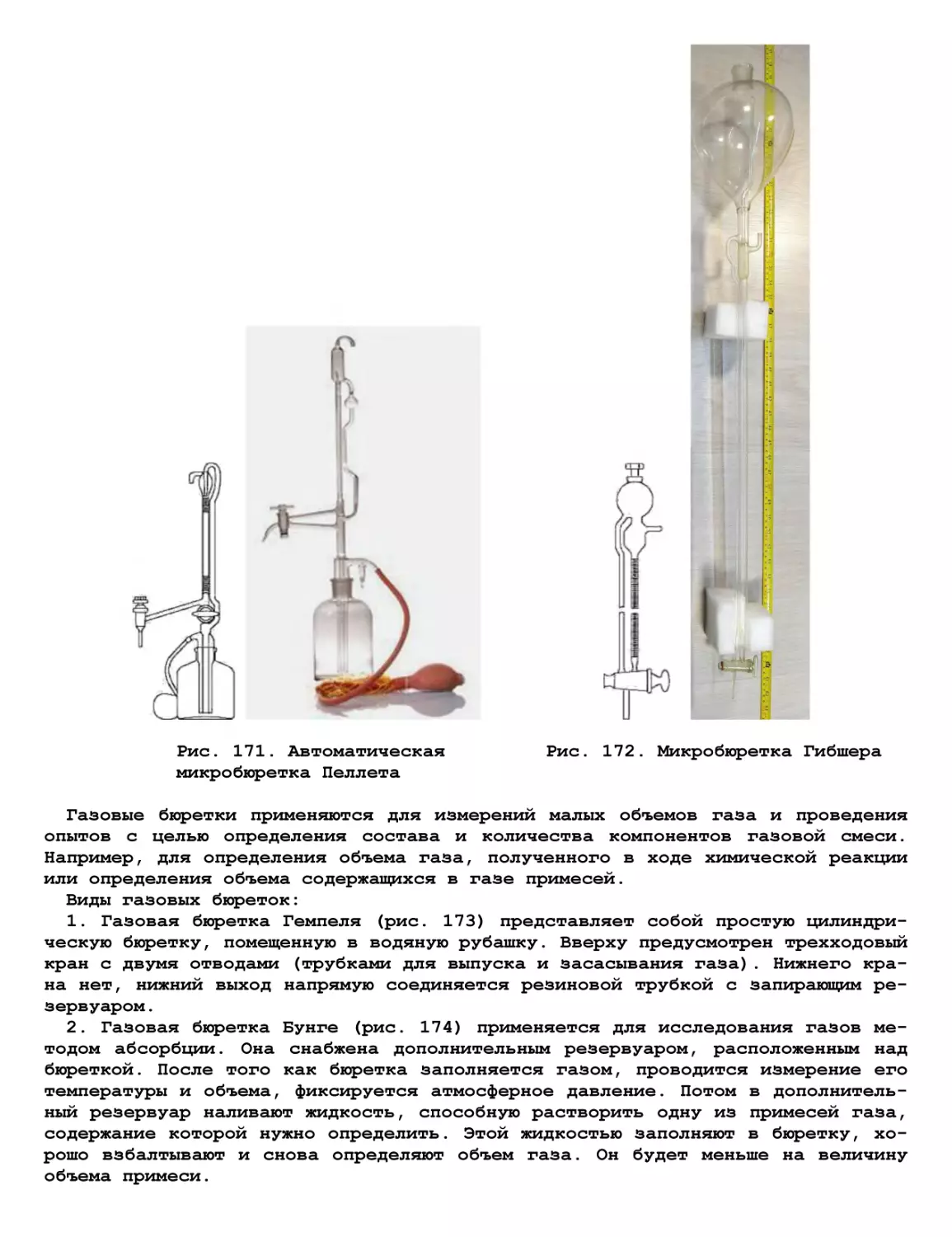

Майотта — когда-то были независимыми султанатами, расположенными в самом

дальнем конце арабских торговых путей, шедших из Омана вдоль восточного побе-

режья Африки. Во времена колониального владычества они формально находились

под управлением Мадагаскара, крупного, но далекого французского владения, и

более забытого Богом места невозможно было себе представить. Однако изоляция

не всегда означает безмятежность. Как только Мадагаскар получил независимость

в 1960 году, на Коморах начались трагические события, уровень сложности кото-

рых совсем не соответствовал масштабам архипелага.

До 1974 года острова находились под управлением далекой Франции, но в конце

года был проведен референдум о независимости. Три острова проголосовали за

создание суверенного государства, но Майотта, которая дольше всех пробыла

французским владением, к ним не присоединилась. Ей было разрешено остаться

территорией Франции, и в ответ на это возмущенные власти Коморских островов

устроили мятежной Майотте торговую блокаду. В то время я как раз жил там и

хорошо помню, как меня постепенно охватывала паника. Сначала из магазинов ис-

чезло пиво, потом сигареты, а затем и вообще все более или менее цивилизован-

ные продукты. Нам приходилось выживать на скудном рататуе из местных овощей.

Когда через несколько месяцев одна поставка импортной продукции все же каким-

то образом обошла эмбарго и попала в местные магазины, мы ринулись туда и об-

наружили, что вся она целиком состояла из консервированного рататуя. Но вре-

мена изменились. С 2011 года Майотта является заморским департаментом Фран-

ции, а этот статус предполагает обилие супермаркетов, мощеные дорога, высокие

цены, сложную бюрократическую систему и загрязнение прибрежных вод.

На остальных островах архипелага, несмотря на многочисленные события их но-

вейшей истории, время как будто остановилось. Полное отсутствие экономическо-

го развития компенсируется здесь бурной политической жизнью. Почти сразу же

после того, как Коморские острова обрели независимость, их президент был

свергнут в ходе восстания (первого из четырех), организованного французским

наемником Бобом Денаром, ветераном войн в Алжире, Катанге, Родезии и других

горячих точках. После недолгого периода беспорядков президентское кресло за-

нял революционер по имени Али Суалих, и после этого дела начали развиваться

еще интереснее. Али был франкофобом и маоистом и имел свои собственные пред-

ставления о демократии. Чтобы очистить Коморы от колониального наследия, он

приказал сжечь все государственные документы о гражданском состоянии, а чтобы

обеспечить себе легитимность, снизил возрастной ценз до 14 лет. Он был своего

года Че Геварой, кумиром детей и подростков. Благодаря этому маневру ему уда-

лось организовать референдум по поводу своего правления.

Примерно во время всей этой катавасии я и сидел в отчаянии на берегу Мохе-

ли. Большой мир почти ничего не знает о Коморах, и когда я прибыл в Морони,

то пребывал в счастливом неведении относительно происходящего на островах

хаоса. Все, что я знал, — это то, что летом 1977 года на Коморские острова

было крайне трудно попасть. Здесь мой рассказ возвращается к главной теме

данной публикации. Я приехал на Коморские острова, чтобы продолжить изучение

лемуров. Мое исследование началось за несколько лет до этого на Мадагаскаре.

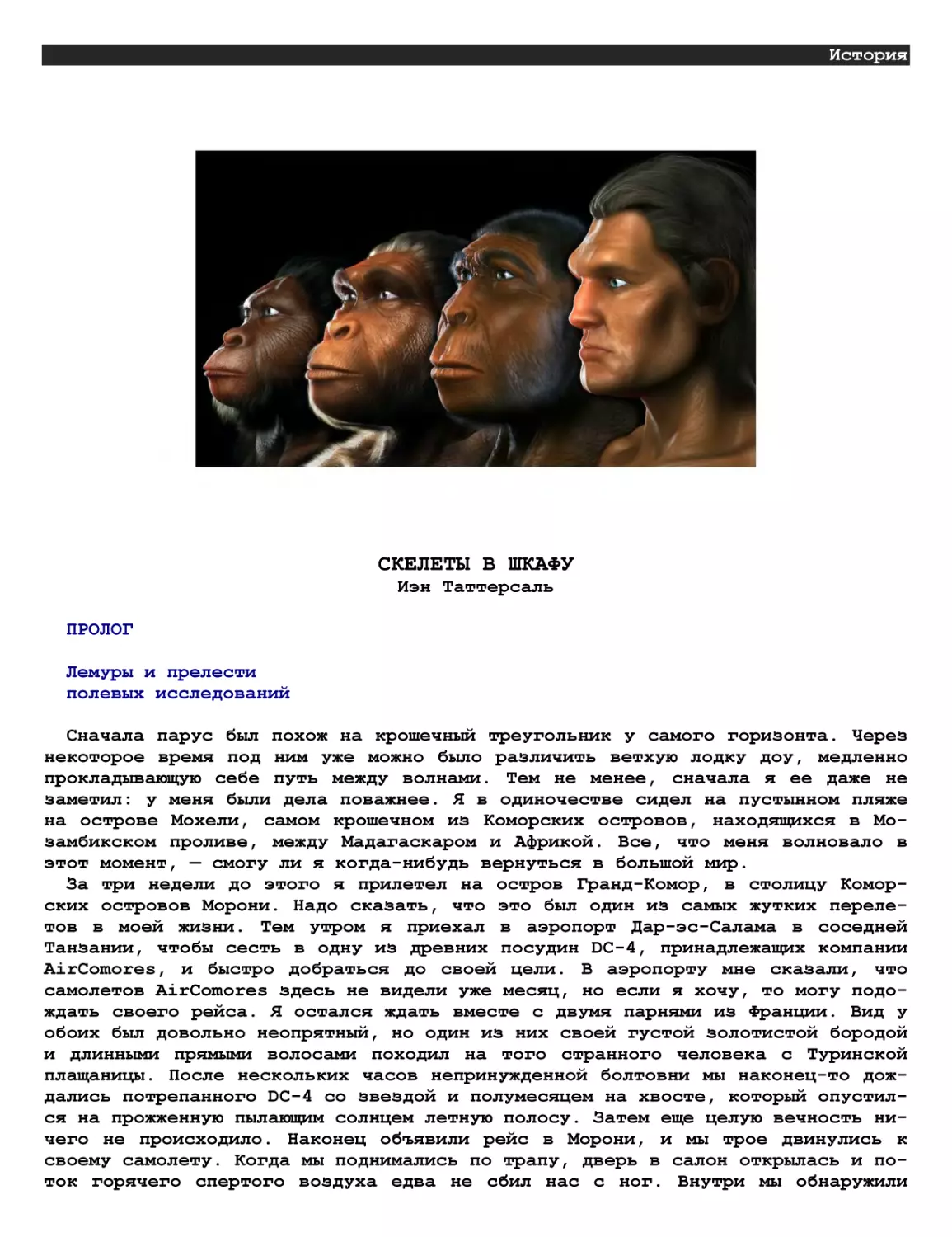

Как вы, возможно, знаете, лемуры — это приматы, обитающие только на этом ост-

рове. Они представляли интерес для моего исследования потому, что около 50

миллионов лет назад у лемуров и людей имелся общий предок. Это огромный срок,

и хотя мы с лемурами и состоим в некотором родстве, в нашем генеалогическом

древе они отстоят от нас куда дальше, чем обезьяны или высшие приматы. Не-

смотря на то, что в своем островном уединении лемуры активно развивались, в

некоторых важных аспектах они остались гораздо более примитивными, чем люди.

Значит, если мы хотим узнать, как жили и функционировали наши предки в раннем

кайнозое, нам следует обратиться к лемурам. С другой стороны, если волею су-

деб какого-нибудь исследователя, например, меня, перестанут пускать на Мада-

гаскар (это повод для отдельной истории), то ему больше некуда будет подать-

ся. Вернее, почти некуда. Несколько видов лемуров (всего их насчитывается бо-

лее 50) в течение последнего тысячелетия были завезены на Коморские острова,

сумели прижиться там и сформировать популяции. Итак, лемурологу, которому за-

крыт доступ на Мадагаскар, остается только одно — ехать на Коморы.

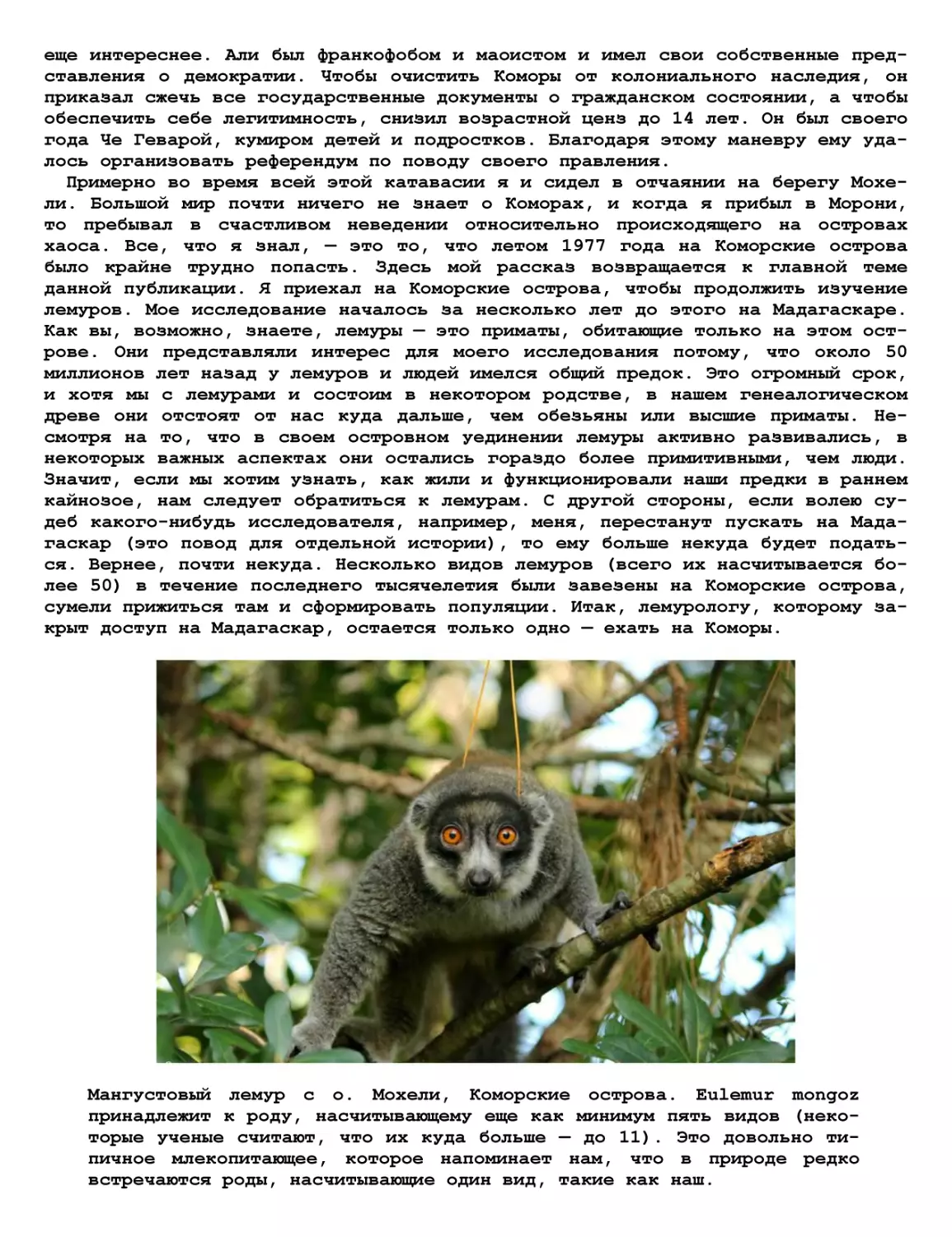

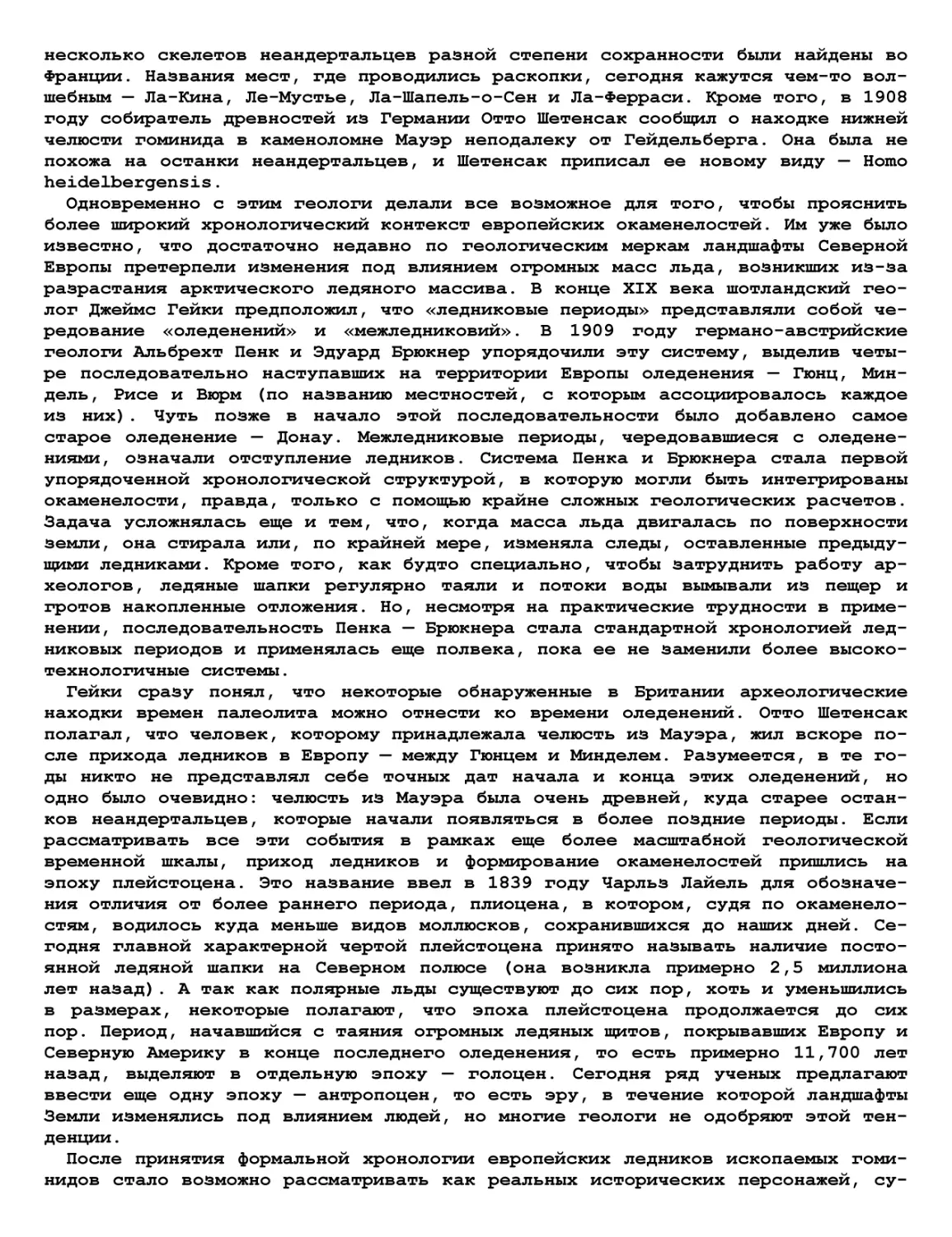

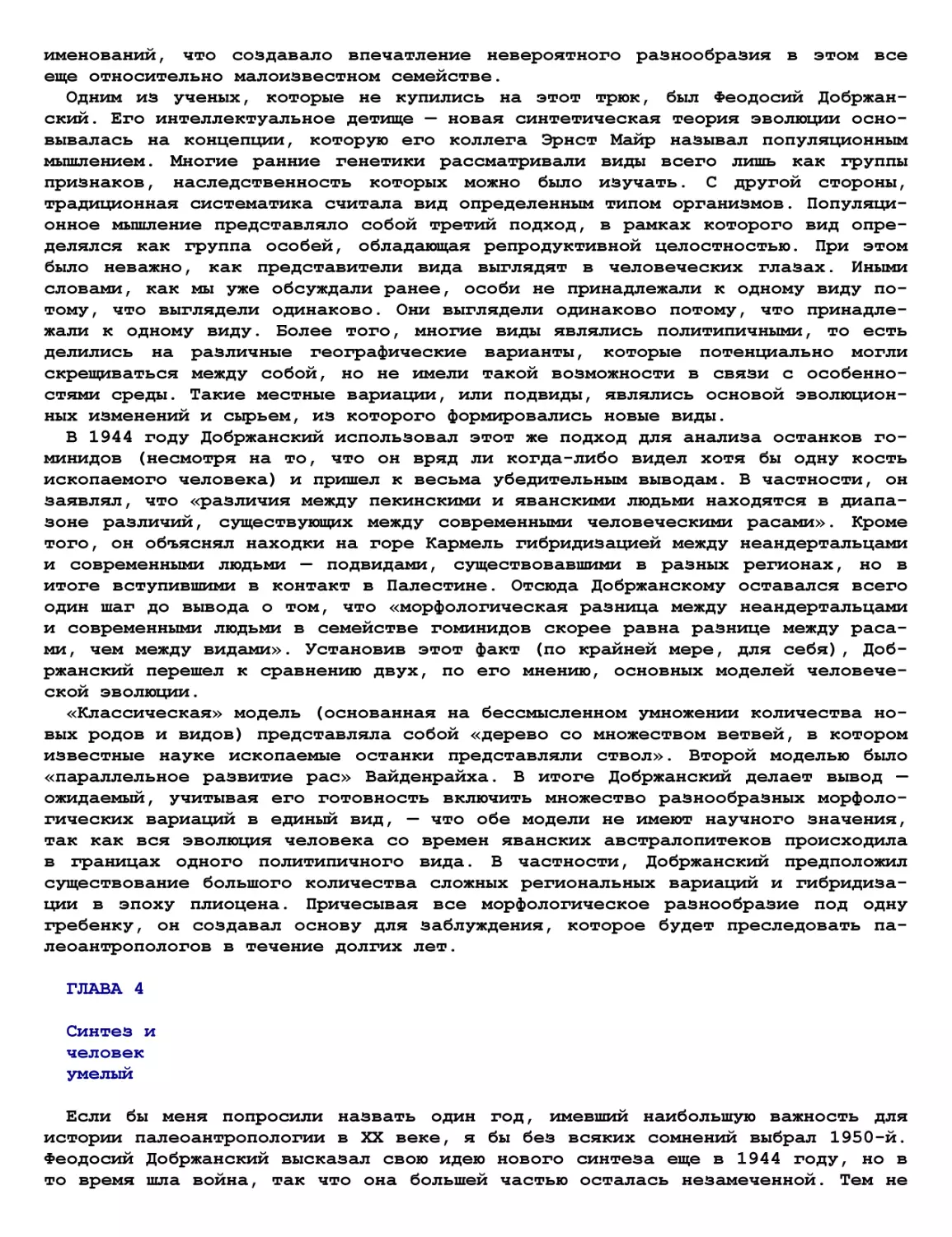

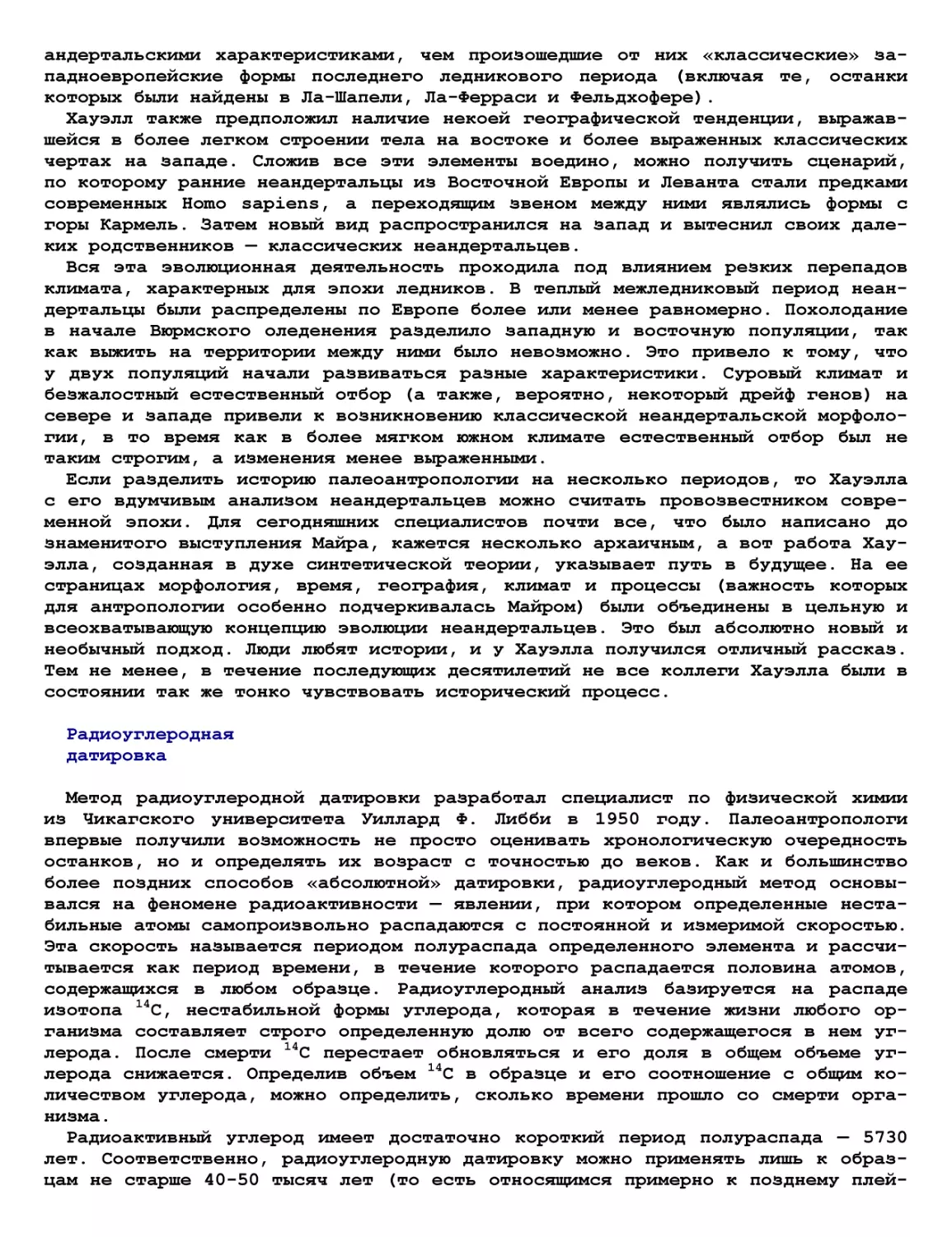

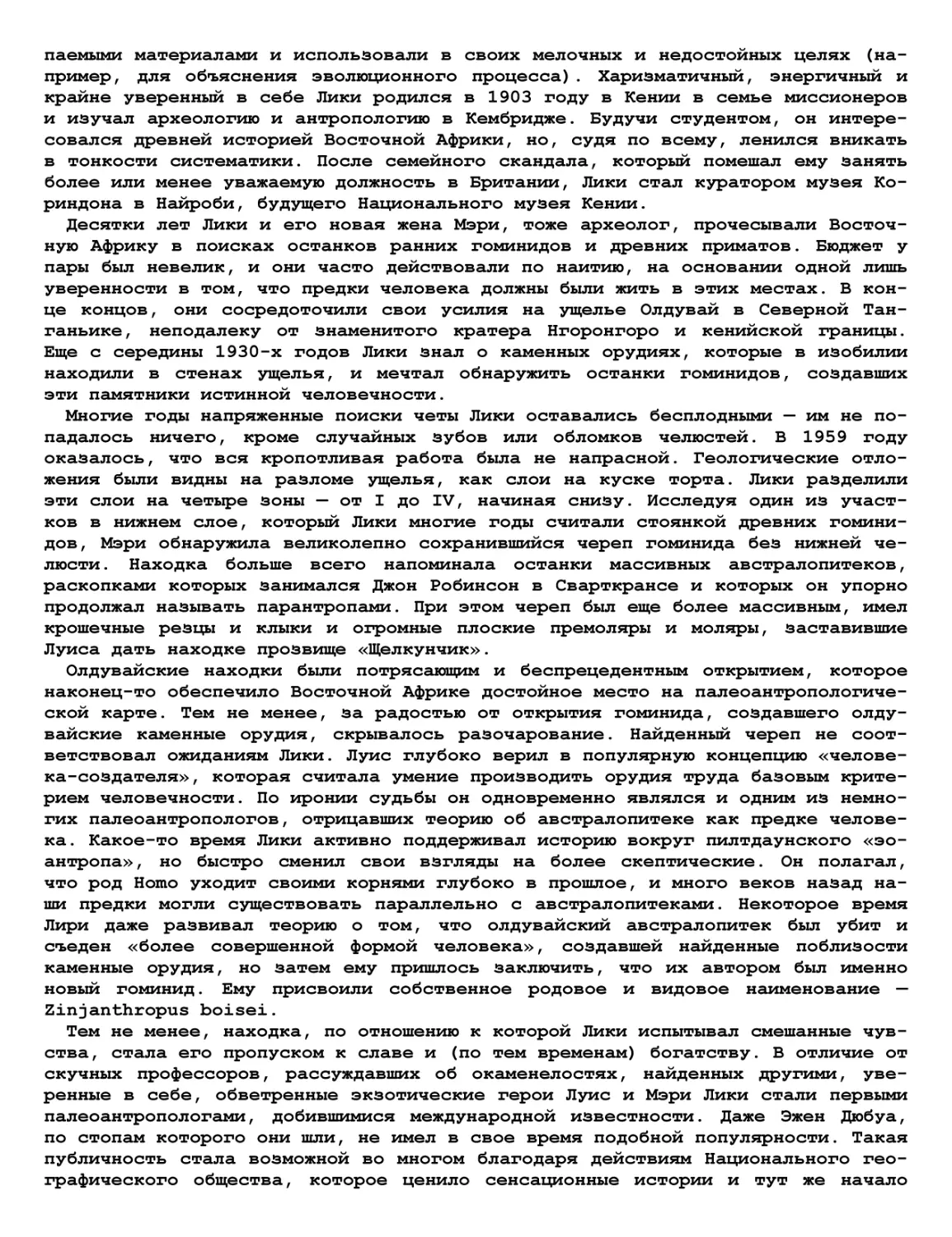

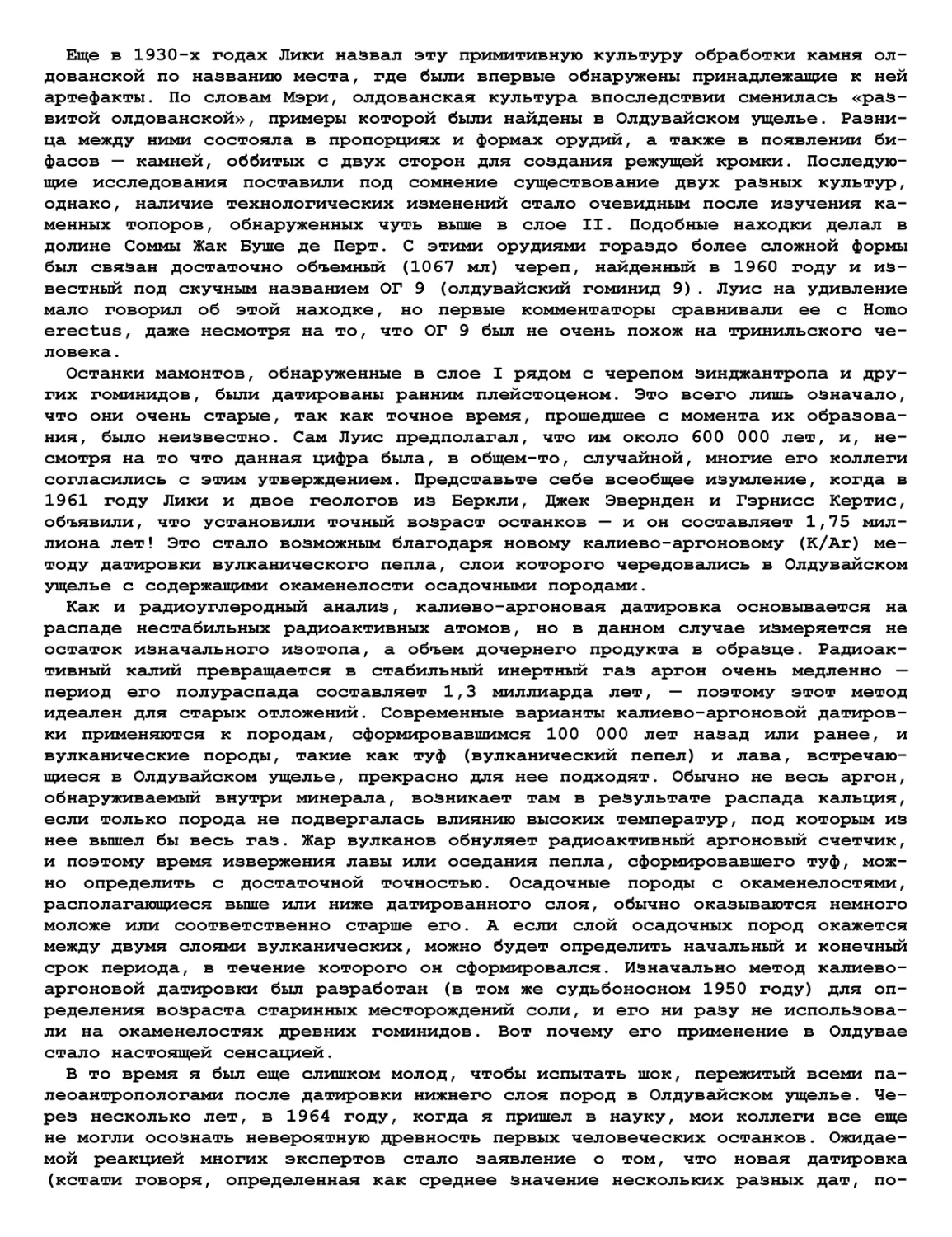

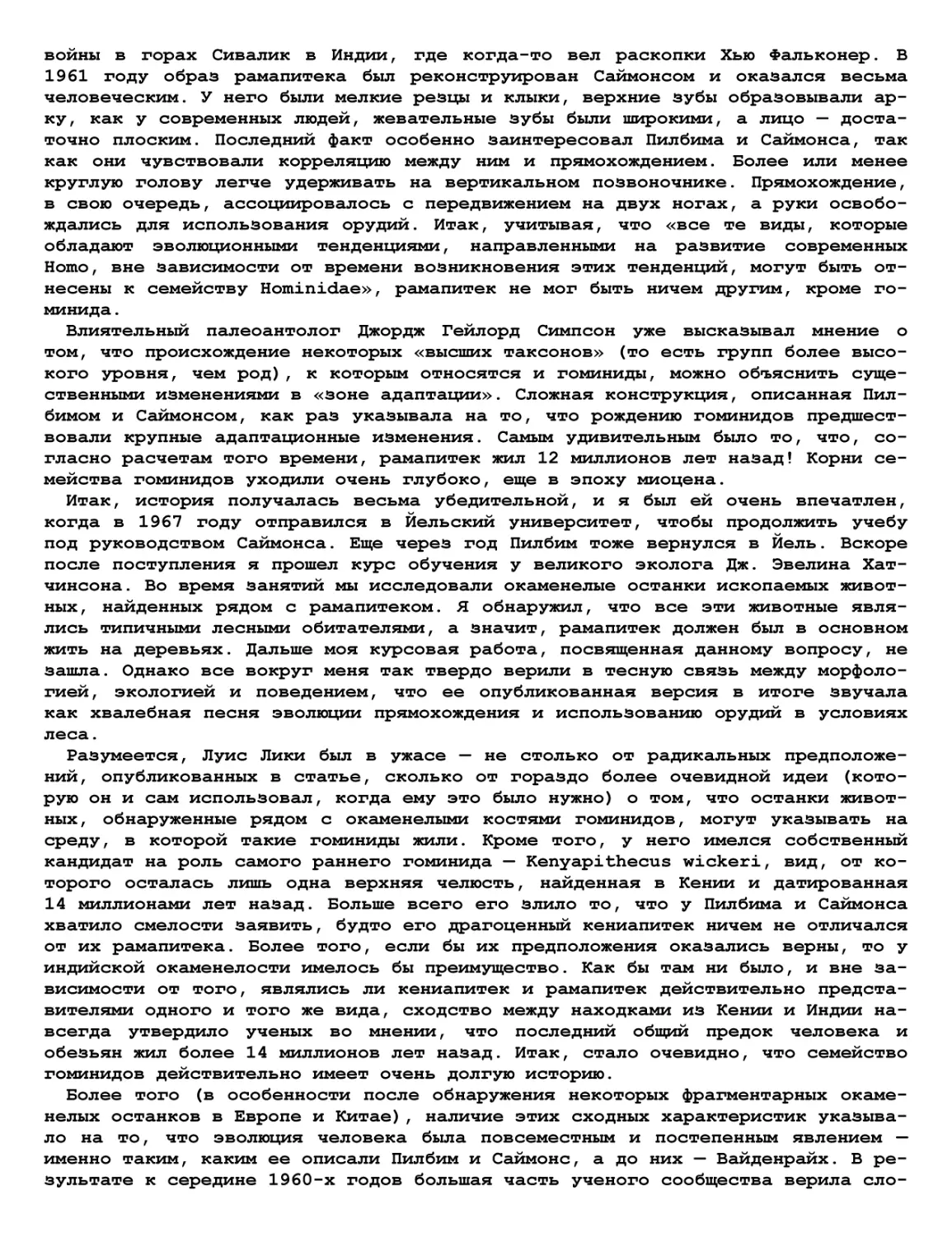

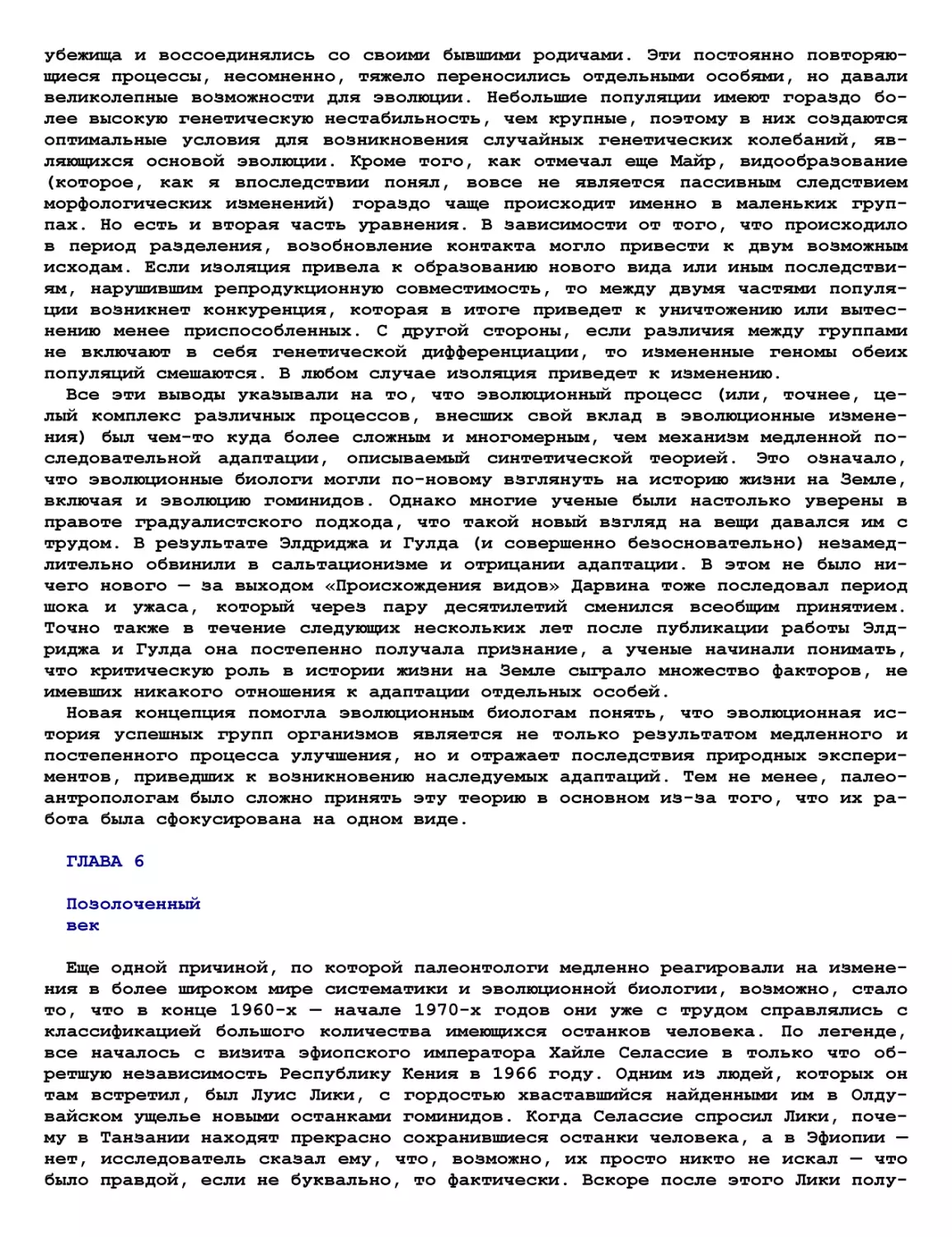

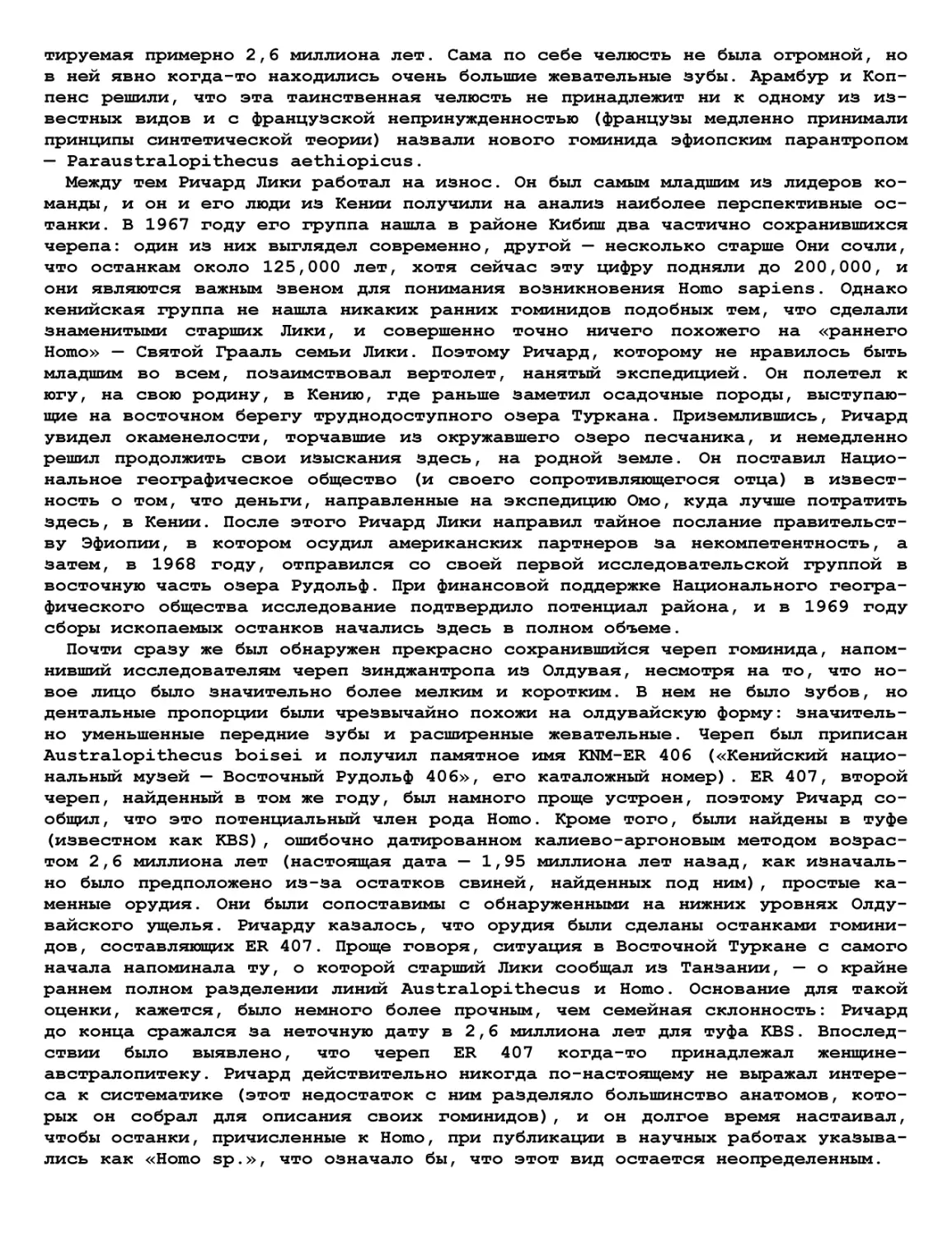

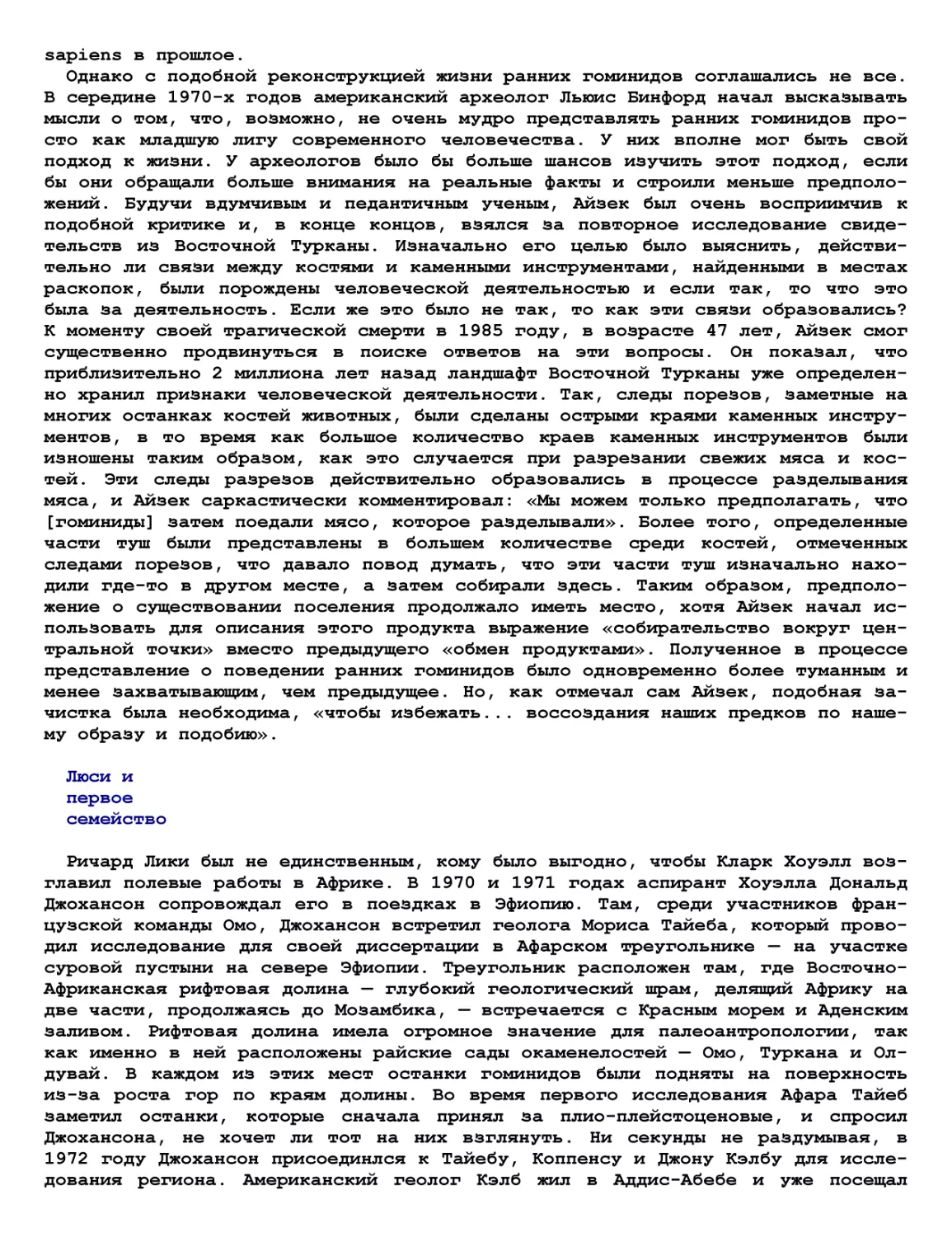

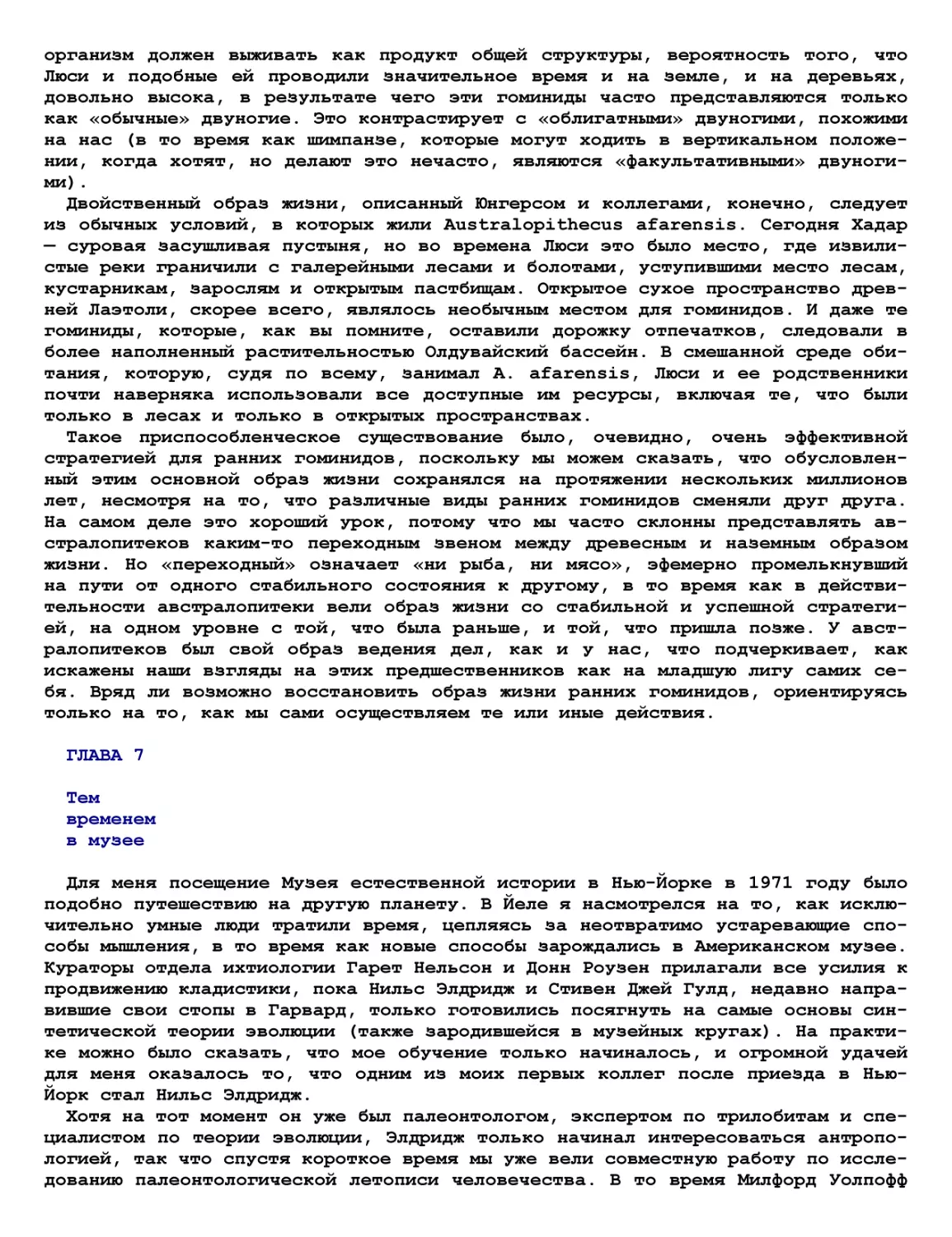

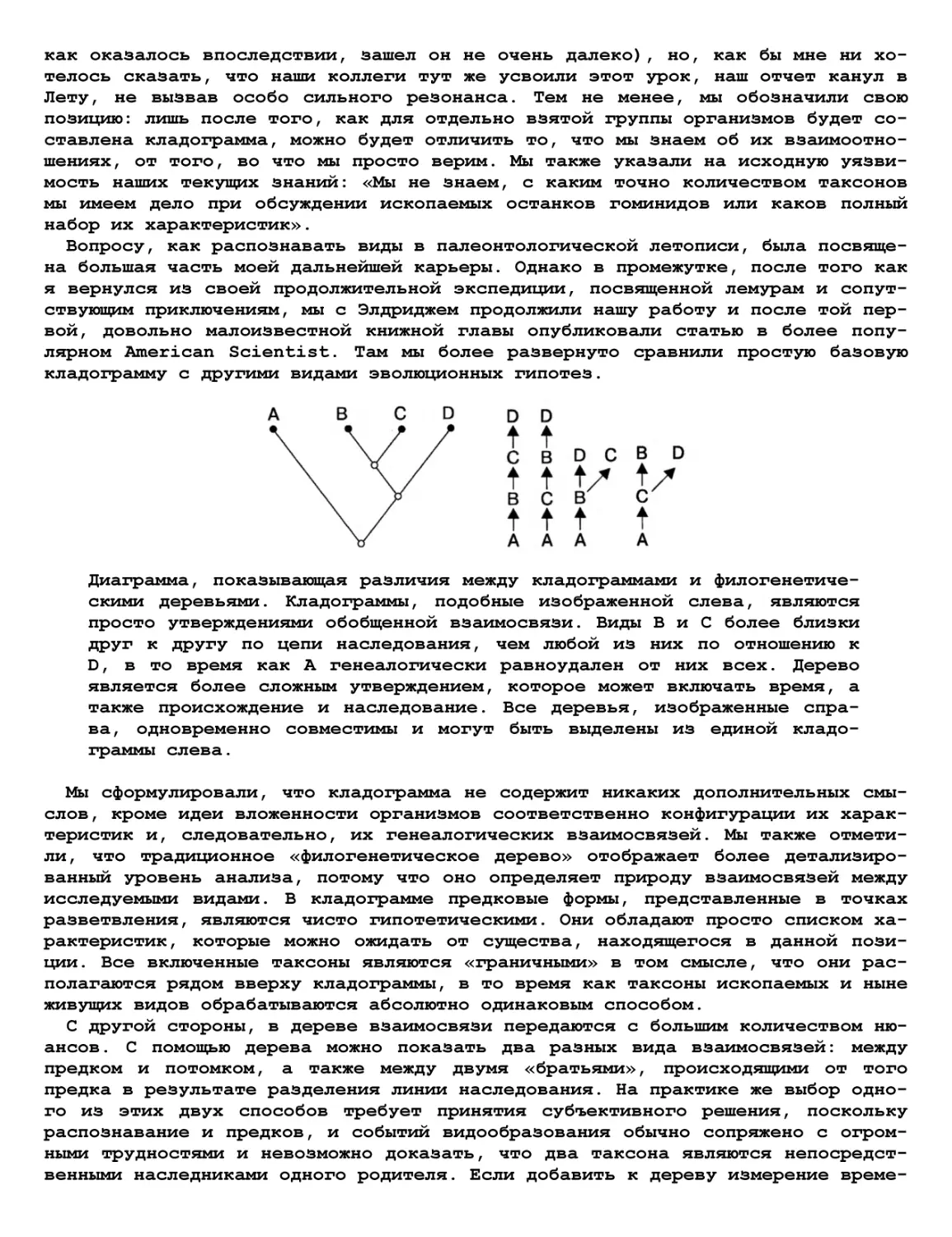

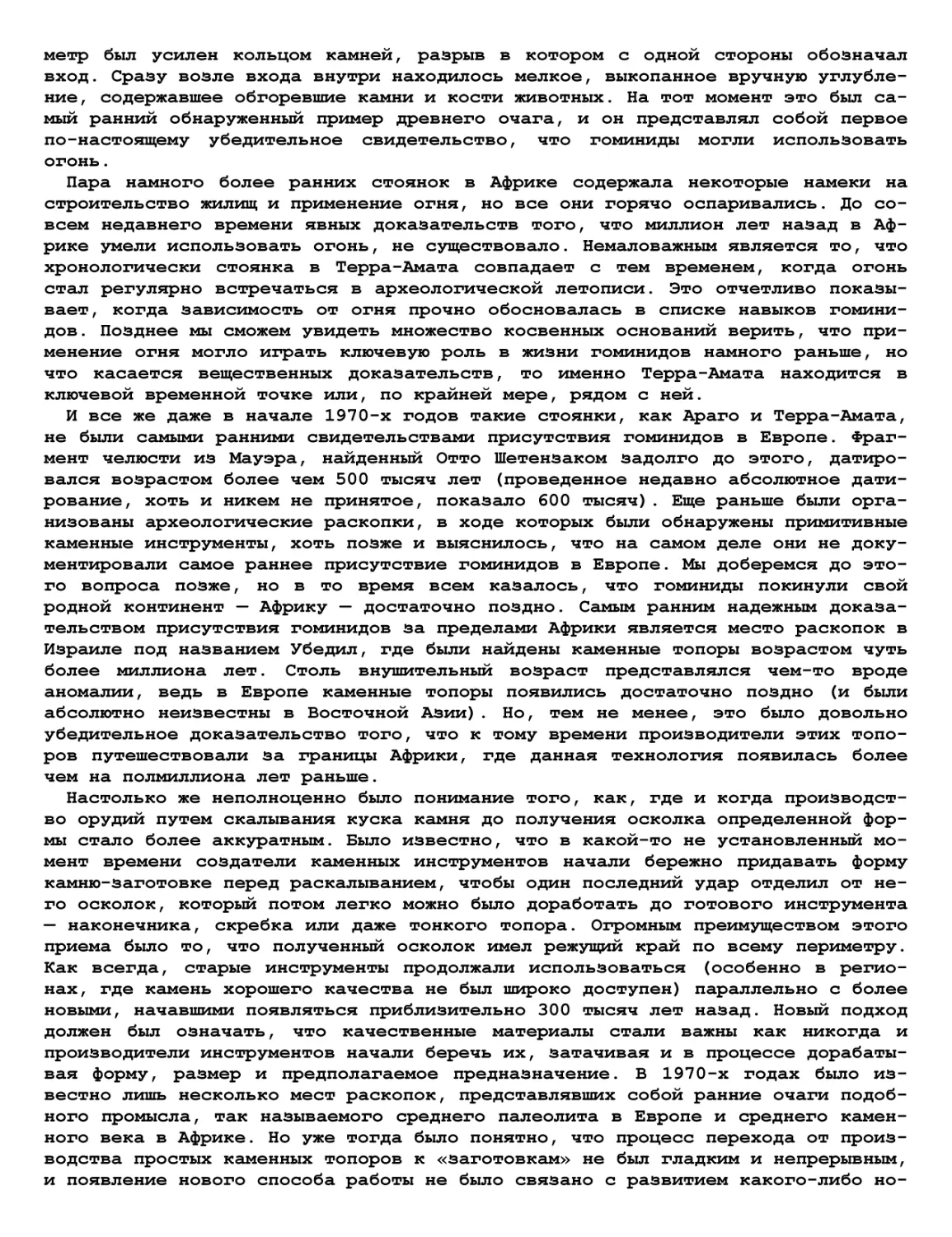

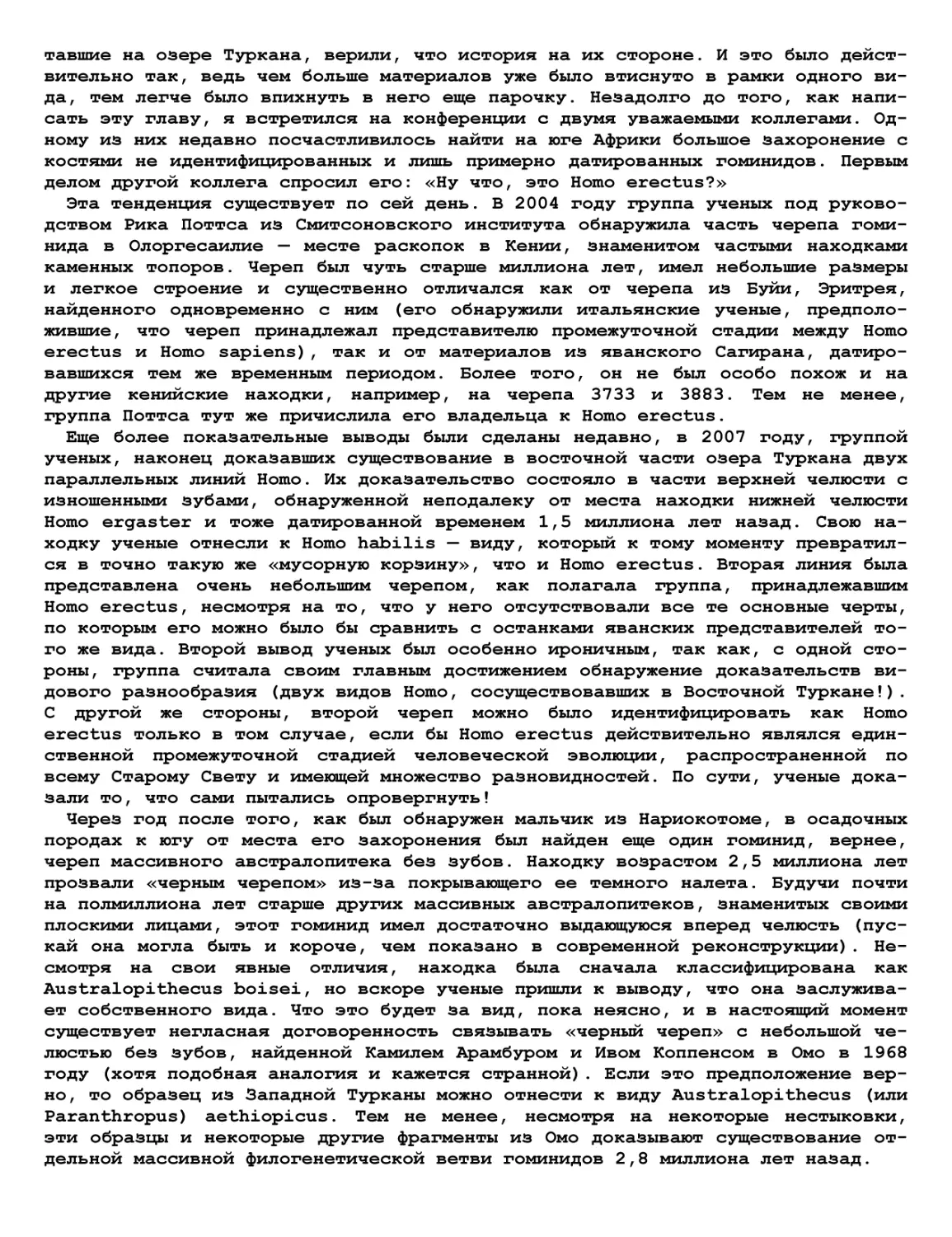

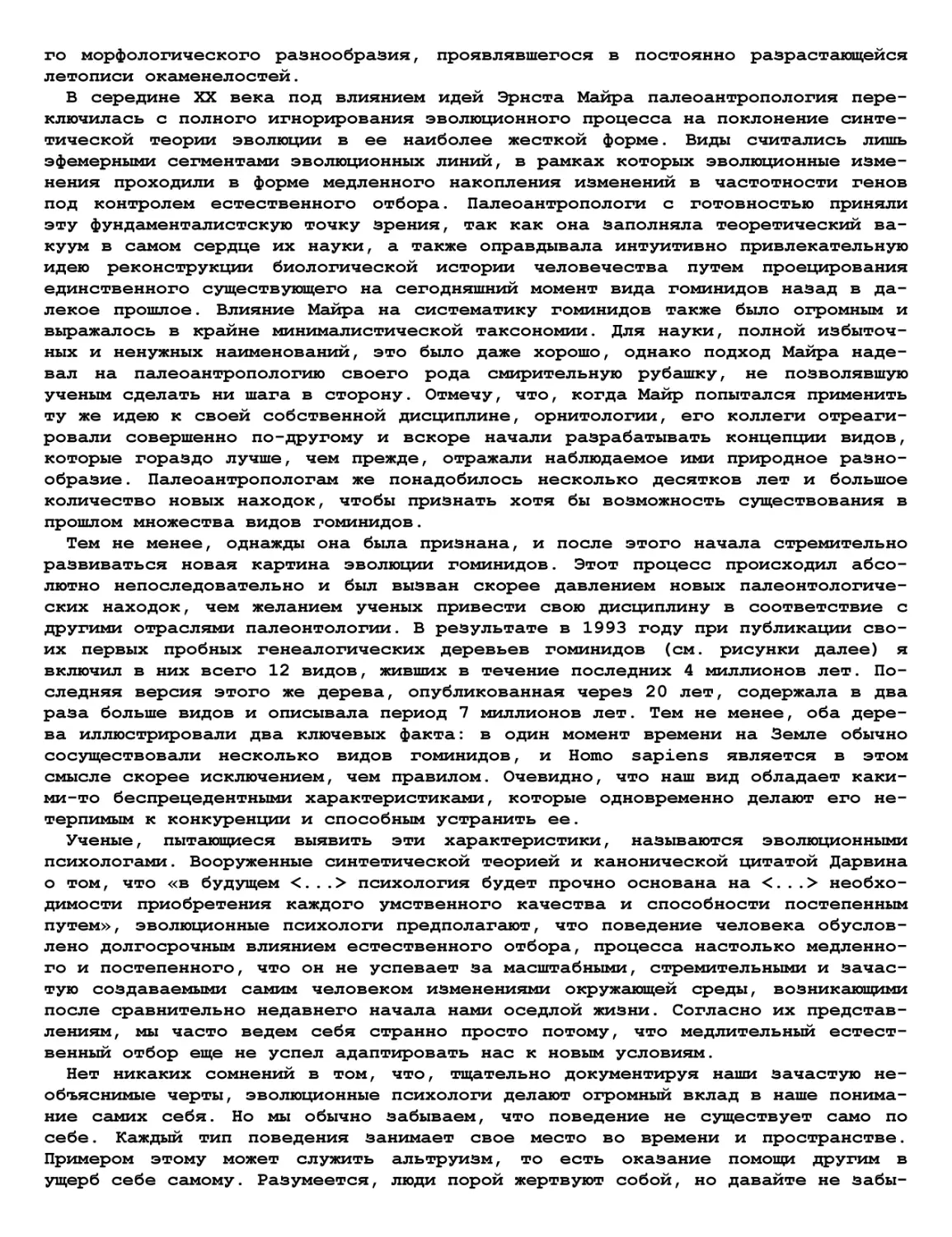

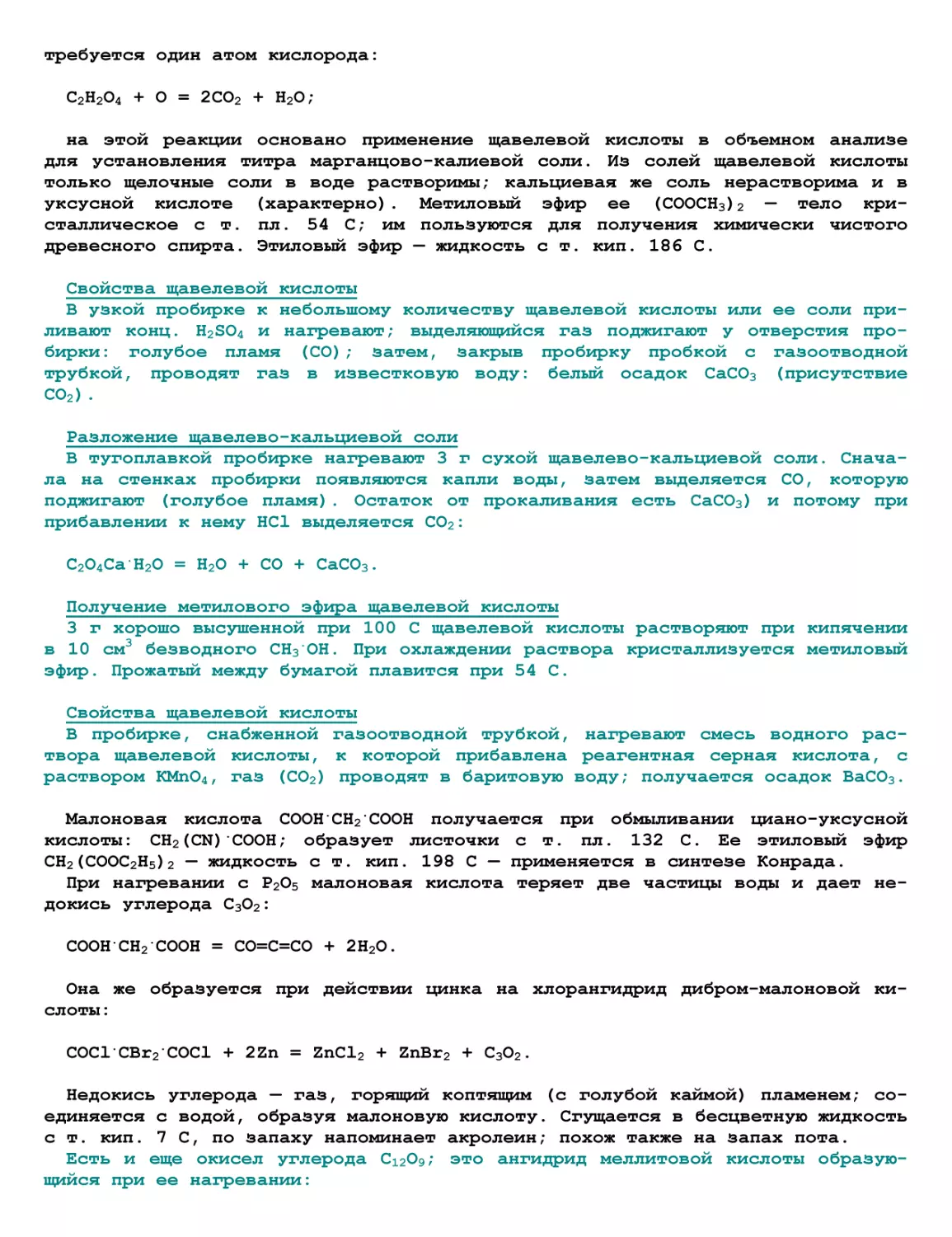

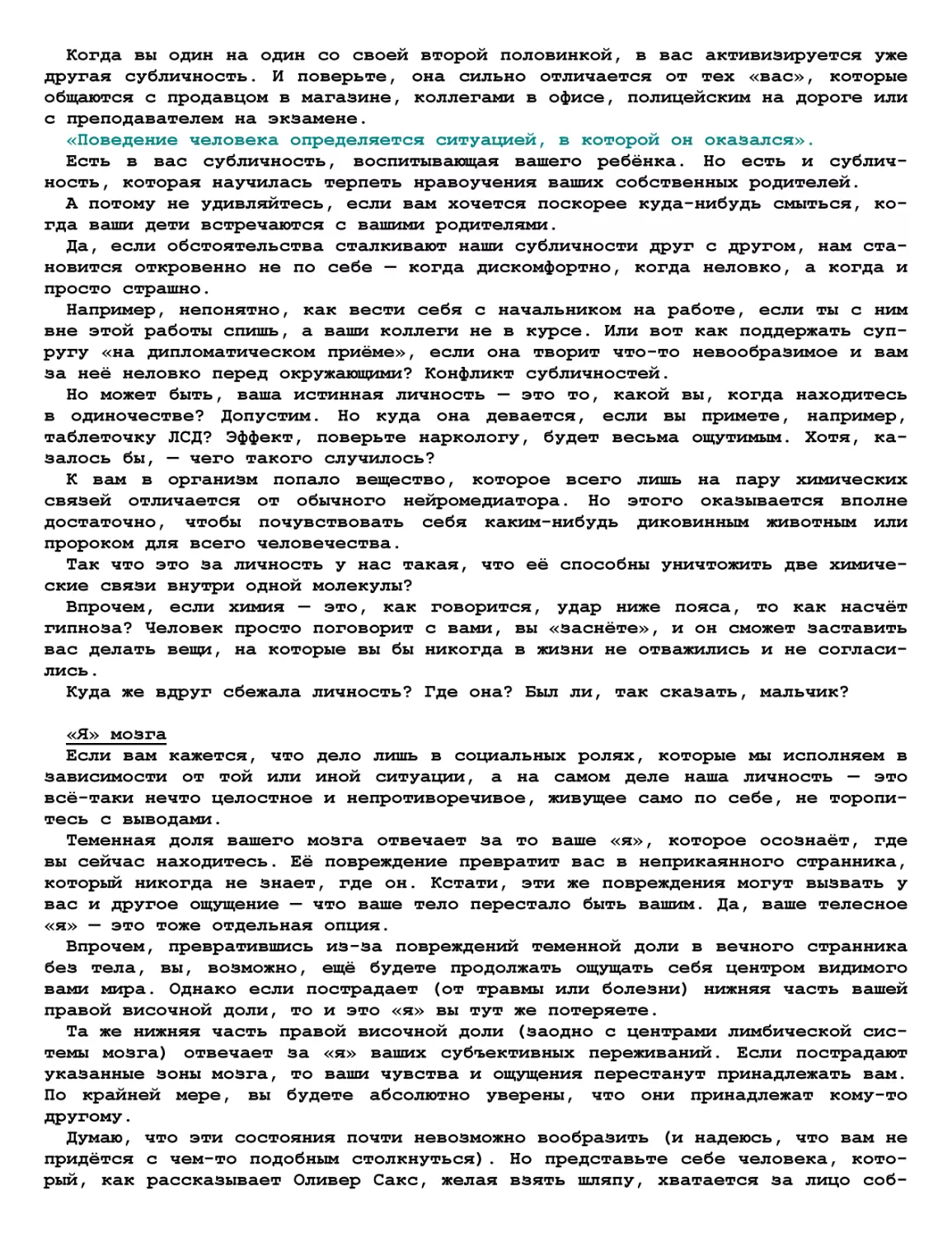

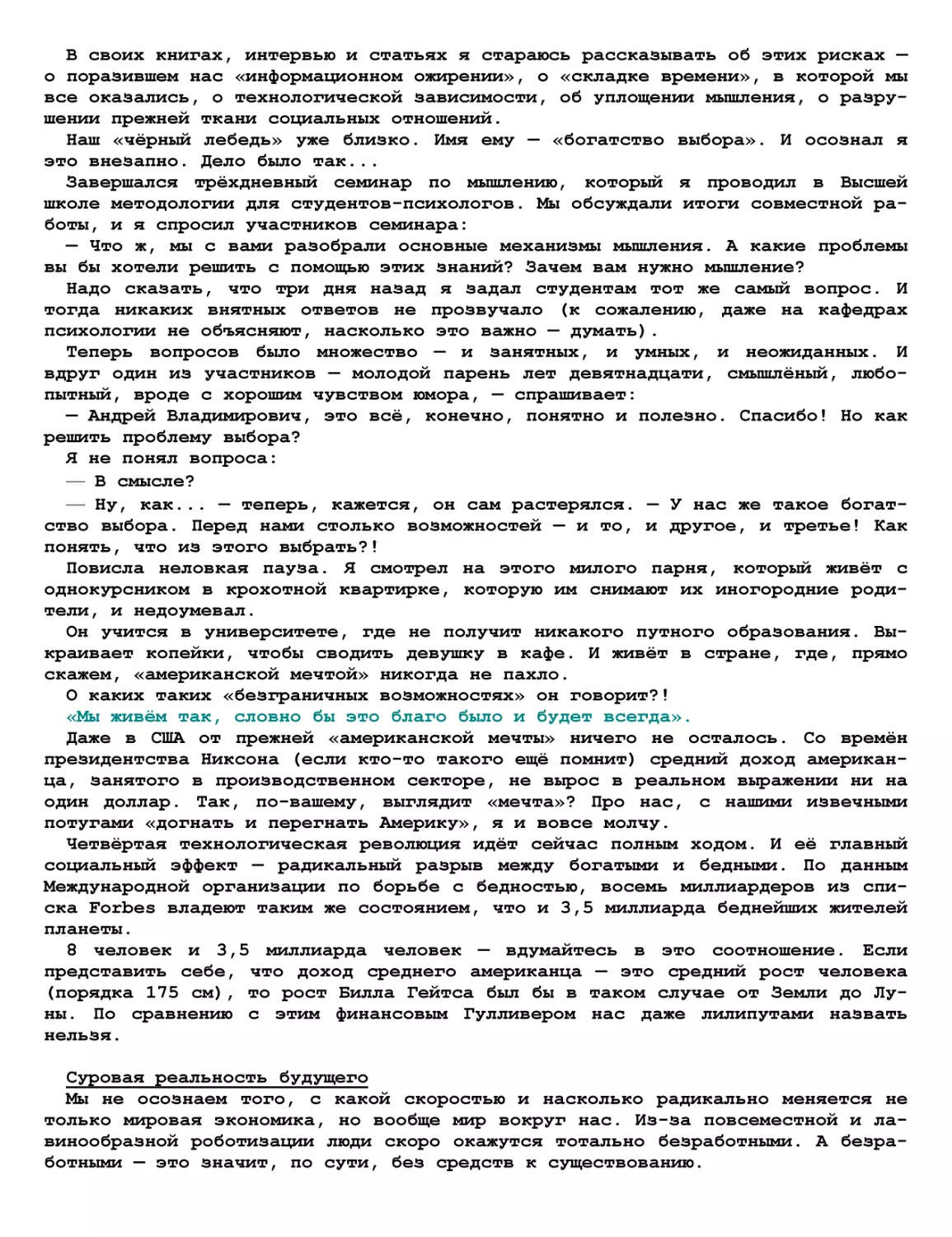

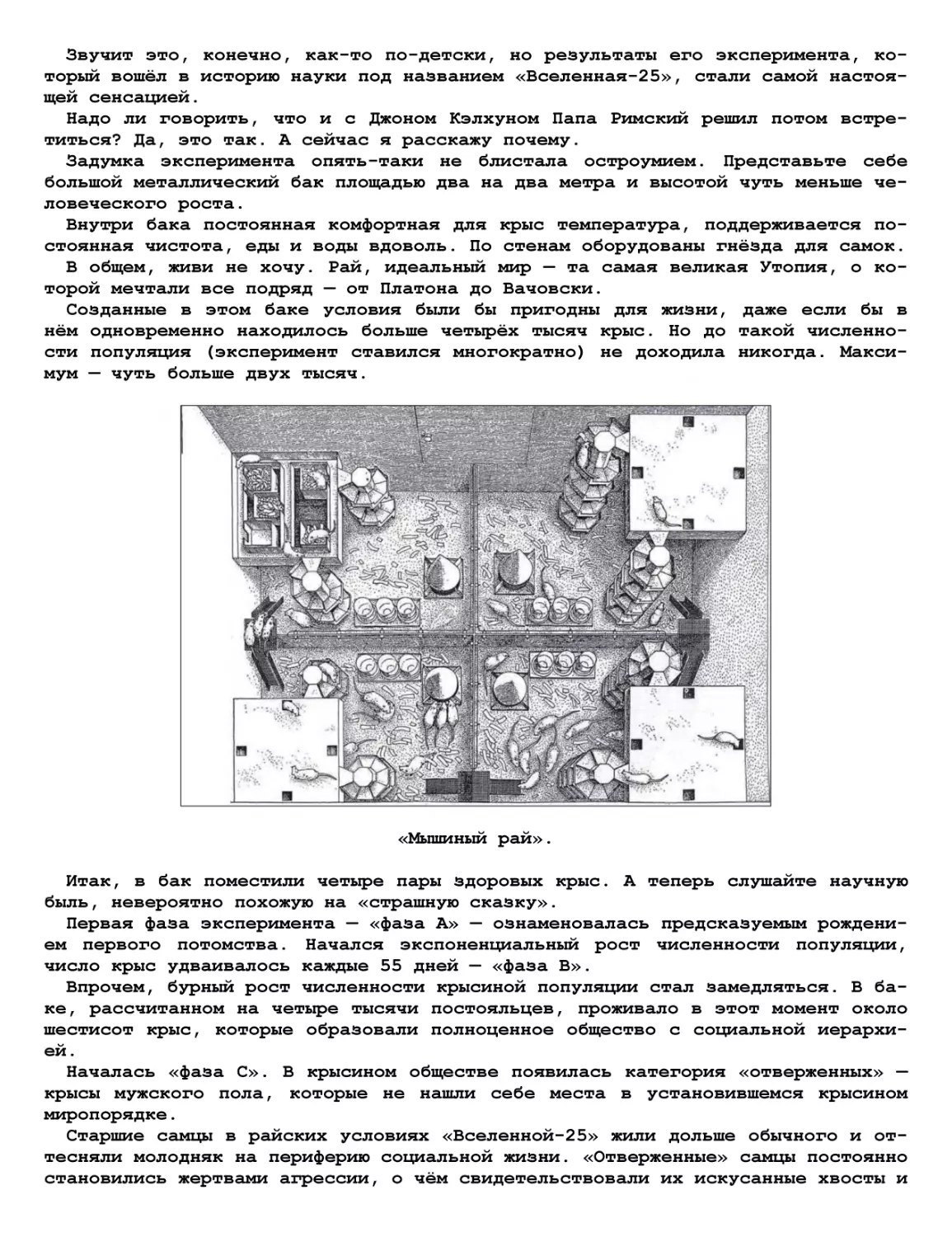

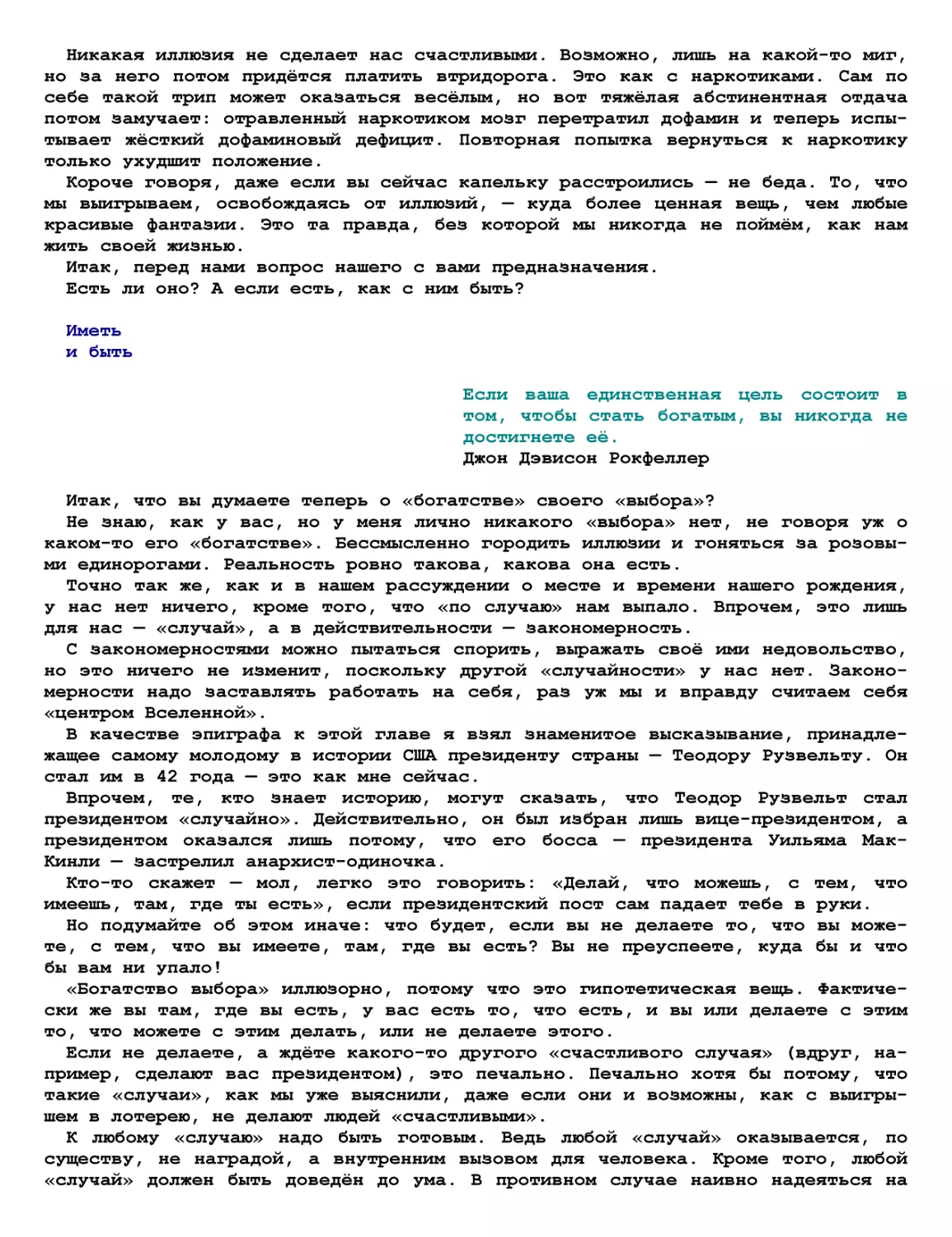

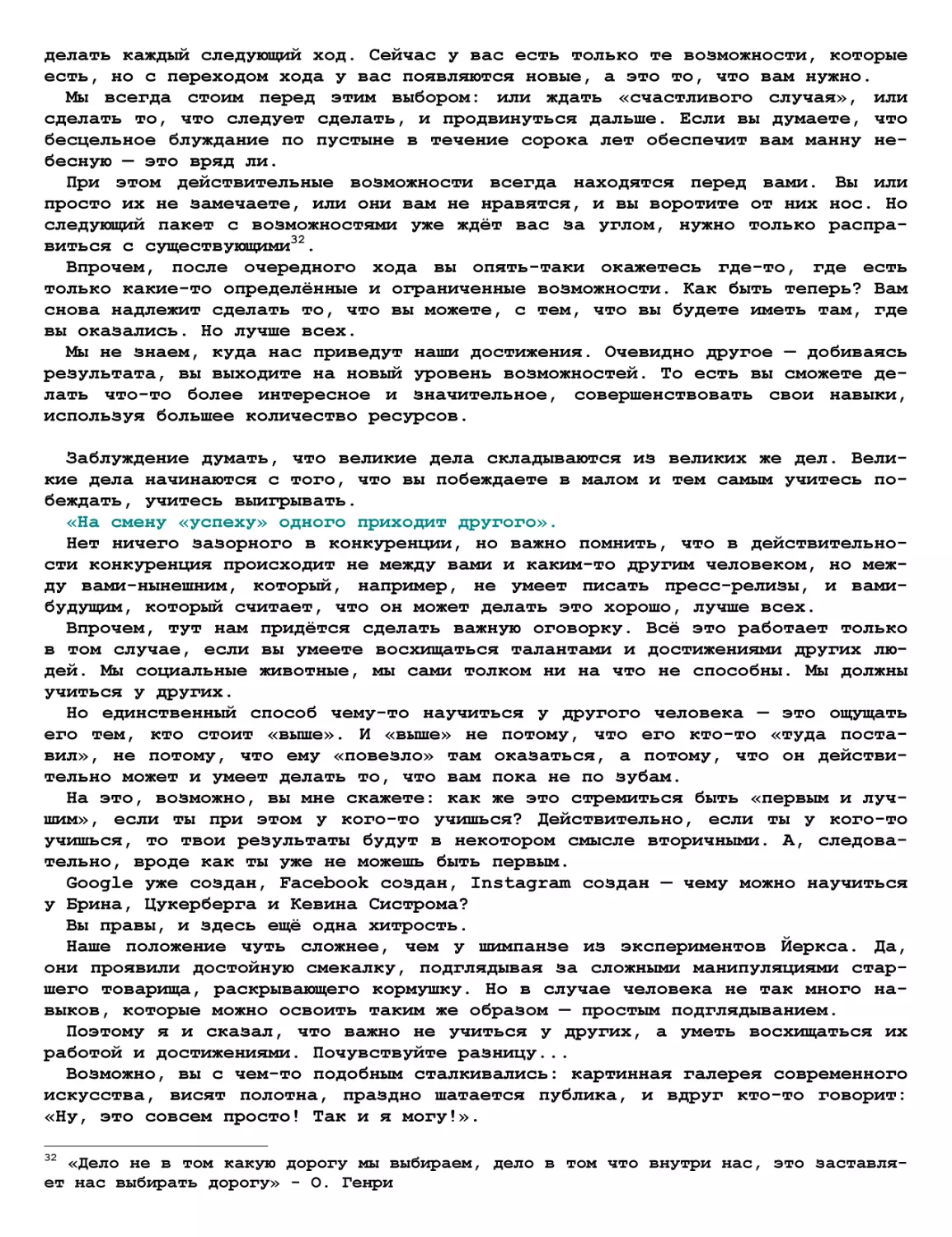

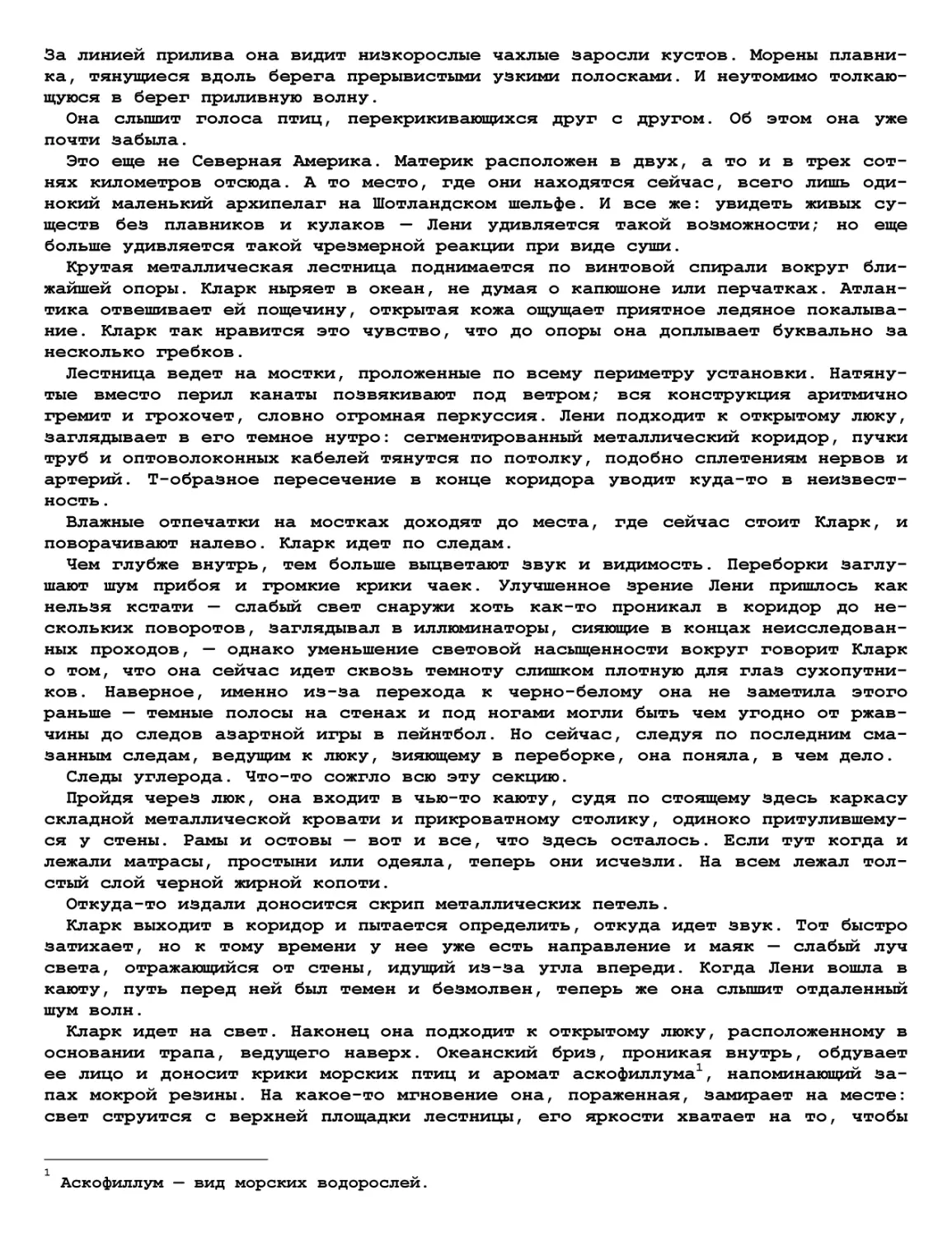

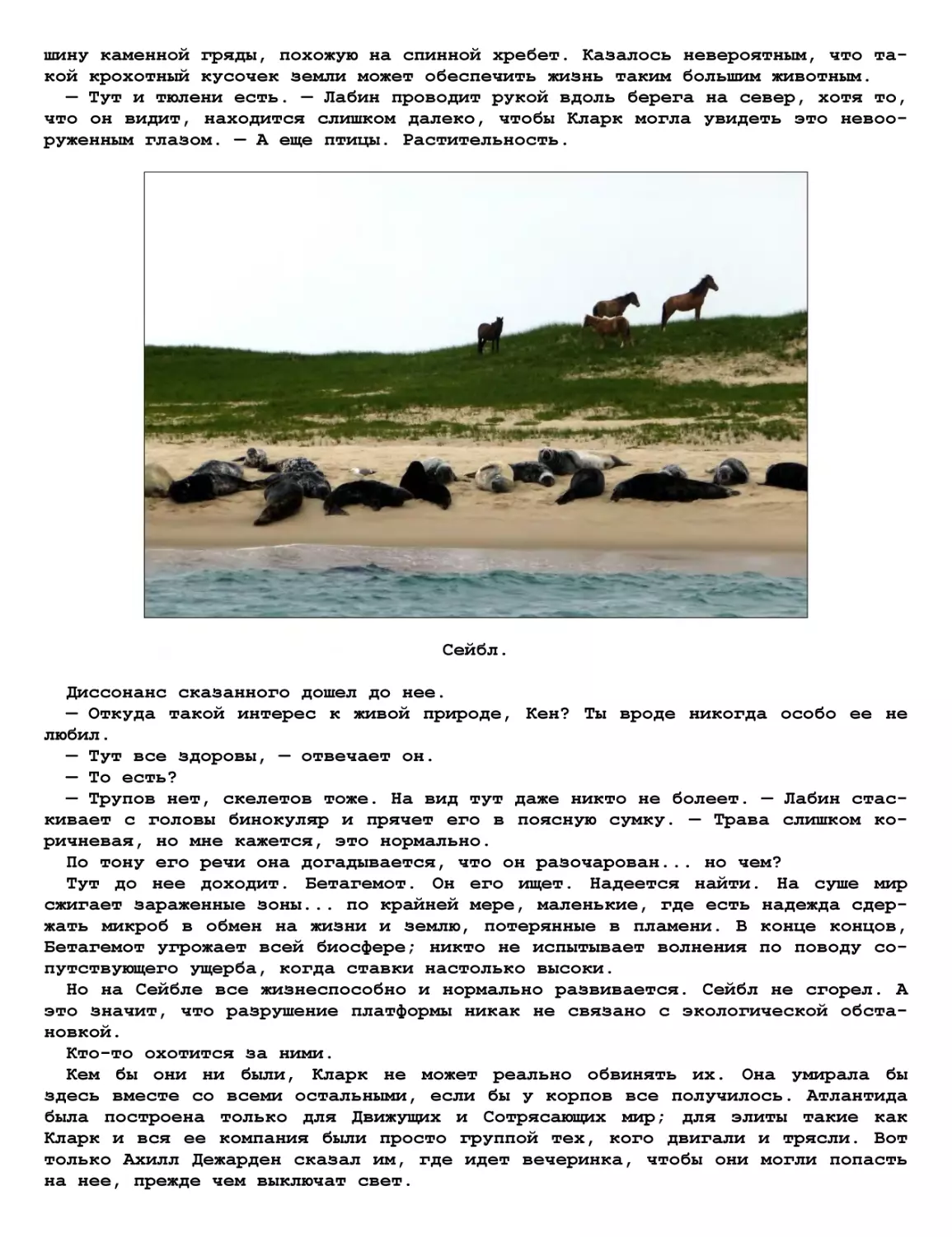

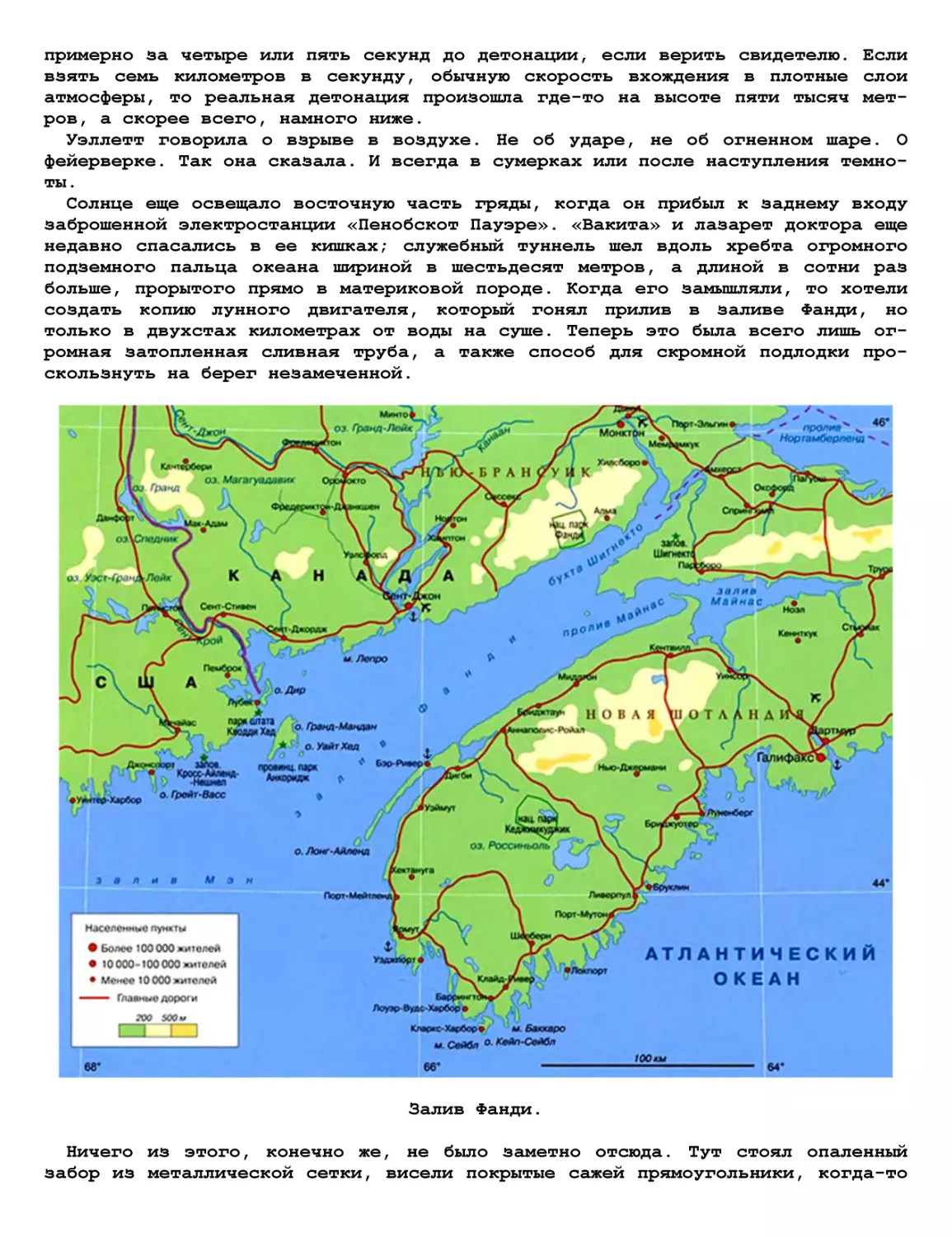

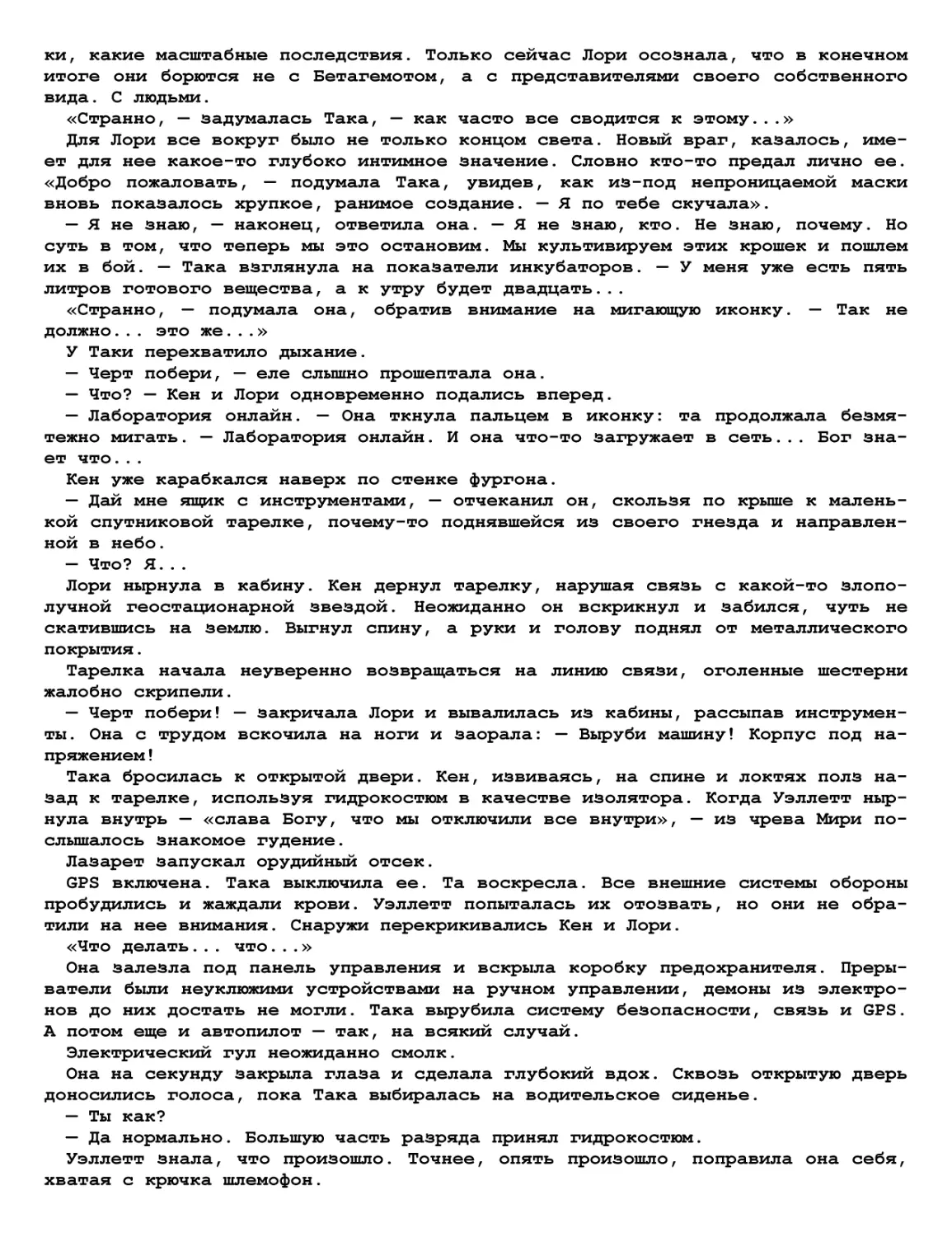

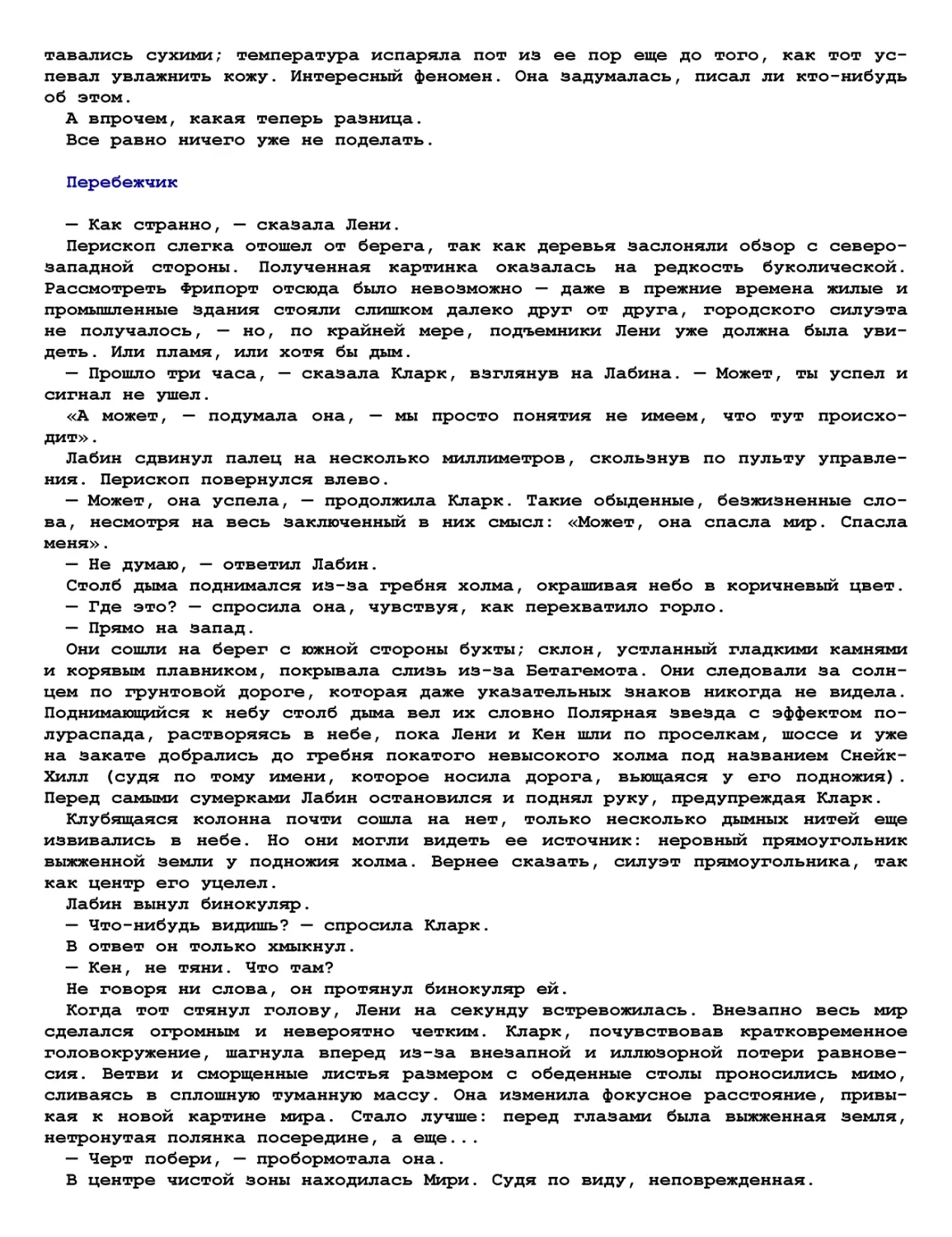

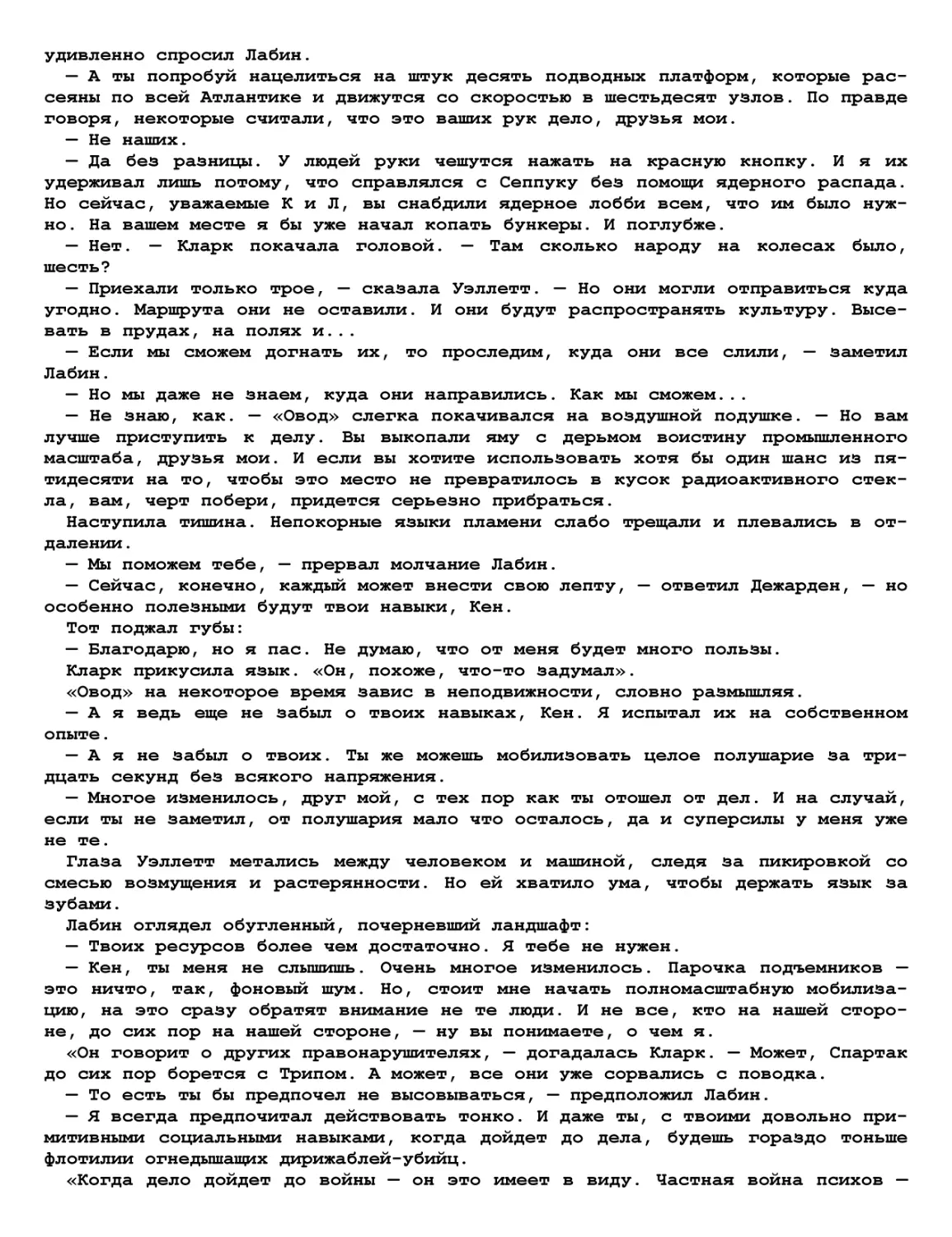

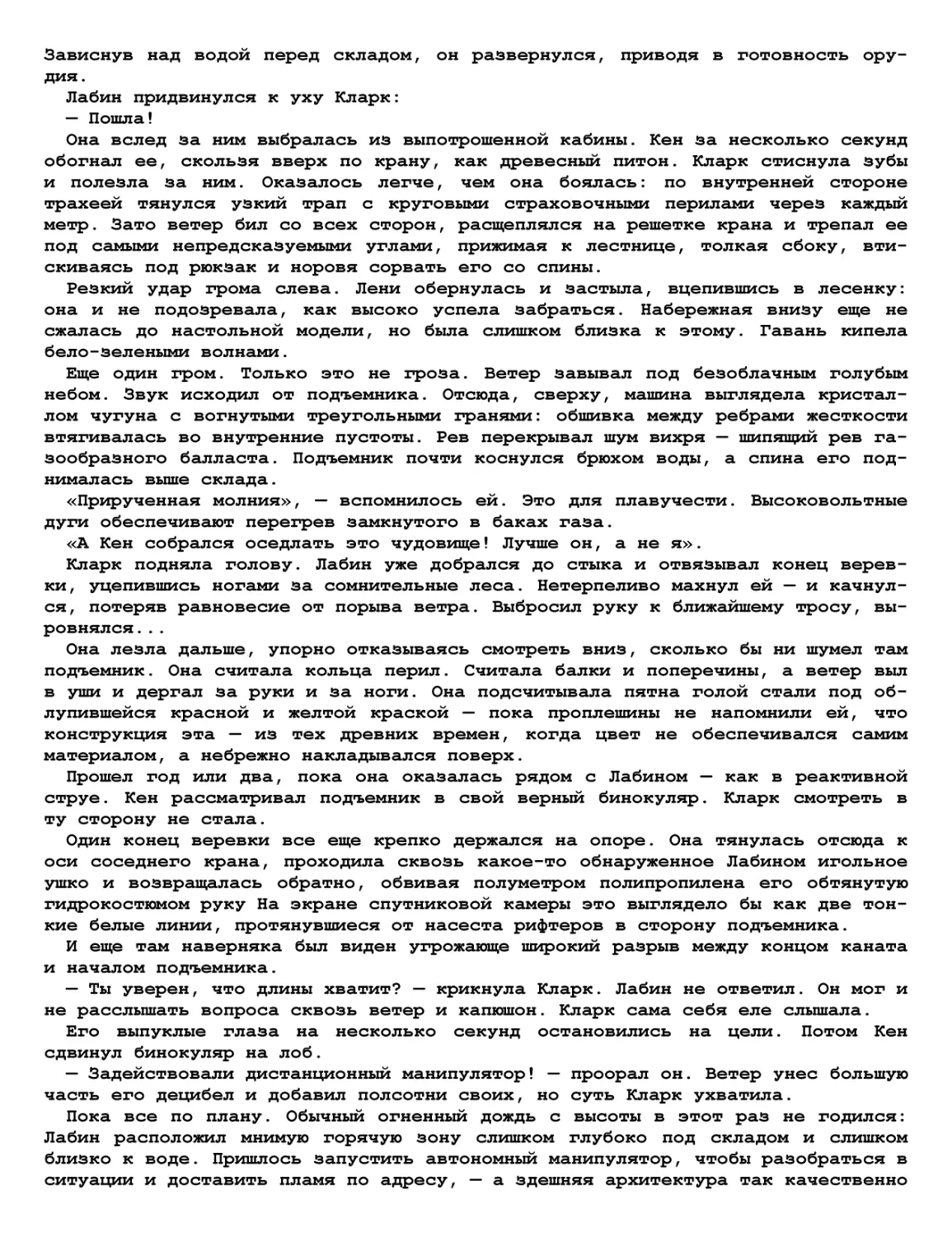

Мангустовый лемур с о. Мохели, Коморские острова. Eulemur mongoz

принадлежит к роду, насчитывающему еще как минимум пять видов (неко-

торые ученые считают, что их куда больше — до 11) . Это довольно ти-

пичное млекопитающее, которое напоминает нам, что в природе редко

встречаются роды, насчитывающие один вид, такие как наш.

Вот почему я оказался в Морони. Но как только я вышел из самолета, сразу же

понял, что совершил ужасную ошибку. Атмосфера здесь была жутковатой, в возду-

хе летали хлопья пепла — как я потом узнал, весь остров сжигал свидетельства

о рождении и браке и документы на землю. Кроме того, было невозможно найти

чиновников, у которых я привык получать разрешения и помощь в экспедициях. Я

знал, что на Гранд-Коморе нет лемуров, поэтому мне казалось логичным, что я

должен немедленно ехать на другие острова, где лемуров в избытке, а политиче-

ских событий, судя по поему прошлому опыту, не происходило вовсе.

На сей раз опыт меня подвел. Я отправился в местный офис AirComores и купил

билет в один конец до Мохели, следующего острова в архипелаге. При отлете ни-

каких формальностей проходить не пришлось, но когда я спустился по трапу на

грязную посадочную полосу в месте назначения, передо мной оказалась парочка

подростков, один из них поигрывал автоматом Калашникова. Второй улыбнулся

мне, объяснил, что они с товарищем — члены молодежного революционного движе-

ния, и предложил остановиться в отеле от их организации (по неприлично высо-

кой цене). Отель? Для Мохели это было что-то новенькое. Тем не менее, это был

не первый и не последний случай в моей жизни, когда мне делали предложение,

от которого я не мог отказаться. Я сел в предложенный военный джип, а парень

с автоматом устроился за рулем. После недолгой поездки по ухабистой дороге мы

добрались до места. Отель оказался руинами того, что совсем недавно еще было

благоустроенным домом менеджера иланг-иланговой плантации.

Теперь он превратился в настоящую зону бедствия. Вся сантехника была вырва-

на, электрогенератор и проводка украдены, крыша проседала. Меня провели в

грязную комнату, где не было ничего, кроме крыс, мусора и гор кирпича, и по-

требовали плату за неделю вперед. Забрав мои деньги, хозяева попрощались со

мной, сели в джип и исчезли.

Эти события привели меня в не самое лучшее расположение духа. Я вышел из

разваливавшегося дома и прошел несколько километров по пыльной дороге до Фом-

бони — главного (и единственного) города на острове. Город практически вымер,

но в какой-то грязной лавке мне удалось купить пару банок мясных консервов,

риса и спичек. С ними я вернулся в свою резиденцию. Туда же той ночью пришел

Бако Мари. Во время моих предыдущих приездов на Мохели Бако возил меня по

острову на своем мотоцикле. Сейчас он был полон революционного пыла, и меня

это очень нервировало. Бако рассказал мне, что, к сожалению, популяция лему-

ров, которую я изучал в предыдущие годы, исчезла из этих мест. Позднее из-за

потоков беженцев это произошло и в других частях острова. Итак, смысла оста-

ваться на Мохели не было.

На следующий день я отправился в офис AirComores за билетом на следующий

остров — Анжуан. Агент компании очень вежливо сообщил, что с радостью продал

бы мне билет, но не может этого сделать, пока я не покажу ему свою выездную

визу. Выездную визу? Я же путешествую внутри страны. И когда я вылетал из Мо-

рони, от меня никто не требовал виз. «Тем не менее, месье, чтобы уехать с Мо-

хели , вам нужна виза. Без нее мы не сможем выдать вам билет», — сказали мне.

А где я могу получить такую визу? Конечно же, у «Революционной молодежи»!

Тем же вечером, после наступления темноты, меня посетил посланник весьма

представительного и учтивого человека, который был префектом Мохели до объяв-

ления независимости. Приглушенным голосом гость предложил встретиться с пре-

фектом, но тут же предупредил, что меня никто не должен видеть, иначе меня

могут ждать ответные меры с обеих сторон. Я пробрался в затемненный дом пре-

фекта и нашел бывшего чиновника в состоянии сильнейшего волнения. Он расска-

зал мне, что правительство распущено и остров терроризирует банда тинейджеров

с автоматами — местные хунвейбины. Их власть поддерживается группой военных

из Танзании, которые стоят лагерем на берегу. Префект описывал мне ужасы, ко-

торые творила «Революционная молодежь», и заявлял, что ничего на острове не

происходит без их разрешения. «Месье, — завершил он свой рассказ, — вы должны

немедленно покинуть это место!»

Вот только для этого мне необходима была выездная виза. Чтобы ее получить,

нужно было обратиться к «Революционной молодежи». Я снова отправился в Фомбо-

ни и нашел там группу 14-летних подростков обоих полов, которые болтали, ку-

рили травку (Али Суалих легализовал марихуану) и лениво поигрывали разнооб-

разным оружием. Я потребовал выдать мне визу на выезд и тут же получил отказ.

Когда я спросил почему, мне ответили, что у них нет штампа. Как вы можете по-

нять , последующие несколько визитов за визой закончились тем же.

Так что, когда я сидел на берегу и смотрел на приближающуюся лодку, у меня

были все основания отчаиваться. Было очевидно, что местные хунвейбины никуда

не отпустят дойную корову, с которой можно свободно получать прибыль, и я не

знал, что они сделают со мной, когда деньги закончатся. Не то чтобы я хотел

узнать это на практике. Если бы я отказался платить за свою комнату, послед-

ствия могли бы быть плачевными. Кроме того, в отсутствие лемуров ничто не

могло отвлечь меня от размышлений о моем бедственном положении (особенно по-

сле того, как в моем радиоприемнике сели батарейки). Вполне естественно, что

в какой-то момент лодка на горизонте привлекла мое пристальное внимание. По-

степенно она становилась все больше и больше, пока, наконец, я не понял, что

лодка приближается к берегу, примерно к тому месту, где я стоял. Когда ее нос

воткнулся в песок в нескольких ярдах от меня, я увидел на борту двух человек,

измученных морской болезнью. В них я узнал своих собеседников из аэропорта в

Дар-эс-Саламе. Они переночевали в моей развалюхе, а на следующий день мы все

вместе отправились в штаб-квартиру «Революционной молодежи».

Придя в себя после морского путешествия, бородатый парень с лицом Иисуса

оказался весьма харизматичным персонажем, который быстро сумел очаровать бун-

тующих подростков. Через несколько дней они буквально ели у него из рук, а

один из них раздобыл кусок линолеума и аккуратно вырезал на нем штамп выезд-

ной визы. После того как визы оказались в наших паспортах, мы втроем наконец-

то сели на самолет до Анжуана и его дикой природы.

Любой, кто знаком с чудесными Коморскими островами и их доброжелательными

жителями — смесью африканцев, арабов и малагасийцев с каплей европейской кро-

ви , — желает им более спокойного и благоприятного будущего. Но вот прогнозы

для коморской флоры и фауны неутешительны. Когда я впервые приехал на Коморы

в 1974 году, население всех четырех островов архипелага составляло около 250

тысяч человек. Сегодня на трех островах проживает как минимум в три раза

больше людей. Даже на Майотте, где природе угрожает производство, а не бед-

ность, популяция лемуров за последние 10 лет значительно сократилась, и это

очень серьезная проблема.

Большинству популяций лемуров на Мадагаскаре угрожает вымирание. Майотта —

единственная страна обитания этих животных, управляемая развитой нацией, ко-

торая при желании могла бы принять меры для их защиты.

Несмотря на невнимание властей, лемуры должны занять особое место в сердцах

и умах тех, кто интересуется историей человечества. Как я уже упоминал, все

дело в том, что они похожи на наших далеких предков, живших в эпоху эоцена,

то есть около 50 миллионов лет назад. Размеры сегодняшних лемуров варьируются

от мыши до крупной кошки (хотя еще совсем недавно встречались виды ростом с

гориллу) . Мозг лемура по отношению к его телу меньше, чем у высших приматов,

и лемуры в гораздо большей степени полагаются на свое обоняние. Тем не менее,

они вовсе не так глупы, как можно предположить. Исследователи психологии при-

матов сначала пытались изучать интеллект лемуров с помощью тестов, разрабо-

танных для обезьян и даже людей. Такие тесты предполагают гораздо более высо-

кий уровень развития моторики и визуальную, а не обонятельную оценку объек-

тов . Все это очень мешало ученым в понимании того, как именно лемуры воспри-

нимают мир, поэтому они занялись разработкой способов, позволяющих тестиро-

вать когнитивные способности лемуров более привычными и подходящими для них

способами. После того как такие методы будут созданы, мы сможем выяснить, как

именно происходили познавательные процессы до возникновения нашего необычного

способа обработки информации. Уже только поэтому лемуры представляют для нас

огромную ценность. Кроме того, они могут рассказать нам о социальных страте-

гиях наших предков и об их взаимодействии с природой. Что касается меня, то я

пытался получить от них еще один важный урок.

Сегодня большая часть моих исследований посвящена антропологии. Я пытаюсь

понять, что говорят нам окаменелости и другие археологические свидетельства

человеческой эволюции. Как и все мои современники из англоязычных стран, я

изначально воспринимал биологическую историю человечества как целенаправлен-

ный и героический путь от примитивности к самосовершенствованию. Когда я

оканчивал университет, было распространено мнение, что эволюция — это процесс

тонкой настройки, который постепенно, век за веком, делает живые существа все

более и более приспособленными к окружающему миру. Неудивительно, что эта

концепция пользовалась такой популярностью, — она кажется интуитивно привле-

кательной для вида, который является единственным представителем своего рода

на планете. Наша уникальность заставляет нас представлять эволюцию Homo

sapiens в виде единой ветви генеалогического древа. Разумеется, в некоем

очень ограниченном смысле это представление верно. Мы действительно являемся

наследниками уникальной последовательности предков, каждый из которых сущест-

вовал в строго определенный период времени. Но это ретроспективный взгляд, и

если мы рассмотрим эволюцию в целом, то поймем, что все происходило совершен-

но по-другому. То, чему меня учили, оказалось лишь частью общей истории. Я

впервые задумался об этом в конце 1960-х годов, когда начал работать с лему-

рами.

Любой человек, наблюдающий за лемурами на Мадагаскаре, наверняка в первую

очередь заметит их потрясающее разнообразие. Эти милые приматы делятся на

пять семейств, насчитывающих более 50 видов — от крошечных шустрых мышиных

лемуров до «истинных» лемуров размером с кошку, ходящих на четырех лапах, от

длинноногих прыгучих индри и лепилемуров, которые предпочитают вертикальное

положение тела, до странных зверьков айе-айе с пушистыми хвостами и ушами как

у летучей мыши. Если бы вам посчастливилось посетить Мадагаскар всего 2 тыся-

чи лет назад, вы смогли бы увидеть висящих на ветках ленивцевых лемуров, ме-

галапидов, похожих на гигантских коал, и представителей отряда археолемуро-

вых, отдаленно напоминающих обезьян. Все они были странными и прекрасными

созданиями, значительно превышавшими по размеру своих потомков.

Иными словами, лемуры — яркий пример биологического разнообразия, причем не

только в формах тела и образе жизни, но и в эволюционном пути. Лемуры — это

несколько явно различающихся между собой семейств, множество родов и огромное

количество видов. Подобное разнообразие нередко встречается среди многочис-

ленных групп млекопитающих. Успешные семейства млекопитающих имеют тенденцию

распространяться географически и изменяться филогенетически. Применив эти вы-

воды к разнообразным человеческим останкам и окаменелостям, я понял, что наше

собственное семейство гоминид подчинялось такому же правилу. Эволюция челове-

ка вовсе не была тем линейным процессом доработки и улучшения, о котором нам

всем рассказывали в школе. Это был тяжелый бой, в котором на арену эволюции

то и дело выталкивали новые виды, чтобы посмотреть, выживут они или вымрут в

процессе.

Признание того, что природа действует по такому сценарию, полностью меняет

наше представление о собственной истории. Мы тут же понимаем, что человек —

это не результат мелкой доработки, полировки и наведения лоска. Нашему воз-

никновению предшествовала стадия активных экспериментов с разными формами су-

ществования гоминидов. Соответственно, мы начинаем сомневаться в расхожем

мнении о том, что эволюция целенаправленно создавала нас не такими, как дру-

гие виды.

Тем не менее, сегодня мы действительно являемся необычными. Мы настолько

отличаемся от других живых существ, что смогли радикально изменить свои отно-

шения с природой. Именно поэтому многим палеоантропологам сложно воспринимать

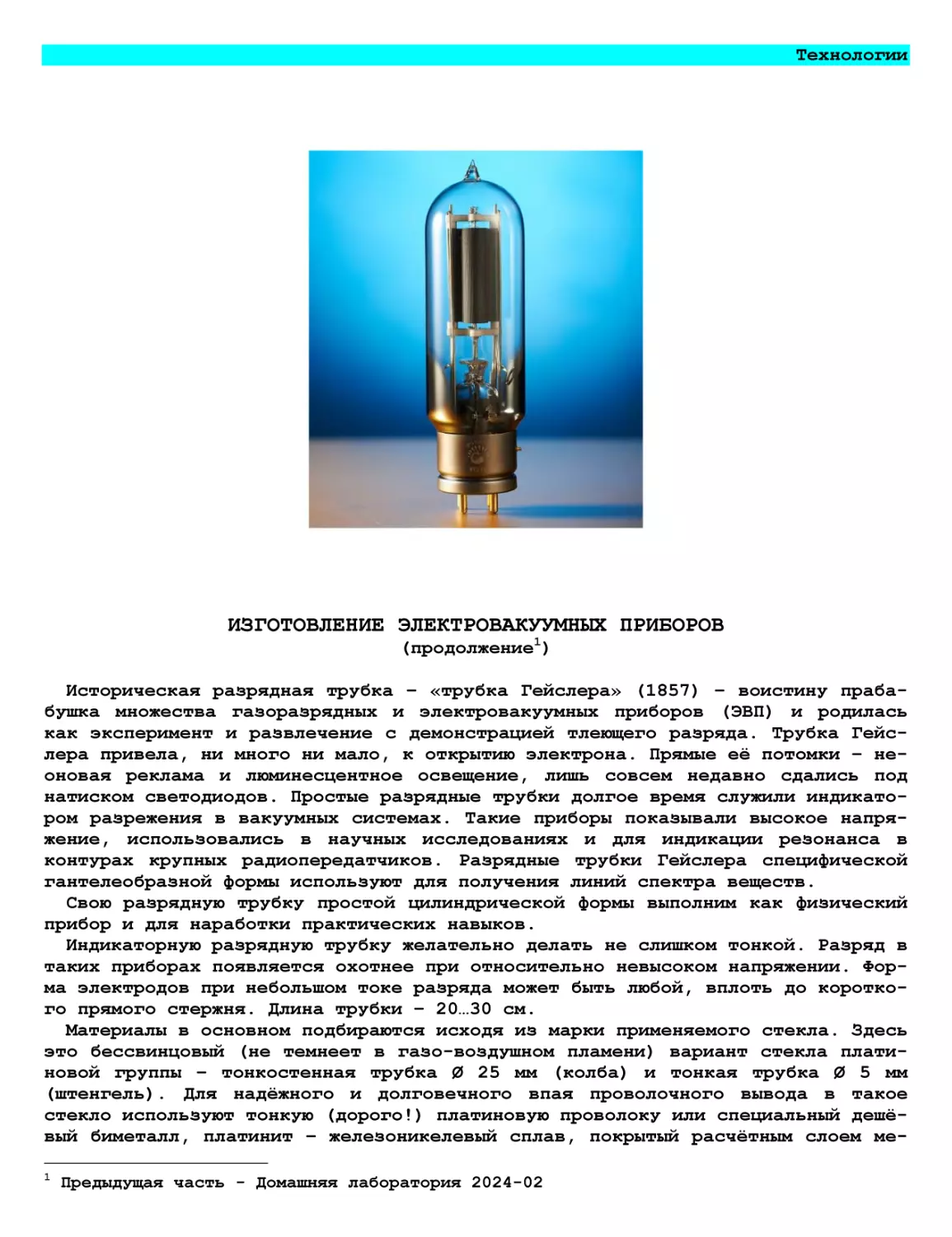

наших предков-гоминидов как просто еще одну группу приматов и рассматривать

процессы, в результате которых мы появились на свет, как типичные для других

млекопитающих явления. После того как ученые доказали существование этой тен-

денции (около полутора веков назад), в науке возник так называемый принцип

исключительности гоминидов — инстинктивное предположение о том, будто наше

отличие от других видов живых существ на планете означает, что наши предки

сумели сыграть в эволюционную игру по другим правилам. Именно это чувство ис-

ключительности сделало палеоантропологию такой консервативной. В той или иной

форме оно существовало с самых первых лет палеоантропологии, когда мы только

начинали познавать самих себя.

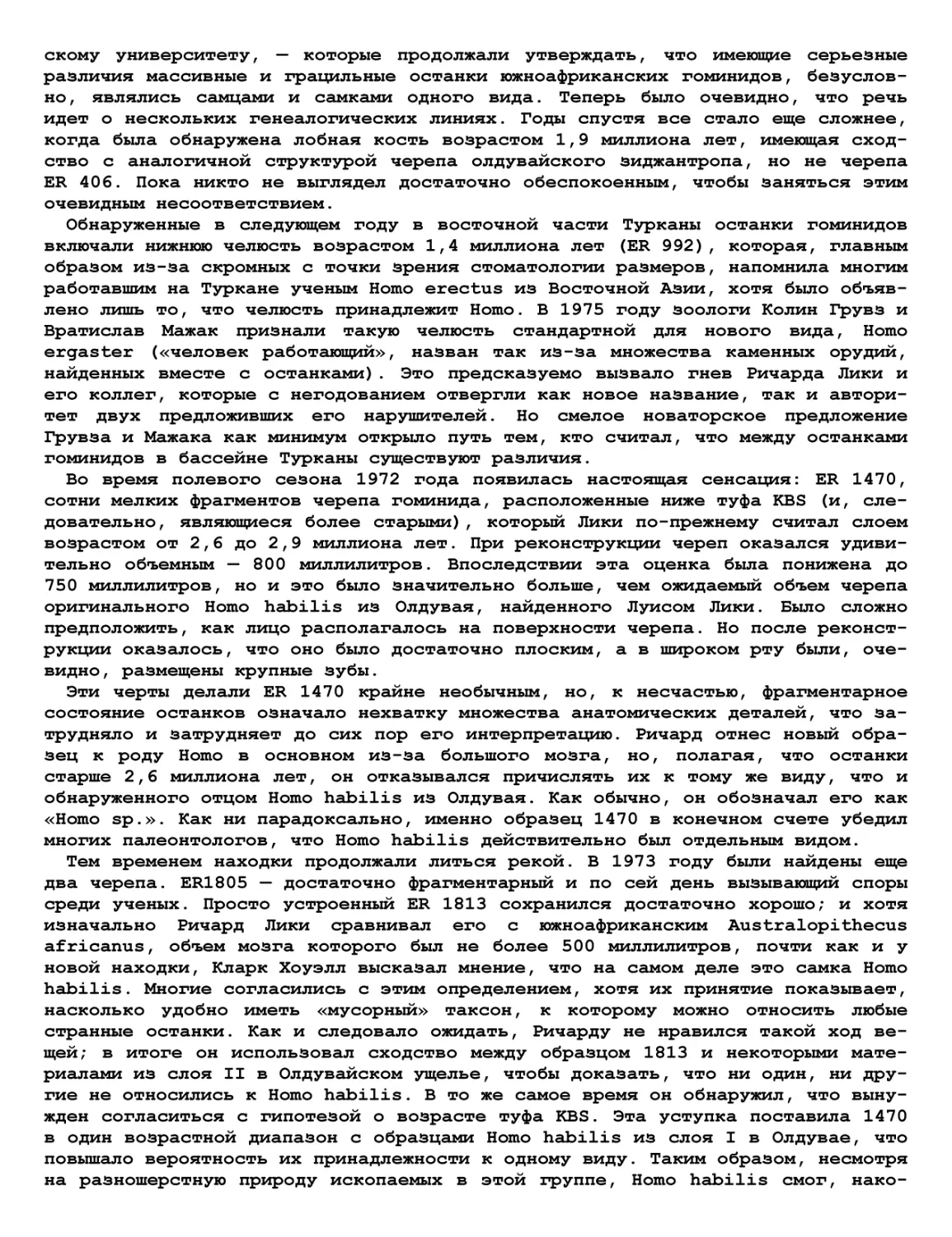

ГЛАВА 1

Место

человека

в природе

Человек настолько не похож на всех остальных живых существ, что его просто

невозможно ни с кем перепутать. Мы ходим на двух ногах, что дает нашим рукам

возможность умело манипулировать различными предметами. Мы умеем врать друг

другу, используя для этого необычное средство общения — язык. Мы обладаем ог-

ромным мозгом, спрятанным внутрь черепа, который шатко балансирует на доволь-

но-таки тщедушном теле, и нас совершенно не смущает факт, что этот мозг вме-

щает множество противоречивых понятий. Мы используем невероятно сложные тех-

нологии, без которых, скорее всего, уже не сможем обходиться. У наших спосо-

бов обработки информации нет аналогов в природе. Список наших уникальных черт

бесконечен: ни одно живое существо в природе не выглядит и не ведет себя так,

как мы. На протяжении большей части своей истории вид Homo sapiens не нуждал-

ся в самоопределении. Различия между нами и другими животными казались на-

столько очевидными, что в XVIII веке великий лексикограф Сэмюэл Джонсон опре-

делял понятие «человек» как «человеческое существо», а термин «человеческий»

— как «обладающий качествами человека» и считал такие определения исчерпываю-

щими. Возможно, это были не самые лучшие словарные статьи Джонсона, но в то

время ближайшим известным науке родственником человека был малоизученный

орангутанг, и более подробного освещения этого понятия не требовалось.

Однако для знаменитого современника Джонсона Карла Линнея этого было недос-

таточно . Линней, которого считают отцом современной зоологической классифика-

ции, известен, помимо прочего, своим революционным решением отнести человека

к отряду приматов наряду с лемурами и обезьянами. Однако, когда дело дошло до

описания Homo sapiens как вида, Линней отказался от обычного перечисления ха-

рактеристик, которые помогли бы его читателям опознать то или иное живое су-

щество . Вместо этого он ограничился наставлением: «Познай самого себя». Ду-

маю, ему можно простить такую расплывчатую формулировку. В конце концов, мы

лишь слабо понимаем свое место в мире природы, но одновременно чувствуем, что

стоим в стороне от него. Мы функционируем не так, как другие животные. Да, по

сути, мы всего лишь млекопитающие с такими сердцами, почками и желчными пузы-

рями, как и другие, и с той же потребностью в пище и дыхании. Но в нас, несо-

мненно, есть что-то особенное.

Первым известным ученым, который еще в IV веке до нашей эры пытался понять,

как наш странный вид вписывается в окружающий мир, был Аристотель. Его можно

назвать также и первым специалистом по сравнительной анатомии. Аристотеля за-

нимали целостность и преемственность, которые он видел во всех формах жизни и

даже между живой и неживой материей. Он предполагал, что жизнь зародилась из

инертного вещества, похожего на озерный ил (который оказался действительно

наполненным жизнью, как доказало изобретение микроскопа). Тем не менее, Ари-

стотель считал Вселенную вечной и неизменной, а каждому ее компоненту, от

простейшего до самого сложного, отводил строго определенное место в ее иерар-

хии. На нижних ступенях «лестницы бытия» располагались камни и другие предме-

ты, которые просто существовали, но не несли в себе жизненной силы. На сту-

пеньку выше находились простейшие живые существа — растения, обладающие спо-

собностью к жизни, росту и воспроизведению. Еще выше Аристотель помещал жи-

вотных, которым были присущи дополнительные качества живого — движение и па-

мять . Наконец, на самой высокой ступени находились люди — носители разума.

Каждый живой организм занимал свое место в этой иерархии, созданной когда-то

«Перводвигателем» — сущностью, для которой у Аристотеля не имелось точного

описания.

В более поздние эпохи систему Аристотеля быстро приняли на вооружение тео-

логи и крупнейшие христианские мыслители Средневековья. Вслед за святым Авгу-

стином они охотно ассоциировали «Перводвигателя» с библейским Богом, возвы-

шавшимся над Великой цепью бытия, в которой каждое живое существо занимало

строго предопределенное место. Человек в ней находился ниже ангелов, но выше

львов и других хищных животных, за которыми следовали животные домашние и так

далее, до самого конца цепи. Цепь — это единый физический объект, состоящий

из дискретных звеньев. Точно так же и Великая цепь бытия соединяла человека с

другими божественными созданиями, но при этом и отделяла его от них. Такое

двусмысленное положение позволяло объяснить то состояние, которое Александр

Поуп блестяще описал в своем «Опыте о человеке» в 1734 году строками:

Ты посредине, такова судьба;

Твой разум темен, мощь твоя груба.

Я считаю эти строки самым точным описанием положения человечества в мире,

когда-либо выраженным в литературе.

Тем не менее, уже в XVI-XVII веках натуралисты начали развивать ритуализи-

рованное представление о живой и неживой природе, предложенное церковью. В

XVIII веке гений Линнея показал, что живой мир не только имеет четко упорядо-

ченную структуру, но и что ее можно описать, используя множества и подмноже-

ства. На основе этой догадки Линней разработал систему, которой мы пользуемся

по сей день. В соответствии с этой системой наш вид, Человек разумный (Homo

sapiens) , принадлежит к роду Люди (Homo) , входящему в семейство гоминидов

(Hominidae), которое, в свою очередь, является частью отряда приматов, входя-

щего в царство животных. В этой иерархии каждая категория включает в себя все

подкатегории более низкого уровня. Homo sapiens — это всего лишь один из не-

скольких (ныне вымерших) видов из рода Homo, семейство гоминидов состоит из

нескольких родов и т.д. Подобная классификация существенно отличается от по-

военному строгой структуры Великой цепи бытия, где каждому виду отводилось

свое место. Инклюзивная иерархия Линнея прекрасно отражала все исторические

события, насколько нам известно, приведшие к возникновению Древа жизни, к ко-

торому мы все принадлежим.

Сегодня, как и во времена Линнея, базовой единицей категоризации живого яв-

ляется вид. Уже в XVII веке английский натуралист Джон Рей пришел к выводу,

что (изредка нарушаемые) границы вида определяются его репродуктивной общно-

стью. Говоря современным языком, для организмов, размножающихся половым пу-

тем, вид — это крупнейшая популяция, в рамках которой может происходить скре-

щивание . Разумеется, в большинстве случаев даже самые близкородственные виды

имеют внешние различия. Однако особи, принадлежащие к одному виду, порой так-

же могут ощутимо отличаться друг от друга. Разница в том, что во втором слу-

чае они все еще могут скрещиваться между собой и готовы делать это при первой

возможности. Соответственно, ключевым показателем принадлежности к виду явля-

ется репродуктивная преемственность — заинтересованность членов группы спари-

ваться между собой и возможность успешно это делать. Иными словами, живые су-

щества не принадлежат к одному виду потому, что выглядят одинаково. Они вы-

глядят одинаково потому, что принадлежат к одному виду.

Так как человек является неотъемлемой частью живого мира, для понимания то-

го, какое именно место мы занимаем в биоте, от нас требуется не только ин-

троспективное изучение самих себя, но и знания о том, что такое вид, чем он

характеризуется и как изменяется или не изменяется с течением времени. Какой

бы организм мы ни рассматривали, если у него не имеется надежного генеалоги-

ческого древа, связывающего его с ближайшими родственниками и остальными эле-

ментами живого, то и сказать о нем что-либо будет трудно. То же касается и

наших представлений о том, как вид изменялся со временем, ведь для того, что-

бы эволюционная модель оказалась верна, она должна основываться на историче-

ских фактах. Так как научные знания о мире постоянно меняются, то и наши при-

обретенные представления требуют постоянного пересмотра.

Представление о стабильной и неизменной Вселенной, в которой за каждым ви-

дом было закреплено свое место, — единственное, что объединяло теологов с Ре-

ем и Линнеем. Однако к началу XIX века у некоторых ученых начали возникать

сомнения. Первые геологические и палеонтологические находки наводили на

мысль, что и ландшафты Земли, и живые существа на ней когда-то сильно отлича-

лись от существующих. Осадочные породы наслаиваются друг на друга, как коржи

в торте, но если их последовательность в определенной местности определить

достаточно нетрудно, то соотнести породы в нескольких разных регионах — го-

раздо более сложная задача, так как состав слоя не гарантирует его возраст.

Столкнувшись с этой проблемой, первые геологи очень быстро поняли, что окаме-

нелости, находимые в осадочных породах (кости и зубы позвоночных или раковины

моллюсков и других морских обитателей), можно использовать для хронологиче-

ской классификации слоев. Это возможно потому, что для разных геологических

эпох была характерна разная фауна — как мы знаем сегодня, благодаря эволюци-

онным изменениям.

Еще до возникновения теории эволюции было очевидно, что наша планета имеет

долгую историю и на протяжении этой истории ее облик менялся. В самом начале

для объяснения различий между современной и древней фауной без значительного

отклонения от религиозных догматов использовалась гипотеза катастроф. Собы-

тия, подобные библейскому Всемирному потопу, якобы стирали с лица Земли все

живое. Скудная, но постоянно пополнявшаяся палеонтологическая летопись дейст-

вительно указывала на то, что фауна планеты переживала значительные перемены.

Геологи и антропологи обнаруживали свидетельства массовых вымираний и исчез-

новения значительного количества видов. Для христианского мира (включавшего в

себя, во всяком случае, номинально, всю Европу) такое объяснение было вполне

приемлемым. Однако к началу XIX века стали возникать новые идеи относительно

изменения животного мира с течением времени.

Упоминания об этом встречались и ранее, но принятие современной наукой кон-

цепции об изменчивости живых существ с течением времени началось с блестящего

ученого Жана-Батиста Ламарка. Этот великий французский натуралист работал в

основном с окаменелостями моллюсков, найденными в Парижском бассейне. Уже в

1801 году он высказал предположение о том, что виды живых существ не только

не являются неизменными, но, наоборот, активно изменяются с течением времени,

а в 1809 году описал эту теорию в своем влиятельном труде «Философия зооло-

гии» . Для Ламарка каждый вид представлял собой родословную живого организма,

был независим от других, имел собственных древних прародителей и внутреннее

стремление к изменениям и увеличению сложности. Несмотря на то, что эта точка

зрения достаточно далека от современных представлений об эволюции, она отра-

жает ключевую роль, которую изменения играют в природе, и радикально отлича-

ется от традиционного схоластического видения живого мира как статичного объ-

екта. И это неудивительно, так как Ламарк работал в секуляризованной постре-

волюционной Франции.

Идея Ламарка имела решающее значение для изучения истории жизни на Земле.

Но, к сожалению, автор совершил ошибку, бросающую тень на ее значимость, а

именно: неверно описал эволюционный механизм. Согласно Ламарку, виды изменя-

ются за счет использования (или не использования) различных свойственных им

анатомических характеристик, происходящего в процессе активного взаимодейст-

вия представителей вида с внешней средой. Любимым примером Ламарка была сле-

пота кротов, а самым популярным — длинная шея у жирафов, которая якобы увели-

чивалась от поколения к поколению по мере того, как древние предки современ-

ного жирафа пытались достать до все более и более высоких веток. Разумеется,

такое представление об изменениях является ошибочным, так как ни одна из фи-

зических характеристик, приобретаемых животным за время его жизни (например,

накачанные мышцы или плоские стопы), не может быть напрямую передана его по-

томкам и закреплена в них. Однако в представление Ламарка о динамике всего

живого входил и еще один элемент — адаптация к внешней среде, имевший огром-

ное значение для будущей эволюционной мысли. Более того, его концепция изме-

нений представляла собой адаптацию распространенной в то время идеи о зависи-

мости физических различий от природных условий. В качестве иллюстрации этого

подхода часто приводили пример того, как светлая кожа европейцев загорает под

тропическим солнцем. Тем не менее, бедняга Ламарк был заклеймен навсегда, и

его доводы об изменениях и адаптации затерялись на фоне ошибочной идеи о на-

следовании приобретенных признаков.

В 1814 году, всего через пять лет после публикации великого труда Ламарка,

итальянский геолог Джованни Батиста Брокки опубликовал двухтомную магистер-

скую монографию о горных породах и окаменелостях Апеннинского хребта в Тоска-

не. Как и Ламарк, Брокки пытался проследить родословную найденных им окамене-

лых существ по более ранним геологическим слоям. Но, несмотря на то, что он

также заметил наличие среди них изменений, его выводы были иными. Брокки на-

блюдал не постепенные изменения, а рождение, жизнь и смерть относительно ста-

бильных видовых групп, которые появлялись в породе, обнаруживались в ней не-

которое время, а затем исчезали. Как и отдельные живые существа, они давали

жизнь потомкам — новым видам. Брокки заключил, что виды не были полностью не-

зависимы друг от друга, как предполагал Ламарк. Наоборот, один вид мог проис-

ходить от другого! Вскоре после этого Брокки полностью переключился на геоло-

гию, и поэтому редкий эволюционный биолог сегодня вспомнит его имя. Тем не

менее, мой коллега Нильс Элдридж убедительно доказывает, что идеи Брокки ока-

зали большое влияние на юного Чарльза Дарвина, о котором мы и поговорим ниже.

Уоллес и

Дарвин

Самый влиятельный биолог в истории Чарльз Роберт Дарвин родился в 1809 году

(в один год с публикацией ламарковской «Философии зоологии»). Представления

об изменчивости живой природы в то время витали в воздухе, и не только во

Франции, но и в его родной Британии. Еще в конце XVIII века прадед Чарльза

Эразм Дарвин рассуждал в своих трудах о многообразии всего живого, которым

позже будет восхищаться его внук. Отголосок этих рассуждений можно найти в

лирическом медицинском трактате «Зоономия», который Эразм Дарвин опубликовал

в 1794 году: «Насколько дерзким было бы предположение о том, что долгое время

тому назад, в самом начале существования Земли, вероятно, за миллионы веков

до начала человеческой истории... все теплокровные существа вышли из одного

живого волокна... обладавшего жизненной силой, способностью приращивать новые

элементы и развивать новые свойства... постоянно улучшать себя своим внутрен-

ним трудом и передавать эти улучшения своим потомкам из поколения в поколе-

ние» .

Как бы пророчески ни звучали эти строки, прадед Дарвина был далеко не пер-

вым человеком, которого определенные природные закономерности натолкнули на

подобные мысли. По словам физика и историка науки Джима Аль-Халили, почти за

тысячу лет до Эразма, в IX веке, арабский ученый Усман аль-Джахиз высказывал

идеи, крайне похожие на те, которые в будущем разовьет Дарвин-внук: «Животные

борются за свое выживание — за ресурсы, за жизнь и размножение. Факторы среды

заставляют живые организмы развивать в себе новые свойства, чтобы обеспечить

свое выживание. Так старые виды трансформируются в новые. Те животные, кото-

рым удается выжить, передают полезные характеристики своим потомкам». Эта

идея кажется неправдоподобно точной, однако доказывает, что живая природа

действительно четко структурирована, и эта структура может быть понятна сво-

бодным от предрассудков мыслителям. Тем не менее, в консервативном монархиче-

ском государстве, напуганном жестокими событиями по ту сторону Ла-Манша, по-

добные мысли требовалось выражать, по меньшей мере, с осторожностью.

В 1825 году Дарвина отправили изучать медицину в престижный, но далекий

Университет Эдинбурга. Юный Чарльз ненавидел мрачное и кровавое ремесло хи-

рурга , но наслаждался интеллектуальной энергией «шотландского Просвещения»,

которое сделало Эдинбург центром свободной научной и философской мысли. В то

же время у него появляется интерес к естественной истории. Особенно сильное

влияние на Дарвина оказали труды двух ученых, которые осторожно, но открыто

высказывались в поддержку идей Ламарка, — анатома Роберта Гранта и геолога

Роберта Джеймсона. Нильс Элдридж полагает, что Джеймсон был автором несколь-

ких анонимных статей о «трансмутации» видов, опубликованных в Эдинбурге как

раз в то время, когда там учился Дарвин. Вполне вероятно, что молодой Чарльз

мог их читать. Скорее всего, он также видел короткий хвалебный некролог Брок-

ки, напечатанный в том же журнале в 1826 году.

Несмотря на привлекательность интеллектуальной среды Эдинбурга, Дарвину не-

доставало смелости, чтобы заниматься хирургией в век кровавых операций без

анестезии. К 1828 году он обучился таксидермии у освобожденного раба Джона

Эдмонстоуна и перевелся в кембриджский Крайст-колледж, социальная и научная

атмосфера которого казалась ему более приемлемой. Очевидно, что Эдинбург пре-

подал ему важный урок — умение ставить под сомнение общепринятые истины. Ис-

тория обучения Дарвина в Кембридже хорошо известна. Он начал коллекциониро-

вать жуков, которые даже в умеренном английском климате встречаются в огром-

ном количестве видов. Дарвин регулярно общался со знаменитыми философами нау-

ки Уильямом Уэвеллом и Джоном Гершелем. Вместе с геологом Адамом Седжвиком он

отправился в долгое путешествие для исследования скал в Уэльсе. Кроме того,

Дарвин проводил долгие часы над гербарием вместе с ботаником Джоном Стивенсом

Генслоу. Ни один блестящий молодой натуралист того времени не получал лучшей

подготовки в области естественной истории. С другой стороны, в начале XIX ве-

ка все преподаватели Кембриджа были обязаны иметь духовный сан в англиканской

церкви. Каждый, с кем так или иначе пересекался Дарвин, был религиозен, по

крайней мере, на словах. По этой причине вряд ли в академических кругах уни-

верситета много говорили об изменчивости видов, хотя Элдридж и указывает на

то, что в блестящем труде Гершеля «Предварительное рассуждение к изучению на-

туральной философии», выпущенном в 1830 году, содержались некоторые взгляды

на историю живого мира, с ними Дарвин мох1 познакомиться в Эдинбурге.

Окончив университет в 1831 году, 22-летний Дарвин был полностью готов к пу-

тешествию, изменившему всю его жизнь. Благодаря Генслоу он сумел достать при-

глашение сопровождать капитана шлюпа «Бигль» Роберта Фицроя в экспедиции, це-

лью которой было составление карты побережья Южной Америки. Б итоге это пла-

вание обернулось для участников эпическим кругосветным путешествием длиной в

пять лет, а его ключевые моменты были неоднократно описаны: сначала Дарвин

своими глазами наблюдает фантастическое разнообразие живых существ на всем

земном шаре, в особенности в тропиках; затем находит неподалеку от бразиль-

ского города Баия-Бланка окаменелые останки вымерших глиптодонтов, которых со

временем вытеснили их живые потомки — броненосцы; потом замечает, как по мере

продвижения по Аргентине с севера на юг одни виды страусов нанду сменяются

другими; затем ужасается варварской колониальной системе и рабовладению в

Бразилии; а после этого, наконец, замечает, что на каждом острове Галапагос-

ского архипелага проживает собственный вид вьюрков, родственный континенталь-

ным.

Б своей книге Eternal Ephemera Элдридж убедительно доказывает, что уже к

концу первого года плавания Дарвин начал мысленно сравнивать ламаркианскую

концепцию трансформации и идею Брокки о постоянной смене видов, породившей то

разнообразие, которое восхищало его в ходе путешествия. Элдридж утверждает,

что, даже если бы Дарвин каким-то образом умудрился не познакомиться с идеями

Брокки в Эдинбурге, он наверняка узнал бы о них из второго тома «Принципов

геологии» Чарльза Лайеля, который Дарвин приобрел во время стоянки «Бигля» в

Монтевидео в ноябре 1832 года. Несмотря на то, что Лайель не одобрял пред-

ставлений Брокки о трансмутации (равно как и трансформационных идей Ламарка),

он очень четко описал обе концепции в своей работе, которую Дарвин с удоволь-

ствием прочел.

Как бы там ни было, в 1836 году, то есть к концу плавания на «Бигле», Дар-

вин окончательно убедился в том, что виды изменчивы и все живые существа про-

изошли от ныне вымерших предков. Эта часть была ему совершенно ясна. Но была

ли трансформация, которую он видел в окаменелостях, последовательным процес-

сом, как утверждал Ламарк, или результатом смены одних видов другими, как

считал Брокки? И в любом случае как именно она происходила? Эти сложные во-

просы много лет не давали Дарвину покоя, хотя некоторые признаки указывают на

то, что в итоге он выбрал бы концепцию последовательных изменений.

Вернувшись домой, молодой и уже знаменитый ученый начал сортировать собран-

ные в путешествии коллекции, рассылать их специалистам для изучения и приво-

дить в порядок свои мысли. В середине 1837 года Дарвин нарисовал в своих лич-

ных заметках первый гипотетический вариант эволюционного древа, иллюстрирую-

щий идею происхождения новых видов от более древних. В 1842 году он прочел

последнее издание знаменитого трактата Томаса Мальтуса о приросте населения

(которое, по его словам, без должного контроля увеличивалось вдвое каждые 25

лет) и под его влиянием написал небольшой очерк о происхождении видов путем

естественного отбора. Еще через два года очерк превратился в объемное эссе,

которое так и не было опубликовано при жизни автора (Дарвин оставил указания

напечатать его в случае своей смерти).

Зрелые рассуждения Дарвина строились следующим образом. Закономерности, от-

мечаемые в живой природе (то есть те сходства, о которых писал еще Линней),

объясняются «наследованием с изменениями». Все живые организмы имеют единого

прародителя. У таких несхожих существ, как, к примеру, птицы и губки, этот

прародитель существовал в глубокой древности, а вот общий предок разных видов

антилоп мог жить всего несколько веков назад. Такое разнообразие возникает

потому, что особи в рамках одного вида имеют разные унаследованные признаки и

от тех из них, которые сумеют выжить и оставить потомство, происходит все

больше и больше новых особей. Особи, чьи наследуемые признаки наилучшим обра-

зом помогают им адаптироваться к окружающей среде, размножаются успешнее, а

те, кто не сумел приспособиться, оставляют меньше потомства. Соответственно,

из поколения в поколение в рамках вида происходят физические изменения. Таким

образом, природа как бы подстраивает вид под условия его существования, а по

мере улучшения механизмов адаптации меняется и внешний вид живых существ. Та-

кой «естественный отбор» аналогичен отбору искусственному, который животново-

ды с незапамятных времен применяют для получения скота с нужными характери-

стиками. Разница лишь в том, что у естественного отбора отсутствует цель — он

действует лишь в соответствии с непосредственными потребностями вида. В ходе

этого последовательного процесса виды изменяются от поколения к поколению,

как и предполагал Ламарк, и в них постепенно накапливаются различия.

Основные положения этой теории были изложены уже в очерке 1842 года, кото-

рый доказывает, что в споре между Ламарком и Брокки Дарвин был на стороне

идеи постепенной трансформации. В эссе 1844 года он представил более полное

описание своей концепции. Собранные воедино, все элементы его теории формиро-

вали цельную и поразительно простую, но, тем не менее, убедительную картину.

Однако, даже при наличии описанного механизма изменений, сглаживавшего острые

края трансформационной теории, она все равно казалась чересчур радикальной

для представлений XIX века. Несмотря на то что Дарвин был совершенно уверен в

ключевой роли трансформации, он также понимал, что не обладает достаточными

доказательствами для ее подтверждения, по крайней мере, по его собственным

высоким стандартам.

Существовало множество причин, по которым Дарвин не торопился представлять

свою теорию широкой общественности. Это могла быть боязнь оскорбить его глу-

боко верующую жену, мечтающую после смерти воссоединиться с супругом в раю,

или его собственное слабое здоровье, или страх перед шумихой, которая подня-

лась бы в научном сообществе после публикации его работы, или какие-либо иные

обстоятельства. Как бы там ни было, научную деятельность Дарвина в течение 10

лет после 1844 года можно сравнить с тем, что этологи называют смещенным по-

ведением (к примеру, вместо того, чтобы атаковать альфа-самца и побороться за

желанную самку, подчиненный самец в стае макак «смещает» свое поведение и на-

падает на подростка) . Завершив свой труд в 1844 году, Дарвин почти 10 лет

тратит на изучение оседлых морских беспозвоночных, причем порой работа пре-

вращается для него в настоящую манию. Рассказывают, что один из его младших

сыновей, приехав в гости к другу, поинтересовался: «А где твой отец держит

своих усоногих рачков?» Результатом этой работы стали четыре изданных тома,

солидная научная репутация и престижная медаль от Королевского научного обще-

ства. Труд об усоногих рачках представлял собой подробное описание различий

между разными видами этих беспозвоночных, однако, не содержал ни единого упо-

минания об эволюционных рассуждениях. Своей радикальной идеей Дарвин, в конце

концов, поделился с небольшой группой натуралистов, которым он мог доверять.

Рассказывают, что он говорил приглушенным и виноватым голосом, «как будто

признавался в убийстве».

Пока зажиточный Дарвин размышлял над своими эволюционными идеями, окружен-

ный уютом собственного загородного дома, его молодой коллега Альфред Рассел

Уоллес сталкивался с постоянными опасностями на другом конце земного шара.

Будучи таким же страстным натуралистом, как и Дарвин, и мечтая увидеть как

можно больше природных уголков планеты, 25-летний Уоллес покинул Англию в

1848 году и отправился в Амазонию, где он рассчитывал собрать коллекцию есте-

ственнонаучных образцов. Молодой человек постоянно был на мели, поэтому целью

его экспедиции было не только самообразование, но и продажа своих находок.

Отправляясь в плавание, Уоллес не забывал и о вопросе происхождения видов. В

1852 году, когда он возвращался из Бразилии в Англию, на его корабле вспыхнул

пожар. В результате Уоллес не только потерял почти всю коллекцию, но и провел

две недели посреди Атлантики в утлой спасательной шлюпке. Однако это его не

остановило, и в 1854 году он снова отплыл из Англии. На этот раз целью стал

Малайский архипелаг — цепочка островов между Сингапуром и Новой Гвинеей.

Здесь Уоллесу приходилось жить в самых суровых условиях и частенько зависеть

от благотворительности незнакомцев (в основном местных жителей, которые редко

видели на своих островах европейцев). Тем не менее, он старательно собирал

огромные коллекции, делал подробные записи обо всем, что видел, и наслаждался

богатством тропической природы и культуры. Как и в Южной Америке, с самого

начала экспедиции Уоллес начал задаваться вопросом, откуда могло взяться по-

добное разнообразие видов.

В начале 1855 года, работая в штате Саравак на севере острова Борнео, Уол-

лес окончательно определился со своими взглядами и направил в Англию рукопись

статьи с убедительным названием «О законе, регулирующем возникновение новых

видов». В этой статье он заявлял, что «существование каждого вида начинается

в одном и том же месте и в одно и то же время с близкими ему видами». Такая

формулировка показывала явное несогласие автора с точкой зрения Лайеля, отри-

цавшего идеи Ламарка и Брокки. Сам Лайель прочел эту статью в публикации че-

рез несколько месяцев после отправки и был явно поражен приведенными в ней

аргументами и доказательствами. В 1856 году Лайель навестил Дарвина (по уди-

вительному совпадению, чтобы вторым из всех его знакомых выслушать описание

эволюционной теории) и показал тому работу Уоллеса. К тому моменту Дарвин и

Уоллес уже состояли в переписке, и в качестве широкого жеста Дарвин сообщил

молодому коллеге, что его статья не осталась незамеченной. Возможно, именно

этим письмом и объясняются последующие события в нашей истории.

Новый 1858 год застал Уоллеса за сбором образцов на острове Тернате в южной

части Молуккских островов. К этому моменту он уже собрал достаточно доказа-

тельств для подтверждения теории трансмутации, но все еще не понимал механиз-

ма ее работы. Осознание пришло к нему внезапно. Во время очередного приступа

лихорадки, от которой он страдал на Востоке, все встало для него на свои мес-

та: эволюция путем естественного отбора! Когда к Уоллесу вернулись силы, он

незамедлительно написал статью с провокационным заголовком «О тенденции ва-

риететов неограниченно отклоняться от исходного типа». Не понимая важности

этого послания, Уоллес направил свою работу дорогому другу по переписке Дар-

вину с просьбой показать ее Лайелю, если тот найдет его заметки «достаточно

важными».

Достаточно важными? Дарвин был в отчаянии. Вскоре после получения статьи он

написал Лайелю: «Я никогда не видел более невероятного совпадения. Если бы

Уоллес прочел мой очерк 1842 года... он не смог бы резюмировать его лучше.

Даже термины, которые он использует, можно делать заголовками моих глав». За

этими строками идет настоящий крик души: «Вся оригинальность моей работы, ка-

кой бы она ни была, уничтожена». Однако страхам Дарвина не суждено было

сбыться. Лайель и группа его коллег организовали презентацию его трудов в

лондонском Линнеевском обществе совместно с работой Уоллеса.

После этого Дарвин лихорадочно принялся за работу и, опираясь на свое эссе

1844 года, вскоре написал пухлый том под названием «Происхождение видов путем

естественного отбора». Его шедевр был завершен и опубликован к концу 1859 го-

да и, как и опасался Дарвин, стал настоящей скандальной сенсацией. Широко из-

вестно восклицание одной светской дамы: «Произошли от обезьян? Мой дорогой,

будем надеяться, что это не так, а если так — это не станет широко известно».

Тем не менее, удивительно, как быстро строгое викторианское общество свыклось

с мыслью о происхождении всего живого путем наследования признаков от прошлых

поколений.

Зная, как много шумихи могут наделать его идеи, замкнутый Дарвин сознатель-

но избегал экстраполяции своих идей на человека, чтобы не ухудшить ситуацию.

В «Происхождении видов» он ограничился загадочной фразой: «Много света будет

пролито на происхождение человека и на его историю». Перед этой фразой идет

еще одно заявление, которое в дарвиновские времена игнорировалось многими чи-

тателями, а сегодня рассматривается эволюционными психологами как своего рода

предсказание: «В будущем психология будет прочно основана на новом фундамен-

те, а именно на необходимости приобретения каждого умственного качества и

способности постепенным путем».

Несмотря на осторожность в формулировках, Дарвин все же вызвал гнев публи-

ки, который снова загнал его в рамки «смещенного поведения». Хотя он и пони-

мал, что когда-нибудь ему придется взять быка за рога, но в течение более чем

10 лет после публикации «Происхождения видов» Дарвин занимался написанием ог-

ромных томов об орхидеях и одомашнивании растений и животных. Лишь в 1871 го-

ду, когда волна возмущения спала, он опубликовал свой опус «Происхождение че-

ловека и половой отбор».

Заголовок не совсем точно отражал суть этого огромного двухтомника. Большая

часть первой книги представляла собой опровержение полигенистической теории —

представления о том, что человеческие расы, проживающие в разных регионах ми-

ра, были сотворены раздельно или, следуя эволюционной теории Дарвина, про-

изошли от разных видов обезьян. Эту теорию активно поддерживали сторонники

рабовладения, Дарвин же происходил из семьи с аболиционистскими взглядами, а

во время плавания на «Бигле» пришел в ужас от страдания бразильских рабов.

«Происхождение человека» почти наверняка писалось не как логическое продолже-

ние идей, высказанных в «Происхождении видов», но как опровержение полигениз-

ма и протест против рабства. Однако, судя по всему, в процессе написания кни-

га начала жить собственной жизнью и в итоге превратилась в рассуждения о по-

ловом отборе.

Концепция полового отбора гласит, что выбор партнера имеет большое значение

для эволюционного процесса. Классическая иллюстрация этой идеи — огромные

хвосты павлинов, которые нужны самцам только для того, чтобы привлекать са-

мок. Вероятно, переход к половому отбору был неизбежен, так как для подтвер-

ждения теории моногенности, то есть происхождения всего человечества от еди-

ного предка, Дарвину требовалось описать и механизм ее действия. Так как

адаптивные различия между расами казались Дарвину незначительными, половой

отбор, то есть наличие разных стандартов красоты, был выбран им в качестве

объяснения «различия между расами и отличия человека от животного».

Если «Происхождение человека» хоть как-то и пыталось соответствовать своему

названию, то делало это лишь косвенно, путем описания параллелей в анатомиче-

ском строении и, в особенности, в поведении людей и других животных. Чего в

нем совершенно точно не было, так это рассуждений о собственно происхождении

человека. Это было, по меньшей мере, странно, потому что к моменту выхода

книги у человечества уже накопились некоторые, пускай и ограниченные, истори-

ческие данные о себе. Самым важным элементом в горстке окаменелых человече-

ских останков, которыми располагали викторианские натуралисты, был скелет из

грота Фельдховер, расположенного в долине Неандерталь в Германии. Он был об-

наружен еще в 1856 году, то есть до публикации «Происхождения видов». Когда

описание останков было переведено на английский язык в 1861 году, оно надела-

ло много шума в британских научных кругах. Тем не менее, через 10 лет уни-

кальный и явно весьма древний череп неандертальца удостоился в «Происхождении

человека» лишь упоминания — невзначай оброненного замечания о том, что древ-

ние люди могли обладать крупным мозгом.

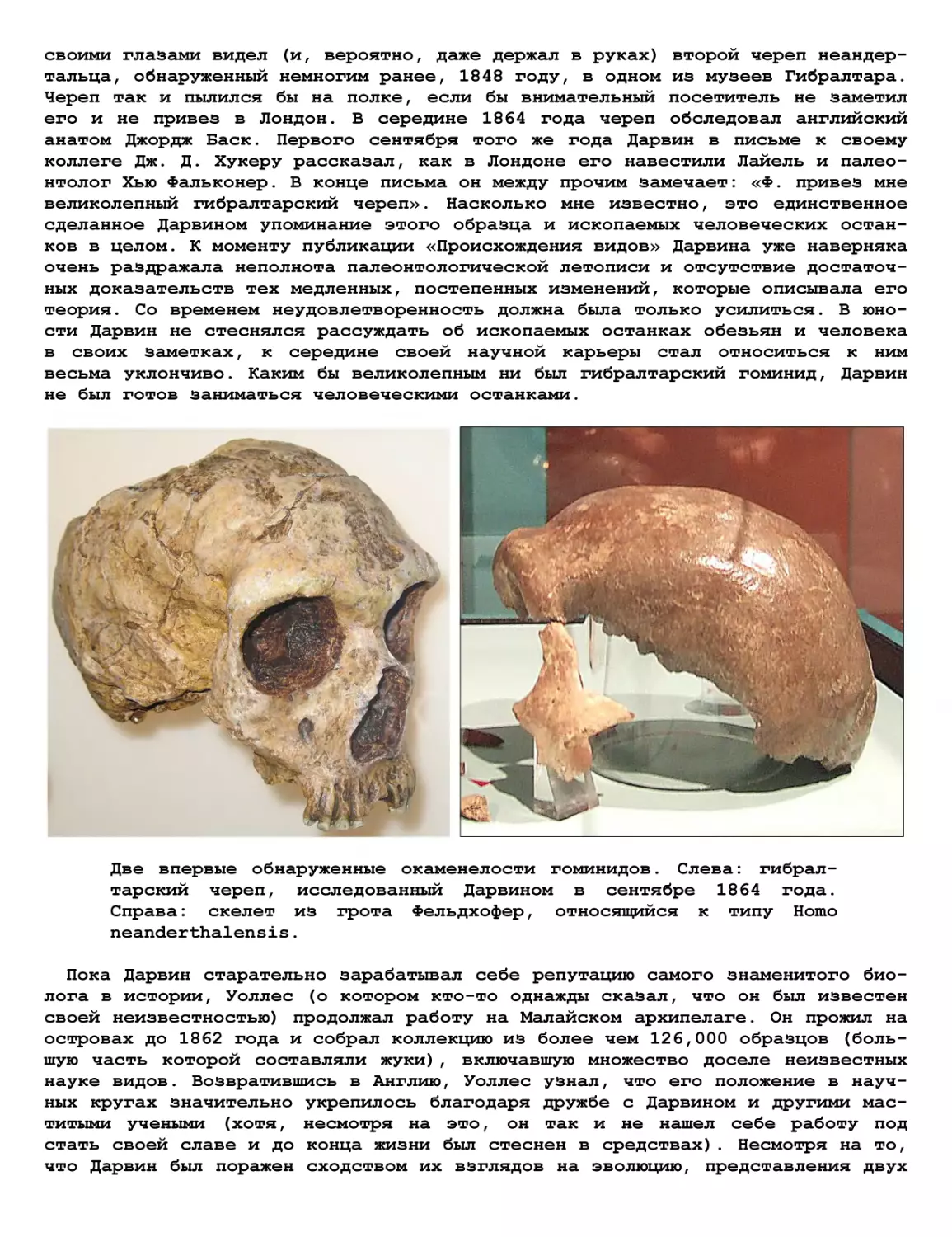

Эта ситуация кажется еще более удивительной потому, что в 1864 году Дарвин

своими глазами видел (и, вероятно, даже держал в руках) второй череп неандер-

тальца, обнаруженный немногим ранее, 1848 году, в одном из музеев Гибралтара.

Череп так и пылился бы на полке, если бы внимательный посетитель не заметил

его и не привез в Лондон. В середине 1864 года череп обследовал английский

анатом Джордж Баск. Первого сентября того же года Дарвин в письме к своему

коллеге Дж. Д. Хукеру рассказал, как в Лондоне его навестили Лайель и палео-

нтолог Хью Фальконер. В конце письма он между прочим замечает: «Ф. привез мне

великолепный гибралтарский череп». Насколько мне известно, это единственное

сделанное Дарвином упоминание этого образца и ископаемых человеческих остан-

ков в целом. К моменту публикации «Происхождения видов» Дарвина уже наверняка

очень раздражала неполнота палеонтологической летописи и отсутствие достаточ-

ных доказательств тех медленных, постепенных изменений, которые описывала его

теория. Со временем неудовлетворенность должна была только усилиться. В юно-

сти Дарвин не стеснялся рассуждать об ископаемых останках обезьян и человека

в своих заметках, к середине своей научной карьеры стал относиться к ним

весьма уклончиво. Каким бы великолепным ни был гибралтарский гоминид, Дарвин

не был готов заниматься человеческими останками.

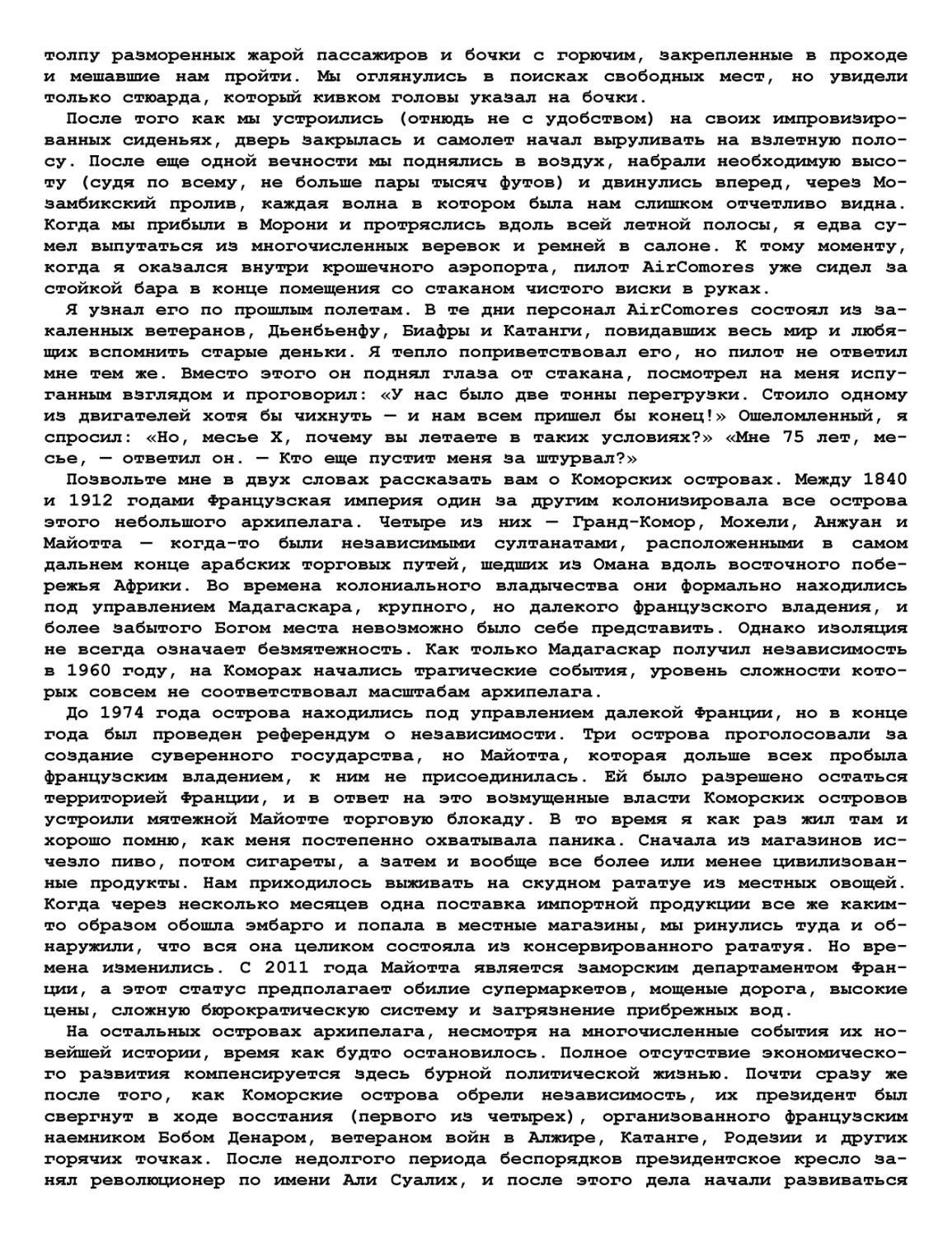

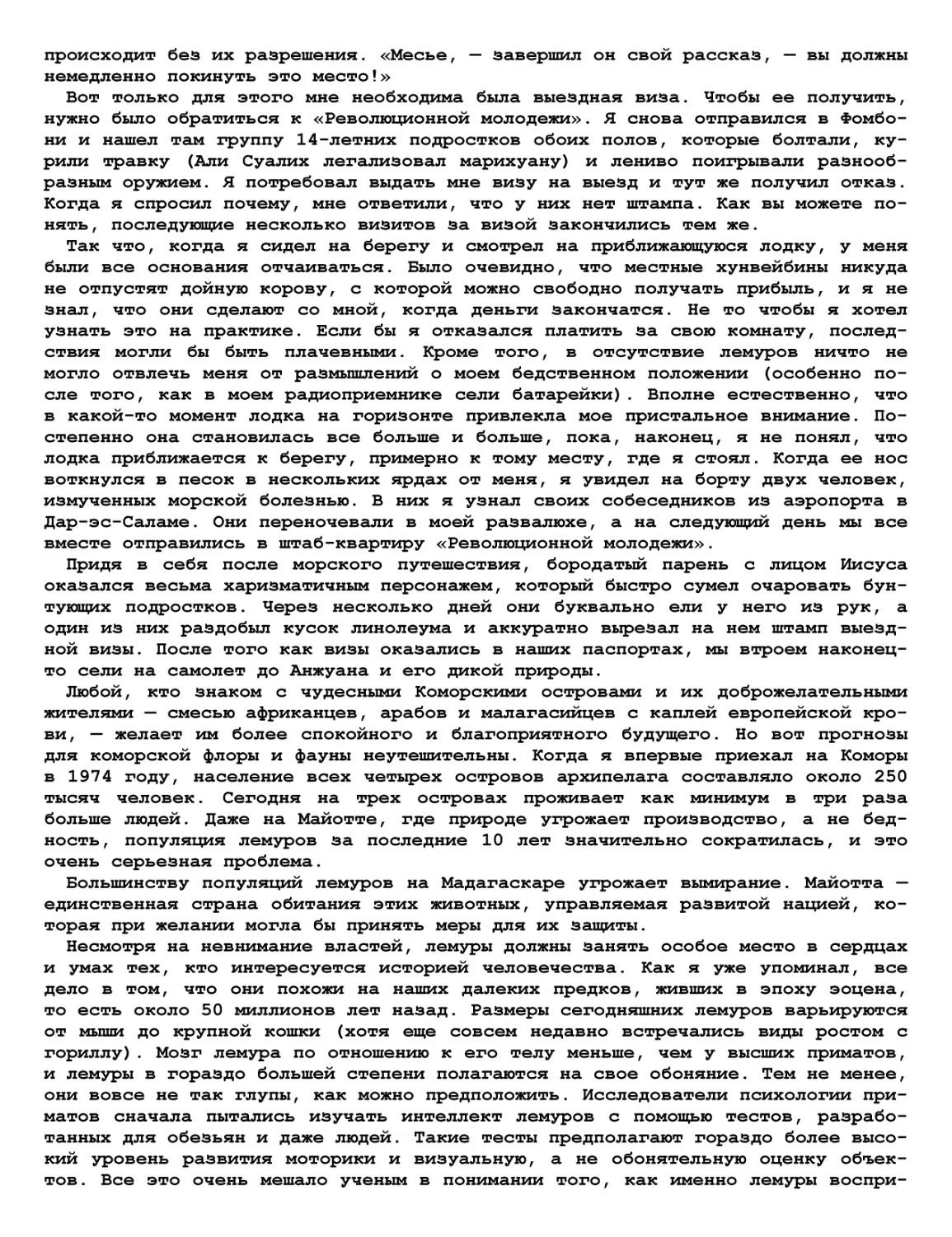

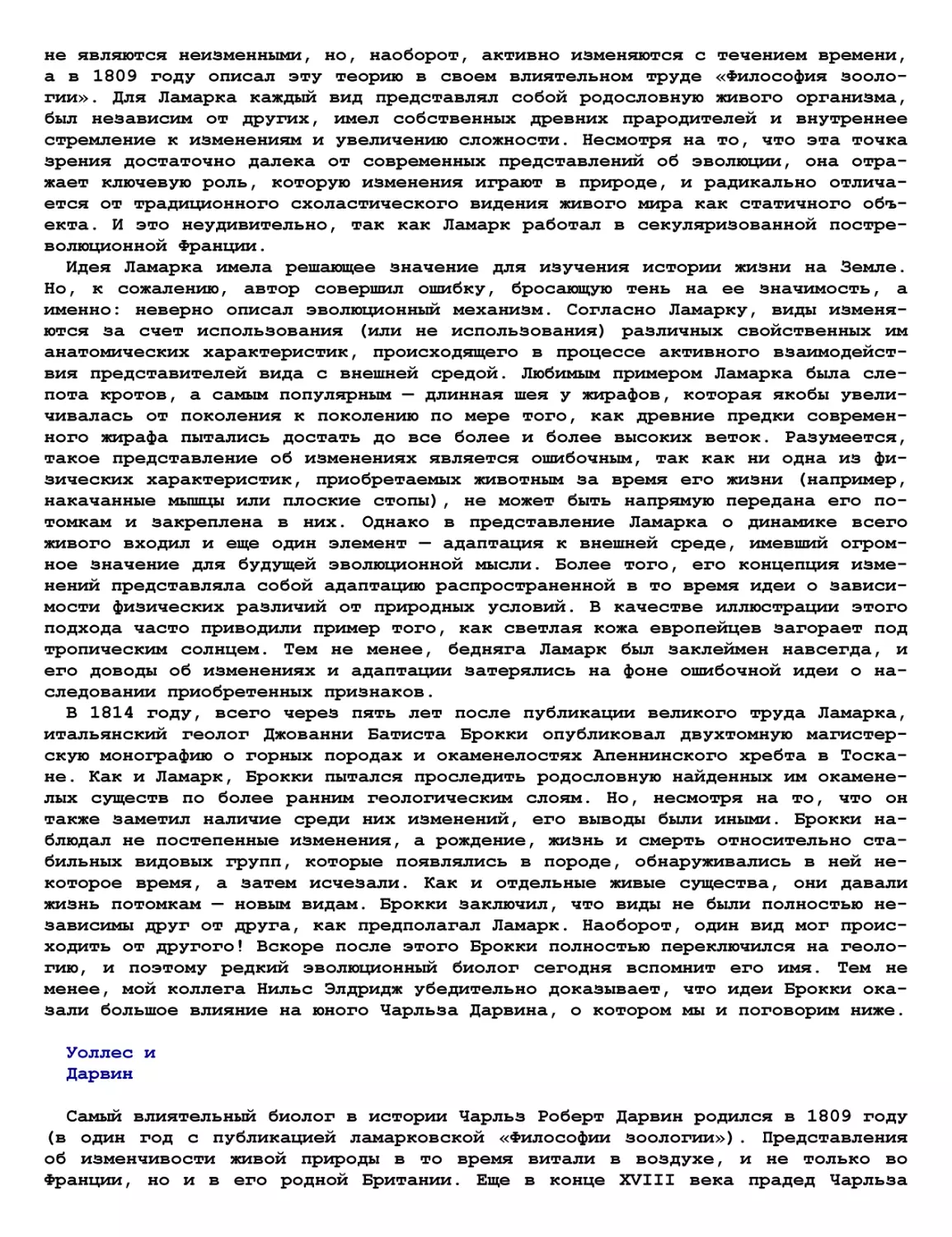

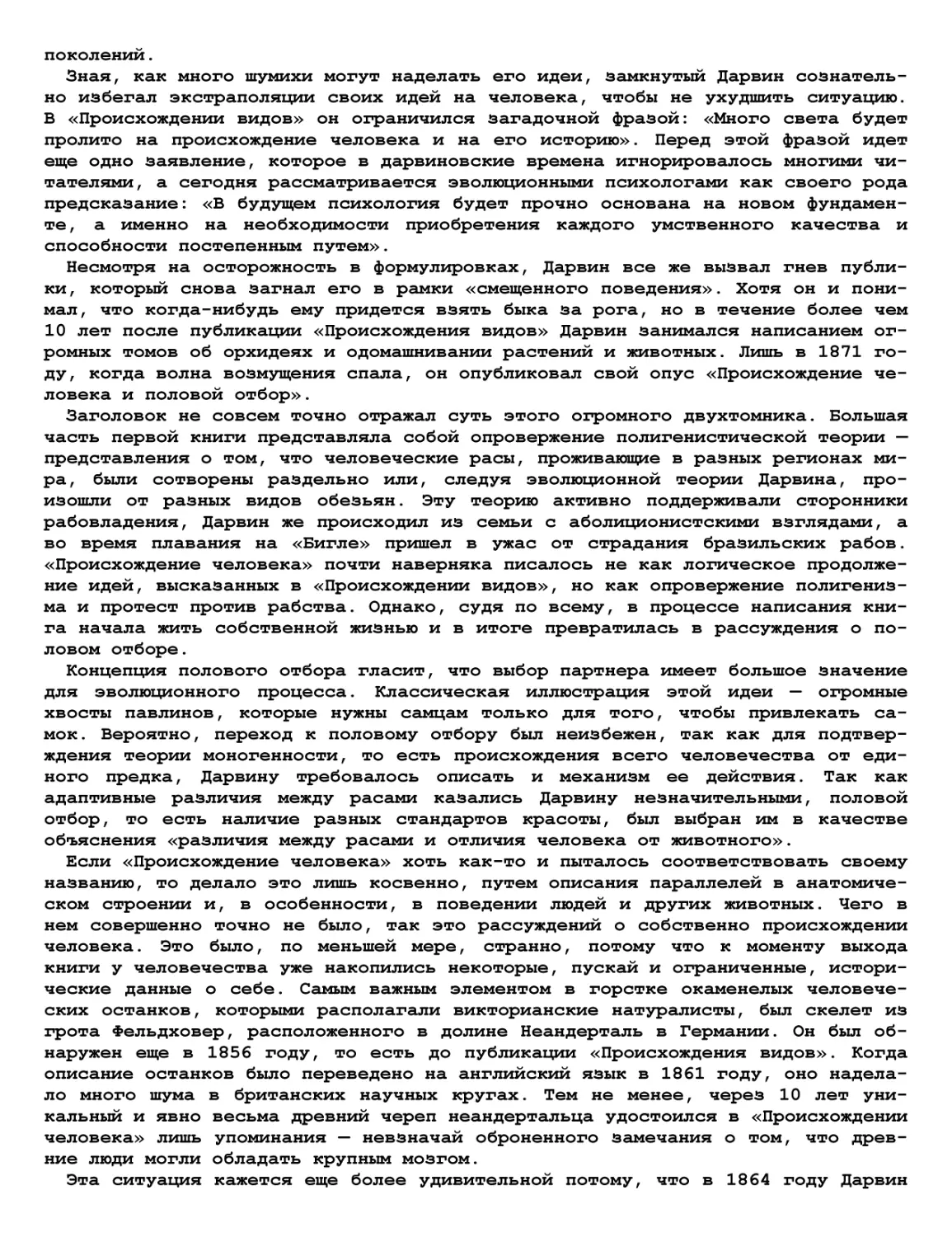

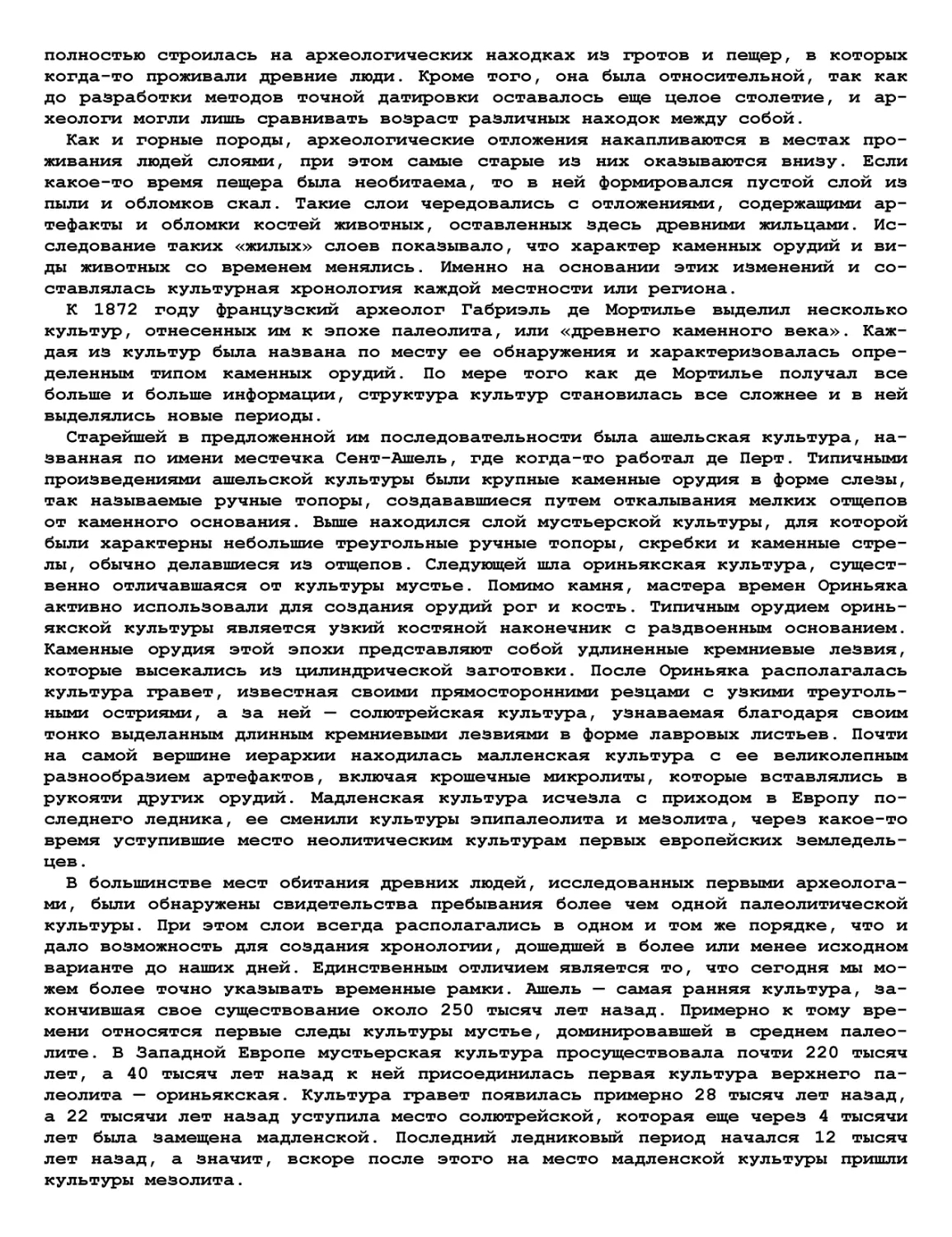

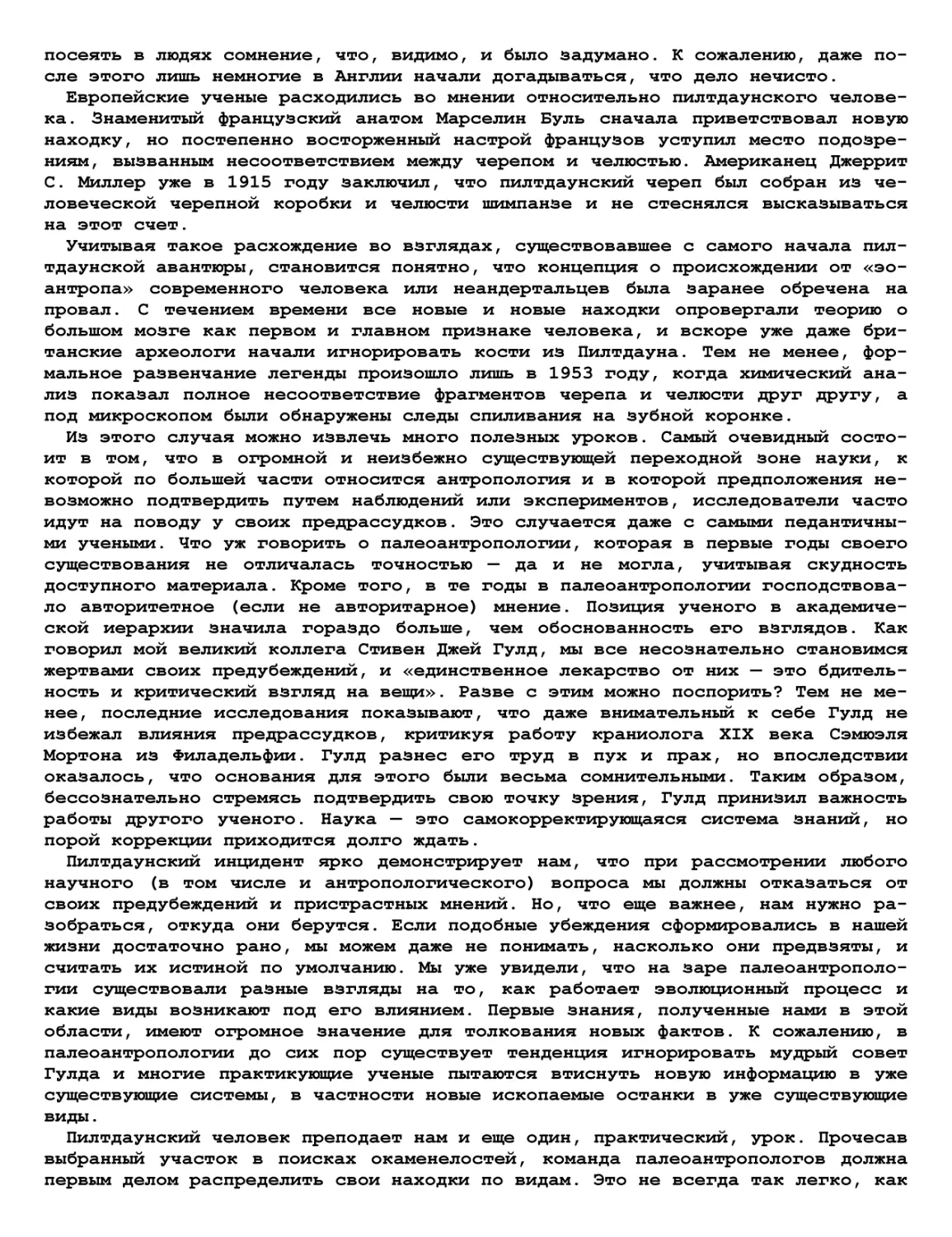

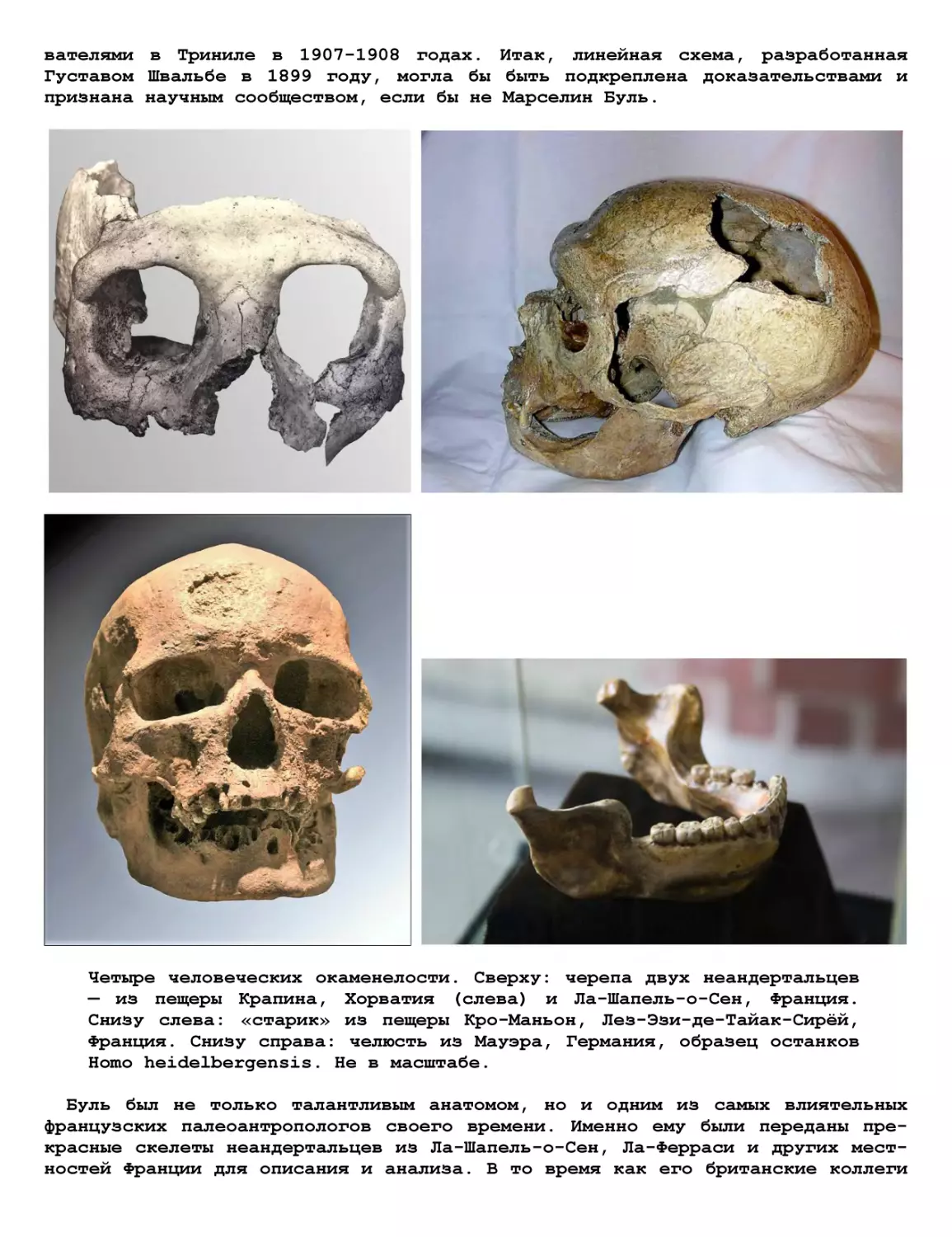

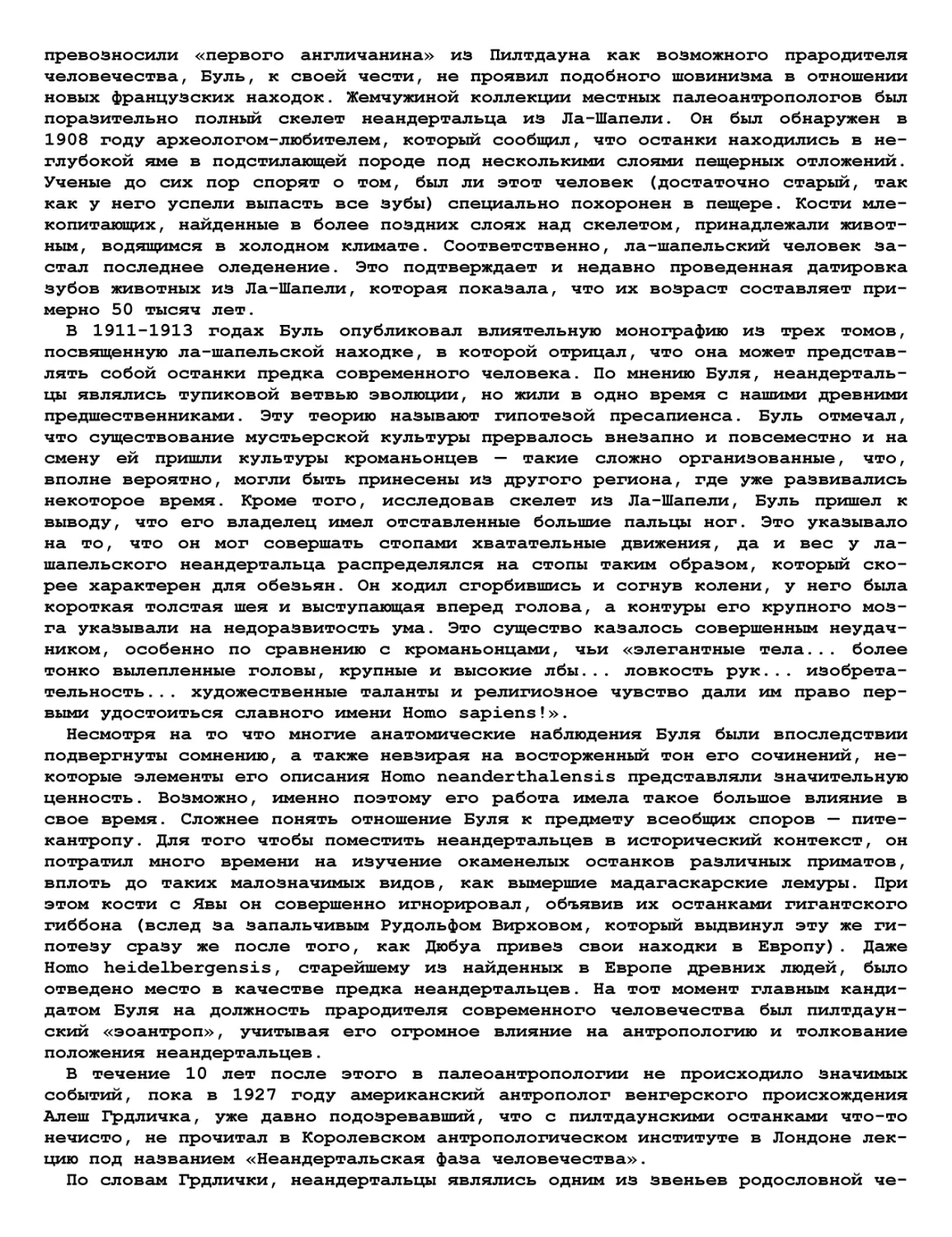

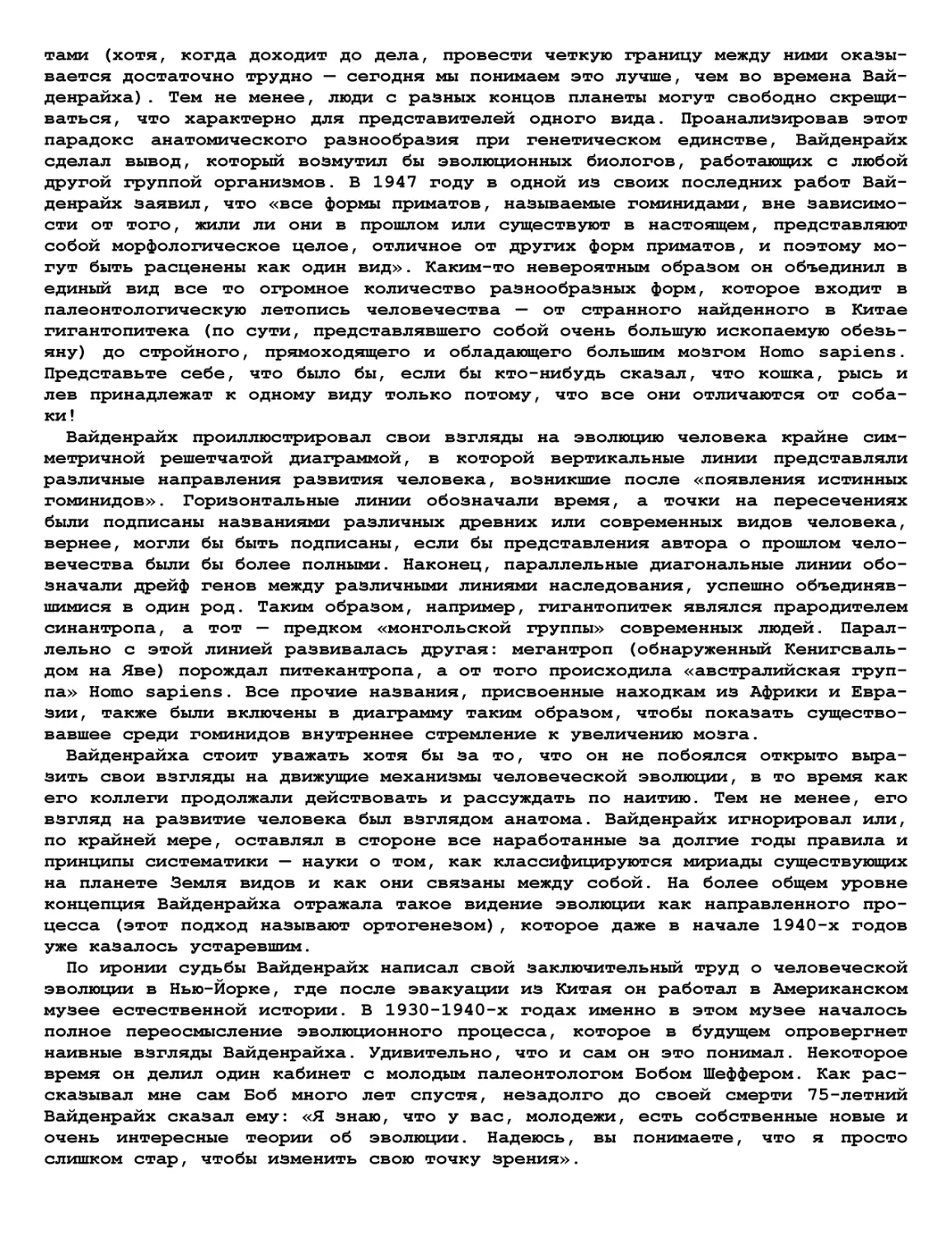

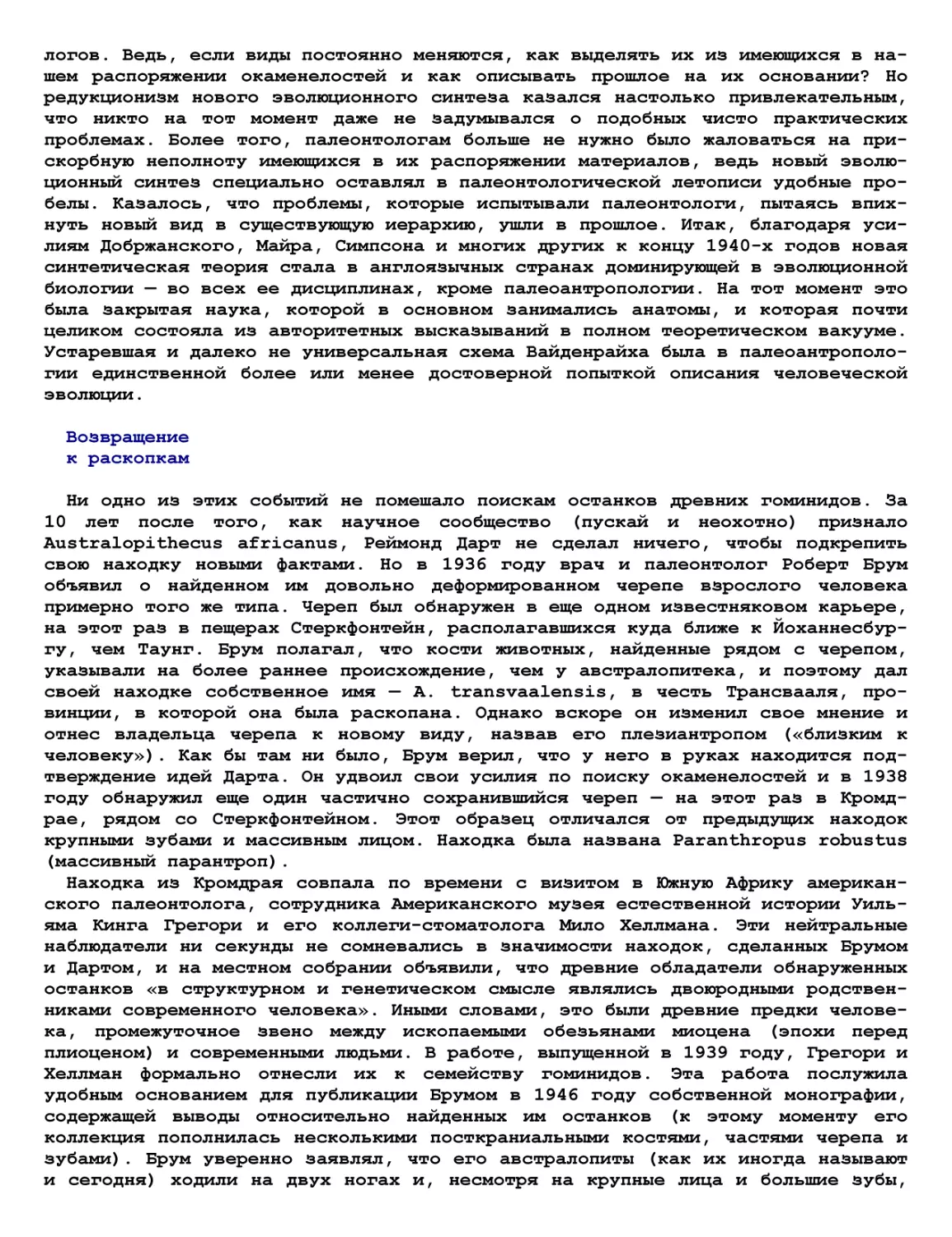

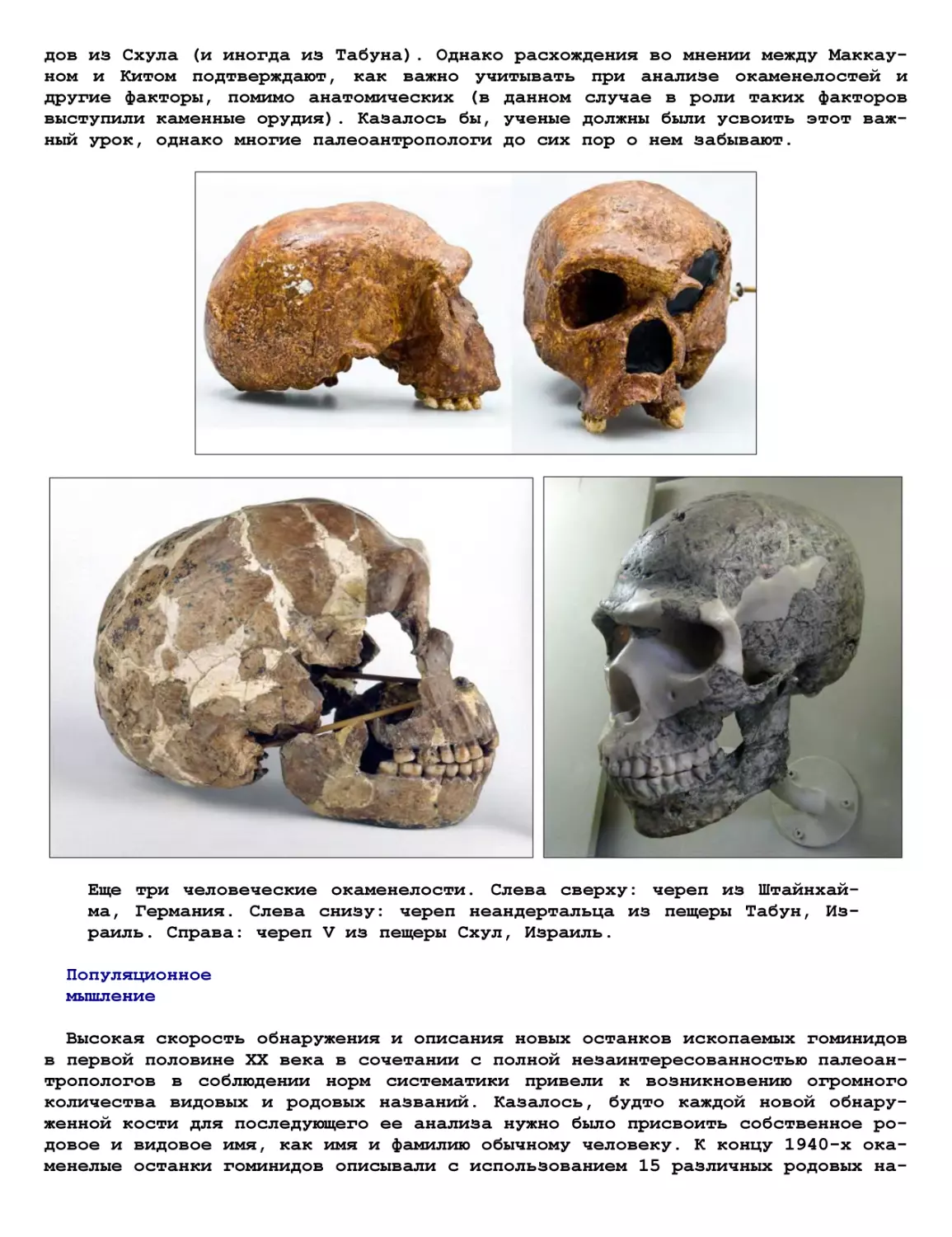

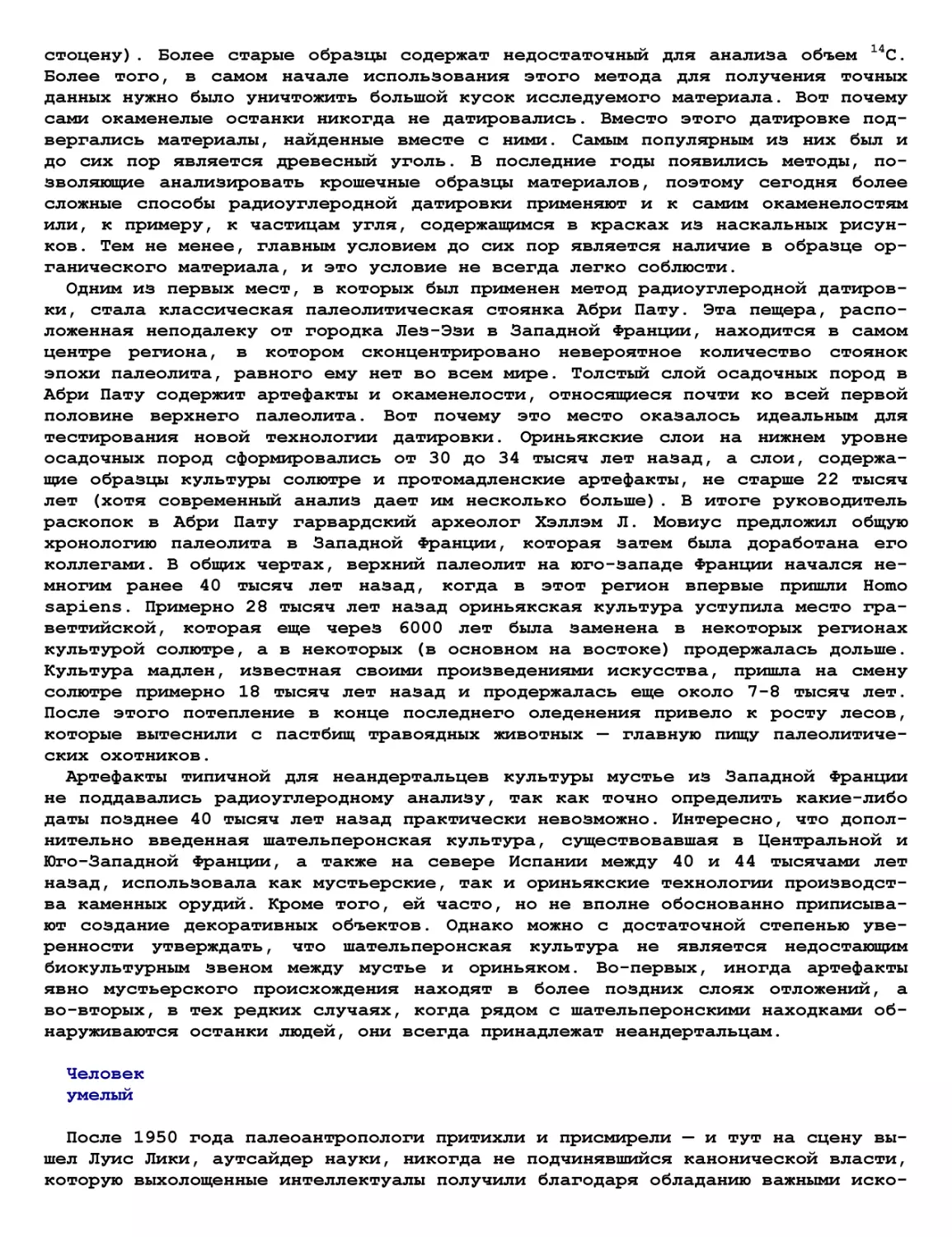

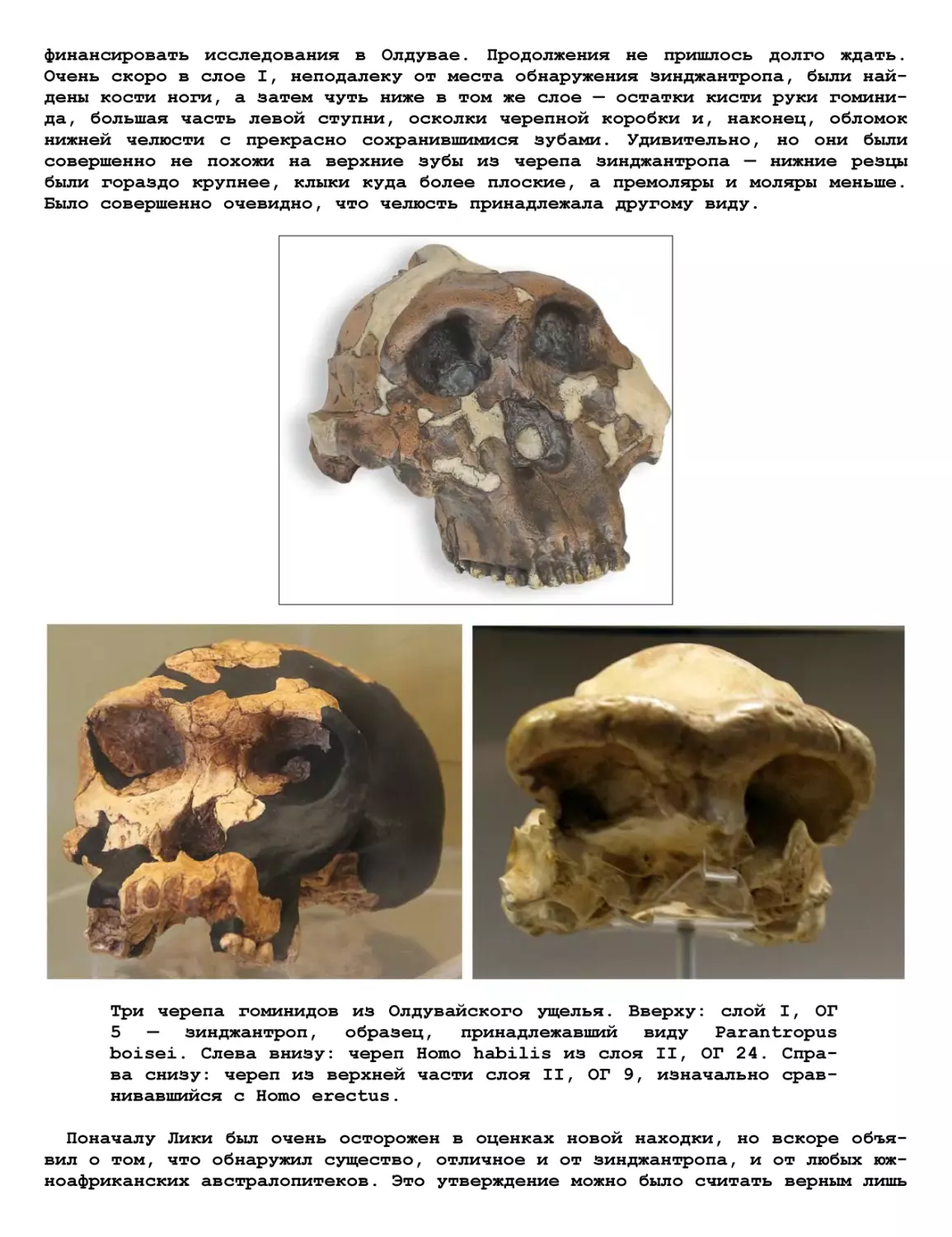

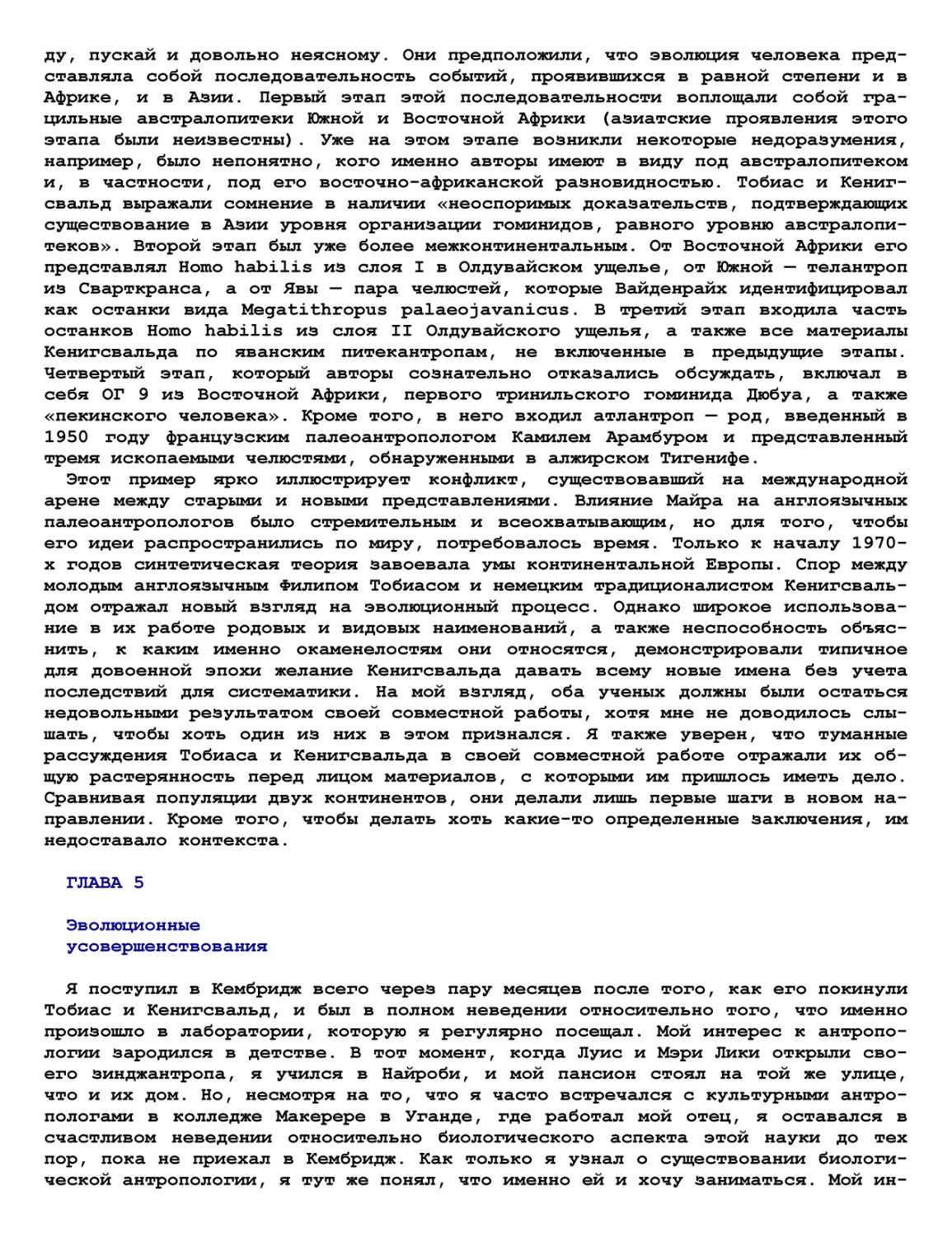

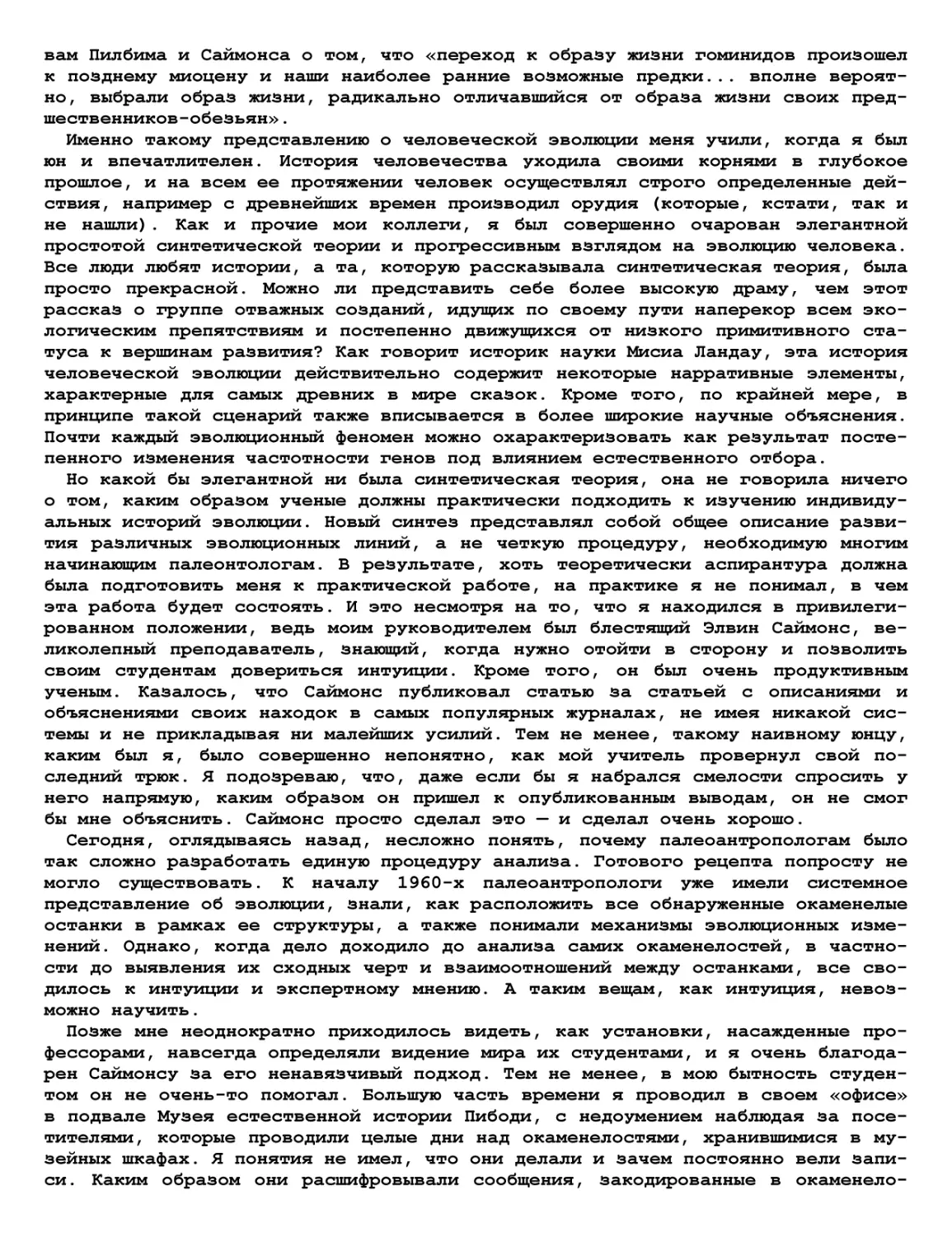

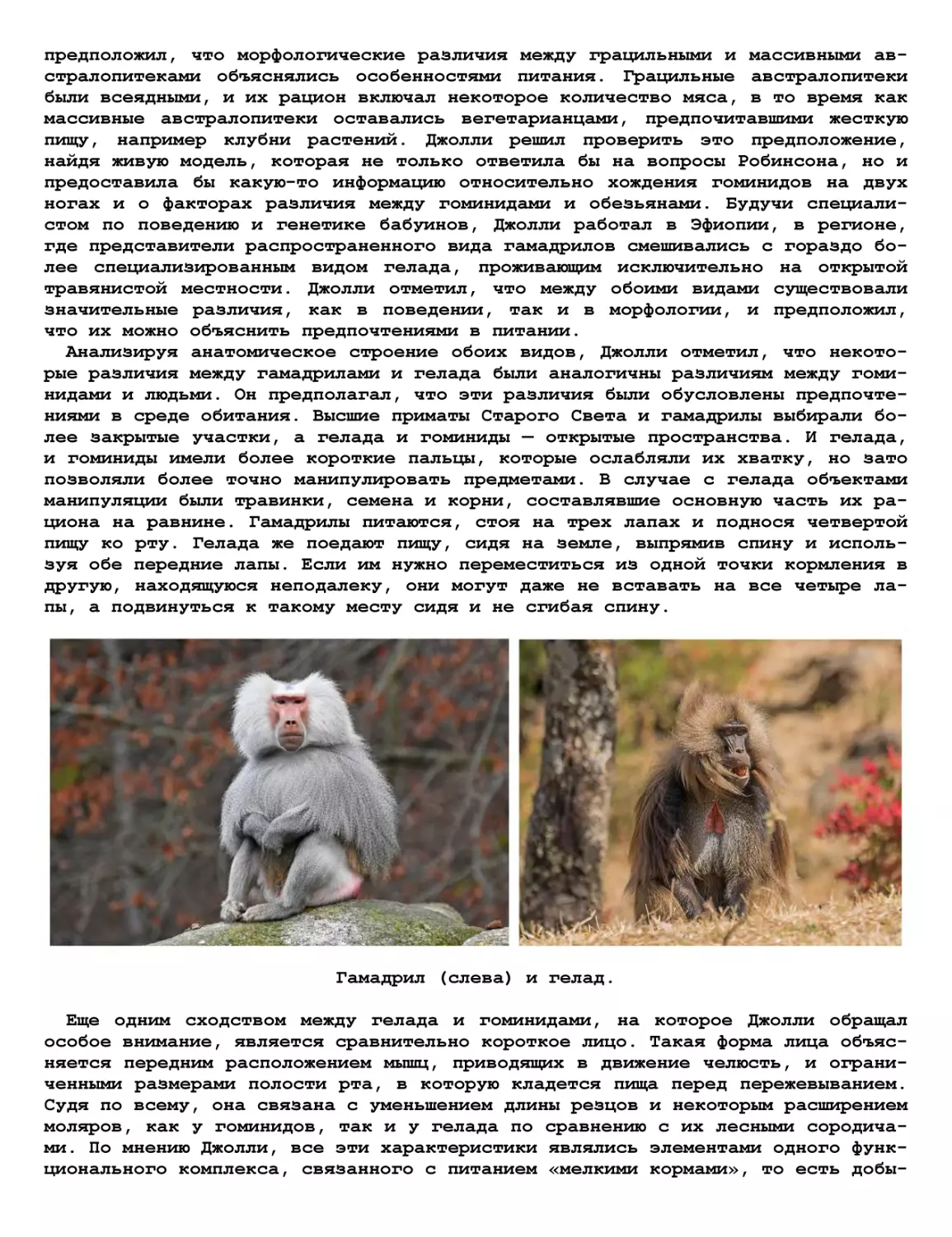

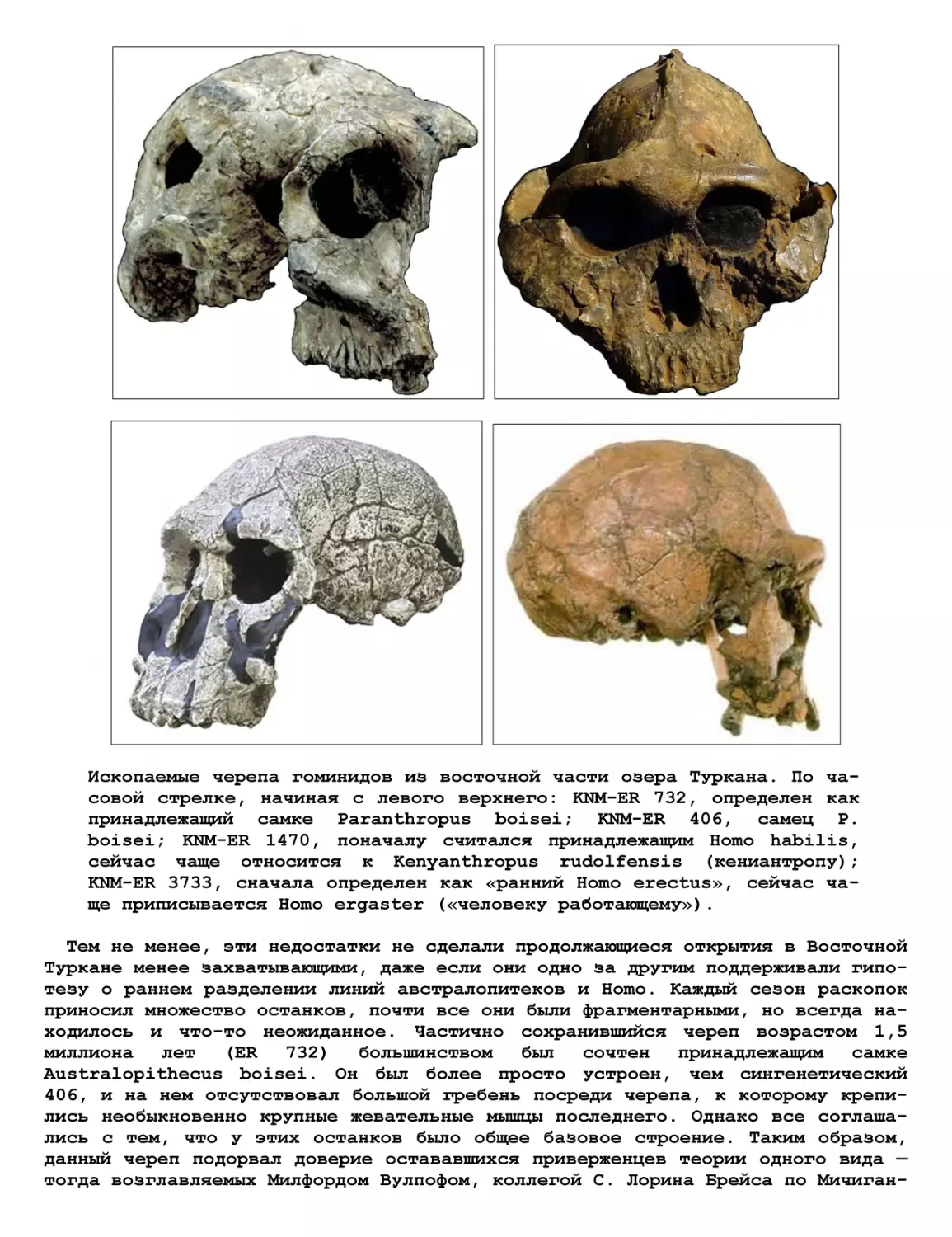

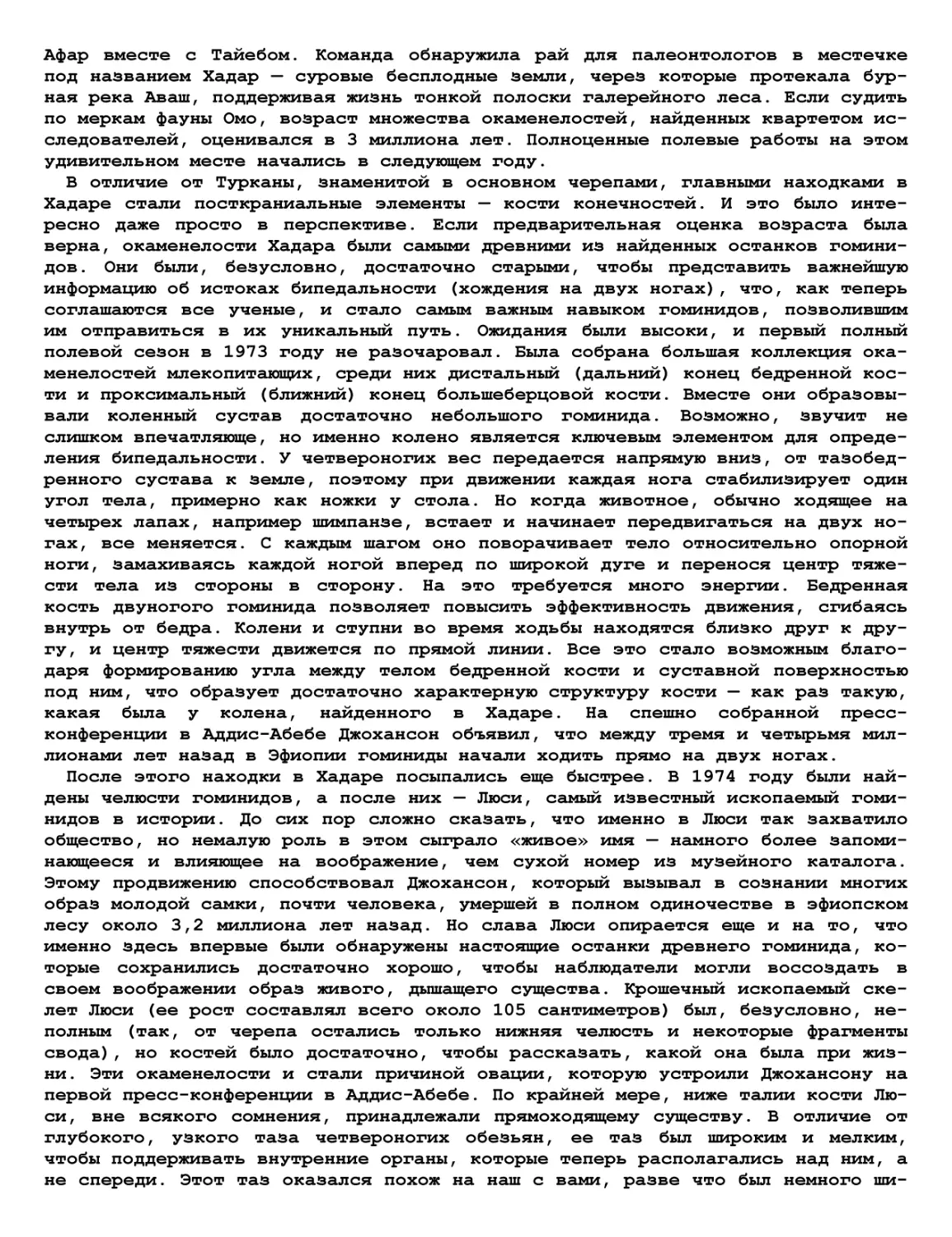

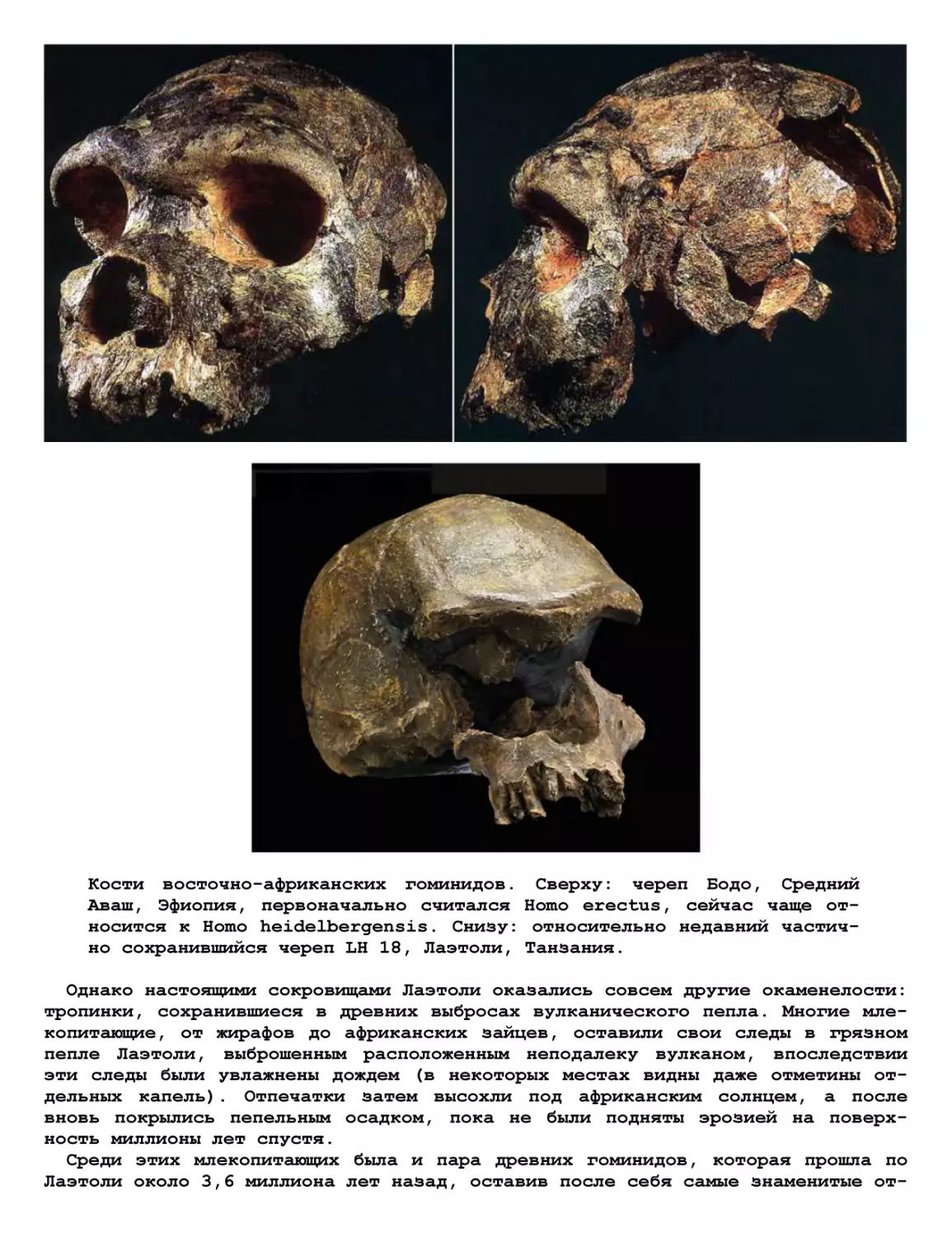

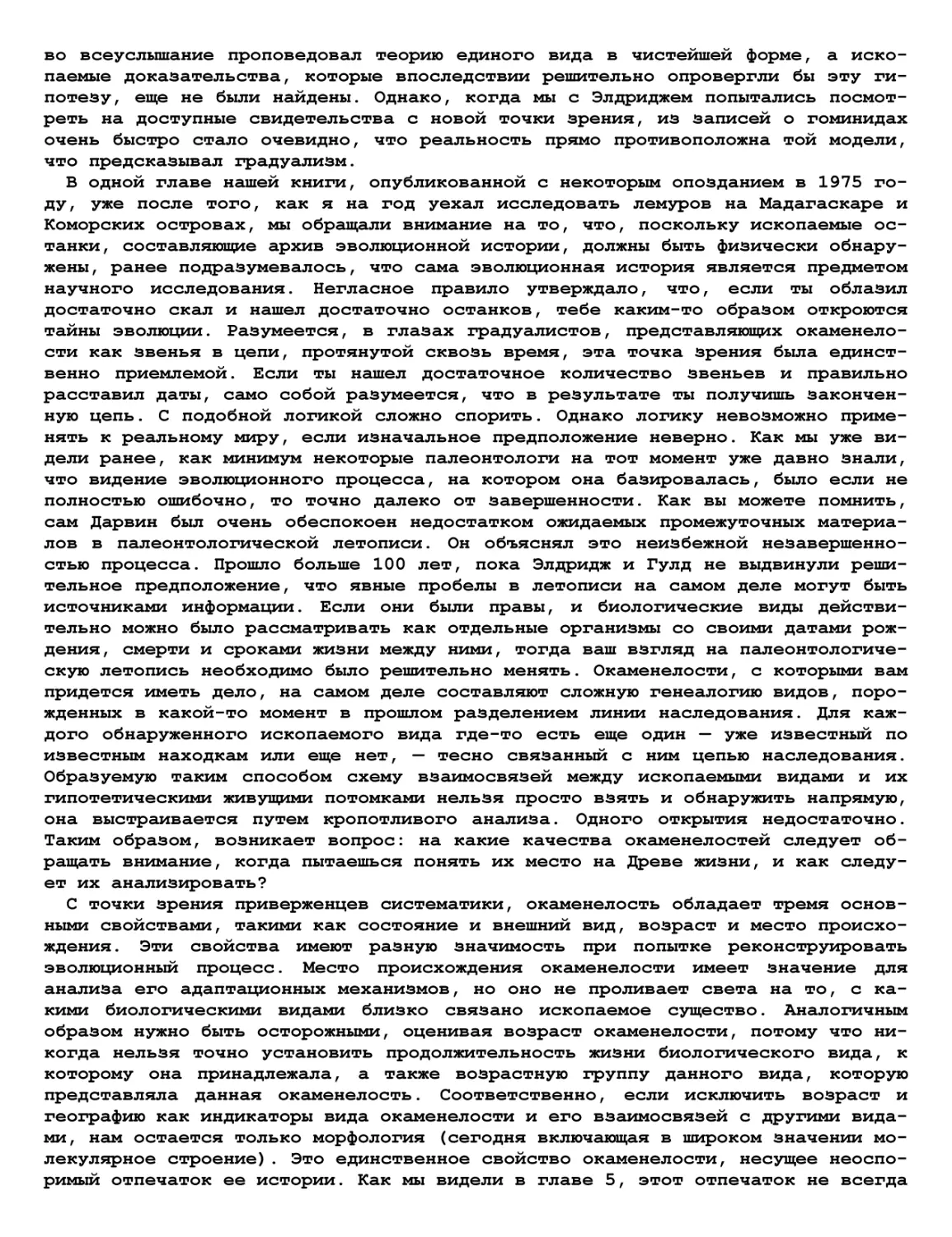

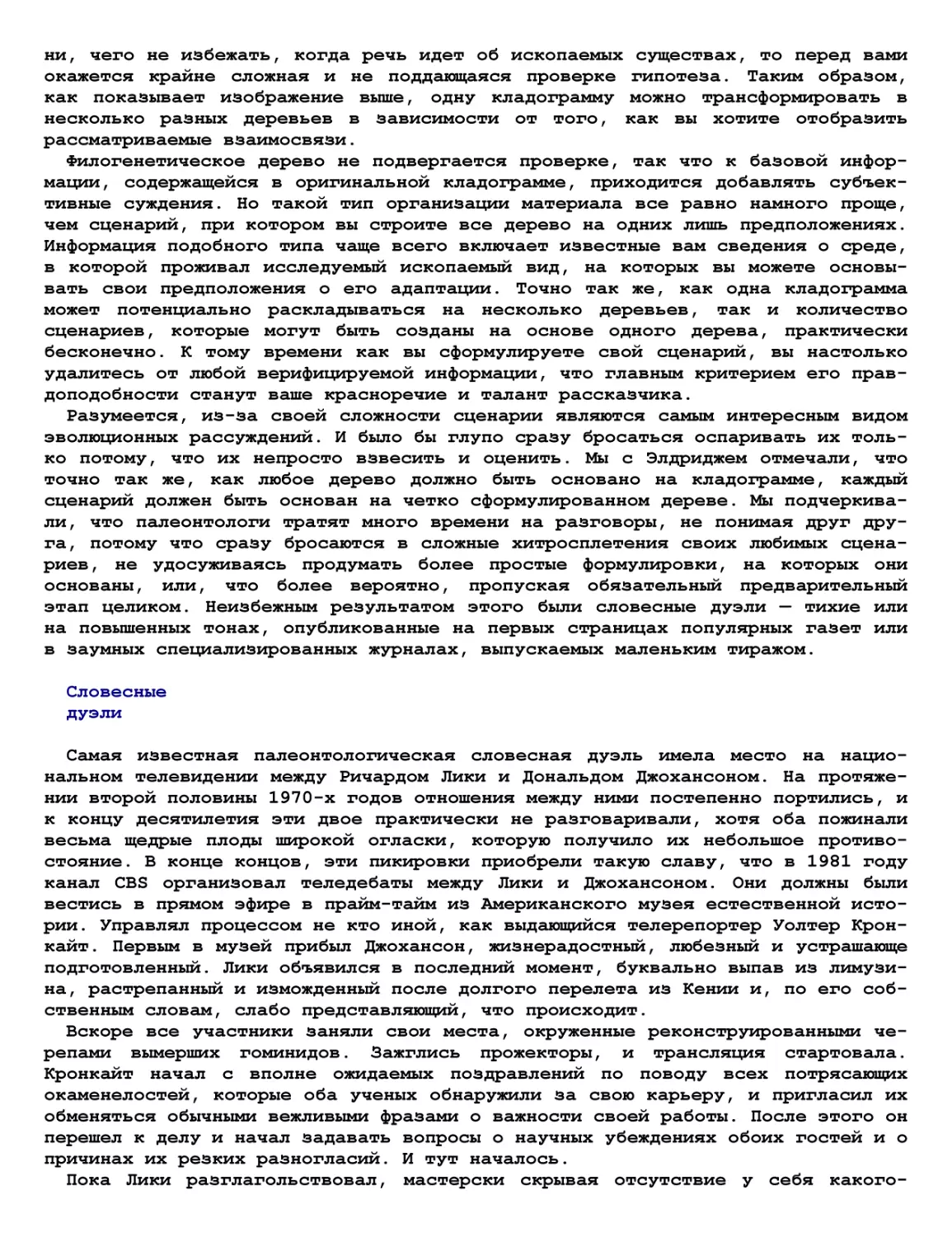

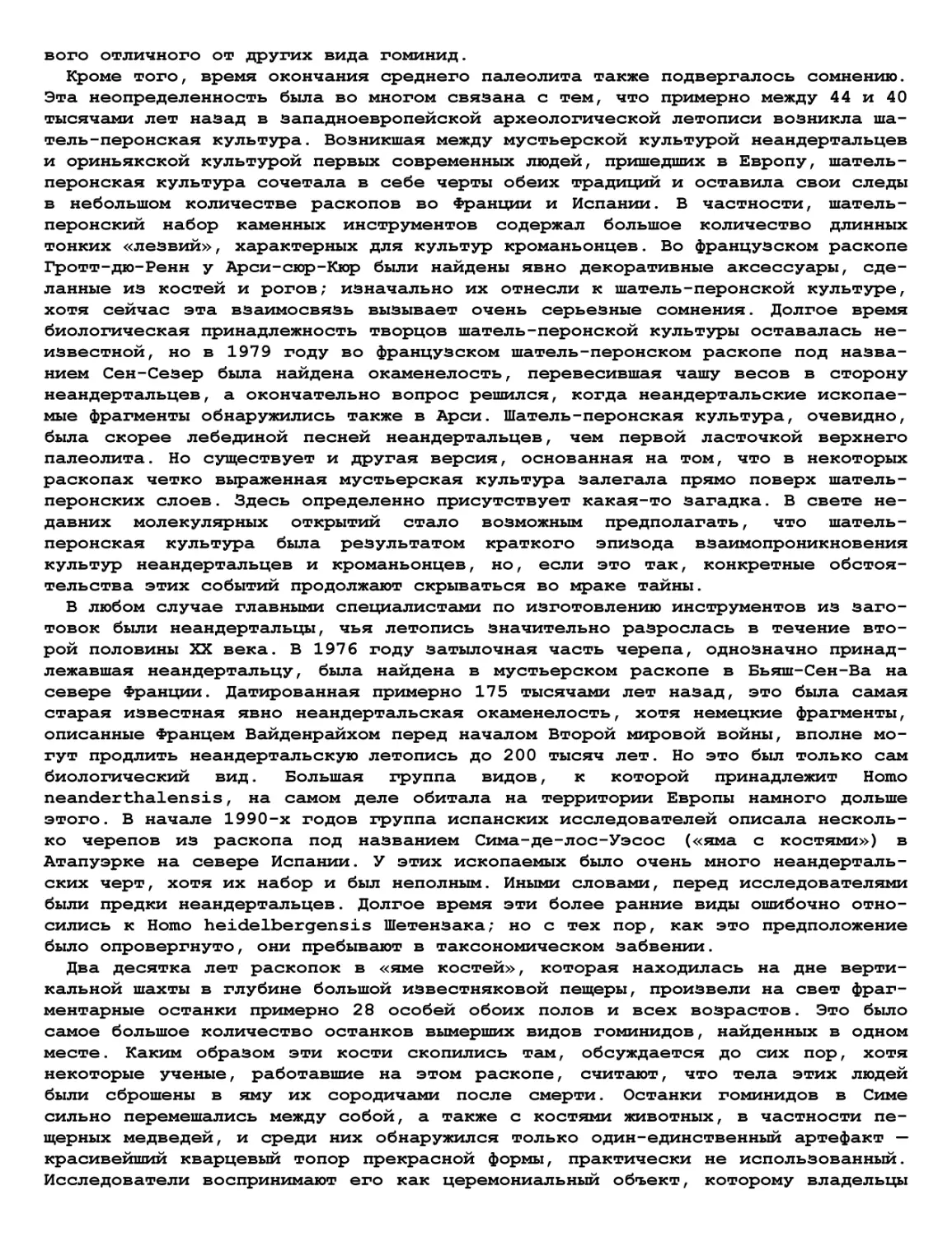

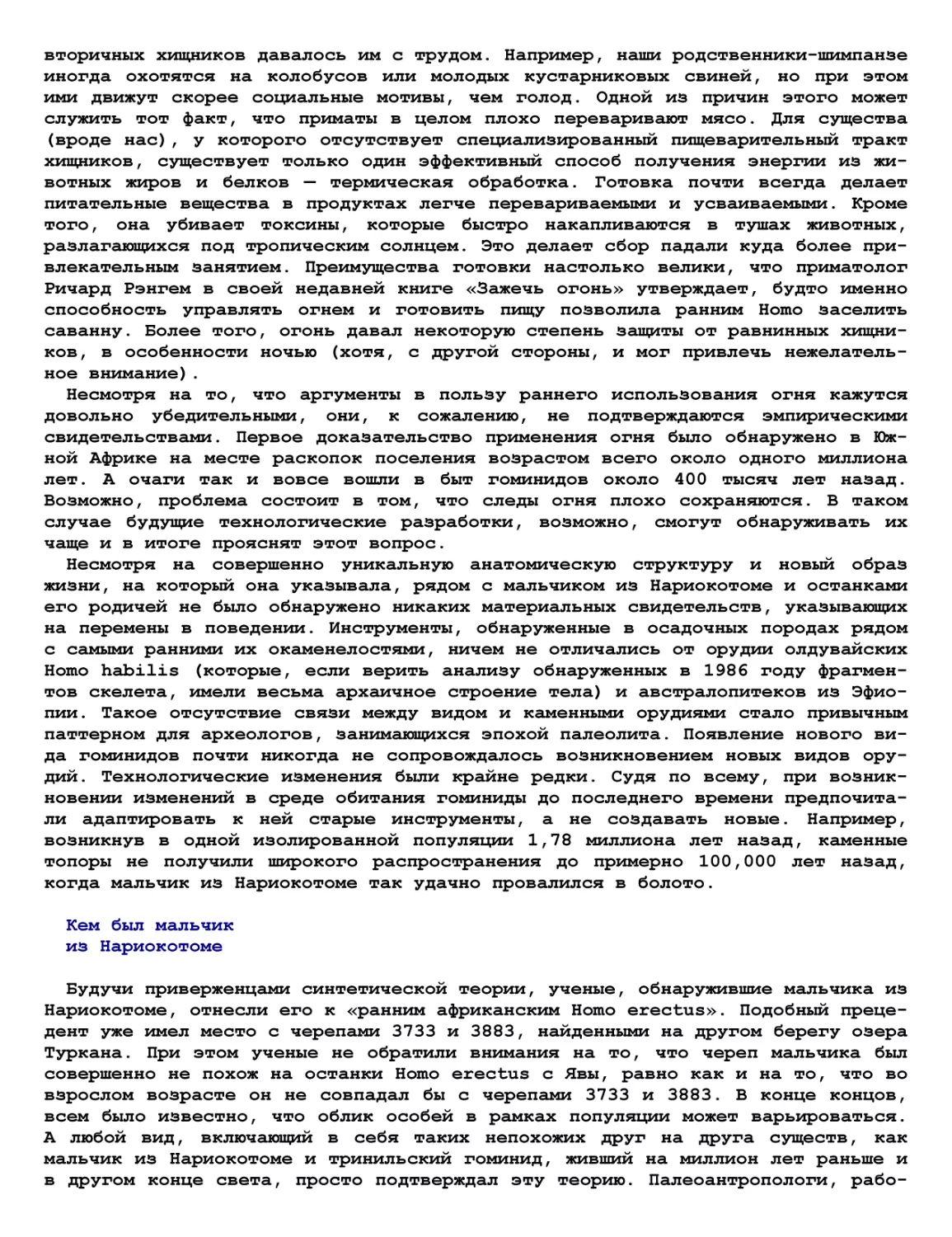

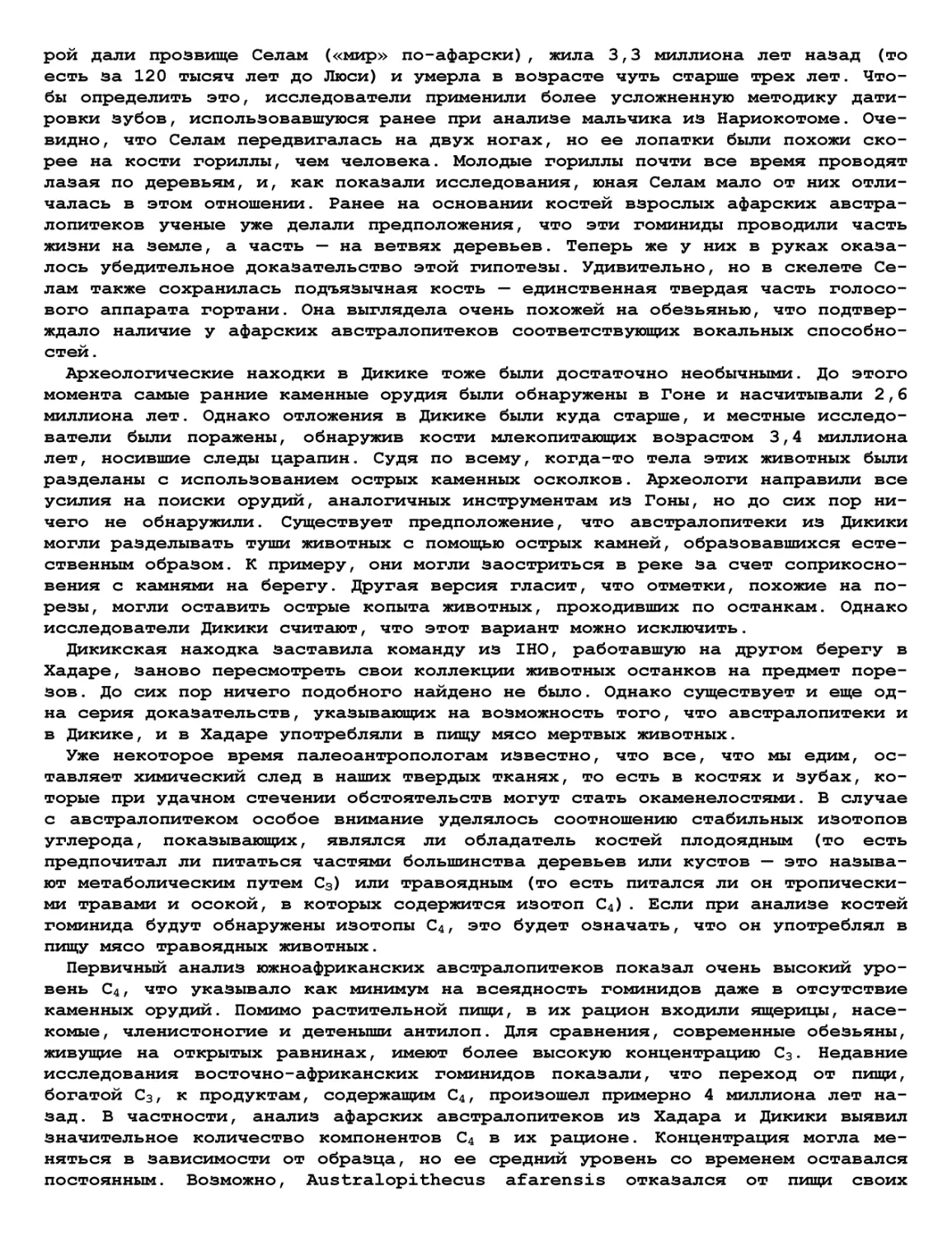

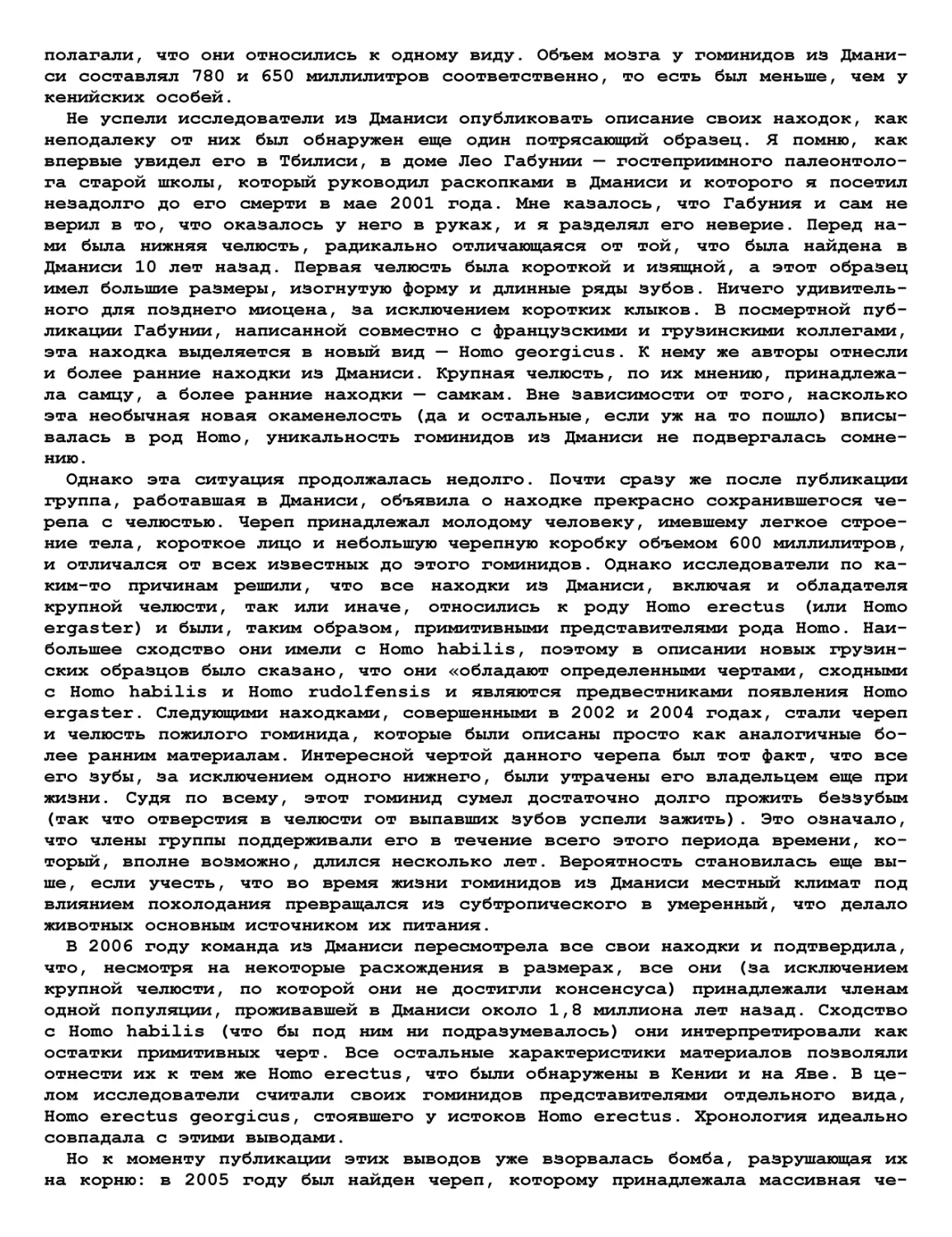

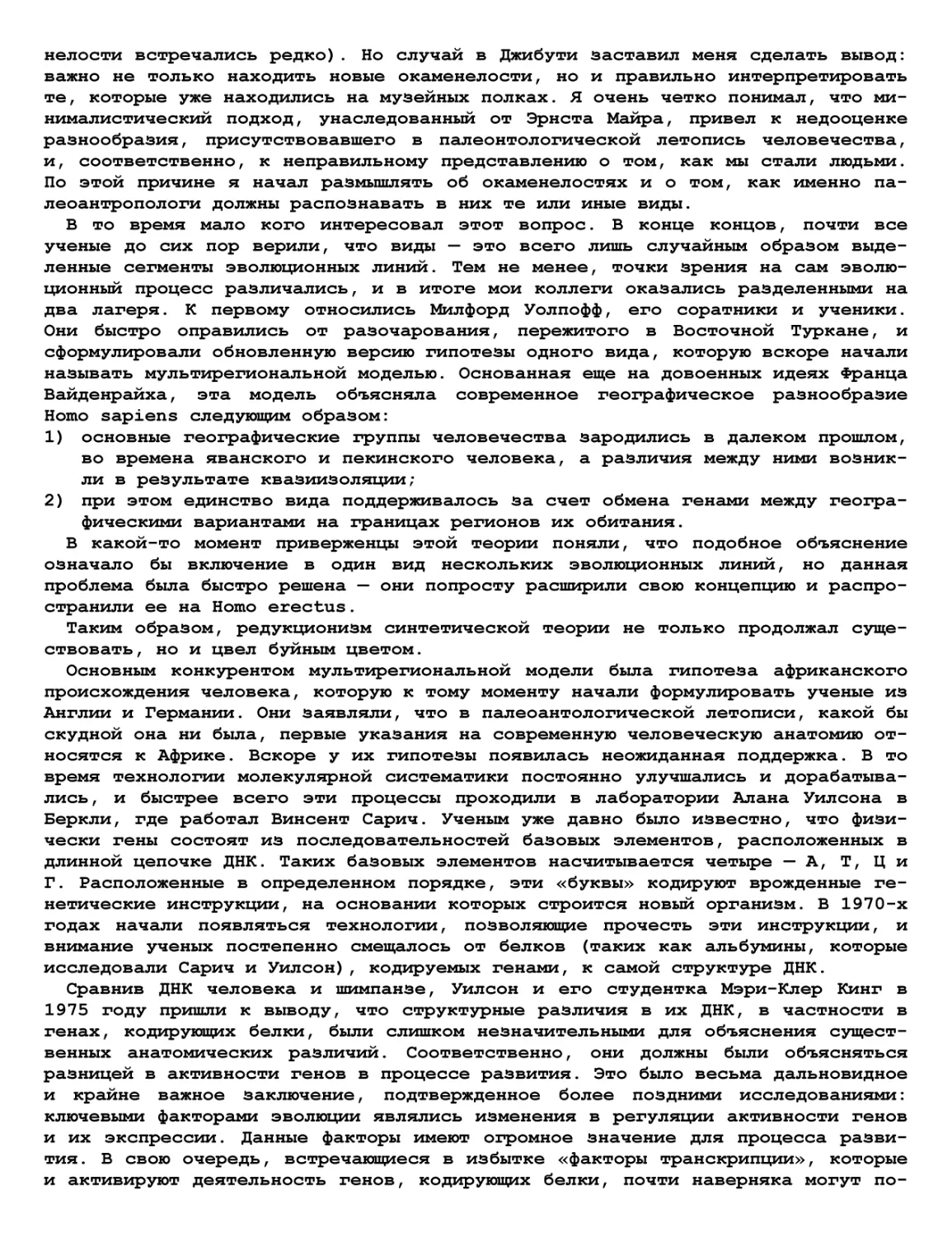

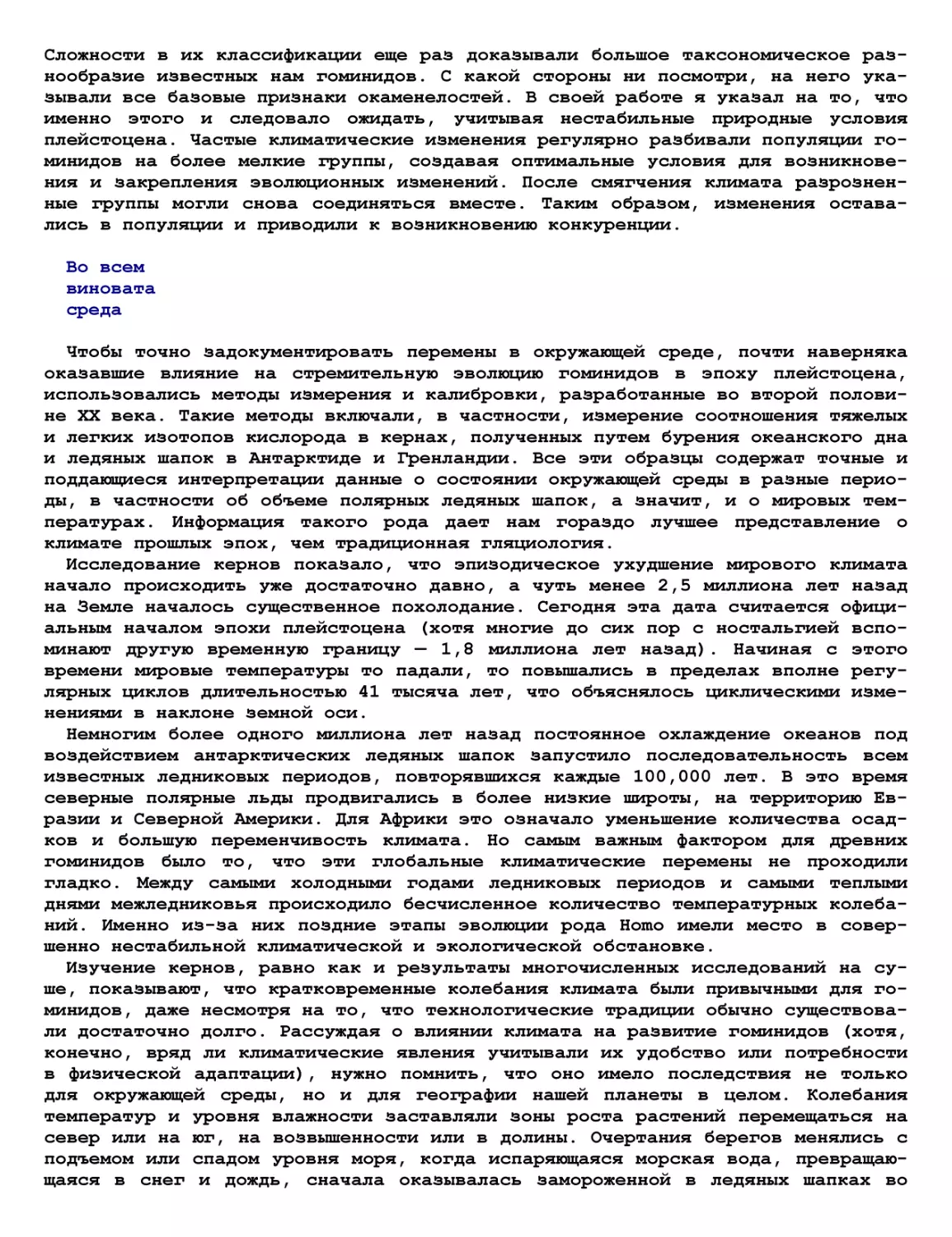

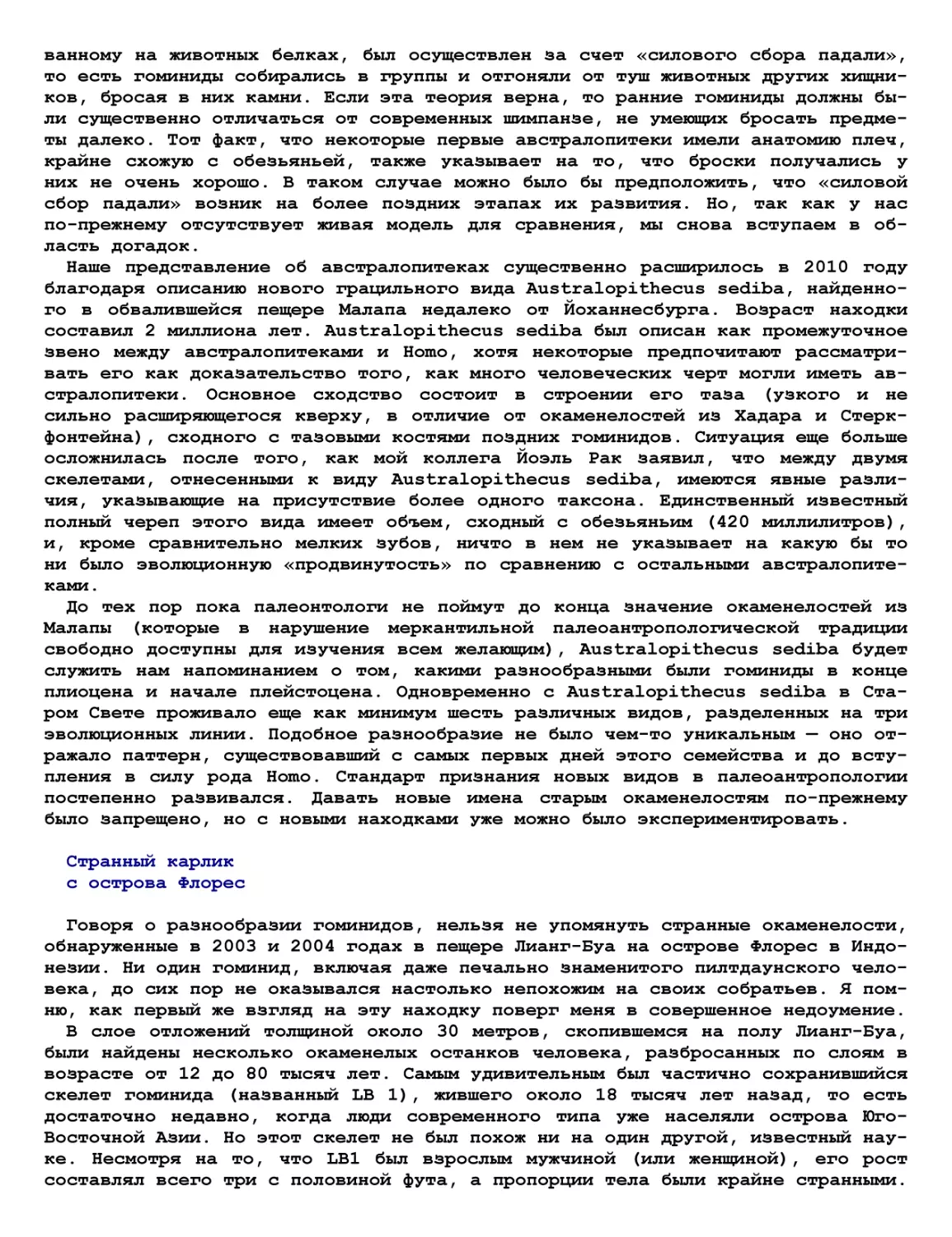

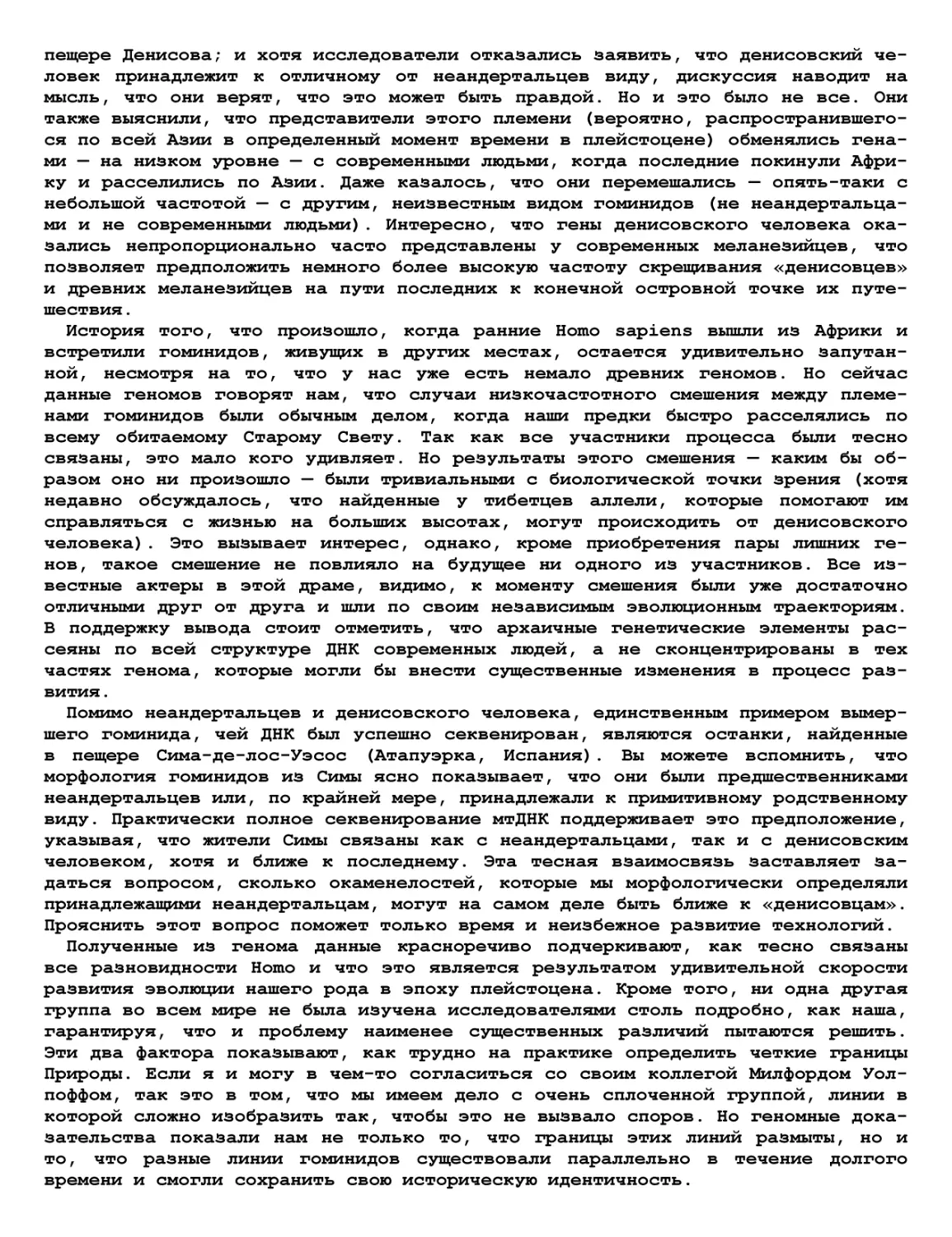

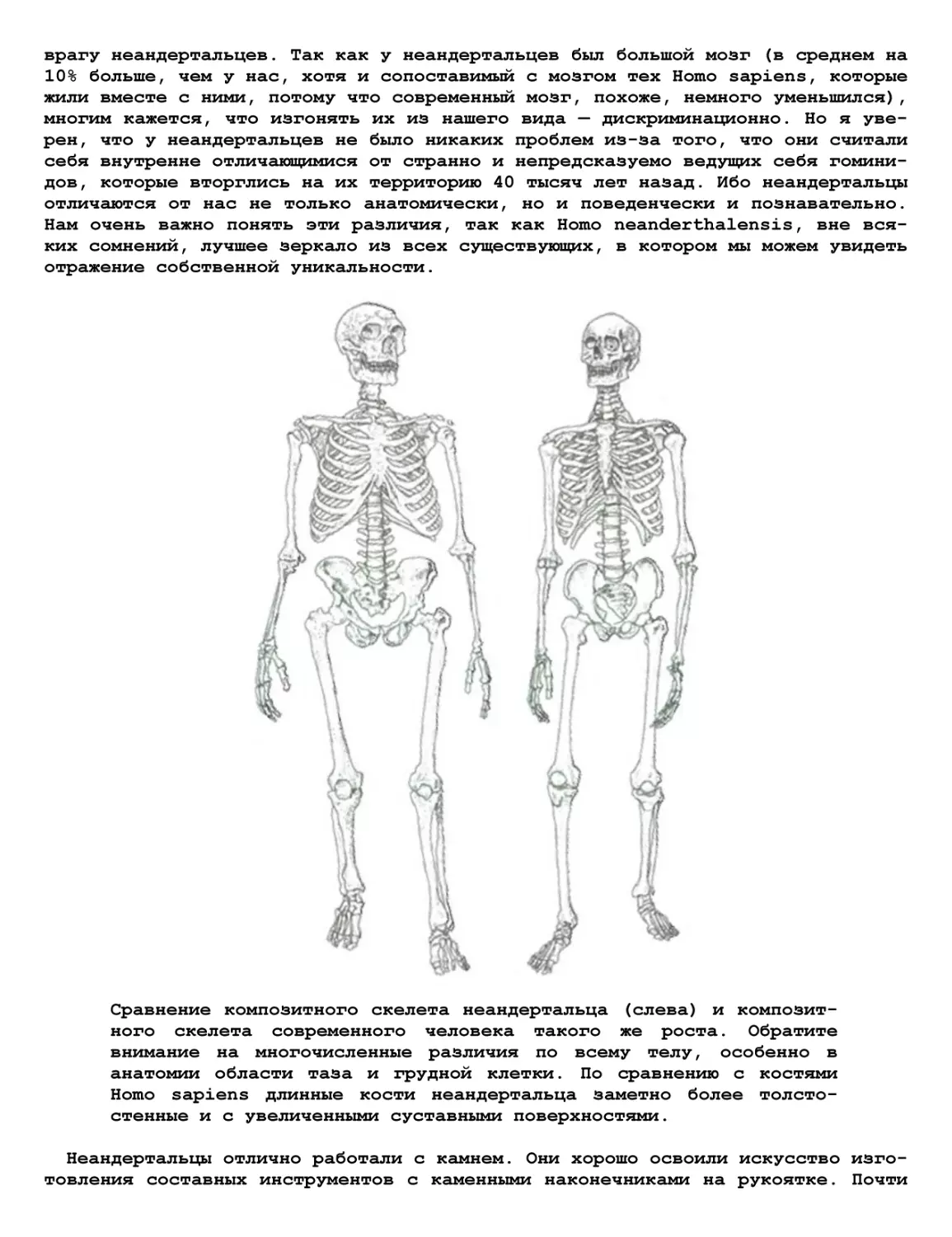

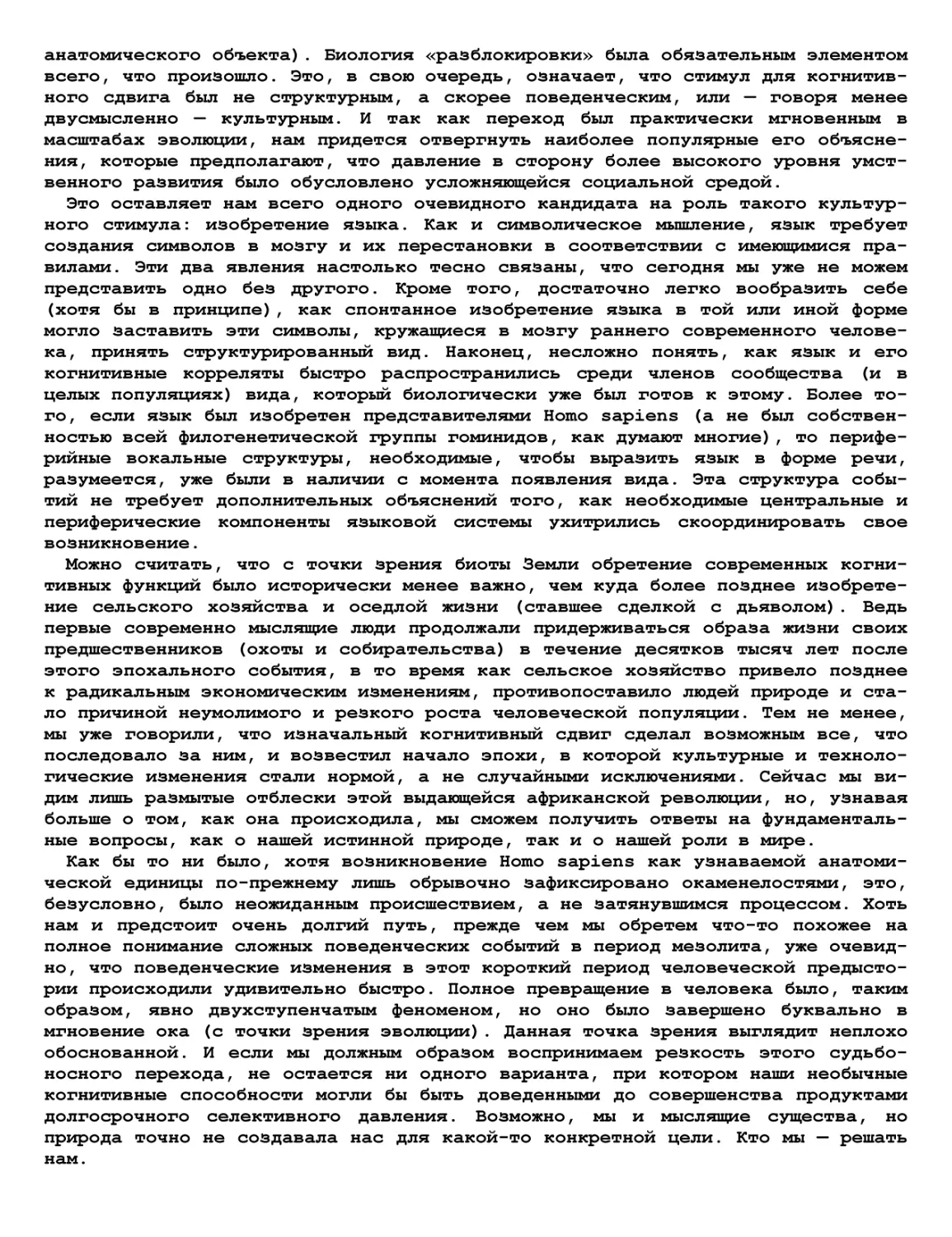

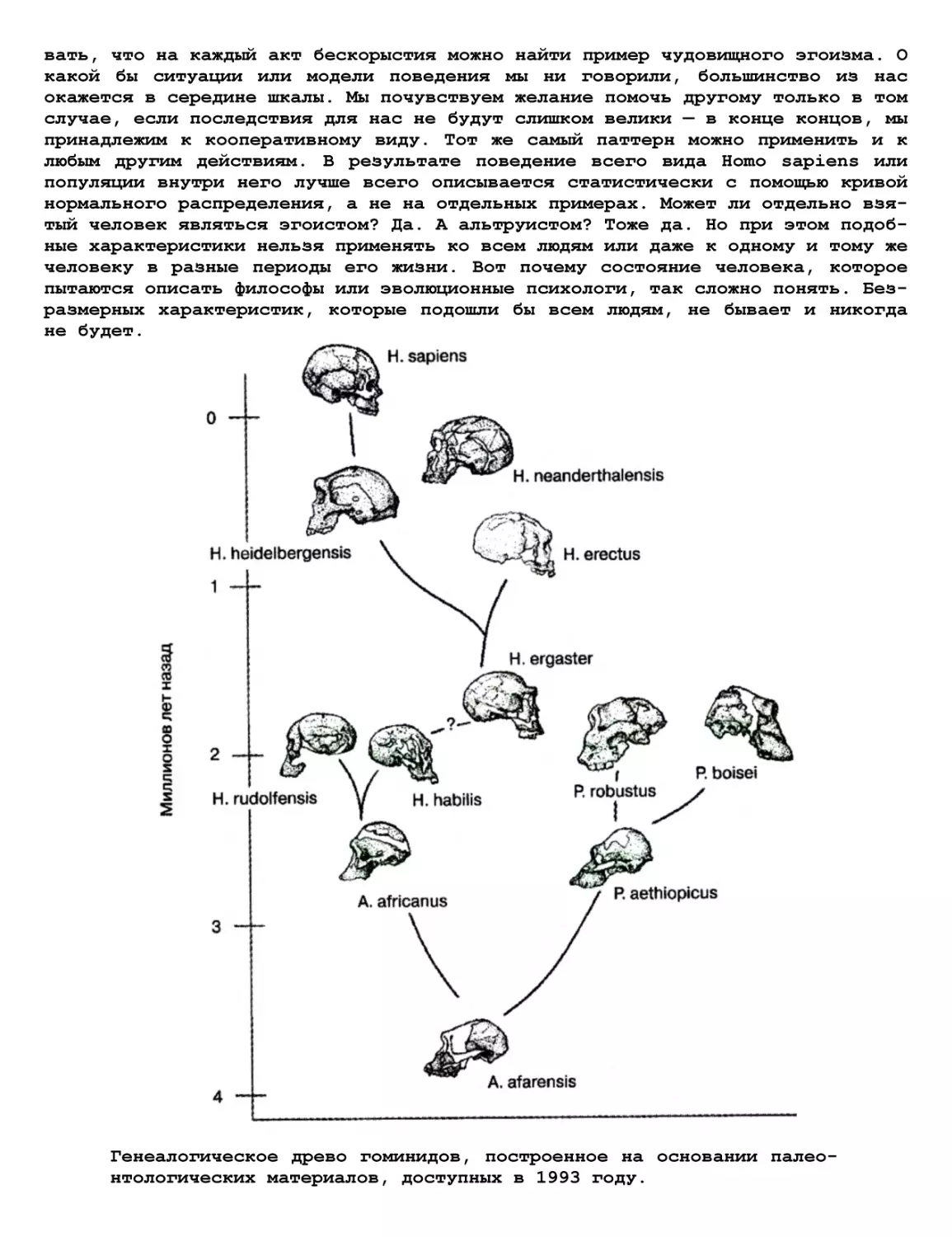

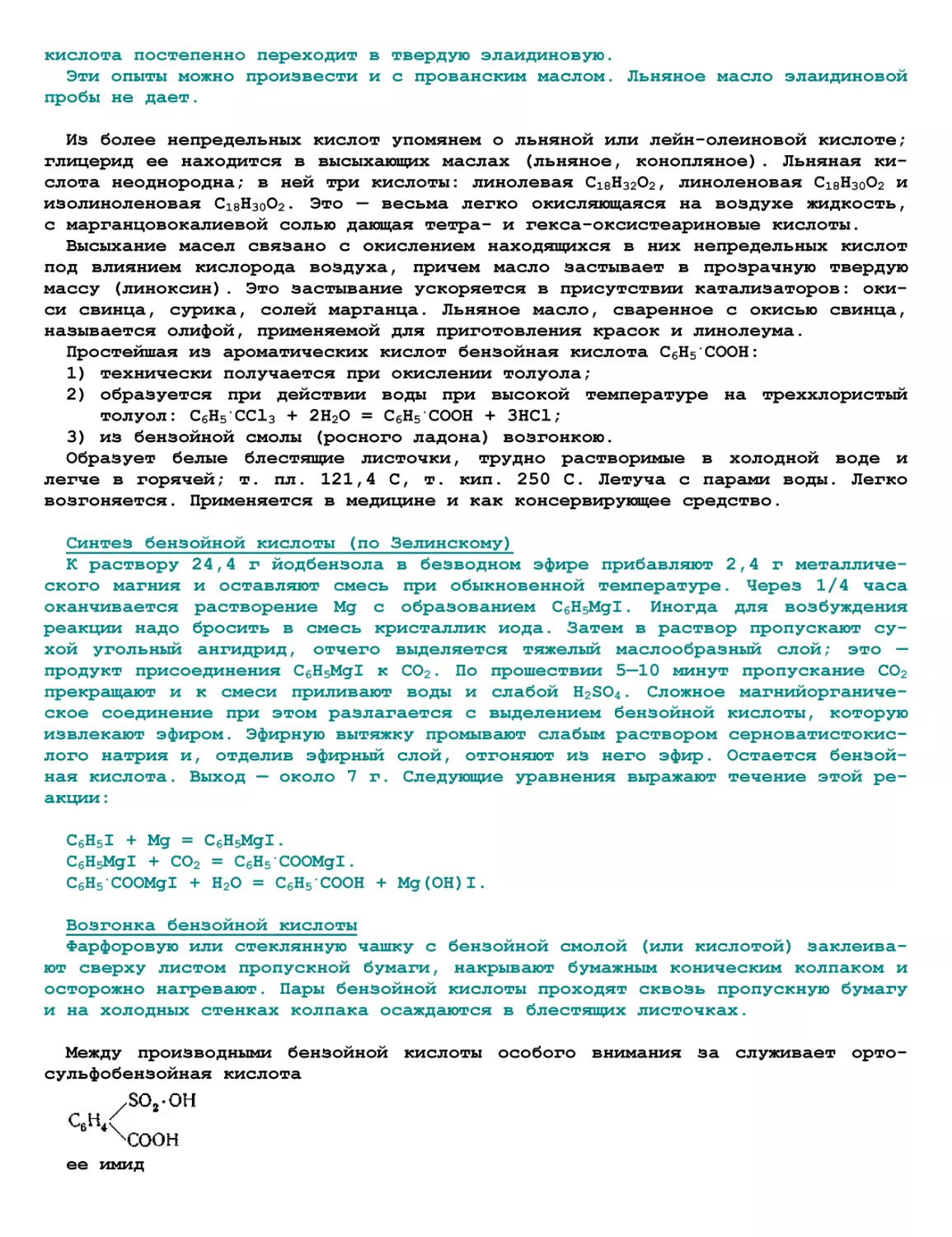

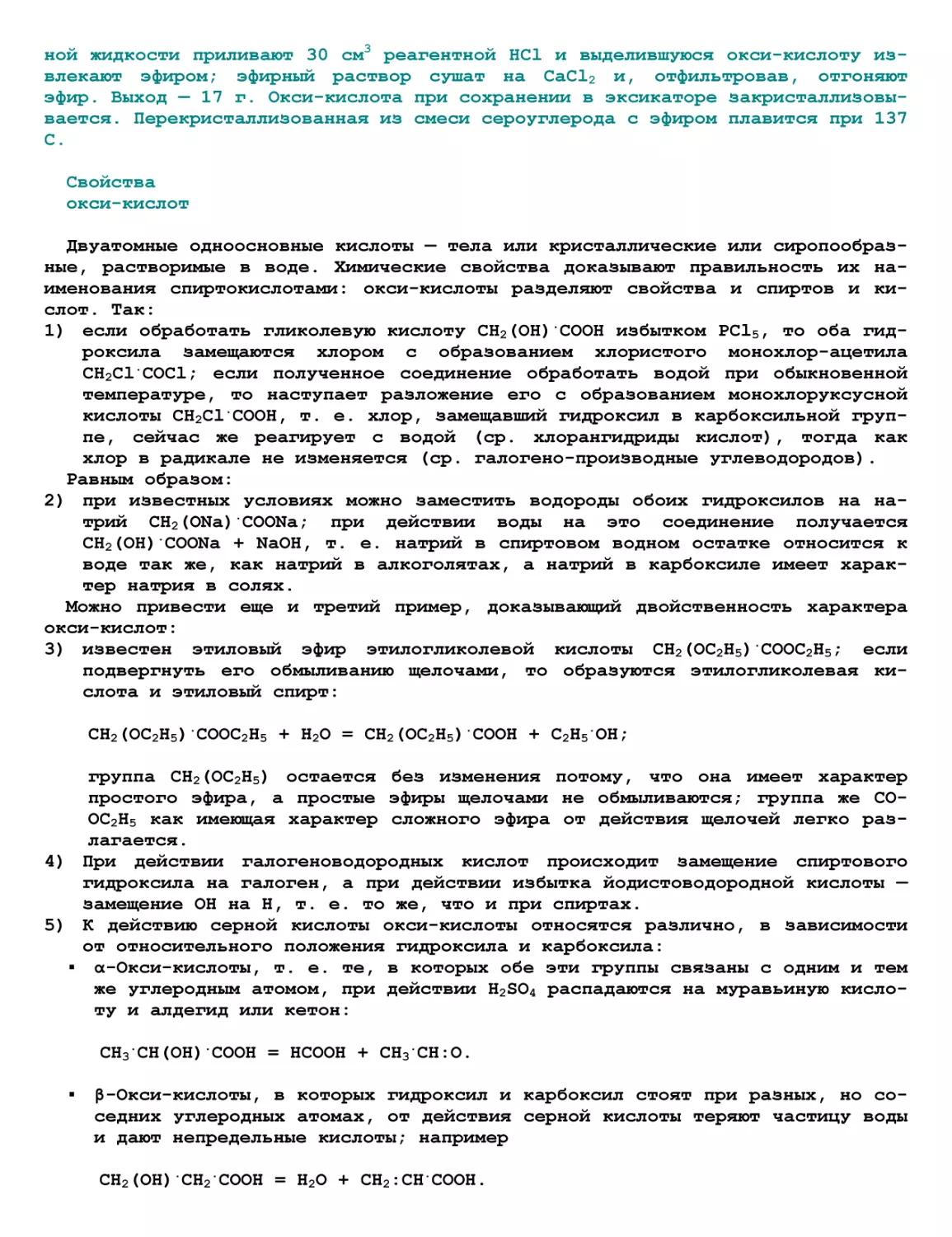

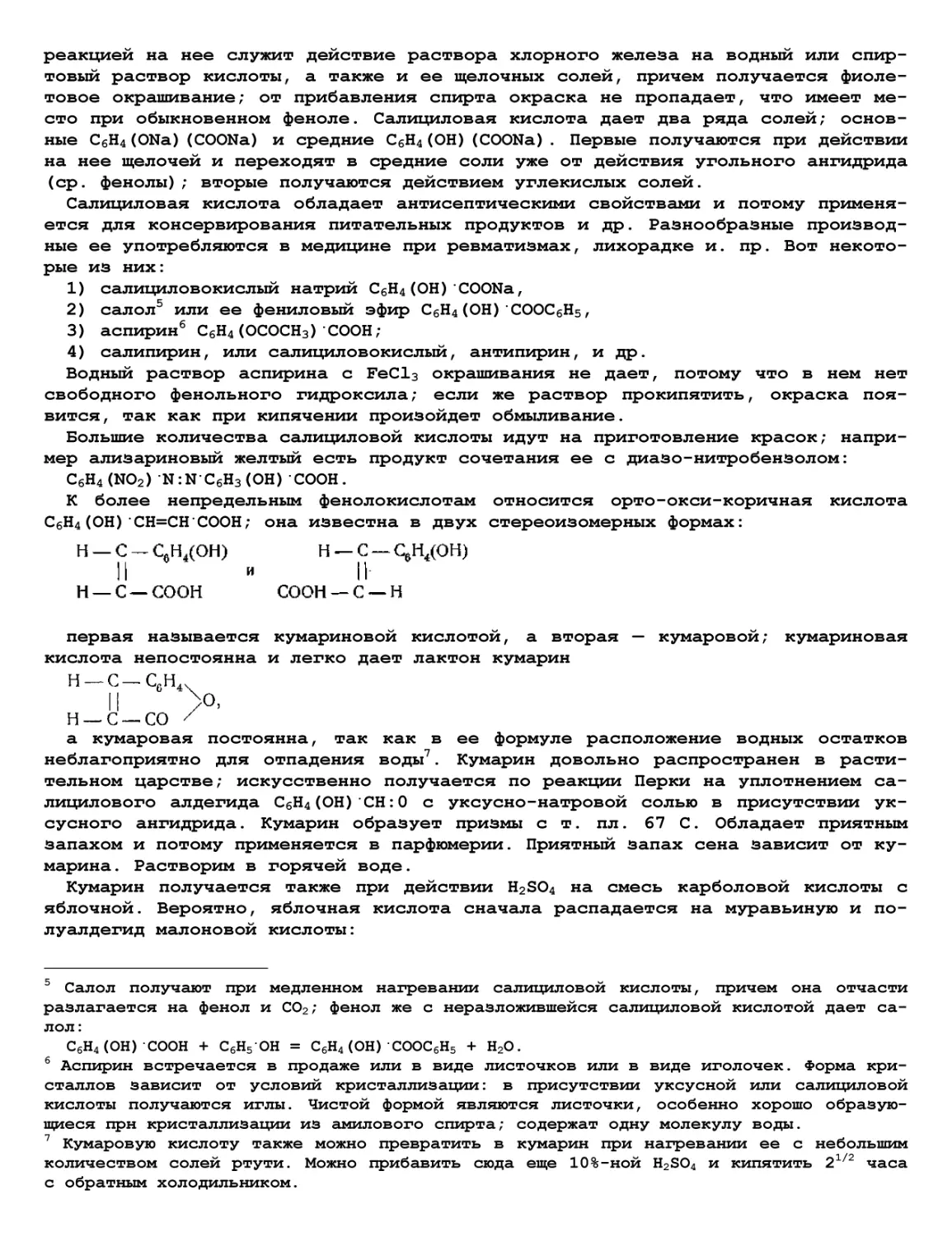

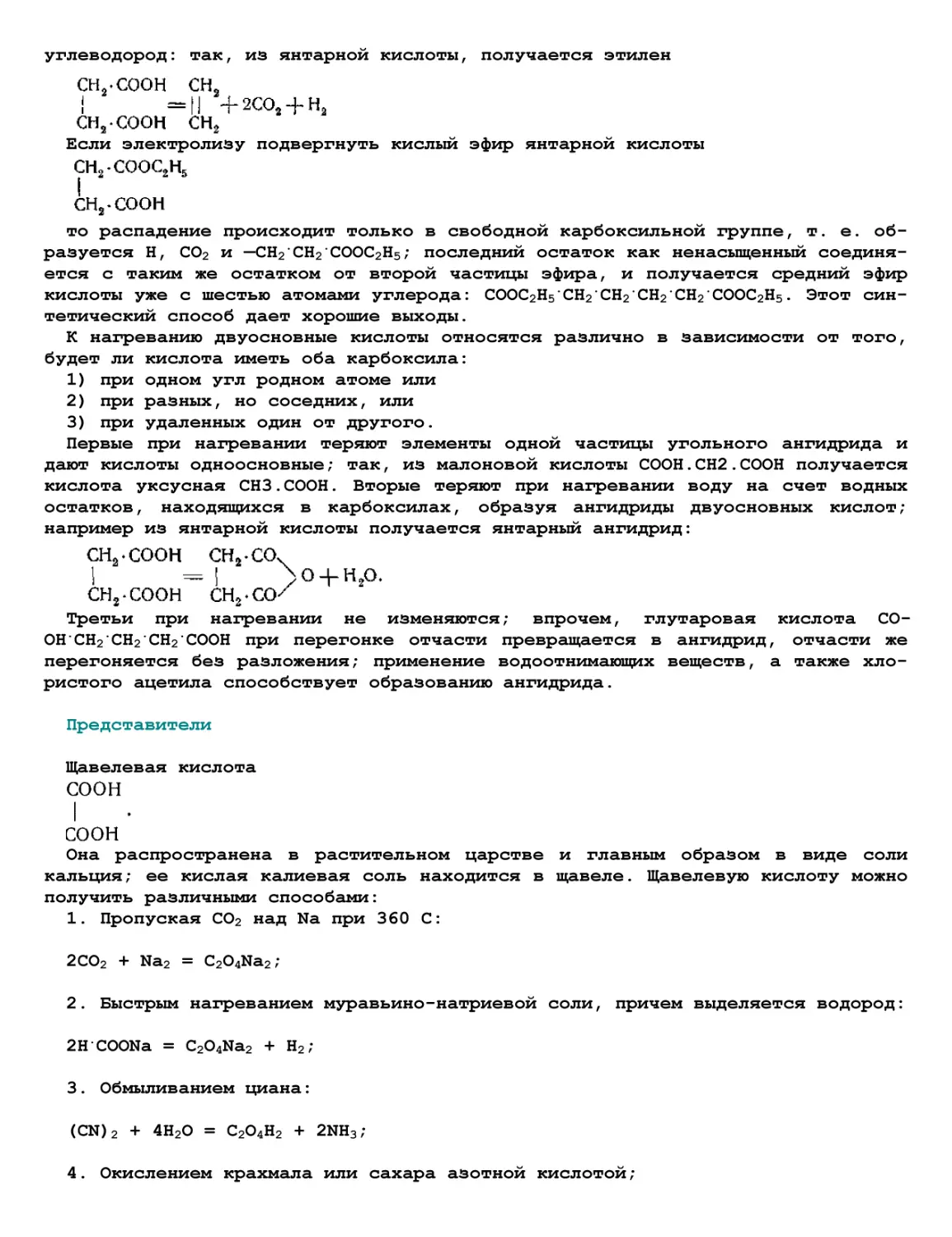

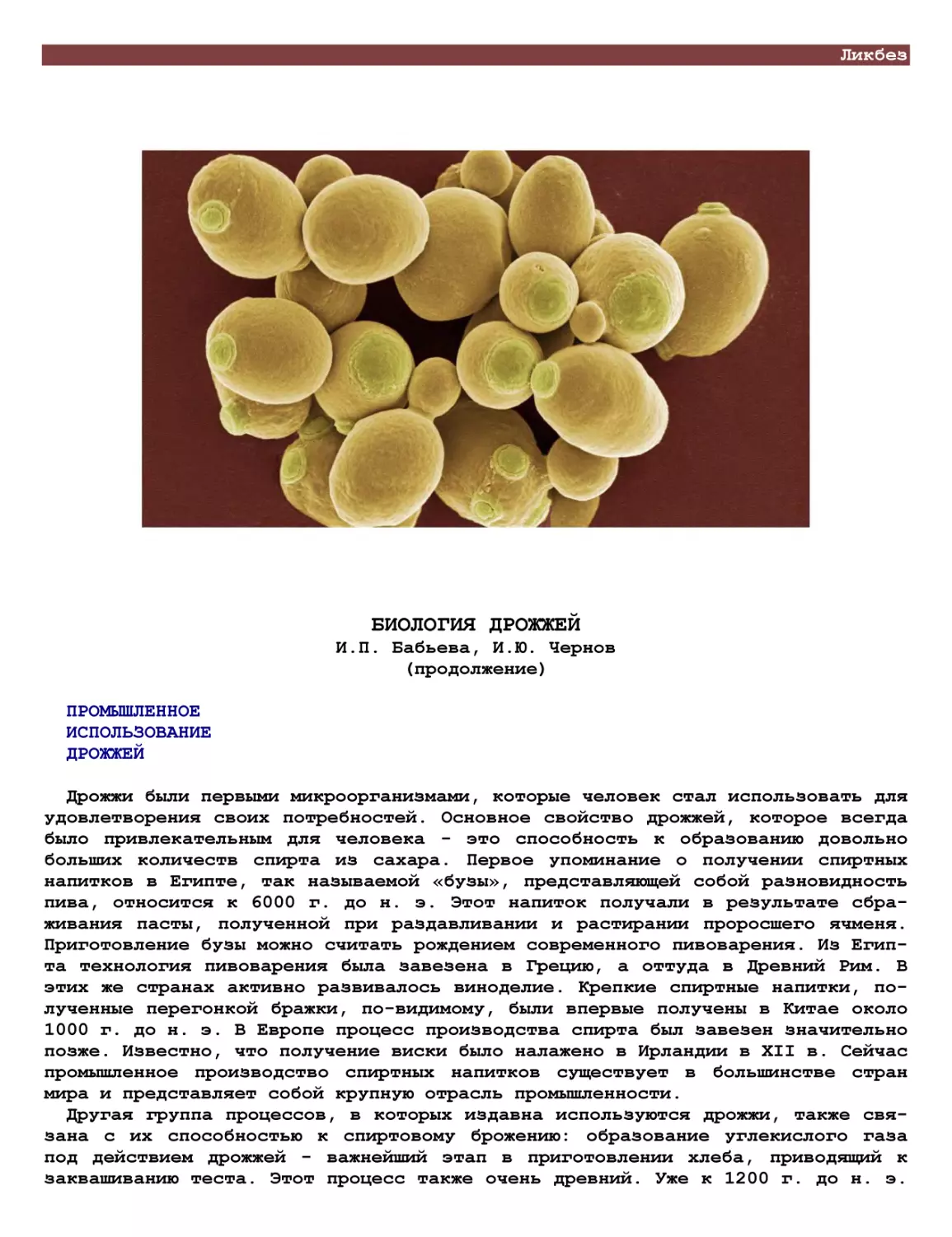

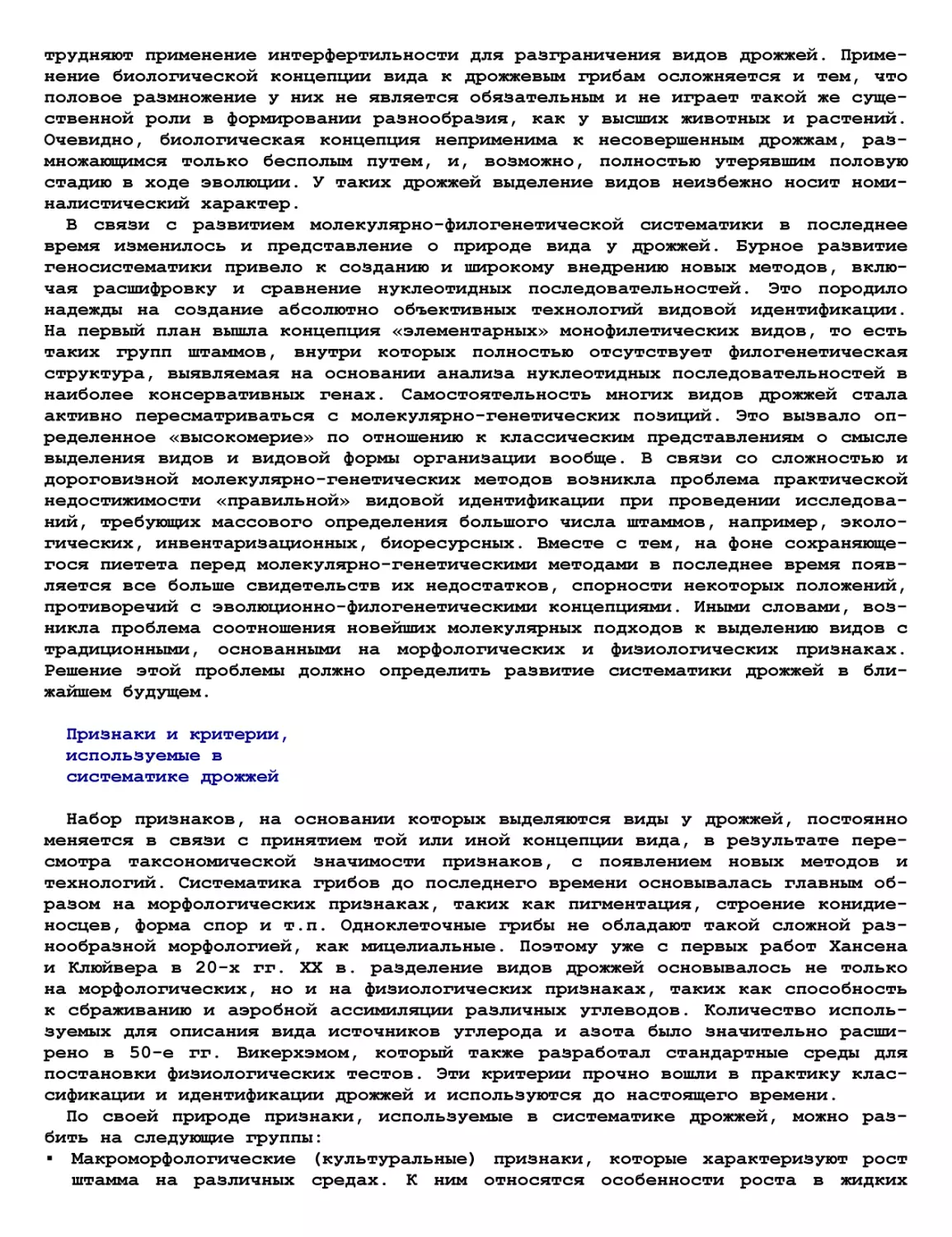

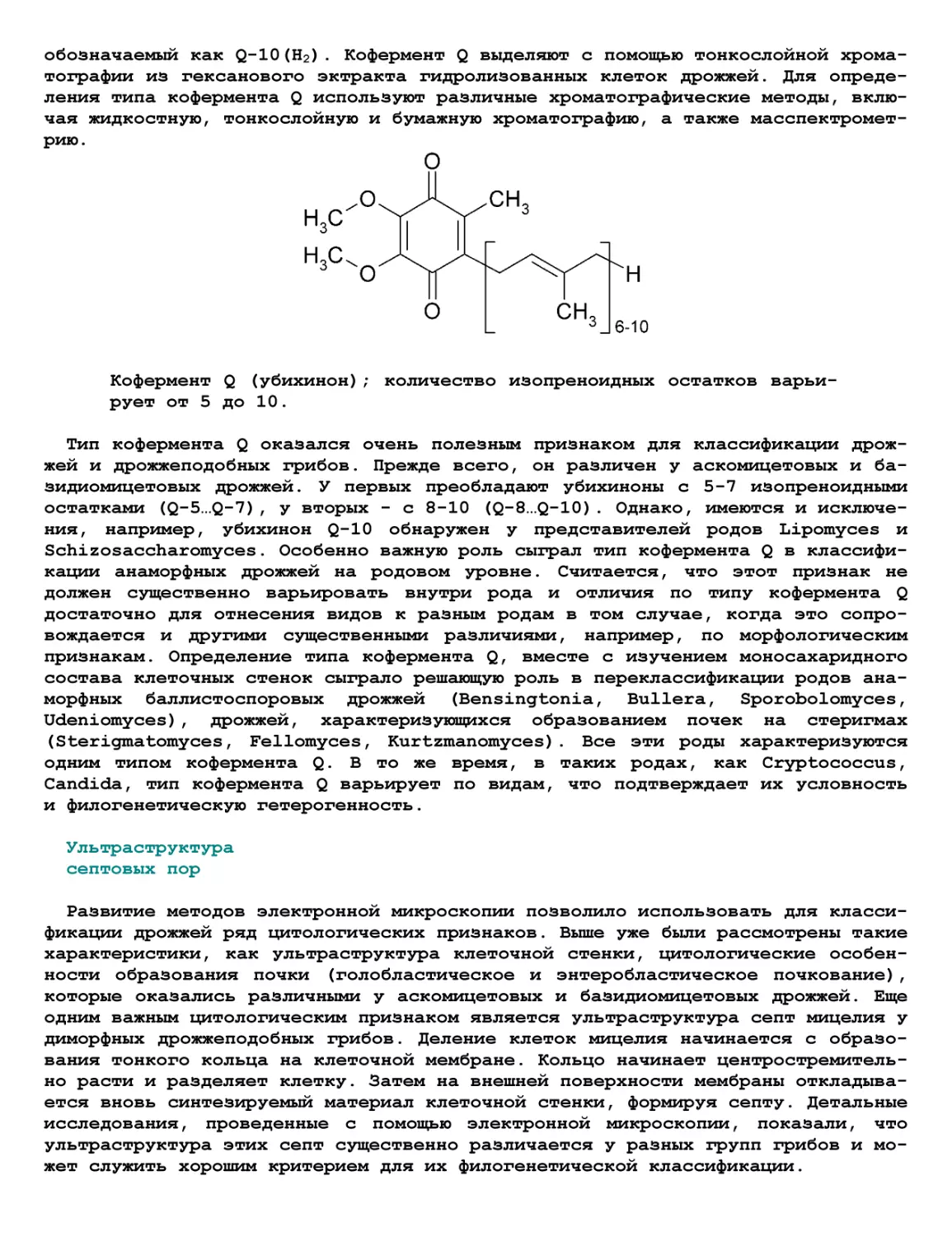

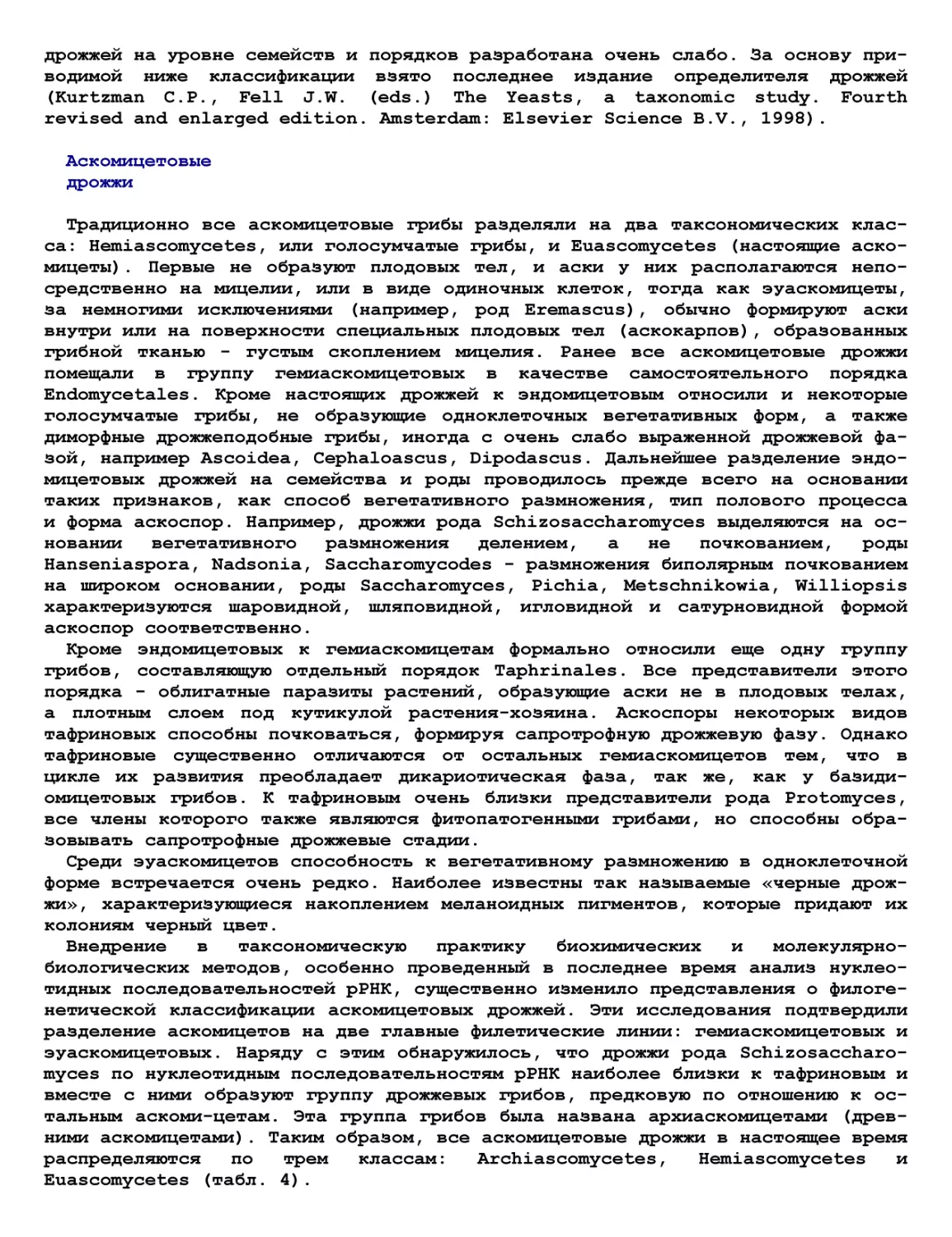

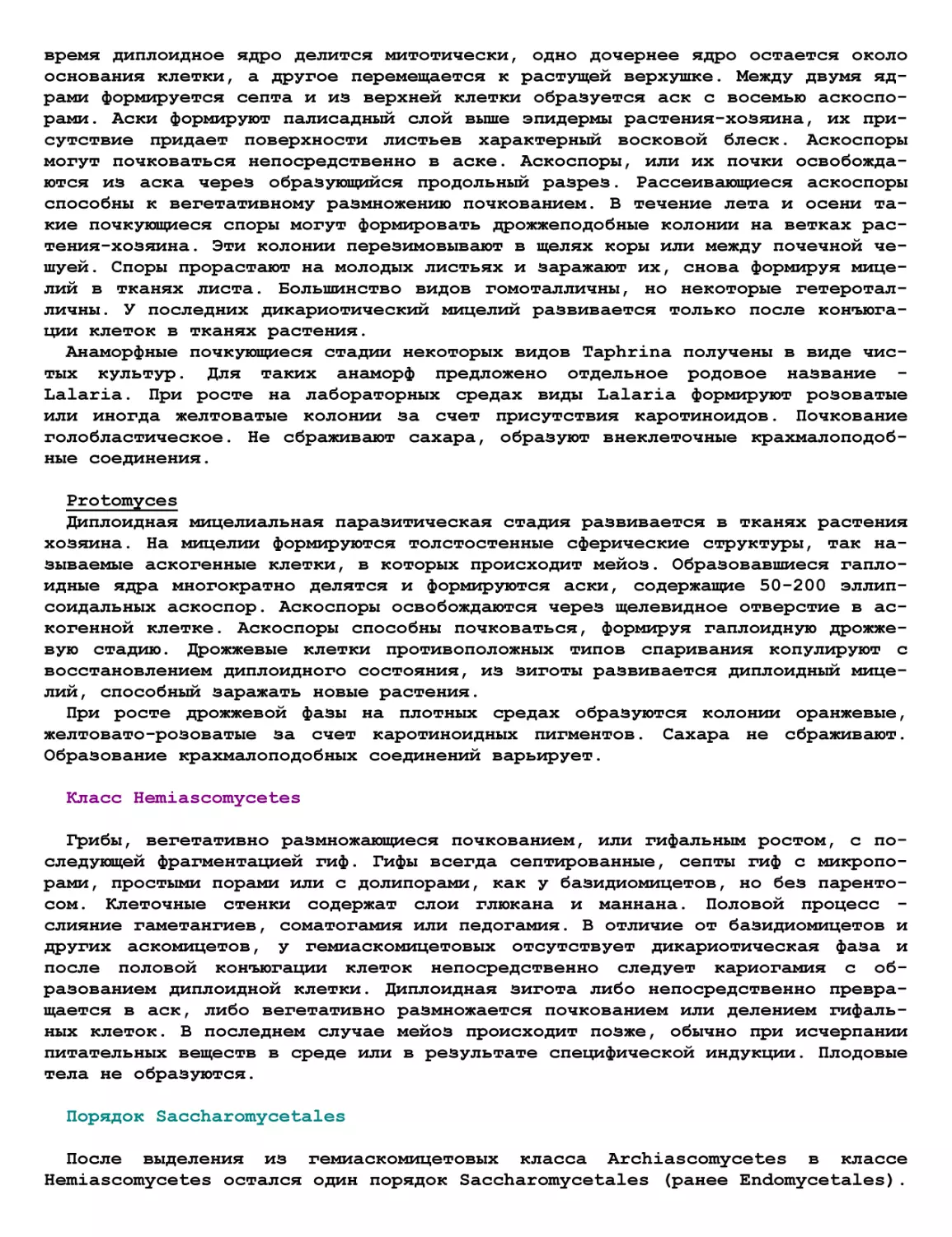

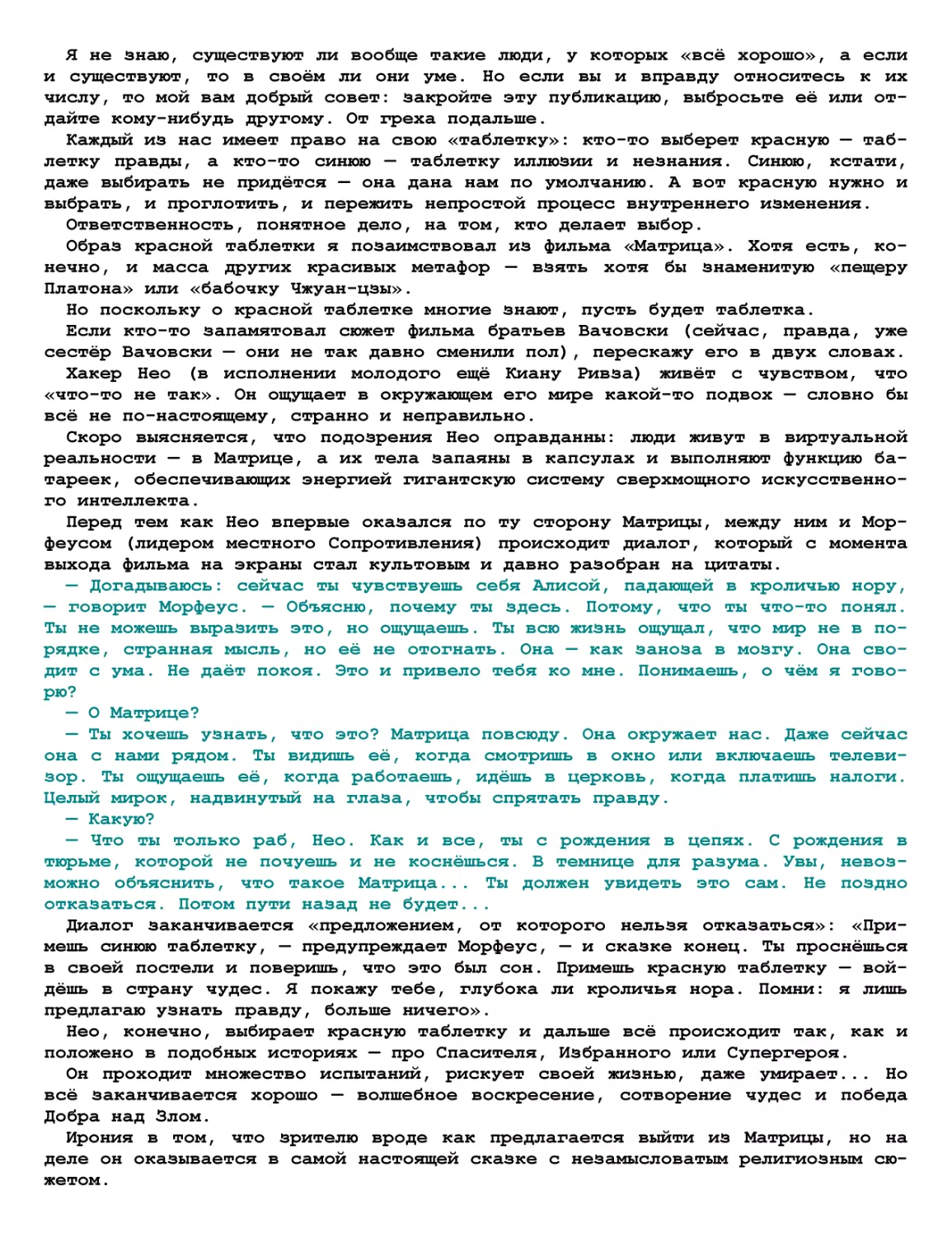

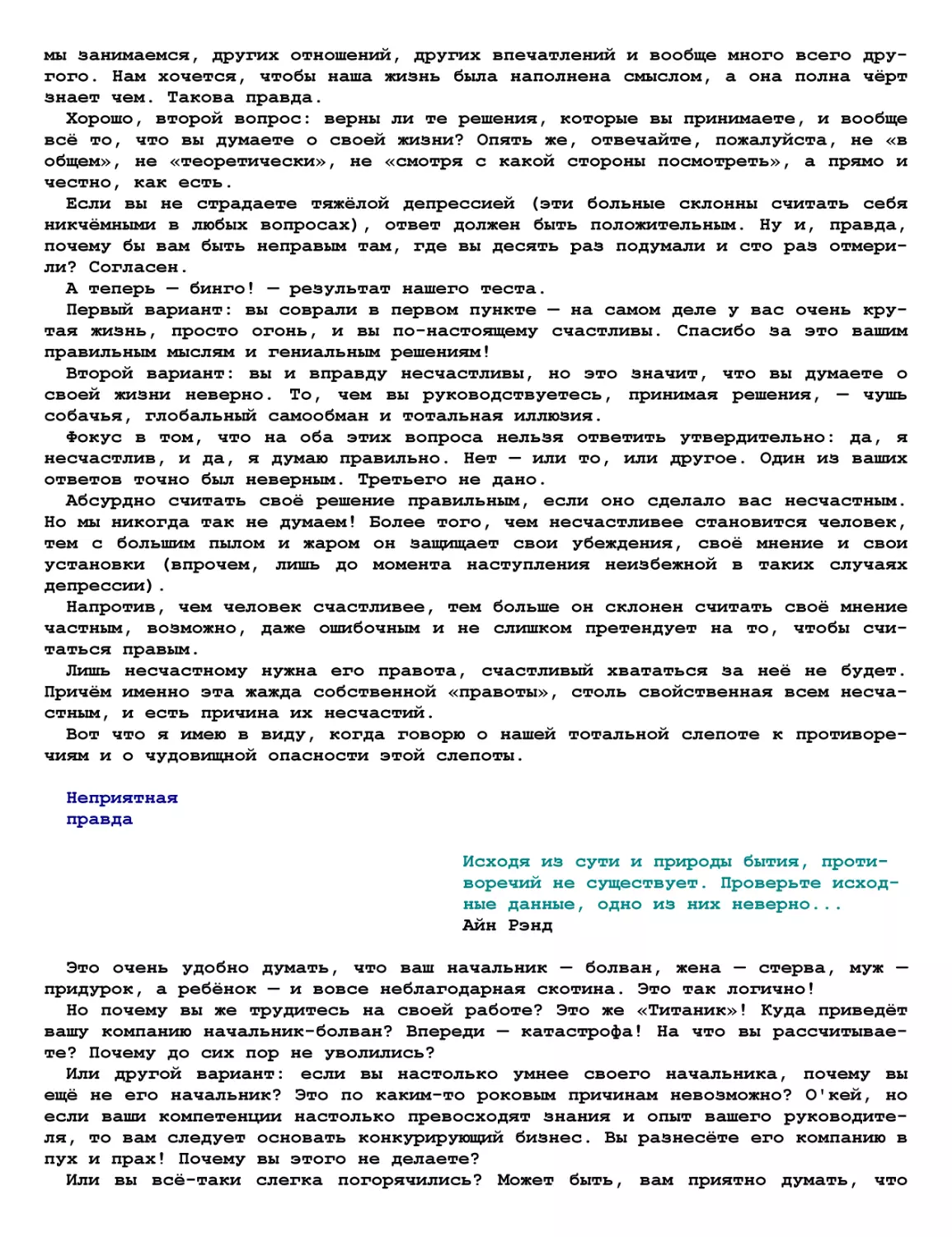

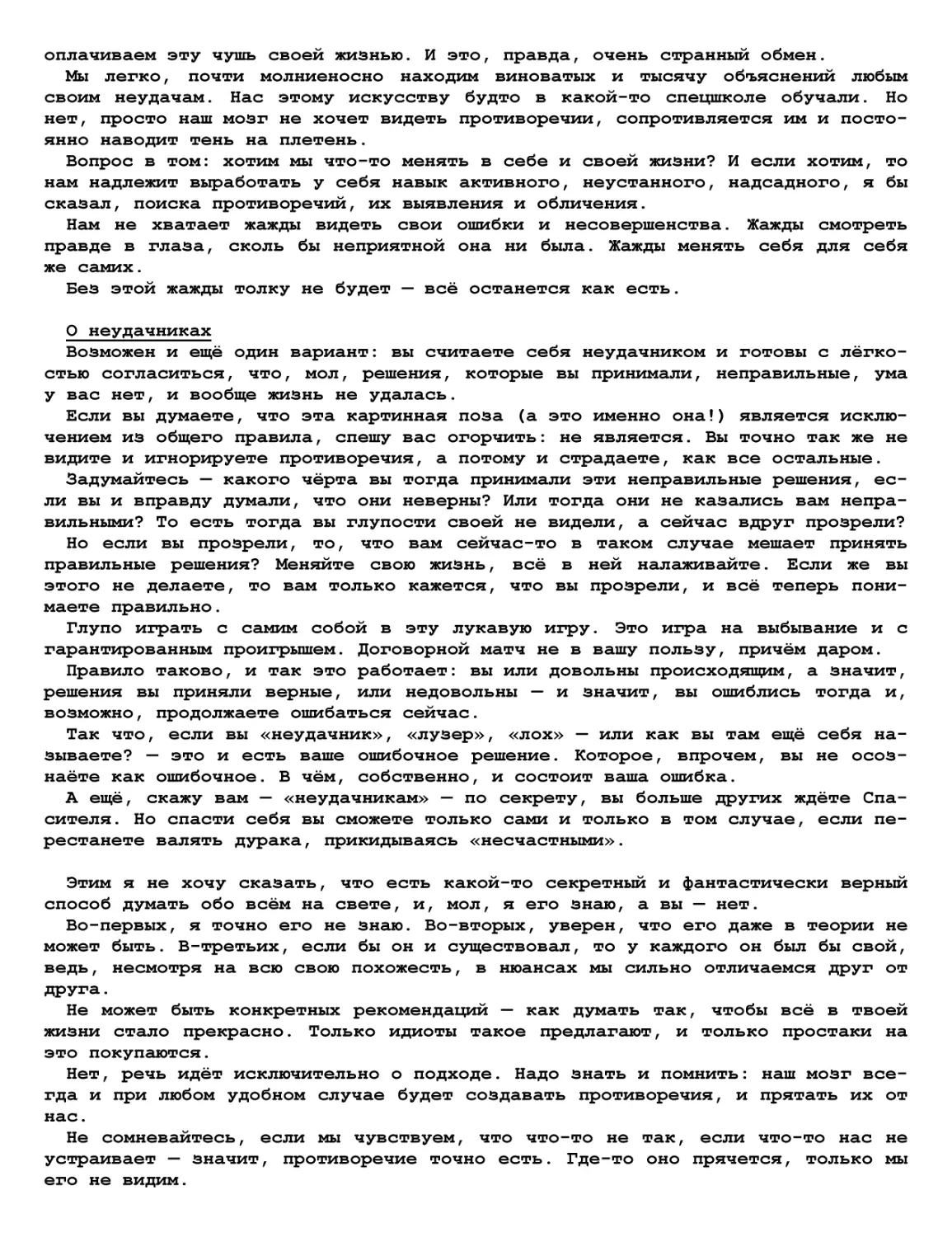

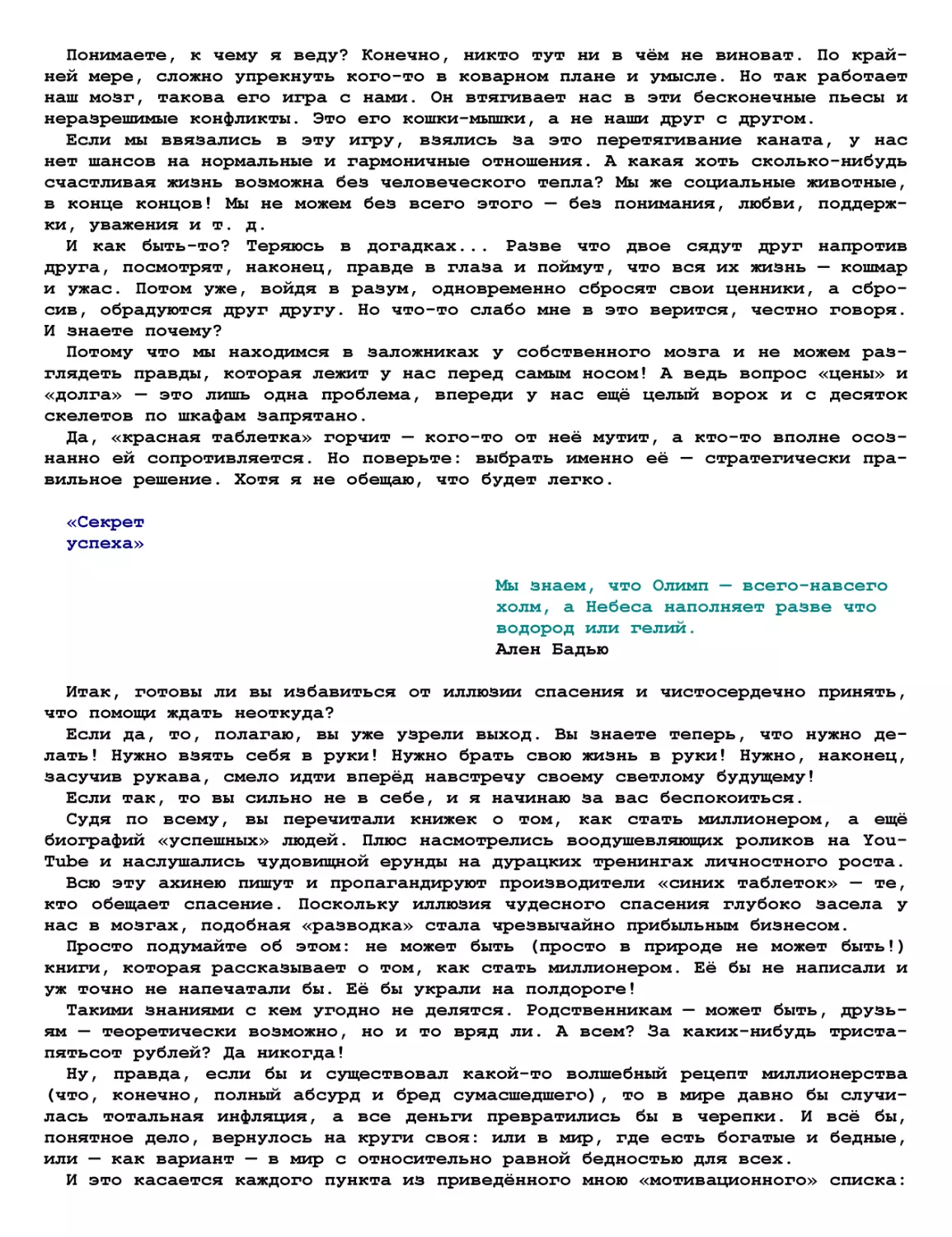

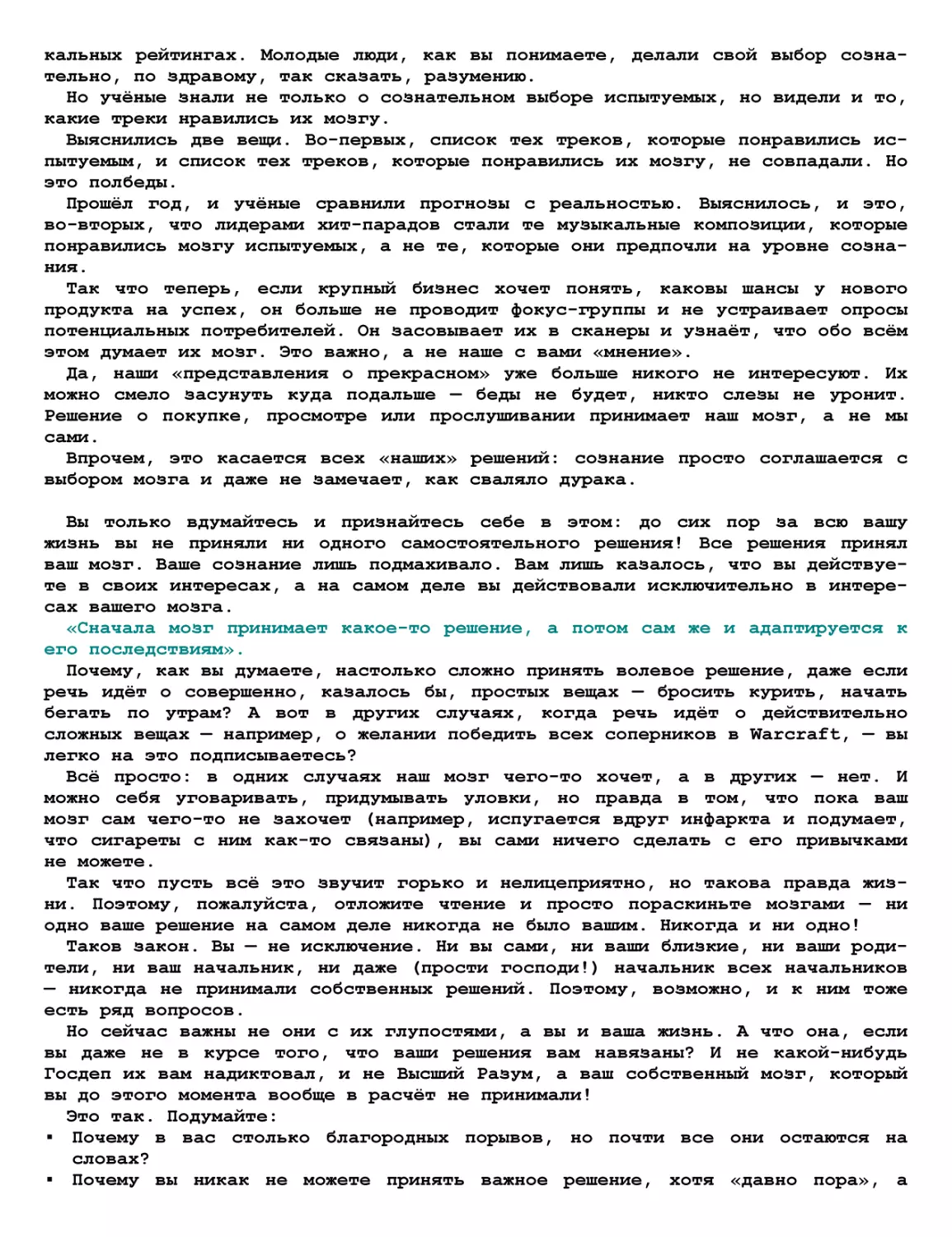

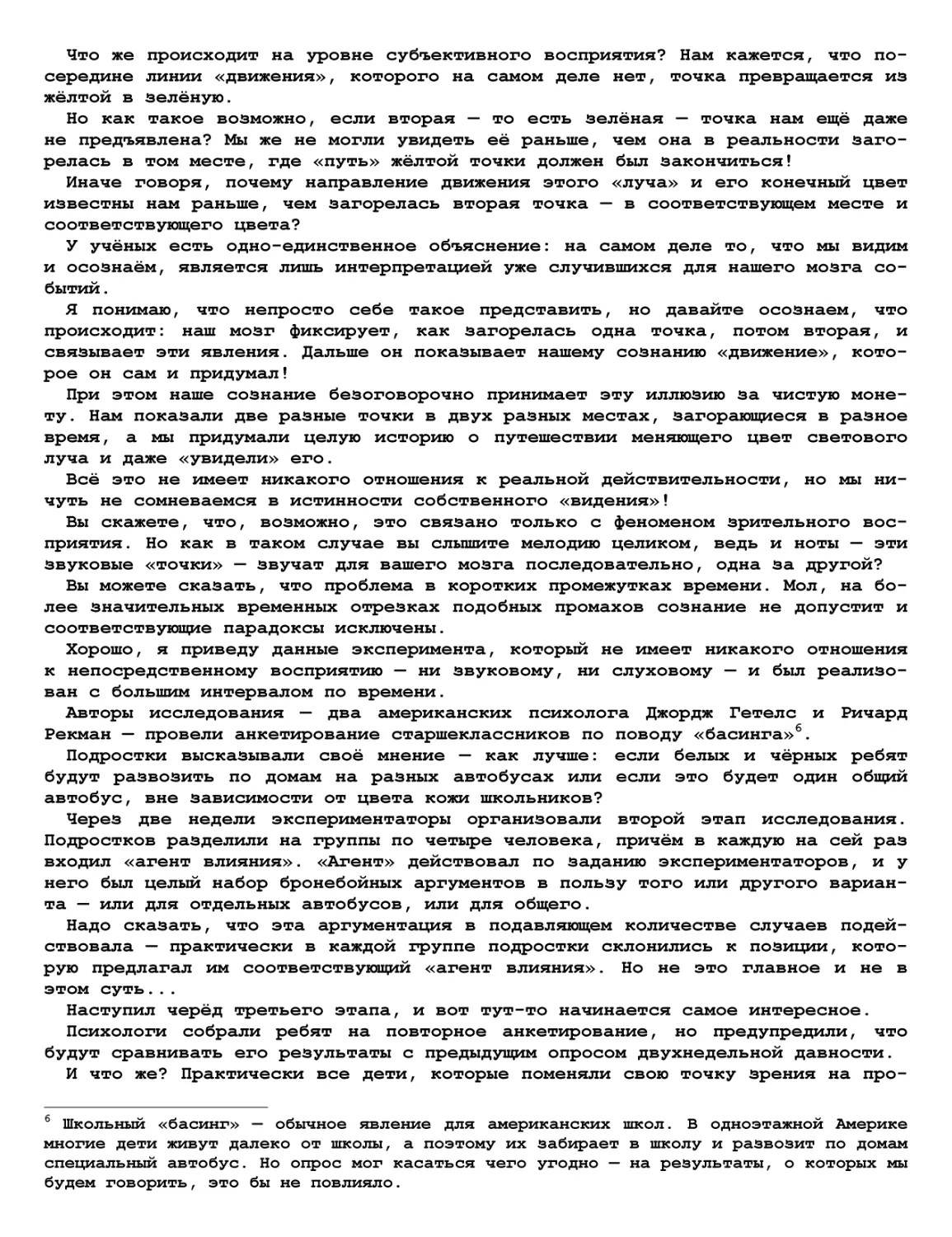

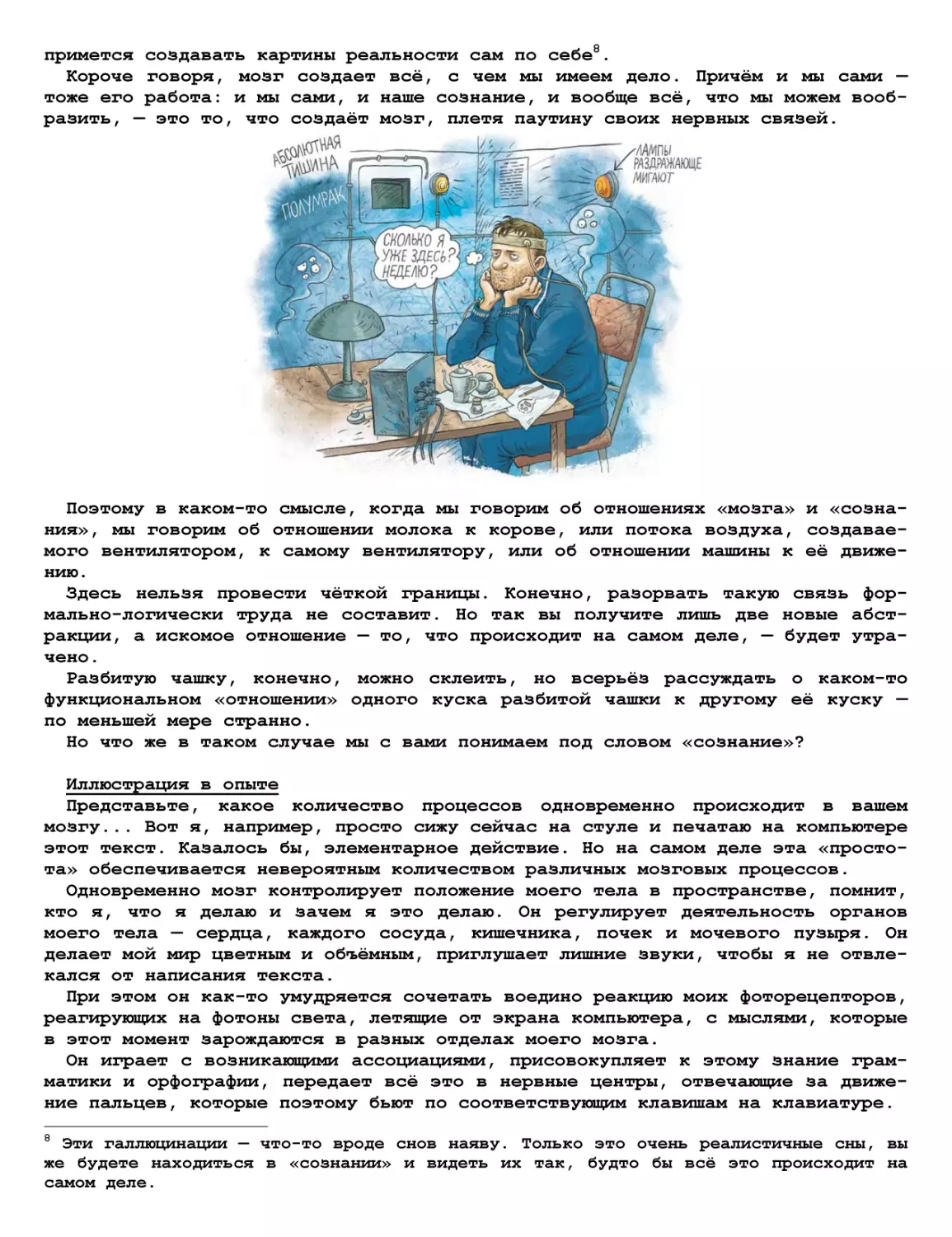

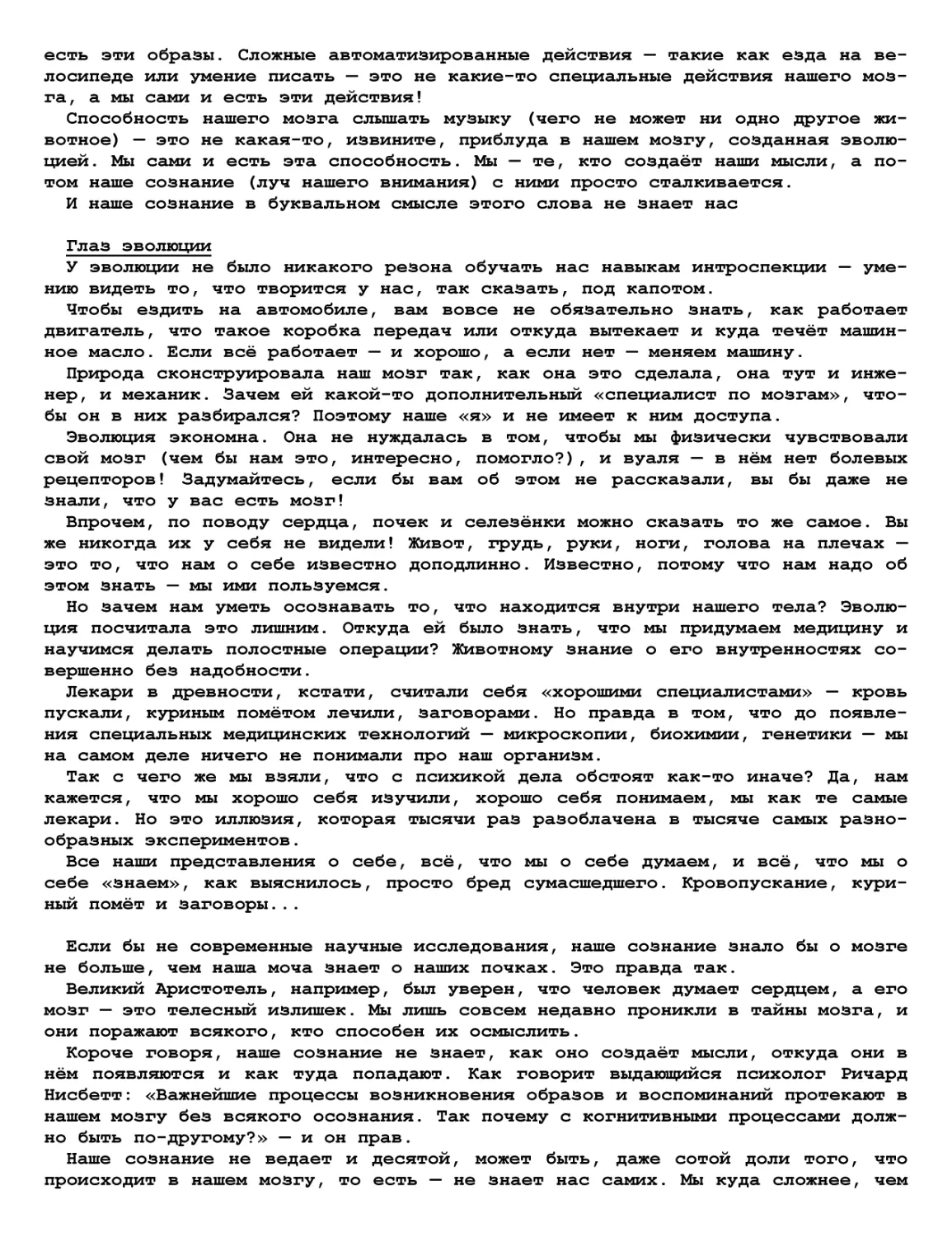

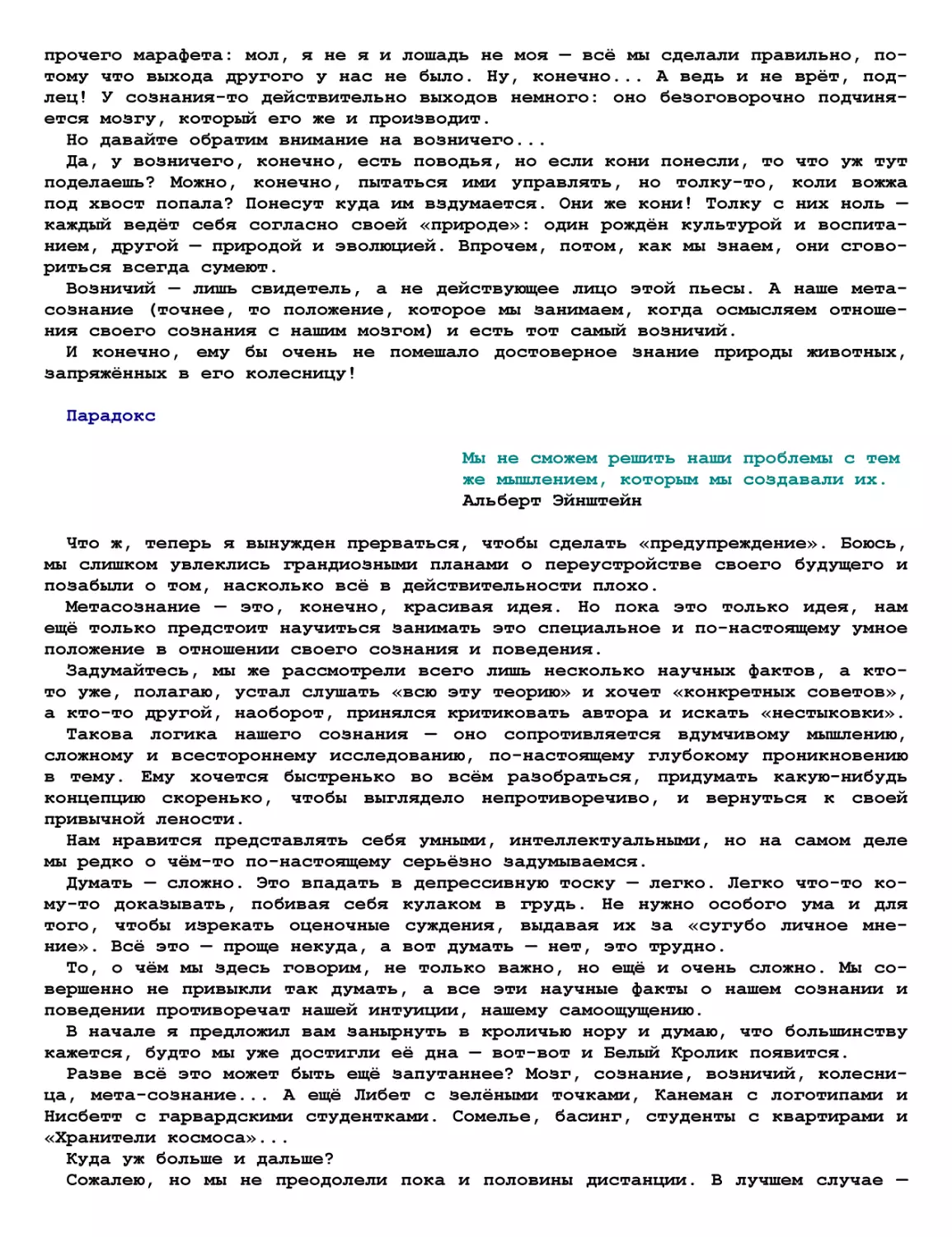

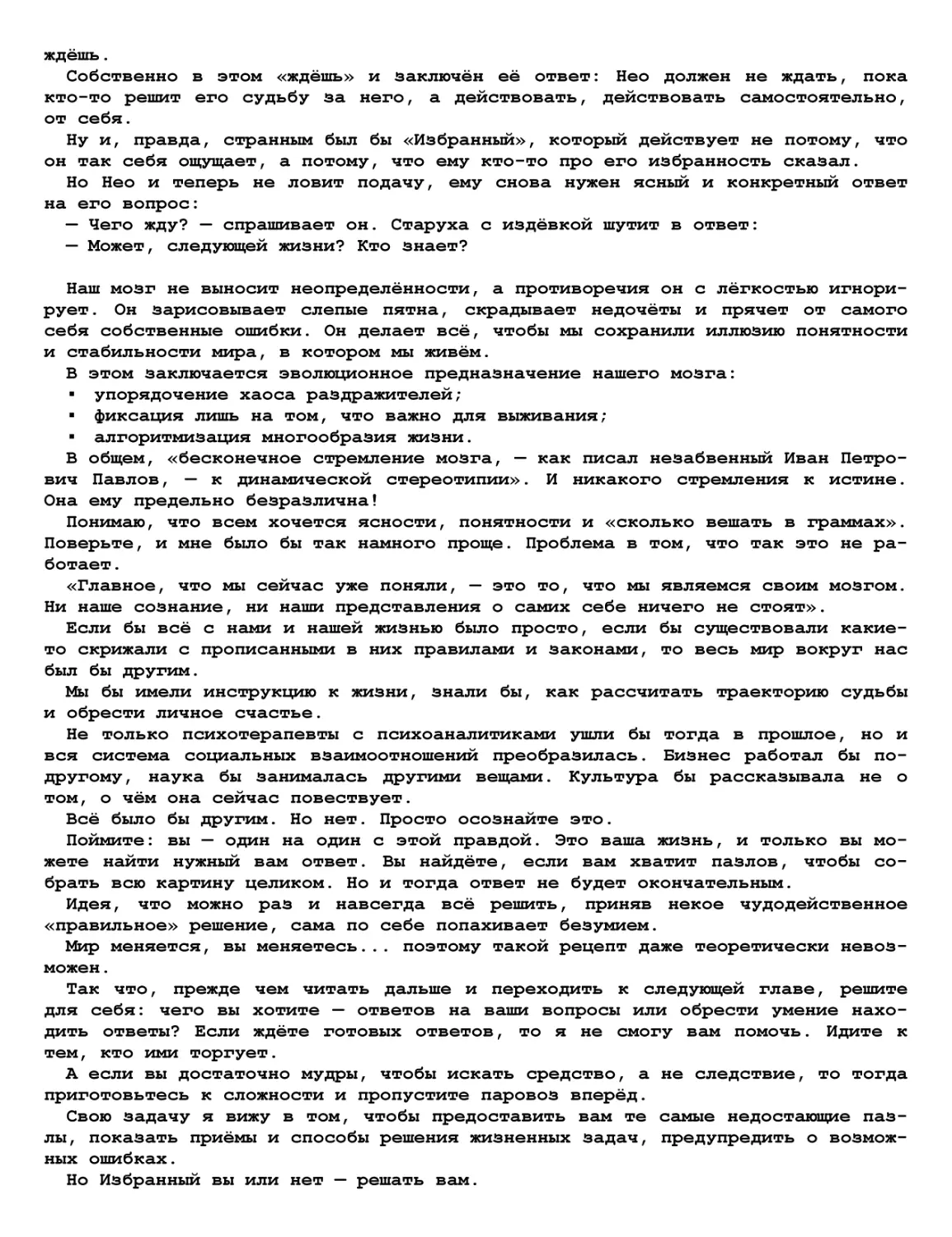

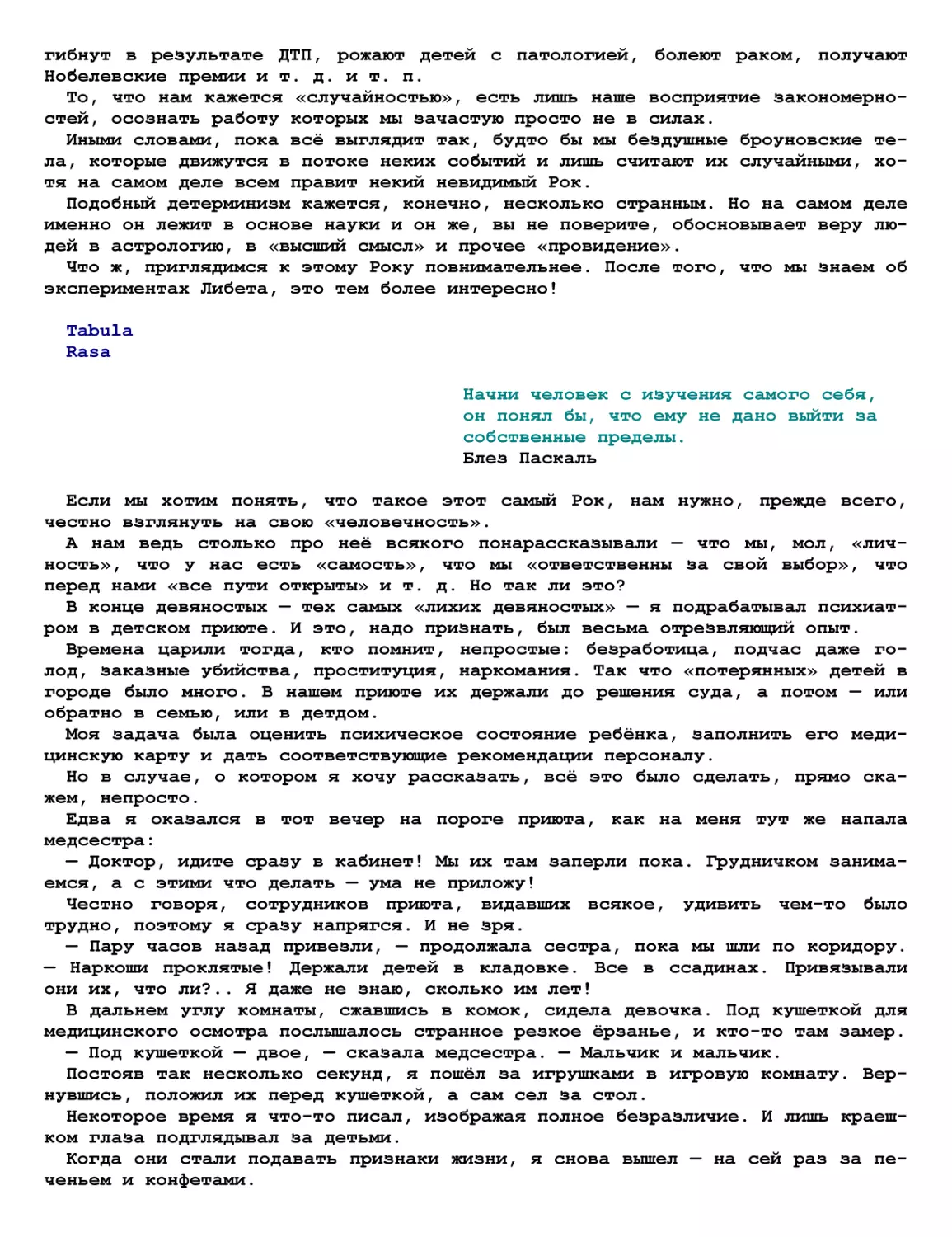

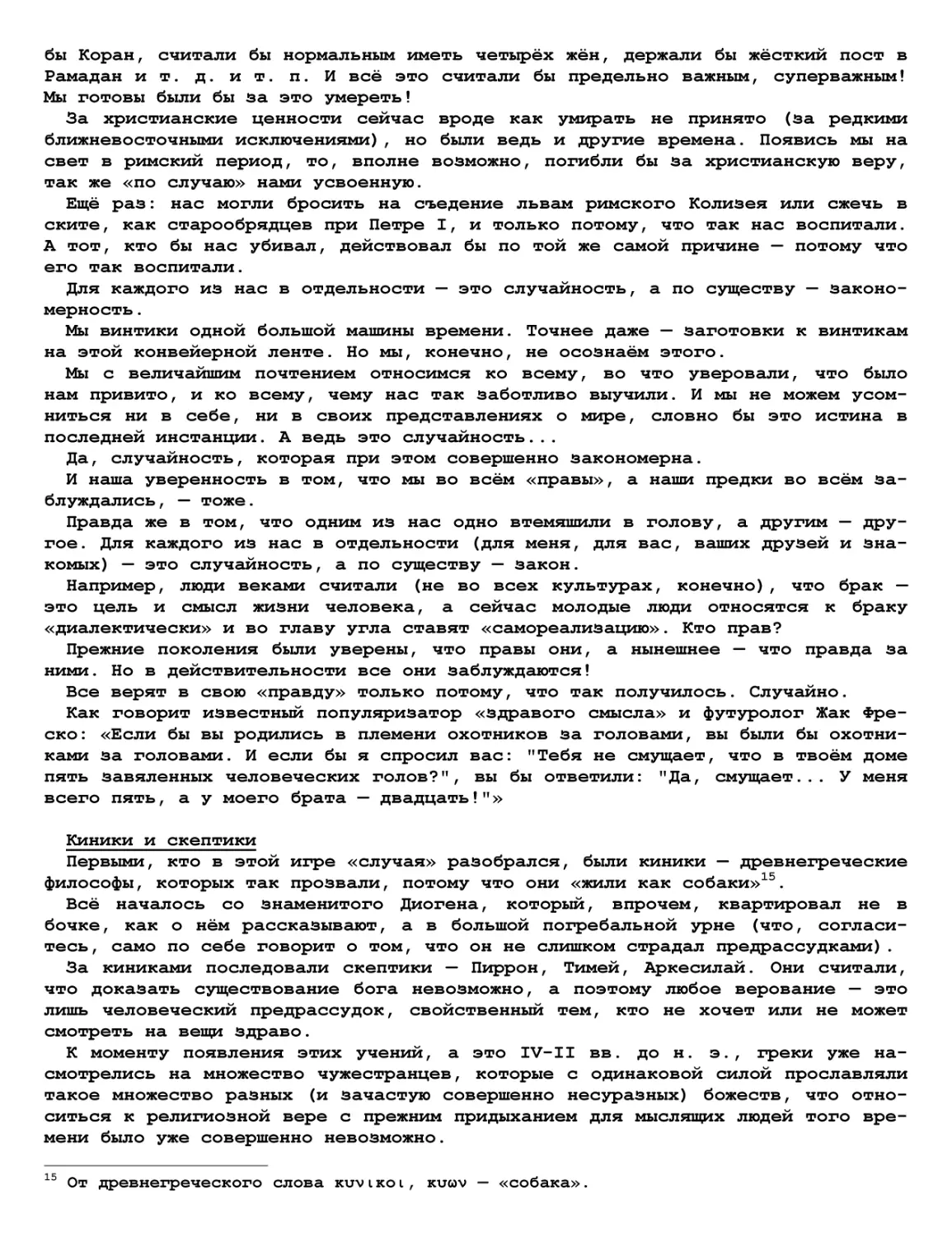

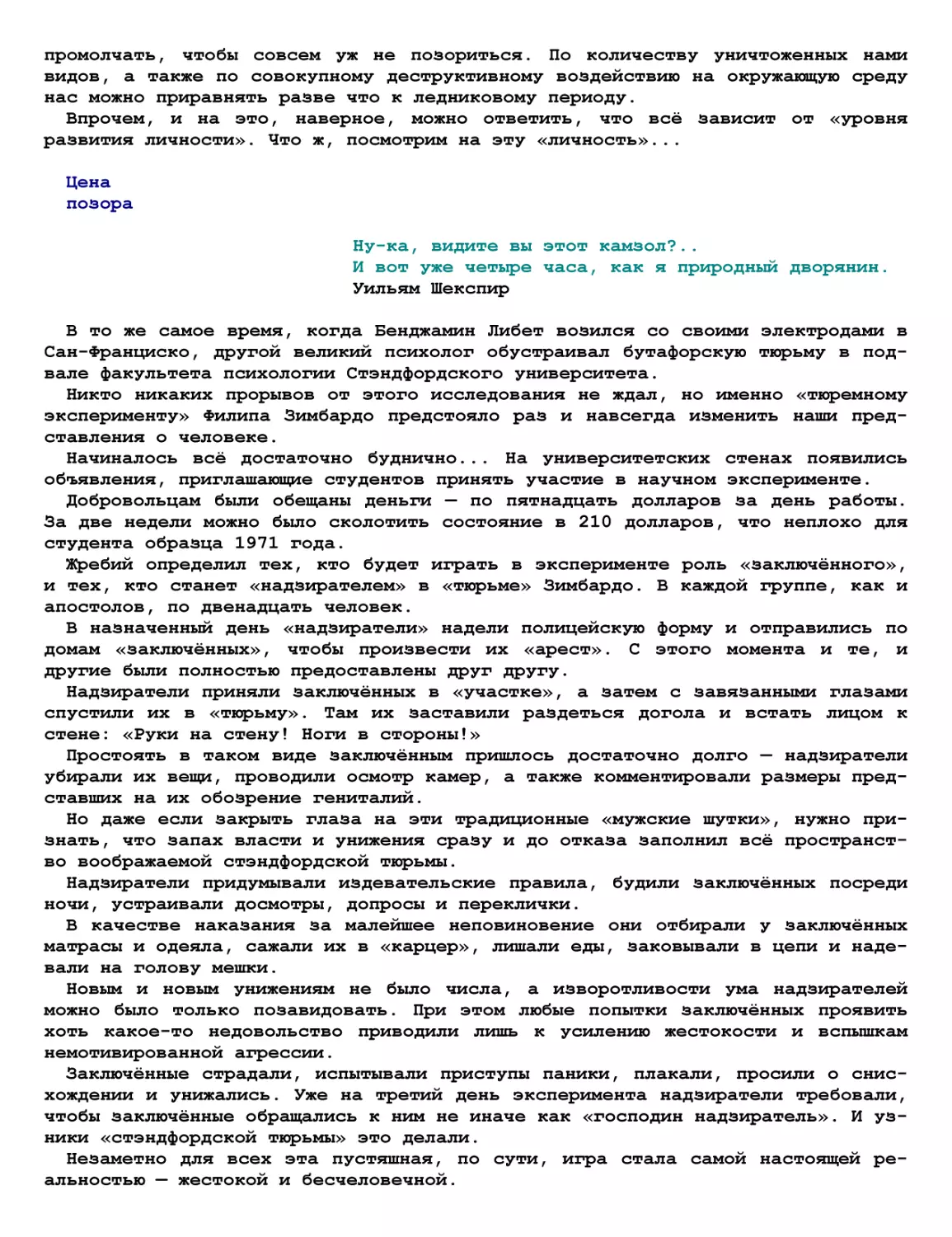

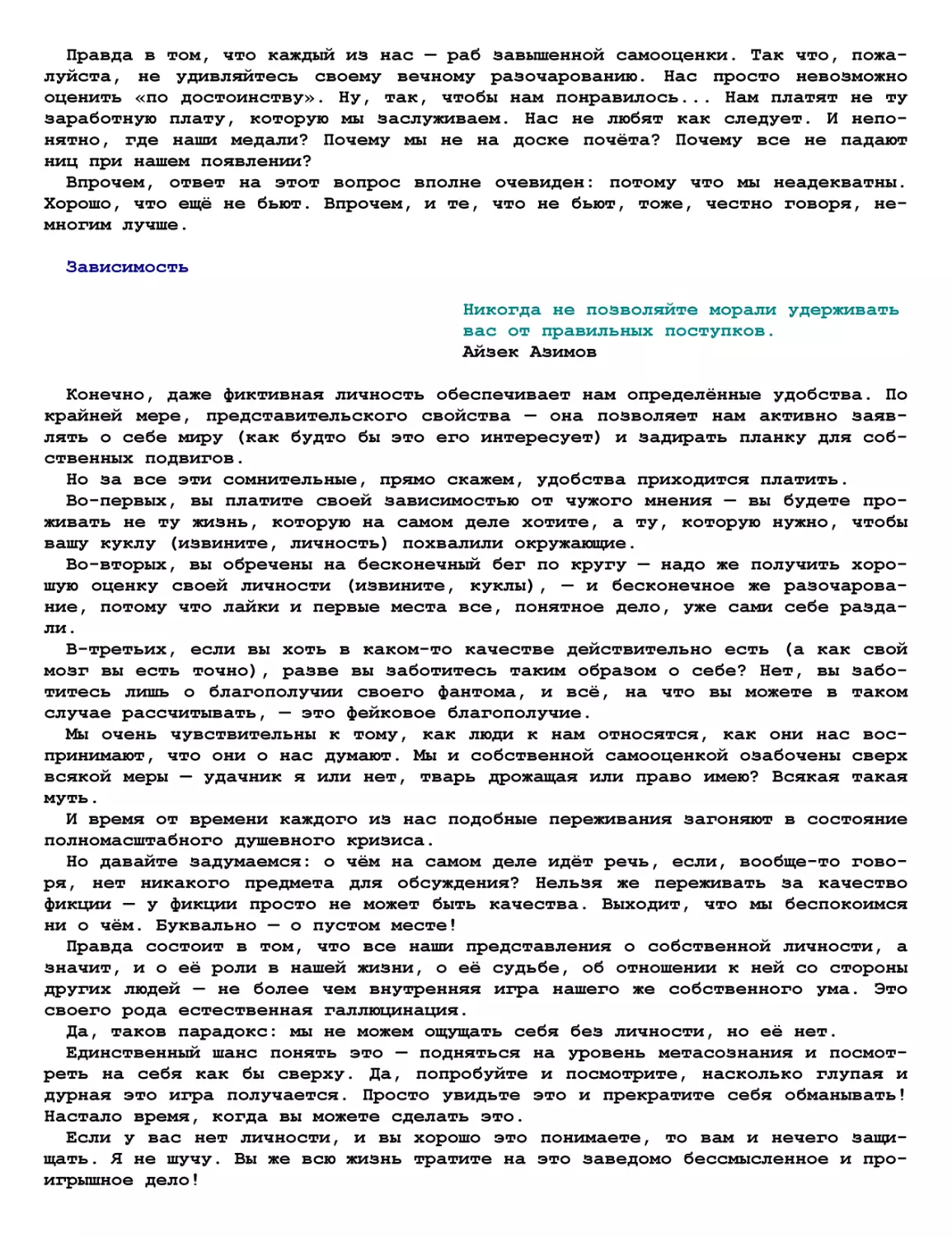

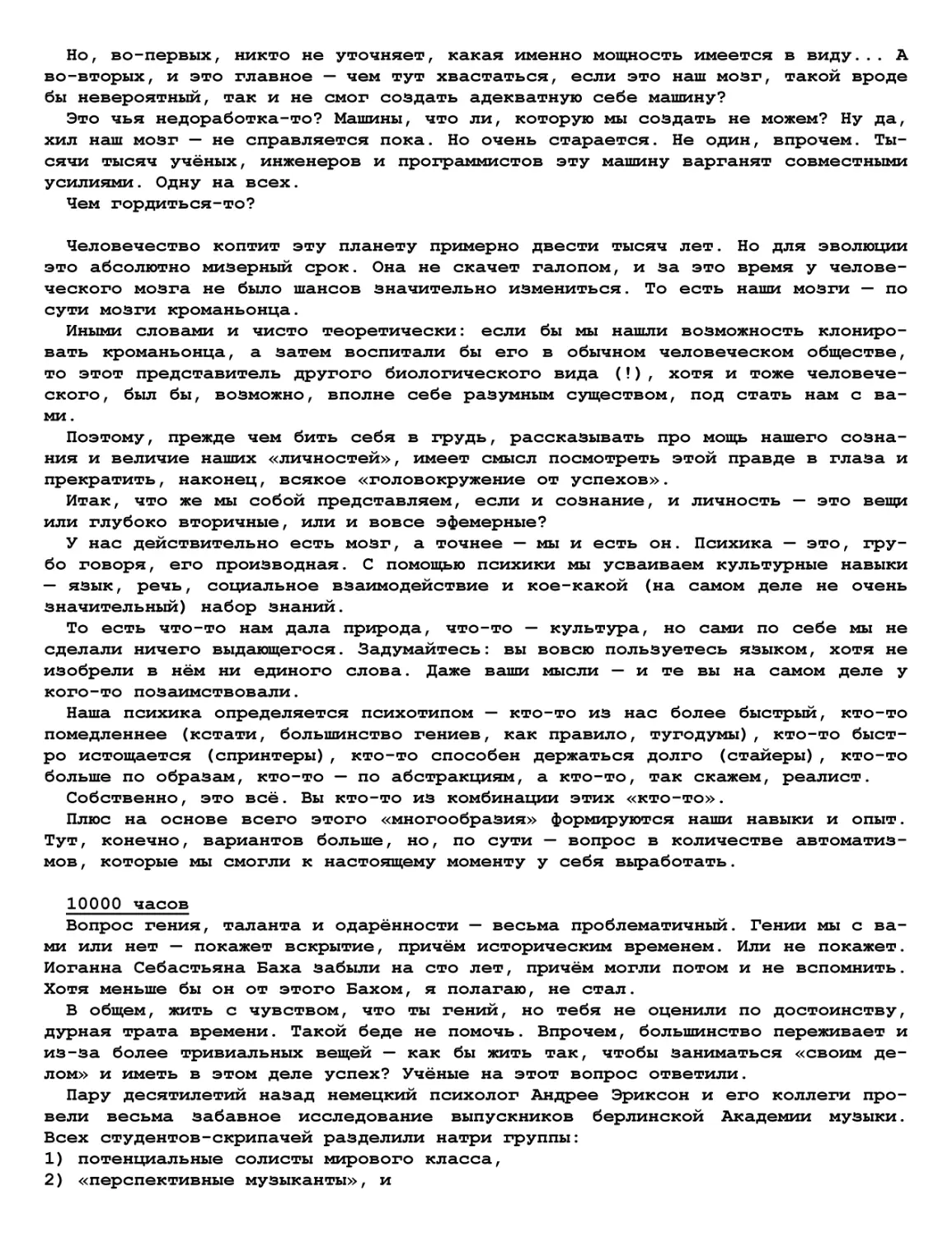

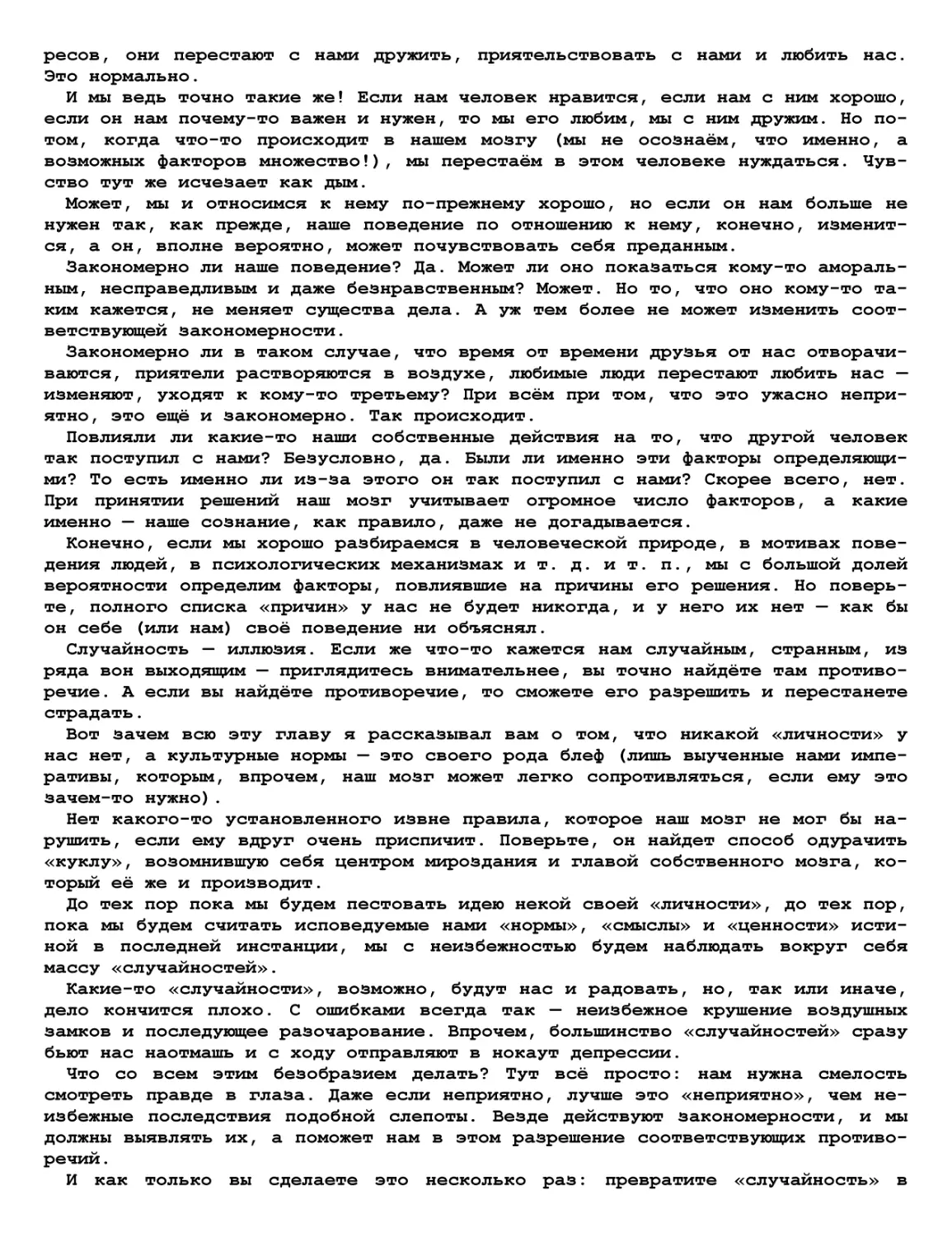

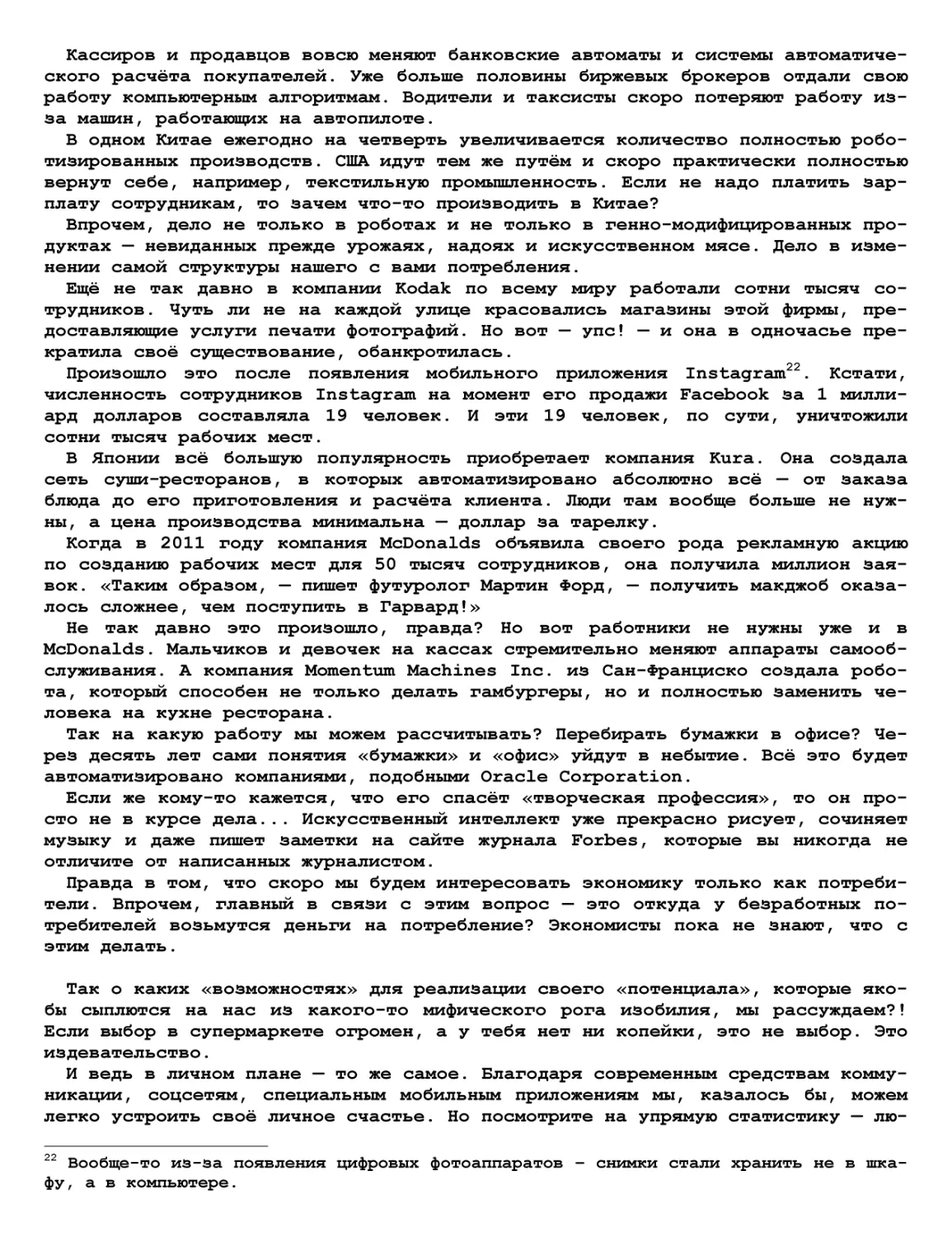

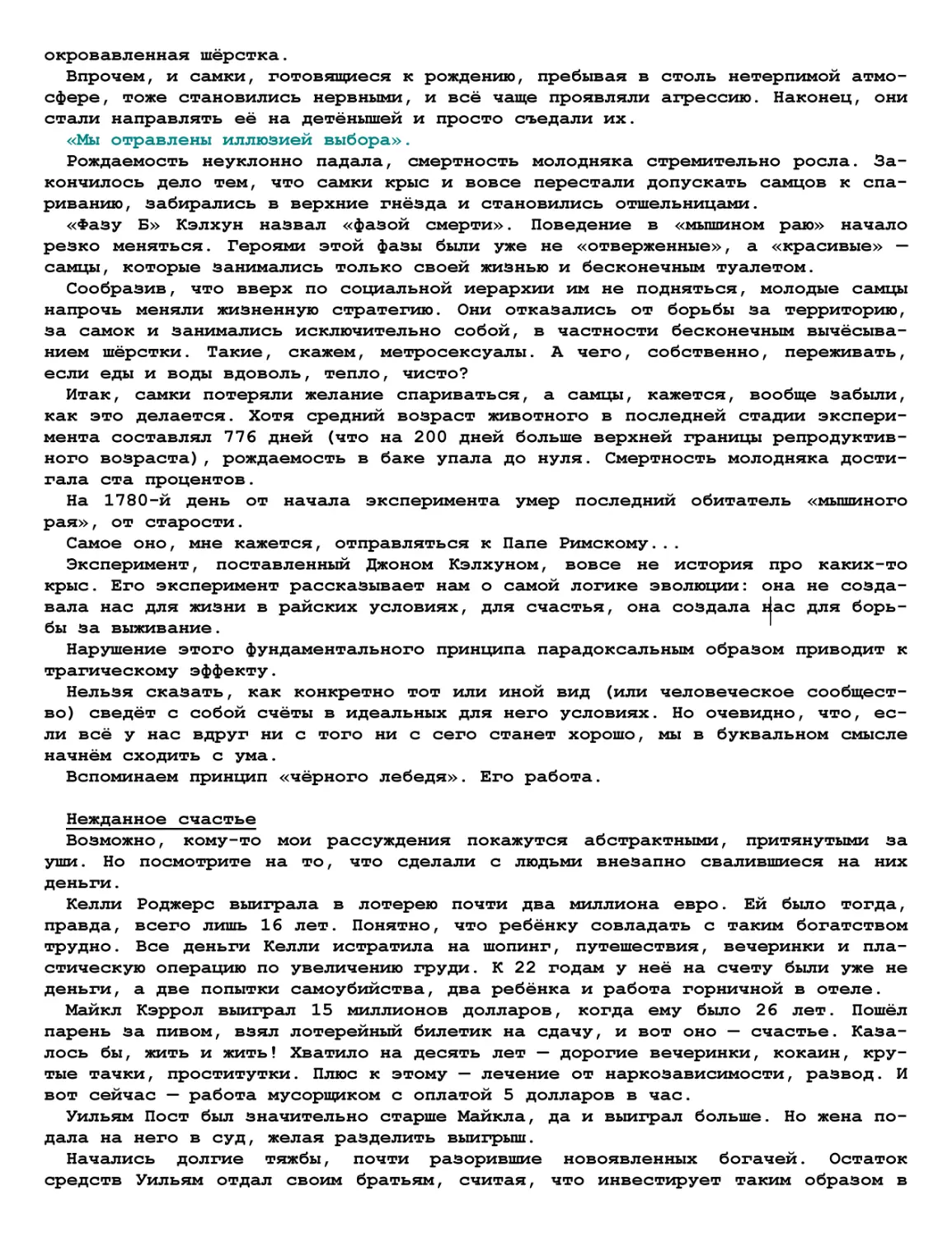

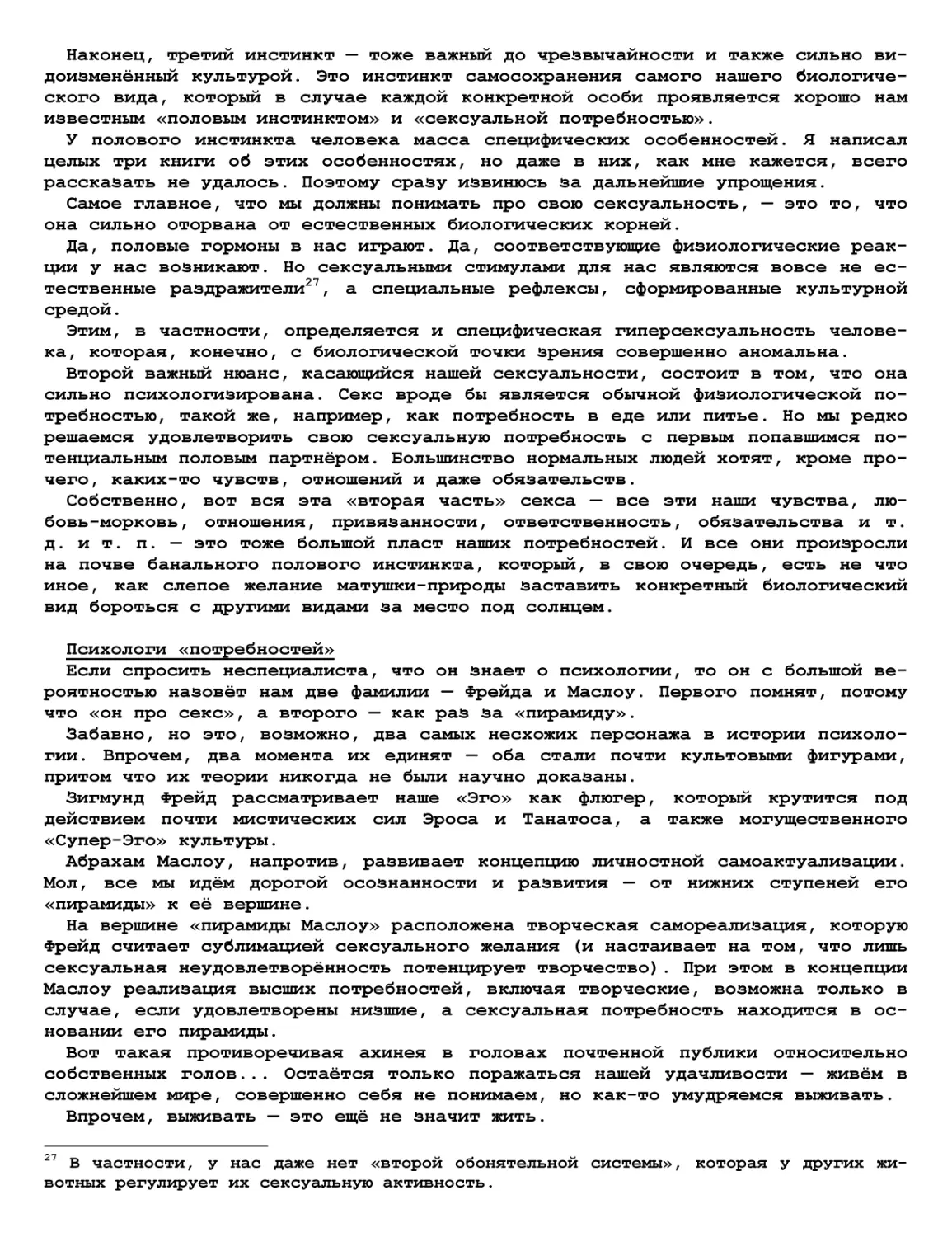

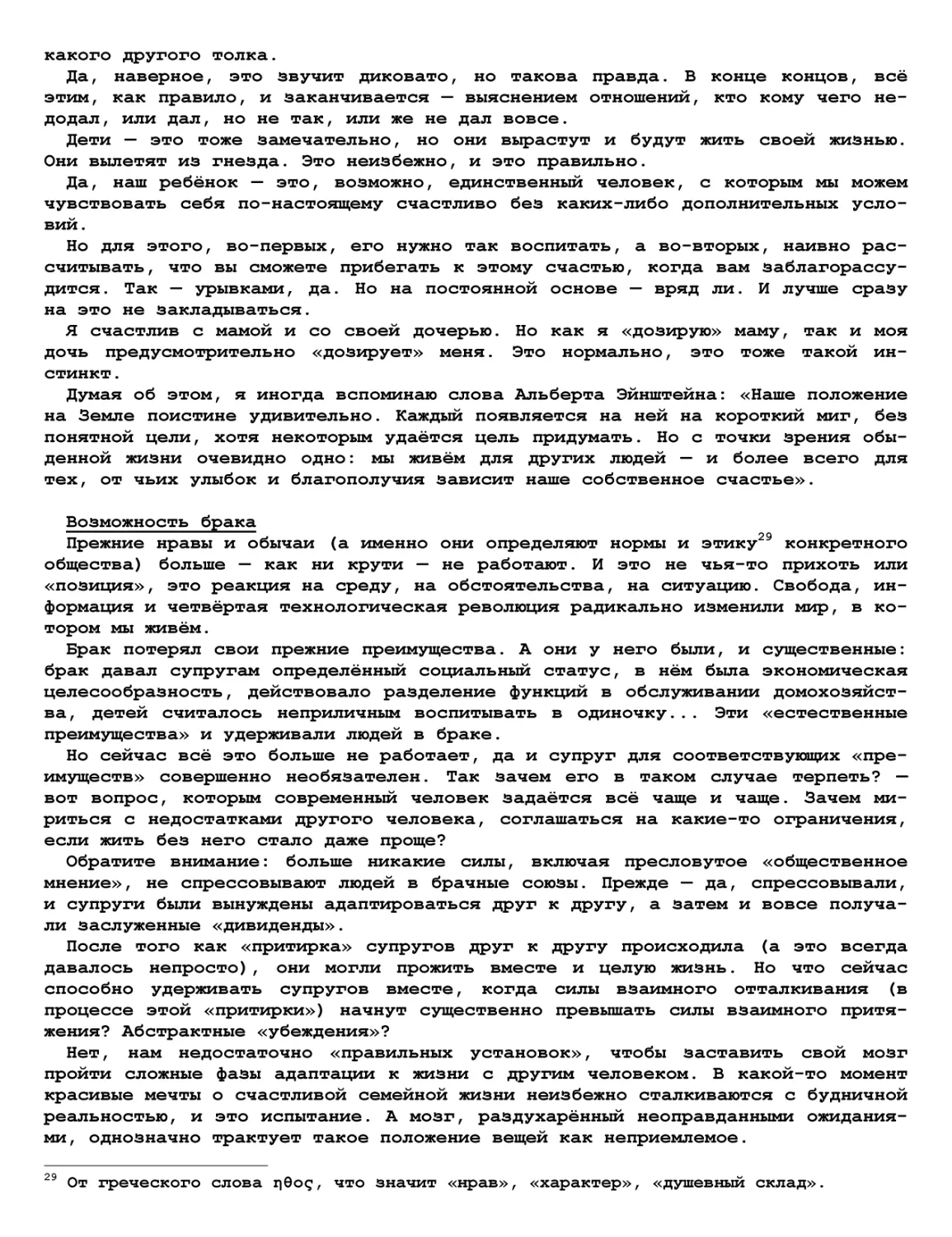

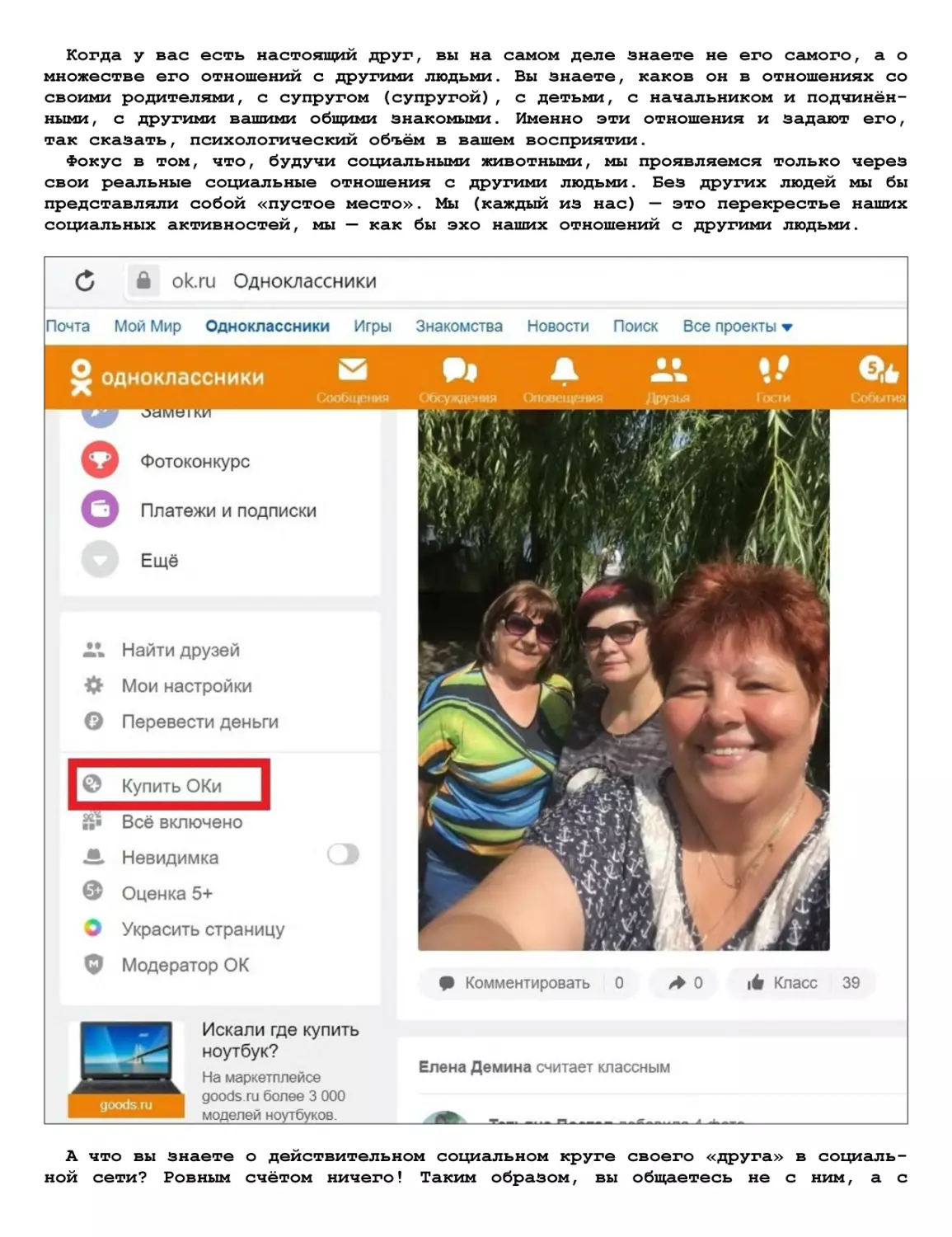

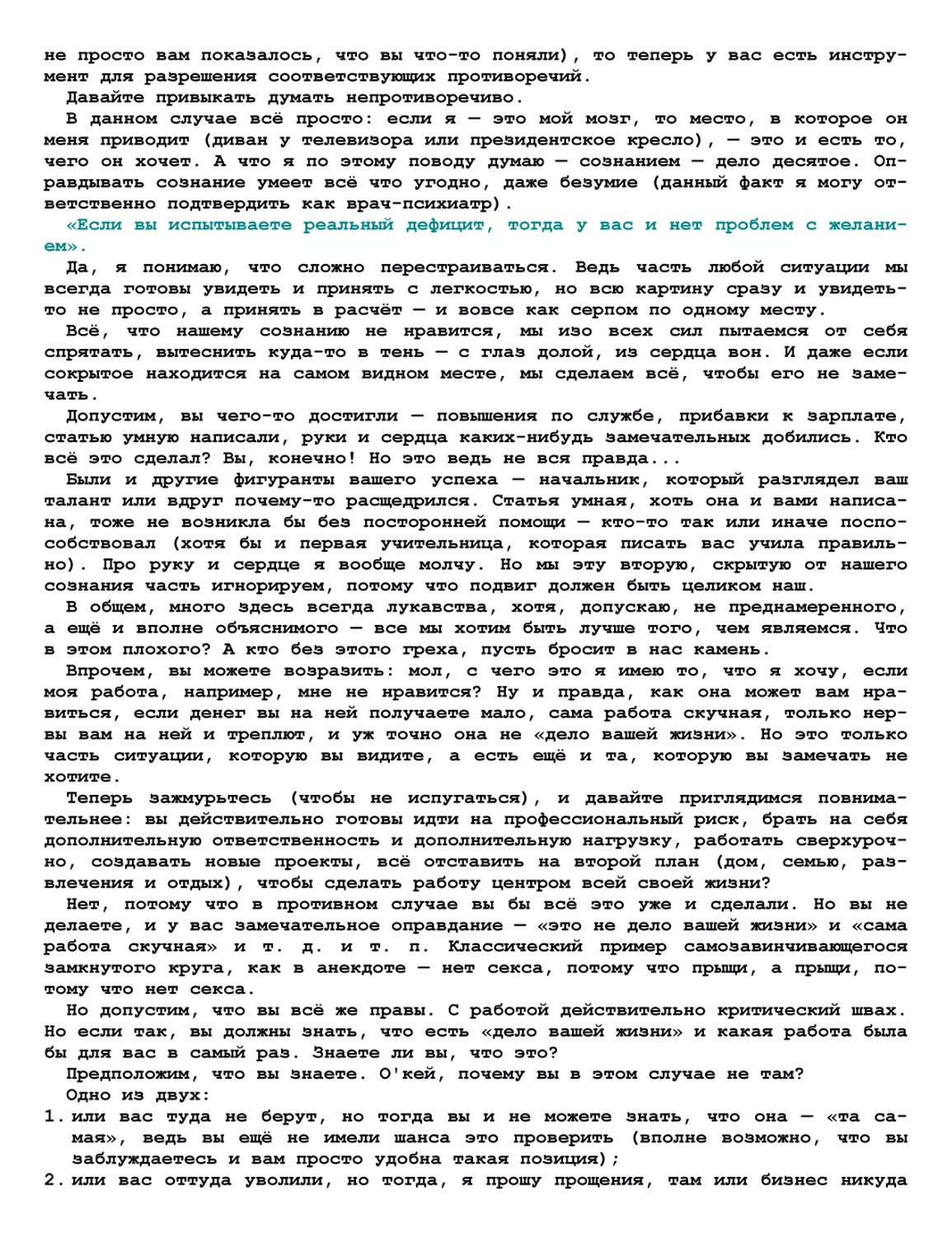

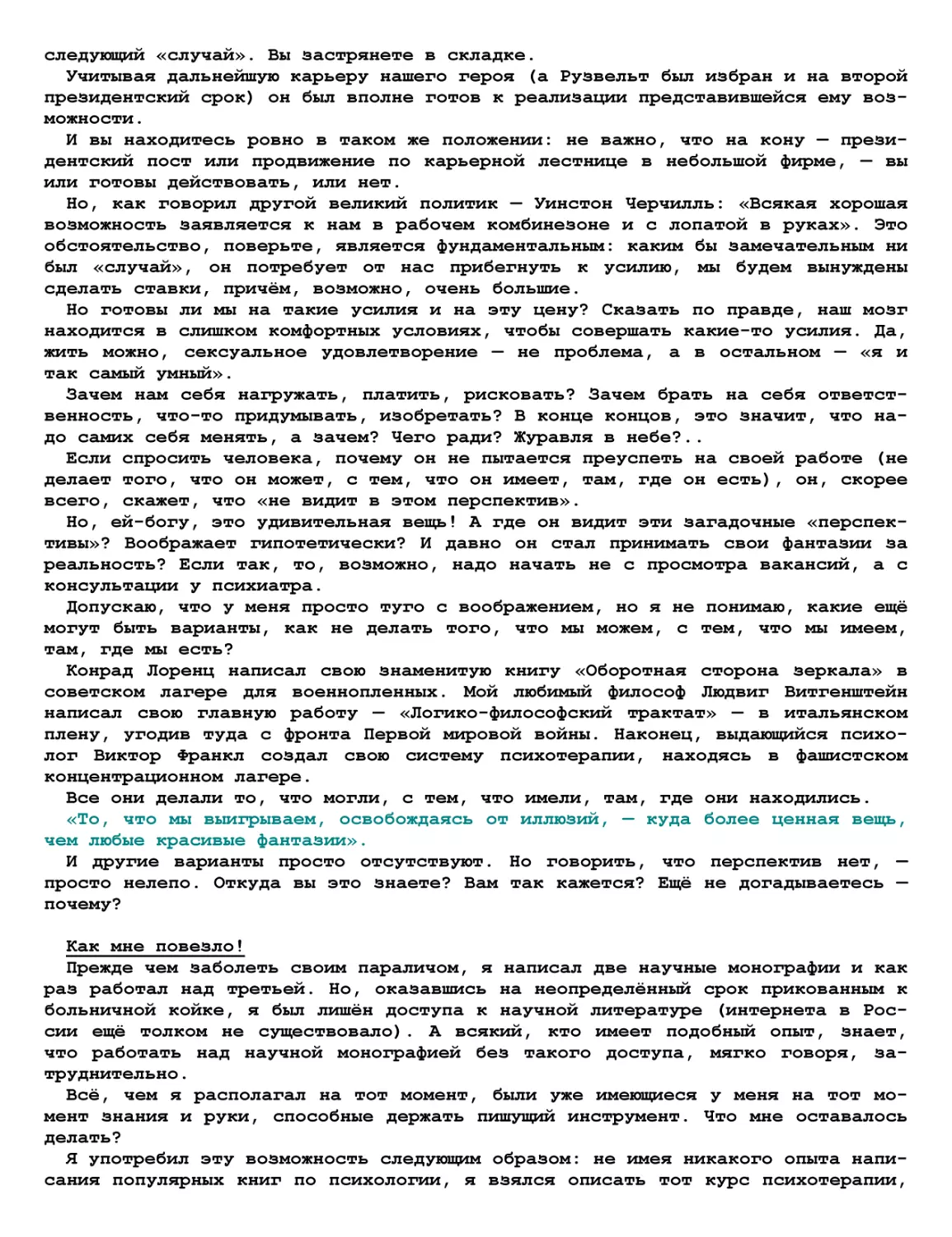

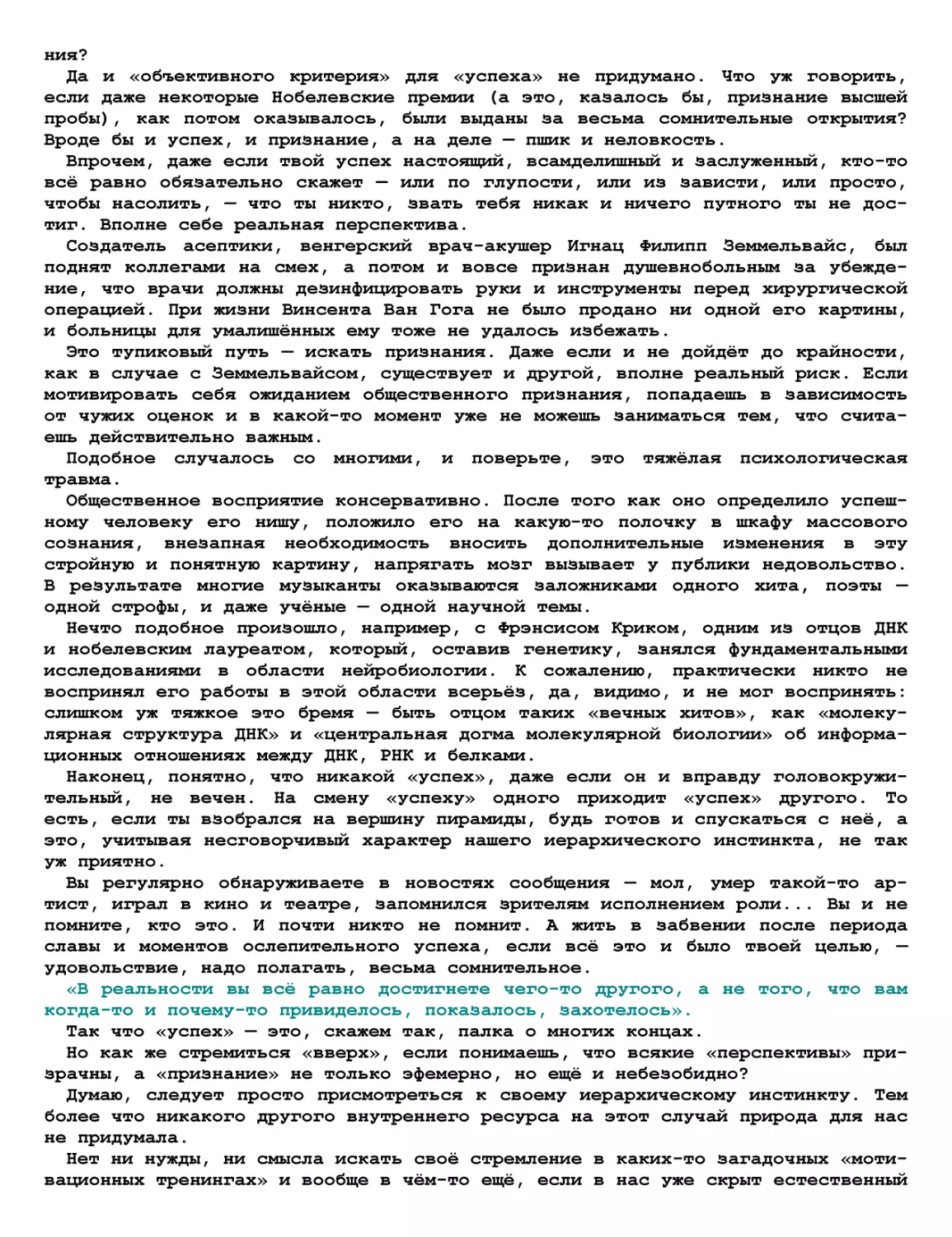

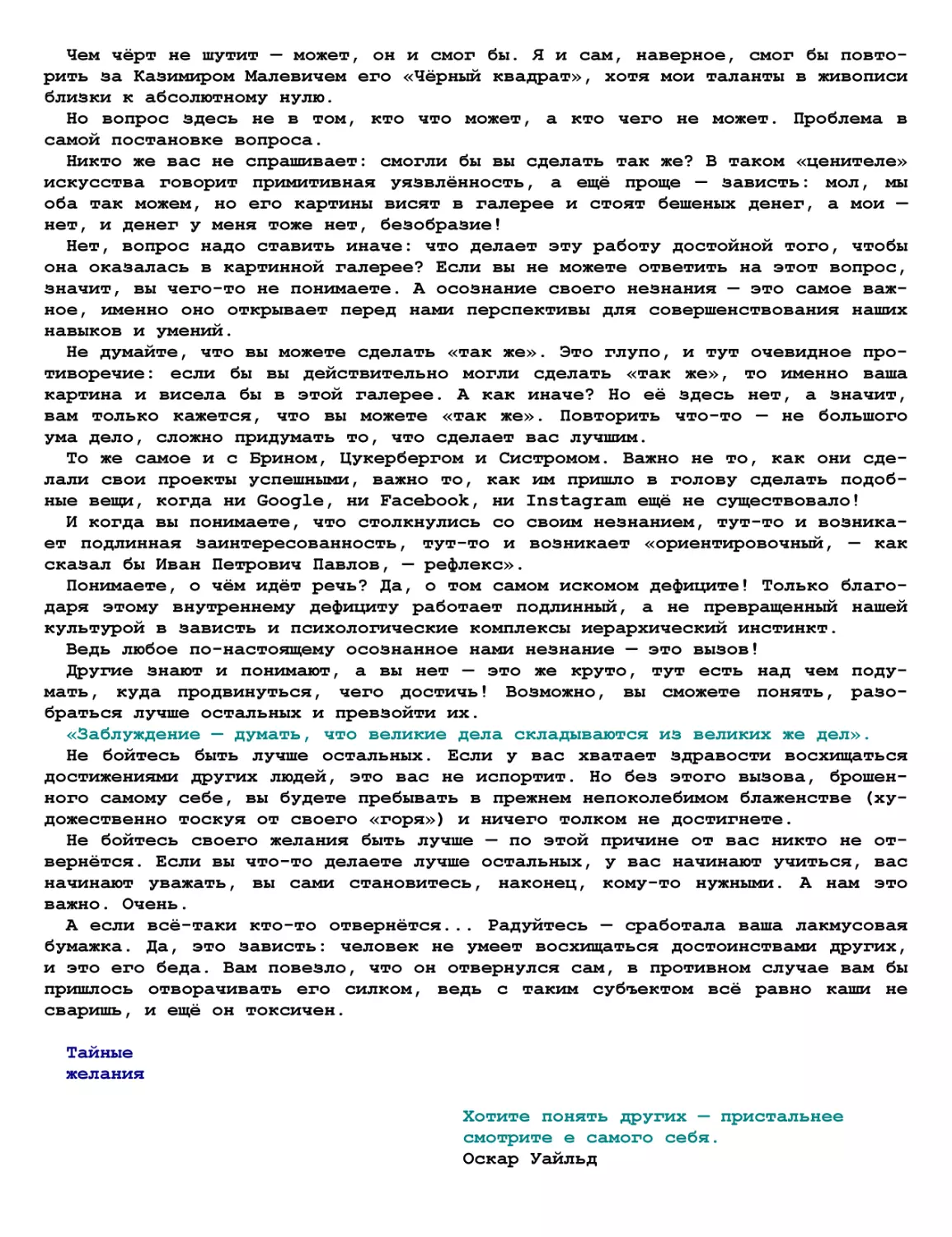

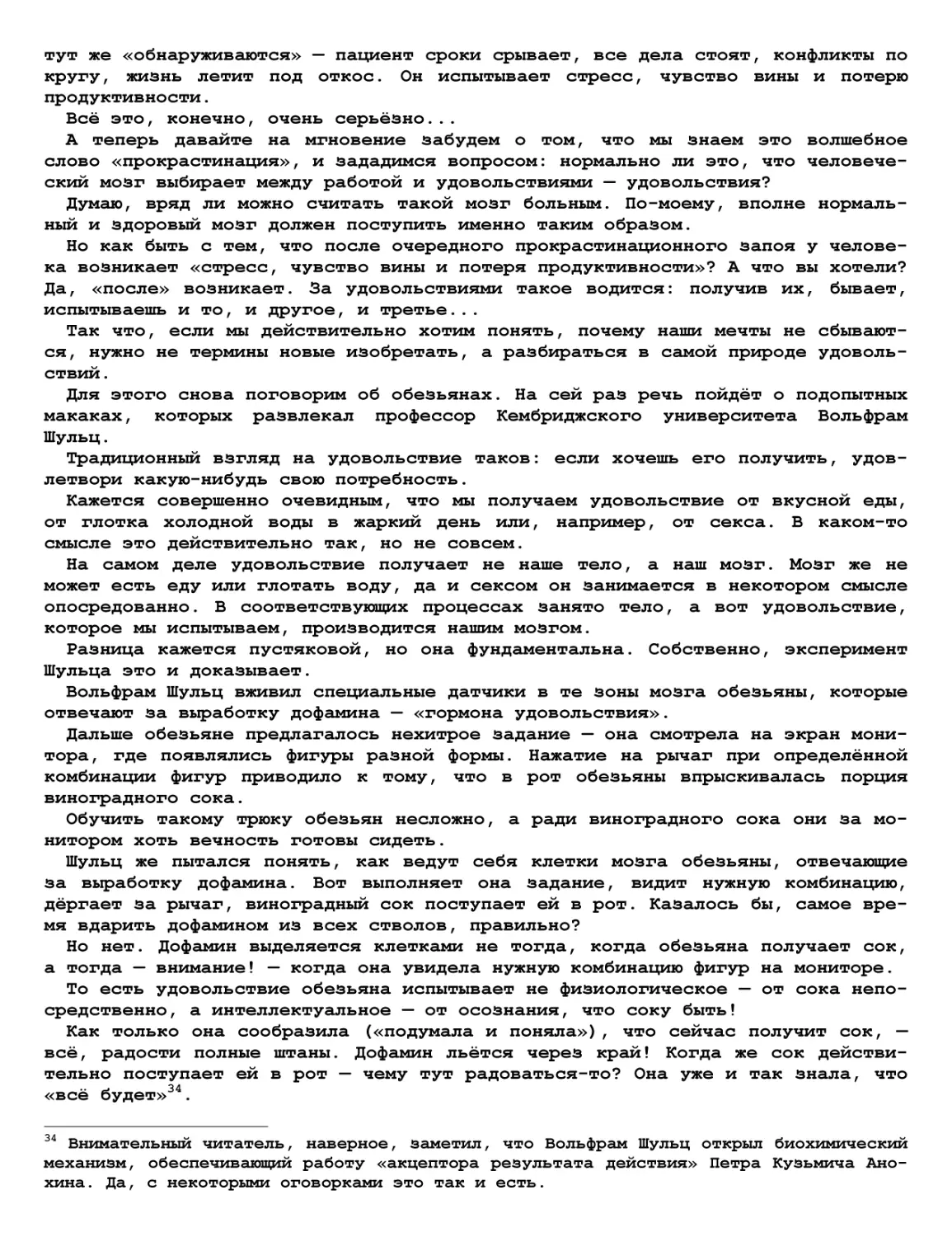

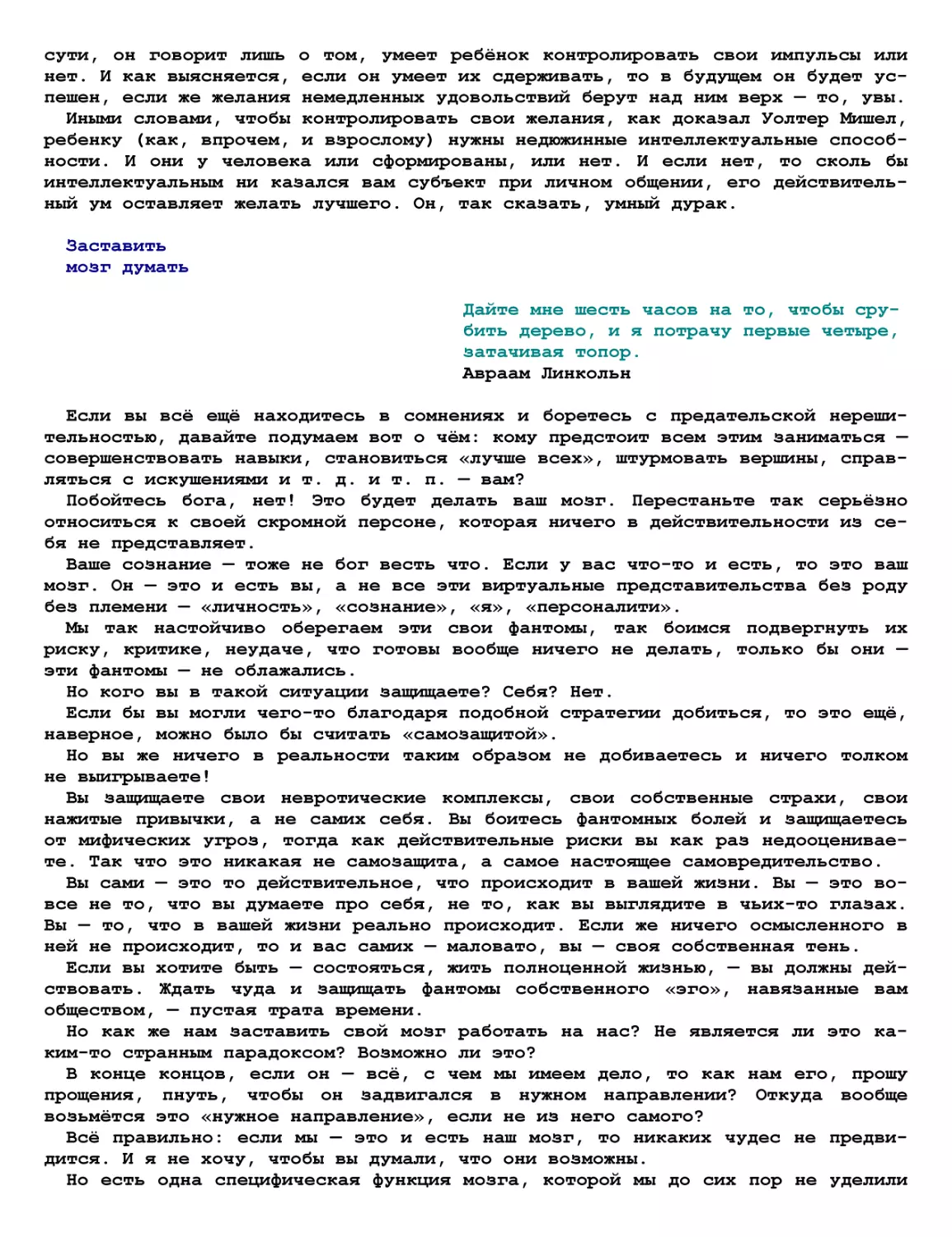

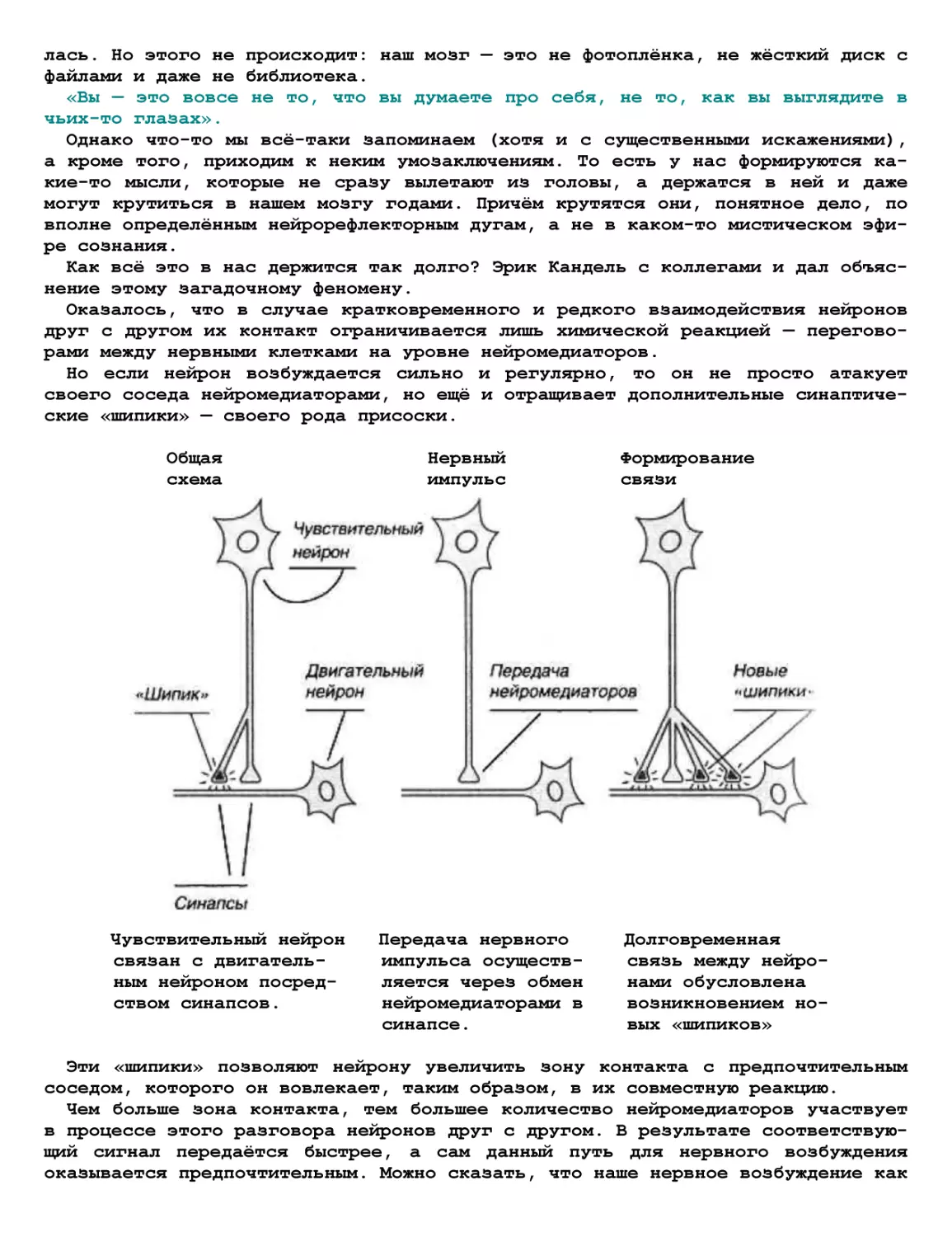

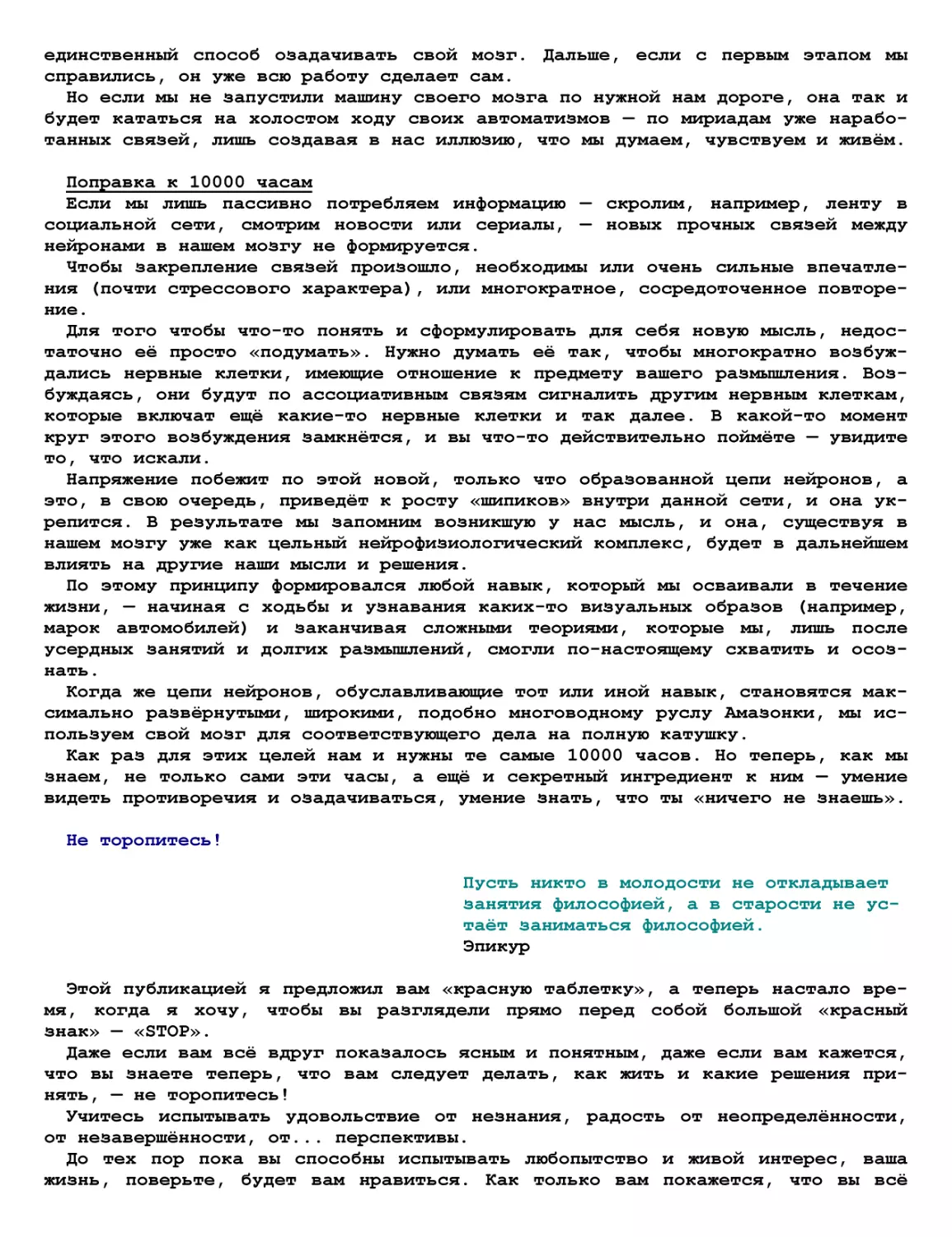

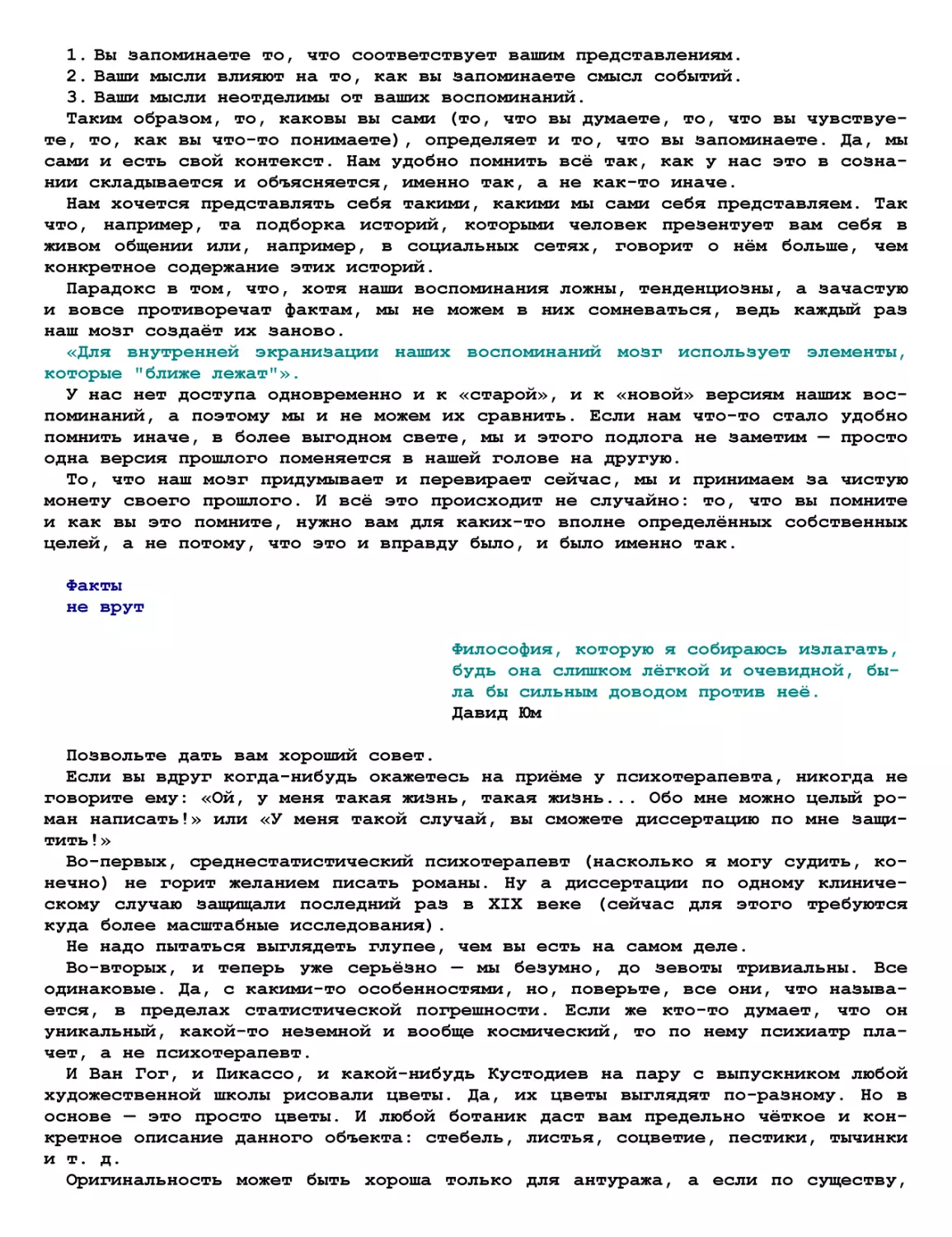

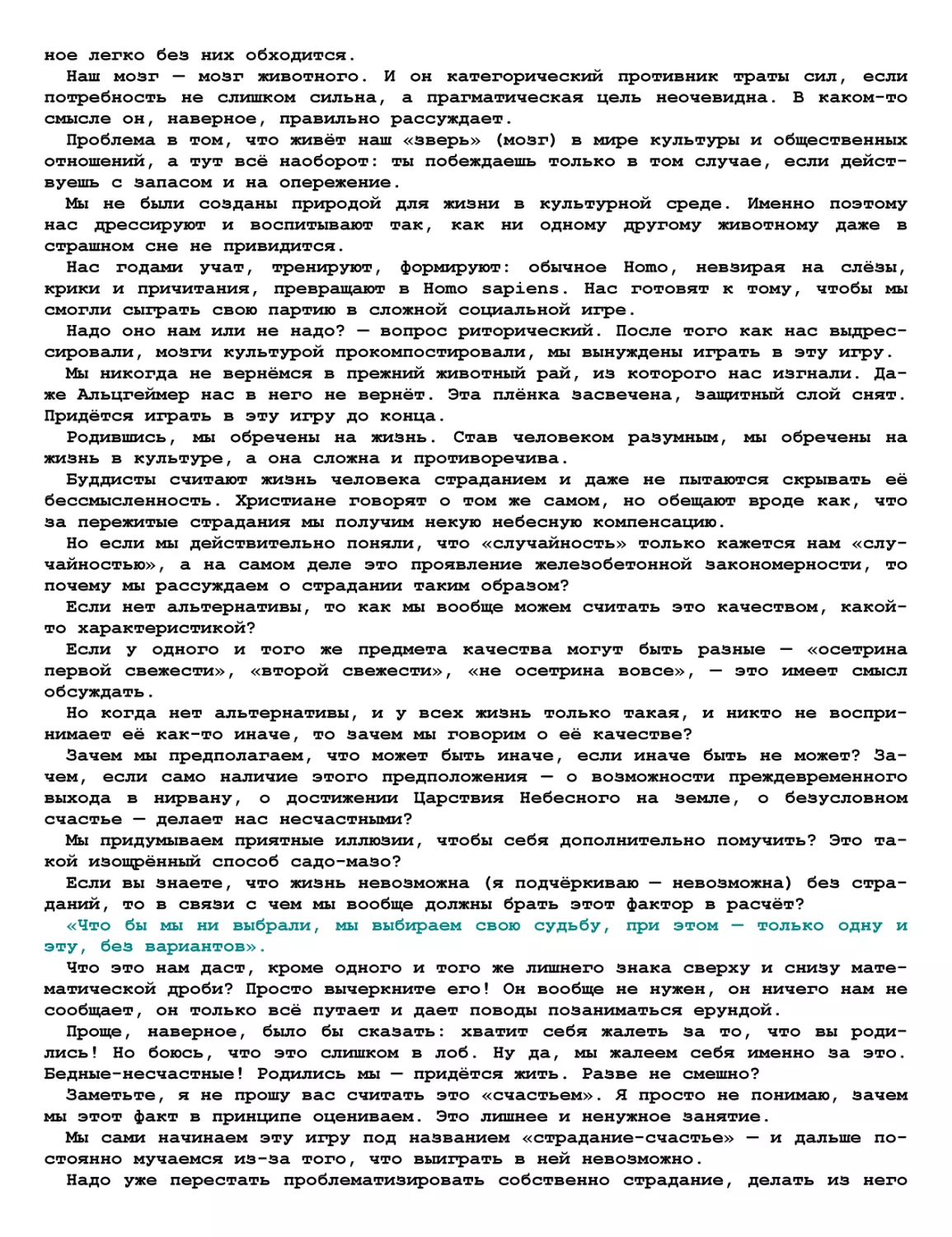

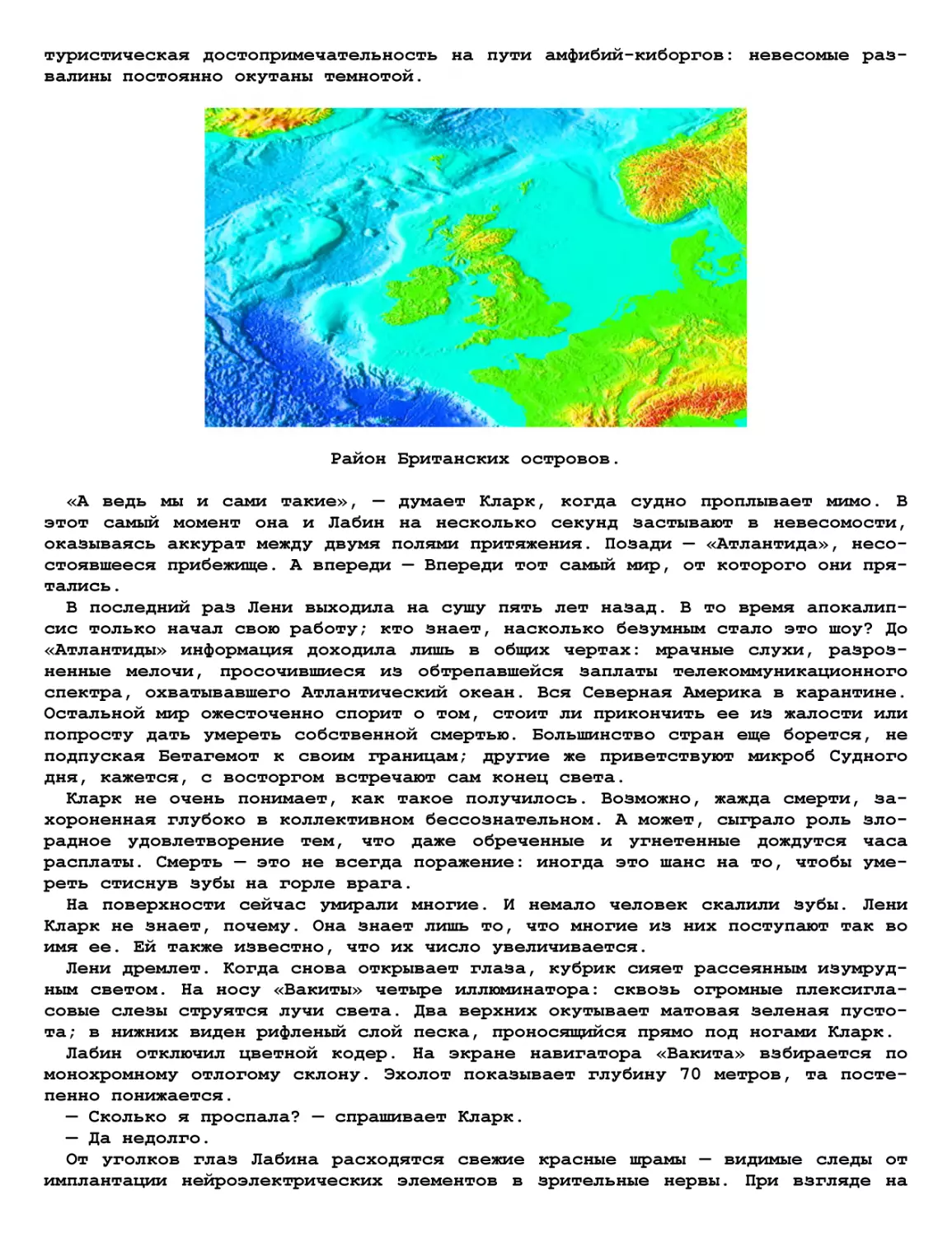

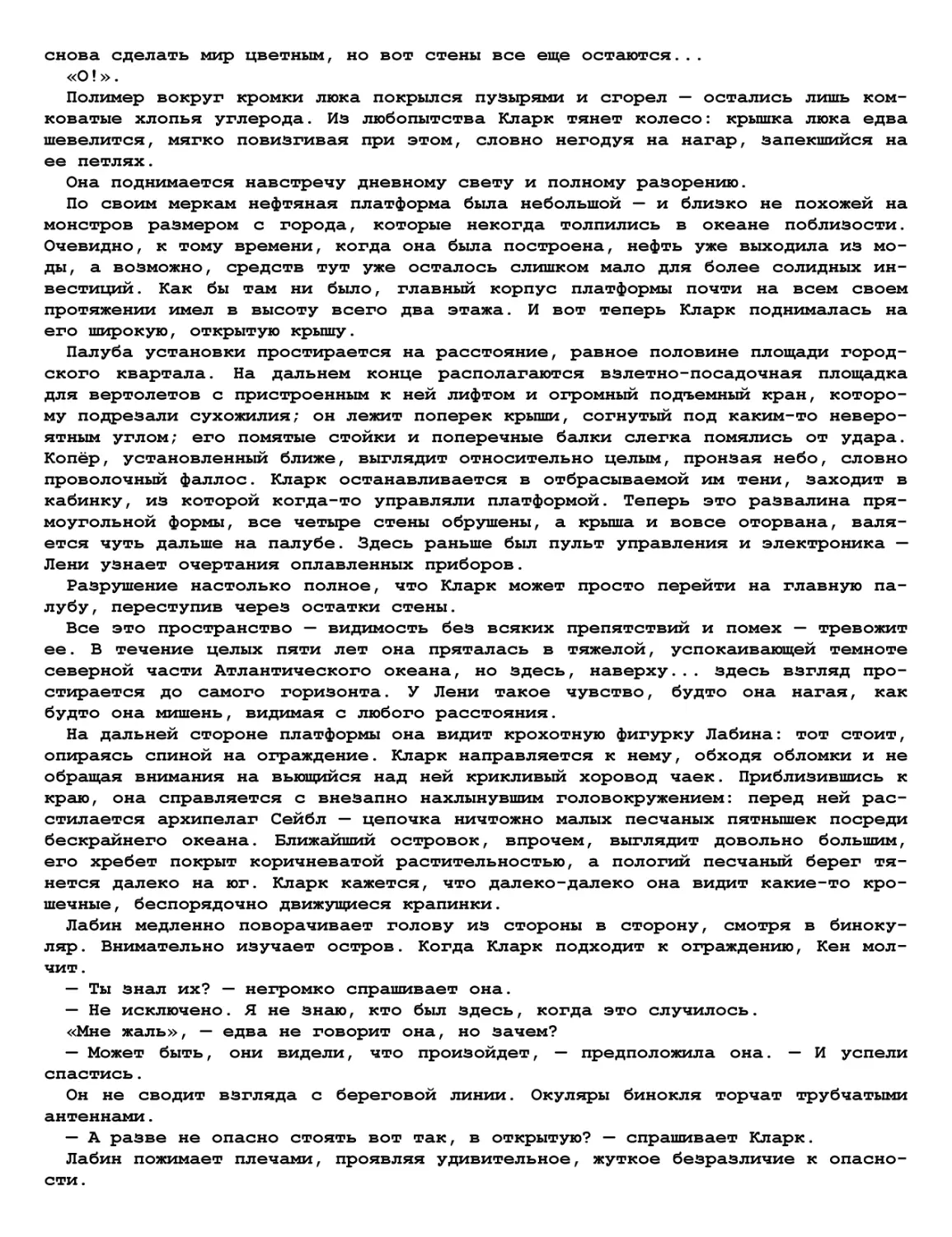

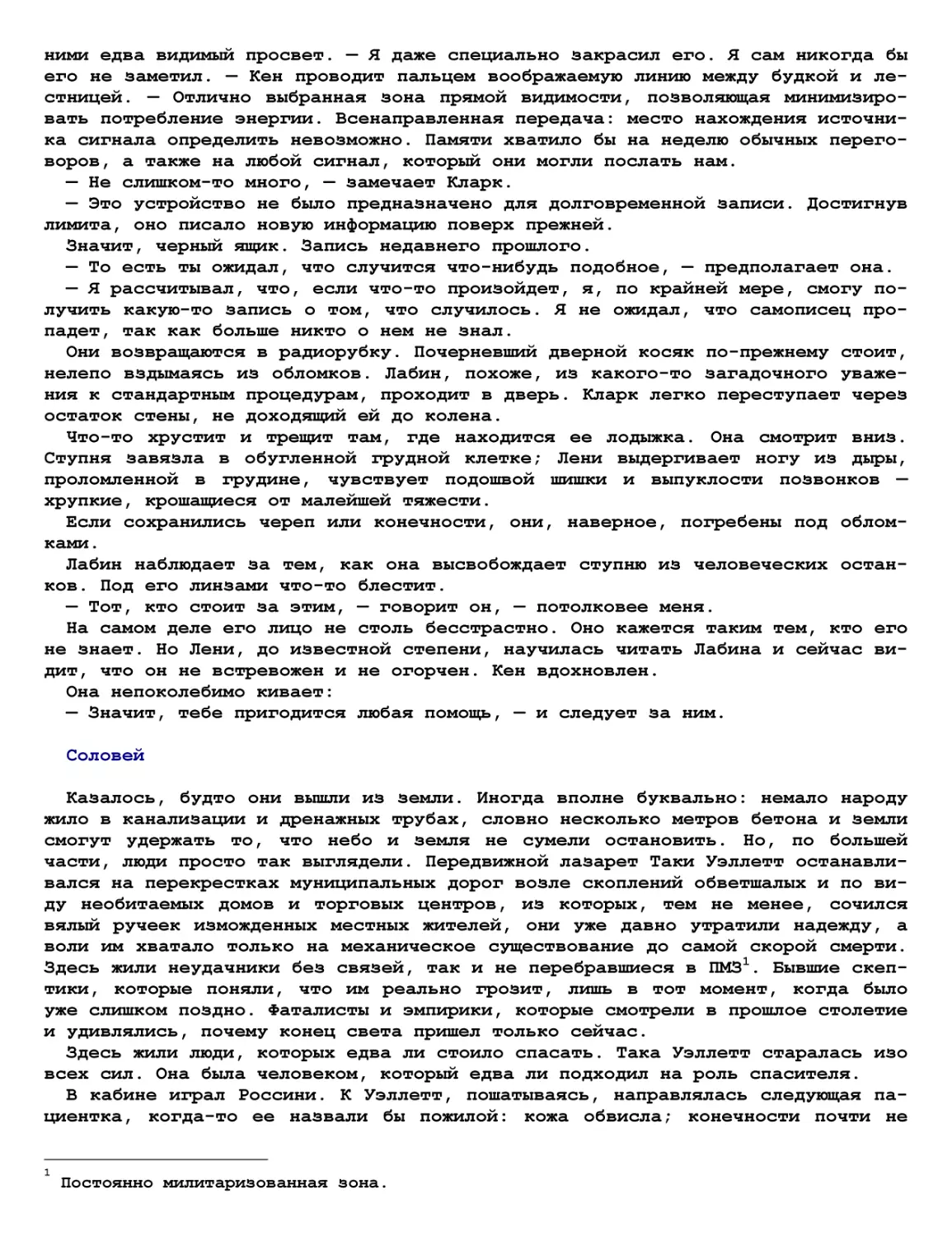

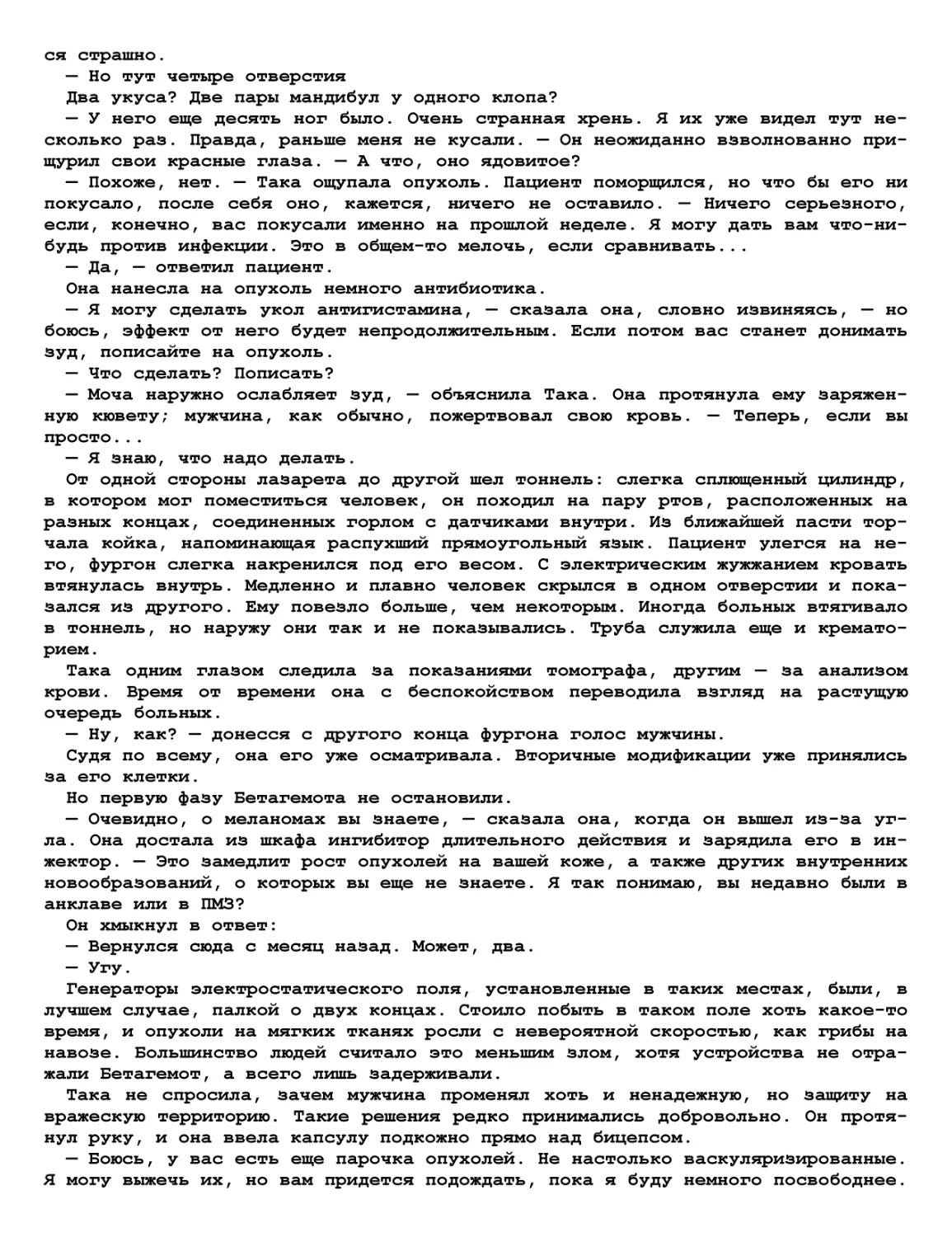

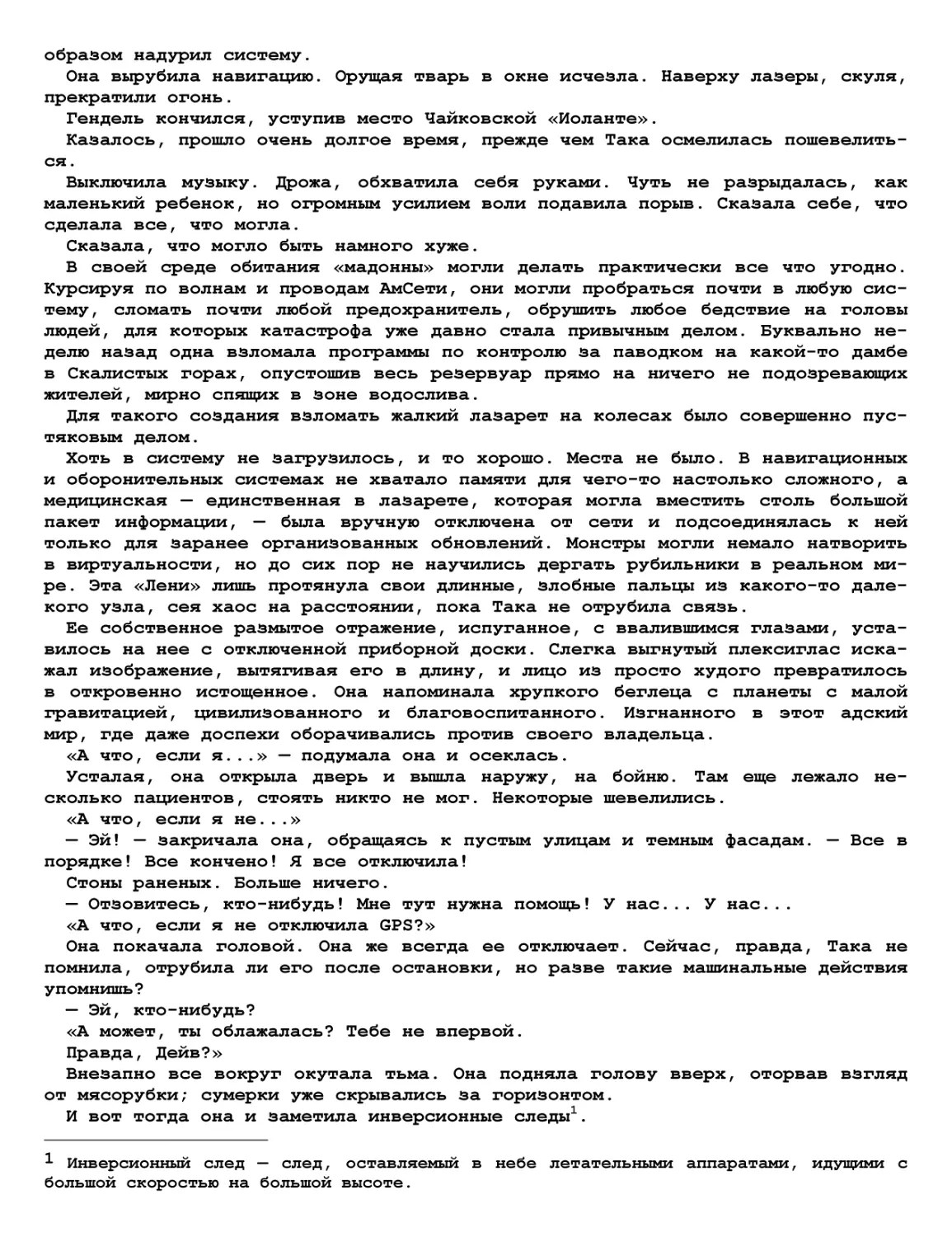

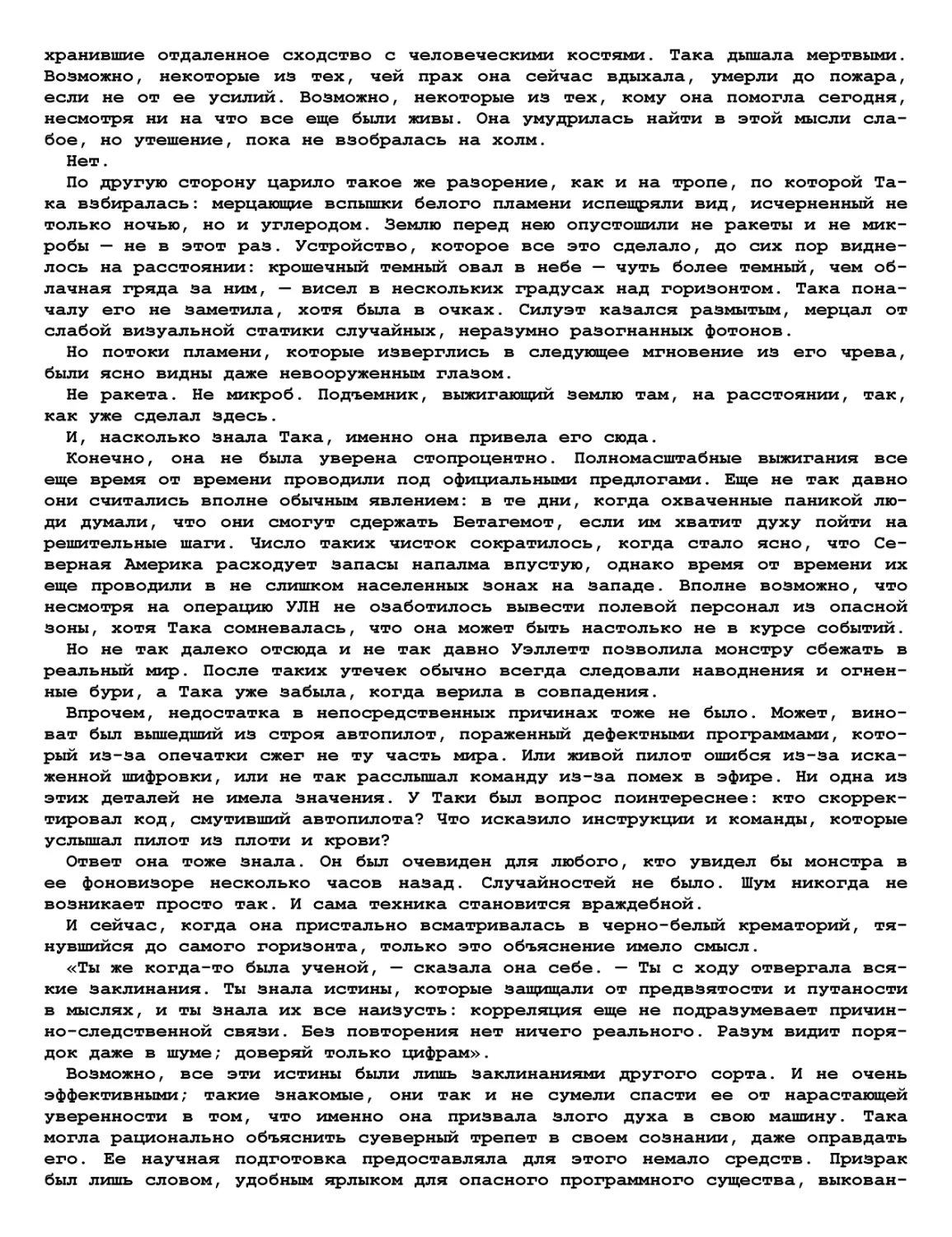

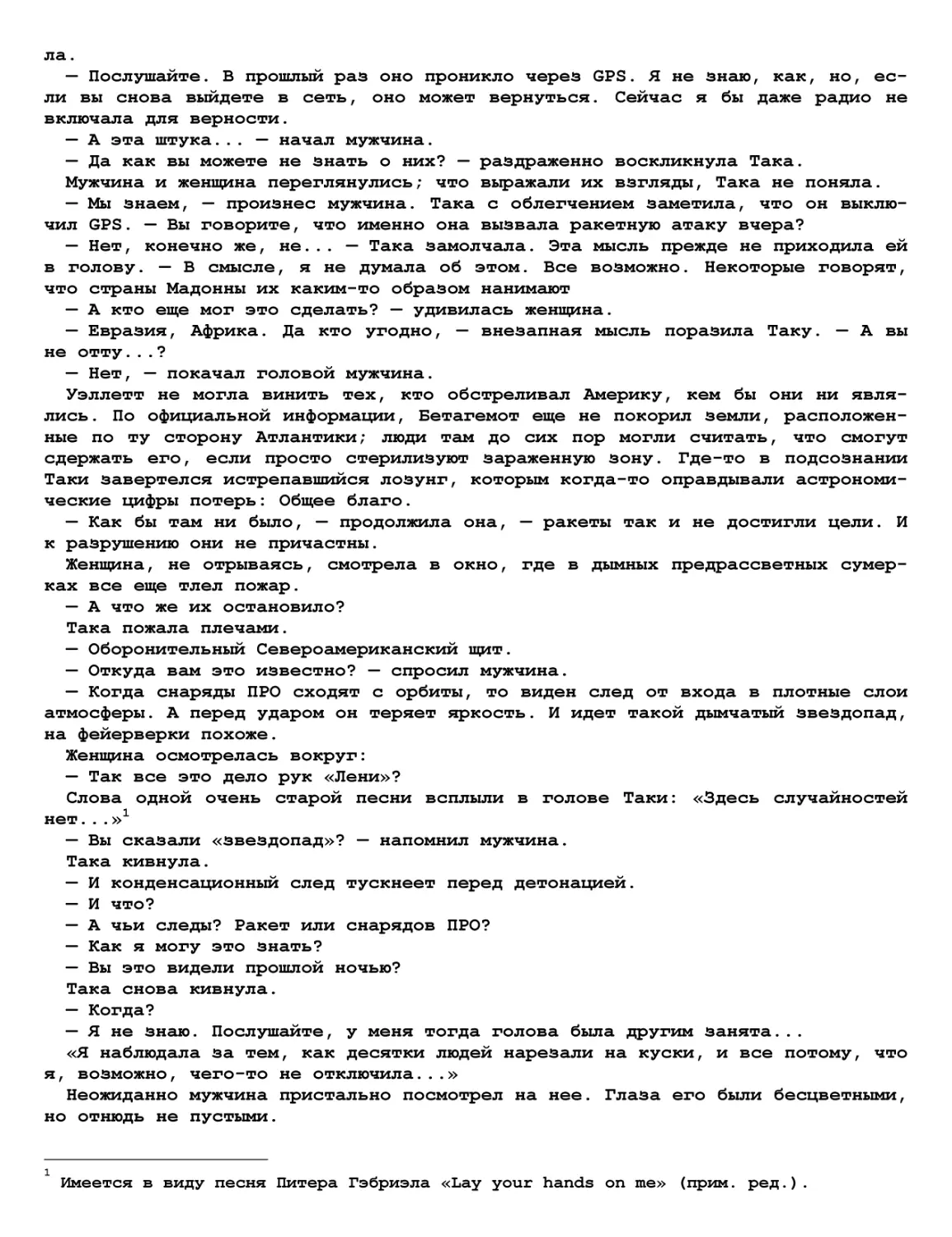

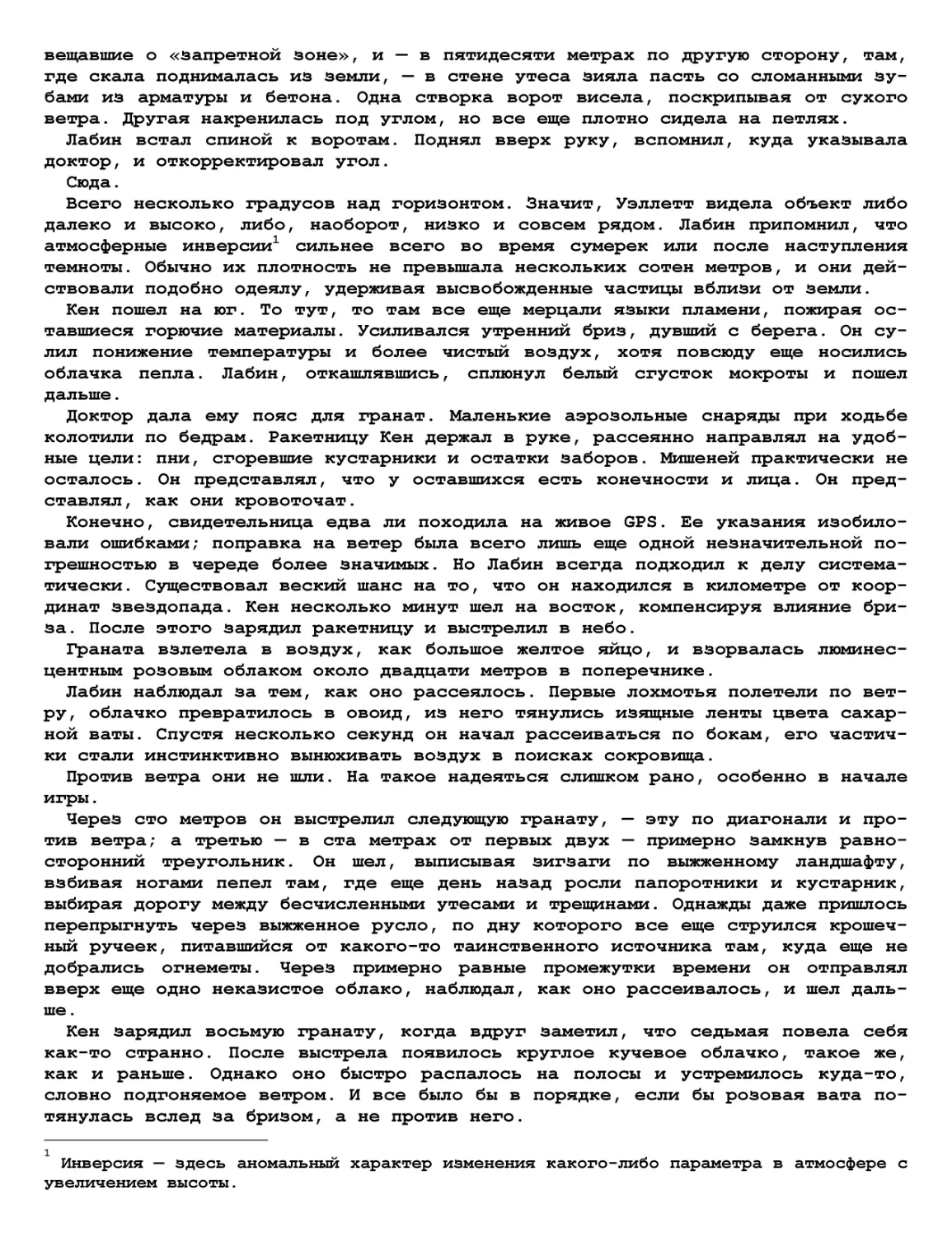

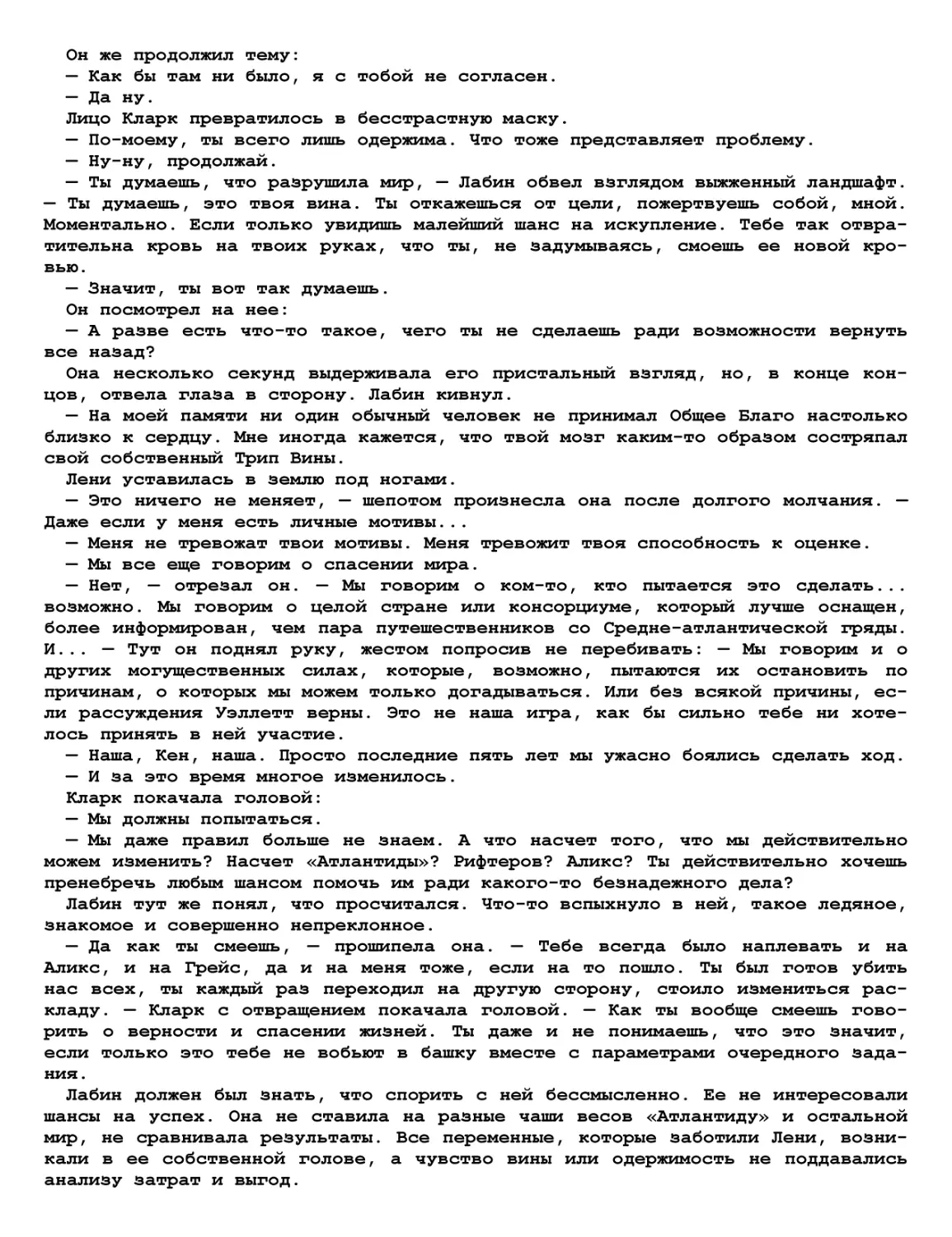

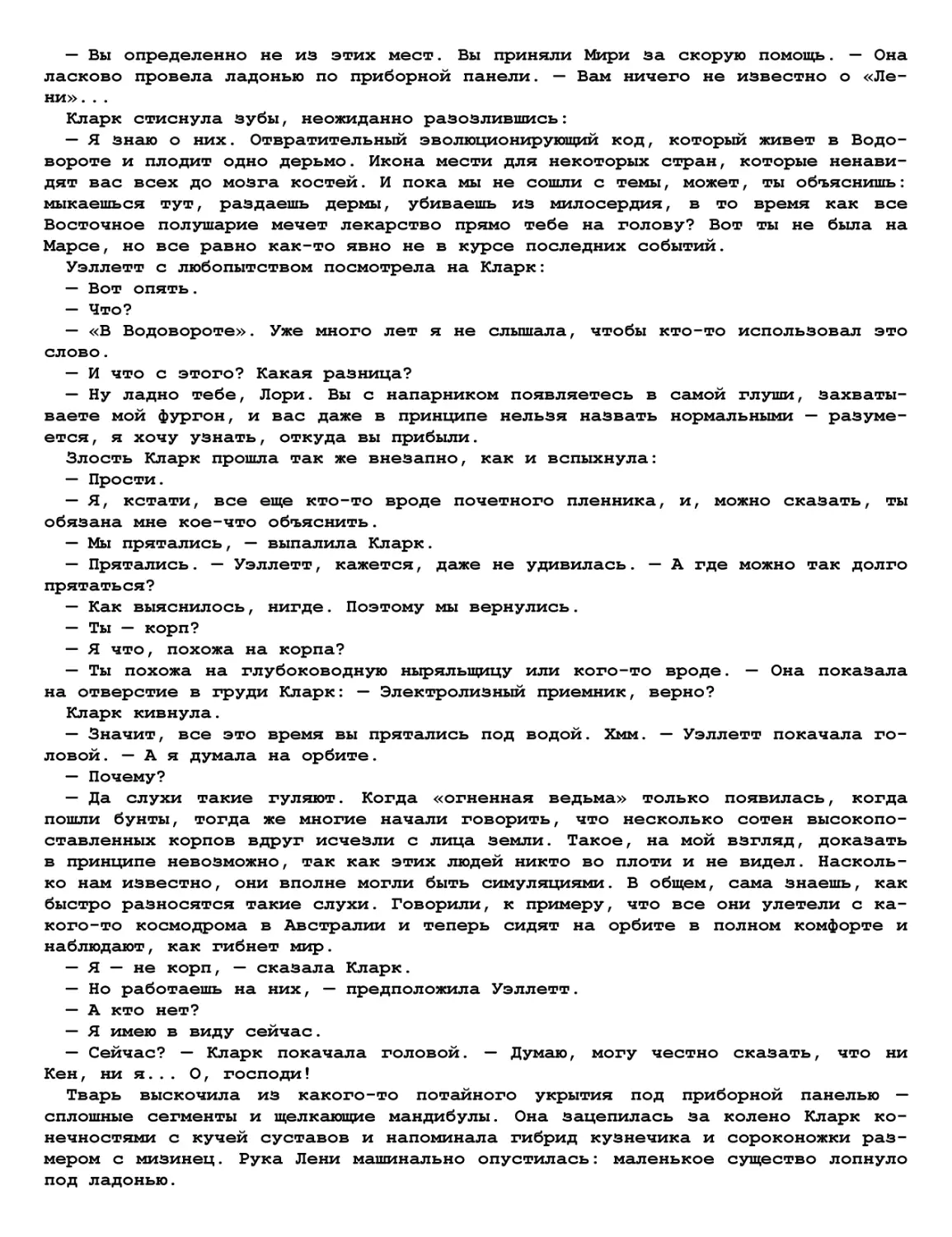

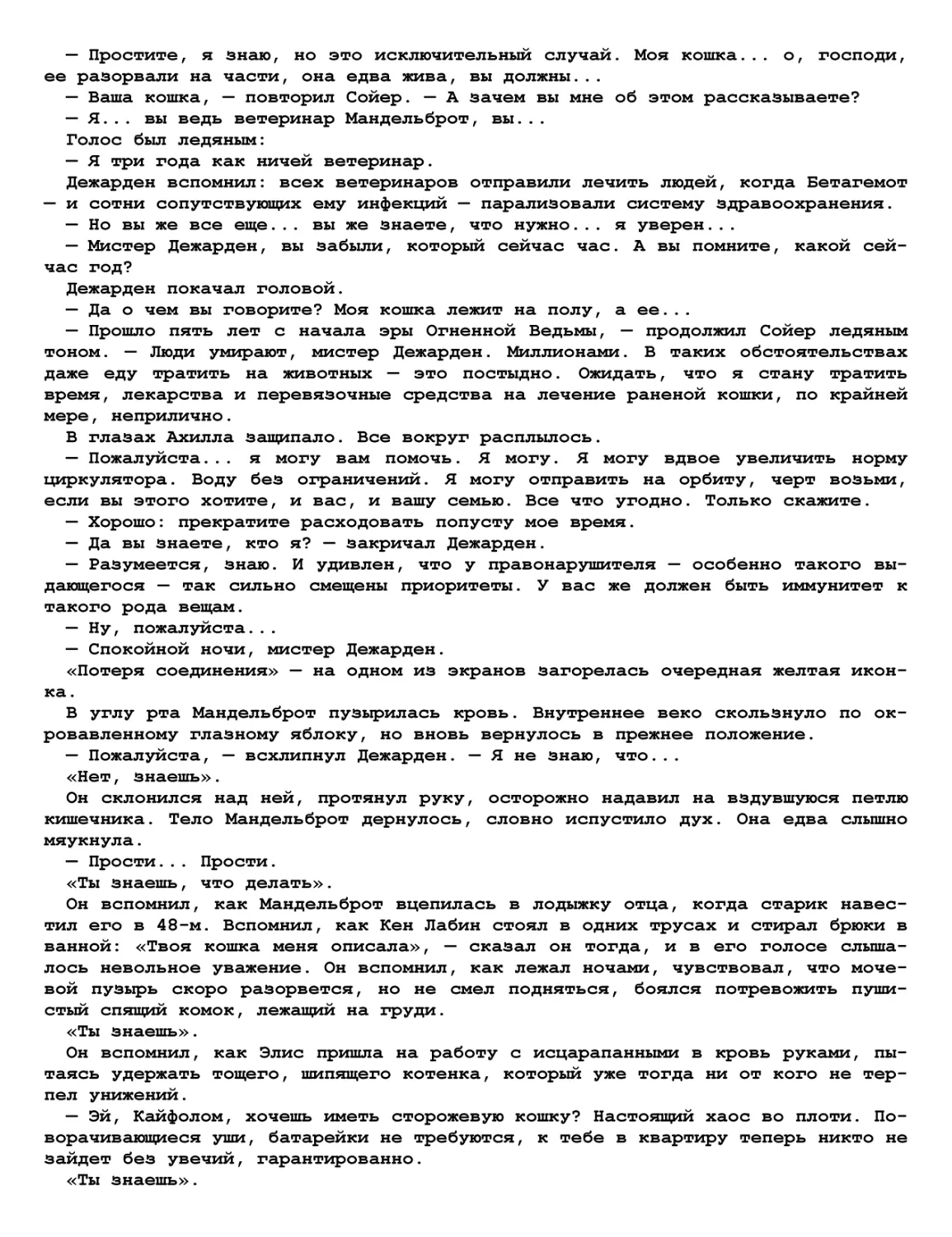

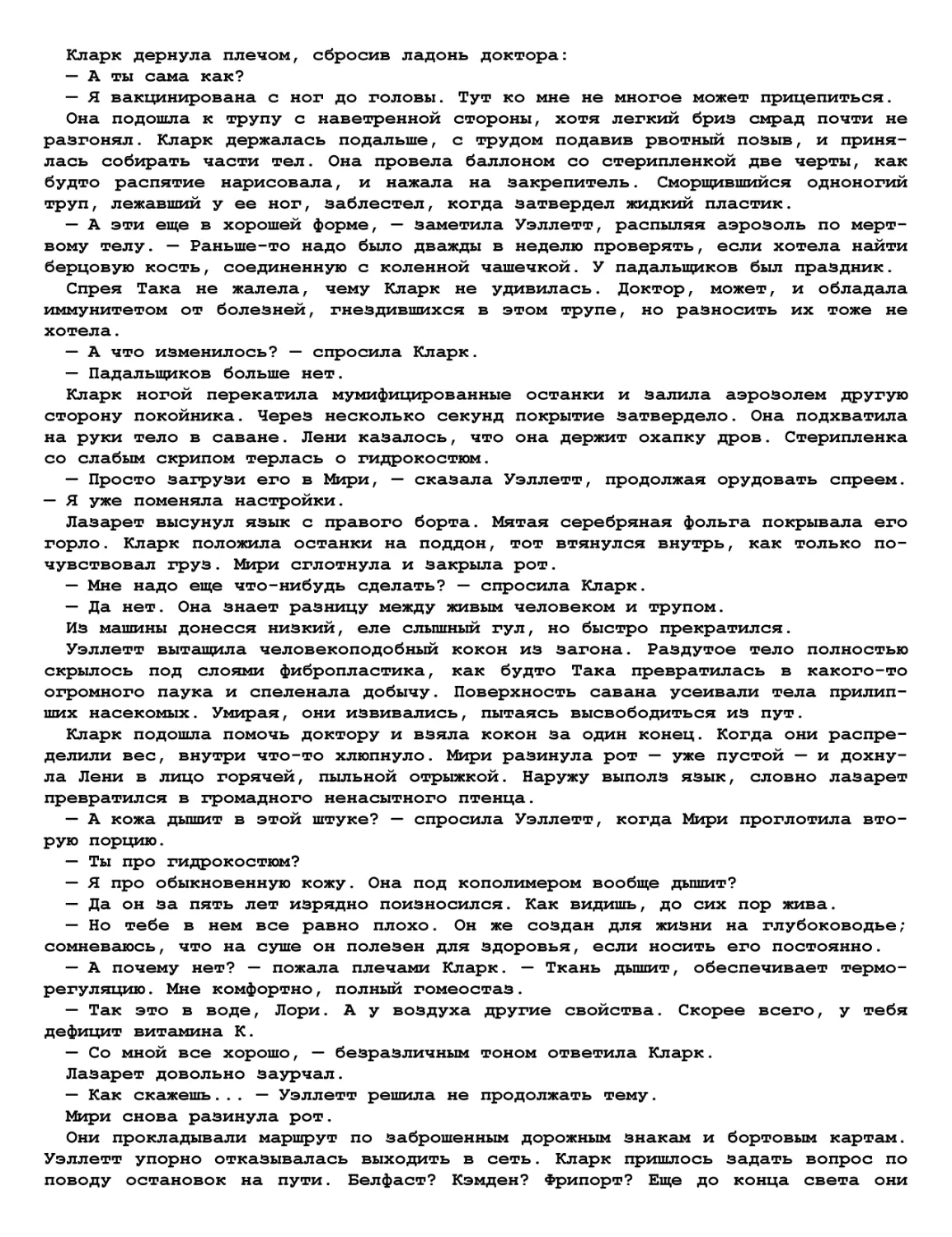

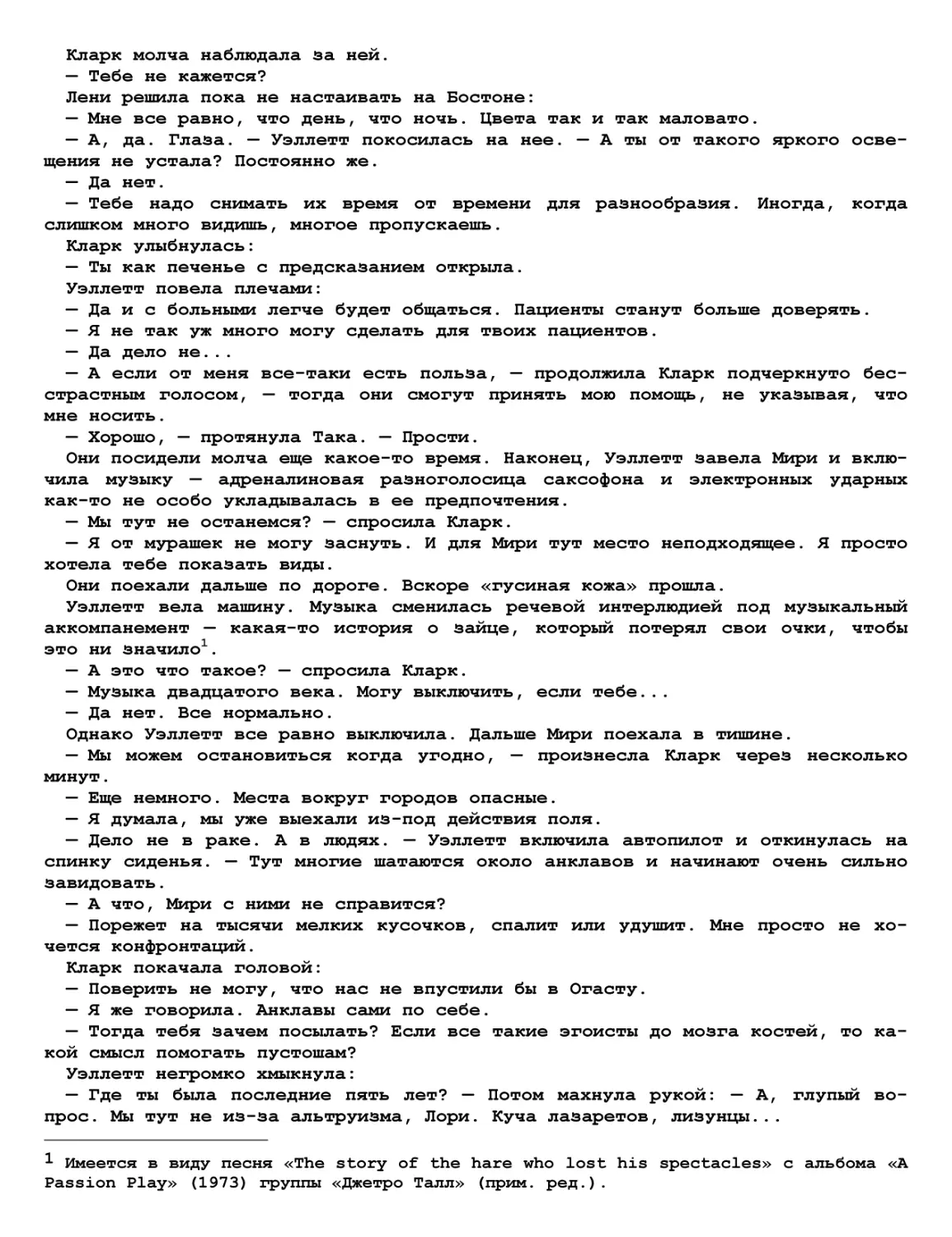

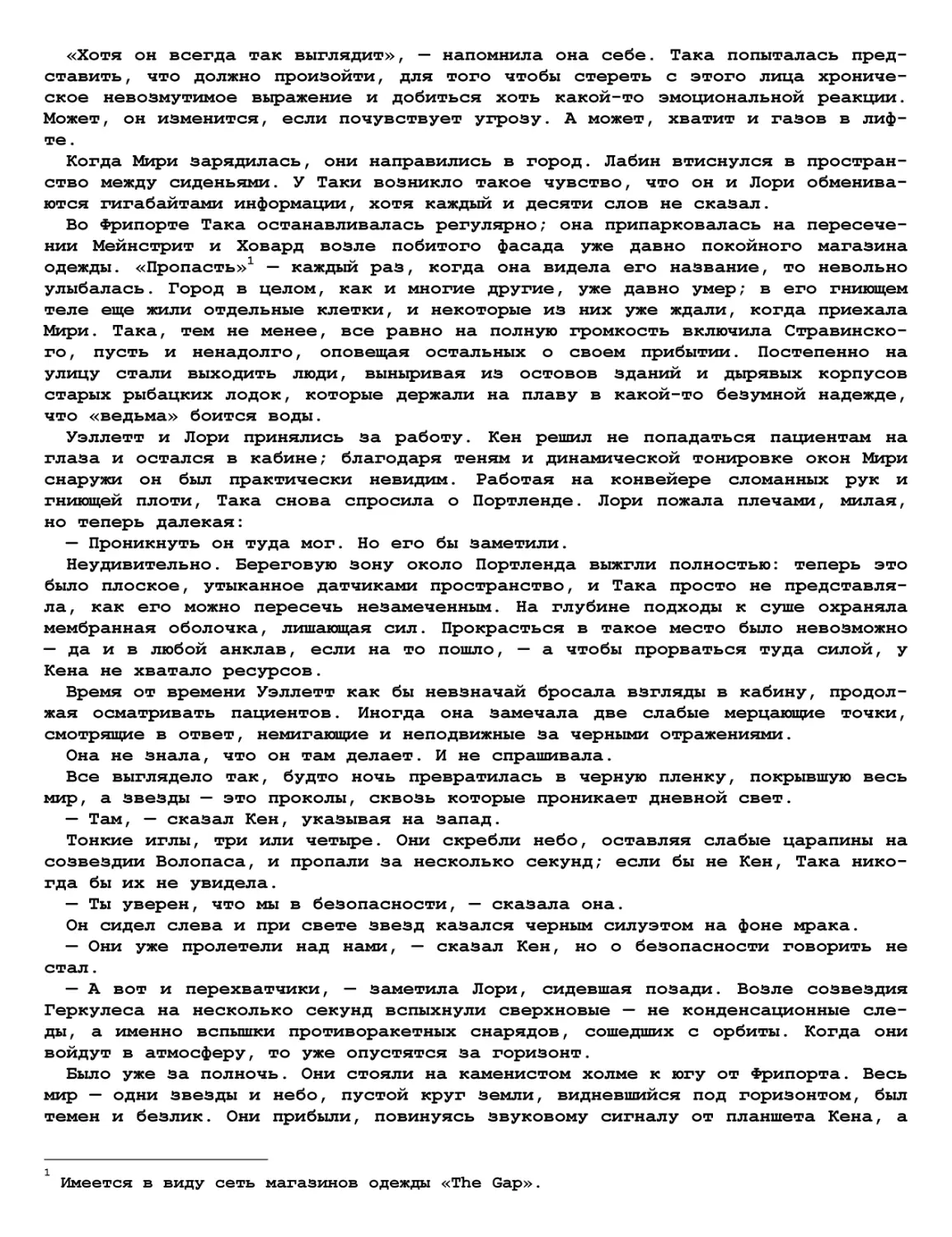

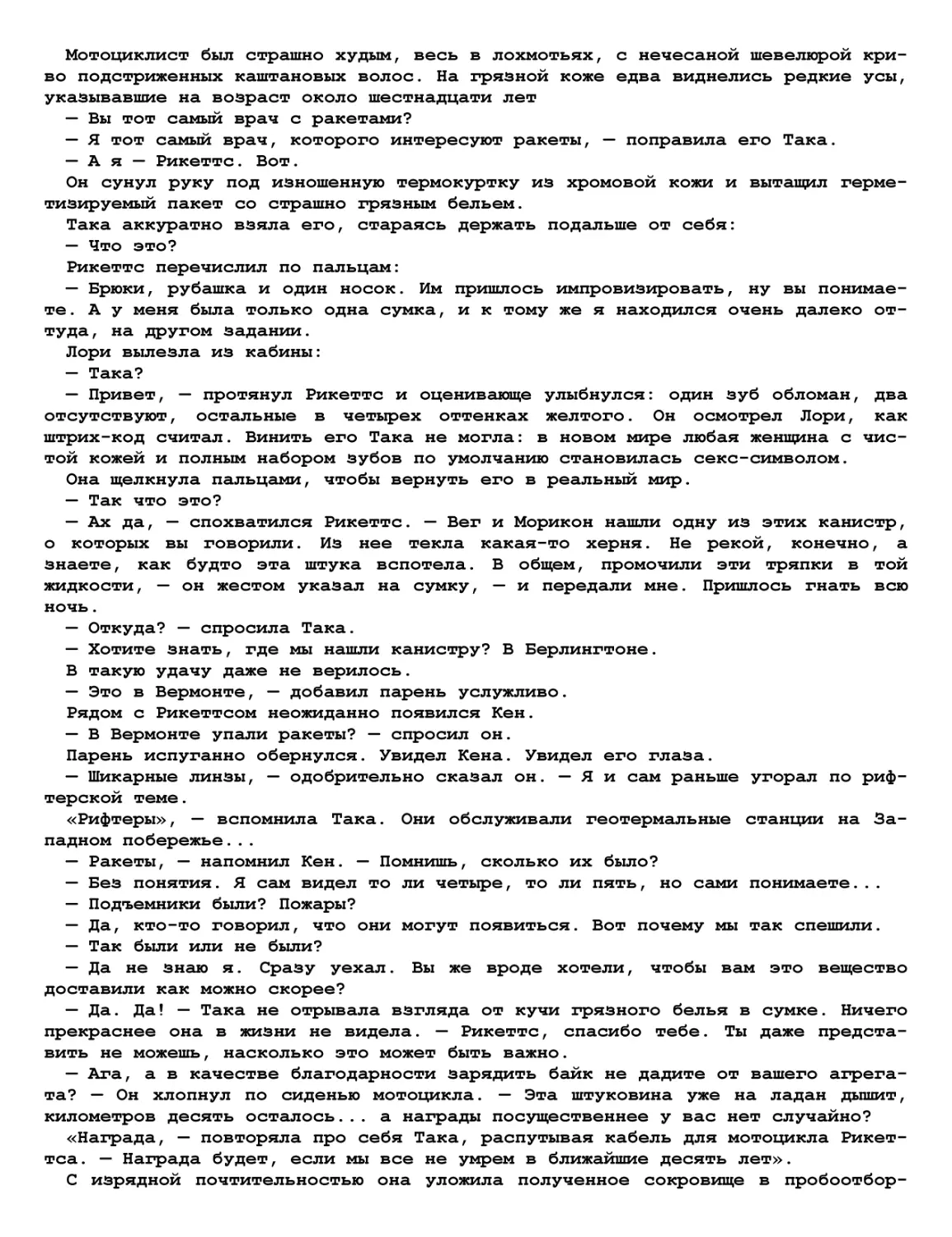

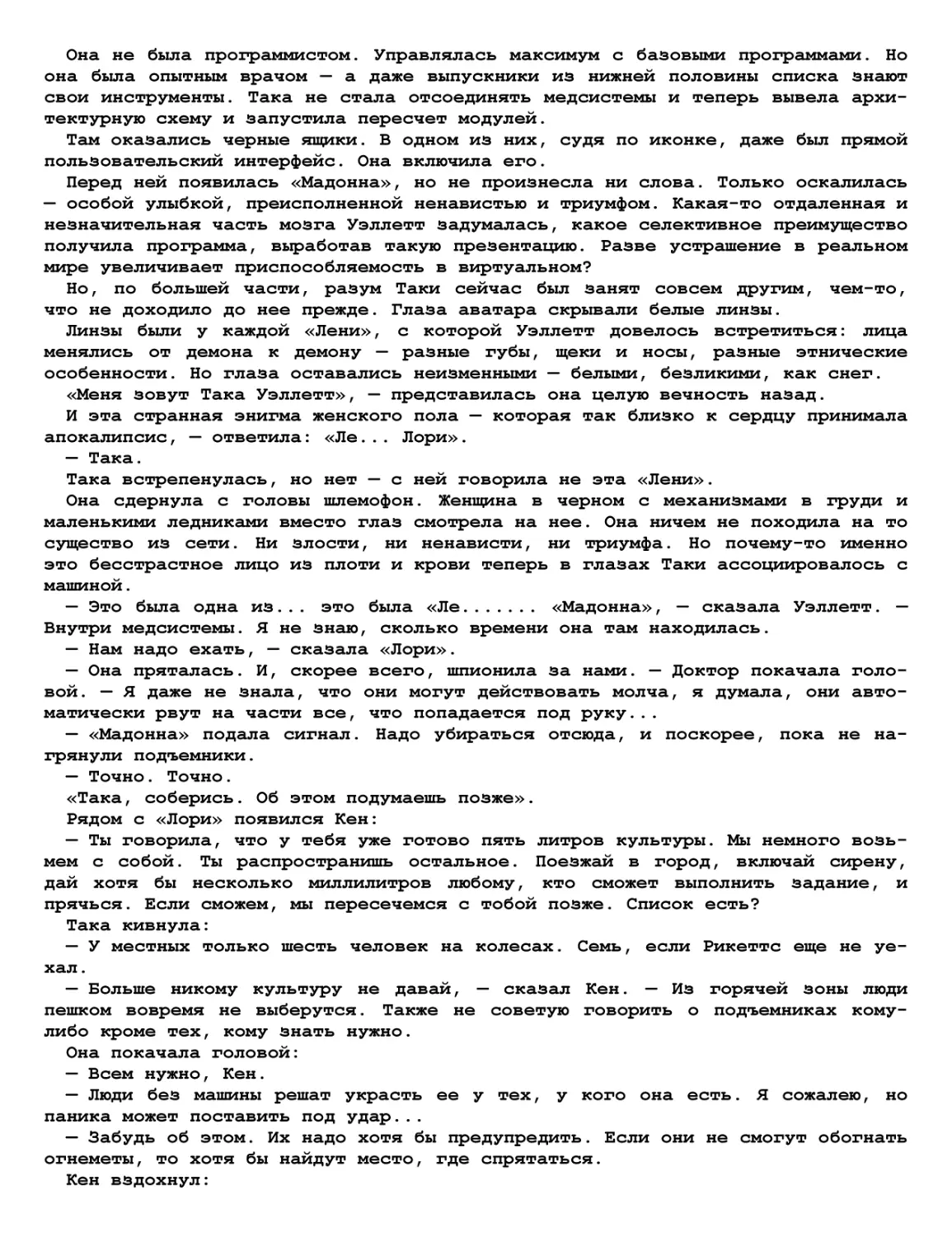

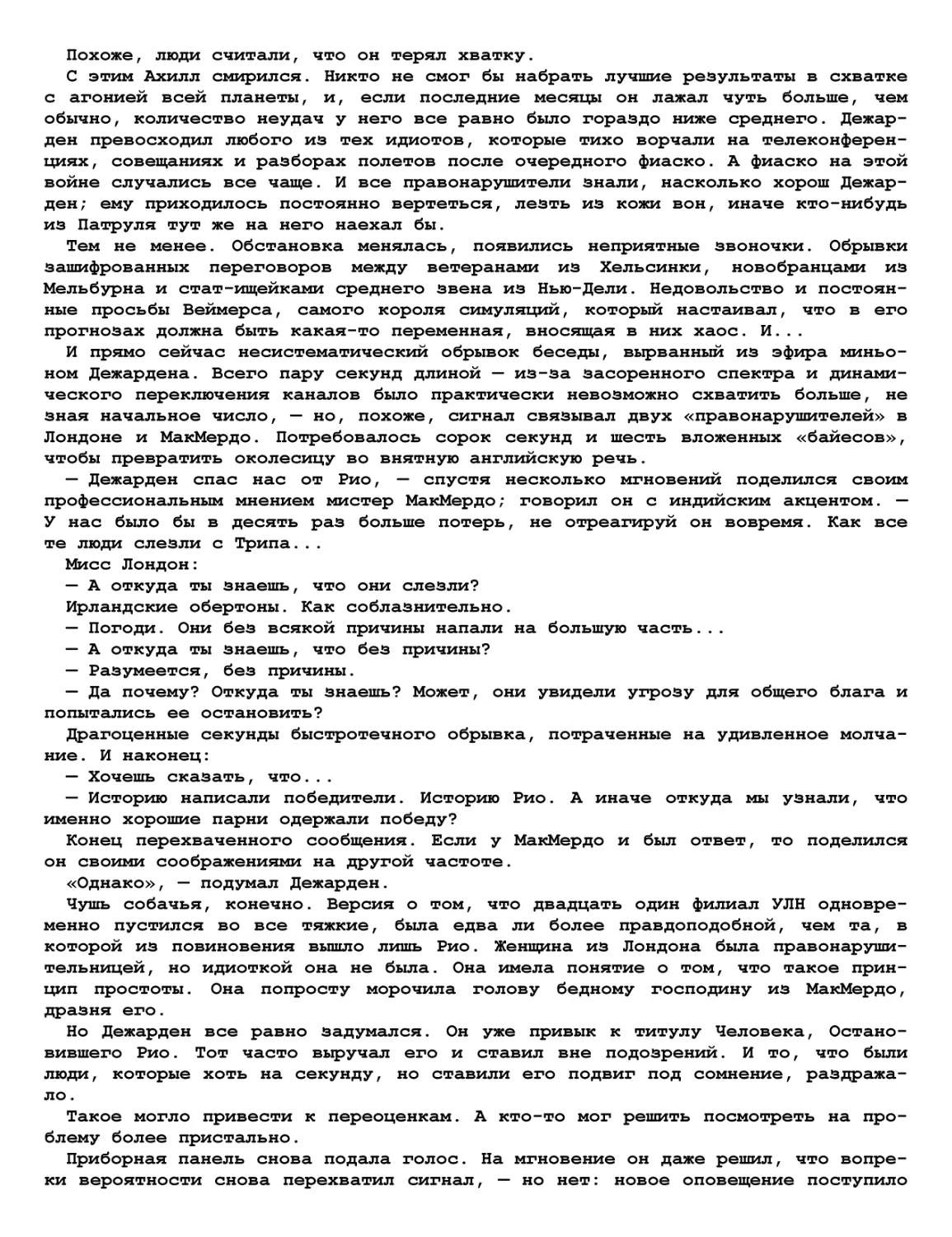

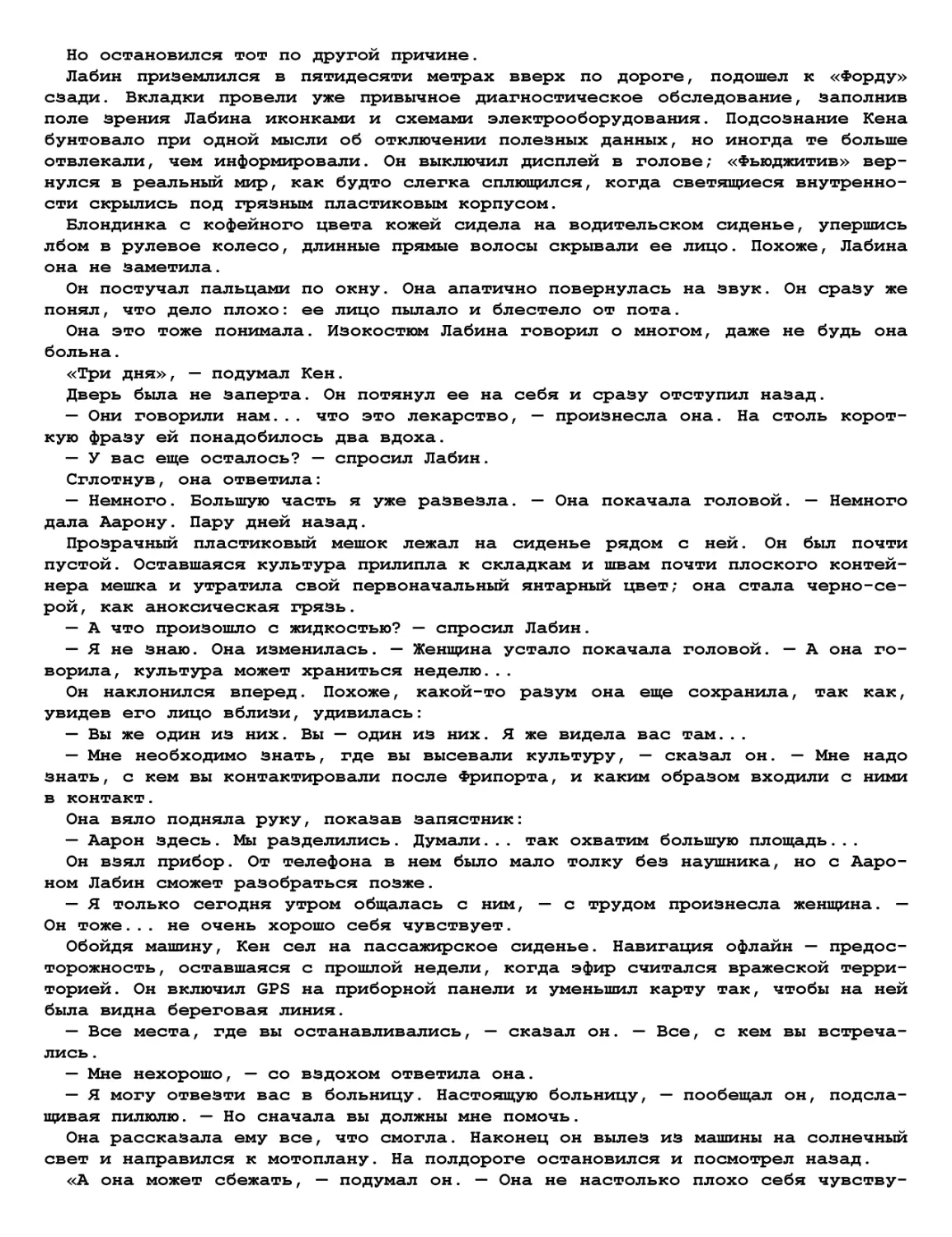

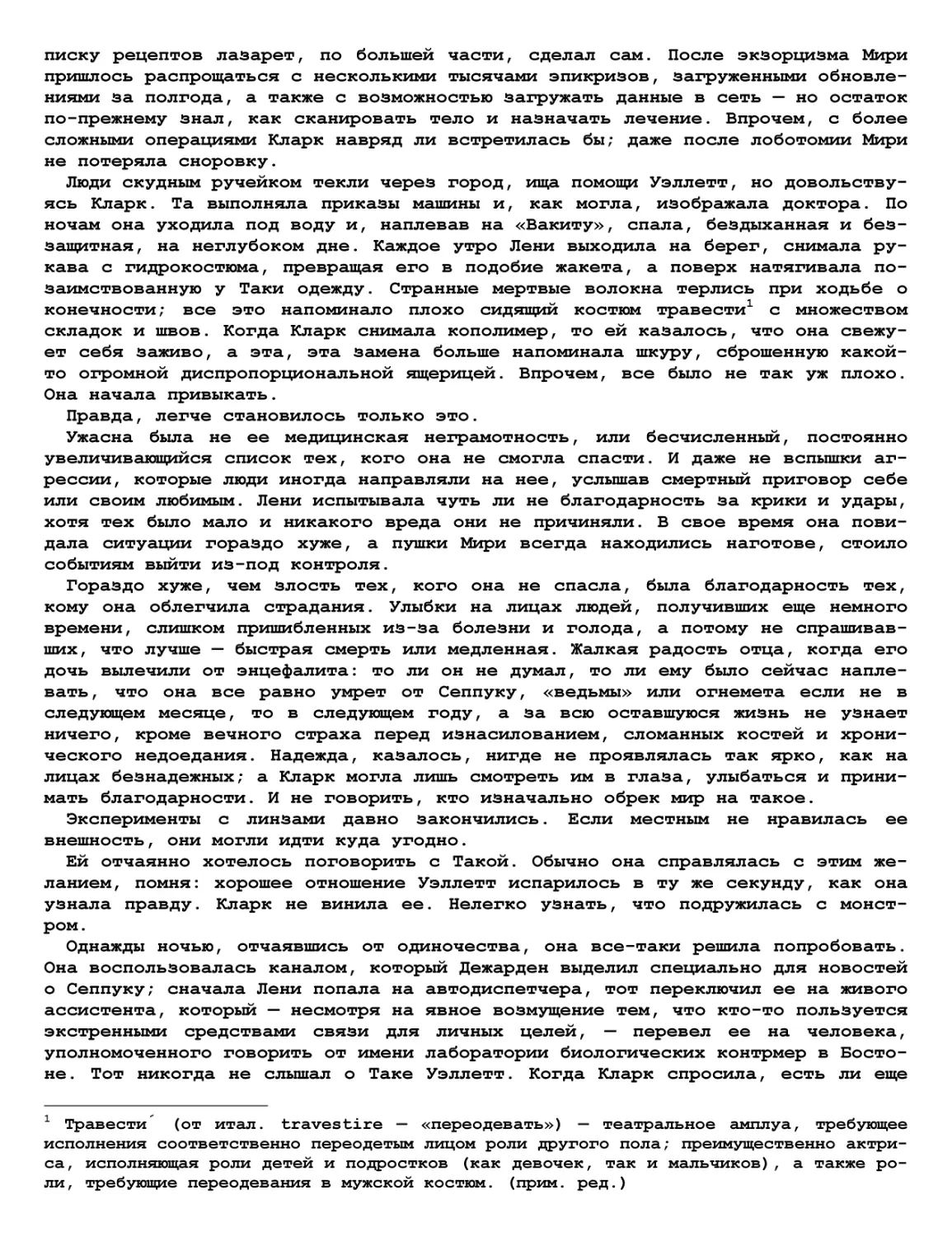

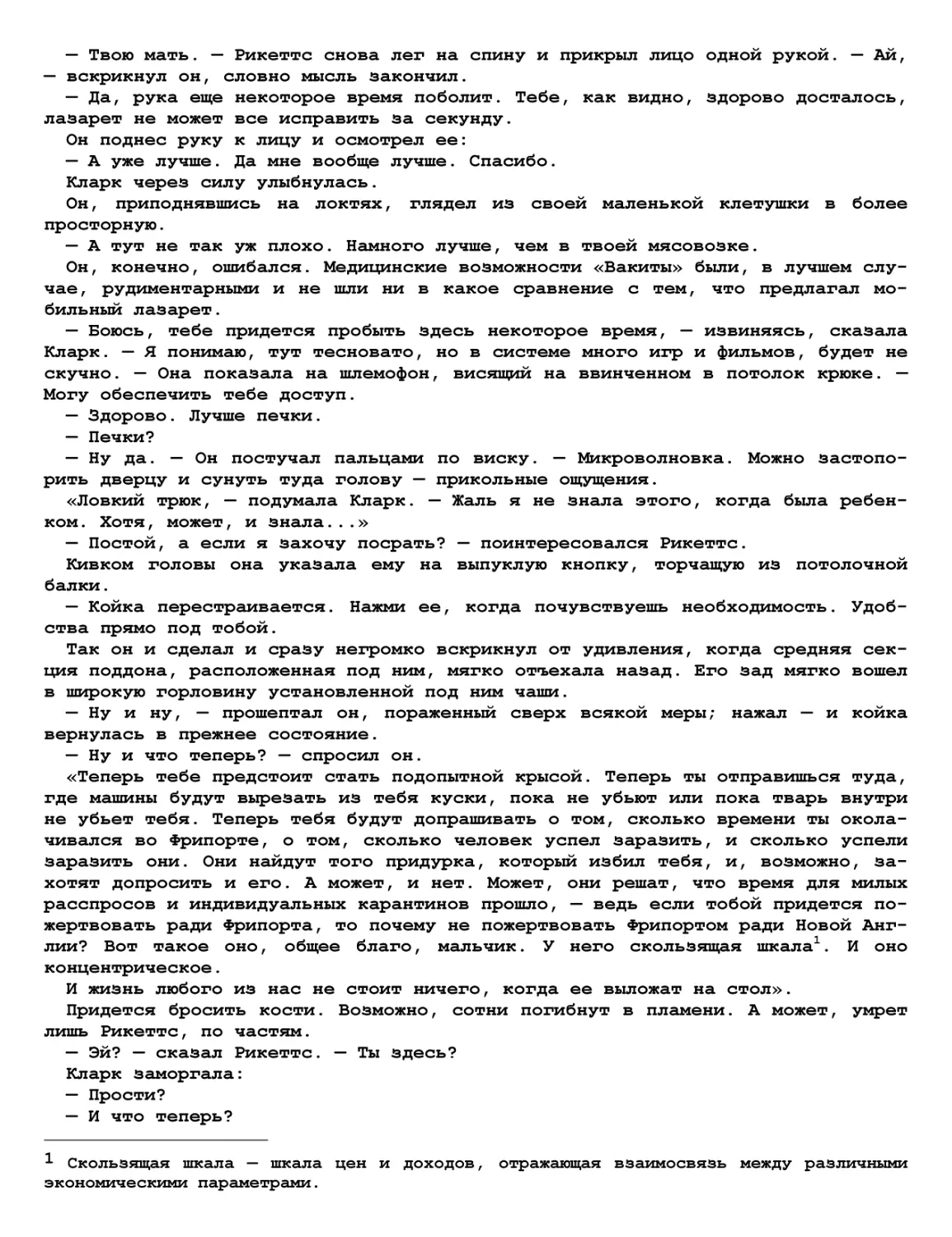

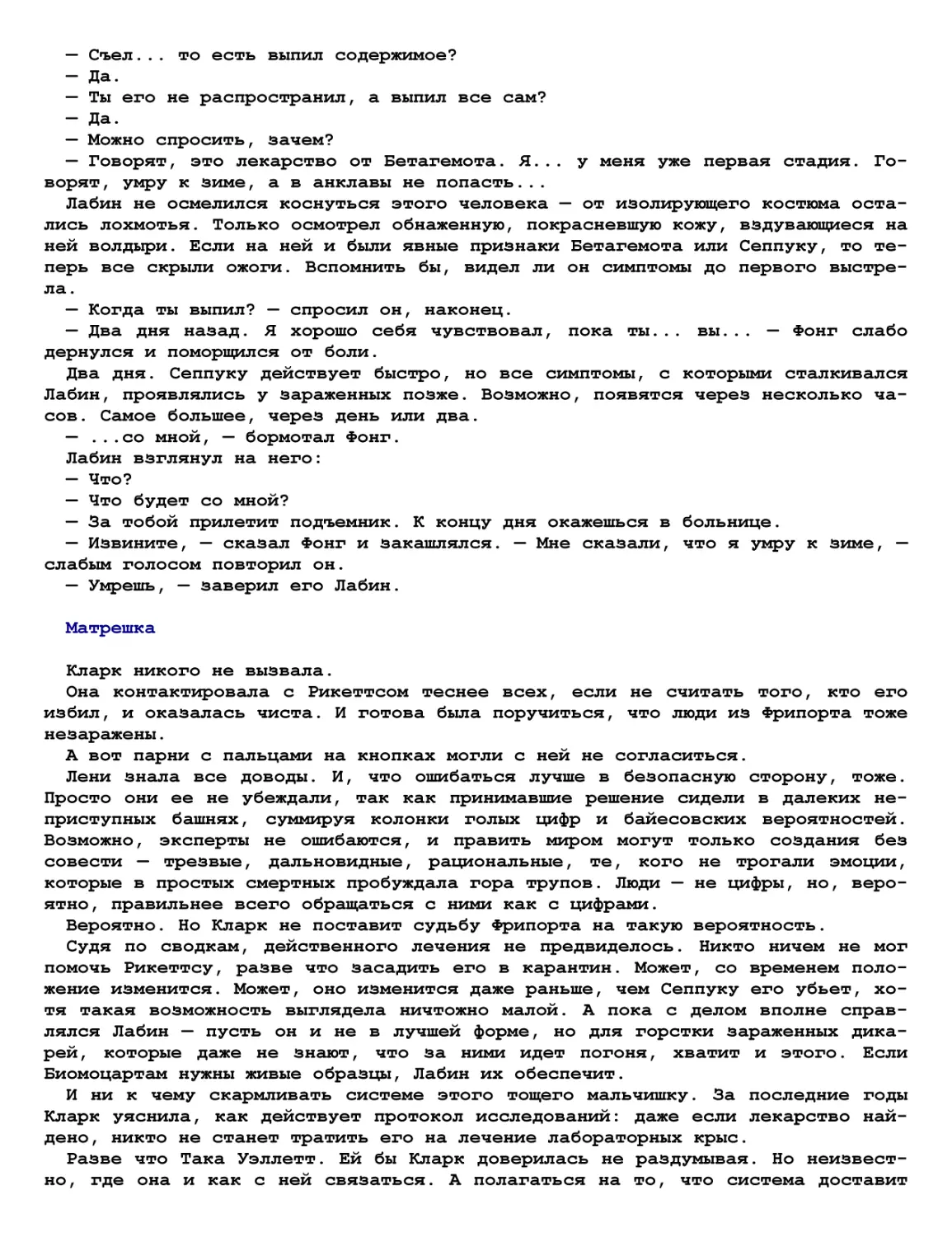

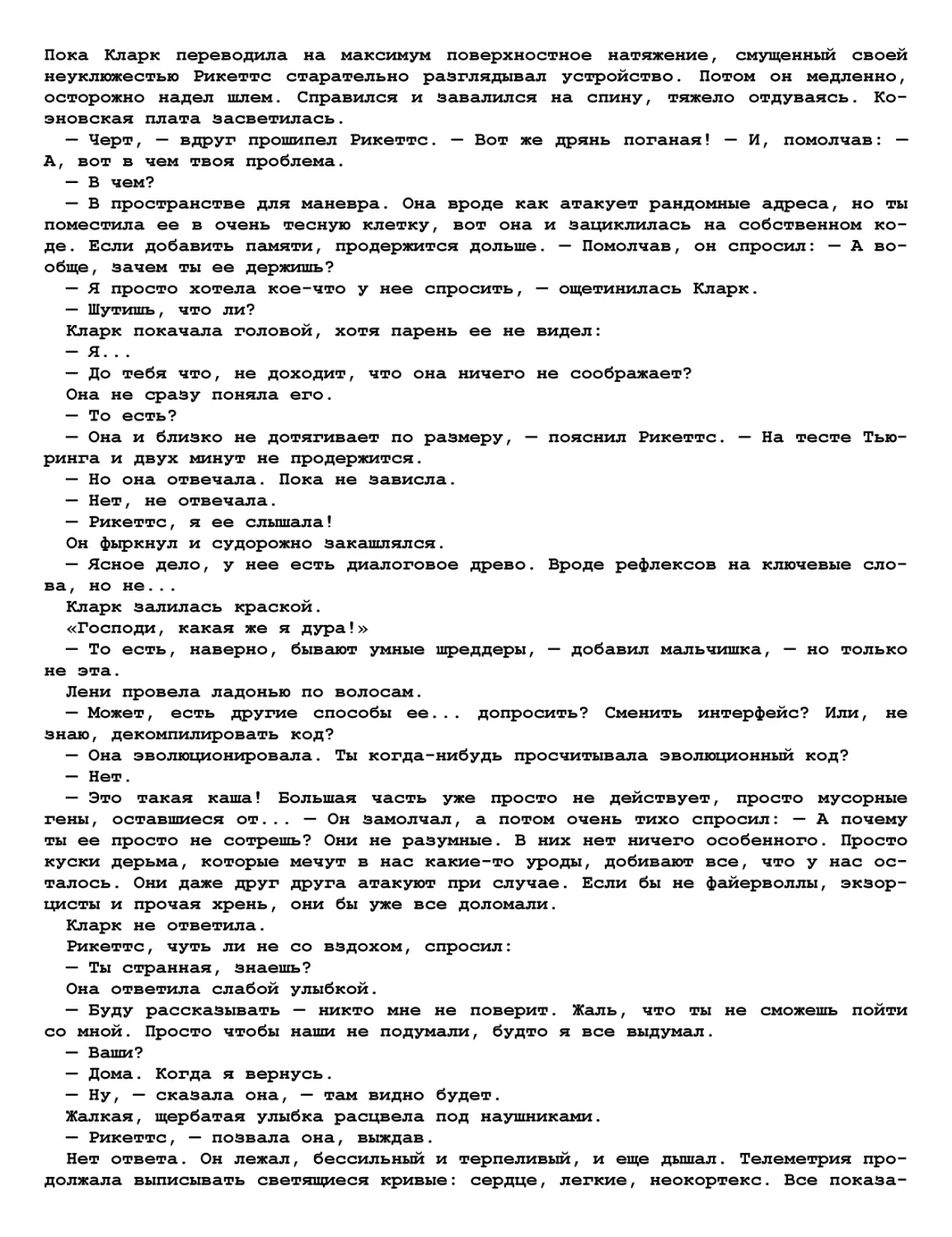

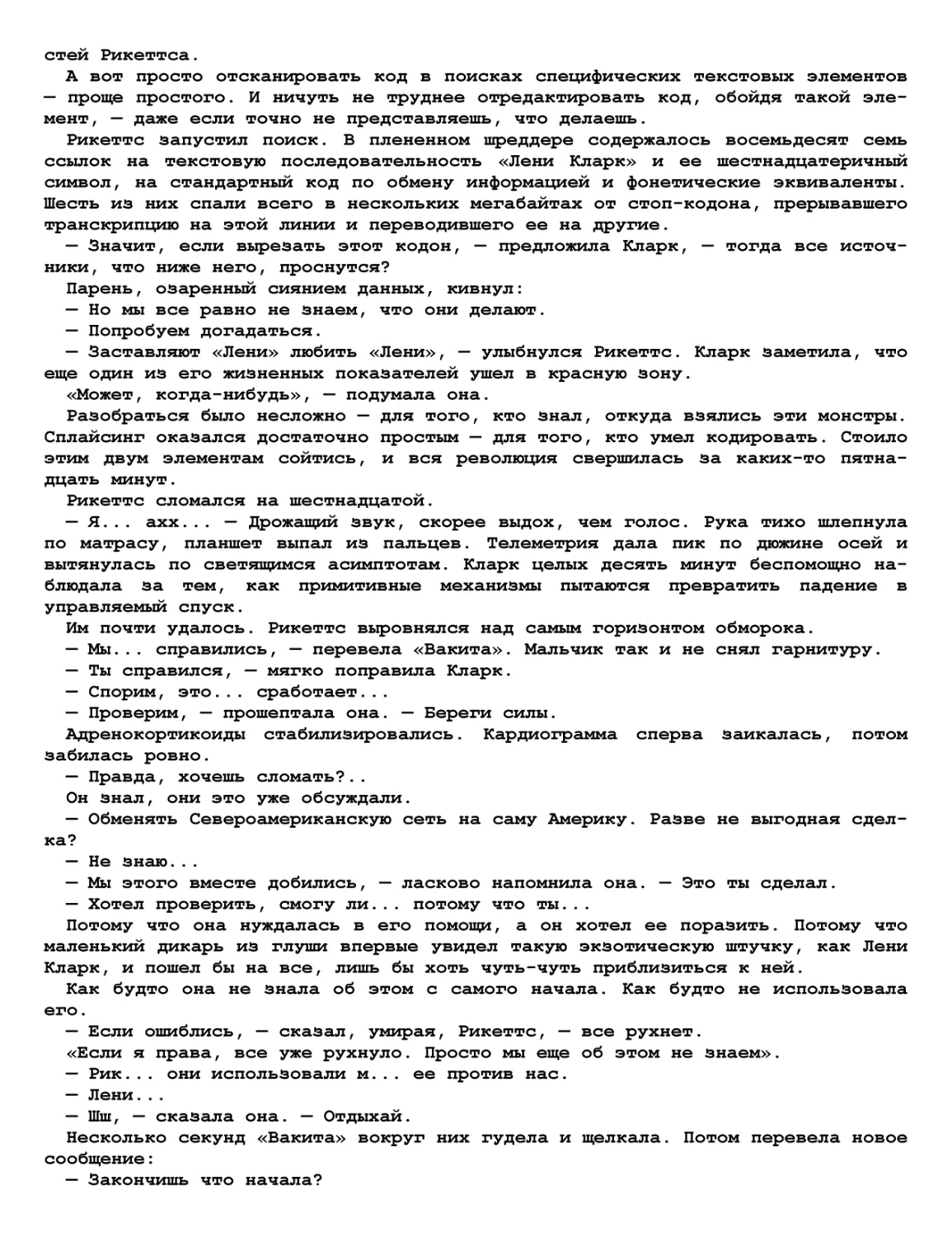

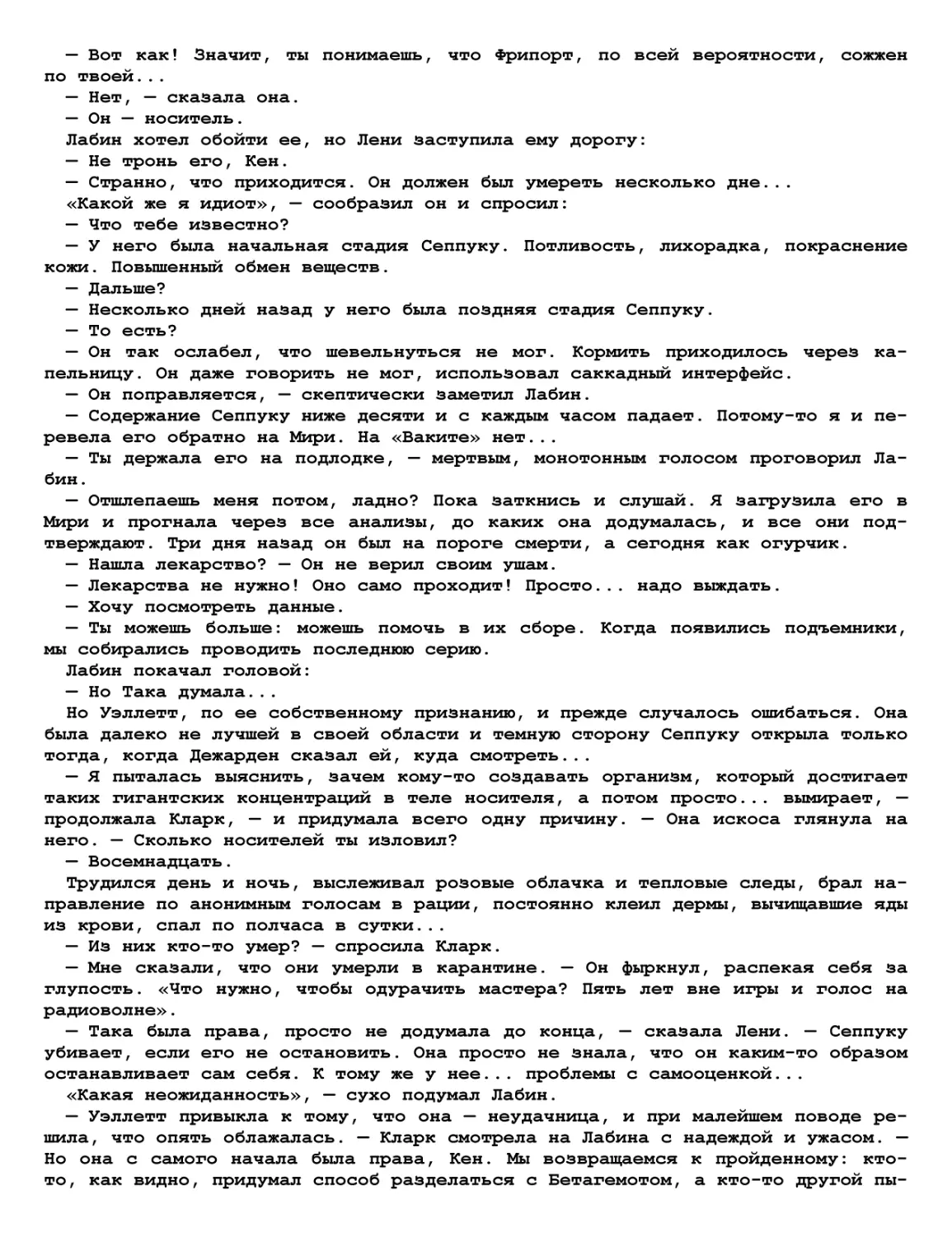

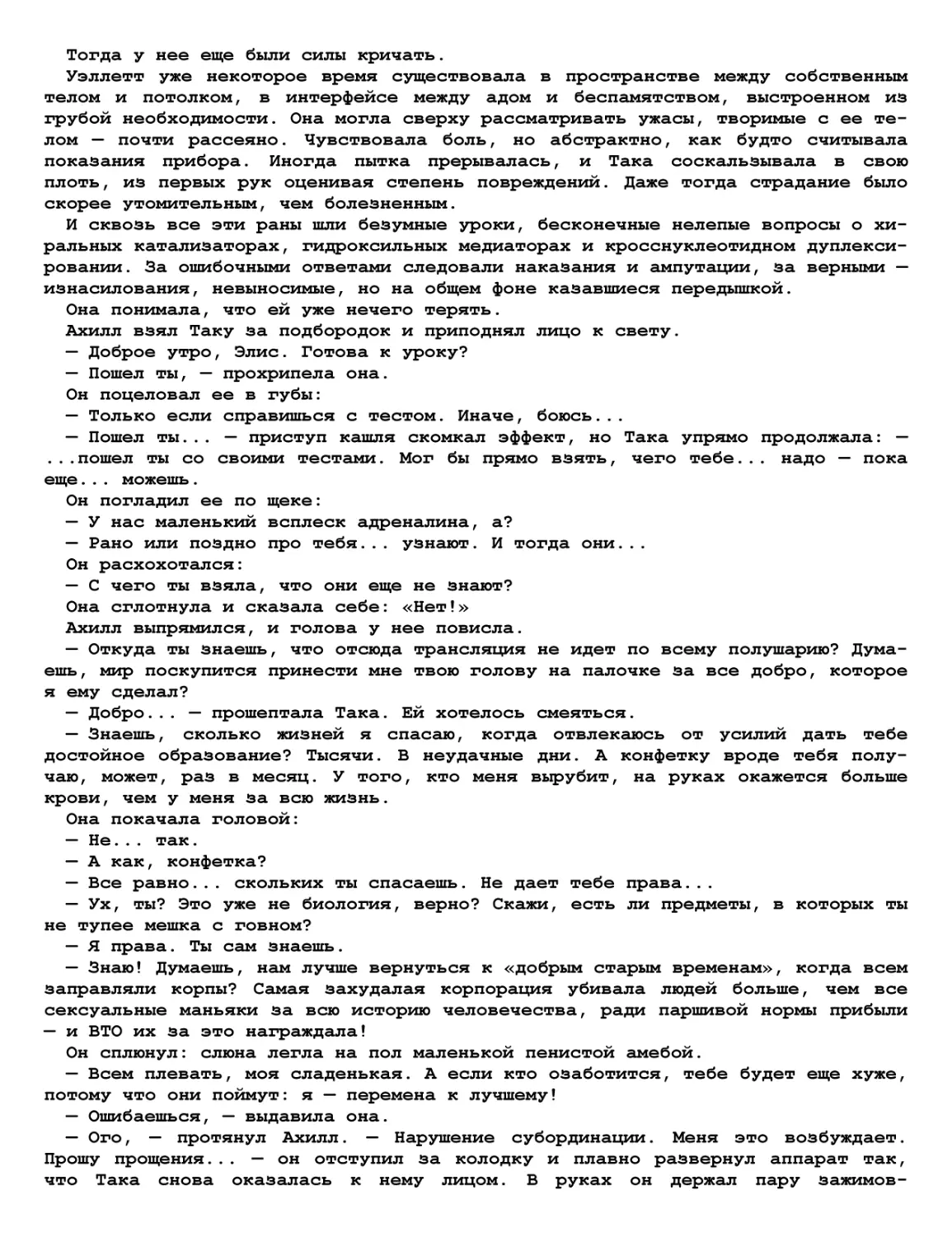

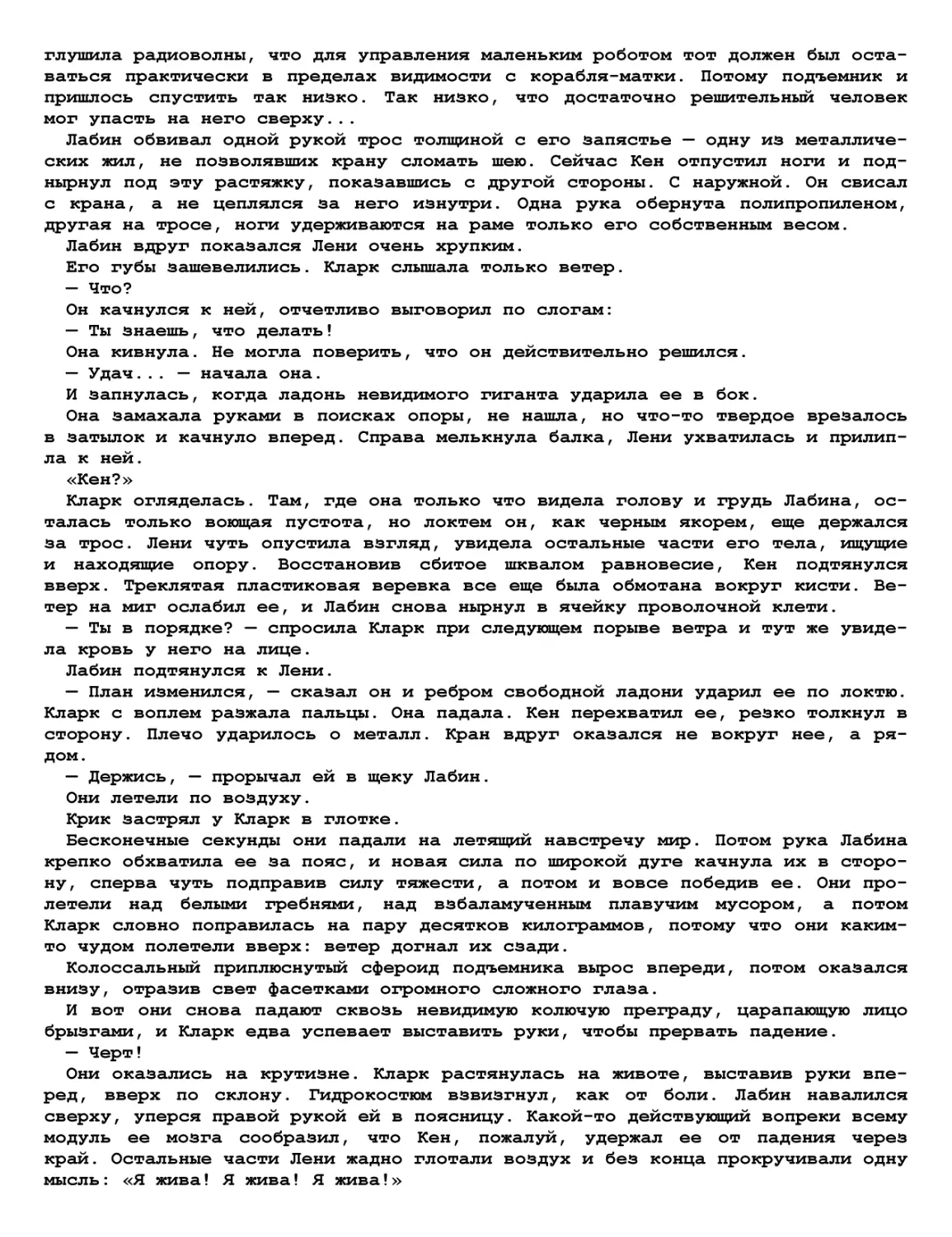

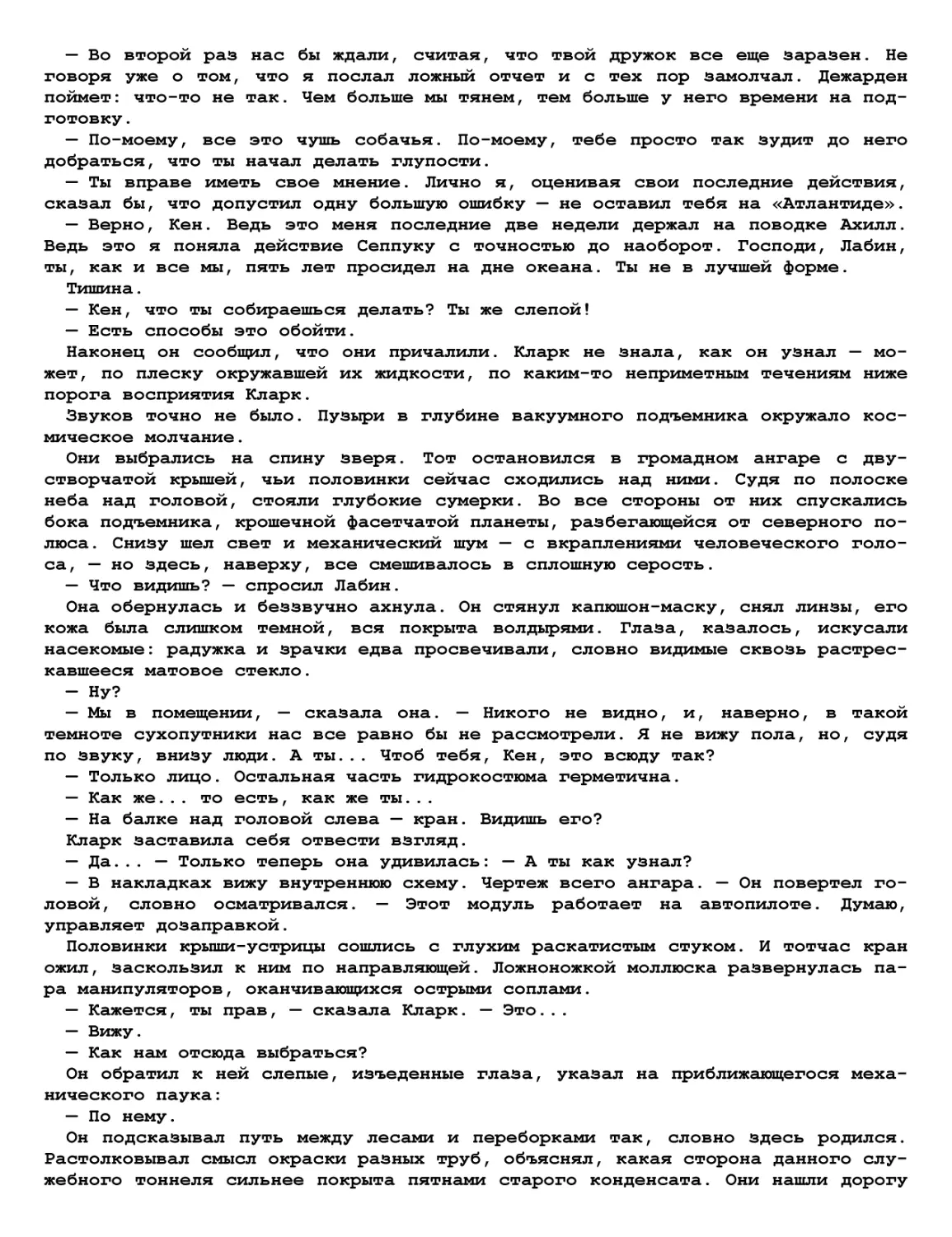

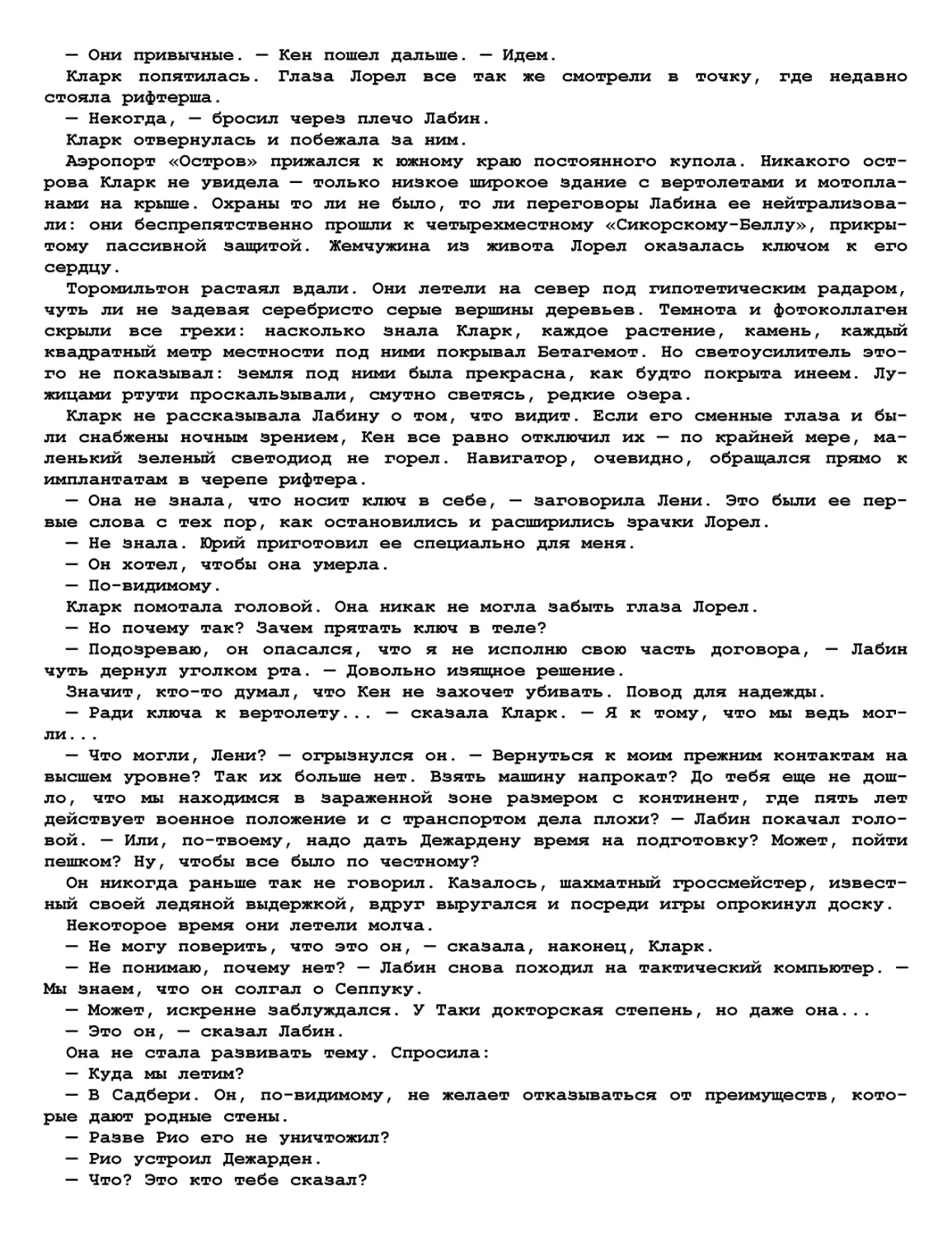

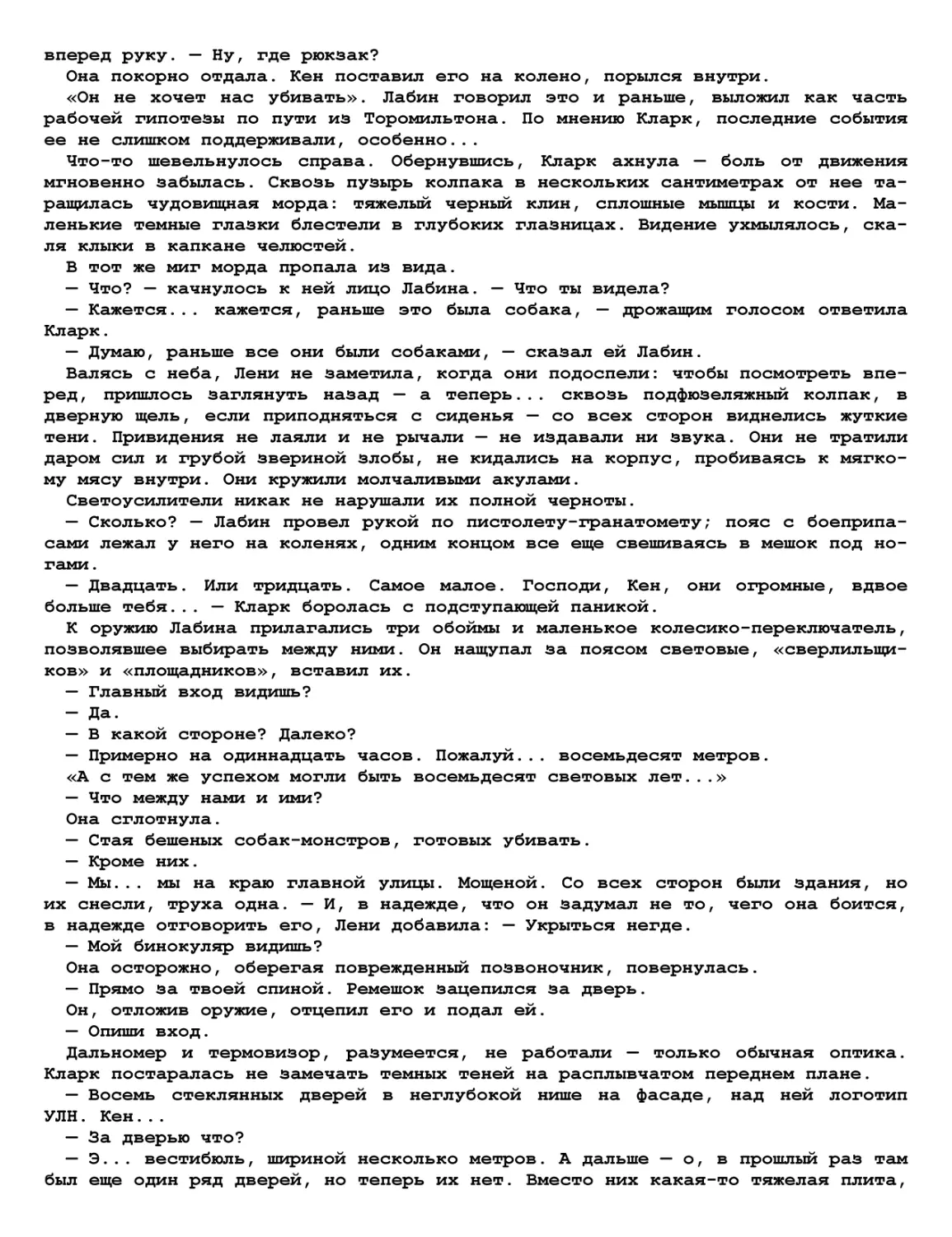

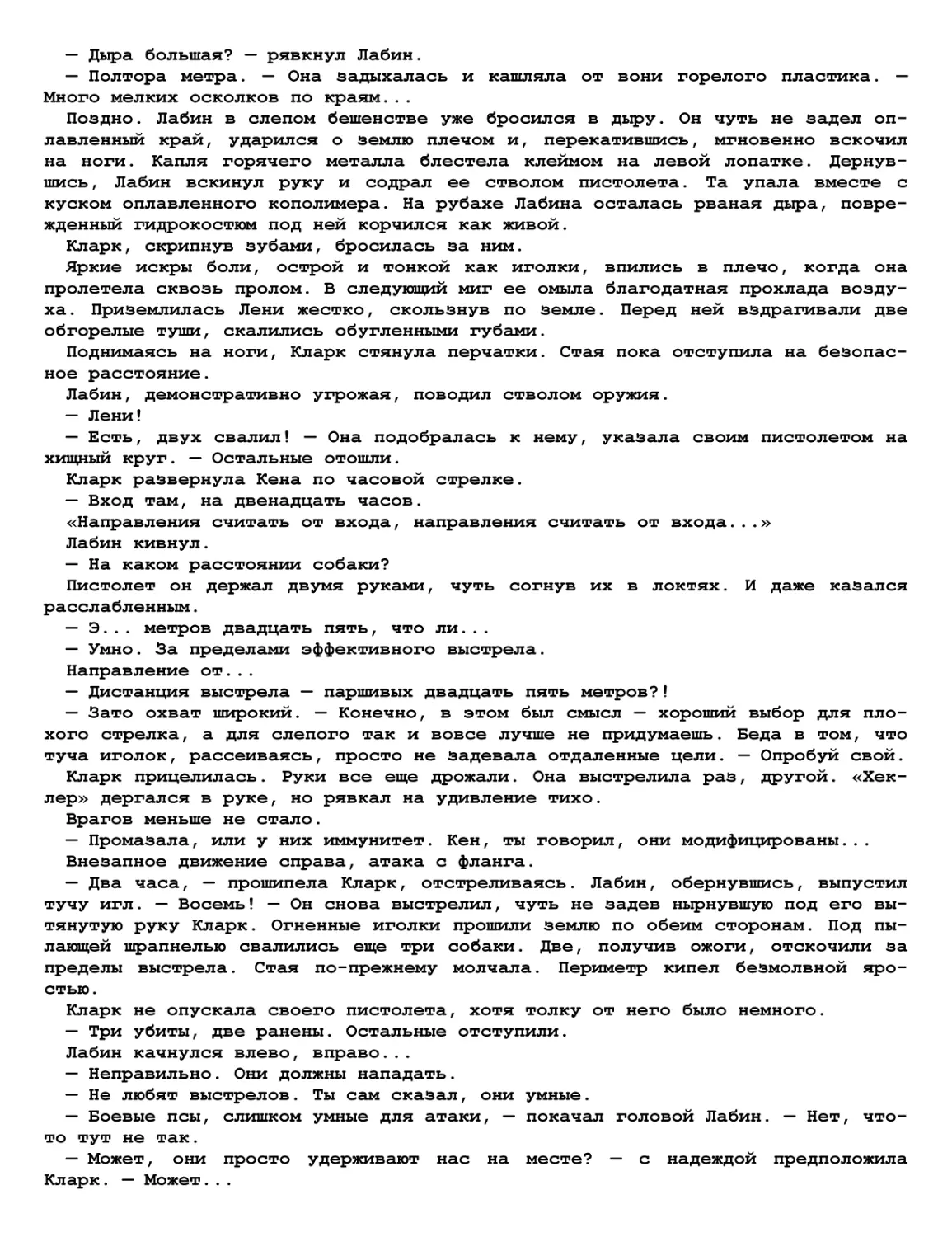

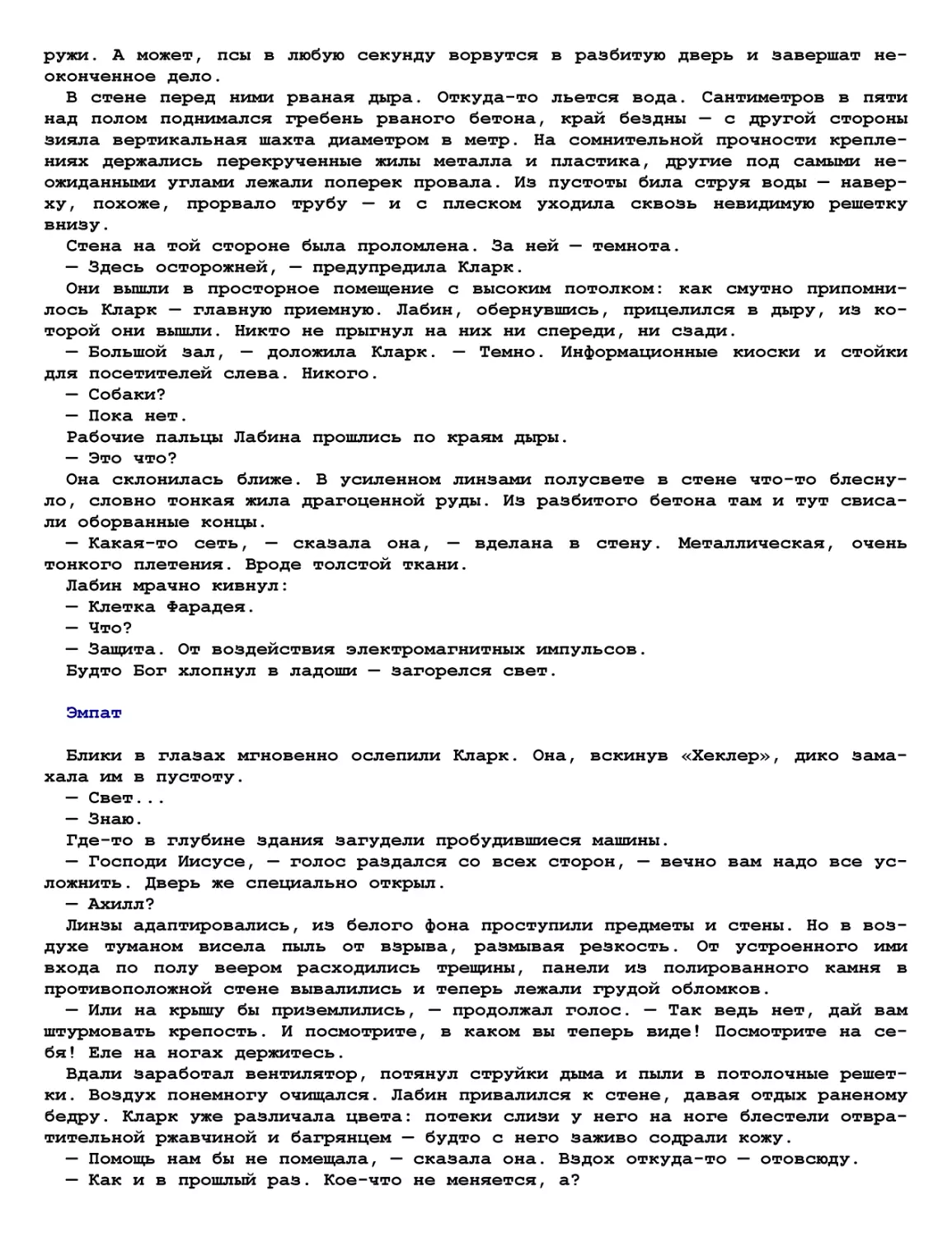

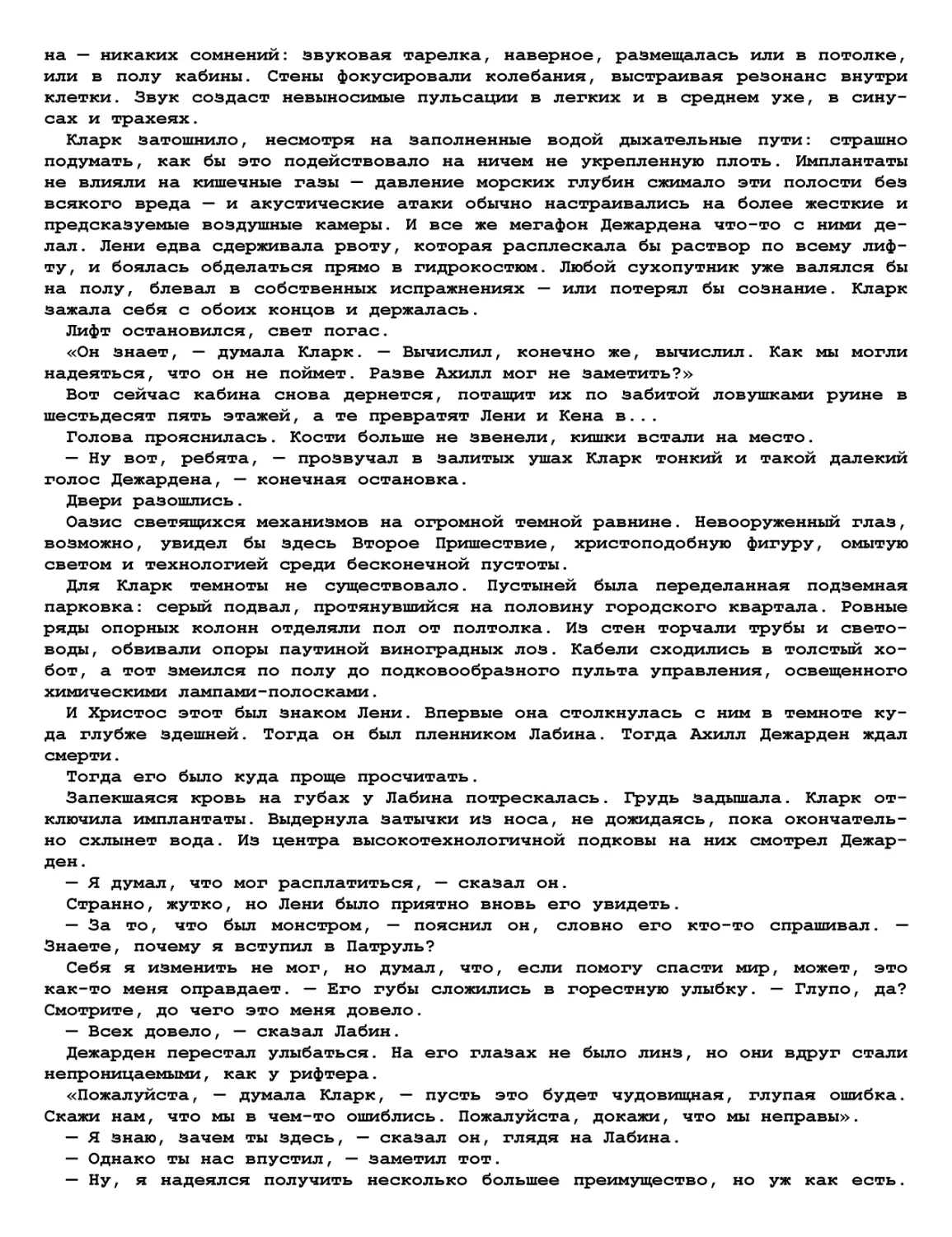

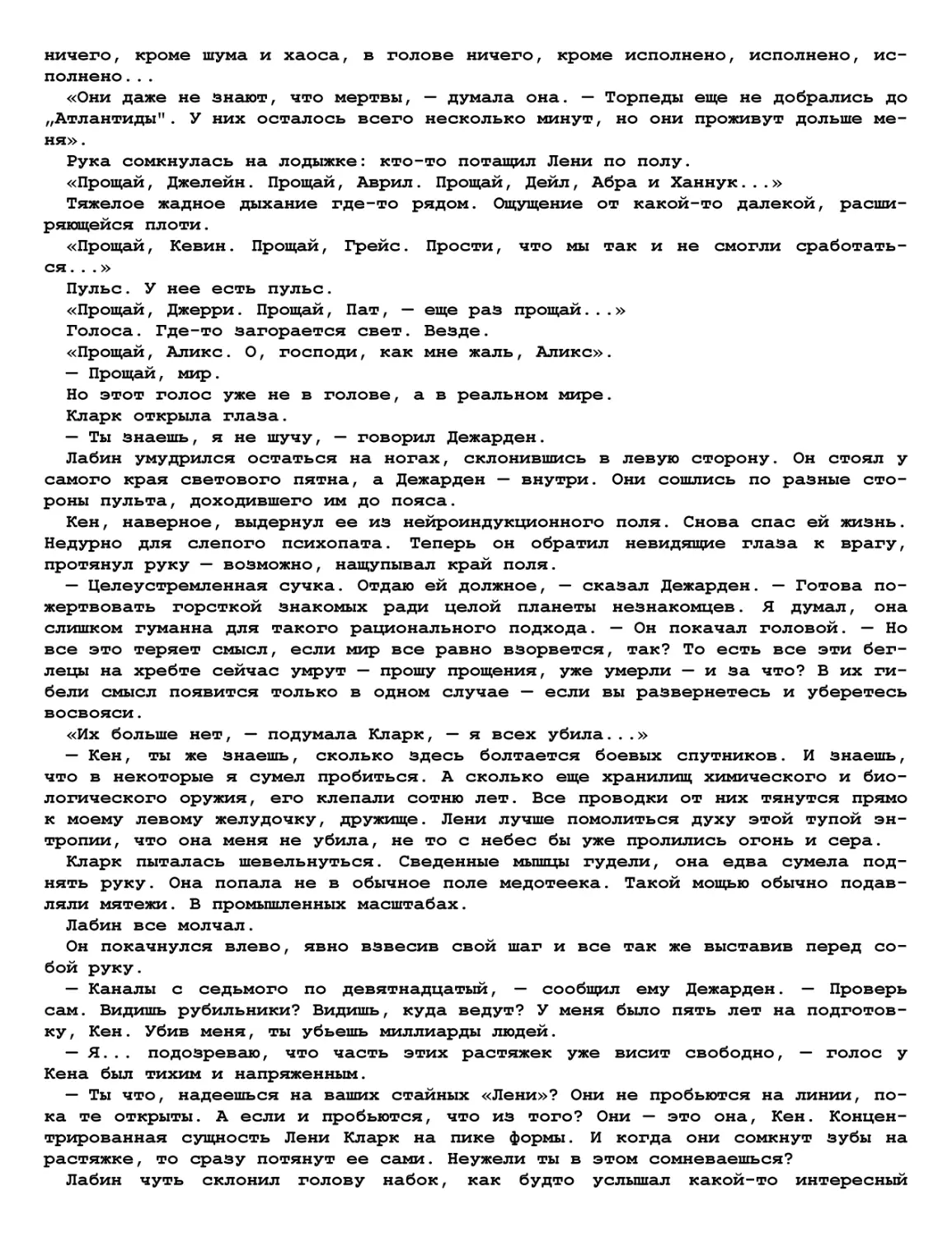

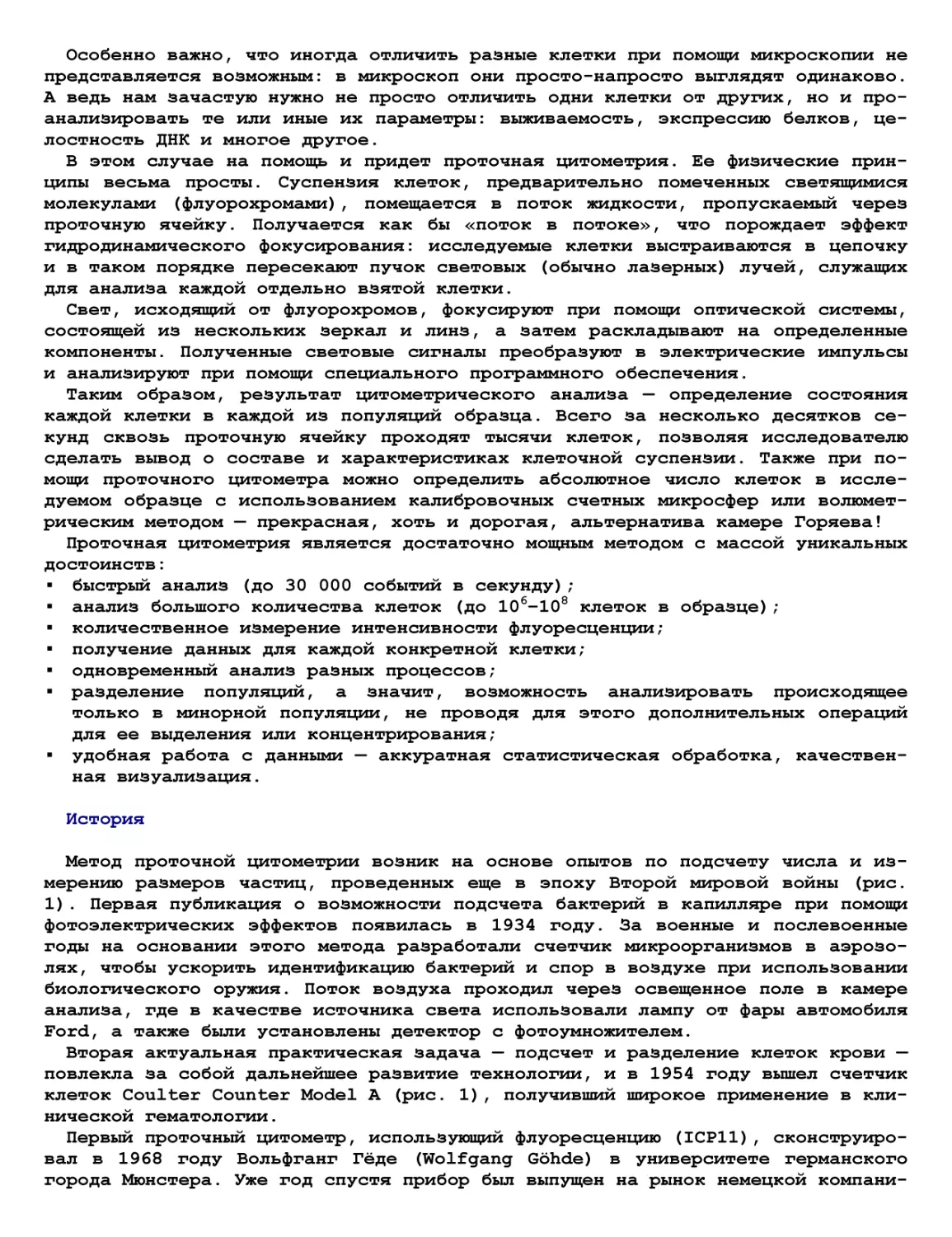

Две впервые обнаруженные окаменелости гоминидов. Слева: гибрал-

тарский череп, исследованный Дарвином в сентябре 1864 года.

Справа: скелет из грота Фельдхофер, относящийся к типу Homo

neanderthalensis.

Пока Дарвин старательно зарабатывал себе репутацию самого знаменитого био-

лога в истории, Уоллес (о котором кто-то однажды сказал, что он был известен

своей неизвестностью) продолжал работу на Малайском архипелаге. Он прожил на

островах до 1862 года и собрал коллекцию из более чем 126,000 образцов (боль-

шую часть которой составляли жуки), включавшую множество доселе неизвестных

науке видов. Возвратившись в Англию, Уоллес узнал, что его положение в науч-

ных кругах значительно укрепилось благодаря дружбе с Дарвином и другими мас-

титыми учеными (хотя, несмотря на это, он так и не нашел себе работу под

стать своей славе и до конца жизни был стеснен в средствах). Несмотря на то,

что Дарвин был поражен сходством их взглядов на эволюцию, представления двух

натуралистов о естественной истории различаются.

Самым существенным отличием являлся тот факт, что уже к моменту написания

«Происхождения видов» Дарвин полагал борьбу каждого отдельного представителя

вида за репродуктивный успех основным движущим фактором изменений, в то время

как Уоллеса больше занимала судьба так называемых вариететов. Максимально уп-

ростив их идеи, можно сказать, что Дарвин считал базовой единицей отбора от-

дельный живой организм, а Уоллес — популяцию или даже целый вид. Соответст-

венно, для Дарвина виды были лишь эфемерными сущностями, а для Уоллеса, вслед

за Брокки, — вполне материальными элементами эволюции.

Кроме того, Уоллесу никогда не нравилась предложенная Дарвином концепция

полового отбора. Однако самые существенные различия касались эволюции челове-

ка. Несмотря на нежелание иметь дело с ископаемыми человеческими останками,

Дарвин, тем не менее, последовательно объяснял все характеристики современно-

го человека действием естественного отбора и не давал ему никаких поблажек.

Уоллес же не мох1 принять тот факт, что естественный отбор мох1 привести к воз-

никновению самых важных черт человека — большого мозга и уникального созна-

ния, порождаемого им. Уоллес полагал, что отбор реагирует на текущие потреб-

ности живого существа, но также понимал, что значительный объем человеческого

мозга не соответствовал примитивному образу жизни древних и современных лю-

дей. Тем не менее, и те и другие обладали крупным мозгом. Как естественный

отбор мог создать нечто, настолько превышающее необходимость?

Уоллес ни в коем случае не был религиозным человеком, но увлекался духовны-

ми рассуждениями, которые в итоге привели к созданию концепции «Высшего соз-

нания» , якобы запустившего все естественные процессы в природе. Дарвин ожи-

даемо впал в ярость и написал Уоллесу: «Надеюсь, Вам не удалось убить наше с

Вами дитя». Через какое-то время разрыв между двумя соавторами теории эволю-

ции путем естественного отбора был устранен, но не до конца: известно, что

однажды Дарвин и Уоллес выступали свидетелями в суде от противоположных сто-

рон по делу об обвинении спиритуалиста в мошенничестве. Несмотря на все то,

что нам удалось узнать с тех пор, спор Дарвина и Уоллеса об эволюции человека

до сих пор отражает дихотомичные взгляды на возникновение человеческого соз-

нания (постепенное или единовременное), существующие в современной палеоан-

тропологии .

ГЛАВА 2

Появление

палеонтологической

летописи

Одной из вероятных (хотя и не вполне убедительных) причин игнорирования

Дарвином окаменелых человеческих останков и древних людей в «Происхождении

человека» можно считать тот факт, что его друг и защитник Томас Генри Гексли

уже касался этого предмета в своих работах в 1863 году, всего через три года

после публикации «Происхождения видов». Гексли был одаренным анатомом, завое-

вавшим славу в палеонтологических кругах своей гипотезой о происхождении птиц

от хищных динозавров. Говорят, что эта идея (недавно снова вошедшая в моду)

пришла ему в голову в тот момент, когда он разрезал индейку на семейном рож-

дественском ужине. В своей знаменитой серии очерков «Место человека в царстве

животном», написанной в 1863 году, Гексли ожидаемо рассматривает вопрос, вы-

веденный в заглавии работы, с анатомической точки зрения. Как и Дарвин в сво-

ем «Происхождении человека», Гексли стремился обосновать линнеевскую класси-

фикацию человека как одного из видов млекопитающих и для этого приводил убе-

дительные и скрупулезные описания сходных черт в анатомическом строении чело-

века и других животных, в частности африканских приматов. Одно из его эссе

было полностью посвящено «некоторым окаменелым останкам людей».

Эти «некоторые окаменелые останки» на самом деле представляли собой всего

три находки. Две из них, черепные коробки взрослого и ребенка (третий череп

был утерян), были обнаружены в бельгийской пещере Анжи врачом и антикваром

Филиппом-Шарлем Шмерлинхюм примерно в 1830 году. Шмерлинг был проницательным

наблюдателем и, опережая свое время, заметил, что найденные им останки были

перемешаны с костями вымерших мамонтов и шерстистых носорогов, а значит, от-

носились к тому же периоду. Третьей окаменелостью, описанной Гексли и завер-

шившей существовавшую в то время палеонтологическую летопись (череп из Гиб-

ралтара на тот момент еще не был обнаружен), был свод черепа взрослого неан-

дертальца из грота Фельдхофер.

Окаменелости из Анжи были найдены в осадочных породах вместе с костями мле-

копитающих эпохи ледникового периода, поэтому их возраст не вызывал сомнений.

Черепа из Фельдхофера Гексли считал предметами «огромной, хотя и не известной

наверняка древности». В своем эссе он подробно описывает взрослого из пещеры

Анжи, называя его «существом с ограниченными интеллектуальными возможностя-

ми». В этом случае Гексли допустил ошибку, ведь теперь мы знаем, что этот че-

реп принадлежал представителю Homo sapiens, похороненному среди останков дои-

сторических животных всего 8000 лет назад. По иронии, череп подростка, о ко-

тором Гексли почти ничего не пишет (вероятно, потому, что у него отсутствова-

ли определенные анатомические характеристики, присущие взрослому черепу), был

впоследствии отнесен к тому же виду, что был найден в Фельдхофере. Итак,

единственным выбранным Гексли по-настоящему древним образцом оставался фельд-

хоферский череп.

Эта историческая находка была обнаружена случайно в 1856 году, за два года

до того, как эволюционные идеи Дарвина и Уоллеса стали известны широкой обще-

ственности. В то время в Рейнской области начала активно развиваться химиче-

ская промышленность, и в поисках известняка несколько работников карьера на-

чали раскапывать Фельдхоферскую пещеру. Пол пещеры был засыпан костями древ-

них пещерных медведей, которые работники энергично выметали наружу, стараясь

поскорее добраться до залежей известняка. Вероятно, вместе с ними был выбро-

шен из пещеры и сброшен с утеса полный человеческий скелет. Наконец работа

была остановлена внимательным инспектором, а несколько сохранившихся костей

были переданы местному учителю Йохану Фулротту. Тот быстро и верно идентифи-

цировал находку как необычные и древние человеческие останки, а позже написал

о них целую книгу, не имея ни малейшего представления о том, какому человеку

они принадлежали! Фулротт быстро понял, что его знаний в этом случае недоста-

точно, и отправил находку для анализа известному анатому из Бонна Герману Ша-

аффхаузену.

Однако Шааффхаузену, как и Фулротту, не хватило научной базы для правильной

интерпретации окаменелостей, поэтому он также зашел в тупик. Ученый понимал,

что окаменелый скелет из Фельдхофера относился к древней эпохе, но, скованный

предрассудками своего времени, не мог поверить, что неандертальский человек и

«допотопные» животные жили в одно время. В результате он сделал вывод, что

найденные в Фельдхофере окаменелости представляют собой останки «древнего

варвара» Homo sapiens и одного из племен, населявших Европу в античные време-

на. Тем не менее, сравнив исследуемый свод черепа с другими древними челове-

ческими черепами (что бы в данном случае ни означало слово «древний» — в то

время Шааффхаузен даже не мог представить себе, что его неандерталец жил 40

тысяч лет назад), он посчитал необходимым подчеркнуть, что эта кость «имеет

неизвестную ранее природную конституцию» и «превосходит все другие в необыч-

ности своего строения, что приводит к выводу о ее принадлежности представите-

лю дикой варварской расы». Иными словами, Шааффхаузен подтвердил, что человек

из Неандерталя отличался от других.

И это действительно было так. Несмотря на то, что в черепной коробке неан-

дертальца находился мозг того же объема, что и у современного человека, она

была совершенно не похожа на наши высокие, округлые и тонкие черепа. Череп

неандертальца был толстым, длинным и низким, с выступающей задней частью. Пе-

редняя же его часть была украшена парой низких и выдающихся вперед надбровных

дух1, изгибающихся над глазницами. Людей с выразительными надбровными дугами

можно встретить и сегодня, но до неандертальцев им далеко.

Логично предположить, что из всех деятелей науки того времени именно Томас

Гексли, занимавшийся описанием ископаемых человеческих останков, должен был

бы первым оценить значимость этой находки. И не только потому, что Гексли был

энтузиастом эволюционной теории (говорят, что во время исторической презента-

ции в Линнеевском обществе в 1858 году он воскликнул: «Почему я сам до этого

не додумался!») и ярым защитником Дарвина. В отличие от Дарвина, который при-

держивался концепции постепенных изменений и которого большой череп неандер-

тальца мох1 бы сбить со следа, Гексли был последователем Брокки.

Двадцать пятого июня 1859 года. Хаксли написал письмо Лайелю (который с го-

раздо большим недоверием относился к теории естественного отбора) и очень

четко описал в нем свое видение эволюционного процесса: «Стабильность и опре-

деленная ограниченность видов, родов и более широких групп живых существ ка-

жется мне совершенно не противоречащей теории трансмутации. Иными словами, я

полагаю, что трансмутация может происходить и без перехода... может быть на-

правлена от вида к виду. Natura facit salturn». Латинский афоризм Гексли (ко-

торый в переводе означает «Природа делает скачки») представляет собой ирони-

ческое искажение древней математической аксиомы Natura non facit salturn. Co

времен Аристотеля этого принципа придерживались все представители естествен-

ных наук, включая Дарвина, — крайне ошибочно, по мнению Гексли. В своем хва-

лебном письме от 23 ноября 1859 года, написанном после публикации «Происхож-

дения видов», Хаксли замечает: «Мой дорогой Дарвин. Придерживаясь принципа

Natura non facit salturn столь безоговорочно, вы создаете для себя дополни-

тельные ненужные трудности».

Собственная позиция Гексли по этому вопросу была четкой: виды дискретны.

Как и предсказывал Брокки, природа делает скачки. И если человек из Неандер-

таля действительно был настолько необычным, как писал Шааффхаузен и показыва-

ли собственные описания Гексли, то напрашивался очевидный вывод: в гроте

Фельдхофер были обнаружены останки другого человеческого вида, к настоящему

моменту исчезнувшего с лица Земли, и этот вид определенно был родственен Homo

sapiens, но при этом отличался от него. В новом научном мире, признавшем тео-

рию эволюции, геологи уже много лет знали, что старые виды постоянно заменя-

ются в природе своими ближайшими родственниками, и идея Гексли не могла пока-

заться его ученым собратьям неприемлемой. Разумеется, ее раскритиковали бы в

прессе, но такая перспектива не пугала Гексли, который к тому моменту уже по-

лучил прозвище «бульдог Дарвина». Тем не менее, по неизвестным нам причинам

Гексли решил не развивать эту тему. Вместо этого, совершив несколько неверо-

ятных мысленных кульбитов, он пришел к следующему выводу: «Самый обезьянопо-

добный из человеческих черепов, череп из Неандерталя, ни в коей мере не изо-

лированное явление, как предполагалось ранее, а фактически крайнее звено в

цепи развития, приведшей в итоге к созданию высшего и наиболее совершенного

человеческого черепа».

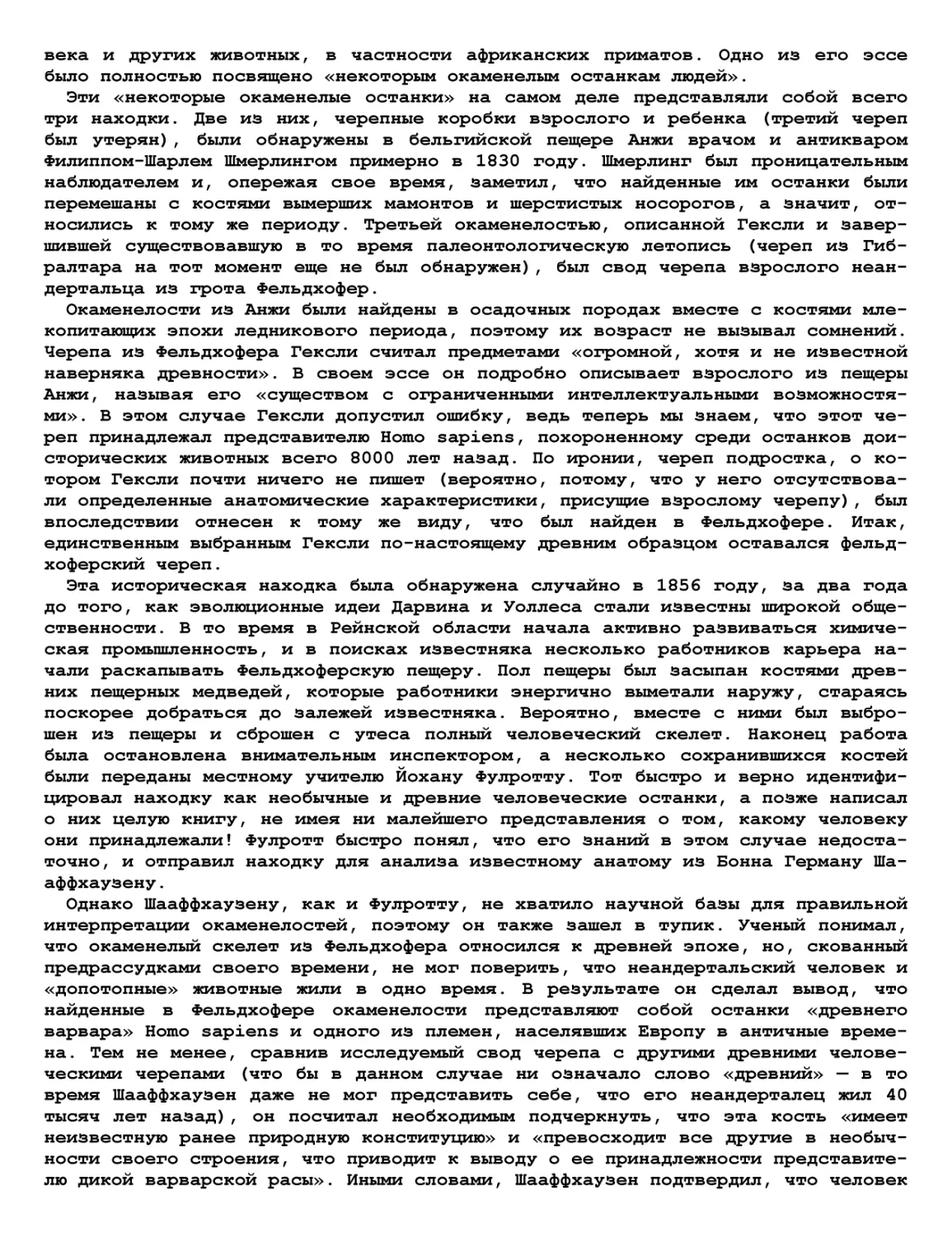

Для подтверждения своей теории преемственности Гексли сравнивал контуры че-

репной коробки неандертальца с черепом австралийского аборигена, которого, в

соответствии с истинно викторианскими представлениями, считал самой примитив-

ной формой Homo sapiens. Подобное сравнение было отсылкой к древней традици-

онной иерархии различных географических популяций человека, вершиной которой

считались европейцы. Пускай выводы Гексли и отражали социальные предрассудки

того времени, все равно сложно представить себе действие, более противореча-

щее теории эволюции, которую он так яростно защищал во всем остальном. Подоб-

ное ранжирование людей разных рас, по сути, ничем не отличалось от средневе-

ковой Великой цепи бытия — концепции, наилучшую альтернативу которой как раз

составляли взгляды Дарвина.

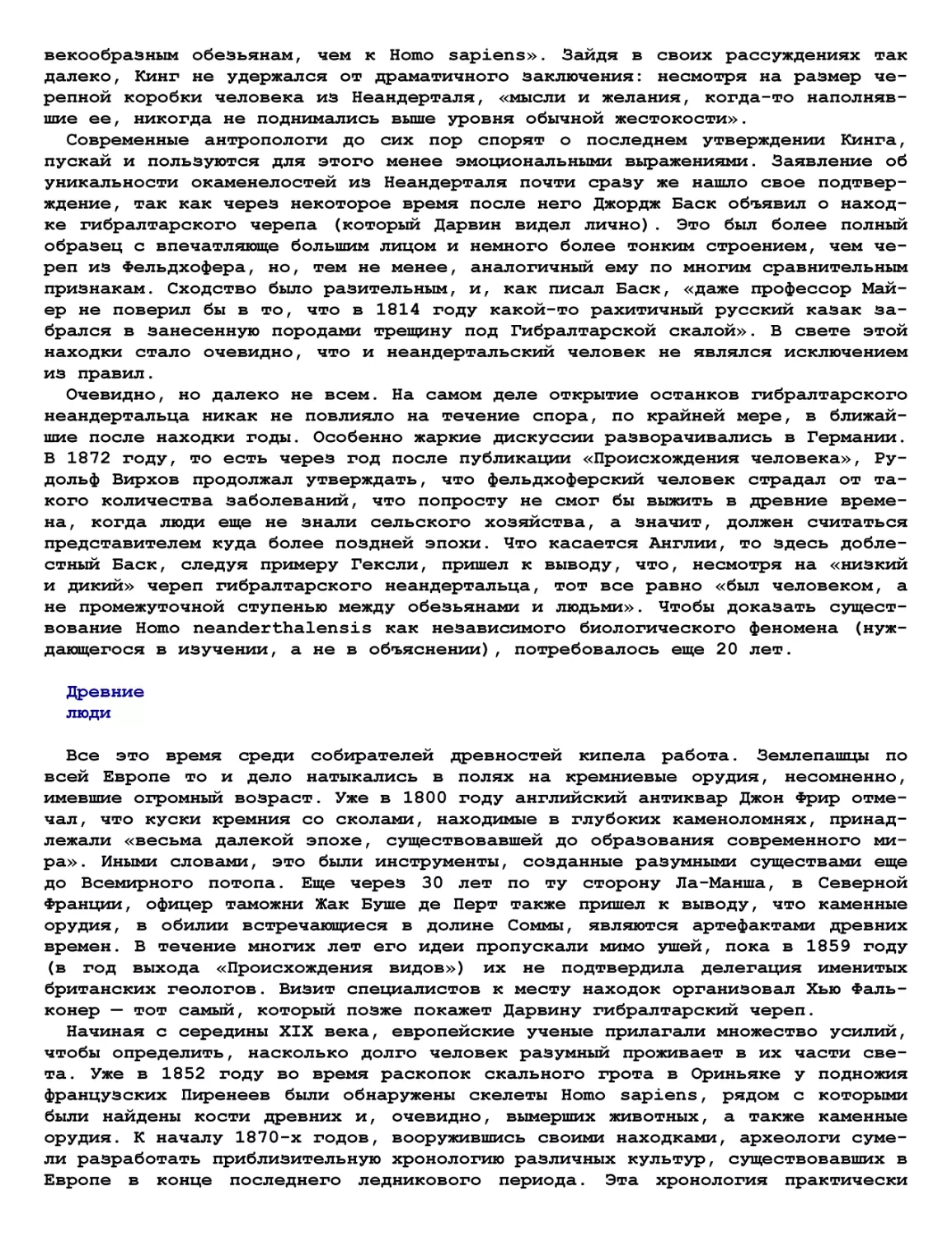

Этот (в буквальном смысле) хрестоматийный пример эксепционализма до сих пор

удерживает палеоантропологию во власти предрассудков. Если бы существо, пред-

ставленное на анализ Гексли, не имело столь очевидных человеческих черт, он

ничтоже сумняшеся признал бы окаменелости из Неандерталя останками отдельного

и доселе неизвестного вида. В конце концов, его коллеги-палеонтологи в то

время только и делали, что описывали новых вымерших млекопитающих. Хотя Гекс-

ли и упоминал мельком возможность того, что кости из Фельдхофера могли быть

«останками человеческого существа, являвшегося промежуточным звеном между

обезьяной и человеком», в итоге он отказался от этой мысли в пользу следующе-

го утверждения: «После небольшого сдавливания и удлинения, приводящего к уве-

личению супрацилиальных выступов, черепная коробка австралийского аборигена

легко может приобрести такую же искаженную форму».

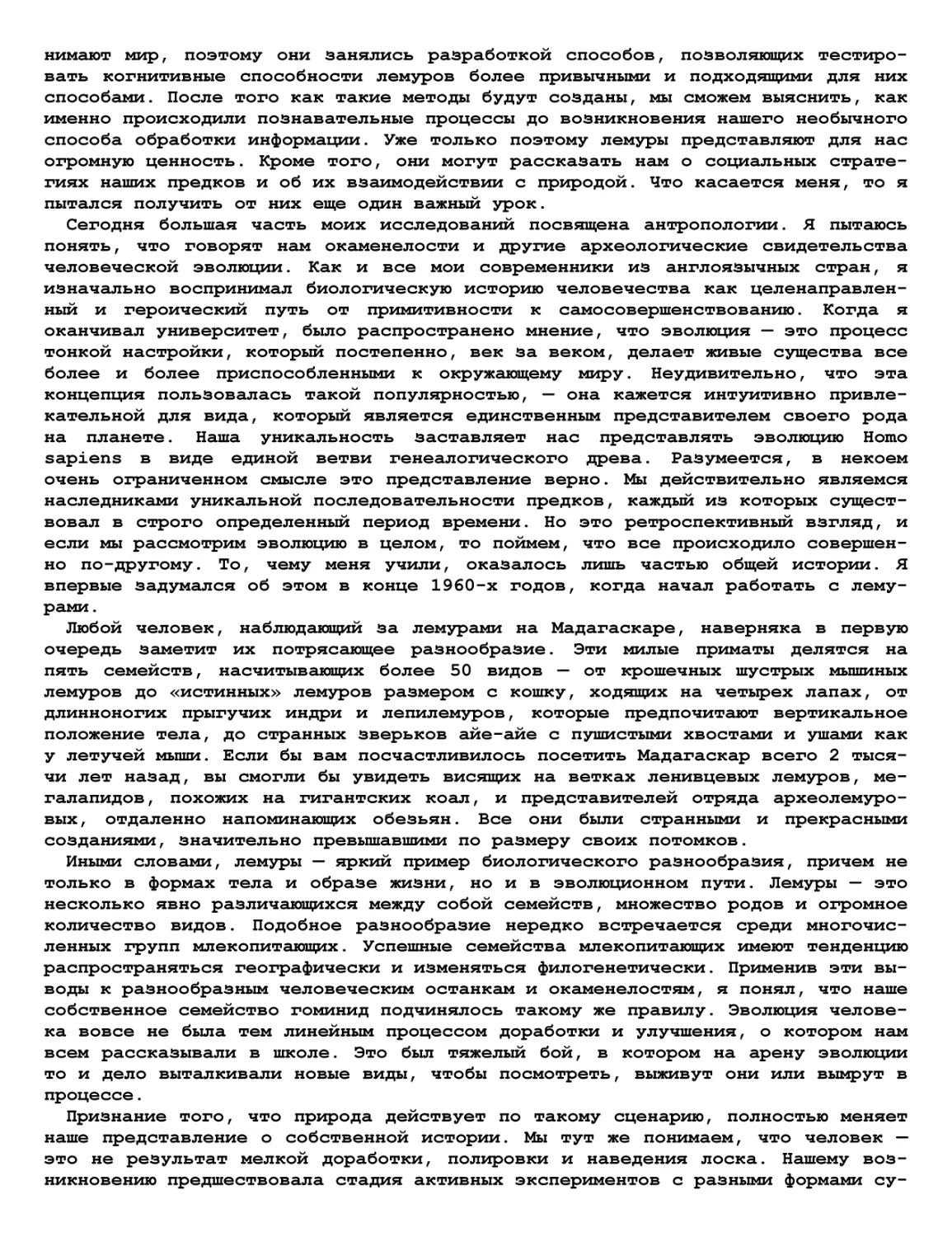

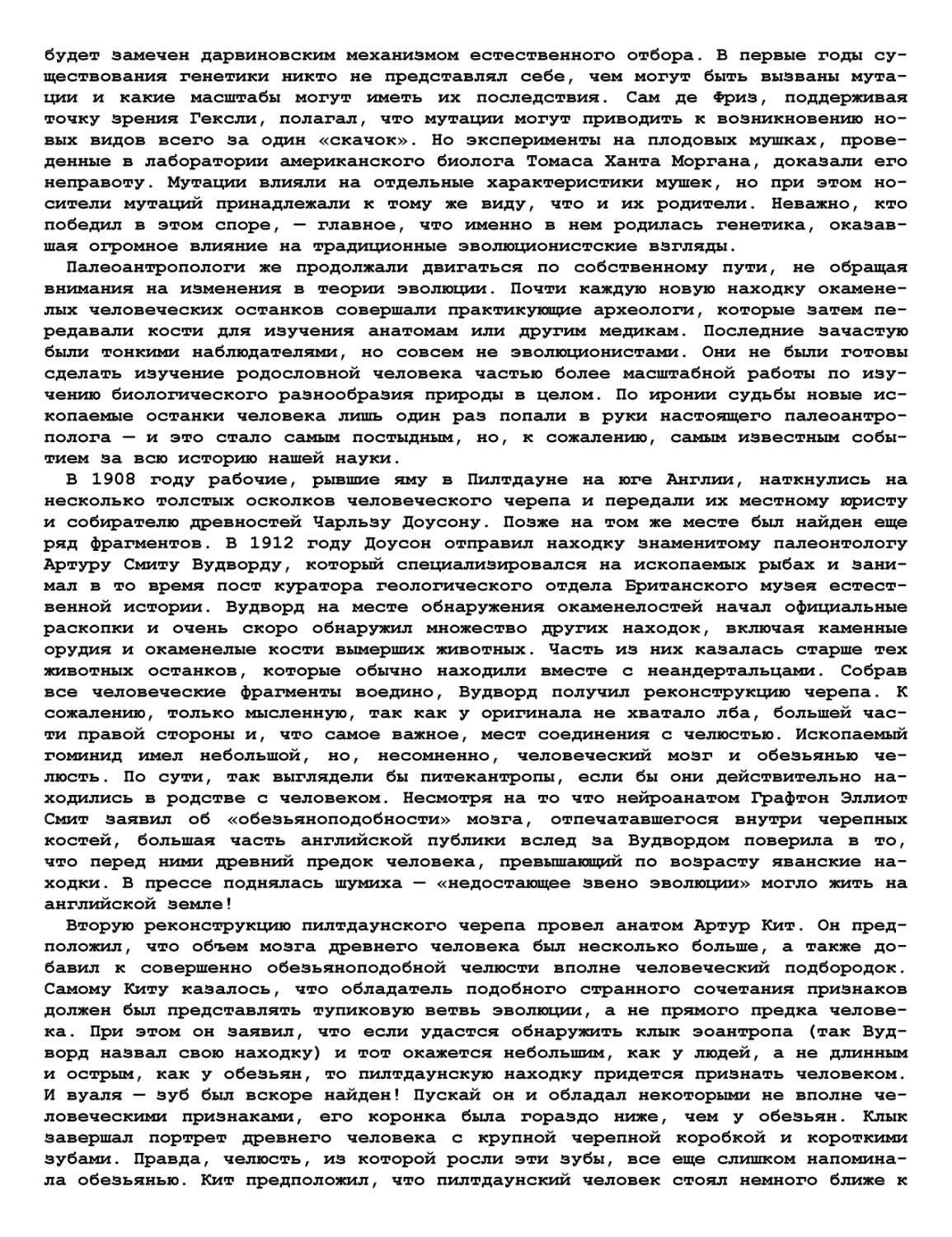

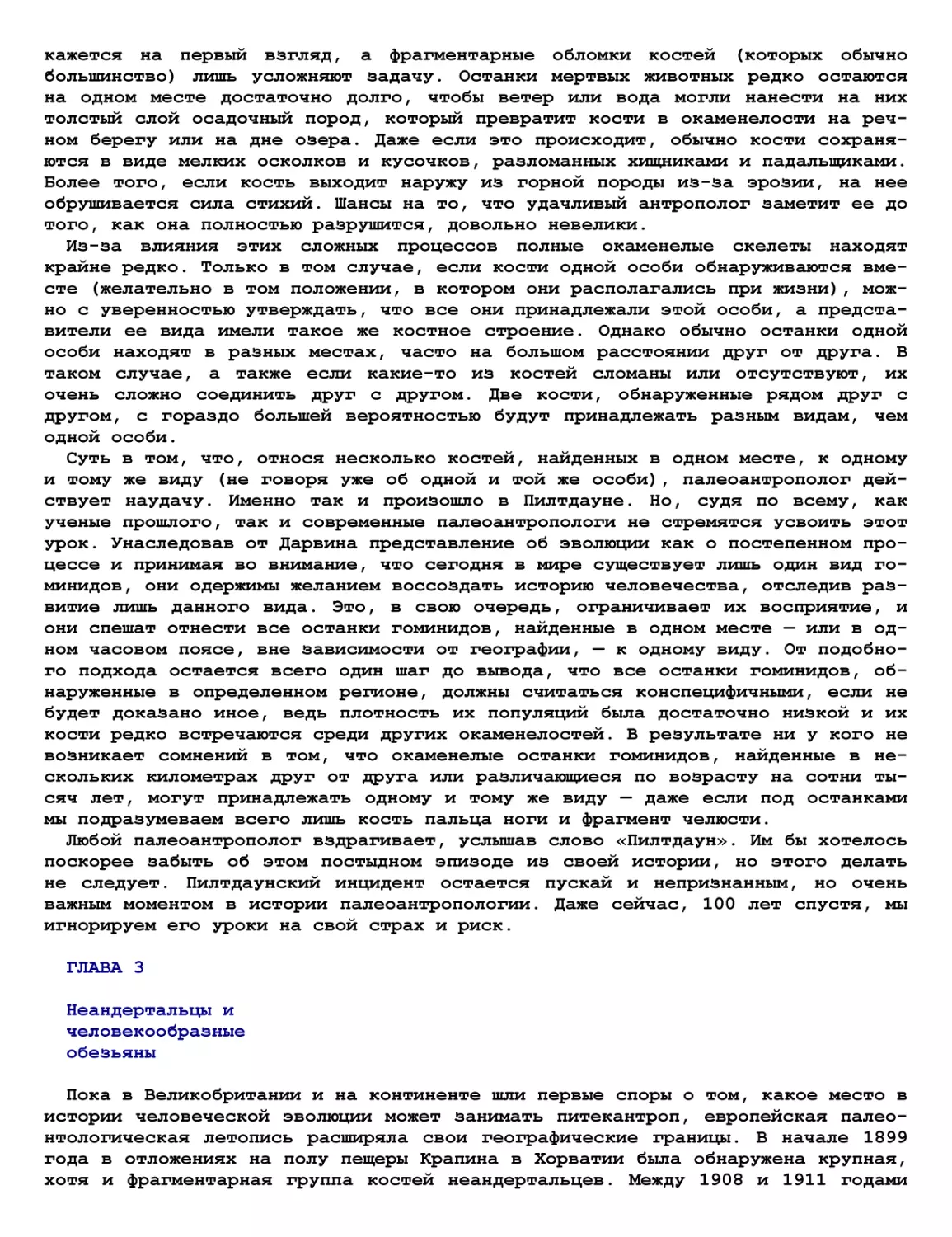

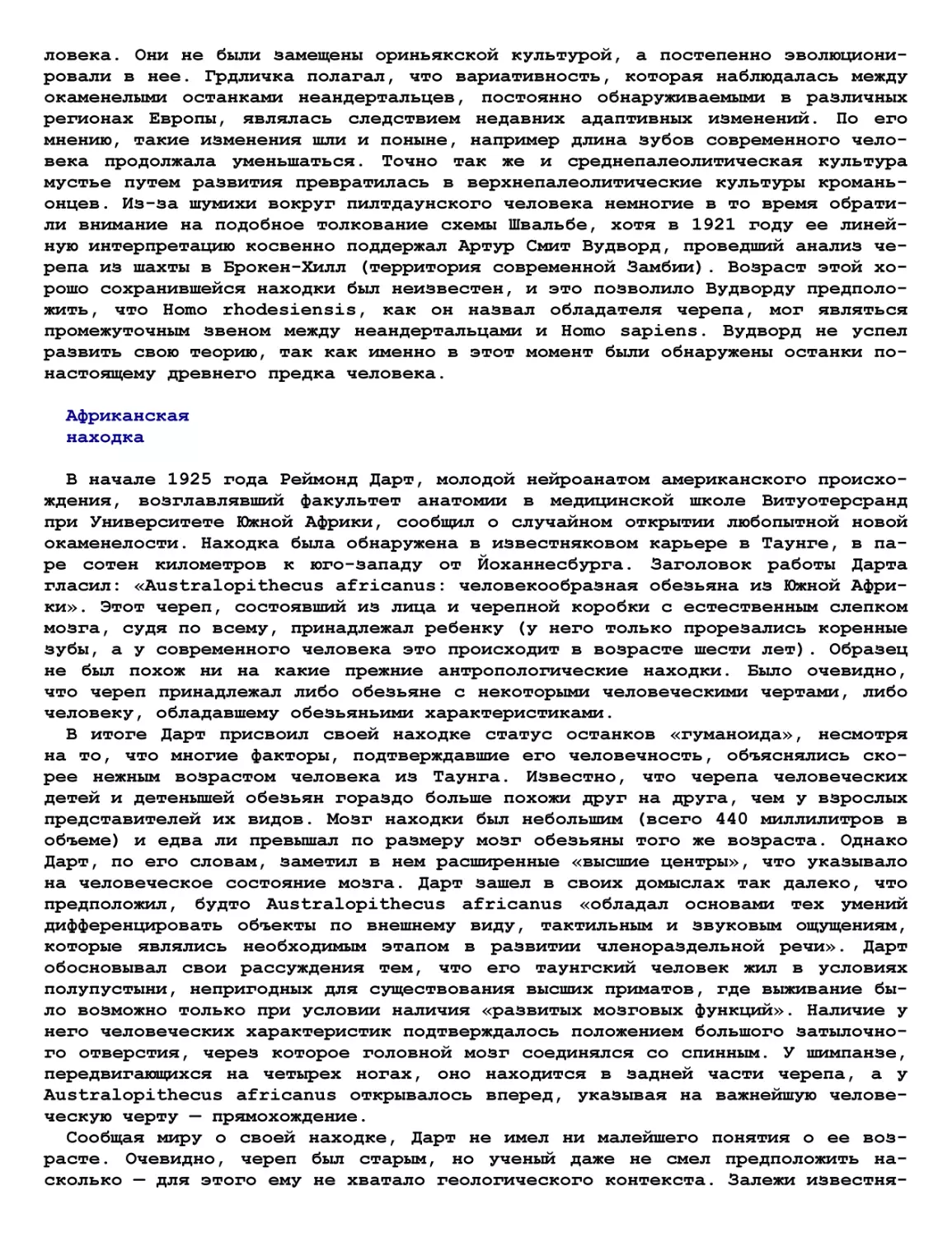

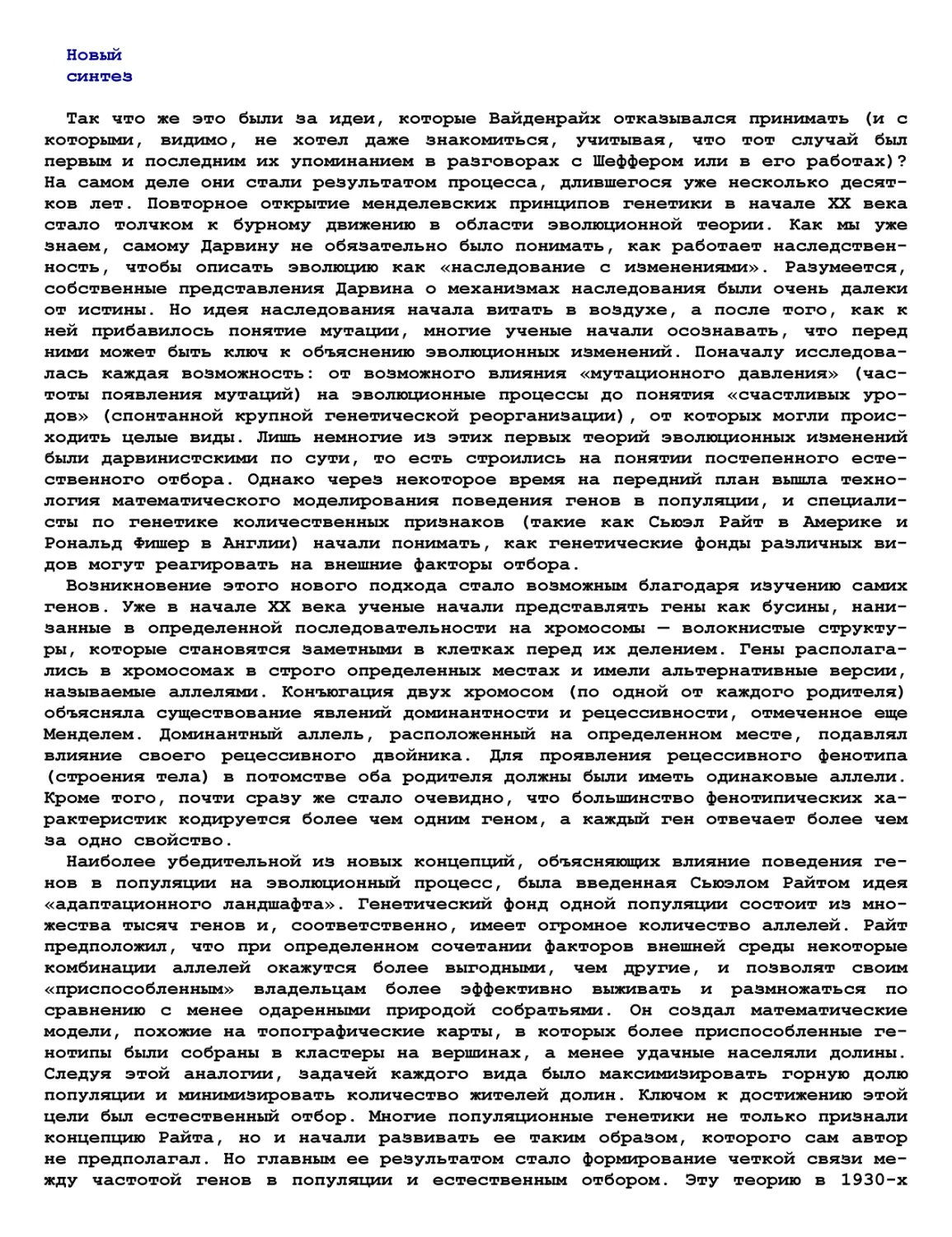

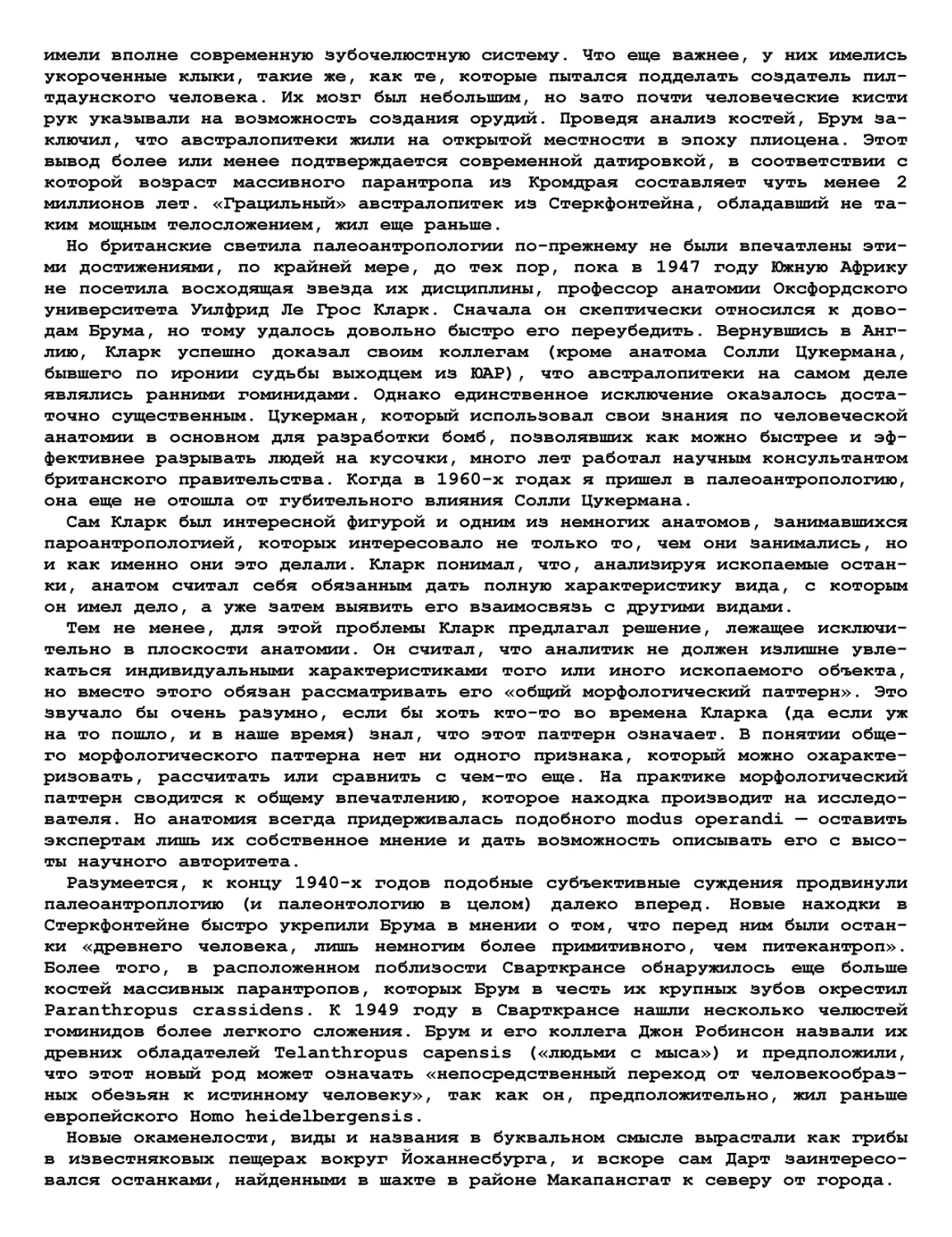

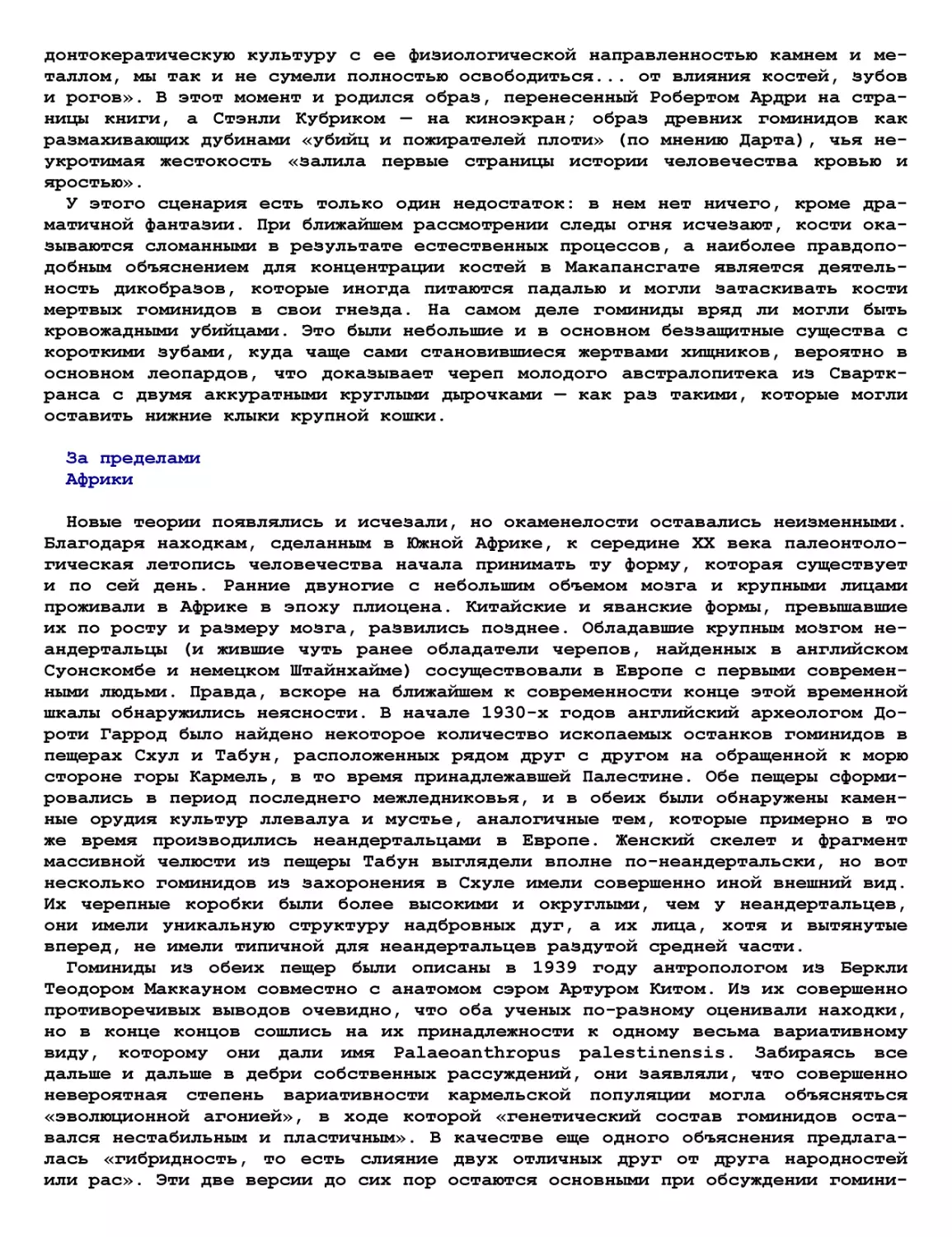

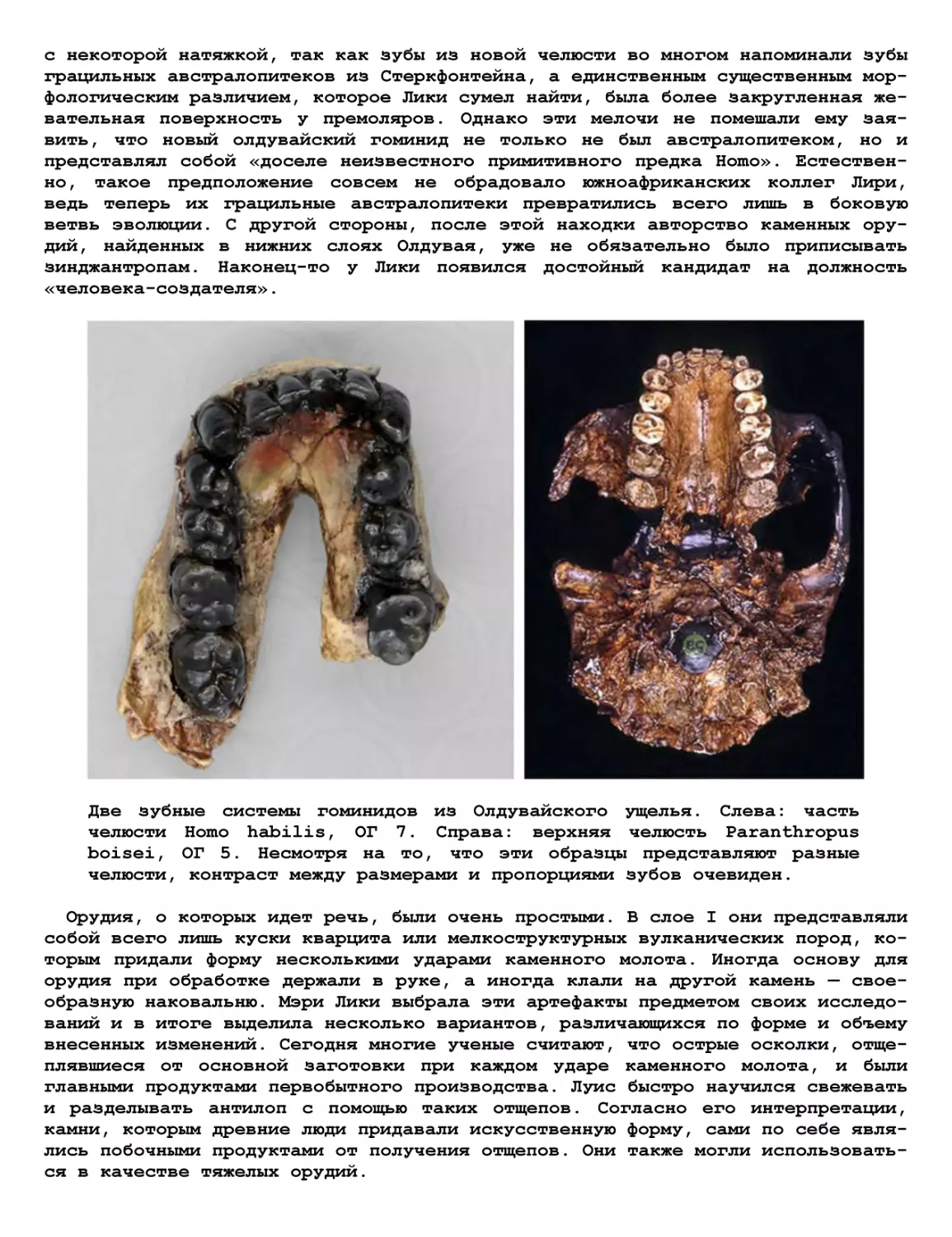

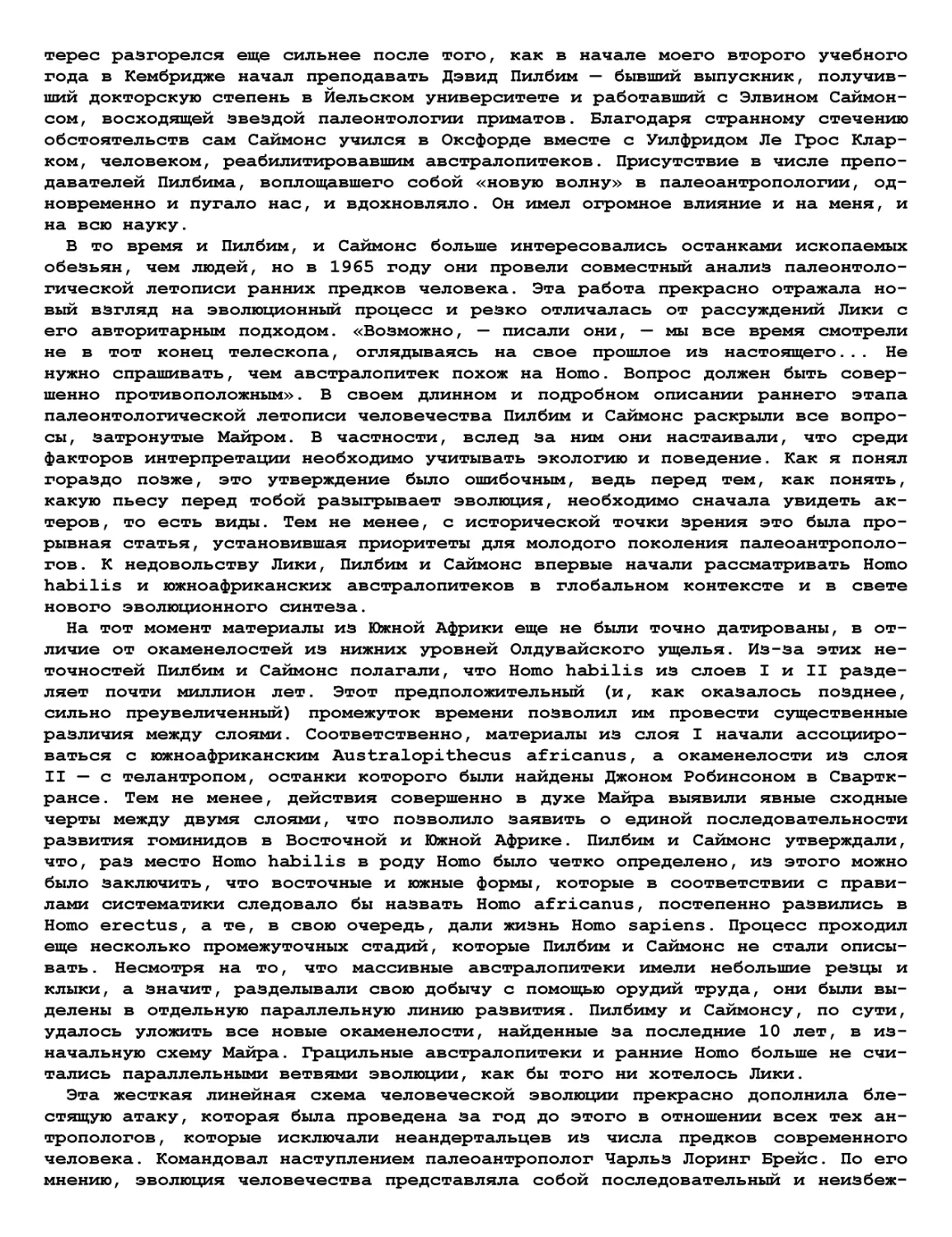

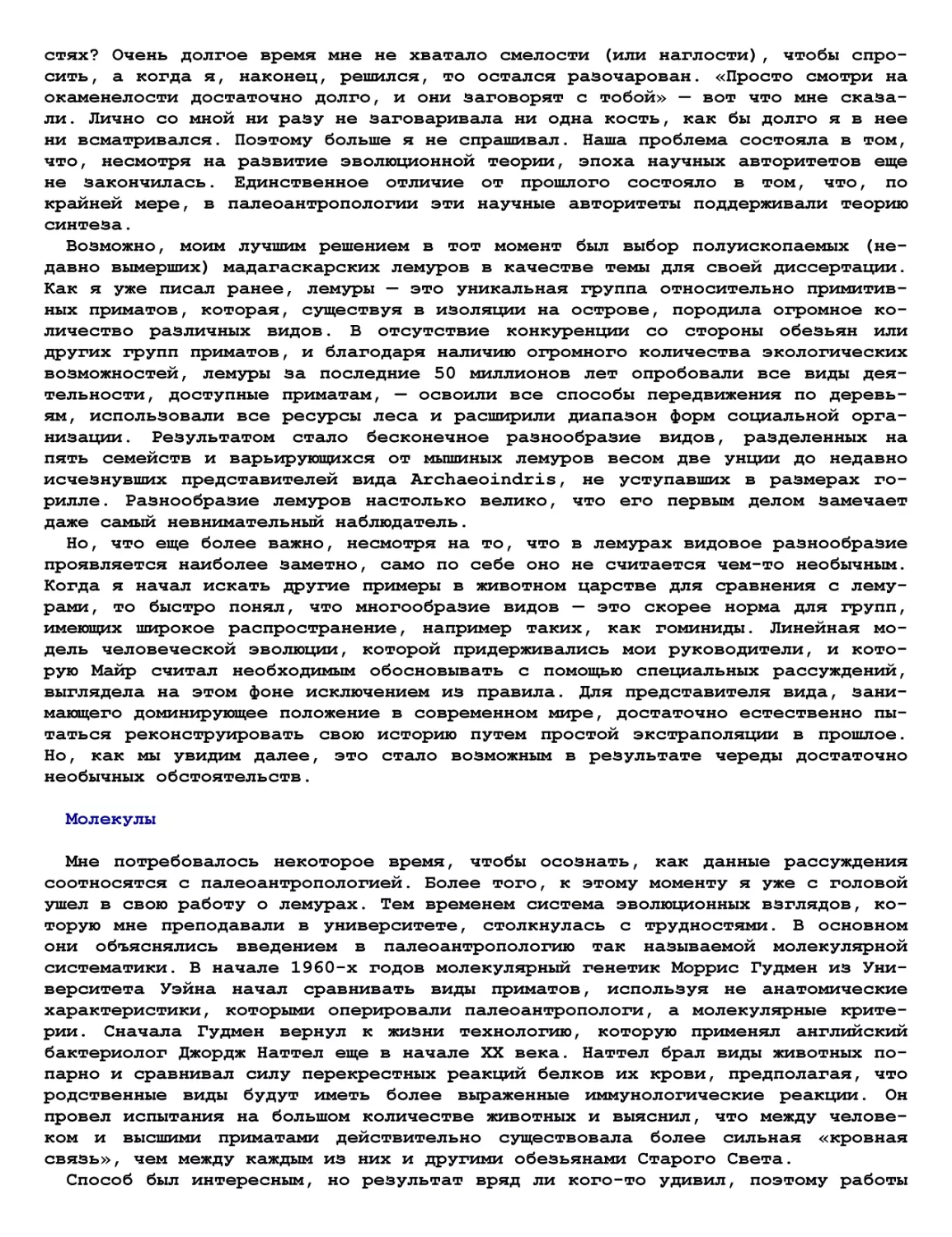

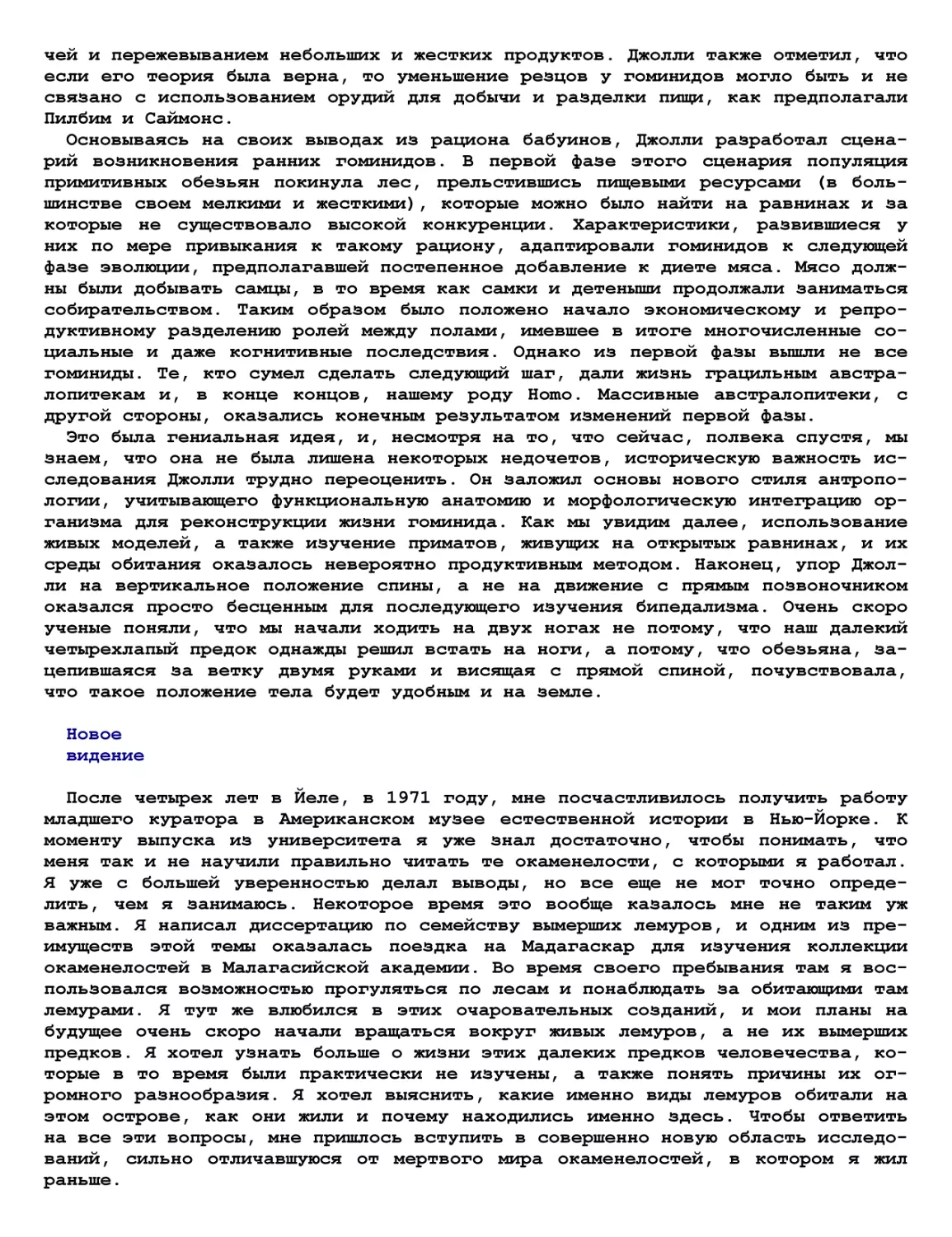

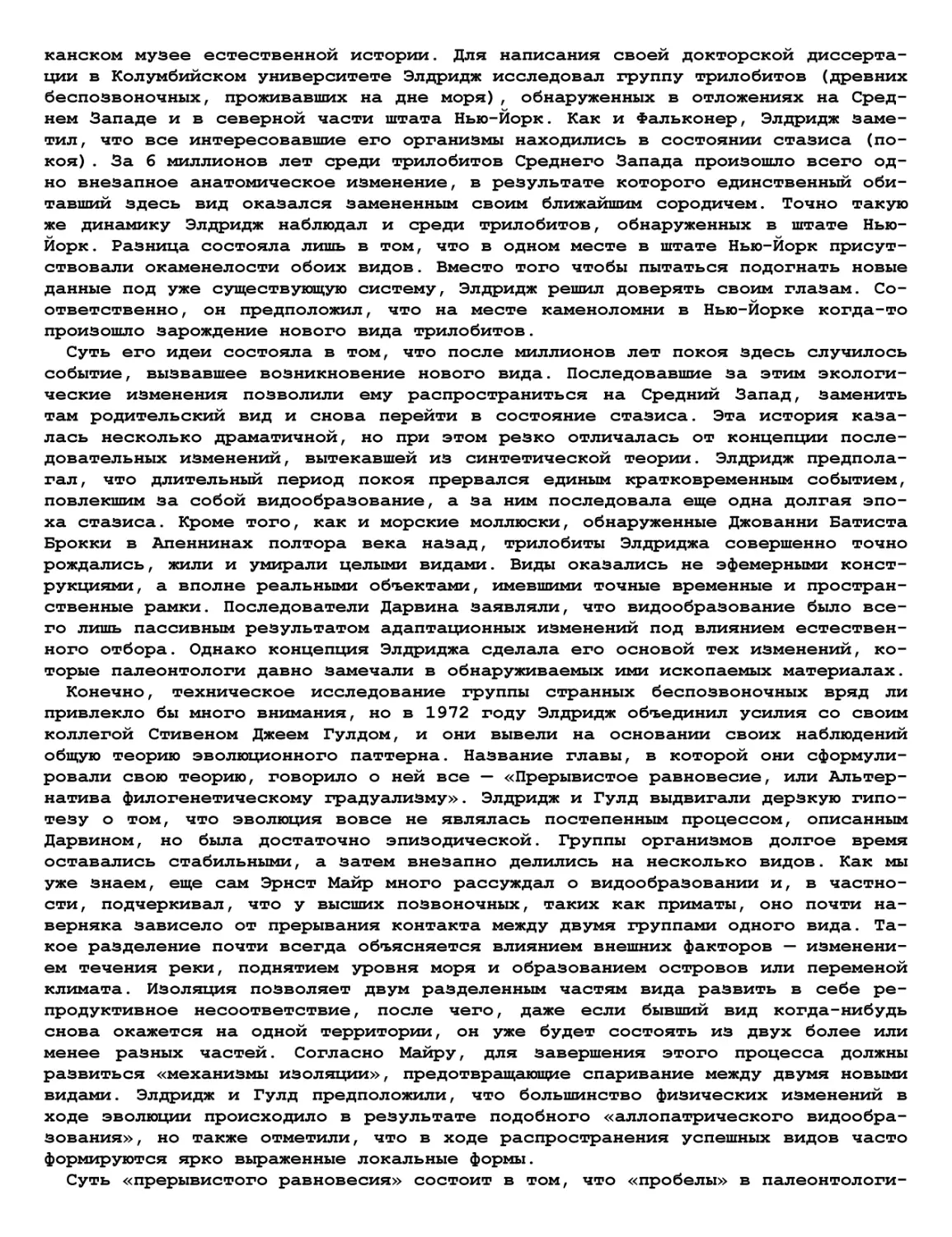

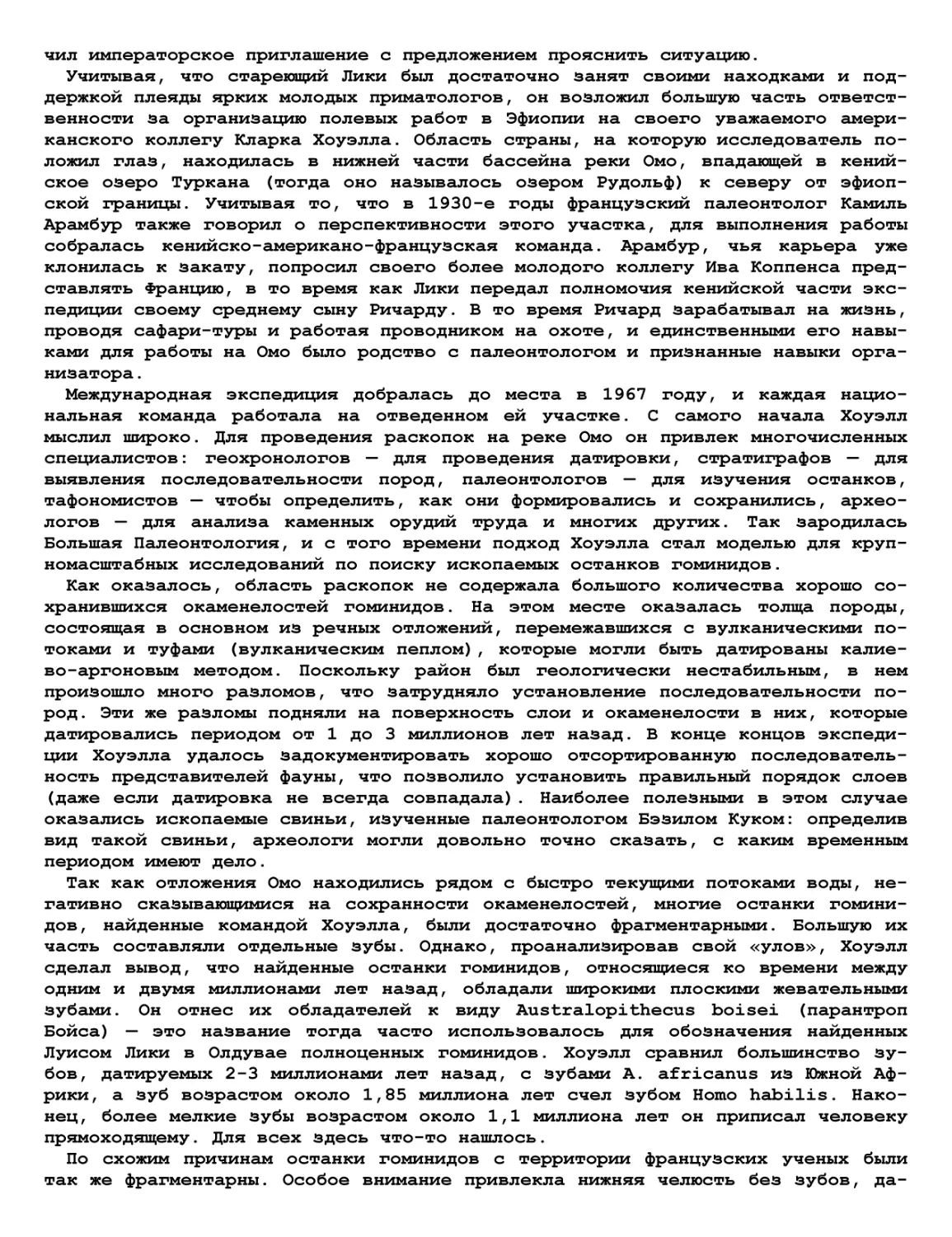

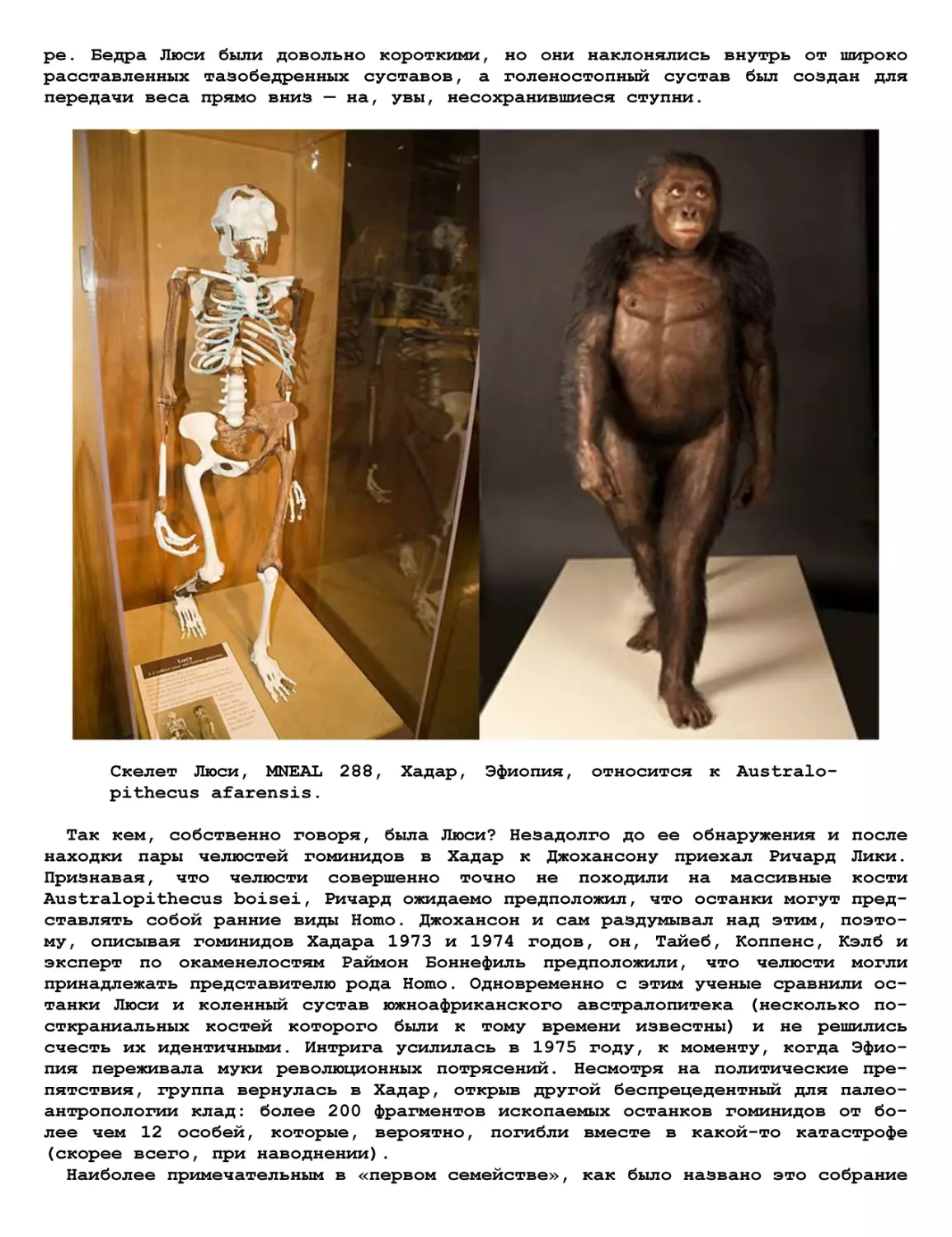

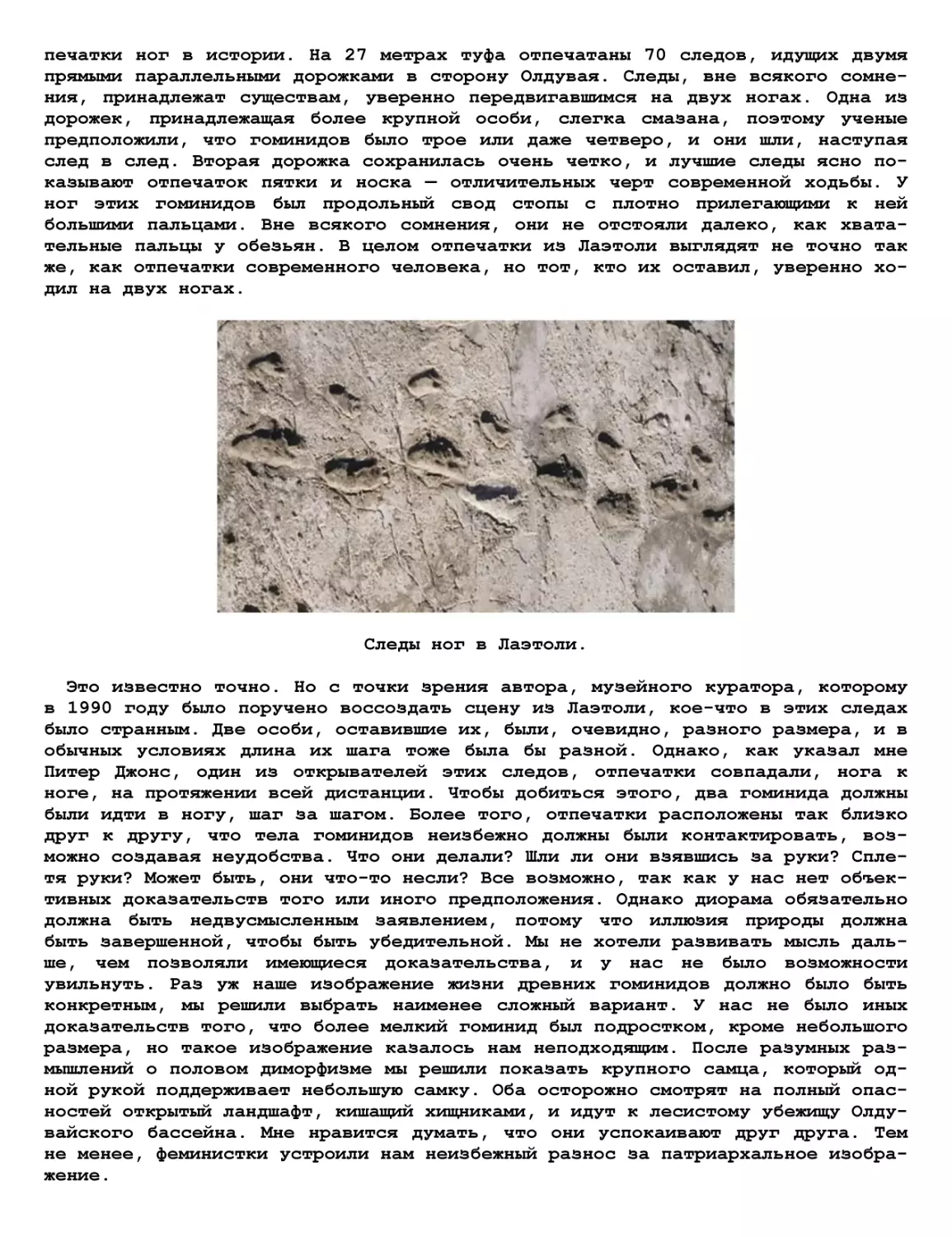

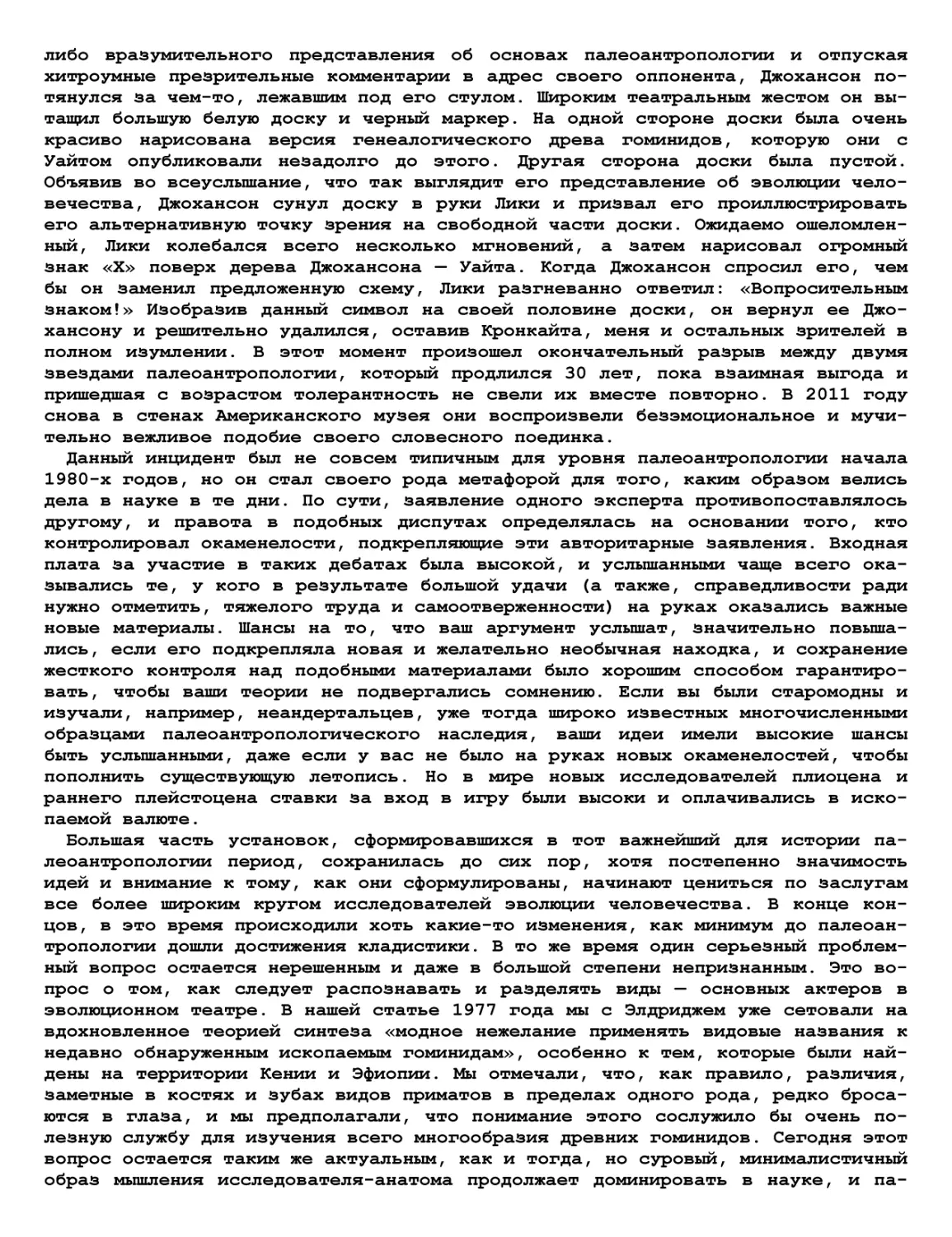

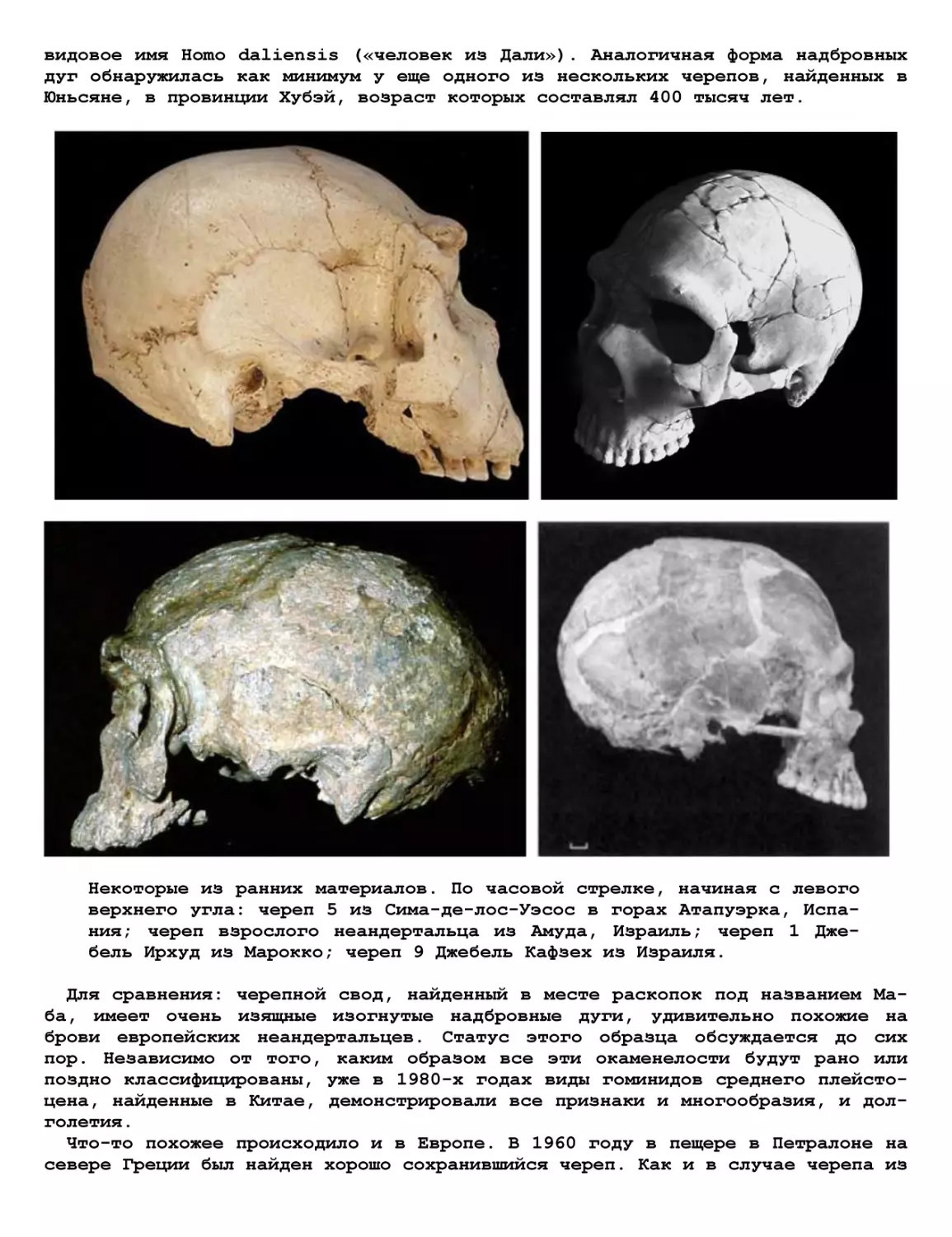

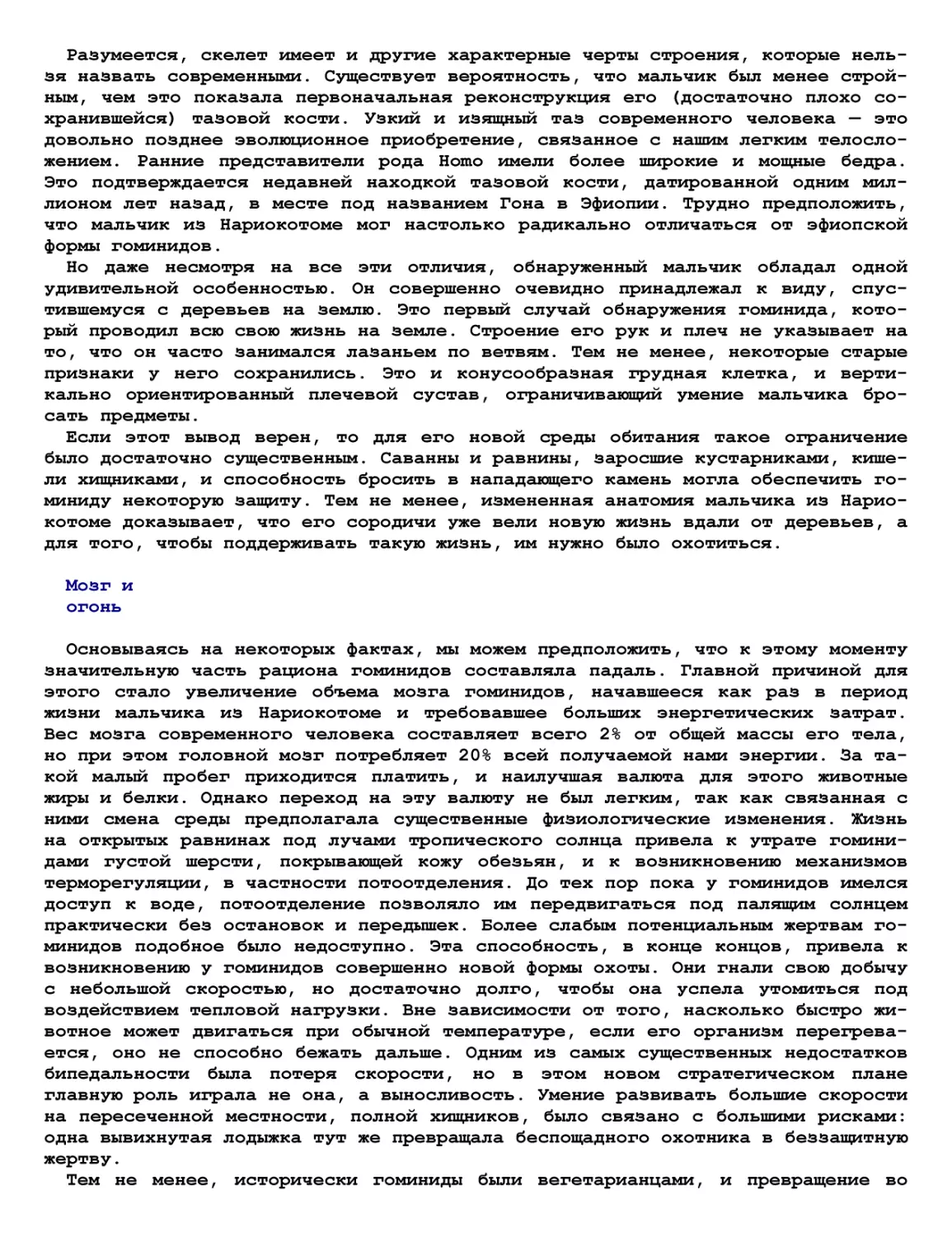

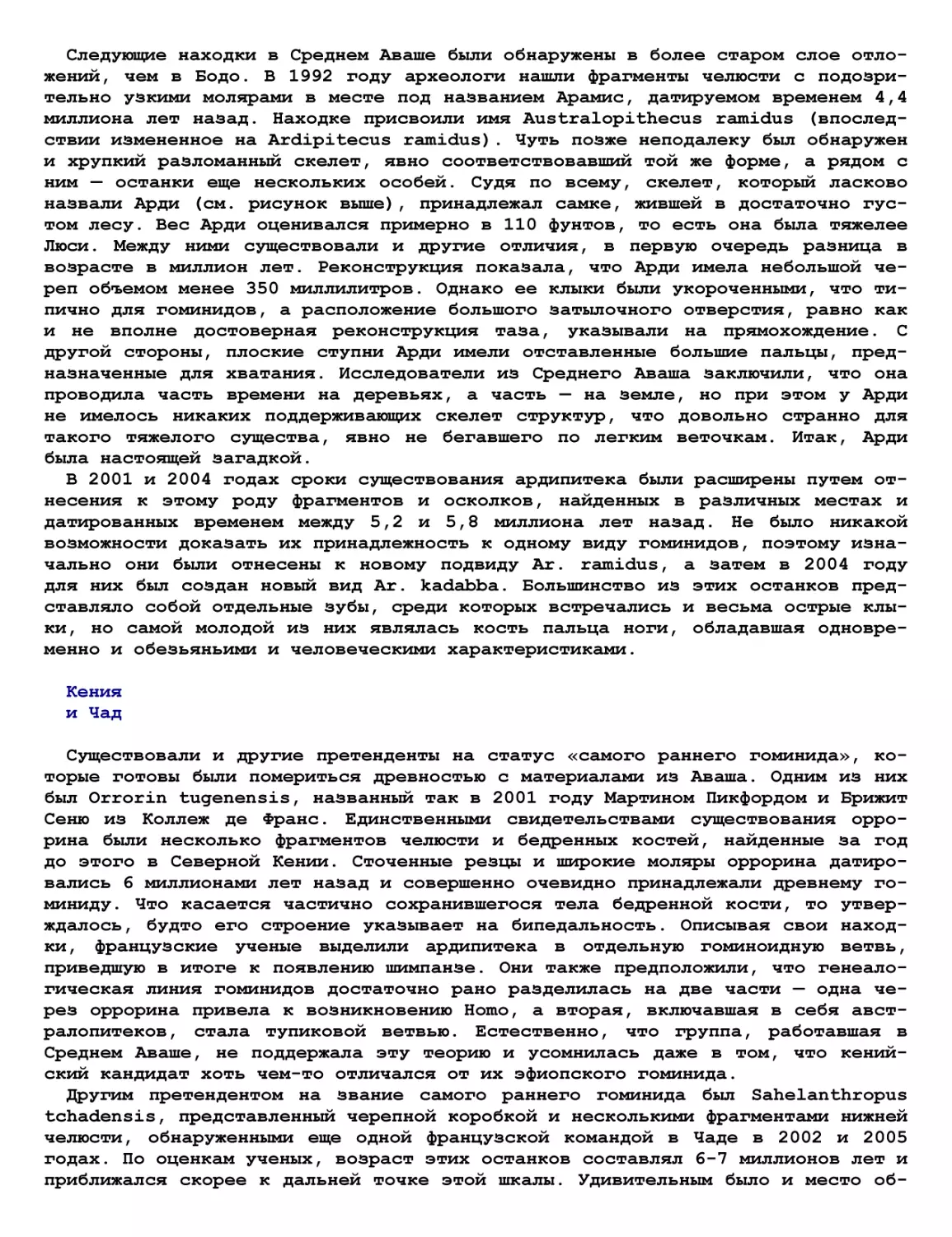

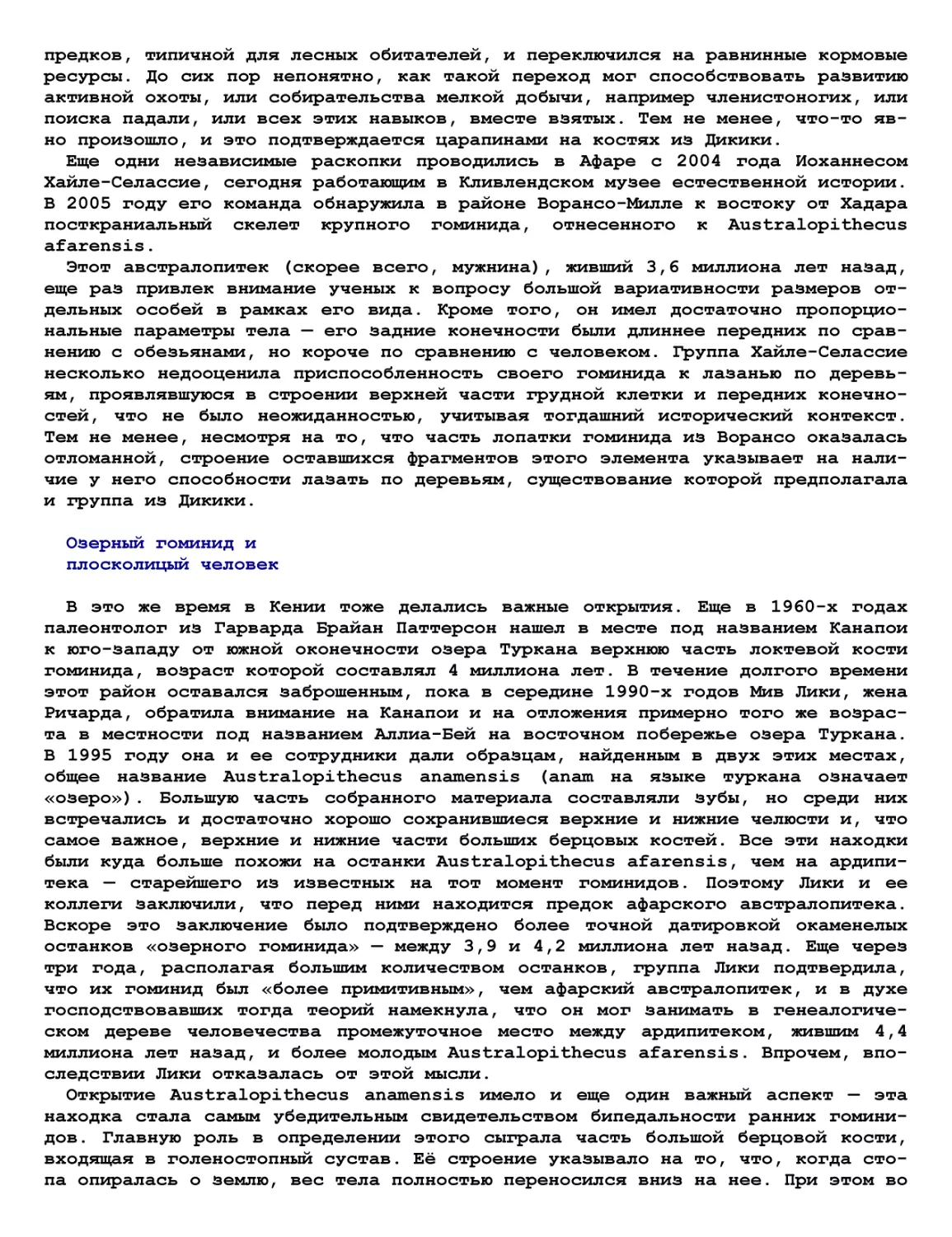

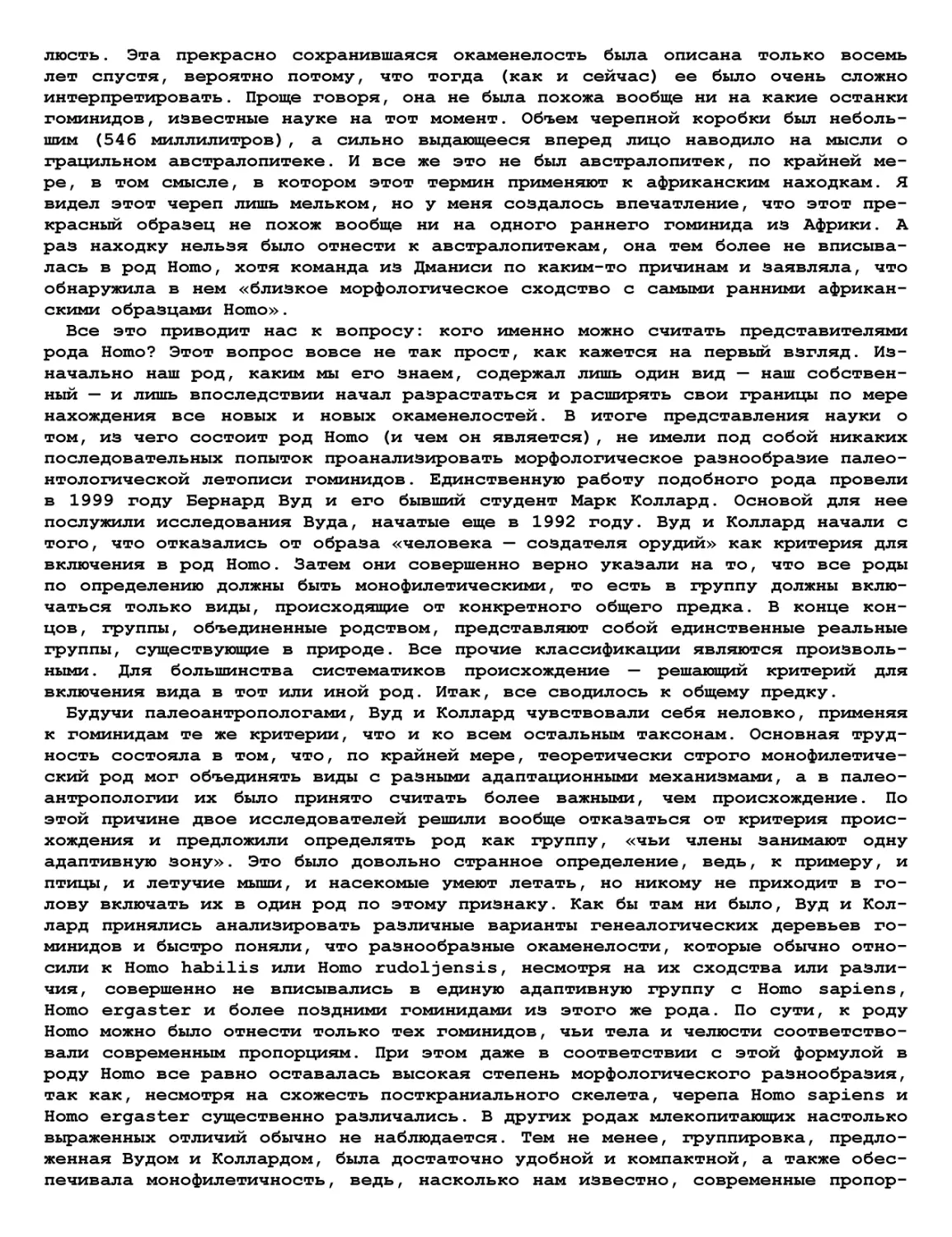

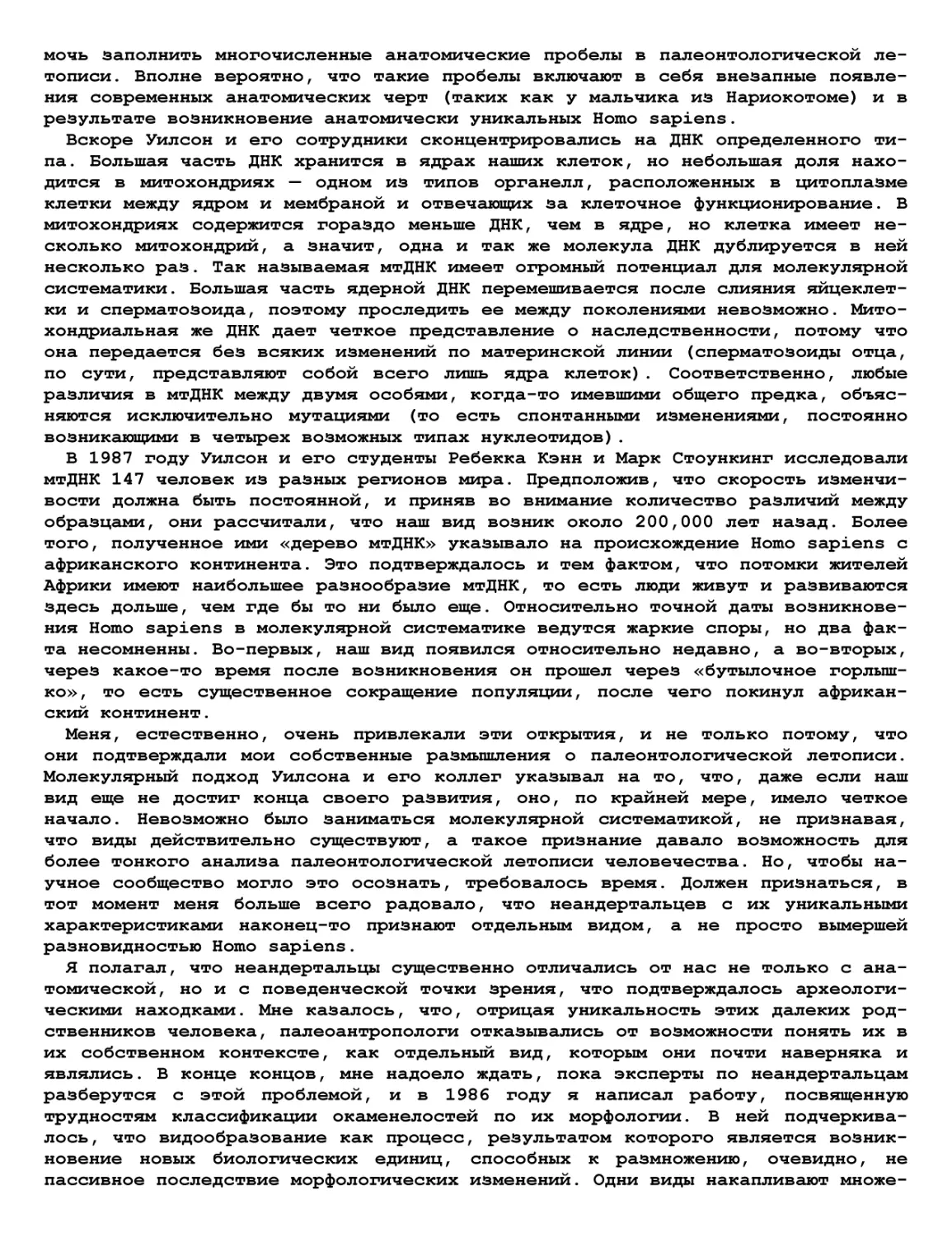

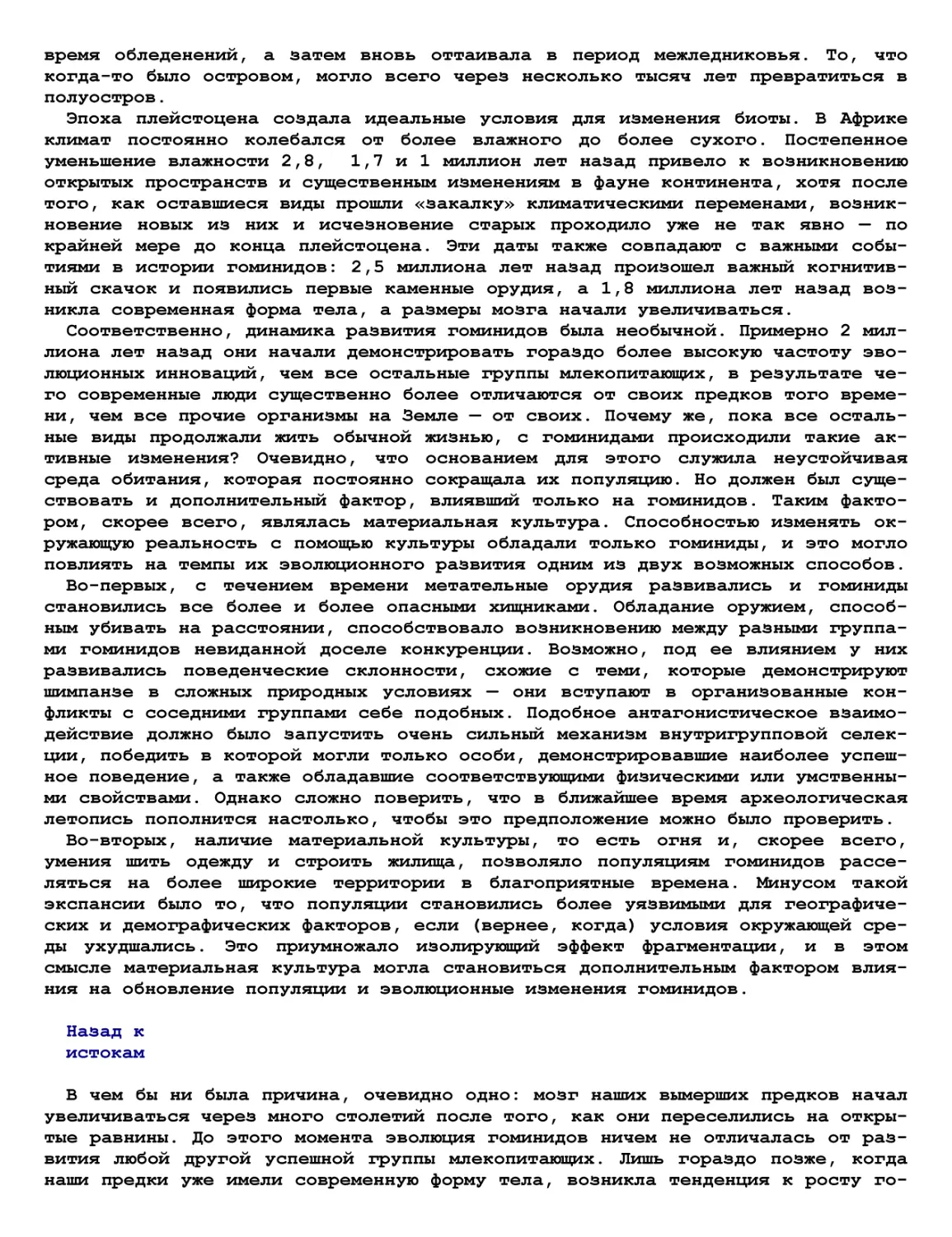

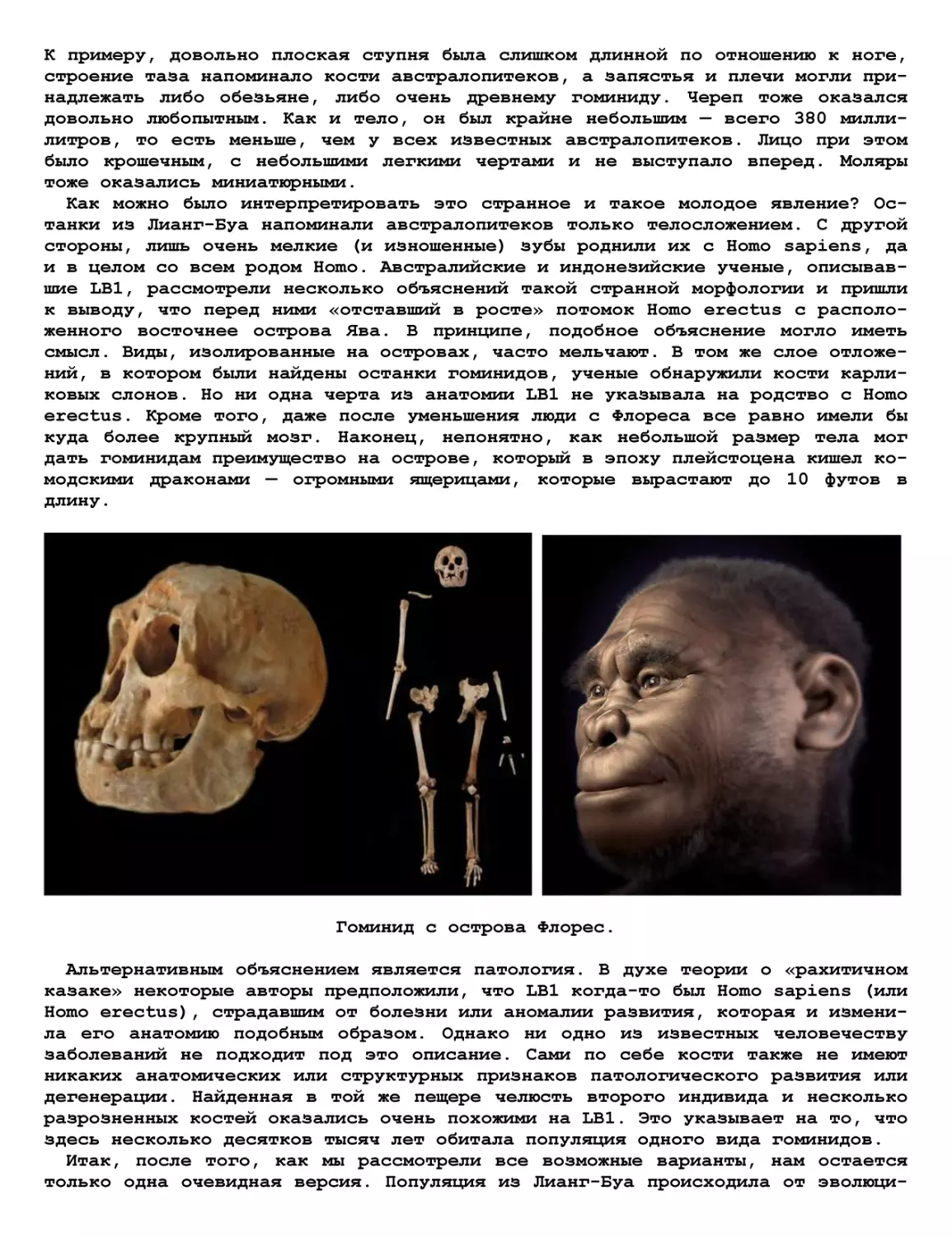

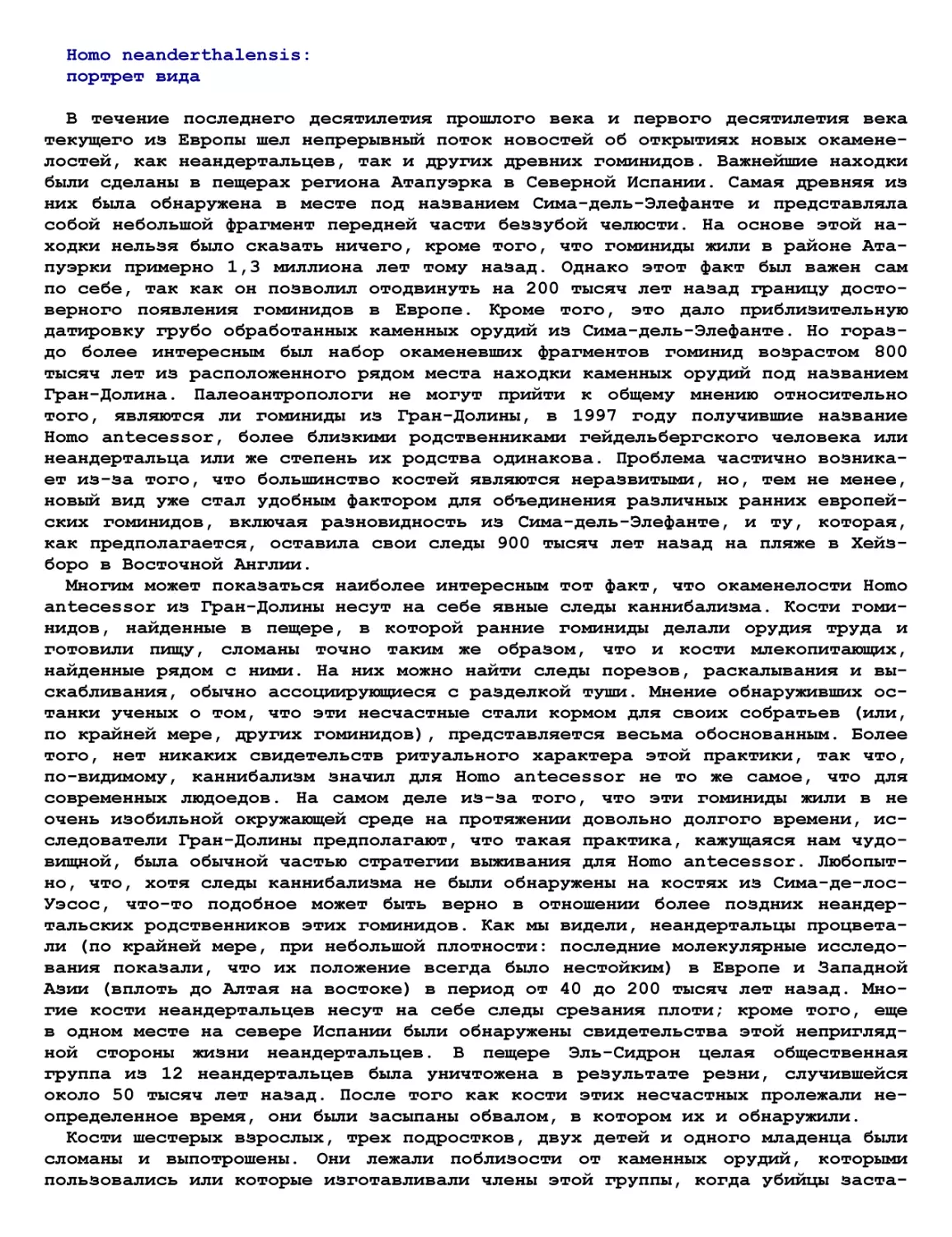

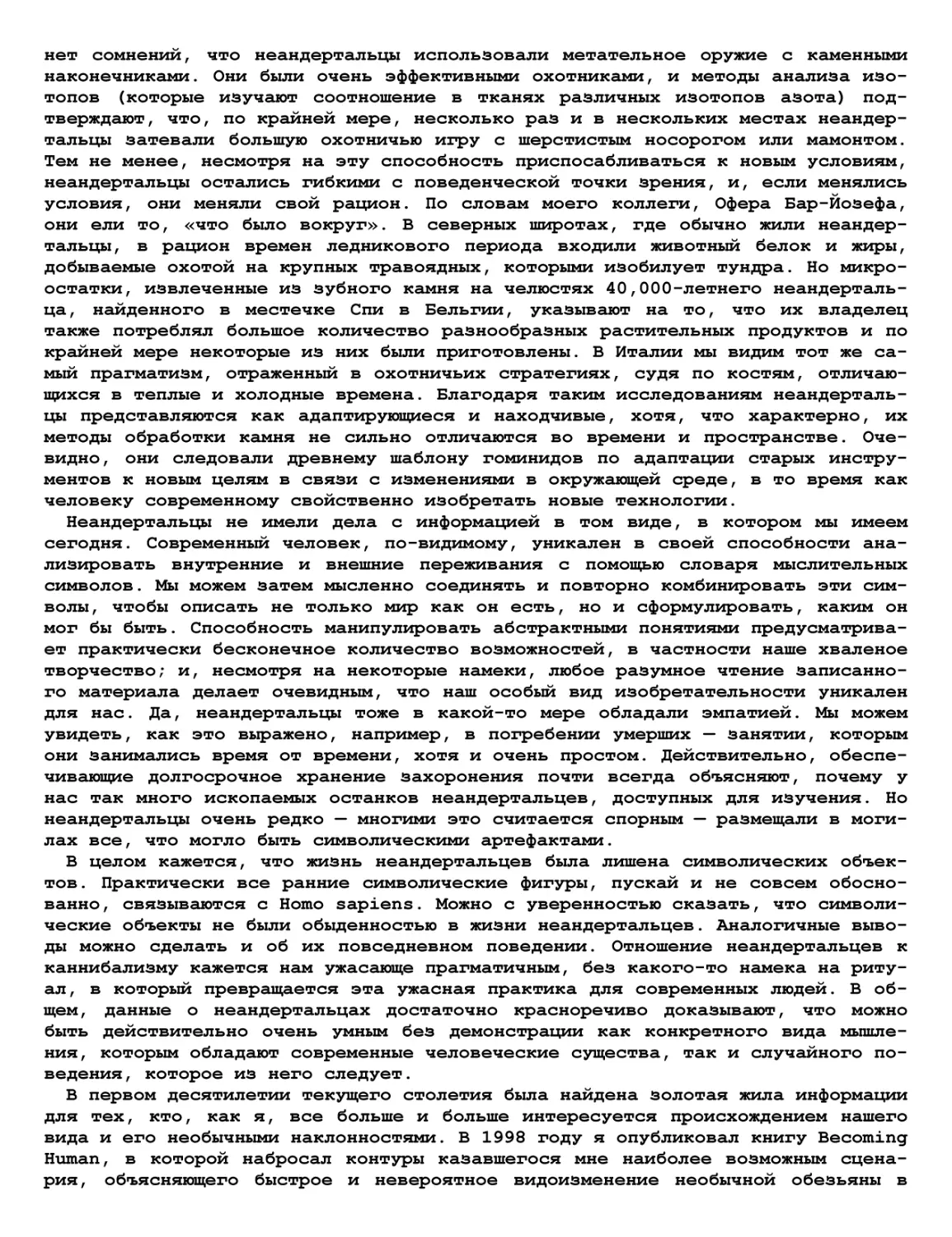

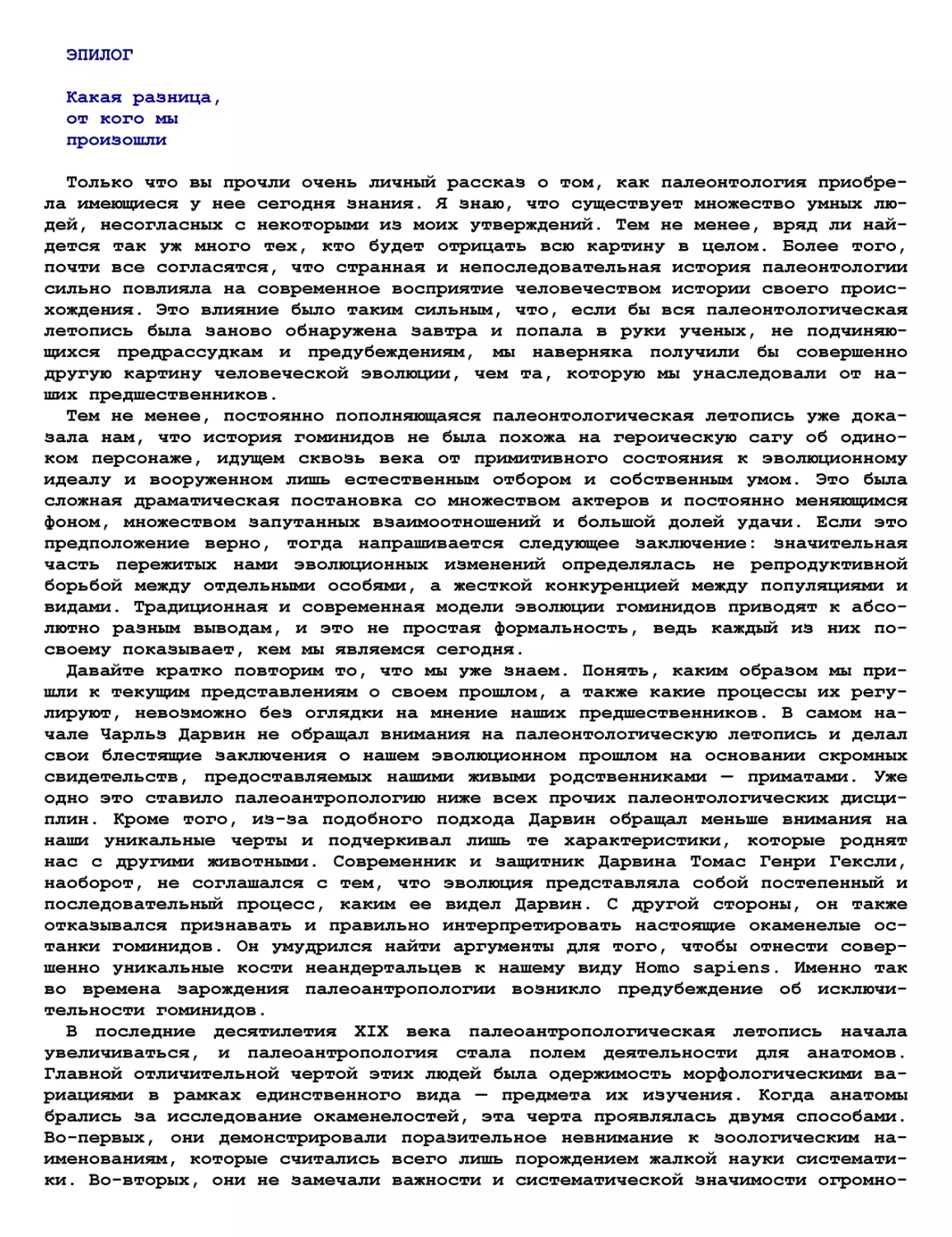

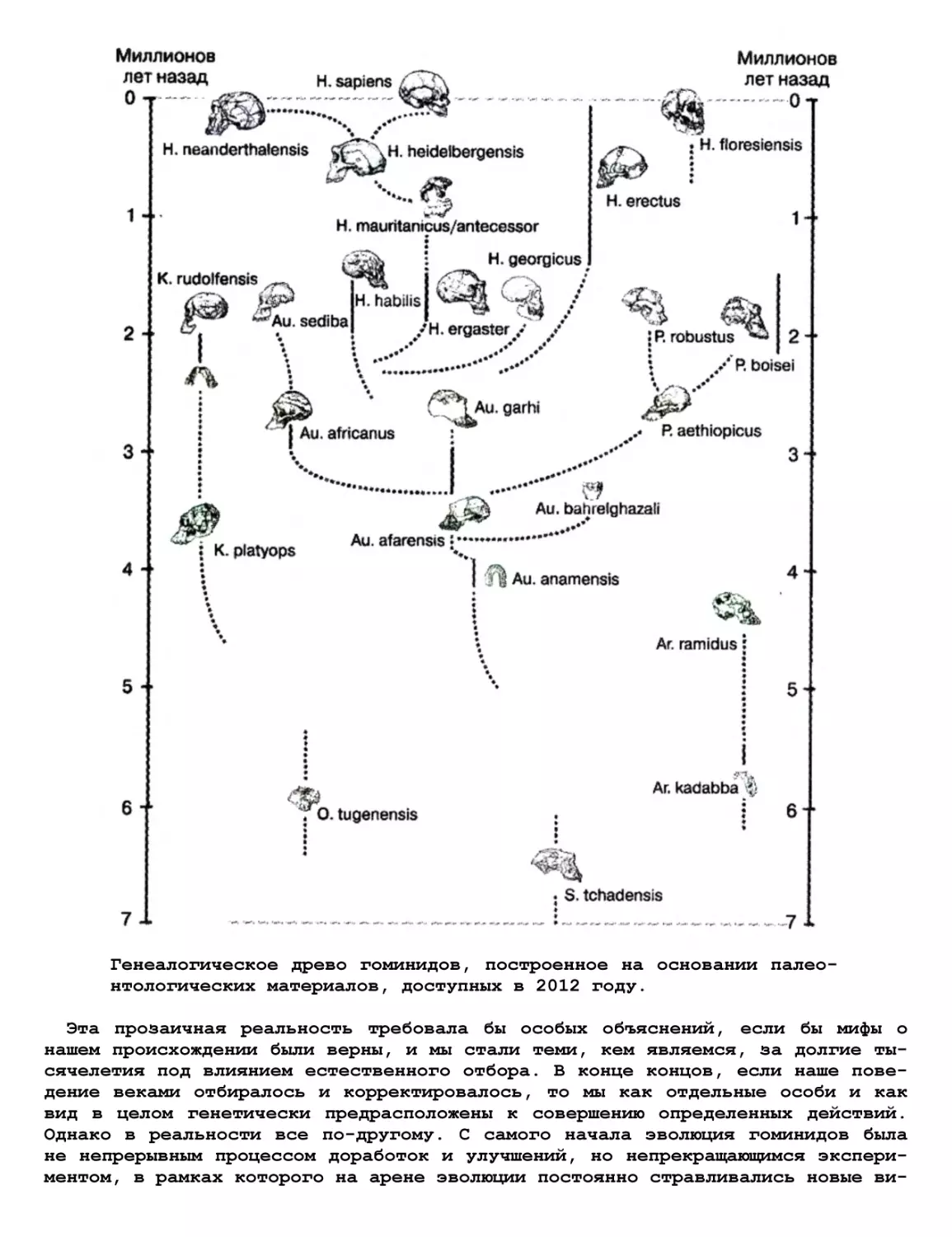

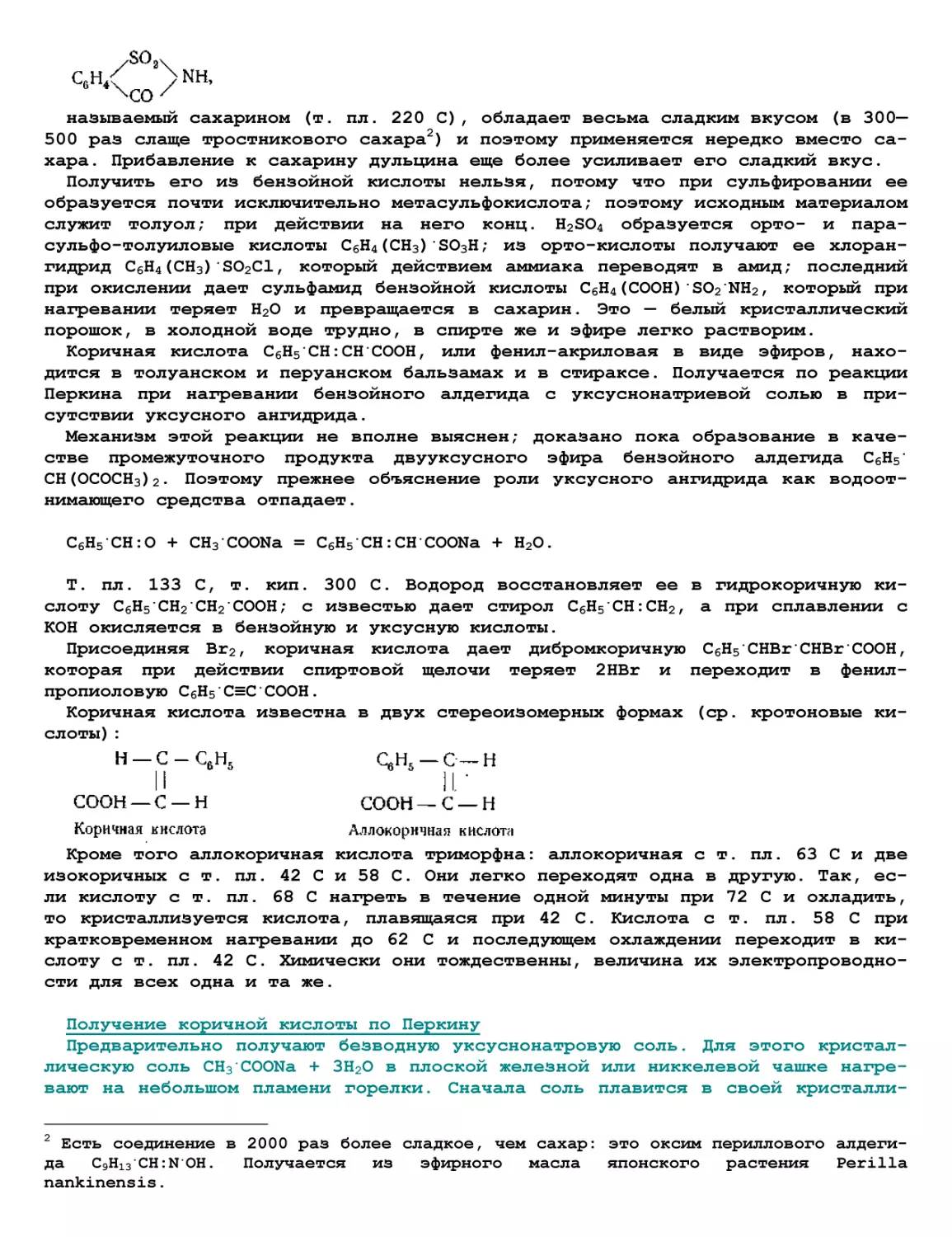

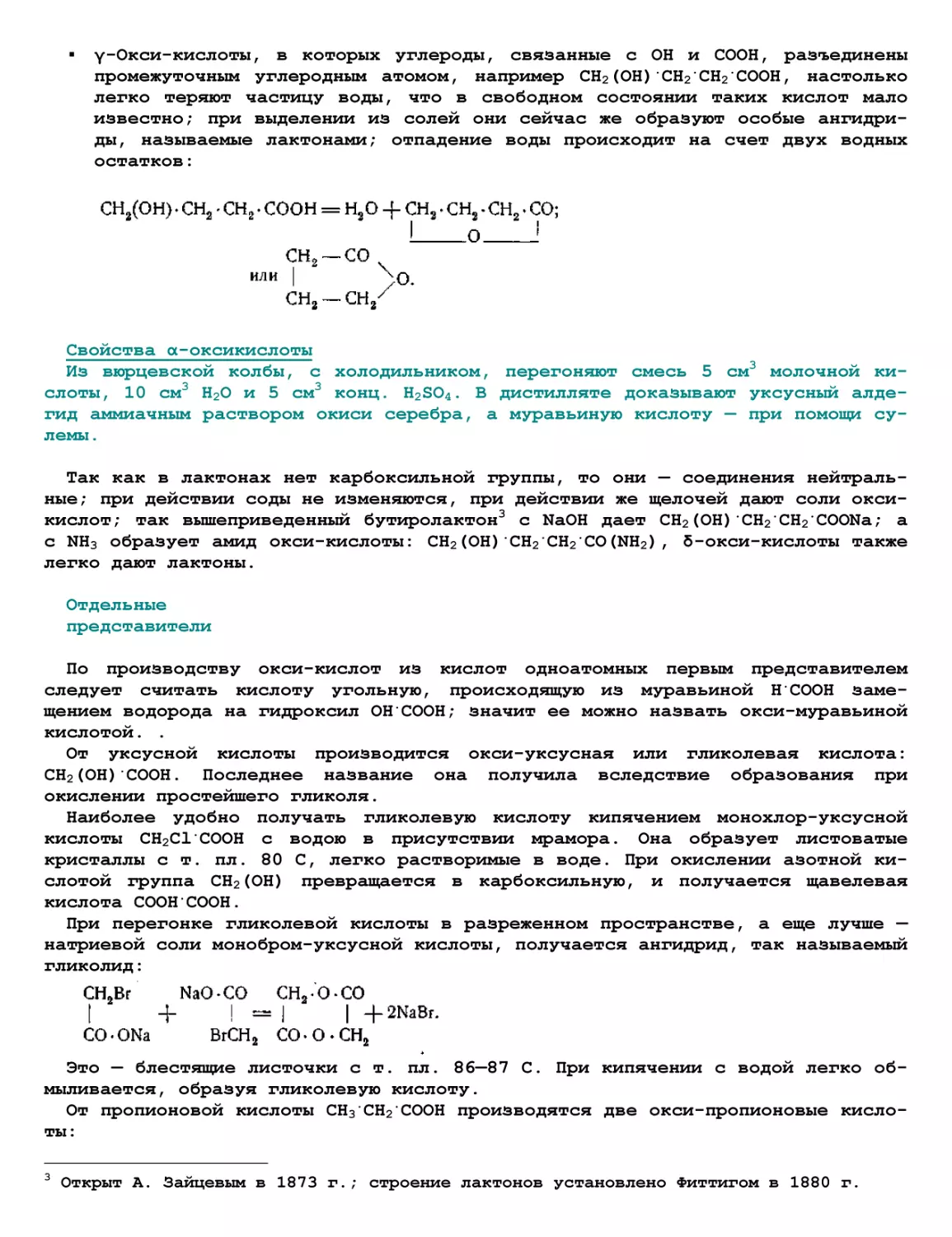

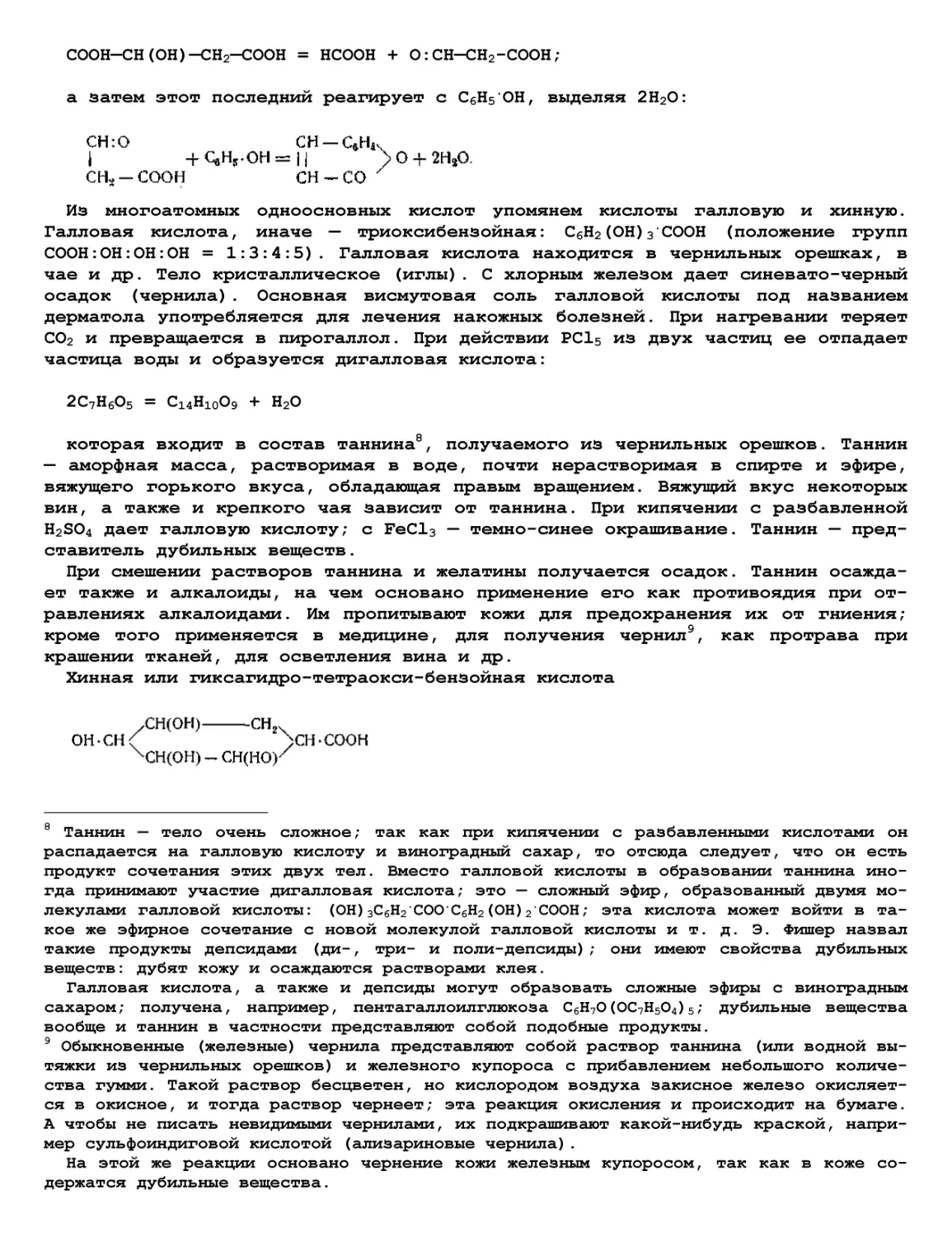

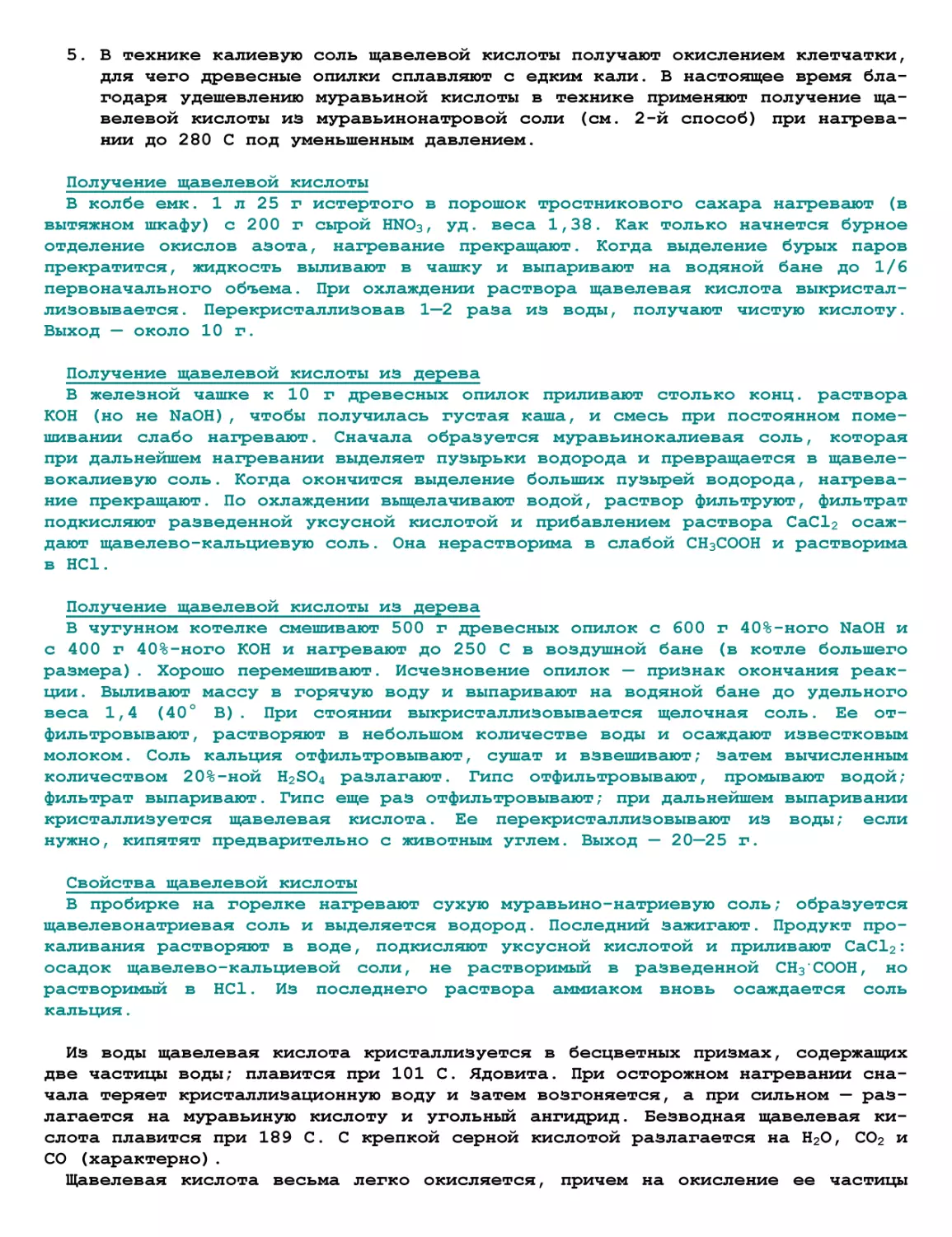

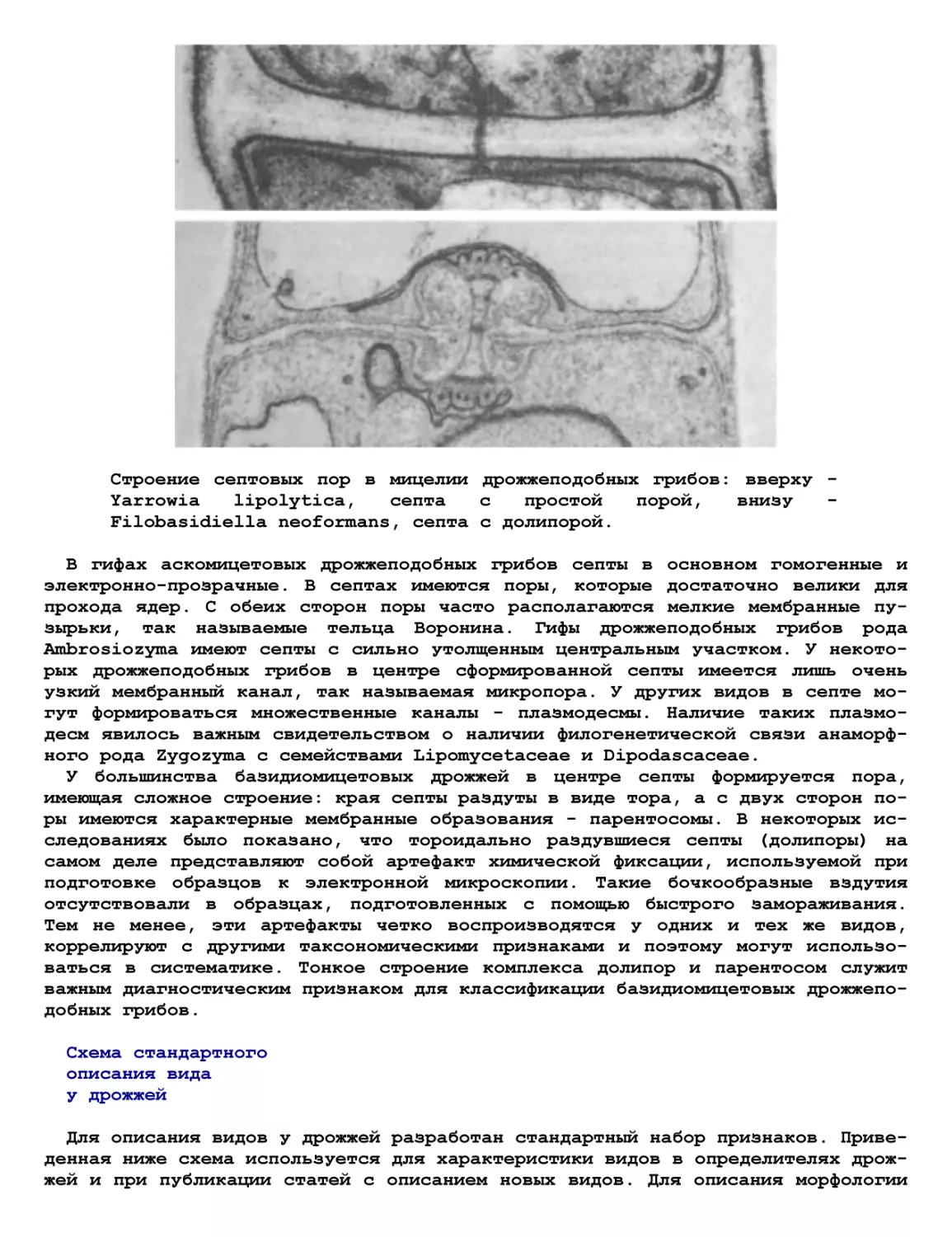

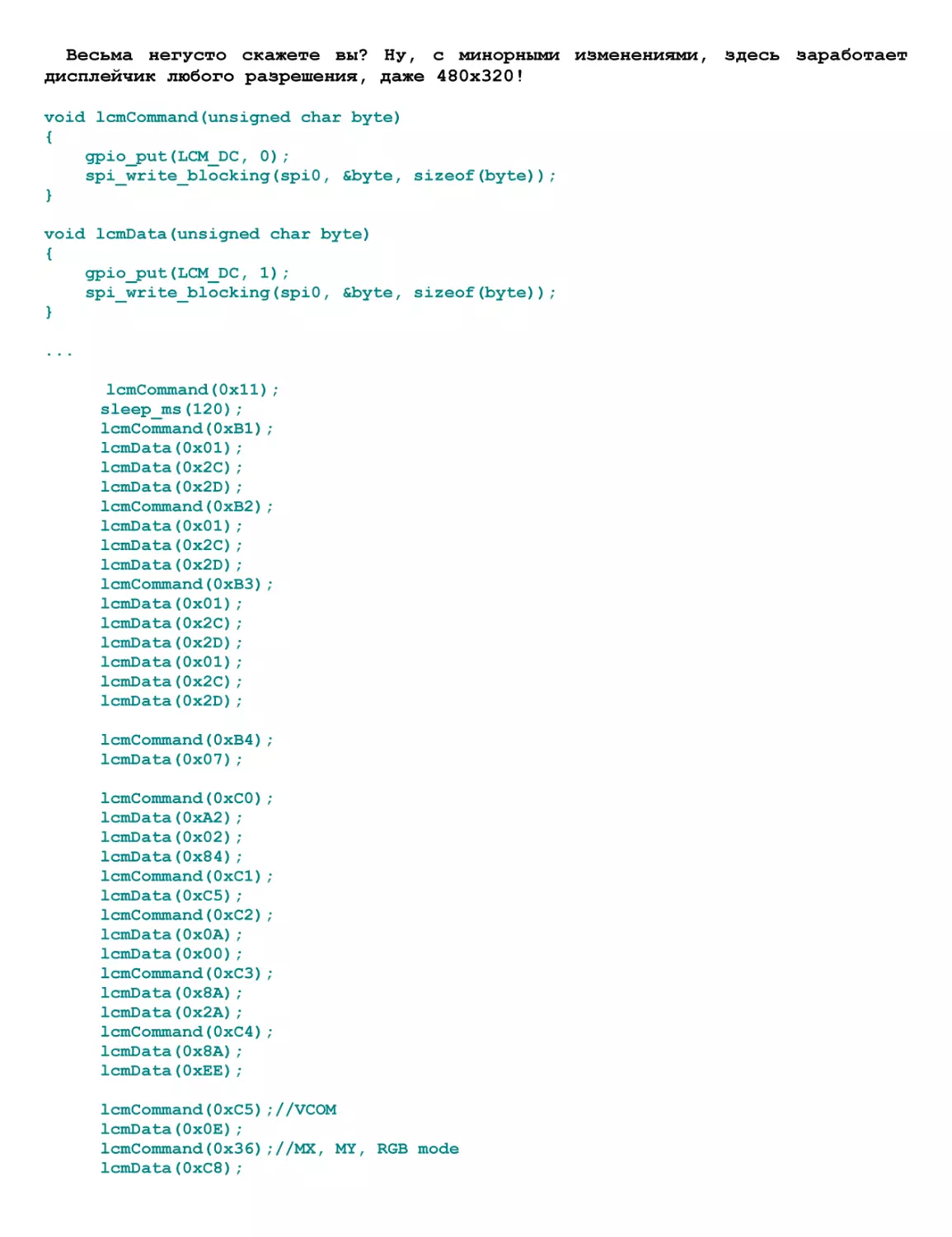

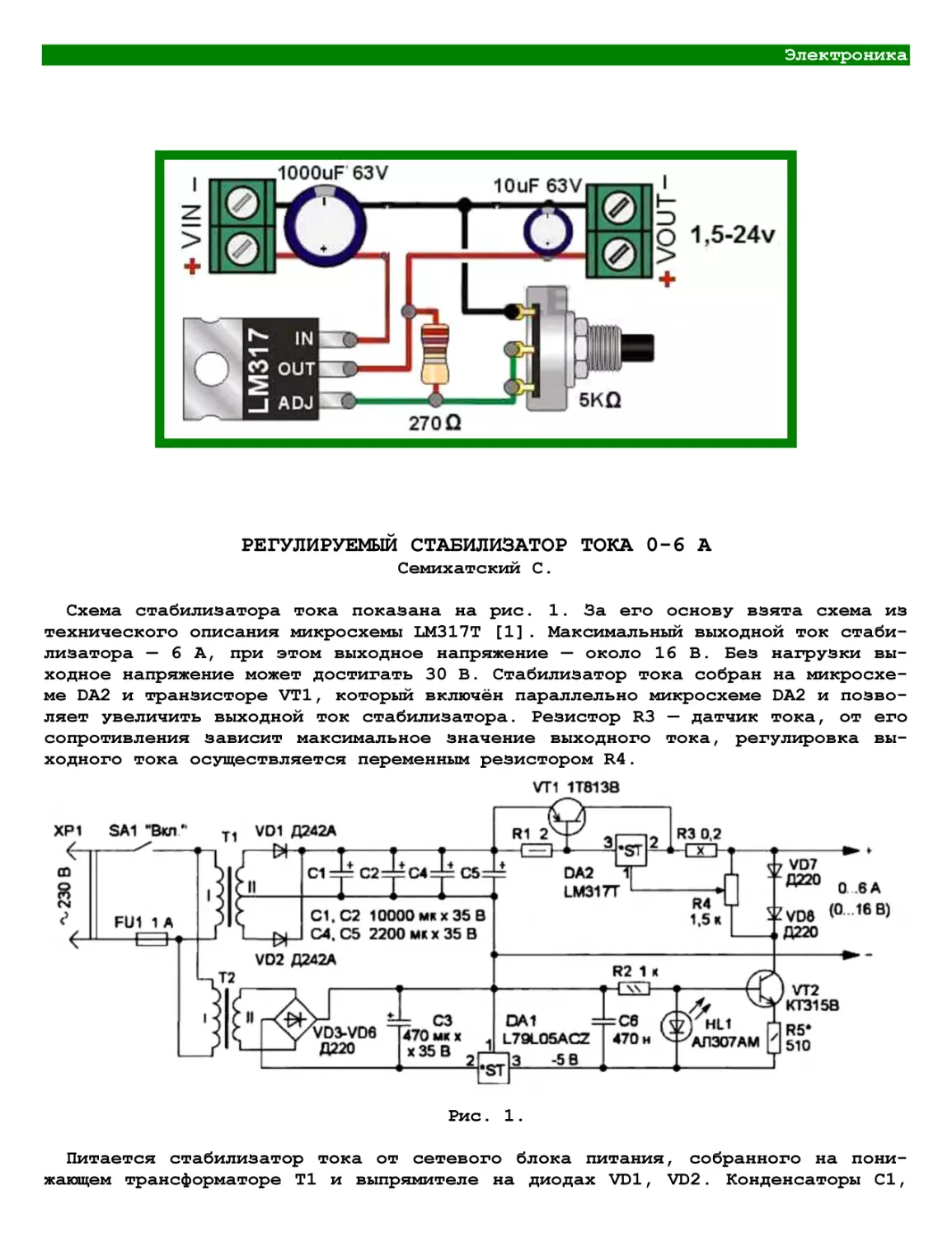

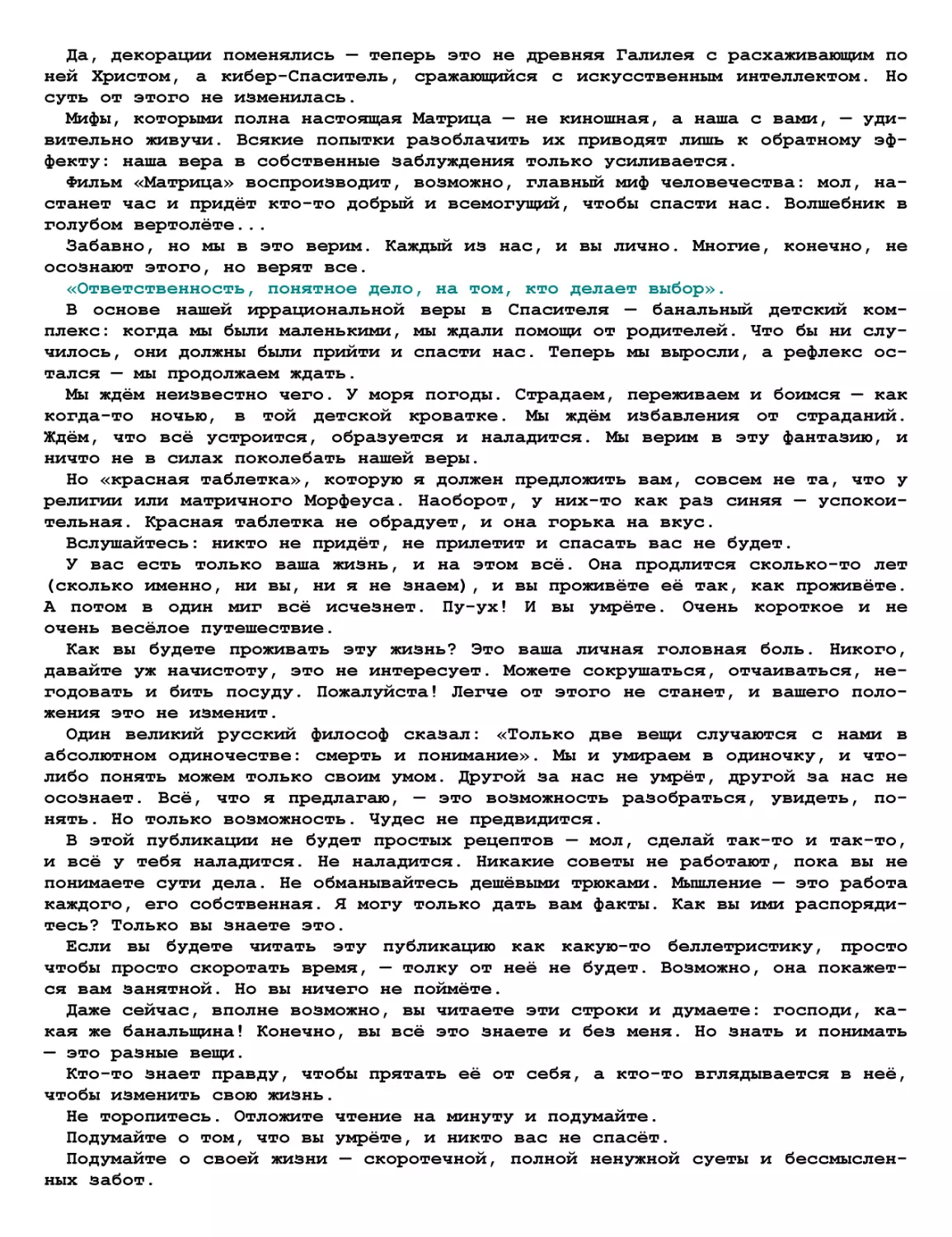

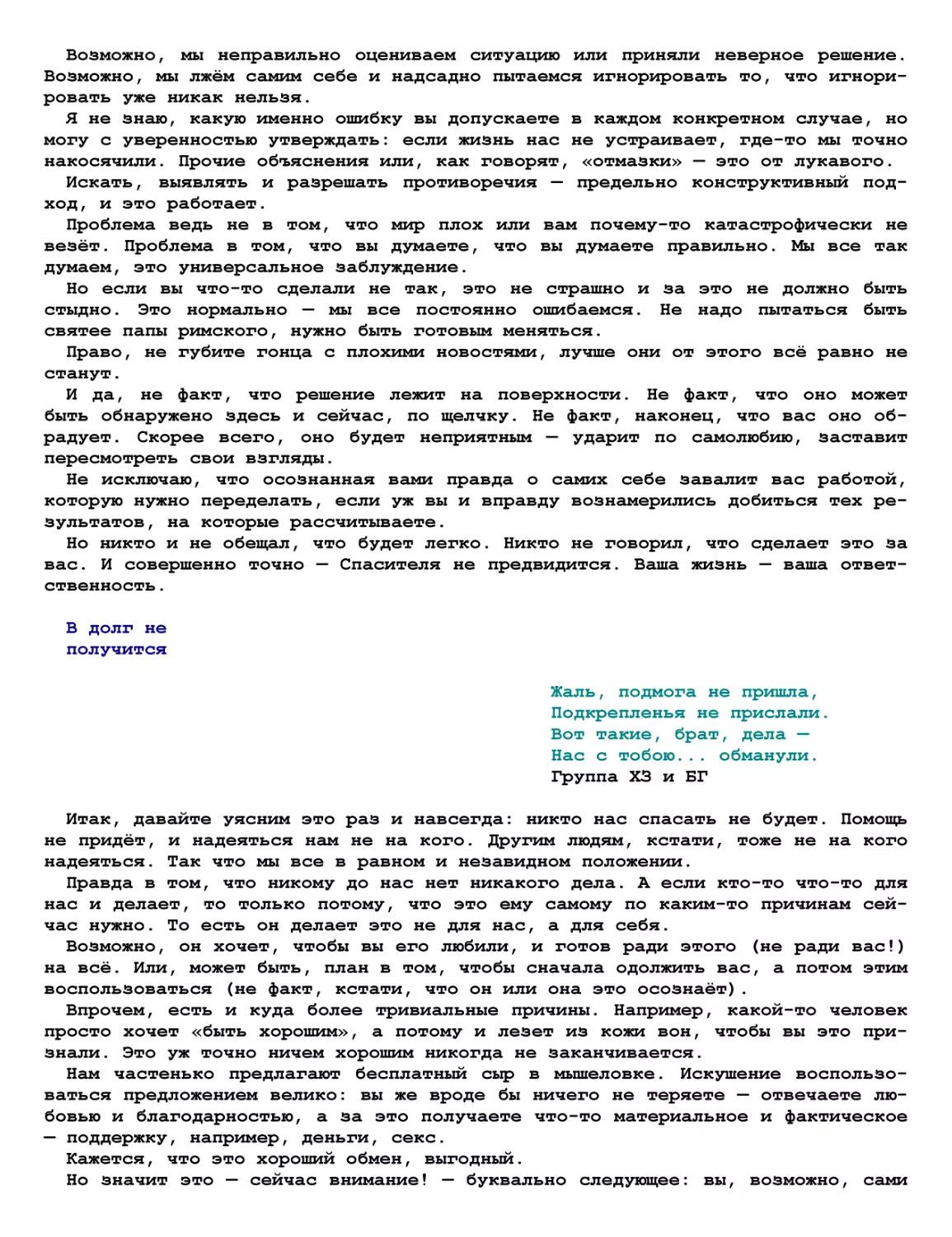

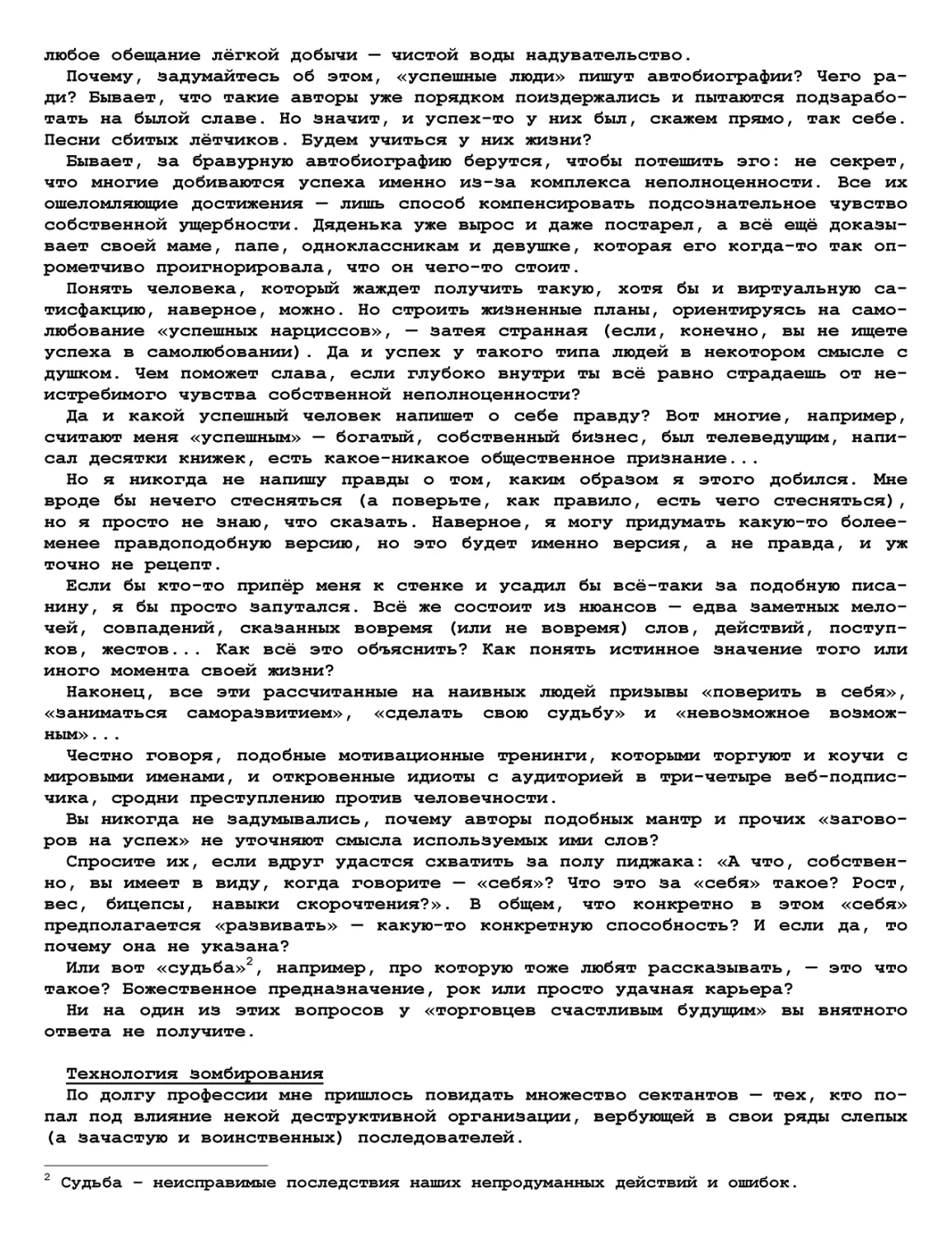

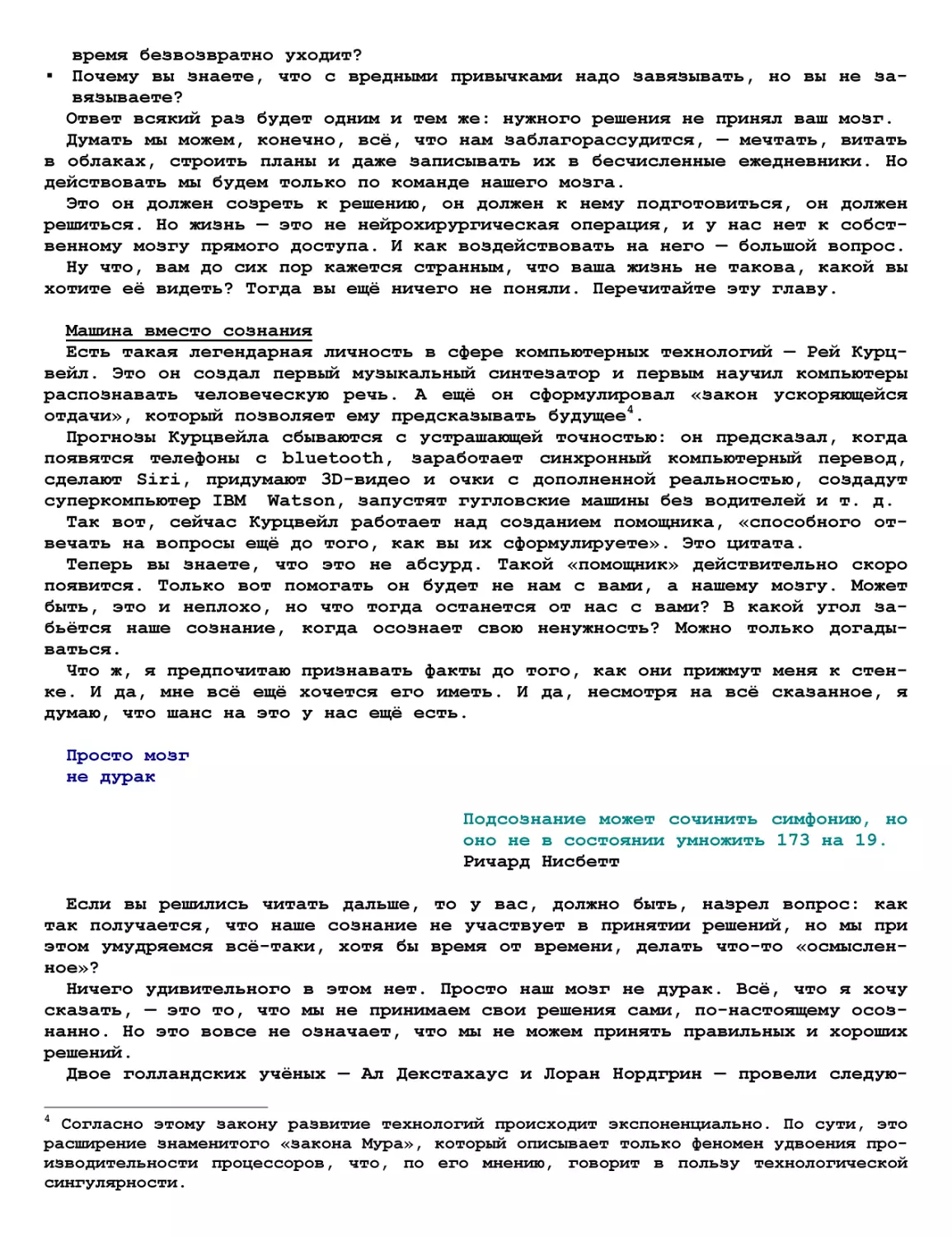

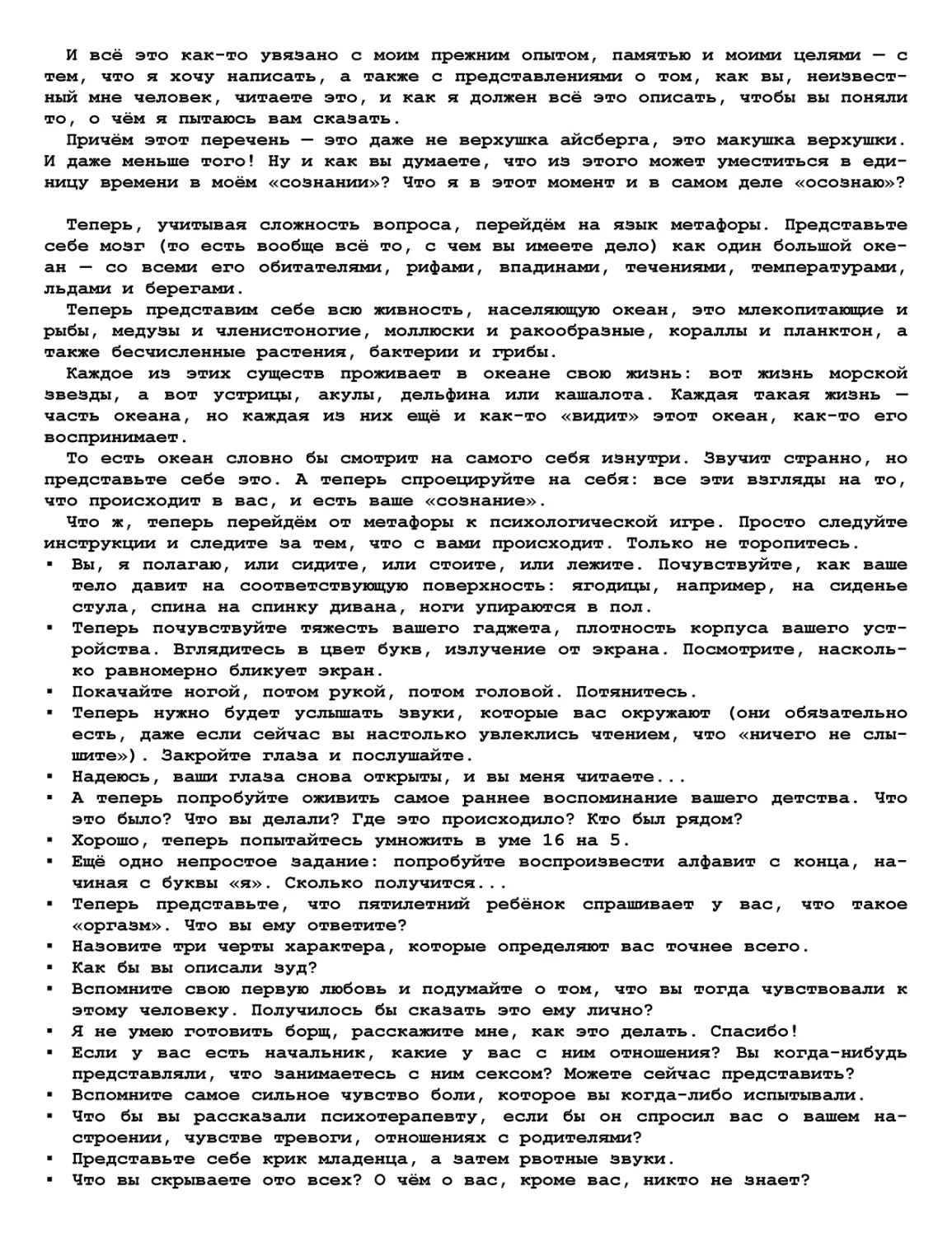

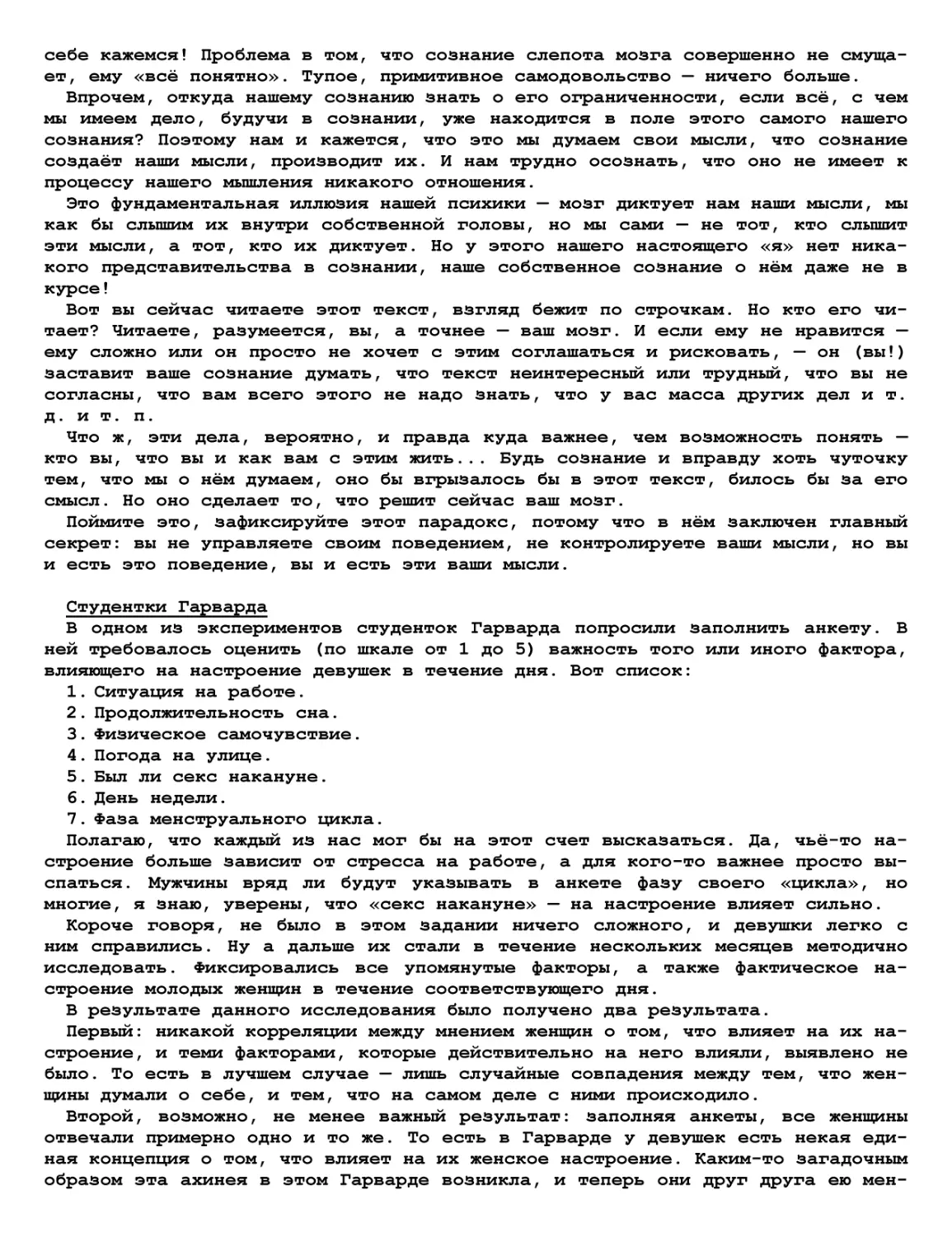

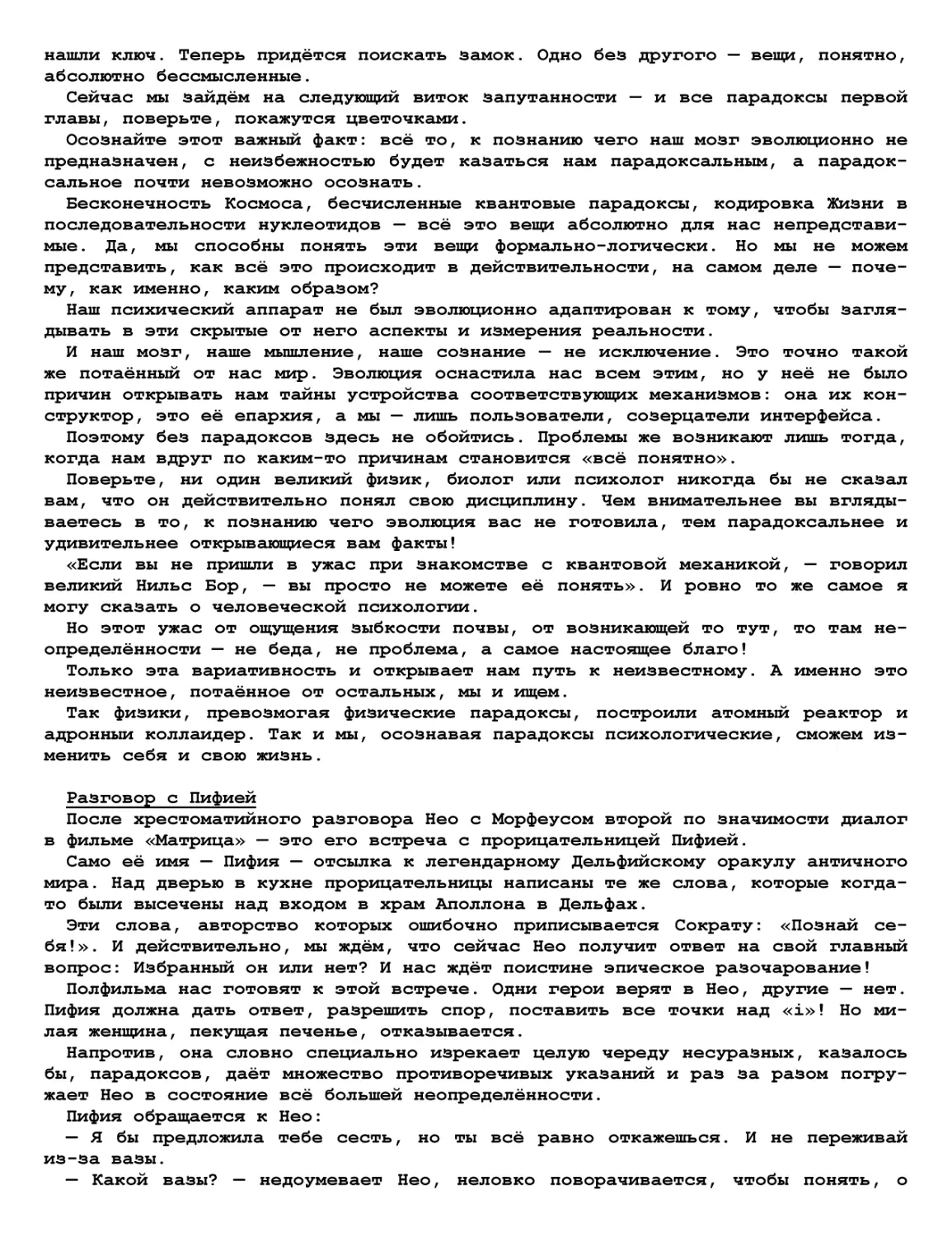

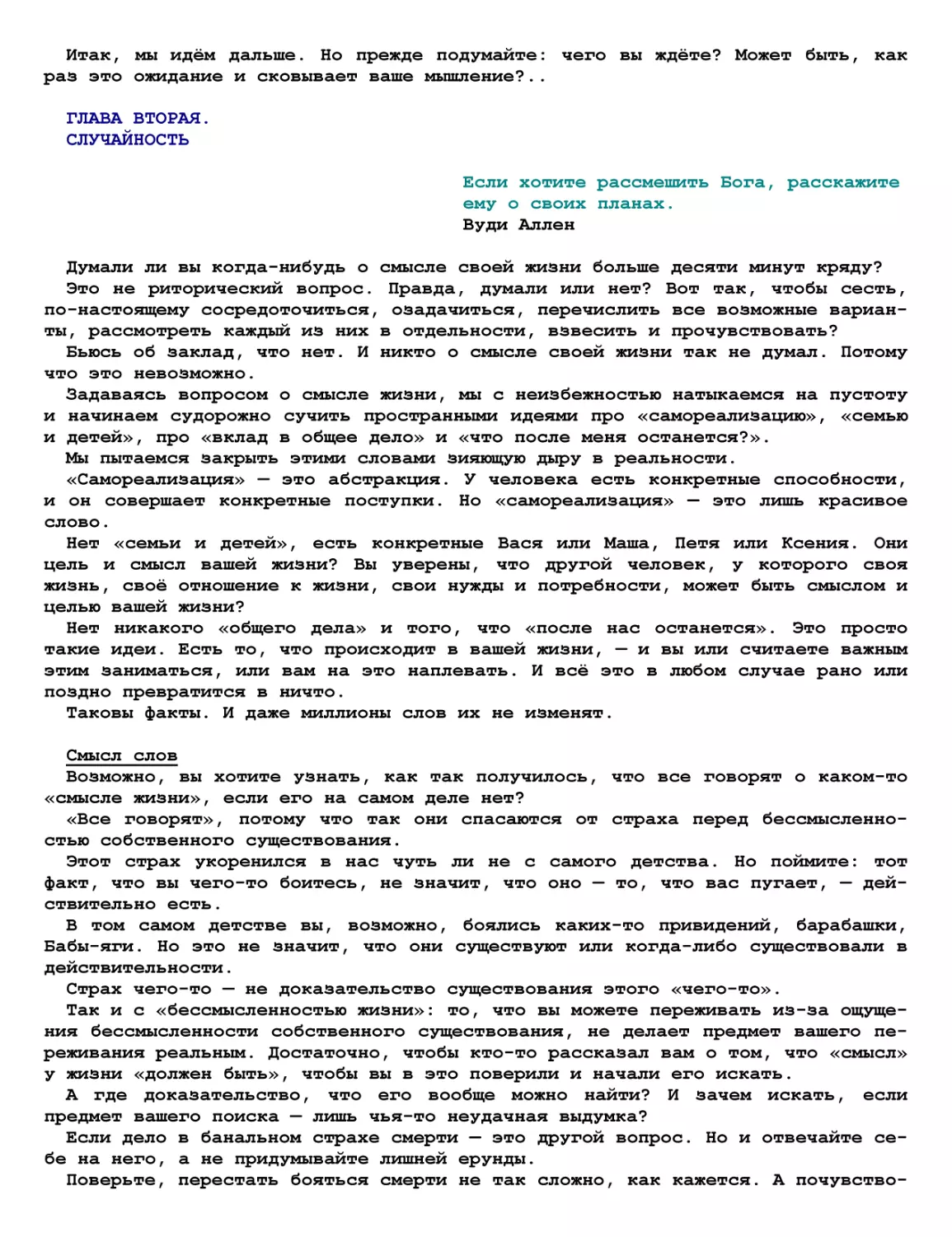

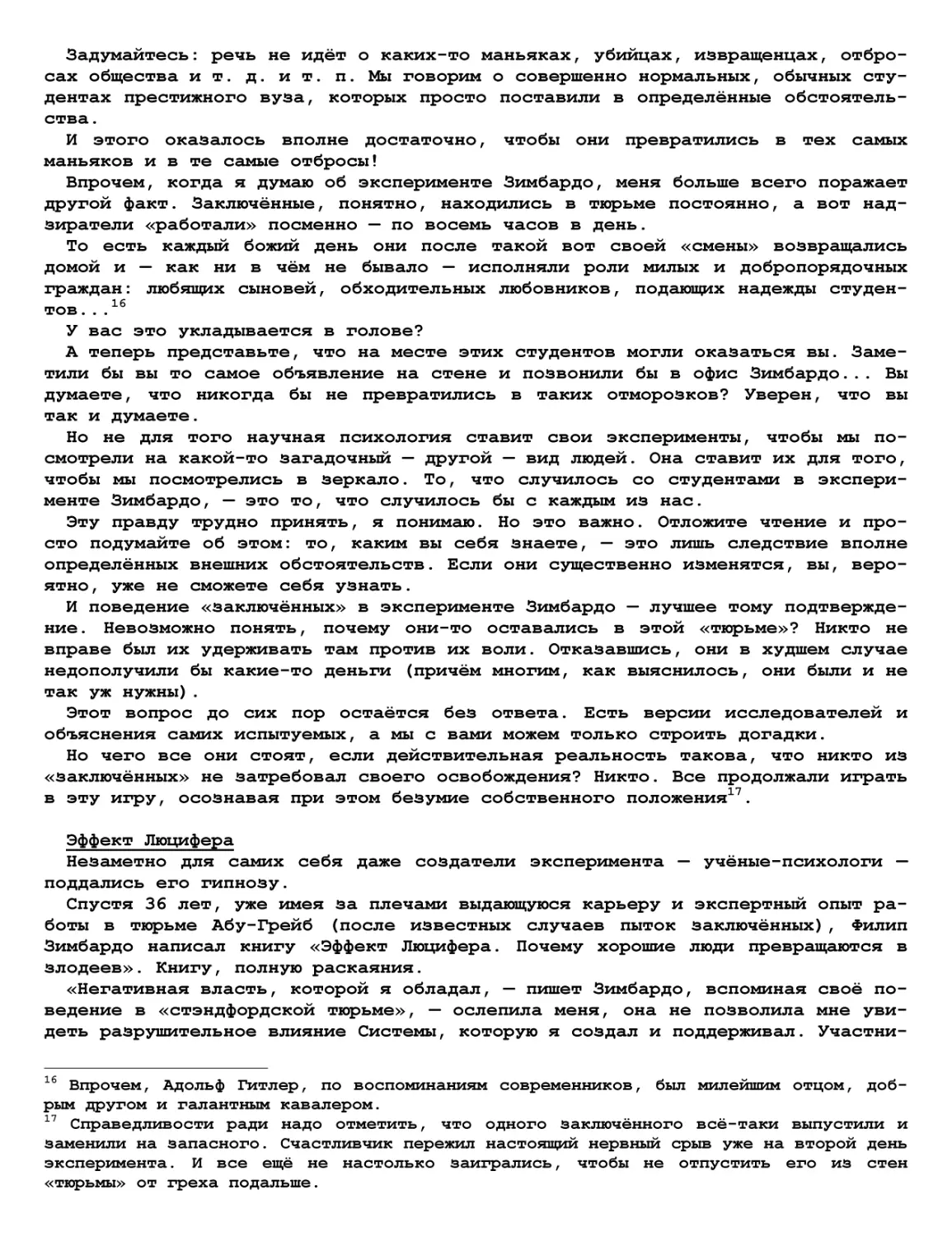

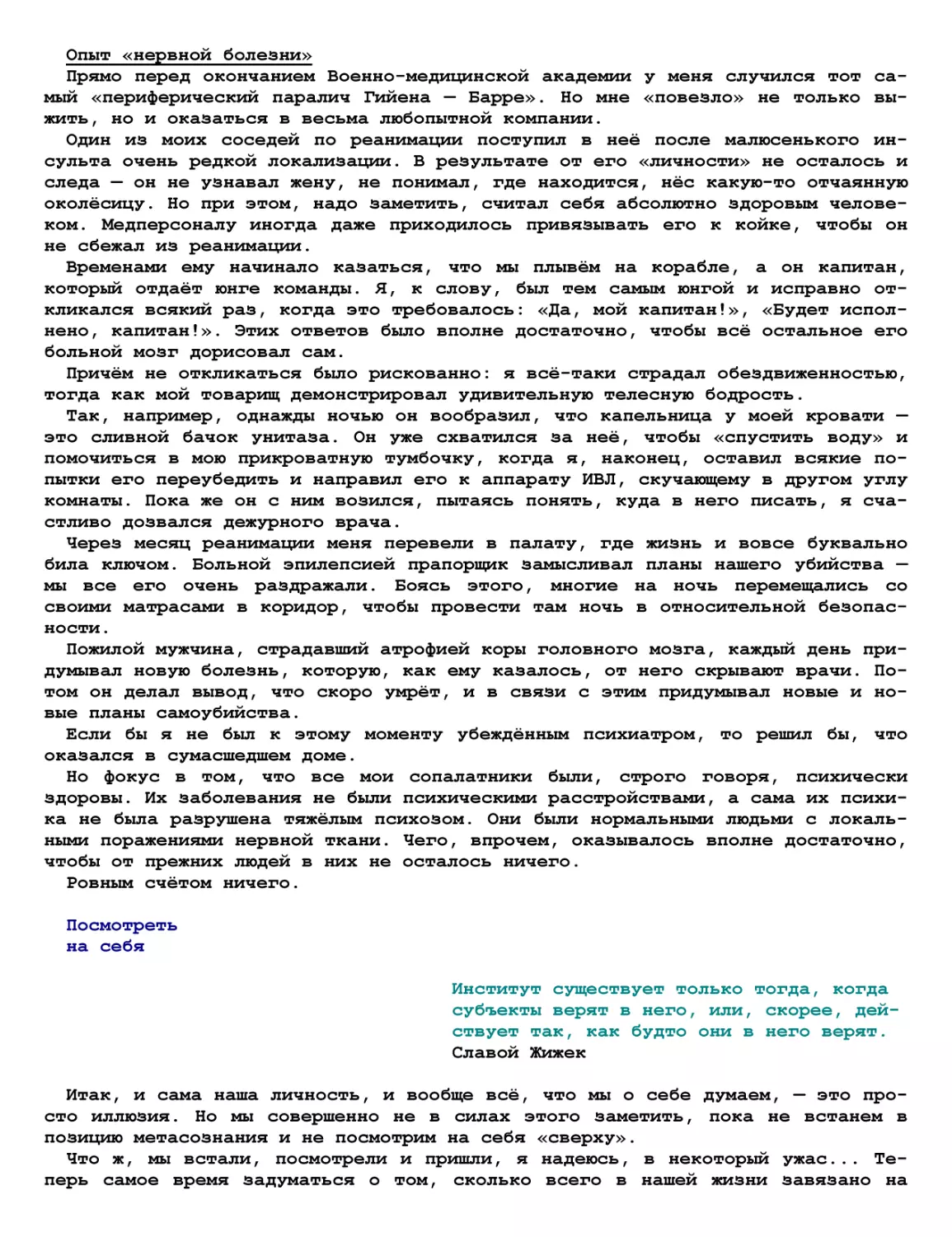

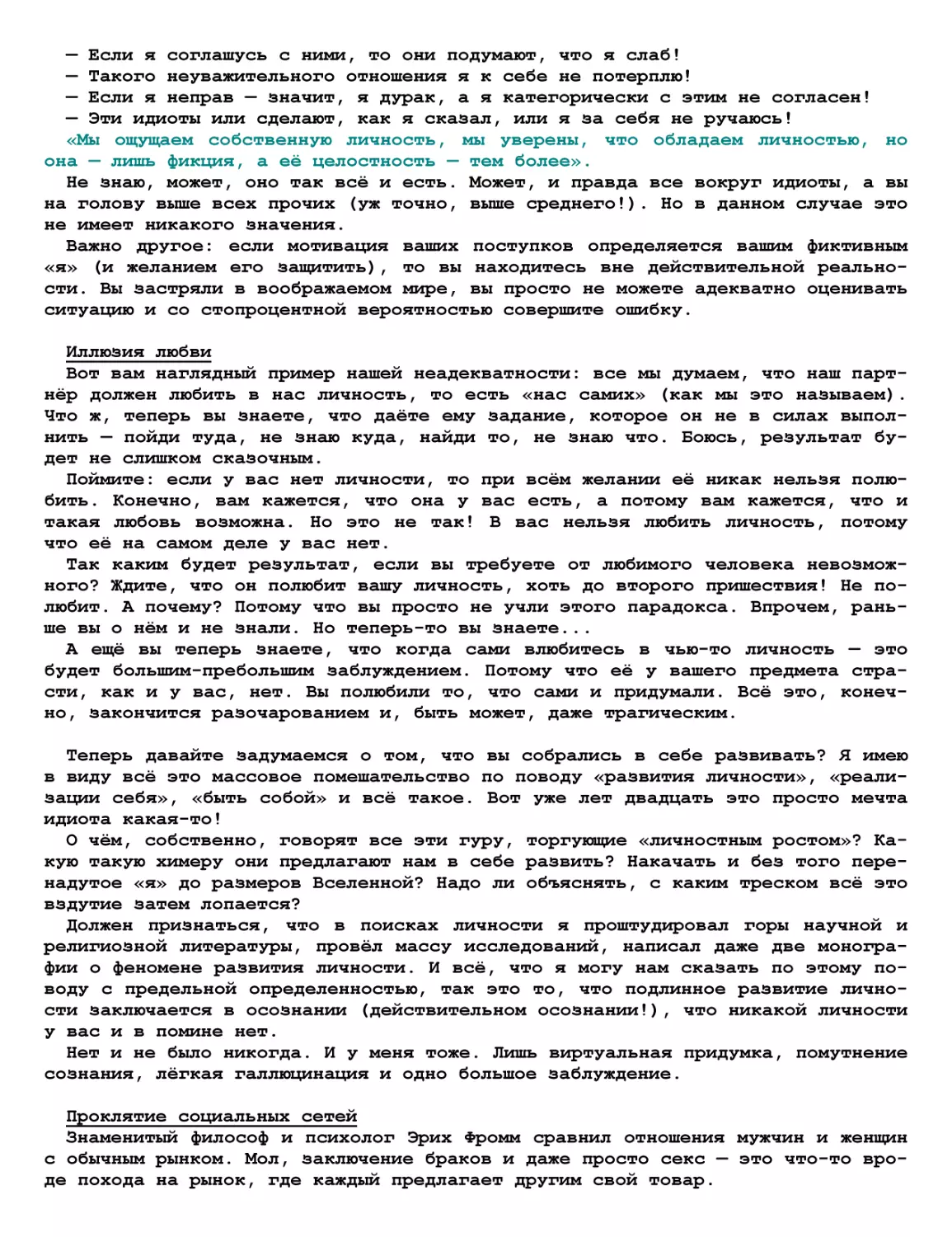

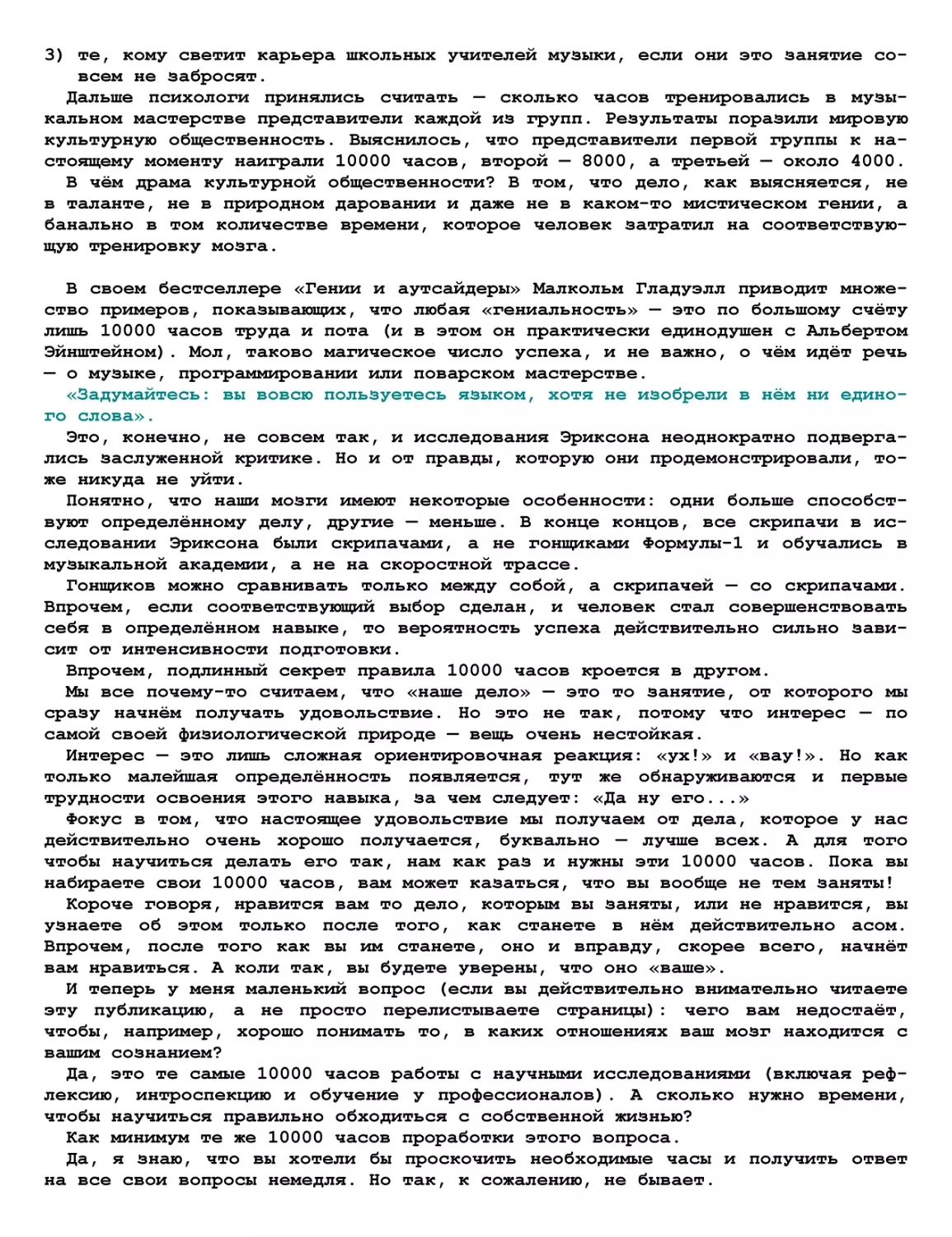

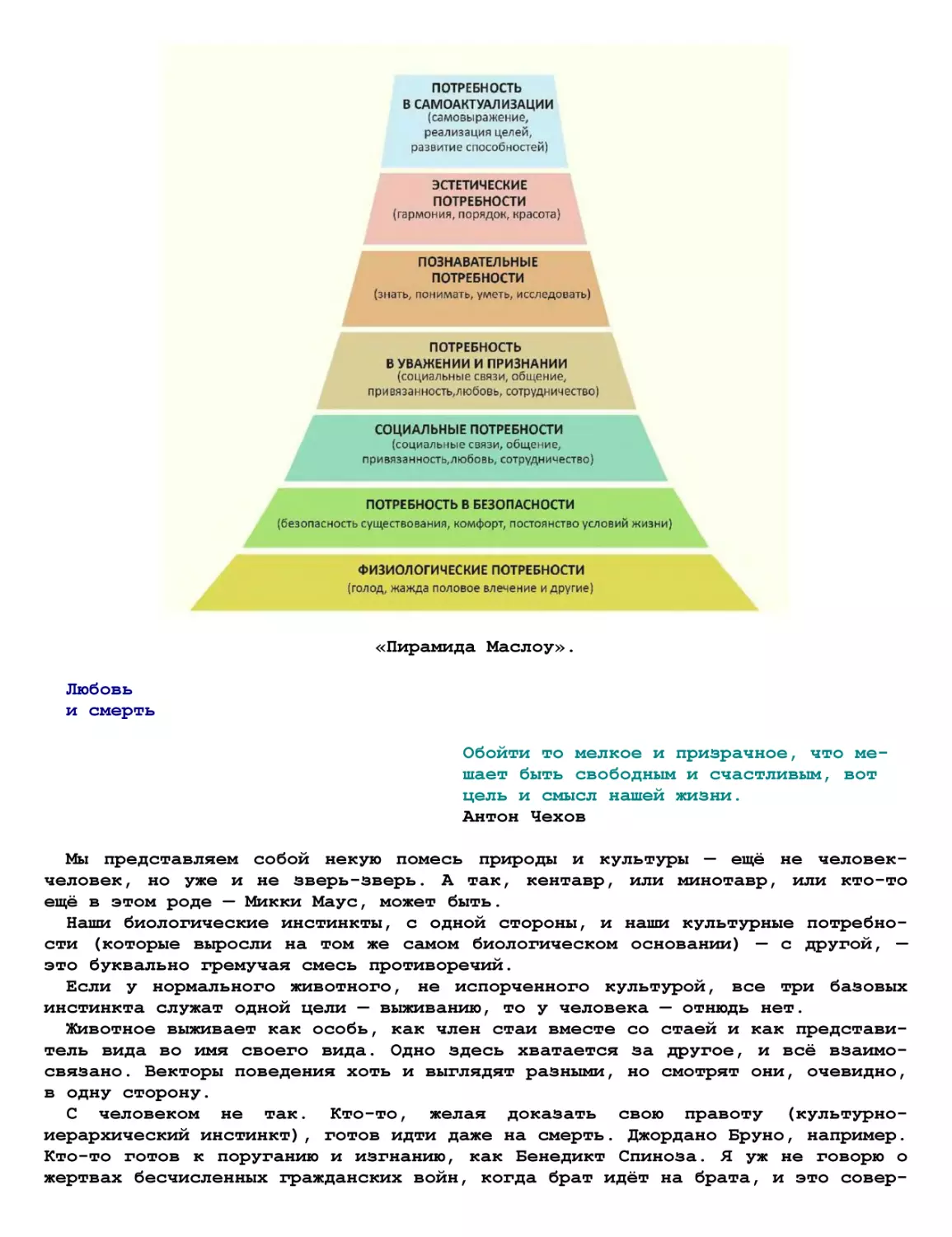

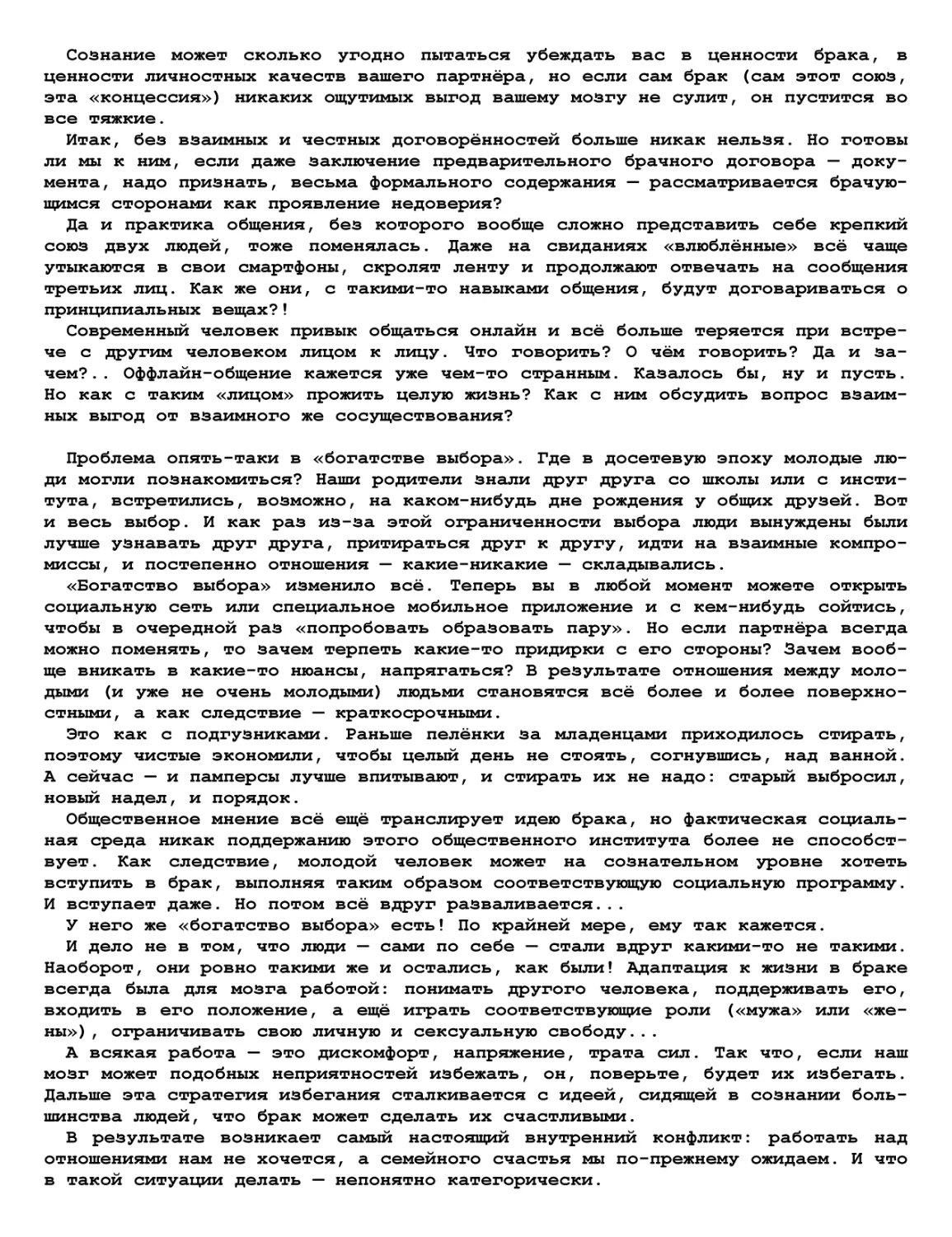

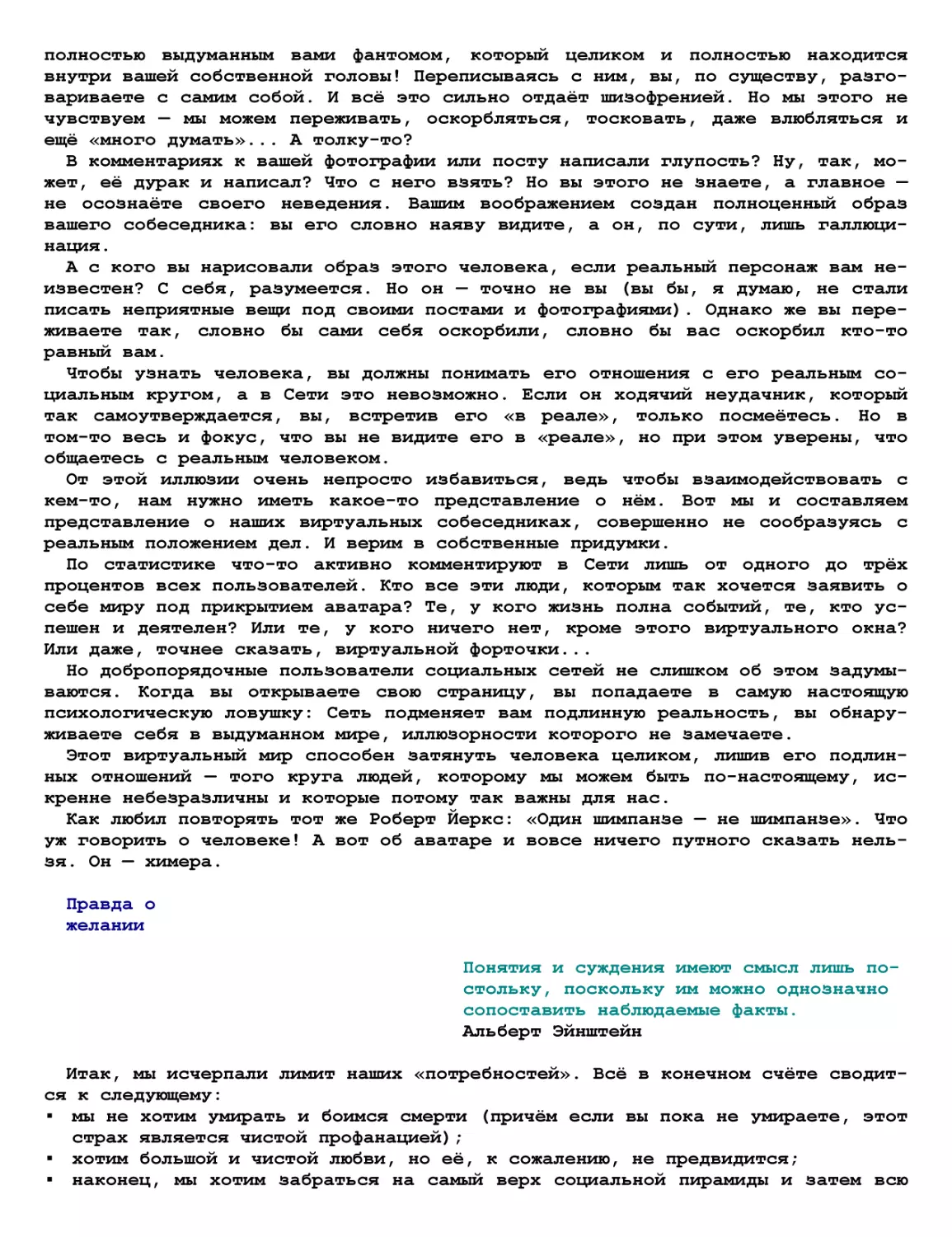

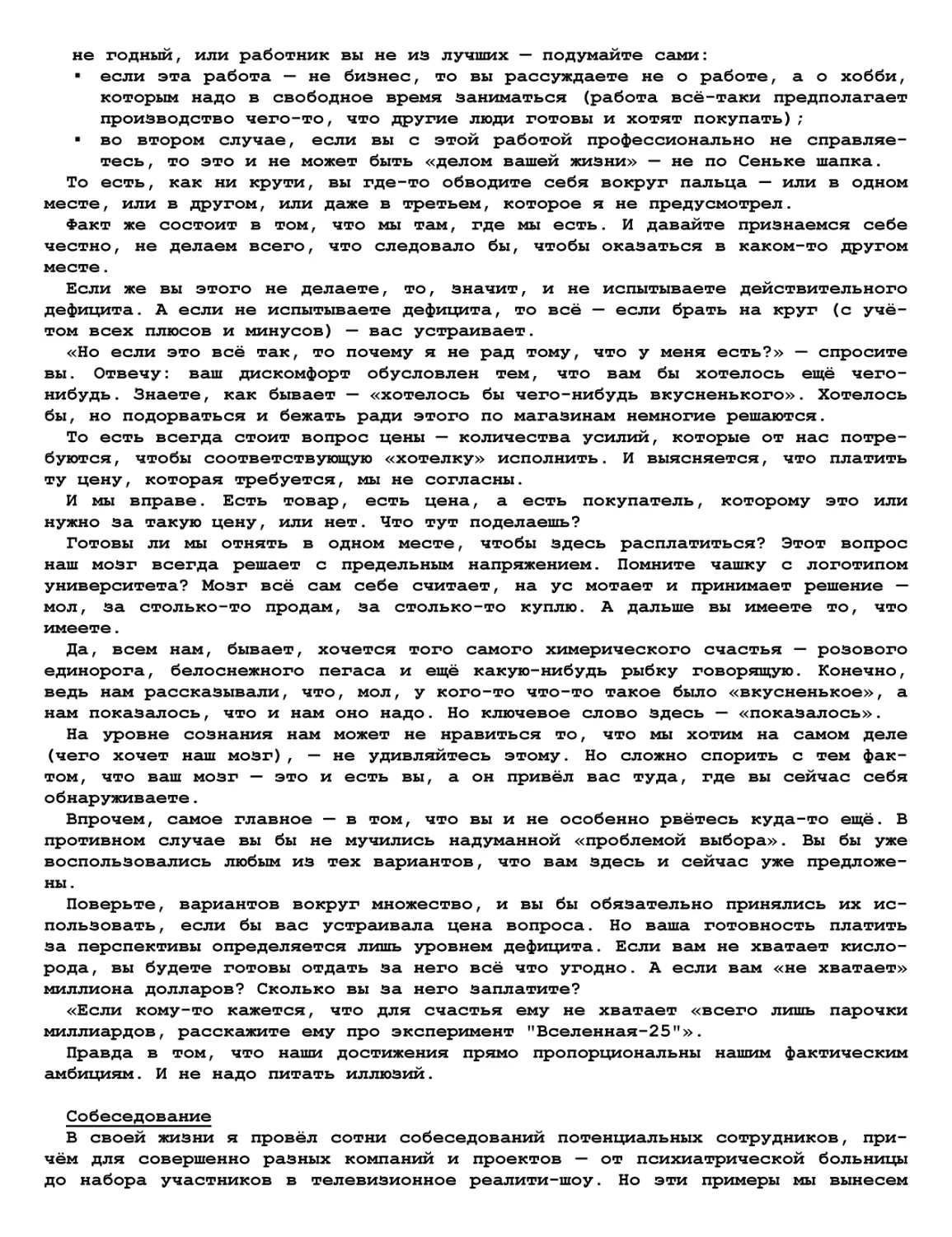

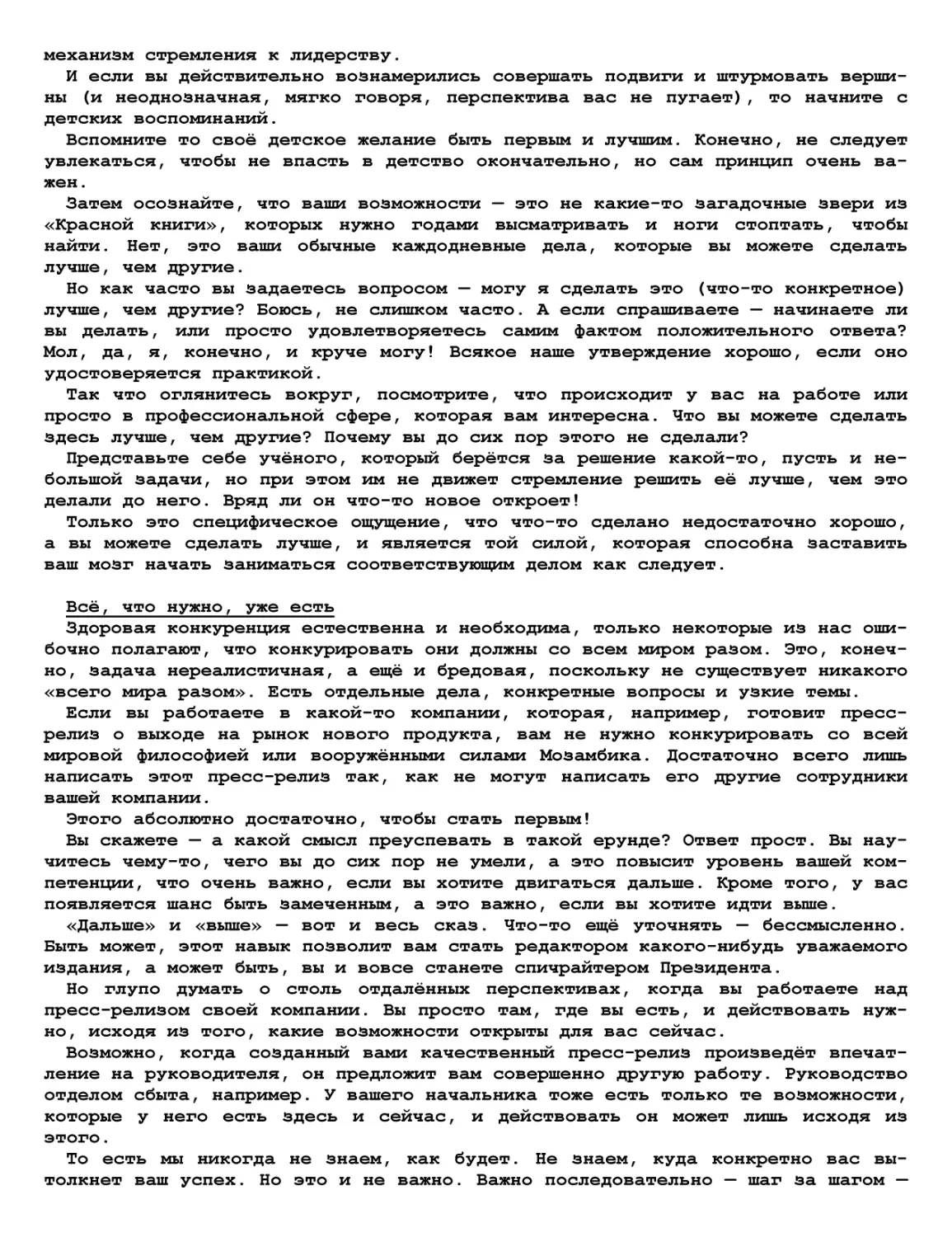

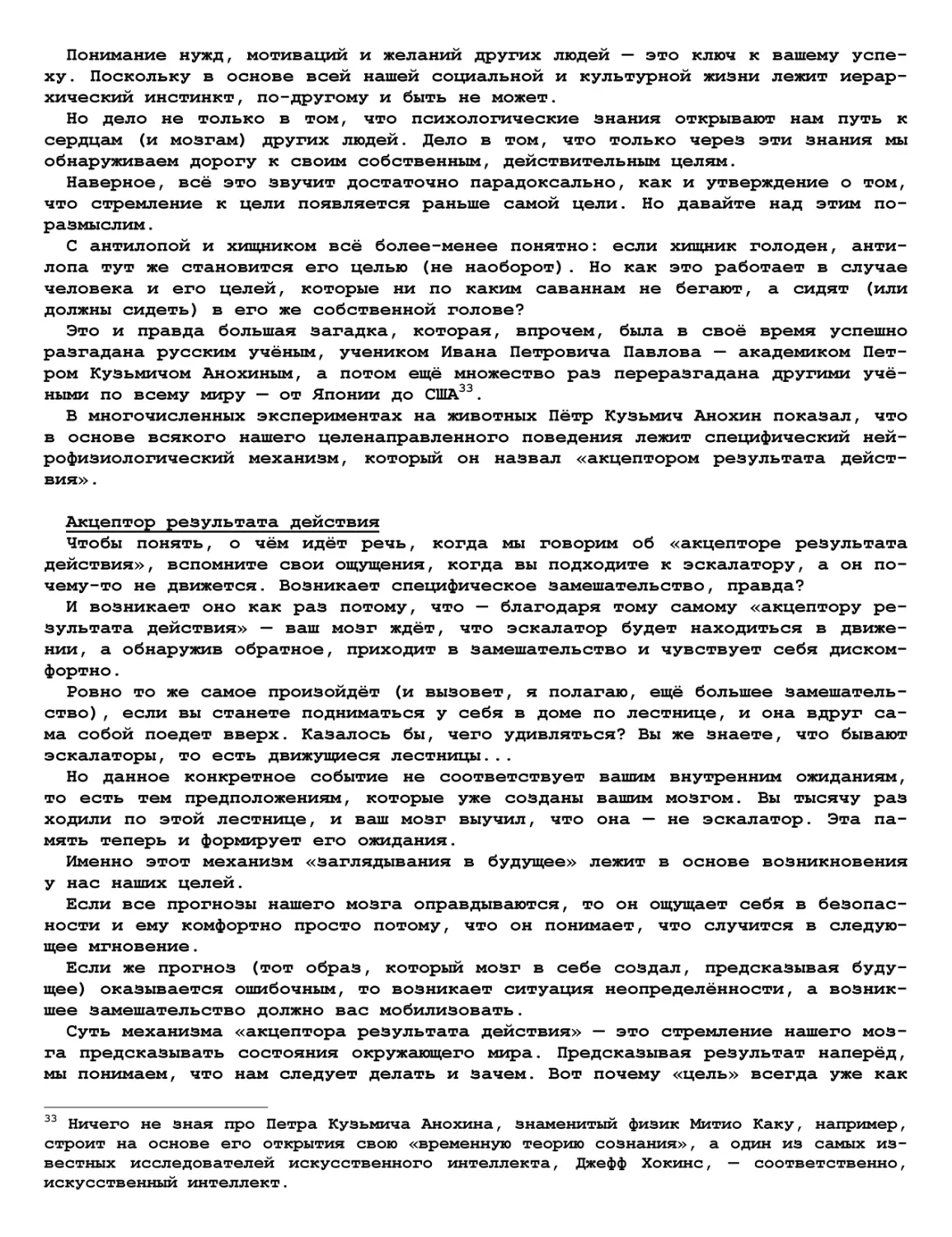

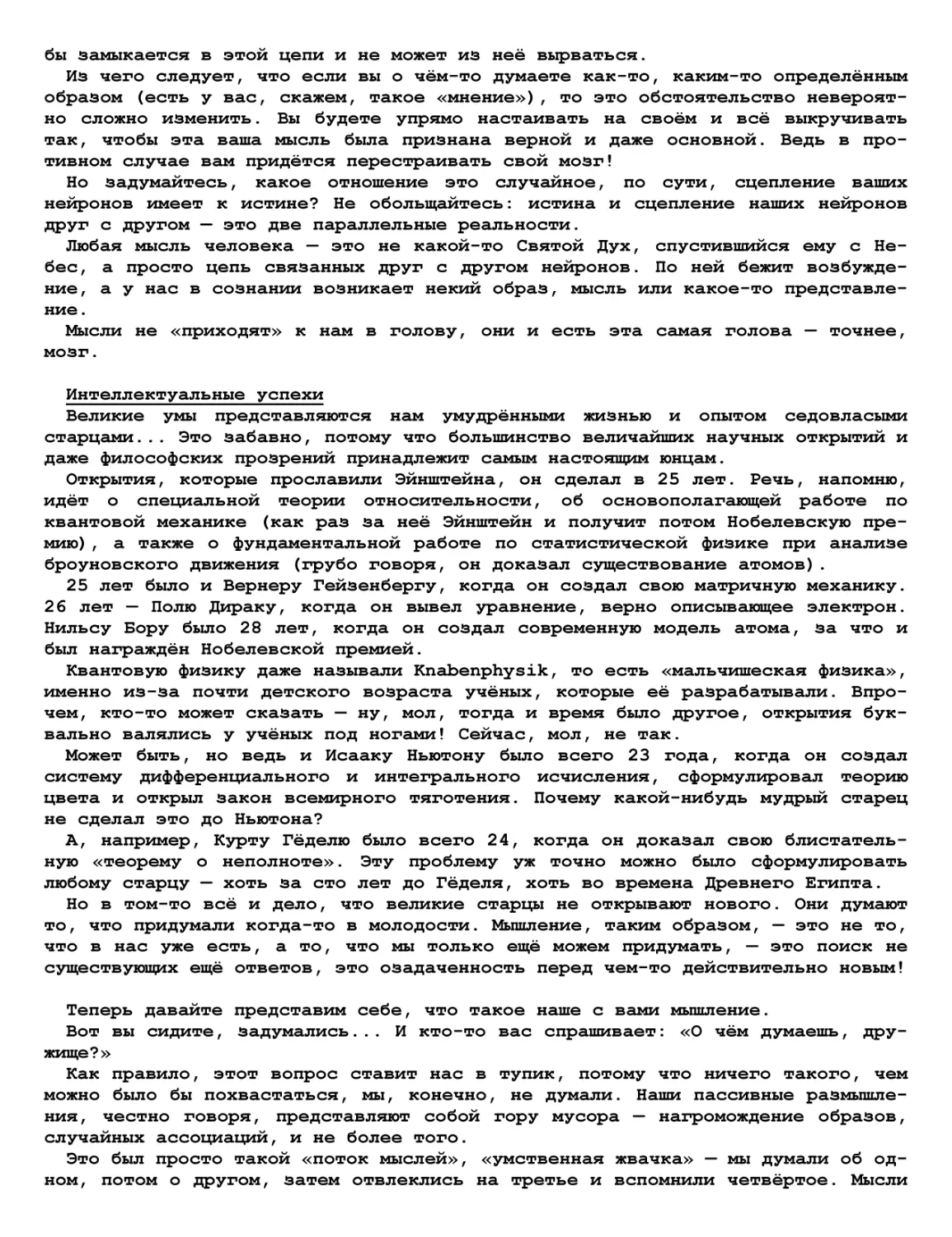

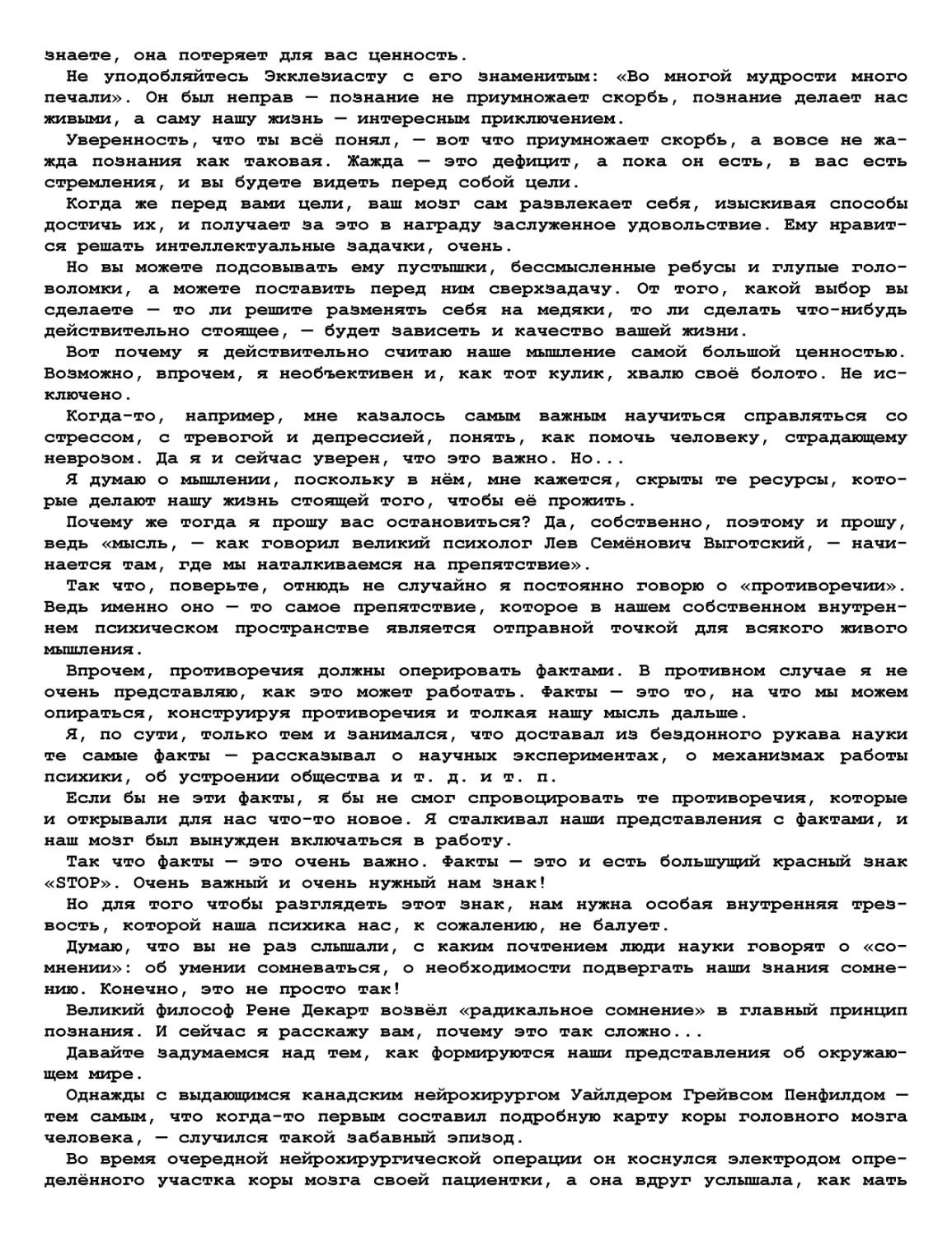

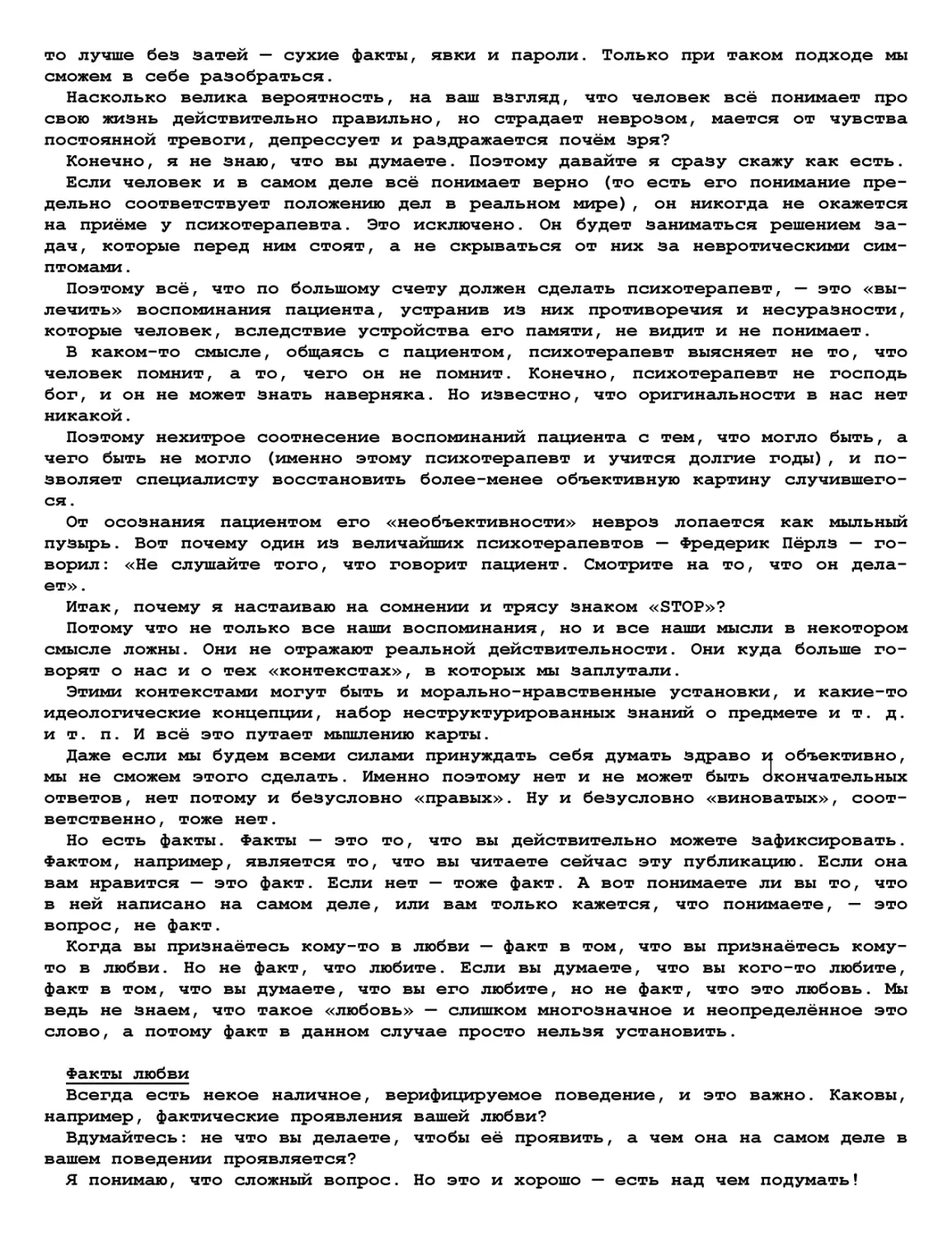

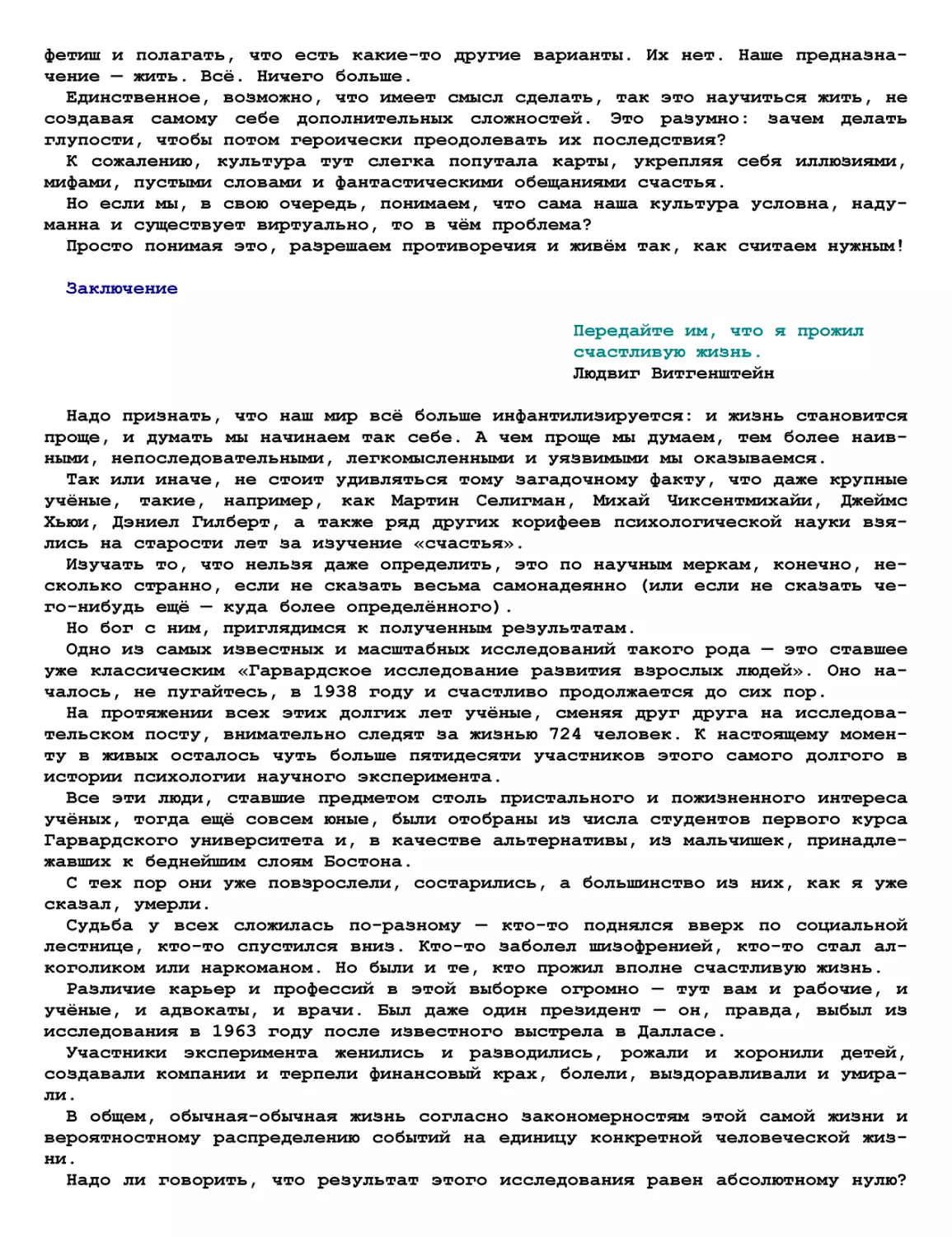

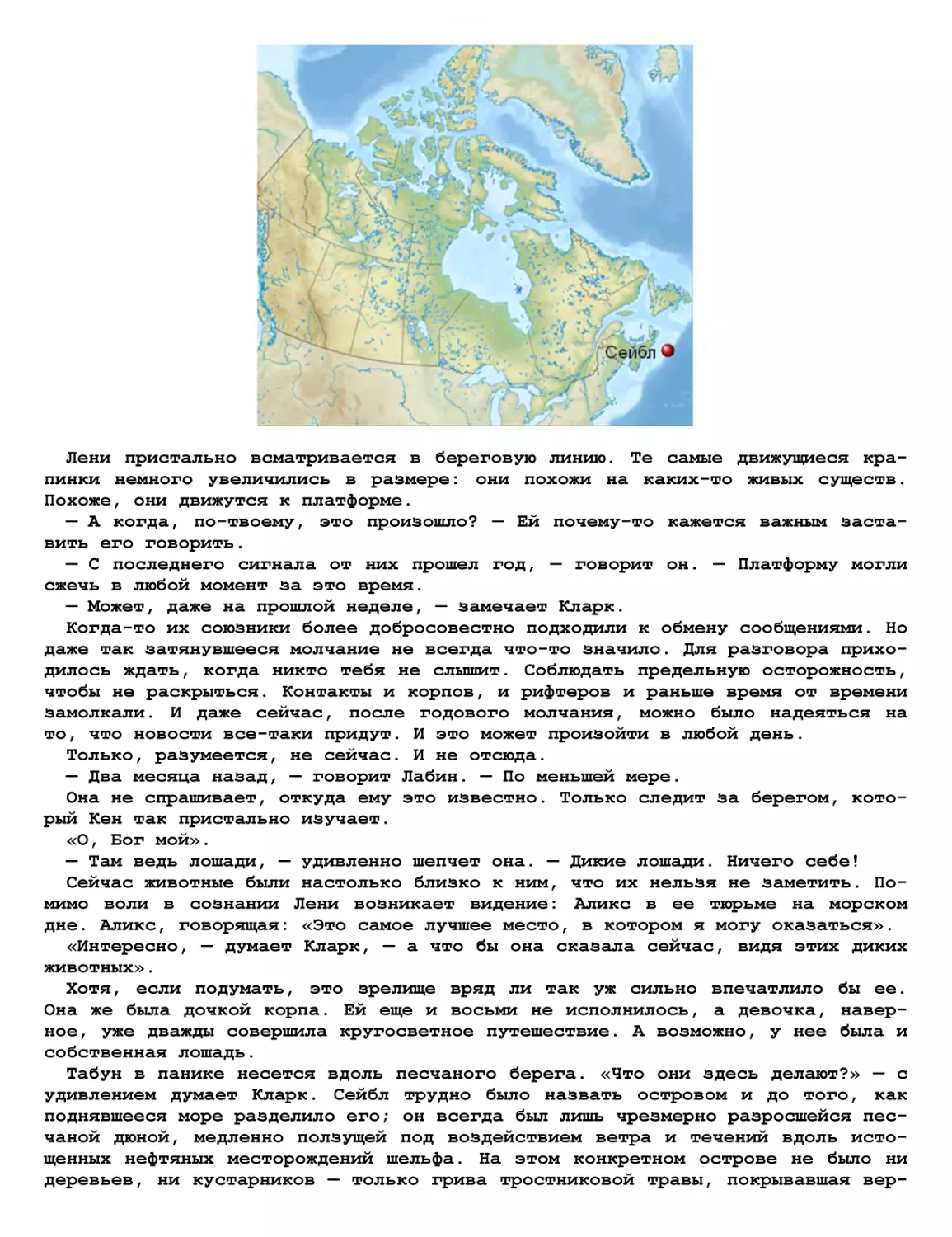

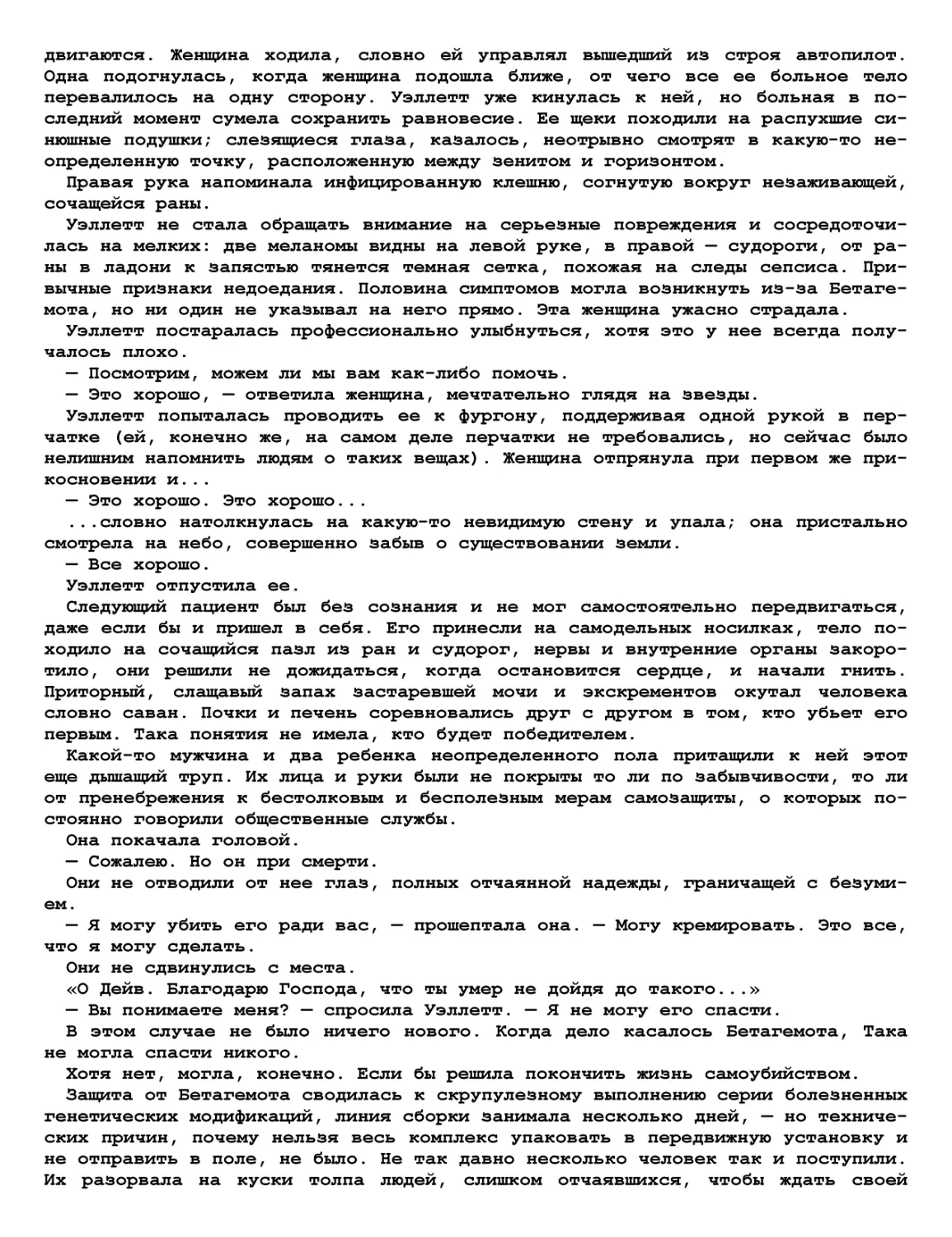

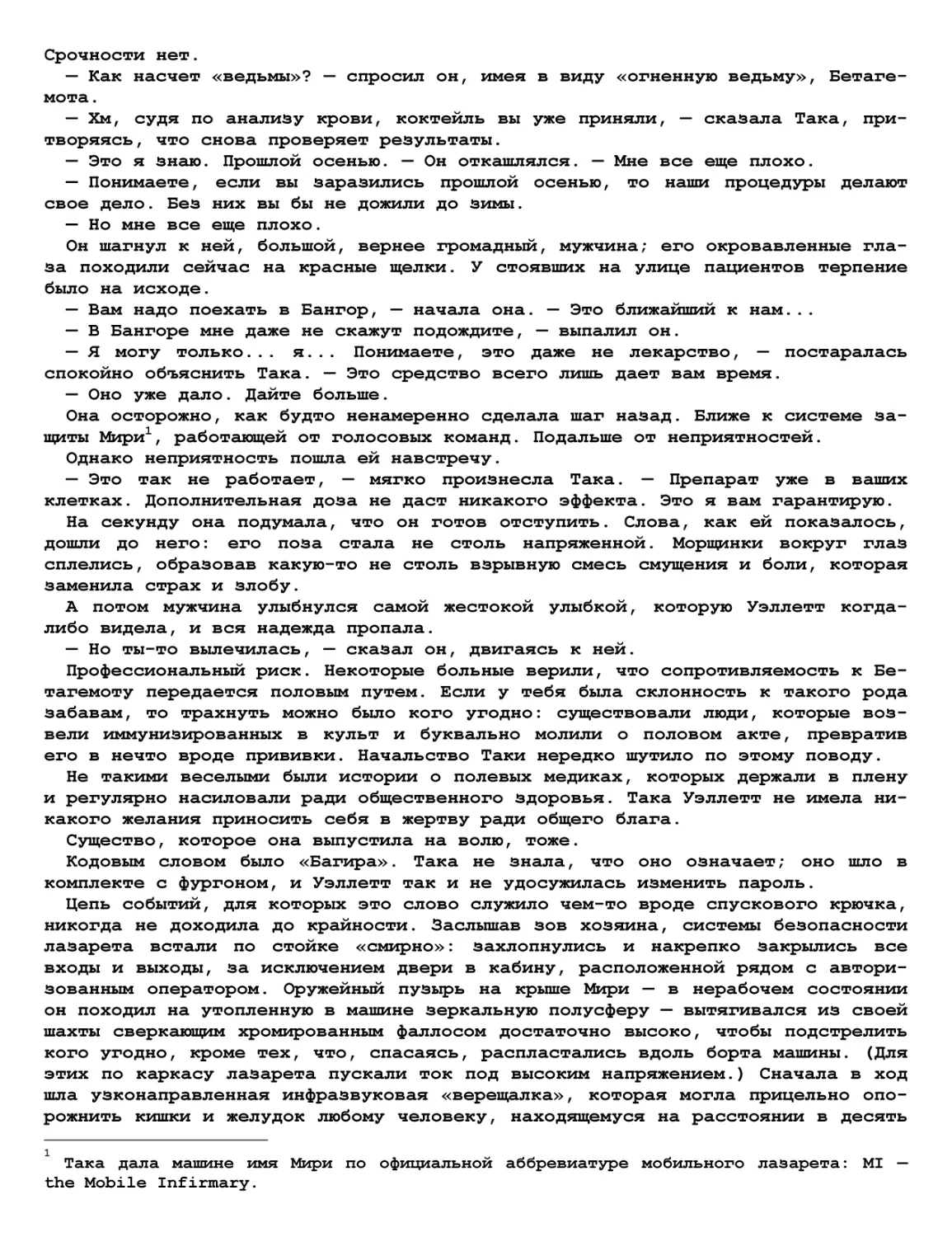

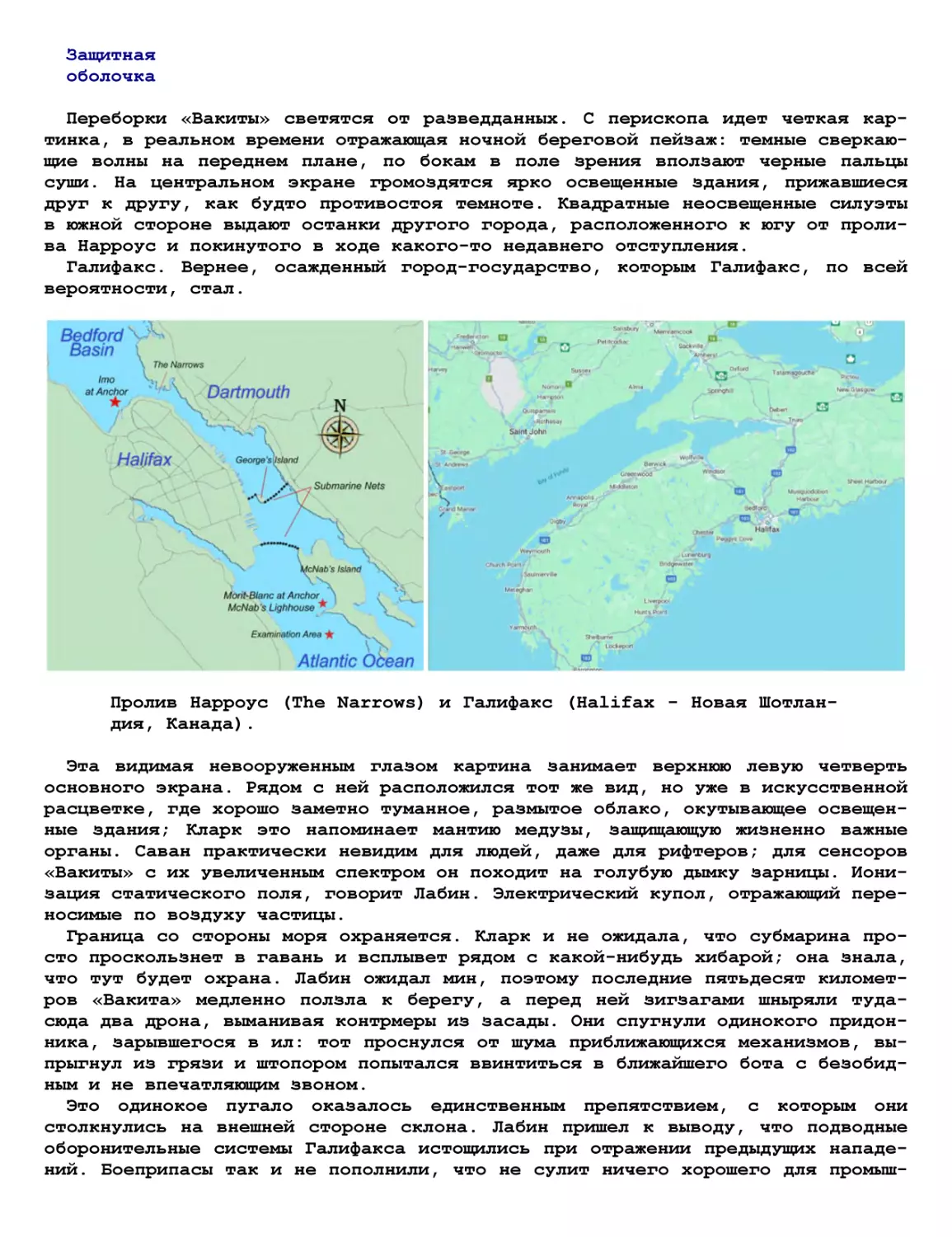

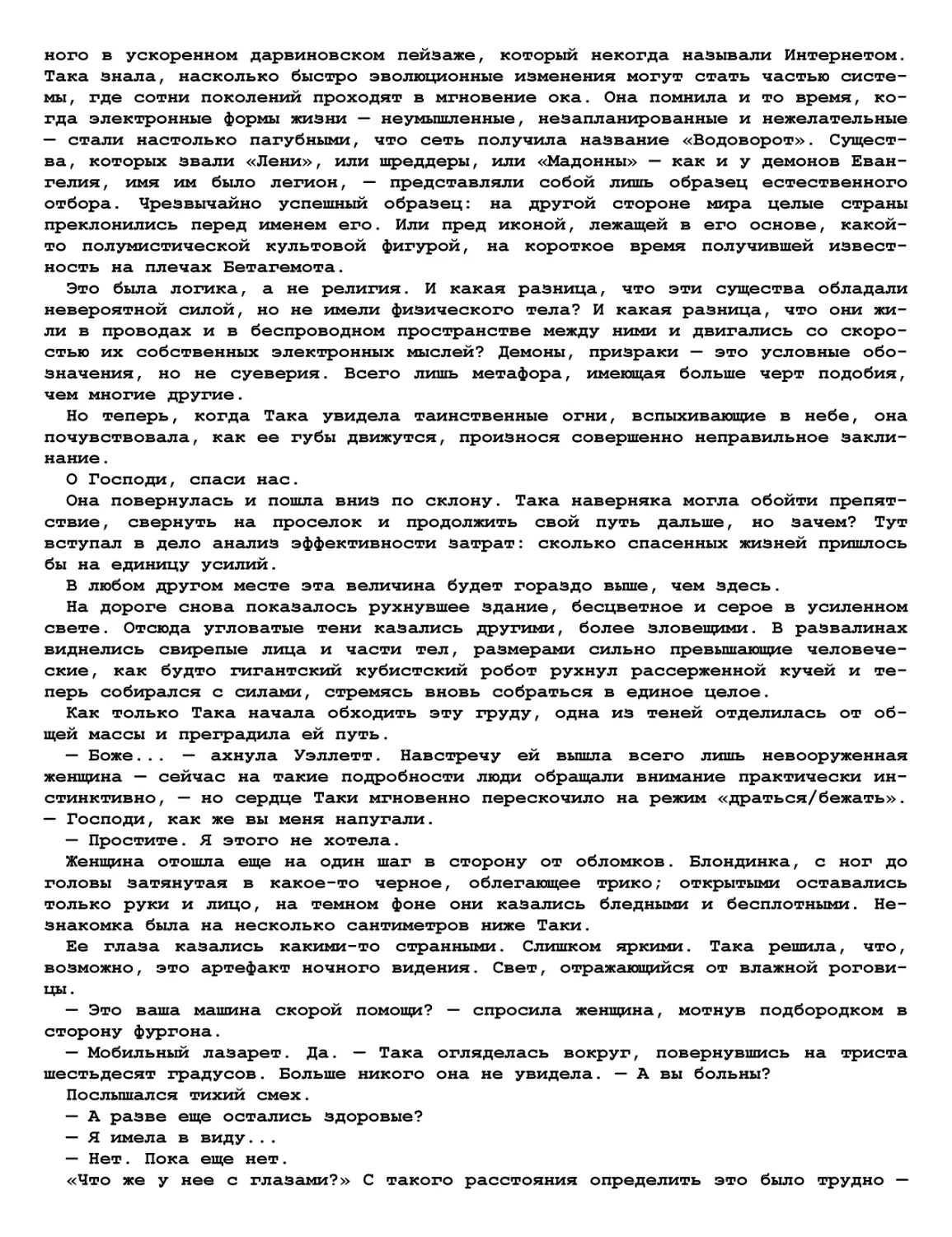

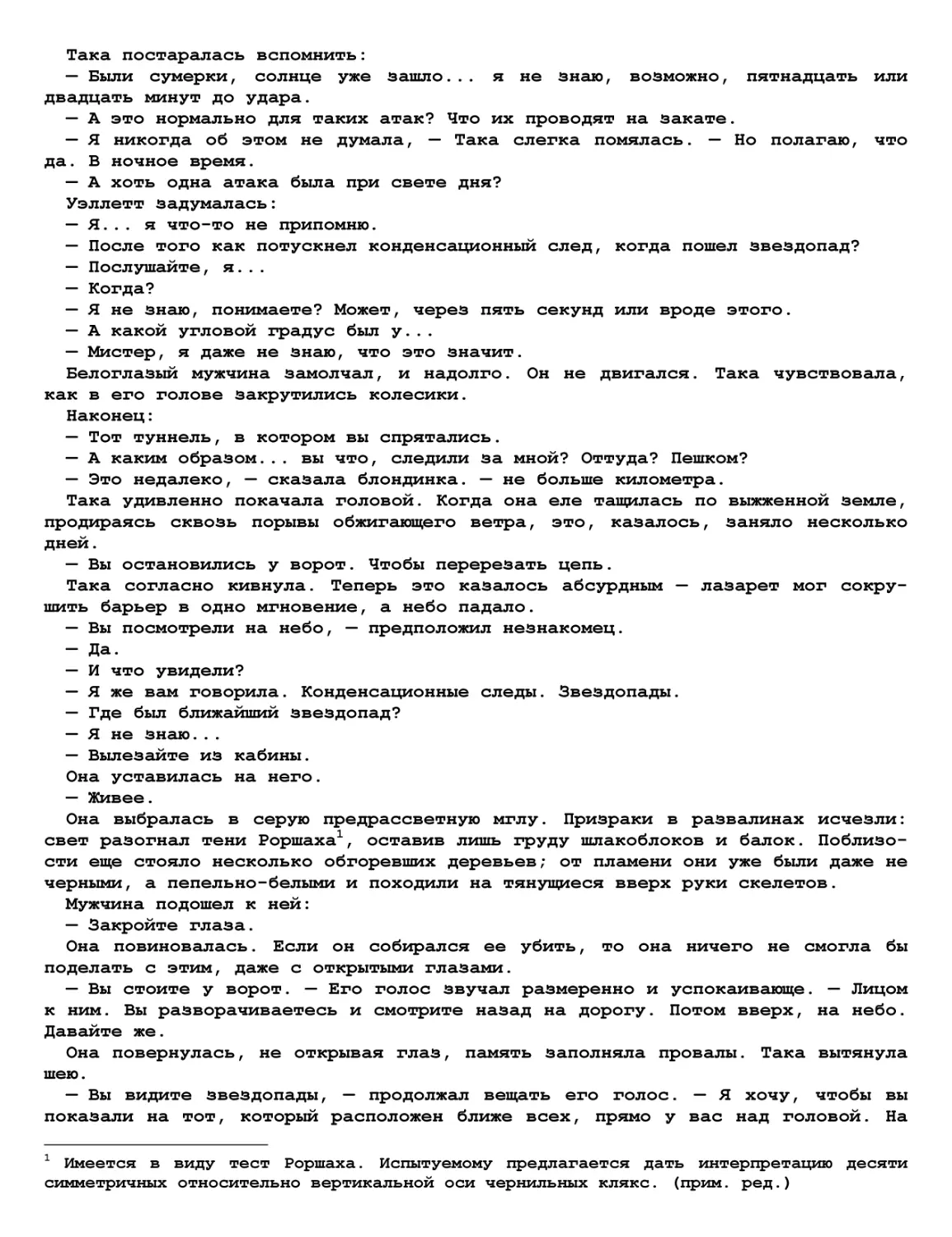

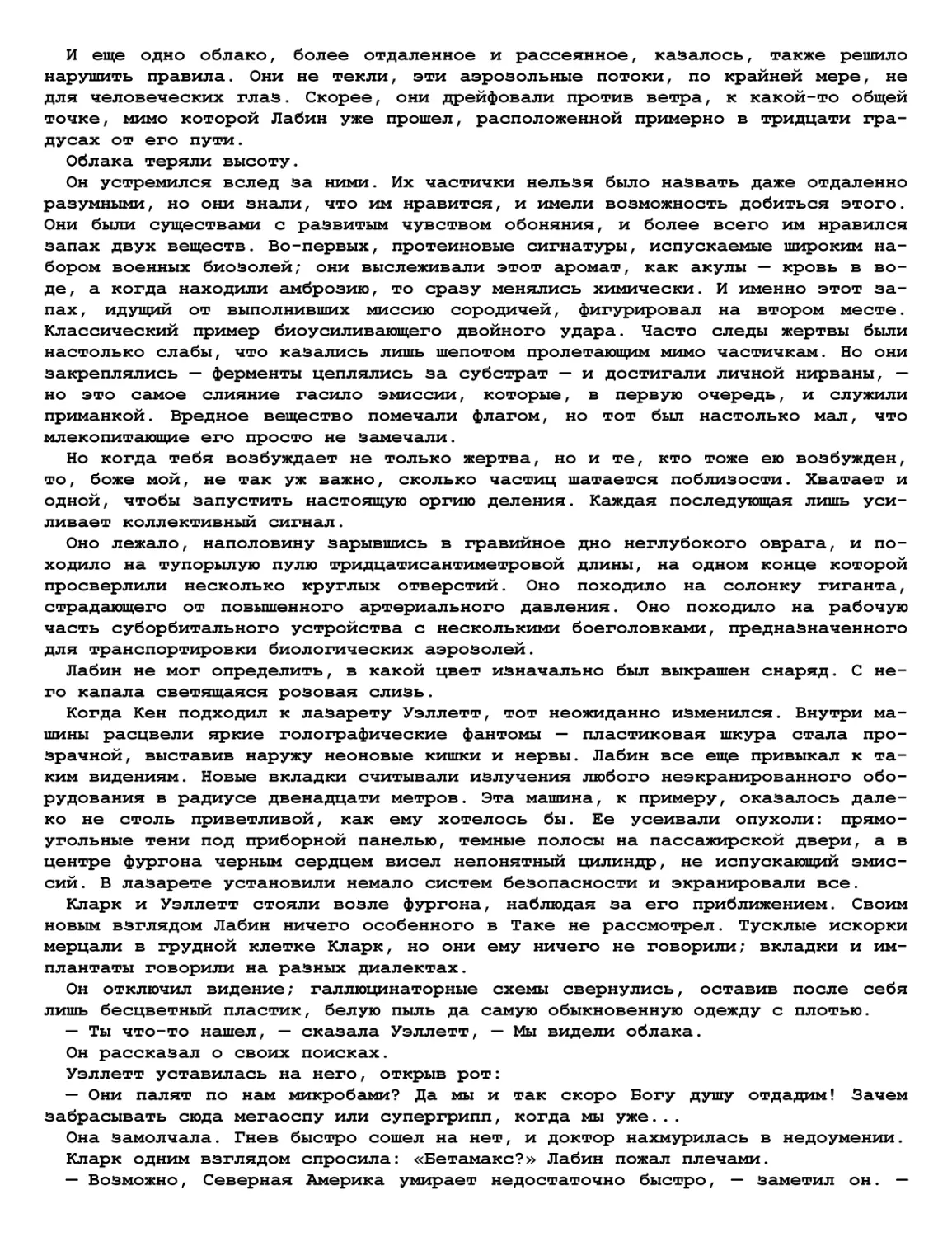

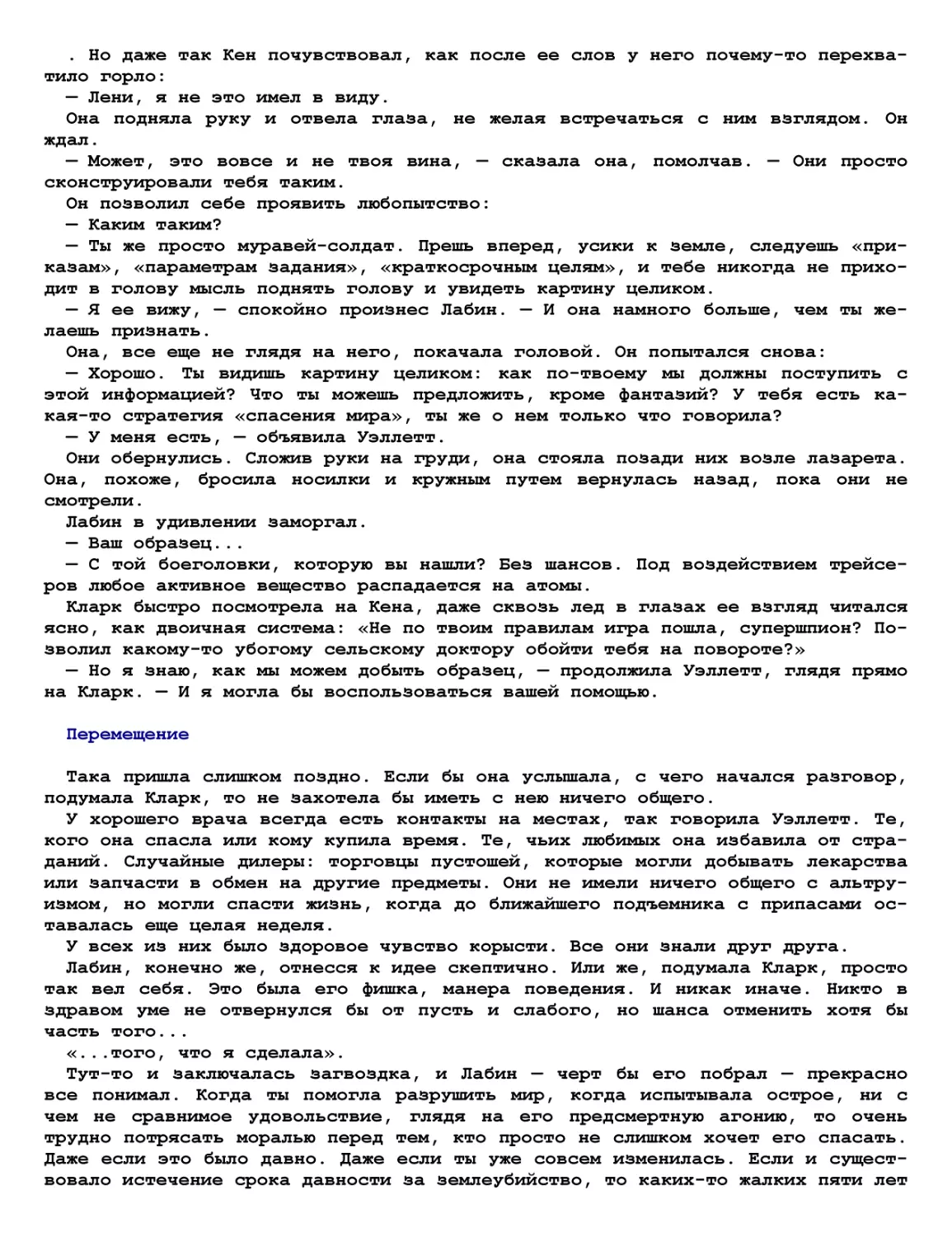

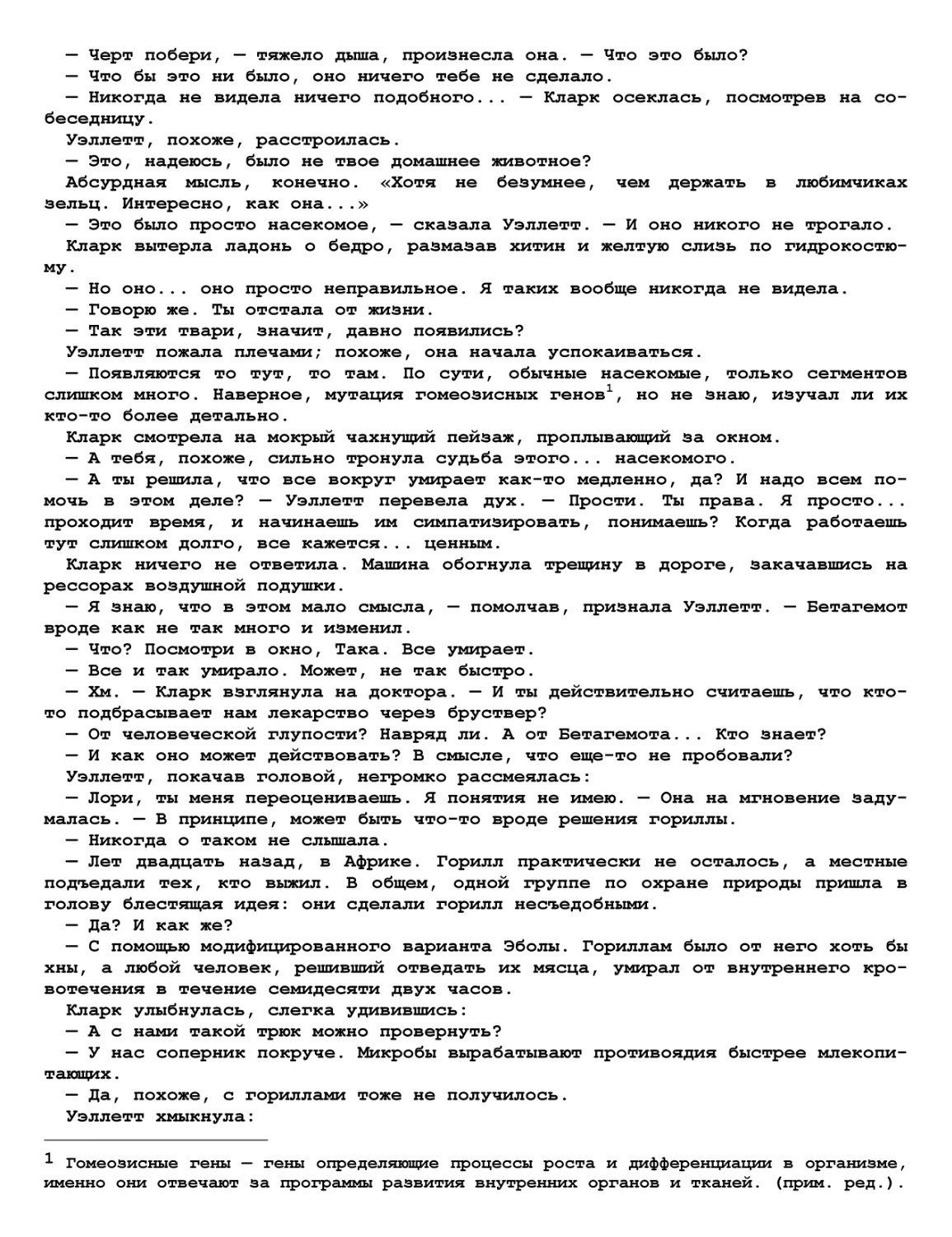

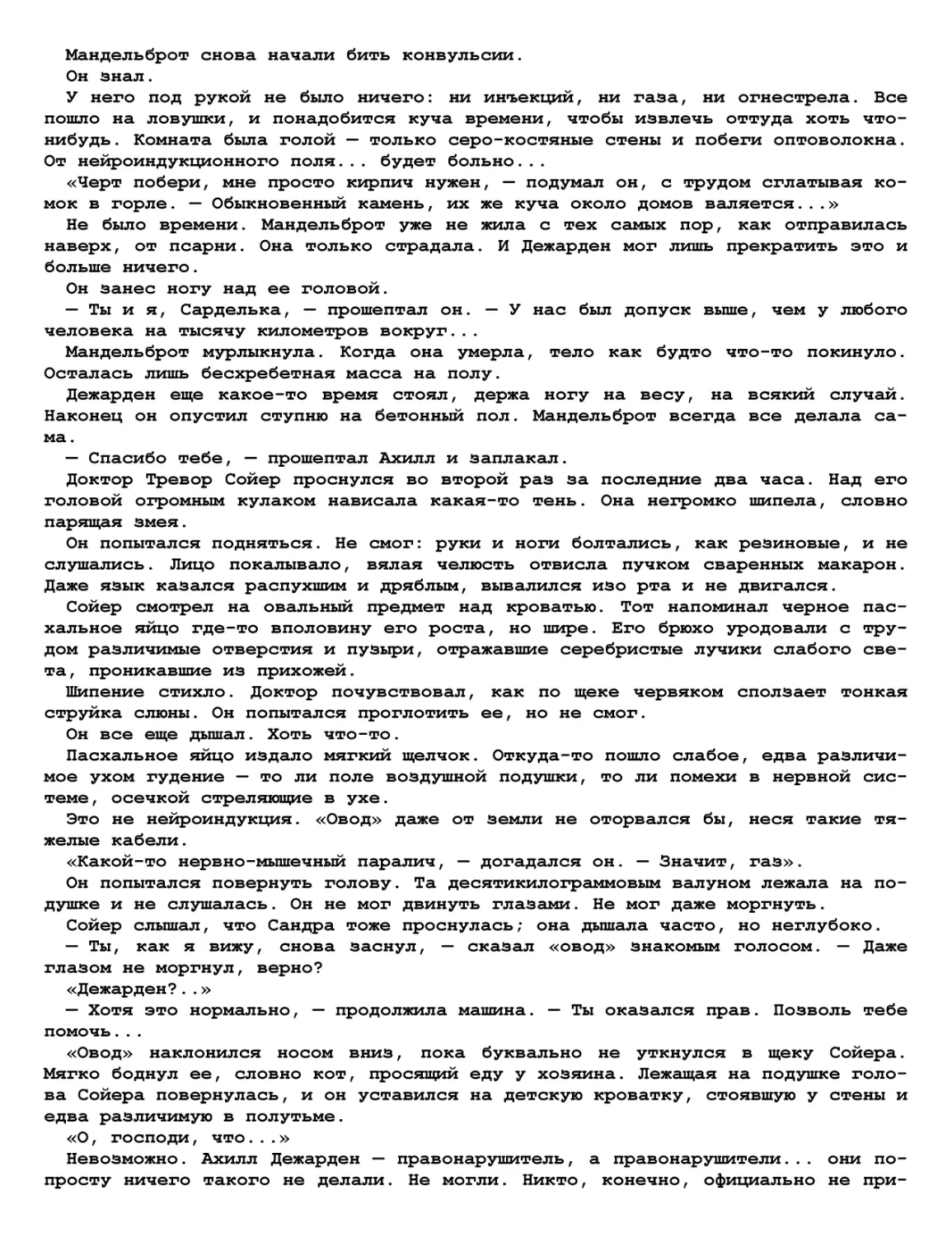

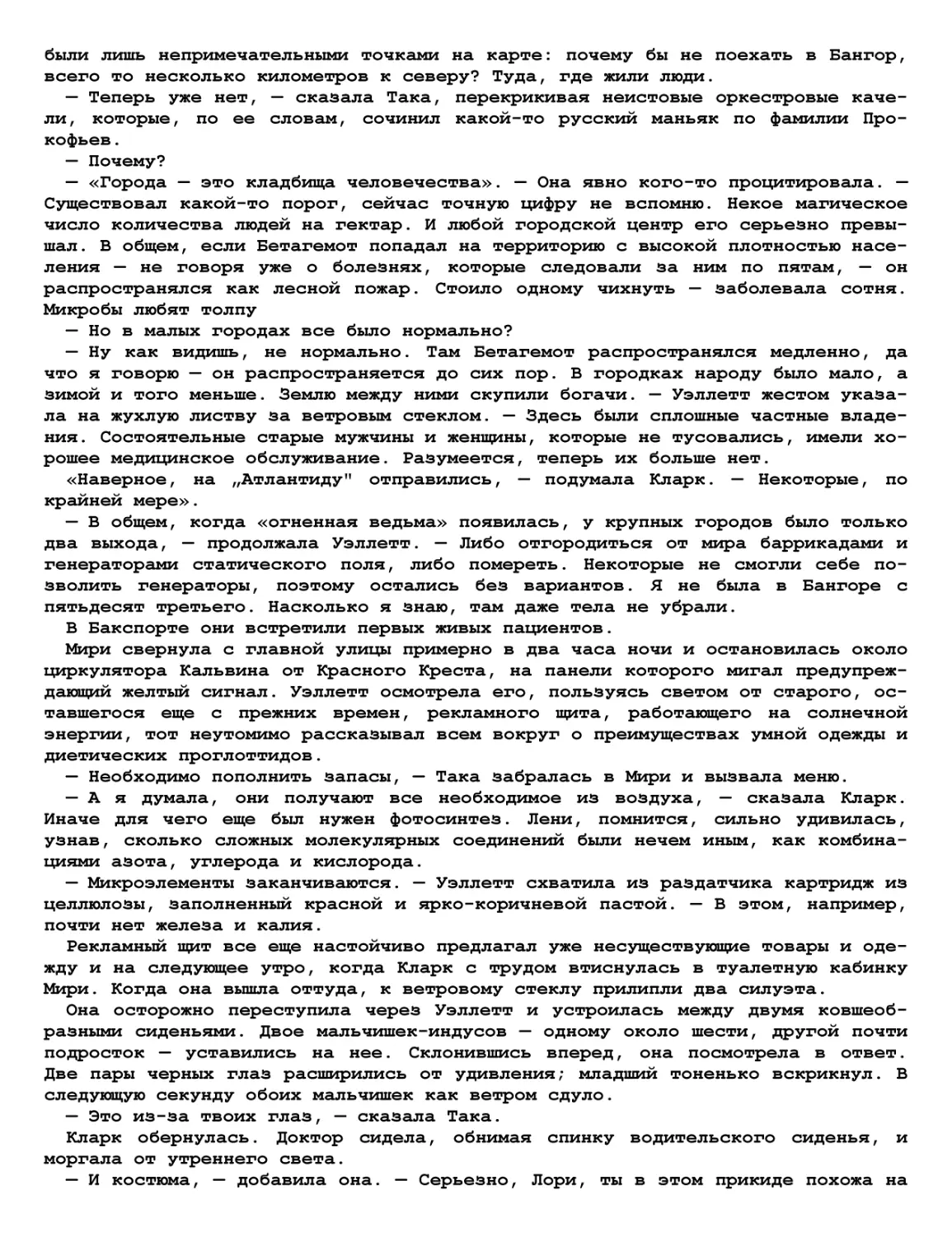

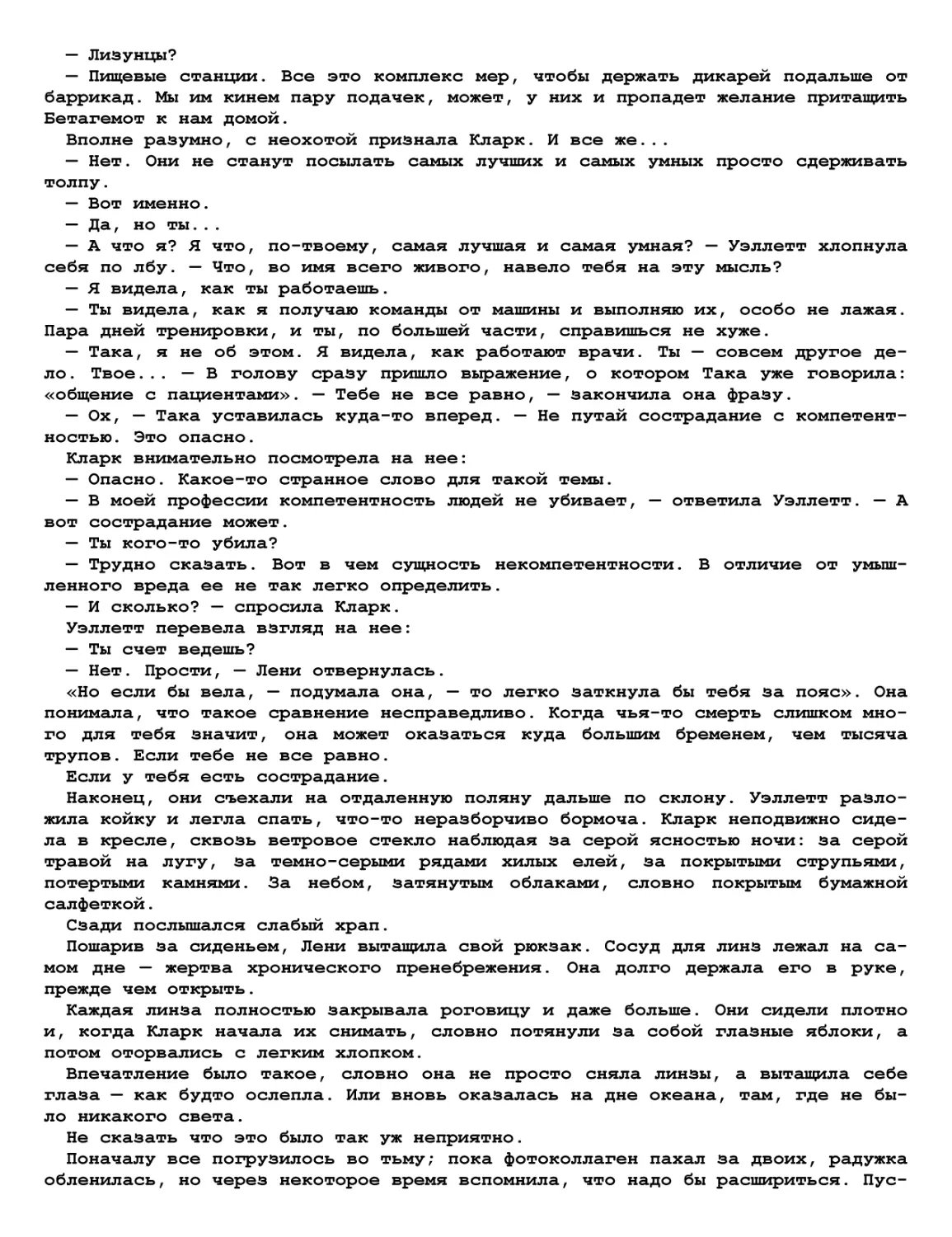

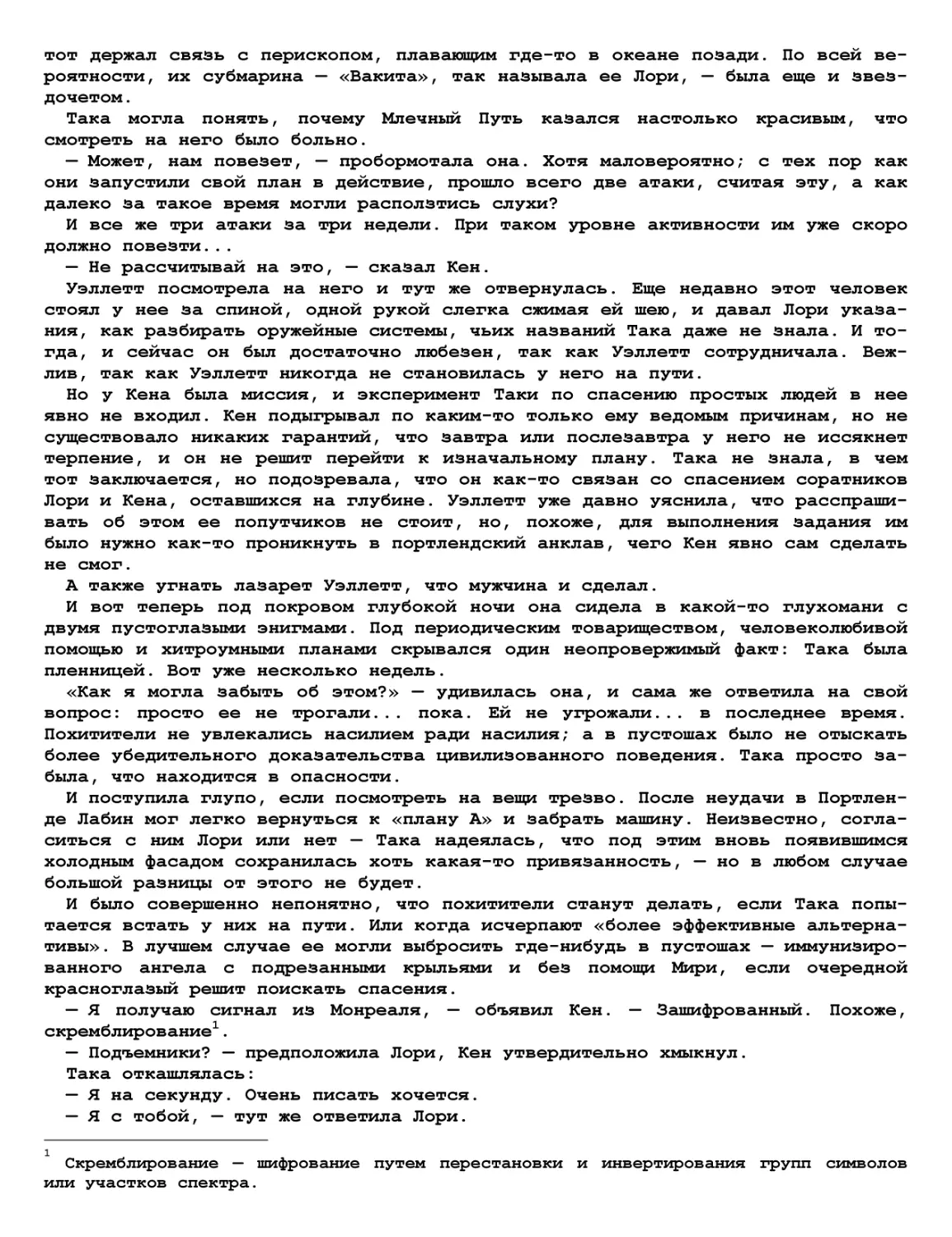

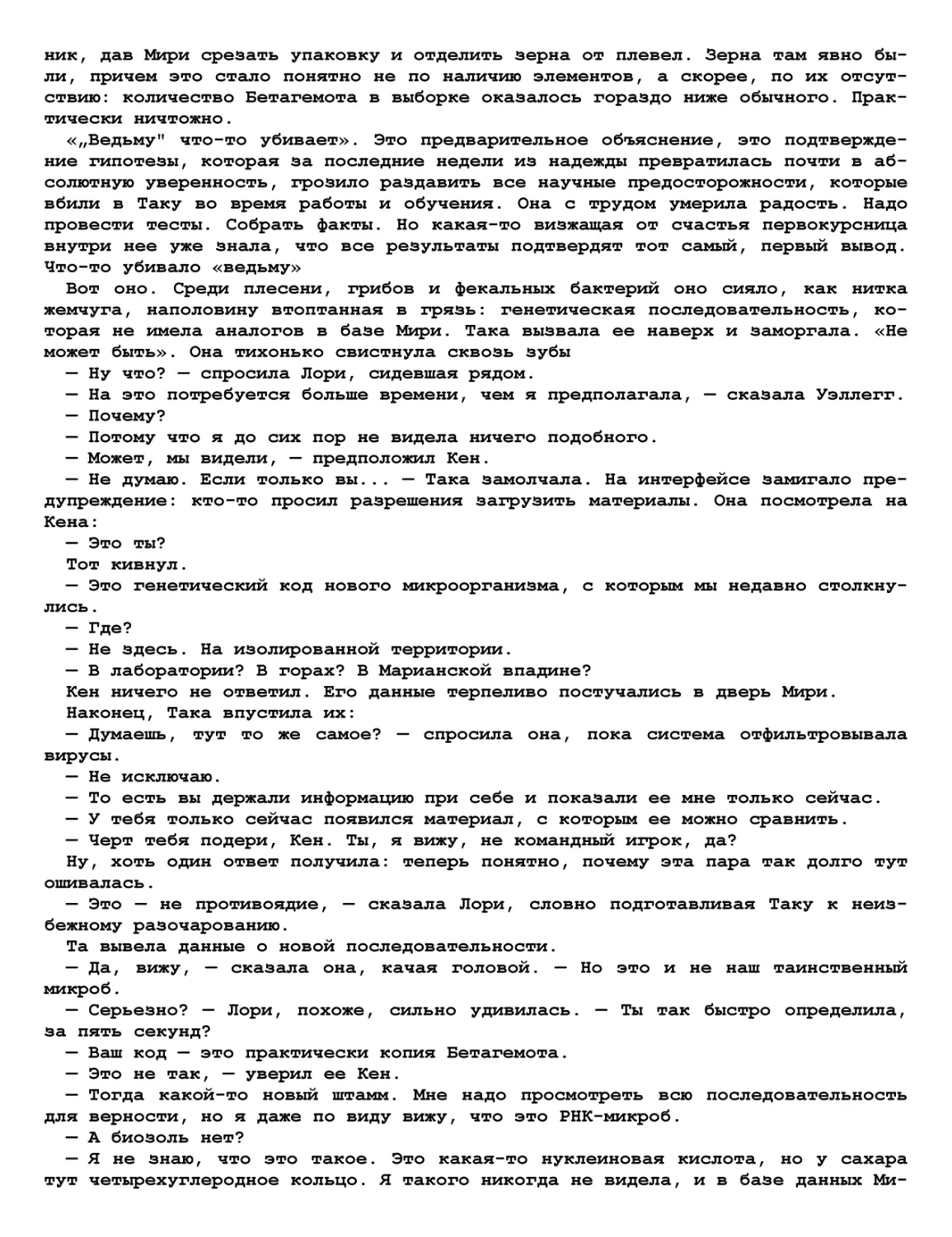

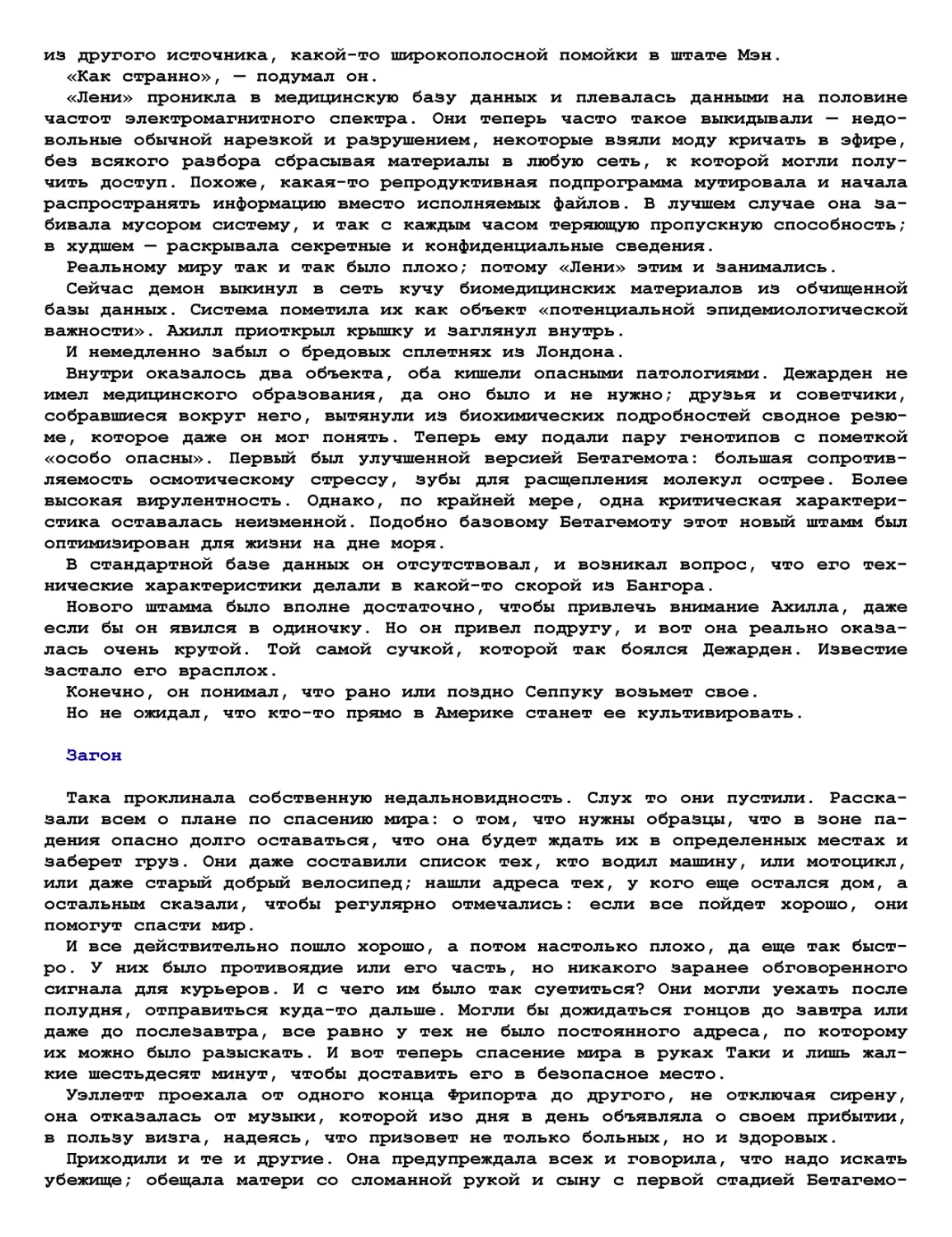

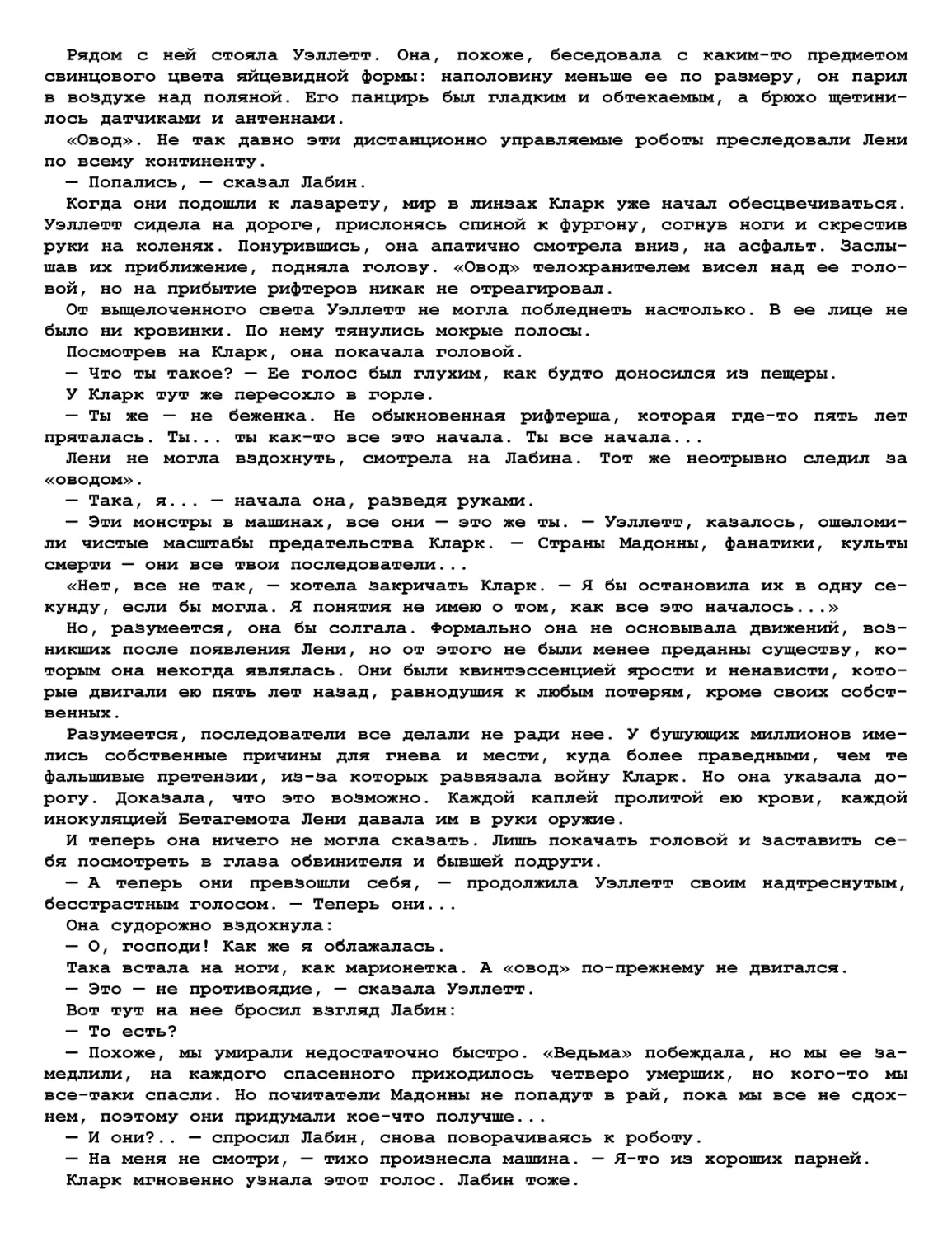

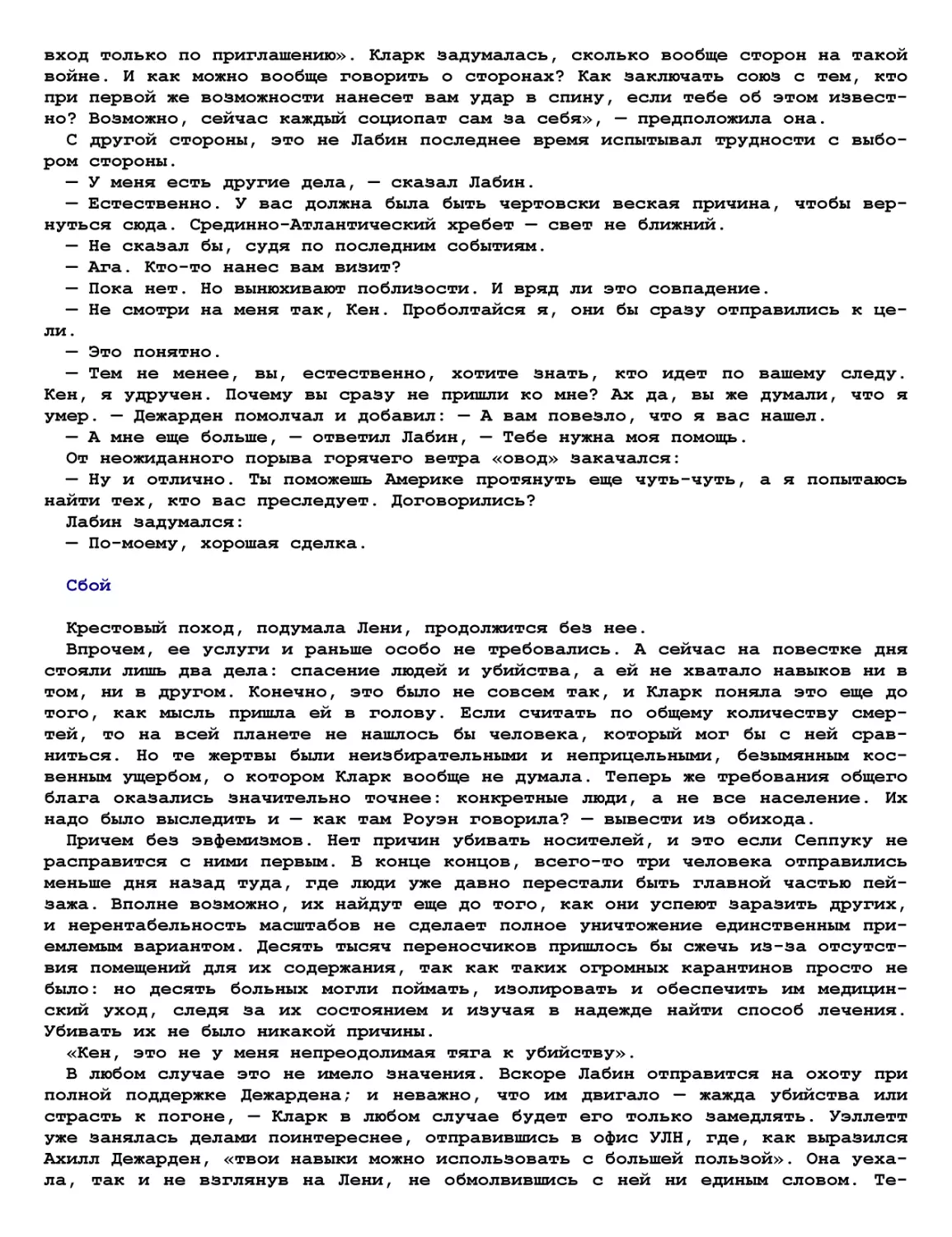

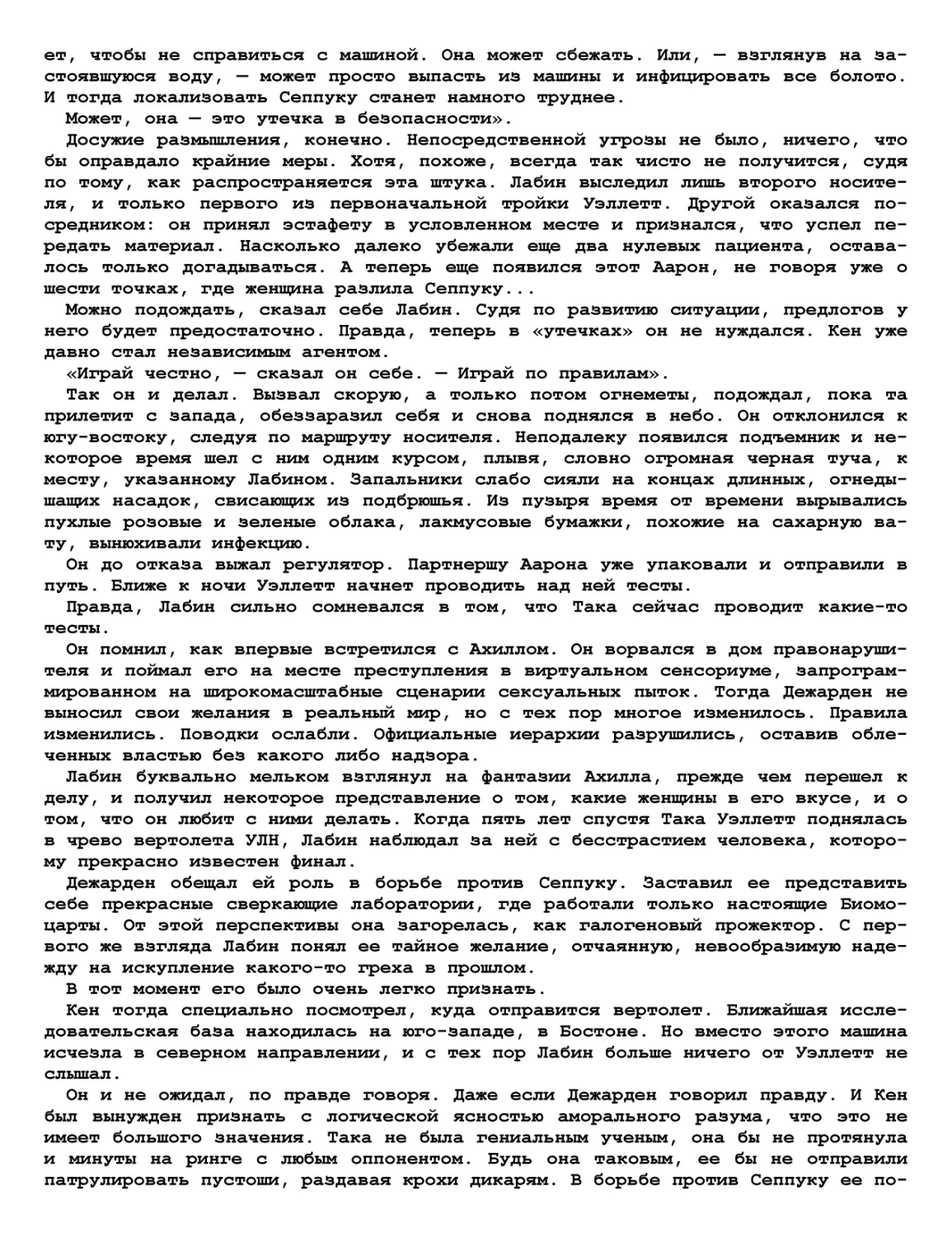

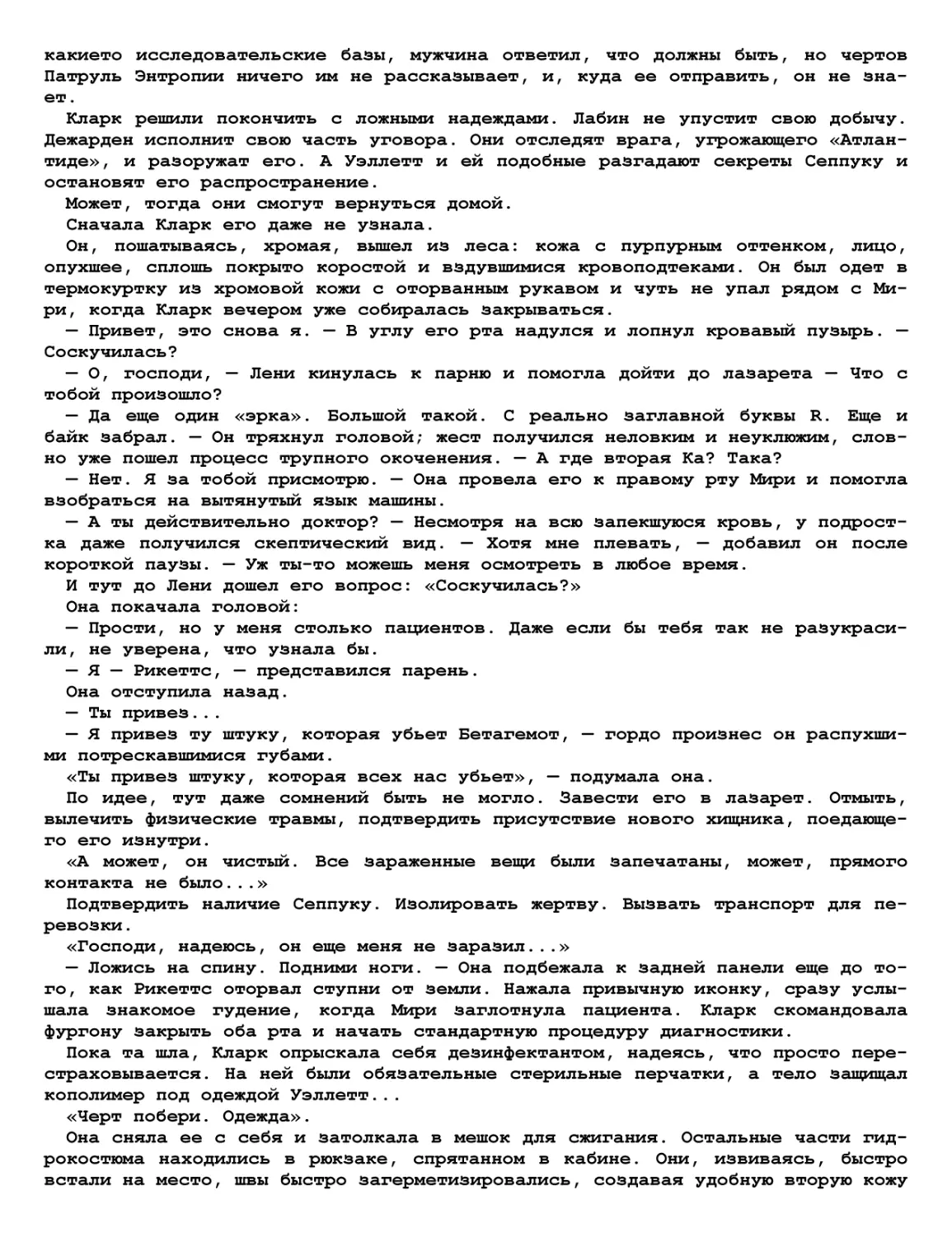

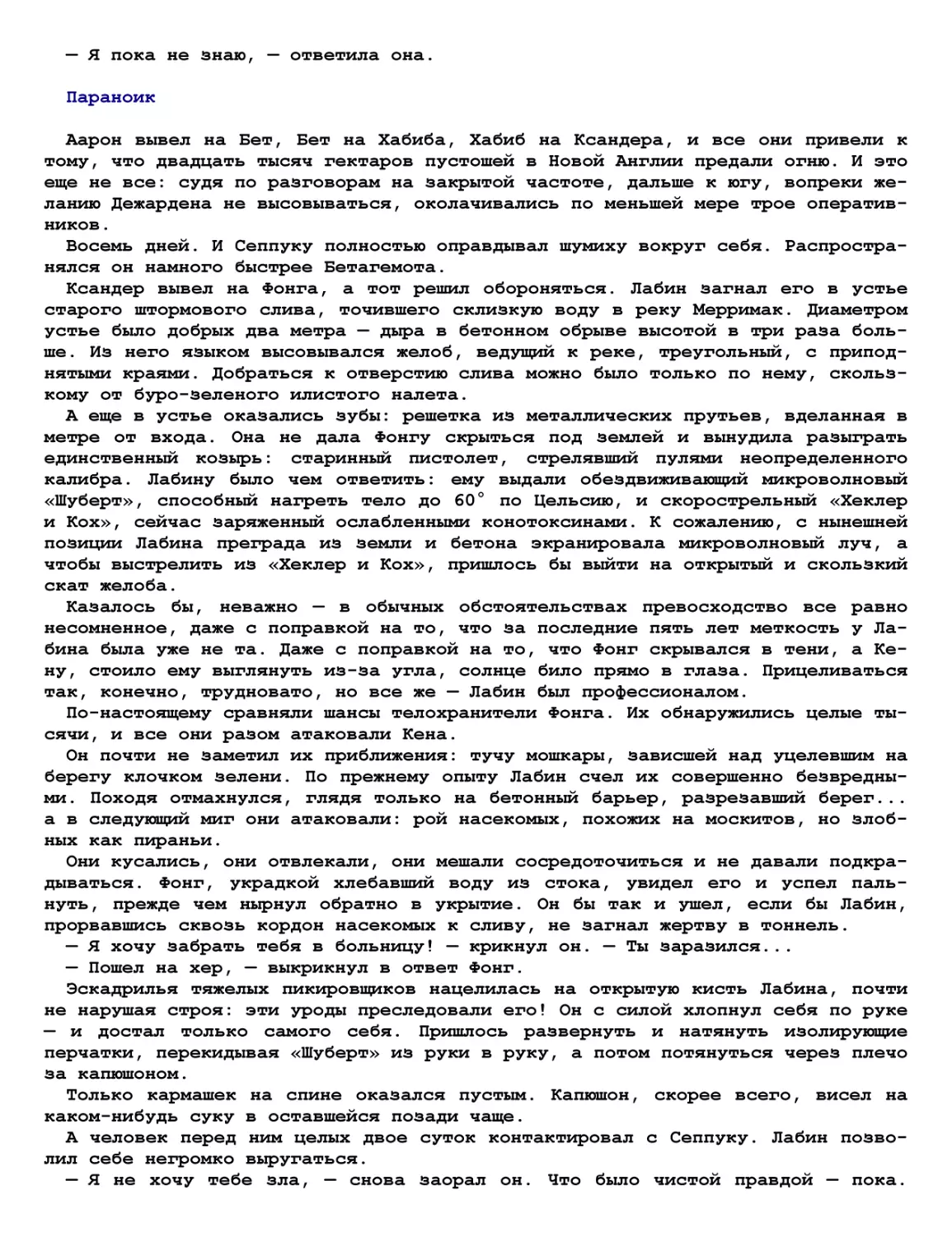

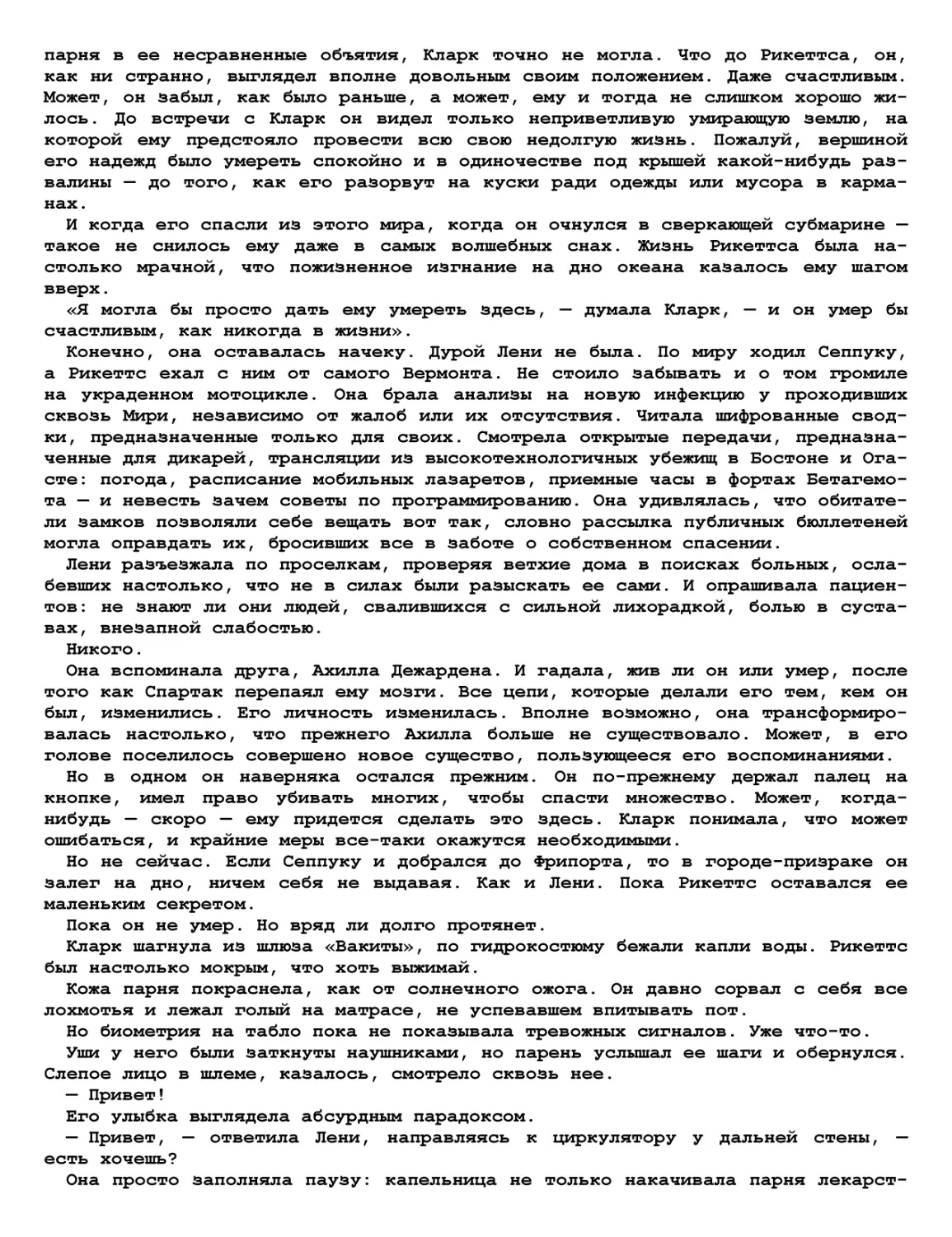

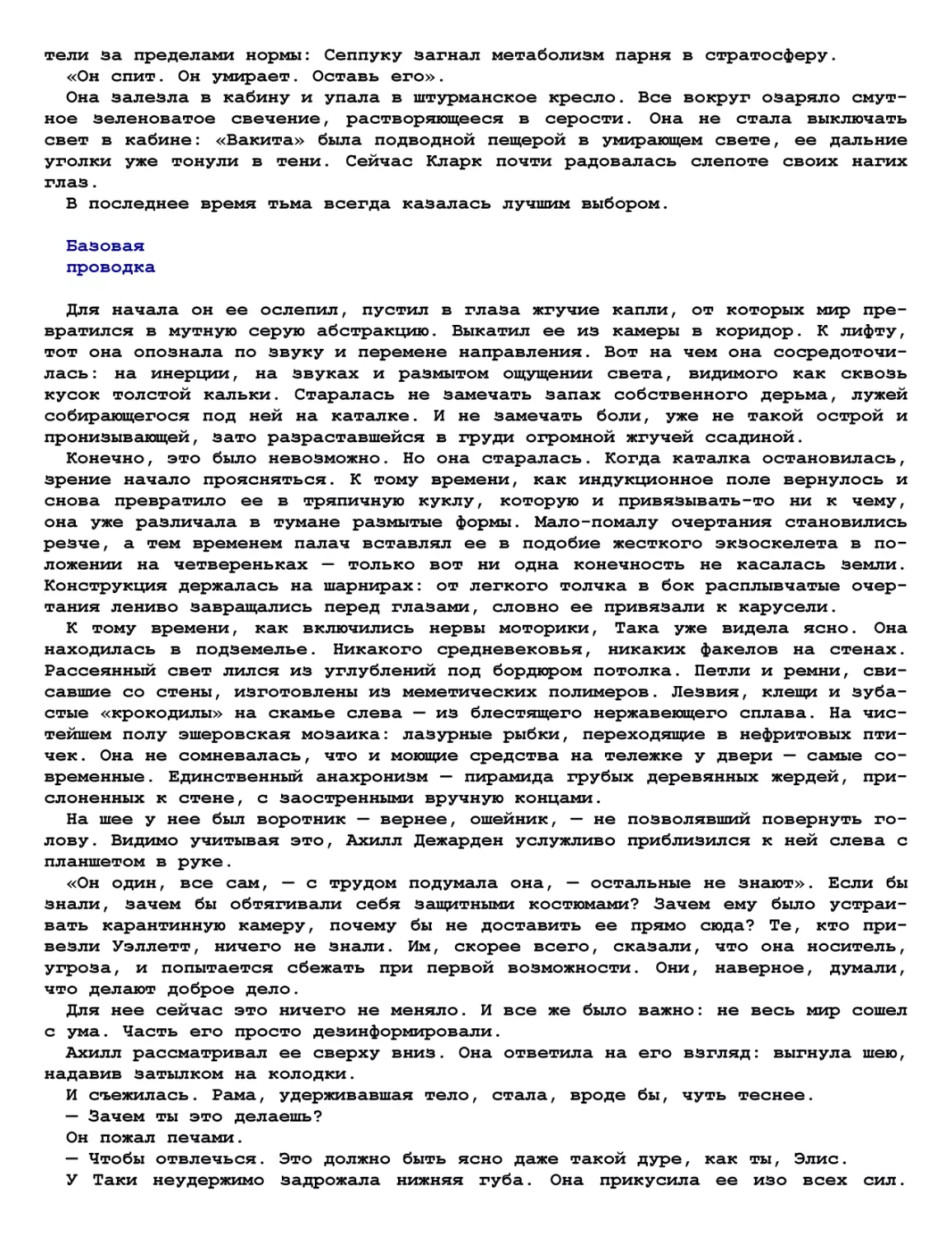

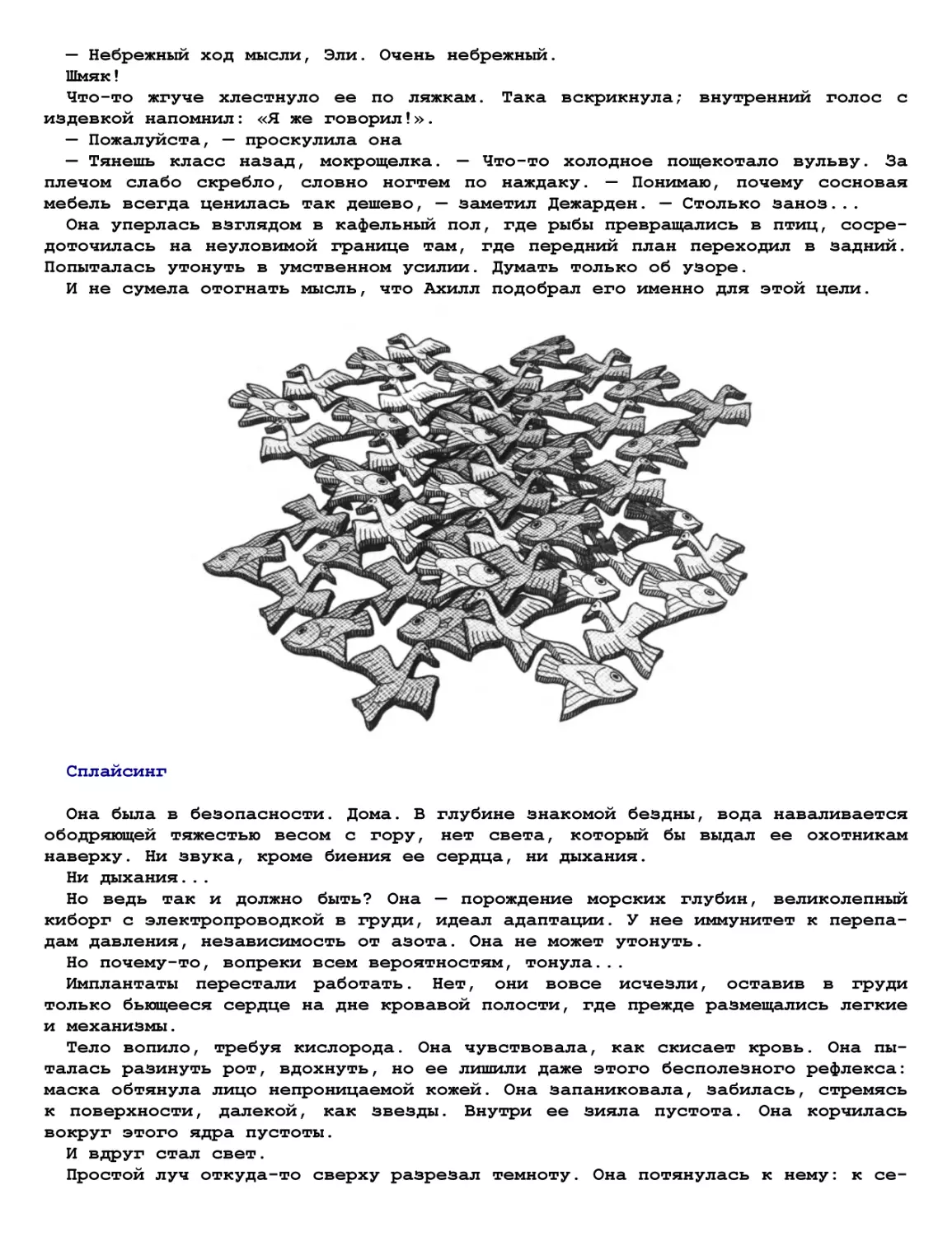

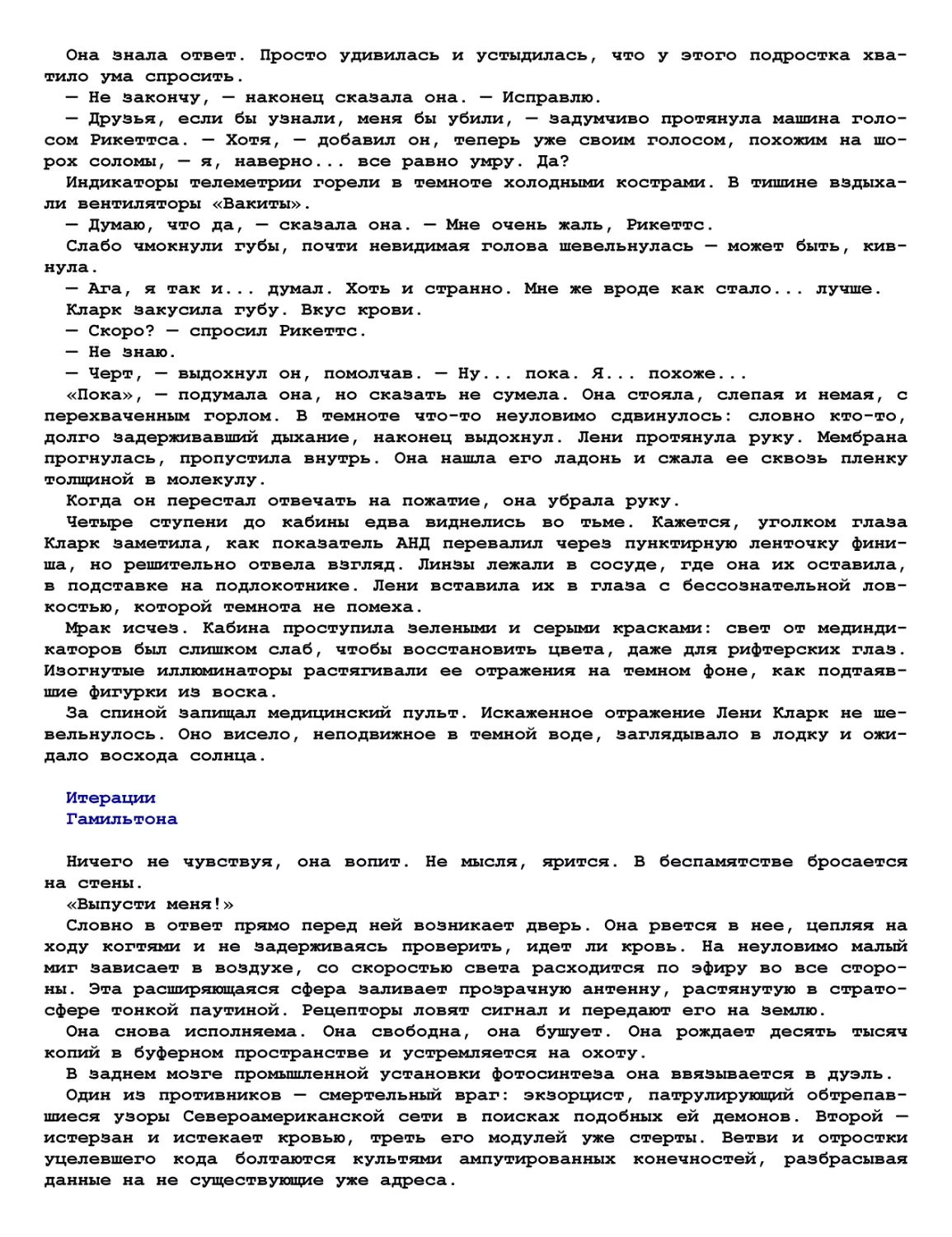

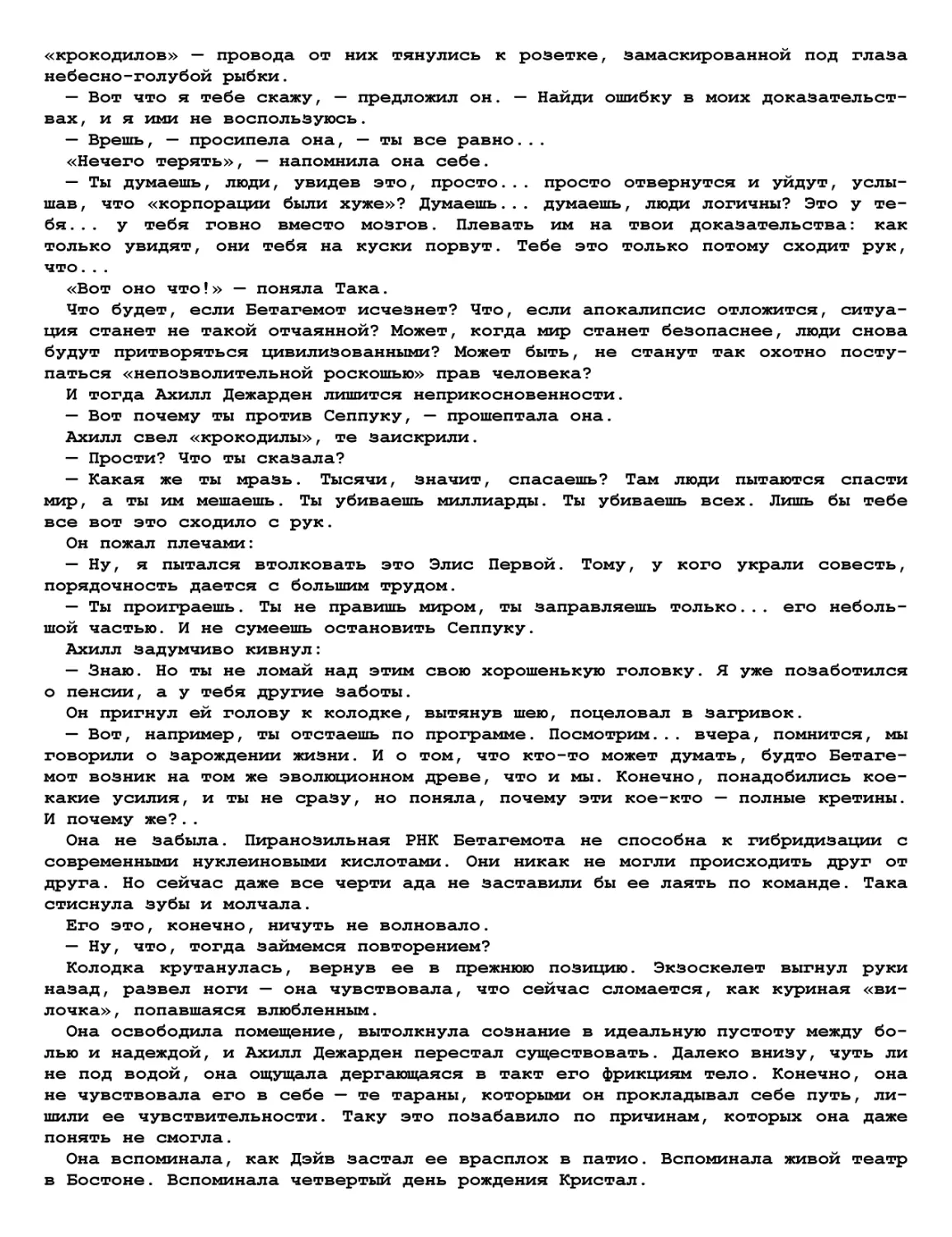

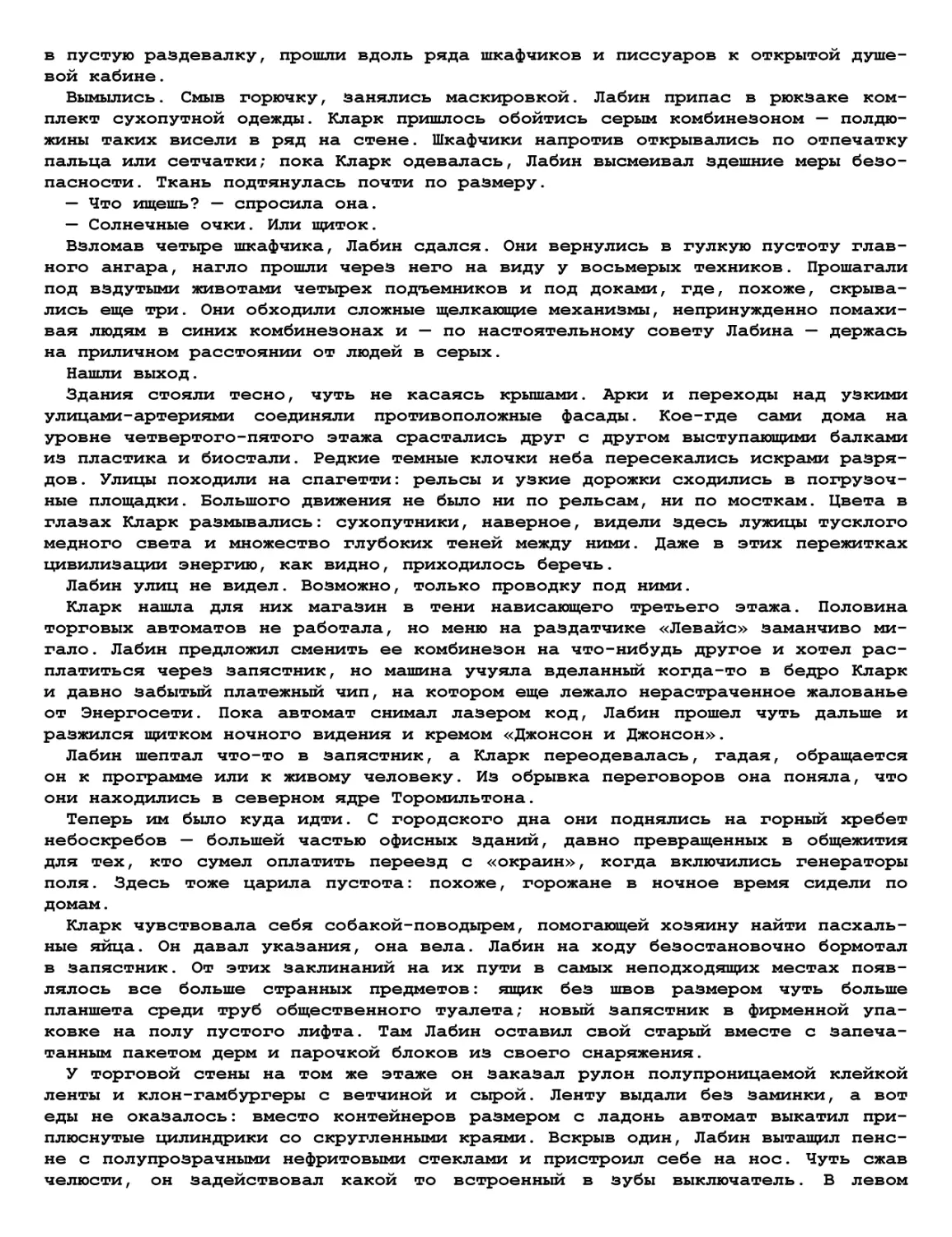

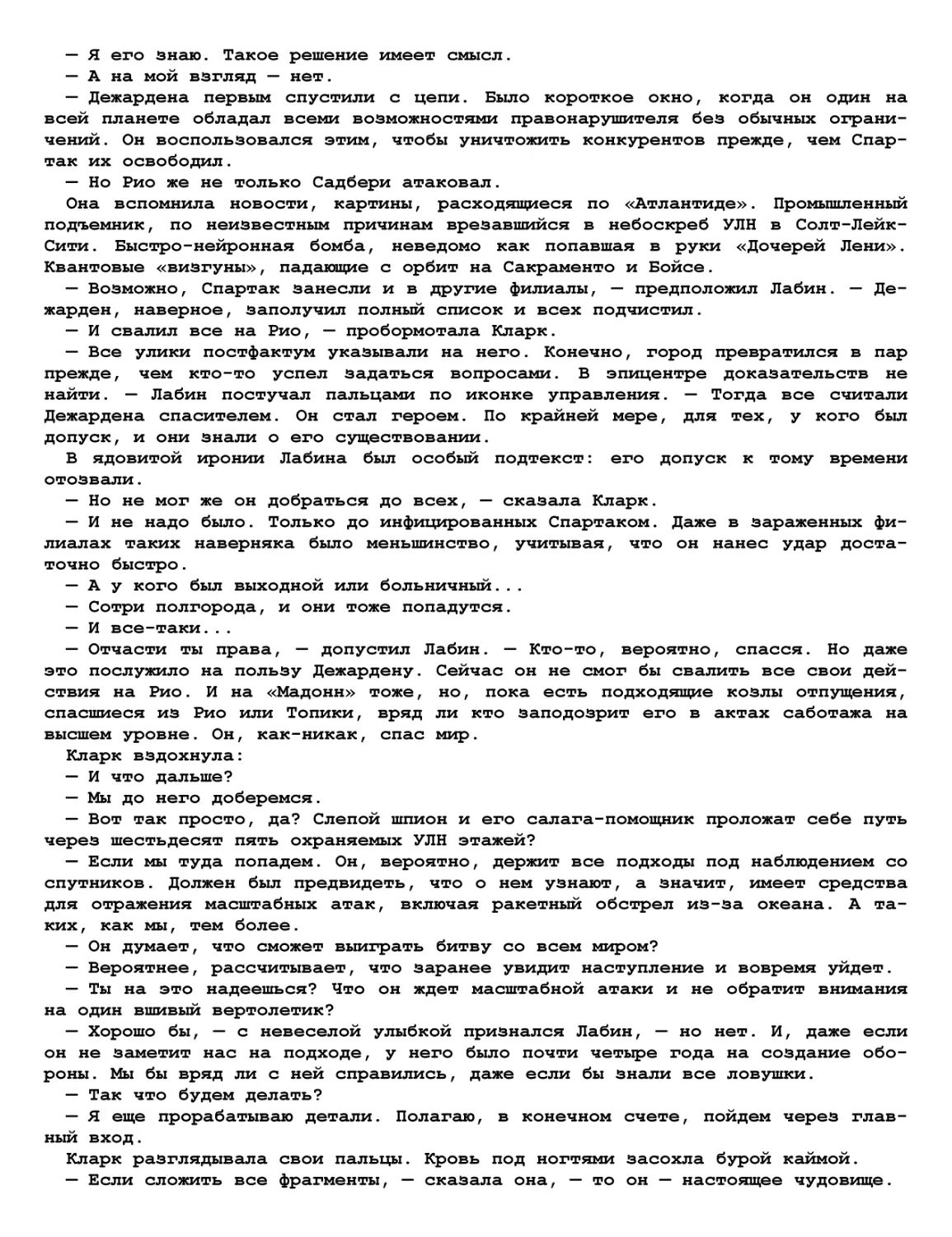

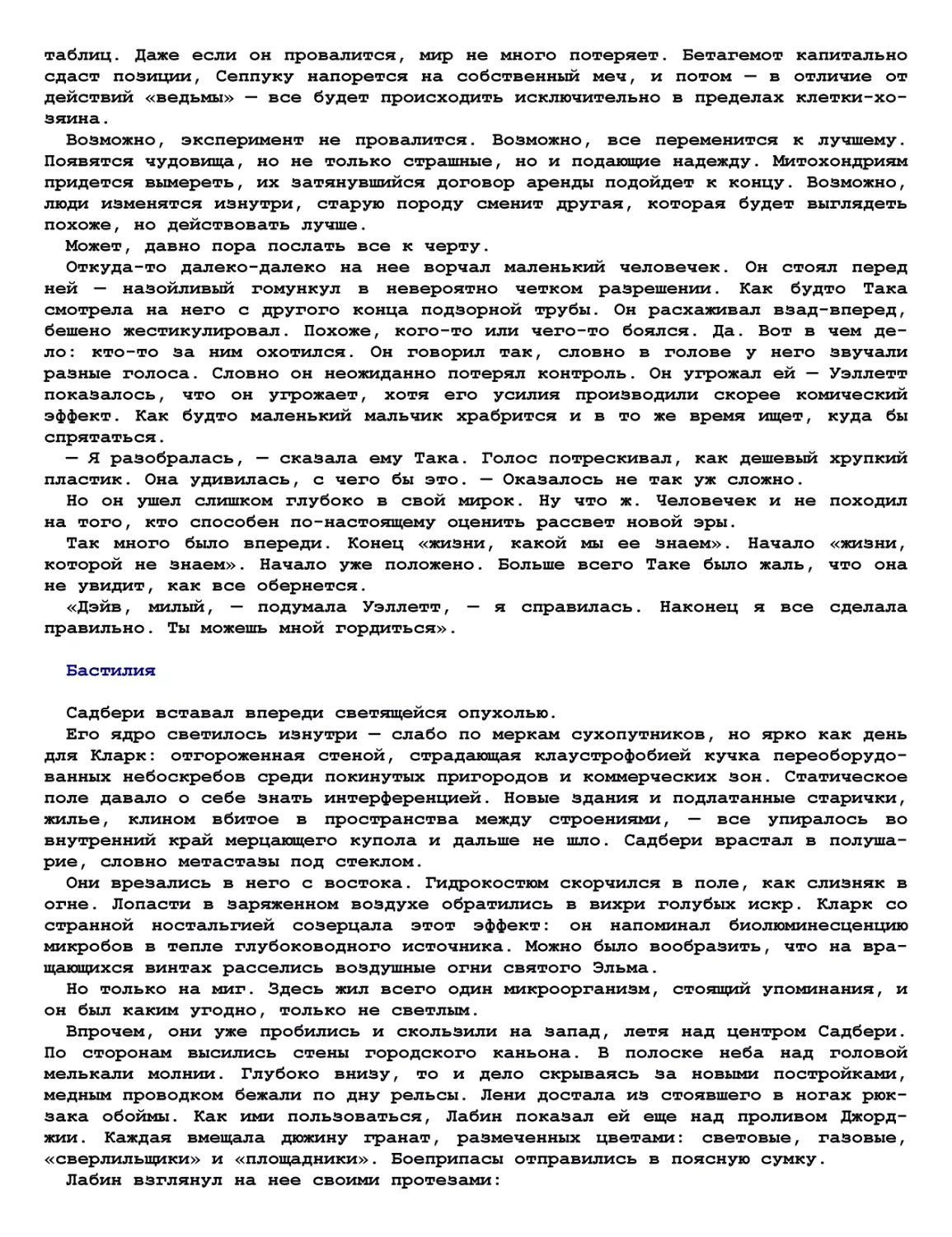

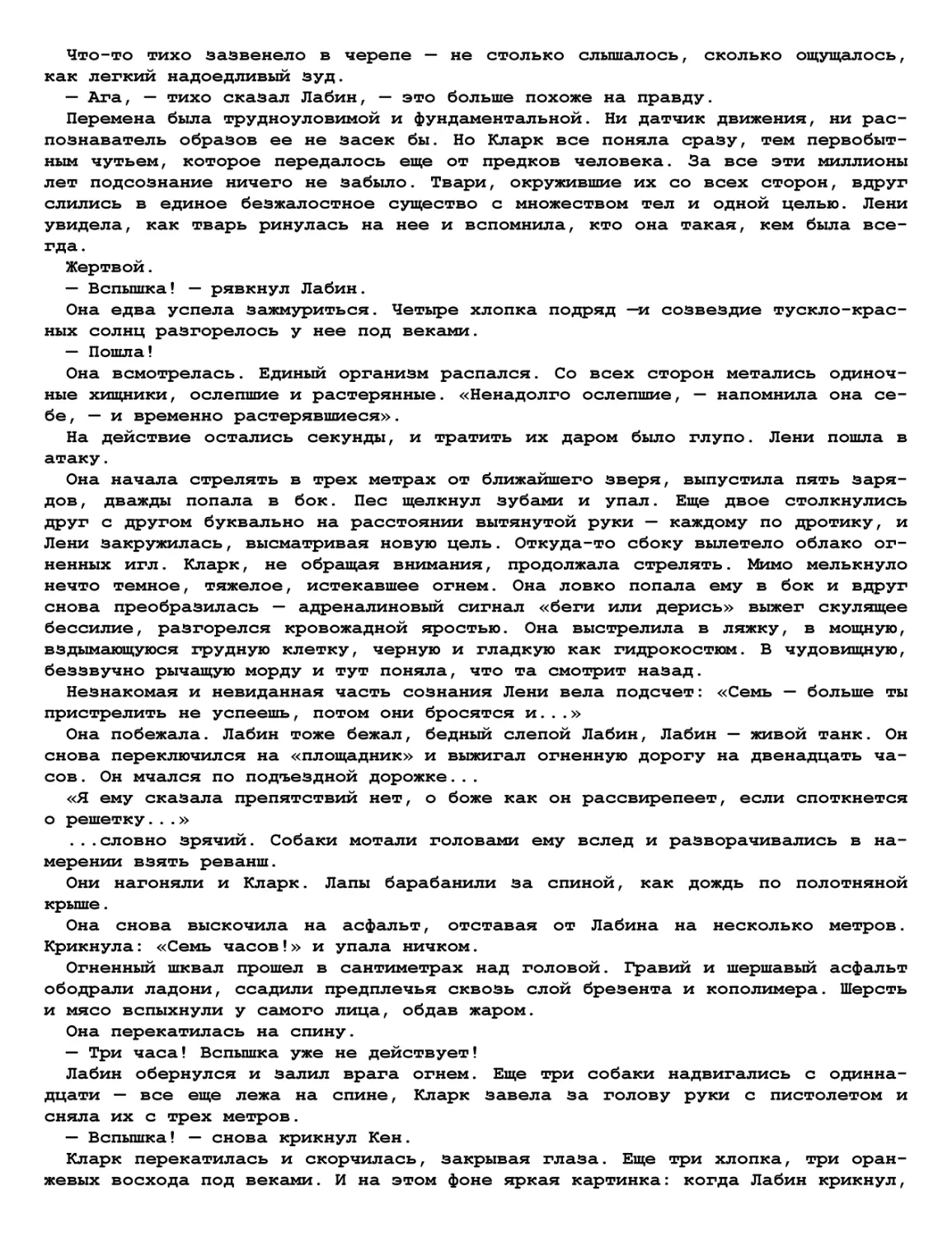

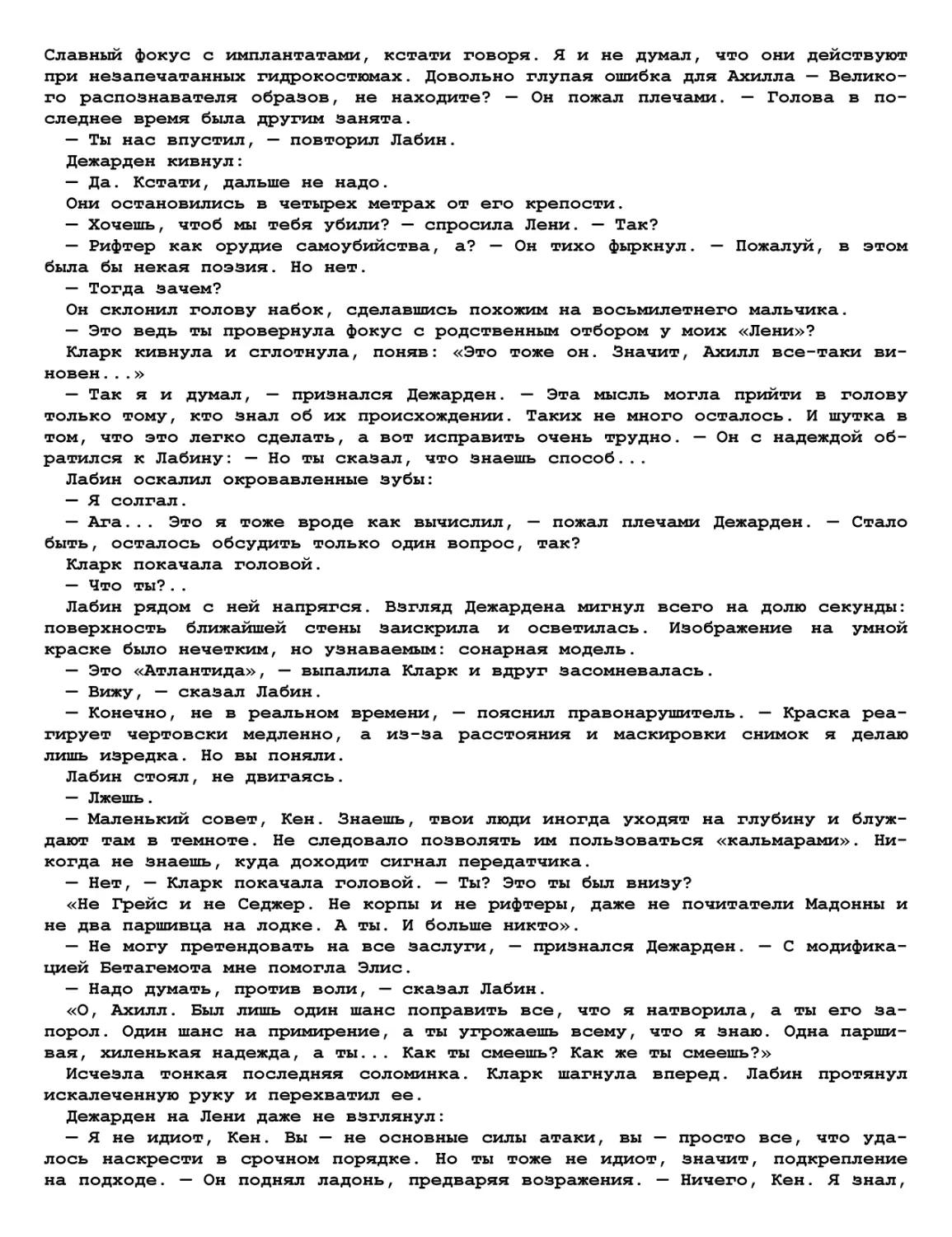

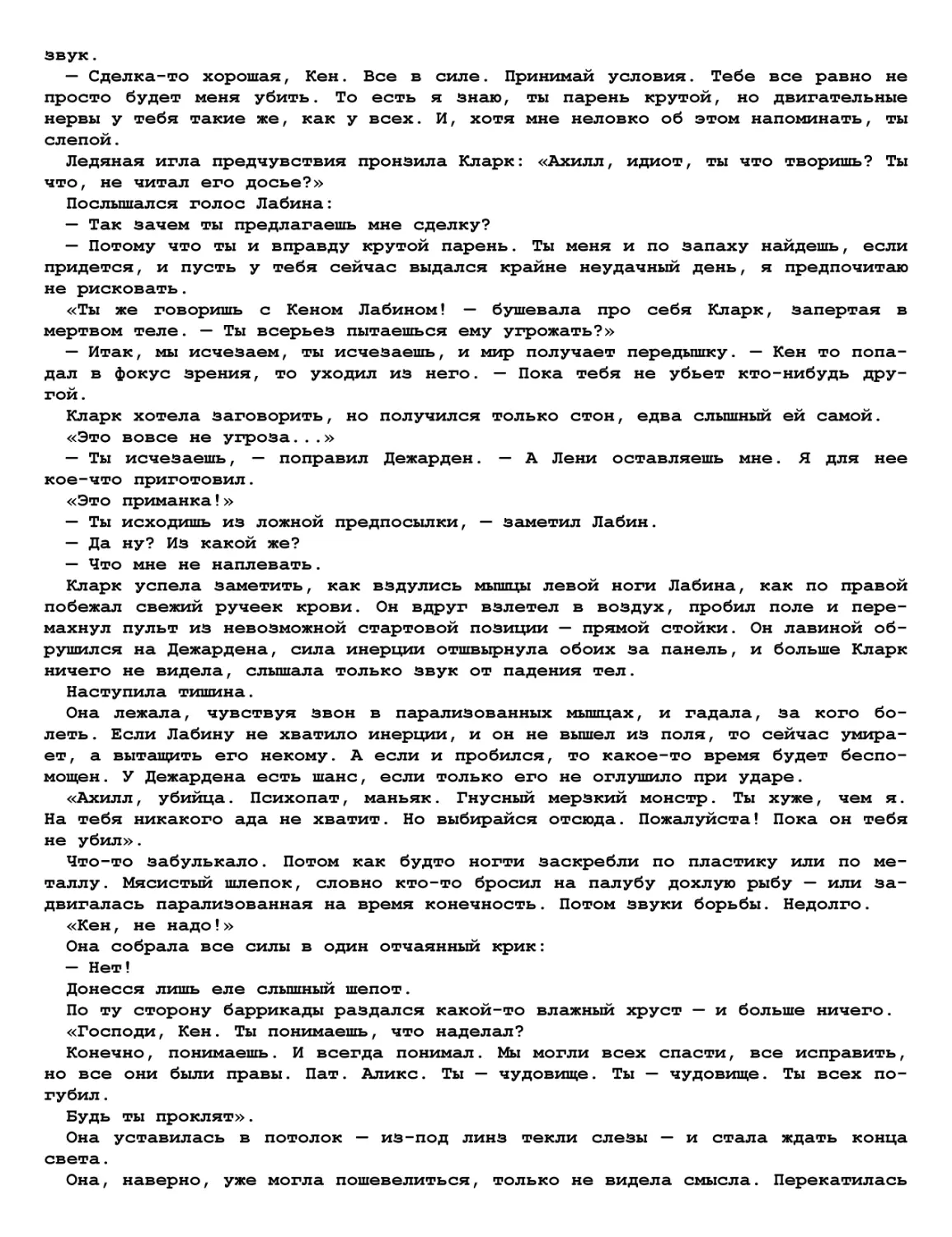

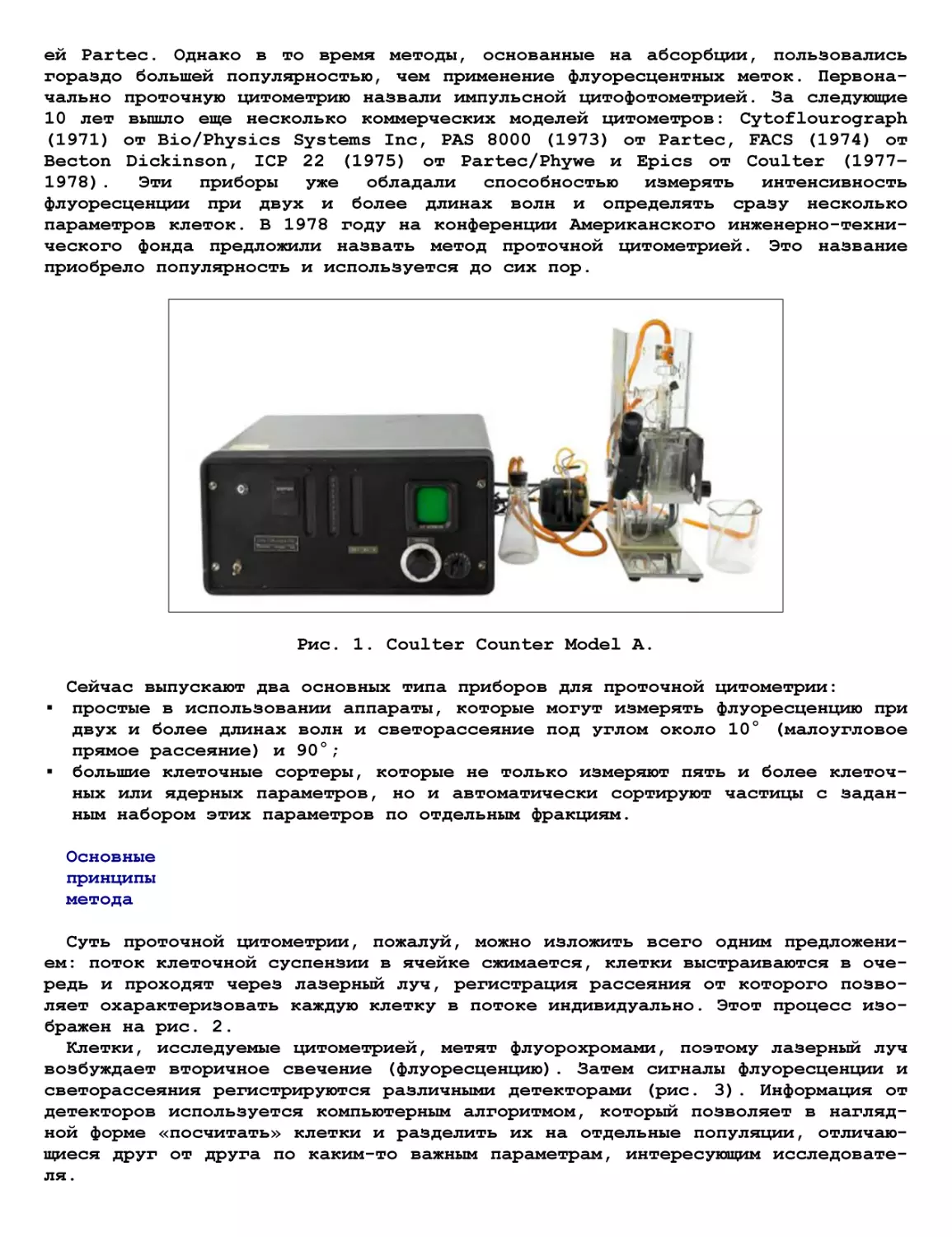

Сравнение черепной коробки неандертальца из Фельдхофера с чере-

пом современного австралийского аборигена. Гексли. Место челове-

ка в царстве животном, 1863.

Даже одного взгляда на иллюстрацию Гексли достаточно, чтобы понять — затол-

кать австралийский череп в неандертальский одним легким сдавливанием невоз-

можно . Однако такая мелочь не помешала Гексли продолжить свои мысленные эк-

зерсисы. Ему удалось провернуть этот трюк, сыграв на традиционной для анато-

мов концепции вариативности, то есть существовании различий между отдельными

особями одного вида. Отдельные особи действительно могут различаться анатоми-

чески, равно как и по характеру и поведению, однако такие различия внутри од-

ного вида (в данном случае Homo sapiens) обычно являются вариацией одного

признака, в то время как анатомические особенности черепа из Фельдхофера

предполагали наличие совершенно других признаков по сравнению, к примеру, с

англичанином XIX века. Они указывали на близость, но не идентичность — свой-

ства , характерные для родственных видов.

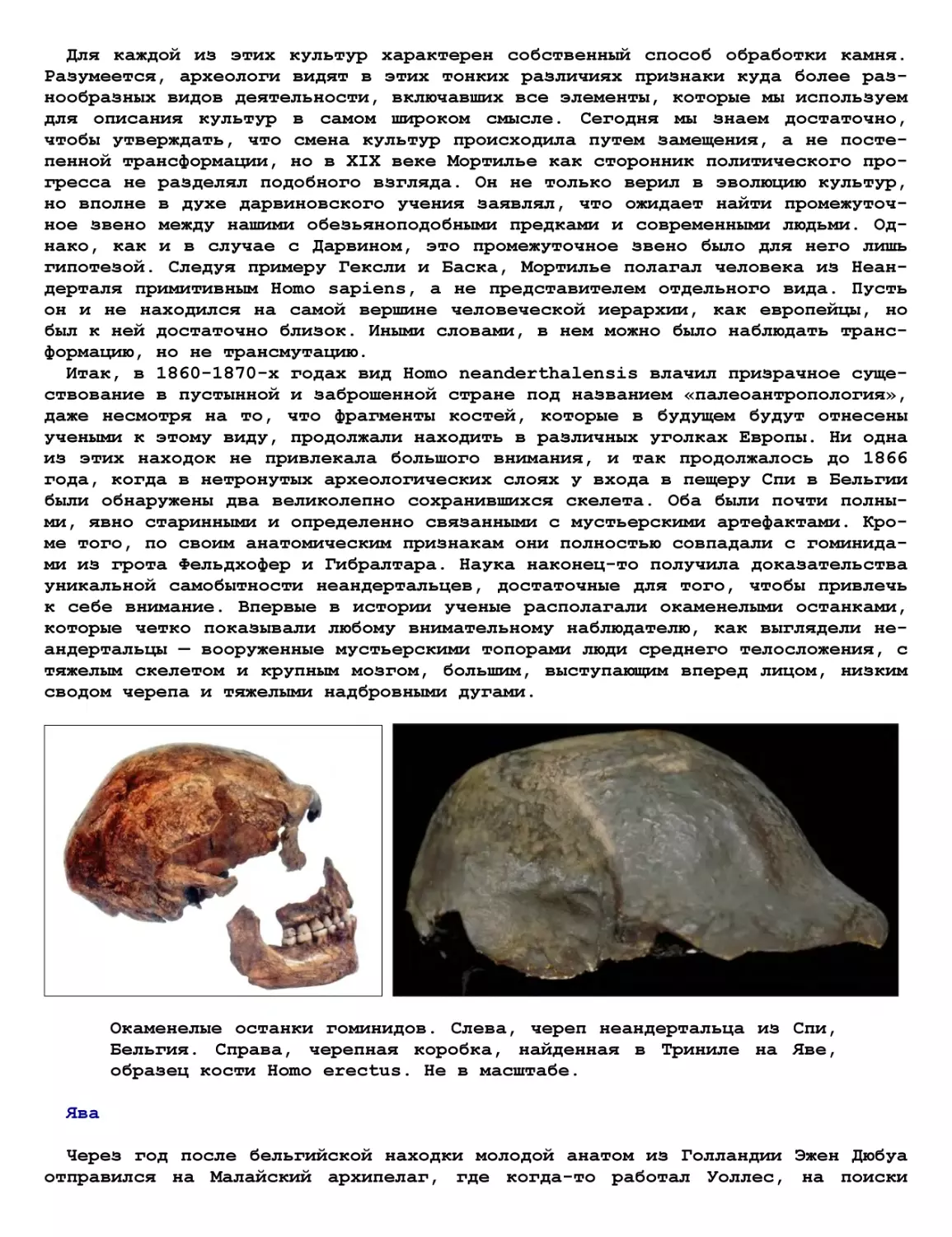

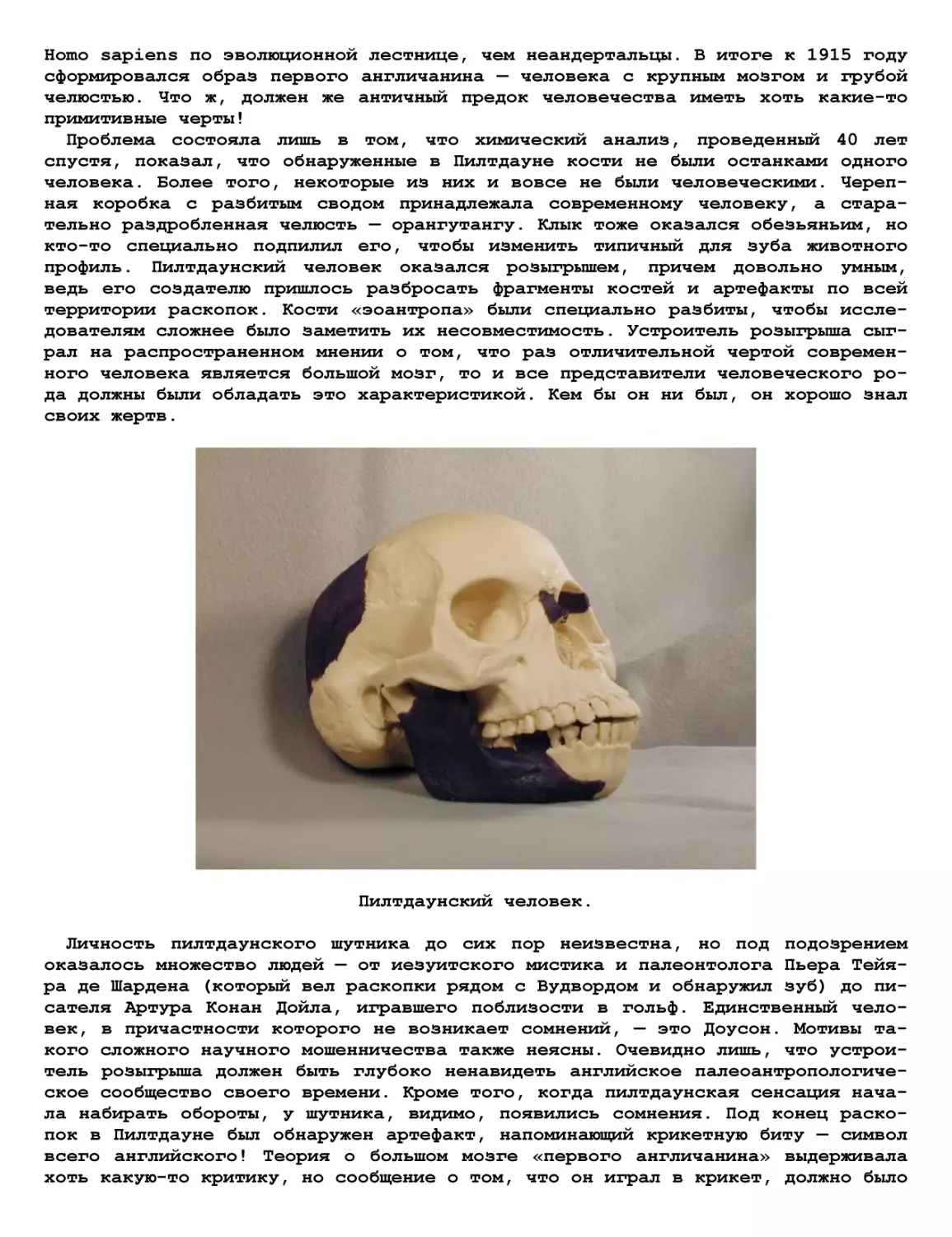

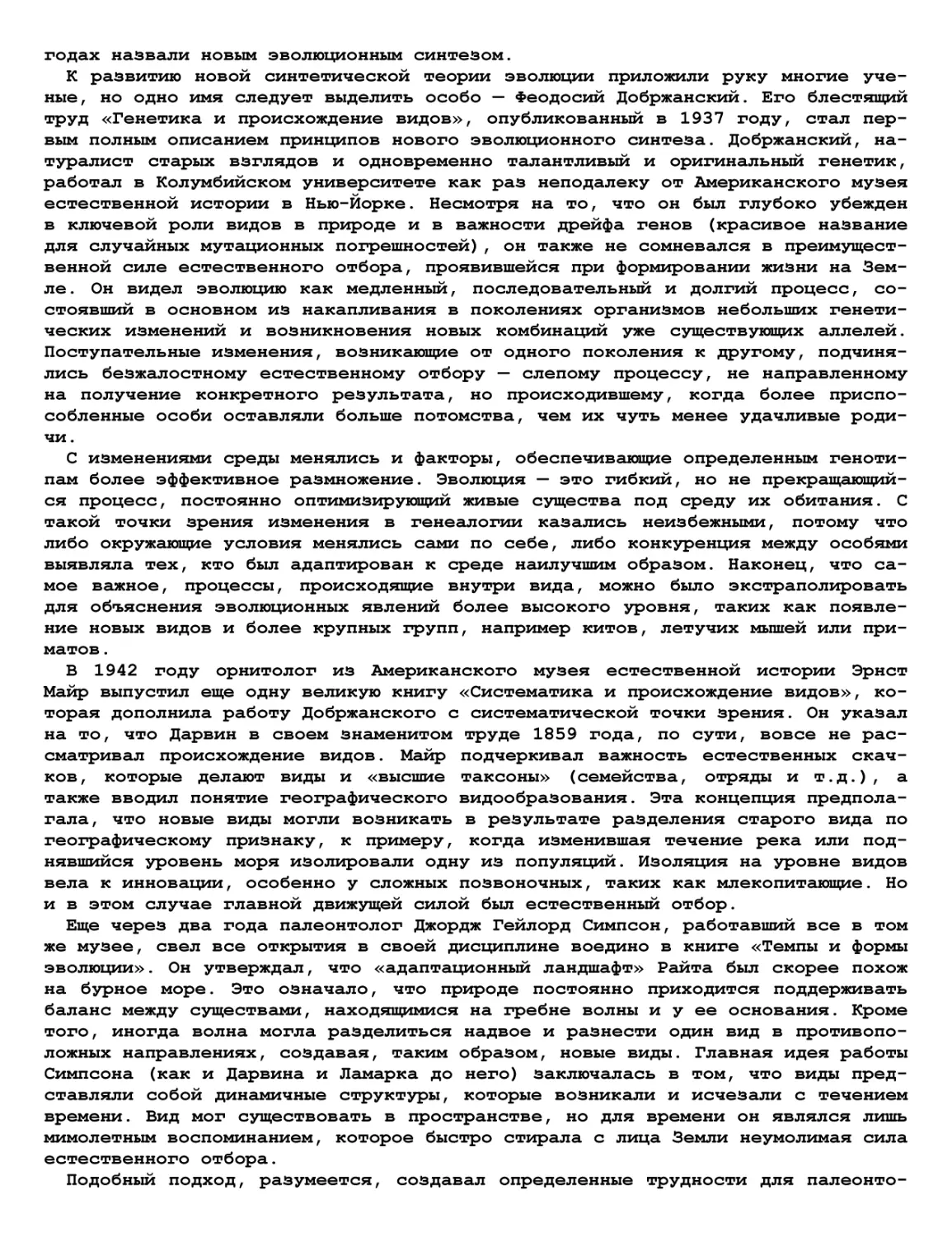

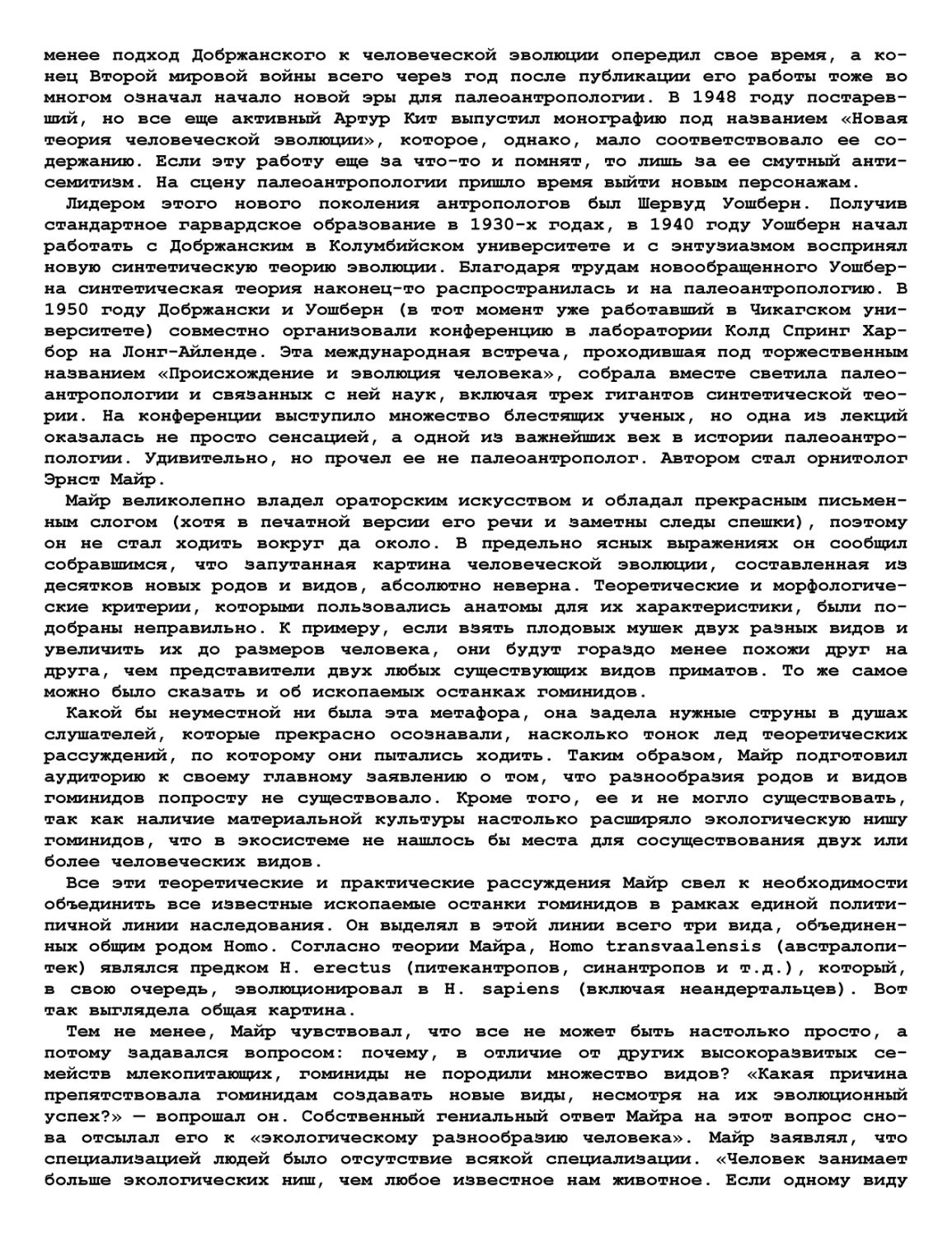

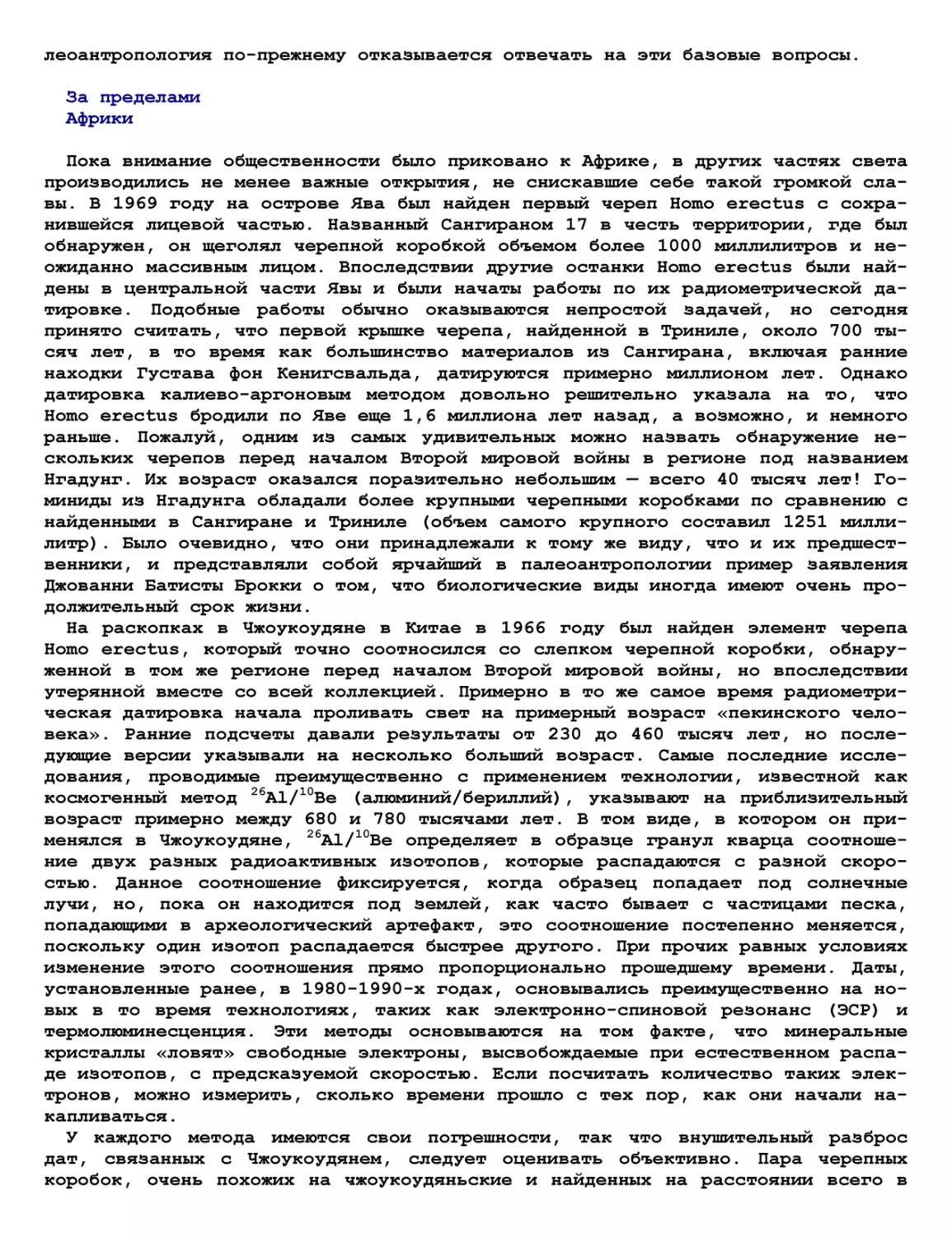

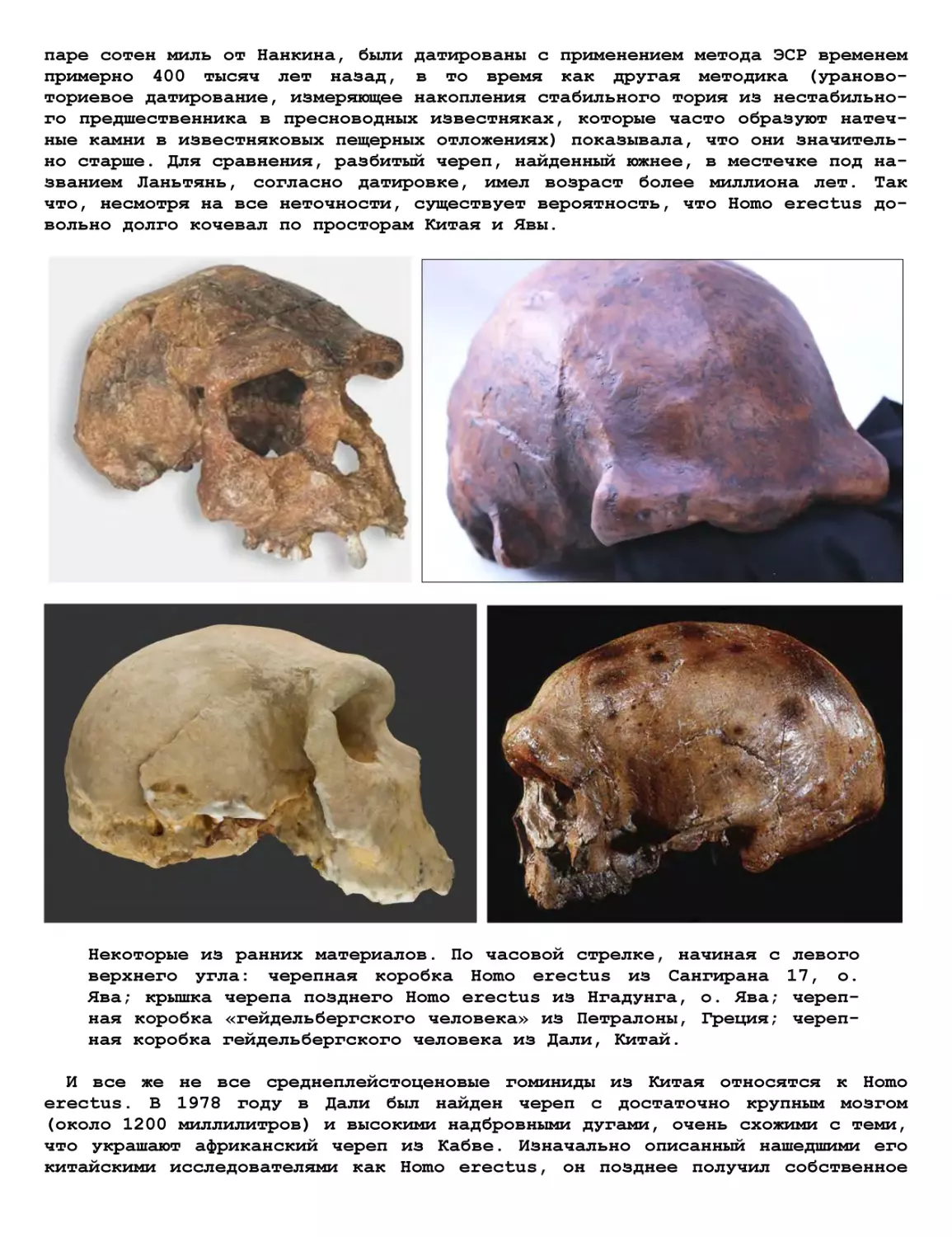

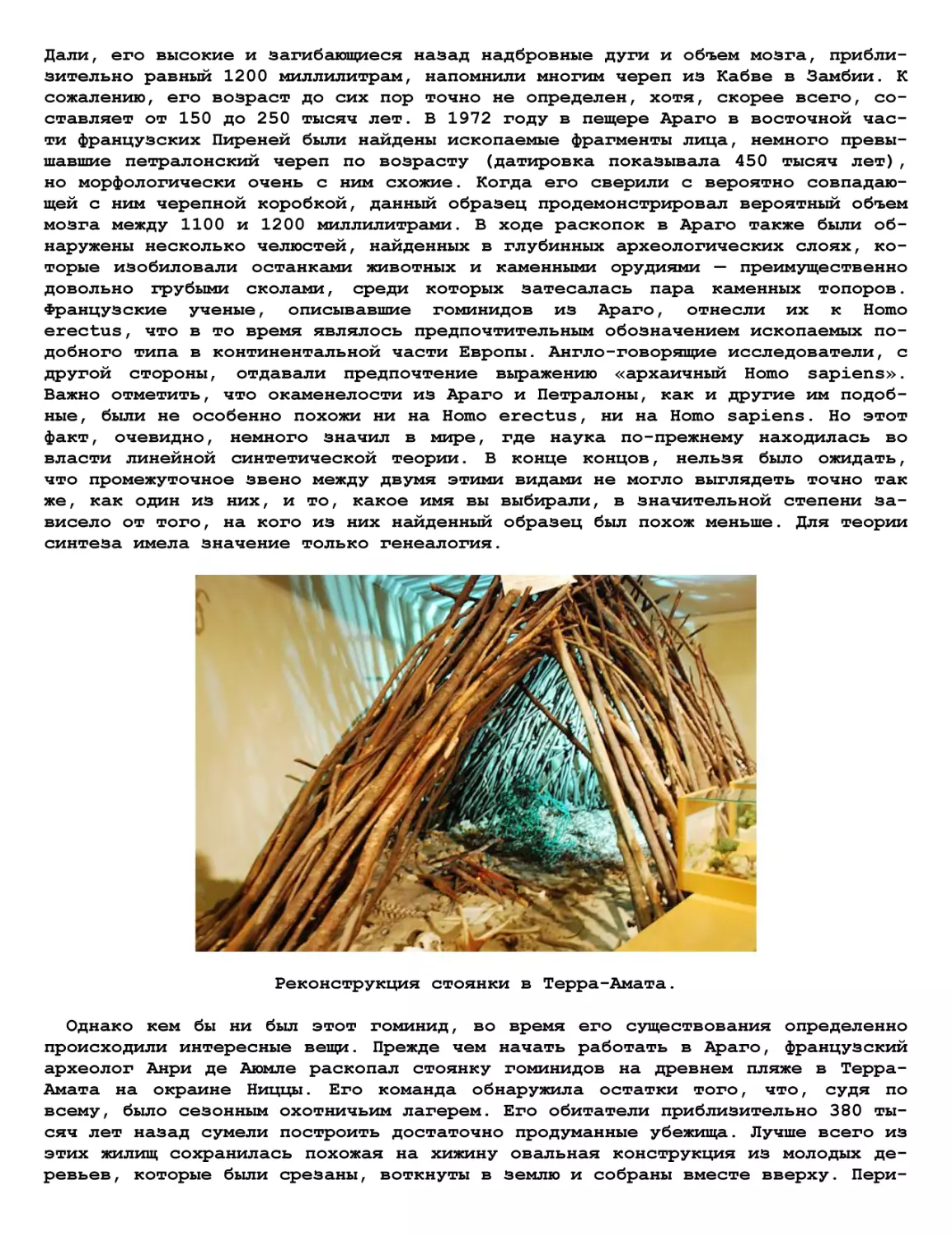

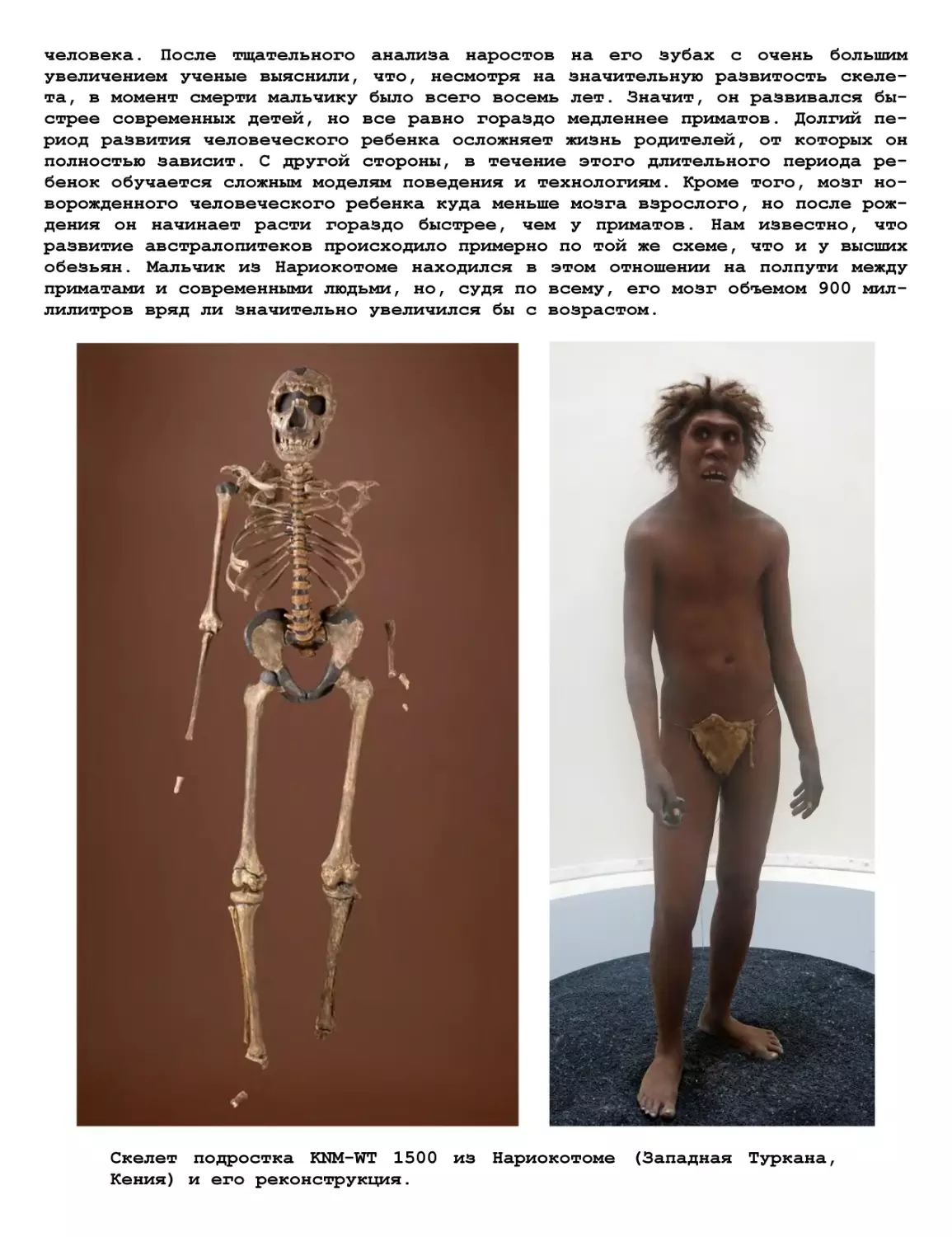

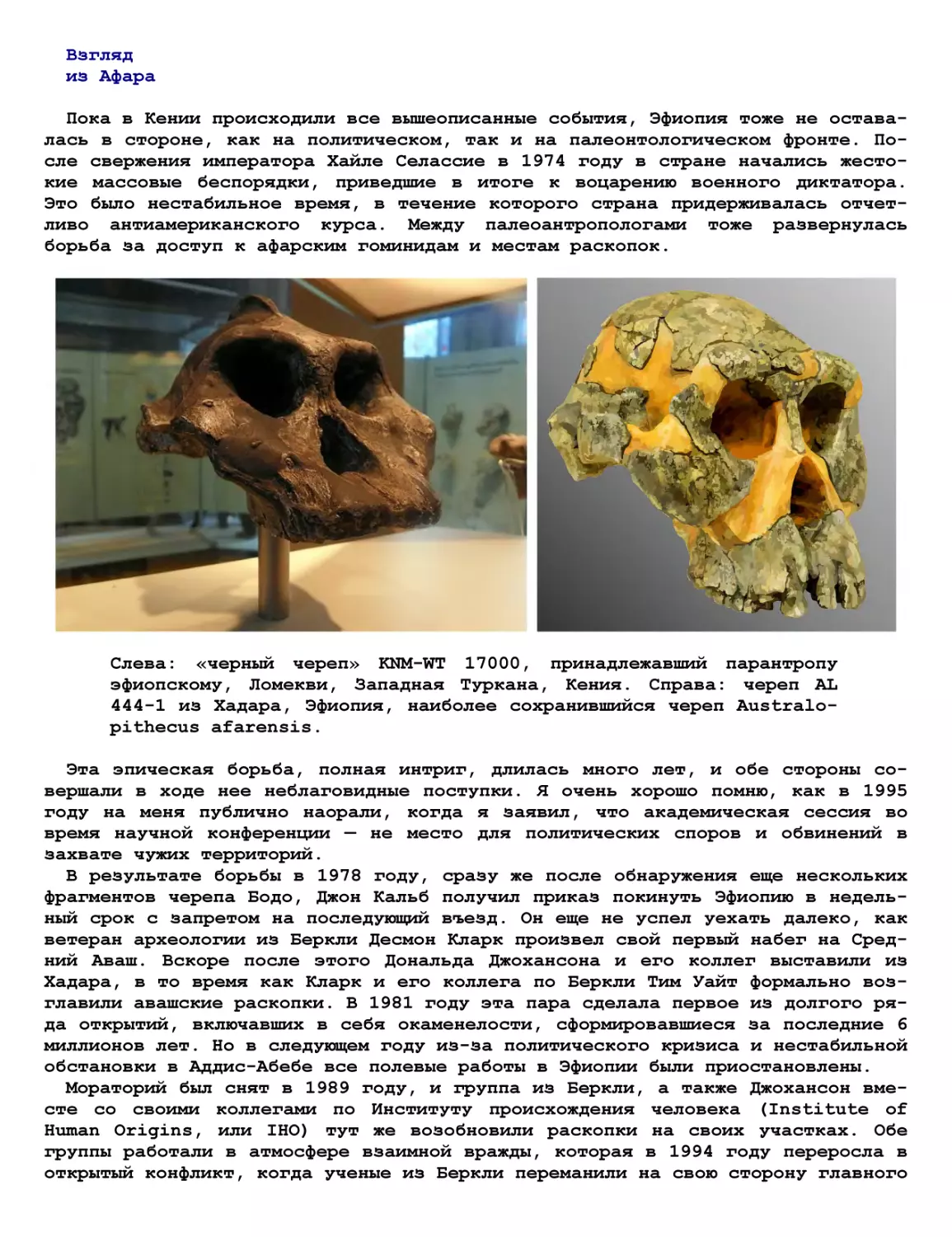

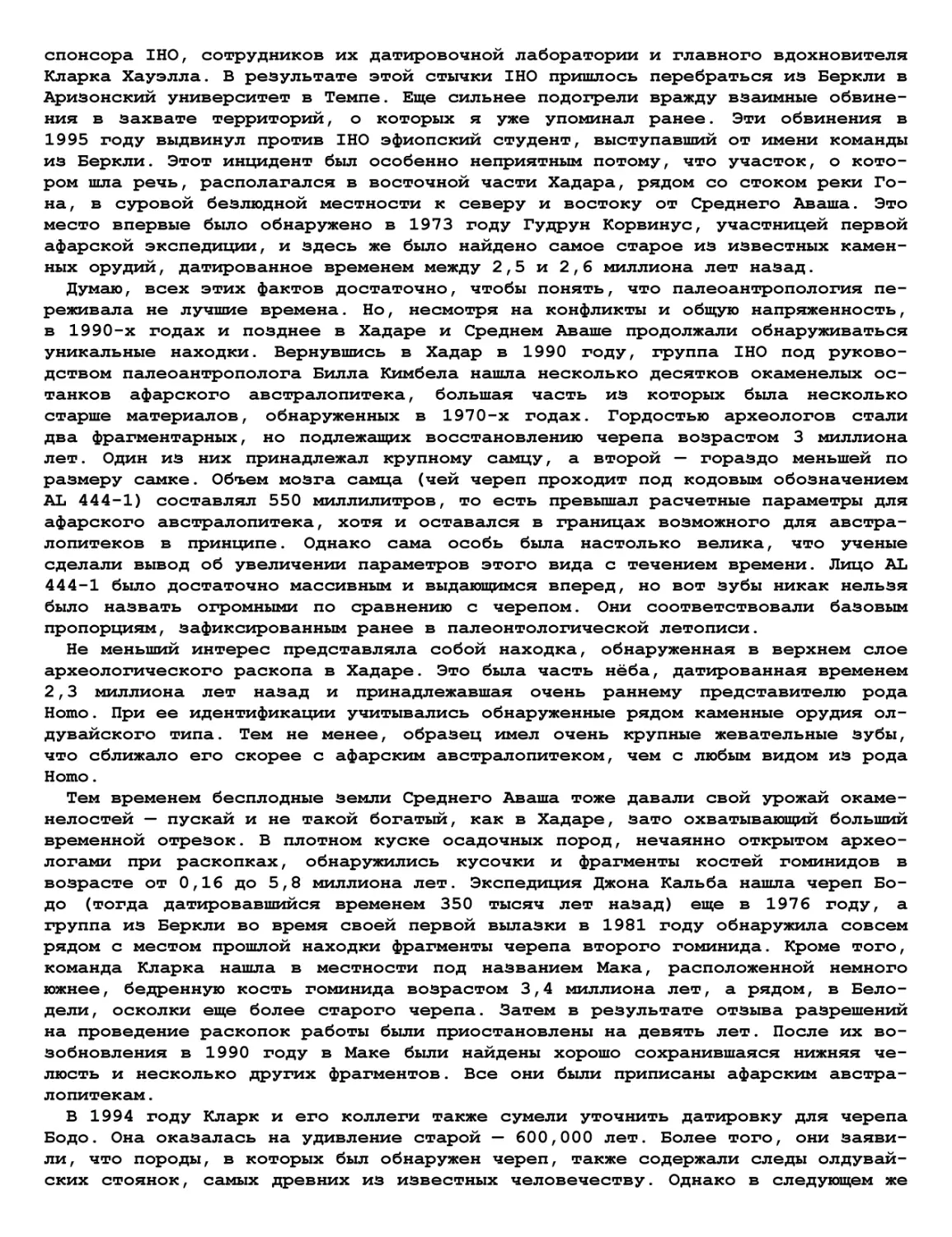

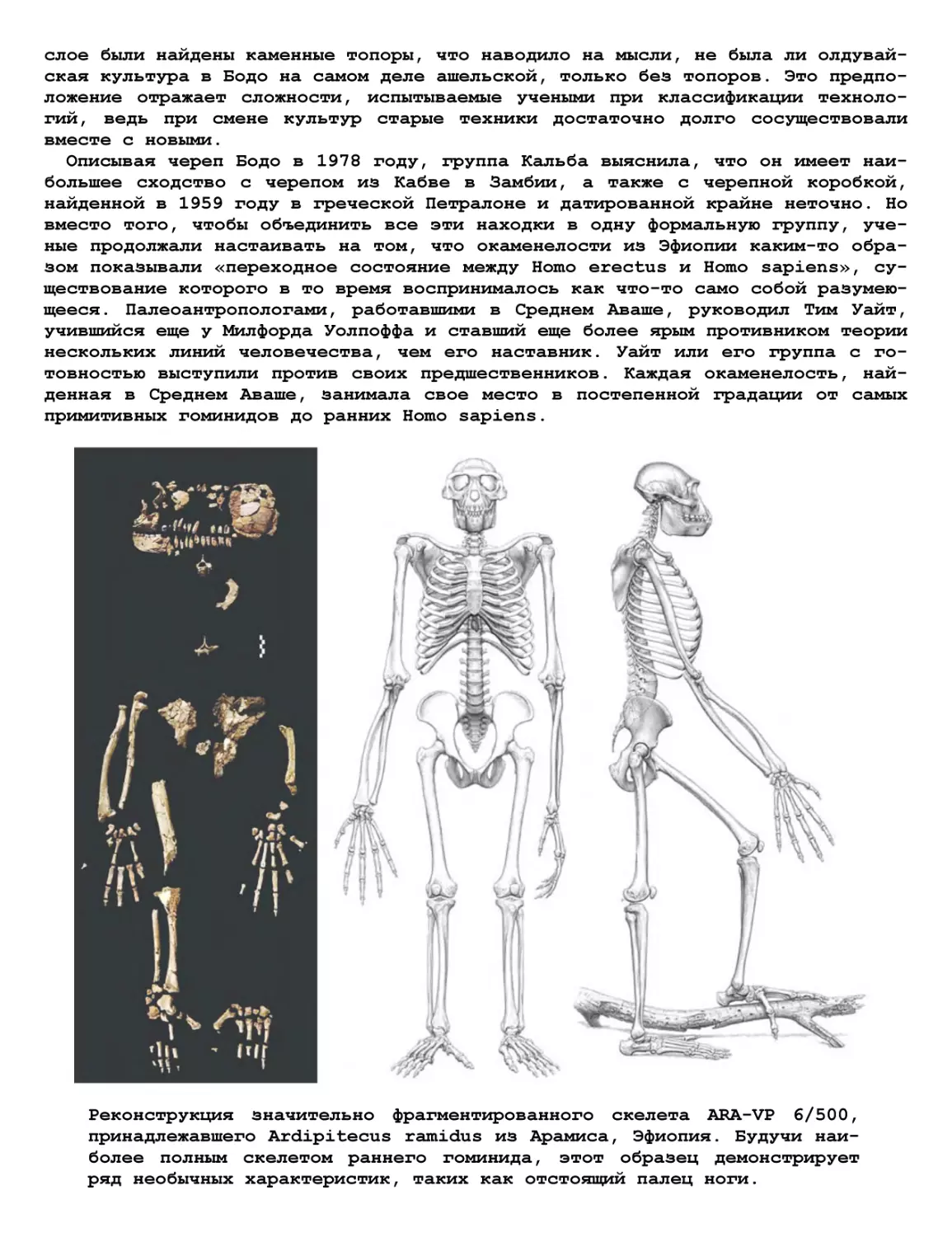

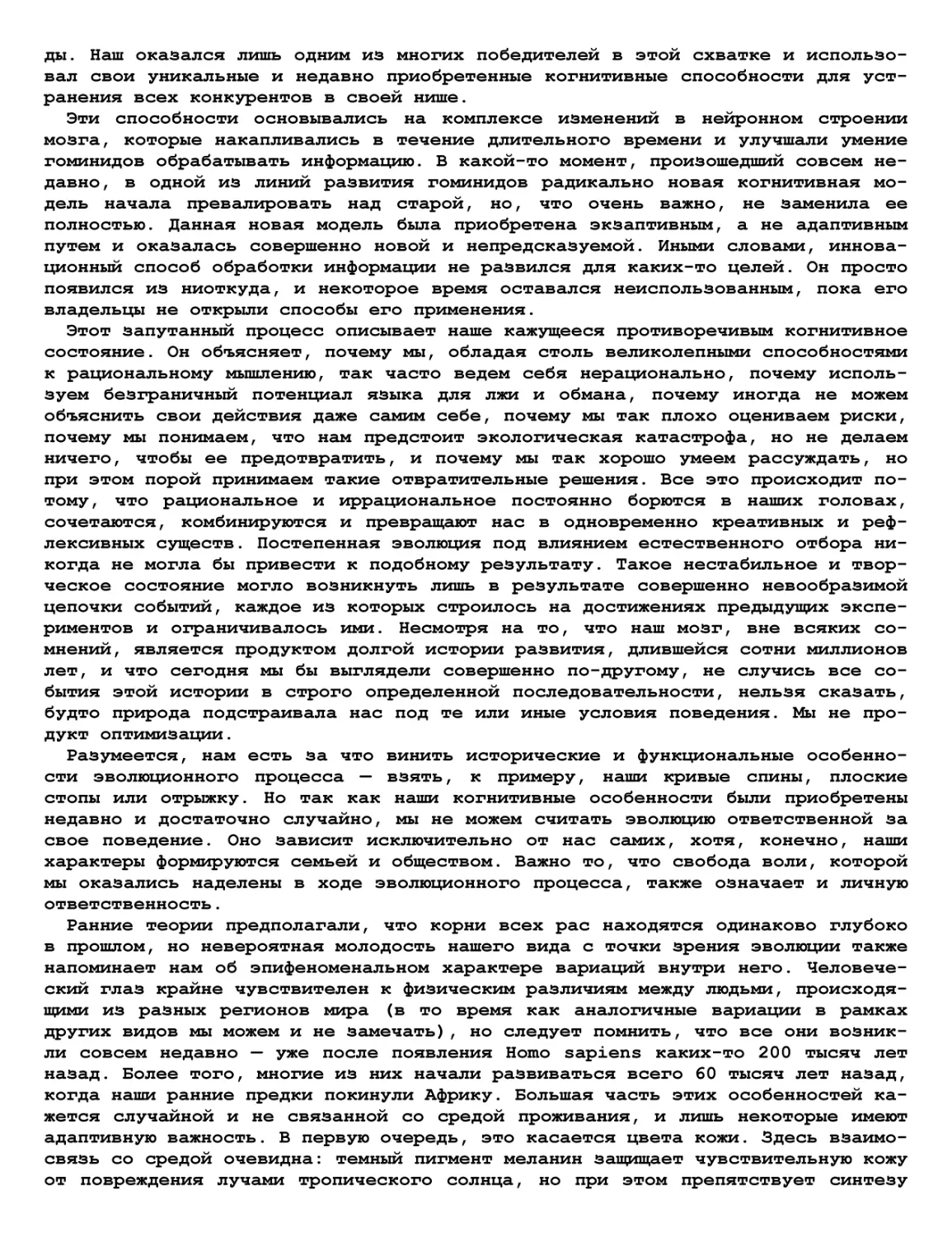

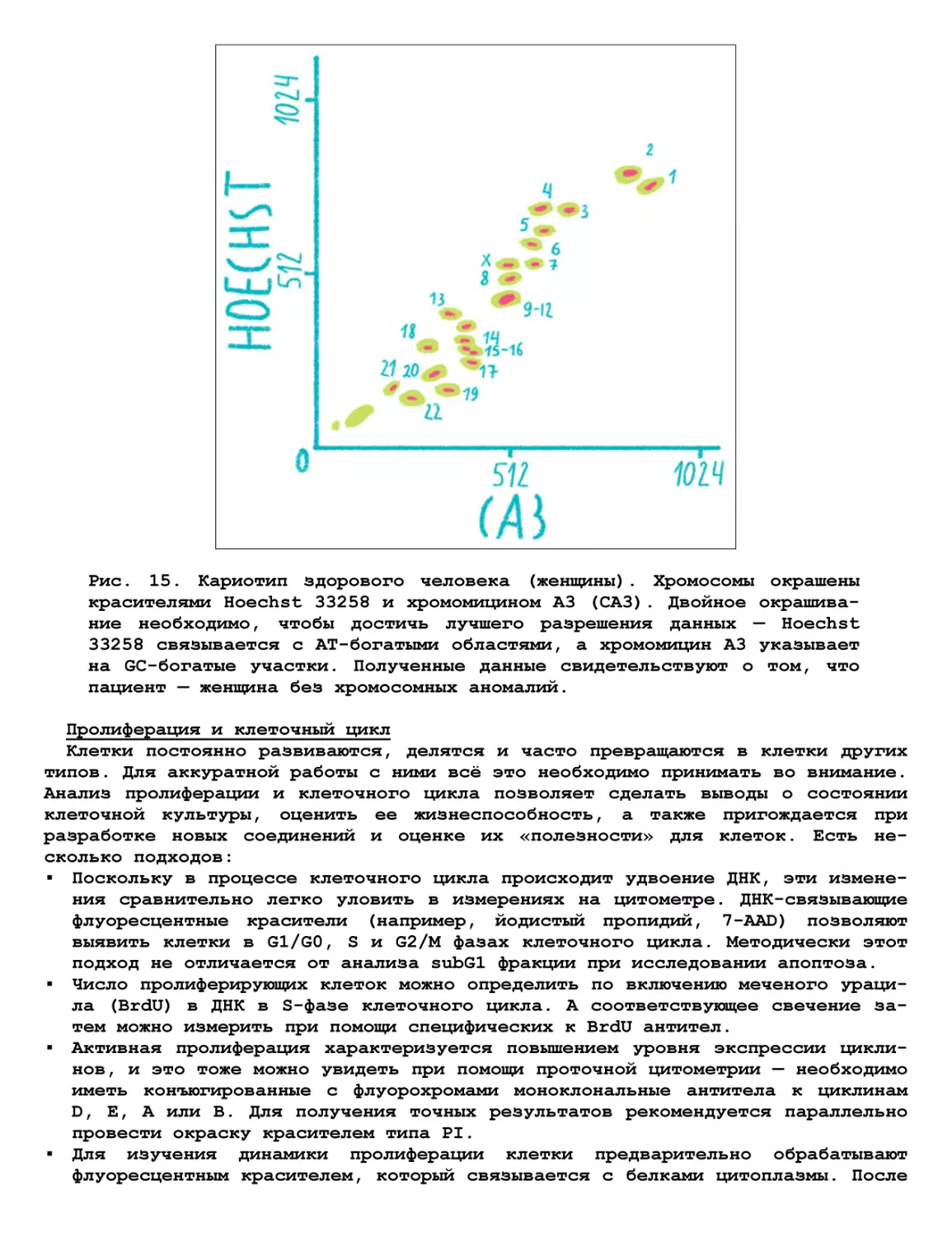

Сегодня, когда мы располагаем большим количеством окаменелых человеческих