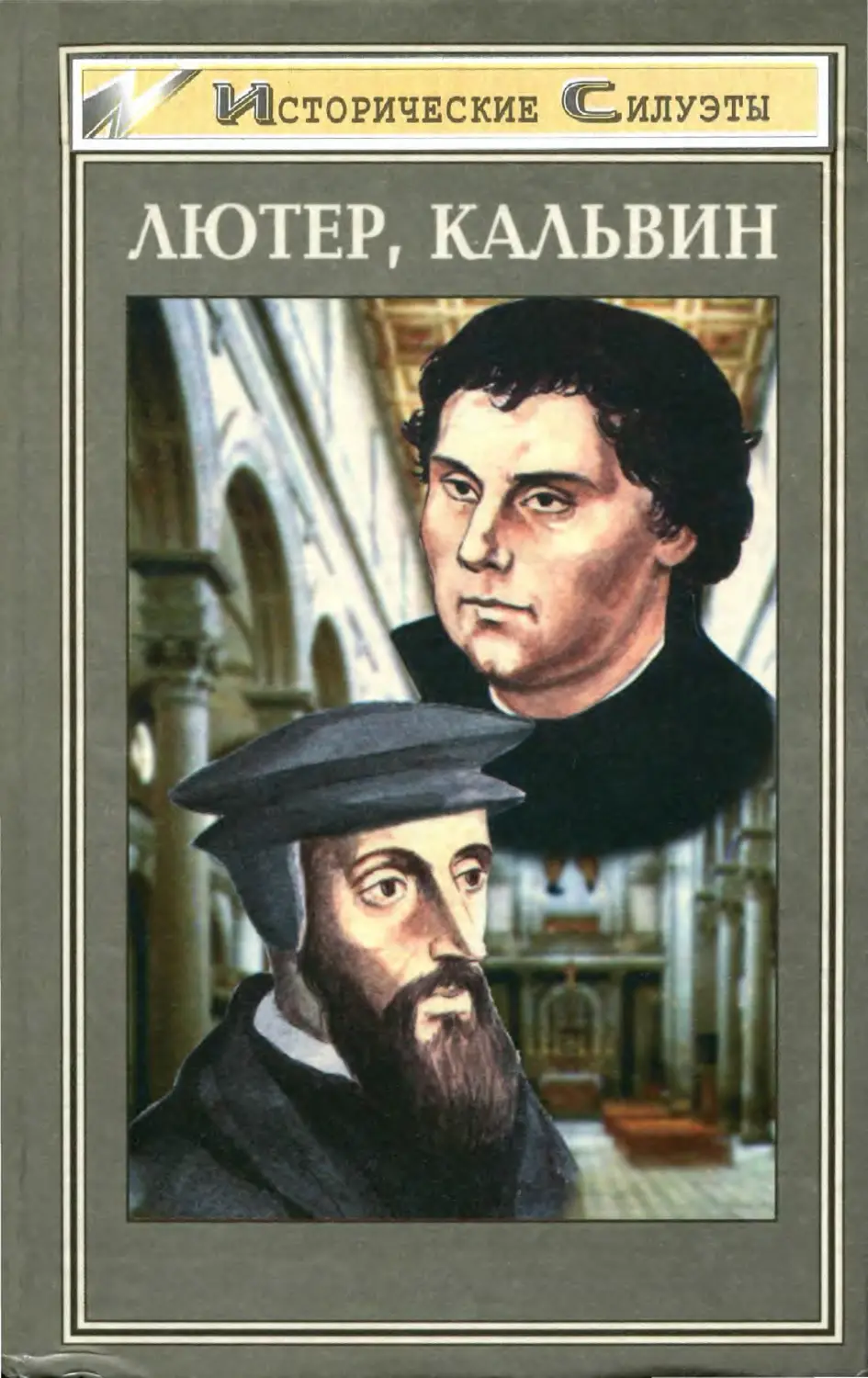

Автор: Кантценбах Ф. Штедтке И.

Теги: живопись художественная литература развитие духовной культуры

ISBN: 5-85-880-382-2

Год: 1998

Текст

СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ»

Фридрих Вильгельм Кантценбах

МАРТИН ЛЮТЕР

Иоахим Штедтке

ЖАН КАЛЬВИН

РОСТОВ-НА-ДОНУ

«ФЕНИКС»

1998

ББК 85.143(3)

К 19

Перевод с немецкого

О. Е. Рыбкиной

К 19 Кантценбах Фридрих Вильгельм,

Штедтке Иоахим

Мартин Лютер. Жан Кальвин. Серия «Исто¬

рические силуэты». Ростов-на-Дону: «Феникс»,

1998. - 320 с.

Книга посвящена Мартину Лютеру, немецкому мыс¬

лителю и общественному деятелю, главе Реформации,

основателю немецкого лютеранства и одному из созда¬

телей общенемецкого литературного языка; рядом с ним

стоит имя Жана Кальвина, деятеля Реформации, осно¬

вателя кальвинизма.

Развитие духовной культуры Европы XVI века про¬

ходило в тесном переплетении светских и религиозных

мотивов. Поэтому большое значение для истории фи¬

лософии и культуры имеет 1517 год, когда 31 октября

Мартин Лютер обнародовал на паперти Виттснбсргско-

го собора свои знаменитые 95 тезисов против папских

индульгенций. С этого момента началась эпоха Рефор¬

мации, которую трудно понять без Лютера - так же, как

невозможно воссоздать се без вклада Жана Кальвина.

ISBN 5-85-880-382-2

ББК 85.143(3)

© 1969 Mustcrschmidt-Vcrlag

© Перевод: О. Е. Рыбкиной, 1998

© Оформление: издательство

«Феникс», 1998

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАРТИН ЛЮТЕР

I. ПРОРЫВ

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЛЮТЕРА 7

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ 23

БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ 36

ГОДЫ РЕШЕНИЯ 47

И. ВОЗДЕЙСТВИЕ

СПОНТАННЫЙ РОСТ - ГОДЫ КРИЗИСА 75

ДИСПУТ С ЭРАЗМОМ И ЦВИНГЛИ 92

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 101

ИСПЫТАНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ 112

ИМПУЛЬС 122

ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 133

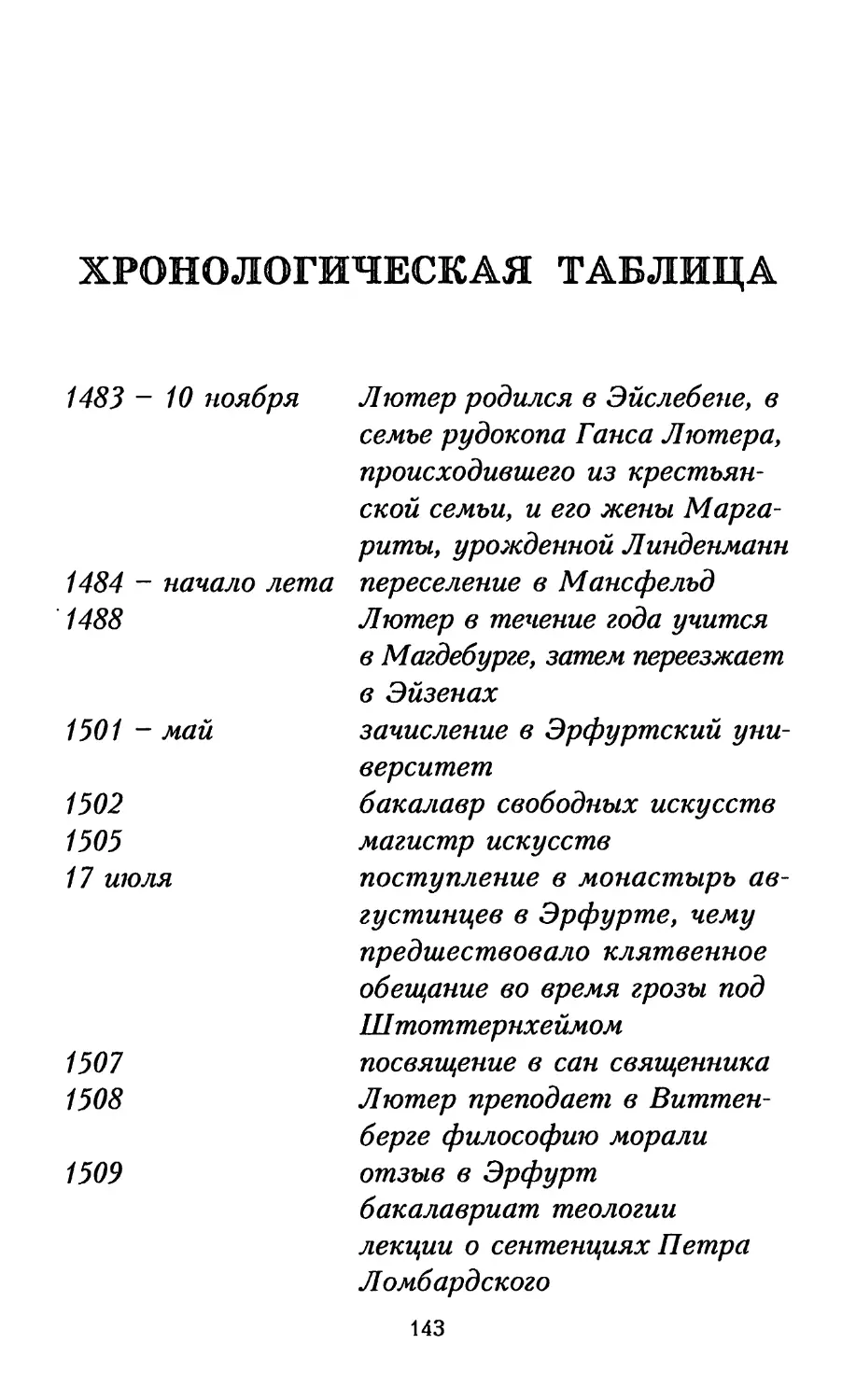

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 143

ЖАН КАЛЬВИН

I. ПОЗНАНИЕ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЮНОСТЬ 151

ОБРАЩЕНИЕ 167

НАСТАВЛЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ 177

ПРИЗВАНИЕ 183

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОРАЖЕНИЯ 190

ГОДЫ УЧЕНИЯ В СТРАСБУРГЕ 197

И. СТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТРОЕНИЕ И БОРЬБА 209

МИГЕЛЬ СЕРВЕТ 234

СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ 246

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 270

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА 277

ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА 287

ЛИЧНОСТЬ 297

Фридрих Вильгельм Кантценбах

MAP91UQ-1 ЛЗО%£Р

ГРАЖДАНИН-РЕФОРМАТОР

I. ПРОРЫВ

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЛЮТЕРА

Ш мя Лютера связано с поворотным пунк-

Ш Ш том в истории нового времени, имев-

Ж^УЖ шим очень важные последствия. Даже

если сам он не считал себя «рефор¬

матором», но все дело, зародившееся в тиши мо¬

нашеской кельи, неразрывно связано с его именем.

Эпоху Реформации невозможно понять без Лютера.

Любая дискуссия о Реформации, которая при¬

вела пусть не к первому, но зато к самому значи¬

тельному расколу в западном христианском мире,

неизбежно вызовет спор о личности и деле Лю¬

тера. Историк Реформации Генрих Бёмер однаж¬

ды заявил: «Существует столько же Лютеров,

сколько книг о нем». Найдется ли человек, кото¬

рый ничего не знает о Лютере и ничего не может

сказать о Реформации? И тем не менее академи¬

ческие исследования о Лютере, почти сто томов вей¬

марского издания, не вызвали религиозного возрож¬

дения в XX веке. Однако им больше интересуются

7

ЖАартин Лютер

теологи и историки-специалисты - в то время как

общественность пребывает в неведении. Лютер

обрел в церковном гетто священное почитание и не

похож на того, кем был в действительности. Лишь

иногда возникает эпизодический интерес, например,

по случаю юбилея Вормсского рейхстага (1971 г.),

когда в речи германского премьер-министра док¬

тора Густава Хайнеманна Лютер прославляется

как творческий дух и передовой боец своего вре¬

мени, по контрасту с эпигонами.

Любые дискуссии о Лютере выходят далеко

за пределы его личности. Вне зависимости от того,

подходят ли к нему с церковными или полити¬

ческими, общеисторическими или национально-ис¬

торическими мерками, суждения о нем охватыва¬

ют всю гамму оценок: от одобрения до отрицания.

Для одних он - реформатор, для других - разру¬

шитель единства церкви; одни считают его челове¬

ком, стоящим у истоков нового времени, другие -

средневековым горланом и типично немецким уп¬

рямцем. Один лишь взгляд на историю образа

Лютера, столь богатую на диаметрально противо¬

положные оценки, подтверждает это.

Лучше всего опираться на мнения друзей и

врагов Лютера, чтобы в споре о его деле личность

Лютера не превратилась в миф, медицинский слу¬

чай или психоаналитическую проблему, на которой

пробуют силу поэты и психоаналитики - а почему

8

Прорыв

бы и нет, ведь тот, кто воздерживается от подобных

аристократических изысков, обречен лишь на не¬

уверенные поиски правды наощупь...

Кардинал Кайетан в 1518 году, когда Лютер не

захотел отречься, в гневе воскликнул: «Я больше не

хочу иметь дела с этой бестией. Ибо у него глубо¬

кие глаза и странные мысли в голове!» Ректор

Лейпцигского университета Петрус Мозелланус

наблюдал за Лютером в 1519 году во время диспута

и изобразил его несколько идеализированно: «Мар¬

тин среднего роста, имеет сухопарое, истощенное

трудами и занятиями тело, так что через кожу мож¬

но пересчитать кости, моложав, с высоким, ясным

голосом. Он полон учености и выдающегося знания

Писания... В жизни и обхождении он очень веж¬

лив и дружелюбен, в нем нет стоической строгости

и брюзгливости. Он уместен везде. В обществе он

весел, остроумен, оживлен и приятен, всегда с бод¬

рым и веселым лицом; хотя противники и угрожа¬

ют ему, но по нему видно, что в его тяжком труде с

ним Божья сила. Все упрекают его лишь в одной

ошибке - он слишком сильно и язвительно бранит¬

ся, - это слишком для человека, который ищет в

теологии новые пути, и неприлично для богослова;

однако эта ошибка встречается у всех, кто учится

уже в зрелом возрасте».

История образа Лютера в XVI веке отражает

борьбу интересов, в центре которой он оказался.

9

Мартин Лютер

Прорыв

Работе Ганса Гольбейна 1520 года «Германский

Геркулес» - где Лютер в образе монаха со льви¬

ной шкурой Геркулеса и дубиной изображен очень

субъективно под впечатлением боевого революци¬

онного настроения - противостоят карикатуры и

издевательские рисунки; для друзей он - Голиаф,

для врагов - дьявольское отродье. В литературе

«Виттенбергскому соловью» Ганса Сакса (1523 год)

противостоит поклеп Иоанна Кохлеуса, который ви¬

дел в Лютере и его деле наступление сатанинских

сил. Роковое воздействие карикатуры «Commentarii

de actis et scriptis Martini Lutheri» (1549 год) ска¬

зывалось до конца XVIII века, и католическое тол¬

кование Лютера в XIX веке с трудом осво¬

бодилось от тени, которую набросил простодушный

Кохлеус. То, что могли сказать его эпигоны об

«отце Лютере», «третьем Илие», «пророке», «апос¬

толе», «ангеле», весьма медленно уступало путь

более трезвым оценкам. В появившемся в 1692 году

сочинении непрофессионального, но высокообразо¬

ванного теолога барона Людвига фон Зекендорфа

«История лютеранства. Исторический коммента¬

рий и апологетика лютеранства» впервые отсут¬

ствует безмерная идеализация. Зекендорфу хоро¬

шо известны личные слабости Лютера, и он старает¬

ся, чтобы его человеческие качества не мешали

пониманию начатого им реформаторского движения.

Он считает, что суждения Лютера об идентичности

и

ЛЛартин Лютер

его учения и евангелия Господнего, кажущиеся

преувеличенными, не должны препятствовать спра¬

ведливой с исторической точки зрения оценке

Лютера и его дела.

Пиетизм, Просвещение, классика и немецкий

идеализм в большей или меньшей степени втиски¬

вали Лютера в свои оценочные категории. То, что

было важно для них, должно было стать важно и

для Лютера; именно поэтому Иоганн Соломон

Землер объявил его отцом зрелого христианства,

которое не признает авторитета догм, а согласно

Лессингу подлинного лютеранина «надо оценивать

не по сочинениям Лютера, а по духу Лютера». Гер-

дер же видит в протестантизме освобождение от

«гнета папизма и отцов церкви».

До сих пор живо идеалистическое толкование

Лютера. Эрнст Трёлтш (умер в 1923 году) пони¬

мал разум, который со времен Просвещения начал

укрепляться во всеобщем сознании, как следствие

подготовки религией совести Лютера, сохранившей

еще мусор средневековья, но которая может пре¬

вратиться в критику глубоко осознанного понятия

свободы. Не Фейербах и Маркс, а неомарксист

Людвиг Маркузе видит Лютера в начале того

ошибочного развития, которое завершилось Кан¬

том. По его мнению именно Лютер, в отличие от

Мюнцера и революционных социальных сил в об¬

ществе XVI века, расколол человека, поместив его

12

Прорыв

одновременно в сферу свободы перед Богом и сфе¬

ру несвободы (относительно прикрываемых Богом

авторитетов в лице государства и общества). С

Лютером молодое буржуазное общество восстало

против феодализма, приближавшегося к своему

концу, но поскольку оно было связано метафизи¬

ческими авторитетами, то удовольствовалось внут¬

ренней, частной автономией. Следовательно, как

считали уже Эрнст Трёлтш и Макс Вебер, Лютер

учил двойной морали, которая объявляет то, что хо¬

рошо в одной сфере деятельности, дурно - в дру¬

гой. Критика Маркузе указывает на возможные

опасности, но разве Лютер был им подвержен в

действительности? Эмансипация мира, которую

Лютер обосновал теологически, ни в коем случае

не означала отказа от автономизации. Когда

пользующийся авторитом у Маркузе, Эрнст

Трёлтш проводил различие между официальной и

частной моралью христиан, он, без сомнения, сле¬

довал за Лютером; однако он допустил преувели¬

чение, посчитав несоответствие между ними резуль¬

татом этого разграничения.

Подлинное понимание теологии Лютера вряд

ли возможно без его идеалистических или марк¬

систских интерпретаторов - а последние, несомнен¬

но, весьма заинтересованы в истинном понимании

Лютера (достаточно прочесть, например, хорошую

книгу Герхарда Цшебитца: «Мартин Лютер, величие

13

Мартин. Лютер

и границы». Берлин, 1967 г.). Марксист Цшебитц

хотел бы, разумеется, определить место Лютера в

революционных событиях начала XVI века и по¬

казать, что религиозные столкновения неразрывно

переплетены и связаны с классовыми выступлени¬

ями раннебуржуазной революции. Нельзя ставить

Лютеру в вину, что он был профессором теологии

в Саксонии, а не крестьянским вожаком в Тюрин¬

гии. Он сделал более чем достаточно: создал «ре¬

лигиозную идеологию городской буржуазии, кото¬

рая соответствовала прогрессу капитализма на тог¬

дашней ступени его развития». «Мы должны чтить

того Лютера, которого с ликованием привет¬

ствовали массы в Вормсе; того Лютера, который на

пике своей борьбы всеми силами и с неукротимой

энергией пытался предотвратить полный размах

революции; мы должны постараться понять его как

историческую личность в контексте ее классовых

и общественных связей». Марксистский историк в

рамках созданной им картины истории, которую

определяет классовая борьба, мыслит последова¬

тельно и по форме всегда благородно. Исследова¬

ние истории Реформации с марксистской точки

зрения может помочь лучше, чем прежде, определить

место Лютера в социально-историческом плане.

Наряду с использованием марксистских, соци¬

ологических или теоретико-идеологических трудов

в исследовании Лютера и истоков Реформации в

14

Прорыв

последние десятилетия появились работы с силь¬

ным психоаналитическим уклоном, например,

американского психоаналитика Э. Э. Эриксона

«Молодой Лютер» (1958 г.), который попытался

внести научную убедительность в дебри псевдо-

психологических и псевдомедицинских изысков.

Теперь из Лютера больше не делали грубого де¬

тину и выпивоху, а под лозунгом «кризиса иден¬

тичности» пытались объяснить путь Лютера в

монастырь конфликтом с его родным отцом. Но

глубокие исследования религиозной ситуации

позднего средневековья свидетельствуют, какое

место в нем занимала идея Страшного суда и роль

Христа как судьи на нем. Если подходить к это¬

му в категориях Эриксона, то все люди тогда дол¬

жны были иметь «злых отцов». Согласно Эриксо¬

ну, для Лютера Бог-отец должен был занять мес¬

то земного отца, перед которым он испытывал

страх. Постоянное обращение к отцу кажется

надуманным и не может объяснить хорошо изве¬

стные факты биографии Лютера. Его рассказ об

уходе в монастырь показывает, что он проводил

четкое различие между авторитетом земного и не¬

бесного отца и в конфликте отцов старался сле¬

довать голосу совести. Как бы ни были увлекатель¬

ны психоаналитические методы для понимания ве¬

ликих религиозных деятелей, они все же должны

придерживаться исторической правды, которую

15

/Лартин Лютер

можно установить и подтвердить множеством ли¬

тературных источников.

Разумеется, Лютер был современным челове¬

ком в том, что его искушения появлялись не из¬

вне, не из космоса, который для средневекового че¬

ловека был местом пребывания подстерегающих

его демонов. Его мучил нерешенный вопрос о

милости Божьей, на который он не мог найти от¬

веты в средневековой схоластике. Для него речь

шла не о политических или церковно-политичес¬

ких проблемах. В первую очередь его интересуют

не вопросы иерархических отношений в самой

церкви (папа или церковный собор) и государстве

(князья, папа, народ). Подобные проблемы пример¬

но за два столетия до Лютера могли подвигнуть фи¬

лософов и теологов помогать Людвигу Баварскому

в его борьбе против римской курии, Уиклифа, Гуса

и некоторых представителей соборной идеи.

Лютера же интересует, как может человек

получить от Бога прощение своей вины и греха. По¬

этому нужно прежде всего понять его религиозное

своеобразие, чтобы верно судить о последствиях «ре¬

форматорского открытия». Благодаря новаторской

работе берлинского ученого Карла Холла (1866-

1926) сегодня в центр исследования поставлен

прежде всего Лютер-теолог. Примерно с 1917 года

начался большой поворот в лютероведении. В ос¬

нове работ теперь стоит не национальный герой, а

16

Прорыв

мятущийся христианин, который бежал от скры¬

того Бога к Богу, воплотившемуся в распятом

Христе, и получил милость Божью.

Уже Холл уделял большое внимание окружав¬

шему Лютера миру, который наложил на него свой

отпечаток, - схоластические традиции и набож¬

ность позднего средневековья, из которых он вы¬

шел. Был создан портрет Лютера, цельный и строго

теологический. Встреча Лютера с подлинным Бо¬

гом трактуется Холлом не как интеллектуальный,

философский спор, а как решение совести. Лютер

познает Бога в гневе и любви; у него было ощу¬

щение недоступности Божьего величия, но для

него было важно за «нет» Бога почувствовать его

потаенное «да». Холл показывает также, что мне¬

ние Лютера о церкви сформировалось не только

после столкновения с церковной иерархией, но в

основных чертах оно было результатом того, как

он понимал оправдание. Там, где Бог через еван¬

гелие проникает в сердца, там он закладывает ос¬

новы общности христиан.

Идеи, поданные Холлом, нашли отражение в

гак называемой «диалектической теологии» Кар¬

ла Барта и его учеников. Они подчеркивали ми¬

ровое, общецерковное значение Лютера, изложив¬

шего Священное писание. С этого момента возник

интерес к отношению Лютера к католицизму, ста¬

рой церковной догматике; сильнее, чем у Холла,

2 Заде 275

17

/Аар тин Лютер

который рассматривал его религию как «религию

совести», центр теологии Лютера был перенесен в

благовещение Христа. Однако Барт отрицал уче¬

ние Лютера о «двух властях», согласно которому

Бог в мирской жизни действует мечом власти, а в

духовной - словом, но остается единым Богом, хотя

и в разных ипостасях. Барт задавал тот же вопрос,

что и Трёлтш: не несет ли Лютер ответственнос¬

ти за развитие по пути опасной политической ав-

тономизации. Барт хотел выработать на основе

евангелия методом аналогий основные принципы

поведения в политическом мире. Разговор о зна¬

чении закона в духе «usus politicus» и о двух вла¬

стях у Лютера был затруднен из-за того, что и не¬

которые лютеране, и Барт связывали эти позиции

с конкретными политическими моментами.

Утверждение, что Лютер сохранял мужество

лишь в период первых столкновений вплоть до

Вормсского рейхстага, а затем совершенно утратил

его в споре с крестьянами, является искажением

фактов. Те, кто именуют Лютера после 1525 года

княжеским холопом, который не захотел присоеди¬

ниться к спонтанному народному движению, не по¬

нимают его учения о власти, существовавшего с

1521 года, и не могут правильно оценить всю си¬

туацию 1525 года. Пора прекратить ставить на

одну доску Лютера и Гитлера - как будто имен¬

но Лютер оправдывал чисто силовую политику.

18

Прорыв

Его можно понять только в том пространстве

свободы, которое создает евангелие для своих

приверженцев. Дух евангелия - свобода. Там, где

несвобода устанавливается силой с помощью при¬

нуждения законом, Лютер всегда на стороне про¬

тестующих, даже если он признает свою привер¬

женность семье, государству и порядку в отноше¬

ниях между людьми, поскольку в этом выражается

«да» Бога творению ради человека.

С тех пор, как в 1939-1940 годах католический

исследователь Йозеф Лортц предложил общую

концепцию истории Реформации, католические

теологи рьяно пытаются использовать Лютера.

Известно, что он являлся духовной силой, которая

оказала значительное влияние на современную

жизнь христианской церкви в ее конфессиональ¬

ном разделении и оказывает воздействие далеко за

пределами этого. Обращение к Лютеру происхо¬

дит в силу вселенских причин и имеет значение

также для христиан-католиков. Католический ис¬

следователь Альберт Бранденбург в 1971 году

опубликовал шесть тезисов на тему «Лютер и пос-

лесоборная церковь». Они гласят:

«1. Начала Лютера, где твердое «нет» сочета¬

ется с дарующим «да» Бога, навсегда остались со¬

бытием истины христианства. Эта истина должна и

сегодня подтверждаться всеми христианами, неза¬

висимо от их конфессиональной принадлежности.

2*

19

yilap тин. Лютер

2. Именно по этой причине Лютер так близок

нам сегодня в экзистенциальном плане. Речь идет

о вере искупления и об искуплении верой. Осно¬

вополагающие вопросы Реформации, боровшиеся в

его душе, являются сейчас, наряду с другими пред¬

посылками, нашим настоящим. Нами правит боже¬

ственный образ истории, который заставляет нас

понять Лютера, часто понимавшегося превратно, об¬

раз которого постоянно искажался, как проповед¬

ника веры.

3. Собственно реформаторской заслугой Люте¬

ра было не то, что он дал Библию в руки простых

прихожан, а то, что он, следуя Библии, нашел цер¬

ковь и вновь дал ей свободу как церкви народа.

4. Теология Лютера была теологией креста.

Бог говорит с нами (только) через крест, следова¬

тельно, его речь - это преломленная речь, она про¬

шла через человеческую противоположность ве¬

личию Господа, а именно через крест. Слово Бо¬

жье с креста идет дальше: крест Христа и крест

христианина связаны друг с другом.

5. Учение об абскондитности (=Бог как деус

абскондитус) дает возможность преодолеть безвы¬

ходность размышлений о Боге. Здесь, по нашему

мнению, два аспекта. Должна быть сохранена лич¬

ная связь между Богом и человеком. Бог - это не

предмет, а Ты, которого я встречаю в любви. Вместе

с тем, однако, должна существовать надличностность

20

Прорыв

с бесконечными возможностями сущности Бога,

которая не поддается нашему отвлеченному по¬

ниманию.

6. Можно было бы сказать, что темы, затрону¬

тые в предыдущих тезисах, являются общим до¬

стоянием христиан и провозглашались не только

Лютером. На это можно возразить: решающим в них

были убедительность высказываний, их акцентиро¬

вание, контекст и направленность на людей».

«И все же, что в конечном счете было отличитель¬

ным ... чисто лютеровским? Это евангелие, приго¬

вор милостивого Бога, вершащего суд, приговор, ко¬

торый настигает меня в моем существовании как

грешника перед Богом. Я нахожусь в ... изначаль¬

ной потерянности, которая сопровождает меня до

Божьего судного дня. Это благовествование о сво¬

боде и даваемой ею вечной жизни».

Бранденбург считает, что сегодня Лютер игра¬

ет важную роль в обновлении всей христианской

теологии. И действительно, его влияние выходит

далеко за границы церковных конфессий. Он под¬

нял такие темы и поставил такие вопросы, которые

восприняты христианским миром даже там, где

вряд ли известно его имя. Лютер был постепен¬

но вытеснен из римско-католической церкви сво¬

его времени. Церковный раскол стал неизбежен.

Политические злоупотребления Реформации,

следствием которых стали религиозные войны

21

JUiapmuH Лютер

XVI-XVII веков, бросили тень на дело Лютера.

Его дело разбудило величайшие надежды на об¬

новление политической и социальной жизни. Тре¬

тье десятилетие XVI века стало решающим. Силы

старого оказались более мощными, чем силы соци¬

альной революции. Тенденции политической раз¬

дробленности оказались более стойкими, чем

стремление к объединению всех имперских сосло¬

вий на основе реформированного устава империи,

церкви и государства. Карл V полностью захва¬

чен идеей создания Римской империи и за¬

путался из-за своей тиранической политики в

конфликтах с Францией, итальянскими государ¬

ствами, папой. Это облегчает развитие Реформа¬

ции и позволяет стабилизировать протестантские

земельные церкви. История Реформации могла

бы пойти по намеченным путям. Однако данная

биография Лютера не ставит себе целью преж¬

де всего оценить последствия Реформации. Го¬

раздо важнее понять, как Лютер пришел к это¬

му судьбоносному решению.

В этом отношении историк церкви солидарен

с историками нашего времени. Герхард Риттер

высказался от имени коллег и от своего: «Нас

интересуют духовные причины Реформации не с

точки зрения защиты, оправдания или конфесси¬

ональной полемики, время которой уже прошло, -

а с гораздо более скромной целью: правильно

22

Прорыв

понять его реформаторский поступок. Несомнен¬

но, это прежде всего биографическая проблема:

вопрос о личном религиозном переживании ре¬

форматора; ибо в тишине монастырской кельи, в

полном одиночестве и оторванности от мира он

осуществил решающий прорыв от католицизма к

Реформации».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ

Шя ютер родился 10 ноября 1483 года в

/I городе Эйслебене; его отец Ганс Лю-

Ж тер и мать - Маргарита, урожденная

Линденманн, уже в 1484 году перебра¬

лись в Мансфельд, где его отец быстро разбогател,

арендовав две плавильни на медных рудниках.

Семья Л уд ер (Лудхер или Люд ер) была вы¬

ходцами из деревни Мёра, запада Тюрингского

леса. Лютер объяснял важные особенности свое¬

го менталитета крестьянским происхождением,

хотя непосредственно его сформировала городская

среда. В застольной речи он признавался: «Я -

крестьянский сын, мои прадед, дед и отец были на¬

стоящими крестьянами». Уже его предки пользо¬

вались экономическими и правовыми преимуще¬

ствами так называемых наследственных крестьян-

арендаторов, которые были свободны и по своему

23

/Лартин. Лютер

усмотрению могли продавать или наследовать зем-

лю. Отец Лютера, будучи сыном без права насле¬

дования, имел выбор: либо остаться в деревне, либо

попытаться продвинуться по социальной лестнице

в городе. Горное дело, которым он занялся, было

менее стеснено цеховыми рамками, чем традицион¬

ные ремесла. Оно давало человеку возможность

«самому сделать себя» - предприимчивость и шанс

на быстрый экономический успех. Ганс Лютер

стал пайщиком полудюжины шахт; периодически

он избирался представителем мелкого и среднего

мансфельдского бюргерства.

В родительском доме царили экономия и стро¬

гий порядок. Было бы неверно, на основании слу¬

чайных замечаний Лютера о слишком суровом

воспитании, представлять его детство сплошным

мучением, какой бы строгой ни была школа в его

время. Первые школьные годы изобиловали болез¬

ненным опытом в прямом смысле этого слова.

Обстановка в доме определялась духом традици¬

онной бюргерской набожности, к которой примеши¬

валась изрядная доля суеверий позднего средневе¬

ковья. Время, когда о позднем средневековье и его

набожности высказывались пренебрежительно,

окончательно прошло благодаря новым детальным

исследованиям таких авторов, как Вилли Андреас

и Бернд Мёллер. Средневековая набожность была

сильна и в деяниях, и в отречении. Церковь, со

24

Прорыв

своими милостями, в качестве посредника обеспе¬

чивала готовому покаяться грешнику мир, но час¬

то не могла представить ему далекого и неумоли¬

мого судию Христа милостивым. Способность к са¬

моотречению отражается в монашеском движении,

которое еще могло реформироваться и очень серь¬

езно относилось к обетам, что блестяще подтверж¬

дает пример Лютера.

Средневековая набожность была основана на

чувстве греха. Духовники, исповедь и покаяние, а

также вызывавшее протест Лютера отпущение

грехов были для церкви средствами, которые она

могла предложить греховному человеку в виде

помощи. Страх перед наказанием мучил многих

искренних христиан. Примерная проповедь об

отпущении показывает слушателям всю величину

их греха: «Как много смертных грехов происхо¬

дит каждый день, как много - за неделю, за месяц,

за год, как много их происходит в течение всей

жизни! Они бесчисленны, и бесконечное наказание

последует за ними в геенне очистительного огня...

Однако с помощью этих индульгенций вы можете

получить сразу полное отпущение всех уже совер¬

шенных грехов и даже на всю дальнейшую жизнь,

как бы часто вы ни исповедывались; наконец, в мо¬

мент смерти ... получение всех церковных благ, ко¬

торые положены воинствующей церкви и ее служи¬

телям». От средневекового человека требовалось

25

Учеба в Эрфуртском университете

Прорыв

подчинение церкви и ее представителям. Лютер

вырос на этих представлениях.

С 1488 года он посещал церковную школу в Ман-

сфельде, затем школу в Магдебурге, с 1498 года -

школу в Эйзенахе. В 1501 году поступил в Эрфурт¬

ский университет. Возможно, в Эйзенахе школа

пришлась Лютеру по душе больше. У него были

хорошие учителя, а у состоятельного купца Шаль-

бе он пользовался бесплатным столом. Подробно¬

сти его школьных лет в Эйзенахе неизвестны; од¬

нако можно с уверенностью утверждать, что Лю¬

тер близко соприкоснулся с образованным,

набожным и в то же время состоятельным бюргер¬

ством. Занять почетное место среди них было меч¬

той отца Лютера, и казалось, что она воплотится в

жизнь благодаря сыну.

Уже в 1505 году Лютер получил степень ма¬

гистра и по желанию отца он начал в 1505 году

изучать право. Возвращаясь из Мансфельда в

Эрфурт, у деревни Штоттернхейм близ Эрфурта

2 июля 1505 года он попал в страшную грозу. В

страхе он воскликнул: «Помоги, святая Анна, я

хочу стать монахом!» Лютер действительно ушел

в монастырь; не смогло удержать его даже

противодействие отца, чьи честолюбивые планы

оказались под угрозой. Монашество не было чем-

то необычным для молодого человека его време¬

ни; однако подобного поступка никто не ожидал

27

Мартин Лютер

от музыкального и жизнерадостного студента Лю¬

тера, производившего на товарищей по учебе нор¬

мальное впечатление. Будучи студентом Эрфурт¬

ского университета, он уже находился в полу мо¬

настырских условиях.

Его занятия до 1505 года протекали в тради¬

циях аристотелизма. Он изучал естественные на¬

уки, политику, этику и метафизику, познакомился

также с оккамизмом, господствовавшим в Эрфур¬

те философско-теологическим направлением, и ув¬

леченность поздним оккамизмом1 повлияла на его

теологию. Изучать право он так и не начал, не ис¬

пытывая к нему большого интереса, но причину его

ухода в монастырь следует искать не в сиюминут¬

ном порыве отвращения к учебе, а в его внутрен¬

ней потребности в спасении.

О том, насколько серьезно Лютер восприни¬

мал средневековый путь к блаженству, свидетель¬

ствует непреклонность его решений. Он избрал

Эрфуртский монастырь ордена августинцев стро¬

гого, «обсервантного» направления. Осенью 1506

года, после обычного периода испытания и под¬

готовки, он был окончательно зачислен. Пожалуй,

были часы, когда он чувствовал себя в монастыре

1 Для оккамизма характерны: борьба за автономию научного знания

и отделение философии от теологии (теория двойственной истины),

интерес к проблемам логики, теории познания, теории языка. В обла¬

сти политической философии оккамизм обычно следовал теории не¬

зависимости светской власти от духовной. - Прим. ред.

28

Прорыв

почти счастливым. После почти десятилетнего

ношения рясы, он допускал, что члены ордена мо¬

гут быть самыми счастливыми людьми, если

испытывают любовь. Будучи усердным монахом,

Лютер стремился к достижению мира в душе. В

мае 1507 года он отслужил свою первую мессу,

содрогаясь от присутствия Бога. У него не воз¬

никало сомнений в правильности жизненного

выбора. Искушения, которые можно понять толь¬

ко с психоаналитической точки зрения, возника¬

ли не от болезненной дотошности, а от решимо¬

сти идти избранным путем со всеми вытекающи¬

ми последствиями, с мучительной правдивостью

по отношению к самому себе, чтобы благодаря

послушанию и покаянию достичь отпущения

грехов.

Однако обещания церкви и забота о душе,

которую ему давал монастырь, не могли успокоить

его напуганную совесть. Страстно желаемое таин¬

ство покаяния не было для него залогом того, что

он будет принят Богом. Он хотел любить Бога не

только ради себя самого. К его покаянному на¬

строю примешивалось слишком много страха.

Бог оставался далеким судьей, все усилия пра¬

ведной жизни приводили ко все более глубоко¬

му душевному разладу.

Возможно, Лютер получил бы помощь в своей

борьбе за милость Божью, если бы в Эрфурте

29

ААаршин. Лютер

томистская' теология Фомы Аквинского с ее при¬

матом милости не была почти полностью вытесне¬

на поздним оккамизмом, который отодвигал Бога

куда-то вдаль и отсылал набожного человека к его

собственным возможностям и помощи церкви. Уче¬

ние о спасении в оккамизме высоко ставило чело¬

веческую свободу и сводилось к поистине «драма¬

тическому столкновению между свободой Бога и

свободой человека» (Ф. Лау). Йозеф Лортц видит

в этом подлинную причину разрыва Лютера с ка¬

толической церковью. «Оккамизм в своем чрезмер¬

ном акцентировании воли является классический

формулировкой того, что Лютер именовал делом

святости и утверждал, что это доктрина католициз¬

ма. Следует отметить, что при этом он имеет в виду

не известные недостатки и пороки церковной жиз¬

ни. Речь идет также не о преувеличенных утверж¬

дениях в пылу полемики, а о собственной убежден¬

ности Лютера в том, что является католическим...

Он в самом себе поборол католицизм, который не

был католическим». Поздний оккамизм был исход¬

ной теологической базой Лютера, хотя его знаком¬

ство с Библией, сентенциями Петра Ломбардского и

с цитатами из отцов церкви, особенно Августина,

восходит к эрфуртскому периоду изучения теологии; 11 Для томизма характерно стремление соединить строго ортодоксаль¬

ную позицию с подчеркнутым уважением к правам рассудка, здравого

смысла (в отличие от августианства, апеллирующего к интуиции). -

Прим. ред.

30

Прорыв

возможно, он тогда же познакомился с Григори¬

ем из Римини, которого позднее исключил из

своей критики пелагианизма (тезиса об участии

свободной воли в достижении милости).

В октябре 1508 года Лютер был переведен в

Виттенбергский монастырь благоволившим ему глав¬

ным викарием конгрегации1 августинцев, Иоганном

фон Штаупитцем, который несколько позже стал его

духовником, чтобы начать чтение морально-философ¬

ских лекций на факультете свободных искусств но¬

вого Виттенбергского университета. Поскольку

Лютер был бакалавром богословия, ему были пору¬

чены менее сложные лекции, но уже осенью 1509 года

его пригласили в Эрфуртский университет читать

лекции по произведениям Петра Ломбардского.

В 1510 году Лютера посылают в качестве до¬

веренного лица по сложным делам ордена в Рим,

где его ошеломила религиозная поверхностность,

однако он еще не сомневается в авторитете церк¬

ви. В 1512 году Лютер, уже получивший звание

доктора теологии, принимает в Виттенбергском

университете профессуру по теологии, которую до

этого времени занимал Штаупитц. Всю жизнь

Лютер ощущал себя доктором и профессором.

Почти через двадцать лет после получения доктор¬

ской степени он пишет: «Мне пришлось стать док-

тором из благодарности, из чистого послушания».

1 Конгрегация - в католической церкви - объединение монашеских

или полумонашеских общин, следующих одному уставу.

31

Чтение лекций в

Виттенбергском университете

Прорыв

Монаху, который принял теперь на себя обязан¬

ность вероучения и изложения Священного писа¬

ния, еще далеко было до реформатора. Академи¬

ческие задачи побуждали Лютера к теологическим

размышлениям о собственном борении за милость

и справедливость Божью.

Более шестидесяти лет интенсивной исследова¬

тельской работы все еще не привели к единой точ¬

ке зрения о пути Лютера с 1509 до 1519 года. Дли¬

тельное время преувеличенное значение при¬

давалось проблеме датировки реформаторского

открытия. Обсуждаемые сегодня тезисы относят к

1513-1516 годам. Католические исследователи по¬

чти все склоняются к более поздней датировке.

Тогда 95 тезисов 1517 года - еще «дореформатор-

ский» документ, а Лютер стал реформатором, лишь

придя к несогласию с католической церковью, и шаг

за шагом ему пришлось пожинать все более дале¬

ко идущие последствия. В таком случае камнем

преткновения между двумя церквями является не

столько учение об оправдании, сколько его взгля¬

ды на церковь (Губерт Йедин). Среди протестант¬

ских исследователей больше всех за позднюю да¬

тировку высказывался Эрнст Бицер (1958), ссы¬

лаясь на свидетельство в 1545 году самого Лютера,

когда он вспоминал о пройденном им пути и о «пе¬

реживании в башне» (названном так по комнате Чер¬

ного замка в Виттенберге), которое он описывает как

3 Зек. 275

33

Мартин. Лютер

открытие Justilia Dei (справедливости Божьей) не

в смысле справедливости, которой обладает сам Бог

и которую требует от нас, а в смысле справедливо¬

сти, которая выпадает на долю нам, грешникам - в

виде подарка ради Христа. На основании этого

свидетельства, а также текстов лекций Лютера в

1512 году Бицер делает вывод о более поздней да¬

тировке происхождения его реформаторства.

Речь идет прежде всего о чтении первого курса

лекций по Псалмам с августа 1513 до пасхи 1515 гг.,

Послания к римлянам по сентябрь 1516 года вклю¬

чительно, и о лекциях по Посланиям к галатам и

евреям, а также об оглашении Лютером тезисов в

дискуссии 1517-1518 годов. Бицер также пришел к

убеждению, что в ранних произведениях, считавших¬

ся прежде реформаторскими, с 1513 года оправдание

и справедливость становятся прерогативой не веры,

а смирения, берущего в ней начало. Оно является

унижением не от человека, а от Бога, но тем не ме¬

нее понимается как свойство человека. Согласно

мнению Лютера, важнейшее место в комментарии к

Посланию к римлянам трактуется еще не в более по¬

зднем, реформаторском смысле (Римл., 1,17).

Реформаторским является лишь тезис, что слово

«евангелие» является способом милости. Вплоть до

1518 года все размышления Лютера о справедливо¬

сти, вере и слове пребывали в рамках средневеко¬

вой «теологии смирения», которая была теологией

34

Прорыв

не только смирения и унижения, но одновременно

и закона. Лишь в 1518 году справедливость из

веры соединяется со словом обещания.

Бицер ясно показал, что спорным является даже

вопрос о содержании реформаторского открытия.

Действительно ли речь идет лишь об экзегетико-те¬

ологическом познании, как его описывает Бицер, или

же и о личном переживании, когда Лютер освобож¬

дается от своих искушений и переживает реформа¬

торский прорыв, воспринимая справедливость не как

нечто, что следует приобрести, а как дар Господа, и

тем самым достигает успокоения совести? Более чем

сомнительно, чтобы можно было зафиксировать день

и час подобного реформаторского прорыва.

Понятие «переживание в башне» - это преуве¬

личенная трактовка реформаторского осознания

Лютером спасения, когда оно выглядит внезапным

благочестивым озарением. Однако нельзя оспари¬

вать то, что Лютер считал его переломом в своей

жизни, когда от него отступили соблазны. Иным яв¬

ляется вопрос о теологическом «созревании» рефор¬

маторского нового, которое концентрируется в пони¬

мании «sola gratia» и «sola fide» (лишь через ми¬

лость, лишь через веру). В будущем следует

проводить различие между «переживанием в башне»,

понимаемым как освобождение Лютера от гнета отя¬

гощенной совести, и теологическим «созреванием»

реформаторского в нем.

3*

35

Мартин. Лютер

В соответствии с этим реформаторский про¬

рыв следует понимать как творческое открытие -

познание справедливости Господа как милостивой

справедливости, которое следовало защищать,

разграничив с теологией и практикой того време¬

ни. Оно не было ошибочным. Католический ис¬

следователь Реформации Э.Изерло писал по это¬

му поводу в 1967 году: «Открытие Лютером

«справедливости Господа» как «милостивой спра¬

ведливости» должно было привести к протесту

против теологии и благочестия его времени, преж¬

де всего против индульгенций. Насколько неиз¬

бежен был этот протест, показывает реакция на

него епископов и курий, которая, в свою очередь,

привела Лютера к его позиции над церковью и ее

управлением, которая до сих пор разделяет цер¬

ковь, но которая не являлась необходимым след¬

ствием реформаторского переживания и начи¬

нания Лютера».

БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ

f Я Я Я ермин «Реформация» является не

Я Я Я самым подходящим для движения

Я Я Лютера. Уже задолго до этого он

iбыл связан с реформацией (пре¬

образованием) империй, стран, городов, университетов

36

Прорыв

и монастырей. Лютер выступил не как «реформа¬

тор», а как проповедник и учитель Священного

писания.

Годами молодое реформаторское движение

увлекало за собой последователей, поскольку Лю¬

тер был убежден, что Бог через его вдохновенное

слово приходит к людям. Нужно только учить и

проповедовать, все остальное Бог сделает сам.

В мае 1515 года Лютер стал окружным вика¬

рием двенадцати саксонских монастырей. Его вли¬

яние в университете возросло, и он приобретал

широкую известность. Ученик августинцев и бла¬

годарный читатель мистических авторов разъяснял

бюргерам в Виттенбергской городской церкви по

воскресеньям отрывки из Писания. Для собрать¬

ев по монастырю, при всей строгости соблюдения

устава, он был духовным руководителем, всегда

готовым помочь. Он отвергал упрямое стремление

к святости. Христос хочет жить среди грешников.

Его волнует вопрос об истинном покаянии. Тема

толкования семи покаянных псалмов, ставшая 62-м

тезисом из знаменитых 95 тезисов 1517 года, была

поднята им в письме к собрату по ордену: «В наше

время многие подвергаются искушению страстной

самонадеянности, и особенно те, кто изо всех сил

стремится к справедливости и добродетели. Они не

знают справедливости Господней, которая во Хри¬

сте дарована нам вдоволь и даром, и стремятся от

37

JUlapmuH. Лютер

самих себя к благим деяниям до тех пор, пока не

будут уверены в том, что предстанут перед Госпо¬

дом, украшенные своими добродетелями и заслу¬

гами, что, однако, невозможно... Поэтому познавай

Христа, причем распятого. Учись прославлять его

и - вопреки отчаянию о самом себе - говорить ему:

Ты, Господи Иисусе, моя справедливость, я же -

твое прегрешение; ты взял на себя мое и даровал

мне свое; ты принял то, чем ты не был, и дал мне

то, чем не был я».

Проповеди и лекции вызвали значительный

резонанс. Виттенбергский университет полностью

переключился с Аристотеля на Августина. Сторон¬

никами Лютера стали Николай фон Амсдорф и

Андреас Карлштадт, когда зимой 1516/17 г. окка-

мистско-аристотелевское учение вынуждено было

окончательно признать свое поражение. Лютеру

покровительствует княжеский тайный секретарь

Георг Шпалатин, который в тяжелые времена по¬

мог ему установить связь с курфюрстом Фридри¬

хом Мудрым.

Ответственность проповедника и духовного

отца, подвигла Лютера на борьбу против порочной

практики продажи индульгенций, но он не подо¬

зревал, какую бурю вызовут 95 тезисов 1517 года.

Проблема отпущения грехов восходила к основам

народной набожности позднего средневековья. Хотя

за деньги не продавалось прощение грехов - оно

38

Прорыв

оставалось прерогативой одного Бога, - временное

наказание за грехи, наложенное церковью, снима¬

лось очень легким с помощью разрекламирован¬

ных индульгенций. Лютер опасался, что исповедь

и покаяние утратят свое значение, и сожалел о

смешении временного наказания за грехи с пребы¬

ванием в чистилище. «Странная валюта индуль¬

генций» (Ф. Лау) не позволяла понять, какого вре¬

мени в чистилище, собственно говоря, может избе¬

жать владелец индульгенций. Поскольку при

предоставлении отпущения грехов употреблялась

формула «освобождение от вины и наказания», то,

по мнению Лютера, это значительно выходило за

пределы практики отпущения.

Лютер составил на латинском языке 95 тези¬

сов в исключительно сдержанных формулировках

и пригласил ученых к диспуту. О том, что Лютер

прибил тезисы к дверям замковой церкви в Вит¬

тенберге известно только со слов его друга Фи¬

липпа Меланхтона, который заявил об этом лишь

в 1546 году. Сам Лютер сказал в 1527 году, что

нанес решительный удар против индульгенций в

День всех святых десять лет назад. В 1523 году он

сообщил: «В 1517 году в праздник всех святых я

начал писать против папы и индульгенций».

Более важным, чем спорный вопрос о том, при¬

бил ли (согласно Гансу Фольцу) Лютер свои те¬

зисы 31 октября или же только 1 ноября является

39

ЛЛартин Лютер

вопрос, впервые поставленный Э. Изерло: мог ли

Лютер вообще прибить тезисы, если он не хотел

действовать ложными методами против епископов,

поскольку он утверждает, что после отправки те¬

зисов он дал епископам время для ответа, чего

никак не могло произойти, если он 31 октября

обратился к общественности. Научная дискуссия

по этому отнюдь не чисто академическому вопро¬

су - ибо он имеет и вселенское, и практическое

значение для церкви, так как протестанты начи¬

ная с XVII века ежегодно справляют 31 октяб¬

ря праздник Реформации, и прибивание тезисов,

к сожалению, долгое время воспринималось с из¬

лишним ликованием, - нашла отражение более чем

в трехстах работах. Сторонники мнения, что при¬

бивание тезисов - только легенда, проявили

столько же ума и остроумия, как и сторонники

противоположного. Однако аргументов противни¬

ков недостаточно для того, чтобы опровергнуть

Меланхтона. Если бы он безосновательно высту¬

пил в 1546 году с утверждением о прибивании

тезисов, то это не могло бы не вызвать возражения.

Слабость позиции защитников прибивания тезисов

заключается в недостатке собственных высказыва¬

ний Лютера, хотя он в изданном через несколько

месяцев после события заявлении подтверждает,

что «публично» пригласил «всех» на диспут.

Спор толкователей идет прежде всего по поводу

40

Прорыв

понятия «publice» и в связи с этим о том, как по¬

нимать дистанцирование Лютера от публичного

появления тезисов. Возможно, дело заключается

в том, что Лютер сожалел не о самом появлении

тезисов, а об их массовом распространении без

его воли.

Однако более важным представляется воп¬

рос о всемирно-историческом резонансе, который

вызвали тезисы. Хотя Лютер еще не начал гене¬

рального наступления на индульгенции и доволь¬

но почтительно относился к папе, этот вопрос

поднимается в теологическом аспекте и им кате¬

горически отказано в праве считаться сокровищем

церкви. В первом тезисе написано: «Когда наш

Господь и учитель Иисус Христос сказал: творите

покаяние, он тем самым хотел сказать, что вся

жизнь верующего должна быть (ничем иным, как)

покаянием». А в 62-м тезисе говорится ясно и

четко: «Подлинное сокровище церкви - святое

евангелие о величии и милости Господней».

Лютер быстро ужесточал свои требования.

А в конце 1519 года об отпущении вообще боль¬

ше не идет речь: «Все это напрасно и является

заблуждением». Прощение вины основывается

только на слове Христа и вере.

Однако диспут, к которому приглашал Лютер,

не состоялся. Тем не менее тезисы разлетелись по

всей Германии, их читали в Нюрнберге, Эрфурте,

41

Лlap тин Лютер

Инголыптадте, Базеле, и прихожане, о которых

Лютер вообще не думал при их составлении, са¬

мым ревностным образом поддержали их. Им по¬

нравилось сказанное в 51-м тезисе: «Нужно по¬

учать христиан: папа, поскольку он тоже грешен,

хотел бы даже если бы ему пришлось для этого

продать собор Св.Петра, из своих собственных

денег пожертвовать тем многим, у которых сейчас

некоторые проповедники отпущения выманивают

деньги из кармана». В других аналогичных тези¬

сах чувствуется напряженность, и «тут мы видим

народ за работой, и его шутки полны той же харак¬

терной горечи, что и накануне Французской рево¬

люции» (так несколько преувеличенно высказал¬

ся К. А. Мейсингер).

Медленно заработал механизм церковной

иерархии. Травлю Лютера начали доминиканцы,

заступившиеся за своего брата Тетцеля, которого

Лютер критиковал как сторонника продажи ин¬

дульгенций. Доктор Эк из Ингольштадта, прони¬

цательный католический теолог, посчитал Люте¬

ра угрозой для всей системы церкви; архиепископ

Альбрехт Майнцский передал дело в Рим, чтобы

папа сказал свое слово в споре. В высших церков¬

ных кругах не слишком серьезно отнеслись к пе¬

ребранке монахов. Там были свои заботы. Папа

Лев X был поглощен своими финансовыми дела¬

ми, семейной политикой дома Медичи и отражением

42

Прорыв

турецкой опасности. Считалось, что Лютера удас¬

тся быстро припугнуть.

Новым импульсом для Лютера стал успех

Гейдельбергского диспута, который состоялся по

настоянию августинцев в соответствии с уставом

их капитула. Лютер весной 1518 года еще под при¬

крытием собратьев по ордену изложил в 40 тези¬

сах возражения против схоластической теологии.

Он отрицал свободную волю в делах спасения; че¬

ловек должен отчаяться, чтобы быть готовым вос¬

принять милость Христа. Не спекуляции о скры¬

том Боге и глубинах божьего величия ведут к спа¬

сению, ибо воздействие Бога кроется в кресте, его

«чуждое дело» гнева вызывает «подлинно дело»

милосердия. Он делает нас грешниками, чтобы сде¬

лать нас праведниками. И все это Лютер считывает

с Христова креста: «Теолог креста называет вещи

правильными именами» (тезис 21). Гуманисти¬

ческая теологическая молодежь, Мартин Бутцер

из Шлеттштадта, будущий реформатор в Эльзасе,

вюртембержцы Иоганн Бренц и Эрхард Шнепф, а

также другие представители гуманистического дви¬

жения молодежи с ликованием приветствовали его.

Церковный судебный процесс над Лютером

был начат в это же время, впрочем, наспех. 7 ав¬

густа 1518 года он получает вызов в суд в Рим. В

течение шестидесяти дней он должен прибыть туда,

чтобы ответить за свое учение. Однако в жизнь

43

АЛартин. Лютер

Лютера вмешалась высокая политика, поскольку

император Максимилиан хотел бы урегулировать

вопросы наследования и для продвижения внука

Карла Испанского нуждался в помощи саксонско¬

го курфюрста. Фридрих Мудрый добивается, чтобы

кардинал Кайетан 12 октября 1518 года допросил

Лютера в Аугсбурге. Только что назначенный

кардиналом Кайетан был известным теологом то¬

мистского направления. Встреча обещала стать ин¬

тересной, хотя его миссия носила в основном

политический характер. Он должен был аресто¬

вать Лютера, в случае готовности к покаянию «бла¬

госклонно принять» и по требованию римской

юрисдикции выдать.

Кайетан не слишком строго придерживался по¬

ручения и вопреки ему даже указал Лютеру на заб¬

луждения, от которых надо было отречься. При

этом стало ясно, что основным камнем преткновения

был авторитет церкви, который заслонял собой все

остальные отступления. Там, где Кайетан говорил

«сокровища», Лютер говорил «слово», хотя его

воззрения на церковь вплоть до 1520 года еще ос¬

тавляли определенное место для папы. В 1519 году

в Лютеровой критике злоупотреблений папским ав¬

торитетом уже намечается переход к принципиаль¬

ным и решительным нападкам на него.

На Лейпцигском диспуте, продолжавшемся с

26 июня по 16 июля 1519 года, Лютер, заменив

44

Лейпцигский диспут

JULapmuH. Лютер

своего тяжелого на подъем коллегу Карлштадта в

диспуте с доктором Эком, и, подстрекаемый прово¬

кационными вопросами Эка об авторитете собора,

сделал шаг к отрицанию божественного права пап¬

ского примата. С 1520 года Лютер, имея в виду

папу, использует представление об антихристе.

Под покровительством тактически изощренного

курфюрста он мог чувствовать себя в Виттенбер¬

ге в какой-то степени уверенно. Под влиянием

Лейпцигского диспута началась работа над четки¬

ми формулировками взглядов. Вспоминая Лейп¬

циг, он сказал в 1545 году: «Здесь, на примере сво¬

его дела можно видеть, насколько тяжело отре¬

шиться от заблуждений, которые из-за примера

всего мира стали неприкосновенными и благода¬

ря долгой привычке в какой-то степени стали на¬

турой... (Я утверждаю), что папа является главой

церкви не по божьему праву. И тем не менее я не

видел то, что логично следовало из этого, а имен¬

но, что папа тогда по необходимости от дьявола».

12 января 1519 года умер император Макси¬

милиан; 28 июня 1519 года король Испании и Не¬

аполя Карл становится королем и будущим им¬

ператором Священной Римской империи герман¬

ской нации. Между императором, как гарантом

религиозного единства христианской родины, и

революционным бунтарем, который потрясал осно¬

вы церкви, должно было неминуемо произойти

46

Прорыв

столкновение. Лютер ожидал самого хорошего от

императора, который считал себя правителем хри¬

стианского мира. Впрочем, вскоре он узнал, что им¬

ператор не проявил к нему глубокого понимания,

что, тем не менее, не поколебало его лояльного

отношения к правителю.

ГОДЫ РЕШЕНИЯ

Ё од 1520 был решающим, так как Лю-

Ш тер возлагал большие надежды на

Ш «молодую кровь», как он называл

Карла V, и надеялся, что император

получит поддержку дворянства при реформирова¬

нии империи. Поэтому было написано «Обраще¬

ние к христианскому дворянству германской нации

об исправлении христианского сословия», состоя¬

щее из трех частей.

Первую, основополагающую, часть можно на¬

звать церковно- и государственно-правовым фун¬

даментом всей работы. В ней отвергается точка

зрения, согласно которой церковная власть выше

светской. Это однозначно направлено против папы

и притязаний средневековой церкви со времен Гри¬

гория VII. С этим связано мнение, что ни в коем

случае право изложения Священного писания не

может принадлежать одному только папе. Вторая

47

АЛартин Лютер

часть - это требование в конкретных условиях

1520 года было, пожалуй, самым актуальным, -

право созывать собор не должно принадлежать

одному папе. Лютер без обиняков перечисляет

злоупотребления средневековой церкви и находя¬

щегося под ее влиянием общества. Источники, ко¬

торыми воспользовался Лютер при написании этой

работы, еще недостаточно хорошо изучены. Однако

он мог сослаться на жалобы многих современни¬

ков. Третья, положительная, часть местами выгля¬

дит как проект нового государственного права.

Лютер затрагивает вопросы брака, социальных уч¬

реждений, о которых должны побеспокоиться вла¬

сти, - гениальное предвосхищение идеи государ¬

ственного попечения. Разумеется, Лютер высказы¬

вает мысли также об университетском и школьном

образовании; вместе с тем он задумывается и о

проблеме взимания податей, которая так сильно

занимала реформаторский мир. «Обращение» про¬

извело исключительно сильное впечатление. Вы¬

дающийся немецкий историк Леопольд фон Ран¬

ке верно характеризует его следующим образом:

«Эти несколько листов бумаги всемирно-истори¬

ческого содержания, в одно и то же время подго¬

тавливают и предсказывают будущее развитие».

В начале августа 1520 года сочинение Люте¬

ра было издано, а уже 18 августа продано четыре

тысячи экземпляров. Читатели буквально рвали

48

Прорыв

его друг у друга из рук. Таким образом была

открыта практически безграничная дискуссия.

Успех книги Лютера превзошел все ожидания.

Впрочем, некоторые друзья Лютера были в ужасе

от самого тона сочинения. Его единомышленники

Иоганн фон Штаупитц и Ланг отговаривали его от

публикации. Но было слишком поздно. Особое

впечатление произвело это сочинение на рыцар¬

ство. Новейшие исследования показывают, что раз¬

личные сословия периода Реформации, причем не

только бюргеры в городах, крестьяне, но и рыцари,

а к ним можно причислить и князей, глубочайшим

образом были захвачены идеей союза, лиги. В ми¬

ре позднего средневековья, как раз перед началом

Реформации, было разрушено ощущение принад¬

лежности к христианскому братству, осознание

которого углубляется теперь в отдельных слоях,

играющих роль в период Реформации. Лютер на¬

писал это сочинение именно потому, что знал, что

он может обратиться к светским властям с напо¬

минанием об их духовных обязанностях, их попе¬

чении братьям. Поэтому его «Обращение», которое

можно назвать почти светским, ни в коем случае

не является вынужденной мерой; наоборот, в нем

с захватывающей энергией Лютер изложил свои

теологические взгляды. Поэтому «Обращение к

христианскому дворянству...» имеет огромное зна¬

чение. За церковной властью стоит представление

4 Зак 275

49

АЛартин Лютер

о духовном звании как основе основ. Лютер ос¬

паривает это и приходит к выводу, что крещение

переводит всех крещенных в духовное звание, в

том числе и «светских». Это и есть основополага¬

ющий тезис о «всеобщем священничестве всех ве¬

рующих», специально обращенный к рыцарству и

дворянству. Лютер в характерной для него мане¬

ре рассуждает о светской христианской власти.

Парадоксальная формулировка полностью соот¬

ветствует теологическому мировосприятию Люте¬

ра. Таким образом, он упраздняет различия меж¬

ду духовным и светским сословием, как их пони¬

мало средневековье, и заменяет их разграничением

духовной и светской руки.

Можно сказать, что все эти проблемы сегодня

не играют никакой роли, поскольку различия меж¬

ду людьми устранены благодаря утверждению прав

человека в эпоху Просвещения и благодаря де¬

мократическому свободомыслию, которое характе¬

ризует современное общество. Однако главное

заключалось в том, что Лютер соотносит всю дей¬

ствительность с одним только Богом. Он рассмат¬

ривает действительность не автономно, не делает

мирскую жизнь центром, а понимает светскую

службу как конкретное поручение, которое совпа¬

дает с призванием и есть не что иное, как служение

ближнему. Поэтому Лютер так настойчиво внуша¬

ет дворянам, рыцарям, князьям их обязанность

50

Прорыв

служения, причем не только в этой работе, но и в

первом значительном отклике на настоятельные

просьбы крестьян в 1525 году. Лютер ожидает

многого от светских властей. Поскольку Бог забо¬

тится о теле человека, власти тоже должны о нем

заботиться. Конкретный, пронизанный реальностью

тон этого обращения к дворянству вызвал восторг,

но он был опасен, поскольку захватил в первую

очередь рыцарей. Франц фон Зикинген, предводи¬

тель мелкого немецкого дворянства, передал через

Ульриха фон Гуттена и Меланхтона, что Лютеру

всегда обеспечено убежище для теологических за¬

нятий в его замке Эбернбург под Ландау в Ифаль-

це. Должен ли он был безропотно позволить

распоряжаться собой, чтобы таким образом способ¬

ствовать не только национальному освобождению

Германии, но и победе реформаторского движения?

Лютер, с присущей ему трезвостью и полити¬

ческой сдержанностью, отклонил эти заманчивые

предложения. И был прав, ибо в противном слу¬

чае вместе с крушением рыцарского движения он

тоже потерпел бы поражение. Он не последовал

настоятельным приглашениям и других имперских

рыцарей. Те, кто внимательно прочитали «Обраще¬

ние», должны признать, что опрометчивый восторг

был не слишком уместен. Лютер не намеревался

становиться на сторону какого-либо человека.

«Первое, что должно происходить в этом деле, -

51

JULapmuH Лютер

это то, что мы с большой серьезностью остерегаемся

и ничего не затеваем, уповая на большую власть

или разум, даже если бы у нас были все силы мира.

Ибо Бог не захочет и не сможет стерпеть того,

чтобы хорошее дело было начато, основываясь

только на собственной силе и разуме. Он поверг¬

нет его в прах». Молитва и помощь, испрошенная

у Бога, важнее, чем все людские деяния. Сочине¬

ние Лютера призывает к примирению. В 1520 году,

когда Реформация достигла первого значительного

пика развития, политическая и социальная пере¬

группировка в Германии еще не завершилась.

Многое еще находилось в стадии становления, и

Лютер пытается оказать позитивное воздействие

на него. Его доводом является благовествование

Библии о братстве и единстве всех людей под ми¬

лостью и волей Божьей. Реформаторское послание

уже до 1520 года оказало влияние на все обще¬

ственные и политические группы. Величие Люте¬

ра заключалось в том, что он не стал ни на сторо¬

ну рыцарей, само существование которых прибли¬

жалось к кризису, ни на сторону крестьян или

городского бюргерства, к которому принадлежал

по рождению и воспитанию. Он обращался к

крещенному христианину и апеллировал к его ответ¬

ственности за мир, церковь и общество. Однако на

его позиции не сказывалось влияние партий. При

этом Лютер признавал подлинные реформаторские

52

Прорыв

устремления, откуда бы они ни исходили, у него

был острый взгляд на правомерность социальных

требований. Так, например, с реформаторской точки

зрения полностью были оправданны требования

свободного выбора прихода и соответствующее ис¬

пользование десятины у крестьян.

Мысль об общности и братстве можно считать

главным мотивом обращения к дворянству. «Ибо

все христиане подлинно духовного звания; среди

них нет различия, кроме их службы; ... крещение,

евангелие и вера одни превращают их в духов¬

ный и христианский народ... Мы все посредством

крещения посвящаемся в священники, как сказал

св. Петр: «Вы царственное священство и священ¬

ное царство» (1 Поел. Петра, 2, 9)». Естественно,

что Лютер, будучи теологом и реформатором, преж¬

де всего подчеркивает ответственность прихожан

за судьбу церкви. В этой связи речь идет о требо¬

вании собора. Ибо как можно было создать в цер¬

кви порядок, единство, евангельское согласие, если

папа отказывается реформировать церковь? Лю¬

тер обратился к собору еще 17 ноября 1520 года,

когда была издана булла с угрозой отлучения его

от церкви. Впрочем, теперь он использовал понятие

«свободный христианский собор». 1519-1520 гг.

можно считать переломными годами во взглядах

Лютера на церковь и собор. Общественность под¬

хватила его требование о соборе, который бы

53

АЛартин Лютер

принимал решение по возникающим религиоз-

ным вопросам. Впервые на Нюрнбергском рей¬

хстаге 1522 года и с тех пор все вновь и вновь

германские сословия требовали созыва собора на

немецкой земле, который мог бы прояснить и раз¬

решить религиозные проблемы. И в 1539 году

Лютер в замечательном сочинении «О соборах и

церкви» подтвердил убежденность в значении об¬

щецерковного собора для реформации церкви. Од¬

нако в «Обращении к христианскому дворянству»

речь ни в коем случае не ограничивается только

церковными проблемами и недостатками, которые

явно наблюдались в церкви.

Третья часть сочинения, посвященная вопросам

проведения реформации и реформы христианским

миром, своими 27 пунктами дает конкретные ука¬

зания. Сегодня эти 27 пунктов воспринимаются

скорее как исторически обусловленные. Но если

их подробно проанализировать, то становится

ясно, что под их оболочкой таится вся взрывная

сила реформаторского послания. Лютер не боит¬

ся затрагивать финансовые проблемы и выступать

против распространения роскоши, взимания пода¬

тей, пышного образа жизни крупных торговцев.

Разумеется, в его обязанности не входит давать

профессиональные советы во всех этих областях.

Он не пытается предстать финансистом или тор¬

говым менеджером. Он высказывается как теолог,

54

$1рорыв

но который возлагает на отдельные сословия и

профессии обязанность действовать в соответствии

с представлением о христианском братстве.

За «Обращением» сразу же последовал объе¬

мистый труд Лютера «De captivitate Babylonica

ecclesiae praeludium» («О вавилонском пленении

церкви»). Заглавие напоминает о периоде папства

в Авиньоне в XIV веке. Лютер писал на латыни,

поскольку он прекрасно понимал революционно¬

теологическое значение книги, в которой затраги¬

вались основы всего средневекового мира. Деба¬

тировался вопрос о таинстве причастия. Все

реформаторские требования были напрасны без со¬

ответствующего духовного фундамента.

В новом труде убежденный, что таинство

причастия должно осуществляться Христом с при¬

ложением видимых знаков, Лютер делает радикаль¬

ные выводы. Он игнорирует сформулированные в

позднем средневековье семь таинств, поскольку

как минимум у четырех из них отсутствует назна¬

чение Христа, соглашаясь признать только три та¬

инства, а именно: крещение, покаяние и причастие.

Реформаторское вероисповедание, изложенное в

1530 году в августинском вероисповедании

(Confessio Augustana), признает наряду с креще¬

нием и причастием в качестве таинства еще и по¬

каяние. Позднее в строгом смысле слова таинства¬

ми признавались только крещение и причастие,

55

Мартин Лютер

поскольку они установлены самим Христом с до¬

бавлением знаков: воды - для первого и хлеба и

вина - для второго.

В этой работе Лютер недвусмысленно обра¬

щался к ученым. Их реакция была достаточно

характерной. Один из его противников, Томас

Мурнер из Страсбурга, перевел книгу на немецкий

язык и даже не посчитал нужным что-либо в ней

исказить или добавить, поскольку ее дословный

текст он считал настолько революционным, что не

сомневался в осуждении ее всеми благоразумны¬

ми христианами. У Лютера появился также высо¬

копоставленный противник - король Англии Ген¬

рих VIII, который выпустил полемическое сочине¬

ние, за что был удостоен Римом титула «defensor

fidei» (защитник веры). Однако в монастыре Бел-

бук под Трептовом Иоганн Бугенхаген, будущий

городской священник в Виттенберге и исповедник

Лютера, испытал при чтении книги такое потрясе¬

ние, что тут же покинул свой монастырь и поспе¬

шил в Виттенберг. Книга написана с использова¬

нием всей научной терминологии. Она отражает

глубокое проникновение Лютера в схоластическую

теологию и ее основные вопросы и делает честь

острому уму ее автора. Лютер блестяще владе¬

ет искусством ведения диспута, умеет делать вы¬

воды и упрекает своих противников в том, что

они не способны делать верные умозаключения.

56

Прорыв

В качестве оружия он так использует острый ум

и иронию, что это блестящее сочинение даже при¬

писывали Эразму Роттердамскому, который, впро¬

чем, ни разу не возмутился по этому поводу.

Сочинение «О вавилонском пленении церкви»

имело решающее значение для развития взглядов

Лютера на таинства и, прежде всего, его учения о

причастии. Выделим основные моменты: теологи¬

ческая аргументация однозначно рассчитана на

приоритет слова, евангелия, обета, так что историк

Реформации Эрих Рот даже остроумно отметил,

что знак, телесное при таинстве для Лютера было

лишь «мирским». Решающим является Завет, обе¬

тование. Можно отважиться даже на такое утвер¬

ждение: для Лютера таинство - это слово, а сло¬

во - таинство. На слове основано обетование, оно

заключает в себе все спасение. Так, Лютер сфор¬

мулировал в Малом Катехизисе: вода - это толь¬

ко вода. Все дело заключается в слове Божьем, ко¬

торое присутствует в воде и рядом с водой. Так та¬

инство выдвигается на первый план как обещание,

дар и подарок. Евангелие как слово прощения -

это таинство крещения и святого причастия. Таин¬

ству при этом не даровано никакой высшей ми¬

лости, кроме слова, оно передает ту же самую ми¬

лость, только другим образом, лично, телесно.

Эти аргументы близки тем, что приводятся в

«Обращении к христианскому дворянству». Если

57

/Лартин. Лютер

здесь для Лютера речь шла об обновленном облике

церкви и общества, об ответственности за него в ко¬

нечном счете, то в процессе теологического углуб¬

ления в тайну таинства говорится уже о воздей¬

ствии веры и милости божьей на телесность чело¬

века. Однако аспект телесности не следует

понимать в связи с учением о таинствах так, буд¬

то телесность больше воспринимает через таинство,

чем, так сказать, идеальная сторона человека -

через слово, которое он слышит и в которое, надо

надеяться, верит. Милость божья всегда неизмен¬

на и доступна в слове так же, как и в таинстве. По

своему качеству и количеству она ничем не отли¬

чается, передается ли она через слово или дарит¬

ся через таинство физическим путем. Лютер хо¬

тел лишить церковь монополии на таинство. Ва¬

вилонское пленение - это плен, с помощью

которого она закабалила и связала таинства.

Непосредственным поводом для создания произ¬

ведения Лютера стали два полемических сочи¬

нения, которые выступали за право лишения чаши.

Лютер страстно выступил против этого требова¬

ния. Даже в 1530 году ссылка на то, что Иисус

Христос благословил не только хлеб, но и чашу во

время тайной вечери, было решающим аргументом

Лютера в борьбе против его врагов.

6 октября 1520 года появилось «Вавилонское

пленение», которое продолжило и развило мысли,

58

Прорыв

выраженные Лютером уже в 1519 году. 1520 год

вообще был для Лютера исключительно продуктив¬

ным. Дискуссия по этой работе и сегодня могла бы

стать поучительной и смогла бы оживить диалог

между конфессиями. Уверенно и четко аргументи¬

рованная книга представляет собой отправную точ¬

ку всеобщего соглашения о таинстве, прежде все¬

го таинстве алтаря. Если сегодня католические те¬

ологи отмежевались от средневековой догмы

приобщения святых тайн, которая доказывалась

средствами аристотелевской философии (различе¬

ние субстанции1 и акциденции1 2 ), то у Лютера уже

имеется намек на тайну: «Главное, что я считаю:

чтобы божественные слова ни в коем случае не

изменяли, ни люди, ни ангелы, а чтобы их сохраня¬

ли по возможности в их наивном значении и, если

не возникнет очевидной необходимости, не воспри¬

нимали их вопреки правилам языка и непосред¬

ственному смыслу, и не давали врагу рода челове¬

ческого возможности превратить все Писание в

объект насмешек». «Святой Дух больше, чем Ари¬

стотель ... и если философия этого не понимает, то

1 Субстанция (лат. substantio - сущность, нечто лежащее в основе).

Аристотель отождествлял С. с первой сущностью, характеризуя ее как

основу, неотделимую от вещи, ее индивидуальности. Трактовка Ари¬

стотелем формы как первопричины, обусловливающей определенность

предмета, послужила истоком различения духовной и телесной суб¬

станции. - Прим. ред.

2 Акциденция (лат. accidentia - случай, случайность) - философский

термин, означающий случайное, несущественное в противоположность

существенному или субстанциональному. - Прим. ред.

59

АЛартин Лютер

понимает вера. Сила Божьего слова больше, чем

познавательная способность нашего духа».

Эта работа имела также большое значение в

контексте мировой дискуссии о крещении. Лютер

специально говорит не о крещении детей, которое

считает обязательным и которое к этому времени уже

обосновал вспомогательной конструкцией детской

веры (ссылаясь на движения Иоанна в лоне матери).

Главным для него является то, что крещение подчер¬

кивает данные на всю жизнь дарования и поставлен¬

ные задачи. Крещение означает, что мы умираем для

греха и живем верой. Эта не просто вера, это обяза¬

тельство верить, эта необходимость познать силу и

значение крещения являются главным педагогичес¬

ким намерением проповедника крещения в «Вави¬

лонском пленении церкви». Он говорит о величии

крещения и блаженстве христианской свободы:

«Восславим Господа и отца нашего владыки Иису¬

са Христа, который в своем милосердии по крайней

мере одно это таинство сохранил в своей церкви в

полноте... Но поскольку сатана у малых (имеются

в виду дети) не мог уничтожить силу крещения, то

он пытается добиться этого у взрослых. Ибо сегод¬

ня нет почти никого, кто бы помнил о своем креще¬

нии или гордился им, поскольку изыскали много дру¬

гих путей, чтобы им простили грехи и они попали на

небо». В этом сочинении Лютер вновь выступает

как великий педагог и духовник, который хочет

60

$1рорыв

построить на крещении христианское братство и

общность.

Таким же образом он выступает в последней

и, возможно, самой лучшей работе 1520 года, в

трактате «О свободе человека-христианина», кото¬

рая благодаря одному лишь слову «свобода» в за¬

головке долго оказывала воздействие на немецкую

и европейскую духовную историю. Философы и

идеологи свободы опирались на этот лозунг о сво¬

боде христианина, однако при этом они часто упус¬

кали из виду, что Лютер говорит не о свободе

вообще, в философском или политическом аспек¬

те, а обосновывает и провозглашает свободу хри¬

стианина. Крестьяне в 1524-1525 гг. совершенно

правильно поняли основную мысль, высказанную

в этой работе. И Лютер подтвердил это понима¬

ние своими призывами, по крайней мере, в то вре¬

мя. Но здесь легко можно перейти границу. По¬

этому особенно важно понять аргументацию Лю¬

тера именно в этом трактате. Прежде всего это

сочинение свидетельствует, что народный пропо¬

ведник и духовник сообщает общине то, что уже

хорошо продумал и научно изложил в своих лек¬

циях и академических трудах. Однако, говоря с об¬

щиной, он может отбросить научно-теологические

размышления. Эту работу характеризует мастер¬

ское изложение и блестящие формулировки, сде¬

лавшие ее вершиной «популярных» произведений

61

ААартин. Лютер

Лютера. Его «О свободе человека-христианина»

можно считать классическим документом немецкой

литературы и особенно христианской назидательной

литературы. Однако народного писателя Лютера

нельзя отделять от ученого-теолога.

Историк Реформации Вильгельм Маурер про¬

вел в 1949 году глубокий анализ этого основного

реформаторского труда Лютера, которому, к сожа¬

лению, не подвергались два других реформаторских

вероисповедальных сочинения. Маурер показывает,

что вначале Лютер задумал сочинение о свободе по-

немецки, но затем написал все-таки на латыни, при

этом немецкий текст был расширен и в какой-то сте¬

пени лишился глубины. В этой работе Лютер исхо¬

дит из тайны становления личности благодаря вос¬

приятию справедливости и правды Божьей, которые

даруются верой в слово. Но вера в слово означает

веру в Иисуса Христа. Лишь поверхностному взгля¬

ду может показаться, что божественное слово связа¬

но с Христом лишь постольку, поскольку он во время

своей земной жизни сообщил его людям. В произ¬

ведении Лютера слово и Христос совпадают для веры

и словесную теологию следует считать просто при¬

кладной христологией. Здесь мы оказываемся в под¬

линном центре реформаторской словесной теологии.

Слово означает обет, слово означает евангелие (бла¬

гую весть), а евангелие - это сам Иисус Христос. Там,

где вера подтверждает Божье слово обетования,

62

Прорыв

души верующих и слово едины. Вся добродетель

слова переходит тогда на душу.

При этом в начале работы речь явно идет ско¬

рее об одностороннем перенесении, чем о взаимном

обмене. Лютер прибегает к языку мистиков и ис¬

пользует притчу о браке. Как это следует понимать?

Он говорит о единении души с Христом через веру,