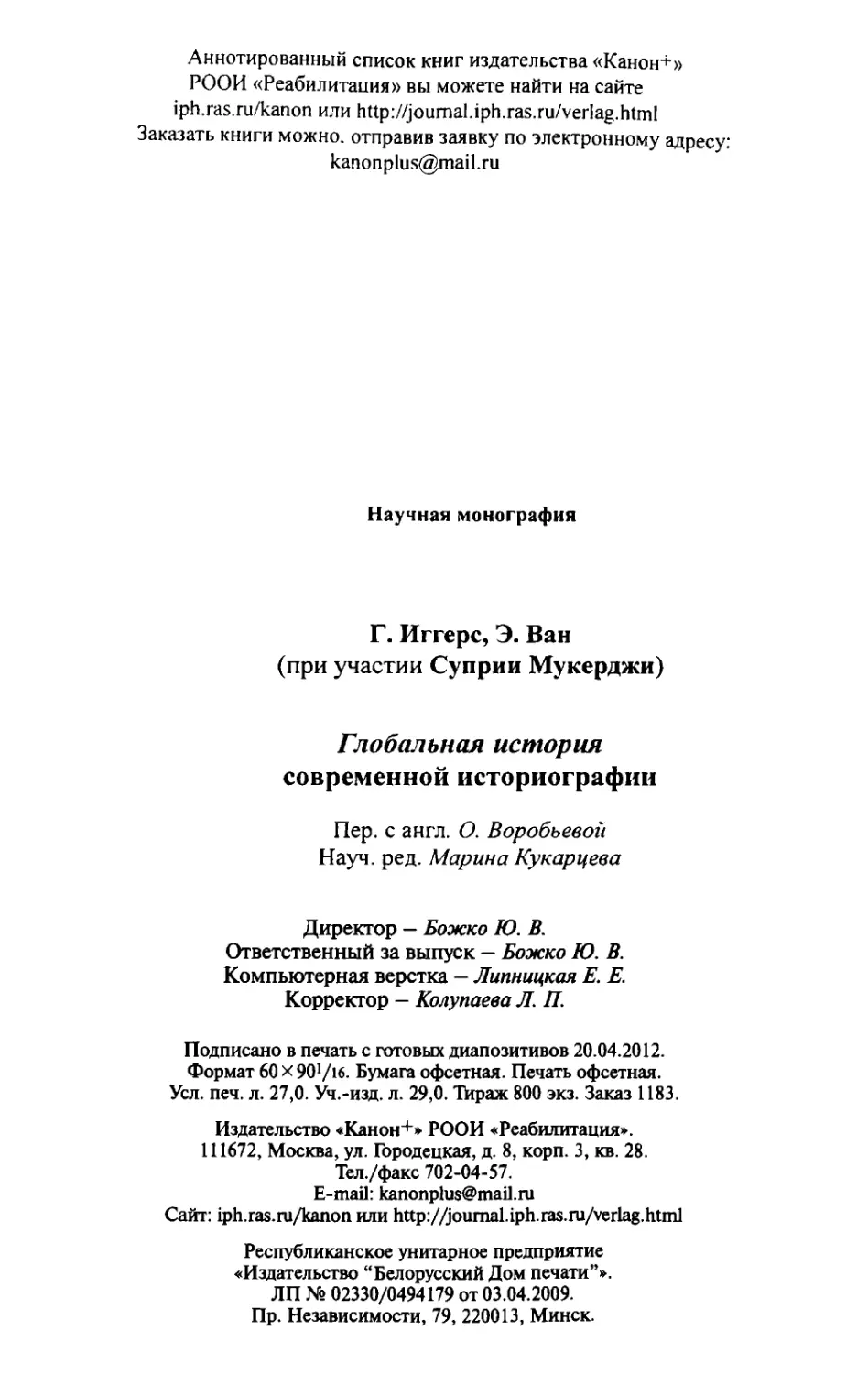

Теги: всеобщая история история историография международные отношения переводная литература глобализация издательство канон серия гуманитарное знание xxi век мировая историография

ISBN: 978-5-88373-309-2

Год: 2012

СЕРИЯ

«ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ - XXI ВЕК»

Редакционная коллегия:

В Л. Лекторский (Россия) - председатель, А. Мегилл (США) - со-председатель, Ю.В. Божко (ученый секретарь),

А. Джагоз (Новая Зеландия), А.Н. Круглов, МА. Кукарцева (заместитель председателя), АЛ. Никифоров, Л.П. Репина, В.А. Подорога, В.В. Савчук (Санкт-Петербург),

Р. Фелъски (США)

Г.ИГГЕРС, Э.ВАН

Глобальная

история

современной

историографии

МОСКВА

УДК 94 ББК 63.3 И26

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы «Культура России»

Иггерс Г., Ван Э.

И26 Глобальная история современной историографии / Г. Иггерс,

Э. Ван (при участии Суприи Мукерджи); пер. с англ. О. Воробьевой. Науч. ред. Марина Кукарцева. — М.: «Канон*» РООИ «Реабилитация», 2012. — 432 с.

Georg G. Iggers and Q. Edward Wang (with contributions from Supriya Mukheijee). A Global History of Modem Historiography, Longman: Pearson Education Ltd, 2008.

ISBN 978-5-88373-309-2

Ключевая исследовательская проблема, рассматриваемая в данной книге, - современная мировая историография, существующая в условиях глобализации. Проблемы исторического мышления, историописания и методологии истории рассматриваются в контексте процессов модернизации и глобализации. Авторы выявляют и анализируют вопросы, с которыми сталкивались и сталкиваются историки разных регионов мира XVIII-XX вв. в ходе политического и экономического развития своих стран, как постиндустриальных, так и развивающихся; размышляют о судьбах демократии, о закономерностях и особенностях развития исторической науки в разных государствах планеты, о перспективах и возможностях формирования мировой историографии. Книга изобилует интересными постановками вопросов и оригинальными суждениями, содержит большой массив фактических данных. Рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся тенденциями глобального развития, проблемами международных отношений, мирового порядка, закономерностями развития социально-гуманитарного знания вообще и исторической науки в частности.

УДК 94 ББК 63.3

ISBN 978-5-88373-309-2 © Иггерс Г., Ван Э., 2012

© М. Кукарцева, вступ. статья, 2012 © Издательство «Канон"1"»

РООИ «Реабилитация», 2012

5

КУКАРЦЕВА Марина

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Представленная вниманию русскоязычных читателей книга известных историков - немца Георга Иггерса, китайца Эдварда Вана и индуски Суприи Мукерджи - представляет интерес по нескольким причинам, ключевых из которых две: попытка выявить особенности и закономерности формирования и развития мировой историографии в контексте глобализации и модернизации и попытка составить на этой основе некую карту основных сходств и различий западного и не-западного стиля историописания.

Глобализм - понятие поистаскавшееся, тысячекратно растиражированное средствами массовой информации, давно превратившееся в трюизм. О феномене глобализации написаны горы литературы, он пронизывает все здание современного образования от школы до реальной науки, и, казалось бы, еще одна книга о нем, тем более опубликованная в 2008 г., вряд ли может завладеть вниманием читателей. В определенной мере это правда. Авторы не делают сенсационных открытий, не предлагают новых понятий и не настаивают на эпистемологической новизне используемых ими средств анализа предмета исследований. Они просто очерчивают внутренние особенности гло- балисткой тенденции, экстраполируя их на исследование исторической науки в разных регионах мира. Рассмотренная именно в этом аспекте глобализация и представляет интерес для читателя.

Она, по мнению авторов, «конечно, началась раньше современного периода истории» и в древнем мире реализовывалась в виде обменов. «В эпоху открытий в ХУ-ХУ1 вв. было положено начало другой форме глобализации», в которой авторы различают три разные фазы: 1) появление мировой капиталистической рыночной экономики и начало западной колонизации, наступившей сразу после первых заморских открытий; 2) ХУН век - нарушение не только политического, военного, экономического, но и цивилизационного равновесия, выразившегося в том, что если раньше «европейцы восхищались китайской и в определенной степени персидской и арабской цивилизациями, то теперь они стали считать их неполноценными»; 3) конец Второй мировой войны и «появление финансового капитализма, практически не знающего национальных границ, «магдонализация» систем общественного питания, голливудские фильмы, джинсы и поп- музыка». Выделив эти фазы, авторы далее связывают с ними историю

6

КУКАРЦЕВА Марина

исторического сознания и историописания, отдавая себе отчет в том, что данная схема, как и любая схема вообще, упрощает реальное положение вещей, но, тем не менее, дает возможность рассмотреть искомый предмет как «идеальный тип». В первой фазе глобализации историописание, по их мнению, отличалось реальным универсализмом, Европа занимала в нем хотя и ключевое, но совершенно определенное место, не оттесняя на обочину историографии историческую мысль стран Азии, обеих Америках и даже Тропической Африки. Во вторую фазу произошло «существенное сужение исторического миро- видения. Центром внимания историков отныне была Европа, а к незападному миру подходили с позиции европейского господства». Третья фаза глобализации отмечена «отказом от идеи превосходства западной культуры и признание равноценности других культур». Авторы начинают исследовать «историю историографии с изучения исторической мысли и историописания в момент появления первых признаков западного влияния на остальной мир, т.е. с конца XVIII века».

Модернизация, второе понятие, используемое авторами, определяется ими как «единый процесс, отмеченный успехами в науке, развитием мировой и имеющей капиталистический характер рыночной экономики, сопутствующим ему укреплением гражданского общества и постепенным установлением во всем мире режима либеральной демократии». Именно модернизация в такой ее форме, как вестернизация, по мнению авторов, повлияла на изменение исторического мышления и исследовательских методов в исторической науке в разных регионах мира. В конечном итоге привела к их «онаучиванию» и формированию новых процедур и аналитического инструментария, предохранив одновременно от утраты местных традиций. Таким образом, с точки зрения авторов книги, глобализация стала основой отказа мировой историографии от европоцентризма, а модернизация привела к апологии «процедур рационального исследования», унаследованного от западного модерна. Именно эти два тезиса, как подчеркивают сами авторы, «красной нитью проходят через всю книгу и придают ей определенную степень внутреннего единства».

Конечно, в размышлениях авторов много верного. В частности, то, что они строят свои рассуждения на акцентировании одной важной тенденции, содержащейся внутри глобализации, - тенденции к дифференциации. Она «проявляется в стремлении индивидов, микросоциумов и макросоциумов к обособлению, изоляции от более общих и широкомасштабных (гиперсоциальных) структур и от навязываемых этими структурами стандартов и штампов...»1. В конечном итоге, именно этой тенденции мировое сообщество обязано своим разделением на западные и не-западные миры, о которых так много говорят авторы на страницах своей книги. И именно этому мировая историо-

А. Пятигорский, О. Алексеев. Размышляя о политике. М., 2008. С. 153.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

7

графия обязана сохранением своего разнообразия в контексте общей тенденции к униформизации.

Вопрос о сходствах и отличиях западных и не-западных миров имеет древнюю историю, в которую у нас нет возможности вдаваться. Мы можем только подчеркнуть, что западные миры - это миры индустриальные и постиндустиральные, прошедшие фазу классической культуры (Возрождения, Реформации, Просвещения), обладающие опытом контракционизма, то есть умением вступать в политическую коммуникацию и в ее процессе достигать согласия, приходить к соглашению (идея «общественного договора). Не-западные миры - понятие более сложное, в него входят как страны «третьего мира», так и страны евразийские, такие как Россия и Турция, и азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Китай. Несмотря на рецепцию многих идиологем и просто жизненных ценностей Запада, эти страны не стремятся преодолевать свой «азиатский компонент», куда включен, например, принцип канонизации мышления и стиля жизни, а наоборот, сохраняют его как базис своей национальной и культурной идентичности.

Модернизация, о которой пишут авторы, более вменяемый и четко очерченный феномен, чем глобализация. «Основная идея модернизации состоит в том, что экономический и технологический прогресс порождает комплекс социально-политических трансформаций, а они, как правило, ведут к радикальным переменам в ценностях и мотивации. Это включает в себя изменение роли религии, карьерных устремлений, уровня рождаемости, гендерных ролей, сексуальных норм. Данные перемены определяют массовый спрос на демократические институты и ужесточение требования к элитам»1. В этом смысле модернизация действительно способствовала демократизации традиционного в Азии и Африке стиля историописания и принесла с собой те исследовательские процедуры, которые сформировали ключевые принципы модернистского мышления вообще. Конечно, модернизация не исчерпывается только одной своей формой-вестернизацией, о которой пишут авторы. Идея вестернизации характерна для ранних, времен К. Маркса и А. Смита, Э. Дюркгейма и М. Вебера, этноцентрических версий этой теории. Суть ее заключается в прямом переносе «матрицы Запада», включая технологии и фундаментальные ценности жизни Запада, на страны других регионов планеты2. Причем инициатором вестернизации, как правило, оказывается сам Запад, а сам процесс вестернизации нередко был насильственным. Позже возникла концепция депентизма (замкнутости в себе стран «третьего мира») и

1 Р. Ингхарт. Модернизация и демократия // Демократизация и модернизация. К дисскусиям о вызовах XXI века. М., 2010. С. 166-167.

2 О разнообразных теориях модернизации см. также: Федотова В. Модернизация «Другой Европы». М., 1997, другие работы этого автора.

8

КУКАРЦЕВА Марина

экспортно-ориентированная концепция догоняющей модернизации, где «матрица Запада» служила неким образцом, на который следовало ориентироваться, но не стоило ему следовать во что бы то ни стало (Турция, Россия, Мексика). Это позволяло заимствовать у Запада лучшее, но сохранить свою национальную идентичность. Именно поэтому историография Турции, например, о которой в том числе говорят авторы это книги, сумела сохранять своеобразие в контексте своей исторической культуры. Рассуждая об исламской историографии вообще, авторы полагают, что «наиболее важное и самое последнее изменение в современной исламской историографии связано с возрождением ислама, хотя его истоки можно проследить еще в послевоенные годы». Тем самым они поднимают вопросы секулярного (в котором социальная значимость религии резко падает) общества XVIII - середины XX века и постсекулярного общества конца XX- XXI века (в котором она возрастает) и показывают, каким образом религия в ее нарративном, философском, психологическом, доктринальном и других аспектах влияла на формирование национальных историографий.

В ходе рассмотрения сущности глобализации и модернизации, нации и национального государства авторы создают своего рода карту сходств и отличий западного и не-западного стиля исторического мышления и историописания. Надо сказать, что подобного рода картографию действительно редко можно встретить в мировой историографии, хотя к размышлениям о разнице между западными и восточными традициями историописания время от времени обращались самые разные историки. М. Серто, например, в известной монографии «История как письмо» писал о том, что западная «историография... отделяет своё настоящее от прошлого. И она всюду повторяет это отделение. Так, ее хронология состоит из периодов (например, Средние века, новая история, новейшая история), каждый из которых решительно не желает быть тем, что было до него (Ренессанс, Революция). В свою очередь, каждое новое время рождает дискурс, рассматривающий как «мертвое» все то, что ему предшествовало, и получающий «прошлое», уже отмеченное разрывом с ему предшествующим. Обособление, таким образом, является и постулатом интерпретации (которая конституируется с момента появления настоящего) и ее объектом (разделяющие отметки организуют представления, которые постоянно получают все новую интерпретацию)... Как это ни странно, но данная конструкция - явление чисто западное. В Индии, например, «новые формы не изгоняют старые». Там, скорее, наблюдается их «наслаивание». Бег времени не нуждается в собственном подтверждении отдалением прошлого, как не нуждается место для самоопределения в отчуждении от какой-либо «ереси». «Процесс сосуществования и взаимопоглощения» - основной фактор индийской истории. Как и у племени Мерина на Мадагаскаре «тетиарана» (древние генеалоги¬

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

9

ческие списки), затем «тантара» (прошедшая история) относятся к «наследию слуха» («ловантсофина») или к «памяти уст» («тадидива- ва»). Они ни в коей мере не являются объектом, отброшенным в прошлое, в целях возможности идентификации настоящего. Эти сказания - сокровище, хранимое в сердце всего народа, для которого они являются памятником, духовной пищей, остающейся в памяти навеки. История - привилегия («тантара»), о которой нужно помнить, чтобы не забыть самое себя. История существует внутри самого народа, от прошлого до будущего. У племени Фо дагомеев, история называется «ремуо» - слово из ушедших времён - буква «о» означает присутствие, которое идет от верховья реки до места ее впадения в океан. Этот образ не имеет ничего общего с понятием истории, разделяющим настоящее и традицию, устанавливающим разрыв между настоящим и прошлым, поддерживающим отношение запада к факту того, что история довольствуется изменением границ, определяет идентичность посредством отношения к прошлому как к «низшей расе» или к чему- то маргинальному»1.

В первой главе своей книге наши авторы вскользь упоминают одну из международных конференций, на которой с докладом о характерных чертах западной историографии выступил известный английский историк П. Бёрк. В 2002 году этот доклад был опубликован в книге «Западное историческое мышление. Кросс-культурные дебаты», вышедшей в издательстве Berghahn Books под редакцией известного немецкого историка Йорна Рюзена2. Обзор этой книги был, в свою очередь, опубликован на русском языке в Вестнике Московского университета и переиздан в 2011 году в книге «Способы постижения прошлого»3. Воспроизведем здесь ключевые идеи этого сборника, потому что они, во-первых, стали одной из точек отсчета в рассуждениях наших авторов, а во-вторых, существенно дополняют созданную ими картину принципов построения западной и не западной историографии.

В своей, ставшей уже знаменитой статье «Западное историческое мышление в глобальной перспективе»4 Петер Бёрк сформулировал 10 тезисов западного понимания истории как науки, а его оппоненты из стран Европы, Азии, Индии и Африки прокомментировали их. Бёрк подчеркивает, что западное историческое мышление весьма разнообразно и проблема состоит в том, чтобы специфицировать это разнообразие. Эта спецификация есть уникальная комбинация элементов,

1 Michel de Certeau. The Writing of History. Translated by Tom Conley. Columbia University Press, 1988, Introduction. P. 6.

2 Western Historical Thinking. An Intercultural Debate. Berghahn Books. New York: Oxford, Edited Jom Rusen, 2002.

3 M. Кукарцева, E. Коломоец. Западное и не-западное историческое мышление: сходства и отличия // Вестник МГУ. Сер. «Философия». М., 2003: Ibid. Способы постижения прошлого. М., 2011.

4 Р. Burke. Western Historical Thinking in a Global Perspective - 10 Theses // Ibid.

10

КУКАРЦЕВА Марина

блоков акцентов, варьируемых в зависимости от исторического периода, религии, социальной группы или индивидуальности историка. При этом важно, что для Бёрка проблематично само понятие «западное мышление» или его альтернатива «европейское». По его мнению, Запад в большой мере есть исторический конструкт, соединившие в себе греков, римлян, народы Западной Европы и Средиземноморья, испытавших серьезное влияние мусульманской цивилизации. Десять характеристик западного мышления по Бёрку таковы:

1. Сконцентрированность на категории развития или прогресса, другими словами, «линейный» взгляд на прошлое. Под прогрессом Бёрк имеет в виду куммулятивный эффект любых изменений вообще. Идея прогресса, продолжает он, имеет в западной историографии свою историю, в которой сменяли друг друга идеи необратимости и конца прогресса (религиозные идеи мессианства, миллениума, завершения и пр.), идея современности (модернизма), идея революции, идея эволюции, идея развития. С этими представлениями о прогрессе сосуществует идея циклического характера исторических изменений, доминирующая в античности, в раннем Ренессансе. В эпоху Реформации сформировалась идея некоего баланса между прогрессом и цикличностью, ее поддерживали Дж. Виллани, Э. Гиббон, Дж. Вико, а в XX веке - спекулятивная философия истории: О. Шпенглер, П. Сорокин, В. Парето, А. Тойнби и др.

2. Разработка идеи прогресса, но одновременно дистанцирование от нее формирует западный интерес к исторической перспективе. Интерес к исторической перспективе или «чувство анахронизма» Бёрк понимает как идею о том, что прошлое не неизменно, а крайне вариативно, каждый исторический период имеет свой собственный культурный стиль и индивидуальность. Эту идею, по его мнению, можно описать как чувство «культурной дистанции», взгляд на прошлое как на «чужую страну».

3. Чувство анахронизма может рассматриваться как часть более широкого блока западных идей и допущений, часто описываемого словом «историзм», определенным Ф. Майнеке как интерес к индивидуальному (специфическому, уникальному) историческому развитию.

4. Интерес к индивидуальному привел западную историографию к обратному движению - интересу к коллективному, и этот интерес не есть изобретение постмодерна, а давняя традиция западной историографии, бёрущая начало еще у Като, который написал историю Рима «без имен», как историю фамилий, городов, храмов, религий и пр. Здесь, как и в случае с линейной и циклической моделью истории, налицо со-существование двух разных направлений в историографии.

5. Западная историография отличается в своих основаниях склонностью к исследованию эпистемологических проблем, проблем исторического знания вообще. Историки конца XVII - начала XVIII века разработали концепцию разных степеней правдоподобия в историче¬

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

11

ских утверждениях о прошлом и тем самым положили начало традиции взаимосвязи западной историографии и западной науки. Эта связь, как подчеркивает Бёрк, всегда была одновременно и тесной и сложной: одни историки объявляли себя «учеными», другие всячески отмежевывались от такого наименования. Так или иначе, но дебаты с наукой стали отличительной чертой западной историографии. Кроме того, в последней стало весьма популярным употребление термина «закон» («трибунал» истории), а также метафорическое уподобление деятельности историка детективному или судебному разбирательству.

6. Попытки исторического объяснения свойственны историографии вообще, но выбор термина «каузальность» (причинность) в качестве базы для этих объяснений есть отличительная черта западного исторического мышления. Бёрк полагает, что эта особенность западной историографии произошла в силу формирования последней на основе модели естествознания. «Каузальность» есть оборотная сторона термина «симптом», предложенного еще медициной Гиппократа. В этом же контексте употребляется термин «кризис», а в целом упомянутый в п. 5 «закон» истории часто ассоциируется с идеей «закона человеческого поведения» в духе Маккиавели и это, считает Бёрк, указывает на значительное влияние юриспруденции на формирование западной историографии. Проблема исторического объяснения (каузальный подход) нередко вступает в противоречие с истористской идеей приоритетного исследования индивидуальности, и это противоречие приняло форму герменевтического исследования истории, подчеркивающего значение (внутреннее истории) более, чем причину (внешнее истории). Так, в западной историографии родилось сложное сосуществование каузального и герменевтического подходов.

7. Западные историки весьма гордятся своей так называемой объективностью. В формировании последней Бёрк выделяет две стадии. Первая связана с идеей «беспристрастности» историка и была в наибольшей степени обсуждаема в эпоху протестантской Реформации. Идеал историка понимался как умение избежать «предвзятости», все равно религиозной или политической. На второй стадии, продолжающейся сегодня, появилось понятие «объективности» историка, классическим примером которого считается ранкеанский принцип «вымывания себя» из исторического исследования в пользу чистой фактографии.

8. Количественный поход к истории. По убеждению Бёрка применение количественных методов исследования есть старейшая традиция западной историографии. Уже в начале XIV века Джованни Виллани включал в свои хроники подсчеты количества детей, посещающих школы во Флоренции, что позже получило название «арифметической ментальности»; в XVIII веке была весьма популярна история народонаселения, а в Х1Х-м - история ценообразования, чрезвычайно широко распространенная в немецко-говорящем мире. На основании этого Бёрк делает

12

КУКАРЦЕВА Марина

вывод о том, что западной историографии придал форму западный капитализм, равно как и западная наука и юриспруденция.

9. Литературные формы западной историографии есть проявление ее сущности. Бёрк указывает на длительную и запутанную историю связи литературы, культуры и искусства с западной историографией, на наличие несомненных аналогий между историческими и литературными нарративами. Отдельно Бёрк рассматривает тропологическую теорию X. Уайта и утверждает, что сознательно или бессознательно, но жанры литературы оказывают огромное влияние на формирование сущности западной историографии.

10. Западные историки обладают таким же специфическим взглядом на пространство, как и на время. Классическим подтверждением этого тезиса является «Средиземноморье» Броделя, сформировавшее концепцию геоистории. Но вместе с тем, как подчеркивает Бёрк, подобные идеи высказывали Д. Гиббон и Ж. Бодин в XVII веке, поэтому можно утверждать, что проблемы исследования исторической географии свойственны западной историографии достаточно давно. А в целом специфические черты западной историографии придали не только юриспруденция, наука и капитализм, но и процессы колонизации, как бы они ни назывались (открытие новых земель, захват, империализм).

Специфические элементы западного исторического мышления перечислены Бёрком в порядке убывания их значения. Вместе они дают некий «идеальный тип» западного исторического мышления или систему западных историографических принципов и допущений. Впрочем, как подчеркивает Бёрк, это даже не система как дедукция аксиом, а «конфликт систем или система конфликтов», в которой представлен некий баланс различных «сил», характеризующих историческое мышление и историописание на Западе.

Комментируя концепцию Бёрка, Френсис Хартог, Франк Анкер- смит, Йохан Галтунг, Георг Иггерс и Хайден Уайт, приходят к выводу, что он или просто эктраполирует западную матрицу исторического мышления на все остальные историографические традиции или не учитывает самых глубинных истоков западного исторического сознания. Они полагают, что в поле зрения Бёрка не попадают некоторые весьма важные характеристики западного исторического дискурса. Г. Иггерс, например, - один из авторов нашей книги - полагает, что Бёрк описал западную историографию в терминах веберианской концепции рациональности, «работающей» только в современном и постсовременном мире. Средневековье и начало новейшей истории остались вне сферы его размышлений1, но для того чтобы быть абсолютно исчерпывающим в рассуждениях, необходимо рассмотреть западное историческое мышление в контексте всей западной культуры, от века

1 C. Iggers. What is Uniquely Western about the Historiography of the West in Contrast to the China? // Ibid.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

13

к веку. Тогда станет ясно, что рядом с инспирированной капитализмом моделью исторического дискурса существует (пусть и архаичная) модель исторического мышления, созданная в структуре феодальных представлений о мире. И именно эта модель одинаково свойственна как западному, так и не-западному историческому дискурсу как и связь с риторикой, о которой Бёрк вообще не упоминает.

Авторы, размышляющие об идеях Бёрка с точки зрения развития национальных теорий историографии, расставили акценты немного иначе. Они подчеркивают действительно большое значение западного стиля исторических рассуждений для не-западного историописания. Они считают, что подавляющее большинство историков не-западных стран разделяют убеждение (хотя имплицитно и на практике, а не эксплицитно и в теории) в том, что западное историческое мышление оказало на другие национальные способы исторических размышлений весьма сильное влияние и на сегодняшний момент оно является ведущим среди всех альтернативных ему национальных версий. Историки прибегают к сравнению и предлагают более точные и адекватные объяснения методологических особенностей национальных историографий. Садик Аль-Азм рассматривает западный исторический дискурс с перспективы арабской историографии, Годфри Муриуки - с африканской, Томас Ли и Янг-цзы Ю - с китайской, Ромила Тхапар (которую авторы данной книги считают «выдающимся современным историком Индии» - с индийской). Вместе они приходят к выводу, что в приблизительный перечень особенностей не-западного стиля исторического мышления можно занести:

1) нормативность историографии;

2) преимущественное развитие жанра исторических биографий;

3) рассмотрение направления истории как движения циклического или регрессивного;

4) распространенность матрицы официальной истории (династий- ная историография);

5) отсутствие интереса к эпистемологическим проблемам.

М. Сато выявляет особенности восточно-азиатского исторического дискурса1. Он считает, что жесткие нормы восточно-азиатской историографии формируют ее неизменяемые формы, а подвижные формы западного исторического дискурса создают условия когнитивного прочтения истории. Специфика нормативной восточно-азиатской историографии заключается, по мнению Сато, в том, что она реализуется как «важнейшее культурологическое предприятие»2, которое заключается в том, что история описывается как культурная система и это описание носит характер государственного заказа - официальной истории. Работами такого рода являются Коран, древнеиндийские «Законы Ману», древнекитай¬

1 Masayuki Sato. Cognitive Historiography and Normative Historiography // Ibid.

2 Ibid. P. 130.

14

КУКАРЦЕВА Марина

ский трактат Сыма Цяня «Исторические записки» и даже созданный по инициативе Юстиниана «Юридический кодекс Юстиниана».

По мнению Ю Янг-цзы , между западной и китайской традициями историографии нельзя провести резкую границу, хотя культурологически обусловленные отличия, безусловно, существуют. Начиная с 30-х годов XX века, китайская историческая наука находились под огромным влиянием марксистской теории истории и только сейчас начался процесс возвращения к национальной историографии в ее собственных терминах - создание «Нового конфуцианства». Его основы создало в десятых годах XX века первое поколение китайских историков - «великие мастера национального учения», которое использовало интеллектуальный потенциал западного исторического мышления для расширения собственного горизонта, но реализуя специфические национальные исторические теории и методы. Янг-цзы считает, что сходство китайского и западного исторического дискурса заключается в следовании того и другого «научному методу» и юридической терминологии, которые китайское историческое знание некритически заимствовало у Запада. Отличия же более фундаментальны, и их выявление и идентификация возможны только в рамках исследования базовых отличий культурных традиций Запада и Китая. Янг-цзы полагает, что западное мышление вообще всегда реализовывалось в триаде «философия-религия-наука», а китайское - в холист- ском учении Конфуция о шести ступенях формирования «благородного мужа». Кроме того, традиционная китайская историография основывалась на базовых для нее учении о центральной роли исторического агента в истории; на имплицитно вытекающем из этого учения принципе восхваления и порицания (исторических агентов), выполняющем дидактическую и критическую функцию в историческом объяснении. На этом основании Янг-цзы полагает, и с ним полностью согласен Томас Ли1 2, что китайскую традицию историографии можно назвать «политическим или моральным критицизмом»3 и он настолько имманентен китайскому историческому дискурсу, что, несмотря на закономерные интеллектуальные ре-ориентации, и сегодня оказывает на него сильнейшее влияние. В западном мышлении этот критицизм был отвергнут как препятствие научной объективности, там историческое суждение и фактическое воссоздание исторических событий есть две стороны одного и того же, а в китайской историографии это -

1 Ying-shih Yu. Reflections on Chinese Historical Thinking 11 Ibid.

2 Th. H.C. Lee. Must History Follow Rational Patterns of Interpretation? Critical Questions from a Chinese Perspective.

J Ying-shih Yu. Reflections on Chinese Historical Thought. P. 161; Thomas H. C. Lee. Must history Follow Rational Patterns Of Interpretations? Critical Questiom\ns from a Chinese Perspective. P. 175-176.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

15

конфликтующие принципы. Для того чтобы соблюсти объективность, китайскому историку приходилось оставлять возможность пересмотра анализируемых событий с точки зрения морали, что далеко не всегда приводило к желаемому результату. Возможно, причиной возникновения подобного акцента в исторических исследованиях стала задача конструирования официальной истории. Она публиковалась по заказу правительства «Палатой исторических уложений» каждый раз, как происходила смена династий, при этом факты излагались настолько тенденциозно, что сейчас существуют по меньшей мере 24-25 таких официальных историй Китая. Кроме того, каждый раз по-новому интепретируемый исторический факт формировал основу для нового мнения (суждения) человека об историческом событии. Эта идея была общей для всех стран Восточной Азии, рассматривающих конфуцианство как свою официальную идеологию. Факт всегда сопровождался комментариями историка, причем факт и комментарии излагались в разных эпистемологических терминах. Купно эти два обстоятельства должны были раскрывать смысл поступков исторического агента и сообщать историческому изложению объективность так, как ее понимали в восточно-азиатской историографии.

Помимо этого, традиционная китайская историография, в отличие от западной, абсолютно не телеологична, в ней отсутствует про- виденциалистский взгляд на историю и ей чужда идея линейного прогресса с его фиксированным завершением в каком-либо гармоничном обществе. Наоборот, согласно китайским представлениям об истории, она никогда не будет завершена и в ней невозможно выявить универсальные законы (Т. Ли подчеркивает, что китайские историки никогда не исследовали макро аспекты истории), но это не значит, что история циклична, что часто неоправданно, только на основании известной идеи «династических циклов» приписывается китайскому историческому мышлению. Томас Ли вообще считает, что китайский историк склонен понимать историю или как броуновское движение исторических событий и агентов или как равновесную систему. На самом деле, считает Янг-цзы, невозможно с точностью сказать, какова же доминанта представлений о Всемирной истории в китайской историографии. Наверное, здесь дело обстоит так же, как и с проблемами «инди- видуальное/коллективное», «объяснение/интерпретация» в западном историческом дискурсе. В отличие от последнего, замечает Г. Иггерс, уже в ранней китайской историографии методы распознавания подлинности текстов, а также методы текстовой критики были развиты намного более высоко, чем в Европе до эпохи Возрождения. Правда, эти методы относились к области внешней критики, устанавливающей подлинность источников. В области внутренней или собственно исторической критики, проверяющей подлинность источников, китайское историческое мышление достигло меньших успехов. Подводя

16

КУКАРЦЕВА Марина

итоги, Янг-цзы пишет, что одну из основных черт китайской философии - неразвитость логико-эпистемологического сознания - можно применить mutatis mutandis к традиции китайской историографии. В этом смысле, продолжает его Т. Ли, китайский исторический дискурс скорее герменевтичен, он сконцентрирован не на исследовании природы и процесса истории, не на выявлении ее регулярностей и устойчивых структур, а на размышлениях об ее значении.

Интересно, что японский исторический дискурс как вариант нормативной историографии Восточной Азии разделяет с китайским историческим мышлением указанные черты: заметную склонность к литературизации исторических исследований, причем, как замечает Сато, между этой склонностью и известной чертой японского национального характера, которую И. Моррис назвал «благородство неудачи»1, существует явная связь. Созданная «эстетика неудачи», выражающаяся в восхищении трагическими героями и сочувствии слабым, была экстраполирована на исторические нарративы, главным образом в жанре исторических биографий. В результате японский исторический дискурс нередко реализуется как историческая новелла или как историческое эссе, оставляя историческую науку Японии несколько в стороне от академической истории Европы.

Особенности ранней историографии Индии на основе анализа древних и средневековых источников выявляет Ромила Тхапар2. Она указывает, что, в отличие от западного, индийское историческое мышление рассматривало движение истории за очень немногими исключениями как циклическое и это осуществлялось для того, чтобы прошлым легитимировать настоящее. Такая задача ставилась не столько из политических целей или целей артикуляции исторического процесса, сколько помогала «держать в тонусе» историческое сознание. В связи с этим весьма популярными были хроники (истории династий) и биографии (в том числе и генеалогии), выполненные в жанре итихас - исторических сказаний. В итихасах исторические события рассматривались в контексте отдельной личности и исторического времени, референция к карме помогала объяснять мотивы действий исторических агентов. Кроме того, в самом историческом нарративе в иплицитной форме обсуждались важные политические проблемы, например легитимация узурпирования трона младшим братом. Последнее требовало пересмотра порядка исторических событий и их действующих сил и даже обоснования привлечения в историю сил проведения. По убеждению Р. Тхапар, жанр древнеиндийских итихас в целом соответствует той манере историописания, которая сложилась в эпоху Просвещения, когда не столько текст, сколько контекст помогал разбираться в исторических коллизиях.

11. Morris. The Nobility of Failuer. London, 1975.

2 R. Thapar. Some Reflections on Early Indian Historical Thinking // Ibid.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И МИРОВАЯ...

17

Для арабской историографии и философии истории западная парадигма историописания была привлекательна еще со времен завоевания Египта Наполеоном. Сегодня схожесть арабской и западной историографии, считает Садик Аль-Азм1, детерминирована особенностями развития западного капитализма, науки и юриспруденции, а также очевидным произрастанием арабского стиля исторического дискурса от византийской и греко-христианской средневековой культуры. И это не просто допущения, как о них говорит Бёрк, а «базовые реальности». Некоторые тезисы Бёрка, замечает Аль-Азм, не согласуются с собственно арабским взглядом на историю, например, традиционная и классическая арабская исламская историография понимает движение истории не как прогресс, а как регресс - движение от некоторого харизматического ревеляционного момента: после каждого откровения (Мусы, например), история сворачивается до нового откровения (Исы), когда темпоральный процесс истории как бы притормаживает и смягчаются условия жизни человечества. Коран является последним откровением, поэтому ход истории продолжает сворачиваться по спирали до нового судного дня. Тариф Калиди в качестве особенностей исламской историографии по сравнению с обсуждаемыми западными выделяет две важнейшие, а именно: постоянный интерес к истории и этнографии не-мусульманских наций и такой же интерес к жанру исторической биографии2. К этому мнению присоединяется Азиз Аль- Азмех. Он подчеркивает, что в поздней античности существовали две крайние точки - Константинополь и Багдад, имевшие друг с другом гораздо больше общего, чем Константинополь с Магдебургом, Парижем или григорианским Римом3. Поэтому особенности исторического мышления Запада есть в значительной мере и особенности исторического мышления Востока

Г. Мариуки выявляет особенности африканской историографии. Специфика последней заключается в активном использовании и теоретической разработке устной истории (весьма популярной на Западе сегодня), что инспирировано особенностями развития африканского историографического знания вообще4 5. Ключевая же особенность состоит в том, что африканская цивилизация не имеет письменной истории, и это как бы ставит ее по другую сторону исторического дискурса. Как подчеркивает М. Диауара^, при компаративном анализе западного и любого другого историографического дискурса необходимо

' S. J. Al-Azm. Western Historical Thinking from an Arabian Perspective // Ibid.

2 Tarif Khalidi. Searching for Common Principles: A Plea and Some Remarks on the Islamic Tradition // Ibid.

3 Ibid. P.61.

4 G. Mariuki. Western Uniqueness? Some Counterarguments from an African Perspective. P. 142-147.

5 Mamadou Diawara. Historical Programs. A Western Perspective. P. 150.

18

КУКАРЦЕВА Марина

учитывать особенности обоих полей исследования, иначе возникает риск впасть в заблуждение.

Принимая во внимание все эти рассуждения, к пяти основным тенденциям глобальной историографии, предлагаемым авторами данной книги своим читателям:

1) продолжающийся культурно-лингвистический поворот, положивший начало так называемой «новой культурной истории»;

2) беспрецедентная экспансия феминистской и гендерной истории;

3) новый союз между историческими и социальными науками в свете постмодернистской критики;

4) вызов национальной историографии, связанный (хотя и не только) с постколониальными исследованиями;

5) подъем всемирной истории и отличной от нее истории глобализации,

мы бы добавили еще две:

6) поиск теории истории и решение стоящих перед ней теоретических проблем;

7) дальнейшее развитие и анализ методологии истории1.

Конечно, в книге содержится множество утверждений, с которыми

можно спорить (о сущности глобализации и модернизации, о понимании и трактовке философии истории Гегеля, позитивизма О Конта, идей К. Маркса, интерпретации национализма и др.); книгу можно добавлять многими новыми данными (например, о русской исторической мысли XX века, которая у авторов ограничилась ссылкой только на личность и труды А. Гуревича, замечательного, но не единственного талантливого историка советской эпохи); продолжать размышления авторов в новых аспектах и направлениях (например, о судьбах историографии в контексте «азиатской» глобализации, распространения исламизма, распада СССР и формирования исторической школы (школ) на пространстве СНГ). Но это и совершенно естественно, ведь мир не стоит на месте, конфигурация сил в мировом сообществе постоянно трансформируется. Авторы книги рассуждают, например, об особенностях подхода к историописанию в Ливии эпохи Каддафи, которая сегодня сама стала историей, и историки Ливии должны теперь найти способ честно написать об обстоятельствах ее краха и гибели лидера Джамахирии. В том числе и в контексте глобализации.

Купно, чтение книги и размышление над поставленными в ней вопросами, предлагаемыми выводами и оценками, не просто сообщит читателю массу новых сведений, познакомит с новыми интерпретациями старых концепций и проблем, но и станет увлекательным интеллектуальным занятием.

1 См об этом: Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХ1 вв. М., 2011; Кукарцева М. А. Трансформация эпистем: познание истории в ускользающем мире // Способы постижения прошлого. М., 2011.

19

ПРЕДИСЛОВИЕ к английскому изданию

Однажды издательство Longman обратилось к Георгу Иггерсу с просьбой написать историю современной историографии, причем речь в ней должна была идти преимущественно об истории западной историографии, начиная с эпохи Просвещения. Однако по мере того как Иггерс работал над рукописью, нарастали его сомнения по поводу данного проекта. Они были вызваны тем, что к тому времени на английском и других романо-германских языках уже было опубликовано немало исследований, посвященных истории историографии, среди которых, например, книга Майкла Бентли «Современная историография» и собственная книга Иггерса «Историография в XX веке»1 2. При этом никто не обратил внимания на существующее в последние два с половиной века взаимодействие между историческими исследованиями на Западе и в остальной части мира. И по мере того как Иггерс работал над рукописью, он осознавал необходимость писать историю современной историографии немного иначе, а именно - с точки зрения глобальной перспективы, уделяя большее внимание политическому, социальному и интеллектуальному контекстам исторических исследований. Тогда он и пригласил к сотрудничеству Эдварда Вана, закончившего Восточно-Китайский педагогический университет в Шанхае и получившего степень доктора философии, специалиста по восточноазиатской и европейской интеллектуальной истории и историографии в Сиракузском университете. К тому моменту, когда в 1984 году Ван впервые посетил лекцию Иггерса в Пекине, они уже обменялись материалами своих исследований. Иггерс прочитал диссертацию Вана по модернизации китайского исторического мышления и историописания в XX веке, в которой Ван исследовал взаимодействие западных и традиционно китайских исторических практик, а также его книгу «Творя Китай через историю», в которой Ван детально развивал сформулированные им ранее идеи'. В 1999 году вдвоем они организовали международную конференцию в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало с публикацией материалов, посвященных анализу изменений в историческом мышлении в различных западных и азиатских обществах и в Тропической Африке.

1 Michael Bentley Modern. Historiography, 1994; G. Iggers. Historiography in the Twentieth Century, 1997.

2 Edward Wang, /nventing China through History: The May Fourth Approach to Historiography, 2001.

20

Предисловие к английскому изданию

Сборник трудов конференции был издан под заголовком «Поворотные моменты историографии: кросс-культурная перспектива» и стали подготовительным этапом их последующего совместного проекта1. В начале 2006 года они попросили Суприю Мукерджи помочь им с частью книги, посвященной индийской историографии. До того как она приехала в Буффало работать с Иггерсом над своей докторской диссертацией по современной интеллектуальной истории и историографии, она училась в Нью-Дели вместе с Сумитом Саркаром, ведущим историком современной Индии и индийской историографии. Суприя Мукерджи не только написала те разделы книги, которые связаны с современной исторической и социальной мыслью Индии, но своими критическими замечаниями вообще внесла большой вклад в процесс подготовки рукописи к печати. Без ее помощи было бы очень трудно завершить этот проект. Все три автора очень благодарны самым разным людям за поддержку и советы, полученные ими в ходе работы над книгой. В декабре 2002 года, когда работа Иггерса и Вана была еще в самом начале, Юрген Кока пригласил их на международную конференцию в Берлин с участием историков и социологов из Восточной Азии с целью обсуждения проекта. Впоследствии для презентации проекта они получали приглашение из университетов Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Испании, Великобритании, Соединенных Штатах, Мексики, Китая, Японии и Южной Кореи. Кроме того, Георг Иггерс особо признателен Институту истории Макса Планка в Гёттингене, в котором имеется обширная библиотека по историографии, и администрация которого создала ему великолепные условия для работы, предоставила возможность обсуждать свои идеи с прикрепленными к Институту исследователями и его многочисленными иностранными посетителями. Авторы книги хотели бы выразить свою благодарность многим людям, с которыми они консультировались в процессе своей работы, а также своим супругам: Георг Иггерс - Вильме, Эдвард Ван - Ни, Суприя Мукерджи - Пинаки за понимание и поддержку в ходе работы над проектом.

1 Turning Points in Historiography: A Cross-Cultural Perspective, 2002.

21

ВВЕДЕНИЕ

Мы живем в эпоху быстрой глобализации1. Ее темп ускорился после окончания «холодной войны» и особенно в последние несколько десятилетий. Основной толчок глобализации был дан на Западе, но импульсы поступают отовсюду, особенно из Восточной Азии. Однако, несмотря на то, что глобализация в значительной степени реализовывалась как вестернизация, она ни в коем случае не вылилась в универсализацию, реакция на вызов Запада в каждом конкретном случае была опосредована местной культурой. В действительности мы являемся свидетелями возникающего вследствие глобализации единства человечества и одновременно его увеличивающейся дифференциации. Глобализация, таким образом, чрезвычайно сложна и разнообразна; с одной стороны, она действительно ведет к высокой степени универсализации в организации экономики, развитии науки и техники и даже в заимствованном у Запада образе жизни; с другой стороны, к значительным расхождениям с западным мироощущением и практиками и даже к явному сопротивлению западным влияниям.

Однако исторические исследования отстали от этой тенденции к глобализации. В этой книге мы намереваемся проанализировать трансформацию исторического мышления и историописания в рамках этого широкого глобального контекста - глобализации. В последние два столетия, особенно в XX веке, было написано множество историй историографии. И все они носят западно- или национально- центричный характер, причем в первом случае эти истории распадались на национальные традиции и не предполагали сравнений. Исторические труды в целом, особенно в течение двух с половиной десятилетий после событий 1989-1991 годов, все больше и больше обращаются к исследованию не западных миров и, гораздо больше, чем раньше, - к социокультурным аспектам этих миров. Это резко отличается от многочисленных исследований истории историографии опубликованных совсем недавно, на самом рубеже XX и XXI веков2. Ав¬

1 Jürgen Osterhammel and Niels P. Peterson, Globalization: A Short History. Princeton, NJ, 2005; Bruce Mazlish &c Akira Iriye, ds, The Global History Reader. London, 2004.

2 Mirjana Gross, Von der Antike bis zur Postmodeme. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung und ihre Wurzeln. Vienna, 1998; Michael Bentley, Modern Historiography. London, 1999, Anna Green and Kathleen Troup, eds, The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory. New York, 1999; Ralf Torstendahl, ed., An Assessment of Twentieth-Century Historiography. Stockholm, 2000 - в этой работе есть главы по Китаю, Японии и Африке; Hans-Ulrich Wehler, Historisches Denken am Ende des 20. Xahrhunderts. München, 2001; Lloyd Kramer and Sarah Maza, eds, A Companion to Western Historical Thought. Maiden, MA, 2002;

22

ВВЕДЕНИЕ

торы изрядного количества работ, особенно антологий, обратились к анализу исторической культуры разных не западных обществ. Но за исключением недавно изданного в Германии коротенького аналитического обзора, выполненного Маркусом Фёлькелем1, всесторонние исследования, рассматривающие историческую мысль компаративистки и в глобальной перспективе, пока еще отсутствуют. Обширные истории историографии продолжают оставаться западо-центричными и, как и прежде, ограничиваются совокупностью английских, французских, немецких и иногда итальянских трудов по данному предмету2.

Следует отметить два проекта подготовки к изданию исследования мировой и межкультурной истории историографии, причем один из них - наш. Первый был инициирован канадским историком Даниэлем Вулфом в обширной статье «Историография», помещенной в «Новом словаре истории идей»3, заменившей статью выдающегося британского историка и историографа Герберта Баттерфилда в «Словаре истории идей»4. Если Баттерфилд, за исключением краткого раздела по древнекитайской историографии и параграфа, посвященного позднее- средневековому мусульманскому историку Ибн Халдуну, обращался только к западным традициям, то Вулф сделал обзор мирового исто- риописания, начиная с раннего времени и до наших дней. Его эссе рассматривалось в качестве проспекта многотомной Оксфордской всемирной истории историографии, в настоящее время успешно реализуемой большой командой специалистов по различным историческим культурам. Проект Вульфа исходит из явного отказа от свойст¬

Joachim Eibach and Günther Lottes, eds, Kompass der Geschichtswissenschaft. Göttingen, 2002; Donald Kelley, Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga. New Haven, CT, 2003 and Frontiers of History: Historical Inquiry in the Twentieth Century. New Haven, CT, 2006; Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover, NH, 2005. rev. ed. Lutz Raphael, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien. Methoden, Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart. München, 2003 кратко касается исторических исследований в XX веке за пределами западного мира. Поистине глобальным словарем является энциклопедия, изданная под редакцией Даниэля Вульфа: Daniel Woolf, ed., A Global Encyclopedia of Historical Writing, 2 vols. New York, 1998. Также полезна энциклопедия, вышедшая под редакцией Келли Бойд: Kelly Boyd, ed. Encyclopedia of Historians and Historical Writing, 2 vols. London, 1999.

1 Markus Völkel, Geschichtsschreibung: Eine Einführung in globaler Perspektive. Köln, 2006.

2 Lutz Raphael, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme кратко касается незападного мира в XX веке. В своей книге объемом не более 400 страниц Geschichtsschreibung: Eine Einführung in globaler Perspektive Фёлкел рассматривает историописание во всемирном масштабе, начиная с ранней античности.

Woolf Historiography // New Dictionary of the History of Ideas (Farmington Hills, MI, 2005). Vol. 1. xxxv-lxxxviii.

4 Herbert Butterfield, 'Historiography' // Dictionary of the History of Ideas. New' York, 1973. Vol. 2, 46ГЧ98.

ВВЕДЕНИЕ

23

венной предшествующим историям историографии идеи центральности западной мысли и настаивает на равноценности всех исторических культур. Сбор такой информации - необходимый шаг к широкому обзору исторической мысли во всем мире.

Наша книга другая, она намного меньше запланированной Оксфордской истории и уступает по масштабу ей и книге Маркуса Фёл- кела, но, будучи написанной тогда, когда растущие взаимодействия миров позволяют проводить их сравнения, подчеркнуто компаративна. Мы ограничиваемся периодом с конца XVIII века до сегодняшних дней и интересуемся взаимодействием западных и не западных историографических традиций в глобальном контексте. Хотя экономии- ческое взаимодействие стало значимым намного раньше, контакты между историками разных культур были затруднены. В Восточной Азии и мусульманском мире от Магриба до Юго-Восточной Азии существовали устойчивые традиции исторической учености; в индуистской Индии существовала древняя письменная, а в субтропической Африке - устная исторические традиции, но кросс-культурных обменов было совсем немного. Несмотря на это, не следует упускать из виду раннее влияние мусульман на Индию и часть субтропической Африки. В Индии эта изоляция была преодолена в последней трети XVIII века, вместе с утверждением британского колониального правления, а в мусульманских странах и в Восточной Азии ее прорыв произошел еще позже, в XIX веке.

На первый взгляд, это взаимодействие проявлялось только в одностороннем влиянии, т.е. во влиянии Запада на не западный мир. Мы говорим о процессах вестернизации - именно процессах, во множественном числе - повсеместно подвергшихся модификации перед лицом сопротивления ей со стороны традиций и существующих институтов. Мы рассматриваем западные способы мышления не как позитивные или нормативные по своей сути, а как существующие в определенном историко-культурном контексте. Сталкиваясь с западным влиянием, мы хорошо понимаем, что Запад не гомогенный, а крайне гетерогенный феномен, разделенный политически и интеллектуально, поэтому мы, скорее, можем говорить о западных влияниях, а не о западном влиянии, хотя одна из задач данного исследования будет состоять в выявлении общих для всего западного мира моментов. Однако указанная гетерогенность характерна не только для Запада, но и для взаимодействующих с Западом культур, вследствие чего крайне разнообразна и рецепция ими западных влияний. Вот почему следует с чрезвычайной осторожностью относиться к известным попыткам Макса Вебера охарактеризовать Запад через противопоставление его другим цивилизациям, например Индии или Китаю, даже если Вебер рассматривал характеристики этих цивилизаций не как реально существующие феномены, а как идеальные типы, как познавательные модели, созданные в целях лучшего понимания предмета исследования.

24

ВВЕДЕНИЕ

Мы, ставя в качестве центральной задачи нашего исследования изучение взаимодействия западных и не западных исторических культур во всей сложности этого процесса, осознаем необходимость быть очень внимательными и осторожными. Как уже отмечалось выше, мы начинаем с конца XVIII века, потому что именно тогда различные традиции исторического мышления, существовавшие до этого изолированно (хотя и не абсолютно отдельно) друг от друга, вступают во взаимодействие.

Прежде чем мы приступим к этой работе, следует задаться вопросом о предмете историографии. С начала XX века основные обзоры истории историографии ограничивались изучением процесса написания истории, т.е. «историография» в них, в конечном счете, означает историописание. И с момента институализации исторической науки в XIX веке, этим занимались преимущественно профессиональные историки. Было проведено довольно четкое разделение между историей и литературой. Нам же следует задуматься об историографии не только как о форме репрезентации прошлого таким, каким оно было на самом деле, но и как о форме исторической памяти. Но память обманчива. Огромный интерес к истории и к изучению истории в новое время тесно связан с возникновением мощного национального чувства не только на Западе, но в XX веке и в тех странах, которые, подобно Индии, находились под контролем Запада или, подобно Китаю, являлись доминионами, а также в Японии. Нации, населяющие Индию, никогда не существовавшие так таковые, сконструировали себя при помощи истории, часто используя воображаемые, вымышленные картины своего прошлого для оправдания своего настоящего. Историческая наука играет важную роль в конструировании такой национальной памяти. В теории существует очень четкое разделение между наукой и вымыслом; на практике же в историческом воображении не только западных, но и не западных стран они тесно взаимосвязаны.

Основной недостаток существующих историй историографии состоит в том, что они воспринимали историческую науку слишком серьезно, в большей или меньшей степени принимая ее внешние формы за чистую монету и не осознавая полностью степень укорененности западной и не западной науки в более широкой по своему характеру исторической культуре. Таким образом, в то время как историческая наука, возникшая как профессиональная дисциплина в середине XIX века сначала в Германии, а следом и в других западных странах и одновременно в Японии периода Мейдзи (1868-1912), считает себя сторонницей научной объективности, на практике же она использует свои исследовательские процедуры для поддержания национальных мифов. Немецкая историческая школа под маской научной объективности пыталась легитимировать объединение в XIX веке Германии под властью прусских Гогенцоллернов; Жюль Мишле изучал архивы для защиты французского демократического национализма, а япон¬

ВВЕДЕНИЕ

25

ские историки сначала использовали ранкеанские методы критической науки для критики конфуцианской историографии, но по мере распространения японского национализма стали всемерно поддерживать японские имперские традиции. Это не означает, что историки не должны стремиться быть правдивыми, это означает, что им следует осознавать свои собственные пристрастия. Критика искажений прошлого должна быть первоочередной задачей историка.

Сказанное ведет нас к следующей дилемме. С одной стороны, мы осознаем пределы не только исторической науки, но - более широко - историописания как основы для создания компаративной, межкультурной истории исторической мысли. С другой стороны, мы будем опираться в первую очередь на исторические тексты. И этому есть практическое объяснение. Историческое сознание выражает себя во множестве форм не только в науке, но и в художественной литературе, скульптуре, памятниках и архитектуре, в праздниках, песнях, в различных нематериальных и невербальных способах выражения коллективной памяти. Учесть все эти проявления в нашем исследовании было бы невыполнимой задачей, требующей, согласно методу культурной антропологии К. Гирца, «насыщенного описания» для реконструкции сети значений, составляющей историческую перспективу культуры. Но даже тогда мы можем пасть жертвой иллюзии, будто культуры представляют собой интегрированные системы, в то время как они могут содержать в себе множество противоречивых моментов, сопротивляющихся своему включению в систему. Мы будем работать с текстами и с создавшими их историками, не забывая, что эти работы по истории отражают более широкие общественные настроения в породивших их культурах. Таким образом, сосредотачиваясь на историографии, мы будем рассматривать исследуемые нами работы в более широком институциональном, политическом и интеллектуальном контексте. Важно в компаративном и интеллектуальном ключе исследовать организационную структуру исторической науки и преподавание истории в новое время, например разработку дисциплин университетского цикла для профессиональных историков, правительственную поддержку этих инноваций, место исторической науки в формировании политической позиции среднего класса и влияние на историописание научно-популярных идей, таких как теории социального дарвинизма в конце XIX - начале XX века.

Темой нашей книги ни в коем случае не является история культуры или общества в глобальном масштабе, однако признание взаимосвязи историописания с другими аспектами жизни общества является ее неотъемлемой частью. Один из важнейших вопросов - вопрос об аудитории, которой историки адресуют свои работы. На протяжении исследуемого нами периода эта аудитория менялась. С одной стороны, институализация и профессионализация исторической науки вела к растущей специализации, в результате чего история все больше пи¬

26

ВВЕДЕНИЕ

салась специалистами для специалистов, которые, будучи профессионалами, очень часто были изолированы от широкой публики. Тем не менее, значительное количество исторических трудов, написанных такими историками, как Леопольд фон Ранке и Жюль Мишле, воспринималось аудиторией, часто совпадавшей с читателями больших исторических романов, в качестве художественной литературы. Наконец, следует обратить внимание на роль школьных учебников как в западных, так и в не западных странах; на меру использования ими данных академической науки, но даже в большей степени на ту функцию, которую они играют в трансляции тех образов исторического прошлого, которые правительства хотят внедрить в сознание подрастающего поколения. Более того, и на Западе, и за его пределами произошли изменения в средствах массовой информации, распространяющих исторические сведения, и вместе с ними изменилась и аудитория. Произошел переход от преимущественного использования печатного слова в XIX веке (не только в научных, но и в популярных публикацих, включая газеты, иллюстрированные журналы и историческую беллетристику) до дополнения его в XX веке сначала кинофильмами, потом радио, телевидением и видео и относительно недавно Интернетом.

Занимаясь изучением исторической мысли и историописания в период, когда взаимодействие исторических культур только началось, мы используем два понятия для структурирования канвы нашего исследования. Первое из них (мы его уже упомянули) - глобализация; второе - модернизация. Они не идентичны, но взаимосвязаны. Глобализация, конечно, началась раньше современного периода истории. Даже в очень ранние времена в истории цивилизаций уже существовали обмены, не только военные и торговые, но и культурные. Распространение финикийского алфавита, созданного из египетских иероглифов, стало основой для еврейского, греческого и римского письма. Другим примером может служить эллинизация Римского мира, еще одним - распространение основных мировых религий типа буддизма, христианства и позднее ислама. В эпоху открытий в ХУ-ХУ1 века. было положено начало другой форме глобализации. Мы считаем необходимым различать три разные фазы этого процесса.

Первая связана с появлением мировой капиталистической рыночной экономики и началом западной колонизации. В этот период основными целями Запада были не столько страны Восточной Азии или части мусульманского мира типа Персии и Османской империи, имевшие устойчивые политические структуры, древние цивилизации и действующие экономические системы, сколько те регионы мира, которые были менее способны защитить себя, например обе Америки, Тропическая Африка, Юго-Восточная Азия, Океания и в некоторой степени Индийский полуостров. Иммануил Валлерстайн проводит различие между европейскими метрополиями, в которые были внед¬

ВВЕДЕНИЕ

27

рены способные к расширению экономические системы капиталистического типа, и колониальными перифериями, ставшими объектами западного проникновения и эксплуатации1. Нельзя сказать, что эти области были абсолютно пассивны. Торговля рабами была возможна только при сотрудничестве с африканскими вождями и купцами, а базировавшиеся на рабстве экономические системы Карибского моря, североамериканских колоний и Бразилии были интегрированы в европейские экономические системы. В Европе это совпало с периодом формирования централизованных государств с их регулярными армиями и бюрократическими структурами, некоторые из этих государств - Испания, Португалия, Англия, Франция, датские Нидерланды, Швеция и Дания - уже создали ранние национальные государства. И все-таки в этот период европейские государства еще не были способны проникнуть в устойчивые государства Западной и Восточной Азии. Ситуация изменилась с проведением в Европе и США, а с конца XIX века и в Японии, индустриализации, сопровождавшейся усилением военной мощи. Симптоматичным признаком этих перемен стал отказ британского дипломатического представителя пасть ниц перед китайским императором. Это период имперской экспансии, колонизации африканского континента, американского Севера и Юга и укрепления колониального контроля в Южной и Юго-Восточной Азии. Поражение Китая в Опиумной войне с Британией в 1839-1842 годах возвестило о начале того времени, когда Китай был больше не в состоянии успешно сопротивляться западному, а в конечном счете и японскому, проникновению.

Во второй фазе глобализации нарушилось не только политическое, военное, экономическое, но и цивилизационное равновесие. Если до XVIII века европейцы восхищались китайской и в определенной степени персидской и арабской цивилизациями, то теперь они стали считали их неполноценными. Как заметил ведущий историк по проблеме столкновения Европы и Азии Юрген Остерхаммель, «в восемнадцатом веке Европа сравнивала себя с Азией, в девятнадцатом веке ни о каком подобном сравнении не могло быть и речи»2. Отдельные элементы азиатской культуры по-прежнему привлекают внимание Запада, например японское - и отчасти китайское - искусство, архитектура и медицина. В 1913 году Нобелевской премии по литературе был удостоен бенгальский поэт Рабиндранат Тагор (1861-1941). Ори- енталистские исследования на Западе были знакомы с классической индийской, китайской, персидской и арабской литературой. Но вектор основных достижений в области науки, технологии, философии, лите¬

1 Immanuel Wallerstein, The Modem World System, 3 vols. Minneapolis, MN, 1974-1987.

2 Jürgen Osterhammel, Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen, 2001, 84.

28

ВВЕДЕНИЕ

ратуры, искусства, музыки и, конечно, экономики, был проложен с Запада на Восток. На протяжении XIX - первой половины XX столетия не западный мир все больше заимствовал западные идеи, а также технологию и вооружение для защиты своей автономии и культуры, но в целом, как в случае с Японией, происходило не столько прямое заимствование, сколько адаптация западных идей и институтов к местной культуре. Поразительно, сколько западных книг во всех областях знания начиная с XIX века и ранее было переведено на китайский, японский, корейский и, в меньшей степени, на фарси, арабский и турецкий языки и как мало было переведено на романо-германские языки. Это относится и к сегодняшнему дню.

С конца Второй мировой войны начинается новая, третья фаза. После достижения почти всеми бывшими колониями независимости и с очередным превращением Китая в могущественную державу политический баланс изменился, во всяком случае внешне. И все же прежний формальный империализм сменился новым, неформальным, экономическим проникновением и господством над бывшими колониями в так называемом Третьем мире экономически высокоразвитых стран. Главное влияние глобализации проявилось в экономической сфере - появился финансовый капитализм, практически не знающий национальных границ. Современный капитализм по сравнению с его более ранней формой гораздо более глобален по своему охвату, свидетельством чему является резкое увеличение в современном мире ТНК (транснациональных корпораций) и МНО (международных неправительственных организаций). С окончанием «холодной войны» государственный капитализм советского блока уступил дорогу финансовому капитализму, и это справедливо даже для таких номинально коммунистических стран, как Китайская Народная Республика или Демократическая Республика Вьетнам. Новые информационные технологии не только преобразовали общество и экономику, но теснее связали весь мир. Культура и стиль жизни также подверглись глобализации. Из последних примеров можно привести «магдонализацию» систем общественного питания, голливудские фильмы, джинсы и поп- музыку. Безусловно, прежние образцы потребления никуда не делись, сохранив свой специфический культурный характер. Тогда же возникли современные сомнения и ощущение дискомфорта от многих аспектов современной (западной по своему характеру) цивилизации, приводившие к противодействию и даже открытому сопротивлению западному модерну не только за пределами, но даже внутри самого западного мира. Конец 1960-х, символом которых стал 1968 год, обозначил более радикальный разрыв с прежними способами мышления, чем год 1945-й. Независимо от этих событий, но одновременно с ними происходили фундаментальные научно-технические изменения - так называемая информационная революция, изменившая материальные условия жизни. Таким образом, хотя общественное мнение

ВВЕДЕНИЕ

29

зачастую выступает против растущего научно-технологического влияния, изменения, произошедшие в экономике и всех сферах жизни общества, кажутся необратимыми1.

Каким образом все это повлияло на историческое мышление и исторические исследования? Нам опять хотелось бы связать историю исторического сознания и историописания с выделенными нами фазами глобализации, понимая, что эта классификация предварительна и упрощает сложный процесс их развития. Интересно отметить, что первая фаза глобализации, предшествовавшая успехам индустриализации и имперской власти в XIX веке, другими словами, наступившая сразу после первых заморских открытий, дает нам больше примеров наличия глобальной перспективы в историописании, чем вторая. Лучшей иллюстрацией такого подхода к написанию истории может служить многотомная «Всеобщая история: с древнейших времен до наших дней», запущенная группой английских историков (преимущественно любителей) в 1736 году и действительно являвшаяся всеобщей; она включала в себя тома, посвященные не только западным, но и не западным странам и регионам, не только в Азии, но и в Тропической Африке и обеих Америках2. Создание такой истории стало возможным благодаря значительному расширению географических представлений в ходе заморских исследований. В ней Европа хоть и занимала много томов, но все же была лишь одной из множества цивилизаций.

Вторая стадия, связанная с начавшейся после 1800 года эпохой имперской экспансии, показала существенное сужение исторического мировидения. Центром внимания историков отныне была Европа, а к не западному миру подходили с позиции европейского господства. Специальные исследования так называемых восточных культур с акцентом на ранних периодах их существования все также проводились, но никак не интегрировались в более широкую картину всемирной истории. Представление о Европе, под которой понималась Западная и Центральная Европы и позже Северная Америка, как вершине цивилизации существенно препятствовало серьезному отношению к остальной части мира. Но, поскольку исторические исследования были сосредоточены на национальном государстве, как правило, отсутствовала даже эта, европейская перспектива. Подобное внимание к национальному государству свидетельствовало не только о новом национализме, но и о колоссальном доверии к архивным источникам, затруднявшем продвижение историков за пределы национальных границ и тем более за пределы Европы и Америки. Кроме того, доверие к сохранившимся в архивах государственным документам приводило к

1 Ср.: Mazlish and Iriye, The Global History Reader.

2 A Universal History: from the Earliest Account of Time to the Present. 23 тома. London, 1736-1765, создание которых было инициировано Джорджем Сейлом, ориенталистом, переведшим на английский язык Коран.

30

ВВЕДЕНИЕ

пренебрежительному отношению к более широким социокультурным факторам, хотя архивы, как мы убедимся позже, вполне могут служить основой для социально-экономической истории. Наконец, в третьей фазе, во второй половине XX века, особое внимание было обращено на не западный мир и социокультурные аспекты. Парадоксально, что отказ от идеи превосходства западной культуры и признание равноценности других культур сопровождались усилением экономического контроля западных и все больше и больше восточноазиатских капиталистических экономических систем над бывшими колониями.

Вслед за Вулфом мы полагаем, что историческое сознание не являлось привилегией Запада и присутствовало во всех культурах. Мысль о том, что только Западу свойственно историческое чувство, появилась в конце XVIII века в работах Дэвида Юма и Эдуарда Гиббона и в XIX веке неоднократно повторялась такими разными мыслителями, как Джеймс Стюарт Милль, Георг Фридрих Вильгельм Гегель, Леопольд фон Ранке и Карл Маркс. Трудно представить, как может существовать такое представление, занимавшее умы западных интеллектуалов вплоть до последней четверти XX века, перед лицом богатых историографических традиций других культур, транслируемых сквозь разные эпохи. Эта идея, однако, все еще жива, хотя и используется не для утверждения превосходства западной культуры с ее наследием эпохи Просвещения, а для того чтобы заявить об ответственности этого наследия за беды современного мира. Так, с постмодернистской позиции Хайдена Уайта, «историческое сознание» выглядит как «исключительно западное», но теперь уже с негативной коннотацией, как «предубеждение, согласно которому превосходство современного индустриального общества может быть обосновано задним числом»1. А постколониальная перспектива Ашиша Нанди позволяет ему связать западное интеллектуальное наследие, начиная с эпохи Просвещения (с ее «светским мировоззрением», «научной рациональностью» и «теориями прогресса... и развития»), с «мировыми войнами, гулагами и геноцидом двадцатого века», пришедшими на смену, по всей видимости, более здоровым культурам, «самоопределение которых» зависело от «мифов, легенд и эпоса»2.

Мы начинаем нашу историю историографии с изучения исторической мысли и историописания в момент появления первых признаков западного влияния на остальной мир, т.е. с конца XVIII века. Можно выявить различные исторические культуры, каждая из которых отра¬

1 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, MD, 1973, 2 (рус. пер.: Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002)

2 Ashis Nandy, History's Forgotten Doubles, History and Theory, theme is 34. 1995, 44.

ВВЕДЕНИЕ

31

жает разные мировоззрения и ценности, разные общественные и политические институты. Особое внимание мы будем уделять Западу (включая Латинскую Америку), исламским странам, Восточной Азии, Индии, а в XX веке еще и Тропической Африке. Мы осознаем существование национальных и региональных различий в каждом из этих ареалов, частично обусловленных на Западе (как во Франции, Шотландии, Италии, России и Германии и Латинской Америке) этнолингвистическими отличиями. Более того, внутри каждого из этих национальных образований, а также в Латинской Америке, которая организована несколько иначе, существуют различия в религиозной и политической ориентации; в Восточной Азии существуют корейские и японские традиции, которые, имея общий исток в лице классической китайской цивилизации, трансформировались, однако, в разную национальную специфику; в самом Китае в различные исторические периоды взаимодействуют конфуцианские, буддистские, даосистские и неоконфуцианские составляющие; в исламском мире этнолингвистические различия существуют между арабами, турками, иранцами и представителями Юго-Восточной Азии, опять-таки между суннитами и шиитами. Тем не менее, есть не только какие-то общие, свойственные для каждой из этих культур черты, которые мы пытаемся вычленить, но и такие параметры, которые выходят за пределы культурных различий в рассматриваемых нами культурах.

Второе наше понятие - то, что называется модернизацией1. Некоторые виды модернизации имели место в отдельных обществах, например в начале XIX века в Европе, не оказывая немедленного воздействия на весь мир. В Японии, до того момента, когда в 1853 году адмирал Перри положил конец ее самоизоляции, в экономике и сфере управления уже произошли важные изменения, случившиеся без прямого вмешательства западной культуры и не имевшие никакого влияния за переделами Японии. Многие социально-экономические события в этой стране фактически были связаны с модернизацией, наращивающей свои обороты, начиная с образования в XVII веке Току- гавского сёгуната. Однако, несмотря на прочную изоляцию страны, европейские исследования проводились, опираясь на переводы с голландского, поскольку голландцы были единственными представителями Запада, имевшими небольшой анклав на этом острове.

Начиная с конца XVIII века, т.е. задолго до того, как в середине XX века появился сам термин, многие социальные теории на Западе

1 См.: Р. Nolie, 'Modernization and Modernity in History', International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam, 2001. Vol. 15, 9954-9962; См. также специальный выпуск: Stephen R. Graubard, ed. 'Multiple Modernities' // Daedalus, 129:2. Winter, 2000; Dominic Sachsenmaier, Jens Riedel and Shmuel N. Eisenstadt, eds, Reflections on Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretations. Leiden, 2002, 120.

32

ВВЕДЕНИЕ

утверждали, что вся современная история была подчинена процессу модернизации. Модернизация заключалась в разрыве с традиционными способами мышления и институтами, ознаменованном тройной «революцией» в религии, экономике и политической сфере. Во- первых, это возникновение современной науки и научного мировоззрения; во-вторых, политические революции XVIII века, Американская и даже в большей степени Французская революции с их воздействием на Европу и вниманием к национальному суверенитету, основанному, по крайней мере в теории, на согласии граждан; и, наконец, протекающий в условиях капитализма процесс индустриализации. Начиная с Адама Смита и Адама Фергюсона в Шотландии и Маркиза де Кондорсе во Франции конца XVIII века и до многих научносоциальных теорий во второй половине XX века, модернизация мыслилась как единый процесс, отмеченный успехами в науке, развитием мировой и имеющей капиталистический характер рыночной экономики, сопутствующим ему укреплением гражданского общества и постепенным установлением во всем мире режима либеральной демократии. Тем временем идея модернизации была сильно дискредитирована. Одна из причин для ее критики заключается в том, что согласно классическим теориям модернизации западные страны, подобные Соединенным Штатам, могут служить образцами для всего мира, в то время как на самом деле они, по мнению критиков, служат легитимации капиталистического контроля над экономически менее развитыми регионами мира. Другая причина состоит в том, что изменения, происходящие в условиях современного мира, очевидно, ни к какому единству не привели. Так, выдающийся индийский историк Дипеш Чакрабарти в серии очерков «Провинциализация Европы» постарался продемонстрировать узость западного взгляда на историческое развитие, признающего только одну форму современности, и заявил, что современная индийская культура, включая ее местные религиозные корни, тоже является одной из форм модерна1.

Тем не менее, осознание факта разрыва с традиционными способами мышления, формами политической, экономической и социальной организации и радикального отхода от традиционных моделей мышления и институтов, остается полезным для изучения истории западного и не западного историописания. Наибольших результатов этот процесс достиг на Западе, но ни в коем случае не ограничился им. Одно из изменений заключалось в попытке вычленить историю из литературы и придать ей научный характер. Под «научностью» в дан-

1 Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ, 2000.

ВВЕДЕНИЕ

33